%ED%97%88%EC%9B%90%EB%8F%84

-

빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.

허원도 교수 연구팀은 세계 최초로 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 억제자로 작용하여 과도한 기억 형성을 억제하는 중요한 역할을 하는 등 동 단백질이 해마에서 특히 중요한 역할을 한다는 것을 밝혔다.

연구팀은 단백질(PLCβ1)을 결핍시킨 마우스에서 과도한 기억 형성과 공포 반응이 증가하는 것을 발견하였고, 반대로 동 단백질이 과발현하거나 광유전학으로 활성화시키면 과도한 공포 반응이 억제되는 것을 확인하였다. 이는 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 적절한 기억 형성을 유도함을 의미한다.

연구팀은 빛으로 제어하는 광유전학 기술을 개발하여 단백질(PLCβ1)의 기능을 정밀하게 조절하였다. 이 기술은 빛을 이용해 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 뇌의 특정 부위에서 일어나는 신경 활동을 정밀하게 제어할 수 있다. 이를 통해 연구팀은 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 입증하였다. 이는 광유전학 기술이 신경 과학 연구뿐만 아니라 PTSD와 같은 정신질환 원인 규명 및 치료에도 혁신적인 도구가 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

단백질(PLCβ1) 결핍 마우스에서 나타난 과도한 공포 반응은 PTSD 환자의 증상과 유사하다. 연구팀은 동 단백질 활성화가 극심한 스트레스로 인해 과도한 공포 기억이 형성되는 마우스 모델에서 공포 반응을 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 동 단백질이 PTSD와 같은 정신질환의 원인에 중요한 역할을 하며 동 단백질을 조절함으로써 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성이 열린 것이다.

교신저자인 허원도 교수는 "이번 연구는 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 밝혀냈으며, 이는 PTSD와 같은 정신질환의 새로운 치료 가능성을 제시한다. 그리고 동 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 과도한 공포 기억 형성을 억제할 수 있는 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 정신질환 치료에 혁신적인 돌파구가 될 수 있을 것이다"고 말했다. 아울러 “실제 치료에 적용되거나 동 단백질 신호 억제가 다른 뇌 기능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인간에게 적용 가능한지에 대한 임상 연구가 추가적으로 필요하다.” 고 첨언했다.

생명과학과 이진수 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴스(Sciences Advances)’2024년 7월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 6월 28일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Phospholipase C beta 1 in the dentate gyrus gates fear memory formation through regulation of neuronal excitability). (Impact Factor: 13.6). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구사업, KAIST 글로벌특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.15 조회수 931

빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.

허원도 교수 연구팀은 세계 최초로 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 억제자로 작용하여 과도한 기억 형성을 억제하는 중요한 역할을 하는 등 동 단백질이 해마에서 특히 중요한 역할을 한다는 것을 밝혔다.

연구팀은 단백질(PLCβ1)을 결핍시킨 마우스에서 과도한 기억 형성과 공포 반응이 증가하는 것을 발견하였고, 반대로 동 단백질이 과발현하거나 광유전학으로 활성화시키면 과도한 공포 반응이 억제되는 것을 확인하였다. 이는 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 적절한 기억 형성을 유도함을 의미한다.

연구팀은 빛으로 제어하는 광유전학 기술을 개발하여 단백질(PLCβ1)의 기능을 정밀하게 조절하였다. 이 기술은 빛을 이용해 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 뇌의 특정 부위에서 일어나는 신경 활동을 정밀하게 제어할 수 있다. 이를 통해 연구팀은 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 입증하였다. 이는 광유전학 기술이 신경 과학 연구뿐만 아니라 PTSD와 같은 정신질환 원인 규명 및 치료에도 혁신적인 도구가 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

단백질(PLCβ1) 결핍 마우스에서 나타난 과도한 공포 반응은 PTSD 환자의 증상과 유사하다. 연구팀은 동 단백질 활성화가 극심한 스트레스로 인해 과도한 공포 기억이 형성되는 마우스 모델에서 공포 반응을 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 동 단백질이 PTSD와 같은 정신질환의 원인에 중요한 역할을 하며 동 단백질을 조절함으로써 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성이 열린 것이다.

교신저자인 허원도 교수는 "이번 연구는 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 밝혀냈으며, 이는 PTSD와 같은 정신질환의 새로운 치료 가능성을 제시한다. 그리고 동 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 과도한 공포 기억 형성을 억제할 수 있는 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 정신질환 치료에 혁신적인 돌파구가 될 수 있을 것이다"고 말했다. 아울러 “실제 치료에 적용되거나 동 단백질 신호 억제가 다른 뇌 기능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인간에게 적용 가능한지에 대한 임상 연구가 추가적으로 필요하다.” 고 첨언했다.

생명과학과 이진수 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴스(Sciences Advances)’2024년 7월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 6월 28일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Phospholipase C beta 1 in the dentate gyrus gates fear memory formation through regulation of neuronal excitability). (Impact Factor: 13.6). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구사업, KAIST 글로벌특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.15 조회수 931 -

RNA 유전자 가위 정밀제어기술로 유전자 치료 성큼

최근 유전자 치료제 개발에 있어 중요한 역할을 하는 유전자 가위(CRISPR/Cas) 기술은 DNA 편집을 통해 영구적인 치료 효과를 보일 수 있으나, 비표적 효과에 의한 생체 내 부작용에 의한 돌연변이가 발생하였을 때, 대체할 방안이 불명확하다. DNA 편집의 잠재적인 위험성을 극복하여 특이적으로 인식하고 조절할 수 있는 RNA 대상으로 하는 유전자 가위 시스템이 주목받고 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술 (CRISPR/Cas13)의 활성을 화학 유전학 및 광유전학으로 조절해 시간 및 공간적으로 표적 RNA의 염기 편집을 수행하는 기술을 개발했고, 동물 모델에서의 RNA 염기 편집 효과를 입증했다고 7일 밝혔다.

허원도 교수 연구팀은 구조가 알려지지 않은 단백질의 구조를 재구조화해, 화학적 및 광유전학적으로 조절 가능한 Cas13 단백질 조각을 예측하고 개발하는 데 성공했다. 이를 통해 개발된 에디터 기술로 RNA 분해 및 RNA 염기 편집을 실시간으로 유도할 수 있으며, RNA 염기 편집의 활성을 가역적으로 조절할 수 있음을 확인했다. 또한, 기존 연구자들이 실험에 이용하던 세포모델에서 더 나아가 세계 최초로 실험 쥐 모델에 해당 시스템을 적용해 광유전학적으로 RNA 염기 편집이 효과적으로 일어나는 것을 입증했다.

이번 연구는 유전자 가위 시스템을 활용한 유도 가능한 RNA 조절 시스템 개발로, 질병과 관련된 돌연변이를 표적으로 하는 RNA 기반 치료법의 발전 및 세포 내 RNA 기반 연구의 적용에 기여할 것으로 기대된다. 특히 생체 내 전달 목적으로 주로 사용되는데 연구팀은 RNA 대상 편집 시스템에서 단백질의 상대적으로 큰 크기를 유전체 전달에 있어서 임상적 적용에 한계점을 가지고 있다는 점을 감안하여 DNA 크기 제한을 분할 시스템으로 극복하고, 실험 쥐의 기관 내에서 다양한 모델 시스템 구축을 통해 생체 내 RNA 연구의 적용 범위를 확장할 수 있다.

연구를 주도한 허원도 교수는 “재결합이 가능한 분할 단백질 Cas13 조각을 개발해, 화학적 및 광유전학적으로 특정 시공간에서 정밀하게 조절되는 RNA를 실험적으로 확인했다. 이 기술은 그동안 실험적 한계로 인해 어려웠던 복잡한 RNA 연구를 촉진할 것으로 기대된다.라고 말했다.” 아울러 “유전자 가위 시스템을 활용한 유도 가능한 RNA 조절 시스템 개발로, 질병과 관련된 돌연변이를 표적으로 하는 RNA 기반 치료법의 발전 및 세포 내 RNA 기반 연구의 적용에 기여할 것으로 기대된다”라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유정혜 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 1월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Programmable RNA base editing with photoactivatable CRISPR-Cas13). (Impact Factor: 17.694). (DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-44867-2)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 정부의 재원으로 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.07 조회수 2726

RNA 유전자 가위 정밀제어기술로 유전자 치료 성큼

최근 유전자 치료제 개발에 있어 중요한 역할을 하는 유전자 가위(CRISPR/Cas) 기술은 DNA 편집을 통해 영구적인 치료 효과를 보일 수 있으나, 비표적 효과에 의한 생체 내 부작용에 의한 돌연변이가 발생하였을 때, 대체할 방안이 불명확하다. DNA 편집의 잠재적인 위험성을 극복하여 특이적으로 인식하고 조절할 수 있는 RNA 대상으로 하는 유전자 가위 시스템이 주목받고 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술 (CRISPR/Cas13)의 활성을 화학 유전학 및 광유전학으로 조절해 시간 및 공간적으로 표적 RNA의 염기 편집을 수행하는 기술을 개발했고, 동물 모델에서의 RNA 염기 편집 효과를 입증했다고 7일 밝혔다.

허원도 교수 연구팀은 구조가 알려지지 않은 단백질의 구조를 재구조화해, 화학적 및 광유전학적으로 조절 가능한 Cas13 단백질 조각을 예측하고 개발하는 데 성공했다. 이를 통해 개발된 에디터 기술로 RNA 분해 및 RNA 염기 편집을 실시간으로 유도할 수 있으며, RNA 염기 편집의 활성을 가역적으로 조절할 수 있음을 확인했다. 또한, 기존 연구자들이 실험에 이용하던 세포모델에서 더 나아가 세계 최초로 실험 쥐 모델에 해당 시스템을 적용해 광유전학적으로 RNA 염기 편집이 효과적으로 일어나는 것을 입증했다.

이번 연구는 유전자 가위 시스템을 활용한 유도 가능한 RNA 조절 시스템 개발로, 질병과 관련된 돌연변이를 표적으로 하는 RNA 기반 치료법의 발전 및 세포 내 RNA 기반 연구의 적용에 기여할 것으로 기대된다. 특히 생체 내 전달 목적으로 주로 사용되는데 연구팀은 RNA 대상 편집 시스템에서 단백질의 상대적으로 큰 크기를 유전체 전달에 있어서 임상적 적용에 한계점을 가지고 있다는 점을 감안하여 DNA 크기 제한을 분할 시스템으로 극복하고, 실험 쥐의 기관 내에서 다양한 모델 시스템 구축을 통해 생체 내 RNA 연구의 적용 범위를 확장할 수 있다.

연구를 주도한 허원도 교수는 “재결합이 가능한 분할 단백질 Cas13 조각을 개발해, 화학적 및 광유전학적으로 특정 시공간에서 정밀하게 조절되는 RNA를 실험적으로 확인했다. 이 기술은 그동안 실험적 한계로 인해 어려웠던 복잡한 RNA 연구를 촉진할 것으로 기대된다.라고 말했다.” 아울러 “유전자 가위 시스템을 활용한 유도 가능한 RNA 조절 시스템 개발로, 질병과 관련된 돌연변이를 표적으로 하는 RNA 기반 치료법의 발전 및 세포 내 RNA 기반 연구의 적용에 기여할 것으로 기대된다”라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유정혜 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 1월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Programmable RNA base editing with photoactivatable CRISPR-Cas13). (Impact Factor: 17.694). (DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-44867-2)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 정부의 재원으로 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.07 조회수 2726 -

기억하고 인지하는 과정을 실시간 관찰하다

우리 뇌 속에는 약 860억 개의 신경세포와 신경세포 간의 신호를 주고받아 우리의 인지, 감정, 기억 등과 같은 다양한 뇌 기능을 조절하도록 돕는 600조 개에 달하는 시냅스가 존재한다. 흥미롭게도 노화나 알츠하이머병과 같은 질병 상황에서 시냅스는 감소하는 것으로 알려져, 시냅스에 관한 연구가 주목받고 있지만 아직 시냅스의 구조 변화를 실시간으로 관찰하는 데에는 한계가 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 세계 최초로 시냅스의 형성과 소멸 및 변화를 실시간으로 관찰할 수 있는 기술 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

허원도 교수 연구팀은 형광 단백질(dimerization-dependent fluorescent protein, ddFP)을 시냅스와 결합시켜 신경세포 간의 시냅스 연결 과정을 실시간으로 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 시냅스(Synapse)와 스냅샷 (Snapshot)을 조합한 시냅샷(SynapShot)이라고 이름 지었고 기존에는 구현하기 어려웠던 시냅스 형성과 소멸 그리고 역동적인 변화 과정을 실시간으로 추적하고 관찰하는데 성공했다.

허원도 교수 연구팀은 초록과 빨강 형광을 띠는 시냅샷을 디자인해 두 개의 서로 다른 신경세포와 연결된 시냅스를 쉽게 구별하여 관찰할 수 있었다. 또한, 빛으로 분자의 기능을 조절할 수 있는 광유전학 기술과 융합하여 신경세포의 특정 기능을 빛으로 조절함과 동시에 시냅스의 변화를 관찰하는 데 성공했다.

허원도 교수 연구팀이 개발한 시냅샷은 미국 존스홉킨스 의대 권형배 교수 연구팀과 공동연구를 통해 살아있는 생쥐에게 시각적 구별 훈련, 운동 및 마취 등 여러 상황을 유도하고 각 과정에서 시냅스의 변화를 실시간으로 관찰해 각각의 시냅스가 상당히 빠르고 역동적으로 변화될 수 있음을 보였다. 이는 살아있는 포유류의 시냅스 변화를 세계 최초로 관찰한 것이다.

교신저자 허원도 교수는 “우리 연구팀이 국내외 연구팀과 공동연구를 통해 시냅샷 기술로 과거에는 구현하기 어려웠던 시냅스의 빠르고 역동적인 형성과 변화를 직접 관찰할 수 있는 가능성을 열었으며, 이 기술은 뇌과학 연구분야의 연구방법론에 혁신을 가져올 것으로 예상되며 뇌 과학의 미래를 밝히는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

생명과학과 손승규(박사과정), 이진수(박사과정), 존스홉킨스 의과대학 정강훈 박사가 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘네이처 메쏘드(Nature Methods)’2024년 2월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 1월 8일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Real-time visualization of structural dynamics of synapses in live cells in vivo). (Impact Factor: 47.99). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 KAIST 중견연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.09 조회수 2237

기억하고 인지하는 과정을 실시간 관찰하다

우리 뇌 속에는 약 860억 개의 신경세포와 신경세포 간의 신호를 주고받아 우리의 인지, 감정, 기억 등과 같은 다양한 뇌 기능을 조절하도록 돕는 600조 개에 달하는 시냅스가 존재한다. 흥미롭게도 노화나 알츠하이머병과 같은 질병 상황에서 시냅스는 감소하는 것으로 알려져, 시냅스에 관한 연구가 주목받고 있지만 아직 시냅스의 구조 변화를 실시간으로 관찰하는 데에는 한계가 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 세계 최초로 시냅스의 형성과 소멸 및 변화를 실시간으로 관찰할 수 있는 기술 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

허원도 교수 연구팀은 형광 단백질(dimerization-dependent fluorescent protein, ddFP)을 시냅스와 결합시켜 신경세포 간의 시냅스 연결 과정을 실시간으로 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 시냅스(Synapse)와 스냅샷 (Snapshot)을 조합한 시냅샷(SynapShot)이라고 이름 지었고 기존에는 구현하기 어려웠던 시냅스 형성과 소멸 그리고 역동적인 변화 과정을 실시간으로 추적하고 관찰하는데 성공했다.

허원도 교수 연구팀은 초록과 빨강 형광을 띠는 시냅샷을 디자인해 두 개의 서로 다른 신경세포와 연결된 시냅스를 쉽게 구별하여 관찰할 수 있었다. 또한, 빛으로 분자의 기능을 조절할 수 있는 광유전학 기술과 융합하여 신경세포의 특정 기능을 빛으로 조절함과 동시에 시냅스의 변화를 관찰하는 데 성공했다.

허원도 교수 연구팀이 개발한 시냅샷은 미국 존스홉킨스 의대 권형배 교수 연구팀과 공동연구를 통해 살아있는 생쥐에게 시각적 구별 훈련, 운동 및 마취 등 여러 상황을 유도하고 각 과정에서 시냅스의 변화를 실시간으로 관찰해 각각의 시냅스가 상당히 빠르고 역동적으로 변화될 수 있음을 보였다. 이는 살아있는 포유류의 시냅스 변화를 세계 최초로 관찰한 것이다.

교신저자 허원도 교수는 “우리 연구팀이 국내외 연구팀과 공동연구를 통해 시냅샷 기술로 과거에는 구현하기 어려웠던 시냅스의 빠르고 역동적인 형성과 변화를 직접 관찰할 수 있는 가능성을 열었으며, 이 기술은 뇌과학 연구분야의 연구방법론에 혁신을 가져올 것으로 예상되며 뇌 과학의 미래를 밝히는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

생명과학과 손승규(박사과정), 이진수(박사과정), 존스홉킨스 의과대학 정강훈 박사가 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘네이처 메쏘드(Nature Methods)’2024년 2월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 1월 8일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Real-time visualization of structural dynamics of synapses in live cells in vivo). (Impact Factor: 47.99). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 KAIST 중견연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.09 조회수 2237 -

RNA 유전자 가위 기술로 코로나바이러스 싹둑

엔데믹(endemic)으로 지정된 코로나 19 바이러스(이하 SARS-CoV-2)는 변이가 매우 빈번하고 빠른 RNA 바이러스이다. 따라서 전 세계 연구자들은 신·변종 바이러스 출현에 따른 새로운 팬데믹에 대비하기 위해 범용 코로나 바이러스 감염병 치료제 개발에 몰두하고 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀과 전북대 강상민 교수 연구팀이 공동연구를 통해 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술을 이용해 RNA 바이러스 유전체 내 슈도낫 부위를 타겟해 바이러스 증식을 강력하게 차단할 수 있는 핵심 타겟부위를 발견했고, 전북대학교 인수공통감염병 연구소와의 협업을 통해 동물모델에서 COVID-19 치료 효과를 입증했다고 1일 밝혔다.

우리 대학 자연과학연구소 유다슬이 연구조교수, 전북대학교 한희정 박사과정, KAIST 생명과학과 유정혜 박사과정, KAIST 생명과학과 김지혜 선임연구원이 공동 제 1저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘몰레큘러 테라피 (Molecular Therapy)’ 2023년 3월호에 온라인으로 출판됐다. (논문명: Pseudoknot-targeting Cas13b combats SARS-CoV-2 infection by suppressing viral replication). (Impact Factor: 12.91). (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2023.03.018)

SARS-CoV-2 바이러스는 세포 내 감염 후 매우 빠른 속도로 바이러스 단백질을 복제하고 증식하여 숙주 세포의 기능을 완전히 망가뜨린다. RNA 바이러스 유전체를 직접 분해해 바이러스 증식을 억제하는 시도는 이전부터 있어왔으나 이런 빠른 코로나 증식을 완전히 막기에는 역부족이었다.

연구팀은 RNA 유전자 가위 기술로 코로나 바이러스 내 유전자 발현 조절 중추 역할을 하는 슈도낫 부위를 타겟함으로써 99.9퍼센트의 바이러스 증식 억제 효과가 있음을 입증했다. 이는 슈도낫 부위가 코로나 바이러스의 가장 취약한 급소임을 보여주는 결과이기도 하다.

본 기술은 mRNA 기반 유전자 치료제 전달하는 방식으로 DNA 기반 유전자 치료제에 비해 전달 효율이 매우 높으며 치료제 발현 시간 또한 매우 빠르다. 연구진이 제작한 mRNA 기반 치료제 전달로 감염 세포에 2시간 이내, 감염 동물에 6시간 이내에 RNA 유전자 가위 기술 발현을 유도할 수 있었다.

연구진이 타겟한 슈도낫 부위는 MERS, SARS-CoV 유전체 내에서도 보존성이 높은 염기서열을 가졌으며, SARS-CoV-2 변이체 (알파, 베타, 감마, 델타, 오미크론) 모두에서 동일한 염기서열을 가졌다. 연구진은 전북대학교 인수공통연구소와의 공동연구를 통해 SARS-CoV-2 (Hu-1) 뿐만 아니라 변이체 증식 또한 매우 효과적으로 억제됨을 보여주며 해당 기술의 범용성을 증명하였다. 또한 SARS-CoV-2 감염 쥐 모델에 해당 치료제 기술이 투여된 쥐에서 뚜렷한 COVID-19 치료 효과를 입증했다.

유다슬이 연구조교수는 “이번 연구 결과는 바이러스 유전체 중 단백질을 구성하는 유전자가 아닌 단백질 발현을 조절하는 유전자를 세계 최초로 타겟 했다는 점과, 그것이 다른 유전자 타겟 부위보다 바이러스 증식 억제 효율이 뛰어났다는 점에서 중요한 의미를 갖는다”고 말했다.

허원도 교수는 “우리 RNA유전자가위 연구는 본래 바이러스 감염병 치료 목적으로 시작하지는 않았지만 팬데믹이라는 세계적 재난 상황에서 기여하고자 연구를 시작했고, 전북대 인수공통감염병연구소와 공동연구를 통해 치료 효과를 입증할 수 있었다. 또한 mRNA 백신으로 인류가 빠르게 팬데믹을 극복했듯이 mRNA 치료제 개발로 미래에 출현할 바이러스 감염병에 신속한 대응을 하도록 본 기술을 발전시키겠다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

한편, 이번 연구는 KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업과 보건복지부 감염병 예방 치료기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.02 조회수 6840

RNA 유전자 가위 기술로 코로나바이러스 싹둑

엔데믹(endemic)으로 지정된 코로나 19 바이러스(이하 SARS-CoV-2)는 변이가 매우 빈번하고 빠른 RNA 바이러스이다. 따라서 전 세계 연구자들은 신·변종 바이러스 출현에 따른 새로운 팬데믹에 대비하기 위해 범용 코로나 바이러스 감염병 치료제 개발에 몰두하고 있다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀과 전북대 강상민 교수 연구팀이 공동연구를 통해 세계 최초로 RNA 유전자 가위 기술을 이용해 RNA 바이러스 유전체 내 슈도낫 부위를 타겟해 바이러스 증식을 강력하게 차단할 수 있는 핵심 타겟부위를 발견했고, 전북대학교 인수공통감염병 연구소와의 협업을 통해 동물모델에서 COVID-19 치료 효과를 입증했다고 1일 밝혔다.

우리 대학 자연과학연구소 유다슬이 연구조교수, 전북대학교 한희정 박사과정, KAIST 생명과학과 유정혜 박사과정, KAIST 생명과학과 김지혜 선임연구원이 공동 제 1저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘몰레큘러 테라피 (Molecular Therapy)’ 2023년 3월호에 온라인으로 출판됐다. (논문명: Pseudoknot-targeting Cas13b combats SARS-CoV-2 infection by suppressing viral replication). (Impact Factor: 12.91). (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2023.03.018)

SARS-CoV-2 바이러스는 세포 내 감염 후 매우 빠른 속도로 바이러스 단백질을 복제하고 증식하여 숙주 세포의 기능을 완전히 망가뜨린다. RNA 바이러스 유전체를 직접 분해해 바이러스 증식을 억제하는 시도는 이전부터 있어왔으나 이런 빠른 코로나 증식을 완전히 막기에는 역부족이었다.

연구팀은 RNA 유전자 가위 기술로 코로나 바이러스 내 유전자 발현 조절 중추 역할을 하는 슈도낫 부위를 타겟함으로써 99.9퍼센트의 바이러스 증식 억제 효과가 있음을 입증했다. 이는 슈도낫 부위가 코로나 바이러스의 가장 취약한 급소임을 보여주는 결과이기도 하다.

본 기술은 mRNA 기반 유전자 치료제 전달하는 방식으로 DNA 기반 유전자 치료제에 비해 전달 효율이 매우 높으며 치료제 발현 시간 또한 매우 빠르다. 연구진이 제작한 mRNA 기반 치료제 전달로 감염 세포에 2시간 이내, 감염 동물에 6시간 이내에 RNA 유전자 가위 기술 발현을 유도할 수 있었다.

연구진이 타겟한 슈도낫 부위는 MERS, SARS-CoV 유전체 내에서도 보존성이 높은 염기서열을 가졌으며, SARS-CoV-2 변이체 (알파, 베타, 감마, 델타, 오미크론) 모두에서 동일한 염기서열을 가졌다. 연구진은 전북대학교 인수공통연구소와의 공동연구를 통해 SARS-CoV-2 (Hu-1) 뿐만 아니라 변이체 증식 또한 매우 효과적으로 억제됨을 보여주며 해당 기술의 범용성을 증명하였다. 또한 SARS-CoV-2 감염 쥐 모델에 해당 치료제 기술이 투여된 쥐에서 뚜렷한 COVID-19 치료 효과를 입증했다.

유다슬이 연구조교수는 “이번 연구 결과는 바이러스 유전체 중 단백질을 구성하는 유전자가 아닌 단백질 발현을 조절하는 유전자를 세계 최초로 타겟 했다는 점과, 그것이 다른 유전자 타겟 부위보다 바이러스 증식 억제 효율이 뛰어났다는 점에서 중요한 의미를 갖는다”고 말했다.

허원도 교수는 “우리 RNA유전자가위 연구는 본래 바이러스 감염병 치료 목적으로 시작하지는 않았지만 팬데믹이라는 세계적 재난 상황에서 기여하고자 연구를 시작했고, 전북대 인수공통감염병연구소와 공동연구를 통해 치료 효과를 입증할 수 있었다. 또한 mRNA 백신으로 인류가 빠르게 팬데믹을 극복했듯이 mRNA 치료제 개발로 미래에 출현할 바이러스 감염병에 신속한 대응을 하도록 본 기술을 발전시키겠다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

한편, 이번 연구는 KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업과 보건복지부 감염병 예방 치료기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.02 조회수 6840 -

빛으로 뇌 기능, 행동, 감정을 자유롭게 조절한다

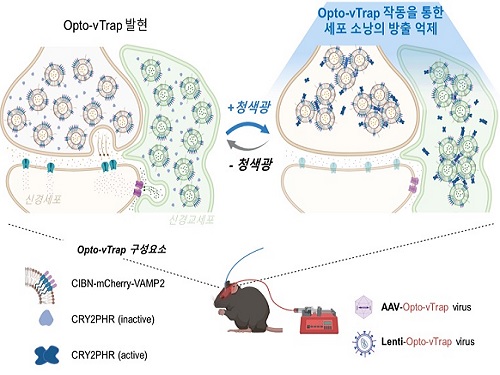

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 빛으로 뇌 기능 및 행동을 자유자재로 조절하는 광유전학 기술인 ‘Opto-vTrap(옵토-브이트랩)’을 개발했다. 나아가 동물실험을 통해 뇌 활성 뿐 아니라 활동과 감정까지 조절할 수 있음을 확인했다.

뇌 활성은 신경세포와 신경교세포와 같은 뇌세포들이 서로 신호를 주고받으며 조절된다. 이 같은 상호작용은 뇌 세포 내 ‘소낭’안에 담긴 신경전달물질 분비를 통해 이루어진다. 소낭이 뇌 활성을 조절하는 사령관인 셈이다. 뇌 활성 조절은 뇌 연구를 위한 필수 기술이다. 뇌의 특정 부위나 세포의 활성을 촉진 및 억제해보면 특정 뇌 부위가 담당하는 기능, 여러 뇌 부위 간 상호작용의 역할, 특정 상황에서 다양한 뇌세포의 기능 등 특정 상황에서 뇌 작동이 어떠한 원리로 일어나는지 밝힐 수 있기 때문이다.

그러나 기존 뇌 활성 조절 기술은 원하는 시점에 특정 뇌세포의 활성을 자유롭게 조절하기 어려웠다. 지금까지는 세포 전위차 조절 방식을 사용하였는데, 이는 주변 환경의 산성도를 변화시키거나 원하지 않는 다른 자극을 유발할 뿐만 아니라 전위차에 반응하지 않는 세포에는 사용하지 못하는 한계가 있었다. 이번에 개발한 Opto-vTrap 기술은 세포 소낭을 직접 특이적으로 조절할 수 있어 원하는 시점에 다양한 종류의 뇌세포에서 이용이 가능하다.

연구진은 신경전달물질 분비를 직접 조절하고자 세포에 빛을 쪼이면 순간적으로 내부에 올가미처럼 트랩을 만드는 자체 개발 원천기술을 응용, 소낭에 적용했다. Opto-vTrap을 발현하는 세포나 조직에 빛(청색광)을 가하면 소낭 내 광수용체 단백질들이 엉겨 붙으며 소낭이 트랩 안에 포획되고 신경전달물질 분비가 억제된다. 요컨대 Opto-vTrap으로 소낭의 신호전달물질 분비를 직접 제어하여 뇌 활성을 자유롭게 조절하는 것이다. 연구진은 세포와 조직실험에서 나아가 Opto-vTrap 바이러스를 이용한 동물실험을 통해 뇌세포 신호전달 뿐만 아니라 기억·감정·행동도 조절 가능함을 확인하였다.

Opto-vTrap을 이용하면 뇌의 여러 부위간 복합적 상호작용 원리를 밝히고, 뇌세포 형태별 뇌 기능에 미치는 영향을 연구하는 데 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “Opto-vTrap은 신경세포와 신경교세포 모두에 잘 작동되기에 향후 다양한 뇌과학 연구 분야에 이용되리라 기대한다” 며 “앞으로 본 기술을 활용하여 특정 뇌세포의 시공간적 기능 연구를 진행하고자 한다.”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구과제 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 뇌 과학 학술지 뉴런 (Neuron, IF:17.173) 에 12월 1일(수) 1시(한국시간) 게재됐다.

2021.12.03 조회수 6238

빛으로 뇌 기능, 행동, 감정을 자유롭게 조절한다

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 빛으로 뇌 기능 및 행동을 자유자재로 조절하는 광유전학 기술인 ‘Opto-vTrap(옵토-브이트랩)’을 개발했다. 나아가 동물실험을 통해 뇌 활성 뿐 아니라 활동과 감정까지 조절할 수 있음을 확인했다.

뇌 활성은 신경세포와 신경교세포와 같은 뇌세포들이 서로 신호를 주고받으며 조절된다. 이 같은 상호작용은 뇌 세포 내 ‘소낭’안에 담긴 신경전달물질 분비를 통해 이루어진다. 소낭이 뇌 활성을 조절하는 사령관인 셈이다. 뇌 활성 조절은 뇌 연구를 위한 필수 기술이다. 뇌의 특정 부위나 세포의 활성을 촉진 및 억제해보면 특정 뇌 부위가 담당하는 기능, 여러 뇌 부위 간 상호작용의 역할, 특정 상황에서 다양한 뇌세포의 기능 등 특정 상황에서 뇌 작동이 어떠한 원리로 일어나는지 밝힐 수 있기 때문이다.

그러나 기존 뇌 활성 조절 기술은 원하는 시점에 특정 뇌세포의 활성을 자유롭게 조절하기 어려웠다. 지금까지는 세포 전위차 조절 방식을 사용하였는데, 이는 주변 환경의 산성도를 변화시키거나 원하지 않는 다른 자극을 유발할 뿐만 아니라 전위차에 반응하지 않는 세포에는 사용하지 못하는 한계가 있었다. 이번에 개발한 Opto-vTrap 기술은 세포 소낭을 직접 특이적으로 조절할 수 있어 원하는 시점에 다양한 종류의 뇌세포에서 이용이 가능하다.

연구진은 신경전달물질 분비를 직접 조절하고자 세포에 빛을 쪼이면 순간적으로 내부에 올가미처럼 트랩을 만드는 자체 개발 원천기술을 응용, 소낭에 적용했다. Opto-vTrap을 발현하는 세포나 조직에 빛(청색광)을 가하면 소낭 내 광수용체 단백질들이 엉겨 붙으며 소낭이 트랩 안에 포획되고 신경전달물질 분비가 억제된다. 요컨대 Opto-vTrap으로 소낭의 신호전달물질 분비를 직접 제어하여 뇌 활성을 자유롭게 조절하는 것이다. 연구진은 세포와 조직실험에서 나아가 Opto-vTrap 바이러스를 이용한 동물실험을 통해 뇌세포 신호전달 뿐만 아니라 기억·감정·행동도 조절 가능함을 확인하였다.

Opto-vTrap을 이용하면 뇌의 여러 부위간 복합적 상호작용 원리를 밝히고, 뇌세포 형태별 뇌 기능에 미치는 영향을 연구하는 데 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “Opto-vTrap은 신경세포와 신경교세포 모두에 잘 작동되기에 향후 다양한 뇌과학 연구 분야에 이용되리라 기대한다” 며 “앞으로 본 기술을 활용하여 특정 뇌세포의 시공간적 기능 연구를 진행하고자 한다.”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구과제 및 KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 뇌 과학 학술지 뉴런 (Neuron, IF:17.173) 에 12월 1일(수) 1시(한국시간) 게재됐다.

2021.12.03 조회수 6238 -

머리에 빛을 비춰 신경세포 재생과 공간기억 향상

뇌질환 상태에서 신경재생으로 일시적인 기억향상이 일어나는 기전이 밝혀졌다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 Fas 수용체의 활성을 조절함으로써 신경재생과 공간기억 능력이 향상됨을 보였다.

Fas 수용체는 허혈성 뇌질환, 염증성 뇌질환, 퇴행성 신경질환 등 다양한 대뇌질환에 걸린 경우 발현이 유도되는 단백질이다. 일반적으로는 세포를 죽음에 이르게 하지만, 신경계의 다양한 세포들에서는 세포증식 관련 신호전달 경로를 활성화시켜 세포를 재생시킨다. 특히, 뇌질환에 걸린 경우 대뇌 해마의 신경재생에 Fas 수용체가 관련되어 있다는 사실이 알려져 왔으나, 연구방법의 한계로 세부적인 기전에 대해서는 아직 자세히 알려진 바가 없다. 또한, 질환이 있는 뇌에서 해마가 관장하는 공간기억이 Fas 단백질에 의해 어떻게 영향받는지에 대해서도 논란이 되어 왔다.

연구팀은 광수용체 단백질의 유전자에 Fas 수용체 단백질의 유전자를 결합시킴으로써 청색광을 쬐어주면 Fas 단백질의 활성이 유도되는 옵토파스(OptoFAS) 기술을 개발했다. 살아있는 생쥐 대뇌에 다양한 시간동안 빛을 쬐어주면서 시공간적으로 Fas 수용체 단백질의 활성을 조절함으로써 대뇌 해마에서 여러 신호전달 경로들이 순차적으로 활성화되고, 그 결과로 신경재생과 공간기억 능력이 향상된다는 것을 확인했다.

옵토파스(OptoFAS) 기술은 빛을 이용하여 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 배양시킨 세포나 살아있는 생쥐 머리에 청색광을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 하위 신호전달경로들을 활성화시킨다. 생체 내에 광섬유를 삽입하여 원하는 시간에 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 방식으로 선택적으로 단백질을 활성화시킬 수 있다.

연구팀은 빛을 이용해 대뇌 해마의 치아이랑에 존재하는 미성숙신경세포에서 옵토파스를 활성화시키고, 빛을 쬐어주는 시간에 따라 미성숙신경세포와 신경줄기세포에서 각각 서로 다른 하위 신호전달경로가 활성화됨을 관찰했다. 또한 이 현상에 특정 뇌유래 신경성장인자가 관여함을 밝혀내었다. 반복적으로 충분한 시간동안 빛을 쬐어주면 해마 치아이랑의 신경줄기세포가 증식하는 성체 신경재생이 관찰되었으며, 실험 대상 쥐에서는 일시적으로 공간기억 능력이 향상됨을 밝혔다.

옵토파스 기술을 이용하면 약물을 처리하거나 유전자변형 쥐를 사용하였을 때 발생하는 여러 부작용이 없이 빛 자극만으로 쥐의 생리현상에 지장을 주지 않으면서 뇌신경세포에서 Fas 단백질의 활성을 실시간으로 조절할 수 있다. 질환이 있는 뇌에서 Fas 단백질이 활성화되어 질병에 맞서 대뇌의 기능을 보호하는 여러 가지 역할을 한다는 사실을 생각해볼 때, 향후 세포 수준을 물론 개체 수준까지 뇌질환 상태에서의 신경행동적인 변화를 규명하는 연구에 활용될 것으로 기대한다.

허원도 교수는 “옵토파스(OptoFAS) 기술을 이용하면 빛만으로 살아있는 개체의 신경세포 내에서 단백질의 활성과 신호전달 경로를 쉽게 조절할 수 있다”며 “이 기술이 뇌인지 과학 연구를 비롯해 향후 대뇌질환 치료제 개발 등에 다양하게 적용되길 바란다”고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴시즈(Science Advances, IF 12.80)에 4월 23일 오전 3시(한국시간) 온라인 게재됐다.

2020.04.27 조회수 11543

머리에 빛을 비춰 신경세포 재생과 공간기억 향상

뇌질환 상태에서 신경재생으로 일시적인 기억향상이 일어나는 기전이 밝혀졌다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 Fas 수용체의 활성을 조절함으로써 신경재생과 공간기억 능력이 향상됨을 보였다.

Fas 수용체는 허혈성 뇌질환, 염증성 뇌질환, 퇴행성 신경질환 등 다양한 대뇌질환에 걸린 경우 발현이 유도되는 단백질이다. 일반적으로는 세포를 죽음에 이르게 하지만, 신경계의 다양한 세포들에서는 세포증식 관련 신호전달 경로를 활성화시켜 세포를 재생시킨다. 특히, 뇌질환에 걸린 경우 대뇌 해마의 신경재생에 Fas 수용체가 관련되어 있다는 사실이 알려져 왔으나, 연구방법의 한계로 세부적인 기전에 대해서는 아직 자세히 알려진 바가 없다. 또한, 질환이 있는 뇌에서 해마가 관장하는 공간기억이 Fas 단백질에 의해 어떻게 영향받는지에 대해서도 논란이 되어 왔다.

연구팀은 광수용체 단백질의 유전자에 Fas 수용체 단백질의 유전자를 결합시킴으로써 청색광을 쬐어주면 Fas 단백질의 활성이 유도되는 옵토파스(OptoFAS) 기술을 개발했다. 살아있는 생쥐 대뇌에 다양한 시간동안 빛을 쬐어주면서 시공간적으로 Fas 수용체 단백질의 활성을 조절함으로써 대뇌 해마에서 여러 신호전달 경로들이 순차적으로 활성화되고, 그 결과로 신경재생과 공간기억 능력이 향상된다는 것을 확인했다.

옵토파스(OptoFAS) 기술은 빛을 이용하여 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 배양시킨 세포나 살아있는 생쥐 머리에 청색광을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 하위 신호전달경로들을 활성화시킨다. 생체 내에 광섬유를 삽입하여 원하는 시간에 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 방식으로 선택적으로 단백질을 활성화시킬 수 있다.

연구팀은 빛을 이용해 대뇌 해마의 치아이랑에 존재하는 미성숙신경세포에서 옵토파스를 활성화시키고, 빛을 쬐어주는 시간에 따라 미성숙신경세포와 신경줄기세포에서 각각 서로 다른 하위 신호전달경로가 활성화됨을 관찰했다. 또한 이 현상에 특정 뇌유래 신경성장인자가 관여함을 밝혀내었다. 반복적으로 충분한 시간동안 빛을 쬐어주면 해마 치아이랑의 신경줄기세포가 증식하는 성체 신경재생이 관찰되었으며, 실험 대상 쥐에서는 일시적으로 공간기억 능력이 향상됨을 밝혔다.

옵토파스 기술을 이용하면 약물을 처리하거나 유전자변형 쥐를 사용하였을 때 발생하는 여러 부작용이 없이 빛 자극만으로 쥐의 생리현상에 지장을 주지 않으면서 뇌신경세포에서 Fas 단백질의 활성을 실시간으로 조절할 수 있다. 질환이 있는 뇌에서 Fas 단백질이 활성화되어 질병에 맞서 대뇌의 기능을 보호하는 여러 가지 역할을 한다는 사실을 생각해볼 때, 향후 세포 수준을 물론 개체 수준까지 뇌질환 상태에서의 신경행동적인 변화를 규명하는 연구에 활용될 것으로 기대한다.

허원도 교수는 “옵토파스(OptoFAS) 기술을 이용하면 빛만으로 살아있는 개체의 신경세포 내에서 단백질의 활성과 신호전달 경로를 쉽게 조절할 수 있다”며 “이 기술이 뇌인지 과학 연구를 비롯해 향후 대뇌질환 치료제 개발 등에 다양하게 적용되길 바란다”고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴시즈(Science Advances, IF 12.80)에 4월 23일 오전 3시(한국시간) 온라인 게재됐다.

2020.04.27 조회수 11543 -

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21 조회수 15626

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21 조회수 15626 -

허원도 교수, 머리에 빛 비춰 기억 및 공감능력 향상 기술 개발

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 칼슘 농도를 조절함으로써 공간기억 및 공감 능력을 높이는 비침습적인 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 10일 자 온라인 판에 게재됐다.

칼슘은 세포 기능에 중요한 물질로, 세포 이동, 분열, 유전자 발현, 신경 전달 물질 분비, 항상성 유지 등에 폭넓게 관여한다. 세포가 제 기능을 잘 수행하기 위해서는 세포 내 칼슘 농도가 적절하게 조절돼야 한다.

세포 내 칼슘 양이 부족해지면 인지장애, 심장부정맥 등 다양한 질환으로 이어질 수 있다. 허원도 교수 연구팀은 이전 연구에서 세포에 빛을 비춰 세포 내 칼슘 농도를 조절하는 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 개발하여 네이처 바오이테크놀로지(Nature Biotechnology) 2015년 9월호 표지논문으로 보고한 바 있다.

옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술은 빛을 이용하여 비침습적으로 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 쥐 머리에 청색 빛을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 세포의 칼슘 통로를 열면 세포 내로 칼슘이 유입된다. 외과적 시술에 비해 비침습적이긴 하나, 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 이용하려면 생체 내에 광섬유를 삽입해 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 과정이 필요하다. 광섬유 삽입은 털, 피부, 머리뼈, 생체 조직 손상 및 면역력 약화 등 부작용을 유발한다는 문제점이 있다.

연구진은 옵토스팀원 기술에서 사용했던 광수용체 단백질의 유전자를 변형시킴으로써 빛에 민감도를 55배 증가시킨 몬스팀원(monSTIM1) 기술을 개발했다. 청색 빛에 대한 민감도를 크게 높여 광섬유 삽입 없이 살아있는 쥐의 머리에 손전등 강도의 빛을 쬐어주는 것만으로도 뇌신경세포의 칼슘 조절이 가능해졌다. 이를 이용해 수술 없이 살아있는 동물의 뇌신경세포의 활성화를 유도할 수 있기 때문에 향후 세포 수준뿐만 아니라 개체 수준에서의 칼슘 역할 규명이 가능할 것으로 기대된다.

연구진은 쥐의 뇌세포에 몬스팀원을 발현시키고, 뇌가 손상되지 않은 쥐의 머리 위에 청색광을 쬐어 비침습적으로 칼슘 신호를 활성화했다. 머리뼈 근처에 위치하는 뇌 피질뿐만 아니라 뇌 깊숙하게 위치한 해마와 시상까지도 칼슘 신호가 활성화됐다. 추가적으로 뇌 전대상 피질의 흥분성 신경세포에 몬스팀원 기술을 적용하여 행동 변화를 관찰했다. 살아있는 쥐에서 빛 자극을 통해 칼슘 신호가 증가하고 생쥐의 공간기억이 증가하고 공감능력이 향상됨을 관찰했다.

비침습적인 빛 자극으로 쥐의 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 상태에서 뇌의 칼슘 신호를 실시간으로 조절할 수 있어 뇌 연구에 다양하게 적용 가능하다. 칼슘에 의한 신경 행동적인 변화에 대한 연구를 생체 모델에서 하기 위해 더 향상된 기술이다.

허원도 교수는“몬스팀원(monSTIM1) 기술을 이용하면 빛을 이용하면 뇌를 손상하지 않고 비침습적으로 세포 내 칼슘 신호를 쉽게 조작할 수 있다”라며 “이 기술이 뇌세포 칼슘 연구, 뇌인지 과학 연구 등에 다양하게 적용 되길 바란다”라고 말했다.

2020.01.22 조회수 6953

허원도 교수, 머리에 빛 비춰 기억 및 공감능력 향상 기술 개발

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 칼슘 농도를 조절함으로써 공간기억 및 공감 능력을 높이는 비침습적인 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 10일 자 온라인 판에 게재됐다.

칼슘은 세포 기능에 중요한 물질로, 세포 이동, 분열, 유전자 발현, 신경 전달 물질 분비, 항상성 유지 등에 폭넓게 관여한다. 세포가 제 기능을 잘 수행하기 위해서는 세포 내 칼슘 농도가 적절하게 조절돼야 한다.

세포 내 칼슘 양이 부족해지면 인지장애, 심장부정맥 등 다양한 질환으로 이어질 수 있다. 허원도 교수 연구팀은 이전 연구에서 세포에 빛을 비춰 세포 내 칼슘 농도를 조절하는 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 개발하여 네이처 바오이테크놀로지(Nature Biotechnology) 2015년 9월호 표지논문으로 보고한 바 있다.

옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술은 빛을 이용하여 비침습적으로 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 쥐 머리에 청색 빛을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 세포의 칼슘 통로를 열면 세포 내로 칼슘이 유입된다. 외과적 시술에 비해 비침습적이긴 하나, 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 이용하려면 생체 내에 광섬유를 삽입해 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 과정이 필요하다. 광섬유 삽입은 털, 피부, 머리뼈, 생체 조직 손상 및 면역력 약화 등 부작용을 유발한다는 문제점이 있다.

연구진은 옵토스팀원 기술에서 사용했던 광수용체 단백질의 유전자를 변형시킴으로써 빛에 민감도를 55배 증가시킨 몬스팀원(monSTIM1) 기술을 개발했다. 청색 빛에 대한 민감도를 크게 높여 광섬유 삽입 없이 살아있는 쥐의 머리에 손전등 강도의 빛을 쬐어주는 것만으로도 뇌신경세포의 칼슘 조절이 가능해졌다. 이를 이용해 수술 없이 살아있는 동물의 뇌신경세포의 활성화를 유도할 수 있기 때문에 향후 세포 수준뿐만 아니라 개체 수준에서의 칼슘 역할 규명이 가능할 것으로 기대된다.

연구진은 쥐의 뇌세포에 몬스팀원을 발현시키고, 뇌가 손상되지 않은 쥐의 머리 위에 청색광을 쬐어 비침습적으로 칼슘 신호를 활성화했다. 머리뼈 근처에 위치하는 뇌 피질뿐만 아니라 뇌 깊숙하게 위치한 해마와 시상까지도 칼슘 신호가 활성화됐다. 추가적으로 뇌 전대상 피질의 흥분성 신경세포에 몬스팀원 기술을 적용하여 행동 변화를 관찰했다. 살아있는 쥐에서 빛 자극을 통해 칼슘 신호가 증가하고 생쥐의 공간기억이 증가하고 공감능력이 향상됨을 관찰했다.

비침습적인 빛 자극으로 쥐의 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 상태에서 뇌의 칼슘 신호를 실시간으로 조절할 수 있어 뇌 연구에 다양하게 적용 가능하다. 칼슘에 의한 신경 행동적인 변화에 대한 연구를 생체 모델에서 하기 위해 더 향상된 기술이다.

허원도 교수는“몬스팀원(monSTIM1) 기술을 이용하면 빛을 이용하면 뇌를 손상하지 않고 비침습적으로 세포 내 칼슘 신호를 쉽게 조작할 수 있다”라며 “이 기술이 뇌세포 칼슘 연구, 뇌인지 과학 연구 등에 다양하게 적용 되길 바란다”라고 말했다.

2020.01.22 조회수 6953 -

허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

2019.10.15 조회수 12519

허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

2019.10.15 조회수 12519 -

허원도 교수, 빛만 비춰도 유전자 발현 조절하는 효소 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀(기초과학연구원 인지 및 사회성 연구단)이 살아있는 생쥐의 머리에 빛만 비춰도 생쥐 뇌 유전자 발현을 제어할 수 있는 시스템을 개발했다.

매우 약한 빛에도 반응하도록 유전자 재조합 효소를 설계해 원하는 위치와 타이밍에 효소를 활성화할 수 있다. 많은 시간과 재원이 소요되는 유전자 변형 실험 모델을 만들지 않아도 특정 유전자 발현을 유도할 수 있어 활용이 매우 클 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 19일자 온라인 판에 게재됐다.

연구팀이 개발한 Flp 유전자 재조합 효소는 빛에 민감하게 반응해 활성화된다. 수술이 아닌 LED 빛을 쏘는 비침습성(non-invasive) 방식만으로도 유전자의 발현을 유도할 수 있어 물리적․화학적 손상에 의한 부작용도 최소화할 수 있다.

Flp 유전자 재조합 효소는 말 그대로 유전자를 자르고 재조합하는 기능을 지녀 유전자 형질 전환 실험모델을 만드는 등 다방면으로 활용됐다. 광유전학 기술에 응용하려는 시도가 있었으나 빛 없이도 스스로 조립(auto-assembly)돼버려 제어가 어려웠다. 뇌 속으로 빛을 직접 전달하려면 광섬유를 집어넣는 수술 과정도 필요했다.

연구팀이 개발한 광활성 Flp 유전자 재조합 효소(이하 PA-Flp 단백질)는 비활성화 상태에서도 빛을 받으면 결합되면서 활성화된다. 연구진은 단백질 공학을 통해 기존에는 잘 알려지지 않았던 Flp 재조합 효소를 활성화하는 위치를 찾는 힌트를 얻어 PA-Flp 단백질을 설계했다. PA-Flp 단백질의 발현 정도는 적색 형광단백질을 붙여 쉽게 알아볼 수 있도록 만들었다.

PA-Flp 단백질은 매우 적은 양으로도 반응하는 민감도를 지녔다. 연구진은 기억을 관장하는 쥐의 뇌 해마 부위에 PA-Flp 단백질을 넣은 뒤 약 30초 동안 LED를 머리 부분에 비추는 실험을 진행했다. 그 결과 생쥐 뇌의 깊은 조직 영역에 도달하는 매우 적은 양의 빛으로도 PA-Flp 단백질이 활성화된 것을 확인했다.

생쥐에게 쏜 빛은 1-2mW/mm2로 실생활에서 사용하는 휴대폰의 손전등 혹은 발표 시 이용하는 레이저 포인터 정도의 세기다. 연구진은 물리적 손상을 전혀 일으키지 않는 비침습성 방식으로도 유전자 발현을 조절하는데 성공한 것이다.

또한 연구진은 행동을 재현하고 검증하는 실험에 나섰다. 해마보다 더 깊숙한 곳에 있는 내측 중격(~3.5mm) 뇌 내측 중격(medial septum): 기억의 중추 역할을 담당하는 해마와 연결된 부위에는 칼슘 채널이 존재하는데 이 칼슘 채널의 발현이 억제되면 물체를 탐색하는 능력이 증가한다는 기존의 연구에 착안하여 실험을 설계했다.

연구진은 내측 중격에 PA-Flp 단백질을 도입하고 LED 빛을 쏘자 칼슘 채널의 발현이 억제됨을 확인했다. 실제 PA-Flp 단백질이 활성화된 실험군은 물체를 탐색하는 능력이 대조군에 비해 훨씬 커져 물체 주변으로 더 많은 움직임을 기록했다.

이번 연구는 빛으로 원하는 타이밍에 유전자를 자르고 재조합하는 효소를 개발해 향후 광유전학에 응용가치가 클 것으로 기대된다. 특정 유전자가 변형된 실험모델을 제작하는데 오랜 시일과 연구비가 투입되는데 반해 이 기술을 활용하면 빛만 쏘는 방식으로도 원하는 유전자를 쉽고 빠르게 조절할 수 있기 때문이다. 또한 광섬유를 심는 별도의 수술 없이도 연구자가 사용하기 간편하고 비용도 저렴하다.

허원도 교수는 “실험쥐의 생리학적 현상에 영향을 줄 수 있는 물리적, 화학적 자극이 거의 없이 LED로 원하는 특정 유전자 발현을 조절할 수 있는 것이 큰 장점이다”라며 “향후 다양한 뇌 영역을 탐구하는데 널리 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

□ 그림 설명

그림1. PA-Flp 단백질 작동원리 및 발현

그림2. 물체 탐색 능력이 증가함을 실험으로 확인

2019.01.21 조회수 7632

허원도 교수, 빛만 비춰도 유전자 발현 조절하는 효소 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀(기초과학연구원 인지 및 사회성 연구단)이 살아있는 생쥐의 머리에 빛만 비춰도 생쥐 뇌 유전자 발현을 제어할 수 있는 시스템을 개발했다.

매우 약한 빛에도 반응하도록 유전자 재조합 효소를 설계해 원하는 위치와 타이밍에 효소를 활성화할 수 있다. 많은 시간과 재원이 소요되는 유전자 변형 실험 모델을 만들지 않아도 특정 유전자 발현을 유도할 수 있어 활용이 매우 클 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 19일자 온라인 판에 게재됐다.

연구팀이 개발한 Flp 유전자 재조합 효소는 빛에 민감하게 반응해 활성화된다. 수술이 아닌 LED 빛을 쏘는 비침습성(non-invasive) 방식만으로도 유전자의 발현을 유도할 수 있어 물리적․화학적 손상에 의한 부작용도 최소화할 수 있다.

Flp 유전자 재조합 효소는 말 그대로 유전자를 자르고 재조합하는 기능을 지녀 유전자 형질 전환 실험모델을 만드는 등 다방면으로 활용됐다. 광유전학 기술에 응용하려는 시도가 있었으나 빛 없이도 스스로 조립(auto-assembly)돼버려 제어가 어려웠다. 뇌 속으로 빛을 직접 전달하려면 광섬유를 집어넣는 수술 과정도 필요했다.

연구팀이 개발한 광활성 Flp 유전자 재조합 효소(이하 PA-Flp 단백질)는 비활성화 상태에서도 빛을 받으면 결합되면서 활성화된다. 연구진은 단백질 공학을 통해 기존에는 잘 알려지지 않았던 Flp 재조합 효소를 활성화하는 위치를 찾는 힌트를 얻어 PA-Flp 단백질을 설계했다. PA-Flp 단백질의 발현 정도는 적색 형광단백질을 붙여 쉽게 알아볼 수 있도록 만들었다.

PA-Flp 단백질은 매우 적은 양으로도 반응하는 민감도를 지녔다. 연구진은 기억을 관장하는 쥐의 뇌 해마 부위에 PA-Flp 단백질을 넣은 뒤 약 30초 동안 LED를 머리 부분에 비추는 실험을 진행했다. 그 결과 생쥐 뇌의 깊은 조직 영역에 도달하는 매우 적은 양의 빛으로도 PA-Flp 단백질이 활성화된 것을 확인했다.

생쥐에게 쏜 빛은 1-2mW/mm2로 실생활에서 사용하는 휴대폰의 손전등 혹은 발표 시 이용하는 레이저 포인터 정도의 세기다. 연구진은 물리적 손상을 전혀 일으키지 않는 비침습성 방식으로도 유전자 발현을 조절하는데 성공한 것이다.

또한 연구진은 행동을 재현하고 검증하는 실험에 나섰다. 해마보다 더 깊숙한 곳에 있는 내측 중격(~3.5mm) 뇌 내측 중격(medial septum): 기억의 중추 역할을 담당하는 해마와 연결된 부위에는 칼슘 채널이 존재하는데 이 칼슘 채널의 발현이 억제되면 물체를 탐색하는 능력이 증가한다는 기존의 연구에 착안하여 실험을 설계했다.

연구진은 내측 중격에 PA-Flp 단백질을 도입하고 LED 빛을 쏘자 칼슘 채널의 발현이 억제됨을 확인했다. 실제 PA-Flp 단백질이 활성화된 실험군은 물체를 탐색하는 능력이 대조군에 비해 훨씬 커져 물체 주변으로 더 많은 움직임을 기록했다.

이번 연구는 빛으로 원하는 타이밍에 유전자를 자르고 재조합하는 효소를 개발해 향후 광유전학에 응용가치가 클 것으로 기대된다. 특정 유전자가 변형된 실험모델을 제작하는데 오랜 시일과 연구비가 투입되는데 반해 이 기술을 활용하면 빛만 쏘는 방식으로도 원하는 유전자를 쉽고 빠르게 조절할 수 있기 때문이다. 또한 광섬유를 심는 별도의 수술 없이도 연구자가 사용하기 간편하고 비용도 저렴하다.

허원도 교수는 “실험쥐의 생리학적 현상에 영향을 줄 수 있는 물리적, 화학적 자극이 거의 없이 LED로 원하는 특정 유전자 발현을 조절할 수 있는 것이 큰 장점이다”라며 “향후 다양한 뇌 영역을 탐구하는데 널리 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

□ 그림 설명

그림1. PA-Flp 단백질 작동원리 및 발현

그림2. 물체 탐색 능력이 증가함을 실험으로 확인

2019.01.21 조회수 7632 -

허원도 교수, 변화무쌍 스위치 단백질 관찰하는 바이오센서 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀(기초과학연구원 인지 및 사회성 연구단)이 신호전달 스위치단백질의 활성을 모니터링하는 새로운‘바이오센서’를 개발하고 살아있는 생쥐의 신경세포 활성화를 관찰하는데 성공했다.

이번 연구를 통해 암세포의 이동과 신경세포 활성화 등 다양한 세포 기능에 관여하는 신호전달 스위치 단백질의 변화무쌍한 과정을 실시간으로 볼 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’(Nature Communications)에 1월 14일자 온라인 판에 게재됐다.

세포의 신호전달 스위치 단백질은 스위치가 켜지면 기계가 작동하듯 활성화 여부로 세포의 기능을 제어한다. 대표적인 신호전달 스위치단백질인 small GTPase은 세포의 이동, 분열, 사멸과 유전자 발현 등에 관여한다. 핵심 단백질인 small GTPase를 제어할 수 있다면 세포의 기능도 조절할 수 있어 많은 연구팀들이 연구주제로 삼고 있다.

허원도 교수 연구팀이 그간 연구 노하우를 바탕으로 개발한 새로운 바이오센서는 small GTPase 활성의 모든 변화 과정을 실시간으로 볼 수 있는 도구다. 광유전학과 결합해 다양한 방식으로 관찰이 가능하고 민감도가 커 생체 내 두꺼운 조직 안에서 벌어지는 수 나노미터(nm) 크기의 변화까지도 정밀하게 볼 수 있다는 게 특징이다. 고감도 성능을 이용하면 살아있는 동물의 암세포 전이 및 뇌 속 신경세포의 구조변화를 관찰할 수 있어 향후 강력한 이미징 기술이 될 것으로 기대된다.

일반적으로 small GTPase의 활성을 관찰하는 데엔 형광 공명 에너지전달(FRET) 방식을 이용했다. 하지만 FRET 방식은 광유전학과 광 파장이 겹쳐 정작 관찰해야 할 세포신호의 변화는 보기가 어려웠다. 또 민감도가 낮아 동물 모델에 적용하는 것도 제한적이었다.

연구팀은 단백질 공학 기술로 5가지 종류의 small GTPase 단백질의 바이오센서를 개발하고 두 가지 파장(488nm, 561nm)에서 관찰이 가능한 바이오센서를 개발, 이를 동시에 분석하는데 성공했다. 연구진이 개발한 바이오센서는 기존 바이오센서가 청색광을 활용하는 광유전학 기법의 파장과 겹치는 문제를 효과적으로 극복해 세포의 이동방향을 살피면서 동시에 공간적 기능도 분석할 수 있는 장점이 있다.

연구팀은 유방암 전이 암세포에 바이오센서를 발현시키고, 광유전학 기술로 암세포 이동 방향을 조절하자 small GTPase 단백질이 활성화됨을 확인했다. 이 과정에서 암세포의 이동 방향이 변할 때, 세포 내 small GTPase가 이리저리 움직이며 활성화하는 모습을 실시간 이미징하는데 성공했다. 연구진은 small GTPase의 활성을 실시간으로 탐지해 추후 암치료물질을 탐색하는 등 다방면의 기술 접목이 가능할 것으로 전망한다.

더 나아가 IBS 연구진은 미국 막스 플랑크 플로리다 연구소(Max Plank Florida Institute)의 권형배 박사 연구팀과 공동연구를 진행했다. 연구진은 공 위를 달리는 실험으로 깨어있는 생쥐인 실험군과 마취된 대조군의 뇌 영역의 운동 피질의 신경세포에서의 small GTPase단백질의 활성을 비교하는데 성공했다. 살아있는 쥐에서 수 나노미터 단위의 신경세포 수상돌기 가시 수상돌기 가시에서 실시간으로 변화하는 small GTPase 단백질의 활성을 관찰한 것은 이번이 처음이다.

이번에 개발된 바이오센서는 시냅스처럼 수 마이크로미터 단위의 미세한 구조에서도 목표한 단백질을 관찰할 수 있을 만큼 민감도가 크다. 실험쥐의 운동행동과 같은 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 자연스러운 상태에서 뇌 영역을 바로 실시간으로 관찰할 수 있어 뇌 관련 연구에도 다양하게 적용될 수 있다.

연구를 이끈 허원도 교수는 “이번 연구는 small GTPase 단백질을 생체 내에서 관찰하기 위한 기존의 바이오센서들의 기술적 한계를 극복하는데 성공했다”며 “특히 청색 빛을 활용한 광유전학 기술과 동시에 적용할 수 있어 다양한 세포막 수용체와 관련된 광범위한 세포신호전달연구와 뇌인지과학연구에 접목이 가능할 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. small GTPase 바이오센서 개발

그림2. small GTPase 바이오센서를 이용해 유방암 전이 암세포 관찰

그림3. 운동 행동 중인 생쥐 실시간 관찰

2019.01.15 조회수 9461

허원도 교수, 변화무쌍 스위치 단백질 관찰하는 바이오센서 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀(기초과학연구원 인지 및 사회성 연구단)이 신호전달 스위치단백질의 활성을 모니터링하는 새로운‘바이오센서’를 개발하고 살아있는 생쥐의 신경세포 활성화를 관찰하는데 성공했다.

이번 연구를 통해 암세포의 이동과 신경세포 활성화 등 다양한 세포 기능에 관여하는 신호전달 스위치 단백질의 변화무쌍한 과정을 실시간으로 볼 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’(Nature Communications)에 1월 14일자 온라인 판에 게재됐다.

세포의 신호전달 스위치 단백질은 스위치가 켜지면 기계가 작동하듯 활성화 여부로 세포의 기능을 제어한다. 대표적인 신호전달 스위치단백질인 small GTPase은 세포의 이동, 분열, 사멸과 유전자 발현 등에 관여한다. 핵심 단백질인 small GTPase를 제어할 수 있다면 세포의 기능도 조절할 수 있어 많은 연구팀들이 연구주제로 삼고 있다.

허원도 교수 연구팀이 그간 연구 노하우를 바탕으로 개발한 새로운 바이오센서는 small GTPase 활성의 모든 변화 과정을 실시간으로 볼 수 있는 도구다. 광유전학과 결합해 다양한 방식으로 관찰이 가능하고 민감도가 커 생체 내 두꺼운 조직 안에서 벌어지는 수 나노미터(nm) 크기의 변화까지도 정밀하게 볼 수 있다는 게 특징이다. 고감도 성능을 이용하면 살아있는 동물의 암세포 전이 및 뇌 속 신경세포의 구조변화를 관찰할 수 있어 향후 강력한 이미징 기술이 될 것으로 기대된다.

일반적으로 small GTPase의 활성을 관찰하는 데엔 형광 공명 에너지전달(FRET) 방식을 이용했다. 하지만 FRET 방식은 광유전학과 광 파장이 겹쳐 정작 관찰해야 할 세포신호의 변화는 보기가 어려웠다. 또 민감도가 낮아 동물 모델에 적용하는 것도 제한적이었다.

연구팀은 단백질 공학 기술로 5가지 종류의 small GTPase 단백질의 바이오센서를 개발하고 두 가지 파장(488nm, 561nm)에서 관찰이 가능한 바이오센서를 개발, 이를 동시에 분석하는데 성공했다. 연구진이 개발한 바이오센서는 기존 바이오센서가 청색광을 활용하는 광유전학 기법의 파장과 겹치는 문제를 효과적으로 극복해 세포의 이동방향을 살피면서 동시에 공간적 기능도 분석할 수 있는 장점이 있다.

연구팀은 유방암 전이 암세포에 바이오센서를 발현시키고, 광유전학 기술로 암세포 이동 방향을 조절하자 small GTPase 단백질이 활성화됨을 확인했다. 이 과정에서 암세포의 이동 방향이 변할 때, 세포 내 small GTPase가 이리저리 움직이며 활성화하는 모습을 실시간 이미징하는데 성공했다. 연구진은 small GTPase의 활성을 실시간으로 탐지해 추후 암치료물질을 탐색하는 등 다방면의 기술 접목이 가능할 것으로 전망한다.

더 나아가 IBS 연구진은 미국 막스 플랑크 플로리다 연구소(Max Plank Florida Institute)의 권형배 박사 연구팀과 공동연구를 진행했다. 연구진은 공 위를 달리는 실험으로 깨어있는 생쥐인 실험군과 마취된 대조군의 뇌 영역의 운동 피질의 신경세포에서의 small GTPase단백질의 활성을 비교하는데 성공했다. 살아있는 쥐에서 수 나노미터 단위의 신경세포 수상돌기 가시 수상돌기 가시에서 실시간으로 변화하는 small GTPase 단백질의 활성을 관찰한 것은 이번이 처음이다.

이번에 개발된 바이오센서는 시냅스처럼 수 마이크로미터 단위의 미세한 구조에서도 목표한 단백질을 관찰할 수 있을 만큼 민감도가 크다. 실험쥐의 운동행동과 같은 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 자연스러운 상태에서 뇌 영역을 바로 실시간으로 관찰할 수 있어 뇌 관련 연구에도 다양하게 적용될 수 있다.

연구를 이끈 허원도 교수는 “이번 연구는 small GTPase 단백질을 생체 내에서 관찰하기 위한 기존의 바이오센서들의 기술적 한계를 극복하는데 성공했다”며 “특히 청색 빛을 활용한 광유전학 기술과 동시에 적용할 수 있어 다양한 세포막 수용체와 관련된 광범위한 세포신호전달연구와 뇌인지과학연구에 접목이 가능할 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. small GTPase 바이오센서 개발

그림2. small GTPase 바이오센서를 이용해 유방암 전이 암세포 관찰

그림3. 운동 행동 중인 생쥐 실시간 관찰

2019.01.15 조회수 9461 -

허원도 교수, 빛으로 단백질군집형성 속도 10배 높이는 새 광유전학 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

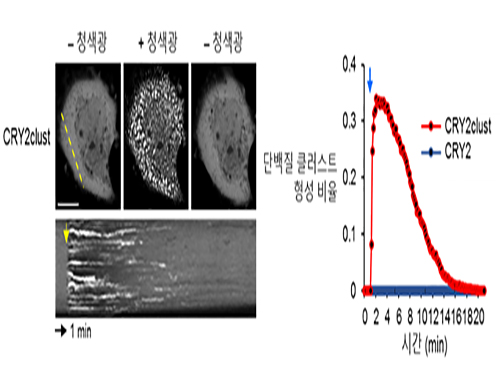

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2(Cryptochrome2)를 변형한 크립토크롬2 클러스트(CRY2clust)를 개발했다.

이를 통해 기존에 비해 약 10배 더 빠른 반응속도로 단백질 군집을 형성하는 데 성공했다.

이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 23일자에 게재됐다.

세포막 단백질이나 신호전달 단백질, 효소 등 많은 단백질은 자신들끼리 서로 군집을 이룰 때 제 기능이 활성화된다. 그 동안 화학물질을 이용해 단백질 군집 형성을 유도하려는 노력이 이뤄져왔으나 부작용과 시간적 제약 등 한계가 있었다.

광유전학 분야 연구자들은 화학물질을 사용하지 않는 대신 빛을 이용해 단백질 군집을 형성하고자 식물의 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2를 활용했다.

허원도 교수 연구팀은 크립토크롬2의 일부 구조를 변형해 기존 크립토크롬2를 활용한 광유전학 기술보다 단백질 군집을 더 빠르게 만들 수 있는 방법을 찾았다.

크립토크롬2의 단백질 사슬 C말단(C-terminal)에 9개의 아미노산 잔기로 구성된 매우 짧은 펩티드(Peptide)를 부착하자 일반 크립토크롬2보다 빛에 10배 이상 더 빠르게 반응한다는 사실을 관찰한 것이다.

연구진은 이 기술을 CRY2clust라 이름 붙였다.

연구팀은 과거 자체 개발한 광유전학 기술에 CRY2clust를 접목해 CRY2을 이용한 기존 시스템과의 단백질 활성 효율의 차이를 확인했다. CRY2clust를 사용하면 빛으로 세포막의 칼슘이온채널을 훨씬 빠르게 끄고 켜거나(광유도 칼슘이온채널 활성 시스템 ; OptoSTIM1) 신경세포의 분화를 더욱 효율적으로 조절(광유도 신경성장인자 수용체 활성 시스템 ; OptoTrkB)할 수 있었다.

연구진은 더 나아가 실험실에서 단백질 군집 형성에 주로 활용하는 여러 형광단백질(Fluorescent protein)과 크립토크롬2를 짝지어 결합해봄으로써 빛을 이용해 단백질 군집을 더 효율적으로 만들 수 있는 조합의 조건을 찾았다.

형광단백질이 하나보다는 여러 개가 결합한 형태일수록 빛을 비추었을 때 광유도 클러스트를 더욱 높은 비율로 형성했다. 또한 형광단백질을 크립토크롬2의 단백질 사슬 말단 중 N말단이 아닌 C말단에 붙이는 경우 광유도 클러스트 형성 효율이 더 높은 것으로 확인됐다. 단백질 군집이 잘 형성되는 조건을 찾았다는 점에서 연구자의 실험 선택의 폭을 넓혀준 데 의의가 있다.

허원도 교수 연구팀은 CRY2clust를 개발해 빛을 이용한 단백질의 활성을 훨씬 효율적으로 유도하는데 성공했다.

허원도 교수는 “이번 연구에서 개발한 CRY2clust는 향후 광유전학 분야의 실험에 유용한 도구가 될 것이다”며“다양한 형광단백질-CRY2 조합을 통해 찾은 단백질 군집 형성 성공 요인은 광유전학 시스템 개발에 길잡이 역할을 할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 기존 크립토크롬2 대비 CRY2clust의 단백질 군집 형성 속도

그림2. CRY2clust 시스템을 적용한 광유도 단백질 기능 조절

그림3. 형광단백질을 이용한 다양한 단백질 군집 형성

2017.06.26 조회수 11161

허원도 교수, 빛으로 단백질군집형성 속도 10배 높이는 새 광유전학 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2(Cryptochrome2)를 변형한 크립토크롬2 클러스트(CRY2clust)를 개발했다.

이를 통해 기존에 비해 약 10배 더 빠른 반응속도로 단백질 군집을 형성하는 데 성공했다.

이번 연구결과는 네이처 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 23일자에 게재됐다.

세포막 단백질이나 신호전달 단백질, 효소 등 많은 단백질은 자신들끼리 서로 군집을 이룰 때 제 기능이 활성화된다. 그 동안 화학물질을 이용해 단백질 군집 형성을 유도하려는 노력이 이뤄져왔으나 부작용과 시간적 제약 등 한계가 있었다.

광유전학 분야 연구자들은 화학물질을 사용하지 않는 대신 빛을 이용해 단백질 군집을 형성하고자 식물의 청색광 수용 단백질인 크립토크롬2를 활용했다.

허원도 교수 연구팀은 크립토크롬2의 일부 구조를 변형해 기존 크립토크롬2를 활용한 광유전학 기술보다 단백질 군집을 더 빠르게 만들 수 있는 방법을 찾았다.

크립토크롬2의 단백질 사슬 C말단(C-terminal)에 9개의 아미노산 잔기로 구성된 매우 짧은 펩티드(Peptide)를 부착하자 일반 크립토크롬2보다 빛에 10배 이상 더 빠르게 반응한다는 사실을 관찰한 것이다.

연구진은 이 기술을 CRY2clust라 이름 붙였다.

연구팀은 과거 자체 개발한 광유전학 기술에 CRY2clust를 접목해 CRY2을 이용한 기존 시스템과의 단백질 활성 효율의 차이를 확인했다. CRY2clust를 사용하면 빛으로 세포막의 칼슘이온채널을 훨씬 빠르게 끄고 켜거나(광유도 칼슘이온채널 활성 시스템 ; OptoSTIM1) 신경세포의 분화를 더욱 효율적으로 조절(광유도 신경성장인자 수용체 활성 시스템 ; OptoTrkB)할 수 있었다.

연구진은 더 나아가 실험실에서 단백질 군집 형성에 주로 활용하는 여러 형광단백질(Fluorescent protein)과 크립토크롬2를 짝지어 결합해봄으로써 빛을 이용해 단백질 군집을 더 효율적으로 만들 수 있는 조합의 조건을 찾았다.

형광단백질이 하나보다는 여러 개가 결합한 형태일수록 빛을 비추었을 때 광유도 클러스트를 더욱 높은 비율로 형성했다. 또한 형광단백질을 크립토크롬2의 단백질 사슬 말단 중 N말단이 아닌 C말단에 붙이는 경우 광유도 클러스트 형성 효율이 더 높은 것으로 확인됐다. 단백질 군집이 잘 형성되는 조건을 찾았다는 점에서 연구자의 실험 선택의 폭을 넓혀준 데 의의가 있다.

허원도 교수 연구팀은 CRY2clust를 개발해 빛을 이용한 단백질의 활성을 훨씬 효율적으로 유도하는데 성공했다.

허원도 교수는 “이번 연구에서 개발한 CRY2clust는 향후 광유전학 분야의 실험에 유용한 도구가 될 것이다”며“다양한 형광단백질-CRY2 조합을 통해 찾은 단백질 군집 형성 성공 요인은 광유전학 시스템 개발에 길잡이 역할을 할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 기존 크립토크롬2 대비 CRY2clust의 단백질 군집 형성 속도

그림2. CRY2clust 시스템을 적용한 광유도 단백질 기능 조절

그림3. 형광단백질을 이용한 다양한 단백질 군집 형성

2017.06.26 조회수 11161