%EC%A0%95%EA%B8%B0%ED%9B%88

-

운동 중 고혈압 감지, KAIST 웨어러블 광혈압계 개발

기존 커프 방식으로 혈압을 측정할 때 팔을 압박하는 불편함이 있으며, 측정 전 최소 10분의 안정이 필요했다. 최근 스마트워치에 적용된 혈압 측정 기술 역시 고혈압이나 운동 중 정확도가 떨어지고, 연속 측정이 어렵다는 단점이 있다. KAIST 연구진이 단순 휴식 상태 뿐만 아니라 계단 오르기 등 운동 중 고혈압 감지까지도 정확하게 연속 측정이 가능한 혈압 모니터링 기술을 개발했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 수십 개의 세분화된 파장의 빛을 사용해 혈관 내 혈류 변화를 광학적으로 측정하는 혁신 방법인 초분광 PPG(광용적맥파, Photoplethysmography) 기술을 활용해 운동 상태에서의 연속 혈압 모니터링에 활용될 수 있는 웨어러블 혈압 센서를 개발하는 데 성공했다.

최근 스마트워치에서 세 가지 파장을 갖는 PPG 센서를 이용해 혈압 측정 기술을 탑재했지만, 고혈압 상태 및 운동 상태에서의 낮은 정확도와 연속적인 측정이 불가하다는 문제가 있다.

연구팀은 빛의 파장을 분석해 주는 고해상도의 초박형 마이크로분광기를 포함한 초분광 PPG 모듈을 통해 다양한 파장의 PPG 신호를 동시에 측정하고, 연속적이고 정밀한 시간차를 계산해 안정적으로 혈압을 추정할 수 있는 방식을 고안했다.

연구팀이 개발한 웨어러블 초분광 PPG 센서는 연속적으로 혈압을 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 심박수, 호흡률과 같은 다른 생리적 매개변수도 동시에 측정해 운동 전후의 혈압 변화를 세밀하게 분석할 수 있다.

이번 연구 결과는 운동 중 혈압 변화를 연속적으로 추적해 운동으로 유발되는 고혈압을 감지할 수 있다. 연구팀은 운동 중 회복기의 혈압 추정 정확도가 0.75 정도였던 다른 감지 방식보다 높은 0.95의 연관성 지표(최소 –1, 최대 1, 수치가 1에 가까울수록 예측이 실제값과 거의 일치)를 나타내는 등 높은 신뢰성을 증명했다.

KAIST 정기훈 교수는 "이번 연구는 운동 중 측정된 고혈압 실험을 통해 얻은 새로운 데이터를 기반으로, 웨어러블 초분광 PPG 센서가 운동 중의 혈압 측정과 회복기 혈압 추적에서 중요한 역할을 할 수 있음을 증명한 사례에 해당하며, 초분광 PPG 기술은 향후 개인 맞춤형 디지털 헬스케어 분야에 크게 기여할 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

KAIST 바이오및뇌공학과 박정우 박사 후 연구원이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 4월 25일에 게재됐다.

※ 논문명: 웨어러블 초분광 광 혈류 측정 센서를 활용한 운동 유발 고혈압 진단, Wearable Hyperspectral Photoplethysmography allows Continuous Monitoring of Exercise-induced Hypertension, https://doi.org/10.1002/advs.202417625

이 연구는 한국보건산업진흥원 한국형 ARPA-H 사업, 한국연구재단 글로벌 중견연구사업등의 지원을 받아 수행했다.

2025.05.08 조회수 1668

운동 중 고혈압 감지, KAIST 웨어러블 광혈압계 개발

기존 커프 방식으로 혈압을 측정할 때 팔을 압박하는 불편함이 있으며, 측정 전 최소 10분의 안정이 필요했다. 최근 스마트워치에 적용된 혈압 측정 기술 역시 고혈압이나 운동 중 정확도가 떨어지고, 연속 측정이 어렵다는 단점이 있다. KAIST 연구진이 단순 휴식 상태 뿐만 아니라 계단 오르기 등 운동 중 고혈압 감지까지도 정확하게 연속 측정이 가능한 혈압 모니터링 기술을 개발했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 수십 개의 세분화된 파장의 빛을 사용해 혈관 내 혈류 변화를 광학적으로 측정하는 혁신 방법인 초분광 PPG(광용적맥파, Photoplethysmography) 기술을 활용해 운동 상태에서의 연속 혈압 모니터링에 활용될 수 있는 웨어러블 혈압 센서를 개발하는 데 성공했다.

최근 스마트워치에서 세 가지 파장을 갖는 PPG 센서를 이용해 혈압 측정 기술을 탑재했지만, 고혈압 상태 및 운동 상태에서의 낮은 정확도와 연속적인 측정이 불가하다는 문제가 있다.

연구팀은 빛의 파장을 분석해 주는 고해상도의 초박형 마이크로분광기를 포함한 초분광 PPG 모듈을 통해 다양한 파장의 PPG 신호를 동시에 측정하고, 연속적이고 정밀한 시간차를 계산해 안정적으로 혈압을 추정할 수 있는 방식을 고안했다.

연구팀이 개발한 웨어러블 초분광 PPG 센서는 연속적으로 혈압을 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 심박수, 호흡률과 같은 다른 생리적 매개변수도 동시에 측정해 운동 전후의 혈압 변화를 세밀하게 분석할 수 있다.

이번 연구 결과는 운동 중 혈압 변화를 연속적으로 추적해 운동으로 유발되는 고혈압을 감지할 수 있다. 연구팀은 운동 중 회복기의 혈압 추정 정확도가 0.75 정도였던 다른 감지 방식보다 높은 0.95의 연관성 지표(최소 –1, 최대 1, 수치가 1에 가까울수록 예측이 실제값과 거의 일치)를 나타내는 등 높은 신뢰성을 증명했다.

KAIST 정기훈 교수는 "이번 연구는 운동 중 측정된 고혈압 실험을 통해 얻은 새로운 데이터를 기반으로, 웨어러블 초분광 PPG 센서가 운동 중의 혈압 측정과 회복기 혈압 추적에서 중요한 역할을 할 수 있음을 증명한 사례에 해당하며, 초분광 PPG 기술은 향후 개인 맞춤형 디지털 헬스케어 분야에 크게 기여할 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

KAIST 바이오및뇌공학과 박정우 박사 후 연구원이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 4월 25일에 게재됐다.

※ 논문명: 웨어러블 초분광 광 혈류 측정 센서를 활용한 운동 유발 고혈압 진단, Wearable Hyperspectral Photoplethysmography allows Continuous Monitoring of Exercise-induced Hypertension, https://doi.org/10.1002/advs.202417625

이 연구는 한국보건산업진흥원 한국형 ARPA-H 사업, 한국연구재단 글로벌 중견연구사업등의 지원을 받아 수행했다.

2025.05.08 조회수 1668 -

초당 9,120프레임 포착 곤충눈 모사 카메라 개발

곤충의 겹눈은 빠르게 움직이는 물체를 병렬적으로 감지하고, 어두운 환경에서는 감도를 높이기 위해 시각세포가 여러 시간의 신호를 합쳐서 반응해 움직임을 결정한다. KAIST 연구진이 곤충의 생체를 모사하여 기존 고속 카메라가 직면했던 프레임 속도와 감도 간의 한계를 극복한 저비용 고속 카메라를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈·전산학과 김민혁 교수 연구팀이 곤충의 시각 구조에서 영감을 받아 초고속 촬영과 고감도를 동시에 구현한 새로운 생체모사 카메라를 개발했다고 16일 밝혔다.

고속 및 저조도 환경에서의 고품질 이미징은 많은 응용 분야에서 중요한 과제이다. 기존의 고속 카메라는 빠른 움직임을 포착하는 데 강점을 가지고 있지만, 프레임율을 높일수록 빛을 수집할 수 있는 시간이 줄어들어 저조도 환경에서는 감도가 부족한 문제가 발생해왔다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 곤충의 시각 기관처럼, 여러 개의 광학 채널과 시간 합산을 활용하는 방식을 채택했다. 기존 단안 카메라 시스템과 달리, 생체 모사 카메라는 겹눈을 통해 서로 다른 시간대의 프레임을 병렬적으로 획득할 수 있다.

이 과정에서 각 프레임이 중첩되는 시간 동안 빛을 합산함으로써 신호대잡음비를 증가시킬 수 있다. 연구팀은 이러한 방식을 적용한 생체 모사 카메라가 기존의 고속 카메라 대비 최대 40배 더 어두운 물체까지 포착할 수 있었다고 밝혔다.

또한 연구팀은 카메라의 속도를 크게 향상하기 위해 ‘채널 분할’ 기술을 도입하여 패키징에 사용된 이미지센서보다 수천 배 빠른 프레임률을 획득할 수 있었다. 이에 더해 ‘압축 이미지 복원’ 알고리즘을 활용해 합산된 프레임에서 발생할 수 있는 흐림 현상을 제거하며, 선명한 이미지를 재구성했다.

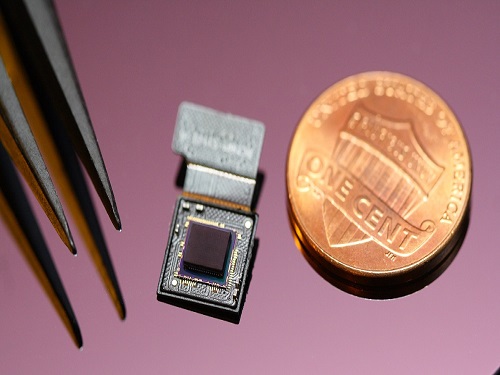

연구팀은 제작된 생체 모사 카메라는 두께 1mm 이하의 매우 얇고, 작은 크기에도 불구하고 초당 9,120프레임을 촬영할 수 있고, 낮은 조도에서도 선명한 이미지를 제공한다.

향후 연구팀은 3D 이미징 및 초해상도 이미징을 위한 고급 이미지 처리 알고리즘을 통해 바이오의료 응용뿐 아니라 모바일 등 다양한 카메라 응용 기술을 개발할 예정이라고 밝혔다.

제1 저자인 바이오및뇌공학과 김현경 박사과정은 “제작된 곤충 눈 카메라가 작은 크기임에도 불구하고 고속 및 저조도 촬영에서 뛰어난 성능을 발휘하는 것을 실험적으로 검증했다”라며, “이 카메라는 이동식 카메라 시스템, 보안 감시, 의료 영상 등 다양한 분야에서의 응용 가능성을 열었다”라고 말했다.

바이오및뇌공학과 김현경 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 1월 출판됐다. (논문명 : Biologically-inspired microlens array camera for high-speed and high-sensitivity imaging)

DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ads3389

한편 이번 연구는 국방기술진흥연구소, 과학기술정보통신부, 그리고 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.16 조회수 4033

초당 9,120프레임 포착 곤충눈 모사 카메라 개발

곤충의 겹눈은 빠르게 움직이는 물체를 병렬적으로 감지하고, 어두운 환경에서는 감도를 높이기 위해 시각세포가 여러 시간의 신호를 합쳐서 반응해 움직임을 결정한다. KAIST 연구진이 곤충의 생체를 모사하여 기존 고속 카메라가 직면했던 프레임 속도와 감도 간의 한계를 극복한 저비용 고속 카메라를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈·전산학과 김민혁 교수 연구팀이 곤충의 시각 구조에서 영감을 받아 초고속 촬영과 고감도를 동시에 구현한 새로운 생체모사 카메라를 개발했다고 16일 밝혔다.

고속 및 저조도 환경에서의 고품질 이미징은 많은 응용 분야에서 중요한 과제이다. 기존의 고속 카메라는 빠른 움직임을 포착하는 데 강점을 가지고 있지만, 프레임율을 높일수록 빛을 수집할 수 있는 시간이 줄어들어 저조도 환경에서는 감도가 부족한 문제가 발생해왔다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 곤충의 시각 기관처럼, 여러 개의 광학 채널과 시간 합산을 활용하는 방식을 채택했다. 기존 단안 카메라 시스템과 달리, 생체 모사 카메라는 겹눈을 통해 서로 다른 시간대의 프레임을 병렬적으로 획득할 수 있다.

이 과정에서 각 프레임이 중첩되는 시간 동안 빛을 합산함으로써 신호대잡음비를 증가시킬 수 있다. 연구팀은 이러한 방식을 적용한 생체 모사 카메라가 기존의 고속 카메라 대비 최대 40배 더 어두운 물체까지 포착할 수 있었다고 밝혔다.

또한 연구팀은 카메라의 속도를 크게 향상하기 위해 ‘채널 분할’ 기술을 도입하여 패키징에 사용된 이미지센서보다 수천 배 빠른 프레임률을 획득할 수 있었다. 이에 더해 ‘압축 이미지 복원’ 알고리즘을 활용해 합산된 프레임에서 발생할 수 있는 흐림 현상을 제거하며, 선명한 이미지를 재구성했다.

연구팀은 제작된 생체 모사 카메라는 두께 1mm 이하의 매우 얇고, 작은 크기에도 불구하고 초당 9,120프레임을 촬영할 수 있고, 낮은 조도에서도 선명한 이미지를 제공한다.

향후 연구팀은 3D 이미징 및 초해상도 이미징을 위한 고급 이미지 처리 알고리즘을 통해 바이오의료 응용뿐 아니라 모바일 등 다양한 카메라 응용 기술을 개발할 예정이라고 밝혔다.

제1 저자인 바이오및뇌공학과 김현경 박사과정은 “제작된 곤충 눈 카메라가 작은 크기임에도 불구하고 고속 및 저조도 촬영에서 뛰어난 성능을 발휘하는 것을 실험적으로 검증했다”라며, “이 카메라는 이동식 카메라 시스템, 보안 감시, 의료 영상 등 다양한 분야에서의 응용 가능성을 열었다”라고 말했다.

바이오및뇌공학과 김현경 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 1월 출판됐다. (논문명 : Biologically-inspired microlens array camera for high-speed and high-sensitivity imaging)

DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ads3389

한편 이번 연구는 국방기술진흥연구소, 과학기술정보통신부, 그리고 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.16 조회수 4033 -

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

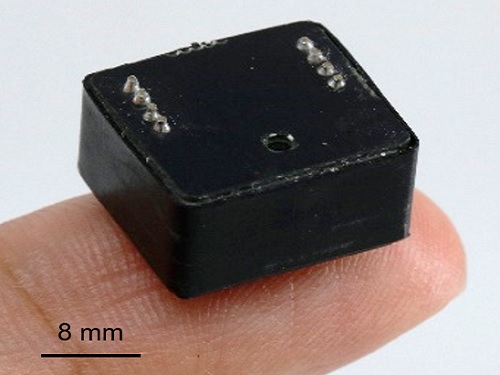

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 6863

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 6863 -

3차원 구강 스캐닝을 휴대용 카메라로?

치과 치료를 위해 치아 및 구상조직 형태의 석고 등으로 모형을 만드는 인상채득(Impression)을 디지털 방식으로 간편하게 수행할 수 있는 3D 구강 스캐너가 최근 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 3차원 구강 스캐닝에 적합한 휴대형 라이트필드 카메라를 개발하는 데 성공했다고 6일 밝혔다.

기존 구강 스캐너는 큰 크기와 낮은 정확도로 인해 여전히 사용 빈도가 낮아, 적용 범위를 넓히고 실용적인 사용을 위해서는 소형화와 손움직임에 의한 동작 잡음 개선 등이 필요한 상황이다.

이미지 센서의 픽셀에 도달하는 빛의 세기만을 기록하는 일반적인 카메라와 달리 라이트필드 카메라 (light-field camera)는 *마이크로렌즈 어레이를 이미지센서 앞에 배치하여 들어오는 빛의 방향을 구분한다. 따라서, 한 번의 촬영으로 3차원 광학이미지를 획득할 수 있을 뿐만 아니라 간단한 구조를 가지기 때문에 초소형 제작이 가능하다.

☞ 마이크로렌즈 어레이(microlens arrays): 수십에서 수백 마이크로미터 정도 직경의 미세렌즈를 배열하여 만든 광학 소자

연구팀은 3차원 구강 스캐닝을 위해 주 렌즈, 고체 잠입 마이크로렌즈 어레이, 이미지센서 등을 이용한 동작잡음이 없는 초소형 고심도 라이트필드 카메라 (deep focus light-field camera)를 설계·제작했다. 핵심아이디어는 저굴절률의 고분자 코팅을 통해 마이크로렌즈의 초점거리를 향상한 고체 잠입 마이크로렌즈다. 제작된 라이트필드 카메라는 피사계 심도가 높아, 손떨림에도 둔감하고, 한 번 촬영으로 더 많은 3차원 영상정보를 쉽게 획득할 수 있다.

연구팀은 설계한 라이트필드 카메라 기반의 구강 스캐너를 이용한 휴대 촬영을 통해 손동작 잡음 없이 구강 모형의 3차원 재구성 영상 획득에 성공했다. 특히, 큰 피사계 심도를 가져 쉬운 휴대 작동이 가능하고 고대비 이미지를 획득해 높은 3차원 재구성 정확도를 보인다. 이를 통해 기존 구강 스캐너에서 주로 쓰이는 복잡한 광학계가 아닌 소형화에 적합한 간단한 구조의 라이트필드 카메라를 이용해 높은 정확도의 3차원 구강 스캐닝이 가능함을 연구팀은 확인했다.

정기훈 교수는 “연구팀이 개발한 라이트필드 카메라는 구강 스캐닝 뿐만 아니라 생체 내 3차원 이미징을 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”며 “내시경, 현미경 등의 다양한 바이오·의료분야는 물론 3차원 산업용 검사장비에 활용하게 될 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 권재명 박사과정 학생이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이피엘 바이오엔지니어링(APL Bioengineering)'에 최근 게재됐다. (논문명: Deep focus light-field camera for handheld 3D intraoral scanning using crosstalk-free solid immersion microlens arrays).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 ㈜바텍의 지원을 받아 수행되었고, ㈜마이크로픽스 (연구실 창업)을 통해 기술사업화를 진행 중이다.

2023.09.06 조회수 6450

3차원 구강 스캐닝을 휴대용 카메라로?

치과 치료를 위해 치아 및 구상조직 형태의 석고 등으로 모형을 만드는 인상채득(Impression)을 디지털 방식으로 간편하게 수행할 수 있는 3D 구강 스캐너가 최근 주목받고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 3차원 구강 스캐닝에 적합한 휴대형 라이트필드 카메라를 개발하는 데 성공했다고 6일 밝혔다.

기존 구강 스캐너는 큰 크기와 낮은 정확도로 인해 여전히 사용 빈도가 낮아, 적용 범위를 넓히고 실용적인 사용을 위해서는 소형화와 손움직임에 의한 동작 잡음 개선 등이 필요한 상황이다.

이미지 센서의 픽셀에 도달하는 빛의 세기만을 기록하는 일반적인 카메라와 달리 라이트필드 카메라 (light-field camera)는 *마이크로렌즈 어레이를 이미지센서 앞에 배치하여 들어오는 빛의 방향을 구분한다. 따라서, 한 번의 촬영으로 3차원 광학이미지를 획득할 수 있을 뿐만 아니라 간단한 구조를 가지기 때문에 초소형 제작이 가능하다.

☞ 마이크로렌즈 어레이(microlens arrays): 수십에서 수백 마이크로미터 정도 직경의 미세렌즈를 배열하여 만든 광학 소자

연구팀은 3차원 구강 스캐닝을 위해 주 렌즈, 고체 잠입 마이크로렌즈 어레이, 이미지센서 등을 이용한 동작잡음이 없는 초소형 고심도 라이트필드 카메라 (deep focus light-field camera)를 설계·제작했다. 핵심아이디어는 저굴절률의 고분자 코팅을 통해 마이크로렌즈의 초점거리를 향상한 고체 잠입 마이크로렌즈다. 제작된 라이트필드 카메라는 피사계 심도가 높아, 손떨림에도 둔감하고, 한 번 촬영으로 더 많은 3차원 영상정보를 쉽게 획득할 수 있다.

연구팀은 설계한 라이트필드 카메라 기반의 구강 스캐너를 이용한 휴대 촬영을 통해 손동작 잡음 없이 구강 모형의 3차원 재구성 영상 획득에 성공했다. 특히, 큰 피사계 심도를 가져 쉬운 휴대 작동이 가능하고 고대비 이미지를 획득해 높은 3차원 재구성 정확도를 보인다. 이를 통해 기존 구강 스캐너에서 주로 쓰이는 복잡한 광학계가 아닌 소형화에 적합한 간단한 구조의 라이트필드 카메라를 이용해 높은 정확도의 3차원 구강 스캐닝이 가능함을 연구팀은 확인했다.

정기훈 교수는 “연구팀이 개발한 라이트필드 카메라는 구강 스캐닝 뿐만 아니라 생체 내 3차원 이미징을 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”며 “내시경, 현미경 등의 다양한 바이오·의료분야는 물론 3차원 산업용 검사장비에 활용하게 될 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 권재명 박사과정 학생이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이피엘 바이오엔지니어링(APL Bioengineering)'에 최근 게재됐다. (논문명: Deep focus light-field camera for handheld 3D intraoral scanning using crosstalk-free solid immersion microlens arrays).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 ㈜바텍의 지원을 받아 수행되었고, ㈜마이크로픽스 (연구실 창업)을 통해 기술사업화를 진행 중이다.

2023.09.06 조회수 6450 -

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

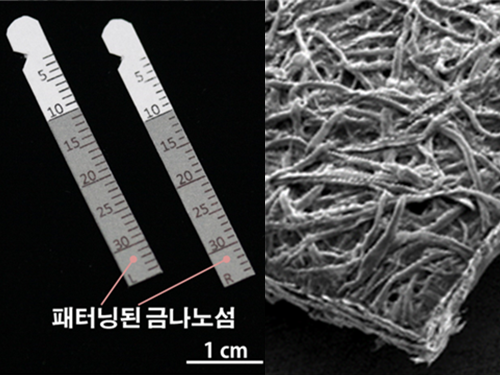

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11 조회수 10261

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11 조회수 10261 -

3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

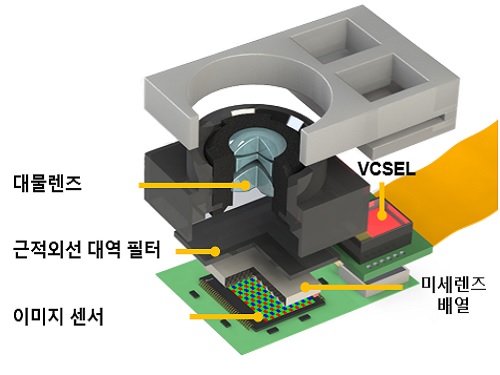

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.07 조회수 10932

3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.07 조회수 10932 -

현장 진단형 초고속 실시간 유전자 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 *나노 플라즈모닉 구조를 통해 빠른 열 순환 및 실시간 정량 분석이 가능한 초고속 실시간 중합효소연쇄반응(PCR) 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

☞ 나노 플라즈모닉 구조(Nanostructures for Plasmonic): 빛의 파장보다 작은 크기의 금속나노구조이며, 빛이 표면에 조사될 때 금속 표면과 유전체의 경계에서 빛과 전자가 상호작용을 한다. 주로 바이오 물질의 검출이나 분자진단에 많이 응용된다.

최근 코로나19를 포함한 전염성이 높은 바이러스의 확산을 방지하기 위해 신속하고 정확하게 바이러스를 검출하는 기술이 절실하게 필요하다. 역전사 중합효소연쇄반응(RT-PCR)은 가장 표준화된 코로나19 진단법으로 바이러스 내부의 유전물질인 RNA를 상보적 DNA로 역전사한 후 타겟 DNA를 증폭해 형광 프로브로 검출하는 방법이다. 그러나 기존 RT-PCR은 높은 민감도와 정확도를 갖추지만, 검출 시간이 길고 고가의 대형장비를 갖춘 장소로 검체를 운송한 후 진단하는 등 실시간 현장 대응의 한계가 존재한다.

연구팀이 개발한 `실시간 나노 플라즈모닉 PCR'은 백색 발광다이오드(LED)의 높은 광 흡수율을 갖는 나노 플라즈모닉 기판에 진공 설계된 미세 유체칩을 결합해 소량의 검체를 신속하게 증폭하고 정량적으로 분석해 바이러스를 단시간 내에 정확하게 검출할 수 있다. 이러한 특징을 이용해 공공장소 등 환자 발생 장소에서 병원성 바이러스의 확산 및 해외유입을 차단할 수 있을 것으로 기대된다.

나노 플라즈모닉 기판은 유리 나노기둥 위 금 나노섬 구조로 가시광선 전 영역에서 높은 광 흡수율을 가지므로 백색 LED의 빛을 열에너지로 치환해 빠르게 열을 발생시키고 내보낼 수 있다. 또한 광열 발생장치의 수직적인 온도 구배로 인한 증폭 효율 저하를 해결하기 위해 연구팀은 진공 설계된 미세 유체칩을 결합했다.

이는 샘플 한 방울을 칩에 넣으면 진공이 액체를 마이크로 챔버로 잡아당겨 자동으로 3분 이내에 주입되고, PCR 과정 동안에 발생하는 미세 기포는 공기 투과성 벽을 통해 제거돼 PCR 효율을 높이는 원리다.

연구팀은 SARS-CoV-2 플라스미드 DNA를 사용해 해당 기술을 검증했고, 40싸이클(95도-60도)을 5분 이내에 수행해 타겟 바이러스를 91%의 증폭 효율과 함께 정량적으로 검출했다. 이는 기존 실시간 PCR 시스템의 긴 소요 시간(약 1시간)에 비해 매우 빠르고, 높은 증폭 효율을 보이므로 신속한 현장 진단에 적용되기 적합할 것으로 보인다.

정기훈 교수는 "실질적으로 현장에서 사용 가능한 초고속 분자진단법을 개발했다ˮ며 "이 실시간 나노 플라즈모닉 PCR 기술은 현장에서 분자진단을 위한 차세대 유전자 증폭 플랫폼을 제공할 것이며 바이러스 확산 방지에 기여할 수 있을 것으로 예상한다ˮ라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 지난 5월 19일 字로 게재됐다. (논문명: Ultrafast and Real-time Nanoplasmonic On-Chip Polymerase Chain Reaction for Rapid and Quantitative Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업단과 한국연구재단 개인연구지원사업, 바이오기술개발사업으로 수행됐다.

2021.06.07 조회수 47089

현장 진단형 초고속 실시간 유전자 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 *나노 플라즈모닉 구조를 통해 빠른 열 순환 및 실시간 정량 분석이 가능한 초고속 실시간 중합효소연쇄반응(PCR) 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

☞ 나노 플라즈모닉 구조(Nanostructures for Plasmonic): 빛의 파장보다 작은 크기의 금속나노구조이며, 빛이 표면에 조사될 때 금속 표면과 유전체의 경계에서 빛과 전자가 상호작용을 한다. 주로 바이오 물질의 검출이나 분자진단에 많이 응용된다.

최근 코로나19를 포함한 전염성이 높은 바이러스의 확산을 방지하기 위해 신속하고 정확하게 바이러스를 검출하는 기술이 절실하게 필요하다. 역전사 중합효소연쇄반응(RT-PCR)은 가장 표준화된 코로나19 진단법으로 바이러스 내부의 유전물질인 RNA를 상보적 DNA로 역전사한 후 타겟 DNA를 증폭해 형광 프로브로 검출하는 방법이다. 그러나 기존 RT-PCR은 높은 민감도와 정확도를 갖추지만, 검출 시간이 길고 고가의 대형장비를 갖춘 장소로 검체를 운송한 후 진단하는 등 실시간 현장 대응의 한계가 존재한다.

연구팀이 개발한 `실시간 나노 플라즈모닉 PCR'은 백색 발광다이오드(LED)의 높은 광 흡수율을 갖는 나노 플라즈모닉 기판에 진공 설계된 미세 유체칩을 결합해 소량의 검체를 신속하게 증폭하고 정량적으로 분석해 바이러스를 단시간 내에 정확하게 검출할 수 있다. 이러한 특징을 이용해 공공장소 등 환자 발생 장소에서 병원성 바이러스의 확산 및 해외유입을 차단할 수 있을 것으로 기대된다.

나노 플라즈모닉 기판은 유리 나노기둥 위 금 나노섬 구조로 가시광선 전 영역에서 높은 광 흡수율을 가지므로 백색 LED의 빛을 열에너지로 치환해 빠르게 열을 발생시키고 내보낼 수 있다. 또한 광열 발생장치의 수직적인 온도 구배로 인한 증폭 효율 저하를 해결하기 위해 연구팀은 진공 설계된 미세 유체칩을 결합했다.

이는 샘플 한 방울을 칩에 넣으면 진공이 액체를 마이크로 챔버로 잡아당겨 자동으로 3분 이내에 주입되고, PCR 과정 동안에 발생하는 미세 기포는 공기 투과성 벽을 통해 제거돼 PCR 효율을 높이는 원리다.

연구팀은 SARS-CoV-2 플라스미드 DNA를 사용해 해당 기술을 검증했고, 40싸이클(95도-60도)을 5분 이내에 수행해 타겟 바이러스를 91%의 증폭 효율과 함께 정량적으로 검출했다. 이는 기존 실시간 PCR 시스템의 긴 소요 시간(약 1시간)에 비해 매우 빠르고, 높은 증폭 효율을 보이므로 신속한 현장 진단에 적용되기 적합할 것으로 보인다.

정기훈 교수는 "실질적으로 현장에서 사용 가능한 초고속 분자진단법을 개발했다ˮ며 "이 실시간 나노 플라즈모닉 PCR 기술은 현장에서 분자진단을 위한 차세대 유전자 증폭 플랫폼을 제공할 것이며 바이러스 확산 방지에 기여할 수 있을 것으로 예상한다ˮ라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 지난 5월 19일 字로 게재됐다. (논문명: Ultrafast and Real-time Nanoplasmonic On-Chip Polymerase Chain Reaction for Rapid and Quantitative Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업단과 한국연구재단 개인연구지원사업, 바이오기술개발사업으로 수행됐다.

2021.06.07 조회수 47089 -

해상도 높인 초박형 4D 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 금속 나노 광 흡수층을 통해 고해상도 4D 영상 구현이 가능한 초박형 라이트필드 카메라를 개발했다고 4일 밝혔다.

`라이트필드 카메라'는 곤충의 시각 구조에서 발견되는 형태에 착안해 미세렌즈와 대물렌즈를 결합한 진보된 형태의 카메라다. 한 번의 2차원 촬영으로 빛의 공간 뿐만 아니라 방향까지 4차원 정보를 동시에 획득한다. 그러나 기존 라이트필드 카메라는 미세렌즈 배열의 *광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인한 해상도 저하와 대물렌즈의 위치로 인한 크기의 한계가 존재한다.

☞ 광학 크로스토크(Optical Crosstalk): 어떤 통신회선의 전기 신호가 다른 통신회선과 전자기적으로 결합해 혼선을 일으키는 통신 용어를 크로스토크라고 하며, 광학에서는 한 렌즈를 통과한 빛이 다른 렌즈로부터 들어온 빛과 겹쳐 생기는 현상으로 영상이 중첩되어 촬영되는 것을 의미한다.

연구팀이 개발한 `4D 카메라'는 나노 두께의 광 흡수 구조를 미세렌즈 배열(Microlens arrays) 사이에 삽입해 대비도 및 해상도를 높였으며, 기존의 카메라가 가지는 외부 광원, 추가 센서 부착의 한계를 극복할 수 있다. 이러한 특징을 이용해 의료영상, 생체인식, 모바일 카메라 또는 다양한 가상현실/증강현실 카메라 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 미세렌즈 배열의 광학 크로스토크를 제거하기 위해 200나노미터(nm) 두께 수준의 금속-유전체-금속 박막으로 이루어진 광 흡수층을 렌즈 사이에 배치하고, 대물렌즈와 미세렌즈 사이의 간격을 일정 수준으로 줄여 초박형 라이트필드 카메라를 개발하는 데 성공했다.

높은 광학적 손실성과 낮은 분산성을 갖는 크로뮴(Cr) 금속과 높은 투과율을 갖는 유리층을 나노미터 두께로 적층한 구조(Cr–SiO2–Cr)는 가시광선 영역의 빛을 완전히 흡수할 수 있다. 나노 광 흡수층을 미세렌즈 배열 사이에 배치해 미세렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 제거하고 고 대비 및 고해상도 3차원 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈 배열을 포토리소그래피(Photolithography), 리프트 오프(Lift-off), 열 재유동(Thermal reflow) 공정을 통해 양산 제작했다. 또한, 라이트필드 카메라의 전체 두께를 최소화하기 위해 미세렌즈의 방향을 이미지센서 방향의 역방향으로 배치하고 대물렌즈와 미세렌즈 사이 거리를 2.1mm 수준으로 줄여, 전체 5.1mm의 두께를 갖는다. 이는 현재까지 개발된 라이트필드 카메라 중 가장 얇은 두께다.

나노 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈에 의해 이미지센서에 기록되는 원시 영상은 기존 미세렌즈를 통한 영상에 비해 높은 대비도와 해상도를 가지며, 연구팀은 이를 영상처리 기법을 통해 시점 영상 및 3차원 영상으로 재구성했을 때 향상된 정확도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 "초박형이면서 고해상도의 라이트필드 카메라를 제작하는 새로운 방법을 제시했다ˮ며 "이 카메라는 생체인식, 의료 내시경, 휴대폰 카메라와 같이 다시점(Multi-view), 재초점(Refocusing)을 요구하는 초소형 영상장치로 통합돼, 초소형 4D 카메라의 새로운 플랫폼으로 활용될 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈(Advanced Optical Materials)'에 1월 20일 字 게재됐다. (논문명: High Contrast Ultrathin Light-field Camera using inverted Microlens arrays with Metal-Insulator-Metal Optical Absorber)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 개인연구지원사업, 산업 통산 자원부의 기술혁신프로그램, 보건복지부의 보건의료기술연구개발사업으로 수행됐다.

2021.02.04 조회수 83155

해상도 높인 초박형 4D 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 금속 나노 광 흡수층을 통해 고해상도 4D 영상 구현이 가능한 초박형 라이트필드 카메라를 개발했다고 4일 밝혔다.

`라이트필드 카메라'는 곤충의 시각 구조에서 발견되는 형태에 착안해 미세렌즈와 대물렌즈를 결합한 진보된 형태의 카메라다. 한 번의 2차원 촬영으로 빛의 공간 뿐만 아니라 방향까지 4차원 정보를 동시에 획득한다. 그러나 기존 라이트필드 카메라는 미세렌즈 배열의 *광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인한 해상도 저하와 대물렌즈의 위치로 인한 크기의 한계가 존재한다.

☞ 광학 크로스토크(Optical Crosstalk): 어떤 통신회선의 전기 신호가 다른 통신회선과 전자기적으로 결합해 혼선을 일으키는 통신 용어를 크로스토크라고 하며, 광학에서는 한 렌즈를 통과한 빛이 다른 렌즈로부터 들어온 빛과 겹쳐 생기는 현상으로 영상이 중첩되어 촬영되는 것을 의미한다.

연구팀이 개발한 `4D 카메라'는 나노 두께의 광 흡수 구조를 미세렌즈 배열(Microlens arrays) 사이에 삽입해 대비도 및 해상도를 높였으며, 기존의 카메라가 가지는 외부 광원, 추가 센서 부착의 한계를 극복할 수 있다. 이러한 특징을 이용해 의료영상, 생체인식, 모바일 카메라 또는 다양한 가상현실/증강현실 카메라 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

연구팀은 미세렌즈 배열의 광학 크로스토크를 제거하기 위해 200나노미터(nm) 두께 수준의 금속-유전체-금속 박막으로 이루어진 광 흡수층을 렌즈 사이에 배치하고, 대물렌즈와 미세렌즈 사이의 간격을 일정 수준으로 줄여 초박형 라이트필드 카메라를 개발하는 데 성공했다.

높은 광학적 손실성과 낮은 분산성을 갖는 크로뮴(Cr) 금속과 높은 투과율을 갖는 유리층을 나노미터 두께로 적층한 구조(Cr–SiO2–Cr)는 가시광선 영역의 빛을 완전히 흡수할 수 있다. 나노 광 흡수층을 미세렌즈 배열 사이에 배치해 미세렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 제거하고 고 대비 및 고해상도 3차원 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈 배열을 포토리소그래피(Photolithography), 리프트 오프(Lift-off), 열 재유동(Thermal reflow) 공정을 통해 양산 제작했다. 또한, 라이트필드 카메라의 전체 두께를 최소화하기 위해 미세렌즈의 방향을 이미지센서 방향의 역방향으로 배치하고 대물렌즈와 미세렌즈 사이 거리를 2.1mm 수준으로 줄여, 전체 5.1mm의 두께를 갖는다. 이는 현재까지 개발된 라이트필드 카메라 중 가장 얇은 두께다.

나노 광 흡수 구조를 갖는 미세렌즈에 의해 이미지센서에 기록되는 원시 영상은 기존 미세렌즈를 통한 영상에 비해 높은 대비도와 해상도를 가지며, 연구팀은 이를 영상처리 기법을 통해 시점 영상 및 3차원 영상으로 재구성했을 때 향상된 정확도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 "초박형이면서 고해상도의 라이트필드 카메라를 제작하는 새로운 방법을 제시했다ˮ며 "이 카메라는 생체인식, 의료 내시경, 휴대폰 카메라와 같이 다시점(Multi-view), 재초점(Refocusing)을 요구하는 초소형 영상장치로 통합돼, 초소형 4D 카메라의 새로운 플랫폼으로 활용될 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈(Advanced Optical Materials)'에 1월 20일 字 게재됐다. (논문명: High Contrast Ultrathin Light-field Camera using inverted Microlens arrays with Metal-Insulator-Metal Optical Absorber)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 개인연구지원사업, 산업 통산 자원부의 기술혁신프로그램, 보건복지부의 보건의료기술연구개발사업으로 수행됐다.

2021.02.04 조회수 83155 -

초고감도 생체 분자 검출용 디지털 라만 분광 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 생체 분자의 광학 검출의 기술적 장벽인 신호대잡음비를 1,000배 이상, 검출한계를 기존 대비 10억 배인 아토몰(10-18 mole) 단위까지 향상시키는 디지털 코드 *라만 분광 기술을 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

☞ 라만 분광법(Raman spectroscopy): 특정 분자에 레이저를 쏘았을 때, 그 분자 전자의 에너지준위 차이만큼 에너지를 흡수하는 현상을 통해 분자의 종류를 알아내는 방법이다.

연구진은 통신 분야에서 잘 알려진 대역 확산기술(CDMA)을 생분자화합물의 라만 분광 검출법에 세계 최초로 적용했다. 디지털 코드화된 레이저광원을 이용해 모든 잡음신호를 제거하고, 생화합물의 고순도 라만 분광 신호를 복원함으로써, 극저농도의 생분자화합물을 형광 표지 없이 정확하게 분석했다. 이러한 디지털 코드 라만 분광 기술은 다양한 분자진단, 약물 및 암 치료 모니터링뿐 아니라 현장 진단용 광학 진단기기나 모바일 헬스케어 기기에도 활용이 가능할 것으로 크게 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이원경 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 세계적 권위의 과학전문지 `네이처(nature)'의 자매지인 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 1월 8일 字 온라인판에 발표됐다. (논문명: Spread Spectrum SERS allows label-free detection of attomolar neurotransmitters)

알츠하이머병, 파킨슨병, 우울증 등의 뇌세포와 관련된 신경 질환은 뇌세포에서 만들어지는 신경전달물질이 적절히 분비되지 않거나 불균형으로 분비돼 발생하는 질병으로, 최근에는 발병과 직간접적인 사망자가 급증하고 있으나 치료가 쉽지 않다. 신경전달물질은 뉴런의 축색 돌기 말단에서 분비돼 시냅스 갭을 통과한 후 다른 뉴런에 신호를 전달하는 물질로, 결합하는 수용체의 화학적 성질에 따라 기능이 다르고, 발생하는 질병도 다양하다.

알츠하이머병 환자들은 신경전달물질 가운데 아세틸콜린이 부족하거나 글루탐산염이 높은 특징이 있고, 도파민이 부족하면 몸이 굳어지며 떨리는 파킨슨병에 걸리기 쉽고 조현병이나 주의력 결핍 과잉 행동장애와 같은 정신질환의 원인이 된다. 신경전달물질과 관련된 신경 질환은 특정 수용체 작용제나 수용체 길항체로 치료를 하는데, 효과는 그다지 성공적이지 않다. 따라서 알츠하이머병이나 파킨슨병과 같은 신경 질환의 조기 진단을 위해서 적절한 신경전달물질의 적절한 분비를 위한 지속적인 신경전달물질 농도 변화를 모니터링하는 것이 매우 중요하다.

극저농도의 신경전달물질을 간편하면서도 정확하게 측정할 수 있다면 신경계 질환의 조기 진단율을 크게 높일 수 있고 신경 질환 환자의 치료 추적 관리에 큰 도움을 줄 수 있다. 하지만 신경전달물질 기반의 기존 신경 질환 진단기술은 양전자 방출 단층촬영(PET), 표면증강라만분광(SERS), 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 형광 표지 기반 센서로 측정해 분석하는 방식이다. 이러한 기존 신경 질환 진단기술은 검출한계가 나노몰(10-9 mole) 이상에 그치며, 시료 전처리 단계가 복잡하고 측정 시간이 오래 걸리는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 대역확산 통신기술의 뛰어난 잡음 제거 기술을 생체 분자 검출에 적용해 레이저 출력 변동, 수신기 자체 잡음 등의 시스템 잡음과 표적 분자 이외의 분자 신호를 효율적으로 제거하고 표적 생체 분자 신호만 선택적으로 복원했다. 그 결과 생체 분자 신호의 신호대잡음비를 증가시켜 더욱 정밀한 검출한계를 달성했다.

대역확산 기반 디지털 코드 분광 기술은 직교성을 가지는 확산 코드로 암호화된 빛으로 생체 분자를 높은 에너지로 이동시켜 생체 분자에서 산란돼 나오는 빛을 다시 확산 코드로 복호화한다. 이러한 과정을 거쳐 표적 생체 분자의 산란 신호를 복원해 질병 및 건강 진단 지표, 유전 물질 검출 등에 응용할 수 있다.

또한 직교성을 가지는 확산 코드는 기존의 다른 신호처리 기술보다 잡음을 제거하는 성능이 우수해 신호대잡음비와 검출한계, 시간해상도를 최고 수준으로 끌어올릴 수 있다.

연구팀이 개발한 대역확산 라만 분광 기술은 물질의 고유진동 지문을 측정하는 성분 분석과 전처리가 필요하지 않다는 라만 분광 기술의 장점을 그대로 유지하면서 기존의 기술적 한계인 낮은 신호대잡음비와 검출한계를 극복하는 기술로, 바이오 이미징, 현미경, 바이오 마커 센서, 약물 모니터링, 암 조직 검사 등의 다양한 분야에 활용될 수 있다.

연구팀은 대역확산 분광 기술과 표면증강 라만 분광법(Surface-enhanced Raman spectroscopy)을 접목시켜 별도의 표지 없이도 5종의 신경전달물질을 아토 몰 농도에서 검출해 기존 검출한계를 10억(109)배 향상시켰으며, 신호대잡음비가 1,000배 이상 증가함을 확인했다.

제1 저자인 이원경 박사과정은 "고감도 분자 진단을 위해 통신 분야의 최첨단 기술인 대역확산 기술을 접목한 차세대 디지털 코드 라만 분광 기술을 최초로 제안했으며, 이 방법으로 기존 생체 분자 검출 기술의 장벽을 해결하고 기존 기술의 신경전달물질 검출한계를 획기적으로 향상시켰다ˮ며 "고감도 소형 분광기로 신속하고 간단하게 현장 진단이 가능하고 다양한 분야에 활용될 수 있어 파급효과가 크다ˮ고 말했다.

정기훈 교수는 "이번 결과를 바탕으로 향후 휴대용으로 소형화를 진행하면 낮은 비용으로 무표지 초고감도 생체 분자 분석 및 신속한 현장 진단이 가능해질 것이다ˮ며 "또한 신경전달물질뿐 아니라 다양한 생화합물 검출, 바이러스 검출, 신약평가분야에 크게 활용될수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 바이오기술개발사업, KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업단과 범부처 전주기 의료기기 사업, 과학기술정보통신부 ETRI 연구개발지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.18 조회수 79568

초고감도 생체 분자 검출용 디지털 라만 분광 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 생체 분자의 광학 검출의 기술적 장벽인 신호대잡음비를 1,000배 이상, 검출한계를 기존 대비 10억 배인 아토몰(10-18 mole) 단위까지 향상시키는 디지털 코드 *라만 분광 기술을 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

☞ 라만 분광법(Raman spectroscopy): 특정 분자에 레이저를 쏘았을 때, 그 분자 전자의 에너지준위 차이만큼 에너지를 흡수하는 현상을 통해 분자의 종류를 알아내는 방법이다.

연구진은 통신 분야에서 잘 알려진 대역 확산기술(CDMA)을 생분자화합물의 라만 분광 검출법에 세계 최초로 적용했다. 디지털 코드화된 레이저광원을 이용해 모든 잡음신호를 제거하고, 생화합물의 고순도 라만 분광 신호를 복원함으로써, 극저농도의 생분자화합물을 형광 표지 없이 정확하게 분석했다. 이러한 디지털 코드 라만 분광 기술은 다양한 분자진단, 약물 및 암 치료 모니터링뿐 아니라 현장 진단용 광학 진단기기나 모바일 헬스케어 기기에도 활용이 가능할 것으로 크게 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이원경 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 세계적 권위의 과학전문지 `네이처(nature)'의 자매지인 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 1월 8일 字 온라인판에 발표됐다. (논문명: Spread Spectrum SERS allows label-free detection of attomolar neurotransmitters)

알츠하이머병, 파킨슨병, 우울증 등의 뇌세포와 관련된 신경 질환은 뇌세포에서 만들어지는 신경전달물질이 적절히 분비되지 않거나 불균형으로 분비돼 발생하는 질병으로, 최근에는 발병과 직간접적인 사망자가 급증하고 있으나 치료가 쉽지 않다. 신경전달물질은 뉴런의 축색 돌기 말단에서 분비돼 시냅스 갭을 통과한 후 다른 뉴런에 신호를 전달하는 물질로, 결합하는 수용체의 화학적 성질에 따라 기능이 다르고, 발생하는 질병도 다양하다.

알츠하이머병 환자들은 신경전달물질 가운데 아세틸콜린이 부족하거나 글루탐산염이 높은 특징이 있고, 도파민이 부족하면 몸이 굳어지며 떨리는 파킨슨병에 걸리기 쉽고 조현병이나 주의력 결핍 과잉 행동장애와 같은 정신질환의 원인이 된다. 신경전달물질과 관련된 신경 질환은 특정 수용체 작용제나 수용체 길항체로 치료를 하는데, 효과는 그다지 성공적이지 않다. 따라서 알츠하이머병이나 파킨슨병과 같은 신경 질환의 조기 진단을 위해서 적절한 신경전달물질의 적절한 분비를 위한 지속적인 신경전달물질 농도 변화를 모니터링하는 것이 매우 중요하다.

극저농도의 신경전달물질을 간편하면서도 정확하게 측정할 수 있다면 신경계 질환의 조기 진단율을 크게 높일 수 있고 신경 질환 환자의 치료 추적 관리에 큰 도움을 줄 수 있다. 하지만 신경전달물질 기반의 기존 신경 질환 진단기술은 양전자 방출 단층촬영(PET), 표면증강라만분광(SERS), 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 형광 표지 기반 센서로 측정해 분석하는 방식이다. 이러한 기존 신경 질환 진단기술은 검출한계가 나노몰(10-9 mole) 이상에 그치며, 시료 전처리 단계가 복잡하고 측정 시간이 오래 걸리는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 대역확산 통신기술의 뛰어난 잡음 제거 기술을 생체 분자 검출에 적용해 레이저 출력 변동, 수신기 자체 잡음 등의 시스템 잡음과 표적 분자 이외의 분자 신호를 효율적으로 제거하고 표적 생체 분자 신호만 선택적으로 복원했다. 그 결과 생체 분자 신호의 신호대잡음비를 증가시켜 더욱 정밀한 검출한계를 달성했다.

대역확산 기반 디지털 코드 분광 기술은 직교성을 가지는 확산 코드로 암호화된 빛으로 생체 분자를 높은 에너지로 이동시켜 생체 분자에서 산란돼 나오는 빛을 다시 확산 코드로 복호화한다. 이러한 과정을 거쳐 표적 생체 분자의 산란 신호를 복원해 질병 및 건강 진단 지표, 유전 물질 검출 등에 응용할 수 있다.

또한 직교성을 가지는 확산 코드는 기존의 다른 신호처리 기술보다 잡음을 제거하는 성능이 우수해 신호대잡음비와 검출한계, 시간해상도를 최고 수준으로 끌어올릴 수 있다.

연구팀이 개발한 대역확산 라만 분광 기술은 물질의 고유진동 지문을 측정하는 성분 분석과 전처리가 필요하지 않다는 라만 분광 기술의 장점을 그대로 유지하면서 기존의 기술적 한계인 낮은 신호대잡음비와 검출한계를 극복하는 기술로, 바이오 이미징, 현미경, 바이오 마커 센서, 약물 모니터링, 암 조직 검사 등의 다양한 분야에 활용될 수 있다.

연구팀은 대역확산 분광 기술과 표면증강 라만 분광법(Surface-enhanced Raman spectroscopy)을 접목시켜 별도의 표지 없이도 5종의 신경전달물질을 아토 몰 농도에서 검출해 기존 검출한계를 10억(109)배 향상시켰으며, 신호대잡음비가 1,000배 이상 증가함을 확인했다.

제1 저자인 이원경 박사과정은 "고감도 분자 진단을 위해 통신 분야의 최첨단 기술인 대역확산 기술을 접목한 차세대 디지털 코드 라만 분광 기술을 최초로 제안했으며, 이 방법으로 기존 생체 분자 검출 기술의 장벽을 해결하고 기존 기술의 신경전달물질 검출한계를 획기적으로 향상시켰다ˮ며 "고감도 소형 분광기로 신속하고 간단하게 현장 진단이 가능하고 다양한 분야에 활용될 수 있어 파급효과가 크다ˮ고 말했다.

정기훈 교수는 "이번 결과를 바탕으로 향후 휴대용으로 소형화를 진행하면 낮은 비용으로 무표지 초고감도 생체 분자 분석 및 신속한 현장 진단이 가능해질 것이다ˮ며 "또한 신경전달물질뿐 아니라 다양한 생화합물 검출, 바이러스 검출, 신약평가분야에 크게 활용될수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 바이오기술개발사업, KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업단과 범부처 전주기 의료기기 사업, 과학기술정보통신부 ETRI 연구개발지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.18 조회수 79568 -

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23 조회수 20712

해상도 높인 곤충 눈 구조 초박형 카메라 개발

바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 고해상도 이미징을 위한 곤충 눈 구조의 초박형 카메라를 개발했다. 이 카메라는 독특한 시각 구조를 가진 제노스 페키(Xenos peckii)라는 곤충의 눈을 모사해 개발돼, 상용 카메라보다 더 얇은 렌즈 두께와 넓은 광시야각을 갖는다. 이러한 특징을 이용해 모바일, 감시 및 정찰 장비, 의료영상 기기 등 다양한 소형 카메라가 필요한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김기수 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용 (Light : Science & Applications)’ 2월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: 고대비 고해상도 이미징을 위한 생체모사 초박형 카메라, Biologically Inspired Ultrathin Arrayed Camera for High Contrast and High Resolution Imaging)

최근 초소형 및 초박형 스마트 기기의 개발로 소형화된 이미징 시스템의 수요가 커지고 있다. 그러나 기존의 카메라는 물체의 상이 일그러지거나 흐려지는 현상인 수차를 줄이기 위해 다층 렌즈 구조를 활용하기 때문에 렌즈 두께를 감소하는 데 한계가 있다. 또한, 기존의 곤충 눈을 모사한 미세렌즈 배열(Microlens arrays)은 렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)로 인해 해상도가 저해되는 단점이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 제노스 페키 곤충의 시각 구조를 모사한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합해 초박형 카메라를 개발했다. 곤충의 눈은 렌즈와 렌즈 사이의 빛을 차단하는 색소 세포(pigment cells)가 존재해 각 렌즈에서 결상(어떤 물체에서 나온 광선 등이 반사 굴절한 다음 다시 모여 그 물체와 닮은꼴의 상을 만드는 현상)되는 영상들 간의 간섭을 막는다. 이러한 구조는 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 막아 고 대비 및 고해상도 영상을 획득하는 데 도움을 준다.

연구팀은 이러한 광 차단 구조를 포토리소그래피(Photolithography) 공정으로 매우 얇게 제작해 렌즈들 사이의 광학 크로스토크를 효율적으로 차단했다. 렌즈의 두께를 최소화하기 위해 렌즈의 방향을 이미지 센서 방향인 역방향으로 배치했으며, 이를 통해 최종 개발된 카메라 렌즈의 두께는 0.74mm로 이는 10원짜리 동전 절반 정도의 두께이다. 연구팀은 카메라의 원거리에 있는 물체를 모든 렌즈에서 같은 시야각을 통해 동일한 영상을 획득하고, 이 배열 영상들은 해상도를 하나의 이미지로 합성했다. 합성된 영상은 합성 전 단일 채널 영상보다 향상된 해상도를 가짐을 확인했다.

정기훈 교수는 “실질적으로 상용화 가능한 초박형 카메라를 제작하는 방법을 개발했다”라며 “이 카메라는 영상획득이 필요한 장치에 통합돼 장치 소형화에 크게 기여할 것으로 확신한다”라고 말했다.

2020.03.23 조회수 20712 -

정기훈 교수, 곤충 눈 구조 모방한 초박형 카메라 개발

〈 왼쪽부터 장경원 박사과정, 정기훈 교수, 황순홍 박사과정 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 독특한 눈 구조를 가진 곤충인 제노스 페키(Xenos peckii)를 모사한 초박형 디지털카메라를 개발했다.

제노스 페키를 모사해 개발한 초박형 디지털카메라는 기존 이미징 시스템보다 더 얇으면서 상대적으로 넓은 광시야각과 높은 분해능을 갖는다. 감시 및 정찰 장비, 의료용 영상기기, 모바일 등 다양한 소형 이미징 시스템에 적용 가능할 것으로 기대된다.

금동민, 장경원 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용(Light : Science & Applications)’ 10월 24일 자에 게재됐다. (논문명: 제노스 페키의 시각기관을 모사한 초박형 디지털카메라, Xenos peckii vision inspires an ultrathin digital camera)

정 교수 연구팀은 자연계에서 발견되는 광학 구조를 모방하는 연구를 꾸준히 진행해 왔다. 반딧불이의 배 마디 구조를 분석해 광효율을 높은 LED 렌즈를 개발한 바 있고, 생체모사를 통한 무반사 기판을 제작하는 등 해당 분야를 선도하고 있다.

최근 전자기기 및 광학기기의 소형화로 초박형 디지털카메라에 대한 수요가 증가하고 있다. 그러나 기존의 카메라 모듈은 광학적 수차를 줄이기 위해 광축을 따라 복수의 렌즈로 구성돼 있어 부피가 매우 크다는 단점이 있다. 이런 모듈을 단순히 크기만 줄여 소형기기에 적용하면 분해능과 감도가 떨어지게 된다.

연구팀은 문제 해결을 위해 곤충인 제노스 페키의 시각구조를 적용한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합한 초박형 디지털카메라를 개발했다.

곤충의 겹눈구조는 수백, 수천 개의 오마티디아라 불리는 아주 작은 광학 구조로 이뤄져 있다. 일반적인 겹눈구조는 수백, 수천 개의 오마티디아에서 한 개의 영상을 얻지만, 제노스 페키는 다른 곤충과는 달리 각 오마티디아에서 개별의 영상을 획득할 수 있다. 또한 오마티디아 사이에 빛을 흡수할 수 있는 독특한 구조를 가져 각 영상 간 간섭을 막는다.

연구팀이 개발한 카메라는 2mm 이내의 매우 작은 크기로 제노스 페키의 겹눈구조를 모방해 수십 개의 마이크로프리즘 어레이와 마이크로렌즈 어레이로 구성된다. 마이크로프리즘과 마이크로렌즈가 한 쌍으로 채널을 이루고 있으며 각각의 채널 사이에는 빛을 흡수하는 중합체가 존재하며 각 채널 간 간섭을 막는다.

각각의 채널은 화면의 다른 부분들을 보고 있으며 각 채널에서 관측된 영상들은 영상처리를 통해 하나의 영상으로 복원돼 넓은 광시야각과 높은 분해능을 확보할 수 있다.

정기훈 교수는 “초박형 카메라를 제작하는 새로운 방법을 제시했다”며 “이 연구는 기존의 평면 CMOS 이미지 센서 어레이에 마이크로 카메라를 완전히 장착한 초박형 곤충 눈 카메라의 첫 번째 데모이며 다양한 광학 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 확신한다.”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. (좌) 제노스 페키의 SEM 영상. (우) 형광 염색된 제노스 페키의 시각구조

그림2. (좌) MEMS 공정을 통해 제작된 마이크로프리즘 어레이의 SEM 영상. (우) 완성된 초박형 디지털 카메라의 광학 영상

그림3. (좌) Xenos peckii의 시각기관을 통해 얻은 영상. (우) 초박형 디지털 카메라를 통해 얻은 영상

2018.11.20 조회수 11426

정기훈 교수, 곤충 눈 구조 모방한 초박형 카메라 개발

〈 왼쪽부터 장경원 박사과정, 정기훈 교수, 황순홍 박사과정 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 독특한 눈 구조를 가진 곤충인 제노스 페키(Xenos peckii)를 모사한 초박형 디지털카메라를 개발했다.

제노스 페키를 모사해 개발한 초박형 디지털카메라는 기존 이미징 시스템보다 더 얇으면서 상대적으로 넓은 광시야각과 높은 분해능을 갖는다. 감시 및 정찰 장비, 의료용 영상기기, 모바일 등 다양한 소형 이미징 시스템에 적용 가능할 것으로 기대된다.

금동민, 장경원 박사과정이 주도한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘빛 : 과학과 응용(Light : Science & Applications)’ 10월 24일 자에 게재됐다. (논문명: 제노스 페키의 시각기관을 모사한 초박형 디지털카메라, Xenos peckii vision inspires an ultrathin digital camera)

정 교수 연구팀은 자연계에서 발견되는 광학 구조를 모방하는 연구를 꾸준히 진행해 왔다. 반딧불이의 배 마디 구조를 분석해 광효율을 높은 LED 렌즈를 개발한 바 있고, 생체모사를 통한 무반사 기판을 제작하는 등 해당 분야를 선도하고 있다.

최근 전자기기 및 광학기기의 소형화로 초박형 디지털카메라에 대한 수요가 증가하고 있다. 그러나 기존의 카메라 모듈은 광학적 수차를 줄이기 위해 광축을 따라 복수의 렌즈로 구성돼 있어 부피가 매우 크다는 단점이 있다. 이런 모듈을 단순히 크기만 줄여 소형기기에 적용하면 분해능과 감도가 떨어지게 된다.

연구팀은 문제 해결을 위해 곤충인 제노스 페키의 시각구조를 적용한 렌즈를 제작했고 이를 이미지 센서와 결합한 초박형 디지털카메라를 개발했다.

곤충의 겹눈구조는 수백, 수천 개의 오마티디아라 불리는 아주 작은 광학 구조로 이뤄져 있다. 일반적인 겹눈구조는 수백, 수천 개의 오마티디아에서 한 개의 영상을 얻지만, 제노스 페키는 다른 곤충과는 달리 각 오마티디아에서 개별의 영상을 획득할 수 있다. 또한 오마티디아 사이에 빛을 흡수할 수 있는 독특한 구조를 가져 각 영상 간 간섭을 막는다.

연구팀이 개발한 카메라는 2mm 이내의 매우 작은 크기로 제노스 페키의 겹눈구조를 모방해 수십 개의 마이크로프리즘 어레이와 마이크로렌즈 어레이로 구성된다. 마이크로프리즘과 마이크로렌즈가 한 쌍으로 채널을 이루고 있으며 각각의 채널 사이에는 빛을 흡수하는 중합체가 존재하며 각 채널 간 간섭을 막는다.

각각의 채널은 화면의 다른 부분들을 보고 있으며 각 채널에서 관측된 영상들은 영상처리를 통해 하나의 영상으로 복원돼 넓은 광시야각과 높은 분해능을 확보할 수 있다.

정기훈 교수는 “초박형 카메라를 제작하는 새로운 방법을 제시했다”며 “이 연구는 기존의 평면 CMOS 이미지 센서 어레이에 마이크로 카메라를 완전히 장착한 초박형 곤충 눈 카메라의 첫 번째 데모이며 다양한 광학 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 확신한다.”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. (좌) 제노스 페키의 SEM 영상. (우) 형광 염색된 제노스 페키의 시각구조

그림2. (좌) MEMS 공정을 통해 제작된 마이크로프리즘 어레이의 SEM 영상. (우) 완성된 초박형 디지털 카메라의 광학 영상

그림3. (좌) Xenos peckii의 시각기관을 통해 얻은 영상. (우) 초박형 디지털 카메라를 통해 얻은 영상

2018.11.20 조회수 11426 -

정기훈 교수, 눈물 성분 분석해 통풍 예방하는 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 종이에 금속 나노입자를 증착한 저렴하고 정교한 통풍 종이 검사지(Strip)를 개발했다.

이 기술은 눈물 속의 생체 분자를 분석해 비침습적 진단이 가능하고 소요 시간을 크게 단축시킬 수 있다. 진단 의학, 약물 검사 뿐 아니라 현장 진단 등 특정 성분의 신속하고 정확한 진단이 필요한 다양한 분야에 응용 가능할 것으로 기대된다.

박문성 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 나노분야 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 14일 온라인 판에 게재됐다.

통풍은 바늘 모양의 요산 결정이 관절에 쌓이면서 통증을 유발하는 병이다. 일반적으로 통증의 완화와 요산 배출, 요산 강하제 복용 등이 치료법으로 이용된다.

이러한 치료법은 일시적인 통풍 증상 완화에는 도움이 되지만 완치에는 한계가 있어 지속적인 요산 농도 측정과 식이요법이 병행돼야 한다.

따라서 간편하게 요산을 측정할 수 있다면 통풍 예방율을 크게 높일 수 있고 통풍 환자의 병 관리에 큰 도움을 줄 수 있다.

하지만 기존의 통풍 진단 기술은 혈액을 채취해 요산 농도를 측정하거나 관절 윤활액을 채취해 요산 결정을 현미경으로 관찰하는 방식이다. 이처럼 침습적 시술이 대부분이고 시간이 오래 걸리는 등의 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 눈물을 쉽게 채집할 수 있는 종이의 표면에 나노플라즈모닉스 특성을 갖는 금 나노섬을 균일하게 증착했다.

나노플라즈모닉스 기술은 금속의 나노구조 표면에 빛을 모으는 기술로 질병 및 건강 진단 지표, 유전 물질 검출 등에 응용할 수 있다.

또한 금과 같은 금속은 빛을 조사했을 때 기존보다 강한 빛을 받아들이는 특성을 갖기 때문에 종이의 특성을 유지하면서도 기판 표면의 빛 집광도를 최고 수준으로 끌어올릴 수 있었다.

연구팀이 개발한 금속 나노구조 제작 기술은 넓은 면적에 자유자재로 나노구조를 제작할 수 있기 때문에 빛의 집광도를 자유롭게 조절할 수 있다.

연구팀은 종이 검사지에 표면증강 라만 분광법(Surface-enhanced Raman spectroscopy)을 접목시켜 별도의 표지 없이도 눈물 속 요산 농도를 측정하고 이를 혈중 요산 농도와 비교해 통풍을 진단했다.

1저자인 박문성 박사과정은 “통풍 진단을 위한 새로운 방법으로 눈물을 이용해 진단이 가능한 종이 통풍 검사지를 제작했다”며 “신속하고 간단하게 현장 진단이 가능하고 일반적인 반도체 공정을 이용한 대면적 양산이 가능하다”고 말했다.

정 교수는 “이번 결과를 바탕으로 향후 눈물을 이용해 낮은 가격의 무표지 초고감도 생체분자 분석 및 신속한 현장 진단이 가능할 것이다”며 “눈물 뿐 아니라 다양한 체액을 이용해 질병 진단, 생리학적 기능 연구 등에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 금으로 덮인 종이 통풍 검사지의 광학 사진

그림2. 종이 통풍 검사지의 주사전자현미경 사진

그림3. 금나노섬으로 코팅된 셀룰로오스 섬유의 주사전자현미경 사진

그림4. 눈물을 이용한 통풍 진단표

2017.01.17 조회수 21115

정기훈 교수, 눈물 성분 분석해 통풍 예방하는 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 종이에 금속 나노입자를 증착한 저렴하고 정교한 통풍 종이 검사지(Strip)를 개발했다.

이 기술은 눈물 속의 생체 분자를 분석해 비침습적 진단이 가능하고 소요 시간을 크게 단축시킬 수 있다. 진단 의학, 약물 검사 뿐 아니라 현장 진단 등 특정 성분의 신속하고 정확한 진단이 필요한 다양한 분야에 응용 가능할 것으로 기대된다.

박문성 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 나노분야 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 14일 온라인 판에 게재됐다.

통풍은 바늘 모양의 요산 결정이 관절에 쌓이면서 통증을 유발하는 병이다. 일반적으로 통증의 완화와 요산 배출, 요산 강하제 복용 등이 치료법으로 이용된다.

이러한 치료법은 일시적인 통풍 증상 완화에는 도움이 되지만 완치에는 한계가 있어 지속적인 요산 농도 측정과 식이요법이 병행돼야 한다.

따라서 간편하게 요산을 측정할 수 있다면 통풍 예방율을 크게 높일 수 있고 통풍 환자의 병 관리에 큰 도움을 줄 수 있다.

하지만 기존의 통풍 진단 기술은 혈액을 채취해 요산 농도를 측정하거나 관절 윤활액을 채취해 요산 결정을 현미경으로 관찰하는 방식이다. 이처럼 침습적 시술이 대부분이고 시간이 오래 걸리는 등의 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 눈물을 쉽게 채집할 수 있는 종이의 표면에 나노플라즈모닉스 특성을 갖는 금 나노섬을 균일하게 증착했다.

나노플라즈모닉스 기술은 금속의 나노구조 표면에 빛을 모으는 기술로 질병 및 건강 진단 지표, 유전 물질 검출 등에 응용할 수 있다.

또한 금과 같은 금속은 빛을 조사했을 때 기존보다 강한 빛을 받아들이는 특성을 갖기 때문에 종이의 특성을 유지하면서도 기판 표면의 빛 집광도를 최고 수준으로 끌어올릴 수 있었다.

연구팀이 개발한 금속 나노구조 제작 기술은 넓은 면적에 자유자재로 나노구조를 제작할 수 있기 때문에 빛의 집광도를 자유롭게 조절할 수 있다.

연구팀은 종이 검사지에 표면증강 라만 분광법(Surface-enhanced Raman spectroscopy)을 접목시켜 별도의 표지 없이도 눈물 속 요산 농도를 측정하고 이를 혈중 요산 농도와 비교해 통풍을 진단했다.

1저자인 박문성 박사과정은 “통풍 진단을 위한 새로운 방법으로 눈물을 이용해 진단이 가능한 종이 통풍 검사지를 제작했다”며 “신속하고 간단하게 현장 진단이 가능하고 일반적인 반도체 공정을 이용한 대면적 양산이 가능하다”고 말했다.

정 교수는 “이번 결과를 바탕으로 향후 눈물을 이용해 낮은 가격의 무표지 초고감도 생체분자 분석 및 신속한 현장 진단이 가능할 것이다”며 “눈물 뿐 아니라 다양한 체액을 이용해 질병 진단, 생리학적 기능 연구 등에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 금으로 덮인 종이 통풍 검사지의 광학 사진

그림2. 종이 통풍 검사지의 주사전자현미경 사진

그림3. 금나노섬으로 코팅된 셀룰로오스 섬유의 주사전자현미경 사진

그림4. 눈물을 이용한 통풍 진단표

2017.01.17 조회수 21115