-

ACS Nano 편집장 등 국제학술지 에디터 9명 KAIST에 온다

미국화학회 나노학술지 (ACS Nano) 편집장 등 국제 학술지 에디터 9명이 KAIST에 온다.

우리대학은 다음달 2일(화) 본교 KI빌딩 퓨전홀에서 신소재 분야 전문가 500여 명이 참석한 가운데 ‘KAIST 국제 신소재 공학 워크숍’을 연다.

‘유망 신소재 분야의 빅 아이디어들’을 주제로 열리는 이번 워크숍에는 재료공학·화학·응용물리·화학공학 분야의 국제 학술지 에디터와 국가과학자인 KAIST 유룡 교수가 강연자로 참여해 발표와 토론을 진행한다.

[주요연사]

해외 전문가로는 국제 학술지의 편집장 3명과 부편집장(급) 5명이 참여한다.

미국화학회가 발행하는 나노학술지(ACS Nano)에서는 편집장 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수, 부편집장 알리 자베이(Ali Javey) UC Berkeley 교수, 부편집장 레지날드 페너(Reginald M. Penner) UC Irvine 교수 등 3명의 에디터가 참여한다.

나노분야 대표적 학술지인 나노 레터스(Nano Letters)에서는 부편집장 줄리아 그리어(Julia R. Greer) 칼텍(Caltech) 교수와 부편집장 유난 시아(Younan Xia) 조지아 공대 교수 등 2명이 참여한다.

이밖에 재료화학 학회지(Chemistry of Materials) 편집장 질리안 뷰리악((Jillian M. Buriak) 알버타대학교 교수, 신생저널인 미국 화학회 광학회지(ACS Photonics)의 편집장 해리 애트워터(Harry A. Atwater) 칼텍(Caltech) 교수, 동 킨(Dong Qin) 조지아 공대 교수도 함께 한다.

국내 전문가로는 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)의 부편집장이자 기초과학연구원 ‘나노입자연구단’단장을 맡고 있는 서울대학교 현택환 교수와 대한민국 국가과학자이며 기초과학연구원‘나노물질 및 화학반응 연구단’단장을 맡고 있는 KAIST 유룡 교수가 참여한다.

워크숍은 △ 차세대 광전자 디바이스 및 3차원 나노구조 소재 △ 의학 및 산업용 나노 소재 △ 센서 및 촉매 소재 분야 등 3개 세션으로 나눠 진행된다.

주요 주제는 △ 태양광 에너지 소재 △ 미래 전자기기 및 센서를 위한 소재 △ 실리콘 표면의 나노패턴 형성 △ 3차원 나노구조의 메타 소재 디자인 △의료기술 및 에너지 저장을 위한 나노 소재 △ 금속 콜로이드 나노결정 △ 3차원 다공성 탄소 소재 △ 나노와이어를 이용한 고감도 수소가스 감지 소재 △ 나노결정 합금 소재 연구 등이다.

KAIST는 이번 워크숍을 계기로 국내외 저명한 석학들과 정보교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재기술을 개발하는 기회로 활용할 계획이다.

이번 워크숍을 총괄하는 김일두 신소재공학과 교수는 “이번 워크숍은 재료공학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장”이라며 “전 세계 나노 신소재 분야의 미래 기술을 알 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 신소재공학과는 ‘2016 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 18위(국내 1위)를 차지한 바 있다. 끝.

ACS Nano 편집장 등 국제학술지 에디터 9명 KAIST에 온다

미국화학회 나노학술지 (ACS Nano) 편집장 등 국제 학술지 에디터 9명이 KAIST에 온다.

우리대학은 다음달 2일(화) 본교 KI빌딩 퓨전홀에서 신소재 분야 전문가 500여 명이 참석한 가운데 ‘KAIST 국제 신소재 공학 워크숍’을 연다.

‘유망 신소재 분야의 빅 아이디어들’을 주제로 열리는 이번 워크숍에는 재료공학·화학·응용물리·화학공학 분야의 국제 학술지 에디터와 국가과학자인 KAIST 유룡 교수가 강연자로 참여해 발표와 토론을 진행한다.

[주요연사]

해외 전문가로는 국제 학술지의 편집장 3명과 부편집장(급) 5명이 참여한다.

미국화학회가 발행하는 나노학술지(ACS Nano)에서는 편집장 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수, 부편집장 알리 자베이(Ali Javey) UC Berkeley 교수, 부편집장 레지날드 페너(Reginald M. Penner) UC Irvine 교수 등 3명의 에디터가 참여한다.

나노분야 대표적 학술지인 나노 레터스(Nano Letters)에서는 부편집장 줄리아 그리어(Julia R. Greer) 칼텍(Caltech) 교수와 부편집장 유난 시아(Younan Xia) 조지아 공대 교수 등 2명이 참여한다.

이밖에 재료화학 학회지(Chemistry of Materials) 편집장 질리안 뷰리악((Jillian M. Buriak) 알버타대학교 교수, 신생저널인 미국 화학회 광학회지(ACS Photonics)의 편집장 해리 애트워터(Harry A. Atwater) 칼텍(Caltech) 교수, 동 킨(Dong Qin) 조지아 공대 교수도 함께 한다.

국내 전문가로는 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)의 부편집장이자 기초과학연구원 ‘나노입자연구단’단장을 맡고 있는 서울대학교 현택환 교수와 대한민국 국가과학자이며 기초과학연구원‘나노물질 및 화학반응 연구단’단장을 맡고 있는 KAIST 유룡 교수가 참여한다.

워크숍은 △ 차세대 광전자 디바이스 및 3차원 나노구조 소재 △ 의학 및 산업용 나노 소재 △ 센서 및 촉매 소재 분야 등 3개 세션으로 나눠 진행된다.

주요 주제는 △ 태양광 에너지 소재 △ 미래 전자기기 및 센서를 위한 소재 △ 실리콘 표면의 나노패턴 형성 △ 3차원 나노구조의 메타 소재 디자인 △의료기술 및 에너지 저장을 위한 나노 소재 △ 금속 콜로이드 나노결정 △ 3차원 다공성 탄소 소재 △ 나노와이어를 이용한 고감도 수소가스 감지 소재 △ 나노결정 합금 소재 연구 등이다.

KAIST는 이번 워크숍을 계기로 국내외 저명한 석학들과 정보교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재기술을 개발하는 기회로 활용할 계획이다.

이번 워크숍을 총괄하는 김일두 신소재공학과 교수는 “이번 워크숍은 재료공학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장”이라며 “전 세계 나노 신소재 분야의 미래 기술을 알 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 신소재공학과는 ‘2016 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 18위(국내 1위)를 차지한 바 있다. 끝.

2016.07.28

조회수 14182

-

유룡 교수, 3차원 그래핀 합성 기술 개발

〈 유 룡 교수 〉

우리 대학 화학과 유룡 교수 연구팀이 꿈의 소재 그래핀의 성능을 뛰어 넘는 3차원 그래핀 합성법 개발에 성공했다.

연구팀은 제올라이트 주형과 란타늄 촉매를 활용한 나노주형합성법으로 그래핀의 강점을 고스란히 살린 마이크로 다공성 3차원 그래핀을 제작했다.

기존의 3차원 그래핀은 2차원 평면구조를 곡면으로 구현, 반응면적이 좁고 2차원 구조로 되돌아가는 등의 문제로 상용화가 어려웠다.

그러나 새롭게 개발된 3차원 그래핀은 완벽한 입체 결정 구조로 안정성과 우수한 물성을 고루 갖춰, 화학공업용 고효율 촉매 패키징, 고성능 배터리 음극제, 고효율 여과막(멤브레인) 등 다용도로 활용이 가능, 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 기대된다.

연구진은 제올라이트 주형의 미세기공에 란타늄 양이온을 촉매로 주입함으로써, 기공 내 탄화수소기체(에틸렌‧아세틸렌)의 탄화온도를 낮춘 것이 이번 연구의 핵심이라고 밝혔다. 그 결과 미세기공 속에서도 원활한 탄소 증착을 유도해 견고한 탄소 결정 구조물을 구현해냈다. 마지막으로 산용액(염산, 불산)으로 제올라이트 주형을 녹여내 3차원 그래핀을 만들어 냈다. 연구진은 포항가속기연구소와 한국기초과학지원연구원 서부센터의 도움을 받아 X선 회절 분석법으로 3차원 그래핀의 완벽한 탄소 결정구조를 확인했다.

연구진은 이번 연구로 과거 이론적 구상에 그쳤던 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 양산법이 고안 됨에 따라, 앞으로 실제 양산과 산업 적용이 이뤄지며 화학공업 등 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 전망하고 있다.

실제로 연구진은 3차원 그래핀을 기존 상업용 그래핀 전지의 음극재로 시험 적용, 기존 약 100mAh의 정전용량을 약 300mAh(전류밀도 8mA/cm²기준)로 끌어올렸다. 특히 이번 연구는 주재료인 제올라이트가 1톤 당 300달러 정도로 매우 저렴하고, 탄화반응 후 염산과 불산으로 제올라이트 주형을 녹여 제거하는 공정도 단순하다. 또한 대량 합성에서도 높은 재현성을 보여, 머지 않아 본격적인 양산으로 이어질 것으로 보인다.

유 교수는 “그 동안 여러 가지 실험상의 어려움으로 제올라이트를 주형으로 3차원 그래핀을 만드는 연구가 크게 활성화되지 못했었다”며 “이번 연구 결과를 계기로 많은 과학자들이 이러한 탄소나노물질에 관심을 갖게 될 것이며, 2차원 그래핀의 장점에 더해 넓은 반응면적과 다양한 응용이 가능한 나노 다공구조를 갖춘 3차원 그래핀은 응용 분야에서도 큰 관심을 끌 수 있을 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

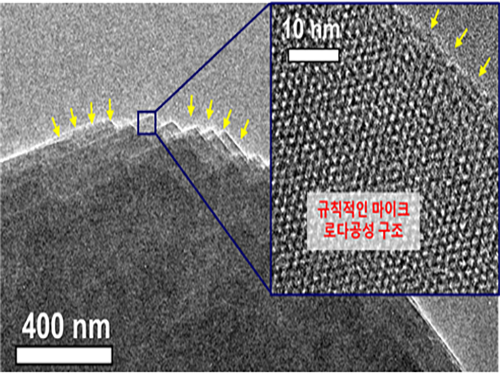

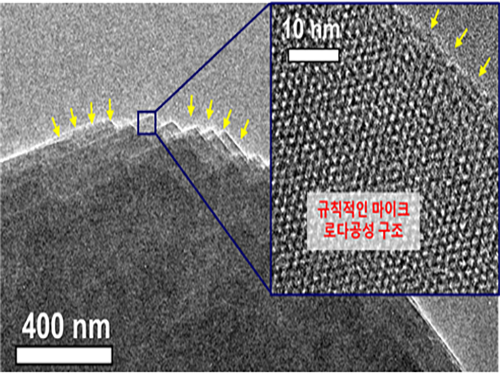

그림1. 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 투과 전자현미경 사진

그림2. LTA 제올라이트를 활용한 탄소합성 결과

그림3. 마이크로다공성 3차원 그래핀의 전기전도도 측정결과

그림4.제올라이트 기공내부에 형성된 탄소의 전자밀도

유룡 교수, 3차원 그래핀 합성 기술 개발

〈 유 룡 교수 〉

우리 대학 화학과 유룡 교수 연구팀이 꿈의 소재 그래핀의 성능을 뛰어 넘는 3차원 그래핀 합성법 개발에 성공했다.

연구팀은 제올라이트 주형과 란타늄 촉매를 활용한 나노주형합성법으로 그래핀의 강점을 고스란히 살린 마이크로 다공성 3차원 그래핀을 제작했다.

기존의 3차원 그래핀은 2차원 평면구조를 곡면으로 구현, 반응면적이 좁고 2차원 구조로 되돌아가는 등의 문제로 상용화가 어려웠다.

그러나 새롭게 개발된 3차원 그래핀은 완벽한 입체 결정 구조로 안정성과 우수한 물성을 고루 갖춰, 화학공업용 고효율 촉매 패키징, 고성능 배터리 음극제, 고효율 여과막(멤브레인) 등 다용도로 활용이 가능, 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 기대된다.

연구진은 제올라이트 주형의 미세기공에 란타늄 양이온을 촉매로 주입함으로써, 기공 내 탄화수소기체(에틸렌‧아세틸렌)의 탄화온도를 낮춘 것이 이번 연구의 핵심이라고 밝혔다. 그 결과 미세기공 속에서도 원활한 탄소 증착을 유도해 견고한 탄소 결정 구조물을 구현해냈다. 마지막으로 산용액(염산, 불산)으로 제올라이트 주형을 녹여내 3차원 그래핀을 만들어 냈다. 연구진은 포항가속기연구소와 한국기초과학지원연구원 서부센터의 도움을 받아 X선 회절 분석법으로 3차원 그래핀의 완벽한 탄소 결정구조를 확인했다.

연구진은 이번 연구로 과거 이론적 구상에 그쳤던 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 양산법이 고안 됨에 따라, 앞으로 실제 양산과 산업 적용이 이뤄지며 화학공업 등 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 전망하고 있다.

실제로 연구진은 3차원 그래핀을 기존 상업용 그래핀 전지의 음극재로 시험 적용, 기존 약 100mAh의 정전용량을 약 300mAh(전류밀도 8mA/cm²기준)로 끌어올렸다. 특히 이번 연구는 주재료인 제올라이트가 1톤 당 300달러 정도로 매우 저렴하고, 탄화반응 후 염산과 불산으로 제올라이트 주형을 녹여 제거하는 공정도 단순하다. 또한 대량 합성에서도 높은 재현성을 보여, 머지 않아 본격적인 양산으로 이어질 것으로 보인다.

유 교수는 “그 동안 여러 가지 실험상의 어려움으로 제올라이트를 주형으로 3차원 그래핀을 만드는 연구가 크게 활성화되지 못했었다”며 “이번 연구 결과를 계기로 많은 과학자들이 이러한 탄소나노물질에 관심을 갖게 될 것이며, 2차원 그래핀의 장점에 더해 넓은 반응면적과 다양한 응용이 가능한 나노 다공구조를 갖춘 3차원 그래핀은 응용 분야에서도 큰 관심을 끌 수 있을 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 투과 전자현미경 사진

그림2. LTA 제올라이트를 활용한 탄소합성 결과

그림3. 마이크로다공성 3차원 그래핀의 전기전도도 측정결과

그림4.제올라이트 기공내부에 형성된 탄소의 전자밀도

2016.06.30

조회수 13572

-

화학과 유룡 특훈교수, 노벨화학상 후보에 올라

우리 대학 화학과 유룡 특훈교수가 톰슨로이터사가 선정한 올해의 “노벨상 수상 예측 3배수 인물”(Thomson Reuters Citation Laureates, 화학분야)로 선정되었다.

학술정보 서비스 기업인 톰슨로이터는‘웹 오브 사이언스(Web of Science)’에 기반한 자료를 분석하여 매년 유력한 노벨상 후보자 명단을 예측, 발표하고 있다. 2002년부터 예측을 시작한 이래 지난해까지 과학 분야에서 156명 중 25명이 실제 노벨상을 수상했다.

우리나라 연구자 가운데 톰슨 로이터가 선정한 노벨상 수상 예측 3배수 인물에 이름을 올린 것은 이번이 처음 있는 일이다.

유 교수는 톰슨 로이터가 화학분야에서 선정한 세 개 주제 분야 가운데 기능성 메조다공성물질 디자인 관련 연구 성과를 인정받아 같은 주제를 연구한 사우디아라비아의 찰스 크레스지(Charles T. Kresge), 미국의 게일런 스터키(Galen D. Stucky)와 공동으로 명단에 이름을 올렸다.

유 교수는 기능성 메조나노다공성 탄소물질 및 제올라이트 분야의 개척자로 불린다. 석사, 박사학위를 물리화학 분야에서 취득했으나 귀국 후 무기화학 분야를 독자적으로 연구하면서 어려운 연구 환경 속에서도 새로운 연구 분야를 개척한 것으로 그 의미가 더욱 크다고 할 수 있다.

2011년 유네스코와 IUPAC에서 선정한‘세계 화학자 100인’중 1인으로 선정되었고, 같은 해 12월에 사이언스 誌에서는 그가 연구한‘특수 설계된 나노구조 유도 물질을 이용한 규칙적 위계나노다공성 제올라이트 합성’을 2011년 10대 연구과학기술 성과로 선정했다.

또,‘제올라이트 분야의 노벨상'이라 불리는 브렉상(2010), 대한민국 최고과학기술인상(2005), 세계 수준급 연구영역 개척자(2007), 국가과학자(2007)로 선정된 바 있다.

기능성 메조다공성 물질의 설계에 관한 그의 창의적 연구 성과는 총 19,800번이 넘는 인용회수를 자랑한다.

단일 논문으로 1,000번이 넘는 인용회수를 기록한 논문이 3편이나 있을 정도로 관련 분야의 학문발전을 이끌고 있으며, h-index(과학자의 생산성과 영향력을 알아보기 위한 지표)가 69로 그의 연구 기여도가 얼마나 세계적으로 영향력이 있는지를 가늠할 수 있다.

특히 고인용 논문(Highly Cited Paper: 분야별 피인용 횟수 상위 1%에 속하는 우수 논문)의 수는 12편으로 기존의 일부 노벨 화학상 수상자보다 높은 수치를 보여주고 있다. 2013년 노벨 화학상 수상자인 마틴 카플러스(Martin Karplus)가 7편, 아리 워셜(Arieh Warshel)이 9편, 그리고 2010년 수상자인 스즈키 아키라(Suzuki Akira)가 3편이었다.

대표 연구업적은 메조다공성 탄소의 합성과 메조다공성 제올라이트 촉매 물질의 설계이다.

직경 2∼50nm 범위의 구멍으로 이루어진 나노다공성물질(메조다공성실리카)을 거푸집으로 이용해 나노구조의 새로운 물질을 합성하는 '나노주형합성법'을 창안하였다.

이 방법으로 1999년 규칙적으로 배열된 탄소를 세계 최초로 합성해 국제무대에 이름을 알리기 시작하였고 KAIST에서 만든 탄소 나노구조물(carbon mesostructured by KAIST)이라는 뜻을 지닌 이 탄소나노벌집은 ‘CMK'라는 고유명사로 통용되며 이는 그의 창조적 연구 성과를 보여주는 대표적인 예이다.

2006년 이후부터는 제올라이트 골격으로 이루어진 메조다공성 물질 합성 방법을 개척하여 그 연구 결과를 네이처(Nature)誌와 사이언스(Science)誌에 잇달아 논문을 게재하는 등 이 분야 연구를 선도해 왔다.

이러한 그의 기능성 다공물질 디자인에 관한 창의적 기초연구는 향후 고효율 친환경 촉매 화학분야에 적용하여 인류의 삶을 향상시킬 수 있는 기초과학 발전에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

유 교수는 1955년 경기 화성에서 출생해 1977년 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를, 1979년 KAIST 화학과에서 석사학위를 받았고, 1986년 1월 스탠퍼드대학교 화학과에서 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구'로 박사학위를 받았다. 끝.

화학과 유룡 특훈교수, 노벨화학상 후보에 올라

우리 대학 화학과 유룡 특훈교수가 톰슨로이터사가 선정한 올해의 “노벨상 수상 예측 3배수 인물”(Thomson Reuters Citation Laureates, 화학분야)로 선정되었다.

학술정보 서비스 기업인 톰슨로이터는‘웹 오브 사이언스(Web of Science)’에 기반한 자료를 분석하여 매년 유력한 노벨상 후보자 명단을 예측, 발표하고 있다. 2002년부터 예측을 시작한 이래 지난해까지 과학 분야에서 156명 중 25명이 실제 노벨상을 수상했다.

우리나라 연구자 가운데 톰슨 로이터가 선정한 노벨상 수상 예측 3배수 인물에 이름을 올린 것은 이번이 처음 있는 일이다.

유 교수는 톰슨 로이터가 화학분야에서 선정한 세 개 주제 분야 가운데 기능성 메조다공성물질 디자인 관련 연구 성과를 인정받아 같은 주제를 연구한 사우디아라비아의 찰스 크레스지(Charles T. Kresge), 미국의 게일런 스터키(Galen D. Stucky)와 공동으로 명단에 이름을 올렸다.

유 교수는 기능성 메조나노다공성 탄소물질 및 제올라이트 분야의 개척자로 불린다. 석사, 박사학위를 물리화학 분야에서 취득했으나 귀국 후 무기화학 분야를 독자적으로 연구하면서 어려운 연구 환경 속에서도 새로운 연구 분야를 개척한 것으로 그 의미가 더욱 크다고 할 수 있다.

2011년 유네스코와 IUPAC에서 선정한‘세계 화학자 100인’중 1인으로 선정되었고, 같은 해 12월에 사이언스 誌에서는 그가 연구한‘특수 설계된 나노구조 유도 물질을 이용한 규칙적 위계나노다공성 제올라이트 합성’을 2011년 10대 연구과학기술 성과로 선정했다.

또,‘제올라이트 분야의 노벨상'이라 불리는 브렉상(2010), 대한민국 최고과학기술인상(2005), 세계 수준급 연구영역 개척자(2007), 국가과학자(2007)로 선정된 바 있다.

기능성 메조다공성 물질의 설계에 관한 그의 창의적 연구 성과는 총 19,800번이 넘는 인용회수를 자랑한다.

단일 논문으로 1,000번이 넘는 인용회수를 기록한 논문이 3편이나 있을 정도로 관련 분야의 학문발전을 이끌고 있으며, h-index(과학자의 생산성과 영향력을 알아보기 위한 지표)가 69로 그의 연구 기여도가 얼마나 세계적으로 영향력이 있는지를 가늠할 수 있다.

특히 고인용 논문(Highly Cited Paper: 분야별 피인용 횟수 상위 1%에 속하는 우수 논문)의 수는 12편으로 기존의 일부 노벨 화학상 수상자보다 높은 수치를 보여주고 있다. 2013년 노벨 화학상 수상자인 마틴 카플러스(Martin Karplus)가 7편, 아리 워셜(Arieh Warshel)이 9편, 그리고 2010년 수상자인 스즈키 아키라(Suzuki Akira)가 3편이었다.

대표 연구업적은 메조다공성 탄소의 합성과 메조다공성 제올라이트 촉매 물질의 설계이다.

직경 2∼50nm 범위의 구멍으로 이루어진 나노다공성물질(메조다공성실리카)을 거푸집으로 이용해 나노구조의 새로운 물질을 합성하는 '나노주형합성법'을 창안하였다.

이 방법으로 1999년 규칙적으로 배열된 탄소를 세계 최초로 합성해 국제무대에 이름을 알리기 시작하였고 KAIST에서 만든 탄소 나노구조물(carbon mesostructured by KAIST)이라는 뜻을 지닌 이 탄소나노벌집은 ‘CMK'라는 고유명사로 통용되며 이는 그의 창조적 연구 성과를 보여주는 대표적인 예이다.

2006년 이후부터는 제올라이트 골격으로 이루어진 메조다공성 물질 합성 방법을 개척하여 그 연구 결과를 네이처(Nature)誌와 사이언스(Science)誌에 잇달아 논문을 게재하는 등 이 분야 연구를 선도해 왔다.

이러한 그의 기능성 다공물질 디자인에 관한 창의적 기초연구는 향후 고효율 친환경 촉매 화학분야에 적용하여 인류의 삶을 향상시킬 수 있는 기초과학 발전에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

유 교수는 1955년 경기 화성에서 출생해 1977년 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를, 1979년 KAIST 화학과에서 석사학위를 받았고, 1986년 1월 스탠퍼드대학교 화학과에서 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구'로 박사학위를 받았다. 끝.

2014.09.25

조회수 13767

-

유룡 교수, 벌집 모양 규칙적 구조의 제올라이트 개발

- 사이언스誌 발표,“제올라이트 학계의 20여년 숙원 과제 해결!”-

우리 학교 화학과 유룡 교수 연구팀은 벌집모양의 메조나노기공과 보다 미세한 크기의 마이크로나노기공이 규칙적으로 배열되어 있는 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’ 신물질을 개발하는데 성공하였다.

유 교수팀은 2009년 나노판상형태의 초박막 제올라이트 물질을 합성하여 세계 최고 권위의 과학 학술지인 네이처誌에 게재한데 이어, 벌집모양의 메조나노기공을 갖는 제올라이트 물질의 개발 성과로 사이언스誌 2011년 7월호(7월 15일자)에 논문을 게재하여 제올라이트 연구의 우수성과 학술적 중요성을 모두 인정받았다.

제올라이트는 가솔린 생산을 비롯하여 석유화학산업 전반에 걸쳐 세계적으로 가장 널리 이용되는 촉매물질이다. 촉매는 다양한 화학 반응에서 사용되어 반응을 촉진시킴은 물론, 반응 시간을 단축시켜 경제성을 높이는 데 활용되는 물질이다. 화학 산업 분야에서 사용되는 촉매 물질들은 사용 후 분리를 용이하게 하기 위해 주로 고체 형태로 이루어진 촉매를 사용하는데, 제올라이트는 현재 사용되고 있는 다양한 고체 촉매들 중에서 40% 이상을 차지할 정도로 매우 높은 비율로 다양한 화학 산업 전반에 걸쳐 이용되고 있는 물질이다. 때문에, 제올라이트의 촉매 효율을 높일 경우, 이에 따른 경제적 효과는 막대하다고 할 수 있다.

기존에 산업 전반 분야에 사용되고 있는 일반 제올라이트 촉매 물질들은 내부에 무수한 미세구멍(나노세공)들이 규칙적으로 뚫려 있지만 그 직경이 매우 작아 반응 대상 분자의 확산 속도가 느리기 때문에 촉매활성이 낮은 단점이 있었다. 이를 해결하기 위해 연구팀은 미세한 마이크로나노기공과 그 보다 큰 직경의 메조나노기공이 동시에 규칙적으로 배열*되어 있는 제올라이트 물질을 합성하였다. 이러한 구조의 물질은 제올라이트 학계에서 수많은 연구자들이 합성하고자 지난 20여 년 이상을 시도해온 물질로서, 이번에 유 교수팀이 드디어 제올라이트 학계의 20여 년 동안의 숙원 과제를 해결하는 방법을 제시한 것이다. * 작은 도로만 있어 교통체증이 심한 대도시에 큰 도로와 작은 도로를 유기적으로 구성하는 도시계획을 수립, 시행함으로써 원활한 교통 흐름을 만들어 내는 원리와 같다. 크고 작은 나노세공이 유기적으로 연결된 제올라이트 내부에서 분자의 흐름이 훨씬 수월해진다.

이번에 개발한 제올라이트 물질은 연구팀이 특수 설계한 계면활성제를 사용하여 합성할 수 있었다. 이 계면활성제는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공 유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 소수성 꼬리 부분은 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공을 벌집 구조 모양으로 배열할 수 있도록 하였다. 지금까지 알려져 있는 제올라이트 합성 원리는 하나의 기공 유도 분자가 하나의 매우 작은 마이크로 기공을 유도했던 반면에, 본 연구팀이 개발한 방법은 하나의 분자가 서로 다른 크기의 기공을 규칙적으로 유도한다는 점에서 기존의 방법과 차별화된다.

유교수팀이 세계 최초로 2009년에 개발한 2 nm 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트가 2차원적인 형태로 이루어진 물질이었다면, 이번에 합성에 성공한 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’는 3차원적 구조 규칙성을 띤 나노구조물로 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 벌집 구조를 갖고 있다.

때문에, 새로 개발한 제올라이트는 산업적으로는 중요하지만 커다란 분자 크기 때문에 기존의 제올라이트를 사용하기 쉽지 않았던 물질의 촉매로 사용할 수 있게 되었다.

유룡 교수는 “이번에 개발한 제올라이트는 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 기공구조를 갖고 강한 산성을 띠고 있어 기존의 제올라이트의 단점을 충분히 보안한 물질이다. 따라서 앞으로 산업적으로 중요한 많은 고부가 가치 반응에서 고성능 촉매로 사용될 수 있을 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 이번 연구를 통해 본 연구단이 개발한 합성 방법이 여러 종류의 제올라이트에도 적용이 가능함을 보이면서 앞으로 200여 가지가 넘는 기존의 제올라이트들의 단점도 해결할 수 있을 것이다.”고 연구의의를 밝혔다.

이번 논문의 제1저자인 나경수 박사는 성균관대학교 화학과를 조기졸업하고 KAIST에서 석사와 박사를 4년 반만에 마친 수재다. 지난 2월에는 KAIST 우수 박사학위 논문상을 수상하기도 했으며, 현재 유룡 교수가 맡고있는 KAIST 화학과 기능성 나노물질 연구단에서 박사후 과정 중이다.

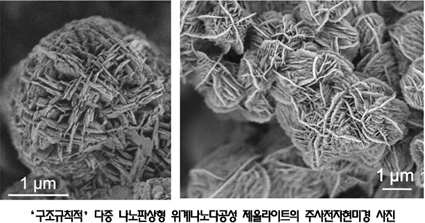

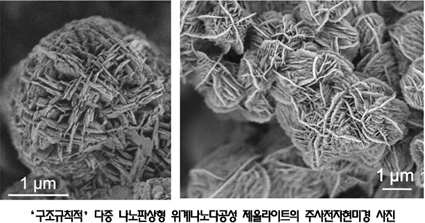

[그림1] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 주사 전자현미경 사진. 균일한 두께와 길이의 뾰족한 바늘 모양의 결정들이 전 영역에 걸쳐 고루 존재하는 것을 볼 수 있다.

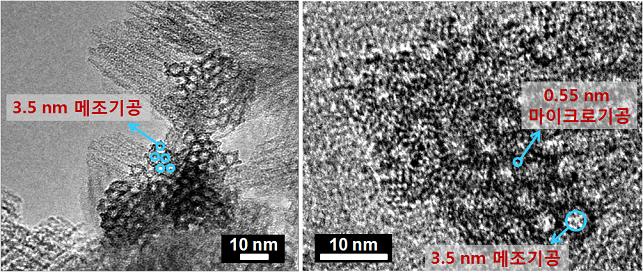

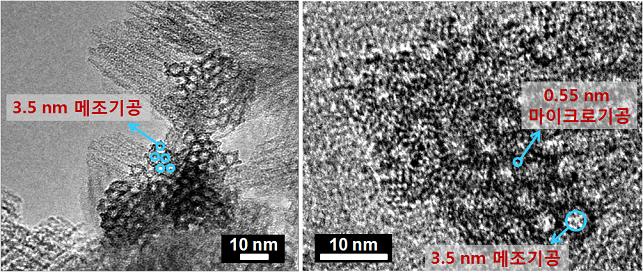

[그림2] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 투과 전자현미경 사진

유룡 교수, 벌집 모양 규칙적 구조의 제올라이트 개발

- 사이언스誌 발표,“제올라이트 학계의 20여년 숙원 과제 해결!”-

우리 학교 화학과 유룡 교수 연구팀은 벌집모양의 메조나노기공과 보다 미세한 크기의 마이크로나노기공이 규칙적으로 배열되어 있는 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’ 신물질을 개발하는데 성공하였다.

유 교수팀은 2009년 나노판상형태의 초박막 제올라이트 물질을 합성하여 세계 최고 권위의 과학 학술지인 네이처誌에 게재한데 이어, 벌집모양의 메조나노기공을 갖는 제올라이트 물질의 개발 성과로 사이언스誌 2011년 7월호(7월 15일자)에 논문을 게재하여 제올라이트 연구의 우수성과 학술적 중요성을 모두 인정받았다.

제올라이트는 가솔린 생산을 비롯하여 석유화학산업 전반에 걸쳐 세계적으로 가장 널리 이용되는 촉매물질이다. 촉매는 다양한 화학 반응에서 사용되어 반응을 촉진시킴은 물론, 반응 시간을 단축시켜 경제성을 높이는 데 활용되는 물질이다. 화학 산업 분야에서 사용되는 촉매 물질들은 사용 후 분리를 용이하게 하기 위해 주로 고체 형태로 이루어진 촉매를 사용하는데, 제올라이트는 현재 사용되고 있는 다양한 고체 촉매들 중에서 40% 이상을 차지할 정도로 매우 높은 비율로 다양한 화학 산업 전반에 걸쳐 이용되고 있는 물질이다. 때문에, 제올라이트의 촉매 효율을 높일 경우, 이에 따른 경제적 효과는 막대하다고 할 수 있다.

기존에 산업 전반 분야에 사용되고 있는 일반 제올라이트 촉매 물질들은 내부에 무수한 미세구멍(나노세공)들이 규칙적으로 뚫려 있지만 그 직경이 매우 작아 반응 대상 분자의 확산 속도가 느리기 때문에 촉매활성이 낮은 단점이 있었다. 이를 해결하기 위해 연구팀은 미세한 마이크로나노기공과 그 보다 큰 직경의 메조나노기공이 동시에 규칙적으로 배열*되어 있는 제올라이트 물질을 합성하였다. 이러한 구조의 물질은 제올라이트 학계에서 수많은 연구자들이 합성하고자 지난 20여 년 이상을 시도해온 물질로서, 이번에 유 교수팀이 드디어 제올라이트 학계의 20여 년 동안의 숙원 과제를 해결하는 방법을 제시한 것이다. * 작은 도로만 있어 교통체증이 심한 대도시에 큰 도로와 작은 도로를 유기적으로 구성하는 도시계획을 수립, 시행함으로써 원활한 교통 흐름을 만들어 내는 원리와 같다. 크고 작은 나노세공이 유기적으로 연결된 제올라이트 내부에서 분자의 흐름이 훨씬 수월해진다.

이번에 개발한 제올라이트 물질은 연구팀이 특수 설계한 계면활성제를 사용하여 합성할 수 있었다. 이 계면활성제는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공 유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 소수성 꼬리 부분은 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공을 벌집 구조 모양으로 배열할 수 있도록 하였다. 지금까지 알려져 있는 제올라이트 합성 원리는 하나의 기공 유도 분자가 하나의 매우 작은 마이크로 기공을 유도했던 반면에, 본 연구팀이 개발한 방법은 하나의 분자가 서로 다른 크기의 기공을 규칙적으로 유도한다는 점에서 기존의 방법과 차별화된다.

유교수팀이 세계 최초로 2009년에 개발한 2 nm 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트가 2차원적인 형태로 이루어진 물질이었다면, 이번에 합성에 성공한 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’는 3차원적 구조 규칙성을 띤 나노구조물로 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 벌집 구조를 갖고 있다.

때문에, 새로 개발한 제올라이트는 산업적으로는 중요하지만 커다란 분자 크기 때문에 기존의 제올라이트를 사용하기 쉽지 않았던 물질의 촉매로 사용할 수 있게 되었다.

유룡 교수는 “이번에 개발한 제올라이트는 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 기공구조를 갖고 강한 산성을 띠고 있어 기존의 제올라이트의 단점을 충분히 보안한 물질이다. 따라서 앞으로 산업적으로 중요한 많은 고부가 가치 반응에서 고성능 촉매로 사용될 수 있을 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 이번 연구를 통해 본 연구단이 개발한 합성 방법이 여러 종류의 제올라이트에도 적용이 가능함을 보이면서 앞으로 200여 가지가 넘는 기존의 제올라이트들의 단점도 해결할 수 있을 것이다.”고 연구의의를 밝혔다.

이번 논문의 제1저자인 나경수 박사는 성균관대학교 화학과를 조기졸업하고 KAIST에서 석사와 박사를 4년 반만에 마친 수재다. 지난 2월에는 KAIST 우수 박사학위 논문상을 수상하기도 했으며, 현재 유룡 교수가 맡고있는 KAIST 화학과 기능성 나노물질 연구단에서 박사후 과정 중이다.

[그림1] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 주사 전자현미경 사진. 균일한 두께와 길이의 뾰족한 바늘 모양의 결정들이 전 영역에 걸쳐 고루 존재하는 것을 볼 수 있다.

[그림2] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 투과 전자현미경 사진

2011.07.15

조회수 18413

-

유룡·안철수교수, 미래를 이끌 50인 선정

우리학교 화학과 유룡 특훈교수와 기술경영전문대학원 안철수 석좌교수가 서울경제신문이 주관한 미래를 이끌 50인에 선정됐다.

대학교수 중에는 유일하게 우리학교에서 두 명의 교수가 선정됐다.

유교수는 석유화학공정에서 필수 촉매로 이용되고 있는 제올라이트 합성 분야의 세계적 학자다. 수 나노미터 크기의 구멍이 규칙적으로 뚫린 이산화규소 물질을 거푸집으로 만들어 그 안에서 분자나 원자를 조립시킨 다음 거푸집을 없애는 방식으로 나노 구조물을 합성하는 이른바 "나노 거푸집 합성법"을 세계 최초로 창안했다.

안교수는 지난 1988년 서울대 의대 박사과정중 컴퓨터 바이러스를 퇴치하기 위한 V3 백신을 개발했다. 1995년 안철수 컴퓨터바이러스연구소를 설립한 후 10년간 안철수 연구소 대표로 일하며 국내 보안업계의 성장을 주도했다. 안 교수는 대학생들이 가장 존경하는 기업인으로 손꼽히며 각종 방송프로그램에 출연할 때마다 "안철수 신드롬"을 일으키기도 했다.

그밖에 대학교수로는 김빛내리 서울대 생명과학부 교수, 장항석 연세대 의과대학 교수, 신관호 고려대 경제학과 교수가 선정됐다.

유룡·안철수교수, 미래를 이끌 50인 선정

우리학교 화학과 유룡 특훈교수와 기술경영전문대학원 안철수 석좌교수가 서울경제신문이 주관한 미래를 이끌 50인에 선정됐다.

대학교수 중에는 유일하게 우리학교에서 두 명의 교수가 선정됐다.

유교수는 석유화학공정에서 필수 촉매로 이용되고 있는 제올라이트 합성 분야의 세계적 학자다. 수 나노미터 크기의 구멍이 규칙적으로 뚫린 이산화규소 물질을 거푸집으로 만들어 그 안에서 분자나 원자를 조립시킨 다음 거푸집을 없애는 방식으로 나노 구조물을 합성하는 이른바 "나노 거푸집 합성법"을 세계 최초로 창안했다.

안교수는 지난 1988년 서울대 의대 박사과정중 컴퓨터 바이러스를 퇴치하기 위한 V3 백신을 개발했다. 1995년 안철수 컴퓨터바이러스연구소를 설립한 후 10년간 안철수 연구소 대표로 일하며 국내 보안업계의 성장을 주도했다. 안 교수는 대학생들이 가장 존경하는 기업인으로 손꼽히며 각종 방송프로그램에 출연할 때마다 "안철수 신드롬"을 일으키기도 했다.

그밖에 대학교수로는 김빛내리 서울대 생명과학부 교수, 장항석 연세대 의과대학 교수, 신관호 고려대 경제학과 교수가 선정됐다.

2010.08.03

조회수 15756

-

유룡 교수 국제 제올라이트학회 브렉상 수상

우리학교 유룡(劉龍, 55세) 특훈교수가 3년에 한 번씩 국제제올라이트학회에서 수여하는 ‘제올라이트 연구 분야의 노벨상’인 브렉상(Breck Award)을 수상했다.

역대 수상자 중 한국인으로는 유 교수가 처음이다. 수상식은 지난 8일(목) 이탈리아 소렌토에서 열린 국제제올라이트학회-국제메조구조물질학회 공동 심포지엄에서 진행됐다.

유 교수는 마이크로나노기공(0 nm<기공크기<2 nm)과 메조나노기공(2 nm<기공크기<50 nm)을 위계적으로 연결시킨 새로운 나노다공성 구조의 제올라이트 촉매 물질개발 연구로 학계에 커다란 주목을 받고 있다.

특히, 유 교수는 제올라이트 구조를 유도할 수 있는 관능기를 부착한 계면활성제 분자를 이용하는 새로운 방법을 통해 학술적으로 가능한 최소 결정 크기에 해당하는 ‘단일단위격자’ 약 2 nm 두께의 극미세 제올라이트 나노판 합성에 성공했고, 이렇게 합성한 물질을 석유화학 촉매로 이용하면 기존 제올라이트가 가지는 촉매로서의 수명을 5배 이상 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다.

학회는 이러한 유 교수의 최근 연구업적을 높이 평가해 2010년도 브렉상 수상자로 결정했다. 유 교수는 또한 같은 연구업적으로 지난 6월 호암재단으로부터 호암상을 수상한 바 있다.

2007년 정부로부터 국가과학자로 선정된 유 교수는 지금까지 총 190여 편에 이르는 연구논문 발표 및 12,000회를 상회하는 논문 피인용을 기록한 국가석학이자 세계적인 화학자이다.

※ 보충자료

Donald W. Breck Award

Donald W. Breck은 제올라이트 분자체 합성분야의 선구자이며, 국제제올라이트학회를 설립하는 데 큰 기여를 하였다. 특히, 1974년에 발행된 그의 저서 “Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use"는 현재까지도 제올라이트를 연구하는 수많은 과학자들의 지침서가 되고 있다. Breck Award는 그가 세상을 떠난 1980년 이후 그의 업적을 기념하려는 취지로 설립되었으며, 그의 소속회사였던 Union Carbide Corp.가 후원하였다. 1983년 제 6회 국제제올라이트학회를 시작으로 3년마다 열리는 국제제올라이트학회에서 ”제올라이트 과학 기술 발전에 중대한 공헌을 한 연구자 또는 연구자들“을 선정하여 수상하고 있다. 지난 30년 동안 총 10번의 수상식, 약 40여명의 수상자들을 배출하였고, 이 분야의 가장 권위 있고 영예로운 상으로서 ‘제올라이트 학계의 노벨상’으로 여겨지고 있다.

유룡 교수 약력

유룡 교수는 1955년도 경기 화성 출생으로 현재 한국과학기술원 화학과 특훈교수로 재직 중이다. 1977년도에 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를 받았으며, 1979년도에는 한국과학기술원 화학과에서 석사학위를 받았다. 1986년 1월에는 스탠퍼드 대학교 화학과에서 Micelle Boudart 교수의 지도 하에 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구’로 박사학위를 취득하였다. 그 후 버클리 소재 캘리포니아 주립대학교에서 Alex Pines 교수의 지도하에 고체상 핵자기 공명에 관한 연구주제로 박사 후 연수연구를 수행하다가 같은 해 11월 한국과학기술대학 화학과에 조교수로 부임하였다. 1990년에 한국과학기술대학이 한국과학기술원에 병합된 후 한국과학기술원 화학과에서 지금까지 부교수와 정교수를 거쳐서 현재 특훈교수로 재직하고 있다. 현재 국제 메조구조물질학회 운영위원, 영국왕립화학회 펠로우, Chemical Communications의 편집위원 활동 등 활발한 국제학술활동을 하고 있다. 2005년도에 ‘대한민국최고과학기술인’상을 수상하였고, 2006년도에 ‘닮고 싶고 되고 싶은 과학기술인’ 상 등 최근 여러 가지 상을 수상하였다. 특히, 2007년 5월에는 과학기술색인(ISI)을 관장하는 미국의 연구정보 전문업체인 톰슨과학사와 한국과학재단으로부터 “규칙적 나노다공성 탄소물질에 관한 연구 분야 개척”에 관한 공로를 인정받아 “세계수준급연구영역 개척한 한국의 과학자”로 선정되었다.

유룡 교수는 2007년 11월부터 대한민국 국가과학자로 선정되어 ‘기능성 나노물질 연구단’을 이끌며 나노구조 물질과 메조다공성 물질, 금속 나노입자의 합성과 물리화학적 특성 및 이러한 결과를 이용하여 미래의 에너지자원과 친환경적 화학공정 기술을 개발하려는 연구를 수행하고 있다. 주요 국제학술지에 지금까지 190여 편의 학술논문을 게재하였고, 이 논문들은 2010년 현재 12,000회에 가까운 피 인용 횟수를 기록하고 있다 (웹페이지 http://rryoo.kaist.ac.kr/를 참조).

유룡 교수 국제 제올라이트학회 브렉상 수상

우리학교 유룡(劉龍, 55세) 특훈교수가 3년에 한 번씩 국제제올라이트학회에서 수여하는 ‘제올라이트 연구 분야의 노벨상’인 브렉상(Breck Award)을 수상했다.

역대 수상자 중 한국인으로는 유 교수가 처음이다. 수상식은 지난 8일(목) 이탈리아 소렌토에서 열린 국제제올라이트학회-국제메조구조물질학회 공동 심포지엄에서 진행됐다.

유 교수는 마이크로나노기공(0 nm<기공크기<2 nm)과 메조나노기공(2 nm<기공크기<50 nm)을 위계적으로 연결시킨 새로운 나노다공성 구조의 제올라이트 촉매 물질개발 연구로 학계에 커다란 주목을 받고 있다.

특히, 유 교수는 제올라이트 구조를 유도할 수 있는 관능기를 부착한 계면활성제 분자를 이용하는 새로운 방법을 통해 학술적으로 가능한 최소 결정 크기에 해당하는 ‘단일단위격자’ 약 2 nm 두께의 극미세 제올라이트 나노판 합성에 성공했고, 이렇게 합성한 물질을 석유화학 촉매로 이용하면 기존 제올라이트가 가지는 촉매로서의 수명을 5배 이상 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다.

학회는 이러한 유 교수의 최근 연구업적을 높이 평가해 2010년도 브렉상 수상자로 결정했다. 유 교수는 또한 같은 연구업적으로 지난 6월 호암재단으로부터 호암상을 수상한 바 있다.

2007년 정부로부터 국가과학자로 선정된 유 교수는 지금까지 총 190여 편에 이르는 연구논문 발표 및 12,000회를 상회하는 논문 피인용을 기록한 국가석학이자 세계적인 화학자이다.

※ 보충자료

Donald W. Breck Award

Donald W. Breck은 제올라이트 분자체 합성분야의 선구자이며, 국제제올라이트학회를 설립하는 데 큰 기여를 하였다. 특히, 1974년에 발행된 그의 저서 “Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use"는 현재까지도 제올라이트를 연구하는 수많은 과학자들의 지침서가 되고 있다. Breck Award는 그가 세상을 떠난 1980년 이후 그의 업적을 기념하려는 취지로 설립되었으며, 그의 소속회사였던 Union Carbide Corp.가 후원하였다. 1983년 제 6회 국제제올라이트학회를 시작으로 3년마다 열리는 국제제올라이트학회에서 ”제올라이트 과학 기술 발전에 중대한 공헌을 한 연구자 또는 연구자들“을 선정하여 수상하고 있다. 지난 30년 동안 총 10번의 수상식, 약 40여명의 수상자들을 배출하였고, 이 분야의 가장 권위 있고 영예로운 상으로서 ‘제올라이트 학계의 노벨상’으로 여겨지고 있다.

유룡 교수 약력

유룡 교수는 1955년도 경기 화성 출생으로 현재 한국과학기술원 화학과 특훈교수로 재직 중이다. 1977년도에 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를 받았으며, 1979년도에는 한국과학기술원 화학과에서 석사학위를 받았다. 1986년 1월에는 스탠퍼드 대학교 화학과에서 Micelle Boudart 교수의 지도 하에 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구’로 박사학위를 취득하였다. 그 후 버클리 소재 캘리포니아 주립대학교에서 Alex Pines 교수의 지도하에 고체상 핵자기 공명에 관한 연구주제로 박사 후 연수연구를 수행하다가 같은 해 11월 한국과학기술대학 화학과에 조교수로 부임하였다. 1990년에 한국과학기술대학이 한국과학기술원에 병합된 후 한국과학기술원 화학과에서 지금까지 부교수와 정교수를 거쳐서 현재 특훈교수로 재직하고 있다. 현재 국제 메조구조물질학회 운영위원, 영국왕립화학회 펠로우, Chemical Communications의 편집위원 활동 등 활발한 국제학술활동을 하고 있다. 2005년도에 ‘대한민국최고과학기술인’상을 수상하였고, 2006년도에 ‘닮고 싶고 되고 싶은 과학기술인’ 상 등 최근 여러 가지 상을 수상하였다. 특히, 2007년 5월에는 과학기술색인(ISI)을 관장하는 미국의 연구정보 전문업체인 톰슨과학사와 한국과학재단으로부터 “규칙적 나노다공성 탄소물질에 관한 연구 분야 개척”에 관한 공로를 인정받아 “세계수준급연구영역 개척한 한국의 과학자”로 선정되었다.

유룡 교수는 2007년 11월부터 대한민국 국가과학자로 선정되어 ‘기능성 나노물질 연구단’을 이끌며 나노구조 물질과 메조다공성 물질, 금속 나노입자의 합성과 물리화학적 특성 및 이러한 결과를 이용하여 미래의 에너지자원과 친환경적 화학공정 기술을 개발하려는 연구를 수행하고 있다. 주요 국제학술지에 지금까지 190여 편의 학술논문을 게재하였고, 이 논문들은 2010년 현재 12,000회에 가까운 피 인용 횟수를 기록하고 있다 (웹페이지 http://rryoo.kaist.ac.kr/를 참조).

2010.07.12

조회수 19046

-

유룡 특훈교수, ‘호암상 과학상’ 수상자 선정

호암재단은 20일 우리학교 화학과 유룡 특훈교수가 "호암상 과학상"에 선정됐다고 밝혔다.

유 교수는 극미세 나노판상 제올라이트 합성법 개발 등 다양한 종류의 나노 다공성물질 합성분야를 개척해온 세계적인 과학자로 대체에너지 및 친환경촉매 개발 연구에 기여한 공로를 인정받았다.

호암상은 이건희 삼성전자 회장의 부친인 호암 이병철 삼성그룹 창업주를 기리기 위해 1990년 제정됐다. 올해로 20주년을 맞은 이 상은 지금까지 학술 예술 사회 부문에서 뛰어난 업적을 낸 94명의 개인과 7개 단체가 수상했다.

시상식은 오는 6월 1일 오후 3시 서울시 중구 순화동 호암아트홀에서 열린다.

유룡 특훈교수, ‘호암상 과학상’ 수상자 선정

호암재단은 20일 우리학교 화학과 유룡 특훈교수가 "호암상 과학상"에 선정됐다고 밝혔다.

유 교수는 극미세 나노판상 제올라이트 합성법 개발 등 다양한 종류의 나노 다공성물질 합성분야를 개척해온 세계적인 과학자로 대체에너지 및 친환경촉매 개발 연구에 기여한 공로를 인정받았다.

호암상은 이건희 삼성전자 회장의 부친인 호암 이병철 삼성그룹 창업주를 기리기 위해 1990년 제정됐다. 올해로 20주년을 맞은 이 상은 지금까지 학술 예술 사회 부문에서 뛰어난 업적을 낸 94명의 개인과 7개 단체가 수상했다.

시상식은 오는 6월 1일 오후 3시 서울시 중구 순화동 호암아트홀에서 열린다.

2010.04.20

조회수 13310

-

오준호, 강석중 교수, KAIST특훈교수로 임명!

우리학교는 KAIST 최고의 영예를 갖게 되는 특훈교수(Distinguished Professor)에 기계공학과 오준호(56세, 좌측사진) 교수, 신소재공학과 강석중(60세) 교수 등 2명을 지난 3월 1일 추가로 임명했다. 이로써 우리학교는 2007년 3명, 2008년 2명, 2010년 2명 등 총 7명을 특훈교수로 임명하게 됐다.

오 교수는 2004년 12월에 한국 최초의 휴머노이드 로봇인 ‘휴보(HUBO)‘를 개발했다. 적은 연구비로 3년이라는 단기간에 휴보를 개발해 국민에게 자부심과 긍지를 심어줬다. 2009년 10월에는 휴보의 성능개선작업을 통해 달리는 휴보를 탄생시켜 한국을 로봇강국으로 이끌고 있다. 또한 휴보(Hubo)를 미국 휴머노이드 로봇연구의 플랫폼으로 제공하는 성과를 거뒀다.이러한 그의 연구 성과는 국.내외 각종 언론 및 다큐멘터리 프로그램에 소개됐다. 이외에도 초정밀 가속도계 기술을 국산화 했고, 모바일하버 개발에 참여해 탁월한 연구개발 성과를 냈다.이러한 공로를 인정받아 2005년에는 ‘올해의 KAIST인 상’, 2010년에는 ‘KAIST 연구대상’을 수상했고, 지난해 12월에는 로봇산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘대통령상’을 수상했다.

강 교수는 소결(Sintering) 및 다결정체 입자성장과 관련된 연구분야의 세계적인 권위자다. 특히 비정상 입자성장과 액상소결에 대한 이론적 성과는 매우 독창적이며, 현재까지 의문시 되어왔던 문제점을 해결하여 많은 논문이나 교과서에서 인용되고 있다. 또한 그의 소결이론은 금속, 세라믹 신소재 부품제조과정에서 나타나는 소결현상을 해석할 수 있는 기초지식을 제공해 산업발전에도 크게 기여하고 있다. 이러한 연구결과는 권위 있는 재료공학 분야 학술지에 게재되었으며, 10회의 기조, 주제강연(Plenary and Keynote Lecture)과 100여회의 초청강연으로 발표되는 등 그 연구의 우수성을 세계적으로 인정받고 있다. 강 교수는 이러한 학문적 성과를 인정받아 2007년에는 (재)인촌기념회에서 수여하는 ‘제21회 인촌상’을 수상한 바 있다.

KAIST 특훈교수는 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수 중에서 선발되는 KAIST 최고의 명예로운 직이다. 특별인센티브가 지급되며, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 근무할 수 있다.특훈교수는 총장, 부총장, 단과대학장, 학과장의 추천을 받은 후, 국내외 전문가의 평가를 거쳐 임명하며, 교수 총 정원의 3%내에서 선발할 수 있도록 되어 있다.이 제도는 2007년 3월 처음으로 시행됐으며, 첫 특훈교수로 전기전자공학과 김충기 교수, 생명화학공학과 이상엽 교수, 물리학과 장기주 교수 등 3명이 선정됐고, 2008년 5월에는 화학과 유룡 교수, 전산학과 황규영 교수 등 2명이 임명된바 있다. KAIST는 특훈교수제 등의 새로운 제도를 적극 활용하여 발전 가능성이 높은 연구분야의 우수 교수를 집중 유치, 세계 최고 수준의 교수진을 구축하고 있다.

<용어설명>

○ 소결(Sintering)소결은 금속이나 세라믹 분말부터 성형체를 만든 후 열에너지를 가해줌으로서 부품 소재를 만드는 데 이용되는 공정을 일컫는다. 소결은 선사시대 토기를 만들 때부터 사용해 온 기술로서, 최근에는 분말야금 소재, 세라믹 소재를 제조하는 데에 활용된다. 많은 자동차용 부품, 전자부품(다층세라믹 콘덴서 등), 기계부품 등이 소결 제품이다.

○ 다결정체

우리가 사용하는 대부분의 금속, 세라믹 벌크소재는 작은 단결정들(nm~mm 크기)의 집합체인 다결정체이다. 다결정체를 가공하거나 열처리 하는 중에는 결정체의 평균입자 크기가 증가하는 입자성장이 일어나며 입자성장 양상에 따라 다결정체의 조직이 변화하고 물리적 성질도 변화한다.

오준호, 강석중 교수, KAIST특훈교수로 임명!

우리학교는 KAIST 최고의 영예를 갖게 되는 특훈교수(Distinguished Professor)에 기계공학과 오준호(56세, 좌측사진) 교수, 신소재공학과 강석중(60세) 교수 등 2명을 지난 3월 1일 추가로 임명했다. 이로써 우리학교는 2007년 3명, 2008년 2명, 2010년 2명 등 총 7명을 특훈교수로 임명하게 됐다.

오 교수는 2004년 12월에 한국 최초의 휴머노이드 로봇인 ‘휴보(HUBO)‘를 개발했다. 적은 연구비로 3년이라는 단기간에 휴보를 개발해 국민에게 자부심과 긍지를 심어줬다. 2009년 10월에는 휴보의 성능개선작업을 통해 달리는 휴보를 탄생시켜 한국을 로봇강국으로 이끌고 있다. 또한 휴보(Hubo)를 미국 휴머노이드 로봇연구의 플랫폼으로 제공하는 성과를 거뒀다.이러한 그의 연구 성과는 국.내외 각종 언론 및 다큐멘터리 프로그램에 소개됐다. 이외에도 초정밀 가속도계 기술을 국산화 했고, 모바일하버 개발에 참여해 탁월한 연구개발 성과를 냈다.이러한 공로를 인정받아 2005년에는 ‘올해의 KAIST인 상’, 2010년에는 ‘KAIST 연구대상’을 수상했고, 지난해 12월에는 로봇산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘대통령상’을 수상했다.

강 교수는 소결(Sintering) 및 다결정체 입자성장과 관련된 연구분야의 세계적인 권위자다. 특히 비정상 입자성장과 액상소결에 대한 이론적 성과는 매우 독창적이며, 현재까지 의문시 되어왔던 문제점을 해결하여 많은 논문이나 교과서에서 인용되고 있다. 또한 그의 소결이론은 금속, 세라믹 신소재 부품제조과정에서 나타나는 소결현상을 해석할 수 있는 기초지식을 제공해 산업발전에도 크게 기여하고 있다. 이러한 연구결과는 권위 있는 재료공학 분야 학술지에 게재되었으며, 10회의 기조, 주제강연(Plenary and Keynote Lecture)과 100여회의 초청강연으로 발표되는 등 그 연구의 우수성을 세계적으로 인정받고 있다. 강 교수는 이러한 학문적 성과를 인정받아 2007년에는 (재)인촌기념회에서 수여하는 ‘제21회 인촌상’을 수상한 바 있다.

KAIST 특훈교수는 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수 중에서 선발되는 KAIST 최고의 명예로운 직이다. 특별인센티브가 지급되며, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 근무할 수 있다.특훈교수는 총장, 부총장, 단과대학장, 학과장의 추천을 받은 후, 국내외 전문가의 평가를 거쳐 임명하며, 교수 총 정원의 3%내에서 선발할 수 있도록 되어 있다.이 제도는 2007년 3월 처음으로 시행됐으며, 첫 특훈교수로 전기전자공학과 김충기 교수, 생명화학공학과 이상엽 교수, 물리학과 장기주 교수 등 3명이 선정됐고, 2008년 5월에는 화학과 유룡 교수, 전산학과 황규영 교수 등 2명이 임명된바 있다. KAIST는 특훈교수제 등의 새로운 제도를 적극 활용하여 발전 가능성이 높은 연구분야의 우수 교수를 집중 유치, 세계 최고 수준의 교수진을 구축하고 있다.

<용어설명>

○ 소결(Sintering)소결은 금속이나 세라믹 분말부터 성형체를 만든 후 열에너지를 가해줌으로서 부품 소재를 만드는 데 이용되는 공정을 일컫는다. 소결은 선사시대 토기를 만들 때부터 사용해 온 기술로서, 최근에는 분말야금 소재, 세라믹 소재를 제조하는 데에 활용된다. 많은 자동차용 부품, 전자부품(다층세라믹 콘덴서 등), 기계부품 등이 소결 제품이다.

○ 다결정체

우리가 사용하는 대부분의 금속, 세라믹 벌크소재는 작은 단결정들(nm~mm 크기)의 집합체인 다결정체이다. 다결정체를 가공하거나 열처리 하는 중에는 결정체의 평균입자 크기가 증가하는 입자성장이 일어나며 입자성장 양상에 따라 다결정체의 조직이 변화하고 물리적 성질도 변화한다.

2010.03.04

조회수 16866

-

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10

조회수 22113

-

KAIST개혁, 사이언스지 30일자 인터넷판 게재

우리 학교가 진행 중인 교육개혁이 세계적인 관심을 끌고 있다.

세계적 과학전문지인 사이언스(Science)誌는 30일자 인터넷판 ‘뉴스 포커스’에서 서남표 총장과 KAIST 개혁, 기부금 모금, 새로운 테뉴어 제도, 수업료 징수, 신입생 선발 제도, 교수초빙 등에 대해 심층 보도하며 큰 관심을 보였다. 아래는 기사 전문이다.원문 http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5855/1371

News Focus고등교육: MIT 공학자, 한국 교육계를 뿌리채 흔들다

카이스트 신임총장의 혁신적인 조치들이 전통에 얽매인 시스템을 뒤흔들고 있다.

한국을 넘어 세계적인 대학으로서의 위상을 얻기 위해, 카이스트는 베트남, 중국, 르완다 등 다른 나라들로부터 학생을 유치해왔다.

지난 12월 19일, 카이스트는 한 기업가가 250만불을 KAIST에 기부하면서 추가로 기부금을 더 내겠다는 약속을 했다고 발표했다. 이것은 신임 서남표 총장에 의한 일련의 개혁조치 중 가장 최근에 이뤄진 것이다. MIT 교수(휴직중)이며 기계공학자인 서 총장은 대학에 대한 기부문화가 보편적이지 않은 한국에서 전례없는 액수인 1,250만불의 기금을 모금하였다. 서 총장은 다른 분야에서도 한국의 전통에 맞서고 있다. 최근 카이스트는 교수에 대한 영년직 심사에서 일부 교수에 대한 영년직 부여를 거부했는데 이는 한국적 인 기준으로 볼 때 충격적인 조치였다.

서 총장은 카이스트를 MIT와 같은 세계적인 대학으로 만드는 것이 목표라고 말한다. 카이스트 생명화학공학과 이상엽 교수를 포함하여 대부분의 교수들이 서 총장의 철학과 비전이 올바른 것이라고 동의한다. 하지만 서 총장이 36년의 역사를 가진 이 학교에 어떻게 그와 같은 비전을 구체화시킬 것인가에 대한 걱정이 없는 것도 아니다.

카이스트 구성원들이 걱정을 하는 데에는 그만한 이유가 있다. 2004년, 카이스트는 학교를 세계적 수준의 대학으로 변화시켜 줄 것을 요구하며 노벨 물리학상 수상자인 로버트 러플린 박사를 총장으로 초빙했었다. 러플린 총장은 한국대학 최초의 외국인 총장이었다. 스탠포드 대학의 교수(휴직 중)였던 러플린 총장은 카이스트의 사립화, 학비 징수, 연구결과의 상업화에 주력할 것과 학부생 수를 3배로 증가시킬 것을 제안하였다(사이언스지 2005년 2월 25일자 1,181페이지, 2006년 1월 20일자 321페이지 참조). 그러나 러플린 총장이 자신의 계획을 현실화시키지 못하자 “교수들은 실망감을 감추지 못했다”라고 생명과학과 정종경 교수는 말한다. 2006년 카이스트 이사회는 새로운 총장을 찾아보기로 결정한다.

이사회는 서 총장을 주목했다. 한국 경주에서 1936년에 출생한 서 총장은 10대때 가족과 함께 미국으로 건너가 카네기 멜론 대학에서 기계공학박사학위를 취득했다. MIT 교수로 근무하면서, 서 총장은 공학설계이론을 고안해 찬사를 받았었고 50개 이상의 특허를 취득했으며, 몇몇 회사의 창립을 도왔다. 1980년대 초반에는 미국 국립과학재단 공학담당 부총재를 역임했으며, 1991년부터 2001년에 걸쳐서는 MIT 기계공학과 학과장을 역임했다.

2006년 7월, 카이스트에 도착한 이후, 서 총장은 카이스트의 강의를 영어로 진행할 것을 주장하면서 한국 대학으로서는 최초로 학부과정을 외국인 학생에게 개방하였다. 서 총장은 또한 B학점 이상의 성적을 유지하는 학생에 대해서는 수업료 면제혜택을 계속 부여하지만 C이하의 성적을 취득한 학생에게는 1년에 16,000불에 해당하는 수업료를 다음 2월에 시작하는 학기부터 징수하기로 결정했다. 이에 대해, 서 총장은 “우리는 학생들이 자신들의 행동에 책임을 졌으면 한다”고 말했다.

변화의 주체. 카이스트 교수들은 현재까지는 서 총장의 개혁을 지지하고 있다CREDIT: KAIST

카이스트의 새로운 입학절차 역시 파급효과가 클 것으로 기대된다. 예전에는 카이스트 역시 한국의 우수한 다른 대학들과 마찬가지로 대학입학시험에서 좋은 성적을 얻은 학생들만을 선발했다. 한국의 많은 고등학생들은 주입식 교육이 이뤄지고 있는 학교에서 이런 시험들을 준비하는데 자신들의 여유시간을 쓰고 있다. 하지만 서 총장은 시험점수는 리더를 식별해 낼 수 없는 “1차원적인 측정법”이라고 말한다. 따라서, 다음 학기에 카이스트에 입학을 원하는 학생은 이번 가을에 카이스트에 와서 면접을 보고, 프레젠테이션을 해야 하며, 교수들이 지켜보는 가운데 토론에 참가해야 한다. 이들 교수들은 성적과 인성을 바탕으로 신입생을 선발하게 된다. “우리는 미래의 아인쉬타인, 미래의 빌게이츠를 찾고 있습니다”라고 서 총장은 말한다. 보다 급진적인 개혁이 교수에 대한 영년직 심사에서 나타났다. 전통적으로, 한국의 교수들은 일정기간 근무를 하게 되면 영년직을 얻어왔다. 서 총장은 카이스트 교수들이 영년직을 얻기 위해서는 해당 분야의 세계적인 전문가들로부터 인정을 받아야 한다고 주장했다. 지난 9월, 33명의 신청자 중 11명이 영년직 심사에서 탈락했으며 이들은 1년 이내에 새로운 직업을 찾아야 한다.

영년직 심사는 “교육개혁의 시발점에 불과하다”고 화학과 유룡 교수는 말한다. 그러나, 유 교수와 그의 동료들은 영년직 심사에서 탈락한 교수들의 미래를 걱정하기도 한다. 서 총장 역시 그들의 어려운 처지를 이해하기는 하지만 그의 입장은 확고부동하다. 서 총장은 “영년직 심사에서 탈락한 교수들 역시 매우 훌륭한 분들이지만, 우리가 설정한 기준에서 볼 때 우리가 기대하는 만큼 우수하지는 않다”라고 말하며, 다른 대학들이 이들에게 또 다른 기회를 주기를 희망하고 있다.

동시에, 서 총장은 향후 4-5년 내에 외국인 교수를 포함하여 300명의 신임교원을 충원할 계획을 가지고 있으며 이를 통해 418명의 카이스트 교수진에 새로운 피를 수혈하고자 한다. (학교를 확장하기 위해, 서 총장은 현재 1억 8백만불 상당의 정부지원금을 두 배로 증액하기 위하여 정부의 승인을 받을 수 있도록 노력하고 있다.) 지난 해 MIT에서 기계공학 박사학위를 받은 Mary Kathryn Thompson 교수는 그가 유치한 최초의 외국인 교수이다. 지난 8월에 도착하여 한국어 공부를 시작한 Thompson 교수는 “카이스트에서 근무하게 되어 매우 흥분된다”고 말한다.

서 총장이 주도한 이러한 조치들을 교수들이 지지하고는 있지만, 몇몇 교수들은 서 총장이 한국의 교수들이 너무 편하게 살고 있다는 의미의 발언을 직설적이고 공개적으로 했던 것에 대해 불편한 심기를 표시하기도 한다. 전기전자공학과 최양규 교수는 “서 총장의 그와 같은 발언에 동의할 수 없다. 한국의 대다수 교수들은 매우 열심히 일하고 있다”라고 말한다. 생명과학과 김학성 교수는 “서 총장은 채찍만이 아닌, 채찍과 당근을 가져야 한다”고 덧붙인다.

당근은 쉽게 얻을 수 있는 것이 아니다. “나는 대부분의 시간을 기금을 모금하기 위해 쓰고 있다”고 서 총장은 말한다. 개인 기부자들을 찾아 다니며 간청하는 것이 이런 노력의 일부이다. “아시아에서는 대학에 기부하는 것이 보편적이지 않다. 그러나 한국에 그러한 문화를 정착시키는 것이 내가 지향하는 바이다”라고 서 총장은 말한다. 이것은 모든 한국 대학들이 추구하고자 하는 선례가 될 것이다.

KAIST개혁, 사이언스지 30일자 인터넷판 게재

우리 학교가 진행 중인 교육개혁이 세계적인 관심을 끌고 있다.

세계적 과학전문지인 사이언스(Science)誌는 30일자 인터넷판 ‘뉴스 포커스’에서 서남표 총장과 KAIST 개혁, 기부금 모금, 새로운 테뉴어 제도, 수업료 징수, 신입생 선발 제도, 교수초빙 등에 대해 심층 보도하며 큰 관심을 보였다. 아래는 기사 전문이다.원문 http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5855/1371

News Focus고등교육: MIT 공학자, 한국 교육계를 뿌리채 흔들다

카이스트 신임총장의 혁신적인 조치들이 전통에 얽매인 시스템을 뒤흔들고 있다.

한국을 넘어 세계적인 대학으로서의 위상을 얻기 위해, 카이스트는 베트남, 중국, 르완다 등 다른 나라들로부터 학생을 유치해왔다.

지난 12월 19일, 카이스트는 한 기업가가 250만불을 KAIST에 기부하면서 추가로 기부금을 더 내겠다는 약속을 했다고 발표했다. 이것은 신임 서남표 총장에 의한 일련의 개혁조치 중 가장 최근에 이뤄진 것이다. MIT 교수(휴직중)이며 기계공학자인 서 총장은 대학에 대한 기부문화가 보편적이지 않은 한국에서 전례없는 액수인 1,250만불의 기금을 모금하였다. 서 총장은 다른 분야에서도 한국의 전통에 맞서고 있다. 최근 카이스트는 교수에 대한 영년직 심사에서 일부 교수에 대한 영년직 부여를 거부했는데 이는 한국적 인 기준으로 볼 때 충격적인 조치였다.

서 총장은 카이스트를 MIT와 같은 세계적인 대학으로 만드는 것이 목표라고 말한다. 카이스트 생명화학공학과 이상엽 교수를 포함하여 대부분의 교수들이 서 총장의 철학과 비전이 올바른 것이라고 동의한다. 하지만 서 총장이 36년의 역사를 가진 이 학교에 어떻게 그와 같은 비전을 구체화시킬 것인가에 대한 걱정이 없는 것도 아니다.

카이스트 구성원들이 걱정을 하는 데에는 그만한 이유가 있다. 2004년, 카이스트는 학교를 세계적 수준의 대학으로 변화시켜 줄 것을 요구하며 노벨 물리학상 수상자인 로버트 러플린 박사를 총장으로 초빙했었다. 러플린 총장은 한국대학 최초의 외국인 총장이었다. 스탠포드 대학의 교수(휴직 중)였던 러플린 총장은 카이스트의 사립화, 학비 징수, 연구결과의 상업화에 주력할 것과 학부생 수를 3배로 증가시킬 것을 제안하였다(사이언스지 2005년 2월 25일자 1,181페이지, 2006년 1월 20일자 321페이지 참조). 그러나 러플린 총장이 자신의 계획을 현실화시키지 못하자 “교수들은 실망감을 감추지 못했다”라고 생명과학과 정종경 교수는 말한다. 2006년 카이스트 이사회는 새로운 총장을 찾아보기로 결정한다.

이사회는 서 총장을 주목했다. 한국 경주에서 1936년에 출생한 서 총장은 10대때 가족과 함께 미국으로 건너가 카네기 멜론 대학에서 기계공학박사학위를 취득했다. MIT 교수로 근무하면서, 서 총장은 공학설계이론을 고안해 찬사를 받았었고 50개 이상의 특허를 취득했으며, 몇몇 회사의 창립을 도왔다. 1980년대 초반에는 미국 국립과학재단 공학담당 부총재를 역임했으며, 1991년부터 2001년에 걸쳐서는 MIT 기계공학과 학과장을 역임했다.

2006년 7월, 카이스트에 도착한 이후, 서 총장은 카이스트의 강의를 영어로 진행할 것을 주장하면서 한국 대학으로서는 최초로 학부과정을 외국인 학생에게 개방하였다. 서 총장은 또한 B학점 이상의 성적을 유지하는 학생에 대해서는 수업료 면제혜택을 계속 부여하지만 C이하의 성적을 취득한 학생에게는 1년에 16,000불에 해당하는 수업료를 다음 2월에 시작하는 학기부터 징수하기로 결정했다. 이에 대해, 서 총장은 “우리는 학생들이 자신들의 행동에 책임을 졌으면 한다”고 말했다.

변화의 주체. 카이스트 교수들은 현재까지는 서 총장의 개혁을 지지하고 있다CREDIT: KAIST

카이스트의 새로운 입학절차 역시 파급효과가 클 것으로 기대된다. 예전에는 카이스트 역시 한국의 우수한 다른 대학들과 마찬가지로 대학입학시험에서 좋은 성적을 얻은 학생들만을 선발했다. 한국의 많은 고등학생들은 주입식 교육이 이뤄지고 있는 학교에서 이런 시험들을 준비하는데 자신들의 여유시간을 쓰고 있다. 하지만 서 총장은 시험점수는 리더를 식별해 낼 수 없는 “1차원적인 측정법”이라고 말한다. 따라서, 다음 학기에 카이스트에 입학을 원하는 학생은 이번 가을에 카이스트에 와서 면접을 보고, 프레젠테이션을 해야 하며, 교수들이 지켜보는 가운데 토론에 참가해야 한다. 이들 교수들은 성적과 인성을 바탕으로 신입생을 선발하게 된다. “우리는 미래의 아인쉬타인, 미래의 빌게이츠를 찾고 있습니다”라고 서 총장은 말한다. 보다 급진적인 개혁이 교수에 대한 영년직 심사에서 나타났다. 전통적으로, 한국의 교수들은 일정기간 근무를 하게 되면 영년직을 얻어왔다. 서 총장은 카이스트 교수들이 영년직을 얻기 위해서는 해당 분야의 세계적인 전문가들로부터 인정을 받아야 한다고 주장했다. 지난 9월, 33명의 신청자 중 11명이 영년직 심사에서 탈락했으며 이들은 1년 이내에 새로운 직업을 찾아야 한다.

영년직 심사는 “교육개혁의 시발점에 불과하다”고 화학과 유룡 교수는 말한다. 그러나, 유 교수와 그의 동료들은 영년직 심사에서 탈락한 교수들의 미래를 걱정하기도 한다. 서 총장 역시 그들의 어려운 처지를 이해하기는 하지만 그의 입장은 확고부동하다. 서 총장은 “영년직 심사에서 탈락한 교수들 역시 매우 훌륭한 분들이지만, 우리가 설정한 기준에서 볼 때 우리가 기대하는 만큼 우수하지는 않다”라고 말하며, 다른 대학들이 이들에게 또 다른 기회를 주기를 희망하고 있다.

동시에, 서 총장은 향후 4-5년 내에 외국인 교수를 포함하여 300명의 신임교원을 충원할 계획을 가지고 있으며 이를 통해 418명의 카이스트 교수진에 새로운 피를 수혈하고자 한다. (학교를 확장하기 위해, 서 총장은 현재 1억 8백만불 상당의 정부지원금을 두 배로 증액하기 위하여 정부의 승인을 받을 수 있도록 노력하고 있다.) 지난 해 MIT에서 기계공학 박사학위를 받은 Mary Kathryn Thompson 교수는 그가 유치한 최초의 외국인 교수이다. 지난 8월에 도착하여 한국어 공부를 시작한 Thompson 교수는 “카이스트에서 근무하게 되어 매우 흥분된다”고 말한다.

서 총장이 주도한 이러한 조치들을 교수들이 지지하고는 있지만, 몇몇 교수들은 서 총장이 한국의 교수들이 너무 편하게 살고 있다는 의미의 발언을 직설적이고 공개적으로 했던 것에 대해 불편한 심기를 표시하기도 한다. 전기전자공학과 최양규 교수는 “서 총장의 그와 같은 발언에 동의할 수 없다. 한국의 대다수 교수들은 매우 열심히 일하고 있다”라고 말한다. 생명과학과 김학성 교수는 “서 총장은 채찍만이 아닌, 채찍과 당근을 가져야 한다”고 덧붙인다.

당근은 쉽게 얻을 수 있는 것이 아니다. “나는 대부분의 시간을 기금을 모금하기 위해 쓰고 있다”고 서 총장은 말한다. 개인 기부자들을 찾아 다니며 간청하는 것이 이런 노력의 일부이다. “아시아에서는 대학에 기부하는 것이 보편적이지 않다. 그러나 한국에 그러한 문화를 정착시키는 것이 내가 지향하는 바이다”라고 서 총장은 말한다. 이것은 모든 한국 대학들이 추구하고자 하는 선례가 될 것이다.

2007.11.30

조회수 19839

-

유룡 교수, 2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인으로 선정

화학과 유룡(劉龍, 51) 교수가 "2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"으로 선정됐다.

劉 교수는 지난 2000년 수나노미터 크기의 구멍들이 무수히 뚫려 있는 나노다공성 탄소물질을 세계 최초로 개발했다. 이 나노다공성 신물질 개발은 2000년과 2001년 세계적인 과학학술지인 네이처誌에 소개되었으며, 고효율 연료전지나 초경량 컴퓨터 개발 등을 통해 인류의 한 단계 진화에 기여할 수 있다는 평가를 받았다. 또한 최근 석유화학산업 주 촉매제인‘제올라이트’의 촉매 활성 및 안정성을 대폭 향상시킬수 있는 새로운 원천기술을 개발, 네이처 머티어리얼스誌에 소개되었다. 劉 교수는 이런 세계적인 연구성과를 계속 발표한 공로를 인정받아 학술부문에 수상자로 선정됐다.

"2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"은 과학기술부와 한국과학문화재단이 과학기술계에서 활발한 활동을 펼치고 있는 과학기술인 가운데 최근의 업적 등을 바탕으로 지난 24일 어린이와 청소년들의 귀감이 될 만한 과학기술인 10명을 선정 발표했다

유룡 교수, 2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인으로 선정

화학과 유룡(劉龍, 51) 교수가 "2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"으로 선정됐다.

劉 교수는 지난 2000년 수나노미터 크기의 구멍들이 무수히 뚫려 있는 나노다공성 탄소물질을 세계 최초로 개발했다. 이 나노다공성 신물질 개발은 2000년과 2001년 세계적인 과학학술지인 네이처誌에 소개되었으며, 고효율 연료전지나 초경량 컴퓨터 개발 등을 통해 인류의 한 단계 진화에 기여할 수 있다는 평가를 받았다. 또한 최근 석유화학산업 주 촉매제인‘제올라이트’의 촉매 활성 및 안정성을 대폭 향상시킬수 있는 새로운 원천기술을 개발, 네이처 머티어리얼스誌에 소개되었다. 劉 교수는 이런 세계적인 연구성과를 계속 발표한 공로를 인정받아 학술부문에 수상자로 선정됐다.

"2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"은 과학기술부와 한국과학문화재단이 과학기술계에서 활발한 활동을 펼치고 있는 과학기술인 가운데 최근의 업적 등을 바탕으로 지난 24일 어린이와 청소년들의 귀감이 될 만한 과학기술인 10명을 선정 발표했다

2006.09.05

조회수 15727

-

유룡교수 이재영교수, 대한민국 최고과학기술인 상 수상

`대한민국 최고과학기술인상" 수상자 3명 선정

우리학교의 유룡(50) 교수와 이재영(李在英ㆍ66) 명예교수를 비롯하여, KIST의 신희섭(申喜燮ㆍ55) 책임연구원 등 3명이 `대한민국 최고 과학기술인상" 수상자로 뽑혔다. 과학기술부와 한국과학기술단체총연합회는 20일 유 교수와 이 교수, 신 책임연구원을 대한민국 최고과학기술인상 수상자로 선정, 오는 21일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 과학의 날 기념식에서 시상한다고 발표했다. 수상자에게는 각각 대한민국 최고 과학기술인의 영예와 함께 상금 3억원이 수여된다.

우리학교 화학과의 유룡 교수는 나노다공성 탄소물질에 관한 새로운 연구분야를 개척, 국가위상을 높였으며 그의 논문이 최근 국내 `톱 10" 인용 논문 중에서 3편이나 포함됐고 연간 과학논문인용색인(SCI)에서 논문인용 횟수가 800여회에 이르는 등 국가 과학기술 향상에 크게 기여한 점을 인정받았다.

이재영 명예교수는 고체 내의 변칙적인 원자이동의 현상을 규명했으며 그가 개발한 수소 열 분석법은 미국과 독일의 대학 교재로 활용되는 등 세계적으로 인정받고 있다. 특히 미래 에너지원인 수소에너지에 대한 연구를 통해 프레온 가스를 사용하지 않은 환경친화적인 청정 냉방시스템과 고용량 수소저장 합금을 개발하는 데 성공했다.

신 책임연구원은 칼슘 이온통로 연구를 통해 뇌의 `의식-무의식 상태"를 조절하는 핵심기전을 규명해 수면조절, 간질, 통증치료의 기술개발 터전을 마련했으며 뇌의 작용 기전의 유전학적인 연구에서 큰 업적을 이뤄 이 분야에서 세계적인 선도자로 자리를 굳혔다고 과기부는 선정이유를 밝혔다.

대한민국 최고 과학기술인상은 1968년부터 시행되던 대한민국과학기술상이 확대, 개편된 것으로 매년 이학, 공학, 농수산, 의.약학 등 4개분야에서 1명씩 선정해 대통령상장과 상금 3억원이 각각 수여된다. 수상자에게 각각 주어지는 상금 3억원은 국내에서 제정된 모든 상중에서 최고의 액수로 정부의 과학기술 육성에 대한 의지가 담겨있다.

유룡교수 이재영교수, 대한민국 최고과학기술인 상 수상

`대한민국 최고과학기술인상" 수상자 3명 선정

우리학교의 유룡(50) 교수와 이재영(李在英ㆍ66) 명예교수를 비롯하여, KIST의 신희섭(申喜燮ㆍ55) 책임연구원 등 3명이 `대한민국 최고 과학기술인상" 수상자로 뽑혔다. 과학기술부와 한국과학기술단체총연합회는 20일 유 교수와 이 교수, 신 책임연구원을 대한민국 최고과학기술인상 수상자로 선정, 오는 21일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 과학의 날 기념식에서 시상한다고 발표했다. 수상자에게는 각각 대한민국 최고 과학기술인의 영예와 함께 상금 3억원이 수여된다.

우리학교 화학과의 유룡 교수는 나노다공성 탄소물질에 관한 새로운 연구분야를 개척, 국가위상을 높였으며 그의 논문이 최근 국내 `톱 10" 인용 논문 중에서 3편이나 포함됐고 연간 과학논문인용색인(SCI)에서 논문인용 횟수가 800여회에 이르는 등 국가 과학기술 향상에 크게 기여한 점을 인정받았다.

이재영 명예교수는 고체 내의 변칙적인 원자이동의 현상을 규명했으며 그가 개발한 수소 열 분석법은 미국과 독일의 대학 교재로 활용되는 등 세계적으로 인정받고 있다. 특히 미래 에너지원인 수소에너지에 대한 연구를 통해 프레온 가스를 사용하지 않은 환경친화적인 청정 냉방시스템과 고용량 수소저장 합금을 개발하는 데 성공했다.

신 책임연구원은 칼슘 이온통로 연구를 통해 뇌의 `의식-무의식 상태"를 조절하는 핵심기전을 규명해 수면조절, 간질, 통증치료의 기술개발 터전을 마련했으며 뇌의 작용 기전의 유전학적인 연구에서 큰 업적을 이뤄 이 분야에서 세계적인 선도자로 자리를 굳혔다고 과기부는 선정이유를 밝혔다.

대한민국 최고 과학기술인상은 1968년부터 시행되던 대한민국과학기술상이 확대, 개편된 것으로 매년 이학, 공학, 농수산, 의.약학 등 4개분야에서 1명씩 선정해 대통령상장과 상금 3억원이 각각 수여된다. 수상자에게 각각 주어지는 상금 3억원은 국내에서 제정된 모든 상중에서 최고의 액수로 정부의 과학기술 육성에 대한 의지가 담겨있다.

2005.04.21

조회수 20502

ACS Nano 편집장 등 국제학술지 에디터 9명 KAIST에 온다

미국화학회 나노학술지 (ACS Nano) 편집장 등 국제 학술지 에디터 9명이 KAIST에 온다.

우리대학은 다음달 2일(화) 본교 KI빌딩 퓨전홀에서 신소재 분야 전문가 500여 명이 참석한 가운데 ‘KAIST 국제 신소재 공학 워크숍’을 연다.

‘유망 신소재 분야의 빅 아이디어들’을 주제로 열리는 이번 워크숍에는 재료공학·화학·응용물리·화학공학 분야의 국제 학술지 에디터와 국가과학자인 KAIST 유룡 교수가 강연자로 참여해 발표와 토론을 진행한다.

[주요연사]

해외 전문가로는 국제 학술지의 편집장 3명과 부편집장(급) 5명이 참여한다.

미국화학회가 발행하는 나노학술지(ACS Nano)에서는 편집장 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수, 부편집장 알리 자베이(Ali Javey) UC Berkeley 교수, 부편집장 레지날드 페너(Reginald M. Penner) UC Irvine 교수 등 3명의 에디터가 참여한다.

나노분야 대표적 학술지인 나노 레터스(Nano Letters)에서는 부편집장 줄리아 그리어(Julia R. Greer) 칼텍(Caltech) 교수와 부편집장 유난 시아(Younan Xia) 조지아 공대 교수 등 2명이 참여한다.

이밖에 재료화학 학회지(Chemistry of Materials) 편집장 질리안 뷰리악((Jillian M. Buriak) 알버타대학교 교수, 신생저널인 미국 화학회 광학회지(ACS Photonics)의 편집장 해리 애트워터(Harry A. Atwater) 칼텍(Caltech) 교수, 동 킨(Dong Qin) 조지아 공대 교수도 함께 한다.

국내 전문가로는 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)의 부편집장이자 기초과학연구원 ‘나노입자연구단’단장을 맡고 있는 서울대학교 현택환 교수와 대한민국 국가과학자이며 기초과학연구원‘나노물질 및 화학반응 연구단’단장을 맡고 있는 KAIST 유룡 교수가 참여한다.

워크숍은 △ 차세대 광전자 디바이스 및 3차원 나노구조 소재 △ 의학 및 산업용 나노 소재 △ 센서 및 촉매 소재 분야 등 3개 세션으로 나눠 진행된다.

주요 주제는 △ 태양광 에너지 소재 △ 미래 전자기기 및 센서를 위한 소재 △ 실리콘 표면의 나노패턴 형성 △ 3차원 나노구조의 메타 소재 디자인 △의료기술 및 에너지 저장을 위한 나노 소재 △ 금속 콜로이드 나노결정 △ 3차원 다공성 탄소 소재 △ 나노와이어를 이용한 고감도 수소가스 감지 소재 △ 나노결정 합금 소재 연구 등이다.

KAIST는 이번 워크숍을 계기로 국내외 저명한 석학들과 정보교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재기술을 개발하는 기회로 활용할 계획이다.

이번 워크숍을 총괄하는 김일두 신소재공학과 교수는 “이번 워크숍은 재료공학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장”이라며 “전 세계 나노 신소재 분야의 미래 기술을 알 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 신소재공학과는 ‘2016 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 18위(국내 1위)를 차지한 바 있다. 끝.

2016.07.28 조회수 14182

ACS Nano 편집장 등 국제학술지 에디터 9명 KAIST에 온다

미국화학회 나노학술지 (ACS Nano) 편집장 등 국제 학술지 에디터 9명이 KAIST에 온다.

우리대학은 다음달 2일(화) 본교 KI빌딩 퓨전홀에서 신소재 분야 전문가 500여 명이 참석한 가운데 ‘KAIST 국제 신소재 공학 워크숍’을 연다.

‘유망 신소재 분야의 빅 아이디어들’을 주제로 열리는 이번 워크숍에는 재료공학·화학·응용물리·화학공학 분야의 국제 학술지 에디터와 국가과학자인 KAIST 유룡 교수가 강연자로 참여해 발표와 토론을 진행한다.

[주요연사]

해외 전문가로는 국제 학술지의 편집장 3명과 부편집장(급) 5명이 참여한다.

미국화학회가 발행하는 나노학술지(ACS Nano)에서는 편집장 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수, 부편집장 알리 자베이(Ali Javey) UC Berkeley 교수, 부편집장 레지날드 페너(Reginald M. Penner) UC Irvine 교수 등 3명의 에디터가 참여한다.

나노분야 대표적 학술지인 나노 레터스(Nano Letters)에서는 부편집장 줄리아 그리어(Julia R. Greer) 칼텍(Caltech) 교수와 부편집장 유난 시아(Younan Xia) 조지아 공대 교수 등 2명이 참여한다.

이밖에 재료화학 학회지(Chemistry of Materials) 편집장 질리안 뷰리악((Jillian M. Buriak) 알버타대학교 교수, 신생저널인 미국 화학회 광학회지(ACS Photonics)의 편집장 해리 애트워터(Harry A. Atwater) 칼텍(Caltech) 교수, 동 킨(Dong Qin) 조지아 공대 교수도 함께 한다.

국내 전문가로는 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)의 부편집장이자 기초과학연구원 ‘나노입자연구단’단장을 맡고 있는 서울대학교 현택환 교수와 대한민국 국가과학자이며 기초과학연구원‘나노물질 및 화학반응 연구단’단장을 맡고 있는 KAIST 유룡 교수가 참여한다.

워크숍은 △ 차세대 광전자 디바이스 및 3차원 나노구조 소재 △ 의학 및 산업용 나노 소재 △ 센서 및 촉매 소재 분야 등 3개 세션으로 나눠 진행된다.

주요 주제는 △ 태양광 에너지 소재 △ 미래 전자기기 및 센서를 위한 소재 △ 실리콘 표면의 나노패턴 형성 △ 3차원 나노구조의 메타 소재 디자인 △의료기술 및 에너지 저장을 위한 나노 소재 △ 금속 콜로이드 나노결정 △ 3차원 다공성 탄소 소재 △ 나노와이어를 이용한 고감도 수소가스 감지 소재 △ 나노결정 합금 소재 연구 등이다.

KAIST는 이번 워크숍을 계기로 국내외 저명한 석학들과 정보교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재기술을 개발하는 기회로 활용할 계획이다.

이번 워크숍을 총괄하는 김일두 신소재공학과 교수는 “이번 워크숍은 재료공학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장”이라며 “전 세계 나노 신소재 분야의 미래 기술을 알 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 신소재공학과는 ‘2016 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 18위(국내 1위)를 차지한 바 있다. 끝.

2016.07.28 조회수 14182 유룡 교수, 3차원 그래핀 합성 기술 개발

〈 유 룡 교수 〉

우리 대학 화학과 유룡 교수 연구팀이 꿈의 소재 그래핀의 성능을 뛰어 넘는 3차원 그래핀 합성법 개발에 성공했다.

연구팀은 제올라이트 주형과 란타늄 촉매를 활용한 나노주형합성법으로 그래핀의 강점을 고스란히 살린 마이크로 다공성 3차원 그래핀을 제작했다.

기존의 3차원 그래핀은 2차원 평면구조를 곡면으로 구현, 반응면적이 좁고 2차원 구조로 되돌아가는 등의 문제로 상용화가 어려웠다.

그러나 새롭게 개발된 3차원 그래핀은 완벽한 입체 결정 구조로 안정성과 우수한 물성을 고루 갖춰, 화학공업용 고효율 촉매 패키징, 고성능 배터리 음극제, 고효율 여과막(멤브레인) 등 다용도로 활용이 가능, 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 기대된다.

연구진은 제올라이트 주형의 미세기공에 란타늄 양이온을 촉매로 주입함으로써, 기공 내 탄화수소기체(에틸렌‧아세틸렌)의 탄화온도를 낮춘 것이 이번 연구의 핵심이라고 밝혔다. 그 결과 미세기공 속에서도 원활한 탄소 증착을 유도해 견고한 탄소 결정 구조물을 구현해냈다. 마지막으로 산용액(염산, 불산)으로 제올라이트 주형을 녹여내 3차원 그래핀을 만들어 냈다. 연구진은 포항가속기연구소와 한국기초과학지원연구원 서부센터의 도움을 받아 X선 회절 분석법으로 3차원 그래핀의 완벽한 탄소 결정구조를 확인했다.

연구진은 이번 연구로 과거 이론적 구상에 그쳤던 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 양산법이 고안 됨에 따라, 앞으로 실제 양산과 산업 적용이 이뤄지며 화학공업 등 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 전망하고 있다.

실제로 연구진은 3차원 그래핀을 기존 상업용 그래핀 전지의 음극재로 시험 적용, 기존 약 100mAh의 정전용량을 약 300mAh(전류밀도 8mA/cm²기준)로 끌어올렸다. 특히 이번 연구는 주재료인 제올라이트가 1톤 당 300달러 정도로 매우 저렴하고, 탄화반응 후 염산과 불산으로 제올라이트 주형을 녹여 제거하는 공정도 단순하다. 또한 대량 합성에서도 높은 재현성을 보여, 머지 않아 본격적인 양산으로 이어질 것으로 보인다.

유 교수는 “그 동안 여러 가지 실험상의 어려움으로 제올라이트를 주형으로 3차원 그래핀을 만드는 연구가 크게 활성화되지 못했었다”며 “이번 연구 결과를 계기로 많은 과학자들이 이러한 탄소나노물질에 관심을 갖게 될 것이며, 2차원 그래핀의 장점에 더해 넓은 반응면적과 다양한 응용이 가능한 나노 다공구조를 갖춘 3차원 그래핀은 응용 분야에서도 큰 관심을 끌 수 있을 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 투과 전자현미경 사진

그림2. LTA 제올라이트를 활용한 탄소합성 결과

그림3. 마이크로다공성 3차원 그래핀의 전기전도도 측정결과

그림4.제올라이트 기공내부에 형성된 탄소의 전자밀도

2016.06.30 조회수 13572

유룡 교수, 3차원 그래핀 합성 기술 개발

〈 유 룡 교수 〉

우리 대학 화학과 유룡 교수 연구팀이 꿈의 소재 그래핀의 성능을 뛰어 넘는 3차원 그래핀 합성법 개발에 성공했다.

연구팀은 제올라이트 주형과 란타늄 촉매를 활용한 나노주형합성법으로 그래핀의 강점을 고스란히 살린 마이크로 다공성 3차원 그래핀을 제작했다.

기존의 3차원 그래핀은 2차원 평면구조를 곡면으로 구현, 반응면적이 좁고 2차원 구조로 되돌아가는 등의 문제로 상용화가 어려웠다.

그러나 새롭게 개발된 3차원 그래핀은 완벽한 입체 결정 구조로 안정성과 우수한 물성을 고루 갖춰, 화학공업용 고효율 촉매 패키징, 고성능 배터리 음극제, 고효율 여과막(멤브레인) 등 다용도로 활용이 가능, 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 기대된다.

연구진은 제올라이트 주형의 미세기공에 란타늄 양이온을 촉매로 주입함으로써, 기공 내 탄화수소기체(에틸렌‧아세틸렌)의 탄화온도를 낮춘 것이 이번 연구의 핵심이라고 밝혔다. 그 결과 미세기공 속에서도 원활한 탄소 증착을 유도해 견고한 탄소 결정 구조물을 구현해냈다. 마지막으로 산용액(염산, 불산)으로 제올라이트 주형을 녹여내 3차원 그래핀을 만들어 냈다. 연구진은 포항가속기연구소와 한국기초과학지원연구원 서부센터의 도움을 받아 X선 회절 분석법으로 3차원 그래핀의 완벽한 탄소 결정구조를 확인했다.

연구진은 이번 연구로 과거 이론적 구상에 그쳤던 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 양산법이 고안 됨에 따라, 앞으로 실제 양산과 산업 적용이 이뤄지며 화학공업 등 관련 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 전망하고 있다.

실제로 연구진은 3차원 그래핀을 기존 상업용 그래핀 전지의 음극재로 시험 적용, 기존 약 100mAh의 정전용량을 약 300mAh(전류밀도 8mA/cm²기준)로 끌어올렸다. 특히 이번 연구는 주재료인 제올라이트가 1톤 당 300달러 정도로 매우 저렴하고, 탄화반응 후 염산과 불산으로 제올라이트 주형을 녹여 제거하는 공정도 단순하다. 또한 대량 합성에서도 높은 재현성을 보여, 머지 않아 본격적인 양산으로 이어질 것으로 보인다.

유 교수는 “그 동안 여러 가지 실험상의 어려움으로 제올라이트를 주형으로 3차원 그래핀을 만드는 연구가 크게 활성화되지 못했었다”며 “이번 연구 결과를 계기로 많은 과학자들이 이러한 탄소나노물질에 관심을 갖게 될 것이며, 2차원 그래핀의 장점에 더해 넓은 반응면적과 다양한 응용이 가능한 나노 다공구조를 갖춘 3차원 그래핀은 응용 분야에서도 큰 관심을 끌 수 있을 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 마이크로 다공성 3차원 그래핀의 투과 전자현미경 사진

그림2. LTA 제올라이트를 활용한 탄소합성 결과

그림3. 마이크로다공성 3차원 그래핀의 전기전도도 측정결과

그림4.제올라이트 기공내부에 형성된 탄소의 전자밀도

2016.06.30 조회수 13572 화학과 유룡 특훈교수, 노벨화학상 후보에 올라

우리 대학 화학과 유룡 특훈교수가 톰슨로이터사가 선정한 올해의 “노벨상 수상 예측 3배수 인물”(Thomson Reuters Citation Laureates, 화학분야)로 선정되었다.

학술정보 서비스 기업인 톰슨로이터는‘웹 오브 사이언스(Web of Science)’에 기반한 자료를 분석하여 매년 유력한 노벨상 후보자 명단을 예측, 발표하고 있다. 2002년부터 예측을 시작한 이래 지난해까지 과학 분야에서 156명 중 25명이 실제 노벨상을 수상했다.

우리나라 연구자 가운데 톰슨 로이터가 선정한 노벨상 수상 예측 3배수 인물에 이름을 올린 것은 이번이 처음 있는 일이다.

유 교수는 톰슨 로이터가 화학분야에서 선정한 세 개 주제 분야 가운데 기능성 메조다공성물질 디자인 관련 연구 성과를 인정받아 같은 주제를 연구한 사우디아라비아의 찰스 크레스지(Charles T. Kresge), 미국의 게일런 스터키(Galen D. Stucky)와 공동으로 명단에 이름을 올렸다.

유 교수는 기능성 메조나노다공성 탄소물질 및 제올라이트 분야의 개척자로 불린다. 석사, 박사학위를 물리화학 분야에서 취득했으나 귀국 후 무기화학 분야를 독자적으로 연구하면서 어려운 연구 환경 속에서도 새로운 연구 분야를 개척한 것으로 그 의미가 더욱 크다고 할 수 있다.

2011년 유네스코와 IUPAC에서 선정한‘세계 화학자 100인’중 1인으로 선정되었고, 같은 해 12월에 사이언스 誌에서는 그가 연구한‘특수 설계된 나노구조 유도 물질을 이용한 규칙적 위계나노다공성 제올라이트 합성’을 2011년 10대 연구과학기술 성과로 선정했다.

또,‘제올라이트 분야의 노벨상'이라 불리는 브렉상(2010), 대한민국 최고과학기술인상(2005), 세계 수준급 연구영역 개척자(2007), 국가과학자(2007)로 선정된 바 있다.

기능성 메조다공성 물질의 설계에 관한 그의 창의적 연구 성과는 총 19,800번이 넘는 인용회수를 자랑한다.

단일 논문으로 1,000번이 넘는 인용회수를 기록한 논문이 3편이나 있을 정도로 관련 분야의 학문발전을 이끌고 있으며, h-index(과학자의 생산성과 영향력을 알아보기 위한 지표)가 69로 그의 연구 기여도가 얼마나 세계적으로 영향력이 있는지를 가늠할 수 있다.

특히 고인용 논문(Highly Cited Paper: 분야별 피인용 횟수 상위 1%에 속하는 우수 논문)의 수는 12편으로 기존의 일부 노벨 화학상 수상자보다 높은 수치를 보여주고 있다. 2013년 노벨 화학상 수상자인 마틴 카플러스(Martin Karplus)가 7편, 아리 워셜(Arieh Warshel)이 9편, 그리고 2010년 수상자인 스즈키 아키라(Suzuki Akira)가 3편이었다.

대표 연구업적은 메조다공성 탄소의 합성과 메조다공성 제올라이트 촉매 물질의 설계이다.

직경 2∼50nm 범위의 구멍으로 이루어진 나노다공성물질(메조다공성실리카)을 거푸집으로 이용해 나노구조의 새로운 물질을 합성하는 '나노주형합성법'을 창안하였다.

이 방법으로 1999년 규칙적으로 배열된 탄소를 세계 최초로 합성해 국제무대에 이름을 알리기 시작하였고 KAIST에서 만든 탄소 나노구조물(carbon mesostructured by KAIST)이라는 뜻을 지닌 이 탄소나노벌집은 ‘CMK'라는 고유명사로 통용되며 이는 그의 창조적 연구 성과를 보여주는 대표적인 예이다.

2006년 이후부터는 제올라이트 골격으로 이루어진 메조다공성 물질 합성 방법을 개척하여 그 연구 결과를 네이처(Nature)誌와 사이언스(Science)誌에 잇달아 논문을 게재하는 등 이 분야 연구를 선도해 왔다.

이러한 그의 기능성 다공물질 디자인에 관한 창의적 기초연구는 향후 고효율 친환경 촉매 화학분야에 적용하여 인류의 삶을 향상시킬 수 있는 기초과학 발전에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

유 교수는 1955년 경기 화성에서 출생해 1977년 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를, 1979년 KAIST 화학과에서 석사학위를 받았고, 1986년 1월 스탠퍼드대학교 화학과에서 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구'로 박사학위를 받았다. 끝.

2014.09.25 조회수 13767

화학과 유룡 특훈교수, 노벨화학상 후보에 올라

우리 대학 화학과 유룡 특훈교수가 톰슨로이터사가 선정한 올해의 “노벨상 수상 예측 3배수 인물”(Thomson Reuters Citation Laureates, 화학분야)로 선정되었다.

학술정보 서비스 기업인 톰슨로이터는‘웹 오브 사이언스(Web of Science)’에 기반한 자료를 분석하여 매년 유력한 노벨상 후보자 명단을 예측, 발표하고 있다. 2002년부터 예측을 시작한 이래 지난해까지 과학 분야에서 156명 중 25명이 실제 노벨상을 수상했다.

우리나라 연구자 가운데 톰슨 로이터가 선정한 노벨상 수상 예측 3배수 인물에 이름을 올린 것은 이번이 처음 있는 일이다.

유 교수는 톰슨 로이터가 화학분야에서 선정한 세 개 주제 분야 가운데 기능성 메조다공성물질 디자인 관련 연구 성과를 인정받아 같은 주제를 연구한 사우디아라비아의 찰스 크레스지(Charles T. Kresge), 미국의 게일런 스터키(Galen D. Stucky)와 공동으로 명단에 이름을 올렸다.

유 교수는 기능성 메조나노다공성 탄소물질 및 제올라이트 분야의 개척자로 불린다. 석사, 박사학위를 물리화학 분야에서 취득했으나 귀국 후 무기화학 분야를 독자적으로 연구하면서 어려운 연구 환경 속에서도 새로운 연구 분야를 개척한 것으로 그 의미가 더욱 크다고 할 수 있다.

2011년 유네스코와 IUPAC에서 선정한‘세계 화학자 100인’중 1인으로 선정되었고, 같은 해 12월에 사이언스 誌에서는 그가 연구한‘특수 설계된 나노구조 유도 물질을 이용한 규칙적 위계나노다공성 제올라이트 합성’을 2011년 10대 연구과학기술 성과로 선정했다.

또,‘제올라이트 분야의 노벨상'이라 불리는 브렉상(2010), 대한민국 최고과학기술인상(2005), 세계 수준급 연구영역 개척자(2007), 국가과학자(2007)로 선정된 바 있다.

기능성 메조다공성 물질의 설계에 관한 그의 창의적 연구 성과는 총 19,800번이 넘는 인용회수를 자랑한다.

단일 논문으로 1,000번이 넘는 인용회수를 기록한 논문이 3편이나 있을 정도로 관련 분야의 학문발전을 이끌고 있으며, h-index(과학자의 생산성과 영향력을 알아보기 위한 지표)가 69로 그의 연구 기여도가 얼마나 세계적으로 영향력이 있는지를 가늠할 수 있다.

특히 고인용 논문(Highly Cited Paper: 분야별 피인용 횟수 상위 1%에 속하는 우수 논문)의 수는 12편으로 기존의 일부 노벨 화학상 수상자보다 높은 수치를 보여주고 있다. 2013년 노벨 화학상 수상자인 마틴 카플러스(Martin Karplus)가 7편, 아리 워셜(Arieh Warshel)이 9편, 그리고 2010년 수상자인 스즈키 아키라(Suzuki Akira)가 3편이었다.

대표 연구업적은 메조다공성 탄소의 합성과 메조다공성 제올라이트 촉매 물질의 설계이다.

직경 2∼50nm 범위의 구멍으로 이루어진 나노다공성물질(메조다공성실리카)을 거푸집으로 이용해 나노구조의 새로운 물질을 합성하는 '나노주형합성법'을 창안하였다.

이 방법으로 1999년 규칙적으로 배열된 탄소를 세계 최초로 합성해 국제무대에 이름을 알리기 시작하였고 KAIST에서 만든 탄소 나노구조물(carbon mesostructured by KAIST)이라는 뜻을 지닌 이 탄소나노벌집은 ‘CMK'라는 고유명사로 통용되며 이는 그의 창조적 연구 성과를 보여주는 대표적인 예이다.

2006년 이후부터는 제올라이트 골격으로 이루어진 메조다공성 물질 합성 방법을 개척하여 그 연구 결과를 네이처(Nature)誌와 사이언스(Science)誌에 잇달아 논문을 게재하는 등 이 분야 연구를 선도해 왔다.

이러한 그의 기능성 다공물질 디자인에 관한 창의적 기초연구는 향후 고효율 친환경 촉매 화학분야에 적용하여 인류의 삶을 향상시킬 수 있는 기초과학 발전에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

유 교수는 1955년 경기 화성에서 출생해 1977년 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를, 1979년 KAIST 화학과에서 석사학위를 받았고, 1986년 1월 스탠퍼드대학교 화학과에서 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구'로 박사학위를 받았다. 끝.

2014.09.25 조회수 13767 유룡 교수, 벌집 모양 규칙적 구조의 제올라이트 개발

- 사이언스誌 발표,“제올라이트 학계의 20여년 숙원 과제 해결!”-

우리 학교 화학과 유룡 교수 연구팀은 벌집모양의 메조나노기공과 보다 미세한 크기의 마이크로나노기공이 규칙적으로 배열되어 있는 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’ 신물질을 개발하는데 성공하였다.

유 교수팀은 2009년 나노판상형태의 초박막 제올라이트 물질을 합성하여 세계 최고 권위의 과학 학술지인 네이처誌에 게재한데 이어, 벌집모양의 메조나노기공을 갖는 제올라이트 물질의 개발 성과로 사이언스誌 2011년 7월호(7월 15일자)에 논문을 게재하여 제올라이트 연구의 우수성과 학술적 중요성을 모두 인정받았다.

제올라이트는 가솔린 생산을 비롯하여 석유화학산업 전반에 걸쳐 세계적으로 가장 널리 이용되는 촉매물질이다. 촉매는 다양한 화학 반응에서 사용되어 반응을 촉진시킴은 물론, 반응 시간을 단축시켜 경제성을 높이는 데 활용되는 물질이다. 화학 산업 분야에서 사용되는 촉매 물질들은 사용 후 분리를 용이하게 하기 위해 주로 고체 형태로 이루어진 촉매를 사용하는데, 제올라이트는 현재 사용되고 있는 다양한 고체 촉매들 중에서 40% 이상을 차지할 정도로 매우 높은 비율로 다양한 화학 산업 전반에 걸쳐 이용되고 있는 물질이다. 때문에, 제올라이트의 촉매 효율을 높일 경우, 이에 따른 경제적 효과는 막대하다고 할 수 있다.

기존에 산업 전반 분야에 사용되고 있는 일반 제올라이트 촉매 물질들은 내부에 무수한 미세구멍(나노세공)들이 규칙적으로 뚫려 있지만 그 직경이 매우 작아 반응 대상 분자의 확산 속도가 느리기 때문에 촉매활성이 낮은 단점이 있었다. 이를 해결하기 위해 연구팀은 미세한 마이크로나노기공과 그 보다 큰 직경의 메조나노기공이 동시에 규칙적으로 배열*되어 있는 제올라이트 물질을 합성하였다. 이러한 구조의 물질은 제올라이트 학계에서 수많은 연구자들이 합성하고자 지난 20여 년 이상을 시도해온 물질로서, 이번에 유 교수팀이 드디어 제올라이트 학계의 20여 년 동안의 숙원 과제를 해결하는 방법을 제시한 것이다. * 작은 도로만 있어 교통체증이 심한 대도시에 큰 도로와 작은 도로를 유기적으로 구성하는 도시계획을 수립, 시행함으로써 원활한 교통 흐름을 만들어 내는 원리와 같다. 크고 작은 나노세공이 유기적으로 연결된 제올라이트 내부에서 분자의 흐름이 훨씬 수월해진다.

이번에 개발한 제올라이트 물질은 연구팀이 특수 설계한 계면활성제를 사용하여 합성할 수 있었다. 이 계면활성제는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공 유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 소수성 꼬리 부분은 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공을 벌집 구조 모양으로 배열할 수 있도록 하였다. 지금까지 알려져 있는 제올라이트 합성 원리는 하나의 기공 유도 분자가 하나의 매우 작은 마이크로 기공을 유도했던 반면에, 본 연구팀이 개발한 방법은 하나의 분자가 서로 다른 크기의 기공을 규칙적으로 유도한다는 점에서 기존의 방법과 차별화된다.

유교수팀이 세계 최초로 2009년에 개발한 2 nm 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트가 2차원적인 형태로 이루어진 물질이었다면, 이번에 합성에 성공한 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’는 3차원적 구조 규칙성을 띤 나노구조물로 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 벌집 구조를 갖고 있다.

때문에, 새로 개발한 제올라이트는 산업적으로는 중요하지만 커다란 분자 크기 때문에 기존의 제올라이트를 사용하기 쉽지 않았던 물질의 촉매로 사용할 수 있게 되었다.

유룡 교수는 “이번에 개발한 제올라이트는 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 기공구조를 갖고 강한 산성을 띠고 있어 기존의 제올라이트의 단점을 충분히 보안한 물질이다. 따라서 앞으로 산업적으로 중요한 많은 고부가 가치 반응에서 고성능 촉매로 사용될 수 있을 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 이번 연구를 통해 본 연구단이 개발한 합성 방법이 여러 종류의 제올라이트에도 적용이 가능함을 보이면서 앞으로 200여 가지가 넘는 기존의 제올라이트들의 단점도 해결할 수 있을 것이다.”고 연구의의를 밝혔다.

이번 논문의 제1저자인 나경수 박사는 성균관대학교 화학과를 조기졸업하고 KAIST에서 석사와 박사를 4년 반만에 마친 수재다. 지난 2월에는 KAIST 우수 박사학위 논문상을 수상하기도 했으며, 현재 유룡 교수가 맡고있는 KAIST 화학과 기능성 나노물질 연구단에서 박사후 과정 중이다.

[그림1] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 주사 전자현미경 사진. 균일한 두께와 길이의 뾰족한 바늘 모양의 결정들이 전 영역에 걸쳐 고루 존재하는 것을 볼 수 있다.

[그림2] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 투과 전자현미경 사진

2011.07.15 조회수 18413

유룡 교수, 벌집 모양 규칙적 구조의 제올라이트 개발

- 사이언스誌 발표,“제올라이트 학계의 20여년 숙원 과제 해결!”-

우리 학교 화학과 유룡 교수 연구팀은 벌집모양의 메조나노기공과 보다 미세한 크기의 마이크로나노기공이 규칙적으로 배열되어 있는 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’ 신물질을 개발하는데 성공하였다.

유 교수팀은 2009년 나노판상형태의 초박막 제올라이트 물질을 합성하여 세계 최고 권위의 과학 학술지인 네이처誌에 게재한데 이어, 벌집모양의 메조나노기공을 갖는 제올라이트 물질의 개발 성과로 사이언스誌 2011년 7월호(7월 15일자)에 논문을 게재하여 제올라이트 연구의 우수성과 학술적 중요성을 모두 인정받았다.

제올라이트는 가솔린 생산을 비롯하여 석유화학산업 전반에 걸쳐 세계적으로 가장 널리 이용되는 촉매물질이다. 촉매는 다양한 화학 반응에서 사용되어 반응을 촉진시킴은 물론, 반응 시간을 단축시켜 경제성을 높이는 데 활용되는 물질이다. 화학 산업 분야에서 사용되는 촉매 물질들은 사용 후 분리를 용이하게 하기 위해 주로 고체 형태로 이루어진 촉매를 사용하는데, 제올라이트는 현재 사용되고 있는 다양한 고체 촉매들 중에서 40% 이상을 차지할 정도로 매우 높은 비율로 다양한 화학 산업 전반에 걸쳐 이용되고 있는 물질이다. 때문에, 제올라이트의 촉매 효율을 높일 경우, 이에 따른 경제적 효과는 막대하다고 할 수 있다.

기존에 산업 전반 분야에 사용되고 있는 일반 제올라이트 촉매 물질들은 내부에 무수한 미세구멍(나노세공)들이 규칙적으로 뚫려 있지만 그 직경이 매우 작아 반응 대상 분자의 확산 속도가 느리기 때문에 촉매활성이 낮은 단점이 있었다. 이를 해결하기 위해 연구팀은 미세한 마이크로나노기공과 그 보다 큰 직경의 메조나노기공이 동시에 규칙적으로 배열*되어 있는 제올라이트 물질을 합성하였다. 이러한 구조의 물질은 제올라이트 학계에서 수많은 연구자들이 합성하고자 지난 20여 년 이상을 시도해온 물질로서, 이번에 유 교수팀이 드디어 제올라이트 학계의 20여 년 동안의 숙원 과제를 해결하는 방법을 제시한 것이다. * 작은 도로만 있어 교통체증이 심한 대도시에 큰 도로와 작은 도로를 유기적으로 구성하는 도시계획을 수립, 시행함으로써 원활한 교통 흐름을 만들어 내는 원리와 같다. 크고 작은 나노세공이 유기적으로 연결된 제올라이트 내부에서 분자의 흐름이 훨씬 수월해진다.

이번에 개발한 제올라이트 물질은 연구팀이 특수 설계한 계면활성제를 사용하여 합성할 수 있었다. 이 계면활성제는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공 유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 소수성 꼬리 부분은 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공을 벌집 구조 모양으로 배열할 수 있도록 하였다. 지금까지 알려져 있는 제올라이트 합성 원리는 하나의 기공 유도 분자가 하나의 매우 작은 마이크로 기공을 유도했던 반면에, 본 연구팀이 개발한 방법은 하나의 분자가 서로 다른 크기의 기공을 규칙적으로 유도한다는 점에서 기존의 방법과 차별화된다.

유교수팀이 세계 최초로 2009년에 개발한 2 nm 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트가 2차원적인 형태로 이루어진 물질이었다면, 이번에 합성에 성공한 ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’는 3차원적 구조 규칙성을 띤 나노구조물로 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 벌집 구조를 갖고 있다.

때문에, 새로 개발한 제올라이트는 산업적으로는 중요하지만 커다란 분자 크기 때문에 기존의 제올라이트를 사용하기 쉽지 않았던 물질의 촉매로 사용할 수 있게 되었다.

유룡 교수는 “이번에 개발한 제올라이트는 지금까지 볼 수 없었던 이상적이고 안정적인 기공구조를 갖고 강한 산성을 띠고 있어 기존의 제올라이트의 단점을 충분히 보안한 물질이다. 따라서 앞으로 산업적으로 중요한 많은 고부가 가치 반응에서 고성능 촉매로 사용될 수 있을 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 이번 연구를 통해 본 연구단이 개발한 합성 방법이 여러 종류의 제올라이트에도 적용이 가능함을 보이면서 앞으로 200여 가지가 넘는 기존의 제올라이트들의 단점도 해결할 수 있을 것이다.”고 연구의의를 밝혔다.

이번 논문의 제1저자인 나경수 박사는 성균관대학교 화학과를 조기졸업하고 KAIST에서 석사와 박사를 4년 반만에 마친 수재다. 지난 2월에는 KAIST 우수 박사학위 논문상을 수상하기도 했으며, 현재 유룡 교수가 맡고있는 KAIST 화학과 기능성 나노물질 연구단에서 박사후 과정 중이다.

[그림1] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 주사 전자현미경 사진. 균일한 두께와 길이의 뾰족한 바늘 모양의 결정들이 전 영역에 걸쳐 고루 존재하는 것을 볼 수 있다.

[그림2] ‘육방정계 구조규칙적 위계나노다공성 제올라이트’의 투과 전자현미경 사진

2011.07.15 조회수 18413유룡·안철수교수, 미래를 이끌 50인 선정 우리학교 화학과 유룡 특훈교수와 기술경영전문대학원 안철수 석좌교수가 서울경제신문이 주관한 미래를 이끌 50인에 선정됐다. 대학교수 중에는 유일하게 우리학교에서 두 명의 교수가 선정됐다. 유교수는 석유화학공정에서 필수 촉매로 이용되고 있는 제올라이트 합성 분야의 세계적 학자다. 수 나노미터 크기의 구멍이 규칙적으로 뚫린 이산화규소 물질을 거푸집으로 만들어 그 안에서 분자나 원자를 조립시킨 다음 거푸집을 없애는 방식으로 나노 구조물을 합성하는 이른바 "나노 거푸집 합성법"을 세계 최초로 창안했다. 안교수는 지난 1988년 서울대 의대 박사과정중 컴퓨터 바이러스를 퇴치하기 위한 V3 백신을 개발했다. 1995년 안철수 컴퓨터바이러스연구소를 설립한 후 10년간 안철수 연구소 대표로 일하며 국내 보안업계의 성장을 주도했다. 안 교수는 대학생들이 가장 존경하는 기업인으로 손꼽히며 각종 방송프로그램에 출연할 때마다 "안철수 신드롬"을 일으키기도 했다. 그밖에 대학교수로는 김빛내리 서울대 생명과학부 교수, 장항석 연세대 의과대학 교수, 신관호 고려대 경제학과 교수가 선정됐다.

2010.08.03 조회수 15756 유룡 교수 국제 제올라이트학회 브렉상 수상

우리학교 유룡(劉龍, 55세) 특훈교수가 3년에 한 번씩 국제제올라이트학회에서 수여하는 ‘제올라이트 연구 분야의 노벨상’인 브렉상(Breck Award)을 수상했다.

역대 수상자 중 한국인으로는 유 교수가 처음이다. 수상식은 지난 8일(목) 이탈리아 소렌토에서 열린 국제제올라이트학회-국제메조구조물질학회 공동 심포지엄에서 진행됐다.

유 교수는 마이크로나노기공(0 nm<기공크기<2 nm)과 메조나노기공(2 nm<기공크기<50 nm)을 위계적으로 연결시킨 새로운 나노다공성 구조의 제올라이트 촉매 물질개발 연구로 학계에 커다란 주목을 받고 있다.

특히, 유 교수는 제올라이트 구조를 유도할 수 있는 관능기를 부착한 계면활성제 분자를 이용하는 새로운 방법을 통해 학술적으로 가능한 최소 결정 크기에 해당하는 ‘단일단위격자’ 약 2 nm 두께의 극미세 제올라이트 나노판 합성에 성공했고, 이렇게 합성한 물질을 석유화학 촉매로 이용하면 기존 제올라이트가 가지는 촉매로서의 수명을 5배 이상 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다.

학회는 이러한 유 교수의 최근 연구업적을 높이 평가해 2010년도 브렉상 수상자로 결정했다. 유 교수는 또한 같은 연구업적으로 지난 6월 호암재단으로부터 호암상을 수상한 바 있다.

2007년 정부로부터 국가과학자로 선정된 유 교수는 지금까지 총 190여 편에 이르는 연구논문 발표 및 12,000회를 상회하는 논문 피인용을 기록한 국가석학이자 세계적인 화학자이다.

※ 보충자료

Donald W. Breck Award

Donald W. Breck은 제올라이트 분자체 합성분야의 선구자이며, 국제제올라이트학회를 설립하는 데 큰 기여를 하였다. 특히, 1974년에 발행된 그의 저서 “Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use"는 현재까지도 제올라이트를 연구하는 수많은 과학자들의 지침서가 되고 있다. Breck Award는 그가 세상을 떠난 1980년 이후 그의 업적을 기념하려는 취지로 설립되었으며, 그의 소속회사였던 Union Carbide Corp.가 후원하였다. 1983년 제 6회 국제제올라이트학회를 시작으로 3년마다 열리는 국제제올라이트학회에서 ”제올라이트 과학 기술 발전에 중대한 공헌을 한 연구자 또는 연구자들“을 선정하여 수상하고 있다. 지난 30년 동안 총 10번의 수상식, 약 40여명의 수상자들을 배출하였고, 이 분야의 가장 권위 있고 영예로운 상으로서 ‘제올라이트 학계의 노벨상’으로 여겨지고 있다.

유룡 교수 약력

유룡 교수는 1955년도 경기 화성 출생으로 현재 한국과학기술원 화학과 특훈교수로 재직 중이다. 1977년도에 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를 받았으며, 1979년도에는 한국과학기술원 화학과에서 석사학위를 받았다. 1986년 1월에는 스탠퍼드 대학교 화학과에서 Micelle Boudart 교수의 지도 하에 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구’로 박사학위를 취득하였다. 그 후 버클리 소재 캘리포니아 주립대학교에서 Alex Pines 교수의 지도하에 고체상 핵자기 공명에 관한 연구주제로 박사 후 연수연구를 수행하다가 같은 해 11월 한국과학기술대학 화학과에 조교수로 부임하였다. 1990년에 한국과학기술대학이 한국과학기술원에 병합된 후 한국과학기술원 화학과에서 지금까지 부교수와 정교수를 거쳐서 현재 특훈교수로 재직하고 있다. 현재 국제 메조구조물질학회 운영위원, 영국왕립화학회 펠로우, Chemical Communications의 편집위원 활동 등 활발한 국제학술활동을 하고 있다. 2005년도에 ‘대한민국최고과학기술인’상을 수상하였고, 2006년도에 ‘닮고 싶고 되고 싶은 과학기술인’ 상 등 최근 여러 가지 상을 수상하였다. 특히, 2007년 5월에는 과학기술색인(ISI)을 관장하는 미국의 연구정보 전문업체인 톰슨과학사와 한국과학재단으로부터 “규칙적 나노다공성 탄소물질에 관한 연구 분야 개척”에 관한 공로를 인정받아 “세계수준급연구영역 개척한 한국의 과학자”로 선정되었다.

유룡 교수는 2007년 11월부터 대한민국 국가과학자로 선정되어 ‘기능성 나노물질 연구단’을 이끌며 나노구조 물질과 메조다공성 물질, 금속 나노입자의 합성과 물리화학적 특성 및 이러한 결과를 이용하여 미래의 에너지자원과 친환경적 화학공정 기술을 개발하려는 연구를 수행하고 있다. 주요 국제학술지에 지금까지 190여 편의 학술논문을 게재하였고, 이 논문들은 2010년 현재 12,000회에 가까운 피 인용 횟수를 기록하고 있다 (웹페이지 http://rryoo.kaist.ac.kr/를 참조).

2010.07.12 조회수 19046

유룡 교수 국제 제올라이트학회 브렉상 수상

우리학교 유룡(劉龍, 55세) 특훈교수가 3년에 한 번씩 국제제올라이트학회에서 수여하는 ‘제올라이트 연구 분야의 노벨상’인 브렉상(Breck Award)을 수상했다.

역대 수상자 중 한국인으로는 유 교수가 처음이다. 수상식은 지난 8일(목) 이탈리아 소렌토에서 열린 국제제올라이트학회-국제메조구조물질학회 공동 심포지엄에서 진행됐다.

유 교수는 마이크로나노기공(0 nm<기공크기<2 nm)과 메조나노기공(2 nm<기공크기<50 nm)을 위계적으로 연결시킨 새로운 나노다공성 구조의 제올라이트 촉매 물질개발 연구로 학계에 커다란 주목을 받고 있다.

특히, 유 교수는 제올라이트 구조를 유도할 수 있는 관능기를 부착한 계면활성제 분자를 이용하는 새로운 방법을 통해 학술적으로 가능한 최소 결정 크기에 해당하는 ‘단일단위격자’ 약 2 nm 두께의 극미세 제올라이트 나노판 합성에 성공했고, 이렇게 합성한 물질을 석유화학 촉매로 이용하면 기존 제올라이트가 가지는 촉매로서의 수명을 5배 이상 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다.

학회는 이러한 유 교수의 최근 연구업적을 높이 평가해 2010년도 브렉상 수상자로 결정했다. 유 교수는 또한 같은 연구업적으로 지난 6월 호암재단으로부터 호암상을 수상한 바 있다.

2007년 정부로부터 국가과학자로 선정된 유 교수는 지금까지 총 190여 편에 이르는 연구논문 발표 및 12,000회를 상회하는 논문 피인용을 기록한 국가석학이자 세계적인 화학자이다.

※ 보충자료

Donald W. Breck Award

Donald W. Breck은 제올라이트 분자체 합성분야의 선구자이며, 국제제올라이트학회를 설립하는 데 큰 기여를 하였다. 특히, 1974년에 발행된 그의 저서 “Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use"는 현재까지도 제올라이트를 연구하는 수많은 과학자들의 지침서가 되고 있다. Breck Award는 그가 세상을 떠난 1980년 이후 그의 업적을 기념하려는 취지로 설립되었으며, 그의 소속회사였던 Union Carbide Corp.가 후원하였다. 1983년 제 6회 국제제올라이트학회를 시작으로 3년마다 열리는 국제제올라이트학회에서 ”제올라이트 과학 기술 발전에 중대한 공헌을 한 연구자 또는 연구자들“을 선정하여 수상하고 있다. 지난 30년 동안 총 10번의 수상식, 약 40여명의 수상자들을 배출하였고, 이 분야의 가장 권위 있고 영예로운 상으로서 ‘제올라이트 학계의 노벨상’으로 여겨지고 있다.

유룡 교수 약력

유룡 교수는 1955년도 경기 화성 출생으로 현재 한국과학기술원 화학과 특훈교수로 재직 중이다. 1977년도에 서울대학교 공업화학과에서 학사학위를 받았으며, 1979년도에는 한국과학기술원 화학과에서 석사학위를 받았다. 1986년 1월에는 스탠퍼드 대학교 화학과에서 Micelle Boudart 교수의 지도 하에 ‘제올라이트에 담지된 백금클러스터에 관한 연구’로 박사학위를 취득하였다. 그 후 버클리 소재 캘리포니아 주립대학교에서 Alex Pines 교수의 지도하에 고체상 핵자기 공명에 관한 연구주제로 박사 후 연수연구를 수행하다가 같은 해 11월 한국과학기술대학 화학과에 조교수로 부임하였다. 1990년에 한국과학기술대학이 한국과학기술원에 병합된 후 한국과학기술원 화학과에서 지금까지 부교수와 정교수를 거쳐서 현재 특훈교수로 재직하고 있다. 현재 국제 메조구조물질학회 운영위원, 영국왕립화학회 펠로우, Chemical Communications의 편집위원 활동 등 활발한 국제학술활동을 하고 있다. 2005년도에 ‘대한민국최고과학기술인’상을 수상하였고, 2006년도에 ‘닮고 싶고 되고 싶은 과학기술인’ 상 등 최근 여러 가지 상을 수상하였다. 특히, 2007년 5월에는 과학기술색인(ISI)을 관장하는 미국의 연구정보 전문업체인 톰슨과학사와 한국과학재단으로부터 “규칙적 나노다공성 탄소물질에 관한 연구 분야 개척”에 관한 공로를 인정받아 “세계수준급연구영역 개척한 한국의 과학자”로 선정되었다.

유룡 교수는 2007년 11월부터 대한민국 국가과학자로 선정되어 ‘기능성 나노물질 연구단’을 이끌며 나노구조 물질과 메조다공성 물질, 금속 나노입자의 합성과 물리화학적 특성 및 이러한 결과를 이용하여 미래의 에너지자원과 친환경적 화학공정 기술을 개발하려는 연구를 수행하고 있다. 주요 국제학술지에 지금까지 190여 편의 학술논문을 게재하였고, 이 논문들은 2010년 현재 12,000회에 가까운 피 인용 횟수를 기록하고 있다 (웹페이지 http://rryoo.kaist.ac.kr/를 참조).

2010.07.12 조회수 19046 유룡 특훈교수, ‘호암상 과학상’ 수상자 선정

호암재단은 20일 우리학교 화학과 유룡 특훈교수가 "호암상 과학상"에 선정됐다고 밝혔다.

유 교수는 극미세 나노판상 제올라이트 합성법 개발 등 다양한 종류의 나노 다공성물질 합성분야를 개척해온 세계적인 과학자로 대체에너지 및 친환경촉매 개발 연구에 기여한 공로를 인정받았다.

호암상은 이건희 삼성전자 회장의 부친인 호암 이병철 삼성그룹 창업주를 기리기 위해 1990년 제정됐다. 올해로 20주년을 맞은 이 상은 지금까지 학술 예술 사회 부문에서 뛰어난 업적을 낸 94명의 개인과 7개 단체가 수상했다.

시상식은 오는 6월 1일 오후 3시 서울시 중구 순화동 호암아트홀에서 열린다.

2010.04.20 조회수 13310

유룡 특훈교수, ‘호암상 과학상’ 수상자 선정

호암재단은 20일 우리학교 화학과 유룡 특훈교수가 "호암상 과학상"에 선정됐다고 밝혔다.

유 교수는 극미세 나노판상 제올라이트 합성법 개발 등 다양한 종류의 나노 다공성물질 합성분야를 개척해온 세계적인 과학자로 대체에너지 및 친환경촉매 개발 연구에 기여한 공로를 인정받았다.

호암상은 이건희 삼성전자 회장의 부친인 호암 이병철 삼성그룹 창업주를 기리기 위해 1990년 제정됐다. 올해로 20주년을 맞은 이 상은 지금까지 학술 예술 사회 부문에서 뛰어난 업적을 낸 94명의 개인과 7개 단체가 수상했다.

시상식은 오는 6월 1일 오후 3시 서울시 중구 순화동 호암아트홀에서 열린다.

2010.04.20 조회수 13310 오준호, 강석중 교수, KAIST특훈교수로 임명!

우리학교는 KAIST 최고의 영예를 갖게 되는 특훈교수(Distinguished Professor)에 기계공학과 오준호(56세, 좌측사진) 교수, 신소재공학과 강석중(60세) 교수 등 2명을 지난 3월 1일 추가로 임명했다. 이로써 우리학교는 2007년 3명, 2008년 2명, 2010년 2명 등 총 7명을 특훈교수로 임명하게 됐다.

오 교수는 2004년 12월에 한국 최초의 휴머노이드 로봇인 ‘휴보(HUBO)‘를 개발했다. 적은 연구비로 3년이라는 단기간에 휴보를 개발해 국민에게 자부심과 긍지를 심어줬다. 2009년 10월에는 휴보의 성능개선작업을 통해 달리는 휴보를 탄생시켜 한국을 로봇강국으로 이끌고 있다. 또한 휴보(Hubo)를 미국 휴머노이드 로봇연구의 플랫폼으로 제공하는 성과를 거뒀다.이러한 그의 연구 성과는 국.내외 각종 언론 및 다큐멘터리 프로그램에 소개됐다. 이외에도 초정밀 가속도계 기술을 국산화 했고, 모바일하버 개발에 참여해 탁월한 연구개발 성과를 냈다.이러한 공로를 인정받아 2005년에는 ‘올해의 KAIST인 상’, 2010년에는 ‘KAIST 연구대상’을 수상했고, 지난해 12월에는 로봇산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘대통령상’을 수상했다.

강 교수는 소결(Sintering) 및 다결정체 입자성장과 관련된 연구분야의 세계적인 권위자다. 특히 비정상 입자성장과 액상소결에 대한 이론적 성과는 매우 독창적이며, 현재까지 의문시 되어왔던 문제점을 해결하여 많은 논문이나 교과서에서 인용되고 있다. 또한 그의 소결이론은 금속, 세라믹 신소재 부품제조과정에서 나타나는 소결현상을 해석할 수 있는 기초지식을 제공해 산업발전에도 크게 기여하고 있다. 이러한 연구결과는 권위 있는 재료공학 분야 학술지에 게재되었으며, 10회의 기조, 주제강연(Plenary and Keynote Lecture)과 100여회의 초청강연으로 발표되는 등 그 연구의 우수성을 세계적으로 인정받고 있다. 강 교수는 이러한 학문적 성과를 인정받아 2007년에는 (재)인촌기념회에서 수여하는 ‘제21회 인촌상’을 수상한 바 있다.

KAIST 특훈교수는 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수 중에서 선발되는 KAIST 최고의 명예로운 직이다. 특별인센티브가 지급되며, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 근무할 수 있다.특훈교수는 총장, 부총장, 단과대학장, 학과장의 추천을 받은 후, 국내외 전문가의 평가를 거쳐 임명하며, 교수 총 정원의 3%내에서 선발할 수 있도록 되어 있다.이 제도는 2007년 3월 처음으로 시행됐으며, 첫 특훈교수로 전기전자공학과 김충기 교수, 생명화학공학과 이상엽 교수, 물리학과 장기주 교수 등 3명이 선정됐고, 2008년 5월에는 화학과 유룡 교수, 전산학과 황규영 교수 등 2명이 임명된바 있다. KAIST는 특훈교수제 등의 새로운 제도를 적극 활용하여 발전 가능성이 높은 연구분야의 우수 교수를 집중 유치, 세계 최고 수준의 교수진을 구축하고 있다.

<용어설명>

○ 소결(Sintering)소결은 금속이나 세라믹 분말부터 성형체를 만든 후 열에너지를 가해줌으로서 부품 소재를 만드는 데 이용되는 공정을 일컫는다. 소결은 선사시대 토기를 만들 때부터 사용해 온 기술로서, 최근에는 분말야금 소재, 세라믹 소재를 제조하는 데에 활용된다. 많은 자동차용 부품, 전자부품(다층세라믹 콘덴서 등), 기계부품 등이 소결 제품이다.

○ 다결정체

우리가 사용하는 대부분의 금속, 세라믹 벌크소재는 작은 단결정들(nm~mm 크기)의 집합체인 다결정체이다. 다결정체를 가공하거나 열처리 하는 중에는 결정체의 평균입자 크기가 증가하는 입자성장이 일어나며 입자성장 양상에 따라 다결정체의 조직이 변화하고 물리적 성질도 변화한다.

2010.03.04 조회수 16866

오준호, 강석중 교수, KAIST특훈교수로 임명!

우리학교는 KAIST 최고의 영예를 갖게 되는 특훈교수(Distinguished Professor)에 기계공학과 오준호(56세, 좌측사진) 교수, 신소재공학과 강석중(60세) 교수 등 2명을 지난 3월 1일 추가로 임명했다. 이로써 우리학교는 2007년 3명, 2008년 2명, 2010년 2명 등 총 7명을 특훈교수로 임명하게 됐다.

오 교수는 2004년 12월에 한국 최초의 휴머노이드 로봇인 ‘휴보(HUBO)‘를 개발했다. 적은 연구비로 3년이라는 단기간에 휴보를 개발해 국민에게 자부심과 긍지를 심어줬다. 2009년 10월에는 휴보의 성능개선작업을 통해 달리는 휴보를 탄생시켜 한국을 로봇강국으로 이끌고 있다. 또한 휴보(Hubo)를 미국 휴머노이드 로봇연구의 플랫폼으로 제공하는 성과를 거뒀다.이러한 그의 연구 성과는 국.내외 각종 언론 및 다큐멘터리 프로그램에 소개됐다. 이외에도 초정밀 가속도계 기술을 국산화 했고, 모바일하버 개발에 참여해 탁월한 연구개발 성과를 냈다.이러한 공로를 인정받아 2005년에는 ‘올해의 KAIST인 상’, 2010년에는 ‘KAIST 연구대상’을 수상했고, 지난해 12월에는 로봇산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘대통령상’을 수상했다.

강 교수는 소결(Sintering) 및 다결정체 입자성장과 관련된 연구분야의 세계적인 권위자다. 특히 비정상 입자성장과 액상소결에 대한 이론적 성과는 매우 독창적이며, 현재까지 의문시 되어왔던 문제점을 해결하여 많은 논문이나 교과서에서 인용되고 있다. 또한 그의 소결이론은 금속, 세라믹 신소재 부품제조과정에서 나타나는 소결현상을 해석할 수 있는 기초지식을 제공해 산업발전에도 크게 기여하고 있다. 이러한 연구결과는 권위 있는 재료공학 분야 학술지에 게재되었으며, 10회의 기조, 주제강연(Plenary and Keynote Lecture)과 100여회의 초청강연으로 발표되는 등 그 연구의 우수성을 세계적으로 인정받고 있다. 강 교수는 이러한 학문적 성과를 인정받아 2007년에는 (재)인촌기념회에서 수여하는 ‘제21회 인촌상’을 수상한 바 있다.

KAIST 특훈교수는 세계적 수준의 연구업적과 교육성과를 이룬 교수 중에서 선발되는 KAIST 최고의 명예로운 직이다. 특별인센티브가 지급되며, 정년 이후에도 비전임직으로 계속 근무할 수 있다.특훈교수는 총장, 부총장, 단과대학장, 학과장의 추천을 받은 후, 국내외 전문가의 평가를 거쳐 임명하며, 교수 총 정원의 3%내에서 선발할 수 있도록 되어 있다.이 제도는 2007년 3월 처음으로 시행됐으며, 첫 특훈교수로 전기전자공학과 김충기 교수, 생명화학공학과 이상엽 교수, 물리학과 장기주 교수 등 3명이 선정됐고, 2008년 5월에는 화학과 유룡 교수, 전산학과 황규영 교수 등 2명이 임명된바 있다. KAIST는 특훈교수제 등의 새로운 제도를 적극 활용하여 발전 가능성이 높은 연구분야의 우수 교수를 집중 유치, 세계 최고 수준의 교수진을 구축하고 있다.

<용어설명>

○ 소결(Sintering)소결은 금속이나 세라믹 분말부터 성형체를 만든 후 열에너지를 가해줌으로서 부품 소재를 만드는 데 이용되는 공정을 일컫는다. 소결은 선사시대 토기를 만들 때부터 사용해 온 기술로서, 최근에는 분말야금 소재, 세라믹 소재를 제조하는 데에 활용된다. 많은 자동차용 부품, 전자부품(다층세라믹 콘덴서 등), 기계부품 등이 소결 제품이다.

○ 다결정체

우리가 사용하는 대부분의 금속, 세라믹 벌크소재는 작은 단결정들(nm~mm 크기)의 집합체인 다결정체이다. 다결정체를 가공하거나 열처리 하는 중에는 결정체의 평균입자 크기가 증가하는 입자성장이 일어나며 입자성장 양상에 따라 다결정체의 조직이 변화하고 물리적 성질도 변화한다.

2010.03.04 조회수 16866 유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 22113

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 22113 KAIST개혁, 사이언스지 30일자 인터넷판 게재

우리 학교가 진행 중인 교육개혁이 세계적인 관심을 끌고 있다.

세계적 과학전문지인 사이언스(Science)誌는 30일자 인터넷판 ‘뉴스 포커스’에서 서남표 총장과 KAIST 개혁, 기부금 모금, 새로운 테뉴어 제도, 수업료 징수, 신입생 선발 제도, 교수초빙 등에 대해 심층 보도하며 큰 관심을 보였다. 아래는 기사 전문이다.원문 http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5855/1371

News Focus고등교육: MIT 공학자, 한국 교육계를 뿌리채 흔들다

카이스트 신임총장의 혁신적인 조치들이 전통에 얽매인 시스템을 뒤흔들고 있다.

한국을 넘어 세계적인 대학으로서의 위상을 얻기 위해, 카이스트는 베트남, 중국, 르완다 등 다른 나라들로부터 학생을 유치해왔다.

지난 12월 19일, 카이스트는 한 기업가가 250만불을 KAIST에 기부하면서 추가로 기부금을 더 내겠다는 약속을 했다고 발표했다. 이것은 신임 서남표 총장에 의한 일련의 개혁조치 중 가장 최근에 이뤄진 것이다. MIT 교수(휴직중)이며 기계공학자인 서 총장은 대학에 대한 기부문화가 보편적이지 않은 한국에서 전례없는 액수인 1,250만불의 기금을 모금하였다. 서 총장은 다른 분야에서도 한국의 전통에 맞서고 있다. 최근 카이스트는 교수에 대한 영년직 심사에서 일부 교수에 대한 영년직 부여를 거부했는데 이는 한국적 인 기준으로 볼 때 충격적인 조치였다.

서 총장은 카이스트를 MIT와 같은 세계적인 대학으로 만드는 것이 목표라고 말한다. 카이스트 생명화학공학과 이상엽 교수를 포함하여 대부분의 교수들이 서 총장의 철학과 비전이 올바른 것이라고 동의한다. 하지만 서 총장이 36년의 역사를 가진 이 학교에 어떻게 그와 같은 비전을 구체화시킬 것인가에 대한 걱정이 없는 것도 아니다.

카이스트 구성원들이 걱정을 하는 데에는 그만한 이유가 있다. 2004년, 카이스트는 학교를 세계적 수준의 대학으로 변화시켜 줄 것을 요구하며 노벨 물리학상 수상자인 로버트 러플린 박사를 총장으로 초빙했었다. 러플린 총장은 한국대학 최초의 외국인 총장이었다. 스탠포드 대학의 교수(휴직 중)였던 러플린 총장은 카이스트의 사립화, 학비 징수, 연구결과의 상업화에 주력할 것과 학부생 수를 3배로 증가시킬 것을 제안하였다(사이언스지 2005년 2월 25일자 1,181페이지, 2006년 1월 20일자 321페이지 참조). 그러나 러플린 총장이 자신의 계획을 현실화시키지 못하자 “교수들은 실망감을 감추지 못했다”라고 생명과학과 정종경 교수는 말한다. 2006년 카이스트 이사회는 새로운 총장을 찾아보기로 결정한다.

이사회는 서 총장을 주목했다. 한국 경주에서 1936년에 출생한 서 총장은 10대때 가족과 함께 미국으로 건너가 카네기 멜론 대학에서 기계공학박사학위를 취득했다. MIT 교수로 근무하면서, 서 총장은 공학설계이론을 고안해 찬사를 받았었고 50개 이상의 특허를 취득했으며, 몇몇 회사의 창립을 도왔다. 1980년대 초반에는 미국 국립과학재단 공학담당 부총재를 역임했으며, 1991년부터 2001년에 걸쳐서는 MIT 기계공학과 학과장을 역임했다.

2006년 7월, 카이스트에 도착한 이후, 서 총장은 카이스트의 강의를 영어로 진행할 것을 주장하면서 한국 대학으로서는 최초로 학부과정을 외국인 학생에게 개방하였다. 서 총장은 또한 B학점 이상의 성적을 유지하는 학생에 대해서는 수업료 면제혜택을 계속 부여하지만 C이하의 성적을 취득한 학생에게는 1년에 16,000불에 해당하는 수업료를 다음 2월에 시작하는 학기부터 징수하기로 결정했다. 이에 대해, 서 총장은 “우리는 학생들이 자신들의 행동에 책임을 졌으면 한다”고 말했다.

변화의 주체. 카이스트 교수들은 현재까지는 서 총장의 개혁을 지지하고 있다CREDIT: KAIST

카이스트의 새로운 입학절차 역시 파급효과가 클 것으로 기대된다. 예전에는 카이스트 역시 한국의 우수한 다른 대학들과 마찬가지로 대학입학시험에서 좋은 성적을 얻은 학생들만을 선발했다. 한국의 많은 고등학생들은 주입식 교육이 이뤄지고 있는 학교에서 이런 시험들을 준비하는데 자신들의 여유시간을 쓰고 있다. 하지만 서 총장은 시험점수는 리더를 식별해 낼 수 없는 “1차원적인 측정법”이라고 말한다. 따라서, 다음 학기에 카이스트에 입학을 원하는 학생은 이번 가을에 카이스트에 와서 면접을 보고, 프레젠테이션을 해야 하며, 교수들이 지켜보는 가운데 토론에 참가해야 한다. 이들 교수들은 성적과 인성을 바탕으로 신입생을 선발하게 된다. “우리는 미래의 아인쉬타인, 미래의 빌게이츠를 찾고 있습니다”라고 서 총장은 말한다. 보다 급진적인 개혁이 교수에 대한 영년직 심사에서 나타났다. 전통적으로, 한국의 교수들은 일정기간 근무를 하게 되면 영년직을 얻어왔다. 서 총장은 카이스트 교수들이 영년직을 얻기 위해서는 해당 분야의 세계적인 전문가들로부터 인정을 받아야 한다고 주장했다. 지난 9월, 33명의 신청자 중 11명이 영년직 심사에서 탈락했으며 이들은 1년 이내에 새로운 직업을 찾아야 한다.

영년직 심사는 “교육개혁의 시발점에 불과하다”고 화학과 유룡 교수는 말한다. 그러나, 유 교수와 그의 동료들은 영년직 심사에서 탈락한 교수들의 미래를 걱정하기도 한다. 서 총장 역시 그들의 어려운 처지를 이해하기는 하지만 그의 입장은 확고부동하다. 서 총장은 “영년직 심사에서 탈락한 교수들 역시 매우 훌륭한 분들이지만, 우리가 설정한 기준에서 볼 때 우리가 기대하는 만큼 우수하지는 않다”라고 말하며, 다른 대학들이 이들에게 또 다른 기회를 주기를 희망하고 있다.

동시에, 서 총장은 향후 4-5년 내에 외국인 교수를 포함하여 300명의 신임교원을 충원할 계획을 가지고 있으며 이를 통해 418명의 카이스트 교수진에 새로운 피를 수혈하고자 한다. (학교를 확장하기 위해, 서 총장은 현재 1억 8백만불 상당의 정부지원금을 두 배로 증액하기 위하여 정부의 승인을 받을 수 있도록 노력하고 있다.) 지난 해 MIT에서 기계공학 박사학위를 받은 Mary Kathryn Thompson 교수는 그가 유치한 최초의 외국인 교수이다. 지난 8월에 도착하여 한국어 공부를 시작한 Thompson 교수는 “카이스트에서 근무하게 되어 매우 흥분된다”고 말한다.

서 총장이 주도한 이러한 조치들을 교수들이 지지하고는 있지만, 몇몇 교수들은 서 총장이 한국의 교수들이 너무 편하게 살고 있다는 의미의 발언을 직설적이고 공개적으로 했던 것에 대해 불편한 심기를 표시하기도 한다. 전기전자공학과 최양규 교수는 “서 총장의 그와 같은 발언에 동의할 수 없다. 한국의 대다수 교수들은 매우 열심히 일하고 있다”라고 말한다. 생명과학과 김학성 교수는 “서 총장은 채찍만이 아닌, 채찍과 당근을 가져야 한다”고 덧붙인다.

당근은 쉽게 얻을 수 있는 것이 아니다. “나는 대부분의 시간을 기금을 모금하기 위해 쓰고 있다”고 서 총장은 말한다. 개인 기부자들을 찾아 다니며 간청하는 것이 이런 노력의 일부이다. “아시아에서는 대학에 기부하는 것이 보편적이지 않다. 그러나 한국에 그러한 문화를 정착시키는 것이 내가 지향하는 바이다”라고 서 총장은 말한다. 이것은 모든 한국 대학들이 추구하고자 하는 선례가 될 것이다.

2007.11.30 조회수 19839

KAIST개혁, 사이언스지 30일자 인터넷판 게재

우리 학교가 진행 중인 교육개혁이 세계적인 관심을 끌고 있다.

세계적 과학전문지인 사이언스(Science)誌는 30일자 인터넷판 ‘뉴스 포커스’에서 서남표 총장과 KAIST 개혁, 기부금 모금, 새로운 테뉴어 제도, 수업료 징수, 신입생 선발 제도, 교수초빙 등에 대해 심층 보도하며 큰 관심을 보였다. 아래는 기사 전문이다.원문 http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5855/1371

News Focus고등교육: MIT 공학자, 한국 교육계를 뿌리채 흔들다

카이스트 신임총장의 혁신적인 조치들이 전통에 얽매인 시스템을 뒤흔들고 있다.

한국을 넘어 세계적인 대학으로서의 위상을 얻기 위해, 카이스트는 베트남, 중국, 르완다 등 다른 나라들로부터 학생을 유치해왔다.

지난 12월 19일, 카이스트는 한 기업가가 250만불을 KAIST에 기부하면서 추가로 기부금을 더 내겠다는 약속을 했다고 발표했다. 이것은 신임 서남표 총장에 의한 일련의 개혁조치 중 가장 최근에 이뤄진 것이다. MIT 교수(휴직중)이며 기계공학자인 서 총장은 대학에 대한 기부문화가 보편적이지 않은 한국에서 전례없는 액수인 1,250만불의 기금을 모금하였다. 서 총장은 다른 분야에서도 한국의 전통에 맞서고 있다. 최근 카이스트는 교수에 대한 영년직 심사에서 일부 교수에 대한 영년직 부여를 거부했는데 이는 한국적 인 기준으로 볼 때 충격적인 조치였다.

서 총장은 카이스트를 MIT와 같은 세계적인 대학으로 만드는 것이 목표라고 말한다. 카이스트 생명화학공학과 이상엽 교수를 포함하여 대부분의 교수들이 서 총장의 철학과 비전이 올바른 것이라고 동의한다. 하지만 서 총장이 36년의 역사를 가진 이 학교에 어떻게 그와 같은 비전을 구체화시킬 것인가에 대한 걱정이 없는 것도 아니다.

카이스트 구성원들이 걱정을 하는 데에는 그만한 이유가 있다. 2004년, 카이스트는 학교를 세계적 수준의 대학으로 변화시켜 줄 것을 요구하며 노벨 물리학상 수상자인 로버트 러플린 박사를 총장으로 초빙했었다. 러플린 총장은 한국대학 최초의 외국인 총장이었다. 스탠포드 대학의 교수(휴직 중)였던 러플린 총장은 카이스트의 사립화, 학비 징수, 연구결과의 상업화에 주력할 것과 학부생 수를 3배로 증가시킬 것을 제안하였다(사이언스지 2005년 2월 25일자 1,181페이지, 2006년 1월 20일자 321페이지 참조). 그러나 러플린 총장이 자신의 계획을 현실화시키지 못하자 “교수들은 실망감을 감추지 못했다”라고 생명과학과 정종경 교수는 말한다. 2006년 카이스트 이사회는 새로운 총장을 찾아보기로 결정한다.

이사회는 서 총장을 주목했다. 한국 경주에서 1936년에 출생한 서 총장은 10대때 가족과 함께 미국으로 건너가 카네기 멜론 대학에서 기계공학박사학위를 취득했다. MIT 교수로 근무하면서, 서 총장은 공학설계이론을 고안해 찬사를 받았었고 50개 이상의 특허를 취득했으며, 몇몇 회사의 창립을 도왔다. 1980년대 초반에는 미국 국립과학재단 공학담당 부총재를 역임했으며, 1991년부터 2001년에 걸쳐서는 MIT 기계공학과 학과장을 역임했다.

2006년 7월, 카이스트에 도착한 이후, 서 총장은 카이스트의 강의를 영어로 진행할 것을 주장하면서 한국 대학으로서는 최초로 학부과정을 외국인 학생에게 개방하였다. 서 총장은 또한 B학점 이상의 성적을 유지하는 학생에 대해서는 수업료 면제혜택을 계속 부여하지만 C이하의 성적을 취득한 학생에게는 1년에 16,000불에 해당하는 수업료를 다음 2월에 시작하는 학기부터 징수하기로 결정했다. 이에 대해, 서 총장은 “우리는 학생들이 자신들의 행동에 책임을 졌으면 한다”고 말했다.

변화의 주체. 카이스트 교수들은 현재까지는 서 총장의 개혁을 지지하고 있다CREDIT: KAIST

카이스트의 새로운 입학절차 역시 파급효과가 클 것으로 기대된다. 예전에는 카이스트 역시 한국의 우수한 다른 대학들과 마찬가지로 대학입학시험에서 좋은 성적을 얻은 학생들만을 선발했다. 한국의 많은 고등학생들은 주입식 교육이 이뤄지고 있는 학교에서 이런 시험들을 준비하는데 자신들의 여유시간을 쓰고 있다. 하지만 서 총장은 시험점수는 리더를 식별해 낼 수 없는 “1차원적인 측정법”이라고 말한다. 따라서, 다음 학기에 카이스트에 입학을 원하는 학생은 이번 가을에 카이스트에 와서 면접을 보고, 프레젠테이션을 해야 하며, 교수들이 지켜보는 가운데 토론에 참가해야 한다. 이들 교수들은 성적과 인성을 바탕으로 신입생을 선발하게 된다. “우리는 미래의 아인쉬타인, 미래의 빌게이츠를 찾고 있습니다”라고 서 총장은 말한다. 보다 급진적인 개혁이 교수에 대한 영년직 심사에서 나타났다. 전통적으로, 한국의 교수들은 일정기간 근무를 하게 되면 영년직을 얻어왔다. 서 총장은 카이스트 교수들이 영년직을 얻기 위해서는 해당 분야의 세계적인 전문가들로부터 인정을 받아야 한다고 주장했다. 지난 9월, 33명의 신청자 중 11명이 영년직 심사에서 탈락했으며 이들은 1년 이내에 새로운 직업을 찾아야 한다.

영년직 심사는 “교육개혁의 시발점에 불과하다”고 화학과 유룡 교수는 말한다. 그러나, 유 교수와 그의 동료들은 영년직 심사에서 탈락한 교수들의 미래를 걱정하기도 한다. 서 총장 역시 그들의 어려운 처지를 이해하기는 하지만 그의 입장은 확고부동하다. 서 총장은 “영년직 심사에서 탈락한 교수들 역시 매우 훌륭한 분들이지만, 우리가 설정한 기준에서 볼 때 우리가 기대하는 만큼 우수하지는 않다”라고 말하며, 다른 대학들이 이들에게 또 다른 기회를 주기를 희망하고 있다.

동시에, 서 총장은 향후 4-5년 내에 외국인 교수를 포함하여 300명의 신임교원을 충원할 계획을 가지고 있으며 이를 통해 418명의 카이스트 교수진에 새로운 피를 수혈하고자 한다. (학교를 확장하기 위해, 서 총장은 현재 1억 8백만불 상당의 정부지원금을 두 배로 증액하기 위하여 정부의 승인을 받을 수 있도록 노력하고 있다.) 지난 해 MIT에서 기계공학 박사학위를 받은 Mary Kathryn Thompson 교수는 그가 유치한 최초의 외국인 교수이다. 지난 8월에 도착하여 한국어 공부를 시작한 Thompson 교수는 “카이스트에서 근무하게 되어 매우 흥분된다”고 말한다.

서 총장이 주도한 이러한 조치들을 교수들이 지지하고는 있지만, 몇몇 교수들은 서 총장이 한국의 교수들이 너무 편하게 살고 있다는 의미의 발언을 직설적이고 공개적으로 했던 것에 대해 불편한 심기를 표시하기도 한다. 전기전자공학과 최양규 교수는 “서 총장의 그와 같은 발언에 동의할 수 없다. 한국의 대다수 교수들은 매우 열심히 일하고 있다”라고 말한다. 생명과학과 김학성 교수는 “서 총장은 채찍만이 아닌, 채찍과 당근을 가져야 한다”고 덧붙인다.

당근은 쉽게 얻을 수 있는 것이 아니다. “나는 대부분의 시간을 기금을 모금하기 위해 쓰고 있다”고 서 총장은 말한다. 개인 기부자들을 찾아 다니며 간청하는 것이 이런 노력의 일부이다. “아시아에서는 대학에 기부하는 것이 보편적이지 않다. 그러나 한국에 그러한 문화를 정착시키는 것이 내가 지향하는 바이다”라고 서 총장은 말한다. 이것은 모든 한국 대학들이 추구하고자 하는 선례가 될 것이다.

2007.11.30 조회수 19839 유룡 교수, 2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인으로 선정

화학과 유룡(劉龍, 51) 교수가 "2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"으로 선정됐다.

劉 교수는 지난 2000년 수나노미터 크기의 구멍들이 무수히 뚫려 있는 나노다공성 탄소물질을 세계 최초로 개발했다. 이 나노다공성 신물질 개발은 2000년과 2001년 세계적인 과학학술지인 네이처誌에 소개되었으며, 고효율 연료전지나 초경량 컴퓨터 개발 등을 통해 인류의 한 단계 진화에 기여할 수 있다는 평가를 받았다. 또한 최근 석유화학산업 주 촉매제인‘제올라이트’의 촉매 활성 및 안정성을 대폭 향상시킬수 있는 새로운 원천기술을 개발, 네이처 머티어리얼스誌에 소개되었다. 劉 교수는 이런 세계적인 연구성과를 계속 발표한 공로를 인정받아 학술부문에 수상자로 선정됐다.

"2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"은 과학기술부와 한국과학문화재단이 과학기술계에서 활발한 활동을 펼치고 있는 과학기술인 가운데 최근의 업적 등을 바탕으로 지난 24일 어린이와 청소년들의 귀감이 될 만한 과학기술인 10명을 선정 발표했다

2006.09.05 조회수 15727

유룡 교수, 2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인으로 선정

화학과 유룡(劉龍, 51) 교수가 "2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"으로 선정됐다.

劉 교수는 지난 2000년 수나노미터 크기의 구멍들이 무수히 뚫려 있는 나노다공성 탄소물질을 세계 최초로 개발했다. 이 나노다공성 신물질 개발은 2000년과 2001년 세계적인 과학학술지인 네이처誌에 소개되었으며, 고효율 연료전지나 초경량 컴퓨터 개발 등을 통해 인류의 한 단계 진화에 기여할 수 있다는 평가를 받았다. 또한 최근 석유화학산업 주 촉매제인‘제올라이트’의 촉매 활성 및 안정성을 대폭 향상시킬수 있는 새로운 원천기술을 개발, 네이처 머티어리얼스誌에 소개되었다. 劉 교수는 이런 세계적인 연구성과를 계속 발표한 공로를 인정받아 학술부문에 수상자로 선정됐다.

"2006 닮고싶고 되고싶은 과학기술인"은 과학기술부와 한국과학문화재단이 과학기술계에서 활발한 활동을 펼치고 있는 과학기술인 가운데 최근의 업적 등을 바탕으로 지난 24일 어린이와 청소년들의 귀감이 될 만한 과학기술인 10명을 선정 발표했다

2006.09.05 조회수 15727 유룡교수 이재영교수, 대한민국 최고과학기술인 상 수상

`대한민국 최고과학기술인상" 수상자 3명 선정

우리학교의 유룡(50) 교수와 이재영(李在英ㆍ66) 명예교수를 비롯하여, KIST의 신희섭(申喜燮ㆍ55) 책임연구원 등 3명이 `대한민국 최고 과학기술인상" 수상자로 뽑혔다. 과학기술부와 한국과학기술단체총연합회는 20일 유 교수와 이 교수, 신 책임연구원을 대한민국 최고과학기술인상 수상자로 선정, 오는 21일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 과학의 날 기념식에서 시상한다고 발표했다. 수상자에게는 각각 대한민국 최고 과학기술인의 영예와 함께 상금 3억원이 수여된다.

우리학교 화학과의 유룡 교수는 나노다공성 탄소물질에 관한 새로운 연구분야를 개척, 국가위상을 높였으며 그의 논문이 최근 국내 `톱 10" 인용 논문 중에서 3편이나 포함됐고 연간 과학논문인용색인(SCI)에서 논문인용 횟수가 800여회에 이르는 등 국가 과학기술 향상에 크게 기여한 점을 인정받았다.

이재영 명예교수는 고체 내의 변칙적인 원자이동의 현상을 규명했으며 그가 개발한 수소 열 분석법은 미국과 독일의 대학 교재로 활용되는 등 세계적으로 인정받고 있다. 특히 미래 에너지원인 수소에너지에 대한 연구를 통해 프레온 가스를 사용하지 않은 환경친화적인 청정 냉방시스템과 고용량 수소저장 합금을 개발하는 데 성공했다.