%EB%B0%95%EC%9D%B8%EA%B7%9C

-

박인규 교수팀의 전자 코 기술, 2023년 10대 나노기술 선정

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 개발한 마이크로 LED 가스 센서가 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에 선정됐다고 29일 밝혔다. (기술명: 마이크로 LED와 금속산화물 나노소재가 일체된 초저전력 가스센서 기술)

박인규 교수 연구팀은 수십 마이크로미터 크기(마이크로미터: 10-6m)의 초소형 LED 바로 위에 고민감도의 금속산화물 나노소재가 집적된 광활성식 가스센서 플랫폼을 개발했다. 연구팀은 초소형 마이크로 LED에서 나오는 빛이 금속산화물에 전달되어 광활성시키고 가스 감지 소재로 활용되는 원리를 적용하고, 딥러닝 알고리즘을 이용해 여러 종의 가스를 실시간으로 높은 정확도로 선택적 판별하는 전자코 (electronic nose; E-nose) 기술을 개발했다. (가스 종 판별 정확도 99%, 농도 값 예측 오차 14%)

마이크로 LED 가스 센서는 낭비되는 광 에너지 손실 없이 전달 효율을 높여서 초저전력 가스 감지를 실현했다. 기존 가스센서 대비 소모 전력도 1,000분의 1 수준(10-7~10-4 W)으로 획기적으로 절감했고, 수명이 매우 길고 상온에서 동작하기 때문에 언제 어디서나 장시간 안정적으로 구동이 가능하다.

특히, 마이크로 LED 가스 센서를 이용해 단일 센서만으로도 혼합 가스에 섞여 있는 각 가스의 종류 판별과 농도를 예측하는 전자 코 기술도 개발했다. (그림 2) 사람의 후각을 모사한 전자코 시스템은 일반적으로 서로 다른 다수의 가스 센서를 동시에 활용하고 딥러닝 기반의 패턴인식 기술을 적용해 가스들을 구분하는데, 사용되는 센서의 수가 증가할수록 전체 시스템 부피와 소모 전력 또한 증가한다. 이에 비해 연구팀은 단일 센서만으로도 고성능의 전자코 시스템을 개발했고 전체 시스템의 부피와 소모 전력 절감에 기여했다.

박인규 교수와 이기철 박사과정 연구팀은 지금도 지속적으로 마이크로 LED 가스 센서 기술을 개발 중이며 지금까지의 결과를 올해 저명한 SCI 저널들에서 발표했다. (학술지명: ACS Nano, IF: 17.1. Light: Science & Applications, IF: 19.4. Small, IF: 13.3)

연구책임자인 박인규 교수는 "마이크로 LED 기반의 광원 일체형 가스 센서는 상온 동작이 가능하고 기존의 가열 방식 가스 센서에 비해 소모전력이 1,000분의 1 이하 수준으로 초저전력 구동이 가능해 대기오염 모니터링, 음식물 신선도 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에서도 응용될 수 있는 모바일 가스 센서 기술로 발전될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회는 국가연구개발사업 중 매년 우수한 나노기술 10개를 선정해 나노기술에 대한 대국민 인식을 제고하고, 나노기술의 중요성을 알리고 있으며, 공모 분야는 기초원천기술과 산업화 유망기술 두 가지로 나눠져있다. 수상 시에는 기념 상패와 우수성과를 소개하는 홍보 영상 제작이 지원된다. (2023년 10대 나노기술 유튜브 링크:

https://youtu.be/osxylkXhN6M?si=g3MbDdOMgwuJiWUR)

2023.12.29 조회수 1848

박인규 교수팀의 전자 코 기술, 2023년 10대 나노기술 선정

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 개발한 마이크로 LED 가스 센서가 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에 선정됐다고 29일 밝혔다. (기술명: 마이크로 LED와 금속산화물 나노소재가 일체된 초저전력 가스센서 기술)

박인규 교수 연구팀은 수십 마이크로미터 크기(마이크로미터: 10-6m)의 초소형 LED 바로 위에 고민감도의 금속산화물 나노소재가 집적된 광활성식 가스센서 플랫폼을 개발했다. 연구팀은 초소형 마이크로 LED에서 나오는 빛이 금속산화물에 전달되어 광활성시키고 가스 감지 소재로 활용되는 원리를 적용하고, 딥러닝 알고리즘을 이용해 여러 종의 가스를 실시간으로 높은 정확도로 선택적 판별하는 전자코 (electronic nose; E-nose) 기술을 개발했다. (가스 종 판별 정확도 99%, 농도 값 예측 오차 14%)

마이크로 LED 가스 센서는 낭비되는 광 에너지 손실 없이 전달 효율을 높여서 초저전력 가스 감지를 실현했다. 기존 가스센서 대비 소모 전력도 1,000분의 1 수준(10-7~10-4 W)으로 획기적으로 절감했고, 수명이 매우 길고 상온에서 동작하기 때문에 언제 어디서나 장시간 안정적으로 구동이 가능하다.

특히, 마이크로 LED 가스 센서를 이용해 단일 센서만으로도 혼합 가스에 섞여 있는 각 가스의 종류 판별과 농도를 예측하는 전자 코 기술도 개발했다. (그림 2) 사람의 후각을 모사한 전자코 시스템은 일반적으로 서로 다른 다수의 가스 센서를 동시에 활용하고 딥러닝 기반의 패턴인식 기술을 적용해 가스들을 구분하는데, 사용되는 센서의 수가 증가할수록 전체 시스템 부피와 소모 전력 또한 증가한다. 이에 비해 연구팀은 단일 센서만으로도 고성능의 전자코 시스템을 개발했고 전체 시스템의 부피와 소모 전력 절감에 기여했다.

박인규 교수와 이기철 박사과정 연구팀은 지금도 지속적으로 마이크로 LED 가스 센서 기술을 개발 중이며 지금까지의 결과를 올해 저명한 SCI 저널들에서 발표했다. (학술지명: ACS Nano, IF: 17.1. Light: Science & Applications, IF: 19.4. Small, IF: 13.3)

연구책임자인 박인규 교수는 "마이크로 LED 기반의 광원 일체형 가스 센서는 상온 동작이 가능하고 기존의 가열 방식 가스 센서에 비해 소모전력이 1,000분의 1 이하 수준으로 초저전력 구동이 가능해 대기오염 모니터링, 음식물 신선도 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에서도 응용될 수 있는 모바일 가스 센서 기술로 발전될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회는 국가연구개발사업 중 매년 우수한 나노기술 10개를 선정해 나노기술에 대한 대국민 인식을 제고하고, 나노기술의 중요성을 알리고 있으며, 공모 분야는 기초원천기술과 산업화 유망기술 두 가지로 나눠져있다. 수상 시에는 기념 상패와 우수성과를 소개하는 홍보 영상 제작이 지원된다. (2023년 10대 나노기술 유튜브 링크:

https://youtu.be/osxylkXhN6M?si=g3MbDdOMgwuJiWUR)

2023.12.29 조회수 1848 -

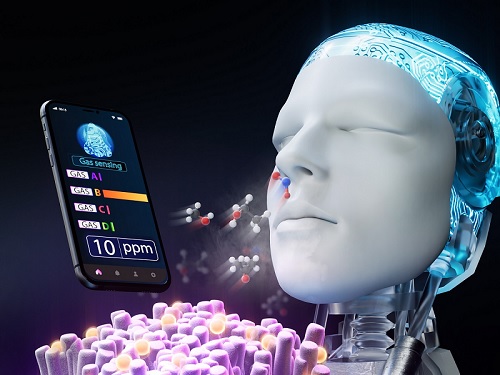

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14 조회수 2370

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14 조회수 2370 -

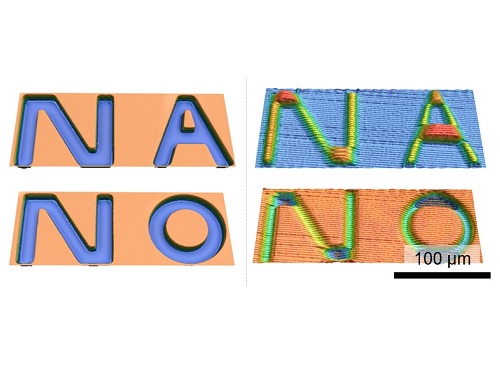

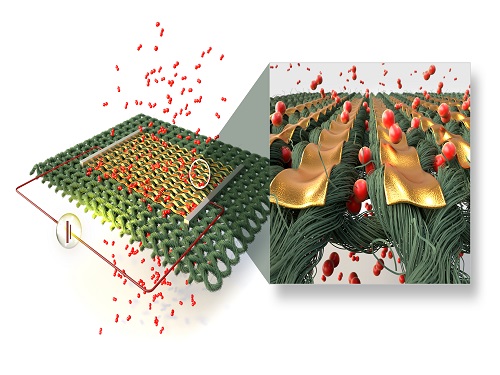

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 3453

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 3453 -

99% 실시간 가스를 구별하는 초저전력 전자 코 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 윤국진 교수와 물리학과 조용훈 교수 공동 연구팀이 `초저전력, 상온 동작이 가능한 광원 일체형 마이크로 LED 가스 센서 기반의 전자 코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 14일 밝혔다.

공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED가 집적된 광원 일체형 가스 센서를 제작한 이후 합성곱 신경망 (CNN) 알고리즘을 적용해 5가지의 미지의 가스를 실시간으로 가스 종류 판별 정확도 99.3%, 농도 값 예측 오차 13.8%의 높은 정확도로 선택적 판별하는 기술을 개발했다. 특히 마이크로 LED를 활용한 광활성 방식의 가스 감지 기술은 기존의 마이크로 히터 방식 대비 소모 전력을 100분의 1 수준으로 획기적으로 절감한 것이 특징이다.

이번 연구에서 개발된 초저전력 전자 코 기술은 어떠한 장소에서든지 배터리 구동 기반으로 장시간 동작할 수 있는 모바일 가스 센서로 활용될 것으로 기대된다.

타깃 가스의 유무에 따라 금속산화물 가스 감지 소재의 전기전도성이 변화하는 원리를 이용한 반도체식 가스 센서는 높은 민감도, 빠른 응답속도, 대량 생산 가능성 등 많은 장점이 있어 활발히 연구되고 있다. 금속산화물 감지 소재가 높은 민감도와 빠른 응답속도를 보이기 위해서는 외부에서 에너지 공급을 통한 활성화가 필요한데 기존에는 집적된 히터를 이용한 줄 히팅 방식이 많이 사용됐다. 고온 가열 방식의 반도체식 가스 센서는 높은 소모전력과 낮은 선택성 등의 한계점이 있었다.

한편, 이번 연구에서 연구팀은 자외선 파장대의 빛을 방출하는 마이크로 크기의 LED를 제작한 후 바로 위에 산화인듐(In2O3) 금속산화물을 집적함으로써 광활성 방식의 가스 센서를 개발했다. 광원과 감지 소재 사이의 거리를 최소화한 광원 일체형 센서 구조는 광 손실을 줄임으로써 μW(마이크로와트) 수준의 초저전력 가스 감지를 실현할 수 있었다. 또한, 연구진은 광 활성식 가스 센서의 반응성을 극대화하기 위해 금속산화물 표면에 금속 나노입자를 코팅해 국소 표면 플라즈몬 공명(Localized surface plasmon resonsance, LSPR)* 현상을 활용했고 이를 통해 센서의 응답도가 향상되는 것을 확인했다.

* 국소표면 플라즈몬 공명에 의해 생성된 핫 전자들이 금속산화물로 이동(Hot electron transfer)해 타깃 가스와의 산화-환원 반응을 촉진하는 원리

그 후, 공동 연구팀은 앞서 설명한 반도체식 가스 센서의 낮은 선택성 문제를 해결하기 위해서 마이크로 LED 가스 센서에 서로 다른 감지 소재를 집적해 센서 어레이를 제작하고 합성곱 신경망의 딥러닝 알고리즘을 적용하여 각 타깃 가스가 만들어내는 고유한 금속산화물의 응답 패턴(저항 변화)을 포착하고 분석했다. 그 결과, 개발된 전자 코 시스템은 총 소모전력 0.38mW(밀리와트)의 초저전력으로 5가지 가스(일반 공기, 이산화질소, 에탄올, 아세톤, 메탄올)를 실시간으로 선택적 판별할 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "마이크로 LED 기반의 광 활성식 가스 센서는 상온 동작이 가능하고 고온 가열 줄히팅을 하는 기존의 반도체식 가스 센서에 비해 소모전력이 100분의 1 수준으로 초저전력 구동이 가능해 대기오염 모니터링, 음식물 부패 관리 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에서도 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 기계공학과 이기철 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 나노 과학 분야의 저명한 국제 학술지 `ACS 나노 (ACS Nano)'에 2023년 1월 10일 字 정식 게재됐다. (논문명: Ultra-Low-Power E-Nose System Based on Multi-Micro-LED-Integrated, Nanostructured Gas Sensors and Deep Learning)

2023.02.14 조회수 3936

99% 실시간 가스를 구별하는 초저전력 전자 코 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 윤국진 교수와 물리학과 조용훈 교수 공동 연구팀이 `초저전력, 상온 동작이 가능한 광원 일체형 마이크로 LED 가스 센서 기반의 전자 코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 14일 밝혔다.

공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED가 집적된 광원 일체형 가스 센서를 제작한 이후 합성곱 신경망 (CNN) 알고리즘을 적용해 5가지의 미지의 가스를 실시간으로 가스 종류 판별 정확도 99.3%, 농도 값 예측 오차 13.8%의 높은 정확도로 선택적 판별하는 기술을 개발했다. 특히 마이크로 LED를 활용한 광활성 방식의 가스 감지 기술은 기존의 마이크로 히터 방식 대비 소모 전력을 100분의 1 수준으로 획기적으로 절감한 것이 특징이다.

이번 연구에서 개발된 초저전력 전자 코 기술은 어떠한 장소에서든지 배터리 구동 기반으로 장시간 동작할 수 있는 모바일 가스 센서로 활용될 것으로 기대된다.

타깃 가스의 유무에 따라 금속산화물 가스 감지 소재의 전기전도성이 변화하는 원리를 이용한 반도체식 가스 센서는 높은 민감도, 빠른 응답속도, 대량 생산 가능성 등 많은 장점이 있어 활발히 연구되고 있다. 금속산화물 감지 소재가 높은 민감도와 빠른 응답속도를 보이기 위해서는 외부에서 에너지 공급을 통한 활성화가 필요한데 기존에는 집적된 히터를 이용한 줄 히팅 방식이 많이 사용됐다. 고온 가열 방식의 반도체식 가스 센서는 높은 소모전력과 낮은 선택성 등의 한계점이 있었다.

한편, 이번 연구에서 연구팀은 자외선 파장대의 빛을 방출하는 마이크로 크기의 LED를 제작한 후 바로 위에 산화인듐(In2O3) 금속산화물을 집적함으로써 광활성 방식의 가스 센서를 개발했다. 광원과 감지 소재 사이의 거리를 최소화한 광원 일체형 센서 구조는 광 손실을 줄임으로써 μW(마이크로와트) 수준의 초저전력 가스 감지를 실현할 수 있었다. 또한, 연구진은 광 활성식 가스 센서의 반응성을 극대화하기 위해 금속산화물 표면에 금속 나노입자를 코팅해 국소 표면 플라즈몬 공명(Localized surface plasmon resonsance, LSPR)* 현상을 활용했고 이를 통해 센서의 응답도가 향상되는 것을 확인했다.

* 국소표면 플라즈몬 공명에 의해 생성된 핫 전자들이 금속산화물로 이동(Hot electron transfer)해 타깃 가스와의 산화-환원 반응을 촉진하는 원리

그 후, 공동 연구팀은 앞서 설명한 반도체식 가스 센서의 낮은 선택성 문제를 해결하기 위해서 마이크로 LED 가스 센서에 서로 다른 감지 소재를 집적해 센서 어레이를 제작하고 합성곱 신경망의 딥러닝 알고리즘을 적용하여 각 타깃 가스가 만들어내는 고유한 금속산화물의 응답 패턴(저항 변화)을 포착하고 분석했다. 그 결과, 개발된 전자 코 시스템은 총 소모전력 0.38mW(밀리와트)의 초저전력으로 5가지 가스(일반 공기, 이산화질소, 에탄올, 아세톤, 메탄올)를 실시간으로 선택적 판별할 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "마이크로 LED 기반의 광 활성식 가스 센서는 상온 동작이 가능하고 고온 가열 줄히팅을 하는 기존의 반도체식 가스 센서에 비해 소모전력이 100분의 1 수준으로 초저전력 구동이 가능해 대기오염 모니터링, 음식물 부패 관리 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에서도 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 기계공학과 이기철 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 나노 과학 분야의 저명한 국제 학술지 `ACS 나노 (ACS Nano)'에 2023년 1월 10일 字 정식 게재됐다. (논문명: Ultra-Low-Power E-Nose System Based on Multi-Micro-LED-Integrated, Nanostructured Gas Sensors and Deep Learning)

2023.02.14 조회수 3936 -

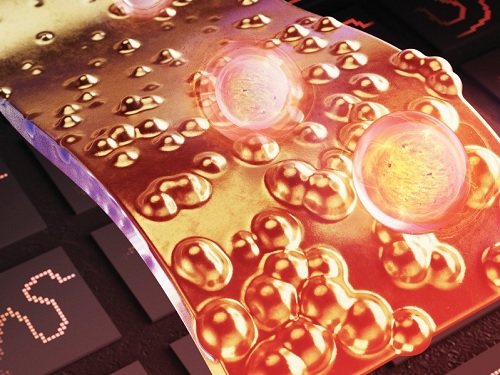

기계공학과 박인규 교수, 팽창하는 입자를 이용한 불규칙한 마이크로 돔 구조 기반 고감도 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 한국생산기술연구원 조한철 박사와 공동 연구를 통해 3D 마이크로 구조 기반의 표면 형태 제어 기술 및 고감도 압력센서 설계 관련 원천기술을 개발했다.

최근 인간과 전자기기 간의 상호작용 기술의 중요성 증가에 따라, 그 매개체 역할을 하는 센서 기술 개발에 대한 관심이 증가하고 있다. 고성능 센서 기술은 스마트 기기, 보안 및 안전, 의료 및 헬스케어 분야와 같은 고부가가치 산업에 주로 적용되고 있다. 최근에는 뛰어난 센서 특성과 함께 유연한 특성으로 인해 사람의 피부와 같은 굴곡진 부위에 쉽게 부착 가능한 유연 압력센서 및 웨어러블 센서 응용에 대한 관심이 급증하고 있다. 특히, 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 필름을 사용하면 센서의 전반적인 특성을 향상시킬 수 있어, 3D 마이크로 구조의 크기 및 밀도를 제어할 수 있는 기술이 필수적으로 요구된다.

하지만, 기존의 연구들은 원하고자 하는 패턴의 역상으로 제작된 몰드에 액상의 엘라스토머를 부어 제작하기 때문에 몰드 제작 공정이 필수적으로 요구되며, 3D 마이크로 구조의 크기/밀도 등을 조절하는데 한계가 있어 제작 유연성에 있어 큰 한계점이 존재했다.

공동 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 온도에 의해 팽창하는 입자를 이용하여 표면에 3D 마이크로 구조를 제작하는 기술을 개발하였다. 본 연구에서 핵심으로 사용한 물질은 온도에 의해 팽창하는 미소 입자이다. 이 입자는 상온에서는 초기 상태인 6~11 ㎛를 유지하는데, 특정 온도를 가하면 내/외부의 변화로 인해 약 30~50 ㎛로 크기가 변하게 된다. 해당 입자를 유연 엘라스토머와 혼합하여 유연 필름을 제작한 뒤에 열팽창을 시키는 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 유연 필름의 제작이 가능하다 (그림 1).

이를 활용하여 고민감도의 유연 압력센서에 적용하였다 (그림 2). 본 센서는 기존에 제안되었던 3D 마이크로 구조 기반 압력센서에 비해 높은 감도를 보여주었으며 내구성/검출한계/응답속도 등에서도 뛰어난 성능을 보였다. 이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫 번째로 손가락형 압력센서에 적용하였다. 개발된 손가락형 압력센서는 높은 감도로 인해 미세한 압력 변화를 감지할 수 있었으며 이를 이용하여 손가락의 미세한 맥박 변화, 물체를 누르는 힘 등에 대해 정밀하게 감지/구분할 수 있음을 보였다. 두 번째로는 대면적 어레이 센서로 제작하여 인간-컴퓨터 상호작용에 적용하였다. 이를 통해 손목의 움직임을 감지하고 획득한 신호를 기계학습에 적용하여 마우스 커서를 움직일 수 있음을 증명하였다 (그림 3).

이번 연구는 제 1 저자로는 정영 박사후연구원(KAIST 기계공학과)과 최중락 박사과정 학생(KAIST 기계공학과)이, 교신저자로는 조한철 박사(한국생산기술연구원)와 박인규 교수(KAIST 기계공학과)가 참여했으며, 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제 (박인규 교수), 창의도전연구 과제 (정영 박사), 신진연구자 과제 (조한철 박사)의 지원을 받아 수행되었다. 본 연구 결과는 재료연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Advanced Functional Materials (Impact factor 18.81) 지 2022년 7월 4일자로 논문이 게재되었으며, 후면 표지논문 (Back cover)에 선정되었다. (논문명: “Irregular Microdome Structure-Based Sensitive Pressure Sensor Using Internal Popping of Microspheres”)

2022.08.01 조회수 4714

기계공학과 박인규 교수, 팽창하는 입자를 이용한 불규칙한 마이크로 돔 구조 기반 고감도 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 한국생산기술연구원 조한철 박사와 공동 연구를 통해 3D 마이크로 구조 기반의 표면 형태 제어 기술 및 고감도 압력센서 설계 관련 원천기술을 개발했다.

최근 인간과 전자기기 간의 상호작용 기술의 중요성 증가에 따라, 그 매개체 역할을 하는 센서 기술 개발에 대한 관심이 증가하고 있다. 고성능 센서 기술은 스마트 기기, 보안 및 안전, 의료 및 헬스케어 분야와 같은 고부가가치 산업에 주로 적용되고 있다. 최근에는 뛰어난 센서 특성과 함께 유연한 특성으로 인해 사람의 피부와 같은 굴곡진 부위에 쉽게 부착 가능한 유연 압력센서 및 웨어러블 센서 응용에 대한 관심이 급증하고 있다. 특히, 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 필름을 사용하면 센서의 전반적인 특성을 향상시킬 수 있어, 3D 마이크로 구조의 크기 및 밀도를 제어할 수 있는 기술이 필수적으로 요구된다.

하지만, 기존의 연구들은 원하고자 하는 패턴의 역상으로 제작된 몰드에 액상의 엘라스토머를 부어 제작하기 때문에 몰드 제작 공정이 필수적으로 요구되며, 3D 마이크로 구조의 크기/밀도 등을 조절하는데 한계가 있어 제작 유연성에 있어 큰 한계점이 존재했다.

공동 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 온도에 의해 팽창하는 입자를 이용하여 표면에 3D 마이크로 구조를 제작하는 기술을 개발하였다. 본 연구에서 핵심으로 사용한 물질은 온도에 의해 팽창하는 미소 입자이다. 이 입자는 상온에서는 초기 상태인 6~11 ㎛를 유지하는데, 특정 온도를 가하면 내/외부의 변화로 인해 약 30~50 ㎛로 크기가 변하게 된다. 해당 입자를 유연 엘라스토머와 혼합하여 유연 필름을 제작한 뒤에 열팽창을 시키는 표면에 3D 마이크로 구조가 어레이된 유연 필름의 제작이 가능하다 (그림 1).

이를 활용하여 고민감도의 유연 압력센서에 적용하였다 (그림 2). 본 센서는 기존에 제안되었던 3D 마이크로 구조 기반 압력센서에 비해 높은 감도를 보여주었으며 내구성/검출한계/응답속도 등에서도 뛰어난 성능을 보였다. 이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫 번째로 손가락형 압력센서에 적용하였다. 개발된 손가락형 압력센서는 높은 감도로 인해 미세한 압력 변화를 감지할 수 있었으며 이를 이용하여 손가락의 미세한 맥박 변화, 물체를 누르는 힘 등에 대해 정밀하게 감지/구분할 수 있음을 보였다. 두 번째로는 대면적 어레이 센서로 제작하여 인간-컴퓨터 상호작용에 적용하였다. 이를 통해 손목의 움직임을 감지하고 획득한 신호를 기계학습에 적용하여 마우스 커서를 움직일 수 있음을 증명하였다 (그림 3).

이번 연구는 제 1 저자로는 정영 박사후연구원(KAIST 기계공학과)과 최중락 박사과정 학생(KAIST 기계공학과)이, 교신저자로는 조한철 박사(한국생산기술연구원)와 박인규 교수(KAIST 기계공학과)가 참여했으며, 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제 (박인규 교수), 창의도전연구 과제 (정영 박사), 신진연구자 과제 (조한철 박사)의 지원을 받아 수행되었다. 본 연구 결과는 재료연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Advanced Functional Materials (Impact factor 18.81) 지 2022년 7월 4일자로 논문이 게재되었으며, 후면 표지논문 (Back cover)에 선정되었다. (논문명: “Irregular Microdome Structure-Based Sensitive Pressure Sensor Using Internal Popping of Microspheres”)

2022.08.01 조회수 4714 -

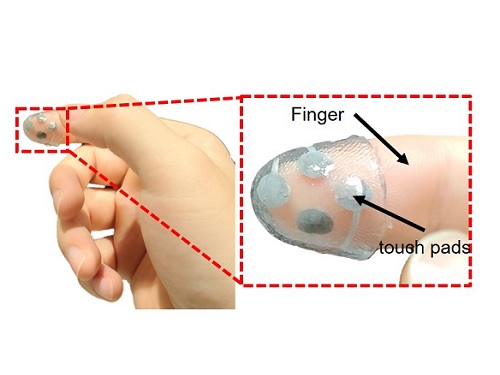

박인규 교수 연구팀, 사용자가 원하는 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 차세대 전자장치인 사용자 맞춤형 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 설계 및 제조기술 관련 원천기술을 개발했다.

웨어러블 전자장치는 미래를 바꿀 10대 기술로, 안경형 웨어러블 전자장치 (구글 글래스)에서 손목 착용형 웨어러블 전자장치 (스마트 워치)에 이르기까지 세상의 주목을 받아왔다. 최근에는 이런 웨어러블 전자장치를 착용하는 사람의 신체 부위 형태에 딱 들어맞는 디자인으로 바뀌고 있으며, 이에 따라서 착용감이 높으며, 다양한 생체 신호를 정확하게 측정하고, 정보전달을 신속하게 할 수 있는 전자장치 개발에 힘쓰고 있다.

하지만, 기존의 연구들은 대부분 2D 필름 형태의 신축성이 있는 웨어러블 전자장치이므로, 복잡한 형상을 가진 3D 형상의 표면에 부착할 수 없다는 단점이 있다.

박인규 교수 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 열 성형 기술 및 사전왜곡 패터닝 기술을 개발하였다. 제작 방법은 다음과 같다. 열 성형이 가능한 전극 및 기판을 제작하고, 이를 사전왜곡 패터닝 기술을 통하여 2D 필름에 인쇄한다. 그 이후에 열 성형을 통하여 원하는 3D 형상을 가지도록 성형한다. 따라서 제작된 3D 전자장치의 경우 사용자가 원하는 디자인으로 최소의 오차를 가지며 정확히 제작이 가능하다. 또한, 사용된 전극 및 기판의 경우 열 성형이 가능한 고신축성 물질이기 때문에, 제작된 3D 전자장치의 경우 고신축성 및 기계/전기적 안정성을 보여준다. (그림 1)

이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫번째로, 손가락형 터치센서를 개발하였다. 기존의 손가락형 센서의 경우 대부분 딱딱한 물질로 되어있어서 착용감이 불편하다는 단점이 있다. 이에 반해 개발된 손가락형 터치센서는 사용자 손가락에 딱 맞는 디자인으로 사용자가 편안하게 착용이 가능하며 다양한 변형에 대해서 전기적으로 안정하기 때문에 터치센서로 활용 할 수 있다. 두 번째로, 본 기술과 NFC 시스템을 결합하여 무선 배터리-프리 발꿈치 부착 소프트 압력 센서 시스템을 개발하였다. 이를 통해 부착이 어려운 발꿈치에 센서를 균일하게 부착이 가능하며 안정적으로 압력측정이 가능하다.

박인규 교수는 “4차 산업혁명 시대에 사용자 맞춤형 전자장치는 미래의 주요 기술 중 하나라고 기대한다. 따라서 본 기술이 기존의 웨어러블 전자장치 제작공정의 문제점을 해결하여 차세대 웨어러블 전자장치 개발의 전환점이 될 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제 1 저자 우리 대학 최중락 박사과정 학생 및 박인규 교수가 교신저자로 참여하였다. 본 연구는 이 논문은 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구 결과는 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Science Advances (2020 impact factor 14.14) 지 2021년 10월 13일자로 논문이 게재되었다. (논문명: “Customizable, conformal, and stretchable 3D electronics via predistorted pattern generation and thermoforming”)

2021.11.01 조회수 5120

박인규 교수 연구팀, 사용자가 원하는 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 차세대 전자장치인 사용자 맞춤형 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 설계 및 제조기술 관련 원천기술을 개발했다.

웨어러블 전자장치는 미래를 바꿀 10대 기술로, 안경형 웨어러블 전자장치 (구글 글래스)에서 손목 착용형 웨어러블 전자장치 (스마트 워치)에 이르기까지 세상의 주목을 받아왔다. 최근에는 이런 웨어러블 전자장치를 착용하는 사람의 신체 부위 형태에 딱 들어맞는 디자인으로 바뀌고 있으며, 이에 따라서 착용감이 높으며, 다양한 생체 신호를 정확하게 측정하고, 정보전달을 신속하게 할 수 있는 전자장치 개발에 힘쓰고 있다.

하지만, 기존의 연구들은 대부분 2D 필름 형태의 신축성이 있는 웨어러블 전자장치이므로, 복잡한 형상을 가진 3D 형상의 표면에 부착할 수 없다는 단점이 있다.

박인규 교수 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 열 성형 기술 및 사전왜곡 패터닝 기술을 개발하였다. 제작 방법은 다음과 같다. 열 성형이 가능한 전극 및 기판을 제작하고, 이를 사전왜곡 패터닝 기술을 통하여 2D 필름에 인쇄한다. 그 이후에 열 성형을 통하여 원하는 3D 형상을 가지도록 성형한다. 따라서 제작된 3D 전자장치의 경우 사용자가 원하는 디자인으로 최소의 오차를 가지며 정확히 제작이 가능하다. 또한, 사용된 전극 및 기판의 경우 열 성형이 가능한 고신축성 물질이기 때문에, 제작된 3D 전자장치의 경우 고신축성 및 기계/전기적 안정성을 보여준다. (그림 1)

이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫번째로, 손가락형 터치센서를 개발하였다. 기존의 손가락형 센서의 경우 대부분 딱딱한 물질로 되어있어서 착용감이 불편하다는 단점이 있다. 이에 반해 개발된 손가락형 터치센서는 사용자 손가락에 딱 맞는 디자인으로 사용자가 편안하게 착용이 가능하며 다양한 변형에 대해서 전기적으로 안정하기 때문에 터치센서로 활용 할 수 있다. 두 번째로, 본 기술과 NFC 시스템을 결합하여 무선 배터리-프리 발꿈치 부착 소프트 압력 센서 시스템을 개발하였다. 이를 통해 부착이 어려운 발꿈치에 센서를 균일하게 부착이 가능하며 안정적으로 압력측정이 가능하다.

박인규 교수는 “4차 산업혁명 시대에 사용자 맞춤형 전자장치는 미래의 주요 기술 중 하나라고 기대한다. 따라서 본 기술이 기존의 웨어러블 전자장치 제작공정의 문제점을 해결하여 차세대 웨어러블 전자장치 개발의 전환점이 될 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제 1 저자 우리 대학 최중락 박사과정 학생 및 박인규 교수가 교신저자로 참여하였다. 본 연구는 이 논문은 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구 결과는 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Science Advances (2020 impact factor 14.14) 지 2021년 10월 13일자로 논문이 게재되었다. (논문명: “Customizable, conformal, and stretchable 3D electronics via predistorted pattern generation and thermoforming”)

2021.11.01 조회수 5120 -

욕창 예방을 위한 무선 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀이 미국 노스웨스턴 대학(Northwestern University) 존 로저스(John A. Rogers) 교수 연구팀과 국제 공동 연구를 통해 욕창 예방을 위한 피부 계면에서의 압력과 온도의 연속적인 측정이 가능한 무선, 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템을 개발했다고 밝혔다. 공동연구팀은 부산대학교병원 재활의학과 이병주 교수, 김해한솔재활요양병원 이제상 과장, 민원기 실장과 함께 임상실험을 통해 이러한 시스템 기술의 유효성과 안정성을 검증해냈다.

욕창은 신체의 특정 부위에 가해지는 지속적인 압력에 의해 모세혈관의 순환장애로 인한 허혈성 조직괴사로 생기는 피부나 하부조직의 손상을 의미하며 피부 온도 증가로 인해 욕창의 진행이 가속화될 수 있다. 이러한 욕창은 인구의 고령화와 만성질환의 증가로 높은 발병율과 유병율을 보이며, 동작, 감각 및 인지능력에 손상을 입은 환자들에게서 자주 발생한다. 욕창이 발생하면 입원환자의 입원 기간 및 의료비 지출을 증가시키고 환자, 보호자에게 상당한 고통을 유발하기 때문에 조기진단과 예방이 매우 중요하다.

현재 욕창의 예방은 미국 욕창자문기구(NPIAP, National Pressure Injury Advisory Panel)에서 제안하는 프로토콜에 기반해 주기적으로 누워있는 환자의 체위 변경을 통해서 압력을 분산하지만, 여전히 많은 욕창 환자들이 발생하고 있다. 욕창 발생률을 획기적으로 낮추기 위해서는 누워있는 환자의 피부 계면에서의 압력과 온도를 연속적으로 측정하기 위한 우수한 신뢰성을 갖는 센서와 시스템 기술이 필요한데, 아직 연구개발의 초기 단계에 있다.

우리 대학 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해 무선, 배터리-프리 압력 센서 시스템을 개발해, 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적인 모니터링을 구현하고 욕창 위험군 환자에 대해서 시스템의 유효성과 안정성을 평가했다. 이번 연구에서 개발된 무선, 배터리-프리 압력센서는 금속과 중합체로 구성된 멤브레인 (membrane) 필름의 처짐에 따른 저항 증가를 이용해 압력을 측정하는 방식으로, 욕창 발생과 관련된 요구되는 압력 범위(~10 킬로파스칼(kPa))에서 적절한 민감도, 높은 선형성(linearity), 작은 이력현상(hysteresis)과 드리프트(drift), 우수한 출력의 안정성을 보였으며 피부에 부착된 압력센서의 정확성을 높이기 위해 굽힘, 전단 등에 반응하지 않도록 설계됐다. (그림 1) 또한, 온도센서는 피부 온도 변화에 따른 저항방식의 압력 센서 출력을 보정하고 욕창 발달의 가속화와 관련된 피부 온도 변화의 연속적 측정이 가능하게 했다.

사각형의 송신기 코일 안테나에 의해 형성된 자기장은 피부에 부착된 무선 플랫폼의 원형 수신기 코일 안테나를 통해 유도전류를 발생시켜 근거리 무선통신(NFC, near-field communication)을 가능하게 한다. 또한, 무선 플랫폼의 압력 및 온도센서는 원형 코일 외부에서 늘어나는 기능을 가진 서펜타인(serpentine) 구조로 연결돼 있어 다양한 기계적 변형(굽힘, 늘어남, 휘어짐)에 대해서도 안정적인 센서 출력을 보이며 동시에 환자의 움직임이나 체위 변경 하에서도 충분한 전력 공급과 데이터 통신이 가능하다. (그림 2)

공동연구팀은 환자의 전신을 커버하기 위해 침대 매트리스 아래에 두 개의 송신기 코일 안테나, 침구 옆에 리더기(reader)와 멀티플랙서(multiplexer)를 배치해 환자의 피부에 부착된 무선 센서 플랫폼으로 안정적으로 전력 전송과 데이터 통신이 가능한 시스템을 개발하고, 송신기 코일 안테나 로부터 발생하는 자기장 분포, 방향, 세기 등을 시뮬레이션을 통해 검증했다. (그림 3) 뿐만 아니라, 반신마비 환자, 전신마비 환자 등의 욕창 위험군 환자들에 대한 무선, 배터리-프리 센서 시스템에 대한 유효성과 안정성 평가를 통해서 욕창 발생 주요 부위에서의 장시간 압력, 온도의 연속적인 모니터링과 체위 변경에 대한 압력의 정량적 측정을 검증했다. (그림 4)

이번 연구의 교신저자 박인규 교수는 “침대에 누워있는 환자의 주요한 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적 측정이 가능한 무선, 배터리-프리 센서 시스템 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 욕창 위험군 환자들에 대한 욕창의 조기진단과 예방을 획기적으로 향상시킬 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제1 저자 오용석 연구교수 (우리 대학 기계공학과 & 미국 노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터) 주도하에 김재환 박사과정(미국 일리노이 대학교 어바나 샴페인 전자컴퓨터공학부), 자오치엔 지에(Zhaoqian Xie) 교수(중국 대련대학교 기계공학부)와 함께 진행됐으며, 박인규 교수, 용강 황(Yonggang Hwang) 교수(노스웨스턴 대학 기계공학부), 존 로저스(John A. Rogers) 교수 (노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터)가 교신저자로 참여했다. 또한, 임상 연구는 이병주 교수(부산대학교병원 재활의학과), 이제상 과장(김해한솔재활요양병원), 민원기 실장 (김해한솔재활요양병원)의 도움으로 진행됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 창의도전연구 기반지원사업과 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐으며 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, 2020 impact factor 14.919)’ 저널의 2021년 8월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

2021.09.30 조회수 7410

욕창 예방을 위한 무선 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀이 미국 노스웨스턴 대학(Northwestern University) 존 로저스(John A. Rogers) 교수 연구팀과 국제 공동 연구를 통해 욕창 예방을 위한 피부 계면에서의 압력과 온도의 연속적인 측정이 가능한 무선, 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템을 개발했다고 밝혔다. 공동연구팀은 부산대학교병원 재활의학과 이병주 교수, 김해한솔재활요양병원 이제상 과장, 민원기 실장과 함께 임상실험을 통해 이러한 시스템 기술의 유효성과 안정성을 검증해냈다.

욕창은 신체의 특정 부위에 가해지는 지속적인 압력에 의해 모세혈관의 순환장애로 인한 허혈성 조직괴사로 생기는 피부나 하부조직의 손상을 의미하며 피부 온도 증가로 인해 욕창의 진행이 가속화될 수 있다. 이러한 욕창은 인구의 고령화와 만성질환의 증가로 높은 발병율과 유병율을 보이며, 동작, 감각 및 인지능력에 손상을 입은 환자들에게서 자주 발생한다. 욕창이 발생하면 입원환자의 입원 기간 및 의료비 지출을 증가시키고 환자, 보호자에게 상당한 고통을 유발하기 때문에 조기진단과 예방이 매우 중요하다.

현재 욕창의 예방은 미국 욕창자문기구(NPIAP, National Pressure Injury Advisory Panel)에서 제안하는 프로토콜에 기반해 주기적으로 누워있는 환자의 체위 변경을 통해서 압력을 분산하지만, 여전히 많은 욕창 환자들이 발생하고 있다. 욕창 발생률을 획기적으로 낮추기 위해서는 누워있는 환자의 피부 계면에서의 압력과 온도를 연속적으로 측정하기 위한 우수한 신뢰성을 갖는 센서와 시스템 기술이 필요한데, 아직 연구개발의 초기 단계에 있다.

우리 대학 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해 무선, 배터리-프리 압력 센서 시스템을 개발해, 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적인 모니터링을 구현하고 욕창 위험군 환자에 대해서 시스템의 유효성과 안정성을 평가했다. 이번 연구에서 개발된 무선, 배터리-프리 압력센서는 금속과 중합체로 구성된 멤브레인 (membrane) 필름의 처짐에 따른 저항 증가를 이용해 압력을 측정하는 방식으로, 욕창 발생과 관련된 요구되는 압력 범위(~10 킬로파스칼(kPa))에서 적절한 민감도, 높은 선형성(linearity), 작은 이력현상(hysteresis)과 드리프트(drift), 우수한 출력의 안정성을 보였으며 피부에 부착된 압력센서의 정확성을 높이기 위해 굽힘, 전단 등에 반응하지 않도록 설계됐다. (그림 1) 또한, 온도센서는 피부 온도 변화에 따른 저항방식의 압력 센서 출력을 보정하고 욕창 발달의 가속화와 관련된 피부 온도 변화의 연속적 측정이 가능하게 했다.

사각형의 송신기 코일 안테나에 의해 형성된 자기장은 피부에 부착된 무선 플랫폼의 원형 수신기 코일 안테나를 통해 유도전류를 발생시켜 근거리 무선통신(NFC, near-field communication)을 가능하게 한다. 또한, 무선 플랫폼의 압력 및 온도센서는 원형 코일 외부에서 늘어나는 기능을 가진 서펜타인(serpentine) 구조로 연결돼 있어 다양한 기계적 변형(굽힘, 늘어남, 휘어짐)에 대해서도 안정적인 센서 출력을 보이며 동시에 환자의 움직임이나 체위 변경 하에서도 충분한 전력 공급과 데이터 통신이 가능하다. (그림 2)

공동연구팀은 환자의 전신을 커버하기 위해 침대 매트리스 아래에 두 개의 송신기 코일 안테나, 침구 옆에 리더기(reader)와 멀티플랙서(multiplexer)를 배치해 환자의 피부에 부착된 무선 센서 플랫폼으로 안정적으로 전력 전송과 데이터 통신이 가능한 시스템을 개발하고, 송신기 코일 안테나 로부터 발생하는 자기장 분포, 방향, 세기 등을 시뮬레이션을 통해 검증했다. (그림 3) 뿐만 아니라, 반신마비 환자, 전신마비 환자 등의 욕창 위험군 환자들에 대한 무선, 배터리-프리 센서 시스템에 대한 유효성과 안정성 평가를 통해서 욕창 발생 주요 부위에서의 장시간 압력, 온도의 연속적인 모니터링과 체위 변경에 대한 압력의 정량적 측정을 검증했다. (그림 4)

이번 연구의 교신저자 박인규 교수는 “침대에 누워있는 환자의 주요한 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적 측정이 가능한 무선, 배터리-프리 센서 시스템 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 욕창 위험군 환자들에 대한 욕창의 조기진단과 예방을 획기적으로 향상시킬 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제1 저자 오용석 연구교수 (우리 대학 기계공학과 & 미국 노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터) 주도하에 김재환 박사과정(미국 일리노이 대학교 어바나 샴페인 전자컴퓨터공학부), 자오치엔 지에(Zhaoqian Xie) 교수(중국 대련대학교 기계공학부)와 함께 진행됐으며, 박인규 교수, 용강 황(Yonggang Hwang) 교수(노스웨스턴 대학 기계공학부), 존 로저스(John A. Rogers) 교수 (노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터)가 교신저자로 참여했다. 또한, 임상 연구는 이병주 교수(부산대학교병원 재활의학과), 이제상 과장(김해한솔재활요양병원), 민원기 실장 (김해한솔재활요양병원)의 도움으로 진행됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 창의도전연구 기반지원사업과 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐으며 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, 2020 impact factor 14.919)’ 저널의 2021년 8월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

2021.09.30 조회수 7410 -

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

2021.09.02 조회수 7379

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

2021.09.02 조회수 7379 -

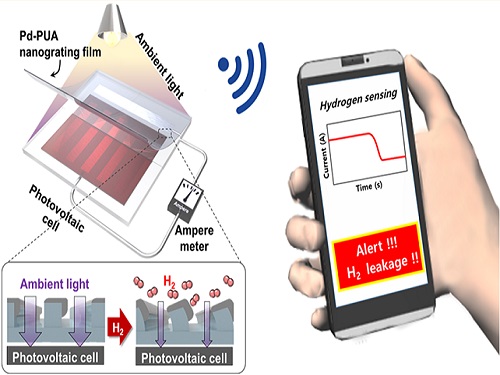

수소 가스 민감성 광투과도 변화 필름을 활용한 무전원 가스센서 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀과 전기및전자공학부 윤준보 교수, POSTECH 노준석 교수 공동 연구팀이 외부 전력 공급 없이도 장기간 안정적으로 동작할 수 있는 무전원 수소 감지 센서를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 유연한 폴리머 나노 창살(nanograting)의 한쪽 측벽에 팔라듐(Pd)을 비대칭적으로 코팅하면, 팔라듐(Pd)이 수소 분자를 흡수함에 따라 부피가 팽창하면서 폴리머 나노 창살이 기계적으로 굽혀 일종의 ‘커튼’과 같이 광투과도 변화를 일으킨다는 것을 발견했다. 이러한 현상을 활용하여 태양전지 표면에 감지막을 부착하면 수소 가스에 노출되었을 때 태양전지에 도달하는 빛을 가리고, 이는 태양전지 출력 변화로 이어져 외부의 전력 공급 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 포착하게 된다.

수소 가스는 석유화학, 반도체, 제약 등 다양한 산업에서 널리 활용되고 있으며 차세대 친환경 에너지원으로도 주목받고 있지만, 누출 발생 시 폭발의 위험이 큰 만큼 안전한 사용을 위해 지속적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 기존의 수소 감지 장치들은 지속적인 전원 공급이 필요해 다양한 무선환경에서 장시간 사용하는데 큰 제약이 있었다. 연구팀에서 개발한 무전원 수소 감지 센서는 외부 전원 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 예측할 수 있어 수소를 활용하는 다양한 무선 원격 환경에서 널리 활용될 것으로 기대된다.

연구팀은 센서의 성능을 극대화하기 위해 수치 시뮬레이션을 통해 팔라듐 코팅 조건(입사각)을 최적화해 0.1%의 저농도 수소 가스에 대해서도 높은 센서 민감도를 달성할 수 있었고, 또한 반복적인 수소 가스 노출 및 습도 변화에도 안정적인 신호를 유지하는 것을 검증했다.

특히 연구팀은 개발한 무전원 수소 센서를 모바일 장치에 탑재해 감지된 수소 농도를 스마트폰에서 원격으로 확인할 수 있는 시제품을 함께 선보여 실제 무선환경에서의 활용성을 높였다. 본 시제품은 수소 감지에 활용되는 태양전지뿐만 아니라 주변 광 세기 변화를 보상하기 위한 추가적인 태양전지를 탑재해 실시간 보상이 이뤄지며, 블루투스를 통해 스마트폰으로 신호를 전송한다. 스마트폰 앱에서는 수소 가스의 폭발 하한 농도인 4%를 초과했을 때 알람을 울려 사용자에게 알려준다.

박인규 교수는 “이번 연구는 첨단 나노기술을 통해 수소 가스를 정밀하게 감지할 수 있는 새로운 감지 메커니즘을 규명했을 뿐만 아니라 개발된 시제품은 센서 전원 공급이 원활하지 않은 원격지에서의 활용성을 크게 높여, 차세대 에너지원으로 주목받고 있는 수소의 안전한 사용에 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한국연구재단의 선도연구센터지원사업, 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 진행된 이 연구의 성과는 국제학술지 ‘ACS Nano’2020년 12월자에 게재됐다. (논문명: Chemo-Mechanically Operating Palladium-Polymer Nanograting Film for a Self-Powered H2 Gas Sensor)

2021.01.18 조회수 66830

수소 가스 민감성 광투과도 변화 필름을 활용한 무전원 가스센서 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀과 전기및전자공학부 윤준보 교수, POSTECH 노준석 교수 공동 연구팀이 외부 전력 공급 없이도 장기간 안정적으로 동작할 수 있는 무전원 수소 감지 센서를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 유연한 폴리머 나노 창살(nanograting)의 한쪽 측벽에 팔라듐(Pd)을 비대칭적으로 코팅하면, 팔라듐(Pd)이 수소 분자를 흡수함에 따라 부피가 팽창하면서 폴리머 나노 창살이 기계적으로 굽혀 일종의 ‘커튼’과 같이 광투과도 변화를 일으킨다는 것을 발견했다. 이러한 현상을 활용하여 태양전지 표면에 감지막을 부착하면 수소 가스에 노출되었을 때 태양전지에 도달하는 빛을 가리고, 이는 태양전지 출력 변화로 이어져 외부의 전력 공급 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 포착하게 된다.

수소 가스는 석유화학, 반도체, 제약 등 다양한 산업에서 널리 활용되고 있으며 차세대 친환경 에너지원으로도 주목받고 있지만, 누출 발생 시 폭발의 위험이 큰 만큼 안전한 사용을 위해 지속적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 기존의 수소 감지 장치들은 지속적인 전원 공급이 필요해 다양한 무선환경에서 장시간 사용하는데 큰 제약이 있었다. 연구팀에서 개발한 무전원 수소 감지 센서는 외부 전원 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 예측할 수 있어 수소를 활용하는 다양한 무선 원격 환경에서 널리 활용될 것으로 기대된다.

연구팀은 센서의 성능을 극대화하기 위해 수치 시뮬레이션을 통해 팔라듐 코팅 조건(입사각)을 최적화해 0.1%의 저농도 수소 가스에 대해서도 높은 센서 민감도를 달성할 수 있었고, 또한 반복적인 수소 가스 노출 및 습도 변화에도 안정적인 신호를 유지하는 것을 검증했다.

특히 연구팀은 개발한 무전원 수소 센서를 모바일 장치에 탑재해 감지된 수소 농도를 스마트폰에서 원격으로 확인할 수 있는 시제품을 함께 선보여 실제 무선환경에서의 활용성을 높였다. 본 시제품은 수소 감지에 활용되는 태양전지뿐만 아니라 주변 광 세기 변화를 보상하기 위한 추가적인 태양전지를 탑재해 실시간 보상이 이뤄지며, 블루투스를 통해 스마트폰으로 신호를 전송한다. 스마트폰 앱에서는 수소 가스의 폭발 하한 농도인 4%를 초과했을 때 알람을 울려 사용자에게 알려준다.

박인규 교수는 “이번 연구는 첨단 나노기술을 통해 수소 가스를 정밀하게 감지할 수 있는 새로운 감지 메커니즘을 규명했을 뿐만 아니라 개발된 시제품은 센서 전원 공급이 원활하지 않은 원격지에서의 활용성을 크게 높여, 차세대 에너지원으로 주목받고 있는 수소의 안전한 사용에 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한국연구재단의 선도연구센터지원사업, 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 진행된 이 연구의 성과는 국제학술지 ‘ACS Nano’2020년 12월자에 게재됐다. (논문명: Chemo-Mechanically Operating Palladium-Polymer Nanograting Film for a Self-Powered H2 Gas Sensor)

2021.01.18 조회수 66830 -

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02 조회수 15126

광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서 개발

기계공학과 박인규 교수 연구팀이 신체 동작 및 자세 모니터링에 활용이 가능한 탄소 나노튜브–탄성 중합체 복합소재 광 투과 방식의 웨어러블 유연 인장 센서를 개발했다.

이번 기술을 통해 인체의 다양한 관절 굽힘 동작, 자세, 맥박 및 표정 등 다양한 생체 동작을 연속적으로 측정해, 운동 시 관절부 움직임 자세 교정 및 맥박 측정을 통한 헬스케어 모니터링 시스템 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

구지민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노기술 분야 국제 학술지 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’ 3월 4일 자 표지 논문에 게재됐다. (논문명: Wearable Strain Sensor Using Light Transmittance Change of Carbon Nanotube Embedded Elastomer with Microcrack)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되면서 인체에 적용하는 센서로서의 유연 소재를 기반으로 다양한 전기저항식, 정전용량 방식의 플랫폼을 이용한 인장 센서가 많이 개발되고 있다.

그러나 기존의 전기저항식 센서는 장시간 반복 신호 안정성, 선형성에 한계를 보이며, 정전용량식 센서의 경우 외부 전기장의 영향에 취약하고 센서 민감도가 낮다. 이러한 점을 보완하기 위해 광학 방식의 유연 인장 센서가 개발됐으나 여전히 민감도가 낮다는 한계점이 있다.

문제 해결을 위해 연구팀은 탄소 나노튜브가 함침된 탄성중합체의 인장에 따른 광 투과도 변화 현상을 활용해 수 퍼센트에서 400%에 달하는 넓은 범위의 인장률을 안정적으로 측정할 수 있는 유연 인장 센서를 개발했다.

연구팀이 개발한 센서는 외부 인장에 따라 탄성중합체에 함침된 탄소 나노튜브 필름에 틈이 형성돼 광 투과도를 크게 변화시켜 기존의 광학 방식 인장 센서에 비해 10배 이상의 높은 감도를 가진다. 또한, 1만 3천 회 이상의 인장 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 기기로 활용할 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 손가락 굽힘 동작을 측정해 이를 로봇 조종에 활용했으며, 3축 센서로 패키징 해 인체 자세 모니터링에 활용했다. 또한, 경동맥 근처의 맥박 모니터링과 발음할 때의 입 주변 근육 움직임 등 미세한 동작도 관찰하는 데 성공했다.

박인규 교수는 “이번 연구에서는 기존의 전기저항식, 정전용량식 및 광학 방식의 유연 인장률 센서가 갖는 한계점을 극복할 수 있는 새로운 플랫폼을 개발했다”라며 “헬스케어, 엔터테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에 널리 활용할 수 있는 우수한 성능의 웨어러블 센서를 실현했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업(초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.04.02 조회수 15126 -

섬유 위에 기능성 나노구조체 구현

기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원 정준호 박사 공동 연구팀이 섬유 위에 다양한 기능성 나노 구조체를 구현하는 생체적합성 공정을 개발했다.

연구팀은 개발한 공정을 통해 다양한 재료의 나노 구조체를 섬유 위에 자유롭게 구현하는 데 성공했다. 섬유 위에 직접 나노 구조체를 전사할 수 있어 추가적인 기판이나 접착층 없이도 기능성 기기를 손쉽게 제작할 수 있다. 연구팀은 전기적·광학적 특성을 이용해 환경 및 신체 움직임 모니터링, 나노 구조색을 이용한 보안패턴, 광촉매를 이용한 자가 세정 기능 등을 섬유에 부여할 수 있으며, 스마트 섬유로 활용 가능할 것으로 전망했다.

고지우 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano, IF: 13.903)’2월 25일 자 14권 2호 논문에 게재됐다. (논문명: Nanotransfer Printing on Textile Substrate with Water-Soluble Polymer Nanotemplate, 수용성 폴리머 나노템플릿을 이용한 섬유에의 나노패턴전사)

최근 웨어러블 디바이스에 대한 관심이 커짐에 따라 섬유를 기판으로 하는 스마트 섬유 연구가 활발히 진행되고 있다. 섬유에 초미세 패턴을 구현하기 위해 다양한 방법이 시도되지만, 섬유의 거친 표면 특성으로 인해 기존의 공정은 기기 소형화 및 성능 향상에 필수적인 정교한 패턴을 구현할 수 없다는 한계가 있다. 이번 연구에서는 이를 해결하기 위해 물에 잘 젖는 섬유의 특성을 이용해 수용성 고분자이며 생체적합성이 우수한 히알루론산의 나노 패턴을 사용했다.

연구팀은 히알루론산 기판에 나노 패턴의 템플릿을 제작한 후 다양한 기능성 소재의 박막을 진공증착을 통해 형성했다. 그 후 섬유에 흡수된 물을 이용해 히알루론산 템플릿을 녹여냄으로써 최소 선폭 50 나노미터인 나노 구조체를 섬유 위에 전사했다. 이 방법을 통해 금, 은, 팔라듐, 알루미늄, 이산화규소와 같은 금속과 비금속 소재의 나노 패턴 형성이 모두 가능하며 동시에 다양한 나노 구조체의 조합을 자유롭게 섬유 위에 제작할 수 있다.

연구팀은 개발한 공정을 통해 팔라듐 나노 구조체를 전사해 수소 감지 센서를 제작했고, 나노 구조체가 없는 센서와 비교해 센서의 감도가 향상됐음을 확인했다. 또한, 나노 구조체가 갖는 광학적 특성인 국소 표면 플라즈몬 공명 현상으로 인한 나노 구조색을 이용해 같은 금속 및 구조이지만 두께 및 형상 파라미터에 따라 서로 다른 고유한 색을 나타냄으로써 보안패턴에 적용할 수 있음을 입증했다.

박인규 교수는 “스마트 섬유를 구현할 수 있는 간편하면서도 범용성 있는 나노 패터닝 공정을 개발했다. 다양한 섬유에 센서, 배터리, 보안패턴, 자가 세정 등의 첨단 기능을 쉽게 구현할 수 있는 데 큰 의의가 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제 (올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 글로벌 프론티어 사업 (극한물성시스템 제조 플랫폼기술)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.18 조회수 13732

섬유 위에 기능성 나노구조체 구현

기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원 정준호 박사 공동 연구팀이 섬유 위에 다양한 기능성 나노 구조체를 구현하는 생체적합성 공정을 개발했다.

연구팀은 개발한 공정을 통해 다양한 재료의 나노 구조체를 섬유 위에 자유롭게 구현하는 데 성공했다. 섬유 위에 직접 나노 구조체를 전사할 수 있어 추가적인 기판이나 접착층 없이도 기능성 기기를 손쉽게 제작할 수 있다. 연구팀은 전기적·광학적 특성을 이용해 환경 및 신체 움직임 모니터링, 나노 구조색을 이용한 보안패턴, 광촉매를 이용한 자가 세정 기능 등을 섬유에 부여할 수 있으며, 스마트 섬유로 활용 가능할 것으로 전망했다.

고지우 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 나노분야의 권위 있는 국제 학술지인 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano, IF: 13.903)’2월 25일 자 14권 2호 논문에 게재됐다. (논문명: Nanotransfer Printing on Textile Substrate with Water-Soluble Polymer Nanotemplate, 수용성 폴리머 나노템플릿을 이용한 섬유에의 나노패턴전사)

최근 웨어러블 디바이스에 대한 관심이 커짐에 따라 섬유를 기판으로 하는 스마트 섬유 연구가 활발히 진행되고 있다. 섬유에 초미세 패턴을 구현하기 위해 다양한 방법이 시도되지만, 섬유의 거친 표면 특성으로 인해 기존의 공정은 기기 소형화 및 성능 향상에 필수적인 정교한 패턴을 구현할 수 없다는 한계가 있다. 이번 연구에서는 이를 해결하기 위해 물에 잘 젖는 섬유의 특성을 이용해 수용성 고분자이며 생체적합성이 우수한 히알루론산의 나노 패턴을 사용했다.

연구팀은 히알루론산 기판에 나노 패턴의 템플릿을 제작한 후 다양한 기능성 소재의 박막을 진공증착을 통해 형성했다. 그 후 섬유에 흡수된 물을 이용해 히알루론산 템플릿을 녹여냄으로써 최소 선폭 50 나노미터인 나노 구조체를 섬유 위에 전사했다. 이 방법을 통해 금, 은, 팔라듐, 알루미늄, 이산화규소와 같은 금속과 비금속 소재의 나노 패턴 형성이 모두 가능하며 동시에 다양한 나노 구조체의 조합을 자유롭게 섬유 위에 제작할 수 있다.

연구팀은 개발한 공정을 통해 팔라듐 나노 구조체를 전사해 수소 감지 센서를 제작했고, 나노 구조체가 없는 센서와 비교해 센서의 감도가 향상됐음을 확인했다. 또한, 나노 구조체가 갖는 광학적 특성인 국소 표면 플라즈몬 공명 현상으로 인한 나노 구조색을 이용해 같은 금속 및 구조이지만 두께 및 형상 파라미터에 따라 서로 다른 고유한 색을 나타냄으로써 보안패턴에 적용할 수 있음을 입증했다.

박인규 교수는 “스마트 섬유를 구현할 수 있는 간편하면서도 범용성 있는 나노 패터닝 공정을 개발했다. 다양한 섬유에 센서, 배터리, 보안패턴, 자가 세정 등의 첨단 기능을 쉽게 구현할 수 있는 데 큰 의의가 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제 (올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 글로벌 프론티어 사업 (극한물성시스템 제조 플랫폼기술)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.18 조회수 13732 -

박인규 교수, 헬스 모니터링용 고감도 유연 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀에서 생체 신호 및 신체 압력 모니터링에 활용이 가능한 액체 금속 기반 웨어러블 유연 압력 센서를 개발했다.

이 기술을 통해 맥박, 혈압 등 다양한 중요 생체 신호를 연속적으로 모니터링하고 욕창과 같은 압력으로 인해 비롯한 여러 질병을 예방할 수 있는 시스템으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김규영 박사과정이 1저자, 오용석 연구교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스트 헬스케어 머터리얼스(Advanced Healthcare Materials)’11월 21일자 표지논문에 게재됐다. (논문명: Highly Sensitive and Wearable Liquid Metal‐Based Pressure Sensor for Health Monitoring Applications: Integration of a 3D‐Printed Microbump Array with the Microchannel)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되고 있다. 기능성 소재를 기반으로 다양한 고감도의 유연 센서가 많이 개발되고 있지만, 기존 고체 소재 기반 센서는 웨어러블 디바이스로 활용되기에 신축성, 신호 반복성 및 안정성 측면에서 한계를 보인다.

이러한 점을 보완하기 위해 현재 액체 소재 기반 유연 센서가 다양하게 개발되고 있다. 액체 전극 중에서도 특히 갈린스탄(Galinstan)과 같은 액체 금속은 신축성에 제한이 없으며, 무독성, 높은 전기 전도도, 전기/기계적 안정성 등의 특징으로 신축성 소자 및 웨어러블 디바이스 요소로써 활용도가 매우 높다.

하지만 기존의 액체 금속 기반 유연 압력 센서는 안정적이지만 매우 감도가 낮아 맥박이나 신체 압력 모니터링과 같은 수 kPa 수준의 작은 범위의 압력 측정에 활용하기 어려웠다.

이번 연구에서는 다중물질 3D 프린팅 기술을 활용해 단단한 마이크로 범프 구조물을 액체 금속 채널에 배치하여 작은 압력에도 신호 변화가 크게 나타날 수 있는 구조를 개발했다. 이러한 구조를 통해 마이크로 범프가 없는 일반 액체 금속기반 압력 센서보다 6배 이상의 높은 감도를 얻고 고체 기반 유연 압력 센서 수준의 감도를 얻을 수 있었다.

또한, 개발된 유연 압력 센서는 1만 회 이상의 인장, 굽힘 등 다양한 물리 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 디바이스로써 활용될 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 평상시와 운동 시의 맥박, 혈압을 측정하여 그 변화를 연속적으로 감지해 건강 상태를 모니터링할 수 있음을 확인했다.

센서가 부착된 양말과 무선 통신 시스템을 구축하여 누워있는 사람의 다양한 자세 변화 도중 나타나는 신체 압력 및 그 변화를 원격으로 모니터링할 수 있었다.

박인규 교수는 “개발한 고감도 및 고신뢰성 액체 금속기반 유연 압력 센서를 통해 다양한 생체 건강 정보를 연속적으로 수집할 수 있었다. 이를 이용하여 다양한 헬스 케어/헬스 모니터링 어플리케이션, 특히 욕창과 같이 압력으로 인해 나타나는 다양한 질병 관리 및 예방 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업 (초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Healthcare Materials 표지

그림2. 마이크로 범프가 집적된 액체 금속 기반 유연 압력 센서

그림3. 높은 감도와 안정적 성능의 유연 센서 및 신체 압력 측정 어플리케이션

2019.12.11 조회수 11450

박인규 교수, 헬스 모니터링용 고감도 유연 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀에서 생체 신호 및 신체 압력 모니터링에 활용이 가능한 액체 금속 기반 웨어러블 유연 압력 센서를 개발했다.

이 기술을 통해 맥박, 혈압 등 다양한 중요 생체 신호를 연속적으로 모니터링하고 욕창과 같은 압력으로 인해 비롯한 여러 질병을 예방할 수 있는 시스템으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김규영 박사과정이 1저자, 오용석 연구교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스트 헬스케어 머터리얼스(Advanced Healthcare Materials)’11월 21일자 표지논문에 게재됐다. (논문명: Highly Sensitive and Wearable Liquid Metal‐Based Pressure Sensor for Health Monitoring Applications: Integration of a 3D‐Printed Microbump Array with the Microchannel)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되고 있다. 기능성 소재를 기반으로 다양한 고감도의 유연 센서가 많이 개발되고 있지만, 기존 고체 소재 기반 센서는 웨어러블 디바이스로 활용되기에 신축성, 신호 반복성 및 안정성 측면에서 한계를 보인다.

이러한 점을 보완하기 위해 현재 액체 소재 기반 유연 센서가 다양하게 개발되고 있다. 액체 전극 중에서도 특히 갈린스탄(Galinstan)과 같은 액체 금속은 신축성에 제한이 없으며, 무독성, 높은 전기 전도도, 전기/기계적 안정성 등의 특징으로 신축성 소자 및 웨어러블 디바이스 요소로써 활용도가 매우 높다.

하지만 기존의 액체 금속 기반 유연 압력 센서는 안정적이지만 매우 감도가 낮아 맥박이나 신체 압력 모니터링과 같은 수 kPa 수준의 작은 범위의 압력 측정에 활용하기 어려웠다.

이번 연구에서는 다중물질 3D 프린팅 기술을 활용해 단단한 마이크로 범프 구조물을 액체 금속 채널에 배치하여 작은 압력에도 신호 변화가 크게 나타날 수 있는 구조를 개발했다. 이러한 구조를 통해 마이크로 범프가 없는 일반 액체 금속기반 압력 센서보다 6배 이상의 높은 감도를 얻고 고체 기반 유연 압력 센서 수준의 감도를 얻을 수 있었다.

또한, 개발된 유연 압력 센서는 1만 회 이상의 인장, 굽힘 등 다양한 물리 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 디바이스로써 활용될 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 평상시와 운동 시의 맥박, 혈압을 측정하여 그 변화를 연속적으로 감지해 건강 상태를 모니터링할 수 있음을 확인했다.

센서가 부착된 양말과 무선 통신 시스템을 구축하여 누워있는 사람의 다양한 자세 변화 도중 나타나는 신체 압력 및 그 변화를 원격으로 모니터링할 수 있었다.

박인규 교수는 “개발한 고감도 및 고신뢰성 액체 금속기반 유연 압력 센서를 통해 다양한 생체 건강 정보를 연속적으로 수집할 수 있었다. 이를 이용하여 다양한 헬스 케어/헬스 모니터링 어플리케이션, 특히 욕창과 같이 압력으로 인해 나타나는 다양한 질병 관리 및 예방 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업 (초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Healthcare Materials 표지

그림2. 마이크로 범프가 집적된 액체 금속 기반 유연 압력 센서

그림3. 높은 감도와 안정적 성능의 유연 센서 및 신체 압력 측정 어플리케이션

2019.12.11 조회수 11450