-

전기및전자공학부 신태인 박사, DesignCon 2025 국제학회서 ‘최우수논문상’ 선정

우리 대학 반도체 설계 분야에서 세계적인 권위를 지닌 국제학회 ‘디자인콘(DesignCon) 2025’에서 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab) 신태인 박사(28세)가 ‘최우수 논문상’ 수상자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

신태인 박사는 3년 전 ‘DesignCon 2022’에서도 최우수 논문상 수상자로 선정된 바 있다. 당시 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab)은 전체 논문 제출자 가운데 오직 8명에게만 주어지는 최우수 논문상의 영예를 신태인 박사를 포함해 김성국·최성욱·김혜연 씨 등 4명의 학생이 동시에 수상해 산·학·연 관계자들로부터 많은 관심을 받았다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 권위를 인정받는 국제학회다. 인텔, 엔비디아, 구글, 마이크론, 램버스, 텍사스인스트루먼트(TI), AMD, IBM, 앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업 소속 연구원과 엔지니어, 전 세계 유명 대학(원) 학생들이 해마다 미국 실리콘밸리에서 열리는 학술대회를 겸한 학회에 참가한다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 매년 6월 말 논문 초안을 모집하고 12월 말까지 접수된 전체 논문을 심사한다. ‘디자인콘(DesignCon)’에 접수되는 논문은 대부분 실무와 밀접한 관련이 있거나 곧바로 제품에 적용할 수 있는 실용적인 기술에 관한 내용을 담고 있다.

접수된 전체 논문 가운데 20편 이내 논문이 최우수 논문상 후보로 뽑힌다. 이후 열리는 학술대회에 해당 논문의 저자가 직접 참석해서 45분간의 구두 발표를 포함해, 엄중한 심사 절차를 거친 후 8편의 논문이 최우수 논문상으로 선정된다.

신태인 박사도 최우수 논문상 후보로 뽑힌 같은 연구실 소속 김혜연 박사과정 학생, 안현준 석사과정 학생과 함께 올 1월 28일부터 사흘간 미국 실리콘밸리 산호세에서 열린 ‘DesignCon 2025’ 국제학회에 참석해 구두 발표하는 과정을 거쳤다.

테라랩 관계자는 “신태인 박사는 2024년 말 접수, 채택된 전체 100여 편의 논문 중 해당 분야의 기술혁신에 기여한 점을 인정받아 심사위원들로부터 좋은 평가를 받았다”고 설명했다.

신 박사의 논문 주제는 ‘강화학습을 활용한 전력 잡음 지터 기반 HBM 통합 전력 무결성 설계(PSIJ Based Integrated Power Integrity Design for HBM Using Reinforcement Learning: Beyond the Target Impedance)’.

이 논문에서 신 박사는 고대역폭 메모리(HBM) 패키지의 전력 무결성 설계를 위해 시간 정보가 포함된 전력 잡음 지터(Power supply noise induced jitter)를 기준으로, 지터에 영향을 주는 설계 요소를 인공지능(AI)을 활용, 설계를 최적화할 수 있다는 방법론을 제시해, 주목을 받았다.

특히 신 박사의 논문은 “기존 임피던스 기반의 전력 분배망 설계의 한계를, 인공지능 강화학습과 전력 잡음 지터를 활용해 효과적으로 전력 무결성을 향상, 설계할 수 있음을 검증한 점과 인공지능(AI)을 활용한 연구의 독창성 측면에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다”고 테라랩 관계자는 강조했다.

신태인 박사는 “대규모 인공지능(AI) 구현을 위해 점점 더 고속화돼 가는 차세대 HBM 기반 패키지 시스템 설계에 있어, 제안한 방법론을 기반으로 반도체 신호 및 전력 무결성 설계의 토대를 마련하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 김정호 교수 연구실은 올 3월 현재 석사과정 17명, 박사과정 10명 등 모두 27명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다. 이 밖에 대규모 인공지능(AI) 구현을 위한 HBM 기반 컴퓨팅 아키텍트와 관련한 연구도 함께 진행 중이다.

전기및전자공학부 신태인 박사, DesignCon 2025 국제학회서 ‘최우수논문상’ 선정

우리 대학 반도체 설계 분야에서 세계적인 권위를 지닌 국제학회 ‘디자인콘(DesignCon) 2025’에서 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab) 신태인 박사(28세)가 ‘최우수 논문상’ 수상자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

신태인 박사는 3년 전 ‘DesignCon 2022’에서도 최우수 논문상 수상자로 선정된 바 있다. 당시 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab)은 전체 논문 제출자 가운데 오직 8명에게만 주어지는 최우수 논문상의 영예를 신태인 박사를 포함해 김성국·최성욱·김혜연 씨 등 4명의 학생이 동시에 수상해 산·학·연 관계자들로부터 많은 관심을 받았다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 권위를 인정받는 국제학회다. 인텔, 엔비디아, 구글, 마이크론, 램버스, 텍사스인스트루먼트(TI), AMD, IBM, 앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업 소속 연구원과 엔지니어, 전 세계 유명 대학(원) 학생들이 해마다 미국 실리콘밸리에서 열리는 학술대회를 겸한 학회에 참가한다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 매년 6월 말 논문 초안을 모집하고 12월 말까지 접수된 전체 논문을 심사한다. ‘디자인콘(DesignCon)’에 접수되는 논문은 대부분 실무와 밀접한 관련이 있거나 곧바로 제품에 적용할 수 있는 실용적인 기술에 관한 내용을 담고 있다.

접수된 전체 논문 가운데 20편 이내 논문이 최우수 논문상 후보로 뽑힌다. 이후 열리는 학술대회에 해당 논문의 저자가 직접 참석해서 45분간의 구두 발표를 포함해, 엄중한 심사 절차를 거친 후 8편의 논문이 최우수 논문상으로 선정된다.

신태인 박사도 최우수 논문상 후보로 뽑힌 같은 연구실 소속 김혜연 박사과정 학생, 안현준 석사과정 학생과 함께 올 1월 28일부터 사흘간 미국 실리콘밸리 산호세에서 열린 ‘DesignCon 2025’ 국제학회에 참석해 구두 발표하는 과정을 거쳤다.

테라랩 관계자는 “신태인 박사는 2024년 말 접수, 채택된 전체 100여 편의 논문 중 해당 분야의 기술혁신에 기여한 점을 인정받아 심사위원들로부터 좋은 평가를 받았다”고 설명했다.

신 박사의 논문 주제는 ‘강화학습을 활용한 전력 잡음 지터 기반 HBM 통합 전력 무결성 설계(PSIJ Based Integrated Power Integrity Design for HBM Using Reinforcement Learning: Beyond the Target Impedance)’.

이 논문에서 신 박사는 고대역폭 메모리(HBM) 패키지의 전력 무결성 설계를 위해 시간 정보가 포함된 전력 잡음 지터(Power supply noise induced jitter)를 기준으로, 지터에 영향을 주는 설계 요소를 인공지능(AI)을 활용, 설계를 최적화할 수 있다는 방법론을 제시해, 주목을 받았다.

특히 신 박사의 논문은 “기존 임피던스 기반의 전력 분배망 설계의 한계를, 인공지능 강화학습과 전력 잡음 지터를 활용해 효과적으로 전력 무결성을 향상, 설계할 수 있음을 검증한 점과 인공지능(AI)을 활용한 연구의 독창성 측면에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다”고 테라랩 관계자는 강조했다.

신태인 박사는 “대규모 인공지능(AI) 구현을 위해 점점 더 고속화돼 가는 차세대 HBM 기반 패키지 시스템 설계에 있어, 제안한 방법론을 기반으로 반도체 신호 및 전력 무결성 설계의 토대를 마련하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 김정호 교수 연구실은 올 3월 현재 석사과정 17명, 박사과정 10명 등 모두 27명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다. 이 밖에 대규모 인공지능(AI) 구현을 위한 HBM 기반 컴퓨팅 아키텍트와 관련한 연구도 함께 진행 중이다.

2025.02.28

조회수 3821

-

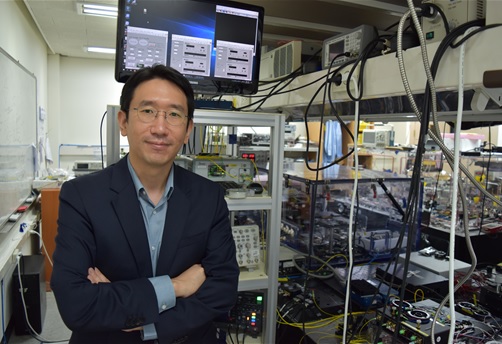

김정호 교수, 한국반도체학술대회 ‘2025 강대원 상’ 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김정호 교수가 회로·시스템 분야 '2025년 강대원 상'을 한국반도체학술대회 상임운영위원회로부터 수상한다. 김 교수는 HBM 개발에 기여한 공로를 인정받아 SK하이닉스 이강욱 부사장과 함께 수상한다. 시상식은 13일 오후 강원도 하이원그랜드호텔에서 한국반도체산업협회 · 한국반도체연구조합 · DB하이텍이 공동으로 주관, 개최하는 ‘제32회 한국반도체학술대회(KCS 2025)’ 개막식에서 진행된다.

강대원 상은 세계 최초로 모스펫(MOSFET)과 플로팅게이트를 개발해, 반도체 기술 발전에 신기원을 이룩한 고(故) 강대원 박사를 기리기 위해 제정되었으며, 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 지난 2017년 열린 제24회 반도체 학술대회부터 강대원 박사를 이을 인재들을 발굴, 선정해서 시상하고 있다.

김정호 교수는 ‘HBM 아버지’로 불리는 인공지능 반도체 분야의 세계적 권위자이다. 지난 20년 이상 HBM 관련 설계 기술을 세계적으로 주도해 왔다. 특히 HBM 실리콘관통전극(TSV), 인터포저, 신호선 설계(SI), 전력선 설계(PI) 등을 연구하며 세계적으로 연구의 독창성을 인정받고 있다. 이것뿐만 아니라 2010년부터 HBM 상용화 설계에 직접 참여하고 있다. 그 결과, 현재의 인공지능 시대를 가능하게 했다는 평가를 받는다.

최근에는 6세대 HBM인 HBM4를 비롯해, HBM5, HBM6와 같은 차세대 HBM 구조와 아키텍트를 주도적으로 연구 중이다. 여기에 한 걸음 더 나아가 HBM 설계를 인공지능으로 자동화하려는 시도를 병행하고 있다. 특히 강화학습과 생성 인공지능을 결합해 HBM의 전기적, 열적 최적화 연구를 세계적 수준으로 이끌며, 이 분야의 연구를 선도하고 있다.

작년 6월에는, 삼성전자와 공동으로 KAIST에 ‘시스템아키텍트대학원’을 설립해 인공지능 반도체 분야 H/W 및 S/W 동시 설계가 가능한 고급 전문 인력을 양성하는 데 힘쓰고 있으며, 2018년부터 삼성전자 산학협력센터장을 맡고 있다. 또 네이버 ‧ 인텔과 협력해 KAIST에 AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)를 설립하는 등 AI 반도체 설계와 더불어 AI 클라우드, AI 데이터 센터 성능 최적화를 목표로 반도체 산업의 신생태계 구축에도 기여하고 있다.

IEEE(국제전기전자공학자학회) 석학회원(Fellow)인 김 교수는 이와 같이 반도체 분야 연구와 교육을 통해 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 KAIST 학술상, KAIST 연구대상, KAIST 국제협력상, IEEE 기술 업적상 등을 수상했으며. IEEE 등 여러 국제학회에서 20여 차례에 걸쳐 '최고 논문상‘을 받는 등 학술적인 면에서도 큰 성과를 거두고 있다.

‘강대원 상’은 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 세계적인 반도체 연구자인 고(故) 강대원 박사의 업적을 재조명하기 위해 지난 2017년, 처음 제정한 상이다. 강 박사는 미국 벨연구소에 입사해 1960년 이집트 출신 아탈라 박사와 트랜지스터 모스펫(MOS-FET)을 개발, 현대 반도체 기술의 핵심 토대를 마련했다. 또 플래시메모리 근간인 플로팅게이트를 세계 최초로 개발하기도 했다.

한편 한국반도체산업협회와 한국반도체연구조합, DB하이텍이 12~14일 강원도 하이원그랜드호텔에서 개최하는 32회 한국반도체학술대회에는 삼성전자·SK하이닉스·DB하이텍 등 반도체 기업을 포함해 국내 4,200명 이상의 반도체 분야 산·학·연 전문가와 학생이 참석해 역대 최대 규모인 1,659편 논문을 발표하는 등 연구 성과를 공유한다.

김정호 교수, 한국반도체학술대회 ‘2025 강대원 상’ 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김정호 교수가 회로·시스템 분야 '2025년 강대원 상'을 한국반도체학술대회 상임운영위원회로부터 수상한다. 김 교수는 HBM 개발에 기여한 공로를 인정받아 SK하이닉스 이강욱 부사장과 함께 수상한다. 시상식은 13일 오후 강원도 하이원그랜드호텔에서 한국반도체산업협회 · 한국반도체연구조합 · DB하이텍이 공동으로 주관, 개최하는 ‘제32회 한국반도체학술대회(KCS 2025)’ 개막식에서 진행된다.

강대원 상은 세계 최초로 모스펫(MOSFET)과 플로팅게이트를 개발해, 반도체 기술 발전에 신기원을 이룩한 고(故) 강대원 박사를 기리기 위해 제정되었으며, 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 지난 2017년 열린 제24회 반도체 학술대회부터 강대원 박사를 이을 인재들을 발굴, 선정해서 시상하고 있다.

김정호 교수는 ‘HBM 아버지’로 불리는 인공지능 반도체 분야의 세계적 권위자이다. 지난 20년 이상 HBM 관련 설계 기술을 세계적으로 주도해 왔다. 특히 HBM 실리콘관통전극(TSV), 인터포저, 신호선 설계(SI), 전력선 설계(PI) 등을 연구하며 세계적으로 연구의 독창성을 인정받고 있다. 이것뿐만 아니라 2010년부터 HBM 상용화 설계에 직접 참여하고 있다. 그 결과, 현재의 인공지능 시대를 가능하게 했다는 평가를 받는다.

최근에는 6세대 HBM인 HBM4를 비롯해, HBM5, HBM6와 같은 차세대 HBM 구조와 아키텍트를 주도적으로 연구 중이다. 여기에 한 걸음 더 나아가 HBM 설계를 인공지능으로 자동화하려는 시도를 병행하고 있다. 특히 강화학습과 생성 인공지능을 결합해 HBM의 전기적, 열적 최적화 연구를 세계적 수준으로 이끌며, 이 분야의 연구를 선도하고 있다.

작년 6월에는, 삼성전자와 공동으로 KAIST에 ‘시스템아키텍트대학원’을 설립해 인공지능 반도체 분야 H/W 및 S/W 동시 설계가 가능한 고급 전문 인력을 양성하는 데 힘쓰고 있으며, 2018년부터 삼성전자 산학협력센터장을 맡고 있다. 또 네이버 ‧ 인텔과 협력해 KAIST에 AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)를 설립하는 등 AI 반도체 설계와 더불어 AI 클라우드, AI 데이터 센터 성능 최적화를 목표로 반도체 산업의 신생태계 구축에도 기여하고 있다.

IEEE(국제전기전자공학자학회) 석학회원(Fellow)인 김 교수는 이와 같이 반도체 분야 연구와 교육을 통해 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 KAIST 학술상, KAIST 연구대상, KAIST 국제협력상, IEEE 기술 업적상 등을 수상했으며. IEEE 등 여러 국제학회에서 20여 차례에 걸쳐 '최고 논문상‘을 받는 등 학술적인 면에서도 큰 성과를 거두고 있다.

‘강대원 상’은 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 세계적인 반도체 연구자인 고(故) 강대원 박사의 업적을 재조명하기 위해 지난 2017년, 처음 제정한 상이다. 강 박사는 미국 벨연구소에 입사해 1960년 이집트 출신 아탈라 박사와 트랜지스터 모스펫(MOS-FET)을 개발, 현대 반도체 기술의 핵심 토대를 마련했다. 또 플래시메모리 근간인 플로팅게이트를 세계 최초로 개발하기도 했다.

한편 한국반도체산업협회와 한국반도체연구조합, DB하이텍이 12~14일 강원도 하이원그랜드호텔에서 개최하는 32회 한국반도체학술대회에는 삼성전자·SK하이닉스·DB하이텍 등 반도체 기업을 포함해 국내 4,200명 이상의 반도체 분야 산·학·연 전문가와 학생이 참석해 역대 최대 규모인 1,659편 논문을 발표하는 등 연구 성과를 공유한다.

2025.02.12

조회수 2978

-

네이버·인텔과 AI 반도체 신 생태계 조성 공동 협력

챗GPT가 촉발한 생성형 인공지능(AI)*이 세계적으로 열풍을 일으키는 가운데 새로운 인공지능 반도체의 생태계 구축을 위해 KAIST(총장 이광형)가 네이버(NAVER) 및 인텔(intel)과 손잡고 상호 보유 중인 역량과 강점을 한 곳에 집중한 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설립한다.

업계에서는 이들 세 기관의 전략적인 제휴가 인공지능 반도체·인공지능 서버와 데이터센터의 운영에 필요한 오픈소스용 소프트웨어 개발 등 인공지능 분야에서 각자 보유하고 있는 하드웨어 및 소프트웨어 기술과 역량을 융합해서 새로운 인공지능 반도체 생태계를 구축하는 한편 시장과 기술 주도권 확보를 위해 선제적인 도전에 나선 것으로 보고 있다.

특히 첨단 반도체 CPU 설계부터 파운드리까지 하는 세계적인 반도체 기업 인텔이 기존의 중앙처리장치(CPU)를 넘어 인공지능 반도체 ‘가우디(GAUDI)’**를 최적의 환경에서 구동하기 위해 오픈소스용 소프트웨어 개발 등을 목적으로 국내 대학에 공동연구센터를 설립하고 지원하는 것은 우리 대학이 처음이다.

우리 대학은 네이버클라우드(대표: 김유원)와 대전 KAIST 본원에서 인공지능 반도체·인공지능 서버와 클라우드·데이터센터 등의 성능개선과 최적의 구동을 위한 오픈소스용 첨단 소프트웨어 개발 등을 위해 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’ 설립과 운영을 주요 내용으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

우리 대학 관계자는 “인텔이 인공지능과 반도체 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발파트너로 네이버와 KAIST를 선택한 것은 전략적으로 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

이 관계자는 특히 “네이버클라우드가 지닌 컴퓨팅·데이터베이스·인공지능 등 네이버 클라우드 플랫폼(NAVER Cloud Platform) 기반의 다양한 인공지능 서비스 역량과 인텔의 차세대 인공지능 칩 기술, 그리고 KAIST가 갖추고 있는 세계적 수준의 전문인력과 소프트웨어 연구 능력이 결합해 인공지능 반도체 분야에서 기존과는 다른 창조적이면서도 혁신적인 생태계 조성을 성공적으로 이뤄낼 것”이라고 기대했다.

이날 협약식 행사에는 이광형 총장을 비롯해 이균민 교학부총장, 이상엽 연구부총장, 전기및전자공학부 김정호 교수 등 주요 보직교수가, 네이버클라우드 김유원 대표이사와 하정우 AI 이노베이션 센터장, 이동수 하이퍼스케일 AI 담당 이사 등 주요 경영진이 참석했다.

우리 대학과 네이버클라우드는 이번 MOU 체결을 계기로 올 상반기 중에 KAIST에 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설치하고 7월부터 본격적인 연구에 들어갈 계획이다.

우리 대학에서는 고대역폭메모리(HBM)*** 등 인공지능 반도체 설계와 인공지능 응용설계(AI-X) 분야에서 세계적인 석학으로 꼽히는 전기및전자공학부 김정호 교수가, 네이버클라우드 측에서는 인공지능 반도체 설계 및 인공지능 소프트웨어 전문가인 이동수 이사가 공동연구센터장을 맡는다. 또 KAIST 전산학부 성민혁 교수와 네이버클라우드 권세중 리더가 각각 부센터장으로서 공동연구센터를 이끈다.

공동연구센터의 운영 기간은 3년인데 연구성과와 참여기관의 필요에 따라 연장한다. KAIST에 설치되는 공동연구센터가 핵심 연구센터로서 기능과 역할을 맡는 데 KAIST에서 인공지능과 소프트웨어 분야 전문가인 20명 내외의 교수진과 100여명의 석·박사 대학원생들이 연구진으로 참여한다.

초기 2년간은 인텔의 하바나랩스가 개발한 인공지능 학습 및 추론용 칩(Chip) ‘가우디(GAUDI)’를 위한 플랫폼 생태계 공동 구축을 목적으로 20~30개 규모의 산학 연구과제를 진행한다.

자연어 처리, 컴퓨터 비전과 머신러닝 등 주로 인공지능 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발 위주로 연구가 이뤄지는데 자율 주제 연구가 50%, 인공지능 반도체의 경량화 및 최적화에 관한 연구가 각각 30%와 20%를 차지한다.

이를 위해 네이버와 인텔은 네이버 클라우드 플랫폼 기반의 ‘가우디2(GAUDI2)’를 우리 대학 공동연구센터에 제공하며 KAIST 연구진은 ‘가우디2’를 이용한 논문 등 연구 실적을 매년 공개한다.

이 밖에 인공지능·클라우드 등 각자가 보유한 역량 외에 공동 연구에 필요한 각종 인프라 시설(Infrastructure)과 장비 등을 공유하는 한편 연구 인력의 상호 교류를 위해 공동연구센터에 필요한 공간과 행정인력을 지원하는 등 다양한 협력 활동을 전개할 방침이다.

우리 대학 김정호 교수는 “KAIST는 가우디 시리즈의 활용을 통해 인공지능 개발, 반도체 설계와 운영 소프트웨어 개발 등에서 기술 노하우를 확보할 수 있다”라면서, “특히 대규모 인공지능 데이터센터 운영 경험과 향후 연구개발에 필요한 인공지능 컴퓨팅 인프라를 확보할 수 있다는 점에서 이번 공동연구센터 설립이 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

네이버클라우드 이동수 이사는 “네이버클라우드는 KAIST와 함께 다양한 연구를 주도해 나가며 하이퍼클로바X 중심의 인공지능 생태계가 확장되기를 기대한다”라며, “공동연구센터를 통해 국내 인공지능 연구가 보다 활성화되고 인공지능 칩 생태계의 다양성이 확보되기를 바란다”라고 말했다.

네이버·인텔과 AI 반도체 신 생태계 조성 공동 협력

챗GPT가 촉발한 생성형 인공지능(AI)*이 세계적으로 열풍을 일으키는 가운데 새로운 인공지능 반도체의 생태계 구축을 위해 KAIST(총장 이광형)가 네이버(NAVER) 및 인텔(intel)과 손잡고 상호 보유 중인 역량과 강점을 한 곳에 집중한 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설립한다.

업계에서는 이들 세 기관의 전략적인 제휴가 인공지능 반도체·인공지능 서버와 데이터센터의 운영에 필요한 오픈소스용 소프트웨어 개발 등 인공지능 분야에서 각자 보유하고 있는 하드웨어 및 소프트웨어 기술과 역량을 융합해서 새로운 인공지능 반도체 생태계를 구축하는 한편 시장과 기술 주도권 확보를 위해 선제적인 도전에 나선 것으로 보고 있다.

특히 첨단 반도체 CPU 설계부터 파운드리까지 하는 세계적인 반도체 기업 인텔이 기존의 중앙처리장치(CPU)를 넘어 인공지능 반도체 ‘가우디(GAUDI)’**를 최적의 환경에서 구동하기 위해 오픈소스용 소프트웨어 개발 등을 목적으로 국내 대학에 공동연구센터를 설립하고 지원하는 것은 우리 대학이 처음이다.

우리 대학은 네이버클라우드(대표: 김유원)와 대전 KAIST 본원에서 인공지능 반도체·인공지능 서버와 클라우드·데이터센터 등의 성능개선과 최적의 구동을 위한 오픈소스용 첨단 소프트웨어 개발 등을 위해 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’ 설립과 운영을 주요 내용으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

우리 대학 관계자는 “인텔이 인공지능과 반도체 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발파트너로 네이버와 KAIST를 선택한 것은 전략적으로 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

이 관계자는 특히 “네이버클라우드가 지닌 컴퓨팅·데이터베이스·인공지능 등 네이버 클라우드 플랫폼(NAVER Cloud Platform) 기반의 다양한 인공지능 서비스 역량과 인텔의 차세대 인공지능 칩 기술, 그리고 KAIST가 갖추고 있는 세계적 수준의 전문인력과 소프트웨어 연구 능력이 결합해 인공지능 반도체 분야에서 기존과는 다른 창조적이면서도 혁신적인 생태계 조성을 성공적으로 이뤄낼 것”이라고 기대했다.

이날 협약식 행사에는 이광형 총장을 비롯해 이균민 교학부총장, 이상엽 연구부총장, 전기및전자공학부 김정호 교수 등 주요 보직교수가, 네이버클라우드 김유원 대표이사와 하정우 AI 이노베이션 센터장, 이동수 하이퍼스케일 AI 담당 이사 등 주요 경영진이 참석했다.

우리 대학과 네이버클라우드는 이번 MOU 체결을 계기로 올 상반기 중에 KAIST에 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설치하고 7월부터 본격적인 연구에 들어갈 계획이다.

우리 대학에서는 고대역폭메모리(HBM)*** 등 인공지능 반도체 설계와 인공지능 응용설계(AI-X) 분야에서 세계적인 석학으로 꼽히는 전기및전자공학부 김정호 교수가, 네이버클라우드 측에서는 인공지능 반도체 설계 및 인공지능 소프트웨어 전문가인 이동수 이사가 공동연구센터장을 맡는다. 또 KAIST 전산학부 성민혁 교수와 네이버클라우드 권세중 리더가 각각 부센터장으로서 공동연구센터를 이끈다.

공동연구센터의 운영 기간은 3년인데 연구성과와 참여기관의 필요에 따라 연장한다. KAIST에 설치되는 공동연구센터가 핵심 연구센터로서 기능과 역할을 맡는 데 KAIST에서 인공지능과 소프트웨어 분야 전문가인 20명 내외의 교수진과 100여명의 석·박사 대학원생들이 연구진으로 참여한다.

초기 2년간은 인텔의 하바나랩스가 개발한 인공지능 학습 및 추론용 칩(Chip) ‘가우디(GAUDI)’를 위한 플랫폼 생태계 공동 구축을 목적으로 20~30개 규모의 산학 연구과제를 진행한다.

자연어 처리, 컴퓨터 비전과 머신러닝 등 주로 인공지능 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발 위주로 연구가 이뤄지는데 자율 주제 연구가 50%, 인공지능 반도체의 경량화 및 최적화에 관한 연구가 각각 30%와 20%를 차지한다.

이를 위해 네이버와 인텔은 네이버 클라우드 플랫폼 기반의 ‘가우디2(GAUDI2)’를 우리 대학 공동연구센터에 제공하며 KAIST 연구진은 ‘가우디2’를 이용한 논문 등 연구 실적을 매년 공개한다.

이 밖에 인공지능·클라우드 등 각자가 보유한 역량 외에 공동 연구에 필요한 각종 인프라 시설(Infrastructure)과 장비 등을 공유하는 한편 연구 인력의 상호 교류를 위해 공동연구센터에 필요한 공간과 행정인력을 지원하는 등 다양한 협력 활동을 전개할 방침이다.

우리 대학 김정호 교수는 “KAIST는 가우디 시리즈의 활용을 통해 인공지능 개발, 반도체 설계와 운영 소프트웨어 개발 등에서 기술 노하우를 확보할 수 있다”라면서, “특히 대규모 인공지능 데이터센터 운영 경험과 향후 연구개발에 필요한 인공지능 컴퓨팅 인프라를 확보할 수 있다는 점에서 이번 공동연구센터 설립이 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

네이버클라우드 이동수 이사는 “네이버클라우드는 KAIST와 함께 다양한 연구를 주도해 나가며 하이퍼클로바X 중심의 인공지능 생태계가 확장되기를 기대한다”라며, “공동연구센터를 통해 국내 인공지능 연구가 보다 활성화되고 인공지능 칩 생태계의 다양성이 확보되기를 바란다”라고 말했다.

2024.04.30

조회수 6727

-

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29

조회수 5351

-

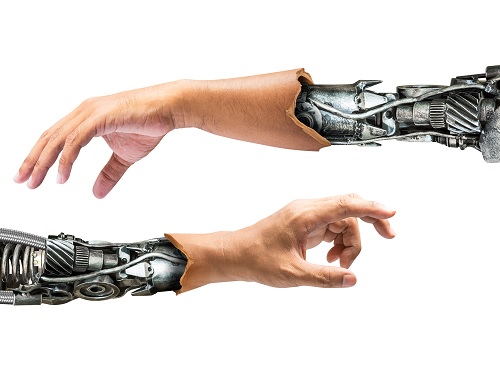

2월 과학기술인상에 김정 기계공학과 교수

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 2월 수상자로 우리 대학 기계공학과 김정 교수를 선정했다고 1월 31일 밝혔다.

김 교수는 인간 촉각과 감각 전달 원리를 모방해 인간처럼 촉각을 느낄 수 있고 상처 치유도 가능한 대면적 로봇 피부를 개발한 공로를 인정받았다.

최근 인간과 같은 공간에서 쓰이는 산업용 로봇, 의료용 로봇 등이 확대되면서 외부 접촉을 느끼고 충돌 중 충격을 흡수해 인간과 로봇 모두를 보호하는 로봇 피부의 중요성이 커지고 있다.

하지만 인간 피부와 같은 기능을 가지기는 어려워, 대면적 로봇 피부 개발은 발전이 매우 더뎠다.

김 교수팀은 인간 피부의 다층 구조와 촉각을 느끼는 원리를 모사해 하이드로젤과 실리콘 엘라스토머(탄성 플라스틱)로 다층 구조를 만들고 촉각 센서를 분산 배치한 로봇 피부를 개발했다.

이 피부는 촉각 신호를 인공지능(AI) 신경망으로 처리해 누르고, 쓰다듬거나 두드리기 등 촉각 자극 종류를 분류했다.

또 깊게 찢어지거나 베여도 촉각 감지 기능이 유지되고 상처 부위를 보수하면 기능도 다시 회복됐다.

연구 결과는 2022년 6월 국제학술지 '사이언스 로보틱스'에 실렸으며, 후속 연구도 로봇 분야 학술대회인 '국제전기전자공학회(IEEE) RA-L'에서 최우수 논문으로 선정됐다고 과기정통부는 전했다.

김 교수는 "인간과 로봇이 같은 공간에서 공존할 수 있는 필수 기술을 마련하고, 인간의 피부감각과 촉각 성능을 구현한 데 의의가 있다"며 "앞으로 인간형 로봇의 외피에 적용할 수 있는 로봇 피부 및 촉각 기술 개발에 더욱 노력을 기울이겠다"고 말했다.

2월 과학기술인상에 김정 기계공학과 교수

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 2월 수상자로 우리 대학 기계공학과 김정 교수를 선정했다고 1월 31일 밝혔다.

김 교수는 인간 촉각과 감각 전달 원리를 모방해 인간처럼 촉각을 느낄 수 있고 상처 치유도 가능한 대면적 로봇 피부를 개발한 공로를 인정받았다.

최근 인간과 같은 공간에서 쓰이는 산업용 로봇, 의료용 로봇 등이 확대되면서 외부 접촉을 느끼고 충돌 중 충격을 흡수해 인간과 로봇 모두를 보호하는 로봇 피부의 중요성이 커지고 있다.

하지만 인간 피부와 같은 기능을 가지기는 어려워, 대면적 로봇 피부 개발은 발전이 매우 더뎠다.

김 교수팀은 인간 피부의 다층 구조와 촉각을 느끼는 원리를 모사해 하이드로젤과 실리콘 엘라스토머(탄성 플라스틱)로 다층 구조를 만들고 촉각 센서를 분산 배치한 로봇 피부를 개발했다.

이 피부는 촉각 신호를 인공지능(AI) 신경망으로 처리해 누르고, 쓰다듬거나 두드리기 등 촉각 자극 종류를 분류했다.

또 깊게 찢어지거나 베여도 촉각 감지 기능이 유지되고 상처 부위를 보수하면 기능도 다시 회복됐다.

연구 결과는 2022년 6월 국제학술지 '사이언스 로보틱스'에 실렸으며, 후속 연구도 로봇 분야 학술대회인 '국제전기전자공학회(IEEE) RA-L'에서 최우수 논문으로 선정됐다고 과기정통부는 전했다.

김 교수는 "인간과 로봇이 같은 공간에서 공존할 수 있는 필수 기술을 마련하고, 인간의 피부감각과 촉각 성능을 구현한 데 의의가 있다"며 "앞으로 인간형 로봇의 외피에 적용할 수 있는 로봇 피부 및 촉각 기술 개발에 더욱 노력을 기울이겠다"고 말했다.

2024.02.07

조회수 5317

-

김정원 교수, IEEE Photonics Society Distinguished Lecturer 선정

기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 16일 IEEE Photonics Society의 2024년도 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

IEEE Photonics Society는 매년 광학 및 광공학 분야에서 세계적인 연구 성과를 보이고 있는 연구자 5명 내외를 Distinguished Lecturer로 선정하여, 전세계를 순회하며 대학 및 연구기관들에서 초청강연을 하도록 후원하고 있다.

김정원 교수는 초저잡음, 초안정 광주파수빗(optical frequency comb) 광원을 개발하고 이를 이용한 새로운 타이밍 응용 분야들을 개척하고 있으며, 연구의 독창성과 우수성을 인정받아 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

김 교수는 “It’s the perfect timing for optical frequency combs”이라는 주제의 강연을 통하여 초저잡음, 초안정 광주파수빗 광원들의 원리와 이를 이용하여 김 교수팀이 최근 선보인 반도체 칩에서의 클럭 분배, 펄스비행시간(TOF) 센서를 이용한 3차원 반도체 소자의 형상 이미징, 그리고 블랙홀 관측용 전파망원경에서의 초고주파 신호 생성과 같은 새로운 레이저 타이밍 응용 분야들을 소개할 예정이다.

김정원 교수, IEEE Photonics Society Distinguished Lecturer 선정

기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 16일 IEEE Photonics Society의 2024년도 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

IEEE Photonics Society는 매년 광학 및 광공학 분야에서 세계적인 연구 성과를 보이고 있는 연구자 5명 내외를 Distinguished Lecturer로 선정하여, 전세계를 순회하며 대학 및 연구기관들에서 초청강연을 하도록 후원하고 있다.

김정원 교수는 초저잡음, 초안정 광주파수빗(optical frequency comb) 광원을 개발하고 이를 이용한 새로운 타이밍 응용 분야들을 개척하고 있으며, 연구의 독창성과 우수성을 인정받아 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

김 교수는 “It’s the perfect timing for optical frequency combs”이라는 주제의 강연을 통하여 초저잡음, 초안정 광주파수빗 광원들의 원리와 이를 이용하여 김 교수팀이 최근 선보인 반도체 칩에서의 클럭 분배, 펄스비행시간(TOF) 센서를 이용한 3차원 반도체 소자의 형상 이미징, 그리고 블랙홀 관측용 전파망원경에서의 초고주파 신호 생성과 같은 새로운 레이저 타이밍 응용 분야들을 소개할 예정이다.

2023.11.30

조회수 5287

-

기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.02

조회수 8550

-

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09

조회수 10042

-

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

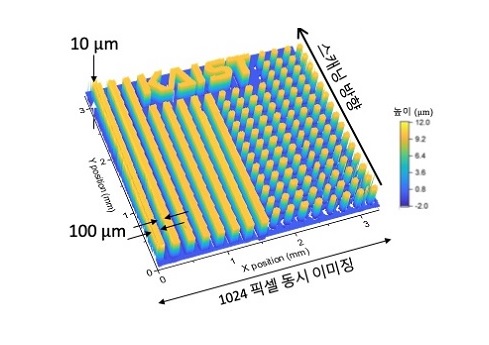

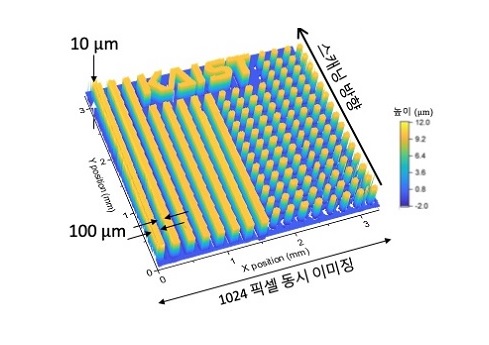

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02

조회수 10091

-

반도체 분야 세계적인 국제학술대회 디자인콘(DesignCon)에서 최우수논문상 수상자 4명 동시 배출

반도체 설계 분야에서 세계적으로 권위를 인정받고 있는 국제학술대회인 디자인콘(DesignCon)에서 최우수 논문상 수상자 4명을 우리 대학 한 연구실에서 동시 배출해 화제다.

전체 수상자 8명 중 절반인 4명을 배출한 것도 대단한 성과인데 인텔(Intel)·마이크론(Micron)·AMD·화웨이(Hwawei)와 같이 반도체 강국으로 꼽히는 미국·중국·일본의 글로벌 빅테크 기업 소속 엔지니어 및 연구원들과 당당히 경쟁해서 따낸 것이기에 이들의 수상이 더욱 의미가 크고 값지다는 평가다.

전 세계 기업과 대학 연구실 가운데 최초이면서도 유일하게 인공지능(AI) 스스로 최적의 설계를 구현하는 강화학습(RL)을 포함한 머신러닝(ML) 기술과 3D 이종반도체 패키징(3D Heterogeneous Packaging) 기술을 결합하여 슈퍼 컴퓨터·초대형 데이터센터의 고성능 서버 등에 핵심적으로 사용되는 HBM(고대역폭 메모리) 등 차세대 인공지능(AI) 반도체를 연구하는 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실 테라 랩(Terabyte Interconncection and Package Laboratory) 소속 박사과정 학생들의 이야기다.

이들의 연구는 인공지능이 중심이 되는 디지털 전환과 동시에 이를 가능하게 하는 인공지능 반도체와 컴퓨터의 발전을 선도하고 있다. 더 나아가 설계 과정 전체를 인공지능으로 자동화하려는 미래 방향을 제시하고 있다.

전기및전자공학부 테라 랩 소속 김성국(사진·31세)·최성욱(사진·27세)·신태인(사진·26세)·김혜연(사진·26세) 박사과정 학생 4명이 국제학회인 디자인콘(DesignCon)이 선정한 2022년 최우수 논문상 수상자로 선정됐다고 16일 밝혔다. 시상식은 오는 31일 미국 실리콘밸리 산호세 산타클라라 컨벤션센터에서 열리는 `디자인콘 2023 국제학술대회'에서 열린다.

이들 대학원 학생 4명이 수상하는 최우수 논문상은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 국제적으로 권위를 인정받고 있는 디자인콘이 인텔·마이크론·램버스·텍사스인스트루먼트(TI)·AMD·화웨이·IBM·앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업의 연구원과 엔지니어, 그리고 세계 각 대학 대학(원)생을 대상으로 매년 7월 말 논문 초안을, 12월 말까지 전체 논문을 각각 모집하고 제출받아 심사를 거쳐 수여하는 학술대회 최고상이다.

이 때문에 발표되는 논문은 실무와 매우 밀접한 관련이 있고 곧바로 제품에 적용이 가능한 실용적인 기술에 관한 내용이 대부분이다.

2022년에는 총 8명의 수상자를 선정했는데 김정호 교수가 지도하는 KAIST 테라 랩에서만 수상자의 절반인 4명을 배출했다. 수상작 가운데 2편은 인공지능을 이용한 반도체 설계, 나머지 2편은 인공지능 컴퓨팅을 위한 반도체 구조 설계에 관한 논문이다.

우선 최우수 논문상 수상자 중 김성국 학생(31세)은 고성능 인공지능 가속기를 위한 고대역폭 메모리 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 아키텍처를 설계했다. 최성욱 학생(27세)은 강화학습 방법론을 활용해 고대역폭(HBM) 메모리를 위한 하이브리드 이퀄라이저를 설계해 주목을 받았다. 신태인 학생(26세)은 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템의 신호 무결성 모델링과 설계 및 분석 방법론을 제안했다.

마지막으로 김혜연 학생은 반도체 설계 문제 중 디커플링 캐패시터 배치 문제를 조합 최적화 문제로 정의하고 오프라인 학습 방법인 모방 학습을 통해 자동 최적화했다. 김혜연 학생은 이번 수상 논문 이외에도 반도체 설계 문제에 지식 증류·데이터 증강·대칭성 학습 등 다양한 인공지능 기법을 적용, 한층 성능이 개선된 결과를 얻어 관련 산업계로부터 많은 주목을 받고 있다.

특히 김혜연 학생의 연구는 기존 인공지능을 적용한 연구에서 한 발 더 나가 반도체 설계 문제의 특징을 고려한 학습 방법과 신경 구조를 직접 설계한 연구로 평가받아 2022년 초 열린 인공지능 분야 최대학회인 뉴립스(NeurIPS) 워크숍에서 발표된 적이 있다.

우리 대학 테라 랩은 2022년 4명의 수상자 외에 지난 2021년에도 김민수 박사과정 학생이 최우수 논문상을 수상했다. 불과 2년 사이에 디자인콘이 주관하는 학술대회의 꽃인 최우수 논문상 수상자를 모두 5명을 배출했는데 5편의 수상자 논문 중 3편이 인공지능을 활용한 반도체 설계에 관한 논문이다.

반도체 설계는 고성능·저전력을 목적으로 미세한 3차원 패키지에 다양한 기능을 갖춘 수많은 부품을 최적화해 배치할 뿐만 아니라 검증을 위해서는 복잡한 시뮬레이션이 필요하기 때문에 매우 어려운 분야로 꼽힌다.

김정호 교수가 이끄는 테라 랩에는 올 1월 현재 석사과정 10명, 박사과정 13명 등 모두 23명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다.

김정호 교수는 "테라 랩은 전 세계 산·학·연구기관 중 유일하게 그간의 연구성과를 기반으로 독창적으로 개발한 반도체 설계 자동화 기술인 5I(CI, PI, TI, EMI, AI) 융합 솔루션을 갖추고 있다ˮ면서 "2030년 이후에는 이종 칩(Chip)을 하나의 패키지로 통합하는 `3D 이종 집적화(Heterogeneous Integration) 패키징' 기술이 대세로 자리를 잡을 것ˮ이라고 전망했다. 김 교수는 이어 "디지털 대전환(DX) 시대를 맞아 반도체의 역할이 갈수록 중요해지는 만큼 차세대 반도체 개발에 필요한 맞춤형 인재 양성을 위해 더욱 노력하겠다ˮ고 소감을 밝혔다.

반도체 분야 세계적인 국제학술대회 디자인콘(DesignCon)에서 최우수논문상 수상자 4명 동시 배출

반도체 설계 분야에서 세계적으로 권위를 인정받고 있는 국제학술대회인 디자인콘(DesignCon)에서 최우수 논문상 수상자 4명을 우리 대학 한 연구실에서 동시 배출해 화제다.

전체 수상자 8명 중 절반인 4명을 배출한 것도 대단한 성과인데 인텔(Intel)·마이크론(Micron)·AMD·화웨이(Hwawei)와 같이 반도체 강국으로 꼽히는 미국·중국·일본의 글로벌 빅테크 기업 소속 엔지니어 및 연구원들과 당당히 경쟁해서 따낸 것이기에 이들의 수상이 더욱 의미가 크고 값지다는 평가다.

전 세계 기업과 대학 연구실 가운데 최초이면서도 유일하게 인공지능(AI) 스스로 최적의 설계를 구현하는 강화학습(RL)을 포함한 머신러닝(ML) 기술과 3D 이종반도체 패키징(3D Heterogeneous Packaging) 기술을 결합하여 슈퍼 컴퓨터·초대형 데이터센터의 고성능 서버 등에 핵심적으로 사용되는 HBM(고대역폭 메모리) 등 차세대 인공지능(AI) 반도체를 연구하는 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실 테라 랩(Terabyte Interconncection and Package Laboratory) 소속 박사과정 학생들의 이야기다.

이들의 연구는 인공지능이 중심이 되는 디지털 전환과 동시에 이를 가능하게 하는 인공지능 반도체와 컴퓨터의 발전을 선도하고 있다. 더 나아가 설계 과정 전체를 인공지능으로 자동화하려는 미래 방향을 제시하고 있다.

전기및전자공학부 테라 랩 소속 김성국(사진·31세)·최성욱(사진·27세)·신태인(사진·26세)·김혜연(사진·26세) 박사과정 학생 4명이 국제학회인 디자인콘(DesignCon)이 선정한 2022년 최우수 논문상 수상자로 선정됐다고 16일 밝혔다. 시상식은 오는 31일 미국 실리콘밸리 산호세 산타클라라 컨벤션센터에서 열리는 `디자인콘 2023 국제학술대회'에서 열린다.

이들 대학원 학생 4명이 수상하는 최우수 논문상은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 국제적으로 권위를 인정받고 있는 디자인콘이 인텔·마이크론·램버스·텍사스인스트루먼트(TI)·AMD·화웨이·IBM·앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업의 연구원과 엔지니어, 그리고 세계 각 대학 대학(원)생을 대상으로 매년 7월 말 논문 초안을, 12월 말까지 전체 논문을 각각 모집하고 제출받아 심사를 거쳐 수여하는 학술대회 최고상이다.

이 때문에 발표되는 논문은 실무와 매우 밀접한 관련이 있고 곧바로 제품에 적용이 가능한 실용적인 기술에 관한 내용이 대부분이다.

2022년에는 총 8명의 수상자를 선정했는데 김정호 교수가 지도하는 KAIST 테라 랩에서만 수상자의 절반인 4명을 배출했다. 수상작 가운데 2편은 인공지능을 이용한 반도체 설계, 나머지 2편은 인공지능 컴퓨팅을 위한 반도체 구조 설계에 관한 논문이다.

우선 최우수 논문상 수상자 중 김성국 학생(31세)은 고성능 인공지능 가속기를 위한 고대역폭 메모리 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 아키텍처를 설계했다. 최성욱 학생(27세)은 강화학습 방법론을 활용해 고대역폭(HBM) 메모리를 위한 하이브리드 이퀄라이저를 설계해 주목을 받았다. 신태인 학생(26세)은 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템의 신호 무결성 모델링과 설계 및 분석 방법론을 제안했다.

마지막으로 김혜연 학생은 반도체 설계 문제 중 디커플링 캐패시터 배치 문제를 조합 최적화 문제로 정의하고 오프라인 학습 방법인 모방 학습을 통해 자동 최적화했다. 김혜연 학생은 이번 수상 논문 이외에도 반도체 설계 문제에 지식 증류·데이터 증강·대칭성 학습 등 다양한 인공지능 기법을 적용, 한층 성능이 개선된 결과를 얻어 관련 산업계로부터 많은 주목을 받고 있다.

특히 김혜연 학생의 연구는 기존 인공지능을 적용한 연구에서 한 발 더 나가 반도체 설계 문제의 특징을 고려한 학습 방법과 신경 구조를 직접 설계한 연구로 평가받아 2022년 초 열린 인공지능 분야 최대학회인 뉴립스(NeurIPS) 워크숍에서 발표된 적이 있다.

우리 대학 테라 랩은 2022년 4명의 수상자 외에 지난 2021년에도 김민수 박사과정 학생이 최우수 논문상을 수상했다. 불과 2년 사이에 디자인콘이 주관하는 학술대회의 꽃인 최우수 논문상 수상자를 모두 5명을 배출했는데 5편의 수상자 논문 중 3편이 인공지능을 활용한 반도체 설계에 관한 논문이다.

반도체 설계는 고성능·저전력을 목적으로 미세한 3차원 패키지에 다양한 기능을 갖춘 수많은 부품을 최적화해 배치할 뿐만 아니라 검증을 위해서는 복잡한 시뮬레이션이 필요하기 때문에 매우 어려운 분야로 꼽힌다.

김정호 교수가 이끄는 테라 랩에는 올 1월 현재 석사과정 10명, 박사과정 13명 등 모두 23명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다.

김정호 교수는 "테라 랩은 전 세계 산·학·연구기관 중 유일하게 그간의 연구성과를 기반으로 독창적으로 개발한 반도체 설계 자동화 기술인 5I(CI, PI, TI, EMI, AI) 융합 솔루션을 갖추고 있다ˮ면서 "2030년 이후에는 이종 칩(Chip)을 하나의 패키지로 통합하는 `3D 이종 집적화(Heterogeneous Integration) 패키징' 기술이 대세로 자리를 잡을 것ˮ이라고 전망했다. 김 교수는 이어 "디지털 대전환(DX) 시대를 맞아 반도체의 역할이 갈수록 중요해지는 만큼 차세대 반도체 개발에 필요한 맞춤형 인재 양성을 위해 더욱 노력하겠다ˮ고 소감을 밝혔다.

2023.01.16

조회수 10475

-

김정원 교수, 미국 광학회 석학회원으로 선출

우리 대학 기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 8일 미국광학회(Optica, 舊 Optical Society of America, OSA)의 석학회원(Fellow)으로 선출됐다.

미국광학회는 1916년 창설돼 현재 180여 개국 22,000명 이상의 회원을 보유한 광학 분야에서 세계 최대 규모와 권위를 가진 학회다.

김 교수는 `초저잡음 광주파수빗 광원들과 이를 활용한 대규모 타이밍 동기화 및 초고속 펄스비행센서'를 포함한 새로운 응용 분야들을 개척한 공로(for pioneering contributions to ultralow-noise optical frequency combs and their applications including large-scale timing synchronization and ultrafast time-of-flight sensors)를 인정받아 석학회원으로 선출됐다.

김 교수는 2009년 9월 우리 대학에 부임한 이래 매우 낮은 잡음을 가지는 광주파수빗 광원들을 연구해왔다. 2011년 100 아토초(1경 분의 1초)보다 작은 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 세계 최초로 개발한 것을 비롯해 다양한 광섬유 및 마이크로공진기 기반 광원들의 잡음 현상을 연구해왔으며, 2016년 미국광학회에서 발간하는 `어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(Advances in Optics and Photonics)' 誌에 게재한 초저잡음 광섬유 광주파수빗에 관한 초청논문은 2020년 웹 오브 사이언스(Web of Science)의 물리(physics) 분야 상위 1% 피인용 논문(Highly Cited Paper)으로 선정되기도 했다. 최근에는 이러한 초저잡음 광원들의 공학 응용에 집중해 초고속 초고분해능 펄스비행시간 센서(Nature Photonics 2020), 광주파수 안정화(Science Advances 2020), 초저잡음 전류펄스 생성(Nature Communications 2020), 초안정 마이크로파 생성(Nature Communications 2022) 등 다양한 연구성과를 내고 있다.

김 교수는 현재 미국광학회에서 발간하는 `옵틱스 레터스(Optics Letters)' 誌의 편집위원, 레이저 분야 최대 학회인 `레이저 및 전자광학 국제학술회의(Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO)'의 광계측 분과 프로그램 위원, 한국광학회 학술이사 등으로도 활동 중이다.

김정원 교수는 "그동안 같이 연구한 뛰어난 대학원생들과 훌륭한 동료 연구자들께 감사드린다ˮ라며 "앞으로도 광학 분야 발전을 위한 연구와 봉사분야에서 더욱 열심히 활동하겠다ˮ라고 소감을 밝혔다.

김정원 교수, 미국 광학회 석학회원으로 선출

우리 대학 기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 8일 미국광학회(Optica, 舊 Optical Society of America, OSA)의 석학회원(Fellow)으로 선출됐다.

미국광학회는 1916년 창설돼 현재 180여 개국 22,000명 이상의 회원을 보유한 광학 분야에서 세계 최대 규모와 권위를 가진 학회다.

김 교수는 `초저잡음 광주파수빗 광원들과 이를 활용한 대규모 타이밍 동기화 및 초고속 펄스비행센서'를 포함한 새로운 응용 분야들을 개척한 공로(for pioneering contributions to ultralow-noise optical frequency combs and their applications including large-scale timing synchronization and ultrafast time-of-flight sensors)를 인정받아 석학회원으로 선출됐다.

김 교수는 2009년 9월 우리 대학에 부임한 이래 매우 낮은 잡음을 가지는 광주파수빗 광원들을 연구해왔다. 2011년 100 아토초(1경 분의 1초)보다 작은 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 세계 최초로 개발한 것을 비롯해 다양한 광섬유 및 마이크로공진기 기반 광원들의 잡음 현상을 연구해왔으며, 2016년 미국광학회에서 발간하는 `어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(Advances in Optics and Photonics)' 誌에 게재한 초저잡음 광섬유 광주파수빗에 관한 초청논문은 2020년 웹 오브 사이언스(Web of Science)의 물리(physics) 분야 상위 1% 피인용 논문(Highly Cited Paper)으로 선정되기도 했다. 최근에는 이러한 초저잡음 광원들의 공학 응용에 집중해 초고속 초고분해능 펄스비행시간 센서(Nature Photonics 2020), 광주파수 안정화(Science Advances 2020), 초저잡음 전류펄스 생성(Nature Communications 2020), 초안정 마이크로파 생성(Nature Communications 2022) 등 다양한 연구성과를 내고 있다.

김 교수는 현재 미국광학회에서 발간하는 `옵틱스 레터스(Optics Letters)' 誌의 편집위원, 레이저 분야 최대 학회인 `레이저 및 전자광학 국제학술회의(Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO)'의 광계측 분과 프로그램 위원, 한국광학회 학술이사 등으로도 활동 중이다.

김정원 교수는 "그동안 같이 연구한 뛰어난 대학원생들과 훌륭한 동료 연구자들께 감사드린다ˮ라며 "앞으로도 광학 분야 발전을 위한 연구와 봉사분야에서 더욱 열심히 활동하겠다ˮ라고 소감을 밝혔다.

2022.11.25

조회수 8054

-

사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

2022.06.09

조회수 14498

전기및전자공학부 신태인 박사, DesignCon 2025 국제학회서 ‘최우수논문상’ 선정

우리 대학 반도체 설계 분야에서 세계적인 권위를 지닌 국제학회 ‘디자인콘(DesignCon) 2025’에서 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab) 신태인 박사(28세)가 ‘최우수 논문상’ 수상자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

신태인 박사는 3년 전 ‘DesignCon 2022’에서도 최우수 논문상 수상자로 선정된 바 있다. 당시 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab)은 전체 논문 제출자 가운데 오직 8명에게만 주어지는 최우수 논문상의 영예를 신태인 박사를 포함해 김성국·최성욱·김혜연 씨 등 4명의 학생이 동시에 수상해 산·학·연 관계자들로부터 많은 관심을 받았다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 권위를 인정받는 국제학회다. 인텔, 엔비디아, 구글, 마이크론, 램버스, 텍사스인스트루먼트(TI), AMD, IBM, 앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업 소속 연구원과 엔지니어, 전 세계 유명 대학(원) 학생들이 해마다 미국 실리콘밸리에서 열리는 학술대회를 겸한 학회에 참가한다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 매년 6월 말 논문 초안을 모집하고 12월 말까지 접수된 전체 논문을 심사한다. ‘디자인콘(DesignCon)’에 접수되는 논문은 대부분 실무와 밀접한 관련이 있거나 곧바로 제품에 적용할 수 있는 실용적인 기술에 관한 내용을 담고 있다.

접수된 전체 논문 가운데 20편 이내 논문이 최우수 논문상 후보로 뽑힌다. 이후 열리는 학술대회에 해당 논문의 저자가 직접 참석해서 45분간의 구두 발표를 포함해, 엄중한 심사 절차를 거친 후 8편의 논문이 최우수 논문상으로 선정된다.

신태인 박사도 최우수 논문상 후보로 뽑힌 같은 연구실 소속 김혜연 박사과정 학생, 안현준 석사과정 학생과 함께 올 1월 28일부터 사흘간 미국 실리콘밸리 산호세에서 열린 ‘DesignCon 2025’ 국제학회에 참석해 구두 발표하는 과정을 거쳤다.

테라랩 관계자는 “신태인 박사는 2024년 말 접수, 채택된 전체 100여 편의 논문 중 해당 분야의 기술혁신에 기여한 점을 인정받아 심사위원들로부터 좋은 평가를 받았다”고 설명했다.

신 박사의 논문 주제는 ‘강화학습을 활용한 전력 잡음 지터 기반 HBM 통합 전력 무결성 설계(PSIJ Based Integrated Power Integrity Design for HBM Using Reinforcement Learning: Beyond the Target Impedance)’.

이 논문에서 신 박사는 고대역폭 메모리(HBM) 패키지의 전력 무결성 설계를 위해 시간 정보가 포함된 전력 잡음 지터(Power supply noise induced jitter)를 기준으로, 지터에 영향을 주는 설계 요소를 인공지능(AI)을 활용, 설계를 최적화할 수 있다는 방법론을 제시해, 주목을 받았다.

특히 신 박사의 논문은 “기존 임피던스 기반의 전력 분배망 설계의 한계를, 인공지능 강화학습과 전력 잡음 지터를 활용해 효과적으로 전력 무결성을 향상, 설계할 수 있음을 검증한 점과 인공지능(AI)을 활용한 연구의 독창성 측면에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다”고 테라랩 관계자는 강조했다.

신태인 박사는 “대규모 인공지능(AI) 구현을 위해 점점 더 고속화돼 가는 차세대 HBM 기반 패키지 시스템 설계에 있어, 제안한 방법론을 기반으로 반도체 신호 및 전력 무결성 설계의 토대를 마련하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 김정호 교수 연구실은 올 3월 현재 석사과정 17명, 박사과정 10명 등 모두 27명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다. 이 밖에 대규모 인공지능(AI) 구현을 위한 HBM 기반 컴퓨팅 아키텍트와 관련한 연구도 함께 진행 중이다.

2025.02.28 조회수 3821

전기및전자공학부 신태인 박사, DesignCon 2025 국제학회서 ‘최우수논문상’ 선정

우리 대학 반도체 설계 분야에서 세계적인 권위를 지닌 국제학회 ‘디자인콘(DesignCon) 2025’에서 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab) 신태인 박사(28세)가 ‘최우수 논문상’ 수상자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

신태인 박사는 3년 전 ‘DesignCon 2022’에서도 최우수 논문상 수상자로 선정된 바 있다. 당시 김정호 교수 연구실(KAIST TERA Lab)은 전체 논문 제출자 가운데 오직 8명에게만 주어지는 최우수 논문상의 영예를 신태인 박사를 포함해 김성국·최성욱·김혜연 씨 등 4명의 학생이 동시에 수상해 산·학·연 관계자들로부터 많은 관심을 받았다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 권위를 인정받는 국제학회다. 인텔, 엔비디아, 구글, 마이크론, 램버스, 텍사스인스트루먼트(TI), AMD, IBM, 앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업 소속 연구원과 엔지니어, 전 세계 유명 대학(원) 학생들이 해마다 미국 실리콘밸리에서 열리는 학술대회를 겸한 학회에 참가한다.

‘디자인콘(DesignCon)’은 매년 6월 말 논문 초안을 모집하고 12월 말까지 접수된 전체 논문을 심사한다. ‘디자인콘(DesignCon)’에 접수되는 논문은 대부분 실무와 밀접한 관련이 있거나 곧바로 제품에 적용할 수 있는 실용적인 기술에 관한 내용을 담고 있다.

접수된 전체 논문 가운데 20편 이내 논문이 최우수 논문상 후보로 뽑힌다. 이후 열리는 학술대회에 해당 논문의 저자가 직접 참석해서 45분간의 구두 발표를 포함해, 엄중한 심사 절차를 거친 후 8편의 논문이 최우수 논문상으로 선정된다.

신태인 박사도 최우수 논문상 후보로 뽑힌 같은 연구실 소속 김혜연 박사과정 학생, 안현준 석사과정 학생과 함께 올 1월 28일부터 사흘간 미국 실리콘밸리 산호세에서 열린 ‘DesignCon 2025’ 국제학회에 참석해 구두 발표하는 과정을 거쳤다.

테라랩 관계자는 “신태인 박사는 2024년 말 접수, 채택된 전체 100여 편의 논문 중 해당 분야의 기술혁신에 기여한 점을 인정받아 심사위원들로부터 좋은 평가를 받았다”고 설명했다.

신 박사의 논문 주제는 ‘강화학습을 활용한 전력 잡음 지터 기반 HBM 통합 전력 무결성 설계(PSIJ Based Integrated Power Integrity Design for HBM Using Reinforcement Learning: Beyond the Target Impedance)’.

이 논문에서 신 박사는 고대역폭 메모리(HBM) 패키지의 전력 무결성 설계를 위해 시간 정보가 포함된 전력 잡음 지터(Power supply noise induced jitter)를 기준으로, 지터에 영향을 주는 설계 요소를 인공지능(AI)을 활용, 설계를 최적화할 수 있다는 방법론을 제시해, 주목을 받았다.

특히 신 박사의 논문은 “기존 임피던스 기반의 전력 분배망 설계의 한계를, 인공지능 강화학습과 전력 잡음 지터를 활용해 효과적으로 전력 무결성을 향상, 설계할 수 있음을 검증한 점과 인공지능(AI)을 활용한 연구의 독창성 측면에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다”고 테라랩 관계자는 강조했다.

신태인 박사는 “대규모 인공지능(AI) 구현을 위해 점점 더 고속화돼 가는 차세대 HBM 기반 패키지 시스템 설계에 있어, 제안한 방법론을 기반으로 반도체 신호 및 전력 무결성 설계의 토대를 마련하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 김정호 교수 연구실은 올 3월 현재 석사과정 17명, 박사과정 10명 등 모두 27명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다. 이 밖에 대규모 인공지능(AI) 구현을 위한 HBM 기반 컴퓨팅 아키텍트와 관련한 연구도 함께 진행 중이다.

2025.02.28 조회수 3821 김정호 교수, 한국반도체학술대회 ‘2025 강대원 상’ 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김정호 교수가 회로·시스템 분야 '2025년 강대원 상'을 한국반도체학술대회 상임운영위원회로부터 수상한다. 김 교수는 HBM 개발에 기여한 공로를 인정받아 SK하이닉스 이강욱 부사장과 함께 수상한다. 시상식은 13일 오후 강원도 하이원그랜드호텔에서 한국반도체산업협회 · 한국반도체연구조합 · DB하이텍이 공동으로 주관, 개최하는 ‘제32회 한국반도체학술대회(KCS 2025)’ 개막식에서 진행된다.

강대원 상은 세계 최초로 모스펫(MOSFET)과 플로팅게이트를 개발해, 반도체 기술 발전에 신기원을 이룩한 고(故) 강대원 박사를 기리기 위해 제정되었으며, 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 지난 2017년 열린 제24회 반도체 학술대회부터 강대원 박사를 이을 인재들을 발굴, 선정해서 시상하고 있다.

김정호 교수는 ‘HBM 아버지’로 불리는 인공지능 반도체 분야의 세계적 권위자이다. 지난 20년 이상 HBM 관련 설계 기술을 세계적으로 주도해 왔다. 특히 HBM 실리콘관통전극(TSV), 인터포저, 신호선 설계(SI), 전력선 설계(PI) 등을 연구하며 세계적으로 연구의 독창성을 인정받고 있다. 이것뿐만 아니라 2010년부터 HBM 상용화 설계에 직접 참여하고 있다. 그 결과, 현재의 인공지능 시대를 가능하게 했다는 평가를 받는다.

최근에는 6세대 HBM인 HBM4를 비롯해, HBM5, HBM6와 같은 차세대 HBM 구조와 아키텍트를 주도적으로 연구 중이다. 여기에 한 걸음 더 나아가 HBM 설계를 인공지능으로 자동화하려는 시도를 병행하고 있다. 특히 강화학습과 생성 인공지능을 결합해 HBM의 전기적, 열적 최적화 연구를 세계적 수준으로 이끌며, 이 분야의 연구를 선도하고 있다.

작년 6월에는, 삼성전자와 공동으로 KAIST에 ‘시스템아키텍트대학원’을 설립해 인공지능 반도체 분야 H/W 및 S/W 동시 설계가 가능한 고급 전문 인력을 양성하는 데 힘쓰고 있으며, 2018년부터 삼성전자 산학협력센터장을 맡고 있다. 또 네이버 ‧ 인텔과 협력해 KAIST에 AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)를 설립하는 등 AI 반도체 설계와 더불어 AI 클라우드, AI 데이터 센터 성능 최적화를 목표로 반도체 산업의 신생태계 구축에도 기여하고 있다.

IEEE(국제전기전자공학자학회) 석학회원(Fellow)인 김 교수는 이와 같이 반도체 분야 연구와 교육을 통해 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 KAIST 학술상, KAIST 연구대상, KAIST 국제협력상, IEEE 기술 업적상 등을 수상했으며. IEEE 등 여러 국제학회에서 20여 차례에 걸쳐 '최고 논문상‘을 받는 등 학술적인 면에서도 큰 성과를 거두고 있다.

‘강대원 상’은 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 세계적인 반도체 연구자인 고(故) 강대원 박사의 업적을 재조명하기 위해 지난 2017년, 처음 제정한 상이다. 강 박사는 미국 벨연구소에 입사해 1960년 이집트 출신 아탈라 박사와 트랜지스터 모스펫(MOS-FET)을 개발, 현대 반도체 기술의 핵심 토대를 마련했다. 또 플래시메모리 근간인 플로팅게이트를 세계 최초로 개발하기도 했다.

한편 한국반도체산업협회와 한국반도체연구조합, DB하이텍이 12~14일 강원도 하이원그랜드호텔에서 개최하는 32회 한국반도체학술대회에는 삼성전자·SK하이닉스·DB하이텍 등 반도체 기업을 포함해 국내 4,200명 이상의 반도체 분야 산·학·연 전문가와 학생이 참석해 역대 최대 규모인 1,659편 논문을 발표하는 등 연구 성과를 공유한다.

2025.02.12 조회수 2978

김정호 교수, 한국반도체학술대회 ‘2025 강대원 상’ 수상

우리 대학 전기및전자공학부 김정호 교수가 회로·시스템 분야 '2025년 강대원 상'을 한국반도체학술대회 상임운영위원회로부터 수상한다. 김 교수는 HBM 개발에 기여한 공로를 인정받아 SK하이닉스 이강욱 부사장과 함께 수상한다. 시상식은 13일 오후 강원도 하이원그랜드호텔에서 한국반도체산업협회 · 한국반도체연구조합 · DB하이텍이 공동으로 주관, 개최하는 ‘제32회 한국반도체학술대회(KCS 2025)’ 개막식에서 진행된다.

강대원 상은 세계 최초로 모스펫(MOSFET)과 플로팅게이트를 개발해, 반도체 기술 발전에 신기원을 이룩한 고(故) 강대원 박사를 기리기 위해 제정되었으며, 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 지난 2017년 열린 제24회 반도체 학술대회부터 강대원 박사를 이을 인재들을 발굴, 선정해서 시상하고 있다.

김정호 교수는 ‘HBM 아버지’로 불리는 인공지능 반도체 분야의 세계적 권위자이다. 지난 20년 이상 HBM 관련 설계 기술을 세계적으로 주도해 왔다. 특히 HBM 실리콘관통전극(TSV), 인터포저, 신호선 설계(SI), 전력선 설계(PI) 등을 연구하며 세계적으로 연구의 독창성을 인정받고 있다. 이것뿐만 아니라 2010년부터 HBM 상용화 설계에 직접 참여하고 있다. 그 결과, 현재의 인공지능 시대를 가능하게 했다는 평가를 받는다.

최근에는 6세대 HBM인 HBM4를 비롯해, HBM5, HBM6와 같은 차세대 HBM 구조와 아키텍트를 주도적으로 연구 중이다. 여기에 한 걸음 더 나아가 HBM 설계를 인공지능으로 자동화하려는 시도를 병행하고 있다. 특히 강화학습과 생성 인공지능을 결합해 HBM의 전기적, 열적 최적화 연구를 세계적 수준으로 이끌며, 이 분야의 연구를 선도하고 있다.

작년 6월에는, 삼성전자와 공동으로 KAIST에 ‘시스템아키텍트대학원’을 설립해 인공지능 반도체 분야 H/W 및 S/W 동시 설계가 가능한 고급 전문 인력을 양성하는 데 힘쓰고 있으며, 2018년부터 삼성전자 산학협력센터장을 맡고 있다. 또 네이버 ‧ 인텔과 협력해 KAIST에 AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)를 설립하는 등 AI 반도체 설계와 더불어 AI 클라우드, AI 데이터 센터 성능 최적화를 목표로 반도체 산업의 신생태계 구축에도 기여하고 있다.

IEEE(국제전기전자공학자학회) 석학회원(Fellow)인 김 교수는 이와 같이 반도체 분야 연구와 교육을 통해 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 KAIST 학술상, KAIST 연구대상, KAIST 국제협력상, IEEE 기술 업적상 등을 수상했으며. IEEE 등 여러 국제학회에서 20여 차례에 걸쳐 '최고 논문상‘을 받는 등 학술적인 면에서도 큰 성과를 거두고 있다.

‘강대원 상’은 한국반도체학술대회 상임운영위원회가 세계적인 반도체 연구자인 고(故) 강대원 박사의 업적을 재조명하기 위해 지난 2017년, 처음 제정한 상이다. 강 박사는 미국 벨연구소에 입사해 1960년 이집트 출신 아탈라 박사와 트랜지스터 모스펫(MOS-FET)을 개발, 현대 반도체 기술의 핵심 토대를 마련했다. 또 플래시메모리 근간인 플로팅게이트를 세계 최초로 개발하기도 했다.

한편 한국반도체산업협회와 한국반도체연구조합, DB하이텍이 12~14일 강원도 하이원그랜드호텔에서 개최하는 32회 한국반도체학술대회에는 삼성전자·SK하이닉스·DB하이텍 등 반도체 기업을 포함해 국내 4,200명 이상의 반도체 분야 산·학·연 전문가와 학생이 참석해 역대 최대 규모인 1,659편 논문을 발표하는 등 연구 성과를 공유한다.

2025.02.12 조회수 2978 네이버·인텔과 AI 반도체 신 생태계 조성 공동 협력

챗GPT가 촉발한 생성형 인공지능(AI)*이 세계적으로 열풍을 일으키는 가운데 새로운 인공지능 반도체의 생태계 구축을 위해 KAIST(총장 이광형)가 네이버(NAVER) 및 인텔(intel)과 손잡고 상호 보유 중인 역량과 강점을 한 곳에 집중한 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설립한다.

업계에서는 이들 세 기관의 전략적인 제휴가 인공지능 반도체·인공지능 서버와 데이터센터의 운영에 필요한 오픈소스용 소프트웨어 개발 등 인공지능 분야에서 각자 보유하고 있는 하드웨어 및 소프트웨어 기술과 역량을 융합해서 새로운 인공지능 반도체 생태계를 구축하는 한편 시장과 기술 주도권 확보를 위해 선제적인 도전에 나선 것으로 보고 있다.

특히 첨단 반도체 CPU 설계부터 파운드리까지 하는 세계적인 반도체 기업 인텔이 기존의 중앙처리장치(CPU)를 넘어 인공지능 반도체 ‘가우디(GAUDI)’**를 최적의 환경에서 구동하기 위해 오픈소스용 소프트웨어 개발 등을 목적으로 국내 대학에 공동연구센터를 설립하고 지원하는 것은 우리 대학이 처음이다.

우리 대학은 네이버클라우드(대표: 김유원)와 대전 KAIST 본원에서 인공지능 반도체·인공지능 서버와 클라우드·데이터센터 등의 성능개선과 최적의 구동을 위한 오픈소스용 첨단 소프트웨어 개발 등을 위해 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’ 설립과 운영을 주요 내용으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

우리 대학 관계자는 “인텔이 인공지능과 반도체 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발파트너로 네이버와 KAIST를 선택한 것은 전략적으로 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

이 관계자는 특히 “네이버클라우드가 지닌 컴퓨팅·데이터베이스·인공지능 등 네이버 클라우드 플랫폼(NAVER Cloud Platform) 기반의 다양한 인공지능 서비스 역량과 인텔의 차세대 인공지능 칩 기술, 그리고 KAIST가 갖추고 있는 세계적 수준의 전문인력과 소프트웨어 연구 능력이 결합해 인공지능 반도체 분야에서 기존과는 다른 창조적이면서도 혁신적인 생태계 조성을 성공적으로 이뤄낼 것”이라고 기대했다.

이날 협약식 행사에는 이광형 총장을 비롯해 이균민 교학부총장, 이상엽 연구부총장, 전기및전자공학부 김정호 교수 등 주요 보직교수가, 네이버클라우드 김유원 대표이사와 하정우 AI 이노베이션 센터장, 이동수 하이퍼스케일 AI 담당 이사 등 주요 경영진이 참석했다.

우리 대학과 네이버클라우드는 이번 MOU 체결을 계기로 올 상반기 중에 KAIST에 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설치하고 7월부터 본격적인 연구에 들어갈 계획이다.

우리 대학에서는 고대역폭메모리(HBM)*** 등 인공지능 반도체 설계와 인공지능 응용설계(AI-X) 분야에서 세계적인 석학으로 꼽히는 전기및전자공학부 김정호 교수가, 네이버클라우드 측에서는 인공지능 반도체 설계 및 인공지능 소프트웨어 전문가인 이동수 이사가 공동연구센터장을 맡는다. 또 KAIST 전산학부 성민혁 교수와 네이버클라우드 권세중 리더가 각각 부센터장으로서 공동연구센터를 이끈다.

공동연구센터의 운영 기간은 3년인데 연구성과와 참여기관의 필요에 따라 연장한다. KAIST에 설치되는 공동연구센터가 핵심 연구센터로서 기능과 역할을 맡는 데 KAIST에서 인공지능과 소프트웨어 분야 전문가인 20명 내외의 교수진과 100여명의 석·박사 대학원생들이 연구진으로 참여한다.

초기 2년간은 인텔의 하바나랩스가 개발한 인공지능 학습 및 추론용 칩(Chip) ‘가우디(GAUDI)’를 위한 플랫폼 생태계 공동 구축을 목적으로 20~30개 규모의 산학 연구과제를 진행한다.

자연어 처리, 컴퓨터 비전과 머신러닝 등 주로 인공지능 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발 위주로 연구가 이뤄지는데 자율 주제 연구가 50%, 인공지능 반도체의 경량화 및 최적화에 관한 연구가 각각 30%와 20%를 차지한다.

이를 위해 네이버와 인텔은 네이버 클라우드 플랫폼 기반의 ‘가우디2(GAUDI2)’를 우리 대학 공동연구센터에 제공하며 KAIST 연구진은 ‘가우디2’를 이용한 논문 등 연구 실적을 매년 공개한다.

이 밖에 인공지능·클라우드 등 각자가 보유한 역량 외에 공동 연구에 필요한 각종 인프라 시설(Infrastructure)과 장비 등을 공유하는 한편 연구 인력의 상호 교류를 위해 공동연구센터에 필요한 공간과 행정인력을 지원하는 등 다양한 협력 활동을 전개할 방침이다.

우리 대학 김정호 교수는 “KAIST는 가우디 시리즈의 활용을 통해 인공지능 개발, 반도체 설계와 운영 소프트웨어 개발 등에서 기술 노하우를 확보할 수 있다”라면서, “특히 대규모 인공지능 데이터센터 운영 경험과 향후 연구개발에 필요한 인공지능 컴퓨팅 인프라를 확보할 수 있다는 점에서 이번 공동연구센터 설립이 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

네이버클라우드 이동수 이사는 “네이버클라우드는 KAIST와 함께 다양한 연구를 주도해 나가며 하이퍼클로바X 중심의 인공지능 생태계가 확장되기를 기대한다”라며, “공동연구센터를 통해 국내 인공지능 연구가 보다 활성화되고 인공지능 칩 생태계의 다양성이 확보되기를 바란다”라고 말했다.

2024.04.30 조회수 6727

네이버·인텔과 AI 반도체 신 생태계 조성 공동 협력

챗GPT가 촉발한 생성형 인공지능(AI)*이 세계적으로 열풍을 일으키는 가운데 새로운 인공지능 반도체의 생태계 구축을 위해 KAIST(총장 이광형)가 네이버(NAVER) 및 인텔(intel)과 손잡고 상호 보유 중인 역량과 강점을 한 곳에 집중한 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설립한다.

업계에서는 이들 세 기관의 전략적인 제휴가 인공지능 반도체·인공지능 서버와 데이터센터의 운영에 필요한 오픈소스용 소프트웨어 개발 등 인공지능 분야에서 각자 보유하고 있는 하드웨어 및 소프트웨어 기술과 역량을 융합해서 새로운 인공지능 반도체 생태계를 구축하는 한편 시장과 기술 주도권 확보를 위해 선제적인 도전에 나선 것으로 보고 있다.

특히 첨단 반도체 CPU 설계부터 파운드리까지 하는 세계적인 반도체 기업 인텔이 기존의 중앙처리장치(CPU)를 넘어 인공지능 반도체 ‘가우디(GAUDI)’**를 최적의 환경에서 구동하기 위해 오픈소스용 소프트웨어 개발 등을 목적으로 국내 대학에 공동연구센터를 설립하고 지원하는 것은 우리 대학이 처음이다.

우리 대학은 네이버클라우드(대표: 김유원)와 대전 KAIST 본원에서 인공지능 반도체·인공지능 서버와 클라우드·데이터센터 등의 성능개선과 최적의 구동을 위한 오픈소스용 첨단 소프트웨어 개발 등을 위해 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’ 설립과 운영을 주요 내용으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

우리 대학 관계자는 “인텔이 인공지능과 반도체 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발파트너로 네이버와 KAIST를 선택한 것은 전략적으로 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

이 관계자는 특히 “네이버클라우드가 지닌 컴퓨팅·데이터베이스·인공지능 등 네이버 클라우드 플랫폼(NAVER Cloud Platform) 기반의 다양한 인공지능 서비스 역량과 인텔의 차세대 인공지능 칩 기술, 그리고 KAIST가 갖추고 있는 세계적 수준의 전문인력과 소프트웨어 연구 능력이 결합해 인공지능 반도체 분야에서 기존과는 다른 창조적이면서도 혁신적인 생태계 조성을 성공적으로 이뤄낼 것”이라고 기대했다.

이날 협약식 행사에는 이광형 총장을 비롯해 이균민 교학부총장, 이상엽 연구부총장, 전기및전자공학부 김정호 교수 등 주요 보직교수가, 네이버클라우드 김유원 대표이사와 하정우 AI 이노베이션 센터장, 이동수 하이퍼스케일 AI 담당 이사 등 주요 경영진이 참석했다.

우리 대학과 네이버클라우드는 이번 MOU 체결을 계기로 올 상반기 중에 KAIST에 ‘NAVER · intel · KAIST AI 공동연구센터(NIK AI Research Center)’를 설치하고 7월부터 본격적인 연구에 들어갈 계획이다.

우리 대학에서는 고대역폭메모리(HBM)*** 등 인공지능 반도체 설계와 인공지능 응용설계(AI-X) 분야에서 세계적인 석학으로 꼽히는 전기및전자공학부 김정호 교수가, 네이버클라우드 측에서는 인공지능 반도체 설계 및 인공지능 소프트웨어 전문가인 이동수 이사가 공동연구센터장을 맡는다. 또 KAIST 전산학부 성민혁 교수와 네이버클라우드 권세중 리더가 각각 부센터장으로서 공동연구센터를 이끈다.

공동연구센터의 운영 기간은 3년인데 연구성과와 참여기관의 필요에 따라 연장한다. KAIST에 설치되는 공동연구센터가 핵심 연구센터로서 기능과 역할을 맡는 데 KAIST에서 인공지능과 소프트웨어 분야 전문가인 20명 내외의 교수진과 100여명의 석·박사 대학원생들이 연구진으로 참여한다.

초기 2년간은 인텔의 하바나랩스가 개발한 인공지능 학습 및 추론용 칩(Chip) ‘가우디(GAUDI)’를 위한 플랫폼 생태계 공동 구축을 목적으로 20~30개 규모의 산학 연구과제를 진행한다.

자연어 처리, 컴퓨터 비전과 머신러닝 등 주로 인공지능 분야 오픈소스용 소프트웨어 개발 위주로 연구가 이뤄지는데 자율 주제 연구가 50%, 인공지능 반도체의 경량화 및 최적화에 관한 연구가 각각 30%와 20%를 차지한다.

이를 위해 네이버와 인텔은 네이버 클라우드 플랫폼 기반의 ‘가우디2(GAUDI2)’를 우리 대학 공동연구센터에 제공하며 KAIST 연구진은 ‘가우디2’를 이용한 논문 등 연구 실적을 매년 공개한다.

이 밖에 인공지능·클라우드 등 각자가 보유한 역량 외에 공동 연구에 필요한 각종 인프라 시설(Infrastructure)과 장비 등을 공유하는 한편 연구 인력의 상호 교류를 위해 공동연구센터에 필요한 공간과 행정인력을 지원하는 등 다양한 협력 활동을 전개할 방침이다.

우리 대학 김정호 교수는 “KAIST는 가우디 시리즈의 활용을 통해 인공지능 개발, 반도체 설계와 운영 소프트웨어 개발 등에서 기술 노하우를 확보할 수 있다”라면서, “특히 대규모 인공지능 데이터센터 운영 경험과 향후 연구개발에 필요한 인공지능 컴퓨팅 인프라를 확보할 수 있다는 점에서 이번 공동연구센터 설립이 매우 큰 의미가 있다”라고 강조했다.

네이버클라우드 이동수 이사는 “네이버클라우드는 KAIST와 함께 다양한 연구를 주도해 나가며 하이퍼클로바X 중심의 인공지능 생태계가 확장되기를 기대한다”라며, “공동연구센터를 통해 국내 인공지능 연구가 보다 활성화되고 인공지능 칩 생태계의 다양성이 확보되기를 바란다”라고 말했다.

2024.04.30 조회수 6727 기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29 조회수 5351

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29 조회수 5351 2월 과학기술인상에 김정 기계공학과 교수

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 2월 수상자로 우리 대학 기계공학과 김정 교수를 선정했다고 1월 31일 밝혔다.

김 교수는 인간 촉각과 감각 전달 원리를 모방해 인간처럼 촉각을 느낄 수 있고 상처 치유도 가능한 대면적 로봇 피부를 개발한 공로를 인정받았다.

최근 인간과 같은 공간에서 쓰이는 산업용 로봇, 의료용 로봇 등이 확대되면서 외부 접촉을 느끼고 충돌 중 충격을 흡수해 인간과 로봇 모두를 보호하는 로봇 피부의 중요성이 커지고 있다.

하지만 인간 피부와 같은 기능을 가지기는 어려워, 대면적 로봇 피부 개발은 발전이 매우 더뎠다.

김 교수팀은 인간 피부의 다층 구조와 촉각을 느끼는 원리를 모사해 하이드로젤과 실리콘 엘라스토머(탄성 플라스틱)로 다층 구조를 만들고 촉각 센서를 분산 배치한 로봇 피부를 개발했다.

이 피부는 촉각 신호를 인공지능(AI) 신경망으로 처리해 누르고, 쓰다듬거나 두드리기 등 촉각 자극 종류를 분류했다.

또 깊게 찢어지거나 베여도 촉각 감지 기능이 유지되고 상처 부위를 보수하면 기능도 다시 회복됐다.

연구 결과는 2022년 6월 국제학술지 '사이언스 로보틱스'에 실렸으며, 후속 연구도 로봇 분야 학술대회인 '국제전기전자공학회(IEEE) RA-L'에서 최우수 논문으로 선정됐다고 과기정통부는 전했다.

김 교수는 "인간과 로봇이 같은 공간에서 공존할 수 있는 필수 기술을 마련하고, 인간의 피부감각과 촉각 성능을 구현한 데 의의가 있다"며 "앞으로 인간형 로봇의 외피에 적용할 수 있는 로봇 피부 및 촉각 기술 개발에 더욱 노력을 기울이겠다"고 말했다.

2024.02.07 조회수 5317

2월 과학기술인상에 김정 기계공학과 교수

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 2월 수상자로 우리 대학 기계공학과 김정 교수를 선정했다고 1월 31일 밝혔다.

김 교수는 인간 촉각과 감각 전달 원리를 모방해 인간처럼 촉각을 느낄 수 있고 상처 치유도 가능한 대면적 로봇 피부를 개발한 공로를 인정받았다.

최근 인간과 같은 공간에서 쓰이는 산업용 로봇, 의료용 로봇 등이 확대되면서 외부 접촉을 느끼고 충돌 중 충격을 흡수해 인간과 로봇 모두를 보호하는 로봇 피부의 중요성이 커지고 있다.

하지만 인간 피부와 같은 기능을 가지기는 어려워, 대면적 로봇 피부 개발은 발전이 매우 더뎠다.

김 교수팀은 인간 피부의 다층 구조와 촉각을 느끼는 원리를 모사해 하이드로젤과 실리콘 엘라스토머(탄성 플라스틱)로 다층 구조를 만들고 촉각 센서를 분산 배치한 로봇 피부를 개발했다.

이 피부는 촉각 신호를 인공지능(AI) 신경망으로 처리해 누르고, 쓰다듬거나 두드리기 등 촉각 자극 종류를 분류했다.

또 깊게 찢어지거나 베여도 촉각 감지 기능이 유지되고 상처 부위를 보수하면 기능도 다시 회복됐다.

연구 결과는 2022년 6월 국제학술지 '사이언스 로보틱스'에 실렸으며, 후속 연구도 로봇 분야 학술대회인 '국제전기전자공학회(IEEE) RA-L'에서 최우수 논문으로 선정됐다고 과기정통부는 전했다.

김 교수는 "인간과 로봇이 같은 공간에서 공존할 수 있는 필수 기술을 마련하고, 인간의 피부감각과 촉각 성능을 구현한 데 의의가 있다"며 "앞으로 인간형 로봇의 외피에 적용할 수 있는 로봇 피부 및 촉각 기술 개발에 더욱 노력을 기울이겠다"고 말했다.

2024.02.07 조회수 5317 김정원 교수, IEEE Photonics Society Distinguished Lecturer 선정

기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 16일 IEEE Photonics Society의 2024년도 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

IEEE Photonics Society는 매년 광학 및 광공학 분야에서 세계적인 연구 성과를 보이고 있는 연구자 5명 내외를 Distinguished Lecturer로 선정하여, 전세계를 순회하며 대학 및 연구기관들에서 초청강연을 하도록 후원하고 있다.

김정원 교수는 초저잡음, 초안정 광주파수빗(optical frequency comb) 광원을 개발하고 이를 이용한 새로운 타이밍 응용 분야들을 개척하고 있으며, 연구의 독창성과 우수성을 인정받아 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

김 교수는 “It’s the perfect timing for optical frequency combs”이라는 주제의 강연을 통하여 초저잡음, 초안정 광주파수빗 광원들의 원리와 이를 이용하여 김 교수팀이 최근 선보인 반도체 칩에서의 클럭 분배, 펄스비행시간(TOF) 센서를 이용한 3차원 반도체 소자의 형상 이미징, 그리고 블랙홀 관측용 전파망원경에서의 초고주파 신호 생성과 같은 새로운 레이저 타이밍 응용 분야들을 소개할 예정이다.

2023.11.30 조회수 5287

김정원 교수, IEEE Photonics Society Distinguished Lecturer 선정

기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 16일 IEEE Photonics Society의 2024년도 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

IEEE Photonics Society는 매년 광학 및 광공학 분야에서 세계적인 연구 성과를 보이고 있는 연구자 5명 내외를 Distinguished Lecturer로 선정하여, 전세계를 순회하며 대학 및 연구기관들에서 초청강연을 하도록 후원하고 있다.

김정원 교수는 초저잡음, 초안정 광주파수빗(optical frequency comb) 광원을 개발하고 이를 이용한 새로운 타이밍 응용 분야들을 개척하고 있으며, 연구의 독창성과 우수성을 인정받아 Distinguished Lecturer로 선정되었다.

김 교수는 “It’s the perfect timing for optical frequency combs”이라는 주제의 강연을 통하여 초저잡음, 초안정 광주파수빗 광원들의 원리와 이를 이용하여 김 교수팀이 최근 선보인 반도체 칩에서의 클럭 분배, 펄스비행시간(TOF) 센서를 이용한 3차원 반도체 소자의 형상 이미징, 그리고 블랙홀 관측용 전파망원경에서의 초고주파 신호 생성과 같은 새로운 레이저 타이밍 응용 분야들을 소개할 예정이다.

2023.11.30 조회수 5287 기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.02 조회수 8550

기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.02 조회수 8550 천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09 조회수 10042

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09 조회수 10042 반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 10091

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 10091 반도체 분야 세계적인 국제학술대회 디자인콘(DesignCon)에서 최우수논문상 수상자 4명 동시 배출

반도체 설계 분야에서 세계적으로 권위를 인정받고 있는 국제학술대회인 디자인콘(DesignCon)에서 최우수 논문상 수상자 4명을 우리 대학 한 연구실에서 동시 배출해 화제다.

전체 수상자 8명 중 절반인 4명을 배출한 것도 대단한 성과인데 인텔(Intel)·마이크론(Micron)·AMD·화웨이(Hwawei)와 같이 반도체 강국으로 꼽히는 미국·중국·일본의 글로벌 빅테크 기업 소속 엔지니어 및 연구원들과 당당히 경쟁해서 따낸 것이기에 이들의 수상이 더욱 의미가 크고 값지다는 평가다.

전 세계 기업과 대학 연구실 가운데 최초이면서도 유일하게 인공지능(AI) 스스로 최적의 설계를 구현하는 강화학습(RL)을 포함한 머신러닝(ML) 기술과 3D 이종반도체 패키징(3D Heterogeneous Packaging) 기술을 결합하여 슈퍼 컴퓨터·초대형 데이터센터의 고성능 서버 등에 핵심적으로 사용되는 HBM(고대역폭 메모리) 등 차세대 인공지능(AI) 반도체를 연구하는 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실 테라 랩(Terabyte Interconncection and Package Laboratory) 소속 박사과정 학생들의 이야기다.

이들의 연구는 인공지능이 중심이 되는 디지털 전환과 동시에 이를 가능하게 하는 인공지능 반도체와 컴퓨터의 발전을 선도하고 있다. 더 나아가 설계 과정 전체를 인공지능으로 자동화하려는 미래 방향을 제시하고 있다.

전기및전자공학부 테라 랩 소속 김성국(사진·31세)·최성욱(사진·27세)·신태인(사진·26세)·김혜연(사진·26세) 박사과정 학생 4명이 국제학회인 디자인콘(DesignCon)이 선정한 2022년 최우수 논문상 수상자로 선정됐다고 16일 밝혔다. 시상식은 오는 31일 미국 실리콘밸리 산호세 산타클라라 컨벤션센터에서 열리는 `디자인콘 2023 국제학술대회'에서 열린다.

이들 대학원 학생 4명이 수상하는 최우수 논문상은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 국제적으로 권위를 인정받고 있는 디자인콘이 인텔·마이크론·램버스·텍사스인스트루먼트(TI)·AMD·화웨이·IBM·앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업의 연구원과 엔지니어, 그리고 세계 각 대학 대학(원)생을 대상으로 매년 7월 말 논문 초안을, 12월 말까지 전체 논문을 각각 모집하고 제출받아 심사를 거쳐 수여하는 학술대회 최고상이다.

이 때문에 발표되는 논문은 실무와 매우 밀접한 관련이 있고 곧바로 제품에 적용이 가능한 실용적인 기술에 관한 내용이 대부분이다.

2022년에는 총 8명의 수상자를 선정했는데 김정호 교수가 지도하는 KAIST 테라 랩에서만 수상자의 절반인 4명을 배출했다. 수상작 가운데 2편은 인공지능을 이용한 반도체 설계, 나머지 2편은 인공지능 컴퓨팅을 위한 반도체 구조 설계에 관한 논문이다.

우선 최우수 논문상 수상자 중 김성국 학생(31세)은 고성능 인공지능 가속기를 위한 고대역폭 메모리 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 아키텍처를 설계했다. 최성욱 학생(27세)은 강화학습 방법론을 활용해 고대역폭(HBM) 메모리를 위한 하이브리드 이퀄라이저를 설계해 주목을 받았다. 신태인 학생(26세)은 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템의 신호 무결성 모델링과 설계 및 분석 방법론을 제안했다.

마지막으로 김혜연 학생은 반도체 설계 문제 중 디커플링 캐패시터 배치 문제를 조합 최적화 문제로 정의하고 오프라인 학습 방법인 모방 학습을 통해 자동 최적화했다. 김혜연 학생은 이번 수상 논문 이외에도 반도체 설계 문제에 지식 증류·데이터 증강·대칭성 학습 등 다양한 인공지능 기법을 적용, 한층 성능이 개선된 결과를 얻어 관련 산업계로부터 많은 주목을 받고 있다.

특히 김혜연 학생의 연구는 기존 인공지능을 적용한 연구에서 한 발 더 나가 반도체 설계 문제의 특징을 고려한 학습 방법과 신경 구조를 직접 설계한 연구로 평가받아 2022년 초 열린 인공지능 분야 최대학회인 뉴립스(NeurIPS) 워크숍에서 발표된 적이 있다.

우리 대학 테라 랩은 2022년 4명의 수상자 외에 지난 2021년에도 김민수 박사과정 학생이 최우수 논문상을 수상했다. 불과 2년 사이에 디자인콘이 주관하는 학술대회의 꽃인 최우수 논문상 수상자를 모두 5명을 배출했는데 5편의 수상자 논문 중 3편이 인공지능을 활용한 반도체 설계에 관한 논문이다.

반도체 설계는 고성능·저전력을 목적으로 미세한 3차원 패키지에 다양한 기능을 갖춘 수많은 부품을 최적화해 배치할 뿐만 아니라 검증을 위해서는 복잡한 시뮬레이션이 필요하기 때문에 매우 어려운 분야로 꼽힌다.

김정호 교수가 이끄는 테라 랩에는 올 1월 현재 석사과정 10명, 박사과정 13명 등 모두 23명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다.

김정호 교수는 "테라 랩은 전 세계 산·학·연구기관 중 유일하게 그간의 연구성과를 기반으로 독창적으로 개발한 반도체 설계 자동화 기술인 5I(CI, PI, TI, EMI, AI) 융합 솔루션을 갖추고 있다ˮ면서 "2030년 이후에는 이종 칩(Chip)을 하나의 패키지로 통합하는 `3D 이종 집적화(Heterogeneous Integration) 패키징' 기술이 대세로 자리를 잡을 것ˮ이라고 전망했다. 김 교수는 이어 "디지털 대전환(DX) 시대를 맞아 반도체의 역할이 갈수록 중요해지는 만큼 차세대 반도체 개발에 필요한 맞춤형 인재 양성을 위해 더욱 노력하겠다ˮ고 소감을 밝혔다.

2023.01.16 조회수 10475

반도체 분야 세계적인 국제학술대회 디자인콘(DesignCon)에서 최우수논문상 수상자 4명 동시 배출

반도체 설계 분야에서 세계적으로 권위를 인정받고 있는 국제학술대회인 디자인콘(DesignCon)에서 최우수 논문상 수상자 4명을 우리 대학 한 연구실에서 동시 배출해 화제다.

전체 수상자 8명 중 절반인 4명을 배출한 것도 대단한 성과인데 인텔(Intel)·마이크론(Micron)·AMD·화웨이(Hwawei)와 같이 반도체 강국으로 꼽히는 미국·중국·일본의 글로벌 빅테크 기업 소속 엔지니어 및 연구원들과 당당히 경쟁해서 따낸 것이기에 이들의 수상이 더욱 의미가 크고 값지다는 평가다.

전 세계 기업과 대학 연구실 가운데 최초이면서도 유일하게 인공지능(AI) 스스로 최적의 설계를 구현하는 강화학습(RL)을 포함한 머신러닝(ML) 기술과 3D 이종반도체 패키징(3D Heterogeneous Packaging) 기술을 결합하여 슈퍼 컴퓨터·초대형 데이터센터의 고성능 서버 등에 핵심적으로 사용되는 HBM(고대역폭 메모리) 등 차세대 인공지능(AI) 반도체를 연구하는 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실 테라 랩(Terabyte Interconncection and Package Laboratory) 소속 박사과정 학생들의 이야기다.

이들의 연구는 인공지능이 중심이 되는 디지털 전환과 동시에 이를 가능하게 하는 인공지능 반도체와 컴퓨터의 발전을 선도하고 있다. 더 나아가 설계 과정 전체를 인공지능으로 자동화하려는 미래 방향을 제시하고 있다.

전기및전자공학부 테라 랩 소속 김성국(사진·31세)·최성욱(사진·27세)·신태인(사진·26세)·김혜연(사진·26세) 박사과정 학생 4명이 국제학회인 디자인콘(DesignCon)이 선정한 2022년 최우수 논문상 수상자로 선정됐다고 16일 밝혔다. 시상식은 오는 31일 미국 실리콘밸리 산호세 산타클라라 컨벤션센터에서 열리는 `디자인콘 2023 국제학술대회'에서 열린다.

이들 대학원 학생 4명이 수상하는 최우수 논문상은 반도체 및 패키지 설계 분야에서 국제적으로 권위를 인정받고 있는 디자인콘이 인텔·마이크론·램버스·텍사스인스트루먼트(TI)·AMD·화웨이·IBM·앤시스(ANSYS) 등 글로벌 빅테크 기업의 연구원과 엔지니어, 그리고 세계 각 대학 대학(원)생을 대상으로 매년 7월 말 논문 초안을, 12월 말까지 전체 논문을 각각 모집하고 제출받아 심사를 거쳐 수여하는 학술대회 최고상이다.

이 때문에 발표되는 논문은 실무와 매우 밀접한 관련이 있고 곧바로 제품에 적용이 가능한 실용적인 기술에 관한 내용이 대부분이다.

2022년에는 총 8명의 수상자를 선정했는데 김정호 교수가 지도하는 KAIST 테라 랩에서만 수상자의 절반인 4명을 배출했다. 수상작 가운데 2편은 인공지능을 이용한 반도체 설계, 나머지 2편은 인공지능 컴퓨팅을 위한 반도체 구조 설계에 관한 논문이다.

우선 최우수 논문상 수상자 중 김성국 학생(31세)은 고성능 인공지능 가속기를 위한 고대역폭 메모리 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 아키텍처를 설계했다. 최성욱 학생(27세)은 강화학습 방법론을 활용해 고대역폭(HBM) 메모리를 위한 하이브리드 이퀄라이저를 설계해 주목을 받았다. 신태인 학생(26세)은 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템의 신호 무결성 모델링과 설계 및 분석 방법론을 제안했다.

마지막으로 김혜연 학생은 반도체 설계 문제 중 디커플링 캐패시터 배치 문제를 조합 최적화 문제로 정의하고 오프라인 학습 방법인 모방 학습을 통해 자동 최적화했다. 김혜연 학생은 이번 수상 논문 이외에도 반도체 설계 문제에 지식 증류·데이터 증강·대칭성 학습 등 다양한 인공지능 기법을 적용, 한층 성능이 개선된 결과를 얻어 관련 산업계로부터 많은 주목을 받고 있다.

특히 김혜연 학생의 연구는 기존 인공지능을 적용한 연구에서 한 발 더 나가 반도체 설계 문제의 특징을 고려한 학습 방법과 신경 구조를 직접 설계한 연구로 평가받아 2022년 초 열린 인공지능 분야 최대학회인 뉴립스(NeurIPS) 워크숍에서 발표된 적이 있다.

우리 대학 테라 랩은 2022년 4명의 수상자 외에 지난 2021년에도 김민수 박사과정 학생이 최우수 논문상을 수상했다. 불과 2년 사이에 디자인콘이 주관하는 학술대회의 꽃인 최우수 논문상 수상자를 모두 5명을 배출했는데 5편의 수상자 논문 중 3편이 인공지능을 활용한 반도체 설계에 관한 논문이다.

반도체 설계는 고성능·저전력을 목적으로 미세한 3차원 패키지에 다양한 기능을 갖춘 수많은 부품을 최적화해 배치할 뿐만 아니라 검증을 위해서는 복잡한 시뮬레이션이 필요하기 때문에 매우 어려운 분야로 꼽힌다.

김정호 교수가 이끄는 테라 랩에는 올 1월 현재 석사과정 10명, 박사과정 13명 등 모두 23명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다.

김정호 교수는 "테라 랩은 전 세계 산·학·연구기관 중 유일하게 그간의 연구성과를 기반으로 독창적으로 개발한 반도체 설계 자동화 기술인 5I(CI, PI, TI, EMI, AI) 융합 솔루션을 갖추고 있다ˮ면서 "2030년 이후에는 이종 칩(Chip)을 하나의 패키지로 통합하는 `3D 이종 집적화(Heterogeneous Integration) 패키징' 기술이 대세로 자리를 잡을 것ˮ이라고 전망했다. 김 교수는 이어 "디지털 대전환(DX) 시대를 맞아 반도체의 역할이 갈수록 중요해지는 만큼 차세대 반도체 개발에 필요한 맞춤형 인재 양성을 위해 더욱 노력하겠다ˮ고 소감을 밝혔다.

2023.01.16 조회수 10475 김정원 교수, 미국 광학회 석학회원으로 선출

우리 대학 기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 8일 미국광학회(Optica, 舊 Optical Society of America, OSA)의 석학회원(Fellow)으로 선출됐다.

미국광학회는 1916년 창설돼 현재 180여 개국 22,000명 이상의 회원을 보유한 광학 분야에서 세계 최대 규모와 권위를 가진 학회다.

김 교수는 `초저잡음 광주파수빗 광원들과 이를 활용한 대규모 타이밍 동기화 및 초고속 펄스비행센서'를 포함한 새로운 응용 분야들을 개척한 공로(for pioneering contributions to ultralow-noise optical frequency combs and their applications including large-scale timing synchronization and ultrafast time-of-flight sensors)를 인정받아 석학회원으로 선출됐다.

김 교수는 2009년 9월 우리 대학에 부임한 이래 매우 낮은 잡음을 가지는 광주파수빗 광원들을 연구해왔다. 2011년 100 아토초(1경 분의 1초)보다 작은 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 세계 최초로 개발한 것을 비롯해 다양한 광섬유 및 마이크로공진기 기반 광원들의 잡음 현상을 연구해왔으며, 2016년 미국광학회에서 발간하는 `어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(Advances in Optics and Photonics)' 誌에 게재한 초저잡음 광섬유 광주파수빗에 관한 초청논문은 2020년 웹 오브 사이언스(Web of Science)의 물리(physics) 분야 상위 1% 피인용 논문(Highly Cited Paper)으로 선정되기도 했다. 최근에는 이러한 초저잡음 광원들의 공학 응용에 집중해 초고속 초고분해능 펄스비행시간 센서(Nature Photonics 2020), 광주파수 안정화(Science Advances 2020), 초저잡음 전류펄스 생성(Nature Communications 2020), 초안정 마이크로파 생성(Nature Communications 2022) 등 다양한 연구성과를 내고 있다.

김 교수는 현재 미국광학회에서 발간하는 `옵틱스 레터스(Optics Letters)' 誌의 편집위원, 레이저 분야 최대 학회인 `레이저 및 전자광학 국제학술회의(Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO)'의 광계측 분과 프로그램 위원, 한국광학회 학술이사 등으로도 활동 중이다.

김정원 교수는 "그동안 같이 연구한 뛰어난 대학원생들과 훌륭한 동료 연구자들께 감사드린다ˮ라며 "앞으로도 광학 분야 발전을 위한 연구와 봉사분야에서 더욱 열심히 활동하겠다ˮ라고 소감을 밝혔다.

2022.11.25 조회수 8054

김정원 교수, 미국 광학회 석학회원으로 선출

우리 대학 기계공학과 김정원 교수가 지난 11월 8일 미국광학회(Optica, 舊 Optical Society of America, OSA)의 석학회원(Fellow)으로 선출됐다.

미국광학회는 1916년 창설돼 현재 180여 개국 22,000명 이상의 회원을 보유한 광학 분야에서 세계 최대 규모와 권위를 가진 학회다.

김 교수는 `초저잡음 광주파수빗 광원들과 이를 활용한 대규모 타이밍 동기화 및 초고속 펄스비행센서'를 포함한 새로운 응용 분야들을 개척한 공로(for pioneering contributions to ultralow-noise optical frequency combs and their applications including large-scale timing synchronization and ultrafast time-of-flight sensors)를 인정받아 석학회원으로 선출됐다.