%EA%B3%A0%EB%8F%99%EC%97%B0

-

제약 혼합물 최고 분리막 기술 선보이다

분자의 크기와 모양에 따라 분자를 구별할 수 있는 분리막 공정*은 기존의 열 분리 공정(예: 증류법)보다 훨씬 적은 에너지를 소비하며 화학 산업의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

*분리막 공정: 분리막은 물질의 크기나 흡수력에 따라서 특정 물질을 선택적으로 통과시키거나 배제하는 역할을 하는 선택적 장애물로 분리막을 이용한 분리 공정은 기존의 공정과 달리 많은 에너지를 사용하지 않고도 화합물들을 효율적으로 분리할 수 있음

우리 대학 생명화학공학과 고동연, 임성갑 교수 공동연구팀이 기존에 분리하기 어려웠던 크기의 활성 제약 분자들을 매우 높은 선택도로 분리할 수 있는 초박막 분리 기술을 세계 최초로 개발했다고 29일 밝혔다.

분리막은 산업계 전반에 사용되는 유기용매들을 분리하는데 저에너지, 저탄소 해결법을 제공할 수 있어 비교적 짧은 상업화 역사에도 불구하고 석유화학, 반도체, 재생합성연료(E-Fuel), 바이오 제약 분야 등 폭넓은 분야에 응용되고 있다.

해수 담수화와 같은 전통적인 응용 분야를 뛰어넘어 분리막이 고부가가치의 화합물을 선택적으로 분리하기 위해서는 기존 소재의 한계를 뛰어넘을 수 있는 혁신적인 고분자 소재의 개발이 필요하다.

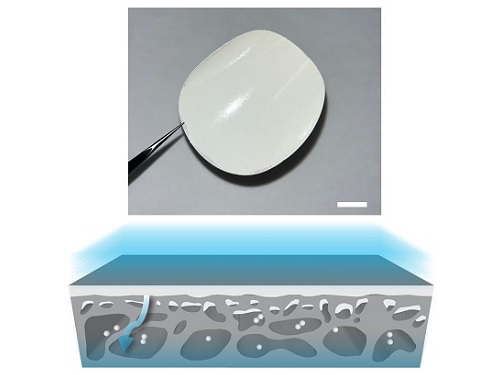

연구팀은 반도체 제조 공정에 쓰이는 고분자 박막 증착 기술로 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 성능의 분리막을 제조하고, 이를 이용해 고부가가치의 제약 혼합물을 선택적으로 정제할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 iCVD(개시제를 이용한 화학 기상 증착법, initiated Chemical Vapor Deposition) 기술을 이용해 기존에 박막으로 만들기 어렵다고 알려진 유기 실록산 고분자를 초박막으로 합성하고 이를 이용해 활성 제약 분자를 선택적으로 정제할 수 있는 분리막 공정을 개발했다. 연구팀은 이와 같은 새로운 접근 방식을 이용해 극도로 얇으면서도 다중으로 연결돼있는 고분자 분리막을 만드는 데 성공했다.

연구팀은 29나노미터(nm) 두께의 분리막을 이용해 다양한 활성 제약 성분, 석유 화합물, 연료 분자 등이 속하는 크기인 분자량 150~350g/mol 범위에 존재하는 분자들을 정제할 수 있다. 다양한 유기 물질이 섞여 있는 매우 복잡한 용매 환경에서 작동할 수 있도록 고안된 이 기술은 기존 분리막의 수명과 분자 선택도를 뛰어넘는 분리막 성능을 입증해 산업계에 분리막이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

연구팀은 나아가 헤르페스 바이러스 치료에 사용되는 주요 활성 제약 성분(API, Active Pharmaceutical Ingredient)인 아시클로버 (Acyclovir), 발라시클로버(Valacyclovir)와 같이 비슷한 모양 및 비슷한 크기(분자량)를 가진 분자들이 섞여있을 때 매우 높은 순도로 아시클로버만 분리해낼 수 있음을 시연했다. 따라서 이번 연구는 분리막 기술을 이용해 기존 제약 제조 공정보다 더 값싸고 에너지 비용이 적은 방법으로 제약 물질을 정제할 수 있음을 밝혀낸 데 의미가 있다.

이번 연구를 이끈 고동연 교수는 "iCVD 방식을 사용한 초박막의 성공적인 제작은 불필요한 반응 없이 결함이 없고 고품질의 밀도 높은 고분자 분리막을 합성할 수 있는 강력한 방법ˮ 이라며 "이전에 접근할 수 없었던 고분자 소재를 제공해 고성능 분리막의 정교한 설계를 촉진할 것ˮ 이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 최지훈, 최건우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 15호에 지난 3월 30일 자 출판됐다. (논문명: Ultrathin organosiloxane membrane for precision organic solvent nanofiltration).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진과제, 중견연구과제 및 한국화학연구원 기본사업 협력과제를 통해 지원됐다.

2024.04.29 조회수 2205

제약 혼합물 최고 분리막 기술 선보이다

분자의 크기와 모양에 따라 분자를 구별할 수 있는 분리막 공정*은 기존의 열 분리 공정(예: 증류법)보다 훨씬 적은 에너지를 소비하며 화학 산업의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

*분리막 공정: 분리막은 물질의 크기나 흡수력에 따라서 특정 물질을 선택적으로 통과시키거나 배제하는 역할을 하는 선택적 장애물로 분리막을 이용한 분리 공정은 기존의 공정과 달리 많은 에너지를 사용하지 않고도 화합물들을 효율적으로 분리할 수 있음

우리 대학 생명화학공학과 고동연, 임성갑 교수 공동연구팀이 기존에 분리하기 어려웠던 크기의 활성 제약 분자들을 매우 높은 선택도로 분리할 수 있는 초박막 분리 기술을 세계 최초로 개발했다고 29일 밝혔다.

분리막은 산업계 전반에 사용되는 유기용매들을 분리하는데 저에너지, 저탄소 해결법을 제공할 수 있어 비교적 짧은 상업화 역사에도 불구하고 석유화학, 반도체, 재생합성연료(E-Fuel), 바이오 제약 분야 등 폭넓은 분야에 응용되고 있다.

해수 담수화와 같은 전통적인 응용 분야를 뛰어넘어 분리막이 고부가가치의 화합물을 선택적으로 분리하기 위해서는 기존 소재의 한계를 뛰어넘을 수 있는 혁신적인 고분자 소재의 개발이 필요하다.

연구팀은 반도체 제조 공정에 쓰이는 고분자 박막 증착 기술로 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 성능의 분리막을 제조하고, 이를 이용해 고부가가치의 제약 혼합물을 선택적으로 정제할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 iCVD(개시제를 이용한 화학 기상 증착법, initiated Chemical Vapor Deposition) 기술을 이용해 기존에 박막으로 만들기 어렵다고 알려진 유기 실록산 고분자를 초박막으로 합성하고 이를 이용해 활성 제약 분자를 선택적으로 정제할 수 있는 분리막 공정을 개발했다. 연구팀은 이와 같은 새로운 접근 방식을 이용해 극도로 얇으면서도 다중으로 연결돼있는 고분자 분리막을 만드는 데 성공했다.

연구팀은 29나노미터(nm) 두께의 분리막을 이용해 다양한 활성 제약 성분, 석유 화합물, 연료 분자 등이 속하는 크기인 분자량 150~350g/mol 범위에 존재하는 분자들을 정제할 수 있다. 다양한 유기 물질이 섞여 있는 매우 복잡한 용매 환경에서 작동할 수 있도록 고안된 이 기술은 기존 분리막의 수명과 분자 선택도를 뛰어넘는 분리막 성능을 입증해 산업계에 분리막이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

연구팀은 나아가 헤르페스 바이러스 치료에 사용되는 주요 활성 제약 성분(API, Active Pharmaceutical Ingredient)인 아시클로버 (Acyclovir), 발라시클로버(Valacyclovir)와 같이 비슷한 모양 및 비슷한 크기(분자량)를 가진 분자들이 섞여있을 때 매우 높은 순도로 아시클로버만 분리해낼 수 있음을 시연했다. 따라서 이번 연구는 분리막 기술을 이용해 기존 제약 제조 공정보다 더 값싸고 에너지 비용이 적은 방법으로 제약 물질을 정제할 수 있음을 밝혀낸 데 의미가 있다.

이번 연구를 이끈 고동연 교수는 "iCVD 방식을 사용한 초박막의 성공적인 제작은 불필요한 반응 없이 결함이 없고 고품질의 밀도 높은 고분자 분리막을 합성할 수 있는 강력한 방법ˮ 이라며 "이전에 접근할 수 없었던 고분자 소재를 제공해 고성능 분리막의 정교한 설계를 촉진할 것ˮ 이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 최지훈, 최건우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 15호에 지난 3월 30일 자 출판됐다. (논문명: Ultrathin organosiloxane membrane for precision organic solvent nanofiltration).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진과제, 중견연구과제 및 한국화학연구원 기본사업 협력과제를 통해 지원됐다.

2024.04.29 조회수 2205 -

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

2022.09.28 조회수 5038

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

2022.09.28 조회수 5038 -

고동연 교수, 분리막을 이용해 원유 정제하는 기술 Science지에 소개

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 새로운 미래지향적인 패러다임의 분리막 기반 원유정제 기술에 대한 Perspective 기사를 Science지에 게재했다.

글로벌 탄소중립을 달성을 위한 탈탄소화(Decarbonization)가 산업계의 화두인 현재 기존 석유화학 공정의 에너지 효율성을 높이고 탄소를 덜 배출할 수 있는 새로운 기술에 대한 요구가 크다. 즉, 원유를 끓는점 차이에 따라 정제하는 분별 증류 공정에 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비되기 때문에 이를 대체할 수 있는 기술이 필요한 실정이다.

최근 고동연 교수 연구팀을 포함해 전 세계의 연구팀들이 이와 같은 에너지-탄소 저감 문제를 해결할 수 있는 기술로 원유를 구성하는 분자를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리막을 통해 분리할 수 있는 기술에 대해 연구하고 있다. 분리막 기술은 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지를 소비하며 석유화학공정의 탄소배출량을 극적으로 줄일 수 있는 기술이다. 이와 같은 기술이 앞으로 산업계에 미칠 파급력이 클 것으로 예상된다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 탈탄소화 및 탄소저감 목표치 달성에 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 분리막 기술이 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 Perspective 기사의 의의를 설명했다.

2022.06.03 조회수 4197

고동연 교수, 분리막을 이용해 원유 정제하는 기술 Science지에 소개

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 새로운 미래지향적인 패러다임의 분리막 기반 원유정제 기술에 대한 Perspective 기사를 Science지에 게재했다.

글로벌 탄소중립을 달성을 위한 탈탄소화(Decarbonization)가 산업계의 화두인 현재 기존 석유화학 공정의 에너지 효율성을 높이고 탄소를 덜 배출할 수 있는 새로운 기술에 대한 요구가 크다. 즉, 원유를 끓는점 차이에 따라 정제하는 분별 증류 공정에 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비되기 때문에 이를 대체할 수 있는 기술이 필요한 실정이다.

최근 고동연 교수 연구팀을 포함해 전 세계의 연구팀들이 이와 같은 에너지-탄소 저감 문제를 해결할 수 있는 기술로 원유를 구성하는 분자를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리막을 통해 분리할 수 있는 기술에 대해 연구하고 있다. 분리막 기술은 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지를 소비하며 석유화학공정의 탄소배출량을 극적으로 줄일 수 있는 기술이다. 이와 같은 기술이 앞으로 산업계에 미칠 파급력이 클 것으로 예상된다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 탈탄소화 및 탄소저감 목표치 달성에 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 분리막 기술이 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 Perspective 기사의 의의를 설명했다.

2022.06.03 조회수 4197 -

에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.13 조회수 9148

에너지 비용 낮춘 상온 액상 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 상온에서 크기 차이 0.1 나노미터(nm) 이하의 액상 유기물질을 직접 분리할 수 있는 유기용매 정삼투 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

액체 혼합물의 대규모 분리 공정은 주로 물질의 끓는점 차이를 이용하는 증류법을 이용하는데, 이때 전 세계적으로 막대한 양의 에너지가 소비된다. 특히, 석유화학 산업의 기초가 되는 액상 탄화수소들은 섬유, 플라스틱 등 일상생활과 밀접한 소재 개발에 필수적이기 때문에 이들을 저에너지, 저탄소 공정을 통해 분리하는 새로운 미래지향적인 패러다임이 필요하다.

연구진이 개발한 초미세 다공성 탄소 분리막은 위와 같은 에너지 문제를 해결할 수 있는 기술로, 액상 탄화수소를 크기와 모양에 따라 상온에서 연속적으로 분리할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 서혁준 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 에 온라인 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 뒷표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Shape-Selective Ultramicroporous Carbon Membranes for Sub-0.1nm Organic Liquid Separation)

연구팀이 이번에 개발한 유기용매 정삼투법은 정밀하게 디자인된 기공 크기 및 구조를 갖는 탄소 분리막을 이용한다. 이는 외부 동력원 없이 자연스러운 농도 기울기 및 화학적 포텐셜을 기반으로 크기 및 모양 차이에 따라 탄화수소 화학종들의 분리가 진행되는 에너지 효율적 기법으로, 기존의 증류법보다 약 10배 정도 낮은 에너지 소모량을 요구한다. 이와 같은 유기용매 정삼투법은 분리막 재료의 기공 크기 디자인에 따라 석유화학, 정유, 제약 및 반도체 공정 등 다양한 분야에 활용 가능하기 때문에 산업 전반의 에너지 효율성을 극대화하며 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다.

특히 연구팀은 상온에서 서로 다른 크기와 모양을 갖는 헥산 이성질체의 혼합물들을 모양 차이에 따라 손쉽게 분리할 수 있음을 증명했다. 탄소 분리막은 0.7 나노미터(nm) 이하의 단단한 슬릿 형태(slit-like structure)를 갖는 초미세 기공을 가지며, 이처럼 작은 나노 공간에서 분자들의 확산을 조절하여 크기 차이가 0.1 나노미터(nm) 이하인 분자들까지 정밀하게 걸러낼 수 있다.

특히, 이번 연구에 이용된 탄소 분리막은 속이 비어있는 실과 같은 기다란 형태(할로우 파이버, Hollow Fiber)를 가지고 있어, 이의 산업적 적용성과 파급 효과는 상당할 것으로 기대된다. 할로우 파이버 분리막은 적은 비용으로 대량생산이 매우 쉬우며, 기존의 평면적인 분리막 대비 수십 배 높은 표면적을 가지고 있어 차세대 분리막 형태로 주목받는 소재다.

연구팀은 그동안 불가능했던 분리막을 이용한 0.1 나노미터(nm) 이하 크기의 액체 분자들의 크기 및 모양에 따른 분리에 성공해 저에너지, 저탄소 분리 공정의 새로운 막을 열게 됐다. 수많은 소재의 원재료가 되는 탄화수소 분자들을 적은 비용 및 저탄소 배출공정으로 분리 정제할 수 있는 새로운 방식은 화학산업의 초미의 관심사다.

고동연 교수는 "우리나라는 원유를 수입하고, 이를 분리 및 정제해 다양한 고부가가치 제품을 창출하는데 여러 집약된 기술에 의존하고 있어 이에 대한 파격적 비용 절감은 석유화학 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 직결된다ˮ며, "특히 용매 사용량이 많은 제약 분야 및 반도체 화학 공정에도 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.13 조회수 9148 -

초투과성 분리막을 이용한 이산화탄소 전환 시스템 개발에 성공

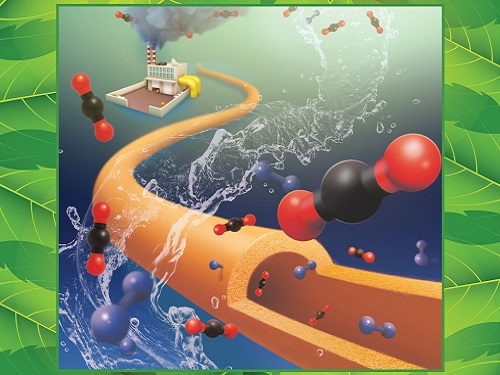

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 에너지 집약 산업체의 이산화탄소 배출량을 줄이는 동시에 산업 부산물을 유용한 자원으로 전환하는 신개념 고체 탄산화 시스템을 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 시스템은 *중공사막 형태의 `초투과성 분리막'을 이용해 연속적으로 이산화탄소 포집과 전환이 가능하기 때문에 탄소 배출량을 대량으로 줄일 수 있다.

☞ 중공사막: 가운데가 비어있는 형태의 막. 인공 신장 투석기나 정수기 따위의 여과재로 사용된다.

생명화학공학과 황영은 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `ACS 서스테이너블 케미스트리 앤드 엔지니어링(ACS Sustainable Chemistry & Engineering)' 10월호에 실렸는데 연구의 파급력을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Solid Carbonation via Ultrapermeable PIM-1 Hollow Fiber Membranes for Scalable CO2 Utilization).

최근 탄소배출권 가격이 오르면서 산업계의 이산화탄소 배출 비용에 대한 절감도 절실히 요구되고 있다. 또한 에너지 집약 산업체의 부산물(석탄회 및 철강 슬래그 등)에 대한 처리비용도 날로 증가하고 있어 이산화탄소를 산업 부산물과 반응시켜 부가가치가 있는 물질로 전환하는 데 관심이 쏠리고 있다.

특히, 이산화탄소를 탄산칼슘 등의 고체 탄산염으로 전환해 건설 소재로 이용하는 기술은 전 세계 시장에서 2030년까지 연간 약 1조 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 배출되는 이산화탄소를 연간 약 30~60억 톤 감축할 수 있는 기술로 주목받고 있다.

고동연 교수팀이 개발한 고체 탄산화 기술은 이산화탄소와 알칼리 금속(칼슘, 마그네슘)의 자발적 결정화 반응을 이용하는 일종의 자연모방 기술이다. 이 기술은 이산화탄소를 열역학적으로 가장 안정된 탄소 저장체인 고체 탄산염(CaCO3, MgCO3)으로 전환하는 기술이다. 고체 탄산염은 고품위 물성 제어를 통해 건설·토목 소재, 제지산업, 고분자, 의약, 식품, 정밀화학 분야에 활용할 수 있다.

결과적으로 고 교수팀이 개발한 기술을 활용하면 이산화탄소 배출량을 대폭 줄여 탄소배출권의 절약은 물론 고부가가치 생산물을 통해 추가적인 경제성을 확보할 수 있다는 게 큰 장점이다.

고 교수팀은 우선 미세다공성 고분자로 이뤄진 초투과성 분리막 기술을 통해 기존 공정 유닛보다 5~20배가량 작은 부피로 기존 공정 대비 50% 이상 뛰어난 물질전달 효율을 갖는 고체 탄산화 시스템을 구현하는 데 성공했다.

미세다공성 고분자는 회전할 수 없는 단단한 부분과 고분자 사슬이 뒤틀리는 지점이 반복적으로 나타나는 독특한 구조를 가지는데 기체 분자를 빠른 속도로 투과시킬 수 있어 가스 분리 분야에서 유망한 소재로 주목받고 있다.

연구팀은 이와 함께 미세다공성 고분자를 속이 빈 실과 같은 중공사막 형태로 가공해 모듈화할 수 있는 기술을 확보했다. 이렇게 제조된 초투과성 중공사막 모듈에 이산화탄소/질소 혼합 기체를 흘려보내면 이산화탄소만 선택적으로 빠르게 분리막을 가로질러 중공사막 외부의 알칼리 이온과 반응해 순간적으로 탄산염을 생성하는 원리를 연속식 모듈로 구현했다.

고 교수팀이 개발한 기술은 부피 대비 표면적이 기존 시스템보다 수 배 이상 높아 매우 높은 공간 효율성을 갖는 분리막 모듈의 특성을 이용해 장시간의 연속 공정이 가능한 게 특징이자 장점이다. 이 때문에 이산화탄소 전환 공정의 에너지 및 비용 대비 효율성을 높일 수 있어 고체 탄산염을 활용하는데 높은 경제성뿐만 아니라 이산화탄소 포집 및 전환(CCU) 기술 활성화에도 기여할 것으로 기대가 크다.

이번 연구를 주도한 고동연 교수는 "신기술을 적용해 이번에 새로 개발한 고체 탄산화 시스템은 온실가스 배출량이 많은 발전소나 제철소, 시멘트 제조업체 등 관련 산업계의 탄소배출권 구매량을 줄일 수 있고 동시에 자원 재순환을 통해 경쟁력을 증대시킬 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 산업통상자원부 에너지국제공동연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.11.23 조회수 34294

초투과성 분리막을 이용한 이산화탄소 전환 시스템 개발에 성공

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 에너지 집약 산업체의 이산화탄소 배출량을 줄이는 동시에 산업 부산물을 유용한 자원으로 전환하는 신개념 고체 탄산화 시스템을 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 시스템은 *중공사막 형태의 `초투과성 분리막'을 이용해 연속적으로 이산화탄소 포집과 전환이 가능하기 때문에 탄소 배출량을 대량으로 줄일 수 있다.

☞ 중공사막: 가운데가 비어있는 형태의 막. 인공 신장 투석기나 정수기 따위의 여과재로 사용된다.

생명화학공학과 황영은 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `ACS 서스테이너블 케미스트리 앤드 엔지니어링(ACS Sustainable Chemistry & Engineering)' 10월호에 실렸는데 연구의 파급력을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Solid Carbonation via Ultrapermeable PIM-1 Hollow Fiber Membranes for Scalable CO2 Utilization).

최근 탄소배출권 가격이 오르면서 산업계의 이산화탄소 배출 비용에 대한 절감도 절실히 요구되고 있다. 또한 에너지 집약 산업체의 부산물(석탄회 및 철강 슬래그 등)에 대한 처리비용도 날로 증가하고 있어 이산화탄소를 산업 부산물과 반응시켜 부가가치가 있는 물질로 전환하는 데 관심이 쏠리고 있다.

특히, 이산화탄소를 탄산칼슘 등의 고체 탄산염으로 전환해 건설 소재로 이용하는 기술은 전 세계 시장에서 2030년까지 연간 약 1조 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 배출되는 이산화탄소를 연간 약 30~60억 톤 감축할 수 있는 기술로 주목받고 있다.

고동연 교수팀이 개발한 고체 탄산화 기술은 이산화탄소와 알칼리 금속(칼슘, 마그네슘)의 자발적 결정화 반응을 이용하는 일종의 자연모방 기술이다. 이 기술은 이산화탄소를 열역학적으로 가장 안정된 탄소 저장체인 고체 탄산염(CaCO3, MgCO3)으로 전환하는 기술이다. 고체 탄산염은 고품위 물성 제어를 통해 건설·토목 소재, 제지산업, 고분자, 의약, 식품, 정밀화학 분야에 활용할 수 있다.

결과적으로 고 교수팀이 개발한 기술을 활용하면 이산화탄소 배출량을 대폭 줄여 탄소배출권의 절약은 물론 고부가가치 생산물을 통해 추가적인 경제성을 확보할 수 있다는 게 큰 장점이다.

고 교수팀은 우선 미세다공성 고분자로 이뤄진 초투과성 분리막 기술을 통해 기존 공정 유닛보다 5~20배가량 작은 부피로 기존 공정 대비 50% 이상 뛰어난 물질전달 효율을 갖는 고체 탄산화 시스템을 구현하는 데 성공했다.

미세다공성 고분자는 회전할 수 없는 단단한 부분과 고분자 사슬이 뒤틀리는 지점이 반복적으로 나타나는 독특한 구조를 가지는데 기체 분자를 빠른 속도로 투과시킬 수 있어 가스 분리 분야에서 유망한 소재로 주목받고 있다.

연구팀은 이와 함께 미세다공성 고분자를 속이 빈 실과 같은 중공사막 형태로 가공해 모듈화할 수 있는 기술을 확보했다. 이렇게 제조된 초투과성 중공사막 모듈에 이산화탄소/질소 혼합 기체를 흘려보내면 이산화탄소만 선택적으로 빠르게 분리막을 가로질러 중공사막 외부의 알칼리 이온과 반응해 순간적으로 탄산염을 생성하는 원리를 연속식 모듈로 구현했다.

고 교수팀이 개발한 기술은 부피 대비 표면적이 기존 시스템보다 수 배 이상 높아 매우 높은 공간 효율성을 갖는 분리막 모듈의 특성을 이용해 장시간의 연속 공정이 가능한 게 특징이자 장점이다. 이 때문에 이산화탄소 전환 공정의 에너지 및 비용 대비 효율성을 높일 수 있어 고체 탄산염을 활용하는데 높은 경제성뿐만 아니라 이산화탄소 포집 및 전환(CCU) 기술 활성화에도 기여할 것으로 기대가 크다.

이번 연구를 주도한 고동연 교수는 "신기술을 적용해 이번에 새로 개발한 고체 탄산화 시스템은 온실가스 배출량이 많은 발전소나 제철소, 시멘트 제조업체 등 관련 산업계의 탄소배출권 구매량을 줄일 수 있고 동시에 자원 재순환을 통해 경쟁력을 증대시킬 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 산업통상자원부 에너지국제공동연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.11.23 조회수 34294 -

美 화학공학회 주최 케미카 대회 국내 예선 우승

(좌측부터) 고동연 교수, 정석영, 슈브로닐 센구프토, 홍지현, 이건호, 박규범, 조슈아 훌리오 아디드자자 학생

우리 대학 학부생으로 구성된 카이탈리스트(KAItalyst, 지도교수 생명화학공학과 고동연)팀이 지난 7월 20일(토) 대전 본원에서 열린 미국 화학공학회(AIChE) 케미카(Chem-E-Car) 한국 지역 예선 대회에서 우승을 차지했다.

케미카 대회는 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작하고 그 차량을 제어하는 기술 수준을 겨루는 대회다. 지난 1999년 미국 화학공학회에서 첫 대회를 개최한 이후 전 세계 대학생들이 참여하고 있다.

우리대학은 2014년 처음으로 대회에 출전해 2016년에는 최종 우승을 차지했으며, 2017년과 2018년에는 모스트 컨시스턴트 어워드(Most Consistent Award)를 연속으로 수상했다.

미국 화학공학회에는 대회에 기여한 KAIST의 공로와 역량을 인정해 올해는 공식 지역 예선을 유치할 것을 요청해왔다. 이에 생명화학공학과(학과장 이재우)가 주축이 되어 본선 주최 측이 직접 파견한 2명의 스태프가 관리·감독하는 케미카 한국 지역 예선 대회를 국내 최초로 개최했다.

지난 4월 중순부터 약 한 달 반 동안 한국 화학공학회를 통해 지역 예선에 참여할 총 4개의 팀을 선발하는 공모를 진행했다. 대회에 참가하기 위해서는 4인 이상으로 구성된 대학생 팀이 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작한 뒤 정확하게 움직여야 하는 기술을 구현해야 한다.

첫 대회 개최 소식에 여러 대학이 참가 의사를 밝혔지만, 기술 구현에 실패해 KAIST 생명화학공학과와 서울대학교 화학생물공학부 두 팀만이 참가할 수 있었다.

생명화학공학과 홍지현(22세), 정석영(20세), 이건호(20세), 박규범(19세), 조슈아 훌리오 아디드자자(21세, Joshua Julio Adidjaja) 씨와 기계공학과 슈브로닐 센구프토(21세, Shubhranil Sengupta) 씨 등 총 6명의 학부생으로 구성된 카이탈리스트팀은 화학 반응이 신속하고 정확한 요오드시계반응(iodine clock reaction)을 이용하는 한편 바나듐 산화환원 화학전지를 통해 안정적인 출력을 갖는 자동차를 제작했다.

케미카 대회 규칙상 반드시 화학반응으로만 자동차를 제어해야 하며, 경연 대회 현장에서 주행할 거리와 수송할 화물의 무게가 결정된다. 당일에 부여받은 조건이 적용된 모형 자동차를 활용해 목표 지점까지 도달한 시간과 정확도를 비교해 승패를 가린다. 즉, 화학 반응을 정밀하게 제어할 수 있어야 좋은 성적을 거둘 수 있다.

KAIST 팀은 경연 당일 미션으로 제시된 22.5m의 주행거리 중 서울대 팀보다 결승지점에 1.5m 이상 근접하게 접근해 승리를 거뒀다.

우승을 차지한 KAIST 팀에는 본선 진출권과 함께 200달러의 상금이 수여됐으며, 서울대 팀에는 100달러의 상금이 주어졌다.

카이탈리스트의 팀 리더인 홍지현 씨는 "이런 차를 제작하고 구동해본 것이 처음이라 여러 문제점이 있었지만 계속된 노력을 통해 좋은 결과를 낼 수 있었다.ˮ며 이어 "11월에 열리는 국제대회에서도 좋은 결과를 내도록 최선을 다하겠다ˮ고 말했다.

본선 대회는 올해 11월 美 플로리다주 올랜도에서 열리는 미국 화학공학회 정기 총회(AIChE Fall Meeting)에서 개최되며 조지아공대, 카네기멜론대학 등 50개 대학이 참여할 예정이다.

카이탈리스트 팀을 지도한 고동연(생명화학공학과) 교수는 "KAIST가 올해 국내 최초로 개최한 케미카 한국 지역 예선이 시작점이 되어 앞으로 보다 많은 대학이 함께 참여하고 선의의 경쟁을 펼치는 대회로 성장하길 바란다ˮ고 전했다.

2019.07.31 조회수 9503

美 화학공학회 주최 케미카 대회 국내 예선 우승

(좌측부터) 고동연 교수, 정석영, 슈브로닐 센구프토, 홍지현, 이건호, 박규범, 조슈아 훌리오 아디드자자 학생

우리 대학 학부생으로 구성된 카이탈리스트(KAItalyst, 지도교수 생명화학공학과 고동연)팀이 지난 7월 20일(토) 대전 본원에서 열린 미국 화학공학회(AIChE) 케미카(Chem-E-Car) 한국 지역 예선 대회에서 우승을 차지했다.

케미카 대회는 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작하고 그 차량을 제어하는 기술 수준을 겨루는 대회다. 지난 1999년 미국 화학공학회에서 첫 대회를 개최한 이후 전 세계 대학생들이 참여하고 있다.

우리대학은 2014년 처음으로 대회에 출전해 2016년에는 최종 우승을 차지했으며, 2017년과 2018년에는 모스트 컨시스턴트 어워드(Most Consistent Award)를 연속으로 수상했다.

미국 화학공학회에는 대회에 기여한 KAIST의 공로와 역량을 인정해 올해는 공식 지역 예선을 유치할 것을 요청해왔다. 이에 생명화학공학과(학과장 이재우)가 주축이 되어 본선 주최 측이 직접 파견한 2명의 스태프가 관리·감독하는 케미카 한국 지역 예선 대회를 국내 최초로 개최했다.

지난 4월 중순부터 약 한 달 반 동안 한국 화학공학회를 통해 지역 예선에 참여할 총 4개의 팀을 선발하는 공모를 진행했다. 대회에 참가하기 위해서는 4인 이상으로 구성된 대학생 팀이 화학반응으로 구동되는 모형 자동차를 제작한 뒤 정확하게 움직여야 하는 기술을 구현해야 한다.

첫 대회 개최 소식에 여러 대학이 참가 의사를 밝혔지만, 기술 구현에 실패해 KAIST 생명화학공학과와 서울대학교 화학생물공학부 두 팀만이 참가할 수 있었다.

생명화학공학과 홍지현(22세), 정석영(20세), 이건호(20세), 박규범(19세), 조슈아 훌리오 아디드자자(21세, Joshua Julio Adidjaja) 씨와 기계공학과 슈브로닐 센구프토(21세, Shubhranil Sengupta) 씨 등 총 6명의 학부생으로 구성된 카이탈리스트팀은 화학 반응이 신속하고 정확한 요오드시계반응(iodine clock reaction)을 이용하는 한편 바나듐 산화환원 화학전지를 통해 안정적인 출력을 갖는 자동차를 제작했다.

케미카 대회 규칙상 반드시 화학반응으로만 자동차를 제어해야 하며, 경연 대회 현장에서 주행할 거리와 수송할 화물의 무게가 결정된다. 당일에 부여받은 조건이 적용된 모형 자동차를 활용해 목표 지점까지 도달한 시간과 정확도를 비교해 승패를 가린다. 즉, 화학 반응을 정밀하게 제어할 수 있어야 좋은 성적을 거둘 수 있다.

KAIST 팀은 경연 당일 미션으로 제시된 22.5m의 주행거리 중 서울대 팀보다 결승지점에 1.5m 이상 근접하게 접근해 승리를 거뒀다.

우승을 차지한 KAIST 팀에는 본선 진출권과 함께 200달러의 상금이 수여됐으며, 서울대 팀에는 100달러의 상금이 주어졌다.

카이탈리스트의 팀 리더인 홍지현 씨는 "이런 차를 제작하고 구동해본 것이 처음이라 여러 문제점이 있었지만 계속된 노력을 통해 좋은 결과를 낼 수 있었다.ˮ며 이어 "11월에 열리는 국제대회에서도 좋은 결과를 내도록 최선을 다하겠다ˮ고 말했다.

본선 대회는 올해 11월 美 플로리다주 올랜도에서 열리는 미국 화학공학회 정기 총회(AIChE Fall Meeting)에서 개최되며 조지아공대, 카네기멜론대학 등 50개 대학이 참여할 예정이다.

카이탈리스트 팀을 지도한 고동연(생명화학공학과) 교수는 "KAIST가 올해 국내 최초로 개최한 케미카 한국 지역 예선이 시작점이 되어 앞으로 보다 많은 대학이 함께 참여하고 선의의 경쟁을 펼치는 대회로 성장하길 바란다ˮ고 전했다.

2019.07.31 조회수 9503