-

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

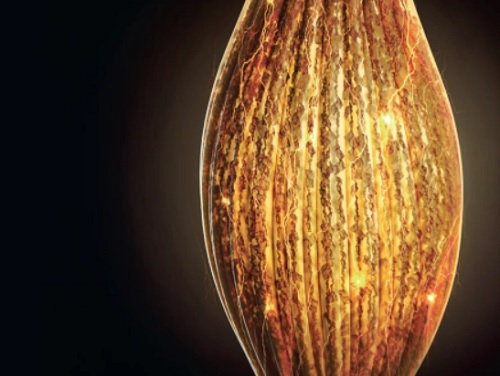

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

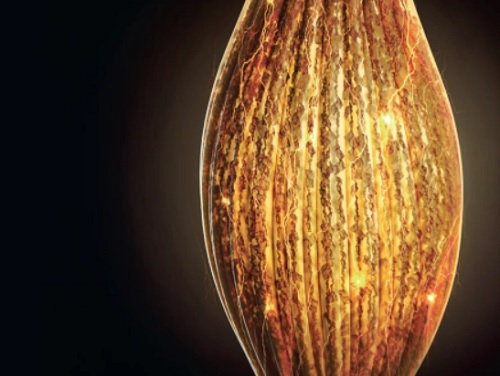

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

2024.01.05

조회수 5511

-

의과학대학원, 글로벌 의사과학자 양성 토론회 개최

우리 대학이 31일 의과학연구센터(E7) 하자홀에서 '바이오 의료사업 발전을 위한 글로벌 의사과학자 양성 토론회'를 개최했다.

과학, 공학, 의학을 이해하는 의사과학자 양성은 글로벌 바이오 중심국가 도약을 위한 해법으로 대두되고 있다. 그러나 우리나라 의대 졸업생 중 의사과학자는 1% 미만으로 바이오 의료산업 경쟁력 제고를 위한 의사과학자 양성이 매우 시급한 상황이다.

의과학대학원이 주최하는 이번 토론회는 미국의 의사과학자 양성 시스템과 국가 정책을 살펴보고 이를 바탕으로 우리나라 의사과학자 양성 시스템의 선결 과제 및 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

이를 위해 세계적인 연구중심 의과대학인 미국 하버드 의대의 의사과학자 양성과정인 HST(Health Sciences and Technology) 프로그램의 디렉터 볼프람 고슬링(Wolfram Goessling) 교수와 스탠퍼드 의대 김성국 교수가 발제를 맡았다.

고슬링 교수는 '하버드와 매사추세츠 공과대학 간의 의사과학자 및 의사공학자 양성을 위한 협력 교육 프로그램'을 주제로 HST 프로그램의 역사, 두 기관 간의 구조, 의사-과학자 교육과정, 입학 요건 및 운영 현황 등을 소개했다.

HST 프로그램은 1970년에 시작된 의학과 이·공학분야의 학제간 교육 프로그램이다. 의학은 하버드에서 이·공학 분야는 MIT에서 주관하며, 미국 보스톤 지역의 병원과 협력한 임상실습을 진행해 융합형 의사과학자를 길러내는 산실로 알려져 있다. 이어, 김성국 스탠퍼드 의과대학 교수가 '스탠퍼드 대학의 의사과학자 양성 프로그램(Medical Scientist Training Program 이하, MSTP)'을 주제로 발표했다. 김 교수는 스탠퍼드 대학이 미국 국립보건원의 지원으로 50년 이상 운영해 온 MSTP의 역사와 성과를 소개하고 이를 바탕으로 대학이 시도하고 있는 혁신적인 의사과학자 양성과정의 발전상을 공유했다. 마지막 발제자로 김하일 의과학대학원 교수가 나서 'KAIST만의 차별화된 공학 중심 의사과학자 양성 전략'을 발표한다. 우리 대학은 2004년 의과학대학원을 설립해 현재까지 184명의 의사과학자를 양성했다. 이는, 지난 30여 년간 우리나라에서 양성한 의사과학자의 절반에 달하는 숫자다. 김 교수는 바이오 의료시대를 대비하는 새로운 전략으로 우리 대학이 추진하고 있는 공학 중심 의사과학자 양성안을 제시했다.

이어, 발제자들과의 자유 토론을 통해 KAIST 과기의전원의 의사과학자 양성 전략을 심도 있게 논의하고 청중과 공유했다. 이동만 KAIST 교학부총장은 환영사를 통해 "KAIST 과기의전원 설립은 KAIST의 새로운 도전을 넘어 공학 연구기반 의사과학자를 양성해 우리나라가 글로벌 바이오 중심 국가로의 도약하는 교두보가 될 것"이라고 강조하고, 이어 "성공적으로 의사과학자를 양성해 낸 경험을 가진 하버드대와 스탠퍼드대의 전문가들과 함께하는 오늘 토론회는 국가 바이오 인력 양성의 새로운 전략을 수립하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

의과학대학원, 글로벌 의사과학자 양성 토론회 개최

우리 대학이 31일 의과학연구센터(E7) 하자홀에서 '바이오 의료사업 발전을 위한 글로벌 의사과학자 양성 토론회'를 개최했다.

과학, 공학, 의학을 이해하는 의사과학자 양성은 글로벌 바이오 중심국가 도약을 위한 해법으로 대두되고 있다. 그러나 우리나라 의대 졸업생 중 의사과학자는 1% 미만으로 바이오 의료산업 경쟁력 제고를 위한 의사과학자 양성이 매우 시급한 상황이다.

의과학대학원이 주최하는 이번 토론회는 미국의 의사과학자 양성 시스템과 국가 정책을 살펴보고 이를 바탕으로 우리나라 의사과학자 양성 시스템의 선결 과제 및 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

이를 위해 세계적인 연구중심 의과대학인 미국 하버드 의대의 의사과학자 양성과정인 HST(Health Sciences and Technology) 프로그램의 디렉터 볼프람 고슬링(Wolfram Goessling) 교수와 스탠퍼드 의대 김성국 교수가 발제를 맡았다.

고슬링 교수는 '하버드와 매사추세츠 공과대학 간의 의사과학자 및 의사공학자 양성을 위한 협력 교육 프로그램'을 주제로 HST 프로그램의 역사, 두 기관 간의 구조, 의사-과학자 교육과정, 입학 요건 및 운영 현황 등을 소개했다.

HST 프로그램은 1970년에 시작된 의학과 이·공학분야의 학제간 교육 프로그램이다. 의학은 하버드에서 이·공학 분야는 MIT에서 주관하며, 미국 보스톤 지역의 병원과 협력한 임상실습을 진행해 융합형 의사과학자를 길러내는 산실로 알려져 있다. 이어, 김성국 스탠퍼드 의과대학 교수가 '스탠퍼드 대학의 의사과학자 양성 프로그램(Medical Scientist Training Program 이하, MSTP)'을 주제로 발표했다. 김 교수는 스탠퍼드 대학이 미국 국립보건원의 지원으로 50년 이상 운영해 온 MSTP의 역사와 성과를 소개하고 이를 바탕으로 대학이 시도하고 있는 혁신적인 의사과학자 양성과정의 발전상을 공유했다. 마지막 발제자로 김하일 의과학대학원 교수가 나서 'KAIST만의 차별화된 공학 중심 의사과학자 양성 전략'을 발표한다. 우리 대학은 2004년 의과학대학원을 설립해 현재까지 184명의 의사과학자를 양성했다. 이는, 지난 30여 년간 우리나라에서 양성한 의사과학자의 절반에 달하는 숫자다. 김 교수는 바이오 의료시대를 대비하는 새로운 전략으로 우리 대학이 추진하고 있는 공학 중심 의사과학자 양성안을 제시했다.

이어, 발제자들과의 자유 토론을 통해 KAIST 과기의전원의 의사과학자 양성 전략을 심도 있게 논의하고 청중과 공유했다. 이동만 KAIST 교학부총장은 환영사를 통해 "KAIST 과기의전원 설립은 KAIST의 새로운 도전을 넘어 공학 연구기반 의사과학자를 양성해 우리나라가 글로벌 바이오 중심 국가로의 도약하는 교두보가 될 것"이라고 강조하고, 이어 "성공적으로 의사과학자를 양성해 낸 경험을 가진 하버드대와 스탠퍼드대의 전문가들과 함께하는 오늘 토론회는 국가 바이오 인력 양성의 새로운 전략을 수립하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

2023.10.31

조회수 2248

-

강이연 교수, 영국 하원이 발간한 인공지능과 창의기술 보고서 참여

우리 대학 산업디자인학과 강이연 교수가 영국 하원 의회 소속 문화, 미디어, 스포츠 위원회(Culture, Media and Sport Committee, 이하 DCMS 위원회)의 초청을 받아 참여한 「연결된 기술: 인공지능과 창의기술 보고서(Connected tech: AI and creative technology Report」가 지난달 30일 발행됐다. 강 교수는 국제적으로 활동하는 미디어 아티스트이자 연구자, 교육자로서 지난해 11월 DCMS 위원회의 공청회(Enquiry Evidence Session)에 참여했으며, 이 보고서는 당시의 논의를 토대로 작성됐다. 해당 공청회는 영국 정부 부처와 국회의원들이 관심 있는 분야의 전문가를 초청해 의견을 듣는 공식회의로 이 자리에서 나온 전문가들의 의견은 추후 정책 수립에 반영이 된다.

강이연 교수는 '연결된 기술: 현명한가 사악한가?(Connected tech: smart or sinister?)'라는 주제로 열린 세션에 참여했다. 인공지능 기술이 예술 창작자에게 미치는 영향, 메타버스 등의 새로운 플랫폼이 문화산업에 미치는 영향과 현장에서 발생하는 문제들, 나아가 이러한 기술 기반 예술 분야를 고등교육 환경에서 교육하면서 발생하는 이슈들에 대해 영국 의원들과 논의했다. 다양한 쟁점과 이에 대한 전문가들의 의견을 담은 이번 보고서는 예술가들이 발전하는 기술의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 크리에이티브 산업(creative industry)에 대한 지원을 보장할 것을 정부에 촉구하는 내용을 담고 있다. 또한, 빅토리아 앤 앨버트 박물관(Victoria and Albert Museum)이 강 교수의 미디어 아트를 전시 및 소장 것을 사례로 들며 관련 기관과 산업계가 어떻게 혁신기술을 수용하며, 새로운 가치를 보여주는지를 소개했다.

▴원작자가 지닌 권리와 인공지능 저작물 사이에 발생하는 충돌지점과 경제적 이슈들 및 업계 전반의 우려를 강조 ▴인공지능 기술이 크리에이티브 산업에 주는 영향 ▴실제 현장에서 생기는 이슈들과 현재 정책들의 유효성 ▴생성형 인공지능(Generative AI)과 같은 새로운 기술이 만들어낸 창작물에 적용되는 현행 제도의 문제점 등을 논의하고 해당 정책의 조속한 개선을 정부에게 촉구하는 내용을 눈여겨볼 만한 보고서다.

이와 함께, 전자 및 통신 기술 선진국인 한국이 K-pop, 영화 등 문화산업에서도 기술적 강점을 발휘하며 빠르게 발전 중인 현황이 강조되어 있어 한국의 기술 및 엔터테인먼트 분야에 대한 영국의 관심도 잘 드러나 있다.

강이연 교수는 "이번 보고서는 과학기술뿐 아니라 문화강국으로 거듭나고 있는 한국이 앞으로 기술과 예술의 융·복합적 분야를 선도할 것으로 예측하고 있다"라며, "이를 포함해 기술과 예술의 융합 및 현 제도의 문제와 보완책 등에 관한 영국의 논의는 KAIST에도 많은 시사점을 남긴다"라고 전했다. 한편, 이번에 발간된 보고서는 영국 의회 홈페이지(☞바로가기 클릭)에서 확인할 수 있다.

강이연 교수, 영국 하원이 발간한 인공지능과 창의기술 보고서 참여

우리 대학 산업디자인학과 강이연 교수가 영국 하원 의회 소속 문화, 미디어, 스포츠 위원회(Culture, Media and Sport Committee, 이하 DCMS 위원회)의 초청을 받아 참여한 「연결된 기술: 인공지능과 창의기술 보고서(Connected tech: AI and creative technology Report」가 지난달 30일 발행됐다. 강 교수는 국제적으로 활동하는 미디어 아티스트이자 연구자, 교육자로서 지난해 11월 DCMS 위원회의 공청회(Enquiry Evidence Session)에 참여했으며, 이 보고서는 당시의 논의를 토대로 작성됐다. 해당 공청회는 영국 정부 부처와 국회의원들이 관심 있는 분야의 전문가를 초청해 의견을 듣는 공식회의로 이 자리에서 나온 전문가들의 의견은 추후 정책 수립에 반영이 된다.

강이연 교수는 '연결된 기술: 현명한가 사악한가?(Connected tech: smart or sinister?)'라는 주제로 열린 세션에 참여했다. 인공지능 기술이 예술 창작자에게 미치는 영향, 메타버스 등의 새로운 플랫폼이 문화산업에 미치는 영향과 현장에서 발생하는 문제들, 나아가 이러한 기술 기반 예술 분야를 고등교육 환경에서 교육하면서 발생하는 이슈들에 대해 영국 의원들과 논의했다. 다양한 쟁점과 이에 대한 전문가들의 의견을 담은 이번 보고서는 예술가들이 발전하는 기술의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 크리에이티브 산업(creative industry)에 대한 지원을 보장할 것을 정부에 촉구하는 내용을 담고 있다. 또한, 빅토리아 앤 앨버트 박물관(Victoria and Albert Museum)이 강 교수의 미디어 아트를 전시 및 소장 것을 사례로 들며 관련 기관과 산업계가 어떻게 혁신기술을 수용하며, 새로운 가치를 보여주는지를 소개했다.

▴원작자가 지닌 권리와 인공지능 저작물 사이에 발생하는 충돌지점과 경제적 이슈들 및 업계 전반의 우려를 강조 ▴인공지능 기술이 크리에이티브 산업에 주는 영향 ▴실제 현장에서 생기는 이슈들과 현재 정책들의 유효성 ▴생성형 인공지능(Generative AI)과 같은 새로운 기술이 만들어낸 창작물에 적용되는 현행 제도의 문제점 등을 논의하고 해당 정책의 조속한 개선을 정부에게 촉구하는 내용을 눈여겨볼 만한 보고서다.

이와 함께, 전자 및 통신 기술 선진국인 한국이 K-pop, 영화 등 문화산업에서도 기술적 강점을 발휘하며 빠르게 발전 중인 현황이 강조되어 있어 한국의 기술 및 엔터테인먼트 분야에 대한 영국의 관심도 잘 드러나 있다.

강이연 교수는 "이번 보고서는 과학기술뿐 아니라 문화강국으로 거듭나고 있는 한국이 앞으로 기술과 예술의 융·복합적 분야를 선도할 것으로 예측하고 있다"라며, "이를 포함해 기술과 예술의 융합 및 현 제도의 문제와 보완책 등에 관한 영국의 논의는 KAIST에도 많은 시사점을 남긴다"라고 전했다. 한편, 이번에 발간된 보고서는 영국 의회 홈페이지(☞바로가기 클릭)에서 확인할 수 있다.

2023.09.08

조회수 3099

-

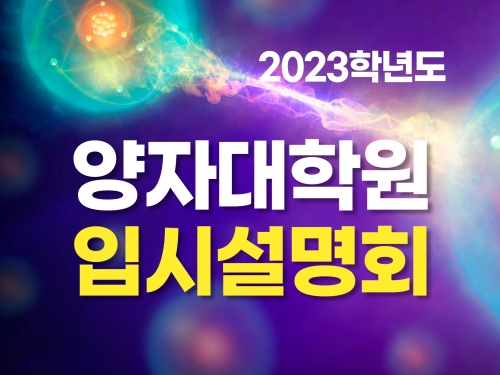

양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

2023.03.24

조회수 4679

-

암세포만 공략하는 스마트 면역세포 시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수와 의과학대학원 박종은 교수 공동연구팀이 인공지능과 빅데이터 분석을 기반으로 스마트 면역세포를 통한 암 치료의 핵심 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 키메라 항원 수용체(Chimeric antigen receptor, CAR)가 논리회로를 통해 작동하게 함으로써 정확하게 암세포만 공략할 수 있도록 하는 차세대 면역항암 치료법으로 기대가 모아진다. 이번 연구는 분당차병원 안희정 교수와 가톨릭의대 이혜옥 교수가 공동연구로 참여했다.

최정균 교수 연구팀은 수백만개의 세포에 대한 유전자 발현 데이터베이스를 구축하고 이를 이용해 종양세포와 정상세포 간의 유전자 발현 양상 차이를 논리회로 기반으로 찾아낼 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발하고 검증하는 데 성공했다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용없이 암세포만 정확하게 공략하는 것이 가능하다.

바이오및뇌공학과 권준하 박사, 의과학대학원 강준호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Biotechnology)'에 지난 2월 16일 출판됐다. (논문명: Single-cell mapping of combinatorial target antigens for CAR switches using logic gates)

최근의 암 연구에서 가장 많은 시도와 진전이 있었던 분야는 바로 면역항암치료이다. 암환자가 갖고 있는 면역체계를 활용하여 암을 극복하는 이 치료 분야에는 몇 가지 방법이 있는데, 면역관문억제제 및 암백신과 더불어 세포치료 또한 해당된다. 특히, 키메라 항원 수용체를 장착한 CAR-T 혹은 CAR-NK라고 하는 면역세포들은 암항원을 인식하여 암세포를 직접 파괴할 수 있다.

CAR 세포치료는 현재 혈액암에서의 성공을 시작으로 고형암으로 그 적용 범위를 넓히고자 하는 중인데, 혈액암과 달리 고형암에서는 부작용을 최소화하면서 효과적인 암 살상 능력을 보유하는 CAR 세포 개발에 어려움이 있었다. 이에 따라 최근에는 한 단계 진보된 CAR 엔지니어링 기술, 즉 AND, OR, NOT 과 같은 컴퓨터 연산 논리회로를 활용해 효과적으로 암세포를 공략할 수 있는 스마트 면역세포 개발이 활발히 진행되고 있다.

이러한 시점에서, 연구진은 세포 단위에서 정확히 암세포들에서만 발현하는 유전자들을 발굴하기 위해 대규모 암 및 정상 단일세포 데이터베이스를 구축했다. 이어서 연구진은 암세포들과 정상세포들을 가장 잘 구별할 수 있는 유전자 조합을 검색하는 인공지능 알고리즘을 개발했다. 특히 이 알고리즘은, 모든 유전자 조합에 대한 세포 단위 시뮬레이션을 통해 암세포만을 특이적으로 공략할 수 있는 논리회로를 찾아내는데 사용되었다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용은 최소화하면서도 항암치료의 효과는 극대화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 권준하 박사는 "이번 연구는 이전에 시도된 적이 없는 방법론을 제시했는데, 특히 주목할 점은 수백만개의 개별 암세포 및 정상세포들에 대한 시뮬레이션을 통해 최적의 CAR 세포용 회로들을 찾아낸 과정이다ˮ라며 "인공지능과 컴퓨터 논리회로를 면역세포 엔지니어링에 적용하는 획기적인 기술로서 혈액암에서 성공적으로 사용되고 있는 CAR 세포치료가 고형암으로 확대되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.ᅠ

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업-차세대응용오믹스사업의 지원을 받아 수행됐다.

암세포만 공략하는 스마트 면역세포 시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수와 의과학대학원 박종은 교수 공동연구팀이 인공지능과 빅데이터 분석을 기반으로 스마트 면역세포를 통한 암 치료의 핵심 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 키메라 항원 수용체(Chimeric antigen receptor, CAR)가 논리회로를 통해 작동하게 함으로써 정확하게 암세포만 공략할 수 있도록 하는 차세대 면역항암 치료법으로 기대가 모아진다. 이번 연구는 분당차병원 안희정 교수와 가톨릭의대 이혜옥 교수가 공동연구로 참여했다.

최정균 교수 연구팀은 수백만개의 세포에 대한 유전자 발현 데이터베이스를 구축하고 이를 이용해 종양세포와 정상세포 간의 유전자 발현 양상 차이를 논리회로 기반으로 찾아낼 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발하고 검증하는 데 성공했다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용없이 암세포만 정확하게 공략하는 것이 가능하다.

바이오및뇌공학과 권준하 박사, 의과학대학원 강준호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Biotechnology)'에 지난 2월 16일 출판됐다. (논문명: Single-cell mapping of combinatorial target antigens for CAR switches using logic gates)

최근의 암 연구에서 가장 많은 시도와 진전이 있었던 분야는 바로 면역항암치료이다. 암환자가 갖고 있는 면역체계를 활용하여 암을 극복하는 이 치료 분야에는 몇 가지 방법이 있는데, 면역관문억제제 및 암백신과 더불어 세포치료 또한 해당된다. 특히, 키메라 항원 수용체를 장착한 CAR-T 혹은 CAR-NK라고 하는 면역세포들은 암항원을 인식하여 암세포를 직접 파괴할 수 있다.

CAR 세포치료는 현재 혈액암에서의 성공을 시작으로 고형암으로 그 적용 범위를 넓히고자 하는 중인데, 혈액암과 달리 고형암에서는 부작용을 최소화하면서 효과적인 암 살상 능력을 보유하는 CAR 세포 개발에 어려움이 있었다. 이에 따라 최근에는 한 단계 진보된 CAR 엔지니어링 기술, 즉 AND, OR, NOT 과 같은 컴퓨터 연산 논리회로를 활용해 효과적으로 암세포를 공략할 수 있는 스마트 면역세포 개발이 활발히 진행되고 있다.

이러한 시점에서, 연구진은 세포 단위에서 정확히 암세포들에서만 발현하는 유전자들을 발굴하기 위해 대규모 암 및 정상 단일세포 데이터베이스를 구축했다. 이어서 연구진은 암세포들과 정상세포들을 가장 잘 구별할 수 있는 유전자 조합을 검색하는 인공지능 알고리즘을 개발했다. 특히 이 알고리즘은, 모든 유전자 조합에 대한 세포 단위 시뮬레이션을 통해 암세포만을 특이적으로 공략할 수 있는 논리회로를 찾아내는데 사용되었다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용은 최소화하면서도 항암치료의 효과는 극대화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 권준하 박사는 "이번 연구는 이전에 시도된 적이 없는 방법론을 제시했는데, 특히 주목할 점은 수백만개의 개별 암세포 및 정상세포들에 대한 시뮬레이션을 통해 최적의 CAR 세포용 회로들을 찾아낸 과정이다ˮ라며 "인공지능과 컴퓨터 논리회로를 면역세포 엔지니어링에 적용하는 획기적인 기술로서 혈액암에서 성공적으로 사용되고 있는 CAR 세포치료가 고형암으로 확대되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.ᅠ

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업-차세대응용오믹스사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02

조회수 5319

-

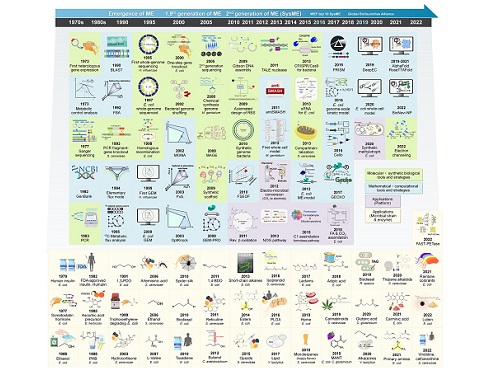

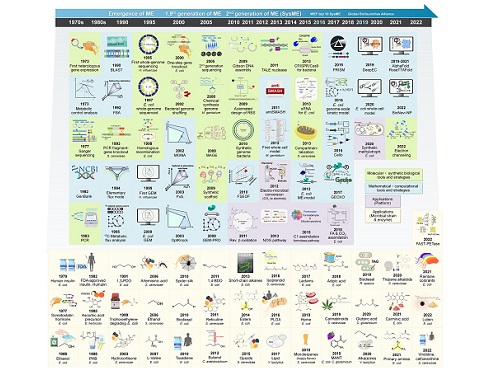

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25

조회수 4528

-

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.05

조회수 7262

-

고성능 스트레처블 고분자 반도체를 위한 신개념 계면공학법 개발

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수, 미국 버클리 대학교 문재완 박사와 미국 스탠퍼드 대학교 제난 바오(Zhenan Bao) 교수 공동연구팀이 고분자 반도체와 회로기판의 경계면을 개선하는 새로운 계면 개질법을 개발하고, 이를 이용해 고성능 스트레처블(늘어나고 유연한) 고분자 반도체를 구현했다고 24일 밝혔다.

고분자 반도체는 기존의 실리콘 기반의 반도체와는 다르게 탄소를 기반으로 구성돼 있으며, 상대적으로 낮은 가격과 대면적 공정이 가능하다는 장점으로 인해 추후 유연 소자, 태양전지, OLED 등의 산업에 응용될 수 있는 차세대 반도체 재료다.

하지만 전기적 성능이 좋은 고분자 반도체는 작은 응력에도 쉽게 깨지는 문제점이 있었다. 일반적으로 고분자 반도체는 결정구조를 많이 가질수록 전기적 성능이 좋아지지만, 이러한 결정구조는 고분자 반도체가 응력에 취약해지게 만들기 때문이다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 기존에는 분자구조의 변화, 첨가제 등을 이용해 고분자 반도체 자체의 기계적 물성을 변화시키는 데 주로 초점을 맞춰왔다.

그러나 기존의 방법들은 기계적 물성이 향상되는 대신 전기적 성질이 악화되고, 각각의 고분자 반도체에 맞는 분자구조를 찾는데 많은 시간이 소요돼 고성능 스트레처블 고분자 반도체 구현에 적합하지 않았다.

우리 대학 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 제난 바오 교수 공동연구팀은 이번 연구에서 고분자 자체의 성질을 변화시키는 것이 아닌 기판과 고분자 반도체 사이의 계면을 개질하는 새로운 방법을 제시했다. 이러한 계면 공학법을 통해 고분자 반도체는 전기적 성질을 잃지 않으면서 기계적 물성이 크게 개선됐다.

공동연구팀은 이번 연구에서 응력에 의해 고분자 반도체가 손상을 받는 것은 고분자 박막과 기판 사이 계면에서의 박리 현상과 그로 인한 응력의 편재화(localization)에 의해 상당 부분 기인함을 발견했다.

공동연구팀은 이러한 문제점을 극복하기 위해 고분자 반도체 박막과 기판 사이의 계면에 새로운 고분자 층을 도입했다. 이 고분자 층은 반도체 박막과 기판 모두와 강하게 결합해 두 층의 박리현상과 응력의 편재화를 효과적으로 막아줬으며, 동역학적 결합(dynamic bond)을 할 수 있는 구조를 가져 추가적인 응력 분산 효과를 보였다.

이러한 계면 개질이 이뤄진 고성능 고분자 반도체는 최대 110%의 변형률까지 눈에 띄는 균열이 발견되지 않았으며, 이는 기존의 같은 반도체가 30% 변형률에서 상당한 균열을 보인 것에 비하면 획기적인 발전이다. 또한 이러한 접근법은 특정 고분자 반도체에 국한되지 않고, 다양한 고분자 반도체, 고분자 전도체, 금속 전도체에 모두 적용 가능하다는 장점이 있다.

신소재공학과 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 문재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 재료 분야 저명 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)' 11월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tough interface-enabled stretchable electronics using non-stretchable polymer semiconductors and conductors).

강지형 교수는 "이번 연구는 스트레처블 고분자 반도체 구현을 위한 설계 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 하면서, "이번에 개발된 계면 공학법은 급속도로 성장하고 있는 유연소자 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구사업, 나노소재기술개발사업 미래기술연구실, 삼성종기원 과제의 지원을 받아 수행됐다.

고성능 스트레처블 고분자 반도체를 위한 신개념 계면공학법 개발

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수, 미국 버클리 대학교 문재완 박사와 미국 스탠퍼드 대학교 제난 바오(Zhenan Bao) 교수 공동연구팀이 고분자 반도체와 회로기판의 경계면을 개선하는 새로운 계면 개질법을 개발하고, 이를 이용해 고성능 스트레처블(늘어나고 유연한) 고분자 반도체를 구현했다고 24일 밝혔다.

고분자 반도체는 기존의 실리콘 기반의 반도체와는 다르게 탄소를 기반으로 구성돼 있으며, 상대적으로 낮은 가격과 대면적 공정이 가능하다는 장점으로 인해 추후 유연 소자, 태양전지, OLED 등의 산업에 응용될 수 있는 차세대 반도체 재료다.

하지만 전기적 성능이 좋은 고분자 반도체는 작은 응력에도 쉽게 깨지는 문제점이 있었다. 일반적으로 고분자 반도체는 결정구조를 많이 가질수록 전기적 성능이 좋아지지만, 이러한 결정구조는 고분자 반도체가 응력에 취약해지게 만들기 때문이다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 기존에는 분자구조의 변화, 첨가제 등을 이용해 고분자 반도체 자체의 기계적 물성을 변화시키는 데 주로 초점을 맞춰왔다.

그러나 기존의 방법들은 기계적 물성이 향상되는 대신 전기적 성질이 악화되고, 각각의 고분자 반도체에 맞는 분자구조를 찾는데 많은 시간이 소요돼 고성능 스트레처블 고분자 반도체 구현에 적합하지 않았다.

우리 대학 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 제난 바오 교수 공동연구팀은 이번 연구에서 고분자 자체의 성질을 변화시키는 것이 아닌 기판과 고분자 반도체 사이의 계면을 개질하는 새로운 방법을 제시했다. 이러한 계면 공학법을 통해 고분자 반도체는 전기적 성질을 잃지 않으면서 기계적 물성이 크게 개선됐다.

공동연구팀은 이번 연구에서 응력에 의해 고분자 반도체가 손상을 받는 것은 고분자 박막과 기판 사이 계면에서의 박리 현상과 그로 인한 응력의 편재화(localization)에 의해 상당 부분 기인함을 발견했다.

공동연구팀은 이러한 문제점을 극복하기 위해 고분자 반도체 박막과 기판 사이의 계면에 새로운 고분자 층을 도입했다. 이 고분자 층은 반도체 박막과 기판 모두와 강하게 결합해 두 층의 박리현상과 응력의 편재화를 효과적으로 막아줬으며, 동역학적 결합(dynamic bond)을 할 수 있는 구조를 가져 추가적인 응력 분산 효과를 보였다.

이러한 계면 개질이 이뤄진 고성능 고분자 반도체는 최대 110%의 변형률까지 눈에 띄는 균열이 발견되지 않았으며, 이는 기존의 같은 반도체가 30% 변형률에서 상당한 균열을 보인 것에 비하면 획기적인 발전이다. 또한 이러한 접근법은 특정 고분자 반도체에 국한되지 않고, 다양한 고분자 반도체, 고분자 전도체, 금속 전도체에 모두 적용 가능하다는 장점이 있다.

신소재공학과 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 문재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 재료 분야 저명 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)' 11월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tough interface-enabled stretchable electronics using non-stretchable polymer semiconductors and conductors).

강지형 교수는 "이번 연구는 스트레처블 고분자 반도체 구현을 위한 설계 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 하면서, "이번에 개발된 계면 공학법은 급속도로 성장하고 있는 유연소자 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구사업, 나노소재기술개발사업 미래기술연구실, 삼성종기원 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.25

조회수 4381

-

상호작용 가능한 바이오 기반 친환경 화학물질 합성지도 완성

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물에서 화학물질을 생산하기 위한 바이오 화학반응을 총망라한 웹 기반의 합성 지도를 완성했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 10일 字 게재됐다.

※ 논문명 : An interactive metabolic map of bio-based chemicals

※ 저자 정보 : 장우대(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

급격한 기후 변화와 환경오염에 대응하기 위해 석유화학 제품을 미생물을 활용해 생산하는 연구가 주목받고 있다. 미생물을 이용해 다양한 화학 물질, 재료, 연료 등을 합성하기 위해선 목표 물질의 생합성 경로를 탐색 및 발굴해 미생물 내에 도입하는 것이 우선돼야 한다. 또한, 다양한 화학물질을 효율적으로 합성하기 위해선 미생물을 이용한 생물공학적 방법뿐만 아닌 화학적 방법 또한 통합해 활용할 필요가 있다.

지난 2019년, 이상엽 특훈교수팀은 미생물을 이용해 화학물질을 합성할 수 있는 경로를 기존 화학반응 공정과 함께 정리한 지도를 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 발표한 바 있다. 당시 편찬한 지도는 네이처 측에서 포스터 형식으로 전 세계의 산업계 및 학계에 배포해 각 화학물질의 합성 경로를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

연구팀은 전 세계적인 관심을 바탕으로 지난번에 공개한 바이오 기반 화학물질 합성 지도를 업데이트 및 확장하고, 웹 기반으로 제작해 누구나 쉽게 접근하여 각 화학물질 합성을 위한 효율적인 경로를 빠르게 탐색할 수 있도록 했다. 사용자는 개발한 웹 기반의 합성 지도에서 제공하는 대화형 시각적 도구를 사용해 다양한 화학물질 생산으로 이어지는 생물학적 및 화학적 반응의 복잡한 네트워크를 분석할 수 있다. 또한, 이번 개편에서는 식품, 의약품, 화장품 등에 활용할 수 있는 다양한 천연물과 그 합성 경로를 추가해 지도의 활용성을 넓혔다. 발표한 바이오 기반 화학물질 합성지도는 http://systemsbiotech.co.kr 에서 확인할 수 있다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 장우대 박사와 김기배 박사과정생은 “기존 배포했던 합성 지도의 업데이트와 사용성 증대에 대한 요구를 반영하여 이번 연구를 진행했다”라고 말했으며, “이번 논문에서 정리한 생물공학적 방법과 화학공학적 방법을 통합한 화학물질 생산 전략과 전망은 미생물 세포 공장 구축 시 화학물질의 합성 경로 설계뿐만 아닌, 신규 물질의 생합성 경로 설계에도 유용하게 활용할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 업데이트한 웹 기반 합성 지도는 기후 위기와 탄소중립에 대응하기 위한 바이오 기반 화학물질 생산 연구의 청사진으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

상호작용 가능한 바이오 기반 친환경 화학물질 합성지도 완성

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물에서 화학물질을 생산하기 위한 바이오 화학반응을 총망라한 웹 기반의 합성 지도를 완성했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 10일 字 게재됐다.

※ 논문명 : An interactive metabolic map of bio-based chemicals

※ 저자 정보 : 장우대(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

급격한 기후 변화와 환경오염에 대응하기 위해 석유화학 제품을 미생물을 활용해 생산하는 연구가 주목받고 있다. 미생물을 이용해 다양한 화학 물질, 재료, 연료 등을 합성하기 위해선 목표 물질의 생합성 경로를 탐색 및 발굴해 미생물 내에 도입하는 것이 우선돼야 한다. 또한, 다양한 화학물질을 효율적으로 합성하기 위해선 미생물을 이용한 생물공학적 방법뿐만 아닌 화학적 방법 또한 통합해 활용할 필요가 있다.

지난 2019년, 이상엽 특훈교수팀은 미생물을 이용해 화학물질을 합성할 수 있는 경로를 기존 화학반응 공정과 함께 정리한 지도를 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 발표한 바 있다. 당시 편찬한 지도는 네이처 측에서 포스터 형식으로 전 세계의 산업계 및 학계에 배포해 각 화학물질의 합성 경로를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

연구팀은 전 세계적인 관심을 바탕으로 지난번에 공개한 바이오 기반 화학물질 합성 지도를 업데이트 및 확장하고, 웹 기반으로 제작해 누구나 쉽게 접근하여 각 화학물질 합성을 위한 효율적인 경로를 빠르게 탐색할 수 있도록 했다. 사용자는 개발한 웹 기반의 합성 지도에서 제공하는 대화형 시각적 도구를 사용해 다양한 화학물질 생산으로 이어지는 생물학적 및 화학적 반응의 복잡한 네트워크를 분석할 수 있다. 또한, 이번 개편에서는 식품, 의약품, 화장품 등에 활용할 수 있는 다양한 천연물과 그 합성 경로를 추가해 지도의 활용성을 넓혔다. 발표한 바이오 기반 화학물질 합성지도는 http://systemsbiotech.co.kr 에서 확인할 수 있다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 장우대 박사와 김기배 박사과정생은 “기존 배포했던 합성 지도의 업데이트와 사용성 증대에 대한 요구를 반영하여 이번 연구를 진행했다”라고 말했으며, “이번 논문에서 정리한 생물공학적 방법과 화학공학적 방법을 통합한 화학물질 생산 전략과 전망은 미생물 세포 공장 구축 시 화학물질의 합성 경로 설계뿐만 아닌, 신규 물질의 생합성 경로 설계에도 유용하게 활용할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 업데이트한 웹 기반 합성 지도는 기후 위기와 탄소중립에 대응하기 위한 바이오 기반 화학물질 생산 연구의 청사진으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.29

조회수 4742

-

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05

조회수 6555

-

KAIST-SM, 메타버스 연구 위해 MOU 체결

KAIST(총장 이광형)가 선도적인 메타버스 연구를 위해 SM엔터테인먼트(공동대표 이성수·탁영준)와 손잡았다. 양 기관은 23일 오후 대전 본원 제1 회의실에서 메타버스 연구를 위한 업무 협약을 체결했다. 앞으로 ▴콘텐츠·인공지능·로봇 등의 분야에 관한 기술 ▴디지털 아바타 제작 관련 공동 프로젝트 ▴컬처 테크놀로지(Culture Technology) 관련 공동 학술 연구 등의 분야에서 협력하게 된다. 특히, KAIST 문화기술대학과의 공동 연구를 통해 아바타를 활용한 메타버스 공연 기술 연구를 중점적으로 수행할 예정이다. 코로나19의 세계적인 대유행 이후 문화계는 온라인 플랫폼을 활용한 비대면 공연을 발 빠르게 선보이며 새로운 공연 예술의 형태를 제시했다. 메타버스 세계는 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 3차원(3D) 등 첨단 기술들이 총동원된 실험장이자 디지털 시대의 최전선이다. KAIST와 SM엔터테인먼트는 이번 협력을 바탕으로 공연의 완성도와 기술의 진보를 동시에 추구하는 연구를 수행할 계획이다. 메타버스는 기존의 가상현실보다 한 차원 더 심화된 확장 가상세계다. 현실과 가상 사이의 경계를 허물어 자유롭게 넘나들 수 있는 세계 혹은 현실을 초월한 디지털 세상이다. 아바타를 자신과 동일시하는 메타버스의 소비층은 스크린, TV, 공연장과 같은 수단이 물리적(Physically)으로 존재하지 않아도 현실에서 경험하는 일들을 가상세계로 옮겨와 즐기고 있다.

KAIST는 인공지능(AI)·디지털트윈·사물인터넷(IOT)·네트워크 등 가상세계를 실제와 같이 정교하게 재현하고 구동하기 위한 첨단 기술을 제공한다. 여기에 글로벌 한류를 이끌어온 SM엔터테인먼트의 프로듀싱 및 콘텐츠 기획 능력을 융합해 미래의 주요한 성장 동력으로 꼽히는 메타버스 분야의 주도권 선점하는 것이 이번 협력의 목표다.

또한, 셀럽(celebrity·유명인)과 아바타라는 두 가지 요소가 미래 엔터테인먼트 시장의 핵심 요소가 될 것이라고 전망하고 여러 아바타가 더 나은 능력을 가지고 관계를 맺고 소통하는 초거대 버추얼 세상을 준비하기 위해 콘텐츠·인공지능·로봇 등에 관한 연구 협력도 심화해나갈 예정이다.

이수만 총괄 프로듀서는 "한국 엔터테인먼트 산업을 이끌어온 SM엔터테인먼트는 미래의 콘텐츠를 만드는 동력을 얻고 한국 과학기술 인재 양성과 혁신을 이끌어온 KAIST는 세계 초일류 대학이 되어 SM과 함께 인류의 미래의 삶에 기여하는 퍼스트 무버(First Mover)가 될 것을 확신한다ˮ라고 말했다. 이광형 KAIST 총장은 "전 세계인의 마음의 사로잡은 SM엔터테인먼트의 문화적 상상력이 KAIST의 우수한 기술력과 만나 미래 엔터테인먼트 시장은 물론 공학 기술 발전에도 기여하는 거대한 창의의 산물로 완성되길 바란다ˮ라고 기대감을 밝혔다.

23일 열린 협약식에는 이광형 KAIST 총장과 이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 한편, 이수만 총괄 프로듀서는 이날 협약식이 끝난 뒤 KAIST 구성원을 대상으로 ʻKAIST와 SM이 함께하는 미래 엔터테인먼트 세상ʼ이라는 주제로 강연했다.

KAIST-SM, 메타버스 연구 위해 MOU 체결

KAIST(총장 이광형)가 선도적인 메타버스 연구를 위해 SM엔터테인먼트(공동대표 이성수·탁영준)와 손잡았다. 양 기관은 23일 오후 대전 본원 제1 회의실에서 메타버스 연구를 위한 업무 협약을 체결했다. 앞으로 ▴콘텐츠·인공지능·로봇 등의 분야에 관한 기술 ▴디지털 아바타 제작 관련 공동 프로젝트 ▴컬처 테크놀로지(Culture Technology) 관련 공동 학술 연구 등의 분야에서 협력하게 된다. 특히, KAIST 문화기술대학과의 공동 연구를 통해 아바타를 활용한 메타버스 공연 기술 연구를 중점적으로 수행할 예정이다. 코로나19의 세계적인 대유행 이후 문화계는 온라인 플랫폼을 활용한 비대면 공연을 발 빠르게 선보이며 새로운 공연 예술의 형태를 제시했다. 메타버스 세계는 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 3차원(3D) 등 첨단 기술들이 총동원된 실험장이자 디지털 시대의 최전선이다. KAIST와 SM엔터테인먼트는 이번 협력을 바탕으로 공연의 완성도와 기술의 진보를 동시에 추구하는 연구를 수행할 계획이다. 메타버스는 기존의 가상현실보다 한 차원 더 심화된 확장 가상세계다. 현실과 가상 사이의 경계를 허물어 자유롭게 넘나들 수 있는 세계 혹은 현실을 초월한 디지털 세상이다. 아바타를 자신과 동일시하는 메타버스의 소비층은 스크린, TV, 공연장과 같은 수단이 물리적(Physically)으로 존재하지 않아도 현실에서 경험하는 일들을 가상세계로 옮겨와 즐기고 있다.

KAIST는 인공지능(AI)·디지털트윈·사물인터넷(IOT)·네트워크 등 가상세계를 실제와 같이 정교하게 재현하고 구동하기 위한 첨단 기술을 제공한다. 여기에 글로벌 한류를 이끌어온 SM엔터테인먼트의 프로듀싱 및 콘텐츠 기획 능력을 융합해 미래의 주요한 성장 동력으로 꼽히는 메타버스 분야의 주도권 선점하는 것이 이번 협력의 목표다.

또한, 셀럽(celebrity·유명인)과 아바타라는 두 가지 요소가 미래 엔터테인먼트 시장의 핵심 요소가 될 것이라고 전망하고 여러 아바타가 더 나은 능력을 가지고 관계를 맺고 소통하는 초거대 버추얼 세상을 준비하기 위해 콘텐츠·인공지능·로봇 등에 관한 연구 협력도 심화해나갈 예정이다.

이수만 총괄 프로듀서는 "한국 엔터테인먼트 산업을 이끌어온 SM엔터테인먼트는 미래의 콘텐츠를 만드는 동력을 얻고 한국 과학기술 인재 양성과 혁신을 이끌어온 KAIST는 세계 초일류 대학이 되어 SM과 함께 인류의 미래의 삶에 기여하는 퍼스트 무버(First Mover)가 될 것을 확신한다ˮ라고 말했다. 이광형 KAIST 총장은 "전 세계인의 마음의 사로잡은 SM엔터테인먼트의 문화적 상상력이 KAIST의 우수한 기술력과 만나 미래 엔터테인먼트 시장은 물론 공학 기술 발전에도 기여하는 거대한 창의의 산물로 완성되길 바란다ˮ라고 기대감을 밝혔다.

23일 열린 협약식에는 이광형 KAIST 총장과 이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 한편, 이수만 총괄 프로듀서는 이날 협약식이 끝난 뒤 KAIST 구성원을 대상으로 ʻKAIST와 SM이 함께하는 미래 엔터테인먼트 세상ʼ이라는 주제로 강연했다.

2021.06.24

조회수 16607

-

이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.02

조회수 21706

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

2024.01.05 조회수 5511

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

2024.01.05 조회수 5511 의과학대학원, 글로벌 의사과학자 양성 토론회 개최

우리 대학이 31일 의과학연구센터(E7) 하자홀에서 '바이오 의료사업 발전을 위한 글로벌 의사과학자 양성 토론회'를 개최했다.

과학, 공학, 의학을 이해하는 의사과학자 양성은 글로벌 바이오 중심국가 도약을 위한 해법으로 대두되고 있다. 그러나 우리나라 의대 졸업생 중 의사과학자는 1% 미만으로 바이오 의료산업 경쟁력 제고를 위한 의사과학자 양성이 매우 시급한 상황이다.

의과학대학원이 주최하는 이번 토론회는 미국의 의사과학자 양성 시스템과 국가 정책을 살펴보고 이를 바탕으로 우리나라 의사과학자 양성 시스템의 선결 과제 및 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

이를 위해 세계적인 연구중심 의과대학인 미국 하버드 의대의 의사과학자 양성과정인 HST(Health Sciences and Technology) 프로그램의 디렉터 볼프람 고슬링(Wolfram Goessling) 교수와 스탠퍼드 의대 김성국 교수가 발제를 맡았다.

고슬링 교수는 '하버드와 매사추세츠 공과대학 간의 의사과학자 및 의사공학자 양성을 위한 협력 교육 프로그램'을 주제로 HST 프로그램의 역사, 두 기관 간의 구조, 의사-과학자 교육과정, 입학 요건 및 운영 현황 등을 소개했다.

HST 프로그램은 1970년에 시작된 의학과 이·공학분야의 학제간 교육 프로그램이다. 의학은 하버드에서 이·공학 분야는 MIT에서 주관하며, 미국 보스톤 지역의 병원과 협력한 임상실습을 진행해 융합형 의사과학자를 길러내는 산실로 알려져 있다. 이어, 김성국 스탠퍼드 의과대학 교수가 '스탠퍼드 대학의 의사과학자 양성 프로그램(Medical Scientist Training Program 이하, MSTP)'을 주제로 발표했다. 김 교수는 스탠퍼드 대학이 미국 국립보건원의 지원으로 50년 이상 운영해 온 MSTP의 역사와 성과를 소개하고 이를 바탕으로 대학이 시도하고 있는 혁신적인 의사과학자 양성과정의 발전상을 공유했다. 마지막 발제자로 김하일 의과학대학원 교수가 나서 'KAIST만의 차별화된 공학 중심 의사과학자 양성 전략'을 발표한다. 우리 대학은 2004년 의과학대학원을 설립해 현재까지 184명의 의사과학자를 양성했다. 이는, 지난 30여 년간 우리나라에서 양성한 의사과학자의 절반에 달하는 숫자다. 김 교수는 바이오 의료시대를 대비하는 새로운 전략으로 우리 대학이 추진하고 있는 공학 중심 의사과학자 양성안을 제시했다.

이어, 발제자들과의 자유 토론을 통해 KAIST 과기의전원의 의사과학자 양성 전략을 심도 있게 논의하고 청중과 공유했다. 이동만 KAIST 교학부총장은 환영사를 통해 "KAIST 과기의전원 설립은 KAIST의 새로운 도전을 넘어 공학 연구기반 의사과학자를 양성해 우리나라가 글로벌 바이오 중심 국가로의 도약하는 교두보가 될 것"이라고 강조하고, 이어 "성공적으로 의사과학자를 양성해 낸 경험을 가진 하버드대와 스탠퍼드대의 전문가들과 함께하는 오늘 토론회는 국가 바이오 인력 양성의 새로운 전략을 수립하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

2023.10.31 조회수 2248

의과학대학원, 글로벌 의사과학자 양성 토론회 개최

우리 대학이 31일 의과학연구센터(E7) 하자홀에서 '바이오 의료사업 발전을 위한 글로벌 의사과학자 양성 토론회'를 개최했다.

과학, 공학, 의학을 이해하는 의사과학자 양성은 글로벌 바이오 중심국가 도약을 위한 해법으로 대두되고 있다. 그러나 우리나라 의대 졸업생 중 의사과학자는 1% 미만으로 바이오 의료산업 경쟁력 제고를 위한 의사과학자 양성이 매우 시급한 상황이다.

의과학대학원이 주최하는 이번 토론회는 미국의 의사과학자 양성 시스템과 국가 정책을 살펴보고 이를 바탕으로 우리나라 의사과학자 양성 시스템의 선결 과제 및 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

이를 위해 세계적인 연구중심 의과대학인 미국 하버드 의대의 의사과학자 양성과정인 HST(Health Sciences and Technology) 프로그램의 디렉터 볼프람 고슬링(Wolfram Goessling) 교수와 스탠퍼드 의대 김성국 교수가 발제를 맡았다.

고슬링 교수는 '하버드와 매사추세츠 공과대학 간의 의사과학자 및 의사공학자 양성을 위한 협력 교육 프로그램'을 주제로 HST 프로그램의 역사, 두 기관 간의 구조, 의사-과학자 교육과정, 입학 요건 및 운영 현황 등을 소개했다.

HST 프로그램은 1970년에 시작된 의학과 이·공학분야의 학제간 교육 프로그램이다. 의학은 하버드에서 이·공학 분야는 MIT에서 주관하며, 미국 보스톤 지역의 병원과 협력한 임상실습을 진행해 융합형 의사과학자를 길러내는 산실로 알려져 있다. 이어, 김성국 스탠퍼드 의과대학 교수가 '스탠퍼드 대학의 의사과학자 양성 프로그램(Medical Scientist Training Program 이하, MSTP)'을 주제로 발표했다. 김 교수는 스탠퍼드 대학이 미국 국립보건원의 지원으로 50년 이상 운영해 온 MSTP의 역사와 성과를 소개하고 이를 바탕으로 대학이 시도하고 있는 혁신적인 의사과학자 양성과정의 발전상을 공유했다. 마지막 발제자로 김하일 의과학대학원 교수가 나서 'KAIST만의 차별화된 공학 중심 의사과학자 양성 전략'을 발표한다. 우리 대학은 2004년 의과학대학원을 설립해 현재까지 184명의 의사과학자를 양성했다. 이는, 지난 30여 년간 우리나라에서 양성한 의사과학자의 절반에 달하는 숫자다. 김 교수는 바이오 의료시대를 대비하는 새로운 전략으로 우리 대학이 추진하고 있는 공학 중심 의사과학자 양성안을 제시했다.

이어, 발제자들과의 자유 토론을 통해 KAIST 과기의전원의 의사과학자 양성 전략을 심도 있게 논의하고 청중과 공유했다. 이동만 KAIST 교학부총장은 환영사를 통해 "KAIST 과기의전원 설립은 KAIST의 새로운 도전을 넘어 공학 연구기반 의사과학자를 양성해 우리나라가 글로벌 바이오 중심 국가로의 도약하는 교두보가 될 것"이라고 강조하고, 이어 "성공적으로 의사과학자를 양성해 낸 경험을 가진 하버드대와 스탠퍼드대의 전문가들과 함께하는 오늘 토론회는 국가 바이오 인력 양성의 새로운 전략을 수립하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

2023.10.31 조회수 2248 강이연 교수, 영국 하원이 발간한 인공지능과 창의기술 보고서 참여

우리 대학 산업디자인학과 강이연 교수가 영국 하원 의회 소속 문화, 미디어, 스포츠 위원회(Culture, Media and Sport Committee, 이하 DCMS 위원회)의 초청을 받아 참여한 「연결된 기술: 인공지능과 창의기술 보고서(Connected tech: AI and creative technology Report」가 지난달 30일 발행됐다. 강 교수는 국제적으로 활동하는 미디어 아티스트이자 연구자, 교육자로서 지난해 11월 DCMS 위원회의 공청회(Enquiry Evidence Session)에 참여했으며, 이 보고서는 당시의 논의를 토대로 작성됐다. 해당 공청회는 영국 정부 부처와 국회의원들이 관심 있는 분야의 전문가를 초청해 의견을 듣는 공식회의로 이 자리에서 나온 전문가들의 의견은 추후 정책 수립에 반영이 된다.

강이연 교수는 '연결된 기술: 현명한가 사악한가?(Connected tech: smart or sinister?)'라는 주제로 열린 세션에 참여했다. 인공지능 기술이 예술 창작자에게 미치는 영향, 메타버스 등의 새로운 플랫폼이 문화산업에 미치는 영향과 현장에서 발생하는 문제들, 나아가 이러한 기술 기반 예술 분야를 고등교육 환경에서 교육하면서 발생하는 이슈들에 대해 영국 의원들과 논의했다. 다양한 쟁점과 이에 대한 전문가들의 의견을 담은 이번 보고서는 예술가들이 발전하는 기술의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 크리에이티브 산업(creative industry)에 대한 지원을 보장할 것을 정부에 촉구하는 내용을 담고 있다. 또한, 빅토리아 앤 앨버트 박물관(Victoria and Albert Museum)이 강 교수의 미디어 아트를 전시 및 소장 것을 사례로 들며 관련 기관과 산업계가 어떻게 혁신기술을 수용하며, 새로운 가치를 보여주는지를 소개했다.

▴원작자가 지닌 권리와 인공지능 저작물 사이에 발생하는 충돌지점과 경제적 이슈들 및 업계 전반의 우려를 강조 ▴인공지능 기술이 크리에이티브 산업에 주는 영향 ▴실제 현장에서 생기는 이슈들과 현재 정책들의 유효성 ▴생성형 인공지능(Generative AI)과 같은 새로운 기술이 만들어낸 창작물에 적용되는 현행 제도의 문제점 등을 논의하고 해당 정책의 조속한 개선을 정부에게 촉구하는 내용을 눈여겨볼 만한 보고서다.

이와 함께, 전자 및 통신 기술 선진국인 한국이 K-pop, 영화 등 문화산업에서도 기술적 강점을 발휘하며 빠르게 발전 중인 현황이 강조되어 있어 한국의 기술 및 엔터테인먼트 분야에 대한 영국의 관심도 잘 드러나 있다.

강이연 교수는 "이번 보고서는 과학기술뿐 아니라 문화강국으로 거듭나고 있는 한국이 앞으로 기술과 예술의 융·복합적 분야를 선도할 것으로 예측하고 있다"라며, "이를 포함해 기술과 예술의 융합 및 현 제도의 문제와 보완책 등에 관한 영국의 논의는 KAIST에도 많은 시사점을 남긴다"라고 전했다. 한편, 이번에 발간된 보고서는 영국 의회 홈페이지(☞바로가기 클릭)에서 확인할 수 있다.

2023.09.08 조회수 3099

강이연 교수, 영국 하원이 발간한 인공지능과 창의기술 보고서 참여

우리 대학 산업디자인학과 강이연 교수가 영국 하원 의회 소속 문화, 미디어, 스포츠 위원회(Culture, Media and Sport Committee, 이하 DCMS 위원회)의 초청을 받아 참여한 「연결된 기술: 인공지능과 창의기술 보고서(Connected tech: AI and creative technology Report」가 지난달 30일 발행됐다. 강 교수는 국제적으로 활동하는 미디어 아티스트이자 연구자, 교육자로서 지난해 11월 DCMS 위원회의 공청회(Enquiry Evidence Session)에 참여했으며, 이 보고서는 당시의 논의를 토대로 작성됐다. 해당 공청회는 영국 정부 부처와 국회의원들이 관심 있는 분야의 전문가를 초청해 의견을 듣는 공식회의로 이 자리에서 나온 전문가들의 의견은 추후 정책 수립에 반영이 된다.

강이연 교수는 '연결된 기술: 현명한가 사악한가?(Connected tech: smart or sinister?)'라는 주제로 열린 세션에 참여했다. 인공지능 기술이 예술 창작자에게 미치는 영향, 메타버스 등의 새로운 플랫폼이 문화산업에 미치는 영향과 현장에서 발생하는 문제들, 나아가 이러한 기술 기반 예술 분야를 고등교육 환경에서 교육하면서 발생하는 이슈들에 대해 영국 의원들과 논의했다. 다양한 쟁점과 이에 대한 전문가들의 의견을 담은 이번 보고서는 예술가들이 발전하는 기술의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 크리에이티브 산업(creative industry)에 대한 지원을 보장할 것을 정부에 촉구하는 내용을 담고 있다. 또한, 빅토리아 앤 앨버트 박물관(Victoria and Albert Museum)이 강 교수의 미디어 아트를 전시 및 소장 것을 사례로 들며 관련 기관과 산업계가 어떻게 혁신기술을 수용하며, 새로운 가치를 보여주는지를 소개했다.

▴원작자가 지닌 권리와 인공지능 저작물 사이에 발생하는 충돌지점과 경제적 이슈들 및 업계 전반의 우려를 강조 ▴인공지능 기술이 크리에이티브 산업에 주는 영향 ▴실제 현장에서 생기는 이슈들과 현재 정책들의 유효성 ▴생성형 인공지능(Generative AI)과 같은 새로운 기술이 만들어낸 창작물에 적용되는 현행 제도의 문제점 등을 논의하고 해당 정책의 조속한 개선을 정부에게 촉구하는 내용을 눈여겨볼 만한 보고서다.

이와 함께, 전자 및 통신 기술 선진국인 한국이 K-pop, 영화 등 문화산업에서도 기술적 강점을 발휘하며 빠르게 발전 중인 현황이 강조되어 있어 한국의 기술 및 엔터테인먼트 분야에 대한 영국의 관심도 잘 드러나 있다.

강이연 교수는 "이번 보고서는 과학기술뿐 아니라 문화강국으로 거듭나고 있는 한국이 앞으로 기술과 예술의 융·복합적 분야를 선도할 것으로 예측하고 있다"라며, "이를 포함해 기술과 예술의 융합 및 현 제도의 문제와 보완책 등에 관한 영국의 논의는 KAIST에도 많은 시사점을 남긴다"라고 전했다. 한편, 이번에 발간된 보고서는 영국 의회 홈페이지(☞바로가기 클릭)에서 확인할 수 있다.

2023.09.08 조회수 3099 양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

2023.03.24 조회수 4679

양자대학원 설립해 세계 최고 경쟁력 확보 나선다

우리 대학이 양자대학원(KAIST Graduate School of Quantum Science and Technology)을 설립해 올 가을학기부터 학사 운영을 시작한다. 양자기술은 항공·우주·국방·에너지·의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조 원가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 과학기술 인력은 절대적으로 부족한 상태로 양자 분야 주도권을 확보를 위한 인력양성이 시급하다. 우리 대학은 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성한다. 특히, 정부출연연구소와 상호협력해 출연연의 현장 연구 경험을 대학의 교육 및 공동연구에 접목하는 새로운 교육 패러다임을 새롭게 시도한다. 이를 위해, 과학기술정보통신부가 '양자 국가기술전략센터'로 공식 지정한 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)과 손잡았다. 연구와 교육의 시너지를 극대화하기 위해 우리 대학 교수와 겸직교수로 임용된 정출연 연구원이 팀을 이뤄 1명의 학생을 전담하는 '공동지도교수제'를 도입한다. 학생 참여 공동연구도 수행된다. 학생이 양 기관의 공동지도를 받는 과제 중심 심층 연구를 활용해 이론과 실무능력을 겸비한 최고급 양자 분야 전문가를 육성하는 것이 목표다. 이와 함께, 다변화되는 양자기술 수요에 선제적으로 대응하기 위해 물리학과·전기및전자공학부 등 다양한 학과가 참여하는 다학제적 융·복합 교육을 제공한다. 향후, 한국전자통신연구원(ETRI) 및 양자 관련 분야 연구소로 협력 범위를 확대해 다양한 교육 커리큘럼과 공동연구를 활성화할 예정이다. 김은성 양자대학원 책임교수는 "미국의 UC버클리와 로렌스버클리국립연구소, 시카고대학과 아르곤국립연구소처럼 대학과 연구소가 협력해 세계적인 연구와 교육의 허브로 자리매김한 사례가 많다"라고 설명했다. 김 책임교수는 이어 "KAIST 양자대학원도 KRISS와 긴밀하게 협력하는 특화 프로그램을 바탕으로 세계적인 전문인력 양성기관으로 발돋움하고 더 나아가 양자기술의 미래 가치 창출과 신성장동력의 주도권을 확보하기 위해 노력하겠다"라고 포부를 밝혔다. 우리 대학은 오는 30일(목) 16시에 양자대학원 입시설명회를 온·오프라인 동시에 진행하며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▶ KAIST 양자대학원 홈페이지 바로가기: https://quantum.kaist.ac.kr▶ 양자대학원 입시설명회 사전등록 바로가기 https://forms.gle/vSf3C1BtwpuCugQF9▶ 양자대학원 입시설명회 온라인 입장링크 바로가기 https://kaist.zoom.us/j/89549799217

2023.03.24 조회수 4679 암세포만 공략하는 스마트 면역세포 시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수와 의과학대학원 박종은 교수 공동연구팀이 인공지능과 빅데이터 분석을 기반으로 스마트 면역세포를 통한 암 치료의 핵심 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 키메라 항원 수용체(Chimeric antigen receptor, CAR)가 논리회로를 통해 작동하게 함으로써 정확하게 암세포만 공략할 수 있도록 하는 차세대 면역항암 치료법으로 기대가 모아진다. 이번 연구는 분당차병원 안희정 교수와 가톨릭의대 이혜옥 교수가 공동연구로 참여했다.

최정균 교수 연구팀은 수백만개의 세포에 대한 유전자 발현 데이터베이스를 구축하고 이를 이용해 종양세포와 정상세포 간의 유전자 발현 양상 차이를 논리회로 기반으로 찾아낼 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발하고 검증하는 데 성공했다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용없이 암세포만 정확하게 공략하는 것이 가능하다.

바이오및뇌공학과 권준하 박사, 의과학대학원 강준호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Biotechnology)'에 지난 2월 16일 출판됐다. (논문명: Single-cell mapping of combinatorial target antigens for CAR switches using logic gates)

최근의 암 연구에서 가장 많은 시도와 진전이 있었던 분야는 바로 면역항암치료이다. 암환자가 갖고 있는 면역체계를 활용하여 암을 극복하는 이 치료 분야에는 몇 가지 방법이 있는데, 면역관문억제제 및 암백신과 더불어 세포치료 또한 해당된다. 특히, 키메라 항원 수용체를 장착한 CAR-T 혹은 CAR-NK라고 하는 면역세포들은 암항원을 인식하여 암세포를 직접 파괴할 수 있다.

CAR 세포치료는 현재 혈액암에서의 성공을 시작으로 고형암으로 그 적용 범위를 넓히고자 하는 중인데, 혈액암과 달리 고형암에서는 부작용을 최소화하면서 효과적인 암 살상 능력을 보유하는 CAR 세포 개발에 어려움이 있었다. 이에 따라 최근에는 한 단계 진보된 CAR 엔지니어링 기술, 즉 AND, OR, NOT 과 같은 컴퓨터 연산 논리회로를 활용해 효과적으로 암세포를 공략할 수 있는 스마트 면역세포 개발이 활발히 진행되고 있다.

이러한 시점에서, 연구진은 세포 단위에서 정확히 암세포들에서만 발현하는 유전자들을 발굴하기 위해 대규모 암 및 정상 단일세포 데이터베이스를 구축했다. 이어서 연구진은 암세포들과 정상세포들을 가장 잘 구별할 수 있는 유전자 조합을 검색하는 인공지능 알고리즘을 개발했다. 특히 이 알고리즘은, 모든 유전자 조합에 대한 세포 단위 시뮬레이션을 통해 암세포만을 특이적으로 공략할 수 있는 논리회로를 찾아내는데 사용되었다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용은 최소화하면서도 항암치료의 효과는 극대화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 권준하 박사는 "이번 연구는 이전에 시도된 적이 없는 방법론을 제시했는데, 특히 주목할 점은 수백만개의 개별 암세포 및 정상세포들에 대한 시뮬레이션을 통해 최적의 CAR 세포용 회로들을 찾아낸 과정이다ˮ라며 "인공지능과 컴퓨터 논리회로를 면역세포 엔지니어링에 적용하는 획기적인 기술로서 혈액암에서 성공적으로 사용되고 있는 CAR 세포치료가 고형암으로 확대되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.ᅠ

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업-차세대응용오믹스사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 5319

암세포만 공략하는 스마트 면역세포 시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수와 의과학대학원 박종은 교수 공동연구팀이 인공지능과 빅데이터 분석을 기반으로 스마트 면역세포를 통한 암 치료의 핵심 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 키메라 항원 수용체(Chimeric antigen receptor, CAR)가 논리회로를 통해 작동하게 함으로써 정확하게 암세포만 공략할 수 있도록 하는 차세대 면역항암 치료법으로 기대가 모아진다. 이번 연구는 분당차병원 안희정 교수와 가톨릭의대 이혜옥 교수가 공동연구로 참여했다.

최정균 교수 연구팀은 수백만개의 세포에 대한 유전자 발현 데이터베이스를 구축하고 이를 이용해 종양세포와 정상세포 간의 유전자 발현 양상 차이를 논리회로 기반으로 찾아낼 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발하고 검증하는 데 성공했다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용없이 암세포만 정확하게 공략하는 것이 가능하다.

바이오및뇌공학과 권준하 박사, 의과학대학원 강준호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Biotechnology)'에 지난 2월 16일 출판됐다. (논문명: Single-cell mapping of combinatorial target antigens for CAR switches using logic gates)

최근의 암 연구에서 가장 많은 시도와 진전이 있었던 분야는 바로 면역항암치료이다. 암환자가 갖고 있는 면역체계를 활용하여 암을 극복하는 이 치료 분야에는 몇 가지 방법이 있는데, 면역관문억제제 및 암백신과 더불어 세포치료 또한 해당된다. 특히, 키메라 항원 수용체를 장착한 CAR-T 혹은 CAR-NK라고 하는 면역세포들은 암항원을 인식하여 암세포를 직접 파괴할 수 있다.

CAR 세포치료는 현재 혈액암에서의 성공을 시작으로 고형암으로 그 적용 범위를 넓히고자 하는 중인데, 혈액암과 달리 고형암에서는 부작용을 최소화하면서 효과적인 암 살상 능력을 보유하는 CAR 세포 개발에 어려움이 있었다. 이에 따라 최근에는 한 단계 진보된 CAR 엔지니어링 기술, 즉 AND, OR, NOT 과 같은 컴퓨터 연산 논리회로를 활용해 효과적으로 암세포를 공략할 수 있는 스마트 면역세포 개발이 활발히 진행되고 있다.

이러한 시점에서, 연구진은 세포 단위에서 정확히 암세포들에서만 발현하는 유전자들을 발굴하기 위해 대규모 암 및 정상 단일세포 데이터베이스를 구축했다. 이어서 연구진은 암세포들과 정상세포들을 가장 잘 구별할 수 있는 유전자 조합을 검색하는 인공지능 알고리즘을 개발했다. 특히 이 알고리즘은, 모든 유전자 조합에 대한 세포 단위 시뮬레이션을 통해 암세포만을 특이적으로 공략할 수 있는 논리회로를 찾아내는데 사용되었다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용은 최소화하면서도 항암치료의 효과는 극대화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 권준하 박사는 "이번 연구는 이전에 시도된 적이 없는 방법론을 제시했는데, 특히 주목할 점은 수백만개의 개별 암세포 및 정상세포들에 대한 시뮬레이션을 통해 최적의 CAR 세포용 회로들을 찾아낸 과정이다ˮ라며 "인공지능과 컴퓨터 논리회로를 면역세포 엔지니어링에 적용하는 획기적인 기술로서 혈액암에서 성공적으로 사용되고 있는 CAR 세포치료가 고형암으로 확대되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.ᅠ

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업-차세대응용오믹스사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 5319 바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25 조회수 4528

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25 조회수 4528 인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.05 조회수 7262

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.05 조회수 7262 고성능 스트레처블 고분자 반도체를 위한 신개념 계면공학법 개발

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수, 미국 버클리 대학교 문재완 박사와 미국 스탠퍼드 대학교 제난 바오(Zhenan Bao) 교수 공동연구팀이 고분자 반도체와 회로기판의 경계면을 개선하는 새로운 계면 개질법을 개발하고, 이를 이용해 고성능 스트레처블(늘어나고 유연한) 고분자 반도체를 구현했다고 24일 밝혔다.

고분자 반도체는 기존의 실리콘 기반의 반도체와는 다르게 탄소를 기반으로 구성돼 있으며, 상대적으로 낮은 가격과 대면적 공정이 가능하다는 장점으로 인해 추후 유연 소자, 태양전지, OLED 등의 산업에 응용될 수 있는 차세대 반도체 재료다.

하지만 전기적 성능이 좋은 고분자 반도체는 작은 응력에도 쉽게 깨지는 문제점이 있었다. 일반적으로 고분자 반도체는 결정구조를 많이 가질수록 전기적 성능이 좋아지지만, 이러한 결정구조는 고분자 반도체가 응력에 취약해지게 만들기 때문이다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 기존에는 분자구조의 변화, 첨가제 등을 이용해 고분자 반도체 자체의 기계적 물성을 변화시키는 데 주로 초점을 맞춰왔다.

그러나 기존의 방법들은 기계적 물성이 향상되는 대신 전기적 성질이 악화되고, 각각의 고분자 반도체에 맞는 분자구조를 찾는데 많은 시간이 소요돼 고성능 스트레처블 고분자 반도체 구현에 적합하지 않았다.

우리 대학 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 제난 바오 교수 공동연구팀은 이번 연구에서 고분자 자체의 성질을 변화시키는 것이 아닌 기판과 고분자 반도체 사이의 계면을 개질하는 새로운 방법을 제시했다. 이러한 계면 공학법을 통해 고분자 반도체는 전기적 성질을 잃지 않으면서 기계적 물성이 크게 개선됐다.

공동연구팀은 이번 연구에서 응력에 의해 고분자 반도체가 손상을 받는 것은 고분자 박막과 기판 사이 계면에서의 박리 현상과 그로 인한 응력의 편재화(localization)에 의해 상당 부분 기인함을 발견했다.

공동연구팀은 이러한 문제점을 극복하기 위해 고분자 반도체 박막과 기판 사이의 계면에 새로운 고분자 층을 도입했다. 이 고분자 층은 반도체 박막과 기판 모두와 강하게 결합해 두 층의 박리현상과 응력의 편재화를 효과적으로 막아줬으며, 동역학적 결합(dynamic bond)을 할 수 있는 구조를 가져 추가적인 응력 분산 효과를 보였다.

이러한 계면 개질이 이뤄진 고성능 고분자 반도체는 최대 110%의 변형률까지 눈에 띄는 균열이 발견되지 않았으며, 이는 기존의 같은 반도체가 30% 변형률에서 상당한 균열을 보인 것에 비하면 획기적인 발전이다. 또한 이러한 접근법은 특정 고분자 반도체에 국한되지 않고, 다양한 고분자 반도체, 고분자 전도체, 금속 전도체에 모두 적용 가능하다는 장점이 있다.

신소재공학과 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 문재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 재료 분야 저명 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)' 11월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tough interface-enabled stretchable electronics using non-stretchable polymer semiconductors and conductors).

강지형 교수는 "이번 연구는 스트레처블 고분자 반도체 구현을 위한 설계 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 하면서, "이번에 개발된 계면 공학법은 급속도로 성장하고 있는 유연소자 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구사업, 나노소재기술개발사업 미래기술연구실, 삼성종기원 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.25 조회수 4381

고성능 스트레처블 고분자 반도체를 위한 신개념 계면공학법 개발

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수, 미국 버클리 대학교 문재완 박사와 미국 스탠퍼드 대학교 제난 바오(Zhenan Bao) 교수 공동연구팀이 고분자 반도체와 회로기판의 경계면을 개선하는 새로운 계면 개질법을 개발하고, 이를 이용해 고성능 스트레처블(늘어나고 유연한) 고분자 반도체를 구현했다고 24일 밝혔다.

고분자 반도체는 기존의 실리콘 기반의 반도체와는 다르게 탄소를 기반으로 구성돼 있으며, 상대적으로 낮은 가격과 대면적 공정이 가능하다는 장점으로 인해 추후 유연 소자, 태양전지, OLED 등의 산업에 응용될 수 있는 차세대 반도체 재료다.

하지만 전기적 성능이 좋은 고분자 반도체는 작은 응력에도 쉽게 깨지는 문제점이 있었다. 일반적으로 고분자 반도체는 결정구조를 많이 가질수록 전기적 성능이 좋아지지만, 이러한 결정구조는 고분자 반도체가 응력에 취약해지게 만들기 때문이다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 기존에는 분자구조의 변화, 첨가제 등을 이용해 고분자 반도체 자체의 기계적 물성을 변화시키는 데 주로 초점을 맞춰왔다.

그러나 기존의 방법들은 기계적 물성이 향상되는 대신 전기적 성질이 악화되고, 각각의 고분자 반도체에 맞는 분자구조를 찾는데 많은 시간이 소요돼 고성능 스트레처블 고분자 반도체 구현에 적합하지 않았다.

우리 대학 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 제난 바오 교수 공동연구팀은 이번 연구에서 고분자 자체의 성질을 변화시키는 것이 아닌 기판과 고분자 반도체 사이의 계면을 개질하는 새로운 방법을 제시했다. 이러한 계면 공학법을 통해 고분자 반도체는 전기적 성질을 잃지 않으면서 기계적 물성이 크게 개선됐다.

공동연구팀은 이번 연구에서 응력에 의해 고분자 반도체가 손상을 받는 것은 고분자 박막과 기판 사이 계면에서의 박리 현상과 그로 인한 응력의 편재화(localization)에 의해 상당 부분 기인함을 발견했다.

공동연구팀은 이러한 문제점을 극복하기 위해 고분자 반도체 박막과 기판 사이의 계면에 새로운 고분자 층을 도입했다. 이 고분자 층은 반도체 박막과 기판 모두와 강하게 결합해 두 층의 박리현상과 응력의 편재화를 효과적으로 막아줬으며, 동역학적 결합(dynamic bond)을 할 수 있는 구조를 가져 추가적인 응력 분산 효과를 보였다.

이러한 계면 개질이 이뤄진 고성능 고분자 반도체는 최대 110%의 변형률까지 눈에 띄는 균열이 발견되지 않았으며, 이는 기존의 같은 반도체가 30% 변형률에서 상당한 균열을 보인 것에 비하면 획기적인 발전이다. 또한 이러한 접근법은 특정 고분자 반도체에 국한되지 않고, 다양한 고분자 반도체, 고분자 전도체, 금속 전도체에 모두 적용 가능하다는 장점이 있다.

신소재공학과 강지형 교수와 스탠퍼드 대학교 문재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 재료 분야 저명 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)' 11월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tough interface-enabled stretchable electronics using non-stretchable polymer semiconductors and conductors).

강지형 교수는 "이번 연구는 스트레처블 고분자 반도체 구현을 위한 설계 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 하면서, "이번에 개발된 계면 공학법은 급속도로 성장하고 있는 유연소자 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구사업, 나노소재기술개발사업 미래기술연구실, 삼성종기원 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.25 조회수 4381 상호작용 가능한 바이오 기반 친환경 화학물질 합성지도 완성

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물에서 화학물질을 생산하기 위한 바이오 화학반응을 총망라한 웹 기반의 합성 지도를 완성했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 10일 字 게재됐다.

※ 논문명 : An interactive metabolic map of bio-based chemicals

※ 저자 정보 : 장우대(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

급격한 기후 변화와 환경오염에 대응하기 위해 석유화학 제품을 미생물을 활용해 생산하는 연구가 주목받고 있다. 미생물을 이용해 다양한 화학 물질, 재료, 연료 등을 합성하기 위해선 목표 물질의 생합성 경로를 탐색 및 발굴해 미생물 내에 도입하는 것이 우선돼야 한다. 또한, 다양한 화학물질을 효율적으로 합성하기 위해선 미생물을 이용한 생물공학적 방법뿐만 아닌 화학적 방법 또한 통합해 활용할 필요가 있다.

지난 2019년, 이상엽 특훈교수팀은 미생물을 이용해 화학물질을 합성할 수 있는 경로를 기존 화학반응 공정과 함께 정리한 지도를 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 발표한 바 있다. 당시 편찬한 지도는 네이처 측에서 포스터 형식으로 전 세계의 산업계 및 학계에 배포해 각 화학물질의 합성 경로를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

연구팀은 전 세계적인 관심을 바탕으로 지난번에 공개한 바이오 기반 화학물질 합성 지도를 업데이트 및 확장하고, 웹 기반으로 제작해 누구나 쉽게 접근하여 각 화학물질 합성을 위한 효율적인 경로를 빠르게 탐색할 수 있도록 했다. 사용자는 개발한 웹 기반의 합성 지도에서 제공하는 대화형 시각적 도구를 사용해 다양한 화학물질 생산으로 이어지는 생물학적 및 화학적 반응의 복잡한 네트워크를 분석할 수 있다. 또한, 이번 개편에서는 식품, 의약품, 화장품 등에 활용할 수 있는 다양한 천연물과 그 합성 경로를 추가해 지도의 활용성을 넓혔다. 발표한 바이오 기반 화학물질 합성지도는 http://systemsbiotech.co.kr 에서 확인할 수 있다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 장우대 박사와 김기배 박사과정생은 “기존 배포했던 합성 지도의 업데이트와 사용성 증대에 대한 요구를 반영하여 이번 연구를 진행했다”라고 말했으며, “이번 논문에서 정리한 생물공학적 방법과 화학공학적 방법을 통합한 화학물질 생산 전략과 전망은 미생물 세포 공장 구축 시 화학물질의 합성 경로 설계뿐만 아닌, 신규 물질의 생합성 경로 설계에도 유용하게 활용할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 업데이트한 웹 기반 합성 지도는 기후 위기와 탄소중립에 대응하기 위한 바이오 기반 화학물질 생산 연구의 청사진으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.29 조회수 4742

상호작용 가능한 바이오 기반 친환경 화학물질 합성지도 완성

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물에서 화학물질을 생산하기 위한 바이오 화학반응을 총망라한 웹 기반의 합성 지도를 완성했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'에 8월 10일 字 게재됐다.

※ 논문명 : An interactive metabolic map of bio-based chemicals

※ 저자 정보 : 장우대(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

급격한 기후 변화와 환경오염에 대응하기 위해 석유화학 제품을 미생물을 활용해 생산하는 연구가 주목받고 있다. 미생물을 이용해 다양한 화학 물질, 재료, 연료 등을 합성하기 위해선 목표 물질의 생합성 경로를 탐색 및 발굴해 미생물 내에 도입하는 것이 우선돼야 한다. 또한, 다양한 화학물질을 효율적으로 합성하기 위해선 미생물을 이용한 생물공학적 방법뿐만 아닌 화학적 방법 또한 통합해 활용할 필요가 있다.

지난 2019년, 이상엽 특훈교수팀은 미생물을 이용해 화학물질을 합성할 수 있는 경로를 기존 화학반응 공정과 함께 정리한 지도를 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 발표한 바 있다. 당시 편찬한 지도는 네이처 측에서 포스터 형식으로 전 세계의 산업계 및 학계에 배포해 각 화학물질의 합성 경로를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

연구팀은 전 세계적인 관심을 바탕으로 지난번에 공개한 바이오 기반 화학물질 합성 지도를 업데이트 및 확장하고, 웹 기반으로 제작해 누구나 쉽게 접근하여 각 화학물질 합성을 위한 효율적인 경로를 빠르게 탐색할 수 있도록 했다. 사용자는 개발한 웹 기반의 합성 지도에서 제공하는 대화형 시각적 도구를 사용해 다양한 화학물질 생산으로 이어지는 생물학적 및 화학적 반응의 복잡한 네트워크를 분석할 수 있다. 또한, 이번 개편에서는 식품, 의약품, 화장품 등에 활용할 수 있는 다양한 천연물과 그 합성 경로를 추가해 지도의 활용성을 넓혔다. 발표한 바이오 기반 화학물질 합성지도는 http://systemsbiotech.co.kr 에서 확인할 수 있다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 장우대 박사와 김기배 박사과정생은 “기존 배포했던 합성 지도의 업데이트와 사용성 증대에 대한 요구를 반영하여 이번 연구를 진행했다”라고 말했으며, “이번 논문에서 정리한 생물공학적 방법과 화학공학적 방법을 통합한 화학물질 생산 전략과 전망은 미생물 세포 공장 구축 시 화학물질의 합성 경로 설계뿐만 아닌, 신규 물질의 생합성 경로 설계에도 유용하게 활용할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 업데이트한 웹 기반 합성 지도는 기후 위기와 탄소중립에 대응하기 위한 바이오 기반 화학물질 생산 연구의 청사진으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.29 조회수 4742 기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05 조회수 6555

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05 조회수 6555 KAIST-SM, 메타버스 연구 위해 MOU 체결

KAIST(총장 이광형)가 선도적인 메타버스 연구를 위해 SM엔터테인먼트(공동대표 이성수·탁영준)와 손잡았다. 양 기관은 23일 오후 대전 본원 제1 회의실에서 메타버스 연구를 위한 업무 협약을 체결했다. 앞으로 ▴콘텐츠·인공지능·로봇 등의 분야에 관한 기술 ▴디지털 아바타 제작 관련 공동 프로젝트 ▴컬처 테크놀로지(Culture Technology) 관련 공동 학술 연구 등의 분야에서 협력하게 된다. 특히, KAIST 문화기술대학과의 공동 연구를 통해 아바타를 활용한 메타버스 공연 기술 연구를 중점적으로 수행할 예정이다. 코로나19의 세계적인 대유행 이후 문화계는 온라인 플랫폼을 활용한 비대면 공연을 발 빠르게 선보이며 새로운 공연 예술의 형태를 제시했다. 메타버스 세계는 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 3차원(3D) 등 첨단 기술들이 총동원된 실험장이자 디지털 시대의 최전선이다. KAIST와 SM엔터테인먼트는 이번 협력을 바탕으로 공연의 완성도와 기술의 진보를 동시에 추구하는 연구를 수행할 계획이다. 메타버스는 기존의 가상현실보다 한 차원 더 심화된 확장 가상세계다. 현실과 가상 사이의 경계를 허물어 자유롭게 넘나들 수 있는 세계 혹은 현실을 초월한 디지털 세상이다. 아바타를 자신과 동일시하는 메타버스의 소비층은 스크린, TV, 공연장과 같은 수단이 물리적(Physically)으로 존재하지 않아도 현실에서 경험하는 일들을 가상세계로 옮겨와 즐기고 있다.

KAIST는 인공지능(AI)·디지털트윈·사물인터넷(IOT)·네트워크 등 가상세계를 실제와 같이 정교하게 재현하고 구동하기 위한 첨단 기술을 제공한다. 여기에 글로벌 한류를 이끌어온 SM엔터테인먼트의 프로듀싱 및 콘텐츠 기획 능력을 융합해 미래의 주요한 성장 동력으로 꼽히는 메타버스 분야의 주도권 선점하는 것이 이번 협력의 목표다.

또한, 셀럽(celebrity·유명인)과 아바타라는 두 가지 요소가 미래 엔터테인먼트 시장의 핵심 요소가 될 것이라고 전망하고 여러 아바타가 더 나은 능력을 가지고 관계를 맺고 소통하는 초거대 버추얼 세상을 준비하기 위해 콘텐츠·인공지능·로봇 등에 관한 연구 협력도 심화해나갈 예정이다.

이수만 총괄 프로듀서는 "한국 엔터테인먼트 산업을 이끌어온 SM엔터테인먼트는 미래의 콘텐츠를 만드는 동력을 얻고 한국 과학기술 인재 양성과 혁신을 이끌어온 KAIST는 세계 초일류 대학이 되어 SM과 함께 인류의 미래의 삶에 기여하는 퍼스트 무버(First Mover)가 될 것을 확신한다ˮ라고 말했다. 이광형 KAIST 총장은 "전 세계인의 마음의 사로잡은 SM엔터테인먼트의 문화적 상상력이 KAIST의 우수한 기술력과 만나 미래 엔터테인먼트 시장은 물론 공학 기술 발전에도 기여하는 거대한 창의의 산물로 완성되길 바란다ˮ라고 기대감을 밝혔다.

23일 열린 협약식에는 이광형 KAIST 총장과 이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 한편, 이수만 총괄 프로듀서는 이날 협약식이 끝난 뒤 KAIST 구성원을 대상으로 ʻKAIST와 SM이 함께하는 미래 엔터테인먼트 세상ʼ이라는 주제로 강연했다.

2021.06.24 조회수 16607

KAIST-SM, 메타버스 연구 위해 MOU 체결