-

바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

2024.07.19

조회수 607

-

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

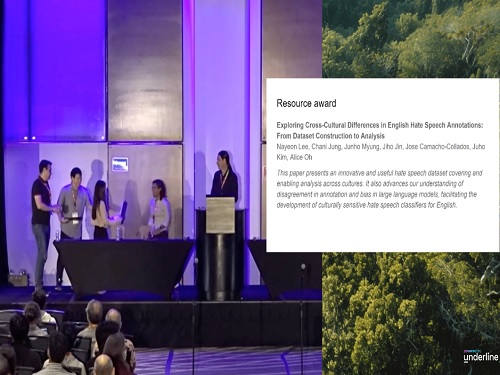

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16

조회수 892

-

Team KAIST, 국제 해양로봇 경진대회 준우승

우리 대학 기계공학과 김진환 교수, 전기및전자공학부 심현철 교수 연구실 학생들을 주축으로 하고 파블로 항공이 협력기업으로 참여한 Team KAIST가 국제로봇경진대회인 MBZIRC 마리타임 그랜드 챌린지(MBZIRC Maritime Grand Challenge)에서 최종 준우승을 차지하고 총상금 65만 불(8.6억 원)을 획득했다고 8일 전했다.

해양로봇 경진대회로는 역대 가장 큰 규모를 자랑하는 본 대회는 아랍에미리트 정부가 후원하고 아부다비 과학성 산하 기관인 아스파이어(ASPIRE)가 주관하는 총상금 3백만 불 규모다.

21년 말부터 시작된 대회에는 최초 전 세계에서 52개 팀이 참가하였으며 1단계와 2단계 심사를 거쳐 23년 2월에 최종결선 팀 5개 팀이 선정되었다. 최종결선은 2024년 1월 10일부터 2월 6일까지 아랍에미리트 수도인 아부다비 연안 10제곱 킬로미터 해역을 통제한 상태에서 실제 무인선과 무인기를 활용하여 진행되었으며 김진환 교수와 심현철 교수 외에 총 18명의 KAIST 학생들이 아부다비 현지에 머물며 대회에 참가하였다.

Team KAIST는 최종결선에서 준우승을 차지함으로써 상금 50만 불을 받게 되며 앞서 최종결선 진출팀에게 주어지는 중간상금 15만 불을 포함하여 총 65만 불을 이번 대회를 통해 상금으로 획득하였다.

최종결선의 임무 시나리오는, 통제 해역 내에서 이동 중인 다수의 용의 선박 가운데 불법 화물을 싣고 도주 중인 선박을 찾아낸 후, 갑판 상에 놓인 2가지 종류의 탈취 화물(경량 화물 및 중량 화물)을 탐지하고, 경량 화물은 무인기를 이용하여 중량 화물은 무인선에 장착된 로봇팔을 이용하여 회수한 후 기지로 복귀하는 것으로, 임무 수행 전 과정에서 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업 운용을 통해 임무를 완수하는 것을 목표로 하고 있다. 특히 본 대회에서는 규정상 GPS를 사용하지 못하게 되어있어 김진환 교수 연구진은 해상 레이다를 이용한 탑색/항법을 포함한 무인선 자율운용 기법을 개발하였으며, 심현철 교수 연구진은 영상기반 항법과 소형 자율주행 로봇을 드론과 결합하는 기술을 개발하였다.

최종결선 임무는 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업을 통해 해상에서 도주하는 선박에 실려있는 화물을 회수하는 것으로, 전체 임무는 해상에서 이동 중인 여러 척의 선박 가운데 목표 선박을 찾는 1단계 수색(inspection) 임무와 목표 선박의 갑판에 놓여있는 화물을 회수하는 2단계 개입(intervention) 임무로 구성되어 있다. 각 팀에게는 총 3회 기회가 주어졌으며 3번의 시도 가운데 가장 높은 단계의 임무를 가장 단시간 내에 완수한 팀이 높은 점수를 획득하는 방식으로 치러졌다.

1차 시도에서는 KAIST가 1단계 수색 임무에 성공한 유일한 팀이었으나 크로아티아 팀이 2차 시도에서 동일하게 1단계 임무에 성공하면서 본격적 경쟁이 시작되었다. 이어 수일간 이어진 강풍과 높은 파도로 최종결선 일정이 지연되면서 예정된 일정을 소화하기 힘들게 되자 주최측에서는 1단계 임무를 완수한 KAIST 팀과 크로아티아 팀, 그리고 해당 임무를 부분 수행한 중국-UAE 팀을 포함한 3팀에 3차 시도 자격을 주어 결선을 진행하였고 최종 경쟁을 벌인 결과 최종적으로 크로아티아팀이 우승, KAIST가 준우승, UAE-중국 연합팀이 3위를 차지하였다. 우승팀에게는 200만 불, 준우승팀에게 50만 불, 3등 팀에게 25만 불의 최종결선 상금이 지급될 예정이다.

KAIST 팀의 지도교수를 맡은 기계공학과의 김진환 교수는 “지난 2년여의 오랜 시간 동안 대회를 준비하느라 큰 노력과 수고를 들인 학생들에게 고마움과 축하를 전해며 대회 결과를 떠나 지난 기간 들인 노력이 학생들이 훌륭한 연구자로 성장하는데 자신감과 귀한 자산이 될 것이기에 보람을 느낀다”라고 소감을 피력했으며 팀의 리더를 맡은 기계공학과 박사과정 한솔 학생은 “마지막에 아깝게 우승을 놓친 아쉬움이 있지만 나름 의미있는 결과를 얻어서 만족하여 함께 고생해준 팀원들에게 감사한다”고 말했다.

한편 Team KAIST의 도전을 위해 HD현대, 레인보우로보틱스, 아비커스, FIMS가 후원기업으로 참여하였다.

Team KAIST, 국제 해양로봇 경진대회 준우승

우리 대학 기계공학과 김진환 교수, 전기및전자공학부 심현철 교수 연구실 학생들을 주축으로 하고 파블로 항공이 협력기업으로 참여한 Team KAIST가 국제로봇경진대회인 MBZIRC 마리타임 그랜드 챌린지(MBZIRC Maritime Grand Challenge)에서 최종 준우승을 차지하고 총상금 65만 불(8.6억 원)을 획득했다고 8일 전했다.

해양로봇 경진대회로는 역대 가장 큰 규모를 자랑하는 본 대회는 아랍에미리트 정부가 후원하고 아부다비 과학성 산하 기관인 아스파이어(ASPIRE)가 주관하는 총상금 3백만 불 규모다.

21년 말부터 시작된 대회에는 최초 전 세계에서 52개 팀이 참가하였으며 1단계와 2단계 심사를 거쳐 23년 2월에 최종결선 팀 5개 팀이 선정되었다. 최종결선은 2024년 1월 10일부터 2월 6일까지 아랍에미리트 수도인 아부다비 연안 10제곱 킬로미터 해역을 통제한 상태에서 실제 무인선과 무인기를 활용하여 진행되었으며 김진환 교수와 심현철 교수 외에 총 18명의 KAIST 학생들이 아부다비 현지에 머물며 대회에 참가하였다.

Team KAIST는 최종결선에서 준우승을 차지함으로써 상금 50만 불을 받게 되며 앞서 최종결선 진출팀에게 주어지는 중간상금 15만 불을 포함하여 총 65만 불을 이번 대회를 통해 상금으로 획득하였다.

최종결선의 임무 시나리오는, 통제 해역 내에서 이동 중인 다수의 용의 선박 가운데 불법 화물을 싣고 도주 중인 선박을 찾아낸 후, 갑판 상에 놓인 2가지 종류의 탈취 화물(경량 화물 및 중량 화물)을 탐지하고, 경량 화물은 무인기를 이용하여 중량 화물은 무인선에 장착된 로봇팔을 이용하여 회수한 후 기지로 복귀하는 것으로, 임무 수행 전 과정에서 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업 운용을 통해 임무를 완수하는 것을 목표로 하고 있다. 특히 본 대회에서는 규정상 GPS를 사용하지 못하게 되어있어 김진환 교수 연구진은 해상 레이다를 이용한 탑색/항법을 포함한 무인선 자율운용 기법을 개발하였으며, 심현철 교수 연구진은 영상기반 항법과 소형 자율주행 로봇을 드론과 결합하는 기술을 개발하였다.

최종결선 임무는 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업을 통해 해상에서 도주하는 선박에 실려있는 화물을 회수하는 것으로, 전체 임무는 해상에서 이동 중인 여러 척의 선박 가운데 목표 선박을 찾는 1단계 수색(inspection) 임무와 목표 선박의 갑판에 놓여있는 화물을 회수하는 2단계 개입(intervention) 임무로 구성되어 있다. 각 팀에게는 총 3회 기회가 주어졌으며 3번의 시도 가운데 가장 높은 단계의 임무를 가장 단시간 내에 완수한 팀이 높은 점수를 획득하는 방식으로 치러졌다.

1차 시도에서는 KAIST가 1단계 수색 임무에 성공한 유일한 팀이었으나 크로아티아 팀이 2차 시도에서 동일하게 1단계 임무에 성공하면서 본격적 경쟁이 시작되었다. 이어 수일간 이어진 강풍과 높은 파도로 최종결선 일정이 지연되면서 예정된 일정을 소화하기 힘들게 되자 주최측에서는 1단계 임무를 완수한 KAIST 팀과 크로아티아 팀, 그리고 해당 임무를 부분 수행한 중국-UAE 팀을 포함한 3팀에 3차 시도 자격을 주어 결선을 진행하였고 최종 경쟁을 벌인 결과 최종적으로 크로아티아팀이 우승, KAIST가 준우승, UAE-중국 연합팀이 3위를 차지하였다. 우승팀에게는 200만 불, 준우승팀에게 50만 불, 3등 팀에게 25만 불의 최종결선 상금이 지급될 예정이다.

KAIST 팀의 지도교수를 맡은 기계공학과의 김진환 교수는 “지난 2년여의 오랜 시간 동안 대회를 준비하느라 큰 노력과 수고를 들인 학생들에게 고마움과 축하를 전해며 대회 결과를 떠나 지난 기간 들인 노력이 학생들이 훌륭한 연구자로 성장하는데 자신감과 귀한 자산이 될 것이기에 보람을 느낀다”라고 소감을 피력했으며 팀의 리더를 맡은 기계공학과 박사과정 한솔 학생은 “마지막에 아깝게 우승을 놓친 아쉬움이 있지만 나름 의미있는 결과를 얻어서 만족하여 함께 고생해준 팀원들에게 감사한다”고 말했다.

한편 Team KAIST의 도전을 위해 HD현대, 레인보우로보틱스, 아비커스, FIMS가 후원기업으로 참여하였다.

2024.02.13

조회수 1601

-

최진석 교수, 국제전기전자공학회 우수 젊은 연구자 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 최진석 교수가 무선 통신 분야에서의 업적으로 국제전기전자공학회(IEEE)의 통신 분야 아시아-태평양 우수 젊은 연구자 상(IEEE ComSoc Asia-Pacific Outstanding Young Researcher Award)을 수상했다고 22일 밝혔다.

최진석 교수는 꾸준한 연구와 혁신적인 아이디어로 통신 기술 발전에 중요한 역할을 해오고 있는 공로를 인정받았다. 해당 상은 매년 아시아-태평양 지역의 젊은 우수 연구자들에게 수여되는 상으로 올해 한국에서는 최진석 교수가 단독으로 수상했다. 그의 연구는 주로 저전력 통신 시스템 개발에 초점을 맞춰 새로운 무선 통신 기술과 솔루션의 개발을 통해 이 분야를 선도해 오고 있다.

특히, 최진석 교수는 무선 통신 분야에서의 창의적이고 도전적인 연구로 인해 꾸준한 평가를 받고 있다. 그의 주력 분야인 저전력 통신 시스템은 에너지 효율성을 극대화하면서도 안정적이고 고효율의 무선 통신을 실현하는 혁신적인 특징을 지니고 있다. 이를 통해 그가 개발한 시스템은 새로운 개념을 제시하며 세계적인 연구자들과 함께 무선 통신 기술의 발전을 선도하고 있다.

최진석 교수의 성과는 국내외의 우수 연구 그룹과의 긴밀한 협업, 다양한 학문 분야와의 융합, 그리고 산업계와의 적극적인 협력을 통해 이뤄지고 있다. 그는 무선 통신 분야에서의 현장 경험과 교육 활동을 통해 학문과 산업 간의 연계를 강조하며, 다양한 분야의 전문 지식을 융합해 새로운 연구 및 기술 개발에 도전하고 있다.

위 상을 받은 최진석 교수는 “앞으로의 통신 시스템은 에너지 효율성이 굉장히 중요한 이슈가 될 것으로 예상되는데, 최적화 이론과 정보이론을 기반으로 에너지 효율적인 통신 시스템을 개발하고자 했던 노력이 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 이러한 기술을 실제 통신 시스템에 활용할 수 있도록 지속적인 노력을 하며 다양한 통신 어플리케이션에 적용하는 등 꾸준히 연구를 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 올해 12월 4일부터 8일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 통신 분야 최우수 학회 중 하나인 세계 통신 학회(Globecom)에서 진행됐다.

최진석 교수, 국제전기전자공학회 우수 젊은 연구자 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 최진석 교수가 무선 통신 분야에서의 업적으로 국제전기전자공학회(IEEE)의 통신 분야 아시아-태평양 우수 젊은 연구자 상(IEEE ComSoc Asia-Pacific Outstanding Young Researcher Award)을 수상했다고 22일 밝혔다.

최진석 교수는 꾸준한 연구와 혁신적인 아이디어로 통신 기술 발전에 중요한 역할을 해오고 있는 공로를 인정받았다. 해당 상은 매년 아시아-태평양 지역의 젊은 우수 연구자들에게 수여되는 상으로 올해 한국에서는 최진석 교수가 단독으로 수상했다. 그의 연구는 주로 저전력 통신 시스템 개발에 초점을 맞춰 새로운 무선 통신 기술과 솔루션의 개발을 통해 이 분야를 선도해 오고 있다.

특히, 최진석 교수는 무선 통신 분야에서의 창의적이고 도전적인 연구로 인해 꾸준한 평가를 받고 있다. 그의 주력 분야인 저전력 통신 시스템은 에너지 효율성을 극대화하면서도 안정적이고 고효율의 무선 통신을 실현하는 혁신적인 특징을 지니고 있다. 이를 통해 그가 개발한 시스템은 새로운 개념을 제시하며 세계적인 연구자들과 함께 무선 통신 기술의 발전을 선도하고 있다.

최진석 교수의 성과는 국내외의 우수 연구 그룹과의 긴밀한 협업, 다양한 학문 분야와의 융합, 그리고 산업계와의 적극적인 협력을 통해 이뤄지고 있다. 그는 무선 통신 분야에서의 현장 경험과 교육 활동을 통해 학문과 산업 간의 연계를 강조하며, 다양한 분야의 전문 지식을 융합해 새로운 연구 및 기술 개발에 도전하고 있다.

위 상을 받은 최진석 교수는 “앞으로의 통신 시스템은 에너지 효율성이 굉장히 중요한 이슈가 될 것으로 예상되는데, 최적화 이론과 정보이론을 기반으로 에너지 효율적인 통신 시스템을 개발하고자 했던 노력이 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 이러한 기술을 실제 통신 시스템에 활용할 수 있도록 지속적인 노력을 하며 다양한 통신 어플리케이션에 적용하는 등 꾸준히 연구를 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 올해 12월 4일부터 8일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 통신 분야 최우수 학회 중 하나인 세계 통신 학회(Globecom)에서 진행됐다.

2023.12.22

조회수 2317

-

혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

2023.12.14

조회수 2570

-

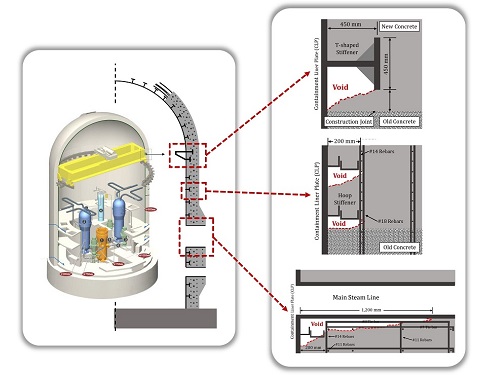

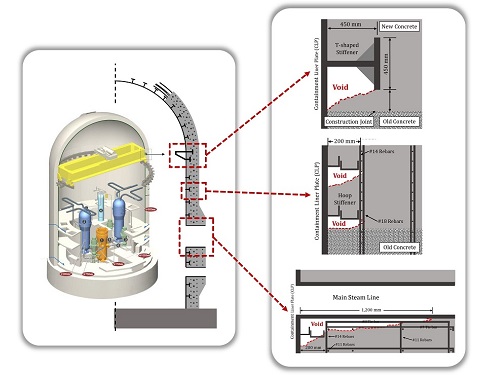

한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

2023.10.24

조회수 2813

-

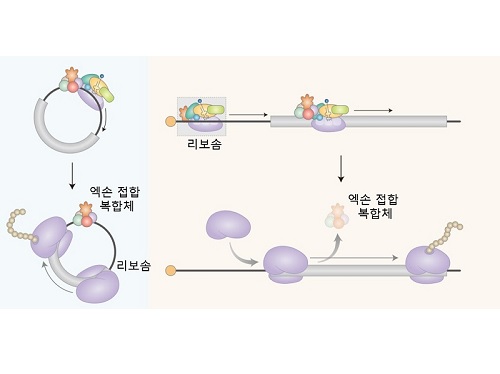

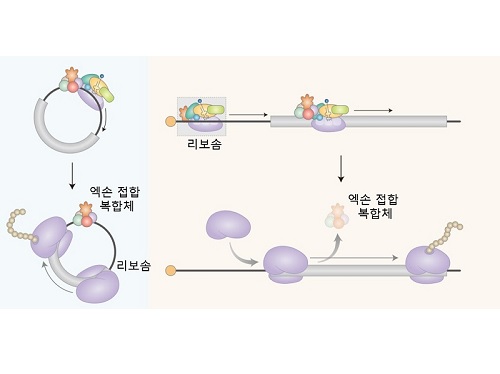

저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24

조회수 1985

-

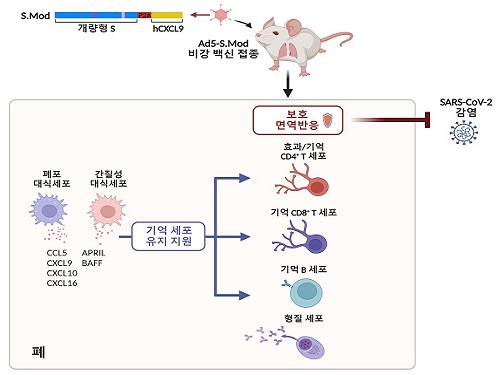

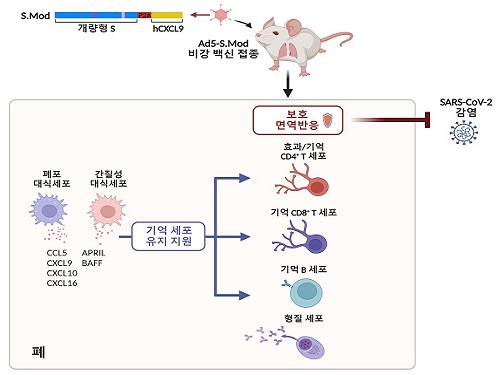

호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.01

조회수 2319

-

‘드림워커’, MIT, CMU를 제치고 1등하다

최근 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단도 성큼 오를 수 있는 보행로봇 제어기인‘드림워크(DreamWaQ)’를 장착한 KAIST 자율보행로봇이 국제 사족보행 로봇 경진대회에서 1등을 하여 화제다.

전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇 연구실)이 ‘23. 5. 29 ~ 6.2 영국 런던에서 개최된 로봇 분야 최대 규모 학술대회인 2023 국제 로봇 및 자동화 학술대회(IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA)에서 주최한 사족로봇 자율보행 경진대회(Quadruped Robot Challenge, QRC)에서 현지 시간 6월 1일 압도적인 점수 차를 보이며 우승을 거두었다고 밝혔다.

명현 교수 연구팀은 독자적으로 개발한 단위 기술들을 체계적으로 통합 및 최적화하여, 전 세계에서 한국을 포함한 미국, 홍콩, 이탈리아, 프랑스 등 총 11개 팀이 참여하고 7개의 팀이 본선에 진출한 QRC에서 성공적인 자율보행을 선보였으며 최종 6개의 팀이 참여한 결승전에서 총점 246점을 거두었다. 이는 60점을 획득한 메사추세츠 공과대학교(MIT)의 4배 이상으로, 사실상 압도적인 차이로 따돌리며 우승을 거머쥐었다 (1위: KAIST, Team DreamSTEP, 2위: MIT, 3위: 카네기멜론 대학(CMU)). KAIST 팀은 소형 사족 보행 로봇을 사용하였으나 가장 빠르게 움직이며 가장 높은 점수를 획득하였다는 점도 주목할만하다. 결승전에서 원격 수동 조작을 위주로 한 팀들이 평균 약 49분의 완주 시간을 기록한 반면, KAIST 팀은 자율 보행 위주로 41분 52초의 완주 시간을 기록하였다 (2위 MIT는 원격조작으로 45분 32초). 동 대회에 우승한 본 연구팀은 약 2,000만원 상당의 보행 로봇을 수여받았고, 약 300만원 상당의 보조금을 받을 예정이다.

조종자가 조종기 조작을 통해 로봇을 쉽게 조종할 수 있지만, 로봇이 가시거리를 벗어나면 별도의 통신을 통해 수신된 센서 정보를 이용해 로봇의 상태를 사람이 추측하며 로봇을 조종해야 한다. 하지만, 통신 지연이나 두절로 인해 센서 정보 취득이 원활하지 못한 경우가 발생할 수 있고, 이럴 경우 제어가 어렵다는 단점이 존재한다.

이러한 문제점을 해결해 주는 것이 다름 아닌 자율보행 기술이다. 자율보행 시스템 구축을 위해서는 제어기뿐 아니라, 로봇의 위치와 주변 환경을 추정하는 기술과 이동 경로를 계획하는 기술의 개발도 함께 요구된다. 이러한 여러 단위 기술들의 개발이 필수적이기에, 세계적으로도 완성도 높은 자율보행 기술을 확보한 연구팀은 손에 꼽힐 정도이다.

연구팀은 다양한 환경에서의 자율보행을 위하여 카메라, 3차원 라이다(LiDAR) 센서, 관성 센서(IMU), 관절 센서로부터 획득된 정보를 모두 융합하여 사용하였다. 많은 센서를 사용했음에도 불구하고, 미니컴퓨터 하나에서 강인하고 정확한 위치 추정뿐 아니라 주변 환경 인지와 경로 계획까지 실시간으로 진행될 수 있도록 효율적인 시스템을 구축하였다.

로봇 주변의 지형 지도를 작성하는 기술은 고가의 LiDAR 센서에만 의존하지 않고, 상대적으로 저렴한 깊이 카메라로 대체할 수 있다. 추정된 로봇 위치의 주변 지형 지도를 빈틈없이 매끄럽게 작성하고, 이 지도를 활용해 안전한 지형을 스스로 판단해 보행할 수 있도록 적합한 경로를 계획한다. 드림워크가 탑재된 로봇이 극복할 수 있는 최대 단차와 로봇의 크기를 고려하여 경로를 계획하여 로봇이 넘어지는 상황은 최소화한다. 그러나 혹여 보행 중 넘어질 때도, 자동으로 다시 일어나 임무를 수행할 수 있도록 하나 강화학습 기반의 재회복 (Fall recovery) 기술도 자체 개발하여 탑재하였다.

명현 교수는 “ 동 경진대회에서 사용된 제어기인 드림워크 뿐 아니라, 로봇 주변의 환경을 인지하고 적절한 경로를 찾을 수 있도록 하는 기술 모두 본 연구팀이 독자적으로 개발한 기술로, 국내 로봇 산업 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대된다”고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

KAIST DreamSTEP 팀의 구성원:

명현 교수 (지도교수), 유병호 박사과정 (팀장), 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정, 김예은 박사과정, 오민호 박사과정, 마심 케빈 크리스티안센(Marsim Kevin Christiansen) 석박사통합과정, 이현우 박사과정, 이승재 석사과정, 이동규 석사과정

‘드림워커’, MIT, CMU를 제치고 1등하다

최근 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단도 성큼 오를 수 있는 보행로봇 제어기인‘드림워크(DreamWaQ)’를 장착한 KAIST 자율보행로봇이 국제 사족보행 로봇 경진대회에서 1등을 하여 화제다.

전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇 연구실)이 ‘23. 5. 29 ~ 6.2 영국 런던에서 개최된 로봇 분야 최대 규모 학술대회인 2023 국제 로봇 및 자동화 학술대회(IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA)에서 주최한 사족로봇 자율보행 경진대회(Quadruped Robot Challenge, QRC)에서 현지 시간 6월 1일 압도적인 점수 차를 보이며 우승을 거두었다고 밝혔다.

명현 교수 연구팀은 독자적으로 개발한 단위 기술들을 체계적으로 통합 및 최적화하여, 전 세계에서 한국을 포함한 미국, 홍콩, 이탈리아, 프랑스 등 총 11개 팀이 참여하고 7개의 팀이 본선에 진출한 QRC에서 성공적인 자율보행을 선보였으며 최종 6개의 팀이 참여한 결승전에서 총점 246점을 거두었다. 이는 60점을 획득한 메사추세츠 공과대학교(MIT)의 4배 이상으로, 사실상 압도적인 차이로 따돌리며 우승을 거머쥐었다 (1위: KAIST, Team DreamSTEP, 2위: MIT, 3위: 카네기멜론 대학(CMU)). KAIST 팀은 소형 사족 보행 로봇을 사용하였으나 가장 빠르게 움직이며 가장 높은 점수를 획득하였다는 점도 주목할만하다. 결승전에서 원격 수동 조작을 위주로 한 팀들이 평균 약 49분의 완주 시간을 기록한 반면, KAIST 팀은 자율 보행 위주로 41분 52초의 완주 시간을 기록하였다 (2위 MIT는 원격조작으로 45분 32초). 동 대회에 우승한 본 연구팀은 약 2,000만원 상당의 보행 로봇을 수여받았고, 약 300만원 상당의 보조금을 받을 예정이다.

조종자가 조종기 조작을 통해 로봇을 쉽게 조종할 수 있지만, 로봇이 가시거리를 벗어나면 별도의 통신을 통해 수신된 센서 정보를 이용해 로봇의 상태를 사람이 추측하며 로봇을 조종해야 한다. 하지만, 통신 지연이나 두절로 인해 센서 정보 취득이 원활하지 못한 경우가 발생할 수 있고, 이럴 경우 제어가 어렵다는 단점이 존재한다.

이러한 문제점을 해결해 주는 것이 다름 아닌 자율보행 기술이다. 자율보행 시스템 구축을 위해서는 제어기뿐 아니라, 로봇의 위치와 주변 환경을 추정하는 기술과 이동 경로를 계획하는 기술의 개발도 함께 요구된다. 이러한 여러 단위 기술들의 개발이 필수적이기에, 세계적으로도 완성도 높은 자율보행 기술을 확보한 연구팀은 손에 꼽힐 정도이다.

연구팀은 다양한 환경에서의 자율보행을 위하여 카메라, 3차원 라이다(LiDAR) 센서, 관성 센서(IMU), 관절 센서로부터 획득된 정보를 모두 융합하여 사용하였다. 많은 센서를 사용했음에도 불구하고, 미니컴퓨터 하나에서 강인하고 정확한 위치 추정뿐 아니라 주변 환경 인지와 경로 계획까지 실시간으로 진행될 수 있도록 효율적인 시스템을 구축하였다.

로봇 주변의 지형 지도를 작성하는 기술은 고가의 LiDAR 센서에만 의존하지 않고, 상대적으로 저렴한 깊이 카메라로 대체할 수 있다. 추정된 로봇 위치의 주변 지형 지도를 빈틈없이 매끄럽게 작성하고, 이 지도를 활용해 안전한 지형을 스스로 판단해 보행할 수 있도록 적합한 경로를 계획한다. 드림워크가 탑재된 로봇이 극복할 수 있는 최대 단차와 로봇의 크기를 고려하여 경로를 계획하여 로봇이 넘어지는 상황은 최소화한다. 그러나 혹여 보행 중 넘어질 때도, 자동으로 다시 일어나 임무를 수행할 수 있도록 하나 강화학습 기반의 재회복 (Fall recovery) 기술도 자체 개발하여 탑재하였다.

명현 교수는 “ 동 경진대회에서 사용된 제어기인 드림워크 뿐 아니라, 로봇 주변의 환경을 인지하고 적절한 경로를 찾을 수 있도록 하는 기술 모두 본 연구팀이 독자적으로 개발한 기술로, 국내 로봇 산업 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대된다”고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

KAIST DreamSTEP 팀의 구성원:

명현 교수 (지도교수), 유병호 박사과정 (팀장), 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정, 김예은 박사과정, 오민호 박사과정, 마심 케빈 크리스티안센(Marsim Kevin Christiansen) 석박사통합과정, 이현우 박사과정, 이승재 석사과정, 이동규 석사과정

2023.06.07

조회수 9218

-

2023년 리서치데이 개최

'2023년 KAIST 리서치데이(Research Day)'가 16일 오전 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 콘퍼런스홀에서 개최됐다.

리서치데이는 우수 연구자를 포상해 노고를 격려하고, 선정된 우수 연구 성과를 소개해 연구개발(R&D) 정보를 교류하는 자리다. 소통하는 연구문화를 조성해 연구자 간의 결집력을 높이고 융합연구를 활성화하기 위해 2016년부터 매년 개최하고 있다.

이날 행사에서는 김희탁 생명화학공학과 교수가 최고 연구상인 연구대상을 수상하고 ‘계면 공학을 통한 리튬금속전지 및 수계전지 고성능화’를 주제로 시상식 현장에서 기념 강연한다.

김 교수는 리튬이온전지의 에너지밀도 한계를 극복해 전기자동차의 항속거리를 2배 이상 증가시킬 수 있는 리튬금속전지 기술을 설명하고 더 나아가 전기화학, 소재 및 계면공학을 융복합해 에너지 저장과 변환 기술 분야의 난제 해결을 목표로 하는 연구 방향을 소개한다.

연구대상은 직전 5년 동안의 탁월한 연구개발 성과로 KAIST 발전에 크게 이바지한 교원에게 주어지는 상으로 연구의 우수성은 물론 연구계약액, 연구간접비 흡수 실적, 지식재산권 및 기술료 수입 등 종합적인 실적을 반영해 선정한다.

김 교수는 수소전지 등 산업 발전과 밀접하게 관련된 기술을 상용화하는 데 핵심적인 역할을 수행 중인 연구자로 2017년 한국공학한림원이 발표한 ‘2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 차세대 주역’에 선정되기도 했다.

연구대상을 수상한 김 교수는 “지난 10년간 차세대 배터리, 연료전지 및 수전해 기술을 개발하며 관련 산업이 태동하고 성장하는 데 기여할 수 있어서 큰 보람이었다”라고 수상 소감을 밝혔다.

이어 김 교수는 “재능과 열정 있는 대학원생들과 함께 연구할 수 있는 큰 행운에 감사하는 마음으로 전기화학공학과 계면공학을 접목한 분야의 혁신을 이룰 수 있도록 정진하겠다”라고 덧붙였다.

이 밖에도 이필승(기계공학과)·명현(전기및전자공학부) 교수가 각각 연구상을, 배현민 교수(전기및전자공학부)가 이노베이션상 수상자로 선정됐다.

양용수(물리학과)·한상우(화학과)·유승화(기계공학과) 교수 3명은 한 팀으로 융합 연구상을 받는다. 국제공동연구상에는 조성호 교수(전산학부), 현우 KAIST 학술상은 김범준 교수(생명화학공학과), QAIST 창의도전연구상 수상자에는 박윤수 교수(화학과)가 선정됐다.

이들 수상자는 사전 촬영한 영상 강연을 통해 학생과 동료 연구자에게 연구 경험과 열정에 관한 이야기를 나눌 예정이다.

한편, KAIST의 2022년 대표 R&D 연구성과 10선도 소개된다. 자연과학 분야에서는 ▴준입자적 특성을 가지는 빛 소용돌이의 자발적 생성과 동역학적 제어(서민교 교수‧물리학과) ▴리드버그원자 양자컴퓨터 개발(안재욱 교수‧물리학과)이 선정됐다.

생명과학 분야에서는 ▴염증반응 없이 아밀로이드베타를 제거하는 새로운 치매 치료제 개발(김찬혁 교수, 정원석 교수‧생명과학과)이 이름을 올렸다.

▴사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발(김정 교수‧기계공학과) ▴수면 조절을 위한 폐루프 초음파 자극 기술 개발(이현주 교수‧전기및전자공학부) ▴악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발(조광현 교수‧바이오및뇌공학과) ▴mRNA 암백신 핵심기술 개발(최정균 교수‧바이오및뇌공학과) ▴미생물 이용한 루테인 생산 기술 개발(이상엽 교수‧생명화학공학과) ▴신축성 인쇄 전자회로 기판 구현을 위한 액체 금속 입자 네트워크 개발(강지형 교수‧신소재공학과)은 공학 분야 우수 성과로 선정됐다.

▴지구 메타버스 기술을 이용한 지구온난화와 태풍 호우 빈도의 상관관계 증명(김형준 교수‧문술미래전략대학원)도 인문사회융합과학 분야의 우수 연구성과로 선정되어 동영상으로 시연·소개된다.

조병관 연구처장은 “올해는 코로나19 비상사태가 해제되어 3년 만에 다 함께 모여 얼굴을 마주 보고 축하할 수 있어 더욱 뜻깊은 자리인 만큼 리서치데이를 통해 다양하고 훌륭한 연구성과들이 널리 공유되고 창의적이고 혁신적인 연구 활동에 큰 영감을 얻는 계기가 되기를 바란다”라고 밝혔다.

2023년 리서치데이 개최

'2023년 KAIST 리서치데이(Research Day)'가 16일 오전 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 콘퍼런스홀에서 개최됐다.

리서치데이는 우수 연구자를 포상해 노고를 격려하고, 선정된 우수 연구 성과를 소개해 연구개발(R&D) 정보를 교류하는 자리다. 소통하는 연구문화를 조성해 연구자 간의 결집력을 높이고 융합연구를 활성화하기 위해 2016년부터 매년 개최하고 있다.

이날 행사에서는 김희탁 생명화학공학과 교수가 최고 연구상인 연구대상을 수상하고 ‘계면 공학을 통한 리튬금속전지 및 수계전지 고성능화’를 주제로 시상식 현장에서 기념 강연한다.

김 교수는 리튬이온전지의 에너지밀도 한계를 극복해 전기자동차의 항속거리를 2배 이상 증가시킬 수 있는 리튬금속전지 기술을 설명하고 더 나아가 전기화학, 소재 및 계면공학을 융복합해 에너지 저장과 변환 기술 분야의 난제 해결을 목표로 하는 연구 방향을 소개한다.

연구대상은 직전 5년 동안의 탁월한 연구개발 성과로 KAIST 발전에 크게 이바지한 교원에게 주어지는 상으로 연구의 우수성은 물론 연구계약액, 연구간접비 흡수 실적, 지식재산권 및 기술료 수입 등 종합적인 실적을 반영해 선정한다.

김 교수는 수소전지 등 산업 발전과 밀접하게 관련된 기술을 상용화하는 데 핵심적인 역할을 수행 중인 연구자로 2017년 한국공학한림원이 발표한 ‘2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 차세대 주역’에 선정되기도 했다.

연구대상을 수상한 김 교수는 “지난 10년간 차세대 배터리, 연료전지 및 수전해 기술을 개발하며 관련 산업이 태동하고 성장하는 데 기여할 수 있어서 큰 보람이었다”라고 수상 소감을 밝혔다.

이어 김 교수는 “재능과 열정 있는 대학원생들과 함께 연구할 수 있는 큰 행운에 감사하는 마음으로 전기화학공학과 계면공학을 접목한 분야의 혁신을 이룰 수 있도록 정진하겠다”라고 덧붙였다.

이 밖에도 이필승(기계공학과)·명현(전기및전자공학부) 교수가 각각 연구상을, 배현민 교수(전기및전자공학부)가 이노베이션상 수상자로 선정됐다.

양용수(물리학과)·한상우(화학과)·유승화(기계공학과) 교수 3명은 한 팀으로 융합 연구상을 받는다. 국제공동연구상에는 조성호 교수(전산학부), 현우 KAIST 학술상은 김범준 교수(생명화학공학과), QAIST 창의도전연구상 수상자에는 박윤수 교수(화학과)가 선정됐다.

이들 수상자는 사전 촬영한 영상 강연을 통해 학생과 동료 연구자에게 연구 경험과 열정에 관한 이야기를 나눌 예정이다.

한편, KAIST의 2022년 대표 R&D 연구성과 10선도 소개된다. 자연과학 분야에서는 ▴준입자적 특성을 가지는 빛 소용돌이의 자발적 생성과 동역학적 제어(서민교 교수‧물리학과) ▴리드버그원자 양자컴퓨터 개발(안재욱 교수‧물리학과)이 선정됐다.

생명과학 분야에서는 ▴염증반응 없이 아밀로이드베타를 제거하는 새로운 치매 치료제 개발(김찬혁 교수, 정원석 교수‧생명과학과)이 이름을 올렸다.

▴사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발(김정 교수‧기계공학과) ▴수면 조절을 위한 폐루프 초음파 자극 기술 개발(이현주 교수‧전기및전자공학부) ▴악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발(조광현 교수‧바이오및뇌공학과) ▴mRNA 암백신 핵심기술 개발(최정균 교수‧바이오및뇌공학과) ▴미생물 이용한 루테인 생산 기술 개발(이상엽 교수‧생명화학공학과) ▴신축성 인쇄 전자회로 기판 구현을 위한 액체 금속 입자 네트워크 개발(강지형 교수‧신소재공학과)은 공학 분야 우수 성과로 선정됐다.

▴지구 메타버스 기술을 이용한 지구온난화와 태풍 호우 빈도의 상관관계 증명(김형준 교수‧문술미래전략대학원)도 인문사회융합과학 분야의 우수 연구성과로 선정되어 동영상으로 시연·소개된다.

조병관 연구처장은 “올해는 코로나19 비상사태가 해제되어 3년 만에 다 함께 모여 얼굴을 마주 보고 축하할 수 있어 더욱 뜻깊은 자리인 만큼 리서치데이를 통해 다양하고 훌륭한 연구성과들이 널리 공유되고 창의적이고 혁신적인 연구 활동에 큰 영감을 얻는 계기가 되기를 바란다”라고 밝혔다.

2023.05.16

조회수 4042

-

강수 관측 오차범위 42.5% 줄인 알고리즘 개발

강수량의 정확한 파악은 지구의 물 순환을 이해하고 수자원과 재해 대응을 위해 중요하다. 강수량 추정을 위한 알고리즘에는 다양한 방법들이 제안되어 왔으며, 최근에는 기계학습을 이용한 방법들이 많이 제안되고 있다.

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 및 녹색성장지속가능대학원 겸임) 김형준 교수와 도쿄대 등으로 구성된 국제 공동연구팀이 인공위성에 탑재된 마이크로파 라디오미터의 관측값을 이용해 지상 강수량을 추정하는 새로운 기계학습 방법을 제안했다고 25일 밝혔다. 연구팀은 기존의 방법과 비교해 전 강수량에 대해 오차(RMSE)를 최소 15.9%에서 최대 42.5%까지 줄이는 데 성공했다.

단순한 데이터 주도(data-driven)모델은 대량의 훈련 데이터가 필요하고 물리적인 일관성이 보장되지 않으며 결과의 원인 분석이 어렵다는 등의 문제가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 위성 강수량 추정에 대한 분야 지식을 명시적으로 포함함으로써 학습 모델 내의 상호 의존적인 지식 교환을 구현했다. 구체적으로, 멀티태스크 학습(multitask learning)이라는 심층 학습 기법을 사용해 강수 여부를 인식하는 분류 모델과 강수 강도를 추정하는 회귀 모델을 통합하고 동시에 학습시켰다.

이번 연구에서 제안한 기계학습 모델에는 이번에 포함된 메커니즘 외에도 다양한 물리적 메커니즘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 비 또는 눈, 진눈깨비 등 강수 종류의 분류 및 상승 기류 또는 층상 구름 유형 등 강수를 일으키는 구름 유형의 분류를 포함함으로써 앞으로 추정의 정확도가 더욱 향상될 것으로 기대된다.

김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘지구물리 연구 레터(Geophysical Research Letters)’에 지난 4월 16일 출판됐다. (논문명: Multi-Task Learning for Simultaneous Retrievals of Passive Microwave Precipitation Estimates and Rain/No-Rain Classification; doi:10.1029/2022GL102283)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 정보통신기획평가원 인공지능대학원지원(한국과학기술원)지원을 받아 수행됐다.

강수 관측 오차범위 42.5% 줄인 알고리즘 개발

강수량의 정확한 파악은 지구의 물 순환을 이해하고 수자원과 재해 대응을 위해 중요하다. 강수량 추정을 위한 알고리즘에는 다양한 방법들이 제안되어 왔으며, 최근에는 기계학습을 이용한 방법들이 많이 제안되고 있다.

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 및 녹색성장지속가능대학원 겸임) 김형준 교수와 도쿄대 등으로 구성된 국제 공동연구팀이 인공위성에 탑재된 마이크로파 라디오미터의 관측값을 이용해 지상 강수량을 추정하는 새로운 기계학습 방법을 제안했다고 25일 밝혔다. 연구팀은 기존의 방법과 비교해 전 강수량에 대해 오차(RMSE)를 최소 15.9%에서 최대 42.5%까지 줄이는 데 성공했다.

단순한 데이터 주도(data-driven)모델은 대량의 훈련 데이터가 필요하고 물리적인 일관성이 보장되지 않으며 결과의 원인 분석이 어렵다는 등의 문제가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 위성 강수량 추정에 대한 분야 지식을 명시적으로 포함함으로써 학습 모델 내의 상호 의존적인 지식 교환을 구현했다. 구체적으로, 멀티태스크 학습(multitask learning)이라는 심층 학습 기법을 사용해 강수 여부를 인식하는 분류 모델과 강수 강도를 추정하는 회귀 모델을 통합하고 동시에 학습시켰다.

이번 연구에서 제안한 기계학습 모델에는 이번에 포함된 메커니즘 외에도 다양한 물리적 메커니즘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 비 또는 눈, 진눈깨비 등 강수 종류의 분류 및 상승 기류 또는 층상 구름 유형 등 강수를 일으키는 구름 유형의 분류를 포함함으로써 앞으로 추정의 정확도가 더욱 향상될 것으로 기대된다.

김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘지구물리 연구 레터(Geophysical Research Letters)’에 지난 4월 16일 출판됐다. (논문명: Multi-Task Learning for Simultaneous Retrievals of Passive Microwave Precipitation Estimates and Rain/No-Rain Classification; doi:10.1029/2022GL102283)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 정보통신기획평가원 인공지능대학원지원(한국과학기술원)지원을 받아 수행됐다.

2023.04.25

조회수 3906

-

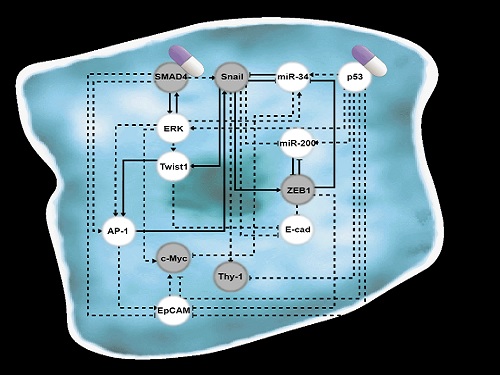

폐암 전이를 막고 치료 가능한 세포로 되돌리는 원천기술 개발

고령화에 따라 암의 발생이 늘어나면서 암은 인류의 건강수명을 위협하는 가장 치명적인 질환이 됐다. 특히 조기 발견을 놓쳐 여러 장기로 전이될 때 암의 치명률은 높아진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 암세포의 전이 능력을 제거하거나 낮추려는 시도가 이어졌으나 오히려 중간상태의 불안정한 암세포 상태가 되면서 더욱 악성을 보이게 되어 암 치료의 난제로 남아 있었다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 폐암 세포의 성질을 변환시켜 암세포의 전이를 막고 약물에 대한 저항성을 제거할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

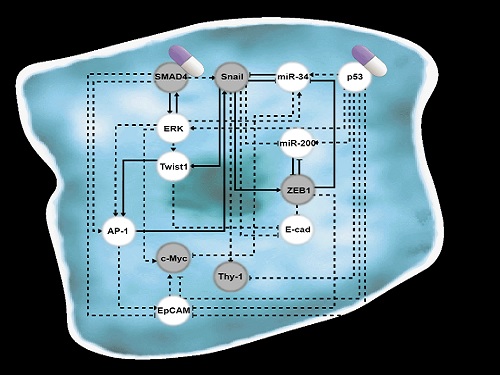

조광현 교수 연구팀은 폐암 세포의 전이능력이 없는 상피(epithelial, 세포 방향성이 있어 유동성 없이 표면조직을 이루는 상태)세포에서 전이가 가능한 중간엽(mesenchymal, 방향성없이 개별적인 이동성을 가진 상태)세포로 변화되는 천이 과정(epithelial-to-mesenchymal transition, 이하 EMT)에서 나타나는 다양한 암세포 상태들을 나타낼 수 있는 세포의 분자 네트워크 수학모델을 만들었다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 분자 세포실험을 통해 악성종양으로 증식하여 인접한 조직이나 세포로 침입하거나 약물에 내성을 가진 중간엽세포 상태에서 전이가 되지 않은 상피세포 상태로 다시 바뀔수 있도록 세포의 성질을 변환시켜주는 핵심 조절인자들을 발굴했다.

특히 이 과정에서 그동안 난제로 남아 있었던 중간과정의 불안정한 암세포 상태(EMT 하이브리드 세포 상태)를 피하는 동시에 항암 화학요법(chemotherapy) 치료가 잘 되는 상피세포 상태로 온전히 역전하는 데 성공했다.

우리 대학 김남희 박사과정, 황채영 박사, 김태영 연구원, 김현진 박사과정이 참여한 이번 연구 결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치(Cancer Research)' 1월 30일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: A cell fate reprogramming strategy reverses epithelial-to-mesenchymal transition of lung cancer cells while avoiding hybrid states)

암세포의 EMT 과정에서 불완전한 천이(변화과정)로 인해 발생하는 EMT 하이브리드 상태의 세포들은 상피세포와 중간엽세포의 특성을 모두 갖고 있으며, 높은 줄기세포능*을 획득해 약물저항성 및 전이 잠재성이 큰 것으로 알려져 있다. 불안정한 암세포 상태(EMT)는 매우 복잡하여 높은 전이 능력과 약물저항성을 가지는 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 암세포를 전이 능력과 약물저항성이 제거된 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 것은 매우 어려운 일이었다.

*줄기세포능: 줄기세포가 지속적 자가복제를 할 수 있도록 하는 세포내 신호전달체계

조광현 교수 연구팀은 복잡한 EMT를 지배하는 유전자 조절 네트워크의 수학모델을 정립한 후, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석 및 복잡계 네트워크 제어기술을 적용해 중간엽세포 상태인 폐암 세포를 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 전이 능력이 상실된 상피세포 상태로 역전시킬 수 있는 세 개의 핵심 분자 타깃인 ‘p53 (암 억제 단백질)’, ‘SMAD4 (EMT를 조절하는 대표적 신호전달을 매개하는 중심물질로 SMAD 그룹에 포함된 단백질)’와 ‘ERK1/2 (세포의 성장 및 분화에 관여하는 조절인자)’를 발굴하고 이를 분자 세포실험을 통해 검증했다. 이러한 발견은 실제 인체 내 암 조직의 환경에서처럼 자극이 주어진 상황에서 중간엽세포 상태가 상피세포 상태로 역전될 수 있음을 증명해 그 의미가 크다.

암세포의 비정상적인 EMT는 암세포의 이동과 침윤, 화학요법 치료에 대한 반응성 변화, 강화된 줄기세포능, 암의 전이 등 다양한 악성 형질로 이어지게 된다. 특히 암세포의 전이 능력 획득은 암 환자의 예후를 결정짓는 매우 중요한 요소다. 이번에 개발된 폐암 세포의 EMT 역전 기술은 암세포를 리프로그래밍해 높은 가소성과 전이 능력을 제거하고 항암 화학치료의 반응성을 높이도록 하는 새로운 항암 치료 전략이다.

조광현 교수는 "높은 전이 능력과 약물저항성을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 항암 화학요법치료에 민감한 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 데 성공함으로써 암 환자의 예후를 증진할 수 있는 새로운 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료원리를 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구 결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 이번 연구 결과는 전이 능력을 획득한 폐암 세포 상태를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 기술 개발의 세 번째 성과다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업 등의 지원으로 수행됐다.

폐암 전이를 막고 치료 가능한 세포로 되돌리는 원천기술 개발

고령화에 따라 암의 발생이 늘어나면서 암은 인류의 건강수명을 위협하는 가장 치명적인 질환이 됐다. 특히 조기 발견을 놓쳐 여러 장기로 전이될 때 암의 치명률은 높아진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 암세포의 전이 능력을 제거하거나 낮추려는 시도가 이어졌으나 오히려 중간상태의 불안정한 암세포 상태가 되면서 더욱 악성을 보이게 되어 암 치료의 난제로 남아 있었다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 폐암 세포의 성질을 변환시켜 암세포의 전이를 막고 약물에 대한 저항성을 제거할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 폐암 세포의 전이능력이 없는 상피(epithelial, 세포 방향성이 있어 유동성 없이 표면조직을 이루는 상태)세포에서 전이가 가능한 중간엽(mesenchymal, 방향성없이 개별적인 이동성을 가진 상태)세포로 변화되는 천이 과정(epithelial-to-mesenchymal transition, 이하 EMT)에서 나타나는 다양한 암세포 상태들을 나타낼 수 있는 세포의 분자 네트워크 수학모델을 만들었다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 분자 세포실험을 통해 악성종양으로 증식하여 인접한 조직이나 세포로 침입하거나 약물에 내성을 가진 중간엽세포 상태에서 전이가 되지 않은 상피세포 상태로 다시 바뀔수 있도록 세포의 성질을 변환시켜주는 핵심 조절인자들을 발굴했다.

특히 이 과정에서 그동안 난제로 남아 있었던 중간과정의 불안정한 암세포 상태(EMT 하이브리드 세포 상태)를 피하는 동시에 항암 화학요법(chemotherapy) 치료가 잘 되는 상피세포 상태로 온전히 역전하는 데 성공했다.

우리 대학 김남희 박사과정, 황채영 박사, 김태영 연구원, 김현진 박사과정이 참여한 이번 연구 결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치(Cancer Research)' 1월 30일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: A cell fate reprogramming strategy reverses epithelial-to-mesenchymal transition of lung cancer cells while avoiding hybrid states)

암세포의 EMT 과정에서 불완전한 천이(변화과정)로 인해 발생하는 EMT 하이브리드 상태의 세포들은 상피세포와 중간엽세포의 특성을 모두 갖고 있으며, 높은 줄기세포능*을 획득해 약물저항성 및 전이 잠재성이 큰 것으로 알려져 있다. 불안정한 암세포 상태(EMT)는 매우 복잡하여 높은 전이 능력과 약물저항성을 가지는 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 암세포를 전이 능력과 약물저항성이 제거된 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 것은 매우 어려운 일이었다.

*줄기세포능: 줄기세포가 지속적 자가복제를 할 수 있도록 하는 세포내 신호전달체계

조광현 교수 연구팀은 복잡한 EMT를 지배하는 유전자 조절 네트워크의 수학모델을 정립한 후, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석 및 복잡계 네트워크 제어기술을 적용해 중간엽세포 상태인 폐암 세포를 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 전이 능력이 상실된 상피세포 상태로 역전시킬 수 있는 세 개의 핵심 분자 타깃인 ‘p53 (암 억제 단백질)’, ‘SMAD4 (EMT를 조절하는 대표적 신호전달을 매개하는 중심물질로 SMAD 그룹에 포함된 단백질)’와 ‘ERK1/2 (세포의 성장 및 분화에 관여하는 조절인자)’를 발굴하고 이를 분자 세포실험을 통해 검증했다. 이러한 발견은 실제 인체 내 암 조직의 환경에서처럼 자극이 주어진 상황에서 중간엽세포 상태가 상피세포 상태로 역전될 수 있음을 증명해 그 의미가 크다.

암세포의 비정상적인 EMT는 암세포의 이동과 침윤, 화학요법 치료에 대한 반응성 변화, 강화된 줄기세포능, 암의 전이 등 다양한 악성 형질로 이어지게 된다. 특히 암세포의 전이 능력 획득은 암 환자의 예후를 결정짓는 매우 중요한 요소다. 이번에 개발된 폐암 세포의 EMT 역전 기술은 암세포를 리프로그래밍해 높은 가소성과 전이 능력을 제거하고 항암 화학치료의 반응성을 높이도록 하는 새로운 항암 치료 전략이다.

조광현 교수는 "높은 전이 능력과 약물저항성을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 항암 화학요법치료에 민감한 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 데 성공함으로써 암 환자의 예후를 증진할 수 있는 새로운 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료원리를 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구 결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 이번 연구 결과는 전이 능력을 획득한 폐암 세포 상태를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 기술 개발의 세 번째 성과다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업 등의 지원으로 수행됐다.

2023.01.30

조회수 5299

바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

2024.07.19 조회수 607

바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

2024.07.19 조회수 607 혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16 조회수 892

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16 조회수 892 Team KAIST, 국제 해양로봇 경진대회 준우승

우리 대학 기계공학과 김진환 교수, 전기및전자공학부 심현철 교수 연구실 학생들을 주축으로 하고 파블로 항공이 협력기업으로 참여한 Team KAIST가 국제로봇경진대회인 MBZIRC 마리타임 그랜드 챌린지(MBZIRC Maritime Grand Challenge)에서 최종 준우승을 차지하고 총상금 65만 불(8.6억 원)을 획득했다고 8일 전했다.

해양로봇 경진대회로는 역대 가장 큰 규모를 자랑하는 본 대회는 아랍에미리트 정부가 후원하고 아부다비 과학성 산하 기관인 아스파이어(ASPIRE)가 주관하는 총상금 3백만 불 규모다.

21년 말부터 시작된 대회에는 최초 전 세계에서 52개 팀이 참가하였으며 1단계와 2단계 심사를 거쳐 23년 2월에 최종결선 팀 5개 팀이 선정되었다. 최종결선은 2024년 1월 10일부터 2월 6일까지 아랍에미리트 수도인 아부다비 연안 10제곱 킬로미터 해역을 통제한 상태에서 실제 무인선과 무인기를 활용하여 진행되었으며 김진환 교수와 심현철 교수 외에 총 18명의 KAIST 학생들이 아부다비 현지에 머물며 대회에 참가하였다.

Team KAIST는 최종결선에서 준우승을 차지함으로써 상금 50만 불을 받게 되며 앞서 최종결선 진출팀에게 주어지는 중간상금 15만 불을 포함하여 총 65만 불을 이번 대회를 통해 상금으로 획득하였다.

최종결선의 임무 시나리오는, 통제 해역 내에서 이동 중인 다수의 용의 선박 가운데 불법 화물을 싣고 도주 중인 선박을 찾아낸 후, 갑판 상에 놓인 2가지 종류의 탈취 화물(경량 화물 및 중량 화물)을 탐지하고, 경량 화물은 무인기를 이용하여 중량 화물은 무인선에 장착된 로봇팔을 이용하여 회수한 후 기지로 복귀하는 것으로, 임무 수행 전 과정에서 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업 운용을 통해 임무를 완수하는 것을 목표로 하고 있다. 특히 본 대회에서는 규정상 GPS를 사용하지 못하게 되어있어 김진환 교수 연구진은 해상 레이다를 이용한 탑색/항법을 포함한 무인선 자율운용 기법을 개발하였으며, 심현철 교수 연구진은 영상기반 항법과 소형 자율주행 로봇을 드론과 결합하는 기술을 개발하였다.

최종결선 임무는 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업을 통해 해상에서 도주하는 선박에 실려있는 화물을 회수하는 것으로, 전체 임무는 해상에서 이동 중인 여러 척의 선박 가운데 목표 선박을 찾는 1단계 수색(inspection) 임무와 목표 선박의 갑판에 놓여있는 화물을 회수하는 2단계 개입(intervention) 임무로 구성되어 있다. 각 팀에게는 총 3회 기회가 주어졌으며 3번의 시도 가운데 가장 높은 단계의 임무를 가장 단시간 내에 완수한 팀이 높은 점수를 획득하는 방식으로 치러졌다.

1차 시도에서는 KAIST가 1단계 수색 임무에 성공한 유일한 팀이었으나 크로아티아 팀이 2차 시도에서 동일하게 1단계 임무에 성공하면서 본격적 경쟁이 시작되었다. 이어 수일간 이어진 강풍과 높은 파도로 최종결선 일정이 지연되면서 예정된 일정을 소화하기 힘들게 되자 주최측에서는 1단계 임무를 완수한 KAIST 팀과 크로아티아 팀, 그리고 해당 임무를 부분 수행한 중국-UAE 팀을 포함한 3팀에 3차 시도 자격을 주어 결선을 진행하였고 최종 경쟁을 벌인 결과 최종적으로 크로아티아팀이 우승, KAIST가 준우승, UAE-중국 연합팀이 3위를 차지하였다. 우승팀에게는 200만 불, 준우승팀에게 50만 불, 3등 팀에게 25만 불의 최종결선 상금이 지급될 예정이다.

KAIST 팀의 지도교수를 맡은 기계공학과의 김진환 교수는 “지난 2년여의 오랜 시간 동안 대회를 준비하느라 큰 노력과 수고를 들인 학생들에게 고마움과 축하를 전해며 대회 결과를 떠나 지난 기간 들인 노력이 학생들이 훌륭한 연구자로 성장하는데 자신감과 귀한 자산이 될 것이기에 보람을 느낀다”라고 소감을 피력했으며 팀의 리더를 맡은 기계공학과 박사과정 한솔 학생은 “마지막에 아깝게 우승을 놓친 아쉬움이 있지만 나름 의미있는 결과를 얻어서 만족하여 함께 고생해준 팀원들에게 감사한다”고 말했다.

한편 Team KAIST의 도전을 위해 HD현대, 레인보우로보틱스, 아비커스, FIMS가 후원기업으로 참여하였다.

2024.02.13 조회수 1601

Team KAIST, 국제 해양로봇 경진대회 준우승

우리 대학 기계공학과 김진환 교수, 전기및전자공학부 심현철 교수 연구실 학생들을 주축으로 하고 파블로 항공이 협력기업으로 참여한 Team KAIST가 국제로봇경진대회인 MBZIRC 마리타임 그랜드 챌린지(MBZIRC Maritime Grand Challenge)에서 최종 준우승을 차지하고 총상금 65만 불(8.6억 원)을 획득했다고 8일 전했다.

해양로봇 경진대회로는 역대 가장 큰 규모를 자랑하는 본 대회는 아랍에미리트 정부가 후원하고 아부다비 과학성 산하 기관인 아스파이어(ASPIRE)가 주관하는 총상금 3백만 불 규모다.

21년 말부터 시작된 대회에는 최초 전 세계에서 52개 팀이 참가하였으며 1단계와 2단계 심사를 거쳐 23년 2월에 최종결선 팀 5개 팀이 선정되었다. 최종결선은 2024년 1월 10일부터 2월 6일까지 아랍에미리트 수도인 아부다비 연안 10제곱 킬로미터 해역을 통제한 상태에서 실제 무인선과 무인기를 활용하여 진행되었으며 김진환 교수와 심현철 교수 외에 총 18명의 KAIST 학생들이 아부다비 현지에 머물며 대회에 참가하였다.

Team KAIST는 최종결선에서 준우승을 차지함으로써 상금 50만 불을 받게 되며 앞서 최종결선 진출팀에게 주어지는 중간상금 15만 불을 포함하여 총 65만 불을 이번 대회를 통해 상금으로 획득하였다.

최종결선의 임무 시나리오는, 통제 해역 내에서 이동 중인 다수의 용의 선박 가운데 불법 화물을 싣고 도주 중인 선박을 찾아낸 후, 갑판 상에 놓인 2가지 종류의 탈취 화물(경량 화물 및 중량 화물)을 탐지하고, 경량 화물은 무인기를 이용하여 중량 화물은 무인선에 장착된 로봇팔을 이용하여 회수한 후 기지로 복귀하는 것으로, 임무 수행 전 과정에서 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업 운용을 통해 임무를 완수하는 것을 목표로 하고 있다. 특히 본 대회에서는 규정상 GPS를 사용하지 못하게 되어있어 김진환 교수 연구진은 해상 레이다를 이용한 탑색/항법을 포함한 무인선 자율운용 기법을 개발하였으며, 심현철 교수 연구진은 영상기반 항법과 소형 자율주행 로봇을 드론과 결합하는 기술을 개발하였다.

최종결선 임무는 사용자 개입 없이 무인선과 무인기의 자율 협업을 통해 해상에서 도주하는 선박에 실려있는 화물을 회수하는 것으로, 전체 임무는 해상에서 이동 중인 여러 척의 선박 가운데 목표 선박을 찾는 1단계 수색(inspection) 임무와 목표 선박의 갑판에 놓여있는 화물을 회수하는 2단계 개입(intervention) 임무로 구성되어 있다. 각 팀에게는 총 3회 기회가 주어졌으며 3번의 시도 가운데 가장 높은 단계의 임무를 가장 단시간 내에 완수한 팀이 높은 점수를 획득하는 방식으로 치러졌다.

1차 시도에서는 KAIST가 1단계 수색 임무에 성공한 유일한 팀이었으나 크로아티아 팀이 2차 시도에서 동일하게 1단계 임무에 성공하면서 본격적 경쟁이 시작되었다. 이어 수일간 이어진 강풍과 높은 파도로 최종결선 일정이 지연되면서 예정된 일정을 소화하기 힘들게 되자 주최측에서는 1단계 임무를 완수한 KAIST 팀과 크로아티아 팀, 그리고 해당 임무를 부분 수행한 중국-UAE 팀을 포함한 3팀에 3차 시도 자격을 주어 결선을 진행하였고 최종 경쟁을 벌인 결과 최종적으로 크로아티아팀이 우승, KAIST가 준우승, UAE-중국 연합팀이 3위를 차지하였다. 우승팀에게는 200만 불, 준우승팀에게 50만 불, 3등 팀에게 25만 불의 최종결선 상금이 지급될 예정이다.

KAIST 팀의 지도교수를 맡은 기계공학과의 김진환 교수는 “지난 2년여의 오랜 시간 동안 대회를 준비하느라 큰 노력과 수고를 들인 학생들에게 고마움과 축하를 전해며 대회 결과를 떠나 지난 기간 들인 노력이 학생들이 훌륭한 연구자로 성장하는데 자신감과 귀한 자산이 될 것이기에 보람을 느낀다”라고 소감을 피력했으며 팀의 리더를 맡은 기계공학과 박사과정 한솔 학생은 “마지막에 아깝게 우승을 놓친 아쉬움이 있지만 나름 의미있는 결과를 얻어서 만족하여 함께 고생해준 팀원들에게 감사한다”고 말했다.

한편 Team KAIST의 도전을 위해 HD현대, 레인보우로보틱스, 아비커스, FIMS가 후원기업으로 참여하였다.

2024.02.13 조회수 1601 최진석 교수, 국제전기전자공학회 우수 젊은 연구자 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 최진석 교수가 무선 통신 분야에서의 업적으로 국제전기전자공학회(IEEE)의 통신 분야 아시아-태평양 우수 젊은 연구자 상(IEEE ComSoc Asia-Pacific Outstanding Young Researcher Award)을 수상했다고 22일 밝혔다.

최진석 교수는 꾸준한 연구와 혁신적인 아이디어로 통신 기술 발전에 중요한 역할을 해오고 있는 공로를 인정받았다. 해당 상은 매년 아시아-태평양 지역의 젊은 우수 연구자들에게 수여되는 상으로 올해 한국에서는 최진석 교수가 단독으로 수상했다. 그의 연구는 주로 저전력 통신 시스템 개발에 초점을 맞춰 새로운 무선 통신 기술과 솔루션의 개발을 통해 이 분야를 선도해 오고 있다.

특히, 최진석 교수는 무선 통신 분야에서의 창의적이고 도전적인 연구로 인해 꾸준한 평가를 받고 있다. 그의 주력 분야인 저전력 통신 시스템은 에너지 효율성을 극대화하면서도 안정적이고 고효율의 무선 통신을 실현하는 혁신적인 특징을 지니고 있다. 이를 통해 그가 개발한 시스템은 새로운 개념을 제시하며 세계적인 연구자들과 함께 무선 통신 기술의 발전을 선도하고 있다.

최진석 교수의 성과는 국내외의 우수 연구 그룹과의 긴밀한 협업, 다양한 학문 분야와의 융합, 그리고 산업계와의 적극적인 협력을 통해 이뤄지고 있다. 그는 무선 통신 분야에서의 현장 경험과 교육 활동을 통해 학문과 산업 간의 연계를 강조하며, 다양한 분야의 전문 지식을 융합해 새로운 연구 및 기술 개발에 도전하고 있다.

위 상을 받은 최진석 교수는 “앞으로의 통신 시스템은 에너지 효율성이 굉장히 중요한 이슈가 될 것으로 예상되는데, 최적화 이론과 정보이론을 기반으로 에너지 효율적인 통신 시스템을 개발하고자 했던 노력이 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 이러한 기술을 실제 통신 시스템에 활용할 수 있도록 지속적인 노력을 하며 다양한 통신 어플리케이션에 적용하는 등 꾸준히 연구를 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 올해 12월 4일부터 8일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 통신 분야 최우수 학회 중 하나인 세계 통신 학회(Globecom)에서 진행됐다.

2023.12.22 조회수 2317

최진석 교수, 국제전기전자공학회 우수 젊은 연구자 상 수상

우리 대학 전기및전자공학부 최진석 교수가 무선 통신 분야에서의 업적으로 국제전기전자공학회(IEEE)의 통신 분야 아시아-태평양 우수 젊은 연구자 상(IEEE ComSoc Asia-Pacific Outstanding Young Researcher Award)을 수상했다고 22일 밝혔다.

최진석 교수는 꾸준한 연구와 혁신적인 아이디어로 통신 기술 발전에 중요한 역할을 해오고 있는 공로를 인정받았다. 해당 상은 매년 아시아-태평양 지역의 젊은 우수 연구자들에게 수여되는 상으로 올해 한국에서는 최진석 교수가 단독으로 수상했다. 그의 연구는 주로 저전력 통신 시스템 개발에 초점을 맞춰 새로운 무선 통신 기술과 솔루션의 개발을 통해 이 분야를 선도해 오고 있다.

특히, 최진석 교수는 무선 통신 분야에서의 창의적이고 도전적인 연구로 인해 꾸준한 평가를 받고 있다. 그의 주력 분야인 저전력 통신 시스템은 에너지 효율성을 극대화하면서도 안정적이고 고효율의 무선 통신을 실현하는 혁신적인 특징을 지니고 있다. 이를 통해 그가 개발한 시스템은 새로운 개념을 제시하며 세계적인 연구자들과 함께 무선 통신 기술의 발전을 선도하고 있다.

최진석 교수의 성과는 국내외의 우수 연구 그룹과의 긴밀한 협업, 다양한 학문 분야와의 융합, 그리고 산업계와의 적극적인 협력을 통해 이뤄지고 있다. 그는 무선 통신 분야에서의 현장 경험과 교육 활동을 통해 학문과 산업 간의 연계를 강조하며, 다양한 분야의 전문 지식을 융합해 새로운 연구 및 기술 개발에 도전하고 있다.

위 상을 받은 최진석 교수는 “앞으로의 통신 시스템은 에너지 효율성이 굉장히 중요한 이슈가 될 것으로 예상되는데, 최적화 이론과 정보이론을 기반으로 에너지 효율적인 통신 시스템을 개발하고자 했던 노력이 국제적으로 인정받아 매우 기쁘다ˮ며, “앞으로 이러한 기술을 실제 통신 시스템에 활용할 수 있도록 지속적인 노력을 하며 다양한 통신 어플리케이션에 적용하는 등 꾸준히 연구를 진행할 계획이다ˮ 라고 소감을 밝혔다.

시상식은 올해 12월 4일부터 8일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 통신 분야 최우수 학회 중 하나인 세계 통신 학회(Globecom)에서 진행됐다.

2023.12.22 조회수 2317 혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

2023.12.14 조회수 2570

혹시 나도 수면 질환? AI로 간단히 검사해 보세요

각종 장비를 몸에 부착한 채 병원에서 하룻밤을 보내야 하는 번거로운 검사 없이 웹사이트를 통해 간단히 수면 질환 위험도를 파악할 방법이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 삼성서울병원 주은연‧최수정 교수팀, 이화여대 서울병원 김지현 교수팀과 공동 연구를 통해 개발한 세 가지 수면 질환을 예측할 수 있는 알고리즘 ‘슬립스(SLEEPS‧SimpLe quEstionnairE Predicting Sleep disorders)’를 12일 공개했다.

‘잠이 보약’이라는 말처럼 수면은 정신적‧신체적 건강에 주요한 영향을 미친다. 성인의 60%가량이 수면 질환을 앓고 있지만, 관련하여 전문 의료진에게 문의한 비율은 6% 수준에 불과하다. 병원 방문을 꺼리는 원인 중 하나로는 수면 질환 진단을 받기 위해 시행하는 수면다원검사가 번거롭다는 이유가 있다.

공동연구진은 약 5,000명의 수면다원검사 결과를 기계 학습을 통해 학습시켜 수면 질환 위험도를 예측하는 알고리즘 ‘슬립스’를 개발했다. 슬립스에서 나이, 성별, 키, 체중, 최근 2주간의 수면 시 어려움, 수면 유지 어려움, 기상 시 어려움, 수면 패턴에 대한 만족도, 수면이 일상 기능에 미치는 영향 등 간단한 9개의 질문에 답하는 것만으로 만성불면증, 수면호흡장애, 수면호흡장애를 동반한 불면증의 위험도를 90%의 정확도로 예측할 수 있다. 가령, 슬립스 검사 결과 수면호흡장애 위험도가 50%라는 결과가 나왔다면, 실제 수면다원검사를 시행했을 때 수면호흡장애가 발견될 확률이 50%임을 의미한다.

제1 저자인 하석민 미국 MIT 박사과정생(前 IBS 의생명 수학 그룹 연구원)은 “미국 하버드대 연구팀도 AI 기반 수면 질환 검사 알고리즘을 개발한 바 있으나, 이 시스템은 목둘레, 혈압 등 쉽게 답하기 어려운 문항이 포함되어 있어 사용이 까다로웠다”며 “또한, 하버드대 연구팀의 시스템은 예측 정확도도 70% 정도에 그쳤다”고 말했다.

슬립스 사이트(www.sleep-math.com)를 통해 누구나 수면 질환 여부를 예측해볼 수 있다. 현재 본인의 상태를 기준으로 몸무게 변화나 나이가 듦에 따른 수면 질환 위험도 변화도 살펴볼 수 있다.

김재경 교수는 “이번 연구는 수학으로 우리가 직면한 건강 문제를 해결해보고자 하는 시도에서 시작됐고, 중요하지만 쉽게 간과할 수 있는 수면 질환에 기계 학습을 접목했다”며 “수면 질환 진단의 복잡한 과정을 줄인 만큼, 많은 사람이 슬립스를 통해 자신의 수면 건강을 알 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

주은연 삼성서울병원 교수는 “슬립스는 간편한 수면 질환 자가 검진 시스템”이라며 “향후 건강검진 항목에 AI 기반 자가 검진 시스템을 포함한다면 잠재적인 수면 질환 환자들을 스크리닝하여 수면 질환으로 인해 발생하는 수많은 질병을 선제적으로 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.

슬립스 개발 성과는 지난 9월 의료 건강 분야 국제학술지 ‘Journal of Medical Internet Research’에 실린 바 있다.

2023.12.14 조회수 2570 한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

2023.10.24 조회수 2813

한빛원전의 시공 불량 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션 개발

후쿠시마 사고 이후 원전 안전 및 관리에 대한 관심이 집중되고 있다. 한국에서는 2017년 6월경 한빛원전의 원자로 격납건물의 콘크리트 벽 속에서 대규모 공극이 발견되었다. 원자로 격납건물은 원전 사고 발생 시 방사능 유출을 막아주는 최후의 보루이기 때문에, 이러한 콘크리트 공극으로 인한 원전의 안전상 우려가 큰 상황이다.

국내 연구진들은 원자로 격납건물 시공시 콘크리트 다짐 및 채움 불량으로 인하여 격납로 내 콘크리트에 공극이 발생한 것으로 추정하고 있다. 원자로 격납건물은 일반 콘크리트 구조물과 달리 매우 높은 밀도의 철근 보강이 필요하기 때문에, 콘크리트 타설 시 진동 다짐기가 진입하지 못하는 구역이 존재할 가능성이 높아서 콘크리트 공동에 대한 위험성이 높다. 하지만 돔 형태의 벽체 내부를 감싼 6 mm 두께의 철판(콘크리트 라이너 플레이트, CLP)이 영구 거푸집으로 활용되기 때문에 내부 공동에 대한 육안 검사가 불가능하다는 점에서 공극 발생 여부의 발견에 대한 어려움이 있다.

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위하여 콘크리트의 유동성과 다짐 불량으로 인해 발생하는 공동을 억제할 수 있는 시공 시뮬레이션 기법을 개발했다.

연구팀에서 제안한 콘크리트 유동 시뮬레이션 기법은 콘크리트의 레올로지와 진동다짐의 영향 반경을 고려하여 콘크리트 공동 발생 예상 부위를 예측하는 기술이다. 연구팀은 이번 연구를 통해 콘크리트 진동다짐의 영향 반경(감쇠계수)을 직접 측정하여 굳지 않은 콘크리트 내부의 진동 에너지 밀도 분포를 제시했다. 이어서, 진동 에너지에 따른 콘크리트의 Vibrorheology를 정량적으로 측정하여, 굳지 않은 콘크리트의 항복응력 감소를 정량적으로 모델링하여 시공 시뮬레이션을 가능하게 하였다.

새로 제안된 시공 시뮬레이션 기법은 기존 콘크리트 유동해석으로는 고려할 수 없었던 격납건물 내부 보강재의 형상과 크기, 콘크리트 레올로지, 그리고 진동다짐의 진폭과 진동수까지 고려하여 콘크리트의 채움성을 평가할 수 있게 되었다. 연구팀은 향후 보강 연구를 진행해 3D 프린팅 콘크리트의 레올로지 제어, 프리캐스트 콘크리트의 품질 관리 등에도 해당 기술을 활용할 계획이다.

이번 연구는 한국수력원자력(주)와 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업의 지원으로 수행되었으며, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 ACI Materials Journal, Cement and Concrete Research 등에 출판되었다.

(논문명: (1) Quantitative evaluation of energy transfer of a concrete vibrator. (2) Flow simulation of fresh concrete accounting for vibrating compaction.)

2023.10.24 조회수 2813 저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 1985

저용량 고효율 RNA백신 개발 가능해지다

현재 널리 사용되고 있는 코로나바이러스 mRNA 백신은 선형 형태의 mRNA를 가지고 있어 세포내에서 매우 불안정한 특징이 있다. 반면 원형 형태의 RNA(circular RNA)는 선형 RNA에 비해 매우 안정되기 때문에 수많은 국내외 제약회사에서 RNA 안정성을 높이기 위해 원형 RNA를 개발하고 있는 상황이다. 이에 원형 RNA에서 일어나는 단백질 합성 과정에 대한 연구가 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수 연구팀이 진핵세포 내에서 일어나는 원형 RNA(circular RNA)의 단백질 합성 과정에 대한 새로운 메커니즘을 규명했다고 23일 밝혔다.

분자생물학에서 ‘중심원리(central dogma)’라고 알려진 DNA로부터 시작해 RNA, 단백질로 이어지는 유전정보의 흐름은 다양한 생물학적 기능을 나타내는 중요 원리다. 이때 최종 생산 산물인 단백질은 번역 과정에 의해 생성되며 이와 관련한 메커니즘 연구는 예로부터 활발히 진행돼오고 있었다.

특히 최근에는 mRNA 백신과 관련해 RNA의 안정성과 합성 효율을 극대화할 수 있는 기법에 관해 관심이 쏠리고 있다. 선형 mRNA는 세포내에서 매우 불안정하기 때문에, 항체 생성 효율을 높이기 위해서 부득이 고용량의 mRNA를 접종하고 있는 상황이다. 이러한 고용량 접종은 mRNA에 기인하는 많은 부작용을 초래할 수 있다.

연구팀은 원형 RNA에서 일어나는 새로운 형태의 단백질 번역 과정을 규명하였다. 세포내에서 생성되는 대부분의 원형 RNA는 엑손 접합 복합체 (Exon junction complex; EJC)를 가지고 있음을 밝혔다. 엑손 접합 복합체는 단백질 합성을 담당하는 리보솜을 끌어오는 기능을 수행하는 단백질(eIF3g)과 직접 결합함으로써, 최종적으로 리보솜을 끌어와 단백질 합성을 유도함을 규명하였다.

연구를 주도한 김윤기 교수는 “이번 연구는 안정성이 높은 원형 RNA에서 일어나는 합성 과정을 규명한 데에 연구의 의의가 있으며, 이 작용과정을 이용하여 부작용을 최소화하고, 고안정성 및 고효율 단백질 합성이 가능한 mRNA 백신을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 소감을 밝혔다. 특히 원형 RNA 기술 상용화를 위해 김윤기 교수는 라이보텍(주) 벤처회사의 공동대표를 맡고 있다.

생명과학과 장지윤, 신민경 박사과정생, 박주리 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계 최고 수준의 국제 학술지 `핵산 연구 저널지(Nucleic Acids Research)'에 10월 9일 자로 소개됐다. (논문명 : An interaction between eIF4A3 and eIF3g drives the internal initiation of translation).

한편 이번 연구는 한국 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 1985 호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.01 조회수 2319

호흡기부터 강력 차단하는 코로나19 백신 개발

코로나바이러스감염증-19는 3년 4개월 만에 비상사태가 해제됐으나, 잦은 돌연변이로 인해 발생한 변이들이 계속해서 보고되고 있어 재유행이 시작될 가능성은 여전히 남아 있다. 이 변이들은 백신 접종이나 감염으로 인해 숙주가 획득한 기존의 면역반응을 회피하는 방향으로 진화하고 있다. 현재 시판되는 근육 접종 백신으로는 바이러스의 확산을 억제할 수 있는 점막 면역은 충분히 일으키기 어렵다는 한계가 있으므로 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도할 수 있는 백신의 필요성은 여전하다.

우리 대학 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀과 한국화학연구원(원장 이영국)은 아데노바이러스 벡터 플랫폼의 비강 접종 코로나19 백신을 개발하고 마우스 모델을 이용해 이 백신이 장기간 지속되는 강력한 점막 면역을 유도함을 규명했다고 29일 밝혔다.

점막 면역이란 면역 체계를 구성하는 요소 중에서도 호흡기, 소화기, 생식기관 등을 구성하는 체내 상피 조직인 점막에서 작용하는 면역을 말한다. 이는 체내와 체외의 접점이 되는 점막에 침입한 외부 인자를 인지하고 제거해 인체를 감염으로부터 보호하는 방어체계다. 점막이 병원체나 외부 항원이 침입하는 주요 경로라는 점에서 점막 면역은 전신적 면역반응에 비해 병원체의 침입에 빠르게 대응해 감염 및 확산을 막을 수 있다는 장점이 있다.

의과학대학원 연수연구원 정희은 박사가 주도하고 박사과정 구근본, 강병훈 연구원, 김현철 박사, 박장현 박사 및 한국화학연구원 김균도 박사가 참여한 이번 연구에서 연구팀은 아데노바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로, 개량된 스파이크 단백질 항원 및 인간 유래 면역증강제(CXCL9)을 탑재한 비강 접종 코로나19 백신(Ad5-S.Mod)을 개발해 그 효능을 실험용 쥐를 이용해 검증했다. 연구팀은 인간 유래 면역증강제가 활성화된 T세포를 특정 위치로 이동하도록 유인한다는 점에 주목해, 이를 백신의 효능을 높이기 위한 면역증강제로 이용하였다.

연구팀은 1회 단일 비강 접종, 혹은 근육-비강 2회 접종하여 백신의 효능을 검증했다. 그 결과 비강 백신이 호흡기 점막의 항체 반응 및 기억 T세포 반응을 높은 수준으로 유도할 수 있음을 확인하였으며, 백신 투여군은 1회 단일 접종만으로도 신종 코로나바이러스 감염 시 100% 생존하였다. 또한 백신 접종으로 만들어진 면역반응은 최소 1년간은 유지된다는 것을 규명해 백신의 강력한 점막 면역반응 유도 능력을 입증했다.

또한, 연구팀은 단일세포 전사체 분석법을 이용해 백신을 접종한 실험용 쥐의 폐 대식세포가 기억 T세포 및 B세포를 유지를 돕는 인자들의 주 생산자이며, 폐 대식세포가 제거되면 기억 T세포 및 B세포가 폐 속에서 확연히 감소함을 확인해 이 세포들이 점막 백신 접종으로 만들어진 호흡기 기억 세포의 유지를 돕고 있음을 규명했다.

이번 연구는 인간 유래 면역증강제(CXCL9)로서 활용해 백신의 효능을 강화한 새로운 백신 설계 전략을 제시하고 있다는 점과, 폐 대식세포가 점막 백신에 의해 형성되는 기억 면역반응을 유지하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 새로이 규명하여 다양한 병원체에 대한 비강 백신 개발에 이용할 수 있는 새로운 타겟을 제시하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

의과학대학원 박사후연수연구원 정희은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 바이러스 분야 국제 학술지 `앤티바이럴 리서치(Antiviral Research)' 온라인판으로 6월 14일에 게재됐다. (논문명: Intranasal delivery of an adenovirus-vector vaccine co-expressing a modified spike protein and a genetic adjuvant confers lasting mucosal immunity against SARS-CoV-2, 논문링크: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105656)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업, 2020 과기원공동연구 프로젝트, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 창의·도전연구 기반지원 사업 및 한국화학연구원 감염병 예방 융합 플랫폼 개발 과제 및 GO! KRICT 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.01 조회수 2319 ‘드림워커’, MIT, CMU를 제치고 1등하다

최근 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단도 성큼 오를 수 있는 보행로봇 제어기인‘드림워크(DreamWaQ)’를 장착한 KAIST 자율보행로봇이 국제 사족보행 로봇 경진대회에서 1등을 하여 화제다.

전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇 연구실)이 ‘23. 5. 29 ~ 6.2 영국 런던에서 개최된 로봇 분야 최대 규모 학술대회인 2023 국제 로봇 및 자동화 학술대회(IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA)에서 주최한 사족로봇 자율보행 경진대회(Quadruped Robot Challenge, QRC)에서 현지 시간 6월 1일 압도적인 점수 차를 보이며 우승을 거두었다고 밝혔다.

명현 교수 연구팀은 독자적으로 개발한 단위 기술들을 체계적으로 통합 및 최적화하여, 전 세계에서 한국을 포함한 미국, 홍콩, 이탈리아, 프랑스 등 총 11개 팀이 참여하고 7개의 팀이 본선에 진출한 QRC에서 성공적인 자율보행을 선보였으며 최종 6개의 팀이 참여한 결승전에서 총점 246점을 거두었다. 이는 60점을 획득한 메사추세츠 공과대학교(MIT)의 4배 이상으로, 사실상 압도적인 차이로 따돌리며 우승을 거머쥐었다 (1위: KAIST, Team DreamSTEP, 2위: MIT, 3위: 카네기멜론 대학(CMU)). KAIST 팀은 소형 사족 보행 로봇을 사용하였으나 가장 빠르게 움직이며 가장 높은 점수를 획득하였다는 점도 주목할만하다. 결승전에서 원격 수동 조작을 위주로 한 팀들이 평균 약 49분의 완주 시간을 기록한 반면, KAIST 팀은 자율 보행 위주로 41분 52초의 완주 시간을 기록하였다 (2위 MIT는 원격조작으로 45분 32초). 동 대회에 우승한 본 연구팀은 약 2,000만원 상당의 보행 로봇을 수여받았고, 약 300만원 상당의 보조금을 받을 예정이다.

조종자가 조종기 조작을 통해 로봇을 쉽게 조종할 수 있지만, 로봇이 가시거리를 벗어나면 별도의 통신을 통해 수신된 센서 정보를 이용해 로봇의 상태를 사람이 추측하며 로봇을 조종해야 한다. 하지만, 통신 지연이나 두절로 인해 센서 정보 취득이 원활하지 못한 경우가 발생할 수 있고, 이럴 경우 제어가 어렵다는 단점이 존재한다.

이러한 문제점을 해결해 주는 것이 다름 아닌 자율보행 기술이다. 자율보행 시스템 구축을 위해서는 제어기뿐 아니라, 로봇의 위치와 주변 환경을 추정하는 기술과 이동 경로를 계획하는 기술의 개발도 함께 요구된다. 이러한 여러 단위 기술들의 개발이 필수적이기에, 세계적으로도 완성도 높은 자율보행 기술을 확보한 연구팀은 손에 꼽힐 정도이다.

연구팀은 다양한 환경에서의 자율보행을 위하여 카메라, 3차원 라이다(LiDAR) 센서, 관성 센서(IMU), 관절 센서로부터 획득된 정보를 모두 융합하여 사용하였다. 많은 센서를 사용했음에도 불구하고, 미니컴퓨터 하나에서 강인하고 정확한 위치 추정뿐 아니라 주변 환경 인지와 경로 계획까지 실시간으로 진행될 수 있도록 효율적인 시스템을 구축하였다.

로봇 주변의 지형 지도를 작성하는 기술은 고가의 LiDAR 센서에만 의존하지 않고, 상대적으로 저렴한 깊이 카메라로 대체할 수 있다. 추정된 로봇 위치의 주변 지형 지도를 빈틈없이 매끄럽게 작성하고, 이 지도를 활용해 안전한 지형을 스스로 판단해 보행할 수 있도록 적합한 경로를 계획한다. 드림워크가 탑재된 로봇이 극복할 수 있는 최대 단차와 로봇의 크기를 고려하여 경로를 계획하여 로봇이 넘어지는 상황은 최소화한다. 그러나 혹여 보행 중 넘어질 때도, 자동으로 다시 일어나 임무를 수행할 수 있도록 하나 강화학습 기반의 재회복 (Fall recovery) 기술도 자체 개발하여 탑재하였다.

명현 교수는 “ 동 경진대회에서 사용된 제어기인 드림워크 뿐 아니라, 로봇 주변의 환경을 인지하고 적절한 경로를 찾을 수 있도록 하는 기술 모두 본 연구팀이 독자적으로 개발한 기술로, 국내 로봇 산업 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대된다”고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

KAIST DreamSTEP 팀의 구성원:

명현 교수 (지도교수), 유병호 박사과정 (팀장), 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정, 김예은 박사과정, 오민호 박사과정, 마심 케빈 크리스티안센(Marsim Kevin Christiansen) 석박사통합과정, 이현우 박사과정, 이승재 석사과정, 이동규 석사과정

2023.06.07 조회수 9218

‘드림워커’, MIT, CMU를 제치고 1등하다

최근 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단도 성큼 오를 수 있는 보행로봇 제어기인‘드림워크(DreamWaQ)’를 장착한 KAIST 자율보행로봇이 국제 사족보행 로봇 경진대회에서 1등을 하여 화제다.

전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇 연구실)이 ‘23. 5. 29 ~ 6.2 영국 런던에서 개최된 로봇 분야 최대 규모 학술대회인 2023 국제 로봇 및 자동화 학술대회(IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA)에서 주최한 사족로봇 자율보행 경진대회(Quadruped Robot Challenge, QRC)에서 현지 시간 6월 1일 압도적인 점수 차를 보이며 우승을 거두었다고 밝혔다.

명현 교수 연구팀은 독자적으로 개발한 단위 기술들을 체계적으로 통합 및 최적화하여, 전 세계에서 한국을 포함한 미국, 홍콩, 이탈리아, 프랑스 등 총 11개 팀이 참여하고 7개의 팀이 본선에 진출한 QRC에서 성공적인 자율보행을 선보였으며 최종 6개의 팀이 참여한 결승전에서 총점 246점을 거두었다. 이는 60점을 획득한 메사추세츠 공과대학교(MIT)의 4배 이상으로, 사실상 압도적인 차이로 따돌리며 우승을 거머쥐었다 (1위: KAIST, Team DreamSTEP, 2위: MIT, 3위: 카네기멜론 대학(CMU)). KAIST 팀은 소형 사족 보행 로봇을 사용하였으나 가장 빠르게 움직이며 가장 높은 점수를 획득하였다는 점도 주목할만하다. 결승전에서 원격 수동 조작을 위주로 한 팀들이 평균 약 49분의 완주 시간을 기록한 반면, KAIST 팀은 자율 보행 위주로 41분 52초의 완주 시간을 기록하였다 (2위 MIT는 원격조작으로 45분 32초). 동 대회에 우승한 본 연구팀은 약 2,000만원 상당의 보행 로봇을 수여받았고, 약 300만원 상당의 보조금을 받을 예정이다.

조종자가 조종기 조작을 통해 로봇을 쉽게 조종할 수 있지만, 로봇이 가시거리를 벗어나면 별도의 통신을 통해 수신된 센서 정보를 이용해 로봇의 상태를 사람이 추측하며 로봇을 조종해야 한다. 하지만, 통신 지연이나 두절로 인해 센서 정보 취득이 원활하지 못한 경우가 발생할 수 있고, 이럴 경우 제어가 어렵다는 단점이 존재한다.

이러한 문제점을 해결해 주는 것이 다름 아닌 자율보행 기술이다. 자율보행 시스템 구축을 위해서는 제어기뿐 아니라, 로봇의 위치와 주변 환경을 추정하는 기술과 이동 경로를 계획하는 기술의 개발도 함께 요구된다. 이러한 여러 단위 기술들의 개발이 필수적이기에, 세계적으로도 완성도 높은 자율보행 기술을 확보한 연구팀은 손에 꼽힐 정도이다.

연구팀은 다양한 환경에서의 자율보행을 위하여 카메라, 3차원 라이다(LiDAR) 센서, 관성 센서(IMU), 관절 센서로부터 획득된 정보를 모두 융합하여 사용하였다. 많은 센서를 사용했음에도 불구하고, 미니컴퓨터 하나에서 강인하고 정확한 위치 추정뿐 아니라 주변 환경 인지와 경로 계획까지 실시간으로 진행될 수 있도록 효율적인 시스템을 구축하였다.

로봇 주변의 지형 지도를 작성하는 기술은 고가의 LiDAR 센서에만 의존하지 않고, 상대적으로 저렴한 깊이 카메라로 대체할 수 있다. 추정된 로봇 위치의 주변 지형 지도를 빈틈없이 매끄럽게 작성하고, 이 지도를 활용해 안전한 지형을 스스로 판단해 보행할 수 있도록 적합한 경로를 계획한다. 드림워크가 탑재된 로봇이 극복할 수 있는 최대 단차와 로봇의 크기를 고려하여 경로를 계획하여 로봇이 넘어지는 상황은 최소화한다. 그러나 혹여 보행 중 넘어질 때도, 자동으로 다시 일어나 임무를 수행할 수 있도록 하나 강화학습 기반의 재회복 (Fall recovery) 기술도 자체 개발하여 탑재하였다.

명현 교수는 “ 동 경진대회에서 사용된 제어기인 드림워크 뿐 아니라, 로봇 주변의 환경을 인지하고 적절한 경로를 찾을 수 있도록 하는 기술 모두 본 연구팀이 독자적으로 개발한 기술로, 국내 로봇 산업 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대된다”고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발 사업의 지원을 받아 수행되었다. (과제명: 동적, 비정형 환경에서의 보행 로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 및 실현장 적용)

KAIST DreamSTEP 팀의 구성원:

명현 교수 (지도교수), 유병호 박사과정 (팀장), 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사과정, 김예은 박사과정, 오민호 박사과정, 마심 케빈 크리스티안센(Marsim Kevin Christiansen) 석박사통합과정, 이현우 박사과정, 이승재 석사과정, 이동규 석사과정

2023.06.07 조회수 9218 2023년 리서치데이 개최

'2023년 KAIST 리서치데이(Research Day)'가 16일 오전 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 콘퍼런스홀에서 개최됐다.

리서치데이는 우수 연구자를 포상해 노고를 격려하고, 선정된 우수 연구 성과를 소개해 연구개발(R&D) 정보를 교류하는 자리다. 소통하는 연구문화를 조성해 연구자 간의 결집력을 높이고 융합연구를 활성화하기 위해 2016년부터 매년 개최하고 있다.

이날 행사에서는 김희탁 생명화학공학과 교수가 최고 연구상인 연구대상을 수상하고 ‘계면 공학을 통한 리튬금속전지 및 수계전지 고성능화’를 주제로 시상식 현장에서 기념 강연한다.

김 교수는 리튬이온전지의 에너지밀도 한계를 극복해 전기자동차의 항속거리를 2배 이상 증가시킬 수 있는 리튬금속전지 기술을 설명하고 더 나아가 전기화학, 소재 및 계면공학을 융복합해 에너지 저장과 변환 기술 분야의 난제 해결을 목표로 하는 연구 방향을 소개한다.

연구대상은 직전 5년 동안의 탁월한 연구개발 성과로 KAIST 발전에 크게 이바지한 교원에게 주어지는 상으로 연구의 우수성은 물론 연구계약액, 연구간접비 흡수 실적, 지식재산권 및 기술료 수입 등 종합적인 실적을 반영해 선정한다.

김 교수는 수소전지 등 산업 발전과 밀접하게 관련된 기술을 상용화하는 데 핵심적인 역할을 수행 중인 연구자로 2017년 한국공학한림원이 발표한 ‘2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 차세대 주역’에 선정되기도 했다.

연구대상을 수상한 김 교수는 “지난 10년간 차세대 배터리, 연료전지 및 수전해 기술을 개발하며 관련 산업이 태동하고 성장하는 데 기여할 수 있어서 큰 보람이었다”라고 수상 소감을 밝혔다.

이어 김 교수는 “재능과 열정 있는 대학원생들과 함께 연구할 수 있는 큰 행운에 감사하는 마음으로 전기화학공학과 계면공학을 접목한 분야의 혁신을 이룰 수 있도록 정진하겠다”라고 덧붙였다.

이 밖에도 이필승(기계공학과)·명현(전기및전자공학부) 교수가 각각 연구상을, 배현민 교수(전기및전자공학부)가 이노베이션상 수상자로 선정됐다.

양용수(물리학과)·한상우(화학과)·유승화(기계공학과) 교수 3명은 한 팀으로 융합 연구상을 받는다. 국제공동연구상에는 조성호 교수(전산학부), 현우 KAIST 학술상은 김범준 교수(생명화학공학과), QAIST 창의도전연구상 수상자에는 박윤수 교수(화학과)가 선정됐다.

이들 수상자는 사전 촬영한 영상 강연을 통해 학생과 동료 연구자에게 연구 경험과 열정에 관한 이야기를 나눌 예정이다.

한편, KAIST의 2022년 대표 R&D 연구성과 10선도 소개된다. 자연과학 분야에서는 ▴준입자적 특성을 가지는 빛 소용돌이의 자발적 생성과 동역학적 제어(서민교 교수‧물리학과) ▴리드버그원자 양자컴퓨터 개발(안재욱 교수‧물리학과)이 선정됐다.

생명과학 분야에서는 ▴염증반응 없이 아밀로이드베타를 제거하는 새로운 치매 치료제 개발(김찬혁 교수, 정원석 교수‧생명과학과)이 이름을 올렸다.

▴사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발(김정 교수‧기계공학과) ▴수면 조절을 위한 폐루프 초음파 자극 기술 개발(이현주 교수‧전기및전자공학부) ▴악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발(조광현 교수‧바이오및뇌공학과) ▴mRNA 암백신 핵심기술 개발(최정균 교수‧바이오및뇌공학과) ▴미생물 이용한 루테인 생산 기술 개발(이상엽 교수‧생명화학공학과) ▴신축성 인쇄 전자회로 기판 구현을 위한 액체 금속 입자 네트워크 개발(강지형 교수‧신소재공학과)은 공학 분야 우수 성과로 선정됐다.

▴지구 메타버스 기술을 이용한 지구온난화와 태풍 호우 빈도의 상관관계 증명(김형준 교수‧문술미래전략대학원)도 인문사회융합과학 분야의 우수 연구성과로 선정되어 동영상으로 시연·소개된다.

조병관 연구처장은 “올해는 코로나19 비상사태가 해제되어 3년 만에 다 함께 모여 얼굴을 마주 보고 축하할 수 있어 더욱 뜻깊은 자리인 만큼 리서치데이를 통해 다양하고 훌륭한 연구성과들이 널리 공유되고 창의적이고 혁신적인 연구 활동에 큰 영감을 얻는 계기가 되기를 바란다”라고 밝혔다.

2023.05.16 조회수 4042

2023년 리서치데이 개최

'2023년 KAIST 리서치데이(Research Day)'가 16일 오전 대전 본원 학술문화관(E9) 5층 정근모 콘퍼런스홀에서 개최됐다.

리서치데이는 우수 연구자를 포상해 노고를 격려하고, 선정된 우수 연구 성과를 소개해 연구개발(R&D) 정보를 교류하는 자리다. 소통하는 연구문화를 조성해 연구자 간의 결집력을 높이고 융합연구를 활성화하기 위해 2016년부터 매년 개최하고 있다.

이날 행사에서는 김희탁 생명화학공학과 교수가 최고 연구상인 연구대상을 수상하고 ‘계면 공학을 통한 리튬금속전지 및 수계전지 고성능화’를 주제로 시상식 현장에서 기념 강연한다.

김 교수는 리튬이온전지의 에너지밀도 한계를 극복해 전기자동차의 항속거리를 2배 이상 증가시킬 수 있는 리튬금속전지 기술을 설명하고 더 나아가 전기화학, 소재 및 계면공학을 융복합해 에너지 저장과 변환 기술 분야의 난제 해결을 목표로 하는 연구 방향을 소개한다.

연구대상은 직전 5년 동안의 탁월한 연구개발 성과로 KAIST 발전에 크게 이바지한 교원에게 주어지는 상으로 연구의 우수성은 물론 연구계약액, 연구간접비 흡수 실적, 지식재산권 및 기술료 수입 등 종합적인 실적을 반영해 선정한다.

김 교수는 수소전지 등 산업 발전과 밀접하게 관련된 기술을 상용화하는 데 핵심적인 역할을 수행 중인 연구자로 2017년 한국공학한림원이 발표한 ‘2025년 대한민국 성장엔진이 될 미래 100대 기술과 차세대 주역’에 선정되기도 했다.

연구대상을 수상한 김 교수는 “지난 10년간 차세대 배터리, 연료전지 및 수전해 기술을 개발하며 관련 산업이 태동하고 성장하는 데 기여할 수 있어서 큰 보람이었다”라고 수상 소감을 밝혔다.

이어 김 교수는 “재능과 열정 있는 대학원생들과 함께 연구할 수 있는 큰 행운에 감사하는 마음으로 전기화학공학과 계면공학을 접목한 분야의 혁신을 이룰 수 있도록 정진하겠다”라고 덧붙였다.

이 밖에도 이필승(기계공학과)·명현(전기및전자공학부) 교수가 각각 연구상을, 배현민 교수(전기및전자공학부)가 이노베이션상 수상자로 선정됐다.

양용수(물리학과)·한상우(화학과)·유승화(기계공학과) 교수 3명은 한 팀으로 융합 연구상을 받는다. 국제공동연구상에는 조성호 교수(전산학부), 현우 KAIST 학술상은 김범준 교수(생명화학공학과), QAIST 창의도전연구상 수상자에는 박윤수 교수(화학과)가 선정됐다.

이들 수상자는 사전 촬영한 영상 강연을 통해 학생과 동료 연구자에게 연구 경험과 열정에 관한 이야기를 나눌 예정이다.

한편, KAIST의 2022년 대표 R&D 연구성과 10선도 소개된다. 자연과학 분야에서는 ▴준입자적 특성을 가지는 빛 소용돌이의 자발적 생성과 동역학적 제어(서민교 교수‧물리학과) ▴리드버그원자 양자컴퓨터 개발(안재욱 교수‧물리학과)이 선정됐다.

생명과학 분야에서는 ▴염증반응 없이 아밀로이드베타를 제거하는 새로운 치매 치료제 개발(김찬혁 교수, 정원석 교수‧생명과학과)이 이름을 올렸다.

▴사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발(김정 교수‧기계공학과) ▴수면 조절을 위한 폐루프 초음파 자극 기술 개발(이현주 교수‧전기및전자공학부) ▴악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발(조광현 교수‧바이오및뇌공학과) ▴mRNA 암백신 핵심기술 개발(최정균 교수‧바이오및뇌공학과) ▴미생물 이용한 루테인 생산 기술 개발(이상엽 교수‧생명화학공학과) ▴신축성 인쇄 전자회로 기판 구현을 위한 액체 금속 입자 네트워크 개발(강지형 교수‧신소재공학과)은 공학 분야 우수 성과로 선정됐다.

▴지구 메타버스 기술을 이용한 지구온난화와 태풍 호우 빈도의 상관관계 증명(김형준 교수‧문술미래전략대학원)도 인문사회융합과학 분야의 우수 연구성과로 선정되어 동영상으로 시연·소개된다.

조병관 연구처장은 “올해는 코로나19 비상사태가 해제되어 3년 만에 다 함께 모여 얼굴을 마주 보고 축하할 수 있어 더욱 뜻깊은 자리인 만큼 리서치데이를 통해 다양하고 훌륭한 연구성과들이 널리 공유되고 창의적이고 혁신적인 연구 활동에 큰 영감을 얻는 계기가 되기를 바란다”라고 밝혔다.

2023.05.16 조회수 4042 강수 관측 오차범위 42.5% 줄인 알고리즘 개발

강수량의 정확한 파악은 지구의 물 순환을 이해하고 수자원과 재해 대응을 위해 중요하다. 강수량 추정을 위한 알고리즘에는 다양한 방법들이 제안되어 왔으며, 최근에는 기계학습을 이용한 방법들이 많이 제안되고 있다.

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 및 녹색성장지속가능대학원 겸임) 김형준 교수와 도쿄대 등으로 구성된 국제 공동연구팀이 인공위성에 탑재된 마이크로파 라디오미터의 관측값을 이용해 지상 강수량을 추정하는 새로운 기계학습 방법을 제안했다고 25일 밝혔다. 연구팀은 기존의 방법과 비교해 전 강수량에 대해 오차(RMSE)를 최소 15.9%에서 최대 42.5%까지 줄이는 데 성공했다.

단순한 데이터 주도(data-driven)모델은 대량의 훈련 데이터가 필요하고 물리적인 일관성이 보장되지 않으며 결과의 원인 분석이 어렵다는 등의 문제가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 위성 강수량 추정에 대한 분야 지식을 명시적으로 포함함으로써 학습 모델 내의 상호 의존적인 지식 교환을 구현했다. 구체적으로, 멀티태스크 학습(multitask learning)이라는 심층 학습 기법을 사용해 강수 여부를 인식하는 분류 모델과 강수 강도를 추정하는 회귀 모델을 통합하고 동시에 학습시켰다.