-

최대 11배 빨라진 PIM 반도체 네트워크 개발

최근 인공지능, 빅데이터, 생명과학 등 연구에 사용되는 메모리 대역폭이 차지하는 비중이 높아, 메모리 내부에 연산장치를 배치하는 프로세싱-인-메모리(Processing-in-Memory, 이하 PIM) 반도체에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 국제 공동 연구진이 기존의 PIM 반도체가 내부장치를 활용하면서도 통신을 할때 반드시 PIM 반도체 외부로 연결되는 CPU를 통해야한다는 문제점으로 발생한 병목현상을 해결했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 미국 노스이스턴 대학(Northeastern Univ.), 보스턴 대학(Boston Univ.)와 스페인 무르시아 대학(Universidad de Murcia)의 저명 연구진과‘PIM 반도체 간 집합 통신에 특화된 인터커넥션 네트워크 아키텍처’를 통한 공동연구로 PIM 반도체의 통신 성능을 비약적으로 향상하는 기법을 개발했다고 19일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 PIM 반도체가 갖는 메모리 내부 연산 장치 간 통신 구조의 한계를 밝히고, 기존에 메모리 내부에 존재하는 데이터 이동을 위한 버스 구조를 최대한 활용하면서 각 연산장치를 직접적으로 상호 연결하는 *인터커넥션 네트워크 구조를 적용함으로써 PIM 반도체의 통신 성능을 극대화하는 기법을 제안했다.

※ 인터커넥션 네트워크(interconnection network): 다중 연산 장치를 포함하는 대규모 시스템 설계에 쓰이는 연산 장치 간 연결 구조를 말한다. 인터커넥션 네트워크는 다중 연산 장치를 포함하는 시스템 설계의 필수 요소 중 하나로써 시스템 규모가 커질수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

이를 통해 PIM 반도체를 위한 연산 과정에서 통신 처리를 위한 CPU의 개입을 최소화해 PIM 반도체 시스템의 전체적인 성능과 활용성을 높인 PIM 반도체에 특화된 인터커넥션 네트워크 구조를 개발했다.

메모리 공정은 복잡한 로직의 추가가 어렵다는 문제점이 있는데 김동준 교수팀이 개발한 네트워크 구조는 PIM에서 비용 효율적인 인터커넥트를 구현했다.

이 구조는 병렬 컴퓨팅과 기계학습 분야에서 널리 활용되는 집합 통신(Collective communication) 패턴에 특화돼 있으며, 각 연산장치의 통신량과 데이터 이동 경로를 미리 파악할 수 있다는 집합 통신의 결정성(determinism) 특징을 활용해 기존 네트워크에서 비용을 발생시키는 주요 구성 요소들을 최소화시켰다.

기존 PIM 반도체들이 통신하기 위해서는 CPU를 거쳐야만 하기 때문에 상당한 성능 손실이 있었다. 하지만, 연구팀은 PIM 특화 인터커넥션 네트워크를 적용하면 기존 시스템 대비 어플리케이션 성능을 최대 11배 향상했다고 밝혔다. 그 이유는 PIM 반도체의 내부 메모리 대역폭 활용률을 극대화하고 PIM 메모리 시스템의 규모가 커짐에 따라 통신 성능의 확장성이 함께 증가했기 때문이다.

최근 미국 전기전자공학회(IEEE) 컴퓨터 아키텍쳐 분야에서는 한국 최초로 2025 IEEE 펠로우(석학회원)로 선임되었고 이 연구를 주도한 김동준 교수는 “데이터 이동(data movement)을 줄이는 것은 PIM을 포함한 모든 시스템 반도체에서 핵심적인 요소이며, PIM은 컴퓨팅 시스템의 성능과 효율성을 향상할 수 있지만 PIM 연산장치 간 데이터 이동으로 인해 성능 확장성이 제약될 수 있어 응용 분야가 제한적이고, PIM 인터커넥트가 이에 대한 해법이 될 수 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

전기및전자공학부 손효준 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 ‘2025 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA 2025’에서 올 3월에 발표될 예정이다. (논문명: PIMnet: A Domain-Specific Network for Efficient Collective Communication in Scalable PIM)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

최대 11배 빨라진 PIM 반도체 네트워크 개발

최근 인공지능, 빅데이터, 생명과학 등 연구에 사용되는 메모리 대역폭이 차지하는 비중이 높아, 메모리 내부에 연산장치를 배치하는 프로세싱-인-메모리(Processing-in-Memory, 이하 PIM) 반도체에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 국제 공동 연구진이 기존의 PIM 반도체가 내부장치를 활용하면서도 통신을 할때 반드시 PIM 반도체 외부로 연결되는 CPU를 통해야한다는 문제점으로 발생한 병목현상을 해결했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 미국 노스이스턴 대학(Northeastern Univ.), 보스턴 대학(Boston Univ.)와 스페인 무르시아 대학(Universidad de Murcia)의 저명 연구진과‘PIM 반도체 간 집합 통신에 특화된 인터커넥션 네트워크 아키텍처’를 통한 공동연구로 PIM 반도체의 통신 성능을 비약적으로 향상하는 기법을 개발했다고 19일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 PIM 반도체가 갖는 메모리 내부 연산 장치 간 통신 구조의 한계를 밝히고, 기존에 메모리 내부에 존재하는 데이터 이동을 위한 버스 구조를 최대한 활용하면서 각 연산장치를 직접적으로 상호 연결하는 *인터커넥션 네트워크 구조를 적용함으로써 PIM 반도체의 통신 성능을 극대화하는 기법을 제안했다.

※ 인터커넥션 네트워크(interconnection network): 다중 연산 장치를 포함하는 대규모 시스템 설계에 쓰이는 연산 장치 간 연결 구조를 말한다. 인터커넥션 네트워크는 다중 연산 장치를 포함하는 시스템 설계의 필수 요소 중 하나로써 시스템 규모가 커질수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

이를 통해 PIM 반도체를 위한 연산 과정에서 통신 처리를 위한 CPU의 개입을 최소화해 PIM 반도체 시스템의 전체적인 성능과 활용성을 높인 PIM 반도체에 특화된 인터커넥션 네트워크 구조를 개발했다.

메모리 공정은 복잡한 로직의 추가가 어렵다는 문제점이 있는데 김동준 교수팀이 개발한 네트워크 구조는 PIM에서 비용 효율적인 인터커넥트를 구현했다.

이 구조는 병렬 컴퓨팅과 기계학습 분야에서 널리 활용되는 집합 통신(Collective communication) 패턴에 특화돼 있으며, 각 연산장치의 통신량과 데이터 이동 경로를 미리 파악할 수 있다는 집합 통신의 결정성(determinism) 특징을 활용해 기존 네트워크에서 비용을 발생시키는 주요 구성 요소들을 최소화시켰다.

기존 PIM 반도체들이 통신하기 위해서는 CPU를 거쳐야만 하기 때문에 상당한 성능 손실이 있었다. 하지만, 연구팀은 PIM 특화 인터커넥션 네트워크를 적용하면 기존 시스템 대비 어플리케이션 성능을 최대 11배 향상했다고 밝혔다. 그 이유는 PIM 반도체의 내부 메모리 대역폭 활용률을 극대화하고 PIM 메모리 시스템의 규모가 커짐에 따라 통신 성능의 확장성이 함께 증가했기 때문이다.

최근 미국 전기전자공학회(IEEE) 컴퓨터 아키텍쳐 분야에서는 한국 최초로 2025 IEEE 펠로우(석학회원)로 선임되었고 이 연구를 주도한 김동준 교수는 “데이터 이동(data movement)을 줄이는 것은 PIM을 포함한 모든 시스템 반도체에서 핵심적인 요소이며, PIM은 컴퓨팅 시스템의 성능과 효율성을 향상할 수 있지만 PIM 연산장치 간 데이터 이동으로 인해 성능 확장성이 제약될 수 있어 응용 분야가 제한적이고, PIM 인터커넥트가 이에 대한 해법이 될 수 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

전기및전자공학부 손효준 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 ‘2025 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA 2025’에서 올 3월에 발표될 예정이다. (논문명: PIMnet: A Domain-Specific Network for Efficient Collective Communication in Scalable PIM)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.19

조회수 3504

-

“AI 반도체 미래가 밝다” KAIST PIM반도체설계연구센터, AI반도체 전문인력 양성 교육

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원이 주관하는 PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업의 지원을 받고있는 우리 대학 PIM반도체설계연구센터가 AI 반도체 전문인력 양성을 위해 전국 AI 및 반도체 관련 학과 학부생과 대학원생을 대상으로 SK하이닉스와 삼성전자의 PIM* 기반 이론 및 실습 교육을 진행했다. 강의는 6월 20일(목)부터 6월 21일(금)까지 SK하이닉스 교육, 7월 4일(목)부터 7월 5일(금)까지 삼성전자 교육을 각각 KAIST PIM반도체설계연구센터에서 진행했다.

*PIM(Processing-In-Memory): 메모리 반도체에 연산 기능을 추가하여 AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 처리 속도를 높이면서도 사용 전력을 줄이는 반도체 설계 기술

이번 교육은 SK하이닉스의 AiM*과 삼성전자의 HBM-PIM*을 활용하여 수강생들이 직접 실습할 수 있는 기회를 제공했다. 전국 25개 대학교에서 300명이 넘는 학생들이 접수하여 높은 관심을 받았다.

* AiM(Accelerator-in-Memory): SK하이닉스의 PIM 반도체 제품명, GDDR6-AiM 포함

** HBM-PIM(Processing-in-Memory): 삼성전자의 PIM 반도체 제품명, 세계 최초로 메모리 반도체와 인공지능 프로세서를 결합한 제품

인공지능(AI) 시대에는 거대언어모델 등 방대한 데이터 처리 수요가 급증하면서 PIM 기술 도입의 필요성이 더욱 커지고 있다. 한국 반도체의 먹거리인 메모리 기술의 미래를 열어줄 PIM 연구 활성화를 위해, AI용 메모리 반도체 설계 및 응용 역량을 갖춘 실무 중심의 교육 프로그램을 마련했다.

강의는 ▲SK하이닉스의 'PIM을 사용한 LLM(거대언어모델)* 가속 환경에서의 활용', ▲삼성전자의 ‘AI 가속 환경에서 HBM과 HBM-PIM의 활용’을 주제로 진행했다. 또한 GPT의 등장으로 인한 환경 변화, 인공지능과 LLM에 대한 기본 지식, 챗봇 서비스 작용 원리 등이 다뤄졌다. 수강생들은 SK하이닉스의 AiM과 삼성전자의 HBM-PIM이 장착된 서버 환경에서 하드웨어를 직접 구동하여 실습했다.

* 거대언어모델(LLM, Large Language Model): 대량의 텍스트 데이터로 학습하는 인공지능으로 챗GPT가 이에 해당

PIM 반도체설계연구센터는 PIM 반도체 전문인력 양성을 위한 ‘PIM’ 교육 프로그램을 운영하고 있다. 연구 중심의 PIM 반도체 전문인력을 양성하여 한국 PIM 반도체 산업에 핵심 인력을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 교육 프로그램에 대한 자세한 내용은 PIM반도체설계연구센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

* PIM 반도체설계연구센터 홈페이지: https://ai-pim.org/

PIM반도체설계연구센터 유회준 센터장은 “이번 교육을 통해 산업 현장에서 실제로 어떻게 활용되는지 아는 것이 중요합니다. 특히, AI-PIM 반도체에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 교육 과정을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 참가자들이 최신 기술 동향을 따라잡고, 실무에 바로 적용할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 하겠습니다.”라고 전했다.

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 엄소연 수강생은 “논문으로는 이해하기 어려웠던 내용을 실습을 통해 배울 수 있어 의미가 있었다. 특히, 실습 과정에서 얻은 경험과 통찰력은 앞으로 연구와 개발에 큰 도움이 될 것 같다.”라고 소감을 전했다.

수강생들은 질의응답 시간뿐만 아니라 쉬는 시간에도 강사에게 질문을 이어갔다. 미리 관련 논문을 읽고 온 학생들도 있어 PIM 반도체에 대한 열정을 확인할 수 있었다.

“AI 반도체 미래가 밝다” KAIST PIM반도체설계연구센터, AI반도체 전문인력 양성 교육

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원이 주관하는 PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업의 지원을 받고있는 우리 대학 PIM반도체설계연구센터가 AI 반도체 전문인력 양성을 위해 전국 AI 및 반도체 관련 학과 학부생과 대학원생을 대상으로 SK하이닉스와 삼성전자의 PIM* 기반 이론 및 실습 교육을 진행했다. 강의는 6월 20일(목)부터 6월 21일(금)까지 SK하이닉스 교육, 7월 4일(목)부터 7월 5일(금)까지 삼성전자 교육을 각각 KAIST PIM반도체설계연구센터에서 진행했다.

*PIM(Processing-In-Memory): 메모리 반도체에 연산 기능을 추가하여 AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 처리 속도를 높이면서도 사용 전력을 줄이는 반도체 설계 기술

이번 교육은 SK하이닉스의 AiM*과 삼성전자의 HBM-PIM*을 활용하여 수강생들이 직접 실습할 수 있는 기회를 제공했다. 전국 25개 대학교에서 300명이 넘는 학생들이 접수하여 높은 관심을 받았다.

* AiM(Accelerator-in-Memory): SK하이닉스의 PIM 반도체 제품명, GDDR6-AiM 포함

** HBM-PIM(Processing-in-Memory): 삼성전자의 PIM 반도체 제품명, 세계 최초로 메모리 반도체와 인공지능 프로세서를 결합한 제품

인공지능(AI) 시대에는 거대언어모델 등 방대한 데이터 처리 수요가 급증하면서 PIM 기술 도입의 필요성이 더욱 커지고 있다. 한국 반도체의 먹거리인 메모리 기술의 미래를 열어줄 PIM 연구 활성화를 위해, AI용 메모리 반도체 설계 및 응용 역량을 갖춘 실무 중심의 교육 프로그램을 마련했다.

강의는 ▲SK하이닉스의 'PIM을 사용한 LLM(거대언어모델)* 가속 환경에서의 활용', ▲삼성전자의 ‘AI 가속 환경에서 HBM과 HBM-PIM의 활용’을 주제로 진행했다. 또한 GPT의 등장으로 인한 환경 변화, 인공지능과 LLM에 대한 기본 지식, 챗봇 서비스 작용 원리 등이 다뤄졌다. 수강생들은 SK하이닉스의 AiM과 삼성전자의 HBM-PIM이 장착된 서버 환경에서 하드웨어를 직접 구동하여 실습했다.

* 거대언어모델(LLM, Large Language Model): 대량의 텍스트 데이터로 학습하는 인공지능으로 챗GPT가 이에 해당

PIM 반도체설계연구센터는 PIM 반도체 전문인력 양성을 위한 ‘PIM’ 교육 프로그램을 운영하고 있다. 연구 중심의 PIM 반도체 전문인력을 양성하여 한국 PIM 반도체 산업에 핵심 인력을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 교육 프로그램에 대한 자세한 내용은 PIM반도체설계연구센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

* PIM 반도체설계연구센터 홈페이지: https://ai-pim.org/

PIM반도체설계연구센터 유회준 센터장은 “이번 교육을 통해 산업 현장에서 실제로 어떻게 활용되는지 아는 것이 중요합니다. 특히, AI-PIM 반도체에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 교육 과정을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 참가자들이 최신 기술 동향을 따라잡고, 실무에 바로 적용할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 하겠습니다.”라고 전했다.

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 엄소연 수강생은 “논문으로는 이해하기 어려웠던 내용을 실습을 통해 배울 수 있어 의미가 있었다. 특히, 실습 과정에서 얻은 경험과 통찰력은 앞으로 연구와 개발에 큰 도움이 될 것 같다.”라고 소감을 전했다.

수강생들은 질의응답 시간뿐만 아니라 쉬는 시간에도 강사에게 질문을 이어갔다. 미리 관련 논문을 읽고 온 학생들도 있어 PIM 반도체에 대한 열정을 확인할 수 있었다.

2024.07.11

조회수 6401

-

국내 최초 HPCA 최우수논문상 수상

우리 대학 연구진이 컴퓨터 구조 분야 국제 최우수 학술대회에서 최우수논문상을 국내 최초로 수상했다. 이는 제출된 논문 410편 중에서 상위 1편에만 주어진 영예다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀이 국제 최우수 컴퓨터 아키텍처 학술대회 중의 하나인 ‘IEEE 국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture, HPCA)’에서 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 21일 밝혔다.

전기및전자공학부 현봉준 박사과정(제1 저자), 김태훈 박사과정, 이동재 박사과정으로 구성된 유민수 교수 연구팀은 프랑스 기업 UPMEM 社의 상용화된 프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, PIM) 기술을 기반으로 한 ‘유피뮬레이터(uPIMulator)’라는 시뮬레이션 프레임워크를 제안하여 최우수논문상을 수상했다.

최근 주목받고 있는 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(Large Language Model) 및 추천시스템은 많은 양의 메모리 대역폭(메모리에서 한 번에 빼낼 수 있는 데이터의 양)을 요구하는 특성을 지닌다. 기존의 CPU 및 GPU 기반 시스템은 물리적 한계로 인해 이러한 증가하는 메모리 대역폭의 수요를 충족시키는 데 있어 제약이 따른다.

제한된 메모리 대역폭 문제를 해결하기 위해, 메모리 내부에 연산 장치를 통합하는 PIM 기술이 주목받기 시작했다. PIM 기술은 학계뿐만 아니라 산업계에서 각광을 받으며, 메모리 반도체와 인공지능 프로세서가 하나로 결합한 삼성전자의 HBM-PIM, SK 하이닉스의 생성형 AI 특화 가속기인 AiMX와 같은 PIM 프로토타입 제품의 공개뿐만 아니라, UPMEM 社의 UPMEM-PIM 제품을 통한 상용화 사례로 그 가능성을 입증하고 있다.

그러나 현재 PIM 기술은 CPU나 GPU와 같은 하드웨어 구조의 발전 수준에 비해 상대적으로 초기 단계에 머물러 있으며, 폭넓은 하드웨어 구조에 관한 연구가 요구된다. 다양한 하드웨어 설계 영역 탐색을 위해 하드웨어를 모사하는 시뮬레이터가 학계 및 산업계에서 자주 활용되지만, PIM을 위한 시뮬레이터 연구는 상대적으로 미비한 현실이다.

유민수 교수 연구팀은 상용 PIM 기술, UPMEM-PIM 제품을 기반으로 한 설계 및 검증을 거친 시뮬레이터 개발을 통해 PIM의 성능, 견고성, 보안성을 개선할 수 있는 다양한 하드웨어 구조를 탐색했다. 이 연구는 실제 PIM 제품에 근거한 시뮬레이터를 통해 PIM 하드웨어 구조에 대한 상세한 분석 및 다양한 설계 방향성을 탐색하는 데 의의가 있으며, 개발된 시뮬레이터는 현재 오픈소스로 공개돼(https://github.com/VIA-Research/uPIMulator) 연구 및 개발 커뮤니티에 기여하고 있다.

상을 수상한 전기및전자공학부 유민수 교수는 “이번 성과를 바탕으로 앞으로의 연구 발전에 더욱 기여할 수 있도록 노력하겠다. 함께한 모든 학생들에게도 감사의 마음을 전한다” 라고 수상 소감을 전했다.

한편 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

국내 최초 HPCA 최우수논문상 수상

우리 대학 연구진이 컴퓨터 구조 분야 국제 최우수 학술대회에서 최우수논문상을 국내 최초로 수상했다. 이는 제출된 논문 410편 중에서 상위 1편에만 주어진 영예다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀이 국제 최우수 컴퓨터 아키텍처 학술대회 중의 하나인 ‘IEEE 국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture, HPCA)’에서 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 21일 밝혔다.

전기및전자공학부 현봉준 박사과정(제1 저자), 김태훈 박사과정, 이동재 박사과정으로 구성된 유민수 교수 연구팀은 프랑스 기업 UPMEM 社의 상용화된 프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, PIM) 기술을 기반으로 한 ‘유피뮬레이터(uPIMulator)’라는 시뮬레이션 프레임워크를 제안하여 최우수논문상을 수상했다.

최근 주목받고 있는 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(Large Language Model) 및 추천시스템은 많은 양의 메모리 대역폭(메모리에서 한 번에 빼낼 수 있는 데이터의 양)을 요구하는 특성을 지닌다. 기존의 CPU 및 GPU 기반 시스템은 물리적 한계로 인해 이러한 증가하는 메모리 대역폭의 수요를 충족시키는 데 있어 제약이 따른다.

제한된 메모리 대역폭 문제를 해결하기 위해, 메모리 내부에 연산 장치를 통합하는 PIM 기술이 주목받기 시작했다. PIM 기술은 학계뿐만 아니라 산업계에서 각광을 받으며, 메모리 반도체와 인공지능 프로세서가 하나로 결합한 삼성전자의 HBM-PIM, SK 하이닉스의 생성형 AI 특화 가속기인 AiMX와 같은 PIM 프로토타입 제품의 공개뿐만 아니라, UPMEM 社의 UPMEM-PIM 제품을 통한 상용화 사례로 그 가능성을 입증하고 있다.

그러나 현재 PIM 기술은 CPU나 GPU와 같은 하드웨어 구조의 발전 수준에 비해 상대적으로 초기 단계에 머물러 있으며, 폭넓은 하드웨어 구조에 관한 연구가 요구된다. 다양한 하드웨어 설계 영역 탐색을 위해 하드웨어를 모사하는 시뮬레이터가 학계 및 산업계에서 자주 활용되지만, PIM을 위한 시뮬레이터 연구는 상대적으로 미비한 현실이다.

유민수 교수 연구팀은 상용 PIM 기술, UPMEM-PIM 제품을 기반으로 한 설계 및 검증을 거친 시뮬레이터 개발을 통해 PIM의 성능, 견고성, 보안성을 개선할 수 있는 다양한 하드웨어 구조를 탐색했다. 이 연구는 실제 PIM 제품에 근거한 시뮬레이터를 통해 PIM 하드웨어 구조에 대한 상세한 분석 및 다양한 설계 방향성을 탐색하는 데 의의가 있으며, 개발된 시뮬레이터는 현재 오픈소스로 공개돼(https://github.com/VIA-Research/uPIMulator) 연구 및 개발 커뮤니티에 기여하고 있다.

상을 수상한 전기및전자공학부 유민수 교수는 “이번 성과를 바탕으로 앞으로의 연구 발전에 더욱 기여할 수 있도록 노력하겠다. 함께한 모든 학생들에게도 감사의 마음을 전한다” 라고 수상 소감을 전했다.

한편 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.21

조회수 7611

-

유회준 교수, ISSCC 반도체 설계 최고 권위자로 선정

국제고체회로학회(International Solid-State Circuits Conference, 이하 ISSCC)는 세계 반도체올림픽이라고 불리며 70주년 기념식을 올해 2월 20일 미국 샌프란시스코 메리어트 호텔에서 개최했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 63편의 논문을 발표한 실적으로 동양인으로서 유일하게 톱5에 들어 최다 논문 발표자로 선정되었다고 1일 밝혔다.

유 교수는 ISSCC의 설립 41년이 지난 1995년에 현대전자(現 SK하이닉스)에서 세계 최초로 256M SDRAM을 개발한 뒤 이를 동 학회에서 한국 최초 논문을 발표한 바 있다. 이후 유 교수 연구팀은 KAIST로 옮겨 2000년부터 2023년까지 62편의 논문을 발표하여 동 학회에서 총 63편의 논문을 발표했다.

1996년에 유 교수가 집필한 `DRAM의 설계'라는 책은 삼성전자나 하이닉스 기술자들의 필독서로 활용됐다. 또한, 동 학회에서 DRAM 관련 반도체에 대해 5편, 바이오메디컬용 반도체 및 저전력 무선 통신용 칩에 대해 총 26편, 증강현실(AR)용 웨어러블 반도체에 대해 총 14편 발표했다. 특히 2008년부터 인공지능 반도체를 연구하기 시작해 2014년 세계 최초로 DNN 가속기를 발표하는 등 올해까지 총 18 편의 인공지능(이하 AI) 반도체 관련 연구 결과를 동 학회에서 발표했다. 아울러, 아시아 교수로는 최초로 2019년 AI 반도체에 관련한 ISSCC 기조강연자로 초청되기도 하였다.

올해는 특히 트랜지스터의 발명 75주년이기도 한데 이를 기념하기 위해 국제전기전자공학회 (IEEE) 전자소자학회/고체회로학회 (EDS/SSCS) 에서 10인의 대표강연자를 선정하여 세계 순회 강연을 계획 중에 있으며 이 중 1인으로 유 교수가 선정됐다. 또한 올해는 모든 반도체 제조에 이용되는 모스펫(이하 MOSFET)발명 60주년이기도 한데 MOSFET의 발명자인 강대원 박사를 기리는 강대원 상을 올해 2월 14일에 한국반도체 학술대회에서 수상하기도 했다.

올해 ISSCC 학회에서는 DRAM을 이용한 지능형 반도체(이하 PIM 반도체)인 다이나플라지아(DynaPlasia), 뉴로모픽 반도체인 스파이크 인공신경망(SNN, Spike Neural Network)과 기존의 합성곱 인공신경망(CNN, Convolutional Neural Network)을 결합해 저전력으로 동작하는 상보 심층신경망(C-DNN), 그리고 3차원 영상 제작 및 가속의 혁명을 가져올 NeRF(Neural Radiance Fields) 가속 칩을 세계 최초로 개발해 총 3편의 혁신적인 새로운 연구 방향을 제시하는 논문들을 발표하여 매우 우수하다는 평가를 받았다.

유 교수의 연구 결과에 대해 일본 동경대 전자공학과 학과장인 타케우치 교수는 "항상 새로운 방향을 제시하는 연구를 발표하는 것이 존경스럽다"고 했으며 미국 MIT 공대 학장인 아난싸 찬드라카산 교수는 "끊임없이 좋은 연구 결과를 내는 그 비결을 알고 싶다"며 찬사를 보내고 있다.

유 교수의 연구 결과는 삼성전자에 기술이전 되기도 했고, 특히 5개의 국내 대표 AI 반도체 벤처 창업들이 있다. 이중 `리벨리온'은 최근 챗GPT용 가속 인공지능 칩인 아톰칩(ATOM)을 개발해 KT와 함께 상용화를 하고 있으며 `모빌린트'는 자동차용 인공지능 칩을 개발하여 2023년 CES에서 선보이기도 했다.

유회준 교수는 2022년 6월에 과기정통부의 지원으로 PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)을 KAIST에 설립해 한국의 PIM반도체 연구의 허브로서 한국 메모리 산업, 시스템 반도체 기술의 업그레이드와 미래 도약 발판을 위해 아직도 왕성한 연구 의욕을 불태우고 있다.

유회준 교수, ISSCC 반도체 설계 최고 권위자로 선정

국제고체회로학회(International Solid-State Circuits Conference, 이하 ISSCC)는 세계 반도체올림픽이라고 불리며 70주년 기념식을 올해 2월 20일 미국 샌프란시스코 메리어트 호텔에서 개최했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 63편의 논문을 발표한 실적으로 동양인으로서 유일하게 톱5에 들어 최다 논문 발표자로 선정되었다고 1일 밝혔다.

유 교수는 ISSCC의 설립 41년이 지난 1995년에 현대전자(現 SK하이닉스)에서 세계 최초로 256M SDRAM을 개발한 뒤 이를 동 학회에서 한국 최초 논문을 발표한 바 있다. 이후 유 교수 연구팀은 KAIST로 옮겨 2000년부터 2023년까지 62편의 논문을 발표하여 동 학회에서 총 63편의 논문을 발표했다.

1996년에 유 교수가 집필한 `DRAM의 설계'라는 책은 삼성전자나 하이닉스 기술자들의 필독서로 활용됐다. 또한, 동 학회에서 DRAM 관련 반도체에 대해 5편, 바이오메디컬용 반도체 및 저전력 무선 통신용 칩에 대해 총 26편, 증강현실(AR)용 웨어러블 반도체에 대해 총 14편 발표했다. 특히 2008년부터 인공지능 반도체를 연구하기 시작해 2014년 세계 최초로 DNN 가속기를 발표하는 등 올해까지 총 18 편의 인공지능(이하 AI) 반도체 관련 연구 결과를 동 학회에서 발표했다. 아울러, 아시아 교수로는 최초로 2019년 AI 반도체에 관련한 ISSCC 기조강연자로 초청되기도 하였다.

올해는 특히 트랜지스터의 발명 75주년이기도 한데 이를 기념하기 위해 국제전기전자공학회 (IEEE) 전자소자학회/고체회로학회 (EDS/SSCS) 에서 10인의 대표강연자를 선정하여 세계 순회 강연을 계획 중에 있으며 이 중 1인으로 유 교수가 선정됐다. 또한 올해는 모든 반도체 제조에 이용되는 모스펫(이하 MOSFET)발명 60주년이기도 한데 MOSFET의 발명자인 강대원 박사를 기리는 강대원 상을 올해 2월 14일에 한국반도체 학술대회에서 수상하기도 했다.

올해 ISSCC 학회에서는 DRAM을 이용한 지능형 반도체(이하 PIM 반도체)인 다이나플라지아(DynaPlasia), 뉴로모픽 반도체인 스파이크 인공신경망(SNN, Spike Neural Network)과 기존의 합성곱 인공신경망(CNN, Convolutional Neural Network)을 결합해 저전력으로 동작하는 상보 심층신경망(C-DNN), 그리고 3차원 영상 제작 및 가속의 혁명을 가져올 NeRF(Neural Radiance Fields) 가속 칩을 세계 최초로 개발해 총 3편의 혁신적인 새로운 연구 방향을 제시하는 논문들을 발표하여 매우 우수하다는 평가를 받았다.

유 교수의 연구 결과에 대해 일본 동경대 전자공학과 학과장인 타케우치 교수는 "항상 새로운 방향을 제시하는 연구를 발표하는 것이 존경스럽다"고 했으며 미국 MIT 공대 학장인 아난싸 찬드라카산 교수는 "끊임없이 좋은 연구 결과를 내는 그 비결을 알고 싶다"며 찬사를 보내고 있다.

유 교수의 연구 결과는 삼성전자에 기술이전 되기도 했고, 특히 5개의 국내 대표 AI 반도체 벤처 창업들이 있다. 이중 `리벨리온'은 최근 챗GPT용 가속 인공지능 칩인 아톰칩(ATOM)을 개발해 KT와 함께 상용화를 하고 있으며 `모빌린트'는 자동차용 인공지능 칩을 개발하여 2023년 CES에서 선보이기도 했다.

유회준 교수는 2022년 6월에 과기정통부의 지원으로 PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)을 KAIST에 설립해 한국의 PIM반도체 연구의 허브로서 한국 메모리 산업, 시스템 반도체 기술의 업그레이드와 미래 도약 발판을 위해 아직도 왕성한 연구 의욕을 불태우고 있다.

2023.03.02

조회수 8366

-

사진에서 3차원 정보를 추론하는 인공지능 반도체 IP(지식재산권) 세계 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 이끄는 PIM 반도체 설계 연구센터(AI-PIM)가 유수 학계에서 인정한 5종의 최첨단 인공지능 반도체 IP(지식재산권)를 개발했다고 29일 밝혔다.

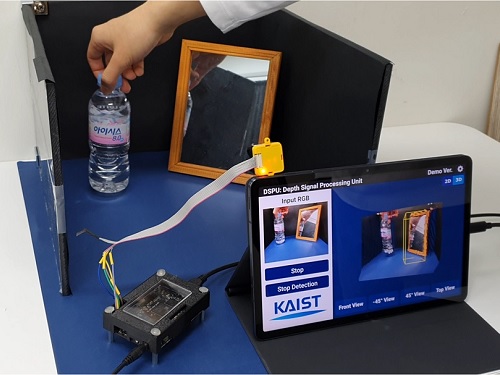

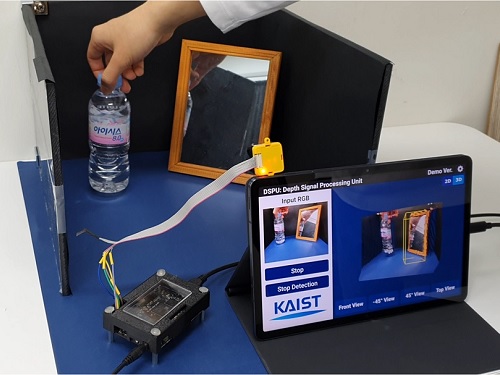

대표적으로 심층신경망 추론 기술 및 센서 퓨전* 기술을 통해 사진으로부터 3차원 공간정보 추출하고 물체를 인식해 처리하는 인공지능(AI) 칩은 KAIST에서 세계 최초로 개발해 SRAM PIM** 시스템에 필요한 기술을 IP(지식재산권)화 한 것이다.

* 센서 퓨전 : 카메라, 거리센서 등의 각종 센서로부터 얻은 데이터를 결합하여보다 정확한 데이터를 얻는 방식

** SRAM PIM : 기존 메모리 SRAM과 DRAM 중 SRAM에 연산기를 결합한 PIM반도체

이 IP는 올해 2월 20일부터 28일까지 개최된 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 현장 시연을 통해 많은 주목을 받았으며, 이를 누구라도 편리하게 활용할 수 있도록 한 것이다. (웹사이트 : www.ai-pim.org)

KAIST PIM 반도체 설계연구센터는 해당 IP를 포함해 ADC*, PLL** 등 총 5가지의 PIM IP를 확보했으며, 지난 28일 웹사이트를 오픈해 연구자들이 공유할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

* ADC(Analog to Digital Converter) : 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시키는 회로

** PLL(Phase-Locked Loop) : 내부 신호의 위상과 외부 신호의 위상을 동기화할 수 있도록 설계된 회로

기존 물체 인식 인공지능 반도체는 사진과 같은 2차원 정보를 인식하는 `사진인식기술'에 불과하다. 하지만 현실 세계의 물체들은 3차원 구조물이기 때문에 3차원 공간정보를 활용해야만 정확한 `물체인식'이 가능하다.

3차원 공간정보는 사진과 같은 2차원 정보에 거리정보를 포함시켜 실제 3차원 공간을 표현한 것으로, 3차원 공간정보에 물체를 식별해 해당 물체의 위치 및 각도를 추적하는 3차원 물체인식 기술이다. 이는 자율주행, 자동화 기술, 개인용 증강현실 (AR)과 가상현실(VR) 등과 같은 3D 어플리케이션에서 사용하는 핵심기술이다.

기존 ToF 센서*를 활용해 센서 뷰 내에 있는 모든 물체에 대한 정밀한 3차원 정보를 추출하는 것은 전력 소모가 매우 크기 때문에 배터리 기반 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 사용하기 어렵다.

* ToF 센서 : 3차원 공간정보를 추출하는 Time-of-Flight 센서로, 레이저를 방출하고 반사된 레이저가 검출되는 시간을 측정하여 거리를 계산, 대표적인 센서로 3D 라이다 (LiDAR) 센서가 있음

또한, ToF 센서는 특정 측정 환경에서 3차원 정보가 손실되는 문제와 데이터 전처리 과정에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.

3차원 물체인식 기술은 데이터가 복잡해 기존 인공지능 2차원 사진인식 가속 프로세서로 처리하기 어렵다. 이는 3차원 포인트 클라우드 데이터를 어떻게 선택하고 그룹화하느냐에 따라 메모리 접근량이 달라진다.

따라서 3차원 포인트 클라우드 기반 인공지능 추론은 연산 능력이 제한적이고 메모리가 작은 모바일 장치에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

이에 연구팀은 카메라와 저전력 거리센서 (64픽셀)를 사용하여 3차원 공간정보를 생성했고, 모바일에서도 3차원 어플리케이션 구현이 가능한 반도체 (DSPU: Depth Signal Processing Unit)를 개발함으로써 인공지능 반도체의 활용범위를 넓혔다.

모바일 기기에서 저전력 센서를 활용한 3차원 정보 처리 시스템을 구동하면서, 실시간 심층신경망 추론과 센서 퓨전 기술을 가속하기 위해서는 다양한 핵심기술이 필요하다. 인공지능 핵심기술이 적용된 DSPU는 단순 ToF센서에 의존했던 3차원 물체인식 가속기 반도체 대비 63.4% 낮춘 전력 소모와 53.6% 낮춘 지연시간을 달성했다.

PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)의 소장인 유회준 교수는 “이번 연구는 저가의 거리센서와 카메라를 융합해 3차원 데이터 처리를 가능하게 한 인공지능 반도체를 IP화했다는 점에서 의미가 크며, 모바일 기기에서 인공지능 활용 영역을 크게 넓혀 다양한 분야에 응용 및 기술이전을 기대하고 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 PIM인공지능반도체핵심기술개발사업을 통해 개발되었으며, 이와 관련해 PIM 반도체 관련 기업과 연구기관에 개발된 IP들의 기술이전 및 활용을 돕고 있다.

사진에서 3차원 정보를 추론하는 인공지능 반도체 IP(지식재산권) 세계 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 이끄는 PIM 반도체 설계 연구센터(AI-PIM)가 유수 학계에서 인정한 5종의 최첨단 인공지능 반도체 IP(지식재산권)를 개발했다고 29일 밝혔다.

대표적으로 심층신경망 추론 기술 및 센서 퓨전* 기술을 통해 사진으로부터 3차원 공간정보 추출하고 물체를 인식해 처리하는 인공지능(AI) 칩은 KAIST에서 세계 최초로 개발해 SRAM PIM** 시스템에 필요한 기술을 IP(지식재산권)화 한 것이다.

* 센서 퓨전 : 카메라, 거리센서 등의 각종 센서로부터 얻은 데이터를 결합하여보다 정확한 데이터를 얻는 방식

** SRAM PIM : 기존 메모리 SRAM과 DRAM 중 SRAM에 연산기를 결합한 PIM반도체

이 IP는 올해 2월 20일부터 28일까지 개최된 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 현장 시연을 통해 많은 주목을 받았으며, 이를 누구라도 편리하게 활용할 수 있도록 한 것이다. (웹사이트 : www.ai-pim.org)

KAIST PIM 반도체 설계연구센터는 해당 IP를 포함해 ADC*, PLL** 등 총 5가지의 PIM IP를 확보했으며, 지난 28일 웹사이트를 오픈해 연구자들이 공유할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

* ADC(Analog to Digital Converter) : 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시키는 회로

** PLL(Phase-Locked Loop) : 내부 신호의 위상과 외부 신호의 위상을 동기화할 수 있도록 설계된 회로

기존 물체 인식 인공지능 반도체는 사진과 같은 2차원 정보를 인식하는 `사진인식기술'에 불과하다. 하지만 현실 세계의 물체들은 3차원 구조물이기 때문에 3차원 공간정보를 활용해야만 정확한 `물체인식'이 가능하다.

3차원 공간정보는 사진과 같은 2차원 정보에 거리정보를 포함시켜 실제 3차원 공간을 표현한 것으로, 3차원 공간정보에 물체를 식별해 해당 물체의 위치 및 각도를 추적하는 3차원 물체인식 기술이다. 이는 자율주행, 자동화 기술, 개인용 증강현실 (AR)과 가상현실(VR) 등과 같은 3D 어플리케이션에서 사용하는 핵심기술이다.

기존 ToF 센서*를 활용해 센서 뷰 내에 있는 모든 물체에 대한 정밀한 3차원 정보를 추출하는 것은 전력 소모가 매우 크기 때문에 배터리 기반 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 사용하기 어렵다.

* ToF 센서 : 3차원 공간정보를 추출하는 Time-of-Flight 센서로, 레이저를 방출하고 반사된 레이저가 검출되는 시간을 측정하여 거리를 계산, 대표적인 센서로 3D 라이다 (LiDAR) 센서가 있음

또한, ToF 센서는 특정 측정 환경에서 3차원 정보가 손실되는 문제와 데이터 전처리 과정에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.

3차원 물체인식 기술은 데이터가 복잡해 기존 인공지능 2차원 사진인식 가속 프로세서로 처리하기 어렵다. 이는 3차원 포인트 클라우드 데이터를 어떻게 선택하고 그룹화하느냐에 따라 메모리 접근량이 달라진다.

따라서 3차원 포인트 클라우드 기반 인공지능 추론은 연산 능력이 제한적이고 메모리가 작은 모바일 장치에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

이에 연구팀은 카메라와 저전력 거리센서 (64픽셀)를 사용하여 3차원 공간정보를 생성했고, 모바일에서도 3차원 어플리케이션 구현이 가능한 반도체 (DSPU: Depth Signal Processing Unit)를 개발함으로써 인공지능 반도체의 활용범위를 넓혔다.

모바일 기기에서 저전력 센서를 활용한 3차원 정보 처리 시스템을 구동하면서, 실시간 심층신경망 추론과 센서 퓨전 기술을 가속하기 위해서는 다양한 핵심기술이 필요하다. 인공지능 핵심기술이 적용된 DSPU는 단순 ToF센서에 의존했던 3차원 물체인식 가속기 반도체 대비 63.4% 낮춘 전력 소모와 53.6% 낮춘 지연시간을 달성했다.

PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)의 소장인 유회준 교수는 “이번 연구는 저가의 거리센서와 카메라를 융합해 3차원 데이터 처리를 가능하게 한 인공지능 반도체를 IP화했다는 점에서 의미가 크며, 모바일 기기에서 인공지능 활용 영역을 크게 넓혀 다양한 분야에 응용 및 기술이전을 기대하고 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 PIM인공지능반도체핵심기술개발사업을 통해 개발되었으며, 이와 관련해 PIM 반도체 관련 기업과 연구기관에 개발된 IP들의 기술이전 및 활용을 돕고 있다.

2022.12.29

조회수 9347

-

자성메모리 기반 지능형 반도체 소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수 연구팀이 차세대 비휘발성(Non-volatile) 메모리인 *스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)의 스위칭 분극을 전기장 인가를 통해 임의로 제어하는 소재 기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 스핀궤도토크 자성메모리: 면방향 전류에서 발생하는 스핀전류를 이용해 자화 방향을 제어하는 동작 방식으로 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM) 보다 동작 속도가 10배 이상 빠른 장점이 있다.

연구팀은 이 결과를 이용해 하나의 소자에서 다양한 논리연산이 가능함을 보임으로, 기억과 연산 기능을 동시에 수행하는 스마트 소자의 개발 가능성을 높였다. 특히 이 기술은 차세대 지능형 반도체로 개발되는 프로세싱-인-메모리 (PIM)에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. PIM (processing-In-Memory) 기술은 메모리 공간에서 로직 기능을 수행해 프로세서에서 처리하는 데이터양을 획기적으로 줄임으로써, 기존 컴퓨팅 기술인 폰노이만 구조의 한계를 극복하는 기술로 여겨지고 있다.

신소재공학과 강민구 박사과정과 최종국 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 신소재공학과 육종민 교수, 물리학과 이경진, 김갑진 교수, 충남대학교 정종율 교수, 고려대학교 박종선 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 12월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Electric-field control of field-free spin-orbit torque switching via laterally modulated Rashba effect in Pt/Co/AlOx structures)

스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)는 고속 동작 및 높은 안정성 특성으로 차세대 자성메모리 기술로 개발되고 있다. 하지만 이 메모리는 정보 기록을 위해서 외부자기장을 인가해야 하는데, 이는 고집적 소자에 치명적인 단점으로 작용한다. 따라서 외부자기장 없이 자화 방향을 제어하는 무자기장 스위칭 기술의 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 자성메모리에 측면 게이트 구조를 도입해 계면의 라쉬바 효과를 제어함으로 무자기장 스핀 궤도 토크 스위칭 소재 기술을 개발했다. 또한, 게이트 전압의 부호에 따라 스위칭 방향을 제어하는 결과를 보였고, 이를 이용해 하나의 소자에서 배타적 논리합(XOR), 논리곱(AND) 등의 다양한 논리연산을 구현하는 데 성공했다. 이 기술은 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 연산 기능을 수행하는 로직 반도체가 융합된 MRAM 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 소자의 원천 기술로써 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 강민구 연구원은 "이번 연구는 차세대 자성메모리 내에서 프로그램이 가능한 논리연산을 실험으로 규명해, 향후 미래 컴퓨팅 기술로 여겨지는 지능형 반도체 소자 개발에 응용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

자성메모리 기반 지능형 반도체 소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수 연구팀이 차세대 비휘발성(Non-volatile) 메모리인 *스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)의 스위칭 분극을 전기장 인가를 통해 임의로 제어하는 소재 기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 스핀궤도토크 자성메모리: 면방향 전류에서 발생하는 스핀전류를 이용해 자화 방향을 제어하는 동작 방식으로 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM) 보다 동작 속도가 10배 이상 빠른 장점이 있다.

연구팀은 이 결과를 이용해 하나의 소자에서 다양한 논리연산이 가능함을 보임으로, 기억과 연산 기능을 동시에 수행하는 스마트 소자의 개발 가능성을 높였다. 특히 이 기술은 차세대 지능형 반도체로 개발되는 프로세싱-인-메모리 (PIM)에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. PIM (processing-In-Memory) 기술은 메모리 공간에서 로직 기능을 수행해 프로세서에서 처리하는 데이터양을 획기적으로 줄임으로써, 기존 컴퓨팅 기술인 폰노이만 구조의 한계를 극복하는 기술로 여겨지고 있다.

신소재공학과 강민구 박사과정과 최종국 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 신소재공학과 육종민 교수, 물리학과 이경진, 김갑진 교수, 충남대학교 정종율 교수, 고려대학교 박종선 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 12월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Electric-field control of field-free spin-orbit torque switching via laterally modulated Rashba effect in Pt/Co/AlOx structures)

스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)는 고속 동작 및 높은 안정성 특성으로 차세대 자성메모리 기술로 개발되고 있다. 하지만 이 메모리는 정보 기록을 위해서 외부자기장을 인가해야 하는데, 이는 고집적 소자에 치명적인 단점으로 작용한다. 따라서 외부자기장 없이 자화 방향을 제어하는 무자기장 스위칭 기술의 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 자성메모리에 측면 게이트 구조를 도입해 계면의 라쉬바 효과를 제어함으로 무자기장 스핀 궤도 토크 스위칭 소재 기술을 개발했다. 또한, 게이트 전압의 부호에 따라 스위칭 방향을 제어하는 결과를 보였고, 이를 이용해 하나의 소자에서 배타적 논리합(XOR), 논리곱(AND) 등의 다양한 논리연산을 구현하는 데 성공했다. 이 기술은 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 연산 기능을 수행하는 로직 반도체가 융합된 MRAM 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 소자의 원천 기술로써 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 강민구 연구원은 "이번 연구는 차세대 자성메모리 내에서 프로그램이 가능한 논리연산을 실험으로 규명해, 향후 미래 컴퓨팅 기술로 여겨지는 지능형 반도체 소자 개발에 응용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.21

조회수 11268

-

메모리-중심 인공지능 가속기 시스템 개발

삼성미래기술육성재단이 지원한 우리 대학 연구진이 세계 최초로 `프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, 이하 PIM)' 기술을 기반으로 한 인공지능 추천시스템 학습 알고리즘 가속에 최적화된 지능형 반도체 시스템 개발에 성공했다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 PIM 기술 기반의 메모리-중심 인공지능 가속기 반도체 시스템을 개발했다고 16일 밝혔다. 유 교수는 관련 분야에서 그동안의 탁월한 연구 성과를 인정받아 올해 아시아에서 유일하게 페이스북 패컬티 리서치 어워드(Facebook Faculty Research Award)를 수상했다.

인공지능 기술을 기반으로 고안된 추천시스템 알고리즘은 구글(Google), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube), 아마존(Amazon) 등 빅테크 기업들이 콘텐츠 추천 및 개인 맞춤형 광고를 제작하는데 기반이 되는 핵심 인공지능 (AI) 기술이다. 온라인 광고를 통한 수입은 구글과 페이스북과 같은 실리콘밸리의 빅테크 기업의 주 수익 모델인 만큼 고도화된 추천 인공지능 기술에 대한 수요는 최근 들어 급상승하는 추세다.

페이스북이 최근 공개한 자료에 따르면 페이스북 데이터센터에서 처리되는 인공지능 연산의 70%가 추천 알고리즘을 처리하는 데에 사용되며, 인공지능 알고리즘 학습을 위한 컴퓨팅 자원의 50%를 추천 알고리즘을 학습하는 데 사용하고 있다.

유민수 교수 연구팀은 최근 메모리 반도체에 인공지능 연산 기능이 추가된 프로세싱-인-메모리(PIM) 기술 기반의 지능형 반도체 시스템을 개발하는 데 성공했다. 유 교수팀이 개발한 이 시스템은 인공지능 추천시스템 알고리즘의 학습 과정을 엔비디아(NVIDIA)의 그래픽카드(GPU)를 사용하는 기존 인공지능 가속 시스템 대비 최대 21배까지 빠르다고 연구팀 관계자는 설명했다.

지능형 메모리 반도체 기술은 우리나라의 AI 반도체 세계시장 공략을 위한 핵심기술로 주목받고 있다. 특히 정부에서도 `AI 종합 반도체 강국 실현'이라는 비전 아래 막대한 국가적 투자를 아끼지 않는 핵심 투자 분야다. 따라서 유 교수팀의 연구 성과는 향후 막대한 수요와 급성장이 예상되는 세계 AI 반도체 시장에서 메모리-중심으로 설계된 PIM 기술의 상용화 및 성공 가능성을 시사한다는 점에서 의미가 크다고 전문가들은 평가하고 있다.

유민수 교수는 서강대와 KAIST에서 각각 학사와 석사를 거쳐 미국 텍사스 오스틴 주립대에서 박사학위를 취득한 후 지난 2014년 인공지능 컴퓨팅 기술 기업인 미국 엔비디아(NVIDIA) 본사에 입사했다. 엔비디아에 입사한 이후 줄곧 인공지능 컴퓨팅 가속을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 연구를 주도했으며 지난 2018년부터 우리 대학 전기및전자공학부 교수로 재직 중이다.

전기및전자공학부 권영은 박사과정이 제1 저자, 이윤재 석사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계 최초의 추천시스템 학습용 가속기 시스템 개발 성과라는 학술 가치를 인정받아 컴퓨터 시스템 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture(HPCA)에서 `Tensor Casting: Co-Designing Algorithm-Architecture for Personalized Recommendation Training' 이라는 논문 제목으로 내년 2월에 발표된다.

메모리-중심 인공지능 가속기 시스템 개발

삼성미래기술육성재단이 지원한 우리 대학 연구진이 세계 최초로 `프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, 이하 PIM)' 기술을 기반으로 한 인공지능 추천시스템 학습 알고리즘 가속에 최적화된 지능형 반도체 시스템 개발에 성공했다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 PIM 기술 기반의 메모리-중심 인공지능 가속기 반도체 시스템을 개발했다고 16일 밝혔다. 유 교수는 관련 분야에서 그동안의 탁월한 연구 성과를 인정받아 올해 아시아에서 유일하게 페이스북 패컬티 리서치 어워드(Facebook Faculty Research Award)를 수상했다.

인공지능 기술을 기반으로 고안된 추천시스템 알고리즘은 구글(Google), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube), 아마존(Amazon) 등 빅테크 기업들이 콘텐츠 추천 및 개인 맞춤형 광고를 제작하는데 기반이 되는 핵심 인공지능 (AI) 기술이다. 온라인 광고를 통한 수입은 구글과 페이스북과 같은 실리콘밸리의 빅테크 기업의 주 수익 모델인 만큼 고도화된 추천 인공지능 기술에 대한 수요는 최근 들어 급상승하는 추세다.

페이스북이 최근 공개한 자료에 따르면 페이스북 데이터센터에서 처리되는 인공지능 연산의 70%가 추천 알고리즘을 처리하는 데에 사용되며, 인공지능 알고리즘 학습을 위한 컴퓨팅 자원의 50%를 추천 알고리즘을 학습하는 데 사용하고 있다.

유민수 교수 연구팀은 최근 메모리 반도체에 인공지능 연산 기능이 추가된 프로세싱-인-메모리(PIM) 기술 기반의 지능형 반도체 시스템을 개발하는 데 성공했다. 유 교수팀이 개발한 이 시스템은 인공지능 추천시스템 알고리즘의 학습 과정을 엔비디아(NVIDIA)의 그래픽카드(GPU)를 사용하는 기존 인공지능 가속 시스템 대비 최대 21배까지 빠르다고 연구팀 관계자는 설명했다.

지능형 메모리 반도체 기술은 우리나라의 AI 반도체 세계시장 공략을 위한 핵심기술로 주목받고 있다. 특히 정부에서도 `AI 종합 반도체 강국 실현'이라는 비전 아래 막대한 국가적 투자를 아끼지 않는 핵심 투자 분야다. 따라서 유 교수팀의 연구 성과는 향후 막대한 수요와 급성장이 예상되는 세계 AI 반도체 시장에서 메모리-중심으로 설계된 PIM 기술의 상용화 및 성공 가능성을 시사한다는 점에서 의미가 크다고 전문가들은 평가하고 있다.

유민수 교수는 서강대와 KAIST에서 각각 학사와 석사를 거쳐 미국 텍사스 오스틴 주립대에서 박사학위를 취득한 후 지난 2014년 인공지능 컴퓨팅 기술 기업인 미국 엔비디아(NVIDIA) 본사에 입사했다. 엔비디아에 입사한 이후 줄곧 인공지능 컴퓨팅 가속을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 연구를 주도했으며 지난 2018년부터 우리 대학 전기및전자공학부 교수로 재직 중이다.

전기및전자공학부 권영은 박사과정이 제1 저자, 이윤재 석사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계 최초의 추천시스템 학습용 가속기 시스템 개발 성과라는 학술 가치를 인정받아 컴퓨터 시스템 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture(HPCA)에서 `Tensor Casting: Co-Designing Algorithm-Architecture for Personalized Recommendation Training' 이라는 논문 제목으로 내년 2월에 발표된다.

2020.11.16

조회수 36076

최대 11배 빨라진 PIM 반도체 네트워크 개발

최근 인공지능, 빅데이터, 생명과학 등 연구에 사용되는 메모리 대역폭이 차지하는 비중이 높아, 메모리 내부에 연산장치를 배치하는 프로세싱-인-메모리(Processing-in-Memory, 이하 PIM) 반도체에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 국제 공동 연구진이 기존의 PIM 반도체가 내부장치를 활용하면서도 통신을 할때 반드시 PIM 반도체 외부로 연결되는 CPU를 통해야한다는 문제점으로 발생한 병목현상을 해결했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 미국 노스이스턴 대학(Northeastern Univ.), 보스턴 대학(Boston Univ.)와 스페인 무르시아 대학(Universidad de Murcia)의 저명 연구진과‘PIM 반도체 간 집합 통신에 특화된 인터커넥션 네트워크 아키텍처’를 통한 공동연구로 PIM 반도체의 통신 성능을 비약적으로 향상하는 기법을 개발했다고 19일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 PIM 반도체가 갖는 메모리 내부 연산 장치 간 통신 구조의 한계를 밝히고, 기존에 메모리 내부에 존재하는 데이터 이동을 위한 버스 구조를 최대한 활용하면서 각 연산장치를 직접적으로 상호 연결하는 *인터커넥션 네트워크 구조를 적용함으로써 PIM 반도체의 통신 성능을 극대화하는 기법을 제안했다.

※ 인터커넥션 네트워크(interconnection network): 다중 연산 장치를 포함하는 대규모 시스템 설계에 쓰이는 연산 장치 간 연결 구조를 말한다. 인터커넥션 네트워크는 다중 연산 장치를 포함하는 시스템 설계의 필수 요소 중 하나로써 시스템 규모가 커질수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

이를 통해 PIM 반도체를 위한 연산 과정에서 통신 처리를 위한 CPU의 개입을 최소화해 PIM 반도체 시스템의 전체적인 성능과 활용성을 높인 PIM 반도체에 특화된 인터커넥션 네트워크 구조를 개발했다.

메모리 공정은 복잡한 로직의 추가가 어렵다는 문제점이 있는데 김동준 교수팀이 개발한 네트워크 구조는 PIM에서 비용 효율적인 인터커넥트를 구현했다.

이 구조는 병렬 컴퓨팅과 기계학습 분야에서 널리 활용되는 집합 통신(Collective communication) 패턴에 특화돼 있으며, 각 연산장치의 통신량과 데이터 이동 경로를 미리 파악할 수 있다는 집합 통신의 결정성(determinism) 특징을 활용해 기존 네트워크에서 비용을 발생시키는 주요 구성 요소들을 최소화시켰다.

기존 PIM 반도체들이 통신하기 위해서는 CPU를 거쳐야만 하기 때문에 상당한 성능 손실이 있었다. 하지만, 연구팀은 PIM 특화 인터커넥션 네트워크를 적용하면 기존 시스템 대비 어플리케이션 성능을 최대 11배 향상했다고 밝혔다. 그 이유는 PIM 반도체의 내부 메모리 대역폭 활용률을 극대화하고 PIM 메모리 시스템의 규모가 커짐에 따라 통신 성능의 확장성이 함께 증가했기 때문이다.

최근 미국 전기전자공학회(IEEE) 컴퓨터 아키텍쳐 분야에서는 한국 최초로 2025 IEEE 펠로우(석학회원)로 선임되었고 이 연구를 주도한 김동준 교수는 “데이터 이동(data movement)을 줄이는 것은 PIM을 포함한 모든 시스템 반도체에서 핵심적인 요소이며, PIM은 컴퓨팅 시스템의 성능과 효율성을 향상할 수 있지만 PIM 연산장치 간 데이터 이동으로 인해 성능 확장성이 제약될 수 있어 응용 분야가 제한적이고, PIM 인터커넥트가 이에 대한 해법이 될 수 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

전기및전자공학부 손효준 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 ‘2025 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA 2025’에서 올 3월에 발표될 예정이다. (논문명: PIMnet: A Domain-Specific Network for Efficient Collective Communication in Scalable PIM)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.19 조회수 3504

최대 11배 빨라진 PIM 반도체 네트워크 개발

최근 인공지능, 빅데이터, 생명과학 등 연구에 사용되는 메모리 대역폭이 차지하는 비중이 높아, 메모리 내부에 연산장치를 배치하는 프로세싱-인-메모리(Processing-in-Memory, 이하 PIM) 반도체에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 국제 공동 연구진이 기존의 PIM 반도체가 내부장치를 활용하면서도 통신을 할때 반드시 PIM 반도체 외부로 연결되는 CPU를 통해야한다는 문제점으로 발생한 병목현상을 해결했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 미국 노스이스턴 대학(Northeastern Univ.), 보스턴 대학(Boston Univ.)와 스페인 무르시아 대학(Universidad de Murcia)의 저명 연구진과‘PIM 반도체 간 집합 통신에 특화된 인터커넥션 네트워크 아키텍처’를 통한 공동연구로 PIM 반도체의 통신 성능을 비약적으로 향상하는 기법을 개발했다고 19일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 PIM 반도체가 갖는 메모리 내부 연산 장치 간 통신 구조의 한계를 밝히고, 기존에 메모리 내부에 존재하는 데이터 이동을 위한 버스 구조를 최대한 활용하면서 각 연산장치를 직접적으로 상호 연결하는 *인터커넥션 네트워크 구조를 적용함으로써 PIM 반도체의 통신 성능을 극대화하는 기법을 제안했다.

※ 인터커넥션 네트워크(interconnection network): 다중 연산 장치를 포함하는 대규모 시스템 설계에 쓰이는 연산 장치 간 연결 구조를 말한다. 인터커넥션 네트워크는 다중 연산 장치를 포함하는 시스템 설계의 필수 요소 중 하나로써 시스템 규모가 커질수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

이를 통해 PIM 반도체를 위한 연산 과정에서 통신 처리를 위한 CPU의 개입을 최소화해 PIM 반도체 시스템의 전체적인 성능과 활용성을 높인 PIM 반도체에 특화된 인터커넥션 네트워크 구조를 개발했다.

메모리 공정은 복잡한 로직의 추가가 어렵다는 문제점이 있는데 김동준 교수팀이 개발한 네트워크 구조는 PIM에서 비용 효율적인 인터커넥트를 구현했다.

이 구조는 병렬 컴퓨팅과 기계학습 분야에서 널리 활용되는 집합 통신(Collective communication) 패턴에 특화돼 있으며, 각 연산장치의 통신량과 데이터 이동 경로를 미리 파악할 수 있다는 집합 통신의 결정성(determinism) 특징을 활용해 기존 네트워크에서 비용을 발생시키는 주요 구성 요소들을 최소화시켰다.

기존 PIM 반도체들이 통신하기 위해서는 CPU를 거쳐야만 하기 때문에 상당한 성능 손실이 있었다. 하지만, 연구팀은 PIM 특화 인터커넥션 네트워크를 적용하면 기존 시스템 대비 어플리케이션 성능을 최대 11배 향상했다고 밝혔다. 그 이유는 PIM 반도체의 내부 메모리 대역폭 활용률을 극대화하고 PIM 메모리 시스템의 규모가 커짐에 따라 통신 성능의 확장성이 함께 증가했기 때문이다.

최근 미국 전기전자공학회(IEEE) 컴퓨터 아키텍쳐 분야에서는 한국 최초로 2025 IEEE 펠로우(석학회원)로 선임되었고 이 연구를 주도한 김동준 교수는 “데이터 이동(data movement)을 줄이는 것은 PIM을 포함한 모든 시스템 반도체에서 핵심적인 요소이며, PIM은 컴퓨팅 시스템의 성능과 효율성을 향상할 수 있지만 PIM 연산장치 간 데이터 이동으로 인해 성능 확장성이 제약될 수 있어 응용 분야가 제한적이고, PIM 인터커넥트가 이에 대한 해법이 될 수 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

전기및전자공학부 손효준 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 ‘2025 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA 2025’에서 올 3월에 발표될 예정이다. (논문명: PIMnet: A Domain-Specific Network for Efficient Collective Communication in Scalable PIM)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.19 조회수 3504 “AI 반도체 미래가 밝다” KAIST PIM반도체설계연구센터, AI반도체 전문인력 양성 교육

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원이 주관하는 PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업의 지원을 받고있는 우리 대학 PIM반도체설계연구센터가 AI 반도체 전문인력 양성을 위해 전국 AI 및 반도체 관련 학과 학부생과 대학원생을 대상으로 SK하이닉스와 삼성전자의 PIM* 기반 이론 및 실습 교육을 진행했다. 강의는 6월 20일(목)부터 6월 21일(금)까지 SK하이닉스 교육, 7월 4일(목)부터 7월 5일(금)까지 삼성전자 교육을 각각 KAIST PIM반도체설계연구센터에서 진행했다.

*PIM(Processing-In-Memory): 메모리 반도체에 연산 기능을 추가하여 AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 처리 속도를 높이면서도 사용 전력을 줄이는 반도체 설계 기술

이번 교육은 SK하이닉스의 AiM*과 삼성전자의 HBM-PIM*을 활용하여 수강생들이 직접 실습할 수 있는 기회를 제공했다. 전국 25개 대학교에서 300명이 넘는 학생들이 접수하여 높은 관심을 받았다.

* AiM(Accelerator-in-Memory): SK하이닉스의 PIM 반도체 제품명, GDDR6-AiM 포함

** HBM-PIM(Processing-in-Memory): 삼성전자의 PIM 반도체 제품명, 세계 최초로 메모리 반도체와 인공지능 프로세서를 결합한 제품

인공지능(AI) 시대에는 거대언어모델 등 방대한 데이터 처리 수요가 급증하면서 PIM 기술 도입의 필요성이 더욱 커지고 있다. 한국 반도체의 먹거리인 메모리 기술의 미래를 열어줄 PIM 연구 활성화를 위해, AI용 메모리 반도체 설계 및 응용 역량을 갖춘 실무 중심의 교육 프로그램을 마련했다.

강의는 ▲SK하이닉스의 'PIM을 사용한 LLM(거대언어모델)* 가속 환경에서의 활용', ▲삼성전자의 ‘AI 가속 환경에서 HBM과 HBM-PIM의 활용’을 주제로 진행했다. 또한 GPT의 등장으로 인한 환경 변화, 인공지능과 LLM에 대한 기본 지식, 챗봇 서비스 작용 원리 등이 다뤄졌다. 수강생들은 SK하이닉스의 AiM과 삼성전자의 HBM-PIM이 장착된 서버 환경에서 하드웨어를 직접 구동하여 실습했다.

* 거대언어모델(LLM, Large Language Model): 대량의 텍스트 데이터로 학습하는 인공지능으로 챗GPT가 이에 해당

PIM 반도체설계연구센터는 PIM 반도체 전문인력 양성을 위한 ‘PIM’ 교육 프로그램을 운영하고 있다. 연구 중심의 PIM 반도체 전문인력을 양성하여 한국 PIM 반도체 산업에 핵심 인력을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 교육 프로그램에 대한 자세한 내용은 PIM반도체설계연구센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

* PIM 반도체설계연구센터 홈페이지: https://ai-pim.org/

PIM반도체설계연구센터 유회준 센터장은 “이번 교육을 통해 산업 현장에서 실제로 어떻게 활용되는지 아는 것이 중요합니다. 특히, AI-PIM 반도체에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 교육 과정을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 참가자들이 최신 기술 동향을 따라잡고, 실무에 바로 적용할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 하겠습니다.”라고 전했다.

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 엄소연 수강생은 “논문으로는 이해하기 어려웠던 내용을 실습을 통해 배울 수 있어 의미가 있었다. 특히, 실습 과정에서 얻은 경험과 통찰력은 앞으로 연구와 개발에 큰 도움이 될 것 같다.”라고 소감을 전했다.

수강생들은 질의응답 시간뿐만 아니라 쉬는 시간에도 강사에게 질문을 이어갔다. 미리 관련 논문을 읽고 온 학생들도 있어 PIM 반도체에 대한 열정을 확인할 수 있었다.

2024.07.11 조회수 6401

“AI 반도체 미래가 밝다” KAIST PIM반도체설계연구센터, AI반도체 전문인력 양성 교육

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원이 주관하는 PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업의 지원을 받고있는 우리 대학 PIM반도체설계연구센터가 AI 반도체 전문인력 양성을 위해 전국 AI 및 반도체 관련 학과 학부생과 대학원생을 대상으로 SK하이닉스와 삼성전자의 PIM* 기반 이론 및 실습 교육을 진행했다. 강의는 6월 20일(목)부터 6월 21일(금)까지 SK하이닉스 교육, 7월 4일(목)부터 7월 5일(금)까지 삼성전자 교육을 각각 KAIST PIM반도체설계연구센터에서 진행했다.

*PIM(Processing-In-Memory): 메모리 반도체에 연산 기능을 추가하여 AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 처리 속도를 높이면서도 사용 전력을 줄이는 반도체 설계 기술

이번 교육은 SK하이닉스의 AiM*과 삼성전자의 HBM-PIM*을 활용하여 수강생들이 직접 실습할 수 있는 기회를 제공했다. 전국 25개 대학교에서 300명이 넘는 학생들이 접수하여 높은 관심을 받았다.

* AiM(Accelerator-in-Memory): SK하이닉스의 PIM 반도체 제품명, GDDR6-AiM 포함

** HBM-PIM(Processing-in-Memory): 삼성전자의 PIM 반도체 제품명, 세계 최초로 메모리 반도체와 인공지능 프로세서를 결합한 제품

인공지능(AI) 시대에는 거대언어모델 등 방대한 데이터 처리 수요가 급증하면서 PIM 기술 도입의 필요성이 더욱 커지고 있다. 한국 반도체의 먹거리인 메모리 기술의 미래를 열어줄 PIM 연구 활성화를 위해, AI용 메모리 반도체 설계 및 응용 역량을 갖춘 실무 중심의 교육 프로그램을 마련했다.

강의는 ▲SK하이닉스의 'PIM을 사용한 LLM(거대언어모델)* 가속 환경에서의 활용', ▲삼성전자의 ‘AI 가속 환경에서 HBM과 HBM-PIM의 활용’을 주제로 진행했다. 또한 GPT의 등장으로 인한 환경 변화, 인공지능과 LLM에 대한 기본 지식, 챗봇 서비스 작용 원리 등이 다뤄졌다. 수강생들은 SK하이닉스의 AiM과 삼성전자의 HBM-PIM이 장착된 서버 환경에서 하드웨어를 직접 구동하여 실습했다.

* 거대언어모델(LLM, Large Language Model): 대량의 텍스트 데이터로 학습하는 인공지능으로 챗GPT가 이에 해당

PIM 반도체설계연구센터는 PIM 반도체 전문인력 양성을 위한 ‘PIM’ 교육 프로그램을 운영하고 있다. 연구 중심의 PIM 반도체 전문인력을 양성하여 한국 PIM 반도체 산업에 핵심 인력을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 교육 프로그램에 대한 자세한 내용은 PIM반도체설계연구센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

* PIM 반도체설계연구센터 홈페이지: https://ai-pim.org/

PIM반도체설계연구센터 유회준 센터장은 “이번 교육을 통해 산업 현장에서 실제로 어떻게 활용되는지 아는 것이 중요합니다. 특히, AI-PIM 반도체에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 교육 과정을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 참가자들이 최신 기술 동향을 따라잡고, 실무에 바로 적용할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 하겠습니다.”라고 전했다.

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 엄소연 수강생은 “논문으로는 이해하기 어려웠던 내용을 실습을 통해 배울 수 있어 의미가 있었다. 특히, 실습 과정에서 얻은 경험과 통찰력은 앞으로 연구와 개발에 큰 도움이 될 것 같다.”라고 소감을 전했다.

수강생들은 질의응답 시간뿐만 아니라 쉬는 시간에도 강사에게 질문을 이어갔다. 미리 관련 논문을 읽고 온 학생들도 있어 PIM 반도체에 대한 열정을 확인할 수 있었다.

2024.07.11 조회수 6401 국내 최초 HPCA 최우수논문상 수상

우리 대학 연구진이 컴퓨터 구조 분야 국제 최우수 학술대회에서 최우수논문상을 국내 최초로 수상했다. 이는 제출된 논문 410편 중에서 상위 1편에만 주어진 영예다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀이 국제 최우수 컴퓨터 아키텍처 학술대회 중의 하나인 ‘IEEE 국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture, HPCA)’에서 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 21일 밝혔다.

전기및전자공학부 현봉준 박사과정(제1 저자), 김태훈 박사과정, 이동재 박사과정으로 구성된 유민수 교수 연구팀은 프랑스 기업 UPMEM 社의 상용화된 프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, PIM) 기술을 기반으로 한 ‘유피뮬레이터(uPIMulator)’라는 시뮬레이션 프레임워크를 제안하여 최우수논문상을 수상했다.

최근 주목받고 있는 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(Large Language Model) 및 추천시스템은 많은 양의 메모리 대역폭(메모리에서 한 번에 빼낼 수 있는 데이터의 양)을 요구하는 특성을 지닌다. 기존의 CPU 및 GPU 기반 시스템은 물리적 한계로 인해 이러한 증가하는 메모리 대역폭의 수요를 충족시키는 데 있어 제약이 따른다.

제한된 메모리 대역폭 문제를 해결하기 위해, 메모리 내부에 연산 장치를 통합하는 PIM 기술이 주목받기 시작했다. PIM 기술은 학계뿐만 아니라 산업계에서 각광을 받으며, 메모리 반도체와 인공지능 프로세서가 하나로 결합한 삼성전자의 HBM-PIM, SK 하이닉스의 생성형 AI 특화 가속기인 AiMX와 같은 PIM 프로토타입 제품의 공개뿐만 아니라, UPMEM 社의 UPMEM-PIM 제품을 통한 상용화 사례로 그 가능성을 입증하고 있다.

그러나 현재 PIM 기술은 CPU나 GPU와 같은 하드웨어 구조의 발전 수준에 비해 상대적으로 초기 단계에 머물러 있으며, 폭넓은 하드웨어 구조에 관한 연구가 요구된다. 다양한 하드웨어 설계 영역 탐색을 위해 하드웨어를 모사하는 시뮬레이터가 학계 및 산업계에서 자주 활용되지만, PIM을 위한 시뮬레이터 연구는 상대적으로 미비한 현실이다.

유민수 교수 연구팀은 상용 PIM 기술, UPMEM-PIM 제품을 기반으로 한 설계 및 검증을 거친 시뮬레이터 개발을 통해 PIM의 성능, 견고성, 보안성을 개선할 수 있는 다양한 하드웨어 구조를 탐색했다. 이 연구는 실제 PIM 제품에 근거한 시뮬레이터를 통해 PIM 하드웨어 구조에 대한 상세한 분석 및 다양한 설계 방향성을 탐색하는 데 의의가 있으며, 개발된 시뮬레이터는 현재 오픈소스로 공개돼(https://github.com/VIA-Research/uPIMulator) 연구 및 개발 커뮤니티에 기여하고 있다.

상을 수상한 전기및전자공학부 유민수 교수는 “이번 성과를 바탕으로 앞으로의 연구 발전에 더욱 기여할 수 있도록 노력하겠다. 함께한 모든 학생들에게도 감사의 마음을 전한다” 라고 수상 소감을 전했다.

한편 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.21 조회수 7611

국내 최초 HPCA 최우수논문상 수상

우리 대학 연구진이 컴퓨터 구조 분야 국제 최우수 학술대회에서 최우수논문상을 국내 최초로 수상했다. 이는 제출된 논문 410편 중에서 상위 1편에만 주어진 영예다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀이 국제 최우수 컴퓨터 아키텍처 학술대회 중의 하나인 ‘IEEE 국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture, HPCA)’에서 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 21일 밝혔다.

전기및전자공학부 현봉준 박사과정(제1 저자), 김태훈 박사과정, 이동재 박사과정으로 구성된 유민수 교수 연구팀은 프랑스 기업 UPMEM 社의 상용화된 프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, PIM) 기술을 기반으로 한 ‘유피뮬레이터(uPIMulator)’라는 시뮬레이션 프레임워크를 제안하여 최우수논문상을 수상했다.

최근 주목받고 있는 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(Large Language Model) 및 추천시스템은 많은 양의 메모리 대역폭(메모리에서 한 번에 빼낼 수 있는 데이터의 양)을 요구하는 특성을 지닌다. 기존의 CPU 및 GPU 기반 시스템은 물리적 한계로 인해 이러한 증가하는 메모리 대역폭의 수요를 충족시키는 데 있어 제약이 따른다.

제한된 메모리 대역폭 문제를 해결하기 위해, 메모리 내부에 연산 장치를 통합하는 PIM 기술이 주목받기 시작했다. PIM 기술은 학계뿐만 아니라 산업계에서 각광을 받으며, 메모리 반도체와 인공지능 프로세서가 하나로 결합한 삼성전자의 HBM-PIM, SK 하이닉스의 생성형 AI 특화 가속기인 AiMX와 같은 PIM 프로토타입 제품의 공개뿐만 아니라, UPMEM 社의 UPMEM-PIM 제품을 통한 상용화 사례로 그 가능성을 입증하고 있다.

그러나 현재 PIM 기술은 CPU나 GPU와 같은 하드웨어 구조의 발전 수준에 비해 상대적으로 초기 단계에 머물러 있으며, 폭넓은 하드웨어 구조에 관한 연구가 요구된다. 다양한 하드웨어 설계 영역 탐색을 위해 하드웨어를 모사하는 시뮬레이터가 학계 및 산업계에서 자주 활용되지만, PIM을 위한 시뮬레이터 연구는 상대적으로 미비한 현실이다.

유민수 교수 연구팀은 상용 PIM 기술, UPMEM-PIM 제품을 기반으로 한 설계 및 검증을 거친 시뮬레이터 개발을 통해 PIM의 성능, 견고성, 보안성을 개선할 수 있는 다양한 하드웨어 구조를 탐색했다. 이 연구는 실제 PIM 제품에 근거한 시뮬레이터를 통해 PIM 하드웨어 구조에 대한 상세한 분석 및 다양한 설계 방향성을 탐색하는 데 의의가 있으며, 개발된 시뮬레이터는 현재 오픈소스로 공개돼(https://github.com/VIA-Research/uPIMulator) 연구 및 개발 커뮤니티에 기여하고 있다.

상을 수상한 전기및전자공학부 유민수 교수는 “이번 성과를 바탕으로 앞으로의 연구 발전에 더욱 기여할 수 있도록 노력하겠다. 함께한 모든 학생들에게도 감사의 마음을 전한다” 라고 수상 소감을 전했다.

한편 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.21 조회수 7611 유회준 교수, ISSCC 반도체 설계 최고 권위자로 선정

국제고체회로학회(International Solid-State Circuits Conference, 이하 ISSCC)는 세계 반도체올림픽이라고 불리며 70주년 기념식을 올해 2월 20일 미국 샌프란시스코 메리어트 호텔에서 개최했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 63편의 논문을 발표한 실적으로 동양인으로서 유일하게 톱5에 들어 최다 논문 발표자로 선정되었다고 1일 밝혔다.

유 교수는 ISSCC의 설립 41년이 지난 1995년에 현대전자(現 SK하이닉스)에서 세계 최초로 256M SDRAM을 개발한 뒤 이를 동 학회에서 한국 최초 논문을 발표한 바 있다. 이후 유 교수 연구팀은 KAIST로 옮겨 2000년부터 2023년까지 62편의 논문을 발표하여 동 학회에서 총 63편의 논문을 발표했다.

1996년에 유 교수가 집필한 `DRAM의 설계'라는 책은 삼성전자나 하이닉스 기술자들의 필독서로 활용됐다. 또한, 동 학회에서 DRAM 관련 반도체에 대해 5편, 바이오메디컬용 반도체 및 저전력 무선 통신용 칩에 대해 총 26편, 증강현실(AR)용 웨어러블 반도체에 대해 총 14편 발표했다. 특히 2008년부터 인공지능 반도체를 연구하기 시작해 2014년 세계 최초로 DNN 가속기를 발표하는 등 올해까지 총 18 편의 인공지능(이하 AI) 반도체 관련 연구 결과를 동 학회에서 발표했다. 아울러, 아시아 교수로는 최초로 2019년 AI 반도체에 관련한 ISSCC 기조강연자로 초청되기도 하였다.

올해는 특히 트랜지스터의 발명 75주년이기도 한데 이를 기념하기 위해 국제전기전자공학회 (IEEE) 전자소자학회/고체회로학회 (EDS/SSCS) 에서 10인의 대표강연자를 선정하여 세계 순회 강연을 계획 중에 있으며 이 중 1인으로 유 교수가 선정됐다. 또한 올해는 모든 반도체 제조에 이용되는 모스펫(이하 MOSFET)발명 60주년이기도 한데 MOSFET의 발명자인 강대원 박사를 기리는 강대원 상을 올해 2월 14일에 한국반도체 학술대회에서 수상하기도 했다.

올해 ISSCC 학회에서는 DRAM을 이용한 지능형 반도체(이하 PIM 반도체)인 다이나플라지아(DynaPlasia), 뉴로모픽 반도체인 스파이크 인공신경망(SNN, Spike Neural Network)과 기존의 합성곱 인공신경망(CNN, Convolutional Neural Network)을 결합해 저전력으로 동작하는 상보 심층신경망(C-DNN), 그리고 3차원 영상 제작 및 가속의 혁명을 가져올 NeRF(Neural Radiance Fields) 가속 칩을 세계 최초로 개발해 총 3편의 혁신적인 새로운 연구 방향을 제시하는 논문들을 발표하여 매우 우수하다는 평가를 받았다.

유 교수의 연구 결과에 대해 일본 동경대 전자공학과 학과장인 타케우치 교수는 "항상 새로운 방향을 제시하는 연구를 발표하는 것이 존경스럽다"고 했으며 미국 MIT 공대 학장인 아난싸 찬드라카산 교수는 "끊임없이 좋은 연구 결과를 내는 그 비결을 알고 싶다"며 찬사를 보내고 있다.

유 교수의 연구 결과는 삼성전자에 기술이전 되기도 했고, 특히 5개의 국내 대표 AI 반도체 벤처 창업들이 있다. 이중 `리벨리온'은 최근 챗GPT용 가속 인공지능 칩인 아톰칩(ATOM)을 개발해 KT와 함께 상용화를 하고 있으며 `모빌린트'는 자동차용 인공지능 칩을 개발하여 2023년 CES에서 선보이기도 했다.

유회준 교수는 2022년 6월에 과기정통부의 지원으로 PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)을 KAIST에 설립해 한국의 PIM반도체 연구의 허브로서 한국 메모리 산업, 시스템 반도체 기술의 업그레이드와 미래 도약 발판을 위해 아직도 왕성한 연구 의욕을 불태우고 있다.

2023.03.02 조회수 8366

유회준 교수, ISSCC 반도체 설계 최고 권위자로 선정

국제고체회로학회(International Solid-State Circuits Conference, 이하 ISSCC)는 세계 반도체올림픽이라고 불리며 70주년 기념식을 올해 2월 20일 미국 샌프란시스코 메리어트 호텔에서 개최했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 63편의 논문을 발표한 실적으로 동양인으로서 유일하게 톱5에 들어 최다 논문 발표자로 선정되었다고 1일 밝혔다.

유 교수는 ISSCC의 설립 41년이 지난 1995년에 현대전자(現 SK하이닉스)에서 세계 최초로 256M SDRAM을 개발한 뒤 이를 동 학회에서 한국 최초 논문을 발표한 바 있다. 이후 유 교수 연구팀은 KAIST로 옮겨 2000년부터 2023년까지 62편의 논문을 발표하여 동 학회에서 총 63편의 논문을 발표했다.

1996년에 유 교수가 집필한 `DRAM의 설계'라는 책은 삼성전자나 하이닉스 기술자들의 필독서로 활용됐다. 또한, 동 학회에서 DRAM 관련 반도체에 대해 5편, 바이오메디컬용 반도체 및 저전력 무선 통신용 칩에 대해 총 26편, 증강현실(AR)용 웨어러블 반도체에 대해 총 14편 발표했다. 특히 2008년부터 인공지능 반도체를 연구하기 시작해 2014년 세계 최초로 DNN 가속기를 발표하는 등 올해까지 총 18 편의 인공지능(이하 AI) 반도체 관련 연구 결과를 동 학회에서 발표했다. 아울러, 아시아 교수로는 최초로 2019년 AI 반도체에 관련한 ISSCC 기조강연자로 초청되기도 하였다.

올해는 특히 트랜지스터의 발명 75주년이기도 한데 이를 기념하기 위해 국제전기전자공학회 (IEEE) 전자소자학회/고체회로학회 (EDS/SSCS) 에서 10인의 대표강연자를 선정하여 세계 순회 강연을 계획 중에 있으며 이 중 1인으로 유 교수가 선정됐다. 또한 올해는 모든 반도체 제조에 이용되는 모스펫(이하 MOSFET)발명 60주년이기도 한데 MOSFET의 발명자인 강대원 박사를 기리는 강대원 상을 올해 2월 14일에 한국반도체 학술대회에서 수상하기도 했다.

올해 ISSCC 학회에서는 DRAM을 이용한 지능형 반도체(이하 PIM 반도체)인 다이나플라지아(DynaPlasia), 뉴로모픽 반도체인 스파이크 인공신경망(SNN, Spike Neural Network)과 기존의 합성곱 인공신경망(CNN, Convolutional Neural Network)을 결합해 저전력으로 동작하는 상보 심층신경망(C-DNN), 그리고 3차원 영상 제작 및 가속의 혁명을 가져올 NeRF(Neural Radiance Fields) 가속 칩을 세계 최초로 개발해 총 3편의 혁신적인 새로운 연구 방향을 제시하는 논문들을 발표하여 매우 우수하다는 평가를 받았다.

유 교수의 연구 결과에 대해 일본 동경대 전자공학과 학과장인 타케우치 교수는 "항상 새로운 방향을 제시하는 연구를 발표하는 것이 존경스럽다"고 했으며 미국 MIT 공대 학장인 아난싸 찬드라카산 교수는 "끊임없이 좋은 연구 결과를 내는 그 비결을 알고 싶다"며 찬사를 보내고 있다.

유 교수의 연구 결과는 삼성전자에 기술이전 되기도 했고, 특히 5개의 국내 대표 AI 반도체 벤처 창업들이 있다. 이중 `리벨리온'은 최근 챗GPT용 가속 인공지능 칩인 아톰칩(ATOM)을 개발해 KT와 함께 상용화를 하고 있으며 `모빌린트'는 자동차용 인공지능 칩을 개발하여 2023년 CES에서 선보이기도 했다.

유회준 교수는 2022년 6월에 과기정통부의 지원으로 PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)을 KAIST에 설립해 한국의 PIM반도체 연구의 허브로서 한국 메모리 산업, 시스템 반도체 기술의 업그레이드와 미래 도약 발판을 위해 아직도 왕성한 연구 의욕을 불태우고 있다.

2023.03.02 조회수 8366 사진에서 3차원 정보를 추론하는 인공지능 반도체 IP(지식재산권) 세계 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 이끄는 PIM 반도체 설계 연구센터(AI-PIM)가 유수 학계에서 인정한 5종의 최첨단 인공지능 반도체 IP(지식재산권)를 개발했다고 29일 밝혔다.

대표적으로 심층신경망 추론 기술 및 센서 퓨전* 기술을 통해 사진으로부터 3차원 공간정보 추출하고 물체를 인식해 처리하는 인공지능(AI) 칩은 KAIST에서 세계 최초로 개발해 SRAM PIM** 시스템에 필요한 기술을 IP(지식재산권)화 한 것이다.

* 센서 퓨전 : 카메라, 거리센서 등의 각종 센서로부터 얻은 데이터를 결합하여보다 정확한 데이터를 얻는 방식

** SRAM PIM : 기존 메모리 SRAM과 DRAM 중 SRAM에 연산기를 결합한 PIM반도체

이 IP는 올해 2월 20일부터 28일까지 개최된 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 현장 시연을 통해 많은 주목을 받았으며, 이를 누구라도 편리하게 활용할 수 있도록 한 것이다. (웹사이트 : www.ai-pim.org)

KAIST PIM 반도체 설계연구센터는 해당 IP를 포함해 ADC*, PLL** 등 총 5가지의 PIM IP를 확보했으며, 지난 28일 웹사이트를 오픈해 연구자들이 공유할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

* ADC(Analog to Digital Converter) : 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시키는 회로

** PLL(Phase-Locked Loop) : 내부 신호의 위상과 외부 신호의 위상을 동기화할 수 있도록 설계된 회로

기존 물체 인식 인공지능 반도체는 사진과 같은 2차원 정보를 인식하는 `사진인식기술'에 불과하다. 하지만 현실 세계의 물체들은 3차원 구조물이기 때문에 3차원 공간정보를 활용해야만 정확한 `물체인식'이 가능하다.

3차원 공간정보는 사진과 같은 2차원 정보에 거리정보를 포함시켜 실제 3차원 공간을 표현한 것으로, 3차원 공간정보에 물체를 식별해 해당 물체의 위치 및 각도를 추적하는 3차원 물체인식 기술이다. 이는 자율주행, 자동화 기술, 개인용 증강현실 (AR)과 가상현실(VR) 등과 같은 3D 어플리케이션에서 사용하는 핵심기술이다.

기존 ToF 센서*를 활용해 센서 뷰 내에 있는 모든 물체에 대한 정밀한 3차원 정보를 추출하는 것은 전력 소모가 매우 크기 때문에 배터리 기반 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 사용하기 어렵다.

* ToF 센서 : 3차원 공간정보를 추출하는 Time-of-Flight 센서로, 레이저를 방출하고 반사된 레이저가 검출되는 시간을 측정하여 거리를 계산, 대표적인 센서로 3D 라이다 (LiDAR) 센서가 있음

또한, ToF 센서는 특정 측정 환경에서 3차원 정보가 손실되는 문제와 데이터 전처리 과정에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.

3차원 물체인식 기술은 데이터가 복잡해 기존 인공지능 2차원 사진인식 가속 프로세서로 처리하기 어렵다. 이는 3차원 포인트 클라우드 데이터를 어떻게 선택하고 그룹화하느냐에 따라 메모리 접근량이 달라진다.

따라서 3차원 포인트 클라우드 기반 인공지능 추론은 연산 능력이 제한적이고 메모리가 작은 모바일 장치에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

이에 연구팀은 카메라와 저전력 거리센서 (64픽셀)를 사용하여 3차원 공간정보를 생성했고, 모바일에서도 3차원 어플리케이션 구현이 가능한 반도체 (DSPU: Depth Signal Processing Unit)를 개발함으로써 인공지능 반도체의 활용범위를 넓혔다.

모바일 기기에서 저전력 센서를 활용한 3차원 정보 처리 시스템을 구동하면서, 실시간 심층신경망 추론과 센서 퓨전 기술을 가속하기 위해서는 다양한 핵심기술이 필요하다. 인공지능 핵심기술이 적용된 DSPU는 단순 ToF센서에 의존했던 3차원 물체인식 가속기 반도체 대비 63.4% 낮춘 전력 소모와 53.6% 낮춘 지연시간을 달성했다.

PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)의 소장인 유회준 교수는 “이번 연구는 저가의 거리센서와 카메라를 융합해 3차원 데이터 처리를 가능하게 한 인공지능 반도체를 IP화했다는 점에서 의미가 크며, 모바일 기기에서 인공지능 활용 영역을 크게 넓혀 다양한 분야에 응용 및 기술이전을 기대하고 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 PIM인공지능반도체핵심기술개발사업을 통해 개발되었으며, 이와 관련해 PIM 반도체 관련 기업과 연구기관에 개발된 IP들의 기술이전 및 활용을 돕고 있다.

2022.12.29 조회수 9347

사진에서 3차원 정보를 추론하는 인공지능 반도체 IP(지식재산권) 세계 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 이끄는 PIM 반도체 설계 연구센터(AI-PIM)가 유수 학계에서 인정한 5종의 최첨단 인공지능 반도체 IP(지식재산권)를 개발했다고 29일 밝혔다.

대표적으로 심층신경망 추론 기술 및 센서 퓨전* 기술을 통해 사진으로부터 3차원 공간정보 추출하고 물체를 인식해 처리하는 인공지능(AI) 칩은 KAIST에서 세계 최초로 개발해 SRAM PIM** 시스템에 필요한 기술을 IP(지식재산권)화 한 것이다.

* 센서 퓨전 : 카메라, 거리센서 등의 각종 센서로부터 얻은 데이터를 결합하여보다 정확한 데이터를 얻는 방식

** SRAM PIM : 기존 메모리 SRAM과 DRAM 중 SRAM에 연산기를 결합한 PIM반도체

이 IP는 올해 2월 20일부터 28일까지 개최된 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 현장 시연을 통해 많은 주목을 받았으며, 이를 누구라도 편리하게 활용할 수 있도록 한 것이다. (웹사이트 : www.ai-pim.org)

KAIST PIM 반도체 설계연구센터는 해당 IP를 포함해 ADC*, PLL** 등 총 5가지의 PIM IP를 확보했으며, 지난 28일 웹사이트를 오픈해 연구자들이 공유할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

* ADC(Analog to Digital Converter) : 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시키는 회로

** PLL(Phase-Locked Loop) : 내부 신호의 위상과 외부 신호의 위상을 동기화할 수 있도록 설계된 회로

기존 물체 인식 인공지능 반도체는 사진과 같은 2차원 정보를 인식하는 `사진인식기술'에 불과하다. 하지만 현실 세계의 물체들은 3차원 구조물이기 때문에 3차원 공간정보를 활용해야만 정확한 `물체인식'이 가능하다.

3차원 공간정보는 사진과 같은 2차원 정보에 거리정보를 포함시켜 실제 3차원 공간을 표현한 것으로, 3차원 공간정보에 물체를 식별해 해당 물체의 위치 및 각도를 추적하는 3차원 물체인식 기술이다. 이는 자율주행, 자동화 기술, 개인용 증강현실 (AR)과 가상현실(VR) 등과 같은 3D 어플리케이션에서 사용하는 핵심기술이다.

기존 ToF 센서*를 활용해 센서 뷰 내에 있는 모든 물체에 대한 정밀한 3차원 정보를 추출하는 것은 전력 소모가 매우 크기 때문에 배터리 기반 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 사용하기 어렵다.

* ToF 센서 : 3차원 공간정보를 추출하는 Time-of-Flight 센서로, 레이저를 방출하고 반사된 레이저가 검출되는 시간을 측정하여 거리를 계산, 대표적인 센서로 3D 라이다 (LiDAR) 센서가 있음

또한, ToF 센서는 특정 측정 환경에서 3차원 정보가 손실되는 문제와 데이터 전처리 과정에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.

3차원 물체인식 기술은 데이터가 복잡해 기존 인공지능 2차원 사진인식 가속 프로세서로 처리하기 어렵다. 이는 3차원 포인트 클라우드 데이터를 어떻게 선택하고 그룹화하느냐에 따라 메모리 접근량이 달라진다.

따라서 3차원 포인트 클라우드 기반 인공지능 추론은 연산 능력이 제한적이고 메모리가 작은 모바일 장치에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

이에 연구팀은 카메라와 저전력 거리센서 (64픽셀)를 사용하여 3차원 공간정보를 생성했고, 모바일에서도 3차원 어플리케이션 구현이 가능한 반도체 (DSPU: Depth Signal Processing Unit)를 개발함으로써 인공지능 반도체의 활용범위를 넓혔다.

모바일 기기에서 저전력 센서를 활용한 3차원 정보 처리 시스템을 구동하면서, 실시간 심층신경망 추론과 센서 퓨전 기술을 가속하기 위해서는 다양한 핵심기술이 필요하다. 인공지능 핵심기술이 적용된 DSPU는 단순 ToF센서에 의존했던 3차원 물체인식 가속기 반도체 대비 63.4% 낮춘 전력 소모와 53.6% 낮춘 지연시간을 달성했다.

PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)의 소장인 유회준 교수는 “이번 연구는 저가의 거리센서와 카메라를 융합해 3차원 데이터 처리를 가능하게 한 인공지능 반도체를 IP화했다는 점에서 의미가 크며, 모바일 기기에서 인공지능 활용 영역을 크게 넓혀 다양한 분야에 응용 및 기술이전을 기대하고 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 PIM인공지능반도체핵심기술개발사업을 통해 개발되었으며, 이와 관련해 PIM 반도체 관련 기업과 연구기관에 개발된 IP들의 기술이전 및 활용을 돕고 있다.

2022.12.29 조회수 9347 자성메모리 기반 지능형 반도체 소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수 연구팀이 차세대 비휘발성(Non-volatile) 메모리인 *스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)의 스위칭 분극을 전기장 인가를 통해 임의로 제어하는 소재 기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 스핀궤도토크 자성메모리: 면방향 전류에서 발생하는 스핀전류를 이용해 자화 방향을 제어하는 동작 방식으로 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM) 보다 동작 속도가 10배 이상 빠른 장점이 있다.

연구팀은 이 결과를 이용해 하나의 소자에서 다양한 논리연산이 가능함을 보임으로, 기억과 연산 기능을 동시에 수행하는 스마트 소자의 개발 가능성을 높였다. 특히 이 기술은 차세대 지능형 반도체로 개발되는 프로세싱-인-메모리 (PIM)에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. PIM (processing-In-Memory) 기술은 메모리 공간에서 로직 기능을 수행해 프로세서에서 처리하는 데이터양을 획기적으로 줄임으로써, 기존 컴퓨팅 기술인 폰노이만 구조의 한계를 극복하는 기술로 여겨지고 있다.

신소재공학과 강민구 박사과정과 최종국 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 신소재공학과 육종민 교수, 물리학과 이경진, 김갑진 교수, 충남대학교 정종율 교수, 고려대학교 박종선 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 12월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Electric-field control of field-free spin-orbit torque switching via laterally modulated Rashba effect in Pt/Co/AlOx structures)

스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)는 고속 동작 및 높은 안정성 특성으로 차세대 자성메모리 기술로 개발되고 있다. 하지만 이 메모리는 정보 기록을 위해서 외부자기장을 인가해야 하는데, 이는 고집적 소자에 치명적인 단점으로 작용한다. 따라서 외부자기장 없이 자화 방향을 제어하는 무자기장 스위칭 기술의 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 자성메모리에 측면 게이트 구조를 도입해 계면의 라쉬바 효과를 제어함으로 무자기장 스핀 궤도 토크 스위칭 소재 기술을 개발했다. 또한, 게이트 전압의 부호에 따라 스위칭 방향을 제어하는 결과를 보였고, 이를 이용해 하나의 소자에서 배타적 논리합(XOR), 논리곱(AND) 등의 다양한 논리연산을 구현하는 데 성공했다. 이 기술은 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 연산 기능을 수행하는 로직 반도체가 융합된 MRAM 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 소자의 원천 기술로써 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 강민구 연구원은 "이번 연구는 차세대 자성메모리 내에서 프로그램이 가능한 논리연산을 실험으로 규명해, 향후 미래 컴퓨팅 기술로 여겨지는 지능형 반도체 소자 개발에 응용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.21 조회수 11268

자성메모리 기반 지능형 반도체 소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수 연구팀이 차세대 비휘발성(Non-volatile) 메모리인 *스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)의 스위칭 분극을 전기장 인가를 통해 임의로 제어하는 소재 기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 스핀궤도토크 자성메모리: 면방향 전류에서 발생하는 스핀전류를 이용해 자화 방향을 제어하는 동작 방식으로 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM) 보다 동작 속도가 10배 이상 빠른 장점이 있다.

연구팀은 이 결과를 이용해 하나의 소자에서 다양한 논리연산이 가능함을 보임으로, 기억과 연산 기능을 동시에 수행하는 스마트 소자의 개발 가능성을 높였다. 특히 이 기술은 차세대 지능형 반도체로 개발되는 프로세싱-인-메모리 (PIM)에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. PIM (processing-In-Memory) 기술은 메모리 공간에서 로직 기능을 수행해 프로세서에서 처리하는 데이터양을 획기적으로 줄임으로써, 기존 컴퓨팅 기술인 폰노이만 구조의 한계를 극복하는 기술로 여겨지고 있다.

신소재공학과 강민구 박사과정과 최종국 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 신소재공학과 육종민 교수, 물리학과 이경진, 김갑진 교수, 충남대학교 정종율 교수, 고려대학교 박종선 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 12월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Electric-field control of field-free spin-orbit torque switching via laterally modulated Rashba effect in Pt/Co/AlOx structures)

스핀궤도토크 자성메모리(SOT-MRAM)는 고속 동작 및 높은 안정성 특성으로 차세대 자성메모리 기술로 개발되고 있다. 하지만 이 메모리는 정보 기록을 위해서 외부자기장을 인가해야 하는데, 이는 고집적 소자에 치명적인 단점으로 작용한다. 따라서 외부자기장 없이 자화 방향을 제어하는 무자기장 스위칭 기술의 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 자성메모리에 측면 게이트 구조를 도입해 계면의 라쉬바 효과를 제어함으로 무자기장 스핀 궤도 토크 스위칭 소재 기술을 개발했다. 또한, 게이트 전압의 부호에 따라 스위칭 방향을 제어하는 결과를 보였고, 이를 이용해 하나의 소자에서 배타적 논리합(XOR), 논리곱(AND) 등의 다양한 논리연산을 구현하는 데 성공했다. 이 기술은 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 연산 기능을 수행하는 로직 반도체가 융합된 MRAM 기반 프로세싱-인-메모리(PIM) 소자의 원천 기술로써 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 강민구 연구원은 "이번 연구는 차세대 자성메모리 내에서 프로그램이 가능한 논리연산을 실험으로 규명해, 향후 미래 컴퓨팅 기술로 여겨지는 지능형 반도체 소자 개발에 응용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.21 조회수 11268 메모리-중심 인공지능 가속기 시스템 개발

삼성미래기술육성재단이 지원한 우리 대학 연구진이 세계 최초로 `프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, 이하 PIM)' 기술을 기반으로 한 인공지능 추천시스템 학습 알고리즘 가속에 최적화된 지능형 반도체 시스템 개발에 성공했다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 PIM 기술 기반의 메모리-중심 인공지능 가속기 반도체 시스템을 개발했다고 16일 밝혔다. 유 교수는 관련 분야에서 그동안의 탁월한 연구 성과를 인정받아 올해 아시아에서 유일하게 페이스북 패컬티 리서치 어워드(Facebook Faculty Research Award)를 수상했다.

인공지능 기술을 기반으로 고안된 추천시스템 알고리즘은 구글(Google), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube), 아마존(Amazon) 등 빅테크 기업들이 콘텐츠 추천 및 개인 맞춤형 광고를 제작하는데 기반이 되는 핵심 인공지능 (AI) 기술이다. 온라인 광고를 통한 수입은 구글과 페이스북과 같은 실리콘밸리의 빅테크 기업의 주 수익 모델인 만큼 고도화된 추천 인공지능 기술에 대한 수요는 최근 들어 급상승하는 추세다.

페이스북이 최근 공개한 자료에 따르면 페이스북 데이터센터에서 처리되는 인공지능 연산의 70%가 추천 알고리즘을 처리하는 데에 사용되며, 인공지능 알고리즘 학습을 위한 컴퓨팅 자원의 50%를 추천 알고리즘을 학습하는 데 사용하고 있다.

유민수 교수 연구팀은 최근 메모리 반도체에 인공지능 연산 기능이 추가된 프로세싱-인-메모리(PIM) 기술 기반의 지능형 반도체 시스템을 개발하는 데 성공했다. 유 교수팀이 개발한 이 시스템은 인공지능 추천시스템 알고리즘의 학습 과정을 엔비디아(NVIDIA)의 그래픽카드(GPU)를 사용하는 기존 인공지능 가속 시스템 대비 최대 21배까지 빠르다고 연구팀 관계자는 설명했다.

지능형 메모리 반도체 기술은 우리나라의 AI 반도체 세계시장 공략을 위한 핵심기술로 주목받고 있다. 특히 정부에서도 `AI 종합 반도체 강국 실현'이라는 비전 아래 막대한 국가적 투자를 아끼지 않는 핵심 투자 분야다. 따라서 유 교수팀의 연구 성과는 향후 막대한 수요와 급성장이 예상되는 세계 AI 반도체 시장에서 메모리-중심으로 설계된 PIM 기술의 상용화 및 성공 가능성을 시사한다는 점에서 의미가 크다고 전문가들은 평가하고 있다.

유민수 교수는 서강대와 KAIST에서 각각 학사와 석사를 거쳐 미국 텍사스 오스틴 주립대에서 박사학위를 취득한 후 지난 2014년 인공지능 컴퓨팅 기술 기업인 미국 엔비디아(NVIDIA) 본사에 입사했다. 엔비디아에 입사한 이후 줄곧 인공지능 컴퓨팅 가속을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 연구를 주도했으며 지난 2018년부터 우리 대학 전기및전자공학부 교수로 재직 중이다.

전기및전자공학부 권영은 박사과정이 제1 저자, 이윤재 석사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계 최초의 추천시스템 학습용 가속기 시스템 개발 성과라는 학술 가치를 인정받아 컴퓨터 시스템 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture(HPCA)에서 `Tensor Casting: Co-Designing Algorithm-Architecture for Personalized Recommendation Training' 이라는 논문 제목으로 내년 2월에 발표된다.

2020.11.16 조회수 36076

메모리-중심 인공지능 가속기 시스템 개발

삼성미래기술육성재단이 지원한 우리 대학 연구진이 세계 최초로 `프로세싱-인-메모리(Processing-In-Memory, 이하 PIM)' 기술을 기반으로 한 인공지능 추천시스템 학습 알고리즘 가속에 최적화된 지능형 반도체 시스템 개발에 성공했다.

전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 PIM 기술 기반의 메모리-중심 인공지능 가속기 반도체 시스템을 개발했다고 16일 밝혔다. 유 교수는 관련 분야에서 그동안의 탁월한 연구 성과를 인정받아 올해 아시아에서 유일하게 페이스북 패컬티 리서치 어워드(Facebook Faculty Research Award)를 수상했다.

인공지능 기술을 기반으로 고안된 추천시스템 알고리즘은 구글(Google), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube), 아마존(Amazon) 등 빅테크 기업들이 콘텐츠 추천 및 개인 맞춤형 광고를 제작하는데 기반이 되는 핵심 인공지능 (AI) 기술이다. 온라인 광고를 통한 수입은 구글과 페이스북과 같은 실리콘밸리의 빅테크 기업의 주 수익 모델인 만큼 고도화된 추천 인공지능 기술에 대한 수요는 최근 들어 급상승하는 추세다.

페이스북이 최근 공개한 자료에 따르면 페이스북 데이터센터에서 처리되는 인공지능 연산의 70%가 추천 알고리즘을 처리하는 데에 사용되며, 인공지능 알고리즘 학습을 위한 컴퓨팅 자원의 50%를 추천 알고리즘을 학습하는 데 사용하고 있다.

유민수 교수 연구팀은 최근 메모리 반도체에 인공지능 연산 기능이 추가된 프로세싱-인-메모리(PIM) 기술 기반의 지능형 반도체 시스템을 개발하는 데 성공했다. 유 교수팀이 개발한 이 시스템은 인공지능 추천시스템 알고리즘의 학습 과정을 엔비디아(NVIDIA)의 그래픽카드(GPU)를 사용하는 기존 인공지능 가속 시스템 대비 최대 21배까지 빠르다고 연구팀 관계자는 설명했다.

지능형 메모리 반도체 기술은 우리나라의 AI 반도체 세계시장 공략을 위한 핵심기술로 주목받고 있다. 특히 정부에서도 `AI 종합 반도체 강국 실현'이라는 비전 아래 막대한 국가적 투자를 아끼지 않는 핵심 투자 분야다. 따라서 유 교수팀의 연구 성과는 향후 막대한 수요와 급성장이 예상되는 세계 AI 반도체 시장에서 메모리-중심으로 설계된 PIM 기술의 상용화 및 성공 가능성을 시사한다는 점에서 의미가 크다고 전문가들은 평가하고 있다.

유민수 교수는 서강대와 KAIST에서 각각 학사와 석사를 거쳐 미국 텍사스 오스틴 주립대에서 박사학위를 취득한 후 지난 2014년 인공지능 컴퓨팅 기술 기업인 미국 엔비디아(NVIDIA) 본사에 입사했다. 엔비디아에 입사한 이후 줄곧 인공지능 컴퓨팅 가속을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 연구를 주도했으며 지난 2018년부터 우리 대학 전기및전자공학부 교수로 재직 중이다.

전기및전자공학부 권영은 박사과정이 제1 저자, 이윤재 석사과정이 제2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계 최초의 추천시스템 학습용 가속기 시스템 개발 성과라는 학술 가치를 인정받아 컴퓨터 시스템 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture(HPCA)에서 `Tensor Casting: Co-Designing Algorithm-Architecture for Personalized Recommendation Training' 이라는 논문 제목으로 내년 2월에 발표된다.

2020.11.16 조회수 36076