Advanced+Energy+Materials

-

도심 항공 모빌리티는 리튬황전지로 세대교체 가능

전기자동차 시장의 성장에 이어, 항공 교통을 연결하는 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 시장이 배터리 산업의 새로운 전환점으로 주목받고 있다. 항공 모빌리티를 위한 에너지원으로는 쓰이는 기존 상용 리튬이온전지는 무게당 에너지밀도가 낮은 한계점이 있어 대학과 기업 공동연구진이 이를 극복할 차세대 기술로 활용될 혁신적인 리튬황전지를 개발해서 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 LG에너지솔루션 공동연구팀과 협력 연구를 통해 배터리의 안정적 사용을 위해 전해액 사용량이 줄어든 환경에서 리튬황전지 성능 저하 원인을 규명하고, 이를 바탕으로 성능을 혁신적으로 개선할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

중국 CATL社는 2023년 ‘응축 배터리(Condensed battery)’기술을 발표하며 항공용 배터리 시장을 준비하고 있음을 밝힌 바 있다. 이와 같은 흐름 속에서, 기존 리튬이온전지를 뛰어넘는 차세대 기술로 리튬황전지가 주목받고 있다. 리튬황전지는 기존 리튬이온전지 대비 2배 이상의 무게당 에너지밀도를 제공할 수 있어 UAM 시장의 게임 체인저로 평가받는다.

그러나 기존 리튬황전지 기술은 배터리의 안정적 구동을 위해 많은 양의 전해액이 필요해 전지 무게가 증가하고, 결과적으로 에너지밀도가 감소하는 문제가 있었다. 더불어 전해액 사용량을 줄이는 희박 전해액 환경에서는 성능 열화가 가속화되는 한편, 퇴화 메커니즘조차 명확히 밝혀지지 않아 UAM용 리튬황전지 개발이 난항을 겪어 왔다.

연구팀은 전해액 사용량을 기존 대비 60% 이상 줄이고도 400Wh/kg 이상의 에너지밀도를 구현하는 리튬황전지를 개발했다. 이는 상용 리튬이온전지보다 60% 이상 높은 에너지밀도를 가지며, 안정적인 수명 특성을 확보해 UAM용 배터리의 가장 큰 장애물을 극복한 것으로 평가된다.

연구팀은 다양한 전해액 환경을 실험하며, 성능 저하의 주요 원인이 전극 부식으로 인한 전해액 고갈임을 밝혀냈다. 이를 해결하기 위해 불소화 에테르 용매를 도입해 리튬 금속 음극의 안정성과 가역성을 높이고 전해액 분해를 줄이는 데 성공했다.

생명화학공학과 김일주 박사과정 학생이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 에너지 분야 최고 권위 학술지인 어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)’에 게재되며 그 혁신성을 인정받았다.

(논문 제목: Moderately Solvating Electrolyte with Fluorinated Cosolvents for Lean-Electrolyte Li-S Batteries,

DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202403828)

연구 책임자인 우리 대학 김희탁 교수는 “이번 연구는 리튬황전지에서 전해액 설계를 통한 전극 계면 제어의 중요성을 밝힌 의미 있는 연구로 대학과 기업의 협력을 통해 이루어진 대표적인 성공 사례로 UAM과 같은 차세대 모빌리티 배터리 상용화를 앞당기는 데 큰 진전을 이룰 것”이라고 말했다.

KAIST와 LG에너지솔루션은 앞으로도 차세대 모빌리티를 위한 배터리 기술 협력을 강화해, 새로운 배터리 시장을 선도할 계획이다.

이번 연구는 2021년 KAIST와 LG에너지솔루션이 공동 설립한 ‘프론티어 리서치 랩(Frontier Research Laboratory)’에서 수행됐으며, 또한, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.23 조회수 5712

도심 항공 모빌리티는 리튬황전지로 세대교체 가능

전기자동차 시장의 성장에 이어, 항공 교통을 연결하는 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 시장이 배터리 산업의 새로운 전환점으로 주목받고 있다. 항공 모빌리티를 위한 에너지원으로는 쓰이는 기존 상용 리튬이온전지는 무게당 에너지밀도가 낮은 한계점이 있어 대학과 기업 공동연구진이 이를 극복할 차세대 기술로 활용될 혁신적인 리튬황전지를 개발해서 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 LG에너지솔루션 공동연구팀과 협력 연구를 통해 배터리의 안정적 사용을 위해 전해액 사용량이 줄어든 환경에서 리튬황전지 성능 저하 원인을 규명하고, 이를 바탕으로 성능을 혁신적으로 개선할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

중국 CATL社는 2023년 ‘응축 배터리(Condensed battery)’기술을 발표하며 항공용 배터리 시장을 준비하고 있음을 밝힌 바 있다. 이와 같은 흐름 속에서, 기존 리튬이온전지를 뛰어넘는 차세대 기술로 리튬황전지가 주목받고 있다. 리튬황전지는 기존 리튬이온전지 대비 2배 이상의 무게당 에너지밀도를 제공할 수 있어 UAM 시장의 게임 체인저로 평가받는다.

그러나 기존 리튬황전지 기술은 배터리의 안정적 구동을 위해 많은 양의 전해액이 필요해 전지 무게가 증가하고, 결과적으로 에너지밀도가 감소하는 문제가 있었다. 더불어 전해액 사용량을 줄이는 희박 전해액 환경에서는 성능 열화가 가속화되는 한편, 퇴화 메커니즘조차 명확히 밝혀지지 않아 UAM용 리튬황전지 개발이 난항을 겪어 왔다.

연구팀은 전해액 사용량을 기존 대비 60% 이상 줄이고도 400Wh/kg 이상의 에너지밀도를 구현하는 리튬황전지를 개발했다. 이는 상용 리튬이온전지보다 60% 이상 높은 에너지밀도를 가지며, 안정적인 수명 특성을 확보해 UAM용 배터리의 가장 큰 장애물을 극복한 것으로 평가된다.

연구팀은 다양한 전해액 환경을 실험하며, 성능 저하의 주요 원인이 전극 부식으로 인한 전해액 고갈임을 밝혀냈다. 이를 해결하기 위해 불소화 에테르 용매를 도입해 리튬 금속 음극의 안정성과 가역성을 높이고 전해액 분해를 줄이는 데 성공했다.

생명화학공학과 김일주 박사과정 학생이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 에너지 분야 최고 권위 학술지인 어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)’에 게재되며 그 혁신성을 인정받았다.

(논문 제목: Moderately Solvating Electrolyte with Fluorinated Cosolvents for Lean-Electrolyte Li-S Batteries,

DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202403828)

연구 책임자인 우리 대학 김희탁 교수는 “이번 연구는 리튬황전지에서 전해액 설계를 통한 전극 계면 제어의 중요성을 밝힌 의미 있는 연구로 대학과 기업의 협력을 통해 이루어진 대표적인 성공 사례로 UAM과 같은 차세대 모빌리티 배터리 상용화를 앞당기는 데 큰 진전을 이룰 것”이라고 말했다.

KAIST와 LG에너지솔루션은 앞으로도 차세대 모빌리티를 위한 배터리 기술 협력을 강화해, 새로운 배터리 시장을 선도할 계획이다.

이번 연구는 2021년 KAIST와 LG에너지솔루션이 공동 설립한 ‘프론티어 리서치 랩(Frontier Research Laboratory)’에서 수행됐으며, 또한, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.23 조회수 5712 -

AI가 그린수소와 배터리 미래 신소재 찾아낸다

그린수소 또는 배터리 분야 등 청정 에너지의 성능을 높이는데 가장 큰 영향을 미치는 소재 중 하나는 전극이다. 한국 연구진이 차세대 전극 및 촉매로 활용될 수 있는 신소재를 효율적으로 설계하는 인공지능 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 친환경 에너지 사회를 촉진하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀의 주도로 한국에너지기술연구원 (원장 이창근), 한국지질자원연구원 (원장 이평구), KAIST 신소재공학과 공동 연구팀들과 함께, 인공지능(AI)과 계산화학을 결합해 그린수소 및 배터리에 활용될 수 있는 스피넬 산화물 신소재를 설계하고, 성능과 안정성을 예측할 수 있는 새로운 지표를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

스피넬 산화물(AB2O4)은 그린수소 또는 배터리 분야의 차세대 촉매 및 전극 물질로 활용되어 산소 환원 반응(ORR)과 산소 발생 반응(OER)의 속도를 향상시킬 수 있는 잠재력이 높은 물질이다. 하지만, 수천 개 이상의 후보군을 일일이 실험으로 성능을 확인하기 위해서는 많은 시간과 노력이 소요된다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 AI와 계산화학을 동시에 사용해 1,240개의 스피넬 산화물 후보 물질을 체계적으로 선별하고, 그중 기존 촉매보다 뛰어난 성능을 보일 촉매 물질들을 찾는 데 성공했다.

그뿐만 아니라, 연구팀은 이번 연구를 통해서 전공 서적에서 손쉽게 찾아볼 수 있는 원자들의 전기음성도를 바탕으로 스피넬 촉매의 안정성과 성능을 예측할 수 있는 지표를 개발했다.

이로써 기존의 실험 방식에 비해 촉매 설계 과정을 훨씬 더 빠르고 효율적으로 진행할 수 있게 되었다. 또한, 연구팀은 스피넬 산화물에서 산소 이온이 움직일 수 있는 3차원 확산 경로를 발견해, 촉매의 성능을 더욱 향상할 수 있는 메커니즘을 처음으로 규명했다.

이강택 교수는 “이번 연구는 인공지능을 통해 신소재의 성능을 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 새로운 방법을 제시했다”며, “특히, 이를 통해 그린수소와 배터리 분야에 활용될 수 있는 촉매 및 전극의 개발을 가속화해, 고성능의 친환경 에너지 기술의 발전에 기여할 것”이라고 전했다.

연구팀이 제시한 예측 방법은 기존 실험 방식에 비해 신소재 개발의 효율성을 70배 이상 크게 높였으며, 이러한 성과가 차세대 에너지 변환 및 저장 장치를 위한 소재 개발 연구에 핵심 기술로 자리 잡을 가능성을 높게 보고 있다.

한국에너지기술연구원 이찬우 박사가 공동 교신 저자로 참여하였으며, 한국지질자원연구원 정인철 박사, KAIST 신소재공학과 심윤수 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, KAIST 신소재공학과 육종민 교수, 한국지질자원연구원 노기민 박사가 공동 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적인 학술지‘어드밴스드 에너지 머터리얼즈, Advanced Energy Materials (IF:24.4)’에 중요한 연구 결과임을 인정받아 표지(Inside Front cover) 에 선정됐으며, 24년 10월 21일에 게재됐다. (논문명: A Machine Learning-Enhanced Framework for the Accelerated Development of Spinel Oxide Electrocatalysts)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 개인기초 연구사업, 집단기초연구사업, 그리고 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.21 조회수 6341

AI가 그린수소와 배터리 미래 신소재 찾아낸다

그린수소 또는 배터리 분야 등 청정 에너지의 성능을 높이는데 가장 큰 영향을 미치는 소재 중 하나는 전극이다. 한국 연구진이 차세대 전극 및 촉매로 활용될 수 있는 신소재를 효율적으로 설계하는 인공지능 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 친환경 에너지 사회를 촉진하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀의 주도로 한국에너지기술연구원 (원장 이창근), 한국지질자원연구원 (원장 이평구), KAIST 신소재공학과 공동 연구팀들과 함께, 인공지능(AI)과 계산화학을 결합해 그린수소 및 배터리에 활용될 수 있는 스피넬 산화물 신소재를 설계하고, 성능과 안정성을 예측할 수 있는 새로운 지표를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

스피넬 산화물(AB2O4)은 그린수소 또는 배터리 분야의 차세대 촉매 및 전극 물질로 활용되어 산소 환원 반응(ORR)과 산소 발생 반응(OER)의 속도를 향상시킬 수 있는 잠재력이 높은 물질이다. 하지만, 수천 개 이상의 후보군을 일일이 실험으로 성능을 확인하기 위해서는 많은 시간과 노력이 소요된다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 AI와 계산화학을 동시에 사용해 1,240개의 스피넬 산화물 후보 물질을 체계적으로 선별하고, 그중 기존 촉매보다 뛰어난 성능을 보일 촉매 물질들을 찾는 데 성공했다.

그뿐만 아니라, 연구팀은 이번 연구를 통해서 전공 서적에서 손쉽게 찾아볼 수 있는 원자들의 전기음성도를 바탕으로 스피넬 촉매의 안정성과 성능을 예측할 수 있는 지표를 개발했다.

이로써 기존의 실험 방식에 비해 촉매 설계 과정을 훨씬 더 빠르고 효율적으로 진행할 수 있게 되었다. 또한, 연구팀은 스피넬 산화물에서 산소 이온이 움직일 수 있는 3차원 확산 경로를 발견해, 촉매의 성능을 더욱 향상할 수 있는 메커니즘을 처음으로 규명했다.

이강택 교수는 “이번 연구는 인공지능을 통해 신소재의 성능을 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 새로운 방법을 제시했다”며, “특히, 이를 통해 그린수소와 배터리 분야에 활용될 수 있는 촉매 및 전극의 개발을 가속화해, 고성능의 친환경 에너지 기술의 발전에 기여할 것”이라고 전했다.

연구팀이 제시한 예측 방법은 기존 실험 방식에 비해 신소재 개발의 효율성을 70배 이상 크게 높였으며, 이러한 성과가 차세대 에너지 변환 및 저장 장치를 위한 소재 개발 연구에 핵심 기술로 자리 잡을 가능성을 높게 보고 있다.

한국에너지기술연구원 이찬우 박사가 공동 교신 저자로 참여하였으며, 한국지질자원연구원 정인철 박사, KAIST 신소재공학과 심윤수 박사가 공동 제1 저자로 참여하고, KAIST 신소재공학과 육종민 교수, 한국지질자원연구원 노기민 박사가 공동 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적인 학술지‘어드밴스드 에너지 머터리얼즈, Advanced Energy Materials (IF:24.4)’에 중요한 연구 결과임을 인정받아 표지(Inside Front cover) 에 선정됐으며, 24년 10월 21일에 게재됐다. (논문명: A Machine Learning-Enhanced Framework for the Accelerated Development of Spinel Oxide Electrocatalysts)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 개인기초 연구사업, 집단기초연구사업, 그리고 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.21 조회수 6341 -

현존 최고 성능 세라믹 전기화학전지 개발

온실가스 배출량을 '0'으로 만드는 글로벌 약속 '탄소중립(Net-zero)' 달성을 위해 탄소 배출을 줄이는 수소 에너지의 활용 및 생산은 선택이 아닌 필수적인 요소로 부상하고 있다. 이를 위한 에너지 변환 기술 중 고효율 전력 변환 및 그린수소 생산이 가능한 프로토닉 세라믹 전기화학전지(PCEC)가 미래 수소 에너지 사회를 촉진할 차세대 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수, 신소재공학과 정우철 교수, 한국에너지기술연구원 이찬우 박사, 전남대학교 송선주 교수 공동 연구팀이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 산화물 전극 결정구조 제어를 통해 양성자 확산경로를 2차원에서 3차원으로 확장하는 데 성공해 전극의 촉매활성을 크게 향상시켰다고 14일 밝혔다.

비대칭 구조를 갖는 페로브스카이트 산화물계 전극은 구조적인 한계로 인해 양성자의 격자 내 이동이 제한으로 촉매 활성이 낮아 연료전지의 성능이 낮아진다는 문제점이 있었다. 연구팀은 이를 해결하기 위해, 이종 금속원소 후보군을 선정 및 도핑해 격자내에서 양성자가 이동하기 어려운 비대칭 구조를 성공적으로 대칭 구조화하여 양성자 수송 특성을 극대화 하였고, 이를 통해 고성능 전극 설계에 대한 단초를 마련했다. 또한 연구팀은 계산화학*을 통해 전극의 결정구조가 양성자 수송 특성에 미치는 영향에 대한 상관관계를 규명했다.

*계산화학: 컴퓨터를 이용해 화학 시스템의 구조와 반응성을 이론적으로 모델링하고 예측하는 학문

연구팀이 개발한 전극 소재는 프로토닉 세라믹 전기화학전지에 적용돼 현재까지 보고된 소자 중 가장 뛰어난 전력 변환 성능(650도에서 3.15 W/cm2)을 보이며 생산 과정 중 이산화탄소가 배출되지 않는 그린수소 또한 높은 생산 성능(650도에서 시간당 약 770 ml/cm2)을 보였다. 500시간의 장시간 구동 후에 가역 구동(전력 및 그린수소를 교대로 생산)에서도 안정적인 성능을 보여, 제시한 전극 설계 방법의 우수성이 입증됐다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안한 전극 설계 기법이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 고성능 전력/그린수소 생산에 대한 새로운 방향성을 제시할 것으로 기대되며, 이 기술이 글로벌 넷제로 달성을 위한 수소 생산 및 친환경 에너지 기술 상용화에 촉매제가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김동연 박사과정, 정인철 박사, 신소재공학과 안세종 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼즈, Advanced Energy Materials (IF:27.8)’에 지난 4월 12일 字 후면표지(Back cover) 논문으로 게재됐다. (논문명: On the Role of Bimetal-Doped BaCoO3-���� Perovskites as Highly Active Oxygen Electrodes of Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 이공분야기초연구사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2024.05.14 조회수 8722

현존 최고 성능 세라믹 전기화학전지 개발

온실가스 배출량을 '0'으로 만드는 글로벌 약속 '탄소중립(Net-zero)' 달성을 위해 탄소 배출을 줄이는 수소 에너지의 활용 및 생산은 선택이 아닌 필수적인 요소로 부상하고 있다. 이를 위한 에너지 변환 기술 중 고효율 전력 변환 및 그린수소 생산이 가능한 프로토닉 세라믹 전기화학전지(PCEC)가 미래 수소 에너지 사회를 촉진할 차세대 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수, 신소재공학과 정우철 교수, 한국에너지기술연구원 이찬우 박사, 전남대학교 송선주 교수 공동 연구팀이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 산화물 전극 결정구조 제어를 통해 양성자 확산경로를 2차원에서 3차원으로 확장하는 데 성공해 전극의 촉매활성을 크게 향상시켰다고 14일 밝혔다.

비대칭 구조를 갖는 페로브스카이트 산화물계 전극은 구조적인 한계로 인해 양성자의 격자 내 이동이 제한으로 촉매 활성이 낮아 연료전지의 성능이 낮아진다는 문제점이 있었다. 연구팀은 이를 해결하기 위해, 이종 금속원소 후보군을 선정 및 도핑해 격자내에서 양성자가 이동하기 어려운 비대칭 구조를 성공적으로 대칭 구조화하여 양성자 수송 특성을 극대화 하였고, 이를 통해 고성능 전극 설계에 대한 단초를 마련했다. 또한 연구팀은 계산화학*을 통해 전극의 결정구조가 양성자 수송 특성에 미치는 영향에 대한 상관관계를 규명했다.

*계산화학: 컴퓨터를 이용해 화학 시스템의 구조와 반응성을 이론적으로 모델링하고 예측하는 학문

연구팀이 개발한 전극 소재는 프로토닉 세라믹 전기화학전지에 적용돼 현재까지 보고된 소자 중 가장 뛰어난 전력 변환 성능(650도에서 3.15 W/cm2)을 보이며 생산 과정 중 이산화탄소가 배출되지 않는 그린수소 또한 높은 생산 성능(650도에서 시간당 약 770 ml/cm2)을 보였다. 500시간의 장시간 구동 후에 가역 구동(전력 및 그린수소를 교대로 생산)에서도 안정적인 성능을 보여, 제시한 전극 설계 방법의 우수성이 입증됐다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안한 전극 설계 기법이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 고성능 전력/그린수소 생산에 대한 새로운 방향성을 제시할 것으로 기대되며, 이 기술이 글로벌 넷제로 달성을 위한 수소 생산 및 친환경 에너지 기술 상용화에 촉매제가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김동연 박사과정, 정인철 박사, 신소재공학과 안세종 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼즈, Advanced Energy Materials (IF:27.8)’에 지난 4월 12일 字 후면표지(Back cover) 논문으로 게재됐다. (논문명: On the Role of Bimetal-Doped BaCoO3-���� Perovskites as Highly Active Oxygen Electrodes of Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 이공분야기초연구사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2024.05.14 조회수 8722 -

차세대 친환경 에너지 발전 소자를 통한 해양 모니터링 기술 개발

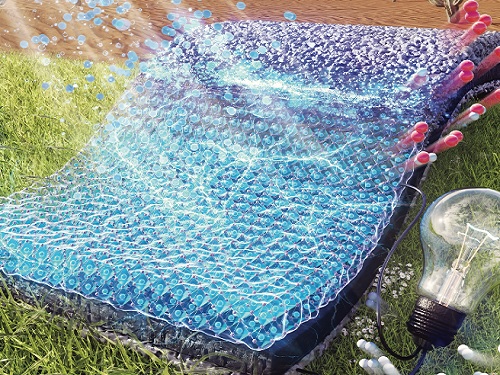

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 오일권 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 박사 공동연구팀이 `차세대 친환경 에너지 발전 소자를 통한 해양 모니터링 기술'을 개발하는 데 성공했다고 20일 밝혔다.

이전에 `다양한 센서 구동을 위한 소형 무선 측정 시스템', `마찰전기 나노발전기를 이용한 해양 에너지 수확 기술', `임프린팅을 통한 고효율 나노구조체 형성 기술'을 개발하는 데 각각 성공했던 공동연구팀은, 표면 나노구조체의 설계와 친환경 소재 선정을 통해 소자 전체 재활용이 가능하며 해양 환경에서 고성능·고안정성을 나타내는 마찰전기 나노 발전기를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

기계공학과 안준성 박사과정과 김지석 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 2022년 8월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : All-Recyclable Triboelectric Nanogenerator for Sustainable Ocean Monitoring Systems)

최근, 기후 변화와 같은 환경 관련 문제가 전 세계적으로 많이 발생하면서, 온실가스 규제, 친환경 에너지 생산, 재활용 가능한 소자 등 이를 해결하기 위한 연구가 국제사회에서 많은 관심을 받고 있다. 그중에서, 특히 마찰전기 나노발전기(triboelectric nanogenerator, 이하 TENG)는 버려지는 기계적 에너지를 전기 에너지의 형태로 수확하는 친환경 재생에너지 소자로서 많은 연구가 진행되고 있다. 하지만, 현재까지 개발됐던 대부분의 TENG는 버려지는 기계적인 에너지를 수확함으로써 화석 연료 사용 감소에 도움이 되지만, 한편으로는 사용된 전극 혹은 마찰 대전 고분자 소재 폐기 과정에서 수많은 전자 폐기물(electronic waste)을 발생시켜 또 다른 환경 문제를 일으킬 수 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 소자의 일부분이 물에 녹아 분해될 수 있는 친환경 소재 기반 TENG가 연구되고 있지만, 재활용과 응용 분야 관점에서 한계에 부딪혀있다. 첫 번째로, 마찰전기를 발생시키는 대전 물질은 물에 녹아 재활용할 수 있지만, 전자를 수확하기 위한 전극 부분의 재사용은 불가능하다. 두 번째로, 물에 녹는 소자 특성으로 인해 TENG의 가장 유망한 적용 분야인 해양 에너지 수확에 응용이 불가능하다. 세 번째로, 현재까지 개발된 재활용 소자 기반 TENG는 기존 상용 소자 기반 TENG에 비해 10~100배 이상 낮은 에너지 수확 성능과 기계화학적 불안정성을 나타낸다. 따라서, 해양 에너지 수확에 적용할 수 있으며 재활용이 가능한 고성능·고안정성 TENG를 개발하는 것은 차세대 친환경 에너지 수확 및 환경 오염 감소에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 소자 전체 재활용이 가능하며 기계화학적 내구성이 뛰어난 소재·구조 설계를 통해 해양 환경에서 고성능·고안정성을 나타내는 친환경 TENG를 개발했다. 또한, 수확된 해양 에너지를 통해 배터리를 충전하고, 바다 상태(산도, 염도, 온도, 오일 유출) 및 응급 상황 모니터링에 사용되는 전자 소자와 무선 통신 모듈을 구동했다. 이는 해양 에너지를 수확해 다양한 바다 환경을 모니터링할 수 있는 상용 소자들을 구동할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 박인규 교수, 오일권 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 친환경 해양 에너지 수확 소자는 범지구적 에너지 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 재활용 가능한 마찰전기 나노 발전기는 추후 바다 에너지를 넘어 친환경 풍력에너지 수확에도 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 친환경 에너지 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 창의연구지원사업, 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.20 조회수 9083

차세대 친환경 에너지 발전 소자를 통한 해양 모니터링 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 오일권 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 박사 공동연구팀이 `차세대 친환경 에너지 발전 소자를 통한 해양 모니터링 기술'을 개발하는 데 성공했다고 20일 밝혔다.

이전에 `다양한 센서 구동을 위한 소형 무선 측정 시스템', `마찰전기 나노발전기를 이용한 해양 에너지 수확 기술', `임프린팅을 통한 고효율 나노구조체 형성 기술'을 개발하는 데 각각 성공했던 공동연구팀은, 표면 나노구조체의 설계와 친환경 소재 선정을 통해 소자 전체 재활용이 가능하며 해양 환경에서 고성능·고안정성을 나타내는 마찰전기 나노 발전기를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

기계공학과 안준성 박사과정과 김지석 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 2022년 8월 온라인판에 출판됐으며, 후면 표지 논문(Back Cover)으로 선정됐다. (논문명 : All-Recyclable Triboelectric Nanogenerator for Sustainable Ocean Monitoring Systems)

최근, 기후 변화와 같은 환경 관련 문제가 전 세계적으로 많이 발생하면서, 온실가스 규제, 친환경 에너지 생산, 재활용 가능한 소자 등 이를 해결하기 위한 연구가 국제사회에서 많은 관심을 받고 있다. 그중에서, 특히 마찰전기 나노발전기(triboelectric nanogenerator, 이하 TENG)는 버려지는 기계적 에너지를 전기 에너지의 형태로 수확하는 친환경 재생에너지 소자로서 많은 연구가 진행되고 있다. 하지만, 현재까지 개발됐던 대부분의 TENG는 버려지는 기계적인 에너지를 수확함으로써 화석 연료 사용 감소에 도움이 되지만, 한편으로는 사용된 전극 혹은 마찰 대전 고분자 소재 폐기 과정에서 수많은 전자 폐기물(electronic waste)을 발생시켜 또 다른 환경 문제를 일으킬 수 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 소자의 일부분이 물에 녹아 분해될 수 있는 친환경 소재 기반 TENG가 연구되고 있지만, 재활용과 응용 분야 관점에서 한계에 부딪혀있다. 첫 번째로, 마찰전기를 발생시키는 대전 물질은 물에 녹아 재활용할 수 있지만, 전자를 수확하기 위한 전극 부분의 재사용은 불가능하다. 두 번째로, 물에 녹는 소자 특성으로 인해 TENG의 가장 유망한 적용 분야인 해양 에너지 수확에 응용이 불가능하다. 세 번째로, 현재까지 개발된 재활용 소자 기반 TENG는 기존 상용 소자 기반 TENG에 비해 10~100배 이상 낮은 에너지 수확 성능과 기계화학적 불안정성을 나타낸다. 따라서, 해양 에너지 수확에 적용할 수 있으며 재활용이 가능한 고성능·고안정성 TENG를 개발하는 것은 차세대 친환경 에너지 수확 및 환경 오염 감소에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 소자 전체 재활용이 가능하며 기계화학적 내구성이 뛰어난 소재·구조 설계를 통해 해양 환경에서 고성능·고안정성을 나타내는 친환경 TENG를 개발했다. 또한, 수확된 해양 에너지를 통해 배터리를 충전하고, 바다 상태(산도, 염도, 온도, 오일 유출) 및 응급 상황 모니터링에 사용되는 전자 소자와 무선 통신 모듈을 구동했다. 이는 해양 에너지를 수확해 다양한 바다 환경을 모니터링할 수 있는 상용 소자들을 구동할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 박인규 교수, 오일권 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 친환경 해양 에너지 수확 소자는 범지구적 에너지 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 재활용 가능한 마찰전기 나노 발전기는 추후 바다 에너지를 넘어 친환경 풍력에너지 수확에도 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 친환경 에너지 시대를 앞당기는 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 창의연구지원사업, 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.20 조회수 9083 -

물과 산소로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매 개발

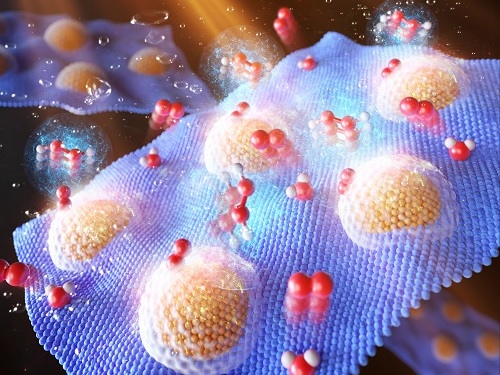

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물과 산소만으로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다. 과산화수소는 주로 소독, 염색, 산화제, 의약품, 반도체, 디스플레이, 로켓 추진연료 등 다양한 산업군에 쓰이는 유용한 자원이다.

연구팀이 개발한 나노구조체 촉매는 빛을 흡수해 산소 분자를 과산화수소 분자로 선택적으로 환원시키며, 지구에 풍부하고 친환경적인 물을 산화제로 이용하기 때문에 친환경적이고 경제적인 원천기술이다.

이 기술은 현재 공정에서 이용되는 고가의 팔라듐 촉매보다 각각 1,500배, 4,500배, 115,000배 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 이용했기 때문에 경제성이 뛰어날 뿐만 아니라, 환경 문제를 유발하는 유기화합물 없이 물과 산소, 햇빛만으로 과산화수소를 생산하기 때문에 친환경적인 특성을 가진다.

김건한 박사(現 옥스포드 대학교 화학과, 우리 대학 신소재공학과 졸업)가 제1 저자로 참여하고, 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 공동으로 참여한 강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 29.37)' 2월 25일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Triphasic metal oxide photocatalyst for reaction site-specific production of hydrogen peroxide from oxygen reduction and water oxidation)

현재 과산화수소 생산은 대부분 `안트라퀴논 공정'을 통해 생산된다. 이 공정은 고압의 수소 기체와 값비싼 팔라듐 기반 수소화 촉매를 이용하기 때문에 경제성과 안전성에서 문제를 가지고 있을 뿐만 아니라 반응 중에 이용되는 유기 오염 물질이 방출되기 때문에 환경 문제를 유발한다.

반면, 햇빛을 에너지원으로 이용해 산소를 과산화수소로 환원시키는 광촉매는 물리적으로 반도체 특성을 갖는 전이 금속산화물을 이용할 수 있기 때문에 기존 팔라듐 촉매보다 수 천배 이상 저렴하다. 또한, 지구에 풍부한 산소로부터 태양에너지를 통해 과산화수소를 생산할 수 있어 안전하고 친환경적인 특성을 가진다. 하지만 기존 과산화수소 생산 광촉매는 산소로부터 과산화수소를 생산하기 위해 전자를 전달하는 산화 반응에 과산화수소보다 더 비싼 알코올류의 산화제를 첨가해야 했다. 또한, 생산된 과산화수소가 광촉매 표면에서 빠르게 분해돼 촉매 효율이 떨어지는 단점을 가지고 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 고가의 팔라듐 촉매보다 훨씬 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 요소-수열 합성법을 통해 나노 구조화했다. 두 가지 이상의 금속 조합을 갖는 금속산화물의 경우, 일반적으로 각기 다른 금속이 혼합되어 한 가지 구조의 상을 형성한다. 하지만 연구팀은 코발트 전구체의 비율을 높여 철과 코발트 산화물을 분리한 후, 2가 철 산화물의 화학적 비안정성을 이용해 티타늄 산화물과 다시 분리함으로써, 각기 다른 세 가지 금속 산화물이 각자의 산화물 상으로 분리되어 형성되는 삼상 산화물 (Triphasic metal oxide)을 합성했다.

삼상 산화물 광촉매는 2차원적으로 넓은 나노시트(nanosheet) 형태의 코발트 산화물이 있고, 그 위에 코어-쉘(core-shell) 구조를 가진 철 산화물-티타늄 산화물 나노입자가 배열된 독특한 구조를 하고 있다. 또한, 연구팀은 김형준 교수 연구팀과 공동 연구를 통해, 코어-쉘 구조의 나노입자는 효율적으로 가시광선과 자외선을 흡수해 전자를 전달함을 계산 과학을 통해 입증에 성공했다.

코발트 산화물은 기존 물 산화 반응 촉매로 가장 잘 알려진 물질이기 때문에, 물 분자를 흡착해 산소로 환원하고 전자를 제공할 수 있는 능력이 있다. 즉, 물을 산화제로 이용하기 때문에 기존 광촉매에서 이용하는 알코올류를 이용하지 않고도 환원 반응점(reduction reaction-site)으로 원활한 전자전달을 할 수 있다. 한 편, 철 산화물-티타늄 산화물 코어-쉘 나노입자는 각각 가시광선과 자외선을 흡수할 수 있어 효율적인 방법으로 태양광을 흡수할 수 있을 뿐 아니라 산소 흡착 능력이 우수해 반응물인 산소 분자를 선택적으로 흡착할 수 있다.

또한, 구조적으로 코발트 산화물 나노시트 위에 배열되어 있어, 물 산화 반응에서 생긴 전자를 철 산화물이 받아 효율적으로 티타늄 산화물에 전달해 산소 환원 반응을 통한 과산화수소를 생산할 수 있다. 이렇게 생성된 과산화수소는 환원점과 산화점이 분리돼있는 광촉매의 구조적인 특성으로 인해 분해되지 않고 안정적으로 농축되는 특성을 가진다.

강 교수는 "신재생에너지를 이용한 친환경적인 이 기술은 수소 분자와 유기물질을 이용하지 않아 안전성이 뛰어나고, 비교적 값이 저렴한 전이 금속산화물을 이용하기 때문에 경제성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "3가지 상의 각 구역에서 산소 환원 반응, 전자-홀 수송, 그리고 물 산화 반응이 일어나기 때문에 광촉매에서 문제가 되고 있던 과산화수소 분해 문제나 알코올 산화제 이용 문제에서 벗어나며 이를 통한 높은 촉매 효율은 기존에 가장 효율이 높다고 알려진 귀금속계 촉매보다 수 천배 저렴할 뿐만 아니라 약 30배 정도 높은 생산성능을 가져 광촉매를 통한 과산화수소 생산의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.31 조회수 15388

물과 산소로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물과 산소만으로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다. 과산화수소는 주로 소독, 염색, 산화제, 의약품, 반도체, 디스플레이, 로켓 추진연료 등 다양한 산업군에 쓰이는 유용한 자원이다.

연구팀이 개발한 나노구조체 촉매는 빛을 흡수해 산소 분자를 과산화수소 분자로 선택적으로 환원시키며, 지구에 풍부하고 친환경적인 물을 산화제로 이용하기 때문에 친환경적이고 경제적인 원천기술이다.

이 기술은 현재 공정에서 이용되는 고가의 팔라듐 촉매보다 각각 1,500배, 4,500배, 115,000배 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 이용했기 때문에 경제성이 뛰어날 뿐만 아니라, 환경 문제를 유발하는 유기화합물 없이 물과 산소, 햇빛만으로 과산화수소를 생산하기 때문에 친환경적인 특성을 가진다.

김건한 박사(現 옥스포드 대학교 화학과, 우리 대학 신소재공학과 졸업)가 제1 저자로 참여하고, 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 공동으로 참여한 강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 29.37)' 2월 25일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Triphasic metal oxide photocatalyst for reaction site-specific production of hydrogen peroxide from oxygen reduction and water oxidation)

현재 과산화수소 생산은 대부분 `안트라퀴논 공정'을 통해 생산된다. 이 공정은 고압의 수소 기체와 값비싼 팔라듐 기반 수소화 촉매를 이용하기 때문에 경제성과 안전성에서 문제를 가지고 있을 뿐만 아니라 반응 중에 이용되는 유기 오염 물질이 방출되기 때문에 환경 문제를 유발한다.

반면, 햇빛을 에너지원으로 이용해 산소를 과산화수소로 환원시키는 광촉매는 물리적으로 반도체 특성을 갖는 전이 금속산화물을 이용할 수 있기 때문에 기존 팔라듐 촉매보다 수 천배 이상 저렴하다. 또한, 지구에 풍부한 산소로부터 태양에너지를 통해 과산화수소를 생산할 수 있어 안전하고 친환경적인 특성을 가진다. 하지만 기존 과산화수소 생산 광촉매는 산소로부터 과산화수소를 생산하기 위해 전자를 전달하는 산화 반응에 과산화수소보다 더 비싼 알코올류의 산화제를 첨가해야 했다. 또한, 생산된 과산화수소가 광촉매 표면에서 빠르게 분해돼 촉매 효율이 떨어지는 단점을 가지고 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 고가의 팔라듐 촉매보다 훨씬 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 요소-수열 합성법을 통해 나노 구조화했다. 두 가지 이상의 금속 조합을 갖는 금속산화물의 경우, 일반적으로 각기 다른 금속이 혼합되어 한 가지 구조의 상을 형성한다. 하지만 연구팀은 코발트 전구체의 비율을 높여 철과 코발트 산화물을 분리한 후, 2가 철 산화물의 화학적 비안정성을 이용해 티타늄 산화물과 다시 분리함으로써, 각기 다른 세 가지 금속 산화물이 각자의 산화물 상으로 분리되어 형성되는 삼상 산화물 (Triphasic metal oxide)을 합성했다.

삼상 산화물 광촉매는 2차원적으로 넓은 나노시트(nanosheet) 형태의 코발트 산화물이 있고, 그 위에 코어-쉘(core-shell) 구조를 가진 철 산화물-티타늄 산화물 나노입자가 배열된 독특한 구조를 하고 있다. 또한, 연구팀은 김형준 교수 연구팀과 공동 연구를 통해, 코어-쉘 구조의 나노입자는 효율적으로 가시광선과 자외선을 흡수해 전자를 전달함을 계산 과학을 통해 입증에 성공했다.

코발트 산화물은 기존 물 산화 반응 촉매로 가장 잘 알려진 물질이기 때문에, 물 분자를 흡착해 산소로 환원하고 전자를 제공할 수 있는 능력이 있다. 즉, 물을 산화제로 이용하기 때문에 기존 광촉매에서 이용하는 알코올류를 이용하지 않고도 환원 반응점(reduction reaction-site)으로 원활한 전자전달을 할 수 있다. 한 편, 철 산화물-티타늄 산화물 코어-쉘 나노입자는 각각 가시광선과 자외선을 흡수할 수 있어 효율적인 방법으로 태양광을 흡수할 수 있을 뿐 아니라 산소 흡착 능력이 우수해 반응물인 산소 분자를 선택적으로 흡착할 수 있다.

또한, 구조적으로 코발트 산화물 나노시트 위에 배열되어 있어, 물 산화 반응에서 생긴 전자를 철 산화물이 받아 효율적으로 티타늄 산화물에 전달해 산소 환원 반응을 통한 과산화수소를 생산할 수 있다. 이렇게 생성된 과산화수소는 환원점과 산화점이 분리돼있는 광촉매의 구조적인 특성으로 인해 분해되지 않고 안정적으로 농축되는 특성을 가진다.

강 교수는 "신재생에너지를 이용한 친환경적인 이 기술은 수소 분자와 유기물질을 이용하지 않아 안전성이 뛰어나고, 비교적 값이 저렴한 전이 금속산화물을 이용하기 때문에 경제성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "3가지 상의 각 구역에서 산소 환원 반응, 전자-홀 수송, 그리고 물 산화 반응이 일어나기 때문에 광촉매에서 문제가 되고 있던 과산화수소 분해 문제나 알코올 산화제 이용 문제에서 벗어나며 이를 통한 높은 촉매 효율은 기존에 가장 효율이 높다고 알려진 귀금속계 촉매보다 수 천배 저렴할 뿐만 아니라 약 30배 정도 높은 생산성능을 가져 광촉매를 통한 과산화수소 생산의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.31 조회수 15388 -

장수명 리튬 금속 배터리를 위한 새로운 액체 첨가제 개발

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 박찬범 교수, 충남대학교 송우진 교수 공동연구팀이 새로운 대칭성 이온성 액체 첨가제를 개발하고, 이를 이용해 장수명 리튬 금속 배터리를 구현했다고 21일 밝혔다.

리튬 금속 배터리는 기존의 흑연 음극재를 리튬 금속 음극으로 대체한 배터리로, 흑연 전극이 사용된 배터리에 비해 높은 에너지 밀도를 가지는 차세대 전지다.

하지만 리튬 금속은 증착 시 발생하는 침상(dendrite)의 리튬이 내부 단락을 일으켜 배터리의 수명과 안전성을 저해시킨다는 문제점이 있었다. 이러한 침상의 성장은 리튬 팁(Tip)이 평평한 부분에 비해 강한 전기장을 띄는 것으로 인해 리튬 이온 흐름이 돌출부에 집중되는 현상으로부터 발생한다.

이온성 액체는 이러한 침상의 리튬을 억제할 수 있는 유망한 첨가제다. 이온성 액체의 양이온은 리튬 팁에 흡착돼 알킬 사슬 기반의 반(反)리튬성 보호층을 형성하고 이를 통해 리튬 이온을 팁 주변으로 반발시켜 균일한 리튬 증착을 유도할 수 있다.

그러나 기존의 이온성 액체는 비대칭적인 분자 구조를 가져 높은 양친매성(amphiphilic, 극성인 물과 비극성인 기름 모두에 친화적인 성질)을 보이기 때문에 자가 응집되는 현상이 일어난다. 그 결과 상대적으로 이온성 액체가 부족한 부분이 발생해 불완전한 보호층이 생기는 문제가 있었다.

강지형 교수 연구팀은 최적의 반리튬성 보호층을 형성하는 분자 구조가 대칭성을 띠는 이온성 액체 첨가제를 새롭게 개발해 침상의 리튬 성장을 억제하고 리튬 금속 배터리의 안정성을 크게 개선했다.

공동연구팀은 이온성 액체에 대칭성의 알킬 사슬을 도입해 양친매성을 완화했으며, 이에 따라 이온성 액체가 응집 현상 없이 균일한 반리튬성 보호층을 형성한다는 것과 대칭 사슬 중에 `n-헥실 사슬'이 최적의 보호층을 만든다는 것을 확인했다.

대칭성의 이온성 액체 첨가제를 삼원계(니켈·고발트·망간) 배터리에 사용한 경우, 600 사이클 동안 쿨롱 효율 99.8%와 초기 용량의 80%를 유지하며 우수한 성능을 보였고, 희박 전해액(E/C, electrolyte/cathode ratio=3.5 g/Ah), 초박막 리튬(두께 40μm)과 같은 실용적인 조건에서도 250 사이클 동안 전극의 용량이 80% 이상 유지되는 높은 안정성을 보였다. 이는 기존 기술 대비 3배 향상된 결과다.

우리 대학 신소재공학과 장진하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 재료 분야 저명 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)' 2월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Self-assembled Protective Layer by Symmetric Ionic Liquid for Long-cycling Lithium-Metal Batteries).

강지형 교수는 "이번 연구는 장수명 리튬 금속 배터리 구현을 위한 전해질 설계 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 하면서, "이번에 개발된 신개념 전해질은 급속도로 성장하고 있는 배터리 소재 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다.ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 미래소재디스커버리사업, 과학기술정보통신부의 리더연구자 지원사업, 나노소재기술개발사업, 2020 과학기술연구원 공동연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.22 조회수 12917

장수명 리튬 금속 배터리를 위한 새로운 액체 첨가제 개발

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 박찬범 교수, 충남대학교 송우진 교수 공동연구팀이 새로운 대칭성 이온성 액체 첨가제를 개발하고, 이를 이용해 장수명 리튬 금속 배터리를 구현했다고 21일 밝혔다.

리튬 금속 배터리는 기존의 흑연 음극재를 리튬 금속 음극으로 대체한 배터리로, 흑연 전극이 사용된 배터리에 비해 높은 에너지 밀도를 가지는 차세대 전지다.

하지만 리튬 금속은 증착 시 발생하는 침상(dendrite)의 리튬이 내부 단락을 일으켜 배터리의 수명과 안전성을 저해시킨다는 문제점이 있었다. 이러한 침상의 성장은 리튬 팁(Tip)이 평평한 부분에 비해 강한 전기장을 띄는 것으로 인해 리튬 이온 흐름이 돌출부에 집중되는 현상으로부터 발생한다.

이온성 액체는 이러한 침상의 리튬을 억제할 수 있는 유망한 첨가제다. 이온성 액체의 양이온은 리튬 팁에 흡착돼 알킬 사슬 기반의 반(反)리튬성 보호층을 형성하고 이를 통해 리튬 이온을 팁 주변으로 반발시켜 균일한 리튬 증착을 유도할 수 있다.

그러나 기존의 이온성 액체는 비대칭적인 분자 구조를 가져 높은 양친매성(amphiphilic, 극성인 물과 비극성인 기름 모두에 친화적인 성질)을 보이기 때문에 자가 응집되는 현상이 일어난다. 그 결과 상대적으로 이온성 액체가 부족한 부분이 발생해 불완전한 보호층이 생기는 문제가 있었다.

강지형 교수 연구팀은 최적의 반리튬성 보호층을 형성하는 분자 구조가 대칭성을 띠는 이온성 액체 첨가제를 새롭게 개발해 침상의 리튬 성장을 억제하고 리튬 금속 배터리의 안정성을 크게 개선했다.

공동연구팀은 이온성 액체에 대칭성의 알킬 사슬을 도입해 양친매성을 완화했으며, 이에 따라 이온성 액체가 응집 현상 없이 균일한 반리튬성 보호층을 형성한다는 것과 대칭 사슬 중에 `n-헥실 사슬'이 최적의 보호층을 만든다는 것을 확인했다.

대칭성의 이온성 액체 첨가제를 삼원계(니켈·고발트·망간) 배터리에 사용한 경우, 600 사이클 동안 쿨롱 효율 99.8%와 초기 용량의 80%를 유지하며 우수한 성능을 보였고, 희박 전해액(E/C, electrolyte/cathode ratio=3.5 g/Ah), 초박막 리튬(두께 40μm)과 같은 실용적인 조건에서도 250 사이클 동안 전극의 용량이 80% 이상 유지되는 높은 안정성을 보였다. 이는 기존 기술 대비 3배 향상된 결과다.

우리 대학 신소재공학과 장진하 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 재료 분야 저명 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)' 2월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Self-assembled Protective Layer by Symmetric Ionic Liquid for Long-cycling Lithium-Metal Batteries).

강지형 교수는 "이번 연구는 장수명 리튬 금속 배터리 구현을 위한 전해질 설계 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ고 하면서, "이번에 개발된 신개념 전해질은 급속도로 성장하고 있는 배터리 소재 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다.ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 미래소재디스커버리사업, 과학기술정보통신부의 리더연구자 지원사업, 나노소재기술개발사업, 2020 과학기술연구원 공동연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.22 조회수 12917 -

다공성 유기 골격구조체를 이용한 하이브리드 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령, 김우연 교수 공동연구팀이 유기 분자로 이루어진 다공성 골격구조체를 이용해 높은 사이클 성능을 가지는 리튬-유기 하이브리드 전지를 개발했다고 20일 밝혔다.

변 교수 연구팀은 두 개의 질소 원소가 이중 결합을 가지는 아조(azo, N=N) 그룹을 레독스(산화․환원) 코어로 가지면서 벤조싸이아졸 링커로 분자들을 엮어 거대한 다공성 구조체를 설계했다. 이러한 거대 유기체 전극은 현재 무기 산화물 기반의 전극을 대체해 유연하고 가벼운 전지의 개발에 활용될 것으로 전망된다.

우리 대학 화학과 비크람 싱아(Vikram Singh) 박사와 김재욱 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 5월 11권 17호에 지난 6일 字 출판됐다. (논문명 : Thiazole-linked covalent organic framework promoting fast two-electron transfer for lithium-organic batteries)

이번 연구는 유기 분자들을 디자인해 거대 골격체로 만들 때 조절되는 분자 간의 상호작용 및 전자구조를 이용해 화학적 안정성, 불용성, 그리고 전기/이온 전도성을 향상할 수 있음을 증명했다. 그리고 6분에 한 번씩 충전․방전하는 빠른 속도에서도 약 1,000 사이클 이상 구동이 가능한 유기계 전극을 개발할 수 있었다.

유기 골격구조는 유기 단분자들의 공유 결합을 통해 2차원 필름을 형성하고 이들이 파이-파이 결합으로 3차원으로 성장할 수 있는 다공성 결정체다. 골격구조의 디자인은 분자 간의 상호작용 및 안정성을 극대화하고 수 나노미터 크기의 기공 채널을 규칙적으로 형성해 이온들의 이동을 원활하게 할 수 있어 유망한 유기 전극체로 디자인할 수 있다.

리튬-이온 전지의 전극으로 활용할 유기 골격구조체는 리튬 이온과 전기화학 반응을 할 수 있는 레독스 코어와 다공성 골격체를 형성하는 링커로 구성되어 있다. 공동연구팀은 레독스 코어로 낮은 전위에서 *2개의 전자전달(2e-)이 가능한 아조(azo)그룹을 사용했다.

(※ 기존의 리튬-이온 전지는 일반적으로 전자전달 수가 1보다 작다. 요즘 개발되는 차세대 전지의 경우 에너지 밀도를 높이기 위해 다중 전자전달이 가능한 물질을 찾고 있으며, 아조 그룹이 그중 하나다. R-N=N-R + 2e- + 2Li+ R-LiN-NLi-R, 형식전위: 1.65 V vs. Li/Li+, 여기서 R은 분자 링커)

벤조싸이아졸 링커를 포함하는 유기 골격구조는 다른 물질과는 달리 2전자 전달이 동시에 빠르게 발생해 우수한 충․방전 율속 특성 및 긴 사이클 성능이 평가됐다. 이는 벤조싸이아졸이 가지는 비 편재화 전자의 결합구조가 유기 전극의 안정성을 높이기 때문이다. 연구팀은 실시간 라만 분광 관찰을 통해 전극에서 아조 그룹의 가역적인 전기화학 반응을 직접적으로 증명할 수 있었다.

이와 함께 공동연구팀은 밀도범 함수 계산을 통해 두 개의 리튬(Li) 이온이 아조 그룹과 빠르게 회합(association)함을 증명했다. 아울러 벤조싸이아졸 기반의 아조 유기 골격구조체가 가지는 약 3나노미터(nm) 이하의 다공성 채널로 리튬(Li)이온이 골격체 내부까지 쉽게 통과할 수 있어 이온 전도성 또한 확보함을 실험적으로 규명했다.

공동연구를 주도한 변혜령 교수는 "아조 화합물 기반의 유기 골격구조체는 리튬-하이브리드 전지의 높은 율속 특성 및 긴 사이클 성능을 증명해, 향후 유기 기반 가볍고 휘어지는 전극의 실용화 가능성을 제시한다ˮ며 "개발한 벤조싸이아졸 기반의 유기 골격체 구조의 디자인은 향후 다양한 유기 전극 개발 시 유연한 디자인을 제공할 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터와 한국연구재단, KISTI 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.20 조회수 45039

다공성 유기 골격구조체를 이용한 하이브리드 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령, 김우연 교수 공동연구팀이 유기 분자로 이루어진 다공성 골격구조체를 이용해 높은 사이클 성능을 가지는 리튬-유기 하이브리드 전지를 개발했다고 20일 밝혔다.

변 교수 연구팀은 두 개의 질소 원소가 이중 결합을 가지는 아조(azo, N=N) 그룹을 레독스(산화․환원) 코어로 가지면서 벤조싸이아졸 링커로 분자들을 엮어 거대한 다공성 구조체를 설계했다. 이러한 거대 유기체 전극은 현재 무기 산화물 기반의 전극을 대체해 유연하고 가벼운 전지의 개발에 활용될 것으로 전망된다.

우리 대학 화학과 비크람 싱아(Vikram Singh) 박사와 김재욱 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)' 5월 11권 17호에 지난 6일 字 출판됐다. (논문명 : Thiazole-linked covalent organic framework promoting fast two-electron transfer for lithium-organic batteries)

이번 연구는 유기 분자들을 디자인해 거대 골격체로 만들 때 조절되는 분자 간의 상호작용 및 전자구조를 이용해 화학적 안정성, 불용성, 그리고 전기/이온 전도성을 향상할 수 있음을 증명했다. 그리고 6분에 한 번씩 충전․방전하는 빠른 속도에서도 약 1,000 사이클 이상 구동이 가능한 유기계 전극을 개발할 수 있었다.

유기 골격구조는 유기 단분자들의 공유 결합을 통해 2차원 필름을 형성하고 이들이 파이-파이 결합으로 3차원으로 성장할 수 있는 다공성 결정체다. 골격구조의 디자인은 분자 간의 상호작용 및 안정성을 극대화하고 수 나노미터 크기의 기공 채널을 규칙적으로 형성해 이온들의 이동을 원활하게 할 수 있어 유망한 유기 전극체로 디자인할 수 있다.

리튬-이온 전지의 전극으로 활용할 유기 골격구조체는 리튬 이온과 전기화학 반응을 할 수 있는 레독스 코어와 다공성 골격체를 형성하는 링커로 구성되어 있다. 공동연구팀은 레독스 코어로 낮은 전위에서 *2개의 전자전달(2e-)이 가능한 아조(azo)그룹을 사용했다.

(※ 기존의 리튬-이온 전지는 일반적으로 전자전달 수가 1보다 작다. 요즘 개발되는 차세대 전지의 경우 에너지 밀도를 높이기 위해 다중 전자전달이 가능한 물질을 찾고 있으며, 아조 그룹이 그중 하나다. R-N=N-R + 2e- + 2Li+ R-LiN-NLi-R, 형식전위: 1.65 V vs. Li/Li+, 여기서 R은 분자 링커)

벤조싸이아졸 링커를 포함하는 유기 골격구조는 다른 물질과는 달리 2전자 전달이 동시에 빠르게 발생해 우수한 충․방전 율속 특성 및 긴 사이클 성능이 평가됐다. 이는 벤조싸이아졸이 가지는 비 편재화 전자의 결합구조가 유기 전극의 안정성을 높이기 때문이다. 연구팀은 실시간 라만 분광 관찰을 통해 전극에서 아조 그룹의 가역적인 전기화학 반응을 직접적으로 증명할 수 있었다.

이와 함께 공동연구팀은 밀도범 함수 계산을 통해 두 개의 리튬(Li) 이온이 아조 그룹과 빠르게 회합(association)함을 증명했다. 아울러 벤조싸이아졸 기반의 아조 유기 골격구조체가 가지는 약 3나노미터(nm) 이하의 다공성 채널로 리튬(Li)이온이 골격체 내부까지 쉽게 통과할 수 있어 이온 전도성 또한 확보함을 실험적으로 규명했다.

공동연구를 주도한 변혜령 교수는 "아조 화합물 기반의 유기 골격구조체는 리튬-하이브리드 전지의 높은 율속 특성 및 긴 사이클 성능을 증명해, 향후 유기 기반 가볍고 휘어지는 전극의 실용화 가능성을 제시한다ˮ며 "개발한 벤조싸이아졸 기반의 유기 골격체 구조의 디자인은 향후 다양한 유기 전극 개발 시 유연한 디자인을 제공할 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터와 한국연구재단, KISTI 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.20 조회수 45039 -

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25 조회수 96688

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25 조회수 96688 -

전해액 사용량을 4배 줄인 리튬-황 전지 개발

우리 연구진이 리튬-황 전지를 경제적으로 설계하되 성능은 획기적으로 개선한 기술개발에 성공해 차세대 배터리 기술개발에 한 발 더 다가섰다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 기존 대비 전해액의 함량을 4배 이상 줄인 리튬-황 전지를 개발했다고 25일 밝혔다. 리튬-황 전지는 차세대 배터리 기술 중 연구개발이 가장 활발하게 이뤄지는 기술이다. 리튬-황 전지는 휴대용 전자기기와 전기자동차에 사용되는 리튬이온전지에 비해 에너지 밀도가 2~3배 높아서 이를 사용하면 전기동력 기체 무게를 크게 줄일 수 있기 때문이다.

리튬-황 전지는 가벼운 황과 리튬금속을 활물질(화학적으로 반응하여 전기에너지를 생산하는 물질)로 이용하기 때문에 중금속 기반인 리튬이온전지에 비해 경량화가 가능하다. 특히 지구에 풍부하게 존재하는 황을 활용해 저가의 전지를 구현할 수 있다는 점 때문에 산업계와 학계로부터 그동안 많은 주목을 받아왔다. 다만 리튬-황 전지는 리튬이온전지와 달리 매우 높은 전해액 함량을 갖고 있다. 전지 무게의 40%에 달하는 과량의 전해질 사용은 전지 무게 증가로 인해 그동안 리튬-황 전지의 고에너지밀도 구현에 큰 걸림돌이 돼왔다. 리튬-황 전지는 황이 방전되고 난 후의 산물인 `리튬 폴리 설파이드(Lithium poly sulfide)'가 전해액에 용해된 상태에서 빠른 충 ‧ 방전 특성을 갖는다.

이 전해액 양을 낮추면 리튬 폴리 설파이드의 용해량이 감소해 용량 및 출력이 저하되는 문제가 발생한다. 또 리튬금속 음극이 전해액을 분해해 전해액이 고갈되는 문제는 낮은 전해 액체량에서 더욱 심해져 결국 전지 수명을 떨어뜨린다.

김희탁 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 나이트레이트 염과 같이 높은 전자공여(다른 화합물에 전자를 주는 성질) 능력이 있는 염을 전해질에 주입하면 폴리 설파이드의 용해도를 증가시킴과 동시에 리튬금속에서 전해질 분해를 억제할 수 있음을 규명했다. 리튬이온과 결합력이 강한 나이트레이트 음이온이 리튬이온의 `용매화 껍질(Solvation Shell)' 역할을 수행함으로써 리튬 폴리 설파이드의 해리도를 증가시켜 결과적으로 용해도가 향상된다는 사실도 증명했다. 아울러 용매화 껍질 구조변화가 전해액 용매 분자와 리튬금속과의 접촉을 낮춰 분해반응을 억제하는 현상도 확인했다.

김희탁 교수팀은 이번 연구를 통해 전해액 성분 중 리튬 염 물질 하나만을 교체하는 간단한 방법으로 에너지 밀도를 높이면서 고가의 전해액 사용량을 4배 이상 줄여 가격을 대폭 절감하는 성과를 거뒀다. 김희탁 교수는 "이번 연구는 황 양극과 리튬금속 음극의 성능을 동시에 높일 수 있는 전해액 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 크다ˮ면서 "차세대 전지 전해액 설계산업 전반에 걸쳐 넓게 응용되기를 기대한다ˮ고 말했다.

KAIST 생명화학공학과 석사졸업생인 추현원 학생(現 MIT 박사과정 재학 중)과 정진관 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced energy materials)' 6월 2일 字 표지논문으로 실렸다. (논문명: Unraveling the Dual Functionality of High-Donor-Number Anion in Lean-Electrolyte Lithium-Sulfur Batteries)

한편, 이번 연구는 LG화학, KAIST 나노융합연구소, 과학기술정보통신부 기후변화대응과제의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.25 조회수 25586

전해액 사용량을 4배 줄인 리튬-황 전지 개발

우리 연구진이 리튬-황 전지를 경제적으로 설계하되 성능은 획기적으로 개선한 기술개발에 성공해 차세대 배터리 기술개발에 한 발 더 다가섰다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 기존 대비 전해액의 함량을 4배 이상 줄인 리튬-황 전지를 개발했다고 25일 밝혔다. 리튬-황 전지는 차세대 배터리 기술 중 연구개발이 가장 활발하게 이뤄지는 기술이다. 리튬-황 전지는 휴대용 전자기기와 전기자동차에 사용되는 리튬이온전지에 비해 에너지 밀도가 2~3배 높아서 이를 사용하면 전기동력 기체 무게를 크게 줄일 수 있기 때문이다.

리튬-황 전지는 가벼운 황과 리튬금속을 활물질(화학적으로 반응하여 전기에너지를 생산하는 물질)로 이용하기 때문에 중금속 기반인 리튬이온전지에 비해 경량화가 가능하다. 특히 지구에 풍부하게 존재하는 황을 활용해 저가의 전지를 구현할 수 있다는 점 때문에 산업계와 학계로부터 그동안 많은 주목을 받아왔다. 다만 리튬-황 전지는 리튬이온전지와 달리 매우 높은 전해액 함량을 갖고 있다. 전지 무게의 40%에 달하는 과량의 전해질 사용은 전지 무게 증가로 인해 그동안 리튬-황 전지의 고에너지밀도 구현에 큰 걸림돌이 돼왔다. 리튬-황 전지는 황이 방전되고 난 후의 산물인 `리튬 폴리 설파이드(Lithium poly sulfide)'가 전해액에 용해된 상태에서 빠른 충 ‧ 방전 특성을 갖는다.

이 전해액 양을 낮추면 리튬 폴리 설파이드의 용해량이 감소해 용량 및 출력이 저하되는 문제가 발생한다. 또 리튬금속 음극이 전해액을 분해해 전해액이 고갈되는 문제는 낮은 전해 액체량에서 더욱 심해져 결국 전지 수명을 떨어뜨린다.

김희탁 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 나이트레이트 염과 같이 높은 전자공여(다른 화합물에 전자를 주는 성질) 능력이 있는 염을 전해질에 주입하면 폴리 설파이드의 용해도를 증가시킴과 동시에 리튬금속에서 전해질 분해를 억제할 수 있음을 규명했다. 리튬이온과 결합력이 강한 나이트레이트 음이온이 리튬이온의 `용매화 껍질(Solvation Shell)' 역할을 수행함으로써 리튬 폴리 설파이드의 해리도를 증가시켜 결과적으로 용해도가 향상된다는 사실도 증명했다. 아울러 용매화 껍질 구조변화가 전해액 용매 분자와 리튬금속과의 접촉을 낮춰 분해반응을 억제하는 현상도 확인했다.

김희탁 교수팀은 이번 연구를 통해 전해액 성분 중 리튬 염 물질 하나만을 교체하는 간단한 방법으로 에너지 밀도를 높이면서 고가의 전해액 사용량을 4배 이상 줄여 가격을 대폭 절감하는 성과를 거뒀다. 김희탁 교수는 "이번 연구는 황 양극과 리튬금속 음극의 성능을 동시에 높일 수 있는 전해액 설계원리를 제시했다는 점에서 의미가 크다ˮ면서 "차세대 전지 전해액 설계산업 전반에 걸쳐 넓게 응용되기를 기대한다ˮ고 말했다.

KAIST 생명화학공학과 석사졸업생인 추현원 학생(現 MIT 박사과정 재학 중)과 정진관 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced energy materials)' 6월 2일 字 표지논문으로 실렸다. (논문명: Unraveling the Dual Functionality of High-Donor-Number Anion in Lean-Electrolyte Lithium-Sulfur Batteries)

한편, 이번 연구는 LG화학, KAIST 나노융합연구소, 과학기술정보통신부 기후변화대응과제의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.25 조회수 25586 -

원자 틈 이용해 이산화탄소의 연료 변환 성공

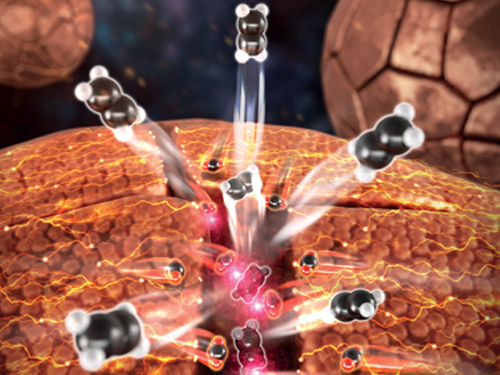

신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 성균관대, UNIST, 부산대, 미국 버클리대학, 칼텍과의 공동 연구를 통해 구리 입자 내 원자의 틈을 제어하는 기술을 적용해 온실가스인 이산화탄소를 에틸렌 등의 고부가 연료로 변환할 수 있는 전기화학촉매 소재기술을 개발했다.

이는 이산화탄소로부터 에틸렌 생성비율을 최고 80%까지 높이는 기술로, 연구팀은 기존 나노입자기반 촉매의 한계를 뛰어넘기 위해 원자수준의 촉매제어 기술을 도입했다. 이번 연구결과는 기존 촉매소재 설계에서 제시되지 않은 ‘원자 틈’을 처음으로 촉매설계의 주요인자로 적용해 산업적 가치가 높은 에틸렌의 생산성을 획기적으로 높였다. 동시에 천연가스에서 손쉽게 얻을 수 있는 메탄의 생성을 실험적으로 완전히 억제했으며, 양자역학 계산 기술을 이용해 원자 틈의 촉매반응 활성 원리를 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)’ 3월 10일자에 표지논문으로 게재 됐다. (논문명: Atomic-Scale Spacing between Copper Facets for the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide)

전기화학적 촉매반응을 활용한 이산화탄소 변환 기술은 지구 온난화를 일으키는 이산화탄소를 저감하는 대표 기술 중의 하나로, 효율적인 이산화탄소 전환 촉매기술의 개발을 통해 대기 중의 이산화탄소 농도를 줄이면서 산업에 유용한 연료나 화합물을 생산하는 기술이다. 이산화탄소 전환을 위해 다양한 전이금속 기반의 전기화학 촉매가 개발되고 있으나, 에틸렌과 같은 탄화수소 계열의 연료를 생산할 수 있는 원소는 구리가 유일하다.

하지만 일반적으로 구리 촉매는 반응 속도 및 생성물의 선택성이 높지 않아 이산화탄소 저감의 실효성과 생성물의 경제성이 떨어졌다. 이를 해결하기 위해 구리촉매의 특성을 개선하려는 연구가 세계적으로 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 산화된 구리의 환원반응을 전기화학적으로 미세하게 제어해 구리 결정면 사이에 1나노미터 미만의 좁은 틈을 생성했다. 이 원자 틈에서 이산화탄소 환원반응 중간생성물의 촉매표면 흡착에너지를 최적화해 촉매반응의 활성을 극대화했다. 동시에 탄소-탄소 결합을 유도해 에틸렌과 같은 고부가 화합물이 효율적으로 생산되는 것을 규명했다. 연구에서 제안한 신규 활성인자인 원자 틈 원리는 다양한 전기화학 촉매 연구 분야로 확장할 수 있다는 의의를 갖는다.

강정구 교수는 “구리 기반 촉매소재에 간단한 공정 처리기술을 도입해 온실가스인 이산화탄소를 전환함으로써 고부가 화합물인 에틸렌을 효율적으로 생산하는 소재기술이다”라며, “기후변화 및 온실가스 문제 대응을 위한 핵심 대안기술이 될 수 있을 것으로 전망한다”라고 말했다.

이번 연구는 강정구 교수, 성균관대학교 정형모 교수, UNIST 권영국 교수, 부산대 김광호 교수, 그리고 미국 버클리, 칼텍 연구팀과 공동연구를 통해서 이뤄졌으며, 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업, 신진연구자지원사업 및 차세대탄소자원화사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.16 조회수 23332

원자 틈 이용해 이산화탄소의 연료 변환 성공

신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 성균관대, UNIST, 부산대, 미국 버클리대학, 칼텍과의 공동 연구를 통해 구리 입자 내 원자의 틈을 제어하는 기술을 적용해 온실가스인 이산화탄소를 에틸렌 등의 고부가 연료로 변환할 수 있는 전기화학촉매 소재기술을 개발했다.

이는 이산화탄소로부터 에틸렌 생성비율을 최고 80%까지 높이는 기술로, 연구팀은 기존 나노입자기반 촉매의 한계를 뛰어넘기 위해 원자수준의 촉매제어 기술을 도입했다. 이번 연구결과는 기존 촉매소재 설계에서 제시되지 않은 ‘원자 틈’을 처음으로 촉매설계의 주요인자로 적용해 산업적 가치가 높은 에틸렌의 생산성을 획기적으로 높였다. 동시에 천연가스에서 손쉽게 얻을 수 있는 메탄의 생성을 실험적으로 완전히 억제했으며, 양자역학 계산 기술을 이용해 원자 틈의 촉매반응 활성 원리를 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)’ 3월 10일자에 표지논문으로 게재 됐다. (논문명: Atomic-Scale Spacing between Copper Facets for the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide)

전기화학적 촉매반응을 활용한 이산화탄소 변환 기술은 지구 온난화를 일으키는 이산화탄소를 저감하는 대표 기술 중의 하나로, 효율적인 이산화탄소 전환 촉매기술의 개발을 통해 대기 중의 이산화탄소 농도를 줄이면서 산업에 유용한 연료나 화합물을 생산하는 기술이다. 이산화탄소 전환을 위해 다양한 전이금속 기반의 전기화학 촉매가 개발되고 있으나, 에틸렌과 같은 탄화수소 계열의 연료를 생산할 수 있는 원소는 구리가 유일하다.

하지만 일반적으로 구리 촉매는 반응 속도 및 생성물의 선택성이 높지 않아 이산화탄소 저감의 실효성과 생성물의 경제성이 떨어졌다. 이를 해결하기 위해 구리촉매의 특성을 개선하려는 연구가 세계적으로 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 산화된 구리의 환원반응을 전기화학적으로 미세하게 제어해 구리 결정면 사이에 1나노미터 미만의 좁은 틈을 생성했다. 이 원자 틈에서 이산화탄소 환원반응 중간생성물의 촉매표면 흡착에너지를 최적화해 촉매반응의 활성을 극대화했다. 동시에 탄소-탄소 결합을 유도해 에틸렌과 같은 고부가 화합물이 효율적으로 생산되는 것을 규명했다. 연구에서 제안한 신규 활성인자인 원자 틈 원리는 다양한 전기화학 촉매 연구 분야로 확장할 수 있다는 의의를 갖는다.

강정구 교수는 “구리 기반 촉매소재에 간단한 공정 처리기술을 도입해 온실가스인 이산화탄소를 전환함으로써 고부가 화합물인 에틸렌을 효율적으로 생산하는 소재기술이다”라며, “기후변화 및 온실가스 문제 대응을 위한 핵심 대안기술이 될 수 있을 것으로 전망한다”라고 말했다.

이번 연구는 강정구 교수, 성균관대학교 정형모 교수, UNIST 권영국 교수, 부산대 김광호 교수, 그리고 미국 버클리, 칼텍 연구팀과 공동연구를 통해서 이뤄졌으며, 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업, 신진연구자지원사업 및 차세대탄소자원화사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.16 조회수 23332 -

강정구 교수, 수십 초 내 충전가능한 물 기반 저장소자 개발

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 수십 초 내 급속충전이 가능한 물 기반의 융합에너지 저장소자를 개발했다.

이 기술은 그래핀 기반의 고분자 음극 및 나노 금속 산화물 양극 개발을 통한 높은 에너지 밀도를 가지며 급속 충전이 가능한 융합 에너지 저장소자로 향후 휴대용 전자기기에 적용 가능할 것으로 기대된다.

옥일우 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지재료분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월 15일자에 게재됐다.

기존의 물 기반 에너지 저장장치는 낮은 구동전압과 음극재료의 부족으로 에너지 밀도가 낮고 급속 충전에 한계가 있었다.

에너지 저장장치는 두 전극에 의해 에너지 저장 용량이 정해지며 양극, 음극의 균형이 이뤄져야 고안정성을 갖는다. 일반적으로 두 전극은 전기적 특성에 차이를 보이고 이온 저장 과정이 다르기 때문에 불균형에 의한 낮은 용량 및 안정성을 보이곤 한다.

연구팀은 전극의 표면에서 빠른 속도로 에너지 교환을 이루게 하고 양극 사이의 에너지 손실을 최소화시킴으로써 고성능 에너지 저장장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 음극소재는 전도성 고분자 물질로 배터리, 슈퍼커패시터 전극 재료로 활용 가능하다. 그래핀 표면과 층 사이에서 그물 모양의 최적화된 외형으로 기존 음극소재에 비해 높은 에너지 저장용량을 갖는다.

양극소재는 나노크기 이하의 금속 산화물이 그래핀 표면에 분산된 외형을 이루고 원자와 이온이 일대일로 저장되는 형식이다.

두 전극을 기반으로 한 연구팀의 에너지 저장 소자는 고용량과 함께 높은 에너지 및 출력 밀도를 보이며 음극과 양극의 물리적 균형을 통해 매우 안정적인 충, 방전 결과를 보였다.

연구팀이 개발한 물 기반 융합에너지 저장소자는 기존의 물 기반 배터리에 비해 100배 이상으로 높은 최대 출력 밀도를 보이며 급속 충전이 가능하다. 또한 10만 번 이상의 높은 충, 방전 전류에서도 용량이 100퍼센트 유지되는 고 안정성을 보였다.

연구팀의 에너지 저장 소자는 USB 충전기나 소형태양전지 등의 저전력 충전 시스템을 통해서도 2~30초 내에 충전이 가능하다.

강 교수는 “친환경적인 이 기술은 제작이 쉽고 활용성이 뛰어나다. 특히 기존 기술 이상의 고용량, 고안정성은 물 기반 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “저전력 충전 시스템을 통해 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대 가능한 전자 기기에 적용할 수 있을 것이다”고 말했다.

강원대학교 정형모 교수와 공동으로 진행한 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실험을 통해 구동된 저장소자 사진

그림2. 물 기반 융합 에너지 저장소자 모식도

그림3. 고분자 사슬 음극 및 금속 산화물 양극 표면 이미지

2018.02.20 조회수 21704

강정구 교수, 수십 초 내 충전가능한 물 기반 저장소자 개발

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 수십 초 내 급속충전이 가능한 물 기반의 융합에너지 저장소자를 개발했다.

이 기술은 그래핀 기반의 고분자 음극 및 나노 금속 산화물 양극 개발을 통한 높은 에너지 밀도를 가지며 급속 충전이 가능한 융합 에너지 저장소자로 향후 휴대용 전자기기에 적용 가능할 것으로 기대된다.

옥일우 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지재료분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월 15일자에 게재됐다.

기존의 물 기반 에너지 저장장치는 낮은 구동전압과 음극재료의 부족으로 에너지 밀도가 낮고 급속 충전에 한계가 있었다.

에너지 저장장치는 두 전극에 의해 에너지 저장 용량이 정해지며 양극, 음극의 균형이 이뤄져야 고안정성을 갖는다. 일반적으로 두 전극은 전기적 특성에 차이를 보이고 이온 저장 과정이 다르기 때문에 불균형에 의한 낮은 용량 및 안정성을 보이곤 한다.

연구팀은 전극의 표면에서 빠른 속도로 에너지 교환을 이루게 하고 양극 사이의 에너지 손실을 최소화시킴으로써 고성능 에너지 저장장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 음극소재는 전도성 고분자 물질로 배터리, 슈퍼커패시터 전극 재료로 활용 가능하다. 그래핀 표면과 층 사이에서 그물 모양의 최적화된 외형으로 기존 음극소재에 비해 높은 에너지 저장용량을 갖는다.

양극소재는 나노크기 이하의 금속 산화물이 그래핀 표면에 분산된 외형을 이루고 원자와 이온이 일대일로 저장되는 형식이다.

두 전극을 기반으로 한 연구팀의 에너지 저장 소자는 고용량과 함께 높은 에너지 및 출력 밀도를 보이며 음극과 양극의 물리적 균형을 통해 매우 안정적인 충, 방전 결과를 보였다.

연구팀이 개발한 물 기반 융합에너지 저장소자는 기존의 물 기반 배터리에 비해 100배 이상으로 높은 최대 출력 밀도를 보이며 급속 충전이 가능하다. 또한 10만 번 이상의 높은 충, 방전 전류에서도 용량이 100퍼센트 유지되는 고 안정성을 보였다.

연구팀의 에너지 저장 소자는 USB 충전기나 소형태양전지 등의 저전력 충전 시스템을 통해서도 2~30초 내에 충전이 가능하다.

강 교수는 “친환경적인 이 기술은 제작이 쉽고 활용성이 뛰어나다. 특히 기존 기술 이상의 고용량, 고안정성은 물 기반 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “저전력 충전 시스템을 통해 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대 가능한 전자 기기에 적용할 수 있을 것이다”고 말했다.

강원대학교 정형모 교수와 공동으로 진행한 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실험을 통해 구동된 저장소자 사진

그림2. 물 기반 융합 에너지 저장소자 모식도

그림3. 고분자 사슬 음극 및 금속 산화물 양극 표면 이미지

2018.02.20 조회수 21704 -

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24 조회수 21839

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24 조회수 21839