-

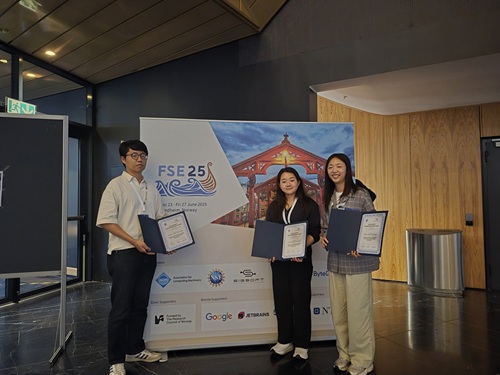

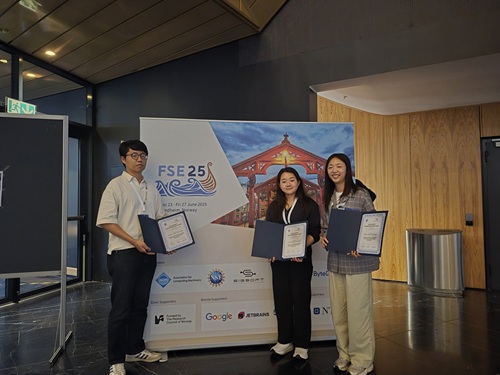

전산학부 허기홍 교수 연구팀, 세계 최고 소프트웨어공학 학술대회 FSE 2025에서 최우수 논문상 수상

우리 대학 전산학부 허기홍 교수 연구팀이 지난 6월 노르웨이 트론헤임에서 열린 ACM FSE 2025 (ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering)에서 최우수 논문상(Distinguished Paper Award)을 수상했다.

FSE는 ACM(Association for Computing Machinery) 주최로 매년 개최되며, 소프트웨어공학 분야에서 세계적으로 가장 높은 권위를 지닌 국제 학술대회 중 하나다. 최신 연구 성과 발표와 전 세계 연구자 간 교류의 장이며, 제출된 논문 중 극소수만이 본 상을 수상할 만큼 경쟁이 치열하다. 최우수 논문상은 독창성, 기술적 완성도, 학술적 기여도, 실용적 영향력 등을 종합적으로 평가해 가장 우수한 논문에만 수여된다.

수상 논문은 박사과정 장수진, 류연희 연구원과 학부생 이희원 연구원이 공동 저자로 참여했으며, 기존보다 훨씬 효과적으로 소프트웨어 오류를 검출할 수 있는 ‘목표 지향 단위 테스트 자동 생성 시스템’을 새롭게 제안했다. 이 시스템은 소프트웨어 내부의 기능상 핵심 지점 또는 오류 가능성이 높은 지점을 집중적으로 테스트하는 프로그램을 자동 생성한다. 이를 통해 테스트 시간을 줄이면서도 오류 검출률을 높일 수 있으며, 특히 대규모 소프트웨어를 여러 개발자가 협업하는 환경에서 높은 실용성을 보인다.

연구팀은 실제로 이 시스템을 적용해 세계적으로 널리 사용되는 다양한 오픈소스 소프트웨어에서 수십 건의 미확인 오류를 새롭게 발견하며 기술의 실효성과 확장 가능성을 입증했다. 발표 당시 현장에서도 논문의 내용은 큰 관심을 끌며 주목을 받았다.

허기홍 교수는 “학생들의 열정과 협업이 만들어낸 값진 성과”라며 “이번 연구를 바탕으로 기술을 더욱 고도화해 세계적인 수준으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

연구 소개 페이지: https://prosys.kaist.ac.kr/unitcon/

연구 논문: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3729362

전산학부 허기홍 교수 연구팀, 세계 최고 소프트웨어공학 학술대회 FSE 2025에서 최우수 논문상 수상

우리 대학 전산학부 허기홍 교수 연구팀이 지난 6월 노르웨이 트론헤임에서 열린 ACM FSE 2025 (ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering)에서 최우수 논문상(Distinguished Paper Award)을 수상했다.

FSE는 ACM(Association for Computing Machinery) 주최로 매년 개최되며, 소프트웨어공학 분야에서 세계적으로 가장 높은 권위를 지닌 국제 학술대회 중 하나다. 최신 연구 성과 발표와 전 세계 연구자 간 교류의 장이며, 제출된 논문 중 극소수만이 본 상을 수상할 만큼 경쟁이 치열하다. 최우수 논문상은 독창성, 기술적 완성도, 학술적 기여도, 실용적 영향력 등을 종합적으로 평가해 가장 우수한 논문에만 수여된다.

수상 논문은 박사과정 장수진, 류연희 연구원과 학부생 이희원 연구원이 공동 저자로 참여했으며, 기존보다 훨씬 효과적으로 소프트웨어 오류를 검출할 수 있는 ‘목표 지향 단위 테스트 자동 생성 시스템’을 새롭게 제안했다. 이 시스템은 소프트웨어 내부의 기능상 핵심 지점 또는 오류 가능성이 높은 지점을 집중적으로 테스트하는 프로그램을 자동 생성한다. 이를 통해 테스트 시간을 줄이면서도 오류 검출률을 높일 수 있으며, 특히 대규모 소프트웨어를 여러 개발자가 협업하는 환경에서 높은 실용성을 보인다.

연구팀은 실제로 이 시스템을 적용해 세계적으로 널리 사용되는 다양한 오픈소스 소프트웨어에서 수십 건의 미확인 오류를 새롭게 발견하며 기술의 실효성과 확장 가능성을 입증했다. 발표 당시 현장에서도 논문의 내용은 큰 관심을 끌며 주목을 받았다.

허기홍 교수는 “학생들의 열정과 협업이 만들어낸 값진 성과”라며 “이번 연구를 바탕으로 기술을 더욱 고도화해 세계적인 수준으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

연구 소개 페이지: https://prosys.kaist.ac.kr/unitcon/

연구 논문: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3729362

2025.06.30

조회수 81

-

음악 창작 돕는 작곡 AI 동료 ‘어뮤즈’ 공개

음악 창작자가 초기 아이디어를 생각하거나 창작 중간 막힐 때, 이를 같이 해결해 주고 다양한 음악적 방향 탐색에 실질적인 도움을 주는 동료가 있다면 얼마나 좋을까? KAIST 연구진이 이런 음악 창작을 돕는 동료 작가와 같은 AI 기술을 개발했다.

KAIST(총장 이광형)는 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 AI 기반 음악 창작 지원 시스템 어뮤즈(Amuse)를 개발하였다. 이 연구 결과는 4월 26일부터 5월 1일까지 일본 요코하마에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 세계 최고 권위의 국제학술대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 전체 논문 중 상위 1%에게만 수여되는 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 7일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 어뮤즈(Amuse) 시스템은 텍스트, 이미지, 오디오와 같은 다양한 형식의 영감을 입력하면 이를 화성 구조(코드 진행)로 변환해 작곡을 지원해 주는 AI 기반 시스템이다.

예를 들어, 사용자가 ‘따뜻한 여름 해변의 기억’과 같은 문구나 이미지, 사운드 클립을 입력하면, 어뮤즈는 해당 영감에 어울리는 코드 진행을 자동으로 생성해 제안한다.

기존의 생성 AI와 달리, 어뮤즈는 사용자의 창작 흐름을 존중하고, AI의 제안을 유연하게 통합·수정할 수 있는 상호작용 방식을 통해 창의적 탐색을 자연스럽게 유도한다는 점에서 차별성을 갖는다.

어뮤즈 시스템의 핵심 기술은 대형 언어 모델의 이용해 사용자의 영감으로 프롬프트에 입력한 글자 따라 이에 어울리는 음악 코드를 생성하고, 실제 음악 데이터를 학습한 AI 모델이 부자연스럽거나 어색한 결과는 걸러내는(리젝션 샘플링) 과정을 거쳐 결합한 두 가지 방법을 자연스럽게 이어 재현하는 하이브리드 생성 방식이다.

연구팀은 실제 뮤지션들을 대상으로 한 사용자 연구를 수행하여, 어뮤즈가 단순한 음악 생성 AI가 아닌, 사람과 AI가 협업하는 창작 동반자(Co-Creative AI)로서의 가능성이 높다는 평가를 받았다.

KAIST 전기 및 전자공학부 박사과정 김예원, 이성주 교수, 카네기 멜런 대학의 크리스 도너휴(Chris Donahue) 교수가 참여한 해당 논문은 학계 및 산업계 모두의 창의적 AI 시스템 설계의 가능성을 보여주었다.

※ 논문명 : Amuse: Human-AI Collaborative Songwriting with Multimodal Inspirations DOI : https://doi.org/10.1145/3706598.3713818

※ 연구 데모 영상: https://youtu.be/udilkRSnftI?si=FNXccC9EjxHOCrm1

※ 연구 홈페이지: https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/amuse/

이성주 교수는 “ 최근 생성형 AI 기술은 저작권이 있는 콘텐츠를 그대로 모방하여 창작자의 저작권을 침해하거나, 창작자의 의도와는 무관하게 일방향으로 결과물을 생성한다는 점에서 우려를 낳고 있다. 이에 연구팀은 이러한 흐름에 문제 의식을 가지고, 창작자가 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지에 주목하며 창작자 중심의 AI 시스템 설계에 주안점을 두었다.”라고 말했다.

이어 ”어뮤즈는 창작자의 주도권을 유지한 채, 인공지능과의 협업 가능성을 탐색하는 시도로, 향후 음악 창작 도구와 생성형 AI 시스템의 개발에 있어 보다 창작자 친화적인 방향을 제시하는 출발점이 될 것으로 기대된다.“라고 설명했다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.(RS-2024-00337007)

음악 창작 돕는 작곡 AI 동료 ‘어뮤즈’ 공개

음악 창작자가 초기 아이디어를 생각하거나 창작 중간 막힐 때, 이를 같이 해결해 주고 다양한 음악적 방향 탐색에 실질적인 도움을 주는 동료가 있다면 얼마나 좋을까? KAIST 연구진이 이런 음악 창작을 돕는 동료 작가와 같은 AI 기술을 개발했다.

KAIST(총장 이광형)는 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 AI 기반 음악 창작 지원 시스템 어뮤즈(Amuse)를 개발하였다. 이 연구 결과는 4월 26일부터 5월 1일까지 일본 요코하마에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 세계 최고 권위의 국제학술대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 전체 논문 중 상위 1%에게만 수여되는 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 7일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 어뮤즈(Amuse) 시스템은 텍스트, 이미지, 오디오와 같은 다양한 형식의 영감을 입력하면 이를 화성 구조(코드 진행)로 변환해 작곡을 지원해 주는 AI 기반 시스템이다.

예를 들어, 사용자가 ‘따뜻한 여름 해변의 기억’과 같은 문구나 이미지, 사운드 클립을 입력하면, 어뮤즈는 해당 영감에 어울리는 코드 진행을 자동으로 생성해 제안한다.

기존의 생성 AI와 달리, 어뮤즈는 사용자의 창작 흐름을 존중하고, AI의 제안을 유연하게 통합·수정할 수 있는 상호작용 방식을 통해 창의적 탐색을 자연스럽게 유도한다는 점에서 차별성을 갖는다.

어뮤즈 시스템의 핵심 기술은 대형 언어 모델의 이용해 사용자의 영감으로 프롬프트에 입력한 글자 따라 이에 어울리는 음악 코드를 생성하고, 실제 음악 데이터를 학습한 AI 모델이 부자연스럽거나 어색한 결과는 걸러내는(리젝션 샘플링) 과정을 거쳐 결합한 두 가지 방법을 자연스럽게 이어 재현하는 하이브리드 생성 방식이다.

연구팀은 실제 뮤지션들을 대상으로 한 사용자 연구를 수행하여, 어뮤즈가 단순한 음악 생성 AI가 아닌, 사람과 AI가 협업하는 창작 동반자(Co-Creative AI)로서의 가능성이 높다는 평가를 받았다.

KAIST 전기 및 전자공학부 박사과정 김예원, 이성주 교수, 카네기 멜런 대학의 크리스 도너휴(Chris Donahue) 교수가 참여한 해당 논문은 학계 및 산업계 모두의 창의적 AI 시스템 설계의 가능성을 보여주었다.

※ 논문명 : Amuse: Human-AI Collaborative Songwriting with Multimodal Inspirations DOI : https://doi.org/10.1145/3706598.3713818

※ 연구 데모 영상: https://youtu.be/udilkRSnftI?si=FNXccC9EjxHOCrm1

※ 연구 홈페이지: https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/amuse/

이성주 교수는 “ 최근 생성형 AI 기술은 저작권이 있는 콘텐츠를 그대로 모방하여 창작자의 저작권을 침해하거나, 창작자의 의도와는 무관하게 일방향으로 결과물을 생성한다는 점에서 우려를 낳고 있다. 이에 연구팀은 이러한 흐름에 문제 의식을 가지고, 창작자가 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지에 주목하며 창작자 중심의 AI 시스템 설계에 주안점을 두었다.”라고 말했다.

이어 ”어뮤즈는 창작자의 주도권을 유지한 채, 인공지능과의 협업 가능성을 탐색하는 시도로, 향후 음악 창작 도구와 생성형 AI 시스템의 개발에 있어 보다 창작자 친화적인 방향을 제시하는 출발점이 될 것으로 기대된다.“라고 설명했다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.(RS-2024-00337007)

2025.05.07

조회수 3276

-

차미영 교수, 2024 ACM Distinguished Member 선정

우리대학 전산학부 차미영 교수가 미국 컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery)의 ‘Distinguished Member(특훈회원)’로 선정됐다.

차 교수는 허위 정보 분석, 사기 감지, 빈곤 맵핑(Poverty Mapping) 등 계산 사회과학(Computational Social Science) 연구에서 두드러진 기여를 한 공로를 인정받았다. ACM Distinguished Member는 컴퓨터 및 정보기술 분야에서 연구 업적이 뛰어나고, 후학과 연구자들에게 롤모델이 되는 인물에게 수여되는 영예로운 지위다. ACM은 2006년부터 전체 회원 중 상위 10% 이내에서 Distinguished Member를 선정하고 있다.

차 교수는 2008년 우리 대학 전산학부에서 박사학위를 취득한 후, 2010년 KAIST에 부임해 현재 ‘인류를 위한 데이터과학(Humanity for Data Science)’ 연구실을 이끌고 있다. 또한, 독일 막스플랑크 연구소에서도 연구를 병행하며 국제적인 연구 협력을 이어가고 있다.

차미영 교수, 2024 ACM Distinguished Member 선정

우리대학 전산학부 차미영 교수가 미국 컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery)의 ‘Distinguished Member(특훈회원)’로 선정됐다.

차 교수는 허위 정보 분석, 사기 감지, 빈곤 맵핑(Poverty Mapping) 등 계산 사회과학(Computational Social Science) 연구에서 두드러진 기여를 한 공로를 인정받았다. ACM Distinguished Member는 컴퓨터 및 정보기술 분야에서 연구 업적이 뛰어나고, 후학과 연구자들에게 롤모델이 되는 인물에게 수여되는 영예로운 지위다. ACM은 2006년부터 전체 회원 중 상위 10% 이내에서 Distinguished Member를 선정하고 있다.

차 교수는 2008년 우리 대학 전산학부에서 박사학위를 취득한 후, 2010년 KAIST에 부임해 현재 ‘인류를 위한 데이터과학(Humanity for Data Science)’ 연구실을 이끌고 있다. 또한, 독일 막스플랑크 연구소에서도 연구를 병행하며 국제적인 연구 협력을 이어가고 있다.

2025.02.17

조회수 1820

-

‘로봇스케치’ 도쿄 데뷔, 최우수 심사위원상 수상

VR 헤드셋을 쓴 디자이너(산업디자인학과 이준협 박사)가 태블릿과 펜으로 아무 것도 없는 가상 공간 속에서 유려한 입체 형태와 복잡한 관절 구조를 가지는 4족 거미 로봇을 단 몇 분 만에 그려서 완성했다. 디자이너가 컨트롤러를 조작하자 움직이던 거미 로봇이 일어나 2족 휴머노이드 로봇으로 자세를 수정하고 두 발을 짚고 걸음을 내딛기 시작했다. (2024 시그래프 아시아 리얼타임 라이브의 KAIST 로봇스케치 시연 장면)

우리 대학 12월 6일 도쿄 국제 포럼에서 열린 ‘시그래프 아시아 2024’의 하이라이트인 리얼타임 라이브(Real-Time Live!)에서 산업디자인학과 배석형 교수팀이 기계공학과 황보제민 교수팀과 협업하여 개발한 ‘로봇스케치(RobostSketch)’ 기술이 최우수 심사위원상(Jury’s Choice)을 수상했다고 9일 밝혔다.

‘시그래프 리얼타임 라이브’는 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용 분야에서 ‘꿈의 무대’로 알려져 있다. 매년 전 세계에서 엄선된 10여 개의 혁신적인 기술만이 무대에 오른다.

모든 시연은 사전 녹화 없이 실시간으로 이루어지며, 6분이라는 제한된 시간 안에 기술의 독창성과 가능성을 선보여야 한다. KAIST의 로봇스케치는 이러한 무대에서 새로운 로봇 디자인 프로세스의 가능성을 보이며 큰 주목을 받았으며, 단 하나의 기술에만 수여되는 최우수 심사위원상을 수상했다.

로봇스케치는 단순히 외형과 구조를 시각적으로 표현하는 설계 도구를 넘어, 3D 스케칭에 생성형 AI와 몰입형 VR을 접목해 로봇 디자인의 개념을 새롭게 정의한 혁신적 기술이다.

디자이너는 VR 환경에서 태블릿과 펜을 사용해 복잡한 관절형 구조를 직관적으로 표현하고, 이를 실제 크기로 확인할 수 있다. 디자이너가 그린 로봇은 강화학습을 통해 현실 세계의 물리 법칙을 따르는 시뮬레이션 속에서 보행법과 움직임을 학습한다.

이를 통해 디자이너는 실제 세계에서 작동 가능한 로봇 디자인을 VR 공간 안에서 만들고, 로봇을 직접 움직이며 로봇이 가질 동작의 자연스러움과 안정성을 실시간으로 확인할 수 있다.

로봇스케치는 3D 스케칭 전문가인 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀과 로봇 강화학습 전문가인 기계공학과 황보제민 교수 연구팀의 협업으로 완성됐다.

배석형 교수는 “기존 로봇 디자인의 한계를 극복하고, 로봇 디자이너가 상상하는 모든 것을 실시간으로 표현할 수 있는 도구를 만들고 싶었다”고 밝혔다.

이어 “로봇 디자인은 단순히 외형뿐 아니라 로봇의 움직임과 기능, 더 나아가 사용자와의 상호작용까지 모두 포함하는 과정이며 로봇 디자이너와 로봇 엔지니어의 원활한 소통을 촉진하고 현실 프로토타이핑에 소모되는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있는 로봇스케치는 앞으로 로봇 개발과 제품화 과정에서 중요한 도구가 될 것”이라고 덧붙였다.

이 연구는 ‘DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터’의 지원 아래 이루어진 결과로, 해당 센터는 3D 스케칭, AI, VR 기술을 결합해 전문가의 창의성과 생산성을 극대화하는 도구를 연구하며 첨단 기술과 디자인의 융합 가능성을 탐구하고 있다. 앞으로 로봇 디자인뿐 아니라 미래 산업 전반에서 고도화된 디자인 도구의 발전이 기대된다.

ACM SIGGRAPH Asia 2024 리얼타임 라이브 <로봇 스케치> 시연 영상: https://youtu.be/5wi53Z2_sAk

‘로봇스케치’ 도쿄 데뷔, 최우수 심사위원상 수상

VR 헤드셋을 쓴 디자이너(산업디자인학과 이준협 박사)가 태블릿과 펜으로 아무 것도 없는 가상 공간 속에서 유려한 입체 형태와 복잡한 관절 구조를 가지는 4족 거미 로봇을 단 몇 분 만에 그려서 완성했다. 디자이너가 컨트롤러를 조작하자 움직이던 거미 로봇이 일어나 2족 휴머노이드 로봇으로 자세를 수정하고 두 발을 짚고 걸음을 내딛기 시작했다. (2024 시그래프 아시아 리얼타임 라이브의 KAIST 로봇스케치 시연 장면)

우리 대학 12월 6일 도쿄 국제 포럼에서 열린 ‘시그래프 아시아 2024’의 하이라이트인 리얼타임 라이브(Real-Time Live!)에서 산업디자인학과 배석형 교수팀이 기계공학과 황보제민 교수팀과 협업하여 개발한 ‘로봇스케치(RobostSketch)’ 기술이 최우수 심사위원상(Jury’s Choice)을 수상했다고 9일 밝혔다.

‘시그래프 리얼타임 라이브’는 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용 분야에서 ‘꿈의 무대’로 알려져 있다. 매년 전 세계에서 엄선된 10여 개의 혁신적인 기술만이 무대에 오른다.

모든 시연은 사전 녹화 없이 실시간으로 이루어지며, 6분이라는 제한된 시간 안에 기술의 독창성과 가능성을 선보여야 한다. KAIST의 로봇스케치는 이러한 무대에서 새로운 로봇 디자인 프로세스의 가능성을 보이며 큰 주목을 받았으며, 단 하나의 기술에만 수여되는 최우수 심사위원상을 수상했다.

로봇스케치는 단순히 외형과 구조를 시각적으로 표현하는 설계 도구를 넘어, 3D 스케칭에 생성형 AI와 몰입형 VR을 접목해 로봇 디자인의 개념을 새롭게 정의한 혁신적 기술이다.

디자이너는 VR 환경에서 태블릿과 펜을 사용해 복잡한 관절형 구조를 직관적으로 표현하고, 이를 실제 크기로 확인할 수 있다. 디자이너가 그린 로봇은 강화학습을 통해 현실 세계의 물리 법칙을 따르는 시뮬레이션 속에서 보행법과 움직임을 학습한다.

이를 통해 디자이너는 실제 세계에서 작동 가능한 로봇 디자인을 VR 공간 안에서 만들고, 로봇을 직접 움직이며 로봇이 가질 동작의 자연스러움과 안정성을 실시간으로 확인할 수 있다.

로봇스케치는 3D 스케칭 전문가인 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀과 로봇 강화학습 전문가인 기계공학과 황보제민 교수 연구팀의 협업으로 완성됐다.

배석형 교수는 “기존 로봇 디자인의 한계를 극복하고, 로봇 디자이너가 상상하는 모든 것을 실시간으로 표현할 수 있는 도구를 만들고 싶었다”고 밝혔다.

이어 “로봇 디자인은 단순히 외형뿐 아니라 로봇의 움직임과 기능, 더 나아가 사용자와의 상호작용까지 모두 포함하는 과정이며 로봇 디자이너와 로봇 엔지니어의 원활한 소통을 촉진하고 현실 프로토타이핑에 소모되는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있는 로봇스케치는 앞으로 로봇 개발과 제품화 과정에서 중요한 도구가 될 것”이라고 덧붙였다.

이 연구는 ‘DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터’의 지원 아래 이루어진 결과로, 해당 센터는 3D 스케칭, AI, VR 기술을 결합해 전문가의 창의성과 생산성을 극대화하는 도구를 연구하며 첨단 기술과 디자인의 융합 가능성을 탐구하고 있다. 앞으로 로봇 디자인뿐 아니라 미래 산업 전반에서 고도화된 디자인 도구의 발전이 기대된다.

ACM SIGGRAPH Asia 2024 리얼타임 라이브 <로봇 스케치> 시연 영상: https://youtu.be/5wi53Z2_sAk

2024.12.09

조회수 5030

-

권영진·신인식 교수팀, 세계 최고 학회 아시아 최초 최우수논문상 2회 수상

우리 대학 전산학부 권영진⦁신인식 교수 연구팀이 서울대 이병영 교수와 협력하여 세계 최대 컴퓨터 학회 ACM(Association for Computing Machinery)의 운영체제 분야 최고 학회인 ACM 운영체제 원리 심포지움(Symposium on Operating Systems Principles, SOSP)에서 아시아 최초 최우수 논문상을 2회 수상했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 세계 최초로 애플(Apple)의 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 현대 고성능 프로세서(CPU) 없이도 운영체제 시스템을 해킹하거나 중단시킬 수 있는 동시성 버그를 탐지하는 기술을 개발했다.

ACM SOSP는 컴퓨터 시스템 분야 세계 최고 권위의 학술대회로, 지난 30년간 국내에서 단 4편의 논문만 게재될 정도로 높은 기준을 요구한다. 이번 최우수 논문상 수상은 국내 운영체제 연구 역량이 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 중요한 성과다.

특히, 권영진 교수는 2021년에 ACM SOSP에서 아시아 학교에서는 최초로 최우수 논문상을 수상하였으며, 이번 수상을 포함해 ACM SOSP에서 최우수 논문상을 두 차례 수상하며 연구의 탁월성을 다시 한번 입증했다.

KAIST 정대룡 박사, 최예원 박사과정, 서울대 이병영 교수와 함께 구성된 권영진⦁신인식 교수 연구팀은 애플(Apple)의 M3 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 CPU 없이도 비순차적 실행에 의한 동시성 버그*를 발견하고 그 원인을 규명하도록 돕는 운영체제 버그 탐지 프레임워크를 개발했다.

*비순차적 실행에 의한 동시성 버그: 전문 개발자가 몇 년이 지나도 찾지 못할 정도로 개발자의 직관이나 단순 테스팅을 통해 발견하기는 매우 어려운 버그임. 이러한 버그를 공격자가 악용할 경우 시스템이 해킹당하거나 작동을 멈출 수 있는 결과를 초래할 수 있음

권영진⦁신인식 교수팀은 실제 물리적인 CPU 없이도 정확하고 빠르게 소프트웨어만으로 에뮬레이션*하는 방법을 고안해 리눅스 커널 운영체제를 에뮬레이션 환경에서 구동할 수 있도록 하는 기법을 개발했다.

*에뮬레이션: 하드웨어에 수행되는 작업을 소프트웨어를 활용해 처리함

또한 연구팀은 퍼징(fuzzing)기법*을 활용하여 범용 운영체제인 리눅스 커널에서 11개의 새로운 버그를 발견하여 보고하였고, 리눅스 커널 개발자들에게 보안 패치를 제공하였다.

*퍼징기법: 입력값을 무작위로 대입하여 그 과정에서 발생하는 버그나 에러를 발견하는 기법

발견된 버그들은 암호화된 네트워크에 사용하는 TLS 코드를 비롯해 보안에 위협이 되는 중요한 커널 요소에서 곳곳에서 발견됐다.

연구팀이 개발한 기술은 리눅스뿐만 아니라 핸드폰에 사용되는 안드로이드 운영체제나 윈도우에도 적용할 수 있는 기술로, 앞으로 그 응용 사례가 계속 확대될 전망이다. 연구 결과물은 오픈소스로 공개돼 있다.

https://github.com/casys-kaist/ozz

권영진 교수는 “오랜 기간 앞을 모르는 결과를 위해 시행착오를 감수하고 끈기있게 연구를 진행한 학생 연구원의 의지에 감사하며, 훌륭한 조언을 아끼지 않았던 동료 교수님께 다시 한번 감사드린다”라고 수상 소감을 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 한국과학기술정보연구원, K-Startup, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

권영진·신인식 교수팀, 세계 최고 학회 아시아 최초 최우수논문상 2회 수상

우리 대학 전산학부 권영진⦁신인식 교수 연구팀이 서울대 이병영 교수와 협력하여 세계 최대 컴퓨터 학회 ACM(Association for Computing Machinery)의 운영체제 분야 최고 학회인 ACM 운영체제 원리 심포지움(Symposium on Operating Systems Principles, SOSP)에서 아시아 최초 최우수 논문상을 2회 수상했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 세계 최초로 애플(Apple)의 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 현대 고성능 프로세서(CPU) 없이도 운영체제 시스템을 해킹하거나 중단시킬 수 있는 동시성 버그를 탐지하는 기술을 개발했다.

ACM SOSP는 컴퓨터 시스템 분야 세계 최고 권위의 학술대회로, 지난 30년간 국내에서 단 4편의 논문만 게재될 정도로 높은 기준을 요구한다. 이번 최우수 논문상 수상은 국내 운영체제 연구 역량이 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 중요한 성과다.

특히, 권영진 교수는 2021년에 ACM SOSP에서 아시아 학교에서는 최초로 최우수 논문상을 수상하였으며, 이번 수상을 포함해 ACM SOSP에서 최우수 논문상을 두 차례 수상하며 연구의 탁월성을 다시 한번 입증했다.

KAIST 정대룡 박사, 최예원 박사과정, 서울대 이병영 교수와 함께 구성된 권영진⦁신인식 교수 연구팀은 애플(Apple)의 M3 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 CPU 없이도 비순차적 실행에 의한 동시성 버그*를 발견하고 그 원인을 규명하도록 돕는 운영체제 버그 탐지 프레임워크를 개발했다.

*비순차적 실행에 의한 동시성 버그: 전문 개발자가 몇 년이 지나도 찾지 못할 정도로 개발자의 직관이나 단순 테스팅을 통해 발견하기는 매우 어려운 버그임. 이러한 버그를 공격자가 악용할 경우 시스템이 해킹당하거나 작동을 멈출 수 있는 결과를 초래할 수 있음

권영진⦁신인식 교수팀은 실제 물리적인 CPU 없이도 정확하고 빠르게 소프트웨어만으로 에뮬레이션*하는 방법을 고안해 리눅스 커널 운영체제를 에뮬레이션 환경에서 구동할 수 있도록 하는 기법을 개발했다.

*에뮬레이션: 하드웨어에 수행되는 작업을 소프트웨어를 활용해 처리함

또한 연구팀은 퍼징(fuzzing)기법*을 활용하여 범용 운영체제인 리눅스 커널에서 11개의 새로운 버그를 발견하여 보고하였고, 리눅스 커널 개발자들에게 보안 패치를 제공하였다.

*퍼징기법: 입력값을 무작위로 대입하여 그 과정에서 발생하는 버그나 에러를 발견하는 기법

발견된 버그들은 암호화된 네트워크에 사용하는 TLS 코드를 비롯해 보안에 위협이 되는 중요한 커널 요소에서 곳곳에서 발견됐다.

연구팀이 개발한 기술은 리눅스뿐만 아니라 핸드폰에 사용되는 안드로이드 운영체제나 윈도우에도 적용할 수 있는 기술로, 앞으로 그 응용 사례가 계속 확대될 전망이다. 연구 결과물은 오픈소스로 공개돼 있다.

https://github.com/casys-kaist/ozz

권영진 교수는 “오랜 기간 앞을 모르는 결과를 위해 시행착오를 감수하고 끈기있게 연구를 진행한 학생 연구원의 의지에 감사하며, 훌륭한 조언을 아끼지 않았던 동료 교수님께 다시 한번 감사드린다”라고 수상 소감을 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 한국과학기술정보연구원, K-Startup, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02

조회수 3606

-

이의진 교수, 미국컴퓨터협회 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 지난 10월 8일 호주 멜버른에서 미국컴퓨터협회(ACM) 주최로 개최된 유비쿼터스 컴퓨팅 학회(Ubicomp/ISWC)에서 최우수 논문상을 받았다고 25일 밝혔다.

ACM 유비쿼터스 컴퓨팅 학회는 전 세계 유수 대학 및 글로벌 기업들이 인간-컴퓨터 상호작용(HCI, Human-Computer Interaction) 분야의 유비쿼터스 컴퓨팅 및 웨어러블 기술에 관한 최신 연구 결과를 발표하는 최고 권위의 국제학회다.

학술대회 프로그램은 유비쿼터스 및 웨어러블 컴퓨팅 분야의 최신 연구를 다루는 ACM 논문집(PACM) IMWUT(Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies)에 출판된 논문을 초청해 구성된다.

우수 논문상 선정 위원회는 ACM 논문집인(PACM IMWUT) 학술지 7권에 게재된 205편의 논문 중에서 연구 커뮤니티에 탁월하고 모범적인 기여를 한 8편의 논문을 선정했다. 위원회는 학술지 편집위원회의 현직 및 전직 위원 16명의 저명한 전문가들로 구성됐으며 전체 논문에 대한 까다로운 심사를 한 달 이상 거쳐 결정된다.

최우수 논문상을 받은 논문은 KAIST 데이터 사이언스 대학원을 졸업한 박준영 박사가 주저자로 수행한 연구로 ‘적시 모바일 건강 중재의 참여도 저하에 관한 이해’에 관한 내용이다.

이의진 교수 연구팀은 건강 관리 앱도 사용해야 효과를 거둘 수 있다는 전제 하에 앱에서 수집되는 데이터를 활용해 최적의 상황에 중재를 적극적으로 제공하는 ‘적시 모바일 건강 중재’를 제안했다.

연구팀은 적시 모바일 건강 중재에 대한 참여도 저하에 대한 체계적인 분석을 수행했다. 활동적 생활 습관 형성을 위한 신체활동 증진 앱인 비액티브(BeActive) 시스템을 개발해 사용자의 자가통제(Self-Control) 능력과 지루함 성향(Boredom-Proneness)이 적시 중재에 대한 순응도에 미치는 영향을 체계적으로 분석했다.

8주간의 실증 실험 결과, 사용자의 상황에 맞는 적시 중재를 제공하더라도 참여도 저하를 피할 수가 없는 것으로 드러났다. 다만 자가통제 능력이 높고 지루함 성향이 낮은 사용자의 경우, 앱을 통해 전달되는 적시 중재에 순응도가 다른 그룹의 사용자들보다 현저하게 높았다.

특히 지루함 성향이 높은 사용자는 반복적으로 전달되는 적시 중재에 싫증을 쉽게 느껴 앱의 순응도가 다른 그룹에 비해서 더 빨리 감소했다.

이의진 교수는 “적시 모바일 건강 중재를 활용하는 디지털 치료제 및 웰니스 서비스의 참여도에 관한 첫 연구 결과로 참여도 증진 방법 탐색에 대한 단초를 제공했다”라며 “대규모 언어모델(LLM) 및 복합상황인지 기술을 활용해 참여도를 증강하는 사용자 중심 인공지능 기술 개발이 가능할 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 과기정통부의 재원으로 2021년도 한국연구재단 바이오․의료기술개발사업 (NRF-2021M3A9E4080780) 및 2022년도 한국연구재단 기초연구 개발사업(NRF-2022R1A2C2011536)의 지원을 받아 수행됐다.

이의진 교수, 미국컴퓨터협회 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 지난 10월 8일 호주 멜버른에서 미국컴퓨터협회(ACM) 주최로 개최된 유비쿼터스 컴퓨팅 학회(Ubicomp/ISWC)에서 최우수 논문상을 받았다고 25일 밝혔다.

ACM 유비쿼터스 컴퓨팅 학회는 전 세계 유수 대학 및 글로벌 기업들이 인간-컴퓨터 상호작용(HCI, Human-Computer Interaction) 분야의 유비쿼터스 컴퓨팅 및 웨어러블 기술에 관한 최신 연구 결과를 발표하는 최고 권위의 국제학회다.

학술대회 프로그램은 유비쿼터스 및 웨어러블 컴퓨팅 분야의 최신 연구를 다루는 ACM 논문집(PACM) IMWUT(Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies)에 출판된 논문을 초청해 구성된다.

우수 논문상 선정 위원회는 ACM 논문집인(PACM IMWUT) 학술지 7권에 게재된 205편의 논문 중에서 연구 커뮤니티에 탁월하고 모범적인 기여를 한 8편의 논문을 선정했다. 위원회는 학술지 편집위원회의 현직 및 전직 위원 16명의 저명한 전문가들로 구성됐으며 전체 논문에 대한 까다로운 심사를 한 달 이상 거쳐 결정된다.

최우수 논문상을 받은 논문은 KAIST 데이터 사이언스 대학원을 졸업한 박준영 박사가 주저자로 수행한 연구로 ‘적시 모바일 건강 중재의 참여도 저하에 관한 이해’에 관한 내용이다.

이의진 교수 연구팀은 건강 관리 앱도 사용해야 효과를 거둘 수 있다는 전제 하에 앱에서 수집되는 데이터를 활용해 최적의 상황에 중재를 적극적으로 제공하는 ‘적시 모바일 건강 중재’를 제안했다.

연구팀은 적시 모바일 건강 중재에 대한 참여도 저하에 대한 체계적인 분석을 수행했다. 활동적 생활 습관 형성을 위한 신체활동 증진 앱인 비액티브(BeActive) 시스템을 개발해 사용자의 자가통제(Self-Control) 능력과 지루함 성향(Boredom-Proneness)이 적시 중재에 대한 순응도에 미치는 영향을 체계적으로 분석했다.

8주간의 실증 실험 결과, 사용자의 상황에 맞는 적시 중재를 제공하더라도 참여도 저하를 피할 수가 없는 것으로 드러났다. 다만 자가통제 능력이 높고 지루함 성향이 낮은 사용자의 경우, 앱을 통해 전달되는 적시 중재에 순응도가 다른 그룹의 사용자들보다 현저하게 높았다.

특히 지루함 성향이 높은 사용자는 반복적으로 전달되는 적시 중재에 싫증을 쉽게 느껴 앱의 순응도가 다른 그룹에 비해서 더 빨리 감소했다.

이의진 교수는 “적시 모바일 건강 중재를 활용하는 디지털 치료제 및 웰니스 서비스의 참여도에 관한 첫 연구 결과로 참여도 증진 방법 탐색에 대한 단초를 제공했다”라며 “대규모 언어모델(LLM) 및 복합상황인지 기술을 활용해 참여도를 증강하는 사용자 중심 인공지능 기술 개발이 가능할 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 과기정통부의 재원으로 2021년도 한국연구재단 바이오․의료기술개발사업 (NRF-2021M3A9E4080780) 및 2022년도 한국연구재단 기초연구 개발사업(NRF-2022R1A2C2011536)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.25

조회수 4539

-

가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.02

조회수 6195

-

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05

조회수 5287

-

식이장애 환자의 건강한 다이어트를 유도하다

최근 SNS와 다양한 컴퓨터 플랫폼에 각종 음식 관련 콘텐츠가 제공되며 인기를 얻고 있다. 하지만 누군가에게는 '먹는 행위'가 자연스러움에 반해, 식이장애를 앓는 사람들은 건강하지 않은 식습관의 매혹에 매일 지속해서 고군분투한다. KAIST 연구팀이 식이장애를 앓는 사람들을 위해 모바일과 개인 컴퓨터에서 유해한 디지털 음식 콘텐츠 및 먹방 ASMR 등을 차단하는 시스템(FoodCensor)을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 지난 5월 11일부터 5월 16일에 미국 하와이에서 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 컴퓨터 인간 상호작용 학술대회(International Conference on Human-Computer Interaction, 이하 CHI)에서 식이장애 환자들의 무분별한 디지털 음식 콘텐츠 소비로 인한 악영향을 방지하기 위한 실시간 개입 시스템 논문으로 최우수 논문(Honorable Mention)상을 받았다고 20일 밝혔다.

이 시스템은 인간 심리학의 두 체계 이론(Dual Systems Theory)에서 영감을 받아, 소셜 미디어 사용자가 디지털 음식 콘텐츠를 소비할 때 더 의식적으로 평가한 후에 시청에 관한 결정을 내릴 수 있도록 한다.

디지털 음식 콘텐츠의 시각적 및 청각적 자극은 체계 1*을 자극해 사용자의 자동적인 반응(반사적인 콘텐츠 시청 등)을 유발할 수 있다. 하지만 본 시스템은 실시간으로 음식 콘텐츠를 가리고 음소거 함으로써 이러한 자동적인 반응을 차단하고, 대신 사용자에게 의식적인 콘텐츠 선택 및 소비를 위한 질문을 제공함으로써 체계 2**를 활성화해 사용자가 더 의식적이고 건강한 콘텐츠 소비를 할 수 있도록 돕는다.

*체계 1: 빠르고 자동으로 작용하는 체계로, 우리가 의식적으로 고려하지 않고도 일상적인 상황에 대응하게 한다. 예를 들어, 길을 걷다가 갑자기 차가 다가오면 빠르게 물러나는 것은 체계 1의 반응임

**체계 2: 천천히 심사숙고 후 판단하는 체계다. 예를 들어, 수학 문제를 풀거나 긴급 상황에서 명확한 결정을 내릴 때 체계 2가 사용됨

연구팀은 22명의 식이장애 환자를 대상으로 3주간의 사용자 스터디를 진행해 시스템 평가를 진행했다. 실험 집단에서 유튜브에서 음식 콘텐츠에 대한 노출 및 소비의 유의미한 감소와, 이러한 감소가 유튜브의 콘텐츠 추천 알고리즘에 영향을 미침을 관찰했다. 실험 집단 참가자들은 본 시스템이 음식 관련 콘텐츠를 시청하는 자동 반응을 억제하는 데 중요한 역할을 했다고 평가했으며, 이는 본 시스템이 두 체계 이론의 체계 1을 억제하고 체계 2를 촉진함을 입증한다. 사용자 평가는 제안된 시스템이 일상생활에서 식이장애 환자들의 음식에 대한 강박을 완화하고 더 나은 삶의 질을 제공한다는 점을 시사한다.

연구를 주도한 이성주 교수는 “이 시스템을 활용하여 사용자가 디지털 콘텐츠를 건강하게 소비하는 방법을 지원하는 적응형 개입의 설계 방향과 더불어, 단순히 콘텐츠를 검열하는 것 이상의 사용자의 의도적인 행동 변화를 촉진하는 사용자 중심의 콘텐츠 관리 방법이 될 것이다”라고 설명했다. 또한 “개발된 기술은 음식 콘텐츠뿐 아니라, 폭력물이나 선정적인 콘텐츠, 또는 다양한 주제별로 적용할 수 있어 파급효과를 기대할 수 있다.라고 말했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 최류해랑 박사과정이 제1 저자, 박수빈 석사과정이 제2 저자, 한수진 석박통합과정이 제3 저자, 그리고 이성주 교수가 교신 저자로 참여했다. 이번 연구는 5월 미국 하와이에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 최고 권위 국제학술 대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 발표됐으며 (논문명: FoodCensor: Promoting Mindful Digital Food Content Consumption for People with Eating Disorders), 최우수논문상(The Best Paper Honorable Mention Award)을 수상했다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2022-0-00064, 감정노동자의 정신건강 위험 예측 및 관리를 위한 휴먼 디지털 트윈 기술 개발)

식이장애 환자의 건강한 다이어트를 유도하다

최근 SNS와 다양한 컴퓨터 플랫폼에 각종 음식 관련 콘텐츠가 제공되며 인기를 얻고 있다. 하지만 누군가에게는 '먹는 행위'가 자연스러움에 반해, 식이장애를 앓는 사람들은 건강하지 않은 식습관의 매혹에 매일 지속해서 고군분투한다. KAIST 연구팀이 식이장애를 앓는 사람들을 위해 모바일과 개인 컴퓨터에서 유해한 디지털 음식 콘텐츠 및 먹방 ASMR 등을 차단하는 시스템(FoodCensor)을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 지난 5월 11일부터 5월 16일에 미국 하와이에서 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 컴퓨터 인간 상호작용 학술대회(International Conference on Human-Computer Interaction, 이하 CHI)에서 식이장애 환자들의 무분별한 디지털 음식 콘텐츠 소비로 인한 악영향을 방지하기 위한 실시간 개입 시스템 논문으로 최우수 논문(Honorable Mention)상을 받았다고 20일 밝혔다.

이 시스템은 인간 심리학의 두 체계 이론(Dual Systems Theory)에서 영감을 받아, 소셜 미디어 사용자가 디지털 음식 콘텐츠를 소비할 때 더 의식적으로 평가한 후에 시청에 관한 결정을 내릴 수 있도록 한다.

디지털 음식 콘텐츠의 시각적 및 청각적 자극은 체계 1*을 자극해 사용자의 자동적인 반응(반사적인 콘텐츠 시청 등)을 유발할 수 있다. 하지만 본 시스템은 실시간으로 음식 콘텐츠를 가리고 음소거 함으로써 이러한 자동적인 반응을 차단하고, 대신 사용자에게 의식적인 콘텐츠 선택 및 소비를 위한 질문을 제공함으로써 체계 2**를 활성화해 사용자가 더 의식적이고 건강한 콘텐츠 소비를 할 수 있도록 돕는다.

*체계 1: 빠르고 자동으로 작용하는 체계로, 우리가 의식적으로 고려하지 않고도 일상적인 상황에 대응하게 한다. 예를 들어, 길을 걷다가 갑자기 차가 다가오면 빠르게 물러나는 것은 체계 1의 반응임

**체계 2: 천천히 심사숙고 후 판단하는 체계다. 예를 들어, 수학 문제를 풀거나 긴급 상황에서 명확한 결정을 내릴 때 체계 2가 사용됨

연구팀은 22명의 식이장애 환자를 대상으로 3주간의 사용자 스터디를 진행해 시스템 평가를 진행했다. 실험 집단에서 유튜브에서 음식 콘텐츠에 대한 노출 및 소비의 유의미한 감소와, 이러한 감소가 유튜브의 콘텐츠 추천 알고리즘에 영향을 미침을 관찰했다. 실험 집단 참가자들은 본 시스템이 음식 관련 콘텐츠를 시청하는 자동 반응을 억제하는 데 중요한 역할을 했다고 평가했으며, 이는 본 시스템이 두 체계 이론의 체계 1을 억제하고 체계 2를 촉진함을 입증한다. 사용자 평가는 제안된 시스템이 일상생활에서 식이장애 환자들의 음식에 대한 강박을 완화하고 더 나은 삶의 질을 제공한다는 점을 시사한다.

연구를 주도한 이성주 교수는 “이 시스템을 활용하여 사용자가 디지털 콘텐츠를 건강하게 소비하는 방법을 지원하는 적응형 개입의 설계 방향과 더불어, 단순히 콘텐츠를 검열하는 것 이상의 사용자의 의도적인 행동 변화를 촉진하는 사용자 중심의 콘텐츠 관리 방법이 될 것이다”라고 설명했다. 또한 “개발된 기술은 음식 콘텐츠뿐 아니라, 폭력물이나 선정적인 콘텐츠, 또는 다양한 주제별로 적용할 수 있어 파급효과를 기대할 수 있다.라고 말했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 최류해랑 박사과정이 제1 저자, 박수빈 석사과정이 제2 저자, 한수진 석박통합과정이 제3 저자, 그리고 이성주 교수가 교신 저자로 참여했다. 이번 연구는 5월 미국 하와이에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 최고 권위 국제학술 대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 발표됐으며 (논문명: FoodCensor: Promoting Mindful Digital Food Content Consumption for People with Eating Disorders), 최우수논문상(The Best Paper Honorable Mention Award)을 수상했다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2022-0-00064, 감정노동자의 정신건강 위험 예측 및 관리를 위한 휴먼 디지털 트윈 기술 개발)

2024.05.20

조회수 6609

-

자바스크립트 안정성을 책임지다

전 세계에서 가장 널리 사용되는 프로그래밍 언어 중 하나인 자바스크립트*는 컴퓨터 뿐 아니라 스마트폰, 스마트시계 등 다양한 기기에서 동작하기 때문에, 자바스크립트 실행기를 올바르게 구현하는 것이 매우 중요하다. 또한 프로그램 개발 및 배포 과정에서 사용되는 소프트웨어의 안정성 보장이 중요하다.

*자바스크립트: C나 Java와 같이 컴파일 후 사용해야하는 프로그래밍 언어와 달리 코드를 작성하고 바로 실행해 볼 수 있음

우리 대학 전산학부 류석영 교수 연구팀이 고려대 박지혁 교수와 공동연구를 통해 인간 친화적인 형태인 영어로 작성한 자연어 명세에서 컴퓨터에 친화적인 형태인 기계화 명세를 자동으로 추출해 이를 기반으로 자바스크립트 생태계 안정성을 보장하는 기술을 개발하는데 성공했다고 7일 밝혔다.

현재 자바스크립트는 2015년부터 매년 새로운 기능이 추가될 정도로 급성장에 따른 부작용으로 프로그램 실행 중 작동이 되지 않거나 개인 정보 유출 등 언어 생태계의 안정성을 보장하기가 상당히 어려운 상황이다.

연구팀은 이번 기술을 활용하여 크롬 및 엣지와 같은 웹 브라우저에 내장된 자바스크립트 엔진 및 코드 변환 도구에서 수많은 결함을 검출해 내는 데 성공했다. 또한, 자바스크립트용 정적 분석기*를 결함 없이 자동으로 생성하는 데 성공해, 기존 수동으로 개발돼오던 정적 분석기보다 우수한 안정성을 제공했다.

*정적 분석기: 주어진 프로그램을 실행하지 않고 자동으로 분석하는 도구

이러한 장점을 인정받아, 자바스크립트 언어의 명세를 관리하는 위원회에서는 자바스크립트에 새로운 기능을 추가할 때마다 이 기술을 필수적으로 사용하도록 했다. 이 기술은 자바스크립트 언어의 명세를 작성하는 도중에도 결함을 검출할 수 있어서, 자바스크립트 언어의 설계 초기 단계에서 발생할 수 있는 결함을 줄이는 효과를 보였다.

연구팀은 이번 연구를 통해 수년간 논문으로 발표한 결과물들을 산업계에서 널리 사용되는 자바스크립트에 성공적으로 적용, 자바스크립트뿐 아니라 다양한 프로그래밍 언어에도 적용할 수 있는 기틀을 마련했다. 연구팀은 이번 연구를 기반으로, 자바스크립트 후속 언어로 빠르게 성장하고 있는 웹어셈블리 언어에도 관련연구를 적용하고, 네트워크 소프트웨어용 프로그래밍 언어인 P4에 적용하는 연구를 코넬대학 연구팀과 공동으로 진행하고 있다.

연구팀은 모든 연구 결과물을 오픈 소스 SW로 개발해, 누구나 활용할 수 있도록 공개했다. 여러 기기가 스마트 기능을 갖게 되면서 개인 정보 유출 등 심각한 문제가 많이 발생하는 상황에서, 브라우저만 있으면 어느 기기에서나 동작하는 자바스크립트 코드가 올바르게 동작하도록 돕는 데 기여했다.

류석영 교수는 "10년이 넘는 동안 뚝심 있게 자바스크립트를 연구한 학생들의 노력이 만들어 낸 획기적인 기법”이라며, "더 많은 프로그래밍 언어에 적용해, 일상생활에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 컴퓨팅 분야 최고 학술지인 'Communications of the ACM' 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 24일 발표됐다.

(논문 제목: JavaScript Language Design and Implementation in Tandem,

https://cacm.acm.org/research/javascript-language-design-and-implementation-in-tandem/

https://www.youtube.com/watch?v=JGxc-KIUnQY)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 선도연구센터와 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

자바스크립트 안정성을 책임지다

전 세계에서 가장 널리 사용되는 프로그래밍 언어 중 하나인 자바스크립트*는 컴퓨터 뿐 아니라 스마트폰, 스마트시계 등 다양한 기기에서 동작하기 때문에, 자바스크립트 실행기를 올바르게 구현하는 것이 매우 중요하다. 또한 프로그램 개발 및 배포 과정에서 사용되는 소프트웨어의 안정성 보장이 중요하다.

*자바스크립트: C나 Java와 같이 컴파일 후 사용해야하는 프로그래밍 언어와 달리 코드를 작성하고 바로 실행해 볼 수 있음

우리 대학 전산학부 류석영 교수 연구팀이 고려대 박지혁 교수와 공동연구를 통해 인간 친화적인 형태인 영어로 작성한 자연어 명세에서 컴퓨터에 친화적인 형태인 기계화 명세를 자동으로 추출해 이를 기반으로 자바스크립트 생태계 안정성을 보장하는 기술을 개발하는데 성공했다고 7일 밝혔다.

현재 자바스크립트는 2015년부터 매년 새로운 기능이 추가될 정도로 급성장에 따른 부작용으로 프로그램 실행 중 작동이 되지 않거나 개인 정보 유출 등 언어 생태계의 안정성을 보장하기가 상당히 어려운 상황이다.

연구팀은 이번 기술을 활용하여 크롬 및 엣지와 같은 웹 브라우저에 내장된 자바스크립트 엔진 및 코드 변환 도구에서 수많은 결함을 검출해 내는 데 성공했다. 또한, 자바스크립트용 정적 분석기*를 결함 없이 자동으로 생성하는 데 성공해, 기존 수동으로 개발돼오던 정적 분석기보다 우수한 안정성을 제공했다.

*정적 분석기: 주어진 프로그램을 실행하지 않고 자동으로 분석하는 도구

이러한 장점을 인정받아, 자바스크립트 언어의 명세를 관리하는 위원회에서는 자바스크립트에 새로운 기능을 추가할 때마다 이 기술을 필수적으로 사용하도록 했다. 이 기술은 자바스크립트 언어의 명세를 작성하는 도중에도 결함을 검출할 수 있어서, 자바스크립트 언어의 설계 초기 단계에서 발생할 수 있는 결함을 줄이는 효과를 보였다.

연구팀은 이번 연구를 통해 수년간 논문으로 발표한 결과물들을 산업계에서 널리 사용되는 자바스크립트에 성공적으로 적용, 자바스크립트뿐 아니라 다양한 프로그래밍 언어에도 적용할 수 있는 기틀을 마련했다. 연구팀은 이번 연구를 기반으로, 자바스크립트 후속 언어로 빠르게 성장하고 있는 웹어셈블리 언어에도 관련연구를 적용하고, 네트워크 소프트웨어용 프로그래밍 언어인 P4에 적용하는 연구를 코넬대학 연구팀과 공동으로 진행하고 있다.

연구팀은 모든 연구 결과물을 오픈 소스 SW로 개발해, 누구나 활용할 수 있도록 공개했다. 여러 기기가 스마트 기능을 갖게 되면서 개인 정보 유출 등 심각한 문제가 많이 발생하는 상황에서, 브라우저만 있으면 어느 기기에서나 동작하는 자바스크립트 코드가 올바르게 동작하도록 돕는 데 기여했다.

류석영 교수는 "10년이 넘는 동안 뚝심 있게 자바스크립트를 연구한 학생들의 노력이 만들어 낸 획기적인 기법”이라며, "더 많은 프로그래밍 언어에 적용해, 일상생활에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 컴퓨팅 분야 최고 학술지인 'Communications of the ACM' 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 24일 발표됐다.

(논문 제목: JavaScript Language Design and Implementation in Tandem,

https://cacm.acm.org/research/javascript-language-design-and-implementation-in-tandem/

https://www.youtube.com/watch?v=JGxc-KIUnQY)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 선도연구센터와 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.07

조회수 7052

-

겨울왕국을 내 눈앞에서 생생하게

스티로폼 입자들이 작은 눈보라를 만들었다가 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라로 소용돌이쳤다. 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있는 미디어아트 작품이 개발되어 화제다.

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 공기의 흐름을 제어해 스티로폼 알갱이의 집산(흩어짐과 모임)을 통해 그래픽 이미지를 표시하는 신개념 기계식 디스플레이‘스노우 디스플레이’를 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀이 개발한 디스플레이 시스템은 스티로폼 입자들을 수용하는 챔버(공간), 챔버 안에서 스티로폼 입자를 날려 흩트리는 부양 팬, 입자들을 흡착하여 거르는 검정색 메쉬 패브릭 스크린, 공기 통로 개폐장치, 배기 팬 등으로 구성된다. 부양 팬들을 작동시켜 스티로폼 입자의 흩어짐과 모임을 반복하며 원하는 그래픽 이미지를 표시한다. 무작위한 입자의 흩날림으로부터 일순 질서 있는 이미지가 생성되는 시각효과는 기존 대안 디스플레이에서는 보기 드문 마법 같은 관람 경험을 제공한다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 산업디자인학과 김명성(석사 졸업), 백선우(석사과정) 학생은 새로운 대안 디스플레이 기술을 기반으로 <타임 투 스노우(Time to Snow)>라는 미디어아트 작품을 제작했다. 관람객이 없을 때는 작은 눈보라를 일렁이며 관람객의 관심과 접근을 유도한다. 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라가 일었다 잦아들면서 검은 벽면에 눈처럼 쌓인 스티로폼 알갱이가 현재 시각을 표시한다. 관람객은 손동작으로 눈보라를 일으킬 수도 있는데 이를 통해 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있다.

이 작품은 올해 8월 6일부터 11일까지 미국 로스앤젤레스에서 개최된 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용기술 분야 최대 규모 국제학술대회인 ‘ACM 시그래프(SIGGRAPH)’ 아트갤러리에 전시돼 관람객들의 이목을 끌었다. 또한 2023년 레드닷 디자인 어워드 디자인 컨셉 부문에서 최우수상(Best of the Best)을 수상기도 했다.

이우훈 교수는 “ 우수한 성능의 LCD나 LED 기반의 디스플레이가 있음에도, 미디어 아티스트나 디자이너들은 나무, 종이, 플라스틱, 솜털 등 손에 잡히는 물리적 픽셀을 이용하는 기계식 대안 디스플레이를 꾸준히 제안해 왔다. 물리적 픽셀이 표현하는 그래픽 이미지가 일상에서 경험하기 불가능한 심미적 감동을 제공하기 때문이다. 스노우 디스플레이도 향후 다양한 시각 콘텐츠를 전달하는 아날로그 감성의 대안 표시장치로 널리 활용될 것으로 기대된다.”라고 말했다.

연구팀은 개발한 기계식 디스플레이 기술을 바탕으로 현재 도트매트릭스 방식의 가로 약 2m, 세로 1m 크기의 대형 사이니지(signage)를 제작하고 있다. 이 대형 사이니지는 오는 9월 말경 대전 신세계 아트앤사이언스 6층에 있는 과학관(넥스페리움) 입구에 설치될 예정이다.

겨울왕국을 내 눈앞에서 생생하게

스티로폼 입자들이 작은 눈보라를 만들었다가 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라로 소용돌이쳤다. 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있는 미디어아트 작품이 개발되어 화제다.

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 공기의 흐름을 제어해 스티로폼 알갱이의 집산(흩어짐과 모임)을 통해 그래픽 이미지를 표시하는 신개념 기계식 디스플레이‘스노우 디스플레이’를 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀이 개발한 디스플레이 시스템은 스티로폼 입자들을 수용하는 챔버(공간), 챔버 안에서 스티로폼 입자를 날려 흩트리는 부양 팬, 입자들을 흡착하여 거르는 검정색 메쉬 패브릭 스크린, 공기 통로 개폐장치, 배기 팬 등으로 구성된다. 부양 팬들을 작동시켜 스티로폼 입자의 흩어짐과 모임을 반복하며 원하는 그래픽 이미지를 표시한다. 무작위한 입자의 흩날림으로부터 일순 질서 있는 이미지가 생성되는 시각효과는 기존 대안 디스플레이에서는 보기 드문 마법 같은 관람 경험을 제공한다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 산업디자인학과 김명성(석사 졸업), 백선우(석사과정) 학생은 새로운 대안 디스플레이 기술을 기반으로 <타임 투 스노우(Time to Snow)>라는 미디어아트 작품을 제작했다. 관람객이 없을 때는 작은 눈보라를 일렁이며 관람객의 관심과 접근을 유도한다. 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라가 일었다 잦아들면서 검은 벽면에 눈처럼 쌓인 스티로폼 알갱이가 현재 시각을 표시한다. 관람객은 손동작으로 눈보라를 일으킬 수도 있는데 이를 통해 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있다.

이 작품은 올해 8월 6일부터 11일까지 미국 로스앤젤레스에서 개최된 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용기술 분야 최대 규모 국제학술대회인 ‘ACM 시그래프(SIGGRAPH)’ 아트갤러리에 전시돼 관람객들의 이목을 끌었다. 또한 2023년 레드닷 디자인 어워드 디자인 컨셉 부문에서 최우수상(Best of the Best)을 수상기도 했다.

이우훈 교수는 “ 우수한 성능의 LCD나 LED 기반의 디스플레이가 있음에도, 미디어 아티스트나 디자이너들은 나무, 종이, 플라스틱, 솜털 등 손에 잡히는 물리적 픽셀을 이용하는 기계식 대안 디스플레이를 꾸준히 제안해 왔다. 물리적 픽셀이 표현하는 그래픽 이미지가 일상에서 경험하기 불가능한 심미적 감동을 제공하기 때문이다. 스노우 디스플레이도 향후 다양한 시각 콘텐츠를 전달하는 아날로그 감성의 대안 표시장치로 널리 활용될 것으로 기대된다.”라고 말했다.

연구팀은 개발한 기계식 디스플레이 기술을 바탕으로 현재 도트매트릭스 방식의 가로 약 2m, 세로 1m 크기의 대형 사이니지(signage)를 제작하고 있다. 이 대형 사이니지는 오는 9월 말경 대전 신세계 아트앤사이언스 6층에 있는 과학관(넥스페리움) 입구에 설치될 예정이다.

2023.09.14

조회수 6571

-

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16

조회수 7102

전산학부 허기홍 교수 연구팀, 세계 최고 소프트웨어공학 학술대회 FSE 2025에서 최우수 논문상 수상

우리 대학 전산학부 허기홍 교수 연구팀이 지난 6월 노르웨이 트론헤임에서 열린 ACM FSE 2025 (ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering)에서 최우수 논문상(Distinguished Paper Award)을 수상했다.

FSE는 ACM(Association for Computing Machinery) 주최로 매년 개최되며, 소프트웨어공학 분야에서 세계적으로 가장 높은 권위를 지닌 국제 학술대회 중 하나다. 최신 연구 성과 발표와 전 세계 연구자 간 교류의 장이며, 제출된 논문 중 극소수만이 본 상을 수상할 만큼 경쟁이 치열하다. 최우수 논문상은 독창성, 기술적 완성도, 학술적 기여도, 실용적 영향력 등을 종합적으로 평가해 가장 우수한 논문에만 수여된다.

수상 논문은 박사과정 장수진, 류연희 연구원과 학부생 이희원 연구원이 공동 저자로 참여했으며, 기존보다 훨씬 효과적으로 소프트웨어 오류를 검출할 수 있는 ‘목표 지향 단위 테스트 자동 생성 시스템’을 새롭게 제안했다. 이 시스템은 소프트웨어 내부의 기능상 핵심 지점 또는 오류 가능성이 높은 지점을 집중적으로 테스트하는 프로그램을 자동 생성한다. 이를 통해 테스트 시간을 줄이면서도 오류 검출률을 높일 수 있으며, 특히 대규모 소프트웨어를 여러 개발자가 협업하는 환경에서 높은 실용성을 보인다.

연구팀은 실제로 이 시스템을 적용해 세계적으로 널리 사용되는 다양한 오픈소스 소프트웨어에서 수십 건의 미확인 오류를 새롭게 발견하며 기술의 실효성과 확장 가능성을 입증했다. 발표 당시 현장에서도 논문의 내용은 큰 관심을 끌며 주목을 받았다.

허기홍 교수는 “학생들의 열정과 협업이 만들어낸 값진 성과”라며 “이번 연구를 바탕으로 기술을 더욱 고도화해 세계적인 수준으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

연구 소개 페이지: https://prosys.kaist.ac.kr/unitcon/

연구 논문: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3729362

2025.06.30 조회수 81

전산학부 허기홍 교수 연구팀, 세계 최고 소프트웨어공학 학술대회 FSE 2025에서 최우수 논문상 수상

우리 대학 전산학부 허기홍 교수 연구팀이 지난 6월 노르웨이 트론헤임에서 열린 ACM FSE 2025 (ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering)에서 최우수 논문상(Distinguished Paper Award)을 수상했다.

FSE는 ACM(Association for Computing Machinery) 주최로 매년 개최되며, 소프트웨어공학 분야에서 세계적으로 가장 높은 권위를 지닌 국제 학술대회 중 하나다. 최신 연구 성과 발표와 전 세계 연구자 간 교류의 장이며, 제출된 논문 중 극소수만이 본 상을 수상할 만큼 경쟁이 치열하다. 최우수 논문상은 독창성, 기술적 완성도, 학술적 기여도, 실용적 영향력 등을 종합적으로 평가해 가장 우수한 논문에만 수여된다.

수상 논문은 박사과정 장수진, 류연희 연구원과 학부생 이희원 연구원이 공동 저자로 참여했으며, 기존보다 훨씬 효과적으로 소프트웨어 오류를 검출할 수 있는 ‘목표 지향 단위 테스트 자동 생성 시스템’을 새롭게 제안했다. 이 시스템은 소프트웨어 내부의 기능상 핵심 지점 또는 오류 가능성이 높은 지점을 집중적으로 테스트하는 프로그램을 자동 생성한다. 이를 통해 테스트 시간을 줄이면서도 오류 검출률을 높일 수 있으며, 특히 대규모 소프트웨어를 여러 개발자가 협업하는 환경에서 높은 실용성을 보인다.

연구팀은 실제로 이 시스템을 적용해 세계적으로 널리 사용되는 다양한 오픈소스 소프트웨어에서 수십 건의 미확인 오류를 새롭게 발견하며 기술의 실효성과 확장 가능성을 입증했다. 발표 당시 현장에서도 논문의 내용은 큰 관심을 끌며 주목을 받았다.

허기홍 교수는 “학생들의 열정과 협업이 만들어낸 값진 성과”라며 “이번 연구를 바탕으로 기술을 더욱 고도화해 세계적인 수준으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

연구 소개 페이지: https://prosys.kaist.ac.kr/unitcon/

연구 논문: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3729362

2025.06.30 조회수 81 음악 창작 돕는 작곡 AI 동료 ‘어뮤즈’ 공개

음악 창작자가 초기 아이디어를 생각하거나 창작 중간 막힐 때, 이를 같이 해결해 주고 다양한 음악적 방향 탐색에 실질적인 도움을 주는 동료가 있다면 얼마나 좋을까? KAIST 연구진이 이런 음악 창작을 돕는 동료 작가와 같은 AI 기술을 개발했다.

KAIST(총장 이광형)는 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 AI 기반 음악 창작 지원 시스템 어뮤즈(Amuse)를 개발하였다. 이 연구 결과는 4월 26일부터 5월 1일까지 일본 요코하마에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 세계 최고 권위의 국제학술대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 전체 논문 중 상위 1%에게만 수여되는 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 7일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 어뮤즈(Amuse) 시스템은 텍스트, 이미지, 오디오와 같은 다양한 형식의 영감을 입력하면 이를 화성 구조(코드 진행)로 변환해 작곡을 지원해 주는 AI 기반 시스템이다.

예를 들어, 사용자가 ‘따뜻한 여름 해변의 기억’과 같은 문구나 이미지, 사운드 클립을 입력하면, 어뮤즈는 해당 영감에 어울리는 코드 진행을 자동으로 생성해 제안한다.

기존의 생성 AI와 달리, 어뮤즈는 사용자의 창작 흐름을 존중하고, AI의 제안을 유연하게 통합·수정할 수 있는 상호작용 방식을 통해 창의적 탐색을 자연스럽게 유도한다는 점에서 차별성을 갖는다.

어뮤즈 시스템의 핵심 기술은 대형 언어 모델의 이용해 사용자의 영감으로 프롬프트에 입력한 글자 따라 이에 어울리는 음악 코드를 생성하고, 실제 음악 데이터를 학습한 AI 모델이 부자연스럽거나 어색한 결과는 걸러내는(리젝션 샘플링) 과정을 거쳐 결합한 두 가지 방법을 자연스럽게 이어 재현하는 하이브리드 생성 방식이다.

연구팀은 실제 뮤지션들을 대상으로 한 사용자 연구를 수행하여, 어뮤즈가 단순한 음악 생성 AI가 아닌, 사람과 AI가 협업하는 창작 동반자(Co-Creative AI)로서의 가능성이 높다는 평가를 받았다.

KAIST 전기 및 전자공학부 박사과정 김예원, 이성주 교수, 카네기 멜런 대학의 크리스 도너휴(Chris Donahue) 교수가 참여한 해당 논문은 학계 및 산업계 모두의 창의적 AI 시스템 설계의 가능성을 보여주었다.

※ 논문명 : Amuse: Human-AI Collaborative Songwriting with Multimodal Inspirations DOI : https://doi.org/10.1145/3706598.3713818

※ 연구 데모 영상: https://youtu.be/udilkRSnftI?si=FNXccC9EjxHOCrm1

※ 연구 홈페이지: https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/amuse/

이성주 교수는 “ 최근 생성형 AI 기술은 저작권이 있는 콘텐츠를 그대로 모방하여 창작자의 저작권을 침해하거나, 창작자의 의도와는 무관하게 일방향으로 결과물을 생성한다는 점에서 우려를 낳고 있다. 이에 연구팀은 이러한 흐름에 문제 의식을 가지고, 창작자가 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지에 주목하며 창작자 중심의 AI 시스템 설계에 주안점을 두었다.”라고 말했다.

이어 ”어뮤즈는 창작자의 주도권을 유지한 채, 인공지능과의 협업 가능성을 탐색하는 시도로, 향후 음악 창작 도구와 생성형 AI 시스템의 개발에 있어 보다 창작자 친화적인 방향을 제시하는 출발점이 될 것으로 기대된다.“라고 설명했다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.(RS-2024-00337007)

2025.05.07 조회수 3276

음악 창작 돕는 작곡 AI 동료 ‘어뮤즈’ 공개

음악 창작자가 초기 아이디어를 생각하거나 창작 중간 막힐 때, 이를 같이 해결해 주고 다양한 음악적 방향 탐색에 실질적인 도움을 주는 동료가 있다면 얼마나 좋을까? KAIST 연구진이 이런 음악 창작을 돕는 동료 작가와 같은 AI 기술을 개발했다.

KAIST(총장 이광형)는 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 AI 기반 음악 창작 지원 시스템 어뮤즈(Amuse)를 개발하였다. 이 연구 결과는 4월 26일부터 5월 1일까지 일본 요코하마에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 세계 최고 권위의 국제학술대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 전체 논문 중 상위 1%에게만 수여되는 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 7일 밝혔다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 어뮤즈(Amuse) 시스템은 텍스트, 이미지, 오디오와 같은 다양한 형식의 영감을 입력하면 이를 화성 구조(코드 진행)로 변환해 작곡을 지원해 주는 AI 기반 시스템이다.

예를 들어, 사용자가 ‘따뜻한 여름 해변의 기억’과 같은 문구나 이미지, 사운드 클립을 입력하면, 어뮤즈는 해당 영감에 어울리는 코드 진행을 자동으로 생성해 제안한다.

기존의 생성 AI와 달리, 어뮤즈는 사용자의 창작 흐름을 존중하고, AI의 제안을 유연하게 통합·수정할 수 있는 상호작용 방식을 통해 창의적 탐색을 자연스럽게 유도한다는 점에서 차별성을 갖는다.

어뮤즈 시스템의 핵심 기술은 대형 언어 모델의 이용해 사용자의 영감으로 프롬프트에 입력한 글자 따라 이에 어울리는 음악 코드를 생성하고, 실제 음악 데이터를 학습한 AI 모델이 부자연스럽거나 어색한 결과는 걸러내는(리젝션 샘플링) 과정을 거쳐 결합한 두 가지 방법을 자연스럽게 이어 재현하는 하이브리드 생성 방식이다.

연구팀은 실제 뮤지션들을 대상으로 한 사용자 연구를 수행하여, 어뮤즈가 단순한 음악 생성 AI가 아닌, 사람과 AI가 협업하는 창작 동반자(Co-Creative AI)로서의 가능성이 높다는 평가를 받았다.

KAIST 전기 및 전자공학부 박사과정 김예원, 이성주 교수, 카네기 멜런 대학의 크리스 도너휴(Chris Donahue) 교수가 참여한 해당 논문은 학계 및 산업계 모두의 창의적 AI 시스템 설계의 가능성을 보여주었다.

※ 논문명 : Amuse: Human-AI Collaborative Songwriting with Multimodal Inspirations DOI : https://doi.org/10.1145/3706598.3713818

※ 연구 데모 영상: https://youtu.be/udilkRSnftI?si=FNXccC9EjxHOCrm1

※ 연구 홈페이지: https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/amuse/

이성주 교수는 “ 최근 생성형 AI 기술은 저작권이 있는 콘텐츠를 그대로 모방하여 창작자의 저작권을 침해하거나, 창작자의 의도와는 무관하게 일방향으로 결과물을 생성한다는 점에서 우려를 낳고 있다. 이에 연구팀은 이러한 흐름에 문제 의식을 가지고, 창작자가 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지에 주목하며 창작자 중심의 AI 시스템 설계에 주안점을 두었다.”라고 말했다.

이어 ”어뮤즈는 창작자의 주도권을 유지한 채, 인공지능과의 협업 가능성을 탐색하는 시도로, 향후 음악 창작 도구와 생성형 AI 시스템의 개발에 있어 보다 창작자 친화적인 방향을 제시하는 출발점이 될 것으로 기대된다.“라고 설명했다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.(RS-2024-00337007)

2025.05.07 조회수 3276 차미영 교수, 2024 ACM Distinguished Member 선정

우리대학 전산학부 차미영 교수가 미국 컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery)의 ‘Distinguished Member(특훈회원)’로 선정됐다.

차 교수는 허위 정보 분석, 사기 감지, 빈곤 맵핑(Poverty Mapping) 등 계산 사회과학(Computational Social Science) 연구에서 두드러진 기여를 한 공로를 인정받았다. ACM Distinguished Member는 컴퓨터 및 정보기술 분야에서 연구 업적이 뛰어나고, 후학과 연구자들에게 롤모델이 되는 인물에게 수여되는 영예로운 지위다. ACM은 2006년부터 전체 회원 중 상위 10% 이내에서 Distinguished Member를 선정하고 있다.

차 교수는 2008년 우리 대학 전산학부에서 박사학위를 취득한 후, 2010년 KAIST에 부임해 현재 ‘인류를 위한 데이터과학(Humanity for Data Science)’ 연구실을 이끌고 있다. 또한, 독일 막스플랑크 연구소에서도 연구를 병행하며 국제적인 연구 협력을 이어가고 있다.

2025.02.17 조회수 1820

차미영 교수, 2024 ACM Distinguished Member 선정

우리대학 전산학부 차미영 교수가 미국 컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery)의 ‘Distinguished Member(특훈회원)’로 선정됐다.

차 교수는 허위 정보 분석, 사기 감지, 빈곤 맵핑(Poverty Mapping) 등 계산 사회과학(Computational Social Science) 연구에서 두드러진 기여를 한 공로를 인정받았다. ACM Distinguished Member는 컴퓨터 및 정보기술 분야에서 연구 업적이 뛰어나고, 후학과 연구자들에게 롤모델이 되는 인물에게 수여되는 영예로운 지위다. ACM은 2006년부터 전체 회원 중 상위 10% 이내에서 Distinguished Member를 선정하고 있다.

차 교수는 2008년 우리 대학 전산학부에서 박사학위를 취득한 후, 2010년 KAIST에 부임해 현재 ‘인류를 위한 데이터과학(Humanity for Data Science)’ 연구실을 이끌고 있다. 또한, 독일 막스플랑크 연구소에서도 연구를 병행하며 국제적인 연구 협력을 이어가고 있다.

2025.02.17 조회수 1820 ‘로봇스케치’ 도쿄 데뷔, 최우수 심사위원상 수상

VR 헤드셋을 쓴 디자이너(산업디자인학과 이준협 박사)가 태블릿과 펜으로 아무 것도 없는 가상 공간 속에서 유려한 입체 형태와 복잡한 관절 구조를 가지는 4족 거미 로봇을 단 몇 분 만에 그려서 완성했다. 디자이너가 컨트롤러를 조작하자 움직이던 거미 로봇이 일어나 2족 휴머노이드 로봇으로 자세를 수정하고 두 발을 짚고 걸음을 내딛기 시작했다. (2024 시그래프 아시아 리얼타임 라이브의 KAIST 로봇스케치 시연 장면)

우리 대학 12월 6일 도쿄 국제 포럼에서 열린 ‘시그래프 아시아 2024’의 하이라이트인 리얼타임 라이브(Real-Time Live!)에서 산업디자인학과 배석형 교수팀이 기계공학과 황보제민 교수팀과 협업하여 개발한 ‘로봇스케치(RobostSketch)’ 기술이 최우수 심사위원상(Jury’s Choice)을 수상했다고 9일 밝혔다.

‘시그래프 리얼타임 라이브’는 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용 분야에서 ‘꿈의 무대’로 알려져 있다. 매년 전 세계에서 엄선된 10여 개의 혁신적인 기술만이 무대에 오른다.

모든 시연은 사전 녹화 없이 실시간으로 이루어지며, 6분이라는 제한된 시간 안에 기술의 독창성과 가능성을 선보여야 한다. KAIST의 로봇스케치는 이러한 무대에서 새로운 로봇 디자인 프로세스의 가능성을 보이며 큰 주목을 받았으며, 단 하나의 기술에만 수여되는 최우수 심사위원상을 수상했다.

로봇스케치는 단순히 외형과 구조를 시각적으로 표현하는 설계 도구를 넘어, 3D 스케칭에 생성형 AI와 몰입형 VR을 접목해 로봇 디자인의 개념을 새롭게 정의한 혁신적 기술이다.

디자이너는 VR 환경에서 태블릿과 펜을 사용해 복잡한 관절형 구조를 직관적으로 표현하고, 이를 실제 크기로 확인할 수 있다. 디자이너가 그린 로봇은 강화학습을 통해 현실 세계의 물리 법칙을 따르는 시뮬레이션 속에서 보행법과 움직임을 학습한다.

이를 통해 디자이너는 실제 세계에서 작동 가능한 로봇 디자인을 VR 공간 안에서 만들고, 로봇을 직접 움직이며 로봇이 가질 동작의 자연스러움과 안정성을 실시간으로 확인할 수 있다.

로봇스케치는 3D 스케칭 전문가인 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀과 로봇 강화학습 전문가인 기계공학과 황보제민 교수 연구팀의 협업으로 완성됐다.

배석형 교수는 “기존 로봇 디자인의 한계를 극복하고, 로봇 디자이너가 상상하는 모든 것을 실시간으로 표현할 수 있는 도구를 만들고 싶었다”고 밝혔다.

이어 “로봇 디자인은 단순히 외형뿐 아니라 로봇의 움직임과 기능, 더 나아가 사용자와의 상호작용까지 모두 포함하는 과정이며 로봇 디자이너와 로봇 엔지니어의 원활한 소통을 촉진하고 현실 프로토타이핑에 소모되는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있는 로봇스케치는 앞으로 로봇 개발과 제품화 과정에서 중요한 도구가 될 것”이라고 덧붙였다.

이 연구는 ‘DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터’의 지원 아래 이루어진 결과로, 해당 센터는 3D 스케칭, AI, VR 기술을 결합해 전문가의 창의성과 생산성을 극대화하는 도구를 연구하며 첨단 기술과 디자인의 융합 가능성을 탐구하고 있다. 앞으로 로봇 디자인뿐 아니라 미래 산업 전반에서 고도화된 디자인 도구의 발전이 기대된다.

ACM SIGGRAPH Asia 2024 리얼타임 라이브 <로봇 스케치> 시연 영상: https://youtu.be/5wi53Z2_sAk

2024.12.09 조회수 5030

‘로봇스케치’ 도쿄 데뷔, 최우수 심사위원상 수상

VR 헤드셋을 쓴 디자이너(산업디자인학과 이준협 박사)가 태블릿과 펜으로 아무 것도 없는 가상 공간 속에서 유려한 입체 형태와 복잡한 관절 구조를 가지는 4족 거미 로봇을 단 몇 분 만에 그려서 완성했다. 디자이너가 컨트롤러를 조작하자 움직이던 거미 로봇이 일어나 2족 휴머노이드 로봇으로 자세를 수정하고 두 발을 짚고 걸음을 내딛기 시작했다. (2024 시그래프 아시아 리얼타임 라이브의 KAIST 로봇스케치 시연 장면)

우리 대학 12월 6일 도쿄 국제 포럼에서 열린 ‘시그래프 아시아 2024’의 하이라이트인 리얼타임 라이브(Real-Time Live!)에서 산업디자인학과 배석형 교수팀이 기계공학과 황보제민 교수팀과 협업하여 개발한 ‘로봇스케치(RobostSketch)’ 기술이 최우수 심사위원상(Jury’s Choice)을 수상했다고 9일 밝혔다.

‘시그래프 리얼타임 라이브’는 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용 분야에서 ‘꿈의 무대’로 알려져 있다. 매년 전 세계에서 엄선된 10여 개의 혁신적인 기술만이 무대에 오른다.

모든 시연은 사전 녹화 없이 실시간으로 이루어지며, 6분이라는 제한된 시간 안에 기술의 독창성과 가능성을 선보여야 한다. KAIST의 로봇스케치는 이러한 무대에서 새로운 로봇 디자인 프로세스의 가능성을 보이며 큰 주목을 받았으며, 단 하나의 기술에만 수여되는 최우수 심사위원상을 수상했다.

로봇스케치는 단순히 외형과 구조를 시각적으로 표현하는 설계 도구를 넘어, 3D 스케칭에 생성형 AI와 몰입형 VR을 접목해 로봇 디자인의 개념을 새롭게 정의한 혁신적 기술이다.

디자이너는 VR 환경에서 태블릿과 펜을 사용해 복잡한 관절형 구조를 직관적으로 표현하고, 이를 실제 크기로 확인할 수 있다. 디자이너가 그린 로봇은 강화학습을 통해 현실 세계의 물리 법칙을 따르는 시뮬레이션 속에서 보행법과 움직임을 학습한다.

이를 통해 디자이너는 실제 세계에서 작동 가능한 로봇 디자인을 VR 공간 안에서 만들고, 로봇을 직접 움직이며 로봇이 가질 동작의 자연스러움과 안정성을 실시간으로 확인할 수 있다.

로봇스케치는 3D 스케칭 전문가인 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀과 로봇 강화학습 전문가인 기계공학과 황보제민 교수 연구팀의 협업으로 완성됐다.

배석형 교수는 “기존 로봇 디자인의 한계를 극복하고, 로봇 디자이너가 상상하는 모든 것을 실시간으로 표현할 수 있는 도구를 만들고 싶었다”고 밝혔다.

이어 “로봇 디자인은 단순히 외형뿐 아니라 로봇의 움직임과 기능, 더 나아가 사용자와의 상호작용까지 모두 포함하는 과정이며 로봇 디자이너와 로봇 엔지니어의 원활한 소통을 촉진하고 현실 프로토타이핑에 소모되는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있는 로봇스케치는 앞으로 로봇 개발과 제품화 과정에서 중요한 도구가 될 것”이라고 덧붙였다.

이 연구는 ‘DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터’의 지원 아래 이루어진 결과로, 해당 센터는 3D 스케칭, AI, VR 기술을 결합해 전문가의 창의성과 생산성을 극대화하는 도구를 연구하며 첨단 기술과 디자인의 융합 가능성을 탐구하고 있다. 앞으로 로봇 디자인뿐 아니라 미래 산업 전반에서 고도화된 디자인 도구의 발전이 기대된다.

ACM SIGGRAPH Asia 2024 리얼타임 라이브 <로봇 스케치> 시연 영상: https://youtu.be/5wi53Z2_sAk

2024.12.09 조회수 5030 권영진·신인식 교수팀, 세계 최고 학회 아시아 최초 최우수논문상 2회 수상

우리 대학 전산학부 권영진⦁신인식 교수 연구팀이 서울대 이병영 교수와 협력하여 세계 최대 컴퓨터 학회 ACM(Association for Computing Machinery)의 운영체제 분야 최고 학회인 ACM 운영체제 원리 심포지움(Symposium on Operating Systems Principles, SOSP)에서 아시아 최초 최우수 논문상을 2회 수상했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 세계 최초로 애플(Apple)의 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 현대 고성능 프로세서(CPU) 없이도 운영체제 시스템을 해킹하거나 중단시킬 수 있는 동시성 버그를 탐지하는 기술을 개발했다.

ACM SOSP는 컴퓨터 시스템 분야 세계 최고 권위의 학술대회로, 지난 30년간 국내에서 단 4편의 논문만 게재될 정도로 높은 기준을 요구한다. 이번 최우수 논문상 수상은 국내 운영체제 연구 역량이 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 중요한 성과다.

특히, 권영진 교수는 2021년에 ACM SOSP에서 아시아 학교에서는 최초로 최우수 논문상을 수상하였으며, 이번 수상을 포함해 ACM SOSP에서 최우수 논문상을 두 차례 수상하며 연구의 탁월성을 다시 한번 입증했다.

KAIST 정대룡 박사, 최예원 박사과정, 서울대 이병영 교수와 함께 구성된 권영진⦁신인식 교수 연구팀은 애플(Apple)의 M3 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 CPU 없이도 비순차적 실행에 의한 동시성 버그*를 발견하고 그 원인을 규명하도록 돕는 운영체제 버그 탐지 프레임워크를 개발했다.

*비순차적 실행에 의한 동시성 버그: 전문 개발자가 몇 년이 지나도 찾지 못할 정도로 개발자의 직관이나 단순 테스팅을 통해 발견하기는 매우 어려운 버그임. 이러한 버그를 공격자가 악용할 경우 시스템이 해킹당하거나 작동을 멈출 수 있는 결과를 초래할 수 있음

권영진⦁신인식 교수팀은 실제 물리적인 CPU 없이도 정확하고 빠르게 소프트웨어만으로 에뮬레이션*하는 방법을 고안해 리눅스 커널 운영체제를 에뮬레이션 환경에서 구동할 수 있도록 하는 기법을 개발했다.

*에뮬레이션: 하드웨어에 수행되는 작업을 소프트웨어를 활용해 처리함

또한 연구팀은 퍼징(fuzzing)기법*을 활용하여 범용 운영체제인 리눅스 커널에서 11개의 새로운 버그를 발견하여 보고하였고, 리눅스 커널 개발자들에게 보안 패치를 제공하였다.

*퍼징기법: 입력값을 무작위로 대입하여 그 과정에서 발생하는 버그나 에러를 발견하는 기법

발견된 버그들은 암호화된 네트워크에 사용하는 TLS 코드를 비롯해 보안에 위협이 되는 중요한 커널 요소에서 곳곳에서 발견됐다.

연구팀이 개발한 기술은 리눅스뿐만 아니라 핸드폰에 사용되는 안드로이드 운영체제나 윈도우에도 적용할 수 있는 기술로, 앞으로 그 응용 사례가 계속 확대될 전망이다. 연구 결과물은 오픈소스로 공개돼 있다.

https://github.com/casys-kaist/ozz

권영진 교수는 “오랜 기간 앞을 모르는 결과를 위해 시행착오를 감수하고 끈기있게 연구를 진행한 학생 연구원의 의지에 감사하며, 훌륭한 조언을 아끼지 않았던 동료 교수님께 다시 한번 감사드린다”라고 수상 소감을 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 한국과학기술정보연구원, K-Startup, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 3606

권영진·신인식 교수팀, 세계 최고 학회 아시아 최초 최우수논문상 2회 수상

우리 대학 전산학부 권영진⦁신인식 교수 연구팀이 서울대 이병영 교수와 협력하여 세계 최대 컴퓨터 학회 ACM(Association for Computing Machinery)의 운영체제 분야 최고 학회인 ACM 운영체제 원리 심포지움(Symposium on Operating Systems Principles, SOSP)에서 아시아 최초 최우수 논문상을 2회 수상했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 세계 최초로 애플(Apple)의 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 현대 고성능 프로세서(CPU) 없이도 운영체제 시스템을 해킹하거나 중단시킬 수 있는 동시성 버그를 탐지하는 기술을 개발했다.

ACM SOSP는 컴퓨터 시스템 분야 세계 최고 권위의 학술대회로, 지난 30년간 국내에서 단 4편의 논문만 게재될 정도로 높은 기준을 요구한다. 이번 최우수 논문상 수상은 국내 운영체제 연구 역량이 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 중요한 성과다.

특히, 권영진 교수는 2021년에 ACM SOSP에서 아시아 학교에서는 최초로 최우수 논문상을 수상하였으며, 이번 수상을 포함해 ACM SOSP에서 최우수 논문상을 두 차례 수상하며 연구의 탁월성을 다시 한번 입증했다.

KAIST 정대룡 박사, 최예원 박사과정, 서울대 이병영 교수와 함께 구성된 권영진⦁신인식 교수 연구팀은 애플(Apple)의 M3 프로세서를 탑재한 모든 장치를 비롯해 실제 물리적인 CPU 없이도 비순차적 실행에 의한 동시성 버그*를 발견하고 그 원인을 규명하도록 돕는 운영체제 버그 탐지 프레임워크를 개발했다.

*비순차적 실행에 의한 동시성 버그: 전문 개발자가 몇 년이 지나도 찾지 못할 정도로 개발자의 직관이나 단순 테스팅을 통해 발견하기는 매우 어려운 버그임. 이러한 버그를 공격자가 악용할 경우 시스템이 해킹당하거나 작동을 멈출 수 있는 결과를 초래할 수 있음

권영진⦁신인식 교수팀은 실제 물리적인 CPU 없이도 정확하고 빠르게 소프트웨어만으로 에뮬레이션*하는 방법을 고안해 리눅스 커널 운영체제를 에뮬레이션 환경에서 구동할 수 있도록 하는 기법을 개발했다.

*에뮬레이션: 하드웨어에 수행되는 작업을 소프트웨어를 활용해 처리함

또한 연구팀은 퍼징(fuzzing)기법*을 활용하여 범용 운영체제인 리눅스 커널에서 11개의 새로운 버그를 발견하여 보고하였고, 리눅스 커널 개발자들에게 보안 패치를 제공하였다.

*퍼징기법: 입력값을 무작위로 대입하여 그 과정에서 발생하는 버그나 에러를 발견하는 기법

발견된 버그들은 암호화된 네트워크에 사용하는 TLS 코드를 비롯해 보안에 위협이 되는 중요한 커널 요소에서 곳곳에서 발견됐다.

연구팀이 개발한 기술은 리눅스뿐만 아니라 핸드폰에 사용되는 안드로이드 운영체제나 윈도우에도 적용할 수 있는 기술로, 앞으로 그 응용 사례가 계속 확대될 전망이다. 연구 결과물은 오픈소스로 공개돼 있다.

https://github.com/casys-kaist/ozz

권영진 교수는 “오랜 기간 앞을 모르는 결과를 위해 시행착오를 감수하고 끈기있게 연구를 진행한 학생 연구원의 의지에 감사하며, 훌륭한 조언을 아끼지 않았던 동료 교수님께 다시 한번 감사드린다”라고 수상 소감을 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 한국과학기술정보연구원, K-Startup, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 3606 이의진 교수, 미국컴퓨터협회 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 지난 10월 8일 호주 멜버른에서 미국컴퓨터협회(ACM) 주최로 개최된 유비쿼터스 컴퓨팅 학회(Ubicomp/ISWC)에서 최우수 논문상을 받았다고 25일 밝혔다.

ACM 유비쿼터스 컴퓨팅 학회는 전 세계 유수 대학 및 글로벌 기업들이 인간-컴퓨터 상호작용(HCI, Human-Computer Interaction) 분야의 유비쿼터스 컴퓨팅 및 웨어러블 기술에 관한 최신 연구 결과를 발표하는 최고 권위의 국제학회다.

학술대회 프로그램은 유비쿼터스 및 웨어러블 컴퓨팅 분야의 최신 연구를 다루는 ACM 논문집(PACM) IMWUT(Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies)에 출판된 논문을 초청해 구성된다.

우수 논문상 선정 위원회는 ACM 논문집인(PACM IMWUT) 학술지 7권에 게재된 205편의 논문 중에서 연구 커뮤니티에 탁월하고 모범적인 기여를 한 8편의 논문을 선정했다. 위원회는 학술지 편집위원회의 현직 및 전직 위원 16명의 저명한 전문가들로 구성됐으며 전체 논문에 대한 까다로운 심사를 한 달 이상 거쳐 결정된다.

최우수 논문상을 받은 논문은 KAIST 데이터 사이언스 대학원을 졸업한 박준영 박사가 주저자로 수행한 연구로 ‘적시 모바일 건강 중재의 참여도 저하에 관한 이해’에 관한 내용이다.

이의진 교수 연구팀은 건강 관리 앱도 사용해야 효과를 거둘 수 있다는 전제 하에 앱에서 수집되는 데이터를 활용해 최적의 상황에 중재를 적극적으로 제공하는 ‘적시 모바일 건강 중재’를 제안했다.

연구팀은 적시 모바일 건강 중재에 대한 참여도 저하에 대한 체계적인 분석을 수행했다. 활동적 생활 습관 형성을 위한 신체활동 증진 앱인 비액티브(BeActive) 시스템을 개발해 사용자의 자가통제(Self-Control) 능력과 지루함 성향(Boredom-Proneness)이 적시 중재에 대한 순응도에 미치는 영향을 체계적으로 분석했다.

8주간의 실증 실험 결과, 사용자의 상황에 맞는 적시 중재를 제공하더라도 참여도 저하를 피할 수가 없는 것으로 드러났다. 다만 자가통제 능력이 높고 지루함 성향이 낮은 사용자의 경우, 앱을 통해 전달되는 적시 중재에 순응도가 다른 그룹의 사용자들보다 현저하게 높았다.

특히 지루함 성향이 높은 사용자는 반복적으로 전달되는 적시 중재에 싫증을 쉽게 느껴 앱의 순응도가 다른 그룹에 비해서 더 빨리 감소했다.

이의진 교수는 “적시 모바일 건강 중재를 활용하는 디지털 치료제 및 웰니스 서비스의 참여도에 관한 첫 연구 결과로 참여도 증진 방법 탐색에 대한 단초를 제공했다”라며 “대규모 언어모델(LLM) 및 복합상황인지 기술을 활용해 참여도를 증강하는 사용자 중심 인공지능 기술 개발이 가능할 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 과기정통부의 재원으로 2021년도 한국연구재단 바이오․의료기술개발사업 (NRF-2021M3A9E4080780) 및 2022년도 한국연구재단 기초연구 개발사업(NRF-2022R1A2C2011536)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.25 조회수 4539

이의진 교수, 미국컴퓨터협회 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 지난 10월 8일 호주 멜버른에서 미국컴퓨터협회(ACM) 주최로 개최된 유비쿼터스 컴퓨팅 학회(Ubicomp/ISWC)에서 최우수 논문상을 받았다고 25일 밝혔다.

ACM 유비쿼터스 컴퓨팅 학회는 전 세계 유수 대학 및 글로벌 기업들이 인간-컴퓨터 상호작용(HCI, Human-Computer Interaction) 분야의 유비쿼터스 컴퓨팅 및 웨어러블 기술에 관한 최신 연구 결과를 발표하는 최고 권위의 국제학회다.

학술대회 프로그램은 유비쿼터스 및 웨어러블 컴퓨팅 분야의 최신 연구를 다루는 ACM 논문집(PACM) IMWUT(Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies)에 출판된 논문을 초청해 구성된다.

우수 논문상 선정 위원회는 ACM 논문집인(PACM IMWUT) 학술지 7권에 게재된 205편의 논문 중에서 연구 커뮤니티에 탁월하고 모범적인 기여를 한 8편의 논문을 선정했다. 위원회는 학술지 편집위원회의 현직 및 전직 위원 16명의 저명한 전문가들로 구성됐으며 전체 논문에 대한 까다로운 심사를 한 달 이상 거쳐 결정된다.

최우수 논문상을 받은 논문은 KAIST 데이터 사이언스 대학원을 졸업한 박준영 박사가 주저자로 수행한 연구로 ‘적시 모바일 건강 중재의 참여도 저하에 관한 이해’에 관한 내용이다.

이의진 교수 연구팀은 건강 관리 앱도 사용해야 효과를 거둘 수 있다는 전제 하에 앱에서 수집되는 데이터를 활용해 최적의 상황에 중재를 적극적으로 제공하는 ‘적시 모바일 건강 중재’를 제안했다.

연구팀은 적시 모바일 건강 중재에 대한 참여도 저하에 대한 체계적인 분석을 수행했다. 활동적 생활 습관 형성을 위한 신체활동 증진 앱인 비액티브(BeActive) 시스템을 개발해 사용자의 자가통제(Self-Control) 능력과 지루함 성향(Boredom-Proneness)이 적시 중재에 대한 순응도에 미치는 영향을 체계적으로 분석했다.

8주간의 실증 실험 결과, 사용자의 상황에 맞는 적시 중재를 제공하더라도 참여도 저하를 피할 수가 없는 것으로 드러났다. 다만 자가통제 능력이 높고 지루함 성향이 낮은 사용자의 경우, 앱을 통해 전달되는 적시 중재에 순응도가 다른 그룹의 사용자들보다 현저하게 높았다.

특히 지루함 성향이 높은 사용자는 반복적으로 전달되는 적시 중재에 싫증을 쉽게 느껴 앱의 순응도가 다른 그룹에 비해서 더 빨리 감소했다.

이의진 교수는 “적시 모바일 건강 중재를 활용하는 디지털 치료제 및 웰니스 서비스의 참여도에 관한 첫 연구 결과로 참여도 증진 방법 탐색에 대한 단초를 제공했다”라며 “대규모 언어모델(LLM) 및 복합상황인지 기술을 활용해 참여도를 증강하는 사용자 중심 인공지능 기술 개발이 가능할 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 과기정통부의 재원으로 2021년도 한국연구재단 바이오․의료기술개발사업 (NRF-2021M3A9E4080780) 및 2022년도 한국연구재단 기초연구 개발사업(NRF-2022R1A2C2011536)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.25 조회수 4539 가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.02 조회수 6195

가짜 분유는 이제 스마트폰으로 손쉽게 찾아낸다

가짜 분유 파문은 현재까지도 지속적으로 발생하고 있으며 수만 명의 영유아의 생명을 위협하는 심각한 전세계적 문제다. 하지만 이러한 가짜 분유의 진위 여부를 쉽게 확인하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 공동연구진은 스마트폰을 활용해 위조 분유를 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템을 개발해서 화제가 되고 있다.

우리 대학 전산학부 한준 교수 연구팀이 연세대, POSTECH, 싱가포르국립대와 공동연구를 통해서 스마트폰을 이용한 가짜 분유 탐지 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

한준 교수 연구팀은 스마트폰에 탑재된 일반 카메라만을 사용해 위조 분말을 탐지하는 ‘파우듀(PowDew)’ 시스템을 개발했다. 연구팀이 최초 개발한 이 시스템은 분말 식품의 성분 및 제조 과정 등에 따라 결정되는 고유한 물리적 성질(습윤성 및 다공성 등)과 액체류와의 상호작용을 이용했다.

이 시스템을 활용하면 소비자가 본인의 스마트폰 카메라로 분유 가루 위에 떨어진 물방울의 움직임을 관측해 손쉽게 분유의 진위를 확인할 수 있다고 전했다. 또한 연구팀은 실험을 통해 6개의 서로 다른 분유 브랜드에 대해 최대 96.1%의 높은 정확도로 위조 분유를 탐지할 수 있음을 확인했다.

나아가 이 기술의 응용 분야는 향후 분유 뿐만 아니라 다양한 식품 및 의약품군으로 확장될 수 있을 것으로 기대된다. 소비자뿐만 아니라 유통사 및 정부 기관의 손쉬운 진위 확인도 가능하게 하여 효율적이고 안전한 제품 유통을 가능하게 할 수 있다.

한준 교수는 “이 기술이 소비자들이 쉽게 사용할 수 있는 검사 도구가 되어 시장에 유통되는 위조 분말 식품을 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 “다양한 분야로의 확장을 통해 위조 제품 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

연구팀은 해당 연구의 중요성과 혁신성을 인정받아 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ‘ACM 모비시스(ACM MobiSys)’에서 2024 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

(논문명: PowDew: Detecting Counterfeit Powdered Food Products using a Commodity Smartphone)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.02 조회수 6195 김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05 조회수 5287

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05 조회수 5287 식이장애 환자의 건강한 다이어트를 유도하다

최근 SNS와 다양한 컴퓨터 플랫폼에 각종 음식 관련 콘텐츠가 제공되며 인기를 얻고 있다. 하지만 누군가에게는 '먹는 행위'가 자연스러움에 반해, 식이장애를 앓는 사람들은 건강하지 않은 식습관의 매혹에 매일 지속해서 고군분투한다. KAIST 연구팀이 식이장애를 앓는 사람들을 위해 모바일과 개인 컴퓨터에서 유해한 디지털 음식 콘텐츠 및 먹방 ASMR 등을 차단하는 시스템(FoodCensor)을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 지난 5월 11일부터 5월 16일에 미국 하와이에서 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 컴퓨터 인간 상호작용 학술대회(International Conference on Human-Computer Interaction, 이하 CHI)에서 식이장애 환자들의 무분별한 디지털 음식 콘텐츠 소비로 인한 악영향을 방지하기 위한 실시간 개입 시스템 논문으로 최우수 논문(Honorable Mention)상을 받았다고 20일 밝혔다.

이 시스템은 인간 심리학의 두 체계 이론(Dual Systems Theory)에서 영감을 받아, 소셜 미디어 사용자가 디지털 음식 콘텐츠를 소비할 때 더 의식적으로 평가한 후에 시청에 관한 결정을 내릴 수 있도록 한다.

디지털 음식 콘텐츠의 시각적 및 청각적 자극은 체계 1*을 자극해 사용자의 자동적인 반응(반사적인 콘텐츠 시청 등)을 유발할 수 있다. 하지만 본 시스템은 실시간으로 음식 콘텐츠를 가리고 음소거 함으로써 이러한 자동적인 반응을 차단하고, 대신 사용자에게 의식적인 콘텐츠 선택 및 소비를 위한 질문을 제공함으로써 체계 2**를 활성화해 사용자가 더 의식적이고 건강한 콘텐츠 소비를 할 수 있도록 돕는다.

*체계 1: 빠르고 자동으로 작용하는 체계로, 우리가 의식적으로 고려하지 않고도 일상적인 상황에 대응하게 한다. 예를 들어, 길을 걷다가 갑자기 차가 다가오면 빠르게 물러나는 것은 체계 1의 반응임

**체계 2: 천천히 심사숙고 후 판단하는 체계다. 예를 들어, 수학 문제를 풀거나 긴급 상황에서 명확한 결정을 내릴 때 체계 2가 사용됨

연구팀은 22명의 식이장애 환자를 대상으로 3주간의 사용자 스터디를 진행해 시스템 평가를 진행했다. 실험 집단에서 유튜브에서 음식 콘텐츠에 대한 노출 및 소비의 유의미한 감소와, 이러한 감소가 유튜브의 콘텐츠 추천 알고리즘에 영향을 미침을 관찰했다. 실험 집단 참가자들은 본 시스템이 음식 관련 콘텐츠를 시청하는 자동 반응을 억제하는 데 중요한 역할을 했다고 평가했으며, 이는 본 시스템이 두 체계 이론의 체계 1을 억제하고 체계 2를 촉진함을 입증한다. 사용자 평가는 제안된 시스템이 일상생활에서 식이장애 환자들의 음식에 대한 강박을 완화하고 더 나은 삶의 질을 제공한다는 점을 시사한다.

연구를 주도한 이성주 교수는 “이 시스템을 활용하여 사용자가 디지털 콘텐츠를 건강하게 소비하는 방법을 지원하는 적응형 개입의 설계 방향과 더불어, 단순히 콘텐츠를 검열하는 것 이상의 사용자의 의도적인 행동 변화를 촉진하는 사용자 중심의 콘텐츠 관리 방법이 될 것이다”라고 설명했다. 또한 “개발된 기술은 음식 콘텐츠뿐 아니라, 폭력물이나 선정적인 콘텐츠, 또는 다양한 주제별로 적용할 수 있어 파급효과를 기대할 수 있다.라고 말했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 최류해랑 박사과정이 제1 저자, 박수빈 석사과정이 제2 저자, 한수진 석박통합과정이 제3 저자, 그리고 이성주 교수가 교신 저자로 참여했다. 이번 연구는 5월 미국 하와이에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 최고 권위 국제학술 대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 발표됐으며 (논문명: FoodCensor: Promoting Mindful Digital Food Content Consumption for People with Eating Disorders), 최우수논문상(The Best Paper Honorable Mention Award)을 수상했다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2022-0-00064, 감정노동자의 정신건강 위험 예측 및 관리를 위한 휴먼 디지털 트윈 기술 개발)

2024.05.20 조회수 6609

식이장애 환자의 건강한 다이어트를 유도하다

최근 SNS와 다양한 컴퓨터 플랫폼에 각종 음식 관련 콘텐츠가 제공되며 인기를 얻고 있다. 하지만 누군가에게는 '먹는 행위'가 자연스러움에 반해, 식이장애를 앓는 사람들은 건강하지 않은 식습관의 매혹에 매일 지속해서 고군분투한다. KAIST 연구팀이 식이장애를 앓는 사람들을 위해 모바일과 개인 컴퓨터에서 유해한 디지털 음식 콘텐츠 및 먹방 ASMR 등을 차단하는 시스템(FoodCensor)을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 지난 5월 11일부터 5월 16일에 미국 하와이에서 열린 세계컴퓨터연합회(ACM) 주최로 진행된 컴퓨터 인간 상호작용 학술대회(International Conference on Human-Computer Interaction, 이하 CHI)에서 식이장애 환자들의 무분별한 디지털 음식 콘텐츠 소비로 인한 악영향을 방지하기 위한 실시간 개입 시스템 논문으로 최우수 논문(Honorable Mention)상을 받았다고 20일 밝혔다.

이 시스템은 인간 심리학의 두 체계 이론(Dual Systems Theory)에서 영감을 받아, 소셜 미디어 사용자가 디지털 음식 콘텐츠를 소비할 때 더 의식적으로 평가한 후에 시청에 관한 결정을 내릴 수 있도록 한다.

디지털 음식 콘텐츠의 시각적 및 청각적 자극은 체계 1*을 자극해 사용자의 자동적인 반응(반사적인 콘텐츠 시청 등)을 유발할 수 있다. 하지만 본 시스템은 실시간으로 음식 콘텐츠를 가리고 음소거 함으로써 이러한 자동적인 반응을 차단하고, 대신 사용자에게 의식적인 콘텐츠 선택 및 소비를 위한 질문을 제공함으로써 체계 2**를 활성화해 사용자가 더 의식적이고 건강한 콘텐츠 소비를 할 수 있도록 돕는다.

*체계 1: 빠르고 자동으로 작용하는 체계로, 우리가 의식적으로 고려하지 않고도 일상적인 상황에 대응하게 한다. 예를 들어, 길을 걷다가 갑자기 차가 다가오면 빠르게 물러나는 것은 체계 1의 반응임

**체계 2: 천천히 심사숙고 후 판단하는 체계다. 예를 들어, 수학 문제를 풀거나 긴급 상황에서 명확한 결정을 내릴 때 체계 2가 사용됨

연구팀은 22명의 식이장애 환자를 대상으로 3주간의 사용자 스터디를 진행해 시스템 평가를 진행했다. 실험 집단에서 유튜브에서 음식 콘텐츠에 대한 노출 및 소비의 유의미한 감소와, 이러한 감소가 유튜브의 콘텐츠 추천 알고리즘에 영향을 미침을 관찰했다. 실험 집단 참가자들은 본 시스템이 음식 관련 콘텐츠를 시청하는 자동 반응을 억제하는 데 중요한 역할을 했다고 평가했으며, 이는 본 시스템이 두 체계 이론의 체계 1을 억제하고 체계 2를 촉진함을 입증한다. 사용자 평가는 제안된 시스템이 일상생활에서 식이장애 환자들의 음식에 대한 강박을 완화하고 더 나은 삶의 질을 제공한다는 점을 시사한다.

연구를 주도한 이성주 교수는 “이 시스템을 활용하여 사용자가 디지털 콘텐츠를 건강하게 소비하는 방법을 지원하는 적응형 개입의 설계 방향과 더불어, 단순히 콘텐츠를 검열하는 것 이상의 사용자의 의도적인 행동 변화를 촉진하는 사용자 중심의 콘텐츠 관리 방법이 될 것이다”라고 설명했다. 또한 “개발된 기술은 음식 콘텐츠뿐 아니라, 폭력물이나 선정적인 콘텐츠, 또는 다양한 주제별로 적용할 수 있어 파급효과를 기대할 수 있다.라고 말했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 최류해랑 박사과정이 제1 저자, 박수빈 석사과정이 제2 저자, 한수진 석박통합과정이 제3 저자, 그리고 이성주 교수가 교신 저자로 참여했다. 이번 연구는 5월 미국 하와이에서 열린 인간-컴퓨터 상호작용 최고 권위 국제학술 대회인 CHI(ACM Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 발표됐으며 (논문명: FoodCensor: Promoting Mindful Digital Food Content Consumption for People with Eating Disorders), 최우수논문상(The Best Paper Honorable Mention Award)을 수상했다.

한편 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2022-0-00064, 감정노동자의 정신건강 위험 예측 및 관리를 위한 휴먼 디지털 트윈 기술 개발)

2024.05.20 조회수 6609 자바스크립트 안정성을 책임지다

전 세계에서 가장 널리 사용되는 프로그래밍 언어 중 하나인 자바스크립트*는 컴퓨터 뿐 아니라 스마트폰, 스마트시계 등 다양한 기기에서 동작하기 때문에, 자바스크립트 실행기를 올바르게 구현하는 것이 매우 중요하다. 또한 프로그램 개발 및 배포 과정에서 사용되는 소프트웨어의 안정성 보장이 중요하다.

*자바스크립트: C나 Java와 같이 컴파일 후 사용해야하는 프로그래밍 언어와 달리 코드를 작성하고 바로 실행해 볼 수 있음

우리 대학 전산학부 류석영 교수 연구팀이 고려대 박지혁 교수와 공동연구를 통해 인간 친화적인 형태인 영어로 작성한 자연어 명세에서 컴퓨터에 친화적인 형태인 기계화 명세를 자동으로 추출해 이를 기반으로 자바스크립트 생태계 안정성을 보장하는 기술을 개발하는데 성공했다고 7일 밝혔다.

현재 자바스크립트는 2015년부터 매년 새로운 기능이 추가될 정도로 급성장에 따른 부작용으로 프로그램 실행 중 작동이 되지 않거나 개인 정보 유출 등 언어 생태계의 안정성을 보장하기가 상당히 어려운 상황이다.

연구팀은 이번 기술을 활용하여 크롬 및 엣지와 같은 웹 브라우저에 내장된 자바스크립트 엔진 및 코드 변환 도구에서 수많은 결함을 검출해 내는 데 성공했다. 또한, 자바스크립트용 정적 분석기*를 결함 없이 자동으로 생성하는 데 성공해, 기존 수동으로 개발돼오던 정적 분석기보다 우수한 안정성을 제공했다.

*정적 분석기: 주어진 프로그램을 실행하지 않고 자동으로 분석하는 도구

이러한 장점을 인정받아, 자바스크립트 언어의 명세를 관리하는 위원회에서는 자바스크립트에 새로운 기능을 추가할 때마다 이 기술을 필수적으로 사용하도록 했다. 이 기술은 자바스크립트 언어의 명세를 작성하는 도중에도 결함을 검출할 수 있어서, 자바스크립트 언어의 설계 초기 단계에서 발생할 수 있는 결함을 줄이는 효과를 보였다.

연구팀은 이번 연구를 통해 수년간 논문으로 발표한 결과물들을 산업계에서 널리 사용되는 자바스크립트에 성공적으로 적용, 자바스크립트뿐 아니라 다양한 프로그래밍 언어에도 적용할 수 있는 기틀을 마련했다. 연구팀은 이번 연구를 기반으로, 자바스크립트 후속 언어로 빠르게 성장하고 있는 웹어셈블리 언어에도 관련연구를 적용하고, 네트워크 소프트웨어용 프로그래밍 언어인 P4에 적용하는 연구를 코넬대학 연구팀과 공동으로 진행하고 있다.

연구팀은 모든 연구 결과물을 오픈 소스 SW로 개발해, 누구나 활용할 수 있도록 공개했다. 여러 기기가 스마트 기능을 갖게 되면서 개인 정보 유출 등 심각한 문제가 많이 발생하는 상황에서, 브라우저만 있으면 어느 기기에서나 동작하는 자바스크립트 코드가 올바르게 동작하도록 돕는 데 기여했다.

류석영 교수는 "10년이 넘는 동안 뚝심 있게 자바스크립트를 연구한 학생들의 노력이 만들어 낸 획기적인 기법”이라며, "더 많은 프로그래밍 언어에 적용해, 일상생활에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 컴퓨팅 분야 최고 학술지인 'Communications of the ACM' 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 24일 발표됐다.

(논문 제목: JavaScript Language Design and Implementation in Tandem,

https://cacm.acm.org/research/javascript-language-design-and-implementation-in-tandem/

https://www.youtube.com/watch?v=JGxc-KIUnQY)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 선도연구센터와 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.07 조회수 7052

자바스크립트 안정성을 책임지다

전 세계에서 가장 널리 사용되는 프로그래밍 언어 중 하나인 자바스크립트*는 컴퓨터 뿐 아니라 스마트폰, 스마트시계 등 다양한 기기에서 동작하기 때문에, 자바스크립트 실행기를 올바르게 구현하는 것이 매우 중요하다. 또한 프로그램 개발 및 배포 과정에서 사용되는 소프트웨어의 안정성 보장이 중요하다.

*자바스크립트: C나 Java와 같이 컴파일 후 사용해야하는 프로그래밍 언어와 달리 코드를 작성하고 바로 실행해 볼 수 있음

우리 대학 전산학부 류석영 교수 연구팀이 고려대 박지혁 교수와 공동연구를 통해 인간 친화적인 형태인 영어로 작성한 자연어 명세에서 컴퓨터에 친화적인 형태인 기계화 명세를 자동으로 추출해 이를 기반으로 자바스크립트 생태계 안정성을 보장하는 기술을 개발하는데 성공했다고 7일 밝혔다.

현재 자바스크립트는 2015년부터 매년 새로운 기능이 추가될 정도로 급성장에 따른 부작용으로 프로그램 실행 중 작동이 되지 않거나 개인 정보 유출 등 언어 생태계의 안정성을 보장하기가 상당히 어려운 상황이다.

연구팀은 이번 기술을 활용하여 크롬 및 엣지와 같은 웹 브라우저에 내장된 자바스크립트 엔진 및 코드 변환 도구에서 수많은 결함을 검출해 내는 데 성공했다. 또한, 자바스크립트용 정적 분석기*를 결함 없이 자동으로 생성하는 데 성공해, 기존 수동으로 개발돼오던 정적 분석기보다 우수한 안정성을 제공했다.

*정적 분석기: 주어진 프로그램을 실행하지 않고 자동으로 분석하는 도구

이러한 장점을 인정받아, 자바스크립트 언어의 명세를 관리하는 위원회에서는 자바스크립트에 새로운 기능을 추가할 때마다 이 기술을 필수적으로 사용하도록 했다. 이 기술은 자바스크립트 언어의 명세를 작성하는 도중에도 결함을 검출할 수 있어서, 자바스크립트 언어의 설계 초기 단계에서 발생할 수 있는 결함을 줄이는 효과를 보였다.

연구팀은 이번 연구를 통해 수년간 논문으로 발표한 결과물들을 산업계에서 널리 사용되는 자바스크립트에 성공적으로 적용, 자바스크립트뿐 아니라 다양한 프로그래밍 언어에도 적용할 수 있는 기틀을 마련했다. 연구팀은 이번 연구를 기반으로, 자바스크립트 후속 언어로 빠르게 성장하고 있는 웹어셈블리 언어에도 관련연구를 적용하고, 네트워크 소프트웨어용 프로그래밍 언어인 P4에 적용하는 연구를 코넬대학 연구팀과 공동으로 진행하고 있다.

연구팀은 모든 연구 결과물을 오픈 소스 SW로 개발해, 누구나 활용할 수 있도록 공개했다. 여러 기기가 스마트 기능을 갖게 되면서 개인 정보 유출 등 심각한 문제가 많이 발생하는 상황에서, 브라우저만 있으면 어느 기기에서나 동작하는 자바스크립트 코드가 올바르게 동작하도록 돕는 데 기여했다.

류석영 교수는 "10년이 넘는 동안 뚝심 있게 자바스크립트를 연구한 학생들의 노력이 만들어 낸 획기적인 기법”이라며, "더 많은 프로그래밍 언어에 적용해, 일상생활에서 더 안전하고 올바르게 동작하는 소프트웨어를 사용할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 컴퓨팅 분야 최고 학술지인 'Communications of the ACM' 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 24일 발표됐다.

(논문 제목: JavaScript Language Design and Implementation in Tandem,

https://cacm.acm.org/research/javascript-language-design-and-implementation-in-tandem/

https://www.youtube.com/watch?v=JGxc-KIUnQY)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 선도연구센터와 정보통신기획평가원(IITP), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.07 조회수 7052 겨울왕국을 내 눈앞에서 생생하게

스티로폼 입자들이 작은 눈보라를 만들었다가 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라로 소용돌이쳤다. 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있는 미디어아트 작품이 개발되어 화제다.

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 공기의 흐름을 제어해 스티로폼 알갱이의 집산(흩어짐과 모임)을 통해 그래픽 이미지를 표시하는 신개념 기계식 디스플레이‘스노우 디스플레이’를 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀이 개발한 디스플레이 시스템은 스티로폼 입자들을 수용하는 챔버(공간), 챔버 안에서 스티로폼 입자를 날려 흩트리는 부양 팬, 입자들을 흡착하여 거르는 검정색 메쉬 패브릭 스크린, 공기 통로 개폐장치, 배기 팬 등으로 구성된다. 부양 팬들을 작동시켜 스티로폼 입자의 흩어짐과 모임을 반복하며 원하는 그래픽 이미지를 표시한다. 무작위한 입자의 흩날림으로부터 일순 질서 있는 이미지가 생성되는 시각효과는 기존 대안 디스플레이에서는 보기 드문 마법 같은 관람 경험을 제공한다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 산업디자인학과 김명성(석사 졸업), 백선우(석사과정) 학생은 새로운 대안 디스플레이 기술을 기반으로 <타임 투 스노우(Time to Snow)>라는 미디어아트 작품을 제작했다. 관람객이 없을 때는 작은 눈보라를 일렁이며 관람객의 관심과 접근을 유도한다. 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라가 일었다 잦아들면서 검은 벽면에 눈처럼 쌓인 스티로폼 알갱이가 현재 시각을 표시한다. 관람객은 손동작으로 눈보라를 일으킬 수도 있는데 이를 통해 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있다.

이 작품은 올해 8월 6일부터 11일까지 미국 로스앤젤레스에서 개최된 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용기술 분야 최대 규모 국제학술대회인 ‘ACM 시그래프(SIGGRAPH)’ 아트갤러리에 전시돼 관람객들의 이목을 끌었다. 또한 2023년 레드닷 디자인 어워드 디자인 컨셉 부문에서 최우수상(Best of the Best)을 수상기도 했다.

이우훈 교수는 “ 우수한 성능의 LCD나 LED 기반의 디스플레이가 있음에도, 미디어 아티스트나 디자이너들은 나무, 종이, 플라스틱, 솜털 등 손에 잡히는 물리적 픽셀을 이용하는 기계식 대안 디스플레이를 꾸준히 제안해 왔다. 물리적 픽셀이 표현하는 그래픽 이미지가 일상에서 경험하기 불가능한 심미적 감동을 제공하기 때문이다. 스노우 디스플레이도 향후 다양한 시각 콘텐츠를 전달하는 아날로그 감성의 대안 표시장치로 널리 활용될 것으로 기대된다.”라고 말했다.

연구팀은 개발한 기계식 디스플레이 기술을 바탕으로 현재 도트매트릭스 방식의 가로 약 2m, 세로 1m 크기의 대형 사이니지(signage)를 제작하고 있다. 이 대형 사이니지는 오는 9월 말경 대전 신세계 아트앤사이언스 6층에 있는 과학관(넥스페리움) 입구에 설치될 예정이다.

2023.09.14 조회수 6571

겨울왕국을 내 눈앞에서 생생하게

스티로폼 입자들이 작은 눈보라를 만들었다가 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라로 소용돌이쳤다. 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있는 미디어아트 작품이 개발되어 화제다.

우리 대학 산업디자인학과 이우훈 교수 연구팀이 공기의 흐름을 제어해 스티로폼 알갱이의 집산(흩어짐과 모임)을 통해 그래픽 이미지를 표시하는 신개념 기계식 디스플레이‘스노우 디스플레이’를 개발했다고 14일 밝혔다.

연구팀이 개발한 디스플레이 시스템은 스티로폼 입자들을 수용하는 챔버(공간), 챔버 안에서 스티로폼 입자를 날려 흩트리는 부양 팬, 입자들을 흡착하여 거르는 검정색 메쉬 패브릭 스크린, 공기 통로 개폐장치, 배기 팬 등으로 구성된다. 부양 팬들을 작동시켜 스티로폼 입자의 흩어짐과 모임을 반복하며 원하는 그래픽 이미지를 표시한다. 무작위한 입자의 흩날림으로부터 일순 질서 있는 이미지가 생성되는 시각효과는 기존 대안 디스플레이에서는 보기 드문 마법 같은 관람 경험을 제공한다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 산업디자인학과 김명성(석사 졸업), 백선우(석사과정) 학생은 새로운 대안 디스플레이 기술을 기반으로 <타임 투 스노우(Time to Snow)>라는 미디어아트 작품을 제작했다. 관람객이 없을 때는 작은 눈보라를 일렁이며 관람객의 관심과 접근을 유도한다. 관람객이 가까이 다가오면 순간적으로 큰 눈보라가 일었다 잦아들면서 검은 벽면에 눈처럼 쌓인 스티로폼 알갱이가 현재 시각을 표시한다. 관람객은 손동작으로 눈보라를 일으킬 수도 있는데 이를 통해 마치 눈 내리는 공간에 있는 듯한 몰입적 경험을 할 수 있다.

이 작품은 올해 8월 6일부터 11일까지 미국 로스앤젤레스에서 개최된 컴퓨터 그래픽스 및 상호작용기술 분야 최대 규모 국제학술대회인 ‘ACM 시그래프(SIGGRAPH)’ 아트갤러리에 전시돼 관람객들의 이목을 끌었다. 또한 2023년 레드닷 디자인 어워드 디자인 컨셉 부문에서 최우수상(Best of the Best)을 수상기도 했다.

이우훈 교수는 “ 우수한 성능의 LCD나 LED 기반의 디스플레이가 있음에도, 미디어 아티스트나 디자이너들은 나무, 종이, 플라스틱, 솜털 등 손에 잡히는 물리적 픽셀을 이용하는 기계식 대안 디스플레이를 꾸준히 제안해 왔다. 물리적 픽셀이 표현하는 그래픽 이미지가 일상에서 경험하기 불가능한 심미적 감동을 제공하기 때문이다. 스노우 디스플레이도 향후 다양한 시각 콘텐츠를 전달하는 아날로그 감성의 대안 표시장치로 널리 활용될 것으로 기대된다.”라고 말했다.

연구팀은 개발한 기계식 디스플레이 기술을 바탕으로 현재 도트매트릭스 방식의 가로 약 2m, 세로 1m 크기의 대형 사이니지(signage)를 제작하고 있다. 이 대형 사이니지는 오는 9월 말경 대전 신세계 아트앤사이언스 6층에 있는 과학관(넥스페리움) 입구에 설치될 예정이다.

2023.09.14 조회수 6571 ‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16 조회수 7102

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16 조회수 7102