-

윤동기 교수, 국제액정학회 중견학술상 수상

우리 대학 화학과 윤동기 교수가 국제액정학회(ILCS (The International Liquid Crystal Society))가 수여하는 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award(LG))을 받았다고 26일 밝혔다. 시상식은 7월 24일 브라질 리우데자네이루에서 열린 29회 국제액정학회(29th International Liquid Crystal Conference)에서 개최됐다.

2008년 국제액정학회가 제정한 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)’은 액정분야에서 최초 발견이나 커다란 연구 성과를 낸 중견 과학자를 대상으로 2년마다 단 한 명에게만 수여하는 상이다. 윤동기 교수처럼 2012년 동 학회에서 젊은 과학자에게 수여하는 미치 나카타 상(Michi Nakata Prize)에 이어 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)을 동시에 받은 사례는 전 세계적으로도 윤 교수가 처음이다.

윤동기 교수는 평판 디스플레이 시장의 상당 부분을 차지하는 LCD(liquid crystal display, 액정표시장치)의 핵심 물질인 액정물질을 물리, 화학적인 관점에서 융합연구를 주도하고 있는 액정물질 전문 과학자다. 현재까지, 우리나라에서 액정 디스플레이를 많이 생산해 왔음에도 불구하고, 그 핵심 물질인 액정물질에 대한 기초연구는 해외에 비해 국내 연구의 수준이 뒤떨어진 것이 사실이므로 관련 분야의 지속적인 발전을 위해서는 관련 기초 및 융합연구가 중요하다.

산업계에서도 LCD 관련 R&D 분야는 성숙단계라고는 하지만 최근 플렉시블, 폴더블, 스트레처블 디스플레이를 비롯해 OLED 분야에서도 코팅이 가능한 다양한 기능성 박막 필름이 필요한데, 이에 배향된 액정분자체 기반의 보상 필름이 유력한 후보군으로 떠오르고 있고, 자동차용 각종 디스플레이, 증강현실용 소프트 로보틱스뿐만 아니라 차세대 통신, 안테나 분야 등에도 액정물질 기반의 핵심 연구가 필요한 상황이다.

윤 교수는 디스플레이 분야에서 가장 일반적으로 많이 연구되는 방향성만 있는 네마틱(Nematic)이라고 하는 단순한 액정 상(phase)을 비롯해 차세대 디스플레이 및 디스플레이를 넘어서는 새로운 응용 분야를 열 수 있는 판상형 액정(Smectic LC) 분야에서 두각을 나타내어‘사이언스 어드밴시스’ 등 세계적인 수준의 저널들에 150여 편의 연구 결과를 발표하고 특허 또한 30여 편을 출원 및 등록할 정도로 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

윤 교수의 액정물질 기반 나노 및 마이크로패터닝과 관련한 연구 및 최신 응용연구 성과를 통해 국제액정학회가 인정했기 때문에 윤 교수가 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award (LG))’ 수상자로 선정됐다고 관계자는 설명했다.

윤 교수는 현재 ‘초분자 액정물질 및 액정고분자 패터닝’이라는 새로운 분야를 개척 중으로, 기초과학연구뿐만 아니라 차세대 통신 분야에 대해서도 액정물질을 기반으로 융합 기술을 개발하는 연구도 함께 진행하고 있다.

윤동기 교수, 국제액정학회 중견학술상 수상

우리 대학 화학과 윤동기 교수가 국제액정학회(ILCS (The International Liquid Crystal Society))가 수여하는 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award(LG))을 받았다고 26일 밝혔다. 시상식은 7월 24일 브라질 리우데자네이루에서 열린 29회 국제액정학회(29th International Liquid Crystal Conference)에서 개최됐다.

2008년 국제액정학회가 제정한 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)’은 액정분야에서 최초 발견이나 커다란 연구 성과를 낸 중견 과학자를 대상으로 2년마다 단 한 명에게만 수여하는 상이다. 윤동기 교수처럼 2012년 동 학회에서 젊은 과학자에게 수여하는 미치 나카타 상(Michi Nakata Prize)에 이어 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)을 동시에 받은 사례는 전 세계적으로도 윤 교수가 처음이다.

윤동기 교수는 평판 디스플레이 시장의 상당 부분을 차지하는 LCD(liquid crystal display, 액정표시장치)의 핵심 물질인 액정물질을 물리, 화학적인 관점에서 융합연구를 주도하고 있는 액정물질 전문 과학자다. 현재까지, 우리나라에서 액정 디스플레이를 많이 생산해 왔음에도 불구하고, 그 핵심 물질인 액정물질에 대한 기초연구는 해외에 비해 국내 연구의 수준이 뒤떨어진 것이 사실이므로 관련 분야의 지속적인 발전을 위해서는 관련 기초 및 융합연구가 중요하다.

산업계에서도 LCD 관련 R&D 분야는 성숙단계라고는 하지만 최근 플렉시블, 폴더블, 스트레처블 디스플레이를 비롯해 OLED 분야에서도 코팅이 가능한 다양한 기능성 박막 필름이 필요한데, 이에 배향된 액정분자체 기반의 보상 필름이 유력한 후보군으로 떠오르고 있고, 자동차용 각종 디스플레이, 증강현실용 소프트 로보틱스뿐만 아니라 차세대 통신, 안테나 분야 등에도 액정물질 기반의 핵심 연구가 필요한 상황이다.

윤 교수는 디스플레이 분야에서 가장 일반적으로 많이 연구되는 방향성만 있는 네마틱(Nematic)이라고 하는 단순한 액정 상(phase)을 비롯해 차세대 디스플레이 및 디스플레이를 넘어서는 새로운 응용 분야를 열 수 있는 판상형 액정(Smectic LC) 분야에서 두각을 나타내어‘사이언스 어드밴시스’ 등 세계적인 수준의 저널들에 150여 편의 연구 결과를 발표하고 특허 또한 30여 편을 출원 및 등록할 정도로 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

윤 교수의 액정물질 기반 나노 및 마이크로패터닝과 관련한 연구 및 최신 응용연구 성과를 통해 국제액정학회가 인정했기 때문에 윤 교수가 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award (LG))’ 수상자로 선정됐다고 관계자는 설명했다.

윤 교수는 현재 ‘초분자 액정물질 및 액정고분자 패터닝’이라는 새로운 분야를 개척 중으로, 기초과학연구뿐만 아니라 차세대 통신 분야에 대해서도 액정물질을 기반으로 융합 기술을 개발하는 연구도 함께 진행하고 있다.

2024.07.26

조회수 328

-

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25

조회수 401

-

미토콘드리아 DNA 돌연변이를 밝혀내다

우리 몸의 세포는 평생 동안 DNA 돌연변이를 지속적으로 축적하며, 이는 세포 간의 유전적 다양성(모자이시즘) 및 세포 노화를 초래한다. 한국 연구진이 세포소기관 미토콘드리아 DNA의 인체 내 모자이시즘 현상을 최초로 규명했다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀 안지송 박사과정이 미토콘드리아 DNA 돌연변이 연구를 주도해 국제 과학학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 7월 22일 字 온라인판에 게재했다고 24일 밝혔다. (논문명: Mitochondrial DNA mosaicism in normal human somatic cells).

이번 연구에는 서울대학교 의과대학, 연세대학교 의과대학, 고려대학교 의과대학, 국립암센터, 그리고 KAIST 교원창업기업 이노크라스의 연구자들도 참여했다.

미토콘드리아는 세포 에너지 대사 및 사멸에 관여하는 세포소기관으로, 세포핵과 독립적으로 자체 DNA를 가지고 있으며 돌연변이도 발생할 수 있다. 하지만 이러한 돌연변이를 정밀하게 찾아내는 데 필수적인 단일세포 전장유전체(whole-genome sequencing) 기술의 한계로 그동안 미토콘드리아 DNA 돌연변이 및 모자이시즘에 대한 연구는 미흡했다.

연구팀은 31명의 정상 대장 상피 조직, 섬유아세포, 혈액에서 확보한 총 2,096개 단일세포의 전장 유전체 서열을 생명정보학 기법으로 분석해 세계 최대 규모의 연구를 수행했다. 세포 사이에서는 평균적으로 3개의 유의미한 미토콘드리아 DNA 차이가 존재했으며, 대부분은 노화 과정에서 생성됐으나 약 6%의 차이는 모계로부터 이형상태(헤테로플라스미; heteroplasmy)로 전달됨이 확인됐다.

또한, 암 발생 과정에서 돌연변이 수가 유의미하게 증가했으며, 이들 변이 중 일부는 미토콘드리아 RNA 불안정성에 기여한다는 사실도 확인했다. 관찰된 데이터를 바탕으로 연구팀은 인간의 배아 발생단계부터 노화 및 발암 과정에서의 미토콘드리아 발생 및 진화 과정을 이해할 수 있는 모델을 구축했다.

이번 연구는 사람의 정상 세포에서 발생하는 미토콘드리아 DNA 돌연변이의 형성 메커니즘을 체계적으로 밝혀내, 향후 미토콘드리아 DNA가 노화와 질병 발생에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 초석을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

의과학대학원 주영석 교수는 “전장유전체 빅데이터를 체계적으로 활용함으로써 미지의 영역이었던 생명과학 현상을 규명할 수 있다”며, “암 발생 과정뿐만 아니라 인간의 배아 발생과정 및 노화과정에서 나타나는 미토콘드리아 DNA의 변화를 체계적으로 이해할 수 있는 방법을 처음으로 수립했다” 라고 연구의 중요성을 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구, 선도연구센터 및 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

미토콘드리아 DNA 돌연변이를 밝혀내다

우리 몸의 세포는 평생 동안 DNA 돌연변이를 지속적으로 축적하며, 이는 세포 간의 유전적 다양성(모자이시즘) 및 세포 노화를 초래한다. 한국 연구진이 세포소기관 미토콘드리아 DNA의 인체 내 모자이시즘 현상을 최초로 규명했다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀 안지송 박사과정이 미토콘드리아 DNA 돌연변이 연구를 주도해 국제 과학학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 7월 22일 字 온라인판에 게재했다고 24일 밝혔다. (논문명: Mitochondrial DNA mosaicism in normal human somatic cells).

이번 연구에는 서울대학교 의과대학, 연세대학교 의과대학, 고려대학교 의과대학, 국립암센터, 그리고 KAIST 교원창업기업 이노크라스의 연구자들도 참여했다.

미토콘드리아는 세포 에너지 대사 및 사멸에 관여하는 세포소기관으로, 세포핵과 독립적으로 자체 DNA를 가지고 있으며 돌연변이도 발생할 수 있다. 하지만 이러한 돌연변이를 정밀하게 찾아내는 데 필수적인 단일세포 전장유전체(whole-genome sequencing) 기술의 한계로 그동안 미토콘드리아 DNA 돌연변이 및 모자이시즘에 대한 연구는 미흡했다.

연구팀은 31명의 정상 대장 상피 조직, 섬유아세포, 혈액에서 확보한 총 2,096개 단일세포의 전장 유전체 서열을 생명정보학 기법으로 분석해 세계 최대 규모의 연구를 수행했다. 세포 사이에서는 평균적으로 3개의 유의미한 미토콘드리아 DNA 차이가 존재했으며, 대부분은 노화 과정에서 생성됐으나 약 6%의 차이는 모계로부터 이형상태(헤테로플라스미; heteroplasmy)로 전달됨이 확인됐다.

또한, 암 발생 과정에서 돌연변이 수가 유의미하게 증가했으며, 이들 변이 중 일부는 미토콘드리아 RNA 불안정성에 기여한다는 사실도 확인했다. 관찰된 데이터를 바탕으로 연구팀은 인간의 배아 발생단계부터 노화 및 발암 과정에서의 미토콘드리아 발생 및 진화 과정을 이해할 수 있는 모델을 구축했다.

이번 연구는 사람의 정상 세포에서 발생하는 미토콘드리아 DNA 돌연변이의 형성 메커니즘을 체계적으로 밝혀내, 향후 미토콘드리아 DNA가 노화와 질병 발생에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 초석을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

의과학대학원 주영석 교수는 “전장유전체 빅데이터를 체계적으로 활용함으로써 미지의 영역이었던 생명과학 현상을 규명할 수 있다”며, “암 발생 과정뿐만 아니라 인간의 배아 발생과정 및 노화과정에서 나타나는 미토콘드리아 DNA의 변화를 체계적으로 이해할 수 있는 방법을 처음으로 수립했다” 라고 연구의 중요성을 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구, 선도연구센터 및 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.24

조회수 455

-

차세대 새로운 패러다임 동영상 인식기술 개발

챗GPT와 같은 거대 언어 모델의 근간이 되는 트랜스포머로 구축된 기존 비디오 모델보다 8배 낮은 연산량과 4배 낮은 메모리 사용량으로도 높은 정확도를 기록했으며, 추론 속도 또한 기존 트랜스포머 기반 모델 대비 4배의 매우 빠른 속도를 달성한 동영상 인식기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 김창익 교수 연구팀이 초고효율 동영상 인식 모델 ‘비디오맘바(VideoMamba)’를 개발했다고 23일 밝혔다.

비디오맘바는 기존 트랜스포머 기반 모델들이 가지고 있는 높은 계산 복잡성을 해결하기 위해 설계된 새로운 동영상 인식 모델이다. 기존의 트랜스포머 기반 모델들은 셀프-어텐션(self-attention)이라는 메커니즘에 의존해 계산 복잡도가 제곱으로 증가하는 문제를 가지고 있었다.

김창익 교수 연구팀의 비디오맘바는 선택적 상태 공간 모델(Selective State Space Model, Selective SSM)* 메커니즘을 활용해 선형 복잡도**로 효율적인 처리가 가능하다. 이를 통해 비디오맘바는 동영상의 시공간적 정보를 효과적으로 포착해 긴 종속성을 가진 동영상 데이터도 효율적으로 처리할 수 있다.

*선택적 상태 공간 모델(Selective SSM): 입력에 따라 동적으로 매개변수를 조정하여 시퀀스 데이터의 문맥을 더 잘 이해하는 상태 공간 모델

**선형 복잡도:입력 데이터의 크기에 비례하여 계산량이 증가하는 알고리즘 복잡도

김창익 교수 연구팀은 동영상 인식 모델의 효율성을 극대화하기 위해 비디오맘바에 1차원 데이터 처리에 국한된 기존 선택적 상태 공간 메커니즘을 3차원 시공간 데이터 분석이 가능하도록 고도화한 시공간적 전방 및 후방 선택적 상태 공간 모델(spatio-temporal forward and backward SSM)을 도입했다. 이 모델은 순서가 없는 공간 정보와 순차적인 시간 정보를 효과적으로 통합해 인식 성능을 향상한다. 연구팀은 다양한 동영상 인식 벤치마크에서 비디오맘바의 성능을 검증했다.

연구팀이 개발한 비디오맘바는 영상 분석이 필요한 다양한 응용 분야에서 효율적이고 실용적인 솔루션을 제공할 수 있다. 예를 들어, 자율주행에서는 주행 영상을 분석해 도로 상황을 정확하게 파악하고, 보행자와 장애물을 실시간으로 인식해 사고를 예방할 수 있다. 의료 분야에서는 수술 영상을 분석해 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있다. 스포츠 분야에서는 경기 중 선수들의 움직임과 전술을 분석해 전략을 개선하고, 훈련 중 피로도나 부상 가능성을 실시간으로 감지해 예방할 수 있다.

연구를 주도한 김창익 교수는 “비디오맘바의 빠른 처리 속도와 낮은 메모리 사용량, 그리고 뛰어난 성능은 우리 생활에서의 다양한 동영상 활용 분야에 큰 장점을 제공할 것이다”고 연구의 의의를 설명했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 박진영 석박사통합과정, 김희선 박사과정, 고강욱 박사과정이 공동 제1 저자, 김민범 박사과정이 공동 저자, 그리고 전기및전자공학부 김창익 교수가 교신 저자로 참여했다. 연구 결과는 올해 9월 이탈리아 밀라노에서 열리는 컴퓨터 비전 분야 최우수 국제 학회 중 하나인 ‘European Conference on Computer Vision(ECCV) 2024’에서 발표될 예정이다. (논문명: VideoMamba: Spatio-Temporal Selective State Space Model)

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2020-0-00153, 기계학습 모델 보안 역기능 취약점 자동 탐지 및 방어 기술 개발)

차세대 새로운 패러다임 동영상 인식기술 개발

챗GPT와 같은 거대 언어 모델의 근간이 되는 트랜스포머로 구축된 기존 비디오 모델보다 8배 낮은 연산량과 4배 낮은 메모리 사용량으로도 높은 정확도를 기록했으며, 추론 속도 또한 기존 트랜스포머 기반 모델 대비 4배의 매우 빠른 속도를 달성한 동영상 인식기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 김창익 교수 연구팀이 초고효율 동영상 인식 모델 ‘비디오맘바(VideoMamba)’를 개발했다고 23일 밝혔다.

비디오맘바는 기존 트랜스포머 기반 모델들이 가지고 있는 높은 계산 복잡성을 해결하기 위해 설계된 새로운 동영상 인식 모델이다. 기존의 트랜스포머 기반 모델들은 셀프-어텐션(self-attention)이라는 메커니즘에 의존해 계산 복잡도가 제곱으로 증가하는 문제를 가지고 있었다.

김창익 교수 연구팀의 비디오맘바는 선택적 상태 공간 모델(Selective State Space Model, Selective SSM)* 메커니즘을 활용해 선형 복잡도**로 효율적인 처리가 가능하다. 이를 통해 비디오맘바는 동영상의 시공간적 정보를 효과적으로 포착해 긴 종속성을 가진 동영상 데이터도 효율적으로 처리할 수 있다.

*선택적 상태 공간 모델(Selective SSM): 입력에 따라 동적으로 매개변수를 조정하여 시퀀스 데이터의 문맥을 더 잘 이해하는 상태 공간 모델

**선형 복잡도:입력 데이터의 크기에 비례하여 계산량이 증가하는 알고리즘 복잡도

김창익 교수 연구팀은 동영상 인식 모델의 효율성을 극대화하기 위해 비디오맘바에 1차원 데이터 처리에 국한된 기존 선택적 상태 공간 메커니즘을 3차원 시공간 데이터 분석이 가능하도록 고도화한 시공간적 전방 및 후방 선택적 상태 공간 모델(spatio-temporal forward and backward SSM)을 도입했다. 이 모델은 순서가 없는 공간 정보와 순차적인 시간 정보를 효과적으로 통합해 인식 성능을 향상한다. 연구팀은 다양한 동영상 인식 벤치마크에서 비디오맘바의 성능을 검증했다.

연구팀이 개발한 비디오맘바는 영상 분석이 필요한 다양한 응용 분야에서 효율적이고 실용적인 솔루션을 제공할 수 있다. 예를 들어, 자율주행에서는 주행 영상을 분석해 도로 상황을 정확하게 파악하고, 보행자와 장애물을 실시간으로 인식해 사고를 예방할 수 있다. 의료 분야에서는 수술 영상을 분석해 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있다. 스포츠 분야에서는 경기 중 선수들의 움직임과 전술을 분석해 전략을 개선하고, 훈련 중 피로도나 부상 가능성을 실시간으로 감지해 예방할 수 있다.

연구를 주도한 김창익 교수는 “비디오맘바의 빠른 처리 속도와 낮은 메모리 사용량, 그리고 뛰어난 성능은 우리 생활에서의 다양한 동영상 활용 분야에 큰 장점을 제공할 것이다”고 연구의 의의를 설명했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 박진영 석박사통합과정, 김희선 박사과정, 고강욱 박사과정이 공동 제1 저자, 김민범 박사과정이 공동 저자, 그리고 전기및전자공학부 김창익 교수가 교신 저자로 참여했다. 연구 결과는 올해 9월 이탈리아 밀라노에서 열리는 컴퓨터 비전 분야 최우수 국제 학회 중 하나인 ‘European Conference on Computer Vision(ECCV) 2024’에서 발표될 예정이다. (논문명: VideoMamba: Spatio-Temporal Selective State Space Model)

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2020-0-00153, 기계학습 모델 보안 역기능 취약점 자동 탐지 및 방어 기술 개발)

2024.07.23

조회수 462

-

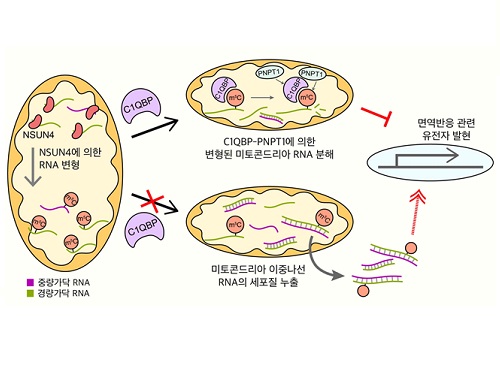

미토콘드리아로 퇴행성 질환까지 제어 가능하다

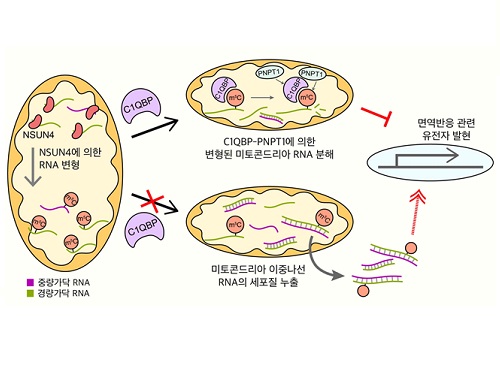

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수 연구팀이 비정상적 면역 활성을 유발해 염증반응이 동반된 세포 사멸을 일으키는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 새로운 조절 기전을 찾아냈다고 22일 밝혔다.

최근 미토콘드리아 이중나선 RNA가 스트레스 환경에서 세포질로 빠져나가 비정상적 면역 활성 및 세포 사멸을 유발한다는 것이 밝혀졌다. 또한 이러한 미토콘드리아 이중나선 RNA로 촉발되는 면역 활성은 관절염 및 헌팅턴 무도병을 비롯한 염증반응이 동반된 퇴행성 질환과 자가면역질환 중 하나인 쇼그렌 증후군의 발병 및 진행에 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고됐다.

아직 미토콘드리아 이중나선 RNA의 분자적 조절 기전에 대해서는 보고된 바 없다는 점을 착안해서 연구팀은 미토콘드리아 내에 존재하며 RNA와 결합할 수 있는 단백질에 대해 유전자 가위를 이용해 각 단백질의 발현을 억제한 후 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현량을 조사했다.

이 과정에서 RNA의 구성 물질 중 하나인 시토신의 화학적 변형을 유발하는 엔썬4(NSUN4)*이라는 단백질의 발현을 줄였을 때 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현이 유의미하게 증가하는 것을 확인했다.

*엔썬4 (NSUN4): NOP2/Sun RNA 메틸트랜스퍼라제 4

나아가, 연구팀은 단백질을 생산하지 않는 미토콘드리아 비암호화 RNA의 변형을 가속시키는 것이 동 단백질 엔썬4에 의해서라고 최초로 제시했다.

연구팀은 추가 연구를 통해 미토콘드리아 RNA 단백질들의 발현 감소로 축적된 미토콘드리아 이중나선 RNA의 양이 증가했으며 세포질로 누출된 미토콘드리아 이중나선 RNA는 면역반응을 활성화시켰다. 이를 통해 연구팀은 새로운 세포 내 면역 유발인자로 최근 주목받기 시작한 미토콘드리아 이중나선 RNA의 변형에 의한 발현 조절 기전을 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구를 통해 비정상적 면역 활성 유발 인자로 최근 주목받고 있는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 형성 및 조절 기전을 밝혔다”면서 “이번 연구의 결과를 바탕으로 면역 계통 질환을 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 및 진행 과정을 효과적으로 제어할 수 있는 전략을 제시할 수 있을 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 김수진 박사(現 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학(Harvard Medical School) 박사후연구원)와 탄 스테파니(Tan Stephanie) 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 7월 16일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : RNA 5-methylcytosine marks mitochondrial double-stranded RNAs for degradation and cytosolic release).

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 미국 국립보건원의 지원으로 수행됐다.

미토콘드리아로 퇴행성 질환까지 제어 가능하다

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수 연구팀이 비정상적 면역 활성을 유발해 염증반응이 동반된 세포 사멸을 일으키는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 새로운 조절 기전을 찾아냈다고 22일 밝혔다.

최근 미토콘드리아 이중나선 RNA가 스트레스 환경에서 세포질로 빠져나가 비정상적 면역 활성 및 세포 사멸을 유발한다는 것이 밝혀졌다. 또한 이러한 미토콘드리아 이중나선 RNA로 촉발되는 면역 활성은 관절염 및 헌팅턴 무도병을 비롯한 염증반응이 동반된 퇴행성 질환과 자가면역질환 중 하나인 쇼그렌 증후군의 발병 및 진행에 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고됐다.

아직 미토콘드리아 이중나선 RNA의 분자적 조절 기전에 대해서는 보고된 바 없다는 점을 착안해서 연구팀은 미토콘드리아 내에 존재하며 RNA와 결합할 수 있는 단백질에 대해 유전자 가위를 이용해 각 단백질의 발현을 억제한 후 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현량을 조사했다.

이 과정에서 RNA의 구성 물질 중 하나인 시토신의 화학적 변형을 유발하는 엔썬4(NSUN4)*이라는 단백질의 발현을 줄였을 때 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현이 유의미하게 증가하는 것을 확인했다.

*엔썬4 (NSUN4): NOP2/Sun RNA 메틸트랜스퍼라제 4

나아가, 연구팀은 단백질을 생산하지 않는 미토콘드리아 비암호화 RNA의 변형을 가속시키는 것이 동 단백질 엔썬4에 의해서라고 최초로 제시했다.

연구팀은 추가 연구를 통해 미토콘드리아 RNA 단백질들의 발현 감소로 축적된 미토콘드리아 이중나선 RNA의 양이 증가했으며 세포질로 누출된 미토콘드리아 이중나선 RNA는 면역반응을 활성화시켰다. 이를 통해 연구팀은 새로운 세포 내 면역 유발인자로 최근 주목받기 시작한 미토콘드리아 이중나선 RNA의 변형에 의한 발현 조절 기전을 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구를 통해 비정상적 면역 활성 유발 인자로 최근 주목받고 있는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 형성 및 조절 기전을 밝혔다”면서 “이번 연구의 결과를 바탕으로 면역 계통 질환을 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 및 진행 과정을 효과적으로 제어할 수 있는 전략을 제시할 수 있을 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 김수진 박사(現 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학(Harvard Medical School) 박사후연구원)와 탄 스테파니(Tan Stephanie) 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 7월 16일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : RNA 5-methylcytosine marks mitochondrial double-stranded RNAs for degradation and cytosolic release).

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 미국 국립보건원의 지원으로 수행됐다.

2024.07.22

조회수 606

-

아이시스츠, 분열된 사회 연결 플랫폼 구축 ‘해커페어’ 개최

우리 대학 학생 단체 아이시스츠(ICISTS)가 다음 달 7일부터 5일간 '아이시스츠 해커페어(ICISTS Hackafair) 2024'를 개최한다.

'분열된 사회의 재연결(Reconnect Society)'을 주제로 열리는 이번 해커페어는 세계 각국 대학생 참가자들이 참신한 발상을 겨루는 '아이디어톤(Ideathon)'을 중심으로 진행한다.

아이시스츠가 새롭게 시도하는 '해커페어'는 아이디어를 경쟁적으로 구체화하는 해커톤(Hackathon)에서 한발 더 나아간 형태의 경연이다. 제시된 주제를 해결하기 위한 플랫폼·디바이스·교통수단·건축물·정책 등의 방안을 자유롭게 제안하는 '아이디어톤'을 3일간 진행한 뒤, 완성한 결과물을 박람회(Tech-Fair)에 곧바로 출품해 수익성과 지속 가능성까지 평가받아 승자를 가리는 방식이다.

참가자들은 디자이너·엔지니어·마케터로 역할을 나누고 팀을 구성한 뒤, 국내·외에서 벌어지고 있는 각종 사회적 갈등과 단절 사례를 선정하고 이를 극복하기 위한 해결책을 워크숍 기간 내에 완성해야 한다. 이 과정에서 우리 대학 교수진을 포함한 과학기술 및 사회 전문가들이 멘토로 참여해 조언할 예정이다.

아이디어 톤의 결과물은 행사 마지막 날 열리는 박람회에 출품돼 시연된다. 심사위원단은 ▴해당 아이디어가 해결하는 문제의 중요성 ▴아이디어의 논리적 완결성 및 구현의 완성도 ▴결과물의 수익성 및 지속 가능성 ▴독창성 등을 종합적으로 평가해 수상팀을 가린다.

또한, 행사 첫날에는 김문조 고려대학교 사회학과 명예교수가 분열된 사회의 정의와 사례, 문제 해결의 필요성을 주제로 기조연설하며, 참가자는 물론 우리 대학 재학생과 시민에게도 무료로 공개된다.

행사 셋째 날에는 '사회적 기업의 창업과 지속 가능성'을 주제로 토크 콘서트가 열려 강남우 조천식모빌리티대학원 교수, 청년스타트업인 하이어와 나눔비타민의 정민서·김하연 대표가 연사로 참여한다.

지난 2003년 시작돼 올해로 16회째를 맞은 아이시스츠의 국제 대학생 학술 행사는 그간 20개국, 60여 대학 소속의 3천 4백여 명이 참여해 미래의 리더와 현재의 리더를 잇는 네트워크로 자리 잡았다.

이번 행사를 준비한 김지환 아이시스츠 조직위원장(건설및환경공학과)은 "해커페어 2024는 분열된 사회의 재연결이라는 중요한 사회 문제를 함께 고민하고 해결책을 강구하는 자리이자 코로나19 이후 축소된 대학생 주도의 국제 학술행사를 되살려 전 세계 대학생들의 인적 네트워크를 구축하는 의미 있는 시간이 될 것"이라고 강조했다.

해커페어 2024는 8월 4일까지 참가팀을 모집하며, 자세한 내용 및 참가신청 양식은 아이시스츠 공식 홈페이지(www.icists.org)에서 확인할 수 있다. 한편, 학부생 동아리 아이시스츠(ICISTS, International Challengers for the Integration of Science, Technology, and Society)는 2003년 11월 하버드대학이 주관하는 국제학생회의(H-PAIR)의 파트너 단체로 시작해 2005년 독자적인 단체로 자리매김했다. 그동안 아시아 최대 규모의 대학생 콘퍼런스를 포함해 23회의 주요 행사를 열어 약 3천 4백 여명의 각국 대학생이 참여했다. 과학기술과 사회의 연결고리가 되는 학술행사 개최의 성과를 인정받아 2013년부터 2017년까지 4년 연속으로 유네스코 한국위원회가 선정하는 '지속가능발전교육 공식 프로젝트'에 이름을 올리기도 했다.

아이시스츠, 분열된 사회 연결 플랫폼 구축 ‘해커페어’ 개최

우리 대학 학생 단체 아이시스츠(ICISTS)가 다음 달 7일부터 5일간 '아이시스츠 해커페어(ICISTS Hackafair) 2024'를 개최한다.

'분열된 사회의 재연결(Reconnect Society)'을 주제로 열리는 이번 해커페어는 세계 각국 대학생 참가자들이 참신한 발상을 겨루는 '아이디어톤(Ideathon)'을 중심으로 진행한다.

아이시스츠가 새롭게 시도하는 '해커페어'는 아이디어를 경쟁적으로 구체화하는 해커톤(Hackathon)에서 한발 더 나아간 형태의 경연이다. 제시된 주제를 해결하기 위한 플랫폼·디바이스·교통수단·건축물·정책 등의 방안을 자유롭게 제안하는 '아이디어톤'을 3일간 진행한 뒤, 완성한 결과물을 박람회(Tech-Fair)에 곧바로 출품해 수익성과 지속 가능성까지 평가받아 승자를 가리는 방식이다.

참가자들은 디자이너·엔지니어·마케터로 역할을 나누고 팀을 구성한 뒤, 국내·외에서 벌어지고 있는 각종 사회적 갈등과 단절 사례를 선정하고 이를 극복하기 위한 해결책을 워크숍 기간 내에 완성해야 한다. 이 과정에서 우리 대학 교수진을 포함한 과학기술 및 사회 전문가들이 멘토로 참여해 조언할 예정이다.

아이디어 톤의 결과물은 행사 마지막 날 열리는 박람회에 출품돼 시연된다. 심사위원단은 ▴해당 아이디어가 해결하는 문제의 중요성 ▴아이디어의 논리적 완결성 및 구현의 완성도 ▴결과물의 수익성 및 지속 가능성 ▴독창성 등을 종합적으로 평가해 수상팀을 가린다.

또한, 행사 첫날에는 김문조 고려대학교 사회학과 명예교수가 분열된 사회의 정의와 사례, 문제 해결의 필요성을 주제로 기조연설하며, 참가자는 물론 우리 대학 재학생과 시민에게도 무료로 공개된다.

행사 셋째 날에는 '사회적 기업의 창업과 지속 가능성'을 주제로 토크 콘서트가 열려 강남우 조천식모빌리티대학원 교수, 청년스타트업인 하이어와 나눔비타민의 정민서·김하연 대표가 연사로 참여한다.

지난 2003년 시작돼 올해로 16회째를 맞은 아이시스츠의 국제 대학생 학술 행사는 그간 20개국, 60여 대학 소속의 3천 4백여 명이 참여해 미래의 리더와 현재의 리더를 잇는 네트워크로 자리 잡았다.

이번 행사를 준비한 김지환 아이시스츠 조직위원장(건설및환경공학과)은 "해커페어 2024는 분열된 사회의 재연결이라는 중요한 사회 문제를 함께 고민하고 해결책을 강구하는 자리이자 코로나19 이후 축소된 대학생 주도의 국제 학술행사를 되살려 전 세계 대학생들의 인적 네트워크를 구축하는 의미 있는 시간이 될 것"이라고 강조했다.

해커페어 2024는 8월 4일까지 참가팀을 모집하며, 자세한 내용 및 참가신청 양식은 아이시스츠 공식 홈페이지(www.icists.org)에서 확인할 수 있다. 한편, 학부생 동아리 아이시스츠(ICISTS, International Challengers for the Integration of Science, Technology, and Society)는 2003년 11월 하버드대학이 주관하는 국제학생회의(H-PAIR)의 파트너 단체로 시작해 2005년 독자적인 단체로 자리매김했다. 그동안 아시아 최대 규모의 대학생 콘퍼런스를 포함해 23회의 주요 행사를 열어 약 3천 4백 여명의 각국 대학생이 참여했다. 과학기술과 사회의 연결고리가 되는 학술행사 개최의 성과를 인정받아 2013년부터 2017년까지 4년 연속으로 유네스코 한국위원회가 선정하는 '지속가능발전교육 공식 프로젝트'에 이름을 올리기도 했다.

2024.07.19

조회수 629

-

바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

2024.07.19

조회수 606

-

면역력이 더 높은 성별과 그 이유를 밝혀내다

남자와 여자가 생물학적으로 다른 점 중 하나는 면역력의 차이이다. 하지만 성별에 따른 면역반응을 조절하는 유전자와 생물학적 경로를 알아내는 것은 아직까지 과제로 남아있었다. 우리 연구진이 수컷 선충의 면역력을 높이는 단백질이 더 활성화됨을 밝혀내 화제다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강 장수 연구센터)이 *자가포식 활성화 정도가 성별에 따른 면역력 차이에 미치는 영향을 발견했다고 18일 밝혔다.

*자가포식(오토파지): 세포가 필요 없거나 손상된 세포 구성 성분을 스스로 제거하는 과정. 이 과정을 통해 세포의 항상성을 유지하고 외부 스트레스에 대응함.

연구진은 인간의 생명 현상을 연구하기 위한 중요한 모델 생물인 예쁜꼬마선충을 활용해 성별에 따른 면역반응의 차이를 연구했다. 연구진은 예쁜꼬마선충의 수컷이 자웅동체보다 다양한 병원균에 대해 더 높은 면역력을 보이며, 이는 자가포식에 중요한 전사 인자인 단백질(HLH-30/TFEB*) 이 높게 활성화되어서임을 밝혔다.

*HLH-30/TFEB (에이치엘에이치30/티페브)

단백질(HLH-30/TFEB)은 외부 스트레스에 대응한 자가포식을 향상해 병원균에 대한 저항력을 높여주는 중요한 단백질로, 수컷 선충의 경우 이 단백질이 더욱 활발하게 작동하여 면역력을 크게 높이는 것으로 나타났다.

이번 연구는 성별에 따른 자가포식 차이가 면역력에 미치는 영향을 규명함으로써, 감염성 질병 치료와 면역력 강화에 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 “이번 연구는 성별에 따른 면역력 차이의 원인이 자가포식 활성화 정도에 있음을 밝혀낸 중요한 연구이며, 이를 통해 향후 인간을 비롯한 생명체의 면역반응을 제어하는 새로운 방법을 찾을 수 있을 것”이라고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 손주연 석박사통합과정, 권수정 박사, 이기윤 석박사통합과정이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 ‘오토파지(Autophagy)’에 지난 7월 4일 날짜로 게재됐다.

(논문명: HLH-30/TFEB mediates sexual dimorphism in immunity in Caenorhabditis elegans)

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

면역력이 더 높은 성별과 그 이유를 밝혀내다

남자와 여자가 생물학적으로 다른 점 중 하나는 면역력의 차이이다. 하지만 성별에 따른 면역반응을 조절하는 유전자와 생물학적 경로를 알아내는 것은 아직까지 과제로 남아있었다. 우리 연구진이 수컷 선충의 면역력을 높이는 단백질이 더 활성화됨을 밝혀내 화제다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강 장수 연구센터)이 *자가포식 활성화 정도가 성별에 따른 면역력 차이에 미치는 영향을 발견했다고 18일 밝혔다.

*자가포식(오토파지): 세포가 필요 없거나 손상된 세포 구성 성분을 스스로 제거하는 과정. 이 과정을 통해 세포의 항상성을 유지하고 외부 스트레스에 대응함.

연구진은 인간의 생명 현상을 연구하기 위한 중요한 모델 생물인 예쁜꼬마선충을 활용해 성별에 따른 면역반응의 차이를 연구했다. 연구진은 예쁜꼬마선충의 수컷이 자웅동체보다 다양한 병원균에 대해 더 높은 면역력을 보이며, 이는 자가포식에 중요한 전사 인자인 단백질(HLH-30/TFEB*) 이 높게 활성화되어서임을 밝혔다.

*HLH-30/TFEB (에이치엘에이치30/티페브)

단백질(HLH-30/TFEB)은 외부 스트레스에 대응한 자가포식을 향상해 병원균에 대한 저항력을 높여주는 중요한 단백질로, 수컷 선충의 경우 이 단백질이 더욱 활발하게 작동하여 면역력을 크게 높이는 것으로 나타났다.

이번 연구는 성별에 따른 자가포식 차이가 면역력에 미치는 영향을 규명함으로써, 감염성 질병 치료와 면역력 강화에 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 “이번 연구는 성별에 따른 면역력 차이의 원인이 자가포식 활성화 정도에 있음을 밝혀낸 중요한 연구이며, 이를 통해 향후 인간을 비롯한 생명체의 면역반응을 제어하는 새로운 방법을 찾을 수 있을 것”이라고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 손주연 석박사통합과정, 권수정 박사, 이기윤 석박사통합과정이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 ‘오토파지(Autophagy)’에 지난 7월 4일 날짜로 게재됐다.

(논문명: HLH-30/TFEB mediates sexual dimorphism in immunity in Caenorhabditis elegans)

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

2024.07.18

조회수 769

-

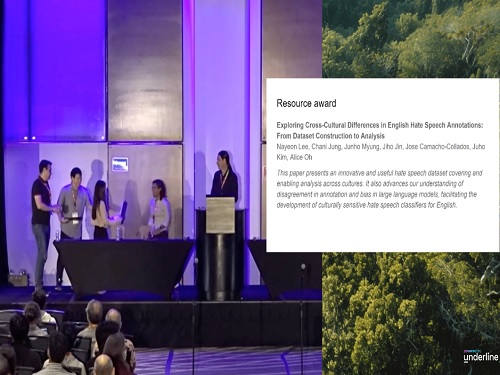

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16

조회수 892

-

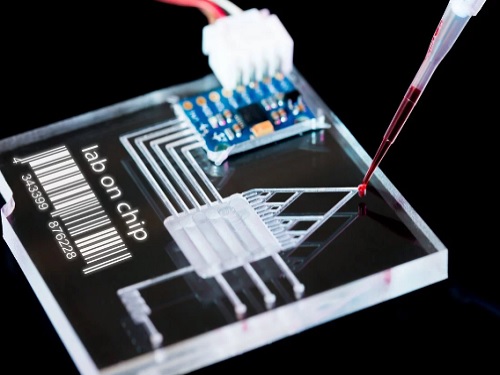

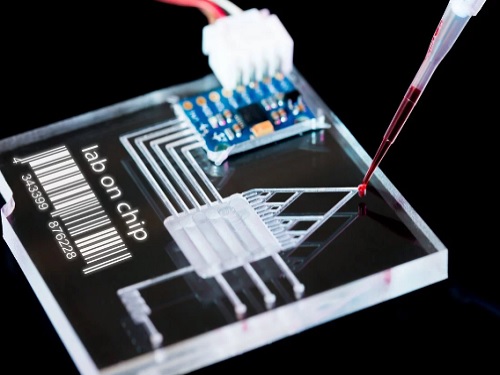

종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.16

조회수 573

-

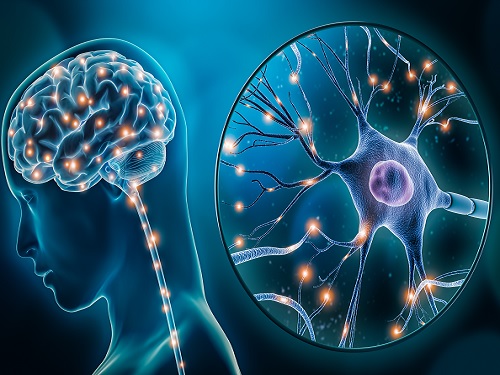

빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.

허원도 교수 연구팀은 세계 최초로 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 억제자로 작용하여 과도한 기억 형성을 억제하는 중요한 역할을 하는 등 동 단백질이 해마에서 특히 중요한 역할을 한다는 것을 밝혔다.

연구팀은 단백질(PLCβ1)을 결핍시킨 마우스에서 과도한 기억 형성과 공포 반응이 증가하는 것을 발견하였고, 반대로 동 단백질이 과발현하거나 광유전학으로 활성화시키면 과도한 공포 반응이 억제되는 것을 확인하였다. 이는 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 적절한 기억 형성을 유도함을 의미한다.

연구팀은 빛으로 제어하는 광유전학 기술을 개발하여 단백질(PLCβ1)의 기능을 정밀하게 조절하였다. 이 기술은 빛을 이용해 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 뇌의 특정 부위에서 일어나는 신경 활동을 정밀하게 제어할 수 있다. 이를 통해 연구팀은 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 입증하였다. 이는 광유전학 기술이 신경 과학 연구뿐만 아니라 PTSD와 같은 정신질환 원인 규명 및 치료에도 혁신적인 도구가 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

단백질(PLCβ1) 결핍 마우스에서 나타난 과도한 공포 반응은 PTSD 환자의 증상과 유사하다. 연구팀은 동 단백질 활성화가 극심한 스트레스로 인해 과도한 공포 기억이 형성되는 마우스 모델에서 공포 반응을 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 동 단백질이 PTSD와 같은 정신질환의 원인에 중요한 역할을 하며 동 단백질을 조절함으로써 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성이 열린 것이다.

교신저자인 허원도 교수는 "이번 연구는 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 밝혀냈으며, 이는 PTSD와 같은 정신질환의 새로운 치료 가능성을 제시한다. 그리고 동 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 과도한 공포 기억 형성을 억제할 수 있는 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 정신질환 치료에 혁신적인 돌파구가 될 수 있을 것이다"고 말했다. 아울러 “실제 치료에 적용되거나 동 단백질 신호 억제가 다른 뇌 기능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인간에게 적용 가능한지에 대한 임상 연구가 추가적으로 필요하다.” 고 첨언했다.

생명과학과 이진수 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴스(Sciences Advances)’2024년 7월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 6월 28일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Phospholipase C beta 1 in the dentate gyrus gates fear memory formation through regulation of neuronal excitability). (Impact Factor: 13.6). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구사업, KAIST 글로벌특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.

허원도 교수 연구팀은 세계 최초로 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 억제자로 작용하여 과도한 기억 형성을 억제하는 중요한 역할을 하는 등 동 단백질이 해마에서 특히 중요한 역할을 한다는 것을 밝혔다.

연구팀은 단백질(PLCβ1)을 결핍시킨 마우스에서 과도한 기억 형성과 공포 반응이 증가하는 것을 발견하였고, 반대로 동 단백질이 과발현하거나 광유전학으로 활성화시키면 과도한 공포 반응이 억제되는 것을 확인하였다. 이는 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 적절한 기억 형성을 유도함을 의미한다.

연구팀은 빛으로 제어하는 광유전학 기술을 개발하여 단백질(PLCβ1)의 기능을 정밀하게 조절하였다. 이 기술은 빛을 이용해 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 뇌의 특정 부위에서 일어나는 신경 활동을 정밀하게 제어할 수 있다. 이를 통해 연구팀은 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 입증하였다. 이는 광유전학 기술이 신경 과학 연구뿐만 아니라 PTSD와 같은 정신질환 원인 규명 및 치료에도 혁신적인 도구가 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

단백질(PLCβ1) 결핍 마우스에서 나타난 과도한 공포 반응은 PTSD 환자의 증상과 유사하다. 연구팀은 동 단백질 활성화가 극심한 스트레스로 인해 과도한 공포 기억이 형성되는 마우스 모델에서 공포 반응을 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 동 단백질이 PTSD와 같은 정신질환의 원인에 중요한 역할을 하며 동 단백질을 조절함으로써 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성이 열린 것이다.

교신저자인 허원도 교수는 "이번 연구는 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 밝혀냈으며, 이는 PTSD와 같은 정신질환의 새로운 치료 가능성을 제시한다. 그리고 동 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 과도한 공포 기억 형성을 억제할 수 있는 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 정신질환 치료에 혁신적인 돌파구가 될 수 있을 것이다"고 말했다. 아울러 “실제 치료에 적용되거나 동 단백질 신호 억제가 다른 뇌 기능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인간에게 적용 가능한지에 대한 임상 연구가 추가적으로 필요하다.” 고 첨언했다.

생명과학과 이진수 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴스(Sciences Advances)’2024년 7월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 6월 28일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Phospholipase C beta 1 in the dentate gyrus gates fear memory formation through regulation of neuronal excitability). (Impact Factor: 13.6). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구사업, KAIST 글로벌특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.15

조회수 931

-

“AI 반도체 미래가 밝다” KAIST PIM반도체설계연구센터, AI반도체 전문인력 양성 교육

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원이 주관하는 PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업의 지원을 받고있는 우리 대학 PIM반도체설계연구센터가 AI 반도체 전문인력 양성을 위해 전국 AI 및 반도체 관련 학과 학부생과 대학원생을 대상으로 SK하이닉스와 삼성전자의 PIM* 기반 이론 및 실습 교육을 진행했다. 강의는 6월 20일(목)부터 6월 21일(금)까지 SK하이닉스 교육, 7월 4일(목)부터 7월 5일(금)까지 삼성전자 교육을 각각 KAIST PIM반도체설계연구센터에서 진행했다.

*PIM(Processing-In-Memory): 메모리 반도체에 연산 기능을 추가하여 AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 처리 속도를 높이면서도 사용 전력을 줄이는 반도체 설계 기술

이번 교육은 SK하이닉스의 AiM*과 삼성전자의 HBM-PIM*을 활용하여 수강생들이 직접 실습할 수 있는 기회를 제공했다. 전국 25개 대학교에서 300명이 넘는 학생들이 접수하여 높은 관심을 받았다.

* AiM(Accelerator-in-Memory): SK하이닉스의 PIM 반도체 제품명, GDDR6-AiM 포함

** HBM-PIM(Processing-in-Memory): 삼성전자의 PIM 반도체 제품명, 세계 최초로 메모리 반도체와 인공지능 프로세서를 결합한 제품

인공지능(AI) 시대에는 거대언어모델 등 방대한 데이터 처리 수요가 급증하면서 PIM 기술 도입의 필요성이 더욱 커지고 있다. 한국 반도체의 먹거리인 메모리 기술의 미래를 열어줄 PIM 연구 활성화를 위해, AI용 메모리 반도체 설계 및 응용 역량을 갖춘 실무 중심의 교육 프로그램을 마련했다.

강의는 ▲SK하이닉스의 'PIM을 사용한 LLM(거대언어모델)* 가속 환경에서의 활용', ▲삼성전자의 ‘AI 가속 환경에서 HBM과 HBM-PIM의 활용’을 주제로 진행했다. 또한 GPT의 등장으로 인한 환경 변화, 인공지능과 LLM에 대한 기본 지식, 챗봇 서비스 작용 원리 등이 다뤄졌다. 수강생들은 SK하이닉스의 AiM과 삼성전자의 HBM-PIM이 장착된 서버 환경에서 하드웨어를 직접 구동하여 실습했다.

* 거대언어모델(LLM, Large Language Model): 대량의 텍스트 데이터로 학습하는 인공지능으로 챗GPT가 이에 해당

PIM 반도체설계연구센터는 PIM 반도체 전문인력 양성을 위한 ‘PIM’ 교육 프로그램을 운영하고 있다. 연구 중심의 PIM 반도체 전문인력을 양성하여 한국 PIM 반도체 산업에 핵심 인력을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 교육 프로그램에 대한 자세한 내용은 PIM반도체설계연구센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

* PIM 반도체설계연구센터 홈페이지: https://ai-pim.org/

PIM반도체설계연구센터 유회준 센터장은 “이번 교육을 통해 산업 현장에서 실제로 어떻게 활용되는지 아는 것이 중요합니다. 특히, AI-PIM 반도체에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 교육 과정을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 참가자들이 최신 기술 동향을 따라잡고, 실무에 바로 적용할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 하겠습니다.”라고 전했다.

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 엄소연 수강생은 “논문으로는 이해하기 어려웠던 내용을 실습을 통해 배울 수 있어 의미가 있었다. 특히, 실습 과정에서 얻은 경험과 통찰력은 앞으로 연구와 개발에 큰 도움이 될 것 같다.”라고 소감을 전했다.

수강생들은 질의응답 시간뿐만 아니라 쉬는 시간에도 강사에게 질문을 이어갔다. 미리 관련 논문을 읽고 온 학생들도 있어 PIM 반도체에 대한 열정을 확인할 수 있었다.

“AI 반도체 미래가 밝다” KAIST PIM반도체설계연구센터, AI반도체 전문인력 양성 교육

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원이 주관하는 PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업의 지원을 받고있는 우리 대학 PIM반도체설계연구센터가 AI 반도체 전문인력 양성을 위해 전국 AI 및 반도체 관련 학과 학부생과 대학원생을 대상으로 SK하이닉스와 삼성전자의 PIM* 기반 이론 및 실습 교육을 진행했다. 강의는 6월 20일(목)부터 6월 21일(금)까지 SK하이닉스 교육, 7월 4일(목)부터 7월 5일(금)까지 삼성전자 교육을 각각 KAIST PIM반도체설계연구센터에서 진행했다.

*PIM(Processing-In-Memory): 메모리 반도체에 연산 기능을 추가하여 AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 처리 속도를 높이면서도 사용 전력을 줄이는 반도체 설계 기술

이번 교육은 SK하이닉스의 AiM*과 삼성전자의 HBM-PIM*을 활용하여 수강생들이 직접 실습할 수 있는 기회를 제공했다. 전국 25개 대학교에서 300명이 넘는 학생들이 접수하여 높은 관심을 받았다.

* AiM(Accelerator-in-Memory): SK하이닉스의 PIM 반도체 제품명, GDDR6-AiM 포함

** HBM-PIM(Processing-in-Memory): 삼성전자의 PIM 반도체 제품명, 세계 최초로 메모리 반도체와 인공지능 프로세서를 결합한 제품

인공지능(AI) 시대에는 거대언어모델 등 방대한 데이터 처리 수요가 급증하면서 PIM 기술 도입의 필요성이 더욱 커지고 있다. 한국 반도체의 먹거리인 메모리 기술의 미래를 열어줄 PIM 연구 활성화를 위해, AI용 메모리 반도체 설계 및 응용 역량을 갖춘 실무 중심의 교육 프로그램을 마련했다.

강의는 ▲SK하이닉스의 'PIM을 사용한 LLM(거대언어모델)* 가속 환경에서의 활용', ▲삼성전자의 ‘AI 가속 환경에서 HBM과 HBM-PIM의 활용’을 주제로 진행했다. 또한 GPT의 등장으로 인한 환경 변화, 인공지능과 LLM에 대한 기본 지식, 챗봇 서비스 작용 원리 등이 다뤄졌다. 수강생들은 SK하이닉스의 AiM과 삼성전자의 HBM-PIM이 장착된 서버 환경에서 하드웨어를 직접 구동하여 실습했다.

* 거대언어모델(LLM, Large Language Model): 대량의 텍스트 데이터로 학습하는 인공지능으로 챗GPT가 이에 해당

PIM 반도체설계연구센터는 PIM 반도체 전문인력 양성을 위한 ‘PIM’ 교육 프로그램을 운영하고 있다. 연구 중심의 PIM 반도체 전문인력을 양성하여 한국 PIM 반도체 산업에 핵심 인력을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 교육 프로그램에 대한 자세한 내용은 PIM반도체설계연구센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

* PIM 반도체설계연구센터 홈페이지: https://ai-pim.org/

PIM반도체설계연구센터 유회준 센터장은 “이번 교육을 통해 산업 현장에서 실제로 어떻게 활용되는지 아는 것이 중요합니다. 특히, AI-PIM 반도체에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 교육 과정을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 참가자들이 최신 기술 동향을 따라잡고, 실무에 바로 적용할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 하겠습니다.”라고 전했다.

우리 대학 전기및전자공학부 박사과정 엄소연 수강생은 “논문으로는 이해하기 어려웠던 내용을 실습을 통해 배울 수 있어 의미가 있었다. 특히, 실습 과정에서 얻은 경험과 통찰력은 앞으로 연구와 개발에 큰 도움이 될 것 같다.”라고 소감을 전했다.

수강생들은 질의응답 시간뿐만 아니라 쉬는 시간에도 강사에게 질문을 이어갔다. 미리 관련 논문을 읽고 온 학생들도 있어 PIM 반도체에 대한 열정을 확인할 수 있었다.

2024.07.11

조회수 946

윤동기 교수, 국제액정학회 중견학술상 수상

우리 대학 화학과 윤동기 교수가 국제액정학회(ILCS (The International Liquid Crystal Society))가 수여하는 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award(LG))을 받았다고 26일 밝혔다. 시상식은 7월 24일 브라질 리우데자네이루에서 열린 29회 국제액정학회(29th International Liquid Crystal Conference)에서 개최됐다.

2008년 국제액정학회가 제정한 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)’은 액정분야에서 최초 발견이나 커다란 연구 성과를 낸 중견 과학자를 대상으로 2년마다 단 한 명에게만 수여하는 상이다. 윤동기 교수처럼 2012년 동 학회에서 젊은 과학자에게 수여하는 미치 나카타 상(Michi Nakata Prize)에 이어 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)을 동시에 받은 사례는 전 세계적으로도 윤 교수가 처음이다.

윤동기 교수는 평판 디스플레이 시장의 상당 부분을 차지하는 LCD(liquid crystal display, 액정표시장치)의 핵심 물질인 액정물질을 물리, 화학적인 관점에서 융합연구를 주도하고 있는 액정물질 전문 과학자다. 현재까지, 우리나라에서 액정 디스플레이를 많이 생산해 왔음에도 불구하고, 그 핵심 물질인 액정물질에 대한 기초연구는 해외에 비해 국내 연구의 수준이 뒤떨어진 것이 사실이므로 관련 분야의 지속적인 발전을 위해서는 관련 기초 및 융합연구가 중요하다.

산업계에서도 LCD 관련 R&D 분야는 성숙단계라고는 하지만 최근 플렉시블, 폴더블, 스트레처블 디스플레이를 비롯해 OLED 분야에서도 코팅이 가능한 다양한 기능성 박막 필름이 필요한데, 이에 배향된 액정분자체 기반의 보상 필름이 유력한 후보군으로 떠오르고 있고, 자동차용 각종 디스플레이, 증강현실용 소프트 로보틱스뿐만 아니라 차세대 통신, 안테나 분야 등에도 액정물질 기반의 핵심 연구가 필요한 상황이다.

윤 교수는 디스플레이 분야에서 가장 일반적으로 많이 연구되는 방향성만 있는 네마틱(Nematic)이라고 하는 단순한 액정 상(phase)을 비롯해 차세대 디스플레이 및 디스플레이를 넘어서는 새로운 응용 분야를 열 수 있는 판상형 액정(Smectic LC) 분야에서 두각을 나타내어‘사이언스 어드밴시스’ 등 세계적인 수준의 저널들에 150여 편의 연구 결과를 발표하고 특허 또한 30여 편을 출원 및 등록할 정도로 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

윤 교수의 액정물질 기반 나노 및 마이크로패터닝과 관련한 연구 및 최신 응용연구 성과를 통해 국제액정학회가 인정했기 때문에 윤 교수가 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award (LG))’ 수상자로 선정됐다고 관계자는 설명했다.

윤 교수는 현재 ‘초분자 액정물질 및 액정고분자 패터닝’이라는 새로운 분야를 개척 중으로, 기초과학연구뿐만 아니라 차세대 통신 분야에 대해서도 액정물질을 기반으로 융합 기술을 개발하는 연구도 함께 진행하고 있다.

2024.07.26 조회수 328

윤동기 교수, 국제액정학회 중견학술상 수상

우리 대학 화학과 윤동기 교수가 국제액정학회(ILCS (The International Liquid Crystal Society))가 수여하는 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award(LG))을 받았다고 26일 밝혔다. 시상식은 7월 24일 브라질 리우데자네이루에서 열린 29회 국제액정학회(29th International Liquid Crystal Conference)에서 개최됐다.

2008년 국제액정학회가 제정한 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)’은 액정분야에서 최초 발견이나 커다란 연구 성과를 낸 중견 과학자를 대상으로 2년마다 단 한 명에게만 수여하는 상이다. 윤동기 교수처럼 2012년 동 학회에서 젊은 과학자에게 수여하는 미치 나카타 상(Michi Nakata Prize)에 이어 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)을 동시에 받은 사례는 전 세계적으로도 윤 교수가 처음이다.

윤동기 교수는 평판 디스플레이 시장의 상당 부분을 차지하는 LCD(liquid crystal display, 액정표시장치)의 핵심 물질인 액정물질을 물리, 화학적인 관점에서 융합연구를 주도하고 있는 액정물질 전문 과학자다. 현재까지, 우리나라에서 액정 디스플레이를 많이 생산해 왔음에도 불구하고, 그 핵심 물질인 액정물질에 대한 기초연구는 해외에 비해 국내 연구의 수준이 뒤떨어진 것이 사실이므로 관련 분야의 지속적인 발전을 위해서는 관련 기초 및 융합연구가 중요하다.

산업계에서도 LCD 관련 R&D 분야는 성숙단계라고는 하지만 최근 플렉시블, 폴더블, 스트레처블 디스플레이를 비롯해 OLED 분야에서도 코팅이 가능한 다양한 기능성 박막 필름이 필요한데, 이에 배향된 액정분자체 기반의 보상 필름이 유력한 후보군으로 떠오르고 있고, 자동차용 각종 디스플레이, 증강현실용 소프트 로보틱스뿐만 아니라 차세대 통신, 안테나 분야 등에도 액정물질 기반의 핵심 연구가 필요한 상황이다.

윤 교수는 디스플레이 분야에서 가장 일반적으로 많이 연구되는 방향성만 있는 네마틱(Nematic)이라고 하는 단순한 액정 상(phase)을 비롯해 차세대 디스플레이 및 디스플레이를 넘어서는 새로운 응용 분야를 열 수 있는 판상형 액정(Smectic LC) 분야에서 두각을 나타내어‘사이언스 어드밴시스’ 등 세계적인 수준의 저널들에 150여 편의 연구 결과를 발표하고 특허 또한 30여 편을 출원 및 등록할 정도로 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

윤 교수의 액정물질 기반 나노 및 마이크로패터닝과 관련한 연구 및 최신 응용연구 성과를 통해 국제액정학회가 인정했기 때문에 윤 교수가 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award (LG))’ 수상자로 선정됐다고 관계자는 설명했다.

윤 교수는 현재 ‘초분자 액정물질 및 액정고분자 패터닝’이라는 새로운 분야를 개척 중으로, 기초과학연구뿐만 아니라 차세대 통신 분야에 대해서도 액정물질을 기반으로 융합 기술을 개발하는 연구도 함께 진행하고 있다.

2024.07.26 조회수 328 미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25 조회수 401

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25 조회수 401 미토콘드리아 DNA 돌연변이를 밝혀내다

우리 몸의 세포는 평생 동안 DNA 돌연변이를 지속적으로 축적하며, 이는 세포 간의 유전적 다양성(모자이시즘) 및 세포 노화를 초래한다. 한국 연구진이 세포소기관 미토콘드리아 DNA의 인체 내 모자이시즘 현상을 최초로 규명했다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀 안지송 박사과정이 미토콘드리아 DNA 돌연변이 연구를 주도해 국제 과학학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 7월 22일 字 온라인판에 게재했다고 24일 밝혔다. (논문명: Mitochondrial DNA mosaicism in normal human somatic cells).

이번 연구에는 서울대학교 의과대학, 연세대학교 의과대학, 고려대학교 의과대학, 국립암센터, 그리고 KAIST 교원창업기업 이노크라스의 연구자들도 참여했다.

미토콘드리아는 세포 에너지 대사 및 사멸에 관여하는 세포소기관으로, 세포핵과 독립적으로 자체 DNA를 가지고 있으며 돌연변이도 발생할 수 있다. 하지만 이러한 돌연변이를 정밀하게 찾아내는 데 필수적인 단일세포 전장유전체(whole-genome sequencing) 기술의 한계로 그동안 미토콘드리아 DNA 돌연변이 및 모자이시즘에 대한 연구는 미흡했다.

연구팀은 31명의 정상 대장 상피 조직, 섬유아세포, 혈액에서 확보한 총 2,096개 단일세포의 전장 유전체 서열을 생명정보학 기법으로 분석해 세계 최대 규모의 연구를 수행했다. 세포 사이에서는 평균적으로 3개의 유의미한 미토콘드리아 DNA 차이가 존재했으며, 대부분은 노화 과정에서 생성됐으나 약 6%의 차이는 모계로부터 이형상태(헤테로플라스미; heteroplasmy)로 전달됨이 확인됐다.

또한, 암 발생 과정에서 돌연변이 수가 유의미하게 증가했으며, 이들 변이 중 일부는 미토콘드리아 RNA 불안정성에 기여한다는 사실도 확인했다. 관찰된 데이터를 바탕으로 연구팀은 인간의 배아 발생단계부터 노화 및 발암 과정에서의 미토콘드리아 발생 및 진화 과정을 이해할 수 있는 모델을 구축했다.

이번 연구는 사람의 정상 세포에서 발생하는 미토콘드리아 DNA 돌연변이의 형성 메커니즘을 체계적으로 밝혀내, 향후 미토콘드리아 DNA가 노화와 질병 발생에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 초석을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

의과학대학원 주영석 교수는 “전장유전체 빅데이터를 체계적으로 활용함으로써 미지의 영역이었던 생명과학 현상을 규명할 수 있다”며, “암 발생 과정뿐만 아니라 인간의 배아 발생과정 및 노화과정에서 나타나는 미토콘드리아 DNA의 변화를 체계적으로 이해할 수 있는 방법을 처음으로 수립했다” 라고 연구의 중요성을 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구, 선도연구센터 및 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.24 조회수 455

미토콘드리아 DNA 돌연변이를 밝혀내다

우리 몸의 세포는 평생 동안 DNA 돌연변이를 지속적으로 축적하며, 이는 세포 간의 유전적 다양성(모자이시즘) 및 세포 노화를 초래한다. 한국 연구진이 세포소기관 미토콘드리아 DNA의 인체 내 모자이시즘 현상을 최초로 규명했다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀 안지송 박사과정이 미토콘드리아 DNA 돌연변이 연구를 주도해 국제 과학학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 7월 22일 字 온라인판에 게재했다고 24일 밝혔다. (논문명: Mitochondrial DNA mosaicism in normal human somatic cells).

이번 연구에는 서울대학교 의과대학, 연세대학교 의과대학, 고려대학교 의과대학, 국립암센터, 그리고 KAIST 교원창업기업 이노크라스의 연구자들도 참여했다.

미토콘드리아는 세포 에너지 대사 및 사멸에 관여하는 세포소기관으로, 세포핵과 독립적으로 자체 DNA를 가지고 있으며 돌연변이도 발생할 수 있다. 하지만 이러한 돌연변이를 정밀하게 찾아내는 데 필수적인 단일세포 전장유전체(whole-genome sequencing) 기술의 한계로 그동안 미토콘드리아 DNA 돌연변이 및 모자이시즘에 대한 연구는 미흡했다.

연구팀은 31명의 정상 대장 상피 조직, 섬유아세포, 혈액에서 확보한 총 2,096개 단일세포의 전장 유전체 서열을 생명정보학 기법으로 분석해 세계 최대 규모의 연구를 수행했다. 세포 사이에서는 평균적으로 3개의 유의미한 미토콘드리아 DNA 차이가 존재했으며, 대부분은 노화 과정에서 생성됐으나 약 6%의 차이는 모계로부터 이형상태(헤테로플라스미; heteroplasmy)로 전달됨이 확인됐다.

또한, 암 발생 과정에서 돌연변이 수가 유의미하게 증가했으며, 이들 변이 중 일부는 미토콘드리아 RNA 불안정성에 기여한다는 사실도 확인했다. 관찰된 데이터를 바탕으로 연구팀은 인간의 배아 발생단계부터 노화 및 발암 과정에서의 미토콘드리아 발생 및 진화 과정을 이해할 수 있는 모델을 구축했다.

이번 연구는 사람의 정상 세포에서 발생하는 미토콘드리아 DNA 돌연변이의 형성 메커니즘을 체계적으로 밝혀내, 향후 미토콘드리아 DNA가 노화와 질병 발생에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 초석을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

의과학대학원 주영석 교수는 “전장유전체 빅데이터를 체계적으로 활용함으로써 미지의 영역이었던 생명과학 현상을 규명할 수 있다”며, “암 발생 과정뿐만 아니라 인간의 배아 발생과정 및 노화과정에서 나타나는 미토콘드리아 DNA의 변화를 체계적으로 이해할 수 있는 방법을 처음으로 수립했다” 라고 연구의 중요성을 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구, 선도연구센터 및 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.24 조회수 455 차세대 새로운 패러다임 동영상 인식기술 개발

챗GPT와 같은 거대 언어 모델의 근간이 되는 트랜스포머로 구축된 기존 비디오 모델보다 8배 낮은 연산량과 4배 낮은 메모리 사용량으로도 높은 정확도를 기록했으며, 추론 속도 또한 기존 트랜스포머 기반 모델 대비 4배의 매우 빠른 속도를 달성한 동영상 인식기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 김창익 교수 연구팀이 초고효율 동영상 인식 모델 ‘비디오맘바(VideoMamba)’를 개발했다고 23일 밝혔다.

비디오맘바는 기존 트랜스포머 기반 모델들이 가지고 있는 높은 계산 복잡성을 해결하기 위해 설계된 새로운 동영상 인식 모델이다. 기존의 트랜스포머 기반 모델들은 셀프-어텐션(self-attention)이라는 메커니즘에 의존해 계산 복잡도가 제곱으로 증가하는 문제를 가지고 있었다.

김창익 교수 연구팀의 비디오맘바는 선택적 상태 공간 모델(Selective State Space Model, Selective SSM)* 메커니즘을 활용해 선형 복잡도**로 효율적인 처리가 가능하다. 이를 통해 비디오맘바는 동영상의 시공간적 정보를 효과적으로 포착해 긴 종속성을 가진 동영상 데이터도 효율적으로 처리할 수 있다.

*선택적 상태 공간 모델(Selective SSM): 입력에 따라 동적으로 매개변수를 조정하여 시퀀스 데이터의 문맥을 더 잘 이해하는 상태 공간 모델

**선형 복잡도:입력 데이터의 크기에 비례하여 계산량이 증가하는 알고리즘 복잡도

김창익 교수 연구팀은 동영상 인식 모델의 효율성을 극대화하기 위해 비디오맘바에 1차원 데이터 처리에 국한된 기존 선택적 상태 공간 메커니즘을 3차원 시공간 데이터 분석이 가능하도록 고도화한 시공간적 전방 및 후방 선택적 상태 공간 모델(spatio-temporal forward and backward SSM)을 도입했다. 이 모델은 순서가 없는 공간 정보와 순차적인 시간 정보를 효과적으로 통합해 인식 성능을 향상한다. 연구팀은 다양한 동영상 인식 벤치마크에서 비디오맘바의 성능을 검증했다.

연구팀이 개발한 비디오맘바는 영상 분석이 필요한 다양한 응용 분야에서 효율적이고 실용적인 솔루션을 제공할 수 있다. 예를 들어, 자율주행에서는 주행 영상을 분석해 도로 상황을 정확하게 파악하고, 보행자와 장애물을 실시간으로 인식해 사고를 예방할 수 있다. 의료 분야에서는 수술 영상을 분석해 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있다. 스포츠 분야에서는 경기 중 선수들의 움직임과 전술을 분석해 전략을 개선하고, 훈련 중 피로도나 부상 가능성을 실시간으로 감지해 예방할 수 있다.

연구를 주도한 김창익 교수는 “비디오맘바의 빠른 처리 속도와 낮은 메모리 사용량, 그리고 뛰어난 성능은 우리 생활에서의 다양한 동영상 활용 분야에 큰 장점을 제공할 것이다”고 연구의 의의를 설명했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 박진영 석박사통합과정, 김희선 박사과정, 고강욱 박사과정이 공동 제1 저자, 김민범 박사과정이 공동 저자, 그리고 전기및전자공학부 김창익 교수가 교신 저자로 참여했다. 연구 결과는 올해 9월 이탈리아 밀라노에서 열리는 컴퓨터 비전 분야 최우수 국제 학회 중 하나인 ‘European Conference on Computer Vision(ECCV) 2024’에서 발표될 예정이다. (논문명: VideoMamba: Spatio-Temporal Selective State Space Model)

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2020-0-00153, 기계학습 모델 보안 역기능 취약점 자동 탐지 및 방어 기술 개발)

2024.07.23 조회수 462

차세대 새로운 패러다임 동영상 인식기술 개발

챗GPT와 같은 거대 언어 모델의 근간이 되는 트랜스포머로 구축된 기존 비디오 모델보다 8배 낮은 연산량과 4배 낮은 메모리 사용량으로도 높은 정확도를 기록했으며, 추론 속도 또한 기존 트랜스포머 기반 모델 대비 4배의 매우 빠른 속도를 달성한 동영상 인식기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 김창익 교수 연구팀이 초고효율 동영상 인식 모델 ‘비디오맘바(VideoMamba)’를 개발했다고 23일 밝혔다.

비디오맘바는 기존 트랜스포머 기반 모델들이 가지고 있는 높은 계산 복잡성을 해결하기 위해 설계된 새로운 동영상 인식 모델이다. 기존의 트랜스포머 기반 모델들은 셀프-어텐션(self-attention)이라는 메커니즘에 의존해 계산 복잡도가 제곱으로 증가하는 문제를 가지고 있었다.

김창익 교수 연구팀의 비디오맘바는 선택적 상태 공간 모델(Selective State Space Model, Selective SSM)* 메커니즘을 활용해 선형 복잡도**로 효율적인 처리가 가능하다. 이를 통해 비디오맘바는 동영상의 시공간적 정보를 효과적으로 포착해 긴 종속성을 가진 동영상 데이터도 효율적으로 처리할 수 있다.

*선택적 상태 공간 모델(Selective SSM): 입력에 따라 동적으로 매개변수를 조정하여 시퀀스 데이터의 문맥을 더 잘 이해하는 상태 공간 모델

**선형 복잡도:입력 데이터의 크기에 비례하여 계산량이 증가하는 알고리즘 복잡도

김창익 교수 연구팀은 동영상 인식 모델의 효율성을 극대화하기 위해 비디오맘바에 1차원 데이터 처리에 국한된 기존 선택적 상태 공간 메커니즘을 3차원 시공간 데이터 분석이 가능하도록 고도화한 시공간적 전방 및 후방 선택적 상태 공간 모델(spatio-temporal forward and backward SSM)을 도입했다. 이 모델은 순서가 없는 공간 정보와 순차적인 시간 정보를 효과적으로 통합해 인식 성능을 향상한다. 연구팀은 다양한 동영상 인식 벤치마크에서 비디오맘바의 성능을 검증했다.

연구팀이 개발한 비디오맘바는 영상 분석이 필요한 다양한 응용 분야에서 효율적이고 실용적인 솔루션을 제공할 수 있다. 예를 들어, 자율주행에서는 주행 영상을 분석해 도로 상황을 정확하게 파악하고, 보행자와 장애물을 실시간으로 인식해 사고를 예방할 수 있다. 의료 분야에서는 수술 영상을 분석해 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있다. 스포츠 분야에서는 경기 중 선수들의 움직임과 전술을 분석해 전략을 개선하고, 훈련 중 피로도나 부상 가능성을 실시간으로 감지해 예방할 수 있다.

연구를 주도한 김창익 교수는 “비디오맘바의 빠른 처리 속도와 낮은 메모리 사용량, 그리고 뛰어난 성능은 우리 생활에서의 다양한 동영상 활용 분야에 큰 장점을 제공할 것이다”고 연구의 의의를 설명했다.

이번 연구에는 전기및전자공학부 박진영 석박사통합과정, 김희선 박사과정, 고강욱 박사과정이 공동 제1 저자, 김민범 박사과정이 공동 저자, 그리고 전기및전자공학부 김창익 교수가 교신 저자로 참여했다. 연구 결과는 올해 9월 이탈리아 밀라노에서 열리는 컴퓨터 비전 분야 최우수 국제 학회 중 하나인 ‘European Conference on Computer Vision(ECCV) 2024’에서 발표될 예정이다. (논문명: VideoMamba: Spatio-Temporal Selective State Space Model)

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2020-0-00153, 기계학습 모델 보안 역기능 취약점 자동 탐지 및 방어 기술 개발)

2024.07.23 조회수 462 미토콘드리아로 퇴행성 질환까지 제어 가능하다

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수 연구팀이 비정상적 면역 활성을 유발해 염증반응이 동반된 세포 사멸을 일으키는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 새로운 조절 기전을 찾아냈다고 22일 밝혔다.

최근 미토콘드리아 이중나선 RNA가 스트레스 환경에서 세포질로 빠져나가 비정상적 면역 활성 및 세포 사멸을 유발한다는 것이 밝혀졌다. 또한 이러한 미토콘드리아 이중나선 RNA로 촉발되는 면역 활성은 관절염 및 헌팅턴 무도병을 비롯한 염증반응이 동반된 퇴행성 질환과 자가면역질환 중 하나인 쇼그렌 증후군의 발병 및 진행에 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고됐다.

아직 미토콘드리아 이중나선 RNA의 분자적 조절 기전에 대해서는 보고된 바 없다는 점을 착안해서 연구팀은 미토콘드리아 내에 존재하며 RNA와 결합할 수 있는 단백질에 대해 유전자 가위를 이용해 각 단백질의 발현을 억제한 후 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현량을 조사했다.

이 과정에서 RNA의 구성 물질 중 하나인 시토신의 화학적 변형을 유발하는 엔썬4(NSUN4)*이라는 단백질의 발현을 줄였을 때 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현이 유의미하게 증가하는 것을 확인했다.

*엔썬4 (NSUN4): NOP2/Sun RNA 메틸트랜스퍼라제 4

나아가, 연구팀은 단백질을 생산하지 않는 미토콘드리아 비암호화 RNA의 변형을 가속시키는 것이 동 단백질 엔썬4에 의해서라고 최초로 제시했다.

연구팀은 추가 연구를 통해 미토콘드리아 RNA 단백질들의 발현 감소로 축적된 미토콘드리아 이중나선 RNA의 양이 증가했으며 세포질로 누출된 미토콘드리아 이중나선 RNA는 면역반응을 활성화시켰다. 이를 통해 연구팀은 새로운 세포 내 면역 유발인자로 최근 주목받기 시작한 미토콘드리아 이중나선 RNA의 변형에 의한 발현 조절 기전을 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구를 통해 비정상적 면역 활성 유발 인자로 최근 주목받고 있는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 형성 및 조절 기전을 밝혔다”면서 “이번 연구의 결과를 바탕으로 면역 계통 질환을 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 및 진행 과정을 효과적으로 제어할 수 있는 전략을 제시할 수 있을 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 김수진 박사(現 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학(Harvard Medical School) 박사후연구원)와 탄 스테파니(Tan Stephanie) 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 7월 16일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : RNA 5-methylcytosine marks mitochondrial double-stranded RNAs for degradation and cytosolic release).

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 미국 국립보건원의 지원으로 수행됐다.

2024.07.22 조회수 606

미토콘드리아로 퇴행성 질환까지 제어 가능하다

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수 연구팀이 비정상적 면역 활성을 유발해 염증반응이 동반된 세포 사멸을 일으키는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 새로운 조절 기전을 찾아냈다고 22일 밝혔다.

최근 미토콘드리아 이중나선 RNA가 스트레스 환경에서 세포질로 빠져나가 비정상적 면역 활성 및 세포 사멸을 유발한다는 것이 밝혀졌다. 또한 이러한 미토콘드리아 이중나선 RNA로 촉발되는 면역 활성은 관절염 및 헌팅턴 무도병을 비롯한 염증반응이 동반된 퇴행성 질환과 자가면역질환 중 하나인 쇼그렌 증후군의 발병 및 진행에 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고됐다.

아직 미토콘드리아 이중나선 RNA의 분자적 조절 기전에 대해서는 보고된 바 없다는 점을 착안해서 연구팀은 미토콘드리아 내에 존재하며 RNA와 결합할 수 있는 단백질에 대해 유전자 가위를 이용해 각 단백질의 발현을 억제한 후 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현량을 조사했다.

이 과정에서 RNA의 구성 물질 중 하나인 시토신의 화학적 변형을 유발하는 엔썬4(NSUN4)*이라는 단백질의 발현을 줄였을 때 미토콘드리아 이중나선 RNA의 발현이 유의미하게 증가하는 것을 확인했다.

*엔썬4 (NSUN4): NOP2/Sun RNA 메틸트랜스퍼라제 4

나아가, 연구팀은 단백질을 생산하지 않는 미토콘드리아 비암호화 RNA의 변형을 가속시키는 것이 동 단백질 엔썬4에 의해서라고 최초로 제시했다.

연구팀은 추가 연구를 통해 미토콘드리아 RNA 단백질들의 발현 감소로 축적된 미토콘드리아 이중나선 RNA의 양이 증가했으며 세포질로 누출된 미토콘드리아 이중나선 RNA는 면역반응을 활성화시켰다. 이를 통해 연구팀은 새로운 세포 내 면역 유발인자로 최근 주목받기 시작한 미토콘드리아 이중나선 RNA의 변형에 의한 발현 조절 기전을 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구를 통해 비정상적 면역 활성 유발 인자로 최근 주목받고 있는 미토콘드리아 이중나선 RNA의 형성 및 조절 기전을 밝혔다”면서 “이번 연구의 결과를 바탕으로 면역 계통 질환을 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 및 진행 과정을 효과적으로 제어할 수 있는 전략을 제시할 수 있을 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 김수진 박사(現 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학(Harvard Medical School) 박사후연구원)와 탄 스테파니(Tan Stephanie) 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 7월 16일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : RNA 5-methylcytosine marks mitochondrial double-stranded RNAs for degradation and cytosolic release).

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 미국 국립보건원의 지원으로 수행됐다.

2024.07.22 조회수 606 아이시스츠, 분열된 사회 연결 플랫폼 구축 ‘해커페어’ 개최

우리 대학 학생 단체 아이시스츠(ICISTS)가 다음 달 7일부터 5일간 '아이시스츠 해커페어(ICISTS Hackafair) 2024'를 개최한다.

'분열된 사회의 재연결(Reconnect Society)'을 주제로 열리는 이번 해커페어는 세계 각국 대학생 참가자들이 참신한 발상을 겨루는 '아이디어톤(Ideathon)'을 중심으로 진행한다.

아이시스츠가 새롭게 시도하는 '해커페어'는 아이디어를 경쟁적으로 구체화하는 해커톤(Hackathon)에서 한발 더 나아간 형태의 경연이다. 제시된 주제를 해결하기 위한 플랫폼·디바이스·교통수단·건축물·정책 등의 방안을 자유롭게 제안하는 '아이디어톤'을 3일간 진행한 뒤, 완성한 결과물을 박람회(Tech-Fair)에 곧바로 출품해 수익성과 지속 가능성까지 평가받아 승자를 가리는 방식이다.

참가자들은 디자이너·엔지니어·마케터로 역할을 나누고 팀을 구성한 뒤, 국내·외에서 벌어지고 있는 각종 사회적 갈등과 단절 사례를 선정하고 이를 극복하기 위한 해결책을 워크숍 기간 내에 완성해야 한다. 이 과정에서 우리 대학 교수진을 포함한 과학기술 및 사회 전문가들이 멘토로 참여해 조언할 예정이다.

아이디어 톤의 결과물은 행사 마지막 날 열리는 박람회에 출품돼 시연된다. 심사위원단은 ▴해당 아이디어가 해결하는 문제의 중요성 ▴아이디어의 논리적 완결성 및 구현의 완성도 ▴결과물의 수익성 및 지속 가능성 ▴독창성 등을 종합적으로 평가해 수상팀을 가린다.

또한, 행사 첫날에는 김문조 고려대학교 사회학과 명예교수가 분열된 사회의 정의와 사례, 문제 해결의 필요성을 주제로 기조연설하며, 참가자는 물론 우리 대학 재학생과 시민에게도 무료로 공개된다.

행사 셋째 날에는 '사회적 기업의 창업과 지속 가능성'을 주제로 토크 콘서트가 열려 강남우 조천식모빌리티대학원 교수, 청년스타트업인 하이어와 나눔비타민의 정민서·김하연 대표가 연사로 참여한다.

지난 2003년 시작돼 올해로 16회째를 맞은 아이시스츠의 국제 대학생 학술 행사는 그간 20개국, 60여 대학 소속의 3천 4백여 명이 참여해 미래의 리더와 현재의 리더를 잇는 네트워크로 자리 잡았다.

이번 행사를 준비한 김지환 아이시스츠 조직위원장(건설및환경공학과)은 "해커페어 2024는 분열된 사회의 재연결이라는 중요한 사회 문제를 함께 고민하고 해결책을 강구하는 자리이자 코로나19 이후 축소된 대학생 주도의 국제 학술행사를 되살려 전 세계 대학생들의 인적 네트워크를 구축하는 의미 있는 시간이 될 것"이라고 강조했다.

해커페어 2024는 8월 4일까지 참가팀을 모집하며, 자세한 내용 및 참가신청 양식은 아이시스츠 공식 홈페이지(www.icists.org)에서 확인할 수 있다. 한편, 학부생 동아리 아이시스츠(ICISTS, International Challengers for the Integration of Science, Technology, and Society)는 2003년 11월 하버드대학이 주관하는 국제학생회의(H-PAIR)의 파트너 단체로 시작해 2005년 독자적인 단체로 자리매김했다. 그동안 아시아 최대 규모의 대학생 콘퍼런스를 포함해 23회의 주요 행사를 열어 약 3천 4백 여명의 각국 대학생이 참여했다. 과학기술과 사회의 연결고리가 되는 학술행사 개최의 성과를 인정받아 2013년부터 2017년까지 4년 연속으로 유네스코 한국위원회가 선정하는 '지속가능발전교육 공식 프로젝트'에 이름을 올리기도 했다.

2024.07.19 조회수 629

아이시스츠, 분열된 사회 연결 플랫폼 구축 ‘해커페어’ 개최

우리 대학 학생 단체 아이시스츠(ICISTS)가 다음 달 7일부터 5일간 '아이시스츠 해커페어(ICISTS Hackafair) 2024'를 개최한다.

'분열된 사회의 재연결(Reconnect Society)'을 주제로 열리는 이번 해커페어는 세계 각국 대학생 참가자들이 참신한 발상을 겨루는 '아이디어톤(Ideathon)'을 중심으로 진행한다.

아이시스츠가 새롭게 시도하는 '해커페어'는 아이디어를 경쟁적으로 구체화하는 해커톤(Hackathon)에서 한발 더 나아간 형태의 경연이다. 제시된 주제를 해결하기 위한 플랫폼·디바이스·교통수단·건축물·정책 등의 방안을 자유롭게 제안하는 '아이디어톤'을 3일간 진행한 뒤, 완성한 결과물을 박람회(Tech-Fair)에 곧바로 출품해 수익성과 지속 가능성까지 평가받아 승자를 가리는 방식이다.

참가자들은 디자이너·엔지니어·마케터로 역할을 나누고 팀을 구성한 뒤, 국내·외에서 벌어지고 있는 각종 사회적 갈등과 단절 사례를 선정하고 이를 극복하기 위한 해결책을 워크숍 기간 내에 완성해야 한다. 이 과정에서 우리 대학 교수진을 포함한 과학기술 및 사회 전문가들이 멘토로 참여해 조언할 예정이다.

아이디어 톤의 결과물은 행사 마지막 날 열리는 박람회에 출품돼 시연된다. 심사위원단은 ▴해당 아이디어가 해결하는 문제의 중요성 ▴아이디어의 논리적 완결성 및 구현의 완성도 ▴결과물의 수익성 및 지속 가능성 ▴독창성 등을 종합적으로 평가해 수상팀을 가린다.

또한, 행사 첫날에는 김문조 고려대학교 사회학과 명예교수가 분열된 사회의 정의와 사례, 문제 해결의 필요성을 주제로 기조연설하며, 참가자는 물론 우리 대학 재학생과 시민에게도 무료로 공개된다.

행사 셋째 날에는 '사회적 기업의 창업과 지속 가능성'을 주제로 토크 콘서트가 열려 강남우 조천식모빌리티대학원 교수, 청년스타트업인 하이어와 나눔비타민의 정민서·김하연 대표가 연사로 참여한다.

지난 2003년 시작돼 올해로 16회째를 맞은 아이시스츠의 국제 대학생 학술 행사는 그간 20개국, 60여 대학 소속의 3천 4백여 명이 참여해 미래의 리더와 현재의 리더를 잇는 네트워크로 자리 잡았다.

이번 행사를 준비한 김지환 아이시스츠 조직위원장(건설및환경공학과)은 "해커페어 2024는 분열된 사회의 재연결이라는 중요한 사회 문제를 함께 고민하고 해결책을 강구하는 자리이자 코로나19 이후 축소된 대학생 주도의 국제 학술행사를 되살려 전 세계 대학생들의 인적 네트워크를 구축하는 의미 있는 시간이 될 것"이라고 강조했다.

해커페어 2024는 8월 4일까지 참가팀을 모집하며, 자세한 내용 및 참가신청 양식은 아이시스츠 공식 홈페이지(www.icists.org)에서 확인할 수 있다. 한편, 학부생 동아리 아이시스츠(ICISTS, International Challengers for the Integration of Science, Technology, and Society)는 2003년 11월 하버드대학이 주관하는 국제학생회의(H-PAIR)의 파트너 단체로 시작해 2005년 독자적인 단체로 자리매김했다. 그동안 아시아 최대 규모의 대학생 콘퍼런스를 포함해 23회의 주요 행사를 열어 약 3천 4백 여명의 각국 대학생이 참여했다. 과학기술과 사회의 연결고리가 되는 학술행사 개최의 성과를 인정받아 2013년부터 2017년까지 4년 연속으로 유네스코 한국위원회가 선정하는 '지속가능발전교육 공식 프로젝트'에 이름을 올리기도 했다.

2024.07.19 조회수 629 바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

2024.07.19 조회수 606

바이러스와 세균의 진화를 규명하다

바이러스는 특정 세포 안에 침투했을 때만 증식의 생명력을 띠고 그 외에는 무생물 같으며, 사람 세포를 감염시키는 코로나19 바이러스, 세균을 잡아먹으며 증식하는 세균바이러스 등이 있다. 국내 연구진이 세균바이러스가 RNA 합성을 마무리 짓는 방식에 해체종결(1)만 있고 재생종결(2)은 없다는 사실을 밝히고 RNA 의약품 개발에 응용될 가능성을 높였다.

(1)해체종결: 합성 복합체가 중합효소, DNA, RNA로 해체

(2)재생종결: RNA만 분리되고 중합효소는 DNA에 남아 재생

우리 대학 생명과학과 강창원 명예교수(줄기세포연구센터 고문)와 서울대학교 물리천문학부 홍성철 교수의 공동연구팀이 세균의 리보핵산(RNA) 합성방식 두 가지 중 하나가 바이러스에는 없다는 것을 발견해, 세균이 바이러스로부터 진화하면서 획득한 방식을 처음 밝힌 연구 논문을 핵산 분야 최상급 국제학술지에 게재했다고 19일 밝혔다.

유전자 DNA의 유전정보에 따라 RNA를 합성하는 효소가 RNA 중합효소다. 이는 유전정보가 DNA에서 RNA로 옮겨 적히기에 전사(轉寫)라고 부르는 유전자 발현 첫 단계를 수행하며, RNA 백신 등 첨단 RNA 의약품을 개발 생산하는 데에 쓰인다. 연구팀은 세균바이러스의 RNA 중합효소를 연구해서 생물로 진화하기 이전 태초의 RNA 합성(전사) 방식을 밝힌 것이다.

유전자에 따라 다른 게 아니라 어느 유전자든 전사 마무리 방식에 두 가지가 있다는 것을 수년 전 세균에서 발견했었다. 그리고 세균보다 진화한 진핵생물 효모의 유전자 전사에서도 두 방식이 모두 쓰인다는 것이 지난달에 보고됐다. 사람도 진핵생물이어서, 세균과 효모뿐 아니라 사람까지 온갖 생물의 유전자 전사에 두 방식 모두 쓰일 개연성이 커졌다.

그런데 이번 연구에서 세균바이러스의 방식은 세균이나 효모와 사뭇 다르다는 것이 밝혀졌다. 바이러스의 경우 재생종결 없이 해체종결만 일어나는 것이다. 이를 토대로, 연구팀은 RNA 중합효소가 세균에서 바이러스와 달리 적응하면서 해체종결에 재생종결이 추가돼 두 방식이 공존하게 되었고, 최소한 효모로의 진화에서 그대로 보존됐다는 해석을 내놓았다.

이번 연구에서 거푸집 DNA와 전사물 RNA에 각기 다른 형광물질을 부착해 전사 복합체 하나하나의 형광을 실시간으로 측정하는 단일분자 형광기술 연구기법이 사용됐다. 전사 종결로 RNA가 방출될 때 DNA가 효소에 붙어있는지 떨어지는지를 낱낱이 구별할 수 있게 설계한 것이 특장점이다. 특히 형광물질이 전사 반응에 지장을 주지 않도록 하는 게 관건이었다.

송은호 박사후연구원과 한선 박사과정 대학원생이 공동 제1 저자로 참여한 논문(제목: Single-mode termination of phage transcriptions, disclosing bacterial adaptation for facilitated reinitiations)이 학술지 핵산연구(Nucleic Acids Research)에 7월 16일 게재됐다. 이로써 강창원 교수와 홍성철 교수는 2017년부터 총 8편의 논문을 공동으로 발표했다.

강창원 교수는 "이번 연구를 통해 수 초 동안의 분자 반응에서 유구한 진화과정을 밝혀냈고, 앞으로 더 광범위한 진화를 연구할 계획이다”라고 했다. 홍성철 교수는 "분자 하나하나를 관찰하여 복잡한 생물체의 진화를 파악했고, 이런 단일분자 연구기법을 차세대 RNA 의약품과 진단 시약의 개발에 응용하는 연구로 이어가고자 한다”라고 했다.

2024.07.19 조회수 606 면역력이 더 높은 성별과 그 이유를 밝혀내다

남자와 여자가 생물학적으로 다른 점 중 하나는 면역력의 차이이다. 하지만 성별에 따른 면역반응을 조절하는 유전자와 생물학적 경로를 알아내는 것은 아직까지 과제로 남아있었다. 우리 연구진이 수컷 선충의 면역력을 높이는 단백질이 더 활성화됨을 밝혀내 화제다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강 장수 연구센터)이 *자가포식 활성화 정도가 성별에 따른 면역력 차이에 미치는 영향을 발견했다고 18일 밝혔다.

*자가포식(오토파지): 세포가 필요 없거나 손상된 세포 구성 성분을 스스로 제거하는 과정. 이 과정을 통해 세포의 항상성을 유지하고 외부 스트레스에 대응함.

연구진은 인간의 생명 현상을 연구하기 위한 중요한 모델 생물인 예쁜꼬마선충을 활용해 성별에 따른 면역반응의 차이를 연구했다. 연구진은 예쁜꼬마선충의 수컷이 자웅동체보다 다양한 병원균에 대해 더 높은 면역력을 보이며, 이는 자가포식에 중요한 전사 인자인 단백질(HLH-30/TFEB*) 이 높게 활성화되어서임을 밝혔다.

*HLH-30/TFEB (에이치엘에이치30/티페브)

단백질(HLH-30/TFEB)은 외부 스트레스에 대응한 자가포식을 향상해 병원균에 대한 저항력을 높여주는 중요한 단백질로, 수컷 선충의 경우 이 단백질이 더욱 활발하게 작동하여 면역력을 크게 높이는 것으로 나타났다.

이번 연구는 성별에 따른 자가포식 차이가 면역력에 미치는 영향을 규명함으로써, 감염성 질병 치료와 면역력 강화에 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 “이번 연구는 성별에 따른 면역력 차이의 원인이 자가포식 활성화 정도에 있음을 밝혀낸 중요한 연구이며, 이를 통해 향후 인간을 비롯한 생명체의 면역반응을 제어하는 새로운 방법을 찾을 수 있을 것”이라고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 손주연 석박사통합과정, 권수정 박사, 이기윤 석박사통합과정이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 ‘오토파지(Autophagy)’에 지난 7월 4일 날짜로 게재됐다.

(논문명: HLH-30/TFEB mediates sexual dimorphism in immunity in Caenorhabditis elegans)

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

2024.07.18 조회수 769

면역력이 더 높은 성별과 그 이유를 밝혀내다

남자와 여자가 생물학적으로 다른 점 중 하나는 면역력의 차이이다. 하지만 성별에 따른 면역반응을 조절하는 유전자와 생물학적 경로를 알아내는 것은 아직까지 과제로 남아있었다. 우리 연구진이 수컷 선충의 면역력을 높이는 단백질이 더 활성화됨을 밝혀내 화제다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강 장수 연구센터)이 *자가포식 활성화 정도가 성별에 따른 면역력 차이에 미치는 영향을 발견했다고 18일 밝혔다.

*자가포식(오토파지): 세포가 필요 없거나 손상된 세포 구성 성분을 스스로 제거하는 과정. 이 과정을 통해 세포의 항상성을 유지하고 외부 스트레스에 대응함.

연구진은 인간의 생명 현상을 연구하기 위한 중요한 모델 생물인 예쁜꼬마선충을 활용해 성별에 따른 면역반응의 차이를 연구했다. 연구진은 예쁜꼬마선충의 수컷이 자웅동체보다 다양한 병원균에 대해 더 높은 면역력을 보이며, 이는 자가포식에 중요한 전사 인자인 단백질(HLH-30/TFEB*) 이 높게 활성화되어서임을 밝혔다.

*HLH-30/TFEB (에이치엘에이치30/티페브)

단백질(HLH-30/TFEB)은 외부 스트레스에 대응한 자가포식을 향상해 병원균에 대한 저항력을 높여주는 중요한 단백질로, 수컷 선충의 경우 이 단백질이 더욱 활발하게 작동하여 면역력을 크게 높이는 것으로 나타났다.

이번 연구는 성별에 따른 자가포식 차이가 면역력에 미치는 영향을 규명함으로써, 감염성 질병 치료와 면역력 강화에 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 “이번 연구는 성별에 따른 면역력 차이의 원인이 자가포식 활성화 정도에 있음을 밝혀낸 중요한 연구이며, 이를 통해 향후 인간을 비롯한 생명체의 면역반응을 제어하는 새로운 방법을 찾을 수 있을 것”이라고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 생명과학과 손주연 석박사통합과정, 권수정 박사, 이기윤 석박사통합과정이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 ‘오토파지(Autophagy)’에 지난 7월 4일 날짜로 게재됐다.

(논문명: HLH-30/TFEB mediates sexual dimorphism in immunity in Caenorhabditis elegans)

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

2024.07.18 조회수 769 혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16 조회수 892

혐오 발언 탐지의 문화적 차이 해결, NAACL 2024에서 Resource Award 수상

전산학부 Users & Information Lab. 연구실의 오혜연 교수와 제1저자 석사과정 이나연(오혜연 교수 지도 학생)의 연구가 지난 6월 16일부터 21일까지 멕시코시티에서 열린 '2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics' (NAACL 2024) 국제 학회에서 '교차 문화적 데이터셋 구축을 통한 영어 혐오 발언 어노테이션의 문화 간 차이와 영향 분석(Exploring Cross-Cultural Differences in English Hate Speech Annotations: From Dataset Construction to Analysis)'에 관한 논문으로 '리소스 어워드(Resource Award)'를 수상했다.

NAACL은 자연어처리 분야에서 최고 권위를 자랑하는 국제 학회로, 올해는 2,434편의 논문이 제출되었으며 그 중 565편만이 채택되었다 (채택률 23.2%).

Resource Award는 학회에서 주어지는 특별한 상 중 하나로, 제출 논문 중 혁신성, 활용 가능성, 영향력, 품질을 고려하여 선정된다.

이번 수상 연구는 교차 문화적 영어 혐오 발언 데이터셋을 구축하고, 문화 간 어노테이션 차이와 대형 언어 모델의 편향성을 분석하여 영어 혐오 발언 분류기의 문화적 민감성을 향상시키는 데 기여했다는점에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에는 KAIST 전산학부의 이나연, 정찬이, 명준호, 진지호 학생들과 Cardiff University의 Jose Camacho-Collados 교수, KAIST 전산학부의 김주호 교수, 오혜연 교수가 참여하였다. 본 연구는 미국, 호주, 영국, 싱가포르, 남아프리카 공화국의 5개 영어권 국가에서 수집된 데이터와 어노테이션을 기반으로 하여, 각국의 문화적 배경이 혐오 발언 어노테이션에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 문화적 배경이 혐오 발언 인식에 미치는 중요한 차이를 밝혀냈으며, 특히 서구권 국가와 다른 문화적 맥락을 가진 국가 간의 어노테이션 차이가 두드러짐을 보였다.

오혜연 교수와 이나연 학생은 "이번 연구를 통해 혐오 발언 탐지에 있어 문화적 차이의 중요성을 밝힐 수 있어 기쁩니다. 연구팀의 노력 덕분에 이러한 성과를 얻을 수 있었으며, 앞으로도 자연어처리 분야에서 문화적 다양성을 고려한 연구를 지속해 나가겠습니다."라고 소감을 전했다.

이번 수상은 KAIST 연구팀의 혁신적인 접근과 자연어처리 분야에서의 문화 간 연구의 중요성을 국제적으로 인정받은 결과이다. 이는 앞으로 관련 연구 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구 결과는 혐오 발언 탐지 분야뿐만 아니라, 다문화 사회에서의 인공지능 윤리와 문화적 편향성 해소 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

자세한 내용은 논문 링크(https://aclanthology.org/2024.naacl-long.236)에서 확인할 수 있다.

2024.07.16 조회수 892 종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.16 조회수 573

종양모델 칩으로 다조건 항암제 동시 평가

실제 인체에 항암제가 투여되면 약물 분자는 혈류를 따라 수송된다. 이 약물 분자들은 혈관 벽을 투과하고 확산한다. 확산한 분자는 종양 덩어리 내부까지 점차 침투해 약물 효능이 나타나게 된다. 우리 연구진이 바이오프린팅 기술로 36가지의 종양 미세환경을 유체채널 내부에 모사하여 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는데 성공하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박제균 교수 연구팀이 기존 바이오프린팅* 및 랩온어칩** 기술의 한계점을 극복하고 장점을 극대화하여 복잡한 종양 미세환경이 구현된 랩온어칩을 개발하여 여러 분석 변수가 반영된 약물 스크리닝을 수행하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.

* 바이오프린팅(bioprinting): 세포와 생체재료로 구성된 바이오 잉크를 활용하여 생체조직 및 기관과 유사한 기능적 구조물을 제작하는 3D 프린팅 기술

** 랩온어칩(lab-on-a-chip): “칩 위의 실험실”이란 개념을 갖고 있으며 각종 시료분석에 필요한 전처리, 분리, 희석, 혼합, 반응, 검출 기능 등을 미세유체 회로로 이루어진 채널 내에서 일괄적으로 수행할 수 있도록 만들어진 미세유체 소자 및 시스템

바이오프린팅은 조직이나 장기의 복잡한 형상과 조성을 체외환경에서 재현할 수 있는 생체모사 기술이지만, 제작된 생체모델의 배양 환경 제어와 분석이 어렵다. 반면, 랩온어칩은 미세 유체채널 내에서의 유체 제어 기술에 기반해 배양 환경의 정교한 제어와 다양한 분석 수행이 가능하지만, 미세한 유체 통로 내부에 생체 환경을 모사하는 데 한계가 있었다.

연구진은 바이오프린팅 기술로 서로 다른 조성으로 구성된 총 36개의 종양 모델을 랩온어칩 내에 형성한 후, 동일한 소자 내에서 12가지 실험 조건에 따른 항암제 효능을 동시에 평가하는 데 성공했다.

연구팀은 바이오프린팅의 우수한 공간적 자유도와 다양한 생체재료를 활용할 수 있다는 장점을 이용해, 세 가지 서로 다른 조성으로 이루어진 36개의 종양 모델을 하나의 미세 유체소자에 집적시켰다. 세포를 유동 배양해 물질 수송에 핵심 구조물인 혈관 벽과 종양 덩어리를 모사하여 네 가지 농도의 항암제를 종양 모델에 유입함으로써, 하나의 소자에서 12가지 실험 조건의 약물 평가를 수행했다.

또한 연구팀은 혈관 벽에 의해 약물 분자의 수송이 저해되고 종양 덩어리 내부까지 침투되는 현상을 관찰할 수 있었고, 체내 수송 과정을 모사하지 못했던 기존 종양 모델과 약물 효능에 큰 차이를 보인다는 것을 확인했다.

이처럼 바이오프린팅-랩온어칩 통합기술을 활용해 모델 복잡성, 모델 수, 모델 처리량 등 다양한 변수를 고려한 체외 종양 모델을 제작할 수 있었고, 더욱 신뢰성 있는 약물 평가를 수행할 수 있었다.

연구를 주도한 박제균 교수는 “바이오프린팅과 랩온어칩의 통합기술로 제작된 미세 유체 세포배양 및 분석 플랫폼의 개발에 따른 신뢰성 있는 약물 평가 모델에 대한 성과”임을 강조하며, “향후 다양한 조직 및 장기 특성을 모사하고 생물학적 분석과 약물 효능 평가를 고효율로 수행할 수 있는 동물실험 대체용 차세대 체외 세포배양 및 분석 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이기현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 헬스케어 머티리얼즈(Advanced Healthcare Materials)'에 2024년 6월 3일 자로 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adhm.202303716. 논문명: Bioprinted multi-composition array mimicking tumor microenvironment to evaluate drug efficacy with multivariable analysis).

또한, 이번 논문은 와일리-VCH(Wiley-VCH) 출판사의 ‘핫 토픽: 종양과 암(Hot Topic: Tumors and Cancer)’세션과 ‘핫 토픽: 미세유체공학(Hot Topic: Microfluidics)’세션에 동시 선정됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.16 조회수 573 빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.

허원도 교수 연구팀은 세계 최초로 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 억제자로 작용하여 과도한 기억 형성을 억제하는 중요한 역할을 하는 등 동 단백질이 해마에서 특히 중요한 역할을 한다는 것을 밝혔다.

연구팀은 단백질(PLCβ1)을 결핍시킨 마우스에서 과도한 기억 형성과 공포 반응이 증가하는 것을 발견하였고, 반대로 동 단백질이 과발현하거나 광유전학으로 활성화시키면 과도한 공포 반응이 억제되는 것을 확인하였다. 이는 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 적절한 기억 형성을 유도함을 의미한다.

연구팀은 빛으로 제어하는 광유전학 기술을 개발하여 단백질(PLCβ1)의 기능을 정밀하게 조절하였다. 이 기술은 빛을 이용해 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 뇌의 특정 부위에서 일어나는 신경 활동을 정밀하게 제어할 수 있다. 이를 통해 연구팀은 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 입증하였다. 이는 광유전학 기술이 신경 과학 연구뿐만 아니라 PTSD와 같은 정신질환 원인 규명 및 치료에도 혁신적인 도구가 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

단백질(PLCβ1) 결핍 마우스에서 나타난 과도한 공포 반응은 PTSD 환자의 증상과 유사하다. 연구팀은 동 단백질 활성화가 극심한 스트레스로 인해 과도한 공포 기억이 형성되는 마우스 모델에서 공포 반응을 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 동 단백질이 PTSD와 같은 정신질환의 원인에 중요한 역할을 하며 동 단백질을 조절함으로써 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성이 열린 것이다.

교신저자인 허원도 교수는 "이번 연구는 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 밝혀냈으며, 이는 PTSD와 같은 정신질환의 새로운 치료 가능성을 제시한다. 그리고 동 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 과도한 공포 기억 형성을 억제할 수 있는 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 정신질환 치료에 혁신적인 돌파구가 될 수 있을 것이다"고 말했다. 아울러 “실제 치료에 적용되거나 동 단백질 신호 억제가 다른 뇌 기능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인간에게 적용 가능한지에 대한 임상 연구가 추가적으로 필요하다.” 고 첨언했다.

생명과학과 이진수 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴스(Sciences Advances)’2024년 7월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 6월 28일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Phospholipase C beta 1 in the dentate gyrus gates fear memory formation through regulation of neuronal excitability). (Impact Factor: 13.6). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구사업, KAIST 글로벌특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.15 조회수 931

빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.