-

세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.19

조회수 2925

-

세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

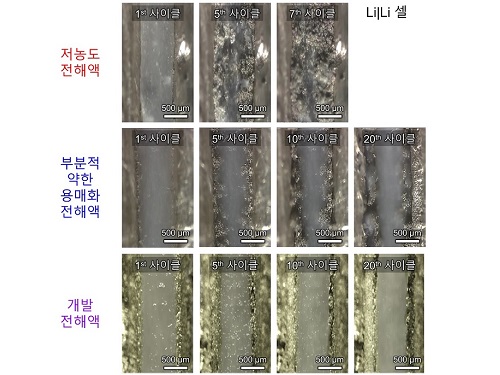

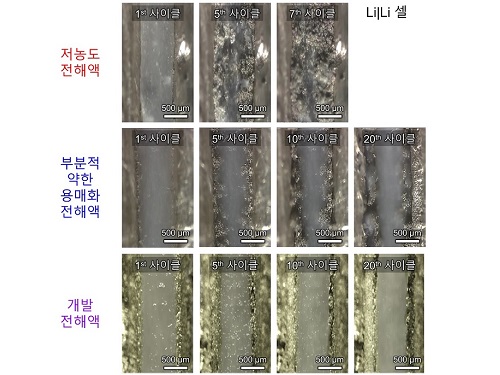

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.04

조회수 3388

-

초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

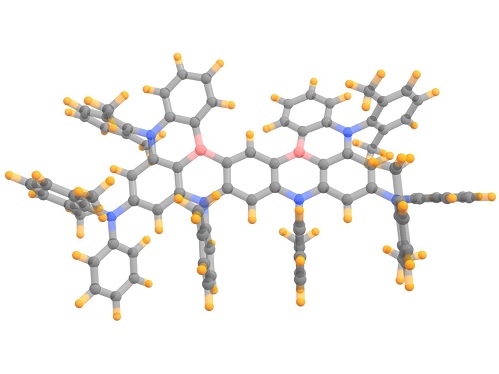

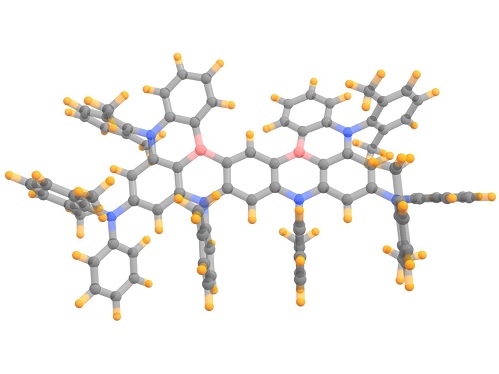

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.03

조회수 2928

-

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

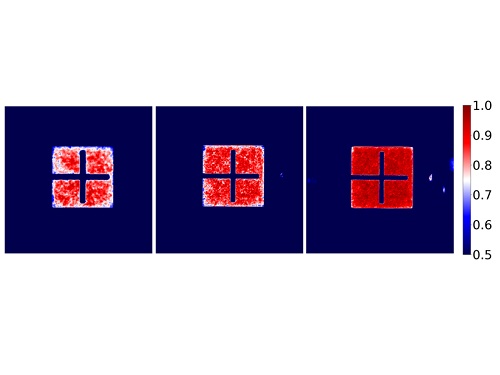

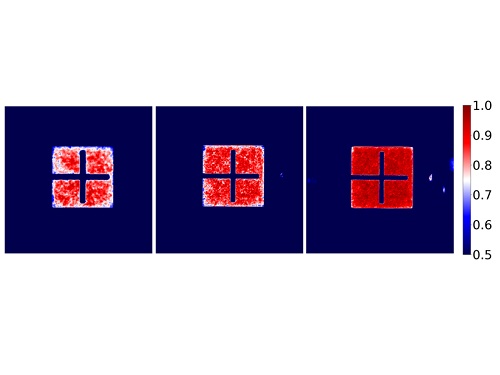

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22

조회수 5351

-

페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

2022.01.12

조회수 7288

-

신소재공학과 신병하 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 5월 수상자로 우리 대학 신소재공학과 신병하 교수를 선정했다고 4일 발표했다.

이달의 과학기술인상은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 상이다.

과기부와 연구재단은 신병하 교수가 실리콘과의 이종 접합에 최적화된 고효율·고안정성의 큰 밴드갭(Band gap) 페로브스카이트 태양전지를 개발하고, 이를 바탕으로 초고효율 태양전지 구현 방향을 제시하여 차세대 태양전지 개발에 기여한 공로를 높게 평가했다고 밝혔다.

2050 탄소중립 실현을 위해서는 태양광 등 재생에너지의 효율 향상이 관건이다. 하지만 기존 태양전지는 빛을 전기로 바꾸는 광전효율이 낮아 최근에는 2개 이상의 태양전지를 연결하는 차세대 태양전지 개발이 활발하다. 하지만 이러한 차세대 태양전지의 소재로 주목받는 페로브스카이트는 빛, 수분 등 외부 환경에 민감해 고안정성 소자 합성에 한계가 있었다.

신병하 교수의 연구는 신소재 개발로 차세대 태양전지 효율 향상을 이끌고 있어 새롭게 주목받고 있다.

신 교수는 새로운 음이온의 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화층의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있음을 이론적으로 규명하고, 고해상도 투과전자현미경 분석을 통해 확인했다.

이를 통해 세계 최고 수준의 광 변환 효율을 갖는 페로브스카이트 태양전지를 제작하여, 실리콘 태양전지와 결합한 탠덤 소자 개발로 26.7%의 높은 광 변환 효율을 달성했다.

신병하 교수의 고효율·고안정성 큰 밴드갭 페로브스카이트는 실리콘뿐만 아니라 구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄의 4원소로 이뤄진 CIGS(Cu(In,Ga)Se2) 박막태양전지와도 결합이 가능하다. CIGS 박막태양전지는 별도의 표면 가공(Texturing)이 필요 없어 페로브스카이트와의 탠덤 소자 구현이 더욱 용이할 것으로 보인다.

신병하 교수는 "이번 연구는 첨가제를 통한 태양전지 소재의 안정화에 대한 방향을 제시했다는 데 의의가 있다"며 "향후 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기 등 광범위한 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

신소재공학과 신병하 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 5월 수상자로 우리 대학 신소재공학과 신병하 교수를 선정했다고 4일 발표했다.

이달의 과학기술인상은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 상이다.

과기부와 연구재단은 신병하 교수가 실리콘과의 이종 접합에 최적화된 고효율·고안정성의 큰 밴드갭(Band gap) 페로브스카이트 태양전지를 개발하고, 이를 바탕으로 초고효율 태양전지 구현 방향을 제시하여 차세대 태양전지 개발에 기여한 공로를 높게 평가했다고 밝혔다.

2050 탄소중립 실현을 위해서는 태양광 등 재생에너지의 효율 향상이 관건이다. 하지만 기존 태양전지는 빛을 전기로 바꾸는 광전효율이 낮아 최근에는 2개 이상의 태양전지를 연결하는 차세대 태양전지 개발이 활발하다. 하지만 이러한 차세대 태양전지의 소재로 주목받는 페로브스카이트는 빛, 수분 등 외부 환경에 민감해 고안정성 소자 합성에 한계가 있었다.

신병하 교수의 연구는 신소재 개발로 차세대 태양전지 효율 향상을 이끌고 있어 새롭게 주목받고 있다.

신 교수는 새로운 음이온의 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화층의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있음을 이론적으로 규명하고, 고해상도 투과전자현미경 분석을 통해 확인했다.

이를 통해 세계 최고 수준의 광 변환 효율을 갖는 페로브스카이트 태양전지를 제작하여, 실리콘 태양전지와 결합한 탠덤 소자 개발로 26.7%의 높은 광 변환 효율을 달성했다.

신병하 교수의 고효율·고안정성 큰 밴드갭 페로브스카이트는 실리콘뿐만 아니라 구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄의 4원소로 이뤄진 CIGS(Cu(In,Ga)Se2) 박막태양전지와도 결합이 가능하다. CIGS 박막태양전지는 별도의 표면 가공(Texturing)이 필요 없어 페로브스카이트와의 탠덤 소자 구현이 더욱 용이할 것으로 보인다.

신병하 교수는 "이번 연구는 첨가제를 통한 태양전지 소재의 안정화에 대한 방향을 제시했다는 데 의의가 있다"며 "향후 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기 등 광범위한 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

2021.05.06

조회수 21668

-

이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.02

조회수 21707

-

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14

조회수 17029

-

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

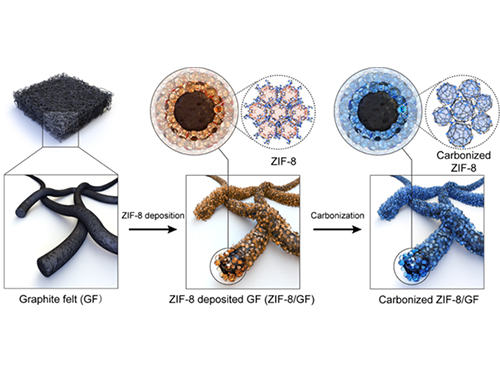

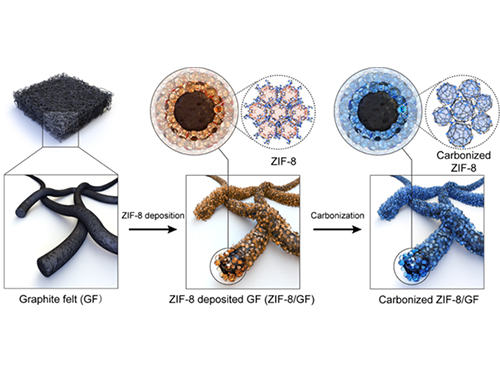

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08

조회수 15262

-

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19

조회수 11896

-

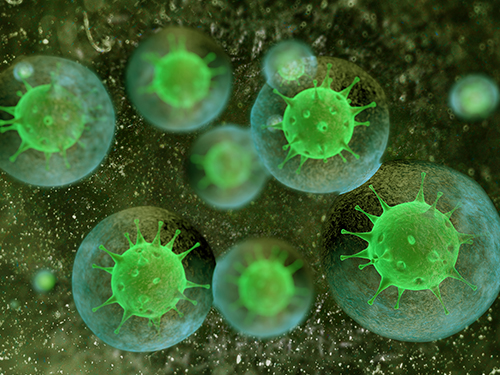

신의철 교수, 암세포의 면역세포 억제 핵심원리 규명

〈 신의철 교수, 김창곤 연구원 〉

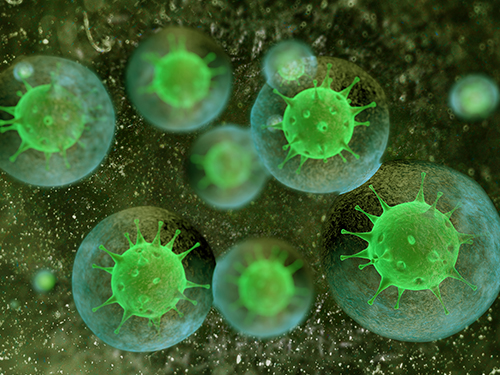

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 연세대학교 의과대학 민병소, 김호근 교수 공동 연구팀이 암 환자의 암세포가 면역세포를 억제해 면역반응을 회피하게 만드는 핵심원리를 발견했다.

이번 연구를 통해 최근 유행하는 면역항암제의 치료 효율을 높일 수 있는 효과적인 암 치료 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김창곤 연구원, 장미 연구교수가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 면역학(Science Immunology)’ 11월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti–PD-1–resistant microsatellite stable colorectal cancers).

암 환자는 암세포에 대항하는 면역세포, 특히 T세포의 기능이 현저히 약해져 있다. 이렇게 T세포의 기능이 약해지는 주된 이유는 T세포가 PD-1이라는 억제 수용체를 과다하게 발현하기 때문이다.

최근 유행하고 있는 면역항암제도 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 T세포의 기능을 회복시키는 원리로 작동하는 것이다. 하지만 면역항암제는 아직 부족한 부분이 많아 투여받은 암 환자 중 일부에게만 치료 반응이 나타나는 현실이다. 이러한 이유로 많은 연구자가 암 환자의 T세포 기능이 약해지는 다른 이유를 활발히 찾고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은, 그간 혈관형성인자로만 알려졌던 혈관내피성장인자(vascular endothelial growth factor; VEGF)라는 혈관형성인자 단백질이 암세포에 대항하는 T세포의 기능을 약하게 만드는 주요 원인임을 새롭게 밝혔다.

종양의 지속적인 성장을 위해 암세포는 혈관내피성장인자를 과다 생성하고, 이로 인해 암 조직에는 혈관이 과다 생성된다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이번 연구를 통해 혈관내피성장인자가 혈관 형성 이외에도 T세포 억제라는 중요한 작용을 통해 암의 성장을 돕는다는 사실을 새롭게 규명했다.

암세포에서 생성된 혈관내피성장인자는 암세포에 대항하는 T세포 표면에 발현하는 수용체에 결합해 T세포에 톡스(TOX)라 불리는 단백질의 발현을 유도하고, 톡스는 T세포의 기능을 억제하고 약화하는 유전자 발현 프로그램을 작동시킨다는 것이 이번 연구의 핵심이다.

연구팀은 기초적인 발견에 그치지 않고 암 환자의 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 암 성장을 막을 목적으로 혈관내피성장인자 저해제가 이미 개발됐기 때문에, 연구팀이 새로 발견한 혈관내피성장인자의 T세포 기능 억제작용을 근거로 혈관내피성장인자 저해제를 면역항암제와 함께 사용한다면 치료 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 이번 연구에서도 면역항암제와 혈관내피성장인자 저해제를 병합 치료하면 우수한 항암 효과가 있음을 동물 모델에서 증명했다.

이번 연구는 연세대학교 의과대학 외과 및 병리학과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 암 환자의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신 교수는 “암세포와 면역세포 사이에서 어떤 일이 벌어지는지를 상세히 연구함으로써 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구이다”라며 “향후 암 환자의 생존율을 높일 수 있는 새로운 면역기전 연구 및 면역항암제 개발 연구를 계속하겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신의철 교수 연구팀 연구성과 개념도

신의철 교수, 암세포의 면역세포 억제 핵심원리 규명

〈 신의철 교수, 김창곤 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 연세대학교 의과대학 민병소, 김호근 교수 공동 연구팀이 암 환자의 암세포가 면역세포를 억제해 면역반응을 회피하게 만드는 핵심원리를 발견했다.

이번 연구를 통해 최근 유행하는 면역항암제의 치료 효율을 높일 수 있는 효과적인 암 치료 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김창곤 연구원, 장미 연구교수가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 면역학(Science Immunology)’ 11월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti–PD-1–resistant microsatellite stable colorectal cancers).

암 환자는 암세포에 대항하는 면역세포, 특히 T세포의 기능이 현저히 약해져 있다. 이렇게 T세포의 기능이 약해지는 주된 이유는 T세포가 PD-1이라는 억제 수용체를 과다하게 발현하기 때문이다.

최근 유행하고 있는 면역항암제도 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 T세포의 기능을 회복시키는 원리로 작동하는 것이다. 하지만 면역항암제는 아직 부족한 부분이 많아 투여받은 암 환자 중 일부에게만 치료 반응이 나타나는 현실이다. 이러한 이유로 많은 연구자가 암 환자의 T세포 기능이 약해지는 다른 이유를 활발히 찾고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은, 그간 혈관형성인자로만 알려졌던 혈관내피성장인자(vascular endothelial growth factor; VEGF)라는 혈관형성인자 단백질이 암세포에 대항하는 T세포의 기능을 약하게 만드는 주요 원인임을 새롭게 밝혔다.

종양의 지속적인 성장을 위해 암세포는 혈관내피성장인자를 과다 생성하고, 이로 인해 암 조직에는 혈관이 과다 생성된다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이번 연구를 통해 혈관내피성장인자가 혈관 형성 이외에도 T세포 억제라는 중요한 작용을 통해 암의 성장을 돕는다는 사실을 새롭게 규명했다.

암세포에서 생성된 혈관내피성장인자는 암세포에 대항하는 T세포 표면에 발현하는 수용체에 결합해 T세포에 톡스(TOX)라 불리는 단백질의 발현을 유도하고, 톡스는 T세포의 기능을 억제하고 약화하는 유전자 발현 프로그램을 작동시킨다는 것이 이번 연구의 핵심이다.

연구팀은 기초적인 발견에 그치지 않고 암 환자의 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 암 성장을 막을 목적으로 혈관내피성장인자 저해제가 이미 개발됐기 때문에, 연구팀이 새로 발견한 혈관내피성장인자의 T세포 기능 억제작용을 근거로 혈관내피성장인자 저해제를 면역항암제와 함께 사용한다면 치료 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 이번 연구에서도 면역항암제와 혈관내피성장인자 저해제를 병합 치료하면 우수한 항암 효과가 있음을 동물 모델에서 증명했다.

이번 연구는 연세대학교 의과대학 외과 및 병리학과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 암 환자의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신 교수는 “암세포와 면역세포 사이에서 어떤 일이 벌어지는지를 상세히 연구함으로써 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구이다”라며 “향후 암 환자의 생존율을 높일 수 있는 새로운 면역기전 연구 및 면역항암제 개발 연구를 계속하겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신의철 교수 연구팀 연구성과 개념도

2019.11.13

조회수 9354

-

국제 미래자동차 기술 심포지엄 개최

전기자동차 및 자율주행 자동차로 대표되는 교통 시스템의 패러다임 전환으로 새로운 연구 및 산업 분야가 창출되고 있다. 이로 인해 발생하는 환경·안전·효율 등의 문제를 개선하기 위해 전 세계적으로 교통체계 및 자동차의 혁신적인 변화가 요구되고 있는 시점이다.

우리 대학은 이러한 시대적인 흐름에 맞춰 세계 최고 수준의 미래자동차 기술 및 아이디어를 공유하기 위해 11일 제주시에 위치한 KAIST 친환경스마트자동차연구센터에서 `국제 미래자동차 기술 심포지엄'을 개최한다.

`자동차 기술의 미래: 자율주행차와 전기차를 중심으로(Shaping Future Mobility: Autonomous and Electric Vehicles)'라는 주제로 열리는 이 국제심포지엄은 KAIST 조천식녹색교통대학원(학과장 김경수)과 기계공학과(학과장 이두용)가 공동 주관한다.

한국·미국·홍콩·싱가포르 4개국의 초청 연사와 관련 분야 연구자 등 100여 명이 참석하는 이번 국제심포지엄 행사에서는 후이 펑(Huei Peng) 미국 미시간대 앤아버 중앙캠퍼스 교수가 기조연설을 맡았다.

후이 펑 교수는 `지능형 친환경 자동차의 동향 및 발전 전망'을 주제로 미래의 지능형 친환경 자동차의 안전성과 에너지 효율을 강화하려는 연구의 동향과 한계를 분석하고 해당 분야의 발전 가능성을 전망한다.

또, 미래자동차 기술을 다루는 세션에서는 에드워드 청(Edward Chung) 홍콩 이공대 교수가 `연결 사회에서의 교통 관리'를 주제로 차량-도로 인프라 간 통신 기술을 활용한 교통효율 혁신 방안을 소개한다.

이어, 장기태 KAIST 조천식녹색교통대학원 교수는 `제주, 친환경 전기차 및 신재생에너지 보급 확산의 산실'을 주제로 새로운 교통 인프라 구축 및 에너지 정책 마련의 필요성에 대해 논의한다.

이밖에 자율주행 자동차 세션에서는 모한 트리베디(Mohan Trivedi) 미국 캘리포니아대 샌디에이고 교수와 금동석 KAIST 조천식녹색교통대학원 교수·마르셀로 앙(Marcelo Ang) 싱가포르 국립대 교수·윤국진 KAIST 기계공학과 교수가 자율주행 자동차의 안정성과 기존 기술의 한계를 극복하려는 새로운 시도들에 관해 소개한다.

신성철 KAIST 총장은 환영사를 통해 "이번 심포지엄은 미래자동차를 위한 비전을 구상하는 기회이자 아이디어 및 새로운 기술을 공유해 도전하고 탐구하는 자리가 될 것ˮ이라고 이번 심포지엄 개최에 대한 의미를 부여했다.

이어 김경수 KAIST 조천식녹색교통대학원장도 "미래자동차 기술 관련 연구를 선도하는 4개 대학 연구자들과 함께 KAIST를 중심으로 하는 국제 공동연구 네트워크를 구축할 계획ˮ이라며 포부를 밝혔다.

국제 미래자동차 기술 심포지엄 개최

전기자동차 및 자율주행 자동차로 대표되는 교통 시스템의 패러다임 전환으로 새로운 연구 및 산업 분야가 창출되고 있다. 이로 인해 발생하는 환경·안전·효율 등의 문제를 개선하기 위해 전 세계적으로 교통체계 및 자동차의 혁신적인 변화가 요구되고 있는 시점이다.

우리 대학은 이러한 시대적인 흐름에 맞춰 세계 최고 수준의 미래자동차 기술 및 아이디어를 공유하기 위해 11일 제주시에 위치한 KAIST 친환경스마트자동차연구센터에서 `국제 미래자동차 기술 심포지엄'을 개최한다.

`자동차 기술의 미래: 자율주행차와 전기차를 중심으로(Shaping Future Mobility: Autonomous and Electric Vehicles)'라는 주제로 열리는 이 국제심포지엄은 KAIST 조천식녹색교통대학원(학과장 김경수)과 기계공학과(학과장 이두용)가 공동 주관한다.

한국·미국·홍콩·싱가포르 4개국의 초청 연사와 관련 분야 연구자 등 100여 명이 참석하는 이번 국제심포지엄 행사에서는 후이 펑(Huei Peng) 미국 미시간대 앤아버 중앙캠퍼스 교수가 기조연설을 맡았다.

후이 펑 교수는 `지능형 친환경 자동차의 동향 및 발전 전망'을 주제로 미래의 지능형 친환경 자동차의 안전성과 에너지 효율을 강화하려는 연구의 동향과 한계를 분석하고 해당 분야의 발전 가능성을 전망한다.

또, 미래자동차 기술을 다루는 세션에서는 에드워드 청(Edward Chung) 홍콩 이공대 교수가 `연결 사회에서의 교통 관리'를 주제로 차량-도로 인프라 간 통신 기술을 활용한 교통효율 혁신 방안을 소개한다.

이어, 장기태 KAIST 조천식녹색교통대학원 교수는 `제주, 친환경 전기차 및 신재생에너지 보급 확산의 산실'을 주제로 새로운 교통 인프라 구축 및 에너지 정책 마련의 필요성에 대해 논의한다.

이밖에 자율주행 자동차 세션에서는 모한 트리베디(Mohan Trivedi) 미국 캘리포니아대 샌디에이고 교수와 금동석 KAIST 조천식녹색교통대학원 교수·마르셀로 앙(Marcelo Ang) 싱가포르 국립대 교수·윤국진 KAIST 기계공학과 교수가 자율주행 자동차의 안정성과 기존 기술의 한계를 극복하려는 새로운 시도들에 관해 소개한다.

신성철 KAIST 총장은 환영사를 통해 "이번 심포지엄은 미래자동차를 위한 비전을 구상하는 기회이자 아이디어 및 새로운 기술을 공유해 도전하고 탐구하는 자리가 될 것ˮ이라고 이번 심포지엄 개최에 대한 의미를 부여했다.

이어 김경수 KAIST 조천식녹색교통대학원장도 "미래자동차 기술 관련 연구를 선도하는 4개 대학 연구자들과 함께 KAIST를 중심으로 하는 국제 공동연구 네트워크를 구축할 계획ˮ이라며 포부를 밝혔다.

2019.11.07

조회수 10023

세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.19 조회수 2925

세계 최고 수준 리튬 금속배터리 용매 개발

휴대용 전자기기 및 전기차 등에 적용해 1회 충전에 많은 에너지를 저장하고 오래 사용할 수 있는 고 에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다. 한국 연구진이 리튬 이차전지의 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높여줄 용매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수팀이 UNIST 화학과 홍성유 교수팀, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수팀, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수팀, 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수와 공동연구를 통해 4.4V의 높은 충전 전압에서 리튬 금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 조성 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

공동연구팀은 기존에 보고되지 않은 용매를 새롭게 디자인하고 합성해 전해액 주 용매로 사용했으며 전극-전해액 계면을 안정화하는 첨가제 기술과의 조합을 통해 리튬 금속전지의 고전압 수명 성능 및 고속 충전 특성을 획기적으로 높이는 데 성공했다.

리튬 금속전지를 오랜 시간 사용하기 위해서는 전해액의 이온 전달 성능뿐만 아니라 전극 표면을 보호하는 것이 필수적이다. 전자를 주는 성질이 강한 리튬금속 음극과 전자를 빼앗으려는 고전압 양극에 접촉하고 있는 전해액이 분해되지 않도록 전극과 전해액 사이에 보호층을 형성시켜야 한다.

최남순 교수 연구팀은 구동할 수 있는 상한 전압의 한계가 있는 용매들과는 달리 높은 충전 전압에서 안정적으로 사용할 수 있는 새로운 용매를 합성하는 데 성공했으며 이를 첨가제 기술과 접목해 현저하게 향상된 *가역 효율(상온 200회 99.9%)을 달성했다. 또한, 완전 충전-완전 방전 조건에서 첫 사이클 방전용량 대비 200사이클의 방전용량으로 용량 유지율을 측정하는데 개발된 전해액 기술은 리튬 대비 4.4V 높은 충전 전압 조건에서 다른 전해액보다 약 5% 정도 높은 75.0%의 높은 방전용량 유지율을 보였다.

☞ 가역 효율: 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

연구팀이 이번 연구에서 세계 최초로 합성 및 보고한 *환형 설폰아마이드 계열 용매인 TFSPP(1-(trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine)는 기존에 사용되는 용매보다 우수한 고전압 안정성을 가져 전지 내부 가스 발생을 억제할 수 있음을 확인했다.

☞ 환형 설폰아마이드 용매: 질소원자 1개원 탄소원자 5개로 구성된 6원자 고리구조와 리튬염 구조를 모방한 작용기를 연결하여 제조되었으며 기존 에테르계 유기용매와 비교하여 3배 이상 높은 열안정성을 가짐. 또한, 상온에서 액체상태이며 리튬염을 녹일수 있는 용매임. 불에 잘 타는 일반적인 유기용매와는 달리 불에 타는 성질이 낮은 리튬염의 음이온 구조가 포함되어 있어 전해액의 발화 가능성을 낮출 것으로 기대됨.

또한, 연구팀은 두 가지 이온성 첨가제를 도입하여 리튬 금속 음극에 형성된 보호층이 부피 변화를 견디도록 설계했다. 이에 더해, 연구팀은 전자 방출 경향성이 높은 첨가제를 적용해 양극 표면에 보호층을 형성해 양극의 구조 안정성을 향상시켰다. 개발된 새로운 구조의 고전압 용매는 전극을 보호하는 첨가제와 함께 시너지 효과를 이끌어 고전압 리튬 금속전지 성능을 극대화했다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “용매와 첨가제의 조합 기술을 통해 실용화가 가능한 리튬 금속전지용 용매 조성 프레임을 개발했으며 전지의 사용기간을 연장하는, 보다 안정적인 전극-전해액 계면층을 형성하는 새로운 전해액 조성 기술을 개발했다”라고 말했다.

최남순 교수는 “새로운 구조로 디자인된 TFSPP 용매는 기존 용매에 비해 열적 및 고전압 안정성이 매우 우수하고 전지 구동 중 전해액 분해를 최소화해 전지 내압 상승요인인 가스 발생을 억제하는 전해액 용매”임을 강조하며 “TFSPP를 주 용매로 사용해 전지의 고온 안정성을 개선했으며 본 연구팀 고유기술인 다중층 전극-전해액 보호층 형성을 통해 안정화함으로써 고전압 리튬 금속전지 실용화를 위한 전해액 설계에 있어서 새로운 이정표를 제시했다”라고 연구의 의미를 덧붙였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수, 김세훈, 송채은, 이동현 연구원과 UNIST 화학과 홍성유 교수, 전지환 연구원, 서울대 화학생물공학부 이규태 교수, 박교빈, 송가원 연구원, 고려대 화공생명공학과 곽상규 교수, 권성현 연구원, 유승호 교수, 현재환 연구원, 그리고 경상국립대 나노·신소재공학부 고분자공학전공 이태경 교수가 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 6일 字로 온라인 공개됐다. (논문명 : Electrolyte Design for High-Voltage Lithium-Metal Batteries with Synthetic Sulfonamide-Based Solvent and Electrochemically Active Additives)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 단계도약형 탄소중립 기술개발사업과 한국산업기술평가관리원의 산업기술 혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.19 조회수 2925 세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.04 조회수 3388

세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.04 조회수 3388 초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.03 조회수 2928

초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.03 조회수 2928 발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22 조회수 5351

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22 조회수 5351 페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

2022.01.12 조회수 7288

페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

2022.01.12 조회수 7288 신소재공학과 신병하 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 5월 수상자로 우리 대학 신소재공학과 신병하 교수를 선정했다고 4일 발표했다.

이달의 과학기술인상은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 상이다.

과기부와 연구재단은 신병하 교수가 실리콘과의 이종 접합에 최적화된 고효율·고안정성의 큰 밴드갭(Band gap) 페로브스카이트 태양전지를 개발하고, 이를 바탕으로 초고효율 태양전지 구현 방향을 제시하여 차세대 태양전지 개발에 기여한 공로를 높게 평가했다고 밝혔다.

2050 탄소중립 실현을 위해서는 태양광 등 재생에너지의 효율 향상이 관건이다. 하지만 기존 태양전지는 빛을 전기로 바꾸는 광전효율이 낮아 최근에는 2개 이상의 태양전지를 연결하는 차세대 태양전지 개발이 활발하다. 하지만 이러한 차세대 태양전지의 소재로 주목받는 페로브스카이트는 빛, 수분 등 외부 환경에 민감해 고안정성 소자 합성에 한계가 있었다.

신병하 교수의 연구는 신소재 개발로 차세대 태양전지 효율 향상을 이끌고 있어 새롭게 주목받고 있다.

신 교수는 새로운 음이온의 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화층의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있음을 이론적으로 규명하고, 고해상도 투과전자현미경 분석을 통해 확인했다.

이를 통해 세계 최고 수준의 광 변환 효율을 갖는 페로브스카이트 태양전지를 제작하여, 실리콘 태양전지와 결합한 탠덤 소자 개발로 26.7%의 높은 광 변환 효율을 달성했다.

신병하 교수의 고효율·고안정성 큰 밴드갭 페로브스카이트는 실리콘뿐만 아니라 구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄의 4원소로 이뤄진 CIGS(Cu(In,Ga)Se2) 박막태양전지와도 결합이 가능하다. CIGS 박막태양전지는 별도의 표면 가공(Texturing)이 필요 없어 페로브스카이트와의 탠덤 소자 구현이 더욱 용이할 것으로 보인다.

신병하 교수는 "이번 연구는 첨가제를 통한 태양전지 소재의 안정화에 대한 방향을 제시했다는 데 의의가 있다"며 "향후 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기 등 광범위한 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

2021.05.06 조회수 21668

신소재공학과 신병하 교수, 이달의 과학기술인상 수상

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 5월 수상자로 우리 대학 신소재공학과 신병하 교수를 선정했다고 4일 발표했다.

이달의 과학기술인상은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기부 장관상과 상금 1000만원을 수여하는 상이다.

과기부와 연구재단은 신병하 교수가 실리콘과의 이종 접합에 최적화된 고효율·고안정성의 큰 밴드갭(Band gap) 페로브스카이트 태양전지를 개발하고, 이를 바탕으로 초고효율 태양전지 구현 방향을 제시하여 차세대 태양전지 개발에 기여한 공로를 높게 평가했다고 밝혔다.

2050 탄소중립 실현을 위해서는 태양광 등 재생에너지의 효율 향상이 관건이다. 하지만 기존 태양전지는 빛을 전기로 바꾸는 광전효율이 낮아 최근에는 2개 이상의 태양전지를 연결하는 차세대 태양전지 개발이 활발하다. 하지만 이러한 차세대 태양전지의 소재로 주목받는 페로브스카이트는 빛, 수분 등 외부 환경에 민감해 고안정성 소자 합성에 한계가 있었다.

신병하 교수의 연구는 신소재 개발로 차세대 태양전지 효율 향상을 이끌고 있어 새롭게 주목받고 있다.

신 교수는 새로운 음이온의 첨가제를 도입해 페로브스카이트 박막 내부에 형성되는 2차원 안정화층의 전기적·구조적 특성을 조절할 수 있음을 이론적으로 규명하고, 고해상도 투과전자현미경 분석을 통해 확인했다.

이를 통해 세계 최고 수준의 광 변환 효율을 갖는 페로브스카이트 태양전지를 제작하여, 실리콘 태양전지와 결합한 탠덤 소자 개발로 26.7%의 높은 광 변환 효율을 달성했다.

신병하 교수의 고효율·고안정성 큰 밴드갭 페로브스카이트는 실리콘뿐만 아니라 구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄의 4원소로 이뤄진 CIGS(Cu(In,Ga)Se2) 박막태양전지와도 결합이 가능하다. CIGS 박막태양전지는 별도의 표면 가공(Texturing)이 필요 없어 페로브스카이트와의 탠덤 소자 구현이 더욱 용이할 것으로 보인다.

신병하 교수는 "이번 연구는 첨가제를 통한 태양전지 소재의 안정화에 대한 방향을 제시했다는 데 의의가 있다"며 "향후 페로브스카이트 물질을 이용한 태양전지, 발광 다이오드, 광 검출기 등 광범위한 광전자 소자 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

2021.05.06 조회수 21668 이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.02 조회수 21707

이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.02 조회수 21707 빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14 조회수 17029

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14 조회수 17029 김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 15262

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 15262 이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.