%ED%98%84%EB%AF%B8%EA%B2%BD

-

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 1944

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 1944 -

탄산음료의 치아 부식 예방 방법 과학적 규명

콜라와 같은 탄산음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 나노기술로 영상화하고 과학적으로 입증했던 한국 연구진이 이번에는 동일한 음료로부터 치아 손상을 예방하는 효과적인 방법의 메커니즘을 규명해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수팀이 화학과 변혜령 교수팀과 서울대 치의학대학원 소아치과학교실 및 구강미생물학교실과 협업하여 은다이아민플루오라이드(SDF)*가 치아 표면에 불소 함유 방어막을 형성시켜서 콜라의 부식 작용을 효과적으로 막는 메커니즘을 나노기술로 규명했다고 5일 밝혔다.

*은다이아민플로오라이드(SDF): 치과에서 사용되는 약제로, 주로 충치(우식증) 치료와 예방을 위해 사용됨. SDF는 충치 부위를 강화하고, 세균 성장을 억제하며, 충치의 진행을 멈추는 데 효과적임.

연구팀은 치아 에나멜의 표면 형상과 기계적 특성을 원자간력 현미경(AFM)을 활용해서 나노 단위에서 분석하고, SDF 처리로 형성된 나노피막의 화학적 특성을 엑스선 광전자 분광법(XPS)*과 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR)*을 활용해서 분석했다.

*엑스선 광전자 분광법(XPS): 물질 표면의 화학적 조성과 전자 구조를 분석하는 데 사용되는 강력한 표면 분석 기술임.

*적외선 분광법(FTIR): 물질이 적외선(IR) 빛을 흡수하거나 통과시키는 특성을 분석하여, 분자의 화학 구조와 조성을 파악하는 분석 방법임.

그 결과, 콜라에 노출된 치아가 SDF 처리 여부에 따라 표면 조도 및 탄성계수 변화에 큰 차이를 보였다. 특히 SDF를 도포한 치아는 부식으로 인한 표면 거칠기 변화가 최소화되고(64 nm에서 70 nm), 탄성계수도 높은 수준(215 GPa에서 205 GPa)을 유지한 것을 발견했다.

이는 SDF가 플루오로아파타이트(fluoroapatite)* 피막을 형성하고, 이 피막이 보호층 역할을 했기 때문이라고 밝혔다.

*플로오로아파타이트: Ca₅(PO₄)₃F (칼슘 플루오로인산염)의 화학식을 가진 인산염 무기물로 자연적으로 존재하거나 생물학적/인공적으로 생성될 수 있고, 치아와 뼈의 구조를 강화하는 데 중요한 역할을 함.

서울대 소아치과 김영재 교수는 “이 기술은 어린이와 성인의 치아 부식 예방 및 치아 강화에 활용될 수 있으며, 비용 효율적이고 접근 가능한 치과 치료법이다”라고 전망했다.

홍승범 교수는 “치아 건강은 개인의 삶의 질에 중요한 영향을 미친다. 이번 연구는 치과 영역에서 초기 치아 부식을 예방하기 위한 효과적인 방안을 제시함과 동시에 기존의 외과적 치료가 아닌, SDF의 간단한 도포만으로 치아 부식을 예방하고 강화할 수 있어 통증과 비용을 크게 줄일 수 있는 가능성을 열었다”라고 강조했다.

신소재공학과 아디티 사하(Aditi Saha) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오머티리얼즈 리서치(Biomaterials Research)'에 11월 7일 자 출판되었다. (논문 제목: Nanoscale Study on Noninvasive Prevention of Dental Erosion of Enamel by Silver Diamine Fluoride), 관련 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.12.05 조회수 3540

탄산음료의 치아 부식 예방 방법 과학적 규명

콜라와 같은 탄산음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 나노기술로 영상화하고 과학적으로 입증했던 한국 연구진이 이번에는 동일한 음료로부터 치아 손상을 예방하는 효과적인 방법의 메커니즘을 규명해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수팀이 화학과 변혜령 교수팀과 서울대 치의학대학원 소아치과학교실 및 구강미생물학교실과 협업하여 은다이아민플루오라이드(SDF)*가 치아 표면에 불소 함유 방어막을 형성시켜서 콜라의 부식 작용을 효과적으로 막는 메커니즘을 나노기술로 규명했다고 5일 밝혔다.

*은다이아민플로오라이드(SDF): 치과에서 사용되는 약제로, 주로 충치(우식증) 치료와 예방을 위해 사용됨. SDF는 충치 부위를 강화하고, 세균 성장을 억제하며, 충치의 진행을 멈추는 데 효과적임.

연구팀은 치아 에나멜의 표면 형상과 기계적 특성을 원자간력 현미경(AFM)을 활용해서 나노 단위에서 분석하고, SDF 처리로 형성된 나노피막의 화학적 특성을 엑스선 광전자 분광법(XPS)*과 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR)*을 활용해서 분석했다.

*엑스선 광전자 분광법(XPS): 물질 표면의 화학적 조성과 전자 구조를 분석하는 데 사용되는 강력한 표면 분석 기술임.

*적외선 분광법(FTIR): 물질이 적외선(IR) 빛을 흡수하거나 통과시키는 특성을 분석하여, 분자의 화학 구조와 조성을 파악하는 분석 방법임.

그 결과, 콜라에 노출된 치아가 SDF 처리 여부에 따라 표면 조도 및 탄성계수 변화에 큰 차이를 보였다. 특히 SDF를 도포한 치아는 부식으로 인한 표면 거칠기 변화가 최소화되고(64 nm에서 70 nm), 탄성계수도 높은 수준(215 GPa에서 205 GPa)을 유지한 것을 발견했다.

이는 SDF가 플루오로아파타이트(fluoroapatite)* 피막을 형성하고, 이 피막이 보호층 역할을 했기 때문이라고 밝혔다.

*플로오로아파타이트: Ca₅(PO₄)₃F (칼슘 플루오로인산염)의 화학식을 가진 인산염 무기물로 자연적으로 존재하거나 생물학적/인공적으로 생성될 수 있고, 치아와 뼈의 구조를 강화하는 데 중요한 역할을 함.

서울대 소아치과 김영재 교수는 “이 기술은 어린이와 성인의 치아 부식 예방 및 치아 강화에 활용될 수 있으며, 비용 효율적이고 접근 가능한 치과 치료법이다”라고 전망했다.

홍승범 교수는 “치아 건강은 개인의 삶의 질에 중요한 영향을 미친다. 이번 연구는 치과 영역에서 초기 치아 부식을 예방하기 위한 효과적인 방안을 제시함과 동시에 기존의 외과적 치료가 아닌, SDF의 간단한 도포만으로 치아 부식을 예방하고 강화할 수 있어 통증과 비용을 크게 줄일 수 있는 가능성을 열었다”라고 강조했다.

신소재공학과 아디티 사하(Aditi Saha) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오머티리얼즈 리서치(Biomaterials Research)'에 11월 7일 자 출판되었다. (논문 제목: Nanoscale Study on Noninvasive Prevention of Dental Erosion of Enamel by Silver Diamine Fluoride), 관련 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.12.05 조회수 3540 -

미래 반도체 소재 나노 분석 정확도 획기적 향상

머리카락 두께의 수만 분의 1도 관찰할 수 있는 초정밀 현미경으로 특수 전자소자를 측정할 때 발생하던 오차의 원인이 밝혀졌다. 한미 공동 연구진이 그동안 측정 대상 물질의 특성으로 여겨졌던 오차가, 실제로는 현미경 탐침 끝부분과 물질 표면 사이의 극미세 공간 때문이라는 사실을 밝혀낸 것이다. 이번 연구는 반도체, 메모리 소자, 센서 등에 활용되는 나노 소재 특성을 정확하게 분석하여 관련 기술 발전에 크게 기여할 것이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 버클리 대학 레인 마틴(Lane W. Martin) 교수팀과의 국제 공동연구를 통해, 주사탐침현미경 측정의 최대 난제였던 신호 정확도를 저해하는 핵심 요인을 규명하고 이를 제어하는 획기적인 방법을 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 현미경 탐침과 시료 표면 사이에 존재하는 비접촉 유전 간극이 측정 오차의 주요 원인임을 밝혀냈다. 이 간극은 측정환경에서 쉽게 변조되거나 오염물질로 채워져 있어 전기적 측정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이에 연구진은 물과 같은 고유전율 유체를 이용해 이 간극을 채우는 방법을 고안, 나노스케일 분극 전환 전압 측정의 정밀도를 8배 이상 향상했다. 이러한 접근은 기존의 대칭 커패시터 구조에서 얻은 결과와 거의 일치하는 값을 얻을 수 있어, 강유전체 박막의 특성 분석에 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있다.

특히, 연구진은 규칙적으로 위아래 전기적 특성이 정렬된 리튬 니오베이트(PPLN, 광학 및 전자 소자에 사용되는 특수 결정) 물질에 물을 매개체로 사용했을 때, 기존보다 월등히 높은 정밀도의 압전 반응력 현미경(PFM, 물질의 미세 전기적 특성을 관찰하는 특수 현미경) 측정에 성공했다.

물로 제어된 유전 간극에서는 다른 분극 신호 간의 비대칭성이 4% 이하까지 떨어지는 것을 확인했다. 이는 물 분자가 표면 전하를 중화시켜 정전기력 영향을 최소화한 결과로 분석된다. 이는 마치 건조한 겨울철에 발생하는 정전기를 물로 없앨 수 있는 것과 비슷한 원리다.

홍승범 교수는 "이번 발견은 미세 탐침을 활용한 나노스케일 측정 기술의 불확실성 문제를 해결할 수 있는 기반 연구이며, 강유전체뿐만 아니라 다양한 기능성 재료의 전기적 특성 분석에 널리 적용될 수 있을 것”이라고 전망했다.

신소재공학과 엄성문 박사과정이 제 1저자로, 김연규 박사과정이 공저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)'에 9월 2일 자 출판되었다. (논문 제목: Unveiling the Nanoscale Dielectric Gap and Its Influence on Ferroelectric Polarization Switching in Scanning Probe Microscopy)

한편 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동 연구를 통해 수행되었다.

2024.11.18 조회수 3572

미래 반도체 소재 나노 분석 정확도 획기적 향상

머리카락 두께의 수만 분의 1도 관찰할 수 있는 초정밀 현미경으로 특수 전자소자를 측정할 때 발생하던 오차의 원인이 밝혀졌다. 한미 공동 연구진이 그동안 측정 대상 물질의 특성으로 여겨졌던 오차가, 실제로는 현미경 탐침 끝부분과 물질 표면 사이의 극미세 공간 때문이라는 사실을 밝혀낸 것이다. 이번 연구는 반도체, 메모리 소자, 센서 등에 활용되는 나노 소재 특성을 정확하게 분석하여 관련 기술 발전에 크게 기여할 것이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 버클리 대학 레인 마틴(Lane W. Martin) 교수팀과의 국제 공동연구를 통해, 주사탐침현미경 측정의 최대 난제였던 신호 정확도를 저해하는 핵심 요인을 규명하고 이를 제어하는 획기적인 방법을 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 현미경 탐침과 시료 표면 사이에 존재하는 비접촉 유전 간극이 측정 오차의 주요 원인임을 밝혀냈다. 이 간극은 측정환경에서 쉽게 변조되거나 오염물질로 채워져 있어 전기적 측정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이에 연구진은 물과 같은 고유전율 유체를 이용해 이 간극을 채우는 방법을 고안, 나노스케일 분극 전환 전압 측정의 정밀도를 8배 이상 향상했다. 이러한 접근은 기존의 대칭 커패시터 구조에서 얻은 결과와 거의 일치하는 값을 얻을 수 있어, 강유전체 박막의 특성 분석에 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있다.

특히, 연구진은 규칙적으로 위아래 전기적 특성이 정렬된 리튬 니오베이트(PPLN, 광학 및 전자 소자에 사용되는 특수 결정) 물질에 물을 매개체로 사용했을 때, 기존보다 월등히 높은 정밀도의 압전 반응력 현미경(PFM, 물질의 미세 전기적 특성을 관찰하는 특수 현미경) 측정에 성공했다.

물로 제어된 유전 간극에서는 다른 분극 신호 간의 비대칭성이 4% 이하까지 떨어지는 것을 확인했다. 이는 물 분자가 표면 전하를 중화시켜 정전기력 영향을 최소화한 결과로 분석된다. 이는 마치 건조한 겨울철에 발생하는 정전기를 물로 없앨 수 있는 것과 비슷한 원리다.

홍승범 교수는 "이번 발견은 미세 탐침을 활용한 나노스케일 측정 기술의 불확실성 문제를 해결할 수 있는 기반 연구이며, 강유전체뿐만 아니라 다양한 기능성 재료의 전기적 특성 분석에 널리 적용될 수 있을 것”이라고 전망했다.

신소재공학과 엄성문 박사과정이 제 1저자로, 김연규 박사과정이 공저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)'에 9월 2일 자 출판되었다. (논문 제목: Unveiling the Nanoscale Dielectric Gap and Its Influence on Ferroelectric Polarization Switching in Scanning Probe Microscopy)

한편 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동 연구를 통해 수행되었다.

2024.11.18 조회수 3572 -

순수한 입방정 얼음 제작에 성공

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 기존에 만들기 어려웠던 입방정 얼음을 선택적으로 형성시키는 데에 성공하며, 입방정 얼음의 형성 조건 및 얼음의 상전이를 원자단위에서 연구한 결과를 발표했다고 20일 밝혔다.

얼음은 다양한 온도와 압력 조건에 따라 20여 가지 이상의 구조를 갖는 대표적인 동질이상 물질이다. 일반적인 자연환경에서는 육각형의 구조를 갖는 육방정의 얼음이 관찰된다. 그동안 과학자들은 다른 구조를 갖는 얼음이 육방정 얼음과는 다른 물리적, 화학적, 기계적 특성을 가질 것으로 예상했으나, 고압이나 초저온이 필요했기에 육방정과 다른 구조를 갖는 얼음을 형성시키는 데 어려움을 겪고 있었다.

육 교수 연구팀은 소량의 수분이 존재하는 고진공 환경의 투과전자현미경 내부에서 극저온 환경을 모사해 얼음이 형성되는 것을 원자 단위에서 관찰하는 데 성공했다. 해당 관찰을 통해 얼음이 초기에는 준안정적인 입방정 상으로 형성된다는 것을 이해하고, 순수한 입방정 얼음을 제작하는 데 성공했다. 나아가, 이러한 입방정 얼음은 불안정하여 에너지를 받으면 쉽게 안정적인 육방정 얼음으로 전이된다는 것 또한 밝혔다.

연구팀은 얼음 형성시 얼음 입자의 크기에 따라 얼음의 상이 다르게 형성되는 것을 밝혀냈다. 높은 온도에서 형성된 얼음의 경우 입자의 크기가 크게 분포하며 대부분 육방정상과 입방정상을 같이 지니는 복합상 얼음이 형성되며, 형성 초기 단계의 작은 얼음 입자의 경우 순수한 입방정상으로 존재하는 것을 확인했다.

또한, 복합 상 얼음의 경우 얼음이 에너지를 받아 녹는 과정에서 준안정적인 입방정상이 안정적인 육방정상으로 상전이가 일어나며, 이는 얼음 내의 결함의 이동을 통해 낮은 에너지에서도 손쉽게 일어난다는 사실을 밝혀냈다. 해당 사실은 극저온 전자현미경을 이용해 얼음의 구조와 동적 행동을 원자단위에서 상세히 분석할 수 있었다. 이번 연구에서는 입방정상이 육방정상으로의 상전이 현상을 처음으로 직접 관찰했다는 것에 의미가 크다.

육종민 교수는 "이번 연구는 일반적인 대기 중에서 왜 육방정의 얼음이 형성되는지에 대한 가장 기초적이면서 근본적인 해답을 줄 수 있을 것이다"며 "이번 연구를 통해 우주에서 물의 흔적 조사나 사각수 연구 등 다양한 분야에서 중요한 의미를 지닌다"라고 말했다.

신소재공학과 박지수 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `Nano Letters' 2024년 9월호에 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Phase Transition of Cubic Ice to Hexagonal Ice During Growth and Decomposition).

2024.09.20 조회수 7194

순수한 입방정 얼음 제작에 성공

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 기존에 만들기 어려웠던 입방정 얼음을 선택적으로 형성시키는 데에 성공하며, 입방정 얼음의 형성 조건 및 얼음의 상전이를 원자단위에서 연구한 결과를 발표했다고 20일 밝혔다.

얼음은 다양한 온도와 압력 조건에 따라 20여 가지 이상의 구조를 갖는 대표적인 동질이상 물질이다. 일반적인 자연환경에서는 육각형의 구조를 갖는 육방정의 얼음이 관찰된다. 그동안 과학자들은 다른 구조를 갖는 얼음이 육방정 얼음과는 다른 물리적, 화학적, 기계적 특성을 가질 것으로 예상했으나, 고압이나 초저온이 필요했기에 육방정과 다른 구조를 갖는 얼음을 형성시키는 데 어려움을 겪고 있었다.

육 교수 연구팀은 소량의 수분이 존재하는 고진공 환경의 투과전자현미경 내부에서 극저온 환경을 모사해 얼음이 형성되는 것을 원자 단위에서 관찰하는 데 성공했다. 해당 관찰을 통해 얼음이 초기에는 준안정적인 입방정 상으로 형성된다는 것을 이해하고, 순수한 입방정 얼음을 제작하는 데 성공했다. 나아가, 이러한 입방정 얼음은 불안정하여 에너지를 받으면 쉽게 안정적인 육방정 얼음으로 전이된다는 것 또한 밝혔다.

연구팀은 얼음 형성시 얼음 입자의 크기에 따라 얼음의 상이 다르게 형성되는 것을 밝혀냈다. 높은 온도에서 형성된 얼음의 경우 입자의 크기가 크게 분포하며 대부분 육방정상과 입방정상을 같이 지니는 복합상 얼음이 형성되며, 형성 초기 단계의 작은 얼음 입자의 경우 순수한 입방정상으로 존재하는 것을 확인했다.

또한, 복합 상 얼음의 경우 얼음이 에너지를 받아 녹는 과정에서 준안정적인 입방정상이 안정적인 육방정상으로 상전이가 일어나며, 이는 얼음 내의 결함의 이동을 통해 낮은 에너지에서도 손쉽게 일어난다는 사실을 밝혀냈다. 해당 사실은 극저온 전자현미경을 이용해 얼음의 구조와 동적 행동을 원자단위에서 상세히 분석할 수 있었다. 이번 연구에서는 입방정상이 육방정상으로의 상전이 현상을 처음으로 직접 관찰했다는 것에 의미가 크다.

육종민 교수는 "이번 연구는 일반적인 대기 중에서 왜 육방정의 얼음이 형성되는지에 대한 가장 기초적이면서 근본적인 해답을 줄 수 있을 것이다"며 "이번 연구를 통해 우주에서 물의 흔적 조사나 사각수 연구 등 다양한 분야에서 중요한 의미를 지닌다"라고 말했다.

신소재공학과 박지수 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `Nano Letters' 2024년 9월호에 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Phase Transition of Cubic Ice to Hexagonal Ice During Growth and Decomposition).

2024.09.20 조회수 7194 -

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 7384

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 7384 -

알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

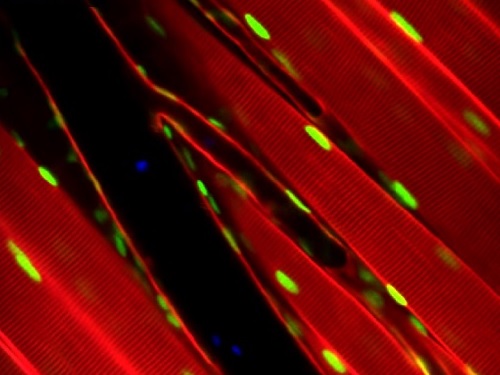

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.30 조회수 6692

알츠하이머 발병 과정을 관찰하다

퇴행성 질환을 유발하는 아밀로이드 섬유 단백질의 초기 불안정한 움직임과 같은 생명 현상을 분자 수준에서 실시간 관찰이 가능한 기술이 개발되었다. 이를 통해 알츠하이머나 파킨슨 병과 같은 퇴행성 질환의 발병 과정에 대한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원, 포항산업과학연구원, 성균관대학교 약학대학 연구팀과 함께 그래핀을 이용해 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 섬유 단백질의 실시간 거동을 관찰할 수 있는 새로운 단분자 관찰 기술(single-molecule technique)을 개발했다고 30일 밝혔다.

단분자 관찰 기술은 단일 분자 수준에서 발생하는 현상을 관찰할 수 있는 기법을 말한다. 생체 과정에서 수반되는 단백질 간의 상호작용, 접힘, 조립 과정 등을 이해하는 데 핵심적인 기술이다. 현재까지 단분자 관찰 기술로는 특정 분자를 식별하기 위한 형광 현미경을 이용해 관찰하거나, 단백질을 급속 냉동시켜 움직임을 고정해 분자 구조를 해석하는 초저온 전자현미경 기법이 활용 돼왔다.

하지만, 자연 그대로의 단백질을 특별한 전처리 없이 분자 단위에서 실시간으로 관찰할 수 있는 기술은 여전히 부재한 상황이었다.

최근 이에 대한 대안으로 물질을 얼리지 않고 상온 상태에서 관찰하는 액상 전자현미경 기술이 최근 주목을 받고 있다. 이 기술은 얇은 투과막을 이용해 액체를 감싸 전자현미경 내에서 물질의 변화를 관찰할 수 있는 기술이지만, 두꺼운 투과 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성은 해결해야 하는 숙제였다.

육종민 교수 연구팀은 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀을 이용해 막에 의한 분해능 저하와 전자빔에 의한 단백질 변성 문제를 해결하며, 단백질의 거동을 실시간 관찰할 수 있는 단분자 그래핀 액상 셀 전자현미경 기술을 개발했다. [그림 1]

이번 연구에서 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 있어 분자 수준 관찰을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전자빔에 의한 단백질의 산화를 방지하는 산화 방지 역할을 해 기존 대비 40배 가량 변성을 억제해 단백질의 거동을 실시간으로 관찰할 수 있게 했다.

연구팀은 개발한 전자현미경 기술을 활용해, 알츠하이머 질병을 유발한다고 알려진 아밀로이드 베타 섬유의 초기 성장 과정에서 발현되는 분자 불안정성을 세계 최초로 관찰했다. [그림 2]

이 전자현미경 기술은 온전한 단백질의 다양한 거동들을 분자 수준에서 관찰을 가능하게 하므로, 코로나19와 같은 바이러스성 단백질의 감염 과정, 퇴행성 질환을 일으키는 아밀로이드성 단백질의 섬유화/응집 거동 등과 같이 단백질의 상호작용에 의한 생명 현상을 이해하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "현미경 기술의 발전은 생명과학 및 공학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 분자 단위의 현상을 관찰할 수 있다면 단백질들의 상호작용을 이해하고 조절할 수 있는 실마리를 제공할 수 있으며, 이를 통해 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 졸업생 박정재 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 온라인으로 발표됐다. (논문명 : Single-Molecule Graphene Liquid Cell Electron Microscopy for Instability of Intermediate Amyloid Fibrils).

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(MIST) (NRF-2022R1A2C2008929)과 나노 및 소재 기술개발사업(MIST)(NRF-2021M3H4A6A02050365)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.30 조회수 6692 -

인공지능 결합한 홀로그래픽 현미경 기술 총망라

의생명공학 연구에 일반적으로 사용되는 현미경 기술들은 염색이나 유전자 조작을 해야만 관찰할 수 있다는 한계가 있다. 하지만 염색이 된 세포들은 치료 목적으로 활용할 수 없어 세포나 조직을 살아있는 상태 그대로 관찰할 수 있는 홀로그래픽 현미경과 이를 체계적으로 분석할 수 있는 인공지능을 결합한 의생명공학 연구의 활용 방안 및 문제점에 대한 분석이 필요하다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 홀로그래픽 현미경과 인공지능 융합 연구 방법론을 조망한 견해 (perspective)를 게재했다고 14일 전했다.

연구팀은 기존 현미경 기술 대비 홀로그래픽 현미경의 이미지 복원 기술이 시간을 많이 필요하고 전처리 없이 세포나 조직을 찍을 수 있다는 장점이 있지만, 대신에 그만큼 결과물 분석에 많은 시간과 노력을 들여야 한다고도 분석했다.

박용근 교수 연구팀은 이런 문제점을 홀로그래픽 현미경과 인공지능과의 통합을 통해 해결할 수 있다는 방법론을 제시했다. 지난 수년간, 홀로그래픽 현미경과 인공지능을 결합해 의생명공학 연구에 혁신을 일으킨 내용들이 잇달아 국제 학술지에 발표됐다. 인공지능을 통해 홀로그래픽 이미지를 복원하고, 세포의 종류와 상태를 구분하고, 염색 없이 측정된 결과물에 가상으로 염색 정보를 재생산 해내는 등의 연구를 통해 연구팀은 기존의 홀로그래픽 현미경 기술의 효율을 극대화했다.

홀로그래픽 현미경 기술 소개에 더불어 인공지능의 결합이 광범위한 의생명공학 연구에 활용돼 온 내용을 총망라한 이번 리뷰 논문은 제시된 방법론의 혁신성을 인정받아 생명과학 분야의 권위 학술지인 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 지난 10월 24일 자 출판됐다. (논문명: Artificial intelligence-enabled Quantitative Phase Imaging Methods for Life Sciences)

제1 저자인 물리학과 박주연 학생은 "홀로그래픽 현미경에 인공지능을 결합하면, 의생명공학 연구의 효율을 기하급수적으로 높일 수 있다ˮ며, "이번 리뷰 논문을 통해 이 융합 기술이 더욱 활발하게 개발됨과 동시에 더욱 다양한 의생명공학 연구에 활용될 것ˮ이라고 기대했다.

한편 이번 논문은 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 아이도간 오즈칸(Aydogan Ozcan) 교수팀, 토모큐브(Tomocube) 인공지능 연구팀과 공동 집필했으며, 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.14 조회수 8720

인공지능 결합한 홀로그래픽 현미경 기술 총망라

의생명공학 연구에 일반적으로 사용되는 현미경 기술들은 염색이나 유전자 조작을 해야만 관찰할 수 있다는 한계가 있다. 하지만 염색이 된 세포들은 치료 목적으로 활용할 수 없어 세포나 조직을 살아있는 상태 그대로 관찰할 수 있는 홀로그래픽 현미경과 이를 체계적으로 분석할 수 있는 인공지능을 결합한 의생명공학 연구의 활용 방안 및 문제점에 대한 분석이 필요하다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 홀로그래픽 현미경과 인공지능 융합 연구 방법론을 조망한 견해 (perspective)를 게재했다고 14일 전했다.

연구팀은 기존 현미경 기술 대비 홀로그래픽 현미경의 이미지 복원 기술이 시간을 많이 필요하고 전처리 없이 세포나 조직을 찍을 수 있다는 장점이 있지만, 대신에 그만큼 결과물 분석에 많은 시간과 노력을 들여야 한다고도 분석했다.

박용근 교수 연구팀은 이런 문제점을 홀로그래픽 현미경과 인공지능과의 통합을 통해 해결할 수 있다는 방법론을 제시했다. 지난 수년간, 홀로그래픽 현미경과 인공지능을 결합해 의생명공학 연구에 혁신을 일으킨 내용들이 잇달아 국제 학술지에 발표됐다. 인공지능을 통해 홀로그래픽 이미지를 복원하고, 세포의 종류와 상태를 구분하고, 염색 없이 측정된 결과물에 가상으로 염색 정보를 재생산 해내는 등의 연구를 통해 연구팀은 기존의 홀로그래픽 현미경 기술의 효율을 극대화했다.

홀로그래픽 현미경 기술 소개에 더불어 인공지능의 결합이 광범위한 의생명공학 연구에 활용돼 온 내용을 총망라한 이번 리뷰 논문은 제시된 방법론의 혁신성을 인정받아 생명과학 분야의 권위 학술지인 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 지난 10월 24일 자 출판됐다. (논문명: Artificial intelligence-enabled Quantitative Phase Imaging Methods for Life Sciences)

제1 저자인 물리학과 박주연 학생은 "홀로그래픽 현미경에 인공지능을 결합하면, 의생명공학 연구의 효율을 기하급수적으로 높일 수 있다ˮ며, "이번 리뷰 논문을 통해 이 융합 기술이 더욱 활발하게 개발됨과 동시에 더욱 다양한 의생명공학 연구에 활용될 것ˮ이라고 기대했다.

한편 이번 논문은 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 아이도간 오즈칸(Aydogan Ozcan) 교수팀, 토모큐브(Tomocube) 인공지능 연구팀과 공동 집필했으며, 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.14 조회수 8720 -

10배 이상 생체신호 정밀 측정 ‘SUPPORT’ 개발

최근 유전공학 기술의 발전으로 형광현미경을 활용해 살아있는 생체조직 내 신호를 형광신호로 변환하여 연속적으로 촬영하고 측정하는 기술들이 개발되어 활용되고 있다. 그러나, 생체조직에서 방출되는 형광신호가 미약하기 때문에 빠르게 변화하는 신경세포의 전기신호 등의 신호를 측정할 경우, 매우 낮은 신호대잡음비를 가지게 되어 정밀한 측정이 어려워지게 된다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 10배 이상 정밀하게 생체 형광 신호 측정을 가능하게 하는 인공지능(AI) 영상 분석 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

윤 교수 연구팀은 별도의 학습 데이터 없이, 낮은 신호대잡음비를 가지는 형광현미경 영상으로부터 데이터의 통계적 분포를 스스로 학습해 영상의 신호대잡음비를 10배 이상 높여 생체신호를 정밀 측정할 수 있는 기술을 개발했다. 이를 활용하면 각종 생체 신호의 측정 정밀도가 크게 향상될 수 있어 생명과학 연구 전반과 뇌 질환 치료제 개발에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수는 “이 기술이 다양한 뇌과학, 생명과학 연구에 도움이 되길 바라는 마음을 담아 ‘서포트(SUPPORT, Statistically Unbiased Prediction utilizing sPatiOtempoRal information in imaging daTa)라는 이름을 붙였다”며, “다양한 형광 이미징 장비를 활용하는 연구자들이 별도의 학습 데이터 없이도 쉽게 활용가능한 기술로, 새로운 생명현상 규명에 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

공동 제1 저자인 엄민호 연구원은 "서포트(SUPPORT) 기술을 통해 관측이 어려웠던 생체 신호의 빠른 변화를 정밀하게 측정하는 것에 성공하였고, 특히 밀리초 단위로 변하는 신경세포의 활동전위를 광학적으로 정밀하게 측정할 수 있어 뇌과학 연구에 매우 유용할 것이다”라고 하였으며, 공동 제1 저자인 한승재 연구원은 “서포트 기술은 형광현미경 영상 내 생체 신호의 정밀 측정을 위해 개발됐지만, 일반적인 타임랩스 영상의 품질을 높이기 위해서도 폭넓게 활용가능하다”라고 말했다.

이 기술은 전기및전자공학부 윤영규 교수팀의 주도하에 신소재공학과 장재범 교수, 의과학대학원 김필한 교수, 충남대학교, 서울대학교, 하버드대학(Harvard University), 보스턴대학(Boston University), 앨런 연구소(Allen Institute), 웨스트레이크대학(Westlake University) 연구진들과 다국적, 다학제간 협력을 통해서 개발됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 9월 19일 자로 온라인 게재되었으며 10월호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Statistically unbiased prediction enables accurate denoising of voltage imaging data)

2023.09.20 조회수 5324

10배 이상 생체신호 정밀 측정 ‘SUPPORT’ 개발

최근 유전공학 기술의 발전으로 형광현미경을 활용해 살아있는 생체조직 내 신호를 형광신호로 변환하여 연속적으로 촬영하고 측정하는 기술들이 개발되어 활용되고 있다. 그러나, 생체조직에서 방출되는 형광신호가 미약하기 때문에 빠르게 변화하는 신경세포의 전기신호 등의 신호를 측정할 경우, 매우 낮은 신호대잡음비를 가지게 되어 정밀한 측정이 어려워지게 된다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 10배 이상 정밀하게 생체 형광 신호 측정을 가능하게 하는 인공지능(AI) 영상 분석 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

윤 교수 연구팀은 별도의 학습 데이터 없이, 낮은 신호대잡음비를 가지는 형광현미경 영상으로부터 데이터의 통계적 분포를 스스로 학습해 영상의 신호대잡음비를 10배 이상 높여 생체신호를 정밀 측정할 수 있는 기술을 개발했다. 이를 활용하면 각종 생체 신호의 측정 정밀도가 크게 향상될 수 있어 생명과학 연구 전반과 뇌 질환 치료제 개발에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수는 “이 기술이 다양한 뇌과학, 생명과학 연구에 도움이 되길 바라는 마음을 담아 ‘서포트(SUPPORT, Statistically Unbiased Prediction utilizing sPatiOtempoRal information in imaging daTa)라는 이름을 붙였다”며, “다양한 형광 이미징 장비를 활용하는 연구자들이 별도의 학습 데이터 없이도 쉽게 활용가능한 기술로, 새로운 생명현상 규명에 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

공동 제1 저자인 엄민호 연구원은 "서포트(SUPPORT) 기술을 통해 관측이 어려웠던 생체 신호의 빠른 변화를 정밀하게 측정하는 것에 성공하였고, 특히 밀리초 단위로 변하는 신경세포의 활동전위를 광학적으로 정밀하게 측정할 수 있어 뇌과학 연구에 매우 유용할 것이다”라고 하였으며, 공동 제1 저자인 한승재 연구원은 “서포트 기술은 형광현미경 영상 내 생체 신호의 정밀 측정을 위해 개발됐지만, 일반적인 타임랩스 영상의 품질을 높이기 위해서도 폭넓게 활용가능하다”라고 말했다.

이 기술은 전기및전자공학부 윤영규 교수팀의 주도하에 신소재공학과 장재범 교수, 의과학대학원 김필한 교수, 충남대학교, 서울대학교, 하버드대학(Harvard University), 보스턴대학(Boston University), 앨런 연구소(Allen Institute), 웨스트레이크대학(Westlake University) 연구진들과 다국적, 다학제간 협력을 통해서 개발됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 9월 19일 자로 온라인 게재되었으며 10월호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Statistically unbiased prediction enables accurate denoising of voltage imaging data)

2023.09.20 조회수 5324 -

양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

2023.04.21 조회수 5203

양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

2023.04.21 조회수 5203 -

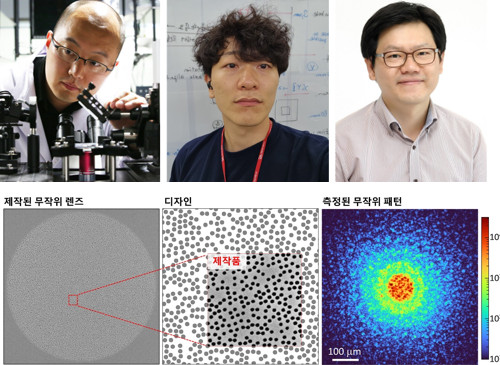

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 7537

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 7537 -

실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 학계 뿐 아니라 산업계에서도 쓰일 것으로 기대된다. 향후 반도체 사업에는 웨이퍼의 표면 분석 속도와 정확도를 개선함으로서, 반도체 공정 시 생산 속도와 정밀한 측정으로 수율 개선에 기여할 수 있다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 시간에 따라 변화하는 반도체 표면 및 내부 구조에 대해 불연속적인 저해상도 광학 현미경 사진 몇 장만 이용해서, 연속적인 고해상도 원자현미경 동영상을 생성해내는 최초의 연구로서, 극한 공정 중 실시간 나노 측정을 대체하는 효과를 가져와 반도체 및 첨단센서 산업 발전에 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 인텔리전트 시스템(Advanced Intelligent Systems)에 지난 12월 20일 字에 온라인 게재됐으며, 23년 1사분기의 표지 논문(Inside back cover) 중 하나로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.17 조회수 7268

실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 학계 뿐 아니라 산업계에서도 쓰일 것으로 기대된다. 향후 반도체 사업에는 웨이퍼의 표면 분석 속도와 정확도를 개선함으로서, 반도체 공정 시 생산 속도와 정밀한 측정으로 수율 개선에 기여할 수 있다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 시간에 따라 변화하는 반도체 표면 및 내부 구조에 대해 불연속적인 저해상도 광학 현미경 사진 몇 장만 이용해서, 연속적인 고해상도 원자현미경 동영상을 생성해내는 최초의 연구로서, 극한 공정 중 실시간 나노 측정을 대체하는 효과를 가져와 반도체 및 첨단센서 산업 발전에 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 인텔리전트 시스템(Advanced Intelligent Systems)에 지난 12월 20일 字에 온라인 게재됐으며, 23년 1사분기의 표지 논문(Inside back cover) 중 하나로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.17 조회수 7268 -

인공지능으로 정확한 세포 이미지 분석..세계 AI 생명과학 분야 대회 우승

우리 대학 김재철AI대학원 윤세영 교수 연구팀이 세계 최고 수준의 인공지능(AI) 학회인 `뉴립스(NeurIPS, 신경정보처리시스템학회) 2022'에서 개최된 `세포 인식기술 경진대회'에서 취리히 리서치센터, 베이징대, 칭화대, 미시간대 등 다수의 세계 연구팀을 모두 제치고 1위로 우승을 달성했다고 28일 밝혔다.

뉴립스는 국제머신러닝학회(ICML), 표현학습국제학회(ICLR)와 함께 세계적인 권위의 기계학습 및 인공지능 분야 학회로 꼽힌다. 뛰어난 연구자들이 제출하는 논문들도 승인될 확률이 25%에 불과할 정도로 학회의 심사를 통과하기 어려운 것으로 알려져 있다.

윤세영 교수 연구팀은 이번 학회에서 `세포 인식기술 경진대회(Cell Segmentation Challenge)'에 참가했다. 이기훈(박사과정), 김상묵(박사과정), 김준기(석사과정)의 3명의 연구원으로 구성된 OSILAB 팀은 초고해상도의 현미경 이미지에서 인공지능이 자동으로 세포를 인식하는 MEDIAR(메디아) 기술을 개발해 2위 팀과 큰 성능 격차로 1위를 달성했다.

세포 인식은 생명 및 의료 분야의 시작이 되는 중요한 기반 기술이지만, 현미경의 측정 기술과 세포의 종류 등에 따라 다양한 형태로 관찰될 수 있어 인공지능이 학습하기 어려운 분야로 알려져 있다. 세포 인식기술 경진대회는 이러한 한계를 극복하기 위해 초고해상도의 현미경 이미지에서 제한된 시간 안에 세포를 인식하는 기술을 주제로 개최됐다.

연구팀은 기계학습에서 소수의 학습 데이터를 더 효과적으로 활용해 성능을 높이는 데이터 기반(Data-Centric) 접근법과 인공신경망의 구조를 개선하는 모델 기반(Model-Centric) 접근법을 종합적으로 활용해 MEDIAR(메디아) 기술을 개발했다. 개발된 인공지능 기술을 통해 정확하게 세포를 인식하고 고해상도 이미지를 빠르게 연산함으로써 대회에서 좋은 성과를 얻을 수 있었다. 지도교수인 KAIST 김재철AI대학원 윤세영 교수는 “MEDIAR는 세포 인식기술 경진대회를 통해 개발됐지만 기상 예측이나 자율주행과 같이 이미지 속 다양한 형태의 개체 인식을 통해 정확한 예측이 필요한 많은 분야에 적용할 수 있다”라고 향후 다양한 활용을 기대했다.

팀을 이끌었던 이기훈 박사과정은 "처음 접하는 분야에서도 성과를 낼 수 있었던 것은 평소 기본기를 중요시하는 교수님의 가르침 덕분ˮ이라며 "새로운 문제에 끊임없이 도전하자는 것이 연구팀의 기본 정신ˮ이라고 강조했다. 이어 같은 연구실 김상묵 박사과정은 "연구 과정에서 많은 실패가 있었지만, 세상에 꼭 필요한 기술이라는 생각으로 끝까지 노력했다ˮ라며 "혼자서라면 절대 해내지 못했던 결과인 만큼 팀원들에게 정말 감사하다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 같은 연구실 김준기 석사과정은 "팀원들과 이룬 성과가 의료 분야 인공지능이 겪는 현실의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

연구팀은 생명과학 분야 연구의 발전을 돕기 위해 개발된 기술을 전면 오픈소스로 공개한다고 밝혔다. 학습된 인공지능 모델과 인공지능을 구현하기 위한 프로그램의 소스 코드는 개발자 플랫폼인 깃허브 (GitHub)를 통해 이용할 수 있다.

2022.12.28 조회수 10343

인공지능으로 정확한 세포 이미지 분석..세계 AI 생명과학 분야 대회 우승

우리 대학 김재철AI대학원 윤세영 교수 연구팀이 세계 최고 수준의 인공지능(AI) 학회인 `뉴립스(NeurIPS, 신경정보처리시스템학회) 2022'에서 개최된 `세포 인식기술 경진대회'에서 취리히 리서치센터, 베이징대, 칭화대, 미시간대 등 다수의 세계 연구팀을 모두 제치고 1위로 우승을 달성했다고 28일 밝혔다.

뉴립스는 국제머신러닝학회(ICML), 표현학습국제학회(ICLR)와 함께 세계적인 권위의 기계학습 및 인공지능 분야 학회로 꼽힌다. 뛰어난 연구자들이 제출하는 논문들도 승인될 확률이 25%에 불과할 정도로 학회의 심사를 통과하기 어려운 것으로 알려져 있다.

윤세영 교수 연구팀은 이번 학회에서 `세포 인식기술 경진대회(Cell Segmentation Challenge)'에 참가했다. 이기훈(박사과정), 김상묵(박사과정), 김준기(석사과정)의 3명의 연구원으로 구성된 OSILAB 팀은 초고해상도의 현미경 이미지에서 인공지능이 자동으로 세포를 인식하는 MEDIAR(메디아) 기술을 개발해 2위 팀과 큰 성능 격차로 1위를 달성했다.

세포 인식은 생명 및 의료 분야의 시작이 되는 중요한 기반 기술이지만, 현미경의 측정 기술과 세포의 종류 등에 따라 다양한 형태로 관찰될 수 있어 인공지능이 학습하기 어려운 분야로 알려져 있다. 세포 인식기술 경진대회는 이러한 한계를 극복하기 위해 초고해상도의 현미경 이미지에서 제한된 시간 안에 세포를 인식하는 기술을 주제로 개최됐다.

연구팀은 기계학습에서 소수의 학습 데이터를 더 효과적으로 활용해 성능을 높이는 데이터 기반(Data-Centric) 접근법과 인공신경망의 구조를 개선하는 모델 기반(Model-Centric) 접근법을 종합적으로 활용해 MEDIAR(메디아) 기술을 개발했다. 개발된 인공지능 기술을 통해 정확하게 세포를 인식하고 고해상도 이미지를 빠르게 연산함으로써 대회에서 좋은 성과를 얻을 수 있었다. 지도교수인 KAIST 김재철AI대학원 윤세영 교수는 “MEDIAR는 세포 인식기술 경진대회를 통해 개발됐지만 기상 예측이나 자율주행과 같이 이미지 속 다양한 형태의 개체 인식을 통해 정확한 예측이 필요한 많은 분야에 적용할 수 있다”라고 향후 다양한 활용을 기대했다.

팀을 이끌었던 이기훈 박사과정은 "처음 접하는 분야에서도 성과를 낼 수 있었던 것은 평소 기본기를 중요시하는 교수님의 가르침 덕분ˮ이라며 "새로운 문제에 끊임없이 도전하자는 것이 연구팀의 기본 정신ˮ이라고 강조했다. 이어 같은 연구실 김상묵 박사과정은 "연구 과정에서 많은 실패가 있었지만, 세상에 꼭 필요한 기술이라는 생각으로 끝까지 노력했다ˮ라며 "혼자서라면 절대 해내지 못했던 결과인 만큼 팀원들에게 정말 감사하다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 같은 연구실 김준기 석사과정은 "팀원들과 이룬 성과가 의료 분야 인공지능이 겪는 현실의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

연구팀은 생명과학 분야 연구의 발전을 돕기 위해 개발된 기술을 전면 오픈소스로 공개한다고 밝혔다. 학습된 인공지능 모델과 인공지능을 구현하기 위한 프로그램의 소스 코드는 개발자 플랫폼인 깃허브 (GitHub)를 통해 이용할 수 있다.

2022.12.28 조회수 10343