-

6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.

이번 연구는 반복 실험에 따른 자원 소모를 줄이고 해석의 편차를 최소화함으로써, 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있는 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 또한, 수학적 접근이 생명과학 실험 설계를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 대표적인 성과로 평가된다.

저해상수는 약물 효과뿐 아니라, 병용 투여 시 발생할 수 있는 약물상호작용을 예측하고 방지하는 데 핵심적인 지표로 활용된다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)은 신약 개발 과정에서 약물상호작용의 가능성을 예측하기 위해 저해상수를 포함한 효소의 저해 특성을 사전에 평가할 것을 권고하고 있다.

전통적으로 저해상수는 다양한 기질 및 저해제 농도에서 측정된 대사 속도 데이터에 수학 모델을 적합해 추정해왔다. 그러나 이러한 방식에도 불구하고, 동일한 기질-저해제 조합에 대해 연구마다 추정값이 10배 이상 차이나는 사례들이 보고돼, 신약 개발 과정에서 약물의 효과와 부작용을 정확히 예측하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 저해상수 추정 과정을 수학적으로 분석한 결과, 기존 방식에서 활용되는 데이터의 절반 이상이 실제 추정에 불필요하거나, 오히려 왜곡을 초래할 수 있음을 밝혀냈다.

즉, 저해제 농도를 다양하게 사용하는 기존 방식보다, 충분히 높은 저해제 농도 하나에서 추정한 결과가 더 정확하고 효율적일 수 있다는 점을 규명한 것이다. 나아가 저해제 농도와 저해상수 간의 관계를 나타내는 식을 정칙화로 추가해, 정확도를 더욱 높인 새로운 분석법, ‘50-BOA’를 개발했다.

50-BOA는 단 하나의 저해제 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있어, 실험 횟수를 크게 줄이면서도 오히려 정확도를 높인 획기적인 기법이다. 연구팀은 이 방법을 실제 약물 데이터에 적용해, 기존보다 75% 이상 적은 데이터만으로도 저해상수를 정확하게 추정해냈다.

또한, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 엑셀 기반의 사용자 친화적인 분석 소프트웨어도 개발자 플랫폼인 깃허브(https://github.com/Mathbiomed/50-BOA)에 함께 공개했다.

충남대 김상겸 교수는 “이번 연구는 수십 년간 정형화된 약물 실험 설계를 근본적으로 재검토하게 만들었다”며, “단순한 실험 효율 향상을 넘어, 약효와 부작용 예측의 정확도를 높일 수 있는 새로운 표준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또한, 우리 대학 김재경 교수는 “수학이 실험 설계를 바꾸고, 생명과학 분야의 연구 효율성과 재현성을 근본적으로 높일 수 있음을 보여주는 대표적 사례다”고 밝혔다.

이번 연구 논문은 우리 대학 융합인재학부 장형준 학사과정과 수리과학과 송윤민 박사가 공동 제1 저자로 참여하였고 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 2025년 6월 5일 자에 게재됐다.

※ 논문명 : Optimizing enzyme inhibition analysis: precise estimation with a single inhibitor concentration

※ 저자 정보 : 장형준 (KAIST 융합인재학부, 공동 제1 저자), 송윤민 (IBS 의생명수학그룹 (전 KAIST 수리과학과 소속), 공동 제1저자), 전장수(충남대 약대, 연구교수, 공동저자), 윤휘열(충남대 약대, 교수, 공동저자), 김상겸(충남대 약대, 교수, 교신저자), 김재경 (KAIST 수리과학과, 교신저자)

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60468-z

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.

이번 연구는 반복 실험에 따른 자원 소모를 줄이고 해석의 편차를 최소화함으로써, 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있는 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 또한, 수학적 접근이 생명과학 실험 설계를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 대표적인 성과로 평가된다.

저해상수는 약물 효과뿐 아니라, 병용 투여 시 발생할 수 있는 약물상호작용을 예측하고 방지하는 데 핵심적인 지표로 활용된다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)은 신약 개발 과정에서 약물상호작용의 가능성을 예측하기 위해 저해상수를 포함한 효소의 저해 특성을 사전에 평가할 것을 권고하고 있다.

전통적으로 저해상수는 다양한 기질 및 저해제 농도에서 측정된 대사 속도 데이터에 수학 모델을 적합해 추정해왔다. 그러나 이러한 방식에도 불구하고, 동일한 기질-저해제 조합에 대해 연구마다 추정값이 10배 이상 차이나는 사례들이 보고돼, 신약 개발 과정에서 약물의 효과와 부작용을 정확히 예측하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 저해상수 추정 과정을 수학적으로 분석한 결과, 기존 방식에서 활용되는 데이터의 절반 이상이 실제 추정에 불필요하거나, 오히려 왜곡을 초래할 수 있음을 밝혀냈다.

즉, 저해제 농도를 다양하게 사용하는 기존 방식보다, 충분히 높은 저해제 농도 하나에서 추정한 결과가 더 정확하고 효율적일 수 있다는 점을 규명한 것이다. 나아가 저해제 농도와 저해상수 간의 관계를 나타내는 식을 정칙화로 추가해, 정확도를 더욱 높인 새로운 분석법, ‘50-BOA’를 개발했다.

50-BOA는 단 하나의 저해제 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있어, 실험 횟수를 크게 줄이면서도 오히려 정확도를 높인 획기적인 기법이다. 연구팀은 이 방법을 실제 약물 데이터에 적용해, 기존보다 75% 이상 적은 데이터만으로도 저해상수를 정확하게 추정해냈다.

또한, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 엑셀 기반의 사용자 친화적인 분석 소프트웨어도 개발자 플랫폼인 깃허브(https://github.com/Mathbiomed/50-BOA)에 함께 공개했다.

충남대 김상겸 교수는 “이번 연구는 수십 년간 정형화된 약물 실험 설계를 근본적으로 재검토하게 만들었다”며, “단순한 실험 효율 향상을 넘어, 약효와 부작용 예측의 정확도를 높일 수 있는 새로운 표준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또한, 우리 대학 김재경 교수는 “수학이 실험 설계를 바꾸고, 생명과학 분야의 연구 효율성과 재현성을 근본적으로 높일 수 있음을 보여주는 대표적 사례다”고 밝혔다.

이번 연구 논문은 우리 대학 융합인재학부 장형준 학사과정과 수리과학과 송윤민 박사가 공동 제1 저자로 참여하였고 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 2025년 6월 5일 자에 게재됐다.

※ 논문명 : Optimizing enzyme inhibition analysis: precise estimation with a single inhibitor concentration

※ 저자 정보 : 장형준 (KAIST 융합인재학부, 공동 제1 저자), 송윤민 (IBS 의생명수학그룹 (전 KAIST 수리과학과 소속), 공동 제1저자), 전장수(충남대 약대, 연구교수, 공동저자), 윤휘열(충남대 약대, 교수, 공동저자), 김상겸(충남대 약대, 교수, 교신저자), 김재경 (KAIST 수리과학과, 교신저자)

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60468-z

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16

조회수 1829

-

기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스 측정 가능

‘인바디(InBody)’란 기기로 체성분을 분석하는 것은 이제 우리의 일상이 되었다. 이렇듯 몸에 교류 전류를 흘릴 때 전류 흐름을 방해하는 인체의 저항 특성인 생체 임피던스* 측정 기술은 웨어러블 기기에 매우 중요하다. 국제 공동 연구진이 단 두 개의 전극만을 사용하면서도 기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스를 측정할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

*생체 임피던스 측정 기술 : 생체 조직의 전기적 특성을 기반으로 체내의 다양한 생리적 상태를 모니터링할 수 있는 핵심 기술

우리 대학 전기및전자공학부 제민규 교수 연구팀이 뉴욕대학교 아부다비(New York University Abu Dhabi, NYUAD) 하소명 교수 연구팀과 공동연구를 통해 웨어러블 기기에 최적화된 고해상도 생체 임피던스 측정 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

생체 임피던스 측정 기술로 잘 알려진 기존 4개 전극 시스템*에 비해 2개 전극 기반 측정 시스템**은 소형화가 쉽다는 장점으로 웨어러블 기기에 적합하다고 평가받고 있다.

*4개 전극 시스템: 생체 임피던스를 측정하기 위해 네 개의 전극을 사용하는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 불리함

**2개 전극 시스템: 단 두 개의 전극만을 사용하여 생체 임피던스를 측정할 수 있는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 적합함

하지만, 2개 전극 시스템은 전극 자체의 임피던스 값이 포함된 신호를 측정하기 때문에 넓은 입력 범위가 필요하며, 측정하는 임피던스 값에 비례해 정확한 측정을 방해하는 잡음이 증가하는 한계로 활용이 어려웠다.

연구팀은 기존 2개 전극 시스템의 기술적 한계를 극복하기 위해 전극 자체의 임피던스 값인 베이스라인과 그에 의해 발생하는 측정 잡음을 기존보다 훨씬 효과적으로 제거할 수 있는 반도체 회로 설계 기술을 새롭게 개발했다. 이번에 제안된 기술을 적용한 시스템은 기존 기술 적용 시 필요로 하던 별도의 전류 생성 회로를 없앨 수 있어 전력 소모 역시 줄일 수 있다.

이런 기술을 통해 생체 임피던스 측정 과정에서 발생하는 임피던스의 위상 및 크기 변화에 따른 잡음 문제를 효과적으로 해결해, 높은 정밀도와 효율성을 동시에 확보했다.

제민규 교수(교신저자)는 “이번 연구로 개발된 생체 임피던스 측정 기술은 다양한 임피던스 모델에 대해 기존의 방식 대비 최대 약 5배 가량 우수한 잡음 성능을 달성하였음을 입증했다”면서 “향후 생체 임피던스 측정을 활용한 개인 맞춤형 건강 관리와 질환 예측 기술 발전에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최해담, 천송이 박사과정이 공동 제1 저자, 제민규 교수와 NYUAD 하소명 교수가 공동 교신 저자로 참여했으며 해당 논문은 세계 최고 권위의 반도체 집적회로 및 시스템 학회인 ‘ISSCC (International Solid-State Circuits Conference)’에 발표됐으며, 동 분야 세계 최고 학술지인 ‘IEEE JSSC (Journal of Solid-State Circuits)’의 초청을 받아 지난 11월 게재됐다.

IEEE Journal of Solid-State Circuits (2024), DOI:10.1109/JSSC.2024.3439865

(논문명: A Bio-Impedance Readout IC With Complex-Domain Noise-Correlated Baseline Cancellation)

한편 이번 연구는 NYUAD (New York University Abu Dhabi)와의 협업으로 진행됐으며, 과학기술정보통신부가 지원한 ‘상시 근골격 모니터링 및 재활을 위한 무자각 온스킨 센서 디바이스 기술’과제와 ‘인간 기능 확장을 위한 생체 신호 센서 기반의 내골격 장치 및 통합 시스템 개발’ 과제를 통해 수행됐다.

기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스 측정 가능

‘인바디(InBody)’란 기기로 체성분을 분석하는 것은 이제 우리의 일상이 되었다. 이렇듯 몸에 교류 전류를 흘릴 때 전류 흐름을 방해하는 인체의 저항 특성인 생체 임피던스* 측정 기술은 웨어러블 기기에 매우 중요하다. 국제 공동 연구진이 단 두 개의 전극만을 사용하면서도 기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스를 측정할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

*생체 임피던스 측정 기술 : 생체 조직의 전기적 특성을 기반으로 체내의 다양한 생리적 상태를 모니터링할 수 있는 핵심 기술

우리 대학 전기및전자공학부 제민규 교수 연구팀이 뉴욕대학교 아부다비(New York University Abu Dhabi, NYUAD) 하소명 교수 연구팀과 공동연구를 통해 웨어러블 기기에 최적화된 고해상도 생체 임피던스 측정 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

생체 임피던스 측정 기술로 잘 알려진 기존 4개 전극 시스템*에 비해 2개 전극 기반 측정 시스템**은 소형화가 쉽다는 장점으로 웨어러블 기기에 적합하다고 평가받고 있다.

*4개 전극 시스템: 생체 임피던스를 측정하기 위해 네 개의 전극을 사용하는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 불리함

**2개 전극 시스템: 단 두 개의 전극만을 사용하여 생체 임피던스를 측정할 수 있는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 적합함

하지만, 2개 전극 시스템은 전극 자체의 임피던스 값이 포함된 신호를 측정하기 때문에 넓은 입력 범위가 필요하며, 측정하는 임피던스 값에 비례해 정확한 측정을 방해하는 잡음이 증가하는 한계로 활용이 어려웠다.

연구팀은 기존 2개 전극 시스템의 기술적 한계를 극복하기 위해 전극 자체의 임피던스 값인 베이스라인과 그에 의해 발생하는 측정 잡음을 기존보다 훨씬 효과적으로 제거할 수 있는 반도체 회로 설계 기술을 새롭게 개발했다. 이번에 제안된 기술을 적용한 시스템은 기존 기술 적용 시 필요로 하던 별도의 전류 생성 회로를 없앨 수 있어 전력 소모 역시 줄일 수 있다.

이런 기술을 통해 생체 임피던스 측정 과정에서 발생하는 임피던스의 위상 및 크기 변화에 따른 잡음 문제를 효과적으로 해결해, 높은 정밀도와 효율성을 동시에 확보했다.

제민규 교수(교신저자)는 “이번 연구로 개발된 생체 임피던스 측정 기술은 다양한 임피던스 모델에 대해 기존의 방식 대비 최대 약 5배 가량 우수한 잡음 성능을 달성하였음을 입증했다”면서 “향후 생체 임피던스 측정을 활용한 개인 맞춤형 건강 관리와 질환 예측 기술 발전에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최해담, 천송이 박사과정이 공동 제1 저자, 제민규 교수와 NYUAD 하소명 교수가 공동 교신 저자로 참여했으며 해당 논문은 세계 최고 권위의 반도체 집적회로 및 시스템 학회인 ‘ISSCC (International Solid-State Circuits Conference)’에 발표됐으며, 동 분야 세계 최고 학술지인 ‘IEEE JSSC (Journal of Solid-State Circuits)’의 초청을 받아 지난 11월 게재됐다.

IEEE Journal of Solid-State Circuits (2024), DOI:10.1109/JSSC.2024.3439865

(논문명: A Bio-Impedance Readout IC With Complex-Domain Noise-Correlated Baseline Cancellation)

한편 이번 연구는 NYUAD (New York University Abu Dhabi)와의 협업으로 진행됐으며, 과학기술정보통신부가 지원한 ‘상시 근골격 모니터링 및 재활을 위한 무자각 온스킨 센서 디바이스 기술’과제와 ‘인간 기능 확장을 위한 생체 신호 센서 기반의 내골격 장치 및 통합 시스템 개발’ 과제를 통해 수행됐다.

2024.12.26

조회수 4443

-

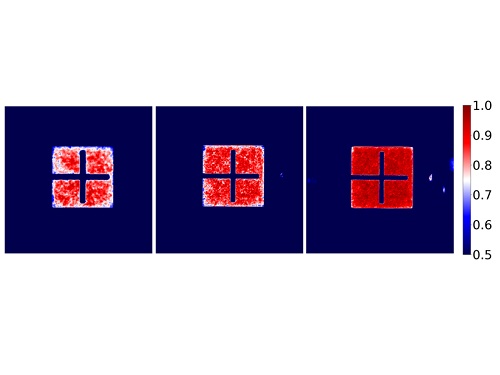

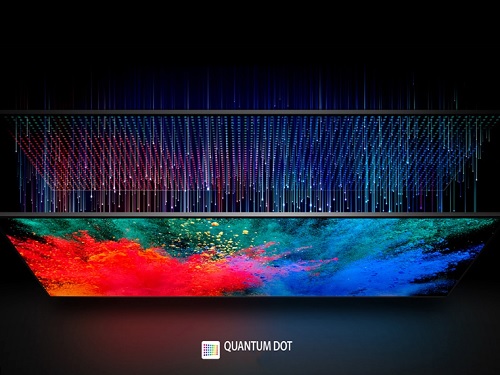

메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.18

조회수 4284

-

초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

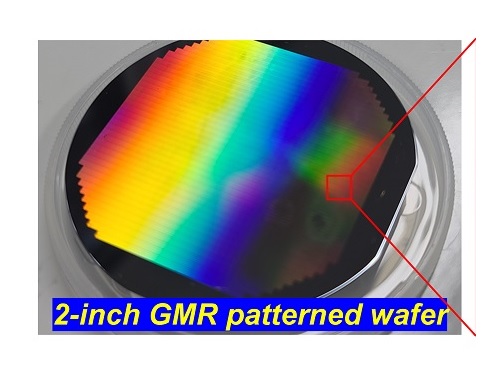

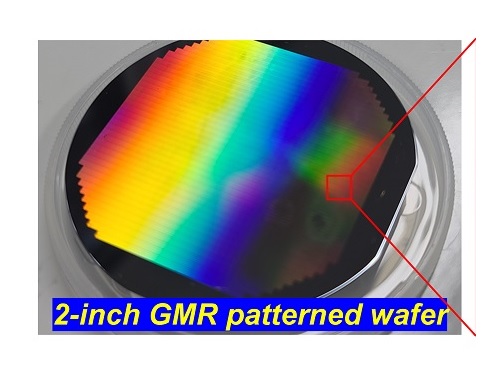

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다.

이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다.

흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이 원활해져 광캐리어 획득에 유리한 장점이 있다. 더불어 원가도 절감이 가능하다. 그러나 일반적으로 흡수층이 얇아지면 장파장의 빛의 흡수는 줄어들게 되는 본질적인 문제가 존재한다.

연구진은 도파 모드 공명(GMR)* 구조를 도입해 400나노미터(nm)에서 1,700 나노미터(nm)에 이르는 넓은 스펙트럼 범위에서 고효율의 광 흡수를 유지할 수 있음을 입증했다. 이 파장 대역은 가시광선 영역뿐만 아니라 단파 적외선(SWIR) 영역까지 포함해 다양한 산업적 응용에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

*도파 모드 공명: 전자기학에서 사용하는 개념으로 특정 파동(빛)이 특정 파장에서 공명 (강한 전기/자기장 형성)하는 현상. 해당 조건에서 에너지가 최대화되기 때문에 안테나나 레이더 효율을 높이는데 활용된 바 있음.

단파 적외선 영역에서의 성능 향상은 점점 고해상도화되는 차세대 이미지 센서의 개발에도 중대한 기여를 할 것으로 예상된다. 특히, 도파 모드 공명 구조는 상보적 금속산화물 반도체(CMOS) 기반의 신호 판독 회로(ROIC)와의 하이브리드 집적, 모놀리식 3D 집적을 통해 해상도 및 기타 성능을 더욱 높일 가능성을 가진다.

연구팀은 저전력 소자 및 초고해상도 이미징 기술에 대한 국제 경쟁력을 높여 디지털카메라, 보안 시스템, 의료 및 산업용 이미지 센서 응용 분야부터 자동차 자율 주행, 항공 및 위성 관측 등 미래형 초고해상도 이미지 센서의 실현 가능성을 크게 높였다.

연구 책임자인 김상현 교수는 "이번 연구를 통해 초박막 흡수층에서도 기존 기술보다 훨씬 높은 성능을 구현할 수 있음을 입증했다”며, "특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성을 열었다”고 설명했다.

이번 연구 결과는 인하대학교 금대명 교수(前 KAIST 박사후 연구원), 임진하 박사(現 예일대학교 박사후 연구원)이 공동 제1 저자로 참여해 국제 저명 학술지인 ‘빛, 과학과 응용(Light: Science & Applications, JCR 2.9%, IF=20.6)’에 11월 15일자 발표됐다. (논문제목: Highly-efficient (>70%) and Wide-spectral (400 nm -1700 nm) sub-micron-thick InGaAs photodiodes for future high resolution image sensors)

한편, 해당 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다.

이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다.

흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이 원활해져 광캐리어 획득에 유리한 장점이 있다. 더불어 원가도 절감이 가능하다. 그러나 일반적으로 흡수층이 얇아지면 장파장의 빛의 흡수는 줄어들게 되는 본질적인 문제가 존재한다.

연구진은 도파 모드 공명(GMR)* 구조를 도입해 400나노미터(nm)에서 1,700 나노미터(nm)에 이르는 넓은 스펙트럼 범위에서 고효율의 광 흡수를 유지할 수 있음을 입증했다. 이 파장 대역은 가시광선 영역뿐만 아니라 단파 적외선(SWIR) 영역까지 포함해 다양한 산업적 응용에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

*도파 모드 공명: 전자기학에서 사용하는 개념으로 특정 파동(빛)이 특정 파장에서 공명 (강한 전기/자기장 형성)하는 현상. 해당 조건에서 에너지가 최대화되기 때문에 안테나나 레이더 효율을 높이는데 활용된 바 있음.

단파 적외선 영역에서의 성능 향상은 점점 고해상도화되는 차세대 이미지 센서의 개발에도 중대한 기여를 할 것으로 예상된다. 특히, 도파 모드 공명 구조는 상보적 금속산화물 반도체(CMOS) 기반의 신호 판독 회로(ROIC)와의 하이브리드 집적, 모놀리식 3D 집적을 통해 해상도 및 기타 성능을 더욱 높일 가능성을 가진다.

연구팀은 저전력 소자 및 초고해상도 이미징 기술에 대한 국제 경쟁력을 높여 디지털카메라, 보안 시스템, 의료 및 산업용 이미지 센서 응용 분야부터 자동차 자율 주행, 항공 및 위성 관측 등 미래형 초고해상도 이미지 센서의 실현 가능성을 크게 높였다.

연구 책임자인 김상현 교수는 "이번 연구를 통해 초박막 흡수층에서도 기존 기술보다 훨씬 높은 성능을 구현할 수 있음을 입증했다”며, "특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성을 열었다”고 설명했다.

이번 연구 결과는 인하대학교 금대명 교수(前 KAIST 박사후 연구원), 임진하 박사(現 예일대학교 박사후 연구원)이 공동 제1 저자로 참여해 국제 저명 학술지인 ‘빛, 과학과 응용(Light: Science & Applications, JCR 2.9%, IF=20.6)’에 11월 15일자 발표됐다. (논문제목: Highly-efficient (>70%) and Wide-spectral (400 nm -1700 nm) sub-micron-thick InGaAs photodiodes for future high resolution image sensors)

한편, 해당 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.11.20

조회수 5945

-

잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

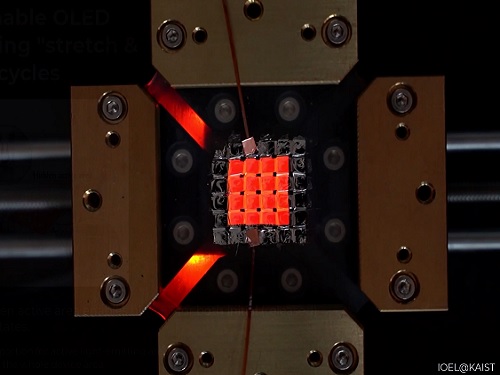

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.11

조회수 7512

-

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12

조회수 7338

-

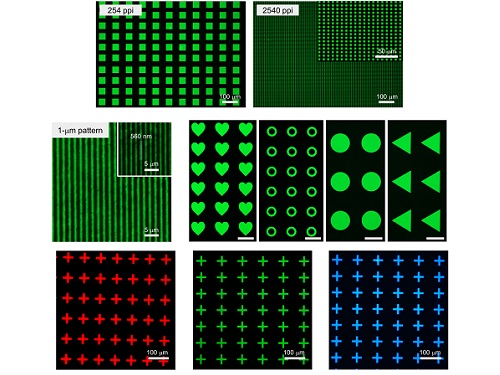

유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.26

조회수 7934

-

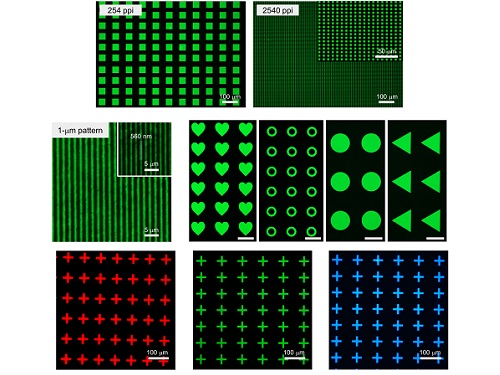

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.17

조회수 7677

-

2.3초만에 고해상도 망막 3차원 이미징 최초 구현

망막의 세포 수준 해상도 이미징 기술은 질병의 조기진단과 망막질환에 대한 이해를 높이기 위해 필수적이다. 하지만, 복잡한 고가의 광학 시스템을 사용하고도 망막의 매우 좁은 영역과 단일 초점면에서 세포 수준 고해상도 이미징이 가능했던 기술을 뛰어넘어 간단한 표준적 광학 시스템을 사용하면서도 2.3초 이내에 한 번의 이미징으로 넓은 망막 영역의 3차원 모든 부분에서 세포 수준 고해상도 이미징을 제공하여 망막질환 임상 및 연구에 새로운 전기를 가져올 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 사람 망막의 넓은 영역에서 초점 위치뿐만이 아니라 초점에서 벗어난 위치에서도 세포 수준 고해상도 이미징이 가능한 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

KI헬스사이언스연구소 이병권 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small, JIF 15.153) 3월호에 게재됐다. (논문명: Wide-Field Three-Dimensional Depth-Invariant Cellular-Resolution Imaging of the Human Retina.)

망막은 안구의 렌즈를 통해 이미징해야 하기 때문에 안구 렌즈의 수차(예, 난시)로 인해 고해상도 이미징이 어렵다. 기존에는 이를 극복하기 위해 안구 렌즈의 수차를 측정하는 광학 하드웨어와 이를 보정해 이미징 광을 주사하는 광학 하드웨어를 사용하는 적응광학(adaptive optics) 방법이 개발돼왔다. 하지만, 이러한 방법은 복잡하고 가격이 비싼 추가의 광학 하드웨어가 필요할 뿐만 아니라, 단일 초점면에서만 고해상도 영상을 얻을 수 있어, 3차원 고해상도 이미지를 얻기 위해서는 초점 위치를 바꿔가며 여러 깊이에서 반복적으로 이미징을 수행해야만 했다.

오왕열 교수 연구팀은 간단한 일반적인 광학계를 사용해 3차원 망막 영상을 한 번에 얻고, 이 영상 데이터에 존재하는 수차와 초점에서 벗어난 부분에서 영상이 흐려지는 디포커싱(defocusing)을 계산을 통해 제거하는 기술을 개발함으로써 이러한 한계를 극복했다. 또한 연구팀은 초고속 위상안정 3차원 OCT(Optical Coherence Tomography: 광간섭 단층촬영) 시스템을 함께 개발해 전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술의 실제 응용 현장에서의 유용성을 확보했다.

오왕열 교수는 “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술이 적용되려면, 망막의 3차원 각 위치에서 산란돼 나온 빛의 세기는 물론 위상 값도 모두 정확히 알아야 한다”며 “넓은 3차원 영역을 고해상도로 이미징하려면 영상 데이터의 양(이미지를 구성하는 픽셀 수)이 매우 커지기 때문에, 초고속으로 3차원 영상 데이터를 획득할 수 있는 기술이 필수적이며, 이에 따라 초고속 위상안정 3차원 이미징 시스템이 반드시 필요하다”고 말했다.

새로 개발된 OCT 이미징 시스템은 기존 OCT 기술들의 위상 불안정 문제를 해결하면서도, 현재 가장 빠른 상용 망막 OCT 시스템보다 20배 이상 빠른 이미징 속도를 제공해, 3mm x 3mm 에 걸친 사람 망막의 3차원 영역을 세포 수준으로 촘촘하게 이미징한 위상안정 영상 데이터(약 100억 개의 3차원 화소(픽셀)로 구성)를 2.3초 만에 획득할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “현재 병원에서 사용되는 망막 OCT 시스템과 동일한 간단한 광학계를 사용하면서도, 피험자 망막의 다양한 깊이 위치에 존재하는 망막 신경섬유층, 광수용세포층 등 여러 층의 미세구조를 모두 세포수준의 해상도로 보여줄 수 있어, 실제 망막질환 임상 및 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것” 이라고 강한 기대를 보였으며, “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술뿐만 아니라, 이 기술 적용에 필수적인 초고속 위상안정 OCT 기술 개발에 주도적인 역할을 한 이병권 박사의 기여가 절대적이었다”라며 공을 돌렸다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2.3초만에 고해상도 망막 3차원 이미징 최초 구현

망막의 세포 수준 해상도 이미징 기술은 질병의 조기진단과 망막질환에 대한 이해를 높이기 위해 필수적이다. 하지만, 복잡한 고가의 광학 시스템을 사용하고도 망막의 매우 좁은 영역과 단일 초점면에서 세포 수준 고해상도 이미징이 가능했던 기술을 뛰어넘어 간단한 표준적 광학 시스템을 사용하면서도 2.3초 이내에 한 번의 이미징으로 넓은 망막 영역의 3차원 모든 부분에서 세포 수준 고해상도 이미징을 제공하여 망막질환 임상 및 연구에 새로운 전기를 가져올 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 사람 망막의 넓은 영역에서 초점 위치뿐만이 아니라 초점에서 벗어난 위치에서도 세포 수준 고해상도 이미징이 가능한 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

KI헬스사이언스연구소 이병권 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small, JIF 15.153) 3월호에 게재됐다. (논문명: Wide-Field Three-Dimensional Depth-Invariant Cellular-Resolution Imaging of the Human Retina.)

망막은 안구의 렌즈를 통해 이미징해야 하기 때문에 안구 렌즈의 수차(예, 난시)로 인해 고해상도 이미징이 어렵다. 기존에는 이를 극복하기 위해 안구 렌즈의 수차를 측정하는 광학 하드웨어와 이를 보정해 이미징 광을 주사하는 광학 하드웨어를 사용하는 적응광학(adaptive optics) 방법이 개발돼왔다. 하지만, 이러한 방법은 복잡하고 가격이 비싼 추가의 광학 하드웨어가 필요할 뿐만 아니라, 단일 초점면에서만 고해상도 영상을 얻을 수 있어, 3차원 고해상도 이미지를 얻기 위해서는 초점 위치를 바꿔가며 여러 깊이에서 반복적으로 이미징을 수행해야만 했다.

오왕열 교수 연구팀은 간단한 일반적인 광학계를 사용해 3차원 망막 영상을 한 번에 얻고, 이 영상 데이터에 존재하는 수차와 초점에서 벗어난 부분에서 영상이 흐려지는 디포커싱(defocusing)을 계산을 통해 제거하는 기술을 개발함으로써 이러한 한계를 극복했다. 또한 연구팀은 초고속 위상안정 3차원 OCT(Optical Coherence Tomography: 광간섭 단층촬영) 시스템을 함께 개발해 전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술의 실제 응용 현장에서의 유용성을 확보했다.

오왕열 교수는 “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술이 적용되려면, 망막의 3차원 각 위치에서 산란돼 나온 빛의 세기는 물론 위상 값도 모두 정확히 알아야 한다”며 “넓은 3차원 영역을 고해상도로 이미징하려면 영상 데이터의 양(이미지를 구성하는 픽셀 수)이 매우 커지기 때문에, 초고속으로 3차원 영상 데이터를 획득할 수 있는 기술이 필수적이며, 이에 따라 초고속 위상안정 3차원 이미징 시스템이 반드시 필요하다”고 말했다.

새로 개발된 OCT 이미징 시스템은 기존 OCT 기술들의 위상 불안정 문제를 해결하면서도, 현재 가장 빠른 상용 망막 OCT 시스템보다 20배 이상 빠른 이미징 속도를 제공해, 3mm x 3mm 에 걸친 사람 망막의 3차원 영역을 세포 수준으로 촘촘하게 이미징한 위상안정 영상 데이터(약 100억 개의 3차원 화소(픽셀)로 구성)를 2.3초 만에 획득할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “현재 병원에서 사용되는 망막 OCT 시스템과 동일한 간단한 광학계를 사용하면서도, 피험자 망막의 다양한 깊이 위치에 존재하는 망막 신경섬유층, 광수용세포층 등 여러 층의 미세구조를 모두 세포수준의 해상도로 보여줄 수 있어, 실제 망막질환 임상 및 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것” 이라고 강한 기대를 보였으며, “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술뿐만 아니라, 이 기술 적용에 필수적인 초고속 위상안정 OCT 기술 개발에 주도적인 역할을 한 이병권 박사의 기여가 절대적이었다”라며 공을 돌렸다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.03

조회수 7909

-

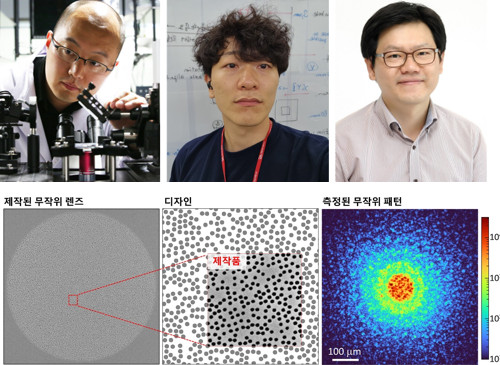

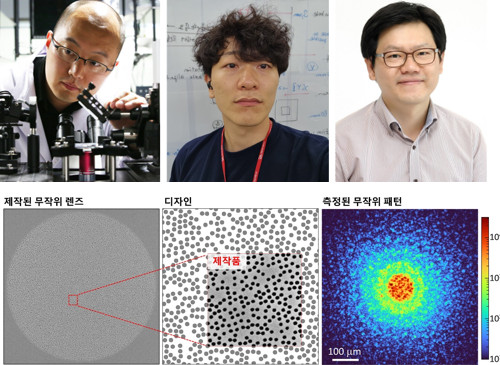

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12

조회수 8534

-

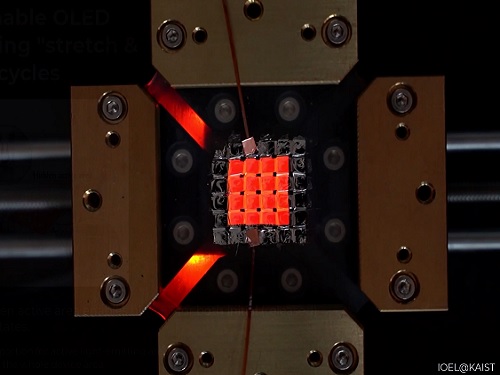

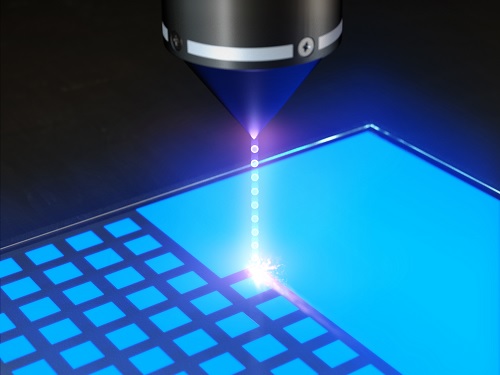

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22

조회수 11295

-

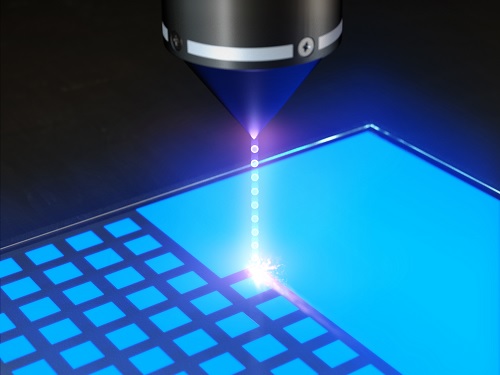

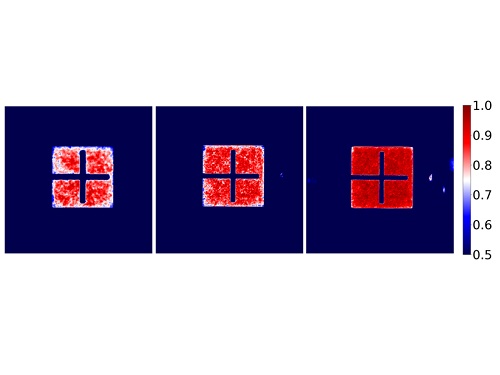

머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

2023.02.22

조회수 9199

6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.

이번 연구는 반복 실험에 따른 자원 소모를 줄이고 해석의 편차를 최소화함으로써, 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있는 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 또한, 수학적 접근이 생명과학 실험 설계를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 대표적인 성과로 평가된다.

저해상수는 약물 효과뿐 아니라, 병용 투여 시 발생할 수 있는 약물상호작용을 예측하고 방지하는 데 핵심적인 지표로 활용된다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)은 신약 개발 과정에서 약물상호작용의 가능성을 예측하기 위해 저해상수를 포함한 효소의 저해 특성을 사전에 평가할 것을 권고하고 있다.

전통적으로 저해상수는 다양한 기질 및 저해제 농도에서 측정된 대사 속도 데이터에 수학 모델을 적합해 추정해왔다. 그러나 이러한 방식에도 불구하고, 동일한 기질-저해제 조합에 대해 연구마다 추정값이 10배 이상 차이나는 사례들이 보고돼, 신약 개발 과정에서 약물의 효과와 부작용을 정확히 예측하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 저해상수 추정 과정을 수학적으로 분석한 결과, 기존 방식에서 활용되는 데이터의 절반 이상이 실제 추정에 불필요하거나, 오히려 왜곡을 초래할 수 있음을 밝혀냈다.

즉, 저해제 농도를 다양하게 사용하는 기존 방식보다, 충분히 높은 저해제 농도 하나에서 추정한 결과가 더 정확하고 효율적일 수 있다는 점을 규명한 것이다. 나아가 저해제 농도와 저해상수 간의 관계를 나타내는 식을 정칙화로 추가해, 정확도를 더욱 높인 새로운 분석법, ‘50-BOA’를 개발했다.

50-BOA는 단 하나의 저해제 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있어, 실험 횟수를 크게 줄이면서도 오히려 정확도를 높인 획기적인 기법이다. 연구팀은 이 방법을 실제 약물 데이터에 적용해, 기존보다 75% 이상 적은 데이터만으로도 저해상수를 정확하게 추정해냈다.

또한, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 엑셀 기반의 사용자 친화적인 분석 소프트웨어도 개발자 플랫폼인 깃허브(https://github.com/Mathbiomed/50-BOA)에 함께 공개했다.

충남대 김상겸 교수는 “이번 연구는 수십 년간 정형화된 약물 실험 설계를 근본적으로 재검토하게 만들었다”며, “단순한 실험 효율 향상을 넘어, 약효와 부작용 예측의 정확도를 높일 수 있는 새로운 표준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또한, 우리 대학 김재경 교수는 “수학이 실험 설계를 바꾸고, 생명과학 분야의 연구 효율성과 재현성을 근본적으로 높일 수 있음을 보여주는 대표적 사례다”고 밝혔다.

이번 연구 논문은 우리 대학 융합인재학부 장형준 학사과정과 수리과학과 송윤민 박사가 공동 제1 저자로 참여하였고 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 2025년 6월 5일 자에 게재됐다.

※ 논문명 : Optimizing enzyme inhibition analysis: precise estimation with a single inhibitor concentration

※ 저자 정보 : 장형준 (KAIST 융합인재학부, 공동 제1 저자), 송윤민 (IBS 의생명수학그룹 (전 KAIST 수리과학과 소속), 공동 제1저자), 전장수(충남대 약대, 연구교수, 공동저자), 윤휘열(충남대 약대, 교수, 공동저자), 김상겸(충남대 약대, 교수, 교신저자), 김재경 (KAIST 수리과학과, 교신저자)

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60468-z

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16 조회수 1829

6만 편 논문 대신할 ‘한번의 실험’으로 약물 저해효과 정확 예측

기존 신약 개발에서는 수많은 농도 조건에서 반복 실험을 거쳐 약물 간 상호작용을 분석하고, 저해상수를 추정하는 방식이 사용돼 왔다. 이 방법은 지금까지 6만 편 이상의 논문에 활용될 만큼 널리 쓰였다. 그런데 최근, 학부생이 제 1저자로 참여한 국내 연구진이 단 하나의 저해제 농도만으로 저해상수를 정확히 추정할 수 있는 획기적인 분석법을 제안해 주목을 받고 있다.

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(IBS 의생명 수학 그룹 CI)이 충남대(총장 김정겸) 약대 김상겸 교수팀과 기초과학연구원(원장 노도영, IBS) 의생명수학그룹과 공동연구를 통해, 단 하나의 실험으로 약물 저해 효과*를 예측할 수 있다고 26일 밝혔다.

*약물 저해 효과: 한 약물이 특정 효소의 작용을 억제함으로써 다른 약물의 대사(분해 및 처리 과정) 또는 생리학적 효과에 영향을 주는 현상

공동 연구팀은 수학적 모델링과 오차 지형 분석을 통해 정확도 향상에 기여하지 않는 저해제 농도를 제거하고, 단 하나의 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있는 새로운 분석법 ‘50-BOA’를 제안했다. 이 기법을 실제 실험 데이터에 적용한 결과, 기존보다 75% 이상 실험 효율이 향상됐으며, 정확도 역시 개선됐다.

이번 연구는 반복 실험에 따른 자원 소모를 줄이고 해석의 편차를 최소화함으로써, 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있는 새로운 접근법을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 또한, 수학적 접근이 생명과학 실험 설계를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 대표적인 성과로 평가된다.

저해상수는 약물 효과뿐 아니라, 병용 투여 시 발생할 수 있는 약물상호작용을 예측하고 방지하는 데 핵심적인 지표로 활용된다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)은 신약 개발 과정에서 약물상호작용의 가능성을 예측하기 위해 저해상수를 포함한 효소의 저해 특성을 사전에 평가할 것을 권고하고 있다.

전통적으로 저해상수는 다양한 기질 및 저해제 농도에서 측정된 대사 속도 데이터에 수학 모델을 적합해 추정해왔다. 그러나 이러한 방식에도 불구하고, 동일한 기질-저해제 조합에 대해 연구마다 추정값이 10배 이상 차이나는 사례들이 보고돼, 신약 개발 과정에서 약물의 효과와 부작용을 정확히 예측하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 저해상수 추정 과정을 수학적으로 분석한 결과, 기존 방식에서 활용되는 데이터의 절반 이상이 실제 추정에 불필요하거나, 오히려 왜곡을 초래할 수 있음을 밝혀냈다.

즉, 저해제 농도를 다양하게 사용하는 기존 방식보다, 충분히 높은 저해제 농도 하나에서 추정한 결과가 더 정확하고 효율적일 수 있다는 점을 규명한 것이다. 나아가 저해제 농도와 저해상수 간의 관계를 나타내는 식을 정칙화로 추가해, 정확도를 더욱 높인 새로운 분석법, ‘50-BOA’를 개발했다.

50-BOA는 단 하나의 저해제 농도만으로도 저해상수를 정확하게 추정할 수 있어, 실험 횟수를 크게 줄이면서도 오히려 정확도를 높인 획기적인 기법이다. 연구팀은 이 방법을 실제 약물 데이터에 적용해, 기존보다 75% 이상 적은 데이터만으로도 저해상수를 정확하게 추정해냈다.

또한, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 엑셀 기반의 사용자 친화적인 분석 소프트웨어도 개발자 플랫폼인 깃허브(https://github.com/Mathbiomed/50-BOA)에 함께 공개했다.

충남대 김상겸 교수는 “이번 연구는 수십 년간 정형화된 약물 실험 설계를 근본적으로 재검토하게 만들었다”며, “단순한 실험 효율 향상을 넘어, 약효와 부작용 예측의 정확도를 높일 수 있는 새로운 표준이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또한, 우리 대학 김재경 교수는 “수학이 실험 설계를 바꾸고, 생명과학 분야의 연구 효율성과 재현성을 근본적으로 높일 수 있음을 보여주는 대표적 사례다”고 밝혔다.

이번 연구 논문은 우리 대학 융합인재학부 장형준 학사과정과 수리과학과 송윤민 박사가 공동 제1 저자로 참여하였고 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 2025년 6월 5일 자에 게재됐다.

※ 논문명 : Optimizing enzyme inhibition analysis: precise estimation with a single inhibitor concentration

※ 저자 정보 : 장형준 (KAIST 융합인재학부, 공동 제1 저자), 송윤민 (IBS 의생명수학그룹 (전 KAIST 수리과학과 소속), 공동 제1저자), 전장수(충남대 약대, 연구교수, 공동저자), 윤휘열(충남대 약대, 교수, 공동저자), 김상겸(충남대 약대, 교수, 교신저자), 김재경 (KAIST 수리과학과, 교신저자)

※ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60468-z

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16 조회수 1829 기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스 측정 가능

‘인바디(InBody)’란 기기로 체성분을 분석하는 것은 이제 우리의 일상이 되었다. 이렇듯 몸에 교류 전류를 흘릴 때 전류 흐름을 방해하는 인체의 저항 특성인 생체 임피던스* 측정 기술은 웨어러블 기기에 매우 중요하다. 국제 공동 연구진이 단 두 개의 전극만을 사용하면서도 기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스를 측정할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

*생체 임피던스 측정 기술 : 생체 조직의 전기적 특성을 기반으로 체내의 다양한 생리적 상태를 모니터링할 수 있는 핵심 기술

우리 대학 전기및전자공학부 제민규 교수 연구팀이 뉴욕대학교 아부다비(New York University Abu Dhabi, NYUAD) 하소명 교수 연구팀과 공동연구를 통해 웨어러블 기기에 최적화된 고해상도 생체 임피던스 측정 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

생체 임피던스 측정 기술로 잘 알려진 기존 4개 전극 시스템*에 비해 2개 전극 기반 측정 시스템**은 소형화가 쉽다는 장점으로 웨어러블 기기에 적합하다고 평가받고 있다.

*4개 전극 시스템: 생체 임피던스를 측정하기 위해 네 개의 전극을 사용하는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 불리함

**2개 전극 시스템: 단 두 개의 전극만을 사용하여 생체 임피던스를 측정할 수 있는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 적합함

하지만, 2개 전극 시스템은 전극 자체의 임피던스 값이 포함된 신호를 측정하기 때문에 넓은 입력 범위가 필요하며, 측정하는 임피던스 값에 비례해 정확한 측정을 방해하는 잡음이 증가하는 한계로 활용이 어려웠다.

연구팀은 기존 2개 전극 시스템의 기술적 한계를 극복하기 위해 전극 자체의 임피던스 값인 베이스라인과 그에 의해 발생하는 측정 잡음을 기존보다 훨씬 효과적으로 제거할 수 있는 반도체 회로 설계 기술을 새롭게 개발했다. 이번에 제안된 기술을 적용한 시스템은 기존 기술 적용 시 필요로 하던 별도의 전류 생성 회로를 없앨 수 있어 전력 소모 역시 줄일 수 있다.

이런 기술을 통해 생체 임피던스 측정 과정에서 발생하는 임피던스의 위상 및 크기 변화에 따른 잡음 문제를 효과적으로 해결해, 높은 정밀도와 효율성을 동시에 확보했다.

제민규 교수(교신저자)는 “이번 연구로 개발된 생체 임피던스 측정 기술은 다양한 임피던스 모델에 대해 기존의 방식 대비 최대 약 5배 가량 우수한 잡음 성능을 달성하였음을 입증했다”면서 “향후 생체 임피던스 측정을 활용한 개인 맞춤형 건강 관리와 질환 예측 기술 발전에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최해담, 천송이 박사과정이 공동 제1 저자, 제민규 교수와 NYUAD 하소명 교수가 공동 교신 저자로 참여했으며 해당 논문은 세계 최고 권위의 반도체 집적회로 및 시스템 학회인 ‘ISSCC (International Solid-State Circuits Conference)’에 발표됐으며, 동 분야 세계 최고 학술지인 ‘IEEE JSSC (Journal of Solid-State Circuits)’의 초청을 받아 지난 11월 게재됐다.

IEEE Journal of Solid-State Circuits (2024), DOI:10.1109/JSSC.2024.3439865

(논문명: A Bio-Impedance Readout IC With Complex-Domain Noise-Correlated Baseline Cancellation)

한편 이번 연구는 NYUAD (New York University Abu Dhabi)와의 협업으로 진행됐으며, 과학기술정보통신부가 지원한 ‘상시 근골격 모니터링 및 재활을 위한 무자각 온스킨 센서 디바이스 기술’과제와 ‘인간 기능 확장을 위한 생체 신호 센서 기반의 내골격 장치 및 통합 시스템 개발’ 과제를 통해 수행됐다.

2024.12.26 조회수 4443

기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스 측정 가능

‘인바디(InBody)’란 기기로 체성분을 분석하는 것은 이제 우리의 일상이 되었다. 이렇듯 몸에 교류 전류를 흘릴 때 전류 흐름을 방해하는 인체의 저항 특성인 생체 임피던스* 측정 기술은 웨어러블 기기에 매우 중요하다. 국제 공동 연구진이 단 두 개의 전극만을 사용하면서도 기존보다 5배 정밀하게 생체 임피던스를 측정할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

*생체 임피던스 측정 기술 : 생체 조직의 전기적 특성을 기반으로 체내의 다양한 생리적 상태를 모니터링할 수 있는 핵심 기술

우리 대학 전기및전자공학부 제민규 교수 연구팀이 뉴욕대학교 아부다비(New York University Abu Dhabi, NYUAD) 하소명 교수 연구팀과 공동연구를 통해 웨어러블 기기에 최적화된 고해상도 생체 임피던스 측정 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

생체 임피던스 측정 기술로 잘 알려진 기존 4개 전극 시스템*에 비해 2개 전극 기반 측정 시스템**은 소형화가 쉽다는 장점으로 웨어러블 기기에 적합하다고 평가받고 있다.

*4개 전극 시스템: 생체 임피던스를 측정하기 위해 네 개의 전극을 사용하는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 불리함

**2개 전극 시스템: 단 두 개의 전극만을 사용하여 생체 임피던스를 측정할 수 있는 시스템으로 웨어러블 기기의 소형화에 적합함

하지만, 2개 전극 시스템은 전극 자체의 임피던스 값이 포함된 신호를 측정하기 때문에 넓은 입력 범위가 필요하며, 측정하는 임피던스 값에 비례해 정확한 측정을 방해하는 잡음이 증가하는 한계로 활용이 어려웠다.

연구팀은 기존 2개 전극 시스템의 기술적 한계를 극복하기 위해 전극 자체의 임피던스 값인 베이스라인과 그에 의해 발생하는 측정 잡음을 기존보다 훨씬 효과적으로 제거할 수 있는 반도체 회로 설계 기술을 새롭게 개발했다. 이번에 제안된 기술을 적용한 시스템은 기존 기술 적용 시 필요로 하던 별도의 전류 생성 회로를 없앨 수 있어 전력 소모 역시 줄일 수 있다.

이런 기술을 통해 생체 임피던스 측정 과정에서 발생하는 임피던스의 위상 및 크기 변화에 따른 잡음 문제를 효과적으로 해결해, 높은 정밀도와 효율성을 동시에 확보했다.

제민규 교수(교신저자)는 “이번 연구로 개발된 생체 임피던스 측정 기술은 다양한 임피던스 모델에 대해 기존의 방식 대비 최대 약 5배 가량 우수한 잡음 성능을 달성하였음을 입증했다”면서 “향후 생체 임피던스 측정을 활용한 개인 맞춤형 건강 관리와 질환 예측 기술 발전에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최해담, 천송이 박사과정이 공동 제1 저자, 제민규 교수와 NYUAD 하소명 교수가 공동 교신 저자로 참여했으며 해당 논문은 세계 최고 권위의 반도체 집적회로 및 시스템 학회인 ‘ISSCC (International Solid-State Circuits Conference)’에 발표됐으며, 동 분야 세계 최고 학술지인 ‘IEEE JSSC (Journal of Solid-State Circuits)’의 초청을 받아 지난 11월 게재됐다.

IEEE Journal of Solid-State Circuits (2024), DOI:10.1109/JSSC.2024.3439865

(논문명: A Bio-Impedance Readout IC With Complex-Domain Noise-Correlated Baseline Cancellation)

한편 이번 연구는 NYUAD (New York University Abu Dhabi)와의 협업으로 진행됐으며, 과학기술정보통신부가 지원한 ‘상시 근골격 모니터링 및 재활을 위한 무자각 온스킨 센서 디바이스 기술’과제와 ‘인간 기능 확장을 위한 생체 신호 센서 기반의 내골격 장치 및 통합 시스템 개발’ 과제를 통해 수행됐다.

2024.12.26 조회수 4443 메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.18 조회수 4284

메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.18 조회수 4284 초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다.

이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다.

흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이 원활해져 광캐리어 획득에 유리한 장점이 있다. 더불어 원가도 절감이 가능하다. 그러나 일반적으로 흡수층이 얇아지면 장파장의 빛의 흡수는 줄어들게 되는 본질적인 문제가 존재한다.

연구진은 도파 모드 공명(GMR)* 구조를 도입해 400나노미터(nm)에서 1,700 나노미터(nm)에 이르는 넓은 스펙트럼 범위에서 고효율의 광 흡수를 유지할 수 있음을 입증했다. 이 파장 대역은 가시광선 영역뿐만 아니라 단파 적외선(SWIR) 영역까지 포함해 다양한 산업적 응용에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

*도파 모드 공명: 전자기학에서 사용하는 개념으로 특정 파동(빛)이 특정 파장에서 공명 (강한 전기/자기장 형성)하는 현상. 해당 조건에서 에너지가 최대화되기 때문에 안테나나 레이더 효율을 높이는데 활용된 바 있음.

단파 적외선 영역에서의 성능 향상은 점점 고해상도화되는 차세대 이미지 센서의 개발에도 중대한 기여를 할 것으로 예상된다. 특히, 도파 모드 공명 구조는 상보적 금속산화물 반도체(CMOS) 기반의 신호 판독 회로(ROIC)와의 하이브리드 집적, 모놀리식 3D 집적을 통해 해상도 및 기타 성능을 더욱 높일 가능성을 가진다.

연구팀은 저전력 소자 및 초고해상도 이미징 기술에 대한 국제 경쟁력을 높여 디지털카메라, 보안 시스템, 의료 및 산업용 이미지 센서 응용 분야부터 자동차 자율 주행, 항공 및 위성 관측 등 미래형 초고해상도 이미지 센서의 실현 가능성을 크게 높였다.

연구 책임자인 김상현 교수는 "이번 연구를 통해 초박막 흡수층에서도 기존 기술보다 훨씬 높은 성능을 구현할 수 있음을 입증했다”며, "특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성을 열었다”고 설명했다.

이번 연구 결과는 인하대학교 금대명 교수(前 KAIST 박사후 연구원), 임진하 박사(現 예일대학교 박사후 연구원)이 공동 제1 저자로 참여해 국제 저명 학술지인 ‘빛, 과학과 응용(Light: Science & Applications, JCR 2.9%, IF=20.6)’에 11월 15일자 발표됐다. (논문제목: Highly-efficient (>70%) and Wide-spectral (400 nm -1700 nm) sub-micron-thick InGaAs photodiodes for future high resolution image sensors)

한편, 해당 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.11.20 조회수 5945

초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다.

이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다.

흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이 원활해져 광캐리어 획득에 유리한 장점이 있다. 더불어 원가도 절감이 가능하다. 그러나 일반적으로 흡수층이 얇아지면 장파장의 빛의 흡수는 줄어들게 되는 본질적인 문제가 존재한다.

연구진은 도파 모드 공명(GMR)* 구조를 도입해 400나노미터(nm)에서 1,700 나노미터(nm)에 이르는 넓은 스펙트럼 범위에서 고효율의 광 흡수를 유지할 수 있음을 입증했다. 이 파장 대역은 가시광선 영역뿐만 아니라 단파 적외선(SWIR) 영역까지 포함해 다양한 산업적 응용에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

*도파 모드 공명: 전자기학에서 사용하는 개념으로 특정 파동(빛)이 특정 파장에서 공명 (강한 전기/자기장 형성)하는 현상. 해당 조건에서 에너지가 최대화되기 때문에 안테나나 레이더 효율을 높이는데 활용된 바 있음.

단파 적외선 영역에서의 성능 향상은 점점 고해상도화되는 차세대 이미지 센서의 개발에도 중대한 기여를 할 것으로 예상된다. 특히, 도파 모드 공명 구조는 상보적 금속산화물 반도체(CMOS) 기반의 신호 판독 회로(ROIC)와의 하이브리드 집적, 모놀리식 3D 집적을 통해 해상도 및 기타 성능을 더욱 높일 가능성을 가진다.

연구팀은 저전력 소자 및 초고해상도 이미징 기술에 대한 국제 경쟁력을 높여 디지털카메라, 보안 시스템, 의료 및 산업용 이미지 센서 응용 분야부터 자동차 자율 주행, 항공 및 위성 관측 등 미래형 초고해상도 이미지 센서의 실현 가능성을 크게 높였다.

연구 책임자인 김상현 교수는 "이번 연구를 통해 초박막 흡수층에서도 기존 기술보다 훨씬 높은 성능을 구현할 수 있음을 입증했다”며, "특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성을 열었다”고 설명했다.

이번 연구 결과는 인하대학교 금대명 교수(前 KAIST 박사후 연구원), 임진하 박사(現 예일대학교 박사후 연구원)이 공동 제1 저자로 참여해 국제 저명 학술지인 ‘빛, 과학과 응용(Light: Science & Applications, JCR 2.9%, IF=20.6)’에 11월 15일자 발표됐다. (논문제목: Highly-efficient (>70%) and Wide-spectral (400 nm -1700 nm) sub-micron-thick InGaAs photodiodes for future high resolution image sensors)

한편, 해당 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.11.20 조회수 5945 잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.11 조회수 7512

잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.11 조회수 7512 비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7338

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7338 유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.26 조회수 7934

유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.26 조회수 7934 생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.17 조회수 7677

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.17 조회수 7677 2.3초만에 고해상도 망막 3차원 이미징 최초 구현

망막의 세포 수준 해상도 이미징 기술은 질병의 조기진단과 망막질환에 대한 이해를 높이기 위해 필수적이다. 하지만, 복잡한 고가의 광학 시스템을 사용하고도 망막의 매우 좁은 영역과 단일 초점면에서 세포 수준 고해상도 이미징이 가능했던 기술을 뛰어넘어 간단한 표준적 광학 시스템을 사용하면서도 2.3초 이내에 한 번의 이미징으로 넓은 망막 영역의 3차원 모든 부분에서 세포 수준 고해상도 이미징을 제공하여 망막질환 임상 및 연구에 새로운 전기를 가져올 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 사람 망막의 넓은 영역에서 초점 위치뿐만이 아니라 초점에서 벗어난 위치에서도 세포 수준 고해상도 이미징이 가능한 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

KI헬스사이언스연구소 이병권 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small, JIF 15.153) 3월호에 게재됐다. (논문명: Wide-Field Three-Dimensional Depth-Invariant Cellular-Resolution Imaging of the Human Retina.)

망막은 안구의 렌즈를 통해 이미징해야 하기 때문에 안구 렌즈의 수차(예, 난시)로 인해 고해상도 이미징이 어렵다. 기존에는 이를 극복하기 위해 안구 렌즈의 수차를 측정하는 광학 하드웨어와 이를 보정해 이미징 광을 주사하는 광학 하드웨어를 사용하는 적응광학(adaptive optics) 방법이 개발돼왔다. 하지만, 이러한 방법은 복잡하고 가격이 비싼 추가의 광학 하드웨어가 필요할 뿐만 아니라, 단일 초점면에서만 고해상도 영상을 얻을 수 있어, 3차원 고해상도 이미지를 얻기 위해서는 초점 위치를 바꿔가며 여러 깊이에서 반복적으로 이미징을 수행해야만 했다.

오왕열 교수 연구팀은 간단한 일반적인 광학계를 사용해 3차원 망막 영상을 한 번에 얻고, 이 영상 데이터에 존재하는 수차와 초점에서 벗어난 부분에서 영상이 흐려지는 디포커싱(defocusing)을 계산을 통해 제거하는 기술을 개발함으로써 이러한 한계를 극복했다. 또한 연구팀은 초고속 위상안정 3차원 OCT(Optical Coherence Tomography: 광간섭 단층촬영) 시스템을 함께 개발해 전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술의 실제 응용 현장에서의 유용성을 확보했다.

오왕열 교수는 “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술이 적용되려면, 망막의 3차원 각 위치에서 산란돼 나온 빛의 세기는 물론 위상 값도 모두 정확히 알아야 한다”며 “넓은 3차원 영역을 고해상도로 이미징하려면 영상 데이터의 양(이미지를 구성하는 픽셀 수)이 매우 커지기 때문에, 초고속으로 3차원 영상 데이터를 획득할 수 있는 기술이 필수적이며, 이에 따라 초고속 위상안정 3차원 이미징 시스템이 반드시 필요하다”고 말했다.

새로 개발된 OCT 이미징 시스템은 기존 OCT 기술들의 위상 불안정 문제를 해결하면서도, 현재 가장 빠른 상용 망막 OCT 시스템보다 20배 이상 빠른 이미징 속도를 제공해, 3mm x 3mm 에 걸친 사람 망막의 3차원 영역을 세포 수준으로 촘촘하게 이미징한 위상안정 영상 데이터(약 100억 개의 3차원 화소(픽셀)로 구성)를 2.3초 만에 획득할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “현재 병원에서 사용되는 망막 OCT 시스템과 동일한 간단한 광학계를 사용하면서도, 피험자 망막의 다양한 깊이 위치에 존재하는 망막 신경섬유층, 광수용세포층 등 여러 층의 미세구조를 모두 세포수준의 해상도로 보여줄 수 있어, 실제 망막질환 임상 및 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것” 이라고 강한 기대를 보였으며, “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술뿐만 아니라, 이 기술 적용에 필수적인 초고속 위상안정 OCT 기술 개발에 주도적인 역할을 한 이병권 박사의 기여가 절대적이었다”라며 공을 돌렸다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.03 조회수 7909

2.3초만에 고해상도 망막 3차원 이미징 최초 구현

망막의 세포 수준 해상도 이미징 기술은 질병의 조기진단과 망막질환에 대한 이해를 높이기 위해 필수적이다. 하지만, 복잡한 고가의 광학 시스템을 사용하고도 망막의 매우 좁은 영역과 단일 초점면에서 세포 수준 고해상도 이미징이 가능했던 기술을 뛰어넘어 간단한 표준적 광학 시스템을 사용하면서도 2.3초 이내에 한 번의 이미징으로 넓은 망막 영역의 3차원 모든 부분에서 세포 수준 고해상도 이미징을 제공하여 망막질환 임상 및 연구에 새로운 전기를 가져올 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 사람 망막의 넓은 영역에서 초점 위치뿐만이 아니라 초점에서 벗어난 위치에서도 세포 수준 고해상도 이미징이 가능한 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

KI헬스사이언스연구소 이병권 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small, JIF 15.153) 3월호에 게재됐다. (논문명: Wide-Field Three-Dimensional Depth-Invariant Cellular-Resolution Imaging of the Human Retina.)

망막은 안구의 렌즈를 통해 이미징해야 하기 때문에 안구 렌즈의 수차(예, 난시)로 인해 고해상도 이미징이 어렵다. 기존에는 이를 극복하기 위해 안구 렌즈의 수차를 측정하는 광학 하드웨어와 이를 보정해 이미징 광을 주사하는 광학 하드웨어를 사용하는 적응광학(adaptive optics) 방법이 개발돼왔다. 하지만, 이러한 방법은 복잡하고 가격이 비싼 추가의 광학 하드웨어가 필요할 뿐만 아니라, 단일 초점면에서만 고해상도 영상을 얻을 수 있어, 3차원 고해상도 이미지를 얻기 위해서는 초점 위치를 바꿔가며 여러 깊이에서 반복적으로 이미징을 수행해야만 했다.

오왕열 교수 연구팀은 간단한 일반적인 광학계를 사용해 3차원 망막 영상을 한 번에 얻고, 이 영상 데이터에 존재하는 수차와 초점에서 벗어난 부분에서 영상이 흐려지는 디포커싱(defocusing)을 계산을 통해 제거하는 기술을 개발함으로써 이러한 한계를 극복했다. 또한 연구팀은 초고속 위상안정 3차원 OCT(Optical Coherence Tomography: 광간섭 단층촬영) 시스템을 함께 개발해 전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술의 실제 응용 현장에서의 유용성을 확보했다.

오왕열 교수는 “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술이 적용되려면, 망막의 3차원 각 위치에서 산란돼 나온 빛의 세기는 물론 위상 값도 모두 정확히 알아야 한다”며 “넓은 3차원 영역을 고해상도로 이미징하려면 영상 데이터의 양(이미지를 구성하는 픽셀 수)이 매우 커지기 때문에, 초고속으로 3차원 영상 데이터를 획득할 수 있는 기술이 필수적이며, 이에 따라 초고속 위상안정 3차원 이미징 시스템이 반드시 필요하다”고 말했다.

새로 개발된 OCT 이미징 시스템은 기존 OCT 기술들의 위상 불안정 문제를 해결하면서도, 현재 가장 빠른 상용 망막 OCT 시스템보다 20배 이상 빠른 이미징 속도를 제공해, 3mm x 3mm 에 걸친 사람 망막의 3차원 영역을 세포 수준으로 촘촘하게 이미징한 위상안정 영상 데이터(약 100억 개의 3차원 화소(픽셀)로 구성)를 2.3초 만에 획득할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “현재 병원에서 사용되는 망막 OCT 시스템과 동일한 간단한 광학계를 사용하면서도, 피험자 망막의 다양한 깊이 위치에 존재하는 망막 신경섬유층, 광수용세포층 등 여러 층의 미세구조를 모두 세포수준의 해상도로 보여줄 수 있어, 실제 망막질환 임상 및 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것” 이라고 강한 기대를 보였으며, “전산적 수차 및 디포커싱 제거 기술뿐만 아니라, 이 기술 적용에 필수적인 초고속 위상안정 OCT 기술 개발에 주도적인 역할을 한 이병권 박사의 기여가 절대적이었다”라며 공을 돌렸다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.03 조회수 7909 엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.