%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC

-

항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

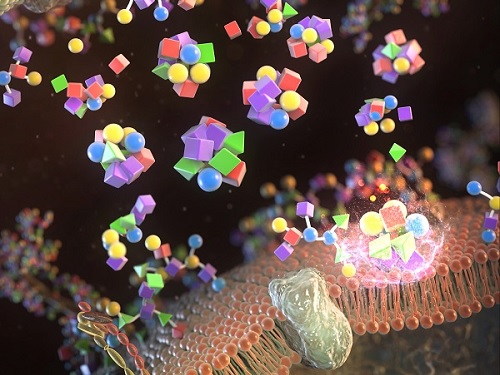

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.12 조회수 11915

항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.12 조회수 11915 -

촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수, 기계공학과 이강택 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 촉매 반응점 탐색 및 각 지점의 활성을 정량적으로 측정할 수 있는 금속 나노입자 기반 분석 플랫폼 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

촉매란 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질을 말하며, 반응에 참여하지만 소모되지 않기 때문에 소량만 있어도 반응 속도에 지속적으로 영향을 미칠 수 있는 물질이다. 반응을 빠르게 하는 촉매 반응은 더 적은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 다양한 산업에 활용되고 있다. 백금 등을 이용해 화석 연료의 연소로 인해 발생하는 배기가스의 해로운 부산물을 분해하는 반응을 예로 들 수 있다.

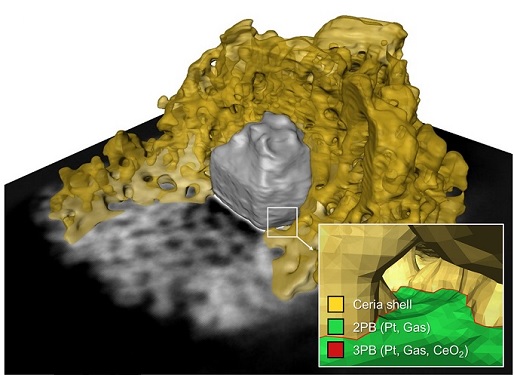

연구팀은 균일한 크기의 금속 나노입자 합성 기술과 3차원 전자 단층촬영 기법을 활용해 촉매 핵심 반응점인 금속-가스-산화물 및 금속-가스상 접합 계면의 수를 정량적으로 분석했으며, 이 같은 결과를 측정된 촉매 반응성과 연계시키는 방식으로 촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼을 설계했다. 이러한 기술은 특정 반응에 활용이 제한되지 않기 때문에 향후 여러 촉매 반응 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 이시원, 하현우 박사후연구원, 기계공학과 배경택 박사과정생 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료화학분야 국제 학술지 `켐(Chem, IF=22.804)'에 12월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A measure of active interfaces in supported catalysts for high-temperature reactions).

금속 나노입자 촉매는 매우 적은 양으로 우수한 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성으로 에너지·환경 등 여러 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

하지만 나노입자로 구성된 촉매 소재는 높은 작동온도에서 서로 응집되는 특성이 있으며 이는 결과적으로 촉매 활성을 저해하는 한계로 작용한다. 그뿐만 아니라, 실제 반응 작동 환경에서 금속 입자 촉매의 구체적인 반응 활성 지점이 어디인지, 각 지점에서의 반응활성도는 얼마나 되는지 그 양을 정량적으로 비교·분석할 수 있는 기술이 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 균일한 크기로 금속 나노입자 촉매를 합성해 입자의 구조를 제어하는 데 성공했으며, 이를 산화물 막으로 감싸는 코팅기술을 적용해 고온에서 나노입자가 응집되는 현상을 해결했다. 여기에 3차원 전자 단층촬영 기법, 스케일링 관계식, 그리고 밀도범 함수 이론을 적용하고 이를 다양한 조건에서 측정한 반응성과 연계시킴으로써 구체적인 반응 지점 및 활성을 규명했다.

연구팀은 이번 연구에서 대표적 귀금속 촉매인 백금과 고온 촉매 반응인 메탄산화반응을 활용했으나, 이번 기술은 향후 소재 종류 및 반응 종류에 상관없이 다양한 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있다.

정우철 교수는 "이번 연구를 통해서 주어진 반응에 대한 금속 나노입자 촉매의 반응 특성을 정량적으로 분석할 수 있는 고신뢰성 측정 플랫폼을 구축했다ˮ며, "이는 앞으로 우수한 복합촉매 소재 선별 등 촉매설계 종합 솔루션을 제공하는 데 활용될 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수, GIST 김봉수 교수 연구팀에서도 공동으로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.28 조회수 11838

촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수, 기계공학과 이강택 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 촉매 반응점 탐색 및 각 지점의 활성을 정량적으로 측정할 수 있는 금속 나노입자 기반 분석 플랫폼 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

촉매란 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질을 말하며, 반응에 참여하지만 소모되지 않기 때문에 소량만 있어도 반응 속도에 지속적으로 영향을 미칠 수 있는 물질이다. 반응을 빠르게 하는 촉매 반응은 더 적은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 다양한 산업에 활용되고 있다. 백금 등을 이용해 화석 연료의 연소로 인해 발생하는 배기가스의 해로운 부산물을 분해하는 반응을 예로 들 수 있다.

연구팀은 균일한 크기의 금속 나노입자 합성 기술과 3차원 전자 단층촬영 기법을 활용해 촉매 핵심 반응점인 금속-가스-산화물 및 금속-가스상 접합 계면의 수를 정량적으로 분석했으며, 이 같은 결과를 측정된 촉매 반응성과 연계시키는 방식으로 촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼을 설계했다. 이러한 기술은 특정 반응에 활용이 제한되지 않기 때문에 향후 여러 촉매 반응 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 이시원, 하현우 박사후연구원, 기계공학과 배경택 박사과정생 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료화학분야 국제 학술지 `켐(Chem, IF=22.804)'에 12월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A measure of active interfaces in supported catalysts for high-temperature reactions).

금속 나노입자 촉매는 매우 적은 양으로 우수한 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성으로 에너지·환경 등 여러 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

하지만 나노입자로 구성된 촉매 소재는 높은 작동온도에서 서로 응집되는 특성이 있으며 이는 결과적으로 촉매 활성을 저해하는 한계로 작용한다. 그뿐만 아니라, 실제 반응 작동 환경에서 금속 입자 촉매의 구체적인 반응 활성 지점이 어디인지, 각 지점에서의 반응활성도는 얼마나 되는지 그 양을 정량적으로 비교·분석할 수 있는 기술이 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 균일한 크기로 금속 나노입자 촉매를 합성해 입자의 구조를 제어하는 데 성공했으며, 이를 산화물 막으로 감싸는 코팅기술을 적용해 고온에서 나노입자가 응집되는 현상을 해결했다. 여기에 3차원 전자 단층촬영 기법, 스케일링 관계식, 그리고 밀도범 함수 이론을 적용하고 이를 다양한 조건에서 측정한 반응성과 연계시킴으로써 구체적인 반응 지점 및 활성을 규명했다.

연구팀은 이번 연구에서 대표적 귀금속 촉매인 백금과 고온 촉매 반응인 메탄산화반응을 활용했으나, 이번 기술은 향후 소재 종류 및 반응 종류에 상관없이 다양한 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있다.

정우철 교수는 "이번 연구를 통해서 주어진 반응에 대한 금속 나노입자 촉매의 반응 특성을 정량적으로 분석할 수 있는 고신뢰성 측정 플랫폼을 구축했다ˮ며, "이는 앞으로 우수한 복합촉매 소재 선별 등 촉매설계 종합 솔루션을 제공하는 데 활용될 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수, GIST 김봉수 교수 연구팀에서도 공동으로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.28 조회수 11838 -

부드러운 웨어러블 마이크로니들 센서 플랫폼 기술 개발

우리 대학 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 배병수 교수(교신저자)가 KIST 이원령 박사(제1 저자, 교신저자), 서울대학교병원 정승환 박사 (공동 제1 저자)와 공동으로 유연한 기판상에 기계적으로 안정적인 마이크로니들이 접합돼 말초동맥질환 진단에 응용할 수 있는 메디컬 센서 플랫폼 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

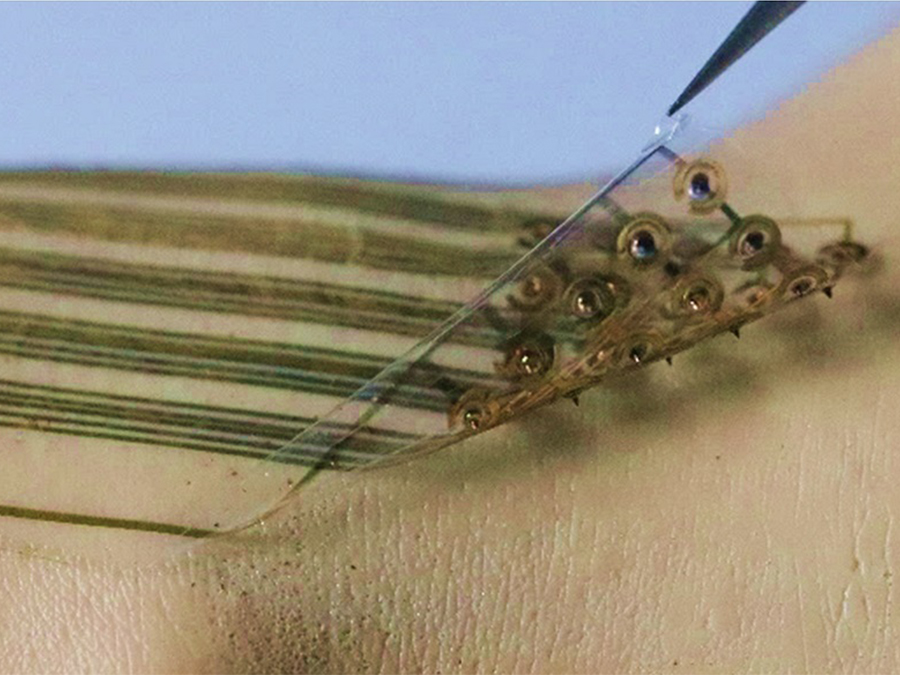

연구팀은 이번 기술을 통해 일반적인 웨어러블 진단 기기의 한계점이던 바이오 체액의 접근 제한성을 마이크로니들을 이용해 최소 침습으로 해결했고, 이는 생화학적 질병 진단을 가능하게 했다. 이번 연구에서는 웨어러블 마이크로니들 센서를 활용해 말초동맥질환 모델의 pH(산성, 알칼리성의 정도) 분포도를 측정해 진단 가능성을 확인했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 온라인으로 출시됐다. (논문명: Conformable Microneedle pH Sensors via the Integration of two Different Siloxane Polymers for Mapping Peripheral Artery Disease)

웨어러블 진단 기기는 부드러운 기판 소재 위에 얇은 막 형태의 센서를 제작해 생체 전기신호(심전도, 근전도, 뇌파 등)와 생화학 신호(포도당, 젖산, pH 등)를 측정해 심장질환, 뇌 질환, 당뇨병, 대사질환 등 다양한 질병의 진단에 활용이 기대되어 의료기기용 소자로서 주목을 받고 있다. 하지만, 접근할 수 있는 체액이 땀, 눈물 등으로 제한됨에 따라 상시 모니터링에 대한 제한점이 있었다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 자체적으로 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 통해 만들어진 실록산(Si-O-Si)골조 기반의 폴리머를 마이크로니들 소재로 활용해 웨어러블 디바이스 플랫폼에 적용하고, 마이크로니들을 통해 상시 체액 모니터링이 가능한 웨어러블 마이크로니들 생화학 센싱 플랫폼을 완성했다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 생화학센싱 플랫폼의 유용성을 보여주기 위해 마이크로니들에 pH에 대해 표면에너지의 변화를 보이는 폴리어날린 을 증착해 독립적인 pH 센서 어레이로 응용 가능한 것을 보였다. 폴리어날린을 이용한 마이크로니들 pH 센서는, 돼지 피부 1000번 삽입 실험, 1.5 mm의 굽힘 변형 실험 후에도 80% 이상의 센서 감도를 유지하는 높은 기계적 안정성을 보여주었다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 pH 센서를 활용해, 말초동맥질환 모델의 피부 근접 체액의 pH 분포도를 측정해 질병 진단기기로서의 유용성을 검증했다. 경증 또는 만성 말초동맥질환이 있는 환자 대부분은 질병의 발생이나 진행을 인지할 수 있는 임상 증상을 나타내지 않는다. 그러나 pH 변화를 모니터링하면 저산소증으로 인한 젖산증을 감지할 수 있고, 결과적으로 허혈성 손상으로 인한 조직 손상을 적절히 감지할 수 있다.

연구팀은 우측 다리로 이어지는 고관절에 위치한 동맥혈을 수술용 실로 조인 다음 혈류를 인공적으로 악화시켜 말초동맥질환 모델을 만들었다. 이후 마이크로니들을 통해 피하 체액의 pH를 측정한 결과 말단으로 갈수록, 산성화된 결과를 보여줌으로써, 웨어러블 마이크로니들 센서의 활용성을 증명했다.

연구를 주도한 배병수 교수는“딱딱한 마이크로니들을 부드러운 유연한 기재에 접합시킨 질병 진단 마이크로 니들 필름을 피부에 부착해서 말초동맥질환은 물론 당뇨병, 대사질환 등에 생화학 진단을 하는 웨어러블 디바이스로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.03 조회수 12866

부드러운 웨어러블 마이크로니들 센서 플랫폼 기술 개발

우리 대학 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 배병수 교수(교신저자)가 KIST 이원령 박사(제1 저자, 교신저자), 서울대학교병원 정승환 박사 (공동 제1 저자)와 공동으로 유연한 기판상에 기계적으로 안정적인 마이크로니들이 접합돼 말초동맥질환 진단에 응용할 수 있는 메디컬 센서 플랫폼 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

연구팀은 이번 기술을 통해 일반적인 웨어러블 진단 기기의 한계점이던 바이오 체액의 접근 제한성을 마이크로니들을 이용해 최소 침습으로 해결했고, 이는 생화학적 질병 진단을 가능하게 했다. 이번 연구에서는 웨어러블 마이크로니들 센서를 활용해 말초동맥질환 모델의 pH(산성, 알칼리성의 정도) 분포도를 측정해 진단 가능성을 확인했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 온라인으로 출시됐다. (논문명: Conformable Microneedle pH Sensors via the Integration of two Different Siloxane Polymers for Mapping Peripheral Artery Disease)

웨어러블 진단 기기는 부드러운 기판 소재 위에 얇은 막 형태의 센서를 제작해 생체 전기신호(심전도, 근전도, 뇌파 등)와 생화학 신호(포도당, 젖산, pH 등)를 측정해 심장질환, 뇌 질환, 당뇨병, 대사질환 등 다양한 질병의 진단에 활용이 기대되어 의료기기용 소자로서 주목을 받고 있다. 하지만, 접근할 수 있는 체액이 땀, 눈물 등으로 제한됨에 따라 상시 모니터링에 대한 제한점이 있었다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 자체적으로 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 통해 만들어진 실록산(Si-O-Si)골조 기반의 폴리머를 마이크로니들 소재로 활용해 웨어러블 디바이스 플랫폼에 적용하고, 마이크로니들을 통해 상시 체액 모니터링이 가능한 웨어러블 마이크로니들 생화학 센싱 플랫폼을 완성했다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 생화학센싱 플랫폼의 유용성을 보여주기 위해 마이크로니들에 pH에 대해 표면에너지의 변화를 보이는 폴리어날린 을 증착해 독립적인 pH 센서 어레이로 응용 가능한 것을 보였다. 폴리어날린을 이용한 마이크로니들 pH 센서는, 돼지 피부 1000번 삽입 실험, 1.5 mm의 굽힘 변형 실험 후에도 80% 이상의 센서 감도를 유지하는 높은 기계적 안정성을 보여주었다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 pH 센서를 활용해, 말초동맥질환 모델의 피부 근접 체액의 pH 분포도를 측정해 질병 진단기기로서의 유용성을 검증했다. 경증 또는 만성 말초동맥질환이 있는 환자 대부분은 질병의 발생이나 진행을 인지할 수 있는 임상 증상을 나타내지 않는다. 그러나 pH 변화를 모니터링하면 저산소증으로 인한 젖산증을 감지할 수 있고, 결과적으로 허혈성 손상으로 인한 조직 손상을 적절히 감지할 수 있다.

연구팀은 우측 다리로 이어지는 고관절에 위치한 동맥혈을 수술용 실로 조인 다음 혈류를 인공적으로 악화시켜 말초동맥질환 모델을 만들었다. 이후 마이크로니들을 통해 피하 체액의 pH를 측정한 결과 말단으로 갈수록, 산성화된 결과를 보여줌으로써, 웨어러블 마이크로니들 센서의 활용성을 증명했다.

연구를 주도한 배병수 교수는“딱딱한 마이크로니들을 부드러운 유연한 기재에 접합시킨 질병 진단 마이크로 니들 필름을 피부에 부착해서 말초동맥질환은 물론 당뇨병, 대사질환 등에 생화학 진단을 하는 웨어러블 디바이스로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.03 조회수 12866 -

거대 단백질 구조체를 레고 블록 쌓듯 조립하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 김학성 교수와 배진호 박사팀이 거대 (초분자) 단백질을 레고 블록 쌓듯 조립할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 이 방법으로 단백질 구조체의 크기 및 작용기 수를 원하는 대로 조절할 수 있고 메가 달톤(dalton) 크기의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립할 수 있다. 거대 단백질 구조체는 효율적인 약물 전달, 다양한 백신 개발, 그리고 질병 진단에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' (IF: 16.806)에 2021년 11월 1일 字 온라인 발표됐다. (논문명: Dendrimer-like supramolecular assembly of proteins with a tunable size and valency through stepwise iterative growth)

자연계에는 매우 다양한 특성과 기능을 갖는 단백질이 존재하며 생명현상을 유지하는데 핵심 역할을 한다. 이러한 단백질 중에는 단량체가 큰 구조체 형태로 조립됐을 때만 정상적 기능을 수행하거나, 어떤 경우에는 조립된 경우가 단량체와 완전히 다른 특성을 나타내며, 심지어는 심각한 질병을 유발하는 경우도 많다.

예를 들어 바이러스의 껍질인 켑시드는 단백질 단량체가 조립(assembly)된 것이고, 치매는 아밀로이드 펩타이드나 타우(tau) 단백질이 파이브릴(fibril) 형태로 조립되면서 발생한다. 따라서, 거대(초분자) 단백질 구조체들의 조립 기작 이해는 단백질의 기능과 질병의 원인 규명 및 치료제 개발에 중요하다. 또한, 단백질 구조체는 뛰어난 생체 적합도 때문에 생명공학 및 의학 분야에서도 응용 가능성이 크다.

현재 많은 연구 그룹에서 자연계에 존재하는 단백질 구조체들의 조립 과정을 모방해 새로운 기능의 단백질 구조체 개발에 많은 연구를 진행하고 있다. 그러나 단백질의 구조적 다양성, 상이한 특성 및 큰 분자량 때문에 원하는 구조체를 자유자재로 조립하는 것은 아직도 어려운 과제로 남아 있다.

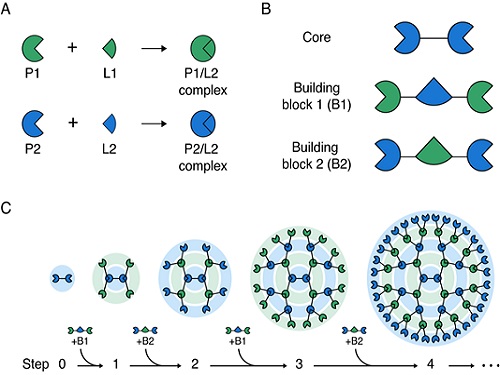

김학성 교수 연구팀은 두 종류의 빌딩(building) 블록 단백질을 코어(core) 단백질에 순차적으로 교대로 결합시킴으로써 간편하게 3차원 구조의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립하는 방법을 개발했다(그림 1). 즉, 서로 특이적으로 반응하는 두 쌍의 단백질과 리건드(P1/L1 과 P2/L2)를 이용해 코어(core) 단백질에 두 종류의 빌딩(building) 블록을 순차적, 반복적으로 결합함으로써 크기와 작용 기작 수를 조절하면서 메가 달톤 (Mega Dalton) 크기를 갖는 단백질 구조체를 쉽게 조립하였다.

개발된 구조체는 다양한 분야에 응용 가능하며 하나의 예로서, 이번 연구에서는 단백질 구조체에 박테리아 독소를 결합해 암세포 내로 고효율로 전달할 수 있었고, 결과적으로 암세포를 효과적으로 사멸했다(그림 2). 구조체 단백질의 특징인 다가 효과(avidity effect)로 인해 암 표적에 대한 결합력이 약 1,000배 이상 증가돼 암세포 사멸 효과가 획기적으로 증대됐고 이러한 특성은 백신 개발 및 질병 진단에도 응용될 수 있다.

제1 저자인 배진호 박사는 "이번 연구에서 개발된 거대(초분자) 단백질 구조체 조립 기술은 향후, 약물 전달, 백신 개발, 질병 진단 및 바이오센서 등을 포함한 광범위한 분야에서 새로운 플랫폼 기술로 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구는 한국 연구 재단의 중견 연구과제 (NRF-2021R1A2C201421811) 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.19 조회수 10437

거대 단백질 구조체를 레고 블록 쌓듯 조립하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 김학성 교수와 배진호 박사팀이 거대 (초분자) 단백질을 레고 블록 쌓듯 조립할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 이 방법으로 단백질 구조체의 크기 및 작용기 수를 원하는 대로 조절할 수 있고 메가 달톤(dalton) 크기의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립할 수 있다. 거대 단백질 구조체는 효율적인 약물 전달, 다양한 백신 개발, 그리고 질병 진단에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' (IF: 16.806)에 2021년 11월 1일 字 온라인 발표됐다. (논문명: Dendrimer-like supramolecular assembly of proteins with a tunable size and valency through stepwise iterative growth)

자연계에는 매우 다양한 특성과 기능을 갖는 단백질이 존재하며 생명현상을 유지하는데 핵심 역할을 한다. 이러한 단백질 중에는 단량체가 큰 구조체 형태로 조립됐을 때만 정상적 기능을 수행하거나, 어떤 경우에는 조립된 경우가 단량체와 완전히 다른 특성을 나타내며, 심지어는 심각한 질병을 유발하는 경우도 많다.

예를 들어 바이러스의 껍질인 켑시드는 단백질 단량체가 조립(assembly)된 것이고, 치매는 아밀로이드 펩타이드나 타우(tau) 단백질이 파이브릴(fibril) 형태로 조립되면서 발생한다. 따라서, 거대(초분자) 단백질 구조체들의 조립 기작 이해는 단백질의 기능과 질병의 원인 규명 및 치료제 개발에 중요하다. 또한, 단백질 구조체는 뛰어난 생체 적합도 때문에 생명공학 및 의학 분야에서도 응용 가능성이 크다.

현재 많은 연구 그룹에서 자연계에 존재하는 단백질 구조체들의 조립 과정을 모방해 새로운 기능의 단백질 구조체 개발에 많은 연구를 진행하고 있다. 그러나 단백질의 구조적 다양성, 상이한 특성 및 큰 분자량 때문에 원하는 구조체를 자유자재로 조립하는 것은 아직도 어려운 과제로 남아 있다.

김학성 교수 연구팀은 두 종류의 빌딩(building) 블록 단백질을 코어(core) 단백질에 순차적으로 교대로 결합시킴으로써 간편하게 3차원 구조의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립하는 방법을 개발했다(그림 1). 즉, 서로 특이적으로 반응하는 두 쌍의 단백질과 리건드(P1/L1 과 P2/L2)를 이용해 코어(core) 단백질에 두 종류의 빌딩(building) 블록을 순차적, 반복적으로 결합함으로써 크기와 작용 기작 수를 조절하면서 메가 달톤 (Mega Dalton) 크기를 갖는 단백질 구조체를 쉽게 조립하였다.

개발된 구조체는 다양한 분야에 응용 가능하며 하나의 예로서, 이번 연구에서는 단백질 구조체에 박테리아 독소를 결합해 암세포 내로 고효율로 전달할 수 있었고, 결과적으로 암세포를 효과적으로 사멸했다(그림 2). 구조체 단백질의 특징인 다가 효과(avidity effect)로 인해 암 표적에 대한 결합력이 약 1,000배 이상 증가돼 암세포 사멸 효과가 획기적으로 증대됐고 이러한 특성은 백신 개발 및 질병 진단에도 응용될 수 있다.

제1 저자인 배진호 박사는 "이번 연구에서 개발된 거대(초분자) 단백질 구조체 조립 기술은 향후, 약물 전달, 백신 개발, 질병 진단 및 바이오센서 등을 포함한 광범위한 분야에서 새로운 플랫폼 기술로 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구는 한국 연구 재단의 중견 연구과제 (NRF-2021R1A2C201421811) 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.19 조회수 10437 -

자연에 없는 고감도 단백질 센서 제작 플랫폼 개발

우리 대학 생명과학과 오병하 교수가 미국 워싱턴주립대학 (University of Washington)과 국제 공동연구를 수행해 고감도의 단백질 센서 플랫폼을 개발했다고 5일 밝혔다.

단백질 센서들은 질병의 진단, 치료 경과의 추적, 병원 미생물의 감지 등에 널리 사용되고 있다. 상용되고 있는 단백질 센서들은 자연계에 존재하는 단백질이거나 이를 약간 변형한 형태이며 개발에는 많은 시간이 소요된다.

공동연구팀은 자연에 존재하는 단백질에 의존하지 않고 계산적 단백질 디자인 방법으로 인공적인 골격 단백질을 창출했으며 이를 두 부분으로 나누고 심해 새우가 만드는 발광 단백질과 재조합해 단백질을 감지하는 기능을 부여했다. 이렇게 만들어진 두 요소(two-component) 단백질 시스템은 그 자체로는 발광하지 않다가 감지하려는 표적 단백질이 존재하면 이와 결합하고 결과적으로 발광하도록 디자인돼있다.

그리고 그 발광 정도는 표적 단백질의 농도에 비례해 빛을 발생하기 때문에 발광의 세기를 측정함으로써 표적 단백질의 존재와 그 농도를 감지할 수 있다. 발생하는 빛은 시료의 전처리 없이도 감지할 수 있고, 발광 반응은 즉각적이며 1시간 안에 종료되기 때문에 기존 발색 반응의 측정보다 쉽다는 장점이 있다.

연구진이 창출한 단백질 시스템은 마치 레고 블록처럼 사용돼 여러 다양한 단백질 센서를 용이하게 제작하는데 쓸 수 있는 플랫폼을 제공한다. 실제로 발표된 논문에는 B형 간염 바이러스 단백질 센서, 코로나바이러스 단백질 센서 등 8개의 고감도 단백질 센서를 실제로 제작해 이 단백질 센서 플랫폼의 높은 응용성을 보여준다.

한편 이 단백질 센서의 작동 방식은 자연계에서는 그 예를 찾을 수 없어 자연의 모방을 넘어 자연에 존재하지 않는 단백질과 기능을 창출할 수 있다는 예를 보여준다.

이번 연구는 LG연암문화재단의 지원으로 오병하 교수가 미국 워싱턴 주립대학 데이비드 베이커(David Baker) 교수 실험실에 1년간 방문한 공동연구로 진행됐으며, 생명과학과 이한솔 박사와 강원대학교 홍효정 교수가 참여했다. 수행된 이번 연구 결과는 연구의 우수성을 인정받아 종합 과학 분야의 국제학술지 `네이처(Nature)'에 1월 27일 字 게재됐다. (논문명 : De novo design of modular and tunable protein biosensors)

2021.02.05 조회수 77199

자연에 없는 고감도 단백질 센서 제작 플랫폼 개발

우리 대학 생명과학과 오병하 교수가 미국 워싱턴주립대학 (University of Washington)과 국제 공동연구를 수행해 고감도의 단백질 센서 플랫폼을 개발했다고 5일 밝혔다.

단백질 센서들은 질병의 진단, 치료 경과의 추적, 병원 미생물의 감지 등에 널리 사용되고 있다. 상용되고 있는 단백질 센서들은 자연계에 존재하는 단백질이거나 이를 약간 변형한 형태이며 개발에는 많은 시간이 소요된다.

공동연구팀은 자연에 존재하는 단백질에 의존하지 않고 계산적 단백질 디자인 방법으로 인공적인 골격 단백질을 창출했으며 이를 두 부분으로 나누고 심해 새우가 만드는 발광 단백질과 재조합해 단백질을 감지하는 기능을 부여했다. 이렇게 만들어진 두 요소(two-component) 단백질 시스템은 그 자체로는 발광하지 않다가 감지하려는 표적 단백질이 존재하면 이와 결합하고 결과적으로 발광하도록 디자인돼있다.

그리고 그 발광 정도는 표적 단백질의 농도에 비례해 빛을 발생하기 때문에 발광의 세기를 측정함으로써 표적 단백질의 존재와 그 농도를 감지할 수 있다. 발생하는 빛은 시료의 전처리 없이도 감지할 수 있고, 발광 반응은 즉각적이며 1시간 안에 종료되기 때문에 기존 발색 반응의 측정보다 쉽다는 장점이 있다.

연구진이 창출한 단백질 시스템은 마치 레고 블록처럼 사용돼 여러 다양한 단백질 센서를 용이하게 제작하는데 쓸 수 있는 플랫폼을 제공한다. 실제로 발표된 논문에는 B형 간염 바이러스 단백질 센서, 코로나바이러스 단백질 센서 등 8개의 고감도 단백질 센서를 실제로 제작해 이 단백질 센서 플랫폼의 높은 응용성을 보여준다.

한편 이 단백질 센서의 작동 방식은 자연계에서는 그 예를 찾을 수 없어 자연의 모방을 넘어 자연에 존재하지 않는 단백질과 기능을 창출할 수 있다는 예를 보여준다.

이번 연구는 LG연암문화재단의 지원으로 오병하 교수가 미국 워싱턴 주립대학 데이비드 베이커(David Baker) 교수 실험실에 1년간 방문한 공동연구로 진행됐으며, 생명과학과 이한솔 박사와 강원대학교 홍효정 교수가 참여했다. 수행된 이번 연구 결과는 연구의 우수성을 인정받아 종합 과학 분야의 국제학술지 `네이처(Nature)'에 1월 27일 字 게재됐다. (논문명 : De novo design of modular and tunable protein biosensors)

2021.02.05 조회수 77199 -

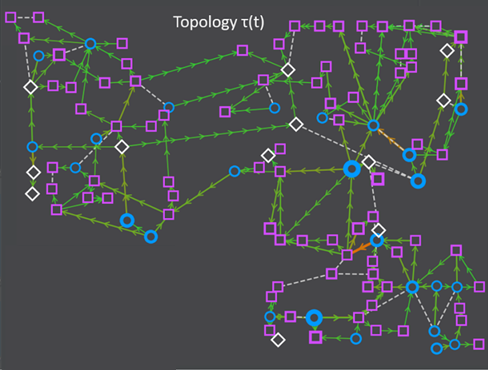

AI대학원 김기응 교수 연구팀, 인공지능 전력망 운영관리 국제대회 1위 달성

우리 대학 AI대학원 김기응 교수 연구팀(홍성훈, 윤든솔 석사과정, 이병준 박사과정)이 인공지능 기반 전력망 운영관리 기술을 겨루는 국제경진대회인 'L2RPN 챌린지(Learning to Run a Power Network Challenge 2020 WCCI)'에서 최종 1위를 차지했다. 이 대회는 기계학습 연구를 촉진하기 위한 각종 경진대회를 주관하는 비영리단체 ChaLearn, 유럽 최대 전력망을 운영관리하는 프랑스 전력공사의 자회사 RTE(Réseau de Transport d'Électricité)社 및 세계 최대 규모의 전력 회사 SGCC(State Grid of China)의 자회사인 GEIRI North America(Global Energy Interconnection Research Institute)에서 공동주최해, 세계 각국의 약 50팀이 약 40일간 (2020.05.20.~06.30) 온라인으로 참여해 성황리에 마감됐다.

단순한 전력망이 스마트 그리드를 넘어서 에너지 클라우드 및 네트워크로 진화하려면 신재생 에너지의 비율이 30% 이상이 돼야 하고, 신재생 에너지 비율이 높아지면 전력망 운영의 복잡도가 매우 증가한다. 실제로 독일의 경우 신재생 에너지 비율이 30%가 넘어가면서 전력사고가 3,000건 이상 증가할 정도로 심각하며, 미국의 ENRON 사태 직전에도 에너지 발전과 수요 사이의 수급 조절에 문제가 생기면서 잦은 정전 사태가 났던 사례도 있다.

전력망 운영에 인공지능 기술 도입은 아직 초기 단계이며, 현재 사용되고 있는 전력망은 관리자의 개입 없이 1시간 이상 운영되기 힘든 실정이다. 이에 프랑스의 RTE(Réseau de Transport d'Électricité) 社는 전력망 운영에 인공지능 기술을 접목하는 경진대회 'L2RPN'을 2019년 처음 개최했다. 2019년 대회는 IEEE-14라는 14개의 변전소를 포함하는 가상의 전력망에서 단순한 운영을 목표로 열렸다. 2020년 대회는 L2RPN 2020 WCCI 챌린지라는 이름으로 특정 국가 수도 규모의 복잡한 전력망을 72시간 동안 관리자의 개입 없이 스스로 안전하고 효율적으로 운영될 수 있는 인공지능 전력망 관리 에이전트를 개발하는 것을 목표로 열렸다. 시간에 따른 공급-수요의 변화, 시설 유지보수 및 재난에 따른 급작스러운 단전 등 다양한 시나리오에 대해 전력망 운영관리 능력의 평가가 이뤄졌다.

김 교수 연구팀은 이번 2020년 대회에서 전력망 구조를 효과적으로 반영할 수 있는 그래프 신경망 모델 기반의 강화학습 에이전트를 개발해 참가했다. 기존의 에이전트들은 소규모의 전력망에서만 적용 가능하다는 한계가 있었지만, 김 교수 연구팀은 국가 수도 규모의 복잡한 전력망에도 적용 가능한 에이전트를 개발했다. 연구팀이 개발한 인공지능 전력망 운영관리 에이전트는 주어진 모든 테스트 시나리오에 대해 안전하고 효율적으로 전력망을 운영해 최종 1위의 성적을 거뒀다. 우승팀에게는 상금으로 미국 실리콘밸리에 있는 GEIRI North America를 방문할 수 있는 여행경비와 학회참가 비용 3,000달러가 주어진다. 연구진은 앞으로도 기술을 고도화해 국가 규모의 전력망과 다양한 신재생 에너지원을 다룰 수 있도록 확장할 계획이다.

한편 이번 연구는 과기정통부 에너지 클라우드 기술개발 사업의 지원으로 설치된 개방형 에너지 클라우드 플랫폼 연구단과제로 수행됐다. (연구단장 KAIST 전산학부 문수복 교수)

※ 대회 결과 사이트 관련 링크: https://l2rpn.chalearn.org/competitions

※ 개방형 에너지 클라우드 플랫폼 연구단 사이트: https://www.oecp.kaist.ac.kr

2020.07.28 조회수 31216

AI대학원 김기응 교수 연구팀, 인공지능 전력망 운영관리 국제대회 1위 달성

우리 대학 AI대학원 김기응 교수 연구팀(홍성훈, 윤든솔 석사과정, 이병준 박사과정)이 인공지능 기반 전력망 운영관리 기술을 겨루는 국제경진대회인 'L2RPN 챌린지(Learning to Run a Power Network Challenge 2020 WCCI)'에서 최종 1위를 차지했다. 이 대회는 기계학습 연구를 촉진하기 위한 각종 경진대회를 주관하는 비영리단체 ChaLearn, 유럽 최대 전력망을 운영관리하는 프랑스 전력공사의 자회사 RTE(Réseau de Transport d'Électricité)社 및 세계 최대 규모의 전력 회사 SGCC(State Grid of China)의 자회사인 GEIRI North America(Global Energy Interconnection Research Institute)에서 공동주최해, 세계 각국의 약 50팀이 약 40일간 (2020.05.20.~06.30) 온라인으로 참여해 성황리에 마감됐다.

단순한 전력망이 스마트 그리드를 넘어서 에너지 클라우드 및 네트워크로 진화하려면 신재생 에너지의 비율이 30% 이상이 돼야 하고, 신재생 에너지 비율이 높아지면 전력망 운영의 복잡도가 매우 증가한다. 실제로 독일의 경우 신재생 에너지 비율이 30%가 넘어가면서 전력사고가 3,000건 이상 증가할 정도로 심각하며, 미국의 ENRON 사태 직전에도 에너지 발전과 수요 사이의 수급 조절에 문제가 생기면서 잦은 정전 사태가 났던 사례도 있다.

전력망 운영에 인공지능 기술 도입은 아직 초기 단계이며, 현재 사용되고 있는 전력망은 관리자의 개입 없이 1시간 이상 운영되기 힘든 실정이다. 이에 프랑스의 RTE(Réseau de Transport d'Électricité) 社는 전력망 운영에 인공지능 기술을 접목하는 경진대회 'L2RPN'을 2019년 처음 개최했다. 2019년 대회는 IEEE-14라는 14개의 변전소를 포함하는 가상의 전력망에서 단순한 운영을 목표로 열렸다. 2020년 대회는 L2RPN 2020 WCCI 챌린지라는 이름으로 특정 국가 수도 규모의 복잡한 전력망을 72시간 동안 관리자의 개입 없이 스스로 안전하고 효율적으로 운영될 수 있는 인공지능 전력망 관리 에이전트를 개발하는 것을 목표로 열렸다. 시간에 따른 공급-수요의 변화, 시설 유지보수 및 재난에 따른 급작스러운 단전 등 다양한 시나리오에 대해 전력망 운영관리 능력의 평가가 이뤄졌다.

김 교수 연구팀은 이번 2020년 대회에서 전력망 구조를 효과적으로 반영할 수 있는 그래프 신경망 모델 기반의 강화학습 에이전트를 개발해 참가했다. 기존의 에이전트들은 소규모의 전력망에서만 적용 가능하다는 한계가 있었지만, 김 교수 연구팀은 국가 수도 규모의 복잡한 전력망에도 적용 가능한 에이전트를 개발했다. 연구팀이 개발한 인공지능 전력망 운영관리 에이전트는 주어진 모든 테스트 시나리오에 대해 안전하고 효율적으로 전력망을 운영해 최종 1위의 성적을 거뒀다. 우승팀에게는 상금으로 미국 실리콘밸리에 있는 GEIRI North America를 방문할 수 있는 여행경비와 학회참가 비용 3,000달러가 주어진다. 연구진은 앞으로도 기술을 고도화해 국가 규모의 전력망과 다양한 신재생 에너지원을 다룰 수 있도록 확장할 계획이다.

한편 이번 연구는 과기정통부 에너지 클라우드 기술개발 사업의 지원으로 설치된 개방형 에너지 클라우드 플랫폼 연구단과제로 수행됐다. (연구단장 KAIST 전산학부 문수복 교수)

※ 대회 결과 사이트 관련 링크: https://l2rpn.chalearn.org/competitions

※ 개방형 에너지 클라우드 플랫폼 연구단 사이트: https://www.oecp.kaist.ac.kr

2020.07.28 조회수 31216 -

정보보호대학원, 독일 정보보안센터(CISPA)와 MOU 체결

우리 대학 정보보호대학원(책임교수 신인식)이 지난 8월 28일 독일 자르브뤼켄에서 독일 정보보안센터(CISPA(Helmholtz Center for Information Security)) 및 KIST 유럽연구소와 함께 정보보호 관련 협력과 공동 목표에 관한 MOU를 체결했다.

KAIST는 국내 대학 최초로 체결한 이번 협약을 통해 CISPA와 KIST 유럽과 함께 ▲ 공동 프로젝트 추진 ▲ 시스템 보안, 웹 보안, 암호학 등 분야 관련 협력 ▲ KIST 유럽의 테스트베드 플랫폼 공동사용 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

KAIST와 협력하게 될 독일의 CISPA는 연간 5300만 유로의 예산이 투입되는 독일 최대 연구기관인 헬름홀츠(Helmholtz) 연구협회 연구센터로 지난 2018년 선정됐다. CISPA는 협회 최초로 IT분야를 수행하는 대형연구센터로 출범했으며 2026년까지 최소 500명~800명의 연구 인력을 보유한 대형 연구센터로 발돋움할 계획이다.

CISPA는 최근 4년 동안 정보보호 분야의 TOP 4 국제학회에서 세계 최고의 연구 실적을 올렸으며(csrankings.org 기준 세계 1위), 매년 500억 원(원화 기준)이 넘는 연구비를 헬름홀츠 연구협회에서 지원을 받고 있다.

28일(현지시각)에는 MOU 행사와 더불어 독일 대사관에서 한독 사이버 보안 세미나가 개최되어 세계 최고 수준의 보안 분야 기술을 소개하는 시간이 마련됐다. 특히, `데이터 보호, 웹 보안, 시스템 보안을 위한 연구자들 워크숍'에서는 신인식, 강병훈, 손수엘 교수 등이 KAIST를 대표해 각각 시스템 보안 및 웹 보안 내용을 발표했으며, CISPA와 공동 협업 주제를 구체화했다.

신인식 정보보호 대학원 책임 교수는 "이번 MOU 참여 기관들과 공동 프로젝트, 세미나 및 인턴십 등을 추진해 공동 기술개발, 인력양성 및 산학협력 등에 이바지해 세계 최고 수준의 대학원으로 거듭 발전할 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 정보보호대학원 신인식 책임교수, CISPA 마이클 벡키스 소장, 김준경 KIST 유럽연구소장 등이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.09.09 조회수 12260

정보보호대학원, 독일 정보보안센터(CISPA)와 MOU 체결

우리 대학 정보보호대학원(책임교수 신인식)이 지난 8월 28일 독일 자르브뤼켄에서 독일 정보보안센터(CISPA(Helmholtz Center for Information Security)) 및 KIST 유럽연구소와 함께 정보보호 관련 협력과 공동 목표에 관한 MOU를 체결했다.

KAIST는 국내 대학 최초로 체결한 이번 협약을 통해 CISPA와 KIST 유럽과 함께 ▲ 공동 프로젝트 추진 ▲ 시스템 보안, 웹 보안, 암호학 등 분야 관련 협력 ▲ KIST 유럽의 테스트베드 플랫폼 공동사용 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

KAIST와 협력하게 될 독일의 CISPA는 연간 5300만 유로의 예산이 투입되는 독일 최대 연구기관인 헬름홀츠(Helmholtz) 연구협회 연구센터로 지난 2018년 선정됐다. CISPA는 협회 최초로 IT분야를 수행하는 대형연구센터로 출범했으며 2026년까지 최소 500명~800명의 연구 인력을 보유한 대형 연구센터로 발돋움할 계획이다.

CISPA는 최근 4년 동안 정보보호 분야의 TOP 4 국제학회에서 세계 최고의 연구 실적을 올렸으며(csrankings.org 기준 세계 1위), 매년 500억 원(원화 기준)이 넘는 연구비를 헬름홀츠 연구협회에서 지원을 받고 있다.

28일(현지시각)에는 MOU 행사와 더불어 독일 대사관에서 한독 사이버 보안 세미나가 개최되어 세계 최고 수준의 보안 분야 기술을 소개하는 시간이 마련됐다. 특히, `데이터 보호, 웹 보안, 시스템 보안을 위한 연구자들 워크숍'에서는 신인식, 강병훈, 손수엘 교수 등이 KAIST를 대표해 각각 시스템 보안 및 웹 보안 내용을 발표했으며, CISPA와 공동 협업 주제를 구체화했다.

신인식 정보보호 대학원 책임 교수는 "이번 MOU 참여 기관들과 공동 프로젝트, 세미나 및 인턴십 등을 추진해 공동 기술개발, 인력양성 및 산학협력 등에 이바지해 세계 최고 수준의 대학원으로 거듭 발전할 계획ˮ이라고 밝혔다.

이날 행사에는 KAIST 정보보호대학원 신인식 책임교수, CISPA 마이클 벡키스 소장, 김준경 KIST 유럽연구소장 등이 참석해서 MOU에 서명했다.

2019.09.09 조회수 12260 -

신인식 교수, 스마트 기기 간 앱 UI 분산기술 개발

〈 신인식 교수 연구팀 〉

우리 대학 전산학부 신인식 교수와 美 버팔로 대학교 스티브 고(Steve Ko) 교수 공동 연구팀이 모바일 어플리케이션 내의 프로그램을 여러 스마트 기기에서 자유롭게 실행할 수 있는 새로운 모바일 플랫폼 기술을 개발했다.

오상은 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 학술대회인 ACM 모비콤(MobiCom) 2019에 논문으로 출간되며, 올해 10월 21일부터 25일까지 멕시코 로스카보스에서 열리는 해당 학술대회에서 발표할 예정이다.

최근 5G 초고속 통신 시대 개막에 맞춰 모바일 및 사물인터넷 생태계의 경향은 듀얼 스크린 폰·폴더블 폰 등 새로운 디스플레이 형태의 등장, 스마트 워치·스마트 TV·스마트 자동차 등 다양한 스마트 기기의 등장이라고 할 수 있다.

그러나 현재의 모바일 어플리케이션 생태계는 하나의 기기에 하나의 스크린만을 사용하는 단일 기기 모델에 갇혀있어 새로운 패러다임인 다중 기기 사용에 대한 잠재성이 제한되는 실정이다.

연구팀은 이러한 고정 관념과 기술적 한계를 극복하기 위해 새로운 개념을 제시하는 모바일 소프트웨어 플랫폼 기술을 개발했다. 연구팀이 개발한 플랫폼을 사용하면 다양하고 새로운 사용자 경험(UX)을 창출할 수 있다.

최근 유튜브, 아프리카TV 등에서 유행하는 라이브 방송 스트리밍 앱을 이용하면 키보드 채팅창이 방송 화면을 가리게 된다. 연구팀의 플랫폼은 앱을 수정하지 않고 방송 화면과 키보드 채팅창을 각각 다른 기기로 분리해 띄움으로써 자유롭게 채팅을 하면서 방송 화면도 가리지 않고 시청할 수 있다.

운전 중 내비게이션 앱을 이용해 목적지를 입력할 때도 유용하게 활용할 수 있다. 택시 안에서 운전자가 운전 중 직접 목적지를 입력하는 행위는 사고의 원인이 된다. 동승자가 직접 입력하는 것 역시 탑승 위치에 따라 쉽지 않다. 이런 상황에서 내비게이션 앱의 목적지 입력창을 동승자의 기기로 옮길 수 있다면 쉽게 입력할 수 있다.

최근 주목받는 5G 멀티뷰 앱에도 적용할 수 있다. 5G 멀티뷰는 스포츠나 게임 등의 경기를 여러 각도로 시청할 수 있는 새로운 서비스로, 연구팀의 플랫폼 기술이 확장 적용되면 사용자는 여러 각도의 영상을 각각 다른 기기에서 동시에 시청할 수 있다.

연구팀은 사용자 편리성과 범용성을 최대화하기 위해 개별 앱의 UI(사용자 인터페이스, User Interface) 요소들을 사용자가 원하는 대로 자유자재로 배치하는 방식을 지원하고, 시판 중인 모바일 앱을 수정하거나 재개발하지 않아도 지원되는 것을 목표로 단일 기기 가상화를 제공하는 새 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 단일 기기로 제한돼 있던 앱 UI의 실행 환경을 다중 기기 환경에 맞게 확장해 단일 기기 가상화에 성공했다. 이 가상화 기술은 앱의 수정 없이도 UI 요소가 지닌 그래픽 자원을 다른 기기로 전달함으로써 다른 기기에서도 UI 요소들이 렌더링되도록 지원한다.

연구팀은 안드로이드 플랫폼에 프로토타입을 구현해 20여 개의 기존 앱에 새로운 UX를 성공적으로 제공하는 것을 확인했다.

신인식 교수는 "개발한 플랫폼이 갖는 높은 유연성과 범용성은 단일 기기 패러다임에서 다중 기기 패러다임으로 전환의 가속화에 이바지할 것이며, 이러한 패러다임의 전환은 지금껏 생각할 수 없었던 새 형태의 앱 활용을 가능하게 할 것이다"라며, “듀얼스크린폰, 폴더블폰 등 국내 기업의 차세대 제품에 적용 가능하며 시장 선점 효과를 통한 국내 기업의 국제 경쟁력을 높일 것으로 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 방송 스트리밍 앱 사용 예제

그림2. 내비게이션 앱 사용 예제

2019.07.17 조회수 15186

신인식 교수, 스마트 기기 간 앱 UI 분산기술 개발

〈 신인식 교수 연구팀 〉

우리 대학 전산학부 신인식 교수와 美 버팔로 대학교 스티브 고(Steve Ko) 교수 공동 연구팀이 모바일 어플리케이션 내의 프로그램을 여러 스마트 기기에서 자유롭게 실행할 수 있는 새로운 모바일 플랫폼 기술을 개발했다.

오상은 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 학술대회인 ACM 모비콤(MobiCom) 2019에 논문으로 출간되며, 올해 10월 21일부터 25일까지 멕시코 로스카보스에서 열리는 해당 학술대회에서 발표할 예정이다.

최근 5G 초고속 통신 시대 개막에 맞춰 모바일 및 사물인터넷 생태계의 경향은 듀얼 스크린 폰·폴더블 폰 등 새로운 디스플레이 형태의 등장, 스마트 워치·스마트 TV·스마트 자동차 등 다양한 스마트 기기의 등장이라고 할 수 있다.

그러나 현재의 모바일 어플리케이션 생태계는 하나의 기기에 하나의 스크린만을 사용하는 단일 기기 모델에 갇혀있어 새로운 패러다임인 다중 기기 사용에 대한 잠재성이 제한되는 실정이다.

연구팀은 이러한 고정 관념과 기술적 한계를 극복하기 위해 새로운 개념을 제시하는 모바일 소프트웨어 플랫폼 기술을 개발했다. 연구팀이 개발한 플랫폼을 사용하면 다양하고 새로운 사용자 경험(UX)을 창출할 수 있다.

최근 유튜브, 아프리카TV 등에서 유행하는 라이브 방송 스트리밍 앱을 이용하면 키보드 채팅창이 방송 화면을 가리게 된다. 연구팀의 플랫폼은 앱을 수정하지 않고 방송 화면과 키보드 채팅창을 각각 다른 기기로 분리해 띄움으로써 자유롭게 채팅을 하면서 방송 화면도 가리지 않고 시청할 수 있다.

운전 중 내비게이션 앱을 이용해 목적지를 입력할 때도 유용하게 활용할 수 있다. 택시 안에서 운전자가 운전 중 직접 목적지를 입력하는 행위는 사고의 원인이 된다. 동승자가 직접 입력하는 것 역시 탑승 위치에 따라 쉽지 않다. 이런 상황에서 내비게이션 앱의 목적지 입력창을 동승자의 기기로 옮길 수 있다면 쉽게 입력할 수 있다.

최근 주목받는 5G 멀티뷰 앱에도 적용할 수 있다. 5G 멀티뷰는 스포츠나 게임 등의 경기를 여러 각도로 시청할 수 있는 새로운 서비스로, 연구팀의 플랫폼 기술이 확장 적용되면 사용자는 여러 각도의 영상을 각각 다른 기기에서 동시에 시청할 수 있다.

연구팀은 사용자 편리성과 범용성을 최대화하기 위해 개별 앱의 UI(사용자 인터페이스, User Interface) 요소들을 사용자가 원하는 대로 자유자재로 배치하는 방식을 지원하고, 시판 중인 모바일 앱을 수정하거나 재개발하지 않아도 지원되는 것을 목표로 단일 기기 가상화를 제공하는 새 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 단일 기기로 제한돼 있던 앱 UI의 실행 환경을 다중 기기 환경에 맞게 확장해 단일 기기 가상화에 성공했다. 이 가상화 기술은 앱의 수정 없이도 UI 요소가 지닌 그래픽 자원을 다른 기기로 전달함으로써 다른 기기에서도 UI 요소들이 렌더링되도록 지원한다.

연구팀은 안드로이드 플랫폼에 프로토타입을 구현해 20여 개의 기존 앱에 새로운 UX를 성공적으로 제공하는 것을 확인했다.

신인식 교수는 "개발한 플랫폼이 갖는 높은 유연성과 범용성은 단일 기기 패러다임에서 다중 기기 패러다임으로 전환의 가속화에 이바지할 것이며, 이러한 패러다임의 전환은 지금껏 생각할 수 없었던 새 형태의 앱 활용을 가능하게 할 것이다"라며, “듀얼스크린폰, 폴더블폰 등 국내 기업의 차세대 제품에 적용 가능하며 시장 선점 효과를 통한 국내 기업의 국제 경쟁력을 높일 것으로 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 방송 스트리밍 앱 사용 예제

그림2. 내비게이션 앱 사용 예제

2019.07.17 조회수 15186 -

2019 CHIP 해외 자문단 초청 워크숍 개최

〈 (왼쪽부터)데이빗 슈베르트(David Schubert) 라이프 사이언스 파트너스 최고운영책임자,

다니엘 김(Daniel Kim) 텍사스 대학 신경외과 전문의, 베른트 스토바쪄(Bernd Stowasser) 사노피 유럽 민관협력 담당 임원, 조지 맥랜든(George Mclendon) 엠엘바이오 이사 〉

우리 대학 바이오헬스케어 혁신정책센터(Center for Bio-Healthcare Innovation & Policy, 이하 CHIP)가 오는 7월 1일부터 이틀간 서울 강남쉐라톤팰리스 호텔에서 ‘2019 CHIP 해외 자문단 초청 워크숍’ 개최한다.

올해로 5회째를 맞는 이번 국제 워크숍은 ‘글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 구축과 지속가능한 바이오투자 생태계 조성’을 주제로 열린다. 국내 제약사·벤처·벤처캐피털·의료기관·정부기관 전문가들이 모여 바이오헬스 산업 육성을 위한 미래전략을 도출하는 자리다.

글로벌 제약사 사노피의 유럽 민관협력 담당 임원인 베른트 스토바쪄(Bernd Stowasser) 박사, 미국의 혁신신약 전문 액셀러레이터 라이프 사이언스 파트너스(Life Science Partners)의 데이빗 슈베르트(David Schubert) 최고운영책임자, 전 캐롤라이나 헬스케어 시스템의 부회장이자 현재 신약개발 벤처 엠엘바이오(MLBio)의 이사인 조지 맥랜든(George Mclendon) 박사, 텍사스 대학 신경외과 전문의이자 의료로봇 전문가인 다니엘 김(Daniel Kim) 등이 자문단으로 참여한다.

7월 1일 오후 2시부터 진행되는 첫날 워크숍은 정호철 이화여대 약대 특임교수와 김태억 범부처신약사업단 사업개발본부장이 좌장을 맡는다. 총 2개의 세션에서 ▲글로벌 신약개발의 동향 및 미래 방향 ▲바이오헬스 산업에서 글로벌 연구개발 협력의 필요성과 글로벌 동향 ▲IMI(Innovative Medicines Initiative(혁신신약이니셔티브),이하 IMI) 3의 거버넌스 및 한국-EU 공동 R&D의 시너지 ▲IMI와 연구개발 협력이 필요한 분야 및 협력방향 등을 세부과제로 다뤄 신약 개발 분야에서의 국제 연구개발 협력을 통한 글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 구축을 논의한다.

특히, 국내 신약개발 생태계의 고질적 약점으로 지적되는 중개연구역량·글로벌 수준의 신약개발 연구인력 부족·글로벌 제약기업 및 선진국 인허가 기관과 네트워크 부재에 관한 해법 모색에 나선다.

그동안 국내 신약개발 지원기관 및 관련 기업들이 세계 최대 민관협력 신약개발 네트워크인 EU-IMI에 참여하고 싶다는 의사를 개별적으로 전달했으나 한국이 비 EU국가라는 이유로 성사되지 못했다.

KAIST 바이오헬스케어 혁신정책센터는 국내·외 자문위원들과 함께 IMI 및 유럽제약협회(EFPIA)와 지난 3년간의 논의해왔으며, 연구개발 비용의 자체 부담을 조건으로 한국의 IMI 참여 지지를 확보했다. 또한, 정부관계자와 함께 한국이 IMI에 참여해야 하는 필요성에 대해 논의하는 중이다.

이번 워크숍을 통해 한국-EU IMI 공동 신약연구 프로그램을 구축할 임시추진위원회를 구성하고 오송·대구 첨단의료복합단지를 글로벌 진출의 허브로 육성해 한국이 EU-IMI의 일원으로 활동하는 방안에 대해 본격적으로 논의할 예정이다.

세포·유전자 치료제 등 미래 정밀의료 의약품 개발과 민간 기업이 개발을 회피하거나 실패 위험이 높은 수퍼박테리아 항생제, 치매를 포함한 뇌질환 치료제 등의 국내 개발을 가속하기 위해서다.

7월 2일은 지속가능한 바이오투자 생태계 조성과 국내 신약·의료기기 스타트업의 글로벌 사업화 가능성을 전망해보는 자리로 마련된다.

조영국 글로벌밸류네트웍스 대표, 김종백 법무법인 지안 변호사, 이남구 워터스 코리아 대표가 좌장을 맡아 ▲바이오기업 가치 평가와 기업공개 ▲바이오텍 초기 투자의 다원화 ▲의료기기 혁신을 위한 투자 등의 세부 과제를 다룰 예정이다.

특히, 바이오 분야 창업부터 코스닥 상장까지 경험을 공유하기 위해 유진산 파맵신 대표와 윤원수 티앤알바이오팹 대표도 기업 사례 발표자로 나선다.

둘째 날 오후 행사에서는 신약개발 스타트업과 의료기기 스타트업의 글로벌 사업화 가능성을 탐색하는 기업 소개와 리뷰(Pre-IR) 시간이 마련된다. 작년에 이 세션에서 소개된 5개의 스타트업 중 2곳이 6개월 이내에 시리즈 A 투자 유치에 성공한 바 있다.

이번 행사는 KAIST 바이오헬스케어 혁신정책센터가 주최·주관하고 보건복지부와 보건산업진흥원, 한강서사이어티가 후원한다.

채수찬 KAIST 바이오헬스케어 혁신정책센터장은 “이번 워크숍을 통해 IMI와 같은 민관협력체 활용과 우리나라 바이오헬스 산업의 글로벌 진출 가속과 지속가능한 발전 방안이 마련되기를 기대한다”고 밝혔다.

KAIST 2019 CHIP 해외 자문단 초청 워크숍은 홈페이지( http://chip.kaist.ac.kr )를 통해 참석 신청이 가능하다.(문의:02-3498-7558)

2019.06.27 조회수 15789

2019 CHIP 해외 자문단 초청 워크숍 개최

〈 (왼쪽부터)데이빗 슈베르트(David Schubert) 라이프 사이언스 파트너스 최고운영책임자,

다니엘 김(Daniel Kim) 텍사스 대학 신경외과 전문의, 베른트 스토바쪄(Bernd Stowasser) 사노피 유럽 민관협력 담당 임원, 조지 맥랜든(George Mclendon) 엠엘바이오 이사 〉

우리 대학 바이오헬스케어 혁신정책센터(Center for Bio-Healthcare Innovation & Policy, 이하 CHIP)가 오는 7월 1일부터 이틀간 서울 강남쉐라톤팰리스 호텔에서 ‘2019 CHIP 해외 자문단 초청 워크숍’ 개최한다.

올해로 5회째를 맞는 이번 국제 워크숍은 ‘글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 구축과 지속가능한 바이오투자 생태계 조성’을 주제로 열린다. 국내 제약사·벤처·벤처캐피털·의료기관·정부기관 전문가들이 모여 바이오헬스 산업 육성을 위한 미래전략을 도출하는 자리다.

글로벌 제약사 사노피의 유럽 민관협력 담당 임원인 베른트 스토바쪄(Bernd Stowasser) 박사, 미국의 혁신신약 전문 액셀러레이터 라이프 사이언스 파트너스(Life Science Partners)의 데이빗 슈베르트(David Schubert) 최고운영책임자, 전 캐롤라이나 헬스케어 시스템의 부회장이자 현재 신약개발 벤처 엠엘바이오(MLBio)의 이사인 조지 맥랜든(George Mclendon) 박사, 텍사스 대학 신경외과 전문의이자 의료로봇 전문가인 다니엘 김(Daniel Kim) 등이 자문단으로 참여한다.

7월 1일 오후 2시부터 진행되는 첫날 워크숍은 정호철 이화여대 약대 특임교수와 김태억 범부처신약사업단 사업개발본부장이 좌장을 맡는다. 총 2개의 세션에서 ▲글로벌 신약개발의 동향 및 미래 방향 ▲바이오헬스 산업에서 글로벌 연구개발 협력의 필요성과 글로벌 동향 ▲IMI(Innovative Medicines Initiative(혁신신약이니셔티브),이하 IMI) 3의 거버넌스 및 한국-EU 공동 R&D의 시너지 ▲IMI와 연구개발 협력이 필요한 분야 및 협력방향 등을 세부과제로 다뤄 신약 개발 분야에서의 국제 연구개발 협력을 통한 글로벌 오픈이노베이션 플랫폼 구축을 논의한다.

특히, 국내 신약개발 생태계의 고질적 약점으로 지적되는 중개연구역량·글로벌 수준의 신약개발 연구인력 부족·글로벌 제약기업 및 선진국 인허가 기관과 네트워크 부재에 관한 해법 모색에 나선다.

그동안 국내 신약개발 지원기관 및 관련 기업들이 세계 최대 민관협력 신약개발 네트워크인 EU-IMI에 참여하고 싶다는 의사를 개별적으로 전달했으나 한국이 비 EU국가라는 이유로 성사되지 못했다.

KAIST 바이오헬스케어 혁신정책센터는 국내·외 자문위원들과 함께 IMI 및 유럽제약협회(EFPIA)와 지난 3년간의 논의해왔으며, 연구개발 비용의 자체 부담을 조건으로 한국의 IMI 참여 지지를 확보했다. 또한, 정부관계자와 함께 한국이 IMI에 참여해야 하는 필요성에 대해 논의하는 중이다.

이번 워크숍을 통해 한국-EU IMI 공동 신약연구 프로그램을 구축할 임시추진위원회를 구성하고 오송·대구 첨단의료복합단지를 글로벌 진출의 허브로 육성해 한국이 EU-IMI의 일원으로 활동하는 방안에 대해 본격적으로 논의할 예정이다.

세포·유전자 치료제 등 미래 정밀의료 의약품 개발과 민간 기업이 개발을 회피하거나 실패 위험이 높은 수퍼박테리아 항생제, 치매를 포함한 뇌질환 치료제 등의 국내 개발을 가속하기 위해서다.

7월 2일은 지속가능한 바이오투자 생태계 조성과 국내 신약·의료기기 스타트업의 글로벌 사업화 가능성을 전망해보는 자리로 마련된다.

조영국 글로벌밸류네트웍스 대표, 김종백 법무법인 지안 변호사, 이남구 워터스 코리아 대표가 좌장을 맡아 ▲바이오기업 가치 평가와 기업공개 ▲바이오텍 초기 투자의 다원화 ▲의료기기 혁신을 위한 투자 등의 세부 과제를 다룰 예정이다.

특히, 바이오 분야 창업부터 코스닥 상장까지 경험을 공유하기 위해 유진산 파맵신 대표와 윤원수 티앤알바이오팹 대표도 기업 사례 발표자로 나선다.

둘째 날 오후 행사에서는 신약개발 스타트업과 의료기기 스타트업의 글로벌 사업화 가능성을 탐색하는 기업 소개와 리뷰(Pre-IR) 시간이 마련된다. 작년에 이 세션에서 소개된 5개의 스타트업 중 2곳이 6개월 이내에 시리즈 A 투자 유치에 성공한 바 있다.

이번 행사는 KAIST 바이오헬스케어 혁신정책센터가 주최·주관하고 보건복지부와 보건산업진흥원, 한강서사이어티가 후원한다.

채수찬 KAIST 바이오헬스케어 혁신정책센터장은 “이번 워크숍을 통해 IMI와 같은 민관협력체 활용과 우리나라 바이오헬스 산업의 글로벌 진출 가속과 지속가능한 발전 방안이 마련되기를 기대한다”고 밝혔다.

KAIST 2019 CHIP 해외 자문단 초청 워크숍은 홈페이지( http://chip.kaist.ac.kr )를 통해 참석 신청이 가능하다.(문의:02-3498-7558)

2019.06.27 조회수 15789 -

K-School 5기 서현선, 이준성 학생, 한-핀란드 대학생 연합 해커톤 우승

우리 대학 K-School 5기 서현선, 이준성 학생이 포함된 ‘주블리’ 팀이 문재인 대통령 핀란드 순방 일정의 하나로 지난 11일부터 무박 27시간 동안 개최된 대학생 연합 해커톤에서 우승했다.

우승한 ‘주블리’ 팀은 우리 대학을 포함한 충남대학교, 한국교통대학교, 핀란드 알토 대학(Aalto Univ)으로 이뤄진 연합 팀으로, 이번 우승을 통해 중소벤처기업부장관과 핀란드 경제고용부장관이 공동 수여하는 ‘혁신상’이 수여됐다.

이번 행사는 한국의 하드웨어 액셀러레이터인 N15과 유럽 최대 해커톤 전문 비영리기관 중 하나인 핀란드 정션(Junction) 공동 주관으로 헬싱키 콩그레스 빠시또르니에서 열렸다.

해킹과 마라톤의 합성어를 뜻하는 해커톤은 개발자, 기획자, 디자이너 등이 모여 팀을 구성해 마라톤을 하듯 주어진 시간 동안 아이디어 창출, 기획, 프로그래밍을 통해 결과물을 만드는 대회이다.

해커톤에는 한국과 핀란드 대학생 50여 명이 참가했으며 양국 학생들을 섞어 8개 연합팀을 구성해 진행했다. 해커톤 주제는 지난 11일 양국 정상이 해커톤 행사장을 방문해 제시한 ‘친환경 미래도시- Eco-friendly Green City of the Future’ 였다.

혁신상을 받은 ‘주블리’ 팀은 모바일 어플리케이션을 통한 노인 치매 모니터링 및 커피찌꺼기로 만든 친환경 IoT 플랫폼을 선보였다.

어플리케이션을 통해 노인이 지속적으로 운동, 수면 등의 건강관리를 할 수 있으며, GPS를 활용해 근처의 다른 노인들과 함께 운동을 포함한 사회활동을 함께 할 수 있는 플랫폼이다. 커피찌꺼기 기반의 플랫폼을 통해 환경 문제를 해결하는 동시에 노인들의 건강관리 효과를 극대화할 수 있다는 점을 인정받았다.

중기부는 혁신상 수상 팀에게 ‘K스타트업 그랜드 챌린지’ 참가 시 서류평가 면제 및 본선 진출권을 주고, ‘예비창업패키지 지원사업’을 신청할 경우 선정평가 과정에서 우대할 계획이다.

해커톤 심사를 맡은 도시환경 전문가 빠트릭 홀로파이넨 씨는 “주블리의 제품은 우리가 일상에서 많이 배출하는 커피찌꺼기를 활용해 그린시티를 만들 수 있다는 아이디어가 참신했다”라고 평가했다.

해커톤에서 우승한 서현선 학생은 “각자 가진 강점을 공유하며 밤새워 연속된 회의는 분명히 힘들었지만, 결과에서 얻어지는 즐거움보다 과정에서 얻는 즐거움이 더 클 수 있다는 것을 실감하는 기회가 됐다.”라고 말했다.

2019.06.17 조회수 16736

K-School 5기 서현선, 이준성 학생, 한-핀란드 대학생 연합 해커톤 우승

우리 대학 K-School 5기 서현선, 이준성 학생이 포함된 ‘주블리’ 팀이 문재인 대통령 핀란드 순방 일정의 하나로 지난 11일부터 무박 27시간 동안 개최된 대학생 연합 해커톤에서 우승했다.

우승한 ‘주블리’ 팀은 우리 대학을 포함한 충남대학교, 한국교통대학교, 핀란드 알토 대학(Aalto Univ)으로 이뤄진 연합 팀으로, 이번 우승을 통해 중소벤처기업부장관과 핀란드 경제고용부장관이 공동 수여하는 ‘혁신상’이 수여됐다.

이번 행사는 한국의 하드웨어 액셀러레이터인 N15과 유럽 최대 해커톤 전문 비영리기관 중 하나인 핀란드 정션(Junction) 공동 주관으로 헬싱키 콩그레스 빠시또르니에서 열렸다.

해킹과 마라톤의 합성어를 뜻하는 해커톤은 개발자, 기획자, 디자이너 등이 모여 팀을 구성해 마라톤을 하듯 주어진 시간 동안 아이디어 창출, 기획, 프로그래밍을 통해 결과물을 만드는 대회이다.

해커톤에는 한국과 핀란드 대학생 50여 명이 참가했으며 양국 학생들을 섞어 8개 연합팀을 구성해 진행했다. 해커톤 주제는 지난 11일 양국 정상이 해커톤 행사장을 방문해 제시한 ‘친환경 미래도시- Eco-friendly Green City of the Future’ 였다.

혁신상을 받은 ‘주블리’ 팀은 모바일 어플리케이션을 통한 노인 치매 모니터링 및 커피찌꺼기로 만든 친환경 IoT 플랫폼을 선보였다.

어플리케이션을 통해 노인이 지속적으로 운동, 수면 등의 건강관리를 할 수 있으며, GPS를 활용해 근처의 다른 노인들과 함께 운동을 포함한 사회활동을 함께 할 수 있는 플랫폼이다. 커피찌꺼기 기반의 플랫폼을 통해 환경 문제를 해결하는 동시에 노인들의 건강관리 효과를 극대화할 수 있다는 점을 인정받았다.

중기부는 혁신상 수상 팀에게 ‘K스타트업 그랜드 챌린지’ 참가 시 서류평가 면제 및 본선 진출권을 주고, ‘예비창업패키지 지원사업’을 신청할 경우 선정평가 과정에서 우대할 계획이다.

해커톤 심사를 맡은 도시환경 전문가 빠트릭 홀로파이넨 씨는 “주블리의 제품은 우리가 일상에서 많이 배출하는 커피찌꺼기를 활용해 그린시티를 만들 수 있다는 아이디어가 참신했다”라고 평가했다.

해커톤에서 우승한 서현선 학생은 “각자 가진 강점을 공유하며 밤새워 연속된 회의는 분명히 힘들었지만, 결과에서 얻어지는 즐거움보다 과정에서 얻는 즐거움이 더 클 수 있다는 것을 실감하는 기회가 됐다.”라고 말했다.

2019.06.17 조회수 16736 -

차상길 교수, NDSS BAR 학회 최우수논문상 수상

〈 차상길 교수 〉

우리 대학 전산학부 차상길 교수가 지난 2월 24일 미국 샌디에이고에서 열린 바이너리 분석 분야 최고 학회 ‘NDSS BAR(네트워크 및 분산 시스템 보안 학회-바이너리 분석 연구 워크숍)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 받았다.

정보보호 관련 세계 최고 학회 중 하나인 NDSS(Network and Disstributed System Security Symposium)는 2018년부터 바이너리 분석 분야의 전문 워크숍은 BAR(Binary Analysis Research)를 개설했다. 차 교수는 그동안 연구 개발해온 ‘차세대 바이너리 분석플랫폼(B2R2)’의 뛰어난 설계구조와 성능을 인정받아 수상했다.

B2R2는 2016년부터 과학기술정보통신부 연구과제를 통해 개발된 결과시스템으로 ▲소프트웨어 보안취약점 분석 ▲악성코드 분석 ▲난독화 해제 ▲보안 패치 ▲익스플로잇 자동 생성 등 다양한 컴퓨터 보안 분야에 활용할 수 있는 핵심 원천 기술이다.

특히 이번 논문에서 차 교수팀은 ‘병렬 리프팅’이라는 독자적인 기술을 선보였다. 이를 통해 기존의 바이너리 분석플랫폼보다 B2R2가 10배 이상 빠르고 안정적인 성능을 확보했음을 확인했다.

바이너리 분석 분야는 핵심기술 확보를 위해 많은 시간과 노력이 필요한 분야로 손꼽힌다. 해당 기술을 보유한 그룹은 미국의 카네기멜런대학교와 UC 산타바바라, 프랑스의 원자력 및 대체에너지 위원회(CEA) 등이 있으며, 산업체 중에서는 러시아의 헥스레이(Hex-Rays)와 미국의 벡터35(Vector35) 정도만이 기술을 확보하고 있다.

이번 연구는 그동안 국외에서만 개발되던 바이너리 분석 분야의 기반기술이 국내에서 확보됐음을 증명했을 뿐 아니라, 세계적인 바이너리 분석 커뮤니티에서 KAIST 연구팀이 해당 분야의 새로운 한 축을 세웠다는 의미가 있다. 현재 B2R2의 소스코드는 깃허브(GitHub)에 공개돼 있다.

차상길 교수는 “해외에서 연구개발 중인 디컴파일러(Decompiler) 수준의 연구를 하기 위해서는 갈 길이 멀기 때문에 첫걸음을 뗐다고 생각한다”라며 “이를 위해 B2R2기반의 새로운 디컴파일러 관련 프로젝트를 준비 중이다”라고 말했다.

2019.03.05 조회수 13883

차상길 교수, NDSS BAR 학회 최우수논문상 수상

〈 차상길 교수 〉

우리 대학 전산학부 차상길 교수가 지난 2월 24일 미국 샌디에이고에서 열린 바이너리 분석 분야 최고 학회 ‘NDSS BAR(네트워크 및 분산 시스템 보안 학회-바이너리 분석 연구 워크숍)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 받았다.

정보보호 관련 세계 최고 학회 중 하나인 NDSS(Network and Disstributed System Security Symposium)는 2018년부터 바이너리 분석 분야의 전문 워크숍은 BAR(Binary Analysis Research)를 개설했다. 차 교수는 그동안 연구 개발해온 ‘차세대 바이너리 분석플랫폼(B2R2)’의 뛰어난 설계구조와 성능을 인정받아 수상했다.

B2R2는 2016년부터 과학기술정보통신부 연구과제를 통해 개발된 결과시스템으로 ▲소프트웨어 보안취약점 분석 ▲악성코드 분석 ▲난독화 해제 ▲보안 패치 ▲익스플로잇 자동 생성 등 다양한 컴퓨터 보안 분야에 활용할 수 있는 핵심 원천 기술이다.

특히 이번 논문에서 차 교수팀은 ‘병렬 리프팅’이라는 독자적인 기술을 선보였다. 이를 통해 기존의 바이너리 분석플랫폼보다 B2R2가 10배 이상 빠르고 안정적인 성능을 확보했음을 확인했다.

바이너리 분석 분야는 핵심기술 확보를 위해 많은 시간과 노력이 필요한 분야로 손꼽힌다. 해당 기술을 보유한 그룹은 미국의 카네기멜런대학교와 UC 산타바바라, 프랑스의 원자력 및 대체에너지 위원회(CEA) 등이 있으며, 산업체 중에서는 러시아의 헥스레이(Hex-Rays)와 미국의 벡터35(Vector35) 정도만이 기술을 확보하고 있다.

이번 연구는 그동안 국외에서만 개발되던 바이너리 분석 분야의 기반기술이 국내에서 확보됐음을 증명했을 뿐 아니라, 세계적인 바이너리 분석 커뮤니티에서 KAIST 연구팀이 해당 분야의 새로운 한 축을 세웠다는 의미가 있다. 현재 B2R2의 소스코드는 깃허브(GitHub)에 공개돼 있다.

차상길 교수는 “해외에서 연구개발 중인 디컴파일러(Decompiler) 수준의 연구를 하기 위해서는 갈 길이 멀기 때문에 첫걸음을 뗐다고 생각한다”라며 “이를 위해 B2R2기반의 새로운 디컴파일러 관련 프로젝트를 준비 중이다”라고 말했다.

2019.03.05 조회수 13883 -

전상용, 이대엽, 임성갑 교수, 암 줄기세포 제작 원천기술 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 이대엽 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 특수 고분자박막을 이용해 3차원 암 줄기세포 스페로이드(spheroids)를 손쉽게 제작할 수 있는 세포배양 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법’을 이용한 고분자 박막을 형성해 암 줄기세포를 제작하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 암 줄기세포 기초 연구 및 약물 개발 플랫폼의 원천 기술을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

최민석, 최윤정 박사, 유승정 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 암학회(AACR) 대표 국제학술지인‘암 연구(Cancer Research)’ 10월 24일자 온라인 판에 게재됐다.(논문명 : Polymer thin film-induced tumor spheroids acquire cancer stem cell-like properties)

암 줄기세포는 항암제에 대한 내재적 저항성을 가져 암의 전이와 재발에 깊이 관여하고 있다. 그러나 종양 안에 극히 일부 존재하기 때문에 지금까지는 다양한 암 줄기세포의 대량 확보가 어려워 암 연구 및 약물 개발에 제약이 있었다. 생체 내에서 암은 3차원 조직 덩어리 형태로 존재하므로 암 줄기세포를 스페로이드 형태로 배양하는 연구가 필요하다.

연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD : initiated chemical vapor deposition)’을 이용해 세포배양 기판 위에 특정 고분자 (pV4D4)박막을 형성했다.

그 위에 다양한 암세포를 배양한 결과 암세포들이 고분자박막 표면으로부터 자극을 받아 서로 뭉치면서 3차원 스페로이드 형태를 만들었고, 이와 동시에 항암제에 대한 저항성을 가진 종양 암 줄기세포로 변화하는 것을 확인했다.

연구팀은 이러한 ‘표면자극 유도 암 줄기세포(Surface stimuli-induced cancer stem cell-like cell)’를 고효율로 손쉽게 대량 배양하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구에서 특정 고분자 박막에서 배양된 표면 자극 유도 암 줄기세포 스페로이드가 약 24시간 안에 형성되며 분석결과 암 줄기세포 관련 유전자의 양이 배양시간에 따라 증가함을 발견했다.

연구팀이 개발한 플랫폼을 통해 형성된 암 줄기세포 스페로이드는 실제 항암제를 처리했을 때 뛰어난 약물저항성을 지니고 있음을 확인했다. 또한 종양 동물모델에서 비교그룹에서는 보이지 않았던 다른 장기로 암이 전이되는 것을 확인했다.

연구팀은 전체염기서열분석(Whole-genome sequencing)을 통해 표면 자극 유도 암 줄기세포와 실제 암 환자 암 줄기세포와의 유사성을 확인했다.

전상용 교수는 “이미 시판되고 있는 다양한 종류의 암 세포주들 뿐만 아니라 환자에서 유래한 생체 내 환경과 유사한 3차원 스페로이드 형태로 양질의 암 줄기세포를 고효율로 손쉽게 대량 배양할 수 있는 원천 기술을 개발했다”라며 “향후 암 줄기세포 기초 연구 및 약물 개발의 패러다임을 바꿀 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

또한 “나아가 암 줄기세포 제작용 플랫폼 소재에 대한 원천 기술 확보를 통해 거대한 암 관련 의료시장에서의 경제적인 부가가치 창출도 가능할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다. 재단에서는 이 연구의 중요성을 높이 평가해 올해 9월부터 후속 과제 사업을 통해 3년 연장 지원을 결정했다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 암줄기세포 스페로이드 형성 모식도

그림2. 형성된 암줄기세포를 이용하여 약물 저항성 확인

2018.11.28 조회수 14977

전상용, 이대엽, 임성갑 교수, 암 줄기세포 제작 원천기술 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 이대엽 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 특수 고분자박막을 이용해 3차원 암 줄기세포 스페로이드(spheroids)를 손쉽게 제작할 수 있는 세포배양 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법’을 이용한 고분자 박막을 형성해 암 줄기세포를 제작하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 암 줄기세포 기초 연구 및 약물 개발 플랫폼의 원천 기술을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

최민석, 최윤정 박사, 유승정 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 암학회(AACR) 대표 국제학술지인‘암 연구(Cancer Research)’ 10월 24일자 온라인 판에 게재됐다.(논문명 : Polymer thin film-induced tumor spheroids acquire cancer stem cell-like properties)

암 줄기세포는 항암제에 대한 내재적 저항성을 가져 암의 전이와 재발에 깊이 관여하고 있다. 그러나 종양 안에 극히 일부 존재하기 때문에 지금까지는 다양한 암 줄기세포의 대량 확보가 어려워 암 연구 및 약물 개발에 제약이 있었다. 생체 내에서 암은 3차원 조직 덩어리 형태로 존재하므로 암 줄기세포를 스페로이드 형태로 배양하는 연구가 필요하다.

연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD : initiated chemical vapor deposition)’을 이용해 세포배양 기판 위에 특정 고분자 (pV4D4)박막을 형성했다.

그 위에 다양한 암세포를 배양한 결과 암세포들이 고분자박막 표면으로부터 자극을 받아 서로 뭉치면서 3차원 스페로이드 형태를 만들었고, 이와 동시에 항암제에 대한 저항성을 가진 종양 암 줄기세포로 변화하는 것을 확인했다.

연구팀은 이러한 ‘표면자극 유도 암 줄기세포(Surface stimuli-induced cancer stem cell-like cell)’를 고효율로 손쉽게 대량 배양하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구에서 특정 고분자 박막에서 배양된 표면 자극 유도 암 줄기세포 스페로이드가 약 24시간 안에 형성되며 분석결과 암 줄기세포 관련 유전자의 양이 배양시간에 따라 증가함을 발견했다.

연구팀이 개발한 플랫폼을 통해 형성된 암 줄기세포 스페로이드는 실제 항암제를 처리했을 때 뛰어난 약물저항성을 지니고 있음을 확인했다. 또한 종양 동물모델에서 비교그룹에서는 보이지 않았던 다른 장기로 암이 전이되는 것을 확인했다.

연구팀은 전체염기서열분석(Whole-genome sequencing)을 통해 표면 자극 유도 암 줄기세포와 실제 암 환자 암 줄기세포와의 유사성을 확인했다.

전상용 교수는 “이미 시판되고 있는 다양한 종류의 암 세포주들 뿐만 아니라 환자에서 유래한 생체 내 환경과 유사한 3차원 스페로이드 형태로 양질의 암 줄기세포를 고효율로 손쉽게 대량 배양할 수 있는 원천 기술을 개발했다”라며 “향후 암 줄기세포 기초 연구 및 약물 개발의 패러다임을 바꿀 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

또한 “나아가 암 줄기세포 제작용 플랫폼 소재에 대한 원천 기술 확보를 통해 거대한 암 관련 의료시장에서의 경제적인 부가가치 창출도 가능할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다. 재단에서는 이 연구의 중요성을 높이 평가해 올해 9월부터 후속 과제 사업을 통해 3년 연장 지원을 결정했다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 암줄기세포 스페로이드 형성 모식도

그림2. 형성된 암줄기세포를 이용하여 약물 저항성 확인

2018.11.28 조회수 14977