-

캠퍼스에 등장한 희망, 조형물 ‘HOPE’ 제막식 개최

우리 대학이 폴란드 작가 토마스 코슐레가(Tomasz Koclęga)의 청동 조형물 'HOPE'를 대전 본원에 설치하고 25일 제막식을 개최했다.

'HOPE'는 높이 약 10m, 무게 7톤의 대형 조각 작품으로 역동적인 자세로 몸을 맞대고 있는 두 사람의 형상이 표현되어 있다.

토마스 코슐레가 작가는 "두 사람이 협력해 큰 꿈을 실현하고 더 나은 세상을 위해 노력하는 모습을 담고자 했다"라고 밝혔다. 이어, "대형 작품을 KAIST에 설치하게 돼 무한한 영광이며, 이를 계기로 해외 작가들과 예술품 수집가들이 KAIST를 방문하고 교류할 기회가 많아질 것으로 기대한다"라고 덧붙였다.

이번 조형물 설치는 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장의 기부를 바탕으로 추진됐다. 김 회장은 2011년 KAIST 교수들 간 소통과 교류 증진을 위해 대전 본원에 '패컬티클럽(Faculty Club)'을 건축해 기부한 바 있다.

예술융합센터 관계자는 "김영찬 회장이 KAIST의 개교 50주년을 기념하는 조형물을 기부하고 싶다는 뜻을 2021년부터 전해왔다"라고 설명하며, "더 큰 미래의 꿈을 향해 노력하는 모습을 상징성 있게 담아낸 작품을 발굴하기 위해 수년간 심혈을 기울인 것으로 알고 있다"라고 전했다.김영찬 골프존뉴딘그룹 회장은 "조형물에 담긴 작가의 의도를 함축하고 KAIST 구성원이 이 작품을 보고 큰 꿈을 가지기를 바라는 마음을 담아 'HOPE'라는 이름을 지어 기부했다"라고 밝혔다.

조형물은 행정분관·인문사회과학부·융합연구동으로 둘러싸인 캠퍼스 동편 녹지공간에 설치돼 건물 위치에 따라 다른 시선으로 감상할 수 있다.

작품 수증과 전시 기획을 총괄한 석현정 미술관장은 "기술이 발달할수록 사람 사이의 연결과 협동이 중요하게 강조되는데, 'HOPE'는 이를 예술로 대변해 주는 훌륭한 작품이다"라며, "이 작품이 우리의 시선을 하늘로 이끌어 여유를 갖고 미래를 바라보게 하는 매개체가 되길 바라는 마음으로 전시 환경과 공간 조성에 상당한 노력을 기울였다"라고 설명했다.

25일 오전 열린 제막식에는 이광형 총장, 이균민 교학부총장, 김경수 대외부총장, 석현정 미술관장 등 우리 대학 관계자와 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장, 최덕형 골프존뉴딘홀딩스 대표, 토마스 코슐레가 작가, 피오트르 오스타셰프스키(Piotr Ostaszewski) 주한폴란드대사 등 교내·외 관계자들이 참석했다.

토마스 코슐레가 작가는 1968년 폴란드에서 태어나 1993년 크라코프 미술아카데미 졸업 후 대학에서 후학을 지도하며 조각가로서 활동하고 있다. 미국 세인트루이스, 인도 뉴델리와 찬디가르, 리투아니아 빌뉴스, 체코공화국, 폴란드의 전역에 작품을 전시하며 활발하게 활동하고 있다. 욕망·감정·꿈 등 인간의 본성을 담은 작품 세계를 인물 조각으로 주로 표현하며, 감정적이고 지적인 요소들을 변형된 인간의 몸에 응축한 몸짓으로 형상화해 표현하는 것이 특징이다.

캠퍼스에 등장한 희망, 조형물 ‘HOPE’ 제막식 개최

우리 대학이 폴란드 작가 토마스 코슐레가(Tomasz Koclęga)의 청동 조형물 'HOPE'를 대전 본원에 설치하고 25일 제막식을 개최했다.

'HOPE'는 높이 약 10m, 무게 7톤의 대형 조각 작품으로 역동적인 자세로 몸을 맞대고 있는 두 사람의 형상이 표현되어 있다.

토마스 코슐레가 작가는 "두 사람이 협력해 큰 꿈을 실현하고 더 나은 세상을 위해 노력하는 모습을 담고자 했다"라고 밝혔다. 이어, "대형 작품을 KAIST에 설치하게 돼 무한한 영광이며, 이를 계기로 해외 작가들과 예술품 수집가들이 KAIST를 방문하고 교류할 기회가 많아질 것으로 기대한다"라고 덧붙였다.

이번 조형물 설치는 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장의 기부를 바탕으로 추진됐다. 김 회장은 2011년 KAIST 교수들 간 소통과 교류 증진을 위해 대전 본원에 '패컬티클럽(Faculty Club)'을 건축해 기부한 바 있다.

예술융합센터 관계자는 "김영찬 회장이 KAIST의 개교 50주년을 기념하는 조형물을 기부하고 싶다는 뜻을 2021년부터 전해왔다"라고 설명하며, "더 큰 미래의 꿈을 향해 노력하는 모습을 상징성 있게 담아낸 작품을 발굴하기 위해 수년간 심혈을 기울인 것으로 알고 있다"라고 전했다.김영찬 골프존뉴딘그룹 회장은 "조형물에 담긴 작가의 의도를 함축하고 KAIST 구성원이 이 작품을 보고 큰 꿈을 가지기를 바라는 마음을 담아 'HOPE'라는 이름을 지어 기부했다"라고 밝혔다.

조형물은 행정분관·인문사회과학부·융합연구동으로 둘러싸인 캠퍼스 동편 녹지공간에 설치돼 건물 위치에 따라 다른 시선으로 감상할 수 있다.

작품 수증과 전시 기획을 총괄한 석현정 미술관장은 "기술이 발달할수록 사람 사이의 연결과 협동이 중요하게 강조되는데, 'HOPE'는 이를 예술로 대변해 주는 훌륭한 작품이다"라며, "이 작품이 우리의 시선을 하늘로 이끌어 여유를 갖고 미래를 바라보게 하는 매개체가 되길 바라는 마음으로 전시 환경과 공간 조성에 상당한 노력을 기울였다"라고 설명했다.

25일 오전 열린 제막식에는 이광형 총장, 이균민 교학부총장, 김경수 대외부총장, 석현정 미술관장 등 우리 대학 관계자와 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장, 최덕형 골프존뉴딘홀딩스 대표, 토마스 코슐레가 작가, 피오트르 오스타셰프스키(Piotr Ostaszewski) 주한폴란드대사 등 교내·외 관계자들이 참석했다.

토마스 코슐레가 작가는 1968년 폴란드에서 태어나 1993년 크라코프 미술아카데미 졸업 후 대학에서 후학을 지도하며 조각가로서 활동하고 있다. 미국 세인트루이스, 인도 뉴델리와 찬디가르, 리투아니아 빌뉴스, 체코공화국, 폴란드의 전역에 작품을 전시하며 활발하게 활동하고 있다. 욕망·감정·꿈 등 인간의 본성을 담은 작품 세계를 인물 조각으로 주로 표현하며, 감정적이고 지적인 요소들을 변형된 인간의 몸에 응축한 몸짓으로 형상화해 표현하는 것이 특징이다.

2024.06.25

조회수 1407

-

이광형 총장, 몬트리올대학 명예박사 받았다

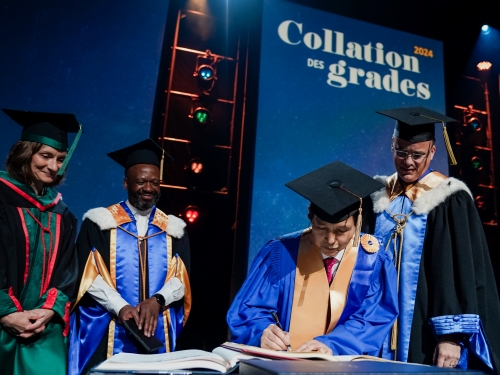

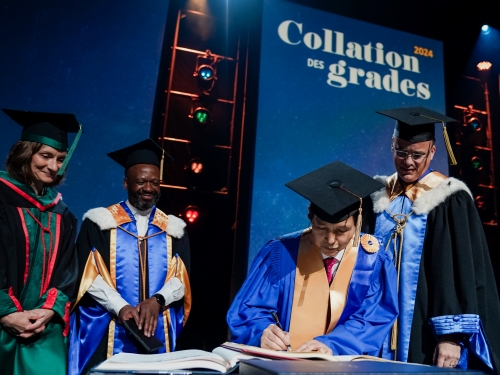

이광형 총장이 북미 프랑스어권 최고 대학으로 손꼽히는 캐나다 몬트리올 대학교(Université de Montréal)의 명예박사 학위를 받았다. 이 총장은 컴퓨터 과학, 생물학, 나노기술 등을 종합한 다학제적 접근법을 개척한 공로를 인정받아 몬트리올대학교 명예박사 학위 수여자로 선정됐다. 이번 명예박사 학위 수여는 몬트리올대학교의 부속 대학이자 캐나다 최대의 공학 교육 및 연구기관 중 하나인 폴리테크니크 몬트리올(Polytechnique Montreal)의 추천을 통해 추진됐다.

모드 코헨(Maud Cohen) 폴리테크니크 몬트리올 총장은 "이 총장의 총체적이고 다학제적이며 미래지향적인 비전은 폴리테크니크 몬트리올이 추구하는 것과 동일한 가치를 구현하고 있으며, 그간의 활동으로 미래 세대를 위해 헌신한 것에 대한 보답으로 명예박사 학위를 수여한다"라고 설명했다.

이 총장의 명예박사 학위 수여는 현지 시각으로 15일 열린 폴리테크니크트리올의 학위수여식에서 진행됐다. 폴리테크니크 몬트리올 출신의 사업가이자 자선가인 세르주 장드롱(Serge Gendron)도 이날 명예박사 학위를 받았다.

이광형 총장은 그동안 공학 교육과 다학제 연구, 전략 수립, 미래 전략 등 여러 분야에서 국제적인 공로를 인정받아 왔다. 특히, KAIST 출신이 주축을 이루는 대한민국 1세대 벤처 창업가들이 기업가로 성장하는 데 큰 영향을 준 것으로도 잘 알려져 있다. 이러한 활약을 바탕으로 국민훈장 동백장을 비롯한 다수의 국내 훈장과 표창을 받았으며, 2003년에는 프랑스 정부로부터 최고 훈장인 '레지옹 도뇌르 슈발리에'를 받기도 하였다.이광형 총장은 학위 수여 연설을 통해 몬트리올대학교와 폴리테크니크 몬트리올에 감사를 표하는 한편, 학교를 떠나 새로운 출발을 앞둔 졸업생을 위해 "꿈을 간직하고 세상을 다르게 보려고 노력하며 실패를 두려워하지 말고 도전하라"는 세 가지 조언과 함께 "미래는 도전하는 여러분의 것"이라며 축하와 당부의 말을 전했다.

이광형 총장, 몬트리올대학 명예박사 받았다

이광형 총장이 북미 프랑스어권 최고 대학으로 손꼽히는 캐나다 몬트리올 대학교(Université de Montréal)의 명예박사 학위를 받았다. 이 총장은 컴퓨터 과학, 생물학, 나노기술 등을 종합한 다학제적 접근법을 개척한 공로를 인정받아 몬트리올대학교 명예박사 학위 수여자로 선정됐다. 이번 명예박사 학위 수여는 몬트리올대학교의 부속 대학이자 캐나다 최대의 공학 교육 및 연구기관 중 하나인 폴리테크니크 몬트리올(Polytechnique Montreal)의 추천을 통해 추진됐다.

모드 코헨(Maud Cohen) 폴리테크니크 몬트리올 총장은 "이 총장의 총체적이고 다학제적이며 미래지향적인 비전은 폴리테크니크 몬트리올이 추구하는 것과 동일한 가치를 구현하고 있으며, 그간의 활동으로 미래 세대를 위해 헌신한 것에 대한 보답으로 명예박사 학위를 수여한다"라고 설명했다.

이 총장의 명예박사 학위 수여는 현지 시각으로 15일 열린 폴리테크니크트리올의 학위수여식에서 진행됐다. 폴리테크니크 몬트리올 출신의 사업가이자 자선가인 세르주 장드롱(Serge Gendron)도 이날 명예박사 학위를 받았다.

이광형 총장은 그동안 공학 교육과 다학제 연구, 전략 수립, 미래 전략 등 여러 분야에서 국제적인 공로를 인정받아 왔다. 특히, KAIST 출신이 주축을 이루는 대한민국 1세대 벤처 창업가들이 기업가로 성장하는 데 큰 영향을 준 것으로도 잘 알려져 있다. 이러한 활약을 바탕으로 국민훈장 동백장을 비롯한 다수의 국내 훈장과 표창을 받았으며, 2003년에는 프랑스 정부로부터 최고 훈장인 '레지옹 도뇌르 슈발리에'를 받기도 하였다.이광형 총장은 학위 수여 연설을 통해 몬트리올대학교와 폴리테크니크 몬트리올에 감사를 표하는 한편, 학교를 떠나 새로운 출발을 앞둔 졸업생을 위해 "꿈을 간직하고 세상을 다르게 보려고 노력하며 실패를 두려워하지 말고 도전하라"는 세 가지 조언과 함께 "미래는 도전하는 여러분의 것"이라며 축하와 당부의 말을 전했다.

2024.06.16

조회수 2308

-

KAIST 첨단 연구의 체험·전시·제품을 짜릿하게 만나다

우리 대학이 4월 과학의 달을 맞아 첨단 연구성과를 체험형 전시 프로그램으로 구성해 시민과 소통에 나선다. 25일부터 28일까지 4일간 대전 엑스포 시민광장 및 과학공원 일대에서 열리는 '2024 대한민국 과학축제 & 과학기술대전'에 6개 연구팀 및 3개 창업기업이 참여해 기술을 선보인다. '과학 실험실' 구역에서는 수면·퍼스널 컬러·뇌구조 분야의 연구진이 체험형 전시로 관람객을 맞는다. 석현정 산업디자인학과 교수 연구팀은 인공지능 기반 퍼스널컬러 진단 서비스를 제공하는 '나의 퍼스널 컬러 찾기(The Authentic Color Play)' 부스를 설치한다. 방문객들은 현장에서 피부색 자동 측정 기술을 직접 체험해보고 개인 피부에 최적화된 색상을 추천받을 수 있다. 김재경 수리과학과 교수 연구팀은 방문객이 양질의 수면을 하고 있는지 3분 만에 알아볼 수 있는 '슬립스(SLEEPS)' 프로그램을 운영한다. 머신러닝 기반의 수면장애 예측 알고리즘을 활용해 간단한 설문과 신체 측정만으로 수면장애 위험도를 계산해보는 체험이다. 검사 결과를 바탕으로 수면장애 위험도를 낮출 수 있는 생활 습관도 함께 알아볼 수 있다. 최민이 뇌인지과학과 교수 연구팀은 '미니 브레인' 체험을 진행한다. 가상현실(VR) 프로그램을 이용해 뇌의 주요 부위들을 해체·조립하며 뇌의 구조를 학습할 수 있다. 또한, 주요 기능과 역할이 다른 뇌 모형의 각 부분을 색칠로 구분하고 스티커를 붙이는 ‘뇌 컬러링’과 세포로부터 미니 브레인이 생겨나는 과정을 시뮬레이션 한 동영상도 관람할 수 있다.

국가 12대 전략기술 성과를 모아놓은 '과학 뮤지엄' 구역에서는 첨단바이오·첨단로봇제조·첨단모빌리티 분야의 연구성과를 전시한다.

조병관 공학생물학대학원 교수 연구팀은 '합성생물학 기반 CO2-to-바이오소재 전환 미생물 세포공장 기술'을 전시한다. 쓰레기 매립 가스, 산업 부생가스 등 환경 오염의 주요 원인인 온실가스를 미생물에 흡수시킨 뒤, 합성생물학을 기반으로 하는 유전적 개량기술을 적용해 다양한 바이오소재로 전환할 수 있는 고효율 생체촉매 개발 기술이다.

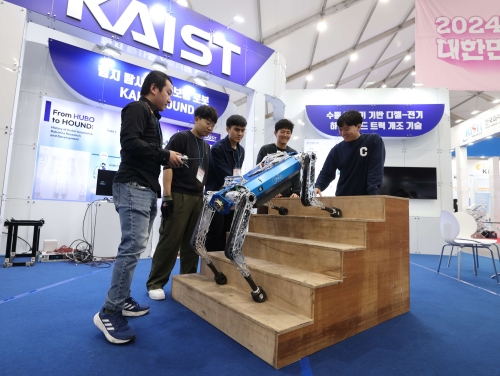

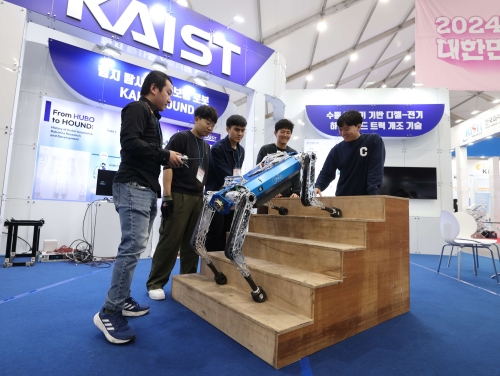

박해원 기계공학과 교수 연구팀은 험지탐사용 4족보행 로봇인 '하운드(HOUND)'를 공개한다. 하운드는 시각 및 촉각 센서의 도움 없이도 계단이나 험지 같은 비정형 장애물 환경에서도 안정적인 동작이 가능한 로봇이다. 실내 최대 속도 6.5m/s까지 낼 수 있으며, 100m를 19.87초 주파한 기네스 기록도 가지고 있다. 하운드는 축제 기간 내내 행사 현장을 활보하며 방문객을 맞을 예정이다.

장기태 조천식모빌리티 대학원 교수 연구팀은 '디젤 트럭 개조용 박(薄)형 모터' 기술을 선보인다. 택배차량용 디젤 트럭을 하이브리드 방식으로 개조하는 기술이다. 기존 디젤 차량에 모터를 추가해 저속 주행에는 모터를 사용하고 고속 주행에는 기존 엔진을 활용하는 방식이다. 정차와 가속이 잦은 국내 택배 차량에 이 기술을 도입할 경우 연비와 미세먼지를 동시에 저감할 수 있어 국토교통부 우수물류신기술 1호로도 지정된 바 있다. 이 밖에도 KAIST 혁신 창업기업의 기술도 전시된다. 화학과 창업기업 '폴리페놀팩토리(대표 이해신)'는 폴리페놀 기술을 활용해 탈모의 진행을 완화하고 모발의 풍성함을 더해주는 '그래비티' 샴푸를 소개한다. 연구팀이 개발한 특허 성분이 샴푸 과정에서 순간적인 보호막을 만들어 모발을 보호하는 동시에 가늘어진 모발을 힘 있게 잡아주는 원리다. 부스 방문객에게는 기술을 체험할 수 있는 시제품을 선착순으로 제공할 예정이다.

기계공학과 창업기업 '㈜A2US(대표 이승섭)'는 ‘마법의 전기 물방울(Magic Electro Water droplets)' 기술을 사용해 세계 최초로 개발한 제품을 선보인다. 인체에는 해가 없으면서도 공기 중의 유기물과 세균 등을 없애는 천연물질인 '하이드록실 라디칼'을 포함한 물방울을 만들어내는 가습기 '뮤(MEW, Magic Electro Water droplets)'다. 미세한 노즐에 전기를 가해 만들어진 이 물방울을 분무하면 공기 중의 유해물질과 냄새를 제거할 수 있어 가습과 공기정화 기능이 동시에 가능하다.

문화기술대학원 창업기업 '㈜카이(대표 김범기)'는 '밍글 AI(Mingle AI)'을 전시한다. 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 데이터를 입력하면 3차원의 아바타나 오브젝트를 만들어주는 생성형 인공지능 툴이다. 전문 지식이 없는 일반 사용자도 손쉽게 디지털 휴먼을 제작할 수 있으며, 게임·엔터테인먼트·소셜미디어 등의 분야에서 활용할 수 있다.이광형 KAIST 총장은 "대중과 눈높이를 맞춘 체험 프로그램을 구성해 KAIST의 우수한 기술을 시민과 공유할 수 있어 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "우수한 성과와 함께 과학기술로 사회 문제를 해결하기 위해 매진하는 연구자들의 노력과 진심이 함께 전달될 수 있는 자리가 되길 기대한다"라고 덧붙였다.

KAIST 첨단 연구의 체험·전시·제품을 짜릿하게 만나다

우리 대학이 4월 과학의 달을 맞아 첨단 연구성과를 체험형 전시 프로그램으로 구성해 시민과 소통에 나선다. 25일부터 28일까지 4일간 대전 엑스포 시민광장 및 과학공원 일대에서 열리는 '2024 대한민국 과학축제 & 과학기술대전'에 6개 연구팀 및 3개 창업기업이 참여해 기술을 선보인다. '과학 실험실' 구역에서는 수면·퍼스널 컬러·뇌구조 분야의 연구진이 체험형 전시로 관람객을 맞는다. 석현정 산업디자인학과 교수 연구팀은 인공지능 기반 퍼스널컬러 진단 서비스를 제공하는 '나의 퍼스널 컬러 찾기(The Authentic Color Play)' 부스를 설치한다. 방문객들은 현장에서 피부색 자동 측정 기술을 직접 체험해보고 개인 피부에 최적화된 색상을 추천받을 수 있다. 김재경 수리과학과 교수 연구팀은 방문객이 양질의 수면을 하고 있는지 3분 만에 알아볼 수 있는 '슬립스(SLEEPS)' 프로그램을 운영한다. 머신러닝 기반의 수면장애 예측 알고리즘을 활용해 간단한 설문과 신체 측정만으로 수면장애 위험도를 계산해보는 체험이다. 검사 결과를 바탕으로 수면장애 위험도를 낮출 수 있는 생활 습관도 함께 알아볼 수 있다. 최민이 뇌인지과학과 교수 연구팀은 '미니 브레인' 체험을 진행한다. 가상현실(VR) 프로그램을 이용해 뇌의 주요 부위들을 해체·조립하며 뇌의 구조를 학습할 수 있다. 또한, 주요 기능과 역할이 다른 뇌 모형의 각 부분을 색칠로 구분하고 스티커를 붙이는 ‘뇌 컬러링’과 세포로부터 미니 브레인이 생겨나는 과정을 시뮬레이션 한 동영상도 관람할 수 있다.

국가 12대 전략기술 성과를 모아놓은 '과학 뮤지엄' 구역에서는 첨단바이오·첨단로봇제조·첨단모빌리티 분야의 연구성과를 전시한다.

조병관 공학생물학대학원 교수 연구팀은 '합성생물학 기반 CO2-to-바이오소재 전환 미생물 세포공장 기술'을 전시한다. 쓰레기 매립 가스, 산업 부생가스 등 환경 오염의 주요 원인인 온실가스를 미생물에 흡수시킨 뒤, 합성생물학을 기반으로 하는 유전적 개량기술을 적용해 다양한 바이오소재로 전환할 수 있는 고효율 생체촉매 개발 기술이다.

박해원 기계공학과 교수 연구팀은 험지탐사용 4족보행 로봇인 '하운드(HOUND)'를 공개한다. 하운드는 시각 및 촉각 센서의 도움 없이도 계단이나 험지 같은 비정형 장애물 환경에서도 안정적인 동작이 가능한 로봇이다. 실내 최대 속도 6.5m/s까지 낼 수 있으며, 100m를 19.87초 주파한 기네스 기록도 가지고 있다. 하운드는 축제 기간 내내 행사 현장을 활보하며 방문객을 맞을 예정이다.

장기태 조천식모빌리티 대학원 교수 연구팀은 '디젤 트럭 개조용 박(薄)형 모터' 기술을 선보인다. 택배차량용 디젤 트럭을 하이브리드 방식으로 개조하는 기술이다. 기존 디젤 차량에 모터를 추가해 저속 주행에는 모터를 사용하고 고속 주행에는 기존 엔진을 활용하는 방식이다. 정차와 가속이 잦은 국내 택배 차량에 이 기술을 도입할 경우 연비와 미세먼지를 동시에 저감할 수 있어 국토교통부 우수물류신기술 1호로도 지정된 바 있다. 이 밖에도 KAIST 혁신 창업기업의 기술도 전시된다. 화학과 창업기업 '폴리페놀팩토리(대표 이해신)'는 폴리페놀 기술을 활용해 탈모의 진행을 완화하고 모발의 풍성함을 더해주는 '그래비티' 샴푸를 소개한다. 연구팀이 개발한 특허 성분이 샴푸 과정에서 순간적인 보호막을 만들어 모발을 보호하는 동시에 가늘어진 모발을 힘 있게 잡아주는 원리다. 부스 방문객에게는 기술을 체험할 수 있는 시제품을 선착순으로 제공할 예정이다.

기계공학과 창업기업 '㈜A2US(대표 이승섭)'는 ‘마법의 전기 물방울(Magic Electro Water droplets)' 기술을 사용해 세계 최초로 개발한 제품을 선보인다. 인체에는 해가 없으면서도 공기 중의 유기물과 세균 등을 없애는 천연물질인 '하이드록실 라디칼'을 포함한 물방울을 만들어내는 가습기 '뮤(MEW, Magic Electro Water droplets)'다. 미세한 노즐에 전기를 가해 만들어진 이 물방울을 분무하면 공기 중의 유해물질과 냄새를 제거할 수 있어 가습과 공기정화 기능이 동시에 가능하다.

문화기술대학원 창업기업 '㈜카이(대표 김범기)'는 '밍글 AI(Mingle AI)'을 전시한다. 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 데이터를 입력하면 3차원의 아바타나 오브젝트를 만들어주는 생성형 인공지능 툴이다. 전문 지식이 없는 일반 사용자도 손쉽게 디지털 휴먼을 제작할 수 있으며, 게임·엔터테인먼트·소셜미디어 등의 분야에서 활용할 수 있다.이광형 KAIST 총장은 "대중과 눈높이를 맞춘 체험 프로그램을 구성해 KAIST의 우수한 기술을 시민과 공유할 수 있어 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "우수한 성과와 함께 과학기술로 사회 문제를 해결하기 위해 매진하는 연구자들의 노력과 진심이 함께 전달될 수 있는 자리가 되길 기대한다"라고 덧붙였다.

2024.04.25

조회수 2004

-

친환경적 나일론 생산 전략 소개하다

기후 변화에 대응하여 전 세계는 '넷제로(Net-Zero)'라는 슬로건을 내세운 탄소 중립 관련 산업에 점점 더 주목하고 있다. 나일론으로 대표되는 폴리아마이드는 자동차, 전기, 섬유, 의료 산업 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 선형 고분자다. 1938년 나일론으로 처음 상업화된 이후, 매년 전 세계적으로 약 700만 톤의 폴리아마이드가 생산되고 있다. 이러한 폭넓은 활용성과 중요성을 고려할 때, 폴리아마이드를 생물 기반 방식으로 생산하는 것은 환경적, 산업적 측면에서 모두 중대한 의미를 지니고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀의 이종언 박사와 김지연 박사과정생이 `바이오 기반 폴리아마이드 생산 기술의 발전 동향' 논문을 발표했다고 18일 밝혔다.

기후변화대응 기술 중 바이오리파이너리는 화석 원료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적·화학적 기술을 이용해 화학제품·바이오 연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야에 해당한다. 특히, 이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해, 바이오매스 원료로부터 유용 화합물을 생산하는 핵심 바이오리파이너리 기술이다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 숙신산, 생분해성 플라스틱, 바이오 연료, 천연물 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 우리의 실생활에서 의류 및 섬유에 다양하게 활용되는 바이오 기반 폴리아미드 생산기술이 보편화된다면, 친환경적 생산기술을 바탕으로 기후 위기에 대응할 수 있는 미래기술로써 주목받게 될 것임을 전망했다. 이번 논문에서는 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략을 종합적으로 정리함으로써 대사공학적으로 개량된 미생물 세포 공장을 사용한 폴리아마이드 생산과 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 발전 동향을 제공했다. 또한, 화학적 전환을 통하여 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략, 생산된 폴리아마이드의 생분해 및 재활용 가능성에 대해 논의했다. 나아가 친환경 화학 산업과 지속 가능한 사회를 위해 바이오 기반 폴리아마이드 생산에 활용되는 대사공학이 나아갈 방향을 함께 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “탄소 중립 목표 달성을 위해 시스템 대사공학을 활용한 바이오 기반 폴리아마이드 생산의 중요성이 더욱 대두되고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “증가하는 기후 변화에 대한 우려 속에 어느 때보다 친환경적이며 지속 가능한 산업 발전의 중요성이 커지고 있는 지금, 시스템 대사공학이 화학 산업뿐만 아니라 다양한 분야에 큰 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.

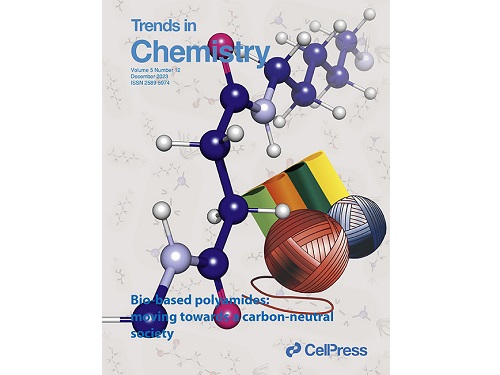

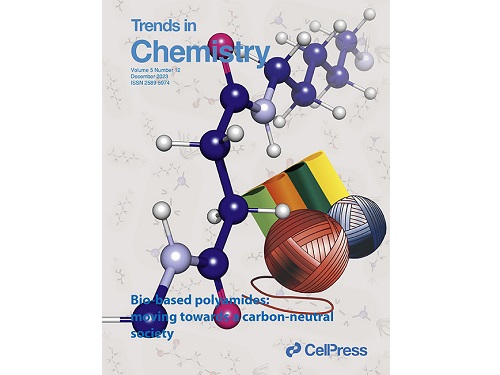

우리 대학 생명화학공학과의 이종언 박사, 김지연 박사과정생, 안정호 박사, 안예지 석사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 12월호 표지논문 및 주 논문(Featured Review)으로 12월 7일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Current advancements in the bio-based production of polyamides

※ 저자 정보 : 이종언(한국과학기술원, 공동 1 저자), 김지연(한국과학기술원, 공동 1 저자), 안정호(한국과학기술원, 제 3저자), 안예지(한국과학기술원, 제 4저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 및 ‘C1 가스 리파이너리 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

친환경적 나일론 생산 전략 소개하다

기후 변화에 대응하여 전 세계는 '넷제로(Net-Zero)'라는 슬로건을 내세운 탄소 중립 관련 산업에 점점 더 주목하고 있다. 나일론으로 대표되는 폴리아마이드는 자동차, 전기, 섬유, 의료 산업 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 선형 고분자다. 1938년 나일론으로 처음 상업화된 이후, 매년 전 세계적으로 약 700만 톤의 폴리아마이드가 생산되고 있다. 이러한 폭넓은 활용성과 중요성을 고려할 때, 폴리아마이드를 생물 기반 방식으로 생산하는 것은 환경적, 산업적 측면에서 모두 중대한 의미를 지니고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀의 이종언 박사와 김지연 박사과정생이 `바이오 기반 폴리아마이드 생산 기술의 발전 동향' 논문을 발표했다고 18일 밝혔다.

기후변화대응 기술 중 바이오리파이너리는 화석 원료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적·화학적 기술을 이용해 화학제품·바이오 연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야에 해당한다. 특히, 이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해, 바이오매스 원료로부터 유용 화합물을 생산하는 핵심 바이오리파이너리 기술이다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 숙신산, 생분해성 플라스틱, 바이오 연료, 천연물 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 우리의 실생활에서 의류 및 섬유에 다양하게 활용되는 바이오 기반 폴리아미드 생산기술이 보편화된다면, 친환경적 생산기술을 바탕으로 기후 위기에 대응할 수 있는 미래기술로써 주목받게 될 것임을 전망했다. 이번 논문에서는 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략을 종합적으로 정리함으로써 대사공학적으로 개량된 미생물 세포 공장을 사용한 폴리아마이드 생산과 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 발전 동향을 제공했다. 또한, 화학적 전환을 통하여 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략, 생산된 폴리아마이드의 생분해 및 재활용 가능성에 대해 논의했다. 나아가 친환경 화학 산업과 지속 가능한 사회를 위해 바이오 기반 폴리아마이드 생산에 활용되는 대사공학이 나아갈 방향을 함께 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “탄소 중립 목표 달성을 위해 시스템 대사공학을 활용한 바이오 기반 폴리아마이드 생산의 중요성이 더욱 대두되고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “증가하는 기후 변화에 대한 우려 속에 어느 때보다 친환경적이며 지속 가능한 산업 발전의 중요성이 커지고 있는 지금, 시스템 대사공학이 화학 산업뿐만 아니라 다양한 분야에 큰 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과의 이종언 박사, 김지연 박사과정생, 안정호 박사, 안예지 석사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 12월호 표지논문 및 주 논문(Featured Review)으로 12월 7일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Current advancements in the bio-based production of polyamides

※ 저자 정보 : 이종언(한국과학기술원, 공동 1 저자), 김지연(한국과학기술원, 공동 1 저자), 안정호(한국과학기술원, 제 3저자), 안예지(한국과학기술원, 제 4저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 및 ‘C1 가스 리파이너리 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.18

조회수 2308

-

뇌인지과학과 1주년 기념 심포지엄 개최

우리 대학이 다음 달 2일부터 4일까지 총 3일간 대전 본원 의과학연구센터(E7)에서 '뇌인지과학과 국제심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 뇌인지과학과(학과장 정재승)의 설립 1주년을 기념하는 행사로 국내 뇌인지과학 분야의 저변확대와 차세대 인력양성 등을 논의하기 위해 마련됐다. 이를 위해, 미국 UC 버클리(UC Berkeley), 뉴욕대학교(New York University, 이하 NYU), 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 등 유수 대학의 세계적 석학들과 구글 딥마인드(Google DeepMind), 아이비엠 리서치(IBM Research) 등에서 활발하게 활동 중인 뇌기반 인공지능연구자 등 13명의 해외 뇌과학자·뇌공학자를 초청했다. 또한, 국내 관련 분야의 리더들과 학술교류 및 공동연구를 논의하고, 우리 대학의 비전에 부합하는 향후 50년의 미래 연구 계획을 함께 모색할 예정이다. '뇌인지 분야의 난제'를 주제로 다루는 심포지엄 첫날에는 양단(Yang Dan) 미국 캘리포니아 대학교-버클리(UC-Berkeley) 신경생물학 석좌교수와 올라프 브랑케(Olaf Blanke) 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 신경보철센터 교수가 개회 기조 연사를 맡는다. 이들은 각각 '하향식 주의 및 전역 점화: 마우스의 회로 해부'와 '자의식의 신경과학'을 주제로 강연한다. 첫 번째 세션에서는 '뇌인지과학 분야에서 가장 중요한 질문은 무엇일까?'라는 질문을 바탕으로 미국 뇌과학 연구의 중심축 중 하나인 뉴욕대 신경과학 센터(NYU Center for Neural Science)를 설립한 앤소니 모비숀(J. Anthony Movshon) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 교수가 기조 연설한다. '기술을 확장할 때 우리는 어떻게 이해를 확장할 수 있을까'라는 주제로 강연과 함께 뇌인지과학 분야가 향후 집중해야 하는 연구 방향성을 논의하기 위한 해외 석학들의 발표와 토론이 이어질 예정이다. '뇌와 인지과학 분야의 인재를 어떻게 교육할 것인가?'를 주제로 열리는 둘째 날 오전 세션에서는 문제일 DGIST 뇌과학과 교수, 이상훈 서울대 뇌인지과학과 교수, 조제원 이화여대 뇌인지과학부 교수, 서민아 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수 등이 참여해 인재상·교육 커리큘럼·뇌인지과학과 운영 현황·뇌과학 연구의 필요성 등에 대해 강연 및 토론한다. 또한, ‘뇌×헬스케어’와 ‘뇌×인공지능(AI)’을 다루는 세션에서는 뇌 질환 관련 현황 및 연구 동향과 인공지능 기술 개발 동향 등을 공유한다.

심포지엄 마지막 날에는 뇌인지과학 분야에서 우리 대학과 뉴욕대의 공동협력 방안이 논의된다. 신경경제학 분야를 선도하는 뉴욕대 신경경제학 센터(Centre for Neuroeconomics)를 설립한 폴 글림처(Paul Glimcher) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 석좌교수는 '생명 의료 신경과학의 첨단 기술 협력'을 주제로 기조연설을 한다.

이 세션에서는 미국 뉴욕 맨해튼 소재의 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 기반으로 추진할 인공지능 융합 뇌과학분야(뇌-기계 상호작용, 뇌기반 기계학습) 국제 공동연구를 위해 뉴욕대의 캐서린 하틀리(Catherine A. Hartley) 교수, 브렌든 레이크(Brenden Lake) 교수와 데이비드 멜처(David Melcher) 뉴욕대-아부다비 교수가 최근 연구성과를 공유하고 토론을 진행한다. 정재승 KAIST 뇌인지과학과 학과장은 "국내에서는 좀처럼 만나기 힘든 세계적인 석학들이 설립 1년 차 학과가 첫 번째로 개최하는 학술 심포지엄의 연사로 참여한다는 것 자체가 KAIST 뇌인지과학과를 향한 학계의 관심과 기대라고 생각한다"라고 말했다. 이어, 정 학과장은 "10년 내 교수진 50명을 보유한 아시아 최대 뇌인지과학과로 성장하는 것을 목표로 신경생물학과 인지과학, 뇌공학과 뇌의학을 두루 아우르는 뇌인지과학 연구의 교두보가 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.한편, KAIST 뇌인지과학과는 단순히 뇌의 생물학적 구조와 인지기능을 연구하는 것을 넘어 뇌와 몸, 인간과 인간, 인간과 세계가 어떻게 상호작용하는지를 탐구하고 이를 바탕으로 공학적이고 의학적인 응용을 실현하기 위해 지난해 설립됐다. 신경과학과 인지과학의의 탄탄한 기초를 바탕으로 뇌공학과 뇌의학 분야로 연구 영역 확장을 시도하고 있으며, KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 통해 학부생과 대학원생, 박사후 연구원, 교수들이 뉴욕에 상주하면서 뉴욕대·콜롬비아대·코넬대·록펠러대 등 유수의 대학들과 공동연구를 수행할 수 있는 세계적 연구 및 교육 협업 시스템을 갖추고 있다.이번 행사는 국제심포지엄의 특성상 일부 세션이 영어로 진행되며, 뇌인지과학 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 무료로 참관할 수 있다.

뇌인지과학과 1주년 기념 심포지엄 개최

우리 대학이 다음 달 2일부터 4일까지 총 3일간 대전 본원 의과학연구센터(E7)에서 '뇌인지과학과 국제심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 뇌인지과학과(학과장 정재승)의 설립 1주년을 기념하는 행사로 국내 뇌인지과학 분야의 저변확대와 차세대 인력양성 등을 논의하기 위해 마련됐다. 이를 위해, 미국 UC 버클리(UC Berkeley), 뉴욕대학교(New York University, 이하 NYU), 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 등 유수 대학의 세계적 석학들과 구글 딥마인드(Google DeepMind), 아이비엠 리서치(IBM Research) 등에서 활발하게 활동 중인 뇌기반 인공지능연구자 등 13명의 해외 뇌과학자·뇌공학자를 초청했다. 또한, 국내 관련 분야의 리더들과 학술교류 및 공동연구를 논의하고, 우리 대학의 비전에 부합하는 향후 50년의 미래 연구 계획을 함께 모색할 예정이다. '뇌인지 분야의 난제'를 주제로 다루는 심포지엄 첫날에는 양단(Yang Dan) 미국 캘리포니아 대학교-버클리(UC-Berkeley) 신경생물학 석좌교수와 올라프 브랑케(Olaf Blanke) 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 신경보철센터 교수가 개회 기조 연사를 맡는다. 이들은 각각 '하향식 주의 및 전역 점화: 마우스의 회로 해부'와 '자의식의 신경과학'을 주제로 강연한다. 첫 번째 세션에서는 '뇌인지과학 분야에서 가장 중요한 질문은 무엇일까?'라는 질문을 바탕으로 미국 뇌과학 연구의 중심축 중 하나인 뉴욕대 신경과학 센터(NYU Center for Neural Science)를 설립한 앤소니 모비숀(J. Anthony Movshon) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 교수가 기조 연설한다. '기술을 확장할 때 우리는 어떻게 이해를 확장할 수 있을까'라는 주제로 강연과 함께 뇌인지과학 분야가 향후 집중해야 하는 연구 방향성을 논의하기 위한 해외 석학들의 발표와 토론이 이어질 예정이다. '뇌와 인지과학 분야의 인재를 어떻게 교육할 것인가?'를 주제로 열리는 둘째 날 오전 세션에서는 문제일 DGIST 뇌과학과 교수, 이상훈 서울대 뇌인지과학과 교수, 조제원 이화여대 뇌인지과학부 교수, 서민아 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수 등이 참여해 인재상·교육 커리큘럼·뇌인지과학과 운영 현황·뇌과학 연구의 필요성 등에 대해 강연 및 토론한다. 또한, ‘뇌×헬스케어’와 ‘뇌×인공지능(AI)’을 다루는 세션에서는 뇌 질환 관련 현황 및 연구 동향과 인공지능 기술 개발 동향 등을 공유한다.

심포지엄 마지막 날에는 뇌인지과학 분야에서 우리 대학과 뉴욕대의 공동협력 방안이 논의된다. 신경경제학 분야를 선도하는 뉴욕대 신경경제학 센터(Centre for Neuroeconomics)를 설립한 폴 글림처(Paul Glimcher) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 석좌교수는 '생명 의료 신경과학의 첨단 기술 협력'을 주제로 기조연설을 한다.

이 세션에서는 미국 뉴욕 맨해튼 소재의 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 기반으로 추진할 인공지능 융합 뇌과학분야(뇌-기계 상호작용, 뇌기반 기계학습) 국제 공동연구를 위해 뉴욕대의 캐서린 하틀리(Catherine A. Hartley) 교수, 브렌든 레이크(Brenden Lake) 교수와 데이비드 멜처(David Melcher) 뉴욕대-아부다비 교수가 최근 연구성과를 공유하고 토론을 진행한다. 정재승 KAIST 뇌인지과학과 학과장은 "국내에서는 좀처럼 만나기 힘든 세계적인 석학들이 설립 1년 차 학과가 첫 번째로 개최하는 학술 심포지엄의 연사로 참여한다는 것 자체가 KAIST 뇌인지과학과를 향한 학계의 관심과 기대라고 생각한다"라고 말했다. 이어, 정 학과장은 "10년 내 교수진 50명을 보유한 아시아 최대 뇌인지과학과로 성장하는 것을 목표로 신경생물학과 인지과학, 뇌공학과 뇌의학을 두루 아우르는 뇌인지과학 연구의 교두보가 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.한편, KAIST 뇌인지과학과는 단순히 뇌의 생물학적 구조와 인지기능을 연구하는 것을 넘어 뇌와 몸, 인간과 인간, 인간과 세계가 어떻게 상호작용하는지를 탐구하고 이를 바탕으로 공학적이고 의학적인 응용을 실현하기 위해 지난해 설립됐다. 신경과학과 인지과학의의 탄탄한 기초를 바탕으로 뇌공학과 뇌의학 분야로 연구 영역 확장을 시도하고 있으며, KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 통해 학부생과 대학원생, 박사후 연구원, 교수들이 뉴욕에 상주하면서 뉴욕대·콜롬비아대·코넬대·록펠러대 등 유수의 대학들과 공동연구를 수행할 수 있는 세계적 연구 및 교육 협업 시스템을 갖추고 있다.이번 행사는 국제심포지엄의 특성상 일부 세션이 영어로 진행되며, 뇌인지과학 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 무료로 참관할 수 있다.

2023.10.27

조회수 2998

-

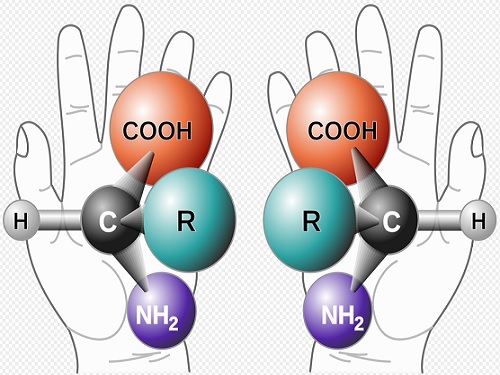

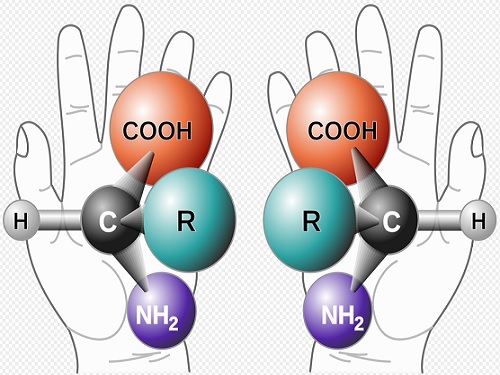

카이랄 과학 혁신으로 암질환 치료제부터 인공효소까지

많은 약물은 카이랄 분자로 이루어져 있고 카이랄 분자의 두 거울상(이성질체)은 서로 다른 생물학적 효과를 가질 수 있다. 예를 들면, 하나의 형태는 의학적 효과를 가져올 수 있지만 다른 형태는 독성을 가져올 수 있다. 암 치료 사용 약물은 특정 암세포에만 작용되도록 설계되어 있는데 카이랄성을 활용하면 특정한 형태 약물을 선택적으로 전달할 수 있어 부작용을 줄이고 효과를 극대화할 수 있다. 이런 카이랄성 원리를 통해 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등 다양한 분야에서 응용이 가능한 분자과학의 새로운 기술이 개발되었다.

우리 대학 화학과 이희승 교수 연구팀이 원자 수준의 정밀도 로 극미세 나선형 카이랄 통로를 만드는 방법을 발표했다고 19일 밝혔다. 이 통로는 인간 머리카락 직경의 약 5만분의 1에 해당하며, 그 특별한 나선 형태 때문에 특정 분자와만 세밀한 상호작용이 가능하다. 이 기술은 약물의 효율적인 개발부터 첨단 소재 설계에 이르기까지 혁신적인 응용을 가능하게 한다.

연구팀은 자연의 카이랄성 원리에 착안해, 짧은 비천연 펩타이드(아미노산으로 이뤄진 단백질 조각)와 구리 클러스터(다발)를 이용해 규칙적인 나선형 채널을 가진 금속-펩타이드 네트워크를 성공적으로 합성했다. 특히, 연구팀은 카이랄 채널의 세밀한 구조 조절로 이 금속-펩타이드 네트워크가 특정 카이랄성 분자에만 상호작용을 가능하게 만들었으며, 단결정 분석을 통해 이러한 복잡한 상호작용 원리를 명확히 규명했다.

이번 연구에서 연구팀은 기존에 알려진 금속-유기 프레임워크와는 달리, 폴대머(비천연 펩타이드) 기반의 방법을 도입해 3차원 구조 내에서 분자와의 상호작용을 더욱 세밀하게 제어할 수 있는 기술을 선보였다. 이는 분자 공학과 첨단 소재 분야에 새로운 지평을 열 것으로 전망된다.

원자 단위로 정의된 카이랄 채널의 제작은 다양한 분야, 특히 카이랄 촉매, 카이랄 광학센서, 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등, 다양한 분야에서의 혁신적인 기술적 발전을 기대하게 한다.

연구를 주도한 이희승 교수는 “이번 연구는 세포막 채널 단백질 또는 효소의 활성부위에서 분자의 기질 특이적 상호작용을 인공적으로 재현하는 노력의 일환으로 시작되었으며, 복잡한 미세 상호작용이 가능하도록 다양한 기능기를 원하는 3차원 위치에 모듈식 치환을 통해 도입할 수 있는 청사진을 제시한 의의가 있다” 고 전하며 “앞으로 약물 전달, 고분자 및 나노기술에 응용이 가능하며 특정 카이랄 반응에 반응하는 인공효소 개발을 위한 핵심 기술로 간주될 것으로 기대된다”며 소감을 밝혔다.

화학과 김재욱 석박사통합과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구는 화학소재 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 29.4)' 9월 18일 字 온라인판에 발표됐다.(논문명: Tailoring Enantiomeric Chiral Channels in Metal-Peptide Networks: A Novel Foldamer-Based Approach for Host-Guest Interactions, https://doi.org/10.1002/adma.202305753)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄구조체 연구센터, CMCA)의 지원으로 진행됐다.

카이랄 과학 혁신으로 암질환 치료제부터 인공효소까지

많은 약물은 카이랄 분자로 이루어져 있고 카이랄 분자의 두 거울상(이성질체)은 서로 다른 생물학적 효과를 가질 수 있다. 예를 들면, 하나의 형태는 의학적 효과를 가져올 수 있지만 다른 형태는 독성을 가져올 수 있다. 암 치료 사용 약물은 특정 암세포에만 작용되도록 설계되어 있는데 카이랄성을 활용하면 특정한 형태 약물을 선택적으로 전달할 수 있어 부작용을 줄이고 효과를 극대화할 수 있다. 이런 카이랄성 원리를 통해 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등 다양한 분야에서 응용이 가능한 분자과학의 새로운 기술이 개발되었다.

우리 대학 화학과 이희승 교수 연구팀이 원자 수준의 정밀도 로 극미세 나선형 카이랄 통로를 만드는 방법을 발표했다고 19일 밝혔다. 이 통로는 인간 머리카락 직경의 약 5만분의 1에 해당하며, 그 특별한 나선 형태 때문에 특정 분자와만 세밀한 상호작용이 가능하다. 이 기술은 약물의 효율적인 개발부터 첨단 소재 설계에 이르기까지 혁신적인 응용을 가능하게 한다.

연구팀은 자연의 카이랄성 원리에 착안해, 짧은 비천연 펩타이드(아미노산으로 이뤄진 단백질 조각)와 구리 클러스터(다발)를 이용해 규칙적인 나선형 채널을 가진 금속-펩타이드 네트워크를 성공적으로 합성했다. 특히, 연구팀은 카이랄 채널의 세밀한 구조 조절로 이 금속-펩타이드 네트워크가 특정 카이랄성 분자에만 상호작용을 가능하게 만들었으며, 단결정 분석을 통해 이러한 복잡한 상호작용 원리를 명확히 규명했다.

이번 연구에서 연구팀은 기존에 알려진 금속-유기 프레임워크와는 달리, 폴대머(비천연 펩타이드) 기반의 방법을 도입해 3차원 구조 내에서 분자와의 상호작용을 더욱 세밀하게 제어할 수 있는 기술을 선보였다. 이는 분자 공학과 첨단 소재 분야에 새로운 지평을 열 것으로 전망된다.

원자 단위로 정의된 카이랄 채널의 제작은 다양한 분야, 특히 카이랄 촉매, 카이랄 광학센서, 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등, 다양한 분야에서의 혁신적인 기술적 발전을 기대하게 한다.

연구를 주도한 이희승 교수는 “이번 연구는 세포막 채널 단백질 또는 효소의 활성부위에서 분자의 기질 특이적 상호작용을 인공적으로 재현하는 노력의 일환으로 시작되었으며, 복잡한 미세 상호작용이 가능하도록 다양한 기능기를 원하는 3차원 위치에 모듈식 치환을 통해 도입할 수 있는 청사진을 제시한 의의가 있다” 고 전하며 “앞으로 약물 전달, 고분자 및 나노기술에 응용이 가능하며 특정 카이랄 반응에 반응하는 인공효소 개발을 위한 핵심 기술로 간주될 것으로 기대된다”며 소감을 밝혔다.

화학과 김재욱 석박사통합과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구는 화학소재 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 29.4)' 9월 18일 字 온라인판에 발표됐다.(논문명: Tailoring Enantiomeric Chiral Channels in Metal-Peptide Networks: A Novel Foldamer-Based Approach for Host-Guest Interactions, https://doi.org/10.1002/adma.202305753)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄구조체 연구센터, CMCA)의 지원으로 진행됐다.

2023.10.19

조회수 4403

-

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14

조회수 2818

-

반도체 소자 내 과열 해결방법 제시

최근 반도체 소자의 소형화로 인해 과열점(hot spot)에서 발생한 열이 효과적으로 분산되지 않아 소자의 신뢰성과 내구성이 저하되고 있다. 기존의 열관리 기술만으로는 심각해지는 발열 문제를 관리하는 데 한계가 있으며, 소자가 더욱 집적화됨에 따라 전통적 열관리 기술에서 탈피해 극한 스케일에서의 열전달 현상에 대한 근본적 이해를 바탕으로 한 접근이 필요하다. 기판 위에 증착된 금속 박막에서 발생하는 표면파에 의한 새로운 열전달 방식을 발견해 해결책을 제시하여 화제다.

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수 연구팀이 세계 최초로 기판 위에 증착된 금속 박막에서 ‘표면 플라즈몬 폴라리톤’에 의해 발생하는 새로운 열전달 모드를 측정하는 데 성공했다고 밝혔다.

☞ 표면 플라즈몬 폴라리톤: 유전체와 금속의 경계면의 전자기장과 금속 표면의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 유사 입자들이 강하게 상호작용한 결과로, 금속 표면에 형성되는 표면파(surface wave)를 의미한다.

연구팀은 나노 스케일 두께의 금속 박막에서 열확산을 개선하기 위해 금속과 유전체 경계면에서 발생하는 표면파인 표면 플라즈몬 폴라리톤을 활용했다. 이 새로운 열전달 모드는 기판에 금속 박막을 증착하면 발생하기 때문에, 소자 제작과정에 활용성이 높으며 넓은 면적에 제작이 가능하다는 장점이 있다. 연구팀은 반경이 약 3cm인 100나노미터 두께의 티타늄 박막에서 발생하는 표면파에 의해 열전도도가 약 25% 증가함을 보였다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 "이번 연구의 의의는 공정난이도가 낮은 기판 위에 증착된 금속 박막에서 일어나는 표면파에 의한 새로운 열전달 모드를 세계 최초로 규명한 것으로, 이는 초고발열 반도체 소자 내 과열점 바로 근처에서 효과적으로 열을 분산시킬 수 있는 나노스케일 열 분산기(heat spreader)로 응용 가능하다ˮ고 말했다.

연구팀의 연구는 나노스케일 두께의 박막에서 열을 평면 방향으로 빠르게 분산시키는데 적용될 수 있다는 점에서 향후 고성능 반도체 소자 개발에 시사하는 바가 크다. 특히, 나노스케일 두께에서는 경계 산란에 의해 박막의 열전도도가 감소하는데, 연구팀이 규명한 이 새로운 열전달 모드는 오히려 나노스케일 두께에서 효과적인 열전달을 가능하게 해 반도체 소자 단위 열관리의 근본적인 문제를 해결해 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 지난 4월 26일 字에 온라인 게재됐으며, 편집자 추천 논문(Editors' Suggestion)에 선정됐다. 한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 소자 내 과열 해결방법 제시

최근 반도체 소자의 소형화로 인해 과열점(hot spot)에서 발생한 열이 효과적으로 분산되지 않아 소자의 신뢰성과 내구성이 저하되고 있다. 기존의 열관리 기술만으로는 심각해지는 발열 문제를 관리하는 데 한계가 있으며, 소자가 더욱 집적화됨에 따라 전통적 열관리 기술에서 탈피해 극한 스케일에서의 열전달 현상에 대한 근본적 이해를 바탕으로 한 접근이 필요하다. 기판 위에 증착된 금속 박막에서 발생하는 표면파에 의한 새로운 열전달 방식을 발견해 해결책을 제시하여 화제다.

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수 연구팀이 세계 최초로 기판 위에 증착된 금속 박막에서 ‘표면 플라즈몬 폴라리톤’에 의해 발생하는 새로운 열전달 모드를 측정하는 데 성공했다고 밝혔다.

☞ 표면 플라즈몬 폴라리톤: 유전체와 금속의 경계면의 전자기장과 금속 표면의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 유사 입자들이 강하게 상호작용한 결과로, 금속 표면에 형성되는 표면파(surface wave)를 의미한다.

연구팀은 나노 스케일 두께의 금속 박막에서 열확산을 개선하기 위해 금속과 유전체 경계면에서 발생하는 표면파인 표면 플라즈몬 폴라리톤을 활용했다. 이 새로운 열전달 모드는 기판에 금속 박막을 증착하면 발생하기 때문에, 소자 제작과정에 활용성이 높으며 넓은 면적에 제작이 가능하다는 장점이 있다. 연구팀은 반경이 약 3cm인 100나노미터 두께의 티타늄 박막에서 발생하는 표면파에 의해 열전도도가 약 25% 증가함을 보였다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 "이번 연구의 의의는 공정난이도가 낮은 기판 위에 증착된 금속 박막에서 일어나는 표면파에 의한 새로운 열전달 모드를 세계 최초로 규명한 것으로, 이는 초고발열 반도체 소자 내 과열점 바로 근처에서 효과적으로 열을 분산시킬 수 있는 나노스케일 열 분산기(heat spreader)로 응용 가능하다ˮ고 말했다.

연구팀의 연구는 나노스케일 두께의 박막에서 열을 평면 방향으로 빠르게 분산시키는데 적용될 수 있다는 점에서 향후 고성능 반도체 소자 개발에 시사하는 바가 크다. 특히, 나노스케일 두께에서는 경계 산란에 의해 박막의 열전도도가 감소하는데, 연구팀이 규명한 이 새로운 열전달 모드는 오히려 나노스케일 두께에서 효과적인 열전달을 가능하게 해 반도체 소자 단위 열관리의 근본적인 문제를 해결해 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 지난 4월 26일 字에 온라인 게재됐으며, 편집자 추천 논문(Editors' Suggestion)에 선정됐다. 한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.18

조회수 3595

-

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

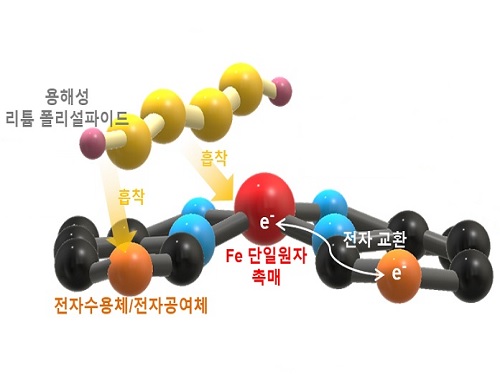

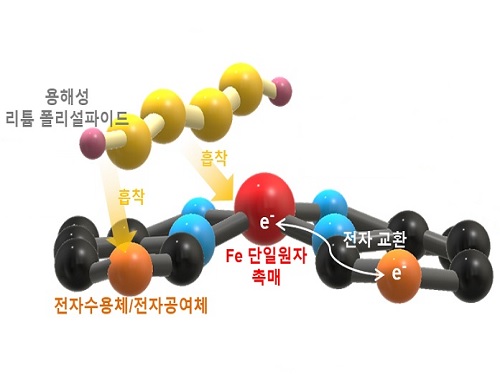

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19

조회수 4951

-

![KAIST-NYU[뉴욕대] 디지털 거버넌스 포럼 개최 이미지](/Upload/news/newsmst/20221026132130_00xulo3wa7n0u4jcb60v7reimr2c5y.jpg) KAIST-NYU[뉴욕대] 디지털 거버넌스 포럼 개최

KAIST가 오는 28일 오전 한국프레스센터에서 'KAIST-NYU 디지털 거버넌스 포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 지난 9월 미국 현지에서 뉴욕대학교(이하 NYU) 주최로 열린 '디지털 비전포럼' 취지를 이어가며, 이와 더불어 뉴욕에서 'KAIST-NYU Joint Campus 현판전달식'을 공개한 이후 대중과 함께하는 첫 번째 공식 행사다.이번 포럼은 디지털 전환의 시기를 맞아 글로벌 난제 해결을 위한 국제연대의 장을 만들고, 새로운 거버넌스를 모색하자는 양교의 공감대를 바탕으로 추진되었다.디지털 혁신기술은 경제·산업적 편익과 동시에 디지털 격차를 가속하는 등 정치‧사회 및 윤리적 위험을 동반할 것으로 전망되고 있다. 특히 전 세계적인 디지털 전환(digital transformation)의 시기에 기술국가주의를 바탕으로 한 디지털·AI 패권 경쟁이 불붙으며, 디지털 혁신과 자유의 가치가 공존하는 글로벌 거버넌스 체계의 중요성이 대두되고 있다. KAIST는 NYU와 함께하는 이번 포럼을 통해 우리 사회의 다양한 이해당사자들을 포괄하는 미래 디지털 협력의 비전을 구체화할 예정이다. 이를 위해, 이광형 KAIST 총장이 기조 연사로 참여하고 앤드류 해밀턴(Andrew Hamilton) NYU 총장도 영상으로 연설한다. 또한, 과학기술 윤리 분야의 세계적인 석학인 매튜 리아오(Matthew Liao) NYU 교수와 제이슨 알폴드(Jason Allford) 세계은행(World Bank) 한국사무소 소장이 주제 발표한다. KAIST에서는 박경렬 과학기술정책대학원 교수와 김소영 4차산업혁명정책센터장의 주제발표자로 나서며, 이동만 공대학장을 좌장으로 한 디지털 전환기 거버넌스에 대한 패널토론이 진행될 예정이다. 먼저, 매튜 리아오 NYU 교수는 '인공지능과 윤리: 보다 안정적인 규범체계를 위해'를 주제로 인공지능의 기술발전에 따른 다양한 윤리적 이슈를 설명하면서 기술과 사회윤리가 조화할 수 있는 규범체계를 제안한다.

제이슨 알포드 세계은행 한국사무소 소장은 '디지털 거버넌스와 글로벌 발전 전략'이라는 제목으로 디지털 시대를 맞은 정부의 변화하는 역할을 투명성과 정부 효율성 관점에서 정리한다. 또한, 국제기구의 다양한 디지털 혁신 사례를 통한 글로벌 발전 전략을 설명할 예정이다.

박경렬 KAIST 과학기술정책대학원 교수는 '보다 포용적인 디지털 전환을 위해'라는 주제로 새로운 디지털 거버넌스의 핵심은 혁신기술뿐 아니라 국내·외 다양한 이해당사자의 참여와 조화라는 점을 강조한다. 이를 통해, 평면적인 '테크놀로지 지정학'을 넘어서 디지털 전환에 바탕을 둔 입체적 국제연대의 중요성을 제기할 계획이다.

김소영 KAIST 4차산업혁명정책센터장은 '디지털 플랫폼 정부와 거버넌스, 한국의 사례'를 주제로 현 정부의 디지털 플랫폼 전략에 대해 논하고 기존의 정부 거버넌스를 뛰어넘는 선도적인 디지털 전환 전략의 필요성을 강조한다.

뉴욕시 에드워드 머멜스타인(Edward Mermelstein) 국제관계 청장은 "이번에 한국에서 KAIST 주최로 열리는 협력적 거버넌스 구상에 뉴욕시도 적극적으로 지원할 것이며, 논의가 진전되면 '공공선을 위한 디지털화(Digitization for Good)'와 같은 국제조직을 함께 구상하고 협의해나갈 것"이라며 적극적인 협력 의사와 기대감을 피력했다.

앤드류 해밀턴(Andrew Hamilton) NYU 총장은 "NYU가 오랜 전통으로 이어온 국제협력에 대한 노력은 사람과 아이디어의 자유로운 이동에 근간을 두고 있으며, NYU는 KAIST와의 파트너십을 매우 크게 기대하고 있다"라며, "두 학교가 공동 개최하는 포럼에서 논의될 데이터 주도적 소프트웨어, AI, 그리고 소셜 네트워크에 관한 화제들은 새롭고 유망한 통찰력으로 이어질 것이라고 확신한다"라고 전했다. 이광형 KAIST 총장은 "다양한 사회·경제적 가치를 창출할 수 있는 매개체로 디지털 기술, 정부 플랫폼, 공공데이터 등이 주목받는 시점에서 NYU와 협력해 새로운 시대의 변화를 가늠할 수 있는 자리를 마련한 것을 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "조인트캠퍼스로 국경을 뛰어넘는 혁신적인 협력을 선도하고 있는 KAIST와 NYU가 힘을 모은 이번 포럼은 정부, 기업, 시민사회, 학계, 국제기구를 포함한 협력적 거버넌스의 미래를 함께 구상해보는 좋은 기회가 될 것"이라고 기대감을 밝혔다.한편, ‘KAIST-NYU 디지털 거버넌스 포럼’은 KAIST 공식 유튜브 채널에서 28일 오전 9시 30분부터 한·영 동시통역으로 생중계되며 누구나 시청할 수 있다.

KAIST-NYU[뉴욕대] 디지털 거버넌스 포럼 개최

KAIST가 오는 28일 오전 한국프레스센터에서 'KAIST-NYU 디지털 거버넌스 포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 지난 9월 미국 현지에서 뉴욕대학교(이하 NYU) 주최로 열린 '디지털 비전포럼' 취지를 이어가며, 이와 더불어 뉴욕에서 'KAIST-NYU Joint Campus 현판전달식'을 공개한 이후 대중과 함께하는 첫 번째 공식 행사다.이번 포럼은 디지털 전환의 시기를 맞아 글로벌 난제 해결을 위한 국제연대의 장을 만들고, 새로운 거버넌스를 모색하자는 양교의 공감대를 바탕으로 추진되었다.디지털 혁신기술은 경제·산업적 편익과 동시에 디지털 격차를 가속하는 등 정치‧사회 및 윤리적 위험을 동반할 것으로 전망되고 있다. 특히 전 세계적인 디지털 전환(digital transformation)의 시기에 기술국가주의를 바탕으로 한 디지털·AI 패권 경쟁이 불붙으며, 디지털 혁신과 자유의 가치가 공존하는 글로벌 거버넌스 체계의 중요성이 대두되고 있다. KAIST는 NYU와 함께하는 이번 포럼을 통해 우리 사회의 다양한 이해당사자들을 포괄하는 미래 디지털 협력의 비전을 구체화할 예정이다. 이를 위해, 이광형 KAIST 총장이 기조 연사로 참여하고 앤드류 해밀턴(Andrew Hamilton) NYU 총장도 영상으로 연설한다. 또한, 과학기술 윤리 분야의 세계적인 석학인 매튜 리아오(Matthew Liao) NYU 교수와 제이슨 알폴드(Jason Allford) 세계은행(World Bank) 한국사무소 소장이 주제 발표한다. KAIST에서는 박경렬 과학기술정책대학원 교수와 김소영 4차산업혁명정책센터장의 주제발표자로 나서며, 이동만 공대학장을 좌장으로 한 디지털 전환기 거버넌스에 대한 패널토론이 진행될 예정이다. 먼저, 매튜 리아오 NYU 교수는 '인공지능과 윤리: 보다 안정적인 규범체계를 위해'를 주제로 인공지능의 기술발전에 따른 다양한 윤리적 이슈를 설명하면서 기술과 사회윤리가 조화할 수 있는 규범체계를 제안한다.

제이슨 알포드 세계은행 한국사무소 소장은 '디지털 거버넌스와 글로벌 발전 전략'이라는 제목으로 디지털 시대를 맞은 정부의 변화하는 역할을 투명성과 정부 효율성 관점에서 정리한다. 또한, 국제기구의 다양한 디지털 혁신 사례를 통한 글로벌 발전 전략을 설명할 예정이다.

박경렬 KAIST 과학기술정책대학원 교수는 '보다 포용적인 디지털 전환을 위해'라는 주제로 새로운 디지털 거버넌스의 핵심은 혁신기술뿐 아니라 국내·외 다양한 이해당사자의 참여와 조화라는 점을 강조한다. 이를 통해, 평면적인 '테크놀로지 지정학'을 넘어서 디지털 전환에 바탕을 둔 입체적 국제연대의 중요성을 제기할 계획이다.

김소영 KAIST 4차산업혁명정책센터장은 '디지털 플랫폼 정부와 거버넌스, 한국의 사례'를 주제로 현 정부의 디지털 플랫폼 전략에 대해 논하고 기존의 정부 거버넌스를 뛰어넘는 선도적인 디지털 전환 전략의 필요성을 강조한다.

뉴욕시 에드워드 머멜스타인(Edward Mermelstein) 국제관계 청장은 "이번에 한국에서 KAIST 주최로 열리는 협력적 거버넌스 구상에 뉴욕시도 적극적으로 지원할 것이며, 논의가 진전되면 '공공선을 위한 디지털화(Digitization for Good)'와 같은 국제조직을 함께 구상하고 협의해나갈 것"이라며 적극적인 협력 의사와 기대감을 피력했다.

앤드류 해밀턴(Andrew Hamilton) NYU 총장은 "NYU가 오랜 전통으로 이어온 국제협력에 대한 노력은 사람과 아이디어의 자유로운 이동에 근간을 두고 있으며, NYU는 KAIST와의 파트너십을 매우 크게 기대하고 있다"라며, "두 학교가 공동 개최하는 포럼에서 논의될 데이터 주도적 소프트웨어, AI, 그리고 소셜 네트워크에 관한 화제들은 새롭고 유망한 통찰력으로 이어질 것이라고 확신한다"라고 전했다. 이광형 KAIST 총장은 "다양한 사회·경제적 가치를 창출할 수 있는 매개체로 디지털 기술, 정부 플랫폼, 공공데이터 등이 주목받는 시점에서 NYU와 협력해 새로운 시대의 변화를 가늠할 수 있는 자리를 마련한 것을 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "조인트캠퍼스로 국경을 뛰어넘는 혁신적인 협력을 선도하고 있는 KAIST와 NYU가 힘을 모은 이번 포럼은 정부, 기업, 시민사회, 학계, 국제기구를 포함한 협력적 거버넌스의 미래를 함께 구상해보는 좋은 기회가 될 것"이라고 기대감을 밝혔다.한편, ‘KAIST-NYU 디지털 거버넌스 포럼’은 KAIST 공식 유튜브 채널에서 28일 오전 9시 30분부터 한·영 동시통역으로 생중계되며 누구나 시청할 수 있다.

2022.10.26

조회수 4539

-

고도로 응축된 빛-물질의 새로운 플랫폼 구현

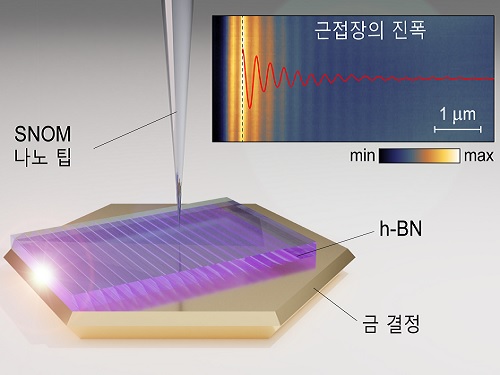

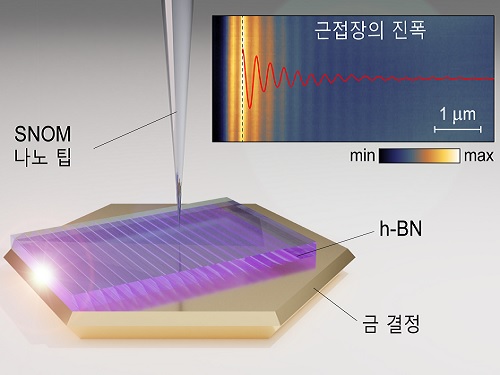

우리 대학 국내외 연구자들과 협업을 통해 고도로 구속된 빛이 전파될 수 있는 새로운 플랫폼을 2차원 물질 박막을 통해 구현했다고 18일 밝혔다. 이 연구 결과는 향후 강한 빛-물질 상호작용에 기반한 차세대 광전자 소자 개발에 기여할 것으로 예상된다.

원자 한 층으로 이루어진 2차원 물질들이 여러 겹으로 쌓이게 되면 기존의 2차원 물질과 다른 특성을 보이게 된다. 이러한 방식으로 만들어진 결정을 반데르발스 결정이라고 한다. 포논-폴라리톤은 전기를 띠는 물질 속 이온의 진동이 전자기파에 결합된 형태를 말하며, 전자기장이 입사광의 파장에 대비해 극도로 응축된 형태를 띈다. 특히, 고전도도를 가지는 금속 위에 놓여진 반데르발스 결정에 생성되는 포논-폴라리톤은 응축성이 극대화된다는 결과가 최근 보고됐다. 금속 위의 유전체에서 빛의 응축성이 극대화되는 것은 폴라리톤 결정 속 전하가 영상 전하 영향으로 금속에 반사돼 `영상 포논-폴라리톤' 이라는 새로운 형태의 폴라리톤이 생성되기 때문이다.

영상 포논-폴라리톤의 형태로 전파되는 빛은 강한 빛-물질 상호작용을 유도할 수 있다는 장점이 있으나 금속 표면이 거칠 경우 생성이 억제돼, 영상 포논-폴라리톤에 기반한 광소자의 실현 가능성은 제한적인 것으로 평가받아왔다.

이러한 한계점을 돌파하고자, 첨단 제작 기술과 측정기술을 보유한 다섯 연구팀이 협업을 통해 단결정 금속 위 영상 포논 폴라리톤 측정에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀은 높은 민감도를 가지는 주사 근접장 현미경(Scanning near-field optical microscope, SNOM)을 통해 단결정 금 위 63nm(나노미터) 두께의 육각형 질화붕소(hexagonal boron nitride, h-BN)에서 전파되는 쌍곡 영상 포논-폴라리톤(hyperbolic image phonon polariton, HIP)을 측정했다. 이 측정 결과를 통해 유전체 속에서 전파되는 영상 포논-폴라리톤은 중적외선 빛이 100배 응축된 형태임을 확인했다.

장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 연구교수는 수-파장을 진행하는 HIP의 이미지를 얻었으며, 육각형 질화붕소(h-BN) 결정에서 전파되는 강한 구속 상태의 고차 HIP 신호를 세계 최초로 관측하는데 성공했다. 이 결과를 통해 연구진은 반데르발스 결정에서 포논-폴라리톤이 전파 수명 손실 없이 고응축 상태에 이를 수 있다는 것을 보였다.

이 실험 결과는 원자 수준으로 평편한 금 단결정이 육각형 질화붕소(h-BN)이 올라갈 기판으로 사용됐기 때문에 얻을 수 있었던 결과로 평편한 금 단결정은 표면 산란을 억제하며, 극도로 작은 전압 손실(ohmic loss)를 보유하기 때문에 중적외선 대역에서 영상 포논-폴라리톤이 손실없이 전파되기 위한 최적의 환경을 제공한다. 연구진에 의해 측정된 영상 포논-폴라리톤은 저손실 유전체에서 전파되는 포논-폴라리톤 대비 2.4배 응축된 형태와 비슷한 전파 수명을 지니기 때문에, 약 두 배의 성능 지표를 가진다.

실험에 사용된 원자 수준의 평편도를 가지는 금 단결정은 남덴마크대학교(University of South Denmark) 나노광학센터(Center for Nano Optics) 연구소의 모텐슨(N. Asger Mortensen) 교수 연구팀이 화학적으로 제작했다.

중적외선 파장 대역에는 수많은 유기물질의 흡수 스펙트럼이 위치하기 때문에 센서에 사용될 가능성이 높다. 하지만 현재의 상용화된 센서는 낮은 민감도를 가지고 있어, 유기물질은 매우 고농도의 상태에서만 검출된다. 하지만 고응축 상태의 포논-폴라리톤의 강한 빛-물질 상호작용을 이용할 시 한개의 유기 분자도 검출 할 수 있을 것으로 예상되며, 금 단결정에 전파되는 포논-폴라리톤의 긴 전파 수명 또한 검출 기능을 향상할 것으로 예측된다.

장민석 교수 연구팀은 영상 포논-폴라리톤과 영상 그래핀 플라즈몬 사이의 유사성을 밝혀내기도 했다. 두 전파 모드는 모두 극도로 응축된 전자기장을 보이고, 짧아진 폴라리톤 파장에 무관하게 전파 수명이 일정했다. 이 측정 결과는 유전 박막으로 이루어진 저차원 폴라리톤에 대비해 영상 폴라리톤이 강점을 가진다는 것을 시사한다.

연구를 주도한 장민석 교수는 "이번 연구결과는 영상 폴라리톤, 특히, 영상 포논-폴라리톤의 장점을 잘 보여준다. 특히 영상 포논-폴라리톤이 갖는 저손실성과 강한 빛-물질 상호작용은 차세대 광전자 소자 개발에 응용될 수 있을 것으로 보인다. 연구팀의 실험 결과가 향후 메타표면, 광스위치, 광 센서 등의 고효율 나노광학 소자의 실용화를 앞당기는 데 도움이 되기를 바란다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

메나브데 세르게이 연구교수가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 7월 13일 字 게재됐다. (논문명: Near-field probing of image phonon-polaritons in hexagonal boron nitride on gold crystals)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터와 한국연구재단의 지원을 받아 진행되었으며, 한국과학기술연구원, 일본 문부과학성, 덴마크 빌룸(Villum) 재단의 지원을 받았다.

고도로 응축된 빛-물질의 새로운 플랫폼 구현

우리 대학 국내외 연구자들과 협업을 통해 고도로 구속된 빛이 전파될 수 있는 새로운 플랫폼을 2차원 물질 박막을 통해 구현했다고 18일 밝혔다. 이 연구 결과는 향후 강한 빛-물질 상호작용에 기반한 차세대 광전자 소자 개발에 기여할 것으로 예상된다.

원자 한 층으로 이루어진 2차원 물질들이 여러 겹으로 쌓이게 되면 기존의 2차원 물질과 다른 특성을 보이게 된다. 이러한 방식으로 만들어진 결정을 반데르발스 결정이라고 한다. 포논-폴라리톤은 전기를 띠는 물질 속 이온의 진동이 전자기파에 결합된 형태를 말하며, 전자기장이 입사광의 파장에 대비해 극도로 응축된 형태를 띈다. 특히, 고전도도를 가지는 금속 위에 놓여진 반데르발스 결정에 생성되는 포논-폴라리톤은 응축성이 극대화된다는 결과가 최근 보고됐다. 금속 위의 유전체에서 빛의 응축성이 극대화되는 것은 폴라리톤 결정 속 전하가 영상 전하 영향으로 금속에 반사돼 `영상 포논-폴라리톤' 이라는 새로운 형태의 폴라리톤이 생성되기 때문이다.

영상 포논-폴라리톤의 형태로 전파되는 빛은 강한 빛-물질 상호작용을 유도할 수 있다는 장점이 있으나 금속 표면이 거칠 경우 생성이 억제돼, 영상 포논-폴라리톤에 기반한 광소자의 실현 가능성은 제한적인 것으로 평가받아왔다.

이러한 한계점을 돌파하고자, 첨단 제작 기술과 측정기술을 보유한 다섯 연구팀이 협업을 통해 단결정 금속 위 영상 포논 폴라리톤 측정에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀은 높은 민감도를 가지는 주사 근접장 현미경(Scanning near-field optical microscope, SNOM)을 통해 단결정 금 위 63nm(나노미터) 두께의 육각형 질화붕소(hexagonal boron nitride, h-BN)에서 전파되는 쌍곡 영상 포논-폴라리톤(hyperbolic image phonon polariton, HIP)을 측정했다. 이 측정 결과를 통해 유전체 속에서 전파되는 영상 포논-폴라리톤은 중적외선 빛이 100배 응축된 형태임을 확인했다.

장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 연구교수는 수-파장을 진행하는 HIP의 이미지를 얻었으며, 육각형 질화붕소(h-BN) 결정에서 전파되는 강한 구속 상태의 고차 HIP 신호를 세계 최초로 관측하는데 성공했다. 이 결과를 통해 연구진은 반데르발스 결정에서 포논-폴라리톤이 전파 수명 손실 없이 고응축 상태에 이를 수 있다는 것을 보였다.

이 실험 결과는 원자 수준으로 평편한 금 단결정이 육각형 질화붕소(h-BN)이 올라갈 기판으로 사용됐기 때문에 얻을 수 있었던 결과로 평편한 금 단결정은 표면 산란을 억제하며, 극도로 작은 전압 손실(ohmic loss)를 보유하기 때문에 중적외선 대역에서 영상 포논-폴라리톤이 손실없이 전파되기 위한 최적의 환경을 제공한다. 연구진에 의해 측정된 영상 포논-폴라리톤은 저손실 유전체에서 전파되는 포논-폴라리톤 대비 2.4배 응축된 형태와 비슷한 전파 수명을 지니기 때문에, 약 두 배의 성능 지표를 가진다.

실험에 사용된 원자 수준의 평편도를 가지는 금 단결정은 남덴마크대학교(University of South Denmark) 나노광학센터(Center for Nano Optics) 연구소의 모텐슨(N. Asger Mortensen) 교수 연구팀이 화학적으로 제작했다.

중적외선 파장 대역에는 수많은 유기물질의 흡수 스펙트럼이 위치하기 때문에 센서에 사용될 가능성이 높다. 하지만 현재의 상용화된 센서는 낮은 민감도를 가지고 있어, 유기물질은 매우 고농도의 상태에서만 검출된다. 하지만 고응축 상태의 포논-폴라리톤의 강한 빛-물질 상호작용을 이용할 시 한개의 유기 분자도 검출 할 수 있을 것으로 예상되며, 금 단결정에 전파되는 포논-폴라리톤의 긴 전파 수명 또한 검출 기능을 향상할 것으로 예측된다.

장민석 교수 연구팀은 영상 포논-폴라리톤과 영상 그래핀 플라즈몬 사이의 유사성을 밝혀내기도 했다. 두 전파 모드는 모두 극도로 응축된 전자기장을 보이고, 짧아진 폴라리톤 파장에 무관하게 전파 수명이 일정했다. 이 측정 결과는 유전 박막으로 이루어진 저차원 폴라리톤에 대비해 영상 폴라리톤이 강점을 가진다는 것을 시사한다.

연구를 주도한 장민석 교수는 "이번 연구결과는 영상 폴라리톤, 특히, 영상 포논-폴라리톤의 장점을 잘 보여준다. 특히 영상 포논-폴라리톤이 갖는 저손실성과 강한 빛-물질 상호작용은 차세대 광전자 소자 개발에 응용될 수 있을 것으로 보인다. 연구팀의 실험 결과가 향후 메타표면, 광스위치, 광 센서 등의 고효율 나노광학 소자의 실용화를 앞당기는 데 도움이 되기를 바란다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

메나브데 세르게이 연구교수가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 7월 13일 字 게재됐다. (논문명: Near-field probing of image phonon-polaritons in hexagonal boron nitride on gold crystals)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터와 한국연구재단의 지원을 받아 진행되었으며, 한국과학기술연구원, 일본 문부과학성, 덴마크 빌룸(Villum) 재단의 지원을 받았다.

2022.07.18

조회수 5398

-

부드러운 웨어러블 마이크로니들 센서 플랫폼 기술 개발

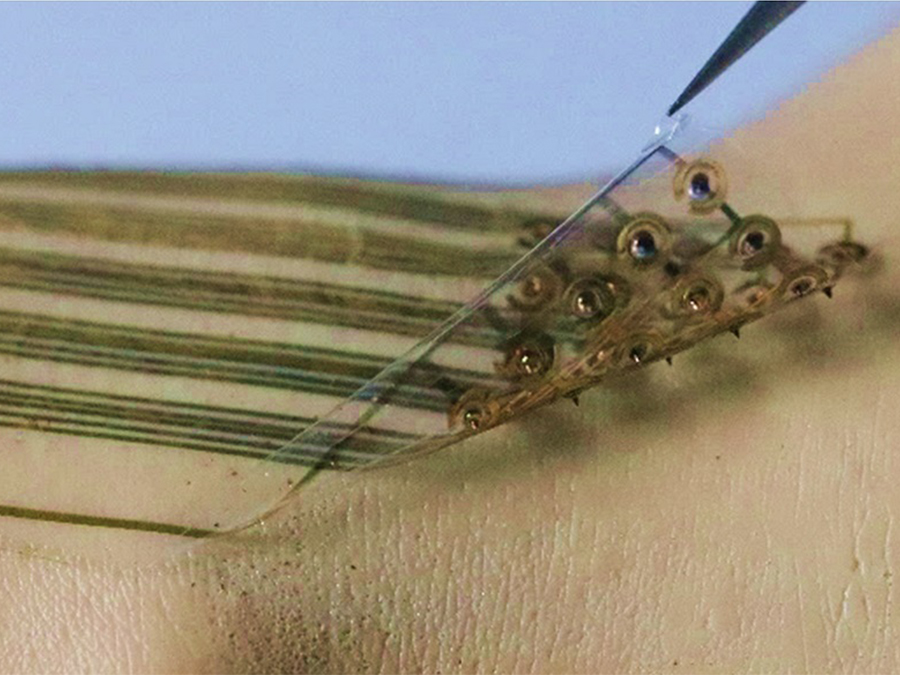

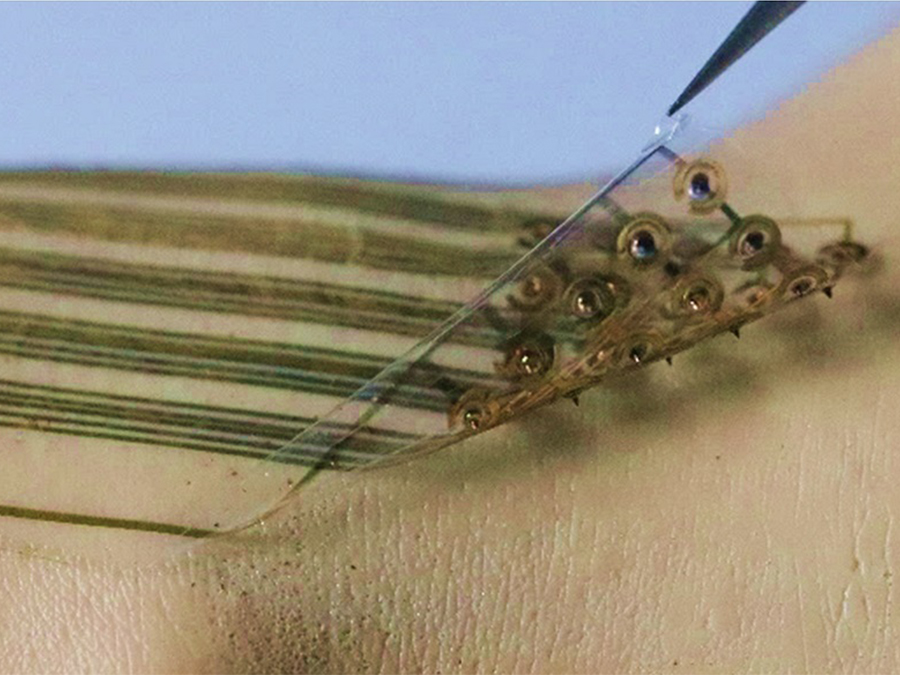

우리 대학 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 배병수 교수(교신저자)가 KIST 이원령 박사(제1 저자, 교신저자), 서울대학교병원 정승환 박사 (공동 제1 저자)와 공동으로 유연한 기판상에 기계적으로 안정적인 마이크로니들이 접합돼 말초동맥질환 진단에 응용할 수 있는 메디컬 센서 플랫폼 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

연구팀은 이번 기술을 통해 일반적인 웨어러블 진단 기기의 한계점이던 바이오 체액의 접근 제한성을 마이크로니들을 이용해 최소 침습으로 해결했고, 이는 생화학적 질병 진단을 가능하게 했다. 이번 연구에서는 웨어러블 마이크로니들 센서를 활용해 말초동맥질환 모델의 pH(산성, 알칼리성의 정도) 분포도를 측정해 진단 가능성을 확인했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 온라인으로 출시됐다. (논문명: Conformable Microneedle pH Sensors via the Integration of two Different Siloxane Polymers for Mapping Peripheral Artery Disease)

웨어러블 진단 기기는 부드러운 기판 소재 위에 얇은 막 형태의 센서를 제작해 생체 전기신호(심전도, 근전도, 뇌파 등)와 생화학 신호(포도당, 젖산, pH 등)를 측정해 심장질환, 뇌 질환, 당뇨병, 대사질환 등 다양한 질병의 진단에 활용이 기대되어 의료기기용 소자로서 주목을 받고 있다. 하지만, 접근할 수 있는 체액이 땀, 눈물 등으로 제한됨에 따라 상시 모니터링에 대한 제한점이 있었다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 자체적으로 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 통해 만들어진 실록산(Si-O-Si)골조 기반의 폴리머를 마이크로니들 소재로 활용해 웨어러블 디바이스 플랫폼에 적용하고, 마이크로니들을 통해 상시 체액 모니터링이 가능한 웨어러블 마이크로니들 생화학 센싱 플랫폼을 완성했다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 생화학센싱 플랫폼의 유용성을 보여주기 위해 마이크로니들에 pH에 대해 표면에너지의 변화를 보이는 폴리어날린 을 증착해 독립적인 pH 센서 어레이로 응용 가능한 것을 보였다. 폴리어날린을 이용한 마이크로니들 pH 센서는, 돼지 피부 1000번 삽입 실험, 1.5 mm의 굽힘 변형 실험 후에도 80% 이상의 센서 감도를 유지하는 높은 기계적 안정성을 보여주었다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 pH 센서를 활용해, 말초동맥질환 모델의 피부 근접 체액의 pH 분포도를 측정해 질병 진단기기로서의 유용성을 검증했다. 경증 또는 만성 말초동맥질환이 있는 환자 대부분은 질병의 발생이나 진행을 인지할 수 있는 임상 증상을 나타내지 않는다. 그러나 pH 변화를 모니터링하면 저산소증으로 인한 젖산증을 감지할 수 있고, 결과적으로 허혈성 손상으로 인한 조직 손상을 적절히 감지할 수 있다.

연구팀은 우측 다리로 이어지는 고관절에 위치한 동맥혈을 수술용 실로 조인 다음 혈류를 인공적으로 악화시켜 말초동맥질환 모델을 만들었다. 이후 마이크로니들을 통해 피하 체액의 pH를 측정한 결과 말단으로 갈수록, 산성화된 결과를 보여줌으로써, 웨어러블 마이크로니들 센서의 활용성을 증명했다.

연구를 주도한 배병수 교수는“딱딱한 마이크로니들을 부드러운 유연한 기재에 접합시킨 질병 진단 마이크로 니들 필름을 피부에 부착해서 말초동맥질환은 물론 당뇨병, 대사질환 등에 생화학 진단을 하는 웨어러블 디바이스로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터의 지원을 받아 수행됐다.

부드러운 웨어러블 마이크로니들 센서 플랫폼 기술 개발

우리 대학 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 배병수 교수(교신저자)가 KIST 이원령 박사(제1 저자, 교신저자), 서울대학교병원 정승환 박사 (공동 제1 저자)와 공동으로 유연한 기판상에 기계적으로 안정적인 마이크로니들이 접합돼 말초동맥질환 진단에 응용할 수 있는 메디컬 센서 플랫폼 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

연구팀은 이번 기술을 통해 일반적인 웨어러블 진단 기기의 한계점이던 바이오 체액의 접근 제한성을 마이크로니들을 이용해 최소 침습으로 해결했고, 이는 생화학적 질병 진단을 가능하게 했다. 이번 연구에서는 웨어러블 마이크로니들 센서를 활용해 말초동맥질환 모델의 pH(산성, 알칼리성의 정도) 분포도를 측정해 진단 가능성을 확인했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 온라인으로 출시됐다. (논문명: Conformable Microneedle pH Sensors via the Integration of two Different Siloxane Polymers for Mapping Peripheral Artery Disease)

웨어러블 진단 기기는 부드러운 기판 소재 위에 얇은 막 형태의 센서를 제작해 생체 전기신호(심전도, 근전도, 뇌파 등)와 생화학 신호(포도당, 젖산, pH 등)를 측정해 심장질환, 뇌 질환, 당뇨병, 대사질환 등 다양한 질병의 진단에 활용이 기대되어 의료기기용 소자로서 주목을 받고 있다. 하지만, 접근할 수 있는 체액이 땀, 눈물 등으로 제한됨에 따라 상시 모니터링에 대한 제한점이 있었다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 자체적으로 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 통해 만들어진 실록산(Si-O-Si)골조 기반의 폴리머를 마이크로니들 소재로 활용해 웨어러블 디바이스 플랫폼에 적용하고, 마이크로니들을 통해 상시 체액 모니터링이 가능한 웨어러블 마이크로니들 생화학 센싱 플랫폼을 완성했다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 생화학센싱 플랫폼의 유용성을 보여주기 위해 마이크로니들에 pH에 대해 표면에너지의 변화를 보이는 폴리어날린 을 증착해 독립적인 pH 센서 어레이로 응용 가능한 것을 보였다. 폴리어날린을 이용한 마이크로니들 pH 센서는, 돼지 피부 1000번 삽입 실험, 1.5 mm의 굽힘 변형 실험 후에도 80% 이상의 센서 감도를 유지하는 높은 기계적 안정성을 보여주었다.

연구팀은 웨어러블 마이크로니들 pH 센서를 활용해, 말초동맥질환 모델의 피부 근접 체액의 pH 분포도를 측정해 질병 진단기기로서의 유용성을 검증했다. 경증 또는 만성 말초동맥질환이 있는 환자 대부분은 질병의 발생이나 진행을 인지할 수 있는 임상 증상을 나타내지 않는다. 그러나 pH 변화를 모니터링하면 저산소증으로 인한 젖산증을 감지할 수 있고, 결과적으로 허혈성 손상으로 인한 조직 손상을 적절히 감지할 수 있다.

연구팀은 우측 다리로 이어지는 고관절에 위치한 동맥혈을 수술용 실로 조인 다음 혈류를 인공적으로 악화시켜 말초동맥질환 모델을 만들었다. 이후 마이크로니들을 통해 피하 체액의 pH를 측정한 결과 말단으로 갈수록, 산성화된 결과를 보여줌으로써, 웨어러블 마이크로니들 센서의 활용성을 증명했다.

연구를 주도한 배병수 교수는“딱딱한 마이크로니들을 부드러운 유연한 기재에 접합시킨 질병 진단 마이크로 니들 필름을 피부에 부착해서 말초동맥질환은 물론 당뇨병, 대사질환 등에 생화학 진단을 하는 웨어러블 디바이스로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.03

조회수 7925

캠퍼스에 등장한 희망, 조형물 ‘HOPE’ 제막식 개최

우리 대학이 폴란드 작가 토마스 코슐레가(Tomasz Koclęga)의 청동 조형물 'HOPE'를 대전 본원에 설치하고 25일 제막식을 개최했다.

'HOPE'는 높이 약 10m, 무게 7톤의 대형 조각 작품으로 역동적인 자세로 몸을 맞대고 있는 두 사람의 형상이 표현되어 있다.

토마스 코슐레가 작가는 "두 사람이 협력해 큰 꿈을 실현하고 더 나은 세상을 위해 노력하는 모습을 담고자 했다"라고 밝혔다. 이어, "대형 작품을 KAIST에 설치하게 돼 무한한 영광이며, 이를 계기로 해외 작가들과 예술품 수집가들이 KAIST를 방문하고 교류할 기회가 많아질 것으로 기대한다"라고 덧붙였다.

이번 조형물 설치는 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장의 기부를 바탕으로 추진됐다. 김 회장은 2011년 KAIST 교수들 간 소통과 교류 증진을 위해 대전 본원에 '패컬티클럽(Faculty Club)'을 건축해 기부한 바 있다.

예술융합센터 관계자는 "김영찬 회장이 KAIST의 개교 50주년을 기념하는 조형물을 기부하고 싶다는 뜻을 2021년부터 전해왔다"라고 설명하며, "더 큰 미래의 꿈을 향해 노력하는 모습을 상징성 있게 담아낸 작품을 발굴하기 위해 수년간 심혈을 기울인 것으로 알고 있다"라고 전했다.김영찬 골프존뉴딘그룹 회장은 "조형물에 담긴 작가의 의도를 함축하고 KAIST 구성원이 이 작품을 보고 큰 꿈을 가지기를 바라는 마음을 담아 'HOPE'라는 이름을 지어 기부했다"라고 밝혔다.

조형물은 행정분관·인문사회과학부·융합연구동으로 둘러싸인 캠퍼스 동편 녹지공간에 설치돼 건물 위치에 따라 다른 시선으로 감상할 수 있다.

작품 수증과 전시 기획을 총괄한 석현정 미술관장은 "기술이 발달할수록 사람 사이의 연결과 협동이 중요하게 강조되는데, 'HOPE'는 이를 예술로 대변해 주는 훌륭한 작품이다"라며, "이 작품이 우리의 시선을 하늘로 이끌어 여유를 갖고 미래를 바라보게 하는 매개체가 되길 바라는 마음으로 전시 환경과 공간 조성에 상당한 노력을 기울였다"라고 설명했다.

25일 오전 열린 제막식에는 이광형 총장, 이균민 교학부총장, 김경수 대외부총장, 석현정 미술관장 등 우리 대학 관계자와 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장, 최덕형 골프존뉴딘홀딩스 대표, 토마스 코슐레가 작가, 피오트르 오스타셰프스키(Piotr Ostaszewski) 주한폴란드대사 등 교내·외 관계자들이 참석했다.

토마스 코슐레가 작가는 1968년 폴란드에서 태어나 1993년 크라코프 미술아카데미 졸업 후 대학에서 후학을 지도하며 조각가로서 활동하고 있다. 미국 세인트루이스, 인도 뉴델리와 찬디가르, 리투아니아 빌뉴스, 체코공화국, 폴란드의 전역에 작품을 전시하며 활발하게 활동하고 있다. 욕망·감정·꿈 등 인간의 본성을 담은 작품 세계를 인물 조각으로 주로 표현하며, 감정적이고 지적인 요소들을 변형된 인간의 몸에 응축한 몸짓으로 형상화해 표현하는 것이 특징이다.

2024.06.25 조회수 1407

캠퍼스에 등장한 희망, 조형물 ‘HOPE’ 제막식 개최

우리 대학이 폴란드 작가 토마스 코슐레가(Tomasz Koclęga)의 청동 조형물 'HOPE'를 대전 본원에 설치하고 25일 제막식을 개최했다.

'HOPE'는 높이 약 10m, 무게 7톤의 대형 조각 작품으로 역동적인 자세로 몸을 맞대고 있는 두 사람의 형상이 표현되어 있다.

토마스 코슐레가 작가는 "두 사람이 협력해 큰 꿈을 실현하고 더 나은 세상을 위해 노력하는 모습을 담고자 했다"라고 밝혔다. 이어, "대형 작품을 KAIST에 설치하게 돼 무한한 영광이며, 이를 계기로 해외 작가들과 예술품 수집가들이 KAIST를 방문하고 교류할 기회가 많아질 것으로 기대한다"라고 덧붙였다.

이번 조형물 설치는 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장의 기부를 바탕으로 추진됐다. 김 회장은 2011년 KAIST 교수들 간 소통과 교류 증진을 위해 대전 본원에 '패컬티클럽(Faculty Club)'을 건축해 기부한 바 있다.

예술융합센터 관계자는 "김영찬 회장이 KAIST의 개교 50주년을 기념하는 조형물을 기부하고 싶다는 뜻을 2021년부터 전해왔다"라고 설명하며, "더 큰 미래의 꿈을 향해 노력하는 모습을 상징성 있게 담아낸 작품을 발굴하기 위해 수년간 심혈을 기울인 것으로 알고 있다"라고 전했다.김영찬 골프존뉴딘그룹 회장은 "조형물에 담긴 작가의 의도를 함축하고 KAIST 구성원이 이 작품을 보고 큰 꿈을 가지기를 바라는 마음을 담아 'HOPE'라는 이름을 지어 기부했다"라고 밝혔다.

조형물은 행정분관·인문사회과학부·융합연구동으로 둘러싸인 캠퍼스 동편 녹지공간에 설치돼 건물 위치에 따라 다른 시선으로 감상할 수 있다.

작품 수증과 전시 기획을 총괄한 석현정 미술관장은 "기술이 발달할수록 사람 사이의 연결과 협동이 중요하게 강조되는데, 'HOPE'는 이를 예술로 대변해 주는 훌륭한 작품이다"라며, "이 작품이 우리의 시선을 하늘로 이끌어 여유를 갖고 미래를 바라보게 하는 매개체가 되길 바라는 마음으로 전시 환경과 공간 조성에 상당한 노력을 기울였다"라고 설명했다.

25일 오전 열린 제막식에는 이광형 총장, 이균민 교학부총장, 김경수 대외부총장, 석현정 미술관장 등 우리 대학 관계자와 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장, 최덕형 골프존뉴딘홀딩스 대표, 토마스 코슐레가 작가, 피오트르 오스타셰프스키(Piotr Ostaszewski) 주한폴란드대사 등 교내·외 관계자들이 참석했다.

토마스 코슐레가 작가는 1968년 폴란드에서 태어나 1993년 크라코프 미술아카데미 졸업 후 대학에서 후학을 지도하며 조각가로서 활동하고 있다. 미국 세인트루이스, 인도 뉴델리와 찬디가르, 리투아니아 빌뉴스, 체코공화국, 폴란드의 전역에 작품을 전시하며 활발하게 활동하고 있다. 욕망·감정·꿈 등 인간의 본성을 담은 작품 세계를 인물 조각으로 주로 표현하며, 감정적이고 지적인 요소들을 변형된 인간의 몸에 응축한 몸짓으로 형상화해 표현하는 것이 특징이다.

2024.06.25 조회수 1407 이광형 총장, 몬트리올대학 명예박사 받았다

이광형 총장이 북미 프랑스어권 최고 대학으로 손꼽히는 캐나다 몬트리올 대학교(Université de Montréal)의 명예박사 학위를 받았다. 이 총장은 컴퓨터 과학, 생물학, 나노기술 등을 종합한 다학제적 접근법을 개척한 공로를 인정받아 몬트리올대학교 명예박사 학위 수여자로 선정됐다. 이번 명예박사 학위 수여는 몬트리올대학교의 부속 대학이자 캐나다 최대의 공학 교육 및 연구기관 중 하나인 폴리테크니크 몬트리올(Polytechnique Montreal)의 추천을 통해 추진됐다.

모드 코헨(Maud Cohen) 폴리테크니크 몬트리올 총장은 "이 총장의 총체적이고 다학제적이며 미래지향적인 비전은 폴리테크니크 몬트리올이 추구하는 것과 동일한 가치를 구현하고 있으며, 그간의 활동으로 미래 세대를 위해 헌신한 것에 대한 보답으로 명예박사 학위를 수여한다"라고 설명했다.

이 총장의 명예박사 학위 수여는 현지 시각으로 15일 열린 폴리테크니크트리올의 학위수여식에서 진행됐다. 폴리테크니크 몬트리올 출신의 사업가이자 자선가인 세르주 장드롱(Serge Gendron)도 이날 명예박사 학위를 받았다.

이광형 총장은 그동안 공학 교육과 다학제 연구, 전략 수립, 미래 전략 등 여러 분야에서 국제적인 공로를 인정받아 왔다. 특히, KAIST 출신이 주축을 이루는 대한민국 1세대 벤처 창업가들이 기업가로 성장하는 데 큰 영향을 준 것으로도 잘 알려져 있다. 이러한 활약을 바탕으로 국민훈장 동백장을 비롯한 다수의 국내 훈장과 표창을 받았으며, 2003년에는 프랑스 정부로부터 최고 훈장인 '레지옹 도뇌르 슈발리에'를 받기도 하였다.이광형 총장은 학위 수여 연설을 통해 몬트리올대학교와 폴리테크니크 몬트리올에 감사를 표하는 한편, 학교를 떠나 새로운 출발을 앞둔 졸업생을 위해 "꿈을 간직하고 세상을 다르게 보려고 노력하며 실패를 두려워하지 말고 도전하라"는 세 가지 조언과 함께 "미래는 도전하는 여러분의 것"이라며 축하와 당부의 말을 전했다.

2024.06.16 조회수 2308

이광형 총장, 몬트리올대학 명예박사 받았다

이광형 총장이 북미 프랑스어권 최고 대학으로 손꼽히는 캐나다 몬트리올 대학교(Université de Montréal)의 명예박사 학위를 받았다. 이 총장은 컴퓨터 과학, 생물학, 나노기술 등을 종합한 다학제적 접근법을 개척한 공로를 인정받아 몬트리올대학교 명예박사 학위 수여자로 선정됐다. 이번 명예박사 학위 수여는 몬트리올대학교의 부속 대학이자 캐나다 최대의 공학 교육 및 연구기관 중 하나인 폴리테크니크 몬트리올(Polytechnique Montreal)의 추천을 통해 추진됐다.

모드 코헨(Maud Cohen) 폴리테크니크 몬트리올 총장은 "이 총장의 총체적이고 다학제적이며 미래지향적인 비전은 폴리테크니크 몬트리올이 추구하는 것과 동일한 가치를 구현하고 있으며, 그간의 활동으로 미래 세대를 위해 헌신한 것에 대한 보답으로 명예박사 학위를 수여한다"라고 설명했다.

이 총장의 명예박사 학위 수여는 현지 시각으로 15일 열린 폴리테크니크트리올의 학위수여식에서 진행됐다. 폴리테크니크 몬트리올 출신의 사업가이자 자선가인 세르주 장드롱(Serge Gendron)도 이날 명예박사 학위를 받았다.

이광형 총장은 그동안 공학 교육과 다학제 연구, 전략 수립, 미래 전략 등 여러 분야에서 국제적인 공로를 인정받아 왔다. 특히, KAIST 출신이 주축을 이루는 대한민국 1세대 벤처 창업가들이 기업가로 성장하는 데 큰 영향을 준 것으로도 잘 알려져 있다. 이러한 활약을 바탕으로 국민훈장 동백장을 비롯한 다수의 국내 훈장과 표창을 받았으며, 2003년에는 프랑스 정부로부터 최고 훈장인 '레지옹 도뇌르 슈발리에'를 받기도 하였다.이광형 총장은 학위 수여 연설을 통해 몬트리올대학교와 폴리테크니크 몬트리올에 감사를 표하는 한편, 학교를 떠나 새로운 출발을 앞둔 졸업생을 위해 "꿈을 간직하고 세상을 다르게 보려고 노력하며 실패를 두려워하지 말고 도전하라"는 세 가지 조언과 함께 "미래는 도전하는 여러분의 것"이라며 축하와 당부의 말을 전했다.

2024.06.16 조회수 2308 KAIST 첨단 연구의 체험·전시·제품을 짜릿하게 만나다

우리 대학이 4월 과학의 달을 맞아 첨단 연구성과를 체험형 전시 프로그램으로 구성해 시민과 소통에 나선다. 25일부터 28일까지 4일간 대전 엑스포 시민광장 및 과학공원 일대에서 열리는 '2024 대한민국 과학축제 & 과학기술대전'에 6개 연구팀 및 3개 창업기업이 참여해 기술을 선보인다. '과학 실험실' 구역에서는 수면·퍼스널 컬러·뇌구조 분야의 연구진이 체험형 전시로 관람객을 맞는다. 석현정 산업디자인학과 교수 연구팀은 인공지능 기반 퍼스널컬러 진단 서비스를 제공하는 '나의 퍼스널 컬러 찾기(The Authentic Color Play)' 부스를 설치한다. 방문객들은 현장에서 피부색 자동 측정 기술을 직접 체험해보고 개인 피부에 최적화된 색상을 추천받을 수 있다. 김재경 수리과학과 교수 연구팀은 방문객이 양질의 수면을 하고 있는지 3분 만에 알아볼 수 있는 '슬립스(SLEEPS)' 프로그램을 운영한다. 머신러닝 기반의 수면장애 예측 알고리즘을 활용해 간단한 설문과 신체 측정만으로 수면장애 위험도를 계산해보는 체험이다. 검사 결과를 바탕으로 수면장애 위험도를 낮출 수 있는 생활 습관도 함께 알아볼 수 있다. 최민이 뇌인지과학과 교수 연구팀은 '미니 브레인' 체험을 진행한다. 가상현실(VR) 프로그램을 이용해 뇌의 주요 부위들을 해체·조립하며 뇌의 구조를 학습할 수 있다. 또한, 주요 기능과 역할이 다른 뇌 모형의 각 부분을 색칠로 구분하고 스티커를 붙이는 ‘뇌 컬러링’과 세포로부터 미니 브레인이 생겨나는 과정을 시뮬레이션 한 동영상도 관람할 수 있다.

국가 12대 전략기술 성과를 모아놓은 '과학 뮤지엄' 구역에서는 첨단바이오·첨단로봇제조·첨단모빌리티 분야의 연구성과를 전시한다.

조병관 공학생물학대학원 교수 연구팀은 '합성생물학 기반 CO2-to-바이오소재 전환 미생물 세포공장 기술'을 전시한다. 쓰레기 매립 가스, 산업 부생가스 등 환경 오염의 주요 원인인 온실가스를 미생물에 흡수시킨 뒤, 합성생물학을 기반으로 하는 유전적 개량기술을 적용해 다양한 바이오소재로 전환할 수 있는 고효율 생체촉매 개발 기술이다.

박해원 기계공학과 교수 연구팀은 험지탐사용 4족보행 로봇인 '하운드(HOUND)'를 공개한다. 하운드는 시각 및 촉각 센서의 도움 없이도 계단이나 험지 같은 비정형 장애물 환경에서도 안정적인 동작이 가능한 로봇이다. 실내 최대 속도 6.5m/s까지 낼 수 있으며, 100m를 19.87초 주파한 기네스 기록도 가지고 있다. 하운드는 축제 기간 내내 행사 현장을 활보하며 방문객을 맞을 예정이다.

장기태 조천식모빌리티 대학원 교수 연구팀은 '디젤 트럭 개조용 박(薄)형 모터' 기술을 선보인다. 택배차량용 디젤 트럭을 하이브리드 방식으로 개조하는 기술이다. 기존 디젤 차량에 모터를 추가해 저속 주행에는 모터를 사용하고 고속 주행에는 기존 엔진을 활용하는 방식이다. 정차와 가속이 잦은 국내 택배 차량에 이 기술을 도입할 경우 연비와 미세먼지를 동시에 저감할 수 있어 국토교통부 우수물류신기술 1호로도 지정된 바 있다. 이 밖에도 KAIST 혁신 창업기업의 기술도 전시된다. 화학과 창업기업 '폴리페놀팩토리(대표 이해신)'는 폴리페놀 기술을 활용해 탈모의 진행을 완화하고 모발의 풍성함을 더해주는 '그래비티' 샴푸를 소개한다. 연구팀이 개발한 특허 성분이 샴푸 과정에서 순간적인 보호막을 만들어 모발을 보호하는 동시에 가늘어진 모발을 힘 있게 잡아주는 원리다. 부스 방문객에게는 기술을 체험할 수 있는 시제품을 선착순으로 제공할 예정이다.

기계공학과 창업기업 '㈜A2US(대표 이승섭)'는 ‘마법의 전기 물방울(Magic Electro Water droplets)' 기술을 사용해 세계 최초로 개발한 제품을 선보인다. 인체에는 해가 없으면서도 공기 중의 유기물과 세균 등을 없애는 천연물질인 '하이드록실 라디칼'을 포함한 물방울을 만들어내는 가습기 '뮤(MEW, Magic Electro Water droplets)'다. 미세한 노즐에 전기를 가해 만들어진 이 물방울을 분무하면 공기 중의 유해물질과 냄새를 제거할 수 있어 가습과 공기정화 기능이 동시에 가능하다.

문화기술대학원 창업기업 '㈜카이(대표 김범기)'는 '밍글 AI(Mingle AI)'을 전시한다. 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 데이터를 입력하면 3차원의 아바타나 오브젝트를 만들어주는 생성형 인공지능 툴이다. 전문 지식이 없는 일반 사용자도 손쉽게 디지털 휴먼을 제작할 수 있으며, 게임·엔터테인먼트·소셜미디어 등의 분야에서 활용할 수 있다.이광형 KAIST 총장은 "대중과 눈높이를 맞춘 체험 프로그램을 구성해 KAIST의 우수한 기술을 시민과 공유할 수 있어 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "우수한 성과와 함께 과학기술로 사회 문제를 해결하기 위해 매진하는 연구자들의 노력과 진심이 함께 전달될 수 있는 자리가 되길 기대한다"라고 덧붙였다.

2024.04.25 조회수 2004

KAIST 첨단 연구의 체험·전시·제품을 짜릿하게 만나다

우리 대학이 4월 과학의 달을 맞아 첨단 연구성과를 체험형 전시 프로그램으로 구성해 시민과 소통에 나선다. 25일부터 28일까지 4일간 대전 엑스포 시민광장 및 과학공원 일대에서 열리는 '2024 대한민국 과학축제 & 과학기술대전'에 6개 연구팀 및 3개 창업기업이 참여해 기술을 선보인다. '과학 실험실' 구역에서는 수면·퍼스널 컬러·뇌구조 분야의 연구진이 체험형 전시로 관람객을 맞는다. 석현정 산업디자인학과 교수 연구팀은 인공지능 기반 퍼스널컬러 진단 서비스를 제공하는 '나의 퍼스널 컬러 찾기(The Authentic Color Play)' 부스를 설치한다. 방문객들은 현장에서 피부색 자동 측정 기술을 직접 체험해보고 개인 피부에 최적화된 색상을 추천받을 수 있다. 김재경 수리과학과 교수 연구팀은 방문객이 양질의 수면을 하고 있는지 3분 만에 알아볼 수 있는 '슬립스(SLEEPS)' 프로그램을 운영한다. 머신러닝 기반의 수면장애 예측 알고리즘을 활용해 간단한 설문과 신체 측정만으로 수면장애 위험도를 계산해보는 체험이다. 검사 결과를 바탕으로 수면장애 위험도를 낮출 수 있는 생활 습관도 함께 알아볼 수 있다. 최민이 뇌인지과학과 교수 연구팀은 '미니 브레인' 체험을 진행한다. 가상현실(VR) 프로그램을 이용해 뇌의 주요 부위들을 해체·조립하며 뇌의 구조를 학습할 수 있다. 또한, 주요 기능과 역할이 다른 뇌 모형의 각 부분을 색칠로 구분하고 스티커를 붙이는 ‘뇌 컬러링’과 세포로부터 미니 브레인이 생겨나는 과정을 시뮬레이션 한 동영상도 관람할 수 있다.

국가 12대 전략기술 성과를 모아놓은 '과학 뮤지엄' 구역에서는 첨단바이오·첨단로봇제조·첨단모빌리티 분야의 연구성과를 전시한다.

조병관 공학생물학대학원 교수 연구팀은 '합성생물학 기반 CO2-to-바이오소재 전환 미생물 세포공장 기술'을 전시한다. 쓰레기 매립 가스, 산업 부생가스 등 환경 오염의 주요 원인인 온실가스를 미생물에 흡수시킨 뒤, 합성생물학을 기반으로 하는 유전적 개량기술을 적용해 다양한 바이오소재로 전환할 수 있는 고효율 생체촉매 개발 기술이다.

박해원 기계공학과 교수 연구팀은 험지탐사용 4족보행 로봇인 '하운드(HOUND)'를 공개한다. 하운드는 시각 및 촉각 센서의 도움 없이도 계단이나 험지 같은 비정형 장애물 환경에서도 안정적인 동작이 가능한 로봇이다. 실내 최대 속도 6.5m/s까지 낼 수 있으며, 100m를 19.87초 주파한 기네스 기록도 가지고 있다. 하운드는 축제 기간 내내 행사 현장을 활보하며 방문객을 맞을 예정이다.

장기태 조천식모빌리티 대학원 교수 연구팀은 '디젤 트럭 개조용 박(薄)형 모터' 기술을 선보인다. 택배차량용 디젤 트럭을 하이브리드 방식으로 개조하는 기술이다. 기존 디젤 차량에 모터를 추가해 저속 주행에는 모터를 사용하고 고속 주행에는 기존 엔진을 활용하는 방식이다. 정차와 가속이 잦은 국내 택배 차량에 이 기술을 도입할 경우 연비와 미세먼지를 동시에 저감할 수 있어 국토교통부 우수물류신기술 1호로도 지정된 바 있다. 이 밖에도 KAIST 혁신 창업기업의 기술도 전시된다. 화학과 창업기업 '폴리페놀팩토리(대표 이해신)'는 폴리페놀 기술을 활용해 탈모의 진행을 완화하고 모발의 풍성함을 더해주는 '그래비티' 샴푸를 소개한다. 연구팀이 개발한 특허 성분이 샴푸 과정에서 순간적인 보호막을 만들어 모발을 보호하는 동시에 가늘어진 모발을 힘 있게 잡아주는 원리다. 부스 방문객에게는 기술을 체험할 수 있는 시제품을 선착순으로 제공할 예정이다.

기계공학과 창업기업 '㈜A2US(대표 이승섭)'는 ‘마법의 전기 물방울(Magic Electro Water droplets)' 기술을 사용해 세계 최초로 개발한 제품을 선보인다. 인체에는 해가 없으면서도 공기 중의 유기물과 세균 등을 없애는 천연물질인 '하이드록실 라디칼'을 포함한 물방울을 만들어내는 가습기 '뮤(MEW, Magic Electro Water droplets)'다. 미세한 노즐에 전기를 가해 만들어진 이 물방울을 분무하면 공기 중의 유해물질과 냄새를 제거할 수 있어 가습과 공기정화 기능이 동시에 가능하다.

문화기술대학원 창업기업 '㈜카이(대표 김범기)'는 '밍글 AI(Mingle AI)'을 전시한다. 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 데이터를 입력하면 3차원의 아바타나 오브젝트를 만들어주는 생성형 인공지능 툴이다. 전문 지식이 없는 일반 사용자도 손쉽게 디지털 휴먼을 제작할 수 있으며, 게임·엔터테인먼트·소셜미디어 등의 분야에서 활용할 수 있다.이광형 KAIST 총장은 "대중과 눈높이를 맞춘 체험 프로그램을 구성해 KAIST의 우수한 기술을 시민과 공유할 수 있어 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "우수한 성과와 함께 과학기술로 사회 문제를 해결하기 위해 매진하는 연구자들의 노력과 진심이 함께 전달될 수 있는 자리가 되길 기대한다"라고 덧붙였다.

2024.04.25 조회수 2004 친환경적 나일론 생산 전략 소개하다

기후 변화에 대응하여 전 세계는 '넷제로(Net-Zero)'라는 슬로건을 내세운 탄소 중립 관련 산업에 점점 더 주목하고 있다. 나일론으로 대표되는 폴리아마이드는 자동차, 전기, 섬유, 의료 산업 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 선형 고분자다. 1938년 나일론으로 처음 상업화된 이후, 매년 전 세계적으로 약 700만 톤의 폴리아마이드가 생산되고 있다. 이러한 폭넓은 활용성과 중요성을 고려할 때, 폴리아마이드를 생물 기반 방식으로 생산하는 것은 환경적, 산업적 측면에서 모두 중대한 의미를 지니고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀의 이종언 박사와 김지연 박사과정생이 `바이오 기반 폴리아마이드 생산 기술의 발전 동향' 논문을 발표했다고 18일 밝혔다.

기후변화대응 기술 중 바이오리파이너리는 화석 원료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적·화학적 기술을 이용해 화학제품·바이오 연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야에 해당한다. 특히, 이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해, 바이오매스 원료로부터 유용 화합물을 생산하는 핵심 바이오리파이너리 기술이다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 숙신산, 생분해성 플라스틱, 바이오 연료, 천연물 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 우리의 실생활에서 의류 및 섬유에 다양하게 활용되는 바이오 기반 폴리아미드 생산기술이 보편화된다면, 친환경적 생산기술을 바탕으로 기후 위기에 대응할 수 있는 미래기술로써 주목받게 될 것임을 전망했다. 이번 논문에서는 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략을 종합적으로 정리함으로써 대사공학적으로 개량된 미생물 세포 공장을 사용한 폴리아마이드 생산과 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 발전 동향을 제공했다. 또한, 화학적 전환을 통하여 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략, 생산된 폴리아마이드의 생분해 및 재활용 가능성에 대해 논의했다. 나아가 친환경 화학 산업과 지속 가능한 사회를 위해 바이오 기반 폴리아마이드 생산에 활용되는 대사공학이 나아갈 방향을 함께 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “탄소 중립 목표 달성을 위해 시스템 대사공학을 활용한 바이오 기반 폴리아마이드 생산의 중요성이 더욱 대두되고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “증가하는 기후 변화에 대한 우려 속에 어느 때보다 친환경적이며 지속 가능한 산업 발전의 중요성이 커지고 있는 지금, 시스템 대사공학이 화학 산업뿐만 아니라 다양한 분야에 큰 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과의 이종언 박사, 김지연 박사과정생, 안정호 박사, 안예지 석사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 12월호 표지논문 및 주 논문(Featured Review)으로 12월 7일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Current advancements in the bio-based production of polyamides

※ 저자 정보 : 이종언(한국과학기술원, 공동 1 저자), 김지연(한국과학기술원, 공동 1 저자), 안정호(한국과학기술원, 제 3저자), 안예지(한국과학기술원, 제 4저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 및 ‘C1 가스 리파이너리 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.18 조회수 2308

친환경적 나일론 생산 전략 소개하다

기후 변화에 대응하여 전 세계는 '넷제로(Net-Zero)'라는 슬로건을 내세운 탄소 중립 관련 산업에 점점 더 주목하고 있다. 나일론으로 대표되는 폴리아마이드는 자동차, 전기, 섬유, 의료 산업 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 선형 고분자다. 1938년 나일론으로 처음 상업화된 이후, 매년 전 세계적으로 약 700만 톤의 폴리아마이드가 생산되고 있다. 이러한 폭넓은 활용성과 중요성을 고려할 때, 폴리아마이드를 생물 기반 방식으로 생산하는 것은 환경적, 산업적 측면에서 모두 중대한 의미를 지니고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀의 이종언 박사와 김지연 박사과정생이 `바이오 기반 폴리아마이드 생산 기술의 발전 동향' 논문을 발표했다고 18일 밝혔다.

기후변화대응 기술 중 바이오리파이너리는 화석 원료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적·화학적 기술을 이용해 화학제품·바이오 연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야에 해당한다. 특히, 이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해, 바이오매스 원료로부터 유용 화합물을 생산하는 핵심 바이오리파이너리 기술이다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 숙신산, 생분해성 플라스틱, 바이오 연료, 천연물 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 우리의 실생활에서 의류 및 섬유에 다양하게 활용되는 바이오 기반 폴리아미드 생산기술이 보편화된다면, 친환경적 생산기술을 바탕으로 기후 위기에 대응할 수 있는 미래기술로써 주목받게 될 것임을 전망했다. 이번 논문에서는 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략을 종합적으로 정리함으로써 대사공학적으로 개량된 미생물 세포 공장을 사용한 폴리아마이드 생산과 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 발전 동향을 제공했다. 또한, 화학적 전환을 통하여 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략, 생산된 폴리아마이드의 생분해 및 재활용 가능성에 대해 논의했다. 나아가 친환경 화학 산업과 지속 가능한 사회를 위해 바이오 기반 폴리아마이드 생산에 활용되는 대사공학이 나아갈 방향을 함께 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “탄소 중립 목표 달성을 위해 시스템 대사공학을 활용한 바이오 기반 폴리아마이드 생산의 중요성이 더욱 대두되고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “증가하는 기후 변화에 대한 우려 속에 어느 때보다 친환경적이며 지속 가능한 산업 발전의 중요성이 커지고 있는 지금, 시스템 대사공학이 화학 산업뿐만 아니라 다양한 분야에 큰 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과의 이종언 박사, 김지연 박사과정생, 안정호 박사, 안예지 석사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 12월호 표지논문 및 주 논문(Featured Review)으로 12월 7일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Current advancements in the bio-based production of polyamides

※ 저자 정보 : 이종언(한국과학기술원, 공동 1 저자), 김지연(한국과학기술원, 공동 1 저자), 안정호(한국과학기술원, 제 3저자), 안예지(한국과학기술원, 제 4저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 및 ‘C1 가스 리파이너리 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.18 조회수 2308 뇌인지과학과 1주년 기념 심포지엄 개최

우리 대학이 다음 달 2일부터 4일까지 총 3일간 대전 본원 의과학연구센터(E7)에서 '뇌인지과학과 국제심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 뇌인지과학과(학과장 정재승)의 설립 1주년을 기념하는 행사로 국내 뇌인지과학 분야의 저변확대와 차세대 인력양성 등을 논의하기 위해 마련됐다. 이를 위해, 미국 UC 버클리(UC Berkeley), 뉴욕대학교(New York University, 이하 NYU), 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 등 유수 대학의 세계적 석학들과 구글 딥마인드(Google DeepMind), 아이비엠 리서치(IBM Research) 등에서 활발하게 활동 중인 뇌기반 인공지능연구자 등 13명의 해외 뇌과학자·뇌공학자를 초청했다. 또한, 국내 관련 분야의 리더들과 학술교류 및 공동연구를 논의하고, 우리 대학의 비전에 부합하는 향후 50년의 미래 연구 계획을 함께 모색할 예정이다. '뇌인지 분야의 난제'를 주제로 다루는 심포지엄 첫날에는 양단(Yang Dan) 미국 캘리포니아 대학교-버클리(UC-Berkeley) 신경생물학 석좌교수와 올라프 브랑케(Olaf Blanke) 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 신경보철센터 교수가 개회 기조 연사를 맡는다. 이들은 각각 '하향식 주의 및 전역 점화: 마우스의 회로 해부'와 '자의식의 신경과학'을 주제로 강연한다. 첫 번째 세션에서는 '뇌인지과학 분야에서 가장 중요한 질문은 무엇일까?'라는 질문을 바탕으로 미국 뇌과학 연구의 중심축 중 하나인 뉴욕대 신경과학 센터(NYU Center for Neural Science)를 설립한 앤소니 모비숀(J. Anthony Movshon) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 교수가 기조 연설한다. '기술을 확장할 때 우리는 어떻게 이해를 확장할 수 있을까'라는 주제로 강연과 함께 뇌인지과학 분야가 향후 집중해야 하는 연구 방향성을 논의하기 위한 해외 석학들의 발표와 토론이 이어질 예정이다. '뇌와 인지과학 분야의 인재를 어떻게 교육할 것인가?'를 주제로 열리는 둘째 날 오전 세션에서는 문제일 DGIST 뇌과학과 교수, 이상훈 서울대 뇌인지과학과 교수, 조제원 이화여대 뇌인지과학부 교수, 서민아 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수 등이 참여해 인재상·교육 커리큘럼·뇌인지과학과 운영 현황·뇌과학 연구의 필요성 등에 대해 강연 및 토론한다. 또한, ‘뇌×헬스케어’와 ‘뇌×인공지능(AI)’을 다루는 세션에서는 뇌 질환 관련 현황 및 연구 동향과 인공지능 기술 개발 동향 등을 공유한다.

심포지엄 마지막 날에는 뇌인지과학 분야에서 우리 대학과 뉴욕대의 공동협력 방안이 논의된다. 신경경제학 분야를 선도하는 뉴욕대 신경경제학 센터(Centre for Neuroeconomics)를 설립한 폴 글림처(Paul Glimcher) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 석좌교수는 '생명 의료 신경과학의 첨단 기술 협력'을 주제로 기조연설을 한다.

이 세션에서는 미국 뉴욕 맨해튼 소재의 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 기반으로 추진할 인공지능 융합 뇌과학분야(뇌-기계 상호작용, 뇌기반 기계학습) 국제 공동연구를 위해 뉴욕대의 캐서린 하틀리(Catherine A. Hartley) 교수, 브렌든 레이크(Brenden Lake) 교수와 데이비드 멜처(David Melcher) 뉴욕대-아부다비 교수가 최근 연구성과를 공유하고 토론을 진행한다. 정재승 KAIST 뇌인지과학과 학과장은 "국내에서는 좀처럼 만나기 힘든 세계적인 석학들이 설립 1년 차 학과가 첫 번째로 개최하는 학술 심포지엄의 연사로 참여한다는 것 자체가 KAIST 뇌인지과학과를 향한 학계의 관심과 기대라고 생각한다"라고 말했다. 이어, 정 학과장은 "10년 내 교수진 50명을 보유한 아시아 최대 뇌인지과학과로 성장하는 것을 목표로 신경생물학과 인지과학, 뇌공학과 뇌의학을 두루 아우르는 뇌인지과학 연구의 교두보가 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.한편, KAIST 뇌인지과학과는 단순히 뇌의 생물학적 구조와 인지기능을 연구하는 것을 넘어 뇌와 몸, 인간과 인간, 인간과 세계가 어떻게 상호작용하는지를 탐구하고 이를 바탕으로 공학적이고 의학적인 응용을 실현하기 위해 지난해 설립됐다. 신경과학과 인지과학의의 탄탄한 기초를 바탕으로 뇌공학과 뇌의학 분야로 연구 영역 확장을 시도하고 있으며, KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 통해 학부생과 대학원생, 박사후 연구원, 교수들이 뉴욕에 상주하면서 뉴욕대·콜롬비아대·코넬대·록펠러대 등 유수의 대학들과 공동연구를 수행할 수 있는 세계적 연구 및 교육 협업 시스템을 갖추고 있다.이번 행사는 국제심포지엄의 특성상 일부 세션이 영어로 진행되며, 뇌인지과학 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 무료로 참관할 수 있다.

2023.10.27 조회수 2998

뇌인지과학과 1주년 기념 심포지엄 개최

우리 대학이 다음 달 2일부터 4일까지 총 3일간 대전 본원 의과학연구센터(E7)에서 '뇌인지과학과 국제심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 뇌인지과학과(학과장 정재승)의 설립 1주년을 기념하는 행사로 국내 뇌인지과학 분야의 저변확대와 차세대 인력양성 등을 논의하기 위해 마련됐다. 이를 위해, 미국 UC 버클리(UC Berkeley), 뉴욕대학교(New York University, 이하 NYU), 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 등 유수 대학의 세계적 석학들과 구글 딥마인드(Google DeepMind), 아이비엠 리서치(IBM Research) 등에서 활발하게 활동 중인 뇌기반 인공지능연구자 등 13명의 해외 뇌과학자·뇌공학자를 초청했다. 또한, 국내 관련 분야의 리더들과 학술교류 및 공동연구를 논의하고, 우리 대학의 비전에 부합하는 향후 50년의 미래 연구 계획을 함께 모색할 예정이다. '뇌인지 분야의 난제'를 주제로 다루는 심포지엄 첫날에는 양단(Yang Dan) 미국 캘리포니아 대학교-버클리(UC-Berkeley) 신경생물학 석좌교수와 올라프 브랑케(Olaf Blanke) 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL) 신경보철센터 교수가 개회 기조 연사를 맡는다. 이들은 각각 '하향식 주의 및 전역 점화: 마우스의 회로 해부'와 '자의식의 신경과학'을 주제로 강연한다. 첫 번째 세션에서는 '뇌인지과학 분야에서 가장 중요한 질문은 무엇일까?'라는 질문을 바탕으로 미국 뇌과학 연구의 중심축 중 하나인 뉴욕대 신경과학 센터(NYU Center for Neural Science)를 설립한 앤소니 모비숀(J. Anthony Movshon) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 교수가 기조 연설한다. '기술을 확장할 때 우리는 어떻게 이해를 확장할 수 있을까'라는 주제로 강연과 함께 뇌인지과학 분야가 향후 집중해야 하는 연구 방향성을 논의하기 위한 해외 석학들의 발표와 토론이 이어질 예정이다. '뇌와 인지과학 분야의 인재를 어떻게 교육할 것인가?'를 주제로 열리는 둘째 날 오전 세션에서는 문제일 DGIST 뇌과학과 교수, 이상훈 서울대 뇌인지과학과 교수, 조제원 이화여대 뇌인지과학부 교수, 서민아 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수 등이 참여해 인재상·교육 커리큘럼·뇌인지과학과 운영 현황·뇌과학 연구의 필요성 등에 대해 강연 및 토론한다. 또한, ‘뇌×헬스케어’와 ‘뇌×인공지능(AI)’을 다루는 세션에서는 뇌 질환 관련 현황 및 연구 동향과 인공지능 기술 개발 동향 등을 공유한다.

심포지엄 마지막 날에는 뇌인지과학 분야에서 우리 대학과 뉴욕대의 공동협력 방안이 논의된다. 신경경제학 분야를 선도하는 뉴욕대 신경경제학 센터(Centre for Neuroeconomics)를 설립한 폴 글림처(Paul Glimcher) 뉴욕대학교 신경과학 및 생리학 석좌교수는 '생명 의료 신경과학의 첨단 기술 협력'을 주제로 기조연설을 한다.

이 세션에서는 미국 뉴욕 맨해튼 소재의 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 기반으로 추진할 인공지능 융합 뇌과학분야(뇌-기계 상호작용, 뇌기반 기계학습) 국제 공동연구를 위해 뉴욕대의 캐서린 하틀리(Catherine A. Hartley) 교수, 브렌든 레이크(Brenden Lake) 교수와 데이비드 멜처(David Melcher) 뉴욕대-아부다비 교수가 최근 연구성과를 공유하고 토론을 진행한다. 정재승 KAIST 뇌인지과학과 학과장은 "국내에서는 좀처럼 만나기 힘든 세계적인 석학들이 설립 1년 차 학과가 첫 번째로 개최하는 학술 심포지엄의 연사로 참여한다는 것 자체가 KAIST 뇌인지과학과를 향한 학계의 관심과 기대라고 생각한다"라고 말했다. 이어, 정 학과장은 "10년 내 교수진 50명을 보유한 아시아 최대 뇌인지과학과로 성장하는 것을 목표로 신경생물학과 인지과학, 뇌공학과 뇌의학을 두루 아우르는 뇌인지과학 연구의 교두보가 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.한편, KAIST 뇌인지과학과는 단순히 뇌의 생물학적 구조와 인지기능을 연구하는 것을 넘어 뇌와 몸, 인간과 인간, 인간과 세계가 어떻게 상호작용하는지를 탐구하고 이를 바탕으로 공학적이고 의학적인 응용을 실현하기 위해 지난해 설립됐다. 신경과학과 인지과학의의 탄탄한 기초를 바탕으로 뇌공학과 뇌의학 분야로 연구 영역 확장을 시도하고 있으며, KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 통해 학부생과 대학원생, 박사후 연구원, 교수들이 뉴욕에 상주하면서 뉴욕대·콜롬비아대·코넬대·록펠러대 등 유수의 대학들과 공동연구를 수행할 수 있는 세계적 연구 및 교육 협업 시스템을 갖추고 있다.이번 행사는 국제심포지엄의 특성상 일부 세션이 영어로 진행되며, 뇌인지과학 분야에 관심 있는 사람이라면 누구나 무료로 참관할 수 있다.

2023.10.27 조회수 2998 카이랄 과학 혁신으로 암질환 치료제부터 인공효소까지

많은 약물은 카이랄 분자로 이루어져 있고 카이랄 분자의 두 거울상(이성질체)은 서로 다른 생물학적 효과를 가질 수 있다. 예를 들면, 하나의 형태는 의학적 효과를 가져올 수 있지만 다른 형태는 독성을 가져올 수 있다. 암 치료 사용 약물은 특정 암세포에만 작용되도록 설계되어 있는데 카이랄성을 활용하면 특정한 형태 약물을 선택적으로 전달할 수 있어 부작용을 줄이고 효과를 극대화할 수 있다. 이런 카이랄성 원리를 통해 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등 다양한 분야에서 응용이 가능한 분자과학의 새로운 기술이 개발되었다.

우리 대학 화학과 이희승 교수 연구팀이 원자 수준의 정밀도 로 극미세 나선형 카이랄 통로를 만드는 방법을 발표했다고 19일 밝혔다. 이 통로는 인간 머리카락 직경의 약 5만분의 1에 해당하며, 그 특별한 나선 형태 때문에 특정 분자와만 세밀한 상호작용이 가능하다. 이 기술은 약물의 효율적인 개발부터 첨단 소재 설계에 이르기까지 혁신적인 응용을 가능하게 한다.

연구팀은 자연의 카이랄성 원리에 착안해, 짧은 비천연 펩타이드(아미노산으로 이뤄진 단백질 조각)와 구리 클러스터(다발)를 이용해 규칙적인 나선형 채널을 가진 금속-펩타이드 네트워크를 성공적으로 합성했다. 특히, 연구팀은 카이랄 채널의 세밀한 구조 조절로 이 금속-펩타이드 네트워크가 특정 카이랄성 분자에만 상호작용을 가능하게 만들었으며, 단결정 분석을 통해 이러한 복잡한 상호작용 원리를 명확히 규명했다.

이번 연구에서 연구팀은 기존에 알려진 금속-유기 프레임워크와는 달리, 폴대머(비천연 펩타이드) 기반의 방법을 도입해 3차원 구조 내에서 분자와의 상호작용을 더욱 세밀하게 제어할 수 있는 기술을 선보였다. 이는 분자 공학과 첨단 소재 분야에 새로운 지평을 열 것으로 전망된다.

원자 단위로 정의된 카이랄 채널의 제작은 다양한 분야, 특히 카이랄 촉매, 카이랄 광학센서, 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등, 다양한 분야에서의 혁신적인 기술적 발전을 기대하게 한다.

연구를 주도한 이희승 교수는 “이번 연구는 세포막 채널 단백질 또는 효소의 활성부위에서 분자의 기질 특이적 상호작용을 인공적으로 재현하는 노력의 일환으로 시작되었으며, 복잡한 미세 상호작용이 가능하도록 다양한 기능기를 원하는 3차원 위치에 모듈식 치환을 통해 도입할 수 있는 청사진을 제시한 의의가 있다” 고 전하며 “앞으로 약물 전달, 고분자 및 나노기술에 응용이 가능하며 특정 카이랄 반응에 반응하는 인공효소 개발을 위한 핵심 기술로 간주될 것으로 기대된다”며 소감을 밝혔다.

화학과 김재욱 석박사통합과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구는 화학소재 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 29.4)' 9월 18일 字 온라인판에 발표됐다.(논문명: Tailoring Enantiomeric Chiral Channels in Metal-Peptide Networks: A Novel Foldamer-Based Approach for Host-Guest Interactions, https://doi.org/10.1002/adma.202305753)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄구조체 연구센터, CMCA)의 지원으로 진행됐다.

2023.10.19 조회수 4403

카이랄 과학 혁신으로 암질환 치료제부터 인공효소까지

많은 약물은 카이랄 분자로 이루어져 있고 카이랄 분자의 두 거울상(이성질체)은 서로 다른 생물학적 효과를 가질 수 있다. 예를 들면, 하나의 형태는 의학적 효과를 가져올 수 있지만 다른 형태는 독성을 가져올 수 있다. 암 치료 사용 약물은 특정 암세포에만 작용되도록 설계되어 있는데 카이랄성을 활용하면 특정한 형태 약물을 선택적으로 전달할 수 있어 부작용을 줄이고 효과를 극대화할 수 있다. 이런 카이랄성 원리를 통해 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등 다양한 분야에서 응용이 가능한 분자과학의 새로운 기술이 개발되었다.

우리 대학 화학과 이희승 교수 연구팀이 원자 수준의 정밀도 로 극미세 나선형 카이랄 통로를 만드는 방법을 발표했다고 19일 밝혔다. 이 통로는 인간 머리카락 직경의 약 5만분의 1에 해당하며, 그 특별한 나선 형태 때문에 특정 분자와만 세밀한 상호작용이 가능하다. 이 기술은 약물의 효율적인 개발부터 첨단 소재 설계에 이르기까지 혁신적인 응용을 가능하게 한다.

연구팀은 자연의 카이랄성 원리에 착안해, 짧은 비천연 펩타이드(아미노산으로 이뤄진 단백질 조각)와 구리 클러스터(다발)를 이용해 규칙적인 나선형 채널을 가진 금속-펩타이드 네트워크를 성공적으로 합성했다. 특히, 연구팀은 카이랄 채널의 세밀한 구조 조절로 이 금속-펩타이드 네트워크가 특정 카이랄성 분자에만 상호작용을 가능하게 만들었으며, 단결정 분석을 통해 이러한 복잡한 상호작용 원리를 명확히 규명했다.

이번 연구에서 연구팀은 기존에 알려진 금속-유기 프레임워크와는 달리, 폴대머(비천연 펩타이드) 기반의 방법을 도입해 3차원 구조 내에서 분자와의 상호작용을 더욱 세밀하게 제어할 수 있는 기술을 선보였다. 이는 분자 공학과 첨단 소재 분야에 새로운 지평을 열 것으로 전망된다.

원자 단위로 정의된 카이랄 채널의 제작은 다양한 분야, 특히 카이랄 촉매, 카이랄 광학센서, 암 질환 치료를 위한 약물 전달 등, 다양한 분야에서의 혁신적인 기술적 발전을 기대하게 한다.

연구를 주도한 이희승 교수는 “이번 연구는 세포막 채널 단백질 또는 효소의 활성부위에서 분자의 기질 특이적 상호작용을 인공적으로 재현하는 노력의 일환으로 시작되었으며, 복잡한 미세 상호작용이 가능하도록 다양한 기능기를 원하는 3차원 위치에 모듈식 치환을 통해 도입할 수 있는 청사진을 제시한 의의가 있다” 고 전하며 “앞으로 약물 전달, 고분자 및 나노기술에 응용이 가능하며 특정 카이랄 반응에 반응하는 인공효소 개발을 위한 핵심 기술로 간주될 것으로 기대된다”며 소감을 밝혔다.

화학과 김재욱 석박사통합과정이 제1 저자로 주도한 이번 연구는 화학소재 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 29.4)' 9월 18일 字 온라인판에 발표됐다.(논문명: Tailoring Enantiomeric Chiral Channels in Metal-Peptide Networks: A Novel Foldamer-Based Approach for Host-Guest Interactions, https://doi.org/10.1002/adma.202305753)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄구조체 연구센터, CMCA)의 지원으로 진행됐다.

2023.10.19 조회수 4403 플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14 조회수 2818

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14 조회수 2818 반도체 소자 내 과열 해결방법 제시

최근 반도체 소자의 소형화로 인해 과열점(hot spot)에서 발생한 열이 효과적으로 분산되지 않아 소자의 신뢰성과 내구성이 저하되고 있다. 기존의 열관리 기술만으로는 심각해지는 발열 문제를 관리하는 데 한계가 있으며, 소자가 더욱 집적화됨에 따라 전통적 열관리 기술에서 탈피해 극한 스케일에서의 열전달 현상에 대한 근본적 이해를 바탕으로 한 접근이 필요하다. 기판 위에 증착된 금속 박막에서 발생하는 표면파에 의한 새로운 열전달 방식을 발견해 해결책을 제시하여 화제다.

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수 연구팀이 세계 최초로 기판 위에 증착된 금속 박막에서 ‘표면 플라즈몬 폴라리톤’에 의해 발생하는 새로운 열전달 모드를 측정하는 데 성공했다고 밝혔다.

☞ 표면 플라즈몬 폴라리톤: 유전체와 금속의 경계면의 전자기장과 금속 표면의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 유사 입자들이 강하게 상호작용한 결과로, 금속 표면에 형성되는 표면파(surface wave)를 의미한다.

연구팀은 나노 스케일 두께의 금속 박막에서 열확산을 개선하기 위해 금속과 유전체 경계면에서 발생하는 표면파인 표면 플라즈몬 폴라리톤을 활용했다. 이 새로운 열전달 모드는 기판에 금속 박막을 증착하면 발생하기 때문에, 소자 제작과정에 활용성이 높으며 넓은 면적에 제작이 가능하다는 장점이 있다. 연구팀은 반경이 약 3cm인 100나노미터 두께의 티타늄 박막에서 발생하는 표면파에 의해 열전도도가 약 25% 증가함을 보였다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 "이번 연구의 의의는 공정난이도가 낮은 기판 위에 증착된 금속 박막에서 일어나는 표면파에 의한 새로운 열전달 모드를 세계 최초로 규명한 것으로, 이는 초고발열 반도체 소자 내 과열점 바로 근처에서 효과적으로 열을 분산시킬 수 있는 나노스케일 열 분산기(heat spreader)로 응용 가능하다ˮ고 말했다.

연구팀의 연구는 나노스케일 두께의 박막에서 열을 평면 방향으로 빠르게 분산시키는데 적용될 수 있다는 점에서 향후 고성능 반도체 소자 개발에 시사하는 바가 크다. 특히, 나노스케일 두께에서는 경계 산란에 의해 박막의 열전도도가 감소하는데, 연구팀이 규명한 이 새로운 열전달 모드는 오히려 나노스케일 두께에서 효과적인 열전달을 가능하게 해 반도체 소자 단위 열관리의 근본적인 문제를 해결해 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 지난 4월 26일 字에 온라인 게재됐으며, 편집자 추천 논문(Editors' Suggestion)에 선정됐다. 한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.18 조회수 3595

반도체 소자 내 과열 해결방법 제시

최근 반도체 소자의 소형화로 인해 과열점(hot spot)에서 발생한 열이 효과적으로 분산되지 않아 소자의 신뢰성과 내구성이 저하되고 있다. 기존의 열관리 기술만으로는 심각해지는 발열 문제를 관리하는 데 한계가 있으며, 소자가 더욱 집적화됨에 따라 전통적 열관리 기술에서 탈피해 극한 스케일에서의 열전달 현상에 대한 근본적 이해를 바탕으로 한 접근이 필요하다. 기판 위에 증착된 금속 박막에서 발생하는 표면파에 의한 새로운 열전달 방식을 발견해 해결책을 제시하여 화제다.

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수 연구팀이 세계 최초로 기판 위에 증착된 금속 박막에서 ‘표면 플라즈몬 폴라리톤’에 의해 발생하는 새로운 열전달 모드를 측정하는 데 성공했다고 밝혔다.

☞ 표면 플라즈몬 폴라리톤: 유전체와 금속의 경계면의 전자기장과 금속 표면의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 유사 입자들이 강하게 상호작용한 결과로, 금속 표면에 형성되는 표면파(surface wave)를 의미한다.

연구팀은 나노 스케일 두께의 금속 박막에서 열확산을 개선하기 위해 금속과 유전체 경계면에서 발생하는 표면파인 표면 플라즈몬 폴라리톤을 활용했다. 이 새로운 열전달 모드는 기판에 금속 박막을 증착하면 발생하기 때문에, 소자 제작과정에 활용성이 높으며 넓은 면적에 제작이 가능하다는 장점이 있다. 연구팀은 반경이 약 3cm인 100나노미터 두께의 티타늄 박막에서 발생하는 표면파에 의해 열전도도가 약 25% 증가함을 보였다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 "이번 연구의 의의는 공정난이도가 낮은 기판 위에 증착된 금속 박막에서 일어나는 표면파에 의한 새로운 열전달 모드를 세계 최초로 규명한 것으로, 이는 초고발열 반도체 소자 내 과열점 바로 근처에서 효과적으로 열을 분산시킬 수 있는 나노스케일 열 분산기(heat spreader)로 응용 가능하다ˮ고 말했다.

연구팀의 연구는 나노스케일 두께의 박막에서 열을 평면 방향으로 빠르게 분산시키는데 적용될 수 있다는 점에서 향후 고성능 반도체 소자 개발에 시사하는 바가 크다. 특히, 나노스케일 두께에서는 경계 산란에 의해 박막의 열전도도가 감소하는데, 연구팀이 규명한 이 새로운 열전달 모드는 오히려 나노스케일 두께에서 효과적인 열전달을 가능하게 해 반도체 소자 단위 열관리의 근본적인 문제를 해결해 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)'에 지난 4월 26일 字에 온라인 게재됐으며, 편집자 추천 논문(Editors' Suggestion)에 선정됐다. 한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.18 조회수 3595 기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19 조회수 4951

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.