%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%95

-

전기및전자공학부 김태수 석사과정, IEEE EDAPS 2024 국제학회 최우수논문상 수상

아시아·태평양지역에서 가장 권위 있는 반도체 패키징 기술 관련 국제학회 ‘EDAPS(Electrical Design of Advanced Packaging & Systems) 2024’에서 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실 석사과정 김태수 학생이 ‘최우수 논문상’을 수상했다고 26일 밝혔다.

‘이뎁스(EDAPS)’는 아시아·태평양 지역에서 가장 큰 규모와 영향력을 지닌 반도체 패키징 기술 관련 학회로, 지난 2002년부터 국제전기전자공학자협회(IEEE) Electronic Packaging Society가 매년 주최하고 있다.

주로 전기 공학 분야에서 활동하는 학계 연구자와 산업계 엔지니어가 참석하며, 칩(Chip) 설계, 시스템인 패키지·시스템 온 패키지(Sip/Sop), 전자파 간섭·전자 적합성(EMI/EMC), 설계 자동화 프로그램(EDA) 툴(Tool) 및 3D-IC 및 실리콘 관통 전극(TSV) 설계 등 반도체 패키징의 전반적인 분야에 대해, 연구 결과를 공유하고 산업계의 요구사항을 반영한 연구를 진행할 수 있는 기회를 제공하는 것으로 유명하다.

EDAPS 학회는 매년 열리는 학회 마지막 날, 해당 연도에 제출된 논문 중 최우수 논문상, 최우수 학생 논문상과 최우수 포스터 상 등 3개 부문의 수상 논문을 뽑아 발표한다.

“김태수 석사과정 학생은 지난 12월 17일부터 사흘간 인도 벵갈루루에서 열린 ‘EDAPS 2024’ 국제학회에서 ‘Twin Tower HBM’이란 주제의 논문으로 2024년에 출판된 40여 편의 논문 중 해당 분야의 기술혁신에 기여한 점을 인정받아 ‘EDAPS 2024 전체 최우수 논문상(Best Paper Award)’을 수상했다”고 관계자는 설명했다.

김태수 학생이 ‘Twin Tower HBM’이라는 주제로 최우수 논문상을 수상한 이 논문은 마치 쌍둥이 빌딩처럼 두 개의 DRAM 스택을 단일 베이스 다이(Base Die)에 통합해 메모리 용량을 기존 대비 2배로 확대하는 한편 대역폭을 27.9% 향상시켰으며, 신호 무결성 검증을 위해 채널 설계 최적화와 3D EM 시뮬레이션을 병행한 내용으로 큰 주목을 받았다.

특히 김태수 학생은 생성형 AI의 초거대 모델을 효과적으로 지원하기 위해 기존 메모리 용량과 대역폭의 한계를 수평적으로(Horizontally) 확장하는 방식으로 극복한 독창적인 연구를 수행했다는 점에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

김태수 학생은 “이번 연구의 주제와 내용을 정리하는데 ‘HBM의 아버지’로 불리는 김정호 교수님의 지도와 함께 올 6월부터 4개월간 미국 실리콘밸리에 위치한 삼성전자 미주법인(DSA)에서의 인턴 생활 경험이 많은 도움이 됐다”면서, 앞으로 HBM 중심 컴퓨팅(HCC: HBM Centric Computing)을 수립하는 데 도움을 줄 수 있을 것”이라고 기대했다.

그는 이어 “AGI(인공 일반 지능, Artificial General Intelligence) 실현을 위해 SiP(시스템인 패키지) 기반의 칩렛(Chiplet) 구조와 하드웨어-소프트웨어 협업 설계를 더욱 심화하여 차세대 인공지능 플랫폼의 토대를 마련하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 김정호 교수 연구실(TERA Lab)에는 올 12월 말 현재 석사과정 12명, 박사과정 14명 등 모두 26명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다.

김정호 교수 연구실은 이번 김태수 석사과정 학생의 수상 외에도 지난 2021년 신태인 박사과정 학생이 ‘EDAPS 2021 전체 최우수 논문상’을 수상한 바 있다.

이밖에 같은 해(2021년)에 반도체 설계 분야에서 세계적으로 권위를 인정받고 있는 국제학술대회‘디자인콘(DesignCon)’에서도 김민수 석사과정 학생이‘최우수 논문상’을, 그리고 2023년 말에는 전체 수상자 총 8명 중 김성국·최성욱·신태인·김혜연 박사과정 학생 등 4명이 동시에 최우수 논문상을 받아 큰 화제를 모은 바 있다.

2024.12.26 조회수 4549

전기및전자공학부 김태수 석사과정, IEEE EDAPS 2024 국제학회 최우수논문상 수상

아시아·태평양지역에서 가장 권위 있는 반도체 패키징 기술 관련 국제학회 ‘EDAPS(Electrical Design of Advanced Packaging & Systems) 2024’에서 전기및전자공학부 김정호 교수 연구실 석사과정 김태수 학생이 ‘최우수 논문상’을 수상했다고 26일 밝혔다.

‘이뎁스(EDAPS)’는 아시아·태평양 지역에서 가장 큰 규모와 영향력을 지닌 반도체 패키징 기술 관련 학회로, 지난 2002년부터 국제전기전자공학자협회(IEEE) Electronic Packaging Society가 매년 주최하고 있다.

주로 전기 공학 분야에서 활동하는 학계 연구자와 산업계 엔지니어가 참석하며, 칩(Chip) 설계, 시스템인 패키지·시스템 온 패키지(Sip/Sop), 전자파 간섭·전자 적합성(EMI/EMC), 설계 자동화 프로그램(EDA) 툴(Tool) 및 3D-IC 및 실리콘 관통 전극(TSV) 설계 등 반도체 패키징의 전반적인 분야에 대해, 연구 결과를 공유하고 산업계의 요구사항을 반영한 연구를 진행할 수 있는 기회를 제공하는 것으로 유명하다.

EDAPS 학회는 매년 열리는 학회 마지막 날, 해당 연도에 제출된 논문 중 최우수 논문상, 최우수 학생 논문상과 최우수 포스터 상 등 3개 부문의 수상 논문을 뽑아 발표한다.

“김태수 석사과정 학생은 지난 12월 17일부터 사흘간 인도 벵갈루루에서 열린 ‘EDAPS 2024’ 국제학회에서 ‘Twin Tower HBM’이란 주제의 논문으로 2024년에 출판된 40여 편의 논문 중 해당 분야의 기술혁신에 기여한 점을 인정받아 ‘EDAPS 2024 전체 최우수 논문상(Best Paper Award)’을 수상했다”고 관계자는 설명했다.

김태수 학생이 ‘Twin Tower HBM’이라는 주제로 최우수 논문상을 수상한 이 논문은 마치 쌍둥이 빌딩처럼 두 개의 DRAM 스택을 단일 베이스 다이(Base Die)에 통합해 메모리 용량을 기존 대비 2배로 확대하는 한편 대역폭을 27.9% 향상시켰으며, 신호 무결성 검증을 위해 채널 설계 최적화와 3D EM 시뮬레이션을 병행한 내용으로 큰 주목을 받았다.

특히 김태수 학생은 생성형 AI의 초거대 모델을 효과적으로 지원하기 위해 기존 메모리 용량과 대역폭의 한계를 수평적으로(Horizontally) 확장하는 방식으로 극복한 독창적인 연구를 수행했다는 점에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

김태수 학생은 “이번 연구의 주제와 내용을 정리하는데 ‘HBM의 아버지’로 불리는 김정호 교수님의 지도와 함께 올 6월부터 4개월간 미국 실리콘밸리에 위치한 삼성전자 미주법인(DSA)에서의 인턴 생활 경험이 많은 도움이 됐다”면서, 앞으로 HBM 중심 컴퓨팅(HCC: HBM Centric Computing)을 수립하는 데 도움을 줄 수 있을 것”이라고 기대했다.

그는 이어 “AGI(인공 일반 지능, Artificial General Intelligence) 실현을 위해 SiP(시스템인 패키지) 기반의 칩렛(Chiplet) 구조와 하드웨어-소프트웨어 협업 설계를 더욱 심화하여 차세대 인공지능 플랫폼의 토대를 마련하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 김정호 교수 연구실(TERA Lab)에는 올 12월 말 현재 석사과정 12명, 박사과정 14명 등 모두 26명의 학생이 반도체 전·후공정에 들어가는 다양한 패키지와 인터커넥션 설계를 강화·모방 학습과 같은 인공지능(AI) 머신러닝(ML)을 활용해 최적화하는 연구를 수행 중이다.

김정호 교수 연구실은 이번 김태수 석사과정 학생의 수상 외에도 지난 2021년 신태인 박사과정 학생이 ‘EDAPS 2021 전체 최우수 논문상’을 수상한 바 있다.

이밖에 같은 해(2021년)에 반도체 설계 분야에서 세계적으로 권위를 인정받고 있는 국제학술대회‘디자인콘(DesignCon)’에서도 김민수 석사과정 학생이‘최우수 논문상’을, 그리고 2023년 말에는 전체 수상자 총 8명 중 김성국·최성욱·신태인·김혜연 박사과정 학생 등 4명이 동시에 최우수 논문상을 받아 큰 화제를 모은 바 있다.

2024.12.26 조회수 4549 -

반도체공학대학원 설립, 초격차 반도체 기술 혁신 이끈다.

우리 대학이 반도체 분야의 선두 주자로서 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 세계적인 인력 양성을 위해 반도체공학대학원(Graduate School of Semiconductor Technology)을 설립했다.

반도체는 국가안보 및 기술패권 확보를 위해 중요한 국가자산으로 정보통신, 자동차, 에너지, 의료 등 다양한 산업 분야에 핵심 기술이다. 디지털화가 가속되고 첨단 기술이 도약할수록 반도체 산업의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상되며, 반도체 기술에 대한 연구개발과 새로운 혁신 기술의 발굴이 필수적으로 요구되고 있다.우리 대학 반도체공학대학원은 산업자원통상자원부의 ‘반도체특성화대학원’ 사업 및 대전시의 지원을 받아 설립됐다. 반도체 기술에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖추고 대한민국의 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 리더를 양성할 계획이다. 전기및전자공학부, 신소재공학과, 생명화학공학과, 기계공학과, 물리학과 등 5개 학과 32명의 교원이 참여해 반도체 소자/소재 및 패키징 분야에서 초격차 반도체 기술 혁신을 이끌어갈 고급 석박사 인재 양성을 목표로 한다.

동시에 삼성, SK하이닉스 등의 종합 반도체 기업을 포함하여 반도체 산업 밸류체인 전 분야에 이르는 10개의 소자, 소재, 장비 기업이 컨소시엄으로 참여한다. 이를 통해, 산학프로젝트 수행, 산업체 임직원 강의 등 다양한 형태의 현장 중심 교육과 연구를 지원할 계획이다. 또한, 한국전자통신연구원, 나노종합기술원 등 반도체 공공인프라 기관과도 협력하여 교육 및 연구 협력 시너지를 창출해 갈 계획이다.우리 대학 반도체공학대학원은 'CMOS 프론트-엔드 공정설계 및 실습'과 같은 체험형 교육과정의 개설을 통해 설계-공정-소자제작-평가에 이르는 전주기 반도체 교육 커리큘럼을 제공할 예정이다. 이에 더해 우리 대학이 보유한 반도체 연구시설을 더욱 확충해 세계적인 수준의 연구 환경도 구축된다. 인공지능용 반도체 소자, 첨단 반도체 소재, 차세대 반도체 패키징 등 여러 방면에서 선도적인 연구를 수행해 새로운 초격차 기술과 솔루션을 연구 개발하는 데 주력할 예정이다.

또한, 우수한 학생들이 연구에 전념해 학문적 성장과 국제적인 경쟁력을 두루 갖출 수 있도록 장학금과 연구활동비를 함께 제공하고 국내·외 다양한 학술 대회 참여와 연구 발표 기회를 부여하는 등 파격적으로 지원할 방침이다.

이번 반도체공학대학원을 지원한 대전시 한선희 전략사업추진실장은 "수도권에 대기업 중심의 반도체 생산기지가 있다면 대전에는 KAIST·출연연 등 중심의 반도체 인재와 기술을 보유하고 있다”라며 “이를 기반으로 인재와 기술을 공급하는 반도체 연구·교육·실증 거점도시로 거듭나겠다"라고 밝혔다.

최성율 반도체공학대학원장(책임교수)은 "KAIST는 우리나라 산업 발전 태동기 때부터 지금까지 반도체 산업을 주도한 우수 인력의 산실이었다"라며, "오랜 기간 축적해 온 KAIST만의 차별화된 반도체 교육과 연구를 바탕으로 국내·외 반도체 산업의 핵심적인 역할을 수행하고 세계 반도체 기술의 발전과 혁신에 기여할 인재들을 키워나가겠다"라고 기대감을 밝혔다.

KAIST 반도체공학대학원은 올해 가을학기에 입학할 석·박사과정 학생을 오는 7일까지 모집한다. 입학에 관한 내용은 KAIST의 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 반도체공학대학원 홈페이지(https://semicon.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.01 조회수 6919

반도체공학대학원 설립, 초격차 반도체 기술 혁신 이끈다.

우리 대학이 반도체 분야의 선두 주자로서 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 세계적인 인력 양성을 위해 반도체공학대학원(Graduate School of Semiconductor Technology)을 설립했다.

반도체는 국가안보 및 기술패권 확보를 위해 중요한 국가자산으로 정보통신, 자동차, 에너지, 의료 등 다양한 산업 분야에 핵심 기술이다. 디지털화가 가속되고 첨단 기술이 도약할수록 반도체 산업의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상되며, 반도체 기술에 대한 연구개발과 새로운 혁신 기술의 발굴이 필수적으로 요구되고 있다.우리 대학 반도체공학대학원은 산업자원통상자원부의 ‘반도체특성화대학원’ 사업 및 대전시의 지원을 받아 설립됐다. 반도체 기술에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖추고 대한민국의 미래 반도체 산업을 이끌어나갈 리더를 양성할 계획이다. 전기및전자공학부, 신소재공학과, 생명화학공학과, 기계공학과, 물리학과 등 5개 학과 32명의 교원이 참여해 반도체 소자/소재 및 패키징 분야에서 초격차 반도체 기술 혁신을 이끌어갈 고급 석박사 인재 양성을 목표로 한다.

동시에 삼성, SK하이닉스 등의 종합 반도체 기업을 포함하여 반도체 산업 밸류체인 전 분야에 이르는 10개의 소자, 소재, 장비 기업이 컨소시엄으로 참여한다. 이를 통해, 산학프로젝트 수행, 산업체 임직원 강의 등 다양한 형태의 현장 중심 교육과 연구를 지원할 계획이다. 또한, 한국전자통신연구원, 나노종합기술원 등 반도체 공공인프라 기관과도 협력하여 교육 및 연구 협력 시너지를 창출해 갈 계획이다.우리 대학 반도체공학대학원은 'CMOS 프론트-엔드 공정설계 및 실습'과 같은 체험형 교육과정의 개설을 통해 설계-공정-소자제작-평가에 이르는 전주기 반도체 교육 커리큘럼을 제공할 예정이다. 이에 더해 우리 대학이 보유한 반도체 연구시설을 더욱 확충해 세계적인 수준의 연구 환경도 구축된다. 인공지능용 반도체 소자, 첨단 반도체 소재, 차세대 반도체 패키징 등 여러 방면에서 선도적인 연구를 수행해 새로운 초격차 기술과 솔루션을 연구 개발하는 데 주력할 예정이다.

또한, 우수한 학생들이 연구에 전념해 학문적 성장과 국제적인 경쟁력을 두루 갖출 수 있도록 장학금과 연구활동비를 함께 제공하고 국내·외 다양한 학술 대회 참여와 연구 발표 기회를 부여하는 등 파격적으로 지원할 방침이다.

이번 반도체공학대학원을 지원한 대전시 한선희 전략사업추진실장은 "수도권에 대기업 중심의 반도체 생산기지가 있다면 대전에는 KAIST·출연연 등 중심의 반도체 인재와 기술을 보유하고 있다”라며 “이를 기반으로 인재와 기술을 공급하는 반도체 연구·교육·실증 거점도시로 거듭나겠다"라고 밝혔다.

최성율 반도체공학대학원장(책임교수)은 "KAIST는 우리나라 산업 발전 태동기 때부터 지금까지 반도체 산업을 주도한 우수 인력의 산실이었다"라며, "오랜 기간 축적해 온 KAIST만의 차별화된 반도체 교육과 연구를 바탕으로 국내·외 반도체 산업의 핵심적인 역할을 수행하고 세계 반도체 기술의 발전과 혁신에 기여할 인재들을 키워나가겠다"라고 기대감을 밝혔다.

KAIST 반도체공학대학원은 올해 가을학기에 입학할 석·박사과정 학생을 오는 7일까지 모집한다. 입학에 관한 내용은 KAIST의 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 반도체공학대학원 홈페이지(https://semicon.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.01 조회수 6919 -

온도 제어로 반도체 패키징 내구성 40% 향상

최근 반도체의 전공정에서 회로를 미세화하는 작업이 한계에 다다르면서 후공정인 반도체 패키징이 차세대 기술로 주목받고 있다. 반도체 패키지는 여러 개의 반도체 칩을 하나로 이어주며 외부 환경으로부터 보호해주는 공정을 말한다. 아울러, 반도체 패키지의 온도도 중요한데 반도체부품의 온도가 높아지면 반도체 수명이 급격이 줄어들고 작동하지 않기 때문이다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 메사추세츠공과대학(MIT) 브라이언 워들(Brian L. Wardle) 교수 연구팀과 함께 ‘반도체 패키지의 신뢰성 강화를 위한 접합 온도 제어 기반의 경화 공정’을 개발하는 데 성공했다.

반도체 패키지의 주된 재료인 *EMC는 열을 가하면 화학반응이 일어나 단단해지는데 이 현상을 경화 반응(Curing reaction)이라고 한다. 경화 공정은 시간에 따른 온도 및 압력 변화를 반도체 패키지의 두께가 얇아짐에 따라 공정 후 재료간의 열수축 차이로 인한 뒤틀리는 휨(Warpage) 현상이 나타나게 된다. 이 문제를 해결하고자 공동연구팀은 EMC와 기판사이 접합 온도를 정확히 예측하고 휨현상을 제어할 수 있는 경화 공정을 개발했다.

☞ EMC (Epoxy Molding Compund) : 수분, 열, 충격 등 다양한 외부 환경으로부터 반도체 회로를 효과적으로 보호하는 회로 보호재를 말한다.

공동연구팀은 반도체 패키지의 접합 온도를 낮추기 이번 연구에서 두 재료의 접합이 일어나는 온도 직전에 급격히 온도를 낮춰주는 접합 온도 제어 기반의 EMC 경화 공정 기술을 개발하였다. 열경화성 고분자인 EMC는 경화 공정 중 기판과 접합이 발생하는 온도 직전에 상온으로 급랭을 하게 되면 경화 반응을 억제해 접합 온도를 상온에 가깝게 유도할 수 있으며, 이후 재가열을 통해 EMC를 완전히 경화시킬 수 있다. 이 과정을 통해 패키지의 접합 온도와 사용 온도 차이를 줄여줌으로써 요소 간 열수축 차이에 의한 길이 변화 차이를 최소화해 휨을 줄일 수 있다. 이를 위해서는 두 재료 사이의 정확한 접합 온도를 분석하는 것이 중요하며, 연구팀은 경화 공정 중에 발생하는 EMC의 화학적 수축을 고려한 접합 온도를 구하는 식을 유도했으며, 변형율 측정 시스템을 활용해 이를 검증했다.

이러한 과정을 통해 정확히 측정된 접합 온도 직전에서 급랭 과정을 도입한 새로운 경화 공정을 통해 기존 EMC 경화 공정 대비 반도체 패키지의 휨은 27% 감소했으며, EMC와 기판 경계면의 기계적 강도는 약 40% 상승했다. 또한, 급랭 과정을 포함하는 경화 공정을 거친 EMC의 기계적 물성은 기존 공정과 차이가 없음을 확인했다. 연구 책임자인 김성수 교수는 “접합 온도 제어 기반의 새로운 EMC 경화 공정은 경박단소화 되어가고 있는 반도체 패키지에서 지속적으로 대두되고 있는 휨 문제를 해결하여 반도체 패키지의 수율을 향상시킬 뿐만 아니라 내구성도 강화할 수 있을 기반 기술이 될 것”이라고 연구 의미를 설명했다.

기계공학과 박성연 박사가 제1 저자로 참여하고 한국연구재단, BK 사업 그리고 국제협력사업 시그니쳐 프로젝트(Signature project)의 지원으로 수행된 이번 연구는 국제 저명 학술지인 ‘ACS applied materials&interfaces’에 지난 3월 1일 자로 게재됐다. (논문명 : Electronic packaging engineered by reducing the bonding temperature via modified cure cycles. doi/10.1021/acsami.2c21229). 또한, 해당 논문의 우수성을 인정받아 표지 논문 (Supplementary cover)으로 선정됐다.

2023.05.02 조회수 8528

온도 제어로 반도체 패키징 내구성 40% 향상

최근 반도체의 전공정에서 회로를 미세화하는 작업이 한계에 다다르면서 후공정인 반도체 패키징이 차세대 기술로 주목받고 있다. 반도체 패키지는 여러 개의 반도체 칩을 하나로 이어주며 외부 환경으로부터 보호해주는 공정을 말한다. 아울러, 반도체 패키지의 온도도 중요한데 반도체부품의 온도가 높아지면 반도체 수명이 급격이 줄어들고 작동하지 않기 때문이다.

우리 대학 기계공학과 김성수 교수 연구팀이 메사추세츠공과대학(MIT) 브라이언 워들(Brian L. Wardle) 교수 연구팀과 함께 ‘반도체 패키지의 신뢰성 강화를 위한 접합 온도 제어 기반의 경화 공정’을 개발하는 데 성공했다.

반도체 패키지의 주된 재료인 *EMC는 열을 가하면 화학반응이 일어나 단단해지는데 이 현상을 경화 반응(Curing reaction)이라고 한다. 경화 공정은 시간에 따른 온도 및 압력 변화를 반도체 패키지의 두께가 얇아짐에 따라 공정 후 재료간의 열수축 차이로 인한 뒤틀리는 휨(Warpage) 현상이 나타나게 된다. 이 문제를 해결하고자 공동연구팀은 EMC와 기판사이 접합 온도를 정확히 예측하고 휨현상을 제어할 수 있는 경화 공정을 개발했다.

☞ EMC (Epoxy Molding Compund) : 수분, 열, 충격 등 다양한 외부 환경으로부터 반도체 회로를 효과적으로 보호하는 회로 보호재를 말한다.

공동연구팀은 반도체 패키지의 접합 온도를 낮추기 이번 연구에서 두 재료의 접합이 일어나는 온도 직전에 급격히 온도를 낮춰주는 접합 온도 제어 기반의 EMC 경화 공정 기술을 개발하였다. 열경화성 고분자인 EMC는 경화 공정 중 기판과 접합이 발생하는 온도 직전에 상온으로 급랭을 하게 되면 경화 반응을 억제해 접합 온도를 상온에 가깝게 유도할 수 있으며, 이후 재가열을 통해 EMC를 완전히 경화시킬 수 있다. 이 과정을 통해 패키지의 접합 온도와 사용 온도 차이를 줄여줌으로써 요소 간 열수축 차이에 의한 길이 변화 차이를 최소화해 휨을 줄일 수 있다. 이를 위해서는 두 재료 사이의 정확한 접합 온도를 분석하는 것이 중요하며, 연구팀은 경화 공정 중에 발생하는 EMC의 화학적 수축을 고려한 접합 온도를 구하는 식을 유도했으며, 변형율 측정 시스템을 활용해 이를 검증했다.

이러한 과정을 통해 정확히 측정된 접합 온도 직전에서 급랭 과정을 도입한 새로운 경화 공정을 통해 기존 EMC 경화 공정 대비 반도체 패키지의 휨은 27% 감소했으며, EMC와 기판 경계면의 기계적 강도는 약 40% 상승했다. 또한, 급랭 과정을 포함하는 경화 공정을 거친 EMC의 기계적 물성은 기존 공정과 차이가 없음을 확인했다. 연구 책임자인 김성수 교수는 “접합 온도 제어 기반의 새로운 EMC 경화 공정은 경박단소화 되어가고 있는 반도체 패키지에서 지속적으로 대두되고 있는 휨 문제를 해결하여 반도체 패키지의 수율을 향상시킬 뿐만 아니라 내구성도 강화할 수 있을 기반 기술이 될 것”이라고 연구 의미를 설명했다.

기계공학과 박성연 박사가 제1 저자로 참여하고 한국연구재단, BK 사업 그리고 국제협력사업 시그니쳐 프로젝트(Signature project)의 지원으로 수행된 이번 연구는 국제 저명 학술지인 ‘ACS applied materials&interfaces’에 지난 3월 1일 자로 게재됐다. (논문명 : Electronic packaging engineered by reducing the bonding temperature via modified cure cycles. doi/10.1021/acsami.2c21229). 또한, 해당 논문의 우수성을 인정받아 표지 논문 (Supplementary cover)으로 선정됐다.

2023.05.02 조회수 8528 -

학문의 대를 잇는 초세대 협업연구실 추가 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 11일 오전 현판식을 개최했다. '초세대 협업연구실'은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해온 학문의 성과와 노하우를 이어가기 위해 후배 교수와 협업하는 KAIST의 독자적인 연구제도다.

2018년 초세대 협업연구실 제도를 처음 도입한 이후 7개의 연구실을 선정했으며, 작년 말 전기및전자공학부 김정호 교수의 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'과 화학과 장석복 교수의 '유기반응 및 합성연구실'을 추가로 선정했다.김정호 교수가 책임교수를 맡은 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'에는 조천식모빌리티대학원 안승영 교수와 신소재공학과 김경민 교수가 참여교수로 협업한다. 김정호 책임교수는 고성능 반도체 설계 및 인공지능 공학 설계(AI-X) 분야의 대표적인 석학으로 전 세계적으로 독창성을 인정받는 5I* 융합설계 원천기술을 유일하게 보유하고 있다. ☞ 5I 기술: 신호선 설계(SI, Signal Integrity), 전력선 설계(PI, Power Integrity), 기계 및 열 설계(TI, Thermal Integrity), 전자파 설계(EMI, Electromagnetic Interference Integrity), 구조 설계(AI, Architect Integrity) 등 시스템반도체 패키징 분야의 융합 설계기술

안승영 참여교수는 자율주행 자동차, 드론, 위성, 국방, 초소형 의료기기 등 다양한 시스템에 적용되는 초고속 반도체 집적회로 패키징과 시스템의 전자파 간섭 및 전자파 적합성에 관한 연구를 수행해왔다. 김경민 참여교수는 자연과학, 재료공학, 전자공학을 기반으로 인간의 신체를 모방한 시스템반도체용 저항성 메모리(Memristor) 연구 분야에서 경력을 쌓았으며, 최근에는 인공지능 반도체 소자 패키지 분야를 중점적으로 연구하고 있다. 이들은 세대 간의 연구 협력을 통해 '시스템반도체 패키징' 기술을 심화·발전시켜 나갈 예정이다. 이를 기초로 국내 시스템반도체 산업 경쟁력을 한 단계 높이는 것이 목표다. '시스템반도체 패키징'은 그동안 분리해 사용돼 온 프로세서와 메모리를 하나의 반도체 안에 3차원적으로 집적하는 기술이다. 인공지능의 학습 계산 능력을 현저하게 높이고 동시에 전력 소모는 줄이는 첨단 기술이다. 기존 '반도체 무어의 법칙'을 이어가는 초격차 기술이자 미래 인공지능 시대를 가능케 하는 기술이다. 특히, 김정호 교수가 주도하는 초세대 협업연구실은 이 분야 세계 최고의 연구실로 꼽히고 있다.3차원 집적 패키징 기술은 슈퍼컴퓨터와 초대형 데이터 센터의 고성능 서버, 자율주행 자동차 등에 사용되는 차세대 인공지능 반도체의 핵심 기술로 각종 인공지능 서비스와 메타버스와 같은 고부가가치 플랫폼을 구현하기 위해서는 반드시 확보해야 하는 경쟁력 중 하나다. 3차원 고성능 이종집적 패키징(3D High Performance Heterogeneous Computing Packaging) 원천기술을 바탕으로 고성능·저전력·다기능 시스템을 구현하고, 특히 이 전체 설계 과정을 인공지능 기계학습 방법으로 자동화할 계획이다. 미국 전자공학회 석학회원(IEEE 펠로우)인 김정호 교수는 KAIST 전기및전자공학부 교수 중에는 최초로 초세대 협업연구실을 개소하는 영예를 얻게 됐다. 또 다른 초세대 협업연구실로 선정된 '유기반응 및 합성연구실'은 장석복 화학과 교수가 책임교수를 맡고 같은 학과의 한순규, 박윤수 교수가 참여한다. 전이금속 촉매를 이용한 합성 방법 개발 분야의 세계적 권위자인 장석복 교수는 2015년부터 8년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researcher)에 선정됐으며, 2012년부터 기초과학연구원 (IBS) '분자활성 촉매반응 연구단'을 이끌며 리더십을 발휘하고 있다.한순규 참여교수는 복잡한 구조와 다양한 생리활성을 가지는 천연물 화학합성 분야의 전문가다. 특히, 한 교수 연구실은 세큐리네가 알칼로이드* 합성 분야에서 세계 학계를 이끌어가는 선두그룹으로 평가받고 있다.☞ 세큐리네가 알칼로이드: 한국에서도 자생하는 식물인 '광대싸리' 내에서 생합성되는 질소 함유 알칼리성 유기물질 박윤수 참여교수는 유기화학과 무기화학 두 분야를 모두 전공했으며, 물리유기 및 금속화학 분야의 촉망받는 신진 연구자다.이들은 초세대 협업연구실을 통해 유기 반응 및 합성 연구 분야에서 세 가지 중심 주제 꼽히는 ▴합성 방법론 개발 ▴반응 메커니즘의 분석 및 이해 ▴천연물 전합성에의 응용에 관한 연구를 수행한다. 새로운 화학반응 및 촉매개발이라는 비전 아래 속도가 빠르고 선택적이면서도 화학 폐기물의 발생을 최소화하는 지속가능한 합성법을 개발하고 이를 신약 개발을 위한 천연물 합성 및 기능성 유기분자의 생산 공정에 적용하는 것이 연구 방향이다.

유기화학 전반에 대한 장석복 교수의 높은 통찰과 오랜 시간 구축해온 중요 실험 장비를 적극적으로 활용하면서 박윤수 교수가 보유한 물리유기화학적 실험 기법들을 적용해 새로운 화학 반응을 개발한 뒤, 이를 한순규 교수가 실제 천연물 합성 조건에 적용해 증명하는 방식으로 협업을 진행할 예정이다.

장 교수 연구팀의 초세대 협업연구실은 무작위 스크리닝과 시행착오를 통한 인력투입형 유기화학반응 개발의 기존 패러다임에서 벗어나, 심화된 메커니즘을 연구해 반응성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 촉매시스템을 설계하는 접근법을 계획하고 있다. 이를 통해, 궁극적으로 의약·재료·화학·바이오 산업 전반에 파급력 있는 반응방법 및 혁신적인 전합성을 개척하는 것이 목표다. 우리 대학은 세대를 이어 지속가능한 연구혁신을 추구할 연구실을 발굴하기 위해 2022년 9월부터 BFO추천위원회(The Best, the First, the Only)의 추천과 공개 공모 절차를 거쳐 초세대 협업연구실을 선발해왔다. ▴연구의 독창성·차별성·탁월성 ▴학술·사회·경제적 효과 ▴초세대 연구의 필요성 ▴책임교수의 학문적 우수성 및 국제적 인지도 ▴참여교수의 비전 및 연구계획 등의 기준을 바탕으로 새롭게 선정된 두 연구실에는 향후 5년간 총 5억 원의 운영비가 지원된다.

2018년 첫 초세대 협업연구실로 선정된 이상엽 교수 연구팀의 '시스템 대사공학 및 시스템 헬스케어 연구실'에서는 딸기우유 같은 식품이나 화장품 등에 활용되는 붉은색 천연색소인 카르민산을 미생물을 이용해 생산하는 기술을 2021년 개발했다. 한정된 지역에서만 서식하는 ‘연지벌레’에서 복잡하고 비효율적인 단계를 거쳐 추출해야 하는 기존의 방법에 대해 혁신적이고 효과적인 해결책을 제시한 성과다.

또한, 2019년 선정된 이용희 물리학과 교수 연구팀의 '나노포토닉스 연구실'은 서민교 참여교수의 주도로 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현하는 연구를 최초로 시도해 성공했다. 그 과학적 가치를 인정받아 지난해 10월 국제 학술지 '네이처(Nature)' 온라인 판본으로 출판하는 등 기존에 선정된 초세대 협업 연구실에서는 세대를 잇는 협업의 성과를 꾸준하게 배출하고 있다.

신규 선정된 '유기반응 및 합성연구실' 책임을 맡은 장석복 교수는 "다양한 시행착오를 거치며 일군 연구실 시스템을 후속 세대가 디딤돌로 삼을 수 있으면 좋겠다는 생각이 있었는데, 이번에 설립되는 초세대 협업연구실을 통해 유기합성 분야의 중요하고 파급력 있는 문제를 창의적으로 풀어나가기를 희망한다"라고 소감을 전했다.

'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'의 김정호 책임교수는 "우리나라가 진정한 반도체 강국으로 자리 잡기 위해 꼭 필요한 시스템반도체 패키징 분야에 특화된 연구를 실현해 국내 반도체 산업의 초격차 경쟁력 제고에도 힘을 보탤 것"이라고 말했다. 한편, 11일 오전에 열린 초세대 협업연구실 현판식에는 이상엽 연구부총장, 김경수 기획처장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장 등 주요 보직자들과 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석했다.

2023.01.11 조회수 10963

학문의 대를 잇는 초세대 협업연구실 추가 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 11일 오전 현판식을 개최했다. '초세대 협업연구실'은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해온 학문의 성과와 노하우를 이어가기 위해 후배 교수와 협업하는 KAIST의 독자적인 연구제도다.

2018년 초세대 협업연구실 제도를 처음 도입한 이후 7개의 연구실을 선정했으며, 작년 말 전기및전자공학부 김정호 교수의 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'과 화학과 장석복 교수의 '유기반응 및 합성연구실'을 추가로 선정했다.김정호 교수가 책임교수를 맡은 'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'에는 조천식모빌리티대학원 안승영 교수와 신소재공학과 김경민 교수가 참여교수로 협업한다. 김정호 책임교수는 고성능 반도체 설계 및 인공지능 공학 설계(AI-X) 분야의 대표적인 석학으로 전 세계적으로 독창성을 인정받는 5I* 융합설계 원천기술을 유일하게 보유하고 있다. ☞ 5I 기술: 신호선 설계(SI, Signal Integrity), 전력선 설계(PI, Power Integrity), 기계 및 열 설계(TI, Thermal Integrity), 전자파 설계(EMI, Electromagnetic Interference Integrity), 구조 설계(AI, Architect Integrity) 등 시스템반도체 패키징 분야의 융합 설계기술

안승영 참여교수는 자율주행 자동차, 드론, 위성, 국방, 초소형 의료기기 등 다양한 시스템에 적용되는 초고속 반도체 집적회로 패키징과 시스템의 전자파 간섭 및 전자파 적합성에 관한 연구를 수행해왔다. 김경민 참여교수는 자연과학, 재료공학, 전자공학을 기반으로 인간의 신체를 모방한 시스템반도체용 저항성 메모리(Memristor) 연구 분야에서 경력을 쌓았으며, 최근에는 인공지능 반도체 소자 패키지 분야를 중점적으로 연구하고 있다. 이들은 세대 간의 연구 협력을 통해 '시스템반도체 패키징' 기술을 심화·발전시켜 나갈 예정이다. 이를 기초로 국내 시스템반도체 산업 경쟁력을 한 단계 높이는 것이 목표다. '시스템반도체 패키징'은 그동안 분리해 사용돼 온 프로세서와 메모리를 하나의 반도체 안에 3차원적으로 집적하는 기술이다. 인공지능의 학습 계산 능력을 현저하게 높이고 동시에 전력 소모는 줄이는 첨단 기술이다. 기존 '반도체 무어의 법칙'을 이어가는 초격차 기술이자 미래 인공지능 시대를 가능케 하는 기술이다. 특히, 김정호 교수가 주도하는 초세대 협업연구실은 이 분야 세계 최고의 연구실로 꼽히고 있다.3차원 집적 패키징 기술은 슈퍼컴퓨터와 초대형 데이터 센터의 고성능 서버, 자율주행 자동차 등에 사용되는 차세대 인공지능 반도체의 핵심 기술로 각종 인공지능 서비스와 메타버스와 같은 고부가가치 플랫폼을 구현하기 위해서는 반드시 확보해야 하는 경쟁력 중 하나다. 3차원 고성능 이종집적 패키징(3D High Performance Heterogeneous Computing Packaging) 원천기술을 바탕으로 고성능·저전력·다기능 시스템을 구현하고, 특히 이 전체 설계 과정을 인공지능 기계학습 방법으로 자동화할 계획이다. 미국 전자공학회 석학회원(IEEE 펠로우)인 김정호 교수는 KAIST 전기및전자공학부 교수 중에는 최초로 초세대 협업연구실을 개소하는 영예를 얻게 됐다. 또 다른 초세대 협업연구실로 선정된 '유기반응 및 합성연구실'은 장석복 화학과 교수가 책임교수를 맡고 같은 학과의 한순규, 박윤수 교수가 참여한다. 전이금속 촉매를 이용한 합성 방법 개발 분야의 세계적 권위자인 장석복 교수는 2015년부터 8년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researcher)에 선정됐으며, 2012년부터 기초과학연구원 (IBS) '분자활성 촉매반응 연구단'을 이끌며 리더십을 발휘하고 있다.한순규 참여교수는 복잡한 구조와 다양한 생리활성을 가지는 천연물 화학합성 분야의 전문가다. 특히, 한 교수 연구실은 세큐리네가 알칼로이드* 합성 분야에서 세계 학계를 이끌어가는 선두그룹으로 평가받고 있다.☞ 세큐리네가 알칼로이드: 한국에서도 자생하는 식물인 '광대싸리' 내에서 생합성되는 질소 함유 알칼리성 유기물질 박윤수 참여교수는 유기화학과 무기화학 두 분야를 모두 전공했으며, 물리유기 및 금속화학 분야의 촉망받는 신진 연구자다.이들은 초세대 협업연구실을 통해 유기 반응 및 합성 연구 분야에서 세 가지 중심 주제 꼽히는 ▴합성 방법론 개발 ▴반응 메커니즘의 분석 및 이해 ▴천연물 전합성에의 응용에 관한 연구를 수행한다. 새로운 화학반응 및 촉매개발이라는 비전 아래 속도가 빠르고 선택적이면서도 화학 폐기물의 발생을 최소화하는 지속가능한 합성법을 개발하고 이를 신약 개발을 위한 천연물 합성 및 기능성 유기분자의 생산 공정에 적용하는 것이 연구 방향이다.

유기화학 전반에 대한 장석복 교수의 높은 통찰과 오랜 시간 구축해온 중요 실험 장비를 적극적으로 활용하면서 박윤수 교수가 보유한 물리유기화학적 실험 기법들을 적용해 새로운 화학 반응을 개발한 뒤, 이를 한순규 교수가 실제 천연물 합성 조건에 적용해 증명하는 방식으로 협업을 진행할 예정이다.

장 교수 연구팀의 초세대 협업연구실은 무작위 스크리닝과 시행착오를 통한 인력투입형 유기화학반응 개발의 기존 패러다임에서 벗어나, 심화된 메커니즘을 연구해 반응성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 촉매시스템을 설계하는 접근법을 계획하고 있다. 이를 통해, 궁극적으로 의약·재료·화학·바이오 산업 전반에 파급력 있는 반응방법 및 혁신적인 전합성을 개척하는 것이 목표다. 우리 대학은 세대를 이어 지속가능한 연구혁신을 추구할 연구실을 발굴하기 위해 2022년 9월부터 BFO추천위원회(The Best, the First, the Only)의 추천과 공개 공모 절차를 거쳐 초세대 협업연구실을 선발해왔다. ▴연구의 독창성·차별성·탁월성 ▴학술·사회·경제적 효과 ▴초세대 연구의 필요성 ▴책임교수의 학문적 우수성 및 국제적 인지도 ▴참여교수의 비전 및 연구계획 등의 기준을 바탕으로 새롭게 선정된 두 연구실에는 향후 5년간 총 5억 원의 운영비가 지원된다.

2018년 첫 초세대 협업연구실로 선정된 이상엽 교수 연구팀의 '시스템 대사공학 및 시스템 헬스케어 연구실'에서는 딸기우유 같은 식품이나 화장품 등에 활용되는 붉은색 천연색소인 카르민산을 미생물을 이용해 생산하는 기술을 2021년 개발했다. 한정된 지역에서만 서식하는 ‘연지벌레’에서 복잡하고 비효율적인 단계를 거쳐 추출해야 하는 기존의 방법에 대해 혁신적이고 효과적인 해결책을 제시한 성과다.

또한, 2019년 선정된 이용희 물리학과 교수 연구팀의 '나노포토닉스 연구실'은 서민교 참여교수의 주도로 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현하는 연구를 최초로 시도해 성공했다. 그 과학적 가치를 인정받아 지난해 10월 국제 학술지 '네이처(Nature)' 온라인 판본으로 출판하는 등 기존에 선정된 초세대 협업 연구실에서는 세대를 잇는 협업의 성과를 꾸준하게 배출하고 있다.

신규 선정된 '유기반응 및 합성연구실' 책임을 맡은 장석복 교수는 "다양한 시행착오를 거치며 일군 연구실 시스템을 후속 세대가 디딤돌로 삼을 수 있으면 좋겠다는 생각이 있었는데, 이번에 설립되는 초세대 협업연구실을 통해 유기합성 분야의 중요하고 파급력 있는 문제를 창의적으로 풀어나가기를 희망한다"라고 소감을 전했다.

'KAIST 시스템반도체 패키징 연구실'의 김정호 책임교수는 "우리나라가 진정한 반도체 강국으로 자리 잡기 위해 꼭 필요한 시스템반도체 패키징 분야에 특화된 연구를 실현해 국내 반도체 산업의 초격차 경쟁력 제고에도 힘을 보탤 것"이라고 말했다. 한편, 11일 오전에 열린 초세대 협업연구실 현판식에는 이상엽 연구부총장, 김경수 기획처장, 조광현 연구처장, 이동만 공과대학장 등 주요 보직자들과 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석했다.

2023.01.11 조회수 10963 -

백경욱 교수, 극 미세피치용 이방성 전도필름 개발

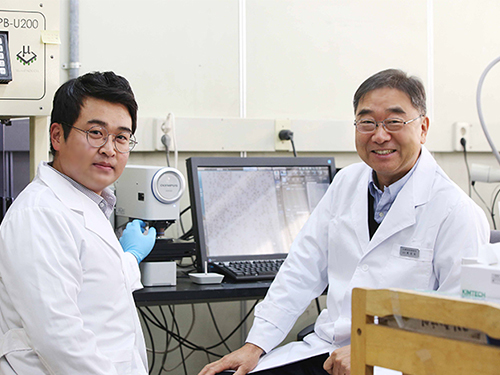

〈윤달진 박사과정, 백경욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 백경욱 교수 연구팀이 차세대 고해상도 8K UHD 디스플레이에 적용할 수 있는 극 미세피치용 이방성 전도필름(Anchoring Polymer Layer Anisotropic Conductive Films, APL ACFs)을 개발했다.

이번에 개발한 새 이방성 전도필름은 기존의 이방성 전도필름이 갖는 극 미세피치의 적용에 대한 한계를 근본적으로 해결한 것으로 모바일 기기, OLED 기반 대형 패널 등에 다양하게 활용 가능할 것으로 기대된다.

윤달진 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 전자 패키징 분야 국제 학술지 ‘IEEE TCPMT(International Transactions on Components, Packaging, and Manufacturing Technology)’ 10월호에 게재됐다. (논문명 : Effects of the Nylon Anchoring Polymer Layer on the Conductive Particle Movements of Anisotropic Conductive Films for Ultrafine Pitch Chip-on-Glass Applications, 국문명 : 극 미세피치를 지닌 COG 어플리케이션을 위한 이방성 전도필름 내 도전입자 움직임에 나일론 APL이 미치는 영향)

통상적으로 디스플레이 산업계에서 사용하는 이방성 전도필름을 미세피치 디스플레이 제품에 적용하면 레진의 흐름 때문에 도전입자(Conductive particle, 패널과 칩, PCB 간에 통전 및 절연 기능을 가능하게 하는 재료로 이방성 전도 필름의 핵심 소재)가 응집하고 이로 인해 전극 간 전기적 단락 회로가 발생하는 문제가 있다.

연구팀은 특정 단일층으로 구성된 폴리머 필름이 도전입자를 단단히 고정시키는 형태의 이방성 전도필름을 개발해 도전입자의 유동을 억제시킴으로써 전극 간 전기 단락 문제를 근본적으로 해결했다.

연구팀은 일상에서 흔히 접할 수 있는 나일론을 활용해 도전입자가 잘 분포되고 고정된 단일층 나일론 필름을 제작했다. 나일론 필름은 높은 인장강도 값을 지녔기 때문에 도전입자의 움직임을 완벽하게 제어할 수 있었고, 접합 공정 후 도전입자의 포획률을 기존 이방성 전도 필름의 33%에서 최고 수준인 90%까지 끌어올리는 데 성공했다. 또한 이방성 전도필름의 가격에 가장 큰 영향을 미치는 도전입자의 함량을 3분의 1 이상 줄였다.

연구팀은 20마이크론 수준의 극 미세피치에서 전기적 단락이 없고 100% 절연 특성을 구현하면서 우수한 접속을 형성할 수 있는 도전입자를 확보해 안정적인 전기적 특성, 높은 신뢰성, 저렴한 가격의 이방성 전도필름을 제작했다.

백경욱 교수는 “이번에 개발한 이방성 전도필름은 극 미세피치를 가진 VR, 4K, 8K UHD 디스플레이 분야 뿐 아니라 OLED 기반 대형 패널, 모바일 기기에도 적용 가능하다”며 “극 미세피치 접속 핵심 소재의 국산화를 통해 세계 시장을 독점하고 있는 일본의 이방성 전도필름 제품을 대체해 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 국내 이방성 전도필름 제작 회사인 ‘(주)에이치엔에스하이텍’과 연구개발특구진흥재단의 지원을 받아 대덕연구개발특구본부 기술이전사업화 사업 공동 개발을 통해 산업계에서 즉시 평가 가능한 시제품 제작을 완료했다.

□ 그림 설명

그림1. 통상적인 ACFs를 사용한 디스플레이 어플리케이션의 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림2. 극 미세피치 디스플레이 어플리케이션에 통상적인 ACFs를 사용한 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림3. APL의 제작 모식도

2018.10.31 조회수 11432

백경욱 교수, 극 미세피치용 이방성 전도필름 개발

〈윤달진 박사과정, 백경욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 백경욱 교수 연구팀이 차세대 고해상도 8K UHD 디스플레이에 적용할 수 있는 극 미세피치용 이방성 전도필름(Anchoring Polymer Layer Anisotropic Conductive Films, APL ACFs)을 개발했다.

이번에 개발한 새 이방성 전도필름은 기존의 이방성 전도필름이 갖는 극 미세피치의 적용에 대한 한계를 근본적으로 해결한 것으로 모바일 기기, OLED 기반 대형 패널 등에 다양하게 활용 가능할 것으로 기대된다.

윤달진 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 전자 패키징 분야 국제 학술지 ‘IEEE TCPMT(International Transactions on Components, Packaging, and Manufacturing Technology)’ 10월호에 게재됐다. (논문명 : Effects of the Nylon Anchoring Polymer Layer on the Conductive Particle Movements of Anisotropic Conductive Films for Ultrafine Pitch Chip-on-Glass Applications, 국문명 : 극 미세피치를 지닌 COG 어플리케이션을 위한 이방성 전도필름 내 도전입자 움직임에 나일론 APL이 미치는 영향)

통상적으로 디스플레이 산업계에서 사용하는 이방성 전도필름을 미세피치 디스플레이 제품에 적용하면 레진의 흐름 때문에 도전입자(Conductive particle, 패널과 칩, PCB 간에 통전 및 절연 기능을 가능하게 하는 재료로 이방성 전도 필름의 핵심 소재)가 응집하고 이로 인해 전극 간 전기적 단락 회로가 발생하는 문제가 있다.

연구팀은 특정 단일층으로 구성된 폴리머 필름이 도전입자를 단단히 고정시키는 형태의 이방성 전도필름을 개발해 도전입자의 유동을 억제시킴으로써 전극 간 전기 단락 문제를 근본적으로 해결했다.

연구팀은 일상에서 흔히 접할 수 있는 나일론을 활용해 도전입자가 잘 분포되고 고정된 단일층 나일론 필름을 제작했다. 나일론 필름은 높은 인장강도 값을 지녔기 때문에 도전입자의 움직임을 완벽하게 제어할 수 있었고, 접합 공정 후 도전입자의 포획률을 기존 이방성 전도 필름의 33%에서 최고 수준인 90%까지 끌어올리는 데 성공했다. 또한 이방성 전도필름의 가격에 가장 큰 영향을 미치는 도전입자의 함량을 3분의 1 이상 줄였다.

연구팀은 20마이크론 수준의 극 미세피치에서 전기적 단락이 없고 100% 절연 특성을 구현하면서 우수한 접속을 형성할 수 있는 도전입자를 확보해 안정적인 전기적 특성, 높은 신뢰성, 저렴한 가격의 이방성 전도필름을 제작했다.

백경욱 교수는 “이번에 개발한 이방성 전도필름은 극 미세피치를 가진 VR, 4K, 8K UHD 디스플레이 분야 뿐 아니라 OLED 기반 대형 패널, 모바일 기기에도 적용 가능하다”며 “극 미세피치 접속 핵심 소재의 국산화를 통해 세계 시장을 독점하고 있는 일본의 이방성 전도필름 제품을 대체해 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 국내 이방성 전도필름 제작 회사인 ‘(주)에이치엔에스하이텍’과 연구개발특구진흥재단의 지원을 받아 대덕연구개발특구본부 기술이전사업화 사업 공동 개발을 통해 산업계에서 즉시 평가 가능한 시제품 제작을 완료했다.

□ 그림 설명

그림1. 통상적인 ACFs를 사용한 디스플레이 어플리케이션의 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림2. 극 미세피치 디스플레이 어플리케이션에 통상적인 ACFs를 사용한 모식도 (a) 접합 공정 전, (b) 접합 공정 후

그림3. APL의 제작 모식도

2018.10.31 조회수 11432 -

이건재 교수, 유연고집적회로의 연속적패키징 기술 개발

〈 이 건 재 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 한국기계연구원 김재현 박사 공동 연구팀이 롤 기반 공정을 통해 플렉서블 기기의 핵심기술인 유연 고집적회로를 연속적으로 패키징(소자와 전자기기를 연결하는 전기적 포장) 및 전사(轉寫)할 수 있는 기술을 개발했다.

또한 개발된 롤 기반 전사 및 패키징 기술을 유연 낸드플래시 메모리(전원이 끊겨도 저장된 데이터를 잃어버리지 않는 비휘발성 메모리의 일종)에 적용하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 재료과학 분야 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월 20일자 온라인 판에 게재됐다.

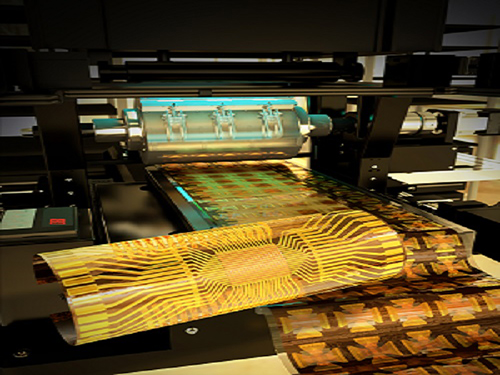

롤 공정(유연기판을 회전하는 롤에 감으며 동시에 공정을 진행하는 방식) 기반의 유연전자 생산기술은 높은 생산효율을 바탕으로 웨어러블 및 플렉서블 기기 상용화에 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

그러나 지금까지는 고집적회로를 롤 공정으로 구현하는 방법 및 주변회로와 상호 연결하는 패키징 기술이 해결되지 않아 실용화에 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 기존 반도체 공정을 이용해 실리콘 기판에 낸드 플래시 메모리를 형성한 후 수백 나노미터(10분의 1m) 두께로 얇게 만들었다.

그 후 개발한 롤 기반 전사 및 패키징 기술을 통해 소자를 유연기판에 옮기는 동시에 이방성 전도 필름을 이용해 상호 연결하는 기술을 구현했다.

연구팀의 최종적인 실리콘 기반 유연 낸드플래시 메모리는 반복적인 휘어짐에도 모든 기능이 정상적으로 동작했고 외부와의 상호연결도 매우 안정적으로 유지됐다.

개발된 롤 기반 유연 고집적회로 기술은 유연 어플리케이션 프로세서(AP), 고집적 메모리, 고속 통신소자 등의 양산에 응용 가능할 것으로 기대된다.

이 교수는 “높은 생산성을 지닌 롤 기반 전사 기술을 이용해 단결정 실리콘 박막 고집적회로를 유연한 인쇄회로 기판 위에 패키징하는 생산기술을 확보했다”며 “향후 유연 디스플레이 및 배터리 기술과 함께 휘어지는 컴퓨터 구현의 핵심 생산 기술이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

김재현 박사는 “한국기계연구원이 보유한 롤 기반 전사 기술을 이용해 단결정 실리콘 고집적소자를 유연한 폴리머 인쇄회로 기판 상에 손상 없이 전사함과 동시에 소자와 인쇄회로기판이 전기적으로 연결되도록 하는 롤 기반의 생산 공정 기술을 개발하였다”며 “이 기술은 향후 고성능 전자 소자를 유연 기판 위에 형성해 사물인터넷 및 웨어러블용 고성능 전자기기를 제조하는 핵심 생산 기술이 될 것으로 전망한다.”라고 말했다.

이건재 교수는 2013년도에 0.18 씨모스(CMOS) 공정기반으로 컴퓨터의 두뇌에 해당하는 휘어지는 유연 고집적회로를 최초로 구현했다. 특히 반도체분야 최고 권위학회인 국제반도체소자학회(IEDM)에서 초청받아 발표하는 등 세계적인 주목을 받았다.

한국기계연구원 김재현 박사 연구팀은 2009년부터 롤 스탬프를 이용해 박막소자를 옮기는 기술을 연구하고 있다. 관련 롤 전사 장비 기술을 디스플레이 및 반도체 용도의 롤 장비 회사에 기술이전하기도 했다.

이번 연구는 2013년부터 진행된 한국기계연구원의 나노소재 응용 고성능 유연소자기술 기반구축사업의 일환으로 수행됐다. 이건재 교수는 교원창업을 통해 유연한 고집적회로 관련 기술 상용화를 계획 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 연속 롤-패키징 공정의 개요 모식도

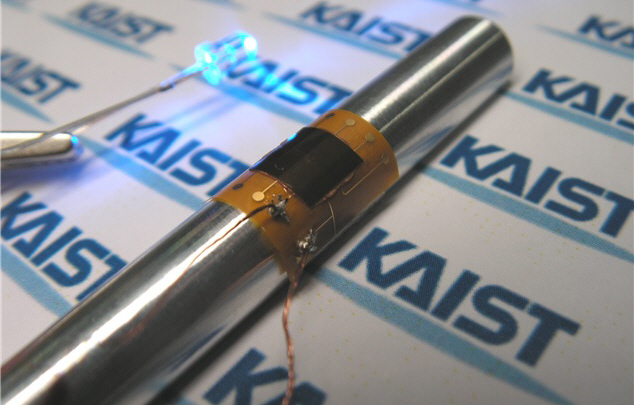

그림2. 제작된 유연 실리콘 낸드 플래시메모리

2016.09.01 조회수 19622

이건재 교수, 유연고집적회로의 연속적패키징 기술 개발

〈 이 건 재 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 한국기계연구원 김재현 박사 공동 연구팀이 롤 기반 공정을 통해 플렉서블 기기의 핵심기술인 유연 고집적회로를 연속적으로 패키징(소자와 전자기기를 연결하는 전기적 포장) 및 전사(轉寫)할 수 있는 기술을 개발했다.

또한 개발된 롤 기반 전사 및 패키징 기술을 유연 낸드플래시 메모리(전원이 끊겨도 저장된 데이터를 잃어버리지 않는 비휘발성 메모리의 일종)에 적용하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 재료과학 분야 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월 20일자 온라인 판에 게재됐다.

롤 공정(유연기판을 회전하는 롤에 감으며 동시에 공정을 진행하는 방식) 기반의 유연전자 생산기술은 높은 생산효율을 바탕으로 웨어러블 및 플렉서블 기기 상용화에 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

그러나 지금까지는 고집적회로를 롤 공정으로 구현하는 방법 및 주변회로와 상호 연결하는 패키징 기술이 해결되지 않아 실용화에 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 기존 반도체 공정을 이용해 실리콘 기판에 낸드 플래시 메모리를 형성한 후 수백 나노미터(10분의 1m) 두께로 얇게 만들었다.

그 후 개발한 롤 기반 전사 및 패키징 기술을 통해 소자를 유연기판에 옮기는 동시에 이방성 전도 필름을 이용해 상호 연결하는 기술을 구현했다.

연구팀의 최종적인 실리콘 기반 유연 낸드플래시 메모리는 반복적인 휘어짐에도 모든 기능이 정상적으로 동작했고 외부와의 상호연결도 매우 안정적으로 유지됐다.

개발된 롤 기반 유연 고집적회로 기술은 유연 어플리케이션 프로세서(AP), 고집적 메모리, 고속 통신소자 등의 양산에 응용 가능할 것으로 기대된다.

이 교수는 “높은 생산성을 지닌 롤 기반 전사 기술을 이용해 단결정 실리콘 박막 고집적회로를 유연한 인쇄회로 기판 위에 패키징하는 생산기술을 확보했다”며 “향후 유연 디스플레이 및 배터리 기술과 함께 휘어지는 컴퓨터 구현의 핵심 생산 기술이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

김재현 박사는 “한국기계연구원이 보유한 롤 기반 전사 기술을 이용해 단결정 실리콘 고집적소자를 유연한 폴리머 인쇄회로 기판 상에 손상 없이 전사함과 동시에 소자와 인쇄회로기판이 전기적으로 연결되도록 하는 롤 기반의 생산 공정 기술을 개발하였다”며 “이 기술은 향후 고성능 전자 소자를 유연 기판 위에 형성해 사물인터넷 및 웨어러블용 고성능 전자기기를 제조하는 핵심 생산 기술이 될 것으로 전망한다.”라고 말했다.

이건재 교수는 2013년도에 0.18 씨모스(CMOS) 공정기반으로 컴퓨터의 두뇌에 해당하는 휘어지는 유연 고집적회로를 최초로 구현했다. 특히 반도체분야 최고 권위학회인 국제반도체소자학회(IEDM)에서 초청받아 발표하는 등 세계적인 주목을 받았다.

한국기계연구원 김재현 박사 연구팀은 2009년부터 롤 스탬프를 이용해 박막소자를 옮기는 기술을 연구하고 있다. 관련 롤 전사 장비 기술을 디스플레이 및 반도체 용도의 롤 장비 회사에 기술이전하기도 했다.

이번 연구는 2013년부터 진행된 한국기계연구원의 나노소재 응용 고성능 유연소자기술 기반구축사업의 일환으로 수행됐다. 이건재 교수는 교원창업을 통해 유연한 고집적회로 관련 기술 상용화를 계획 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 연속 롤-패키징 공정의 개요 모식도

그림2. 제작된 유연 실리콘 낸드 플래시메모리

2016.09.01 조회수 19622 -

이건재 교수, 반도체학회 IEDM, ISSCC 초청강연

〈이 건 재 교수〉

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수가 휘어지는 낸드플래시 메모리를 개발하여 반도체분야 세계 최고 권위학회인 국제반도체소자학회(IEDM)와 국제고체회로소자회의(ISSCC)에 초청받아 강연을 한다.

올해 12월과 내년 2월 미국에서 개최되는 IEDM과 ISSCC는 반도체소자 및 회로분야의 최고권위 학회이며, 해당 학회에 발표되는 논문 수가 그 국가의 반도체 기술수준을 평가하는 지표가 되기도 한다.

세계 유수의 반도체 회사들이 최첨단 기술을 발표하는 두 학회 모두에 국내 교수가 초청된 것은 이례적인 일이다.

이건재 교수는 2013년도에 휘어지는 컴퓨터의 핵심 부품인 유연한 고집적 회로를 0.18 마이크로미터(µm) CMOS 공정으로 구현해 세계적으로 큰 주목을 받았다.

이번 강연에서는 모바일 기기의 핵심 저장장치인 낸드플래시 메모리를 유연하게 제작하고, 이를 플라스틱 기판에 접속하는 기술을 개발함으로서 세계 최초로 패키징이 완성된 유연한 낸드플래시 메모리에 대해 발표할 예정이다.

낸드플래시 메모리는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일 기기의 핵심 저장장치로 차세대 휘어지는 컴퓨터의 핵심 부품이다.

연구팀은 플래시메모리를 실리콘 기판에 형성 후 수백 나노미터 두께(머리카락 굵기의 천분의 일)의 메모리 회로만 남겨두고 기판 아랫부분을 화학적인 방법으로 제거해 유연한 낸드플래시 메모리를 구현했다.

또한 휘어지는 메모리를 상용화하기 위해서는 유연 기판에 전기적으로 연결하는 패키징 기술이 필요한데, 연구팀은 이방성전도필름과 플림칩 패키징 기술을 유연한 낸드플래시 메모리에 적용하는 데 성공했다.

이 교수는 “이번에 개발된 유연한 낸드플래시 메모리는 심하게 휘어진 상태에서도 모든 기능이 안정적으로 동작했으며, 기존 실리콘 기반의 반도체 공정을 활용함으로서 다양한 웨어러블 컴퓨터에 쓰일 수 있을 것이다” 고 말했다.

한편 이번 연구결과는 2015 IEDM 과학저널에 게재될 예정이며, 상용화를 위해 KAIST 교원창업을 진행 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 패키징이 완성된 유연 낸드 플래쉬 메모리의 모식도

2015.11.26 조회수 14298

이건재 교수, 반도체학회 IEDM, ISSCC 초청강연

〈이 건 재 교수〉

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수가 휘어지는 낸드플래시 메모리를 개발하여 반도체분야 세계 최고 권위학회인 국제반도체소자학회(IEDM)와 국제고체회로소자회의(ISSCC)에 초청받아 강연을 한다.

올해 12월과 내년 2월 미국에서 개최되는 IEDM과 ISSCC는 반도체소자 및 회로분야의 최고권위 학회이며, 해당 학회에 발표되는 논문 수가 그 국가의 반도체 기술수준을 평가하는 지표가 되기도 한다.

세계 유수의 반도체 회사들이 최첨단 기술을 발표하는 두 학회 모두에 국내 교수가 초청된 것은 이례적인 일이다.

이건재 교수는 2013년도에 휘어지는 컴퓨터의 핵심 부품인 유연한 고집적 회로를 0.18 마이크로미터(µm) CMOS 공정으로 구현해 세계적으로 큰 주목을 받았다.

이번 강연에서는 모바일 기기의 핵심 저장장치인 낸드플래시 메모리를 유연하게 제작하고, 이를 플라스틱 기판에 접속하는 기술을 개발함으로서 세계 최초로 패키징이 완성된 유연한 낸드플래시 메모리에 대해 발표할 예정이다.

낸드플래시 메모리는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일 기기의 핵심 저장장치로 차세대 휘어지는 컴퓨터의 핵심 부품이다.

연구팀은 플래시메모리를 실리콘 기판에 형성 후 수백 나노미터 두께(머리카락 굵기의 천분의 일)의 메모리 회로만 남겨두고 기판 아랫부분을 화학적인 방법으로 제거해 유연한 낸드플래시 메모리를 구현했다.

또한 휘어지는 메모리를 상용화하기 위해서는 유연 기판에 전기적으로 연결하는 패키징 기술이 필요한데, 연구팀은 이방성전도필름과 플림칩 패키징 기술을 유연한 낸드플래시 메모리에 적용하는 데 성공했다.

이 교수는 “이번에 개발된 유연한 낸드플래시 메모리는 심하게 휘어진 상태에서도 모든 기능이 안정적으로 동작했으며, 기존 실리콘 기반의 반도체 공정을 활용함으로서 다양한 웨어러블 컴퓨터에 쓰일 수 있을 것이다” 고 말했다.

한편 이번 연구결과는 2015 IEDM 과학저널에 게재될 예정이며, 상용화를 위해 KAIST 교원창업을 진행 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 패키징이 완성된 유연 낸드 플래쉬 메모리의 모식도

2015.11.26 조회수 14298 -

백경욱 교수, 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지엄 최우수논문상 수상

KAIST(총장 강성모) 신소재공학과 백경욱(58) 교수가 지난달 11일~13일 미국 하와이에서 열린 세계 표면실장 기술협회(SMTA, Surface Mount Technology Association) 주관 ‘2014 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지엄(2014 Pan Pacific Microelectronic Symposium)’에서 최우수논문상 수상자로 선정됐다.

백 교수는 ‘극미세간격 패키징을 위한 새로운 나노 섬유 이방성(특정 방향에 따라 물성이 달라지는 재료) 전도접착제’에 대한 연구결과를 발표해 우수성과 독창성을 인정받았다.

이 기술은 디스플레이 반도체 패키징의 극미세피치 기술적 한계를 성공적으로 해결한 획기적인 연구결과를 담고 있어, 향후 UHD(Ultra High Definition) TV 상용화 등에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.

2014.03.17 조회수 14027

백경욱 교수, 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지엄 최우수논문상 수상

KAIST(총장 강성모) 신소재공학과 백경욱(58) 교수가 지난달 11일~13일 미국 하와이에서 열린 세계 표면실장 기술협회(SMTA, Surface Mount Technology Association) 주관 ‘2014 범태평양 마이크로일렉트로닉 심포지엄(2014 Pan Pacific Microelectronic Symposium)’에서 최우수논문상 수상자로 선정됐다.

백 교수는 ‘극미세간격 패키징을 위한 새로운 나노 섬유 이방성(특정 방향에 따라 물성이 달라지는 재료) 전도접착제’에 대한 연구결과를 발표해 우수성과 독창성을 인정받았다.

이 기술은 디스플레이 반도체 패키징의 극미세피치 기술적 한계를 성공적으로 해결한 획기적인 연구결과를 담고 있어, 향후 UHD(Ultra High Definition) TV 상용화 등에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.

2014.03.17 조회수 14027 -

김태완 박사과정, 전자부품기술학회 인텔 최우수 학생 논문상 수상

우리 학교 신소재공학과 김태완 박사과정 학생(지도교수 백경욱)은 올해 5월 27일~30일 미국 플로리다에서 열리는 세계 최대 규모의 전자부품기술학회(ECTC, Electronic Components and Technology Conference)에서 인텔(Intel) 최우수 학생논문상을 받는다.

김 씨는 지난해 5월 미국 라스베가스에서 열린 전자부품기술학회에서 노키아(NOKIA)와 공동으로 수행한 ‘나노 섬유를 접목시킨 이방성(특정 방향에 따라 물성이 달라지는 재료) 전도성 필름과 초음파 접착방식을 이용한 저온 미세간격 유연 접합’에 대한 연구결과를 발표해 우수성을 인정받았다.

KAIST 신소재공학과 백경욱 교수 연구실에서 최근 10년간 2명의 ECTC 최우수 학생논문상을 배출, 연구결과를 세계적으로 인정받는 쾌거를 이뤘다고 국내 학계는 평가하고 있다.

전자부품기술학회는 전 세계 전자패키징 분야 산업체·대학·연구소에서 1,000여명이 참가해 관련 분야 최신 연구논문을 발표하는 세계 최대 학회다.

2014.03.12 조회수 16062

김태완 박사과정, 전자부품기술학회 인텔 최우수 학생 논문상 수상

우리 학교 신소재공학과 김태완 박사과정 학생(지도교수 백경욱)은 올해 5월 27일~30일 미국 플로리다에서 열리는 세계 최대 규모의 전자부품기술학회(ECTC, Electronic Components and Technology Conference)에서 인텔(Intel) 최우수 학생논문상을 받는다.

김 씨는 지난해 5월 미국 라스베가스에서 열린 전자부품기술학회에서 노키아(NOKIA)와 공동으로 수행한 ‘나노 섬유를 접목시킨 이방성(특정 방향에 따라 물성이 달라지는 재료) 전도성 필름과 초음파 접착방식을 이용한 저온 미세간격 유연 접합’에 대한 연구결과를 발표해 우수성을 인정받았다.

KAIST 신소재공학과 백경욱 교수 연구실에서 최근 10년간 2명의 ECTC 최우수 학생논문상을 배출, 연구결과를 세계적으로 인정받는 쾌거를 이뤘다고 국내 학계는 평가하고 있다.

전자부품기술학회는 전 세계 전자패키징 분야 산업체·대학·연구소에서 1,000여명이 참가해 관련 분야 최신 연구논문을 발표하는 세계 최대 학회다.

2014.03.12 조회수 16062 -

입는 기기용 플렉시블 패키징 기술 개발

우리 학교 신소재공학과 백경욱 교수 연구팀은 이방성 전도성 필름(ACF, Anisotropic Conductive Film) 특수 신소재를 이용해 전기가 잘 통하면서도 자유롭게 구부리거나 휠 수 있는 저가형 플렉시블 *패키징 기술을 개발했다.

* 전자 패키징 기술 : 스마트폰, 컴퓨터, 가전기기 등 모든 전자제품의 하드웨어구조를 제작하는 기술이다. 다양한 반도체 및 전자부품 등을 매우 작고, 빠른 전기적 성능을 갖도록 해 전자기기의 크기, 성능, 가격을 결정한다. 따라서 미래의 입는 기기 전자제품을 구현하는데 있어서도 중요하다.

이 기술은 입는 기기의 중앙처리장치 및 메모리반도체, 다양한 센서반도체, 자유롭게 휘어지는 스마트폰, 플렉시블 디스플레이 등 다양한 전자제품 조립분야에 널리 활용될 것으로 기대된다.

입는 기기(웨어러블 컴퓨터)는 악세서리 형, 의류 일체형, 신체 부착형 등 다양한 형태의 제품으로 생활전반에 걸쳐 적용될 수 있다. 입는 기기를 사람의 몸에 탈 부착하려면 신체의 편안한 착용감을 갖도록 유연한 형태와 자유자재로 구부리거나 장치가 변형되는 특성이 요구된다.

이를 구현하기 위해서는 4가지 하드웨어 핵심기술인 △플렉시블 반도체 △디스플레이 △배터리 △패키징 기술이 모두 개발돼야 한다. 이미 플랙시블 반도체, 디스플레이, 배터리 기술이 성공적으로 개발되고 있으나, 모든 전자부품을 통합하기 위해서는 플렉시블 패키징 기술 개발이 중요하다.

패키징 기술은 커넥터 또는 솔더(납땜)를 사용하는 반도체 및 전자 부품의 전기접속 방법을 사용하고 있다. 이 기술은 구부리거나 변형 시 접속 부위에 손상을 유발해 휘어지는 전자기기에는 적용에 한계가 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 전도성폴리머 소재를 사용해 반도체를 자유롭게 휠 수 있는 저가형 플렉시블 반도체 패키징 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 특수 이방성 전도성 필름(ACF) 신소재는 플랙시블 상태에서 전극과 전기적 접속을 잘 형성할 수 있는 ‘미세 전도성 입자’와 열에 의해 경화되며 전극을 감싸 구부릴시 유연하게 소자를 기계적으로 보호할 수 있는 최적화된 물성을 갖는 ‘열경화성 폴리머 필름’ 등으로 구성됐다.

연구팀은 기존의 두껍고 딱딱한 반도체 소자를 30~50㎛(마이크로미터, 100만분의 1미터) 두께로 얇게 갈아낸 후 플렉시블 기기용 이방성 전도성 필름(ACF) 신소재를 사용해 연성 기판에 패키징했다.

이 방법은 기존의 플렉시블 반도체 기술에 비해 매우 공정이 간단하고, 가격이 저렴한 장점이 있다. 개발된 플렉시블 패키징된 반도체는 직경 6mm(밀리미터) 수준까지 구부리더라도 전기적으로 우수하고 유연한 기계적 특성을 보였다.

이와 함께 크기가 작은 소자에 많은 입출력 패드를 넣어도 초미세입자에 의한 접속부의 연결로 협소한 전극 간격에서도 우수한 전기적 연결이 가능하다. 공정측면에서도 오염을 유발시킬 수 있는 재료나 공정 등을 사용하지 않아 환경 친화적이고 저렴한 생산라인을 구축할 수 있게 됐다.

백경욱 교수는 “웨어러블 기기를 통해 간단한 손짓으로 컴퓨터를 조작하고 전화, 문자, 메신저 등 다양한 정보를 편리하게 받아보는 시대가 올 것”이라며 “이번 패키징 기술 개발로 웨어러블 컴퓨터 시대가 한 발 더 앞당겨 질 것”이라고 연구 의의를 밝혔다.

2014.03.05 조회수 16995

입는 기기용 플렉시블 패키징 기술 개발

우리 학교 신소재공학과 백경욱 교수 연구팀은 이방성 전도성 필름(ACF, Anisotropic Conductive Film) 특수 신소재를 이용해 전기가 잘 통하면서도 자유롭게 구부리거나 휠 수 있는 저가형 플렉시블 *패키징 기술을 개발했다.

* 전자 패키징 기술 : 스마트폰, 컴퓨터, 가전기기 등 모든 전자제품의 하드웨어구조를 제작하는 기술이다. 다양한 반도체 및 전자부품 등을 매우 작고, 빠른 전기적 성능을 갖도록 해 전자기기의 크기, 성능, 가격을 결정한다. 따라서 미래의 입는 기기 전자제품을 구현하는데 있어서도 중요하다.

이 기술은 입는 기기의 중앙처리장치 및 메모리반도체, 다양한 센서반도체, 자유롭게 휘어지는 스마트폰, 플렉시블 디스플레이 등 다양한 전자제품 조립분야에 널리 활용될 것으로 기대된다.

입는 기기(웨어러블 컴퓨터)는 악세서리 형, 의류 일체형, 신체 부착형 등 다양한 형태의 제품으로 생활전반에 걸쳐 적용될 수 있다. 입는 기기를 사람의 몸에 탈 부착하려면 신체의 편안한 착용감을 갖도록 유연한 형태와 자유자재로 구부리거나 장치가 변형되는 특성이 요구된다.

이를 구현하기 위해서는 4가지 하드웨어 핵심기술인 △플렉시블 반도체 △디스플레이 △배터리 △패키징 기술이 모두 개발돼야 한다. 이미 플랙시블 반도체, 디스플레이, 배터리 기술이 성공적으로 개발되고 있으나, 모든 전자부품을 통합하기 위해서는 플렉시블 패키징 기술 개발이 중요하다.

패키징 기술은 커넥터 또는 솔더(납땜)를 사용하는 반도체 및 전자 부품의 전기접속 방법을 사용하고 있다. 이 기술은 구부리거나 변형 시 접속 부위에 손상을 유발해 휘어지는 전자기기에는 적용에 한계가 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 전도성폴리머 소재를 사용해 반도체를 자유롭게 휠 수 있는 저가형 플렉시블 반도체 패키징 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 특수 이방성 전도성 필름(ACF) 신소재는 플랙시블 상태에서 전극과 전기적 접속을 잘 형성할 수 있는 ‘미세 전도성 입자’와 열에 의해 경화되며 전극을 감싸 구부릴시 유연하게 소자를 기계적으로 보호할 수 있는 최적화된 물성을 갖는 ‘열경화성 폴리머 필름’ 등으로 구성됐다.

연구팀은 기존의 두껍고 딱딱한 반도체 소자를 30~50㎛(마이크로미터, 100만분의 1미터) 두께로 얇게 갈아낸 후 플렉시블 기기용 이방성 전도성 필름(ACF) 신소재를 사용해 연성 기판에 패키징했다.

이 방법은 기존의 플렉시블 반도체 기술에 비해 매우 공정이 간단하고, 가격이 저렴한 장점이 있다. 개발된 플렉시블 패키징된 반도체는 직경 6mm(밀리미터) 수준까지 구부리더라도 전기적으로 우수하고 유연한 기계적 특성을 보였다.

이와 함께 크기가 작은 소자에 많은 입출력 패드를 넣어도 초미세입자에 의한 접속부의 연결로 협소한 전극 간격에서도 우수한 전기적 연결이 가능하다. 공정측면에서도 오염을 유발시킬 수 있는 재료나 공정 등을 사용하지 않아 환경 친화적이고 저렴한 생산라인을 구축할 수 있게 됐다.

백경욱 교수는 “웨어러블 기기를 통해 간단한 손짓으로 컴퓨터를 조작하고 전화, 문자, 메신저 등 다양한 정보를 편리하게 받아보는 시대가 올 것”이라며 “이번 패키징 기술 개발로 웨어러블 컴퓨터 시대가 한 발 더 앞당겨 질 것”이라고 연구 의의를 밝혔다.

2014.03.05 조회수 16995 -

신소재공학과 유진 교수 시드니 스타인(Sidney Stein) 수상

신소재공학과 유진교수(59)가 지난 3일 미국 산호세(SAN JOSE)에서 열린 국제 마이크로 전자 및 패키징 학회(International Microelectronics And Packaging Society, IMAPS) 정기총회에서 2009년도 ‘시드니 스타인(Sidney Stein)상’을 수상했다.

시드니 스타인(Sidney Stein)은 전자 패키징 분야 양대 학회의 하나인 IMAPS의 창립자다. 이 상은 학회의 국제활동에 기여하고 전자패키지 산업의 기술 또는 리더십에 국제적으로 중요한 기여를 한 개인에게 수여된다.

유 교수는 현재 IMAPS 학회의 아시아 위원회(ALC) 회장이며, 한국 마이크로전자 및 패키징 학회 회장과 KAIST 전자 패키지 재료 연구센터(CEPM) 소장을 역임한 바 있다. 아울러 유 교수는 2010년 11월 미국 노스 캐롤라이나 라일리에서 개최 예정인 IMAPS 학회에서 공동의장(technical co-chair)으로 활동할 예정이다.

2009.11.19 조회수 20387

신소재공학과 유진 교수 시드니 스타인(Sidney Stein) 수상

신소재공학과 유진교수(59)가 지난 3일 미국 산호세(SAN JOSE)에서 열린 국제 마이크로 전자 및 패키징 학회(International Microelectronics And Packaging Society, IMAPS) 정기총회에서 2009년도 ‘시드니 스타인(Sidney Stein)상’을 수상했다.

시드니 스타인(Sidney Stein)은 전자 패키징 분야 양대 학회의 하나인 IMAPS의 창립자다. 이 상은 학회의 국제활동에 기여하고 전자패키지 산업의 기술 또는 리더십에 국제적으로 중요한 기여를 한 개인에게 수여된다.

유 교수는 현재 IMAPS 학회의 아시아 위원회(ALC) 회장이며, 한국 마이크로전자 및 패키징 학회 회장과 KAIST 전자 패키지 재료 연구센터(CEPM) 소장을 역임한 바 있다. 아울러 유 교수는 2010년 11월 미국 노스 캐롤라이나 라일리에서 개최 예정인 IMAPS 학회에서 공동의장(technical co-chair)으로 활동할 예정이다.

2009.11.19 조회수 20387 -

KAIST-삼성전기 산학 협약 체결

- 글로벌 경쟁력 강화와 신 성장동력 확보 위한 산학 협력 - 전력전자, 패키징 연구센터 등 2개 연구센터 KAIST에 개소 - 연구원 재교육, 산업 현장 체험 통한 맞춤형 전문 인력 양성

KAIST(총장 서남표)와 삼성전기(대표이사 강호문)가 글로벌 경쟁력 강화와 신성장동력 확보를 위한 산학협력 활동에 나선다.

양 기관은 지난 4월 10일(화) KAIST 교내 제1회의실에서 관련 협약을 체결했으며, 전력전자 연구센터와 패키징(Packaging) 연구 센터도 이날 개소했다. 이에 따라 삼성전기와 산학협력으로 운영되는 KAIST의 연구센터는 지난 2005년도에 문을 연 무선기술 연구센터를 포함, 모두 3개로 늘어나게 됐다.

전력전자 연구센터는 평판디스플레이 전원 분야의 고효율, 고전력 서버용 전원 장치 개발을 목표로 한다. 센터에서는 연구원 재교육과 산업현장 체험을 통한 맞춤형 전문 인력도 양성한다.패키징 연구센터는 패키징 분야의 품질개선과 차세대 기술력 확보를 위한 전문기술인력을 육성한다. 패키징 기술은 집적화, 시스템화, 모듈화 되어가는 전자부품 산업의 핵심 분야이다.

서남표 KAIST 총장은 “모범적인 산학연구와 학생교육으로 상호 위상을 높이며, 보다 큰 연구 성과를 위해 적극적인 지원을 약속한다”고 말했다.강호문 삼성전기 사장은 “이번 협약은 산, 학간의 성공적인 협력사례가 될 것”이라며 “삼성전기가 초일류 기업으로 도약하는데 KAIST가 든든한 동반자가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

2007.04.16 조회수 16309

KAIST-삼성전기 산학 협약 체결

- 글로벌 경쟁력 강화와 신 성장동력 확보 위한 산학 협력 - 전력전자, 패키징 연구센터 등 2개 연구센터 KAIST에 개소 - 연구원 재교육, 산업 현장 체험 통한 맞춤형 전문 인력 양성

KAIST(총장 서남표)와 삼성전기(대표이사 강호문)가 글로벌 경쟁력 강화와 신성장동력 확보를 위한 산학협력 활동에 나선다.

양 기관은 지난 4월 10일(화) KAIST 교내 제1회의실에서 관련 협약을 체결했으며, 전력전자 연구센터와 패키징(Packaging) 연구 센터도 이날 개소했다. 이에 따라 삼성전기와 산학협력으로 운영되는 KAIST의 연구센터는 지난 2005년도에 문을 연 무선기술 연구센터를 포함, 모두 3개로 늘어나게 됐다.

전력전자 연구센터는 평판디스플레이 전원 분야의 고효율, 고전력 서버용 전원 장치 개발을 목표로 한다. 센터에서는 연구원 재교육과 산업현장 체험을 통한 맞춤형 전문 인력도 양성한다.패키징 연구센터는 패키징 분야의 품질개선과 차세대 기술력 확보를 위한 전문기술인력을 육성한다. 패키징 기술은 집적화, 시스템화, 모듈화 되어가는 전자부품 산업의 핵심 분야이다.

서남표 KAIST 총장은 “모범적인 산학연구와 학생교육으로 상호 위상을 높이며, 보다 큰 연구 성과를 위해 적극적인 지원을 약속한다”고 말했다.강호문 삼성전기 사장은 “이번 협약은 산, 학간의 성공적인 협력사례가 될 것”이라며 “삼성전기가 초일류 기업으로 도약하는데 KAIST가 든든한 동반자가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

2007.04.16 조회수 16309