%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B4%91

-

발걸음만으로 태양광 패널의 먼지를 제거하는 기술 개발

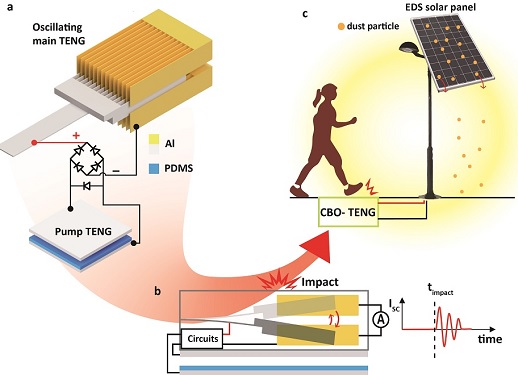

우리 대학 기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 발걸음에서 얻어지는 충격 에너지를 전기 에너지로 변환해 태양광 패널의 먼지를 제거하는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

탄소 중립 실현을 위해 태양광 발전의 중요성이 커지고 있다. 태양광 패널은 표면의 먼지로 효율이 점점 낮아지는 문제가 있기 때문에 주기적인 세척이 필요하다. 하지만 손이 닿지 않거나 도심에 분산되어있는 태양광 패널을 일일이 청소하는 것은 어려운 실정이다. 연구팀은 문제 해결을 위해, 마찰전기 발전기(triboelectric nanogenerator)와 전기력 기반 먼지 제거 방식(elelctrodynamic dust shield)을 사용하여 보행자의 걸음에서 생기는 충격만으로 태양광 패널을 청소하는 방법을 개발했다.

먼지 제거 태양광 패널은 표면에 깍지 형태의 전극이 배치된 구조로, 교류 고전압을 가했을 시 진동하는 강한 전기력으로 먼지를 털어낸다. 강한 전기장을 만들어야 하는 특성상, 작동에 수 kV의 교류 고전압이 필요하다. 마찰전기 발전기는 친환경 에너지 하베스터 중 하나로, 두 물체를 마찰시켜 생기는 정전기를 이용해 고전압 출력이 나오는 특징이 있다. 하지만 마찰전기 발전기 작동 원리상 마찰이 필수적이기 때문에 발걸음과 같은 충격에 대해서 에너지 전환 효율이 낮으며, 오래 지속되는 고압의 전류 얻을 수 없다는 단점이 있다. 연구팀은 외팔보 구조와 전하 충전구조를 적용해 충격을 가했을 때 에너지의 손실 없이 진동하며 교류 고전압을 장시간(약 10초/회) 동안 발생시키는 마찰전기 발전기를 개발하였다. 개발된 마찰전기 발전기는 약 50.8%의 높은 에너지변환 효율을 보여주었으며, 최대 전압 2.6kVpp (약 17Hz)로 먼지 제거 패널을 충분히 작동시킬 수준의 높은 출력을 발생시킬 수 있음을 확인하였다. 연구팀은 12번의 발걸음을 걷는 동안 태양광 패널의 표면 먼지의 약 79.2%를 제거하였으며, 이 결과 태양광 패널의 출력이 증가함도 확인했다.

연구팀이 개발한 마찰전기 발전기를 이용한 태양광 패널 먼지 제거 방법은 사람들이 태양광 패널 주변을 걸어 다니는 것만으로도 세척이 힘든 도심 속 태양광 패널을 청소하는 친환경적인 방법이 될 수 있다.

이번 연구는 정부의 재원으로 한국 연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구이며 우수 국제학술지인 나노 에너지 (Nano Energy)에 2022년 9월 22일 온라인 게재되었다. (논문명 : Highly efficient long-lasting triboelectric nanogenerator upon impact and its application to daily-life self-cleaning solar panel, 제1 저자 박사과정 마지형) 본 연구는 우리 대학 기계공학과 졸업생인 한국기술교육대학의 박진형 교수팀과 공동으로 수행됐다.

연구 내용 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=wvaltw15iVI

2022.10.04 조회수 4846

발걸음만으로 태양광 패널의 먼지를 제거하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 발걸음에서 얻어지는 충격 에너지를 전기 에너지로 변환해 태양광 패널의 먼지를 제거하는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

탄소 중립 실현을 위해 태양광 발전의 중요성이 커지고 있다. 태양광 패널은 표면의 먼지로 효율이 점점 낮아지는 문제가 있기 때문에 주기적인 세척이 필요하다. 하지만 손이 닿지 않거나 도심에 분산되어있는 태양광 패널을 일일이 청소하는 것은 어려운 실정이다. 연구팀은 문제 해결을 위해, 마찰전기 발전기(triboelectric nanogenerator)와 전기력 기반 먼지 제거 방식(elelctrodynamic dust shield)을 사용하여 보행자의 걸음에서 생기는 충격만으로 태양광 패널을 청소하는 방법을 개발했다.

먼지 제거 태양광 패널은 표면에 깍지 형태의 전극이 배치된 구조로, 교류 고전압을 가했을 시 진동하는 강한 전기력으로 먼지를 털어낸다. 강한 전기장을 만들어야 하는 특성상, 작동에 수 kV의 교류 고전압이 필요하다. 마찰전기 발전기는 친환경 에너지 하베스터 중 하나로, 두 물체를 마찰시켜 생기는 정전기를 이용해 고전압 출력이 나오는 특징이 있다. 하지만 마찰전기 발전기 작동 원리상 마찰이 필수적이기 때문에 발걸음과 같은 충격에 대해서 에너지 전환 효율이 낮으며, 오래 지속되는 고압의 전류 얻을 수 없다는 단점이 있다. 연구팀은 외팔보 구조와 전하 충전구조를 적용해 충격을 가했을 때 에너지의 손실 없이 진동하며 교류 고전압을 장시간(약 10초/회) 동안 발생시키는 마찰전기 발전기를 개발하였다. 개발된 마찰전기 발전기는 약 50.8%의 높은 에너지변환 효율을 보여주었으며, 최대 전압 2.6kVpp (약 17Hz)로 먼지 제거 패널을 충분히 작동시킬 수준의 높은 출력을 발생시킬 수 있음을 확인하였다. 연구팀은 12번의 발걸음을 걷는 동안 태양광 패널의 표면 먼지의 약 79.2%를 제거하였으며, 이 결과 태양광 패널의 출력이 증가함도 확인했다.

연구팀이 개발한 마찰전기 발전기를 이용한 태양광 패널 먼지 제거 방법은 사람들이 태양광 패널 주변을 걸어 다니는 것만으로도 세척이 힘든 도심 속 태양광 패널을 청소하는 친환경적인 방법이 될 수 있다.

이번 연구는 정부의 재원으로 한국 연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구이며 우수 국제학술지인 나노 에너지 (Nano Energy)에 2022년 9월 22일 온라인 게재되었다. (논문명 : Highly efficient long-lasting triboelectric nanogenerator upon impact and its application to daily-life self-cleaning solar panel, 제1 저자 박사과정 마지형) 본 연구는 우리 대학 기계공학과 졸업생인 한국기술교육대학의 박진형 교수팀과 공동으로 수행됐다.

연구 내용 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=wvaltw15iVI

2022.10.04 조회수 4846 -

배상민 교수, IDEA 디자인 어워드 4개상 수상

〈 배 상 민 교수 〉

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 IDEA(International Design Excellence Awards) 2017에서 은상 1점, 본상 3점 등 총 네 작품을 수상했다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제적 권위의 디자인 공모전으로 독일의 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 올해는 전 세계 54개국에서 다양한 제품이 출품됐고 시상식은 지난 8월 19일 미국 애틀랜타에서 진행됐다.

은상 수상작인 ‘휴미코타(Humicotta)’는 3D 프린터로 제작할 수 있는 자연 기화식 가습기로 테라코타로 만들어진 필터와 송풍팬을 포함한 받침대로 구성된다.

사용자가 가습기에 물을 부으면 벌집 모양의 필터 구조와 다공질의 테라코타가 물의 증발을 극대화하는 동시에 하단부의 송풍 팬이 돌면서 증발량을 높인다.

벌집 모양 필터는 모양이 독특해 인테리어 용도로도 적합하고 테라코타 소재이기 때문에 박테리아가 번식하지 않아 위생적이며 반영구적으로 사용이 가능하다. 또한 연구팀은 3D 데이터를 오픈 플랫폼에 공개해 사용자가 자신이 원하는 형태의 다양한 필터를 직접 디자인하고 공유할 수 있다.

본상을 수상한 ‘빛깔대기(Light Funnel)’는 전기가 연결되지 않는 제3세계 등의 지역에서 사용할 수 있는 새로운 형태의 조명기구이다.

흙집 천장에 구멍을 뚫어 빛깔대기를 꽂으면 태양광이 깔대기를 통과하면서 내부의 물과 반사판에 의해 증폭돼 전기 없이도 흙집 내부를 환하게 비춘다. 구조가 단순해 누구나 간편하게 설치할 수 있고 한 번 설치하면 별도의 에너지원 없이 반영구적으로 사용 가능하다.

다른 본상 수상작인 ‘마사이 스마트 지팡이(Maasai Smart Cane)’는 아프리카 마사이 부족이 사자와 싸움을 할 때 사용하는 단단한 나무로 만든 스마트 지팡이다.

지팡이 내부에 GPS 장치가 내장돼 응급상황 발생 시 사용자가 지팡이 중앙의 SOS 버튼을 누르면 사전에 지정된 보호자와 응급구조대에게 신호를 전송하는 방식이다. 이 제품으로 발생한 수익은 마사이 부족에 기부돼 이를 기반으로 부족민이 일자리를 얻는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

마지막 본상 수상작인 ‘에스콘(S.Cone)’은 삼성화재와의 산학협력을 통해 개발한 응급 키트 제품 시리즈이다. 트래픽 콘 모양과 유사해 인테리어 제품으로 사용 가능하며 주목도가 높기 때문에 응급 상황에서 빠르게 접근할 수 있다.

화재용, 차량사고용, 해상안전사고용 등 용도에 따라 구성이 다르다. 예를 들어 화재용 에스콘에는 소형 소화기, 방연 마스크, 방염포가 담겨 있다.

특히 화재용 에스콘의 뚜껑은 사물인터넷의 스테이션 역할도 가능해 집안의 화재 감지기, 가스 탐지기와 더불어 스마트폰을 연동시켜 항상 안전 상황을 확인할 수 있다.

배 교수는 “은상 수상작인 휴미코타는 3D 프린터로 출력 가능한 가습기로 데이터를 모두 공개했기 때문에 3D 프린터만 있으면 누구나 가습기를 디자인할 수 있는 대중과 호흡할 수 있는 디자인이다”고 말했다.

또한 “본상 수상작인 빛깔대기와 마사이 스마트 지팡이는 경제적으로 가난한 사람들과 노인을 위해 디자인한 제품이다. 앞으로도 세계 90%의 소외받는 사람들이 세계 최고의 디자인을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

배 교수 연구팀인 ID+IM 디자인 연구실은 2005년부터 사회공헌 디자인(Philanthropy Design)을 주제로 혁신적인 디자인을 통해 사회 전반의 다양한 문제 해결을 위한 노력을 지속하고 있으며, 세계적 권위의 디자인 상을 50여 차례 이상 수상했다.

□ 사진 설명

사진1. 은상 수상작 '휴미코타'

사진2. 본상 수상작 '빛깔대기'

사진3. 본상 수상작 '마사이 스마트 지팡이'

사진4. 본상 수상작 '에스콘'

2017.09.14 조회수 18184

배상민 교수, IDEA 디자인 어워드 4개상 수상

〈 배 상 민 교수 〉

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 IDEA(International Design Excellence Awards) 2017에서 은상 1점, 본상 3점 등 총 네 작품을 수상했다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제적 권위의 디자인 공모전으로 독일의 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 올해는 전 세계 54개국에서 다양한 제품이 출품됐고 시상식은 지난 8월 19일 미국 애틀랜타에서 진행됐다.

은상 수상작인 ‘휴미코타(Humicotta)’는 3D 프린터로 제작할 수 있는 자연 기화식 가습기로 테라코타로 만들어진 필터와 송풍팬을 포함한 받침대로 구성된다.

사용자가 가습기에 물을 부으면 벌집 모양의 필터 구조와 다공질의 테라코타가 물의 증발을 극대화하는 동시에 하단부의 송풍 팬이 돌면서 증발량을 높인다.

벌집 모양 필터는 모양이 독특해 인테리어 용도로도 적합하고 테라코타 소재이기 때문에 박테리아가 번식하지 않아 위생적이며 반영구적으로 사용이 가능하다. 또한 연구팀은 3D 데이터를 오픈 플랫폼에 공개해 사용자가 자신이 원하는 형태의 다양한 필터를 직접 디자인하고 공유할 수 있다.

본상을 수상한 ‘빛깔대기(Light Funnel)’는 전기가 연결되지 않는 제3세계 등의 지역에서 사용할 수 있는 새로운 형태의 조명기구이다.

흙집 천장에 구멍을 뚫어 빛깔대기를 꽂으면 태양광이 깔대기를 통과하면서 내부의 물과 반사판에 의해 증폭돼 전기 없이도 흙집 내부를 환하게 비춘다. 구조가 단순해 누구나 간편하게 설치할 수 있고 한 번 설치하면 별도의 에너지원 없이 반영구적으로 사용 가능하다.

다른 본상 수상작인 ‘마사이 스마트 지팡이(Maasai Smart Cane)’는 아프리카 마사이 부족이 사자와 싸움을 할 때 사용하는 단단한 나무로 만든 스마트 지팡이다.

지팡이 내부에 GPS 장치가 내장돼 응급상황 발생 시 사용자가 지팡이 중앙의 SOS 버튼을 누르면 사전에 지정된 보호자와 응급구조대에게 신호를 전송하는 방식이다. 이 제품으로 발생한 수익은 마사이 부족에 기부돼 이를 기반으로 부족민이 일자리를 얻는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

마지막 본상 수상작인 ‘에스콘(S.Cone)’은 삼성화재와의 산학협력을 통해 개발한 응급 키트 제품 시리즈이다. 트래픽 콘 모양과 유사해 인테리어 제품으로 사용 가능하며 주목도가 높기 때문에 응급 상황에서 빠르게 접근할 수 있다.

화재용, 차량사고용, 해상안전사고용 등 용도에 따라 구성이 다르다. 예를 들어 화재용 에스콘에는 소형 소화기, 방연 마스크, 방염포가 담겨 있다.

특히 화재용 에스콘의 뚜껑은 사물인터넷의 스테이션 역할도 가능해 집안의 화재 감지기, 가스 탐지기와 더불어 스마트폰을 연동시켜 항상 안전 상황을 확인할 수 있다.

배 교수는 “은상 수상작인 휴미코타는 3D 프린터로 출력 가능한 가습기로 데이터를 모두 공개했기 때문에 3D 프린터만 있으면 누구나 가습기를 디자인할 수 있는 대중과 호흡할 수 있는 디자인이다”고 말했다.

또한 “본상 수상작인 빛깔대기와 마사이 스마트 지팡이는 경제적으로 가난한 사람들과 노인을 위해 디자인한 제품이다. 앞으로도 세계 90%의 소외받는 사람들이 세계 최고의 디자인을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

배 교수 연구팀인 ID+IM 디자인 연구실은 2005년부터 사회공헌 디자인(Philanthropy Design)을 주제로 혁신적인 디자인을 통해 사회 전반의 다양한 문제 해결을 위한 노력을 지속하고 있으며, 세계적 권위의 디자인 상을 50여 차례 이상 수상했다.

□ 사진 설명

사진1. 은상 수상작 '휴미코타'

사진2. 본상 수상작 '빛깔대기'

사진3. 본상 수상작 '마사이 스마트 지팡이'

사진4. 본상 수상작 '에스콘'

2017.09.14 조회수 18184 -

외국인 동아리 KATT, 적정기술 대회 금상, 동상 수상

우리대학 외국인 학생들로 구성된 적정기술 동아리 ‘KATT(KAIST Appropriate Techology Team)’팀이 제9회 ‘소외된 90%를 위한 창의설계 경진대회’에서 금상과 동상을 수상했다.

미래창조과학부에서 주최해 지난 5월 26일 서울대학교 글로벌컨벤션프라자에서 열린 이번 대회는 전국의 대학생 및 대학원생으로 구성된 65개 팀이 참가했다.

과학기술로부터 소외되고 구매력도 없는 국내외 이웃의 삶의 질을 높이기 위한 적정기술 설계 및 지속가능한 디자인 아이템 등을 발굴하는 것을 목적으로 한다.

전국 65개 팀이 참가한 올해 대회는 IT, 물·에너지, 농업·위생·안전·주거, 교육으로 세션을 구분해 프리젠테이션 발표와 현장 시제품 평가 등의 과정을 거쳐 진행됐다.

KATT 팀은 개발도상국 소외계층을 위한 알람 경고팔찌와 농산물건조용 스마트 하이브리드 건조기를 제작했다.

알람 경고팔찌는 쓰나미 위험 지역 거주민들을 위한 것으로 무선통신 기술을 활용해 경고신호 수신 뿐 아니라 다른 장비로 송신하는 기능을 갖고 있으며 최저 4달러 이하로 제작이 가능하다.

스마트 하이브리드 건조기는 기후가 불안정한 저위도 아열대 지방 저소득 계층이 농산물을 햇볕에 직접 노출시키는 방법 외에는 마땅한 건조 방법이 없는 문제를 해결하기 위해 태양광 발전 개념을 도입했다. 이를 통해 날씨와 상관없이 건조가 가능하도록 해 농산품 저장 및 물류 유통 효율을 높였다.

알람 경고팔찌에 참여한 아샤르 알람(Ashar Alam, 인도) 학생은 “적정기술 동아리 활동을 통해 인도의 문제가 곧 이웃 나라인 인도네시아, 방글라데시의 문제임을 인식했고, KAIST에서 배운 과학기술 지식들을 적극적으로 소외된 계층을 위해 활용하고 싶었다”며 “다른 나라에서 온 학생들끼리 각자의 재능을 적정기술 정신을 바탕으로 구현할 수 있어 보람을 느꼈다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 금상을 수상한 알람 경고팔찌 제작 팀

사진2. 동상을 수상한 하이브리드 건조기 수상팀

2017.06.07 조회수 13644

외국인 동아리 KATT, 적정기술 대회 금상, 동상 수상

우리대학 외국인 학생들로 구성된 적정기술 동아리 ‘KATT(KAIST Appropriate Techology Team)’팀이 제9회 ‘소외된 90%를 위한 창의설계 경진대회’에서 금상과 동상을 수상했다.

미래창조과학부에서 주최해 지난 5월 26일 서울대학교 글로벌컨벤션프라자에서 열린 이번 대회는 전국의 대학생 및 대학원생으로 구성된 65개 팀이 참가했다.

과학기술로부터 소외되고 구매력도 없는 국내외 이웃의 삶의 질을 높이기 위한 적정기술 설계 및 지속가능한 디자인 아이템 등을 발굴하는 것을 목적으로 한다.

전국 65개 팀이 참가한 올해 대회는 IT, 물·에너지, 농업·위생·안전·주거, 교육으로 세션을 구분해 프리젠테이션 발표와 현장 시제품 평가 등의 과정을 거쳐 진행됐다.

KATT 팀은 개발도상국 소외계층을 위한 알람 경고팔찌와 농산물건조용 스마트 하이브리드 건조기를 제작했다.

알람 경고팔찌는 쓰나미 위험 지역 거주민들을 위한 것으로 무선통신 기술을 활용해 경고신호 수신 뿐 아니라 다른 장비로 송신하는 기능을 갖고 있으며 최저 4달러 이하로 제작이 가능하다.

스마트 하이브리드 건조기는 기후가 불안정한 저위도 아열대 지방 저소득 계층이 농산물을 햇볕에 직접 노출시키는 방법 외에는 마땅한 건조 방법이 없는 문제를 해결하기 위해 태양광 발전 개념을 도입했다. 이를 통해 날씨와 상관없이 건조가 가능하도록 해 농산품 저장 및 물류 유통 효율을 높였다.

알람 경고팔찌에 참여한 아샤르 알람(Ashar Alam, 인도) 학생은 “적정기술 동아리 활동을 통해 인도의 문제가 곧 이웃 나라인 인도네시아, 방글라데시의 문제임을 인식했고, KAIST에서 배운 과학기술 지식들을 적극적으로 소외된 계층을 위해 활용하고 싶었다”며 “다른 나라에서 온 학생들끼리 각자의 재능을 적정기술 정신을 바탕으로 구현할 수 있어 보람을 느꼈다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 금상을 수상한 알람 경고팔찌 제작 팀

사진2. 동상을 수상한 하이브리드 건조기 수상팀

2017.06.07 조회수 13644 -

강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

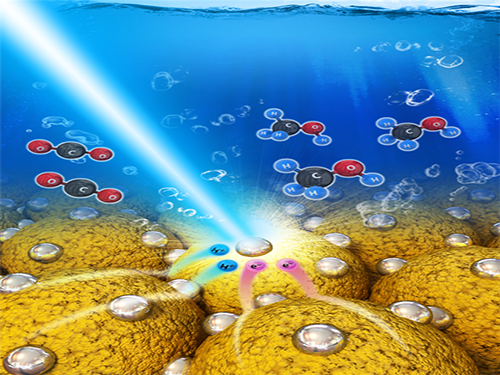

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

2016.05.26 조회수 13684

강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

2016.05.26 조회수 13684 -

배상민 교수, 세계 3대 디자인 어워드 IDEA2015 수상

배 상 민 교수

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 최고 권위 디자인 시상식인 국제 디자인 공모전 ‘IDEA(International Design Excellence Awards) 2015’에서 은상 1점과 동상 2점 등 총 3 작품을 수상했다.

미국 산업디자이너협회 IDSA(Industrial Designers Society of America)가 수여하는 IDEA는 독일의 iF 디자인 상, 레드닷 디자인 상과 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

배 교수 연구팀은 지난 7월 레드닷 디자인에서 대상(박스쿨) 포함 3 작품을 수상한 데 이어 이번 IDEA 2015에서도 다수의 작품 수상에 성공했다.

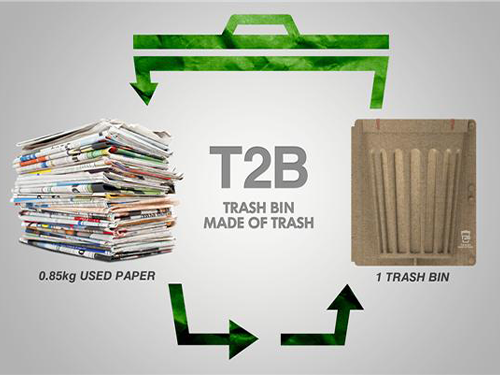

IDEA 2015 소셜 임팩트 디자인 부문에서 은상을 차지한 T2B(Trash to Bin)는 쓰레기로 만든 쓰레기통 컨셉의 디자인이다.

폐지를 재활용해 만든 T2B는 약 850g의 폐지로 제작된다. 펄프화 시킨 폐지를 휴지통 모양의 틀을 이용해 간단한 압축공법으로 제작한다. 그리고 습기에 대비하기 위해 해조류에서 추출된 코팅제를 사용해 방수코팅 과정을 거치면 제품이 완성된다.

재활용 소재를 사용하고 간단한 압축공법을 이용하기 때문에 매우 경제적이며, 재활용의 시작은 쓰레기를 모으는 쓰레기통에서부터 시작한다는 친환경적 의미를 담은 디자인이다.

동상을 수상한 롤디(Roll-Di)는 사람들이 블라인드나 롤스크린을 올리고 내릴 때 어느 쪽 줄을 당길지 헷갈려하는 것을 개선하기 위한 제품이다. 말굽형태의 화살표 모양 제품을 줄을 사이에 두고 내장된 자석을 이용해 조립하면 줄의 방향과 롤스크린의 작동 방향을 쉽게 알 수 있다.

이 Roll-Di는 일상생활에서 겪는 불편함을 디자인을 통해 단순하고 간단하게 해결했다는 의의를 갖는다.

동상 수상작 프린팅 솔라 셀(Printing Solar-cell)은 사용자가 원하는 모양의 솔라셀 패턴을 프린트해 태양광으로 전기를 생산할 수 있는 시스템이다.

일반 잉크젯 프린터의 잉크 카트리지를 유기 솔라 잉크 카트리지로 교체하는 것이 기술의 핵심이다. 유기 솔라셀은 실리콘 혹은 플라스틱 솔라셀에 비해 유연하고 색상 선택이 자유로우며 단가가 낮아 생산성이 높다.

또한 누구나 집에서 생산할 수 있다는 점에서 3D 프린트 테크놀로지를 통한 DIY 개념과의 융합 효과가 기대된다.

배 교수는 "하위 90%를 위한 디자인을 위해 노력하는 점을 응원하기 위해 우리에게 상을 주신 것 같다"며 "더 열심히 노력해서 세계 최고의 디자인을 소외받는 사람들을 위해 활용하겠다"고 말했다.

배상민 교수 연구팀(ID+IM)은 2005년부터 사회공헌 디자인을 목표로 혁신적 디자인을 통해 사회의 다양한 문제 해결에 기여하기 위한 노력 중이다.

특히 소외받는 90%를 위한 나눔프로젝트와 시드프로젝트를 진행하고 있으며, 그동안 최고 권위의 디자인 상을 40여 차례 수상해 우수성과 진정성을 입증하고 있다.

□ 그림 설명

그림 1. 은상 수상작 T2B(Trash to bin)

그림 2. 동상 수상작 Roll-Di

그림 3. 동상 수상작 프린팅 솔라셀

2015.09.24 조회수 9924

배상민 교수, 세계 3대 디자인 어워드 IDEA2015 수상

배 상 민 교수

우리 대학 산업디자인학과 배상민 교수 연구팀이 최고 권위 디자인 시상식인 국제 디자인 공모전 ‘IDEA(International Design Excellence Awards) 2015’에서 은상 1점과 동상 2점 등 총 3 작품을 수상했다.

미국 산업디자이너협회 IDSA(Industrial Designers Society of America)가 수여하는 IDEA는 독일의 iF 디자인 상, 레드닷 디자인 상과 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

배 교수 연구팀은 지난 7월 레드닷 디자인에서 대상(박스쿨) 포함 3 작품을 수상한 데 이어 이번 IDEA 2015에서도 다수의 작품 수상에 성공했다.

IDEA 2015 소셜 임팩트 디자인 부문에서 은상을 차지한 T2B(Trash to Bin)는 쓰레기로 만든 쓰레기통 컨셉의 디자인이다.

폐지를 재활용해 만든 T2B는 약 850g의 폐지로 제작된다. 펄프화 시킨 폐지를 휴지통 모양의 틀을 이용해 간단한 압축공법으로 제작한다. 그리고 습기에 대비하기 위해 해조류에서 추출된 코팅제를 사용해 방수코팅 과정을 거치면 제품이 완성된다.

재활용 소재를 사용하고 간단한 압축공법을 이용하기 때문에 매우 경제적이며, 재활용의 시작은 쓰레기를 모으는 쓰레기통에서부터 시작한다는 친환경적 의미를 담은 디자인이다.

동상을 수상한 롤디(Roll-Di)는 사람들이 블라인드나 롤스크린을 올리고 내릴 때 어느 쪽 줄을 당길지 헷갈려하는 것을 개선하기 위한 제품이다. 말굽형태의 화살표 모양 제품을 줄을 사이에 두고 내장된 자석을 이용해 조립하면 줄의 방향과 롤스크린의 작동 방향을 쉽게 알 수 있다.

이 Roll-Di는 일상생활에서 겪는 불편함을 디자인을 통해 단순하고 간단하게 해결했다는 의의를 갖는다.

동상 수상작 프린팅 솔라 셀(Printing Solar-cell)은 사용자가 원하는 모양의 솔라셀 패턴을 프린트해 태양광으로 전기를 생산할 수 있는 시스템이다.

일반 잉크젯 프린터의 잉크 카트리지를 유기 솔라 잉크 카트리지로 교체하는 것이 기술의 핵심이다. 유기 솔라셀은 실리콘 혹은 플라스틱 솔라셀에 비해 유연하고 색상 선택이 자유로우며 단가가 낮아 생산성이 높다.

또한 누구나 집에서 생산할 수 있다는 점에서 3D 프린트 테크놀로지를 통한 DIY 개념과의 융합 효과가 기대된다.

배 교수는 "하위 90%를 위한 디자인을 위해 노력하는 점을 응원하기 위해 우리에게 상을 주신 것 같다"며 "더 열심히 노력해서 세계 최고의 디자인을 소외받는 사람들을 위해 활용하겠다"고 말했다.

배상민 교수 연구팀(ID+IM)은 2005년부터 사회공헌 디자인을 목표로 혁신적 디자인을 통해 사회의 다양한 문제 해결에 기여하기 위한 노력 중이다.

특히 소외받는 90%를 위한 나눔프로젝트와 시드프로젝트를 진행하고 있으며, 그동안 최고 권위의 디자인 상을 40여 차례 수상해 우수성과 진정성을 입증하고 있다.

□ 그림 설명

그림 1. 은상 수상작 T2B(Trash to bin)

그림 2. 동상 수상작 Roll-Di

그림 3. 동상 수상작 프린팅 솔라셀

2015.09.24 조회수 9924 -

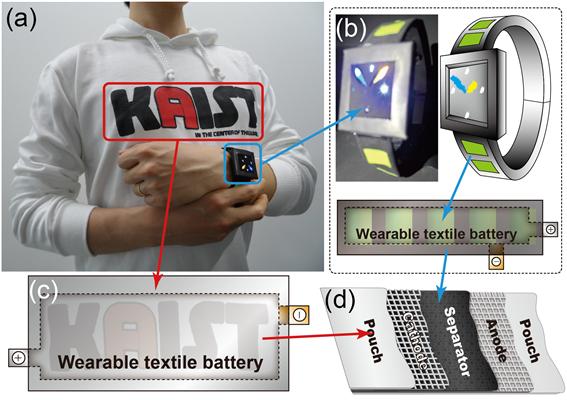

옷처럼 입을 수 있는 신 개념 배터리 개발

- 구부리고, 접히고 구겨져도 작동이 가능한 이차전지 원천기술 개발 -

- 휘어지는 유기 태양전지 접목한 새로운 개념의 충전 기술 기반 -

최근 국내 대기업간 휘어지는 스마트 폰 경쟁이 치열하다. 특히, 국내 기업인 S사와 L사는 휘어지는 배터리를 탑재해 눈길을 끌었다. 그러나 앞으로는 배터리를 옷처럼 입고 다니는 것은 물론 태양광으로 충전도 가능할 전망이다.

우리 학교 EEWS 대학원 최장욱(39) 교수는 같은 과 이정용(40) 교수, 기계공학과 김택수(36) 교수와 공동으로 휘는 것은 물론 접어도 안전하게 작동하면서 태양열로 충전하는 신 개념 배터리를 개발했다. 연구 결과는 나노과학분야 세계적 권위지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’지 5일자 온라인판에 게재됐다.

이번에 개발된 배터리를 이용하면 웨어러블 컴퓨터 기술개발이 탄력을 받을 것으로 기대된다. 또 아웃도어 의류에 적용할 경우 한겨울에도 입으면 땀나는 옷이 나올 것으로 예상된다.

휘어지는 전자기기는 미래 고부가가치 시장으로 여겨지고 있다. 삼성전자의 갤럭시 기어(Galaxy Gear), 애플(Apple)의 아이와치(i-Watch), 구글(Google) 글래스 등 다양한 입는 전자제품이 출시됐거나 시제품으로 소개됐으며 시장선점을 위한 기술경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

그러나 기존의 딱딱한 배터리는 입는 전자기기에 큰 장애물로써, 자유롭게 휘어지는 배터리를 개발하기 위해 많은 국내외 연구팀에서 노력하고 있다.

최 교수 연구팀은 옷으로 사용되는 섬유가 반복적인 움직임에도 변형되지 않는 점에 착안해 배터리에 유연한 특성을 부여했다.

연구팀은 폴리에스터 섬유에 전통적인 기술인 니켈 무전해 도금을 한 후, 전극 활물질로 양극에는 리튬인산철산화물을, 음극에는 리튬티타늄산화물을 얇게 도포해 유연한 집전체를 개발했다. 이처럼 섬유를 기반으로 개발된 배터리는 섬유의 유연함을 유지할 수 있어 구부림·접힘·구겨짐이 모두 가능하다.

기존 배터리의 집전체가 알루미늄과 구리를 사용해 몇 번만 접어도 부러지는 단점을 간단한 방법을 통해 획기적으로 개선한 것이다.

특히, 집전체 골격으로 쓰인 3차원 섬유구조는 반복적인 움직임에도 힘을 분산시켜 전극물질의 유실을 최소화하면서도 전지의 구동을 원활하게 해 5,000회 이상 접어도 정상적으로 작동했다. 현재는 2V의 전압과 85mAh의 용량을 나타냈으며, 이는 추가적인 최적화 과정을 통해 맞춤형 디자인을 할 수 있어 다양한 웨어러블 응용 분야에 적용될 수 있다고 연구팀은 설명했다.

게다가 이번에 개발한 배터리의 제조기술은 현재 양산 제조공정을 그대로 활용할 수 있어 생산라인의 재투자 없이 바로 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 휘어지면서도 가벼운 특징을 갖는 유기태양전지 기술을 적용, 옷처럼 입고 구김이 가는 상태에서 태양광으로 충전하는 기능도 추가했다.

최장욱 교수는 “지금까지 입는 전자제품 개발에 있어 가장 큰 난관이었던 입는 배터리의 실마리를 풀어 미래 이차전지 분야 핵심원천기술로 활용될 것”이라며 “기존 이차전지 기업들과의 협력해 상용화되면 다양한 소형 모바일 전자기기를 입고 다니는 새로운 IT 시대를 가능하게 할 것”이라고 밝혔다.

2013.11.14 조회수 15374

옷처럼 입을 수 있는 신 개념 배터리 개발

- 구부리고, 접히고 구겨져도 작동이 가능한 이차전지 원천기술 개발 -

- 휘어지는 유기 태양전지 접목한 새로운 개념의 충전 기술 기반 -

최근 국내 대기업간 휘어지는 스마트 폰 경쟁이 치열하다. 특히, 국내 기업인 S사와 L사는 휘어지는 배터리를 탑재해 눈길을 끌었다. 그러나 앞으로는 배터리를 옷처럼 입고 다니는 것은 물론 태양광으로 충전도 가능할 전망이다.

우리 학교 EEWS 대학원 최장욱(39) 교수는 같은 과 이정용(40) 교수, 기계공학과 김택수(36) 교수와 공동으로 휘는 것은 물론 접어도 안전하게 작동하면서 태양열로 충전하는 신 개념 배터리를 개발했다. 연구 결과는 나노과학분야 세계적 권위지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’지 5일자 온라인판에 게재됐다.

이번에 개발된 배터리를 이용하면 웨어러블 컴퓨터 기술개발이 탄력을 받을 것으로 기대된다. 또 아웃도어 의류에 적용할 경우 한겨울에도 입으면 땀나는 옷이 나올 것으로 예상된다.

휘어지는 전자기기는 미래 고부가가치 시장으로 여겨지고 있다. 삼성전자의 갤럭시 기어(Galaxy Gear), 애플(Apple)의 아이와치(i-Watch), 구글(Google) 글래스 등 다양한 입는 전자제품이 출시됐거나 시제품으로 소개됐으며 시장선점을 위한 기술경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

그러나 기존의 딱딱한 배터리는 입는 전자기기에 큰 장애물로써, 자유롭게 휘어지는 배터리를 개발하기 위해 많은 국내외 연구팀에서 노력하고 있다.

최 교수 연구팀은 옷으로 사용되는 섬유가 반복적인 움직임에도 변형되지 않는 점에 착안해 배터리에 유연한 특성을 부여했다.

연구팀은 폴리에스터 섬유에 전통적인 기술인 니켈 무전해 도금을 한 후, 전극 활물질로 양극에는 리튬인산철산화물을, 음극에는 리튬티타늄산화물을 얇게 도포해 유연한 집전체를 개발했다. 이처럼 섬유를 기반으로 개발된 배터리는 섬유의 유연함을 유지할 수 있어 구부림·접힘·구겨짐이 모두 가능하다.

기존 배터리의 집전체가 알루미늄과 구리를 사용해 몇 번만 접어도 부러지는 단점을 간단한 방법을 통해 획기적으로 개선한 것이다.

특히, 집전체 골격으로 쓰인 3차원 섬유구조는 반복적인 움직임에도 힘을 분산시켜 전극물질의 유실을 최소화하면서도 전지의 구동을 원활하게 해 5,000회 이상 접어도 정상적으로 작동했다. 현재는 2V의 전압과 85mAh의 용량을 나타냈으며, 이는 추가적인 최적화 과정을 통해 맞춤형 디자인을 할 수 있어 다양한 웨어러블 응용 분야에 적용될 수 있다고 연구팀은 설명했다.

게다가 이번에 개발한 배터리의 제조기술은 현재 양산 제조공정을 그대로 활용할 수 있어 생산라인의 재투자 없이 바로 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 휘어지면서도 가벼운 특징을 갖는 유기태양전지 기술을 적용, 옷처럼 입고 구김이 가는 상태에서 태양광으로 충전하는 기능도 추가했다.

최장욱 교수는 “지금까지 입는 전자제품 개발에 있어 가장 큰 난관이었던 입는 배터리의 실마리를 풀어 미래 이차전지 분야 핵심원천기술로 활용될 것”이라며 “기존 이차전지 기업들과의 협력해 상용화되면 다양한 소형 모바일 전자기기를 입고 다니는 새로운 IT 시대를 가능하게 할 것”이라고 밝혔다.

2013.11.14 조회수 15374 -

EEWS 국제 학술대회 개최 - 21세기 글로벌 이슈(EEWS)에 대비한 신기술 교류의 장 - - 녹색성장을 위한 세계각국의 정책 및 연구 진행 상황 점검과 미래조망 - - 7일과 8일, KAIST KI빌딩 퓨전 홀에서 열려 - 우리학교는 7일과 8일 양일간에 걸쳐 KI빌딩 퓨전 홀(Fusion Hall)에서 ‘EEWS 신산업 창출’이라는 주제로 ‘2010 EEWS(Energy, Environment, Water, Sustainability) 국제 학술대회’를 개최한다. 올해로 세 번째를 맞는 이번 학술대회에서는 마크 섀넌(Mark Shannon) 미국과학재단(NSF)연구소장 겸 일리노이대 교수, 도멘 도쿄대 교수, 김동섭 SK에너지기술원장, 승도영 GS칼텍스 연구소장 등을 비롯한 40여명의 국내·외 산업계 및 학계 전문가들이 참석한다. 이번 학술대회에서는 12개 세션에서 인공광합성, 차세대 LED, 무선 전력송신, 안전한 원자력기술, 유연한 배터리와 유기태양광, 녹색항공, 담수기술, 연료전지에 대한 발표와 토론을 진행한다. 이재규 EEWS 기획단장은 “이번 학술대회는 녹색성장을 위한 세계 각국의 EEWS에 관한 정책 및 연구 진행 상황 등 관련 기술의 미래를 내다볼 것”이라며, “선도적인 연구자들과 협력관계를 형성하는 기회가 됐으면 좋겠다”고 말했다. EEWS란 에너지 고갈, 환경오염, 물부족 및 지속성장 가능성 등 21세기 인류가 직면하고 있는 글로벌 이슈의 해결을 위해 KAIST가 추진하고 있는 연구프로젝트다.

2010.10.07 조회수 18583 -

이재규칼럼 태양광 보급 전략 차별화하자

이재규 테크노경영대학원교수가

디지털타임스 2010년 8월 19일(목)자 칼럼을 실었다.

제목: [DT 시론] 태양광 보급 전략 차별화하자

신문: 디지털타임스

저자: 이재규 테크노경영대학원교수

일시: 2010년 8월 19일(목)

기사보기: [DT 시론] 태양광 보급 전략 차별화하자

2010.08.19 조회수 8599

이재규칼럼 태양광 보급 전략 차별화하자

이재규 테크노경영대학원교수가

디지털타임스 2010년 8월 19일(목)자 칼럼을 실었다.

제목: [DT 시론] 태양광 보급 전략 차별화하자

신문: 디지털타임스

저자: 이재규 테크노경영대학원교수

일시: 2010년 8월 19일(목)

기사보기: [DT 시론] 태양광 보급 전략 차별화하자

2010.08.19 조회수 8599 -

KAIST-(주)CT&T, 하이브리드 전기차 양해각서 체결

- 자연에너지 접목으로 주행거리, 배터리 수명, 사용자 편의 획기적개선

KAIST(총장 서남표)와 전기차 전문업체인 (주)CT&T(대표 이영기)가 멀티에너지 플러그인 하이브리드 전기차(Multi Energy Plug in Hybrid Eelectric Vehicle) ‘ME-PHEV’ 개발을 완료하고, 양산화에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.

‘ME-PHEV’는 전기차에 소형발전기와 태양광 등 활용 가능한 자연에너지를 다중으로 접목시켜 기존 전기차에 비해 주행거리, 배터리 수명, 사용자 편의성을 획기적으로 개선시킨 차량이다.

KAIST 원자력양자공학과 장순흥(張舜興, 54) 교수와 정용훈(鄭鏞訓, 34) 교수팀은 (주)CT&T와 전기차 c-ZONE을 이용, 외부 전원으로 충전되는 배터리외에 발전기 및 태양광등을 접목한 ‘ME-PHEV’ 개발을 완료 했으며, 다수의 관련 국내 및 국제 특허를 출원했다. 이번 협약식을 통해 국내최초 고유모델 근거리저속 전기차 e-ZONE에도 확대 적용, 내년부터 본격적인 양산을 추진할 계획이다.

기존의 전기차는 배터리에 충전된 전기에너지가 모두 소모된 이후에는 외부전원에 의한 재충전 없이는 운행이 불가능했다. 또한 배터리에 저장된 에너지를 대부분 소진하고 재충전하는 깊은 충방전(Deep Cycle)을 자주 하게 되어 배터리 수명이 짧아지는 단점이 있었다. 이번에 개발된 ‘ME-PHEV’는 발전기와 태양광 패널 등을 장착하여 주행 중에도 배터리에 지속적인 충전이 가능하여 주행거리가 획기적으로 증진된다. 따라서 낮 시간에도 지속적인 운행은 물론 주/정차 중 충전이 가능하여 실질적으로 배터리 용량이 늘어나는 효과를 얻을 수 있으며, 과방전이 방지되어 배터리의 수명이 2배 이상 늘어나게 된다. 또한 장기간 이용하지 않을 때에도 태양광에 의해 배터리의 자연방전분이 지속적으로 충전되어 사용자가 배터리 수명관리에 특별한 주의를 기울이지 않아도 된다. 운전자 입장에서 보면 운행거리, 배터리팩 유지보수와 교체 등 불편사항이 해소되어 향후 전기차 이용이 획기적으로 증대될 것으로 기대된다.

張 교수는 “세계 메이저 자동차회사가 개발, 양산하고 있는 하이브리드자동차는 내연기관과 배터리를 접목시킨 자동차로서, 가격문제와 공해문제로 인해 결국에는 자연에너지와 전기에너지를 접목한 ‘ME-PHEV’의 방향으로 갈 수 밖에는 없을 것이다”라며 이번 기술을 높이 평가했다.

이번 협약서에는 ▲공동개발에 참여하는 KAIST 교수들의 (주)CT&T 자문위원 위촉 ▲KAIST 학생들에 대한 (주)CT&T 장학금 지급 ▲상용화된 e-ZONE 차량에 "KAIST" 브랜드 로고 부착 및 판매수익에 따른 브랜드 로열티 지급 등이 명시된다.

한편, (주)CT&T는 국내 최초의 고유모델 전기차 e-ZONE을 지난달부터 본격 양산하여 골프장, 레저단지 등을 비롯한 다양한 산업, 생활분야에 판매 중이다. 캐나다와 600대 규모의 공급계약을 맺고 지난 23일 초도 분을 선적한바 있다.

2008.06.30 조회수 18135

KAIST-(주)CT&T, 하이브리드 전기차 양해각서 체결

- 자연에너지 접목으로 주행거리, 배터리 수명, 사용자 편의 획기적개선

KAIST(총장 서남표)와 전기차 전문업체인 (주)CT&T(대표 이영기)가 멀티에너지 플러그인 하이브리드 전기차(Multi Energy Plug in Hybrid Eelectric Vehicle) ‘ME-PHEV’ 개발을 완료하고, 양산화에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.

‘ME-PHEV’는 전기차에 소형발전기와 태양광 등 활용 가능한 자연에너지를 다중으로 접목시켜 기존 전기차에 비해 주행거리, 배터리 수명, 사용자 편의성을 획기적으로 개선시킨 차량이다.

KAIST 원자력양자공학과 장순흥(張舜興, 54) 교수와 정용훈(鄭鏞訓, 34) 교수팀은 (주)CT&T와 전기차 c-ZONE을 이용, 외부 전원으로 충전되는 배터리외에 발전기 및 태양광등을 접목한 ‘ME-PHEV’ 개발을 완료 했으며, 다수의 관련 국내 및 국제 특허를 출원했다. 이번 협약식을 통해 국내최초 고유모델 근거리저속 전기차 e-ZONE에도 확대 적용, 내년부터 본격적인 양산을 추진할 계획이다.

기존의 전기차는 배터리에 충전된 전기에너지가 모두 소모된 이후에는 외부전원에 의한 재충전 없이는 운행이 불가능했다. 또한 배터리에 저장된 에너지를 대부분 소진하고 재충전하는 깊은 충방전(Deep Cycle)을 자주 하게 되어 배터리 수명이 짧아지는 단점이 있었다. 이번에 개발된 ‘ME-PHEV’는 발전기와 태양광 패널 등을 장착하여 주행 중에도 배터리에 지속적인 충전이 가능하여 주행거리가 획기적으로 증진된다. 따라서 낮 시간에도 지속적인 운행은 물론 주/정차 중 충전이 가능하여 실질적으로 배터리 용량이 늘어나는 효과를 얻을 수 있으며, 과방전이 방지되어 배터리의 수명이 2배 이상 늘어나게 된다. 또한 장기간 이용하지 않을 때에도 태양광에 의해 배터리의 자연방전분이 지속적으로 충전되어 사용자가 배터리 수명관리에 특별한 주의를 기울이지 않아도 된다. 운전자 입장에서 보면 운행거리, 배터리팩 유지보수와 교체 등 불편사항이 해소되어 향후 전기차 이용이 획기적으로 증대될 것으로 기대된다.

張 교수는 “세계 메이저 자동차회사가 개발, 양산하고 있는 하이브리드자동차는 내연기관과 배터리를 접목시킨 자동차로서, 가격문제와 공해문제로 인해 결국에는 자연에너지와 전기에너지를 접목한 ‘ME-PHEV’의 방향으로 갈 수 밖에는 없을 것이다”라며 이번 기술을 높이 평가했다.

이번 협약서에는 ▲공동개발에 참여하는 KAIST 교수들의 (주)CT&T 자문위원 위촉 ▲KAIST 학생들에 대한 (주)CT&T 장학금 지급 ▲상용화된 e-ZONE 차량에 "KAIST" 브랜드 로고 부착 및 판매수익에 따른 브랜드 로열티 지급 등이 명시된다.

한편, (주)CT&T는 국내 최초의 고유모델 전기차 e-ZONE을 지난달부터 본격 양산하여 골프장, 레저단지 등을 비롯한 다양한 산업, 생활분야에 판매 중이다. 캐나다와 600대 규모의 공급계약을 맺고 지난 23일 초도 분을 선적한바 있다.

2008.06.30 조회수 18135