%EC%B9%98%EB%A3%8C%EC%A0%9C

-

손상된 시력 회복 망막 치료제 개발 성공

시각은 인간의 가장 중요한 감각으로, 현재 전 세계적으로 3억 명 이상의 인구가 다양한 망막질환으로 시력 상실의 위험에 놓여 있다. 최근 망막질환 치료제들이 개발돼 병증의 진행을 억제하는 효과를 보이고 있으나, 이미 손상된 시력 회복까지 가능하게 하는 실효적 치료제의 개발은 부재한 상황이다. 우리 연구진이 시력 회복을 위한 신약 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 김진우 교수 연구팀이 망막 신경 재생을 통해 시력을 회복할 수 있는 치료법을 개발했다고 30일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 망막 재생을 억제하는 프록스원(PROX1) 단백질을 차단하는 물질을 질환 모델 생쥐 안구에 투여해 망막 조직의 신경 재생과 시력 회복을 유도하고, 그 효과를 6개월 이상 지속하는 데 성공했다.

이번 연구는 포유류 망막에서 장기간 신경 재생을 유도한 세계 최초의 사례로, 치료제가 전무했던 퇴행성 망막질환 환자들에게 새로운 희망을 제시한다.

전 세계적인 인구 노령화와 함께 망막질환자의 숫자가 지속적으로 증가하고 있지만, 손상된 환자의 망막과 시력을 회복할 수 있는 치료법은 존재하지 않는다. 환자 망막의 회복이 어려운 주요 원인은 손상된 망막의 재생이 되지 않는 것과 깊은 연관성이 있다.

망막 재생이 활발한 어류와 같은 변온동물에서 연구된 바에 따르면, 망막 손상 시 망막 내부에 존재하는 뮬러글리아(Müller glia)라는 세포가 신경전구세포로 역분화한 후 새로운 신경세포를 생성하는 능력을 가지고 있는데, 인간과 같은 포유류는 이 기능이 사라져 망막 재생이 이루어지지 못하고 손상이 영구적으로 남는 것으로 알려져 있다.

김 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 포유류 뮬러글리아 세포의 역분화를 억제하는 인자로 프록스원(PROX1) 단백질을 발견하였다. 프록스원은 망막과 해마, 척추 등의 신경 조직 내 신경세포에서 생성되는 단백질로 신경줄기세포의 분열을 억제하고 신경세포로 분화를 유도하는 단백질로 알려져 있다.

연구진은 프록스원 단백질이 손상된 생쥐 망막 내 뮬러글리아에는 축적이 되지만, 재생이 활발한 어류의 뮬러글리아에는 축적이 되지 않음을 발견하였다. 또한, 뮬러글리아에 있는 프록스원은 내부에서 생성된 것이 아니라, 주변의 신경세포가 분해하지 못하고 분비한 것을 뮬러글리아가 받아들인 것이라는 것도 증명하였다.

이러한 프록스원 단백질의 이동 현상에 착안해 신경세포에서 분비된 프록스원이 뮬러글리아로 도달하기 전에, 세포 외부에서 제거하여 뮬러글리아의 신경재생 능력을 복원하는 방법을 개발하였다.

이 방법은 프록스원에 결합하는 항체를 활용하는 것으로, 김진우 교수가 연구실 벤처로 창업한 ㈜셀리아즈에서 발굴하였으며 기존 항체들보다 탁월한 결합력을 보였다. 이 프록스원 중화항체를 투여한 질환 모사 생쥐 망막에서는 신경 재생이 활발히 일어났고, 선천성망막퇴행성질환 생쥐 망막에 유전자 치료제 형태로 전달하면 지속적인 신경세포의 생성과 시력의 회복이 6개월 이상 유지되는 것을 확인하였다.

이 망막 재생 유도 치료제는 KAIST 교원 창업 기업인 (주)셀리아즈에서 현재 마땅한 치료제가 없는 여러 퇴행성망막질환에 적용하기 위해 개발하고 있으며, 2028년에는 임상시험에 돌입하는 것을 목표로 하고 있다.

이 논문의 제1 저자인 이은정 박사는 "프록스원(PROX1) 중화항체(CLZ001)의 효능을 개선하는 작업이 마무리 되어 곧 여러 동물을 이용한 시력 회복 효능과 안전성 평가를 마친 후 망막질환자에 투여하는 것을 목표로 하고 있다ˮ 라며 "적절한 치료제가 없이 실명의 위험에 노출된 환자들에게 실질적 도움이 되도록 연구를 진행하겠다ˮ 라고 말했다.

(주)셀리아즈 이은정 박사와 KAIST 김무성 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 3월 26일자 온라인에 발표됐다. (논문명 : Restoration of retinal regenerative potential of Müller glia by disrupting intercellular Prox1 transfer. DOI: 10.1038/s41467-025-58290-8).

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 국가신약개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.31 조회수 9670

손상된 시력 회복 망막 치료제 개발 성공

시각은 인간의 가장 중요한 감각으로, 현재 전 세계적으로 3억 명 이상의 인구가 다양한 망막질환으로 시력 상실의 위험에 놓여 있다. 최근 망막질환 치료제들이 개발돼 병증의 진행을 억제하는 효과를 보이고 있으나, 이미 손상된 시력 회복까지 가능하게 하는 실효적 치료제의 개발은 부재한 상황이다. 우리 연구진이 시력 회복을 위한 신약 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 김진우 교수 연구팀이 망막 신경 재생을 통해 시력을 회복할 수 있는 치료법을 개발했다고 30일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 망막 재생을 억제하는 프록스원(PROX1) 단백질을 차단하는 물질을 질환 모델 생쥐 안구에 투여해 망막 조직의 신경 재생과 시력 회복을 유도하고, 그 효과를 6개월 이상 지속하는 데 성공했다.

이번 연구는 포유류 망막에서 장기간 신경 재생을 유도한 세계 최초의 사례로, 치료제가 전무했던 퇴행성 망막질환 환자들에게 새로운 희망을 제시한다.

전 세계적인 인구 노령화와 함께 망막질환자의 숫자가 지속적으로 증가하고 있지만, 손상된 환자의 망막과 시력을 회복할 수 있는 치료법은 존재하지 않는다. 환자 망막의 회복이 어려운 주요 원인은 손상된 망막의 재생이 되지 않는 것과 깊은 연관성이 있다.

망막 재생이 활발한 어류와 같은 변온동물에서 연구된 바에 따르면, 망막 손상 시 망막 내부에 존재하는 뮬러글리아(Müller glia)라는 세포가 신경전구세포로 역분화한 후 새로운 신경세포를 생성하는 능력을 가지고 있는데, 인간과 같은 포유류는 이 기능이 사라져 망막 재생이 이루어지지 못하고 손상이 영구적으로 남는 것으로 알려져 있다.

김 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 포유류 뮬러글리아 세포의 역분화를 억제하는 인자로 프록스원(PROX1) 단백질을 발견하였다. 프록스원은 망막과 해마, 척추 등의 신경 조직 내 신경세포에서 생성되는 단백질로 신경줄기세포의 분열을 억제하고 신경세포로 분화를 유도하는 단백질로 알려져 있다.

연구진은 프록스원 단백질이 손상된 생쥐 망막 내 뮬러글리아에는 축적이 되지만, 재생이 활발한 어류의 뮬러글리아에는 축적이 되지 않음을 발견하였다. 또한, 뮬러글리아에 있는 프록스원은 내부에서 생성된 것이 아니라, 주변의 신경세포가 분해하지 못하고 분비한 것을 뮬러글리아가 받아들인 것이라는 것도 증명하였다.

이러한 프록스원 단백질의 이동 현상에 착안해 신경세포에서 분비된 프록스원이 뮬러글리아로 도달하기 전에, 세포 외부에서 제거하여 뮬러글리아의 신경재생 능력을 복원하는 방법을 개발하였다.

이 방법은 프록스원에 결합하는 항체를 활용하는 것으로, 김진우 교수가 연구실 벤처로 창업한 ㈜셀리아즈에서 발굴하였으며 기존 항체들보다 탁월한 결합력을 보였다. 이 프록스원 중화항체를 투여한 질환 모사 생쥐 망막에서는 신경 재생이 활발히 일어났고, 선천성망막퇴행성질환 생쥐 망막에 유전자 치료제 형태로 전달하면 지속적인 신경세포의 생성과 시력의 회복이 6개월 이상 유지되는 것을 확인하였다.

이 망막 재생 유도 치료제는 KAIST 교원 창업 기업인 (주)셀리아즈에서 현재 마땅한 치료제가 없는 여러 퇴행성망막질환에 적용하기 위해 개발하고 있으며, 2028년에는 임상시험에 돌입하는 것을 목표로 하고 있다.

이 논문의 제1 저자인 이은정 박사는 "프록스원(PROX1) 중화항체(CLZ001)의 효능을 개선하는 작업이 마무리 되어 곧 여러 동물을 이용한 시력 회복 효능과 안전성 평가를 마친 후 망막질환자에 투여하는 것을 목표로 하고 있다ˮ 라며 "적절한 치료제가 없이 실명의 위험에 노출된 환자들에게 실질적 도움이 되도록 연구를 진행하겠다ˮ 라고 말했다.

(주)셀리아즈 이은정 박사와 KAIST 김무성 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 3월 26일자 온라인에 발표됐다. (논문명 : Restoration of retinal regenerative potential of Müller glia by disrupting intercellular Prox1 transfer. DOI: 10.1038/s41467-025-58290-8).

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 국가신약개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.31 조회수 9670 -

선천성면역을 조절하는 인공단백질 디자인, 차세대 백신·면역 치료제 개발 가능성 제시

우리 대학 생명과학과 김호민 교수 연구팀과 국제 공동연구팀인 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 (Institute for Protein Design, IPD) 닐 킹 교수 (Prof. Neil King) 연구팀은 컴퓨터기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역을 활성화시키는 새로운 인공단백질을 디자인하고, 그들의 3차원 분자구조를 규명하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

김호민 교수 연구팀과 Neil King 교수 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역 수용체인 TLR3와 높은 친화도를 갖는 인공단백질을 개발했다. 또한, 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 TLR3와 결합하는 분자결합모드를 규명하였다. 특히, 자연계의 TLR3 작용제(dsRNA)와는 전혀 다른 구조를 가진 디자인된 인공단백질에 의해 선천성면역 수용체 TLR3을 효과적으로 활성화시킬 수 있음을 보인 첫 사례이다.

생명과학과 김호민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)'에 1월 31일 출판됐다. (논문명 : De novo design of protein minibinder agonists of TLR3)

TLR3 (Toll-like Receptor 3)는 이중가닥 RNA (double-stranded RNA, dsRNA)를 인식하여 선천성 면역반응을 활성화하는 패턴 인식 수용체 (pattern recognition receptor)이다. 기존의 TLR3 작용제는 백신면역 증강제 (adjuvant) 및 항암면역치료제로 활용될 가능성이 있었으나, 화학적 불안정성, 면역 과활성화 위험, 균질한 대량제조의 어려움 등으로 인해 임상적 적용이 제한적이었다.

이에 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 (computational protein design) 기술을 활용하여 TLR3과 결합하는 초소형 인공단백질 (minibinder)을 디자인하였다. 해당 인공단백질은 크기가 작고, 높은 안정성을 가지며, 지정한 TLR3의 특정 부위에만 특이적으로 결합할 수 있도록 디자인하였다. 이후 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 초기디자인 의도와 잘 부합되게 TLR3의 오목한 표면 (concave surface)에 결합하고 있음을 확인하였고, 이들의 분자상호작용을 규명하였다.

기존 dsRNA기반 작용제보다 더 정밀하게 TLR3 신호를 활성화할 수 있도록 Cryo-EM 구조를 통해 규명된 분자구조를 바탕으로 인공단백질을 이어 붙인 다중 결합(multivalent) 형태의 단백질을 추가적으로 개발하였고, TLR3 하위 신호인 NF-κB 신호를 활성화시킴을 확인하였다. 이를 통해 자연계에 존재하지 않은 디자인된 인공단백질에 의하여 선천성 면역반응을 효과적으로 조절할 수 있음을 확인하였다.

이번 연구는 KAIST 연구진과 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 연구진 간의 긴밀한 국제공동연구를 통해 이루어졌으며, 향후 면역 조절 인공단백질에 기반한 다양한 백신면역 증강제, 항암면역치료제 등의 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

교신저자인 김호민 교수는 “인공지능기반 단백질디자인 연구는 2024년 노벨화학상 (데이비드 베이커교수, 단백질디자인 연구소)을 수상하며 큰 주목을 받고 있으며, 인공지능 기술의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 첨단바이오 연구분야이다. 향후 백신, 신약, 진단키트, 산업용효소 등 다양한 바이오신소재 개발에 크게 기여할 수 있을 것이다. 이번 연구는 긴밀한 국제 공동연구를 통해 우수한 성과를 거둔 성공적 사례”라고 말했다.

한편 이번 연구는 IBS 바이오분자 및 세포구조연구단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.02.10 조회수 3511

선천성면역을 조절하는 인공단백질 디자인, 차세대 백신·면역 치료제 개발 가능성 제시

우리 대학 생명과학과 김호민 교수 연구팀과 국제 공동연구팀인 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 (Institute for Protein Design, IPD) 닐 킹 교수 (Prof. Neil King) 연구팀은 컴퓨터기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역을 활성화시키는 새로운 인공단백질을 디자인하고, 그들의 3차원 분자구조를 규명하는데 성공했다고 10일 밝혔다.

김호민 교수 연구팀과 Neil King 교수 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 기술을 활용하여 선천성면역 수용체인 TLR3와 높은 친화도를 갖는 인공단백질을 개발했다. 또한, 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 TLR3와 결합하는 분자결합모드를 규명하였다. 특히, 자연계의 TLR3 작용제(dsRNA)와는 전혀 다른 구조를 가진 디자인된 인공단백질에 의해 선천성면역 수용체 TLR3을 효과적으로 활성화시킬 수 있음을 보인 첫 사례이다.

생명과학과 김호민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)'에 1월 31일 출판됐다. (논문명 : De novo design of protein minibinder agonists of TLR3)

TLR3 (Toll-like Receptor 3)는 이중가닥 RNA (double-stranded RNA, dsRNA)를 인식하여 선천성 면역반응을 활성화하는 패턴 인식 수용체 (pattern recognition receptor)이다. 기존의 TLR3 작용제는 백신면역 증강제 (adjuvant) 및 항암면역치료제로 활용될 가능성이 있었으나, 화학적 불안정성, 면역 과활성화 위험, 균질한 대량제조의 어려움 등으로 인해 임상적 적용이 제한적이었다.

이에 연구팀은 컴퓨터 기반 단백질디자인 (computational protein design) 기술을 활용하여 TLR3과 결합하는 초소형 인공단백질 (minibinder)을 디자인하였다. 해당 인공단백질은 크기가 작고, 높은 안정성을 가지며, 지정한 TLR3의 특정 부위에만 특이적으로 결합할 수 있도록 디자인하였다. 이후 초저온 투과전자현미경 (Cryo-EM) 분석을 통해 설계된 인공단백질이 초기디자인 의도와 잘 부합되게 TLR3의 오목한 표면 (concave surface)에 결합하고 있음을 확인하였고, 이들의 분자상호작용을 규명하였다.

기존 dsRNA기반 작용제보다 더 정밀하게 TLR3 신호를 활성화할 수 있도록 Cryo-EM 구조를 통해 규명된 분자구조를 바탕으로 인공단백질을 이어 붙인 다중 결합(multivalent) 형태의 단백질을 추가적으로 개발하였고, TLR3 하위 신호인 NF-κB 신호를 활성화시킴을 확인하였다. 이를 통해 자연계에 존재하지 않은 디자인된 인공단백질에 의하여 선천성 면역반응을 효과적으로 조절할 수 있음을 확인하였다.

이번 연구는 KAIST 연구진과 미국 워싱턴대학교 단백질디자인 연구소 연구진 간의 긴밀한 국제공동연구를 통해 이루어졌으며, 향후 면역 조절 인공단백질에 기반한 다양한 백신면역 증강제, 항암면역치료제 등의 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

교신저자인 김호민 교수는 “인공지능기반 단백질디자인 연구는 2024년 노벨화학상 (데이비드 베이커교수, 단백질디자인 연구소)을 수상하며 큰 주목을 받고 있으며, 인공지능 기술의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 첨단바이오 연구분야이다. 향후 백신, 신약, 진단키트, 산업용효소 등 다양한 바이오신소재 개발에 크게 기여할 수 있을 것이다. 이번 연구는 긴밀한 국제 공동연구를 통해 우수한 성과를 거둔 성공적 사례”라고 말했다.

한편 이번 연구는 IBS 바이오분자 및 세포구조연구단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.02.10 조회수 3511 -

항암 면역세포를 체내에서 직접 만들 수 있다

우리 연구진이 종양 조직에서 세포를 분리하고 증식시키는 과정이 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되며 고비용으로 인해 환자 접근성이 떨어지는 기존 항암 세포치료 방식의 한계를 극복하면서, 동시에 항암 세포치료제의 강력한 치료 효능을 기대할 수 있는 새로운 암 치료 방식을 개발하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 항암 세포치료제의 항암 치료 효과를 체내에서 구현할 수 있는 mRNA 치료제를 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀이 개발한 해당 치료제는 강력한 암세포 사멸 능력을 기반으로 현재 유망한 항암 세포치료제로 개발되고 있는 종양 침윤 T세포를 종양 내에서 직접 증식시켜 항암효과를 유도할 수 있다.

개발된 치료제는 기존 세포치료제 대비 뛰어난 환자 접근성을 기반으로 대장암, 피부암과 같은 다양한 고형암 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 종양 침윤 T세포의 효과적인 증식 및 높은 항암효과를 유도하기 위해 세포막에 발현하는 CD3 항체를 암호화하는 mRNA를 종양 조직 내 대식세포와 암세포에 전달했다.

또한, 암세포의 세포막에 발현된 항 CD3 항체는 현재 항암 치료제로 사용되어 종양 침윤 T세포의 암세포 상호작용 및 암세포 사멸 능력을 증진해 효과적인 항암 치료를 유도한다.

연구팀은 개발한 mRNA 치료제를 다양한 고형암 동물 모델에 종양 내 투여했을 때 부작용 없이 종양 침윤 T세포, 특히 암세포를 직접 사멸할 수 있음을 확인했다.

더 나아가 연구팀은 면역세포가 암세포를 효과적으로 공격하게 도와주는 PD-1 면역항암제가 잘 듣지 않는다고 알려진 흑색종 동물 모델에 개발한 mRNA 치료제와 PD-1 면역항암제를 병용 처리했을 때, 상승적 항암 치료 효과가 나타나는 것을 확인했다.

박지호 교수는 “이번 연구에서 기존에 체외에서 고비용으로 긴 시간 준비되어서 환자에게 주입되는 항암 세포치료제를 종양 내 mRNA 주입만으로 체내에서 구현할 수 있는 새로운 개념의 항암 mRNA 치료제를 제시했다”고 말했다.

이어 “기존 항암 치료제들로 치료하기 어려워 방법이 없던 고형암 환자들에게 새로운 치료법을 제시할 수 있다는 점에서 큰 의의를 가진다”고 강조했다.

바이오및뇌공학과 윤준용 박사와 에린 파간(Erinn Fagan) 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노기술 분야 국제학술지 ‘ACS 나노(Nano)에 11월 11일 게재됐다.

(논문명: In Situ Tumor-Infiltrating Lymphocyte Therapy by Local Delivery of an mRNA Encoding Membrane-Anchored Anti-CD3 Single-Chain Variable Fragment)

DOI: 10.1021/acsnano.4c03518

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.11 조회수 4795

항암 면역세포를 체내에서 직접 만들 수 있다

우리 연구진이 종양 조직에서 세포를 분리하고 증식시키는 과정이 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되며 고비용으로 인해 환자 접근성이 떨어지는 기존 항암 세포치료 방식의 한계를 극복하면서, 동시에 항암 세포치료제의 강력한 치료 효능을 기대할 수 있는 새로운 암 치료 방식을 개발하여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 항암 세포치료제의 항암 치료 효과를 체내에서 구현할 수 있는 mRNA 치료제를 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀이 개발한 해당 치료제는 강력한 암세포 사멸 능력을 기반으로 현재 유망한 항암 세포치료제로 개발되고 있는 종양 침윤 T세포를 종양 내에서 직접 증식시켜 항암효과를 유도할 수 있다.

개발된 치료제는 기존 세포치료제 대비 뛰어난 환자 접근성을 기반으로 대장암, 피부암과 같은 다양한 고형암 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 종양 침윤 T세포의 효과적인 증식 및 높은 항암효과를 유도하기 위해 세포막에 발현하는 CD3 항체를 암호화하는 mRNA를 종양 조직 내 대식세포와 암세포에 전달했다.

또한, 암세포의 세포막에 발현된 항 CD3 항체는 현재 항암 치료제로 사용되어 종양 침윤 T세포의 암세포 상호작용 및 암세포 사멸 능력을 증진해 효과적인 항암 치료를 유도한다.

연구팀은 개발한 mRNA 치료제를 다양한 고형암 동물 모델에 종양 내 투여했을 때 부작용 없이 종양 침윤 T세포, 특히 암세포를 직접 사멸할 수 있음을 확인했다.

더 나아가 연구팀은 면역세포가 암세포를 효과적으로 공격하게 도와주는 PD-1 면역항암제가 잘 듣지 않는다고 알려진 흑색종 동물 모델에 개발한 mRNA 치료제와 PD-1 면역항암제를 병용 처리했을 때, 상승적 항암 치료 효과가 나타나는 것을 확인했다.

박지호 교수는 “이번 연구에서 기존에 체외에서 고비용으로 긴 시간 준비되어서 환자에게 주입되는 항암 세포치료제를 종양 내 mRNA 주입만으로 체내에서 구현할 수 있는 새로운 개념의 항암 mRNA 치료제를 제시했다”고 말했다.

이어 “기존 항암 치료제들로 치료하기 어려워 방법이 없던 고형암 환자들에게 새로운 치료법을 제시할 수 있다는 점에서 큰 의의를 가진다”고 강조했다.

바이오및뇌공학과 윤준용 박사와 에린 파간(Erinn Fagan) 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노기술 분야 국제학술지 ‘ACS 나노(Nano)에 11월 11일 게재됐다.

(논문명: In Situ Tumor-Infiltrating Lymphocyte Therapy by Local Delivery of an mRNA Encoding Membrane-Anchored Anti-CD3 Single-Chain Variable Fragment)

DOI: 10.1021/acsnano.4c03518

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.11 조회수 4795 -

세계 최대 규모 암 데이터베이스 구축하다

디지털 암 정보 축적의 시대에는 데이터 생산을 넘어서, 데이터의 수집 및 관리 방법을 정립하고 거대 규모의 빅 데이터를 운용하는 것이 가장 큰 경쟁력이 될 수 있다. 전략적으로는 정밀 임상 정보와 연계할 수 있는 국내 생산 데이터와 다양성에 대한 이해를 도모할 수 있는 대규모 국제 데이터를 모두 수집해 통합하는 것은 매우 중요한 과제다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 바이오및뇌공학과 최정균 교수 공동 연구팀(제1 저자: 강준호 박사, 이준형 박사)이 세계 최대 규모의 암 조직 단일세포 및 공간전사체* 데이터베이스를 구성하고, 이를 바탕으로 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀과 함께 면역 치료의 예후 예측에 중요한 세포 생태계 타입을 보고했다고 22일 밝혔다.

*단일세포 및 공간전사체: 모든 유전자의 발현 양상을 개별 세포 단위에서 혹은 3차원 조직 구조상에서 분석한 데이터

암은 우리 몸 안에서 스스로 진화하는 특성을 가지고 있어 암 조직 내의 세포 생태계를 구성하는 각 세포의 이질성과 이들의 상호작용을 파악하는 것이 가장 중요하다.

최근 발달하고 있는 단일세포 및 공간 전사체는 미세환경을 구성하는 세포들과 그들의 3차원적 배열 및 상호작용을 정량적으로 측정 및 표현한다는 점에서 미세환경의 이질성 개념을 생태계 수준으로 확장해 디지털 정보의 형태로 저장 및 분석할 수 있게 한다.

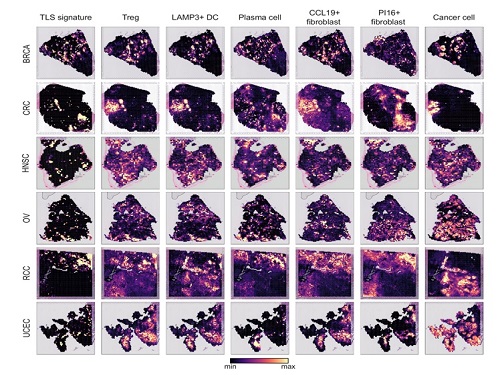

연구팀은 암세포 생태계 타입들을 전 암종(pan-cancer) 수준에서 규명하기 위해 약 1,000개의 암 환자 조직 샘플, 500여 명의 정상 조직 샘플에 대한 단일세포 전사체 데이터를 30종 이상의 암종에 대해 수집하여 모든 암에 대한 세포 지도가 총망라된 전 암종 단일세포 지도(pan-cancer single-cell atlas)를 구축했다.

내과 전문의가 포함된 연구진이 직접 데이터를 수집하고, 메타데이터 재처리 및 암종 분류를 진행함으로써 암 조직을 구성하는 100여 개의 세포 상태를 규정하고, 이들의 발생빈도를 바탕으로 각 암종별 조직의 상태를 분류했다. 또한 미국의 암 환자 공공 데이터베이스(TCGA) 등의 대규모 코호트 데이터를 활용해 각 세포 상태가 암 환자의 치료 및 예후에 미치는 영향을 분석했다.

특히 여러 세포 상태 간의 상호작용 분석을 통해서 암세포 생태계 네트워크를 구축하였고, 이 중에서 삼차 림프 구조(tertiary lymphoid structure)* 구성요소를 포함하는 인터페론 연관 생태계가 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀의 폐암 코호트를 포함해 면역관문 억제 치료(immune checkpoint inhibitor)**를 받은 여러 암종들에서 면역관문 억제 치료 반응 예측에 효과적임을 확인했다.

*삼차 림프 구조: 림프절과 유사하지만 건강한 조직에서는 형성되지 않고, 만성염증, 감염, 암 등이 있는 곳에서 면역 세포들이 조직화되어 형성되는 구조물

**면역관문 억제치료: T세포 혹은 암세포에서 발현되는 PD-1/PD-L1, CTLA-4와 같은 면역관문(immune checkpoint)을 차단하여 암세포와 싸우는 면역 반응을 활성화시키는 치료방법

연구를 주도한 박종은 교수는 “이번 연구를 통해 세계 최대 규모의 암 조직 데이터베이스를 구축하였고, 이를 바탕으로 면역 치료의 예후 예측에 중요한 영향을 줄 것이다. 또한 소수의 환자에게 아주 좋은 치료반응을 보이나 일부의 경우 면역 관련 부작용을 나타내는 면역 관문 억제제의 치료 대상군 선정에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 지에 5월 14일 자 출판됐으며, KAIST 세포 아틀라스 웹 포탈 https://cellatlas.kaist.ac.kr 을 통해 공개되고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 차세대바이오유망범용기술연구지원사업과 우수신진연구사업, 한국보건산업진흥원 연구중심병원 육성사업, 융합형의사과학자양성사업 및 포스코사이언스펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.22 조회수 7582

세계 최대 규모 암 데이터베이스 구축하다

디지털 암 정보 축적의 시대에는 데이터 생산을 넘어서, 데이터의 수집 및 관리 방법을 정립하고 거대 규모의 빅 데이터를 운용하는 것이 가장 큰 경쟁력이 될 수 있다. 전략적으로는 정밀 임상 정보와 연계할 수 있는 국내 생산 데이터와 다양성에 대한 이해를 도모할 수 있는 대규모 국제 데이터를 모두 수집해 통합하는 것은 매우 중요한 과제다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 바이오및뇌공학과 최정균 교수 공동 연구팀(제1 저자: 강준호 박사, 이준형 박사)이 세계 최대 규모의 암 조직 단일세포 및 공간전사체* 데이터베이스를 구성하고, 이를 바탕으로 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀과 함께 면역 치료의 예후 예측에 중요한 세포 생태계 타입을 보고했다고 22일 밝혔다.

*단일세포 및 공간전사체: 모든 유전자의 발현 양상을 개별 세포 단위에서 혹은 3차원 조직 구조상에서 분석한 데이터

암은 우리 몸 안에서 스스로 진화하는 특성을 가지고 있어 암 조직 내의 세포 생태계를 구성하는 각 세포의 이질성과 이들의 상호작용을 파악하는 것이 가장 중요하다.

최근 발달하고 있는 단일세포 및 공간 전사체는 미세환경을 구성하는 세포들과 그들의 3차원적 배열 및 상호작용을 정량적으로 측정 및 표현한다는 점에서 미세환경의 이질성 개념을 생태계 수준으로 확장해 디지털 정보의 형태로 저장 및 분석할 수 있게 한다.

연구팀은 암세포 생태계 타입들을 전 암종(pan-cancer) 수준에서 규명하기 위해 약 1,000개의 암 환자 조직 샘플, 500여 명의 정상 조직 샘플에 대한 단일세포 전사체 데이터를 30종 이상의 암종에 대해 수집하여 모든 암에 대한 세포 지도가 총망라된 전 암종 단일세포 지도(pan-cancer single-cell atlas)를 구축했다.

내과 전문의가 포함된 연구진이 직접 데이터를 수집하고, 메타데이터 재처리 및 암종 분류를 진행함으로써 암 조직을 구성하는 100여 개의 세포 상태를 규정하고, 이들의 발생빈도를 바탕으로 각 암종별 조직의 상태를 분류했다. 또한 미국의 암 환자 공공 데이터베이스(TCGA) 등의 대규모 코호트 데이터를 활용해 각 세포 상태가 암 환자의 치료 및 예후에 미치는 영향을 분석했다.

특히 여러 세포 상태 간의 상호작용 분석을 통해서 암세포 생태계 네트워크를 구축하였고, 이 중에서 삼차 림프 구조(tertiary lymphoid structure)* 구성요소를 포함하는 인터페론 연관 생태계가 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀의 폐암 코호트를 포함해 면역관문 억제 치료(immune checkpoint inhibitor)**를 받은 여러 암종들에서 면역관문 억제 치료 반응 예측에 효과적임을 확인했다.

*삼차 림프 구조: 림프절과 유사하지만 건강한 조직에서는 형성되지 않고, 만성염증, 감염, 암 등이 있는 곳에서 면역 세포들이 조직화되어 형성되는 구조물

**면역관문 억제치료: T세포 혹은 암세포에서 발현되는 PD-1/PD-L1, CTLA-4와 같은 면역관문(immune checkpoint)을 차단하여 암세포와 싸우는 면역 반응을 활성화시키는 치료방법

연구를 주도한 박종은 교수는 “이번 연구를 통해 세계 최대 규모의 암 조직 데이터베이스를 구축하였고, 이를 바탕으로 면역 치료의 예후 예측에 중요한 영향을 줄 것이다. 또한 소수의 환자에게 아주 좋은 치료반응을 보이나 일부의 경우 면역 관련 부작용을 나타내는 면역 관문 억제제의 치료 대상군 선정에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 지에 5월 14일 자 출판됐으며, KAIST 세포 아틀라스 웹 포탈 https://cellatlas.kaist.ac.kr 을 통해 공개되고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 차세대바이오유망범용기술연구지원사업과 우수신진연구사업, 한국보건산업진흥원 연구중심병원 육성사업, 융합형의사과학자양성사업 및 포스코사이언스펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.22 조회수 7582 -

암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다.

유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다. 하지만 크리스퍼 단백질은 분자량이 커서 전달체에 탑재가 어렵고 전달체의 세포 독성 문제 및 낮은 표적 세포로의 전달에 있어 어려움이 있다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질에 특정 아미노산을 변경시켜 다양한 생체분자를 보다 많이 결합시키고 생체 내 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않는 단백질을 개발했다. 연구팀은 기존 비 바이러스성 전달체의 문제 해결 및 표적 세포로의 전달을 위해 개량한 크리스퍼 단백질을 난소암을 표적할 수 있는 항체와 결합함으로써 표적 치료제를 위한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체(⍺Her-CrNC, anti-Her2 conjugated CRISPR nanocomplex)를 개발했다.

암세포 표면은 종양 항원(tumor antigen)으로 알려진 항원이 존재한다. 몇몇 종양 항원은 표적이 되어 진단 및 임상시험에 이용되고 있다. 연구팀은 개발한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체가 종양 항원을 표적해 난소암세포 및 동물모델에서 암세포 특이적으로 세포 내 전달이 가능하고 세포주기를 관장하는 PLK1* 유전자 교정을 통해 높은 항암효과가 나타남을 확인했다.

* PLK1(polo-like kinase): 세포 분열을 조절하는 인산화효소이며, 암세포 분열과 관련이 깊다고 알려져 있음. 본 연구에서는 PLK1 유전자를 표적하여 암세포 분열을 억제하여 항암 효과를 유도하였음

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 항체를 결합해 효과적으로 암세포 특이적 전달 및 항암 효능을 보였다는 점에서 의의가 있다. 아울러, 이번 연구 결과를 기반으로 향후 생체 내 전신 투여를 통한 유전자 교정 치료 및 다양한 암종에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 기대하고 있다”고 말했다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 양승주 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 3월 29일 온라인 게재됐다. (논문명: An Antibody-CRISPR/Cas Conjugate Platform for Target-Specific Delivery and Gene Editing in Cancer)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단 및 보건복지부의 지원을 통해 이뤄졌다.

2024.04.08 조회수 9477

암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다.

유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다. 하지만 크리스퍼 단백질은 분자량이 커서 전달체에 탑재가 어렵고 전달체의 세포 독성 문제 및 낮은 표적 세포로의 전달에 있어 어려움이 있다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질에 특정 아미노산을 변경시켜 다양한 생체분자를 보다 많이 결합시키고 생체 내 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않는 단백질을 개발했다. 연구팀은 기존 비 바이러스성 전달체의 문제 해결 및 표적 세포로의 전달을 위해 개량한 크리스퍼 단백질을 난소암을 표적할 수 있는 항체와 결합함으로써 표적 치료제를 위한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체(⍺Her-CrNC, anti-Her2 conjugated CRISPR nanocomplex)를 개발했다.

암세포 표면은 종양 항원(tumor antigen)으로 알려진 항원이 존재한다. 몇몇 종양 항원은 표적이 되어 진단 및 임상시험에 이용되고 있다. 연구팀은 개발한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체가 종양 항원을 표적해 난소암세포 및 동물모델에서 암세포 특이적으로 세포 내 전달이 가능하고 세포주기를 관장하는 PLK1* 유전자 교정을 통해 높은 항암효과가 나타남을 확인했다.

* PLK1(polo-like kinase): 세포 분열을 조절하는 인산화효소이며, 암세포 분열과 관련이 깊다고 알려져 있음. 본 연구에서는 PLK1 유전자를 표적하여 암세포 분열을 억제하여 항암 효과를 유도하였음

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 항체를 결합해 효과적으로 암세포 특이적 전달 및 항암 효능을 보였다는 점에서 의의가 있다. 아울러, 이번 연구 결과를 기반으로 향후 생체 내 전신 투여를 통한 유전자 교정 치료 및 다양한 암종에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 기대하고 있다”고 말했다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 양승주 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 3월 29일 온라인 게재됐다. (논문명: An Antibody-CRISPR/Cas Conjugate Platform for Target-Specific Delivery and Gene Editing in Cancer)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단 및 보건복지부의 지원을 통해 이뤄졌다.

2024.04.08 조회수 9477 -

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30 조회수 9313

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30 조회수 9313 -

희귀질환 환자 치료제 개발 가능해지다

희귀질환들, 특히 뇌나 눈같이 재생되지 않는 조직을 손상시키는 질병들은, 한 번 증상이 시작되면 치료를 통해 되돌릴 수 없기 때문에 증상이 시작되기 전에 진단하고 치료를 시작하는 것이 중요하다. 대부분 희귀질환에 대해서는 치료제가 없는데, 환자맞춤형 치료제 개발이 가능함을 제시해 화제다.

우리 대학 의과학대학원 김진국 교수 연구팀이 희귀질환 환자맞춤형 치료에 가이드라인을 제시하는 연구 결과를 세계 최고 권위의 학술지 중 하나인 ‘네이처(Nature)’지에 발표했다고 13일 밝혔다.

연구 결과에 따르면 이러한 환자 중에서도 약 10%에 대해서는 환자맞춤형 치료제 개발이 가능하다는 것이다. 또한 그 10%의 환자들을 유전체 기반 진단을 활용해 증상이 시작되기 전이라도 신속하고 체계적으로 선별하는 방법을 연구팀은 제시했다.

지금까지는 진단이 되더라도 대부분의 경우 치료제가 없기 때문에 환자들과 가족들이 진단에 소극적인 경우가 있었으나 이번 연구결과를 통해 같은 질환이라도 돌연변이에 따라서 환자맞춤형 치료가 가능할 수 있다는 것이 확인되었기 때문에 유전체 기반 진단에 더 적극적으로 참여함으로써 환자들을 조기에 진단하고 하고 치료를 고려할 수 있을 것으로 기대된다.

향후 유전체 기반 진단의 비용이 크게 떨어지면서 유전체 기반의 진단이 환자뿐만 아니라 모든 신생아에게도 적용되기 시작하면 증상이 시작되기 전에 진단되고 환자맞춤형 치료가 시작되는 사례가 많아질 것으로 기대된다. 실제로 연구팀은 이번 연구에서 신생아 때 유전체 분석을 통해 진단된 환자 1명에 대해서 환자맞춤형 치료제 개발을 진행하고 환자맞춤형 임상시험에 진입한 사례를 보고했다.

김진국 교수는 하버드 의과대학 박사후연구원으로 근무하던 지난 2019년에 RNA기반 신약 개발 플랫폼을 활용해 희귀질환 환자 한 명에 대한 밀라센(milasen)이라는 환자맞춤형 치료제를 세계 최초로 개발하고 세계 최고 권위의 학술지 중 하나인 ‘뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨(New England Journal of Medicine)’지에 발표한 바 있다.

본 연구는 김 교수가 3년 전 KAIST에 조교수로 부임한 후 진행한 후속 연구로서, 김 교수는 모세혈관 확장성 운동실조 증후군(ataxia-telangiectasia 또는 A-T)이라는 희귀질환에 대한 미국의 환자 재단과의 협업을 통해 대규모 환자군에 대한 유전체 분석으로 약 10%의 환자들에 대해 환자맞춤형 치료가 가능하다는 것을 보이고 유전체 검사를 통해서 이런 환자들을 효과적으로 발굴하는 체계를 제시하고 검증했다. 또한 이를 통해 발견한 환자맞춤형 치료가능 환자 중 치료의 성공 가능성이 가장 큰 환자 1명에 대해서 환자맞춤형 치료가능 돌연변이를 확인하고 환자맞춤형 치료제인 아티펙센(atipeksen)을 개발 후 그 환자에 대한 맞춤형 임상시험을 진행하고 있는 사례를 보고했다.

우리 대학에서는 김진국 교수가 공동교신저자, 의과학대학원 우시재 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여하고 A-T 아동 프로젝트(A-T Children’s Project) 재단 및 하버드 의과대학과의 협업으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 네이처(Nature)지에 7월 12일 온라인(advanced online publication) 형태로 출판됐다. (논문명 : A framework for individualized splice-switching oligonucleotide therapy).

김 교수는 "이번 연구는 희귀질환 환자들의 진료에 있어서, 지금까지 진단 위주의 진료에서 치료 위주의 치료로의 전환을 가속화할 것이며, 지난 2013년 환자의 진단을 위해 정립되었던 미국임상유전학회(ACMG) 가이드라인 연구가 발표된 이후 희귀질환 진료 가이드라인에 있어서 패러다임의 전환을 가져올 것ˮ 이라고 말했다.

또한 “환자맞춤형 치료전략은 현재로서는 기술적인 이유로 뇌, 눈, 및 간에 영향을 미치는 질환들에만 적용할 수 있지만 추후 기술개발을 통해서 다른 질병들에도 적용될 가능성이 있다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업Plus(Brain Pool Plus) 사업, 기초연구실 사업, 국가바이오빅데이터 사업, 의사과학자양성 사업, 아산사회복지재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.13 조회수 7526

희귀질환 환자 치료제 개발 가능해지다

희귀질환들, 특히 뇌나 눈같이 재생되지 않는 조직을 손상시키는 질병들은, 한 번 증상이 시작되면 치료를 통해 되돌릴 수 없기 때문에 증상이 시작되기 전에 진단하고 치료를 시작하는 것이 중요하다. 대부분 희귀질환에 대해서는 치료제가 없는데, 환자맞춤형 치료제 개발이 가능함을 제시해 화제다.

우리 대학 의과학대학원 김진국 교수 연구팀이 희귀질환 환자맞춤형 치료에 가이드라인을 제시하는 연구 결과를 세계 최고 권위의 학술지 중 하나인 ‘네이처(Nature)’지에 발표했다고 13일 밝혔다.

연구 결과에 따르면 이러한 환자 중에서도 약 10%에 대해서는 환자맞춤형 치료제 개발이 가능하다는 것이다. 또한 그 10%의 환자들을 유전체 기반 진단을 활용해 증상이 시작되기 전이라도 신속하고 체계적으로 선별하는 방법을 연구팀은 제시했다.

지금까지는 진단이 되더라도 대부분의 경우 치료제가 없기 때문에 환자들과 가족들이 진단에 소극적인 경우가 있었으나 이번 연구결과를 통해 같은 질환이라도 돌연변이에 따라서 환자맞춤형 치료가 가능할 수 있다는 것이 확인되었기 때문에 유전체 기반 진단에 더 적극적으로 참여함으로써 환자들을 조기에 진단하고 하고 치료를 고려할 수 있을 것으로 기대된다.

향후 유전체 기반 진단의 비용이 크게 떨어지면서 유전체 기반의 진단이 환자뿐만 아니라 모든 신생아에게도 적용되기 시작하면 증상이 시작되기 전에 진단되고 환자맞춤형 치료가 시작되는 사례가 많아질 것으로 기대된다. 실제로 연구팀은 이번 연구에서 신생아 때 유전체 분석을 통해 진단된 환자 1명에 대해서 환자맞춤형 치료제 개발을 진행하고 환자맞춤형 임상시험에 진입한 사례를 보고했다.

김진국 교수는 하버드 의과대학 박사후연구원으로 근무하던 지난 2019년에 RNA기반 신약 개발 플랫폼을 활용해 희귀질환 환자 한 명에 대한 밀라센(milasen)이라는 환자맞춤형 치료제를 세계 최초로 개발하고 세계 최고 권위의 학술지 중 하나인 ‘뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨(New England Journal of Medicine)’지에 발표한 바 있다.

본 연구는 김 교수가 3년 전 KAIST에 조교수로 부임한 후 진행한 후속 연구로서, 김 교수는 모세혈관 확장성 운동실조 증후군(ataxia-telangiectasia 또는 A-T)이라는 희귀질환에 대한 미국의 환자 재단과의 협업을 통해 대규모 환자군에 대한 유전체 분석으로 약 10%의 환자들에 대해 환자맞춤형 치료가 가능하다는 것을 보이고 유전체 검사를 통해서 이런 환자들을 효과적으로 발굴하는 체계를 제시하고 검증했다. 또한 이를 통해 발견한 환자맞춤형 치료가능 환자 중 치료의 성공 가능성이 가장 큰 환자 1명에 대해서 환자맞춤형 치료가능 돌연변이를 확인하고 환자맞춤형 치료제인 아티펙센(atipeksen)을 개발 후 그 환자에 대한 맞춤형 임상시험을 진행하고 있는 사례를 보고했다.

우리 대학에서는 김진국 교수가 공동교신저자, 의과학대학원 우시재 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여하고 A-T 아동 프로젝트(A-T Children’s Project) 재단 및 하버드 의과대학과의 협업으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 네이처(Nature)지에 7월 12일 온라인(advanced online publication) 형태로 출판됐다. (논문명 : A framework for individualized splice-switching oligonucleotide therapy).

김 교수는 "이번 연구는 희귀질환 환자들의 진료에 있어서, 지금까지 진단 위주의 진료에서 치료 위주의 치료로의 전환을 가속화할 것이며, 지난 2013년 환자의 진단을 위해 정립되었던 미국임상유전학회(ACMG) 가이드라인 연구가 발표된 이후 희귀질환 진료 가이드라인에 있어서 패러다임의 전환을 가져올 것ˮ 이라고 말했다.

또한 “환자맞춤형 치료전략은 현재로서는 기술적인 이유로 뇌, 눈, 및 간에 영향을 미치는 질환들에만 적용할 수 있지만 추후 기술개발을 통해서 다른 질병들에도 적용될 가능성이 있다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업Plus(Brain Pool Plus) 사업, 기초연구실 사업, 국가바이오빅데이터 사업, 의사과학자양성 사업, 아산사회복지재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.13 조회수 7526 -

말기 고형암 표적 2세대 면역치료제 개발

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질병으로 꼽히고 있다. 최근의 암 연구 중에서 가장 많은 진전이 있었던 분야는 암 환자가 갖고 있는 면역체계를 활용해 암을 극복하는 면역 항암치료다. 여기 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 고형암 환자들에게 적용 가능한 차세대 면역 항암 치료법이 개발되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역시스템이 억제되는 종양미세환경을 극복하는 ‘2세대 T세포 수용체 T (T cell receptor specific T, 이하 TCR-T) 세포’ 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 유전자 조작을 통해 암세포를 직접 파괴할 수 있도록 하는 TCR-T 세포 치료제 제작에 크리스퍼-캐스9 유전자 편집 기술을 이용해 T 세포 수용체 신호전달의 핵심적인 CD247 유전자에 추가신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함되도록 개량했다. 이러한 유전자 편집을 통한 개량은 TCR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상시켰고, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 탁월한 항암 효과를 보임을 확인했다.

KAIST 생명과학과 나상준 박사와 김세기 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '저널 포 이뮤노쎄라피 오브 캔서 (Journal for Immunotherapy of Cancer)'에 지난 4월 5일 출판됐다. (논문명: Engineering second-generation TCR-T cells by site-specific integration of TRAF-binding motifs into the CD247 locus)

초기 미비한 항암 효과를 보이던 1세대 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor, 이하 CAR)를 장착한 CAR-T 세포와 다르게, 추가신호 전달체가 포함된 2세대 CAR-T 세포는 말기 백혈병 환자들을 대상으로 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 ‘기적의 항암제’로 불리고 있다. 하지만 현 CAR-T 치료제는 B세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에만 치료 효과가 국한돼 있으며, 고형암 환자들을 대상으로 높은 치료효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직까지 없다는 점이 해결해야 할 과제로 대두되고 있다. 또한 TCR-T 치료제는 CAR-T와는 다르게 아직 1세대 구조에 머물고 있다.

이러한 관점에서, 연구진은 고형암을 표적으로 하는 TCR-T 세포에 추가 신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함된 2세대 TCR-T 세포 치료제를 개발했다. 단일 단백질로 이뤄진 CAR와 다르게 단백질 복합체를 형성하는 TCR에 추가신호 전달체를 포함시키는 엔지니어링은 훨씬 도전적이다. 연구진은 다양한 시도 끝에 TCR의 형성과 기존 신호전달에 영향을 주지 않으면서 동시에 추가 신호가 유발되는 최적의 TCR 모듈을 구축했다.

제1 저자인 나상준 박사는 “고형암이 형성하는 면역억제 환경에서, 기존 1세대 TCR-T 세포의 항암효과는 제한될 수 밖에 없다”라며 “반면 2세대 TCR-T 세포는 면역억제 환경에서도 지속적인 항암효과를 유지하도록 고안된 기술 전략으로, 기존 치료제의 효과를 기대하기 어려운 고형암 환자들에게 필요한 치료제가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.20 조회수 8948

말기 고형암 표적 2세대 면역치료제 개발

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질병으로 꼽히고 있다. 최근의 암 연구 중에서 가장 많은 진전이 있었던 분야는 암 환자가 갖고 있는 면역체계를 활용해 암을 극복하는 면역 항암치료다. 여기 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 고형암 환자들에게 적용 가능한 차세대 면역 항암 치료법이 개발되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역시스템이 억제되는 종양미세환경을 극복하는 ‘2세대 T세포 수용체 T (T cell receptor specific T, 이하 TCR-T) 세포’ 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 유전자 조작을 통해 암세포를 직접 파괴할 수 있도록 하는 TCR-T 세포 치료제 제작에 크리스퍼-캐스9 유전자 편집 기술을 이용해 T 세포 수용체 신호전달의 핵심적인 CD247 유전자에 추가신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함되도록 개량했다. 이러한 유전자 편집을 통한 개량은 TCR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상시켰고, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 탁월한 항암 효과를 보임을 확인했다.

KAIST 생명과학과 나상준 박사와 김세기 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '저널 포 이뮤노쎄라피 오브 캔서 (Journal for Immunotherapy of Cancer)'에 지난 4월 5일 출판됐다. (논문명: Engineering second-generation TCR-T cells by site-specific integration of TRAF-binding motifs into the CD247 locus)

초기 미비한 항암 효과를 보이던 1세대 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor, 이하 CAR)를 장착한 CAR-T 세포와 다르게, 추가신호 전달체가 포함된 2세대 CAR-T 세포는 말기 백혈병 환자들을 대상으로 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 ‘기적의 항암제’로 불리고 있다. 하지만 현 CAR-T 치료제는 B세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에만 치료 효과가 국한돼 있으며, 고형암 환자들을 대상으로 높은 치료효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직까지 없다는 점이 해결해야 할 과제로 대두되고 있다. 또한 TCR-T 치료제는 CAR-T와는 다르게 아직 1세대 구조에 머물고 있다.

이러한 관점에서, 연구진은 고형암을 표적으로 하는 TCR-T 세포에 추가 신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함된 2세대 TCR-T 세포 치료제를 개발했다. 단일 단백질로 이뤄진 CAR와 다르게 단백질 복합체를 형성하는 TCR에 추가신호 전달체를 포함시키는 엔지니어링은 훨씬 도전적이다. 연구진은 다양한 시도 끝에 TCR의 형성과 기존 신호전달에 영향을 주지 않으면서 동시에 추가 신호가 유발되는 최적의 TCR 모듈을 구축했다.

제1 저자인 나상준 박사는 “고형암이 형성하는 면역억제 환경에서, 기존 1세대 TCR-T 세포의 항암효과는 제한될 수 밖에 없다”라며 “반면 2세대 TCR-T 세포는 면역억제 환경에서도 지속적인 항암효과를 유지하도록 고안된 기술 전략으로, 기존 치료제의 효과를 기대하기 어려운 고형암 환자들에게 필요한 치료제가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.20 조회수 8948 -

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27 조회수 10723

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27 조회수 10723 -

기계공학과 공경철, 화학과 임미희 교수-과기부 기초과학 리더연구자 선정

우리 대학 기계공학과 공경철 교수, 화학과 임미희 교수가 과학기술정보통신부가 주관한 ‘2022년도 기초연구사업의 리더연구자(12인)’부문에 선정됐다.

리더연구는 국내 최고 수준의 기초과학 연구자의 연구주제를 지원하는 프로그램으로, 선정된 연구자는 연간 8억원 규모로 최대 9년간 72억원까지 지원받는다.

기계공학과 공경철 교수는 로봇과 사람이 결합된 형태인 웨어러블 로봇의 제어 성능 향상, 동기화를 연구한다. 인간의 운동 제어이론, 인간-로봇 통합 시뮬레이션 인공지능 학습 등 연구 범위를 확장할 예정이다. 본 연구를 통해 더 다양한 종류의 보행장애를 극복하는 웨어러블 로봇 기술을 실현하는 것이 목표다.

공교수는 “충분한 기간 기초연구에 집중할 기회가 생긴 만큼 보행장애 완전 극복을 위한 발판을 다지겠다. 사람의 관점에서 웨어러블 로봇을 탐구하고 고민할 것”이라고 밝혔다.

화학과 임미희 교수는 기존에 밝혀지지 않은 금속과 뇌신경단백질 간의 다양한 상호작용을 밝히고, 이를 바탕으로 새로운 신경 퇴화를 유발하는 금속-뇌신경단백질 복합체를 발굴한다. 본 연구를 통해 치매 발병 원인을 규명하고 새로운 개념의 치료제·진단제를 개발하는 것이 목표다.

임교수는 “리더 연구과제에 선정되어 영광이다. 앞으로 연구에 더욱 정진하여 기초과학 중심의 치매 극복에 힘쓰겠다”라고 소감을 전했다.

과기부는 6월 중 선정된 신규 리더연구자에 지정서를 수여하고 연구에 착수하도록 본격 지원할 예정이다.

2022.06.07 조회수 9248

기계공학과 공경철, 화학과 임미희 교수-과기부 기초과학 리더연구자 선정

우리 대학 기계공학과 공경철 교수, 화학과 임미희 교수가 과학기술정보통신부가 주관한 ‘2022년도 기초연구사업의 리더연구자(12인)’부문에 선정됐다.

리더연구는 국내 최고 수준의 기초과학 연구자의 연구주제를 지원하는 프로그램으로, 선정된 연구자는 연간 8억원 규모로 최대 9년간 72억원까지 지원받는다.

기계공학과 공경철 교수는 로봇과 사람이 결합된 형태인 웨어러블 로봇의 제어 성능 향상, 동기화를 연구한다. 인간의 운동 제어이론, 인간-로봇 통합 시뮬레이션 인공지능 학습 등 연구 범위를 확장할 예정이다. 본 연구를 통해 더 다양한 종류의 보행장애를 극복하는 웨어러블 로봇 기술을 실현하는 것이 목표다.

공교수는 “충분한 기간 기초연구에 집중할 기회가 생긴 만큼 보행장애 완전 극복을 위한 발판을 다지겠다. 사람의 관점에서 웨어러블 로봇을 탐구하고 고민할 것”이라고 밝혔다.

화학과 임미희 교수는 기존에 밝혀지지 않은 금속과 뇌신경단백질 간의 다양한 상호작용을 밝히고, 이를 바탕으로 새로운 신경 퇴화를 유발하는 금속-뇌신경단백질 복합체를 발굴한다. 본 연구를 통해 치매 발병 원인을 규명하고 새로운 개념의 치료제·진단제를 개발하는 것이 목표다.

임교수는 “리더 연구과제에 선정되어 영광이다. 앞으로 연구에 더욱 정진하여 기초과학 중심의 치매 극복에 힘쓰겠다”라고 소감을 전했다.

과기부는 6월 중 선정된 신규 리더연구자에 지정서를 수여하고 연구에 착수하도록 본격 지원할 예정이다.

2022.06.07 조회수 9248 -

바이오혁신경영전문대학원, 전주시-전북대와 2022 세계 바이오 혁신 포럼 (WBIF) 개최

우리 대학 바이오혁신경영전문대학원이 6월 8일부터 10일까지 전주시, 전북대학교 지역혁신센터와 공동 주최하는‘2022 세계 바이오 혁신 포럼(World Bio Innovation Forum, 이하 WBIF)를 개최한다.

이번 포럼은 디지털 치료제, 반려동물 혁신 의약품, 비대면 진료 등 최근 주목받는 바이오 신시장의 국내·외 최신 동향과 정보를 교류하고자 추진됐다. 6월 8일부터 3일간 대표 주제별 2개의 세션을 운영하고 각 분야 전문가의 발표와 패널 토론을 진행한다.

포럼 1일차에는 디지털 치료제 대표 기업인 Limbix와 DTA, Welt, Life Semantics, Naver, 식약처가 운영사례와 치료 효과 등을 이야기한다. 디지털 치료제란 게임, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 인공지능(AI) 등의 첨단 기술을 활용해 치매와 불면증, 우울증, ADHD 등의 질병을 예방, 치료, 관리하는 기술이다.

포럼 2일차에는 이광형 총장의 환영사를 시작으로 LABOKLIN과 Torigen, Vaxcell Bio, 대웅제약 등이 참여해 반려동물 헬스케어를 주제로 최신 개발 또는 개발 예정인 의약품 사례를 공유한다. 최근 반려동물 치료에 대한 수요가 증가함에도 치료법이 부족한 점에 중점을 두고 반려동물의 암, 관절염, 피부병 등에 대해 연구원, 전문가, 기업이 다양한 의견을 모을 예정이다.

포럼 3일차에는 Atrium Health와 VSee, 이지케어텍 등이 참여해 코로나19 이후 더욱 각광 받는 비대면 진료에 대해 논의한다. 특히 비대면 진료를 통해 사회적 취약계층의 의료 서비스를 개선하는 방법에 주안점을 두고 현장감 있는 토론을 진행할 계획이다.

이번 포럼을 주관한 채수찬 WBIF 대표 겸 우리 대학 기술경영학부 교수는 “2022 WBIF를 준비하며 전 세계의 바이오 네트워크를 활용해 최고의 전문가들을 섭외하고자 노력했다. 최신 정보와 전문적인 현장 경험을 전하며 그간 개최된 바이오 헬스 포럼들과의 차별화를 둘 것”이라고 밝혔다.

이광형 총장은 “WBIF가 세계를 선도하는 바이오 포럼이 되길 진심으로 기원한다. 각 분야의 전문가들이 자유롭게 논의하는 장이 되어 국내·외 바이오, 헬스 산업의 발전과 국민 건강 향상으로 이어지길 바란다”라고 전했다.

2022 WBIF는 코로나19 상황에 따라 비대면(Zoom)으로 진행되며 WBIIF유튜브를 통해 생중계될 예정이다. 관련 문의는 홈페이지(www.wbif.or.kr)와 이메일(wbif2021@gmail.com)을 통해 가능하다.

2022.06.03 조회수 10059

바이오혁신경영전문대학원, 전주시-전북대와 2022 세계 바이오 혁신 포럼 (WBIF) 개최

우리 대학 바이오혁신경영전문대학원이 6월 8일부터 10일까지 전주시, 전북대학교 지역혁신센터와 공동 주최하는‘2022 세계 바이오 혁신 포럼(World Bio Innovation Forum, 이하 WBIF)를 개최한다.

이번 포럼은 디지털 치료제, 반려동물 혁신 의약품, 비대면 진료 등 최근 주목받는 바이오 신시장의 국내·외 최신 동향과 정보를 교류하고자 추진됐다. 6월 8일부터 3일간 대표 주제별 2개의 세션을 운영하고 각 분야 전문가의 발표와 패널 토론을 진행한다.

포럼 1일차에는 디지털 치료제 대표 기업인 Limbix와 DTA, Welt, Life Semantics, Naver, 식약처가 운영사례와 치료 효과 등을 이야기한다. 디지털 치료제란 게임, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 인공지능(AI) 등의 첨단 기술을 활용해 치매와 불면증, 우울증, ADHD 등의 질병을 예방, 치료, 관리하는 기술이다.

포럼 2일차에는 이광형 총장의 환영사를 시작으로 LABOKLIN과 Torigen, Vaxcell Bio, 대웅제약 등이 참여해 반려동물 헬스케어를 주제로 최신 개발 또는 개발 예정인 의약품 사례를 공유한다. 최근 반려동물 치료에 대한 수요가 증가함에도 치료법이 부족한 점에 중점을 두고 반려동물의 암, 관절염, 피부병 등에 대해 연구원, 전문가, 기업이 다양한 의견을 모을 예정이다.

포럼 3일차에는 Atrium Health와 VSee, 이지케어텍 등이 참여해 코로나19 이후 더욱 각광 받는 비대면 진료에 대해 논의한다. 특히 비대면 진료를 통해 사회적 취약계층의 의료 서비스를 개선하는 방법에 주안점을 두고 현장감 있는 토론을 진행할 계획이다.

이번 포럼을 주관한 채수찬 WBIF 대표 겸 우리 대학 기술경영학부 교수는 “2022 WBIF를 준비하며 전 세계의 바이오 네트워크를 활용해 최고의 전문가들을 섭외하고자 노력했다. 최신 정보와 전문적인 현장 경험을 전하며 그간 개최된 바이오 헬스 포럼들과의 차별화를 둘 것”이라고 밝혔다.

이광형 총장은 “WBIF가 세계를 선도하는 바이오 포럼이 되길 진심으로 기원한다. 각 분야의 전문가들이 자유롭게 논의하는 장이 되어 국내·외 바이오, 헬스 산업의 발전과 국민 건강 향상으로 이어지길 바란다”라고 전했다.

2022 WBIF는 코로나19 상황에 따라 비대면(Zoom)으로 진행되며 WBIIF유튜브를 통해 생중계될 예정이다. 관련 문의는 홈페이지(www.wbif.or.kr)와 이메일(wbif2021@gmail.com)을 통해 가능하다.

2022.06.03 조회수 10059 -

유전자 가위로 생체 내 정밀한 유전자 교정에 의한 면역 항암 치료

CRISPR/Cas9 시스템을 이용하여 유전자교정을 일으킴으로써 암의 면역 치료를 유도하는 기술이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 서울대학교 의과학과 정기훈 교수 공동연구팀이 CRISPR/Cas9 리보핵산단백질을 생체 내에 효과적으로 전달하는 나노복합체를 개발하여 면역 관문 유전자를 교정함으로써 항암 효과를 보이는데 성공했다고 밝혔다.

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 요인으로 꼽히고 있다. 암의 치료 방법 중 면역 항암 요법은 부작용이 적고 높은 치료 성적을 보여 다양한 암 유형에 적용할 수 있다. 기존에는 항체 기반 치료법이 주로 임상에서 사용되고 있으며 다양한 고형암의 치료에 승인되었으나, 일시적인 효과로 반복 투여가 필요하다.

CRISPR/Cas9 시스템은 유전체의 서열을 직접 정밀하게 교정할 수 있으며, DNA 이중가닥을 절단하는 Cas9 제한효소와 특정 서열을 표적하는 단일 가이드 RNA로 이루어진다. 유전자교정 치료제의 경우 일반적으로 바이러스 기반 치료 방법을 이용했으나 돌연변이 유발, 비특이적 표적 효과 등으로 인해 한계가 있다. 비바이러스 치료제로 Cas9 단백질 및 단일가닥 RNA를 이용하면 바이러스 치료보다 안전성을 높일 수 있으나 낮은 세포내 전달 효과로 치료 효능이 떨어진다. 전달 효율을 높이기 위해 기존에 다양한 방법이 개발되고 연구됐으나, 일반적으로 과량의 전달체물질을 사용함으로써 생체 내 독성 문제가 나타나는 한계점이 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 연구팀은 Cas9 단백질에 세포내 유입을 촉진하는 고분자를 접합시켜 극미량의 전달체물질로 고효율 전달이 가능한 Cas9 컨쥬게이트를 제작하여 활용했다.

연구팀은 이러한 Cas9 컨쥬게이트, 단일 가이드 RNA 및 변형된 데옥시뉴클레오타이드(DNA)를 추가해 나노조립된 리보핵단백질 복합체(이하 NanoRNP)를 개발했다. 이 복합체는 Cas9 컨쥬게이트, RNA 및 DNA의 상호작용으로 쉽게 제작할 수 있고, 유전자 교정 치료제로써 단일 요법에 의해 항암 치료가 가능하다는 점이 장점이다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 이주희 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료화학 분야 국제학술지 `케미스트리 오브 머티리얼즈(Chemistry of Materials)'에 12월 20일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Nano-assembly of a Chemically Tailored Cas9 Ribonucleoprotein for In Vivo Gene Editing and Cancer Immunotherapy)

NanoRNP의 경우 Cas9에 부착된 고분자가 강한 양이온성을 지녀 단일 가이드 RNA와 안정적으로 복합체를 형성시키며, 생체내 분해효소로부터 보호하여 활성을 향상시킨다. 본 연구팀은 NanoRNP를 피부암에서 많이 발현되는 프로그램된 세포사멸 리간드-1 (PD-L1) 유전자를 표적하는데 응용하였다. PD-L1은 면역 세포의 표면 수용체에 존재하는 프로그램된 세포사멸 수용체-1 (PD-1)과 상호작용하여 면역 세포의 반응을 억제해 암세포의 세포사멸 회피를 유도한다.

연구팀은 NanoRNP를 이용하여 PD-L1 유전자의 교정으로 유전자결손을 유도하여, 면역 세포들이 활성화되고 종양미세환경의 변화로 면역 세포에 의한 암세포 사멸이 유도됨을 확인했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 응용해 향후 암 뿐만 아니라 유전 질환 등 다양한 질병에 적용함으로써 연구를 확대 및 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업 및 KAIST End Run 사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2021.12.24 조회수 12203

유전자 가위로 생체 내 정밀한 유전자 교정에 의한 면역 항암 치료

CRISPR/Cas9 시스템을 이용하여 유전자교정을 일으킴으로써 암의 면역 치료를 유도하는 기술이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 서울대학교 의과학과 정기훈 교수 공동연구팀이 CRISPR/Cas9 리보핵산단백질을 생체 내에 효과적으로 전달하는 나노복합체를 개발하여 면역 관문 유전자를 교정함으로써 항암 효과를 보이는데 성공했다고 밝혔다.

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 요인으로 꼽히고 있다. 암의 치료 방법 중 면역 항암 요법은 부작용이 적고 높은 치료 성적을 보여 다양한 암 유형에 적용할 수 있다. 기존에는 항체 기반 치료법이 주로 임상에서 사용되고 있으며 다양한 고형암의 치료에 승인되었으나, 일시적인 효과로 반복 투여가 필요하다.

CRISPR/Cas9 시스템은 유전체의 서열을 직접 정밀하게 교정할 수 있으며, DNA 이중가닥을 절단하는 Cas9 제한효소와 특정 서열을 표적하는 단일 가이드 RNA로 이루어진다. 유전자교정 치료제의 경우 일반적으로 바이러스 기반 치료 방법을 이용했으나 돌연변이 유발, 비특이적 표적 효과 등으로 인해 한계가 있다. 비바이러스 치료제로 Cas9 단백질 및 단일가닥 RNA를 이용하면 바이러스 치료보다 안전성을 높일 수 있으나 낮은 세포내 전달 효과로 치료 효능이 떨어진다. 전달 효율을 높이기 위해 기존에 다양한 방법이 개발되고 연구됐으나, 일반적으로 과량의 전달체물질을 사용함으로써 생체 내 독성 문제가 나타나는 한계점이 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 연구팀은 Cas9 단백질에 세포내 유입을 촉진하는 고분자를 접합시켜 극미량의 전달체물질로 고효율 전달이 가능한 Cas9 컨쥬게이트를 제작하여 활용했다.

연구팀은 이러한 Cas9 컨쥬게이트, 단일 가이드 RNA 및 변형된 데옥시뉴클레오타이드(DNA)를 추가해 나노조립된 리보핵단백질 복합체(이하 NanoRNP)를 개발했다. 이 복합체는 Cas9 컨쥬게이트, RNA 및 DNA의 상호작용으로 쉽게 제작할 수 있고, 유전자 교정 치료제로써 단일 요법에 의해 항암 치료가 가능하다는 점이 장점이다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 이주희 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료화학 분야 국제학술지 `케미스트리 오브 머티리얼즈(Chemistry of Materials)'에 12월 20일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Nano-assembly of a Chemically Tailored Cas9 Ribonucleoprotein for In Vivo Gene Editing and Cancer Immunotherapy)

NanoRNP의 경우 Cas9에 부착된 고분자가 강한 양이온성을 지녀 단일 가이드 RNA와 안정적으로 복합체를 형성시키며, 생체내 분해효소로부터 보호하여 활성을 향상시킨다. 본 연구팀은 NanoRNP를 피부암에서 많이 발현되는 프로그램된 세포사멸 리간드-1 (PD-L1) 유전자를 표적하는데 응용하였다. PD-L1은 면역 세포의 표면 수용체에 존재하는 프로그램된 세포사멸 수용체-1 (PD-1)과 상호작용하여 면역 세포의 반응을 억제해 암세포의 세포사멸 회피를 유도한다.

연구팀은 NanoRNP를 이용하여 PD-L1 유전자의 교정으로 유전자결손을 유도하여, 면역 세포들이 활성화되고 종양미세환경의 변화로 면역 세포에 의한 암세포 사멸이 유도됨을 확인했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 응용해 향후 암 뿐만 아니라 유전 질환 등 다양한 질병에 적용함으로써 연구를 확대 및 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업 및 KAIST End Run 사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2021.12.24 조회수 12203