-

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17

조회수 6355

-

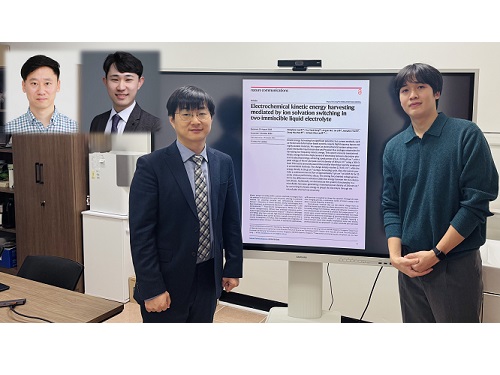

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10

조회수 5976

-

급속 충전이 가능한 고에너지 하이브리드 리튬전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 리튬 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

연구팀은 고분자 수지 배향의 변화를 통해 넓은 표면적의 다공성 탄소 중공 구조체를 합성했고, 이를 기반으로 하는 음극 및 양극 소재를 개발해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다.

현재 리튬이온 배터리는 대표적인 상용화 에너지 저장 장치로 스마트 전자기기부터 전기 자동차까지 전반적인 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다. 그러나 느린 전기화학적 반응 속도, 전극 재료의 한정 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭성에 따른 큰 부피 등의 근본적인 한계로 인해 고성능 전극 재료 및 차세대 에너지 저장 소자의 개발이 필요하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 활발하게 연구 중인 하이브리드 전지는 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도의 장점을 모두 가지고 있기에 기존 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도성 및 이온 확산 속도 개선, 축전기용 양극의 에너지 저장 용량 증가, 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

이에 강 교수 연구팀은 고분자 수지의 배향 변화를 통해 넓은 표면적을 가진 다공성 탄소 구조체를 합성할 수 있는 새로운 합성법을 제시했고, 이를 기반으로 음극 및 양극 소재를 개발해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 성공적으로 구현했다.

연구팀은 레졸시놀-폼알데하이드(Resorcinol-Formaldehyde) 수지 합성 과정에 멜라민(Melamine)을 첨가해 수지의 배향을 선형에서 꼬인 형태로 변화시켰다. 꼬인 형태의 수지가 탄화(carbonization)될 경우 더 많은 마이크로 기공이 형성됐으며, 기존 선형 구조의 수지로 생성된 탄소 구조체보다 12배 넓은 표면적을 가진 탄소 구조체가 생성됐다. 이 과정을 통해 생성된 탄소 구조체는 축전기용 양극 재료로 사용됐으며, 넓은 표면적으로 많은 이온이 표면에 흡착될 뿐만 아니라 중공 구조 및 메조 기공을 통해 이온이 빠르게 확산할 수 있어 높은 용량과 속도 특성을 보이는 것을 연구팀은 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 꼬인 형태의 수지 구조체 내에 높은 에너지 저장 용량을 가진 저마늄(Ge) 전구체를 삽입하는 합성방식을 통해 분자 수준 크기의 저마늄 입자가 삽입된 탄소 중공 구조체를 합성해 이를 배터리용 음극 재료로 사용했다. 다공성 탄소 구조체 내 삽입된 분자 수준 크기의 저마늄 입자의 경우 충·방전시 큰 부피 팽창으로 인한 성능 저하 현상을 억제할 뿐만 아니라 내부까지 빠르게 리튬 이온이 확산할 수 있어 높은 수명 특성 및 속도 특성을 가지는 것을 확인했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다. 이 하이브리드 리튬 이온 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리에 필적하는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가지는 것을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분의 급속 충전으로도 활용 가능해 전기 자동차, 드론, 스마트 전자기기 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

우리 대학 신소재공학과 김기환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 분야의 국제 저명학술지 `ACS 나노'에 4월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Coiled Conformation Hollow Carbon Nanosphere Cathode and Anode for High-Energy Density and Ultrafast Chargeable Hybrid Energy Storage)

강 교수는 "전극기준으로 높은 에너지 밀도 (285 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(22,600W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬 이온 전지는 현 에너지 저장 시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

급속 충전이 가능한 고에너지 하이브리드 리튬전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 리튬 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

연구팀은 고분자 수지 배향의 변화를 통해 넓은 표면적의 다공성 탄소 중공 구조체를 합성했고, 이를 기반으로 하는 음극 및 양극 소재를 개발해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다.

현재 리튬이온 배터리는 대표적인 상용화 에너지 저장 장치로 스마트 전자기기부터 전기 자동차까지 전반적인 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다. 그러나 느린 전기화학적 반응 속도, 전극 재료의 한정 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭성에 따른 큰 부피 등의 근본적인 한계로 인해 고성능 전극 재료 및 차세대 에너지 저장 소자의 개발이 필요하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 활발하게 연구 중인 하이브리드 전지는 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도의 장점을 모두 가지고 있기에 기존 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도성 및 이온 확산 속도 개선, 축전기용 양극의 에너지 저장 용량 증가, 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

이에 강 교수 연구팀은 고분자 수지의 배향 변화를 통해 넓은 표면적을 가진 다공성 탄소 구조체를 합성할 수 있는 새로운 합성법을 제시했고, 이를 기반으로 음극 및 양극 소재를 개발해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 성공적으로 구현했다.

연구팀은 레졸시놀-폼알데하이드(Resorcinol-Formaldehyde) 수지 합성 과정에 멜라민(Melamine)을 첨가해 수지의 배향을 선형에서 꼬인 형태로 변화시켰다. 꼬인 형태의 수지가 탄화(carbonization)될 경우 더 많은 마이크로 기공이 형성됐으며, 기존 선형 구조의 수지로 생성된 탄소 구조체보다 12배 넓은 표면적을 가진 탄소 구조체가 생성됐다. 이 과정을 통해 생성된 탄소 구조체는 축전기용 양극 재료로 사용됐으며, 넓은 표면적으로 많은 이온이 표면에 흡착될 뿐만 아니라 중공 구조 및 메조 기공을 통해 이온이 빠르게 확산할 수 있어 높은 용량과 속도 특성을 보이는 것을 연구팀은 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 꼬인 형태의 수지 구조체 내에 높은 에너지 저장 용량을 가진 저마늄(Ge) 전구체를 삽입하는 합성방식을 통해 분자 수준 크기의 저마늄 입자가 삽입된 탄소 중공 구조체를 합성해 이를 배터리용 음극 재료로 사용했다. 다공성 탄소 구조체 내 삽입된 분자 수준 크기의 저마늄 입자의 경우 충·방전시 큰 부피 팽창으로 인한 성능 저하 현상을 억제할 뿐만 아니라 내부까지 빠르게 리튬 이온이 확산할 수 있어 높은 수명 특성 및 속도 특성을 가지는 것을 확인했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다. 이 하이브리드 리튬 이온 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리에 필적하는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가지는 것을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분의 급속 충전으로도 활용 가능해 전기 자동차, 드론, 스마트 전자기기 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

우리 대학 신소재공학과 김기환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 분야의 국제 저명학술지 `ACS 나노'에 4월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Coiled Conformation Hollow Carbon Nanosphere Cathode and Anode for High-Energy Density and Ultrafast Chargeable Hybrid Energy Storage)

강 교수는 "전극기준으로 높은 에너지 밀도 (285 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(22,600W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬 이온 전지는 현 에너지 저장 시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.22

조회수 12484

-

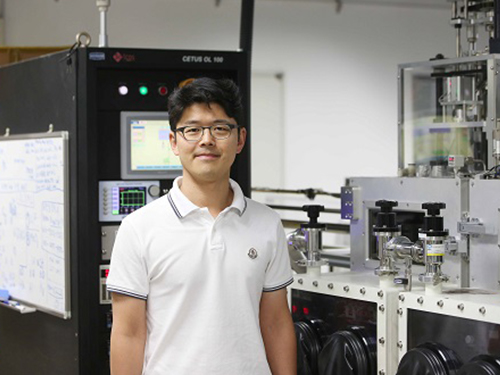

액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약 체결

우리 대학이 수소 활용 시장에 새로운 전기를 마련하기 위하여 한국기계연구원, 서울버스㈜, ㈜제이엔이웍스, ㈜래티스테크놀로지와 액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약을 17일 체결했다.

장대준 기계공학과 교수가 주도하는 이번 MOU는 액체수소를 사용하는 연료전지 버스를 실증하고, 이를 위한 액체수소 충전소를 개발하는 것이 협력 목표다. 국토교통부의 ‘상용급액체수소플랜트핵심기술개발사업’을 통해 일일 처리 용량 0.5 톤의 수소 액화플랜트를 개발 중인 한국기계연구원은 액체수소 기반 연료전지 버스와 충전소의 액체수소 관련 시스템을 설계하고 핵심 기자재를 개발하며, 액체수소도 공급하게 된다. 공급된 액체수소는 우리 대학이 개발하고 ㈜래티스테크놀로지가 상용화한 세계 최초의 자유형상 압력탱크인 격자형압력탱크에 저장된다. 액체수소 격자형압력탱크는 버스와 충전소에 맞춰 최소한의 공간을 차지하도록 공간맞춤형으로 설계된다. 에너지관리시스템은 ㈜제이엔이웍스가 맡는다. 버스의 전력 및 냉난방 부하를 분석해 노선에 따른 차이 뿐만 아니라 계절에 따라 액체수소 기반 연료전지 버스가 에너지를 관리할 수 있는 최적의 솔루션을 제시하게 된다. 서울버스㈜는 연료전지 공급 및 전력공급시스템 설계, 차량 시스템 통합/설치를 수행하고, 액체수소 기반 연료전지 버스의 실증과 운영을 담당할 예정이다. 우리 대학은 정밀한 시스템 모델링과 장기적인 기술 발전 및 비용의 변화를 고려한 기술적 경제성 평가를 수행해 이 프로젝트를 지원하게 된다.국내 최초의 수소 액화플랜트 개발 책임자인 최병일 한국기계연구원 박사는 “수소 경제가 성장함에 따라, 수소의 대규모 생산, 저장, 수송, 그리고 활용이 이루어져야 한다”라고 말했다. 최 박사는 이어, “액체수소 인프라는 이러한 규모의 경제에 초석을 제공하게 되며, 액체수소를 사용하는 대중교통인 버스와 충전소는 파급력 있는 첫걸음이 될 것이다”라고 액체 수소 인프라의 중요성을 강조했다.

약 200대의 시내버스와 공항버스를 운행 중인 서울버스(주)의 조준서 대표는 “대중 교통도 신속히 무탄소 배출 방식으로 전환하라는 압박을 받고 있는데, 무탄소 이외에 여러 가지 제한 조건을 만족시켜야 한다”고 말했다. 이어, 조 대표는 “액체수소는 충진 시간, 운행 거리, 차지 공간 측면에서 매우 매력적이기 때문에 서울 지역에 있는 5000 여대의 도시 버스 및 공항 버스를 소유하고 있는 시내버스 업체들이 이 프로젝트의 성공을 기다리고 있다”라고 기대감을 밝혔다.

연료전지 및 배터리 시스템에 경험을 축적하고 있는 ㈜제이엔이웍스의 홍의석 대표는 “버스는 노선에 따라서 고유의 에너지 부하를 갖게 되므로, 에너지시스템의 설계와 운전은 버스 별로 맞춤형이 되어야 하고 우리는 이 프로젝트에서 이러한 도전을 실현하려고 한다” 라고 맞춤형 에너지관리시스템을 설명했다.

㈜래티스테크놀로지를 설립한 우리 대학 기계공학과 장대준 교수는 “진공 단열이 필수적인 액체수소 저장탱크는 세계적으로 개발이 미진하며, 액체수소가 규모의 경제를 달성하는 데 가장 큰 걸림돌”이라고 말했다. 이어, 장 교수는 “우리 대학과 래티스테크놀로지는 차량 연료 저장용 소형탱크부터 대륙간 액체수소 수송선박용 화물탱크까지 액체수소 전체 공급사슬에 필요한 모든 액체수소 저장 탱크와 관련 시스템을 개발하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다”라고 액체수소 저장탱크에 대한 원대한 포부를 밝혔다. 이번 협력을 바탕으로 한 기술이 상용화된다면, 우리 나라 수소 경제가 한 단계 도약할 것으로 기대된다. 액체수소를 기반으로 하는 규모의 경제가 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔고, 이미 국내 3-4개 에너지 회사가 2023년까지 액화수소를 생산하는 계획을 발표했다. 이번 프로젝트는 액화수소 생산/충전/활용의 공급 사슬이 완성되는 첫 사례는 물론 액화수소 기반 트럭이나 대형 드론까지 직접적으로 확장되는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약 체결

우리 대학이 수소 활용 시장에 새로운 전기를 마련하기 위하여 한국기계연구원, 서울버스㈜, ㈜제이엔이웍스, ㈜래티스테크놀로지와 액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약을 17일 체결했다.

장대준 기계공학과 교수가 주도하는 이번 MOU는 액체수소를 사용하는 연료전지 버스를 실증하고, 이를 위한 액체수소 충전소를 개발하는 것이 협력 목표다. 국토교통부의 ‘상용급액체수소플랜트핵심기술개발사업’을 통해 일일 처리 용량 0.5 톤의 수소 액화플랜트를 개발 중인 한국기계연구원은 액체수소 기반 연료전지 버스와 충전소의 액체수소 관련 시스템을 설계하고 핵심 기자재를 개발하며, 액체수소도 공급하게 된다. 공급된 액체수소는 우리 대학이 개발하고 ㈜래티스테크놀로지가 상용화한 세계 최초의 자유형상 압력탱크인 격자형압력탱크에 저장된다. 액체수소 격자형압력탱크는 버스와 충전소에 맞춰 최소한의 공간을 차지하도록 공간맞춤형으로 설계된다. 에너지관리시스템은 ㈜제이엔이웍스가 맡는다. 버스의 전력 및 냉난방 부하를 분석해 노선에 따른 차이 뿐만 아니라 계절에 따라 액체수소 기반 연료전지 버스가 에너지를 관리할 수 있는 최적의 솔루션을 제시하게 된다. 서울버스㈜는 연료전지 공급 및 전력공급시스템 설계, 차량 시스템 통합/설치를 수행하고, 액체수소 기반 연료전지 버스의 실증과 운영을 담당할 예정이다. 우리 대학은 정밀한 시스템 모델링과 장기적인 기술 발전 및 비용의 변화를 고려한 기술적 경제성 평가를 수행해 이 프로젝트를 지원하게 된다.국내 최초의 수소 액화플랜트 개발 책임자인 최병일 한국기계연구원 박사는 “수소 경제가 성장함에 따라, 수소의 대규모 생산, 저장, 수송, 그리고 활용이 이루어져야 한다”라고 말했다. 최 박사는 이어, “액체수소 인프라는 이러한 규모의 경제에 초석을 제공하게 되며, 액체수소를 사용하는 대중교통인 버스와 충전소는 파급력 있는 첫걸음이 될 것이다”라고 액체 수소 인프라의 중요성을 강조했다.

약 200대의 시내버스와 공항버스를 운행 중인 서울버스(주)의 조준서 대표는 “대중 교통도 신속히 무탄소 배출 방식으로 전환하라는 압박을 받고 있는데, 무탄소 이외에 여러 가지 제한 조건을 만족시켜야 한다”고 말했다. 이어, 조 대표는 “액체수소는 충진 시간, 운행 거리, 차지 공간 측면에서 매우 매력적이기 때문에 서울 지역에 있는 5000 여대의 도시 버스 및 공항 버스를 소유하고 있는 시내버스 업체들이 이 프로젝트의 성공을 기다리고 있다”라고 기대감을 밝혔다.

연료전지 및 배터리 시스템에 경험을 축적하고 있는 ㈜제이엔이웍스의 홍의석 대표는 “버스는 노선에 따라서 고유의 에너지 부하를 갖게 되므로, 에너지시스템의 설계와 운전은 버스 별로 맞춤형이 되어야 하고 우리는 이 프로젝트에서 이러한 도전을 실현하려고 한다” 라고 맞춤형 에너지관리시스템을 설명했다.

㈜래티스테크놀로지를 설립한 우리 대학 기계공학과 장대준 교수는 “진공 단열이 필수적인 액체수소 저장탱크는 세계적으로 개발이 미진하며, 액체수소가 규모의 경제를 달성하는 데 가장 큰 걸림돌”이라고 말했다. 이어, 장 교수는 “우리 대학과 래티스테크놀로지는 차량 연료 저장용 소형탱크부터 대륙간 액체수소 수송선박용 화물탱크까지 액체수소 전체 공급사슬에 필요한 모든 액체수소 저장 탱크와 관련 시스템을 개발하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다”라고 액체수소 저장탱크에 대한 원대한 포부를 밝혔다. 이번 협력을 바탕으로 한 기술이 상용화된다면, 우리 나라 수소 경제가 한 단계 도약할 것으로 기대된다. 액체수소를 기반으로 하는 규모의 경제가 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔고, 이미 국내 3-4개 에너지 회사가 2023년까지 액화수소를 생산하는 계획을 발표했다. 이번 프로젝트는 액화수소 생산/충전/활용의 공급 사슬이 완성되는 첫 사례는 물론 액화수소 기반 트럭이나 대형 드론까지 직접적으로 확장되는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

2021.08.23

조회수 10906

-

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25

조회수 96688

-

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26

조회수 80278

-

김제우 교수, 제6회 국제전기차엑스포서 기조연설

〈 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’에서 기조 연설 중인 김제우 교수 〉

우리나라에서 전기차를 대상으로 하는 제6회 국제전기차엑스포가 5월 8일부터 11일까지 4일간 제주도 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 열린다. 국제전기차 엑스포 행사기간 중에는 다양한 포럼도 함께 개최되는데 이 중에서 전기차 정책과 기술개발 현황 및 사업 성공 사례 공유를 통한 전기차 발전 방향에 관해 아세안(ASEAN) 10개국이 참여하는 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’이 7일 사전행사로 개최된다.

이번 2차 EV 포럼에서는 우리나라의 현대차와 KAIST에서 기조연설을 하고 필리핀, 태국 및 베트남이 각국의 전기차 정책 및 기술개발 현황과 사업 성공사례를 발표한다.

특히 미국 퀄컴사 부사장 출신으로 현재 KAIST 창업원 초빙교수이자 교원창업 회사인 ㈜와이파워원의 CEO인 김제우 교수는 ‘Wireless Charging for Revolutionizing Pubic Transportations’ 라는 주제의 기조연설을 통해 전기차 분야에서 관심이 높아지고 있는 무선충전 방식을 대중교통 분야에 적용하는 방안을 제시할 계획이다.

이날 김제우 교수가 기조연설을 통해 대중교통 분야인 전기버스 보급 현황과 향후 친환경 전기차 확대 시, 대안으로 제시하는 무선충전 기술은 대용량의 전기에너지를 무선으로 안전하게 전달하는 무선충전 SMFIR(자기공진 형상화 기술) 방식의 원천기술인데 전선에서 발생하는 자기장을 무선으로 집전장치를 통해 전기에너지로 변환시켜 전력을 공급하는 신개념의 전력전송 기술이다.

김제우 교수는 KAIST가 개발한 무선충전 상용화 기술은 현행 유선충전 방식에서 문제로 꼽히는 충전 플러그의 호환성 문제와 충전기 설치 공간문제, 충전 대기 시간 등 향후 전기차가 대량보급될 때 발생하는 안전성·편의성·경제성 문제를 한꺼번에 해결이 가능한 미래 스마트교통 분야의 혁신적인 장점을 갖고 있어 현재 유럽·미국·일본 등에서도 연구개발과 상용화를 추진에 있음을 소개할 계획이다.

김 교수는 특히 무선충전 기술이 자율 및 무인 주행 분야·드론 분야·스마트 도로 분야 등 4차 산업혁명 관련 기술 분야에 적용될 경우, 파급효과가 매우 클 것으로 강조할 예정이다.

김 교수는 이밖에 KAIST 무선충전 기술은 자기장 빔형 성 기술로써 기존 표준구조인 circular와 DD 방식보다 좌우 편차의 충전범위를 확장 시킬 수 있고 circular 및 DD 방식과도 호환이 가능하기 때문에 다품종 전기차와 인프라 공유가 가능하다는 점을 들어 현재 대중교통 수단인 내연기관 노선버스를 친환경 전기버스로의 전환을 추진 중인 우리나라에서 친환경 대중교통 시스템 구축에도 크게 기여할 수 있으며 또 관련 분야에서 국내기술의 국제 경쟁력을 증대시킬 수 있다는 점을 무선충전 기술의 장점으로 역설할 예정이다.

한편 KAIST는 지난 2009년 세계 최초로 무선충전 기술을 개발하는데 성공했으며 2012년과 2013년부터 상용화에 성공한 노선버스 2대와 4대를 각각 KAIST 교내와 구미시에서 운영 중이다. 이밖에 대전광역시도 올해 중 테마형 특화단지(대덕특구)인 Re-New 과학마을 등에 3대를 도입, 운영할 계획이다. 이 기술은 작년 창업한 교원 창업기업인 ㈜와이파워원로 기술이 이전됐다.

김제우 교수, 제6회 국제전기차엑스포서 기조연설

〈 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’에서 기조 연설 중인 김제우 교수 〉

우리나라에서 전기차를 대상으로 하는 제6회 국제전기차엑스포가 5월 8일부터 11일까지 4일간 제주도 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 열린다. 국제전기차 엑스포 행사기간 중에는 다양한 포럼도 함께 개최되는데 이 중에서 전기차 정책과 기술개발 현황 및 사업 성공 사례 공유를 통한 전기차 발전 방향에 관해 아세안(ASEAN) 10개국이 참여하는 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’이 7일 사전행사로 개최된다.

이번 2차 EV 포럼에서는 우리나라의 현대차와 KAIST에서 기조연설을 하고 필리핀, 태국 및 베트남이 각국의 전기차 정책 및 기술개발 현황과 사업 성공사례를 발표한다.

특히 미국 퀄컴사 부사장 출신으로 현재 KAIST 창업원 초빙교수이자 교원창업 회사인 ㈜와이파워원의 CEO인 김제우 교수는 ‘Wireless Charging for Revolutionizing Pubic Transportations’ 라는 주제의 기조연설을 통해 전기차 분야에서 관심이 높아지고 있는 무선충전 방식을 대중교통 분야에 적용하는 방안을 제시할 계획이다.

이날 김제우 교수가 기조연설을 통해 대중교통 분야인 전기버스 보급 현황과 향후 친환경 전기차 확대 시, 대안으로 제시하는 무선충전 기술은 대용량의 전기에너지를 무선으로 안전하게 전달하는 무선충전 SMFIR(자기공진 형상화 기술) 방식의 원천기술인데 전선에서 발생하는 자기장을 무선으로 집전장치를 통해 전기에너지로 변환시켜 전력을 공급하는 신개념의 전력전송 기술이다.

김제우 교수는 KAIST가 개발한 무선충전 상용화 기술은 현행 유선충전 방식에서 문제로 꼽히는 충전 플러그의 호환성 문제와 충전기 설치 공간문제, 충전 대기 시간 등 향후 전기차가 대량보급될 때 발생하는 안전성·편의성·경제성 문제를 한꺼번에 해결이 가능한 미래 스마트교통 분야의 혁신적인 장점을 갖고 있어 현재 유럽·미국·일본 등에서도 연구개발과 상용화를 추진에 있음을 소개할 계획이다.

김 교수는 특히 무선충전 기술이 자율 및 무인 주행 분야·드론 분야·스마트 도로 분야 등 4차 산업혁명 관련 기술 분야에 적용될 경우, 파급효과가 매우 클 것으로 강조할 예정이다.

김 교수는 이밖에 KAIST 무선충전 기술은 자기장 빔형 성 기술로써 기존 표준구조인 circular와 DD 방식보다 좌우 편차의 충전범위를 확장 시킬 수 있고 circular 및 DD 방식과도 호환이 가능하기 때문에 다품종 전기차와 인프라 공유가 가능하다는 점을 들어 현재 대중교통 수단인 내연기관 노선버스를 친환경 전기버스로의 전환을 추진 중인 우리나라에서 친환경 대중교통 시스템 구축에도 크게 기여할 수 있으며 또 관련 분야에서 국내기술의 국제 경쟁력을 증대시킬 수 있다는 점을 무선충전 기술의 장점으로 역설할 예정이다.

한편 KAIST는 지난 2009년 세계 최초로 무선충전 기술을 개발하는데 성공했으며 2012년과 2013년부터 상용화에 성공한 노선버스 2대와 4대를 각각 KAIST 교내와 구미시에서 운영 중이다. 이밖에 대전광역시도 올해 중 테마형 특화단지(대덕특구)인 Re-New 과학마을 등에 3대를 도입, 운영할 계획이다. 이 기술은 작년 창업한 교원 창업기업인 ㈜와이파워원로 기술이 이전됐다.

2019.05.07

조회수 12340

-

강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

2018.08.27

조회수 15399

-

이정용 교수. 근적외선 이용한 영구 무선충전 플랫폼 개발

〈 이 정 용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수와 서울대학교 최장욱 교수 공동 연구팀이 눈에 보이지 않는 근적외선 대역의 빛 에너지를 전기로 변환하는 기술을 통해 웨어러블 전자기기용 영구 무선충전 플랫폼을 개발했다.

백세웅 박사, 조정민 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 5월 11일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Colloidal quantum dots-based self-charging system via near-infrared band)

수 나노미터 수준의 콜로이달 양자점은 광 특성 변환이 쉽고 용액 공정을 통해 합성이 가능해 차세대 반도체 재료로 각광받는다. 특히 황화납(PbS) 양자점의 경우 가시광 뿐 아니라 적외선 영역까지 광 흡수가 가능해 여러 광전소자에 응용할 수 있다.

콜로이달 양자점을 이용한 광전변환소자는 지속적 연구와 발전을 통해 현재 12% 이상의 광전변환효율을 달성했으나 그동안 뚜렷한 응용 분야를 찾지 못하고 있었다.

연구팀은 콜로이달 양자점 전지의 높은 근적외선 양자효율을 웨어러블 전자기기의 무선충전에 응용했다. 기존 웨어러블 전자기기는 번거로운 충전 방식이 분야 발전의 큰 걸림돌이었다.

이번 연구에서는 양자점 전지 모듈을 유연 기판에 제작해 고 유연성 웨어러블 배터리와 함께 웨어러블 헬스케어 팔찌의 가죽 내부에 이식했다. 이를 통해 양자점 전지가 근적외선 광자를 통해 생성되는 전기를 배터리에 충전할 수 있는 플랫폼을 개발했다.

이전에도 비슷한 방식으로 태양광 발전 방식이 개발된 바 있으나 이번 연구에서 개발한 플랫폼은 더 많은 장점을 갖는다. 근적외선은 비가시대역의 빛이기 때문에 생활에 지장을 주지 않으며 가시광 대역에 비해 높은 투과도를 가져 전지를 노출할 필요 없이 내부 이식이 가능하다.

위와 같은 측면으로 인해 실제 상용화에 중요한 요소인 디자인 측면에서 더 많은 자유도를 가지며 기존 구조보다 더 높은 소자 효율과 안정성을 확보했다.

연구팀은 이미 상용화된 웨어러블 헬스케어 팔찌의 기존 배터리를 제거하고 개발한 무선충전 플랫폼을 도입했고, 이를 통해 실제 개발한 플랫폼이 상용화된 저전력 웨어러블 전자기기에 응용 가능함을 증명했다.

이 교수는 “근적외선 대역을 이용해 실제 웨어러블 전자기기의 충전문제를 해결한 것은 새로운 방식이다”며 “이번에 개발한 플랫폼의 규모를 넓히면 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업의 핵심 분야의 새로운 방식의 에너지 변환 플랫폼이 될 것이다”고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 기초연구사업, 기후변화대응기술개발사업, KAIST 기후변화연구허브 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발한 근적외선 무선충전 플랫폼과 웨어러블 헬스케어밴드에 응용한 모식도"

그림2. 개발한 기술에 대한 양자점 광전변환기기의 구조와 무선충전 플랫폼 성능

이정용 교수. 근적외선 이용한 영구 무선충전 플랫폼 개발

〈 이 정 용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수와 서울대학교 최장욱 교수 공동 연구팀이 눈에 보이지 않는 근적외선 대역의 빛 에너지를 전기로 변환하는 기술을 통해 웨어러블 전자기기용 영구 무선충전 플랫폼을 개발했다.

백세웅 박사, 조정민 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 5월 11일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Colloidal quantum dots-based self-charging system via near-infrared band)

수 나노미터 수준의 콜로이달 양자점은 광 특성 변환이 쉽고 용액 공정을 통해 합성이 가능해 차세대 반도체 재료로 각광받는다. 특히 황화납(PbS) 양자점의 경우 가시광 뿐 아니라 적외선 영역까지 광 흡수가 가능해 여러 광전소자에 응용할 수 있다.

콜로이달 양자점을 이용한 광전변환소자는 지속적 연구와 발전을 통해 현재 12% 이상의 광전변환효율을 달성했으나 그동안 뚜렷한 응용 분야를 찾지 못하고 있었다.

연구팀은 콜로이달 양자점 전지의 높은 근적외선 양자효율을 웨어러블 전자기기의 무선충전에 응용했다. 기존 웨어러블 전자기기는 번거로운 충전 방식이 분야 발전의 큰 걸림돌이었다.

이번 연구에서는 양자점 전지 모듈을 유연 기판에 제작해 고 유연성 웨어러블 배터리와 함께 웨어러블 헬스케어 팔찌의 가죽 내부에 이식했다. 이를 통해 양자점 전지가 근적외선 광자를 통해 생성되는 전기를 배터리에 충전할 수 있는 플랫폼을 개발했다.

이전에도 비슷한 방식으로 태양광 발전 방식이 개발된 바 있으나 이번 연구에서 개발한 플랫폼은 더 많은 장점을 갖는다. 근적외선은 비가시대역의 빛이기 때문에 생활에 지장을 주지 않으며 가시광 대역에 비해 높은 투과도를 가져 전지를 노출할 필요 없이 내부 이식이 가능하다.

위와 같은 측면으로 인해 실제 상용화에 중요한 요소인 디자인 측면에서 더 많은 자유도를 가지며 기존 구조보다 더 높은 소자 효율과 안정성을 확보했다.

연구팀은 이미 상용화된 웨어러블 헬스케어 팔찌의 기존 배터리를 제거하고 개발한 무선충전 플랫폼을 도입했고, 이를 통해 실제 개발한 플랫폼이 상용화된 저전력 웨어러블 전자기기에 응용 가능함을 증명했다.

이 교수는 “근적외선 대역을 이용해 실제 웨어러블 전자기기의 충전문제를 해결한 것은 새로운 방식이다”며 “이번에 개발한 플랫폼의 규모를 넓히면 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업의 핵심 분야의 새로운 방식의 에너지 변환 플랫폼이 될 것이다”고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 기초연구사업, 기후변화대응기술개발사업, KAIST 기후변화연구허브 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발한 근적외선 무선충전 플랫폼과 웨어러블 헬스케어밴드에 응용한 모식도"

그림2. 개발한 기술에 대한 양자점 광전변환기기의 구조와 무선충전 플랫폼 성능

2018.06.14

조회수 17373

-

변혜령 교수, 빠른 충전 가능한 리튬-산소전지 개발

〈 변 혜 령 교수 〉

우리 대학 화학과 변혜령 교수 연구팀과 EEWS 정유성 교수 연구팀이 높은 충전 속도에서도 약 80%의 전지 효율 성능(round-trip efficiency)을 갖는 리튬-산소 전지를 개발했다.

기존에 개발된 리튬-산소 전지는 충전 속도가 높아지면 전지 효율 성능이 급속히 저하되는 단점이 있었다. 이번 연구에서는 방전 생성물인 리튬과산화물의 형상 및 구조를 조절해 난제였던 충전 과전위를 낮추고 전지 효율 성능을 향상시킬 수 있음을 증명했다.

특히 값비싼 촉매를 사용하지 않고도 높은 성능을 가지는 리튬-산소 전지를 제작할 수 있어 차세대 전지의 실용화에 기여할 것으로 보인다.

이번 연구결과는 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 2월 14일자 온라인 판에 게재됐다.

리튬-산소 전지는 리튬-이온 전지보다 3~5배 높은 에너지 밀도를 가지고 있어 한 번 충전에 장거리 주행을 할 수 있는, 즉 장시간 사용이 요구되는 전기차 및 드론 등의 사용에 적합한 차세대 전지로 주목받고 있다.

하지만 방전 시 생성되는 리튬과산화물이 충전 시 쉽게 분해되지 않기 때문에 과전위가 상승하고 전지의 사이클 성능이 낮은 문제점을 갖고 있다. 리튬과산화물의 낮은 이온 전도성과 전기 전도성이 전기화학적 분해를 느리게 만드는 것이다.

리튬과산화물의 전도성을 향상시키고 리튬-산소 전지의 성능을 높이기 위해 연구팀은 메조 다공성 탄소물질인 CMK-3를 전극으로 사용해 일차원 나노구조체를 갖는 비결정질 리튬과산화물을 생성하는 데 성공했다.

전극을 따라 생성되는 비표면적이 큰 비결정질의 리튬과산화물은 충전 시 빠르게 분해돼 과전위의 상승을 막고 충전 속도를 향상시킬 수 있다. 이는 기존의 결정성을 갖는 벌크(bulk) 리튬과산화물과 달리 높은 전도성을 갖기 때문이다.

이번 결과는 촉매나 첨가제의 사용 없이도 리튬과산화물의 크기 및 구조를 제어해 리튬-산소 전지의 근본적 문제를 해결할 수 있는 방법을 제시했다는 의의를 갖는다.

변혜령 교수는 “리튬과산화물의 형상, 구조 및 크기를 제어해 전기화학 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 리튬-산소 전지뿐만이 아닌 다른 차세대 전지의 공통된 난제를 해결할 수 있는 실마리를 찾았다”고 말했다.

이론 해석을 제공한 정유성 교수는 “이번 연구 결과로 기존에 절연체로 여겨진 리튬과산화물이 빠르게 분해될 수 있는 반응 원리를 이해할 수 있었다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며 일본의 리츠메이칸(Ritsumeikan) 대학 가속기 센터와 공동연구로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 리튬과산화물 도식 및 투과전자현미경 사진

그림2. 충전 속도 특성 비교

그림3. DFT 계산을 통한 (a) 결정질 및 (b) 비결정질 리튬과산화물의 충방전 에너지 다이어그램

변혜령 교수, 빠른 충전 가능한 리튬-산소전지 개발

〈 변 혜 령 교수 〉

우리 대학 화학과 변혜령 교수 연구팀과 EEWS 정유성 교수 연구팀이 높은 충전 속도에서도 약 80%의 전지 효율 성능(round-trip efficiency)을 갖는 리튬-산소 전지를 개발했다.

기존에 개발된 리튬-산소 전지는 충전 속도가 높아지면 전지 효율 성능이 급속히 저하되는 단점이 있었다. 이번 연구에서는 방전 생성물인 리튬과산화물의 형상 및 구조를 조절해 난제였던 충전 과전위를 낮추고 전지 효율 성능을 향상시킬 수 있음을 증명했다.

특히 값비싼 촉매를 사용하지 않고도 높은 성능을 가지는 리튬-산소 전지를 제작할 수 있어 차세대 전지의 실용화에 기여할 것으로 보인다.

이번 연구결과는 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 2월 14일자 온라인 판에 게재됐다.

리튬-산소 전지는 리튬-이온 전지보다 3~5배 높은 에너지 밀도를 가지고 있어 한 번 충전에 장거리 주행을 할 수 있는, 즉 장시간 사용이 요구되는 전기차 및 드론 등의 사용에 적합한 차세대 전지로 주목받고 있다.

하지만 방전 시 생성되는 리튬과산화물이 충전 시 쉽게 분해되지 않기 때문에 과전위가 상승하고 전지의 사이클 성능이 낮은 문제점을 갖고 있다. 리튬과산화물의 낮은 이온 전도성과 전기 전도성이 전기화학적 분해를 느리게 만드는 것이다.

리튬과산화물의 전도성을 향상시키고 리튬-산소 전지의 성능을 높이기 위해 연구팀은 메조 다공성 탄소물질인 CMK-3를 전극으로 사용해 일차원 나노구조체를 갖는 비결정질 리튬과산화물을 생성하는 데 성공했다.

전극을 따라 생성되는 비표면적이 큰 비결정질의 리튬과산화물은 충전 시 빠르게 분해돼 과전위의 상승을 막고 충전 속도를 향상시킬 수 있다. 이는 기존의 결정성을 갖는 벌크(bulk) 리튬과산화물과 달리 높은 전도성을 갖기 때문이다.

이번 결과는 촉매나 첨가제의 사용 없이도 리튬과산화물의 크기 및 구조를 제어해 리튬-산소 전지의 근본적 문제를 해결할 수 있는 방법을 제시했다는 의의를 갖는다.

변혜령 교수는 “리튬과산화물의 형상, 구조 및 크기를 제어해 전기화학 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 리튬-산소 전지뿐만이 아닌 다른 차세대 전지의 공통된 난제를 해결할 수 있는 실마리를 찾았다”고 말했다.

이론 해석을 제공한 정유성 교수는 “이번 연구 결과로 기존에 절연체로 여겨진 리튬과산화물이 빠르게 분해될 수 있는 반응 원리를 이해할 수 있었다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며 일본의 리츠메이칸(Ritsumeikan) 대학 가속기 센터와 공동연구로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 리튬과산화물 도식 및 투과전자현미경 사진

그림2. 충전 속도 특성 비교

그림3. DFT 계산을 통한 (a) 결정질 및 (b) 비결정질 리튬과산화물의 충방전 에너지 다이어그램

2018.03.29

조회수 21756

-

강정구 교수, 수십 초 내 충전가능한 물 기반 저장소자 개발

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 수십 초 내 급속충전이 가능한 물 기반의 융합에너지 저장소자를 개발했다.

이 기술은 그래핀 기반의 고분자 음극 및 나노 금속 산화물 양극 개발을 통한 높은 에너지 밀도를 가지며 급속 충전이 가능한 융합 에너지 저장소자로 향후 휴대용 전자기기에 적용 가능할 것으로 기대된다.

옥일우 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지재료분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월 15일자에 게재됐다.

기존의 물 기반 에너지 저장장치는 낮은 구동전압과 음극재료의 부족으로 에너지 밀도가 낮고 급속 충전에 한계가 있었다.

에너지 저장장치는 두 전극에 의해 에너지 저장 용량이 정해지며 양극, 음극의 균형이 이뤄져야 고안정성을 갖는다. 일반적으로 두 전극은 전기적 특성에 차이를 보이고 이온 저장 과정이 다르기 때문에 불균형에 의한 낮은 용량 및 안정성을 보이곤 한다.

연구팀은 전극의 표면에서 빠른 속도로 에너지 교환을 이루게 하고 양극 사이의 에너지 손실을 최소화시킴으로써 고성능 에너지 저장장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 음극소재는 전도성 고분자 물질로 배터리, 슈퍼커패시터 전극 재료로 활용 가능하다. 그래핀 표면과 층 사이에서 그물 모양의 최적화된 외형으로 기존 음극소재에 비해 높은 에너지 저장용량을 갖는다.

양극소재는 나노크기 이하의 금속 산화물이 그래핀 표면에 분산된 외형을 이루고 원자와 이온이 일대일로 저장되는 형식이다.

두 전극을 기반으로 한 연구팀의 에너지 저장 소자는 고용량과 함께 높은 에너지 및 출력 밀도를 보이며 음극과 양극의 물리적 균형을 통해 매우 안정적인 충, 방전 결과를 보였다.

연구팀이 개발한 물 기반 융합에너지 저장소자는 기존의 물 기반 배터리에 비해 100배 이상으로 높은 최대 출력 밀도를 보이며 급속 충전이 가능하다. 또한 10만 번 이상의 높은 충, 방전 전류에서도 용량이 100퍼센트 유지되는 고 안정성을 보였다.

연구팀의 에너지 저장 소자는 USB 충전기나 소형태양전지 등의 저전력 충전 시스템을 통해서도 2~30초 내에 충전이 가능하다.

강 교수는 “친환경적인 이 기술은 제작이 쉽고 활용성이 뛰어나다. 특히 기존 기술 이상의 고용량, 고안정성은 물 기반 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “저전력 충전 시스템을 통해 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대 가능한 전자 기기에 적용할 수 있을 것이다”고 말했다.

강원대학교 정형모 교수와 공동으로 진행한 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실험을 통해 구동된 저장소자 사진

그림2. 물 기반 융합 에너지 저장소자 모식도

그림3. 고분자 사슬 음극 및 금속 산화물 양극 표면 이미지

강정구 교수, 수십 초 내 충전가능한 물 기반 저장소자 개발

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 수십 초 내 급속충전이 가능한 물 기반의 융합에너지 저장소자를 개발했다.

이 기술은 그래핀 기반의 고분자 음극 및 나노 금속 산화물 양극 개발을 통한 높은 에너지 밀도를 가지며 급속 충전이 가능한 융합 에너지 저장소자로 향후 휴대용 전자기기에 적용 가능할 것으로 기대된다.

옥일우 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지재료분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월 15일자에 게재됐다.

기존의 물 기반 에너지 저장장치는 낮은 구동전압과 음극재료의 부족으로 에너지 밀도가 낮고 급속 충전에 한계가 있었다.

에너지 저장장치는 두 전극에 의해 에너지 저장 용량이 정해지며 양극, 음극의 균형이 이뤄져야 고안정성을 갖는다. 일반적으로 두 전극은 전기적 특성에 차이를 보이고 이온 저장 과정이 다르기 때문에 불균형에 의한 낮은 용량 및 안정성을 보이곤 한다.

연구팀은 전극의 표면에서 빠른 속도로 에너지 교환을 이루게 하고 양극 사이의 에너지 손실을 최소화시킴으로써 고성능 에너지 저장장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 음극소재는 전도성 고분자 물질로 배터리, 슈퍼커패시터 전극 재료로 활용 가능하다. 그래핀 표면과 층 사이에서 그물 모양의 최적화된 외형으로 기존 음극소재에 비해 높은 에너지 저장용량을 갖는다.

양극소재는 나노크기 이하의 금속 산화물이 그래핀 표면에 분산된 외형을 이루고 원자와 이온이 일대일로 저장되는 형식이다.

두 전극을 기반으로 한 연구팀의 에너지 저장 소자는 고용량과 함께 높은 에너지 및 출력 밀도를 보이며 음극과 양극의 물리적 균형을 통해 매우 안정적인 충, 방전 결과를 보였다.

연구팀이 개발한 물 기반 융합에너지 저장소자는 기존의 물 기반 배터리에 비해 100배 이상으로 높은 최대 출력 밀도를 보이며 급속 충전이 가능하다. 또한 10만 번 이상의 높은 충, 방전 전류에서도 용량이 100퍼센트 유지되는 고 안정성을 보였다.

연구팀의 에너지 저장 소자는 USB 충전기나 소형태양전지 등의 저전력 충전 시스템을 통해서도 2~30초 내에 충전이 가능하다.

강 교수는 “친환경적인 이 기술은 제작이 쉽고 활용성이 뛰어나다. 특히 기존 기술 이상의 고용량, 고안정성은 물 기반 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “저전력 충전 시스템을 통해 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대 가능한 전자 기기에 적용할 수 있을 것이다”고 말했다.

강원대학교 정형모 교수와 공동으로 진행한 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실험을 통해 구동된 저장소자 사진

그림2. 물 기반 융합 에너지 저장소자 모식도

그림3. 고분자 사슬 음극 및 금속 산화물 양극 표면 이미지

2018.02.20

조회수 21704

-

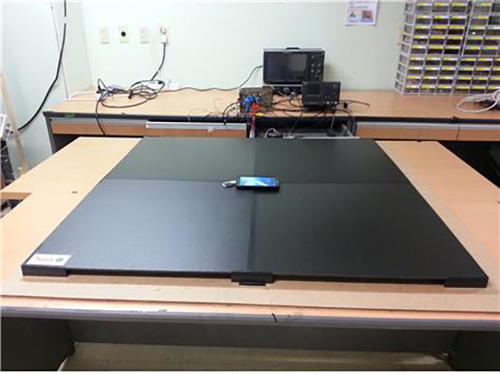

와이파이 존처럼 무선충전 가능한 기술 개발

임 춘 택 교수

우리 대학 원자력 및 양자공학과 임춘택 교수(52) 연구팀이 와이파이 존과 같이 특정 장소에서 무선 충전이 가능한 기술을 개발했다.

이 기술은 50cm 이내에서는 기기의 위치와 방향에 상관없이 충전이 가능하고, 인체에 무해한 낮은 자기장에서도 동작한다.

이번 연구 성과는 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 지난 6월 게재됐다.

기존의 무선충전 방식은 송신기에 스마트폰을 고정시키는 접촉식 충전방식으로 충전 중에는 자유로운 사용이 어려웠다. 비접촉식 충전 방식이 연구 중이지만 10cm 이상의 거리에서는 충전이 어렵고, 특정 방향에서만 충전이 되는 한계가 있었다.

임 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 작년 5월 자체 개발한 다이폴코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 응용했다. 기존의 평행한 일자 구조였던 송신코일과 수신코일을 십자형으로 배치해 회전자기장을 발생시켜 어떤 방향에서도 전력을 송, 수신할 수 있게 만들었다.

이를 통해 부피를 거의 차지하지 않는 송, 수신 코일을 구현했고, 일정 공간 내에서 3차원 위치와 3축 방향에 상관없이 6-자유도(Six degree of freedom)를 갖는 무선충전 기술 개발에 성공했다.

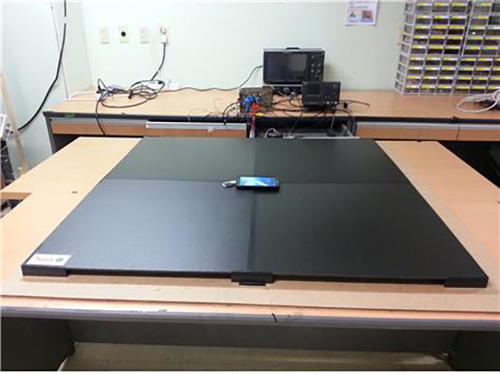

이번 기술은 1제곱미터의 평면형 송신기 위 50cm 내 거리에서 임의로 놓인 스마트폰에 1와트(W)씩 30대, 노트북에 2.4와트씩 5대에 무선전력을 공급할 수 있는 기술이며, 최대 전력전달 효율은 34%이다.

또한 연구팀이 독자 개발한 자기장 차폐기술을 적용해 자기장 수치를 국제 자기장 안전기준(ICNIRP guideline : 27µT) 이하로 낮춰 인체와 주변 전자장비에 무해하다.

임 교수는 “기존 무선충전의 고질적 문제였던 충전 거리와 방향의존성을 상당부분 해결했다”며 “충전에 대한 걱정 없이 스마트폰이나 노트북을 무제한으로 사용할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 기술을 우리 대학 입주기업인 ㈜테슬라스(대표 한승훈)에 이전해 카페와 사무실에 적용 가능한 제품을 개발 중이다.

□ 사진 설명

사진 1. 30W급 광역 무지향성 무선충전 송신 장치

사진 2. 십자형 송신코일로부터 발생하는 회전자기장

사진 3. 개발된 십자형 다이폴 코일 구조와 회전자기장

와이파이 존처럼 무선충전 가능한 기술 개발

임 춘 택 교수

우리 대학 원자력 및 양자공학과 임춘택 교수(52) 연구팀이 와이파이 존과 같이 특정 장소에서 무선 충전이 가능한 기술을 개발했다.

이 기술은 50cm 이내에서는 기기의 위치와 방향에 상관없이 충전이 가능하고, 인체에 무해한 낮은 자기장에서도 동작한다.

이번 연구 성과는 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 지난 6월 게재됐다.

기존의 무선충전 방식은 송신기에 스마트폰을 고정시키는 접촉식 충전방식으로 충전 중에는 자유로운 사용이 어려웠다. 비접촉식 충전 방식이 연구 중이지만 10cm 이상의 거리에서는 충전이 어렵고, 특정 방향에서만 충전이 되는 한계가 있었다.

임 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 작년 5월 자체 개발한 다이폴코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 응용했다. 기존의 평행한 일자 구조였던 송신코일과 수신코일을 십자형으로 배치해 회전자기장을 발생시켜 어떤 방향에서도 전력을 송, 수신할 수 있게 만들었다.

이를 통해 부피를 거의 차지하지 않는 송, 수신 코일을 구현했고, 일정 공간 내에서 3차원 위치와 3축 방향에 상관없이 6-자유도(Six degree of freedom)를 갖는 무선충전 기술 개발에 성공했다.

이번 기술은 1제곱미터의 평면형 송신기 위 50cm 내 거리에서 임의로 놓인 스마트폰에 1와트(W)씩 30대, 노트북에 2.4와트씩 5대에 무선전력을 공급할 수 있는 기술이며, 최대 전력전달 효율은 34%이다.

또한 연구팀이 독자 개발한 자기장 차폐기술을 적용해 자기장 수치를 국제 자기장 안전기준(ICNIRP guideline : 27µT) 이하로 낮춰 인체와 주변 전자장비에 무해하다.

임 교수는 “기존 무선충전의 고질적 문제였던 충전 거리와 방향의존성을 상당부분 해결했다”며 “충전에 대한 걱정 없이 스마트폰이나 노트북을 무제한으로 사용할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 기술을 우리 대학 입주기업인 ㈜테슬라스(대표 한승훈)에 이전해 카페와 사무실에 적용 가능한 제품을 개발 중이다.

□ 사진 설명

사진 1. 30W급 광역 무지향성 무선충전 송신 장치

사진 2. 십자형 송신코일로부터 발생하는 회전자기장

사진 3. 개발된 십자형 다이폴 코일 구조와 회전자기장

2015.07.07

조회수 15433

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17 조회수 6355

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17 조회수 6355 일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10 조회수 5976

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10 조회수 5976 급속 충전이 가능한 고에너지 하이브리드 리튬전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 리튬 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

연구팀은 고분자 수지 배향의 변화를 통해 넓은 표면적의 다공성 탄소 중공 구조체를 합성했고, 이를 기반으로 하는 음극 및 양극 소재를 개발해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다.

현재 리튬이온 배터리는 대표적인 상용화 에너지 저장 장치로 스마트 전자기기부터 전기 자동차까지 전반적인 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다. 그러나 느린 전기화학적 반응 속도, 전극 재료의 한정 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭성에 따른 큰 부피 등의 근본적인 한계로 인해 고성능 전극 재료 및 차세대 에너지 저장 소자의 개발이 필요하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 활발하게 연구 중인 하이브리드 전지는 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도의 장점을 모두 가지고 있기에 기존 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도성 및 이온 확산 속도 개선, 축전기용 양극의 에너지 저장 용량 증가, 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

이에 강 교수 연구팀은 고분자 수지의 배향 변화를 통해 넓은 표면적을 가진 다공성 탄소 구조체를 합성할 수 있는 새로운 합성법을 제시했고, 이를 기반으로 음극 및 양극 소재를 개발해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 성공적으로 구현했다.

연구팀은 레졸시놀-폼알데하이드(Resorcinol-Formaldehyde) 수지 합성 과정에 멜라민(Melamine)을 첨가해 수지의 배향을 선형에서 꼬인 형태로 변화시켰다. 꼬인 형태의 수지가 탄화(carbonization)될 경우 더 많은 마이크로 기공이 형성됐으며, 기존 선형 구조의 수지로 생성된 탄소 구조체보다 12배 넓은 표면적을 가진 탄소 구조체가 생성됐다. 이 과정을 통해 생성된 탄소 구조체는 축전기용 양극 재료로 사용됐으며, 넓은 표면적으로 많은 이온이 표면에 흡착될 뿐만 아니라 중공 구조 및 메조 기공을 통해 이온이 빠르게 확산할 수 있어 높은 용량과 속도 특성을 보이는 것을 연구팀은 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 꼬인 형태의 수지 구조체 내에 높은 에너지 저장 용량을 가진 저마늄(Ge) 전구체를 삽입하는 합성방식을 통해 분자 수준 크기의 저마늄 입자가 삽입된 탄소 중공 구조체를 합성해 이를 배터리용 음극 재료로 사용했다. 다공성 탄소 구조체 내 삽입된 분자 수준 크기의 저마늄 입자의 경우 충·방전시 큰 부피 팽창으로 인한 성능 저하 현상을 억제할 뿐만 아니라 내부까지 빠르게 리튬 이온이 확산할 수 있어 높은 수명 특성 및 속도 특성을 가지는 것을 확인했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다. 이 하이브리드 리튬 이온 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리에 필적하는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가지는 것을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분의 급속 충전으로도 활용 가능해 전기 자동차, 드론, 스마트 전자기기 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

우리 대학 신소재공학과 김기환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 분야의 국제 저명학술지 `ACS 나노'에 4월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Coiled Conformation Hollow Carbon Nanosphere Cathode and Anode for High-Energy Density and Ultrafast Chargeable Hybrid Energy Storage)

강 교수는 "전극기준으로 높은 에너지 밀도 (285 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(22,600W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬 이온 전지는 현 에너지 저장 시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.22 조회수 12484

급속 충전이 가능한 고에너지 하이브리드 리튬전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 리튬 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

연구팀은 고분자 수지 배향의 변화를 통해 넓은 표면적의 다공성 탄소 중공 구조체를 합성했고, 이를 기반으로 하는 음극 및 양극 소재를 개발해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다.

현재 리튬이온 배터리는 대표적인 상용화 에너지 저장 장치로 스마트 전자기기부터 전기 자동차까지 전반적인 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다. 그러나 느린 전기화학적 반응 속도, 전극 재료의 한정 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭성에 따른 큰 부피 등의 근본적인 한계로 인해 고성능 전극 재료 및 차세대 에너지 저장 소자의 개발이 필요하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 활발하게 연구 중인 하이브리드 전지는 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도의 장점을 모두 가지고 있기에 기존 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도성 및 이온 확산 속도 개선, 축전기용 양극의 에너지 저장 용량 증가, 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

이에 강 교수 연구팀은 고분자 수지의 배향 변화를 통해 넓은 표면적을 가진 다공성 탄소 구조체를 합성할 수 있는 새로운 합성법을 제시했고, 이를 기반으로 음극 및 양극 소재를 개발해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 성공적으로 구현했다.

연구팀은 레졸시놀-폼알데하이드(Resorcinol-Formaldehyde) 수지 합성 과정에 멜라민(Melamine)을 첨가해 수지의 배향을 선형에서 꼬인 형태로 변화시켰다. 꼬인 형태의 수지가 탄화(carbonization)될 경우 더 많은 마이크로 기공이 형성됐으며, 기존 선형 구조의 수지로 생성된 탄소 구조체보다 12배 넓은 표면적을 가진 탄소 구조체가 생성됐다. 이 과정을 통해 생성된 탄소 구조체는 축전기용 양극 재료로 사용됐으며, 넓은 표면적으로 많은 이온이 표면에 흡착될 뿐만 아니라 중공 구조 및 메조 기공을 통해 이온이 빠르게 확산할 수 있어 높은 용량과 속도 특성을 보이는 것을 연구팀은 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 꼬인 형태의 수지 구조체 내에 높은 에너지 저장 용량을 가진 저마늄(Ge) 전구체를 삽입하는 합성방식을 통해 분자 수준 크기의 저마늄 입자가 삽입된 탄소 중공 구조체를 합성해 이를 배터리용 음극 재료로 사용했다. 다공성 탄소 구조체 내 삽입된 분자 수준 크기의 저마늄 입자의 경우 충·방전시 큰 부피 팽창으로 인한 성능 저하 현상을 억제할 뿐만 아니라 내부까지 빠르게 리튬 이온이 확산할 수 있어 높은 수명 특성 및 속도 특성을 가지는 것을 확인했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다. 이 하이브리드 리튬 이온 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리에 필적하는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가지는 것을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분의 급속 충전으로도 활용 가능해 전기 자동차, 드론, 스마트 전자기기 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

우리 대학 신소재공학과 김기환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 분야의 국제 저명학술지 `ACS 나노'에 4월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Coiled Conformation Hollow Carbon Nanosphere Cathode and Anode for High-Energy Density and Ultrafast Chargeable Hybrid Energy Storage)

강 교수는 "전극기준으로 높은 에너지 밀도 (285 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(22,600W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬 이온 전지는 현 에너지 저장 시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.22 조회수 12484 액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약 체결

우리 대학이 수소 활용 시장에 새로운 전기를 마련하기 위하여 한국기계연구원, 서울버스㈜, ㈜제이엔이웍스, ㈜래티스테크놀로지와 액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약을 17일 체결했다.

장대준 기계공학과 교수가 주도하는 이번 MOU는 액체수소를 사용하는 연료전지 버스를 실증하고, 이를 위한 액체수소 충전소를 개발하는 것이 협력 목표다. 국토교통부의 ‘상용급액체수소플랜트핵심기술개발사업’을 통해 일일 처리 용량 0.5 톤의 수소 액화플랜트를 개발 중인 한국기계연구원은 액체수소 기반 연료전지 버스와 충전소의 액체수소 관련 시스템을 설계하고 핵심 기자재를 개발하며, 액체수소도 공급하게 된다. 공급된 액체수소는 우리 대학이 개발하고 ㈜래티스테크놀로지가 상용화한 세계 최초의 자유형상 압력탱크인 격자형압력탱크에 저장된다. 액체수소 격자형압력탱크는 버스와 충전소에 맞춰 최소한의 공간을 차지하도록 공간맞춤형으로 설계된다. 에너지관리시스템은 ㈜제이엔이웍스가 맡는다. 버스의 전력 및 냉난방 부하를 분석해 노선에 따른 차이 뿐만 아니라 계절에 따라 액체수소 기반 연료전지 버스가 에너지를 관리할 수 있는 최적의 솔루션을 제시하게 된다. 서울버스㈜는 연료전지 공급 및 전력공급시스템 설계, 차량 시스템 통합/설치를 수행하고, 액체수소 기반 연료전지 버스의 실증과 운영을 담당할 예정이다. 우리 대학은 정밀한 시스템 모델링과 장기적인 기술 발전 및 비용의 변화를 고려한 기술적 경제성 평가를 수행해 이 프로젝트를 지원하게 된다.국내 최초의 수소 액화플랜트 개발 책임자인 최병일 한국기계연구원 박사는 “수소 경제가 성장함에 따라, 수소의 대규모 생산, 저장, 수송, 그리고 활용이 이루어져야 한다”라고 말했다. 최 박사는 이어, “액체수소 인프라는 이러한 규모의 경제에 초석을 제공하게 되며, 액체수소를 사용하는 대중교통인 버스와 충전소는 파급력 있는 첫걸음이 될 것이다”라고 액체 수소 인프라의 중요성을 강조했다.

약 200대의 시내버스와 공항버스를 운행 중인 서울버스(주)의 조준서 대표는 “대중 교통도 신속히 무탄소 배출 방식으로 전환하라는 압박을 받고 있는데, 무탄소 이외에 여러 가지 제한 조건을 만족시켜야 한다”고 말했다. 이어, 조 대표는 “액체수소는 충진 시간, 운행 거리, 차지 공간 측면에서 매우 매력적이기 때문에 서울 지역에 있는 5000 여대의 도시 버스 및 공항 버스를 소유하고 있는 시내버스 업체들이 이 프로젝트의 성공을 기다리고 있다”라고 기대감을 밝혔다.

연료전지 및 배터리 시스템에 경험을 축적하고 있는 ㈜제이엔이웍스의 홍의석 대표는 “버스는 노선에 따라서 고유의 에너지 부하를 갖게 되므로, 에너지시스템의 설계와 운전은 버스 별로 맞춤형이 되어야 하고 우리는 이 프로젝트에서 이러한 도전을 실현하려고 한다” 라고 맞춤형 에너지관리시스템을 설명했다.

㈜래티스테크놀로지를 설립한 우리 대학 기계공학과 장대준 교수는 “진공 단열이 필수적인 액체수소 저장탱크는 세계적으로 개발이 미진하며, 액체수소가 규모의 경제를 달성하는 데 가장 큰 걸림돌”이라고 말했다. 이어, 장 교수는 “우리 대학과 래티스테크놀로지는 차량 연료 저장용 소형탱크부터 대륙간 액체수소 수송선박용 화물탱크까지 액체수소 전체 공급사슬에 필요한 모든 액체수소 저장 탱크와 관련 시스템을 개발하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다”라고 액체수소 저장탱크에 대한 원대한 포부를 밝혔다. 이번 협력을 바탕으로 한 기술이 상용화된다면, 우리 나라 수소 경제가 한 단계 도약할 것으로 기대된다. 액체수소를 기반으로 하는 규모의 경제가 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔고, 이미 국내 3-4개 에너지 회사가 2023년까지 액화수소를 생산하는 계획을 발표했다. 이번 프로젝트는 액화수소 생산/충전/활용의 공급 사슬이 완성되는 첫 사례는 물론 액화수소 기반 트럭이나 대형 드론까지 직접적으로 확장되는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

2021.08.23 조회수 10906

액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약 체결

우리 대학이 수소 활용 시장에 새로운 전기를 마련하기 위하여 한국기계연구원, 서울버스㈜, ㈜제이엔이웍스, ㈜래티스테크놀로지와 액체수소 기반 대중교통 버스 및 충전 인프라 관련 기술개발 협약을 17일 체결했다.

장대준 기계공학과 교수가 주도하는 이번 MOU는 액체수소를 사용하는 연료전지 버스를 실증하고, 이를 위한 액체수소 충전소를 개발하는 것이 협력 목표다. 국토교통부의 ‘상용급액체수소플랜트핵심기술개발사업’을 통해 일일 처리 용량 0.5 톤의 수소 액화플랜트를 개발 중인 한국기계연구원은 액체수소 기반 연료전지 버스와 충전소의 액체수소 관련 시스템을 설계하고 핵심 기자재를 개발하며, 액체수소도 공급하게 된다. 공급된 액체수소는 우리 대학이 개발하고 ㈜래티스테크놀로지가 상용화한 세계 최초의 자유형상 압력탱크인 격자형압력탱크에 저장된다. 액체수소 격자형압력탱크는 버스와 충전소에 맞춰 최소한의 공간을 차지하도록 공간맞춤형으로 설계된다. 에너지관리시스템은 ㈜제이엔이웍스가 맡는다. 버스의 전력 및 냉난방 부하를 분석해 노선에 따른 차이 뿐만 아니라 계절에 따라 액체수소 기반 연료전지 버스가 에너지를 관리할 수 있는 최적의 솔루션을 제시하게 된다. 서울버스㈜는 연료전지 공급 및 전력공급시스템 설계, 차량 시스템 통합/설치를 수행하고, 액체수소 기반 연료전지 버스의 실증과 운영을 담당할 예정이다. 우리 대학은 정밀한 시스템 모델링과 장기적인 기술 발전 및 비용의 변화를 고려한 기술적 경제성 평가를 수행해 이 프로젝트를 지원하게 된다.국내 최초의 수소 액화플랜트 개발 책임자인 최병일 한국기계연구원 박사는 “수소 경제가 성장함에 따라, 수소의 대규모 생산, 저장, 수송, 그리고 활용이 이루어져야 한다”라고 말했다. 최 박사는 이어, “액체수소 인프라는 이러한 규모의 경제에 초석을 제공하게 되며, 액체수소를 사용하는 대중교통인 버스와 충전소는 파급력 있는 첫걸음이 될 것이다”라고 액체 수소 인프라의 중요성을 강조했다.

약 200대의 시내버스와 공항버스를 운행 중인 서울버스(주)의 조준서 대표는 “대중 교통도 신속히 무탄소 배출 방식으로 전환하라는 압박을 받고 있는데, 무탄소 이외에 여러 가지 제한 조건을 만족시켜야 한다”고 말했다. 이어, 조 대표는 “액체수소는 충진 시간, 운행 거리, 차지 공간 측면에서 매우 매력적이기 때문에 서울 지역에 있는 5000 여대의 도시 버스 및 공항 버스를 소유하고 있는 시내버스 업체들이 이 프로젝트의 성공을 기다리고 있다”라고 기대감을 밝혔다.

연료전지 및 배터리 시스템에 경험을 축적하고 있는 ㈜제이엔이웍스의 홍의석 대표는 “버스는 노선에 따라서 고유의 에너지 부하를 갖게 되므로, 에너지시스템의 설계와 운전은 버스 별로 맞춤형이 되어야 하고 우리는 이 프로젝트에서 이러한 도전을 실현하려고 한다” 라고 맞춤형 에너지관리시스템을 설명했다.

㈜래티스테크놀로지를 설립한 우리 대학 기계공학과 장대준 교수는 “진공 단열이 필수적인 액체수소 저장탱크는 세계적으로 개발이 미진하며, 액체수소가 규모의 경제를 달성하는 데 가장 큰 걸림돌”이라고 말했다. 이어, 장 교수는 “우리 대학과 래티스테크놀로지는 차량 연료 저장용 소형탱크부터 대륙간 액체수소 수송선박용 화물탱크까지 액체수소 전체 공급사슬에 필요한 모든 액체수소 저장 탱크와 관련 시스템을 개발하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다”라고 액체수소 저장탱크에 대한 원대한 포부를 밝혔다. 이번 협력을 바탕으로 한 기술이 상용화된다면, 우리 나라 수소 경제가 한 단계 도약할 것으로 기대된다. 액체수소를 기반으로 하는 규모의 경제가 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔고, 이미 국내 3-4개 에너지 회사가 2023년까지 액화수소를 생산하는 계획을 발표했다. 이번 프로젝트는 액화수소 생산/충전/활용의 공급 사슬이 완성되는 첫 사례는 물론 액화수소 기반 트럭이나 대형 드론까지 직접적으로 확장되는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

2021.08.23 조회수 10906 물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25 조회수 96688

물에서 작동하는 급속충전 가능한 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물에서 작동하는 우수한 성능의 급속충전이 가능한 하이브리드 전지를 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 현재 전극 물질로 가장 많이 사용되고 있는 금속 산화물보다 전도성이 좋은 *다가의 금속 황화물을 양쪽의 전극 물질로 활용했다. 그리고 표면적이 높은 메조 다공성의 전극 구조를 기반으로 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 하이브리드 수계 이온 에너지 저장 소재를 구현했다.

☞*전자를 잃고 (+)전기를 띄고 있는 상태를 말한다. 예를 들어 2+ 는 2가 이온으로 전자를 2개, 3+ 는 3가 이온으로 전자를 3개 잃어버린 상태다.

이 기술은 현재 주로 사용되는 리튬 이온 배터리 및 다른 수계 배터리보다 안전성 및 경제성 등에서 우수성을 가져 급속충전이 필요한 휴대용 전자기기 및 안전이 중요시되는 상황에서 배터리 사용 등에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 2월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Mesoporous thorn-covered core-shell cathode and 3D reduced graphene oxide aerogel composite anode with conductive multivalence metal sulfides for high-performance aqueous hybrid capacitors)

현재 리튬 이온 배터리는 대표적인 에너지 저장 시스템으로 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다. 그러나 배터리 발화와 전해액 누출 같은 안정성 문제 및 리튬 광물의 높은 가격, 이온의 느린 삽입/탈리과정에 의한 낮은 출력 특성과 짧은 수명 등의 문제가 있어 많은 개선이 필요하다.

반면 물에서 작동하는 금속 산화물 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 매우 저렴하고 전해질 이온이 전극 물질의 표면에서만 반응해 빠른 충전-방전이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 리튬 이온을 대체하면서 기존의 문제점을 극복할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있다.

하지만 기존의 전기 전도성이 낮은 금속 산화물은 충전/방전 속도 면에서 성능이 떨어졌고 질량 당 표면적이 낮아 많은 양의 이온이 반응하지 못하면서 고용량을 구현하기에 어려움이 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 전도성이 금속 산화물보다 100배 정도 높은 다가의 금속 황화물을 수계 에너지 저장 시스템의 각각 양극과 음극의 전극 물질로 활용해 고용량과 고출력의 성능을 달성했다. 양극 물질로 쓰인 니켈 코발트 황화물과 음극 물질로 쓰인 철 황화물은 모두 두 개의 산화수 상태로 존재해 작동 전압 범위 내에서 더 풍부한 레독스 반응을 일으켜 고용량을 달성할 수 있는 물질로 알려져 있다.

양극 물질은 표면이 가시로 둘러싸인 메조 다공성 코어-쉘 구조로 표면이 30nm(나노미터) 크기의 니켈 코발트 황화물 나노입자들로 이루어져 있어서 표면적이 높고 이온 확산 통로가 풍부하게 존재해 수계 이온 기반 에너지 저장 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장성능을 달성했다.

또한 음극 물질은 환원된 산화 그래핀이 쌓이지 않고 무질서하게 엉킨 3D 환원된 산화 그래핀 에어로젤 구조를 뼈대로 삼고 30nm(나노미터) 크기의다가의 철 황화물 나노입자들이 무수히 올려져 있는 구조로서 역시 풍부한 나노입자에 의해 활성 표면적이 높고 3D 그래핀 구조가 가지고 있는 이온 확산 통로 덕분에 높은 출력의 에너지 저장이 가능하다.

이러한 풍부한 메조 다공성의 이온 확산 통로가 있는 구조는 전해질 이온이 빠른 속도로 전극 깊숙이 빠른 침투가 가능해 고출력의 충전-방전 속도를 나타낼 수 있어 고출력 에너지 요구에 응할 수 있다. 또한 모든 활성물질이 나노입자로 이루어져서 기존의 표면적이 낮은 금속 산화물 전극의 낮은 용량의 문제를 해결했다.

이 수계 하이브리드 저장 소자는 기존의 수계 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 100배 이상의 높은 에너지 저장용량을 보이며 기존의 리튬이온 배터리보다 높은 빠른 출력 밀도를 보인다. 또한 고용량으로 수십 초 내 급속충전이 가능해 안전성이 요구되는 여러 에너지 저장 시스템에 활용 가능할 것으로 기대된다.

강 교수는 "친환경적인 이 기술은 물에서 작동해 전해액 누출 및 화재의 위험성이 없어 안전성이 뛰어나고 리튬을 이용하지 않아 저비용으로 제작할 수 있고 활용성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "표면에서의 빠른 화학반응을 이용한 고 표면적의 전극 물질을 이용해 기존보다 높은 전력 밀도와 에너지 밀도를 갖는 시스템 구현이 가능하므로 수계 에너지 저장 장치의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단과 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.02.25 조회수 96688 무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26 조회수 80278

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26 조회수 80278 김제우 교수, 제6회 국제전기차엑스포서 기조연설

〈 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’에서 기조 연설 중인 김제우 교수 〉

우리나라에서 전기차를 대상으로 하는 제6회 국제전기차엑스포가 5월 8일부터 11일까지 4일간 제주도 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 열린다. 국제전기차 엑스포 행사기간 중에는 다양한 포럼도 함께 개최되는데 이 중에서 전기차 정책과 기술개발 현황 및 사업 성공 사례 공유를 통한 전기차 발전 방향에 관해 아세안(ASEAN) 10개국이 참여하는 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’이 7일 사전행사로 개최된다.

이번 2차 EV 포럼에서는 우리나라의 현대차와 KAIST에서 기조연설을 하고 필리핀, 태국 및 베트남이 각국의 전기차 정책 및 기술개발 현황과 사업 성공사례를 발표한다.

특히 미국 퀄컴사 부사장 출신으로 현재 KAIST 창업원 초빙교수이자 교원창업 회사인 ㈜와이파워원의 CEO인 김제우 교수는 ‘Wireless Charging for Revolutionizing Pubic Transportations’ 라는 주제의 기조연설을 통해 전기차 분야에서 관심이 높아지고 있는 무선충전 방식을 대중교통 분야에 적용하는 방안을 제시할 계획이다.

이날 김제우 교수가 기조연설을 통해 대중교통 분야인 전기버스 보급 현황과 향후 친환경 전기차 확대 시, 대안으로 제시하는 무선충전 기술은 대용량의 전기에너지를 무선으로 안전하게 전달하는 무선충전 SMFIR(자기공진 형상화 기술) 방식의 원천기술인데 전선에서 발생하는 자기장을 무선으로 집전장치를 통해 전기에너지로 변환시켜 전력을 공급하는 신개념의 전력전송 기술이다.

김제우 교수는 KAIST가 개발한 무선충전 상용화 기술은 현행 유선충전 방식에서 문제로 꼽히는 충전 플러그의 호환성 문제와 충전기 설치 공간문제, 충전 대기 시간 등 향후 전기차가 대량보급될 때 발생하는 안전성·편의성·경제성 문제를 한꺼번에 해결이 가능한 미래 스마트교통 분야의 혁신적인 장점을 갖고 있어 현재 유럽·미국·일본 등에서도 연구개발과 상용화를 추진에 있음을 소개할 계획이다.

김 교수는 특히 무선충전 기술이 자율 및 무인 주행 분야·드론 분야·스마트 도로 분야 등 4차 산업혁명 관련 기술 분야에 적용될 경우, 파급효과가 매우 클 것으로 강조할 예정이다.

김 교수는 이밖에 KAIST 무선충전 기술은 자기장 빔형 성 기술로써 기존 표준구조인 circular와 DD 방식보다 좌우 편차의 충전범위를 확장 시킬 수 있고 circular 및 DD 방식과도 호환이 가능하기 때문에 다품종 전기차와 인프라 공유가 가능하다는 점을 들어 현재 대중교통 수단인 내연기관 노선버스를 친환경 전기버스로의 전환을 추진 중인 우리나라에서 친환경 대중교통 시스템 구축에도 크게 기여할 수 있으며 또 관련 분야에서 국내기술의 국제 경쟁력을 증대시킬 수 있다는 점을 무선충전 기술의 장점으로 역설할 예정이다.

한편 KAIST는 지난 2009년 세계 최초로 무선충전 기술을 개발하는데 성공했으며 2012년과 2013년부터 상용화에 성공한 노선버스 2대와 4대를 각각 KAIST 교내와 구미시에서 운영 중이다. 이밖에 대전광역시도 올해 중 테마형 특화단지(대덕특구)인 Re-New 과학마을 등에 3대를 도입, 운영할 계획이다. 이 기술은 작년 창업한 교원 창업기업인 ㈜와이파워원로 기술이 이전됐다.

2019.05.07 조회수 12340

김제우 교수, 제6회 국제전기차엑스포서 기조연설

〈 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’에서 기조 연설 중인 김제우 교수 〉

우리나라에서 전기차를 대상으로 하는 제6회 국제전기차엑스포가 5월 8일부터 11일까지 4일간 제주도 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 열린다. 국제전기차 엑스포 행사기간 중에는 다양한 포럼도 함께 개최되는데 이 중에서 전기차 정책과 기술개발 현황 및 사업 성공 사례 공유를 통한 전기차 발전 방향에 관해 아세안(ASEAN) 10개국이 참여하는 ‘제2차 ASEAN 10개국 EV 포럼’이 7일 사전행사로 개최된다.

이번 2차 EV 포럼에서는 우리나라의 현대차와 KAIST에서 기조연설을 하고 필리핀, 태국 및 베트남이 각국의 전기차 정책 및 기술개발 현황과 사업 성공사례를 발표한다.

특히 미국 퀄컴사 부사장 출신으로 현재 KAIST 창업원 초빙교수이자 교원창업 회사인 ㈜와이파워원의 CEO인 김제우 교수는 ‘Wireless Charging for Revolutionizing Pubic Transportations’ 라는 주제의 기조연설을 통해 전기차 분야에서 관심이 높아지고 있는 무선충전 방식을 대중교통 분야에 적용하는 방안을 제시할 계획이다.

이날 김제우 교수가 기조연설을 통해 대중교통 분야인 전기버스 보급 현황과 향후 친환경 전기차 확대 시, 대안으로 제시하는 무선충전 기술은 대용량의 전기에너지를 무선으로 안전하게 전달하는 무선충전 SMFIR(자기공진 형상화 기술) 방식의 원천기술인데 전선에서 발생하는 자기장을 무선으로 집전장치를 통해 전기에너지로 변환시켜 전력을 공급하는 신개념의 전력전송 기술이다.

김제우 교수는 KAIST가 개발한 무선충전 상용화 기술은 현행 유선충전 방식에서 문제로 꼽히는 충전 플러그의 호환성 문제와 충전기 설치 공간문제, 충전 대기 시간 등 향후 전기차가 대량보급될 때 발생하는 안전성·편의성·경제성 문제를 한꺼번에 해결이 가능한 미래 스마트교통 분야의 혁신적인 장점을 갖고 있어 현재 유럽·미국·일본 등에서도 연구개발과 상용화를 추진에 있음을 소개할 계획이다.

김 교수는 특히 무선충전 기술이 자율 및 무인 주행 분야·드론 분야·스마트 도로 분야 등 4차 산업혁명 관련 기술 분야에 적용될 경우, 파급효과가 매우 클 것으로 강조할 예정이다.

김 교수는 이밖에 KAIST 무선충전 기술은 자기장 빔형 성 기술로써 기존 표준구조인 circular와 DD 방식보다 좌우 편차의 충전범위를 확장 시킬 수 있고 circular 및 DD 방식과도 호환이 가능하기 때문에 다품종 전기차와 인프라 공유가 가능하다는 점을 들어 현재 대중교통 수단인 내연기관 노선버스를 친환경 전기버스로의 전환을 추진 중인 우리나라에서 친환경 대중교통 시스템 구축에도 크게 기여할 수 있으며 또 관련 분야에서 국내기술의 국제 경쟁력을 증대시킬 수 있다는 점을 무선충전 기술의 장점으로 역설할 예정이다.

한편 KAIST는 지난 2009년 세계 최초로 무선충전 기술을 개발하는데 성공했으며 2012년과 2013년부터 상용화에 성공한 노선버스 2대와 4대를 각각 KAIST 교내와 구미시에서 운영 중이다. 이밖에 대전광역시도 올해 중 테마형 특화단지(대덕특구)인 Re-New 과학마을 등에 3대를 도입, 운영할 계획이다. 이 기술은 작년 창업한 교원 창업기업인 ㈜와이파워원로 기술이 이전됐다.

2019.05.07 조회수 12340 강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

2018.08.27 조회수 15399

강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

2018.08.27 조회수 15399 이정용 교수. 근적외선 이용한 영구 무선충전 플랫폼 개발

〈 이 정 용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수와 서울대학교 최장욱 교수 공동 연구팀이 눈에 보이지 않는 근적외선 대역의 빛 에너지를 전기로 변환하는 기술을 통해 웨어러블 전자기기용 영구 무선충전 플랫폼을 개발했다.

백세웅 박사, 조정민 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 5월 11일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Colloidal quantum dots-based self-charging system via near-infrared band)

수 나노미터 수준의 콜로이달 양자점은 광 특성 변환이 쉽고 용액 공정을 통해 합성이 가능해 차세대 반도체 재료로 각광받는다. 특히 황화납(PbS) 양자점의 경우 가시광 뿐 아니라 적외선 영역까지 광 흡수가 가능해 여러 광전소자에 응용할 수 있다.

콜로이달 양자점을 이용한 광전변환소자는 지속적 연구와 발전을 통해 현재 12% 이상의 광전변환효율을 달성했으나 그동안 뚜렷한 응용 분야를 찾지 못하고 있었다.

연구팀은 콜로이달 양자점 전지의 높은 근적외선 양자효율을 웨어러블 전자기기의 무선충전에 응용했다. 기존 웨어러블 전자기기는 번거로운 충전 방식이 분야 발전의 큰 걸림돌이었다.

이번 연구에서는 양자점 전지 모듈을 유연 기판에 제작해 고 유연성 웨어러블 배터리와 함께 웨어러블 헬스케어 팔찌의 가죽 내부에 이식했다. 이를 통해 양자점 전지가 근적외선 광자를 통해 생성되는 전기를 배터리에 충전할 수 있는 플랫폼을 개발했다.

이전에도 비슷한 방식으로 태양광 발전 방식이 개발된 바 있으나 이번 연구에서 개발한 플랫폼은 더 많은 장점을 갖는다. 근적외선은 비가시대역의 빛이기 때문에 생활에 지장을 주지 않으며 가시광 대역에 비해 높은 투과도를 가져 전지를 노출할 필요 없이 내부 이식이 가능하다.

위와 같은 측면으로 인해 실제 상용화에 중요한 요소인 디자인 측면에서 더 많은 자유도를 가지며 기존 구조보다 더 높은 소자 효율과 안정성을 확보했다.

연구팀은 이미 상용화된 웨어러블 헬스케어 팔찌의 기존 배터리를 제거하고 개발한 무선충전 플랫폼을 도입했고, 이를 통해 실제 개발한 플랫폼이 상용화된 저전력 웨어러블 전자기기에 응용 가능함을 증명했다.

이 교수는 “근적외선 대역을 이용해 실제 웨어러블 전자기기의 충전문제를 해결한 것은 새로운 방식이다”며 “이번에 개발한 플랫폼의 규모를 넓히면 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업의 핵심 분야의 새로운 방식의 에너지 변환 플랫폼이 될 것이다”고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 기초연구사업, 기후변화대응기술개발사업, KAIST 기후변화연구허브 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발한 근적외선 무선충전 플랫폼과 웨어러블 헬스케어밴드에 응용한 모식도"

그림2. 개발한 기술에 대한 양자점 광전변환기기의 구조와 무선충전 플랫폼 성능

2018.06.14 조회수 17373

이정용 교수. 근적외선 이용한 영구 무선충전 플랫폼 개발

〈 이 정 용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수와 서울대학교 최장욱 교수 공동 연구팀이 눈에 보이지 않는 근적외선 대역의 빛 에너지를 전기로 변환하는 기술을 통해 웨어러블 전자기기용 영구 무선충전 플랫폼을 개발했다.

백세웅 박사, 조정민 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 5월 11일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Colloidal quantum dots-based self-charging system via near-infrared band)

수 나노미터 수준의 콜로이달 양자점은 광 특성 변환이 쉽고 용액 공정을 통해 합성이 가능해 차세대 반도체 재료로 각광받는다. 특히 황화납(PbS) 양자점의 경우 가시광 뿐 아니라 적외선 영역까지 광 흡수가 가능해 여러 광전소자에 응용할 수 있다.

콜로이달 양자점을 이용한 광전변환소자는 지속적 연구와 발전을 통해 현재 12% 이상의 광전변환효율을 달성했으나 그동안 뚜렷한 응용 분야를 찾지 못하고 있었다.

연구팀은 콜로이달 양자점 전지의 높은 근적외선 양자효율을 웨어러블 전자기기의 무선충전에 응용했다. 기존 웨어러블 전자기기는 번거로운 충전 방식이 분야 발전의 큰 걸림돌이었다.

이번 연구에서는 양자점 전지 모듈을 유연 기판에 제작해 고 유연성 웨어러블 배터리와 함께 웨어러블 헬스케어 팔찌의 가죽 내부에 이식했다. 이를 통해 양자점 전지가 근적외선 광자를 통해 생성되는 전기를 배터리에 충전할 수 있는 플랫폼을 개발했다.