-

4개 연구실, ′안전관리 우수연구실′ 인증 취득

우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 ′2023 안전관리 우수연구실 인증′을 취득했다.

정부가 2013년 도입한 '안전관리 우수연구실 인증제'는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 마련한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산을 목표로 안전관리 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.이번에 신규 인증을 취득한 연구실은 ①고분자 에너지 전자 연구실(김범준 교수, 생명화학공학과), ②고등 광 재료 및 소자 연구실(신종화 교수, 신소재공학과), ③지속가능촉매연구실(박윤수 교수, 화학과), ④무기합성 연구실(백윤정 교수, 화학과) 등 총 4개다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 선정됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 KAIST는 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 취득하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다.13일 오후 3시에 열린 인증서 수여식에는 이동만 교학부총장, 양재영 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다.

4개 연구실, ′안전관리 우수연구실′ 인증 취득

우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 ′2023 안전관리 우수연구실 인증′을 취득했다.

정부가 2013년 도입한 '안전관리 우수연구실 인증제'는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 마련한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산을 목표로 안전관리 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.이번에 신규 인증을 취득한 연구실은 ①고분자 에너지 전자 연구실(김범준 교수, 생명화학공학과), ②고등 광 재료 및 소자 연구실(신종화 교수, 신소재공학과), ③지속가능촉매연구실(박윤수 교수, 화학과), ④무기합성 연구실(백윤정 교수, 화학과) 등 총 4개다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 선정됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 KAIST는 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 취득하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다.13일 오후 3시에 열린 인증서 수여식에는 이동만 교학부총장, 양재영 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다.

2024.02.15

조회수 2459

-

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

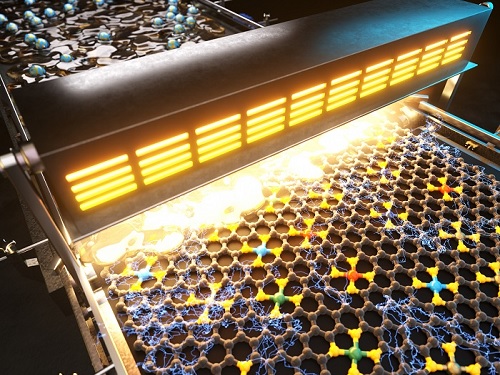

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

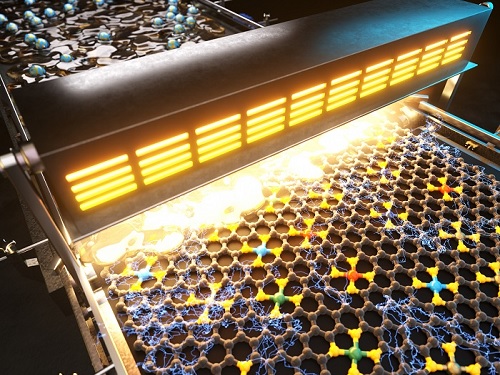

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06

조회수 4130

-

제조AI 빅데이터센터, 제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼 개최

우리 대학 제조AI빅데이터센터(센터장 김일중)가 ʻ제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼(이하, 네트워킹 데이)ʼ를 29일 개최했다. 네트워킹 데이는 제조AI빅데이터센터가 작년부터 운영하고 있는 ‘제조데이터 촉진자 양성사업’의 교육 수료생 170명을 대상으로 진행되었다.

제조데이터 촉진자 양성사업은 제조AI 빅데이터교육에 제조 도메인 지식과 창의적 문제해결 능력을 접목하여 미래 제조혁신을 이끌어갈 인재인 제조데이터 촉진자를 양성하기 위한 교육사업이다. 교육은 중소·중견 제조기업 및 솔루션 공급기업의 재직자를 교육대상으로 한다. 교육과정은 제조AI 이론 교육 및 현장실습으로 구성되어 있으며, 제조AI가 적용된 우수현장을 견학할 수 있는 기회도 제공하고 있다.

제조AI빅데이터센터는 해당 사업으로 220여명의 제조데이터 촉진자를 양성할 예정이다. 이미 2022년 한 해 동안 101명, 2023년 상반기동안 70명의 교육 수료생을 배출하였으며, 현재 50명의 교육생을 대상으로 교육이 진행 중이다.

29일 개최한 네트워킹 데이는 총 2부로 구성되었으며, 1부는 제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표, 2부는 중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션으로 진행하였다.

제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표는 각 기수별로 우수한 사례를 창출한 교육생이 자사의 기업 소개와 제조데이터 촉진자 양성과정 중 현장실습을 통해 얻은 결과, 자사의 제조AI 적용 현황 등을 발표하는 자리로 구성하였다.

중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션은 KAIST 제조AI빅데이터센터장인 김일중 교수가 표준 제조데이터 프레임워크 활용방안을 주제로 발제하였다.

이후 KAIST 제조DX추진본부장인 김흥남 교수가 제조데이터 표준화 필요성 및 추진방안에 대해 패널 토론의 좌장을 맡아 진행하였다. 토론에는 이용관 한국공과대학교 교수, 권종원 KTL 센터장, 전현준 KEMP 대표, 김지현 동일프라텍 대표, 한아람 ABH 대표, 김민규 엣지크로스 이사가 참여하였다.

김흥남 교수는 “교육 수료생들 간 우수사례 공유와 소통의 장을 마련함으로써 각 분야의 제조데이터 촉진자들이 제조AI 적용 사례 및 제조데이터 표준화에 대하여 심도 있는 토론을 나누게 된 것이 국내 제조업 발전에 큰 의미가 있었다”라고 전했다.

KAIST 제조AI빅데이터센터는 금번 동문 네트워킹 데이를 필두로 하여 제조데이터 촉진자가 서로 교류할 수 있는 기회를 지속적으로 가질 계획이다.

제조AI 빅데이터센터, 제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼 개최

우리 대학 제조AI빅데이터센터(센터장 김일중)가 ʻ제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼(이하, 네트워킹 데이)ʼ를 29일 개최했다. 네트워킹 데이는 제조AI빅데이터센터가 작년부터 운영하고 있는 ‘제조데이터 촉진자 양성사업’의 교육 수료생 170명을 대상으로 진행되었다.

제조데이터 촉진자 양성사업은 제조AI 빅데이터교육에 제조 도메인 지식과 창의적 문제해결 능력을 접목하여 미래 제조혁신을 이끌어갈 인재인 제조데이터 촉진자를 양성하기 위한 교육사업이다. 교육은 중소·중견 제조기업 및 솔루션 공급기업의 재직자를 교육대상으로 한다. 교육과정은 제조AI 이론 교육 및 현장실습으로 구성되어 있으며, 제조AI가 적용된 우수현장을 견학할 수 있는 기회도 제공하고 있다.

제조AI빅데이터센터는 해당 사업으로 220여명의 제조데이터 촉진자를 양성할 예정이다. 이미 2022년 한 해 동안 101명, 2023년 상반기동안 70명의 교육 수료생을 배출하였으며, 현재 50명의 교육생을 대상으로 교육이 진행 중이다.

29일 개최한 네트워킹 데이는 총 2부로 구성되었으며, 1부는 제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표, 2부는 중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션으로 진행하였다.

제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표는 각 기수별로 우수한 사례를 창출한 교육생이 자사의 기업 소개와 제조데이터 촉진자 양성과정 중 현장실습을 통해 얻은 결과, 자사의 제조AI 적용 현황 등을 발표하는 자리로 구성하였다.

중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션은 KAIST 제조AI빅데이터센터장인 김일중 교수가 표준 제조데이터 프레임워크 활용방안을 주제로 발제하였다.

이후 KAIST 제조DX추진본부장인 김흥남 교수가 제조데이터 표준화 필요성 및 추진방안에 대해 패널 토론의 좌장을 맡아 진행하였다. 토론에는 이용관 한국공과대학교 교수, 권종원 KTL 센터장, 전현준 KEMP 대표, 김지현 동일프라텍 대표, 한아람 ABH 대표, 김민규 엣지크로스 이사가 참여하였다.

김흥남 교수는 “교육 수료생들 간 우수사례 공유와 소통의 장을 마련함으로써 각 분야의 제조데이터 촉진자들이 제조AI 적용 사례 및 제조데이터 표준화에 대하여 심도 있는 토론을 나누게 된 것이 국내 제조업 발전에 큰 의미가 있었다”라고 전했다.

KAIST 제조AI빅데이터센터는 금번 동문 네트워킹 데이를 필두로 하여 제조데이터 촉진자가 서로 교류할 수 있는 기회를 지속적으로 가질 계획이다.

2023.11.30

조회수 1610

-

알츠하이머병 유발하는 독성 단백질 발굴

알츠하이머병은 가장 대표적인 신경퇴행성 질환으로, 기억력 감퇴와 인지능력 저하를 유발한다. 알츠하이머병의 발병 인구가 급속히 증가하고 있으나, 현재까지 발병 원인이 명확히 밝혀진 바 없고, 이에 따라 효과적인 치료제 개발 또한 굉장히 더디게 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수(금속신경단백질연구단 단장) 연구팀이 한국기초과학지원연구원 바이오융합연구부 이영호 박사 연구팀, 우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀, 의과학대학원 한진주 교수 연구팀과의 공동연구와 한국생명공학연구원 희귀난치질환연구센터 이다용 박사 연구팀과 공동연구를 통해 알츠하이머병 유발인자의 독성을 촉진하는 세포 내 단백질을 발굴함으로써, 알츠하이머병과 관련된 새로운 병리적 네트워크를 제시했다고 20일 밝혔다.

알츠하이머병 환자들의 뇌에서 대표적으로 나타나는 병리적 현상은 노인성 반점 축적이다. 노인성 반점의 주된 구성분은 아밀로이드-베타 펩타이드로인 응집체로 세포 내 물질들과 결합해 세포 손상을 유발한다. 따라서, 이들 응집체와 세포 사멸 간의 상관관계가 활발히 연구되고 있다. 그러나, 아밀로이드-베타와 세포 사멸 유발 인자들 간의 직접적인 상호작용에 관해서는 아직 많은 부분이 밝혀진 바 없다.

최근 미국 FDA에서 승인한 알츠하이머병 신약은 노인성 반점을 나타내는 아밀로이드-베타 펩타이드의 응집체의 세포 손상을 주요 타깃으로 하여 개발됐다. 하지만, 제한된 사용 여부(특히, 부작용)로 그 신약 개발의 방향 전환 및 개선이 필요함을 연구자들은 절실히 느끼고 있다.

임미희 교수 연구팀은 알츠하이머병에서 과발현되며 원인 미상의 신경세포 사멸을 유발하는 ‘아밀로이드 전구체 C 말단 절단체’ 단백질이 아밀로이드-베타 및 금속-아밀로이드-베타 복합체와 결합해 응집을 촉진하고 독성 촉진제 역할을 함을 세계 최초로 증명하는 연구 내용을 발표했다.

이번 연구 결과는 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체 자체 또는 아밀로이드-베타과 결합한 복합체가 새로운 알츠하이머병의 새로운 바이오마커로 작용할 수 있고, 또한 그들이 새로운 신약개발 타깃이 될 수 있음을 제시하고 있다.

임미희 교수 연구팀의 남은주 박사(KAIST 화학과 박사 졸업, 現 브리검 여성 병원 및 하버드 의과대학 연구원)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세포 내 단백질 미세주입 기술을 통해 세포 안에서 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체가 아밀로이드-베타 응집 촉진에 미치는 역할을 연구팀은 확인했다. 더 나아가, 뉴런 세포 및 설치류의 뇌에서 아밀로이드-베타와 관련된 세포 사멸, 뉴런 손상, 염증반응이 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체에 의해 더욱 증가하는 현상을 최초로 확인해 세계적으로 주목받고 있다.

임미희 교수는 “이번 연구 결과는 알츠하이머병에서 기존에 알려지지 않은 생체 내 아밀로이드-베타 응집 및 독성 촉진제 발굴에 큰 의의가 있다”고 말하며, “이 연구 성과는 새로운 바이오마커 및 치료타깃을 제안하고 있다”고 밝혔다.

이번 연구는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, Impact factor: 15.1)'에 11월 10일 자 게재됐다. (논문명: APP-C31: An Intracellular Promoter of Both Metal-Free and Metal-Bound Amyloid-β40 Aggregation and Toxicity in Alzheimer’s Disease) Adv. Sci. 2023, 2307182 (https://doi.org/10.1002/advs.202307182)

이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(특히, 리더연구), KBSI, 국가과학기술연구회(NST), IBS 및 KAIST의 지원을 받아 진행됐다.

알츠하이머병 유발하는 독성 단백질 발굴

알츠하이머병은 가장 대표적인 신경퇴행성 질환으로, 기억력 감퇴와 인지능력 저하를 유발한다. 알츠하이머병의 발병 인구가 급속히 증가하고 있으나, 현재까지 발병 원인이 명확히 밝혀진 바 없고, 이에 따라 효과적인 치료제 개발 또한 굉장히 더디게 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수(금속신경단백질연구단 단장) 연구팀이 한국기초과학지원연구원 바이오융합연구부 이영호 박사 연구팀, 우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀, 의과학대학원 한진주 교수 연구팀과의 공동연구와 한국생명공학연구원 희귀난치질환연구센터 이다용 박사 연구팀과 공동연구를 통해 알츠하이머병 유발인자의 독성을 촉진하는 세포 내 단백질을 발굴함으로써, 알츠하이머병과 관련된 새로운 병리적 네트워크를 제시했다고 20일 밝혔다.

알츠하이머병 환자들의 뇌에서 대표적으로 나타나는 병리적 현상은 노인성 반점 축적이다. 노인성 반점의 주된 구성분은 아밀로이드-베타 펩타이드로인 응집체로 세포 내 물질들과 결합해 세포 손상을 유발한다. 따라서, 이들 응집체와 세포 사멸 간의 상관관계가 활발히 연구되고 있다. 그러나, 아밀로이드-베타와 세포 사멸 유발 인자들 간의 직접적인 상호작용에 관해서는 아직 많은 부분이 밝혀진 바 없다.

최근 미국 FDA에서 승인한 알츠하이머병 신약은 노인성 반점을 나타내는 아밀로이드-베타 펩타이드의 응집체의 세포 손상을 주요 타깃으로 하여 개발됐다. 하지만, 제한된 사용 여부(특히, 부작용)로 그 신약 개발의 방향 전환 및 개선이 필요함을 연구자들은 절실히 느끼고 있다.

임미희 교수 연구팀은 알츠하이머병에서 과발현되며 원인 미상의 신경세포 사멸을 유발하는 ‘아밀로이드 전구체 C 말단 절단체’ 단백질이 아밀로이드-베타 및 금속-아밀로이드-베타 복합체와 결합해 응집을 촉진하고 독성 촉진제 역할을 함을 세계 최초로 증명하는 연구 내용을 발표했다.

이번 연구 결과는 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체 자체 또는 아밀로이드-베타과 결합한 복합체가 새로운 알츠하이머병의 새로운 바이오마커로 작용할 수 있고, 또한 그들이 새로운 신약개발 타깃이 될 수 있음을 제시하고 있다.

임미희 교수 연구팀의 남은주 박사(KAIST 화학과 박사 졸업, 現 브리검 여성 병원 및 하버드 의과대학 연구원)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세포 내 단백질 미세주입 기술을 통해 세포 안에서 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체가 아밀로이드-베타 응집 촉진에 미치는 역할을 연구팀은 확인했다. 더 나아가, 뉴런 세포 및 설치류의 뇌에서 아밀로이드-베타와 관련된 세포 사멸, 뉴런 손상, 염증반응이 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체에 의해 더욱 증가하는 현상을 최초로 확인해 세계적으로 주목받고 있다.

임미희 교수는 “이번 연구 결과는 알츠하이머병에서 기존에 알려지지 않은 생체 내 아밀로이드-베타 응집 및 독성 촉진제 발굴에 큰 의의가 있다”고 말하며, “이 연구 성과는 새로운 바이오마커 및 치료타깃을 제안하고 있다”고 밝혔다.

이번 연구는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, Impact factor: 15.1)'에 11월 10일 자 게재됐다. (논문명: APP-C31: An Intracellular Promoter of Both Metal-Free and Metal-Bound Amyloid-β40 Aggregation and Toxicity in Alzheimer’s Disease) Adv. Sci. 2023, 2307182 (https://doi.org/10.1002/advs.202307182)

이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(특히, 리더연구), KBSI, 국가과학기술연구회(NST), IBS 및 KAIST의 지원을 받아 진행됐다.

2023.11.20

조회수 2866

-

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07

조회수 2243

-

포스트 AI 시대 핵심 신소재는?

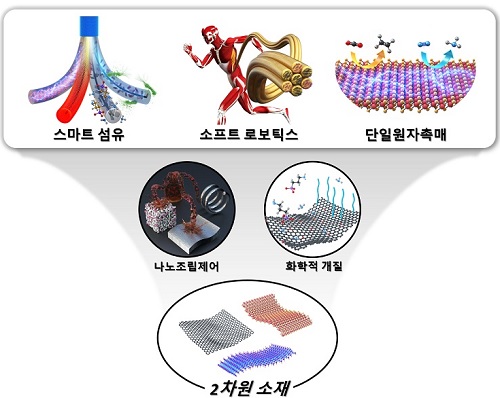

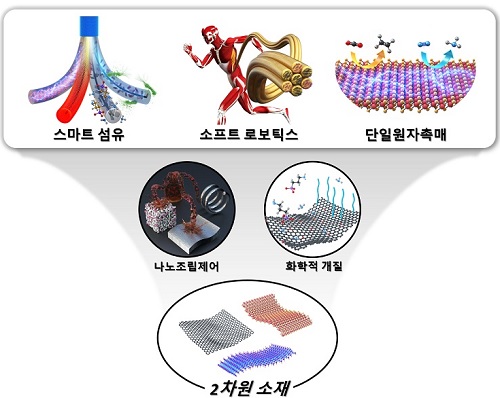

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)이 불러온 4차 산업혁명 이후를 뜻하는 포스트 AI시대의 핵심 신소재를 전망하는 초청논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

대화형 AI인 `챗GPT(ChatGPT)'가 월간 사용자 1억 명을 두 달 만에 달성하는 등 AI는 우리 생활에 한층 가까이 다가왔다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI는 인간의 지능을 모사해 데이터를 학습하고 이에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다. 단순 반복적인 작업을 대체하는데 머물렀던 과거 인공지능 기술들과 달리, 더욱 어렵고 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있어 의료, 자율 주행 자동차, 로보틱스 등의 분야에서 새로운 기술 혁신을 이루고 있다.

최근에는 사물인터넷(IoT) 기술의 발전과 함께 현실 세계의 다양한 사물과 개체들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 도래하고 있다. 포스트 AI 시대에는 AI가 다양한 기기들과 결합해 우리 주변의 정보를 항상 받아들이고 이에 따라 최적의 의사결정을 하며 이를 현실적으로 실물세계에 구현하는 사이버세계와 현실세계가 하나로 융합되는 시대가 될 것으로 전망되고 있다.

포스트 AI 시대가 다가옴에 따라 웨어러블 장치를 위한 스마트 섬유, 소프트 로보틱스를 위한 인공근육, 환경친화적인 에너지 생산효율을 극대화할 수 있는 단일원자촉매등 AI의 한계를 보조하고 보완할 수 있는 신소재의 혁신이 더욱 중요해지고 있으며, 무엇보다 실용적인 기술의 확보가 시급하다.

김상욱 교수 연구팀은 스마트 섬유 개발의 원천소재인 그래핀 산화물 액정성을 세계 최초로 발견하였고, 소프트 로보틱스 분야에 새로운 돌파구를 마련한 헤라클레스 인공 근육 개발 그리고 세계 최초로 단일원자촉매를 발견하는 등 미래 신소재분야에서 혁신적인 연구를 수행해 온 공로를 인정받아 세계적인 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)' 명예의 전당(Hall of Fame) 특집 리뷰논문을 게재했다.

`어드밴스드 머티리얼스' 명예의 전당 초청논문은 신소재 분야의 세계적인 석학들을 매우 엄격한 기준에 따라 선정하여 그 미래 연구방향을 소개하는 권위 있는 특집 논문이다.

김상욱 교수는 "인공지능이 이끄는 4차 산업혁명 이후의 포스트 AI 시대는 신소재 기반의 사물 혁신이 중요해질 것인데 그래핀과 같은 2차원 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

KAIST 응용과학연구소 이강산 박사가 제1 저자로 참여하고 KAIST 신소재공학과 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수와 경희대학교 정보디스플레이학과 임준원 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더 연구자 지원사업인 다차원 나노 조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: 2D Materials Beyond Post-AI Era: Smart Fibers, Soft Robotics And Single Atom Catalysts

포스트 AI 시대 핵심 신소재는?

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)이 불러온 4차 산업혁명 이후를 뜻하는 포스트 AI시대의 핵심 신소재를 전망하는 초청논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

대화형 AI인 `챗GPT(ChatGPT)'가 월간 사용자 1억 명을 두 달 만에 달성하는 등 AI는 우리 생활에 한층 가까이 다가왔다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI는 인간의 지능을 모사해 데이터를 학습하고 이에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다. 단순 반복적인 작업을 대체하는데 머물렀던 과거 인공지능 기술들과 달리, 더욱 어렵고 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있어 의료, 자율 주행 자동차, 로보틱스 등의 분야에서 새로운 기술 혁신을 이루고 있다.

최근에는 사물인터넷(IoT) 기술의 발전과 함께 현실 세계의 다양한 사물과 개체들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 도래하고 있다. 포스트 AI 시대에는 AI가 다양한 기기들과 결합해 우리 주변의 정보를 항상 받아들이고 이에 따라 최적의 의사결정을 하며 이를 현실적으로 실물세계에 구현하는 사이버세계와 현실세계가 하나로 융합되는 시대가 될 것으로 전망되고 있다.

포스트 AI 시대가 다가옴에 따라 웨어러블 장치를 위한 스마트 섬유, 소프트 로보틱스를 위한 인공근육, 환경친화적인 에너지 생산효율을 극대화할 수 있는 단일원자촉매등 AI의 한계를 보조하고 보완할 수 있는 신소재의 혁신이 더욱 중요해지고 있으며, 무엇보다 실용적인 기술의 확보가 시급하다.

김상욱 교수 연구팀은 스마트 섬유 개발의 원천소재인 그래핀 산화물 액정성을 세계 최초로 발견하였고, 소프트 로보틱스 분야에 새로운 돌파구를 마련한 헤라클레스 인공 근육 개발 그리고 세계 최초로 단일원자촉매를 발견하는 등 미래 신소재분야에서 혁신적인 연구를 수행해 온 공로를 인정받아 세계적인 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)' 명예의 전당(Hall of Fame) 특집 리뷰논문을 게재했다.

`어드밴스드 머티리얼스' 명예의 전당 초청논문은 신소재 분야의 세계적인 석학들을 매우 엄격한 기준에 따라 선정하여 그 미래 연구방향을 소개하는 권위 있는 특집 논문이다.

김상욱 교수는 "인공지능이 이끄는 4차 산업혁명 이후의 포스트 AI 시대는 신소재 기반의 사물 혁신이 중요해질 것인데 그래핀과 같은 2차원 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

KAIST 응용과학연구소 이강산 박사가 제1 저자로 참여하고 KAIST 신소재공학과 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수와 경희대학교 정보디스플레이학과 임준원 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더 연구자 지원사업인 다차원 나노 조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: 2D Materials Beyond Post-AI Era: Smart Fibers, Soft Robotics And Single Atom Catalysts

2023.11.06

조회수 3104

-

저렴한 촉매로 간단하게 항생제 만드는 전략 개발

자연에 풍부한 탄화수소를 원료로 페니실린 등 항생제를 합성할 수 있는 새로운 촉매가 나왔다. 우리 대학 화학과 장석복 특훈교수(기초과학연구원 (IBS) 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 서상원 전(前) 기초과학연구원 차세대 연구 리더(現 DGIST 화학물리학과 교수)와의 협업으로 경제적인 니켈 기반 촉매를 이용해 탄화수소로부터 항생제 원료물질인 ‘카이랄 베타-락탐’을 합성하는 화학반응을 개발했다.

1928년 영국의 생물학자인 알렉산더 플레밍은 푸른곰팡이에서 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견했다. 이후 1945년 영국 화학자 도로시 호지킨이 베타-락탐으로 불리는 고리 화합물이 페니실린을 구성하는 주요 구조임을 밝혀냈다. 베타-락탐은 탄소 원자 3개와 질소 원자 1개로 이루어진 고리 구조(4원환 구조)로 페니실린 외에도 카바페넴, 세팔렉신과 같은 주요 항생제의 골격이기도 하다.

페니실린 구조 규명 덕분에 인류는 베타-락탐 계열의 항생제를 화학적으로 합성할 수 있게 됐다. 하지만 80여 년이 지난 지금도 베타-락탐 합성에는 해결해야 할 과제가 있다. 베타-락탐은 카이랄성(거울상 이성질성)을 지닐 수 있는데, 구성하는 원소의 종류나 개수가 같아도 완전히 다른 성질을 내는 두 유형의 거울상 이성질체가 존재한다는 것이다.

대부분의 시판 베타-락탐 의약품은 유용성을 가진 유형만 선택적으로 제조하기 위해 합성과정에서 카이랄 보조제를 추가로 장착시킨다. 합성 단계가 복잡해지고, 제조 단가가 높아질 뿐만 아니라 보조제 제거를 위해 추가로 화학물질을 투입해야 해서 폐기물이 발생한다는 단점이 있다.

장석복 교수 연구팀은 2019년 탄화수소로부터 합성 가능한 다이옥사졸론과 새로 개발한 촉매를 이용해 카이랄 감마-락탐을 합성하는 데 최초로 성공했다(Nature Catalysis). 당시 5원환 구조인 감마-락탐은 카이랄 선택적으로 합성했지만, 4원환 구조의 베타-락탐을 합성하지는 못했다. 또, 이 반응을 위해서는 값비싼 이리듐 촉매를 써야 한다는 한계도 있었다.

베타-락탐은 감마-락탐보다 더 쓰임이 많지만, 합성에 많은 에너지가 필요해 더 제조가 까다롭다. 이번 연구에서는 상대적으로 저렴하고, 풍부하게 존재하는 니켈 촉매를 이용하여 제조가 까다로운 베타-락탐을 카이랄 선택적으로 합성하는 데 성공했다. 시판 공정에서는 항생제 합성에 필요한 베타-락탐 원료를 8단계에 거쳐 합성했지만, 연구진이 제시한 촉매반응은 보조제 장착 및 제거 과정이 필요 없어 약 3단계 정도로 절차를 대폭 단축할 수 있다. 게다가, 원료물질에 비해 합성된 물질은 시장 가치가 700배가량 높아 고부가가치를 창출할 수 있다.

서상원 교수는 “니켈과 다이옥사졸론의 반응 과정에서 생기는 니켈-아미도 중간체가 베타 위치의 탄소와 선택적으로 반응하여 원하는 베타-락탐 골격을 얻을 수 있다”이라며 “두 유형의 카이랄 베타-락탐 중 한쪽만을 95% 이상의 정확도로 골라 선택적으로 합성할 수 있음을 보여줬다”고 말했다.

한편, 연구진은 천연물 등 복잡한 화학 구조의 물질에 베타-락탐 골격을 높은 정확도로 도입하는 데도 성공했다. 기존 의약품 합성 전략보다 간단하게 후보 약물이 될 새로운 물질을 합성할 수 있다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 교수는 “페니실린, 카바페넴과 같은 주요 항생제의 골격인 카이랄 베타-락탐을 손쉽게 합성해냈다”며 “유용 물질의 합성과정을 간소화해 산업에 이바지하는 동시에 신약 개발을 위한 다양한 후보물질 발굴도 견인할 것”이라고 말했다.

연구결과는 8월 25일(한국시간) 화학 분야 권위지인 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis, IF 37.8)’ 온라인판에 실렸다.

저렴한 촉매로 간단하게 항생제 만드는 전략 개발

자연에 풍부한 탄화수소를 원료로 페니실린 등 항생제를 합성할 수 있는 새로운 촉매가 나왔다. 우리 대학 화학과 장석복 특훈교수(기초과학연구원 (IBS) 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 서상원 전(前) 기초과학연구원 차세대 연구 리더(現 DGIST 화학물리학과 교수)와의 협업으로 경제적인 니켈 기반 촉매를 이용해 탄화수소로부터 항생제 원료물질인 ‘카이랄 베타-락탐’을 합성하는 화학반응을 개발했다.

1928년 영국의 생물학자인 알렉산더 플레밍은 푸른곰팡이에서 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견했다. 이후 1945년 영국 화학자 도로시 호지킨이 베타-락탐으로 불리는 고리 화합물이 페니실린을 구성하는 주요 구조임을 밝혀냈다. 베타-락탐은 탄소 원자 3개와 질소 원자 1개로 이루어진 고리 구조(4원환 구조)로 페니실린 외에도 카바페넴, 세팔렉신과 같은 주요 항생제의 골격이기도 하다.

페니실린 구조 규명 덕분에 인류는 베타-락탐 계열의 항생제를 화학적으로 합성할 수 있게 됐다. 하지만 80여 년이 지난 지금도 베타-락탐 합성에는 해결해야 할 과제가 있다. 베타-락탐은 카이랄성(거울상 이성질성)을 지닐 수 있는데, 구성하는 원소의 종류나 개수가 같아도 완전히 다른 성질을 내는 두 유형의 거울상 이성질체가 존재한다는 것이다.

대부분의 시판 베타-락탐 의약품은 유용성을 가진 유형만 선택적으로 제조하기 위해 합성과정에서 카이랄 보조제를 추가로 장착시킨다. 합성 단계가 복잡해지고, 제조 단가가 높아질 뿐만 아니라 보조제 제거를 위해 추가로 화학물질을 투입해야 해서 폐기물이 발생한다는 단점이 있다.

장석복 교수 연구팀은 2019년 탄화수소로부터 합성 가능한 다이옥사졸론과 새로 개발한 촉매를 이용해 카이랄 감마-락탐을 합성하는 데 최초로 성공했다(Nature Catalysis). 당시 5원환 구조인 감마-락탐은 카이랄 선택적으로 합성했지만, 4원환 구조의 베타-락탐을 합성하지는 못했다. 또, 이 반응을 위해서는 값비싼 이리듐 촉매를 써야 한다는 한계도 있었다.

베타-락탐은 감마-락탐보다 더 쓰임이 많지만, 합성에 많은 에너지가 필요해 더 제조가 까다롭다. 이번 연구에서는 상대적으로 저렴하고, 풍부하게 존재하는 니켈 촉매를 이용하여 제조가 까다로운 베타-락탐을 카이랄 선택적으로 합성하는 데 성공했다. 시판 공정에서는 항생제 합성에 필요한 베타-락탐 원료를 8단계에 거쳐 합성했지만, 연구진이 제시한 촉매반응은 보조제 장착 및 제거 과정이 필요 없어 약 3단계 정도로 절차를 대폭 단축할 수 있다. 게다가, 원료물질에 비해 합성된 물질은 시장 가치가 700배가량 높아 고부가가치를 창출할 수 있다.

서상원 교수는 “니켈과 다이옥사졸론의 반응 과정에서 생기는 니켈-아미도 중간체가 베타 위치의 탄소와 선택적으로 반응하여 원하는 베타-락탐 골격을 얻을 수 있다”이라며 “두 유형의 카이랄 베타-락탐 중 한쪽만을 95% 이상의 정확도로 골라 선택적으로 합성할 수 있음을 보여줬다”고 말했다.

한편, 연구진은 천연물 등 복잡한 화학 구조의 물질에 베타-락탐 골격을 높은 정확도로 도입하는 데도 성공했다. 기존 의약품 합성 전략보다 간단하게 후보 약물이 될 새로운 물질을 합성할 수 있다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 교수는 “페니실린, 카바페넴과 같은 주요 항생제의 골격인 카이랄 베타-락탐을 손쉽게 합성해냈다”며 “유용 물질의 합성과정을 간소화해 산업에 이바지하는 동시에 신약 개발을 위한 다양한 후보물질 발굴도 견인할 것”이라고 말했다.

연구결과는 8월 25일(한국시간) 화학 분야 권위지인 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis, IF 37.8)’ 온라인판에 실렸다.

2023.08.25

조회수 3467

-

수소차 연료전지 촉매 1000배 이상 저렴해진다

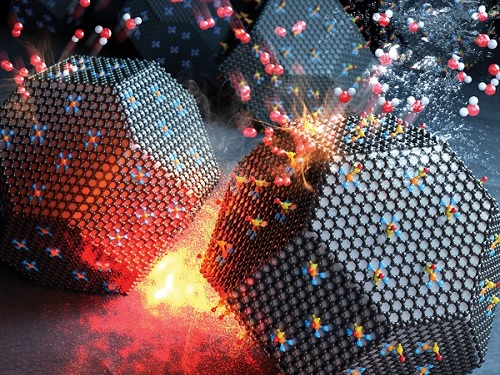

미래 에너지원으로 주목받고 있는 수소 연료전지를 기존 귀금속 백금 소재 대비 1,000배 이상 저렴한 소재로 개발하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 POSTECH 화학공학과 한정우 교수 연구팀과 공동연구를 통해 백금을 대체할 수 있는 비귀금속 촉매를 개발하고, 해당 소재의 고활성 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

수소차에 사용되는 양이온 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 전극 촉매로 많은 양의 백금 촉매를 사용한다. 특히, 연료전지 공기극에서의 전기화학 반응은 속도가 매우 느려, 이를 높이기 위해 전극에 많은 양의 백금 촉매가 필요하다.

공동연구팀은 백금을 대체할 수 있는 공기극용 ‘단일 원자 철-질소-탄소-인 소재’를 개발하고, 활성 메커니즘을 규명했다고 밝혔다. 이 촉매는 상용제품에 적용되고 있는 양이온 교환막 연료전지(PEMFC) 뿐만 아니라, 차세대 연료전지인 음이온 교환막 연료전지(anion exchange membrane fuel cell, AEMFC)에도 적용이 가능하다는 점에서 더욱 의미가 있다고 할 수 있다. 새롭게 개발한 소재는 탄소에 미량의 철 원소가 원자 단위로 분산돼 있고, 그 주변을 질소와 인이 결합하고 있는 구조다.

조은애 교수는 “기존의 단일원자 철-질소-탄소 촉매의 활성부에 인을 첨가함으로써 한계를 극복하고 성능 향상에 성공했다”라고 설명하며, “연료전지는 복잡한 반응 장치라서 새로운 촉매가 개발되더라도 실제 연료전지에 적용하는 것은 어려운 경우가 많은데, 이번에 개발한 촉매는 양이온 교환막 연료전지와 음이온 교환막 연료전지에 적용해서 모두 성능을 높이는데 성공했다”라고 말했다.

신소재공학과 노정한 박사과정이 제1 저자로, POSTECH 조아라 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국화학회 촉매 분야 저명 국제 학술지 ‘에이씨에스 카탈리시스(ACS Catalysis)’ 2023년 7월 3일자 온라인판에 출판됐다. 또한, 그 우수성을 인정받아 해당 학술지 보조 표지 논문(Supplementary front cover)로 게재됐다. (논문명: Transformation of the Active Moiety in Phosphorus-Doped Fe-N-C for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction)

한편, 이번 연구는 한국에너지기술평가원이 추진하는 에너지인력양성사업과 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

수소차 연료전지 촉매 1000배 이상 저렴해진다

미래 에너지원으로 주목받고 있는 수소 연료전지를 기존 귀금속 백금 소재 대비 1,000배 이상 저렴한 소재로 개발하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 POSTECH 화학공학과 한정우 교수 연구팀과 공동연구를 통해 백금을 대체할 수 있는 비귀금속 촉매를 개발하고, 해당 소재의 고활성 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

수소차에 사용되는 양이온 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 전극 촉매로 많은 양의 백금 촉매를 사용한다. 특히, 연료전지 공기극에서의 전기화학 반응은 속도가 매우 느려, 이를 높이기 위해 전극에 많은 양의 백금 촉매가 필요하다.

공동연구팀은 백금을 대체할 수 있는 공기극용 ‘단일 원자 철-질소-탄소-인 소재’를 개발하고, 활성 메커니즘을 규명했다고 밝혔다. 이 촉매는 상용제품에 적용되고 있는 양이온 교환막 연료전지(PEMFC) 뿐만 아니라, 차세대 연료전지인 음이온 교환막 연료전지(anion exchange membrane fuel cell, AEMFC)에도 적용이 가능하다는 점에서 더욱 의미가 있다고 할 수 있다. 새롭게 개발한 소재는 탄소에 미량의 철 원소가 원자 단위로 분산돼 있고, 그 주변을 질소와 인이 결합하고 있는 구조다.

조은애 교수는 “기존의 단일원자 철-질소-탄소 촉매의 활성부에 인을 첨가함으로써 한계를 극복하고 성능 향상에 성공했다”라고 설명하며, “연료전지는 복잡한 반응 장치라서 새로운 촉매가 개발되더라도 실제 연료전지에 적용하는 것은 어려운 경우가 많은데, 이번에 개발한 촉매는 양이온 교환막 연료전지와 음이온 교환막 연료전지에 적용해서 모두 성능을 높이는데 성공했다”라고 말했다.

신소재공학과 노정한 박사과정이 제1 저자로, POSTECH 조아라 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국화학회 촉매 분야 저명 국제 학술지 ‘에이씨에스 카탈리시스(ACS Catalysis)’ 2023년 7월 3일자 온라인판에 출판됐다. 또한, 그 우수성을 인정받아 해당 학술지 보조 표지 논문(Supplementary front cover)로 게재됐다. (논문명: Transformation of the Active Moiety in Phosphorus-Doped Fe-N-C for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction)

한편, 이번 연구는 한국에너지기술평가원이 추진하는 에너지인력양성사업과 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2023.08.23

조회수 2325

-

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14

조회수 2816

-

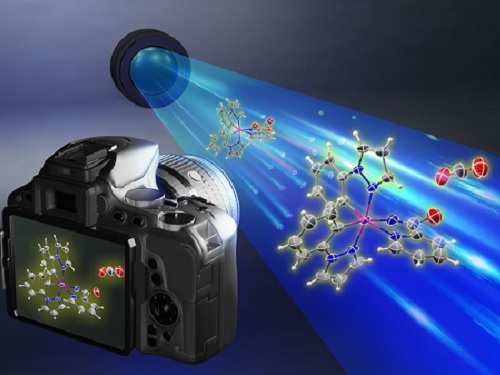

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

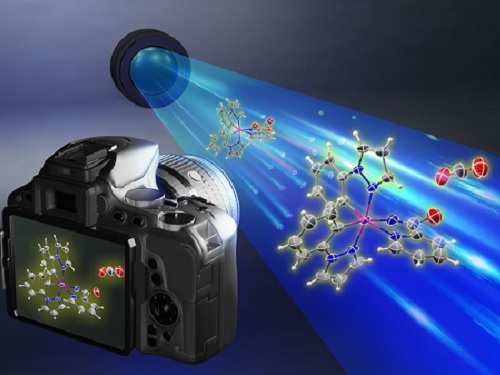

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21

조회수 2724

-

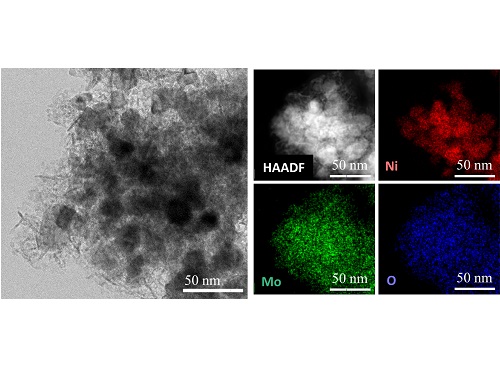

백금보다 80배 저렴한 수소전지 대체 촉매 개발

탄소 중립에 도달하기 위해 수소가 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 수소 연료전지는 수소와 공기 중의 산소를 반응시켜 전기를 생산하는 발전장치로, 중소형 발전뿐만 아니라 승용차, 버스, 선박 등과 같은 운송 수단의 동력원으로 개발되고 있다. 그러나, 현재 전극 재료로 귀금속인 백금을 사용하고 있어 가격을 낮추는 데 걸림돌이 되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 백금을 대체할 수 있는 저렴하지만 고성능을 가진 전극 소재를 개발하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

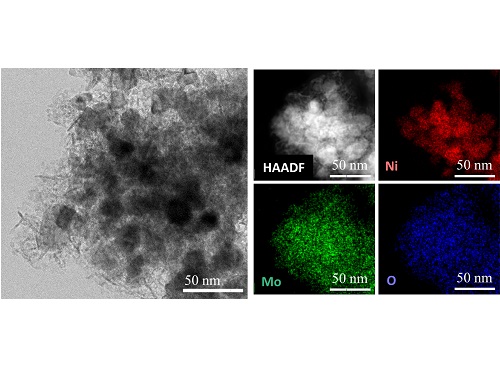

조은애 교수 연구팀은 차세대 연료전지로 개발되고 있는 음이온 교환막 연료전지용 전극 소재로 백금보다 우수한 성능을 갖는 `니켈-몰리브데넘 소재'를 개발했다고 밝혔다. 특히, 신규 개발 촉매를 실제 연료전지에 적용하는 경우 다양한 변수에 의해 실성능을 얻지 못하는 경우가 많다. 그러나, 연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하고 실제 연료전지에 신규 개발 촉매를 적용하는 것에 성공했다.

니켈은 음이온 교환막 연료전지용 비귀금속 전극 소재로 주목받았으나, 백금 성능의 100분의 1에도 미치지 못하여 실제 적용되지 못하고 있었다. 그러나 이번에 연구팀이 개발한 니켈-몰리브데넘 촉매는 백금보다 성능이 우수하고 (백금: 1.0 mA/cm2, 니켈-몰리브데넘 촉매: 1.1 mA/cm2), 가격은 80분의 1에 불과하여 백금을 대체할 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 니켈-몰리브데넘 촉매를 연료전지에 적용하여 성능을 확보하는 데에도 성공하였다.

조은애 교수는 "순수한 니켈은 성능이 낮지만, 산화 몰리브데넘을 이용해 니켈의 전자구조를 변화시켜 성능을 비약적으로 향상했다ˮ고 설명하며 “공정 특성상 대량 생산에도 적합하며 향후 음이온 교환막 연료전지에 적용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

신소재공학과 권용근 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어플라이드 카탈리시스 비: 엔바이론멘탈(Applied Catalysis B: Environmental)' 2023년 4월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A Ni-MoOx composite catalyst for the hydrogen oxidation reaction in anion exchange membrane fuel cell)

한편, 조은애 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중 나노 및 소재기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

백금보다 80배 저렴한 수소전지 대체 촉매 개발

탄소 중립에 도달하기 위해 수소가 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 수소 연료전지는 수소와 공기 중의 산소를 반응시켜 전기를 생산하는 발전장치로, 중소형 발전뿐만 아니라 승용차, 버스, 선박 등과 같은 운송 수단의 동력원으로 개발되고 있다. 그러나, 현재 전극 재료로 귀금속인 백금을 사용하고 있어 가격을 낮추는 데 걸림돌이 되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 백금을 대체할 수 있는 저렴하지만 고성능을 가진 전극 소재를 개발하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

조은애 교수 연구팀은 차세대 연료전지로 개발되고 있는 음이온 교환막 연료전지용 전극 소재로 백금보다 우수한 성능을 갖는 `니켈-몰리브데넘 소재'를 개발했다고 밝혔다. 특히, 신규 개발 촉매를 실제 연료전지에 적용하는 경우 다양한 변수에 의해 실성능을 얻지 못하는 경우가 많다. 그러나, 연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하고 실제 연료전지에 신규 개발 촉매를 적용하는 것에 성공했다.

니켈은 음이온 교환막 연료전지용 비귀금속 전극 소재로 주목받았으나, 백금 성능의 100분의 1에도 미치지 못하여 실제 적용되지 못하고 있었다. 그러나 이번에 연구팀이 개발한 니켈-몰리브데넘 촉매는 백금보다 성능이 우수하고 (백금: 1.0 mA/cm2, 니켈-몰리브데넘 촉매: 1.1 mA/cm2), 가격은 80분의 1에 불과하여 백금을 대체할 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 니켈-몰리브데넘 촉매를 연료전지에 적용하여 성능을 확보하는 데에도 성공하였다.

조은애 교수는 "순수한 니켈은 성능이 낮지만, 산화 몰리브데넘을 이용해 니켈의 전자구조를 변화시켜 성능을 비약적으로 향상했다ˮ고 설명하며 “공정 특성상 대량 생산에도 적합하며 향후 음이온 교환막 연료전지에 적용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

신소재공학과 권용근 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어플라이드 카탈리시스 비: 엔바이론멘탈(Applied Catalysis B: Environmental)' 2023년 4월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A Ni-MoOx composite catalyst for the hydrogen oxidation reaction in anion exchange membrane fuel cell)

한편, 조은애 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중 나노 및 소재기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2023.05.11

조회수 4055

-

7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

2023.01.30

조회수 5211

4개 연구실, ′안전관리 우수연구실′ 인증 취득

우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 ′2023 안전관리 우수연구실 인증′을 취득했다.

정부가 2013년 도입한 '안전관리 우수연구실 인증제'는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 마련한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산을 목표로 안전관리 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.이번에 신규 인증을 취득한 연구실은 ①고분자 에너지 전자 연구실(김범준 교수, 생명화학공학과), ②고등 광 재료 및 소자 연구실(신종화 교수, 신소재공학과), ③지속가능촉매연구실(박윤수 교수, 화학과), ④무기합성 연구실(백윤정 교수, 화학과) 등 총 4개다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 선정됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 KAIST는 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 취득하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다.13일 오후 3시에 열린 인증서 수여식에는 이동만 교학부총장, 양재영 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다.

2024.02.15 조회수 2459

4개 연구실, ′안전관리 우수연구실′ 인증 취득

우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 우리 대학 4개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 ′2023 안전관리 우수연구실 인증′을 취득했다.

정부가 2013년 도입한 '안전관리 우수연구실 인증제'는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 마련한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산을 목표로 안전관리 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.이번에 신규 인증을 취득한 연구실은 ①고분자 에너지 전자 연구실(김범준 교수, 생명화학공학과), ②고등 광 재료 및 소자 연구실(신종화 교수, 신소재공학과), ③지속가능촉매연구실(박윤수 교수, 화학과), ④무기합성 연구실(백윤정 교수, 화학과) 등 총 4개다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 선정됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 KAIST는 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 취득하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다.13일 오후 3시에 열린 인증서 수여식에는 이동만 교학부총장, 양재영 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다.

2024.02.15 조회수 2459 강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06 조회수 4130

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06 조회수 4130 제조AI 빅데이터센터, 제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼 개최

우리 대학 제조AI빅데이터센터(센터장 김일중)가 ʻ제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼(이하, 네트워킹 데이)ʼ를 29일 개최했다. 네트워킹 데이는 제조AI빅데이터센터가 작년부터 운영하고 있는 ‘제조데이터 촉진자 양성사업’의 교육 수료생 170명을 대상으로 진행되었다.

제조데이터 촉진자 양성사업은 제조AI 빅데이터교육에 제조 도메인 지식과 창의적 문제해결 능력을 접목하여 미래 제조혁신을 이끌어갈 인재인 제조데이터 촉진자를 양성하기 위한 교육사업이다. 교육은 중소·중견 제조기업 및 솔루션 공급기업의 재직자를 교육대상으로 한다. 교육과정은 제조AI 이론 교육 및 현장실습으로 구성되어 있으며, 제조AI가 적용된 우수현장을 견학할 수 있는 기회도 제공하고 있다.

제조AI빅데이터센터는 해당 사업으로 220여명의 제조데이터 촉진자를 양성할 예정이다. 이미 2022년 한 해 동안 101명, 2023년 상반기동안 70명의 교육 수료생을 배출하였으며, 현재 50명의 교육생을 대상으로 교육이 진행 중이다.

29일 개최한 네트워킹 데이는 총 2부로 구성되었으며, 1부는 제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표, 2부는 중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션으로 진행하였다.

제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표는 각 기수별로 우수한 사례를 창출한 교육생이 자사의 기업 소개와 제조데이터 촉진자 양성과정 중 현장실습을 통해 얻은 결과, 자사의 제조AI 적용 현황 등을 발표하는 자리로 구성하였다.

중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션은 KAIST 제조AI빅데이터센터장인 김일중 교수가 표준 제조데이터 프레임워크 활용방안을 주제로 발제하였다.

이후 KAIST 제조DX추진본부장인 김흥남 교수가 제조데이터 표준화 필요성 및 추진방안에 대해 패널 토론의 좌장을 맡아 진행하였다. 토론에는 이용관 한국공과대학교 교수, 권종원 KTL 센터장, 전현준 KEMP 대표, 김지현 동일프라텍 대표, 한아람 ABH 대표, 김민규 엣지크로스 이사가 참여하였다.

김흥남 교수는 “교육 수료생들 간 우수사례 공유와 소통의 장을 마련함으로써 각 분야의 제조데이터 촉진자들이 제조AI 적용 사례 및 제조데이터 표준화에 대하여 심도 있는 토론을 나누게 된 것이 국내 제조업 발전에 큰 의미가 있었다”라고 전했다.

KAIST 제조AI빅데이터센터는 금번 동문 네트워킹 데이를 필두로 하여 제조데이터 촉진자가 서로 교류할 수 있는 기회를 지속적으로 가질 계획이다.

2023.11.30 조회수 1610

제조AI 빅데이터센터, 제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼 개최

우리 대학 제조AI빅데이터센터(센터장 김일중)가 ʻ제조데이터 촉진자 동문 네트워킹 데이 및 표준화 포럼(이하, 네트워킹 데이)ʼ를 29일 개최했다. 네트워킹 데이는 제조AI빅데이터센터가 작년부터 운영하고 있는 ‘제조데이터 촉진자 양성사업’의 교육 수료생 170명을 대상으로 진행되었다.

제조데이터 촉진자 양성사업은 제조AI 빅데이터교육에 제조 도메인 지식과 창의적 문제해결 능력을 접목하여 미래 제조혁신을 이끌어갈 인재인 제조데이터 촉진자를 양성하기 위한 교육사업이다. 교육은 중소·중견 제조기업 및 솔루션 공급기업의 재직자를 교육대상으로 한다. 교육과정은 제조AI 이론 교육 및 현장실습으로 구성되어 있으며, 제조AI가 적용된 우수현장을 견학할 수 있는 기회도 제공하고 있다.

제조AI빅데이터센터는 해당 사업으로 220여명의 제조데이터 촉진자를 양성할 예정이다. 이미 2022년 한 해 동안 101명, 2023년 상반기동안 70명의 교육 수료생을 배출하였으며, 현재 50명의 교육생을 대상으로 교육이 진행 중이다.

29일 개최한 네트워킹 데이는 총 2부로 구성되었으며, 1부는 제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표, 2부는 중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션으로 진행하였다.

제조데이터 촉진자 우수교육생 사례발표는 각 기수별로 우수한 사례를 창출한 교육생이 자사의 기업 소개와 제조데이터 촉진자 양성과정 중 현장실습을 통해 얻은 결과, 자사의 제조AI 적용 현황 등을 발표하는 자리로 구성하였다.

중소·중견 제조기업을 위한 제조데이터 표준화 패널 디스커션은 KAIST 제조AI빅데이터센터장인 김일중 교수가 표준 제조데이터 프레임워크 활용방안을 주제로 발제하였다.

이후 KAIST 제조DX추진본부장인 김흥남 교수가 제조데이터 표준화 필요성 및 추진방안에 대해 패널 토론의 좌장을 맡아 진행하였다. 토론에는 이용관 한국공과대학교 교수, 권종원 KTL 센터장, 전현준 KEMP 대표, 김지현 동일프라텍 대표, 한아람 ABH 대표, 김민규 엣지크로스 이사가 참여하였다.

김흥남 교수는 “교육 수료생들 간 우수사례 공유와 소통의 장을 마련함으로써 각 분야의 제조데이터 촉진자들이 제조AI 적용 사례 및 제조데이터 표준화에 대하여 심도 있는 토론을 나누게 된 것이 국내 제조업 발전에 큰 의미가 있었다”라고 전했다.

KAIST 제조AI빅데이터센터는 금번 동문 네트워킹 데이를 필두로 하여 제조데이터 촉진자가 서로 교류할 수 있는 기회를 지속적으로 가질 계획이다.

2023.11.30 조회수 1610 알츠하이머병 유발하는 독성 단백질 발굴

알츠하이머병은 가장 대표적인 신경퇴행성 질환으로, 기억력 감퇴와 인지능력 저하를 유발한다. 알츠하이머병의 발병 인구가 급속히 증가하고 있으나, 현재까지 발병 원인이 명확히 밝혀진 바 없고, 이에 따라 효과적인 치료제 개발 또한 굉장히 더디게 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수(금속신경단백질연구단 단장) 연구팀이 한국기초과학지원연구원 바이오융합연구부 이영호 박사 연구팀, 우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀, 의과학대학원 한진주 교수 연구팀과의 공동연구와 한국생명공학연구원 희귀난치질환연구센터 이다용 박사 연구팀과 공동연구를 통해 알츠하이머병 유발인자의 독성을 촉진하는 세포 내 단백질을 발굴함으로써, 알츠하이머병과 관련된 새로운 병리적 네트워크를 제시했다고 20일 밝혔다.

알츠하이머병 환자들의 뇌에서 대표적으로 나타나는 병리적 현상은 노인성 반점 축적이다. 노인성 반점의 주된 구성분은 아밀로이드-베타 펩타이드로인 응집체로 세포 내 물질들과 결합해 세포 손상을 유발한다. 따라서, 이들 응집체와 세포 사멸 간의 상관관계가 활발히 연구되고 있다. 그러나, 아밀로이드-베타와 세포 사멸 유발 인자들 간의 직접적인 상호작용에 관해서는 아직 많은 부분이 밝혀진 바 없다.

최근 미국 FDA에서 승인한 알츠하이머병 신약은 노인성 반점을 나타내는 아밀로이드-베타 펩타이드의 응집체의 세포 손상을 주요 타깃으로 하여 개발됐다. 하지만, 제한된 사용 여부(특히, 부작용)로 그 신약 개발의 방향 전환 및 개선이 필요함을 연구자들은 절실히 느끼고 있다.

임미희 교수 연구팀은 알츠하이머병에서 과발현되며 원인 미상의 신경세포 사멸을 유발하는 ‘아밀로이드 전구체 C 말단 절단체’ 단백질이 아밀로이드-베타 및 금속-아밀로이드-베타 복합체와 결합해 응집을 촉진하고 독성 촉진제 역할을 함을 세계 최초로 증명하는 연구 내용을 발표했다.

이번 연구 결과는 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체 자체 또는 아밀로이드-베타과 결합한 복합체가 새로운 알츠하이머병의 새로운 바이오마커로 작용할 수 있고, 또한 그들이 새로운 신약개발 타깃이 될 수 있음을 제시하고 있다.

임미희 교수 연구팀의 남은주 박사(KAIST 화학과 박사 졸업, 現 브리검 여성 병원 및 하버드 의과대학 연구원)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세포 내 단백질 미세주입 기술을 통해 세포 안에서 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체가 아밀로이드-베타 응집 촉진에 미치는 역할을 연구팀은 확인했다. 더 나아가, 뉴런 세포 및 설치류의 뇌에서 아밀로이드-베타와 관련된 세포 사멸, 뉴런 손상, 염증반응이 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체에 의해 더욱 증가하는 현상을 최초로 확인해 세계적으로 주목받고 있다.

임미희 교수는 “이번 연구 결과는 알츠하이머병에서 기존에 알려지지 않은 생체 내 아밀로이드-베타 응집 및 독성 촉진제 발굴에 큰 의의가 있다”고 말하며, “이 연구 성과는 새로운 바이오마커 및 치료타깃을 제안하고 있다”고 밝혔다.

이번 연구는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, Impact factor: 15.1)'에 11월 10일 자 게재됐다. (논문명: APP-C31: An Intracellular Promoter of Both Metal-Free and Metal-Bound Amyloid-β40 Aggregation and Toxicity in Alzheimer’s Disease) Adv. Sci. 2023, 2307182 (https://doi.org/10.1002/advs.202307182)

이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(특히, 리더연구), KBSI, 국가과학기술연구회(NST), IBS 및 KAIST의 지원을 받아 진행됐다.

2023.11.20 조회수 2866

알츠하이머병 유발하는 독성 단백질 발굴

알츠하이머병은 가장 대표적인 신경퇴행성 질환으로, 기억력 감퇴와 인지능력 저하를 유발한다. 알츠하이머병의 발병 인구가 급속히 증가하고 있으나, 현재까지 발병 원인이 명확히 밝혀진 바 없고, 이에 따라 효과적인 치료제 개발 또한 굉장히 더디게 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수(금속신경단백질연구단 단장) 연구팀이 한국기초과학지원연구원 바이오융합연구부 이영호 박사 연구팀, 우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀, 의과학대학원 한진주 교수 연구팀과의 공동연구와 한국생명공학연구원 희귀난치질환연구센터 이다용 박사 연구팀과 공동연구를 통해 알츠하이머병 유발인자의 독성을 촉진하는 세포 내 단백질을 발굴함으로써, 알츠하이머병과 관련된 새로운 병리적 네트워크를 제시했다고 20일 밝혔다.

알츠하이머병 환자들의 뇌에서 대표적으로 나타나는 병리적 현상은 노인성 반점 축적이다. 노인성 반점의 주된 구성분은 아밀로이드-베타 펩타이드로인 응집체로 세포 내 물질들과 결합해 세포 손상을 유발한다. 따라서, 이들 응집체와 세포 사멸 간의 상관관계가 활발히 연구되고 있다. 그러나, 아밀로이드-베타와 세포 사멸 유발 인자들 간의 직접적인 상호작용에 관해서는 아직 많은 부분이 밝혀진 바 없다.

최근 미국 FDA에서 승인한 알츠하이머병 신약은 노인성 반점을 나타내는 아밀로이드-베타 펩타이드의 응집체의 세포 손상을 주요 타깃으로 하여 개발됐다. 하지만, 제한된 사용 여부(특히, 부작용)로 그 신약 개발의 방향 전환 및 개선이 필요함을 연구자들은 절실히 느끼고 있다.

임미희 교수 연구팀은 알츠하이머병에서 과발현되며 원인 미상의 신경세포 사멸을 유발하는 ‘아밀로이드 전구체 C 말단 절단체’ 단백질이 아밀로이드-베타 및 금속-아밀로이드-베타 복합체와 결합해 응집을 촉진하고 독성 촉진제 역할을 함을 세계 최초로 증명하는 연구 내용을 발표했다.

이번 연구 결과는 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체 자체 또는 아밀로이드-베타과 결합한 복합체가 새로운 알츠하이머병의 새로운 바이오마커로 작용할 수 있고, 또한 그들이 새로운 신약개발 타깃이 될 수 있음을 제시하고 있다.

임미희 교수 연구팀의 남은주 박사(KAIST 화학과 박사 졸업, 現 브리검 여성 병원 및 하버드 의과대학 연구원)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세포 내 단백질 미세주입 기술을 통해 세포 안에서 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체가 아밀로이드-베타 응집 촉진에 미치는 역할을 연구팀은 확인했다. 더 나아가, 뉴런 세포 및 설치류의 뇌에서 아밀로이드-베타와 관련된 세포 사멸, 뉴런 손상, 염증반응이 아밀로이드 전구체 C 말단 절단체에 의해 더욱 증가하는 현상을 최초로 확인해 세계적으로 주목받고 있다.

임미희 교수는 “이번 연구 결과는 알츠하이머병에서 기존에 알려지지 않은 생체 내 아밀로이드-베타 응집 및 독성 촉진제 발굴에 큰 의의가 있다”고 말하며, “이 연구 성과는 새로운 바이오마커 및 치료타깃을 제안하고 있다”고 밝혔다.

이번 연구는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, Impact factor: 15.1)'에 11월 10일 자 게재됐다. (논문명: APP-C31: An Intracellular Promoter of Both Metal-Free and Metal-Bound Amyloid-β40 Aggregation and Toxicity in Alzheimer’s Disease) Adv. Sci. 2023, 2307182 (https://doi.org/10.1002/advs.202307182)

이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(특히, 리더연구), KBSI, 국가과학기술연구회(NST), IBS 및 KAIST의 지원을 받아 진행됐다.

2023.11.20 조회수 2866 고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07 조회수 2243

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07 조회수 2243 포스트 AI 시대 핵심 신소재는?

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)이 불러온 4차 산업혁명 이후를 뜻하는 포스트 AI시대의 핵심 신소재를 전망하는 초청논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

대화형 AI인 `챗GPT(ChatGPT)'가 월간 사용자 1억 명을 두 달 만에 달성하는 등 AI는 우리 생활에 한층 가까이 다가왔다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI는 인간의 지능을 모사해 데이터를 학습하고 이에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다. 단순 반복적인 작업을 대체하는데 머물렀던 과거 인공지능 기술들과 달리, 더욱 어렵고 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있어 의료, 자율 주행 자동차, 로보틱스 등의 분야에서 새로운 기술 혁신을 이루고 있다.

최근에는 사물인터넷(IoT) 기술의 발전과 함께 현실 세계의 다양한 사물과 개체들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 도래하고 있다. 포스트 AI 시대에는 AI가 다양한 기기들과 결합해 우리 주변의 정보를 항상 받아들이고 이에 따라 최적의 의사결정을 하며 이를 현실적으로 실물세계에 구현하는 사이버세계와 현실세계가 하나로 융합되는 시대가 될 것으로 전망되고 있다.

포스트 AI 시대가 다가옴에 따라 웨어러블 장치를 위한 스마트 섬유, 소프트 로보틱스를 위한 인공근육, 환경친화적인 에너지 생산효율을 극대화할 수 있는 단일원자촉매등 AI의 한계를 보조하고 보완할 수 있는 신소재의 혁신이 더욱 중요해지고 있으며, 무엇보다 실용적인 기술의 확보가 시급하다.

김상욱 교수 연구팀은 스마트 섬유 개발의 원천소재인 그래핀 산화물 액정성을 세계 최초로 발견하였고, 소프트 로보틱스 분야에 새로운 돌파구를 마련한 헤라클레스 인공 근육 개발 그리고 세계 최초로 단일원자촉매를 발견하는 등 미래 신소재분야에서 혁신적인 연구를 수행해 온 공로를 인정받아 세계적인 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)' 명예의 전당(Hall of Fame) 특집 리뷰논문을 게재했다.

`어드밴스드 머티리얼스' 명예의 전당 초청논문은 신소재 분야의 세계적인 석학들을 매우 엄격한 기준에 따라 선정하여 그 미래 연구방향을 소개하는 권위 있는 특집 논문이다.

김상욱 교수는 "인공지능이 이끄는 4차 산업혁명 이후의 포스트 AI 시대는 신소재 기반의 사물 혁신이 중요해질 것인데 그래핀과 같은 2차원 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

KAIST 응용과학연구소 이강산 박사가 제1 저자로 참여하고 KAIST 신소재공학과 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수와 경희대학교 정보디스플레이학과 임준원 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더 연구자 지원사업인 다차원 나노 조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: 2D Materials Beyond Post-AI Era: Smart Fibers, Soft Robotics And Single Atom Catalysts

2023.11.06 조회수 3104

포스트 AI 시대 핵심 신소재는?

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)이 불러온 4차 산업혁명 이후를 뜻하는 포스트 AI시대의 핵심 신소재를 전망하는 초청논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

대화형 AI인 `챗GPT(ChatGPT)'가 월간 사용자 1억 명을 두 달 만에 달성하는 등 AI는 우리 생활에 한층 가까이 다가왔다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI는 인간의 지능을 모사해 데이터를 학습하고 이에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다. 단순 반복적인 작업을 대체하는데 머물렀던 과거 인공지능 기술들과 달리, 더욱 어렵고 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있어 의료, 자율 주행 자동차, 로보틱스 등의 분야에서 새로운 기술 혁신을 이루고 있다.

최근에는 사물인터넷(IoT) 기술의 발전과 함께 현실 세계의 다양한 사물과 개체들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 도래하고 있다. 포스트 AI 시대에는 AI가 다양한 기기들과 결합해 우리 주변의 정보를 항상 받아들이고 이에 따라 최적의 의사결정을 하며 이를 현실적으로 실물세계에 구현하는 사이버세계와 현실세계가 하나로 융합되는 시대가 될 것으로 전망되고 있다.

포스트 AI 시대가 다가옴에 따라 웨어러블 장치를 위한 스마트 섬유, 소프트 로보틱스를 위한 인공근육, 환경친화적인 에너지 생산효율을 극대화할 수 있는 단일원자촉매등 AI의 한계를 보조하고 보완할 수 있는 신소재의 혁신이 더욱 중요해지고 있으며, 무엇보다 실용적인 기술의 확보가 시급하다.

김상욱 교수 연구팀은 스마트 섬유 개발의 원천소재인 그래핀 산화물 액정성을 세계 최초로 발견하였고, 소프트 로보틱스 분야에 새로운 돌파구를 마련한 헤라클레스 인공 근육 개발 그리고 세계 최초로 단일원자촉매를 발견하는 등 미래 신소재분야에서 혁신적인 연구를 수행해 온 공로를 인정받아 세계적인 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)' 명예의 전당(Hall of Fame) 특집 리뷰논문을 게재했다.

`어드밴스드 머티리얼스' 명예의 전당 초청논문은 신소재 분야의 세계적인 석학들을 매우 엄격한 기준에 따라 선정하여 그 미래 연구방향을 소개하는 권위 있는 특집 논문이다.

김상욱 교수는 "인공지능이 이끄는 4차 산업혁명 이후의 포스트 AI 시대는 신소재 기반의 사물 혁신이 중요해질 것인데 그래핀과 같은 2차원 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

KAIST 응용과학연구소 이강산 박사가 제1 저자로 참여하고 KAIST 신소재공학과 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수와 경희대학교 정보디스플레이학과 임준원 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더 연구자 지원사업인 다차원 나노 조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: 2D Materials Beyond Post-AI Era: Smart Fibers, Soft Robotics And Single Atom Catalysts

2023.11.06 조회수 3104 저렴한 촉매로 간단하게 항생제 만드는 전략 개발

자연에 풍부한 탄화수소를 원료로 페니실린 등 항생제를 합성할 수 있는 새로운 촉매가 나왔다. 우리 대학 화학과 장석복 특훈교수(기초과학연구원 (IBS) 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 서상원 전(前) 기초과학연구원 차세대 연구 리더(現 DGIST 화학물리학과 교수)와의 협업으로 경제적인 니켈 기반 촉매를 이용해 탄화수소로부터 항생제 원료물질인 ‘카이랄 베타-락탐’을 합성하는 화학반응을 개발했다.

1928년 영국의 생물학자인 알렉산더 플레밍은 푸른곰팡이에서 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견했다. 이후 1945년 영국 화학자 도로시 호지킨이 베타-락탐으로 불리는 고리 화합물이 페니실린을 구성하는 주요 구조임을 밝혀냈다. 베타-락탐은 탄소 원자 3개와 질소 원자 1개로 이루어진 고리 구조(4원환 구조)로 페니실린 외에도 카바페넴, 세팔렉신과 같은 주요 항생제의 골격이기도 하다.

페니실린 구조 규명 덕분에 인류는 베타-락탐 계열의 항생제를 화학적으로 합성할 수 있게 됐다. 하지만 80여 년이 지난 지금도 베타-락탐 합성에는 해결해야 할 과제가 있다. 베타-락탐은 카이랄성(거울상 이성질성)을 지닐 수 있는데, 구성하는 원소의 종류나 개수가 같아도 완전히 다른 성질을 내는 두 유형의 거울상 이성질체가 존재한다는 것이다.

대부분의 시판 베타-락탐 의약품은 유용성을 가진 유형만 선택적으로 제조하기 위해 합성과정에서 카이랄 보조제를 추가로 장착시킨다. 합성 단계가 복잡해지고, 제조 단가가 높아질 뿐만 아니라 보조제 제거를 위해 추가로 화학물질을 투입해야 해서 폐기물이 발생한다는 단점이 있다.

장석복 교수 연구팀은 2019년 탄화수소로부터 합성 가능한 다이옥사졸론과 새로 개발한 촉매를 이용해 카이랄 감마-락탐을 합성하는 데 최초로 성공했다(Nature Catalysis). 당시 5원환 구조인 감마-락탐은 카이랄 선택적으로 합성했지만, 4원환 구조의 베타-락탐을 합성하지는 못했다. 또, 이 반응을 위해서는 값비싼 이리듐 촉매를 써야 한다는 한계도 있었다.

베타-락탐은 감마-락탐보다 더 쓰임이 많지만, 합성에 많은 에너지가 필요해 더 제조가 까다롭다. 이번 연구에서는 상대적으로 저렴하고, 풍부하게 존재하는 니켈 촉매를 이용하여 제조가 까다로운 베타-락탐을 카이랄 선택적으로 합성하는 데 성공했다. 시판 공정에서는 항생제 합성에 필요한 베타-락탐 원료를 8단계에 거쳐 합성했지만, 연구진이 제시한 촉매반응은 보조제 장착 및 제거 과정이 필요 없어 약 3단계 정도로 절차를 대폭 단축할 수 있다. 게다가, 원료물질에 비해 합성된 물질은 시장 가치가 700배가량 높아 고부가가치를 창출할 수 있다.

서상원 교수는 “니켈과 다이옥사졸론의 반응 과정에서 생기는 니켈-아미도 중간체가 베타 위치의 탄소와 선택적으로 반응하여 원하는 베타-락탐 골격을 얻을 수 있다”이라며 “두 유형의 카이랄 베타-락탐 중 한쪽만을 95% 이상의 정확도로 골라 선택적으로 합성할 수 있음을 보여줬다”고 말했다.

한편, 연구진은 천연물 등 복잡한 화학 구조의 물질에 베타-락탐 골격을 높은 정확도로 도입하는 데도 성공했다. 기존 의약품 합성 전략보다 간단하게 후보 약물이 될 새로운 물질을 합성할 수 있다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 교수는 “페니실린, 카바페넴과 같은 주요 항생제의 골격인 카이랄 베타-락탐을 손쉽게 합성해냈다”며 “유용 물질의 합성과정을 간소화해 산업에 이바지하는 동시에 신약 개발을 위한 다양한 후보물질 발굴도 견인할 것”이라고 말했다.

연구결과는 8월 25일(한국시간) 화학 분야 권위지인 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis, IF 37.8)’ 온라인판에 실렸다.

2023.08.25 조회수 3467

저렴한 촉매로 간단하게 항생제 만드는 전략 개발

자연에 풍부한 탄화수소를 원료로 페니실린 등 항생제를 합성할 수 있는 새로운 촉매가 나왔다. 우리 대학 화학과 장석복 특훈교수(기초과학연구원 (IBS) 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 서상원 전(前) 기초과학연구원 차세대 연구 리더(現 DGIST 화학물리학과 교수)와의 협업으로 경제적인 니켈 기반 촉매를 이용해 탄화수소로부터 항생제 원료물질인 ‘카이랄 베타-락탐’을 합성하는 화학반응을 개발했다.

1928년 영국의 생물학자인 알렉산더 플레밍은 푸른곰팡이에서 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견했다. 이후 1945년 영국 화학자 도로시 호지킨이 베타-락탐으로 불리는 고리 화합물이 페니실린을 구성하는 주요 구조임을 밝혀냈다. 베타-락탐은 탄소 원자 3개와 질소 원자 1개로 이루어진 고리 구조(4원환 구조)로 페니실린 외에도 카바페넴, 세팔렉신과 같은 주요 항생제의 골격이기도 하다.

페니실린 구조 규명 덕분에 인류는 베타-락탐 계열의 항생제를 화학적으로 합성할 수 있게 됐다. 하지만 80여 년이 지난 지금도 베타-락탐 합성에는 해결해야 할 과제가 있다. 베타-락탐은 카이랄성(거울상 이성질성)을 지닐 수 있는데, 구성하는 원소의 종류나 개수가 같아도 완전히 다른 성질을 내는 두 유형의 거울상 이성질체가 존재한다는 것이다.

대부분의 시판 베타-락탐 의약품은 유용성을 가진 유형만 선택적으로 제조하기 위해 합성과정에서 카이랄 보조제를 추가로 장착시킨다. 합성 단계가 복잡해지고, 제조 단가가 높아질 뿐만 아니라 보조제 제거를 위해 추가로 화학물질을 투입해야 해서 폐기물이 발생한다는 단점이 있다.

장석복 교수 연구팀은 2019년 탄화수소로부터 합성 가능한 다이옥사졸론과 새로 개발한 촉매를 이용해 카이랄 감마-락탐을 합성하는 데 최초로 성공했다(Nature Catalysis). 당시 5원환 구조인 감마-락탐은 카이랄 선택적으로 합성했지만, 4원환 구조의 베타-락탐을 합성하지는 못했다. 또, 이 반응을 위해서는 값비싼 이리듐 촉매를 써야 한다는 한계도 있었다.

베타-락탐은 감마-락탐보다 더 쓰임이 많지만, 합성에 많은 에너지가 필요해 더 제조가 까다롭다. 이번 연구에서는 상대적으로 저렴하고, 풍부하게 존재하는 니켈 촉매를 이용하여 제조가 까다로운 베타-락탐을 카이랄 선택적으로 합성하는 데 성공했다. 시판 공정에서는 항생제 합성에 필요한 베타-락탐 원료를 8단계에 거쳐 합성했지만, 연구진이 제시한 촉매반응은 보조제 장착 및 제거 과정이 필요 없어 약 3단계 정도로 절차를 대폭 단축할 수 있다. 게다가, 원료물질에 비해 합성된 물질은 시장 가치가 700배가량 높아 고부가가치를 창출할 수 있다.

서상원 교수는 “니켈과 다이옥사졸론의 반응 과정에서 생기는 니켈-아미도 중간체가 베타 위치의 탄소와 선택적으로 반응하여 원하는 베타-락탐 골격을 얻을 수 있다”이라며 “두 유형의 카이랄 베타-락탐 중 한쪽만을 95% 이상의 정확도로 골라 선택적으로 합성할 수 있음을 보여줬다”고 말했다.

한편, 연구진은 천연물 등 복잡한 화학 구조의 물질에 베타-락탐 골격을 높은 정확도로 도입하는 데도 성공했다. 기존 의약품 합성 전략보다 간단하게 후보 약물이 될 새로운 물질을 합성할 수 있다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 교수는 “페니실린, 카바페넴과 같은 주요 항생제의 골격인 카이랄 베타-락탐을 손쉽게 합성해냈다”며 “유용 물질의 합성과정을 간소화해 산업에 이바지하는 동시에 신약 개발을 위한 다양한 후보물질 발굴도 견인할 것”이라고 말했다.

연구결과는 8월 25일(한국시간) 화학 분야 권위지인 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis, IF 37.8)’ 온라인판에 실렸다.

2023.08.25 조회수 3467 수소차 연료전지 촉매 1000배 이상 저렴해진다

미래 에너지원으로 주목받고 있는 수소 연료전지를 기존 귀금속 백금 소재 대비 1,000배 이상 저렴한 소재로 개발하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 POSTECH 화학공학과 한정우 교수 연구팀과 공동연구를 통해 백금을 대체할 수 있는 비귀금속 촉매를 개발하고, 해당 소재의 고활성 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

수소차에 사용되는 양이온 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 전극 촉매로 많은 양의 백금 촉매를 사용한다. 특히, 연료전지 공기극에서의 전기화학 반응은 속도가 매우 느려, 이를 높이기 위해 전극에 많은 양의 백금 촉매가 필요하다.

공동연구팀은 백금을 대체할 수 있는 공기극용 ‘단일 원자 철-질소-탄소-인 소재’를 개발하고, 활성 메커니즘을 규명했다고 밝혔다. 이 촉매는 상용제품에 적용되고 있는 양이온 교환막 연료전지(PEMFC) 뿐만 아니라, 차세대 연료전지인 음이온 교환막 연료전지(anion exchange membrane fuel cell, AEMFC)에도 적용이 가능하다는 점에서 더욱 의미가 있다고 할 수 있다. 새롭게 개발한 소재는 탄소에 미량의 철 원소가 원자 단위로 분산돼 있고, 그 주변을 질소와 인이 결합하고 있는 구조다.

조은애 교수는 “기존의 단일원자 철-질소-탄소 촉매의 활성부에 인을 첨가함으로써 한계를 극복하고 성능 향상에 성공했다”라고 설명하며, “연료전지는 복잡한 반응 장치라서 새로운 촉매가 개발되더라도 실제 연료전지에 적용하는 것은 어려운 경우가 많은데, 이번에 개발한 촉매는 양이온 교환막 연료전지와 음이온 교환막 연료전지에 적용해서 모두 성능을 높이는데 성공했다”라고 말했다.

신소재공학과 노정한 박사과정이 제1 저자로, POSTECH 조아라 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국화학회 촉매 분야 저명 국제 학술지 ‘에이씨에스 카탈리시스(ACS Catalysis)’ 2023년 7월 3일자 온라인판에 출판됐다. 또한, 그 우수성을 인정받아 해당 학술지 보조 표지 논문(Supplementary front cover)로 게재됐다. (논문명: Transformation of the Active Moiety in Phosphorus-Doped Fe-N-C for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction)

한편, 이번 연구는 한국에너지기술평가원이 추진하는 에너지인력양성사업과 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2023.08.23 조회수 2325

수소차 연료전지 촉매 1000배 이상 저렴해진다

미래 에너지원으로 주목받고 있는 수소 연료전지를 기존 귀금속 백금 소재 대비 1,000배 이상 저렴한 소재로 개발하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 POSTECH 화학공학과 한정우 교수 연구팀과 공동연구를 통해 백금을 대체할 수 있는 비귀금속 촉매를 개발하고, 해당 소재의 고활성 메커니즘을 규명하는 데 성공했다고 22일 밝혔다.

수소차에 사용되는 양이온 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 전극 촉매로 많은 양의 백금 촉매를 사용한다. 특히, 연료전지 공기극에서의 전기화학 반응은 속도가 매우 느려, 이를 높이기 위해 전극에 많은 양의 백금 촉매가 필요하다.

공동연구팀은 백금을 대체할 수 있는 공기극용 ‘단일 원자 철-질소-탄소-인 소재’를 개발하고, 활성 메커니즘을 규명했다고 밝혔다. 이 촉매는 상용제품에 적용되고 있는 양이온 교환막 연료전지(PEMFC) 뿐만 아니라, 차세대 연료전지인 음이온 교환막 연료전지(anion exchange membrane fuel cell, AEMFC)에도 적용이 가능하다는 점에서 더욱 의미가 있다고 할 수 있다. 새롭게 개발한 소재는 탄소에 미량의 철 원소가 원자 단위로 분산돼 있고, 그 주변을 질소와 인이 결합하고 있는 구조다.

조은애 교수는 “기존의 단일원자 철-질소-탄소 촉매의 활성부에 인을 첨가함으로써 한계를 극복하고 성능 향상에 성공했다”라고 설명하며, “연료전지는 복잡한 반응 장치라서 새로운 촉매가 개발되더라도 실제 연료전지에 적용하는 것은 어려운 경우가 많은데, 이번에 개발한 촉매는 양이온 교환막 연료전지와 음이온 교환막 연료전지에 적용해서 모두 성능을 높이는데 성공했다”라고 말했다.

신소재공학과 노정한 박사과정이 제1 저자로, POSTECH 조아라 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국화학회 촉매 분야 저명 국제 학술지 ‘에이씨에스 카탈리시스(ACS Catalysis)’ 2023년 7월 3일자 온라인판에 출판됐다. 또한, 그 우수성을 인정받아 해당 학술지 보조 표지 논문(Supplementary front cover)로 게재됐다. (논문명: Transformation of the Active Moiety in Phosphorus-Doped Fe-N-C for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction)

한편, 이번 연구는 한국에너지기술평가원이 추진하는 에너지인력양성사업과 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2023.08.23 조회수 2325 플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14 조회수 2816

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14 조회수 2816 신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21 조회수 2724

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21 조회수 2724 백금보다 80배 저렴한 수소전지 대체 촉매 개발

탄소 중립에 도달하기 위해 수소가 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 수소 연료전지는 수소와 공기 중의 산소를 반응시켜 전기를 생산하는 발전장치로, 중소형 발전뿐만 아니라 승용차, 버스, 선박 등과 같은 운송 수단의 동력원으로 개발되고 있다. 그러나, 현재 전극 재료로 귀금속인 백금을 사용하고 있어 가격을 낮추는 데 걸림돌이 되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 백금을 대체할 수 있는 저렴하지만 고성능을 가진 전극 소재를 개발하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

조은애 교수 연구팀은 차세대 연료전지로 개발되고 있는 음이온 교환막 연료전지용 전극 소재로 백금보다 우수한 성능을 갖는 `니켈-몰리브데넘 소재'를 개발했다고 밝혔다. 특히, 신규 개발 촉매를 실제 연료전지에 적용하는 경우 다양한 변수에 의해 실성능을 얻지 못하는 경우가 많다. 그러나, 연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하고 실제 연료전지에 신규 개발 촉매를 적용하는 것에 성공했다.

니켈은 음이온 교환막 연료전지용 비귀금속 전극 소재로 주목받았으나, 백금 성능의 100분의 1에도 미치지 못하여 실제 적용되지 못하고 있었다. 그러나 이번에 연구팀이 개발한 니켈-몰리브데넘 촉매는 백금보다 성능이 우수하고 (백금: 1.0 mA/cm2, 니켈-몰리브데넘 촉매: 1.1 mA/cm2), 가격은 80분의 1에 불과하여 백금을 대체할 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 니켈-몰리브데넘 촉매를 연료전지에 적용하여 성능을 확보하는 데에도 성공하였다.

조은애 교수는 "순수한 니켈은 성능이 낮지만, 산화 몰리브데넘을 이용해 니켈의 전자구조를 변화시켜 성능을 비약적으로 향상했다ˮ고 설명하며 “공정 특성상 대량 생산에도 적합하며 향후 음이온 교환막 연료전지에 적용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

신소재공학과 권용근 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어플라이드 카탈리시스 비: 엔바이론멘탈(Applied Catalysis B: Environmental)' 2023년 4월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A Ni-MoOx composite catalyst for the hydrogen oxidation reaction in anion exchange membrane fuel cell)

한편, 조은애 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중 나노 및 소재기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2023.05.11 조회수 4055

백금보다 80배 저렴한 수소전지 대체 촉매 개발

탄소 중립에 도달하기 위해 수소가 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 수소 연료전지는 수소와 공기 중의 산소를 반응시켜 전기를 생산하는 발전장치로, 중소형 발전뿐만 아니라 승용차, 버스, 선박 등과 같은 운송 수단의 동력원으로 개발되고 있다. 그러나, 현재 전극 재료로 귀금속인 백금을 사용하고 있어 가격을 낮추는 데 걸림돌이 되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 백금을 대체할 수 있는 저렴하지만 고성능을 가진 전극 소재를 개발하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

조은애 교수 연구팀은 차세대 연료전지로 개발되고 있는 음이온 교환막 연료전지용 전극 소재로 백금보다 우수한 성능을 갖는 `니켈-몰리브데넘 소재'를 개발했다고 밝혔다. 특히, 신규 개발 촉매를 실제 연료전지에 적용하는 경우 다양한 변수에 의해 실성능을 얻지 못하는 경우가 많다. 그러나, 연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하고 실제 연료전지에 신규 개발 촉매를 적용하는 것에 성공했다.

니켈은 음이온 교환막 연료전지용 비귀금속 전극 소재로 주목받았으나, 백금 성능의 100분의 1에도 미치지 못하여 실제 적용되지 못하고 있었다. 그러나 이번에 연구팀이 개발한 니켈-몰리브데넘 촉매는 백금보다 성능이 우수하고 (백금: 1.0 mA/cm2, 니켈-몰리브데넘 촉매: 1.1 mA/cm2), 가격은 80분의 1에 불과하여 백금을 대체할 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 니켈-몰리브데넘 촉매를 연료전지에 적용하여 성능을 확보하는 데에도 성공하였다.

조은애 교수는 "순수한 니켈은 성능이 낮지만, 산화 몰리브데넘을 이용해 니켈의 전자구조를 변화시켜 성능을 비약적으로 향상했다ˮ고 설명하며 “공정 특성상 대량 생산에도 적합하며 향후 음이온 교환막 연료전지에 적용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

신소재공학과 권용근 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어플라이드 카탈리시스 비: 엔바이론멘탈(Applied Catalysis B: Environmental)' 2023년 4월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A Ni-MoOx composite catalyst for the hydrogen oxidation reaction in anion exchange membrane fuel cell)

한편, 조은애 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중 나노 및 소재기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2023.05.11 조회수 4055 7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

2023.01.30 조회수 5211

7개 연구실, '안전관리 우수연구실' 인증 취득

우리 대학 7개 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 2022 안전관리 우수연구실 인증을 획득했다.

안전관리 우수연구실 인증제는 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실이 자율적으로 안전관리 역량을 강화할 수 있도록 정부가 2013년 도입한 제도다. 안전관리 표준모델을 발굴하고 확산하는 것을 목표로 안전관리 수준과 활동이 우수한 연구실에 전문가의 심사를 통한 인증을 부여하고 있다.

이번에 신규 인증을 획득한 연구실은 총 7개로 대전 소재 정부출연연구기관 중 최다 규모다. 생명과학과 ①시스템 및 합성생물학 연구실(조병관 교수), 신소재공학과 ②NanoSF 연구실(강정구 교수), ③바이오신소재연구실(박찬범 교수), ④지속가능에너지재료 연구실(정우철 교수), ⑤신소재 영상화 및 융합 연구실(홍승범 교수), 원자력및양자공학과 ⑥핵융합 및 플라즈마 동역학 연구실(성충기 교수), 화학과 ⑦나노촉매연구실(송현준 교수) 등이다.

해당 연구실들은 ▴연구실 안전 환경 시스템 분야(30점) ▴연구실 안전 환경 활동 수준 분야(50점), ▴연구실 안전관리 관계자 안전의식 분야(20점) 등 세 가지로 구분된 심사 항목에서 각 분야 배점의 80% 이상을 득점하고 80점 이상의 총점을 얻었다. 또한, 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정에 명시된 필수 이행항목 4종에 대한 평가를 동시에 충족해 우수 연구실로 인증됐다.

이광형 총장은 "최근 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 시행되어 공공기관의 사회적 책임에 부응하기 위해 안전보건경영시스템 'ISO45001' 인증을 준비하는 등 연구실 안전관리에 많은 관심을 가지고 있다"라고 전했다. 이어 이 총장은, "KAIST의 우수한 연구자들이 안전하게 연구할 수 있도록 안전관리 우수연구실 인증을 향후 확대하여 시행하는 등 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 26일 오후 2시부터 진행된 인증서 수여식에는 이승섭 교학부총장, 방진섭 행정처장 등 보직자들과 해당 연구실 관계자들이 참여했다. 또한, 연구실 내 행정적 관리를 평가하는 "안전 환경 시스템 분야"와 구성원의 안전의식을 평가하는 "안전관리 관계자 안전의식 분야"에서 높은 점수를 받은 강정구 신소재공학과 교수 연구실 투어가 진행됐다.

2023.01.30 조회수 5211