%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80

-

부작용·내성 극복한 신개념 칸디다증 치료제 개발

칸디다증은 곰팡이균(진균)의 일종인 칸디다(Candida)가 혈액을 통해 전신으로 퍼지며 장기 손상과 패혈증을 유발할 수 있는 치명적인 감염 질환이다. 최근 면역 저하 치료, 장기 이식, 의료기기 사용 등이 증가함에 따라 칸디다증 발병이 급증하고 있다. 한국 연구진이 기존 항진균제와 달리, 칸디다균에만 선택적으로 작용해 높은 치료 효능과 낮은 부작용을 동시에 갖춘 차세대 치료제를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 서울아산병원 정용필 교수팀과의 협력을 통해, 칸디다 세포벽의 두 핵심 효소를 동시에 저해하는 유전자 기반 나노치료제(FTNx)를 개발했다고 8일 밝혔다.

현재 사용 중인 칸디다의 항진균제들은 표적 선택성이 낮아 인체 세포에도 영향을 미칠 수 있으며, 이에 내성을 가지는 새로운 균의 출현으로 인해 치료 효과가 점차 떨어지고 있다. 특히 면역력이 저하된 환자들에게는 감염의 진행이 빠르고 예후도 좋지 않아, 기존 치료제의 한계를 극복할 수 있는 새로운 치료법의 개발이 시급한 상황이다.

이에 연구팀이 개발한 치료제는 전신 투여가 가능하며, 유전자 억제 기술과 나노소재 기술을 융합함으로써 기존 화합물 기반의 약물들이 가지는 구조적 한계를 효과적으로 극복하고, 칸디다균에만 선택적으로 치료하는데 성공했다.

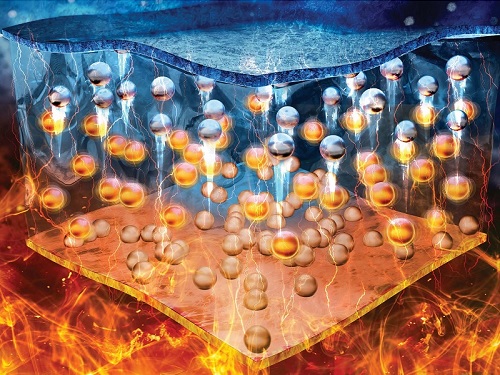

연구팀은 칸디다라는 곰팡이균의 세포벽을 만드는 데 중요한 두 가지 효소 — β‑1,3‑글루칸 합성효소(FKS1)와 키틴 합성효소(CHS3)를 동시에 표적하는 짧은 DNA 조각(antisense oligonucleotide, ASO)을 탑재한 금 나노입자 기반의 복합체를 제작했다.

여기에 칸디다 세포벽의 특정 당지질 구조(당과 지방이 결합된 구조)와 결합하는 표면 코팅 기술을 적용하여 표적유도장치를 장착함으로써, 인체 세포에는 아예 전달되지 않고 칸디다에만 선택적으로 작용하는 정밀 타겟팅 효과를 구현하는 데 성공했다.

이 복합체는 칸디다 세포 내로 진입한 후, FKS1 및 CHS3의 유전자가 만들어내는 mRNA를 잘라버려서 번역을 억제해 세포벽 성분인 β‑1,3‑글루칸과 키틴의 합성을 동시에 차단한다. 이로 인해 칸디다 세포벽은 구조적 안정성을 유지하지 못하고 붕괴되며, 세균의 생존과 증식이 억제된다.

실제로 쥐에서 전신 칸디다증 모델 실험을 통해 치료 효과를 검증한 결과, 치료군에서 칸디다의 장기 내 균 수 감소, 면역 반응 정상화, 그리고 생존율의 유의미한 증가가 관찰됐다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 치료제가 인체 독성과 약제내성 확산 문제를 극복하는 방법을 제시하며, 유전자 치료의 전신 감염 적용 가능성을 보여주는 중요한 전환점”이라며, “향후 임상 적용을 위한 투여 방식 최적화 및 독성 검증 연구를 지속적으로 진행할 계획”이라고 밝혔다.

해당 연구는 생명과학과 정주연 학생 및 서울아산병원 홍윤경 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 7월 1일 자로 게재됐다.

※ 논문명 : Effective treatment of systemic candidiasis by synergistic targeting of cell wall synthesis

※ DOI : 10.1038/s41467-025-60684-7

이번 연구는 보건복지부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.08 조회수 993

부작용·내성 극복한 신개념 칸디다증 치료제 개발

칸디다증은 곰팡이균(진균)의 일종인 칸디다(Candida)가 혈액을 통해 전신으로 퍼지며 장기 손상과 패혈증을 유발할 수 있는 치명적인 감염 질환이다. 최근 면역 저하 치료, 장기 이식, 의료기기 사용 등이 증가함에 따라 칸디다증 발병이 급증하고 있다. 한국 연구진이 기존 항진균제와 달리, 칸디다균에만 선택적으로 작용해 높은 치료 효능과 낮은 부작용을 동시에 갖춘 차세대 치료제를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 서울아산병원 정용필 교수팀과의 협력을 통해, 칸디다 세포벽의 두 핵심 효소를 동시에 저해하는 유전자 기반 나노치료제(FTNx)를 개발했다고 8일 밝혔다.

현재 사용 중인 칸디다의 항진균제들은 표적 선택성이 낮아 인체 세포에도 영향을 미칠 수 있으며, 이에 내성을 가지는 새로운 균의 출현으로 인해 치료 효과가 점차 떨어지고 있다. 특히 면역력이 저하된 환자들에게는 감염의 진행이 빠르고 예후도 좋지 않아, 기존 치료제의 한계를 극복할 수 있는 새로운 치료법의 개발이 시급한 상황이다.

이에 연구팀이 개발한 치료제는 전신 투여가 가능하며, 유전자 억제 기술과 나노소재 기술을 융합함으로써 기존 화합물 기반의 약물들이 가지는 구조적 한계를 효과적으로 극복하고, 칸디다균에만 선택적으로 치료하는데 성공했다.

연구팀은 칸디다라는 곰팡이균의 세포벽을 만드는 데 중요한 두 가지 효소 — β‑1,3‑글루칸 합성효소(FKS1)와 키틴 합성효소(CHS3)를 동시에 표적하는 짧은 DNA 조각(antisense oligonucleotide, ASO)을 탑재한 금 나노입자 기반의 복합체를 제작했다.

여기에 칸디다 세포벽의 특정 당지질 구조(당과 지방이 결합된 구조)와 결합하는 표면 코팅 기술을 적용하여 표적유도장치를 장착함으로써, 인체 세포에는 아예 전달되지 않고 칸디다에만 선택적으로 작용하는 정밀 타겟팅 효과를 구현하는 데 성공했다.

이 복합체는 칸디다 세포 내로 진입한 후, FKS1 및 CHS3의 유전자가 만들어내는 mRNA를 잘라버려서 번역을 억제해 세포벽 성분인 β‑1,3‑글루칸과 키틴의 합성을 동시에 차단한다. 이로 인해 칸디다 세포벽은 구조적 안정성을 유지하지 못하고 붕괴되며, 세균의 생존과 증식이 억제된다.

실제로 쥐에서 전신 칸디다증 모델 실험을 통해 치료 효과를 검증한 결과, 치료군에서 칸디다의 장기 내 균 수 감소, 면역 반응 정상화, 그리고 생존율의 유의미한 증가가 관찰됐다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 치료제가 인체 독성과 약제내성 확산 문제를 극복하는 방법을 제시하며, 유전자 치료의 전신 감염 적용 가능성을 보여주는 중요한 전환점”이라며, “향후 임상 적용을 위한 투여 방식 최적화 및 독성 검증 연구를 지속적으로 진행할 계획”이라고 밝혔다.

해당 연구는 생명과학과 정주연 학생 및 서울아산병원 홍윤경 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 7월 1일 자로 게재됐다.

※ 논문명 : Effective treatment of systemic candidiasis by synergistic targeting of cell wall synthesis

※ DOI : 10.1038/s41467-025-60684-7

이번 연구는 보건복지부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.08 조회수 993 -

전기및전자공학부 박시온 학생 외 2명 한국공학한림원 원익 차세대 공학도상 최우수상·우수상 수상

한국공학한림원이 주관한 제3회 원익 차세대 공학도상에서 우리 대학 박시온 전기및전자공학부 석박통합과정 학생이 최우수상을, 김민규 생명화학공학과 박사과정과 박동하 원자력및양자공학과 박사과정 학생이 우수상을 수상하였다.

박시온 학생은 차세대 메모리의 높은 전력 소모 문제를 해결하기 위해 비용이나 공정 난이도 증가 없이 기존 대비 15배 이상의 전력 소모를 획기적으로 줄이는 기술을 개발한 점이 높이 평가되어 최우수상을 수상하였다. 관련 기술로 국내외에서 6건의 특허를 출원하고, 다양한 두뇌 모사 반도체(뉴로모픽 반도체) 기술을 개발하여 차세대 반도체 기술혁신을 이끌고 있다.

우수상 수상자 6명 중 한 명인 박동하 학생은 위성 전기추력기 기업 ‘코스모비’를 창업한 성과를 인정받아 수상하였다. 코스모비가 개발한 전기추력기는 올해 11월에 누리호에 탑재될 KAIST 큐브위성에 장착된다. 코스모비는 초소형 위성을 위한 전기추력기 개발을 통해 초소형 군집위성부터 심우주 탐사까지 다양한 우주산업 발전에 기여하고자 한다.

김민규 학생은 수소 에너지 사회실현을 목표로 ‘하이드로엑스팬드’를 창업하고, 물을 분해해 수소를 생산하는 장치인 수전해 스택을 개발해 우수상을 수상하였다. 기존 알칼라인 및 양이온 교환막 수전해 한계를 극복한 음이온 교환막 기술을 활용해 고성능 스택을 제작했으며 대규모 생산을 위한 기술개발을 추진하고 있다.

원익 차세대 공학도상은 국내 공학 관련 대학(원)생 대상으로 소재·부품·장비 분야에서 창의적이고 도전적인 공학도를 발굴하여 사회문제 해결에 기여하는 엔지니어로 성장할 수 있도록 수여하는 상이다.

시상식은 오는 12일 오후 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 호텔에서 열린다.

2025.03.10 조회수 2876

전기및전자공학부 박시온 학생 외 2명 한국공학한림원 원익 차세대 공학도상 최우수상·우수상 수상

한국공학한림원이 주관한 제3회 원익 차세대 공학도상에서 우리 대학 박시온 전기및전자공학부 석박통합과정 학생이 최우수상을, 김민규 생명화학공학과 박사과정과 박동하 원자력및양자공학과 박사과정 학생이 우수상을 수상하였다.

박시온 학생은 차세대 메모리의 높은 전력 소모 문제를 해결하기 위해 비용이나 공정 난이도 증가 없이 기존 대비 15배 이상의 전력 소모를 획기적으로 줄이는 기술을 개발한 점이 높이 평가되어 최우수상을 수상하였다. 관련 기술로 국내외에서 6건의 특허를 출원하고, 다양한 두뇌 모사 반도체(뉴로모픽 반도체) 기술을 개발하여 차세대 반도체 기술혁신을 이끌고 있다.

우수상 수상자 6명 중 한 명인 박동하 학생은 위성 전기추력기 기업 ‘코스모비’를 창업한 성과를 인정받아 수상하였다. 코스모비가 개발한 전기추력기는 올해 11월에 누리호에 탑재될 KAIST 큐브위성에 장착된다. 코스모비는 초소형 위성을 위한 전기추력기 개발을 통해 초소형 군집위성부터 심우주 탐사까지 다양한 우주산업 발전에 기여하고자 한다.

김민규 학생은 수소 에너지 사회실현을 목표로 ‘하이드로엑스팬드’를 창업하고, 물을 분해해 수소를 생산하는 장치인 수전해 스택을 개발해 우수상을 수상하였다. 기존 알칼라인 및 양이온 교환막 수전해 한계를 극복한 음이온 교환막 기술을 활용해 고성능 스택을 제작했으며 대규모 생산을 위한 기술개발을 추진하고 있다.

원익 차세대 공학도상은 국내 공학 관련 대학(원)생 대상으로 소재·부품·장비 분야에서 창의적이고 도전적인 공학도를 발굴하여 사회문제 해결에 기여하는 엔지니어로 성장할 수 있도록 수여하는 상이다.

시상식은 오는 12일 오후 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 호텔에서 열린다.

2025.03.10 조회수 2876 -

KAIST 제조AI빅데이터센터 – 미국 MIT MIMO, 글로벌 제조 혁신을 위한 차세대 AI 공동연구 착수

KAIST 제조AI빅데이터센터와 미국 MIT Machine Intelligence for Manufacturing and Operations(이하 MIT MIMO)는 미국 MIT에서 2025년 2월 12일(현지시간) “자가 적응 AI 기반 이차전지 모듈팩 통합 시스템 개발”에 대한 킥오프 미팅을 시작으로 국제공동연구를 본격적으로 시작했다.

이번 연구는 중소벤처기업부(이하 중기부)가 추진하는 2024년 전략기술 테마별 프로젝트(DCP, Deep-Tech Challenge Project)의 일환으로 진행된다. DCP 프로젝트는 중소·벤처기업이 고위험·고성과 R&D에 과감히 도전할 수 있도록 지원하는 대규모 연구개발 프로그램으로, 민·관 합동으로 최대 100억 원 규모의 연구개발 자금이 투입된다. 이번 프로젝트에는 혁신 중소·벤처기업 98개 기업이 지원하였으며, 중기부는 2024년 12월 글로벌 시장을 선도할 가능성과 국가 전략적 기술 확보 필요성을 고려하여 최종 6개 과제를 선정했다.

KAIST 제조AI빅데이터센터는 선정된 6개 과제 중 이차전지 분야에서 국내 맞춤형 이차전지 선두기업인 ㈜CTNS와 함께 공동연구를 추진하며, 글로벌 협력을 위해 MIT MIMO와 국제 공동연구개발을 진행한다. ㈜CTNS는 일반 배터리 제조 공장과 차별화된 유연생산 자동화 솔루션을 보유·운영하는 이차전지 기술 혁신 기업으로, 배터리팩 설계부터 제조, 사용 관리까지 전 과정을 아우르는 서비스를 제공하고 있다. 본 과제에서는 글로벌 톱 티어(top-tier) 연구기관인 KAIST 제조AI빅데이터센터와 MIT MIMO가 자가 적응형 차세대 AI를 개발하고, 이를 ㈜CTNS의 이차전지 모듈팩 기술력과 결합하여 ㈜CTNS가 차세대 AI 기반 기술 혁신을 주도하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원할 계획이다.

이번 킥오프 미팅에서는 연구 목표와 계획을 공유하고, 각 참여 기관 및 기업 간 협력 방안을 논의하는 자리가 마련되었다. 앞으로 KAIST 제조AI빅데이터센터와 MIT MIMO는 정기적인 협력 회의를 통해 연구 진행 상황을 점검하고, 기술 개발을 가속화할 예정이다.

KAIST 제조AI빅데이터센터장인 김일중 교수는 "세계적인 연구기관과의 협업을 통해 기술적 시너지를 창출하고, 중소·벤처기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 연구 성과를 극대화할 계획"이라고 밝혔으며, KAIST 제조AI빅데이터센터 김흥남 교수는 “한미간 제조AI분야 협력을 통해 우리나라 중소제조기업이 글로벌 제조기업으로 성장하는 계기를 만들겠다”라고 포부를 밝혔다.

KAIST 제조AI빅데이터센터와 MIT MIMO가 협력하여 진행하는 본 연구는 차세대 AI 기술 개발에 크게 기여할 것으로 기대되며, 글로벌 이차전지 산업의 혁신을 주도할 중요한 이정표가 될 것이다.

2025.02.13 조회수 3505

KAIST 제조AI빅데이터센터 – 미국 MIT MIMO, 글로벌 제조 혁신을 위한 차세대 AI 공동연구 착수

KAIST 제조AI빅데이터센터와 미국 MIT Machine Intelligence for Manufacturing and Operations(이하 MIT MIMO)는 미국 MIT에서 2025년 2월 12일(현지시간) “자가 적응 AI 기반 이차전지 모듈팩 통합 시스템 개발”에 대한 킥오프 미팅을 시작으로 국제공동연구를 본격적으로 시작했다.

이번 연구는 중소벤처기업부(이하 중기부)가 추진하는 2024년 전략기술 테마별 프로젝트(DCP, Deep-Tech Challenge Project)의 일환으로 진행된다. DCP 프로젝트는 중소·벤처기업이 고위험·고성과 R&D에 과감히 도전할 수 있도록 지원하는 대규모 연구개발 프로그램으로, 민·관 합동으로 최대 100억 원 규모의 연구개발 자금이 투입된다. 이번 프로젝트에는 혁신 중소·벤처기업 98개 기업이 지원하였으며, 중기부는 2024년 12월 글로벌 시장을 선도할 가능성과 국가 전략적 기술 확보 필요성을 고려하여 최종 6개 과제를 선정했다.

KAIST 제조AI빅데이터센터는 선정된 6개 과제 중 이차전지 분야에서 국내 맞춤형 이차전지 선두기업인 ㈜CTNS와 함께 공동연구를 추진하며, 글로벌 협력을 위해 MIT MIMO와 국제 공동연구개발을 진행한다. ㈜CTNS는 일반 배터리 제조 공장과 차별화된 유연생산 자동화 솔루션을 보유·운영하는 이차전지 기술 혁신 기업으로, 배터리팩 설계부터 제조, 사용 관리까지 전 과정을 아우르는 서비스를 제공하고 있다. 본 과제에서는 글로벌 톱 티어(top-tier) 연구기관인 KAIST 제조AI빅데이터센터와 MIT MIMO가 자가 적응형 차세대 AI를 개발하고, 이를 ㈜CTNS의 이차전지 모듈팩 기술력과 결합하여 ㈜CTNS가 차세대 AI 기반 기술 혁신을 주도하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원할 계획이다.

이번 킥오프 미팅에서는 연구 목표와 계획을 공유하고, 각 참여 기관 및 기업 간 협력 방안을 논의하는 자리가 마련되었다. 앞으로 KAIST 제조AI빅데이터센터와 MIT MIMO는 정기적인 협력 회의를 통해 연구 진행 상황을 점검하고, 기술 개발을 가속화할 예정이다.

KAIST 제조AI빅데이터센터장인 김일중 교수는 "세계적인 연구기관과의 협업을 통해 기술적 시너지를 창출하고, 중소·벤처기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 연구 성과를 극대화할 계획"이라고 밝혔으며, KAIST 제조AI빅데이터센터 김흥남 교수는 “한미간 제조AI분야 협력을 통해 우리나라 중소제조기업이 글로벌 제조기업으로 성장하는 계기를 만들겠다”라고 포부를 밝혔다.

KAIST 제조AI빅데이터센터와 MIT MIMO가 협력하여 진행하는 본 연구는 차세대 AI 기술 개발에 크게 기여할 것으로 기대되며, 글로벌 이차전지 산업의 혁신을 주도할 중요한 이정표가 될 것이다.

2025.02.13 조회수 3505 -

강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

*하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질

디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮고 집적도가 높아 메인 메모리로 활용돼 왔다. 하지만 디램 메모리 기술은 소자의 크기가 작아질수록 디램 소자가 정보를 저장하는 저장 커패시터의 용량도 작아지게 되고, 더 이상 메모리 동작을 수행하기 어렵다.

연구팀은 저장 커패시터는 정보를 저장하는 디램 기술의 한계를 극복하고자 이러한 저장 커패시터가 물리적으로 작은 면적에서도 높은 저장 용량을 달성할 수 있도록 개선하는 데에 집중했다. 이를 위해 하프니아 강유전체 기반 극박막의 고유전율 물질을 개발했다. 연구 결과 현재까지 보고된 디램 커패시터 중, 가장 낮은 2.4 Å (머리카락 굵기의 약 10만분의 1)의 SiO2(실리콘 산화물) 유효 두께와 같이 얇은 층에 저장하는 것을 달성했다.

또한 연구팀은 디램 메모리 기술을 잠재적으로 대체할 수 있는 후보군으로 주목받고 있는 강유전체 메모리 FRAM 메모리도 개발하였다. 현 DRAM 수준의 1V 이하의 낮은 전압에서도 비 휘발성 정보 저장과 삭제가 확실히 이루어지는 기술은 에너지 효율성을 크게 향상시켜 차세대 메모리에 필수적이다.

디램 메모리 기술에 이어 연구팀은 낸드 플래시 메모리의 한계를 극복할 하프니아 강유전체 기반의 차세대 메모리 기술을 개발했다. 낸드 플래시 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리이다. 현재, 낸드플래시 메모리의 저장 용량을 늘리기 위해 여러 층을 쌓아 올리는 방식으로 발전해 왔지만, 물리적인 한계로 인해 500층, 1000층 이상으로 쌓기가 어려운 상황이다.

이에 연구팀은 강유전체라는 새로운 소재를 낸드 플래시에 적용하는 방식을 연구한 결과, 소재 계면에 TiO2 층이라는 얇은 층을 추가함으로써 1000단 이상의 수직 적층 3차원이며 외부 환경의 간섭에도 데이터를 안정적으로 유지하도록 설계했다.

마지막으로 기존의 낸드 플래시 기술에서 산화물 채널 기반의 메모리 소자는 데이터를 완전히 지울 수 없는 한계가 있어 새로운 구조의 고성능 산화물 채널 기반 낸드 플래시 소자를 개발하는 데 성공했다. 이 소자는 더 많은 데이터를 저장할 수 있고 데이터를 10년 이상 안정적으로 보존할 수 있는 특징을 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과들은 스케일링 이슈로 인해 답보상태에 있는 메모리 반도체 기술 개발에 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 다양한 인공지능 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅 기술 상용화에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.

벤카테스왈루 가담(Venkateswarlu Gaddam) 연구 교수, 김기욱 박사 과정, 조홍래 박사 과정, 황정현 박사 과정, 이상호 박사 과정, 최효준 석사 과정, 강현준 석사 과정이 공동 제1 저자로 참여했고 이러한 연구 성과를 국제적으로 인정받아 반도체 산업계 최고 수준의(Top-tier) 컨퍼런스에 2024년 5편의 논문을 발표했다. (2024 VLSI 2편, 2024 IEDM 3편)

- In-depth analysis of the Hafnia ferroelectrics as a key enabler for low voltage & QLC 3D VNAND beyond 1K layers: Experimental demonstration and modeling VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Low-Damage Processed and High-Pressure Annealed High-k Hafnium Zirconium Oxide Capacitors near Morphotropic Phase Boundary with Record-Low EOT of 2.4 Å & high-k of 70 for DRAM … VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Unveiling the Origin of Disturbance in FeFET and the Potential of Multifunctional TiO2 as a Breakthrough for Disturb-free 3D NAND Cell: Experimental and Modeling https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=4

- Oxide Channel Ferroelectric NAND Device with Source- tied Covering Metal Structure: Wide Memory Window (14.3 V), Reliable Retention (> 10 years) and Disturbance Immunity (△Vth ≤ 0.1 V) for QLC Operation

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=47

- Design Methodology for Low-Voltage Operational (≤1 V) FRAM Cell Capacitors and Approaches for Overcoming Disturb Issues in 1T-nC Arrays: Experimental & Modeling:

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=54

참고로, IEEE VLSI와 IEEE IEDM 학회는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 인텔 등 굴지의 반도체 업계와 세계적인 석학들이 최신 기술 개발을 공유하고 미래 기술의 지향점을 논의하는 학회로 반도체 올림픽이라고 불린다.

한편, 이 연구는 삼성전자, 한양대학교와 협업을 통해서 수행되었으며, 한국산업기술평가원 (KEIT) 민관공동투자 반도체 고급인력양성사업, 과학기술정보통신부 혁신연구센터(IRC) 지원 사업, 삼성전자(Samsung Electronics)의 지원을 받아 진행됐다.

2025.01.06 조회수 6145

강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

*하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질

디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮고 집적도가 높아 메인 메모리로 활용돼 왔다. 하지만 디램 메모리 기술은 소자의 크기가 작아질수록 디램 소자가 정보를 저장하는 저장 커패시터의 용량도 작아지게 되고, 더 이상 메모리 동작을 수행하기 어렵다.

연구팀은 저장 커패시터는 정보를 저장하는 디램 기술의 한계를 극복하고자 이러한 저장 커패시터가 물리적으로 작은 면적에서도 높은 저장 용량을 달성할 수 있도록 개선하는 데에 집중했다. 이를 위해 하프니아 강유전체 기반 극박막의 고유전율 물질을 개발했다. 연구 결과 현재까지 보고된 디램 커패시터 중, 가장 낮은 2.4 Å (머리카락 굵기의 약 10만분의 1)의 SiO2(실리콘 산화물) 유효 두께와 같이 얇은 층에 저장하는 것을 달성했다.

또한 연구팀은 디램 메모리 기술을 잠재적으로 대체할 수 있는 후보군으로 주목받고 있는 강유전체 메모리 FRAM 메모리도 개발하였다. 현 DRAM 수준의 1V 이하의 낮은 전압에서도 비 휘발성 정보 저장과 삭제가 확실히 이루어지는 기술은 에너지 효율성을 크게 향상시켜 차세대 메모리에 필수적이다.

디램 메모리 기술에 이어 연구팀은 낸드 플래시 메모리의 한계를 극복할 하프니아 강유전체 기반의 차세대 메모리 기술을 개발했다. 낸드 플래시 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리이다. 현재, 낸드플래시 메모리의 저장 용량을 늘리기 위해 여러 층을 쌓아 올리는 방식으로 발전해 왔지만, 물리적인 한계로 인해 500층, 1000층 이상으로 쌓기가 어려운 상황이다.

이에 연구팀은 강유전체라는 새로운 소재를 낸드 플래시에 적용하는 방식을 연구한 결과, 소재 계면에 TiO2 층이라는 얇은 층을 추가함으로써 1000단 이상의 수직 적층 3차원이며 외부 환경의 간섭에도 데이터를 안정적으로 유지하도록 설계했다.

마지막으로 기존의 낸드 플래시 기술에서 산화물 채널 기반의 메모리 소자는 데이터를 완전히 지울 수 없는 한계가 있어 새로운 구조의 고성능 산화물 채널 기반 낸드 플래시 소자를 개발하는 데 성공했다. 이 소자는 더 많은 데이터를 저장할 수 있고 데이터를 10년 이상 안정적으로 보존할 수 있는 특징을 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과들은 스케일링 이슈로 인해 답보상태에 있는 메모리 반도체 기술 개발에 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 다양한 인공지능 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅 기술 상용화에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.

벤카테스왈루 가담(Venkateswarlu Gaddam) 연구 교수, 김기욱 박사 과정, 조홍래 박사 과정, 황정현 박사 과정, 이상호 박사 과정, 최효준 석사 과정, 강현준 석사 과정이 공동 제1 저자로 참여했고 이러한 연구 성과를 국제적으로 인정받아 반도체 산업계 최고 수준의(Top-tier) 컨퍼런스에 2024년 5편의 논문을 발표했다. (2024 VLSI 2편, 2024 IEDM 3편)

- In-depth analysis of the Hafnia ferroelectrics as a key enabler for low voltage & QLC 3D VNAND beyond 1K layers: Experimental demonstration and modeling VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Low-Damage Processed and High-Pressure Annealed High-k Hafnium Zirconium Oxide Capacitors near Morphotropic Phase Boundary with Record-Low EOT of 2.4 Å & high-k of 70 for DRAM … VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Unveiling the Origin of Disturbance in FeFET and the Potential of Multifunctional TiO2 as a Breakthrough for Disturb-free 3D NAND Cell: Experimental and Modeling https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=4

- Oxide Channel Ferroelectric NAND Device with Source- tied Covering Metal Structure: Wide Memory Window (14.3 V), Reliable Retention (> 10 years) and Disturbance Immunity (△Vth ≤ 0.1 V) for QLC Operation

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=47

- Design Methodology for Low-Voltage Operational (≤1 V) FRAM Cell Capacitors and Approaches for Overcoming Disturb Issues in 1T-nC Arrays: Experimental & Modeling:

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=54

참고로, IEEE VLSI와 IEEE IEDM 학회는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 인텔 등 굴지의 반도체 업계와 세계적인 석학들이 최신 기술 개발을 공유하고 미래 기술의 지향점을 논의하는 학회로 반도체 올림픽이라고 불린다.

한편, 이 연구는 삼성전자, 한양대학교와 협업을 통해서 수행되었으며, 한국산업기술평가원 (KEIT) 민관공동투자 반도체 고급인력양성사업, 과학기술정보통신부 혁신연구센터(IRC) 지원 사업, 삼성전자(Samsung Electronics)의 지원을 받아 진행됐다.

2025.01.06 조회수 6145 -

1700% 뛰어난 신축성, 고성능 웨어러블 열전소자 개발

열 에너지를 전기로 전환시키는 열전 소자는 버려지는 폐열을 활용할 수 있어 지속 가능하고 친환경적인 에너지 플랫폼으로 주목받고 있다. 한국 연구진이 우수한 신축성과 최고 수준 성능을 보이는 열전소자를 개발하여 웨어러블 소자를 위한 체온을 이용한 차세대 에너지 공급원으로의 가능성을 한층 더 앞당겼다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수팀이 POSTECH 화학공학과 박태호 교수팀과 공동연구를 통해 열역학적 평형 조절을 통한 기존 N형 열전갈바닉 소자*성능 한계 극복 기술을 구현했다고 14일 밝혔다.

*열전갈바닉 소자: 생성되는 전자 흐름의 방향에 따라 N형과 P형으로 구분 가능 네거티브(negative)를 의미하는 N형은 전자가 저온에서 고온 쪽으로, 포지티브(positive)를 의미하는 P형은 고온에서 저온 쪽으로 전자가 이동

열전 소자의 성능을 최대한 끌어올리기 위해 P형과 N형 소자의 통합이 필수적이다. 최근 우수한 성능을 지닌 P형 열전 소자에 대한 연구는 많이 진행되었지만 N형 열전 소자는 상대적으로 연구가 부족했다. 그마저도 N형 열전 소자는 P형에 비해 성능이 떨어져 통합형 소자 구현 시 성능 밸런스가 맞지 않아 성능 극대화에 걸림돌이 되었다.

이번 연구에서 연구팀은 스스로 산도(pH) 조절이 가능한 젤 소재를 개발하여 이온을 주요 전하운반체로 사용한 이온성 열전 소자 중 한 종류인 열전갈바닉 소자를 구현하였다. 연구팀이 개발한 젤 소재를 활용하여 하이드로퀴논* 레독스 반응**의 열역학적 평형을 효과적으로 제어할 수 있었고, 이를 통하여 고성능의 N형 열전 소자 특성을 구현하였다.

*하이드로퀴논: 열 에너지를 전기 에너지로 전환하는데 사용된 전기화학 반응물

**레독스 반응: 산화-환원 반응

또한 개발된 젤 소재는 가역적 가교 결합을 기반으로 약 1700%의 우수한 신축성과 함께, 상온에서도 20분 이내에 99% 이상의 높은 자가회복 성능을 구현할 수 있게 설계되었다.

본 연구에서 개발된 N형 이온성 열전 소자는 4.29 mV K-1의 높은 열전력 (thermopower)을 달성하였으며, 1.05% 의 매우 높은 카르노 상대 효율* (Carnot relative efficiency) 또한 나타내었다. 이러한 우수한 성능을 바탕으로 손목에 부착된 소자는 몸에서 지속적으로 유지되는 체온과 주변 환경의 온도 차이를 이용하여 효과적인 에너지 생산에 성공하였다.

*카르노 상대 효율: 이상적인 카르노 기관의 효율 대비 열전갈바닉 소자의 실제 열전환 효율

문홍철 교수는 “이번 연구 성과는 기존 N형 이온성 열전 시스템이 갖고 있던 한계를 극복할 수 있는 기술 개발에 해당한다”며 “이는 체온을 활용한 전원 시스템 실용화를 앞당기고, 웨어러블 소자 구동을 위한 핵심 요소 기술이 될 것이라 기대”한다고 밝혔다.

이번 연구는 에너지 분야 국제 학술지인 ‘Energy & Environmental Science’ 2024년 11월7일 표지논문(Outside Front Cover)으로 발표되었다.

※ 논문명: Realizing a high-performance n-type thermogalvanic cell by tailoring thermodynamic equilibrium

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 중견연구자지원사업 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.14 조회수 6142

1700% 뛰어난 신축성, 고성능 웨어러블 열전소자 개발

열 에너지를 전기로 전환시키는 열전 소자는 버려지는 폐열을 활용할 수 있어 지속 가능하고 친환경적인 에너지 플랫폼으로 주목받고 있다. 한국 연구진이 우수한 신축성과 최고 수준 성능을 보이는 열전소자를 개발하여 웨어러블 소자를 위한 체온을 이용한 차세대 에너지 공급원으로의 가능성을 한층 더 앞당겼다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수팀이 POSTECH 화학공학과 박태호 교수팀과 공동연구를 통해 열역학적 평형 조절을 통한 기존 N형 열전갈바닉 소자*성능 한계 극복 기술을 구현했다고 14일 밝혔다.

*열전갈바닉 소자: 생성되는 전자 흐름의 방향에 따라 N형과 P형으로 구분 가능 네거티브(negative)를 의미하는 N형은 전자가 저온에서 고온 쪽으로, 포지티브(positive)를 의미하는 P형은 고온에서 저온 쪽으로 전자가 이동

열전 소자의 성능을 최대한 끌어올리기 위해 P형과 N형 소자의 통합이 필수적이다. 최근 우수한 성능을 지닌 P형 열전 소자에 대한 연구는 많이 진행되었지만 N형 열전 소자는 상대적으로 연구가 부족했다. 그마저도 N형 열전 소자는 P형에 비해 성능이 떨어져 통합형 소자 구현 시 성능 밸런스가 맞지 않아 성능 극대화에 걸림돌이 되었다.

이번 연구에서 연구팀은 스스로 산도(pH) 조절이 가능한 젤 소재를 개발하여 이온을 주요 전하운반체로 사용한 이온성 열전 소자 중 한 종류인 열전갈바닉 소자를 구현하였다. 연구팀이 개발한 젤 소재를 활용하여 하이드로퀴논* 레독스 반응**의 열역학적 평형을 효과적으로 제어할 수 있었고, 이를 통하여 고성능의 N형 열전 소자 특성을 구현하였다.

*하이드로퀴논: 열 에너지를 전기 에너지로 전환하는데 사용된 전기화학 반응물

**레독스 반응: 산화-환원 반응

또한 개발된 젤 소재는 가역적 가교 결합을 기반으로 약 1700%의 우수한 신축성과 함께, 상온에서도 20분 이내에 99% 이상의 높은 자가회복 성능을 구현할 수 있게 설계되었다.

본 연구에서 개발된 N형 이온성 열전 소자는 4.29 mV K-1의 높은 열전력 (thermopower)을 달성하였으며, 1.05% 의 매우 높은 카르노 상대 효율* (Carnot relative efficiency) 또한 나타내었다. 이러한 우수한 성능을 바탕으로 손목에 부착된 소자는 몸에서 지속적으로 유지되는 체온과 주변 환경의 온도 차이를 이용하여 효과적인 에너지 생산에 성공하였다.

*카르노 상대 효율: 이상적인 카르노 기관의 효율 대비 열전갈바닉 소자의 실제 열전환 효율

문홍철 교수는 “이번 연구 성과는 기존 N형 이온성 열전 시스템이 갖고 있던 한계를 극복할 수 있는 기술 개발에 해당한다”며 “이는 체온을 활용한 전원 시스템 실용화를 앞당기고, 웨어러블 소자 구동을 위한 핵심 요소 기술이 될 것이라 기대”한다고 밝혔다.

이번 연구는 에너지 분야 국제 학술지인 ‘Energy & Environmental Science’ 2024년 11월7일 표지논문(Outside Front Cover)으로 발표되었다.

※ 논문명: Realizing a high-performance n-type thermogalvanic cell by tailoring thermodynamic equilibrium

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 중견연구자지원사업 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.14 조회수 6142 -

KAIST-Nature, ‘2025 네이처 컨퍼런스' 공동 개최

인공지능 차세대 반도체, 자율 실행 실험실 (Self-Driving Lab), 소재 개발 자율 로봇(Robotics for Autonomous Materials Development) 등 최신 연구 동향과 네이처 편집위원들을 만나 토론을 할 수 있는 국제행사가 KAIST에서 열린다.

우리 대학이 2025년 2월 5일부터 7일까지 3일간 대전 KAIST 본원 학술문화관에서 ‘2025 네이처 컨퍼런스’를 개최한다고 4일(월) 밝혔다. 국제학술지 네이처와 공동으로 개최하는 이번 행사에서는 5일 네이처 인텍스(Nature Index)와 정책포럼으로 시작하여 6~7일은 ‘인공지능을 위한 신소재, 신소재를 위한 인공지능(Materials for AI, AI for Materials)’을 주제로 인공지능과 신소재 분야의 최신 연구 동향을 공유한다.

네이처 인덱스는 올해 특집호에서 한국의 과학기술 분야 연구개발(R&D) 성과가 인력과 예산 투입 대비 놀라울 정도로 낮다는 분석 결과를 발표하였으며, 산학협력 부족, 출생률 저하에 따른 학생 수 감소, 극명한 성별 불균형, 국제협력 부족 등을 원인으로 지적한 바 있다. 이런 분석에 대해서 본 정책포럼에서는 이에 대응할 수 있는 미래의 발전방향을 심도있게 토의하고 위기를 기회로 바꿀 수 있는 방안들을 도출할 예정이다.

네이처 인덱스 정책포럼에는 캐시디 수기모토(Cassidy Sugimoto) 조지아텍 공공정책대학원장, 소타로 시바야바(Sotaro Shibayama) 도쿄대 교수와 함께 존 월시(John Walsh) KAIST 김보정 석좌 초빙교수가 참여한다.

올해 노벨화학상을 받은 단백질 구조를 규명하는 알파폴드(AlphaFold)도 AI를 통한 신소재 개발의 중요성을 보여주는 대표적인 사례로 ‘인공지능을 위한 신소재, 신소재를 위한 인공지능’네이처 컨퍼런스에서는 기조연설자 4명 등 17명의 강연자, 네이처 편집장 4명, 우리 대학 교수 등 총 25명의 전문가가 참여해 기조 강연과 발표, 토론을 진행한다.

기조 강연은 먼저 크리스틴 페르손(Kristin Persson)이 ‘소재 과학을 위한 데이터 기반의 패러다임 활용하기’를 주제로 이야기한다. 그녀는 AI 신소재 분야의 글로벌 석학으로 현재 미국 캘리포니아대 버클리 캠퍼스에 교수로 재직 중이다.

이 외에도 미쉘 시몬스(Michelle Simmons) 뉴사우스웨일즈대 교수, 우화창(Huaqiang Wu) 칭화대 교수, 앤디 쿠버(Andy Cooper) 영국 리버풀대 교수 등 쟁쟁한 석학들이 기조연설을 진행한다.

이어지는 발표 주제로는 ▴AI 하드웨어 ▴신소재 개발을 위한 AI 도구들 ▴자율 실행 실험실 (Self-Driving Lab) 소재 기술 ▴ 신소재 개발 자율 로봇 (robotics for Autonomous Materials Development) ▴인공지능을 위한 2차원 소재 ▴인공지능을 위한 퀀텀 소재 ▴인공지능을 위한 신경망 컴퓨팅 기술 등이다.

또한, 논문 초록 접수자 중 우리 대학과 네이처가 우수자를 선정해 발표 기회를 주는 숏 토크(Short talk) 시간을 갖는다. 컨퍼런스 마지막 순서로 시상식을 열어 세션 참가자 중 최우수자를 시상한다.

아울러, 네이처 편집자 4명이 참석해 우리 대학 교수진 등 주요 참석자들과 1대 1 면담을 진행하고, 이를 통해 최신 연구 방향을 논의하며 상호 네트워크 형성의 시간을 가질 예정이다.

구체적으로 크리스티나 카레(Kristina Kareh) 네이처 선임 편집장, 스테판 쉐블린(Stephen Shevlin) 네이처 머티리얼스 선임 편집장, 올가 부부노바(Olga Bubnova) 네이처 리뷰 전기 전자부문 수석 편집장, 실비아 콘티(Silvia Conti) 네이처 리뷰 전기 전자부문 부편집장 등이 참석한다.

네이처 인덱스 정책포럼을 기획한 과학기술정책대학원 우석균 교수와 이다솜 교수는 “이번 네이처 인덱스 정책 포럼을 통해 보다 근본적인 한국 R&D 시스템과 연구개발 환경의 장단점을 심도 있게 분석하고 건설적인 방안을 모색하는 데 크게 기여할 수 있기를 바란다”라고 말했다.

이어 신병하 신소재공학과 학과장은 “이번 행사를 통해 미래 신소재 연구방법론을 고민하는 연구자와 학생에게 새로운 동기부여의 장이 되길 바란다”라고 말했다.

전체 행사를 총괄하고 있는 홍승범 교무처장은 “우리 대학과 네이처의 협업을 통한 이번 컨퍼런스는 국내 연구진의 글로벌 네트워크 구축과 국제 연구 협력에 많은 도움이 될 것이며, 앞으로 한국의 과학기술 성과가 국제적으로 한층 더 드러날 수 있도록 깊이있는 토론을 진행할 것이다”이라고 전했다.

영어로 진행되는 이번 컨퍼런스는 재료과학·물리학·화학 분야의 연구와 산업 종사자는 누구나 참여할 수 있고, 참가 등록비는 일반인 800달러(조기등록 700달러), 학생 350달러(조기 등록 250달러)이다.

조기 등록 마감일은 2024년 11월 8일, 최종 등록 마감일은 2025년 1월 31일이다. 컨퍼런스 참가 등록은 네이처 컨퍼런스 홈페이지(https://conferences.nature.com) 에서 가능하며 기타 문의는 우리 대학 신소재공학과 행정팀(042-350-3304/ poongkum@kaist.ac.kr)으로 하면 된다.

2024.11.04 조회수 7223

KAIST-Nature, ‘2025 네이처 컨퍼런스' 공동 개최

인공지능 차세대 반도체, 자율 실행 실험실 (Self-Driving Lab), 소재 개발 자율 로봇(Robotics for Autonomous Materials Development) 등 최신 연구 동향과 네이처 편집위원들을 만나 토론을 할 수 있는 국제행사가 KAIST에서 열린다.

우리 대학이 2025년 2월 5일부터 7일까지 3일간 대전 KAIST 본원 학술문화관에서 ‘2025 네이처 컨퍼런스’를 개최한다고 4일(월) 밝혔다. 국제학술지 네이처와 공동으로 개최하는 이번 행사에서는 5일 네이처 인텍스(Nature Index)와 정책포럼으로 시작하여 6~7일은 ‘인공지능을 위한 신소재, 신소재를 위한 인공지능(Materials for AI, AI for Materials)’을 주제로 인공지능과 신소재 분야의 최신 연구 동향을 공유한다.

네이처 인덱스는 올해 특집호에서 한국의 과학기술 분야 연구개발(R&D) 성과가 인력과 예산 투입 대비 놀라울 정도로 낮다는 분석 결과를 발표하였으며, 산학협력 부족, 출생률 저하에 따른 학생 수 감소, 극명한 성별 불균형, 국제협력 부족 등을 원인으로 지적한 바 있다. 이런 분석에 대해서 본 정책포럼에서는 이에 대응할 수 있는 미래의 발전방향을 심도있게 토의하고 위기를 기회로 바꿀 수 있는 방안들을 도출할 예정이다.

네이처 인덱스 정책포럼에는 캐시디 수기모토(Cassidy Sugimoto) 조지아텍 공공정책대학원장, 소타로 시바야바(Sotaro Shibayama) 도쿄대 교수와 함께 존 월시(John Walsh) KAIST 김보정 석좌 초빙교수가 참여한다.

올해 노벨화학상을 받은 단백질 구조를 규명하는 알파폴드(AlphaFold)도 AI를 통한 신소재 개발의 중요성을 보여주는 대표적인 사례로 ‘인공지능을 위한 신소재, 신소재를 위한 인공지능’네이처 컨퍼런스에서는 기조연설자 4명 등 17명의 강연자, 네이처 편집장 4명, 우리 대학 교수 등 총 25명의 전문가가 참여해 기조 강연과 발표, 토론을 진행한다.

기조 강연은 먼저 크리스틴 페르손(Kristin Persson)이 ‘소재 과학을 위한 데이터 기반의 패러다임 활용하기’를 주제로 이야기한다. 그녀는 AI 신소재 분야의 글로벌 석학으로 현재 미국 캘리포니아대 버클리 캠퍼스에 교수로 재직 중이다.

이 외에도 미쉘 시몬스(Michelle Simmons) 뉴사우스웨일즈대 교수, 우화창(Huaqiang Wu) 칭화대 교수, 앤디 쿠버(Andy Cooper) 영국 리버풀대 교수 등 쟁쟁한 석학들이 기조연설을 진행한다.

이어지는 발표 주제로는 ▴AI 하드웨어 ▴신소재 개발을 위한 AI 도구들 ▴자율 실행 실험실 (Self-Driving Lab) 소재 기술 ▴ 신소재 개발 자율 로봇 (robotics for Autonomous Materials Development) ▴인공지능을 위한 2차원 소재 ▴인공지능을 위한 퀀텀 소재 ▴인공지능을 위한 신경망 컴퓨팅 기술 등이다.

또한, 논문 초록 접수자 중 우리 대학과 네이처가 우수자를 선정해 발표 기회를 주는 숏 토크(Short talk) 시간을 갖는다. 컨퍼런스 마지막 순서로 시상식을 열어 세션 참가자 중 최우수자를 시상한다.

아울러, 네이처 편집자 4명이 참석해 우리 대학 교수진 등 주요 참석자들과 1대 1 면담을 진행하고, 이를 통해 최신 연구 방향을 논의하며 상호 네트워크 형성의 시간을 가질 예정이다.

구체적으로 크리스티나 카레(Kristina Kareh) 네이처 선임 편집장, 스테판 쉐블린(Stephen Shevlin) 네이처 머티리얼스 선임 편집장, 올가 부부노바(Olga Bubnova) 네이처 리뷰 전기 전자부문 수석 편집장, 실비아 콘티(Silvia Conti) 네이처 리뷰 전기 전자부문 부편집장 등이 참석한다.

네이처 인덱스 정책포럼을 기획한 과학기술정책대학원 우석균 교수와 이다솜 교수는 “이번 네이처 인덱스 정책 포럼을 통해 보다 근본적인 한국 R&D 시스템과 연구개발 환경의 장단점을 심도 있게 분석하고 건설적인 방안을 모색하는 데 크게 기여할 수 있기를 바란다”라고 말했다.

이어 신병하 신소재공학과 학과장은 “이번 행사를 통해 미래 신소재 연구방법론을 고민하는 연구자와 학생에게 새로운 동기부여의 장이 되길 바란다”라고 말했다.

전체 행사를 총괄하고 있는 홍승범 교무처장은 “우리 대학과 네이처의 협업을 통한 이번 컨퍼런스는 국내 연구진의 글로벌 네트워크 구축과 국제 연구 협력에 많은 도움이 될 것이며, 앞으로 한국의 과학기술 성과가 국제적으로 한층 더 드러날 수 있도록 깊이있는 토론을 진행할 것이다”이라고 전했다.

영어로 진행되는 이번 컨퍼런스는 재료과학·물리학·화학 분야의 연구와 산업 종사자는 누구나 참여할 수 있고, 참가 등록비는 일반인 800달러(조기등록 700달러), 학생 350달러(조기 등록 250달러)이다.

조기 등록 마감일은 2024년 11월 8일, 최종 등록 마감일은 2025년 1월 31일이다. 컨퍼런스 참가 등록은 네이처 컨퍼런스 홈페이지(https://conferences.nature.com) 에서 가능하며 기타 문의는 우리 대학 신소재공학과 행정팀(042-350-3304/ poongkum@kaist.ac.kr)으로 하면 된다.

2024.11.04 조회수 7223 -

경기욱 교수 연구팀, 3차원으로 변하는 모핑 구동기 개발

우리 대학 기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 다양한 3차원 형상으로 빠르게 변화하는 모핑 구동기를 개발했다.

현대 기술은 2차원 화면을 넘어 3차원 형상을 통해 정보를 전달하는 새로운 방식을 탐구하고 있다. 그러나 3차원 형상을 빠르게 표현하고 재구성하는 것은 도전적인 과제이다. 이에 대한 해답으로, 최근 연구팀은 전기 활성 고분자의 일종인 PVC 젤, 유전성 유체, 패턴화된 전극으로 구성된 새로운 모핑 구동기를 선보였다.

연구팀의 모핑 구동기는 전기유압식 구동(electrohydraulic actuation) 원리를 이용한다. 전극과 PVC 젤 복합체 사이에 전기장을 가하면 PVC 젤 복합체가 전극에 달라붙는 정전기적 지핑(electrostatic zipping)이 발생한다. 정전기적 지핑을 국부적으로 제어함으로써 유체의 흐름을 제어할 수 있으며, 이를 통해 다양한 형상을 표현할 수 있다.

연구팀이 개발한 모핑 구동기는 1.5 mm의 얇은 두께와, 7 g의 가벼운 무게를 가지면서도 최대 2.5 mm의 수직 변위와 2.0 N의 힘을 출력할 수 있으며, 약 0.045 초 만에 형상을 표현할 수 있다. 또한 기존의 모핑 구동기가 제공할 수 없었던 풍부한 햅틱 피드백을 제공하며, 모양 변화 특성을 활용하여 표면에서 고속으로 물체를 이동시킬 수 있다.

해당 연구는 모핑 구동기의 개발을 통해 사람과 기술이 상호작용하는 새로운 방식을 제안하였으며, 이는 차세대 디스플레이 및 로보틱 인터페이스 등 다양한 방식으로 활용될 것으로 기대된다.

장승연 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 ETRI와 공동으로 진행한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’Vol.10(39)에 게재 및 Headline article로 소개되었다. (논문명: Dynamically reconfigurable shape-morphing and tactile display via hydraulically coupled mergeable and splittable PVC gel actuator)

또한 본 연구는 지난 8월 한국햅틱스학술대회에서 최우수논문상을 수상했다. 한편 본 연구는 국가과학기술연구회(CRC23021-000), 삼성미래기술육성재단(SRFC-IT2102-04), 한국전자통신연구원(24YB1700)의 지원으로 수행됐다.

2024.09.30 조회수 5695

경기욱 교수 연구팀, 3차원으로 변하는 모핑 구동기 개발

우리 대학 기계공학과 경기욱 교수 연구팀이 다양한 3차원 형상으로 빠르게 변화하는 모핑 구동기를 개발했다.

현대 기술은 2차원 화면을 넘어 3차원 형상을 통해 정보를 전달하는 새로운 방식을 탐구하고 있다. 그러나 3차원 형상을 빠르게 표현하고 재구성하는 것은 도전적인 과제이다. 이에 대한 해답으로, 최근 연구팀은 전기 활성 고분자의 일종인 PVC 젤, 유전성 유체, 패턴화된 전극으로 구성된 새로운 모핑 구동기를 선보였다.

연구팀의 모핑 구동기는 전기유압식 구동(electrohydraulic actuation) 원리를 이용한다. 전극과 PVC 젤 복합체 사이에 전기장을 가하면 PVC 젤 복합체가 전극에 달라붙는 정전기적 지핑(electrostatic zipping)이 발생한다. 정전기적 지핑을 국부적으로 제어함으로써 유체의 흐름을 제어할 수 있으며, 이를 통해 다양한 형상을 표현할 수 있다.

연구팀이 개발한 모핑 구동기는 1.5 mm의 얇은 두께와, 7 g의 가벼운 무게를 가지면서도 최대 2.5 mm의 수직 변위와 2.0 N의 힘을 출력할 수 있으며, 약 0.045 초 만에 형상을 표현할 수 있다. 또한 기존의 모핑 구동기가 제공할 수 없었던 풍부한 햅틱 피드백을 제공하며, 모양 변화 특성을 활용하여 표면에서 고속으로 물체를 이동시킬 수 있다.

해당 연구는 모핑 구동기의 개발을 통해 사람과 기술이 상호작용하는 새로운 방식을 제안하였으며, 이는 차세대 디스플레이 및 로보틱 인터페이스 등 다양한 방식으로 활용될 것으로 기대된다.

장승연 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 ETRI와 공동으로 진행한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’Vol.10(39)에 게재 및 Headline article로 소개되었다. (논문명: Dynamically reconfigurable shape-morphing and tactile display via hydraulically coupled mergeable and splittable PVC gel actuator)

또한 본 연구는 지난 8월 한국햅틱스학술대회에서 최우수논문상을 수상했다. 한편 본 연구는 국가과학기술연구회(CRC23021-000), 삼성미래기술육성재단(SRFC-IT2102-04), 한국전자통신연구원(24YB1700)의 지원으로 수행됐다.

2024.09.30 조회수 5695 -

애물단지 열을 컴퓨팅에 활용한다

기존의 반도체 소자에서 열 발생은 피할 수 없는데, 이는 에너지 소모량을 증가시키고, 반도체의 정상적인 동작을 방해하기 때문에 문제가 되며, 이에 열 발생을 최소화하는 것이 기존 반도체 기술의 관건이었다. KAIST 연구진이 이렇게 애물단지로 여겨지던 열을 오히려 컴퓨팅에 활용하는 방법을 고안하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화물 반도체의 열-전기 상호작용에 기반하는 열 컴퓨팅(Thermal computing) 기술 개발에 성공했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 전기-열 상호작용이 강한 모트 전이 (Mott transition) 반도체*를 활용했으며, 이 반도체 소자에 열 저장 및 열전달 기능을 최적화해 열을 이용하는 컴퓨팅을 구현했다. 이렇게 개발된 열 컴퓨팅 기술은 기존의 CPU, GPU와 같은 디지털 프로세서보다 1,000,000(백만)분의 1 수준의 에너지만으로 경로 찾기 등과 같은 복잡한 최적화 문제를 풀 수 있었다.

*모트 전이 반도체: 온도에 따라 전기적 특성이 부도체에서 도체로 변하는 전기-열 상호작용이 강한 반도체 소자

본 연구에서는 낮은 열전도도와 높은 비열을 가지고 있는 폴리이미드* 기판 상에 모트 전이 반도체 소자를 제작하여, 모트 전이 반도체 소자에서 발생한 열이 폴리이미드 기판에 저장이 될 수 있도록 하였다. 이렇게 저장된 열은 일정 시간 동안 유지되며 시간적 정보 역할을 하였다. 또한, 이 열은 공간적으로도 이웃 소자로 전파되게 되는데, 이는 공간적 정보 역할을 하였다. 이처럼 열 정보를 시공간적으로 활용할 수 있었으며, 이를 활용하여 컴퓨팅을 수행할 수 있었다.

*폴리이미드: 우수한 기계적 강도, 유연성, 내열성을 가진 폴리머 소재. 디스플레이, 태양전지, 메모리 등에 다양하게 활용됨

김경민 교수는 “단순히 전기 신호만 사용하던 컴퓨팅 기술은 이제 한계에 이르렀으며, 열은 저장할 수 있고, 전달할 수 있는 특성이 있어 이를 잘 활용할 수만 있다면 컴퓨팅에서 매우 유용하게 쓰일 수 있다”며 “이번 연구의 의미는 기존에는 버려지던 열을 컴퓨팅에 활용할 수 있다는 개념을 최초로 제안한 데 있다”고 연구의 의미에 대해서 말했다.

또한 “열 컴퓨팅 기술을 활용하면 뉴런과 같은 신경계의 복잡한 신호도 매우 간단히 구현할 수 있으며, 또한 고차원의 최적화 문제를 기존의 반도체 기술을 바탕으로 효과적으로 해결할 수 있어 양자 컴퓨팅의 현실적인 대안이 될 수 있다”고 기술의 장점을 설명했다. 그리고“이번 연구는 미국의 샌디아 국립 연구소(Sandia National Laboratory)와의 공동 연구로 검증된 결과”라는 점을 강조했다.

이번 연구는 신소재공학과 김광민 박사과정, 인재현 박사, 이영현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며 재료 분야 최고 권위의 국제 학술지 `네이처 머티리얼즈(Nature Materials, Impact factor: 41.2)'에 6월 18일 字에 게재됐다.

(논문명 : Mott Neurons with Dual Thermal Dynamics for Spatiotemporal Computing).

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.25 조회수 6806

애물단지 열을 컴퓨팅에 활용한다

기존의 반도체 소자에서 열 발생은 피할 수 없는데, 이는 에너지 소모량을 증가시키고, 반도체의 정상적인 동작을 방해하기 때문에 문제가 되며, 이에 열 발생을 최소화하는 것이 기존 반도체 기술의 관건이었다. KAIST 연구진이 이렇게 애물단지로 여겨지던 열을 오히려 컴퓨팅에 활용하는 방법을 고안하여 화제다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화물 반도체의 열-전기 상호작용에 기반하는 열 컴퓨팅(Thermal computing) 기술 개발에 성공했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 전기-열 상호작용이 강한 모트 전이 (Mott transition) 반도체*를 활용했으며, 이 반도체 소자에 열 저장 및 열전달 기능을 최적화해 열을 이용하는 컴퓨팅을 구현했다. 이렇게 개발된 열 컴퓨팅 기술은 기존의 CPU, GPU와 같은 디지털 프로세서보다 1,000,000(백만)분의 1 수준의 에너지만으로 경로 찾기 등과 같은 복잡한 최적화 문제를 풀 수 있었다.

*모트 전이 반도체: 온도에 따라 전기적 특성이 부도체에서 도체로 변하는 전기-열 상호작용이 강한 반도체 소자

본 연구에서는 낮은 열전도도와 높은 비열을 가지고 있는 폴리이미드* 기판 상에 모트 전이 반도체 소자를 제작하여, 모트 전이 반도체 소자에서 발생한 열이 폴리이미드 기판에 저장이 될 수 있도록 하였다. 이렇게 저장된 열은 일정 시간 동안 유지되며 시간적 정보 역할을 하였다. 또한, 이 열은 공간적으로도 이웃 소자로 전파되게 되는데, 이는 공간적 정보 역할을 하였다. 이처럼 열 정보를 시공간적으로 활용할 수 있었으며, 이를 활용하여 컴퓨팅을 수행할 수 있었다.

*폴리이미드: 우수한 기계적 강도, 유연성, 내열성을 가진 폴리머 소재. 디스플레이, 태양전지, 메모리 등에 다양하게 활용됨

김경민 교수는 “단순히 전기 신호만 사용하던 컴퓨팅 기술은 이제 한계에 이르렀으며, 열은 저장할 수 있고, 전달할 수 있는 특성이 있어 이를 잘 활용할 수만 있다면 컴퓨팅에서 매우 유용하게 쓰일 수 있다”며 “이번 연구의 의미는 기존에는 버려지던 열을 컴퓨팅에 활용할 수 있다는 개념을 최초로 제안한 데 있다”고 연구의 의미에 대해서 말했다.

또한 “열 컴퓨팅 기술을 활용하면 뉴런과 같은 신경계의 복잡한 신호도 매우 간단히 구현할 수 있으며, 또한 고차원의 최적화 문제를 기존의 반도체 기술을 바탕으로 효과적으로 해결할 수 있어 양자 컴퓨팅의 현실적인 대안이 될 수 있다”고 기술의 장점을 설명했다. 그리고“이번 연구는 미국의 샌디아 국립 연구소(Sandia National Laboratory)와의 공동 연구로 검증된 결과”라는 점을 강조했다.

이번 연구는 신소재공학과 김광민 박사과정, 인재현 박사, 이영현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며 재료 분야 최고 권위의 국제 학술지 `네이처 머티리얼즈(Nature Materials, Impact factor: 41.2)'에 6월 18일 字에 게재됐다.

(논문명 : Mott Neurons with Dual Thermal Dynamics for Spatiotemporal Computing).

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.25 조회수 6806 -

차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 신뢰성 문제를 풀다

최근 인간의 뇌를 모방해 하드웨어 기반으로 인공지능 연산을 구현하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술이 최근 주목받고 있다. 뉴로모픽 컴퓨팅의 단위 소자로 활용되는 멤리스터(전도성 변화 소자)는 저전력, 고집적, 고효율 등의 장점이 있지만 멤리스터로 대용량 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하는데 불규칙한 소자 특성으로 인한 신뢰성 문제가 발견되었다. 우리 연구진이 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화를 앞당길 신뢰성 향상 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 한양대학교 연구진과의 공동 연구를 통해 차세대 메모리 소자의 신뢰성과 성능을 높일 수 있는 이종원자가 이온* 도핑 방법을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 이종원자가 이온(Aliovalent ion): 원래 존재하던 원자와 다른 원자가(공유 결합의 척도, valance)를 갖는 이온을 말함

공동연구팀은 기존 차세대 메모리 소자의 가장 큰 문제인 불규칙한 소자 특성 변화 문제를 개선하기 위해, 이종원자가 이온을 도핑하는 방식으로 소자의 균일성과 성능을 향상할 수 있다는 사실을 실험과 원자 수준의 시뮬레이션을 통해 원리를 규명했다.

공동 연구팀은 이러한 불규칙한 소자 신뢰성 문제를 해결하기 위해 이종원자가 할라이드(halide) 이온을 산화물 층 내에 적절히 주입하는 방법이 소자의 신뢰성과 성능을 향상할 수 있음을 보고했다. 연구팀은 이러한 방법으로 소자 동작의 균일성, 동작 속도, 그리고 성능이 증대됨을 실험적으로 확인했다.

연구팀은 또한, 원자 단위 시뮬레이션 분석을 통해 결정질과 비결정질 환경에서 모두 실험적으로 확인한 결과와 일치하는 소자 성능 개선 효과가 나타남을 보고했다. 그 과정에서 도핑된 이종원자가 이온이 근처 산소 빈자리(oxygen vacancy)를 끌어당겨 안정적인 소자 동작을 가능하게 하고, 이온 근처 공간을 넓혀 빠른 소자 동작을 가능하게 하는 원리를 밝혀냈다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 이종원자가 이온 도핑 방법은 뉴로모픽 소자의 신뢰성과 성능을 획기적으로 높이는 방법으로서, 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화에 기여할 수 있고, 밝혀낸 성능 향상 원리를 다양한 반도체 소자들에 응용할 수 있을 것이다ˮ 고 밝혔다.

전기및전자공학부 배종민 석사과정, 한양대학교 권초아 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Tunable ion energy barrier modulation through aliovalent halide doping for reliable and dynamic memristive neuromorphic systems)

한편 이번 연구는 한국연구재단 신소자원천기술개발사업, 신재료PIM소자사업, 우수신진연구사업, 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터 혁신지원프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.21 조회수 8484

차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 신뢰성 문제를 풀다

최근 인간의 뇌를 모방해 하드웨어 기반으로 인공지능 연산을 구현하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술이 최근 주목받고 있다. 뉴로모픽 컴퓨팅의 단위 소자로 활용되는 멤리스터(전도성 변화 소자)는 저전력, 고집적, 고효율 등의 장점이 있지만 멤리스터로 대용량 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하는데 불규칙한 소자 특성으로 인한 신뢰성 문제가 발견되었다. 우리 연구진이 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화를 앞당길 신뢰성 향상 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 한양대학교 연구진과의 공동 연구를 통해 차세대 메모리 소자의 신뢰성과 성능을 높일 수 있는 이종원자가 이온* 도핑 방법을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 이종원자가 이온(Aliovalent ion): 원래 존재하던 원자와 다른 원자가(공유 결합의 척도, valance)를 갖는 이온을 말함

공동연구팀은 기존 차세대 메모리 소자의 가장 큰 문제인 불규칙한 소자 특성 변화 문제를 개선하기 위해, 이종원자가 이온을 도핑하는 방식으로 소자의 균일성과 성능을 향상할 수 있다는 사실을 실험과 원자 수준의 시뮬레이션을 통해 원리를 규명했다.

공동 연구팀은 이러한 불규칙한 소자 신뢰성 문제를 해결하기 위해 이종원자가 할라이드(halide) 이온을 산화물 층 내에 적절히 주입하는 방법이 소자의 신뢰성과 성능을 향상할 수 있음을 보고했다. 연구팀은 이러한 방법으로 소자 동작의 균일성, 동작 속도, 그리고 성능이 증대됨을 실험적으로 확인했다.

연구팀은 또한, 원자 단위 시뮬레이션 분석을 통해 결정질과 비결정질 환경에서 모두 실험적으로 확인한 결과와 일치하는 소자 성능 개선 효과가 나타남을 보고했다. 그 과정에서 도핑된 이종원자가 이온이 근처 산소 빈자리(oxygen vacancy)를 끌어당겨 안정적인 소자 동작을 가능하게 하고, 이온 근처 공간을 넓혀 빠른 소자 동작을 가능하게 하는 원리를 밝혀냈다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 이종원자가 이온 도핑 방법은 뉴로모픽 소자의 신뢰성과 성능을 획기적으로 높이는 방법으로서, 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화에 기여할 수 있고, 밝혀낸 성능 향상 원리를 다양한 반도체 소자들에 응용할 수 있을 것이다ˮ 고 밝혔다.

전기및전자공학부 배종민 석사과정, 한양대학교 권초아 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Tunable ion energy barrier modulation through aliovalent halide doping for reliable and dynamic memristive neuromorphic systems)

한편 이번 연구는 한국연구재단 신소자원천기술개발사업, 신재료PIM소자사업, 우수신진연구사업, 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터 혁신지원프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.21 조회수 8484 -

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.11 조회수 10170

수 초 만에도 급속충전 가능 소듐전지 개발

소듐(Na)은 리튬(Li) 대비 지구상에 500배 이상으로 존재하기 때문에 이를 활용한 소듐 이온 배터리는 최근 큰 주목을 받고 있다. 그러나 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 출력, 제한된 저장 특성, 긴 충전 시간 등의 근본적인 한계점이 있어 이를 극복하는 차세대 에너지 저장 소재 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 소듐 이온 전지를 개발했다고 11일 밝혔다.

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 하이브리드 에너지 저장 시스템은 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도를 모두 지닐 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 기존 소듐 이온 배터리의 한계를 극복해 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 상대적으로 느린 에너지 저장 속도를 향상해야 하는 동시에 음극에 비해 상대적으로 낮은 용량을 갖는 축전기용 양극재의 에너지 저장 용량을 끌어 올려야 한다.

이에 강 교수 연구팀은 두 가지 서로 다른 금속-유기 골격체를 활용해 하이브리드 전지에 최적화된 전극 소재의 합성법을 제시했다. 우선 금속-유기 골격체에서 기인한 다공성 탄소 소재에 미세한 활물질을 함유해 속도 특성이 향상된 음극 소재를 개발했다. 고용량 양극 소재를 합성했고, 이를 조합해 양극 간의 에너지 저장 속도 특성의 차이를 최소화하면서도 용량 균형을 최적화한 소듐 이온 에너지 저장 시스템을 개발했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 소듐이온 에너지 저장 소자를 구현했다. 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가짐을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분 만에 급속 충전이 가능해 전기 자동차, 스마트 전자기기, 항공 장치 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "전극 기준으로 높은 에너지 밀도(247 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(34,748 W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 소듐 이온 에너지 저장 소자는 현 에너지 저장시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정과 김동원 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 3월 29일 字 게재됐다. (논문명: Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.11 조회수 10170 -

인공지능·우주·수리 ′초세대 협업연구실′ 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 27일 오전 현판식을 개최했다. 권인소 전기및전자공학부 교수의 '비전중심 범용인공지능 연구실', 김천곤 항공우주공학과 교수의 '우주·극한 환경 재료 및 차세대 공정 연구실', 변재형 수리과학과 교수의 '편미분방정식 통합 연구실'이 새롭게 문을 연다.

초세대 협업연구실은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해 온 학문의 성과와 노하우를 후배 교수와 협업하며 이어가는 우리 대학의 독자적인 연구제도다. 2018년 도입한 이후 지난해 말까지 7개 연구실을 운영하고 있으며, 이번 추가 개소로 총 10개의 초세대 협업연구실을 보유하게 됐다. 특히 권인소, 김천곤 책임교수는 65세 은퇴 후 70세까지 강의와 연구 논문 지도를 이어가는 정년후 교수의 신분으로 초세대 협업연구실을 개소했다.

권인소 교수가 책임교수를 맡은 '비전중심 범용인공지능 연구실'은 같은 학과 김준모 교수 협업하고 딥러닝 분야의 신임 교수가 추후 합류할 예정이다. 권인소 책임교수는 컴퓨터비전·로봇공학·인공지능 분야에서 탁월한 연구 업적을 보유한 세계적인 석학이다. 2013년부터 10년간 로보틱스 최고 학술대회 및 저널 기준 총 103편의 논문을 게재했으며, 그간 발표한 모든 논문의 피인용 수는 4만 5천 회를 넘어선다. 또한, 컴퓨터 비전 분야의 국내·외 특허를 100건 이상 등록해 기술 사업화 및 실질적인 기술 혁신의 토대를 마련했다. 김준모 참여교수는 딥러닝 알고리즘 기반 컴퓨터 비전 및 신호처리 분야 전문가로 인공지능 기술을 다양한 분야에 응용하는 신진 연구 리더다.

이들은 권 책임교수의 로봇공학 및 3D 비전 분야 전문성과 노하우 바탕으로 인간의 학습은 본질적으로 관찰과 경험에 기반한다는 점에 착안한 연구를 진행한다. 시각적 정보를 중심으로 인공지능 모델이 인간의 복잡한 계획 및 추론 능력을 재현하는 것은 물론 실질적인 객체로서 인간과 상호작용이 가능한 수준의 범용인공지능(AGI)을 실체화하는 것이 연구 목표다.

권인소 교수는 "컴퓨터 비전과 로봇공학 분야에서 쌓아온 연구 유산을 전수하게 되어 기쁘고, 초세대 협업연구실이 인공지능 기술의 산업화, 후속 세대 인공지능 전문가 양성, 글로벌 인공지능 리더십을 확보하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 생각한다"라고 소감을 전했다.

한편, 미지의 영역에 도전하기 위해 장기간의 연구가 필요한 우주 분야에서도 협업연구실이 선정됐다. '우주/극한 환경 재료 및 차세대 공정 연구실'은 김천곤 항공우주공학과 교수가 책임교수를 맡고 이전윤, 조한솔 교수가 참여한다. 김천곤 책임교수는 우주 환경에서 사용되는 다양한 복합재료 분야에서 선도적인 연구를 수행해온 연구자다. 특히, 초고속 충돌장비, 지구저궤도 우주환경 모사 장비처럼 국내외 유일성과 우수성이 검증된 실험 장비를 자체 제작하고 다양한 항공 우주 및 극한 환경 재료 시스템의 설계와 공정에 적용해온 독보적인 기술을 보유하고 있다.

김 교수의 우주 환경 모사 장비, 초고속 충돌 장비 등의 공동 활용 및 연구 노하우를 바탕으로 차세대 복합재 생산공정을 연구하고 있는 이전윤 참여교수와 전산 해석을 중심으로 극한 환경 구조 및 재료의 움직임에 대한 이해와 전문성을 지닌 조한솔 교수가 긴밀하게 협력해 차세대 우주 및 극한재료에 관한 새로운 연구 분야를 개척하는 것이 목표다. 김천곤 책임교수는 "1991년 부임 당시에 故 홍창선 교수님이 1979년에 설립하신 연구실에 합류해 32년간 운영한 뒤 정년을 맞았는데, 다시 한번 세대를 이어 두 분의 젊고 열정적인 교수님들에게 연구를 전수하고 새로운 아이디어를 접목해 계속해서 발전시켜 나갈 수 있게 되어 기쁘다"라고 소감을 전했다.

변재형 수리과학과 교수의 '편미분방정식 통합연구실'에는 권순식, 강문진 교수가 참여한다. 변재형 책임교수는 국내 수학계의 위상을 높인 석학으로 타원형 편미분방정식의 연구의 중요한 난제들을 새로운 방법으로 해결하고 다양한 연구 분야를 독창적으로 개척해 왔다.

권순식 참여교수는 자연계의 다양한 파동 현상을 기술하는 비선형 분산 방정식의 동역학 연구 분야의 최정상급 전문가다. 강문진 참여교수는 유체역학의 꽃인 나비에-스토크스 방정식과 오일러 방정식에 관한 가장 중요한 문제 중 하나를 해결해 주목받았으며, 이와 관련한 장기 연구 프로젝트를 수행하고 있다. 이들은 협업을 통해 각 연구를 심화시키는 동시에 새로운 방향성을 제시하는 시너지를 창출해 아시아 최고의 편미분방정식 연구그룹을 구축하는 것을 목표로 삼았다.

변재형 책임교수는 "수리과학과 최초의 초세대 협업연구실로 선정된 것을 뜻깊게 생각하고 KAIST가 편미분방정식의 혁신적 도약을 주도하는 연구 허브로서 새로운 지평을 열어갈 수 있도록 매진하겠다"라고 전했다. '초세대 협업연구실' 현판식은 이동만 교학부총장과 이균민 대외부총장 등 주요 보직자들, 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석한 가운데 27일 오전 10시부터 진행됐다.

2024.02.27 조회수 7456

인공지능·우주·수리 ′초세대 협업연구실′ 개소

우리 대학이 '초세대 협업연구실'을 추가 개소하고 27일 오전 현판식을 개최했다. 권인소 전기및전자공학부 교수의 '비전중심 범용인공지능 연구실', 김천곤 항공우주공학과 교수의 '우주·극한 환경 재료 및 차세대 공정 연구실', 변재형 수리과학과 교수의 '편미분방정식 통합 연구실'이 새롭게 문을 연다.

초세대 협업연구실은 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해 온 학문의 성과와 노하우를 후배 교수와 협업하며 이어가는 우리 대학의 독자적인 연구제도다. 2018년 도입한 이후 지난해 말까지 7개 연구실을 운영하고 있으며, 이번 추가 개소로 총 10개의 초세대 협업연구실을 보유하게 됐다. 특히 권인소, 김천곤 책임교수는 65세 은퇴 후 70세까지 강의와 연구 논문 지도를 이어가는 정년후 교수의 신분으로 초세대 협업연구실을 개소했다.

권인소 교수가 책임교수를 맡은 '비전중심 범용인공지능 연구실'은 같은 학과 김준모 교수 협업하고 딥러닝 분야의 신임 교수가 추후 합류할 예정이다. 권인소 책임교수는 컴퓨터비전·로봇공학·인공지능 분야에서 탁월한 연구 업적을 보유한 세계적인 석학이다. 2013년부터 10년간 로보틱스 최고 학술대회 및 저널 기준 총 103편의 논문을 게재했으며, 그간 발표한 모든 논문의 피인용 수는 4만 5천 회를 넘어선다. 또한, 컴퓨터 비전 분야의 국내·외 특허를 100건 이상 등록해 기술 사업화 및 실질적인 기술 혁신의 토대를 마련했다. 김준모 참여교수는 딥러닝 알고리즘 기반 컴퓨터 비전 및 신호처리 분야 전문가로 인공지능 기술을 다양한 분야에 응용하는 신진 연구 리더다.

이들은 권 책임교수의 로봇공학 및 3D 비전 분야 전문성과 노하우 바탕으로 인간의 학습은 본질적으로 관찰과 경험에 기반한다는 점에 착안한 연구를 진행한다. 시각적 정보를 중심으로 인공지능 모델이 인간의 복잡한 계획 및 추론 능력을 재현하는 것은 물론 실질적인 객체로서 인간과 상호작용이 가능한 수준의 범용인공지능(AGI)을 실체화하는 것이 연구 목표다.

권인소 교수는 "컴퓨터 비전과 로봇공학 분야에서 쌓아온 연구 유산을 전수하게 되어 기쁘고, 초세대 협업연구실이 인공지능 기술의 산업화, 후속 세대 인공지능 전문가 양성, 글로벌 인공지능 리더십을 확보하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 생각한다"라고 소감을 전했다.

한편, 미지의 영역에 도전하기 위해 장기간의 연구가 필요한 우주 분야에서도 협업연구실이 선정됐다. '우주/극한 환경 재료 및 차세대 공정 연구실'은 김천곤 항공우주공학과 교수가 책임교수를 맡고 이전윤, 조한솔 교수가 참여한다. 김천곤 책임교수는 우주 환경에서 사용되는 다양한 복합재료 분야에서 선도적인 연구를 수행해온 연구자다. 특히, 초고속 충돌장비, 지구저궤도 우주환경 모사 장비처럼 국내외 유일성과 우수성이 검증된 실험 장비를 자체 제작하고 다양한 항공 우주 및 극한 환경 재료 시스템의 설계와 공정에 적용해온 독보적인 기술을 보유하고 있다.

김 교수의 우주 환경 모사 장비, 초고속 충돌 장비 등의 공동 활용 및 연구 노하우를 바탕으로 차세대 복합재 생산공정을 연구하고 있는 이전윤 참여교수와 전산 해석을 중심으로 극한 환경 구조 및 재료의 움직임에 대한 이해와 전문성을 지닌 조한솔 교수가 긴밀하게 협력해 차세대 우주 및 극한재료에 관한 새로운 연구 분야를 개척하는 것이 목표다. 김천곤 책임교수는 "1991년 부임 당시에 故 홍창선 교수님이 1979년에 설립하신 연구실에 합류해 32년간 운영한 뒤 정년을 맞았는데, 다시 한번 세대를 이어 두 분의 젊고 열정적인 교수님들에게 연구를 전수하고 새로운 아이디어를 접목해 계속해서 발전시켜 나갈 수 있게 되어 기쁘다"라고 소감을 전했다.

변재형 수리과학과 교수의 '편미분방정식 통합연구실'에는 권순식, 강문진 교수가 참여한다. 변재형 책임교수는 국내 수학계의 위상을 높인 석학으로 타원형 편미분방정식의 연구의 중요한 난제들을 새로운 방법으로 해결하고 다양한 연구 분야를 독창적으로 개척해 왔다.

권순식 참여교수는 자연계의 다양한 파동 현상을 기술하는 비선형 분산 방정식의 동역학 연구 분야의 최정상급 전문가다. 강문진 참여교수는 유체역학의 꽃인 나비에-스토크스 방정식과 오일러 방정식에 관한 가장 중요한 문제 중 하나를 해결해 주목받았으며, 이와 관련한 장기 연구 프로젝트를 수행하고 있다. 이들은 협업을 통해 각 연구를 심화시키는 동시에 새로운 방향성을 제시하는 시너지를 창출해 아시아 최고의 편미분방정식 연구그룹을 구축하는 것을 목표로 삼았다.

변재형 책임교수는 "수리과학과 최초의 초세대 협업연구실로 선정된 것을 뜻깊게 생각하고 KAIST가 편미분방정식의 혁신적 도약을 주도하는 연구 허브로서 새로운 지평을 열어갈 수 있도록 매진하겠다"라고 전했다. '초세대 협업연구실' 현판식은 이동만 교학부총장과 이균민 대외부총장 등 주요 보직자들, 새롭게 선정된 연구실 관계자들이 참석한 가운데 27일 오전 10시부터 진행됐다.

2024.02.27 조회수 7456 -

현대차그룹과 ′차세대 라이다 시스템′ 공동연구

우리 대학이 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다(On-Chip LiDAR) 개발 공동연구실(이하 공동연구실)'을 대전 본원에 개소했다.

공동연구실은 발전하는 자율주행 시장에서 완전자율주행(4~5단계)을 위한 라이다 센서를 개발하기 위한 연구에 주력한다. 실리콘 포토닉스(광반도체)를 활용해 센서의 크기는 줄이는 동시에 성능은 높일 수 있는 온칩 센서 제작 기술과 차세대 신호검출 방식을 도입할 수 있는 핵심기술 개발이 목표다.

공동연구실은 김상현, 김상식, 정완영, 함자 쿠르트(Hamza Kurt) 교수 등 우리 대학 전기및전자공학부 연구팀과 현대차그룹 선행기술원 연구팀 등 약 30여 명 규모로 구성돼 2028년까지 4년간 운영된다. 우리 대학은 ▴실리콘 포토닉스 기반 소형 온칩 라이다용 소자개발 ▴라이다 구동을 위한 고속, 고출력 구동 집적회로(IC) 제작, ▴라이다 시스템 최적화 설계 및 검증 등 연구팀별로 특화된 전문 분야에서 세부 연구를 주도한다. 특히, 실리콘 포토닉스 기반의 라이다용 요소 기술을 다년간 개발해 온 박효훈 명예교수의 기술을 이어받아 응용·고도화할 예정이다.

현대차그룹은 산학협력 전문기관인 현대엔지비와 함께 공동연구실의 운영을 총괄한다. 기술 동향 파악과 연구 역량 강화를 위한 기술 및 전문가 추천 등 과제 수행 역량을 강화할 수 있도록 지원할 방침이다.

19일 오후 본원 정보전자공학동에서 열린 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다 개발 공동연구실' 개소 행사는 현판 전달식과 함께 진행됐다. 이상엽 연구부총장, 문재균 공과대학장, 강준혁 전기및전자공학부장 등 KAIST 관계자와 이종수 현대자동차 부사장, 오정훈 현대엔지비 대표 등 현대차그룹 관계자, 공동연구 참여 연구진들이 참석했다.

현대차그룹 관계자는 "자율주행 기술을 선도하고 있는 현대차·기아, 그리고 글로벌 최고 수준의 기술을 보유한 KAIST의 협력을 통해 완전자율주행 시대를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"며 "공동연구실이 가시적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정"이라고 밝혔다.김상현 공동연구실 책임교수는 "자동차의 눈이 되는 라이다 센서는 향후 자율주행차 기술개발을 위한 핵심기술이자 완성차 업체에서도 기술 내재화가 필수적으로 요구되는 기술"이라고 말했다. 김 교수는 이어, "기술이 매우 중요한 시점에 공동연구실이 설립되는 만큼 라이다 관련 기술을 선도하는 기술 기반을 다질 수 있을 것"이라고 전했다.

2024.02.21 조회수 7229

현대차그룹과 ′차세대 라이다 시스템′ 공동연구

우리 대학이 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다(On-Chip LiDAR) 개발 공동연구실(이하 공동연구실)'을 대전 본원에 개소했다.

공동연구실은 발전하는 자율주행 시장에서 완전자율주행(4~5단계)을 위한 라이다 센서를 개발하기 위한 연구에 주력한다. 실리콘 포토닉스(광반도체)를 활용해 센서의 크기는 줄이는 동시에 성능은 높일 수 있는 온칩 센서 제작 기술과 차세대 신호검출 방식을 도입할 수 있는 핵심기술 개발이 목표다.

공동연구실은 김상현, 김상식, 정완영, 함자 쿠르트(Hamza Kurt) 교수 등 우리 대학 전기및전자공학부 연구팀과 현대차그룹 선행기술원 연구팀 등 약 30여 명 규모로 구성돼 2028년까지 4년간 운영된다. 우리 대학은 ▴실리콘 포토닉스 기반 소형 온칩 라이다용 소자개발 ▴라이다 구동을 위한 고속, 고출력 구동 집적회로(IC) 제작, ▴라이다 시스템 최적화 설계 및 검증 등 연구팀별로 특화된 전문 분야에서 세부 연구를 주도한다. 특히, 실리콘 포토닉스 기반의 라이다용 요소 기술을 다년간 개발해 온 박효훈 명예교수의 기술을 이어받아 응용·고도화할 예정이다.

현대차그룹은 산학협력 전문기관인 현대엔지비와 함께 공동연구실의 운영을 총괄한다. 기술 동향 파악과 연구 역량 강화를 위한 기술 및 전문가 추천 등 과제 수행 역량을 강화할 수 있도록 지원할 방침이다.

19일 오후 본원 정보전자공학동에서 열린 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다 개발 공동연구실' 개소 행사는 현판 전달식과 함께 진행됐다. 이상엽 연구부총장, 문재균 공과대학장, 강준혁 전기및전자공학부장 등 KAIST 관계자와 이종수 현대자동차 부사장, 오정훈 현대엔지비 대표 등 현대차그룹 관계자, 공동연구 참여 연구진들이 참석했다.

현대차그룹 관계자는 "자율주행 기술을 선도하고 있는 현대차·기아, 그리고 글로벌 최고 수준의 기술을 보유한 KAIST의 협력을 통해 완전자율주행 시대를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"며 "공동연구실이 가시적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정"이라고 밝혔다.김상현 공동연구실 책임교수는 "자동차의 눈이 되는 라이다 센서는 향후 자율주행차 기술개발을 위한 핵심기술이자 완성차 업체에서도 기술 내재화가 필수적으로 요구되는 기술"이라고 말했다. 김 교수는 이어, "기술이 매우 중요한 시점에 공동연구실이 설립되는 만큼 라이다 관련 기술을 선도하는 기술 기반을 다질 수 있을 것"이라고 전했다.

2024.02.21 조회수 7229