-

KAIST-삼성전자, 시스템 반도체 칩 추가 지원 협약 체결

우리 대학이 삼성전자와 ‘130nm BCDMOS 공정 지원' 협약을 23일 오후 체결한다.

삼성전자가 반도체 설계 전문 인재 양성을 위해 지원하는 BCDMOS(복합고전압소자: Bipolar-CMOS-DMOS)*는 고전압과 고속 동작이 필요한 전력 관리 응용 분야에 적합한 공정이다.

이번 협약을 바탕으로 130nm(나노미터) BCDMOS 8인치 공정을 올해 하반기부터 도입해 국내 반도체 전공 석·박사 과정 학생에게 칩 제작 기회를 제공한다.

이를 위해, 우리 대학 반도체설계교육센터(소장 박인철, IC Design Education Center 이하 IDEC)는 130nm BCDMOS 공정을 위한 설계 전자설계자동화툴(EDA Tool)과 기술 지원 환경을 마련했다.

IDEC은 삼성전자와 협력해 2021년부터 28nm 로직** 공정 칩 제작 기회를 학생들에게 제공하고 있으며, 지난해 28nm FD-SOI***공정 지원도 추가했다.

올해 제공된 28nm 공정에는 30개 대학 160개 팀, 800여 명의 학생이 설계에 참여해 칩을 제작 중이다. 이번 협약으로 추가된 130nm BCDMOS 공정에는 올해 하반기 20개 팀을 시작으로 내년부터 2년간 상하반기 각 20개 팀이 칩 제작에 참여할 수 있게 됐다. 반도체 칩 제작은 대학원생들이 이론으로 설계한 도면을 실제 웨이퍼에 구현하여 실물을 만드는 중요한 과정이다. 실물 칩을 제작하면 설계의 정확성과 효율성을 검증할 수 있지만, 비용이 최소 3천만 원 이상 소요돼 학생들이 외부 지원 없이 칩 제작을 경험하기는 어려운 실정이다.

박인철 IDEC 소장은 “이번 삼성전자의 130nm BCDMOS 공정 지원은 해당 분야를 연구하는 대학에 실질적인 제작 기회를 제공해 연구 성과를 향상하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

이어, “특히 전력 관리와 고속 통신 분야에서 중요한 역할을 하는 공정으로 혁신적인 기술 개발로 이어질 수 있는 환경이 마련돼, 제작에 참여한 학생은 기술 개발의 경쟁력을 갖춘 전문 설계 인력으로 성장하게 될 것”이라고 덧붙였다.

23일 오후 우리 대학 IDEC 동탄교육장에서 열리는 협약식에는 박인철 소장과 박상훈 삼성전자 상무 등 양 기관의 주요 인사들이 참석한다. 협약식과 함께 2024년 하반기 130nm BCDMOS 공정에 참여하는 13개 대학의 19팀을 대상으로 설계설명회도 개최된다.

한편, KAIST IDEC은 1995년에 설립돼 시스템반도체 분야의 전문인력을 양성해왔다. 지난 29년간 삼성전자와 협력해 2천 219개 설계팀에 칩 제작 기회를 제공해 총 8천 1백여 명의 반도체 전문인력을 배출해 산업계와 학계의 발전을 도모했다.

2021년부터는 산업통상자원부의 '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'을 수행하고 있으며, 2026년까지 정부 자금 170억을 지원받아 전국 대학 석·박사급 학생에게 반도체 칩 설계와 제작 환경을 제공할 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 두 기관은 반도체 전문 인력 양성을 위한 협력을 더욱 강화할 계획이다.

KAIST-삼성전자, 시스템 반도체 칩 추가 지원 협약 체결

우리 대학이 삼성전자와 ‘130nm BCDMOS 공정 지원' 협약을 23일 오후 체결한다.

삼성전자가 반도체 설계 전문 인재 양성을 위해 지원하는 BCDMOS(복합고전압소자: Bipolar-CMOS-DMOS)*는 고전압과 고속 동작이 필요한 전력 관리 응용 분야에 적합한 공정이다.

이번 협약을 바탕으로 130nm(나노미터) BCDMOS 8인치 공정을 올해 하반기부터 도입해 국내 반도체 전공 석·박사 과정 학생에게 칩 제작 기회를 제공한다.

이를 위해, 우리 대학 반도체설계교육센터(소장 박인철, IC Design Education Center 이하 IDEC)는 130nm BCDMOS 공정을 위한 설계 전자설계자동화툴(EDA Tool)과 기술 지원 환경을 마련했다.

IDEC은 삼성전자와 협력해 2021년부터 28nm 로직** 공정 칩 제작 기회를 학생들에게 제공하고 있으며, 지난해 28nm FD-SOI***공정 지원도 추가했다.

올해 제공된 28nm 공정에는 30개 대학 160개 팀, 800여 명의 학생이 설계에 참여해 칩을 제작 중이다. 이번 협약으로 추가된 130nm BCDMOS 공정에는 올해 하반기 20개 팀을 시작으로 내년부터 2년간 상하반기 각 20개 팀이 칩 제작에 참여할 수 있게 됐다. 반도체 칩 제작은 대학원생들이 이론으로 설계한 도면을 실제 웨이퍼에 구현하여 실물을 만드는 중요한 과정이다. 실물 칩을 제작하면 설계의 정확성과 효율성을 검증할 수 있지만, 비용이 최소 3천만 원 이상 소요돼 학생들이 외부 지원 없이 칩 제작을 경험하기는 어려운 실정이다.

박인철 IDEC 소장은 “이번 삼성전자의 130nm BCDMOS 공정 지원은 해당 분야를 연구하는 대학에 실질적인 제작 기회를 제공해 연구 성과를 향상하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

이어, “특히 전력 관리와 고속 통신 분야에서 중요한 역할을 하는 공정으로 혁신적인 기술 개발로 이어질 수 있는 환경이 마련돼, 제작에 참여한 학생은 기술 개발의 경쟁력을 갖춘 전문 설계 인력으로 성장하게 될 것”이라고 덧붙였다.

23일 오후 우리 대학 IDEC 동탄교육장에서 열리는 협약식에는 박인철 소장과 박상훈 삼성전자 상무 등 양 기관의 주요 인사들이 참석한다. 협약식과 함께 2024년 하반기 130nm BCDMOS 공정에 참여하는 13개 대학의 19팀을 대상으로 설계설명회도 개최된다.

한편, KAIST IDEC은 1995년에 설립돼 시스템반도체 분야의 전문인력을 양성해왔다. 지난 29년간 삼성전자와 협력해 2천 219개 설계팀에 칩 제작 기회를 제공해 총 8천 1백여 명의 반도체 전문인력을 배출해 산업계와 학계의 발전을 도모했다.

2021년부터는 산업통상자원부의 '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'을 수행하고 있으며, 2026년까지 정부 자금 170억을 지원받아 전국 대학 석·박사급 학생에게 반도체 칩 설계와 제작 환경을 제공할 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 두 기관은 반도체 전문 인력 양성을 위한 협력을 더욱 강화할 계획이다.

2024.07.24

조회수 630

-

암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델의 경우 예측 성능의 한계를 지니지만 예측 결과에 대한 상세한 근거를 제시할 수 있어서 화이트박스로 불리는 시스템생물학 기술을 융합함으로써 두 기술의 한계를 동시에 극복할 수 있는 소위 ‘그레이박스’ 기술을 착안했다.

연구팀은 다양한 암종의 돌연변이 및 표적항암제 타겟 유전자 정보를 집대성해 분자 조절 네트워크 모델을 구축함으로써 여러 암종과 항암제의 약물 반응 예측에 활용될 수 있는 범용적 골격 모델을 우선 정립했다. 특히 다양한 암종에서 돌연변이가 빈번하게 발생하는 유전자들을 중심으로 전암(pan-cancer) 유전자 네트워크를 제작했고 표적항암제별 약물 반응과 관련된 돌연변이 및 연관 유전자들로 구성된 부분네트워크(sub-network)를 추출함으로써 약물 반응 예측을 위한 시스템생물학 모델을 제작했다.

연구팀은 이렇게 제작된 모델의 매개변수를 딥러닝 블랙박스 최적화기를 통해 결정하는 방식으로 트라메티닙, 아파티닙, 팔보시클립 세 개의 표적항암제 및 대장암, 유방암, 위암 세 개의 암종에 대한 그레이박스 모델을 구축했다. 완성된 모델의 약물 반응 컴퓨터시뮬레이션 결과는 각 암종별 약물반응의 민감도 차이를 보이는 세포주(cancer cell lines) 실험을 통해 비교 검증됐다.

특히 개발된 모델은 미국 국립암연구소(National Cancer Institute)의 돌연변이 정보 기반 약물 반응 예측으로는 동일한 반응을 보일 것으로 예상된 암세포주들이 실제로는 서로 다른 약물 반응을 보일 수 있다는 것을 정확히 예측했으며, 약물 반응의 차이가 발생하는 원인 또한 세포 주별 분자 네트워크 동역학의 차이로 상세히 설명할 수 있었다.

이번 연구 성과는 학습에 의한 시뮬레이션 모델 최적화를 통해 블랙박스 모델인 인공지능 기술의 높은 예측력과 화이트박스 모델인 시스템생물학 기술의 해석력을 동시에 달성한 새로운 약물 반응 예측 기술 개발이어서 그 의미가 크다. 특히, 발생 원인이 이질적이고 복잡한 네트워크 질환인 암에 대해 범용적으로 활용가능한 약물 반응 예측 원천기술이므로 향후 기술 고도화를 통해 다양한 종류의 암종 및 환자 맞춤형 치료 전략 제시에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "인공지능 기술의 높은 예측력과 시스템생물학 기술의 우수한 해석력을 동시에 갖춘 새로운 융합원천기술로서 향후 고도화를 통해 신약 개발 산업의 활용이 기대된다ˮ고 말했다.

바이오및뇌공학과 김윤성 박사, 한영현 박사 등이 참여한 이번 연구 결과는 셀 프레스(Cell Press)에서 출간하는 국제저널 `셀 리포트 메소드(Cell Reports Methods)' 5월 20일 字 표지논문으로 출판됐다. (논문명: A grey box framework that optimizes a white box logical model using a black box optimizer for simulating cellular responses to perturbations)

논문링크: https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(24)00117-6

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델의 경우 예측 성능의 한계를 지니지만 예측 결과에 대한 상세한 근거를 제시할 수 있어서 화이트박스로 불리는 시스템생물학 기술을 융합함으로써 두 기술의 한계를 동시에 극복할 수 있는 소위 ‘그레이박스’ 기술을 착안했다.

연구팀은 다양한 암종의 돌연변이 및 표적항암제 타겟 유전자 정보를 집대성해 분자 조절 네트워크 모델을 구축함으로써 여러 암종과 항암제의 약물 반응 예측에 활용될 수 있는 범용적 골격 모델을 우선 정립했다. 특히 다양한 암종에서 돌연변이가 빈번하게 발생하는 유전자들을 중심으로 전암(pan-cancer) 유전자 네트워크를 제작했고 표적항암제별 약물 반응과 관련된 돌연변이 및 연관 유전자들로 구성된 부분네트워크(sub-network)를 추출함으로써 약물 반응 예측을 위한 시스템생물학 모델을 제작했다.

연구팀은 이렇게 제작된 모델의 매개변수를 딥러닝 블랙박스 최적화기를 통해 결정하는 방식으로 트라메티닙, 아파티닙, 팔보시클립 세 개의 표적항암제 및 대장암, 유방암, 위암 세 개의 암종에 대한 그레이박스 모델을 구축했다. 완성된 모델의 약물 반응 컴퓨터시뮬레이션 결과는 각 암종별 약물반응의 민감도 차이를 보이는 세포주(cancer cell lines) 실험을 통해 비교 검증됐다.

특히 개발된 모델은 미국 국립암연구소(National Cancer Institute)의 돌연변이 정보 기반 약물 반응 예측으로는 동일한 반응을 보일 것으로 예상된 암세포주들이 실제로는 서로 다른 약물 반응을 보일 수 있다는 것을 정확히 예측했으며, 약물 반응의 차이가 발생하는 원인 또한 세포 주별 분자 네트워크 동역학의 차이로 상세히 설명할 수 있었다.

이번 연구 성과는 학습에 의한 시뮬레이션 모델 최적화를 통해 블랙박스 모델인 인공지능 기술의 높은 예측력과 화이트박스 모델인 시스템생물학 기술의 해석력을 동시에 달성한 새로운 약물 반응 예측 기술 개발이어서 그 의미가 크다. 특히, 발생 원인이 이질적이고 복잡한 네트워크 질환인 암에 대해 범용적으로 활용가능한 약물 반응 예측 원천기술이므로 향후 기술 고도화를 통해 다양한 종류의 암종 및 환자 맞춤형 치료 전략 제시에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "인공지능 기술의 높은 예측력과 시스템생물학 기술의 우수한 해석력을 동시에 갖춘 새로운 융합원천기술로서 향후 고도화를 통해 신약 개발 산업의 활용이 기대된다ˮ고 말했다.

바이오및뇌공학과 김윤성 박사, 한영현 박사 등이 참여한 이번 연구 결과는 셀 프레스(Cell Press)에서 출간하는 국제저널 `셀 리포트 메소드(Cell Reports Methods)' 5월 20일 字 표지논문으로 출판됐다. (논문명: A grey box framework that optimizes a white box logical model using a black box optimizer for simulating cellular responses to perturbations)

논문링크: https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(24)00117-6

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

2024.06.03

조회수 1475

-

사회처럼 건강한 유전자 커뮤니티의 모습을 찾다

구성원들 사이의 활발한 교류로 결속력이 높은 사회적 커뮤니티가 건강한 개인을 만들 듯, 유전자 커뮤니티의 결속력도 개인의 건강 상태에 영향을 미칠 수 있을까? 한국 연구진이 유전자 커뮤니티의 결속력 또한 개인의 건강 상태를 결정하고 환자 맞춤형 의료를 위해 활용될 수 있음을 보여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 개인화된 유전자 네트워크에서 환자 특이적으로 결속력이 약화된 유전자 커뮤니티를 찾아내 환자 맞춤형으로 약물 표적을 예측할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 고령화와 생활 습관 변화 등에 따라 암, 심혈관계 질환, 대사 질환 등 많은 복합질병의 발병률이 크게 증가하는 실정이다. 이에 전문가들은 개별 환자의 특성을 고려한 ‘환자 맞춤형 의료’를 제공해 그 치료 효과를 높임으로써 개인적, 사회적 의료비 부담을 경감해야 한다고 지적한다.

이도헌 교수 연구팀은 이러한 요구에 발맞춰 개인화된 유전자 네트워크를 정교하게 구축하고 해당 네트워크에서 각 유전자 커뮤니티의 결속력을 정확하게 측정할 수 있는 코지넷(COSINET, COmmunity COhesion Scores in Individualized gene Network Estimated from single Transcripotmics data) 기술을 개발했다.

연구진들은 수백 개의 정상 조직 유전자 발현 데이터를 근거로 유의미한 상관관계를 보이는 유전자 상호작용을 기반으로 정상 조직의 유전자 네트워크를 구축했다. 그리고 유전자 커뮤니티들의 유전자 상호작용마다 보이는 상관관계를 선형 회귀 분석을 통해 모델링한 뒤, 개별 환자의 유전자 발현량이 해당 예측 모델을 잘 따르는지를 통계적으로 분석했다. 이를 통해 환자 특이적으로 그 상호작용이 소실된 유전자 쌍을 정상 조직 유전자 네트워크에서 제거함으로써 개인화된 유전자 네트워크를 구축했다.

더 나아가 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자들 사이의 최단 거리를 기반으로 소실된 유전자 상호작용이 각 유전자 커뮤니티 결속력 약화에 미치는 영향력을 정확하게 측정했다.

연구진들은 환자 특이적으로 그 결속력이 크게 감소한 유전자 커뮤니티를 통해 환자 특이적인 질병 기전을 설명할 수 있음을 보이고, 해당 유전자 커뮤니티에서 환자 특이적으로 결속력 약화에 크게 기여하는 유전자들을 찾아, 보다 효과적인 환자 맞춤형 약물 표적을 제안했다. 연구진들은 이러한 약물 표적 발굴 기술이 기존 기술 대비 약 4배 이상 효과적임을 증명했다.

이도헌 교수는 “여러 유전자가 관여하는 복합질병은 개별 유전자보다는 유전자들 사이의 상호작용을 고려하는 시스템적 관점에서 바라봐야 하며 현재 임상 현장에서 환자 맞춤형 의료를 위해 쓰이는 단일 유전자 기반의 바이오마커들은 복합질병의 이질성과 복잡성을 충분히 담아내기에는 한계가 있다. 따라서 이번 연구에서 개발한 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자 커뮤니티의 결속력에 기반한 코지넷(COSINET) 기술이 복합질병의 환자 맞춤형 의료 실현을 위한 새로운 시각을 열어 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 왕승현 박사과정이 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 생명정보학 분야 최고 학술지인 `생명정보학 브리핑(Briefings in Bioinformatics)’ 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 15일 발표됐다.

(논문 제목: Community cohesion looseness in gene networks reveals individualized drug targets and resistance, https://academic.oup.com/bib/article/25/3/bbae175/7645997)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 데이터 기반 디지털 바이오 선도 사업의 지원을 받아 수행됐다.

사회처럼 건강한 유전자 커뮤니티의 모습을 찾다

구성원들 사이의 활발한 교류로 결속력이 높은 사회적 커뮤니티가 건강한 개인을 만들 듯, 유전자 커뮤니티의 결속력도 개인의 건강 상태에 영향을 미칠 수 있을까? 한국 연구진이 유전자 커뮤니티의 결속력 또한 개인의 건강 상태를 결정하고 환자 맞춤형 의료를 위해 활용될 수 있음을 보여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 개인화된 유전자 네트워크에서 환자 특이적으로 결속력이 약화된 유전자 커뮤니티를 찾아내 환자 맞춤형으로 약물 표적을 예측할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 고령화와 생활 습관 변화 등에 따라 암, 심혈관계 질환, 대사 질환 등 많은 복합질병의 발병률이 크게 증가하는 실정이다. 이에 전문가들은 개별 환자의 특성을 고려한 ‘환자 맞춤형 의료’를 제공해 그 치료 효과를 높임으로써 개인적, 사회적 의료비 부담을 경감해야 한다고 지적한다.

이도헌 교수 연구팀은 이러한 요구에 발맞춰 개인화된 유전자 네트워크를 정교하게 구축하고 해당 네트워크에서 각 유전자 커뮤니티의 결속력을 정확하게 측정할 수 있는 코지넷(COSINET, COmmunity COhesion Scores in Individualized gene Network Estimated from single Transcripotmics data) 기술을 개발했다.

연구진들은 수백 개의 정상 조직 유전자 발현 데이터를 근거로 유의미한 상관관계를 보이는 유전자 상호작용을 기반으로 정상 조직의 유전자 네트워크를 구축했다. 그리고 유전자 커뮤니티들의 유전자 상호작용마다 보이는 상관관계를 선형 회귀 분석을 통해 모델링한 뒤, 개별 환자의 유전자 발현량이 해당 예측 모델을 잘 따르는지를 통계적으로 분석했다. 이를 통해 환자 특이적으로 그 상호작용이 소실된 유전자 쌍을 정상 조직 유전자 네트워크에서 제거함으로써 개인화된 유전자 네트워크를 구축했다.

더 나아가 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자들 사이의 최단 거리를 기반으로 소실된 유전자 상호작용이 각 유전자 커뮤니티 결속력 약화에 미치는 영향력을 정확하게 측정했다.

연구진들은 환자 특이적으로 그 결속력이 크게 감소한 유전자 커뮤니티를 통해 환자 특이적인 질병 기전을 설명할 수 있음을 보이고, 해당 유전자 커뮤니티에서 환자 특이적으로 결속력 약화에 크게 기여하는 유전자들을 찾아, 보다 효과적인 환자 맞춤형 약물 표적을 제안했다. 연구진들은 이러한 약물 표적 발굴 기술이 기존 기술 대비 약 4배 이상 효과적임을 증명했다.

이도헌 교수는 “여러 유전자가 관여하는 복합질병은 개별 유전자보다는 유전자들 사이의 상호작용을 고려하는 시스템적 관점에서 바라봐야 하며 현재 임상 현장에서 환자 맞춤형 의료를 위해 쓰이는 단일 유전자 기반의 바이오마커들은 복합질병의 이질성과 복잡성을 충분히 담아내기에는 한계가 있다. 따라서 이번 연구에서 개발한 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자 커뮤니티의 결속력에 기반한 코지넷(COSINET) 기술이 복합질병의 환자 맞춤형 의료 실현을 위한 새로운 시각을 열어 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 왕승현 박사과정이 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 생명정보학 분야 최고 학술지인 `생명정보학 브리핑(Briefings in Bioinformatics)’ 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 15일 발표됐다.

(논문 제목: Community cohesion looseness in gene networks reveals individualized drug targets and resistance, https://academic.oup.com/bib/article/25/3/bbae175/7645997)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 데이터 기반 디지털 바이오 선도 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.23

조회수 1562

-

수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.16

조회수 1754

-

암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다.

유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다. 하지만 크리스퍼 단백질은 분자량이 커서 전달체에 탑재가 어렵고 전달체의 세포 독성 문제 및 낮은 표적 세포로의 전달에 있어 어려움이 있다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질에 특정 아미노산을 변경시켜 다양한 생체분자를 보다 많이 결합시키고 생체 내 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않는 단백질을 개발했다. 연구팀은 기존 비 바이러스성 전달체의 문제 해결 및 표적 세포로의 전달을 위해 개량한 크리스퍼 단백질을 난소암을 표적할 수 있는 항체와 결합함으로써 표적 치료제를 위한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체(⍺Her-CrNC, anti-Her2 conjugated CRISPR nanocomplex)를 개발했다.

암세포 표면은 종양 항원(tumor antigen)으로 알려진 항원이 존재한다. 몇몇 종양 항원은 표적이 되어 진단 및 임상시험에 이용되고 있다. 연구팀은 개발한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체가 종양 항원을 표적해 난소암세포 및 동물모델에서 암세포 특이적으로 세포 내 전달이 가능하고 세포주기를 관장하는 PLK1* 유전자 교정을 통해 높은 항암효과가 나타남을 확인했다.

* PLK1(polo-like kinase): 세포 분열을 조절하는 인산화효소이며, 암세포 분열과 관련이 깊다고 알려져 있음. 본 연구에서는 PLK1 유전자를 표적하여 암세포 분열을 억제하여 항암 효과를 유도하였음

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 항체를 결합해 효과적으로 암세포 특이적 전달 및 항암 효능을 보였다는 점에서 의의가 있다. 아울러, 이번 연구 결과를 기반으로 향후 생체 내 전신 투여를 통한 유전자 교정 치료 및 다양한 암종에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 기대하고 있다”고 말했다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 양승주 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 3월 29일 온라인 게재됐다. (논문명: An Antibody-CRISPR/Cas Conjugate Platform for Target-Specific Delivery and Gene Editing in Cancer)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단 및 보건복지부의 지원을 통해 이뤄졌다.

암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다.

유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다. 하지만 크리스퍼 단백질은 분자량이 커서 전달체에 탑재가 어렵고 전달체의 세포 독성 문제 및 낮은 표적 세포로의 전달에 있어 어려움이 있다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질에 특정 아미노산을 변경시켜 다양한 생체분자를 보다 많이 결합시키고 생체 내 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않는 단백질을 개발했다. 연구팀은 기존 비 바이러스성 전달체의 문제 해결 및 표적 세포로의 전달을 위해 개량한 크리스퍼 단백질을 난소암을 표적할 수 있는 항체와 결합함으로써 표적 치료제를 위한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체(⍺Her-CrNC, anti-Her2 conjugated CRISPR nanocomplex)를 개발했다.

암세포 표면은 종양 항원(tumor antigen)으로 알려진 항원이 존재한다. 몇몇 종양 항원은 표적이 되어 진단 및 임상시험에 이용되고 있다. 연구팀은 개발한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체가 종양 항원을 표적해 난소암세포 및 동물모델에서 암세포 특이적으로 세포 내 전달이 가능하고 세포주기를 관장하는 PLK1* 유전자 교정을 통해 높은 항암효과가 나타남을 확인했다.

* PLK1(polo-like kinase): 세포 분열을 조절하는 인산화효소이며, 암세포 분열과 관련이 깊다고 알려져 있음. 본 연구에서는 PLK1 유전자를 표적하여 암세포 분열을 억제하여 항암 효과를 유도하였음

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 항체를 결합해 효과적으로 암세포 특이적 전달 및 항암 효능을 보였다는 점에서 의의가 있다. 아울러, 이번 연구 결과를 기반으로 향후 생체 내 전신 투여를 통한 유전자 교정 치료 및 다양한 암종에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 기대하고 있다”고 말했다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 양승주 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 3월 29일 온라인 게재됐다. (논문명: An Antibody-CRISPR/Cas Conjugate Platform for Target-Specific Delivery and Gene Editing in Cancer)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단 및 보건복지부의 지원을 통해 이뤄졌다.

2024.04.08

조회수 2359

-

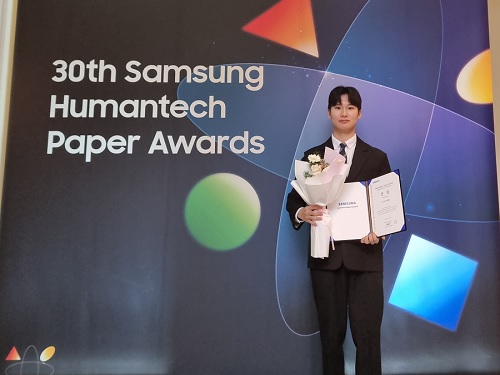

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 물리학과 정채화 학생 은상 수상

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 우리 대학 물리학과 정채화 학생(지도교수 : 물리학과 양용수 교수)이 기초과학분야 은상을 수상했다.

삼성휴먼테크논문대상은 과학기술 분야의 주역이 될 젊고 우수한 과학자를 발굴하기 위해 1994년부터 시행 중이며 과학기술정보통신부와 중앙일보가 공동 후원하고 있다. 이번 제30회 대회에는 총 1189편의 논문이 접수되었으며, 797명에 달하는 전문가들이 심사를 진행하였다.

정채화 학생은 2000년대 초반 이론적으로만 예측되었으나 20년 이상 풀리지 않았던 난제인 0차원 강유전체에서의 위상학적 분극 정렬을 세계 최초로 실험적으로 규명하였다. 영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는데, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 학계의 논란거리였다.

정채화 학생은 원자 분해능 전자토모그래피(Atomic Electron Tomography) 실험을 통해 나노크기 0차원 강유전체 내부에서는 소용돌이와 같은 형태의 위상학적 분극분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수가 달라진다는 사실을 최초로 실험적으로 규명하였다.

정채화 학생의 연구결과를 응용하여 이러한 분극분포 소용돌이의 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 1,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 소자기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 물리학과 정채화 학생 은상 수상

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 우리 대학 물리학과 정채화 학생(지도교수 : 물리학과 양용수 교수)이 기초과학분야 은상을 수상했다.

삼성휴먼테크논문대상은 과학기술 분야의 주역이 될 젊고 우수한 과학자를 발굴하기 위해 1994년부터 시행 중이며 과학기술정보통신부와 중앙일보가 공동 후원하고 있다. 이번 제30회 대회에는 총 1189편의 논문이 접수되었으며, 797명에 달하는 전문가들이 심사를 진행하였다.

정채화 학생은 2000년대 초반 이론적으로만 예측되었으나 20년 이상 풀리지 않았던 난제인 0차원 강유전체에서의 위상학적 분극 정렬을 세계 최초로 실험적으로 규명하였다. 영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는데, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 학계의 논란거리였다.

정채화 학생은 원자 분해능 전자토모그래피(Atomic Electron Tomography) 실험을 통해 나노크기 0차원 강유전체 내부에서는 소용돌이와 같은 형태의 위상학적 분극분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수가 달라진다는 사실을 최초로 실험적으로 규명하였다.

정채화 학생의 연구결과를 응용하여 이러한 분극분포 소용돌이의 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 1,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 소자기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

2024.04.04

조회수 2017

-

극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

2024.03.20

조회수 2348

-

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18

조회수 2157

-

체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.06

조회수 3110

-

당뇨병 만성상처 추적 스마트 헬스케어 기기 개발

우리 대학 연구팀이 당뇨병 등 상처 부위의 시공간 온도 변화 및 열전달 특성 추적을 통해 상처 치유 과정을 효과적으로 모니터링할 수 있는 무선 시스템을 개발했다.

전기및전자공학부 권경하 교수팀이 중앙대학교 류한준 교수와 상처 치유 과정을 실시간으로 추적해 적절한 치료를 제공할 수 있게 해주는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

피부는 유해 물질로부터 인체를 보호하는 장벽 기능을 한다. 피부 손상은 집중 치료가 필요한 환자들에게 감염과 관련된 심각한 건강 위험을 초래할 수 있다. 특히 당뇨병 환자의 경우, 정상적인 혈액 순환과 상처 치유 과정에 문제가 생겨 만성 상처가 쉽게 발생한다. 이러한 만성 상처의 재생을 위해 미국에서만 매년 수백억 달러의 의료 비용이 지출되고 있다. 상처 치유를 촉진하는 다양한 방법이 있지만, 환자별 상처 상태에 따라 맞춤 관리가 필요하다.

이에 연구팀은 상처 부위와 주변 건강한 피부 사이의 온도 차이를 활용해 상처 내 발열 반응을 추적했으며, 열 전송 특성을 측정해 피부 표면 근처의 수분 변화를 관찰함으로써 흉터 조직의 형성 과정을 파악할 수 있는 기반으로 활용했다. 연구팀은 당뇨병이 있는 쥐를 통해 병적 상태에서 상처 치유가 지연되는 과정에서 실험을 진행했고, 수집된 데이터가 상처 치유 과정과 흉터 조직 형성을 정확히 추적할 수 있음을 입증했다.

해당 시스템은 상처가 치유된 후에 기기를 제거하는 과정에서 발생할 수 있는 조직 손상을 최소화하기 위해, 체내에서 자연 분해가 가능한 생분해성 센서 모듈과 통합됐다. 이 생분해성 모듈은 사용 후 별도로 제거할 필요 없이 몸속에서 저절로 분해되어 사라지므로, 추가적인 불편함이나 조직 손상의 위험을 최소화한다. 생분해성 재료를 사용한 이 장치는 사용 후 제거할 필요가 없으므로 상처 부위 내부에서도 모니터링할 수 있는 가능성을 제시한다.

연구를 주도한 권경하 교수는 "상처 부위의 온도와 열전달 특성을 지속적으로 모니터링함으로써, 의료 전문가들이 당뇨병 환자의 상처 상태를 더 정확하게 파악하고 적절한 치료를 제공할 수 있게 될 것으로 기대된다ˮ면서 "생분해성 센서를 사용해 상처 치유가 완료된 후 장치를 제거할 필요 없이 안전하게 분해될 수 있어, 병원뿐만 아니라 가정에서도 실시간 모니터링이 가능해질 것ˮ이라고 말했다.

연구팀은 향후 이 기기를 항균 특성을 가진 재료와 통합해, 염증 반응, 박테리아 감염 및 기타 병변을 관측 및 예방하는 기술로 확장할 계획이다. 온도 및 열전달 특성 변화를 통해 감염 수준을 감지 함으로써 병원이나 가정에서 실시간으로 사용할 수 있는 항균, 범용 상처 모니터링 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 헬스케어 머티리얼스(Advanced Healthcare Materials)'에 지난 2월 19일 발표됐으며, 표지 논문(Inside Back Cover Journal)으로 선정됐다. (논문명 : Materials and Device Designs for Wireless Monitoring of Temperature and Thermal Transport Properties of Wound Beds during Healing)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

당뇨병 만성상처 추적 스마트 헬스케어 기기 개발

우리 대학 연구팀이 당뇨병 등 상처 부위의 시공간 온도 변화 및 열전달 특성 추적을 통해 상처 치유 과정을 효과적으로 모니터링할 수 있는 무선 시스템을 개발했다.

전기및전자공학부 권경하 교수팀이 중앙대학교 류한준 교수와 상처 치유 과정을 실시간으로 추적해 적절한 치료를 제공할 수 있게 해주는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

피부는 유해 물질로부터 인체를 보호하는 장벽 기능을 한다. 피부 손상은 집중 치료가 필요한 환자들에게 감염과 관련된 심각한 건강 위험을 초래할 수 있다. 특히 당뇨병 환자의 경우, 정상적인 혈액 순환과 상처 치유 과정에 문제가 생겨 만성 상처가 쉽게 발생한다. 이러한 만성 상처의 재생을 위해 미국에서만 매년 수백억 달러의 의료 비용이 지출되고 있다. 상처 치유를 촉진하는 다양한 방법이 있지만, 환자별 상처 상태에 따라 맞춤 관리가 필요하다.

이에 연구팀은 상처 부위와 주변 건강한 피부 사이의 온도 차이를 활용해 상처 내 발열 반응을 추적했으며, 열 전송 특성을 측정해 피부 표면 근처의 수분 변화를 관찰함으로써 흉터 조직의 형성 과정을 파악할 수 있는 기반으로 활용했다. 연구팀은 당뇨병이 있는 쥐를 통해 병적 상태에서 상처 치유가 지연되는 과정에서 실험을 진행했고, 수집된 데이터가 상처 치유 과정과 흉터 조직 형성을 정확히 추적할 수 있음을 입증했다.

해당 시스템은 상처가 치유된 후에 기기를 제거하는 과정에서 발생할 수 있는 조직 손상을 최소화하기 위해, 체내에서 자연 분해가 가능한 생분해성 센서 모듈과 통합됐다. 이 생분해성 모듈은 사용 후 별도로 제거할 필요 없이 몸속에서 저절로 분해되어 사라지므로, 추가적인 불편함이나 조직 손상의 위험을 최소화한다. 생분해성 재료를 사용한 이 장치는 사용 후 제거할 필요가 없으므로 상처 부위 내부에서도 모니터링할 수 있는 가능성을 제시한다.

연구를 주도한 권경하 교수는 "상처 부위의 온도와 열전달 특성을 지속적으로 모니터링함으로써, 의료 전문가들이 당뇨병 환자의 상처 상태를 더 정확하게 파악하고 적절한 치료를 제공할 수 있게 될 것으로 기대된다ˮ면서 "생분해성 센서를 사용해 상처 치유가 완료된 후 장치를 제거할 필요 없이 안전하게 분해될 수 있어, 병원뿐만 아니라 가정에서도 실시간 모니터링이 가능해질 것ˮ이라고 말했다.

연구팀은 향후 이 기기를 항균 특성을 가진 재료와 통합해, 염증 반응, 박테리아 감염 및 기타 병변을 관측 및 예방하는 기술로 확장할 계획이다. 온도 및 열전달 특성 변화를 통해 감염 수준을 감지 함으로써 병원이나 가정에서 실시간으로 사용할 수 있는 항균, 범용 상처 모니터링 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 헬스케어 머티리얼스(Advanced Healthcare Materials)'에 지난 2월 19일 발표됐으며, 표지 논문(Inside Back Cover Journal)으로 선정됐다. (논문명 : Materials and Device Designs for Wireless Monitoring of Temperature and Thermal Transport Properties of Wound Beds during Healing)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.05

조회수 2461

-

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29

조회수 1992

-

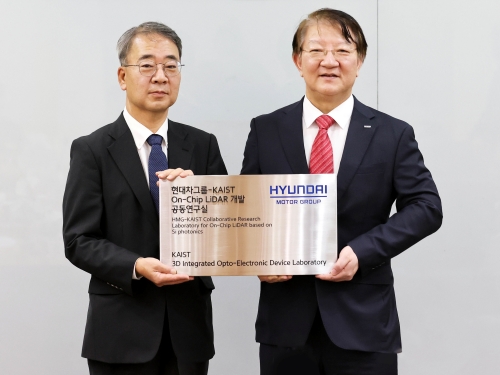

현대차그룹과 ′차세대 라이다 시스템′ 공동연구

우리 대학이 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다(On-Chip LiDAR) 개발 공동연구실(이하 공동연구실)'을 대전 본원에 개소했다.

공동연구실은 발전하는 자율주행 시장에서 완전자율주행(4~5단계)을 위한 라이다 센서를 개발하기 위한 연구에 주력한다. 실리콘 포토닉스(광반도체)를 활용해 센서의 크기는 줄이는 동시에 성능은 높일 수 있는 온칩 센서 제작 기술과 차세대 신호검출 방식을 도입할 수 있는 핵심기술 개발이 목표다.

공동연구실은 김상현, 김상식, 정완영, 함자 쿠르트(Hamza Kurt) 교수 등 우리 대학 전기및전자공학부 연구팀과 현대차그룹 선행기술원 연구팀 등 약 30여 명 규모로 구성돼 2028년까지 4년간 운영된다. 우리 대학은 ▴실리콘 포토닉스 기반 소형 온칩 라이다용 소자개발 ▴라이다 구동을 위한 고속, 고출력 구동 집적회로(IC) 제작, ▴라이다 시스템 최적화 설계 및 검증 등 연구팀별로 특화된 전문 분야에서 세부 연구를 주도한다. 특히, 실리콘 포토닉스 기반의 라이다용 요소 기술을 다년간 개발해 온 박효훈 명예교수의 기술을 이어받아 응용·고도화할 예정이다.

현대차그룹은 산학협력 전문기관인 현대엔지비와 함께 공동연구실의 운영을 총괄한다. 기술 동향 파악과 연구 역량 강화를 위한 기술 및 전문가 추천 등 과제 수행 역량을 강화할 수 있도록 지원할 방침이다.

19일 오후 본원 정보전자공학동에서 열린 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다 개발 공동연구실' 개소 행사는 현판 전달식과 함께 진행됐다. 이상엽 연구부총장, 문재균 공과대학장, 강준혁 전기및전자공학부장 등 KAIST 관계자와 이종수 현대자동차 부사장, 오정훈 현대엔지비 대표 등 현대차그룹 관계자, 공동연구 참여 연구진들이 참석했다.

현대차그룹 관계자는 "자율주행 기술을 선도하고 있는 현대차·기아, 그리고 글로벌 최고 수준의 기술을 보유한 KAIST의 협력을 통해 완전자율주행 시대를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"며 "공동연구실이 가시적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정"이라고 밝혔다.김상현 공동연구실 책임교수는 "자동차의 눈이 되는 라이다 센서는 향후 자율주행차 기술개발을 위한 핵심기술이자 완성차 업체에서도 기술 내재화가 필수적으로 요구되는 기술"이라고 말했다. 김 교수는 이어, "기술이 매우 중요한 시점에 공동연구실이 설립되는 만큼 라이다 관련 기술을 선도하는 기술 기반을 다질 수 있을 것"이라고 전했다.

현대차그룹과 ′차세대 라이다 시스템′ 공동연구

우리 대학이 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다(On-Chip LiDAR) 개발 공동연구실(이하 공동연구실)'을 대전 본원에 개소했다.

공동연구실은 발전하는 자율주행 시장에서 완전자율주행(4~5단계)을 위한 라이다 센서를 개발하기 위한 연구에 주력한다. 실리콘 포토닉스(광반도체)를 활용해 센서의 크기는 줄이는 동시에 성능은 높일 수 있는 온칩 센서 제작 기술과 차세대 신호검출 방식을 도입할 수 있는 핵심기술 개발이 목표다.

공동연구실은 김상현, 김상식, 정완영, 함자 쿠르트(Hamza Kurt) 교수 등 우리 대학 전기및전자공학부 연구팀과 현대차그룹 선행기술원 연구팀 등 약 30여 명 규모로 구성돼 2028년까지 4년간 운영된다. 우리 대학은 ▴실리콘 포토닉스 기반 소형 온칩 라이다용 소자개발 ▴라이다 구동을 위한 고속, 고출력 구동 집적회로(IC) 제작, ▴라이다 시스템 최적화 설계 및 검증 등 연구팀별로 특화된 전문 분야에서 세부 연구를 주도한다. 특히, 실리콘 포토닉스 기반의 라이다용 요소 기술을 다년간 개발해 온 박효훈 명예교수의 기술을 이어받아 응용·고도화할 예정이다.

현대차그룹은 산학협력 전문기관인 현대엔지비와 함께 공동연구실의 운영을 총괄한다. 기술 동향 파악과 연구 역량 강화를 위한 기술 및 전문가 추천 등 과제 수행 역량을 강화할 수 있도록 지원할 방침이다.

19일 오후 본원 정보전자공학동에서 열린 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다 개발 공동연구실' 개소 행사는 현판 전달식과 함께 진행됐다. 이상엽 연구부총장, 문재균 공과대학장, 강준혁 전기및전자공학부장 등 KAIST 관계자와 이종수 현대자동차 부사장, 오정훈 현대엔지비 대표 등 현대차그룹 관계자, 공동연구 참여 연구진들이 참석했다.

현대차그룹 관계자는 "자율주행 기술을 선도하고 있는 현대차·기아, 그리고 글로벌 최고 수준의 기술을 보유한 KAIST의 협력을 통해 완전자율주행 시대를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"며 "공동연구실이 가시적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정"이라고 밝혔다.김상현 공동연구실 책임교수는 "자동차의 눈이 되는 라이다 센서는 향후 자율주행차 기술개발을 위한 핵심기술이자 완성차 업체에서도 기술 내재화가 필수적으로 요구되는 기술"이라고 말했다. 김 교수는 이어, "기술이 매우 중요한 시점에 공동연구실이 설립되는 만큼 라이다 관련 기술을 선도하는 기술 기반을 다질 수 있을 것"이라고 전했다.

2024.02.21

조회수 2924

KAIST-삼성전자, 시스템 반도체 칩 추가 지원 협약 체결

우리 대학이 삼성전자와 ‘130nm BCDMOS 공정 지원' 협약을 23일 오후 체결한다.

삼성전자가 반도체 설계 전문 인재 양성을 위해 지원하는 BCDMOS(복합고전압소자: Bipolar-CMOS-DMOS)*는 고전압과 고속 동작이 필요한 전력 관리 응용 분야에 적합한 공정이다.

이번 협약을 바탕으로 130nm(나노미터) BCDMOS 8인치 공정을 올해 하반기부터 도입해 국내 반도체 전공 석·박사 과정 학생에게 칩 제작 기회를 제공한다.

이를 위해, 우리 대학 반도체설계교육센터(소장 박인철, IC Design Education Center 이하 IDEC)는 130nm BCDMOS 공정을 위한 설계 전자설계자동화툴(EDA Tool)과 기술 지원 환경을 마련했다.

IDEC은 삼성전자와 협력해 2021년부터 28nm 로직** 공정 칩 제작 기회를 학생들에게 제공하고 있으며, 지난해 28nm FD-SOI***공정 지원도 추가했다.

올해 제공된 28nm 공정에는 30개 대학 160개 팀, 800여 명의 학생이 설계에 참여해 칩을 제작 중이다. 이번 협약으로 추가된 130nm BCDMOS 공정에는 올해 하반기 20개 팀을 시작으로 내년부터 2년간 상하반기 각 20개 팀이 칩 제작에 참여할 수 있게 됐다. 반도체 칩 제작은 대학원생들이 이론으로 설계한 도면을 실제 웨이퍼에 구현하여 실물을 만드는 중요한 과정이다. 실물 칩을 제작하면 설계의 정확성과 효율성을 검증할 수 있지만, 비용이 최소 3천만 원 이상 소요돼 학생들이 외부 지원 없이 칩 제작을 경험하기는 어려운 실정이다.

박인철 IDEC 소장은 “이번 삼성전자의 130nm BCDMOS 공정 지원은 해당 분야를 연구하는 대학에 실질적인 제작 기회를 제공해 연구 성과를 향상하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

이어, “특히 전력 관리와 고속 통신 분야에서 중요한 역할을 하는 공정으로 혁신적인 기술 개발로 이어질 수 있는 환경이 마련돼, 제작에 참여한 학생은 기술 개발의 경쟁력을 갖춘 전문 설계 인력으로 성장하게 될 것”이라고 덧붙였다.

23일 오후 우리 대학 IDEC 동탄교육장에서 열리는 협약식에는 박인철 소장과 박상훈 삼성전자 상무 등 양 기관의 주요 인사들이 참석한다. 협약식과 함께 2024년 하반기 130nm BCDMOS 공정에 참여하는 13개 대학의 19팀을 대상으로 설계설명회도 개최된다.

한편, KAIST IDEC은 1995년에 설립돼 시스템반도체 분야의 전문인력을 양성해왔다. 지난 29년간 삼성전자와 협력해 2천 219개 설계팀에 칩 제작 기회를 제공해 총 8천 1백여 명의 반도체 전문인력을 배출해 산업계와 학계의 발전을 도모했다.

2021년부터는 산업통상자원부의 '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'을 수행하고 있으며, 2026년까지 정부 자금 170억을 지원받아 전국 대학 석·박사급 학생에게 반도체 칩 설계와 제작 환경을 제공할 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 두 기관은 반도체 전문 인력 양성을 위한 협력을 더욱 강화할 계획이다.

2024.07.24 조회수 630

KAIST-삼성전자, 시스템 반도체 칩 추가 지원 협약 체결

우리 대학이 삼성전자와 ‘130nm BCDMOS 공정 지원' 협약을 23일 오후 체결한다.

삼성전자가 반도체 설계 전문 인재 양성을 위해 지원하는 BCDMOS(복합고전압소자: Bipolar-CMOS-DMOS)*는 고전압과 고속 동작이 필요한 전력 관리 응용 분야에 적합한 공정이다.

이번 협약을 바탕으로 130nm(나노미터) BCDMOS 8인치 공정을 올해 하반기부터 도입해 국내 반도체 전공 석·박사 과정 학생에게 칩 제작 기회를 제공한다.

이를 위해, 우리 대학 반도체설계교육센터(소장 박인철, IC Design Education Center 이하 IDEC)는 130nm BCDMOS 공정을 위한 설계 전자설계자동화툴(EDA Tool)과 기술 지원 환경을 마련했다.

IDEC은 삼성전자와 협력해 2021년부터 28nm 로직** 공정 칩 제작 기회를 학생들에게 제공하고 있으며, 지난해 28nm FD-SOI***공정 지원도 추가했다.

올해 제공된 28nm 공정에는 30개 대학 160개 팀, 800여 명의 학생이 설계에 참여해 칩을 제작 중이다. 이번 협약으로 추가된 130nm BCDMOS 공정에는 올해 하반기 20개 팀을 시작으로 내년부터 2년간 상하반기 각 20개 팀이 칩 제작에 참여할 수 있게 됐다. 반도체 칩 제작은 대학원생들이 이론으로 설계한 도면을 실제 웨이퍼에 구현하여 실물을 만드는 중요한 과정이다. 실물 칩을 제작하면 설계의 정확성과 효율성을 검증할 수 있지만, 비용이 최소 3천만 원 이상 소요돼 학생들이 외부 지원 없이 칩 제작을 경험하기는 어려운 실정이다.

박인철 IDEC 소장은 “이번 삼성전자의 130nm BCDMOS 공정 지원은 해당 분야를 연구하는 대학에 실질적인 제작 기회를 제공해 연구 성과를 향상하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

이어, “특히 전력 관리와 고속 통신 분야에서 중요한 역할을 하는 공정으로 혁신적인 기술 개발로 이어질 수 있는 환경이 마련돼, 제작에 참여한 학생은 기술 개발의 경쟁력을 갖춘 전문 설계 인력으로 성장하게 될 것”이라고 덧붙였다.

23일 오후 우리 대학 IDEC 동탄교육장에서 열리는 협약식에는 박인철 소장과 박상훈 삼성전자 상무 등 양 기관의 주요 인사들이 참석한다. 협약식과 함께 2024년 하반기 130nm BCDMOS 공정에 참여하는 13개 대학의 19팀을 대상으로 설계설명회도 개최된다.

한편, KAIST IDEC은 1995년에 설립돼 시스템반도체 분야의 전문인력을 양성해왔다. 지난 29년간 삼성전자와 협력해 2천 219개 설계팀에 칩 제작 기회를 제공해 총 8천 1백여 명의 반도체 전문인력을 배출해 산업계와 학계의 발전을 도모했다.

2021년부터는 산업통상자원부의 '차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성 사업'을 수행하고 있으며, 2026년까지 정부 자금 170억을 지원받아 전국 대학 석·박사급 학생에게 반도체 칩 설계와 제작 환경을 제공할 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 두 기관은 반도체 전문 인력 양성을 위한 협력을 더욱 강화할 계획이다.

2024.07.24 조회수 630 암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델의 경우 예측 성능의 한계를 지니지만 예측 결과에 대한 상세한 근거를 제시할 수 있어서 화이트박스로 불리는 시스템생물학 기술을 융합함으로써 두 기술의 한계를 동시에 극복할 수 있는 소위 ‘그레이박스’ 기술을 착안했다.

연구팀은 다양한 암종의 돌연변이 및 표적항암제 타겟 유전자 정보를 집대성해 분자 조절 네트워크 모델을 구축함으로써 여러 암종과 항암제의 약물 반응 예측에 활용될 수 있는 범용적 골격 모델을 우선 정립했다. 특히 다양한 암종에서 돌연변이가 빈번하게 발생하는 유전자들을 중심으로 전암(pan-cancer) 유전자 네트워크를 제작했고 표적항암제별 약물 반응과 관련된 돌연변이 및 연관 유전자들로 구성된 부분네트워크(sub-network)를 추출함으로써 약물 반응 예측을 위한 시스템생물학 모델을 제작했다.

연구팀은 이렇게 제작된 모델의 매개변수를 딥러닝 블랙박스 최적화기를 통해 결정하는 방식으로 트라메티닙, 아파티닙, 팔보시클립 세 개의 표적항암제 및 대장암, 유방암, 위암 세 개의 암종에 대한 그레이박스 모델을 구축했다. 완성된 모델의 약물 반응 컴퓨터시뮬레이션 결과는 각 암종별 약물반응의 민감도 차이를 보이는 세포주(cancer cell lines) 실험을 통해 비교 검증됐다.

특히 개발된 모델은 미국 국립암연구소(National Cancer Institute)의 돌연변이 정보 기반 약물 반응 예측으로는 동일한 반응을 보일 것으로 예상된 암세포주들이 실제로는 서로 다른 약물 반응을 보일 수 있다는 것을 정확히 예측했으며, 약물 반응의 차이가 발생하는 원인 또한 세포 주별 분자 네트워크 동역학의 차이로 상세히 설명할 수 있었다.

이번 연구 성과는 학습에 의한 시뮬레이션 모델 최적화를 통해 블랙박스 모델인 인공지능 기술의 높은 예측력과 화이트박스 모델인 시스템생물학 기술의 해석력을 동시에 달성한 새로운 약물 반응 예측 기술 개발이어서 그 의미가 크다. 특히, 발생 원인이 이질적이고 복잡한 네트워크 질환인 암에 대해 범용적으로 활용가능한 약물 반응 예측 원천기술이므로 향후 기술 고도화를 통해 다양한 종류의 암종 및 환자 맞춤형 치료 전략 제시에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "인공지능 기술의 높은 예측력과 시스템생물학 기술의 우수한 해석력을 동시에 갖춘 새로운 융합원천기술로서 향후 고도화를 통해 신약 개발 산업의 활용이 기대된다ˮ고 말했다.

바이오및뇌공학과 김윤성 박사, 한영현 박사 등이 참여한 이번 연구 결과는 셀 프레스(Cell Press)에서 출간하는 국제저널 `셀 리포트 메소드(Cell Reports Methods)' 5월 20일 字 표지논문으로 출판됐다. (논문명: A grey box framework that optimizes a white box logical model using a black box optimizer for simulating cellular responses to perturbations)

논문링크: https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(24)00117-6

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

2024.06.03 조회수 1475

암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델의 경우 예측 성능의 한계를 지니지만 예측 결과에 대한 상세한 근거를 제시할 수 있어서 화이트박스로 불리는 시스템생물학 기술을 융합함으로써 두 기술의 한계를 동시에 극복할 수 있는 소위 ‘그레이박스’ 기술을 착안했다.

연구팀은 다양한 암종의 돌연변이 및 표적항암제 타겟 유전자 정보를 집대성해 분자 조절 네트워크 모델을 구축함으로써 여러 암종과 항암제의 약물 반응 예측에 활용될 수 있는 범용적 골격 모델을 우선 정립했다. 특히 다양한 암종에서 돌연변이가 빈번하게 발생하는 유전자들을 중심으로 전암(pan-cancer) 유전자 네트워크를 제작했고 표적항암제별 약물 반응과 관련된 돌연변이 및 연관 유전자들로 구성된 부분네트워크(sub-network)를 추출함으로써 약물 반응 예측을 위한 시스템생물학 모델을 제작했다.

연구팀은 이렇게 제작된 모델의 매개변수를 딥러닝 블랙박스 최적화기를 통해 결정하는 방식으로 트라메티닙, 아파티닙, 팔보시클립 세 개의 표적항암제 및 대장암, 유방암, 위암 세 개의 암종에 대한 그레이박스 모델을 구축했다. 완성된 모델의 약물 반응 컴퓨터시뮬레이션 결과는 각 암종별 약물반응의 민감도 차이를 보이는 세포주(cancer cell lines) 실험을 통해 비교 검증됐다.

특히 개발된 모델은 미국 국립암연구소(National Cancer Institute)의 돌연변이 정보 기반 약물 반응 예측으로는 동일한 반응을 보일 것으로 예상된 암세포주들이 실제로는 서로 다른 약물 반응을 보일 수 있다는 것을 정확히 예측했으며, 약물 반응의 차이가 발생하는 원인 또한 세포 주별 분자 네트워크 동역학의 차이로 상세히 설명할 수 있었다.

이번 연구 성과는 학습에 의한 시뮬레이션 모델 최적화를 통해 블랙박스 모델인 인공지능 기술의 높은 예측력과 화이트박스 모델인 시스템생물학 기술의 해석력을 동시에 달성한 새로운 약물 반응 예측 기술 개발이어서 그 의미가 크다. 특히, 발생 원인이 이질적이고 복잡한 네트워크 질환인 암에 대해 범용적으로 활용가능한 약물 반응 예측 원천기술이므로 향후 기술 고도화를 통해 다양한 종류의 암종 및 환자 맞춤형 치료 전략 제시에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "인공지능 기술의 높은 예측력과 시스템생물학 기술의 우수한 해석력을 동시에 갖춘 새로운 융합원천기술로서 향후 고도화를 통해 신약 개발 산업의 활용이 기대된다ˮ고 말했다.

바이오및뇌공학과 김윤성 박사, 한영현 박사 등이 참여한 이번 연구 결과는 셀 프레스(Cell Press)에서 출간하는 국제저널 `셀 리포트 메소드(Cell Reports Methods)' 5월 20일 字 표지논문으로 출판됐다. (논문명: A grey box framework that optimizes a white box logical model using a black box optimizer for simulating cellular responses to perturbations)

논문링크: https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(24)00117-6

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

2024.06.03 조회수 1475 사회처럼 건강한 유전자 커뮤니티의 모습을 찾다

구성원들 사이의 활발한 교류로 결속력이 높은 사회적 커뮤니티가 건강한 개인을 만들 듯, 유전자 커뮤니티의 결속력도 개인의 건강 상태에 영향을 미칠 수 있을까? 한국 연구진이 유전자 커뮤니티의 결속력 또한 개인의 건강 상태를 결정하고 환자 맞춤형 의료를 위해 활용될 수 있음을 보여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 개인화된 유전자 네트워크에서 환자 특이적으로 결속력이 약화된 유전자 커뮤니티를 찾아내 환자 맞춤형으로 약물 표적을 예측할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 고령화와 생활 습관 변화 등에 따라 암, 심혈관계 질환, 대사 질환 등 많은 복합질병의 발병률이 크게 증가하는 실정이다. 이에 전문가들은 개별 환자의 특성을 고려한 ‘환자 맞춤형 의료’를 제공해 그 치료 효과를 높임으로써 개인적, 사회적 의료비 부담을 경감해야 한다고 지적한다.

이도헌 교수 연구팀은 이러한 요구에 발맞춰 개인화된 유전자 네트워크를 정교하게 구축하고 해당 네트워크에서 각 유전자 커뮤니티의 결속력을 정확하게 측정할 수 있는 코지넷(COSINET, COmmunity COhesion Scores in Individualized gene Network Estimated from single Transcripotmics data) 기술을 개발했다.

연구진들은 수백 개의 정상 조직 유전자 발현 데이터를 근거로 유의미한 상관관계를 보이는 유전자 상호작용을 기반으로 정상 조직의 유전자 네트워크를 구축했다. 그리고 유전자 커뮤니티들의 유전자 상호작용마다 보이는 상관관계를 선형 회귀 분석을 통해 모델링한 뒤, 개별 환자의 유전자 발현량이 해당 예측 모델을 잘 따르는지를 통계적으로 분석했다. 이를 통해 환자 특이적으로 그 상호작용이 소실된 유전자 쌍을 정상 조직 유전자 네트워크에서 제거함으로써 개인화된 유전자 네트워크를 구축했다.

더 나아가 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자들 사이의 최단 거리를 기반으로 소실된 유전자 상호작용이 각 유전자 커뮤니티 결속력 약화에 미치는 영향력을 정확하게 측정했다.

연구진들은 환자 특이적으로 그 결속력이 크게 감소한 유전자 커뮤니티를 통해 환자 특이적인 질병 기전을 설명할 수 있음을 보이고, 해당 유전자 커뮤니티에서 환자 특이적으로 결속력 약화에 크게 기여하는 유전자들을 찾아, 보다 효과적인 환자 맞춤형 약물 표적을 제안했다. 연구진들은 이러한 약물 표적 발굴 기술이 기존 기술 대비 약 4배 이상 효과적임을 증명했다.

이도헌 교수는 “여러 유전자가 관여하는 복합질병은 개별 유전자보다는 유전자들 사이의 상호작용을 고려하는 시스템적 관점에서 바라봐야 하며 현재 임상 현장에서 환자 맞춤형 의료를 위해 쓰이는 단일 유전자 기반의 바이오마커들은 복합질병의 이질성과 복잡성을 충분히 담아내기에는 한계가 있다. 따라서 이번 연구에서 개발한 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자 커뮤니티의 결속력에 기반한 코지넷(COSINET) 기술이 복합질병의 환자 맞춤형 의료 실현을 위한 새로운 시각을 열어 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 왕승현 박사과정이 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 생명정보학 분야 최고 학술지인 `생명정보학 브리핑(Briefings in Bioinformatics)’ 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 15일 발표됐다.

(논문 제목: Community cohesion looseness in gene networks reveals individualized drug targets and resistance, https://academic.oup.com/bib/article/25/3/bbae175/7645997)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 데이터 기반 디지털 바이오 선도 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.23 조회수 1562

사회처럼 건강한 유전자 커뮤니티의 모습을 찾다

구성원들 사이의 활발한 교류로 결속력이 높은 사회적 커뮤니티가 건강한 개인을 만들 듯, 유전자 커뮤니티의 결속력도 개인의 건강 상태에 영향을 미칠 수 있을까? 한국 연구진이 유전자 커뮤니티의 결속력 또한 개인의 건강 상태를 결정하고 환자 맞춤형 의료를 위해 활용될 수 있음을 보여 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 개인화된 유전자 네트워크에서 환자 특이적으로 결속력이 약화된 유전자 커뮤니티를 찾아내 환자 맞춤형으로 약물 표적을 예측할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 고령화와 생활 습관 변화 등에 따라 암, 심혈관계 질환, 대사 질환 등 많은 복합질병의 발병률이 크게 증가하는 실정이다. 이에 전문가들은 개별 환자의 특성을 고려한 ‘환자 맞춤형 의료’를 제공해 그 치료 효과를 높임으로써 개인적, 사회적 의료비 부담을 경감해야 한다고 지적한다.

이도헌 교수 연구팀은 이러한 요구에 발맞춰 개인화된 유전자 네트워크를 정교하게 구축하고 해당 네트워크에서 각 유전자 커뮤니티의 결속력을 정확하게 측정할 수 있는 코지넷(COSINET, COmmunity COhesion Scores in Individualized gene Network Estimated from single Transcripotmics data) 기술을 개발했다.

연구진들은 수백 개의 정상 조직 유전자 발현 데이터를 근거로 유의미한 상관관계를 보이는 유전자 상호작용을 기반으로 정상 조직의 유전자 네트워크를 구축했다. 그리고 유전자 커뮤니티들의 유전자 상호작용마다 보이는 상관관계를 선형 회귀 분석을 통해 모델링한 뒤, 개별 환자의 유전자 발현량이 해당 예측 모델을 잘 따르는지를 통계적으로 분석했다. 이를 통해 환자 특이적으로 그 상호작용이 소실된 유전자 쌍을 정상 조직 유전자 네트워크에서 제거함으로써 개인화된 유전자 네트워크를 구축했다.

더 나아가 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자들 사이의 최단 거리를 기반으로 소실된 유전자 상호작용이 각 유전자 커뮤니티 결속력 약화에 미치는 영향력을 정확하게 측정했다.

연구진들은 환자 특이적으로 그 결속력이 크게 감소한 유전자 커뮤니티를 통해 환자 특이적인 질병 기전을 설명할 수 있음을 보이고, 해당 유전자 커뮤니티에서 환자 특이적으로 결속력 약화에 크게 기여하는 유전자들을 찾아, 보다 효과적인 환자 맞춤형 약물 표적을 제안했다. 연구진들은 이러한 약물 표적 발굴 기술이 기존 기술 대비 약 4배 이상 효과적임을 증명했다.

이도헌 교수는 “여러 유전자가 관여하는 복합질병은 개별 유전자보다는 유전자들 사이의 상호작용을 고려하는 시스템적 관점에서 바라봐야 하며 현재 임상 현장에서 환자 맞춤형 의료를 위해 쓰이는 단일 유전자 기반의 바이오마커들은 복합질병의 이질성과 복잡성을 충분히 담아내기에는 한계가 있다. 따라서 이번 연구에서 개발한 개인화된 유전자 네트워크에서 유전자 커뮤니티의 결속력에 기반한 코지넷(COSINET) 기술이 복합질병의 환자 맞춤형 의료 실현을 위한 새로운 시각을 열어 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 왕승현 박사과정이 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 생명정보학 분야 최고 학술지인 `생명정보학 브리핑(Briefings in Bioinformatics)’ 2024년 5월호에 게재되고 온라인으로는 4월 15일 발표됐다.

(논문 제목: Community cohesion looseness in gene networks reveals individualized drug targets and resistance, https://academic.oup.com/bib/article/25/3/bbae175/7645997)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 데이터 기반 디지털 바이오 선도 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.23 조회수 1562 수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.16 조회수 1754

수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.16 조회수 1754 암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다.

유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다. 하지만 크리스퍼 단백질은 분자량이 커서 전달체에 탑재가 어렵고 전달체의 세포 독성 문제 및 낮은 표적 세포로의 전달에 있어 어려움이 있다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질에 특정 아미노산을 변경시켜 다양한 생체분자를 보다 많이 결합시키고 생체 내 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않는 단백질을 개발했다. 연구팀은 기존 비 바이러스성 전달체의 문제 해결 및 표적 세포로의 전달을 위해 개량한 크리스퍼 단백질을 난소암을 표적할 수 있는 항체와 결합함으로써 표적 치료제를 위한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체(⍺Her-CrNC, anti-Her2 conjugated CRISPR nanocomplex)를 개발했다.

암세포 표면은 종양 항원(tumor antigen)으로 알려진 항원이 존재한다. 몇몇 종양 항원은 표적이 되어 진단 및 임상시험에 이용되고 있다. 연구팀은 개발한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체가 종양 항원을 표적해 난소암세포 및 동물모델에서 암세포 특이적으로 세포 내 전달이 가능하고 세포주기를 관장하는 PLK1* 유전자 교정을 통해 높은 항암효과가 나타남을 확인했다.

* PLK1(polo-like kinase): 세포 분열을 조절하는 인산화효소이며, 암세포 분열과 관련이 깊다고 알려져 있음. 본 연구에서는 PLK1 유전자를 표적하여 암세포 분열을 억제하여 항암 효과를 유도하였음

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 항체를 결합해 효과적으로 암세포 특이적 전달 및 항암 효능을 보였다는 점에서 의의가 있다. 아울러, 이번 연구 결과를 기반으로 향후 생체 내 전신 투여를 통한 유전자 교정 치료 및 다양한 암종에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 기대하고 있다”고 말했다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 양승주 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 3월 29일 온라인 게재됐다. (논문명: An Antibody-CRISPR/Cas Conjugate Platform for Target-Specific Delivery and Gene Editing in Cancer)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단 및 보건복지부의 지원을 통해 이뤄졌다.

2024.04.08 조회수 2359

암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다.

유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다. 하지만 크리스퍼 단백질은 분자량이 커서 전달체에 탑재가 어렵고 전달체의 세포 독성 문제 및 낮은 표적 세포로의 전달에 있어 어려움이 있다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질에 특정 아미노산을 변경시켜 다양한 생체분자를 보다 많이 결합시키고 생체 내 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않는 단백질을 개발했다. 연구팀은 기존 비 바이러스성 전달체의 문제 해결 및 표적 세포로의 전달을 위해 개량한 크리스퍼 단백질을 난소암을 표적할 수 있는 항체와 결합함으로써 표적 치료제를 위한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체(⍺Her-CrNC, anti-Her2 conjugated CRISPR nanocomplex)를 개발했다.

암세포 표면은 종양 항원(tumor antigen)으로 알려진 항원이 존재한다. 몇몇 종양 항원은 표적이 되어 진단 및 임상시험에 이용되고 있다. 연구팀은 개발한 항체 결합 크리스퍼 나노복합체가 종양 항원을 표적해 난소암세포 및 동물모델에서 암세포 특이적으로 세포 내 전달이 가능하고 세포주기를 관장하는 PLK1* 유전자 교정을 통해 높은 항암효과가 나타남을 확인했다.

* PLK1(polo-like kinase): 세포 분열을 조절하는 인산화효소이며, 암세포 분열과 관련이 깊다고 알려져 있음. 본 연구에서는 PLK1 유전자를 표적하여 암세포 분열을 억제하여 항암 효과를 유도하였음

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 항체를 결합해 효과적으로 암세포 특이적 전달 및 항암 효능을 보였다는 점에서 의의가 있다. 아울러, 이번 연구 결과를 기반으로 향후 생체 내 전신 투여를 통한 유전자 교정 치료 및 다양한 암종에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 기대하고 있다”고 말했다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 양승주 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 3월 29일 온라인 게재됐다. (논문명: An Antibody-CRISPR/Cas Conjugate Platform for Target-Specific Delivery and Gene Editing in Cancer)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단 및 보건복지부의 지원을 통해 이뤄졌다.

2024.04.08 조회수 2359 제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 물리학과 정채화 학생 은상 수상

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 우리 대학 물리학과 정채화 학생(지도교수 : 물리학과 양용수 교수)이 기초과학분야 은상을 수상했다.

삼성휴먼테크논문대상은 과학기술 분야의 주역이 될 젊고 우수한 과학자를 발굴하기 위해 1994년부터 시행 중이며 과학기술정보통신부와 중앙일보가 공동 후원하고 있다. 이번 제30회 대회에는 총 1189편의 논문이 접수되었으며, 797명에 달하는 전문가들이 심사를 진행하였다.

정채화 학생은 2000년대 초반 이론적으로만 예측되었으나 20년 이상 풀리지 않았던 난제인 0차원 강유전체에서의 위상학적 분극 정렬을 세계 최초로 실험적으로 규명하였다. 영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는데, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 학계의 논란거리였다.

정채화 학생은 원자 분해능 전자토모그래피(Atomic Electron Tomography) 실험을 통해 나노크기 0차원 강유전체 내부에서는 소용돌이와 같은 형태의 위상학적 분극분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수가 달라진다는 사실을 최초로 실험적으로 규명하였다.

정채화 학생의 연구결과를 응용하여 이러한 분극분포 소용돌이의 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 1,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 소자기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

2024.04.04 조회수 2017

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 물리학과 정채화 학생 은상 수상

제30회 삼성휴먼테크논문대상에서 우리 대학 물리학과 정채화 학생(지도교수 : 물리학과 양용수 교수)이 기초과학분야 은상을 수상했다.

삼성휴먼테크논문대상은 과학기술 분야의 주역이 될 젊고 우수한 과학자를 발굴하기 위해 1994년부터 시행 중이며 과학기술정보통신부와 중앙일보가 공동 후원하고 있다. 이번 제30회 대회에는 총 1189편의 논문이 접수되었으며, 797명에 달하는 전문가들이 심사를 진행하였다.

정채화 학생은 2000년대 초반 이론적으로만 예측되었으나 20년 이상 풀리지 않았던 난제인 0차원 강유전체에서의 위상학적 분극 정렬을 세계 최초로 실험적으로 규명하였다. 영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는데, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 학계의 논란거리였다.

정채화 학생은 원자 분해능 전자토모그래피(Atomic Electron Tomography) 실험을 통해 나노크기 0차원 강유전체 내부에서는 소용돌이와 같은 형태의 위상학적 분극분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수가 달라진다는 사실을 최초로 실험적으로 규명하였다.

정채화 학생의 연구결과를 응용하여 이러한 분극분포 소용돌이의 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 1,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 소자기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

2024.04.04 조회수 2017 극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

2024.03.20 조회수 2348

극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

2024.03.20 조회수 2348 암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18 조회수 2157

암 유발 물질 컴퓨터로 예측하다

암은 정상세포와 다르게 세포 내 비정상적인 축적을 통해 유발되는 대사 반응을 하며, 암의 치료 및 진단을 목적으로 이런 암 대사반응에 대해 다방면으로 연구되고 있다. 이에 우리 대학 연구진이 컴퓨터를 통해 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델 구축에 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수, 이상엽 특훈교수 연구팀이 서울대학교병원 고영일 교수, 윤홍석 교수 및 정창욱 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

최근 암 유발 대사물질(oncometabolite)*의 발견과 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 주목받고 있는데, 이에는 급성 골수성 백혈병의 치료제로 사용되고 있는 ‘팁소보(성분명: 아이보시데닙)’ 및 약물 ‘아이드하이파(성분명: 에나시데닙)’가 포함된다.

*암 유발 대사물질 (oncometabolite): 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하는 대사물질. 이러한 대사물질들은 특정 유전자 돌연변이의 영향으로 대사 과정 중에 비정상적으로 높은 농도로 축적되며, 이러한 축적은 암세포의 성장과 생존을 촉진함. 기존 연구에서 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 보고됨.

하지만, 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등의 방법론이 필요하며, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로, 암과 관련된 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도, 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려져 있다.

김현욱 교수 공동연구팀은 세포 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델*에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개하고 있는 암 환자들의 전사체 데이터를 통합해, 24개 암종에 해당하는 1,043명의 암 환자에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

*게놈 수준의 대사모델: 세포의 전체 대사 네트워크를 다루는 컴퓨터 모델로서, 세포 내 모든 대사반응에 대한 정보가 담겨 있으며, 다양한 조건에서 세포의 대사 활성을 예측하는 것이 가능

공동연구팀은 1,043명의 암 환자 특이 대사 모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 다음의 4단계로 구성된 컴퓨터 방법론을 개발했다 (그림 1). 첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션해, 환자 별로 모든 대사물질들의 활성을 예측한다. 두 번째 단계로는 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다. 세 번째 단계로, 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질들을 대상으로, 이들과 유의하게 연관된 대사경로를 추가로 선별한다. 마지막 단계로서, ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해, 컴퓨터 방법론 결과로써 도출하게 된다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 이가령 박사(現 다나파버 암센터 및 하버드 의과대학 박사후연구원)와 이상미 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)는 “이번 연구에서 개발된 방법론은 암 환자 코호트의 돌연변이 및 전사체 데이터를 토대로 다른 암종에 대해서도 쉽게 적용될 수 있으며, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 세포대사에 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이라는 데 큰 의의가 있다” 한다고 말했다.

또한 김현욱 교수는 “이번 공동연구의 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 이번 논문은 바이오메드 센트럴(BioMed Central) 社가 발행하며, 생명공학 및 유전학 분야의 대표적 국제학술지인 게놈 바이올로지(Genome Biology, JCR 분야 상위 5% 이내)에 게재됐다.

※ 논문명 : Prediction of metabolites associated with somatic mutations in cancers by using genome-scale metabolic models and mutation data

※ 저자 정보 : 이가령(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상미(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이성영(서울대학교병원, 공동저자), 정창욱(서울대학교병원, 공동저자), 송효진(서울대학교병원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 공동저자), 윤홍석(서울대학교병원, 교신저자), 고영일(서울대학교병원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 9명

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.18 조회수 2157 체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.06 조회수 3110

체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.06 조회수 3110 당뇨병 만성상처 추적 스마트 헬스케어 기기 개발

우리 대학 연구팀이 당뇨병 등 상처 부위의 시공간 온도 변화 및 열전달 특성 추적을 통해 상처 치유 과정을 효과적으로 모니터링할 수 있는 무선 시스템을 개발했다.

전기및전자공학부 권경하 교수팀이 중앙대학교 류한준 교수와 상처 치유 과정을 실시간으로 추적해 적절한 치료를 제공할 수 있게 해주는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

피부는 유해 물질로부터 인체를 보호하는 장벽 기능을 한다. 피부 손상은 집중 치료가 필요한 환자들에게 감염과 관련된 심각한 건강 위험을 초래할 수 있다. 특히 당뇨병 환자의 경우, 정상적인 혈액 순환과 상처 치유 과정에 문제가 생겨 만성 상처가 쉽게 발생한다. 이러한 만성 상처의 재생을 위해 미국에서만 매년 수백억 달러의 의료 비용이 지출되고 있다. 상처 치유를 촉진하는 다양한 방법이 있지만, 환자별 상처 상태에 따라 맞춤 관리가 필요하다.

이에 연구팀은 상처 부위와 주변 건강한 피부 사이의 온도 차이를 활용해 상처 내 발열 반응을 추적했으며, 열 전송 특성을 측정해 피부 표면 근처의 수분 변화를 관찰함으로써 흉터 조직의 형성 과정을 파악할 수 있는 기반으로 활용했다. 연구팀은 당뇨병이 있는 쥐를 통해 병적 상태에서 상처 치유가 지연되는 과정에서 실험을 진행했고, 수집된 데이터가 상처 치유 과정과 흉터 조직 형성을 정확히 추적할 수 있음을 입증했다.

해당 시스템은 상처가 치유된 후에 기기를 제거하는 과정에서 발생할 수 있는 조직 손상을 최소화하기 위해, 체내에서 자연 분해가 가능한 생분해성 센서 모듈과 통합됐다. 이 생분해성 모듈은 사용 후 별도로 제거할 필요 없이 몸속에서 저절로 분해되어 사라지므로, 추가적인 불편함이나 조직 손상의 위험을 최소화한다. 생분해성 재료를 사용한 이 장치는 사용 후 제거할 필요가 없으므로 상처 부위 내부에서도 모니터링할 수 있는 가능성을 제시한다.

연구를 주도한 권경하 교수는 "상처 부위의 온도와 열전달 특성을 지속적으로 모니터링함으로써, 의료 전문가들이 당뇨병 환자의 상처 상태를 더 정확하게 파악하고 적절한 치료를 제공할 수 있게 될 것으로 기대된다ˮ면서 "생분해성 센서를 사용해 상처 치유가 완료된 후 장치를 제거할 필요 없이 안전하게 분해될 수 있어, 병원뿐만 아니라 가정에서도 실시간 모니터링이 가능해질 것ˮ이라고 말했다.

연구팀은 향후 이 기기를 항균 특성을 가진 재료와 통합해, 염증 반응, 박테리아 감염 및 기타 병변을 관측 및 예방하는 기술로 확장할 계획이다. 온도 및 열전달 특성 변화를 통해 감염 수준을 감지 함으로써 병원이나 가정에서 실시간으로 사용할 수 있는 항균, 범용 상처 모니터링 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 헬스케어 머티리얼스(Advanced Healthcare Materials)'에 지난 2월 19일 발표됐으며, 표지 논문(Inside Back Cover Journal)으로 선정됐다. (논문명 : Materials and Device Designs for Wireless Monitoring of Temperature and Thermal Transport Properties of Wound Beds during Healing)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.05 조회수 2461

당뇨병 만성상처 추적 스마트 헬스케어 기기 개발

우리 대학 연구팀이 당뇨병 등 상처 부위의 시공간 온도 변화 및 열전달 특성 추적을 통해 상처 치유 과정을 효과적으로 모니터링할 수 있는 무선 시스템을 개발했다.

전기및전자공학부 권경하 교수팀이 중앙대학교 류한준 교수와 상처 치유 과정을 실시간으로 추적해 적절한 치료를 제공할 수 있게 해주는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

피부는 유해 물질로부터 인체를 보호하는 장벽 기능을 한다. 피부 손상은 집중 치료가 필요한 환자들에게 감염과 관련된 심각한 건강 위험을 초래할 수 있다. 특히 당뇨병 환자의 경우, 정상적인 혈액 순환과 상처 치유 과정에 문제가 생겨 만성 상처가 쉽게 발생한다. 이러한 만성 상처의 재생을 위해 미국에서만 매년 수백억 달러의 의료 비용이 지출되고 있다. 상처 치유를 촉진하는 다양한 방법이 있지만, 환자별 상처 상태에 따라 맞춤 관리가 필요하다.

이에 연구팀은 상처 부위와 주변 건강한 피부 사이의 온도 차이를 활용해 상처 내 발열 반응을 추적했으며, 열 전송 특성을 측정해 피부 표면 근처의 수분 변화를 관찰함으로써 흉터 조직의 형성 과정을 파악할 수 있는 기반으로 활용했다. 연구팀은 당뇨병이 있는 쥐를 통해 병적 상태에서 상처 치유가 지연되는 과정에서 실험을 진행했고, 수집된 데이터가 상처 치유 과정과 흉터 조직 형성을 정확히 추적할 수 있음을 입증했다.

해당 시스템은 상처가 치유된 후에 기기를 제거하는 과정에서 발생할 수 있는 조직 손상을 최소화하기 위해, 체내에서 자연 분해가 가능한 생분해성 센서 모듈과 통합됐다. 이 생분해성 모듈은 사용 후 별도로 제거할 필요 없이 몸속에서 저절로 분해되어 사라지므로, 추가적인 불편함이나 조직 손상의 위험을 최소화한다. 생분해성 재료를 사용한 이 장치는 사용 후 제거할 필요가 없으므로 상처 부위 내부에서도 모니터링할 수 있는 가능성을 제시한다.

연구를 주도한 권경하 교수는 "상처 부위의 온도와 열전달 특성을 지속적으로 모니터링함으로써, 의료 전문가들이 당뇨병 환자의 상처 상태를 더 정확하게 파악하고 적절한 치료를 제공할 수 있게 될 것으로 기대된다ˮ면서 "생분해성 센서를 사용해 상처 치유가 완료된 후 장치를 제거할 필요 없이 안전하게 분해될 수 있어, 병원뿐만 아니라 가정에서도 실시간 모니터링이 가능해질 것ˮ이라고 말했다.

연구팀은 향후 이 기기를 항균 특성을 가진 재료와 통합해, 염증 반응, 박테리아 감염 및 기타 병변을 관측 및 예방하는 기술로 확장할 계획이다. 온도 및 열전달 특성 변화를 통해 감염 수준을 감지 함으로써 병원이나 가정에서 실시간으로 사용할 수 있는 항균, 범용 상처 모니터링 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 헬스케어 머티리얼스(Advanced Healthcare Materials)'에 지난 2월 19일 발표됐으며, 표지 논문(Inside Back Cover Journal)으로 선정됐다. (논문명 : Materials and Device Designs for Wireless Monitoring of Temperature and Thermal Transport Properties of Wound Beds during Healing)

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.05 조회수 2461 기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29 조회수 1992

기계공학과 김정원 교수, 레이저 과학상 수상

기계공학과 김정원 교수가 지난 2월 15일 제35회 한국광학회 정기총회 및 2024 동계학술발표회에서 레이저과학상을 수상했다.

한국광학회는 최근 5년 이내 양자전자 분야에서 국내외 SCI 학술지에 우수한 논문을 발표하거나 레이저 과학기술 발전에 기여도가 큰 우수 연구자에게 레이저과학상을 수여하고 있다.

김정원 교수는 초고속 레이저 분야의 다양한 첨단기술을 개발해 레이저 과학 분야에서 우수한 학술 연구업적을 이룩하고, 이를 기반으로 독창적인 펨토초 레이저 응용 분야들을 창출해 레이저 과학의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 수상했다.

2024.02.29 조회수 1992 현대차그룹과 ′차세대 라이다 시스템′ 공동연구

우리 대학이 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다(On-Chip LiDAR) 개발 공동연구실(이하 공동연구실)'을 대전 본원에 개소했다.

공동연구실은 발전하는 자율주행 시장에서 완전자율주행(4~5단계)을 위한 라이다 센서를 개발하기 위한 연구에 주력한다. 실리콘 포토닉스(광반도체)를 활용해 센서의 크기는 줄이는 동시에 성능은 높일 수 있는 온칩 센서 제작 기술과 차세대 신호검출 방식을 도입할 수 있는 핵심기술 개발이 목표다.

공동연구실은 김상현, 김상식, 정완영, 함자 쿠르트(Hamza Kurt) 교수 등 우리 대학 전기및전자공학부 연구팀과 현대차그룹 선행기술원 연구팀 등 약 30여 명 규모로 구성돼 2028년까지 4년간 운영된다. 우리 대학은 ▴실리콘 포토닉스 기반 소형 온칩 라이다용 소자개발 ▴라이다 구동을 위한 고속, 고출력 구동 집적회로(IC) 제작, ▴라이다 시스템 최적화 설계 및 검증 등 연구팀별로 특화된 전문 분야에서 세부 연구를 주도한다. 특히, 실리콘 포토닉스 기반의 라이다용 요소 기술을 다년간 개발해 온 박효훈 명예교수의 기술을 이어받아 응용·고도화할 예정이다.

현대차그룹은 산학협력 전문기관인 현대엔지비와 함께 공동연구실의 운영을 총괄한다. 기술 동향 파악과 연구 역량 강화를 위한 기술 및 전문가 추천 등 과제 수행 역량을 강화할 수 있도록 지원할 방침이다.

19일 오후 본원 정보전자공학동에서 열린 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다 개발 공동연구실' 개소 행사는 현판 전달식과 함께 진행됐다. 이상엽 연구부총장, 문재균 공과대학장, 강준혁 전기및전자공학부장 등 KAIST 관계자와 이종수 현대자동차 부사장, 오정훈 현대엔지비 대표 등 현대차그룹 관계자, 공동연구 참여 연구진들이 참석했다.

현대차그룹 관계자는 "자율주행 기술을 선도하고 있는 현대차·기아, 그리고 글로벌 최고 수준의 기술을 보유한 KAIST의 협력을 통해 완전자율주행 시대를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"며 "공동연구실이 가시적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정"이라고 밝혔다.김상현 공동연구실 책임교수는 "자동차의 눈이 되는 라이다 센서는 향후 자율주행차 기술개발을 위한 핵심기술이자 완성차 업체에서도 기술 내재화가 필수적으로 요구되는 기술"이라고 말했다. 김 교수는 이어, "기술이 매우 중요한 시점에 공동연구실이 설립되는 만큼 라이다 관련 기술을 선도하는 기술 기반을 다질 수 있을 것"이라고 전했다.

2024.02.21 조회수 2924

현대차그룹과 ′차세대 라이다 시스템′ 공동연구

우리 대학이 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다(On-Chip LiDAR) 개발 공동연구실(이하 공동연구실)'을 대전 본원에 개소했다.

공동연구실은 발전하는 자율주행 시장에서 완전자율주행(4~5단계)을 위한 라이다 센서를 개발하기 위한 연구에 주력한다. 실리콘 포토닉스(광반도체)를 활용해 센서의 크기는 줄이는 동시에 성능은 높일 수 있는 온칩 센서 제작 기술과 차세대 신호검출 방식을 도입할 수 있는 핵심기술 개발이 목표다.

공동연구실은 김상현, 김상식, 정완영, 함자 쿠르트(Hamza Kurt) 교수 등 우리 대학 전기및전자공학부 연구팀과 현대차그룹 선행기술원 연구팀 등 약 30여 명 규모로 구성돼 2028년까지 4년간 운영된다. 우리 대학은 ▴실리콘 포토닉스 기반 소형 온칩 라이다용 소자개발 ▴라이다 구동을 위한 고속, 고출력 구동 집적회로(IC) 제작, ▴라이다 시스템 최적화 설계 및 검증 등 연구팀별로 특화된 전문 분야에서 세부 연구를 주도한다. 특히, 실리콘 포토닉스 기반의 라이다용 요소 기술을 다년간 개발해 온 박효훈 명예교수의 기술을 이어받아 응용·고도화할 예정이다.

현대차그룹은 산학협력 전문기관인 현대엔지비와 함께 공동연구실의 운영을 총괄한다. 기술 동향 파악과 연구 역량 강화를 위한 기술 및 전문가 추천 등 과제 수행 역량을 강화할 수 있도록 지원할 방침이다.

19일 오후 본원 정보전자공학동에서 열린 '현대차그룹-KAIST 온칩 라이다 개발 공동연구실' 개소 행사는 현판 전달식과 함께 진행됐다. 이상엽 연구부총장, 문재균 공과대학장, 강준혁 전기및전자공학부장 등 KAIST 관계자와 이종수 현대자동차 부사장, 오정훈 현대엔지비 대표 등 현대차그룹 관계자, 공동연구 참여 연구진들이 참석했다.

현대차그룹 관계자는 "자율주행 기술을 선도하고 있는 현대차·기아, 그리고 글로벌 최고 수준의 기술을 보유한 KAIST의 협력을 통해 완전자율주행 시대를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"며 "공동연구실이 가시적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정"이라고 밝혔다.김상현 공동연구실 책임교수는 "자동차의 눈이 되는 라이다 센서는 향후 자율주행차 기술개발을 위한 핵심기술이자 완성차 업체에서도 기술 내재화가 필수적으로 요구되는 기술"이라고 말했다. 김 교수는 이어, "기술이 매우 중요한 시점에 공동연구실이 설립되는 만큼 라이다 관련 기술을 선도하는 기술 기반을 다질 수 있을 것"이라고 전했다.

2024.02.21 조회수 2924