-

기계공학과 윤국진 교수 연구팀, 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제학술대회 ICCV 2025에 논문 12편 채택

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀의 논문 12편이 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제 학술 대회 중 하나인 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2025(ICCV 2025)에 채택되어, 연구팀의 독보적인 연구 역량을 다시 한번 국제적으로 인정받았다.

ICCV는 CVPR, ECCV와 함께 컴퓨터비전 및 인공지능 분야에서 가장 영향력 있는 국제 학술대회 중 하나로, 1987년부터 격년으로 개최되어 왔다. 이번 ICCV 2025에는 총 11,152편의 논문이 제출되었고, 이 중 2,698편이 채택되어 약 24.19%의 낮은 채택률을 기록하였다. 학술대회에 제출할 수 있는 논문 편수에 대한 제한이 있음에도 불구하고 단일 연구실에서 12편의 논문이 동시 채택되는 것은 매우 드문 성과다.

윤국진 교수 연구팀은 학습 기반의 시각 지능 구현을 목표로 연구를 진행하고 있으며, 이번에 발표된 12편의 논문들은 3D 객체 탐지 및 재구성, 동작 예측 및 계획, 악천후나 모션 블러와 같은 극한 환경에서의 영상 인식 및 개선, 테스트 시점 적응 및 멀티태스크 학습, 4D 맵을 활용한 재구성과 같은 컴퓨터비전 분야의 핵심 주제들에 대한 논문들이다.

특히 연구팀은 지난해 CVPR 2024와 ECCV 2024에서도 각각 9편과 12편의 논문을 발표하여 학계의 주목을 받은 바 있는데, 이번 ICCV 2025에서의 성과를 통해 전 세계 컴퓨터 비전 분야의 선두 연구실로서 입지를 더욱 확고히 했다. 연구팀은 앞으로도 도전적인 연구를 이어가며 학문적·기술적 한계를 확장해 나갈 계획이다.

ICCV 2025는 오는 10월 19일부터 23일까지 미국 하와이 호놀룰루에서 개최될 예정이다.

기계공학과 윤국진 교수 연구팀, 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제학술대회 ICCV 2025에 논문 12편 채택

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀의 논문 12편이 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제 학술 대회 중 하나인 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2025(ICCV 2025)에 채택되어, 연구팀의 독보적인 연구 역량을 다시 한번 국제적으로 인정받았다.

ICCV는 CVPR, ECCV와 함께 컴퓨터비전 및 인공지능 분야에서 가장 영향력 있는 국제 학술대회 중 하나로, 1987년부터 격년으로 개최되어 왔다. 이번 ICCV 2025에는 총 11,152편의 논문이 제출되었고, 이 중 2,698편이 채택되어 약 24.19%의 낮은 채택률을 기록하였다. 학술대회에 제출할 수 있는 논문 편수에 대한 제한이 있음에도 불구하고 단일 연구실에서 12편의 논문이 동시 채택되는 것은 매우 드문 성과다.

윤국진 교수 연구팀은 학습 기반의 시각 지능 구현을 목표로 연구를 진행하고 있으며, 이번에 발표된 12편의 논문들은 3D 객체 탐지 및 재구성, 동작 예측 및 계획, 악천후나 모션 블러와 같은 극한 환경에서의 영상 인식 및 개선, 테스트 시점 적응 및 멀티태스크 학습, 4D 맵을 활용한 재구성과 같은 컴퓨터비전 분야의 핵심 주제들에 대한 논문들이다.

특히 연구팀은 지난해 CVPR 2024와 ECCV 2024에서도 각각 9편과 12편의 논문을 발표하여 학계의 주목을 받은 바 있는데, 이번 ICCV 2025에서의 성과를 통해 전 세계 컴퓨터 비전 분야의 선두 연구실로서 입지를 더욱 확고히 했다. 연구팀은 앞으로도 도전적인 연구를 이어가며 학문적·기술적 한계를 확장해 나갈 계획이다.

ICCV 2025는 오는 10월 19일부터 23일까지 미국 하와이 호놀룰루에서 개최될 예정이다.

2025.06.30

조회수 395

-

세계 석학 3인 초빙, 글로벌 연구 역량 강화

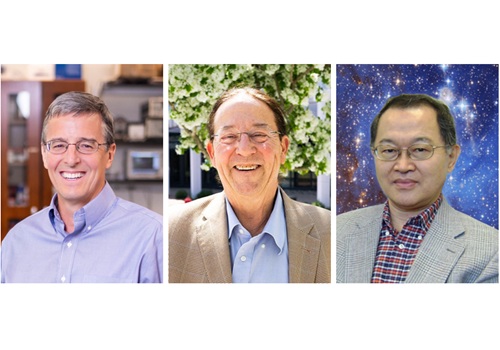

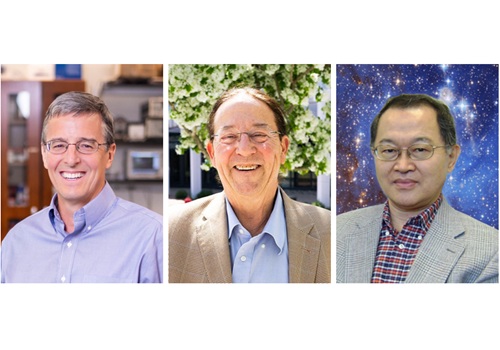

우리 대학이 세계적인 석학인 미국 노스웨스턴대 존 로저스(John A. Rogers) 교수를 비롯해 3명의 석학을 신소재공학과 등 주요 학과의 초빙석학교수(Invited Distinguished Professor)로 임용했다고 27일 밝혔다.

존 로저스 교수(미국 노스웨스턴대)는 신소재공학과에서 2025년 7월부터 2028년 6월까지 재직할 예정이며, 그레그 로서멜 교수(Gregg Rothermel, 미국 노스캐롤라이나 주립대)는 전산학부에서 2025년 8월부터 2026년 7월까지, 최상혁 박사(Sang H. Choi, 미국 NASA 랭글리 리서치센터)는 항공우주공학과에서 2025년 5월부터 2028년 4월까지 근무하게 된다.

생체 통합 전자소자(bio-integrated electronics) 분야 세계적 권위자인 존 로저스 교수는 유연 전자소자, 스마트 피부, 이식형 센서 등 첨단 융합기술을 선도해 왔으며, Science, Nature, Cell 등 세계 최고 학술지에 900편 이상의 논문을 발표하고 H-index 240*을 기록하는 등 학계와 산업계 전반에 지대한 영향을 미치고 있다.

* H-index 240 : 240편 이상 논문이 각각 240회 이상 인용될만큼 중요한 영향을 주었다는 의미로서 세계 정상급 석학으로 평가됨

신소재공학과는 로저스 교수 초빙을 통해 차세대 생체이식형 소재 및 웨어러블 디바이스 연구 역량을 한층 강화하고 글로벌 경쟁력을 높일 계획이다. 특히, 이건재 교수가 주관하는 선도연구센터(ERC, 7년간 총연구비 135억 원)의 핵심 과제인 생체융합 인터페이스 소재 개발과 연계하여 강력한 연구 시너지를 창출할 계획이다.

소프트웨어공학 분야의 세계적 석학인 그레그 로서멜 교수는 Communications of the ACM이 발표한 세계 최고 연구자 50인 중 2위로 선정된 바 있으며, 30여 년간 소프트웨어 신뢰성과 품질 향상을 위한 실용적 연구를 수행해왔다. 보잉, 마이크로소프트, 록히드마틴 등 글로벌 기업들과 협력해 영향력 있는 연구 성과를 거둬왔다.

전산학부는 그레그 로서멜 교수 초빙으로 소프트웨어공학 분야의 연구 역량을 강화하고, AI 기반 소프트웨어 시스템의 신뢰성과 안전성 향상을 위한 소프트웨어 설계 및 테스팅 관련 협력 연구를 수행할 계획이다.

특히 전산학부 고인영 교수가 주관하는 빅데이터 엣지-클라우드 서비스 연구센터(ITRC, 8년간 총연구비 67억)와 복합모빌리티 안전성 향상 연구(SafetyOps, 디지털콜롬버스사업, 8년간 총연구비 35억)에 참여해 기계학습 기반 AI 소프트웨어의 불확실성을 해소하고 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.

우주탐사 및 에너지 하베스팅 분야의 세계적 전문가인 최상혁 박사는 NASA 랭글리 리서치센터에서 40년 이상 재직하며 200편 이상의 논문 및 보고서, 45개의 특허를 보유하고 NASA로부터 71회의 수상 경력을 기록했다.

2022년에는 NASA의 기술전수 프로그램의 일환(Technology Transfer Program)인 ‘발명가 명예의 전당(Inventors Hall of Fame)’에 헌정됐다. 이는 우주탐사 기술의 민간 확산에 기여됐한 연구자를 선정하는 것으로 현재까지 전 세계적으로 단 35명만 선정된 매우 드문 영예다.

최 박사는 2024년 9월 항공우주공학과에 부임한 김현정 부교수(전 NASA 연구과학자, 2009-2024)와 협력하여 달 탐사 핵심 기술(에너지원, 센싱, 현지 자원 활용 ISRU) 개발을 주도할 계획이다.

이광형 총장은 “세계 최고 수준의 석학 세 분을 초빙하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 임용을 통해 KAIST는 생체 융합 전자, AI 소프트웨어공학, 우주탐사 등 첨단 융합기술 분야에서 세계적 연구 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 혁신을 주도하는 대학으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

세계 석학 3인 초빙, 글로벌 연구 역량 강화

우리 대학이 세계적인 석학인 미국 노스웨스턴대 존 로저스(John A. Rogers) 교수를 비롯해 3명의 석학을 신소재공학과 등 주요 학과의 초빙석학교수(Invited Distinguished Professor)로 임용했다고 27일 밝혔다.

존 로저스 교수(미국 노스웨스턴대)는 신소재공학과에서 2025년 7월부터 2028년 6월까지 재직할 예정이며, 그레그 로서멜 교수(Gregg Rothermel, 미국 노스캐롤라이나 주립대)는 전산학부에서 2025년 8월부터 2026년 7월까지, 최상혁 박사(Sang H. Choi, 미국 NASA 랭글리 리서치센터)는 항공우주공학과에서 2025년 5월부터 2028년 4월까지 근무하게 된다.

생체 통합 전자소자(bio-integrated electronics) 분야 세계적 권위자인 존 로저스 교수는 유연 전자소자, 스마트 피부, 이식형 센서 등 첨단 융합기술을 선도해 왔으며, Science, Nature, Cell 등 세계 최고 학술지에 900편 이상의 논문을 발표하고 H-index 240*을 기록하는 등 학계와 산업계 전반에 지대한 영향을 미치고 있다.

* H-index 240 : 240편 이상 논문이 각각 240회 이상 인용될만큼 중요한 영향을 주었다는 의미로서 세계 정상급 석학으로 평가됨

신소재공학과는 로저스 교수 초빙을 통해 차세대 생체이식형 소재 및 웨어러블 디바이스 연구 역량을 한층 강화하고 글로벌 경쟁력을 높일 계획이다. 특히, 이건재 교수가 주관하는 선도연구센터(ERC, 7년간 총연구비 135억 원)의 핵심 과제인 생체융합 인터페이스 소재 개발과 연계하여 강력한 연구 시너지를 창출할 계획이다.

소프트웨어공학 분야의 세계적 석학인 그레그 로서멜 교수는 Communications of the ACM이 발표한 세계 최고 연구자 50인 중 2위로 선정된 바 있으며, 30여 년간 소프트웨어 신뢰성과 품질 향상을 위한 실용적 연구를 수행해왔다. 보잉, 마이크로소프트, 록히드마틴 등 글로벌 기업들과 협력해 영향력 있는 연구 성과를 거둬왔다.

전산학부는 그레그 로서멜 교수 초빙으로 소프트웨어공학 분야의 연구 역량을 강화하고, AI 기반 소프트웨어 시스템의 신뢰성과 안전성 향상을 위한 소프트웨어 설계 및 테스팅 관련 협력 연구를 수행할 계획이다.

특히 전산학부 고인영 교수가 주관하는 빅데이터 엣지-클라우드 서비스 연구센터(ITRC, 8년간 총연구비 67억)와 복합모빌리티 안전성 향상 연구(SafetyOps, 디지털콜롬버스사업, 8년간 총연구비 35억)에 참여해 기계학습 기반 AI 소프트웨어의 불확실성을 해소하고 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.

우주탐사 및 에너지 하베스팅 분야의 세계적 전문가인 최상혁 박사는 NASA 랭글리 리서치센터에서 40년 이상 재직하며 200편 이상의 논문 및 보고서, 45개의 특허를 보유하고 NASA로부터 71회의 수상 경력을 기록했다.

2022년에는 NASA의 기술전수 프로그램의 일환(Technology Transfer Program)인 ‘발명가 명예의 전당(Inventors Hall of Fame)’에 헌정됐다. 이는 우주탐사 기술의 민간 확산에 기여됐한 연구자를 선정하는 것으로 현재까지 전 세계적으로 단 35명만 선정된 매우 드문 영예다.

최 박사는 2024년 9월 항공우주공학과에 부임한 김현정 부교수(전 NASA 연구과학자, 2009-2024)와 협력하여 달 탐사 핵심 기술(에너지원, 센싱, 현지 자원 활용 ISRU) 개발을 주도할 계획이다.

이광형 총장은 “세계 최고 수준의 석학 세 분을 초빙하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 임용을 통해 KAIST는 생체 융합 전자, AI 소프트웨어공학, 우주탐사 등 첨단 융합기술 분야에서 세계적 연구 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 혁신을 주도하는 대학으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

2025.06.27

조회수 656

-

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25

조회수 732

-

빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

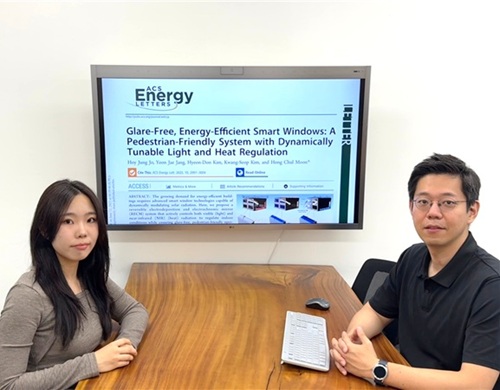

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

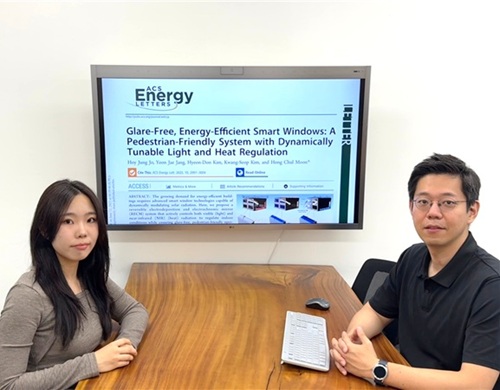

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.17

조회수 1183

-

간 조직 속 노화 신호 미리 잡아 질병 예측한다

노화나 만성 질환은 장기간에 걸쳐 미세한 조직 변화가 서서히 축적되는 과정을 거치기 때문에, 장기 내 이러한 변화를 정량적으로 파악하고, 이를 질병 발병의 초기 신호와 연결하는 데에는 여전히 한계가 있다. 이에 우리 연구진이 조직 안에서 처음 문제가 생기는 국소적인 변화를 정확히 포착해, 질병을 더 빠르게 발견하고 예측하며, 맞춤형 치료 타깃을 설정하는 데 큰 도움이 될 플랫폼 기술을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 한국생명공학연구원(KRIBB, 원장 권석윤) 노화융합연구단 김천아 박사 공동 연구팀이 노화 간 조직 내에서 국소적으로 발생하는 섬유화된 미세환경을 포착하고 이를 *단일세포 전사체 수준으로 정밀 분석*할 수 있는 ‘파이니-시퀀싱(FiNi-seq, Fibrotic Niche enrichment sequencing)’기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

*단일세포 전사체 분석: 세포 하나하나가 어떤 유전자를 얼마나 활발히 사용하고 있는지를 측정하는 방법으로 세포별 병든 세포의 정체와 기능을 파악할 수 있게 해줌

연구진은 노화된 간 조직에서 조직 분해 저항성이 높은 영역을 물리적 성질을 통해 선별하는 방법을 통해, 재생이 지연되고 섬유화가 축적되는 초기 노화 미세환경을 선택적으로 농축하는 방법을 개발했다.

이 과정에서 기존의 단일세포 분석 기술로는 포착하기 어려웠던 섬유화 관련 혈관내피세포와 면역과 상호작용을 하는 섬유아세포, PD-1 고발현 CD8 T세포 등 면역 탈진세포를 고해상도로 확인할 수 있었다.

특히 연구진은 ‘FiNi-seq’ 기술을 통해 노화 간 조직 내 섬유화 부위에서 관찰되는 특정 세포들이 분비 인자를 통해 주변 환경을 이차적으로 노화시키고, 이로 인해 노화된 환경이 확장된다는 것을 확인했다.

또한, 혈관내피세포가 조직 고유의 정체성을 상실하고 선천면역 반응을 유도해 면역세포 유입을 촉진하는 메커니즘도 규명했다. 공간 전사체 분석을 통해 면역세포와 상호작용을 하는 섬유아세포의 공간적 분포를 정량화하고, 이들이 조직 재생, 염증 반응의 유도, 만성 섬유화로의 이행에 관여함을 밝혔다.

연구팀은 전사체와 후성유전체 정보를 얻어내는 멀티-오믹스* 데이터를 통합 분석해 노화된 간 조직의 미세환경과 이의 공간적 이질성을 정밀하게 해석했으며, 이러한 변화들이 간 내 혈관 구조와 어떻게 연결되는지 확인했다.

*멀티-오믹스(multi-omics): 유전자, 단백질, 대사물질, 세포 정보 등 생물체 내 다양한 생체 정보를 통합적으로 분석하는 방법

이번에 개발된 ‘FiNi-seq’ 기술은 섬유화를 유발하는 노화 과정을 포함해 대부분의 만성 간질환에서 병태생리적 신호를 고해상도로 포착하는 데 유용한 플랫폼으로 기대된다.

제1 저자인 의과학대학원 탁권용 박사는 서울성모병원 소화기내과의 간 전문의로, 의사과학자 양성 사업의 지원을 받아 우리 대학 의과학대학원에서 박사 학위를 수행하며 만성 간질환에서 가장 중요한 임상 예후 지표인 섬유화의 진행을 조기에 진단하고 치료할 수 있는 기반을 마련하기 위해 이번 연구를 설계했다. 공동 제 1 저자인 의과학대학원 박명선 박사과정생은 FiNi-seq 기술의 기술적 구현을, KRIBB 노화융합연구단의 김주연 박사과정생은 노화 조직의 이미징 분석을 담당하여 연구에 핵심적 역할을 수행했다.

KRIBB 김천아 박사는 “이번 연구를 통해 노화 간 조직에서 관찰되는 섬유화된 미세환경의 세포 구성과 공간적 특성을 단일세포 수준에서 정밀하게 규명할 수 있었다”고 말했다.

의과학대학원 박종은 교수는 “노화 및 만성질환 초기 단계에서 발생하는 섬세한 변화를 조기에 포착할 수 있는 분석 기술로서, 향후 효과적인 치료 지점을 찾는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 다양한 간질환 모델뿐만 아니라 폐, 신장 등 다른 장기의 만성 질환 연구로 확장해서 진행할 예정이다”라고 밝혔다.

이 연구는 의과학대학원 탁권용 박사, KRIBB 박사과정 김주연 연구원, 우리 대학 박사과정 박명선 학생이 제1 공동저자로 국제 학술지 ‘네이처 에이징(Nature Aging)’ 2025년 5월 5일 자에 게재됐다.

※논문제목: Quasi-spatial single-cell transcriptome based on physical tissue properties defines early aging associated niche in liver

※DOI: https://doi.org/10.1038/s43587-025-00857-7

이번 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원(KHIDI), 한국생명공학연구원KRIBB, KIST, 포스코사이언스펠로우십, 융합형의사과학자 양성사업 등 국내 여러 기관의 지원을 받아 수행됐다.

간 조직 속 노화 신호 미리 잡아 질병 예측한다

노화나 만성 질환은 장기간에 걸쳐 미세한 조직 변화가 서서히 축적되는 과정을 거치기 때문에, 장기 내 이러한 변화를 정량적으로 파악하고, 이를 질병 발병의 초기 신호와 연결하는 데에는 여전히 한계가 있다. 이에 우리 연구진이 조직 안에서 처음 문제가 생기는 국소적인 변화를 정확히 포착해, 질병을 더 빠르게 발견하고 예측하며, 맞춤형 치료 타깃을 설정하는 데 큰 도움이 될 플랫폼 기술을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 한국생명공학연구원(KRIBB, 원장 권석윤) 노화융합연구단 김천아 박사 공동 연구팀이 노화 간 조직 내에서 국소적으로 발생하는 섬유화된 미세환경을 포착하고 이를 *단일세포 전사체 수준으로 정밀 분석*할 수 있는 ‘파이니-시퀀싱(FiNi-seq, Fibrotic Niche enrichment sequencing)’기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

*단일세포 전사체 분석: 세포 하나하나가 어떤 유전자를 얼마나 활발히 사용하고 있는지를 측정하는 방법으로 세포별 병든 세포의 정체와 기능을 파악할 수 있게 해줌

연구진은 노화된 간 조직에서 조직 분해 저항성이 높은 영역을 물리적 성질을 통해 선별하는 방법을 통해, 재생이 지연되고 섬유화가 축적되는 초기 노화 미세환경을 선택적으로 농축하는 방법을 개발했다.

이 과정에서 기존의 단일세포 분석 기술로는 포착하기 어려웠던 섬유화 관련 혈관내피세포와 면역과 상호작용을 하는 섬유아세포, PD-1 고발현 CD8 T세포 등 면역 탈진세포를 고해상도로 확인할 수 있었다.

특히 연구진은 ‘FiNi-seq’ 기술을 통해 노화 간 조직 내 섬유화 부위에서 관찰되는 특정 세포들이 분비 인자를 통해 주변 환경을 이차적으로 노화시키고, 이로 인해 노화된 환경이 확장된다는 것을 확인했다.

또한, 혈관내피세포가 조직 고유의 정체성을 상실하고 선천면역 반응을 유도해 면역세포 유입을 촉진하는 메커니즘도 규명했다. 공간 전사체 분석을 통해 면역세포와 상호작용을 하는 섬유아세포의 공간적 분포를 정량화하고, 이들이 조직 재생, 염증 반응의 유도, 만성 섬유화로의 이행에 관여함을 밝혔다.

연구팀은 전사체와 후성유전체 정보를 얻어내는 멀티-오믹스* 데이터를 통합 분석해 노화된 간 조직의 미세환경과 이의 공간적 이질성을 정밀하게 해석했으며, 이러한 변화들이 간 내 혈관 구조와 어떻게 연결되는지 확인했다.

*멀티-오믹스(multi-omics): 유전자, 단백질, 대사물질, 세포 정보 등 생물체 내 다양한 생체 정보를 통합적으로 분석하는 방법

이번에 개발된 ‘FiNi-seq’ 기술은 섬유화를 유발하는 노화 과정을 포함해 대부분의 만성 간질환에서 병태생리적 신호를 고해상도로 포착하는 데 유용한 플랫폼으로 기대된다.

제1 저자인 의과학대학원 탁권용 박사는 서울성모병원 소화기내과의 간 전문의로, 의사과학자 양성 사업의 지원을 받아 우리 대학 의과학대학원에서 박사 학위를 수행하며 만성 간질환에서 가장 중요한 임상 예후 지표인 섬유화의 진행을 조기에 진단하고 치료할 수 있는 기반을 마련하기 위해 이번 연구를 설계했다. 공동 제 1 저자인 의과학대학원 박명선 박사과정생은 FiNi-seq 기술의 기술적 구현을, KRIBB 노화융합연구단의 김주연 박사과정생은 노화 조직의 이미징 분석을 담당하여 연구에 핵심적 역할을 수행했다.

KRIBB 김천아 박사는 “이번 연구를 통해 노화 간 조직에서 관찰되는 섬유화된 미세환경의 세포 구성과 공간적 특성을 단일세포 수준에서 정밀하게 규명할 수 있었다”고 말했다.

의과학대학원 박종은 교수는 “노화 및 만성질환 초기 단계에서 발생하는 섬세한 변화를 조기에 포착할 수 있는 분석 기술로서, 향후 효과적인 치료 지점을 찾는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 다양한 간질환 모델뿐만 아니라 폐, 신장 등 다른 장기의 만성 질환 연구로 확장해서 진행할 예정이다”라고 밝혔다.

이 연구는 의과학대학원 탁권용 박사, KRIBB 박사과정 김주연 연구원, 우리 대학 박사과정 박명선 학생이 제1 공동저자로 국제 학술지 ‘네이처 에이징(Nature Aging)’ 2025년 5월 5일 자에 게재됐다.

※논문제목: Quasi-spatial single-cell transcriptome based on physical tissue properties defines early aging associated niche in liver

※DOI: https://doi.org/10.1038/s43587-025-00857-7

이번 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원(KHIDI), 한국생명공학연구원KRIBB, KIST, 포스코사이언스펠로우십, 융합형의사과학자 양성사업 등 국내 여러 기관의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.12

조회수 1037

-

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11

조회수 1542

-

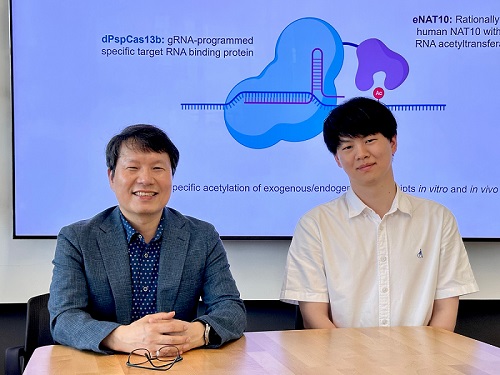

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10

조회수 2115

-

배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09

조회수 1550

-

온도에 반응해 말랑·딱딱 변하는 전자잉크 나왔다

스마트폰 같은 딱딱한 전자기기는 안정적인 성능을 제공하지만 착용시 불편함을 주는 반면, 얇고 유연한 웨어러블 기기는 착용감은 뛰어나지만 부드러운 특성 때문에 정밀한 조작에 한계가 있다. 국내 연구진이 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 전환할 수 있는‘액체금속 전자잉크’를 개발해, 가변강성을 갖춘 전자기기의 새로운 패러다임을 열고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 서울대 박성준 교수 연구팀, 우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발했다고 4일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자잉크는 정밀한 인쇄가 가능한 물성과 우수한 전기전도성을 동시에 갖추고 있으며, 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 전자소자를 상온에서 정밀 제작할 수 있는 획기적인 기술이다.

이 전자잉크는 상용 인쇄회로 기판(PCB) 수준의 복잡한 고해상도 다층 회로 인쇄가 가능하며, 완성된 전자기기는 온도에 반응해 딱딱한 형태를 유연하게 변화시킬 수 있다.

연구팀은 기존 전자기기의 고정된 형태의 한계를 극복하기 위해 체온 근처(29.8 ℃)에서 녹는 액체금속 갈륨에 주목했다. 갈륨은 고체 상태에서는 매우 단단하지만 녹으면 부드러운 액체가 돼 큰 폭의 강성 변화가 가능하다. 하지만 기존 갈륨은 물방울처럼 뭉치려는 성질(높은 표면장력)과 액체 상태에서의 불안정성 때문에 정밀한 회로 제작이 어려웠고, 제조 과정에서 원치 않는 상변화가 일어나는 문제가 있었다.

이러한 갈륨의 한계를 극복하기 위해 산성도(pH) 제어 기반 액체금속 전자 잉크 프린팅 기술을 개발했다.

먼저, 마이크로 크기의 갈륨 입자를 디메틸 설폭사이드(Dimethyl Sulfoxide, 이하 DMSO)라는 중성 용매에 친수성 폴리우레탄 고분자와 함께 섞어 전자 잉크를 제작했다. 이때 DMSO 용매의 중성 상태 덕분에 갈륨 입자들이 고분자 매트릭스에 골고루 분산된 안정적인 고점성 잉크가 형성되며, 이를 통해 상온에서 고해상도 회로 인쇄가 가능해진다.

그리고 인쇄 후에는 가열 과정에서 DMSO 용매가 분해되면서 산성 물질을 생성하고, 이 산성 환경에서 갈륨 입자들 표면의 산화막이 제거돼 입자들이 물리적으로 연결되면서 전기가 통하고 강성을 조절할 수 있는 회로가 형성된다.

연구팀은 이러한 2단계 공정을 통해 상온에서는 안정적인 인쇄가 가능하면서도 완성 후에는 우수한 전기전도성과 가변강성 특성을 갖는 전자소자를 구현할 수 있었다.

개발된 전자잉크는 머리카락 굵기의 절반 (약 50μm)인 미세 선폭으로 정밀한 회로를 인쇄할 수 있으며, 우수한 전기전도도(2.27×10⁶ S/m)와 함께 1,465배나 되는 강성 조절 비율을 제공한다. 이는 플라스틱처럼 딱딱한 상태에서 고무처럼 말랑한 상태까지 자유자재로 변할 수 있음을 뜻한다.

또한 스크린 프린팅, 딥 코팅 등 기존 인쇄 방법들과 호환돼 고해상 대면적 회로 제작은 물론 복잡한 3차원 형태의 다양한 전자기기 제작을 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 활용해 평상시에는 딱딱한 휴대용 전자기기로 사용하다가 몸에 착용하면 부드러운 웨어러블 헬스케어 기기로 변환되는 가변형 다목적 기기를 개발했다. 뿐만 아니라, 수술 시에는 딱딱한 상태로 정밀한 조작과 뇌 삽입이 가능하지만 뇌 조직 내에서는 부드럽게 변해 조직 내 염증반응을 최소화하는 뇌 탐침을 구현함으로써 이식용 소자로서의 활용 가능성도 입증했다.

정재웅 교수는 “전자 잉크 용매의 산성도 조절을 통해 갈륨 입자들을 전기·기계적 연결하는 독창적 기술로 액체금속 프린팅의 고질적인 문제를 해결하고 상온에서 초정밀 고해상 회로 제작을 가능하게 한 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “하나의 기기가 상황에 따라 딱딱한 상태와 부드러운 상태로 자유자재로 변환될 수 있어 다목적 전자기기, 의료 기술, 로봇 분야 등에서 다양한 응용이 가능할 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생과 부산대 이건희 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 5월 30일 字에 게재됐다.

(논문명 : Phase-Change Metal Ink with pH-Controlled Chemical Sintering for Versatile and Scalable Fabrication of Variable Stiffness Electronics, DOI/10.1126/sciadv.adv4921)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 중견연구지원사업, 기초연구실지원사업, 보스턴-코리아 공동연구 프로젝트, BK21 FOUR 사업의 지원을 받아 수행됐다.

온도에 반응해 말랑·딱딱 변하는 전자잉크 나왔다

스마트폰 같은 딱딱한 전자기기는 안정적인 성능을 제공하지만 착용시 불편함을 주는 반면, 얇고 유연한 웨어러블 기기는 착용감은 뛰어나지만 부드러운 특성 때문에 정밀한 조작에 한계가 있다. 국내 연구진이 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 전환할 수 있는‘액체금속 전자잉크’를 개발해, 가변강성을 갖춘 전자기기의 새로운 패러다임을 열고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 서울대 박성준 교수 연구팀, 우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발했다고 4일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자잉크는 정밀한 인쇄가 가능한 물성과 우수한 전기전도성을 동시에 갖추고 있으며, 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 전자소자를 상온에서 정밀 제작할 수 있는 획기적인 기술이다.

이 전자잉크는 상용 인쇄회로 기판(PCB) 수준의 복잡한 고해상도 다층 회로 인쇄가 가능하며, 완성된 전자기기는 온도에 반응해 딱딱한 형태를 유연하게 변화시킬 수 있다.

연구팀은 기존 전자기기의 고정된 형태의 한계를 극복하기 위해 체온 근처(29.8 ℃)에서 녹는 액체금속 갈륨에 주목했다. 갈륨은 고체 상태에서는 매우 단단하지만 녹으면 부드러운 액체가 돼 큰 폭의 강성 변화가 가능하다. 하지만 기존 갈륨은 물방울처럼 뭉치려는 성질(높은 표면장력)과 액체 상태에서의 불안정성 때문에 정밀한 회로 제작이 어려웠고, 제조 과정에서 원치 않는 상변화가 일어나는 문제가 있었다.

이러한 갈륨의 한계를 극복하기 위해 산성도(pH) 제어 기반 액체금속 전자 잉크 프린팅 기술을 개발했다.

먼저, 마이크로 크기의 갈륨 입자를 디메틸 설폭사이드(Dimethyl Sulfoxide, 이하 DMSO)라는 중성 용매에 친수성 폴리우레탄 고분자와 함께 섞어 전자 잉크를 제작했다. 이때 DMSO 용매의 중성 상태 덕분에 갈륨 입자들이 고분자 매트릭스에 골고루 분산된 안정적인 고점성 잉크가 형성되며, 이를 통해 상온에서 고해상도 회로 인쇄가 가능해진다.

그리고 인쇄 후에는 가열 과정에서 DMSO 용매가 분해되면서 산성 물질을 생성하고, 이 산성 환경에서 갈륨 입자들 표면의 산화막이 제거돼 입자들이 물리적으로 연결되면서 전기가 통하고 강성을 조절할 수 있는 회로가 형성된다.

연구팀은 이러한 2단계 공정을 통해 상온에서는 안정적인 인쇄가 가능하면서도 완성 후에는 우수한 전기전도성과 가변강성 특성을 갖는 전자소자를 구현할 수 있었다.

개발된 전자잉크는 머리카락 굵기의 절반 (약 50μm)인 미세 선폭으로 정밀한 회로를 인쇄할 수 있으며, 우수한 전기전도도(2.27×10⁶ S/m)와 함께 1,465배나 되는 강성 조절 비율을 제공한다. 이는 플라스틱처럼 딱딱한 상태에서 고무처럼 말랑한 상태까지 자유자재로 변할 수 있음을 뜻한다.

또한 스크린 프린팅, 딥 코팅 등 기존 인쇄 방법들과 호환돼 고해상 대면적 회로 제작은 물론 복잡한 3차원 형태의 다양한 전자기기 제작을 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 활용해 평상시에는 딱딱한 휴대용 전자기기로 사용하다가 몸에 착용하면 부드러운 웨어러블 헬스케어 기기로 변환되는 가변형 다목적 기기를 개발했다. 뿐만 아니라, 수술 시에는 딱딱한 상태로 정밀한 조작과 뇌 삽입이 가능하지만 뇌 조직 내에서는 부드럽게 변해 조직 내 염증반응을 최소화하는 뇌 탐침을 구현함으로써 이식용 소자로서의 활용 가능성도 입증했다.

정재웅 교수는 “전자 잉크 용매의 산성도 조절을 통해 갈륨 입자들을 전기·기계적 연결하는 독창적 기술로 액체금속 프린팅의 고질적인 문제를 해결하고 상온에서 초정밀 고해상 회로 제작을 가능하게 한 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “하나의 기기가 상황에 따라 딱딱한 상태와 부드러운 상태로 자유자재로 변환될 수 있어 다목적 전자기기, 의료 기술, 로봇 분야 등에서 다양한 응용이 가능할 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생과 부산대 이건희 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 5월 30일 字에 게재됐다.

(논문명 : Phase-Change Metal Ink with pH-Controlled Chemical Sintering for Versatile and Scalable Fabrication of Variable Stiffness Electronics, DOI/10.1126/sciadv.adv4921)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 중견연구지원사업, 기초연구실지원사업, 보스턴-코리아 공동연구 프로젝트, BK21 FOUR 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.04

조회수 1656

-

비전관 내 ‘과학기술인 전당’ 신설, 근현대 과학자 업적 조명

우리 대학 대전 본원에 위치한 ‘KAIST 비전관’의 기존 전시 공간 일부를 ‘KAIST 과학기술인 전당’으로 새롭게 개편하여 일반에 공개한다.

2018년 3월 학술문화관 1층에 개관한 KAIST 비전관은 KAIST의 설립 배경부터 현재에 이르기까지 주요 역사와 연구 성과를 전시해 온 역사 전시관이다. 특히, 1970년 미국국제개발처(USAID)의 실사를 통해 작성된 ‘한국과학원 설립에 관한 조사보고서(일명 터만 보고서)’를 비롯해 KAIST 설립의 근간이 된 다양한 자료들이 전시되어 있다.

이번 전시 개편을 통해 비전관은 KAIST의 발자취뿐만 아니라, 한국 과학기술계 전반에서 의미 있는 업적을 이룬 주요 과학자들까지 함께 조명하는 공간으로 확대되었다.

새롭게 단장된 ‘KAIST 과학기술인 전당’은 두 개의 주요 섹션으로 구성된다. 첫 번째 섹션은 일제강점기 등 열악한 정치·사회적 환경 속에서도 연구에 매진했던 근현대 과학자들을 소개하며, 두 번째 섹션은 이러한 선배 과학자들의 노력을 기반으로 KAIST 소속 연구진들이 이룩한 연구 성과와 국제 협력 사례를 중심으로 전시된다.

전시 개편 자문을 맡은 김근배 전북대학교 과학학과 교수는 “그동안 근현대 과학사와 과학사회사 연구에 쏟아온 노력이 이번 KAIST 비전관 전시개편에 미력하게나마 도움이 되어 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

전시 공간의 기획과 운영을 총괄한 손승목 KAIST 예술융합센터 팀장은 “이번 전시는 대한민국 과학사를 사람 중심의 서사로 풀어낸 특별한 구성으로, 과학계 선배들의 삶과 비전을 통해 관람객들이 깊은 영감을 얻기를 기대한다”고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 “높이 자란 나무일수록 그 뿌리가 깊듯, KAIST가 추구하는 이상과 성취의 뒤에는 과학계 선배들의 헌신이 자리하고 있다”며 “그 뜻을 기리고 후학들에게 전하고자 과학기술인 전당을 새롭게 조성했다”고 밝혔다.

비전관은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, KAIST 구성원은 물론 일반인에게도 무료로 개방된다. 이번에 조성된 ‘KAIST 과학기술인 전당’에는 선배 과학자들의 연구 노트, 기록 사진, 학위기, 신문 기사, 육필 원고 등이 실물로 전시되어 있으며, 2일 오전 개막식을 마친 후 같은 날 오후부터 일반 관람이 가능하다. 보다 자세한 정보는 비전관 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

※ 관련 동영상 https://youtu.be/TlC93xMRfxU?si=3Lf0fzcWU3q1spKf

비전관 내 ‘과학기술인 전당’ 신설, 근현대 과학자 업적 조명

우리 대학 대전 본원에 위치한 ‘KAIST 비전관’의 기존 전시 공간 일부를 ‘KAIST 과학기술인 전당’으로 새롭게 개편하여 일반에 공개한다.

2018년 3월 학술문화관 1층에 개관한 KAIST 비전관은 KAIST의 설립 배경부터 현재에 이르기까지 주요 역사와 연구 성과를 전시해 온 역사 전시관이다. 특히, 1970년 미국국제개발처(USAID)의 실사를 통해 작성된 ‘한국과학원 설립에 관한 조사보고서(일명 터만 보고서)’를 비롯해 KAIST 설립의 근간이 된 다양한 자료들이 전시되어 있다.

이번 전시 개편을 통해 비전관은 KAIST의 발자취뿐만 아니라, 한국 과학기술계 전반에서 의미 있는 업적을 이룬 주요 과학자들까지 함께 조명하는 공간으로 확대되었다.

새롭게 단장된 ‘KAIST 과학기술인 전당’은 두 개의 주요 섹션으로 구성된다. 첫 번째 섹션은 일제강점기 등 열악한 정치·사회적 환경 속에서도 연구에 매진했던 근현대 과학자들을 소개하며, 두 번째 섹션은 이러한 선배 과학자들의 노력을 기반으로 KAIST 소속 연구진들이 이룩한 연구 성과와 국제 협력 사례를 중심으로 전시된다.

전시 개편 자문을 맡은 김근배 전북대학교 과학학과 교수는 “그동안 근현대 과학사와 과학사회사 연구에 쏟아온 노력이 이번 KAIST 비전관 전시개편에 미력하게나마 도움이 되어 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

전시 공간의 기획과 운영을 총괄한 손승목 KAIST 예술융합센터 팀장은 “이번 전시는 대한민국 과학사를 사람 중심의 서사로 풀어낸 특별한 구성으로, 과학계 선배들의 삶과 비전을 통해 관람객들이 깊은 영감을 얻기를 기대한다”고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 “높이 자란 나무일수록 그 뿌리가 깊듯, KAIST가 추구하는 이상과 성취의 뒤에는 과학계 선배들의 헌신이 자리하고 있다”며 “그 뜻을 기리고 후학들에게 전하고자 과학기술인 전당을 새롭게 조성했다”고 밝혔다.

비전관은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, KAIST 구성원은 물론 일반인에게도 무료로 개방된다. 이번에 조성된 ‘KAIST 과학기술인 전당’에는 선배 과학자들의 연구 노트, 기록 사진, 학위기, 신문 기사, 육필 원고 등이 실물로 전시되어 있으며, 2일 오전 개막식을 마친 후 같은 날 오후부터 일반 관람이 가능하다. 보다 자세한 정보는 비전관 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

※ 관련 동영상 https://youtu.be/TlC93xMRfxU?si=3Lf0fzcWU3q1spKf

2025.06.02

조회수 892

-

한순규 교수팀, 한국 최초 신렛(Synlett) 최우수논문상 수상

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 독일의 유서 깊은 학술 출판사 티메(Thieme)가 수여하는 2024 신렛(Synlett) 최우수 논문상(Synlett Best Paper Award 2024)을 수상했다고 30일 밝혔다. 티메는 매해 유기화학 분야 SCI 저널인 신렛에 출판된 논문 중 최우수 논문 1편을 선정해 최우수 논문상을 수여해왔다.

한순규 교수 연구팀은 지난 10여 년간 천연물 합성 연구에 집중하며 다양한 생리활성을 가지는 이차대사물의 효율적이고 독창적인 합성법을 개발했다. 특히 광대싸리나무에서 유래하는 초복잡 세큐리네가 천연물 합성분야에서는 세계적인 선도그룹으로 괄목할 만한 연구성과를 성취했다.

수상 논문에서 한순규 교수 연구팀은 세계 최초로 자연에서 극소량만 얻을 수 있는 희귀한 천연물인 4α-하이드록시알로세큐리닌과 세큐린진 F를 시중에 쉽게 구할 수 있는 시작 물질로부터 인공적으로 처음부터 끝까지 만들어내는 데 성공했다. 세큐리네가 천연물은 뇌의 구조와 기능을 변화시키는 신경가소성을 유도해 알츠하이머, 우울증, 파킨슨병 같은 뇌 질환 치료제 후보로 주목받고 있다.

한 교수 연구팀은 식물에서의 추출을 통해서는 극히 소량만 확보할 수 있는 해당 천연물을 효율적으로 합성할 수 있는 원천기술을 개발하는데 성공했다.

신렛(Synlett) 편집장 데바브라타 마이티 교수(Debabrata Maiti, 봄베이 인도공대, IIT Bombay)는 ”이 논문은 뇌질환 치료 후보물질로 주목받는 천연물인 4α-하이드록시알로세큐리닌과 시큐리닌 F의 세계 최초 인공적으로 합성한 연구로 그 중요성을 높이 평가해 ‘최우수 논문’으로 선정했다”고 밝혔다.

이어 “이번 연구는 천연 세큐리네가 화합물이 향후 어떤 생체 표적과 작용하는지를 규명하는데 기여하거나, 차세대 정밀 치료제 개발에도 활용될 것으로 기대된다”고 전했다.

한순규 교수는 “본 상의 이전 수상자인 세계 유기합성화학 분야의 슈퍼스타인 필 바란(Phil Baran, 2019)이나 일본 나고야 대학 나노카본 및 분자기반 재료화학분야의 개척자 이타미 켄이치로(Kenichiro Itami, 2016) 등은 현재 유기화학 학계를 이끌고 있는 세계적인 석학이다”라며, “본 수상이 매우 영광이며 앞으로 더욱 막중한 학자적 책임감을 가지고 인류에 도움이 되는 연구를 진행하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

수상 논문은 연구수행 시점 기준으로 제1 저자 박상빈 석박사통합과정 대학원생과 제2, 3 저자 김도영, 양우일 학부생이 함께 진행하였고 신렛(Synlett)에 2023년 6월 23일에 게재됐다.

※ 논문명: Total Synthesis of 4α-Hydroxyallosecurinine and Securingine F, Securinega Alkaloids with a C4-Hydroxyl Handle for Biofunctional Derivatizations

※ DOI: 10.1055/a-2047-9680

신렛 최우수 논문상 수상자에게는 3,000유로의 상금이 주어지며, 한순규 교수는 6월 12일 티메 사의 화학세미나인 티메 케미나(Thieme Cheminar)를 통해 온라인으로 수상 기념 강연을 진행할 예정이다.

한순규 교수팀, 한국 최초 신렛(Synlett) 최우수논문상 수상

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 독일의 유서 깊은 학술 출판사 티메(Thieme)가 수여하는 2024 신렛(Synlett) 최우수 논문상(Synlett Best Paper Award 2024)을 수상했다고 30일 밝혔다. 티메는 매해 유기화학 분야 SCI 저널인 신렛에 출판된 논문 중 최우수 논문 1편을 선정해 최우수 논문상을 수여해왔다.

한순규 교수 연구팀은 지난 10여 년간 천연물 합성 연구에 집중하며 다양한 생리활성을 가지는 이차대사물의 효율적이고 독창적인 합성법을 개발했다. 특히 광대싸리나무에서 유래하는 초복잡 세큐리네가 천연물 합성분야에서는 세계적인 선도그룹으로 괄목할 만한 연구성과를 성취했다.

수상 논문에서 한순규 교수 연구팀은 세계 최초로 자연에서 극소량만 얻을 수 있는 희귀한 천연물인 4α-하이드록시알로세큐리닌과 세큐린진 F를 시중에 쉽게 구할 수 있는 시작 물질로부터 인공적으로 처음부터 끝까지 만들어내는 데 성공했다. 세큐리네가 천연물은 뇌의 구조와 기능을 변화시키는 신경가소성을 유도해 알츠하이머, 우울증, 파킨슨병 같은 뇌 질환 치료제 후보로 주목받고 있다.

한 교수 연구팀은 식물에서의 추출을 통해서는 극히 소량만 확보할 수 있는 해당 천연물을 효율적으로 합성할 수 있는 원천기술을 개발하는데 성공했다.

신렛(Synlett) 편집장 데바브라타 마이티 교수(Debabrata Maiti, 봄베이 인도공대, IIT Bombay)는 ”이 논문은 뇌질환 치료 후보물질로 주목받는 천연물인 4α-하이드록시알로세큐리닌과 시큐리닌 F의 세계 최초 인공적으로 합성한 연구로 그 중요성을 높이 평가해 ‘최우수 논문’으로 선정했다”고 밝혔다.

이어 “이번 연구는 천연 세큐리네가 화합물이 향후 어떤 생체 표적과 작용하는지를 규명하는데 기여하거나, 차세대 정밀 치료제 개발에도 활용될 것으로 기대된다”고 전했다.

한순규 교수는 “본 상의 이전 수상자인 세계 유기합성화학 분야의 슈퍼스타인 필 바란(Phil Baran, 2019)이나 일본 나고야 대학 나노카본 및 분자기반 재료화학분야의 개척자 이타미 켄이치로(Kenichiro Itami, 2016) 등은 현재 유기화학 학계를 이끌고 있는 세계적인 석학이다”라며, “본 수상이 매우 영광이며 앞으로 더욱 막중한 학자적 책임감을 가지고 인류에 도움이 되는 연구를 진행하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

수상 논문은 연구수행 시점 기준으로 제1 저자 박상빈 석박사통합과정 대학원생과 제2, 3 저자 김도영, 양우일 학부생이 함께 진행하였고 신렛(Synlett)에 2023년 6월 23일에 게재됐다.

※ 논문명: Total Synthesis of 4α-Hydroxyallosecurinine and Securingine F, Securinega Alkaloids with a C4-Hydroxyl Handle for Biofunctional Derivatizations

※ DOI: 10.1055/a-2047-9680

신렛 최우수 논문상 수상자에게는 3,000유로의 상금이 주어지며, 한순규 교수는 6월 12일 티메 사의 화학세미나인 티메 케미나(Thieme Cheminar)를 통해 온라인으로 수상 기념 강연을 진행할 예정이다.

2025.05.30

조회수 1082

-

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29

조회수 1972

기계공학과 윤국진 교수 연구팀, 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제학술대회 ICCV 2025에 논문 12편 채택

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀의 논문 12편이 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제 학술 대회 중 하나인 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2025(ICCV 2025)에 채택되어, 연구팀의 독보적인 연구 역량을 다시 한번 국제적으로 인정받았다.

ICCV는 CVPR, ECCV와 함께 컴퓨터비전 및 인공지능 분야에서 가장 영향력 있는 국제 학술대회 중 하나로, 1987년부터 격년으로 개최되어 왔다. 이번 ICCV 2025에는 총 11,152편의 논문이 제출되었고, 이 중 2,698편이 채택되어 약 24.19%의 낮은 채택률을 기록하였다. 학술대회에 제출할 수 있는 논문 편수에 대한 제한이 있음에도 불구하고 단일 연구실에서 12편의 논문이 동시 채택되는 것은 매우 드문 성과다.

윤국진 교수 연구팀은 학습 기반의 시각 지능 구현을 목표로 연구를 진행하고 있으며, 이번에 발표된 12편의 논문들은 3D 객체 탐지 및 재구성, 동작 예측 및 계획, 악천후나 모션 블러와 같은 극한 환경에서의 영상 인식 및 개선, 테스트 시점 적응 및 멀티태스크 학습, 4D 맵을 활용한 재구성과 같은 컴퓨터비전 분야의 핵심 주제들에 대한 논문들이다.

특히 연구팀은 지난해 CVPR 2024와 ECCV 2024에서도 각각 9편과 12편의 논문을 발표하여 학계의 주목을 받은 바 있는데, 이번 ICCV 2025에서의 성과를 통해 전 세계 컴퓨터 비전 분야의 선두 연구실로서 입지를 더욱 확고히 했다. 연구팀은 앞으로도 도전적인 연구를 이어가며 학문적·기술적 한계를 확장해 나갈 계획이다.

ICCV 2025는 오는 10월 19일부터 23일까지 미국 하와이 호놀룰루에서 개최될 예정이다.

2025.06.30 조회수 395

기계공학과 윤국진 교수 연구팀, 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제학술대회 ICCV 2025에 논문 12편 채택

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀의 논문 12편이 세계 최고 권위 컴퓨터비전 국제 학술 대회 중 하나인 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2025(ICCV 2025)에 채택되어, 연구팀의 독보적인 연구 역량을 다시 한번 국제적으로 인정받았다.

ICCV는 CVPR, ECCV와 함께 컴퓨터비전 및 인공지능 분야에서 가장 영향력 있는 국제 학술대회 중 하나로, 1987년부터 격년으로 개최되어 왔다. 이번 ICCV 2025에는 총 11,152편의 논문이 제출되었고, 이 중 2,698편이 채택되어 약 24.19%의 낮은 채택률을 기록하였다. 학술대회에 제출할 수 있는 논문 편수에 대한 제한이 있음에도 불구하고 단일 연구실에서 12편의 논문이 동시 채택되는 것은 매우 드문 성과다.

윤국진 교수 연구팀은 학습 기반의 시각 지능 구현을 목표로 연구를 진행하고 있으며, 이번에 발표된 12편의 논문들은 3D 객체 탐지 및 재구성, 동작 예측 및 계획, 악천후나 모션 블러와 같은 극한 환경에서의 영상 인식 및 개선, 테스트 시점 적응 및 멀티태스크 학습, 4D 맵을 활용한 재구성과 같은 컴퓨터비전 분야의 핵심 주제들에 대한 논문들이다.

특히 연구팀은 지난해 CVPR 2024와 ECCV 2024에서도 각각 9편과 12편의 논문을 발표하여 학계의 주목을 받은 바 있는데, 이번 ICCV 2025에서의 성과를 통해 전 세계 컴퓨터 비전 분야의 선두 연구실로서 입지를 더욱 확고히 했다. 연구팀은 앞으로도 도전적인 연구를 이어가며 학문적·기술적 한계를 확장해 나갈 계획이다.

ICCV 2025는 오는 10월 19일부터 23일까지 미국 하와이 호놀룰루에서 개최될 예정이다.

2025.06.30 조회수 395 세계 석학 3인 초빙, 글로벌 연구 역량 강화

우리 대학이 세계적인 석학인 미국 노스웨스턴대 존 로저스(John A. Rogers) 교수를 비롯해 3명의 석학을 신소재공학과 등 주요 학과의 초빙석학교수(Invited Distinguished Professor)로 임용했다고 27일 밝혔다.

존 로저스 교수(미국 노스웨스턴대)는 신소재공학과에서 2025년 7월부터 2028년 6월까지 재직할 예정이며, 그레그 로서멜 교수(Gregg Rothermel, 미국 노스캐롤라이나 주립대)는 전산학부에서 2025년 8월부터 2026년 7월까지, 최상혁 박사(Sang H. Choi, 미국 NASA 랭글리 리서치센터)는 항공우주공학과에서 2025년 5월부터 2028년 4월까지 근무하게 된다.

생체 통합 전자소자(bio-integrated electronics) 분야 세계적 권위자인 존 로저스 교수는 유연 전자소자, 스마트 피부, 이식형 센서 등 첨단 융합기술을 선도해 왔으며, Science, Nature, Cell 등 세계 최고 학술지에 900편 이상의 논문을 발표하고 H-index 240*을 기록하는 등 학계와 산업계 전반에 지대한 영향을 미치고 있다.

* H-index 240 : 240편 이상 논문이 각각 240회 이상 인용될만큼 중요한 영향을 주었다는 의미로서 세계 정상급 석학으로 평가됨

신소재공학과는 로저스 교수 초빙을 통해 차세대 생체이식형 소재 및 웨어러블 디바이스 연구 역량을 한층 강화하고 글로벌 경쟁력을 높일 계획이다. 특히, 이건재 교수가 주관하는 선도연구센터(ERC, 7년간 총연구비 135억 원)의 핵심 과제인 생체융합 인터페이스 소재 개발과 연계하여 강력한 연구 시너지를 창출할 계획이다.

소프트웨어공학 분야의 세계적 석학인 그레그 로서멜 교수는 Communications of the ACM이 발표한 세계 최고 연구자 50인 중 2위로 선정된 바 있으며, 30여 년간 소프트웨어 신뢰성과 품질 향상을 위한 실용적 연구를 수행해왔다. 보잉, 마이크로소프트, 록히드마틴 등 글로벌 기업들과 협력해 영향력 있는 연구 성과를 거둬왔다.

전산학부는 그레그 로서멜 교수 초빙으로 소프트웨어공학 분야의 연구 역량을 강화하고, AI 기반 소프트웨어 시스템의 신뢰성과 안전성 향상을 위한 소프트웨어 설계 및 테스팅 관련 협력 연구를 수행할 계획이다.

특히 전산학부 고인영 교수가 주관하는 빅데이터 엣지-클라우드 서비스 연구센터(ITRC, 8년간 총연구비 67억)와 복합모빌리티 안전성 향상 연구(SafetyOps, 디지털콜롬버스사업, 8년간 총연구비 35억)에 참여해 기계학습 기반 AI 소프트웨어의 불확실성을 해소하고 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.

우주탐사 및 에너지 하베스팅 분야의 세계적 전문가인 최상혁 박사는 NASA 랭글리 리서치센터에서 40년 이상 재직하며 200편 이상의 논문 및 보고서, 45개의 특허를 보유하고 NASA로부터 71회의 수상 경력을 기록했다.

2022년에는 NASA의 기술전수 프로그램의 일환(Technology Transfer Program)인 ‘발명가 명예의 전당(Inventors Hall of Fame)’에 헌정됐다. 이는 우주탐사 기술의 민간 확산에 기여됐한 연구자를 선정하는 것으로 현재까지 전 세계적으로 단 35명만 선정된 매우 드문 영예다.

최 박사는 2024년 9월 항공우주공학과에 부임한 김현정 부교수(전 NASA 연구과학자, 2009-2024)와 협력하여 달 탐사 핵심 기술(에너지원, 센싱, 현지 자원 활용 ISRU) 개발을 주도할 계획이다.

이광형 총장은 “세계 최고 수준의 석학 세 분을 초빙하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 임용을 통해 KAIST는 생체 융합 전자, AI 소프트웨어공학, 우주탐사 등 첨단 융합기술 분야에서 세계적 연구 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 혁신을 주도하는 대학으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

2025.06.27 조회수 656

세계 석학 3인 초빙, 글로벌 연구 역량 강화

우리 대학이 세계적인 석학인 미국 노스웨스턴대 존 로저스(John A. Rogers) 교수를 비롯해 3명의 석학을 신소재공학과 등 주요 학과의 초빙석학교수(Invited Distinguished Professor)로 임용했다고 27일 밝혔다.

존 로저스 교수(미국 노스웨스턴대)는 신소재공학과에서 2025년 7월부터 2028년 6월까지 재직할 예정이며, 그레그 로서멜 교수(Gregg Rothermel, 미국 노스캐롤라이나 주립대)는 전산학부에서 2025년 8월부터 2026년 7월까지, 최상혁 박사(Sang H. Choi, 미국 NASA 랭글리 리서치센터)는 항공우주공학과에서 2025년 5월부터 2028년 4월까지 근무하게 된다.

생체 통합 전자소자(bio-integrated electronics) 분야 세계적 권위자인 존 로저스 교수는 유연 전자소자, 스마트 피부, 이식형 센서 등 첨단 융합기술을 선도해 왔으며, Science, Nature, Cell 등 세계 최고 학술지에 900편 이상의 논문을 발표하고 H-index 240*을 기록하는 등 학계와 산업계 전반에 지대한 영향을 미치고 있다.

* H-index 240 : 240편 이상 논문이 각각 240회 이상 인용될만큼 중요한 영향을 주었다는 의미로서 세계 정상급 석학으로 평가됨

신소재공학과는 로저스 교수 초빙을 통해 차세대 생체이식형 소재 및 웨어러블 디바이스 연구 역량을 한층 강화하고 글로벌 경쟁력을 높일 계획이다. 특히, 이건재 교수가 주관하는 선도연구센터(ERC, 7년간 총연구비 135억 원)의 핵심 과제인 생체융합 인터페이스 소재 개발과 연계하여 강력한 연구 시너지를 창출할 계획이다.

소프트웨어공학 분야의 세계적 석학인 그레그 로서멜 교수는 Communications of the ACM이 발표한 세계 최고 연구자 50인 중 2위로 선정된 바 있으며, 30여 년간 소프트웨어 신뢰성과 품질 향상을 위한 실용적 연구를 수행해왔다. 보잉, 마이크로소프트, 록히드마틴 등 글로벌 기업들과 협력해 영향력 있는 연구 성과를 거둬왔다.

전산학부는 그레그 로서멜 교수 초빙으로 소프트웨어공학 분야의 연구 역량을 강화하고, AI 기반 소프트웨어 시스템의 신뢰성과 안전성 향상을 위한 소프트웨어 설계 및 테스팅 관련 협력 연구를 수행할 계획이다.

특히 전산학부 고인영 교수가 주관하는 빅데이터 엣지-클라우드 서비스 연구센터(ITRC, 8년간 총연구비 67억)와 복합모빌리티 안전성 향상 연구(SafetyOps, 디지털콜롬버스사업, 8년간 총연구비 35억)에 참여해 기계학습 기반 AI 소프트웨어의 불확실성을 해소하고 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.

우주탐사 및 에너지 하베스팅 분야의 세계적 전문가인 최상혁 박사는 NASA 랭글리 리서치센터에서 40년 이상 재직하며 200편 이상의 논문 및 보고서, 45개의 특허를 보유하고 NASA로부터 71회의 수상 경력을 기록했다.

2022년에는 NASA의 기술전수 프로그램의 일환(Technology Transfer Program)인 ‘발명가 명예의 전당(Inventors Hall of Fame)’에 헌정됐다. 이는 우주탐사 기술의 민간 확산에 기여됐한 연구자를 선정하는 것으로 현재까지 전 세계적으로 단 35명만 선정된 매우 드문 영예다.

최 박사는 2024년 9월 항공우주공학과에 부임한 김현정 부교수(전 NASA 연구과학자, 2009-2024)와 협력하여 달 탐사 핵심 기술(에너지원, 센싱, 현지 자원 활용 ISRU) 개발을 주도할 계획이다.

이광형 총장은 “세계 최고 수준의 석학 세 분을 초빙하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 임용을 통해 KAIST는 생체 융합 전자, AI 소프트웨어공학, 우주탐사 등 첨단 융합기술 분야에서 세계적 연구 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 혁신을 주도하는 대학으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

2025.06.27 조회수 656 軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25 조회수 732

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25 조회수 732 빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.17 조회수 1183

빛 공해 제로·열 차감 ‘스마트 윈도우’ 개발..건물·차량 적용 가능

전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 건물 부문에서, 특히 창호를 통한 열 유입은 냉․난방 에너지 낭비의 주요 원인으로 지적돼왔다. 우리 연구진이 도시 건축물의 냉난방 에너지 절감뿐 아니라, 도심 생활 속 꾸준히 제기돼 온 ‘빛 공해’ 문제를 해결할 수 있는 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’기술을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 문홍철 교수 연구팀이 사용자의 의도에 따라 창문을 통해 들어오는 빛과 열을 조절하고, 외부로부터의 눈부심까지 효과적으로 상쇄하는 ‘스마트 윈도우 기술’을 개발했다고 17일 밝혔다.

최근에는 사용자의 조작에 따라 빛과 열을 자유롭게 조절할 수 있는 ‘능동형 스마트 윈도우’ 기술이 주목받고 있다. 이는 기존의 온도나 빛 변화에 수동적으로 반응하는 창호와 달리, 전기 신호를 통해 실시간으로 조절이 가능한 차세대 창호 시스템이다.

연구팀이 개발한 차세대 스마트 윈도우 기술인 RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror)은 단일 구조의 *전기변색 소자를 기반으로, 가시광선(빛)과 근적외선(열)의 투과율을 능동적으로 조절할 수 있는 스마트 윈도우 시스템이다.

*전기변색 소자: 전기 신호에 따라 광학적 특성이 변하는 특성을 가진 장치

특히, 기존 금속 *증착 방식의 스마트 윈도우에서 문제로 지적돼 온 외부 반사광에 의한 눈부심 현상을 변색 소재를 함께 적용해 효과적으로 억제함으로써, 건물 외벽에 활용 가능한 ‘보행자 친화형 스마트 윈도우’를 구현했다.

*증착: 전기화학 반응을 이용해 Ag+와 같은 금속 이온을 전극 표면에 고체 형태로 입히는 과정

이번 연구에서 개발된 RECM 시스템은 전압 조절에 따라 세 가지 모드로 작동된다.

모드 I(투명 모드)는 일반 유리처럼 빛과 열을 모두 통과시켜 겨울철 햇빛을 실내로 유입시키는 데 유리하다.

모드 II(변색 모드)에서는 레독스 반응(산화-환원 반응)을 통해 *프러시안 블루(PB)와 **DHV+⦁ 화학종이 형성되며 창이 짙은 파란 색으로 변한다. 이 상태에서는 빛은 흡수되고 열은 일부만 투과돼, 프라이버시 확보와 동시에 적절한 실내 온도 조절이 가능하다.

*프러시안 블루: 전기 자극에 따라 무색과 파란색으로 전환되는 전기변색 물질

**DHV+⦁: 전기 자극 시 생성되는 라디칼 상태의 변색 분자

모드 III(변색 및 증착 모드)는 은(Ag+)이온이 환원 반응을 통해 전극 표면에 증착돼 빛과 열을 반사하는 동시에, 변색 물질이 반사광을 흡수함으로써 외부 보행자의 눈부심까지 효과적으로 차단할 수 있다.

연구팀은 미니어처 모델 하우스를 활용한 실험을 통해 RECM 기술의 실질적인 실내 온도 저감 효과를 검증했다. 일반 유리창을 적용한 경우, 실내 온도는 45분 만에 58.7℃까지 상승했다. 반면, RECM을 모드 III로 작동시킨 결과 31.5℃에 도달해 약 27.2℃의 온도 저감 효과를 나타냈다.

또한, 전기 신호만으로 각 상태 전환이 가능해 계절, 시간, 사용 목적에 따라 즉각적으로 대응할 수 있는 능동형 스마트 기술로 평가받고 있다.

이번 연구의 교신저자인 우리 대학 문홍철 교수는 “이번 연구는 가시광 조절에 국한된 기존 스마트 윈도우 기술에서 더 나아가 능동적 실내 열 제어는 물론 보행자의 시야 안전까지 종합적으로 고려한 진정한 스마트 윈도우 플랫폼을 제시한 것”이라며, “도심 건물부터 차량, 기차 등 다양한 응용 가능성이 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 저명 학술지인 ‘에이시에스 에너지 레터스(ACS Energy Letters)’ 10권 6호 지에 2025년 6월 13일 자로 게재됐다.

※ 논문명: Glare-Free, Energy-Efficient Smart Windows: A Pedestrian-Friendly System with Dynamically Tunable Light and Heat Regulation

※ DOI: 10.1021/acsenergylett.5c00637

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 (나노커넥트) 및 한국기계연구원 기본사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.17 조회수 1183 간 조직 속 노화 신호 미리 잡아 질병 예측한다

노화나 만성 질환은 장기간에 걸쳐 미세한 조직 변화가 서서히 축적되는 과정을 거치기 때문에, 장기 내 이러한 변화를 정량적으로 파악하고, 이를 질병 발병의 초기 신호와 연결하는 데에는 여전히 한계가 있다. 이에 우리 연구진이 조직 안에서 처음 문제가 생기는 국소적인 변화를 정확히 포착해, 질병을 더 빠르게 발견하고 예측하며, 맞춤형 치료 타깃을 설정하는 데 큰 도움이 될 플랫폼 기술을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 한국생명공학연구원(KRIBB, 원장 권석윤) 노화융합연구단 김천아 박사 공동 연구팀이 노화 간 조직 내에서 국소적으로 발생하는 섬유화된 미세환경을 포착하고 이를 *단일세포 전사체 수준으로 정밀 분석*할 수 있는 ‘파이니-시퀀싱(FiNi-seq, Fibrotic Niche enrichment sequencing)’기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

*단일세포 전사체 분석: 세포 하나하나가 어떤 유전자를 얼마나 활발히 사용하고 있는지를 측정하는 방법으로 세포별 병든 세포의 정체와 기능을 파악할 수 있게 해줌

연구진은 노화된 간 조직에서 조직 분해 저항성이 높은 영역을 물리적 성질을 통해 선별하는 방법을 통해, 재생이 지연되고 섬유화가 축적되는 초기 노화 미세환경을 선택적으로 농축하는 방법을 개발했다.

이 과정에서 기존의 단일세포 분석 기술로는 포착하기 어려웠던 섬유화 관련 혈관내피세포와 면역과 상호작용을 하는 섬유아세포, PD-1 고발현 CD8 T세포 등 면역 탈진세포를 고해상도로 확인할 수 있었다.

특히 연구진은 ‘FiNi-seq’ 기술을 통해 노화 간 조직 내 섬유화 부위에서 관찰되는 특정 세포들이 분비 인자를 통해 주변 환경을 이차적으로 노화시키고, 이로 인해 노화된 환경이 확장된다는 것을 확인했다.

또한, 혈관내피세포가 조직 고유의 정체성을 상실하고 선천면역 반응을 유도해 면역세포 유입을 촉진하는 메커니즘도 규명했다. 공간 전사체 분석을 통해 면역세포와 상호작용을 하는 섬유아세포의 공간적 분포를 정량화하고, 이들이 조직 재생, 염증 반응의 유도, 만성 섬유화로의 이행에 관여함을 밝혔다.

연구팀은 전사체와 후성유전체 정보를 얻어내는 멀티-오믹스* 데이터를 통합 분석해 노화된 간 조직의 미세환경과 이의 공간적 이질성을 정밀하게 해석했으며, 이러한 변화들이 간 내 혈관 구조와 어떻게 연결되는지 확인했다.

*멀티-오믹스(multi-omics): 유전자, 단백질, 대사물질, 세포 정보 등 생물체 내 다양한 생체 정보를 통합적으로 분석하는 방법

이번에 개발된 ‘FiNi-seq’ 기술은 섬유화를 유발하는 노화 과정을 포함해 대부분의 만성 간질환에서 병태생리적 신호를 고해상도로 포착하는 데 유용한 플랫폼으로 기대된다.

제1 저자인 의과학대학원 탁권용 박사는 서울성모병원 소화기내과의 간 전문의로, 의사과학자 양성 사업의 지원을 받아 우리 대학 의과학대학원에서 박사 학위를 수행하며 만성 간질환에서 가장 중요한 임상 예후 지표인 섬유화의 진행을 조기에 진단하고 치료할 수 있는 기반을 마련하기 위해 이번 연구를 설계했다. 공동 제 1 저자인 의과학대학원 박명선 박사과정생은 FiNi-seq 기술의 기술적 구현을, KRIBB 노화융합연구단의 김주연 박사과정생은 노화 조직의 이미징 분석을 담당하여 연구에 핵심적 역할을 수행했다.

KRIBB 김천아 박사는 “이번 연구를 통해 노화 간 조직에서 관찰되는 섬유화된 미세환경의 세포 구성과 공간적 특성을 단일세포 수준에서 정밀하게 규명할 수 있었다”고 말했다.

의과학대학원 박종은 교수는 “노화 및 만성질환 초기 단계에서 발생하는 섬세한 변화를 조기에 포착할 수 있는 분석 기술로서, 향후 효과적인 치료 지점을 찾는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 다양한 간질환 모델뿐만 아니라 폐, 신장 등 다른 장기의 만성 질환 연구로 확장해서 진행할 예정이다”라고 밝혔다.

이 연구는 의과학대학원 탁권용 박사, KRIBB 박사과정 김주연 연구원, 우리 대학 박사과정 박명선 학생이 제1 공동저자로 국제 학술지 ‘네이처 에이징(Nature Aging)’ 2025년 5월 5일 자에 게재됐다.

※논문제목: Quasi-spatial single-cell transcriptome based on physical tissue properties defines early aging associated niche in liver

※DOI: https://doi.org/10.1038/s43587-025-00857-7

이번 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원(KHIDI), 한국생명공학연구원KRIBB, KIST, 포스코사이언스펠로우십, 융합형의사과학자 양성사업 등 국내 여러 기관의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.12 조회수 1037

간 조직 속 노화 신호 미리 잡아 질병 예측한다

노화나 만성 질환은 장기간에 걸쳐 미세한 조직 변화가 서서히 축적되는 과정을 거치기 때문에, 장기 내 이러한 변화를 정량적으로 파악하고, 이를 질병 발병의 초기 신호와 연결하는 데에는 여전히 한계가 있다. 이에 우리 연구진이 조직 안에서 처음 문제가 생기는 국소적인 변화를 정확히 포착해, 질병을 더 빠르게 발견하고 예측하며, 맞춤형 치료 타깃을 설정하는 데 큰 도움이 될 플랫폼 기술을 개발하는 데 성공했다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 한국생명공학연구원(KRIBB, 원장 권석윤) 노화융합연구단 김천아 박사 공동 연구팀이 노화 간 조직 내에서 국소적으로 발생하는 섬유화된 미세환경을 포착하고 이를 *단일세포 전사체 수준으로 정밀 분석*할 수 있는 ‘파이니-시퀀싱(FiNi-seq, Fibrotic Niche enrichment sequencing)’기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

*단일세포 전사체 분석: 세포 하나하나가 어떤 유전자를 얼마나 활발히 사용하고 있는지를 측정하는 방법으로 세포별 병든 세포의 정체와 기능을 파악할 수 있게 해줌

연구진은 노화된 간 조직에서 조직 분해 저항성이 높은 영역을 물리적 성질을 통해 선별하는 방법을 통해, 재생이 지연되고 섬유화가 축적되는 초기 노화 미세환경을 선택적으로 농축하는 방법을 개발했다.

이 과정에서 기존의 단일세포 분석 기술로는 포착하기 어려웠던 섬유화 관련 혈관내피세포와 면역과 상호작용을 하는 섬유아세포, PD-1 고발현 CD8 T세포 등 면역 탈진세포를 고해상도로 확인할 수 있었다.

특히 연구진은 ‘FiNi-seq’ 기술을 통해 노화 간 조직 내 섬유화 부위에서 관찰되는 특정 세포들이 분비 인자를 통해 주변 환경을 이차적으로 노화시키고, 이로 인해 노화된 환경이 확장된다는 것을 확인했다.

또한, 혈관내피세포가 조직 고유의 정체성을 상실하고 선천면역 반응을 유도해 면역세포 유입을 촉진하는 메커니즘도 규명했다. 공간 전사체 분석을 통해 면역세포와 상호작용을 하는 섬유아세포의 공간적 분포를 정량화하고, 이들이 조직 재생, 염증 반응의 유도, 만성 섬유화로의 이행에 관여함을 밝혔다.

연구팀은 전사체와 후성유전체 정보를 얻어내는 멀티-오믹스* 데이터를 통합 분석해 노화된 간 조직의 미세환경과 이의 공간적 이질성을 정밀하게 해석했으며, 이러한 변화들이 간 내 혈관 구조와 어떻게 연결되는지 확인했다.

*멀티-오믹스(multi-omics): 유전자, 단백질, 대사물질, 세포 정보 등 생물체 내 다양한 생체 정보를 통합적으로 분석하는 방법

이번에 개발된 ‘FiNi-seq’ 기술은 섬유화를 유발하는 노화 과정을 포함해 대부분의 만성 간질환에서 병태생리적 신호를 고해상도로 포착하는 데 유용한 플랫폼으로 기대된다.

제1 저자인 의과학대학원 탁권용 박사는 서울성모병원 소화기내과의 간 전문의로, 의사과학자 양성 사업의 지원을 받아 우리 대학 의과학대학원에서 박사 학위를 수행하며 만성 간질환에서 가장 중요한 임상 예후 지표인 섬유화의 진행을 조기에 진단하고 치료할 수 있는 기반을 마련하기 위해 이번 연구를 설계했다. 공동 제 1 저자인 의과학대학원 박명선 박사과정생은 FiNi-seq 기술의 기술적 구현을, KRIBB 노화융합연구단의 김주연 박사과정생은 노화 조직의 이미징 분석을 담당하여 연구에 핵심적 역할을 수행했다.

KRIBB 김천아 박사는 “이번 연구를 통해 노화 간 조직에서 관찰되는 섬유화된 미세환경의 세포 구성과 공간적 특성을 단일세포 수준에서 정밀하게 규명할 수 있었다”고 말했다.

의과학대학원 박종은 교수는 “노화 및 만성질환 초기 단계에서 발생하는 섬세한 변화를 조기에 포착할 수 있는 분석 기술로서, 향후 효과적인 치료 지점을 찾는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 다양한 간질환 모델뿐만 아니라 폐, 신장 등 다른 장기의 만성 질환 연구로 확장해서 진행할 예정이다”라고 밝혔다.

이 연구는 의과학대학원 탁권용 박사, KRIBB 박사과정 김주연 연구원, 우리 대학 박사과정 박명선 학생이 제1 공동저자로 국제 학술지 ‘네이처 에이징(Nature Aging)’ 2025년 5월 5일 자에 게재됐다.

※논문제목: Quasi-spatial single-cell transcriptome based on physical tissue properties defines early aging associated niche in liver

※DOI: https://doi.org/10.1038/s43587-025-00857-7

이번 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원(KHIDI), 한국생명공학연구원KRIBB, KIST, 포스코사이언스펠로우십, 융합형의사과학자 양성사업 등 국내 여러 기관의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.12 조회수 1037 백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11 조회수 1542

백금 없이도 되는 고성능 수전해 성공..수소경제 성큼

수소는 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 이 가운데 물을 전기로 분해하는 수전해(water electrolysis) 기술은 친환경 수소 생산 방식으로 주목받으며, 특히 양이온 교환막 수전해(PEMWE)는 고순도 수소를 고압으로 생산할 수 있어 차세대 수소 생산 기술로 평가받는다. 그러나 기존 PEMWE 기술은 고가의 귀금속 촉매와 코팅재에 대한 의존도가 높아, 상용화에 한계를 안고 있었다. 우리 연구진이 이러한 기술적·경제적 병목을 해결할 새로운 해법을 제시했다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(원장 이창근) 두기수 박사와의 공동연구를 통해, 고가의 백금(Pt) 코팅 없이도 고성능을 구현할 수 있는 차세대 수전해 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 수전해 전극에서 고활성 촉매로 주목받는 ‘이리듐 산화물(IrOx)’이 제 성능을 발휘하지 못하는 주된 원인에 집중하였다. 그 이유는 전자 전달이 비효율적으로 일어나기 때문이고 그 해결책으로 단순한 촉매 입자 크기 조절만으로도 성능을 극대화할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이번 연구에서 이리듐 산화물 촉매가 백금 코팅 없이도 우수한 성능을 내지 못하는 이유가 수전해 전극에서 본래부터 함께 사용되는 핵심 구성 요소인 촉매–이온전도체(이하 이오노머)–Ti(티타늄) 기판 사이에서 발생하는 ‘전자 이동 저항’때문이라는 것을 밝혀냈다.

특히, 촉매–이오노머–티타늄 기판 사이에서 전자 통로가 차단되는 ‘핀치 오프(pinch-off)’ 현상이 전도성 저하의 핵심 원인임을 규명했다. 이오노머는 전자 절연체에 가까운 특성을 갖고 있어, 촉매 입자 주위를 감쌀 경우 전자 흐름을 방해한다. 특히 이오노머가 티타늄 기판과 맞닿은 경우 티타늄 기판의 표면산화층에 전자 장벽이 형성되어 저항을 더욱 높이는 것으로 나타났다.

이에 연구팀은 다양한 입자 크기의 촉매를 제작·비교하고, 단일 셀 평가 및 다중 물리 시뮬레이션을 통해 이리듐 산화물 입자의 크기를 20 나노미터(nm) 이상 크기의 촉매 입자를 사용할 경우, 이오노머 혼합 영역이 줄어들어 전자 통로가 확보되고 전도성이 회복된다는 사실을 세계 최초로 실험적으로 입증했다.

또한, 정밀한 계면 구조 설계를 통해 반응성을 확보하면서도 전자 이동을 동시에 보장하는 계면 구조 최적화에 성공했다. 이를 통해 기존에 불가피하다고 여겨졌던 촉매 활성도와 전도도 사이의 상충 관계를 정밀한 계면 설계로 극복할 수 있음을 보여주었다.

이번 성과는 고성능 촉매 소재 개발은 물론, 향후 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 고효율을 달성할 수 있는 양이온 교환막 수전해 시스템 상용화에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

김희탁 교수는 “이번 연구는 고성능 수전해 기술의 병목현상이었던 계면 전도성 문제를 해소할 수 있는 새로운 인터페이스 설계 전략을 제시한 것”이라며, “백금 등 고가 소재 없이도 고성능을 확보할 수 있어, 수소 경제 실현에 한 걸음 더 가까워진 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 박지수 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 에너지 및 환경 분야 최고 권위 국제 학술지인 ‘에너지 및 환경과학(Energy & Environmental Science, IF: 32.4, 2025년)’에 6월 7일 자로 게재됐으며 그 혁신성과 파급력을 인정받았다. (논문 제목: On the interface electron transport problem of highly active IrOx catalysts, DOI: 10.1039/D4EE05816J)

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 신재생에너지핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.11 조회수 1542 세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10 조회수 2115

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10 조회수 2115 배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09 조회수 1550

배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다.

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다.

지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있다.

그러나 기존 이산화탄소 모니터링 시스템은 대부분 배터리나 유선 전원에 의존하기 때문에 설치와 유지보수에 제약이 따른다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해, 외부 전력 없이 작동 가능한 자가발전 무선 이산화탄소 모니터링 시스템을 개발했다.

이번 시스템의 핵심은 산업 장비나 배관에서 발생하는 진동(20~4000㎛ 진폭, 0-300 Hz 주파수 범위)을 전기로 바꾸는 ‘관성 구동(Inertia-driven) 마찰전기 나노발전기(Triboelectric Nanogenerator, TENG)’이다. 이를 통해 배터리 없이도 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정하고 무선으로 전송할 수 있다.

연구팀은 4단 적층 구조의 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)에 탄성 스프링을 결합해 미세 진동을 증폭시키고 공진 현상을 유도, 13Hz, 0.56g의 가속도 조건에서 0.5㎽의 전력을 안정적으로 생산하는 데 성공했다. 생산된 전력은 이산화탄소 센서와 저전력 블루투스 통신 시스템을 구동하는 데 사용됐다.

권경하 교수는 “효율적인 환경 모니터링을 위해서는 전원 제약 없이 지속적으로 작동 가능한 시스템이 필수”라며, “이번 연구에서는 관성 구동 마찰전기 나노발전기(TENG)로부터 생성된 에너지를 바탕으로 주기적으로 이산화탄소 농도를 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 자가발전 시스템을 구현했다”고 설명했다.

이어 “이 기술은 향후 다양한 센서를 통합한 자가발전형 환경 모니터링 플랫폼의 기반 기술로 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 우리 대학 석사과정 장규림 학생과 중앙대 석사과정 다니엘 마나예 티루네(Daniel Manaye Tiruneh) 학생이 공동 제 1저자로 국제 저명 학술지 `나노 에너지(Nano Energy) (IF 16.8)'에 6월 1일자로 게재됐다.

※논문명 : Highly compact inertia-driven triboelectric nanogenerator for self-powered wireless CO2 monitoring via fine-vibration harvesting,

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110872

이번 연구는 사우디 아람코-KAIST CO2 관리 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.09 조회수 1550 온도에 반응해 말랑·딱딱 변하는 전자잉크 나왔다

스마트폰 같은 딱딱한 전자기기는 안정적인 성능을 제공하지만 착용시 불편함을 주는 반면, 얇고 유연한 웨어러블 기기는 착용감은 뛰어나지만 부드러운 특성 때문에 정밀한 조작에 한계가 있다. 국내 연구진이 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 전환할 수 있는‘액체금속 전자잉크’를 개발해, 가변강성을 갖춘 전자기기의 새로운 패러다임을 열고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 서울대 박성준 교수 연구팀, 우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀과 공동연구를 통해, 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발했다고 4일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자잉크는 정밀한 인쇄가 가능한 물성과 우수한 전기전도성을 동시에 갖추고 있으며, 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 전자소자를 상온에서 정밀 제작할 수 있는 획기적인 기술이다.

이 전자잉크는 상용 인쇄회로 기판(PCB) 수준의 복잡한 고해상도 다층 회로 인쇄가 가능하며, 완성된 전자기기는 온도에 반응해 딱딱한 형태를 유연하게 변화시킬 수 있다.

연구팀은 기존 전자기기의 고정된 형태의 한계를 극복하기 위해 체온 근처(29.8 ℃)에서 녹는 액체금속 갈륨에 주목했다. 갈륨은 고체 상태에서는 매우 단단하지만 녹으면 부드러운 액체가 돼 큰 폭의 강성 변화가 가능하다. 하지만 기존 갈륨은 물방울처럼 뭉치려는 성질(높은 표면장력)과 액체 상태에서의 불안정성 때문에 정밀한 회로 제작이 어려웠고, 제조 과정에서 원치 않는 상변화가 일어나는 문제가 있었다.

이러한 갈륨의 한계를 극복하기 위해 산성도(pH) 제어 기반 액체금속 전자 잉크 프린팅 기술을 개발했다.

먼저, 마이크로 크기의 갈륨 입자를 디메틸 설폭사이드(Dimethyl Sulfoxide, 이하 DMSO)라는 중성 용매에 친수성 폴리우레탄 고분자와 함께 섞어 전자 잉크를 제작했다. 이때 DMSO 용매의 중성 상태 덕분에 갈륨 입자들이 고분자 매트릭스에 골고루 분산된 안정적인 고점성 잉크가 형성되며, 이를 통해 상온에서 고해상도 회로 인쇄가 가능해진다.

그리고 인쇄 후에는 가열 과정에서 DMSO 용매가 분해되면서 산성 물질을 생성하고, 이 산성 환경에서 갈륨 입자들 표면의 산화막이 제거돼 입자들이 물리적으로 연결되면서 전기가 통하고 강성을 조절할 수 있는 회로가 형성된다.

연구팀은 이러한 2단계 공정을 통해 상온에서는 안정적인 인쇄가 가능하면서도 완성 후에는 우수한 전기전도성과 가변강성 특성을 갖는 전자소자를 구현할 수 있었다.

개발된 전자잉크는 머리카락 굵기의 절반 (약 50μm)인 미세 선폭으로 정밀한 회로를 인쇄할 수 있으며, 우수한 전기전도도(2.27×10⁶ S/m)와 함께 1,465배나 되는 강성 조절 비율을 제공한다. 이는 플라스틱처럼 딱딱한 상태에서 고무처럼 말랑한 상태까지 자유자재로 변할 수 있음을 뜻한다.

또한 스크린 프린팅, 딥 코팅 등 기존 인쇄 방법들과 호환돼 고해상 대면적 회로 제작은 물론 복잡한 3차원 형태의 다양한 전자기기 제작을 가능하게 한다.