%EC%9E%AC%EB%A3%8C%EA%B3%BC%ED%95%99

-

신성철 총장, 美 노스웨스턴대 재료과학분야 올해의 자랑스러운 동문상 선정

〈 신 성 철 총장 〉

우리 대학 신성철 총장이 美 노스웨스턴大 재료과학 분야‘올해의 자랑스러운 동문상’수상자로 선정됐다.

동문상 선정위원회는 최근 세계 자성학 분야에서의 독보적인 연구로 재료물리학 발전에 기여한 학문적 업적과 대학 총장으로서 고등교육 및 인재양성에 기여한 공로를 인정해 신성철 총장을‘올해의 자랑스러운 동문상’수상자로 선정했다고 밝혔다. 시상식은 오는 5월 16일 노스웨스턴大에서 열린다.

신 총장은 1974년 서울대 응용물리학과 학사학위를 취득하고 1977년 KAIST 고체물리학과 석사를 거쳐 1984년 노스웨스턴大에서 재료물리학 박사학위를 받았다.

노스웨스턴大 박사과정 재학 중 금속인 비스무트와 반도체인 납텔루라이드(PbTe)의 구조가 유사하다는 점에 착안해 두 물질로 초격자 다층박막 구조를 세계 최초로 만들어 초격자 구조 신물질을 제작하는 성과를 냈다.

1989년부터 우리 대학 교수로 재직한 신 총장은 나노 자성체 스핀 동력학을 연구하는‘나노스핀닉스(Nanospinics)’ 분야를 개척했으며, 20여 년간 300여 편의 관련 논문을 발표하고 37건의 국내외 특허를 등록·출원하는 등 이 분야의 국내외 연구를 선도했다.

이 같은 공로로 2008년 자성학 분야 한국 과학자로서는 최초로 미국 물리학회 석학회원(Fellow)에 선정됐고 2016년 한국 과학자로서 최초로‘아시아자성연합회(AUMS)’상을 받았다.

신 총장은 또 2011년부터 2017년 2월까지 대구경북과학기술원(DGIST) 총장을, 2017년 3월부터는 모교인 KAIST에서 동문 사상 최초의 총장으로 선출돼 재직 중이다.

그동안 교육현장에서의 다양한 활동을 통해 국내 과학기술 발전과 차세대 인재양성에 기여한 공로를 인정받아 2007년 과학기술훈장 창조장(1등급)과 2012년‘대한민국 최고과학기술인상’등 다수의 상을 받았다.

2019.01.09 조회수 12554

신성철 총장, 美 노스웨스턴대 재료과학분야 올해의 자랑스러운 동문상 선정

〈 신 성 철 총장 〉

우리 대학 신성철 총장이 美 노스웨스턴大 재료과학 분야‘올해의 자랑스러운 동문상’수상자로 선정됐다.

동문상 선정위원회는 최근 세계 자성학 분야에서의 독보적인 연구로 재료물리학 발전에 기여한 학문적 업적과 대학 총장으로서 고등교육 및 인재양성에 기여한 공로를 인정해 신성철 총장을‘올해의 자랑스러운 동문상’수상자로 선정했다고 밝혔다. 시상식은 오는 5월 16일 노스웨스턴大에서 열린다.

신 총장은 1974년 서울대 응용물리학과 학사학위를 취득하고 1977년 KAIST 고체물리학과 석사를 거쳐 1984년 노스웨스턴大에서 재료물리학 박사학위를 받았다.

노스웨스턴大 박사과정 재학 중 금속인 비스무트와 반도체인 납텔루라이드(PbTe)의 구조가 유사하다는 점에 착안해 두 물질로 초격자 다층박막 구조를 세계 최초로 만들어 초격자 구조 신물질을 제작하는 성과를 냈다.

1989년부터 우리 대학 교수로 재직한 신 총장은 나노 자성체 스핀 동력학을 연구하는‘나노스핀닉스(Nanospinics)’ 분야를 개척했으며, 20여 년간 300여 편의 관련 논문을 발표하고 37건의 국내외 특허를 등록·출원하는 등 이 분야의 국내외 연구를 선도했다.

이 같은 공로로 2008년 자성학 분야 한국 과학자로서는 최초로 미국 물리학회 석학회원(Fellow)에 선정됐고 2016년 한국 과학자로서 최초로‘아시아자성연합회(AUMS)’상을 받았다.

신 총장은 또 2011년부터 2017년 2월까지 대구경북과학기술원(DGIST) 총장을, 2017년 3월부터는 모교인 KAIST에서 동문 사상 최초의 총장으로 선출돼 재직 중이다.

그동안 교육현장에서의 다양한 활동을 통해 국내 과학기술 발전과 차세대 인재양성에 기여한 공로를 인정받아 2007년 과학기술훈장 창조장(1등급)과 2012년‘대한민국 최고과학기술인상’등 다수의 상을 받았다.

2019.01.09 조회수 12554 -

재료·생명화학공학 분야 세계적 석학들 KAIST에 모인다

재료과학 분야 세계적인 학술지인 네이처 머티리얼스(Nature Materials)誌 빈센트 두사스테(Vincent Dusastre) 편집장 등 국제 학술지 에디터들을 포함해 미국 MIT·스탠포드대학 신소재 및 화학과 교수 등 관련 분야의 세계적인 석학 9명이 한 자리에 동시 집결한다.

KAIST(총장 신성철)는 다음달 7일(화) 대전 본원 KI빌딩 퓨전홀에서 신소재·화학공학·생명공학 분야 전문가 500여 명이 참석해 미래 선도 기술에 대한 최신 트렌드와 학제 간 협력 강화 등을 논의하기 위해‘2018 KAIST 재료/생명화학공학 국제 워크숍’을 개최한다고 25일 밝혔다.

‘유망 소재분야의 빅 아이디어들’이란 주제로 열리는 이번 국제 워크숍에는 재료공학·화학공학·생명공학 분야의 국제 학술지 에디터와 미국 MIT·스탠포드(Stanford)대 교수, 그리고 2015년 세계 최고 응용생명과학자 20인에 선정(2015년 Nature Biotechnology 발표)된 이상엽 KAIST 특훈교수(생명화학공학과) 등이 강연자로 참여해 발표와 토론을 진행한다.

이 국제 워크숍은 KAIST 신소재공학과(학과장 이혁모)와 생명화학공학과(학과장 이재우)가 공동으로 주관, 개최한다.

신성철 KAIST 총장의 개회사를 시작으로 내달 7일 열리는 이번 국제 워크숍에서 우선 네이처 머티리얼스(Nature Materials)誌 편집장 빈센트 두사스테(Vincent Dusastre) 박사는 ‘에너지 소재의 연구동향 및 미래’를 주제로, 미국 화학회가 발행하는 나노분야의 대표적 학술지인 나노학술지(ACS Nano) 편집장인 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수(화학-바이오화학 및 재료공학과)는 ‘나노과학과 나노기술의 미래’를 주제로 각각 발표에 나선다.

재료화학 학회지(Chemistry of Materials) 편집장인 질리안 뷰리악(Jillian M. Buriak) 알버타대 교수(화학과)는 ‘유기 태양전지용 기계학습과 간이 예측모델의 최적화를 위한 응용’을 주제로, 악타 머티리얼리아(Acta Materialia)지 편집장인 크리스토퍼 슈(Christopher A. Schuh) MIT 교수(신소재공학과)는 ‘결정립계(grain boundary) 분리를 통한 나노구조 금속의 3차원 인쇄기술’을 주제로 각각 발표를 진행한다.

이와 함께 매크로몰리큘스(Macromolecules) 부편집장인 티모시 스와거(Timothy M. Swager) MIT 교수(화학과)는 ‘화학반응 및 촉매를 이용한 나노-전자 센서’를 주제로, 제프리 그로스만(Jeffrey C. Grossman) MIT 교수(신소재공학과)와 제난 바오(Zhenan Bao) 스탠포드대 교수(화학과)는 각각 ‘원자크기의 재료설계 기술’과 ‘생체 피부모방 고분자 전자재료 및 디바이스’를 주제로 발표 및 토론에 참여할 예정이다.

이밖에 국내 전문가로는 바이오테크놀리지 저널(Biotechnology Journal) 및 메타볼릭 엔지니어링(Metabolic Engineering)의 편집장인 이상엽 KAIST 교수(생명화학공학과 특훈교수)와 에너지 스토리지 머티리얼스(Energy Storage Materials)지 부편집장인 김상욱 KAIST 교수(신소재공학과)가 각각 발표자로 나선다.

이번 국제 워크숍은 △차세대 기능성 나노구조체 △환경 및 산업용 화학생명공학 소재 △미래 에너지 소재 기술 등 모두 3개 세션으로 나눠 진행되는데 신소재 및 생명화공 분야 세계적인 석학들의 강연 외에도 미래 선도 기술에 대한 최신 트렌드 소개도 함께 이뤄진다.

KAIST는 이번 워크숍을 계기로 국내·외 저명한 석학들과 정보교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재기술을 개발하는 기회로 적극 활용할 방침이다.

이번 워크숍의 의장 자격으로 전체 행사를 총괄하는 김일두 KAIST 교수(신소재공학과)는 “내달 7일 열리게 될 이번 국제 워크숍은 재료 및 화학생명공학 분야에서 세계적인 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장”이라며 “전 세계 나노 신소재 및 화학생명공학 분야의 미래기술을 알 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 신소재공학과는 ‘2018 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 13위(국내 1위), KAIST 생명화학공학과는 ‘2018 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 14위(국내 1위)를 각각 차지했다.

2018.07.25 조회수 21194

재료·생명화학공학 분야 세계적 석학들 KAIST에 모인다

재료과학 분야 세계적인 학술지인 네이처 머티리얼스(Nature Materials)誌 빈센트 두사스테(Vincent Dusastre) 편집장 등 국제 학술지 에디터들을 포함해 미국 MIT·스탠포드대학 신소재 및 화학과 교수 등 관련 분야의 세계적인 석학 9명이 한 자리에 동시 집결한다.

KAIST(총장 신성철)는 다음달 7일(화) 대전 본원 KI빌딩 퓨전홀에서 신소재·화학공학·생명공학 분야 전문가 500여 명이 참석해 미래 선도 기술에 대한 최신 트렌드와 학제 간 협력 강화 등을 논의하기 위해‘2018 KAIST 재료/생명화학공학 국제 워크숍’을 개최한다고 25일 밝혔다.

‘유망 소재분야의 빅 아이디어들’이란 주제로 열리는 이번 국제 워크숍에는 재료공학·화학공학·생명공학 분야의 국제 학술지 에디터와 미국 MIT·스탠포드(Stanford)대 교수, 그리고 2015년 세계 최고 응용생명과학자 20인에 선정(2015년 Nature Biotechnology 발표)된 이상엽 KAIST 특훈교수(생명화학공학과) 등이 강연자로 참여해 발표와 토론을 진행한다.

이 국제 워크숍은 KAIST 신소재공학과(학과장 이혁모)와 생명화학공학과(학과장 이재우)가 공동으로 주관, 개최한다.

신성철 KAIST 총장의 개회사를 시작으로 내달 7일 열리는 이번 국제 워크숍에서 우선 네이처 머티리얼스(Nature Materials)誌 편집장 빈센트 두사스테(Vincent Dusastre) 박사는 ‘에너지 소재의 연구동향 및 미래’를 주제로, 미국 화학회가 발행하는 나노분야의 대표적 학술지인 나노학술지(ACS Nano) 편집장인 폴 웨이즈(Paul S. Weiss) UCLA 교수(화학-바이오화학 및 재료공학과)는 ‘나노과학과 나노기술의 미래’를 주제로 각각 발표에 나선다.

재료화학 학회지(Chemistry of Materials) 편집장인 질리안 뷰리악(Jillian M. Buriak) 알버타대 교수(화학과)는 ‘유기 태양전지용 기계학습과 간이 예측모델의 최적화를 위한 응용’을 주제로, 악타 머티리얼리아(Acta Materialia)지 편집장인 크리스토퍼 슈(Christopher A. Schuh) MIT 교수(신소재공학과)는 ‘결정립계(grain boundary) 분리를 통한 나노구조 금속의 3차원 인쇄기술’을 주제로 각각 발표를 진행한다.

이와 함께 매크로몰리큘스(Macromolecules) 부편집장인 티모시 스와거(Timothy M. Swager) MIT 교수(화학과)는 ‘화학반응 및 촉매를 이용한 나노-전자 센서’를 주제로, 제프리 그로스만(Jeffrey C. Grossman) MIT 교수(신소재공학과)와 제난 바오(Zhenan Bao) 스탠포드대 교수(화학과)는 각각 ‘원자크기의 재료설계 기술’과 ‘생체 피부모방 고분자 전자재료 및 디바이스’를 주제로 발표 및 토론에 참여할 예정이다.

이밖에 국내 전문가로는 바이오테크놀리지 저널(Biotechnology Journal) 및 메타볼릭 엔지니어링(Metabolic Engineering)의 편집장인 이상엽 KAIST 교수(생명화학공학과 특훈교수)와 에너지 스토리지 머티리얼스(Energy Storage Materials)지 부편집장인 김상욱 KAIST 교수(신소재공학과)가 각각 발표자로 나선다.

이번 국제 워크숍은 △차세대 기능성 나노구조체 △환경 및 산업용 화학생명공학 소재 △미래 에너지 소재 기술 등 모두 3개 세션으로 나눠 진행되는데 신소재 및 생명화공 분야 세계적인 석학들의 강연 외에도 미래 선도 기술에 대한 최신 트렌드 소개도 함께 이뤄진다.

KAIST는 이번 워크숍을 계기로 국내·외 저명한 석학들과 정보교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 세계 최고의 소재기술을 개발하는 기회로 적극 활용할 방침이다.

이번 워크숍의 의장 자격으로 전체 행사를 총괄하는 김일두 KAIST 교수(신소재공학과)는 “내달 7일 열리게 될 이번 국제 워크숍은 재료 및 화학생명공학 분야에서 세계적인 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장”이라며 “전 세계 나노 신소재 및 화학생명공학 분야의 미래기술을 알 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 신소재공학과는 ‘2018 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 13위(국내 1위), KAIST 생명화학공학과는 ‘2018 QS 세계대학평가 학과별 순위’에서 전 세계 대학 중 14위(국내 1위)를 각각 차지했다.

2018.07.25 조회수 21194 -

김희탁 교수, 스펀지 구조 응용해 결착력 강화된 수소연료전지 개발

〈 김 희 탁 교수 〉

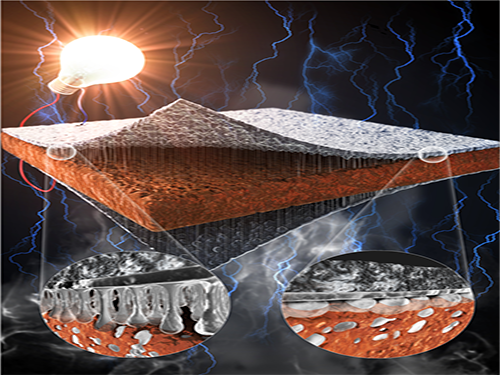

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 한국화학연구원(원장 이규호) 홍영택 박사 공동 연구팀이 스펀지의 구조를 이용해 계면 결착력을 획기적으로 강화시킨 수소연료전지를 개발했다.

이번 연구 성과는 재료과학분야 국제학술지인 ‘어드밴스트 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 11월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

수소연료전지는 공기 중 산소와 연료탱크 내 수소로 구동되는 발전장치로서 차세대 친환경 운송수단인 수소연료전지차의 핵심 기술이다.

그러나 수소연료전지는 내연기관에 대비해 가격이 비싸 보급이 어렵고, 고가의 불소계 멤브레인을 이용하기 때문에 가격을 낮추기에도 한계가 있었다.

가격을 낮추기 위해 저가의 탄화수소계 멤브레인이 제안됐지만 탄화수소계 멤브레인은 전극과의 계면 결착력이 낮아 전극과 멤브레인 간 계면이 탈리(분자, 이온 등에서 원자가 떨어지는 현상)돼 수명이 급감하는 문제가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 탄화수소계 멤브레인 표면에는 스펀지 계면 구조를 도입하고, 전극 표면에는 고분자 층을 삽입해 물리적인 맞물림 계면을 구현했다. 이는 스펀지 계면구조와 전극 표면 고분자 층이 서로 3차원적으로 얽혀 고정돼 강한 계면 결착력이 발생하는 원리이다.

연구팀은 전극과 멤브레인 사이의 계면 결착력을 기존에 비해 37배 증가시켰고 탄화수소계 연료전지의 수명은 약 20배 연장하는 데 성공했다.

특히 스펀지 계면구조는 공정성이 높은 스프레이 코팅이나 딥 코팅 법을 이용해 제조가 가능해 산업적으로도 큰 의미를 가질 것으로 기대된다.

연구팀은 한국기초과학지원연구원의 김환욱 박사와 협력해 구조의 시각적 분석을 진행했고 이대길 교수 연구팀과는 수치 해석을 통해 계면결착 원리를 규명했다.

김희탁 교수는 “물리적 맞물림 구조를 통해 연료전지의 계면 탈리 문제를 해결할 수 있음을 증명했다”고 말했다.

홍영택 박사는 “이번 연구가 기존의 우수한 탄화수소계 멤브레인들을 연료전지에 쉽게 적용할 수 있는 계기가 돼 연료전지 가격을 낮추는 데 크게 기여할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국화학연구원 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 스펀지 계면구조의 개념도

그림2. 스펀지 계면구조가 적용된 탄화수소계 연료전지의 막-전극 접합체 장기구동 후 SEM 이미지

그림3. 스펀지 계면구조 제조 공정 및 공정 단계에 따른 탄화수소계 멤브레인

2016.11.21 조회수 22526

김희탁 교수, 스펀지 구조 응용해 결착력 강화된 수소연료전지 개발

〈 김 희 탁 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 한국화학연구원(원장 이규호) 홍영택 박사 공동 연구팀이 스펀지의 구조를 이용해 계면 결착력을 획기적으로 강화시킨 수소연료전지를 개발했다.

이번 연구 성과는 재료과학분야 국제학술지인 ‘어드밴스트 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 11월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

수소연료전지는 공기 중 산소와 연료탱크 내 수소로 구동되는 발전장치로서 차세대 친환경 운송수단인 수소연료전지차의 핵심 기술이다.

그러나 수소연료전지는 내연기관에 대비해 가격이 비싸 보급이 어렵고, 고가의 불소계 멤브레인을 이용하기 때문에 가격을 낮추기에도 한계가 있었다.

가격을 낮추기 위해 저가의 탄화수소계 멤브레인이 제안됐지만 탄화수소계 멤브레인은 전극과의 계면 결착력이 낮아 전극과 멤브레인 간 계면이 탈리(분자, 이온 등에서 원자가 떨어지는 현상)돼 수명이 급감하는 문제가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 탄화수소계 멤브레인 표면에는 스펀지 계면 구조를 도입하고, 전극 표면에는 고분자 층을 삽입해 물리적인 맞물림 계면을 구현했다. 이는 스펀지 계면구조와 전극 표면 고분자 층이 서로 3차원적으로 얽혀 고정돼 강한 계면 결착력이 발생하는 원리이다.

연구팀은 전극과 멤브레인 사이의 계면 결착력을 기존에 비해 37배 증가시켰고 탄화수소계 연료전지의 수명은 약 20배 연장하는 데 성공했다.

특히 스펀지 계면구조는 공정성이 높은 스프레이 코팅이나 딥 코팅 법을 이용해 제조가 가능해 산업적으로도 큰 의미를 가질 것으로 기대된다.

연구팀은 한국기초과학지원연구원의 김환욱 박사와 협력해 구조의 시각적 분석을 진행했고 이대길 교수 연구팀과는 수치 해석을 통해 계면결착 원리를 규명했다.

김희탁 교수는 “물리적 맞물림 구조를 통해 연료전지의 계면 탈리 문제를 해결할 수 있음을 증명했다”고 말했다.

홍영택 박사는 “이번 연구가 기존의 우수한 탄화수소계 멤브레인들을 연료전지에 쉽게 적용할 수 있는 계기가 돼 연료전지 가격을 낮추는 데 크게 기여할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국화학연구원 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 스펀지 계면구조의 개념도

그림2. 스펀지 계면구조가 적용된 탄화수소계 연료전지의 막-전극 접합체 장기구동 후 SEM 이미지

그림3. 스펀지 계면구조 제조 공정 및 공정 단계에 따른 탄화수소계 멤브레인

2016.11.21 조회수 22526 -

김희탁, 박정기 교수, 보호막 씌워 리튬공기전지 수명 연장

〈 김 희 탁 교수 〉 〈 박 정 기 교수 〉

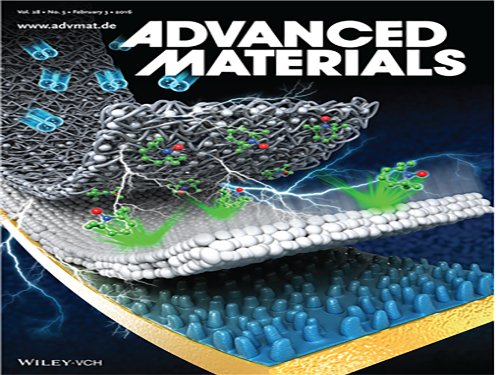

우리 대학 생명화학공학과 김희탁(44) 교수와 박정기 (65) 교수 공동 연구팀이 차세대 리튬공기전지의 수명연장 기술을 개발했다.

이 기술은 리튬공기전지 리튬금속을 보호막을 씌워 발생 가능한 문제점을 차단하는 방식으로 전지기술의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대된다.

이 성과는 재료과학 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 2월 3일자에 게재됐고, 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다.

리튬공기전지는 공기 중의 산소와 리튬금속으로 구동되는 이차전지로 기존 리튬이차전지보다 5배에서 10배 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있다.

따라서 전기 자동차 등의 차세대 대용량 전지로 각광받고 있지만 양극에서의 낮은 가역성 및 에너지 효율, 급속한 수명 저하가 한계로 지적됐다.

이런 단점을 극복하기 위해 ‘산화환원 중계물질(Redox mediator)’이라는 촉매가 들어간 리튬공기전지가 개발돼 중계물질에 의한 가역성이 획기적으로 향상됐다.

그러나 반응성이 높은 리튬 금속을 음극 소재로 사용하기 때문에 음극 표면이 쉽게 산화돼 전지 수명이 제한된다는 한계를 갖는다.

특히 가역성 향상을 위한 중계물질이 리튬 금속에 노출되면 양극에서의 중계 효과가 제한되고 중계물질이 소실돼 효율 및 수명이 급격히 감소하는 현상은 큰 문제로 남아있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 리튬 금속에 보호막을 씌우는 방법을 개발했다. 리튬 금속과 전해액의 직접 접촉을 물리적으로 차단하면서 리튬 이온만 효과적으로 전도시킬 수 있는 유무기 복합 보호층을 개발해 리튬 음극 표면에 도입한 것이다.

이 유무기 복합 보호층은 리튬 금속 음극의 급격한 산화를 억제하고 중계물질과 리튬금속 간의 반응을 물리적으로 차단하는 역할을 한다.

보호층은 산화된 중계물질이 리튬 금속 표면에서 스스로 환원되는 현상을 물리적으로 차단한다. 이를 통해 중계물질이 양극 표면에서 방전 생성물 분해에만 집중할 수 있고, 리튬 금속 표면에서의 분해로 인한 소실 문제를 차단할 수 있다.

연구팀은 리튬금속 음극 안정성과 중계물질의 지속성을 동시에 증대시켜 리튬공기전지의 충전 및 방전 사이클 수명을 3배 연장하는 데 성공했다.

개발한 유무기 복합 보호층을 통한 리튬 표면 안정화 기술은 리튬-황, 리튬 금속 전지와 같은 차세대 리튬 전지에도 적용 가능해 향후에도 활용 가능성이 높을 것으로 기대된다.

김 교수는 “차세대 에너지 저장장치인 리튬공기전지의 수명 한계를 극복할 단서를 제시했다”며 “이는 리튬공기전지의 실용화를 위한 유용한 전략이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자사업과 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼스 표지논문

그림2. 전기화학 구동 후 리튬 금속 음극형상

2016.03.09 조회수 17503

김희탁, 박정기 교수, 보호막 씌워 리튬공기전지 수명 연장

〈 김 희 탁 교수 〉 〈 박 정 기 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김희탁(44) 교수와 박정기 (65) 교수 공동 연구팀이 차세대 리튬공기전지의 수명연장 기술을 개발했다.

이 기술은 리튬공기전지 리튬금속을 보호막을 씌워 발생 가능한 문제점을 차단하는 방식으로 전지기술의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대된다.

이 성과는 재료과학 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 2월 3일자에 게재됐고, 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다.

리튬공기전지는 공기 중의 산소와 리튬금속으로 구동되는 이차전지로 기존 리튬이차전지보다 5배에서 10배 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있다.

따라서 전기 자동차 등의 차세대 대용량 전지로 각광받고 있지만 양극에서의 낮은 가역성 및 에너지 효율, 급속한 수명 저하가 한계로 지적됐다.

이런 단점을 극복하기 위해 ‘산화환원 중계물질(Redox mediator)’이라는 촉매가 들어간 리튬공기전지가 개발돼 중계물질에 의한 가역성이 획기적으로 향상됐다.

그러나 반응성이 높은 리튬 금속을 음극 소재로 사용하기 때문에 음극 표면이 쉽게 산화돼 전지 수명이 제한된다는 한계를 갖는다.

특히 가역성 향상을 위한 중계물질이 리튬 금속에 노출되면 양극에서의 중계 효과가 제한되고 중계물질이 소실돼 효율 및 수명이 급격히 감소하는 현상은 큰 문제로 남아있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 리튬 금속에 보호막을 씌우는 방법을 개발했다. 리튬 금속과 전해액의 직접 접촉을 물리적으로 차단하면서 리튬 이온만 효과적으로 전도시킬 수 있는 유무기 복합 보호층을 개발해 리튬 음극 표면에 도입한 것이다.

이 유무기 복합 보호층은 리튬 금속 음극의 급격한 산화를 억제하고 중계물질과 리튬금속 간의 반응을 물리적으로 차단하는 역할을 한다.

보호층은 산화된 중계물질이 리튬 금속 표면에서 스스로 환원되는 현상을 물리적으로 차단한다. 이를 통해 중계물질이 양극 표면에서 방전 생성물 분해에만 집중할 수 있고, 리튬 금속 표면에서의 분해로 인한 소실 문제를 차단할 수 있다.

연구팀은 리튬금속 음극 안정성과 중계물질의 지속성을 동시에 증대시켜 리튬공기전지의 충전 및 방전 사이클 수명을 3배 연장하는 데 성공했다.

개발한 유무기 복합 보호층을 통한 리튬 표면 안정화 기술은 리튬-황, 리튬 금속 전지와 같은 차세대 리튬 전지에도 적용 가능해 향후에도 활용 가능성이 높을 것으로 기대된다.

김 교수는 “차세대 에너지 저장장치인 리튬공기전지의 수명 한계를 극복할 단서를 제시했다”며 “이는 리튬공기전지의 실용화를 위한 유용한 전략이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자사업과 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼스 표지논문

그림2. 전기화학 구동 후 리튬 금속 음극형상

2016.03.09 조회수 17503 -

양승만교수, 듀폰과학기술상 수상자로 선정

- 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정- 나노입자들의 자기조립 원리를 이용, 광×바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체 개발KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 양승만 교수(과학기술부 지정 광자유체집적소자 창의연구단 단장)가 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정되었다. 세계적인 과학 회사인 듀폰의 한국내 법인인 듀폰코리아는 국내 기초과학의 진흥과 산업발전을 도모하기 위해 2002년부터 ‘듀폰 과학기술상’을 제정해 시상해 왔다. 듀폰과학기술상은 국내 대학 및 국 공립 연구소 재직자 중 화학, 화학공학, 재료과학 및 재료공학 분야에서 최근 5년 뛰어난 연구개발 업적을 보인 과학자에게 수여된다. 듀폰코리아는 지난 3월 15일까지 응모를 받은 뒤 한국과학기술한림원의 심사를 거쳐 2007년 5월 2일 양승만 교수를 수상자로 발표하였다.양승만 교수는 다양한 기능을 갖는 나노입자를 제조하고 이들 입자들이 스스로 조립되는 자기조립 원리를 규명하는 연구를 수행하여 방대한 량의 정보를 처리할 수 있는 pototype의 광 바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체를 개발하였다.양교수가 최근에 수행한 광자구조와 나노패턴에 대한 연구결과는 학술지인 Nature지(2006년도 2월 2일자)에서 보유기술의 기반성과 발전 가능성에 대한 해설과 함께 하이라이트 기사로 다루어졌다. 미국 화학회의 Portal인 Heart-Cut에는 2차례 (2002. 11. 4 및 2006. 5. 1일자)에 걸쳐 하이라이트 논문으로 선정되었다. 2003년 12월의 미국 재료학회 MRS Bulletin의 Research/Researcher에서는 주요 논문으로 소개된 바 있다. 양교수는 그 동안 Harvard University, University of Wisconsin, Caltech, University of California 등에서 초청 세미나를 하였고 국제학회인 MRS와 SPIE 에서 각각 Invited Speaker 및 Session Organizer로 활약하고 있다.

2007.05.04 조회수 25048

양승만교수, 듀폰과학기술상 수상자로 선정

- 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정- 나노입자들의 자기조립 원리를 이용, 광×바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체 개발KAIST(총장 서남표) 생명화학공학과 양승만 교수(과학기술부 지정 광자유체집적소자 창의연구단 단장)가 2007년 듀폰과학기술상 수상자로 선정되었다. 세계적인 과학 회사인 듀폰의 한국내 법인인 듀폰코리아는 국내 기초과학의 진흥과 산업발전을 도모하기 위해 2002년부터 ‘듀폰 과학기술상’을 제정해 시상해 왔다. 듀폰과학기술상은 국내 대학 및 국 공립 연구소 재직자 중 화학, 화학공학, 재료과학 및 재료공학 분야에서 최근 5년 뛰어난 연구개발 업적을 보인 과학자에게 수여된다. 듀폰코리아는 지난 3월 15일까지 응모를 받은 뒤 한국과학기술한림원의 심사를 거쳐 2007년 5월 2일 양승만 교수를 수상자로 발표하였다.양승만 교수는 다양한 기능을 갖는 나노입자를 제조하고 이들 입자들이 스스로 조립되는 자기조립 원리를 규명하는 연구를 수행하여 방대한 량의 정보를 처리할 수 있는 pototype의 광 바이오 기능성 광자결정(photonic crystal)구조체를 개발하였다.양교수가 최근에 수행한 광자구조와 나노패턴에 대한 연구결과는 학술지인 Nature지(2006년도 2월 2일자)에서 보유기술의 기반성과 발전 가능성에 대한 해설과 함께 하이라이트 기사로 다루어졌다. 미국 화학회의 Portal인 Heart-Cut에는 2차례 (2002. 11. 4 및 2006. 5. 1일자)에 걸쳐 하이라이트 논문으로 선정되었다. 2003년 12월의 미국 재료학회 MRS Bulletin의 Research/Researcher에서는 주요 논문으로 소개된 바 있다. 양교수는 그 동안 Harvard University, University of Wisconsin, Caltech, University of California 등에서 초청 세미나를 하였고 국제학회인 MRS와 SPIE 에서 각각 Invited Speaker 및 Session Organizer로 활약하고 있다.

2007.05.04 조회수 25048