-

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

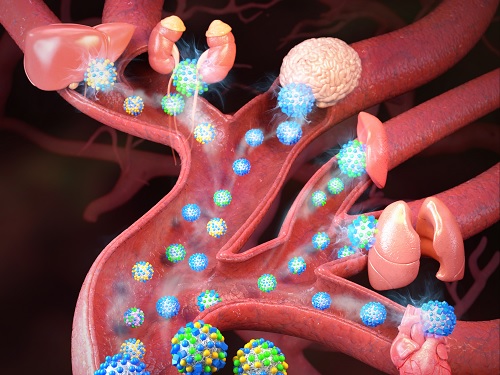

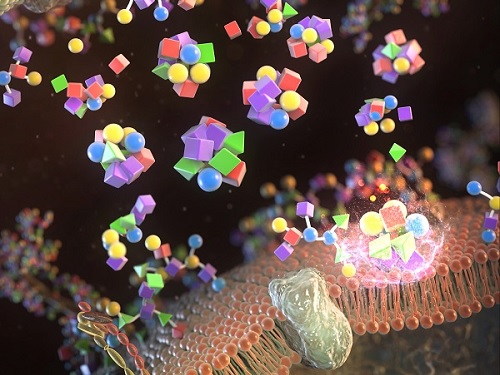

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29

조회수 1939

-

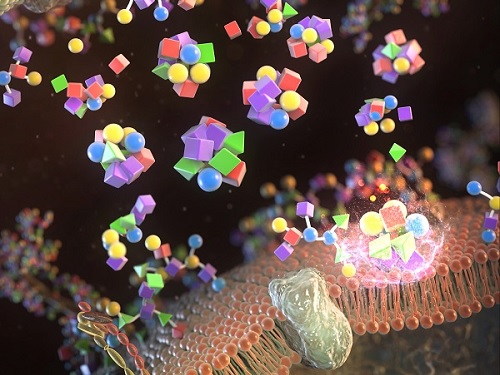

장기 별 직접 약물 전달이 가능해지다

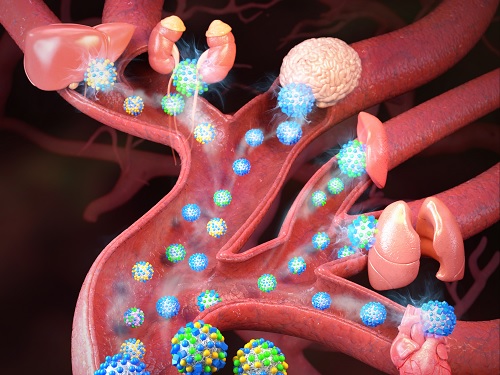

장기 선택적 약물 전달 기술은 치료 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있어 큰 기대를 받고 있다. 그러나 현존하는 기술로는 간, 비장, 폐와 같은 대식세포가 활발히 활동하는 장기에만 약물을 전달하는 것이 가능하나 콩팥, 심장, 뇌와 같은 장기로의 약물 전달은 도전적인 과제로 알려져 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 체내에서 여러 생물학적 상호작용에 관여하는 당질 층을 모방한 인공 탄수화물 나노입자(Glycocalyx-mimicking nanoparticle, GlyNP) 수십 종을 합성하여 이를 다양한 장기로의 특이적 약물 전달과 치료를 가능하게 하는 새로운 나노의약 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 다섯 가지의 단당류 단위체를 기반으로 한 조합적인 패턴을 구현해 ‘인공 탄수화물 나노입자(GlyNP)’ 라이브러리 수십 종을 합성했고, 이를 직접 동물 체내에서 선택성을 평가해 간, 신장, 비장, 폐, 심장, 뇌에 대해 차별화된 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 선별했다. 특히, 간, 신장, 비장에 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군은 해당 장기 내에서 각각 간세포, 신장 상피세포, 대식 세포를 표적하는 것을 확인했다.

궁극적으로 각 장기 선택적인 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 사용하면 해당 장기에 생긴 질병을 더욱 효과적으로 치료할 수 있음을 보여주며 장기별 맞춤형 치료의 가능성을 보였다.

전상용 교수는 "이번 연구를 통해 개발한 장기 및 세포 선택적인 약물전달시스템을 이용하면 독성을 낮추고 효능을 크게 올릴 수 있어 기존에 가능하지 않았던 장기별 질병 치료에 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이고, 또한, 뇌나 심장과 같이 표적 약물 전달이 어려운 장기들로 기술을 확장해 나갈 것이다”라고 말했다.

생명과학과 김도현 박사과정 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 3월 15일 字 온라인판에 게재됐고 속 표지논문(Inside back cover) 및 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202311283. 논문명: Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles with Differential Organ Selectivity for Drug Delivery and Therapy, This article also appears in Hot Topic: Drug Delivery)

또한, 해당 주제는 제30회 삼성휴먼테크논문대상 생명공학 & 생명과학(Bio engineering & Life Science) 분야에서 은상을 수상하며 장기별 맞춤형 치료의 새로운 전략을 제시한 성과로 인정받았다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

장기 별 직접 약물 전달이 가능해지다

장기 선택적 약물 전달 기술은 치료 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있어 큰 기대를 받고 있다. 그러나 현존하는 기술로는 간, 비장, 폐와 같은 대식세포가 활발히 활동하는 장기에만 약물을 전달하는 것이 가능하나 콩팥, 심장, 뇌와 같은 장기로의 약물 전달은 도전적인 과제로 알려져 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 체내에서 여러 생물학적 상호작용에 관여하는 당질 층을 모방한 인공 탄수화물 나노입자(Glycocalyx-mimicking nanoparticle, GlyNP) 수십 종을 합성하여 이를 다양한 장기로의 특이적 약물 전달과 치료를 가능하게 하는 새로운 나노의약 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 다섯 가지의 단당류 단위체를 기반으로 한 조합적인 패턴을 구현해 ‘인공 탄수화물 나노입자(GlyNP)’ 라이브러리 수십 종을 합성했고, 이를 직접 동물 체내에서 선택성을 평가해 간, 신장, 비장, 폐, 심장, 뇌에 대해 차별화된 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 선별했다. 특히, 간, 신장, 비장에 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군은 해당 장기 내에서 각각 간세포, 신장 상피세포, 대식 세포를 표적하는 것을 확인했다.

궁극적으로 각 장기 선택적인 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 사용하면 해당 장기에 생긴 질병을 더욱 효과적으로 치료할 수 있음을 보여주며 장기별 맞춤형 치료의 가능성을 보였다.

전상용 교수는 "이번 연구를 통해 개발한 장기 및 세포 선택적인 약물전달시스템을 이용하면 독성을 낮추고 효능을 크게 올릴 수 있어 기존에 가능하지 않았던 장기별 질병 치료에 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이고, 또한, 뇌나 심장과 같이 표적 약물 전달이 어려운 장기들로 기술을 확장해 나갈 것이다”라고 말했다.

생명과학과 김도현 박사과정 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 3월 15일 字 온라인판에 게재됐고 속 표지논문(Inside back cover) 및 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202311283. 논문명: Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles with Differential Organ Selectivity for Drug Delivery and Therapy, This article also appears in Hot Topic: Drug Delivery)

또한, 해당 주제는 제30회 삼성휴먼테크논문대상 생명공학 & 생명과학(Bio engineering & Life Science) 분야에서 은상을 수상하며 장기별 맞춤형 치료의 새로운 전략을 제시한 성과로 인정받았다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.03

조회수 8996

-

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02

조회수 6916

-

햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

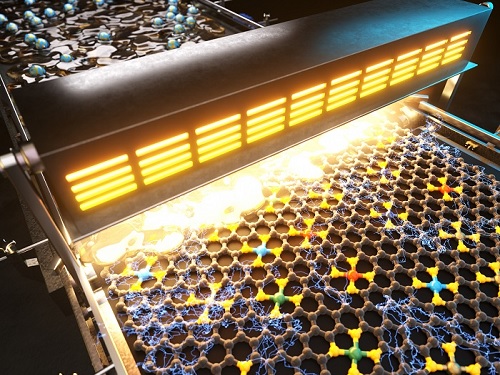

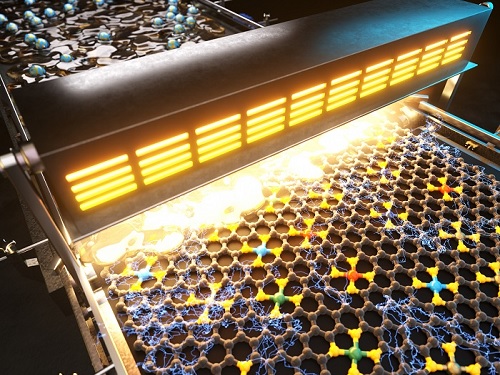

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 다양한 코팅 기법을 이용해 목표물 표면의 성질을 제어하려는 연구가 많이 진행되고 있으며, 특히, 기능성 나노 재료 패터닝을 통한 방식이 큰 주목을 받고 있다. 이 중에서도 금 나노 막대(GNR)는 생체 적합성, 화학적 안정성, 비교적 쉬운 합성, 표면 플라즈몬 공명이라는 안정적이면서도 독특한 특성으로 인해 유망한 나노물질 중 하나로 여겨지고 있다. 이때, 금 나노 막대의 성능을 극대화하려면 높은 수준의 증착 필름의 균일도와 금 나노 막대의 정렬도를 획득하는 것이 매우 중요하며, 현재 이를 구현하는 것은 여전히 해결해야 할 큰 문제다.

이를 해결하고자, 공동연구팀은 자연계에서 쉽게 추출이 가능한 차세대 기능성 나노 물질인 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)를 활용했다. 셀룰로오스 나노크리스탈 사분면 템플릿에 금 나노 막대를 공동 자가 조립해 균일하게 건조되면서 코팅 전체 면적에 환형으로 균일하게 정렬된 금 나노막대 필름을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구에서 획득한 높은 균일도와 정렬도를 갖는 금 나노막대 필름은 기존 커피링 필름과 비교해 향상된 플라즈모닉 광학/광열 성능을 보였으며, 이는 가시광선 파장 영역대의 빛 조사만으로 방빙/제빙 역할을 해낼 수 있음을 연구팀은 실험적으로 증명했다.

기계공학과 김형수 교수는 “이 기술은 플라스틱 및 유연 표면 위에도 제작이 가능해 이를 외장재 및 필름에 활용하면 자체적으로 열에너지를 발생시킬 수 있어, 겨울철에 큰 문제가 되는 자동차 성에, 항공기 제빙, 주거/상용 공간의 유리창 등 다양한 분야에서 자발적 열에너지 하베스팅 효과를 통해 에너지 절약 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다. 한편 화학과 윤동기 교수는 “필름화하기 힘들었던 나노셀룰로오스-금입자 복합체를 대면적에서 자유롭게 패터닝해 결빙 소재로 사용할 수 있고, 금의 플라즈모닉 성질을 이용한다면 마치 유리를 장식하는 스테인드 글래스처럼 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 언급했다.

해당 연구 결과는 기계공학과 편정수 박사과정, 박순모 박사(KAIST졸업, 現 코넬 대학교 박사 후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 12월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Plasmonic Metasurfaces of Cellulose Nanocrystal Matrices with Quadrants of Aligned Gold Nanorods for Photothermal Anti-Icing, https://doi.org/10.1038/s41467-023-43511-9) 그리고, 연구의 우수성을 인정받아 국제 저널‘재료과학과 화학(Materials Science and Chemistry)’ 과 ‘무기 물리화학(Inorganic and Physical Chemistry)’ 두 편집자 하이라이트(Editors’ Highlights) 페이지에 선정됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 개인기초 중견 연구(MIST: 2021R1A2C2007835)와 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터 (MSIT: 2018R1A5A1025208) 지원을 받아 수행됐다.

햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 다양한 코팅 기법을 이용해 목표물 표면의 성질을 제어하려는 연구가 많이 진행되고 있으며, 특히, 기능성 나노 재료 패터닝을 통한 방식이 큰 주목을 받고 있다. 이 중에서도 금 나노 막대(GNR)는 생체 적합성, 화학적 안정성, 비교적 쉬운 합성, 표면 플라즈몬 공명이라는 안정적이면서도 독특한 특성으로 인해 유망한 나노물질 중 하나로 여겨지고 있다. 이때, 금 나노 막대의 성능을 극대화하려면 높은 수준의 증착 필름의 균일도와 금 나노 막대의 정렬도를 획득하는 것이 매우 중요하며, 현재 이를 구현하는 것은 여전히 해결해야 할 큰 문제다.

이를 해결하고자, 공동연구팀은 자연계에서 쉽게 추출이 가능한 차세대 기능성 나노 물질인 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)를 활용했다. 셀룰로오스 나노크리스탈 사분면 템플릿에 금 나노 막대를 공동 자가 조립해 균일하게 건조되면서 코팅 전체 면적에 환형으로 균일하게 정렬된 금 나노막대 필름을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구에서 획득한 높은 균일도와 정렬도를 갖는 금 나노막대 필름은 기존 커피링 필름과 비교해 향상된 플라즈모닉 광학/광열 성능을 보였으며, 이는 가시광선 파장 영역대의 빛 조사만으로 방빙/제빙 역할을 해낼 수 있음을 연구팀은 실험적으로 증명했다.

기계공학과 김형수 교수는 “이 기술은 플라스틱 및 유연 표면 위에도 제작이 가능해 이를 외장재 및 필름에 활용하면 자체적으로 열에너지를 발생시킬 수 있어, 겨울철에 큰 문제가 되는 자동차 성에, 항공기 제빙, 주거/상용 공간의 유리창 등 다양한 분야에서 자발적 열에너지 하베스팅 효과를 통해 에너지 절약 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다. 한편 화학과 윤동기 교수는 “필름화하기 힘들었던 나노셀룰로오스-금입자 복합체를 대면적에서 자유롭게 패터닝해 결빙 소재로 사용할 수 있고, 금의 플라즈모닉 성질을 이용한다면 마치 유리를 장식하는 스테인드 글래스처럼 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 언급했다.

해당 연구 결과는 기계공학과 편정수 박사과정, 박순모 박사(KAIST졸업, 現 코넬 대학교 박사 후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 12월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Plasmonic Metasurfaces of Cellulose Nanocrystal Matrices with Quadrants of Aligned Gold Nanorods for Photothermal Anti-Icing, https://doi.org/10.1038/s41467-023-43511-9) 그리고, 연구의 우수성을 인정받아 국제 저널‘재료과학과 화학(Materials Science and Chemistry)’ 과 ‘무기 물리화학(Inorganic and Physical Chemistry)’ 두 편집자 하이라이트(Editors’ Highlights) 페이지에 선정됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 개인기초 중견 연구(MIST: 2021R1A2C2007835)와 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터 (MSIT: 2018R1A5A1025208) 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.03

조회수 14497

-

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06

조회수 10668

-

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12

조회수 7344

-

탄수화물 나노입자로 염증성 장 질환 치료하다

위장관에 발병하는 만성적인 염증성 장 질환은 아직 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않아 비스테로이드성 항염증제들과 주사용 항체 치료제들을 이용한 치료법이 일반적이지만 면역약화 등의 부작용들로 인해 치료에 어려움이 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 장 내 당질층을 모사한 탄수화물 나노입자에 생체 내에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈을 결합해 ‘항염증 탄수화물 나노입자(Anti-inflammatory Glycocalyx-mimicking nanoparticles)‘ 수십 종을 합성하고 이를 염증성 장 질환 치료에 적용함으로써 탁월한 효능을 보이는 의약을 개발했다고 2일 밝혔다.

세포막은 다양한 형태의 당 사슬 집합체인 당질층(glycocalyx)으로 둘러싸여 있다. 염증성 장 질환이 있는 사람의 장 조직에서는 정상인들과 다른 당질층이 형성되어 있다. 이러한 당질층은 우리 몸이나 음식에 많이 존재하는 탄수화물을 이루는 구성 성분인 여러 가지 당들에 대해 선택적인 결합력을 보인다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 존재하는 탄수화물을 구성하는 대표적인 다섯 가지의 당들을 조합해 수 십가지의 인공 탄수화물(glycopolymers) 후보군들을 합성하여 염증성 장 질환 조직에 형성된 당질층에 잘 결합하는 인공 탄수화물 후보군을 선별하고자 하였다. 합성된 수 십가지의 인공 탄수화물에 우리 몸속에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈 생리활성 물질을 결합하여 최종적으로 당질층을 표적할 수 있는 ‘항염증 탄수화물 나노입자(anti-inflammatory glyconanoparticles)’후보군들을 구축하였다.

연구팀은 구축된 항염증 탄수화물 나노입자 후보군들을 염증성 장 질환 생쥐모델에서 직접 경구투여를 통해 치료효능이 가장 우수한 탄수화물 나노입자를 선별할 수 있었다. 선별된 항염증 탄수화물 나노입자가 어떻게 치료효능 및 작용기전을 나타냈는지도 조사하였고 치료 효능이 기존에 사용하던 저분자 합성의약보다 더 우수한 효능을 가질 수 있음을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 유도현 박사 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야 정상급 학술지인 `앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition, ISSN: 1433-7851 print, 1521-3773 online, Impact Factor: 16.823)' 6월 13일 字 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/anie.202304815 논문명: Anti-inflammatory Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles for Colitis Treatment: Construction and In Vivo Evaluation).

전상용 교수는 “본 연구를 통해 당질층 표적형 항염증 탄수화물 나노입자 플랫폼 기술은 염증성 장 질환 외에도 다양한 염증 질환들의 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

이 논문은 해당 학술지에서 선정한 특별 언론홍보 대상으로 선정돼 해외 과학 전문 보도 매체인 ‘ScienceDaily’ 와 ‘ChemistryViews’ 등에도 소개된 바 있다.(ScienceDaily: https://www.sciencedaily.com, ChemistryViews: https://www.chemistryviews.org)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

탄수화물 나노입자로 염증성 장 질환 치료하다

위장관에 발병하는 만성적인 염증성 장 질환은 아직 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않아 비스테로이드성 항염증제들과 주사용 항체 치료제들을 이용한 치료법이 일반적이지만 면역약화 등의 부작용들로 인해 치료에 어려움이 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 장 내 당질층을 모사한 탄수화물 나노입자에 생체 내에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈을 결합해 ‘항염증 탄수화물 나노입자(Anti-inflammatory Glycocalyx-mimicking nanoparticles)‘ 수십 종을 합성하고 이를 염증성 장 질환 치료에 적용함으로써 탁월한 효능을 보이는 의약을 개발했다고 2일 밝혔다.

세포막은 다양한 형태의 당 사슬 집합체인 당질층(glycocalyx)으로 둘러싸여 있다. 염증성 장 질환이 있는 사람의 장 조직에서는 정상인들과 다른 당질층이 형성되어 있다. 이러한 당질층은 우리 몸이나 음식에 많이 존재하는 탄수화물을 이루는 구성 성분인 여러 가지 당들에 대해 선택적인 결합력을 보인다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 존재하는 탄수화물을 구성하는 대표적인 다섯 가지의 당들을 조합해 수 십가지의 인공 탄수화물(glycopolymers) 후보군들을 합성하여 염증성 장 질환 조직에 형성된 당질층에 잘 결합하는 인공 탄수화물 후보군을 선별하고자 하였다. 합성된 수 십가지의 인공 탄수화물에 우리 몸속에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈 생리활성 물질을 결합하여 최종적으로 당질층을 표적할 수 있는 ‘항염증 탄수화물 나노입자(anti-inflammatory glyconanoparticles)’후보군들을 구축하였다.

연구팀은 구축된 항염증 탄수화물 나노입자 후보군들을 염증성 장 질환 생쥐모델에서 직접 경구투여를 통해 치료효능이 가장 우수한 탄수화물 나노입자를 선별할 수 있었다. 선별된 항염증 탄수화물 나노입자가 어떻게 치료효능 및 작용기전을 나타냈는지도 조사하였고 치료 효능이 기존에 사용하던 저분자 합성의약보다 더 우수한 효능을 가질 수 있음을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 유도현 박사 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야 정상급 학술지인 `앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition, ISSN: 1433-7851 print, 1521-3773 online, Impact Factor: 16.823)' 6월 13일 字 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/anie.202304815 논문명: Anti-inflammatory Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles for Colitis Treatment: Construction and In Vivo Evaluation).

전상용 교수는 “본 연구를 통해 당질층 표적형 항염증 탄수화물 나노입자 플랫폼 기술은 염증성 장 질환 외에도 다양한 염증 질환들의 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

이 논문은 해당 학술지에서 선정한 특별 언론홍보 대상으로 선정돼 해외 과학 전문 보도 매체인 ‘ScienceDaily’ 와 ‘ChemistryViews’ 등에도 소개된 바 있다.(ScienceDaily: https://www.sciencedaily.com, ChemistryViews: https://www.chemistryviews.org)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.02

조회수 7546

-

나노입자로 염증부터 면역치료까지 가능

최근 서구화된 식습관, 유전 및 여러 환경 요인에 의해 장에서 발생하는 만성 염증을 일으키는 염증성 장 질환 환자가 우리나라에서 지속적으로 늘어나는 추세이지만, 여전히 효과적인 치료제 개발이 미흡한 상황이다.

우리 대학 생명과학과 전상용, 조병관 교수 공동연구팀이 경구투여 시 염증성 장에서 과도하게 활성화된 대식세포를 표적 할 수 있는 키토산-빌리루빈 (Bilirubin) 나노입자를 개발했다고 21일 밝혔다.

빌리루빈은 헤모글로빈이 분해될 때 나오는 물질로 염증에서 발생하는 활성산소에 대해 강력한 환원력(scavenging effect)을 가지며, 이로 인해 항염증성 효과가 탁월해 약물 개발로의 시도가 지속되고 있다. 그러나 빌리루빈 자체의 소수성 특성(hydrophobicity)에 의해 임상 단계에서의 직접적인 활용이 어렵다.

연구팀은 빌리루빈을 체내, 특히 경구투여로 전달할 수 있도록 점막부착성과 수용성 성질을 동시에 지니는 저분자량 수용성 키토산(Low molecular weight water soluble chitosan, LMWC)과 결합해 키토산-빌리루빈 나노입자(LMWC-BRNPs)를 합성하는 데 성공했다.

특히 키토산-빌리루빈 나노입자는 기존 염증성 장 질환 치료제로 사용되고 있는 비스테로이드 계열 항염증(non-steroidal anti-inflammatory agent, NSAID) 약물 중 하나인 아미노살리실리산(5-Aminosalicylic acid, 5-ASA) 대비 탁월한 장 기능 정상화 효과를 보였으며, 경구투여 시 점막층과의 정전기적 인력(Electrostatic interaction)으로 장벽 안으로 흡수됨으로써 기존 경구용 치료제 대비 강력한 점막 부착성을 보였다. 또한 염증성 대식세포에 의해 흡수되어 이들의 활성을 저해시켜 염증성 장 질환의 주요 염증성 사이토카인(Pro-inflammatory cytokine)과 활성 산소종(reactive oxygen species, ROS) 분비를 줄이고, 염증성 조력 Th17 세포 대비 면역 조절 T 세포 (Regulatory T cell) 비율을 조절함으로써 망가진 장내 면역 항상성을 되돌리는 효능을 보였다.

연구팀은 마지막으로 키토산-빌리루빈 나노입자가 장내 흡수 시 염증에 의해 유발되는 장내 미생물 패턴 변화를 막아 염증성 박테리아 중 하나인 ‘튜리시박터(Turicibacter)’의 증식을 억제하며, 세 가지 핵심 유산균인 ‘서터렐라(Sutterella)’, ‘오실로스피라(Oscillospira)’, ‘락토바실러스(Lactobacillus)’의 수를 유지하는 효능을 동물 실험을 통해 밝힘으로써, 본 나노입자가 단순히 염증만 저해하는 기존 치료제를 뛰어넘는 우수한 나노 의약(Nanomedicine)으로 개발될 수 있음을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 아피아 박사과정생, 신종오 박사(현 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스 박사후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노-재료공학 분야 저명 학술지인 ‘ACS 나노(Nano)’ (ISSN: 1936-0851 print, 1936-086X online, Impact factor: 18.027) 5월 25일 온라인판에 게재됐다. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c03252. 논문명: Bilirubin Nanomedicine Rescues Intestinal Barrier Destruction and Restores Mucosal Immunity in Colitis)

전상용 교수는 “ 이번 연구결과로 단순히 염증만 저해하는 기존 치료법을 뛰어넘는, 장내 미생물 환경을 효과적으로 조절 및 무너진 면역반응을 정상화하는 우수한 나노의약으로 개발될 수 있음을 제시하였다. 이로써, 나노입자 기반의 장 질환 치료법에 대한 새로운 가능성을 보여주었다” 고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 ‘리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단)’ 및 대한민국 ‘바이오 위대한 도전 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

나노입자로 염증부터 면역치료까지 가능

최근 서구화된 식습관, 유전 및 여러 환경 요인에 의해 장에서 발생하는 만성 염증을 일으키는 염증성 장 질환 환자가 우리나라에서 지속적으로 늘어나는 추세이지만, 여전히 효과적인 치료제 개발이 미흡한 상황이다.

우리 대학 생명과학과 전상용, 조병관 교수 공동연구팀이 경구투여 시 염증성 장에서 과도하게 활성화된 대식세포를 표적 할 수 있는 키토산-빌리루빈 (Bilirubin) 나노입자를 개발했다고 21일 밝혔다.

빌리루빈은 헤모글로빈이 분해될 때 나오는 물질로 염증에서 발생하는 활성산소에 대해 강력한 환원력(scavenging effect)을 가지며, 이로 인해 항염증성 효과가 탁월해 약물 개발로의 시도가 지속되고 있다. 그러나 빌리루빈 자체의 소수성 특성(hydrophobicity)에 의해 임상 단계에서의 직접적인 활용이 어렵다.

연구팀은 빌리루빈을 체내, 특히 경구투여로 전달할 수 있도록 점막부착성과 수용성 성질을 동시에 지니는 저분자량 수용성 키토산(Low molecular weight water soluble chitosan, LMWC)과 결합해 키토산-빌리루빈 나노입자(LMWC-BRNPs)를 합성하는 데 성공했다.

특히 키토산-빌리루빈 나노입자는 기존 염증성 장 질환 치료제로 사용되고 있는 비스테로이드 계열 항염증(non-steroidal anti-inflammatory agent, NSAID) 약물 중 하나인 아미노살리실리산(5-Aminosalicylic acid, 5-ASA) 대비 탁월한 장 기능 정상화 효과를 보였으며, 경구투여 시 점막층과의 정전기적 인력(Electrostatic interaction)으로 장벽 안으로 흡수됨으로써 기존 경구용 치료제 대비 강력한 점막 부착성을 보였다. 또한 염증성 대식세포에 의해 흡수되어 이들의 활성을 저해시켜 염증성 장 질환의 주요 염증성 사이토카인(Pro-inflammatory cytokine)과 활성 산소종(reactive oxygen species, ROS) 분비를 줄이고, 염증성 조력 Th17 세포 대비 면역 조절 T 세포 (Regulatory T cell) 비율을 조절함으로써 망가진 장내 면역 항상성을 되돌리는 효능을 보였다.

연구팀은 마지막으로 키토산-빌리루빈 나노입자가 장내 흡수 시 염증에 의해 유발되는 장내 미생물 패턴 변화를 막아 염증성 박테리아 중 하나인 ‘튜리시박터(Turicibacter)’의 증식을 억제하며, 세 가지 핵심 유산균인 ‘서터렐라(Sutterella)’, ‘오실로스피라(Oscillospira)’, ‘락토바실러스(Lactobacillus)’의 수를 유지하는 효능을 동물 실험을 통해 밝힘으로써, 본 나노입자가 단순히 염증만 저해하는 기존 치료제를 뛰어넘는 우수한 나노 의약(Nanomedicine)으로 개발될 수 있음을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 아피아 박사과정생, 신종오 박사(현 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스 박사후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노-재료공학 분야 저명 학술지인 ‘ACS 나노(Nano)’ (ISSN: 1936-0851 print, 1936-086X online, Impact factor: 18.027) 5월 25일 온라인판에 게재됐다. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c03252. 논문명: Bilirubin Nanomedicine Rescues Intestinal Barrier Destruction and Restores Mucosal Immunity in Colitis)

전상용 교수는 “ 이번 연구결과로 단순히 염증만 저해하는 기존 치료법을 뛰어넘는, 장내 미생물 환경을 효과적으로 조절 및 무너진 면역반응을 정상화하는 우수한 나노의약으로 개발될 수 있음을 제시하였다. 이로써, 나노입자 기반의 장 질환 치료법에 대한 새로운 가능성을 보여주었다” 고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 ‘리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단)’ 및 대한민국 ‘바이오 위대한 도전 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.21

조회수 6572

-

새로운 준입자 애니온 현상 발견

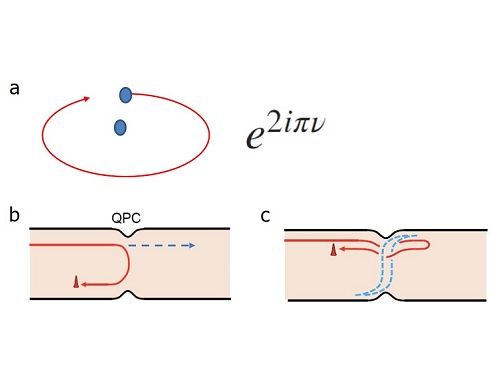

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

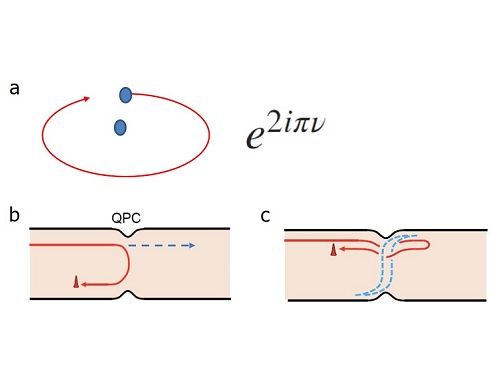

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2023.06.01

조회수 6644

-

세계 최고 수준 신축성과 전도성 가진 액체금속 입자로 신축성 인쇄 전자회로 기판 구현

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수 연구팀이 고분자 속 전도성 액체금속 입자 네트워크 제조법을 개발하고, 이를 이용해 고무 특성을 갖는 신축성 인쇄 전자회로 기판을 구현했다고 14일 밝혔다.

최근 체내 삽입형 전자소자, 웨어러블 전자소자, 소프트 로보틱스 등에 관한 관심이 증가하면서 우수한 신축성 및 전기적 성질을 갖는 신축성 전자기기에 관한 다양한 연구가 진행됐다. 이러한 신축성 전자기기의 실현을 위해서는 고집적 전자기기 제작의 바탕이 되는 신축성 인쇄 회로 기판이 요구된다.

신축성 인쇄 회로 기판의 실현을 위해 기존에 형태가 변하지 않는 인쇄 회로 기판에 사용되는 구리와 같은 금속을 신축성 고분자 기판 위에 구불구불한 형태로 패터닝을 해 신축성 인쇄 회로 기판을 구현한 연구가 제시됐으나, 이렇게 구조 공학을 통해 만들어진 신축성 인쇄 회로 기판은 신축성이 제한적이고 전자 부품의 밀도가 줄어든다는 한계가 있다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 자체적으로 늘어날 수 있고 전기전도성을 갖는 전도성 고분자, 금속 나노 물질–고분자 복합체 등이 제시됐으나 이들은 신축 과정에서 급격한 저항 변화를 보여 신축성 인쇄 회로 기판으로 사용되기 어렵다는 한계를 갖고 있다.

이러한 한계를 뛰어넘을 재료로 액체금속이 큰 관심을 받게 됐다. 액체금속은 상온에서 액체의 형태를 띠는 금속으로, 높은 전기전도성과 액체와 같은 자유로운 변형성으로 인해 신축성 전자소자에 사용하기에 적합한 재료로 평가를 받는다. 하지만 액체 상태가 갖는 외부 충격에 대한 불안정성으로 인해 실제 인쇄 회로 기판의 배선으로 사용하는 것에 한계가 있었다.

이를 극복하기 위해 많은 연구진이 액체금속을 마이크로 크기의 입자로 분쇄한 후 고분자와 섞어 우수한 기계적 성질을 부여하고자 했다. 하지만 이렇게 만들어진 액체금속 입자–고분자 복합체는 액체금속 입자 간의 반발력으로 인해 입자 간의 연결이 형성되지 않아 전기가 통하지 않는다는 문제점이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 강지형 교수 연구팀은 초음파를 이용해 고분자 지지체 내에서 액체금속 입자들을 조립시켜 전도성 네트워크를 형성했고 신축과정에서 저항이 변하지 않는 전극을 개발했다. 이를 이용해 세계 최초로 구조 공학 없이 고무처럼 자유자재로 변형이 가능한(5배 이상 늘어나는) 신축성 인쇄 회로 기판에 응용될 수 있음을 보였다.

연구팀은 절연성 복합체에 초음파를 가하면 액체금속 입자/고분자/액체금속 입자 계면에 나노 크기의 액체금속 입자가 집중적으로 형성되고 전도성 입자 조립 네트워크가 만들어지는 것을 확인했다.

만들어진 네트워크는 기존 인쇄 회로 기판의 배선에 사용되는 구리와 비슷한 수준의 낮은 전기 저항을 갖고, 10배까지 늘렸을 때도 저항이 거의 변하지 않는다. 이와 더불어 복합체의 우수한 기계적 성질로 인해 외부의 물리적 충격에 대한 높은 저항성을 가진다.

특히, 이번 연구는 이전의 기계적 손상을 가해 전도성을 부여하는 방식과 달리 초음파에 기반한 비 파괴적 방식을 이용해 액체금속이 새어 나오는 문제를 해결했고, 이를 통해 다양한 전자 부품과의 높은 접합력을 얻을 수 있었다.

이러한 액체금속 입자 네트워크의 우수한 전기적/기계적 성질, 그리고 높은 접합력에 기반해 연구팀은 신축성 고분자 기판 위에 액체금속 입자 네트워크를 패터닝한 후, 전자 부품과 연결해 신축성 디스플레이 및 광 혈류 측정 센서를 제작함으로써 다양한 신축성 웨어러블 전자소자로의 응용 가능성을 제시했다.

연구팀은 나아가 포토레지스트, 하이드로겔, 자가 치유 고분자 등 다양한 고분자 속에서 동일한 방식으로 액체금속 입자 네트워크를 만듦으로써, 기존의 신축성 전극 연구들이 보여주지 못한 고해상도 광 패터닝, 체내 삽입형 전자소자에 활용되기 위한 낮은 임피던스를 갖는 전극, 자가 치유가 가능한 액체금속 기반 전극 등으로의 다양한 응용 가능성을 확인했다.

신소재공학과 이원범, 김현준 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 11월 11일 字 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Universal Assembly of Liquid Metal Particles in Polymers Enables Elastic Printed Circuit Board).

강지형 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 액체금속 입자 조립 네트워크 기반의 복합 전극은 웨어러블 및 생체 삽입형 전자장치 발전과 상용화에 크게 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업 미래기술연구실, 우수신진연구사업, ERC 웨어러블 플랫폼 소재기술 센터의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 수준 신축성과 전도성 가진 액체금속 입자로 신축성 인쇄 전자회로 기판 구현

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수 연구팀이 고분자 속 전도성 액체금속 입자 네트워크 제조법을 개발하고, 이를 이용해 고무 특성을 갖는 신축성 인쇄 전자회로 기판을 구현했다고 14일 밝혔다.

최근 체내 삽입형 전자소자, 웨어러블 전자소자, 소프트 로보틱스 등에 관한 관심이 증가하면서 우수한 신축성 및 전기적 성질을 갖는 신축성 전자기기에 관한 다양한 연구가 진행됐다. 이러한 신축성 전자기기의 실현을 위해서는 고집적 전자기기 제작의 바탕이 되는 신축성 인쇄 회로 기판이 요구된다.

신축성 인쇄 회로 기판의 실현을 위해 기존에 형태가 변하지 않는 인쇄 회로 기판에 사용되는 구리와 같은 금속을 신축성 고분자 기판 위에 구불구불한 형태로 패터닝을 해 신축성 인쇄 회로 기판을 구현한 연구가 제시됐으나, 이렇게 구조 공학을 통해 만들어진 신축성 인쇄 회로 기판은 신축성이 제한적이고 전자 부품의 밀도가 줄어든다는 한계가 있다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 자체적으로 늘어날 수 있고 전기전도성을 갖는 전도성 고분자, 금속 나노 물질–고분자 복합체 등이 제시됐으나 이들은 신축 과정에서 급격한 저항 변화를 보여 신축성 인쇄 회로 기판으로 사용되기 어렵다는 한계를 갖고 있다.

이러한 한계를 뛰어넘을 재료로 액체금속이 큰 관심을 받게 됐다. 액체금속은 상온에서 액체의 형태를 띠는 금속으로, 높은 전기전도성과 액체와 같은 자유로운 변형성으로 인해 신축성 전자소자에 사용하기에 적합한 재료로 평가를 받는다. 하지만 액체 상태가 갖는 외부 충격에 대한 불안정성으로 인해 실제 인쇄 회로 기판의 배선으로 사용하는 것에 한계가 있었다.

이를 극복하기 위해 많은 연구진이 액체금속을 마이크로 크기의 입자로 분쇄한 후 고분자와 섞어 우수한 기계적 성질을 부여하고자 했다. 하지만 이렇게 만들어진 액체금속 입자–고분자 복합체는 액체금속 입자 간의 반발력으로 인해 입자 간의 연결이 형성되지 않아 전기가 통하지 않는다는 문제점이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 강지형 교수 연구팀은 초음파를 이용해 고분자 지지체 내에서 액체금속 입자들을 조립시켜 전도성 네트워크를 형성했고 신축과정에서 저항이 변하지 않는 전극을 개발했다. 이를 이용해 세계 최초로 구조 공학 없이 고무처럼 자유자재로 변형이 가능한(5배 이상 늘어나는) 신축성 인쇄 회로 기판에 응용될 수 있음을 보였다.

연구팀은 절연성 복합체에 초음파를 가하면 액체금속 입자/고분자/액체금속 입자 계면에 나노 크기의 액체금속 입자가 집중적으로 형성되고 전도성 입자 조립 네트워크가 만들어지는 것을 확인했다.

만들어진 네트워크는 기존 인쇄 회로 기판의 배선에 사용되는 구리와 비슷한 수준의 낮은 전기 저항을 갖고, 10배까지 늘렸을 때도 저항이 거의 변하지 않는다. 이와 더불어 복합체의 우수한 기계적 성질로 인해 외부의 물리적 충격에 대한 높은 저항성을 가진다.

특히, 이번 연구는 이전의 기계적 손상을 가해 전도성을 부여하는 방식과 달리 초음파에 기반한 비 파괴적 방식을 이용해 액체금속이 새어 나오는 문제를 해결했고, 이를 통해 다양한 전자 부품과의 높은 접합력을 얻을 수 있었다.

이러한 액체금속 입자 네트워크의 우수한 전기적/기계적 성질, 그리고 높은 접합력에 기반해 연구팀은 신축성 고분자 기판 위에 액체금속 입자 네트워크를 패터닝한 후, 전자 부품과 연결해 신축성 디스플레이 및 광 혈류 측정 센서를 제작함으로써 다양한 신축성 웨어러블 전자소자로의 응용 가능성을 제시했다.

연구팀은 나아가 포토레지스트, 하이드로겔, 자가 치유 고분자 등 다양한 고분자 속에서 동일한 방식으로 액체금속 입자 네트워크를 만듦으로써, 기존의 신축성 전극 연구들이 보여주지 못한 고해상도 광 패터닝, 체내 삽입형 전자소자에 활용되기 위한 낮은 임피던스를 갖는 전극, 자가 치유가 가능한 액체금속 기반 전극 등으로의 다양한 응용 가능성을 확인했다.

신소재공학과 이원범, 김현준 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 11월 11일 字 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Universal Assembly of Liquid Metal Particles in Polymers Enables Elastic Printed Circuit Board).

강지형 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 액체금속 입자 조립 네트워크 기반의 복합 전극은 웨어러블 및 생체 삽입형 전자장치 발전과 상용화에 크게 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업 미래기술연구실, 우수신진연구사업, ERC 웨어러블 플랫폼 소재기술 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.14

조회수 12124

-

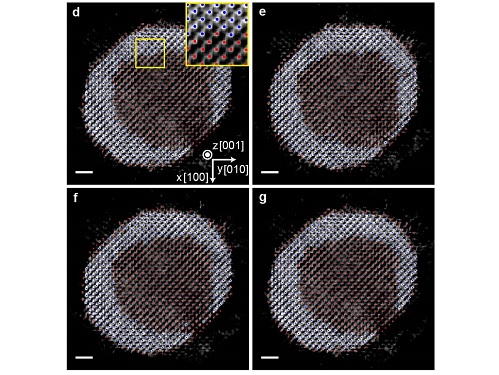

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

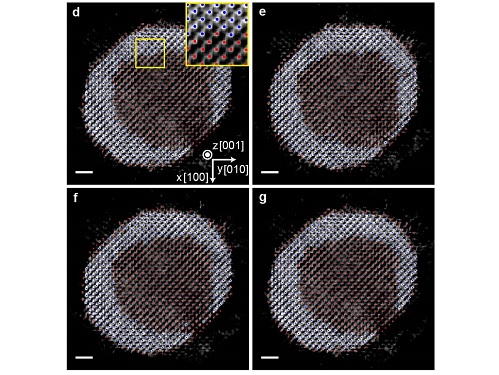

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.03

조회수 14118

-

항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.12

조회수 11840

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 1939

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 1939 장기 별 직접 약물 전달이 가능해지다

장기 선택적 약물 전달 기술은 치료 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있어 큰 기대를 받고 있다. 그러나 현존하는 기술로는 간, 비장, 폐와 같은 대식세포가 활발히 활동하는 장기에만 약물을 전달하는 것이 가능하나 콩팥, 심장, 뇌와 같은 장기로의 약물 전달은 도전적인 과제로 알려져 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 체내에서 여러 생물학적 상호작용에 관여하는 당질 층을 모방한 인공 탄수화물 나노입자(Glycocalyx-mimicking nanoparticle, GlyNP) 수십 종을 합성하여 이를 다양한 장기로의 특이적 약물 전달과 치료를 가능하게 하는 새로운 나노의약 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 다섯 가지의 단당류 단위체를 기반으로 한 조합적인 패턴을 구현해 ‘인공 탄수화물 나노입자(GlyNP)’ 라이브러리 수십 종을 합성했고, 이를 직접 동물 체내에서 선택성을 평가해 간, 신장, 비장, 폐, 심장, 뇌에 대해 차별화된 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 선별했다. 특히, 간, 신장, 비장에 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군은 해당 장기 내에서 각각 간세포, 신장 상피세포, 대식 세포를 표적하는 것을 확인했다.

궁극적으로 각 장기 선택적인 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 사용하면 해당 장기에 생긴 질병을 더욱 효과적으로 치료할 수 있음을 보여주며 장기별 맞춤형 치료의 가능성을 보였다.

전상용 교수는 "이번 연구를 통해 개발한 장기 및 세포 선택적인 약물전달시스템을 이용하면 독성을 낮추고 효능을 크게 올릴 수 있어 기존에 가능하지 않았던 장기별 질병 치료에 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이고, 또한, 뇌나 심장과 같이 표적 약물 전달이 어려운 장기들로 기술을 확장해 나갈 것이다”라고 말했다.

생명과학과 김도현 박사과정 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 3월 15일 字 온라인판에 게재됐고 속 표지논문(Inside back cover) 및 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202311283. 논문명: Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles with Differential Organ Selectivity for Drug Delivery and Therapy, This article also appears in Hot Topic: Drug Delivery)

또한, 해당 주제는 제30회 삼성휴먼테크논문대상 생명공학 & 생명과학(Bio engineering & Life Science) 분야에서 은상을 수상하며 장기별 맞춤형 치료의 새로운 전략을 제시한 성과로 인정받았다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.03 조회수 8996

장기 별 직접 약물 전달이 가능해지다

장기 선택적 약물 전달 기술은 치료 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있어 큰 기대를 받고 있다. 그러나 현존하는 기술로는 간, 비장, 폐와 같은 대식세포가 활발히 활동하는 장기에만 약물을 전달하는 것이 가능하나 콩팥, 심장, 뇌와 같은 장기로의 약물 전달은 도전적인 과제로 알려져 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 체내에서 여러 생물학적 상호작용에 관여하는 당질 층을 모방한 인공 탄수화물 나노입자(Glycocalyx-mimicking nanoparticle, GlyNP) 수십 종을 합성하여 이를 다양한 장기로의 특이적 약물 전달과 치료를 가능하게 하는 새로운 나노의약 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 다섯 가지의 단당류 단위체를 기반으로 한 조합적인 패턴을 구현해 ‘인공 탄수화물 나노입자(GlyNP)’ 라이브러리 수십 종을 합성했고, 이를 직접 동물 체내에서 선택성을 평가해 간, 신장, 비장, 폐, 심장, 뇌에 대해 차별화된 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 선별했다. 특히, 간, 신장, 비장에 선택성을 가지는 인공 탄수화물 나노입자 후보군은 해당 장기 내에서 각각 간세포, 신장 상피세포, 대식 세포를 표적하는 것을 확인했다.

궁극적으로 각 장기 선택적인 인공 탄수화물 나노입자 후보군을 사용하면 해당 장기에 생긴 질병을 더욱 효과적으로 치료할 수 있음을 보여주며 장기별 맞춤형 치료의 가능성을 보였다.

전상용 교수는 "이번 연구를 통해 개발한 장기 및 세포 선택적인 약물전달시스템을 이용하면 독성을 낮추고 효능을 크게 올릴 수 있어 기존에 가능하지 않았던 장기별 질병 치료에 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이고, 또한, 뇌나 심장과 같이 표적 약물 전달이 어려운 장기들로 기술을 확장해 나갈 것이다”라고 말했다.

생명과학과 김도현 박사과정 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 3월 15일 字 온라인판에 게재됐고 속 표지논문(Inside back cover) 및 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202311283. 논문명: Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles with Differential Organ Selectivity for Drug Delivery and Therapy, This article also appears in Hot Topic: Drug Delivery)

또한, 해당 주제는 제30회 삼성휴먼테크논문대상 생명공학 & 생명과학(Bio engineering & Life Science) 분야에서 은상을 수상하며 장기별 맞춤형 치료의 새로운 전략을 제시한 성과로 인정받았다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.03 조회수 8996 비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 6916

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 6916 햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 다양한 코팅 기법을 이용해 목표물 표면의 성질을 제어하려는 연구가 많이 진행되고 있으며, 특히, 기능성 나노 재료 패터닝을 통한 방식이 큰 주목을 받고 있다. 이 중에서도 금 나노 막대(GNR)는 생체 적합성, 화학적 안정성, 비교적 쉬운 합성, 표면 플라즈몬 공명이라는 안정적이면서도 독특한 특성으로 인해 유망한 나노물질 중 하나로 여겨지고 있다. 이때, 금 나노 막대의 성능을 극대화하려면 높은 수준의 증착 필름의 균일도와 금 나노 막대의 정렬도를 획득하는 것이 매우 중요하며, 현재 이를 구현하는 것은 여전히 해결해야 할 큰 문제다.

이를 해결하고자, 공동연구팀은 자연계에서 쉽게 추출이 가능한 차세대 기능성 나노 물질인 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)를 활용했다. 셀룰로오스 나노크리스탈 사분면 템플릿에 금 나노 막대를 공동 자가 조립해 균일하게 건조되면서 코팅 전체 면적에 환형으로 균일하게 정렬된 금 나노막대 필름을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구에서 획득한 높은 균일도와 정렬도를 갖는 금 나노막대 필름은 기존 커피링 필름과 비교해 향상된 플라즈모닉 광학/광열 성능을 보였으며, 이는 가시광선 파장 영역대의 빛 조사만으로 방빙/제빙 역할을 해낼 수 있음을 연구팀은 실험적으로 증명했다.

기계공학과 김형수 교수는 “이 기술은 플라스틱 및 유연 표면 위에도 제작이 가능해 이를 외장재 및 필름에 활용하면 자체적으로 열에너지를 발생시킬 수 있어, 겨울철에 큰 문제가 되는 자동차 성에, 항공기 제빙, 주거/상용 공간의 유리창 등 다양한 분야에서 자발적 열에너지 하베스팅 효과를 통해 에너지 절약 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다. 한편 화학과 윤동기 교수는 “필름화하기 힘들었던 나노셀룰로오스-금입자 복합체를 대면적에서 자유롭게 패터닝해 결빙 소재로 사용할 수 있고, 금의 플라즈모닉 성질을 이용한다면 마치 유리를 장식하는 스테인드 글래스처럼 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 언급했다.

해당 연구 결과는 기계공학과 편정수 박사과정, 박순모 박사(KAIST졸업, 現 코넬 대학교 박사 후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 12월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Plasmonic Metasurfaces of Cellulose Nanocrystal Matrices with Quadrants of Aligned Gold Nanorods for Photothermal Anti-Icing, https://doi.org/10.1038/s41467-023-43511-9) 그리고, 연구의 우수성을 인정받아 국제 저널‘재료과학과 화학(Materials Science and Chemistry)’ 과 ‘무기 물리화학(Inorganic and Physical Chemistry)’ 두 편집자 하이라이트(Editors’ Highlights) 페이지에 선정됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 개인기초 중견 연구(MIST: 2021R1A2C2007835)와 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터 (MSIT: 2018R1A5A1025208) 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.03 조회수 14497

햇빛만으로 결빙 방지되는 필름 개발

열선, 스프레이 및 오일 주기적 도포, 기판 디자인 변경 등 없이도 금나노입자의 광열 효과를 산업현장에 적용할 수 있는 방빙/제빙 필름 코팅 기술이 개발되었다.

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀(유체 및 계면 연구실)과 화학과 윤동기 교수 연구팀(연성 물질 나노조립 연구실)의 공동융합연구를 통해 단순 증발만으로 금 나노막대 입자를 사분면으로 균일하게 패터닝 할 수 있는 원천 기술을 확보하고, 이를 이용해 결빙 방지 및 제빙 표면을 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 다양한 코팅 기법을 이용해 목표물 표면의 성질을 제어하려는 연구가 많이 진행되고 있으며, 특히, 기능성 나노 재료 패터닝을 통한 방식이 큰 주목을 받고 있다. 이 중에서도 금 나노 막대(GNR)는 생체 적합성, 화학적 안정성, 비교적 쉬운 합성, 표면 플라즈몬 공명이라는 안정적이면서도 독특한 특성으로 인해 유망한 나노물질 중 하나로 여겨지고 있다. 이때, 금 나노 막대의 성능을 극대화하려면 높은 수준의 증착 필름의 균일도와 금 나노 막대의 정렬도를 획득하는 것이 매우 중요하며, 현재 이를 구현하는 것은 여전히 해결해야 할 큰 문제다.

이를 해결하고자, 공동연구팀은 자연계에서 쉽게 추출이 가능한 차세대 기능성 나노 물질인 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)를 활용했다. 셀룰로오스 나노크리스탈 사분면 템플릿에 금 나노 막대를 공동 자가 조립해 균일하게 건조되면서 코팅 전체 면적에 환형으로 균일하게 정렬된 금 나노막대 필름을 개발하는 데 성공했다. 이번 연구에서 획득한 높은 균일도와 정렬도를 갖는 금 나노막대 필름은 기존 커피링 필름과 비교해 향상된 플라즈모닉 광학/광열 성능을 보였으며, 이는 가시광선 파장 영역대의 빛 조사만으로 방빙/제빙 역할을 해낼 수 있음을 연구팀은 실험적으로 증명했다.

기계공학과 김형수 교수는 “이 기술은 플라스틱 및 유연 표면 위에도 제작이 가능해 이를 외장재 및 필름에 활용하면 자체적으로 열에너지를 발생시킬 수 있어, 겨울철에 큰 문제가 되는 자동차 성에, 항공기 제빙, 주거/상용 공간의 유리창 등 다양한 분야에서 자발적 열에너지 하베스팅 효과를 통해 에너지 절약 효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 언급했다. 한편 화학과 윤동기 교수는 “필름화하기 힘들었던 나노셀룰로오스-금입자 복합체를 대면적에서 자유롭게 패터닝해 결빙 소재로 사용할 수 있고, 금의 플라즈모닉 성질을 이용한다면 마치 유리를 장식하는 스테인드 글래스처럼 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 언급했다.

해당 연구 결과는 기계공학과 편정수 박사과정, 박순모 박사(KAIST졸업, 現 코넬 대학교 박사 후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 12월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Plasmonic Metasurfaces of Cellulose Nanocrystal Matrices with Quadrants of Aligned Gold Nanorods for Photothermal Anti-Icing, https://doi.org/10.1038/s41467-023-43511-9) 그리고, 연구의 우수성을 인정받아 국제 저널‘재료과학과 화학(Materials Science and Chemistry)’ 과 ‘무기 물리화학(Inorganic and Physical Chemistry)’ 두 편집자 하이라이트(Editors’ Highlights) 페이지에 선정됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 개인기초 중견 연구(MIST: 2021R1A2C2007835)와 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터 (MSIT: 2018R1A5A1025208) 지원을 받아 수행됐다.

2024.01.03 조회수 14497 강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06 조회수 10668

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06 조회수 10668 비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7344

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7344 탄수화물 나노입자로 염증성 장 질환 치료하다

위장관에 발병하는 만성적인 염증성 장 질환은 아직 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않아 비스테로이드성 항염증제들과 주사용 항체 치료제들을 이용한 치료법이 일반적이지만 면역약화 등의 부작용들로 인해 치료에 어려움이 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 장 내 당질층을 모사한 탄수화물 나노입자에 생체 내에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈을 결합해 ‘항염증 탄수화물 나노입자(Anti-inflammatory Glycocalyx-mimicking nanoparticles)‘ 수십 종을 합성하고 이를 염증성 장 질환 치료에 적용함으로써 탁월한 효능을 보이는 의약을 개발했다고 2일 밝혔다.

세포막은 다양한 형태의 당 사슬 집합체인 당질층(glycocalyx)으로 둘러싸여 있다. 염증성 장 질환이 있는 사람의 장 조직에서는 정상인들과 다른 당질층이 형성되어 있다. 이러한 당질층은 우리 몸이나 음식에 많이 존재하는 탄수화물을 이루는 구성 성분인 여러 가지 당들에 대해 선택적인 결합력을 보인다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 존재하는 탄수화물을 구성하는 대표적인 다섯 가지의 당들을 조합해 수 십가지의 인공 탄수화물(glycopolymers) 후보군들을 합성하여 염증성 장 질환 조직에 형성된 당질층에 잘 결합하는 인공 탄수화물 후보군을 선별하고자 하였다. 합성된 수 십가지의 인공 탄수화물에 우리 몸속에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈 생리활성 물질을 결합하여 최종적으로 당질층을 표적할 수 있는 ‘항염증 탄수화물 나노입자(anti-inflammatory glyconanoparticles)’후보군들을 구축하였다.

연구팀은 구축된 항염증 탄수화물 나노입자 후보군들을 염증성 장 질환 생쥐모델에서 직접 경구투여를 통해 치료효능이 가장 우수한 탄수화물 나노입자를 선별할 수 있었다. 선별된 항염증 탄수화물 나노입자가 어떻게 치료효능 및 작용기전을 나타냈는지도 조사하였고 치료 효능이 기존에 사용하던 저분자 합성의약보다 더 우수한 효능을 가질 수 있음을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 유도현 박사 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야 정상급 학술지인 `앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition, ISSN: 1433-7851 print, 1521-3773 online, Impact Factor: 16.823)' 6월 13일 字 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/anie.202304815 논문명: Anti-inflammatory Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles for Colitis Treatment: Construction and In Vivo Evaluation).

전상용 교수는 “본 연구를 통해 당질층 표적형 항염증 탄수화물 나노입자 플랫폼 기술은 염증성 장 질환 외에도 다양한 염증 질환들의 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

이 논문은 해당 학술지에서 선정한 특별 언론홍보 대상으로 선정돼 해외 과학 전문 보도 매체인 ‘ScienceDaily’ 와 ‘ChemistryViews’ 등에도 소개된 바 있다.(ScienceDaily: https://www.sciencedaily.com, ChemistryViews: https://www.chemistryviews.org)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.02 조회수 7546

탄수화물 나노입자로 염증성 장 질환 치료하다

위장관에 발병하는 만성적인 염증성 장 질환은 아직 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않아 비스테로이드성 항염증제들과 주사용 항체 치료제들을 이용한 치료법이 일반적이지만 면역약화 등의 부작용들로 인해 치료에 어려움이 있다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 장 내 당질층을 모사한 탄수화물 나노입자에 생체 내에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈을 결합해 ‘항염증 탄수화물 나노입자(Anti-inflammatory Glycocalyx-mimicking nanoparticles)‘ 수십 종을 합성하고 이를 염증성 장 질환 치료에 적용함으로써 탁월한 효능을 보이는 의약을 개발했다고 2일 밝혔다.

세포막은 다양한 형태의 당 사슬 집합체인 당질층(glycocalyx)으로 둘러싸여 있다. 염증성 장 질환이 있는 사람의 장 조직에서는 정상인들과 다른 당질층이 형성되어 있다. 이러한 당질층은 우리 몸이나 음식에 많이 존재하는 탄수화물을 이루는 구성 성분인 여러 가지 당들에 대해 선택적인 결합력을 보인다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 존재하는 탄수화물을 구성하는 대표적인 다섯 가지의 당들을 조합해 수 십가지의 인공 탄수화물(glycopolymers) 후보군들을 합성하여 염증성 장 질환 조직에 형성된 당질층에 잘 결합하는 인공 탄수화물 후보군을 선별하고자 하였다. 합성된 수 십가지의 인공 탄수화물에 우리 몸속에서 항산화 및 항염증 작용을 하는 빌리루빈 생리활성 물질을 결합하여 최종적으로 당질층을 표적할 수 있는 ‘항염증 탄수화물 나노입자(anti-inflammatory glyconanoparticles)’후보군들을 구축하였다.

연구팀은 구축된 항염증 탄수화물 나노입자 후보군들을 염증성 장 질환 생쥐모델에서 직접 경구투여를 통해 치료효능이 가장 우수한 탄수화물 나노입자를 선별할 수 있었다. 선별된 항염증 탄수화물 나노입자가 어떻게 치료효능 및 작용기전을 나타냈는지도 조사하였고 치료 효능이 기존에 사용하던 저분자 합성의약보다 더 우수한 효능을 가질 수 있음을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 유도현 박사 및 황창희 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야 정상급 학술지인 `앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition, ISSN: 1433-7851 print, 1521-3773 online, Impact Factor: 16.823)' 6월 13일 字 온라인판에 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/anie.202304815 논문명: Anti-inflammatory Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles for Colitis Treatment: Construction and In Vivo Evaluation).

전상용 교수는 “본 연구를 통해 당질층 표적형 항염증 탄수화물 나노입자 플랫폼 기술은 염증성 장 질환 외에도 다양한 염증 질환들의 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

이 논문은 해당 학술지에서 선정한 특별 언론홍보 대상으로 선정돼 해외 과학 전문 보도 매체인 ‘ScienceDaily’ 와 ‘ChemistryViews’ 등에도 소개된 바 있다.(ScienceDaily: https://www.sciencedaily.com, ChemistryViews: https://www.chemistryviews.org)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.02 조회수 7546 나노입자로 염증부터 면역치료까지 가능

최근 서구화된 식습관, 유전 및 여러 환경 요인에 의해 장에서 발생하는 만성 염증을 일으키는 염증성 장 질환 환자가 우리나라에서 지속적으로 늘어나는 추세이지만, 여전히 효과적인 치료제 개발이 미흡한 상황이다.

우리 대학 생명과학과 전상용, 조병관 교수 공동연구팀이 경구투여 시 염증성 장에서 과도하게 활성화된 대식세포를 표적 할 수 있는 키토산-빌리루빈 (Bilirubin) 나노입자를 개발했다고 21일 밝혔다.

빌리루빈은 헤모글로빈이 분해될 때 나오는 물질로 염증에서 발생하는 활성산소에 대해 강력한 환원력(scavenging effect)을 가지며, 이로 인해 항염증성 효과가 탁월해 약물 개발로의 시도가 지속되고 있다. 그러나 빌리루빈 자체의 소수성 특성(hydrophobicity)에 의해 임상 단계에서의 직접적인 활용이 어렵다.

연구팀은 빌리루빈을 체내, 특히 경구투여로 전달할 수 있도록 점막부착성과 수용성 성질을 동시에 지니는 저분자량 수용성 키토산(Low molecular weight water soluble chitosan, LMWC)과 결합해 키토산-빌리루빈 나노입자(LMWC-BRNPs)를 합성하는 데 성공했다.

특히 키토산-빌리루빈 나노입자는 기존 염증성 장 질환 치료제로 사용되고 있는 비스테로이드 계열 항염증(non-steroidal anti-inflammatory agent, NSAID) 약물 중 하나인 아미노살리실리산(5-Aminosalicylic acid, 5-ASA) 대비 탁월한 장 기능 정상화 효과를 보였으며, 경구투여 시 점막층과의 정전기적 인력(Electrostatic interaction)으로 장벽 안으로 흡수됨으로써 기존 경구용 치료제 대비 강력한 점막 부착성을 보였다. 또한 염증성 대식세포에 의해 흡수되어 이들의 활성을 저해시켜 염증성 장 질환의 주요 염증성 사이토카인(Pro-inflammatory cytokine)과 활성 산소종(reactive oxygen species, ROS) 분비를 줄이고, 염증성 조력 Th17 세포 대비 면역 조절 T 세포 (Regulatory T cell) 비율을 조절함으로써 망가진 장내 면역 항상성을 되돌리는 효능을 보였다.

연구팀은 마지막으로 키토산-빌리루빈 나노입자가 장내 흡수 시 염증에 의해 유발되는 장내 미생물 패턴 변화를 막아 염증성 박테리아 중 하나인 ‘튜리시박터(Turicibacter)’의 증식을 억제하며, 세 가지 핵심 유산균인 ‘서터렐라(Sutterella)’, ‘오실로스피라(Oscillospira)’, ‘락토바실러스(Lactobacillus)’의 수를 유지하는 효능을 동물 실험을 통해 밝힘으로써, 본 나노입자가 단순히 염증만 저해하는 기존 치료제를 뛰어넘는 우수한 나노 의약(Nanomedicine)으로 개발될 수 있음을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 아피아 박사과정생, 신종오 박사(현 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스 박사후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노-재료공학 분야 저명 학술지인 ‘ACS 나노(Nano)’ (ISSN: 1936-0851 print, 1936-086X online, Impact factor: 18.027) 5월 25일 온라인판에 게재됐다. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c03252. 논문명: Bilirubin Nanomedicine Rescues Intestinal Barrier Destruction and Restores Mucosal Immunity in Colitis)

전상용 교수는 “ 이번 연구결과로 단순히 염증만 저해하는 기존 치료법을 뛰어넘는, 장내 미생물 환경을 효과적으로 조절 및 무너진 면역반응을 정상화하는 우수한 나노의약으로 개발될 수 있음을 제시하였다. 이로써, 나노입자 기반의 장 질환 치료법에 대한 새로운 가능성을 보여주었다” 고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 ‘리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단)’ 및 대한민국 ‘바이오 위대한 도전 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.21 조회수 6572

나노입자로 염증부터 면역치료까지 가능

최근 서구화된 식습관, 유전 및 여러 환경 요인에 의해 장에서 발생하는 만성 염증을 일으키는 염증성 장 질환 환자가 우리나라에서 지속적으로 늘어나는 추세이지만, 여전히 효과적인 치료제 개발이 미흡한 상황이다.

우리 대학 생명과학과 전상용, 조병관 교수 공동연구팀이 경구투여 시 염증성 장에서 과도하게 활성화된 대식세포를 표적 할 수 있는 키토산-빌리루빈 (Bilirubin) 나노입자를 개발했다고 21일 밝혔다.

빌리루빈은 헤모글로빈이 분해될 때 나오는 물질로 염증에서 발생하는 활성산소에 대해 강력한 환원력(scavenging effect)을 가지며, 이로 인해 항염증성 효과가 탁월해 약물 개발로의 시도가 지속되고 있다. 그러나 빌리루빈 자체의 소수성 특성(hydrophobicity)에 의해 임상 단계에서의 직접적인 활용이 어렵다.

연구팀은 빌리루빈을 체내, 특히 경구투여로 전달할 수 있도록 점막부착성과 수용성 성질을 동시에 지니는 저분자량 수용성 키토산(Low molecular weight water soluble chitosan, LMWC)과 결합해 키토산-빌리루빈 나노입자(LMWC-BRNPs)를 합성하는 데 성공했다.

특히 키토산-빌리루빈 나노입자는 기존 염증성 장 질환 치료제로 사용되고 있는 비스테로이드 계열 항염증(non-steroidal anti-inflammatory agent, NSAID) 약물 중 하나인 아미노살리실리산(5-Aminosalicylic acid, 5-ASA) 대비 탁월한 장 기능 정상화 효과를 보였으며, 경구투여 시 점막층과의 정전기적 인력(Electrostatic interaction)으로 장벽 안으로 흡수됨으로써 기존 경구용 치료제 대비 강력한 점막 부착성을 보였다. 또한 염증성 대식세포에 의해 흡수되어 이들의 활성을 저해시켜 염증성 장 질환의 주요 염증성 사이토카인(Pro-inflammatory cytokine)과 활성 산소종(reactive oxygen species, ROS) 분비를 줄이고, 염증성 조력 Th17 세포 대비 면역 조절 T 세포 (Regulatory T cell) 비율을 조절함으로써 망가진 장내 면역 항상성을 되돌리는 효능을 보였다.

연구팀은 마지막으로 키토산-빌리루빈 나노입자가 장내 흡수 시 염증에 의해 유발되는 장내 미생물 패턴 변화를 막아 염증성 박테리아 중 하나인 ‘튜리시박터(Turicibacter)’의 증식을 억제하며, 세 가지 핵심 유산균인 ‘서터렐라(Sutterella)’, ‘오실로스피라(Oscillospira)’, ‘락토바실러스(Lactobacillus)’의 수를 유지하는 효능을 동물 실험을 통해 밝힘으로써, 본 나노입자가 단순히 염증만 저해하는 기존 치료제를 뛰어넘는 우수한 나노 의약(Nanomedicine)으로 개발될 수 있음을 강조했다.

우리 대학 생명과학과 아피아 박사과정생, 신종오 박사(현 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스 박사후 연구원)가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 나노-재료공학 분야 저명 학술지인 ‘ACS 나노(Nano)’ (ISSN: 1936-0851 print, 1936-086X online, Impact factor: 18.027) 5월 25일 온라인판에 게재됐다. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c03252. 논문명: Bilirubin Nanomedicine Rescues Intestinal Barrier Destruction and Restores Mucosal Immunity in Colitis)

전상용 교수는 “ 이번 연구결과로 단순히 염증만 저해하는 기존 치료법을 뛰어넘는, 장내 미생물 환경을 효과적으로 조절 및 무너진 면역반응을 정상화하는 우수한 나노의약으로 개발될 수 있음을 제시하였다. 이로써, 나노입자 기반의 장 질환 치료법에 대한 새로운 가능성을 보여주었다” 고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 ‘리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단)’ 및 대한민국 ‘바이오 위대한 도전 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.21 조회수 6572 새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)