%EC%9C%B5%ED%95%A9%EC%97%B0%EA%B5%AC

-

KAIST-충남대 바이오 융합연구 협력 업무협약 체결

우리 대학은 충남대학교와 ‘공동연구협력에 따른 바이오 분야 융합연구 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 15일(수) 밝혔다.

첨단 바이오분야는 5000조 세계시장을 대상으로 국가간 경쟁이 치열하므로 교육 및 연구개발의 중복투자를 막고 국내 대학간 협력하는 시너지 창출 전략이 필요하다. 첨단 바이오 핵심 연구개발을 수행 중인 우리 대학은 이웃에 위치한 의학 약학 농학 수의학 등 다양한 바이오 분야의 특화된 충남대와의 본격적인 협력에 나선다.

양 대학은 협약 체결을 통해 바이오 분야 융합연구 활성화를 추진하기 위한 공동연구 협력으로 단기간에 세계적인 바이오 분야 가치 창출을 기대하며 국내 대학 간의 공동협력의 중요한 모델과 이정표를 제시하게 될 것이다.

이번 협약에 따라 양 대학은 ▲연구센터 설립을 통한 상호 관심 분야 주제 발굴 및 공동연구 추진 ▲연구 기자재, 시설물 등 인프라 공동 활용 ▲학과 신설을 통한 전문인력 교류 및 양성 ▲ 교수진 참여 공동 교육과정 개발 및 운영 등 다양한 협력 방안을 추진할 예정이다.

충남대 김정겸 총장은 “이번 협약을 통해 충남대와 KAIST가 국내는 물론 글로벌 바이오 융합연구를 위한 전략적 구심점으로 발돋음할 것으로 기대된다.”며 “충남대는 KAIST와의 이번 협력을 바탕으로 우리 연구자들이 혁신적인 연구에 도전하고, 성과를 달성함으로써 글로벌 연구자로 성장할 수 있도록 미래를 위한 지원과 관심을 아끼지 않겠다.”고 말했다.

이광형 총장은 “그동안 긴밀히 유지되어 온 양교간 상호협력을 바탕으로, 바이오 연구 역량과 인프라가 결합하여 융합연구의 새로운 지평을 열 수 있기를 기대한다”면서 “KAIST는 충남대학교와 전문인력 교류, 공동 교육과정 개발, 학생 창업 교류 확대 등을 통해 국가와 지역사회 발전에 더욱 기여할 수 있기를 바란다.”고 강조했다.

우리 대학과 충남대는 1월 15일, 충남대 대학본부 대회의실에서 이광형 총장, 충남대 김정겸 총장 등 양 기관 관계자들이 함께한 가운데 업무협약식을 개최했다.

2025.01.16 조회수 2391

KAIST-충남대 바이오 융합연구 협력 업무협약 체결

우리 대학은 충남대학교와 ‘공동연구협력에 따른 바이오 분야 융합연구 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 15일(수) 밝혔다.

첨단 바이오분야는 5000조 세계시장을 대상으로 국가간 경쟁이 치열하므로 교육 및 연구개발의 중복투자를 막고 국내 대학간 협력하는 시너지 창출 전략이 필요하다. 첨단 바이오 핵심 연구개발을 수행 중인 우리 대학은 이웃에 위치한 의학 약학 농학 수의학 등 다양한 바이오 분야의 특화된 충남대와의 본격적인 협력에 나선다.

양 대학은 협약 체결을 통해 바이오 분야 융합연구 활성화를 추진하기 위한 공동연구 협력으로 단기간에 세계적인 바이오 분야 가치 창출을 기대하며 국내 대학 간의 공동협력의 중요한 모델과 이정표를 제시하게 될 것이다.

이번 협약에 따라 양 대학은 ▲연구센터 설립을 통한 상호 관심 분야 주제 발굴 및 공동연구 추진 ▲연구 기자재, 시설물 등 인프라 공동 활용 ▲학과 신설을 통한 전문인력 교류 및 양성 ▲ 교수진 참여 공동 교육과정 개발 및 운영 등 다양한 협력 방안을 추진할 예정이다.

충남대 김정겸 총장은 “이번 협약을 통해 충남대와 KAIST가 국내는 물론 글로벌 바이오 융합연구를 위한 전략적 구심점으로 발돋음할 것으로 기대된다.”며 “충남대는 KAIST와의 이번 협력을 바탕으로 우리 연구자들이 혁신적인 연구에 도전하고, 성과를 달성함으로써 글로벌 연구자로 성장할 수 있도록 미래를 위한 지원과 관심을 아끼지 않겠다.”고 말했다.

이광형 총장은 “그동안 긴밀히 유지되어 온 양교간 상호협력을 바탕으로, 바이오 연구 역량과 인프라가 결합하여 융합연구의 새로운 지평을 열 수 있기를 기대한다”면서 “KAIST는 충남대학교와 전문인력 교류, 공동 교육과정 개발, 학생 창업 교류 확대 등을 통해 국가와 지역사회 발전에 더욱 기여할 수 있기를 바란다.”고 강조했다.

우리 대학과 충남대는 1월 15일, 충남대 대학본부 대회의실에서 이광형 총장, 충남대 김정겸 총장 등 양 기관 관계자들이 함께한 가운데 업무협약식을 개최했다.

2025.01.16 조회수 2391 -

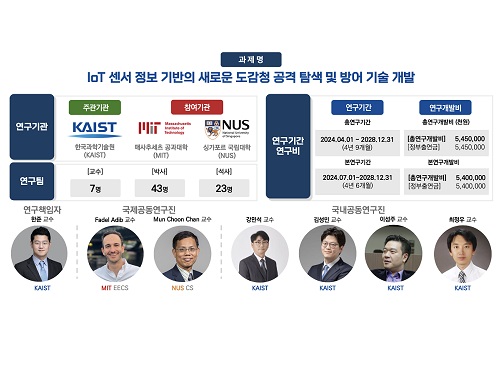

전산학부 한준 교수팀, 한국연구재단 STEAM 연구 사업 글로벌융합연구지원 과제 선정, 미국 MIT, 싱가포르 NUS와 공동 연구 수행

지난 7월 30일 KAIST 전산학부 한준 교수 연구팀이 과학기술정보통신부와 한국연구재단(NRF)이 주관하는 2024년도 STEAM 원천기술개발사업-글로벌융합연구지원 과제에 선정되었다. 본 사업은 국제적으로 경쟁력 있는 융합 연구를 촉진하고, 글로벌 협력을 통해 혁신적인 연구 성과를 도출하기 위해 설계된 지원 사업이다. 글로벌 선도 연구기관‧연구자와의 초학제적 융합연구 기획 및 추진을 통해 국내 연구역량‧자원만으로 달성이 어려운 복합 난제해결 및 미래사회 임무에 도전하여 미래개척 기술 확보를 목표로 하고 있다.연구팀은 책임자 한준 교수와 KAIST 전산학부 강민석 교수, KAIST 전기전자공학부 김성민, 이성주, 최정우 교수, 미국 MIT EECS학과/Media Lab Fadel Adib 교수, 그리고 싱가포르 국립대학(NUS) CS학과 Mun Choon Chan 교수로 구성되었다.

본 연구는 IoT 기기를 대상으로 한 도감청 공격에 대한 혁신적인 방어 대책을 개발하는 연구이다. IoT 기기의 보안 취약점을 혁신적으로 탐지하고, 음성, 영상 정보뿐 아니라 키보드 입력, 위치 정보 등 다양한 형태의 민감한 개인 정보가 도감청 공격으로부터 유출되는 것의 선제적 대응을 위해 새로운 취약점 탐지 기법을 제시할 계획이다. 또한, 제안 연구는 소프트웨어 및 하드웨어 수준에서의 탐지를 통한 방어 기법을 제시하였으며, 도감청 공격을 효과적으로 억제하기 위한 ‘선택적 재밍(selective jamming)’ 기법을 통해 IoT 기기의 보안을 한층 강화할 예정이다.

연구기간은 4년 6개월이며 총 54억 원(연간 약 12억 원)의 연구비를 지원받게 된다.

2024.08.22 조회수 4171

전산학부 한준 교수팀, 한국연구재단 STEAM 연구 사업 글로벌융합연구지원 과제 선정, 미국 MIT, 싱가포르 NUS와 공동 연구 수행

지난 7월 30일 KAIST 전산학부 한준 교수 연구팀이 과학기술정보통신부와 한국연구재단(NRF)이 주관하는 2024년도 STEAM 원천기술개발사업-글로벌융합연구지원 과제에 선정되었다. 본 사업은 국제적으로 경쟁력 있는 융합 연구를 촉진하고, 글로벌 협력을 통해 혁신적인 연구 성과를 도출하기 위해 설계된 지원 사업이다. 글로벌 선도 연구기관‧연구자와의 초학제적 융합연구 기획 및 추진을 통해 국내 연구역량‧자원만으로 달성이 어려운 복합 난제해결 및 미래사회 임무에 도전하여 미래개척 기술 확보를 목표로 하고 있다.연구팀은 책임자 한준 교수와 KAIST 전산학부 강민석 교수, KAIST 전기전자공학부 김성민, 이성주, 최정우 교수, 미국 MIT EECS학과/Media Lab Fadel Adib 교수, 그리고 싱가포르 국립대학(NUS) CS학과 Mun Choon Chan 교수로 구성되었다.

본 연구는 IoT 기기를 대상으로 한 도감청 공격에 대한 혁신적인 방어 대책을 개발하는 연구이다. IoT 기기의 보안 취약점을 혁신적으로 탐지하고, 음성, 영상 정보뿐 아니라 키보드 입력, 위치 정보 등 다양한 형태의 민감한 개인 정보가 도감청 공격으로부터 유출되는 것의 선제적 대응을 위해 새로운 취약점 탐지 기법을 제시할 계획이다. 또한, 제안 연구는 소프트웨어 및 하드웨어 수준에서의 탐지를 통한 방어 기법을 제시하였으며, 도감청 공격을 효과적으로 억제하기 위한 ‘선택적 재밍(selective jamming)’ 기법을 통해 IoT 기기의 보안을 한층 강화할 예정이다.

연구기간은 4년 6개월이며 총 54억 원(연간 약 12억 원)의 연구비를 지원받게 된다.

2024.08.22 조회수 4171 -

누구나 천연물 합성 경로 예측 가능하다

식물은 고착생활을 하면서 환경 스트레스에 대응하기 위해 진화적으로 다양하고 복잡한 천연물을 만들고 있다. 이 천연물들은 인류의 생존에도 필수적인 역할을 하고 있는데 미국식품의약국(FDA) 승인 저분자 약물의 30% 이상이 식물 천연물에 기초하고 있다는 사실이 이를 증명하고 있다. 한국 연구진이 딥러닝을 활용, 천연물의 역-생합성 경로를 예측하는 모델을 제시해 천연물 기반 의약품 대량 생산에 활용될 수 있도록 해 화제다.

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀과 김재철AI대학원 황성주 교수 연구팀의 공동연구를 통해 천연물 생합성 경로를 예측하는 딥러닝 모델을 개발하고 부산대학교 박정빈 교수 연구팀과 협업을 통해 관심있는 누구나 모델을 활용할 수 있도록 인터넷 웹사이트(readretro.net)를 구축했다고 14일 밝혔다.

천연물 활용 및 대량 생산을 위해서는 생합성 경로를 밝히는 것이 필수적이다. 하지만 복잡한 구조를 가진 많은 약용 천연물의 생합성 경로가 잘 밝혀져 있지 않아 현재는 식물로부터 직접 추출해 사용하고 있다. 생합성 경로 연구는 도전적이지만 이를 밝히고 생합성 효소를 찾을 수 있다면 천연물의 활용 가치를 증진할 수 있다.

식물 천연물 생합성 경로 연구의 첫 단계는 식물이 어떻게 물질을 합성하는지 그 경로를 역추적(역합성 경로를 제시)하는 것으로 시작된다. 공동연구팀은 딥러닝을 활용해 천연물의 역-생합성 경로를 예측하는 모델을 제시했다. 이번 연구에서 연구팀은 발전된 역합성 모델과 생화학적 직관을 결합해 성공적으로 천연물 생합성 경로 예측을 수행하는 인공지능 모델을 개발했다.

연구팀은 개발한 인공지능의 이름을 ‘역합성을 읽어내는 모델’이라는 뜻을 담아 ‘리드레트로(READRetro)’라고 명명했다. 이 모델은 천연물 역합성을 예측하는 인공지능 모델 중 최고의 성능을 보이는 것으로 확인되었고 이를 개별 연구자들이 쉽게 활용할 수 있도록 구현했다는 데 의미를 가진다.

김상규 교수는 “식물이 어떻게 복잡한 천연물을 만들 수 있게 되었는지 이해하는 기초 연구에서부터 천연물 기반 의약품을 대량으로 생산하기 위한 합성생물학 연구 등에 활용이 기대된다. 추후 합성 경로를 매개하는 효소를 예측하거나 거대 분자의 역합성 예측 정확도를 높이는 연구를 실시할 계획이다” 라고 말했다. 또한 김 교수는 “이번 연구는 2022년 KAIST 인공지능연구원에서 주최한 멜팅 팟(Melting pot) 세미나에서 저와 황성주 교수가 발제자와 토론자로 만난 인연으로 시작됐다. KAIST가 표방하는 융합이 생화학자와 전산학자의 힘을 합쳐 이끌어 낸 좋은 연구로 큰 의미를 갖는다고 생각한다”고 강조했다.

생명과학과 김태인 석박사통합과정과 김재철AI대학원 이슬 석박사통합과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘뉴 파이톨로지스트(New Phytologist)'에 출판됐다. (논문명 : READRetro: natural product biosynthesis predicting with retrieval-augmented dual-view retrosynthesis).

한편 이번 연구는 KAIST POST-AI, 한국연구재단, 과학기술정보통신부 등의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.14 조회수 5464

누구나 천연물 합성 경로 예측 가능하다

식물은 고착생활을 하면서 환경 스트레스에 대응하기 위해 진화적으로 다양하고 복잡한 천연물을 만들고 있다. 이 천연물들은 인류의 생존에도 필수적인 역할을 하고 있는데 미국식품의약국(FDA) 승인 저분자 약물의 30% 이상이 식물 천연물에 기초하고 있다는 사실이 이를 증명하고 있다. 한국 연구진이 딥러닝을 활용, 천연물의 역-생합성 경로를 예측하는 모델을 제시해 천연물 기반 의약품 대량 생산에 활용될 수 있도록 해 화제다.

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀과 김재철AI대학원 황성주 교수 연구팀의 공동연구를 통해 천연물 생합성 경로를 예측하는 딥러닝 모델을 개발하고 부산대학교 박정빈 교수 연구팀과 협업을 통해 관심있는 누구나 모델을 활용할 수 있도록 인터넷 웹사이트(readretro.net)를 구축했다고 14일 밝혔다.

천연물 활용 및 대량 생산을 위해서는 생합성 경로를 밝히는 것이 필수적이다. 하지만 복잡한 구조를 가진 많은 약용 천연물의 생합성 경로가 잘 밝혀져 있지 않아 현재는 식물로부터 직접 추출해 사용하고 있다. 생합성 경로 연구는 도전적이지만 이를 밝히고 생합성 효소를 찾을 수 있다면 천연물의 활용 가치를 증진할 수 있다.

식물 천연물 생합성 경로 연구의 첫 단계는 식물이 어떻게 물질을 합성하는지 그 경로를 역추적(역합성 경로를 제시)하는 것으로 시작된다. 공동연구팀은 딥러닝을 활용해 천연물의 역-생합성 경로를 예측하는 모델을 제시했다. 이번 연구에서 연구팀은 발전된 역합성 모델과 생화학적 직관을 결합해 성공적으로 천연물 생합성 경로 예측을 수행하는 인공지능 모델을 개발했다.

연구팀은 개발한 인공지능의 이름을 ‘역합성을 읽어내는 모델’이라는 뜻을 담아 ‘리드레트로(READRetro)’라고 명명했다. 이 모델은 천연물 역합성을 예측하는 인공지능 모델 중 최고의 성능을 보이는 것으로 확인되었고 이를 개별 연구자들이 쉽게 활용할 수 있도록 구현했다는 데 의미를 가진다.

김상규 교수는 “식물이 어떻게 복잡한 천연물을 만들 수 있게 되었는지 이해하는 기초 연구에서부터 천연물 기반 의약품을 대량으로 생산하기 위한 합성생물학 연구 등에 활용이 기대된다. 추후 합성 경로를 매개하는 효소를 예측하거나 거대 분자의 역합성 예측 정확도를 높이는 연구를 실시할 계획이다” 라고 말했다. 또한 김 교수는 “이번 연구는 2022년 KAIST 인공지능연구원에서 주최한 멜팅 팟(Melting pot) 세미나에서 저와 황성주 교수가 발제자와 토론자로 만난 인연으로 시작됐다. KAIST가 표방하는 융합이 생화학자와 전산학자의 힘을 합쳐 이끌어 낸 좋은 연구로 큰 의미를 갖는다고 생각한다”고 강조했다.

생명과학과 김태인 석박사통합과정과 김재철AI대학원 이슬 석박사통합과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘뉴 파이톨로지스트(New Phytologist)'에 출판됐다. (논문명 : READRetro: natural product biosynthesis predicting with retrieval-augmented dual-view retrosynthesis).

한편 이번 연구는 KAIST POST-AI, 한국연구재단, 과학기술정보통신부 등의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.14 조회수 5464 -

윤동기 교수, 국제액정학회 중견학술상 수상

우리 대학 화학과 윤동기 교수가 국제액정학회(ILCS (The International Liquid Crystal Society))가 수여하는 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award(LG))을 받았다고 26일 밝혔다. 시상식은 7월 24일 브라질 리우데자네이루에서 열린 29회 국제액정학회(29th International Liquid Crystal Conference)에서 개최됐다.

2008년 국제액정학회가 제정한 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)’은 액정분야에서 최초 발견이나 커다란 연구 성과를 낸 중견 과학자를 대상으로 2년마다 단 한 명에게만 수여하는 상이다. 윤동기 교수처럼 2012년 동 학회에서 젊은 과학자에게 수여하는 미치 나카타 상(Michi Nakata Prize)에 이어 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)을 동시에 받은 사례는 전 세계적으로도 윤 교수가 처음이다.

윤동기 교수는 평판 디스플레이 시장의 상당 부분을 차지하는 LCD(liquid crystal display, 액정표시장치)의 핵심 물질인 액정물질을 물리, 화학적인 관점에서 융합연구를 주도하고 있는 액정물질 전문 과학자다. 현재까지, 우리나라에서 액정 디스플레이를 많이 생산해 왔음에도 불구하고, 그 핵심 물질인 액정물질에 대한 기초연구는 해외에 비해 국내 연구의 수준이 뒤떨어진 것이 사실이므로 관련 분야의 지속적인 발전을 위해서는 관련 기초 및 융합연구가 중요하다.

산업계에서도 LCD 관련 R&D 분야는 성숙단계라고는 하지만 최근 플렉시블, 폴더블, 스트레처블 디스플레이를 비롯해 OLED 분야에서도 코팅이 가능한 다양한 기능성 박막 필름이 필요한데, 이에 배향된 액정분자체 기반의 보상 필름이 유력한 후보군으로 떠오르고 있고, 자동차용 각종 디스플레이, 증강현실용 소프트 로보틱스뿐만 아니라 차세대 통신, 안테나 분야 등에도 액정물질 기반의 핵심 연구가 필요한 상황이다.

윤 교수는 디스플레이 분야에서 가장 일반적으로 많이 연구되는 방향성만 있는 네마틱(Nematic)이라고 하는 단순한 액정 상(phase)을 비롯해 차세대 디스플레이 및 디스플레이를 넘어서는 새로운 응용 분야를 열 수 있는 판상형 액정(Smectic LC) 분야에서 두각을 나타내어‘사이언스 어드밴시스’ 등 세계적인 수준의 저널들에 150여 편의 연구 결과를 발표하고 특허 또한 30여 편을 출원 및 등록할 정도로 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

윤 교수의 액정물질 기반 나노 및 마이크로패터닝과 관련한 연구 및 최신 응용연구 성과를 통해 국제액정학회가 인정했기 때문에 윤 교수가 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award (LG))’ 수상자로 선정됐다고 관계자는 설명했다.

윤 교수는 현재 ‘초분자 액정물질 및 액정고분자 패터닝’이라는 새로운 분야를 개척 중으로, 기초과학연구뿐만 아니라 차세대 통신 분야에 대해서도 액정물질을 기반으로 융합 기술을 개발하는 연구도 함께 진행하고 있다.

2024.07.26 조회수 3884

윤동기 교수, 국제액정학회 중견학술상 수상

우리 대학 화학과 윤동기 교수가 국제액정학회(ILCS (The International Liquid Crystal Society))가 수여하는 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award(LG))을 받았다고 26일 밝혔다. 시상식은 7월 24일 브라질 리우데자네이루에서 열린 29회 국제액정학회(29th International Liquid Crystal Conference)에서 개최됐다.

2008년 국제액정학회가 제정한 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)’은 액정분야에서 최초 발견이나 커다란 연구 성과를 낸 중견 과학자를 대상으로 2년마다 단 한 명에게만 수여하는 상이다. 윤동기 교수처럼 2012년 동 학회에서 젊은 과학자에게 수여하는 미치 나카타 상(Michi Nakata Prize)에 이어 ILCS 중견학술상(Mid-Career Award)을 동시에 받은 사례는 전 세계적으로도 윤 교수가 처음이다.

윤동기 교수는 평판 디스플레이 시장의 상당 부분을 차지하는 LCD(liquid crystal display, 액정표시장치)의 핵심 물질인 액정물질을 물리, 화학적인 관점에서 융합연구를 주도하고 있는 액정물질 전문 과학자다. 현재까지, 우리나라에서 액정 디스플레이를 많이 생산해 왔음에도 불구하고, 그 핵심 물질인 액정물질에 대한 기초연구는 해외에 비해 국내 연구의 수준이 뒤떨어진 것이 사실이므로 관련 분야의 지속적인 발전을 위해서는 관련 기초 및 융합연구가 중요하다.

산업계에서도 LCD 관련 R&D 분야는 성숙단계라고는 하지만 최근 플렉시블, 폴더블, 스트레처블 디스플레이를 비롯해 OLED 분야에서도 코팅이 가능한 다양한 기능성 박막 필름이 필요한데, 이에 배향된 액정분자체 기반의 보상 필름이 유력한 후보군으로 떠오르고 있고, 자동차용 각종 디스플레이, 증강현실용 소프트 로보틱스뿐만 아니라 차세대 통신, 안테나 분야 등에도 액정물질 기반의 핵심 연구가 필요한 상황이다.

윤 교수는 디스플레이 분야에서 가장 일반적으로 많이 연구되는 방향성만 있는 네마틱(Nematic)이라고 하는 단순한 액정 상(phase)을 비롯해 차세대 디스플레이 및 디스플레이를 넘어서는 새로운 응용 분야를 열 수 있는 판상형 액정(Smectic LC) 분야에서 두각을 나타내어‘사이언스 어드밴시스’ 등 세계적인 수준의 저널들에 150여 편의 연구 결과를 발표하고 특허 또한 30여 편을 출원 및 등록할 정도로 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

윤 교수의 액정물질 기반 나노 및 마이크로패터닝과 관련한 연구 및 최신 응용연구 성과를 통해 국제액정학회가 인정했기 때문에 윤 교수가 ‘ILCS 중견학술상(Mid-Career Award (LG))’ 수상자로 선정됐다고 관계자는 설명했다.

윤 교수는 현재 ‘초분자 액정물질 및 액정고분자 패터닝’이라는 새로운 분야를 개척 중으로, 기초과학연구뿐만 아니라 차세대 통신 분야에 대해서도 액정물질을 기반으로 융합 기술을 개발하는 연구도 함께 진행하고 있다.

2024.07.26 조회수 3884 -

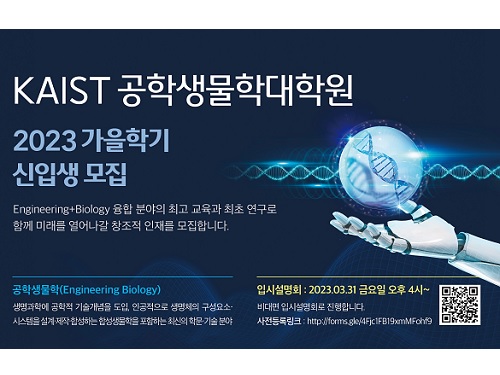

공학생물학 인재 양성 본격화

국가 필수전략기술이면서 디지털바이오 분야의 핵심이라 할 수 있는 합성생물학 분야로 알려진 공학생물학(Engineering Biology)은 생명과학에 공학적 기술개념을 도입하여 인공적으로 생명체의 구성요소·시스템을 설계·제작·합성할 수 있는 미래가 주목하는 학문·기술 분야이다.

우리 대학은 `공학생물학대학원(Graduate School of Engineering Biology)'을 설립하고 공학과 생명과학의 최신 융합 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 하겠다고 17일 밝혔다.

공학생물학은 바이오 R&D와 디지털·AI·로봇자동화 기술의 융합으로 고속·대량·저비용화를 실현하고, 기존 바이오 기술의 한계를 극복하며 환경·의약·화학·에너지 등 전방위적 산업적 활용과 막대한 시장 창출이 전망되는 분야다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 `포스트 인공지능 시대'에 미리 대비하기 위해 생명 시스템의 공학적 설계·합성을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

미국, 영국, 중국, 일본 등 주요국들은 국가 차원에서 공학생물학(합성생물학)을 전략적 육성 분야로 지정, 핵심기술을 조기 확보하고, 글로벌 기술패권 경쟁에 선제적·전략적 대응을 위해 우수 인력 양성에 집중하고 있다.

이러한 공학생물학의 미래 가능성으로 인해 고급 인력에 대한 수요가 매우 높은 반면, 관련 학과의 부재 등으로 인력 공급이 매우 부족한 수요-공급 불균형의 문제를 해소하고 관련 산업을 활성화하고자 한다. 공학생물학 전공 졸업생은 관련 학계뿐만 아니라 바이오소재, 신약개발, 질병·감염병 진단기술, 기후환경대응기술, 디지털바이오 등 다양한 산업계로 진출하여 국내 바이오산업을 선도하는 정예 공학자로 활약이 기대된다.

이를 위해 KAIST의 생명과학기술대학과 공과대학이 한국생명공학연구원(KRIBB)와 협력하여 최적의 교수진을 구성하고 기초·응용 분야를 아우르는 세계 최고의 공학생물학 교육과정과 ‘First Mover’ 연구 프로그램을 구축하겠다는 계획이다. 현재 한국생명공학연구원은 합성생물학전문연구소를 설립(`22)하고, 세 개의 산하 연구센터(합성생물학, 세포공장, 유전자교정연구센터)를 통해 공학생물학 분야 육성을 본격화하고 있다.

우리 대학 조병관 공학생물학대학원 책임교수는 "생명과학, 화학, 화학공학, 컴퓨터공학, 로봇공학을 포괄하는 융합학문을 바탕으로 기존의 한계를 극복하는 새로운 생명시스템의 구현을 목표로 하고 있다ˮ며, "이를 통해 본 대학원은 생명과학을 새로운 시각으로 바라보고 ‘First Mover’ 연구를 추구하여 학계, 산업계, 경제계에 새로운 비전을 지속적으로 제공할 것ˮ이라고 전했다.

한편, 2023년 가을학기 공학생물학대학원의 석·박사과정 온라인 원서접수는 3월 31일부터 시작된다. 입시설명회는 3월 31일(금) 오후 4시부터 온라인으로 개최된다. 사전등록링크: https://forms.gle/4Fjc1FB19xmMFohf9). 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

2023.03.17 조회수 8535

공학생물학 인재 양성 본격화

국가 필수전략기술이면서 디지털바이오 분야의 핵심이라 할 수 있는 합성생물학 분야로 알려진 공학생물학(Engineering Biology)은 생명과학에 공학적 기술개념을 도입하여 인공적으로 생명체의 구성요소·시스템을 설계·제작·합성할 수 있는 미래가 주목하는 학문·기술 분야이다.

우리 대학은 `공학생물학대학원(Graduate School of Engineering Biology)'을 설립하고 공학과 생명과학의 최신 융합 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 하겠다고 17일 밝혔다.

공학생물학은 바이오 R&D와 디지털·AI·로봇자동화 기술의 융합으로 고속·대량·저비용화를 실현하고, 기존 바이오 기술의 한계를 극복하며 환경·의약·화학·에너지 등 전방위적 산업적 활용과 막대한 시장 창출이 전망되는 분야다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 `포스트 인공지능 시대'에 미리 대비하기 위해 생명 시스템의 공학적 설계·합성을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

미국, 영국, 중국, 일본 등 주요국들은 국가 차원에서 공학생물학(합성생물학)을 전략적 육성 분야로 지정, 핵심기술을 조기 확보하고, 글로벌 기술패권 경쟁에 선제적·전략적 대응을 위해 우수 인력 양성에 집중하고 있다.

이러한 공학생물학의 미래 가능성으로 인해 고급 인력에 대한 수요가 매우 높은 반면, 관련 학과의 부재 등으로 인력 공급이 매우 부족한 수요-공급 불균형의 문제를 해소하고 관련 산업을 활성화하고자 한다. 공학생물학 전공 졸업생은 관련 학계뿐만 아니라 바이오소재, 신약개발, 질병·감염병 진단기술, 기후환경대응기술, 디지털바이오 등 다양한 산업계로 진출하여 국내 바이오산업을 선도하는 정예 공학자로 활약이 기대된다.

이를 위해 KAIST의 생명과학기술대학과 공과대학이 한국생명공학연구원(KRIBB)와 협력하여 최적의 교수진을 구성하고 기초·응용 분야를 아우르는 세계 최고의 공학생물학 교육과정과 ‘First Mover’ 연구 프로그램을 구축하겠다는 계획이다. 현재 한국생명공학연구원은 합성생물학전문연구소를 설립(`22)하고, 세 개의 산하 연구센터(합성생물학, 세포공장, 유전자교정연구센터)를 통해 공학생물학 분야 육성을 본격화하고 있다.

우리 대학 조병관 공학생물학대학원 책임교수는 "생명과학, 화학, 화학공학, 컴퓨터공학, 로봇공학을 포괄하는 융합학문을 바탕으로 기존의 한계를 극복하는 새로운 생명시스템의 구현을 목표로 하고 있다ˮ며, "이를 통해 본 대학원은 생명과학을 새로운 시각으로 바라보고 ‘First Mover’ 연구를 추구하여 학계, 산업계, 경제계에 새로운 비전을 지속적으로 제공할 것ˮ이라고 전했다.

한편, 2023년 가을학기 공학생물학대학원의 석·박사과정 온라인 원서접수는 3월 31일부터 시작된다. 입시설명회는 3월 31일(금) 오후 4시부터 온라인으로 개최된다. 사전등록링크: https://forms.gle/4Fjc1FB19xmMFohf9). 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

2023.03.17 조회수 8535 -

건설및환경공학과, 인공 물나무 연구단 개소

우리 대학 건설및환경공학과 강석태 교수 가 주도하는 '인공 물나무 연구단'이 지난달 18일 개소식 및 현판식을 개최했다. 한국과학기술한림원에서 제안하고 연구재단에서 지원하는 '2022년 국가 과학난제도전 융합연구개발사업의 과학난제 도전형 연구사업(STEAM)'에 우리 대학 최초로 선정되어 개소했다.나무가 물을 수송하는 방식을 공학적으로 모사하고 이를 바탕으로 음용 가능한 수준의 물을 생산할 수 있는 '인공 물나무'를 공학적으로 디자인해 실증하는 과제다. 건설및환경공학과 강석태 교수가 연구단을 이끌며, 유지환 건설및환경공학과 교수, 남택진 산업디자인학과 교수, 김인수 GIST 지구환경공학부 교수가 참여해 향후 6년 동안 관련 연구를 수행할 예정이다.

11월 18일 열린 개소식에는 과학난제도전협력지원단 성창모 단장, 이상엽 KAIST 연구부총장, 홍정욱 KAIST 재난과학기술연구소 소장, 인공 물나무 연구단의 공동 연구자인 GIST 김인수 교수, 남택진 KAIST 산업디자인학과 교수, 자문위원인 이정현 고려대학교 화공생명공학과 교수가 참석했다.강석태 연구단장은 "이번 연구는 태양열 등의 신재생 에너지만을 사용하는 인공 물나무를 실증하는 연구"라고 설명하며, "기후 변화로 점차 늘어나고 있는 극한 기후 지역에서 안전하고 깨끗한 물을 공급하는 것은 물론 인류의 지속 가능한 생존 및 발전에 이바지할 수 있는 연구를 위해 매진하겠다"라고 포부를 밝혔다.

2022.12.05 조회수 8520

건설및환경공학과, 인공 물나무 연구단 개소

우리 대학 건설및환경공학과 강석태 교수 가 주도하는 '인공 물나무 연구단'이 지난달 18일 개소식 및 현판식을 개최했다. 한국과학기술한림원에서 제안하고 연구재단에서 지원하는 '2022년 국가 과학난제도전 융합연구개발사업의 과학난제 도전형 연구사업(STEAM)'에 우리 대학 최초로 선정되어 개소했다.나무가 물을 수송하는 방식을 공학적으로 모사하고 이를 바탕으로 음용 가능한 수준의 물을 생산할 수 있는 '인공 물나무'를 공학적으로 디자인해 실증하는 과제다. 건설및환경공학과 강석태 교수가 연구단을 이끌며, 유지환 건설및환경공학과 교수, 남택진 산업디자인학과 교수, 김인수 GIST 지구환경공학부 교수가 참여해 향후 6년 동안 관련 연구를 수행할 예정이다.

11월 18일 열린 개소식에는 과학난제도전협력지원단 성창모 단장, 이상엽 KAIST 연구부총장, 홍정욱 KAIST 재난과학기술연구소 소장, 인공 물나무 연구단의 공동 연구자인 GIST 김인수 교수, 남택진 KAIST 산업디자인학과 교수, 자문위원인 이정현 고려대학교 화공생명공학과 교수가 참석했다.강석태 연구단장은 "이번 연구는 태양열 등의 신재생 에너지만을 사용하는 인공 물나무를 실증하는 연구"라고 설명하며, "기후 변화로 점차 늘어나고 있는 극한 기후 지역에서 안전하고 깨끗한 물을 공급하는 것은 물론 인류의 지속 가능한 생존 및 발전에 이바지할 수 있는 연구를 위해 매진하겠다"라고 포부를 밝혔다.

2022.12.05 조회수 8520 -

장호종 교수팀, 국제전자제품박람회(CES2023) 최고 혁신상 수상

우리 대학 IT융합연구소(소장 유회준) 융합센서팀 장호종 교수팀의 '인터렉티브 미러 기술'이 세계 최대 가전제품 전시회인 CES(The International Consumer Electronics Show) 2023의 스마트홈 부문에서 가장 큰 영예인 최고혁신상(Best of Innovation awards)을 수상했다. '인터렉티브 미러'는 장 교수팀이 스마트홈 전문 기업 ㈜이원오엠에스(대표 남형호)와 공동으로 연구개발한 기술로 거울과 디스플레이를 결합한 IoT (Internet of Things) 디바이스다.

스마트 홈 제어, 헬스케어 디바이스 연동, 정보 확인, 데이터 통합 관리, 뉴스·날씨 정보 확인, 음악·유튜브 감상 등 다양한 서비스를 제공하는 기술로 차세대 스마트 홈에 적용 될 혁신적인 디자인 및 선도적인 엔지니어링 기술을 인정 받았다.

또한, 레이더 센서와 광을 통한 방범과 방역 기술도 적용됐다. 레이더 센서를 활용해 침입자 유무 및 사용자의 활동량을 파악하고 인체에 무해한 LED405nm 살균할 수 있는 조명 시스템 및 별도의 음이온 발생장치를 탑재해 청결하고 쾌적한 실내 공간의 유지가 가능하게 설계됐다.

그 뿐만 아니라, AI 음성 제어 모듈을 적용하여 음성 명령으로 가정내의 조명과 전자기기들을 통합 관제 구동 할 수 있는 스마트 홈 허브를 구현했다.

장 교수는 2019년부터 최신 기술 분석 및 적용 가능 콘텐츠 현황에 대한 연구를 진행했으며, 기술 고돟하를 위한 초기 개발, 시장분석, 기술분석, 타겟 설정 등도 함께 수행했다. 장호종 교수는 "개발 된 플랫폼을 수면센서 및 환경센서 등 다양한 센서들과 결합해 유성구 1인가구 모니터링 시스템, 소방본부 특수종사자 관리시스템등과의 연계 연구를 진행할 예정으로, 인터렉티브 미러를 활용한 사회문제 해결 특화 플랫폼을 개발 하겠다" 라고 밝혔다.

2022.11.28 조회수 7829

장호종 교수팀, 국제전자제품박람회(CES2023) 최고 혁신상 수상

우리 대학 IT융합연구소(소장 유회준) 융합센서팀 장호종 교수팀의 '인터렉티브 미러 기술'이 세계 최대 가전제품 전시회인 CES(The International Consumer Electronics Show) 2023의 스마트홈 부문에서 가장 큰 영예인 최고혁신상(Best of Innovation awards)을 수상했다. '인터렉티브 미러'는 장 교수팀이 스마트홈 전문 기업 ㈜이원오엠에스(대표 남형호)와 공동으로 연구개발한 기술로 거울과 디스플레이를 결합한 IoT (Internet of Things) 디바이스다.

스마트 홈 제어, 헬스케어 디바이스 연동, 정보 확인, 데이터 통합 관리, 뉴스·날씨 정보 확인, 음악·유튜브 감상 등 다양한 서비스를 제공하는 기술로 차세대 스마트 홈에 적용 될 혁신적인 디자인 및 선도적인 엔지니어링 기술을 인정 받았다.

또한, 레이더 센서와 광을 통한 방범과 방역 기술도 적용됐다. 레이더 센서를 활용해 침입자 유무 및 사용자의 활동량을 파악하고 인체에 무해한 LED405nm 살균할 수 있는 조명 시스템 및 별도의 음이온 발생장치를 탑재해 청결하고 쾌적한 실내 공간의 유지가 가능하게 설계됐다.

그 뿐만 아니라, AI 음성 제어 모듈을 적용하여 음성 명령으로 가정내의 조명과 전자기기들을 통합 관제 구동 할 수 있는 스마트 홈 허브를 구현했다.

장 교수는 2019년부터 최신 기술 분석 및 적용 가능 콘텐츠 현황에 대한 연구를 진행했으며, 기술 고돟하를 위한 초기 개발, 시장분석, 기술분석, 타겟 설정 등도 함께 수행했다. 장호종 교수는 "개발 된 플랫폼을 수면센서 및 환경센서 등 다양한 센서들과 결합해 유성구 1인가구 모니터링 시스템, 소방본부 특수종사자 관리시스템등과의 연계 연구를 진행할 예정으로, 인터렉티브 미러를 활용한 사회문제 해결 특화 플랫폼을 개발 하겠다" 라고 밝혔다.

2022.11.28 조회수 7829 -

안철수 의원 초청 특별강연 개최

우리 대학은 2일 오후 대전 본원 의과학대학원 ‘하자 유욱준홀’에서 안철수 의원 특별강연을 개최했다. 의과학대학원과 의과학연구센터가 주관한 이날 행사는 바이오 의료산업의 미래와 의사과학자의 역할에 관해 우리나라 1세대 의사과학자인 안 의원의 전망과 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

“제가 의사과학자 출신으로 어떤 생각을 가지고 살아왔는지를 이야기해드리는 것이 진로를 고민하는 학생들에게 조금이라도 도움이 될 수 있을 것 같아 이 자리에 왔다”라고 말문을 연 안 의원은 “진로를 고민하던 당시 의사는 나 말고도 3만 명이나 있지만, 컴퓨터 백신을 만들 사람은 나 하나뿐이라는 생각으로 성공 확률에 대한 고민 없이 사회가 필요로 하는 일을 찾아갔다”라고 경험담을 공유했다.

또한, 의사과학자의 역할에 관해서는 “코로나19 환자를 위한 mRNA 백신 개발은 과학과 의학의 융합을 통해 가능했던 일인데 미국 정부는 이것을 미리 내다보고 제도를 바꾸고 규제를 없애서 백신 개발을 가속하는 방법을 찾아냈다”라고 예시를 들었다.

이어, “이곳에 있는 여러분 중에서도 바이오산업을 발전시킬 사람, 벤처를 만들어 사업에 성공하는 사람, 행정가가 되어 우리나라 경쟁력을 향상시킬 수 있는 사람이 나올 것이다”라며, “법만 아는 것이 아니라 과학과 의학을 함께 아는 사람은 법규를 미리 만들고 규제를 없애는 일에서 대체 불가능한 존재가 되어 우리나라 발전에 꼭 필요한 역할을 하게 될 것”이라고 특강에 참석한 의과학대학원 재학생들을 격려했다.

의사과학자는 의료 현장에서의 임상 경험에 과학기술 지식을 접목해 질병 치료, 의약품 및 의료기기 개발 등 다학제적 분야에서 융합연구 역량을 발휘할 수 있는 의사이자 전문 연구자를 의미한다.

2004년 설립된 우리 대학 의과학대학원은 245명의 졸업생(박사 220명, 석사 25명)을 배출했으며, 이 중 168명이 의사과학자(박사)다.

의과학대학원의 확대 발전을 위해 현재 25명인 교원 수를 26년까지 50명으로 확대하는 것이 우리 대학의 목표다. 이뿐만 아니라, 의사과학자만을 전문적으로 양성하는 과학기술의학전문대학원 설립을 제안하고 있다.

이와 함께 문지캠퍼스를 바이오 메디컬 캠퍼스로 특화하는 방안을 구상하고 있다. 첨단 동물실험동, 혁신디지털의과학원이 구축된 문지캠퍼스로 의과학대학원이 이동해 의사과학자/의사공학자를 양성하고 첨단 의료산업 진출할 수 있는 교두보를 마련하기 위한 계획이다.

이에 대해, 안 의원은 “예전에는 실험화학만 가능했지만, 요새는 수학·화학·컴퓨터 과학이 합쳐진 이론화학이 등장했다”라며, “사람이 인위적으로 만든 분야의 접점과 경계에서 성과가 나오는 시대이며 그것이 융합이다”라고 설명했다.

이어, “지금 KAIST가 가려고 하는 길이자 KAIST만 가능한 길은 새로운 융합 분야에서 다양한 시도를 하고 그것을 다른 대학들이 따라 할 수 있도록 선도하는 길이라고 믿는다”라고 의견을 밝혔다.

한편, 이날 특강에는 우리 대학 이광형 총장을 비롯해 의과학대학원 교수, 의사과학자 과정 재학생 및 졸업생 50여 명이 참석했다.

2022.09.02 조회수 9147

안철수 의원 초청 특별강연 개최

우리 대학은 2일 오후 대전 본원 의과학대학원 ‘하자 유욱준홀’에서 안철수 의원 특별강연을 개최했다. 의과학대학원과 의과학연구센터가 주관한 이날 행사는 바이오 의료산업의 미래와 의사과학자의 역할에 관해 우리나라 1세대 의사과학자인 안 의원의 전망과 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

“제가 의사과학자 출신으로 어떤 생각을 가지고 살아왔는지를 이야기해드리는 것이 진로를 고민하는 학생들에게 조금이라도 도움이 될 수 있을 것 같아 이 자리에 왔다”라고 말문을 연 안 의원은 “진로를 고민하던 당시 의사는 나 말고도 3만 명이나 있지만, 컴퓨터 백신을 만들 사람은 나 하나뿐이라는 생각으로 성공 확률에 대한 고민 없이 사회가 필요로 하는 일을 찾아갔다”라고 경험담을 공유했다.

또한, 의사과학자의 역할에 관해서는 “코로나19 환자를 위한 mRNA 백신 개발은 과학과 의학의 융합을 통해 가능했던 일인데 미국 정부는 이것을 미리 내다보고 제도를 바꾸고 규제를 없애서 백신 개발을 가속하는 방법을 찾아냈다”라고 예시를 들었다.

이어, “이곳에 있는 여러분 중에서도 바이오산업을 발전시킬 사람, 벤처를 만들어 사업에 성공하는 사람, 행정가가 되어 우리나라 경쟁력을 향상시킬 수 있는 사람이 나올 것이다”라며, “법만 아는 것이 아니라 과학과 의학을 함께 아는 사람은 법규를 미리 만들고 규제를 없애는 일에서 대체 불가능한 존재가 되어 우리나라 발전에 꼭 필요한 역할을 하게 될 것”이라고 특강에 참석한 의과학대학원 재학생들을 격려했다.

의사과학자는 의료 현장에서의 임상 경험에 과학기술 지식을 접목해 질병 치료, 의약품 및 의료기기 개발 등 다학제적 분야에서 융합연구 역량을 발휘할 수 있는 의사이자 전문 연구자를 의미한다.

2004년 설립된 우리 대학 의과학대학원은 245명의 졸업생(박사 220명, 석사 25명)을 배출했으며, 이 중 168명이 의사과학자(박사)다.

의과학대학원의 확대 발전을 위해 현재 25명인 교원 수를 26년까지 50명으로 확대하는 것이 우리 대학의 목표다. 이뿐만 아니라, 의사과학자만을 전문적으로 양성하는 과학기술의학전문대학원 설립을 제안하고 있다.

이와 함께 문지캠퍼스를 바이오 메디컬 캠퍼스로 특화하는 방안을 구상하고 있다. 첨단 동물실험동, 혁신디지털의과학원이 구축된 문지캠퍼스로 의과학대학원이 이동해 의사과학자/의사공학자를 양성하고 첨단 의료산업 진출할 수 있는 교두보를 마련하기 위한 계획이다.

이에 대해, 안 의원은 “예전에는 실험화학만 가능했지만, 요새는 수학·화학·컴퓨터 과학이 합쳐진 이론화학이 등장했다”라며, “사람이 인위적으로 만든 분야의 접점과 경계에서 성과가 나오는 시대이며 그것이 융합이다”라고 설명했다.

이어, “지금 KAIST가 가려고 하는 길이자 KAIST만 가능한 길은 새로운 융합 분야에서 다양한 시도를 하고 그것을 다른 대학들이 따라 할 수 있도록 선도하는 길이라고 믿는다”라고 의견을 밝혔다.

한편, 이날 특강에는 우리 대학 이광형 총장을 비롯해 의과학대학원 교수, 의사과학자 과정 재학생 및 졸업생 50여 명이 참석했다.

2022.09.02 조회수 9147 -

포스트인공지능시대를 준비하며 뇌인지과학과 설립

우리 대학이 ‘뇌인지과학과 (Department of Brain and Cognitive Sciences)’를 설립하고 뇌인지과학 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 수행한다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 ‘포스트 인공지능 시대’에 미리 대비하기 위해 인간의 본질을 탐구하고 인간 지성-인공지능의 상호작용을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

이광형 총장은 작년 총장 취임식에서 KAIST 미래비전 중 포스트 인공지능 시대를 대비한 인간탐구 분야를 중점 육성하기 위해 뇌인지과학과를 신설하겠다고 비전을 제시한 바 있다.

특히 우리 대학은 심리학, 언어학, 인류학, 윤리학, 사회학, 철학 등 인문학·사회과학 분야와 신경과학, 뇌공학, 인공지능 등을 함께 탐구하는 학과를 처음 설립하는 만큼 문·이과 통합 연구의 모범이 되겠다는 융합연구 지원의 강한 의지도 보였다.

교육과정과 연구 분야 역시 신경과학과 뇌인지과학을 중심으로 심리학, 언어학, 신경철학, 생물인류학, 신경미학, 윤리학, 데이터 사회학 등 인문학적인 접근과 정신의학, 신경학, 재활의학, 뇌공학, 뇌를 닮은 인공지능 등 의학 및 공학적 접근까지 아우른다. ‘인간에 대한 총체적 학문’을 추구하는 학과로 자리하고자 함이다.

정재승 뇌인지과학과 초대 학과장은 “지금은 인공지능 시대이지만, 그럴수록 앞으로 우리는 인간 지성에 대한 깊은 이해와 성찰이 필요한 시대로 나아갈 것이다. 인간의 인지와 사고, 행동을 과학적으로 탐구하고 의학적·공학적으로 응용하는 학자들과 학생들이 자유롭게 연구하는 학과로 성장시킬 것”이라고 전했다.

이어, “또한 대기업과의 협업, 스타트업 창업 지원, 병원과의 공동연구 등을 통해 뇌인지과학 산업 분야 육성에 이바지하겠다. 최근 뇌인지과학의 학문적 성숙도가 무르익어 뇌공학·뇌의학을 중심으로 디지털 헬스케어 등 다양한 제품과 서비스가 등장할 때가 됐다고 느끼기 때문”이라고 말하며 적극적인 산학협력을 강조했다.

한편, 뇌인지과학과는 2023년 봄학기 석·박사과정 대학원 입시를 오는 7월부터 진행하고 현재 신임 교원을 모집하고 있다. 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지 (https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

2022.06.17 조회수 10619

포스트인공지능시대를 준비하며 뇌인지과학과 설립

우리 대학이 ‘뇌인지과학과 (Department of Brain and Cognitive Sciences)’를 설립하고 뇌인지과학 분야에서 세계적인 연구 및 교육 혁신의 교두보 역할을 수행한다.

지금은 인공지능(AI) 기술이 빠른 속도로 발전하고 있어 인공지능 시대라 말할 수 있지만, 10년 후인 ‘포스트 인공지능 시대’에 미리 대비하기 위해 인간의 본질을 탐구하고 인간 지성-인공지능의 상호작용을 연구하는 시대를 미리 준비한다는 목적이다.

이광형 총장은 작년 총장 취임식에서 KAIST 미래비전 중 포스트 인공지능 시대를 대비한 인간탐구 분야를 중점 육성하기 위해 뇌인지과학과를 신설하겠다고 비전을 제시한 바 있다.

특히 우리 대학은 심리학, 언어학, 인류학, 윤리학, 사회학, 철학 등 인문학·사회과학 분야와 신경과학, 뇌공학, 인공지능 등을 함께 탐구하는 학과를 처음 설립하는 만큼 문·이과 통합 연구의 모범이 되겠다는 융합연구 지원의 강한 의지도 보였다.

교육과정과 연구 분야 역시 신경과학과 뇌인지과학을 중심으로 심리학, 언어학, 신경철학, 생물인류학, 신경미학, 윤리학, 데이터 사회학 등 인문학적인 접근과 정신의학, 신경학, 재활의학, 뇌공학, 뇌를 닮은 인공지능 등 의학 및 공학적 접근까지 아우른다. ‘인간에 대한 총체적 학문’을 추구하는 학과로 자리하고자 함이다.

정재승 뇌인지과학과 초대 학과장은 “지금은 인공지능 시대이지만, 그럴수록 앞으로 우리는 인간 지성에 대한 깊은 이해와 성찰이 필요한 시대로 나아갈 것이다. 인간의 인지와 사고, 행동을 과학적으로 탐구하고 의학적·공학적으로 응용하는 학자들과 학생들이 자유롭게 연구하는 학과로 성장시킬 것”이라고 전했다.

이어, “또한 대기업과의 협업, 스타트업 창업 지원, 병원과의 공동연구 등을 통해 뇌인지과학 산업 분야 육성에 이바지하겠다. 최근 뇌인지과학의 학문적 성숙도가 무르익어 뇌공학·뇌의학을 중심으로 디지털 헬스케어 등 다양한 제품과 서비스가 등장할 때가 됐다고 느끼기 때문”이라고 말하며 적극적인 산학협력을 강조했다.

한편, 뇌인지과학과는 2023년 봄학기 석·박사과정 대학원 입시를 오는 7월부터 진행하고 현재 신임 교원을 모집하고 있다. 입학 관련 자세한 사항은 홈페이지 (https://admission.kaist.ac.kr/graduate/)에서 확인할 수 있다.

2022.06.17 조회수 10619 -

2022년 KAIST 리서치데이 개최

우리 대학이 5월 31일 오전 10시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층에 있는 정근모 콘퍼런스홀에서 ‘2022년 KAIST 리서치데이(Research Day)’를 개최했다.

‘리서치데이’행사는 주요 연구성과 소개를 통해 R&D 분야의 정보교류 기회를 제공하고, 상호 협력·소통하는 연구 문화조성으로 연구자들의 응집력을 높여 융합연구를 활성화한다는 취지로 지난 2016년부터 매년 개최하는 교내 연구자들의 축제다.

올해 행사에서는 연구부문 우수교원과 대표 연구성과 10선을 뽑아 포상한다. 이와 함께 최고 연구상인 ‘연구대상’ 수상자인 김일두 교수(신소재공학부)가 ‘초고감도 플렉서블 화학센서’를 주제로 강연에 나선다.

환경 안전 및 헬스케어에 대한 관심이 높아지면서 극미량의 분자를 신속하게 검출하여 위험 신호를 알리거나, 호흡가스 분석만으로 질병을 조기 진단하는 휴대형 센서 기술의 중요성이 높아지고 있다. 본 강연에서는 초고감도 화학센서 개발 사례들을 설명하고, 특히 KAIST에서 개발된 가스센서 원천기술이 반도체·디스플레이 공장의 환경 안전 진단 및 예방에 적용되는 실용화 기술에 대해 소개할 예정이다.

김일두 교수는 질병을 조기 모니터링하는 호흡가스 센서 기술 및 정열된 나노섬유 멤브레인을 활용한 미세먼지, 항바이러스 필터 분야에서 독창적 성과를 인정받은 연구자다.

현재까지 국외 저널논문 343편, 저널 표지논문 56편, 국내외 약 230여건의 특허 취득 및 12건의 기술이전을 달성했다. 또한, 2016년 제51회 발명의날 대통령 표창 및 2019년 기자가 뽑은 올해의 과학자상을 수상한 바 있으며, 2022년 한국과학기술한림원 공학부 정회원으로 선출됐다.

이 밖에 조광현 교수(바이오및뇌공학과)와 이도창 교수(생명화학공학과)가 각각 ‘연구상’ 수상자로 선정됐으며, ‘이노베이션상’ 수상자로는 한동수 교수(전산학부)가 뽑혔다.

박범순 교수(과학기술정책대학원), 김창익 교수(전기및전자공학부)와 조현정 교수(디지털인문사회과학부) 3명은 한 팀으로 융합 연구상을 받는다.

이들 수상자의 연구에 대한 열정과 경험은 사전 비디오 촬영을 한 강연을 통해 학부생 및 석·박사 과정 학생은 물론 동료 연구자들에게 소개될 예정이며, 연구대상 수상자의 강연은 현장에서 직접 강연을 통해 전달될 예정이다.

한편, KAIST를 대표하는 R&D 연구성과 10선에는 ▲손실을 이득으로 바꾸는 폴라리톤 기반의 PT 대칭성 레이저 개발(조용훈 교수·물리학과) ▲1차원 공간위의 약한 충격파를 포함하는 리만문제 해결(강문진 교수·수리과학과) ▲코로나19 환자의 면역반응 특성 규명(신의철 교수·의과학대학원) 등이 자연과학 및 생명과학 분야의 우수 연구성과로 선정됐다.

공학 분야에서는 ▲플라즈마 제트를 이용한 유체 표면 안정화 기술 개발(최원호 교수·원자력및양자공학과)▲이벤트 카메라 기반 시각 인지 기술(윤국진 교수·기계공학과)▲신경신호 모사를 통한 인공 감각 시스템 개발(박성준 교수·바이오및뇌공학과)▲모트 전이 소재 기반 초고속, 저전력, 변이 내성 진성 난수 발생기 개발(김경민 교수·신소재공학과)▲Aline: ESG(환경, 사회, 지배구조) 기반 투자 서비스 디자인 개발(이상수 교수·산업디자인학과)▲화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발(김신현 교수·생명화학공학과)▲미분가능한 트렌지언트 광 전달 시뮬레이션 개발(김민혁 교수·전산학부) 등이 선정됐다.

우리 대학 관계자는 “이날 행사장에서는 우수 연구성과 10선이 동영상을 통해 시연, 소개될 예정”이라며“ 구성원들의 많은 참여를 위해 시상식의 전 과정은 국/영문으로 유투브 스트리밍을 통해 이원생중계할 예정”이라고 말했다. 또한, “현장 방청객들은 따로 마련된 KI빌딩 퓨전홀에서 수상자들을 축하하고, 연구내용에 대한 아이디어를 얻어갈 예정”이라고 덧붙였다.

2022.05.31 조회수 10004

2022년 KAIST 리서치데이 개최

우리 대학이 5월 31일 오전 10시부터 대전 본원 학술문화관(E9) 5층에 있는 정근모 콘퍼런스홀에서 ‘2022년 KAIST 리서치데이(Research Day)’를 개최했다.

‘리서치데이’행사는 주요 연구성과 소개를 통해 R&D 분야의 정보교류 기회를 제공하고, 상호 협력·소통하는 연구 문화조성으로 연구자들의 응집력을 높여 융합연구를 활성화한다는 취지로 지난 2016년부터 매년 개최하는 교내 연구자들의 축제다.

올해 행사에서는 연구부문 우수교원과 대표 연구성과 10선을 뽑아 포상한다. 이와 함께 최고 연구상인 ‘연구대상’ 수상자인 김일두 교수(신소재공학부)가 ‘초고감도 플렉서블 화학센서’를 주제로 강연에 나선다.

환경 안전 및 헬스케어에 대한 관심이 높아지면서 극미량의 분자를 신속하게 검출하여 위험 신호를 알리거나, 호흡가스 분석만으로 질병을 조기 진단하는 휴대형 센서 기술의 중요성이 높아지고 있다. 본 강연에서는 초고감도 화학센서 개발 사례들을 설명하고, 특히 KAIST에서 개발된 가스센서 원천기술이 반도체·디스플레이 공장의 환경 안전 진단 및 예방에 적용되는 실용화 기술에 대해 소개할 예정이다.

김일두 교수는 질병을 조기 모니터링하는 호흡가스 센서 기술 및 정열된 나노섬유 멤브레인을 활용한 미세먼지, 항바이러스 필터 분야에서 독창적 성과를 인정받은 연구자다.

현재까지 국외 저널논문 343편, 저널 표지논문 56편, 국내외 약 230여건의 특허 취득 및 12건의 기술이전을 달성했다. 또한, 2016년 제51회 발명의날 대통령 표창 및 2019년 기자가 뽑은 올해의 과학자상을 수상한 바 있으며, 2022년 한국과학기술한림원 공학부 정회원으로 선출됐다.

이 밖에 조광현 교수(바이오및뇌공학과)와 이도창 교수(생명화학공학과)가 각각 ‘연구상’ 수상자로 선정됐으며, ‘이노베이션상’ 수상자로는 한동수 교수(전산학부)가 뽑혔다.

박범순 교수(과학기술정책대학원), 김창익 교수(전기및전자공학부)와 조현정 교수(디지털인문사회과학부) 3명은 한 팀으로 융합 연구상을 받는다.

이들 수상자의 연구에 대한 열정과 경험은 사전 비디오 촬영을 한 강연을 통해 학부생 및 석·박사 과정 학생은 물론 동료 연구자들에게 소개될 예정이며, 연구대상 수상자의 강연은 현장에서 직접 강연을 통해 전달될 예정이다.

한편, KAIST를 대표하는 R&D 연구성과 10선에는 ▲손실을 이득으로 바꾸는 폴라리톤 기반의 PT 대칭성 레이저 개발(조용훈 교수·물리학과) ▲1차원 공간위의 약한 충격파를 포함하는 리만문제 해결(강문진 교수·수리과학과) ▲코로나19 환자의 면역반응 특성 규명(신의철 교수·의과학대학원) 등이 자연과학 및 생명과학 분야의 우수 연구성과로 선정됐다.

공학 분야에서는 ▲플라즈마 제트를 이용한 유체 표면 안정화 기술 개발(최원호 교수·원자력및양자공학과)▲이벤트 카메라 기반 시각 인지 기술(윤국진 교수·기계공학과)▲신경신호 모사를 통한 인공 감각 시스템 개발(박성준 교수·바이오및뇌공학과)▲모트 전이 소재 기반 초고속, 저전력, 변이 내성 진성 난수 발생기 개발(김경민 교수·신소재공학과)▲Aline: ESG(환경, 사회, 지배구조) 기반 투자 서비스 디자인 개발(이상수 교수·산업디자인학과)▲화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발(김신현 교수·생명화학공학과)▲미분가능한 트렌지언트 광 전달 시뮬레이션 개발(김민혁 교수·전산학부) 등이 선정됐다.

우리 대학 관계자는 “이날 행사장에서는 우수 연구성과 10선이 동영상을 통해 시연, 소개될 예정”이라며“ 구성원들의 많은 참여를 위해 시상식의 전 과정은 국/영문으로 유투브 스트리밍을 통해 이원생중계할 예정”이라고 말했다. 또한, “현장 방청객들은 따로 마련된 KI빌딩 퓨전홀에서 수상자들을 축하하고, 연구내용에 대한 아이디어를 얻어갈 예정”이라고 덧붙였다.

2022.05.31 조회수 10004 -

KAIST 나노융합연구소-주식회사 아이티존, 연구협력 및 전문인력교류 업무 협약서 체결

KAIST 나노융합연구소(연구소장:정희태 교수)는 26일 중부권 내 빅데이터 개발 연구중심의 기업인 아이티존(김경일 대표)과 나노융합빅데이터 수집 분석과 관련해 연구협력 및 전문 인력교류 관계를 구축하기 위하여 업무협약을 체결했다.

특히 협약서에는 빅데이터 분야에서 다양한 공동 연구와 세미나 등을 수행하며, 나노융합 빅데이터 연구의 중추적인 역할을 수행하기 위하여 상호지원 및 협력할 범위를 지속적으로 확대 운영하기로 하였다.

아이티존은 대전에서 20년간 빅데이터 등을 수집 분석하는 전문 벤쳐 기업으로사이버 공격은 범죄의 성격을 뛰어넘어 국가연구개발성과물에 막대한 손해를 끼치는 중대범죄로서 이에 대한 대비책 등에 관해 다양한 의견을 교환했다.

한편 KAIST 나노융합연구소는 인류가 직면하고 있는 전 세계적 관심사인 기후‧환경변화 문제 해결을 위해서 온실가스 감축, 지속가능한 새로운 高에너지원 개발 및 물, 화학, 생명, 데이터분석, 미세먼지 등의 기술의 고도화를 집중적으로 연구해야 한다는 소회를 밝혔다.

2022.04.27 조회수 6158

KAIST 나노융합연구소-주식회사 아이티존, 연구협력 및 전문인력교류 업무 협약서 체결

KAIST 나노융합연구소(연구소장:정희태 교수)는 26일 중부권 내 빅데이터 개발 연구중심의 기업인 아이티존(김경일 대표)과 나노융합빅데이터 수집 분석과 관련해 연구협력 및 전문 인력교류 관계를 구축하기 위하여 업무협약을 체결했다.

특히 협약서에는 빅데이터 분야에서 다양한 공동 연구와 세미나 등을 수행하며, 나노융합 빅데이터 연구의 중추적인 역할을 수행하기 위하여 상호지원 및 협력할 범위를 지속적으로 확대 운영하기로 하였다.

아이티존은 대전에서 20년간 빅데이터 등을 수집 분석하는 전문 벤쳐 기업으로사이버 공격은 범죄의 성격을 뛰어넘어 국가연구개발성과물에 막대한 손해를 끼치는 중대범죄로서 이에 대한 대비책 등에 관해 다양한 의견을 교환했다.

한편 KAIST 나노융합연구소는 인류가 직면하고 있는 전 세계적 관심사인 기후‧환경변화 문제 해결을 위해서 온실가스 감축, 지속가능한 새로운 高에너지원 개발 및 물, 화학, 생명, 데이터분석, 미세먼지 등의 기술의 고도화를 집중적으로 연구해야 한다는 소회를 밝혔다.

2022.04.27 조회수 6158 -

한국뇌연구원과 혁신적 뇌연구를 위한 업무협약 체결

우리 대학이 한국뇌연구원(서판길 원장)과 18일(월) ‘혁신적 뇌연구를 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터(센터장 이상완 교수)와 한국뇌연구원 윤종혁 그룹장(퇴행성뇌질환 연구그룹)이 협력하며 성사됐다. 양 기관은 유기적인 업무협력 체계를 구축함과 더불어 공동연구 협력 및 인재 양성을 통한 뇌연구 분야 역량 강화를 위해 한 뜻을 모았다.

이번 협약을 통해 양 기관은 혁신적 뇌연구(뇌공학, 뇌질환, 뇌영상, 데이터과학 등)와 관련 주제를 함께 발굴하여 연구하고, 최신 뇌연구 인프라를 공동 활용할 예정이다. 또한 전문인력을 교류하고 양성하는 등 다각적인 노력을 해 나갈 것을 약속했다.

18일(월) 오후 5시 우리 대학 본원 제1회의실에서 개최되는 협약식에는 이광형 KAIST 총장, 이상완 신경과학-인공지능 융합 연구센터장, 정용 헬스사이언스 연구소장, 김재경 수리과학과/IBS 수리및계산과학연구단 교수등 KAIST 관계자들과 한국뇌연구원 서판길 원장, 김형준 연구본부장, 윤종혁 그룹장, 하창만 대외협력센터장 등의 관계자가 참석했다.

이광형 KAIST 총장은 “특성화 대학과 정부출연연구기관 간 상호 긴밀한 협력 체제를 구축하게 되어 기쁘다. 우수한 뇌연구 성과를 통해 국민 삶의 질 향상, 국가 경쟁력 강화, 국제적 위상 정립에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

한국뇌연구원 서판길 원장은 “인공지능을 기반으로 한 뇌 빅데이터 분석 및 검증 플랫폼 공동 개발을 추진할 계획이다. 적극적인 연구 및 전문 인재 공유와 협업을 통해 뇌연구 고도화의 초석을 함께 다지겠다”라고 밝혔다.

2022.04.18 조회수 8919

한국뇌연구원과 혁신적 뇌연구를 위한 업무협약 체결

우리 대학이 한국뇌연구원(서판길 원장)과 18일(월) ‘혁신적 뇌연구를 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터(센터장 이상완 교수)와 한국뇌연구원 윤종혁 그룹장(퇴행성뇌질환 연구그룹)이 협력하며 성사됐다. 양 기관은 유기적인 업무협력 체계를 구축함과 더불어 공동연구 협력 및 인재 양성을 통한 뇌연구 분야 역량 강화를 위해 한 뜻을 모았다.

이번 협약을 통해 양 기관은 혁신적 뇌연구(뇌공학, 뇌질환, 뇌영상, 데이터과학 등)와 관련 주제를 함께 발굴하여 연구하고, 최신 뇌연구 인프라를 공동 활용할 예정이다. 또한 전문인력을 교류하고 양성하는 등 다각적인 노력을 해 나갈 것을 약속했다.

18일(월) 오후 5시 우리 대학 본원 제1회의실에서 개최되는 협약식에는 이광형 KAIST 총장, 이상완 신경과학-인공지능 융합 연구센터장, 정용 헬스사이언스 연구소장, 김재경 수리과학과/IBS 수리및계산과학연구단 교수등 KAIST 관계자들과 한국뇌연구원 서판길 원장, 김형준 연구본부장, 윤종혁 그룹장, 하창만 대외협력센터장 등의 관계자가 참석했다.

이광형 KAIST 총장은 “특성화 대학과 정부출연연구기관 간 상호 긴밀한 협력 체제를 구축하게 되어 기쁘다. 우수한 뇌연구 성과를 통해 국민 삶의 질 향상, 국가 경쟁력 강화, 국제적 위상 정립에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

한국뇌연구원 서판길 원장은 “인공지능을 기반으로 한 뇌 빅데이터 분석 및 검증 플랫폼 공동 개발을 추진할 계획이다. 적극적인 연구 및 전문 인재 공유와 협업을 통해 뇌연구 고도화의 초석을 함께 다지겠다”라고 밝혔다.

2022.04.18 조회수 8919