%EC%9C%B5%ED%95%A9%EA%B8%B0%EC%88%A0

-

최원호 교수, 플라즈마에 의한 수산기(OH radical) 생성원리 규명

〈 박주영 박사, 최원호 교수, 박상후 박사 〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 대기압 플라즈마에서 수산기(OH radical)가 생성되는 원리를 규명하는 데 성공했다.

박상후 박사, 박주영 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명: Origin of Hydroxyl Radicals in a Weakly Ionized Plasma-Facing Liquid).

플라즈마란 강한 전기적 힘으로 인해 기체 분자가 이온과 전자로 나누어지는 상태를 말한다. 특히 대기압 플라즈마는 대기 중에 여러 형태로 플라즈마 효과 및 2차 생성물을 방출하는 장점이 있어 살균, 정화, 탈취 등 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구 및 산업 분야에 활용되고 있다.

다양한 분야에서 시도되는 플라즈마는 물과 밀접한 관련이 있다. 물을 플라즈마로 처리한 방전수를 만들어 농업용수 및 살균수로 사용하기도 하고, 생의학 분야에서도 70%가 수분으로 구성된 인체에 활용하기 위해 플라즈마와 물의 반응에 대해 끊임없이 연구가 진행된다.

그중 수산기는 대표적인 활성 산소종으로, 물과 플라즈마의 반응에서 가장 중요한 역할을 하는 물질이다.

수산기는 산화력이 매우 커 여러 목적으로 활용이 시도되고 있으며, 박테리아 살균의 경우 기존의 살균법인 과산화수소나 오존을 사용할 때보다 수십에서 수백 배 효율이 높은 것으로 2018년 최원호 교수 연구팀에서 밝힌 바 있다.

수산기는 살균뿐 아니라, 수질 정화, 폐수 처리, 세척 등 환경 분야 및 멸균, 소독, 암세포 제거 등 의료 기술에서도 매우 높은 잠재력을 가지고 있다.

그러나 수산기는 대량으로 생성하기가 어렵고 생존 기간이 짧아 플라즈마 기술을 적극적으로 활용하는 데 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플라즈마 내에서 기존에 알려진 수산기의 생성 방식 외에 산화질소의 광분해에 의한 생성원리를 규명했다. 더불어 광분해를 촉진시켜 수산기의 생성량을 높이면서 동시에 제어하는 방법을 개발했다.

광분해 방법이란 플라즈마로 생성된 산화질소가 존재하는 물과 플라즈마에 자외선을 추가로 노출해 산화질소가 수산기로 분해되는 과정을 말한다. 연구팀이 개발한 광분해방법은 수산기의 생성 위치를 국한하지 않고, 자외선 노출 위치에 따라 제어할 수 있어 생존 기간이 짧다는 단점을 극복할 수 있다.

최원호 교수는 “이번 연구를 통해 플라즈마 기술에 대한 과학적 이해를 넓히면서 효율적인 플라즈마 기술의 제어 방법을 제시함으로써 농업, 식품, 바이오 의학 등 다양한 분야에 플라즈마 기술이 적극적으로 접목될 수 있는 기반을 마련할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라즈마 처리수(PTW)에서 pH와 과산화수소, 아질산염 비율에 따른 수산기 반응 경로

그림2. 대기압 플라즈마 사진 및 수산기 생성경로

2019.08.16 조회수 11329

최원호 교수, 플라즈마에 의한 수산기(OH radical) 생성원리 규명

〈 박주영 박사, 최원호 교수, 박상후 박사 〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 대기압 플라즈마에서 수산기(OH radical)가 생성되는 원리를 규명하는 데 성공했다.

박상후 박사, 박주영 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명: Origin of Hydroxyl Radicals in a Weakly Ionized Plasma-Facing Liquid).

플라즈마란 강한 전기적 힘으로 인해 기체 분자가 이온과 전자로 나누어지는 상태를 말한다. 특히 대기압 플라즈마는 대기 중에 여러 형태로 플라즈마 효과 및 2차 생성물을 방출하는 장점이 있어 살균, 정화, 탈취 등 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구 및 산업 분야에 활용되고 있다.

다양한 분야에서 시도되는 플라즈마는 물과 밀접한 관련이 있다. 물을 플라즈마로 처리한 방전수를 만들어 농업용수 및 살균수로 사용하기도 하고, 생의학 분야에서도 70%가 수분으로 구성된 인체에 활용하기 위해 플라즈마와 물의 반응에 대해 끊임없이 연구가 진행된다.

그중 수산기는 대표적인 활성 산소종으로, 물과 플라즈마의 반응에서 가장 중요한 역할을 하는 물질이다.

수산기는 산화력이 매우 커 여러 목적으로 활용이 시도되고 있으며, 박테리아 살균의 경우 기존의 살균법인 과산화수소나 오존을 사용할 때보다 수십에서 수백 배 효율이 높은 것으로 2018년 최원호 교수 연구팀에서 밝힌 바 있다.

수산기는 살균뿐 아니라, 수질 정화, 폐수 처리, 세척 등 환경 분야 및 멸균, 소독, 암세포 제거 등 의료 기술에서도 매우 높은 잠재력을 가지고 있다.

그러나 수산기는 대량으로 생성하기가 어렵고 생존 기간이 짧아 플라즈마 기술을 적극적으로 활용하는 데 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플라즈마 내에서 기존에 알려진 수산기의 생성 방식 외에 산화질소의 광분해에 의한 생성원리를 규명했다. 더불어 광분해를 촉진시켜 수산기의 생성량을 높이면서 동시에 제어하는 방법을 개발했다.

광분해 방법이란 플라즈마로 생성된 산화질소가 존재하는 물과 플라즈마에 자외선을 추가로 노출해 산화질소가 수산기로 분해되는 과정을 말한다. 연구팀이 개발한 광분해방법은 수산기의 생성 위치를 국한하지 않고, 자외선 노출 위치에 따라 제어할 수 있어 생존 기간이 짧다는 단점을 극복할 수 있다.

최원호 교수는 “이번 연구를 통해 플라즈마 기술에 대한 과학적 이해를 넓히면서 효율적인 플라즈마 기술의 제어 방법을 제시함으로써 농업, 식품, 바이오 의학 등 다양한 분야에 플라즈마 기술이 적극적으로 접목될 수 있는 기반을 마련할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라즈마 처리수(PTW)에서 pH와 과산화수소, 아질산염 비율에 따른 수산기 반응 경로

그림2. 대기압 플라즈마 사진 및 수산기 생성경로

2019.08.16 조회수 11329 -

윤동기 , 김형수 교수, DNA 마이크로패치 제작 기술 개발

〈 윤동기 교수, 김형수 교수, 박순모 연구원 〉

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기, 기계공학과 김형수 교수 공동 연구팀이 마이크로 크기의 DNA 2차원 마이크로패치 구조체를 제작하고 이를 제어, 응용하는 기술을 개발했다.

윤 교수 연구팀은 커피가 종이에 떨어지고 물이 마르면 동그랗게 환 모양이 생기는 이른바 ‘커피링 효과’라 불리는 현상을 DNA 수용액에 적용해 세계 최초로 DNA 기반의 마이크로패치를 제작했다.

차윤정 박사, 박순모 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 6월 7일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Microstructure arrays of DNA using topographic control)

유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 이중나선 구조와 나노미터 주기의 규칙적인 모양을 가져 소재 분야에서 일반적인 합성방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료이다. 정밀한 DNA 합성과 오리가미(Origami) 기술을 이용해 스마일 패치(smile patch) 등의 재미있는 모양을 구현해 왔지만, 재료의 가격이 높아 실제 응용에 어려움을 겪었다.

윤 교수 연구팀은 이를 극복하기 위해 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 뜨개질(knit) 혹은 아이스크림콘 모양의 기존에 없던 마이크로패치 구조체를 대면적에서 구현했다.

연구팀은 DNA가 물에 녹으면 마치 물풀과 끈적끈적해지면서 서로 적당한 힘으로 끌어당기며 일정한 방향으로 정렬하는 액정상(liquid crystal phase)을 보인다는 점에 주목했다.

액정 표시장치(LC display 혹은 LCD)에서 액정분자들이 전기장을 통해 방향성이 제어되는 것처럼 수용액 상태의 DNA 액정상이 두 기판 사이에서 문질러지며 물의 증발이 이뤄질 때 DNA 나노 구조체들이 원하는 방향으로 정렬하게 된다. 과일 잼을 식빵에 바르면 과일 알맹이(pulp)가 한 방향으로 잘 펴 발라지면서 마르는 현상과 유사하다.

연구팀은 DNA가 한 방향으로 문질러져서 마를 때 바닥에 평평한 기판 대신 일정한 모양을 갖는 수 마이크론 크기의 기둥(혹은 요철)들이 있는 기판을 사용하면 2차원의 뜨개질 모양, 아이스크림콘 모양 등 좀 더 흥미로운 들을 제작할 수 있음을 확인했다.

또한, 금 나노막대와 같은 플라즈몬 공명(plasmon resonance)을 나타내는 소재와 결합해 디스플레이 소자에 응용을 시도했다. 플라스몬 공명은 금속으로 만들어진 기판에 빛을 쪼일 때 그 표면 위에서 전자가 일정하게 진동하면서 자신의 에너지와 일치하는 빛에만 반응하는 현상으로 특정한 색만 반사하여 선명도와 표현력을 높이는 데 사용된다.

이 방식에서 가장 중요한 점은 어떤 방향으로 금 나노막대가 정렬하는지를 나타내는 배향(orientation)이다. 즉 막대들이 한 방향으로 나란히 정렬될 때 광학·전기 특성이 극대화된다. 윤 교수 연구팀은 이러한 점에 착안해 DNA 마이크로패치를 일종의 틀로 삼아 금 나노막대들을 독특한 형태로 배향하고 플라즈몬 컬러 기판을 제작하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 DNA 2차원 마이크로패치 제작 기술은 DNA를 구조재료 및 전자소재로써 활용할 수 있는 단서를 마련했을 뿐 아니라 증발 현상과 DNA 액정물질이 접목될 때 나타나는 독특한 형태의 복잡한 분자 거동 해석에 대한 단서를 제공할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “연구를 통해 밝힌 것처럼 DNA가 금 나노막대와 같은 광학 소재와 복합체를 쉽게 만들 수 있는 만큼, 자연계에 무한히 존재하는 DNA를 디스플레이 관련 분야의 신소재로서 응용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 전략과제, 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 신진연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

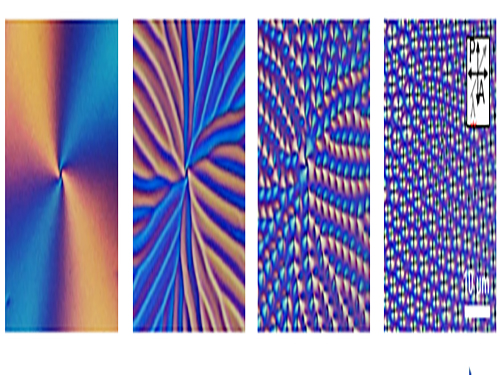

□ 그림 설명

그림1. DNA 분자 배향 모식도

그림2. DNA-금 막대 입자 복합체의 배향 양상과 나타나는 플라즈모닉 광학 현상

2019.06.18 조회수 13931

윤동기 , 김형수 교수, DNA 마이크로패치 제작 기술 개발

〈 윤동기 교수, 김형수 교수, 박순모 연구원 〉

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기, 기계공학과 김형수 교수 공동 연구팀이 마이크로 크기의 DNA 2차원 마이크로패치 구조체를 제작하고 이를 제어, 응용하는 기술을 개발했다.

윤 교수 연구팀은 커피가 종이에 떨어지고 물이 마르면 동그랗게 환 모양이 생기는 이른바 ‘커피링 효과’라 불리는 현상을 DNA 수용액에 적용해 세계 최초로 DNA 기반의 마이크로패치를 제작했다.

차윤정 박사, 박순모 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 6월 7일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Microstructure arrays of DNA using topographic control)

유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 이중나선 구조와 나노미터 주기의 규칙적인 모양을 가져 소재 분야에서 일반적인 합성방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료이다. 정밀한 DNA 합성과 오리가미(Origami) 기술을 이용해 스마일 패치(smile patch) 등의 재미있는 모양을 구현해 왔지만, 재료의 가격이 높아 실제 응용에 어려움을 겪었다.

윤 교수 연구팀은 이를 극복하기 위해 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 뜨개질(knit) 혹은 아이스크림콘 모양의 기존에 없던 마이크로패치 구조체를 대면적에서 구현했다.

연구팀은 DNA가 물에 녹으면 마치 물풀과 끈적끈적해지면서 서로 적당한 힘으로 끌어당기며 일정한 방향으로 정렬하는 액정상(liquid crystal phase)을 보인다는 점에 주목했다.

액정 표시장치(LC display 혹은 LCD)에서 액정분자들이 전기장을 통해 방향성이 제어되는 것처럼 수용액 상태의 DNA 액정상이 두 기판 사이에서 문질러지며 물의 증발이 이뤄질 때 DNA 나노 구조체들이 원하는 방향으로 정렬하게 된다. 과일 잼을 식빵에 바르면 과일 알맹이(pulp)가 한 방향으로 잘 펴 발라지면서 마르는 현상과 유사하다.

연구팀은 DNA가 한 방향으로 문질러져서 마를 때 바닥에 평평한 기판 대신 일정한 모양을 갖는 수 마이크론 크기의 기둥(혹은 요철)들이 있는 기판을 사용하면 2차원의 뜨개질 모양, 아이스크림콘 모양 등 좀 더 흥미로운 들을 제작할 수 있음을 확인했다.

또한, 금 나노막대와 같은 플라즈몬 공명(plasmon resonance)을 나타내는 소재와 결합해 디스플레이 소자에 응용을 시도했다. 플라스몬 공명은 금속으로 만들어진 기판에 빛을 쪼일 때 그 표면 위에서 전자가 일정하게 진동하면서 자신의 에너지와 일치하는 빛에만 반응하는 현상으로 특정한 색만 반사하여 선명도와 표현력을 높이는 데 사용된다.

이 방식에서 가장 중요한 점은 어떤 방향으로 금 나노막대가 정렬하는지를 나타내는 배향(orientation)이다. 즉 막대들이 한 방향으로 나란히 정렬될 때 광학·전기 특성이 극대화된다. 윤 교수 연구팀은 이러한 점에 착안해 DNA 마이크로패치를 일종의 틀로 삼아 금 나노막대들을 독특한 형태로 배향하고 플라즈몬 컬러 기판을 제작하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 DNA 2차원 마이크로패치 제작 기술은 DNA를 구조재료 및 전자소재로써 활용할 수 있는 단서를 마련했을 뿐 아니라 증발 현상과 DNA 액정물질이 접목될 때 나타나는 독특한 형태의 복잡한 분자 거동 해석에 대한 단서를 제공할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “연구를 통해 밝힌 것처럼 DNA가 금 나노막대와 같은 광학 소재와 복합체를 쉽게 만들 수 있는 만큼, 자연계에 무한히 존재하는 DNA를 디스플레이 관련 분야의 신소재로서 응용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 전략과제, 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 신진연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. DNA 분자 배향 모식도

그림2. DNA-금 막대 입자 복합체의 배향 양상과 나타나는 플라즈모닉 광학 현상

2019.06.18 조회수 13931 -

최원호 교수, 플라즈마 내 전자의 가열 원리 규명

〈 최원호 교수, 박상후 연구교수〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 약하게 이온화된 플라즈마(weakly ionized plasma)에서 전자가 가열되는 구조와 제어 원리를 규명하는데 성공했다.

플라즈마 내의 모든 반응이 전자로부터 시작된다는 점으로 볼 때 전자의 가열 원리를 규명함으로써 플라즈마를 더욱 자유롭고 다양하게 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

이는 대기압 플라즈마 내에 존재하는 자유 전자에 대한 기초 연구 자료로 기존 플라즈마의 활용 및 응용 가능성을 높이는 등 플라즈마 물리학 및 응용기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

박상후 연구교수가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’5월 14일자와 7월 5일자 온라인 판에 연달아 게재됐다. (논문명 : Electron information in single- and dual-frequency capacitive discharges at atmospheric pressure, 단일 및 이중 주파수 대기압 플라즈마의 전자 정보 / Electron heating in rf capacitive discharges at atmospheric-to-subatmospheric pressures, 대기압과 대기압보다 낮은 압력에서 라디오 주파수 플라즈마 내의 전자 가열)

물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체와 더불어 ‘물질의 네 번째 상태’라 불리는 플라즈마는 표준 온도 및 압력(25 ℃, 1 기압)의 상태에서는 자연적으로 존재하지 않으나 인위적으로 기체에 에너지를 가하면 플라즈마 상태가 된다.

학계 및 산업계는 활용 목적과 조건에 맞춰 다양한 형태의 플라즈마 발생원을 개발해 사용하고 있다. 특히 대기압 플라즈마는 응용 가능 분야가 다양하고 활용도가 높아 학술적, 산업적 활용성 측면에서 많은 관심을 받고 있다.

일반적으로 플라즈마 내의 다양한 화학적, 물리적 반응은 전자로부터 시작되기 때문에 전자의 밀도와 온도의 시공간적 변화는 아주 중요한 정보이다. 플라즈마 및 가속기 물리학 분야에서 자유 전자의 가열 여부는 과학자들의 관심을 지속적으로 받은 연구 주제이다.

그러나 대기압 조건에서는 자유 전자와 중성기체의 충돌이 빈번하기 때문에 이온화된 플라즈마 내 자유 전자의 밀도와 온도를 측정하는 데에는 한계가 있어 자유 전자의 가열 구조 및 원리를 실험적으로 규명할 수 없었다.

또한 전자 가열의 제어 방법 및 주요 요인에 대한 정보가 부족해 플라즈마의 반응성과 활용성 개선이 제한적이었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 전자-중성입자 제동복사(electron-neutral bremsstrahlung)란 기술을 이용해 플라즈마 내 자유 전자의 밀도, 온도를 정확히 진단하고 이를 2차원으로 영상화하는 기술을 개발했다.

연구팀은 개발한 진단 기술을 이용해 대기압 플라즈마에서 수 나노초(10억분의 1초) 단위로 자유 전자의 온도(에너지)를 측정해 전자가 에너지를 얻는 가열 과정의 시공간적 분포 및 근본 원리를 밝히는 데 성공했다.

0.25~1기압 압력구간에서의 전자 온도의 시공간적 분포의 변화를 실험적으로 최초로 확인해 대기압 및 대기압보다 낮은 압력에서 전자가 에너지를 얻는 가열의 기본 원리를 규명했다.

최 교수는 “이 연구 결과는 자유 전자와 중성입자의 충돌이 매우 빈번한 조건에서 발생하는 플라즈마에서의 전자 가열 원리를 학문적으로 이해하는 데 유용할 것이다”며 “이를 통해 경제적, 산업적 활용 가능한 대기압 플라즈마 발생원을 개발하고 다양하게 활용하는데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도플라즈마-농식품융합기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 측정된 파장의 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

그림2. 단일 및 이중 주파수로 구동하는 플라즈마에서 측정된 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

2018.07.26 조회수 11811

최원호 교수, 플라즈마 내 전자의 가열 원리 규명

〈 최원호 교수, 박상후 연구교수〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 약하게 이온화된 플라즈마(weakly ionized plasma)에서 전자가 가열되는 구조와 제어 원리를 규명하는데 성공했다.

플라즈마 내의 모든 반응이 전자로부터 시작된다는 점으로 볼 때 전자의 가열 원리를 규명함으로써 플라즈마를 더욱 자유롭고 다양하게 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

이는 대기압 플라즈마 내에 존재하는 자유 전자에 대한 기초 연구 자료로 기존 플라즈마의 활용 및 응용 가능성을 높이는 등 플라즈마 물리학 및 응용기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

박상후 연구교수가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’5월 14일자와 7월 5일자 온라인 판에 연달아 게재됐다. (논문명 : Electron information in single- and dual-frequency capacitive discharges at atmospheric pressure, 단일 및 이중 주파수 대기압 플라즈마의 전자 정보 / Electron heating in rf capacitive discharges at atmospheric-to-subatmospheric pressures, 대기압과 대기압보다 낮은 압력에서 라디오 주파수 플라즈마 내의 전자 가열)

물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체와 더불어 ‘물질의 네 번째 상태’라 불리는 플라즈마는 표준 온도 및 압력(25 ℃, 1 기압)의 상태에서는 자연적으로 존재하지 않으나 인위적으로 기체에 에너지를 가하면 플라즈마 상태가 된다.

학계 및 산업계는 활용 목적과 조건에 맞춰 다양한 형태의 플라즈마 발생원을 개발해 사용하고 있다. 특히 대기압 플라즈마는 응용 가능 분야가 다양하고 활용도가 높아 학술적, 산업적 활용성 측면에서 많은 관심을 받고 있다.

일반적으로 플라즈마 내의 다양한 화학적, 물리적 반응은 전자로부터 시작되기 때문에 전자의 밀도와 온도의 시공간적 변화는 아주 중요한 정보이다. 플라즈마 및 가속기 물리학 분야에서 자유 전자의 가열 여부는 과학자들의 관심을 지속적으로 받은 연구 주제이다.

그러나 대기압 조건에서는 자유 전자와 중성기체의 충돌이 빈번하기 때문에 이온화된 플라즈마 내 자유 전자의 밀도와 온도를 측정하는 데에는 한계가 있어 자유 전자의 가열 구조 및 원리를 실험적으로 규명할 수 없었다.

또한 전자 가열의 제어 방법 및 주요 요인에 대한 정보가 부족해 플라즈마의 반응성과 활용성 개선이 제한적이었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 전자-중성입자 제동복사(electron-neutral bremsstrahlung)란 기술을 이용해 플라즈마 내 자유 전자의 밀도, 온도를 정확히 진단하고 이를 2차원으로 영상화하는 기술을 개발했다.

연구팀은 개발한 진단 기술을 이용해 대기압 플라즈마에서 수 나노초(10억분의 1초) 단위로 자유 전자의 온도(에너지)를 측정해 전자가 에너지를 얻는 가열 과정의 시공간적 분포 및 근본 원리를 밝히는 데 성공했다.

0.25~1기압 압력구간에서의 전자 온도의 시공간적 분포의 변화를 실험적으로 최초로 확인해 대기압 및 대기압보다 낮은 압력에서 전자가 에너지를 얻는 가열의 기본 원리를 규명했다.

최 교수는 “이 연구 결과는 자유 전자와 중성입자의 충돌이 매우 빈번한 조건에서 발생하는 플라즈마에서의 전자 가열 원리를 학문적으로 이해하는 데 유용할 것이다”며 “이를 통해 경제적, 산업적 활용 가능한 대기압 플라즈마 발생원을 개발하고 다양하게 활용하는데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도플라즈마-농식품융합기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 측정된 파장의 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

그림2. 단일 및 이중 주파수로 구동하는 플라즈마에서 측정된 제동복사 및 전자 온도의 시공간적 변화

2018.07.26 조회수 11811 -

최원호 교수, 전기바람 발생 원리 규명

우리 대학 물리학과 최원호 교수가 전북대 문세연 교수와의 공동 연구를 통해 전기 바람(Electric wind)이라 불리는 플라즈마 내 중성기체 흐름의 주요 원리를 규명했다.

이는 플라즈마 내 존재하는 전자나 이온과 중성입자 사이의 상호작용에 대한 기초 연구로 플라즈마를 이용하는 유체 제어기술 등 플라즈마 응용 기술의 발전에 기여할 것으로 기대된다.

박상후 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

두 개의 서로 다른 입자 무리로 구성된 유체역학 문제는 수세기 동안 뉴턴을 포함한 많은 과학자들의 관심을 지속적으로 받아 온 연구주제이다.

전자나 이온과 중성입자 간의 충돌로 인한 상호작용은 지구나 금성의 대기에서도 일어나는 여러 자연현상의 기초 작용으로 흔히 알려져 있다. 플라즈마에서의 전기바람은 이 상호작용을 통해 나온 결과의 대표적인 예다.

전기바람이란 전하를 띈 전자나 이온이 가속 후 중성기체 입자와 충돌해 발생하는 중성기체의 흐름을 말한다. 선풍기 날개와 같이 기계적인 움직임 없이 공기의 움직임을 일으킬 수 있는 방법으로 기존의 팬을 대체할 수 있는 차세대 기술로 주목받고 있다.

최근에는 이와 같은 플라즈마 기술을 적용해 트럭 및 선박에서 발생하는 공기저항을 감소시켜 연료효율의 증가와 미세먼지 발생 감소, 풍력발전기 날개 표면의 유체 분리(flow separation)의 완화, 도로 터널 내 공기저항 및 미세먼지 축적 감소, 초고층 건물의 풍진동 감소와 같은 응용기술 개발이 여러 나라에서 활발히 시도되고 있다.

대기압 플라즈마 내에 전기장이 강하게 존재하는 공간에서 전자나 이온이 불균일하게 분포되면 전기바람이 발생한다. 전기바람의 주요 발생 원인은 현재까지도 명확하게 밝혀지지 않아 유체 제어와 관련한 여러 응용분야에 적용하는데 어려움이 있었다.

연구팀은 대기압 플라즈마를 이용해 전기바람 발생의 전기 유체역학적 원리를 밝히는데 성공했다. 전기 유체역학적 힘에 의한 스트리머 전파와 공간전하 이동의 효과를 정성적으로 비교하는 데 성공했다.

연구팀은 스트리머 전파는 전기바람 발생에 큰 영향을 주지 못하고 오히려 스트리머 전파 이후 발생하는 공간전하의 이동이 주요 원인임을 밝혔다. 특정 플라즈마에서는 음이온이 아닌 전자가 전기바람 발생의 핵심 요소임을 확인했다.

또한 헬륨 플라즈마에서 최고 초속 4m 속력의 전기바람이 발생했는데 이는 일반적인 태풍 속력의 4분의 1 정도이다. 이러한 결과를 통해 전기바람의 속력을 효율적으로 제어할 수 있는 기초 원리를 제공할 수 있을 것으로 보인다.

이번 연구는 하전입자와의 상호작용으로 인해 중성기체 흐름이 발생하는 원리를 실험을 통해 설명했고 정확한 분석법과 설득력을 갖췄다는 평을 받는다.

최 교수는 “이번 결과는 대기압 플라즈마와 같이 약하게 이온화된 플라즈마에서 나타나는 전자나 이온과 중성입자 사이의 상호작용을 학문적으로 이해하는데 유용한 기반이 될 것이다”며 “ 이를 통해 경제적이고 산업적 활용이 가능한 플라즈마 유체제어 분야를 확대하고 다양한 활용을 가속화하는데 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도플라즈마-농식품융합기술개발사업과 산업통상자원부의 사업화연계기술개발사업(R&BD)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 약전리 대기압 제트 플라즈마 사진

그림2. 대기압 헬륨 제트 플라즈마의 고전압 펄스 폭 및 높이에 따른 전기바람 속력의 변화

2018.02.19 조회수 14600

최원호 교수, 전기바람 발생 원리 규명

우리 대학 물리학과 최원호 교수가 전북대 문세연 교수와의 공동 연구를 통해 전기 바람(Electric wind)이라 불리는 플라즈마 내 중성기체 흐름의 주요 원리를 규명했다.

이는 플라즈마 내 존재하는 전자나 이온과 중성입자 사이의 상호작용에 대한 기초 연구로 플라즈마를 이용하는 유체 제어기술 등 플라즈마 응용 기술의 발전에 기여할 것으로 기대된다.

박상후 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 25일자 온라인 판에 게재됐다.

두 개의 서로 다른 입자 무리로 구성된 유체역학 문제는 수세기 동안 뉴턴을 포함한 많은 과학자들의 관심을 지속적으로 받아 온 연구주제이다.

전자나 이온과 중성입자 간의 충돌로 인한 상호작용은 지구나 금성의 대기에서도 일어나는 여러 자연현상의 기초 작용으로 흔히 알려져 있다. 플라즈마에서의 전기바람은 이 상호작용을 통해 나온 결과의 대표적인 예다.

전기바람이란 전하를 띈 전자나 이온이 가속 후 중성기체 입자와 충돌해 발생하는 중성기체의 흐름을 말한다. 선풍기 날개와 같이 기계적인 움직임 없이 공기의 움직임을 일으킬 수 있는 방법으로 기존의 팬을 대체할 수 있는 차세대 기술로 주목받고 있다.

최근에는 이와 같은 플라즈마 기술을 적용해 트럭 및 선박에서 발생하는 공기저항을 감소시켜 연료효율의 증가와 미세먼지 발생 감소, 풍력발전기 날개 표면의 유체 분리(flow separation)의 완화, 도로 터널 내 공기저항 및 미세먼지 축적 감소, 초고층 건물의 풍진동 감소와 같은 응용기술 개발이 여러 나라에서 활발히 시도되고 있다.

대기압 플라즈마 내에 전기장이 강하게 존재하는 공간에서 전자나 이온이 불균일하게 분포되면 전기바람이 발생한다. 전기바람의 주요 발생 원인은 현재까지도 명확하게 밝혀지지 않아 유체 제어와 관련한 여러 응용분야에 적용하는데 어려움이 있었다.

연구팀은 대기압 플라즈마를 이용해 전기바람 발생의 전기 유체역학적 원리를 밝히는데 성공했다. 전기 유체역학적 힘에 의한 스트리머 전파와 공간전하 이동의 효과를 정성적으로 비교하는 데 성공했다.

연구팀은 스트리머 전파는 전기바람 발생에 큰 영향을 주지 못하고 오히려 스트리머 전파 이후 발생하는 공간전하의 이동이 주요 원인임을 밝혔다. 특정 플라즈마에서는 음이온이 아닌 전자가 전기바람 발생의 핵심 요소임을 확인했다.

또한 헬륨 플라즈마에서 최고 초속 4m 속력의 전기바람이 발생했는데 이는 일반적인 태풍 속력의 4분의 1 정도이다. 이러한 결과를 통해 전기바람의 속력을 효율적으로 제어할 수 있는 기초 원리를 제공할 수 있을 것으로 보인다.

이번 연구는 하전입자와의 상호작용으로 인해 중성기체 흐름이 발생하는 원리를 실험을 통해 설명했고 정확한 분석법과 설득력을 갖췄다는 평을 받는다.

최 교수는 “이번 결과는 대기압 플라즈마와 같이 약하게 이온화된 플라즈마에서 나타나는 전자나 이온과 중성입자 사이의 상호작용을 학문적으로 이해하는데 유용한 기반이 될 것이다”며 “ 이를 통해 경제적이고 산업적 활용이 가능한 플라즈마 유체제어 분야를 확대하고 다양한 활용을 가속화하는데 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도플라즈마-농식품융합기술개발사업과 산업통상자원부의 사업화연계기술개발사업(R&BD)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 약전리 대기압 제트 플라즈마 사진

그림2. 대기압 헬륨 제트 플라즈마의 고전압 펄스 폭 및 높이에 따른 전기바람 속력의 변화

2018.02.19 조회수 14600 -

최원호 교수, 플라즈마로 바이오필름 제거 기술 개발

〈 박 주 영 박사과정, 최 원 호 교수, 박 상 후 박사 〉

우리 대학 물리학과 최원호 교수, 서울대 조철훈 교수 공동 연구팀이 대기압 저온 플라즈마를 통해 페트병 등 식품 보관 용기 표면에 존재하는 대장균, 박테리아 등 일명 바이오필름을 손쉽게 제거할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 플라즈마를 물에 처리해 활성화시켜 발생하는 화학반응을 이용해 바이오필름을 제거하는 방식으로 기존 기술보다 안전하고 손쉬워 다양한 용도로 사용 가능할 것으로 기대된다.

박상후 박사, 박주영 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘미국화학회 어플라이드 머티리얼즈&인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)’ 2017년도 12월 20일자에 게재됐다.

대기압 플라즈마는 대기 중에서 여러 형태로 플라즈마 및 2차 생성물을 방출할 수 있는 장점을 갖는다. 번개도 플라즈마의 일종인데 번개를 통해 공기 중 질소가 질소화합물이 돼 땅 속에 스며들어 토양을 비옥하게 만드는 것이 대표적인 사례이다.

이런 장점을 활용해 플라즈마는 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구와 산업분야에 응용되고 있으며 플라즈마의 반응성 및 활용성을 높이기 위한 연구들이 전 세계적으로 활발히 진행 중이다.

최근에는 의료기술, 식품, 농업 등 다양한 분야에 살균을 목적으로 한 활성화, 기능화 등 측면에서 대기압 플라즈마를 적용하고 있다.

그러나 대기압 플라즈마로부터 발생하는 활성종의 종류, 밀도, 역할 등은 현재까지도 명확하게 밝혀지지 않아 기술을 적용하는 데 큰 어려움이 있었다.

연구팀은 플라즈마를 물에 처리시켜 활성수로 만들어 대장균, 살모넬라, 리스테리아 등 유해한 미생물이 겹겹이 쌓여 막을 이룬 형태를 뜻하는 바이오필름을 제거하는 방법을 개발했다.

플라즈마를 처리할 때 발생하는 활성종은 수산기(하이드록시기, OH*), 오존, 과산화수소, 아질산이온, 활성산소 등이다. 연구팀은 그 중 수산기가 다른 활성종에 비해 100 배에서 1만 배 낮은 농도임에도 불구하고 산화력이 높아 바이오필름 제거에 큰 역할을 하는 것을 확인했다.

연구팀은 그 외에 발생된 오존, 과산화수소, 아질산 이온 등에 대해서도 바이오필름을 제거할 수 있는 기능이 있음을 정량적으로 증명했고 이를 통해 살균제로서 대기압 플라즈마의 역할을 규명했다.

연구팀은 향후 후속 연구를 통해 플라즈마로 수산기를 효율적으로 생산할 수 있는 기술을 개발할 예정이다.

최 교수는 2013년 플라즈마 발생이 가능한 포장재를 특허로 등록했고 지도학생 창업기업인 플라즈맵에 기술이전을 완료했다. 이번 연구를 통해 플라즈마 살균 기술의 상용화에 힘쓰는 중이다.

최 교수는 “이번 연구결과는 플라즈마 제어 기술과 플라즈마-미생물 간 물리화학적 상호작용을 이해하는데 유용한 기반이 될 것이다”며 “의학, 농업, 식품 분야에서의 플라즈마 기술의 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.플라즈마 발생이 가능한 포장재

그림2.대기압 플라즈마를 이용한 바이오필름 저감 실험 개략도

그림3.대기압 플라즈마 적용 개념도 및 핵심요소 평가 결과

그림4.스타트업 기업인 플라즈맵(Plasmapp)에서 시판중인 STERPACK 제품

2018.01.23 조회수 14852

최원호 교수, 플라즈마로 바이오필름 제거 기술 개발

〈 박 주 영 박사과정, 최 원 호 교수, 박 상 후 박사 〉

우리 대학 물리학과 최원호 교수, 서울대 조철훈 교수 공동 연구팀이 대기압 저온 플라즈마를 통해 페트병 등 식품 보관 용기 표면에 존재하는 대장균, 박테리아 등 일명 바이오필름을 손쉽게 제거할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 플라즈마를 물에 처리해 활성화시켜 발생하는 화학반응을 이용해 바이오필름을 제거하는 방식으로 기존 기술보다 안전하고 손쉬워 다양한 용도로 사용 가능할 것으로 기대된다.

박상후 박사, 박주영 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘미국화학회 어플라이드 머티리얼즈&인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)’ 2017년도 12월 20일자에 게재됐다.

대기압 플라즈마는 대기 중에서 여러 형태로 플라즈마 및 2차 생성물을 방출할 수 있는 장점을 갖는다. 번개도 플라즈마의 일종인데 번개를 통해 공기 중 질소가 질소화합물이 돼 땅 속에 스며들어 토양을 비옥하게 만드는 것이 대표적인 사례이다.

이런 장점을 활용해 플라즈마는 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구와 산업분야에 응용되고 있으며 플라즈마의 반응성 및 활용성을 높이기 위한 연구들이 전 세계적으로 활발히 진행 중이다.

최근에는 의료기술, 식품, 농업 등 다양한 분야에 살균을 목적으로 한 활성화, 기능화 등 측면에서 대기압 플라즈마를 적용하고 있다.

그러나 대기압 플라즈마로부터 발생하는 활성종의 종류, 밀도, 역할 등은 현재까지도 명확하게 밝혀지지 않아 기술을 적용하는 데 큰 어려움이 있었다.

연구팀은 플라즈마를 물에 처리시켜 활성수로 만들어 대장균, 살모넬라, 리스테리아 등 유해한 미생물이 겹겹이 쌓여 막을 이룬 형태를 뜻하는 바이오필름을 제거하는 방법을 개발했다.

플라즈마를 처리할 때 발생하는 활성종은 수산기(하이드록시기, OH*), 오존, 과산화수소, 아질산이온, 활성산소 등이다. 연구팀은 그 중 수산기가 다른 활성종에 비해 100 배에서 1만 배 낮은 농도임에도 불구하고 산화력이 높아 바이오필름 제거에 큰 역할을 하는 것을 확인했다.

연구팀은 그 외에 발생된 오존, 과산화수소, 아질산 이온 등에 대해서도 바이오필름을 제거할 수 있는 기능이 있음을 정량적으로 증명했고 이를 통해 살균제로서 대기압 플라즈마의 역할을 규명했다.

연구팀은 향후 후속 연구를 통해 플라즈마로 수산기를 효율적으로 생산할 수 있는 기술을 개발할 예정이다.

최 교수는 2013년 플라즈마 발생이 가능한 포장재를 특허로 등록했고 지도학생 창업기업인 플라즈맵에 기술이전을 완료했다. 이번 연구를 통해 플라즈마 살균 기술의 상용화에 힘쓰는 중이다.

최 교수는 “이번 연구결과는 플라즈마 제어 기술과 플라즈마-미생물 간 물리화학적 상호작용을 이해하는데 유용한 기반이 될 것이다”며 “의학, 농업, 식품 분야에서의 플라즈마 기술의 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.플라즈마 발생이 가능한 포장재

그림2.대기압 플라즈마를 이용한 바이오필름 저감 실험 개략도

그림3.대기압 플라즈마 적용 개념도 및 핵심요소 평가 결과

그림4.스타트업 기업인 플라즈맵(Plasmapp)에서 시판중인 STERPACK 제품

2018.01.23 조회수 14852 -

윤동기 교수, 액정 결함의 변이 과정 관찰에 성공

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 액정의 결함이 온도에 따라 변화하는 과정을 규명했다.

액정 결함에 관한 연구는 20세기 초반부터 약 100여 년 간 위상기하학을 연구하는 물리, 수학자들에 의해 연구됐지만 결함의 형태 전이를 세밀하게 직접적으로 관찰한 것은 이번 연구가 처음이다.

이 액정에서의 결함은 위상학적(topology)으로 우주에서 발생하는 블랙홀과 같은 위상학적 현상과 비슷한 구조를 갖기 때문에 우주의 원리를 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

김민준 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Morphogenesis of liquid crystal topological defects during the nematic-smectic A phase transition)

일반적으로 액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성을 갖고 있어 액정표시장치(LCD)나 광학 센서 등에 사용된다. 이 때 액정의 결함을 최소화하는 것이 성능 측면에서 유리한 것으로 알려져 있으나 물질 특성 상 액정의 결함은 불가피하게 발생한다.

윤 교수 연구팀은 이 결함을 단순히 없애는 데만 집중하지 않고 결함의 구조를 이해하고 형성 원리를 명확하게 규명하는 기초연구에 집중했다.

이러한 노력을 바탕으로 액정재료의 위상학적 결함이 안정적으로 발생하는 플랫폼을 구성해 온도 변화에 따른 상전이(phase transition)를 직접적으로 관찰했다.

위상학적 결함의 상전이는 2016년도 노벨물리학상의 주제이기도 할 만큼 기초과학 분야에서 중요하다. 우주 은하의 위상학적 구조적 원리도 이에 바탕하고 있어 많은 연구자들이 집중하고 있는 분야이다.

우주 은하의 위상학적 결함을 관찰하기에는 너무 범위가 크고 시간이 오래 걸린다. 하지만 윤 교수팀이 고안한 플랫폼의 위상학적 결함 구조는 광학 현미경으로 관찰이 가능한 수준의 크기이다. 또한 결함의 상전이가 일어나는 시간도 수초에서 수분 단위이기 때문에 관찰이 용이하다.

여기서 액정 재료들이 형성하는 결함 구조는 하나의 특이점(singularity)을 중심으로 방사형, 원형, 나선형 등의 형태를 갖는다. 특이점은 영화 ‘인터스텔라’에서도 나온 것처럼 우주의 블랙홀의 중심부 부분에 해당한다.

이 액정 재료는 일반적으로 딱딱한 두 유리판 사이에 모세관 현상을 통해 주입해 그 시료를 준비하게 된다. 그러나 이 과정에서 유리판처럼 단단한 기판은 표면효과 때문에 액정 물질의 움직임을 제한시키고 이는 결함의 상전이를 관찰하는 장애물이었다.

연구팀은 물 위에 기름이 떠다니는 현상을 이용해 물 위에 얇은 액정재료 막을 형성함으로써 액정 분자들의 움직임이 제한적이지 않은 환경을 조성했다.

이런 환경에서 온도를 변화시키면 그 구조체를 구성하는 분자와 분자 사이의 미세한 상호작용이 기판에 의한 표면효과보다 훨씬 크기 때문에 위상학적 결함의 상전이를 연속적, 직접적으로 관찰할 수 있다.

이 연구 방식은 온도 변화를 통해 위상학적 결함의 형성과정을 순서대로 혹은 역으로 조절할 수 있다. 따라서 전이과정을 면밀하게 관찰하면 중간 상태의 결함구조를 통해 최초의 그 결함 형태와 구성 분자들의 배열을 정확히 역추적 할 수 있다.

이는 위상학적 결함의 형성 원리를 근본적으로 이해할 수 있는 연구 수단이 될 것으로 기대된다.

윤 교수는 이번 연구에 대해 “연구에 대한 발상의 전환을 통해 남들이 보지 못한 것을 볼 수 있었다”며 “액정 결함에 대한 이번 연구 결과는 산업적 측면 뿐 아니라 기초 학문에 세계적 공헌을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 “우리나라가 액정 디스플레이 산업의 강국이지만 액정에 대한 기초연구는 세계적 수준에 비해 높지 않다”며 “이번 연구를 계기로 국내 관련 기초연구에 대한 관심을 촉발시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어사업과 신진연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물 위에 형성된 액정 결함의 냉각에 의한 위상학적 결함의 상전이 현상의 편광현미경 사진

그림 2. 액정 분자들이 모이는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도와 액정 분자들이 퍼지는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도

2017.06.01 조회수 13756

윤동기 교수, 액정 결함의 변이 과정 관찰에 성공

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 액정의 결함이 온도에 따라 변화하는 과정을 규명했다.

액정 결함에 관한 연구는 20세기 초반부터 약 100여 년 간 위상기하학을 연구하는 물리, 수학자들에 의해 연구됐지만 결함의 형태 전이를 세밀하게 직접적으로 관찰한 것은 이번 연구가 처음이다.

이 액정에서의 결함은 위상학적(topology)으로 우주에서 발생하는 블랙홀과 같은 위상학적 현상과 비슷한 구조를 갖기 때문에 우주의 원리를 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

김민준 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 5월 30일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Morphogenesis of liquid crystal topological defects during the nematic-smectic A phase transition)

일반적으로 액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성을 갖고 있어 액정표시장치(LCD)나 광학 센서 등에 사용된다. 이 때 액정의 결함을 최소화하는 것이 성능 측면에서 유리한 것으로 알려져 있으나 물질 특성 상 액정의 결함은 불가피하게 발생한다.

윤 교수 연구팀은 이 결함을 단순히 없애는 데만 집중하지 않고 결함의 구조를 이해하고 형성 원리를 명확하게 규명하는 기초연구에 집중했다.

이러한 노력을 바탕으로 액정재료의 위상학적 결함이 안정적으로 발생하는 플랫폼을 구성해 온도 변화에 따른 상전이(phase transition)를 직접적으로 관찰했다.

위상학적 결함의 상전이는 2016년도 노벨물리학상의 주제이기도 할 만큼 기초과학 분야에서 중요하다. 우주 은하의 위상학적 구조적 원리도 이에 바탕하고 있어 많은 연구자들이 집중하고 있는 분야이다.

우주 은하의 위상학적 결함을 관찰하기에는 너무 범위가 크고 시간이 오래 걸린다. 하지만 윤 교수팀이 고안한 플랫폼의 위상학적 결함 구조는 광학 현미경으로 관찰이 가능한 수준의 크기이다. 또한 결함의 상전이가 일어나는 시간도 수초에서 수분 단위이기 때문에 관찰이 용이하다.

여기서 액정 재료들이 형성하는 결함 구조는 하나의 특이점(singularity)을 중심으로 방사형, 원형, 나선형 등의 형태를 갖는다. 특이점은 영화 ‘인터스텔라’에서도 나온 것처럼 우주의 블랙홀의 중심부 부분에 해당한다.

이 액정 재료는 일반적으로 딱딱한 두 유리판 사이에 모세관 현상을 통해 주입해 그 시료를 준비하게 된다. 그러나 이 과정에서 유리판처럼 단단한 기판은 표면효과 때문에 액정 물질의 움직임을 제한시키고 이는 결함의 상전이를 관찰하는 장애물이었다.

연구팀은 물 위에 기름이 떠다니는 현상을 이용해 물 위에 얇은 액정재료 막을 형성함으로써 액정 분자들의 움직임이 제한적이지 않은 환경을 조성했다.

이런 환경에서 온도를 변화시키면 그 구조체를 구성하는 분자와 분자 사이의 미세한 상호작용이 기판에 의한 표면효과보다 훨씬 크기 때문에 위상학적 결함의 상전이를 연속적, 직접적으로 관찰할 수 있다.

이 연구 방식은 온도 변화를 통해 위상학적 결함의 형성과정을 순서대로 혹은 역으로 조절할 수 있다. 따라서 전이과정을 면밀하게 관찰하면 중간 상태의 결함구조를 통해 최초의 그 결함 형태와 구성 분자들의 배열을 정확히 역추적 할 수 있다.

이는 위상학적 결함의 형성 원리를 근본적으로 이해할 수 있는 연구 수단이 될 것으로 기대된다.

윤 교수는 이번 연구에 대해 “연구에 대한 발상의 전환을 통해 남들이 보지 못한 것을 볼 수 있었다”며 “액정 결함에 대한 이번 연구 결과는 산업적 측면 뿐 아니라 기초 학문에 세계적 공헌을 할 수 있을 것이다”고 말했다.

또한 “우리나라가 액정 디스플레이 산업의 강국이지만 액정에 대한 기초연구는 세계적 수준에 비해 높지 않다”며 “이번 연구를 계기로 국내 관련 기초연구에 대한 관심을 촉발시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어사업과 신진연구지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물 위에 형성된 액정 결함의 냉각에 의한 위상학적 결함의 상전이 현상의 편광현미경 사진

그림 2. 액정 분자들이 모이는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도와 액정 분자들이 퍼지는 위상학적 결함의 편광현미경 이미지와 그에 대한 모식도

2017.06.01 조회수 13756 -

윤동기 교수, 금속에 버금가는 정렬도 갖는 액정 개발

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 유동적으로 움직이는 액정 재료들을 금속과 같이 단단한 결정처럼 움직이지 않게 만드는 3차원 나노패터닝 기술을 개발했다.

이 기술은 수십 나노미터 수준의 제한된 공간에서 액정 분자들의 자기조립(self-assembly) 현상을 유도해 이뤄진다. 이는 승강기 안에 적은 수의 사람들이 있다가 많은 사람이 탑승하면서 빽빽하게 자리를 차지하는 현상과 비슷하다.

김한임 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 사이언스의 자매지인 ‘사이언스 어드밴스(Science advances)’ 2월 10일자 온라인 판에 게재됐다. 이번 연구는 향후 유기 분자 기반의 나노재료를 활용하는 기술에 다양하게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응 속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성 등으로 인해 액정표시장치(LCD), 광학 센서 등에 이용되는 대표적인 유기 소재이다.

그러나 액정 재료는 물풀과 같이 유동적으로 흐르기 때문에 구조의 제어가 어렵고 안정적이지 않아 활용 범위가 제한됐다.

연구팀은 문제 해결을 위해 액정 재료가 들어 있는 수십 나노미터크기의 2차원의 한정된 공간을 위아래 옆, 사방에서 눌러주는 시스템을 개발했다.

게스트(guest) 역할의 액정물질과 상호작용하는 호스트(host) 물질을 3차원적 나선형의 나노구조체로 제작함으로써 효과적으로 게스트 액정물질을 제어하는데 성공했다.

이렇게 공간 자체를 줄이게 되면 유동적으로 흐르는 액정 물질조차 마치 고체처럼 단단해지는 효과가 발생한다.

기존 연구가 단순히 2차원의 고정된 공간을 한정적으로 이용했다면 이번 연구는 고정된 공간을 인위적으로 조절함으로써 그동안 존재하지 않던 좁은 공간을 3차원적으로 구현한 것이다.

이 기술을 이용하면 냉각이나 건조 등의 추가 공정 없이도 유기액정재료를 금속 결정상에 버금가는 배열로 3차원 공간에 균일하게 제어할 수 있다.

이를 통해 새로운 개념의 액정 기반 3차원 나노패터닝 기법을 개발할 수 있고, 전기 및 자기장에 민감하게 반응하는 액정 소재의 고유 성질과 융합하면 고효율의 광전자 소자 개발에 기여할 수 있다.

또한 현재 디스플레이 및 반도체에 사용되는 단순한 선과 면 형태의 2차원 패터닝을 탈피해 고차원 구조 중 가장 구현이 어렵다는 나선 형태도 쉽게 제조가 가능하다. 이를 통해 향후 카이랄 센서, 차광소재, 분리막 등 광범위한 분야에 응용할 수 있다.

연구팀은 이번 연구에 대해 “유동적인 액정소재의 배향, 배열 정보를 3차원 공간에 완벽하게 제어하는 데 성공했다”며 “액정 물질 뿐 아니라 다양한 유기 분자로 구성된 나노 구조체를 한정된 공간과 재료의 상호작용을 이용해 손쉽게 제어할 수 있는 기술이다”고 말했다.

윤 교수는 “이번에 개발한 원천기술을 이용하면 현재 사용되는 2차원적 광식각 공정(Photolithography)에 비해 10배 이상 제작 과정을 간소화시킬 수 있다”며 “현재 기술로 구현이 어려웠던 복잡한 구조를 최초로 만듦으로써 반도체, LCD 등 관련 분야에서 신 성장 동력을 창출할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부, 교육부와 더불어 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어 사업과 글로벌연구네트워크 지원사업의 일환으로 수행됐다.

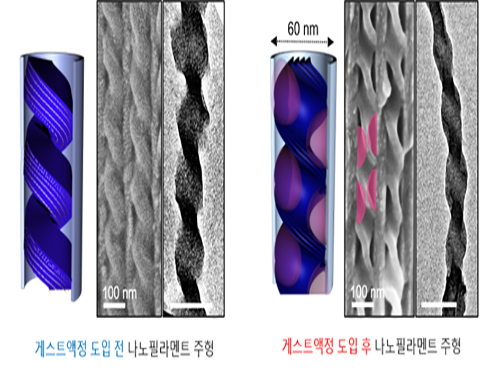

□ 그림 설명

그림1. 게스트 액정 도입 전 후 사진 및 모식도

그림2. 결정화된 액정구조체 형성 원리 모식도

2017.02.14 조회수 12491

윤동기 교수, 금속에 버금가는 정렬도 갖는 액정 개발

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 유동적으로 움직이는 액정 재료들을 금속과 같이 단단한 결정처럼 움직이지 않게 만드는 3차원 나노패터닝 기술을 개발했다.

이 기술은 수십 나노미터 수준의 제한된 공간에서 액정 분자들의 자기조립(self-assembly) 현상을 유도해 이뤄진다. 이는 승강기 안에 적은 수의 사람들이 있다가 많은 사람이 탑승하면서 빽빽하게 자리를 차지하는 현상과 비슷하다.

김한임 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 사이언스의 자매지인 ‘사이언스 어드밴스(Science advances)’ 2월 10일자 온라인 판에 게재됐다. 이번 연구는 향후 유기 분자 기반의 나노재료를 활용하는 기술에 다양하게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

액정 재료는 손쉬운 배향 제어, 빠른 반응 속도, 이방적(anisotropic)인 광학 특성 등으로 인해 액정표시장치(LCD), 광학 센서 등에 이용되는 대표적인 유기 소재이다.

그러나 액정 재료는 물풀과 같이 유동적으로 흐르기 때문에 구조의 제어가 어렵고 안정적이지 않아 활용 범위가 제한됐다.

연구팀은 문제 해결을 위해 액정 재료가 들어 있는 수십 나노미터크기의 2차원의 한정된 공간을 위아래 옆, 사방에서 눌러주는 시스템을 개발했다.

게스트(guest) 역할의 액정물질과 상호작용하는 호스트(host) 물질을 3차원적 나선형의 나노구조체로 제작함으로써 효과적으로 게스트 액정물질을 제어하는데 성공했다.

이렇게 공간 자체를 줄이게 되면 유동적으로 흐르는 액정 물질조차 마치 고체처럼 단단해지는 효과가 발생한다.

기존 연구가 단순히 2차원의 고정된 공간을 한정적으로 이용했다면 이번 연구는 고정된 공간을 인위적으로 조절함으로써 그동안 존재하지 않던 좁은 공간을 3차원적으로 구현한 것이다.

이 기술을 이용하면 냉각이나 건조 등의 추가 공정 없이도 유기액정재료를 금속 결정상에 버금가는 배열로 3차원 공간에 균일하게 제어할 수 있다.

이를 통해 새로운 개념의 액정 기반 3차원 나노패터닝 기법을 개발할 수 있고, 전기 및 자기장에 민감하게 반응하는 액정 소재의 고유 성질과 융합하면 고효율의 광전자 소자 개발에 기여할 수 있다.

또한 현재 디스플레이 및 반도체에 사용되는 단순한 선과 면 형태의 2차원 패터닝을 탈피해 고차원 구조 중 가장 구현이 어렵다는 나선 형태도 쉽게 제조가 가능하다. 이를 통해 향후 카이랄 센서, 차광소재, 분리막 등 광범위한 분야에 응용할 수 있다.

연구팀은 이번 연구에 대해 “유동적인 액정소재의 배향, 배열 정보를 3차원 공간에 완벽하게 제어하는 데 성공했다”며 “액정 물질 뿐 아니라 다양한 유기 분자로 구성된 나노 구조체를 한정된 공간과 재료의 상호작용을 이용해 손쉽게 제어할 수 있는 기술이다”고 말했다.

윤 교수는 “이번에 개발한 원천기술을 이용하면 현재 사용되는 2차원적 광식각 공정(Photolithography)에 비해 10배 이상 제작 과정을 간소화시킬 수 있다”며 “현재 기술로 구현이 어려웠던 복잡한 구조를 최초로 만듦으로써 반도체, LCD 등 관련 분야에서 신 성장 동력을 창출할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부, 교육부와 더불어 한국연구재단이 추진하는 미래유망융합기술파이오니어 사업과 글로벌연구네트워크 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게스트 액정 도입 전 후 사진 및 모식도

그림2. 결정화된 액정구조체 형성 원리 모식도

2017.02.14 조회수 12491 -

박용근 교수, 성능 수천배 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 성능이 2천 배 이상 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술을 개발했다.

이번 연구를 통해 기존 무 안경 홀로그래픽 기술의 큰 문제점이었던 제한적인 영상 크기와 시야각을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

유현승 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 광학 분야 국제 학술지인 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 1월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

공상과학 영화에 자주 등장하는 3차원 홀로그램은 대중에게 친숙한 기술이지만, 영화 속 홀로그램은 컴퓨터 그래픽 효과로 만들어낸 것이다. 실제 기술로 구현하기에는 한계가 많기 때문이다.

이 때문에 디스플레이 산업계는 2차원 영상 두 개로 착시 효과를 활용하는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)에 집중하고 있다. 이 기술들은 3차원 이미지 대신 두 개의 서로 다른 2차원 이미지를 눈에 투사하는 방식을 채택한다.

3D안경 등 특수 장비 없이도 볼 수 있는 3차원 홀로그램을 만들기 위해선 공간광파면 조절기(빛이 퍼져나가는 방향을 정밀하게 조절할 수 있는 광학제어장치)를 이용해 빛의 방향을 변경해야 한다.

그러나 이와 같은 공간광파면 조절기를 3차원 디스플레이로 사용하지 못하는 가장 큰 걸림돌은 픽셀의 개수이다. 최근 각광받는 고해상도 모니터의 많은 픽셀 개수조차도 2차원 이미지에만 적합할 뿐 3차원 이미지를 만들기에는 정보량이 매우 부족하다.

이 때문에 기존의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기 1센티미터, 시청 가능 각도 3도 이내 수준으로서 실용성과는 거리가 멀다.

연구팀은 문제 해결을 위해 공간광파면 조절기만 사용하는 대신 간유리를 추가적으로 활용해 빛을 무작위로 산란시켰다. 무작위로 산란된 빛은 여러 방향으로 퍼지기 때문에 넓은 각도에서 시청 가능하고 영상 크기도 확대된다.

하지만 무작위한 패턴을 갖기 때문에 특별한 제어 없이는 3차원 이미지를 볼 수 없다. 연구팀은 빛의 결맞음(파동이 간섭 현상을 보이는 성질) 정도에 대한 수학적인 상관관계를 활용해 빛을 적절히 제어해 문제를 해결했다.

연구팀은 실험을 통해 가로, 세로, 높이 2센티미터 영역에 약 35도의 시청각을 갖는 3차원 이미지를 제작하는 데 성공했다. 이는 기존의 공간대역폭보다 약 2천 600배 이상 향상된 결과이다.

연구팀의 홀로그래픽 디스플레이는 기존의 공간광파면 조절기에 간유리를 추가하는 것만으로 제작이 가능해 일반적인 디스플레이 장치와 결합해 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

1저자인 유현승 학생은 “물체의 인식을 방해한다고 여겨진 빛의 산란을 적절히 이용해 기존 3차원 디스플레이보다 향상된 이미지를 만들 수 있음을 선보였다”며 “특수 안경 없이 볼 수 있는 실용적인 디스플레이의 기반이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 시간역행반사 창의연구단 사업과 미래유망융합기술파이오니어사업의 지원을 받아 수행됐다.

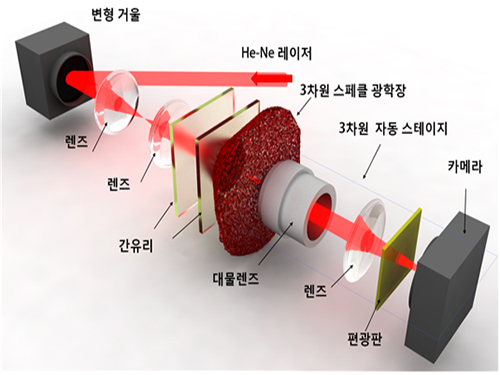

□ 그림 설명

그림1. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 모식도

그림2. 2 cm × 2 cm × 2 cm 영역에 만들어진 3차원 이미지

그림3. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 원리

2017.01.24 조회수 14424

박용근 교수, 성능 수천배 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 성능이 2천 배 이상 향상된 3차원 홀로그래픽 디스플레이 기술을 개발했다.

이번 연구를 통해 기존 무 안경 홀로그래픽 기술의 큰 문제점이었던 제한적인 영상 크기와 시야각을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

유현승 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 광학 분야 국제 학술지인 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 1월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

공상과학 영화에 자주 등장하는 3차원 홀로그램은 대중에게 친숙한 기술이지만, 영화 속 홀로그램은 컴퓨터 그래픽 효과로 만들어낸 것이다. 실제 기술로 구현하기에는 한계가 많기 때문이다.

이 때문에 디스플레이 산업계는 2차원 영상 두 개로 착시 효과를 활용하는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)에 집중하고 있다. 이 기술들은 3차원 이미지 대신 두 개의 서로 다른 2차원 이미지를 눈에 투사하는 방식을 채택한다.

3D안경 등 특수 장비 없이도 볼 수 있는 3차원 홀로그램을 만들기 위해선 공간광파면 조절기(빛이 퍼져나가는 방향을 정밀하게 조절할 수 있는 광학제어장치)를 이용해 빛의 방향을 변경해야 한다.

그러나 이와 같은 공간광파면 조절기를 3차원 디스플레이로 사용하지 못하는 가장 큰 걸림돌은 픽셀의 개수이다. 최근 각광받는 고해상도 모니터의 많은 픽셀 개수조차도 2차원 이미지에만 적합할 뿐 3차원 이미지를 만들기에는 정보량이 매우 부족하다.

이 때문에 기존의 기술로 만들 수 있는 3차원 영상은 크기 1센티미터, 시청 가능 각도 3도 이내 수준으로서 실용성과는 거리가 멀다.

연구팀은 문제 해결을 위해 공간광파면 조절기만 사용하는 대신 간유리를 추가적으로 활용해 빛을 무작위로 산란시켰다. 무작위로 산란된 빛은 여러 방향으로 퍼지기 때문에 넓은 각도에서 시청 가능하고 영상 크기도 확대된다.

하지만 무작위한 패턴을 갖기 때문에 특별한 제어 없이는 3차원 이미지를 볼 수 없다. 연구팀은 빛의 결맞음(파동이 간섭 현상을 보이는 성질) 정도에 대한 수학적인 상관관계를 활용해 빛을 적절히 제어해 문제를 해결했다.

연구팀은 실험을 통해 가로, 세로, 높이 2센티미터 영역에 약 35도의 시청각을 갖는 3차원 이미지를 제작하는 데 성공했다. 이는 기존의 공간대역폭보다 약 2천 600배 이상 향상된 결과이다.

연구팀의 홀로그래픽 디스플레이는 기존의 공간광파면 조절기에 간유리를 추가하는 것만으로 제작이 가능해 일반적인 디스플레이 장치와 결합해 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

1저자인 유현승 학생은 “물체의 인식을 방해한다고 여겨진 빛의 산란을 적절히 이용해 기존 3차원 디스플레이보다 향상된 이미지를 만들 수 있음을 선보였다”며 “특수 안경 없이 볼 수 있는 실용적인 디스플레이의 기반이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 시간역행반사 창의연구단 사업과 미래유망융합기술파이오니어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 모식도

그림2. 2 cm × 2 cm × 2 cm 영역에 만들어진 3차원 이미지

그림3. 3차원 홀로그래픽 디스플레이의 원리

2017.01.24 조회수 14424 -

김대영 교수, EU와 글로벌 IoT 농식품 생태계 구축을 위한 공동 연구

우리 대학 전산학부 김대영 교수 연구팀과 유럽연합(EU)이 사물인터넷(IoT) 개방형 표준 및 아키텍쳐를 통한 글로벌 농식품 비즈니스 통합 에코시스템 개발 공동연구(The Internet of Food & Farm 2020, IoF2020)를 시작한다.

EU IoF2020 프로젝트는 스마트 팜과 농식품 서비스 분야에 첨단 ICT 융합기술을 활용하여 효율적이면서도 안전하고 건강한 먹거리를 보장하는 글로벌 생태계 조성을 목표로 한다.

유럽 연합이 4년간 3,000만 유로를 지원하는 등 총 3,500만 유로가 투자되는 이번 공동연구는 대학, 연구소, 기업 등 16개국 71개 기관이 참여하는 대형 프로젝트다. 한국에서는 유일하게 KAIST가 참여한다.

연구팀은 자체 개발한 국제 표준 사물인터넷 오픈소스 플랫폼인 올리옷(Oliot)을 활용한 스마트 팜과 푸드 서비스 생태계 테스트베드를 국내 농식품 비즈니스 전반에 구축하고 유럽의 테스트베드와 연동한다. 이들 생태계로부터 수집한 글로벌 빅데이터 분석을 위한 딥러닝 등 최신 인공지능 기술을 개발하여 궁극적으로 사물인터넷 플랫폼과 인공지능 기술이 통합된 시스템을 정부, 기관, 기업, 농민들이 활용할 수 있도록 공개할 예정이다.

IoF2020 프로젝트를 통해 개발되는 기술은 스마트팜 및 농식품 서비스 시장에 직접 투입하여 국내 농식품 산업에 활용될 수 있으며, 갈수록 높아지는 농식품 안전에 대한 요구를 만족시킬 수 있을 것으로 전망된다.

또한 핵심 기술인 올리옷(Oliot) 플랫폼은 농식품 분야 뿐 만 아니라, 스마트 시티, 스마트 팩토리, 헬스케어, 커넥티드 자동차등 다양한 산업에 활용될 것으로 기대된다.

IoF2020 프로젝트 코디네이터인 조지 비어스(George Beers)는 "IoF2020이 농장에서 소비자 식탁으로까지의 유통방식에 패러다임 변화를 가져올 것이며, 푸드 서비스 분야에서의 경쟁력과 우수성을 강화하는 데 기여할 것이라고 믿는다”라고 말했다.

KAIST 김대영 교수(전산학부, 오토아이디랩스(Auto-ID Labs) KAIST 센터장)는 “이미 국내에서 사물인터넷 국제표준 기술 적용을 시작했으며, 이번 프로젝트를 통해 유럽뿐 아니라 중국, 일본, 대만 등 아시아 국가와 남미 국가와도 글로벌 농식품 비즈니스 생태계 통합을 위한 노력이 진행 중이다”라고 밝혔다.

KAIST는 지난 2005년부터 전 세계 6개 대학(MIT(미국), 케임브리지대(영국), 취리히공대(스위스), 푸단대(중국), 게이오대(일본))과 함께 세계 최초로 사물인터넷의 개념을 소개한 ‛오토아이디랩스(Auto-ID Labs)' 국제공동연구소를 운영하며 사물인터넷 생태계 구축을 위한 선행 표준기술을 연구하고 있다.

2017.01.17 조회수 13811

김대영 교수, EU와 글로벌 IoT 농식품 생태계 구축을 위한 공동 연구

우리 대학 전산학부 김대영 교수 연구팀과 유럽연합(EU)이 사물인터넷(IoT) 개방형 표준 및 아키텍쳐를 통한 글로벌 농식품 비즈니스 통합 에코시스템 개발 공동연구(The Internet of Food & Farm 2020, IoF2020)를 시작한다.

EU IoF2020 프로젝트는 스마트 팜과 농식품 서비스 분야에 첨단 ICT 융합기술을 활용하여 효율적이면서도 안전하고 건강한 먹거리를 보장하는 글로벌 생태계 조성을 목표로 한다.

유럽 연합이 4년간 3,000만 유로를 지원하는 등 총 3,500만 유로가 투자되는 이번 공동연구는 대학, 연구소, 기업 등 16개국 71개 기관이 참여하는 대형 프로젝트다. 한국에서는 유일하게 KAIST가 참여한다.

연구팀은 자체 개발한 국제 표준 사물인터넷 오픈소스 플랫폼인 올리옷(Oliot)을 활용한 스마트 팜과 푸드 서비스 생태계 테스트베드를 국내 농식품 비즈니스 전반에 구축하고 유럽의 테스트베드와 연동한다. 이들 생태계로부터 수집한 글로벌 빅데이터 분석을 위한 딥러닝 등 최신 인공지능 기술을 개발하여 궁극적으로 사물인터넷 플랫폼과 인공지능 기술이 통합된 시스템을 정부, 기관, 기업, 농민들이 활용할 수 있도록 공개할 예정이다.

IoF2020 프로젝트를 통해 개발되는 기술은 스마트팜 및 농식품 서비스 시장에 직접 투입하여 국내 농식품 산업에 활용될 수 있으며, 갈수록 높아지는 농식품 안전에 대한 요구를 만족시킬 수 있을 것으로 전망된다.

또한 핵심 기술인 올리옷(Oliot) 플랫폼은 농식품 분야 뿐 만 아니라, 스마트 시티, 스마트 팩토리, 헬스케어, 커넥티드 자동차등 다양한 산업에 활용될 것으로 기대된다.

IoF2020 프로젝트 코디네이터인 조지 비어스(George Beers)는 "IoF2020이 농장에서 소비자 식탁으로까지의 유통방식에 패러다임 변화를 가져올 것이며, 푸드 서비스 분야에서의 경쟁력과 우수성을 강화하는 데 기여할 것이라고 믿는다”라고 말했다.

KAIST 김대영 교수(전산학부, 오토아이디랩스(Auto-ID Labs) KAIST 센터장)는 “이미 국내에서 사물인터넷 국제표준 기술 적용을 시작했으며, 이번 프로젝트를 통해 유럽뿐 아니라 중국, 일본, 대만 등 아시아 국가와 남미 국가와도 글로벌 농식품 비즈니스 생태계 통합을 위한 노력이 진행 중이다”라고 밝혔다.

KAIST는 지난 2005년부터 전 세계 6개 대학(MIT(미국), 케임브리지대(영국), 취리히공대(스위스), 푸단대(중국), 게이오대(일본))과 함께 세계 최초로 사물인터넷의 개념을 소개한 ‛오토아이디랩스(Auto-ID Labs)' 국제공동연구소를 운영하며 사물인터넷 생태계 구축을 위한 선행 표준기술을 연구하고 있다.

2017.01.17 조회수 13811 -

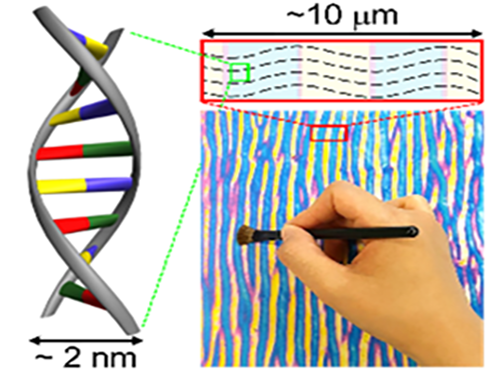

윤동기 교수, 붓으로 DNA의 모양을 조절하는 기술 개발

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 일상생활에서 흔히 쓰이는 화장용 붓을 이용해 일정한 지그재그 형태를 갖는 DNA 기반의 나노 구조체 제작 기술을 개발했다.

차윤정 박사과정 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 재료분야 저명 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’ 11월 15일자 온라인 판에 게재됐고 액정(liquid crystal) 분야 핫 토픽으로 선정됐다.

기존에도 DNA를 빌딩블록으로 사용해 다양한 나노 구조체를 만드는 기술은 많이 존재했다. 그러나 이 방식은 복잡한 설계과정이 필요하고 특히 염기서열이 조절된 값비싼 DNA를 이용해야 하는 단점이 있다.

연구팀은 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 지그재그 형태의 나노 구조체를 구현했다.

연구팀은 화장품 가게에서 구매한 화장용 붓으로 연어에서 추출한 DNA를 물감처럼 이용해 그림 그리듯 기판에 한 방향으로 문질렀다. 수 센티미터 크기의 붓을 이용해 지름이 약 2 나노미터인 DNA 분자들을 붓질 방향으로 나란히 정렬시켰다.

얇게 퍼진 진한 상태의 DNA 필름이 공기 중에 노출돼 건조되며 이 때 기판의 바닥에서 잡아주는 힘 때문에 팽창력이 작용한다. 이 팽창력은 DNA의 탄성력과 상호작용해 일렬로 향하던 DNA의 분자에 파도모양의 기복이 생기면서 일정한 지그재그 패턴이 형성된다.

형성된 DNA 지그재그 패턴은 생물체에서 추출한 저렴한 DNA를 사용했기 때문에 그 내부정보(sequence)까지는 조절되지 않았지만, DNA 물질의 구조적 정교함은 변하지 않아 아주 일정한 구조체가 된다.

이렇게 정밀하게 구조가 조절된 DNA 막 위에 다른 물질을 바르면 DNA 구조에 따라 정밀하게 그 물질이 정렬하기 때문에 다양한 분야에 이용 가능하다.

예를 들어 액정 디스플레이에 사용되는 다른 액정을 정렬시킬 수 있고 금속 입자, 반도체 물질 역시 정렬이 가능하다. 이러한 기능을 통해 새로운 개념의 광전자 소자로의 응용에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수는 “DNA 뿐 아니라 자연계에 존재하는 단백질, 근육 세포, 뼈의 구성물질 등 다양한 생체 물질을 광전자 분야에 사용할 수 있다는 점에서 큰 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 나노소재 원천기술개발사업 및 미래유망융합기술 파이오니아 사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 규칙적인 DNA 지그재그 구조체의 이미지와 내부 분자의 배향을 설명하는 모식도

그림2. 정렬되지 않던 DNA(좌)가 붓질 및 건조시킨 후 정렬된 과정(우)

그림3. 마이크로 채널 기판을 이용한 DNA 지그재그 구조체의 제어

그림4. DNA 지그재그 구조체 표면 위에 형성된 액정 물질의 배향제어 모식도 및 편광 현미경 이미지

2016.12.01 조회수 12873

윤동기 교수, 붓으로 DNA의 모양을 조절하는 기술 개발

우리 대학 나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 일상생활에서 흔히 쓰이는 화장용 붓을 이용해 일정한 지그재그 형태를 갖는 DNA 기반의 나노 구조체 제작 기술을 개발했다.

차윤정 박사과정 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 재료분야 저명 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’ 11월 15일자 온라인 판에 게재됐고 액정(liquid crystal) 분야 핫 토픽으로 선정됐다.

기존에도 DNA를 빌딩블록으로 사용해 다양한 나노 구조체를 만드는 기술은 많이 존재했다. 그러나 이 방식은 복잡한 설계과정이 필요하고 특히 염기서열이 조절된 값비싼 DNA를 이용해야 하는 단점이 있다.

연구팀은 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 지그재그 형태의 나노 구조체를 구현했다.

연구팀은 화장품 가게에서 구매한 화장용 붓으로 연어에서 추출한 DNA를 물감처럼 이용해 그림 그리듯 기판에 한 방향으로 문질렀다. 수 센티미터 크기의 붓을 이용해 지름이 약 2 나노미터인 DNA 분자들을 붓질 방향으로 나란히 정렬시켰다.

얇게 퍼진 진한 상태의 DNA 필름이 공기 중에 노출돼 건조되며 이 때 기판의 바닥에서 잡아주는 힘 때문에 팽창력이 작용한다. 이 팽창력은 DNA의 탄성력과 상호작용해 일렬로 향하던 DNA의 분자에 파도모양의 기복이 생기면서 일정한 지그재그 패턴이 형성된다.

형성된 DNA 지그재그 패턴은 생물체에서 추출한 저렴한 DNA를 사용했기 때문에 그 내부정보(sequence)까지는 조절되지 않았지만, DNA 물질의 구조적 정교함은 변하지 않아 아주 일정한 구조체가 된다.

이렇게 정밀하게 구조가 조절된 DNA 막 위에 다른 물질을 바르면 DNA 구조에 따라 정밀하게 그 물질이 정렬하기 때문에 다양한 분야에 이용 가능하다.

예를 들어 액정 디스플레이에 사용되는 다른 액정을 정렬시킬 수 있고 금속 입자, 반도체 물질 역시 정렬이 가능하다. 이러한 기능을 통해 새로운 개념의 광전자 소자로의 응용에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수는 “DNA 뿐 아니라 자연계에 존재하는 단백질, 근육 세포, 뼈의 구성물질 등 다양한 생체 물질을 광전자 분야에 사용할 수 있다는 점에서 큰 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 나노소재 원천기술개발사업 및 미래유망융합기술 파이오니아 사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 규칙적인 DNA 지그재그 구조체의 이미지와 내부 분자의 배향을 설명하는 모식도

그림2. 정렬되지 않던 DNA(좌)가 붓질 및 건조시킨 후 정렬된 과정(우)

그림3. 마이크로 채널 기판을 이용한 DNA 지그재그 구조체의 제어

그림4. DNA 지그재그 구조체 표면 위에 형성된 액정 물질의 배향제어 모식도 및 편광 현미경 이미지

2016.12.01 조회수 12873 -

세계연구대학총장포럼 개최 … 연구 대학의 새 미래 모색

4차 산업혁명 도래에 따른 연구대학의 새로운 역할과 발전을 모색하기 위해 전 세계 연구대학 총장들이 서울에 모인다.

우리대학은 4월 11-12일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 ‘세계연구대학총장포럼 (2016 International Presidential Forum on Global Research Universities)’을 연다.

이번 포럼에는 전 세계 65개 대학 120여 명의 총장‧부총장급 인사가 참여한다. 졸업생들이 2000여 개의 벤처기업을 창업해 이스라엘을 창업국가로 만드는 데 기여한 테크니온 공대, 프랑스 국방부 지원 하에 최고의 기술 관료를 양성하는 에꼴 폴리테크니크, 현장 중심의 산학협력 교육모델로 관심을 받고 있는 캐나다 워털루 대학 등이 참여한다.

대륙별로는 유럽 28개 대학, 아시아 20개 대학, 아메리카 8개 대학, 아프리카 3개 대학, 오세아니아 3개 대학이며, 국내에서도 3개 대학이 참여한다.

이번 회의는 지난 대회에 비해 총장의 참여자 수가 23명에서 36명으로 증가하고 유럽 대학의 참여가 두드러지는데, 이는 대학의 국제적 인지도가 상승한 것 때문이라고 KAIST는 분석하고 있다.

한국에서는 대구경북과학기술원, 광주과학기술원, 포스텍 등 연구대학의 총장과 함께 KT 융합기술원장, 현대자동차 중앙연구소장 등 기업체 관계자들도 참석한다.

올해로 7회째를 맞이하는 이번 포럼은‘대학의 사회적 책임과 글로벌 협력을 통한 교육 혁신’을 주제로 이틀 간 열린다.

모두 5개의 세션으로 나눠 진행되는 이번 포럼에서는 △ KAIST 공학교육 혁신 방향 △ 산학연 협력 전략 △ 세계 대학이 당면한 도전과 과제 △ 지속 발전 가능한 글로벌 협력관계 △ 세계 대학의 혁신 발전 방향 등이 논의될 전망이다.

12일 본회의에는 차기 한국과학기술단체총연합회장으로 내정된 김명자 전 환경부장관과 최양희 미래창조과학부 장관이 참여해 축사를 한다.

이어 첫 기조연설자로 나선 페레츠 라비(Peretz Lavie) 테크니온 공대 총장은 ‘혁신과 창업 생태계 육성을 위한 제언’을 주제로 이스라엘이 창업국가로 성공한 배경을 소개한다.

그는 △ 사업 위험성이 높아 민간분야가 꺼리는 분야에 이스라엘 정부가 적극 지원하는 창업 생태계 구축 △ 위험이 크지만 수익이 높은 연구에 대한 전폭적인 지원 △ 학제 간 협력과 기술이전에 대한 제도적 지원 등이 이스라엘을 창업국가로 이끈 요인이라는 점을 설명할 예정이다.

이어 자크 비오(Jacque Biot) 에꼴 폴리테크니크 총장이 ‘4차 산업시대 연구대학의 새로운 역할’을 주제로 4차 산업혁명에 대응하기 위해서는 대학부터 4.0이 되어야 한다는 점을 역설할 예정이다.

그는 인터넷 사용이 체화된 Z세대의 개성을 최대한 끌어올리고, 과학적 지식을 바탕으로 융합적 문제해결 능력을 갖춘 인재로 키우기 위해 대학조직이 선제적으로 변화돼야 한다는 점을 강조할 예정이다.

※ Z세대 : 1995년 이후 출생해 디지털 기술에 능숙해 이를 소비활동에 적극 활용하는 세대

이번 포럼은 전 세계 대학들이 공학교육의 혁신전략을 세우고 학생창업과 기업가정신 교육에 모든 역량을 모으고 있는 시점에서 열려 전 세계 연구대학의 교육과 연구 방향에 새로운 길을 제시할 것으로 기대된다.

강성모 KAIST 총장은 “4차 산업혁명 도래에 따른 연구대학의 사명은 융합형 인재 양성”이라며 “KAIST는 학습자 중심의 교육을 통해 학생 스스로 문제를 찾아 정의하고 그 해결책을 제시하는 융합형 인재를 양성하고 있다”라고 말했다.

이어 “이번 포럼은 세계 유수대학과 기관들이 모여 연구대학의 새로운 미래를 모색하는 자리로 산업계 ‧ 정부 ‧ 대학의 협력모델이 무엇인지를 찾는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다. 끝.

포럼 상세정보는 누리집(https://forum.kaist.ac.kr)에서 확인 할 수 있다. 끝.

2016.03.31 조회수 9159

세계연구대학총장포럼 개최 … 연구 대학의 새 미래 모색

4차 산업혁명 도래에 따른 연구대학의 새로운 역할과 발전을 모색하기 위해 전 세계 연구대학 총장들이 서울에 모인다.

우리대학은 4월 11-12일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 ‘세계연구대학총장포럼 (2016 International Presidential Forum on Global Research Universities)’을 연다.

이번 포럼에는 전 세계 65개 대학 120여 명의 총장‧부총장급 인사가 참여한다. 졸업생들이 2000여 개의 벤처기업을 창업해 이스라엘을 창업국가로 만드는 데 기여한 테크니온 공대, 프랑스 국방부 지원 하에 최고의 기술 관료를 양성하는 에꼴 폴리테크니크, 현장 중심의 산학협력 교육모델로 관심을 받고 있는 캐나다 워털루 대학 등이 참여한다.

대륙별로는 유럽 28개 대학, 아시아 20개 대학, 아메리카 8개 대학, 아프리카 3개 대학, 오세아니아 3개 대학이며, 국내에서도 3개 대학이 참여한다.

이번 회의는 지난 대회에 비해 총장의 참여자 수가 23명에서 36명으로 증가하고 유럽 대학의 참여가 두드러지는데, 이는 대학의 국제적 인지도가 상승한 것 때문이라고 KAIST는 분석하고 있다.

한국에서는 대구경북과학기술원, 광주과학기술원, 포스텍 등 연구대학의 총장과 함께 KT 융합기술원장, 현대자동차 중앙연구소장 등 기업체 관계자들도 참석한다.

올해로 7회째를 맞이하는 이번 포럼은‘대학의 사회적 책임과 글로벌 협력을 통한 교육 혁신’을 주제로 이틀 간 열린다.

모두 5개의 세션으로 나눠 진행되는 이번 포럼에서는 △ KAIST 공학교육 혁신 방향 △ 산학연 협력 전략 △ 세계 대학이 당면한 도전과 과제 △ 지속 발전 가능한 글로벌 협력관계 △ 세계 대학의 혁신 발전 방향 등이 논의될 전망이다.

12일 본회의에는 차기 한국과학기술단체총연합회장으로 내정된 김명자 전 환경부장관과 최양희 미래창조과학부 장관이 참여해 축사를 한다.

이어 첫 기조연설자로 나선 페레츠 라비(Peretz Lavie) 테크니온 공대 총장은 ‘혁신과 창업 생태계 육성을 위한 제언’을 주제로 이스라엘이 창업국가로 성공한 배경을 소개한다.

그는 △ 사업 위험성이 높아 민간분야가 꺼리는 분야에 이스라엘 정부가 적극 지원하는 창업 생태계 구축 △ 위험이 크지만 수익이 높은 연구에 대한 전폭적인 지원 △ 학제 간 협력과 기술이전에 대한 제도적 지원 등이 이스라엘을 창업국가로 이끈 요인이라는 점을 설명할 예정이다.

이어 자크 비오(Jacque Biot) 에꼴 폴리테크니크 총장이 ‘4차 산업시대 연구대학의 새로운 역할’을 주제로 4차 산업혁명에 대응하기 위해서는 대학부터 4.0이 되어야 한다는 점을 역설할 예정이다.

그는 인터넷 사용이 체화된 Z세대의 개성을 최대한 끌어올리고, 과학적 지식을 바탕으로 융합적 문제해결 능력을 갖춘 인재로 키우기 위해 대학조직이 선제적으로 변화돼야 한다는 점을 강조할 예정이다.

※ Z세대 : 1995년 이후 출생해 디지털 기술에 능숙해 이를 소비활동에 적극 활용하는 세대

이번 포럼은 전 세계 대학들이 공학교육의 혁신전략을 세우고 학생창업과 기업가정신 교육에 모든 역량을 모으고 있는 시점에서 열려 전 세계 연구대학의 교육과 연구 방향에 새로운 길을 제시할 것으로 기대된다.

강성모 KAIST 총장은 “4차 산업혁명 도래에 따른 연구대학의 사명은 융합형 인재 양성”이라며 “KAIST는 학습자 중심의 교육을 통해 학생 스스로 문제를 찾아 정의하고 그 해결책을 제시하는 융합형 인재를 양성하고 있다”라고 말했다.

이어 “이번 포럼은 세계 유수대학과 기관들이 모여 연구대학의 새로운 미래를 모색하는 자리로 산업계 ‧ 정부 ‧ 대학의 협력모델이 무엇인지를 찾는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다. 끝.

포럼 상세정보는 누리집(https://forum.kaist.ac.kr)에서 확인 할 수 있다. 끝.

2016.03.31 조회수 9159 -

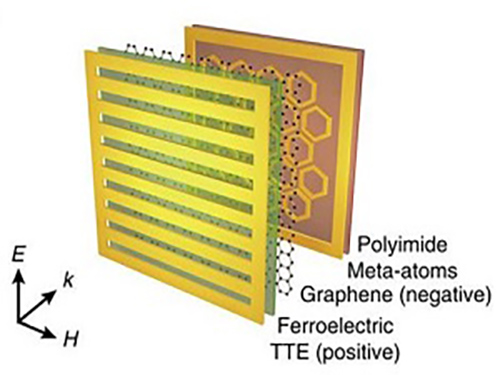

기억 및 논리 연산 가능한 메타물질 개발

〈 민 범 기 교수 〉

우리 대학 기계공학과 민범기 교수 연구팀이 메타물질의 광학적 특성을 기억할 수 있는 메모리 메타물질과 이를 응용한 논리연산 메타물질을 개발했다.

이번 연구결과는 과학전문지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 27일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Graphene-ferroelectric metadevices for nonvolatile memory and reconfigurable logic-gate operation)

메타물질은 자연에서 발견되지 않은 특이한 광학적 성질을 얻기 위해 인위적으로 설계된 물질이다. 이는 빛의 파장보다 훨씬 짧은 구조물로 구성됐으며 고해상도 렌즈 및 투명망토 등에 응용 가능해 활발한 연구가 이뤄지고 있다.

메타물질의 변조된 광학적 특성을 유지시키기 위해선 외부의 지속적 자극이 공급돼야 하는데 이는 많은 전력 소모의 원인이 된다. 이 단점을 극복하기 위해 외부 자극 제거 후에도 변조된 특성이 유지 가능한 메모리 메타물질이라는 개념이 대두됐다.

메모리 메타물질은 변화된 광학적 특성을 기억한다는 장점을 갖는다. 하지만 기존에 보고된 메모리 메타물질은 고온에서만 기억되거나 부피가 큰 광학적 장치에 의해서만 동작 가능해 현실적 응용에 한계를 보였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 메타물질에 그래핀과 강유전체 고분자를 접목시켰다. 연구팀이 사용한 강유전체 고분자는 탄소를 중심으로 불소, 수소가 결합한 분자로 외부 전압의 극성에 따라 회전할 수 있다.

이 강유전체 고분자는 상온에서도 안정적으로 변화 상태를 유지할 수 있고, 그래핀과 접촉돼 메모리 성능을 개선하고 초박형으로 제작 가능하다. 또한 다중 상태의 기억이 가능하고 빛의 편광 상태도 기억할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 메모리 메타물질의 원리를 응용해 논리 연산이 가능한 논리연산 메타물질 또한 개발했다. 이 논리연산 메타물질은 단일 입력에 의해서만 변조 가능했던 기존 메타물질의 단점을 해결했다.

그래핀을 두 개의 강유전체 층과 샌드위치 구조를 가진 메타물질을 제작해 두 전기적 입력의 논리 연산 결과가 광학적 특성으로 출력되게 만들었다. 이를 통해 다중 입력에 의한 조절이 가능해져 메타 물질의 특성을 다양하게 변화시키고 조절할 수 있는 방법론을 제시했다.

민 교수는 “메모리 메타물질을 통해 저전력으로 구동 가능한 초박형 광학 소자에 응용 가능할 것으로 전망한다”고 말했다.

기계공학과 김우영, 김튼튼 박사, 김현돈 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 국가그린나노기술개발사업, 미래유망융합기술 파이오니어사업, 세계적수준의 연구센터(WCI) 사업, 미래창조과학부 글로벌프론티어 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메모리 메타물질의 구조도

그림2. 강유전체에 의해 그래핀에 비휘발적 도핑이 되는 모식도

그림3. 투과도의 다중상태 (00, 01, 10, 11)의 메모리 특성 (본 논문의 대표도)

2016.02.24 조회수 11513

기억 및 논리 연산 가능한 메타물질 개발

〈 민 범 기 교수 〉

우리 대학 기계공학과 민범기 교수 연구팀이 메타물질의 광학적 특성을 기억할 수 있는 메모리 메타물질과 이를 응용한 논리연산 메타물질을 개발했다.

이번 연구결과는 과학전문지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 27일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Graphene-ferroelectric metadevices for nonvolatile memory and reconfigurable logic-gate operation)

메타물질은 자연에서 발견되지 않은 특이한 광학적 성질을 얻기 위해 인위적으로 설계된 물질이다. 이는 빛의 파장보다 훨씬 짧은 구조물로 구성됐으며 고해상도 렌즈 및 투명망토 등에 응용 가능해 활발한 연구가 이뤄지고 있다.

메타물질의 변조된 광학적 특성을 유지시키기 위해선 외부의 지속적 자극이 공급돼야 하는데 이는 많은 전력 소모의 원인이 된다. 이 단점을 극복하기 위해 외부 자극 제거 후에도 변조된 특성이 유지 가능한 메모리 메타물질이라는 개념이 대두됐다.

메모리 메타물질은 변화된 광학적 특성을 기억한다는 장점을 갖는다. 하지만 기존에 보고된 메모리 메타물질은 고온에서만 기억되거나 부피가 큰 광학적 장치에 의해서만 동작 가능해 현실적 응용에 한계를 보였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 메타물질에 그래핀과 강유전체 고분자를 접목시켰다. 연구팀이 사용한 강유전체 고분자는 탄소를 중심으로 불소, 수소가 결합한 분자로 외부 전압의 극성에 따라 회전할 수 있다.

이 강유전체 고분자는 상온에서도 안정적으로 변화 상태를 유지할 수 있고, 그래핀과 접촉돼 메모리 성능을 개선하고 초박형으로 제작 가능하다. 또한 다중 상태의 기억이 가능하고 빛의 편광 상태도 기억할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 메모리 메타물질의 원리를 응용해 논리 연산이 가능한 논리연산 메타물질 또한 개발했다. 이 논리연산 메타물질은 단일 입력에 의해서만 변조 가능했던 기존 메타물질의 단점을 해결했다.

그래핀을 두 개의 강유전체 층과 샌드위치 구조를 가진 메타물질을 제작해 두 전기적 입력의 논리 연산 결과가 광학적 특성으로 출력되게 만들었다. 이를 통해 다중 입력에 의한 조절이 가능해져 메타 물질의 특성을 다양하게 변화시키고 조절할 수 있는 방법론을 제시했다.

민 교수는 “메모리 메타물질을 통해 저전력으로 구동 가능한 초박형 광학 소자에 응용 가능할 것으로 전망한다”고 말했다.

기계공학과 김우영, 김튼튼 박사, 김현돈 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 국가그린나노기술개발사업, 미래유망융합기술 파이오니어사업, 세계적수준의 연구센터(WCI) 사업, 미래창조과학부 글로벌프론티어 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메모리 메타물질의 구조도

그림2. 강유전체에 의해 그래핀에 비휘발적 도핑이 되는 모식도

그림3. 투과도의 다중상태 (00, 01, 10, 11)의 메모리 특성 (본 논문의 대표도)

2016.02.24 조회수 11513