-

세상에 없던 아이디어, KAIST가 현실로, 자석으로 양자컴퓨팅 기술 구현

세상에 없는 기술을 제안하라는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업으로 시작된 ‘자석으로 양자컴퓨팅 기술을 개발한다’는 아이디어가 현실로 실현되었다. KAIST와 국제공동 연구진은 ‘자기 성질을 가진 물질(자성체)’을 활용해 양자컴퓨팅의 핵심 기술을 세계 최초로 실증하는데 성공했다.

우리 대학 물리학과 김갑진 교수 연구팀이 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab.), 일리노이대 어바나-샴페인(Univ. of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)와 공동연구를 통해, ‘광자-마그논 하이브리드 칩’을 개발해 자성체에서 다중 펄스 간섭 현상을 실시간으로 구현하는 데 세계 최초로 성공했다.

쉽게 설명하면, 연구팀은 ‘빛’과 ‘자석 내부의 진동(마그논)’이 함께 작동하는 특수한 칩을 개발하여 멀리 떨어진 자석 사이에서 신호(위상 정보)를 전송하고, 여러 개의 신호가 서로 간섭하는 현상을 실시간으로 관측하고 조절하는 데 성공한 것이다.

이는 자석이 양자 연산의 핵심 부품으로 활용될 수 있다는 것을 보여준 세계 최초의 실험으로, 자성체 기반 양자컴퓨팅 플랫폼 개발의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

자석의 N극과 S극은 원자 내부에 존재하는 전자의 스핀(spin)에서 나오게 되는데, 여러 원자가 모였을 때 나타나는 스핀들의 집단적인 진동 상태를 마그논(magnon)이라고 한다.

마그논은 특히, 정보를 한쪽으로만 전달하는 비상호성(nonreciprocity) 특성을 가질 수 있어, 양자 노이즈 차단을 통한 소형 양자 칩 개발에 응용될 수 있고, 광 및 마이크로파와 동시에 결합할 수 있어 양자 정보를 수십 km 거리로 전송하는 양자 통신 소자로도 응용이 가능하다.

또한, 특수한 자석 물질인 반강자성체(antiferromagnet)를 이용하면 양자컴퓨터의 작동 주파수를 훨씬 빠른 속도, THz(테라헤르츠) 대역으로 높여서 현재 양자컴퓨터 하드웨어 한계를 뛰어넘는, 복잡한 냉각 장비 없이도 상온에서 작동하는 양자컴퓨터의 개발이 가능할 수 있다.

그러나, 마그논을 기반으로 한 양자컴퓨팅과 통신 시스템 전반의 구현에 필요한 이 모든 기술을 실현하기 위해서는 마그논 위상 정보, 즉 마그논의 파동이 언제부터 시작되고 움직이는지에 대한 정보를 실시간으로 전송 및 측정하고, 그것을 제어하는 기술이 필수적이었다.

김갑진 교수 연구팀은 작은 자석 구슬인 이트륨 철 가넷(Yttrium Iron Garnet, YIG) 2개를 12 mm 간격으로 배치하고, 그 사이에 구글, IBM 등의 양자컴퓨터에서 사용되는 회로인 초전도 공진기를 설치하여 한쪽 자석에 신호(펄스)를 넣어서 다른 자석까지 정보가 잘 전달되는지를 측정하였다.

그 결과, 수 나노초(ns) 길이의 아주 짧은 하나의 펄스부터 최대 네 개의 마이크로파 펄스를 입력하였을 때 그로 인해 생기는 자석 내부의 진동(마그논)이 초전도 회로를 통해 멀리 있는 다른 자석까지 손실 없이 전달되는 것을 확인하였고, 여러 펄스 사이에 간섭을 일으켰을 때 각각의 위상 정보를 유지하며 신호가 예측대로 보강 또는 상쇄되는 것(결맞음 간섭 현상)을 실시간 도메인에서 관측하는 데 성공했다.

나아가 연구팀은 여러 펄스(신호)의 주파수와 이들 간의 시간 간격을 조절하여 자석 안에 생기는 마그논의 간섭 패턴을 임의로 제어할 수 있음을 입증함으로써, 전기 신호 입력을 통해 마그논의 양자 상태(위상 정보)를 자유롭게 제어할 가능성을 처음으로 입증하였다.

이번 연구는 양자 정보 처리 분야에서 필수적인 여러 개의 신호(다중 펄스)를 활용한 양자 게이트 연산이 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템*에서도 구현될 수 있음을 보여주었다. 이 결과는 자성체 기반 양자 소자가 실질적으로 양자컴퓨팅에 활용될 수 있는 가능성을 열어준다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

* 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템: 자성체의 마그논과 초전도 회로를 결합해, 서로의 장점을 살린 새로운 양자 연산 시스템

김갑진 교수는“이번 연구는‘세상에 없는 기술을 제안하라’는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업에‘자석으로 양자컴퓨터를 개발할 수 있을까?’라는 다소 엉뚱하지만 모험적인 아이디어를 제안하며 시작되었다”며

“그 여정 자체가 매우 흥미로웠으며, 특히 이번 연구 결과는 양자 스핀트로닉스(quantum spintronics)라는 새로운 연구 분야의 가능성을 열었을 뿐만 아니라, 고효율 양자정보 처리 장치 개발을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”라고 말했다.

물리학과 송무준 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)의 이 리(Yi Li) 박사, 발렌틴 노보사드(Valentine Novosad) 박사, 일리노이 주립대학교(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)의 악셀 호프만(Axel Hoffmann) 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 네이처 출판 그룹이 출간하는 국제 학술지 ‘엔피제이 스핀트로닉스(npj spintronics)’와 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 1일, 4월 17일에 연이어 출판되었다.

※ 논문명 1: Single-shot magnon interference in a magnon-superconducting-resonator hybrid circuit, Nat. Commun. 16, 3649 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58482-2

※ 논문명 2: Single-shot electrical detection of short-wavelength magnon pulse transmission in a magnonic ultra-thin-film waveguide, npj Spintronics 3, 12 (2025),

DOI: https://doi.org/10.1038/s44306-025-00072-5

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점연구사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구, 선도연구센터, 양자정보과학인적기반 조성사업 및 미국 에너지부의 지원을 받아 수행됐다.

세상에 없던 아이디어, KAIST가 현실로, 자석으로 양자컴퓨팅 기술 구현

세상에 없는 기술을 제안하라는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업으로 시작된 ‘자석으로 양자컴퓨팅 기술을 개발한다’는 아이디어가 현실로 실현되었다. KAIST와 국제공동 연구진은 ‘자기 성질을 가진 물질(자성체)’을 활용해 양자컴퓨팅의 핵심 기술을 세계 최초로 실증하는데 성공했다.

우리 대학 물리학과 김갑진 교수 연구팀이 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab.), 일리노이대 어바나-샴페인(Univ. of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)와 공동연구를 통해, ‘광자-마그논 하이브리드 칩’을 개발해 자성체에서 다중 펄스 간섭 현상을 실시간으로 구현하는 데 세계 최초로 성공했다.

쉽게 설명하면, 연구팀은 ‘빛’과 ‘자석 내부의 진동(마그논)’이 함께 작동하는 특수한 칩을 개발하여 멀리 떨어진 자석 사이에서 신호(위상 정보)를 전송하고, 여러 개의 신호가 서로 간섭하는 현상을 실시간으로 관측하고 조절하는 데 성공한 것이다.

이는 자석이 양자 연산의 핵심 부품으로 활용될 수 있다는 것을 보여준 세계 최초의 실험으로, 자성체 기반 양자컴퓨팅 플랫폼 개발의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

자석의 N극과 S극은 원자 내부에 존재하는 전자의 스핀(spin)에서 나오게 되는데, 여러 원자가 모였을 때 나타나는 스핀들의 집단적인 진동 상태를 마그논(magnon)이라고 한다.

마그논은 특히, 정보를 한쪽으로만 전달하는 비상호성(nonreciprocity) 특성을 가질 수 있어, 양자 노이즈 차단을 통한 소형 양자 칩 개발에 응용될 수 있고, 광 및 마이크로파와 동시에 결합할 수 있어 양자 정보를 수십 km 거리로 전송하는 양자 통신 소자로도 응용이 가능하다.

또한, 특수한 자석 물질인 반강자성체(antiferromagnet)를 이용하면 양자컴퓨터의 작동 주파수를 훨씬 빠른 속도, THz(테라헤르츠) 대역으로 높여서 현재 양자컴퓨터 하드웨어 한계를 뛰어넘는, 복잡한 냉각 장비 없이도 상온에서 작동하는 양자컴퓨터의 개발이 가능할 수 있다.

그러나, 마그논을 기반으로 한 양자컴퓨팅과 통신 시스템 전반의 구현에 필요한 이 모든 기술을 실현하기 위해서는 마그논 위상 정보, 즉 마그논의 파동이 언제부터 시작되고 움직이는지에 대한 정보를 실시간으로 전송 및 측정하고, 그것을 제어하는 기술이 필수적이었다.

김갑진 교수 연구팀은 작은 자석 구슬인 이트륨 철 가넷(Yttrium Iron Garnet, YIG) 2개를 12 mm 간격으로 배치하고, 그 사이에 구글, IBM 등의 양자컴퓨터에서 사용되는 회로인 초전도 공진기를 설치하여 한쪽 자석에 신호(펄스)를 넣어서 다른 자석까지 정보가 잘 전달되는지를 측정하였다.

그 결과, 수 나노초(ns) 길이의 아주 짧은 하나의 펄스부터 최대 네 개의 마이크로파 펄스를 입력하였을 때 그로 인해 생기는 자석 내부의 진동(마그논)이 초전도 회로를 통해 멀리 있는 다른 자석까지 손실 없이 전달되는 것을 확인하였고, 여러 펄스 사이에 간섭을 일으켰을 때 각각의 위상 정보를 유지하며 신호가 예측대로 보강 또는 상쇄되는 것(결맞음 간섭 현상)을 실시간 도메인에서 관측하는 데 성공했다.

나아가 연구팀은 여러 펄스(신호)의 주파수와 이들 간의 시간 간격을 조절하여 자석 안에 생기는 마그논의 간섭 패턴을 임의로 제어할 수 있음을 입증함으로써, 전기 신호 입력을 통해 마그논의 양자 상태(위상 정보)를 자유롭게 제어할 가능성을 처음으로 입증하였다.

이번 연구는 양자 정보 처리 분야에서 필수적인 여러 개의 신호(다중 펄스)를 활용한 양자 게이트 연산이 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템*에서도 구현될 수 있음을 보여주었다. 이 결과는 자성체 기반 양자 소자가 실질적으로 양자컴퓨팅에 활용될 수 있는 가능성을 열어준다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

* 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템: 자성체의 마그논과 초전도 회로를 결합해, 서로의 장점을 살린 새로운 양자 연산 시스템

김갑진 교수는“이번 연구는‘세상에 없는 기술을 제안하라’는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업에‘자석으로 양자컴퓨터를 개발할 수 있을까?’라는 다소 엉뚱하지만 모험적인 아이디어를 제안하며 시작되었다”며

“그 여정 자체가 매우 흥미로웠으며, 특히 이번 연구 결과는 양자 스핀트로닉스(quantum spintronics)라는 새로운 연구 분야의 가능성을 열었을 뿐만 아니라, 고효율 양자정보 처리 장치 개발을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”라고 말했다.

물리학과 송무준 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)의 이 리(Yi Li) 박사, 발렌틴 노보사드(Valentine Novosad) 박사, 일리노이 주립대학교(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)의 악셀 호프만(Axel Hoffmann) 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 네이처 출판 그룹이 출간하는 국제 학술지 ‘엔피제이 스핀트로닉스(npj spintronics)’와 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 1일, 4월 17일에 연이어 출판되었다.

※ 논문명 1: Single-shot magnon interference in a magnon-superconducting-resonator hybrid circuit, Nat. Commun. 16, 3649 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58482-2

※ 논문명 2: Single-shot electrical detection of short-wavelength magnon pulse transmission in a magnonic ultra-thin-film waveguide, npj Spintronics 3, 12 (2025),

DOI: https://doi.org/10.1038/s44306-025-00072-5

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점연구사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구, 선도연구센터, 양자정보과학인적기반 조성사업 및 미국 에너지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.07

조회수 622

-

세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집약한 고속·고지능·저전력 AI 시스템 구현의 핵심 기술로 향후 광 암호화, 보안 통신, 양자 정보처리에도 활용될 수 있다.

이번에 개발된 카이랄 자성 양자점은 은황화물(Ag2S) 기반의 무기 나노입자에 카이랄 유기물인 L-또는 D-시스테인을 도입해 합성한 것으로 빛의 편광 방향(원형 편광)에 따라 서로 다르게 반응하는 특성을 지닌다. 특히, 405, 488, 532 nm 등 가시광 전 영역에서 각각의 편광(LCP, RCP)에 따라 상이한 반응을 보여, 다채널 인식이 가능한 신경 시냅스 소자 플랫폼으로 활용할 수 있다. 또한, 물을 기반으로하여 친환경적으로 합성하고 그 안정성이 높다는 것에 상업적으로 큰 차별점이 있다.

연구팀은 실리콘 위에 카이랄 자성 양자점을 활용한 은황화물층과 유기 반도체 펜타신을 적층한 시냅스 트랜지스터 구조를 제작했다. 해당 소자는 빛을 가하면 장기기억 특성(LTP)을 보이고 전기 펄스를 인가하면 초기화 되는 전기 소거 기능도 구현하여 뇌처럼 학습하고 적응할 수 있는 기능을 빛을 이용해서 인공적으로 만드는데 성공했다.

또한, 반복하여 아주 짧은 시간동안 광 펄스(레이저 빛)을 비추게 되면 점진적으로 전류가 누적되며 단계적으로 증가하는 멀티 레벨 상태를 형성하였고, 이는 뇌처럼 인공지능이 학습하게 하는 시냅스 가중치 조절이 되고 다중 학습도 가능함을 의미한다.

연구팀은 2×3 소자 어레이를 제작해 서로 다른 편광과 파장의 빛을 각각 비추었을때, 각 소자의 응답 전류가 뚜렷이 구분되는 것을 확인했다. 6개의 채널을 통해 총 9개의 정보를 병렬로 감지하고 처리할 수 있어, 기존 대비 최소 9배 이상의 정보량 처리가 가능함을 밝혔다.

더 나아가, 이 소자는 빛(광)을 일정하게 받아도 복잡한 판단을 해주는 스마트 센서처럼 반응을 했다. 예를 들어, 이는 잡음(노이즈)을 걸러내고 신호를 증폭할 수 있는 기능을 소자 자체에 내장하고 있는 것처럼 자동 필터하는 역할을 한다. 실제로 손글씨(MNIST) 데이터에 잡음과 같은 가우시안 노이즈를 추가하고 소자에 통과시킬 경우, 고주파 잡음이 줄고 핵심 정보만 살아남는 효과가 확인되었다. 이를 통해 기존 컴퓨팅 기술 대비 최대 30% 적은 전력으로 구동이 가능했다고 밝혔다.

이번 연구는 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 하나의 나노소재에 융합함으로써, 기존에 구현되지 않았던 편광 구분 기능과 장기 기억 성능을 동시에 확보할 수 있다. 단일 소자에 감지(보기), 처리(판단), 기억(저장), 초기화(지우기) 기능 기능이 통합되어 있어 향후 고성능 인공지능 하드웨어를 더 작고 효율적으로 만들 가능성도 높다고 평가된다.

염지현 교수는“기존 양자점의 한계를 극복하기 위해 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 융합한 새로운 개념의 양자점을 설계했다”며 “단일 소자가 다중 편광과 다중 파장을 처리할 수 있고, 전기 신호로 초기화할 수 있는 기능까지 통합한 만큼 저전력·고정밀 AI 시스템 구현을 위한 혁신적 플랫폼이 될 수 있다”고 강조했다.

이번 연구는 국립부경대학교 나노융합공학전공 권준영 교수(전. KAIST 박사후연구원)와 KAIST 신소재공학과 김경민 교수 연구팀의 전재범 박사가 제1 저자로 참여했으며, 해당 논문은 국제 학술지 어드밴스드 머티리어스(Advanced Materials)에 4월 7일자 온라인 게재되었다.

※ 논문명 : Chiroferromagnetic Quantum Dots for Chiroptical Synapse

※ DOI : https://doi.org/10.1002/adma.202415366

이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 삼성전자 등의 지원을 받아 수행되었다.

세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집약한 고속·고지능·저전력 AI 시스템 구현의 핵심 기술로 향후 광 암호화, 보안 통신, 양자 정보처리에도 활용될 수 있다.

이번에 개발된 카이랄 자성 양자점은 은황화물(Ag2S) 기반의 무기 나노입자에 카이랄 유기물인 L-또는 D-시스테인을 도입해 합성한 것으로 빛의 편광 방향(원형 편광)에 따라 서로 다르게 반응하는 특성을 지닌다. 특히, 405, 488, 532 nm 등 가시광 전 영역에서 각각의 편광(LCP, RCP)에 따라 상이한 반응을 보여, 다채널 인식이 가능한 신경 시냅스 소자 플랫폼으로 활용할 수 있다. 또한, 물을 기반으로하여 친환경적으로 합성하고 그 안정성이 높다는 것에 상업적으로 큰 차별점이 있다.

연구팀은 실리콘 위에 카이랄 자성 양자점을 활용한 은황화물층과 유기 반도체 펜타신을 적층한 시냅스 트랜지스터 구조를 제작했다. 해당 소자는 빛을 가하면 장기기억 특성(LTP)을 보이고 전기 펄스를 인가하면 초기화 되는 전기 소거 기능도 구현하여 뇌처럼 학습하고 적응할 수 있는 기능을 빛을 이용해서 인공적으로 만드는데 성공했다.

또한, 반복하여 아주 짧은 시간동안 광 펄스(레이저 빛)을 비추게 되면 점진적으로 전류가 누적되며 단계적으로 증가하는 멀티 레벨 상태를 형성하였고, 이는 뇌처럼 인공지능이 학습하게 하는 시냅스 가중치 조절이 되고 다중 학습도 가능함을 의미한다.

연구팀은 2×3 소자 어레이를 제작해 서로 다른 편광과 파장의 빛을 각각 비추었을때, 각 소자의 응답 전류가 뚜렷이 구분되는 것을 확인했다. 6개의 채널을 통해 총 9개의 정보를 병렬로 감지하고 처리할 수 있어, 기존 대비 최소 9배 이상의 정보량 처리가 가능함을 밝혔다.

더 나아가, 이 소자는 빛(광)을 일정하게 받아도 복잡한 판단을 해주는 스마트 센서처럼 반응을 했다. 예를 들어, 이는 잡음(노이즈)을 걸러내고 신호를 증폭할 수 있는 기능을 소자 자체에 내장하고 있는 것처럼 자동 필터하는 역할을 한다. 실제로 손글씨(MNIST) 데이터에 잡음과 같은 가우시안 노이즈를 추가하고 소자에 통과시킬 경우, 고주파 잡음이 줄고 핵심 정보만 살아남는 효과가 확인되었다. 이를 통해 기존 컴퓨팅 기술 대비 최대 30% 적은 전력으로 구동이 가능했다고 밝혔다.

이번 연구는 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 하나의 나노소재에 융합함으로써, 기존에 구현되지 않았던 편광 구분 기능과 장기 기억 성능을 동시에 확보할 수 있다. 단일 소자에 감지(보기), 처리(판단), 기억(저장), 초기화(지우기) 기능 기능이 통합되어 있어 향후 고성능 인공지능 하드웨어를 더 작고 효율적으로 만들 가능성도 높다고 평가된다.

염지현 교수는“기존 양자점의 한계를 극복하기 위해 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 융합한 새로운 개념의 양자점을 설계했다”며 “단일 소자가 다중 편광과 다중 파장을 처리할 수 있고, 전기 신호로 초기화할 수 있는 기능까지 통합한 만큼 저전력·고정밀 AI 시스템 구현을 위한 혁신적 플랫폼이 될 수 있다”고 강조했다.

이번 연구는 국립부경대학교 나노융합공학전공 권준영 교수(전. KAIST 박사후연구원)와 KAIST 신소재공학과 김경민 교수 연구팀의 전재범 박사가 제1 저자로 참여했으며, 해당 논문은 국제 학술지 어드밴스드 머티리어스(Advanced Materials)에 4월 7일자 온라인 게재되었다.

※ 논문명 : Chiroferromagnetic Quantum Dots for Chiroptical Synapse

※ DOI : https://doi.org/10.1002/adma.202415366

이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 삼성전자 등의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.25

조회수 1706

-

‘구멍 개수가 자연수가 아닌 도넛’과 같은 ‘비양자화된 Zak 위상을 갖는 메타물질’ 개발

수학에서는 도형을 분류할 때 구멍(genus)의 개수를 기준으로 삼기도 한다. 예를 들어, 구멍이 하나 있는 도넛(torus)은 구멍이 없는 구(sphere)와는 구분되지만, 머그컵과는 같은 부류에 속한다. 구멍의 개수처럼 도형을 구부리거나 늘이는 연속적인 변형에도 변하지 않는 성질을 위상적 성질이라 하며, 위상수학에서는 이러한 성질을 기준으로 도형을 구분한다.

이와 유사하게, 음향 양자 결정(phononic crystal)도 파동 특성이 갖는 위상적 성질에 따라 분류가 가능하다. 예를 들어, 1차원 음향 양자 결정은 Zak 위상이 0인 구조와 π인 구조로 구분할 수 있다.

우리 대학 기계공학과 전원주 교수 연구팀이 메타물질의 파동적 특성 관점에서 “도넛 구멍의 개수가 꼭 자연수여야만 할까?"라는 질문을 바탕으로, 위상적 성질이 0이나 π로 양자화된 기존 분류 체계를 넘어, 0과 π 사이의 비양자화된 성질을 갖는 메타물질을 개발하였다.

이러한 비양자화된 위상적 성질의 도입은, 그동안 학계의 난제로 꼽히던 파장 대비 매우 작은 크기의 음향 양자 결정으로 파동 에너지를 제어하는 문제를 해결하는 데 중요한 실마리가 되었다.

더 나아가, 비양자화된 Zak 위상을 원하는 값으로 자유자재로 조정함으로써, 메타물질 내 집속되는 파동의 주파수를 조절할 수 있다. 이를 통해 목표 주파수의 파동을 제어하거나, rainbow trapping과 같이 파동 에너지를 주파수별로 원하는 위치에 집속할 수 있게 되었다 (그림 1(b) 참고). 전원주 교수 연구팀은 연구실 핵심 기술 중 하나인 ‘음향 블랙홀 기반의 포노닉 빔 설계 기술’을 위상 절연체(topologial insulator) 분야에 활용하여 연구 성과를 이끌어냈다.

전원주 교수는 “양자화된 Zak 위상 개념 위주로 연구되던 기존 메타물질 설계 방식을 넘어, 비양자화된 Zak 위상을 갖는 구조를 개발함으로써 주파수와 집속 위치 관점에서 파동에너지를 정밀하게 제어할 수 있게 되었다”며, “이번 연구에서 제시한 비양자화된 Zak 위상을 활용한 새로운 개념의 파동 집속 기술은 향후 초미세 진동 감지 센서, 고효율 에너지 하베스팅 장치 등 파동 집속이 필요한 다양한 공학적 응용으로 이어질 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 박성민 박사과정(현, KAIST 기계기술연구소 연수연구원)이 제1저자로 참여했으며, 기계공학 분야 국제 학술지인 Mechanical Systems and Signal Processing (JCI 기준 상위 2.5%(5/183))에 4월 1일 게재되었다.

※ 논문명: Phononic crystals with non-quantized Zak phases for controlling interface state frequencies

한편, 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

‘구멍 개수가 자연수가 아닌 도넛’과 같은 ‘비양자화된 Zak 위상을 갖는 메타물질’ 개발

수학에서는 도형을 분류할 때 구멍(genus)의 개수를 기준으로 삼기도 한다. 예를 들어, 구멍이 하나 있는 도넛(torus)은 구멍이 없는 구(sphere)와는 구분되지만, 머그컵과는 같은 부류에 속한다. 구멍의 개수처럼 도형을 구부리거나 늘이는 연속적인 변형에도 변하지 않는 성질을 위상적 성질이라 하며, 위상수학에서는 이러한 성질을 기준으로 도형을 구분한다.

이와 유사하게, 음향 양자 결정(phononic crystal)도 파동 특성이 갖는 위상적 성질에 따라 분류가 가능하다. 예를 들어, 1차원 음향 양자 결정은 Zak 위상이 0인 구조와 π인 구조로 구분할 수 있다.

우리 대학 기계공학과 전원주 교수 연구팀이 메타물질의 파동적 특성 관점에서 “도넛 구멍의 개수가 꼭 자연수여야만 할까?"라는 질문을 바탕으로, 위상적 성질이 0이나 π로 양자화된 기존 분류 체계를 넘어, 0과 π 사이의 비양자화된 성질을 갖는 메타물질을 개발하였다.

이러한 비양자화된 위상적 성질의 도입은, 그동안 학계의 난제로 꼽히던 파장 대비 매우 작은 크기의 음향 양자 결정으로 파동 에너지를 제어하는 문제를 해결하는 데 중요한 실마리가 되었다.

더 나아가, 비양자화된 Zak 위상을 원하는 값으로 자유자재로 조정함으로써, 메타물질 내 집속되는 파동의 주파수를 조절할 수 있다. 이를 통해 목표 주파수의 파동을 제어하거나, rainbow trapping과 같이 파동 에너지를 주파수별로 원하는 위치에 집속할 수 있게 되었다 (그림 1(b) 참고). 전원주 교수 연구팀은 연구실 핵심 기술 중 하나인 ‘음향 블랙홀 기반의 포노닉 빔 설계 기술’을 위상 절연체(topologial insulator) 분야에 활용하여 연구 성과를 이끌어냈다.

전원주 교수는 “양자화된 Zak 위상 개념 위주로 연구되던 기존 메타물질 설계 방식을 넘어, 비양자화된 Zak 위상을 갖는 구조를 개발함으로써 주파수와 집속 위치 관점에서 파동에너지를 정밀하게 제어할 수 있게 되었다”며, “이번 연구에서 제시한 비양자화된 Zak 위상을 활용한 새로운 개념의 파동 집속 기술은 향후 초미세 진동 감지 센서, 고효율 에너지 하베스팅 장치 등 파동 집속이 필요한 다양한 공학적 응용으로 이어질 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 박성민 박사과정(현, KAIST 기계기술연구소 연수연구원)이 제1저자로 참여했으며, 기계공학 분야 국제 학술지인 Mechanical Systems and Signal Processing (JCI 기준 상위 2.5%(5/183))에 4월 1일 게재되었다.

※ 논문명: Phononic crystals with non-quantized Zak phases for controlling interface state frequencies

한편, 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.14

조회수 1626

-

물리학과 서선옥 교수, 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award) 수상

우리 대학 물리학과 서선옥 교수가 양자 중력 이론에 관한 연구로 국제 기초과학대회(International Congress of Basic Science)에서 수여하는 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA) 수상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.

프런티어 과학상은 해당 분야에서 최근 10년 이내에 중요한 성과를 이룬 연구 논문을 대상으로 수여된다. 시상식은 2025년 7월 베이징에서 열릴 예정이다.

서선옥 교수는 공동 연구자인 다니엘 제프리스 (Daniel Jafferis), 아이토 루코위즈 (Aitor Lewkowycz), 후안 말다세나 (Juan Maldacena)와 함께 2016년 6월에 저널 오브 하이 에너지 피직스(Journal of High Energy Physics)에 발표된 논문 ‘상대 엔트로피는 벌크 상대 엔트로피와 동등하다(Relative entropy equals bulk relative entropy)’으로 수상의 영예를 안았다.

이 논문의 주요 내용은 장이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)와 고차원 시공간에 존재하며 이중적 관계에 있는 중력 이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)가 동등함을 밝힌 것으로 이후 양자 중력 분야에서 중요한 논문으로 평가됐다.

서선옥 교수는 “계속 연구에 정진하라는 의미로 받아들이며, 큰 힘이 된다”라고 소감을 전했다.

한편, 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA)은 2023년에 국제 기초과학대회(ICBS)의 주최로 제정되었으며, 베이징시와 옌치호 베이징 수학과학응용연구소(BIMSA)의 후원으로 시작됐다.

이 상의 상금 총액은 2만 5천 달러 (한화 약 3천 3백만원)이며, 수상 논문의 저자들이 나눈다. 2023년과 2024년에는 수학, 물리학, 이론컴퓨터과학 및 정보과학분야에서 각각 130개 이상의 상이 수여됐다.

참고 : 2025 Frontiers of Science Award 안내 홈페이지

https://www.icbs.cn/site/pages/index/index?pageId=1fe7d1cf-c69c-47bd-a2fa-3d5731ca2610

물리학과 서선옥 교수, 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award) 수상

우리 대학 물리학과 서선옥 교수가 양자 중력 이론에 관한 연구로 국제 기초과학대회(International Congress of Basic Science)에서 수여하는 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA) 수상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.

프런티어 과학상은 해당 분야에서 최근 10년 이내에 중요한 성과를 이룬 연구 논문을 대상으로 수여된다. 시상식은 2025년 7월 베이징에서 열릴 예정이다.

서선옥 교수는 공동 연구자인 다니엘 제프리스 (Daniel Jafferis), 아이토 루코위즈 (Aitor Lewkowycz), 후안 말다세나 (Juan Maldacena)와 함께 2016년 6월에 저널 오브 하이 에너지 피직스(Journal of High Energy Physics)에 발표된 논문 ‘상대 엔트로피는 벌크 상대 엔트로피와 동등하다(Relative entropy equals bulk relative entropy)’으로 수상의 영예를 안았다.

이 논문의 주요 내용은 장이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)와 고차원 시공간에 존재하며 이중적 관계에 있는 중력 이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)가 동등함을 밝힌 것으로 이후 양자 중력 분야에서 중요한 논문으로 평가됐다.

서선옥 교수는 “계속 연구에 정진하라는 의미로 받아들이며, 큰 힘이 된다”라고 소감을 전했다.

한편, 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA)은 2023년에 국제 기초과학대회(ICBS)의 주최로 제정되었으며, 베이징시와 옌치호 베이징 수학과학응용연구소(BIMSA)의 후원으로 시작됐다.

이 상의 상금 총액은 2만 5천 달러 (한화 약 3천 3백만원)이며, 수상 논문의 저자들이 나눈다. 2023년과 2024년에는 수학, 물리학, 이론컴퓨터과학 및 정보과학분야에서 각각 130개 이상의 상이 수여됐다.

참고 : 2025 Frontiers of Science Award 안내 홈페이지

https://www.icbs.cn/site/pages/index/index?pageId=1fe7d1cf-c69c-47bd-a2fa-3d5731ca2610

2025.03.25

조회수 1288

-

양자 컴퓨터 오류정정에 필요한 양자얽힘 구현

양자 컴퓨팅은 고전 컴퓨터로는 계산하기 어려운 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 기술이다. 양자 컴퓨터가 복잡한 연산을 정확히 수행하려면 연산 과정에서 발생하는 양자 오류를 정정하는 것이 필수적이다. 하지만 이에 필요한 양자얽힘 상태를 구현하는 것은 매우 큰 난관으로 여겨져 왔다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 양자오류 정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 실험으로 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조를 가진 클러스터 상태를 측정하여 양자 연산을 구현하는 새로운 패러다임의 양자 컴퓨팅 방식이다. 이러한 방식의 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태의 제작에 있으며, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조의 클러스터 상태가 사용된다.

하지만 양자연산에서 발생하는 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing)으로 발전하려면 더욱 복잡한 3차원 구조의 클러스터 상태가 필요하다.

기존 연구에서는 2차원 클러스터 상태 제작이 보고됐지만, 결함 허용 양자컴퓨팅에 필요한 3차원 클러스터 상태는 양자얽힘의 구조가 매우 복잡해 그동안 실험 구현이 이뤄지지 못했다.

연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어하여 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발함으로써 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태를 생성하는 데 최초로 성공했다.

펨토초 레이저는 극도로 짧은 시간 동안 강한 빛 펄스를 방출하는 장치로, 연구팀은 비선형 결정에 펨토초 레이저를 입사시켜 여러 주파수 모드에서 양자 광원을 동시에 생성하고, 이를 활용하여 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘을 생성했다.

라영식 교수는 "이번 연구는 기존 기술로는 구현하기 어려웠던 3차원 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 성공한 최초의 사례”라며, “향후 측정 기반 양자컴퓨팅 및 결함 허용 양자컴퓨팅 연구에 있어 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

물리학과 노찬 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 곽근희, 윤영도 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 포토닉스(Nature Photonics)'에 2025년 2월 24일 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Generation of three-dimensional cluster entangled state, DOI: 10.1038/s41566-025-01631-2)

한편 이번 연구는 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자 지원사업, 소재혁신 양자시뮬레이터 개발사업)과 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업) 및 미국 공군연구소의 지원을 받아 수행됐다.

양자 컴퓨터 오류정정에 필요한 양자얽힘 구현

양자 컴퓨팅은 고전 컴퓨터로는 계산하기 어려운 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 기술이다. 양자 컴퓨터가 복잡한 연산을 정확히 수행하려면 연산 과정에서 발생하는 양자 오류를 정정하는 것이 필수적이다. 하지만 이에 필요한 양자얽힘 상태를 구현하는 것은 매우 큰 난관으로 여겨져 왔다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 양자오류 정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 실험으로 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조를 가진 클러스터 상태를 측정하여 양자 연산을 구현하는 새로운 패러다임의 양자 컴퓨팅 방식이다. 이러한 방식의 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태의 제작에 있으며, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조의 클러스터 상태가 사용된다.

하지만 양자연산에서 발생하는 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing)으로 발전하려면 더욱 복잡한 3차원 구조의 클러스터 상태가 필요하다.

기존 연구에서는 2차원 클러스터 상태 제작이 보고됐지만, 결함 허용 양자컴퓨팅에 필요한 3차원 클러스터 상태는 양자얽힘의 구조가 매우 복잡해 그동안 실험 구현이 이뤄지지 못했다.

연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어하여 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발함으로써 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태를 생성하는 데 최초로 성공했다.

펨토초 레이저는 극도로 짧은 시간 동안 강한 빛 펄스를 방출하는 장치로, 연구팀은 비선형 결정에 펨토초 레이저를 입사시켜 여러 주파수 모드에서 양자 광원을 동시에 생성하고, 이를 활용하여 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘을 생성했다.

라영식 교수는 "이번 연구는 기존 기술로는 구현하기 어려웠던 3차원 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 성공한 최초의 사례”라며, “향후 측정 기반 양자컴퓨팅 및 결함 허용 양자컴퓨팅 연구에 있어 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

물리학과 노찬 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 곽근희, 윤영도 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 포토닉스(Nature Photonics)'에 2025년 2월 24일 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Generation of three-dimensional cluster entangled state, DOI: 10.1038/s41566-025-01631-2)

한편 이번 연구는 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자 지원사업, 소재혁신 양자시뮬레이터 개발사업)과 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업) 및 미국 공군연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.25

조회수 2107

-

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08

조회수 3384

-

메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.18

조회수 3083

-

2025년 KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교 개최

우리 대학이 2025년 1월 6일부터 1월 17일까지 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’를 대전 본원에서 개최한다.

2024년 1월에 이어 2회차로 진행되는 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’는 국내 이공계 학생들에게 양자에 대한 흥미를 유발하고 전문적인 양자 교육의 기회를 제공하고자 마련됐다.

우리 대학 대표 교수진과 더불어 세계적인 양자 기술 권위를 지닌 MIT 교수진 포함 총 8명이 양자 정보 과학에 대한 전 분야에 대한 교육과 현장 방문 프로그램을 제공한다.

이번 강의에는 핵자기공명(NMR), NV 큐비트, 센싱 전문가인 파올라 카펠라로(Paola Cappellaro), 윌리엄 올리버(William D. Oliver), 최순원(Soonwon Choi), 케빈 오브라이언(Kevin P. O’Brien) 교수 등 MIT 교수진과 라영식, 오창훈, 배준우, 최재윤 교수 등 KAIST 소속 양자 과학 전문 석학들이 함께한다.

동시에 양자 통신·센싱·컴퓨팅·시뮬레이터 등의 대표 분야 실험을 소개하고 현재 양자 기술의 기술적 한계와 대응 방안, 미래 비전 등을 배우는 과정을 운영한다.

또한 연구 현장인 한국표준과학연구원, 한국전자통신연구원을 직접 방문하는 프로그램을 진행하고, 참여 학생들의 양자이론과 실무에 대한 시야를 넓히는 기회를 제공한다.

김은성 양자대학원장은 “2025년 KAIST-MIT 겨울학교는 평소 양자 기술에 열정을 느끼고 배우고자 하는 이공계 학생들에게 새로운 경험을 제공할 것”이라고 전했다.

이어, “학생들이 우수한 교육을 통해 동기 부여되고 추후 미래를 선도하는 양자 과학의 핵심 인재로 성장하길 기대한다”라고 밝혔다.

본 행사에 참여를 희망하는 전국 대학의 3~4학년 학부생은 11월 22일(금)까지 포스터에 게시된 QR코드를 스캔하거나 구글폼(https://url.kr/3jfrz6)을 통해 신청할 수 있다. 양자대학원에서 서류평가를 통해 최종 약 40명 내외를 선발할 예정이다.

본 행사 참가비는 무료이고 우리 대학은 기숙사 및 중식 제공 등 교육 이수에 필요한 비용을 지원한다.

관련된 자세한 내용은 양자대학원 홈페이지(https://quantumschool.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 관련 문의는 양자대학원(☎042-350-8381, 8382)로 하면 된다.

2025년 KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교 개최

우리 대학이 2025년 1월 6일부터 1월 17일까지 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’를 대전 본원에서 개최한다.

2024년 1월에 이어 2회차로 진행되는 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’는 국내 이공계 학생들에게 양자에 대한 흥미를 유발하고 전문적인 양자 교육의 기회를 제공하고자 마련됐다.

우리 대학 대표 교수진과 더불어 세계적인 양자 기술 권위를 지닌 MIT 교수진 포함 총 8명이 양자 정보 과학에 대한 전 분야에 대한 교육과 현장 방문 프로그램을 제공한다.

이번 강의에는 핵자기공명(NMR), NV 큐비트, 센싱 전문가인 파올라 카펠라로(Paola Cappellaro), 윌리엄 올리버(William D. Oliver), 최순원(Soonwon Choi), 케빈 오브라이언(Kevin P. O’Brien) 교수 등 MIT 교수진과 라영식, 오창훈, 배준우, 최재윤 교수 등 KAIST 소속 양자 과학 전문 석학들이 함께한다.

동시에 양자 통신·센싱·컴퓨팅·시뮬레이터 등의 대표 분야 실험을 소개하고 현재 양자 기술의 기술적 한계와 대응 방안, 미래 비전 등을 배우는 과정을 운영한다.

또한 연구 현장인 한국표준과학연구원, 한국전자통신연구원을 직접 방문하는 프로그램을 진행하고, 참여 학생들의 양자이론과 실무에 대한 시야를 넓히는 기회를 제공한다.

김은성 양자대학원장은 “2025년 KAIST-MIT 겨울학교는 평소 양자 기술에 열정을 느끼고 배우고자 하는 이공계 학생들에게 새로운 경험을 제공할 것”이라고 전했다.

이어, “학생들이 우수한 교육을 통해 동기 부여되고 추후 미래를 선도하는 양자 과학의 핵심 인재로 성장하길 기대한다”라고 밝혔다.

본 행사에 참여를 희망하는 전국 대학의 3~4학년 학부생은 11월 22일(금)까지 포스터에 게시된 QR코드를 스캔하거나 구글폼(https://url.kr/3jfrz6)을 통해 신청할 수 있다. 양자대학원에서 서류평가를 통해 최종 약 40명 내외를 선발할 예정이다.

본 행사 참가비는 무료이고 우리 대학은 기숙사 및 중식 제공 등 교육 이수에 필요한 비용을 지원한다.

관련된 자세한 내용은 양자대학원 홈페이지(https://quantumschool.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 관련 문의는 양자대학원(☎042-350-8381, 8382)로 하면 된다.

2024.11.15

조회수 3625

-

인공지능으로 고성능 양자물성 계산시간 획기적 단축

인공지능과 고성능 과학계산 간의 밀접한 관련성은 최근 2024년도 노벨 물리학상과 화학상이 동시에 수상된 것을 보면 알 수 있다. 우리 연구진이 인공지능을 활용하여 3차원 공간에 분포하는 원자 수준의 화학결합 정보를 예측하여 양자역학적 고성능 컴퓨터 시뮬레이션의 계산 시간을 획기적으로 단축하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수팀이 물질의 특성을 도출하기 위해 슈퍼컴퓨터를 활용해 수행되는 원자 수준 양자역학적 계산에 필요한 복잡한 알고리즘을 우회하는 3차원 컴퓨터 비전 인공신경망 기반 계산 방법론을 세계 최초로 개발했다고 30일 밝혔다.

슈퍼컴퓨터를 활용한 양자역학적 밀도범함수론(density functional theory, DFT)* 계산은 빠르면서도 정확하게 양자 물성을 예측할 수 있게 해 첨단 소재 및 약물 설계를 포함한 광범위한 연구·개발 분야에서 표준적인 도구로 자리 잡아 필수 불가결한 역할을 하고 있다.

*밀도범함수론(DFT): 원자 단위에서부터 양자역학적으로 물성을 계산하는 제1원리 계산의 대표적인 이론

그러나 실제 밀도범함수론 계산에서는 3차원적인 전자밀도를 생성한 후 양자역학 방정식을 푸는 복잡한 자기일관장 과정(self-consistent field, SCF)*을 수십에서 수백 번씩 반복해야 해서 그 적용 범위가 수백~수천 개의 원자로 제한되는 한계가 있었다.

*자기일관장(SCF): 상호 연결된 여러 개의 연립 미분 방정식으로 기술해야 하는 복잡한 다체 문제(many-body problem)를 해결하기 위해 널리 사용되는 과학계산법

김용훈 교수 연구팀은 자기일관장 과정을 최근 급속한 발전을 이룬 인공지능 기법으로 회피하는 것이 가능한지 질문했다. 그 결과 3차원 공간에 분포된 화학 결합 정보를 컴퓨터 비전 분야의 신경망 알고리즘을 통해 학습해 계산을 가속화하는 딥SCF(DeepSCF) 모델을 개발했다.

연구진은 밀도범함수론에 따라 전자밀도가 전자들의 양자역학적 정보를 모두 포함하고 있으며 이에 더해 전체 전자밀도와 구성 원자들의 전자밀도의 합 간의 차이인 잔여 전자밀도가 화학결합 정보를 담고 있는 점에 주목하고 기계학습의 목표물로 선정했다.

이후 다양한 화학결합 특성을 포함한 유기 분자들의 데이터 세트를 채택했고 그 안에 포함된 분자들의 원자구조들에 임의의 회전과 변형을 가해 모델의 정확도 및 일반화 성능을 더욱 높였다. 최종적으로 연구팀은 복잡하고 큰 시스템에 대해 딥SCF 방법론의 유효성 및 효율성을 입증했다.

이번 연구를 지도한 김용훈 교수는“3차원 공간에 분포된 양자역학적 화학결합 정보를 인공 신경망에 대응시키는 방법을 찾았다”며 “양자역학적 전자구조 계산이 모든 스케일의 물성 시뮬레이션의 근간이 되므로 인공지능을 통한 물질 계산 가속화의 전반적인 기반 원리를 확립한 것”이라고 연구의 의의를 부여했다.

전기및전자공학부 이룡규 박사과정이 제 1저자로 수행한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 '네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)'에 10월 24일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Convolutional network learning of self-consistent electron density via grid-projected atomic fingerprints)

한편, 이번 연구는 KAIST 석박사 모험사업, 한국연구재단 중견연구자지원사업 등의 지원을 받아 수행되었다.

인공지능으로 고성능 양자물성 계산시간 획기적 단축

인공지능과 고성능 과학계산 간의 밀접한 관련성은 최근 2024년도 노벨 물리학상과 화학상이 동시에 수상된 것을 보면 알 수 있다. 우리 연구진이 인공지능을 활용하여 3차원 공간에 분포하는 원자 수준의 화학결합 정보를 예측하여 양자역학적 고성능 컴퓨터 시뮬레이션의 계산 시간을 획기적으로 단축하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수팀이 물질의 특성을 도출하기 위해 슈퍼컴퓨터를 활용해 수행되는 원자 수준 양자역학적 계산에 필요한 복잡한 알고리즘을 우회하는 3차원 컴퓨터 비전 인공신경망 기반 계산 방법론을 세계 최초로 개발했다고 30일 밝혔다.

슈퍼컴퓨터를 활용한 양자역학적 밀도범함수론(density functional theory, DFT)* 계산은 빠르면서도 정확하게 양자 물성을 예측할 수 있게 해 첨단 소재 및 약물 설계를 포함한 광범위한 연구·개발 분야에서 표준적인 도구로 자리 잡아 필수 불가결한 역할을 하고 있다.

*밀도범함수론(DFT): 원자 단위에서부터 양자역학적으로 물성을 계산하는 제1원리 계산의 대표적인 이론

그러나 실제 밀도범함수론 계산에서는 3차원적인 전자밀도를 생성한 후 양자역학 방정식을 푸는 복잡한 자기일관장 과정(self-consistent field, SCF)*을 수십에서 수백 번씩 반복해야 해서 그 적용 범위가 수백~수천 개의 원자로 제한되는 한계가 있었다.

*자기일관장(SCF): 상호 연결된 여러 개의 연립 미분 방정식으로 기술해야 하는 복잡한 다체 문제(many-body problem)를 해결하기 위해 널리 사용되는 과학계산법

김용훈 교수 연구팀은 자기일관장 과정을 최근 급속한 발전을 이룬 인공지능 기법으로 회피하는 것이 가능한지 질문했다. 그 결과 3차원 공간에 분포된 화학 결합 정보를 컴퓨터 비전 분야의 신경망 알고리즘을 통해 학습해 계산을 가속화하는 딥SCF(DeepSCF) 모델을 개발했다.

연구진은 밀도범함수론에 따라 전자밀도가 전자들의 양자역학적 정보를 모두 포함하고 있으며 이에 더해 전체 전자밀도와 구성 원자들의 전자밀도의 합 간의 차이인 잔여 전자밀도가 화학결합 정보를 담고 있는 점에 주목하고 기계학습의 목표물로 선정했다.

이후 다양한 화학결합 특성을 포함한 유기 분자들의 데이터 세트를 채택했고 그 안에 포함된 분자들의 원자구조들에 임의의 회전과 변형을 가해 모델의 정확도 및 일반화 성능을 더욱 높였다. 최종적으로 연구팀은 복잡하고 큰 시스템에 대해 딥SCF 방법론의 유효성 및 효율성을 입증했다.

이번 연구를 지도한 김용훈 교수는“3차원 공간에 분포된 양자역학적 화학결합 정보를 인공 신경망에 대응시키는 방법을 찾았다”며 “양자역학적 전자구조 계산이 모든 스케일의 물성 시뮬레이션의 근간이 되므로 인공지능을 통한 물질 계산 가속화의 전반적인 기반 원리를 확립한 것”이라고 연구의 의의를 부여했다.

전기및전자공학부 이룡규 박사과정이 제 1저자로 수행한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 '네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)'에 10월 24일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Convolutional network learning of self-consistent electron density via grid-projected atomic fingerprints)

한편, 이번 연구는 KAIST 석박사 모험사업, 한국연구재단 중견연구자지원사업 등의 지원을 받아 수행되었다.

2024.10.30

조회수 4447

-

양자대학원, 노벨물리학상 수상자 알랭 아스페 초청강연 20일(일), 21일(월) 개최

우리 대학 양자대학원 및 물리학과에서는 오는 20일(일)부터 이틀간 대전 KAIST 본원에서 2022년 노벨물리학상 수상자인 알랭 아스페(Alain Aspect) 초청 강연을 개최한다.

이번 초청 강연은 양자 기술에 관심이 있는 학생들에게 자신감과 도전 의식을 심어주고, 대중의 과학 흥미를 고취하고자 양자대학원 주관으로 마련됐다.

이날 알랭 에스파 교수는 ‘아인슈타인의 질문에서 양자 기술까지’를 주제로 양자역학의 핵심적인 개념과 양자 기술이 미래산업에 미치는 영향을 전한다.

20일(일) 강연은 대전 지역에서 중·고등학생 및 교사를 대상으로 KI빌딩 1층 퓨전홀에서, 이튿날인 21일(월)은 KAIST 전 구성원 대상으로 학술문화관 5층 정근모홀에서 진행한다.

알랭 아스페 교수는 양자 얽힘(Quantum entanglement)의 실재 여부에 대해 실험적 연구를 통해 증명한 공로로 2022년 노벨물리학상을 수상했다.

양자 얽힘이란 양자역학의 핵심 개념으로 서로 얽힌 두 양성자가 최초 상호반응을 하면, 이후 아무리 먼 거리에 있어도 상호반응을 유지한다는 이론이다. 이는 미래 슈퍼컴퓨터와 양자 암호 기술의 길을 열었다는 평을 받고 있다.

그는 현재 프랑스의 MIT라 불리는 에콜 폴리테크니크(École Polytechnique) 및 파리-사클레 대학교(Université Paris-Saclay)의 겸임교수로 재직 중이다.

김은성 KAIST 양자대학원장은“양자 기술은 미래 경쟁력의 핵심으로 기술 산업의 혁신과 변화를 주도하고 있다”라고 전했다. 이어, “이번 노벨물리학상 수상자 초청강연을 통해 물리학과 양자 연구에 대한 지식을 나누고 우수 인재 양성에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

현재 20일(일) 접수는 마감이며 21일(월) KAIST 구성원을 대상으로 한 강연은 당일 현장접수로 신청 및 참여가 가능하다.

우리 대학 양자대학원에서는 앞으로도 양자 과학기술에 대한 교육 및 강연을 적극적으로 개최하여 양자과학기술과 산업에 대한 인식 확산에 기여할 계획이다.

양자대학원, 노벨물리학상 수상자 알랭 아스페 초청강연 20일(일), 21일(월) 개최

우리 대학 양자대학원 및 물리학과에서는 오는 20일(일)부터 이틀간 대전 KAIST 본원에서 2022년 노벨물리학상 수상자인 알랭 아스페(Alain Aspect) 초청 강연을 개최한다.

이번 초청 강연은 양자 기술에 관심이 있는 학생들에게 자신감과 도전 의식을 심어주고, 대중의 과학 흥미를 고취하고자 양자대학원 주관으로 마련됐다.

이날 알랭 에스파 교수는 ‘아인슈타인의 질문에서 양자 기술까지’를 주제로 양자역학의 핵심적인 개념과 양자 기술이 미래산업에 미치는 영향을 전한다.

20일(일) 강연은 대전 지역에서 중·고등학생 및 교사를 대상으로 KI빌딩 1층 퓨전홀에서, 이튿날인 21일(월)은 KAIST 전 구성원 대상으로 학술문화관 5층 정근모홀에서 진행한다.

알랭 아스페 교수는 양자 얽힘(Quantum entanglement)의 실재 여부에 대해 실험적 연구를 통해 증명한 공로로 2022년 노벨물리학상을 수상했다.

양자 얽힘이란 양자역학의 핵심 개념으로 서로 얽힌 두 양성자가 최초 상호반응을 하면, 이후 아무리 먼 거리에 있어도 상호반응을 유지한다는 이론이다. 이는 미래 슈퍼컴퓨터와 양자 암호 기술의 길을 열었다는 평을 받고 있다.

그는 현재 프랑스의 MIT라 불리는 에콜 폴리테크니크(École Polytechnique) 및 파리-사클레 대학교(Université Paris-Saclay)의 겸임교수로 재직 중이다.

김은성 KAIST 양자대학원장은“양자 기술은 미래 경쟁력의 핵심으로 기술 산업의 혁신과 변화를 주도하고 있다”라고 전했다. 이어, “이번 노벨물리학상 수상자 초청강연을 통해 물리학과 양자 연구에 대한 지식을 나누고 우수 인재 양성에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

현재 20일(일) 접수는 마감이며 21일(월) KAIST 구성원을 대상으로 한 강연은 당일 현장접수로 신청 및 참여가 가능하다.

우리 대학 양자대학원에서는 앞으로도 양자 과학기술에 대한 교육 및 강연을 적극적으로 개최하여 양자과학기술과 산업에 대한 인식 확산에 기여할 계획이다.

2024.10.17

조회수 2968

-

KAIST, 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 구축 추진

우리 대학이 '개방형 양자공정 인프라 구축 사업(이하, 구축 사업)' 공모의 주관기관으로 최종 선정됐다.

'개방형 양자공정 인프라 구축 사업'은 양자 과학기술의 경쟁력 강화와 신산업 육성에 필요한 인프라를 구축하기 위해 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 사업이다.

올해부터 2031년까지 8년간 국비 234억 원이 투입돼 양자 공정에 필수적인 장비를 구비한 양자팹을 구축한다. 이를 바탕으로 높은 수준의 공정환경을 보장하는 동시에 사용자 중심의 개방형 운영 체계를 마련하는 것이 핵심이다.

우리 대학은 사업 주관기관을 맡아 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 건립과 양자 인프라 시설 및 장비 구축을 추진한다. 나노종합기술원 및 한국표준과학연구원이 공동기관으로 참여하며, 에스케이텔레콤(주) 및 대전테크노파크가 위탁기관으로 구성된 컨소시엄 체제다.

대규모 팹을 안정적으로 운영해 온 우리 대학과 나노종합기술원이 공동으로 양자팹을 운영해 공정의 전문성과 사업성을 확보하고, 양자기술 선도 기관인 한국표준과학연구원과 다양한 플랫폼에 대한 핵심 공정 기술을 공동 개발한다. 에스케이텔레콤(주)과는 양자 광집적회로 모듈 개발을 추진하며, 양자 기업을 특화해 지원 중인 대전테크노파크는 중소기업의 양자팹 활용 및 창업 활동을 돕는 역할을 맡는다.

이와 함께, 대전광역시는 국내 최대 규모의 양자팹 건립을 위해 200억 원의 지방비를 투자할 예정이며, 우리 대학은 양자팹 건립부지와 운영비를 지원할 예정이다.

우리 대학은 ▴양자 과학기술 분야의 핵심 교수진들의 연구 역량 ▴미래융합소자동의 클린룸 운영 경험 ▴중앙분석센터의 장비 예약 및 사용자 지원 경험 ▴양자대학원의 교육 역량 및 국내외 네트워크 등을 발판 삼아 전문성·안전성·공공성을 갖춘 개방형 양자팹을 구축할 방침이다.

우리 대학은 대전 본원 내 미래융합소자동에 보유 중인 클린룸과 다수의 기존 장비들을 활용해 내년부터 1차 운영에 돌입한다. 신규 양자팹은 미래융합소자동과 공동연구기관인 나노종합기술원 사이의 1,500㎡ 면적 대지에 지하 1층, 지상 2층 규모로 들어설 예정이다. 양자팹 건축과 신규 장비 설치가 완료되는 5차년도부터는 국내 최대 규모의 양자팹을 전면 개방해 운영하게 된다.

한편, 200억 원의 양자팹 건립금을 지원하는 대전광역시는 양자 산업 육성을 위해 ▴대덕 퀀텀 밸리 조성 업무협약(MOU) 체결 ▴양자 산업 육성 및 지원 조례 제정 ▴KAIST 양자대학원 지원 ▴양자 산업 인프라 구축(양자 팹, 양자 테스트베드) ▴양자 산업 육성 종합계획 수립 등 양자 과학기술을 기반으로 한 지역 산업 육성을 위한 행보를 이어가고 있다.

구축 사업 책임을 맡은 조용훈 물리학과 교수는 "개방형 양자 공정 인프라는 산학연 연계를 통한 양자가치사슬의 출발점"이라며, "다양한 양자 플랫폼 구현에 필요한 공정을 연구하는 사용자의 관점에서 운영될 수 있도록 협의체를 구성하여 추진할 예정"이라고 말했다.이광형 총장은 "양자과학기술은 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략기술 분야로, 경제는 물론 안보에 이르기까지 사회 전반에 걸쳐 파급 효과가 매우 큰 분야"라며, "이번 구축 사업 공모 선정을 기점으로 긴밀한 산·학·연·관 연계를 통하여, 양자과학기술 생태계 구축에 필요한 핵심 기반이 마련되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

KAIST, 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 구축 추진

우리 대학이 '개방형 양자공정 인프라 구축 사업(이하, 구축 사업)' 공모의 주관기관으로 최종 선정됐다.

'개방형 양자공정 인프라 구축 사업'은 양자 과학기술의 경쟁력 강화와 신산업 육성에 필요한 인프라를 구축하기 위해 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 사업이다.

올해부터 2031년까지 8년간 국비 234억 원이 투입돼 양자 공정에 필수적인 장비를 구비한 양자팹을 구축한다. 이를 바탕으로 높은 수준의 공정환경을 보장하는 동시에 사용자 중심의 개방형 운영 체계를 마련하는 것이 핵심이다.

우리 대학은 사업 주관기관을 맡아 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 건립과 양자 인프라 시설 및 장비 구축을 추진한다. 나노종합기술원 및 한국표준과학연구원이 공동기관으로 참여하며, 에스케이텔레콤(주) 및 대전테크노파크가 위탁기관으로 구성된 컨소시엄 체제다.

대규모 팹을 안정적으로 운영해 온 우리 대학과 나노종합기술원이 공동으로 양자팹을 운영해 공정의 전문성과 사업성을 확보하고, 양자기술 선도 기관인 한국표준과학연구원과 다양한 플랫폼에 대한 핵심 공정 기술을 공동 개발한다. 에스케이텔레콤(주)과는 양자 광집적회로 모듈 개발을 추진하며, 양자 기업을 특화해 지원 중인 대전테크노파크는 중소기업의 양자팹 활용 및 창업 활동을 돕는 역할을 맡는다.

이와 함께, 대전광역시는 국내 최대 규모의 양자팹 건립을 위해 200억 원의 지방비를 투자할 예정이며, 우리 대학은 양자팹 건립부지와 운영비를 지원할 예정이다.

우리 대학은 ▴양자 과학기술 분야의 핵심 교수진들의 연구 역량 ▴미래융합소자동의 클린룸 운영 경험 ▴중앙분석센터의 장비 예약 및 사용자 지원 경험 ▴양자대학원의 교육 역량 및 국내외 네트워크 등을 발판 삼아 전문성·안전성·공공성을 갖춘 개방형 양자팹을 구축할 방침이다.

우리 대학은 대전 본원 내 미래융합소자동에 보유 중인 클린룸과 다수의 기존 장비들을 활용해 내년부터 1차 운영에 돌입한다. 신규 양자팹은 미래융합소자동과 공동연구기관인 나노종합기술원 사이의 1,500㎡ 면적 대지에 지하 1층, 지상 2층 규모로 들어설 예정이다. 양자팹 건축과 신규 장비 설치가 완료되는 5차년도부터는 국내 최대 규모의 양자팹을 전면 개방해 운영하게 된다.

한편, 200억 원의 양자팹 건립금을 지원하는 대전광역시는 양자 산업 육성을 위해 ▴대덕 퀀텀 밸리 조성 업무협약(MOU) 체결 ▴양자 산업 육성 및 지원 조례 제정 ▴KAIST 양자대학원 지원 ▴양자 산업 인프라 구축(양자 팹, 양자 테스트베드) ▴양자 산업 육성 종합계획 수립 등 양자 과학기술을 기반으로 한 지역 산업 육성을 위한 행보를 이어가고 있다.

구축 사업 책임을 맡은 조용훈 물리학과 교수는 "개방형 양자 공정 인프라는 산학연 연계를 통한 양자가치사슬의 출발점"이라며, "다양한 양자 플랫폼 구현에 필요한 공정을 연구하는 사용자의 관점에서 운영될 수 있도록 협의체를 구성하여 추진할 예정"이라고 말했다.이광형 총장은 "양자과학기술은 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략기술 분야로, 경제는 물론 안보에 이르기까지 사회 전반에 걸쳐 파급 효과가 매우 큰 분야"라며, "이번 구축 사업 공모 선정을 기점으로 긴밀한 산·학·연·관 연계를 통하여, 양자과학기술 생태계 구축에 필요한 핵심 기반이 마련되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

2024.05.27

조회수 5574

-

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

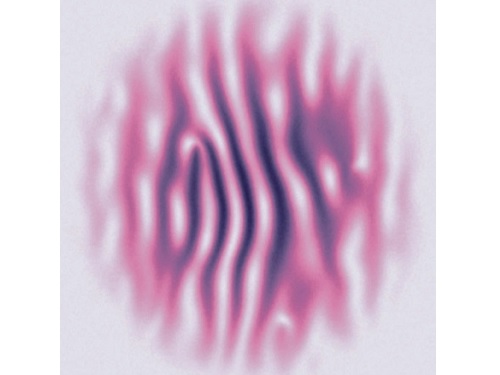

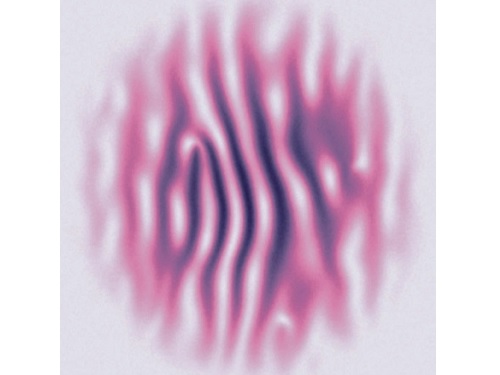

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27

조회수 5386

세상에 없던 아이디어, KAIST가 현실로, 자석으로 양자컴퓨팅 기술 구현

세상에 없는 기술을 제안하라는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업으로 시작된 ‘자석으로 양자컴퓨팅 기술을 개발한다’는 아이디어가 현실로 실현되었다. KAIST와 국제공동 연구진은 ‘자기 성질을 가진 물질(자성체)’을 활용해 양자컴퓨팅의 핵심 기술을 세계 최초로 실증하는데 성공했다.

우리 대학 물리학과 김갑진 교수 연구팀이 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab.), 일리노이대 어바나-샴페인(Univ. of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)와 공동연구를 통해, ‘광자-마그논 하이브리드 칩’을 개발해 자성체에서 다중 펄스 간섭 현상을 실시간으로 구현하는 데 세계 최초로 성공했다.

쉽게 설명하면, 연구팀은 ‘빛’과 ‘자석 내부의 진동(마그논)’이 함께 작동하는 특수한 칩을 개발하여 멀리 떨어진 자석 사이에서 신호(위상 정보)를 전송하고, 여러 개의 신호가 서로 간섭하는 현상을 실시간으로 관측하고 조절하는 데 성공한 것이다.

이는 자석이 양자 연산의 핵심 부품으로 활용될 수 있다는 것을 보여준 세계 최초의 실험으로, 자성체 기반 양자컴퓨팅 플랫폼 개발의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

자석의 N극과 S극은 원자 내부에 존재하는 전자의 스핀(spin)에서 나오게 되는데, 여러 원자가 모였을 때 나타나는 스핀들의 집단적인 진동 상태를 마그논(magnon)이라고 한다.

마그논은 특히, 정보를 한쪽으로만 전달하는 비상호성(nonreciprocity) 특성을 가질 수 있어, 양자 노이즈 차단을 통한 소형 양자 칩 개발에 응용될 수 있고, 광 및 마이크로파와 동시에 결합할 수 있어 양자 정보를 수십 km 거리로 전송하는 양자 통신 소자로도 응용이 가능하다.

또한, 특수한 자석 물질인 반강자성체(antiferromagnet)를 이용하면 양자컴퓨터의 작동 주파수를 훨씬 빠른 속도, THz(테라헤르츠) 대역으로 높여서 현재 양자컴퓨터 하드웨어 한계를 뛰어넘는, 복잡한 냉각 장비 없이도 상온에서 작동하는 양자컴퓨터의 개발이 가능할 수 있다.

그러나, 마그논을 기반으로 한 양자컴퓨팅과 통신 시스템 전반의 구현에 필요한 이 모든 기술을 실현하기 위해서는 마그논 위상 정보, 즉 마그논의 파동이 언제부터 시작되고 움직이는지에 대한 정보를 실시간으로 전송 및 측정하고, 그것을 제어하는 기술이 필수적이었다.

김갑진 교수 연구팀은 작은 자석 구슬인 이트륨 철 가넷(Yttrium Iron Garnet, YIG) 2개를 12 mm 간격으로 배치하고, 그 사이에 구글, IBM 등의 양자컴퓨터에서 사용되는 회로인 초전도 공진기를 설치하여 한쪽 자석에 신호(펄스)를 넣어서 다른 자석까지 정보가 잘 전달되는지를 측정하였다.

그 결과, 수 나노초(ns) 길이의 아주 짧은 하나의 펄스부터 최대 네 개의 마이크로파 펄스를 입력하였을 때 그로 인해 생기는 자석 내부의 진동(마그논)이 초전도 회로를 통해 멀리 있는 다른 자석까지 손실 없이 전달되는 것을 확인하였고, 여러 펄스 사이에 간섭을 일으켰을 때 각각의 위상 정보를 유지하며 신호가 예측대로 보강 또는 상쇄되는 것(결맞음 간섭 현상)을 실시간 도메인에서 관측하는 데 성공했다.

나아가 연구팀은 여러 펄스(신호)의 주파수와 이들 간의 시간 간격을 조절하여 자석 안에 생기는 마그논의 간섭 패턴을 임의로 제어할 수 있음을 입증함으로써, 전기 신호 입력을 통해 마그논의 양자 상태(위상 정보)를 자유롭게 제어할 가능성을 처음으로 입증하였다.

이번 연구는 양자 정보 처리 분야에서 필수적인 여러 개의 신호(다중 펄스)를 활용한 양자 게이트 연산이 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템*에서도 구현될 수 있음을 보여주었다. 이 결과는 자성체 기반 양자 소자가 실질적으로 양자컴퓨팅에 활용될 수 있는 가능성을 열어준다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

* 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템: 자성체의 마그논과 초전도 회로를 결합해, 서로의 장점을 살린 새로운 양자 연산 시스템

김갑진 교수는“이번 연구는‘세상에 없는 기술을 제안하라’는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업에‘자석으로 양자컴퓨터를 개발할 수 있을까?’라는 다소 엉뚱하지만 모험적인 아이디어를 제안하며 시작되었다”며

“그 여정 자체가 매우 흥미로웠으며, 특히 이번 연구 결과는 양자 스핀트로닉스(quantum spintronics)라는 새로운 연구 분야의 가능성을 열었을 뿐만 아니라, 고효율 양자정보 처리 장치 개발을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”라고 말했다.

물리학과 송무준 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)의 이 리(Yi Li) 박사, 발렌틴 노보사드(Valentine Novosad) 박사, 일리노이 주립대학교(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)의 악셀 호프만(Axel Hoffmann) 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 네이처 출판 그룹이 출간하는 국제 학술지 ‘엔피제이 스핀트로닉스(npj spintronics)’와 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 1일, 4월 17일에 연이어 출판되었다.

※ 논문명 1: Single-shot magnon interference in a magnon-superconducting-resonator hybrid circuit, Nat. Commun. 16, 3649 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58482-2

※ 논문명 2: Single-shot electrical detection of short-wavelength magnon pulse transmission in a magnonic ultra-thin-film waveguide, npj Spintronics 3, 12 (2025),

DOI: https://doi.org/10.1038/s44306-025-00072-5

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점연구사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구, 선도연구센터, 양자정보과학인적기반 조성사업 및 미국 에너지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.07 조회수 622

세상에 없던 아이디어, KAIST가 현실로, 자석으로 양자컴퓨팅 기술 구현

세상에 없는 기술을 제안하라는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업으로 시작된 ‘자석으로 양자컴퓨팅 기술을 개발한다’는 아이디어가 현실로 실현되었다. KAIST와 국제공동 연구진은 ‘자기 성질을 가진 물질(자성체)’을 활용해 양자컴퓨팅의 핵심 기술을 세계 최초로 실증하는데 성공했다.

우리 대학 물리학과 김갑진 교수 연구팀이 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab.), 일리노이대 어바나-샴페인(Univ. of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)와 공동연구를 통해, ‘광자-마그논 하이브리드 칩’을 개발해 자성체에서 다중 펄스 간섭 현상을 실시간으로 구현하는 데 세계 최초로 성공했다.

쉽게 설명하면, 연구팀은 ‘빛’과 ‘자석 내부의 진동(마그논)’이 함께 작동하는 특수한 칩을 개발하여 멀리 떨어진 자석 사이에서 신호(위상 정보)를 전송하고, 여러 개의 신호가 서로 간섭하는 현상을 실시간으로 관측하고 조절하는 데 성공한 것이다.

이는 자석이 양자 연산의 핵심 부품으로 활용될 수 있다는 것을 보여준 세계 최초의 실험으로, 자성체 기반 양자컴퓨팅 플랫폼 개발의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

자석의 N극과 S극은 원자 내부에 존재하는 전자의 스핀(spin)에서 나오게 되는데, 여러 원자가 모였을 때 나타나는 스핀들의 집단적인 진동 상태를 마그논(magnon)이라고 한다.

마그논은 특히, 정보를 한쪽으로만 전달하는 비상호성(nonreciprocity) 특성을 가질 수 있어, 양자 노이즈 차단을 통한 소형 양자 칩 개발에 응용될 수 있고, 광 및 마이크로파와 동시에 결합할 수 있어 양자 정보를 수십 km 거리로 전송하는 양자 통신 소자로도 응용이 가능하다.

또한, 특수한 자석 물질인 반강자성체(antiferromagnet)를 이용하면 양자컴퓨터의 작동 주파수를 훨씬 빠른 속도, THz(테라헤르츠) 대역으로 높여서 현재 양자컴퓨터 하드웨어 한계를 뛰어넘는, 복잡한 냉각 장비 없이도 상온에서 작동하는 양자컴퓨터의 개발이 가능할 수 있다.

그러나, 마그논을 기반으로 한 양자컴퓨팅과 통신 시스템 전반의 구현에 필요한 이 모든 기술을 실현하기 위해서는 마그논 위상 정보, 즉 마그논의 파동이 언제부터 시작되고 움직이는지에 대한 정보를 실시간으로 전송 및 측정하고, 그것을 제어하는 기술이 필수적이었다.

김갑진 교수 연구팀은 작은 자석 구슬인 이트륨 철 가넷(Yttrium Iron Garnet, YIG) 2개를 12 mm 간격으로 배치하고, 그 사이에 구글, IBM 등의 양자컴퓨터에서 사용되는 회로인 초전도 공진기를 설치하여 한쪽 자석에 신호(펄스)를 넣어서 다른 자석까지 정보가 잘 전달되는지를 측정하였다.

그 결과, 수 나노초(ns) 길이의 아주 짧은 하나의 펄스부터 최대 네 개의 마이크로파 펄스를 입력하였을 때 그로 인해 생기는 자석 내부의 진동(마그논)이 초전도 회로를 통해 멀리 있는 다른 자석까지 손실 없이 전달되는 것을 확인하였고, 여러 펄스 사이에 간섭을 일으켰을 때 각각의 위상 정보를 유지하며 신호가 예측대로 보강 또는 상쇄되는 것(결맞음 간섭 현상)을 실시간 도메인에서 관측하는 데 성공했다.

나아가 연구팀은 여러 펄스(신호)의 주파수와 이들 간의 시간 간격을 조절하여 자석 안에 생기는 마그논의 간섭 패턴을 임의로 제어할 수 있음을 입증함으로써, 전기 신호 입력을 통해 마그논의 양자 상태(위상 정보)를 자유롭게 제어할 가능성을 처음으로 입증하였다.

이번 연구는 양자 정보 처리 분야에서 필수적인 여러 개의 신호(다중 펄스)를 활용한 양자 게이트 연산이 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템*에서도 구현될 수 있음을 보여주었다. 이 결과는 자성체 기반 양자 소자가 실질적으로 양자컴퓨팅에 활용될 수 있는 가능성을 열어준다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

* 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템: 자성체의 마그논과 초전도 회로를 결합해, 서로의 장점을 살린 새로운 양자 연산 시스템

김갑진 교수는“이번 연구는‘세상에 없는 기술을 제안하라’는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업에‘자석으로 양자컴퓨터를 개발할 수 있을까?’라는 다소 엉뚱하지만 모험적인 아이디어를 제안하며 시작되었다”며

“그 여정 자체가 매우 흥미로웠으며, 특히 이번 연구 결과는 양자 스핀트로닉스(quantum spintronics)라는 새로운 연구 분야의 가능성을 열었을 뿐만 아니라, 고효율 양자정보 처리 장치 개발을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”라고 말했다.

물리학과 송무준 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)의 이 리(Yi Li) 박사, 발렌틴 노보사드(Valentine Novosad) 박사, 일리노이 주립대학교(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)의 악셀 호프만(Axel Hoffmann) 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 네이처 출판 그룹이 출간하는 국제 학술지 ‘엔피제이 스핀트로닉스(npj spintronics)’와 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 1일, 4월 17일에 연이어 출판되었다.

※ 논문명 1: Single-shot magnon interference in a magnon-superconducting-resonator hybrid circuit, Nat. Commun. 16, 3649 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58482-2

※ 논문명 2: Single-shot electrical detection of short-wavelength magnon pulse transmission in a magnonic ultra-thin-film waveguide, npj Spintronics 3, 12 (2025),

DOI: https://doi.org/10.1038/s44306-025-00072-5

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점연구사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구, 선도연구센터, 양자정보과학인적기반 조성사업 및 미국 에너지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.07 조회수 622 세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집약한 고속·고지능·저전력 AI 시스템 구현의 핵심 기술로 향후 광 암호화, 보안 통신, 양자 정보처리에도 활용될 수 있다.

이번에 개발된 카이랄 자성 양자점은 은황화물(Ag2S) 기반의 무기 나노입자에 카이랄 유기물인 L-또는 D-시스테인을 도입해 합성한 것으로 빛의 편광 방향(원형 편광)에 따라 서로 다르게 반응하는 특성을 지닌다. 특히, 405, 488, 532 nm 등 가시광 전 영역에서 각각의 편광(LCP, RCP)에 따라 상이한 반응을 보여, 다채널 인식이 가능한 신경 시냅스 소자 플랫폼으로 활용할 수 있다. 또한, 물을 기반으로하여 친환경적으로 합성하고 그 안정성이 높다는 것에 상업적으로 큰 차별점이 있다.

연구팀은 실리콘 위에 카이랄 자성 양자점을 활용한 은황화물층과 유기 반도체 펜타신을 적층한 시냅스 트랜지스터 구조를 제작했다. 해당 소자는 빛을 가하면 장기기억 특성(LTP)을 보이고 전기 펄스를 인가하면 초기화 되는 전기 소거 기능도 구현하여 뇌처럼 학습하고 적응할 수 있는 기능을 빛을 이용해서 인공적으로 만드는데 성공했다.

또한, 반복하여 아주 짧은 시간동안 광 펄스(레이저 빛)을 비추게 되면 점진적으로 전류가 누적되며 단계적으로 증가하는 멀티 레벨 상태를 형성하였고, 이는 뇌처럼 인공지능이 학습하게 하는 시냅스 가중치 조절이 되고 다중 학습도 가능함을 의미한다.

연구팀은 2×3 소자 어레이를 제작해 서로 다른 편광과 파장의 빛을 각각 비추었을때, 각 소자의 응답 전류가 뚜렷이 구분되는 것을 확인했다. 6개의 채널을 통해 총 9개의 정보를 병렬로 감지하고 처리할 수 있어, 기존 대비 최소 9배 이상의 정보량 처리가 가능함을 밝혔다.

더 나아가, 이 소자는 빛(광)을 일정하게 받아도 복잡한 판단을 해주는 스마트 센서처럼 반응을 했다. 예를 들어, 이는 잡음(노이즈)을 걸러내고 신호를 증폭할 수 있는 기능을 소자 자체에 내장하고 있는 것처럼 자동 필터하는 역할을 한다. 실제로 손글씨(MNIST) 데이터에 잡음과 같은 가우시안 노이즈를 추가하고 소자에 통과시킬 경우, 고주파 잡음이 줄고 핵심 정보만 살아남는 효과가 확인되었다. 이를 통해 기존 컴퓨팅 기술 대비 최대 30% 적은 전력으로 구동이 가능했다고 밝혔다.

이번 연구는 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 하나의 나노소재에 융합함으로써, 기존에 구현되지 않았던 편광 구분 기능과 장기 기억 성능을 동시에 확보할 수 있다. 단일 소자에 감지(보기), 처리(판단), 기억(저장), 초기화(지우기) 기능 기능이 통합되어 있어 향후 고성능 인공지능 하드웨어를 더 작고 효율적으로 만들 가능성도 높다고 평가된다.

염지현 교수는“기존 양자점의 한계를 극복하기 위해 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 융합한 새로운 개념의 양자점을 설계했다”며 “단일 소자가 다중 편광과 다중 파장을 처리할 수 있고, 전기 신호로 초기화할 수 있는 기능까지 통합한 만큼 저전력·고정밀 AI 시스템 구현을 위한 혁신적 플랫폼이 될 수 있다”고 강조했다.

이번 연구는 국립부경대학교 나노융합공학전공 권준영 교수(전. KAIST 박사후연구원)와 KAIST 신소재공학과 김경민 교수 연구팀의 전재범 박사가 제1 저자로 참여했으며, 해당 논문은 국제 학술지 어드밴스드 머티리어스(Advanced Materials)에 4월 7일자 온라인 게재되었다.

※ 논문명 : Chiroferromagnetic Quantum Dots for Chiroptical Synapse

※ DOI : https://doi.org/10.1002/adma.202415366

이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 삼성전자 등의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.25 조회수 1706

세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집약한 고속·고지능·저전력 AI 시스템 구현의 핵심 기술로 향후 광 암호화, 보안 통신, 양자 정보처리에도 활용될 수 있다.

이번에 개발된 카이랄 자성 양자점은 은황화물(Ag2S) 기반의 무기 나노입자에 카이랄 유기물인 L-또는 D-시스테인을 도입해 합성한 것으로 빛의 편광 방향(원형 편광)에 따라 서로 다르게 반응하는 특성을 지닌다. 특히, 405, 488, 532 nm 등 가시광 전 영역에서 각각의 편광(LCP, RCP)에 따라 상이한 반응을 보여, 다채널 인식이 가능한 신경 시냅스 소자 플랫폼으로 활용할 수 있다. 또한, 물을 기반으로하여 친환경적으로 합성하고 그 안정성이 높다는 것에 상업적으로 큰 차별점이 있다.

연구팀은 실리콘 위에 카이랄 자성 양자점을 활용한 은황화물층과 유기 반도체 펜타신을 적층한 시냅스 트랜지스터 구조를 제작했다. 해당 소자는 빛을 가하면 장기기억 특성(LTP)을 보이고 전기 펄스를 인가하면 초기화 되는 전기 소거 기능도 구현하여 뇌처럼 학습하고 적응할 수 있는 기능을 빛을 이용해서 인공적으로 만드는데 성공했다.

또한, 반복하여 아주 짧은 시간동안 광 펄스(레이저 빛)을 비추게 되면 점진적으로 전류가 누적되며 단계적으로 증가하는 멀티 레벨 상태를 형성하였고, 이는 뇌처럼 인공지능이 학습하게 하는 시냅스 가중치 조절이 되고 다중 학습도 가능함을 의미한다.

연구팀은 2×3 소자 어레이를 제작해 서로 다른 편광과 파장의 빛을 각각 비추었을때, 각 소자의 응답 전류가 뚜렷이 구분되는 것을 확인했다. 6개의 채널을 통해 총 9개의 정보를 병렬로 감지하고 처리할 수 있어, 기존 대비 최소 9배 이상의 정보량 처리가 가능함을 밝혔다.

더 나아가, 이 소자는 빛(광)을 일정하게 받아도 복잡한 판단을 해주는 스마트 센서처럼 반응을 했다. 예를 들어, 이는 잡음(노이즈)을 걸러내고 신호를 증폭할 수 있는 기능을 소자 자체에 내장하고 있는 것처럼 자동 필터하는 역할을 한다. 실제로 손글씨(MNIST) 데이터에 잡음과 같은 가우시안 노이즈를 추가하고 소자에 통과시킬 경우, 고주파 잡음이 줄고 핵심 정보만 살아남는 효과가 확인되었다. 이를 통해 기존 컴퓨팅 기술 대비 최대 30% 적은 전력으로 구동이 가능했다고 밝혔다.

이번 연구는 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 하나의 나노소재에 융합함으로써, 기존에 구현되지 않았던 편광 구분 기능과 장기 기억 성능을 동시에 확보할 수 있다. 단일 소자에 감지(보기), 처리(판단), 기억(저장), 초기화(지우기) 기능 기능이 통합되어 있어 향후 고성능 인공지능 하드웨어를 더 작고 효율적으로 만들 가능성도 높다고 평가된다.

염지현 교수는“기존 양자점의 한계를 극복하기 위해 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 융합한 새로운 개념의 양자점을 설계했다”며 “단일 소자가 다중 편광과 다중 파장을 처리할 수 있고, 전기 신호로 초기화할 수 있는 기능까지 통합한 만큼 저전력·고정밀 AI 시스템 구현을 위한 혁신적 플랫폼이 될 수 있다”고 강조했다.

이번 연구는 국립부경대학교 나노융합공학전공 권준영 교수(전. KAIST 박사후연구원)와 KAIST 신소재공학과 김경민 교수 연구팀의 전재범 박사가 제1 저자로 참여했으며, 해당 논문은 국제 학술지 어드밴스드 머티리어스(Advanced Materials)에 4월 7일자 온라인 게재되었다.

※ 논문명 : Chiroferromagnetic Quantum Dots for Chiroptical Synapse

※ DOI : https://doi.org/10.1002/adma.202415366

이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 삼성전자 등의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.25 조회수 1706 ‘구멍 개수가 자연수가 아닌 도넛’과 같은 ‘비양자화된 Zak 위상을 갖는 메타물질’ 개발

수학에서는 도형을 분류할 때 구멍(genus)의 개수를 기준으로 삼기도 한다. 예를 들어, 구멍이 하나 있는 도넛(torus)은 구멍이 없는 구(sphere)와는 구분되지만, 머그컵과는 같은 부류에 속한다. 구멍의 개수처럼 도형을 구부리거나 늘이는 연속적인 변형에도 변하지 않는 성질을 위상적 성질이라 하며, 위상수학에서는 이러한 성질을 기준으로 도형을 구분한다.

이와 유사하게, 음향 양자 결정(phononic crystal)도 파동 특성이 갖는 위상적 성질에 따라 분류가 가능하다. 예를 들어, 1차원 음향 양자 결정은 Zak 위상이 0인 구조와 π인 구조로 구분할 수 있다.

우리 대학 기계공학과 전원주 교수 연구팀이 메타물질의 파동적 특성 관점에서 “도넛 구멍의 개수가 꼭 자연수여야만 할까?"라는 질문을 바탕으로, 위상적 성질이 0이나 π로 양자화된 기존 분류 체계를 넘어, 0과 π 사이의 비양자화된 성질을 갖는 메타물질을 개발하였다.

이러한 비양자화된 위상적 성질의 도입은, 그동안 학계의 난제로 꼽히던 파장 대비 매우 작은 크기의 음향 양자 결정으로 파동 에너지를 제어하는 문제를 해결하는 데 중요한 실마리가 되었다.

더 나아가, 비양자화된 Zak 위상을 원하는 값으로 자유자재로 조정함으로써, 메타물질 내 집속되는 파동의 주파수를 조절할 수 있다. 이를 통해 목표 주파수의 파동을 제어하거나, rainbow trapping과 같이 파동 에너지를 주파수별로 원하는 위치에 집속할 수 있게 되었다 (그림 1(b) 참고). 전원주 교수 연구팀은 연구실 핵심 기술 중 하나인 ‘음향 블랙홀 기반의 포노닉 빔 설계 기술’을 위상 절연체(topologial insulator) 분야에 활용하여 연구 성과를 이끌어냈다.

전원주 교수는 “양자화된 Zak 위상 개념 위주로 연구되던 기존 메타물질 설계 방식을 넘어, 비양자화된 Zak 위상을 갖는 구조를 개발함으로써 주파수와 집속 위치 관점에서 파동에너지를 정밀하게 제어할 수 있게 되었다”며, “이번 연구에서 제시한 비양자화된 Zak 위상을 활용한 새로운 개념의 파동 집속 기술은 향후 초미세 진동 감지 센서, 고효율 에너지 하베스팅 장치 등 파동 집속이 필요한 다양한 공학적 응용으로 이어질 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 박성민 박사과정(현, KAIST 기계기술연구소 연수연구원)이 제1저자로 참여했으며, 기계공학 분야 국제 학술지인 Mechanical Systems and Signal Processing (JCI 기준 상위 2.5%(5/183))에 4월 1일 게재되었다.

※ 논문명: Phononic crystals with non-quantized Zak phases for controlling interface state frequencies

한편, 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.14 조회수 1626

‘구멍 개수가 자연수가 아닌 도넛’과 같은 ‘비양자화된 Zak 위상을 갖는 메타물질’ 개발

수학에서는 도형을 분류할 때 구멍(genus)의 개수를 기준으로 삼기도 한다. 예를 들어, 구멍이 하나 있는 도넛(torus)은 구멍이 없는 구(sphere)와는 구분되지만, 머그컵과는 같은 부류에 속한다. 구멍의 개수처럼 도형을 구부리거나 늘이는 연속적인 변형에도 변하지 않는 성질을 위상적 성질이라 하며, 위상수학에서는 이러한 성질을 기준으로 도형을 구분한다.

이와 유사하게, 음향 양자 결정(phononic crystal)도 파동 특성이 갖는 위상적 성질에 따라 분류가 가능하다. 예를 들어, 1차원 음향 양자 결정은 Zak 위상이 0인 구조와 π인 구조로 구분할 수 있다.

우리 대학 기계공학과 전원주 교수 연구팀이 메타물질의 파동적 특성 관점에서 “도넛 구멍의 개수가 꼭 자연수여야만 할까?"라는 질문을 바탕으로, 위상적 성질이 0이나 π로 양자화된 기존 분류 체계를 넘어, 0과 π 사이의 비양자화된 성질을 갖는 메타물질을 개발하였다.

이러한 비양자화된 위상적 성질의 도입은, 그동안 학계의 난제로 꼽히던 파장 대비 매우 작은 크기의 음향 양자 결정으로 파동 에너지를 제어하는 문제를 해결하는 데 중요한 실마리가 되었다.

더 나아가, 비양자화된 Zak 위상을 원하는 값으로 자유자재로 조정함으로써, 메타물질 내 집속되는 파동의 주파수를 조절할 수 있다. 이를 통해 목표 주파수의 파동을 제어하거나, rainbow trapping과 같이 파동 에너지를 주파수별로 원하는 위치에 집속할 수 있게 되었다 (그림 1(b) 참고). 전원주 교수 연구팀은 연구실 핵심 기술 중 하나인 ‘음향 블랙홀 기반의 포노닉 빔 설계 기술’을 위상 절연체(topologial insulator) 분야에 활용하여 연구 성과를 이끌어냈다.

전원주 교수는 “양자화된 Zak 위상 개념 위주로 연구되던 기존 메타물질 설계 방식을 넘어, 비양자화된 Zak 위상을 갖는 구조를 개발함으로써 주파수와 집속 위치 관점에서 파동에너지를 정밀하게 제어할 수 있게 되었다”며, “이번 연구에서 제시한 비양자화된 Zak 위상을 활용한 새로운 개념의 파동 집속 기술은 향후 초미세 진동 감지 센서, 고효율 에너지 하베스팅 장치 등 파동 집속이 필요한 다양한 공학적 응용으로 이어질 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 박성민 박사과정(현, KAIST 기계기술연구소 연수연구원)이 제1저자로 참여했으며, 기계공학 분야 국제 학술지인 Mechanical Systems and Signal Processing (JCI 기준 상위 2.5%(5/183))에 4월 1일 게재되었다.

※ 논문명: Phononic crystals with non-quantized Zak phases for controlling interface state frequencies

한편, 본 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.14 조회수 1626 물리학과 서선옥 교수, 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award) 수상

우리 대학 물리학과 서선옥 교수가 양자 중력 이론에 관한 연구로 국제 기초과학대회(International Congress of Basic Science)에서 수여하는 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA) 수상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.

프런티어 과학상은 해당 분야에서 최근 10년 이내에 중요한 성과를 이룬 연구 논문을 대상으로 수여된다. 시상식은 2025년 7월 베이징에서 열릴 예정이다.

서선옥 교수는 공동 연구자인 다니엘 제프리스 (Daniel Jafferis), 아이토 루코위즈 (Aitor Lewkowycz), 후안 말다세나 (Juan Maldacena)와 함께 2016년 6월에 저널 오브 하이 에너지 피직스(Journal of High Energy Physics)에 발표된 논문 ‘상대 엔트로피는 벌크 상대 엔트로피와 동등하다(Relative entropy equals bulk relative entropy)’으로 수상의 영예를 안았다.

이 논문의 주요 내용은 장이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)와 고차원 시공간에 존재하며 이중적 관계에 있는 중력 이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)가 동등함을 밝힌 것으로 이후 양자 중력 분야에서 중요한 논문으로 평가됐다.

서선옥 교수는 “계속 연구에 정진하라는 의미로 받아들이며, 큰 힘이 된다”라고 소감을 전했다.

한편, 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA)은 2023년에 국제 기초과학대회(ICBS)의 주최로 제정되었으며, 베이징시와 옌치호 베이징 수학과학응용연구소(BIMSA)의 후원으로 시작됐다.

이 상의 상금 총액은 2만 5천 달러 (한화 약 3천 3백만원)이며, 수상 논문의 저자들이 나눈다. 2023년과 2024년에는 수학, 물리학, 이론컴퓨터과학 및 정보과학분야에서 각각 130개 이상의 상이 수여됐다.

참고 : 2025 Frontiers of Science Award 안내 홈페이지

https://www.icbs.cn/site/pages/index/index?pageId=1fe7d1cf-c69c-47bd-a2fa-3d5731ca2610

2025.03.25 조회수 1288

물리학과 서선옥 교수, 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award) 수상

우리 대학 물리학과 서선옥 교수가 양자 중력 이론에 관한 연구로 국제 기초과학대회(International Congress of Basic Science)에서 수여하는 2025년 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA) 수상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.

프런티어 과학상은 해당 분야에서 최근 10년 이내에 중요한 성과를 이룬 연구 논문을 대상으로 수여된다. 시상식은 2025년 7월 베이징에서 열릴 예정이다.

서선옥 교수는 공동 연구자인 다니엘 제프리스 (Daniel Jafferis), 아이토 루코위즈 (Aitor Lewkowycz), 후안 말다세나 (Juan Maldacena)와 함께 2016년 6월에 저널 오브 하이 에너지 피직스(Journal of High Energy Physics)에 발표된 논문 ‘상대 엔트로피는 벌크 상대 엔트로피와 동등하다(Relative entropy equals bulk relative entropy)’으로 수상의 영예를 안았다.

이 논문의 주요 내용은 장이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)와 고차원 시공간에 존재하며 이중적 관계에 있는 중력 이론에서의 상대 엔트로피(relative entropy)가 동등함을 밝힌 것으로 이후 양자 중력 분야에서 중요한 논문으로 평가됐다.

서선옥 교수는 “계속 연구에 정진하라는 의미로 받아들이며, 큰 힘이 된다”라고 소감을 전했다.

한편, 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award, FSA)은 2023년에 국제 기초과학대회(ICBS)의 주최로 제정되었으며, 베이징시와 옌치호 베이징 수학과학응용연구소(BIMSA)의 후원으로 시작됐다.

이 상의 상금 총액은 2만 5천 달러 (한화 약 3천 3백만원)이며, 수상 논문의 저자들이 나눈다. 2023년과 2024년에는 수학, 물리학, 이론컴퓨터과학 및 정보과학분야에서 각각 130개 이상의 상이 수여됐다.

참고 : 2025 Frontiers of Science Award 안내 홈페이지

https://www.icbs.cn/site/pages/index/index?pageId=1fe7d1cf-c69c-47bd-a2fa-3d5731ca2610

2025.03.25 조회수 1288 양자 컴퓨터 오류정정에 필요한 양자얽힘 구현

양자 컴퓨팅은 고전 컴퓨터로는 계산하기 어려운 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 기술이다. 양자 컴퓨터가 복잡한 연산을 정확히 수행하려면 연산 과정에서 발생하는 양자 오류를 정정하는 것이 필수적이다. 하지만 이에 필요한 양자얽힘 상태를 구현하는 것은 매우 큰 난관으로 여겨져 왔다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 양자오류 정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 실험으로 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조를 가진 클러스터 상태를 측정하여 양자 연산을 구현하는 새로운 패러다임의 양자 컴퓨팅 방식이다. 이러한 방식의 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태의 제작에 있으며, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조의 클러스터 상태가 사용된다.

하지만 양자연산에서 발생하는 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing)으로 발전하려면 더욱 복잡한 3차원 구조의 클러스터 상태가 필요하다.

기존 연구에서는 2차원 클러스터 상태 제작이 보고됐지만, 결함 허용 양자컴퓨팅에 필요한 3차원 클러스터 상태는 양자얽힘의 구조가 매우 복잡해 그동안 실험 구현이 이뤄지지 못했다.

연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어하여 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발함으로써 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태를 생성하는 데 최초로 성공했다.

펨토초 레이저는 극도로 짧은 시간 동안 강한 빛 펄스를 방출하는 장치로, 연구팀은 비선형 결정에 펨토초 레이저를 입사시켜 여러 주파수 모드에서 양자 광원을 동시에 생성하고, 이를 활용하여 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘을 생성했다.

라영식 교수는 "이번 연구는 기존 기술로는 구현하기 어려웠던 3차원 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 성공한 최초의 사례”라며, “향후 측정 기반 양자컴퓨팅 및 결함 허용 양자컴퓨팅 연구에 있어 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

물리학과 노찬 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 곽근희, 윤영도 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 포토닉스(Nature Photonics)'에 2025년 2월 24일 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Generation of three-dimensional cluster entangled state, DOI: 10.1038/s41566-025-01631-2)

한편 이번 연구는 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자 지원사업, 소재혁신 양자시뮬레이터 개발사업)과 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업) 및 미국 공군연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.25 조회수 2107

양자 컴퓨터 오류정정에 필요한 양자얽힘 구현

양자 컴퓨팅은 고전 컴퓨터로는 계산하기 어려운 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 기술이다. 양자 컴퓨터가 복잡한 연산을 정확히 수행하려면 연산 과정에서 발생하는 양자 오류를 정정하는 것이 필수적이다. 하지만 이에 필요한 양자얽힘 상태를 구현하는 것은 매우 큰 난관으로 여겨져 왔다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 양자오류 정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 실험으로 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조를 가진 클러스터 상태를 측정하여 양자 연산을 구현하는 새로운 패러다임의 양자 컴퓨팅 방식이다. 이러한 방식의 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태의 제작에 있으며, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조의 클러스터 상태가 사용된다.

하지만 양자연산에서 발생하는 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing)으로 발전하려면 더욱 복잡한 3차원 구조의 클러스터 상태가 필요하다.

기존 연구에서는 2차원 클러스터 상태 제작이 보고됐지만, 결함 허용 양자컴퓨팅에 필요한 3차원 클러스터 상태는 양자얽힘의 구조가 매우 복잡해 그동안 실험 구현이 이뤄지지 못했다.

연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어하여 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발함으로써 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태를 생성하는 데 최초로 성공했다.

펨토초 레이저는 극도로 짧은 시간 동안 강한 빛 펄스를 방출하는 장치로, 연구팀은 비선형 결정에 펨토초 레이저를 입사시켜 여러 주파수 모드에서 양자 광원을 동시에 생성하고, 이를 활용하여 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘을 생성했다.

라영식 교수는 "이번 연구는 기존 기술로는 구현하기 어려웠던 3차원 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 성공한 최초의 사례”라며, “향후 측정 기반 양자컴퓨팅 및 결함 허용 양자컴퓨팅 연구에 있어 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

물리학과 노찬 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 곽근희, 윤영도 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 포토닉스(Nature Photonics)'에 2025년 2월 24일 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Generation of three-dimensional cluster entangled state, DOI: 10.1038/s41566-025-01631-2)

한편 이번 연구는 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자 지원사업, 소재혁신 양자시뮬레이터 개발사업)과 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업) 및 미국 공군연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.25 조회수 2107 기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08 조회수 3384

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08 조회수 3384 메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.18 조회수 3083

메타버스 시대 이끌 초고해상도 화면 구현 패터닝 기술 개발

생동감 있는 색상, 높은 효율과 긴 수명을 자랑하는 양자점(Quantum Dot) 기반 디스플레이가 주목받고 있다. 특히, 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 현재 TV와 스마트폰을 비롯한 다양한 디스플레이에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 다가오는 메타버스 시대를 현실감 있게 구현하기 위한 디스플레이 구현을 위해서는 초고해상도 양자점 패턴 제작 기술의 개발이 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 신규 양자점 리간드*를 개발하여 InP 양자점의 초고해상도 패턴을 형성하는 동시에 소자 효율을 향상시키는 신기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

*리간드: 양자점 표면에 결합하여 양자점을 보호하고 계면활성제 역할을 하는 물질.

InP 양자점은 외부 환경에 민감하여 패턴 형성 공정 중 광학적 특성이 크게 저하되는 한계가 있었다. 또한, 디스플레이 효율에 직결되는 리간드를 조절하는 과정에서도 광학적 특성이 손상되는 문제가 있었다. 따라서, 소재 고유의 특성을 유지하면서 초고해상도 패턴을 구현하고, 소자의 효율까지 높일 수 있는 기술 개발은 큰 도전 과제로 남아 있다.

이에, 조힘찬 교수 연구팀은 양자점의 광학적 특성을 보존하는 동시에 초고해상도 패턴 구현을 가능하게 하는 리간드를 개발하였다. 개발된 리간드는 빛에 의해 절단되어 길이가 짧아지는 특성을 보이는 물질로, 양자점 표면이 변화하면서 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다. 더불어 짧아진 리간드는 소자에서의 전기 전도도를 증가시켜 향상된 효율의 디스플레이를 구현할 수 있었다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 광민감성 양자점 소재와 패터닝 기술은 기존 기술과 달리 초고해상도 패턴 제작과 양자점 박막의 전기 전도도 향상을 동시에 달성하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 양자점 이미지 센서 등 다양한 미래 산업 분야에 실질적으로 적용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 언급했다.

연구팀의 이재환 박사과정, 연성범 석박사통합과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)’에 12월 13일 온라인 게재됐으며, 1월 호 부록 표지(Supplementary Cover)로 출판될 예정이다.(논문명: Photocleavable Ligand-Induced Direct Photolithography of InP-Based Quantum Dots).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 중소벤처기업부의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.18 조회수 3083 2025년 KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교 개최

우리 대학이 2025년 1월 6일부터 1월 17일까지 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’를 대전 본원에서 개최한다.

2024년 1월에 이어 2회차로 진행되는 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’는 국내 이공계 학생들에게 양자에 대한 흥미를 유발하고 전문적인 양자 교육의 기회를 제공하고자 마련됐다.

우리 대학 대표 교수진과 더불어 세계적인 양자 기술 권위를 지닌 MIT 교수진 포함 총 8명이 양자 정보 과학에 대한 전 분야에 대한 교육과 현장 방문 프로그램을 제공한다.

이번 강의에는 핵자기공명(NMR), NV 큐비트, 센싱 전문가인 파올라 카펠라로(Paola Cappellaro), 윌리엄 올리버(William D. Oliver), 최순원(Soonwon Choi), 케빈 오브라이언(Kevin P. O’Brien) 교수 등 MIT 교수진과 라영식, 오창훈, 배준우, 최재윤 교수 등 KAIST 소속 양자 과학 전문 석학들이 함께한다.

동시에 양자 통신·센싱·컴퓨팅·시뮬레이터 등의 대표 분야 실험을 소개하고 현재 양자 기술의 기술적 한계와 대응 방안, 미래 비전 등을 배우는 과정을 운영한다.

또한 연구 현장인 한국표준과학연구원, 한국전자통신연구원을 직접 방문하는 프로그램을 진행하고, 참여 학생들의 양자이론과 실무에 대한 시야를 넓히는 기회를 제공한다.

김은성 양자대학원장은 “2025년 KAIST-MIT 겨울학교는 평소 양자 기술에 열정을 느끼고 배우고자 하는 이공계 학생들에게 새로운 경험을 제공할 것”이라고 전했다.

이어, “학생들이 우수한 교육을 통해 동기 부여되고 추후 미래를 선도하는 양자 과학의 핵심 인재로 성장하길 기대한다”라고 밝혔다.

본 행사에 참여를 희망하는 전국 대학의 3~4학년 학부생은 11월 22일(금)까지 포스터에 게시된 QR코드를 스캔하거나 구글폼(https://url.kr/3jfrz6)을 통해 신청할 수 있다. 양자대학원에서 서류평가를 통해 최종 약 40명 내외를 선발할 예정이다.

본 행사 참가비는 무료이고 우리 대학은 기숙사 및 중식 제공 등 교육 이수에 필요한 비용을 지원한다.

관련된 자세한 내용은 양자대학원 홈페이지(https://quantumschool.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 관련 문의는 양자대학원(☎042-350-8381, 8382)로 하면 된다.

2024.11.15 조회수 3625

2025년 KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교 개최

우리 대학이 2025년 1월 6일부터 1월 17일까지 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’를 대전 본원에서 개최한다.

2024년 1월에 이어 2회차로 진행되는 ‘KAIST-MIT 양자 정보 겨울학교’는 국내 이공계 학생들에게 양자에 대한 흥미를 유발하고 전문적인 양자 교육의 기회를 제공하고자 마련됐다.

우리 대학 대표 교수진과 더불어 세계적인 양자 기술 권위를 지닌 MIT 교수진 포함 총 8명이 양자 정보 과학에 대한 전 분야에 대한 교육과 현장 방문 프로그램을 제공한다.

이번 강의에는 핵자기공명(NMR), NV 큐비트, 센싱 전문가인 파올라 카펠라로(Paola Cappellaro), 윌리엄 올리버(William D. Oliver), 최순원(Soonwon Choi), 케빈 오브라이언(Kevin P. O’Brien) 교수 등 MIT 교수진과 라영식, 오창훈, 배준우, 최재윤 교수 등 KAIST 소속 양자 과학 전문 석학들이 함께한다.

동시에 양자 통신·센싱·컴퓨팅·시뮬레이터 등의 대표 분야 실험을 소개하고 현재 양자 기술의 기술적 한계와 대응 방안, 미래 비전 등을 배우는 과정을 운영한다.

또한 연구 현장인 한국표준과학연구원, 한국전자통신연구원을 직접 방문하는 프로그램을 진행하고, 참여 학생들의 양자이론과 실무에 대한 시야를 넓히는 기회를 제공한다.

김은성 양자대학원장은 “2025년 KAIST-MIT 겨울학교는 평소 양자 기술에 열정을 느끼고 배우고자 하는 이공계 학생들에게 새로운 경험을 제공할 것”이라고 전했다.

이어, “학생들이 우수한 교육을 통해 동기 부여되고 추후 미래를 선도하는 양자 과학의 핵심 인재로 성장하길 기대한다”라고 밝혔다.

본 행사에 참여를 희망하는 전국 대학의 3~4학년 학부생은 11월 22일(금)까지 포스터에 게시된 QR코드를 스캔하거나 구글폼(https://url.kr/3jfrz6)을 통해 신청할 수 있다. 양자대학원에서 서류평가를 통해 최종 약 40명 내외를 선발할 예정이다.

본 행사 참가비는 무료이고 우리 대학은 기숙사 및 중식 제공 등 교육 이수에 필요한 비용을 지원한다.

관련된 자세한 내용은 양자대학원 홈페이지(https://quantumschool.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 관련 문의는 양자대학원(☎042-350-8381, 8382)로 하면 된다.

2024.11.15 조회수 3625 인공지능으로 고성능 양자물성 계산시간 획기적 단축

인공지능과 고성능 과학계산 간의 밀접한 관련성은 최근 2024년도 노벨 물리학상과 화학상이 동시에 수상된 것을 보면 알 수 있다. 우리 연구진이 인공지능을 활용하여 3차원 공간에 분포하는 원자 수준의 화학결합 정보를 예측하여 양자역학적 고성능 컴퓨터 시뮬레이션의 계산 시간을 획기적으로 단축하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수팀이 물질의 특성을 도출하기 위해 슈퍼컴퓨터를 활용해 수행되는 원자 수준 양자역학적 계산에 필요한 복잡한 알고리즘을 우회하는 3차원 컴퓨터 비전 인공신경망 기반 계산 방법론을 세계 최초로 개발했다고 30일 밝혔다.

슈퍼컴퓨터를 활용한 양자역학적 밀도범함수론(density functional theory, DFT)* 계산은 빠르면서도 정확하게 양자 물성을 예측할 수 있게 해 첨단 소재 및 약물 설계를 포함한 광범위한 연구·개발 분야에서 표준적인 도구로 자리 잡아 필수 불가결한 역할을 하고 있다.

*밀도범함수론(DFT): 원자 단위에서부터 양자역학적으로 물성을 계산하는 제1원리 계산의 대표적인 이론

그러나 실제 밀도범함수론 계산에서는 3차원적인 전자밀도를 생성한 후 양자역학 방정식을 푸는 복잡한 자기일관장 과정(self-consistent field, SCF)*을 수십에서 수백 번씩 반복해야 해서 그 적용 범위가 수백~수천 개의 원자로 제한되는 한계가 있었다.

*자기일관장(SCF): 상호 연결된 여러 개의 연립 미분 방정식으로 기술해야 하는 복잡한 다체 문제(many-body problem)를 해결하기 위해 널리 사용되는 과학계산법

김용훈 교수 연구팀은 자기일관장 과정을 최근 급속한 발전을 이룬 인공지능 기법으로 회피하는 것이 가능한지 질문했다. 그 결과 3차원 공간에 분포된 화학 결합 정보를 컴퓨터 비전 분야의 신경망 알고리즘을 통해 학습해 계산을 가속화하는 딥SCF(DeepSCF) 모델을 개발했다.

연구진은 밀도범함수론에 따라 전자밀도가 전자들의 양자역학적 정보를 모두 포함하고 있으며 이에 더해 전체 전자밀도와 구성 원자들의 전자밀도의 합 간의 차이인 잔여 전자밀도가 화학결합 정보를 담고 있는 점에 주목하고 기계학습의 목표물로 선정했다.

이후 다양한 화학결합 특성을 포함한 유기 분자들의 데이터 세트를 채택했고 그 안에 포함된 분자들의 원자구조들에 임의의 회전과 변형을 가해 모델의 정확도 및 일반화 성능을 더욱 높였다. 최종적으로 연구팀은 복잡하고 큰 시스템에 대해 딥SCF 방법론의 유효성 및 효율성을 입증했다.

이번 연구를 지도한 김용훈 교수는“3차원 공간에 분포된 양자역학적 화학결합 정보를 인공 신경망에 대응시키는 방법을 찾았다”며 “양자역학적 전자구조 계산이 모든 스케일의 물성 시뮬레이션의 근간이 되므로 인공지능을 통한 물질 계산 가속화의 전반적인 기반 원리를 확립한 것”이라고 연구의 의의를 부여했다.

전기및전자공학부 이룡규 박사과정이 제 1저자로 수행한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 '네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)'에 10월 24일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Convolutional network learning of self-consistent electron density via grid-projected atomic fingerprints)

한편, 이번 연구는 KAIST 석박사 모험사업, 한국연구재단 중견연구자지원사업 등의 지원을 받아 수행되었다.

2024.10.30 조회수 4447

인공지능으로 고성능 양자물성 계산시간 획기적 단축

인공지능과 고성능 과학계산 간의 밀접한 관련성은 최근 2024년도 노벨 물리학상과 화학상이 동시에 수상된 것을 보면 알 수 있다. 우리 연구진이 인공지능을 활용하여 3차원 공간에 분포하는 원자 수준의 화학결합 정보를 예측하여 양자역학적 고성능 컴퓨터 시뮬레이션의 계산 시간을 획기적으로 단축하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수팀이 물질의 특성을 도출하기 위해 슈퍼컴퓨터를 활용해 수행되는 원자 수준 양자역학적 계산에 필요한 복잡한 알고리즘을 우회하는 3차원 컴퓨터 비전 인공신경망 기반 계산 방법론을 세계 최초로 개발했다고 30일 밝혔다.

슈퍼컴퓨터를 활용한 양자역학적 밀도범함수론(density functional theory, DFT)* 계산은 빠르면서도 정확하게 양자 물성을 예측할 수 있게 해 첨단 소재 및 약물 설계를 포함한 광범위한 연구·개발 분야에서 표준적인 도구로 자리 잡아 필수 불가결한 역할을 하고 있다.

*밀도범함수론(DFT): 원자 단위에서부터 양자역학적으로 물성을 계산하는 제1원리 계산의 대표적인 이론

그러나 실제 밀도범함수론 계산에서는 3차원적인 전자밀도를 생성한 후 양자역학 방정식을 푸는 복잡한 자기일관장 과정(self-consistent field, SCF)*을 수십에서 수백 번씩 반복해야 해서 그 적용 범위가 수백~수천 개의 원자로 제한되는 한계가 있었다.

*자기일관장(SCF): 상호 연결된 여러 개의 연립 미분 방정식으로 기술해야 하는 복잡한 다체 문제(many-body problem)를 해결하기 위해 널리 사용되는 과학계산법

김용훈 교수 연구팀은 자기일관장 과정을 최근 급속한 발전을 이룬 인공지능 기법으로 회피하는 것이 가능한지 질문했다. 그 결과 3차원 공간에 분포된 화학 결합 정보를 컴퓨터 비전 분야의 신경망 알고리즘을 통해 학습해 계산을 가속화하는 딥SCF(DeepSCF) 모델을 개발했다.

연구진은 밀도범함수론에 따라 전자밀도가 전자들의 양자역학적 정보를 모두 포함하고 있으며 이에 더해 전체 전자밀도와 구성 원자들의 전자밀도의 합 간의 차이인 잔여 전자밀도가 화학결합 정보를 담고 있는 점에 주목하고 기계학습의 목표물로 선정했다.

이후 다양한 화학결합 특성을 포함한 유기 분자들의 데이터 세트를 채택했고 그 안에 포함된 분자들의 원자구조들에 임의의 회전과 변형을 가해 모델의 정확도 및 일반화 성능을 더욱 높였다. 최종적으로 연구팀은 복잡하고 큰 시스템에 대해 딥SCF 방법론의 유효성 및 효율성을 입증했다.

이번 연구를 지도한 김용훈 교수는“3차원 공간에 분포된 양자역학적 화학결합 정보를 인공 신경망에 대응시키는 방법을 찾았다”며 “양자역학적 전자구조 계산이 모든 스케일의 물성 시뮬레이션의 근간이 되므로 인공지능을 통한 물질 계산 가속화의 전반적인 기반 원리를 확립한 것”이라고 연구의 의의를 부여했다.

전기및전자공학부 이룡규 박사과정이 제 1저자로 수행한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 '네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)'에 10월 24일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Convolutional network learning of self-consistent electron density via grid-projected atomic fingerprints)

한편, 이번 연구는 KAIST 석박사 모험사업, 한국연구재단 중견연구자지원사업 등의 지원을 받아 수행되었다.

2024.10.30 조회수 4447 양자대학원, 노벨물리학상 수상자 알랭 아스페 초청강연 20일(일), 21일(월) 개최

우리 대학 양자대학원 및 물리학과에서는 오는 20일(일)부터 이틀간 대전 KAIST 본원에서 2022년 노벨물리학상 수상자인 알랭 아스페(Alain Aspect) 초청 강연을 개최한다.

이번 초청 강연은 양자 기술에 관심이 있는 학생들에게 자신감과 도전 의식을 심어주고, 대중의 과학 흥미를 고취하고자 양자대학원 주관으로 마련됐다.

이날 알랭 에스파 교수는 ‘아인슈타인의 질문에서 양자 기술까지’를 주제로 양자역학의 핵심적인 개념과 양자 기술이 미래산업에 미치는 영향을 전한다.

20일(일) 강연은 대전 지역에서 중·고등학생 및 교사를 대상으로 KI빌딩 1층 퓨전홀에서, 이튿날인 21일(월)은 KAIST 전 구성원 대상으로 학술문화관 5층 정근모홀에서 진행한다.

알랭 아스페 교수는 양자 얽힘(Quantum entanglement)의 실재 여부에 대해 실험적 연구를 통해 증명한 공로로 2022년 노벨물리학상을 수상했다.

양자 얽힘이란 양자역학의 핵심 개념으로 서로 얽힌 두 양성자가 최초 상호반응을 하면, 이후 아무리 먼 거리에 있어도 상호반응을 유지한다는 이론이다. 이는 미래 슈퍼컴퓨터와 양자 암호 기술의 길을 열었다는 평을 받고 있다.

그는 현재 프랑스의 MIT라 불리는 에콜 폴리테크니크(École Polytechnique) 및 파리-사클레 대학교(Université Paris-Saclay)의 겸임교수로 재직 중이다.

김은성 KAIST 양자대학원장은“양자 기술은 미래 경쟁력의 핵심으로 기술 산업의 혁신과 변화를 주도하고 있다”라고 전했다. 이어, “이번 노벨물리학상 수상자 초청강연을 통해 물리학과 양자 연구에 대한 지식을 나누고 우수 인재 양성에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

현재 20일(일) 접수는 마감이며 21일(월) KAIST 구성원을 대상으로 한 강연은 당일 현장접수로 신청 및 참여가 가능하다.

우리 대학 양자대학원에서는 앞으로도 양자 과학기술에 대한 교육 및 강연을 적극적으로 개최하여 양자과학기술과 산업에 대한 인식 확산에 기여할 계획이다.

2024.10.17 조회수 2968

양자대학원, 노벨물리학상 수상자 알랭 아스페 초청강연 20일(일), 21일(월) 개최

우리 대학 양자대학원 및 물리학과에서는 오는 20일(일)부터 이틀간 대전 KAIST 본원에서 2022년 노벨물리학상 수상자인 알랭 아스페(Alain Aspect) 초청 강연을 개최한다.

이번 초청 강연은 양자 기술에 관심이 있는 학생들에게 자신감과 도전 의식을 심어주고, 대중의 과학 흥미를 고취하고자 양자대학원 주관으로 마련됐다.

이날 알랭 에스파 교수는 ‘아인슈타인의 질문에서 양자 기술까지’를 주제로 양자역학의 핵심적인 개념과 양자 기술이 미래산업에 미치는 영향을 전한다.

20일(일) 강연은 대전 지역에서 중·고등학생 및 교사를 대상으로 KI빌딩 1층 퓨전홀에서, 이튿날인 21일(월)은 KAIST 전 구성원 대상으로 학술문화관 5층 정근모홀에서 진행한다.

알랭 아스페 교수는 양자 얽힘(Quantum entanglement)의 실재 여부에 대해 실험적 연구를 통해 증명한 공로로 2022년 노벨물리학상을 수상했다.

양자 얽힘이란 양자역학의 핵심 개념으로 서로 얽힌 두 양성자가 최초 상호반응을 하면, 이후 아무리 먼 거리에 있어도 상호반응을 유지한다는 이론이다. 이는 미래 슈퍼컴퓨터와 양자 암호 기술의 길을 열었다는 평을 받고 있다.

그는 현재 프랑스의 MIT라 불리는 에콜 폴리테크니크(École Polytechnique) 및 파리-사클레 대학교(Université Paris-Saclay)의 겸임교수로 재직 중이다.

김은성 KAIST 양자대학원장은“양자 기술은 미래 경쟁력의 핵심으로 기술 산업의 혁신과 변화를 주도하고 있다”라고 전했다. 이어, “이번 노벨물리학상 수상자 초청강연을 통해 물리학과 양자 연구에 대한 지식을 나누고 우수 인재 양성에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

현재 20일(일) 접수는 마감이며 21일(월) KAIST 구성원을 대상으로 한 강연은 당일 현장접수로 신청 및 참여가 가능하다.

우리 대학 양자대학원에서는 앞으로도 양자 과학기술에 대한 교육 및 강연을 적극적으로 개최하여 양자과학기술과 산업에 대한 인식 확산에 기여할 계획이다.

2024.10.17 조회수 2968 KAIST, 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 구축 추진

우리 대학이 '개방형 양자공정 인프라 구축 사업(이하, 구축 사업)' 공모의 주관기관으로 최종 선정됐다.

'개방형 양자공정 인프라 구축 사업'은 양자 과학기술의 경쟁력 강화와 신산업 육성에 필요한 인프라를 구축하기 위해 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 사업이다.

올해부터 2031년까지 8년간 국비 234억 원이 투입돼 양자 공정에 필수적인 장비를 구비한 양자팹을 구축한다. 이를 바탕으로 높은 수준의 공정환경을 보장하는 동시에 사용자 중심의 개방형 운영 체계를 마련하는 것이 핵심이다.

우리 대학은 사업 주관기관을 맡아 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 건립과 양자 인프라 시설 및 장비 구축을 추진한다. 나노종합기술원 및 한국표준과학연구원이 공동기관으로 참여하며, 에스케이텔레콤(주) 및 대전테크노파크가 위탁기관으로 구성된 컨소시엄 체제다.

대규모 팹을 안정적으로 운영해 온 우리 대학과 나노종합기술원이 공동으로 양자팹을 운영해 공정의 전문성과 사업성을 확보하고, 양자기술 선도 기관인 한국표준과학연구원과 다양한 플랫폼에 대한 핵심 공정 기술을 공동 개발한다. 에스케이텔레콤(주)과는 양자 광집적회로 모듈 개발을 추진하며, 양자 기업을 특화해 지원 중인 대전테크노파크는 중소기업의 양자팹 활용 및 창업 활동을 돕는 역할을 맡는다.

이와 함께, 대전광역시는 국내 최대 규모의 양자팹 건립을 위해 200억 원의 지방비를 투자할 예정이며, 우리 대학은 양자팹 건립부지와 운영비를 지원할 예정이다.

우리 대학은 ▴양자 과학기술 분야의 핵심 교수진들의 연구 역량 ▴미래융합소자동의 클린룸 운영 경험 ▴중앙분석센터의 장비 예약 및 사용자 지원 경험 ▴양자대학원의 교육 역량 및 국내외 네트워크 등을 발판 삼아 전문성·안전성·공공성을 갖춘 개방형 양자팹을 구축할 방침이다.

우리 대학은 대전 본원 내 미래융합소자동에 보유 중인 클린룸과 다수의 기존 장비들을 활용해 내년부터 1차 운영에 돌입한다. 신규 양자팹은 미래융합소자동과 공동연구기관인 나노종합기술원 사이의 1,500㎡ 면적 대지에 지하 1층, 지상 2층 규모로 들어설 예정이다. 양자팹 건축과 신규 장비 설치가 완료되는 5차년도부터는 국내 최대 규모의 양자팹을 전면 개방해 운영하게 된다.

한편, 200억 원의 양자팹 건립금을 지원하는 대전광역시는 양자 산업 육성을 위해 ▴대덕 퀀텀 밸리 조성 업무협약(MOU) 체결 ▴양자 산업 육성 및 지원 조례 제정 ▴KAIST 양자대학원 지원 ▴양자 산업 인프라 구축(양자 팹, 양자 테스트베드) ▴양자 산업 육성 종합계획 수립 등 양자 과학기술을 기반으로 한 지역 산업 육성을 위한 행보를 이어가고 있다.

구축 사업 책임을 맡은 조용훈 물리학과 교수는 "개방형 양자 공정 인프라는 산학연 연계를 통한 양자가치사슬의 출발점"이라며, "다양한 양자 플랫폼 구현에 필요한 공정을 연구하는 사용자의 관점에서 운영될 수 있도록 협의체를 구성하여 추진할 예정"이라고 말했다.이광형 총장은 "양자과학기술은 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략기술 분야로, 경제는 물론 안보에 이르기까지 사회 전반에 걸쳐 파급 효과가 매우 큰 분야"라며, "이번 구축 사업 공모 선정을 기점으로 긴밀한 산·학·연·관 연계를 통하여, 양자과학기술 생태계 구축에 필요한 핵심 기반이 마련되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

2024.05.27 조회수 5574

KAIST, 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 구축 추진

우리 대학이 '개방형 양자공정 인프라 구축 사업(이하, 구축 사업)' 공모의 주관기관으로 최종 선정됐다.

'개방형 양자공정 인프라 구축 사업'은 양자 과학기술의 경쟁력 강화와 신산업 육성에 필요한 인프라를 구축하기 위해 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 사업이다.

올해부터 2031년까지 8년간 국비 234억 원이 투입돼 양자 공정에 필수적인 장비를 구비한 양자팹을 구축한다. 이를 바탕으로 높은 수준의 공정환경을 보장하는 동시에 사용자 중심의 개방형 운영 체계를 마련하는 것이 핵심이다.

우리 대학은 사업 주관기관을 맡아 국내 최대 규모의 첨단 양자팹 건립과 양자 인프라 시설 및 장비 구축을 추진한다. 나노종합기술원 및 한국표준과학연구원이 공동기관으로 참여하며, 에스케이텔레콤(주) 및 대전테크노파크가 위탁기관으로 구성된 컨소시엄 체제다.

대규모 팹을 안정적으로 운영해 온 우리 대학과 나노종합기술원이 공동으로 양자팹을 운영해 공정의 전문성과 사업성을 확보하고, 양자기술 선도 기관인 한국표준과학연구원과 다양한 플랫폼에 대한 핵심 공정 기술을 공동 개발한다. 에스케이텔레콤(주)과는 양자 광집적회로 모듈 개발을 추진하며, 양자 기업을 특화해 지원 중인 대전테크노파크는 중소기업의 양자팹 활용 및 창업 활동을 돕는 역할을 맡는다.

이와 함께, 대전광역시는 국내 최대 규모의 양자팹 건립을 위해 200억 원의 지방비를 투자할 예정이며, 우리 대학은 양자팹 건립부지와 운영비를 지원할 예정이다.

우리 대학은 ▴양자 과학기술 분야의 핵심 교수진들의 연구 역량 ▴미래융합소자동의 클린룸 운영 경험 ▴중앙분석센터의 장비 예약 및 사용자 지원 경험 ▴양자대학원의 교육 역량 및 국내외 네트워크 등을 발판 삼아 전문성·안전성·공공성을 갖춘 개방형 양자팹을 구축할 방침이다.

우리 대학은 대전 본원 내 미래융합소자동에 보유 중인 클린룸과 다수의 기존 장비들을 활용해 내년부터 1차 운영에 돌입한다. 신규 양자팹은 미래융합소자동과 공동연구기관인 나노종합기술원 사이의 1,500㎡ 면적 대지에 지하 1층, 지상 2층 규모로 들어설 예정이다. 양자팹 건축과 신규 장비 설치가 완료되는 5차년도부터는 국내 최대 규모의 양자팹을 전면 개방해 운영하게 된다.

한편, 200억 원의 양자팹 건립금을 지원하는 대전광역시는 양자 산업 육성을 위해 ▴대덕 퀀텀 밸리 조성 업무협약(MOU) 체결 ▴양자 산업 육성 및 지원 조례 제정 ▴KAIST 양자대학원 지원 ▴양자 산업 인프라 구축(양자 팹, 양자 테스트베드) ▴양자 산업 육성 종합계획 수립 등 양자 과학기술을 기반으로 한 지역 산업 육성을 위한 행보를 이어가고 있다.

구축 사업 책임을 맡은 조용훈 물리학과 교수는 "개방형 양자 공정 인프라는 산학연 연계를 통한 양자가치사슬의 출발점"이라며, "다양한 양자 플랫폼 구현에 필요한 공정을 연구하는 사용자의 관점에서 운영될 수 있도록 협의체를 구성하여 추진할 예정"이라고 말했다.이광형 총장은 "양자과학기술은 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략기술 분야로, 경제는 물론 안보에 이르기까지 사회 전반에 걸쳐 파급 효과가 매우 큰 분야"라며, "이번 구축 사업 공모 선정을 기점으로 긴밀한 산·학·연·관 연계를 통하여, 양자과학기술 생태계 구축에 필요한 핵심 기반이 마련되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

2024.05.27 조회수 5574 양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.