%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8

-

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05 조회수 602

김성민 교수팀, 모바일 최고 국제학회 최우수논문상 다회 수상 쾌거

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 스마트 팩토리에서 사각지대 없이 정밀한 위치를 추적하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 5일 밝혔다. 목표물에 무전원 태그를 부착해, 장애물에 가려진 상황에서도 센티미터(cm) 이하의 정확도로 3차원 위치를 추적할 수 있는 기술이다.

해당 연구를 통해 연구팀은 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 국제 학술대회인 ACM 모비시스(ACM MobiSys)에서 2022 최우수논문상에 이어 2024 최우수논문상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 해당 학회에서 최우수논문상을 다회 수상한 연구팀은 김성민 교수 연구팀과, 미국 미시간대, 그리고 예일대 뿐이다(주 저자 기준).

(논문명: SuperSight: Sub-cm NLOS Localization for mmWave Backscatter)

연구팀이 최초 개발한 무선 태그는, 기존 기술(UWB, Ultra Wide Band) 대비 반사성이 10배 이상 높은 밀리미터파(mmWave)*를 활용, 장애물을 우회하는 반사 신호를 확보해 사각지대 없는 위치추적이 가능하다. 반사의 방향에 따라 고유한 신호를 발생시키는 태그가 각 신호의 전파 경로를 파악하여 목표물의 위치를 추적하는 원리다.

*밀리미터파: 30~300기가헤르츠(GHz)의 주파수를 갖는 전파로 5G/6G 등 차세대 표준에서 도입을 준비 중인 대역이다.

이 기술은 가구, 전자제품 등 다양한 실내 장애물에 막혀 작동 범위가 제한되는 기존 기술의 문제점을 해결하고, 더불어 15배 이상 높은 3차원 위치 정확도(8.3mm)를 갖는다. 즉, 잦은 연결 장애를 겪는 현재에 비해 안정적으로 실내 목표물의 정확한 위치를 추적할 수 있어, 스마트 팩토리 및 증강 현실(AR) 등 광범위한 위치 기반 서비스에 활용될 수 있다.

무선 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하는 방식으로 작동한다. 주변 빛을 반사하는 거울과 같이, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

김성민 교수는 “태그는 천장 타일이나 컴퓨터 본체 등 주변 사물을 반사체로 이용해 임의의 실내 환경에서 사각지대 없이 작동한다”며 “실내 위치추적의 안정성 문제를 해결함으로써, 포괄적인 위치 기반 서비스의 보급을 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 ITRC 혁신도약형과제와 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.05 조회수 602 -

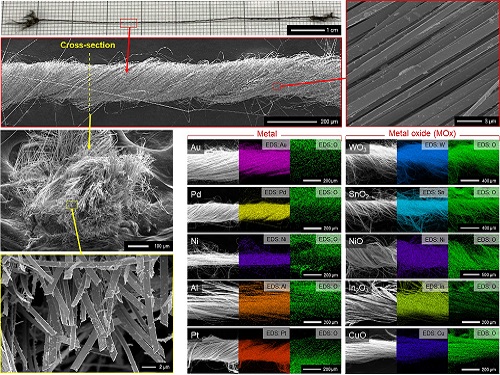

고기능성 스마트 섬유 대량 생산 가능

스마트 섬유(smart textile)는 기존의 섬유에 디지털 정보 기술이 결합된 신개념 미래형 섬유를 뜻한다. 현재까지 개발된 기능성 나노섬유 제조 공정은 다양한 물질로 제조가 어렵다는 한계점이 존재하여 고성능 스마트 섬유를 구현하기 위해서는 나노물질의 우수한 전기적 특성과 기계적 유연성이 확보된 기능성 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수가 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사와 공동연구를 통해 `스마트 섬유용 금속/세라믹 나노리본 얀* 제조 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다.

*얀(yarn): 천연 또는 합성 섬유를 길이의 방향으로 나란히 해 꼬임을 주어서 긴 형태로 만든 연속적인 가닥 구조를 갖는 실을 뜻하며, 뜨개질, 직조 등에 사용되는 실에서 흔히 찾아볼 수 있음

기존의 섬유에 전도성 나노 물질을 코팅해 스마트 섬유로 발전시켜 왔지만 스마트 섬유의 응용 분야 다양성과 성능 확보에 물리적인 한계가 존재하였다.

최근, 새로운 코팅 소재 및 구조를 개발해 섬유 성능을 향상하는 연구가 많이 진행되고 있지만, 아직도 스마트 섬유의 성능을 높이기 위해서는 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

공동연구팀은 스마트 섬유용 기능성 나노섬유의 원천적인 재료적 한계점을 극복하고자, 범용적 금속/세라믹 나노리본 섬유 제조 플랫폼 기술을 개발했다.

나노임프린트 리소그래피*로 제작한 나노 몰드**에 금속을 증착한 후, 플라즈마 식각 공정을 통해 몰드를 식각하면 공중부양된 금속/세라믹 나노리본을 얻을 수 있다. 기판과의 접착력이 약해진 나노리본 다발을 얀 형태로 꼬아주게 되면 최종적인 나노리본 얀 형상을 확보할 수 있으며, 이는 대량 생산이 가능하며 다양한 무기물에 적용할 수 있는 세계 최초의 차세대 얀 제조 공정이다.

*나노임프린트 리소그래피: 마이크로 및 나노 구조의 패턴이 있는 템플릿을 사용하여 해당 기판에 패턴을 전사하여 일반적으로 매우 얇은 폴리머 필름에 나노 크기의 패턴을 생성하는 마이크로 및 나노 공정

*나노 몰드: 나노임프린트 리소그래피 등 나노패터닝 공정으로 제작한 나노 구조의 패턴이 있는 기판

해당 연구에서는 금, 팔라듐, 니켈, 알루미늄, 백금, 텅스텐 산화물, 주석 산화물, 니켈 산화물, 인듐 산화물, 구리 산화물 등 다양한 소자로 나노리본 얀의 제작 가능성을 입증했다. 또한, 개발된 나노리본 얀이 수소, 암모니아 등 그린 가스를 감지할 수 있는 고성능 가스 센서로 활용될 수 있을 뿐만 아니라 물 전기분해, 마찰전기 나노 발전기 등 그린 에너지 관련 소자로 효율적으로 응용될 수 있음을 보였다.

개발된 무기물 나노섬유는 기존 스마트 섬유용 소재의 한계를 뛰어넘어 의료산업, 패션산업, 국방, 헬스케어용 스마트 섬유에 적용 가능하며 사물인터넷(Internet of Things, IoT)을 섬유에 구현하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

박인규 교수는 "개발된 금속/세라믹 나노리본 얀 제작 기술은 스마트 기능성 나노섬유 제작 공정의 본질적인 문제인 소재 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 센서/에너지 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술 및 스마트 섬유 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 기계공학과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `스몰(Small, Impact Factor 13.3, JCR 6.6%)' 2024년 3월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoribbon Yarn with Versatile Inorganic Materials)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업(2021R1A2C300874214), 한국기계연구원 기본사업 ‘초실감 확장현실 기기 구현을 위한 나노기반 핵심제조기술 개발(NK248B)’ 과제, 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.08 조회수 1618

고기능성 스마트 섬유 대량 생산 가능

스마트 섬유(smart textile)는 기존의 섬유에 디지털 정보 기술이 결합된 신개념 미래형 섬유를 뜻한다. 현재까지 개발된 기능성 나노섬유 제조 공정은 다양한 물질로 제조가 어렵다는 한계점이 존재하여 고성능 스마트 섬유를 구현하기 위해서는 나노물질의 우수한 전기적 특성과 기계적 유연성이 확보된 기능성 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수가 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사와 공동연구를 통해 `스마트 섬유용 금속/세라믹 나노리본 얀* 제조 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다.

*얀(yarn): 천연 또는 합성 섬유를 길이의 방향으로 나란히 해 꼬임을 주어서 긴 형태로 만든 연속적인 가닥 구조를 갖는 실을 뜻하며, 뜨개질, 직조 등에 사용되는 실에서 흔히 찾아볼 수 있음

기존의 섬유에 전도성 나노 물질을 코팅해 스마트 섬유로 발전시켜 왔지만 스마트 섬유의 응용 분야 다양성과 성능 확보에 물리적인 한계가 존재하였다.

최근, 새로운 코팅 소재 및 구조를 개발해 섬유 성능을 향상하는 연구가 많이 진행되고 있지만, 아직도 스마트 섬유의 성능을 높이기 위해서는 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

공동연구팀은 스마트 섬유용 기능성 나노섬유의 원천적인 재료적 한계점을 극복하고자, 범용적 금속/세라믹 나노리본 섬유 제조 플랫폼 기술을 개발했다.

나노임프린트 리소그래피*로 제작한 나노 몰드**에 금속을 증착한 후, 플라즈마 식각 공정을 통해 몰드를 식각하면 공중부양된 금속/세라믹 나노리본을 얻을 수 있다. 기판과의 접착력이 약해진 나노리본 다발을 얀 형태로 꼬아주게 되면 최종적인 나노리본 얀 형상을 확보할 수 있으며, 이는 대량 생산이 가능하며 다양한 무기물에 적용할 수 있는 세계 최초의 차세대 얀 제조 공정이다.

*나노임프린트 리소그래피: 마이크로 및 나노 구조의 패턴이 있는 템플릿을 사용하여 해당 기판에 패턴을 전사하여 일반적으로 매우 얇은 폴리머 필름에 나노 크기의 패턴을 생성하는 마이크로 및 나노 공정

*나노 몰드: 나노임프린트 리소그래피 등 나노패터닝 공정으로 제작한 나노 구조의 패턴이 있는 기판

해당 연구에서는 금, 팔라듐, 니켈, 알루미늄, 백금, 텅스텐 산화물, 주석 산화물, 니켈 산화물, 인듐 산화물, 구리 산화물 등 다양한 소자로 나노리본 얀의 제작 가능성을 입증했다. 또한, 개발된 나노리본 얀이 수소, 암모니아 등 그린 가스를 감지할 수 있는 고성능 가스 센서로 활용될 수 있을 뿐만 아니라 물 전기분해, 마찰전기 나노 발전기 등 그린 에너지 관련 소자로 효율적으로 응용될 수 있음을 보였다.

개발된 무기물 나노섬유는 기존 스마트 섬유용 소재의 한계를 뛰어넘어 의료산업, 패션산업, 국방, 헬스케어용 스마트 섬유에 적용 가능하며 사물인터넷(Internet of Things, IoT)을 섬유에 구현하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

박인규 교수는 "개발된 금속/세라믹 나노리본 얀 제작 기술은 스마트 기능성 나노섬유 제작 공정의 본질적인 문제인 소재 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 센서/에너지 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술 및 스마트 섬유 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 기계공학과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `스몰(Small, Impact Factor 13.3, JCR 6.6%)' 2024년 3월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoribbon Yarn with Versatile Inorganic Materials)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업(2021R1A2C300874214), 한국기계연구원 기본사업 ‘초실감 확장현실 기기 구현을 위한 나노기반 핵심제조기술 개발(NK248B)’ 과제, 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.08 조회수 1618 -

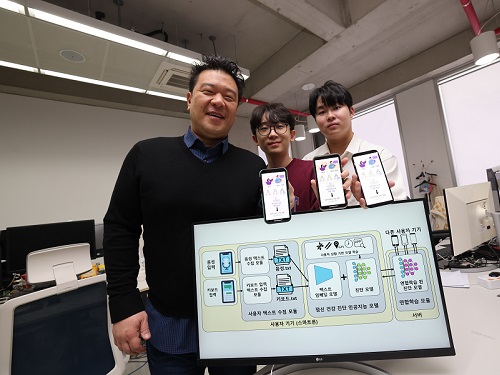

‘당신 우울한가요?’ 스마트폰으로 진단하다

요즘 현대인들에게 많이 찾아오는 우울증을 진단하기 위한 스마트폰으로 진단하는 연구가 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 사용자의 언어 사용 패턴을 개인정보 유출 없이 스마트폰에서 자동으로 분석해 사용자의 정신건강 상태를 모니터링하는 인공지능 기술을 개발했다고 21일 밝혔다. 사용자가 스마트폰을 소지하고 일상적으로 사용하기만 해도 스마트폰이 사용자의 정신건강 상태를 분석 및 진단할 수 있는 것이다.

연구팀은 임상적으로 이뤄지는 정신질환 진단이 환자와의 상담을 통한 언어 사용 분석에서 이루어진다는 점에 착안해 연구를 진행했다. 이번 기술에서는 (1) 사용자가 직접 작성한 문자 메시지 등의 키보드 입력 내용과, (2) 스마트폰 위 마이크에서 실시간으로 수집되는 사용자의 음성 데이터를 기반으로 정신건강 진단을 수행한다.

이러한 언어 데이터는 사용자의 민감한 정보를 담고 있을 수 있어 기존에는 활용이 어려웠다. 이러한 문제의 해결을 위해 이번 기술에는 연합학습 인공지능 기술이 적용됐는데, 이는 사용자 기기 외부로의 데이터 유출 없이 인공지능 모델을 학습해 사생활 침해의 우려가 없다는 것이 특징이다.

인공지능 모델은 일상 대화 내용과 화자의 정신건강을 바탕으로 한 데이터셋을 기반으로 학습되었다. 모델은 스마트폰에서 입력으로 주어지는 대화를 실시간으로 분석하여 학습된 내용을 바탕으로 사용자의 정신건강 척도를 예측한다.

더 나아가, 연구팀은 스마트폰 위 대량으로 주어지는 사용자 언어 데이터로부터 효과적인 정신건강 진단을 수행하는 방법론을 개발했다. 연구팀은 사용자들이 언어를 사용하는 패턴이 실생활 속 다양한 상황에 따라 다르다는 것에 착안해, 스마트폰 위에서 주어지는 현재 상황에 대한 단서를 기반으로, 인공지능 모델이 상대적으로 중요한 언어 데이터에 집중하도록 설계했다. 예를 들어, 업무 시간보다는 저녁 시간에 가족 또는 친구들과 나누는 대화에 정신건강을 모니터링 할 수 있는 단서가 많다고 인공지능 모델이 판단해 중점을 두고 분석하는 식이다.

이번 논문은 전산학부 신재민 박사과정, 전기및전자공학부 윤형준 박사과정, 이승주 석사과정, 이성주 교수와 박성준 SoftlyAI 대표(KAIST 졸업생), 중국 칭화대학교 윤신 리우(Yunxin Liu) 교수, 그리고 미국 에모리(Emory) 대학교 최진호 교수의 공동연구로 이뤄졌다.

이번 논문은 올해 12월 6일부터 10일까지 싱가폴에서 열린 자연어 처리 분야 최고 권위 학회인 EMNLP(Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing)에서 발표됐다.

※ 논문명(FedTherapist: Mental Health Monitoring with User-Generated Linguistic Expressions on Smartphones via Federated Learning)

이성주 교수는 "이번 연구는 모바일 센싱, 자연어 처리, 인공지능, 심리학 전문가들의 협력으로 이루어져서 의미가 깊으며, 정신질환으로 어려워하는 사람들이 많은데, 개인정보 유출이나 사생활 침범의 걱정 없이 스마트폰 사용만으로 정신건강 상태를 조기진단 할 수 있게 되었다ˮ라며, "이번 연구가 서비스화되어 사회에 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 소감을 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2022-0-00495, 휴대폰 단말에서의 보이스피싱 탐지 예방 기술 개발, No. 2022-0-00064, 감정노동자의 정신건강 위험 예측 및 관리를 위한 휴먼 디지털 트윈 기술 개발)

2023.12.21 조회수 3409

‘당신 우울한가요?’ 스마트폰으로 진단하다

요즘 현대인들에게 많이 찾아오는 우울증을 진단하기 위한 스마트폰으로 진단하는 연구가 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 이성주 교수 연구팀이 사용자의 언어 사용 패턴을 개인정보 유출 없이 스마트폰에서 자동으로 분석해 사용자의 정신건강 상태를 모니터링하는 인공지능 기술을 개발했다고 21일 밝혔다. 사용자가 스마트폰을 소지하고 일상적으로 사용하기만 해도 스마트폰이 사용자의 정신건강 상태를 분석 및 진단할 수 있는 것이다.

연구팀은 임상적으로 이뤄지는 정신질환 진단이 환자와의 상담을 통한 언어 사용 분석에서 이루어진다는 점에 착안해 연구를 진행했다. 이번 기술에서는 (1) 사용자가 직접 작성한 문자 메시지 등의 키보드 입력 내용과, (2) 스마트폰 위 마이크에서 실시간으로 수집되는 사용자의 음성 데이터를 기반으로 정신건강 진단을 수행한다.

이러한 언어 데이터는 사용자의 민감한 정보를 담고 있을 수 있어 기존에는 활용이 어려웠다. 이러한 문제의 해결을 위해 이번 기술에는 연합학습 인공지능 기술이 적용됐는데, 이는 사용자 기기 외부로의 데이터 유출 없이 인공지능 모델을 학습해 사생활 침해의 우려가 없다는 것이 특징이다.

인공지능 모델은 일상 대화 내용과 화자의 정신건강을 바탕으로 한 데이터셋을 기반으로 학습되었다. 모델은 스마트폰에서 입력으로 주어지는 대화를 실시간으로 분석하여 학습된 내용을 바탕으로 사용자의 정신건강 척도를 예측한다.

더 나아가, 연구팀은 스마트폰 위 대량으로 주어지는 사용자 언어 데이터로부터 효과적인 정신건강 진단을 수행하는 방법론을 개발했다. 연구팀은 사용자들이 언어를 사용하는 패턴이 실생활 속 다양한 상황에 따라 다르다는 것에 착안해, 스마트폰 위에서 주어지는 현재 상황에 대한 단서를 기반으로, 인공지능 모델이 상대적으로 중요한 언어 데이터에 집중하도록 설계했다. 예를 들어, 업무 시간보다는 저녁 시간에 가족 또는 친구들과 나누는 대화에 정신건강을 모니터링 할 수 있는 단서가 많다고 인공지능 모델이 판단해 중점을 두고 분석하는 식이다.

이번 논문은 전산학부 신재민 박사과정, 전기및전자공학부 윤형준 박사과정, 이승주 석사과정, 이성주 교수와 박성준 SoftlyAI 대표(KAIST 졸업생), 중국 칭화대학교 윤신 리우(Yunxin Liu) 교수, 그리고 미국 에모리(Emory) 대학교 최진호 교수의 공동연구로 이뤄졌다.

이번 논문은 올해 12월 6일부터 10일까지 싱가폴에서 열린 자연어 처리 분야 최고 권위 학회인 EMNLP(Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing)에서 발표됐다.

※ 논문명(FedTherapist: Mental Health Monitoring with User-Generated Linguistic Expressions on Smartphones via Federated Learning)

이성주 교수는 "이번 연구는 모바일 센싱, 자연어 처리, 인공지능, 심리학 전문가들의 협력으로 이루어져서 의미가 깊으며, 정신질환으로 어려워하는 사람들이 많은데, 개인정보 유출이나 사생활 침범의 걱정 없이 스마트폰 사용만으로 정신건강 상태를 조기진단 할 수 있게 되었다ˮ라며, "이번 연구가 서비스화되어 사회에 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 소감을 밝혔다.

이 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다. (No. 2022-0-00495, 휴대폰 단말에서의 보이스피싱 탐지 예방 기술 개발, No. 2022-0-00064, 감정노동자의 정신건강 위험 예측 및 관리를 위한 휴먼 디지털 트윈 기술 개발)

2023.12.21 조회수 3409 -

제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 성료

우리 대학 제조AI빅데이터센터가 중소 제조기업의 애로사항을 창의적인 인공지능(AI) 아이디어로 해결하는 '제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회' 시상식을 지난달 28일 서울 양재동 aT센터에서 개최했다.

중소벤처기업부(장관 이영, 이하 중기부), 스마트제조혁신추진단(단장 안광현, 이하 추진단)과 공동 주최한 이번 경진대회는 우수한 제조 인공지능 분석 인재를 발굴 및 육성하기 위해 올해 세 번째로 개최됐다.제조데이터 인공지능 분석에 관심 있는 19세 이상의 국민을 대상으로 지난 9월 말부터 참가자를 모집한 결과 3인 이내로 자유롭게 구성된 184개 팀, 389명이 신청을 완료했다. 각 팀은 10월 23일 KAMP*의 열처리 품질보증 제조AI데이터셋**을 활용해 뿌리기업 현장 개선 아이디어를 제시하고 알고리즘으로 구현하는 과제를 부여받아 본격적인 대회 일정에 돌입했다.

☞ KAMP: 인공지능(AI) 중소벤처 제조 플랫폼(Korea AI Manufacturing Platform) ☞ 열처리 품질보증 제조AI데이터셋: 열처리 공정에서 수집한 제조데이터를 인공지능 학습용으로 가공한 6천1백만 개의 제조데이터주최측은 11월 6일부터 10일까지 서면 평가를 통해 8개의 발표평가 최종 진출팀을 선발했다. 11월 21일 열린 발표평가는 메타버스 플랫폼에서 진행됐으며, 인공지능 모델의 창의성, 제조 현장 적용 가능성, 파급효과 등의 심사 항목에서 가장 높은 점수를 받은 '왕십리분석혁명가들'팀(정지인, 문정언, 신아리/한양대학교)이 대상(중기부 장관상)을 차지했다.

'왕십리분석혁명가들' 팀은 설명가능 인공지능(eXplainable AI, XAI)을 기반으로 열처리 공정과 같은 다양한 제조업의 연속공정에서 적용할 수 있는 실시간 설비 이상탐지 방안을 제시하여 문제해결 독창성, 제조현장 적용가능성, 분석모델 확장성 측면에서 높은 평가를 받았다.

이 외에도 '크로와상(김재연, 이예진, 최영주/성균관대학교)', 'TAVANNA(강병관, 박민제, 최무선/(주)타키온테크+고려대학교)' 2개 팀은 최우수상(KAIST 총장상)을 수상했으며, 우수상에 'IoT(에스케이플래닛(주))', '불량하냥(한양대학교 에리카)', 장려상에 'Absolute A(서울과기대)', 'Meta3DP((주)메타3디피)', 'NABIS(한양대학교)'가 수상의 영예를 안았다.

김일중 KAIST 제조AI빅데이터센터장은 "대회가 3회로 거듭되면서 제조AI 관심이 높아지고 있다는 것을 실감했으며, KAIST 제조AI빅데이터센터도 중소 제조기업의 제조AI 기술 적용과 인력 양성에 최선의 노력을 기울이겠다"라고 수상자들을 격려했다.

김흥남 KAIST 제조AI빅데이터센터 본부장은 "제조AI 시장이 성장함에 따라 KAIST는 중소벤처기업부와 협력하여 지속적으로 중소 제조기업의 AI 기반 경쟁력 강화를 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.한편, '제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회' 대상팀에는 상장 및 상금 1,000만 원이 수여됐다. 최우수상 2개 팀과 우수상 2개 팀에게 각각 300만 원과 200만 원의 상금이, 장려상 3개 팀에게는 각각 100만 원의 상금이 지급됐다.

2023.12.04 조회수 1911

제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 성료

우리 대학 제조AI빅데이터센터가 중소 제조기업의 애로사항을 창의적인 인공지능(AI) 아이디어로 해결하는 '제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회' 시상식을 지난달 28일 서울 양재동 aT센터에서 개최했다.

중소벤처기업부(장관 이영, 이하 중기부), 스마트제조혁신추진단(단장 안광현, 이하 추진단)과 공동 주최한 이번 경진대회는 우수한 제조 인공지능 분석 인재를 발굴 및 육성하기 위해 올해 세 번째로 개최됐다.제조데이터 인공지능 분석에 관심 있는 19세 이상의 국민을 대상으로 지난 9월 말부터 참가자를 모집한 결과 3인 이내로 자유롭게 구성된 184개 팀, 389명이 신청을 완료했다. 각 팀은 10월 23일 KAMP*의 열처리 품질보증 제조AI데이터셋**을 활용해 뿌리기업 현장 개선 아이디어를 제시하고 알고리즘으로 구현하는 과제를 부여받아 본격적인 대회 일정에 돌입했다.

☞ KAMP: 인공지능(AI) 중소벤처 제조 플랫폼(Korea AI Manufacturing Platform) ☞ 열처리 품질보증 제조AI데이터셋: 열처리 공정에서 수집한 제조데이터를 인공지능 학습용으로 가공한 6천1백만 개의 제조데이터주최측은 11월 6일부터 10일까지 서면 평가를 통해 8개의 발표평가 최종 진출팀을 선발했다. 11월 21일 열린 발표평가는 메타버스 플랫폼에서 진행됐으며, 인공지능 모델의 창의성, 제조 현장 적용 가능성, 파급효과 등의 심사 항목에서 가장 높은 점수를 받은 '왕십리분석혁명가들'팀(정지인, 문정언, 신아리/한양대학교)이 대상(중기부 장관상)을 차지했다.

'왕십리분석혁명가들' 팀은 설명가능 인공지능(eXplainable AI, XAI)을 기반으로 열처리 공정과 같은 다양한 제조업의 연속공정에서 적용할 수 있는 실시간 설비 이상탐지 방안을 제시하여 문제해결 독창성, 제조현장 적용가능성, 분석모델 확장성 측면에서 높은 평가를 받았다.

이 외에도 '크로와상(김재연, 이예진, 최영주/성균관대학교)', 'TAVANNA(강병관, 박민제, 최무선/(주)타키온테크+고려대학교)' 2개 팀은 최우수상(KAIST 총장상)을 수상했으며, 우수상에 'IoT(에스케이플래닛(주))', '불량하냥(한양대학교 에리카)', 장려상에 'Absolute A(서울과기대)', 'Meta3DP((주)메타3디피)', 'NABIS(한양대학교)'가 수상의 영예를 안았다.

김일중 KAIST 제조AI빅데이터센터장은 "대회가 3회로 거듭되면서 제조AI 관심이 높아지고 있다는 것을 실감했으며, KAIST 제조AI빅데이터센터도 중소 제조기업의 제조AI 기술 적용과 인력 양성에 최선의 노력을 기울이겠다"라고 수상자들을 격려했다.

김흥남 KAIST 제조AI빅데이터센터 본부장은 "제조AI 시장이 성장함에 따라 KAIST는 중소벤처기업부와 협력하여 지속적으로 중소 제조기업의 AI 기반 경쟁력 강화를 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.한편, '제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회' 대상팀에는 상장 및 상금 1,000만 원이 수여됐다. 최우수상 2개 팀과 우수상 2개 팀에게 각각 300만 원과 200만 원의 상금이, 장려상 3개 팀에게는 각각 100만 원의 상금이 지급됐다.

2023.12.04 조회수 1911 -

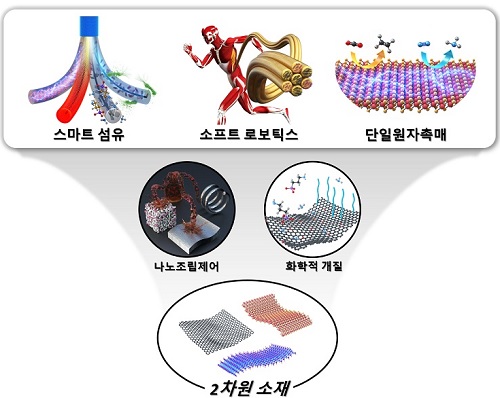

포스트 AI 시대 핵심 신소재는?

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)이 불러온 4차 산업혁명 이후를 뜻하는 포스트 AI시대의 핵심 신소재를 전망하는 초청논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

대화형 AI인 `챗GPT(ChatGPT)'가 월간 사용자 1억 명을 두 달 만에 달성하는 등 AI는 우리 생활에 한층 가까이 다가왔다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI는 인간의 지능을 모사해 데이터를 학습하고 이에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다. 단순 반복적인 작업을 대체하는데 머물렀던 과거 인공지능 기술들과 달리, 더욱 어렵고 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있어 의료, 자율 주행 자동차, 로보틱스 등의 분야에서 새로운 기술 혁신을 이루고 있다.

최근에는 사물인터넷(IoT) 기술의 발전과 함께 현실 세계의 다양한 사물과 개체들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 도래하고 있다. 포스트 AI 시대에는 AI가 다양한 기기들과 결합해 우리 주변의 정보를 항상 받아들이고 이에 따라 최적의 의사결정을 하며 이를 현실적으로 실물세계에 구현하는 사이버세계와 현실세계가 하나로 융합되는 시대가 될 것으로 전망되고 있다.

포스트 AI 시대가 다가옴에 따라 웨어러블 장치를 위한 스마트 섬유, 소프트 로보틱스를 위한 인공근육, 환경친화적인 에너지 생산효율을 극대화할 수 있는 단일원자촉매등 AI의 한계를 보조하고 보완할 수 있는 신소재의 혁신이 더욱 중요해지고 있으며, 무엇보다 실용적인 기술의 확보가 시급하다.

김상욱 교수 연구팀은 스마트 섬유 개발의 원천소재인 그래핀 산화물 액정성을 세계 최초로 발견하였고, 소프트 로보틱스 분야에 새로운 돌파구를 마련한 헤라클레스 인공 근육 개발 그리고 세계 최초로 단일원자촉매를 발견하는 등 미래 신소재분야에서 혁신적인 연구를 수행해 온 공로를 인정받아 세계적인 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)' 명예의 전당(Hall of Fame) 특집 리뷰논문을 게재했다.

`어드밴스드 머티리얼스' 명예의 전당 초청논문은 신소재 분야의 세계적인 석학들을 매우 엄격한 기준에 따라 선정하여 그 미래 연구방향을 소개하는 권위 있는 특집 논문이다.

김상욱 교수는 "인공지능이 이끄는 4차 산업혁명 이후의 포스트 AI 시대는 신소재 기반의 사물 혁신이 중요해질 것인데 그래핀과 같은 2차원 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

KAIST 응용과학연구소 이강산 박사가 제1 저자로 참여하고 KAIST 신소재공학과 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수와 경희대학교 정보디스플레이학과 임준원 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더 연구자 지원사업인 다차원 나노 조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: 2D Materials Beyond Post-AI Era: Smart Fibers, Soft Robotics And Single Atom Catalysts

2023.11.06 조회수 3104

포스트 AI 시대 핵심 신소재는?

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)이 불러온 4차 산업혁명 이후를 뜻하는 포스트 AI시대의 핵심 신소재를 전망하는 초청논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

대화형 AI인 `챗GPT(ChatGPT)'가 월간 사용자 1억 명을 두 달 만에 달성하는 등 AI는 우리 생활에 한층 가까이 다가왔다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI는 인간의 지능을 모사해 데이터를 학습하고 이에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다. 단순 반복적인 작업을 대체하는데 머물렀던 과거 인공지능 기술들과 달리, 더욱 어렵고 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있어 의료, 자율 주행 자동차, 로보틱스 등의 분야에서 새로운 기술 혁신을 이루고 있다.

최근에는 사물인터넷(IoT) 기술의 발전과 함께 현실 세계의 다양한 사물과 개체들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 도래하고 있다. 포스트 AI 시대에는 AI가 다양한 기기들과 결합해 우리 주변의 정보를 항상 받아들이고 이에 따라 최적의 의사결정을 하며 이를 현실적으로 실물세계에 구현하는 사이버세계와 현실세계가 하나로 융합되는 시대가 될 것으로 전망되고 있다.

포스트 AI 시대가 다가옴에 따라 웨어러블 장치를 위한 스마트 섬유, 소프트 로보틱스를 위한 인공근육, 환경친화적인 에너지 생산효율을 극대화할 수 있는 단일원자촉매등 AI의 한계를 보조하고 보완할 수 있는 신소재의 혁신이 더욱 중요해지고 있으며, 무엇보다 실용적인 기술의 확보가 시급하다.

김상욱 교수 연구팀은 스마트 섬유 개발의 원천소재인 그래핀 산화물 액정성을 세계 최초로 발견하였고, 소프트 로보틱스 분야에 새로운 돌파구를 마련한 헤라클레스 인공 근육 개발 그리고 세계 최초로 단일원자촉매를 발견하는 등 미래 신소재분야에서 혁신적인 연구를 수행해 온 공로를 인정받아 세계적인 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)' 명예의 전당(Hall of Fame) 특집 리뷰논문을 게재했다.

`어드밴스드 머티리얼스' 명예의 전당 초청논문은 신소재 분야의 세계적인 석학들을 매우 엄격한 기준에 따라 선정하여 그 미래 연구방향을 소개하는 권위 있는 특집 논문이다.

김상욱 교수는 "인공지능이 이끄는 4차 산업혁명 이후의 포스트 AI 시대는 신소재 기반의 사물 혁신이 중요해질 것인데 그래핀과 같은 2차원 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

KAIST 응용과학연구소 이강산 박사가 제1 저자로 참여하고 KAIST 신소재공학과 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수와 경희대학교 정보디스플레이학과 임준원 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더 연구자 지원사업인 다차원 나노 조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: 2D Materials Beyond Post-AI Era: Smart Fibers, Soft Robotics And Single Atom Catalysts

2023.11.06 조회수 3104 -

형인우 동문, 경영대학 발전기금 10억 원 기부

우리 대학 형인우 동문(경영대 EMBA 석사 졸업, 스마트앤그로스 대표)이 발전기금 10억 원을 기부했다. 형인우 동문은 "가르침과 배움만큼 인류의 발전과 번영에 있어 중요한 것은 없다고 생각한다"라며 "KAIST 경영대학에서 배우며 행복했고 개인과 기업이 성장할 수 있도록 많은 도움을 받았다"라고 기부 배경을 설명했다. 형 동문은 삼성SDS, 한게임, 네이버, 한게임재팬을 거쳐 카카오 이사, 케이큐브홀딩스 대표를 역임했다. 2011년부터 경영 컨설팅 기업인 스마트앤그로스를 설립해 운영하고 있다. 우리 대학은 3일 서울캠퍼스 석림관에서 형인우 동문과 배우자 염혜윤, 이광형 총장, 윤여선 경영대학장, 변석준 금융전문대학원장, 오원석 경영공학부 부학장을 비롯해 MBA 과정 책임교수가 참여한 가운데 발전기금 감사패 전달식을 개최했다. 이번 기부금을 경영대학의 노후화된 건축 시설 개선 등을 위해 사용할 예정이다.

형인우 동문은 "학교에 감사의 마음을 전하고 싶다는 생각이 늘 있었다"라며, "선배로서 후배들이 각자 품고 있는 꿈을 마음껏 펼쳐 나가는 데 조금이라도 보탬이 될 수 있는 일을 실천하게 되어 기쁘다"라고 기부 소감을 밝혔다. 이광형 총장은 "형인우 동문의 대학에 대한 애정과 후배들의 꿈을 응원하는 훈훈한 마음에 깊은 감사의 인사를 전한다"며, "이번 기부가 연구와 학업에 매진하는 재학생들은 물론 많은 동문에게도 귀감이 될 것"이라고 전했다.

2023.11.03 조회수 1724

형인우 동문, 경영대학 발전기금 10억 원 기부

우리 대학 형인우 동문(경영대 EMBA 석사 졸업, 스마트앤그로스 대표)이 발전기금 10억 원을 기부했다. 형인우 동문은 "가르침과 배움만큼 인류의 발전과 번영에 있어 중요한 것은 없다고 생각한다"라며 "KAIST 경영대학에서 배우며 행복했고 개인과 기업이 성장할 수 있도록 많은 도움을 받았다"라고 기부 배경을 설명했다. 형 동문은 삼성SDS, 한게임, 네이버, 한게임재팬을 거쳐 카카오 이사, 케이큐브홀딩스 대표를 역임했다. 2011년부터 경영 컨설팅 기업인 스마트앤그로스를 설립해 운영하고 있다. 우리 대학은 3일 서울캠퍼스 석림관에서 형인우 동문과 배우자 염혜윤, 이광형 총장, 윤여선 경영대학장, 변석준 금융전문대학원장, 오원석 경영공학부 부학장을 비롯해 MBA 과정 책임교수가 참여한 가운데 발전기금 감사패 전달식을 개최했다. 이번 기부금을 경영대학의 노후화된 건축 시설 개선 등을 위해 사용할 예정이다.

형인우 동문은 "학교에 감사의 마음을 전하고 싶다는 생각이 늘 있었다"라며, "선배로서 후배들이 각자 품고 있는 꿈을 마음껏 펼쳐 나가는 데 조금이라도 보탬이 될 수 있는 일을 실천하게 되어 기쁘다"라고 기부 소감을 밝혔다. 이광형 총장은 "형인우 동문의 대학에 대한 애정과 후배들의 꿈을 응원하는 훈훈한 마음에 깊은 감사의 인사를 전한다"며, "이번 기부가 연구와 학업에 매진하는 재학생들은 물론 많은 동문에게도 귀감이 될 것"이라고 전했다.

2023.11.03 조회수 1724 -

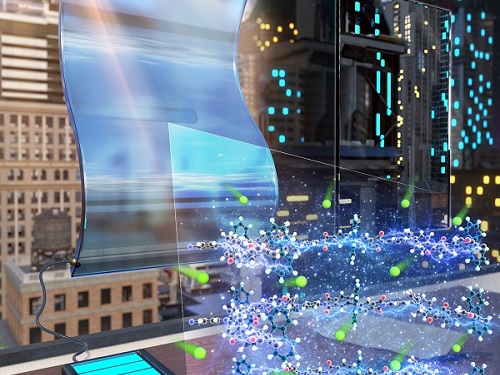

색이 변하는 고효율 스마트 유연전지 개발

스마트 전자 기기 및 웨어러블 시장의 급속한 발전에 따라, 단순한 에너지저장 기능을 가진 이차전지를 넘어서 색깔이 변하는 스마트 이차전지 시스템이 주목받고 있다. 하지만 기존 전기변색소자는 낮은 전기전도도로 인해 전자와 이온의 이동효율 및 에너지 저장 용량이 낮고 플랙서블/웨어러블 에너지 기술에 적용하기 어려운 한계가 있었다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 명지대학교(총장 유병진) 신소재공학과 윤태광 교수로 구성된 공동 연구팀이 전자와 이온의 이동효율을 높여주는‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 전기변색 고분자 양극재 개발을 통해, 충전․방전 과정을 시각화하는 스마트 전기변색-아연 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

전기변색 기능이 접목된 전지는 충전과 방전 상태를 색 변화로 시각화하고, 태양광 흡수량을 조절해 실내 냉방 에너지 소비량을 절감하는 디스플레이 소자로 활용할 수 있는 획기적인 스마트 전지다. 공동연구팀은 장시간 공기 노출 및 기계적 변형에도 전기변색 성능과 우수한 전기화학 특성이 유지되는 유연 전기변색-스마트 아연 이온전지 구현에 성공했다.

공동 연구팀은 전자와 이온의 이동효율을 극대화하기 위해‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 고분자 양극재를 이론적인 모델링을 바탕으로 설계하고 최초로 합성했다. 파이(π) 결합은 구조 내 전자이동을 향상시켜 이온 이동 속도가 매우 빨라지고, 이온 흡착효율이 극대화되어 에너지 저장 용량 또한 높이는 효과가 있다.

‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 고분자 양극재 기반 전지는 간격재가 없는 경우와 비교했을 때 간격재가 공간을 마련해주어 이온 이동 속도를 빠르게 하여 고속충전이 가능하며 아연 이온 성능이 방전용량 110 mAh/g로 기존보다 40% 이상 저장용량도 확대되고 충·방전시 남색에서 투명색으로 빠르게 바뀌는 변색 성능도 30%가 상승한 결과를 나타냈다. 아울러 투명 유연전지 기술을 스마트 윈도우에 적용하면, 낮시간 동안 태양에너지를 흡수하는 과정에서 짙은 색을 띄게되어 자외선과 눈부신 태양빛을 차단하는 커튼 기능이 포함된 미래형 에너지 저장 기술로 쓰일수 있다.

신소재공학과 김일두 교수는 ‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 고분자를 개발해 우수한 변색효율과 높은 에너지 용량의 스마트 아연이온전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며 "에너지 저장의 역할만을 수행하는 기존 전지의 개념을 넘어서, 스마트 전지 및 웨어러블 기술의 혁신을 가속화하는 미래형 에너지 저장 시스템으로 활용될 것을 기대한다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 윤태광 교수(KAIST 신소재공학과 졸업), 이지영 박사(現 노스웨스턴 대학교 박사 후 연구원), 충북대학교 신소재공학과 김한슬 교수가 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)' 에 인사이드 표지 논문(Inside Cover)으로 8월 3일 (35권, 31호)에 게재되었다. (논문명 : A π-Bridge Spacer Embedded Electron Donor–Acceptor Polymer for Flexible Electrochromic Zn-Ion Batteries)

이번 연구는 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업, 한국연구재단 나노 및 소재 기술개발사업, 교육부 학문후속세대양성사업과 산업통산자원부의 알키미스트 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.21 조회수 2882

색이 변하는 고효율 스마트 유연전지 개발

스마트 전자 기기 및 웨어러블 시장의 급속한 발전에 따라, 단순한 에너지저장 기능을 가진 이차전지를 넘어서 색깔이 변하는 스마트 이차전지 시스템이 주목받고 있다. 하지만 기존 전기변색소자는 낮은 전기전도도로 인해 전자와 이온의 이동효율 및 에너지 저장 용량이 낮고 플랙서블/웨어러블 에너지 기술에 적용하기 어려운 한계가 있었다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 명지대학교(총장 유병진) 신소재공학과 윤태광 교수로 구성된 공동 연구팀이 전자와 이온의 이동효율을 높여주는‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 전기변색 고분자 양극재 개발을 통해, 충전․방전 과정을 시각화하는 스마트 전기변색-아연 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

전기변색 기능이 접목된 전지는 충전과 방전 상태를 색 변화로 시각화하고, 태양광 흡수량을 조절해 실내 냉방 에너지 소비량을 절감하는 디스플레이 소자로 활용할 수 있는 획기적인 스마트 전지다. 공동연구팀은 장시간 공기 노출 및 기계적 변형에도 전기변색 성능과 우수한 전기화학 특성이 유지되는 유연 전기변색-스마트 아연 이온전지 구현에 성공했다.

공동 연구팀은 전자와 이온의 이동효율을 극대화하기 위해‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 고분자 양극재를 이론적인 모델링을 바탕으로 설계하고 최초로 합성했다. 파이(π) 결합은 구조 내 전자이동을 향상시켜 이온 이동 속도가 매우 빨라지고, 이온 흡착효율이 극대화되어 에너지 저장 용량 또한 높이는 효과가 있다.

‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 고분자 양극재 기반 전지는 간격재가 없는 경우와 비교했을 때 간격재가 공간을 마련해주어 이온 이동 속도를 빠르게 하여 고속충전이 가능하며 아연 이온 성능이 방전용량 110 mAh/g로 기존보다 40% 이상 저장용량도 확대되고 충·방전시 남색에서 투명색으로 빠르게 바뀌는 변색 성능도 30%가 상승한 결과를 나타냈다. 아울러 투명 유연전지 기술을 스마트 윈도우에 적용하면, 낮시간 동안 태양에너지를 흡수하는 과정에서 짙은 색을 띄게되어 자외선과 눈부신 태양빛을 차단하는 커튼 기능이 포함된 미래형 에너지 저장 기술로 쓰일수 있다.

신소재공학과 김일두 교수는 ‘파이(π) 결합 간격재(Spacer)’가 내장된 고분자를 개발해 우수한 변색효율과 높은 에너지 용량의 스마트 아연이온전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며 "에너지 저장의 역할만을 수행하는 기존 전지의 개념을 넘어서, 스마트 전지 및 웨어러블 기술의 혁신을 가속화하는 미래형 에너지 저장 시스템으로 활용될 것을 기대한다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 윤태광 교수(KAIST 신소재공학과 졸업), 이지영 박사(現 노스웨스턴 대학교 박사 후 연구원), 충북대학교 신소재공학과 김한슬 교수가 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)' 에 인사이드 표지 논문(Inside Cover)으로 8월 3일 (35권, 31호)에 게재되었다. (논문명 : A π-Bridge Spacer Embedded Electron Donor–Acceptor Polymer for Flexible Electrochromic Zn-Ion Batteries)

이번 연구는 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업, 한국연구재단 나노 및 소재 기술개발사업, 교육부 학문후속세대양성사업과 산업통산자원부의 알키미스트 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.21 조회수 2882 -

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16 조회수 2859

‘일기 쓰는 공기청정기’, ACM DIS 우수 픽토리얼상 수상

인공지능의 발달로 의식, 생각, 감정과 같은 속성이 있다고 여겨지는 스마트 사물이 등장하고 있다. 그러나 그러한 속성이 사물에서는 어떤 방식으로 포함되고 드러나며 사람들에게 어떤 영향을 주는지에 관한 연구는 세계적으로 미비하다.

우리 대학 산업디자인학과 남택진 교수팀의 일기 쓰는 공기청정기 개발 논문이 국제학술대회인‘ACM DIS(Designing Interactive Systems) 2023’에서 국내 최초로 우수 픽토리얼상(Honorable Mention Award)을 수상했다고 16일 밝혔다.

ACM DIS 학술대회는 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 최우수 학술대회 중 하나로 올해는 7월 10일부터 14일까지 미국 피츠버그 카네기멜론 대학에서 개최됐다. 이 학술대회의 픽토리얼이란, 글과 수식만이 아닌 주석이 있는 그림이나 사진과 같은 시각 자료를 충분히 활용해 지식을 전달하는 새로운 형식의 논문을 말한다.

남택진 교수팀은 2021년 아날로그 제품을 간편하게 사물 인터넷(IoT)화하는 기기인 ‘아이오타이져(IoTIZER)’ 개발로 국내 연구팀으로는 처음 픽토리얼을 발표한 데 이어 올해는 국내 최초 논문 수상 성과를 거두었다.

남택진 교수팀은 사물 관점에서 스스로 일기를 쓰는 공기청정기인 ‘아레카(Areca)’라는 제품을 개발하고, 사물에 포함되는 의식의 속성을 정의하고 표현하는 디자인 과정을 소개했다. 의식이 있다고 느껴지는 미래 사물의 구체화 사례로써 아레카의 하드웨어와 인터랙션을 디자인하였다. 실제로 작동하는 시작품을 구현함으로써 미래 사물이 인간에 미치는 영향을 사유하고 깊이 탐구할 수 있게 됐다.

이번 학술대회에서 구두 발표와 시연을 주도한 제1 저자 조형준 박사과정은 “인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인공물의 디자인 작업에서 새롭게 대두될 의식과 같은 비물질적 요소를 제시하고 실제 예시를 제시했다는 점이 높은 평가를 받은 것 같다”라고 말했다.

남택진 교수는 “아레카(Areca)는 재미있는 상상을 현실로 구현한 단순한 사례가 아니라 앞으로 AI가 탑재될 고도로 지능화된 제품의 원형을 보여준 연구 제품이며, 앞으로 새로운 유형의 스마트 제품디자인 연구를 이어갈 것이다”라고 말했다.

2023.08.16 조회수 2859 -

차세대 XR 초정밀 위치 인식기술 최초 개발

초정밀 위치 인식기술로 사물인터넷 기기와 로봇의 미세한 움직임을 조종하고, 나아가서는 초실감형 XR 및 초정밀 스마트 팩토리 등 가상 세계에서 현실과 연결을 시키게 하는 인식기술을 세계 최초로 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 무전원 태그를 통해 세계 최초로 160m 장거리에서 7mm(5m 단거리 0.35mm)의 정확도와 1,000개 이상의 위치를 동시 인식하는 초정밀·대규모 사물인터넷(IoT) 위치인식 시스템을 개발했다고 8일 밝혔다.

연구진이 최초 개발한 무선 태그는, 그 신호가 방해 신호와 주파수 영역에서 완전히 분리되어 신호의 질을 100만 배 이상 향상시킨다. 이를 이용하여 초정밀 위치 인식이 가능해지는 원리다. 해당 기술을 접목하면 XR에서 다량의 사물인터넷을 손가락의 미세한 움직임만으로 쉽게 제어할 수 있는 등, 몰입감을 크게 높일 수 있다. 또한 1,000개 이상의 태그를 0.5초 이하에 동시 인식할 수 있어, 수많은 기기를 실시간 조작할 수 있다.

이 기술은 현존하는 실내외 위치인식 기술 중 작동 범위, 정확도 및 규모에서 성능이 월등하여 그 의미가 깊다. 특히, 최신 실내 측위 기술인 차세대무선기술(UWB, Ultra Wide Band)에 비해 300배의 정확도, 10배의 탐지 거리, 100배의 확장성을 갖는다. 즉, 현재에 비해 훨씬 많은 기기를 정밀하게 다룰 수 있음을 의미한다. 또한, 실외 측위에 한정되는 GPS 위치 인식 기술과 달리 다양한 실내외 환경에서 활용될 수 있다.

본 기술의 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하여 통신한다. 마치 거울과 같은 원리로, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

전기및전자공학부 배강민 박사과정과 문한결 박사과정이 공동 주 저자로 참여한 이번 연구는 모바일 시스템 분야의 최고 권위 국제 학술대회인 `ACM 모비시스(ACM MobiSys)' 2023에 지난 6월 발표됐다. (논문명: Hawkeye: Hectometer-range Subcentimeter Localization for Large-scale mmWave Backscatter)

김성민 교수는 “이번 성과를 통해 스마트팩토리 등 산업체를 넘어, XR(확장현실) 등 민간에서도 포괄적으로 사용가능한 IoT(사물인터넷) 상호적용 기술로, 전방위적인 위치인식 기술의 보급을 가능하게 할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.08 조회수 2608

차세대 XR 초정밀 위치 인식기술 최초 개발

초정밀 위치 인식기술로 사물인터넷 기기와 로봇의 미세한 움직임을 조종하고, 나아가서는 초실감형 XR 및 초정밀 스마트 팩토리 등 가상 세계에서 현실과 연결을 시키게 하는 인식기술을 세계 최초로 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 김성민 교수 연구팀이 무전원 태그를 통해 세계 최초로 160m 장거리에서 7mm(5m 단거리 0.35mm)의 정확도와 1,000개 이상의 위치를 동시 인식하는 초정밀·대규모 사물인터넷(IoT) 위치인식 시스템을 개발했다고 8일 밝혔다.

연구진이 최초 개발한 무선 태그는, 그 신호가 방해 신호와 주파수 영역에서 완전히 분리되어 신호의 질을 100만 배 이상 향상시킨다. 이를 이용하여 초정밀 위치 인식이 가능해지는 원리다. 해당 기술을 접목하면 XR에서 다량의 사물인터넷을 손가락의 미세한 움직임만으로 쉽게 제어할 수 있는 등, 몰입감을 크게 높일 수 있다. 또한 1,000개 이상의 태그를 0.5초 이하에 동시 인식할 수 있어, 수많은 기기를 실시간 조작할 수 있다.

이 기술은 현존하는 실내외 위치인식 기술 중 작동 범위, 정확도 및 규모에서 성능이 월등하여 그 의미가 깊다. 특히, 최신 실내 측위 기술인 차세대무선기술(UWB, Ultra Wide Band)에 비해 300배의 정확도, 10배의 탐지 거리, 100배의 확장성을 갖는다. 즉, 현재에 비해 훨씬 많은 기기를 정밀하게 다룰 수 있음을 의미한다. 또한, 실외 측위에 한정되는 GPS 위치 인식 기술과 달리 다양한 실내외 환경에서 활용될 수 있다.

본 기술의 태그는 스스로 무선 신호를 생성하는 대신, 주변의 신호를 반사하여 통신한다. 마치 거울과 같은 원리로, 신호 생성에 필요한 전력을 아낄 수 있어 초저전력으로 동작한다. 이에 태양전지 등 무전원으로 동작하거나 코인 전지 하나로 40년 이상 구동할 수 있어, 대량 운용에 적합하다.

전기및전자공학부 배강민 박사과정과 문한결 박사과정이 공동 주 저자로 참여한 이번 연구는 모바일 시스템 분야의 최고 권위 국제 학술대회인 `ACM 모비시스(ACM MobiSys)' 2023에 지난 6월 발표됐다. (논문명: Hawkeye: Hectometer-range Subcentimeter Localization for Large-scale mmWave Backscatter)

김성민 교수는 “이번 성과를 통해 스마트팩토리 등 산업체를 넘어, XR(확장현실) 등 민간에서도 포괄적으로 사용가능한 IoT(사물인터넷) 상호적용 기술로, 전방위적인 위치인식 기술의 보급을 가능하게 할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.08 조회수 2608 -

암세포만 공략하는 스마트 면역세포 시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수와 의과학대학원 박종은 교수 공동연구팀이 인공지능과 빅데이터 분석을 기반으로 스마트 면역세포를 통한 암 치료의 핵심 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 키메라 항원 수용체(Chimeric antigen receptor, CAR)가 논리회로를 통해 작동하게 함으로써 정확하게 암세포만 공략할 수 있도록 하는 차세대 면역항암 치료법으로 기대가 모아진다. 이번 연구는 분당차병원 안희정 교수와 가톨릭의대 이혜옥 교수가 공동연구로 참여했다.

최정균 교수 연구팀은 수백만개의 세포에 대한 유전자 발현 데이터베이스를 구축하고 이를 이용해 종양세포와 정상세포 간의 유전자 발현 양상 차이를 논리회로 기반으로 찾아낼 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발하고 검증하는 데 성공했다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용없이 암세포만 정확하게 공략하는 것이 가능하다.

바이오및뇌공학과 권준하 박사, 의과학대학원 강준호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Biotechnology)'에 지난 2월 16일 출판됐다. (논문명: Single-cell mapping of combinatorial target antigens for CAR switches using logic gates)

최근의 암 연구에서 가장 많은 시도와 진전이 있었던 분야는 바로 면역항암치료이다. 암환자가 갖고 있는 면역체계를 활용하여 암을 극복하는 이 치료 분야에는 몇 가지 방법이 있는데, 면역관문억제제 및 암백신과 더불어 세포치료 또한 해당된다. 특히, 키메라 항원 수용체를 장착한 CAR-T 혹은 CAR-NK라고 하는 면역세포들은 암항원을 인식하여 암세포를 직접 파괴할 수 있다.

CAR 세포치료는 현재 혈액암에서의 성공을 시작으로 고형암으로 그 적용 범위를 넓히고자 하는 중인데, 혈액암과 달리 고형암에서는 부작용을 최소화하면서 효과적인 암 살상 능력을 보유하는 CAR 세포 개발에 어려움이 있었다. 이에 따라 최근에는 한 단계 진보된 CAR 엔지니어링 기술, 즉 AND, OR, NOT 과 같은 컴퓨터 연산 논리회로를 활용해 효과적으로 암세포를 공략할 수 있는 스마트 면역세포 개발이 활발히 진행되고 있다.

이러한 시점에서, 연구진은 세포 단위에서 정확히 암세포들에서만 발현하는 유전자들을 발굴하기 위해 대규모 암 및 정상 단일세포 데이터베이스를 구축했다. 이어서 연구진은 암세포들과 정상세포들을 가장 잘 구별할 수 있는 유전자 조합을 검색하는 인공지능 알고리즘을 개발했다. 특히 이 알고리즘은, 모든 유전자 조합에 대한 세포 단위 시뮬레이션을 통해 암세포만을 특이적으로 공략할 수 있는 논리회로를 찾아내는데 사용되었다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용은 최소화하면서도 항암치료의 효과는 극대화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 권준하 박사는 "이번 연구는 이전에 시도된 적이 없는 방법론을 제시했는데, 특히 주목할 점은 수백만개의 개별 암세포 및 정상세포들에 대한 시뮬레이션을 통해 최적의 CAR 세포용 회로들을 찾아낸 과정이다ˮ라며 "인공지능과 컴퓨터 논리회로를 면역세포 엔지니어링에 적용하는 획기적인 기술로서 혈액암에서 성공적으로 사용되고 있는 CAR 세포치료가 고형암으로 확대되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.ᅠ

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업-차세대응용오믹스사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 5319

암세포만 공략하는 스마트 면역세포 시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수와 의과학대학원 박종은 교수 공동연구팀이 인공지능과 빅데이터 분석을 기반으로 스마트 면역세포를 통한 암 치료의 핵심 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 키메라 항원 수용체(Chimeric antigen receptor, CAR)가 논리회로를 통해 작동하게 함으로써 정확하게 암세포만 공략할 수 있도록 하는 차세대 면역항암 치료법으로 기대가 모아진다. 이번 연구는 분당차병원 안희정 교수와 가톨릭의대 이혜옥 교수가 공동연구로 참여했다.

최정균 교수 연구팀은 수백만개의 세포에 대한 유전자 발현 데이터베이스를 구축하고 이를 이용해 종양세포와 정상세포 간의 유전자 발현 양상 차이를 논리회로 기반으로 찾아낼 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발하고 검증하는 데 성공했다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용없이 암세포만 정확하게 공략하는 것이 가능하다.

바이오및뇌공학과 권준하 박사, 의과학대학원 강준호 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Biotechnology)'에 지난 2월 16일 출판됐다. (논문명: Single-cell mapping of combinatorial target antigens for CAR switches using logic gates)

최근의 암 연구에서 가장 많은 시도와 진전이 있었던 분야는 바로 면역항암치료이다. 암환자가 갖고 있는 면역체계를 활용하여 암을 극복하는 이 치료 분야에는 몇 가지 방법이 있는데, 면역관문억제제 및 암백신과 더불어 세포치료 또한 해당된다. 특히, 키메라 항원 수용체를 장착한 CAR-T 혹은 CAR-NK라고 하는 면역세포들은 암항원을 인식하여 암세포를 직접 파괴할 수 있다.

CAR 세포치료는 현재 혈액암에서의 성공을 시작으로 고형암으로 그 적용 범위를 넓히고자 하는 중인데, 혈액암과 달리 고형암에서는 부작용을 최소화하면서 효과적인 암 살상 능력을 보유하는 CAR 세포 개발에 어려움이 있었다. 이에 따라 최근에는 한 단계 진보된 CAR 엔지니어링 기술, 즉 AND, OR, NOT 과 같은 컴퓨터 연산 논리회로를 활용해 효과적으로 암세포를 공략할 수 있는 스마트 면역세포 개발이 활발히 진행되고 있다.

이러한 시점에서, 연구진은 세포 단위에서 정확히 암세포들에서만 발현하는 유전자들을 발굴하기 위해 대규모 암 및 정상 단일세포 데이터베이스를 구축했다. 이어서 연구진은 암세포들과 정상세포들을 가장 잘 구별할 수 있는 유전자 조합을 검색하는 인공지능 알고리즘을 개발했다. 특히 이 알고리즘은, 모든 유전자 조합에 대한 세포 단위 시뮬레이션을 통해 암세포만을 특이적으로 공략할 수 있는 논리회로를 찾아내는데 사용되었다. 이 방법론으로 찾아진 논리회로를 장착한 CAR 면역세포는 마치 컴퓨터처럼 암과 정상 세포를 구별하여 작동함으로써 부작용은 최소화하면서도 항암치료의 효과는 극대화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 권준하 박사는 "이번 연구는 이전에 시도된 적이 없는 방법론을 제시했는데, 특히 주목할 점은 수백만개의 개별 암세포 및 정상세포들에 대한 시뮬레이션을 통해 최적의 CAR 세포용 회로들을 찾아낸 과정이다ˮ라며 "인공지능과 컴퓨터 논리회로를 면역세포 엔지니어링에 적용하는 획기적인 기술로서 혈액암에서 성공적으로 사용되고 있는 CAR 세포치료가 고형암으로 확대되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.ᅠ

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업-차세대응용오믹스사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 5319 -

장호종 교수팀, 국제전자제품박람회(CES2023) 최고 혁신상 수상

우리 대학 IT융합연구소(소장 유회준) 융합센서팀 장호종 교수팀의 '인터렉티브 미러 기술'이 세계 최대 가전제품 전시회인 CES(The International Consumer Electronics Show) 2023의 스마트홈 부문에서 가장 큰 영예인 최고혁신상(Best of Innovation awards)을 수상했다. '인터렉티브 미러'는 장 교수팀이 스마트홈 전문 기업 ㈜이원오엠에스(대표 남형호)와 공동으로 연구개발한 기술로 거울과 디스플레이를 결합한 IoT (Internet of Things) 디바이스다.

스마트 홈 제어, 헬스케어 디바이스 연동, 정보 확인, 데이터 통합 관리, 뉴스·날씨 정보 확인, 음악·유튜브 감상 등 다양한 서비스를 제공하는 기술로 차세대 스마트 홈에 적용 될 혁신적인 디자인 및 선도적인 엔지니어링 기술을 인정 받았다.

또한, 레이더 센서와 광을 통한 방범과 방역 기술도 적용됐다. 레이더 센서를 활용해 침입자 유무 및 사용자의 활동량을 파악하고 인체에 무해한 LED405nm 살균할 수 있는 조명 시스템 및 별도의 음이온 발생장치를 탑재해 청결하고 쾌적한 실내 공간의 유지가 가능하게 설계됐다.

그 뿐만 아니라, AI 음성 제어 모듈을 적용하여 음성 명령으로 가정내의 조명과 전자기기들을 통합 관제 구동 할 수 있는 스마트 홈 허브를 구현했다.

장 교수는 2019년부터 최신 기술 분석 및 적용 가능 콘텐츠 현황에 대한 연구를 진행했으며, 기술 고돟하를 위한 초기 개발, 시장분석, 기술분석, 타겟 설정 등도 함께 수행했다. 장호종 교수는 "개발 된 플랫폼을 수면센서 및 환경센서 등 다양한 센서들과 결합해 유성구 1인가구 모니터링 시스템, 소방본부 특수종사자 관리시스템등과의 연계 연구를 진행할 예정으로, 인터렉티브 미러를 활용한 사회문제 해결 특화 플랫폼을 개발 하겠다" 라고 밝혔다.

2022.11.28 조회수 4296

장호종 교수팀, 국제전자제품박람회(CES2023) 최고 혁신상 수상

우리 대학 IT융합연구소(소장 유회준) 융합센서팀 장호종 교수팀의 '인터렉티브 미러 기술'이 세계 최대 가전제품 전시회인 CES(The International Consumer Electronics Show) 2023의 스마트홈 부문에서 가장 큰 영예인 최고혁신상(Best of Innovation awards)을 수상했다. '인터렉티브 미러'는 장 교수팀이 스마트홈 전문 기업 ㈜이원오엠에스(대표 남형호)와 공동으로 연구개발한 기술로 거울과 디스플레이를 결합한 IoT (Internet of Things) 디바이스다.

스마트 홈 제어, 헬스케어 디바이스 연동, 정보 확인, 데이터 통합 관리, 뉴스·날씨 정보 확인, 음악·유튜브 감상 등 다양한 서비스를 제공하는 기술로 차세대 스마트 홈에 적용 될 혁신적인 디자인 및 선도적인 엔지니어링 기술을 인정 받았다.

또한, 레이더 센서와 광을 통한 방범과 방역 기술도 적용됐다. 레이더 센서를 활용해 침입자 유무 및 사용자의 활동량을 파악하고 인체에 무해한 LED405nm 살균할 수 있는 조명 시스템 및 별도의 음이온 발생장치를 탑재해 청결하고 쾌적한 실내 공간의 유지가 가능하게 설계됐다.

그 뿐만 아니라, AI 음성 제어 모듈을 적용하여 음성 명령으로 가정내의 조명과 전자기기들을 통합 관제 구동 할 수 있는 스마트 홈 허브를 구현했다.

장 교수는 2019년부터 최신 기술 분석 및 적용 가능 콘텐츠 현황에 대한 연구를 진행했으며, 기술 고돟하를 위한 초기 개발, 시장분석, 기술분석, 타겟 설정 등도 함께 수행했다. 장호종 교수는 "개발 된 플랫폼을 수면센서 및 환경센서 등 다양한 센서들과 결합해 유성구 1인가구 모니터링 시스템, 소방본부 특수종사자 관리시스템등과의 연계 연구를 진행할 예정으로, 인터렉티브 미러를 활용한 사회문제 해결 특화 플랫폼을 개발 하겠다" 라고 밝혔다.

2022.11.28 조회수 4296 -

국제 미래자동차 기술 심포지엄 2022 개최

우리 대학이 21일 제주시에 위치한 KAIST 친환경스마트자동차연구센터에서 ‘국제 미래자동차 기술 심포지엄’을 개최한다.

지난 수년간 코로나19 팬데믹으로 이동의 필요성이 일시적으로 줄어들었지만, 세계 각국 정부와 기업들은 지속가능한 교통과 물류 시스템을 갖추기 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 이에 맞춰 전기차 및 자율주행은 물론 도심항공모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)에 이르기까지 다양한 교통수단과 관련 기술에 대한 수요는 더욱 확대되고 있다.

‘미래 자동차 분야의 혁신(Innovations in Future Mobility)’을 주제로 열리는 이번 국제심포지엄은 전 세계가 직면하고 있는 모빌리티 분야의 난제와 이를 해결하기 위한 기술적·제도적 방안을 공유하고 논의하기 위해 마련됐다.

우리 대학 조천식모빌리티대학원(학과장 장인권)과 항공우주공학과(학과장 이정률)가 공동 주관하며, 자율주행, UAM 및 교통 에너지시스템 분야의 해외 석학을 초청해 세계 최고 수준의 미래자동차 기술 및 아이디어를 공유한다.

마르코 파보네(Marco Pavone) 미국 스탠포드대 교수는 ‘안전한 데이터 기반 자율성을 향하여(Towards Safe, Data-Driven Autonomy)’를 주제로 기조 강연에 나선다. 파보네 교수는 자율주행 자동차는 물론 무인 항공기, 자율 우주선 등이 완전하고 광범위한 자율성을 달성할 수 있을지에 대해 전망한다. 이를 위해, 안전한 데이터 기반의 소프트웨어 스택*(알고리즘들이 통합된 시스템)을 추구해야 한다고 설명하며, 차량 자율성 분야에서 해결되지 않은 문제들을 함께 논의한다.

이어지는 ‘자율주행’ 세션에서는 웨이 잔(Wei Zhan) UC버클리 교수와 금동석 조천식모빌리티대학원 교수가 주제 강연을 맡는다. 자율주행차가 사용될 실제 환경에서는 예측 불허한 일들이 벌어지고 여러 요소가 고도로 상호작용하며 운행에 영향을 준다.

잔 교수는 ‘확장가능하고 상호작용하는 자율성(scalable and interactive autonomy)’을 주제로 기술적 장애물을 극복할 아이디어를 청중과 공유한다. 특히, 교차방식의 자기/반지도학습(cross-modality self/semi-supervision)을 활용해 주변 환경과 상호작용하며 효율적으로 자율주행 기능을 확장하는 대표적인 방법들을 설명한다.

금동석 교수는 ‘세계적으로 확장 가능한 자율주행을 향해(Towards globally scalable autonomous driving)’를 주제로 강연한다. 최신 자율주행 인공지능 기술은 특정 지역의 환경을 위주로 학습한다는 한계를 가지고 있다. 이로 인해 제한된 범위 안에서만 주행할 수 있어 다양한 지역에서 활용하거나 사업화하는 데 많은 제약이 따른다. 금 교수는 세계 다양한 도시 및 국가에서 주행 가능한 자율주행 기술을 개발하기 위해 우리 대학이 어떤 기술적 난제를 해결하고자 하는지 소개한다.

이 밖에도 미래 항공 수단 세션에서는 신효상 영국 크랜필드대 교수와 우리 대학 이상봉 항공우주공학과 교수가 주제 발표하고, 지속가능한 운송 및 에너지시스템 세션에서는 리네트 체아(Lynette Cheah) 싱가포르 기술디자인대 교수와 박기범 조천식모빌리티대학원 교수가 참여한다.

행사를 총괄한 우리 대학 장인권 조천식모빌리티대학원장은 “이번 심포지엄은 미래자동차 기술 관련 연구를 선도하는 4개 대학 연구자들이 국제 공동연구 네트워크를 구축하는 계기가 될 것이며, 우리 대학이 그 구심점 역할을 할 것”이라고 포부를 밝혔다.

이광형 총장은 환영사를 통해 “이 자리에서 논의될 미래 모빌리티 기술은 현재 우리 사회가 직면하고 있는 교통 분야의 여러 문제를 해결할 열쇠이자, 궁극적으로는 인류의 이동 패러다임을 변화시킬 도화선이 될 것”이라고 격려했다.

2022.10.21 조회수 4722

국제 미래자동차 기술 심포지엄 2022 개최

우리 대학이 21일 제주시에 위치한 KAIST 친환경스마트자동차연구센터에서 ‘국제 미래자동차 기술 심포지엄’을 개최한다.

지난 수년간 코로나19 팬데믹으로 이동의 필요성이 일시적으로 줄어들었지만, 세계 각국 정부와 기업들은 지속가능한 교통과 물류 시스템을 갖추기 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 이에 맞춰 전기차 및 자율주행은 물론 도심항공모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)에 이르기까지 다양한 교통수단과 관련 기술에 대한 수요는 더욱 확대되고 있다.

‘미래 자동차 분야의 혁신(Innovations in Future Mobility)’을 주제로 열리는 이번 국제심포지엄은 전 세계가 직면하고 있는 모빌리티 분야의 난제와 이를 해결하기 위한 기술적·제도적 방안을 공유하고 논의하기 위해 마련됐다.

우리 대학 조천식모빌리티대학원(학과장 장인권)과 항공우주공학과(학과장 이정률)가 공동 주관하며, 자율주행, UAM 및 교통 에너지시스템 분야의 해외 석학을 초청해 세계 최고 수준의 미래자동차 기술 및 아이디어를 공유한다.

마르코 파보네(Marco Pavone) 미국 스탠포드대 교수는 ‘안전한 데이터 기반 자율성을 향하여(Towards Safe, Data-Driven Autonomy)’를 주제로 기조 강연에 나선다. 파보네 교수는 자율주행 자동차는 물론 무인 항공기, 자율 우주선 등이 완전하고 광범위한 자율성을 달성할 수 있을지에 대해 전망한다. 이를 위해, 안전한 데이터 기반의 소프트웨어 스택*(알고리즘들이 통합된 시스템)을 추구해야 한다고 설명하며, 차량 자율성 분야에서 해결되지 않은 문제들을 함께 논의한다.

이어지는 ‘자율주행’ 세션에서는 웨이 잔(Wei Zhan) UC버클리 교수와 금동석 조천식모빌리티대학원 교수가 주제 강연을 맡는다. 자율주행차가 사용될 실제 환경에서는 예측 불허한 일들이 벌어지고 여러 요소가 고도로 상호작용하며 운행에 영향을 준다.

잔 교수는 ‘확장가능하고 상호작용하는 자율성(scalable and interactive autonomy)’을 주제로 기술적 장애물을 극복할 아이디어를 청중과 공유한다. 특히, 교차방식의 자기/반지도학습(cross-modality self/semi-supervision)을 활용해 주변 환경과 상호작용하며 효율적으로 자율주행 기능을 확장하는 대표적인 방법들을 설명한다.

금동석 교수는 ‘세계적으로 확장 가능한 자율주행을 향해(Towards globally scalable autonomous driving)’를 주제로 강연한다. 최신 자율주행 인공지능 기술은 특정 지역의 환경을 위주로 학습한다는 한계를 가지고 있다. 이로 인해 제한된 범위 안에서만 주행할 수 있어 다양한 지역에서 활용하거나 사업화하는 데 많은 제약이 따른다. 금 교수는 세계 다양한 도시 및 국가에서 주행 가능한 자율주행 기술을 개발하기 위해 우리 대학이 어떤 기술적 난제를 해결하고자 하는지 소개한다.

이 밖에도 미래 항공 수단 세션에서는 신효상 영국 크랜필드대 교수와 우리 대학 이상봉 항공우주공학과 교수가 주제 발표하고, 지속가능한 운송 및 에너지시스템 세션에서는 리네트 체아(Lynette Cheah) 싱가포르 기술디자인대 교수와 박기범 조천식모빌리티대학원 교수가 참여한다.

행사를 총괄한 우리 대학 장인권 조천식모빌리티대학원장은 “이번 심포지엄은 미래자동차 기술 관련 연구를 선도하는 4개 대학 연구자들이 국제 공동연구 네트워크를 구축하는 계기가 될 것이며, 우리 대학이 그 구심점 역할을 할 것”이라고 포부를 밝혔다.

이광형 총장은 환영사를 통해 “이 자리에서 논의될 미래 모빌리티 기술은 현재 우리 사회가 직면하고 있는 교통 분야의 여러 문제를 해결할 열쇠이자, 궁극적으로는 인류의 이동 패러다임을 변화시킬 도화선이 될 것”이라고 격려했다.

2022.10.21 조회수 4722