%EC%84%B8%EB%9D%BC%EB%AF%B9

-

현존 최고 성능 세라믹 전기화학전지 개발

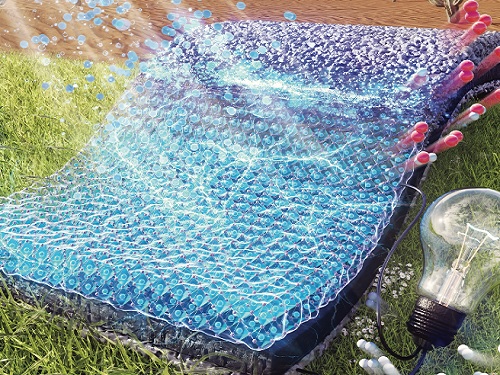

온실가스 배출량을 '0'으로 만드는 글로벌 약속 '탄소중립(Net-zero)' 달성을 위해 탄소 배출을 줄이는 수소 에너지의 활용 및 생산은 선택이 아닌 필수적인 요소로 부상하고 있다. 이를 위한 에너지 변환 기술 중 고효율 전력 변환 및 그린수소 생산이 가능한 프로토닉 세라믹 전기화학전지(PCEC)가 미래 수소 에너지 사회를 촉진할 차세대 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수, 신소재공학과 정우철 교수, 한국에너지기술연구원 이찬우 박사, 전남대학교 송선주 교수 공동 연구팀이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 산화물 전극 결정구조 제어를 통해 양성자 확산경로를 2차원에서 3차원으로 확장하는 데 성공해 전극의 촉매활성을 크게 향상시켰다고 14일 밝혔다.

비대칭 구조를 갖는 페로브스카이트 산화물계 전극은 구조적인 한계로 인해 양성자의 격자 내 이동이 제한으로 촉매 활성이 낮아 연료전지의 성능이 낮아진다는 문제점이 있었다. 연구팀은 이를 해결하기 위해, 이종 금속원소 후보군을 선정 및 도핑해 격자내에서 양성자가 이동하기 어려운 비대칭 구조를 성공적으로 대칭 구조화하여 양성자 수송 특성을 극대화 하였고, 이를 통해 고성능 전극 설계에 대한 단초를 마련했다. 또한 연구팀은 계산화학*을 통해 전극의 결정구조가 양성자 수송 특성에 미치는 영향에 대한 상관관계를 규명했다.

*계산화학: 컴퓨터를 이용해 화학 시스템의 구조와 반응성을 이론적으로 모델링하고 예측하는 학문

연구팀이 개발한 전극 소재는 프로토닉 세라믹 전기화학전지에 적용돼 현재까지 보고된 소자 중 가장 뛰어난 전력 변환 성능(650도에서 3.15 W/cm2)을 보이며 생산 과정 중 이산화탄소가 배출되지 않는 그린수소 또한 높은 생산 성능(650도에서 시간당 약 770 ml/cm2)을 보였다. 500시간의 장시간 구동 후에 가역 구동(전력 및 그린수소를 교대로 생산)에서도 안정적인 성능을 보여, 제시한 전극 설계 방법의 우수성이 입증됐다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안한 전극 설계 기법이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 고성능 전력/그린수소 생산에 대한 새로운 방향성을 제시할 것으로 기대되며, 이 기술이 글로벌 넷제로 달성을 위한 수소 생산 및 친환경 에너지 기술 상용화에 촉매제가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김동연 박사과정, 정인철 박사, 신소재공학과 안세종 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼즈, Advanced Energy Materials (IF:27.8)’에 지난 4월 12일 字 후면표지(Back cover) 논문으로 게재됐다. (논문명: On the Role of Bimetal-Doped BaCoO3-���� Perovskites as Highly Active Oxygen Electrodes of Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 이공분야기초연구사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2024.05.14 조회수 1904

현존 최고 성능 세라믹 전기화학전지 개발

온실가스 배출량을 '0'으로 만드는 글로벌 약속 '탄소중립(Net-zero)' 달성을 위해 탄소 배출을 줄이는 수소 에너지의 활용 및 생산은 선택이 아닌 필수적인 요소로 부상하고 있다. 이를 위한 에너지 변환 기술 중 고효율 전력 변환 및 그린수소 생산이 가능한 프로토닉 세라믹 전기화학전지(PCEC)가 미래 수소 에너지 사회를 촉진할 차세대 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수, 신소재공학과 정우철 교수, 한국에너지기술연구원 이찬우 박사, 전남대학교 송선주 교수 공동 연구팀이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 산화물 전극 결정구조 제어를 통해 양성자 확산경로를 2차원에서 3차원으로 확장하는 데 성공해 전극의 촉매활성을 크게 향상시켰다고 14일 밝혔다.

비대칭 구조를 갖는 페로브스카이트 산화물계 전극은 구조적인 한계로 인해 양성자의 격자 내 이동이 제한으로 촉매 활성이 낮아 연료전지의 성능이 낮아진다는 문제점이 있었다. 연구팀은 이를 해결하기 위해, 이종 금속원소 후보군을 선정 및 도핑해 격자내에서 양성자가 이동하기 어려운 비대칭 구조를 성공적으로 대칭 구조화하여 양성자 수송 특성을 극대화 하였고, 이를 통해 고성능 전극 설계에 대한 단초를 마련했다. 또한 연구팀은 계산화학*을 통해 전극의 결정구조가 양성자 수송 특성에 미치는 영향에 대한 상관관계를 규명했다.

*계산화학: 컴퓨터를 이용해 화학 시스템의 구조와 반응성을 이론적으로 모델링하고 예측하는 학문

연구팀이 개발한 전극 소재는 프로토닉 세라믹 전기화학전지에 적용돼 현재까지 보고된 소자 중 가장 뛰어난 전력 변환 성능(650도에서 3.15 W/cm2)을 보이며 생산 과정 중 이산화탄소가 배출되지 않는 그린수소 또한 높은 생산 성능(650도에서 시간당 약 770 ml/cm2)을 보였다. 500시간의 장시간 구동 후에 가역 구동(전력 및 그린수소를 교대로 생산)에서도 안정적인 성능을 보여, 제시한 전극 설계 방법의 우수성이 입증됐다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 제안한 전극 설계 기법이 프로토닉 세라믹 전기화학전지의 고성능 전력/그린수소 생산에 대한 새로운 방향성을 제시할 것으로 기대되며, 이 기술이 글로벌 넷제로 달성을 위한 수소 생산 및 친환경 에너지 기술 상용화에 촉매제가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

우리 대학 기계공학과 김동연 박사과정, 정인철 박사, 신소재공학과 안세종 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 에너지·재료 분야의 세계적 권위지인 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼즈, Advanced Energy Materials (IF:27.8)’에 지난 4월 12일 字 후면표지(Back cover) 논문으로 게재됐다. (논문명: On the Role of Bimetal-Doped BaCoO3-���� Perovskites as Highly Active Oxygen Electrodes of Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 이공분야기초연구사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2024.05.14 조회수 1904 -

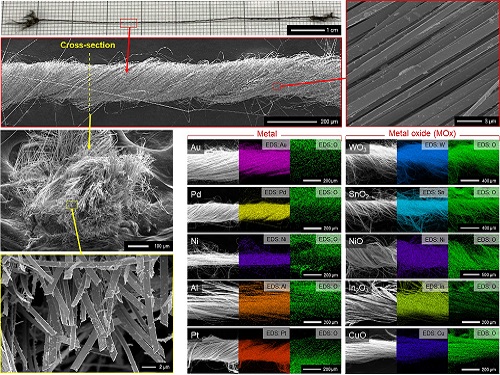

고기능성 스마트 섬유 대량 생산 가능

스마트 섬유(smart textile)는 기존의 섬유에 디지털 정보 기술이 결합된 신개념 미래형 섬유를 뜻한다. 현재까지 개발된 기능성 나노섬유 제조 공정은 다양한 물질로 제조가 어렵다는 한계점이 존재하여 고성능 스마트 섬유를 구현하기 위해서는 나노물질의 우수한 전기적 특성과 기계적 유연성이 확보된 기능성 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수가 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사와 공동연구를 통해 `스마트 섬유용 금속/세라믹 나노리본 얀* 제조 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다.

*얀(yarn): 천연 또는 합성 섬유를 길이의 방향으로 나란히 해 꼬임을 주어서 긴 형태로 만든 연속적인 가닥 구조를 갖는 실을 뜻하며, 뜨개질, 직조 등에 사용되는 실에서 흔히 찾아볼 수 있음

기존의 섬유에 전도성 나노 물질을 코팅해 스마트 섬유로 발전시켜 왔지만 스마트 섬유의 응용 분야 다양성과 성능 확보에 물리적인 한계가 존재하였다.

최근, 새로운 코팅 소재 및 구조를 개발해 섬유 성능을 향상하는 연구가 많이 진행되고 있지만, 아직도 스마트 섬유의 성능을 높이기 위해서는 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

공동연구팀은 스마트 섬유용 기능성 나노섬유의 원천적인 재료적 한계점을 극복하고자, 범용적 금속/세라믹 나노리본 섬유 제조 플랫폼 기술을 개발했다.

나노임프린트 리소그래피*로 제작한 나노 몰드**에 금속을 증착한 후, 플라즈마 식각 공정을 통해 몰드를 식각하면 공중부양된 금속/세라믹 나노리본을 얻을 수 있다. 기판과의 접착력이 약해진 나노리본 다발을 얀 형태로 꼬아주게 되면 최종적인 나노리본 얀 형상을 확보할 수 있으며, 이는 대량 생산이 가능하며 다양한 무기물에 적용할 수 있는 세계 최초의 차세대 얀 제조 공정이다.

*나노임프린트 리소그래피: 마이크로 및 나노 구조의 패턴이 있는 템플릿을 사용하여 해당 기판에 패턴을 전사하여 일반적으로 매우 얇은 폴리머 필름에 나노 크기의 패턴을 생성하는 마이크로 및 나노 공정

*나노 몰드: 나노임프린트 리소그래피 등 나노패터닝 공정으로 제작한 나노 구조의 패턴이 있는 기판

해당 연구에서는 금, 팔라듐, 니켈, 알루미늄, 백금, 텅스텐 산화물, 주석 산화물, 니켈 산화물, 인듐 산화물, 구리 산화물 등 다양한 소자로 나노리본 얀의 제작 가능성을 입증했다. 또한, 개발된 나노리본 얀이 수소, 암모니아 등 그린 가스를 감지할 수 있는 고성능 가스 센서로 활용될 수 있을 뿐만 아니라 물 전기분해, 마찰전기 나노 발전기 등 그린 에너지 관련 소자로 효율적으로 응용될 수 있음을 보였다.

개발된 무기물 나노섬유는 기존 스마트 섬유용 소재의 한계를 뛰어넘어 의료산업, 패션산업, 국방, 헬스케어용 스마트 섬유에 적용 가능하며 사물인터넷(Internet of Things, IoT)을 섬유에 구현하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

박인규 교수는 "개발된 금속/세라믹 나노리본 얀 제작 기술은 스마트 기능성 나노섬유 제작 공정의 본질적인 문제인 소재 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 센서/에너지 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술 및 스마트 섬유 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 기계공학과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `스몰(Small, Impact Factor 13.3, JCR 6.6%)' 2024년 3월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoribbon Yarn with Versatile Inorganic Materials)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업(2021R1A2C300874214), 한국기계연구원 기본사업 ‘초실감 확장현실 기기 구현을 위한 나노기반 핵심제조기술 개발(NK248B)’ 과제, 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.08 조회수 1623

고기능성 스마트 섬유 대량 생산 가능

스마트 섬유(smart textile)는 기존의 섬유에 디지털 정보 기술이 결합된 신개념 미래형 섬유를 뜻한다. 현재까지 개발된 기능성 나노섬유 제조 공정은 다양한 물질로 제조가 어렵다는 한계점이 존재하여 고성능 스마트 섬유를 구현하기 위해서는 나노물질의 우수한 전기적 특성과 기계적 유연성이 확보된 기능성 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수가 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사와 공동연구를 통해 `스마트 섬유용 금속/세라믹 나노리본 얀* 제조 기술'을 개발했다고 8일 밝혔다.

*얀(yarn): 천연 또는 합성 섬유를 길이의 방향으로 나란히 해 꼬임을 주어서 긴 형태로 만든 연속적인 가닥 구조를 갖는 실을 뜻하며, 뜨개질, 직조 등에 사용되는 실에서 흔히 찾아볼 수 있음

기존의 섬유에 전도성 나노 물질을 코팅해 스마트 섬유로 발전시켜 왔지만 스마트 섬유의 응용 분야 다양성과 성능 확보에 물리적인 한계가 존재하였다.

최근, 새로운 코팅 소재 및 구조를 개발해 섬유 성능을 향상하는 연구가 많이 진행되고 있지만, 아직도 스마트 섬유의 성능을 높이기 위해서는 금속/세라믹 나노섬유의 개발이 필수적이었다.

공동연구팀은 스마트 섬유용 기능성 나노섬유의 원천적인 재료적 한계점을 극복하고자, 범용적 금속/세라믹 나노리본 섬유 제조 플랫폼 기술을 개발했다.

나노임프린트 리소그래피*로 제작한 나노 몰드**에 금속을 증착한 후, 플라즈마 식각 공정을 통해 몰드를 식각하면 공중부양된 금속/세라믹 나노리본을 얻을 수 있다. 기판과의 접착력이 약해진 나노리본 다발을 얀 형태로 꼬아주게 되면 최종적인 나노리본 얀 형상을 확보할 수 있으며, 이는 대량 생산이 가능하며 다양한 무기물에 적용할 수 있는 세계 최초의 차세대 얀 제조 공정이다.

*나노임프린트 리소그래피: 마이크로 및 나노 구조의 패턴이 있는 템플릿을 사용하여 해당 기판에 패턴을 전사하여 일반적으로 매우 얇은 폴리머 필름에 나노 크기의 패턴을 생성하는 마이크로 및 나노 공정

*나노 몰드: 나노임프린트 리소그래피 등 나노패터닝 공정으로 제작한 나노 구조의 패턴이 있는 기판

해당 연구에서는 금, 팔라듐, 니켈, 알루미늄, 백금, 텅스텐 산화물, 주석 산화물, 니켈 산화물, 인듐 산화물, 구리 산화물 등 다양한 소자로 나노리본 얀의 제작 가능성을 입증했다. 또한, 개발된 나노리본 얀이 수소, 암모니아 등 그린 가스를 감지할 수 있는 고성능 가스 센서로 활용될 수 있을 뿐만 아니라 물 전기분해, 마찰전기 나노 발전기 등 그린 에너지 관련 소자로 효율적으로 응용될 수 있음을 보였다.

개발된 무기물 나노섬유는 기존 스마트 섬유용 소재의 한계를 뛰어넘어 의료산업, 패션산업, 국방, 헬스케어용 스마트 섬유에 적용 가능하며 사물인터넷(Internet of Things, IoT)을 섬유에 구현하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

박인규 교수는 "개발된 금속/세라믹 나노리본 얀 제작 기술은 스마트 기능성 나노섬유 제작 공정의 본질적인 문제인 소재 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 센서/에너지 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술 및 스마트 섬유 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 기계공학과 강민구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `스몰(Small, Impact Factor 13.3, JCR 6.6%)' 2024년 3월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoribbon Yarn with Versatile Inorganic Materials)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업(2021R1A2C300874214), 한국기계연구원 기본사업 ‘초실감 확장현실 기기 구현을 위한 나노기반 핵심제조기술 개발(NK248B)’ 과제, 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.08 조회수 1623 -

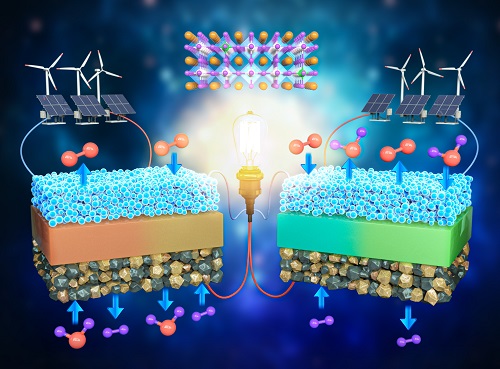

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09 조회수 3384

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09 조회수 3384 -

탄소중립을 위한 차세대 에너지 변환기술인 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지 개발 성공

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 마이크로파를 이용한 초고속 소결 공정을 통해 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

기존의 산소 이온 전도성 고체 산화물 연료전지(SOFC)와 달리, 프로토닉 세라믹 연료전지는 양성자 전도성 세라믹 전해질의 높은 이온 전도도와 낮은 활성화 에너지 특성으로 인해, 600oC 이하 저온에서 고효율로 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 가능한 에너지 변환 시스템으로 이는 수소전기차, 수소 충전소, 건물 및 선박용 발전시스템 등에 활용이 가능한 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

이러한 프로토닉 세라믹 연료전지는 난소결성 바륨 기반 산화물 전해질을 사용하는데, 이를 치밀화하기 위해서 1,500oC 이상 고온에서 장시간 소결(세라믹 입자를 가열하여 단단하게 결합시키는) 공정이 필수적이다. 하지만, 이러한 극한 공정 중에 산화물 내부에서 발생하는 양이온 확산으로 화학적 조성이 불안정해지는 치명적인 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 대부분 실험실에서 국소적으로 가능한 방법들이 보고되고 있으며, 실용적으로 상용화가 가능한 새로운 제조 공정의 연구가 시급한 실정이다.

연구팀은 이러한 문제점을 해결할 방법으로 기존에 복사열로 장시간 (300분) 소결하는 방법 대신 흔히 전자레인지나 오븐 등에 쓰이는 마이크로파를 사용해 5분 만에 초고속 소결을 해 이론적 화학조성의 전해질을 갖는 프로토닉 세라믹 연료전지를 개발하는 데 성공했다. 이와 동시에, 초고속 온도 상승으로 연료극이 나노 구조화돼 전기화학적 활성 영역 또한 크게 확장됨을 증명했다. 연구팀은 이와 더불어 3차원 형상 복원 기술을 통해, 연료극 입자 미세화로 인한 삼상계면 길이의 증가가 전극 표면 활성 반응을 가속화하는 미세구조와 전기화학 특성 간의 상관관계를 규명했다.

연구팀이 개발한 프로토닉 세라믹 연료전지는 현재까지 보고된 동일 소재의 연료전지 중 가장 우수한 성능을 보였으며, 장시간 (800시간) 구동에도 매우 높은 안정성이 확인돼, 마이크로파 기반 초고속 제조 공정 도입의 이점을 효과적으로 증명했다.

우리 대학 기계공학과 김동연, 배경택 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 `에이씨에스 에너지 레터스, ACS Energy Letters' (IF:23.991) 6월 29일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Performance Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

이강택 교수는 "이번 연구를 통해 마이크로파를 이용한 초고속 제조 공정이 기존 공정의 난제를 해결하고 프로토닉 세라믹 연료전지 성능을 극대화할 수 있음을 실험적으로 증명했고, 이는 탄소중립 사회 실현을 앞당길 수 있는 고성능 차세대 에너지 변환기술 발전의 촉매 역할을 할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.08.03 조회수 11575

탄소중립을 위한 차세대 에너지 변환기술인 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지 개발 성공

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 마이크로파를 이용한 초고속 소결 공정을 통해 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

기존의 산소 이온 전도성 고체 산화물 연료전지(SOFC)와 달리, 프로토닉 세라믹 연료전지는 양성자 전도성 세라믹 전해질의 높은 이온 전도도와 낮은 활성화 에너지 특성으로 인해, 600oC 이하 저온에서 고효율로 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 가능한 에너지 변환 시스템으로 이는 수소전기차, 수소 충전소, 건물 및 선박용 발전시스템 등에 활용이 가능한 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

이러한 프로토닉 세라믹 연료전지는 난소결성 바륨 기반 산화물 전해질을 사용하는데, 이를 치밀화하기 위해서 1,500oC 이상 고온에서 장시간 소결(세라믹 입자를 가열하여 단단하게 결합시키는) 공정이 필수적이다. 하지만, 이러한 극한 공정 중에 산화물 내부에서 발생하는 양이온 확산으로 화학적 조성이 불안정해지는 치명적인 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 대부분 실험실에서 국소적으로 가능한 방법들이 보고되고 있으며, 실용적으로 상용화가 가능한 새로운 제조 공정의 연구가 시급한 실정이다.

연구팀은 이러한 문제점을 해결할 방법으로 기존에 복사열로 장시간 (300분) 소결하는 방법 대신 흔히 전자레인지나 오븐 등에 쓰이는 마이크로파를 사용해 5분 만에 초고속 소결을 해 이론적 화학조성의 전해질을 갖는 프로토닉 세라믹 연료전지를 개발하는 데 성공했다. 이와 동시에, 초고속 온도 상승으로 연료극이 나노 구조화돼 전기화학적 활성 영역 또한 크게 확장됨을 증명했다. 연구팀은 이와 더불어 3차원 형상 복원 기술을 통해, 연료극 입자 미세화로 인한 삼상계면 길이의 증가가 전극 표면 활성 반응을 가속화하는 미세구조와 전기화학 특성 간의 상관관계를 규명했다.

연구팀이 개발한 프로토닉 세라믹 연료전지는 현재까지 보고된 동일 소재의 연료전지 중 가장 우수한 성능을 보였으며, 장시간 (800시간) 구동에도 매우 높은 안정성이 확인돼, 마이크로파 기반 초고속 제조 공정 도입의 이점을 효과적으로 증명했다.

우리 대학 기계공학과 김동연, 배경택 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 `에이씨에스 에너지 레터스, ACS Energy Letters' (IF:23.991) 6월 29일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Performance Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

이강택 교수는 "이번 연구를 통해 마이크로파를 이용한 초고속 제조 공정이 기존 공정의 난제를 해결하고 프로토닉 세라믹 연료전지 성능을 극대화할 수 있음을 실험적으로 증명했고, 이는 탄소중립 사회 실현을 앞당길 수 있는 고성능 차세대 에너지 변환기술 발전의 촉매 역할을 할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.08.03 조회수 11575 -

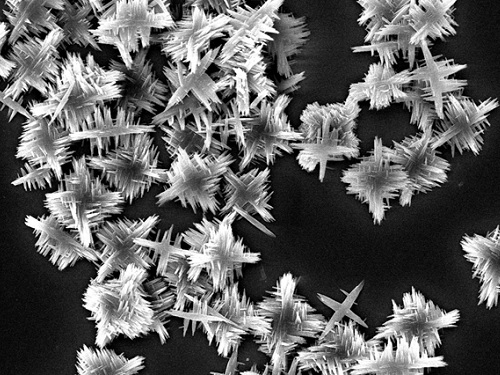

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01 조회수 7447

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01 조회수 7447 -

촉각 증강을 위한 고탄성 압전 세라믹 신소재 개발

언택트(비대면) 시대를 맞아 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기술을 통한 소통의 필요성이 증가함에 따라 인간의 오감(五感, five senses)을 전자기기를 통해 구현 및 측정하는 기술의 연구 역시 가속화되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 촉감이나 촉각 증강기술에 활용이 가능하도록 3D 나노 구조체를 활용해 탄성 변형률이 3배로 향상된 압전 세라믹 소재를 개발했다고 2일 밝혔다.

전자기기와 상호작용하는 기술에 관한 사람들의 관심이 꾸준히 높아지는 추세를 감안한다면 특히 인간의 일반적인 자극인지 방식을 고려할 때, 사용자에게 2개 이상의 복합 감각이 제공되면 전자기기와 더욱 자연스럽게 상호작용을 할 수 있다. 따라서 최근 들어 시각 및 청각보다 상대적으로 발전이 더딘 촉감 구현 및 증강 기술이 주목을 받고 있다.

촉각 증강 기술은 의료용 로봇을 주축으로 한 로봇 기술뿐만 아니라 촉각을 통해 정보를 전달하는 햅틱 디스플레이, 햅틱 장갑 등 정보 전달 기술에 활용할 수 있다. 이러한 촉각 증강 분야에서는 전기적-기계적 결합이 있는 압전 재료의 활용이 필수적이다.

압전 재료는 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환하거나 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환할 수 있는 소재로서 촉각 증강 분야에서 사용자에게 촉각을 전달하거나 사용자의 움직임을 전기적 신호로 변형시키는데 적합한 소재다.

촉각 증강 소재로 활용하기 위한 압전 재료의 중요한 특징은 압전 계수와 탄성 변형률이다. 압전 계수는 기계적 힘과 전기적 전하량 간의 변환 효율을 나타내는 수치로써 촉각 증강 장치의 감도에 영향을 준다. 또 탄성 변형률은 소재가 가질 수 있는 기계적 변형 한계를 나타내는 수치인데 소재 및 장치가 가지는 유연성에 영향을 준다. 따라서 촉각 증강 기술로 활용하기 위해서는 압전 계수와 탄성 변형률 모두가 높은 압전 소재를 개발하는 것이 필수적이다.

하지만 압전 세라믹 소재의 경우 압전 계수는 높으나 탄성 변형률이 낮고, 고분자 소재는 탄성 변형률은 높으나 압전 계수가 낮아 하나의 소재에서 높은 압전 계수와 탄성 변형률을 모두 얻기는 힘들다. 특히 세라믹 소재는 상대적으로 높은 압전 계수에도 불구하고 소재 내부의 결함으로 인해 탄성 변형률을 높이기가 어려워 아직 실용화 단계까지는 이르지 못하고 있다.

홍 교수 연구팀은 문제해결을 위해 근접장 나노 패터닝(Proximity field nanopatterning, PnP) 기술 및 원자층 증착(Atomic layer deposition, ALD) 기술을 이용해 3차원 나노 트러스(truss) 구조를 갖는 산화물 아연 (ZnO) 세라믹을 제작했다. 또 나노 인덴테이션 (Nano-indentation) 기술과 압전 감응 힘 현미경(Piezoelectric force microscopy, PFM) 기술을 이용, 제작된 구조체의 높은 기계적 특성과 압전 특성을 입증하는데 성공했다.

홍 교수팀이 개발한 압전 아연 산화물 구조체는 100 나노미터(nm) 이하의 두께를 가지면서 내부가 비어있는 트러스 구조체다. 기존 세라믹이 보유하고 있는 내부 결함의 크기를 나노미터 단위로 제한해 재료의 기계적 강도를 증가시켰다. 이 아연 산화물 트러스 구조체의 탄성 변형률은 10% 수준으로 기존 아연 산화물 대비 3배나 더 큰 것으로 나타났으며 압전 계수 역시 9.2 pm/V로 박막 형태의 아연 산화물보다 2배 이상 더 큰 값을 나타냈다.

특히 홍 교수팀이 개발한 이 구조체의 탄성 변형률 증가는 아연 산화물 외에도 다양한 압전 세라믹 소재에 적용할 수 있기에 향후 촉각 증강 기술에서 매우 중요한 유연한 센서와 액추에이터에 압전 세라믹을 활용할 수 있는 새로운 방법으로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 "언택트 시대의 도래로 감성 소통의 중요성이 증가하고 있는데 시각, 청각에 이어 촉각 구현 기술의 발전을 통해 인류는 장소와 관계없이 누구와도 소통할 수 있는 새로운 세상을 맞이할 것ˮ이라고 전망했다. 홍 교수는 이어 "이번 연구 결과를 촉각 증강 소자에 바로 적용하기에는 공정적인 측면에서 다소 보강작업이 필요하지만, 소재 활용에 큰 문제가 됐던 기계적 한계를 극복해 압전 세라믹 소자로의 응용 가능성을 연 것ˮ이라고 이번 연구에 대한 의미를 부여했다.

우리 대학 신소재공학과 김훈 박사과정, 윤석중 박사과정, 김기선 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 신소재공학과 전석우 교수와 한승민 교수 연구팀과 함께 진행됐으며 연구 결과는 국제 학술지 `나노 에너지(Nano Energy)'에 게재됐다. (논문명: Breaking the Elastic Limit of Piezoelectric Ceramics using Nanostructures: A Case Study using ZnO)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 지원 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원과 미래소재 디스커버리 지원, 그리고 기초연구 지원 및 KAIST 글로벌특이점 연구 지원으로 수행됐다.

2020.12.02 조회수 37088

촉각 증강을 위한 고탄성 압전 세라믹 신소재 개발

언택트(비대면) 시대를 맞아 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기술을 통한 소통의 필요성이 증가함에 따라 인간의 오감(五感, five senses)을 전자기기를 통해 구현 및 측정하는 기술의 연구 역시 가속화되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 촉감이나 촉각 증강기술에 활용이 가능하도록 3D 나노 구조체를 활용해 탄성 변형률이 3배로 향상된 압전 세라믹 소재를 개발했다고 2일 밝혔다.

전자기기와 상호작용하는 기술에 관한 사람들의 관심이 꾸준히 높아지는 추세를 감안한다면 특히 인간의 일반적인 자극인지 방식을 고려할 때, 사용자에게 2개 이상의 복합 감각이 제공되면 전자기기와 더욱 자연스럽게 상호작용을 할 수 있다. 따라서 최근 들어 시각 및 청각보다 상대적으로 발전이 더딘 촉감 구현 및 증강 기술이 주목을 받고 있다.

촉각 증강 기술은 의료용 로봇을 주축으로 한 로봇 기술뿐만 아니라 촉각을 통해 정보를 전달하는 햅틱 디스플레이, 햅틱 장갑 등 정보 전달 기술에 활용할 수 있다. 이러한 촉각 증강 분야에서는 전기적-기계적 결합이 있는 압전 재료의 활용이 필수적이다.

압전 재료는 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환하거나 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환할 수 있는 소재로서 촉각 증강 분야에서 사용자에게 촉각을 전달하거나 사용자의 움직임을 전기적 신호로 변형시키는데 적합한 소재다.

촉각 증강 소재로 활용하기 위한 압전 재료의 중요한 특징은 압전 계수와 탄성 변형률이다. 압전 계수는 기계적 힘과 전기적 전하량 간의 변환 효율을 나타내는 수치로써 촉각 증강 장치의 감도에 영향을 준다. 또 탄성 변형률은 소재가 가질 수 있는 기계적 변형 한계를 나타내는 수치인데 소재 및 장치가 가지는 유연성에 영향을 준다. 따라서 촉각 증강 기술로 활용하기 위해서는 압전 계수와 탄성 변형률 모두가 높은 압전 소재를 개발하는 것이 필수적이다.

하지만 압전 세라믹 소재의 경우 압전 계수는 높으나 탄성 변형률이 낮고, 고분자 소재는 탄성 변형률은 높으나 압전 계수가 낮아 하나의 소재에서 높은 압전 계수와 탄성 변형률을 모두 얻기는 힘들다. 특히 세라믹 소재는 상대적으로 높은 압전 계수에도 불구하고 소재 내부의 결함으로 인해 탄성 변형률을 높이기가 어려워 아직 실용화 단계까지는 이르지 못하고 있다.

홍 교수 연구팀은 문제해결을 위해 근접장 나노 패터닝(Proximity field nanopatterning, PnP) 기술 및 원자층 증착(Atomic layer deposition, ALD) 기술을 이용해 3차원 나노 트러스(truss) 구조를 갖는 산화물 아연 (ZnO) 세라믹을 제작했다. 또 나노 인덴테이션 (Nano-indentation) 기술과 압전 감응 힘 현미경(Piezoelectric force microscopy, PFM) 기술을 이용, 제작된 구조체의 높은 기계적 특성과 압전 특성을 입증하는데 성공했다.

홍 교수팀이 개발한 압전 아연 산화물 구조체는 100 나노미터(nm) 이하의 두께를 가지면서 내부가 비어있는 트러스 구조체다. 기존 세라믹이 보유하고 있는 내부 결함의 크기를 나노미터 단위로 제한해 재료의 기계적 강도를 증가시켰다. 이 아연 산화물 트러스 구조체의 탄성 변형률은 10% 수준으로 기존 아연 산화물 대비 3배나 더 큰 것으로 나타났으며 압전 계수 역시 9.2 pm/V로 박막 형태의 아연 산화물보다 2배 이상 더 큰 값을 나타냈다.

특히 홍 교수팀이 개발한 이 구조체의 탄성 변형률 증가는 아연 산화물 외에도 다양한 압전 세라믹 소재에 적용할 수 있기에 향후 촉각 증강 기술에서 매우 중요한 유연한 센서와 액추에이터에 압전 세라믹을 활용할 수 있는 새로운 방법으로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

홍승범 교수는 "언택트 시대의 도래로 감성 소통의 중요성이 증가하고 있는데 시각, 청각에 이어 촉각 구현 기술의 발전을 통해 인류는 장소와 관계없이 누구와도 소통할 수 있는 새로운 세상을 맞이할 것ˮ이라고 전망했다. 홍 교수는 이어 "이번 연구 결과를 촉각 증강 소자에 바로 적용하기에는 공정적인 측면에서 다소 보강작업이 필요하지만, 소재 활용에 큰 문제가 됐던 기계적 한계를 극복해 압전 세라믹 소자로의 응용 가능성을 연 것ˮ이라고 이번 연구에 대한 의미를 부여했다.

우리 대학 신소재공학과 김훈 박사과정, 윤석중 박사과정, 김기선 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 신소재공학과 전석우 교수와 한승민 교수 연구팀과 함께 진행됐으며 연구 결과는 국제 학술지 `나노 에너지(Nano Energy)'에 게재됐다. (논문명: Breaking the Elastic Limit of Piezoelectric Ceramics using Nanostructures: A Case Study using ZnO)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 지원 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원과 미래소재 디스커버리 지원, 그리고 기초연구 지원 및 KAIST 글로벌특이점 연구 지원으로 수행됐다.

2020.12.02 조회수 37088 -

신소재공학과 정우철 교수, 한국세라믹학회 젊은 세라미스트상 수상자로 선정

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수가 대전컨벤션센터에서 2020년 11월 23일 한국세라믹학회 2020년 추계학술대회에서 수여하는 젊은 세라미스트상 수상자로 선정됐다.

젊은 세라미스트상은 한국세라믹학회에서 수여하는 최고 영예의 상으로, 지난 5년간 세라믹 연구 분야에 탁월한 업적을 가진 전도가 유망한 젊은 연구자에게 수여된다. 정우철 교수는 산화물 반도체를 활용한 촉매 분야 연구에 매진하여, 연료전지, 수소 개질기 및 가스 센서에 필요한 촉매 및 박막 소재를 개발하는 등 세라믹 분야 학술 발전에 기여한 공로를 인정받아 이 상을 수상하게 된다.

이번 세라믹학회에서는 정우철 교수 외에도 신소재공학과 소속 학생 8명이 참여해 양송포스터상 최우수 논문(김현승, 김상우, 김승현 박사과정), 양송포스터상 우수 논문(김용범 석사과정) 등 4건의 상을 수상했다.

2020.11.30 조회수 33389

신소재공학과 정우철 교수, 한국세라믹학회 젊은 세라미스트상 수상자로 선정

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수가 대전컨벤션센터에서 2020년 11월 23일 한국세라믹학회 2020년 추계학술대회에서 수여하는 젊은 세라미스트상 수상자로 선정됐다.

젊은 세라미스트상은 한국세라믹학회에서 수여하는 최고 영예의 상으로, 지난 5년간 세라믹 연구 분야에 탁월한 업적을 가진 전도가 유망한 젊은 연구자에게 수여된다. 정우철 교수는 산화물 반도체를 활용한 촉매 분야 연구에 매진하여, 연료전지, 수소 개질기 및 가스 센서에 필요한 촉매 및 박막 소재를 개발하는 등 세라믹 분야 학술 발전에 기여한 공로를 인정받아 이 상을 수상하게 된다.

이번 세라믹학회에서는 정우철 교수 외에도 신소재공학과 소속 학생 8명이 참여해 양송포스터상 최우수 논문(김현승, 김상우, 김승현 박사과정), 양송포스터상 우수 논문(김용범 석사과정) 등 4건의 상을 수상했다.

2020.11.30 조회수 33389 -

류호진 교수, 방사성 요오드 처분 신소재 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 초장수명의 방사성 요오드를 안정적으로 저장하고 처분할 수 있는 신소재 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 세라믹 소재의 저온 소결 신기술을 이용한 것으로, 방사성 요오드-129처럼 반감기가 매우 긴 휘발성 방사성 동위원소를 안전하게 고정할 수 있어 방사성폐기물의 장기 처분 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

무흐무드 하산 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 환경공학 분야 국제 학술지 ‘유해물질저널(Journal of Hazardous Materials)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다.

동위원소 생산시설이나 사용 후 핵연료 처리시설에서 발생하는 방사성 핵종 중 반감기가 매우 긴 원소들을 안전하게 포집한 후 처분하기 위해서는 방사성 원소들과 화학적 결합력이 우수하면서 내구성과 안정성이 높은 매질을 사용해야 한다.

현재 고준위 폐기물의 처분을 위해 유리 등의 매질을 사용하고 있으나 끓는 점이 낮은 요오드는 고온의 용융 공정에서 휘발되면서 대기로 유출될 가능성이 있다.

특히 요오드-129는 반감기가 1천 500만 년 이상으로 이러한 초장수명 방사성 동위원소를 장기 처분할 수 있는 방사성폐기물 고화체의 제조공정 및 신소재 개발이 필요하다.

류 교수 연구팀은 방사성폐기물 고화체용 신소재 개발을 선도하는 미국, 유럽 등에서 시도하고 있는 고온에서의 소결 공정과는 달리, 300도 미만에서 치밀화될 수 있는 저온 소결 공정을 이용해 세라믹 매질을 개발했다. 연구팀의 매질은 요오드가 함유된 소달라이트 세라믹 매질로 화학적 안정성을 높이는 데 성공했다.

연구팀의 기술은 최근 미국을 중심으로 발표되고 있는 용매 기반 저온 소결 공정과 달리 용매를 사용하지 않는 친환경적인 고유의 저온 소결 공정으로, 관련 기술의 특허 출원 및 등록에 성공했다.

이를 기반으로 연구팀은 방사성 요오드 처분용 세라믹 재료 외에도 방사성 세슘 흡착용 세라믹 필터 등 방사성 이온 제염 및 환경 복원을 위한 세라믹 신소재의 저온 소결 기술을 고도화하기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “전통적으로 1천 도 이상 고온에서 소결되던 세라믹 재료를 300도 미만의 매우 낮은 온도에서도 치밀화 할 수 있음을 증명했다”라며 “원자력 분야 외에도 바이오 임플란트 소재, 연료전지 전해질 등 다양한 첨단 분야에서 저온 소결 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력연구기반확충사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저온 소결에 의한 세라믹 소결 기술 개요

2019.11.20 조회수 8181

류호진 교수, 방사성 요오드 처분 신소재 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 초장수명의 방사성 요오드를 안정적으로 저장하고 처분할 수 있는 신소재 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 세라믹 소재의 저온 소결 신기술을 이용한 것으로, 방사성 요오드-129처럼 반감기가 매우 긴 휘발성 방사성 동위원소를 안전하게 고정할 수 있어 방사성폐기물의 장기 처분 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

무흐무드 하산 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 환경공학 분야 국제 학술지 ‘유해물질저널(Journal of Hazardous Materials)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다.

동위원소 생산시설이나 사용 후 핵연료 처리시설에서 발생하는 방사성 핵종 중 반감기가 매우 긴 원소들을 안전하게 포집한 후 처분하기 위해서는 방사성 원소들과 화학적 결합력이 우수하면서 내구성과 안정성이 높은 매질을 사용해야 한다.

현재 고준위 폐기물의 처분을 위해 유리 등의 매질을 사용하고 있으나 끓는 점이 낮은 요오드는 고온의 용융 공정에서 휘발되면서 대기로 유출될 가능성이 있다.

특히 요오드-129는 반감기가 1천 500만 년 이상으로 이러한 초장수명 방사성 동위원소를 장기 처분할 수 있는 방사성폐기물 고화체의 제조공정 및 신소재 개발이 필요하다.

류 교수 연구팀은 방사성폐기물 고화체용 신소재 개발을 선도하는 미국, 유럽 등에서 시도하고 있는 고온에서의 소결 공정과는 달리, 300도 미만에서 치밀화될 수 있는 저온 소결 공정을 이용해 세라믹 매질을 개발했다. 연구팀의 매질은 요오드가 함유된 소달라이트 세라믹 매질로 화학적 안정성을 높이는 데 성공했다.

연구팀의 기술은 최근 미국을 중심으로 발표되고 있는 용매 기반 저온 소결 공정과 달리 용매를 사용하지 않는 친환경적인 고유의 저온 소결 공정으로, 관련 기술의 특허 출원 및 등록에 성공했다.

이를 기반으로 연구팀은 방사성 요오드 처분용 세라믹 재료 외에도 방사성 세슘 흡착용 세라믹 필터 등 방사성 이온 제염 및 환경 복원을 위한 세라믹 신소재의 저온 소결 기술을 고도화하기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “전통적으로 1천 도 이상 고온에서 소결되던 세라믹 재료를 300도 미만의 매우 낮은 온도에서도 치밀화 할 수 있음을 증명했다”라며 “원자력 분야 외에도 바이오 임플란트 소재, 연료전지 전해질 등 다양한 첨단 분야에서 저온 소결 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력연구기반확충사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저온 소결에 의한 세라믹 소결 기술 개요

2019.11.20 조회수 8181 -

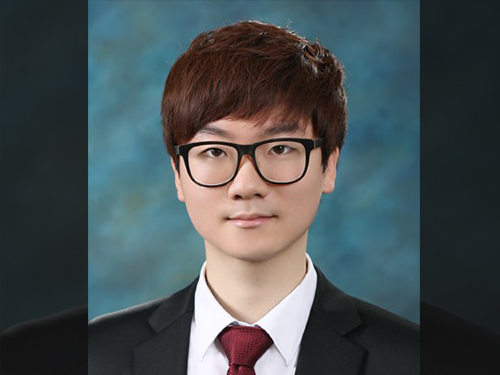

장지수 박사과정, 2018 세라믹의 날 장관상 수상

〈 장지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 장지수 박사과정이(지도교수 김일두) ‘2018 세라믹의 날’ 기념식에서 산업통상자원부(이하 산자부) 장관상을 수상했다.

11월 14일 서울 코엑스에서 열린 시상식은 산자부가 후원하고 한국세라믹연합회, 한국세라믹학회, 한국세라믹기술원이 주관했다.

이날 시상식에서는 세라믹 산업발전에 이바지한 공로를 인정받은 세라믹 업계 종사자 6명이 장관상을 수상했다. 장지수 박사과정은 세라믹 분야 연구 및 산업발전에 기여할 미래 핵심인재로서의 공을 인정받았다.

장지수 박사과정은 박사과정 동안 세라믹 소개기반의 나노 센서 기술 분야에서 다양한 주제로 40편의 논문과 18건의 특허를 냈으며 이러한 공로로 글로벌 박사 (Global Ph.D. Fellowship) 우수 수혜자로 선정되기도 했다.

특히 장 박사과정이 공동발명자로 참여한 특허들은 국내 3개 기업에 기술이전 돼 세라믹 기술 발전에 이바지했다.

장지수 박사과정은 “그동안의 연구 성과들과 학회 활동을 인정받은 것 같아 매우 기쁘다”라며 “앞으로도 세라믹 기술 발전을 위해 더욱 연구 활동에 정진하겠다”라고 말했다.

2018.11.16 조회수 5678

장지수 박사과정, 2018 세라믹의 날 장관상 수상

〈 장지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 장지수 박사과정이(지도교수 김일두) ‘2018 세라믹의 날’ 기념식에서 산업통상자원부(이하 산자부) 장관상을 수상했다.

11월 14일 서울 코엑스에서 열린 시상식은 산자부가 후원하고 한국세라믹연합회, 한국세라믹학회, 한국세라믹기술원이 주관했다.

이날 시상식에서는 세라믹 산업발전에 이바지한 공로를 인정받은 세라믹 업계 종사자 6명이 장관상을 수상했다. 장지수 박사과정은 세라믹 분야 연구 및 산업발전에 기여할 미래 핵심인재로서의 공을 인정받았다.

장지수 박사과정은 박사과정 동안 세라믹 소개기반의 나노 센서 기술 분야에서 다양한 주제로 40편의 논문과 18건의 특허를 냈으며 이러한 공로로 글로벌 박사 (Global Ph.D. Fellowship) 우수 수혜자로 선정되기도 했다.

특히 장 박사과정이 공동발명자로 참여한 특허들은 국내 3개 기업에 기술이전 돼 세라믹 기술 발전에 이바지했다.

장지수 박사과정은 “그동안의 연구 성과들과 학회 활동을 인정받은 것 같아 매우 기쁘다”라며 “앞으로도 세라믹 기술 발전을 위해 더욱 연구 활동에 정진하겠다”라고 말했다.

2018.11.16 조회수 5678 -

김일두 교수, 젊은 세라미스트 상 수상

〈김일두 교수 포함 한국세라믹학회 수상자 사진〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수가 11월 23일부터 3일간 코엑스에서 열린 2016년도 한국세라믹학회 추계학술대회에서 젊은세라미스트 상을 수상했다.

2014년 처음 제정된 젊은세라미스트 상은 세라믹 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 보여준 45세 이하 연구자에게 주어진다.

김일두 교수는 전기방사 방법으로 제조된 나노섬유 멤브레인을 활용한 응용 연구에서 우수한 연구 성과를 보여주고 있다. 2년마다 열리는 국제 전기방사 학회에서 키노트 강연과 두 차례의 기조강연을 했고, 2012년도 2회 국제전기방사 학회를 제주도에 유치한 경험도 있다.

전기방사 기술로 제조된 나노섬유는 평균 직경이 200~300 나노미터로 비표면적이 넓고 열린 기공 구조를 갖고 있어 황사 마스크용 필터, 항균 필터, 화장품용 마스크팩, 유해가스 검출 센서, 리튬-공기 전지용 촉매 소재 등 광범위한 분야에 응용 가능하다.

김 교수는 금속산화물 반도체 나노섬유를 초고감도 가스센서 소재로 활용해 유해환경 검출 및 날숨 가스를 분석하는 센서로 응용하고 있다. 또한 고분자 나노섬유 멤브레인을 활용해 가스 흡착에 따른 색 변화 센서, 2차 전지용 분리막, 화장품용 마스크팩 응용을 위한 연구 개발을 진행 중이다.

다공성 촉매 섬유를 활용한 리튬-공기 전지 연구도 활발히 수행 중이다.

김 교수는 지금까지 4건의 기술이전, 최근 5년간 상위 10% 논문 54편을 포함한 167편의 SCI 저널과 170여 건의 국내외 특허 등록 및 출원 실적을 보유했다.

이번 세라믹학회에서는 김 교수 외에도 신소재공학과 소속 학생 8명이 참여해 PACRIM11 우수논문상(장지수 박사과정), 양송포스터상 우수 논문(정준영 박사과정, 김동하, 김민혁 석사과정), 양송세라모그라피 장려 작품상(김남훈 박사과정, 김동하 석사과정) 등 6건의 상을 수상했다.

2016.12.01 조회수 14346

김일두 교수, 젊은 세라미스트 상 수상

〈김일두 교수 포함 한국세라믹학회 수상자 사진〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수가 11월 23일부터 3일간 코엑스에서 열린 2016년도 한국세라믹학회 추계학술대회에서 젊은세라미스트 상을 수상했다.

2014년 처음 제정된 젊은세라미스트 상은 세라믹 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 보여준 45세 이하 연구자에게 주어진다.

김일두 교수는 전기방사 방법으로 제조된 나노섬유 멤브레인을 활용한 응용 연구에서 우수한 연구 성과를 보여주고 있다. 2년마다 열리는 국제 전기방사 학회에서 키노트 강연과 두 차례의 기조강연을 했고, 2012년도 2회 국제전기방사 학회를 제주도에 유치한 경험도 있다.

전기방사 기술로 제조된 나노섬유는 평균 직경이 200~300 나노미터로 비표면적이 넓고 열린 기공 구조를 갖고 있어 황사 마스크용 필터, 항균 필터, 화장품용 마스크팩, 유해가스 검출 센서, 리튬-공기 전지용 촉매 소재 등 광범위한 분야에 응용 가능하다.

김 교수는 금속산화물 반도체 나노섬유를 초고감도 가스센서 소재로 활용해 유해환경 검출 및 날숨 가스를 분석하는 센서로 응용하고 있다. 또한 고분자 나노섬유 멤브레인을 활용해 가스 흡착에 따른 색 변화 센서, 2차 전지용 분리막, 화장품용 마스크팩 응용을 위한 연구 개발을 진행 중이다.

다공성 촉매 섬유를 활용한 리튬-공기 전지 연구도 활발히 수행 중이다.

김 교수는 지금까지 4건의 기술이전, 최근 5년간 상위 10% 논문 54편을 포함한 167편의 SCI 저널과 170여 건의 국내외 특허 등록 및 출원 실적을 보유했다.

이번 세라믹학회에서는 김 교수 외에도 신소재공학과 소속 학생 8명이 참여해 PACRIM11 우수논문상(장지수 박사과정), 양송포스터상 우수 논문(정준영 박사과정, 김동하, 김민혁 석사과정), 양송세라모그라피 장려 작품상(김남훈 박사과정, 김동하 석사과정) 등 6건의 상을 수상했다.

2016.12.01 조회수 14346 -

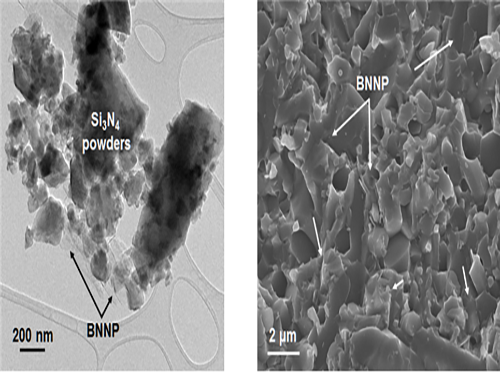

홍순형, 류호진 교수, 세라믹과 고온용 2차원나노소재 합성기술 최초개발

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수와 원자력및양자공학과 류호진 교수 공동 연구팀이 고온용 2차원 나노소재인 질화붕소 나노플레이트렛(BNNP)을 세라믹 재료의 강화재로 응용하는 기술을 개발했다.

이번 연구는 질화붕소 나노플레이트렛을 통해 내충격성이 약한 세라믹의 성능을 높일 수 있음을 규명했다는 의미를 갖는다. 이를 통해 향후 인공치아, 인공뼈 및 우주항공용 고온 소재 등에 사용 가능할 것으로 기대된다.

KAIST 신소재공학과 이빈 박사과정 학생이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 6월 8일자 온라인 판에 게재됐다.

세라믹은 다른 소재들에 비해 내충격성이 약해 쉽게 깨지는 단점이 있다. 따라서 나노물질 강화재를 첨가해 내충격성을 향상시킬 수 있는 복합소재를 개발하는 것이 중요하다.

신소재로 각광받는 그래핀은 전기전도도가 높아 절연 특성을 요하는 기판용 세라믹 재료에 적합하지 않다. 또한 섭씨 350℃에서 산화, 검은 색깔 등의 특성을 갖기 때문에 심미성이나 실용성의 문제로 우주항공용 소재나 인공치아 등에 활용이 어렵다.

반면 질화붕소 나노플레이트렛은 섭씨 1천℃에서도 안정적이고 투명하며 생체적합성이 뛰어나 고온용 소재나 생체용 세라믹 재료의 강화재로 응용할 수 있다면 물성을 크게 향상시킬 수 있다.

이번 연구에서 제조된 질화붕소 나노플레이트렛은 질소와 붕소 원자가 육각형의 벌집모양 형태로 화학결합을 한 두께 10나노미터 이하의 2차원 나노소재이다.

이와 같은 장점에도 불구하고 제조공정이 어렵다는 단점 때문에 연구가 활발하지 않아 그래핀에 비해 널리 활용되지 못했다.

연구팀은 질화붕소 나노플레이트렛을 제조하기 위해 ‘고에너지 볼밀링’ 공정을 이용했다. 볼밀링 공정은 용기 내에 볼과 대상 물질을 넣고 회전시켜 에너지를 가하는 방식이다.

대상 물질인 질화붕소와 철로 만들어진 볼을 넣고 회전을 가하는 간단한 방법으로 질화붕소 각각의 층을 박리하는 데 성공했다. 그리고 이를 통해 정밀한 질화붕소 나노플레이트렛을 대량으로 제조하는 데 성공했다.

또한 계면활성제를 통해 질화붕소 나노플레이트렛을 세라믹 재료 내에 균일하게 분산시키는 데 성공했다.대표적 세라믹 소재인 질화규소에 첨가했을 때 2%의 첨가만으로 강도 10%, 파괴인성 20%, 내마모 특성을 30% 향상시켰다.

홍 교수는 “질화붕소 나노플레이트렛의 우수한 기계적 물성, 열전도율, 고온 안정성 등을 세라믹 소재에 접목해 우주항공용 고온 소재, 인공치아용 소재, 전자기기 기판 소재 등에 응용이 가능하다”고 말했다.

류 교수는 “세라믹 소재의 특성을 획기적으로 향상시키고 응용 분야를 넓혀 신산업을 창출할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 글로벌프론티어 사업, 소프트 광소자용 2D 및 차원융합 하이브리드 소재 개발 기술 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.볼밀링 공정을 통해 질화붕소를 BNNP로 박리하는 공정

그림2. 본 연구를 통해 제조된 BNNP 강화 질화규소 나노복합분말 및 나노복합소재

2016.07.04 조회수 10072

홍순형, 류호진 교수, 세라믹과 고온용 2차원나노소재 합성기술 최초개발

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수와 원자력및양자공학과 류호진 교수 공동 연구팀이 고온용 2차원 나노소재인 질화붕소 나노플레이트렛(BNNP)을 세라믹 재료의 강화재로 응용하는 기술을 개발했다.

이번 연구는 질화붕소 나노플레이트렛을 통해 내충격성이 약한 세라믹의 성능을 높일 수 있음을 규명했다는 의미를 갖는다. 이를 통해 향후 인공치아, 인공뼈 및 우주항공용 고온 소재 등에 사용 가능할 것으로 기대된다.

KAIST 신소재공학과 이빈 박사과정 학생이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 6월 8일자 온라인 판에 게재됐다.

세라믹은 다른 소재들에 비해 내충격성이 약해 쉽게 깨지는 단점이 있다. 따라서 나노물질 강화재를 첨가해 내충격성을 향상시킬 수 있는 복합소재를 개발하는 것이 중요하다.

신소재로 각광받는 그래핀은 전기전도도가 높아 절연 특성을 요하는 기판용 세라믹 재료에 적합하지 않다. 또한 섭씨 350℃에서 산화, 검은 색깔 등의 특성을 갖기 때문에 심미성이나 실용성의 문제로 우주항공용 소재나 인공치아 등에 활용이 어렵다.

반면 질화붕소 나노플레이트렛은 섭씨 1천℃에서도 안정적이고 투명하며 생체적합성이 뛰어나 고온용 소재나 생체용 세라믹 재료의 강화재로 응용할 수 있다면 물성을 크게 향상시킬 수 있다.

이번 연구에서 제조된 질화붕소 나노플레이트렛은 질소와 붕소 원자가 육각형의 벌집모양 형태로 화학결합을 한 두께 10나노미터 이하의 2차원 나노소재이다.

이와 같은 장점에도 불구하고 제조공정이 어렵다는 단점 때문에 연구가 활발하지 않아 그래핀에 비해 널리 활용되지 못했다.

연구팀은 질화붕소 나노플레이트렛을 제조하기 위해 ‘고에너지 볼밀링’ 공정을 이용했다. 볼밀링 공정은 용기 내에 볼과 대상 물질을 넣고 회전시켜 에너지를 가하는 방식이다.

대상 물질인 질화붕소와 철로 만들어진 볼을 넣고 회전을 가하는 간단한 방법으로 질화붕소 각각의 층을 박리하는 데 성공했다. 그리고 이를 통해 정밀한 질화붕소 나노플레이트렛을 대량으로 제조하는 데 성공했다.

또한 계면활성제를 통해 질화붕소 나노플레이트렛을 세라믹 재료 내에 균일하게 분산시키는 데 성공했다.대표적 세라믹 소재인 질화규소에 첨가했을 때 2%의 첨가만으로 강도 10%, 파괴인성 20%, 내마모 특성을 30% 향상시켰다.

홍 교수는 “질화붕소 나노플레이트렛의 우수한 기계적 물성, 열전도율, 고온 안정성 등을 세라믹 소재에 접목해 우주항공용 고온 소재, 인공치아용 소재, 전자기기 기판 소재 등에 응용이 가능하다”고 말했다.

류 교수는 “세라믹 소재의 특성을 획기적으로 향상시키고 응용 분야를 넓혀 신산업을 창출할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 글로벌프론티어 사업, 소프트 광소자용 2D 및 차원융합 하이브리드 소재 개발 기술 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.볼밀링 공정을 통해 질화붕소를 BNNP로 박리하는 공정

그림2. 본 연구를 통해 제조된 BNNP 강화 질화규소 나노복합분말 및 나노복합소재

2016.07.04 조회수 10072 -

강석중 교수, 한국세라믹기술원 원장 선임

강 석 중 교수

우리 대학 신소재공학과 강석중 교수가 정부출연기관인 한국세라믹기술원의 제 3대 원장에 선임됐다. 강 교수는 9월 9일부터 3년간 직무를 수행한다.

강석중 교수는 세라믹 분야 전문가로 1980년부터 우리 대학 신소재공학과 교수로 재직 중이다. 서울대 금속공학과를 졸업하고 우리 대학 에서 석사, 프랑스 에콜 상트랄드파리(Ecole Centrale de Paris)에서 박사 학위를 취득했다.

강 교수는 2011년 미국 세라믹학회가 매년 수여하는 기초과학학술상인 '소스먼 어워드(Sosman Award)‘를 아시아 최초로 수상했다. 2015년에는 유럽 세라믹학회가 2년마다 수여하는 '리차드 부룩 어워드(Richard Brook Award)’를 수상했다.

2015.09.10 조회수 6819

강석중 교수, 한국세라믹기술원 원장 선임

강 석 중 교수

우리 대학 신소재공학과 강석중 교수가 정부출연기관인 한국세라믹기술원의 제 3대 원장에 선임됐다. 강 교수는 9월 9일부터 3년간 직무를 수행한다.

강석중 교수는 세라믹 분야 전문가로 1980년부터 우리 대학 신소재공학과 교수로 재직 중이다. 서울대 금속공학과를 졸업하고 우리 대학 에서 석사, 프랑스 에콜 상트랄드파리(Ecole Centrale de Paris)에서 박사 학위를 취득했다.

강 교수는 2011년 미국 세라믹학회가 매년 수여하는 기초과학학술상인 '소스먼 어워드(Sosman Award)‘를 아시아 최초로 수상했다. 2015년에는 유럽 세라믹학회가 2년마다 수여하는 '리차드 부룩 어워드(Richard Brook Award)’를 수상했다.

2015.09.10 조회수 6819