%EC%83%9D%EC%84%B1%EB%AA%A8%EB%8D%B8

-

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19 조회수 769

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19 조회수 769 -

딥러닝 생성모델의 오류 수정 기술 개발

우리 대학 AI대학원 최재식 교수(설명가능 인공지능연구센터장) 연구팀이 심층 학습(이하 딥러닝) 생성모델의 오류 수정 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 딥러닝 생성모델(Deep Generative Models)은 이미지, 음성뿐만 아니라 문장 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 데 널리 활용되고 있다. 이런 생성모델의 발전에도 불구하고 최근 개발된 생성모델도 여전히 결함이 있는 결과를 만드는 경우가 많아, 국방, 의료, 제조 등 중요한 작업 및 학습에 생성모델을 활용하기는 어려운 점이 있었다.

최 교수 연구팀은 딥러닝 내부를 해석하는 설명가능 인공지능 기법을 활용해, 생성모델 내부에서 이미지 생성과정에서 문제를 일으키는 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 고안해 생성모델의 오류를 수리했다. 이러한 생성 오류 수리 기술은 신경망 모델의 재학습을 요구하지 않으며 모델 구조에 대한 의존성이 적어, 다양한 적대적 생성 신경망에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 고안된 기술은 딥러닝 생성모델의 신뢰도를 향상해 생성모델이 중요 작업에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

AI대학원의 알리 투씨(Ali Tousi), 정해동 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)'에서 6월 23일 발표됐다. (논문명: Automatic Correction of Internal Units in Generative Neural Networks, CVPR 2021).

적대적 생성 신경망은 생성기와 구분기의 적대적 관계를 이용한 모델로서, 생성 이미지의 품질이 높고 다양성이 높아, 이미지 생성뿐만 아니라 다양한 분야(예, 시계열 데이터 생성)에서 주목받고 있다.

딥러닝 생성모델의 성능을 향상하기 위해서 적대적 생성기법 및 생성기의 새로운 구조 설계 혹은 학습 전략의 세분화와 같은 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 최신 적대적 생성 신경망 모델은 여전히 시각적 결함이 포함된 이미지를 생성하고 있으며, 재학습을 통해서 이를 해결하기에는 오류 수리를 보장할 수 없으며, 많은 학습 시간과 비용을 요구하게 된다. 이렇게 규모가 큰 최신 적대적 생성 신경망 모델의 일부 오류를 해결하기 위해 모델 전체를 재학습하는 것은 적합하지 않다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생성 오류를 유도하는 딥러닝 내부의 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 개발했다. 알고리즘은 딥러닝 모델의 시각적 결함의 위치를 파악하고, 딥러닝 모델 내 여러 계층에 존재하는 오류를 유발한 유닛을 찾아서 활성화하지 못하도록 하여 결함이 발생하지 않도록 했다.

연구팀은 설명가능 인공지능 기술을 활용해 시각적 결함이 생성된 이미지의 어느 부분에 분포하는지, 또 딥러닝 내부의 어떤 유닛이 결함의 생성에 관여하는지 찾을 수 있었다. 개발된 기술은 딥러닝 생성모델의 오류를 수리할 수 있고, 생성모델의 구조에 상관없이 적용할 수 있다.

연구팀은 전통적인 구조를 가지는 `진행형 생성모델(Progressive GAN, PGGAN)'에서 개발 기술이 효과적으로 생성 오류를 수리할 수 있음을 확인했다. 수리 성능은 매사추세츠 공과대학(MIT)이 보유한 수리 기술 대비 FID 점수가 10점 정도 감소했으며, 사용자 평가에서 시험 이미지 그룹의 약 50%가 결함이 제거됐고, 약 90%에서 품질이 개선됐다는 결과를 얻었다. 나아가 특이 구조를 가지는 `StyleGAN2'와 `U-net GAN'에서도 생성 오류 수리가 가능함을 보임으로써 개발 기술의 일반성과 확장 가능성을 보였다.

연구팀이 개발한 생성모델의 오류 제거 기술은 다양한 이미지 외에도 다양한 생성모델에 적용돼 모델의 결과물에 대한 신뢰성을 높일 것으로 기대된다.

공동 제1 저자인 알리 투씨와 정해동 연구원은 "딥러닝 생성모델이 생성한 결과물에 있는 시각적 오류를 찾고, 이에 상응하는 활성화를 보이는 생성모델 내부의 유닛을 순차적으로 제거함으로써 생성 오류를 수리할 수 있음을 보였다ˮ라며 이는 "충분히 학습된 모델 내부에 미학습 혹은 잘못 학습된 내부요소가 있음을 보여주는 결과다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능 및 한국과학기술원 인공지능 대학원 프로그램과제를 통해서 수행됐다.

2021.06.25 조회수 22372

딥러닝 생성모델의 오류 수정 기술 개발

우리 대학 AI대학원 최재식 교수(설명가능 인공지능연구센터장) 연구팀이 심층 학습(이하 딥러닝) 생성모델의 오류 수정 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

최근 딥러닝 생성모델(Deep Generative Models)은 이미지, 음성뿐만 아니라 문장 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 데 널리 활용되고 있다. 이런 생성모델의 발전에도 불구하고 최근 개발된 생성모델도 여전히 결함이 있는 결과를 만드는 경우가 많아, 국방, 의료, 제조 등 중요한 작업 및 학습에 생성모델을 활용하기는 어려운 점이 있었다.

최 교수 연구팀은 딥러닝 내부를 해석하는 설명가능 인공지능 기법을 활용해, 생성모델 내부에서 이미지 생성과정에서 문제를 일으키는 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 고안해 생성모델의 오류를 수리했다. 이러한 생성 오류 수리 기술은 신경망 모델의 재학습을 요구하지 않으며 모델 구조에 대한 의존성이 적어, 다양한 적대적 생성 신경망에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 고안된 기술은 딥러닝 생성모델의 신뢰도를 향상해 생성모델이 중요 작업에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

AI대학원의 알리 투씨(Ali Tousi), 정해동 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)'에서 6월 23일 발표됐다. (논문명: Automatic Correction of Internal Units in Generative Neural Networks, CVPR 2021).

적대적 생성 신경망은 생성기와 구분기의 적대적 관계를 이용한 모델로서, 생성 이미지의 품질이 높고 다양성이 높아, 이미지 생성뿐만 아니라 다양한 분야(예, 시계열 데이터 생성)에서 주목받고 있다.

딥러닝 생성모델의 성능을 향상하기 위해서 적대적 생성기법 및 생성기의 새로운 구조 설계 혹은 학습 전략의 세분화와 같은 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 최신 적대적 생성 신경망 모델은 여전히 시각적 결함이 포함된 이미지를 생성하고 있으며, 재학습을 통해서 이를 해결하기에는 오류 수리를 보장할 수 없으며, 많은 학습 시간과 비용을 요구하게 된다. 이렇게 규모가 큰 최신 적대적 생성 신경망 모델의 일부 오류를 해결하기 위해 모델 전체를 재학습하는 것은 적합하지 않다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생성 오류를 유도하는 딥러닝 내부의 유닛(뉴런)을 찾아 제거하는 알고리즘을 개발했다. 알고리즘은 딥러닝 모델의 시각적 결함의 위치를 파악하고, 딥러닝 모델 내 여러 계층에 존재하는 오류를 유발한 유닛을 찾아서 활성화하지 못하도록 하여 결함이 발생하지 않도록 했다.

연구팀은 설명가능 인공지능 기술을 활용해 시각적 결함이 생성된 이미지의 어느 부분에 분포하는지, 또 딥러닝 내부의 어떤 유닛이 결함의 생성에 관여하는지 찾을 수 있었다. 개발된 기술은 딥러닝 생성모델의 오류를 수리할 수 있고, 생성모델의 구조에 상관없이 적용할 수 있다.

연구팀은 전통적인 구조를 가지는 `진행형 생성모델(Progressive GAN, PGGAN)'에서 개발 기술이 효과적으로 생성 오류를 수리할 수 있음을 확인했다. 수리 성능은 매사추세츠 공과대학(MIT)이 보유한 수리 기술 대비 FID 점수가 10점 정도 감소했으며, 사용자 평가에서 시험 이미지 그룹의 약 50%가 결함이 제거됐고, 약 90%에서 품질이 개선됐다는 결과를 얻었다. 나아가 특이 구조를 가지는 `StyleGAN2'와 `U-net GAN'에서도 생성 오류 수리가 가능함을 보임으로써 개발 기술의 일반성과 확장 가능성을 보였다.

연구팀이 개발한 생성모델의 오류 제거 기술은 다양한 이미지 외에도 다양한 생성모델에 적용돼 모델의 결과물에 대한 신뢰성을 높일 것으로 기대된다.

공동 제1 저자인 알리 투씨와 정해동 연구원은 "딥러닝 생성모델이 생성한 결과물에 있는 시각적 오류를 찾고, 이에 상응하는 활성화를 보이는 생성모델 내부의 유닛을 순차적으로 제거함으로써 생성 오류를 수리할 수 있음을 보였다ˮ라며 이는 "충분히 학습된 모델 내부에 미학습 혹은 잘못 학습된 내부요소가 있음을 보여주는 결과다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능 및 한국과학기술원 인공지능 대학원 프로그램과제를 통해서 수행됐다.

2021.06.25 조회수 22372 -

인공지능을 이용해 숨겨진 소재를 탐색하는 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능(AI) 기술을 이용해 숨겨진 소재 공간을 탐색, 숨겨진 새로운 물질을 예측하는 기술을 개발하는 데 성공했다고 27일 밝혔다.

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 *물성을 갖는 소재를 발견하는 것이다. 그러나 무기화합물의 가능한 모든 조성과 결정구조를 고려할 때 무한대에 가까운 경우의 수를 샅샅이 탐색하기는 쉽지 않다. 이러한 문제 해결을 위한 방안으로 컴퓨터 스크리닝 소재 탐색 방법이 널리 사용되고 있지만 찾고자 하는 소재가 스크리닝 후보군에 존재하지 않을 때는 유망한 물질 후보들을 놓치는 경우가 종종 발생한다.

☞ 물성(physical properties): 물질의 전기적, 자기적, 광학적, 역학적 성질 따위를 통틀어 이르는 말

정유성 교수 연구팀이 개발한 *소재 역설계 방법은 데이터 학습을 통해 주어진 조성을 갖는 결정구조를 새롭게 생성하게 함으로써 기존 데이터베이스에는 존재하지 않던 신물질을 발견할 수 있도록 한다. 특히, 기존의 역설계 방법에서는 원하는 조성을 제어할 수 없지만, 정 교수팀이 개발한 역설계 방법은 원하는 조성을 제어함으로써 숨어있는 화학 공간을 효율적으로 탐색해 물질을 설계할 수 있다.

☞ 소재 역설계(Materials Inverse Design): 주어진 구조에 대한 물성을 측정하는 방식의 반대 개념으로, 특정한 물성을 갖도록 소재의 구조를 역으로 찾아가는 방법

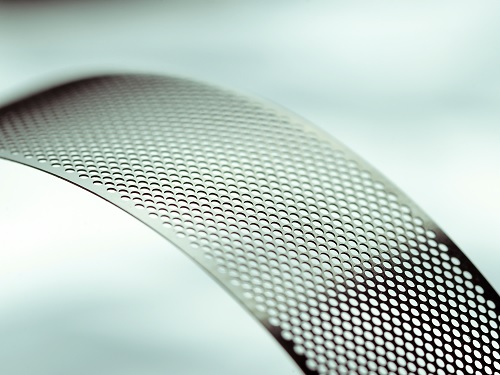

이번 정 교수팀의 연구성과인 결정구조 예측기술은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)을 기반으로 개발됐다. 또 기존의 복잡한 3차원 이미지 기반 물질 표현자의 단점을 해소하기 위해 비교적 간단한 원자들의 3차원 좌표를 기반으로 한 물질 표현자를 사용했다.

정 교수팀은 이번 연구를 통해 개발한 소재 역설계 방법을 활용, 빛을 이용한 수소생산 촉매로 활용될 수 있는 마그네슘-망간-산화물 기반의 광촉매 물질의 결정구조를 예측하는 데도 성공했다. 기존 데이터베이스에 존재하지 않는 조성들을 생성조건으로 다양한 마그네슘-망간-산화물 구조를 생성한 결과, 기존에 알려지지 않았으면서 광촉매로서 전도유망한 특성을 갖는 신물질을 다수 발견했다.

정유성 교수는 "광촉매 물질의 설계에 적용한 이번 소재 설계 프레임워크는 화합물의 화학적 조성뿐 아니라 사용자가 원하는 특정 물성을 갖는 소재를 역설계하는데 적용이 가능하다ˮ면서 "여러 소재 응용 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 김성원 박사과정과 노주환 박사과정이 공동 제1 저자로, 토론토 대학의 아스푸루-구지크(Aspuru-Guzik) 교수가 공동연구로 참여한 이 연구성과는 미국화학회(ACS)가 발행하는 국제학술지 ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science) 지난 8월호에 실렸다.(논문명: Generative Adversarial Networks for Crystal Structure Prediction)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구) 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.28 조회수 30524

인공지능을 이용해 숨겨진 소재를 탐색하는 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능(AI) 기술을 이용해 숨겨진 소재 공간을 탐색, 숨겨진 새로운 물질을 예측하는 기술을 개발하는 데 성공했다고 27일 밝혔다.

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 *물성을 갖는 소재를 발견하는 것이다. 그러나 무기화합물의 가능한 모든 조성과 결정구조를 고려할 때 무한대에 가까운 경우의 수를 샅샅이 탐색하기는 쉽지 않다. 이러한 문제 해결을 위한 방안으로 컴퓨터 스크리닝 소재 탐색 방법이 널리 사용되고 있지만 찾고자 하는 소재가 스크리닝 후보군에 존재하지 않을 때는 유망한 물질 후보들을 놓치는 경우가 종종 발생한다.

☞ 물성(physical properties): 물질의 전기적, 자기적, 광학적, 역학적 성질 따위를 통틀어 이르는 말

정유성 교수 연구팀이 개발한 *소재 역설계 방법은 데이터 학습을 통해 주어진 조성을 갖는 결정구조를 새롭게 생성하게 함으로써 기존 데이터베이스에는 존재하지 않던 신물질을 발견할 수 있도록 한다. 특히, 기존의 역설계 방법에서는 원하는 조성을 제어할 수 없지만, 정 교수팀이 개발한 역설계 방법은 원하는 조성을 제어함으로써 숨어있는 화학 공간을 효율적으로 탐색해 물질을 설계할 수 있다.

☞ 소재 역설계(Materials Inverse Design): 주어진 구조에 대한 물성을 측정하는 방식의 반대 개념으로, 특정한 물성을 갖도록 소재의 구조를 역으로 찾아가는 방법

이번 정 교수팀의 연구성과인 결정구조 예측기술은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)을 기반으로 개발됐다. 또 기존의 복잡한 3차원 이미지 기반 물질 표현자의 단점을 해소하기 위해 비교적 간단한 원자들의 3차원 좌표를 기반으로 한 물질 표현자를 사용했다.

정 교수팀은 이번 연구를 통해 개발한 소재 역설계 방법을 활용, 빛을 이용한 수소생산 촉매로 활용될 수 있는 마그네슘-망간-산화물 기반의 광촉매 물질의 결정구조를 예측하는 데도 성공했다. 기존 데이터베이스에 존재하지 않는 조성들을 생성조건으로 다양한 마그네슘-망간-산화물 구조를 생성한 결과, 기존에 알려지지 않았으면서 광촉매로서 전도유망한 특성을 갖는 신물질을 다수 발견했다.

정유성 교수는 "광촉매 물질의 설계에 적용한 이번 소재 설계 프레임워크는 화합물의 화학적 조성뿐 아니라 사용자가 원하는 특정 물성을 갖는 소재를 역설계하는데 적용이 가능하다ˮ면서 "여러 소재 응용 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 김성원 박사과정과 노주환 박사과정이 공동 제1 저자로, 토론토 대학의 아스푸루-구지크(Aspuru-Guzik) 교수가 공동연구로 참여한 이 연구성과는 미국화학회(ACS)가 발행하는 국제학술지 ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science) 지난 8월호에 실렸다.(논문명: Generative Adversarial Networks for Crystal Structure Prediction)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구) 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.28 조회수 30524