%EC%82%B0%EC%97%85%EA%B8%B0%EC%88%A0

-

기계공학과 윤용진 교수, 대학산업기술자원단 12대 단장 취임

기계공학과 윤용진 교수가 KAIST 교수 최초로 대학산업기술지원단 12대 단장으로 취임했다. 대학산업기술지원단은 산업통상자원부 산하기관으로, 중소기업의 기술경쟁력 향상을 지원하기 위하여 1996년 전국 45개 공과대학 573명의 교수들이 주축이 되어 자발적으로 결성한 최초의 브레인 풀 시스템(Brain Pool System)이다.

대학산업기술지원단은 지난 25년간 산학연 네트워크의 허브역할을 수행하며, 중소기업의 애로기술 현장방문 지원, 기술사업화 및 신제품 개발 등을 지원하고, 청년 창업과 일자리 창출을 위한 창업경진대회 개최와 청년 인턴쉽 지원 프로그램 등을 통해 미래 창의인력 양성과 과학기술 문화창출을 위한 다양한 사업을 수행해 왔다.

윤용진 교수는 고려대학교 기계공학에서 학사학위를, 미국 스탠퍼드대학교에서 기계공학 석·박사학위를 취득하였으며, 2010년부터 2018년까지 싱가포르 난양공과대학교 기계항공공학부 교수를 역임하였으며, 2018년 우리 대학 기계공학부 교수로 부임하면서 기존 연구의 고도화와 기술 사업화를 위해 박차를 가하고 있다.

윤용진 교수는 적층제조와 반도체 공정 분야의 글로벌 전문가로서 연구 분야의 기술 창업을 통해 산학협력을 지속적으로 추진해 왔으며, 최근에는 수소사회를 대비하기 위한 ‘SMART CITY 및 수소 기반 MOBILITY 사업’의 자문과 다수의 기술 START-UP의, 창업 및 INCUBATING 경험을 바탕으로 국내·외 대학, 기관, 회사 및 협회와 함께 STANFORD DESIGN THINKING 글로벌 창업 강의와 멘토링도 진행하고 있다.

(역대 단장 : 서울대학교 이우일 교수, 안성훈 교수, 차석원 교수 등)

2022.04.11 조회수 7499

기계공학과 윤용진 교수, 대학산업기술자원단 12대 단장 취임

기계공학과 윤용진 교수가 KAIST 교수 최초로 대학산업기술지원단 12대 단장으로 취임했다. 대학산업기술지원단은 산업통상자원부 산하기관으로, 중소기업의 기술경쟁력 향상을 지원하기 위하여 1996년 전국 45개 공과대학 573명의 교수들이 주축이 되어 자발적으로 결성한 최초의 브레인 풀 시스템(Brain Pool System)이다.

대학산업기술지원단은 지난 25년간 산학연 네트워크의 허브역할을 수행하며, 중소기업의 애로기술 현장방문 지원, 기술사업화 및 신제품 개발 등을 지원하고, 청년 창업과 일자리 창출을 위한 창업경진대회 개최와 청년 인턴쉽 지원 프로그램 등을 통해 미래 창의인력 양성과 과학기술 문화창출을 위한 다양한 사업을 수행해 왔다.

윤용진 교수는 고려대학교 기계공학에서 학사학위를, 미국 스탠퍼드대학교에서 기계공학 석·박사학위를 취득하였으며, 2010년부터 2018년까지 싱가포르 난양공과대학교 기계항공공학부 교수를 역임하였으며, 2018년 우리 대학 기계공학부 교수로 부임하면서 기존 연구의 고도화와 기술 사업화를 위해 박차를 가하고 있다.

윤용진 교수는 적층제조와 반도체 공정 분야의 글로벌 전문가로서 연구 분야의 기술 창업을 통해 산학협력을 지속적으로 추진해 왔으며, 최근에는 수소사회를 대비하기 위한 ‘SMART CITY 및 수소 기반 MOBILITY 사업’의 자문과 다수의 기술 START-UP의, 창업 및 INCUBATING 경험을 바탕으로 국내·외 대학, 기관, 회사 및 협회와 함께 STANFORD DESIGN THINKING 글로벌 창업 강의와 멘토링도 진행하고 있다.

(역대 단장 : 서울대학교 이우일 교수, 안성훈 교수, 차석원 교수 등)

2022.04.11 조회수 7499 -

스티브 박 교수, 유기반도체 결정크기 10배 성장 기술 개발

〈 이정찬 석사과정, 스티브 박 교수, 김진오 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 유기반도체 결정의 크기를 성장시키고 제어할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 무기고분자 재료를 이용해 마이크로미터 크기 수준의 구조물을 제작한 뒤 용액전단법이라는 공정과 결합하는 기술로, 용액 기반의 프린팅 공정에서 유기반도체 결정의 성장 과정을 미세하게 제어함으로써 정밀하고 균일한 대면적 크기의 유기반도체 박막 제조의 기반 기술이 될 것으로 기대된다.

김진오 박사과정, 이정찬 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월 16일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Inorganic Polymer Micropillar-Based Solution Shearing of Large-Area Organic Semiconductor Thin Films with Pillar-Size-Dependent Crystal Size, 필러 크기에 따른 유기반도체 결정 크기 성장 가능한 무기고분자 마이크로 필러 기반 용액전단법)

유기반도체는 용액을 이용한 프린팅 공정이 가능하다는 점에서 큰 주목을 받고 있다. 저가 및 대면적 제작이 가능하고 유연한 전자 소자 제작이 가능하기 때문에 다양한 연구가 지속되고 있다.

유기반도체 성능의 지표인 이동도(Mobility)는 유기반도체의 결정성, 결정의 성장방향, 결정의 크기 등의 영향을 받는다. 유기반도체의 결정성이나 결정방향을 제어하기 위한 연구는 많이 발전됐지만 결정 크기를 성장시킬 수 있는 기술은 부족한 상황이다.

최근에는 유기반도체의 균일한 박막을 만들기 위한 기술이 발전되고 있는데 잉크젯 프린팅, 딥 코팅, 그리고 용액전단법이 대표적인 기술이다.

그러나 기존의 프린팅 공정은 용액의 흐름을 적절히 통제하지 못한 상태에서 용매의 증발이 무작위로 발생하기 때문에 결정 크기가 큰 유기반도체를 제작하는 데 어려움이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 유기용매에 내성을 갖는 무기 고분자 재료를 이용해 다양한 형태의 전단판을 제작한 후 이를 용액전단 기술에 결합했다.(용액전단법: 기판과 전단판 사이에 용액을 주입하고 일정 속도로 전단판을 이동시켜 한 방향으로 정렬된 균일한 유기반도체 박막 제작이 가능한 프린팅 기술)

무기 고분자 재료는 유연하고 유기용매에 대한 내성을 갖고 있기 때문에 유기반도체를 이용한 프린팅 공정에 적합하다. 또한 기존의 실리콘 재료 기반의 전단판 제조 공정을 간단한 소프트리소그래피 공정으로 대체할 수 있다.

연구팀은 일렬 형태로 배열된 사각형 모양의 마이크로미터 크기 구조물을 이용해 용액이 균일한 굴곡을 가지며 기판에 맺히도록 조절했다. 이를 통해 용매의 증발 속도를 조절해 핵 생성이 일어나는 지점을 정밀하게 통제했다.

여기서 마이크로 구조물의 크기를 변화시키며 유기반도체 결정의 크기를 성장시키는 데 성공했고, 그 결과로 반도체 소자의 성능이 함께 향상됨을 확인했다.

스티브 박 교수는 “무기고분자 재료를 결합한 용액전단법은 프린팅 공정에서 정밀한 제어가 가능하다”며 “유기반도체 뿐 아니라 다른 재료를 이용한 균일 박막 제조가 가능한 원천 기술을 확보했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 한국산업기술평가관리원이 추진하는 센서산업고도화 전문기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 무기고분자를 이용한 마이크로 필러 구조의 용액전단법(어드밴스드 머티리얼즈 7월호 표지)

2018.08.03 조회수 14201

스티브 박 교수, 유기반도체 결정크기 10배 성장 기술 개발

〈 이정찬 석사과정, 스티브 박 교수, 김진오 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 유기반도체 결정의 크기를 성장시키고 제어할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 무기고분자 재료를 이용해 마이크로미터 크기 수준의 구조물을 제작한 뒤 용액전단법이라는 공정과 결합하는 기술로, 용액 기반의 프린팅 공정에서 유기반도체 결정의 성장 과정을 미세하게 제어함으로써 정밀하고 균일한 대면적 크기의 유기반도체 박막 제조의 기반 기술이 될 것으로 기대된다.

김진오 박사과정, 이정찬 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월 16일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Inorganic Polymer Micropillar-Based Solution Shearing of Large-Area Organic Semiconductor Thin Films with Pillar-Size-Dependent Crystal Size, 필러 크기에 따른 유기반도체 결정 크기 성장 가능한 무기고분자 마이크로 필러 기반 용액전단법)

유기반도체는 용액을 이용한 프린팅 공정이 가능하다는 점에서 큰 주목을 받고 있다. 저가 및 대면적 제작이 가능하고 유연한 전자 소자 제작이 가능하기 때문에 다양한 연구가 지속되고 있다.

유기반도체 성능의 지표인 이동도(Mobility)는 유기반도체의 결정성, 결정의 성장방향, 결정의 크기 등의 영향을 받는다. 유기반도체의 결정성이나 결정방향을 제어하기 위한 연구는 많이 발전됐지만 결정 크기를 성장시킬 수 있는 기술은 부족한 상황이다.

최근에는 유기반도체의 균일한 박막을 만들기 위한 기술이 발전되고 있는데 잉크젯 프린팅, 딥 코팅, 그리고 용액전단법이 대표적인 기술이다.

그러나 기존의 프린팅 공정은 용액의 흐름을 적절히 통제하지 못한 상태에서 용매의 증발이 무작위로 발생하기 때문에 결정 크기가 큰 유기반도체를 제작하는 데 어려움이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 유기용매에 내성을 갖는 무기 고분자 재료를 이용해 다양한 형태의 전단판을 제작한 후 이를 용액전단 기술에 결합했다.(용액전단법: 기판과 전단판 사이에 용액을 주입하고 일정 속도로 전단판을 이동시켜 한 방향으로 정렬된 균일한 유기반도체 박막 제작이 가능한 프린팅 기술)

무기 고분자 재료는 유연하고 유기용매에 대한 내성을 갖고 있기 때문에 유기반도체를 이용한 프린팅 공정에 적합하다. 또한 기존의 실리콘 재료 기반의 전단판 제조 공정을 간단한 소프트리소그래피 공정으로 대체할 수 있다.

연구팀은 일렬 형태로 배열된 사각형 모양의 마이크로미터 크기 구조물을 이용해 용액이 균일한 굴곡을 가지며 기판에 맺히도록 조절했다. 이를 통해 용매의 증발 속도를 조절해 핵 생성이 일어나는 지점을 정밀하게 통제했다.

여기서 마이크로 구조물의 크기를 변화시키며 유기반도체 결정의 크기를 성장시키는 데 성공했고, 그 결과로 반도체 소자의 성능이 함께 향상됨을 확인했다.

스티브 박 교수는 “무기고분자 재료를 결합한 용액전단법은 프린팅 공정에서 정밀한 제어가 가능하다”며 “유기반도체 뿐 아니라 다른 재료를 이용한 균일 박막 제조가 가능한 원천 기술을 확보했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 한국산업기술평가관리원이 추진하는 센서산업고도화 전문기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 무기고분자를 이용한 마이크로 필러 구조의 용액전단법(어드밴스드 머티리얼즈 7월호 표지)

2018.08.03 조회수 14201 -

이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

2018.05.16 조회수 20559

이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

2018.05.16 조회수 20559 -

총동문회, 자랑스런 동문상 수상자 발표

우리 대학 총동문회(회장 고정식)가 2017년도 ‘KAIST 자랑스런 동문상’ 수상자를 선정해 발표했다.

올해 수상자는 ▲김병윤 KAIST 창업원장 ▲김명환 LG화학 사장(배터리연구소장) ▲장경호 ㈜이녹스첨단소재 대표이사 ▲김정관 한국무역협회 상근부회장 ▲이윤태 삼성전기 대표이사사장 ▲정진배 ㈜이엔에프테크놀로지 대표이사 등 6명이다.

KAIST 자랑스런 동문상은 산업기술 발전에 지대한 공헌을 하거나 뛰어난 학문적 성취 및 사회봉사로 모교의 명예를 빛낸 동문을 매년 선정해 수여한다. 우리 대학 총동문회가 1992년 제정해 지금까지 26회에 걸쳐 95명의 수상자를 배출했다.

수상자들은 현재 사회 각계각층의 요직에서 활약하고 있다. 역대 주요 수상자로는 신성철 총장(2010년 수상), 권오현 삼성전자 대표이사 겸 종합기술원 회장(2009년 수상), 화학과 유룡 교수(2007년 수상), 장병규 4차산업혁명위원회 위원장(2006년 수상), 윤송이 엔씨소프트 사장(2004년 수상) 등이 있다.

올해도 학술, 사회, 산업 등 다양한 분야에서 활약하고 있는 동문 6인이 수상자로 선정됐다. 시상식은 13일(토) 서울 소공동 롯데호텔에서 열리는 2018년 KAIST 총동문회 신년교례회에서 진행된다.

김병윤(물리학과 석사 77학번) 창업원장은 광섬유 광학 연구 분야를 개척해 세계적으로 뛰어난 학문적 업적을 남김과 동시에 우수한 후학을 다수 양성해 광학 분야에서 모교의 인지도 및 위상을 국제적으로 드높였다.

미국 실리콘밸리에서 벤처를 설립해 벤처 창업의 모델을 제시했고 2014년부터 KAIST 창업원의 초대 원장으로 역임하며 기업가 정신 고취, 국내 기술창업 생태계의 성공적인 모델을 정립하는데 핵심적인 역할을 담당한 공로를 인정받았다.

김명환(생명화학공학과 석사 80학번) LG화학 사장(배터리연구소장)은 국내 최초로 리튬이온전지 개발과 양산에 성공해 한국이 2차 전지 강대국으로 성장하는 데 기여했다. 특히 전기 자동차용 중대형 전지 상용화를 통해 글로벌 자동차업체의 프로젝트 수주 확대 등 국가 경쟁력을 향상시켰다.

최근 전기차 시장의 성장에 따라 신규 소재를 개발하고 분야별로 최적화된 전지를 공급하는 등 자동차용 전지와 전력저장 전지 시장을 선도하고 있다.

장경호(화학과 석사 87학번, 신소재공학과 박사 93학번) ㈜이녹스첨단소재 대표이사는 2001년 일본 업체들이 장악하던 연성회로기판(FPCB) 분야에 뛰어들어 소재의 국산화에 성공, 국내 1위의 연성회로기판 소재 기업으로 성장했다.

스마트폰과 태블릿 PC 등 대부분의 전자제품에 사용되는 연성회로기판 국산화를 통해 수입대체 효과는 물론 국내 연성회로기판 산업 경쟁력 확보의 기반을 마련했다.

김정관(경영공학과 석사 85학번) 한국무역협회 상근부회장은 행정고시 24회로 공직에 입문해 산업통상자원부 에너지, 자원, 산업, 무역 분야 등에서 근무하며 에너지자원개발본부장, 에너지산업정책관, 에너지자원실장 등을 거쳐 지식경제부 시절 제2차관을 역임했다.

지난 2015년부터는 한국무역협회 상근부회장을 맡으면서 중소기업의 판로 개척 및 맞춤형 컨설팅 제공을 확대해 신산업분야로의 진출을 지원하고 수출 경쟁력을 강화하는데 기여했다.

이윤태(전기전자공학부 석사 83학번, 박사 89학번) 삼성전기 대표이사사장은 삼성전자 시스템LSI개발실장, LCD개발실장 등을 역임한 반도체 설계전문가로 삼성전자의 성장 동력이라 꼽히는 반도체와 디스플레이사업 발전에 크게 기여했다.

이와 함께 부품사업에 대한 안목과 과감한 사업 결단력으로 경영을 주도해 삼성전기의 미래 성장에 앞장서고 있다.

정진배(생명화학공학과 박사 96학번) ㈜이엔에프테크놀로지 대표이사는 반도체 및 디스플레이 제조공정의 대부분에서 사용되고 있는 고성능 화학제품 개발을 통해 산업 경쟁력 강화에 크게 이바지했다.

특히 국내 최초로 시너 재생기술 개발해 적용했고 반도체와 디스플레이 각 제조 공정의 특수성에 맞춰 다양한 박리액 제품들을 개발하는데 성공했다. 또한 기술 장벽이 높아 일본으로부터 수입에 의존하고 있던 컬러페이스트 제품의 국산화에 성공해 LCD 패널의 색 표현 품질 향상에 기여했다.

2018.01.04 조회수 15681

총동문회, 자랑스런 동문상 수상자 발표

우리 대학 총동문회(회장 고정식)가 2017년도 ‘KAIST 자랑스런 동문상’ 수상자를 선정해 발표했다.

올해 수상자는 ▲김병윤 KAIST 창업원장 ▲김명환 LG화학 사장(배터리연구소장) ▲장경호 ㈜이녹스첨단소재 대표이사 ▲김정관 한국무역협회 상근부회장 ▲이윤태 삼성전기 대표이사사장 ▲정진배 ㈜이엔에프테크놀로지 대표이사 등 6명이다.

KAIST 자랑스런 동문상은 산업기술 발전에 지대한 공헌을 하거나 뛰어난 학문적 성취 및 사회봉사로 모교의 명예를 빛낸 동문을 매년 선정해 수여한다. 우리 대학 총동문회가 1992년 제정해 지금까지 26회에 걸쳐 95명의 수상자를 배출했다.

수상자들은 현재 사회 각계각층의 요직에서 활약하고 있다. 역대 주요 수상자로는 신성철 총장(2010년 수상), 권오현 삼성전자 대표이사 겸 종합기술원 회장(2009년 수상), 화학과 유룡 교수(2007년 수상), 장병규 4차산업혁명위원회 위원장(2006년 수상), 윤송이 엔씨소프트 사장(2004년 수상) 등이 있다.

올해도 학술, 사회, 산업 등 다양한 분야에서 활약하고 있는 동문 6인이 수상자로 선정됐다. 시상식은 13일(토) 서울 소공동 롯데호텔에서 열리는 2018년 KAIST 총동문회 신년교례회에서 진행된다.

김병윤(물리학과 석사 77학번) 창업원장은 광섬유 광학 연구 분야를 개척해 세계적으로 뛰어난 학문적 업적을 남김과 동시에 우수한 후학을 다수 양성해 광학 분야에서 모교의 인지도 및 위상을 국제적으로 드높였다.

미국 실리콘밸리에서 벤처를 설립해 벤처 창업의 모델을 제시했고 2014년부터 KAIST 창업원의 초대 원장으로 역임하며 기업가 정신 고취, 국내 기술창업 생태계의 성공적인 모델을 정립하는데 핵심적인 역할을 담당한 공로를 인정받았다.

김명환(생명화학공학과 석사 80학번) LG화학 사장(배터리연구소장)은 국내 최초로 리튬이온전지 개발과 양산에 성공해 한국이 2차 전지 강대국으로 성장하는 데 기여했다. 특히 전기 자동차용 중대형 전지 상용화를 통해 글로벌 자동차업체의 프로젝트 수주 확대 등 국가 경쟁력을 향상시켰다.

최근 전기차 시장의 성장에 따라 신규 소재를 개발하고 분야별로 최적화된 전지를 공급하는 등 자동차용 전지와 전력저장 전지 시장을 선도하고 있다.

장경호(화학과 석사 87학번, 신소재공학과 박사 93학번) ㈜이녹스첨단소재 대표이사는 2001년 일본 업체들이 장악하던 연성회로기판(FPCB) 분야에 뛰어들어 소재의 국산화에 성공, 국내 1위의 연성회로기판 소재 기업으로 성장했다.

스마트폰과 태블릿 PC 등 대부분의 전자제품에 사용되는 연성회로기판 국산화를 통해 수입대체 효과는 물론 국내 연성회로기판 산업 경쟁력 확보의 기반을 마련했다.

김정관(경영공학과 석사 85학번) 한국무역협회 상근부회장은 행정고시 24회로 공직에 입문해 산업통상자원부 에너지, 자원, 산업, 무역 분야 등에서 근무하며 에너지자원개발본부장, 에너지산업정책관, 에너지자원실장 등을 거쳐 지식경제부 시절 제2차관을 역임했다.

지난 2015년부터는 한국무역협회 상근부회장을 맡으면서 중소기업의 판로 개척 및 맞춤형 컨설팅 제공을 확대해 신산업분야로의 진출을 지원하고 수출 경쟁력을 강화하는데 기여했다.

이윤태(전기전자공학부 석사 83학번, 박사 89학번) 삼성전기 대표이사사장은 삼성전자 시스템LSI개발실장, LCD개발실장 등을 역임한 반도체 설계전문가로 삼성전자의 성장 동력이라 꼽히는 반도체와 디스플레이사업 발전에 크게 기여했다.

이와 함께 부품사업에 대한 안목과 과감한 사업 결단력으로 경영을 주도해 삼성전기의 미래 성장에 앞장서고 있다.

정진배(생명화학공학과 박사 96학번) ㈜이엔에프테크놀로지 대표이사는 반도체 및 디스플레이 제조공정의 대부분에서 사용되고 있는 고성능 화학제품 개발을 통해 산업 경쟁력 강화에 크게 이바지했다.

특히 국내 최초로 시너 재생기술 개발해 적용했고 반도체와 디스플레이 각 제조 공정의 특수성에 맞춰 다양한 박리액 제품들을 개발하는데 성공했다. 또한 기술 장벽이 높아 일본으로부터 수입에 의존하고 있던 컬러페이스트 제품의 국산화에 성공해 LCD 패널의 색 표현 품질 향상에 기여했다.

2018.01.04 조회수 15681 -

공과대학, 2017년 올해의 자랑스러운 동문상에 이우종 LG 사장 선정

〈 이 우 종 사장 〉

우리 학교 공과대학은 2017년 올해의 자랑스러운 공과대학 동문으로 이우종 LG전자 VC사업본부 사장을 선정했다고 5일 밝혔다.

공과대학의 ‘올해의 자랑스러운 동문상’은 산업기술 발전에 공헌하거나 뛰어난 학문 성취를 통해 우리 대학의 명예를 높인 동문을 2014년부터 매년 선정해 수여하는 상이다.

제1회 2014년 동문상은 유태경 ㈜루멘스 대표가, 2015년 제2회 수상자로는 넥슨 창업자인 김정주 ㈜NXC 대표가 각각 선정됐는데 2016년에는 해당자가 없어 시상식을 갖지 못했다.

3회째인 ‘2017년 올해의 자랑스러운 동문상’수상자로 선정된 이우종 LG전자 VC사업본부 사장은 1981년 산업공학과 석사과정을 졸업한 대우자동차(現 한국GM) 개발총괄 임원출신으로 LG CNS에 영입된 2000년부터 LG그룹 전반의 자동차 부품산업의 밑그림을 그려 온 핵심인물로 꼽히고 있다.

이 사장은 특히 “2013년 신설된 LG전자 VC사업본부를 이끌며 자율주행과 친환경을 개발화두로 내걸고 모터와 전기제어기술을 적용한 전기차 구동장치, 카메라 기술이 배합된 자율주행차용 카메라 등 주요제품의 개발단계부터 아이디어를 제공해 온 자동차 산업계의 창의적 엔지니어이자 선도적인 경영자로 국내 전장산업을 세계적인 수준으로 견인해 KAIST의 명예를 높였다”고 KAIST 공대 측은 선정이유를 밝혔다.

시상식은 김종환 공과대학장, 방효충 공과대학 부학장, 이태식 산업및시스템공학과 학과장, 이태억 KAIST 교육원장 등이 참석한 가운데 8일(수) 오후 4시30분 대전 본원 산업경영학동(E2) 공동강의실(1501호)에서 열린다.

시상식을 마친 후에는 ‘LG전자의 자동차 부품사업’을 주제로 수상기념 강연과 함께 질의응답 등 후배 재학생들과의 대화를 나누는 시간도 갖는다.

2017.11.06 조회수 13343

공과대학, 2017년 올해의 자랑스러운 동문상에 이우종 LG 사장 선정

〈 이 우 종 사장 〉

우리 학교 공과대학은 2017년 올해의 자랑스러운 공과대학 동문으로 이우종 LG전자 VC사업본부 사장을 선정했다고 5일 밝혔다.

공과대학의 ‘올해의 자랑스러운 동문상’은 산업기술 발전에 공헌하거나 뛰어난 학문 성취를 통해 우리 대학의 명예를 높인 동문을 2014년부터 매년 선정해 수여하는 상이다.

제1회 2014년 동문상은 유태경 ㈜루멘스 대표가, 2015년 제2회 수상자로는 넥슨 창업자인 김정주 ㈜NXC 대표가 각각 선정됐는데 2016년에는 해당자가 없어 시상식을 갖지 못했다.

3회째인 ‘2017년 올해의 자랑스러운 동문상’수상자로 선정된 이우종 LG전자 VC사업본부 사장은 1981년 산업공학과 석사과정을 졸업한 대우자동차(現 한국GM) 개발총괄 임원출신으로 LG CNS에 영입된 2000년부터 LG그룹 전반의 자동차 부품산업의 밑그림을 그려 온 핵심인물로 꼽히고 있다.

이 사장은 특히 “2013년 신설된 LG전자 VC사업본부를 이끌며 자율주행과 친환경을 개발화두로 내걸고 모터와 전기제어기술을 적용한 전기차 구동장치, 카메라 기술이 배합된 자율주행차용 카메라 등 주요제품의 개발단계부터 아이디어를 제공해 온 자동차 산업계의 창의적 엔지니어이자 선도적인 경영자로 국내 전장산업을 세계적인 수준으로 견인해 KAIST의 명예를 높였다”고 KAIST 공대 측은 선정이유를 밝혔다.

시상식은 김종환 공과대학장, 방효충 공과대학 부학장, 이태식 산업및시스템공학과 학과장, 이태억 KAIST 교육원장 등이 참석한 가운데 8일(수) 오후 4시30분 대전 본원 산업경영학동(E2) 공동강의실(1501호)에서 열린다.

시상식을 마친 후에는 ‘LG전자의 자동차 부품사업’을 주제로 수상기념 강연과 함께 질의응답 등 후배 재학생들과의 대화를 나누는 시간도 갖는다.

2017.11.06 조회수 13343 -

최경철 교수, 초고유연성 의류형 디스플레이 개발

〈 최 승 엽 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물과 유기발광다이오드(OLED)를 융합해 높은 유연성을 갖는 최고 효율의 의류형 디스플레이 기술을 개발했다.

최승엽 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 7월 21자 온라인 판에 게재됐다.

디스플레이는 차세대 스마트 제품 외형의 대부분을 차지할 정도로 그 중요성이 커지고 있다. 더불어 사물인터넷과 웨어러블 기술의 비중이 늘어나면서 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 기술도 주목받고 있다.

2011년 직물 위에 발광체를 형성한 연구 이후 실제 옷감 위에 디스플레이를 구현하기 위한 노력이 계속됐다. 하지만 직물 특유의 거친 표면과 유연한 특성 때문에 상용화 수준의 성능을 보여주지 못했다.

최 교수 연구팀은 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 구현을 위해 직물(fabric)형과 섬유(fiber)형 두 가지 방식으로 연구를 진행했다.

연구팀은 2015년에 열접착 평탄화 기술을 통해 거친 직물 위에서 수백 나노미터 두께의 유기발광소자를 동작하는 데 성공했다. 2016년에는 용액 속 실을 균일한 속도로 뽑는 딥 코팅(dip-coating) 기술을 통해 얇은 섬유 위에서도 높은 휘도를 갖는 고분자발광소자를 개발했다.

위와 같은 연구를 바탕으로 최 교수 연구팀은 옷감의 유연성을 유지하면서 높은 휘도와 효율 특성을 갖는 직물형 유기발광소자를 구현했다.

최고 수준의 전기 광학적 특성을 갖는 이 소자는 자체 개발한 유무기 복합 봉지(encapsulation) 기술을 통해 장기적 수명이 검증됐고, 굴곡 반경 2mm의 접히는 환경에서도 유기발광소자가 동작한다.

연구팀은 최고 수준의 휘도와 효율을 갖는 의류 형태의 유기발광 다이오드를 구현했다는 의의가 있으며 보고된 직물 기반의 발광소자 중 가장 유연하다고 밝혔다.

이번 연구를 통해 의류형 발광소자의 기계적 특성에 대한 심층적 분석이 더해져 직물 기반 전자산업 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

최승엽 박사과정은 “직물 특유의 엮이는 구조와 빈 공간은 유기발광소자에 가해지는 기계적 스트레스를 크게 낮추는 역할을 한다”며 “직물을 기판으로 사용해 디스플레이를 구현하면 유연하며 구겨지는 화면을 볼 수 있다”고 말했다.

최경철 교수는 “우리가 매일 입는 옷 위에서 디스플레이를 보는 것이 먼 미래가 아니다”며 “앞으로 빛이 나는 옷은 패션, 이-텍스타일(E-textile) 뿐 아니라 자동차 산업, 광치료와 같은 헬스케어 산업에도 큰 영향을 끼칠 것이다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜코오롱글로텍과의 공동 연구로 진행됐고 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 옷감 위에서 구동 되고 있는 유기발광다이오드 사진

사진2. 유기발광다이오드

사진3.고유연성 직물 기반 유기발광다이오드의 전류-전압-휘도 및 효율 특성

2017.08.24 조회수 22855

최경철 교수, 초고유연성 의류형 디스플레이 개발

〈 최 승 엽 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물과 유기발광다이오드(OLED)를 융합해 높은 유연성을 갖는 최고 효율의 의류형 디스플레이 기술을 개발했다.

최승엽 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 7월 21자 온라인 판에 게재됐다.

디스플레이는 차세대 스마트 제품 외형의 대부분을 차지할 정도로 그 중요성이 커지고 있다. 더불어 사물인터넷과 웨어러블 기술의 비중이 늘어나면서 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 기술도 주목받고 있다.

2011년 직물 위에 발광체를 형성한 연구 이후 실제 옷감 위에 디스플레이를 구현하기 위한 노력이 계속됐다. 하지만 직물 특유의 거친 표면과 유연한 특성 때문에 상용화 수준의 성능을 보여주지 못했다.

최 교수 연구팀은 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 구현을 위해 직물(fabric)형과 섬유(fiber)형 두 가지 방식으로 연구를 진행했다.

연구팀은 2015년에 열접착 평탄화 기술을 통해 거친 직물 위에서 수백 나노미터 두께의 유기발광소자를 동작하는 데 성공했다. 2016년에는 용액 속 실을 균일한 속도로 뽑는 딥 코팅(dip-coating) 기술을 통해 얇은 섬유 위에서도 높은 휘도를 갖는 고분자발광소자를 개발했다.

위와 같은 연구를 바탕으로 최 교수 연구팀은 옷감의 유연성을 유지하면서 높은 휘도와 효율 특성을 갖는 직물형 유기발광소자를 구현했다.

최고 수준의 전기 광학적 특성을 갖는 이 소자는 자체 개발한 유무기 복합 봉지(encapsulation) 기술을 통해 장기적 수명이 검증됐고, 굴곡 반경 2mm의 접히는 환경에서도 유기발광소자가 동작한다.

연구팀은 최고 수준의 휘도와 효율을 갖는 의류 형태의 유기발광 다이오드를 구현했다는 의의가 있으며 보고된 직물 기반의 발광소자 중 가장 유연하다고 밝혔다.

이번 연구를 통해 의류형 발광소자의 기계적 특성에 대한 심층적 분석이 더해져 직물 기반 전자산업 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

최승엽 박사과정은 “직물 특유의 엮이는 구조와 빈 공간은 유기발광소자에 가해지는 기계적 스트레스를 크게 낮추는 역할을 한다”며 “직물을 기판으로 사용해 디스플레이를 구현하면 유연하며 구겨지는 화면을 볼 수 있다”고 말했다.

최경철 교수는 “우리가 매일 입는 옷 위에서 디스플레이를 보는 것이 먼 미래가 아니다”며 “앞으로 빛이 나는 옷은 패션, 이-텍스타일(E-textile) 뿐 아니라 자동차 산업, 광치료와 같은 헬스케어 산업에도 큰 영향을 끼칠 것이다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜코오롱글로텍과의 공동 연구로 진행됐고 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 옷감 위에서 구동 되고 있는 유기발광다이오드 사진

사진2. 유기발광다이오드

사진3.고유연성 직물 기반 유기발광다이오드의 전류-전압-휘도 및 효율 특성

2017.08.24 조회수 22855 -

최경철 교수, 직물위에 유기발광다이오드(OLED) 형성 기술 개발

〈 학술지에 게재된 표지논문 〉

옷처럼 편하게 입으면서도 디스플레이 기능을 수행할 수 있는 OLED 기술이 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물 기판 위에 유기발광다이오드(OLED)를 형성해 웨어러블 디스플레이를 실현할 수 있는 원천기술을 개발했다.

연구팀의 직물 OLED는 다층 박막봉지 기술(Thin-film Encapsulation)을 적용한 상태에서도 유연함을 잃지 않았고 1천 시간 이상의 동작 수명을 유지했다.

㈜코오롱글로텍과 공동으로 진행된 이번 연구는 나노전자 기술 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 일렉트로닉 머티리얼즈(Advanced Electronic Materials)’ 11월 16일 표지논문으로 선정됐다.

플라스틱 기판을 기반으로 한 유연 디스플레이는 플라스틱 기판이 얇을수록 뛰어난 유연성을 보인다. 하지만 얇게 만들수록 쉽게 찢어지는 문제가 발생하고 내구성이 약해지게 된다.

반면 직물은 씨실과 날실로 이뤄진 구조로 전체 직물은 두껍지만 여러 가닥의 수 마이크로미터 두께의 섬유들이 엮여있어 매우 유연하면서도 뛰어난 내구성을 갖는다. 연구팀은 이 점에 주목해 직물 OLED 형성 기술을 연구했다.

일반 옷감에 쓰이는 직물은 표면이 거칠고 온도 상승에 따라 부피가 팽창하는 열팽창계수(Coefficient of Thermal Expansion)가 커 열 증착 과정을 거치는 OLED 소자 형성 과정에서 문제가 발생한다.

연구팀이 개발한 평탄화 공정은 이러한 문제를 해결했다. 직물의 유연한 성질을 잃지 않으면서도 유리 기판과 같이 평평한 형태의 직물을 구현했다. 또한 이 평탄화된 직물은 동일 두께의 플라스틱 기판보다 더 유연했다.

연구팀은 평탄화 된 직물 위에 진공 열 증착 공정으로 OLED를 형성했고 OLED를 보호하기 위해 수분과 산소의 침투를 막는 다층 박막봉지 기술을 적용했다.

다층 박막봉지 기술이 적용된 직물 OLED는 1천 시간 이상의 동작 수명과 3천 500시간 이상의 유휴 수명을 갖는 것으로 확인됐다. 결과적으로 플라스틱보다 유연하면서 소자의 신뢰성까지 보장할 수 있는 디스플레이 소자를 구현했다.

연구팀은 이번 연구 결과가 산업적으로 플라스틱 OLED에서 진보된 패브릭 기판의 OLED 기술을 제시할 것이라고 예상했다.

최 교수는 “플라스틱보다 유연하면서 뛰어난 신뢰성을 보인 직물 OLED는 옷처럼 편한 웨어러블 디스플레이를 구현할 수 있을 것이다”며 “작년 실 한 올마다 OLED를 구축했던 성과에 이어 보다 실현 가능한 기술을 개발했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

김우현 박사와 권선일 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 산업통상자원부의 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작된 직물 기판 위에 형성된 OLED 구동 사진

그림2. 직물 위에 형성된 OLED 구조

그림3. 단면 SEM 사진

2016.11.22 조회수 23881

최경철 교수, 직물위에 유기발광다이오드(OLED) 형성 기술 개발

〈 학술지에 게재된 표지논문 〉

옷처럼 편하게 입으면서도 디스플레이 기능을 수행할 수 있는 OLED 기술이 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물 기판 위에 유기발광다이오드(OLED)를 형성해 웨어러블 디스플레이를 실현할 수 있는 원천기술을 개발했다.

연구팀의 직물 OLED는 다층 박막봉지 기술(Thin-film Encapsulation)을 적용한 상태에서도 유연함을 잃지 않았고 1천 시간 이상의 동작 수명을 유지했다.

㈜코오롱글로텍과 공동으로 진행된 이번 연구는 나노전자 기술 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 일렉트로닉 머티리얼즈(Advanced Electronic Materials)’ 11월 16일 표지논문으로 선정됐다.

플라스틱 기판을 기반으로 한 유연 디스플레이는 플라스틱 기판이 얇을수록 뛰어난 유연성을 보인다. 하지만 얇게 만들수록 쉽게 찢어지는 문제가 발생하고 내구성이 약해지게 된다.

반면 직물은 씨실과 날실로 이뤄진 구조로 전체 직물은 두껍지만 여러 가닥의 수 마이크로미터 두께의 섬유들이 엮여있어 매우 유연하면서도 뛰어난 내구성을 갖는다. 연구팀은 이 점에 주목해 직물 OLED 형성 기술을 연구했다.

일반 옷감에 쓰이는 직물은 표면이 거칠고 온도 상승에 따라 부피가 팽창하는 열팽창계수(Coefficient of Thermal Expansion)가 커 열 증착 과정을 거치는 OLED 소자 형성 과정에서 문제가 발생한다.

연구팀이 개발한 평탄화 공정은 이러한 문제를 해결했다. 직물의 유연한 성질을 잃지 않으면서도 유리 기판과 같이 평평한 형태의 직물을 구현했다. 또한 이 평탄화된 직물은 동일 두께의 플라스틱 기판보다 더 유연했다.

연구팀은 평탄화 된 직물 위에 진공 열 증착 공정으로 OLED를 형성했고 OLED를 보호하기 위해 수분과 산소의 침투를 막는 다층 박막봉지 기술을 적용했다.

다층 박막봉지 기술이 적용된 직물 OLED는 1천 시간 이상의 동작 수명과 3천 500시간 이상의 유휴 수명을 갖는 것으로 확인됐다. 결과적으로 플라스틱보다 유연하면서 소자의 신뢰성까지 보장할 수 있는 디스플레이 소자를 구현했다.

연구팀은 이번 연구 결과가 산업적으로 플라스틱 OLED에서 진보된 패브릭 기판의 OLED 기술을 제시할 것이라고 예상했다.

최 교수는 “플라스틱보다 유연하면서 뛰어난 신뢰성을 보인 직물 OLED는 옷처럼 편한 웨어러블 디스플레이를 구현할 수 있을 것이다”며 “작년 실 한 올마다 OLED를 구축했던 성과에 이어 보다 실현 가능한 기술을 개발했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

김우현 박사와 권선일 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 산업통상자원부의 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작된 직물 기판 위에 형성된 OLED 구동 사진

그림2. 직물 위에 형성된 OLED 구조

그림3. 단면 SEM 사진

2016.11.22 조회수 23881 -

KAIST 기계공학과 임용택 교수, 제 16대 한국기계연구원장 취임

우리 학교 기계공학과 임용택 교수가 제 16대 한국기계연구원(KIMM) 원장에 선임되었다.

임용택 신임 원장은 서울대학교 기계공학과 학사 및 석사 학위, 미국 버클리 캘리포니아주립대학교(U.C. Berkeley) 기계공학과 박사 학위를 받았다. 미국 오하이오주립대학교 산업 및 시스템공학과 조교수를 거쳐 1989년부터 KAIST 기계공학과 교수로 재직 중이다.

임 원장은 KAIST에서 기획부처장, 국제협력실장, 홍보국제처장 등의 주요 보직을 역임하면서 KAIST의 국제화에 크게 공헌해왔다. 2007년 공업재료 및 가공기술 국제학회(AMPT) 윌리엄 존슨 금메달, 2010년 제조업 및 경영 글로벌학회(GCMM) 연구업적상, 2012년 대통령 표창 등을 수상했으며 대한기계학회 선출 직 부회장을 역임하기도 했다. 현재 포스코 철강전문교수와 한국과학기술한림원 정회원, 한국공학한림원 정회원으로 활동하고 있다.

한국기계연구원(KIMM)은 기계분야의 산업원천기술 개발과 기술이전, 신뢰성 및 시험평가 등을 통해 국가산업발전에 기여함을 목적으로 1976년에 설립된 산업기술연구회 소관 정부출연연구기관이다.

임용택 신임 원장의 취임식은 2014년 2월 25일(화) 오후 4시 한국기계연구원 본원 대강당에서 개최되었으며 임기는 2017년 2월 24일까지 3년간이다.

2014.02.25 조회수 18055

KAIST 기계공학과 임용택 교수, 제 16대 한국기계연구원장 취임

우리 학교 기계공학과 임용택 교수가 제 16대 한국기계연구원(KIMM) 원장에 선임되었다.

임용택 신임 원장은 서울대학교 기계공학과 학사 및 석사 학위, 미국 버클리 캘리포니아주립대학교(U.C. Berkeley) 기계공학과 박사 학위를 받았다. 미국 오하이오주립대학교 산업 및 시스템공학과 조교수를 거쳐 1989년부터 KAIST 기계공학과 교수로 재직 중이다.

임 원장은 KAIST에서 기획부처장, 국제협력실장, 홍보국제처장 등의 주요 보직을 역임하면서 KAIST의 국제화에 크게 공헌해왔다. 2007년 공업재료 및 가공기술 국제학회(AMPT) 윌리엄 존슨 금메달, 2010년 제조업 및 경영 글로벌학회(GCMM) 연구업적상, 2012년 대통령 표창 등을 수상했으며 대한기계학회 선출 직 부회장을 역임하기도 했다. 현재 포스코 철강전문교수와 한국과학기술한림원 정회원, 한국공학한림원 정회원으로 활동하고 있다.

한국기계연구원(KIMM)은 기계분야의 산업원천기술 개발과 기술이전, 신뢰성 및 시험평가 등을 통해 국가산업발전에 기여함을 목적으로 1976년에 설립된 산업기술연구회 소관 정부출연연구기관이다.

임용택 신임 원장의 취임식은 2014년 2월 25일(화) 오후 4시 한국기계연구원 본원 대강당에서 개최되었으며 임기는 2017년 2월 24일까지 3년간이다.

2014.02.25 조회수 18055 -

장호남 교수, 산업기술연구회 이사장 선임

우리 학교 생명화학공학과 장호남 명예교수가 산업기술연구회 신임 이사장에 지난 9일 선임됐다.

장 신임 이사장은 서울대학교를 거쳐 1975년 미국 스탠포드 대학에서 화학공학 박사를 취득한 뒤 한국과학기술원에서 교수협의회 회장, 한국생물공학회 회장, 아시아생명공합연합체 회장 등을 역임했으며 1999년부터 2002년까지는 기초기술연구회 이사로 재직했다.

산업기술연구회는 산업기술분야 정부출연연구기관을 지원·육성 관리하고 정부와 출연연 간의 중간 조정역할을 하고 있다.

2012.07.12 조회수 9967

장호남 교수, 산업기술연구회 이사장 선임

우리 학교 생명화학공학과 장호남 명예교수가 산업기술연구회 신임 이사장에 지난 9일 선임됐다.

장 신임 이사장은 서울대학교를 거쳐 1975년 미국 스탠포드 대학에서 화학공학 박사를 취득한 뒤 한국과학기술원에서 교수협의회 회장, 한국생물공학회 회장, 아시아생명공합연합체 회장 등을 역임했으며 1999년부터 2002년까지는 기초기술연구회 이사로 재직했다.

산업기술연구회는 산업기술분야 정부출연연구기관을 지원·육성 관리하고 정부와 출연연 간의 중간 조정역할을 하고 있다.

2012.07.12 조회수 9967 -

‘테라헤르츠파’를 아시나요?

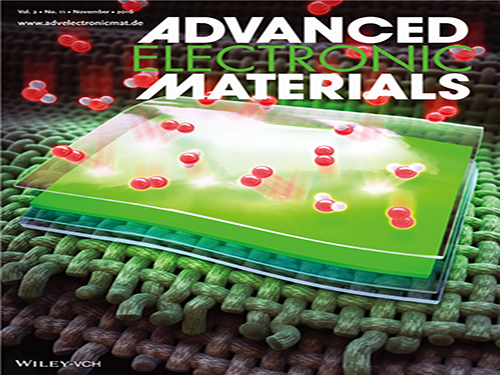

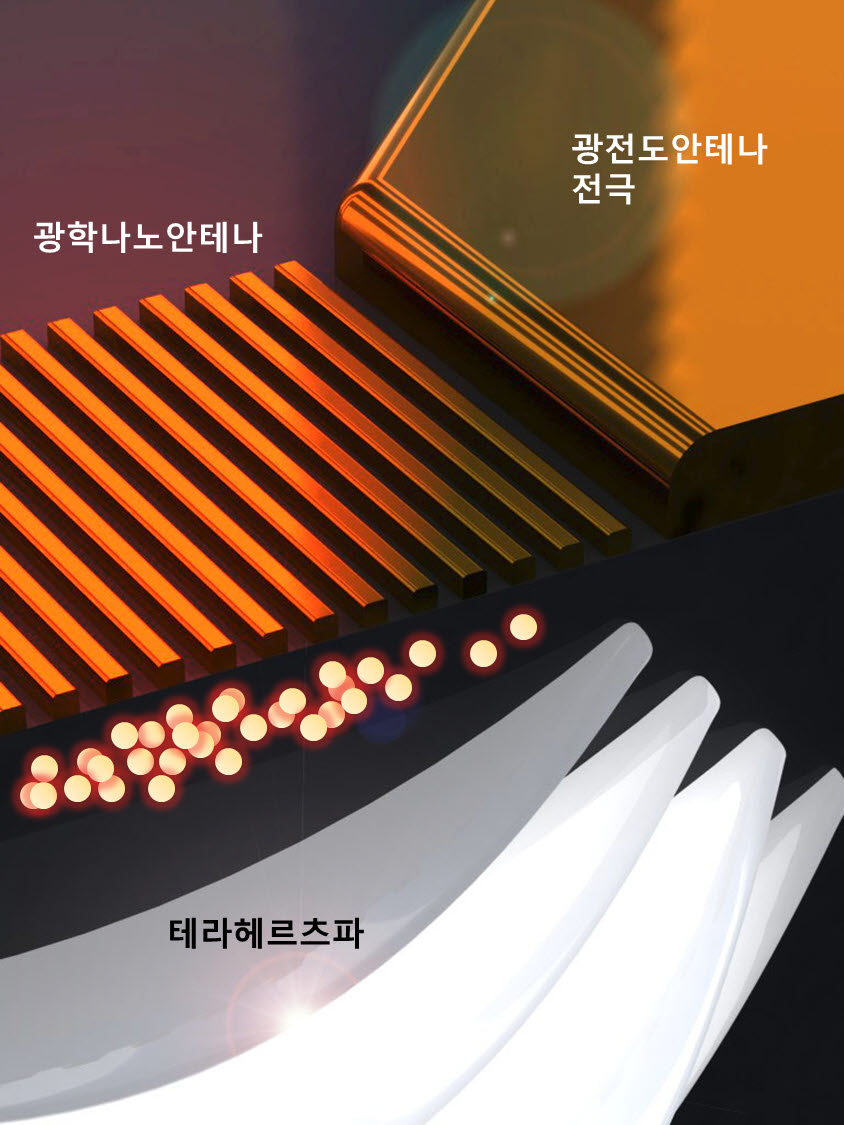

정기훈 교수

- 광학나노안테나 접목해 테라헤르츠파 출력 최대 3배 향상시켜 -- 내시경 등 초소형 바이오 진단시스템 등 다양한 분야 응용 기대 -

광학계의 블루오션이라 불리는 ‘테라헤르츠파’의 출력이 KAIST 연구진에 의해 크게 향상됐다. 앞으로 휴대용 투시카메라나 소형 바이오 진단시스템 등 다양한 분야에 응용될 수 있을 것으로 전망된다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 광학나노안테나 기술을 접목해 테라헤르츠파의 출력을 기존보다 최대 3배 증폭시키는 데 성공했다.

테라헤르츠파는 100GHz에서 30THz 범위의 주파수를 갖는 전자기파로, 가시광선이나 적외선보다 파장이 길어 X선처럼 투과력이 강할 뿐 아니라 X선보다 에너지가 낮아 인체에 해를 입히지 않는다.

이러한 특성으로 X-ray처럼 물체의 내부를 투과해 볼 수 있으며, 주파수 내에서 특정 영역을 흡수하기 때문에 X선으로는 탐지하지 못하는 우편물 등에 숨겨진 폭발물이나 마약을 찾아낼 수 있다. 심지어 가짜약도 판별해낼 수 있다.

또한, 분광정보를 통해 물질의 고유한 성질을 특별한 화학적 처리 없이 분석할 수 있어 인체에 손상이나 고통을 주지 않고도 상피암 등 피부 표면에 발생하는 질병을 효과적으로 즉시 확인할 수 있다.

테라헤르츠파는 펨토초(10-15초) 펄스레이저를 광전도 안테나가 형성된 반도체기판에 쪼여주면 피코초(10-12초) 펄스 광전류가 흐르면서 발생된다. 그러나 출력이 부족해 바이오센서 등 다양한 분야의 상용화에 어려움이 있어 그동안 과학자들이 출력을 증폭시키기 위한 많은 노력들이 이어졌다.

정 교수 연구팀은 광전도안테나 사이에 금 나노막대로 구성된 광학나노안테나를 추가하고 구조를 최적화했다. 그 결과 광전도기판에 나노플라즈모닉 공명현상이 발생되면서 광전류 펄스가 집적도가 높아져 출력이 최대 3배까지 증폭됐다.

이에 따라 물체의 내부를 더욱 선명하게 볼 수 있을 뿐만 아니라 생검을 하지 않고도 좋은 영상과 함께 성분 분석이 가능해졌다.

정기훈 교수는 “이번에 개발한 원천기술을 테라헤르츠파 소자 소형화 기술과 결합해 내시경에 응용하면 상피암을 조기에 감지할 수 있다”며 “앞으로 이 같은 바이오센서 시스템을 구축해 상용화하는 데 주력할 것”이라고 말했다.

바이오 및 뇌 공학과 박상길 박사과정, 진경환 박사과정, 예종철 교수, 이민우 박사과정, 물리학과 안재욱 교수가 공동으로 수행한 이번 연구는 나노분야 세계적 학술지 ‘ACS Nano" 3월호(27일자)에 실렸다.

한편, 이번 연구는 지식경제부 및 한국산업기술평가원의 산업융합기술/산업원천기술개발사업 및 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업 등의 일환으로 수행됐다.

그림1. 나노안테나를갖는THz 발생기 전자현미경사진: 광학나노안테나가 집적된 테라헤르츠 생성소자의 전자현미경 이미지.

그림2. NP-PCA 개념도: 광학나노안테나가 집적된 테라헤르츠 생성 소자의 개념도. 테라헤르츠 광전도 안테나 사이의 집적된 광학나노안테나에 의해, 광전류 펄스를 생성하는 펨토초 광펄스의 세기가 기판 표면에서 증가한다. 이를 통해 기존 테라헤르츠 생성소자의 테라헤르츠 출력 파워를 증가 시킬 수 있다.

그림3.나노안테나를갖는THz 발생기모식도 : 광학나노안테나에 의한 증가되는 테라헤르츠 파 출력의 가상도.

2012.04.23 조회수 25433

‘테라헤르츠파’를 아시나요?

정기훈 교수

- 광학나노안테나 접목해 테라헤르츠파 출력 최대 3배 향상시켜 -- 내시경 등 초소형 바이오 진단시스템 등 다양한 분야 응용 기대 -

광학계의 블루오션이라 불리는 ‘테라헤르츠파’의 출력이 KAIST 연구진에 의해 크게 향상됐다. 앞으로 휴대용 투시카메라나 소형 바이오 진단시스템 등 다양한 분야에 응용될 수 있을 것으로 전망된다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 광학나노안테나 기술을 접목해 테라헤르츠파의 출력을 기존보다 최대 3배 증폭시키는 데 성공했다.

테라헤르츠파는 100GHz에서 30THz 범위의 주파수를 갖는 전자기파로, 가시광선이나 적외선보다 파장이 길어 X선처럼 투과력이 강할 뿐 아니라 X선보다 에너지가 낮아 인체에 해를 입히지 않는다.

이러한 특성으로 X-ray처럼 물체의 내부를 투과해 볼 수 있으며, 주파수 내에서 특정 영역을 흡수하기 때문에 X선으로는 탐지하지 못하는 우편물 등에 숨겨진 폭발물이나 마약을 찾아낼 수 있다. 심지어 가짜약도 판별해낼 수 있다.

또한, 분광정보를 통해 물질의 고유한 성질을 특별한 화학적 처리 없이 분석할 수 있어 인체에 손상이나 고통을 주지 않고도 상피암 등 피부 표면에 발생하는 질병을 효과적으로 즉시 확인할 수 있다.

테라헤르츠파는 펨토초(10-15초) 펄스레이저를 광전도 안테나가 형성된 반도체기판에 쪼여주면 피코초(10-12초) 펄스 광전류가 흐르면서 발생된다. 그러나 출력이 부족해 바이오센서 등 다양한 분야의 상용화에 어려움이 있어 그동안 과학자들이 출력을 증폭시키기 위한 많은 노력들이 이어졌다.

정 교수 연구팀은 광전도안테나 사이에 금 나노막대로 구성된 광학나노안테나를 추가하고 구조를 최적화했다. 그 결과 광전도기판에 나노플라즈모닉 공명현상이 발생되면서 광전류 펄스가 집적도가 높아져 출력이 최대 3배까지 증폭됐다.

이에 따라 물체의 내부를 더욱 선명하게 볼 수 있을 뿐만 아니라 생검을 하지 않고도 좋은 영상과 함께 성분 분석이 가능해졌다.

정기훈 교수는 “이번에 개발한 원천기술을 테라헤르츠파 소자 소형화 기술과 결합해 내시경에 응용하면 상피암을 조기에 감지할 수 있다”며 “앞으로 이 같은 바이오센서 시스템을 구축해 상용화하는 데 주력할 것”이라고 말했다.

바이오 및 뇌 공학과 박상길 박사과정, 진경환 박사과정, 예종철 교수, 이민우 박사과정, 물리학과 안재욱 교수가 공동으로 수행한 이번 연구는 나노분야 세계적 학술지 ‘ACS Nano" 3월호(27일자)에 실렸다.

한편, 이번 연구는 지식경제부 및 한국산업기술평가원의 산업융합기술/산업원천기술개발사업 및 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단의 도약연구자지원사업 등의 일환으로 수행됐다.

그림1. 나노안테나를갖는THz 발생기 전자현미경사진: 광학나노안테나가 집적된 테라헤르츠 생성소자의 전자현미경 이미지.

그림2. NP-PCA 개념도: 광학나노안테나가 집적된 테라헤르츠 생성 소자의 개념도. 테라헤르츠 광전도 안테나 사이의 집적된 광학나노안테나에 의해, 광전류 펄스를 생성하는 펨토초 광펄스의 세기가 기판 표면에서 증가한다. 이를 통해 기존 테라헤르츠 생성소자의 테라헤르츠 출력 파워를 증가 시킬 수 있다.

그림3.나노안테나를갖는THz 발생기모식도 : 광학나노안테나에 의한 증가되는 테라헤르츠 파 출력의 가상도.

2012.04.23 조회수 25433 -

이상엽교수, 미 에너지성 산하 바이오에너지연구소 과학자문위원 위촉

- 세계 선도 바이오 에너지연구소의 자문 및 협력연구 추진

우리학교 생명화학공학과 및 바이오융합연구소 이상엽(李相燁, 44세, LG화학 석좌교수) 특훈교수가 미국 에너지성(Department of Energy)산하 바이오에너지연구소(Joint Bioenergy Institute, JBEI)의 과학자문위원(Scientific Advisory Board Member)로 위촉됐다고 밝혔다.

미국 샌프란시스코 인근 에머리빌에 위치한 JEBI는 로렌스버클리 국립연구소를 중심으로 샌디아국립연구소, 버클리와 데이비스 소재 캘리포니아 주립대학 등이 협력하여 다양한 바이오매스로부터 바이오에너지 생산의 제반 기술을 연구하는 연구소다. 지난 6월 미국 에너지성 산하 연구소로 선정되어 최근 새로 문을 연 JBEI는 우선 5년간 1300억원의 연구비를 지원받게 되며, 바이오에너지 관련 연구를 집중적으로 수행하게 된다. JBEI의 CEO인 버클리대학 제이 키슬링(Jay Keasling) 교수는 항말라리아제인 아티미시닌을 대장균으로 대량생산할 수 있는 기술을 개발한 세계적인 바이오엔지이어다.

대사공학, 시스템생물학, 바이오에너지 및 바이오리파이너리 분야에서 탁월한 연구성과를 내고 있는 李 교수는 JBEI의 연구 방향과 과학기술 개발 추진체계를 전반적으로 자문하게 되는 과학자문위원회(Scientific Advisory Board)에 캘리포니아 공대 프란시스 아놀드 교수, MIT의 찰스 쿠니교수, 노바티스 게놈연구소의 스코트 레슬리박사 등과 함께 초대 위원으로 위촉됐다.

첫 번째 과학자문위원회(SAB) 회의를 위해 곧 출국하는 李 교수는 “미 정부로부터 집중적으로 지원을 받아 세계를 선도하는 바이오에너지연구소의 과학자문위원으로서 환경문제, 식량문제 등에 제대로 대처하면서 인류와 지구가 지속할 수 있는 기술개발 방향으로 자문코자 한다”며, “우리나라도 이러한 집중 연구가 가능한 연구집단의 구축이 이뤄졌으면 좋겠다. JBEI 과학자문회의와 협력회의 등을 통해 우리나라와 바이오에너지 및 바이오리파이너리 관련 공동연구 등을 추진하고자 한다”라고 말했다.

李 교수팀은 재생가능한 바이오매스로부터 숙신산 등의 핵심 화학물질들과 바이오부탄올 등의 화학 및 연료 물질 생산 관련 대사공학 연구를 수행 중이며, 이러한 바이오 기반 산업기술 성공의 핵심인 시스템생명공학 연구에서 탁월한 성과를 내고 있다.

2008.08.04 조회수 18429

이상엽교수, 미 에너지성 산하 바이오에너지연구소 과학자문위원 위촉

- 세계 선도 바이오 에너지연구소의 자문 및 협력연구 추진

우리학교 생명화학공학과 및 바이오융합연구소 이상엽(李相燁, 44세, LG화학 석좌교수) 특훈교수가 미국 에너지성(Department of Energy)산하 바이오에너지연구소(Joint Bioenergy Institute, JBEI)의 과학자문위원(Scientific Advisory Board Member)로 위촉됐다고 밝혔다.

미국 샌프란시스코 인근 에머리빌에 위치한 JEBI는 로렌스버클리 국립연구소를 중심으로 샌디아국립연구소, 버클리와 데이비스 소재 캘리포니아 주립대학 등이 협력하여 다양한 바이오매스로부터 바이오에너지 생산의 제반 기술을 연구하는 연구소다. 지난 6월 미국 에너지성 산하 연구소로 선정되어 최근 새로 문을 연 JBEI는 우선 5년간 1300억원의 연구비를 지원받게 되며, 바이오에너지 관련 연구를 집중적으로 수행하게 된다. JBEI의 CEO인 버클리대학 제이 키슬링(Jay Keasling) 교수는 항말라리아제인 아티미시닌을 대장균으로 대량생산할 수 있는 기술을 개발한 세계적인 바이오엔지이어다.

대사공학, 시스템생물학, 바이오에너지 및 바이오리파이너리 분야에서 탁월한 연구성과를 내고 있는 李 교수는 JBEI의 연구 방향과 과학기술 개발 추진체계를 전반적으로 자문하게 되는 과학자문위원회(Scientific Advisory Board)에 캘리포니아 공대 프란시스 아놀드 교수, MIT의 찰스 쿠니교수, 노바티스 게놈연구소의 스코트 레슬리박사 등과 함께 초대 위원으로 위촉됐다.

첫 번째 과학자문위원회(SAB) 회의를 위해 곧 출국하는 李 교수는 “미 정부로부터 집중적으로 지원을 받아 세계를 선도하는 바이오에너지연구소의 과학자문위원으로서 환경문제, 식량문제 등에 제대로 대처하면서 인류와 지구가 지속할 수 있는 기술개발 방향으로 자문코자 한다”며, “우리나라도 이러한 집중 연구가 가능한 연구집단의 구축이 이뤄졌으면 좋겠다. JBEI 과학자문회의와 협력회의 등을 통해 우리나라와 바이오에너지 및 바이오리파이너리 관련 공동연구 등을 추진하고자 한다”라고 말했다.

李 교수팀은 재생가능한 바이오매스로부터 숙신산 등의 핵심 화학물질들과 바이오부탄올 등의 화학 및 연료 물질 생산 관련 대사공학 연구를 수행 중이며, 이러한 바이오 기반 산업기술 성공의 핵심인 시스템생명공학 연구에서 탁월한 성과를 내고 있다.

2008.08.04 조회수 18429 -

이대길 교수팀, IR52 장영실상 수상

[IR52 장영실상] 탄소섬유로 가벼운 공구 상용화하는 연구개발로

기계공학과 이대길 교수와 박사과정 황희윤 씨가 비젼이노텍(대표 윤영소)에서 개발한 보링용 공구 제품을 연구개발한 공로를 인정받아 지난 7월 17일 과학기술부장관이 수여하는 IR52 장영실상의 상장과 메달을 수여받았다.

비젼이노텍은 98~2002년까지 4억5000만원을 들여 이대길 KAIST 교수팀과 공동으로 이 제품을 개발하였다.

2004년도 제29주 "IR52 장영실상"에 선정된 보링용 공구(고강성 복합재료 라인보링바)가는 보링(구멍을 뚫는 일) 작업에 무거운 쇠를 사용해야 한다는 고정관념을 깨고 섬유의 일종인 "에폭시 탄소섬유"를 사용했다. 신소재를 이용한 이 제품이 국내 기술로 개발됨에 따라 보링용 공구 수입시장(연간 500억원 규모)을 대체하고 세계 공구시장에서 소재가 철에서 탄소섬유로 바뀔 전망이다.

라인보링바란 자동차 엔진헤드블록, 항공기부품, 선박부품 등의 내부를 고속으로 움직이며 정밀가공하는 특수공구를 말한다.

종전 보링용 공구는 "텅스텐 카바이드"나 "헤비메탈" 등 무거운 금속으로 만들었다 . 따라서 이들 제품은 매우 무겁기 때문에 생산라인에 설치하기는 어렵고 가격도 비싼 단점이 있다. 그러나 신제품 무게는 텅스텐 카바이드 합금의 8분의 1 수준에 불과하다.

제조원가는 30~40% 줄인 반면 공구의 수명은 2배 이상 증대시켰다. 기존 제품은 최 대 회전속도가 분당 6500rpm이지만 이 제품은 3만rpm에 달한다. 공구업계로는 가볍고 고속가공이 쉬운 신소재 제품이 나옴에 따라 생산성이 높아지 고 다품종 소량생산 체제가 가능할 것이라는 분석이다.

IR은 Industrial Research의 약자로 산업기술연구라는 의미를 담고 있으며, 52는 1년 52주동안 매주 1개 제품씩을 시상한다는 의미로, 한국산업기술진흥협회와 매일경제신문사가 공동주관하고 과학기술부가 후원하여 91년부터 시행되고 있는 국내최고의 산업기술상이다.

이 상은 우리기업과 기술연구소에서 개발한 우수신기술 제품을 선정ㆍ포상함으로써 기술개발자의 사기를 높이고, 수상제품과 기업에대한 언론홍보를 통해 초기시장진출 기반을 조성하는데 있다

2004.07.21 조회수 25411

이대길 교수팀, IR52 장영실상 수상

[IR52 장영실상] 탄소섬유로 가벼운 공구 상용화하는 연구개발로

기계공학과 이대길 교수와 박사과정 황희윤 씨가 비젼이노텍(대표 윤영소)에서 개발한 보링용 공구 제품을 연구개발한 공로를 인정받아 지난 7월 17일 과학기술부장관이 수여하는 IR52 장영실상의 상장과 메달을 수여받았다.

비젼이노텍은 98~2002년까지 4억5000만원을 들여 이대길 KAIST 교수팀과 공동으로 이 제품을 개발하였다.

2004년도 제29주 "IR52 장영실상"에 선정된 보링용 공구(고강성 복합재료 라인보링바)가는 보링(구멍을 뚫는 일) 작업에 무거운 쇠를 사용해야 한다는 고정관념을 깨고 섬유의 일종인 "에폭시 탄소섬유"를 사용했다. 신소재를 이용한 이 제품이 국내 기술로 개발됨에 따라 보링용 공구 수입시장(연간 500억원 규모)을 대체하고 세계 공구시장에서 소재가 철에서 탄소섬유로 바뀔 전망이다.

라인보링바란 자동차 엔진헤드블록, 항공기부품, 선박부품 등의 내부를 고속으로 움직이며 정밀가공하는 특수공구를 말한다.

종전 보링용 공구는 "텅스텐 카바이드"나 "헤비메탈" 등 무거운 금속으로 만들었다 . 따라서 이들 제품은 매우 무겁기 때문에 생산라인에 설치하기는 어렵고 가격도 비싼 단점이 있다. 그러나 신제품 무게는 텅스텐 카바이드 합금의 8분의 1 수준에 불과하다.

제조원가는 30~40% 줄인 반면 공구의 수명은 2배 이상 증대시켰다. 기존 제품은 최 대 회전속도가 분당 6500rpm이지만 이 제품은 3만rpm에 달한다. 공구업계로는 가볍고 고속가공이 쉬운 신소재 제품이 나옴에 따라 생산성이 높아지 고 다품종 소량생산 체제가 가능할 것이라는 분석이다.

IR은 Industrial Research의 약자로 산업기술연구라는 의미를 담고 있으며, 52는 1년 52주동안 매주 1개 제품씩을 시상한다는 의미로, 한국산업기술진흥협회와 매일경제신문사가 공동주관하고 과학기술부가 후원하여 91년부터 시행되고 있는 국내최고의 산업기술상이다.

이 상은 우리기업과 기술연구소에서 개발한 우수신기술 제품을 선정ㆍ포상함으로써 기술개발자의 사기를 높이고, 수상제품과 기업에대한 언론홍보를 통해 초기시장진출 기반을 조성하는데 있다

2004.07.21 조회수 25411