-

KAIST, 2024년도 학위수여식 개최

우리 대학이16일 오후 2시 대전 본원 류근철스포츠컴플렉스에서 2024년도 학위수여식을 개최했다. 이번 학위수여식에서는 박사 756명, 석사 1천564명, 학사 694명 등 총 3천14명이 학위를 받는다. 이로써 우리 대학은 지난 1971년 설립 이래 박사 1만 6천528명을 포함해 석사 3만 9천924명, 학사 2만 1천561명 등 총 7만 8천13명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

학사과정 수석 졸업의 영광은 유장목(24·화학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 정우진(23·원자력및양자공학과) 씨, 총장상은 민소영(25·산업디자인학과) 씨, 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 이한빛(23·산업및시스템공학과) 씨와 홍유승(22·생명화학공학과) 씨가 수상한다.올해 학위수여식에서는 우리 대학이 2020년 신설한 융합인재학부(학부장 정재승)가 첫 졸업생을 배출한다. 융합인재학부는 학생이 교과 과정을 직접 선택해 이수하고 등급으로 나뉘는 학점 대신 P/NR 방식*으로 성적을 표기하는 혁신적인 교육 제도를 운영하고 있다. *P/NR 방식: 일정 등급 이상의 성적 충족 시 P(Pass)로 표기하며, 기준 미만의 성적에 대해서는 NR(No Record)로 처리하여 표기하지 않는 방식

융합인재학부의 1호 졸업생인 고경빈(24)·김백호(23) 씨는 각각 화학생물학과 정서과학을 중점분야로 전공해 이학사 학위를 받는다. 이는 개인 맞춤형으로 설계된 전공 명칭이다. 고경빈 씨는 기초 학문인 생명과학과 화학을 중심으로, 김백호 씨는 뇌과학·심리행동과학·인간공학을 중심으로 교육 과정을 구성한 결과다.

고경빈 씨는 2019년에 입학해 이듬해 생명과학과에 진학했지만, 융합인재학부가 개설된 첫해에 소속 학과를 옮겼다. 고 씨는 "학문 분야를 다양하게 경험하고 시간을 들여가며 관심 분야와 진로를 결정하고 싶었는데, 통과 여부만 기록에 남는 제도 덕분에 학점에 연연하지 않는 과감한 자세로 도전하고 탐구할 수 있었다"라고 말했다. 의료분야의 난제를 해결할 유기화합물 디자인에 관심을 두고 화학과 생물학 관련 분야를 전공한 고 씨는 올해 3월 과학기술정책대학원으로 진학한다. 이런 결정에는 융합인재학부만의 전공 필수인 '지성과 문명 강독' 과목이 영향을 미쳤다. 인간·사회·우주·생명·예술·기술을 주제로 다루는 지정 도서를 매주 한 권씩 읽고 토론과 서평을 병행하는 수업이다. 학기마다 개설되는 이 수업을 모두 이수하면 졸업 무렵엔 100권의 책을 읽게 된다. 고 씨는 "수많은 책을 탐독하며 쌓은 지식은 과학이 사회·세상·인류와 어떻게 얽혀있는지를 넓은 시야로 이해하게 도와주는 자산이 됐다"라고 설명했다. 이어, "과학기술을 발전시키는 사람이 되고 싶어 KAIST에 진학했지만, 전공 지식을 바탕으로 과학기술을 ‘어떻게’ 발전시켜야 하는지를 더 깊게 연구하는 과학도가 되고 싶다"라고 전했다.

함께 졸업하는 김백호 씨는 입학 당시 수리과학과 진학을 희망했다. 행복이나 도덕, 사람의 감정 등과 같은 추상적인 가치를 수학으로 정량화하는 연구에 도전해 보고 싶었기 때문이다. 김 씨는 "융합인재학부가 개설할 때 내세운 슬로건이 'KAIST 속의 작은 혁명'이었는데, 교과 과정을 설계하고 수업을 듣고 독서와 사회 혁신 실험 등으로 평가를 받는 모든 과정이 그야말로 파격적이었다"라고 말했다.

“인간의 마음이 어떻게 구성되는지를 과학적으로 배우고 싶었는데, 세부 전공을 깊게 배우는 기존 학과보다는 KAIST 내의 모든 전공은 물론 대학원 수업까지 다양하게 수강하고 졸업할 수 있다는 점에서 신생 학과로 진학하는 모험을 결정했다”라고 덧붙였다.

이후 김 씨는 바이오및뇌공학과, 뇌인지과학과, 문화기술대학원, 산업및시스템공학과, 수리과학과를 넘나들며 수업을 들었다. "융합인재학부에서는 내가 무엇을 어떻게 배워야 하는지는 물론이고 심지어 지도교수님 배정까지도 스스로 결정해야 하는데, 이런 방식으로 경험을 쌓다 보니 자연스럽게 가야 할 길을 찾게 되었다"라고 말했다.

김 씨는 융합인재학부 재학 기간 중 특허 기술도 출원했다. 전공 필수 과목인 '기술을 통한 사회적 혁신 실험(이하, 혁신 실험)'에서 팀원들과 함께 '링고미터'라는 언어 계수기를 개발했다. 인간이 말하는 양은 개인의 정신건강을 보여주는 기본적인 지표인데, 걸음 수를 측정하는 만보기처럼 말 수를 측정해 정서 상태를 파악할 수 있는 정보를 제공하는 장치다. '혁신 실험' 수업은 ▴개인 삶의 질 향상을 위한 소프트웨어 솔루션 개발 ▴사회적 문제 해결을 위한 하드웨어 솔루션 개발 ▴글로벌 이슈 해결을 위한 솔루션 등 크게 세 가지 주제를 다루는 수업이 개설된다. 협업하며 사회문제를 해결할 아이디어를 찾고, 이를 실현하는 프로젝트 기반형 학습을 통해 결과물을 남겨야 한다. 연구를 실제로 수행하는 힘을 길러 각자의 역량을 발휘하는 것이 교육의 핵심이다.

김 씨는 3월부터 뇌인지과학과 대학원에 진학할 예정이다. 인간의 다양한 감정이 어떻게 연결되어 있는지 구조를 발견하고, 개인이 감정을 세분화해 다스리는 능력이 타인과의 관계 속에서 어떻게 상호작용하는지 탐구할 계획이다. 이런 연구 결과를 대중과 소통하며 공유하는 것이 장기적인 목표다.정재승 융합인재학부장은 "융합인재학부의 첫 졸업생들은 다른 학과에서는 배출될 수 없는 '대체 불가능한 인재'라고 자신한다"라며, "성적을 매기지 않는 제도 속에서 자신의 능력과 존재가치를 다양하고 독창적인 방식으로 증명하고 학점 이상의 역량을 보여준 점을 격려하고 싶다"라고 말했다.

한편, 장애인재활공학자를 꿈꾸며 미국 MIT와 존스홉킨스대학에 동시에 합격한 이혜민(23, 전기및전자공학부) 씨도 학부를 졸업한다.

이 씨는 2019년 재활 보조기를 착용한 채로 신입생이 됐다. 입학 직전에 무릎 인대 세 개가 끊어지는 부상을 당했기 때문이다. 3개월간의 입원을 포함해 세 번의 수술을 해야 했던 큰 사고였다.

"일시적인 부상인 걸 아는데도 의지대로 몸을 움직일 수 없는 순간마다 무력감을 느꼈다"라고 이 씨는 회상했다. "사고 전까지는 로봇공학자가 되겠다는 꿈을 막연하게 가지고 있었는데, 이 경험을 통해 장애인의 재활과 치료기술에 기여하고 싶다는 선명한 목표가 생겼다"라고 덧붙였다.

구체적인 진로를 정한 이 씨는 신경재활공학 분야를 연구하는 박형순 기계공학과 교수의 연구실에서 학부생 신분으로 연구에 참여했다. 6개월 간의 학부생 참여 연구 프로그램 지원 기간이 끝난 이후에도 이 씨는 박 교수의 연구실에 2년간 남아 끈질기게 연구에 매달렸다.

마비 환자들의 신체 기능 보조와 재활을 돕는 뇌·컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface) 연구를 위해 오스트리아의 신경기술 회사인 지테크(g.tec)와의 협업과 실험을 직접 주도했다. 뇌파는 인체 내부에서 수집하면 신호의 강도가 좋지만, 두개골을 여는 수술이 필요하다는 단점이 있다. 이 씨는 뇌파를 두개골 밖에서 고해상도로 수집하는 기기를 이용해 세밀한 뇌파를 구분하는 연구를 진행했다.그 결과 SCI급 저널인 ‘프론티어즈 인 뉴로사이언스(Frontiers in Neuroscience)’에 이혜민 씨가 1 저자인 논문**이 출간됐고, 관련 분야의 세계적인 학술대회인 'The 2021 Annual BCI Award'에서 3등 상을 차지했다. 이런 노력 덕분에 이 씨는 학부 재학 기간 중 대통령과학장학생을 포함해 여러 차례 장학생에 선발되고, 공과대학 최우수 학생(Dean's List)으로도 두 차례 선정되기도 했다. ** 논문명:Individual finger movement decoding using a novel ultra-high-density electroencephalography-based brain-computer interface system연구를 지도한 박형순 교수는 "학부생이 뇌파 신호를 분석하는 수학적인 이론 지식 등을 습득하고 프로그램까지 이해하는 것은 단기간에는 불가능한 일"이라고 설명했다. "이혜민 학생이 시행착오를 거치면서도 포기하지 않는 모습을 보며, 타 학과 학생이지만 논문출간까지 적극적으로 지도해야겠다는 생각이 절로 들었다"라고 전했다. 이 씨는 현재 MIT와 존스홉킨스대학교에 합격했으며, 두 학교 모두 장학금을 제안했다.

이혜민 씨는 "재활 분야 의공학 연구 환경이 잘 갖춰져 있어서 미국 유학을 결심했지만, 많이 배운 후 다시 한국으로 돌아와 연구와 기술 배포에 힘쓰고 싶다"라고 포부를 밝혔다. "미래 세대가 의공학을 배울 때는 유학을 갈 필요 없이 한국이 가장 연구하기 좋은 나라가 될 수 있도록 힘을 보태고 싶다"라고도 전했다. 이광형 총장은 "꿈꾸는 삶을 이어가고, 실패를 두려워하지 말고 도전하며, 실패를 만나더라도 포기하지 않길 바란다"라고 당부하고 "성공에 대한 부담은 내려놓고 어제와는 다른 생각, 남과는 다른 나만의 고유한 색으로 빛나기를 바란다"라고 격려했다.

KAIST, 2024년도 학위수여식 개최

우리 대학이16일 오후 2시 대전 본원 류근철스포츠컴플렉스에서 2024년도 학위수여식을 개최했다. 이번 학위수여식에서는 박사 756명, 석사 1천564명, 학사 694명 등 총 3천14명이 학위를 받는다. 이로써 우리 대학은 지난 1971년 설립 이래 박사 1만 6천528명을 포함해 석사 3만 9천924명, 학사 2만 1천561명 등 총 7만 8천13명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

학사과정 수석 졸업의 영광은 유장목(24·화학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 정우진(23·원자력및양자공학과) 씨, 총장상은 민소영(25·산업디자인학과) 씨, 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 이한빛(23·산업및시스템공학과) 씨와 홍유승(22·생명화학공학과) 씨가 수상한다.올해 학위수여식에서는 우리 대학이 2020년 신설한 융합인재학부(학부장 정재승)가 첫 졸업생을 배출한다. 융합인재학부는 학생이 교과 과정을 직접 선택해 이수하고 등급으로 나뉘는 학점 대신 P/NR 방식*으로 성적을 표기하는 혁신적인 교육 제도를 운영하고 있다. *P/NR 방식: 일정 등급 이상의 성적 충족 시 P(Pass)로 표기하며, 기준 미만의 성적에 대해서는 NR(No Record)로 처리하여 표기하지 않는 방식

융합인재학부의 1호 졸업생인 고경빈(24)·김백호(23) 씨는 각각 화학생물학과 정서과학을 중점분야로 전공해 이학사 학위를 받는다. 이는 개인 맞춤형으로 설계된 전공 명칭이다. 고경빈 씨는 기초 학문인 생명과학과 화학을 중심으로, 김백호 씨는 뇌과학·심리행동과학·인간공학을 중심으로 교육 과정을 구성한 결과다.

고경빈 씨는 2019년에 입학해 이듬해 생명과학과에 진학했지만, 융합인재학부가 개설된 첫해에 소속 학과를 옮겼다. 고 씨는 "학문 분야를 다양하게 경험하고 시간을 들여가며 관심 분야와 진로를 결정하고 싶었는데, 통과 여부만 기록에 남는 제도 덕분에 학점에 연연하지 않는 과감한 자세로 도전하고 탐구할 수 있었다"라고 말했다. 의료분야의 난제를 해결할 유기화합물 디자인에 관심을 두고 화학과 생물학 관련 분야를 전공한 고 씨는 올해 3월 과학기술정책대학원으로 진학한다. 이런 결정에는 융합인재학부만의 전공 필수인 '지성과 문명 강독' 과목이 영향을 미쳤다. 인간·사회·우주·생명·예술·기술을 주제로 다루는 지정 도서를 매주 한 권씩 읽고 토론과 서평을 병행하는 수업이다. 학기마다 개설되는 이 수업을 모두 이수하면 졸업 무렵엔 100권의 책을 읽게 된다. 고 씨는 "수많은 책을 탐독하며 쌓은 지식은 과학이 사회·세상·인류와 어떻게 얽혀있는지를 넓은 시야로 이해하게 도와주는 자산이 됐다"라고 설명했다. 이어, "과학기술을 발전시키는 사람이 되고 싶어 KAIST에 진학했지만, 전공 지식을 바탕으로 과학기술을 ‘어떻게’ 발전시켜야 하는지를 더 깊게 연구하는 과학도가 되고 싶다"라고 전했다.

함께 졸업하는 김백호 씨는 입학 당시 수리과학과 진학을 희망했다. 행복이나 도덕, 사람의 감정 등과 같은 추상적인 가치를 수학으로 정량화하는 연구에 도전해 보고 싶었기 때문이다. 김 씨는 "융합인재학부가 개설할 때 내세운 슬로건이 'KAIST 속의 작은 혁명'이었는데, 교과 과정을 설계하고 수업을 듣고 독서와 사회 혁신 실험 등으로 평가를 받는 모든 과정이 그야말로 파격적이었다"라고 말했다.

“인간의 마음이 어떻게 구성되는지를 과학적으로 배우고 싶었는데, 세부 전공을 깊게 배우는 기존 학과보다는 KAIST 내의 모든 전공은 물론 대학원 수업까지 다양하게 수강하고 졸업할 수 있다는 점에서 신생 학과로 진학하는 모험을 결정했다”라고 덧붙였다.

이후 김 씨는 바이오및뇌공학과, 뇌인지과학과, 문화기술대학원, 산업및시스템공학과, 수리과학과를 넘나들며 수업을 들었다. "융합인재학부에서는 내가 무엇을 어떻게 배워야 하는지는 물론이고 심지어 지도교수님 배정까지도 스스로 결정해야 하는데, 이런 방식으로 경험을 쌓다 보니 자연스럽게 가야 할 길을 찾게 되었다"라고 말했다.

김 씨는 융합인재학부 재학 기간 중 특허 기술도 출원했다. 전공 필수 과목인 '기술을 통한 사회적 혁신 실험(이하, 혁신 실험)'에서 팀원들과 함께 '링고미터'라는 언어 계수기를 개발했다. 인간이 말하는 양은 개인의 정신건강을 보여주는 기본적인 지표인데, 걸음 수를 측정하는 만보기처럼 말 수를 측정해 정서 상태를 파악할 수 있는 정보를 제공하는 장치다. '혁신 실험' 수업은 ▴개인 삶의 질 향상을 위한 소프트웨어 솔루션 개발 ▴사회적 문제 해결을 위한 하드웨어 솔루션 개발 ▴글로벌 이슈 해결을 위한 솔루션 등 크게 세 가지 주제를 다루는 수업이 개설된다. 협업하며 사회문제를 해결할 아이디어를 찾고, 이를 실현하는 프로젝트 기반형 학습을 통해 결과물을 남겨야 한다. 연구를 실제로 수행하는 힘을 길러 각자의 역량을 발휘하는 것이 교육의 핵심이다.

김 씨는 3월부터 뇌인지과학과 대학원에 진학할 예정이다. 인간의 다양한 감정이 어떻게 연결되어 있는지 구조를 발견하고, 개인이 감정을 세분화해 다스리는 능력이 타인과의 관계 속에서 어떻게 상호작용하는지 탐구할 계획이다. 이런 연구 결과를 대중과 소통하며 공유하는 것이 장기적인 목표다.정재승 융합인재학부장은 "융합인재학부의 첫 졸업생들은 다른 학과에서는 배출될 수 없는 '대체 불가능한 인재'라고 자신한다"라며, "성적을 매기지 않는 제도 속에서 자신의 능력과 존재가치를 다양하고 독창적인 방식으로 증명하고 학점 이상의 역량을 보여준 점을 격려하고 싶다"라고 말했다.

한편, 장애인재활공학자를 꿈꾸며 미국 MIT와 존스홉킨스대학에 동시에 합격한 이혜민(23, 전기및전자공학부) 씨도 학부를 졸업한다.

이 씨는 2019년 재활 보조기를 착용한 채로 신입생이 됐다. 입학 직전에 무릎 인대 세 개가 끊어지는 부상을 당했기 때문이다. 3개월간의 입원을 포함해 세 번의 수술을 해야 했던 큰 사고였다.

"일시적인 부상인 걸 아는데도 의지대로 몸을 움직일 수 없는 순간마다 무력감을 느꼈다"라고 이 씨는 회상했다. "사고 전까지는 로봇공학자가 되겠다는 꿈을 막연하게 가지고 있었는데, 이 경험을 통해 장애인의 재활과 치료기술에 기여하고 싶다는 선명한 목표가 생겼다"라고 덧붙였다.

구체적인 진로를 정한 이 씨는 신경재활공학 분야를 연구하는 박형순 기계공학과 교수의 연구실에서 학부생 신분으로 연구에 참여했다. 6개월 간의 학부생 참여 연구 프로그램 지원 기간이 끝난 이후에도 이 씨는 박 교수의 연구실에 2년간 남아 끈질기게 연구에 매달렸다.

마비 환자들의 신체 기능 보조와 재활을 돕는 뇌·컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface) 연구를 위해 오스트리아의 신경기술 회사인 지테크(g.tec)와의 협업과 실험을 직접 주도했다. 뇌파는 인체 내부에서 수집하면 신호의 강도가 좋지만, 두개골을 여는 수술이 필요하다는 단점이 있다. 이 씨는 뇌파를 두개골 밖에서 고해상도로 수집하는 기기를 이용해 세밀한 뇌파를 구분하는 연구를 진행했다.그 결과 SCI급 저널인 ‘프론티어즈 인 뉴로사이언스(Frontiers in Neuroscience)’에 이혜민 씨가 1 저자인 논문**이 출간됐고, 관련 분야의 세계적인 학술대회인 'The 2021 Annual BCI Award'에서 3등 상을 차지했다. 이런 노력 덕분에 이 씨는 학부 재학 기간 중 대통령과학장학생을 포함해 여러 차례 장학생에 선발되고, 공과대학 최우수 학생(Dean's List)으로도 두 차례 선정되기도 했다. ** 논문명:Individual finger movement decoding using a novel ultra-high-density electroencephalography-based brain-computer interface system연구를 지도한 박형순 교수는 "학부생이 뇌파 신호를 분석하는 수학적인 이론 지식 등을 습득하고 프로그램까지 이해하는 것은 단기간에는 불가능한 일"이라고 설명했다. "이혜민 학생이 시행착오를 거치면서도 포기하지 않는 모습을 보며, 타 학과 학생이지만 논문출간까지 적극적으로 지도해야겠다는 생각이 절로 들었다"라고 전했다. 이 씨는 현재 MIT와 존스홉킨스대학교에 합격했으며, 두 학교 모두 장학금을 제안했다.

이혜민 씨는 "재활 분야 의공학 연구 환경이 잘 갖춰져 있어서 미국 유학을 결심했지만, 많이 배운 후 다시 한국으로 돌아와 연구와 기술 배포에 힘쓰고 싶다"라고 포부를 밝혔다. "미래 세대가 의공학을 배울 때는 유학을 갈 필요 없이 한국이 가장 연구하기 좋은 나라가 될 수 있도록 힘을 보태고 싶다"라고도 전했다. 이광형 총장은 "꿈꾸는 삶을 이어가고, 실패를 두려워하지 말고 도전하며, 실패를 만나더라도 포기하지 않길 바란다"라고 당부하고 "성공에 대한 부담은 내려놓고 어제와는 다른 생각, 남과는 다른 나만의 고유한 색으로 빛나기를 바란다"라고 격려했다.

2024.02.16

조회수 2767

-

세계적 소프라노 조수미·혹 탄 회장 KAIST서 명예박사 학위 수여

우리 대학이 16일 열린 학위수여식에서 세계적인 소프라노인 조수미 문화기술대학원 초빙석학교수와 혹 탄(Hock Tan) 브로드컴(Broadcom Inc) CEO 겸 회장에게 명예박사 학위를 수여했다.

명예과학기술학 박사 학위를 받는 조수미 교수는 2021년 KAIST 문화기술대학원 초빙석학교수로 임용된 후 '조수미 공연예술연구센터'를 설립해 인공지능 기반 음악 합주 기술을 활용한 무대 공연, 가창 합성 기술을 활용한 가상의 목소리 연구 등을 자문해 왔으며, 교내에서 개최된 기술 공연 시연에도 참여했다.

그뿐만 아니라, 우리 대학 전체 학생들을 대상으로 열린 특강 및 토크 콘서트에 참여해 그동안 세계무대에서 활동해온 경험을 공유하며, 학생들과 진솔한 대화를 나누기도 했다.우리 대학은 "문화가 선도하는 미래 과학기술의 방향성을 제시하는 한편, 디지털 시대를 선도하기 위한 과학기술 분야의 연구 스펙트럼을 넓히는 데 일조한 것은 물론, 새로운 학문적 도전으로 KAIST가 세계 초일류대학으로 성장하는 데 필요한 국제화 역량 증진에 크게 이바지한 공을 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

1986년 오페라 '리골레토'의 질다 역으로 데뷔한 조수미 교수는 헤르베르트 폰 카라얀(Herbert von Karajan), 게오르그 솔티Georg Solti), 주빈 메타(Zubin Mehta), 제임스 레바인(James Levine) 등의 세계 최상급 지휘자들과 무대를 함께했다. 40여 장의 정규 앨범을 발매했으며, 영화음악·가요·뮤지컬 등 목소리로 할 수 있는 모든 영역에서 빛나는 활동을 이어오고 있다.조수미 교수는 "이광형 KAIST 총장으로부터 세계무대에서 경험하고 느낀 바를 ‘음악과 나의 삶’이라는 주제로 KAIST 과학도들에게 전달해달라는 제안을 받았을 때, 내 안의 의문이 파문처럼 커졌다"라고 말했다. 이어, "무대에서 노래하는 것은 '표현'하는 것인데, 예술가의 내면을 펼쳐 보이는 것(expression)을 음향·조명·연출 등의 방법으로 청중이 가장 잘 느낄 수 있도록 보여주는(presentation) 종합 예술의 과정에서 저는 늘 과학기술과 문화예술이 공존하는 환경에서 노래해 왔다는 사실을 깨달았다"라고 전했다. "KAIST에 있는 동안 과학기술 인재들이 자신의 아이디어를 자유롭게 즐기며 탐색할 때야말로 통찰이 더 날카로워지고 창의력은 더 풍부해진다는 사실을 알 수 있었다"라고 전했다. 이어, "학위수여식에서 졸업생들과 함께 할 수 있어서 자랑스럽고 다시 한번 명예박사 학위 수여를 감사드린다"라고 덧붙였다.

혹 탄(Hock Tan) 회장은 명예 공학박사 학위를 받는다. 과학기술에 대한 깊은 이해를 기반으로 기업가정신을 발휘하여 큰 성공을 거둔 기업인으로 브로드컴을 반도체 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 세계적인 기술 기업으로 탈바꿈시켰다. 브로드컴은 컴퓨터 및 전기통신 네트워크에 적합한 반도체 산업의 발전과 기술 혁신을 이뤄냈으며, 전 인류 사회에 큰 영향을 미치고 있는 디지털 전환의 움직임을 끌어내는 데 큰 역할을 한 것으로 평가받고 있다. 탄 회장은 자신의 성공 비결을 '학위를 할 수 있도록 장학금을 지원해 준 대학의 배려'와 '그와 함께 일해온 훌륭한 팀원들'에서 찾으며, 사회에 환원하는 것을 자신의 가장 중요한 사명이라고 여기는 인물로 알려져 있다. 자폐증에 대한 효과적인 치료 및 원인 규명을 지원하기 위해 2017년부터 MIT와 하버드대에 여러 차례 거액을 기부했으며, 코로나19 팬데믹 기간에는 지역사회 의료기관과 비영리 단체에서 노동자들의 처우 개선을 위한 지원을 강화했다. 또한, 브로드컴 재단을 설립해 미국 내·외의 학생들을 위한 과학, 기술, 공학, 수학 (STEM) 교육프로그램을 후원해 오고 있다.

우리 대학은 "혹 탄 회장은 2006년부터 2013년까지 KAIST 총장자문위원회의(President’s Advisory Council) 해외위원을 역임하는 동안 KAIST의 융합연구와 국제화의 중요성을 강조하는 한편, 세계에서 경험한 다양한 혁신을 기반으로 정책 자문을 이어가 KAIST가 세계적인 대학으로 발돋움하는 데 기여한 공로를 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

혹 탄 회장은 "KAIST는 한국이 세계적인 경제 강국으로 발돋움하는 데 핵심적인 역할을 해왔고 지금도 여전히 기술 혁신의 원천"이라고 강조하고, "과학, 공학, 연구 분야에서 탁월한 업적을 남긴 KAIST로부터 인정받게 되어 큰 영광"이라고 전했다.

이광형 총장은 "조수미 교수는 과학기술을 활용한 공연예술의 미래상을 탐색해 KAIST의 외연을 넓히고 창의적 역량을 증진하는 데 일조하고, 혹 탄 회장은 기업 경영을 통해 디지털 혁신에 기여하고, 여러 사회 공헌 활동으로 보여준 헌신과 노력이 KAIST 구성원들에게 많은 본보기가 되었다"라고 소개했다. 이어, "그동안 도전과 혁신의 가치를 몸소 실천하며 많은 이들의 귀감이 되어온 두 분을 KAIST의 가족으로 모시게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 모든 구성원을 대표하여 진심으로 축하드린다"라고 전했다.

세계적 소프라노 조수미·혹 탄 회장 KAIST서 명예박사 학위 수여

우리 대학이 16일 열린 학위수여식에서 세계적인 소프라노인 조수미 문화기술대학원 초빙석학교수와 혹 탄(Hock Tan) 브로드컴(Broadcom Inc) CEO 겸 회장에게 명예박사 학위를 수여했다.

명예과학기술학 박사 학위를 받는 조수미 교수는 2021년 KAIST 문화기술대학원 초빙석학교수로 임용된 후 '조수미 공연예술연구센터'를 설립해 인공지능 기반 음악 합주 기술을 활용한 무대 공연, 가창 합성 기술을 활용한 가상의 목소리 연구 등을 자문해 왔으며, 교내에서 개최된 기술 공연 시연에도 참여했다.

그뿐만 아니라, 우리 대학 전체 학생들을 대상으로 열린 특강 및 토크 콘서트에 참여해 그동안 세계무대에서 활동해온 경험을 공유하며, 학생들과 진솔한 대화를 나누기도 했다.우리 대학은 "문화가 선도하는 미래 과학기술의 방향성을 제시하는 한편, 디지털 시대를 선도하기 위한 과학기술 분야의 연구 스펙트럼을 넓히는 데 일조한 것은 물론, 새로운 학문적 도전으로 KAIST가 세계 초일류대학으로 성장하는 데 필요한 국제화 역량 증진에 크게 이바지한 공을 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

1986년 오페라 '리골레토'의 질다 역으로 데뷔한 조수미 교수는 헤르베르트 폰 카라얀(Herbert von Karajan), 게오르그 솔티Georg Solti), 주빈 메타(Zubin Mehta), 제임스 레바인(James Levine) 등의 세계 최상급 지휘자들과 무대를 함께했다. 40여 장의 정규 앨범을 발매했으며, 영화음악·가요·뮤지컬 등 목소리로 할 수 있는 모든 영역에서 빛나는 활동을 이어오고 있다.조수미 교수는 "이광형 KAIST 총장으로부터 세계무대에서 경험하고 느낀 바를 ‘음악과 나의 삶’이라는 주제로 KAIST 과학도들에게 전달해달라는 제안을 받았을 때, 내 안의 의문이 파문처럼 커졌다"라고 말했다. 이어, "무대에서 노래하는 것은 '표현'하는 것인데, 예술가의 내면을 펼쳐 보이는 것(expression)을 음향·조명·연출 등의 방법으로 청중이 가장 잘 느낄 수 있도록 보여주는(presentation) 종합 예술의 과정에서 저는 늘 과학기술과 문화예술이 공존하는 환경에서 노래해 왔다는 사실을 깨달았다"라고 전했다. "KAIST에 있는 동안 과학기술 인재들이 자신의 아이디어를 자유롭게 즐기며 탐색할 때야말로 통찰이 더 날카로워지고 창의력은 더 풍부해진다는 사실을 알 수 있었다"라고 전했다. 이어, "학위수여식에서 졸업생들과 함께 할 수 있어서 자랑스럽고 다시 한번 명예박사 학위 수여를 감사드린다"라고 덧붙였다.

혹 탄(Hock Tan) 회장은 명예 공학박사 학위를 받는다. 과학기술에 대한 깊은 이해를 기반으로 기업가정신을 발휘하여 큰 성공을 거둔 기업인으로 브로드컴을 반도체 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 세계적인 기술 기업으로 탈바꿈시켰다. 브로드컴은 컴퓨터 및 전기통신 네트워크에 적합한 반도체 산업의 발전과 기술 혁신을 이뤄냈으며, 전 인류 사회에 큰 영향을 미치고 있는 디지털 전환의 움직임을 끌어내는 데 큰 역할을 한 것으로 평가받고 있다. 탄 회장은 자신의 성공 비결을 '학위를 할 수 있도록 장학금을 지원해 준 대학의 배려'와 '그와 함께 일해온 훌륭한 팀원들'에서 찾으며, 사회에 환원하는 것을 자신의 가장 중요한 사명이라고 여기는 인물로 알려져 있다. 자폐증에 대한 효과적인 치료 및 원인 규명을 지원하기 위해 2017년부터 MIT와 하버드대에 여러 차례 거액을 기부했으며, 코로나19 팬데믹 기간에는 지역사회 의료기관과 비영리 단체에서 노동자들의 처우 개선을 위한 지원을 강화했다. 또한, 브로드컴 재단을 설립해 미국 내·외의 학생들을 위한 과학, 기술, 공학, 수학 (STEM) 교육프로그램을 후원해 오고 있다.

우리 대학은 "혹 탄 회장은 2006년부터 2013년까지 KAIST 총장자문위원회의(President’s Advisory Council) 해외위원을 역임하는 동안 KAIST의 융합연구와 국제화의 중요성을 강조하는 한편, 세계에서 경험한 다양한 혁신을 기반으로 정책 자문을 이어가 KAIST가 세계적인 대학으로 발돋움하는 데 기여한 공로를 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

혹 탄 회장은 "KAIST는 한국이 세계적인 경제 강국으로 발돋움하는 데 핵심적인 역할을 해왔고 지금도 여전히 기술 혁신의 원천"이라고 강조하고, "과학, 공학, 연구 분야에서 탁월한 업적을 남긴 KAIST로부터 인정받게 되어 큰 영광"이라고 전했다.

이광형 총장은 "조수미 교수는 과학기술을 활용한 공연예술의 미래상을 탐색해 KAIST의 외연을 넓히고 창의적 역량을 증진하는 데 일조하고, 혹 탄 회장은 기업 경영을 통해 디지털 혁신에 기여하고, 여러 사회 공헌 활동으로 보여준 헌신과 노력이 KAIST 구성원들에게 많은 본보기가 되었다"라고 소개했다. 이어, "그동안 도전과 혁신의 가치를 몸소 실천하며 많은 이들의 귀감이 되어온 두 분을 KAIST의 가족으로 모시게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 모든 구성원을 대표하여 진심으로 축하드린다"라고 전했다.

2024.02.16

조회수 3069

-

오펜하이머 같은 20대 박사 양성한다

우리 대학이 대학 학사과정 입학 후 7년 만에 박사학위를 취득할 수 있는 '3+4 TUBE(가칭, 이하 튜브) 프로그램'을 추진한다. 20대 박사를 특별 육성하기 위해 학사과정과 석박사통합과정이 연결되어 있다는 의미로 '튜브(TUBE)'라고 이름 붙인 이 프로그램은 학사 3년 과정을 포함해 총 7년 만에 박사학위를 받는 모델로 설계됐다. 최단 시간에 박사급 연구자로 성장·발전할 수 있는 경력경로를 제시하는 패스트 트랙(Fast Track)이다. 영재학교나 과학고의 영재교육 과정을 거쳐 만 18세에 KAIST에 입학한 학생이 튜브 프로그램을 활용하면 만 24세에 박사학위 취득이 가능해진다.

김용현 입학처장은 "유명한 물리학자인 오펜하이머와 파인만이 각각 23세, 24세에 박사학위를 취득한 사례처럼 우리도 이제 K-과학영재교육을 통해 24세 박사학위자를 배출할 수 있는 길이 열렸다"라며 의의를 강조했다.

튜브 프로그램은 학사과정 3학기나 4학기를 이수하고 일정 수준의 성적을 보유한 최상위 학생을 대상으로 한다. 선발된 학생은 밀착 지도 교수가 배정되는 등 특별한 혜택과 관리를 받게 된다. 학사 3학년인 연계과정 1년 차에는 기존 제도와는 다르게 대학원 과목을 자유롭게 수강할 자격이 부여된다. 이렇게 취득한 학점은 학사과정 졸업 이수학점을 채우는 것과 동시에 해당 과목의 대학원 과정 학점으로 동시에 인정된다. 또한, 대학원 연구실에 소속돼 기본적인 연구 활동을 수행하면서 각 학과 기준에 따라 박사진입에 필요한 추가적인 요건을 충족하게 된다. 이러한 과정을 거친 학생은 학사학위 취득 이후 곧바로 박사과정으로 진입해 이후 일반적인 석박사통합과정과 동일하게 박사학위 취득 과정을 밟게 될 예정이다.

병역 미필 남학생의 경우 박사 3년 차에 전문연구요원으로 편입될 수 있어, 20대 중반에 박사학위와 병역을 마치고 창업·취업·박사후연구과정 등 과학기술 분야에서 본인의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있게 된다.

국내 타 대학에서도 학위 취득 기간을 단축해 우수한 학생을 조기에 상위과정으로 진입시키는 목적으로 연계과정을 운영하고 있다. 하지만, 우리 대학 튜브 프로그램의 핵심은 연계과정 1년 차에 학사과정 마무리와 박사과정 진입이 동시에 이뤄진다는 차별점에 있다. 속진 교육 제도를 시행해 온 기존의 풍부한 경험과 과학고나 영재학교 출신 학생이 타 대학보다 많다는 학교 특성을 적극적으로 반영한 결과다.

아울러, 영재교육 과정에서 선이수학점제(Advanced Placement, AP) 등으로 대학의 기초 교과목을 이수한 상태로 입학한 학생들이 튜브 프로그램을 효과적으로 활용하게 되면 선학점이수제도의 실효성을 높일 수 있다. 이를 통해 KAIST 교육 과정과의 연계성을 크게 강화하는 등 과학영재 발굴 육성 전략 차원에서도 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학은 프로그램 도입을 희망하는 학과를 중심으로 빠르면 2024년에 선발 절차를 거친 후 2025년부터 본격적으로 연계과정을 시작할 계획이다. 과학고나 영재학교 출신이 아니더라도 충분한 동기부여가 되어 있는 재학생이라면 누구나 튜브 프로그램의 혜택을 누릴 수 있도록 운영할 방침이다. 이도헌 교무처장은 "튜브 프로그램은 학령 인구 감소 시대에 연구에 흥미와 재능이 있는 우수한 과학기술 인재들이 복잡한 절차 없이 KAIST에서 최대한 빠르게 훌륭한 연구자로 성장하는 새로운 길이 될 것"이라고 설명했다.

오펜하이머 같은 20대 박사 양성한다

우리 대학이 대학 학사과정 입학 후 7년 만에 박사학위를 취득할 수 있는 '3+4 TUBE(가칭, 이하 튜브) 프로그램'을 추진한다. 20대 박사를 특별 육성하기 위해 학사과정과 석박사통합과정이 연결되어 있다는 의미로 '튜브(TUBE)'라고 이름 붙인 이 프로그램은 학사 3년 과정을 포함해 총 7년 만에 박사학위를 받는 모델로 설계됐다. 최단 시간에 박사급 연구자로 성장·발전할 수 있는 경력경로를 제시하는 패스트 트랙(Fast Track)이다. 영재학교나 과학고의 영재교육 과정을 거쳐 만 18세에 KAIST에 입학한 학생이 튜브 프로그램을 활용하면 만 24세에 박사학위 취득이 가능해진다.

김용현 입학처장은 "유명한 물리학자인 오펜하이머와 파인만이 각각 23세, 24세에 박사학위를 취득한 사례처럼 우리도 이제 K-과학영재교육을 통해 24세 박사학위자를 배출할 수 있는 길이 열렸다"라며 의의를 강조했다.

튜브 프로그램은 학사과정 3학기나 4학기를 이수하고 일정 수준의 성적을 보유한 최상위 학생을 대상으로 한다. 선발된 학생은 밀착 지도 교수가 배정되는 등 특별한 혜택과 관리를 받게 된다. 학사 3학년인 연계과정 1년 차에는 기존 제도와는 다르게 대학원 과목을 자유롭게 수강할 자격이 부여된다. 이렇게 취득한 학점은 학사과정 졸업 이수학점을 채우는 것과 동시에 해당 과목의 대학원 과정 학점으로 동시에 인정된다. 또한, 대학원 연구실에 소속돼 기본적인 연구 활동을 수행하면서 각 학과 기준에 따라 박사진입에 필요한 추가적인 요건을 충족하게 된다. 이러한 과정을 거친 학생은 학사학위 취득 이후 곧바로 박사과정으로 진입해 이후 일반적인 석박사통합과정과 동일하게 박사학위 취득 과정을 밟게 될 예정이다.

병역 미필 남학생의 경우 박사 3년 차에 전문연구요원으로 편입될 수 있어, 20대 중반에 박사학위와 병역을 마치고 창업·취업·박사후연구과정 등 과학기술 분야에서 본인의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있게 된다.

국내 타 대학에서도 학위 취득 기간을 단축해 우수한 학생을 조기에 상위과정으로 진입시키는 목적으로 연계과정을 운영하고 있다. 하지만, 우리 대학 튜브 프로그램의 핵심은 연계과정 1년 차에 학사과정 마무리와 박사과정 진입이 동시에 이뤄진다는 차별점에 있다. 속진 교육 제도를 시행해 온 기존의 풍부한 경험과 과학고나 영재학교 출신 학생이 타 대학보다 많다는 학교 특성을 적극적으로 반영한 결과다.

아울러, 영재교육 과정에서 선이수학점제(Advanced Placement, AP) 등으로 대학의 기초 교과목을 이수한 상태로 입학한 학생들이 튜브 프로그램을 효과적으로 활용하게 되면 선학점이수제도의 실효성을 높일 수 있다. 이를 통해 KAIST 교육 과정과의 연계성을 크게 강화하는 등 과학영재 발굴 육성 전략 차원에서도 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학은 프로그램 도입을 희망하는 학과를 중심으로 빠르면 2024년에 선발 절차를 거친 후 2025년부터 본격적으로 연계과정을 시작할 계획이다. 과학고나 영재학교 출신이 아니더라도 충분한 동기부여가 되어 있는 재학생이라면 누구나 튜브 프로그램의 혜택을 누릴 수 있도록 운영할 방침이다. 이도헌 교무처장은 "튜브 프로그램은 학령 인구 감소 시대에 연구에 흥미와 재능이 있는 우수한 과학기술 인재들이 복잡한 절차 없이 KAIST에서 최대한 빠르게 훌륭한 연구자로 성장하는 새로운 길이 될 것"이라고 설명했다.

2023.12.12

조회수 1908

-

최고의 AI반도체 인력 양성 위한 인공지능반도체 대학원 설립

우리 대학이 인공지능반도체 대학원(KAIST Graduate School of AI Semiconductor)을 설립해 석·박사과정 신입생 모집을 시작한다. 인공지능(AI) 반도체 기술은 챗GPT 등 사회 전반을 크게 변혁시키고 있는 인공지능의 핵심 기술이다. 정부는 인공지능과 시스템반도체를 혁신성장 전략투자 분야로 지정한 바 있으며, 인공지능반도체는 두 핵심 전략의 공통 요소로 국가의 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 인력은 절대적으로 부족한 상태로 인공지능반도체 기술의 주도권을 확보를 위한 고급인력양성이 시급한 실정이다.

우리 대학은 2008년부터 인공지능반도체 기술 개발을 시작해 현재까지 세계 기술 개발의 흐름을 선도하고 있으며, 과학기술정보통신부의 인공지능반도체 고급인재 양성사업에 지난 5월 선정돼 인공지능반도체 대학원을 설립했다. 올 가을학기부터 학사 운영을 시작하는 인공지능반도체 대학원에서는 인공지능반도체 설계 및 운용에 필수적인 기초 과목과 함께 3개로 세분된 전공 트랙을 운영한다. ⯅다양한 인공지능 및 응용 프로그램 가속을 위한 NPU(신경망처리장치) 회로 및 아키텍처 설계를 연구하는 ‘AI 반도체 하드웨어’ 트랙 ⯅효율적인 인공지능반도체 하드웨어 운용 기술 및 구동 프레임워크를 연구하는 ‘AI 소프트웨어/시스템’트랙 ⯅기존 인공지능반도체 구조를 뛰어넘는 초고속·초고효율·초대규모 인공지능 시스템을 실현하기 위해 뇌과학에 기반한 창의적이고 도전적인 기초연구 및 학제 간 연구를 수행하는 ‘미래 AI 시스템’트랙 등이다.그뿐만 아니라, KAIST 인공지능반도체 대학원에서는 분야 초월형 교육을 위해 복수의 지도교수를 선정할 수 있는 '복수지도제도'를 도입한다. 이를 통해, 인공지능 시스템 설계·CAD(컴퓨터지원설계)·반도체소자·아키텍처·소프트웨어·디지털/아날로그 지식재산권(IP) 등 여러 분야를 모두 아우르는 연구가 가능해진다. 우리 대학은 1996년 반도체설계교육센터(IDEC)와 2022년 PIM반도체설계연구센터(AI-PIM)를 설립해 세계 최고의 반도체 설계 및 인공지능반도체 설계 인프라를 보유하고 있다. 인공지능반도체 대학원에서는 기존의 인프라와 더불어 삼성과 SK하이닉스 등의 대기업 및 사피온·퓨리오사·리벨리온 등 국내 인공지능반도체 팹리스기업들로 구성된 컨소시엄과 협력해 대학원생들의 연구와 교육을 지원할 예정이다.

또한, 재학생들의 글로벌 연구 역량을 높일 수 있도록 MIT·컬럼비아 대학교·코넬대학교·취리히 공과대학 등 세계 유수 대학들과 글로벌 공동연구 협정을 맺고 수개월 또는 수년간의 파견 연구 제도를 도입할 방침이다.

유회준 KAIST 인공지능반도체대학원장(책임교수)은 "인공지능반도체 분야 연구에 열정과 의지를 가진 학생이라면 KAIST만의 특화된 교육·연구 시스템과 우수한 인프라를 만나 최고의 전문가로 성장할 수 있다"라고 말했다. 이어, 유 원장은 "인공지능반도체는 우리나라의 뛰어난 반도체 기술과 최첨단 인공지능 기술을 접목해 세계를 선도할 수 있는 분야로 글로벌 실무형 인재를 양성하기 위해 노력하겠다"라고 전했다.

인공지능반도체 대학원은 오는 7일까지 온·오프라인에서 동시에 입시원서 접수를 진행한다. 자세한 내용은 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 인공지능반도체대학원 홈페이지(https://aisemi.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

최고의 AI반도체 인력 양성 위한 인공지능반도체 대학원 설립

우리 대학이 인공지능반도체 대학원(KAIST Graduate School of AI Semiconductor)을 설립해 석·박사과정 신입생 모집을 시작한다. 인공지능(AI) 반도체 기술은 챗GPT 등 사회 전반을 크게 변혁시키고 있는 인공지능의 핵심 기술이다. 정부는 인공지능과 시스템반도체를 혁신성장 전략투자 분야로 지정한 바 있으며, 인공지능반도체는 두 핵심 전략의 공통 요소로 국가의 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 인력은 절대적으로 부족한 상태로 인공지능반도체 기술의 주도권을 확보를 위한 고급인력양성이 시급한 실정이다.

우리 대학은 2008년부터 인공지능반도체 기술 개발을 시작해 현재까지 세계 기술 개발의 흐름을 선도하고 있으며, 과학기술정보통신부의 인공지능반도체 고급인재 양성사업에 지난 5월 선정돼 인공지능반도체 대학원을 설립했다. 올 가을학기부터 학사 운영을 시작하는 인공지능반도체 대학원에서는 인공지능반도체 설계 및 운용에 필수적인 기초 과목과 함께 3개로 세분된 전공 트랙을 운영한다. ⯅다양한 인공지능 및 응용 프로그램 가속을 위한 NPU(신경망처리장치) 회로 및 아키텍처 설계를 연구하는 ‘AI 반도체 하드웨어’ 트랙 ⯅효율적인 인공지능반도체 하드웨어 운용 기술 및 구동 프레임워크를 연구하는 ‘AI 소프트웨어/시스템’트랙 ⯅기존 인공지능반도체 구조를 뛰어넘는 초고속·초고효율·초대규모 인공지능 시스템을 실현하기 위해 뇌과학에 기반한 창의적이고 도전적인 기초연구 및 학제 간 연구를 수행하는 ‘미래 AI 시스템’트랙 등이다.그뿐만 아니라, KAIST 인공지능반도체 대학원에서는 분야 초월형 교육을 위해 복수의 지도교수를 선정할 수 있는 '복수지도제도'를 도입한다. 이를 통해, 인공지능 시스템 설계·CAD(컴퓨터지원설계)·반도체소자·아키텍처·소프트웨어·디지털/아날로그 지식재산권(IP) 등 여러 분야를 모두 아우르는 연구가 가능해진다. 우리 대학은 1996년 반도체설계교육센터(IDEC)와 2022년 PIM반도체설계연구센터(AI-PIM)를 설립해 세계 최고의 반도체 설계 및 인공지능반도체 설계 인프라를 보유하고 있다. 인공지능반도체 대학원에서는 기존의 인프라와 더불어 삼성과 SK하이닉스 등의 대기업 및 사피온·퓨리오사·리벨리온 등 국내 인공지능반도체 팹리스기업들로 구성된 컨소시엄과 협력해 대학원생들의 연구와 교육을 지원할 예정이다.

또한, 재학생들의 글로벌 연구 역량을 높일 수 있도록 MIT·컬럼비아 대학교·코넬대학교·취리히 공과대학 등 세계 유수 대학들과 글로벌 공동연구 협정을 맺고 수개월 또는 수년간의 파견 연구 제도를 도입할 방침이다.

유회준 KAIST 인공지능반도체대학원장(책임교수)은 "인공지능반도체 분야 연구에 열정과 의지를 가진 학생이라면 KAIST만의 특화된 교육·연구 시스템과 우수한 인프라를 만나 최고의 전문가로 성장할 수 있다"라고 말했다. 이어, 유 원장은 "인공지능반도체는 우리나라의 뛰어난 반도체 기술과 최첨단 인공지능 기술을 접목해 세계를 선도할 수 있는 분야로 글로벌 실무형 인재를 양성하기 위해 노력하겠다"라고 전했다.

인공지능반도체 대학원은 오는 7일까지 온·오프라인에서 동시에 입시원서 접수를 진행한다. 자세한 내용은 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 인공지능반도체대학원 홈페이지(https://aisemi.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.02

조회수 2632

-

제19회 KAIST 조정훈 학술상에 항공우주공학과 최한림 교수

‘제19회 KAIST 조정훈 학술상’ 수상자로 우리 대학 항공우주공학과 최한림 교수가 선정됐다.

우리 대학은 최한림 교수 외에 우리 대학 항공우주공학과 정준영 박사과정, 고려대 기계공학과 장광진 석사과정, 공주사대부고 이만길 학생 3명을 장학생으로 선발하고 이들에게 12일 오전 본관 4층 제2 회의실에서 장학금을 전달했다.

최한림 교수는 연구, 개발 및 교육 다방면으로 항공우주공학 분야에 기여했다. 지능형 항공우주 시스템 분야를 선도하는 혁신적인 연구를 수행하고, 군집/네트워크 기반 항공우주 시스템의 자율화 및 인공지능 기술에서 다수의 선도적인 연구를 수행하고 있다. 최근 5년간 총 52편의 SCI급 논문과 41편의 학술대회 논문을 등재하였으며, 10여 건의 특허 출원에 기여했다.

최한림 교수는 학문적 이론을 개발하고 국방 분야를 포함해 50건 이상의 연구과제를 수행함으로써 학술적으로만 머무는 연구가 아닌 시스템 개발에 직접 활용되는 기술적 성과를 얻어오고 있다. 또한 이종 위성군 우주 감시정찰기술 특화연구센터장, 무인 이동체 원천기술개발사업 자율지능연구 단장 등 대규모 연구 그룹을 이끄는 역할을 훌륭히 수행함으로써 항공우주공학 인재 양성과 교육에도 크게 기여했다.

KAIST 조정훈 학술상은 2003년 5월 KAIST 로켓실험실에서 연구를 수행하던 중 불의의 사고로 숨진 故 조정훈 명예박사를 기리기 위해 제정됐다.

이 상은 故 조 박사의 부친인 조동길 교수가 유족보상금과 사재를 합쳐 KAIST에 학술기금으로 기부한 4억 7천 800만 원을 재원으로 만들어졌으며, 2005년부터 매년 항공우주공학 분야에서 뛰어난 연구업적을 이룬 젊은 과학자를 발굴해 시상하고 있다.

KAIST는 또 이 기금으로 조 박사가 재학했던 KAIST와 고려대, 공주사대부고에서 매년 각 1명씩 장학생을 선발해 장학금을 수여하고 있다. 학술상 수상자에게는 2천 500만 원의 상금, 대학(원)생은 400만 원, 고등학생은 300만 원의 장학금이 지급된다.

제19회 KAIST 조정훈 학술상에 항공우주공학과 최한림 교수

‘제19회 KAIST 조정훈 학술상’ 수상자로 우리 대학 항공우주공학과 최한림 교수가 선정됐다.

우리 대학은 최한림 교수 외에 우리 대학 항공우주공학과 정준영 박사과정, 고려대 기계공학과 장광진 석사과정, 공주사대부고 이만길 학생 3명을 장학생으로 선발하고 이들에게 12일 오전 본관 4층 제2 회의실에서 장학금을 전달했다.

최한림 교수는 연구, 개발 및 교육 다방면으로 항공우주공학 분야에 기여했다. 지능형 항공우주 시스템 분야를 선도하는 혁신적인 연구를 수행하고, 군집/네트워크 기반 항공우주 시스템의 자율화 및 인공지능 기술에서 다수의 선도적인 연구를 수행하고 있다. 최근 5년간 총 52편의 SCI급 논문과 41편의 학술대회 논문을 등재하였으며, 10여 건의 특허 출원에 기여했다.

최한림 교수는 학문적 이론을 개발하고 국방 분야를 포함해 50건 이상의 연구과제를 수행함으로써 학술적으로만 머무는 연구가 아닌 시스템 개발에 직접 활용되는 기술적 성과를 얻어오고 있다. 또한 이종 위성군 우주 감시정찰기술 특화연구센터장, 무인 이동체 원천기술개발사업 자율지능연구 단장 등 대규모 연구 그룹을 이끄는 역할을 훌륭히 수행함으로써 항공우주공학 인재 양성과 교육에도 크게 기여했다.

KAIST 조정훈 학술상은 2003년 5월 KAIST 로켓실험실에서 연구를 수행하던 중 불의의 사고로 숨진 故 조정훈 명예박사를 기리기 위해 제정됐다.

이 상은 故 조 박사의 부친인 조동길 교수가 유족보상금과 사재를 합쳐 KAIST에 학술기금으로 기부한 4억 7천 800만 원을 재원으로 만들어졌으며, 2005년부터 매년 항공우주공학 분야에서 뛰어난 연구업적을 이룬 젊은 과학자를 발굴해 시상하고 있다.

KAIST는 또 이 기금으로 조 박사가 재학했던 KAIST와 고려대, 공주사대부고에서 매년 각 1명씩 장학생을 선발해 장학금을 수여하고 있다. 학술상 수상자에게는 2천 500만 원의 상금, 대학(원)생은 400만 원, 고등학생은 300만 원의 장학금이 지급된다.

2023.05.12

조회수 1976

-

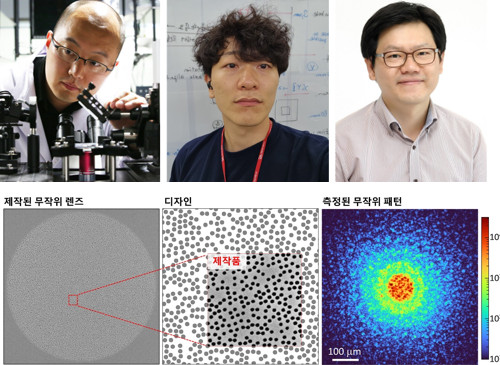

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

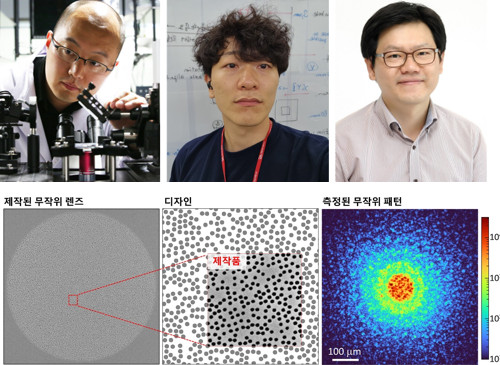

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12

조회수 3225

-

2023 학위수여식 개최

우리 대학이 17일 오후 2시 대전 본원 스포츠 컴플렉스에서 2023년도 학위수여식을 개최했다. 코로나19 대유행 이후 처음으로 졸업생 전체가 참여하는 행사로 진행했다.

박사 691명, 석사 1천464명, 학사 715명 등 총 2천870명이 학위를 받으며, 1971년 설립 이래 박사 1만 5천772명을 포함해 석사 3만 8천360명, 학사 2만 867명 등 총 7만 4천999명의 졸업생을 배출하게 된다. 류가빈(23, 기계공학과) 씨는 학사과정 수석졸업자로 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 이승주(24, 전산학부) 씨, 총장상은 태국 유학생인 잔타칸 네생팁(23, 화학과) 씨가 받는다. 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 황재용(25, 물리학과) 씨와 이준모(23, 산업및시스템공학과) 씨가 수상한다. 이종호 과학기술정보통신부 장관은 우수 졸업자를 시상하고 축사했다.

또한, 2004년도에 학부에 입학한 뒤, 19년 만에 박사학위를 받는 차유진(38, 바이오및뇌공학과) 씨가 졸업생 대표연설을 맡는다. 차 씨는 원자력및양자공학과를 졸업한 뒤 의학전문대학원에 진학해 방사선종양학과 전문의가 되었지만, 골육종을 앓던 어린 환자의 죽음을 계기로 다시 과학자의 길을 걷기 위해 모교로 돌아왔다. 현대의학의 한계를 극복하는 길은 결국 과학기술에 있으며, 과학자가 되어 그 답을 찾아가겠다는 꿈과 함께 2018년 바이오및뇌공학과 박사과정에 입학했다.

의사가 환자의 병을 진단하는 과정에서 발생하는 의사결정의 특성을 뇌과학적인 관점에서 규명하고 이를 활용한 뇌 기반 인공지능 알고리즘을 개발했다. 다양한 전공 분야의 임상 의사 약 200명을 피험자로 참여시켜 수집한 데이터로 본질적인 기계학습 이론 개발을 시도한 독창적이고 도전적인 연구다.

차 씨는 "인간은 인공지능이 가진 고유한 학습 능력을 활용해 자신의 전문성을 계발하고, 인공지능은 인간의 학습 능력을 모사해 성장하는 방식으로 협력할 수 있다"라고 말했다. 이어 "인간과 기계가 상대에게 미치는 영향에 반응하면서 진화하는 '공진화(共進化, coevolution)'의 단계까지 기술을 발전시켜 의료뿐만 아니라 모든 분야에 활용하는 것이 궁극적인 목표"라고 말했다.

현재 KAIST 의과학연구센터 연구 조교수로 재직 중인 차 씨는 의료인이 임상 현장에서 인공지능을 활용하는 것을 돕기 위해 2017년 『의사를 위한 실전 인공지능』을 저술했으며, 이 책은 '2018 세종도서' 학술부문 우수도서로 선정되기도 했다. 17일 열리는 학위수여식에서는 "세상에는 해결하기 어려운 일들이 너무나 많지만, 세상의 지평을 넓히고 당면한 문제들을 해결할 수 있는 길은 과학기술이라고 믿는다"라는 메시지를 담은 대표연설을 할 예정이다.

또한, 싱어송라이터 박새별(38, 문화기술대학원) 씨가 박사학위를 받는다. 최근 화제가 된 챗GPT처럼 인공지능 분야에서는 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 분석하게 만드는 ’'자연어 처리'가 활발하게 연구되고 있다. 박 씨는 이 기술을 활용해 언어 대신 음악을 인공지능으로 분석하는 연구를 수행했다. 소리의 형태인 음악을 자연어 처리 방식으로 분석하기 위해서는 음표와 박자 등을 마치 언어처럼 문장이나 단어의 형태로 구현하는 작업이 필요한데, 이 과정에서 멜투워드(Mel2Word)라는 알고리즘을 직접 고안해 연구에 적용했다. 또한, 멜로디를 텍스트로 바꿔 분석하면 단순하게 음정을 표현하는 소릿값이 아니라 단어 혹은 문장으로서 의미와 맥락을 가진 수치들로 표현할 수 있다고 제안했다. 박 씨는 "그동안 주관적인 감상과 정서의 산물로 여겨지던 음악을 객관적인 수치로 계산해 분석할 수 있는 정량적 틀을 개발한 연구다"라고 설명했다. 박 씨의 연구 결과는 향후 음악의 유사성은 물론 독창성·예술성·대중성까지 측정할 수 있는 도구로 발전할 수 있으며, 인지과학적 측면에서 인간이 음악에 반응하는 근본 원리를 탐구하는 실마리로 활용될 수 있다.

2014년 박사과정에 입학한 박 씨는 학업과 함께 본업인 음악 활동은 물론 대중 강연과 대학 강의를 병행하고 결혼과 출산이라는 개인적인 중대사도 치렀다. 2019년 학위 이수 요건을 갖췄지만, 연구의 완성도를 위해 졸업을 늦춘 끝에 9년 만의 결실을 얻게 됐다. 박 씨를 지도한 남주한 문화기술대학원 교수는 "학부에서 심리학을 전공한 박새별 씨는 석박사 연구를 위해 늦게 배운 코딩으로 인공지능 분야에서 수준 있는 연구를 마무리해냈다"라고 전했다. 이어, 남 교수는 "오랜 시간이 걸렸지만, 연구자로서 끝까지 포기하지 않는 자세 또한 훌륭하다"라고 덧붙였다.박새별 씨는 현재 연세대 언더우드 국제학부에서 문화기술(Culture Technology) 과목과 음악 정보 검색(Music Information Retrieval) 과목을 강의하고 있다. 박 씨는 "KAIST에서 석박사를 했던 10년여의 기간은 학문적 지식뿐만 아니라 인생의 모든 면에서 배우고 성장할 수 있었던 시간이었다"라며, "박사는 끝이 아니라 시작(Commencement)이기 때문에 이제 뿌려진 작은 씨앗을 더 뿌리 깊게 내리며 좋은 학자로서, 그리고 아티스트로서 더 열심히 살아 나가겠다"라고 소감을 전했다.

이뿐만 아니라, 사회문제 해결을 꿈꾸는 청년 창업가들도 학사모를 쓴다. 경영공학부 사회적기업가 MBA 과정에서 석사학위를 취득하는 문준석(40), 서인아(31) 씨다.문준석 씨는 입학 전 아프리카 난민의 자립을 돕는 카페를 운영했다. 이후 사업의 규모를 확대하고 복지와 인권의 사각지대에 놓인 난민을 지속 가능한 방식으로 돕는 사회적기업 경영을 배우기 위해 KAIST에 진학했다.

문 씨는 학위 과정 중 커피를 바꾸는 것만으로도 적극적인 탄소 저감을 이뤄낼 수 있다는 아이디어로 사업 분야를 전환하고 ㈜이퀄테이블을 창업했다. 개인이 종이컵 한 개의 사용을 줄여서 저감할 수 있는 탄소의 양은 10g이지만 커피 자체를 바꾸면 300g의 탄소를 줄일 수 있기 때문이다.

커피는 농장에서의 생산부터, 유통, 가공, 소비에서 커피 1kg당 15kg의 탄소가 배출되는데 문 씨는 이 전체 과정의 혁신을 통해 탄소중립에 가까운 커피 원두를 생산하고 있다. 특히, 탄소중립인증 농장의 생두를 100% 재생에너지로 로스팅한 탄소저감커피를 기업에 제공하고 탄소저감량을 함께 보여주는 기업 대 기업 ESG 비즈니스 솔루션이 문 씨의 새로운 창업 분야다. 첫 파트너인 SK텔레콤과 협력해 이달 중 서비스를 시작한다.

함께 졸업하는 서인아 씨는 환경오염을 줄이는 방식의 패션 사업을 하기 위해 ㈜컨셔스웨어를 창업했다. 사명감을 실현하기 위해서는 그와 부합하는 경영 전문성이 필요하다는 생각에 사회적기업가 MBA 과정을 시작했다.

서 씨는 의류 산업 중에서도 80조 원 규모의 가죽 시장에 주목했다. 동물 가죽은 두께나 오염 문제로 원단의 60%만 사용하고 나머지는 버려진다. 가공하는 과정에서 중금속을 사용해 환경에 직접적인 영향을 미친다.

서 씨는 사회적기업가 MBA 과정을 통해 연계된 SK케미칼과 협력해 친환경 가죽 가방을 출시했다. 폐기된 가죽을 갈아서 재가공한 재생 가죽을 바이오소재(PO3G)로 가공한 제품이다. 90% 이상 생분해 가능한 PO3G를 재생 가죽에 적용한 최초의 사례로, 가공과 폐기 단계에서 환경오염을 줄이는 동시에 기존 소가죽 제품 대비 탄소배출량과 물 사용량도 10분의 1 수준으로 감축할 수 있다. 문준석 씨와 서인아 씨가 졸업한 사회적기업가 MBA 과정은 올해부터 녹색경영정책 프로그램과 통합된 임팩트(Impact) MBA 과정으로 운영된다. KAIST는 혁신적인 기술과 아이디어로 경제적 가치는 물론 환경과 사회에 의미 있는 변화를 주도하는 창업가들을 꾸준히 육성하겠다는 방침이다.

한편, 이날 학위수여식에서는 존 섹스턴(John Edward Sexton) 뉴욕대 명예총장에게 명예이학박사 학위를 수여했다.

우리 대학 관계자는 "섹스턴 총장의 오랜 고등교육 리더십과 KAIST가 NYU와의 협업을 통해 글로벌 가치창출 선도대학으로 도약하기 위한 기틀을 마련하는 과정에 기여한 공로를 인정해 명예이학박사 학위를 수여한다"라고 설명했다.

섹스턴 명예총장은 2002년부터 2016년까지 총장으로 재직하며, 2개의 해외 캠퍼스 및 다양한 해외 분원(Global Academic Sites)을 세계 각국에 설립했다. NYU의 랭킹 상승을 도모해 의대를 미국 전체 Top 2로 올려놓는 등 NYU를 초일류 대학의 반열에 올린 것은 물론 학생 수를 2만 9천 명에서 6만 명으로 파격적으로 늘리는 등 대학의 혁혁한 성장을 이뤄냈다.

또한, 섹스턴 명예총장은 재임 기간에 대학의 학업 목표를 지원하기 위한 기금 모금 활동을 활발하게 벌였다. 14년의 총장 재임 기간 중 '매일 100만 달러를 모금' 및 즉각적인 기부를 독려하는 '콜 투 액션(Call to Action)'과 같은 계획을 수립해 49억 달러의 기부금을 모금했으며, 이는 NYU 역사상 가장 큰 규모로 기록되고 있다.

섹스턴 명예총장은 총장 재임 시절에도 강의를 병행하고 학교 구성원들을 '가족'으로 표현하는 등 학생들을 특별히 아낀 일화들이 널리 알려져 있다. 특히, 학위수여식에서는 졸업생 모두를 안아주는 것으로 유명한데, 1999년 NYU 로스쿨에서 법학석사를 마친 박진 외교부 장관도 섹스턴 총장의 포옹을 받은 졸업생 중 하나다. 1942년생인 섹스턴 명예총장은 자신이 기틀을 마련한 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스의 발전을 독려하기 위해 KAIST에 직접 방문해 명예이학박사 학위를 받았다. 또한, 섹스톤 명예총장의 명예박사학위 수여를 축하하기 위해 필립 골드버그(Philip Goldberg) 주한미국대사도 이날 KAIST 학위수여식에 참석했다. 골드버그 대사는 지난해 7월부터 주한미국대사직을 수행하고 있다.

섹스턴 명예총장은 "'함께 힘을 합쳐서 앞으로 위로 전진하자(Onward and upward together)'라는 슬로건을 좋아한다"라며, "KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 구축하기 위한 협력을 통해 양교가 세계 초일류의 대학으로 성장하는 비전을 달성하기를 기대한다"라고 말했다.이광형 총장은 "섹스턴 명예총장은 일생을 바쳐 교육의 다양성을 촉진하고 학문적 우수성을 추구한 인물이자 혁신과 가장 잘 어울리는 이미지를 갖춘 총장"이라고 소개했다. 이어, "섹스턴 명예총장이 마련한 기반 위에서 완성될 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스는 양교의 시너지를 원동력 삼아 뉴욕으로 몰리는 글로벌 인재들을 흡인하는 구심점이자 KAIST 우수한 인재들이 세계를 향해 꿈을 펼쳐나갈 시작점이 될 것"이라고 말했다. 또한, 이 총장은 학위수여식사를 통해 "목표를 향하여 미래를 그려보고 노력해간다면, 미래는 내 손으로 직접 만드는 작품일 수 있다"라고 졸업생들을 격려하며, "꿈의 여정을 멈추지 말고 실패를 만나더라도 포기하지 않을 것"을 당부했다.

2023 학위수여식 개최

우리 대학이 17일 오후 2시 대전 본원 스포츠 컴플렉스에서 2023년도 학위수여식을 개최했다. 코로나19 대유행 이후 처음으로 졸업생 전체가 참여하는 행사로 진행했다.

박사 691명, 석사 1천464명, 학사 715명 등 총 2천870명이 학위를 받으며, 1971년 설립 이래 박사 1만 5천772명을 포함해 석사 3만 8천360명, 학사 2만 867명 등 총 7만 4천999명의 졸업생을 배출하게 된다. 류가빈(23, 기계공학과) 씨는 학사과정 수석졸업자로 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 이승주(24, 전산학부) 씨, 총장상은 태국 유학생인 잔타칸 네생팁(23, 화학과) 씨가 받는다. 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 황재용(25, 물리학과) 씨와 이준모(23, 산업및시스템공학과) 씨가 수상한다. 이종호 과학기술정보통신부 장관은 우수 졸업자를 시상하고 축사했다.

또한, 2004년도에 학부에 입학한 뒤, 19년 만에 박사학위를 받는 차유진(38, 바이오및뇌공학과) 씨가 졸업생 대표연설을 맡는다. 차 씨는 원자력및양자공학과를 졸업한 뒤 의학전문대학원에 진학해 방사선종양학과 전문의가 되었지만, 골육종을 앓던 어린 환자의 죽음을 계기로 다시 과학자의 길을 걷기 위해 모교로 돌아왔다. 현대의학의 한계를 극복하는 길은 결국 과학기술에 있으며, 과학자가 되어 그 답을 찾아가겠다는 꿈과 함께 2018년 바이오및뇌공학과 박사과정에 입학했다.

의사가 환자의 병을 진단하는 과정에서 발생하는 의사결정의 특성을 뇌과학적인 관점에서 규명하고 이를 활용한 뇌 기반 인공지능 알고리즘을 개발했다. 다양한 전공 분야의 임상 의사 약 200명을 피험자로 참여시켜 수집한 데이터로 본질적인 기계학습 이론 개발을 시도한 독창적이고 도전적인 연구다.

차 씨는 "인간은 인공지능이 가진 고유한 학습 능력을 활용해 자신의 전문성을 계발하고, 인공지능은 인간의 학습 능력을 모사해 성장하는 방식으로 협력할 수 있다"라고 말했다. 이어 "인간과 기계가 상대에게 미치는 영향에 반응하면서 진화하는 '공진화(共進化, coevolution)'의 단계까지 기술을 발전시켜 의료뿐만 아니라 모든 분야에 활용하는 것이 궁극적인 목표"라고 말했다.

현재 KAIST 의과학연구센터 연구 조교수로 재직 중인 차 씨는 의료인이 임상 현장에서 인공지능을 활용하는 것을 돕기 위해 2017년 『의사를 위한 실전 인공지능』을 저술했으며, 이 책은 '2018 세종도서' 학술부문 우수도서로 선정되기도 했다. 17일 열리는 학위수여식에서는 "세상에는 해결하기 어려운 일들이 너무나 많지만, 세상의 지평을 넓히고 당면한 문제들을 해결할 수 있는 길은 과학기술이라고 믿는다"라는 메시지를 담은 대표연설을 할 예정이다.

또한, 싱어송라이터 박새별(38, 문화기술대학원) 씨가 박사학위를 받는다. 최근 화제가 된 챗GPT처럼 인공지능 분야에서는 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 분석하게 만드는 ’'자연어 처리'가 활발하게 연구되고 있다. 박 씨는 이 기술을 활용해 언어 대신 음악을 인공지능으로 분석하는 연구를 수행했다. 소리의 형태인 음악을 자연어 처리 방식으로 분석하기 위해서는 음표와 박자 등을 마치 언어처럼 문장이나 단어의 형태로 구현하는 작업이 필요한데, 이 과정에서 멜투워드(Mel2Word)라는 알고리즘을 직접 고안해 연구에 적용했다. 또한, 멜로디를 텍스트로 바꿔 분석하면 단순하게 음정을 표현하는 소릿값이 아니라 단어 혹은 문장으로서 의미와 맥락을 가진 수치들로 표현할 수 있다고 제안했다. 박 씨는 "그동안 주관적인 감상과 정서의 산물로 여겨지던 음악을 객관적인 수치로 계산해 분석할 수 있는 정량적 틀을 개발한 연구다"라고 설명했다. 박 씨의 연구 결과는 향후 음악의 유사성은 물론 독창성·예술성·대중성까지 측정할 수 있는 도구로 발전할 수 있으며, 인지과학적 측면에서 인간이 음악에 반응하는 근본 원리를 탐구하는 실마리로 활용될 수 있다.

2014년 박사과정에 입학한 박 씨는 학업과 함께 본업인 음악 활동은 물론 대중 강연과 대학 강의를 병행하고 결혼과 출산이라는 개인적인 중대사도 치렀다. 2019년 학위 이수 요건을 갖췄지만, 연구의 완성도를 위해 졸업을 늦춘 끝에 9년 만의 결실을 얻게 됐다. 박 씨를 지도한 남주한 문화기술대학원 교수는 "학부에서 심리학을 전공한 박새별 씨는 석박사 연구를 위해 늦게 배운 코딩으로 인공지능 분야에서 수준 있는 연구를 마무리해냈다"라고 전했다. 이어, 남 교수는 "오랜 시간이 걸렸지만, 연구자로서 끝까지 포기하지 않는 자세 또한 훌륭하다"라고 덧붙였다.박새별 씨는 현재 연세대 언더우드 국제학부에서 문화기술(Culture Technology) 과목과 음악 정보 검색(Music Information Retrieval) 과목을 강의하고 있다. 박 씨는 "KAIST에서 석박사를 했던 10년여의 기간은 학문적 지식뿐만 아니라 인생의 모든 면에서 배우고 성장할 수 있었던 시간이었다"라며, "박사는 끝이 아니라 시작(Commencement)이기 때문에 이제 뿌려진 작은 씨앗을 더 뿌리 깊게 내리며 좋은 학자로서, 그리고 아티스트로서 더 열심히 살아 나가겠다"라고 소감을 전했다.

이뿐만 아니라, 사회문제 해결을 꿈꾸는 청년 창업가들도 학사모를 쓴다. 경영공학부 사회적기업가 MBA 과정에서 석사학위를 취득하는 문준석(40), 서인아(31) 씨다.문준석 씨는 입학 전 아프리카 난민의 자립을 돕는 카페를 운영했다. 이후 사업의 규모를 확대하고 복지와 인권의 사각지대에 놓인 난민을 지속 가능한 방식으로 돕는 사회적기업 경영을 배우기 위해 KAIST에 진학했다.

문 씨는 학위 과정 중 커피를 바꾸는 것만으로도 적극적인 탄소 저감을 이뤄낼 수 있다는 아이디어로 사업 분야를 전환하고 ㈜이퀄테이블을 창업했다. 개인이 종이컵 한 개의 사용을 줄여서 저감할 수 있는 탄소의 양은 10g이지만 커피 자체를 바꾸면 300g의 탄소를 줄일 수 있기 때문이다.

커피는 농장에서의 생산부터, 유통, 가공, 소비에서 커피 1kg당 15kg의 탄소가 배출되는데 문 씨는 이 전체 과정의 혁신을 통해 탄소중립에 가까운 커피 원두를 생산하고 있다. 특히, 탄소중립인증 농장의 생두를 100% 재생에너지로 로스팅한 탄소저감커피를 기업에 제공하고 탄소저감량을 함께 보여주는 기업 대 기업 ESG 비즈니스 솔루션이 문 씨의 새로운 창업 분야다. 첫 파트너인 SK텔레콤과 협력해 이달 중 서비스를 시작한다.

함께 졸업하는 서인아 씨는 환경오염을 줄이는 방식의 패션 사업을 하기 위해 ㈜컨셔스웨어를 창업했다. 사명감을 실현하기 위해서는 그와 부합하는 경영 전문성이 필요하다는 생각에 사회적기업가 MBA 과정을 시작했다.

서 씨는 의류 산업 중에서도 80조 원 규모의 가죽 시장에 주목했다. 동물 가죽은 두께나 오염 문제로 원단의 60%만 사용하고 나머지는 버려진다. 가공하는 과정에서 중금속을 사용해 환경에 직접적인 영향을 미친다.

서 씨는 사회적기업가 MBA 과정을 통해 연계된 SK케미칼과 협력해 친환경 가죽 가방을 출시했다. 폐기된 가죽을 갈아서 재가공한 재생 가죽을 바이오소재(PO3G)로 가공한 제품이다. 90% 이상 생분해 가능한 PO3G를 재생 가죽에 적용한 최초의 사례로, 가공과 폐기 단계에서 환경오염을 줄이는 동시에 기존 소가죽 제품 대비 탄소배출량과 물 사용량도 10분의 1 수준으로 감축할 수 있다. 문준석 씨와 서인아 씨가 졸업한 사회적기업가 MBA 과정은 올해부터 녹색경영정책 프로그램과 통합된 임팩트(Impact) MBA 과정으로 운영된다. KAIST는 혁신적인 기술과 아이디어로 경제적 가치는 물론 환경과 사회에 의미 있는 변화를 주도하는 창업가들을 꾸준히 육성하겠다는 방침이다.

한편, 이날 학위수여식에서는 존 섹스턴(John Edward Sexton) 뉴욕대 명예총장에게 명예이학박사 학위를 수여했다.

우리 대학 관계자는 "섹스턴 총장의 오랜 고등교육 리더십과 KAIST가 NYU와의 협업을 통해 글로벌 가치창출 선도대학으로 도약하기 위한 기틀을 마련하는 과정에 기여한 공로를 인정해 명예이학박사 학위를 수여한다"라고 설명했다.

섹스턴 명예총장은 2002년부터 2016년까지 총장으로 재직하며, 2개의 해외 캠퍼스 및 다양한 해외 분원(Global Academic Sites)을 세계 각국에 설립했다. NYU의 랭킹 상승을 도모해 의대를 미국 전체 Top 2로 올려놓는 등 NYU를 초일류 대학의 반열에 올린 것은 물론 학생 수를 2만 9천 명에서 6만 명으로 파격적으로 늘리는 등 대학의 혁혁한 성장을 이뤄냈다.

또한, 섹스턴 명예총장은 재임 기간에 대학의 학업 목표를 지원하기 위한 기금 모금 활동을 활발하게 벌였다. 14년의 총장 재임 기간 중 '매일 100만 달러를 모금' 및 즉각적인 기부를 독려하는 '콜 투 액션(Call to Action)'과 같은 계획을 수립해 49억 달러의 기부금을 모금했으며, 이는 NYU 역사상 가장 큰 규모로 기록되고 있다.

섹스턴 명예총장은 총장 재임 시절에도 강의를 병행하고 학교 구성원들을 '가족'으로 표현하는 등 학생들을 특별히 아낀 일화들이 널리 알려져 있다. 특히, 학위수여식에서는 졸업생 모두를 안아주는 것으로 유명한데, 1999년 NYU 로스쿨에서 법학석사를 마친 박진 외교부 장관도 섹스턴 총장의 포옹을 받은 졸업생 중 하나다. 1942년생인 섹스턴 명예총장은 자신이 기틀을 마련한 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스의 발전을 독려하기 위해 KAIST에 직접 방문해 명예이학박사 학위를 받았다. 또한, 섹스톤 명예총장의 명예박사학위 수여를 축하하기 위해 필립 골드버그(Philip Goldberg) 주한미국대사도 이날 KAIST 학위수여식에 참석했다. 골드버그 대사는 지난해 7월부터 주한미국대사직을 수행하고 있다.

섹스턴 명예총장은 "'함께 힘을 합쳐서 앞으로 위로 전진하자(Onward and upward together)'라는 슬로건을 좋아한다"라며, "KAIST-NYU 조인트 캠퍼스를 구축하기 위한 협력을 통해 양교가 세계 초일류의 대학으로 성장하는 비전을 달성하기를 기대한다"라고 말했다.이광형 총장은 "섹스턴 명예총장은 일생을 바쳐 교육의 다양성을 촉진하고 학문적 우수성을 추구한 인물이자 혁신과 가장 잘 어울리는 이미지를 갖춘 총장"이라고 소개했다. 이어, "섹스턴 명예총장이 마련한 기반 위에서 완성될 KAIST-NYU 조인트 캠퍼스는 양교의 시너지를 원동력 삼아 뉴욕으로 몰리는 글로벌 인재들을 흡인하는 구심점이자 KAIST 우수한 인재들이 세계를 향해 꿈을 펼쳐나갈 시작점이 될 것"이라고 말했다. 또한, 이 총장은 학위수여식사를 통해 "목표를 향하여 미래를 그려보고 노력해간다면, 미래는 내 손으로 직접 만드는 작품일 수 있다"라고 졸업생들을 격려하며, "꿈의 여정을 멈추지 말고 실패를 만나더라도 포기하지 않을 것"을 당부했다.

2023.02.17

조회수 7649

-

문화기술대학원 졸업생 이세연 박사, 2022년 한국갤럽박사학위논문상 수상

우리 대학 문화기술대학원 졸업생 이세연 박사가 2022 한국갤럽박사학위논문상(Gallup Korea Dissertation Award) 우수상을 수상했다. 더불어 수상 논문의 지도교수인 디지털인문사회과학부 시정곤 교수와 문화기술대학원 도영임 초빙교수는 ‘한국갤럽박사학위논문지도상’을 받았다.

한국갤럽박사학위논문상은 한국조사연구학회가 ㈜한국갤럽조사연구소의 후원으로 수여하며, 2021년 한 해 동안 국내대학에서 수여된 박사학위 논문을 대상으로, 한국 사회조사 분야의 발전에 기여했다고 평가된 수상작을 선정한다. 2022년 5월 27일 대한상공회의소에서 시상식이 개최됐으며, 수상자에게는 상패와 함께 200만원의 상금이 지급됐다.

이세연 박사의 졸업 논문 “중노년층의 디지털 게임 경험과 인식 변화: 세대를 연결하는 게임 플레이”는 설문조사를 통한 양적 분석과 실행 연구(Action Research)를 통한 질적 분석을 적용하여, 중노년층의 디지털 게임 경험을 사회문화적인 관점으로 이해하고, 게임을 많이 접해보지 않은 중노년층이 젊은 세대와 함께 게임을 하면서 게임에 대한 인식이 어떻게 변화해 가는지 심층적으로 분석했다. 또한, 고령화 시대의 세대 단절 문제를 해결하기 위한 방향 제시로서, 서로 다른 세대가 게임을 통해 커뮤니케이션을 촉진하는 방법에 관한 연구를 담았다.

문화기술대학원 졸업생 이세연 박사, 2022년 한국갤럽박사학위논문상 수상

우리 대학 문화기술대학원 졸업생 이세연 박사가 2022 한국갤럽박사학위논문상(Gallup Korea Dissertation Award) 우수상을 수상했다. 더불어 수상 논문의 지도교수인 디지털인문사회과학부 시정곤 교수와 문화기술대학원 도영임 초빙교수는 ‘한국갤럽박사학위논문지도상’을 받았다.

한국갤럽박사학위논문상은 한국조사연구학회가 ㈜한국갤럽조사연구소의 후원으로 수여하며, 2021년 한 해 동안 국내대학에서 수여된 박사학위 논문을 대상으로, 한국 사회조사 분야의 발전에 기여했다고 평가된 수상작을 선정한다. 2022년 5월 27일 대한상공회의소에서 시상식이 개최됐으며, 수상자에게는 상패와 함께 200만원의 상금이 지급됐다.

이세연 박사의 졸업 논문 “중노년층의 디지털 게임 경험과 인식 변화: 세대를 연결하는 게임 플레이”는 설문조사를 통한 양적 분석과 실행 연구(Action Research)를 통한 질적 분석을 적용하여, 중노년층의 디지털 게임 경험을 사회문화적인 관점으로 이해하고, 게임을 많이 접해보지 않은 중노년층이 젊은 세대와 함께 게임을 하면서 게임에 대한 인식이 어떻게 변화해 가는지 심층적으로 분석했다. 또한, 고령화 시대의 세대 단절 문제를 해결하기 위한 방향 제시로서, 서로 다른 세대가 게임을 통해 커뮤니케이션을 촉진하는 방법에 관한 연구를 담았다.

2022.05.30

조회수 3741

-

이상엽 특훈교수, 덴마크 공대 명예박사학위 수여

우리 대학 이상엽 생명화학공학과 특훈교수(연구부총장)가 지난달 29일 덴마크공과대학(Technical University of Denmark)으로부터 명예기술박사학위(Doctor Technices honoris causa)를 수여했다.

1829년 설립된 덴마크공과대학은 공학과 기술 분야에서 세계적인 명성을 인정받는 북유럽 최고의 공과대학이다. 아너스 비야클리브(Anders Bjarklev) 덴마크공과대학 총장은 "이상엽 특훈교수의 미생물세포공장을 위한 획기적인 시스템대사공학을 창시한 공로를 인정해 명예박사학위를 수여한다"고 밝혔다. 명예박사 수여식은 29일(현지시간) 프레드릭 덴마크 왕세자, 세계 각국 대사들, 덴마크공과대학의 이사진과 총장을 포함한 보직자들, 1,000여 명의 교수와 학생 등이 모인 가운데 개최된 덴마크공과대학 연례기념식에서 진행됐다. 이상엽 특훈교수는 수락 연설에서 "이번 명예박사학위 수여를 큰 영예로 생각하며, 앞으로 KAIST와 덴마크공과대학이 바이오텍을 기반으로 기후위기 대응과 녹색성장 분야에서 더욱 공고하게 협력할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

디나 페트라노빅(Dina Petranovic) 덴마크공과대학 바이오지속가능연구소 최고과학책임자는 수여식에서 방영된 비디오에서 "이상엽 교수는 미생물세포공장들을 다수 개발하여 거의 모든 물질들을 생산하는 기술들을 개발했다"고 설명하며, "이 교수 본인에게도 명예박사학위가 영예이지만 덴마크공과대학입장에서도 영광이다"라고 강조했다.

이 교수는 명예박사학위 수여를 기념해 덴마크 링비(Lyngby) 지역에 위치한 덴마크공과대학 바이오지속가능연구소에서 '천연물 생산을 위한 시스템대사공학' 강연과 코펜하겐 소재 노보노디스크재단의 바이오혁신연구소에서 '지속가능과 건강을 위한 시스템대사공학' 강연을 각각 진행했다. 한편, 덴마크공과대학에서는 1921년부터 매년 명예박사학위를 수여해왔는데, 2018년 노벨화학상 수상자인 프란시스 아놀드(Frances Arnold) 캘리포니아 공대 교수 등이 수여한 바 있으며, 우리나라에서는 이상엽 교수가 처음으로 받았다.

이상엽 특훈교수, 덴마크 공대 명예박사학위 수여

우리 대학 이상엽 생명화학공학과 특훈교수(연구부총장)가 지난달 29일 덴마크공과대학(Technical University of Denmark)으로부터 명예기술박사학위(Doctor Technices honoris causa)를 수여했다.

1829년 설립된 덴마크공과대학은 공학과 기술 분야에서 세계적인 명성을 인정받는 북유럽 최고의 공과대학이다. 아너스 비야클리브(Anders Bjarklev) 덴마크공과대학 총장은 "이상엽 특훈교수의 미생물세포공장을 위한 획기적인 시스템대사공학을 창시한 공로를 인정해 명예박사학위를 수여한다"고 밝혔다. 명예박사 수여식은 29일(현지시간) 프레드릭 덴마크 왕세자, 세계 각국 대사들, 덴마크공과대학의 이사진과 총장을 포함한 보직자들, 1,000여 명의 교수와 학생 등이 모인 가운데 개최된 덴마크공과대학 연례기념식에서 진행됐다. 이상엽 특훈교수는 수락 연설에서 "이번 명예박사학위 수여를 큰 영예로 생각하며, 앞으로 KAIST와 덴마크공과대학이 바이오텍을 기반으로 기후위기 대응과 녹색성장 분야에서 더욱 공고하게 협력할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

디나 페트라노빅(Dina Petranovic) 덴마크공과대학 바이오지속가능연구소 최고과학책임자는 수여식에서 방영된 비디오에서 "이상엽 교수는 미생물세포공장들을 다수 개발하여 거의 모든 물질들을 생산하는 기술들을 개발했다"고 설명하며, "이 교수 본인에게도 명예박사학위가 영예이지만 덴마크공과대학입장에서도 영광이다"라고 강조했다.

이 교수는 명예박사학위 수여를 기념해 덴마크 링비(Lyngby) 지역에 위치한 덴마크공과대학 바이오지속가능연구소에서 '천연물 생산을 위한 시스템대사공학' 강연과 코펜하겐 소재 노보노디스크재단의 바이오혁신연구소에서 '지속가능과 건강을 위한 시스템대사공학' 강연을 각각 진행했다. 한편, 덴마크공과대학에서는 1921년부터 매년 명예박사학위를 수여해왔는데, 2018년 노벨화학상 수상자인 프란시스 아놀드(Frances Arnold) 캘리포니아 공대 교수 등이 수여한 바 있으며, 우리나라에서는 이상엽 교수가 처음으로 받았다.

2022.05.04

조회수 5653

-

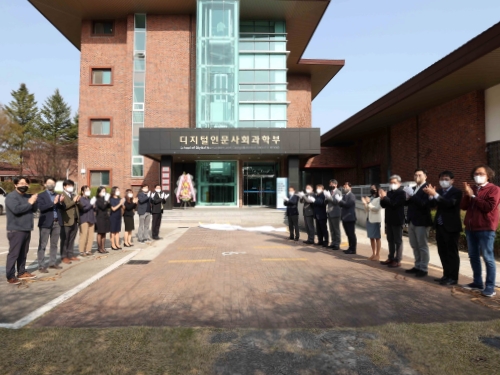

디지털인문사회과학부 출범 및 대학원 설립

우리 대학이 디지털인문사회과학부(School of Digital Humanities and Computational Social Sciences)를 설립하고 6일 오후 4시 KAIST 대전 본원에서 기념식을 개최했다. 우리 대학은 인문학·사회과학과 과학·공학 간의 융합연구 및 양방향 교육 협력의 필요성을 인지하고 지난해부터 디지털인문사회과학부 설립을 추진해왔다. 인문학․사회과학에 데이터사이언스, 인공지능 등 새롭게 부상하는 과학기술 융합 학문을 접목하는 연구와 교육을 선도하기 위해서다. 이를 위해, 기존의 인문사회과학부를 확대․개편하고 대학원 과정을 설치했다. 2035년까지 세계 최고의 ‘디지털 인문학’, ‘계산 사회과학’ 분야의 연구 및 교육 기관으로 도약하고, 2050년까지 KAIST가 주도하는 디지털인문사회과학이 인문사회과학 분야의 새로운 중심으로 자리매김하는 것을 목표로 삼았다.디지털 전환이 이루어지고 있는 오늘날의 인문사회과학 분야에는 디지털·컴퓨팅·AI 분야와의 융합을 통해 연구 분야를 개척하고 포스트 인공지능(Post-AI) 시대를 이끌어갈 새로운 지식 창출이 요구되고 있다. 인문사회과학 분야 고등연구인력이 안정적 연구환경과 직업을 찾기 어려워지는 등 한국의 인문사회과학 분야는 심각한 위기에 직면한 상황에서 디지털 환경에 걸맞은 새로운 혁신과 전문가 양성은 답보 상태에 빠진 인문사회과학 분야를 변화시킬 중요한 계기가 될 전망이다.

전봉관 KAIST 디지털인문사회과학부장은 "글로벌 가치 창출을 선도해온 KAIST가 디지털인문사회과학부와 대학원을 출범시켜 위기에 빠져 있는 한국의 인문학, 사회과학 분야의 혁신을 선도할 구원투수로 나서는 셈"이라고 강조했다.

디지털인문사회과학 대학원은 2022년 가을에 신입생을 모집해 내년 봄 학기 본격적인 학사일정을 시작한다. 사회과학 분야에 대한 전문지식 함양과 빅데이터, 기계학습 등 전산학에 대한 역량 강화에 초점을 둔 융합 석·박사학위 프로그램을 운영해 인간-사회-예술 분야에 대한 디지털 분석 역량을 갖춘 ‘인문융합공학자’를 양성할 계획이다. 한편, 6일 오후 열리는 기념식에는 이광형 총장, 이승섭 교학부총장, 이태식 교무처장, 김경수 기획처장, 고동환 인문사회융합 과학대학장 등 주요 보직자와 학부 교수들이 참석한다.

디지털인문사회과학부 출범 및 대학원 설립

우리 대학이 디지털인문사회과학부(School of Digital Humanities and Computational Social Sciences)를 설립하고 6일 오후 4시 KAIST 대전 본원에서 기념식을 개최했다. 우리 대학은 인문학·사회과학과 과학·공학 간의 융합연구 및 양방향 교육 협력의 필요성을 인지하고 지난해부터 디지털인문사회과학부 설립을 추진해왔다. 인문학․사회과학에 데이터사이언스, 인공지능 등 새롭게 부상하는 과학기술 융합 학문을 접목하는 연구와 교육을 선도하기 위해서다. 이를 위해, 기존의 인문사회과학부를 확대․개편하고 대학원 과정을 설치했다. 2035년까지 세계 최고의 ‘디지털 인문학’, ‘계산 사회과학’ 분야의 연구 및 교육 기관으로 도약하고, 2050년까지 KAIST가 주도하는 디지털인문사회과학이 인문사회과학 분야의 새로운 중심으로 자리매김하는 것을 목표로 삼았다.디지털 전환이 이루어지고 있는 오늘날의 인문사회과학 분야에는 디지털·컴퓨팅·AI 분야와의 융합을 통해 연구 분야를 개척하고 포스트 인공지능(Post-AI) 시대를 이끌어갈 새로운 지식 창출이 요구되고 있다. 인문사회과학 분야 고등연구인력이 안정적 연구환경과 직업을 찾기 어려워지는 등 한국의 인문사회과학 분야는 심각한 위기에 직면한 상황에서 디지털 환경에 걸맞은 새로운 혁신과 전문가 양성은 답보 상태에 빠진 인문사회과학 분야를 변화시킬 중요한 계기가 될 전망이다.

전봉관 KAIST 디지털인문사회과학부장은 "글로벌 가치 창출을 선도해온 KAIST가 디지털인문사회과학부와 대학원을 출범시켜 위기에 빠져 있는 한국의 인문학, 사회과학 분야의 혁신을 선도할 구원투수로 나서는 셈"이라고 강조했다.

디지털인문사회과학 대학원은 2022년 가을에 신입생을 모집해 내년 봄 학기 본격적인 학사일정을 시작한다. 사회과학 분야에 대한 전문지식 함양과 빅데이터, 기계학습 등 전산학에 대한 역량 강화에 초점을 둔 융합 석·박사학위 프로그램을 운영해 인간-사회-예술 분야에 대한 디지털 분석 역량을 갖춘 ‘인문융합공학자’를 양성할 계획이다. 한편, 6일 오후 열리는 기념식에는 이광형 총장, 이승섭 교학부총장, 이태식 교무처장, 김경수 기획처장, 고동환 인문사회융합 과학대학장 등 주요 보직자와 학부 교수들이 참석한다.

2022.04.07

조회수 5460

-

2022년도 학위수여식 개최

KAIST(총장 이광형)가 18일(금) 오후 2시 대전 본원 대강당에서 2022년도 학위수여식을 개최한다.

이번 학위수여식에서는 박사 663명, 석사 1천383명, 학사 695명 등 총 2천741명이 학위를 받는다. 이로써 KAIST는 지난 1971년 설립 이래 박사 1만5천81명을 포함해 석사 3만6천896명, 학사 2만152명 등 총 7만2천129명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

코로나19 확산 방지를 위해 3년 연속으로 온라인 중심의 학위수여식을 개최한다. 수상자와 연설자를 포함한 학생 대표 86명과 보직자 20명 등 최소한의 인원만 입장해 방역 수칙을 준수하며 행사를 진행했다.

학사과정 수석 졸업의 영광은 이지영(24세·물리학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 방유진(23세·기술경영학부) 씨, 총장상은 이정환(25세·수리과학과) 씨, 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 김예원(24세·전기및전자공학부) 씨와 최지민(23세·항공우주공학과) 씨가 수상한다. KAIST는 재학생들이 전공지식은 물론 인성과 리더십까지 고루 갖춘 인재로 성장하도록 독려하기 위해 올해부터 학위수여식 포상 명칭을 ‘KAIST 전인상’으로 명명했다.18일 학위수여식에는 임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 참여해 우수 졸업자에게 시상하고 축사를 통해 “인공지능과 메타버스를 중심으로 한 디지털 대전환의 시대에 미래를 개척하기 위한 청년연구자의 역할이 중요하다고” 강조하고 “실패를 두려워하지 말고 거침없이 도전하면서도 가슴이 따뜻한 사람이 되어 달라”라고 졸업생들에게 당부했다.

한편, 올해 학위수여식에서는 휠체어 위에서 남들과 다른 시각으로 세상과 부딪히며 살아온 박혜린(24세, 전산학부) 씨가 학사모를 쓴다. “제 멋진 휠체어와 함께 여행하는 삶을 산 지 24년이 되었다”라고 말하는 혜린 씨는 중증 뇌성마비 장애를 가지고 태어났다. 몸이 불편해서 하기 어려운 몇 가지 일들을 누군가 도와준다면, 학업을 이어가는 데는 전혀 문제가 없었기 때문에 특수학교가 아닌 일반 학교에 진학했다. 친구들이나 학교에 배정된 ‘보조 선생님(특수교육보조원)’의 도움 속에서 어려움을 해결해나가며 공부할 수 있었다. 수학자의 꿈을 키웠던 혜린 씨는 각고의 노력 끝에 2017년 KAIST에 입학했다. 하지만, 대학에서 생활하려면 자주 이동해야 했다. 혜린 씨가 가장 취약한 부분이었다. 수업 시간마다 강의실이 바뀌었고 때로는 다른 건물을 찾아가야 했다. 엘리베이터는 늘 사람을 가득 태운 채 내려와 휠체어가 들어갈 만한 기회를 얻을 때까지 한참을 기다려야 했다. 때로는 겨우 두세 개의 계단 때문에 눈앞에 보이는 입구를 포기하고 멀리 돌아가는 진입로를 찾아야 했다. 어렵게 찾은 진입로가 자동문이 아닐 때는 혼자 힘으로 열고 들어가는 것이 거의 불가능했다. 어머니의 도움을 받으며 학교생활을 이어갔지만, 첫 학기가 끝났을 때 몸무게가 10kg이나 빠져있을 정도였다. 힘든 적응기를 보내는 중에도 혜린 씨는 포기하지 않았다. 삶에는 언제나 장애물이 등장했기 때문에, 곤란한 점부터 헤아리기보다는 ‘나만이 해낼 수 있는 일’을 찾아 후회가 남지 않게 최선을 다해보기로 마음을 먹은 것이다. 그 후 혜린 씨는 KAIST를 변화시키기 시작했다. 개선이 필요한 점들을 적극적으로 학교에 건의했고 KAIST는 혜린 씨의 민원을 빠르게 처리했다. 매 학기 열리는 ‘장애학생 간담회’에서 만나는 보직 교수와 담당 직원도 불편한 점이 있으면 언제든지 학교에 알려달라고 당부했다. 혜린 씨의 건의로 장애인 주차구역의 위치와 크기를 바로 잡혔고, 계단 몇 개 때문에 휠체어가 접근하지 못하는 구역에는 경사로를 설치됐다. 졸업 필수 요건에 포함되어 있던 체육 교과목 이수 항목에도 예외 규정이 만들었다.

당시 학생생활처장이었던 류석영 교수(현 전산학부장)는 “장애인 편의시설을 확충해야 한다는 사실을 머리로 아는 것과 그 필요성을 실제로 체감하는 일이 정말 다르다는 것을 혜린이를 통해 배우게 되었다”라고 전했다. 혜린 씨는 KAIST에 입학한 최초의 중증 장애 학생이다. 학내에 장애인 편의시설을 갖추고는 있었지만, 내부 구성원이 일상적으로 사용한 선례가 없었기 때문에 미진한 부분을 누구도 알지 못했던 것이다. 크고 작은 장애물들이 조금씩 사라져가면서 학교생활에 익숙해진 혜린 씨는 2017년 12월 대통령 장학생으로 선발돼 청와대를 방문해 문재인 대통령으로부터 장학증서를 받기도 했다. 수학자의 꿈을 찾아 수리과학과에 진학했지만, 학부 1학년 때 접했던 프로그래밍에 흥미를 느껴 전산학부 과목을 자유롭게 수강했던 2학년 가을학기에 학과 딘즈리스트(성적우수학생)에 이름을 올린 뒤 이듬해 전산학으로 과감하게 전공을 바꿨다. 장애인 편의시설의 유무가 아닌 전공 적합성을 최우선으로 고려해 결정을 내렸다는 혜린 씨는 올해 3월 KAIST 전산학부 석사 과정에 진학해 프로그래밍 언어를 연구할 계획이다. “소수 중에서도 소수인 삶을 살다 보니 보편적인 학생들과는 다른 관점을 갖게 되었다”라고 말하는 혜린 씨는 “다른 사람이 착안하지 못하는, 내 눈에만 보이는 무언가를 발견해 우리 사회에 좋은 방향으로 변화시키는 연구를 해보고 싶다”라고 포부를 밝혔다.

혜린 씨는 18일 열릴 학위수여식에서 졸업생을 대표연설을 맡는다. “제 앞길을 방해하는 장애물들이 끊임없이 나타나겠지만, 저는 KAIST가 더 굳게 심어준 ‘할 수 있다’는 믿음을 바탕으로 꾸준하게 그 장애물들을 넘어설 것임을 의심치 않는다”라는 메시지를 전했다.

이뿐만이 아니라, 학위과정 6년간 두 번의 출산을 포함해 세 아이를 양육하며, 암(癌)을 연구해 세계적인 학술지에 논문을 게재한 최새롬(34세, 바이오및뇌공학과) 씨도 박사 졸업의 영예를 안았다.

어릴 때부터 과학자가 되고 싶다는 막연한 꿈을 키웠던 새롬 씨는 중학교 1학년 여름방학에 가족과 함께 미국으로 이주했다. 가까운 친척들이 암으로 세상을 떠나는 모습을 지켜보며, 암을 공부하고 싶다는 결심을 굳히고 빌게이츠 장학재단(Bill & Melinda Gates Foundation)의 지원을 받으며 UC버클리(University of California, Berkeley)에 입학해 분자생물학을 전공했다. 이후, 서던 캘리포니아 대학교(University of Southern California)에서 과학교육학 및 줄기세포학 석사학위를 각각 취득한 뒤 2016년 2월 KAIST 바이오및뇌공학과에 입학했다. 새롬 씨는 “다들 미국으로 나가서 배우려고 하는데 왜 한국에 다시 돌아왔느냐는 질문을 많이 받았다”라고 전했다. 대답은 간단했다. 그곳에 하고 싶은 연구가 있었기 때문이다. 새롬 씨가 진학한 ‘시스템생물학 및 바이오영감공학 연구실’은 복잡한 생명 현상의 본질적인 원리를 시스템 차원에서 규명하는 기초 연구와 이를 원하는 방향으로 제어하기 위해 수학모델링이나 컴퓨터시뮬레이션 분석, 생물학 실험 등의 방법과 융합하는 시스템생물학(Systems Biology) 연구가 창시된 곳이다. 새롬씨는 “실험 논문을 보면 ‘이 유전자는 이러한 특성을 가진다고 알려졌기 때문에 실험 후보군으로 선정하였다’라고만 나와 있는 경우가 대부분이어서, 도대체 왜 해당 유전자를 실험하게 되었는지 명확한 이유가 늘 궁금했다”라고 말했다. “기초 연구로 암의 치료 방법을 알아가는 것과 동시에 수학적 모델링으로 그 방법의 메커니즘을 연구를 할 수 있는 곳이었기 때문에 KAIST 진학을 망설일 이유가 없었다”라고 덧붙였다. 미국에서 결혼하고 가정을 꾸린 새롬 씨는 박사 과정에 진학할 무렵에 첫아이를 낳았다. 출산 후 열흘 만에 비행기를 타고 한국으로 건너와 입학 면접을 치렀다. 아내의 학업을 적극적으로 지지해 준 편은 귀국 후 2년간 KAIST가 있는 대전에서 서울에 있는 직장으로 매일 출퇴근을 했다. 연구실 생활이 본격적으로 시작되면서 새롬 씨는 9시에 출근해 5시에 퇴근했다. 밤늦게까지 연구해도 모자란 박사 과정 학생이었지만 교내 어린이집으로 아이를 데리러 가야 했기 때문이다. 새롬 씨의 등장은 연구실에도 작지 않은 파장을 일으켰다. 연구실이 생긴 뒤 아이를 키우며 학위과정을 이수하는 첫 번째 학생이었기 때문이다. 새롬 씨는 연구에 쓸 수 있는 시간이 동료들에 비해 짧은 만큼 주어진 시간 동안에는 최대한의 집중력을 발휘해 효율을 높였다. 연구와 육아를 병행하는 일에 익숙해져 갈 무렵 둘째 아이가 생겼다. 임신 소식을 들은 조광현 교수는 “아무 걱정하지 말고 출산하고 오라”는 축하를 건넸다. 임신 기간은 물론 출산 이후에도 여러 배려를 아끼지 않았다. 새롬 씨는 “조광현 교수님은 아이 셋을 키우는 여성 과학자의 신분을 약점이 아닌 강점으로 만들어주신 분”이라고 강조했다.아이돌보미와 교내 KAIST어린이집의 도움을 받으며 연구를 이어갔다. 5시가 되면 어김없이 퇴근해 하원 한 큰아이와 집으로 돌아갔다. 그 무렵 남편은 직장이 있는 서울로 거처를 옮겼고 평일에 아이를 돌보는 일은 새롬 씨가 전담하게 되었다. 연구에 집중할 시간이 모자랄 때면, 아이를 집에 데려다 놓은 뒤 다시 연구실로 복귀하거나 아이들이 잠든 새벽 시간에 남은 일을 처리하기도 했다. 실험을 주로 하는 생물학 분야를 전공한 새롬 씨는 수학리모델링과 컴퓨터시뮬레이션 분야의 기초 지식이 전혀 없는 상태로 박사 과정을 시작했지만, 네트워크 모델링과 시뮬레이션 분석을 하여 논문을 완성할 만큼 뛰어난 실력을 갖추게 됐다. 일과 가정을 모두 돌봐야 하는 상황 속에서 계속 나아가게 해준 힘은 다름 아닌 성취감이었다. 새롬 씨는 “배우는 동안에는 힘들었지만, 그 과정을 넘어선 뒤부터는 제가 만들어낸 성과를 직접 확인하는 즐거움이 있었다”라며, “마찬가지로 하루가 다르게 자라는 아이들 모습을 확인하는 것도 큰 원동력으로 작용해서 하루하루를 더 열심히 살아낼 수 있었다”라고 전했다. 연구에 속도가 붙어 졸업을 준비할 즈음 세 번째 생명이 찾아왔다. 덕분에 논문의 초안은 산후조리원에서 작성됐다. 항암제 외에는 뚜렷한 치료 방법이 없는 것으로 알려진 악성 유방암 세포를 호르몬 치료가 가능할 정도의 완화된 상태로 되돌릴 수 있다는 사실을 규명해낸 졸업 논문은 국제적 권위의 학술지인 ‘암연구(Cancer Research)’지에 게재됐다. 최새롬 씨는 “저는 이 연구실에서 출산과 연구를 병행한 첫 번째 학생이자 심지어 최초의 다산(多産) 학생이라는 기록까지 갖게 됐는데, 이 중요하고 커다란 두 가지 일을 동시에 해도 좋은 성과를 낼 수 있다는 선례를 남기고 가는 것 같아 영광이다”라고 말했다. 이어, “평일에는 직장에서 주말에는 집에서 최선을 다해 가정을 떠받치는 남편과 엄마가 제일 멋있다며 항상 용기를 주는 아이들, 어린이집과 아이돌보미 선생님, 가까이는 교수님과 연구실 동료들까지 주변에서 많은 도움을 주신 덕분에 연구에 집중하고 좋은 성과를 거두며 학업을 마칠 수 있게 되었다”라고 감사 인사를 전했다. 새롬 씨는 졸업 후 창업을 할 계획이다. 기초 연구에서 얻은 소중한 결과를 활용해 환자들에게 실제로 도움이 될 수 있는 약물이나 치료법을 개발하는 바이오 테크놀로지 회사다. 스승인 조광현 교수가 공동 창업을 제안했다. 새롬 씨를 지도한 조광현 교수는 “출산과 육아의 과정에서 많은 어려움이 있었는데도 불구하고 완전히 새롭고 도전적인 연구 주제에 망설임 없이 뛰어들어 훌륭한 성과를 거둔 자랑스러운 졸업생”이라고 높이 평가했다.

한편, 이날 학위수여식에서는 김재철 동원그룹 명예회장과 장성환 삼성브러쉬 회장이 KAIST 명예박사학위를 받는다. 명예과학기술학박사 학위를 받는 김재철 동원그룹 명예회장은 AI대학원 발전기금을 쾌척해 KAIST가 세계를 이끌어 나갈 차세대 과학 인재를 양성할 수 있는 기반과 미래 신성장 동력을 창출할 초석을 제공한 공로를 인정받았다. 김 명예회장은 이날 명예박사학위 수락 연설문을 통해 “인간의 도전은 개인의 인생과 세계를 바꿔왔다”라고 강조하며, “모두 자신을 갖고 행복하고 성공적 삶을 위한 도전을 하라”고 졸업생들을 격려했다. 장성환 삼성브러쉬 회장도 같은 날 KAIST의 동문이 된다. 장 회장은 평생을 일궈온 재산을 기부해 의사 과학자 인재 양성과 의과학·의공학 분야 연구 사업을 지원하고 KAIST가 융·복합 학문 중심의 초일류 대학으로서 경쟁력을 키워갈 수 있도록 기여한 공적을 인정받아 명예경영학박사 학위를 받는다. 장성환 회장은 명예박사 수락 연설을 통해 “대학의 승리이자 교육의 승리는 아마도 학생들이 각자의 꿈을 실현하게 되는 것”이라고 강조하며, “아무리 변화가 격심한 시대라도 지역사회와 국제사회에 올바른 나침반을 소유한 인재들이 속속 튀어나와 과감히 키를 잡는다면 극복하지 못할 리 없다”라고 젊은 인재들을 응원했다. 한편, 이광형 총장은 18일 학위수여식장에 자신의 아바타를 등장시킬 계획이다. 메타버스 아바타기업 갤럭시코퍼레이션의 기술 기부로 제작된 아바타는 디에이징 기술로 이 총장이 대학을 졸업하던 40년 전의 모습을 재현해냈다. 불확실한 미래에 큰 두려움을 느끼며 고민하던 자신의 경험담을 아바타에 담아 졸업생들과 공유하며 “꿈을 이루기 위해 남들이 보지 않는 곳에서 이를 악물고 노력했지만 안타깝게도, 노벨상을 받는 과학자가 되지는 못했다”라고 고백하고, “그러나 대한민국의 기업문화를 바꾼 제자들을 길러냈고 지금은 대한민국의 자랑인 KAIST를 세계 일류대학으로 만드는 꿈을 꾸고 있다”라며 큰 꿈을 품고 두려움 없이 미래를 향해 전진할 것을 당부했다.

2022년도 학위수여식 개최

KAIST(총장 이광형)가 18일(금) 오후 2시 대전 본원 대강당에서 2022년도 학위수여식을 개최한다.

이번 학위수여식에서는 박사 663명, 석사 1천383명, 학사 695명 등 총 2천741명이 학위를 받는다. 이로써 KAIST는 지난 1971년 설립 이래 박사 1만5천81명을 포함해 석사 3만6천896명, 학사 2만152명 등 총 7만2천129명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

코로나19 확산 방지를 위해 3년 연속으로 온라인 중심의 학위수여식을 개최한다. 수상자와 연설자를 포함한 학생 대표 86명과 보직자 20명 등 최소한의 인원만 입장해 방역 수칙을 준수하며 행사를 진행했다.

학사과정 수석 졸업의 영광은 이지영(24세·물리학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 방유진(23세·기술경영학부) 씨, 총장상은 이정환(25세·수리과학과) 씨, 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 김예원(24세·전기및전자공학부) 씨와 최지민(23세·항공우주공학과) 씨가 수상한다. KAIST는 재학생들이 전공지식은 물론 인성과 리더십까지 고루 갖춘 인재로 성장하도록 독려하기 위해 올해부터 학위수여식 포상 명칭을 ‘KAIST 전인상’으로 명명했다.18일 학위수여식에는 임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 참여해 우수 졸업자에게 시상하고 축사를 통해 “인공지능과 메타버스를 중심으로 한 디지털 대전환의 시대에 미래를 개척하기 위한 청년연구자의 역할이 중요하다고” 강조하고 “실패를 두려워하지 말고 거침없이 도전하면서도 가슴이 따뜻한 사람이 되어 달라”라고 졸업생들에게 당부했다.

한편, 올해 학위수여식에서는 휠체어 위에서 남들과 다른 시각으로 세상과 부딪히며 살아온 박혜린(24세, 전산학부) 씨가 학사모를 쓴다. “제 멋진 휠체어와 함께 여행하는 삶을 산 지 24년이 되었다”라고 말하는 혜린 씨는 중증 뇌성마비 장애를 가지고 태어났다. 몸이 불편해서 하기 어려운 몇 가지 일들을 누군가 도와준다면, 학업을 이어가는 데는 전혀 문제가 없었기 때문에 특수학교가 아닌 일반 학교에 진학했다. 친구들이나 학교에 배정된 ‘보조 선생님(특수교육보조원)’의 도움 속에서 어려움을 해결해나가며 공부할 수 있었다. 수학자의 꿈을 키웠던 혜린 씨는 각고의 노력 끝에 2017년 KAIST에 입학했다. 하지만, 대학에서 생활하려면 자주 이동해야 했다. 혜린 씨가 가장 취약한 부분이었다. 수업 시간마다 강의실이 바뀌었고 때로는 다른 건물을 찾아가야 했다. 엘리베이터는 늘 사람을 가득 태운 채 내려와 휠체어가 들어갈 만한 기회를 얻을 때까지 한참을 기다려야 했다. 때로는 겨우 두세 개의 계단 때문에 눈앞에 보이는 입구를 포기하고 멀리 돌아가는 진입로를 찾아야 했다. 어렵게 찾은 진입로가 자동문이 아닐 때는 혼자 힘으로 열고 들어가는 것이 거의 불가능했다. 어머니의 도움을 받으며 학교생활을 이어갔지만, 첫 학기가 끝났을 때 몸무게가 10kg이나 빠져있을 정도였다. 힘든 적응기를 보내는 중에도 혜린 씨는 포기하지 않았다. 삶에는 언제나 장애물이 등장했기 때문에, 곤란한 점부터 헤아리기보다는 ‘나만이 해낼 수 있는 일’을 찾아 후회가 남지 않게 최선을 다해보기로 마음을 먹은 것이다. 그 후 혜린 씨는 KAIST를 변화시키기 시작했다. 개선이 필요한 점들을 적극적으로 학교에 건의했고 KAIST는 혜린 씨의 민원을 빠르게 처리했다. 매 학기 열리는 ‘장애학생 간담회’에서 만나는 보직 교수와 담당 직원도 불편한 점이 있으면 언제든지 학교에 알려달라고 당부했다. 혜린 씨의 건의로 장애인 주차구역의 위치와 크기를 바로 잡혔고, 계단 몇 개 때문에 휠체어가 접근하지 못하는 구역에는 경사로를 설치됐다. 졸업 필수 요건에 포함되어 있던 체육 교과목 이수 항목에도 예외 규정이 만들었다.

당시 학생생활처장이었던 류석영 교수(현 전산학부장)는 “장애인 편의시설을 확충해야 한다는 사실을 머리로 아는 것과 그 필요성을 실제로 체감하는 일이 정말 다르다는 것을 혜린이를 통해 배우게 되었다”라고 전했다. 혜린 씨는 KAIST에 입학한 최초의 중증 장애 학생이다. 학내에 장애인 편의시설을 갖추고는 있었지만, 내부 구성원이 일상적으로 사용한 선례가 없었기 때문에 미진한 부분을 누구도 알지 못했던 것이다. 크고 작은 장애물들이 조금씩 사라져가면서 학교생활에 익숙해진 혜린 씨는 2017년 12월 대통령 장학생으로 선발돼 청와대를 방문해 문재인 대통령으로부터 장학증서를 받기도 했다. 수학자의 꿈을 찾아 수리과학과에 진학했지만, 학부 1학년 때 접했던 프로그래밍에 흥미를 느껴 전산학부 과목을 자유롭게 수강했던 2학년 가을학기에 학과 딘즈리스트(성적우수학생)에 이름을 올린 뒤 이듬해 전산학으로 과감하게 전공을 바꿨다. 장애인 편의시설의 유무가 아닌 전공 적합성을 최우선으로 고려해 결정을 내렸다는 혜린 씨는 올해 3월 KAIST 전산학부 석사 과정에 진학해 프로그래밍 언어를 연구할 계획이다. “소수 중에서도 소수인 삶을 살다 보니 보편적인 학생들과는 다른 관점을 갖게 되었다”라고 말하는 혜린 씨는 “다른 사람이 착안하지 못하는, 내 눈에만 보이는 무언가를 발견해 우리 사회에 좋은 방향으로 변화시키는 연구를 해보고 싶다”라고 포부를 밝혔다.

혜린 씨는 18일 열릴 학위수여식에서 졸업생을 대표연설을 맡는다. “제 앞길을 방해하는 장애물들이 끊임없이 나타나겠지만, 저는 KAIST가 더 굳게 심어준 ‘할 수 있다’는 믿음을 바탕으로 꾸준하게 그 장애물들을 넘어설 것임을 의심치 않는다”라는 메시지를 전했다.

이뿐만이 아니라, 학위과정 6년간 두 번의 출산을 포함해 세 아이를 양육하며, 암(癌)을 연구해 세계적인 학술지에 논문을 게재한 최새롬(34세, 바이오및뇌공학과) 씨도 박사 졸업의 영예를 안았다.

어릴 때부터 과학자가 되고 싶다는 막연한 꿈을 키웠던 새롬 씨는 중학교 1학년 여름방학에 가족과 함께 미국으로 이주했다. 가까운 친척들이 암으로 세상을 떠나는 모습을 지켜보며, 암을 공부하고 싶다는 결심을 굳히고 빌게이츠 장학재단(Bill & Melinda Gates Foundation)의 지원을 받으며 UC버클리(University of California, Berkeley)에 입학해 분자생물학을 전공했다. 이후, 서던 캘리포니아 대학교(University of Southern California)에서 과학교육학 및 줄기세포학 석사학위를 각각 취득한 뒤 2016년 2월 KAIST 바이오및뇌공학과에 입학했다. 새롬 씨는 “다들 미국으로 나가서 배우려고 하는데 왜 한국에 다시 돌아왔느냐는 질문을 많이 받았다”라고 전했다. 대답은 간단했다. 그곳에 하고 싶은 연구가 있었기 때문이다. 새롬 씨가 진학한 ‘시스템생물학 및 바이오영감공학 연구실’은 복잡한 생명 현상의 본질적인 원리를 시스템 차원에서 규명하는 기초 연구와 이를 원하는 방향으로 제어하기 위해 수학모델링이나 컴퓨터시뮬레이션 분석, 생물학 실험 등의 방법과 융합하는 시스템생물학(Systems Biology) 연구가 창시된 곳이다. 새롬씨는 “실험 논문을 보면 ‘이 유전자는 이러한 특성을 가진다고 알려졌기 때문에 실험 후보군으로 선정하였다’라고만 나와 있는 경우가 대부분이어서, 도대체 왜 해당 유전자를 실험하게 되었는지 명확한 이유가 늘 궁금했다”라고 말했다. “기초 연구로 암의 치료 방법을 알아가는 것과 동시에 수학적 모델링으로 그 방법의 메커니즘을 연구를 할 수 있는 곳이었기 때문에 KAIST 진학을 망설일 이유가 없었다”라고 덧붙였다. 미국에서 결혼하고 가정을 꾸린 새롬 씨는 박사 과정에 진학할 무렵에 첫아이를 낳았다. 출산 후 열흘 만에 비행기를 타고 한국으로 건너와 입학 면접을 치렀다. 아내의 학업을 적극적으로 지지해 준 편은 귀국 후 2년간 KAIST가 있는 대전에서 서울에 있는 직장으로 매일 출퇴근을 했다. 연구실 생활이 본격적으로 시작되면서 새롬 씨는 9시에 출근해 5시에 퇴근했다. 밤늦게까지 연구해도 모자란 박사 과정 학생이었지만 교내 어린이집으로 아이를 데리러 가야 했기 때문이다. 새롬 씨의 등장은 연구실에도 작지 않은 파장을 일으켰다. 연구실이 생긴 뒤 아이를 키우며 학위과정을 이수하는 첫 번째 학생이었기 때문이다. 새롬 씨는 연구에 쓸 수 있는 시간이 동료들에 비해 짧은 만큼 주어진 시간 동안에는 최대한의 집중력을 발휘해 효율을 높였다. 연구와 육아를 병행하는 일에 익숙해져 갈 무렵 둘째 아이가 생겼다. 임신 소식을 들은 조광현 교수는 “아무 걱정하지 말고 출산하고 오라”는 축하를 건넸다. 임신 기간은 물론 출산 이후에도 여러 배려를 아끼지 않았다. 새롬 씨는 “조광현 교수님은 아이 셋을 키우는 여성 과학자의 신분을 약점이 아닌 강점으로 만들어주신 분”이라고 강조했다.아이돌보미와 교내 KAIST어린이집의 도움을 받으며 연구를 이어갔다. 5시가 되면 어김없이 퇴근해 하원 한 큰아이와 집으로 돌아갔다. 그 무렵 남편은 직장이 있는 서울로 거처를 옮겼고 평일에 아이를 돌보는 일은 새롬 씨가 전담하게 되었다. 연구에 집중할 시간이 모자랄 때면, 아이를 집에 데려다 놓은 뒤 다시 연구실로 복귀하거나 아이들이 잠든 새벽 시간에 남은 일을 처리하기도 했다. 실험을 주로 하는 생물학 분야를 전공한 새롬 씨는 수학리모델링과 컴퓨터시뮬레이션 분야의 기초 지식이 전혀 없는 상태로 박사 과정을 시작했지만, 네트워크 모델링과 시뮬레이션 분석을 하여 논문을 완성할 만큼 뛰어난 실력을 갖추게 됐다. 일과 가정을 모두 돌봐야 하는 상황 속에서 계속 나아가게 해준 힘은 다름 아닌 성취감이었다. 새롬 씨는 “배우는 동안에는 힘들었지만, 그 과정을 넘어선 뒤부터는 제가 만들어낸 성과를 직접 확인하는 즐거움이 있었다”라며, “마찬가지로 하루가 다르게 자라는 아이들 모습을 확인하는 것도 큰 원동력으로 작용해서 하루하루를 더 열심히 살아낼 수 있었다”라고 전했다. 연구에 속도가 붙어 졸업을 준비할 즈음 세 번째 생명이 찾아왔다. 덕분에 논문의 초안은 산후조리원에서 작성됐다. 항암제 외에는 뚜렷한 치료 방법이 없는 것으로 알려진 악성 유방암 세포를 호르몬 치료가 가능할 정도의 완화된 상태로 되돌릴 수 있다는 사실을 규명해낸 졸업 논문은 국제적 권위의 학술지인 ‘암연구(Cancer Research)’지에 게재됐다. 최새롬 씨는 “저는 이 연구실에서 출산과 연구를 병행한 첫 번째 학생이자 심지어 최초의 다산(多産) 학생이라는 기록까지 갖게 됐는데, 이 중요하고 커다란 두 가지 일을 동시에 해도 좋은 성과를 낼 수 있다는 선례를 남기고 가는 것 같아 영광이다”라고 말했다. 이어, “평일에는 직장에서 주말에는 집에서 최선을 다해 가정을 떠받치는 남편과 엄마가 제일 멋있다며 항상 용기를 주는 아이들, 어린이집과 아이돌보미 선생님, 가까이는 교수님과 연구실 동료들까지 주변에서 많은 도움을 주신 덕분에 연구에 집중하고 좋은 성과를 거두며 학업을 마칠 수 있게 되었다”라고 감사 인사를 전했다. 새롬 씨는 졸업 후 창업을 할 계획이다. 기초 연구에서 얻은 소중한 결과를 활용해 환자들에게 실제로 도움이 될 수 있는 약물이나 치료법을 개발하는 바이오 테크놀로지 회사다. 스승인 조광현 교수가 공동 창업을 제안했다. 새롬 씨를 지도한 조광현 교수는 “출산과 육아의 과정에서 많은 어려움이 있었는데도 불구하고 완전히 새롭고 도전적인 연구 주제에 망설임 없이 뛰어들어 훌륭한 성과를 거둔 자랑스러운 졸업생”이라고 높이 평가했다.

한편, 이날 학위수여식에서는 김재철 동원그룹 명예회장과 장성환 삼성브러쉬 회장이 KAIST 명예박사학위를 받는다. 명예과학기술학박사 학위를 받는 김재철 동원그룹 명예회장은 AI대학원 발전기금을 쾌척해 KAIST가 세계를 이끌어 나갈 차세대 과학 인재를 양성할 수 있는 기반과 미래 신성장 동력을 창출할 초석을 제공한 공로를 인정받았다. 김 명예회장은 이날 명예박사학위 수락 연설문을 통해 “인간의 도전은 개인의 인생과 세계를 바꿔왔다”라고 강조하며, “모두 자신을 갖고 행복하고 성공적 삶을 위한 도전을 하라”고 졸업생들을 격려했다. 장성환 삼성브러쉬 회장도 같은 날 KAIST의 동문이 된다. 장 회장은 평생을 일궈온 재산을 기부해 의사 과학자 인재 양성과 의과학·의공학 분야 연구 사업을 지원하고 KAIST가 융·복합 학문 중심의 초일류 대학으로서 경쟁력을 키워갈 수 있도록 기여한 공적을 인정받아 명예경영학박사 학위를 받는다. 장성환 회장은 명예박사 수락 연설을 통해 “대학의 승리이자 교육의 승리는 아마도 학생들이 각자의 꿈을 실현하게 되는 것”이라고 강조하며, “아무리 변화가 격심한 시대라도 지역사회와 국제사회에 올바른 나침반을 소유한 인재들이 속속 튀어나와 과감히 키를 잡는다면 극복하지 못할 리 없다”라고 젊은 인재들을 응원했다. 한편, 이광형 총장은 18일 학위수여식장에 자신의 아바타를 등장시킬 계획이다. 메타버스 아바타기업 갤럭시코퍼레이션의 기술 기부로 제작된 아바타는 디에이징 기술로 이 총장이 대학을 졸업하던 40년 전의 모습을 재현해냈다. 불확실한 미래에 큰 두려움을 느끼며 고민하던 자신의 경험담을 아바타에 담아 졸업생들과 공유하며 “꿈을 이루기 위해 남들이 보지 않는 곳에서 이를 악물고 노력했지만 안타깝게도, 노벨상을 받는 과학자가 되지는 못했다”라고 고백하고, “그러나 대한민국의 기업문화를 바꾼 제자들을 길러냈고 지금은 대한민국의 자랑인 KAIST를 세계 일류대학으로 만드는 꿈을 꾸고 있다”라며 큰 꿈을 품고 두려움 없이 미래를 향해 전진할 것을 당부했다.

2022.02.18

조회수 10060

-

KAIST, 대학 최초 전문연구요원 인성·리더십 교육과정 개설

우리 대학과 육군교육사령부(사령관 중장 박상근)가 전문연구요원을 대상으로 『인성·리더십 교육과정』을 개설하고 11월 12일부터 시행 예정이다.

전문연구요원 제도는 병역대체복무제도 중 하나로 군소요 인원 충원에 지장이 없는 범위 내의 병역 인원 일부가 국가산업의 육성과 발전을 위해 병무청장이 선정한 대학에서 연구를 수행하는 것이다.

전문연구요원을 대상으로 한 이번 『인성·리더십 교육과정』은 우리 군의 우수한 교육 역량과 인적 자원을 KAIST에서 적극적으로 활용하고자 추진됐다. 우리 대학과 육군교육사령부 양 기관은 업무협약을 기반으로 총 7개월의 준비를 거쳐 9월 30일 성공적으로 시범 운영을 마쳤다. 공식적인 첫 교육은 11월 12일 총 26명의 교육생을 대상으로 본원 창의학습관에서 시행하며 이후 매월 진행 예정이다.

교육과정은 발표·토의·실습 위주의 참여형이며 MZ세대 트렌드에 맞는 영상 매체를 다수 활용한다. 주요 주제는 △전문연구요원으로서의 사명감과 안보 의식 △자신과 타인 성향 이해 △스트레스 관리 △비전 설계와 자기관리 △소통과 공감 능력 강화 △협력 등이다. 특히 경영학 및 리더십, 조직심리학을 전공한 육군교육사령부 육군리더십센터 소속 중령·대령들이 전문 강사로 참여하여, 실제 경험을 바탕으로 교육생의 민족의식을 고취하고 셀프 리더십을 함양할 예정이다.

우리 대학은 11월 시행 시점부터 『인성·리더십 교육과정』 대상자를 박사 전문연구요원 뿐 아니라 부설연구소 전문연구요원까지 확대할 예정이다. 또한, 내년부터는 박사 전문연구요원으로 신규 편입이 예정된 학생들이 편입 전에 이 교육과정을 필수로 이수하도록 확대할 계획이다.

본 교육과정 시행 준비를 위해 지난 9월 30일에는 시범 교육이 진행되었는데 시범 교육에 전문 강사로 참여한 육군교육사령부 엄상용 중령은 “열정적으로 실습하고 토론하는 학생들을 보며 보람을 느꼈다. 육군리더십센터의 탁월한 교관 역량과 우수한 콘텐츠를 통해 KAIST 전문연구요원의 역량 향상에 이바지할 수 있어 기쁘다”라고 전했다.

시범 교육에 참여한 산업 및 시스템공학과 박성혁 학생은 “일방적인 강의가 아닌 각기 다른 분야를 연구하는 4명이 한 팀으로 자유롭게 토론하는 점이 새로웠다. 또한, 다양한 분야의 전문가분들께 도움을 받으며 국가와 민족의 소중함, 사명감과 자부심을 느꼈다. 우수 연구를 향한 각오를 다질 뿐 아니라 과정과 방법을 구체적으로 생각해 볼 수 있어 뜻깊었다”라고 말했다.

우리 대학은 이번 『인성·리더십 교육과정』을 통해 전문연구요원을 과학기술자로서의 역할 뿐 아니라 ‘세계를 이끌 차세대 리더’로 양성할 것으로 기대하고 있다. 아울러 향후 군 복무 중인 학생들을 대상으로 원격수강 제도 도입을 검토하는 등 국방 부문과의 협력을 더욱 공고히 할 계획이다.

KAIST, 대학 최초 전문연구요원 인성·리더십 교육과정 개설

우리 대학과 육군교육사령부(사령관 중장 박상근)가 전문연구요원을 대상으로 『인성·리더십 교육과정』을 개설하고 11월 12일부터 시행 예정이다.

전문연구요원 제도는 병역대체복무제도 중 하나로 군소요 인원 충원에 지장이 없는 범위 내의 병역 인원 일부가 국가산업의 육성과 발전을 위해 병무청장이 선정한 대학에서 연구를 수행하는 것이다.

전문연구요원을 대상으로 한 이번 『인성·리더십 교육과정』은 우리 군의 우수한 교육 역량과 인적 자원을 KAIST에서 적극적으로 활용하고자 추진됐다. 우리 대학과 육군교육사령부 양 기관은 업무협약을 기반으로 총 7개월의 준비를 거쳐 9월 30일 성공적으로 시범 운영을 마쳤다. 공식적인 첫 교육은 11월 12일 총 26명의 교육생을 대상으로 본원 창의학습관에서 시행하며 이후 매월 진행 예정이다.

교육과정은 발표·토의·실습 위주의 참여형이며 MZ세대 트렌드에 맞는 영상 매체를 다수 활용한다. 주요 주제는 △전문연구요원으로서의 사명감과 안보 의식 △자신과 타인 성향 이해 △스트레스 관리 △비전 설계와 자기관리 △소통과 공감 능력 강화 △협력 등이다. 특히 경영학 및 리더십, 조직심리학을 전공한 육군교육사령부 육군리더십센터 소속 중령·대령들이 전문 강사로 참여하여, 실제 경험을 바탕으로 교육생의 민족의식을 고취하고 셀프 리더십을 함양할 예정이다.

우리 대학은 11월 시행 시점부터 『인성·리더십 교육과정』 대상자를 박사 전문연구요원 뿐 아니라 부설연구소 전문연구요원까지 확대할 예정이다. 또한, 내년부터는 박사 전문연구요원으로 신규 편입이 예정된 학생들이 편입 전에 이 교육과정을 필수로 이수하도록 확대할 계획이다.

본 교육과정 시행 준비를 위해 지난 9월 30일에는 시범 교육이 진행되었는데 시범 교육에 전문 강사로 참여한 육군교육사령부 엄상용 중령은 “열정적으로 실습하고 토론하는 학생들을 보며 보람을 느꼈다. 육군리더십센터의 탁월한 교관 역량과 우수한 콘텐츠를 통해 KAIST 전문연구요원의 역량 향상에 이바지할 수 있어 기쁘다”라고 전했다.

시범 교육에 참여한 산업 및 시스템공학과 박성혁 학생은 “일방적인 강의가 아닌 각기 다른 분야를 연구하는 4명이 한 팀으로 자유롭게 토론하는 점이 새로웠다. 또한, 다양한 분야의 전문가분들께 도움을 받으며 국가와 민족의 소중함, 사명감과 자부심을 느꼈다. 우수 연구를 향한 각오를 다질 뿐 아니라 과정과 방법을 구체적으로 생각해 볼 수 있어 뜻깊었다”라고 말했다.

우리 대학은 이번 『인성·리더십 교육과정』을 통해 전문연구요원을 과학기술자로서의 역할 뿐 아니라 ‘세계를 이끌 차세대 리더’로 양성할 것으로 기대하고 있다. 아울러 향후 군 복무 중인 학생들을 대상으로 원격수강 제도 도입을 검토하는 등 국방 부문과의 협력을 더욱 공고히 할 계획이다.

2021.11.15

조회수 6504

KAIST, 2024년도 학위수여식 개최

우리 대학이16일 오후 2시 대전 본원 류근철스포츠컴플렉스에서 2024년도 학위수여식을 개최했다. 이번 학위수여식에서는 박사 756명, 석사 1천564명, 학사 694명 등 총 3천14명이 학위를 받는다. 이로써 우리 대학은 지난 1971년 설립 이래 박사 1만 6천528명을 포함해 석사 3만 9천924명, 학사 2만 1천561명 등 총 7만 8천13명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

학사과정 수석 졸업의 영광은 유장목(24·화학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 정우진(23·원자력및양자공학과) 씨, 총장상은 민소영(25·산업디자인학과) 씨, 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 이한빛(23·산업및시스템공학과) 씨와 홍유승(22·생명화학공학과) 씨가 수상한다.올해 학위수여식에서는 우리 대학이 2020년 신설한 융합인재학부(학부장 정재승)가 첫 졸업생을 배출한다. 융합인재학부는 학생이 교과 과정을 직접 선택해 이수하고 등급으로 나뉘는 학점 대신 P/NR 방식*으로 성적을 표기하는 혁신적인 교육 제도를 운영하고 있다. *P/NR 방식: 일정 등급 이상의 성적 충족 시 P(Pass)로 표기하며, 기준 미만의 성적에 대해서는 NR(No Record)로 처리하여 표기하지 않는 방식

융합인재학부의 1호 졸업생인 고경빈(24)·김백호(23) 씨는 각각 화학생물학과 정서과학을 중점분야로 전공해 이학사 학위를 받는다. 이는 개인 맞춤형으로 설계된 전공 명칭이다. 고경빈 씨는 기초 학문인 생명과학과 화학을 중심으로, 김백호 씨는 뇌과학·심리행동과학·인간공학을 중심으로 교육 과정을 구성한 결과다.

고경빈 씨는 2019년에 입학해 이듬해 생명과학과에 진학했지만, 융합인재학부가 개설된 첫해에 소속 학과를 옮겼다. 고 씨는 "학문 분야를 다양하게 경험하고 시간을 들여가며 관심 분야와 진로를 결정하고 싶었는데, 통과 여부만 기록에 남는 제도 덕분에 학점에 연연하지 않는 과감한 자세로 도전하고 탐구할 수 있었다"라고 말했다. 의료분야의 난제를 해결할 유기화합물 디자인에 관심을 두고 화학과 생물학 관련 분야를 전공한 고 씨는 올해 3월 과학기술정책대학원으로 진학한다. 이런 결정에는 융합인재학부만의 전공 필수인 '지성과 문명 강독' 과목이 영향을 미쳤다. 인간·사회·우주·생명·예술·기술을 주제로 다루는 지정 도서를 매주 한 권씩 읽고 토론과 서평을 병행하는 수업이다. 학기마다 개설되는 이 수업을 모두 이수하면 졸업 무렵엔 100권의 책을 읽게 된다. 고 씨는 "수많은 책을 탐독하며 쌓은 지식은 과학이 사회·세상·인류와 어떻게 얽혀있는지를 넓은 시야로 이해하게 도와주는 자산이 됐다"라고 설명했다. 이어, "과학기술을 발전시키는 사람이 되고 싶어 KAIST에 진학했지만, 전공 지식을 바탕으로 과학기술을 ‘어떻게’ 발전시켜야 하는지를 더 깊게 연구하는 과학도가 되고 싶다"라고 전했다.

함께 졸업하는 김백호 씨는 입학 당시 수리과학과 진학을 희망했다. 행복이나 도덕, 사람의 감정 등과 같은 추상적인 가치를 수학으로 정량화하는 연구에 도전해 보고 싶었기 때문이다. 김 씨는 "융합인재학부가 개설할 때 내세운 슬로건이 'KAIST 속의 작은 혁명'이었는데, 교과 과정을 설계하고 수업을 듣고 독서와 사회 혁신 실험 등으로 평가를 받는 모든 과정이 그야말로 파격적이었다"라고 말했다.

“인간의 마음이 어떻게 구성되는지를 과학적으로 배우고 싶었는데, 세부 전공을 깊게 배우는 기존 학과보다는 KAIST 내의 모든 전공은 물론 대학원 수업까지 다양하게 수강하고 졸업할 수 있다는 점에서 신생 학과로 진학하는 모험을 결정했다”라고 덧붙였다.

이후 김 씨는 바이오및뇌공학과, 뇌인지과학과, 문화기술대학원, 산업및시스템공학과, 수리과학과를 넘나들며 수업을 들었다. "융합인재학부에서는 내가 무엇을 어떻게 배워야 하는지는 물론이고 심지어 지도교수님 배정까지도 스스로 결정해야 하는데, 이런 방식으로 경험을 쌓다 보니 자연스럽게 가야 할 길을 찾게 되었다"라고 말했다.

김 씨는 융합인재학부 재학 기간 중 특허 기술도 출원했다. 전공 필수 과목인 '기술을 통한 사회적 혁신 실험(이하, 혁신 실험)'에서 팀원들과 함께 '링고미터'라는 언어 계수기를 개발했다. 인간이 말하는 양은 개인의 정신건강을 보여주는 기본적인 지표인데, 걸음 수를 측정하는 만보기처럼 말 수를 측정해 정서 상태를 파악할 수 있는 정보를 제공하는 장치다. '혁신 실험' 수업은 ▴개인 삶의 질 향상을 위한 소프트웨어 솔루션 개발 ▴사회적 문제 해결을 위한 하드웨어 솔루션 개발 ▴글로벌 이슈 해결을 위한 솔루션 등 크게 세 가지 주제를 다루는 수업이 개설된다. 협업하며 사회문제를 해결할 아이디어를 찾고, 이를 실현하는 프로젝트 기반형 학습을 통해 결과물을 남겨야 한다. 연구를 실제로 수행하는 힘을 길러 각자의 역량을 발휘하는 것이 교육의 핵심이다.

김 씨는 3월부터 뇌인지과학과 대학원에 진학할 예정이다. 인간의 다양한 감정이 어떻게 연결되어 있는지 구조를 발견하고, 개인이 감정을 세분화해 다스리는 능력이 타인과의 관계 속에서 어떻게 상호작용하는지 탐구할 계획이다. 이런 연구 결과를 대중과 소통하며 공유하는 것이 장기적인 목표다.정재승 융합인재학부장은 "융합인재학부의 첫 졸업생들은 다른 학과에서는 배출될 수 없는 '대체 불가능한 인재'라고 자신한다"라며, "성적을 매기지 않는 제도 속에서 자신의 능력과 존재가치를 다양하고 독창적인 방식으로 증명하고 학점 이상의 역량을 보여준 점을 격려하고 싶다"라고 말했다.

한편, 장애인재활공학자를 꿈꾸며 미국 MIT와 존스홉킨스대학에 동시에 합격한 이혜민(23, 전기및전자공학부) 씨도 학부를 졸업한다.

이 씨는 2019년 재활 보조기를 착용한 채로 신입생이 됐다. 입학 직전에 무릎 인대 세 개가 끊어지는 부상을 당했기 때문이다. 3개월간의 입원을 포함해 세 번의 수술을 해야 했던 큰 사고였다.

"일시적인 부상인 걸 아는데도 의지대로 몸을 움직일 수 없는 순간마다 무력감을 느꼈다"라고 이 씨는 회상했다. "사고 전까지는 로봇공학자가 되겠다는 꿈을 막연하게 가지고 있었는데, 이 경험을 통해 장애인의 재활과 치료기술에 기여하고 싶다는 선명한 목표가 생겼다"라고 덧붙였다.

구체적인 진로를 정한 이 씨는 신경재활공학 분야를 연구하는 박형순 기계공학과 교수의 연구실에서 학부생 신분으로 연구에 참여했다. 6개월 간의 학부생 참여 연구 프로그램 지원 기간이 끝난 이후에도 이 씨는 박 교수의 연구실에 2년간 남아 끈질기게 연구에 매달렸다.

마비 환자들의 신체 기능 보조와 재활을 돕는 뇌·컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface) 연구를 위해 오스트리아의 신경기술 회사인 지테크(g.tec)와의 협업과 실험을 직접 주도했다. 뇌파는 인체 내부에서 수집하면 신호의 강도가 좋지만, 두개골을 여는 수술이 필요하다는 단점이 있다. 이 씨는 뇌파를 두개골 밖에서 고해상도로 수집하는 기기를 이용해 세밀한 뇌파를 구분하는 연구를 진행했다.그 결과 SCI급 저널인 ‘프론티어즈 인 뉴로사이언스(Frontiers in Neuroscience)’에 이혜민 씨가 1 저자인 논문**이 출간됐고, 관련 분야의 세계적인 학술대회인 'The 2021 Annual BCI Award'에서 3등 상을 차지했다. 이런 노력 덕분에 이 씨는 학부 재학 기간 중 대통령과학장학생을 포함해 여러 차례 장학생에 선발되고, 공과대학 최우수 학생(Dean's List)으로도 두 차례 선정되기도 했다. ** 논문명:Individual finger movement decoding using a novel ultra-high-density electroencephalography-based brain-computer interface system연구를 지도한 박형순 교수는 "학부생이 뇌파 신호를 분석하는 수학적인 이론 지식 등을 습득하고 프로그램까지 이해하는 것은 단기간에는 불가능한 일"이라고 설명했다. "이혜민 학생이 시행착오를 거치면서도 포기하지 않는 모습을 보며, 타 학과 학생이지만 논문출간까지 적극적으로 지도해야겠다는 생각이 절로 들었다"라고 전했다. 이 씨는 현재 MIT와 존스홉킨스대학교에 합격했으며, 두 학교 모두 장학금을 제안했다.

이혜민 씨는 "재활 분야 의공학 연구 환경이 잘 갖춰져 있어서 미국 유학을 결심했지만, 많이 배운 후 다시 한국으로 돌아와 연구와 기술 배포에 힘쓰고 싶다"라고 포부를 밝혔다. "미래 세대가 의공학을 배울 때는 유학을 갈 필요 없이 한국이 가장 연구하기 좋은 나라가 될 수 있도록 힘을 보태고 싶다"라고도 전했다. 이광형 총장은 "꿈꾸는 삶을 이어가고, 실패를 두려워하지 말고 도전하며, 실패를 만나더라도 포기하지 않길 바란다"라고 당부하고 "성공에 대한 부담은 내려놓고 어제와는 다른 생각, 남과는 다른 나만의 고유한 색으로 빛나기를 바란다"라고 격려했다.

2024.02.16 조회수 2767

KAIST, 2024년도 학위수여식 개최

우리 대학이16일 오후 2시 대전 본원 류근철스포츠컴플렉스에서 2024년도 학위수여식을 개최했다. 이번 학위수여식에서는 박사 756명, 석사 1천564명, 학사 694명 등 총 3천14명이 학위를 받는다. 이로써 우리 대학은 지난 1971년 설립 이래 박사 1만 6천528명을 포함해 석사 3만 9천924명, 학사 2만 1천561명 등 총 7만 8천13명의 고급 과학기술 인력을 배출하게 된다.

학사과정 수석 졸업의 영광은 유장목(24·화학과) 씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 정우진(23·원자력및양자공학과) 씨, 총장상은 민소영(25·산업디자인학과) 씨, 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 이한빛(23·산업및시스템공학과) 씨와 홍유승(22·생명화학공학과) 씨가 수상한다.올해 학위수여식에서는 우리 대학이 2020년 신설한 융합인재학부(학부장 정재승)가 첫 졸업생을 배출한다. 융합인재학부는 학생이 교과 과정을 직접 선택해 이수하고 등급으로 나뉘는 학점 대신 P/NR 방식*으로 성적을 표기하는 혁신적인 교육 제도를 운영하고 있다. *P/NR 방식: 일정 등급 이상의 성적 충족 시 P(Pass)로 표기하며, 기준 미만의 성적에 대해서는 NR(No Record)로 처리하여 표기하지 않는 방식

융합인재학부의 1호 졸업생인 고경빈(24)·김백호(23) 씨는 각각 화학생물학과 정서과학을 중점분야로 전공해 이학사 학위를 받는다. 이는 개인 맞춤형으로 설계된 전공 명칭이다. 고경빈 씨는 기초 학문인 생명과학과 화학을 중심으로, 김백호 씨는 뇌과학·심리행동과학·인간공학을 중심으로 교육 과정을 구성한 결과다.

고경빈 씨는 2019년에 입학해 이듬해 생명과학과에 진학했지만, 융합인재학부가 개설된 첫해에 소속 학과를 옮겼다. 고 씨는 "학문 분야를 다양하게 경험하고 시간을 들여가며 관심 분야와 진로를 결정하고 싶었는데, 통과 여부만 기록에 남는 제도 덕분에 학점에 연연하지 않는 과감한 자세로 도전하고 탐구할 수 있었다"라고 말했다. 의료분야의 난제를 해결할 유기화합물 디자인에 관심을 두고 화학과 생물학 관련 분야를 전공한 고 씨는 올해 3월 과학기술정책대학원으로 진학한다. 이런 결정에는 융합인재학부만의 전공 필수인 '지성과 문명 강독' 과목이 영향을 미쳤다. 인간·사회·우주·생명·예술·기술을 주제로 다루는 지정 도서를 매주 한 권씩 읽고 토론과 서평을 병행하는 수업이다. 학기마다 개설되는 이 수업을 모두 이수하면 졸업 무렵엔 100권의 책을 읽게 된다. 고 씨는 "수많은 책을 탐독하며 쌓은 지식은 과학이 사회·세상·인류와 어떻게 얽혀있는지를 넓은 시야로 이해하게 도와주는 자산이 됐다"라고 설명했다. 이어, "과학기술을 발전시키는 사람이 되고 싶어 KAIST에 진학했지만, 전공 지식을 바탕으로 과학기술을 ‘어떻게’ 발전시켜야 하는지를 더 깊게 연구하는 과학도가 되고 싶다"라고 전했다.

함께 졸업하는 김백호 씨는 입학 당시 수리과학과 진학을 희망했다. 행복이나 도덕, 사람의 감정 등과 같은 추상적인 가치를 수학으로 정량화하는 연구에 도전해 보고 싶었기 때문이다. 김 씨는 "융합인재학부가 개설할 때 내세운 슬로건이 'KAIST 속의 작은 혁명'이었는데, 교과 과정을 설계하고 수업을 듣고 독서와 사회 혁신 실험 등으로 평가를 받는 모든 과정이 그야말로 파격적이었다"라고 말했다.

“인간의 마음이 어떻게 구성되는지를 과학적으로 배우고 싶었는데, 세부 전공을 깊게 배우는 기존 학과보다는 KAIST 내의 모든 전공은 물론 대학원 수업까지 다양하게 수강하고 졸업할 수 있다는 점에서 신생 학과로 진학하는 모험을 결정했다”라고 덧붙였다.

이후 김 씨는 바이오및뇌공학과, 뇌인지과학과, 문화기술대학원, 산업및시스템공학과, 수리과학과를 넘나들며 수업을 들었다. "융합인재학부에서는 내가 무엇을 어떻게 배워야 하는지는 물론이고 심지어 지도교수님 배정까지도 스스로 결정해야 하는데, 이런 방식으로 경험을 쌓다 보니 자연스럽게 가야 할 길을 찾게 되었다"라고 말했다.

김 씨는 융합인재학부 재학 기간 중 특허 기술도 출원했다. 전공 필수 과목인 '기술을 통한 사회적 혁신 실험(이하, 혁신 실험)'에서 팀원들과 함께 '링고미터'라는 언어 계수기를 개발했다. 인간이 말하는 양은 개인의 정신건강을 보여주는 기본적인 지표인데, 걸음 수를 측정하는 만보기처럼 말 수를 측정해 정서 상태를 파악할 수 있는 정보를 제공하는 장치다. '혁신 실험' 수업은 ▴개인 삶의 질 향상을 위한 소프트웨어 솔루션 개발 ▴사회적 문제 해결을 위한 하드웨어 솔루션 개발 ▴글로벌 이슈 해결을 위한 솔루션 등 크게 세 가지 주제를 다루는 수업이 개설된다. 협업하며 사회문제를 해결할 아이디어를 찾고, 이를 실현하는 프로젝트 기반형 학습을 통해 결과물을 남겨야 한다. 연구를 실제로 수행하는 힘을 길러 각자의 역량을 발휘하는 것이 교육의 핵심이다.

김 씨는 3월부터 뇌인지과학과 대학원에 진학할 예정이다. 인간의 다양한 감정이 어떻게 연결되어 있는지 구조를 발견하고, 개인이 감정을 세분화해 다스리는 능력이 타인과의 관계 속에서 어떻게 상호작용하는지 탐구할 계획이다. 이런 연구 결과를 대중과 소통하며 공유하는 것이 장기적인 목표다.정재승 융합인재학부장은 "융합인재학부의 첫 졸업생들은 다른 학과에서는 배출될 수 없는 '대체 불가능한 인재'라고 자신한다"라며, "성적을 매기지 않는 제도 속에서 자신의 능력과 존재가치를 다양하고 독창적인 방식으로 증명하고 학점 이상의 역량을 보여준 점을 격려하고 싶다"라고 말했다.

한편, 장애인재활공학자를 꿈꾸며 미국 MIT와 존스홉킨스대학에 동시에 합격한 이혜민(23, 전기및전자공학부) 씨도 학부를 졸업한다.

이 씨는 2019년 재활 보조기를 착용한 채로 신입생이 됐다. 입학 직전에 무릎 인대 세 개가 끊어지는 부상을 당했기 때문이다. 3개월간의 입원을 포함해 세 번의 수술을 해야 했던 큰 사고였다.

"일시적인 부상인 걸 아는데도 의지대로 몸을 움직일 수 없는 순간마다 무력감을 느꼈다"라고 이 씨는 회상했다. "사고 전까지는 로봇공학자가 되겠다는 꿈을 막연하게 가지고 있었는데, 이 경험을 통해 장애인의 재활과 치료기술에 기여하고 싶다는 선명한 목표가 생겼다"라고 덧붙였다.

구체적인 진로를 정한 이 씨는 신경재활공학 분야를 연구하는 박형순 기계공학과 교수의 연구실에서 학부생 신분으로 연구에 참여했다. 6개월 간의 학부생 참여 연구 프로그램 지원 기간이 끝난 이후에도 이 씨는 박 교수의 연구실에 2년간 남아 끈질기게 연구에 매달렸다.

마비 환자들의 신체 기능 보조와 재활을 돕는 뇌·컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface) 연구를 위해 오스트리아의 신경기술 회사인 지테크(g.tec)와의 협업과 실험을 직접 주도했다. 뇌파는 인체 내부에서 수집하면 신호의 강도가 좋지만, 두개골을 여는 수술이 필요하다는 단점이 있다. 이 씨는 뇌파를 두개골 밖에서 고해상도로 수집하는 기기를 이용해 세밀한 뇌파를 구분하는 연구를 진행했다.그 결과 SCI급 저널인 ‘프론티어즈 인 뉴로사이언스(Frontiers in Neuroscience)’에 이혜민 씨가 1 저자인 논문**이 출간됐고, 관련 분야의 세계적인 학술대회인 'The 2021 Annual BCI Award'에서 3등 상을 차지했다. 이런 노력 덕분에 이 씨는 학부 재학 기간 중 대통령과학장학생을 포함해 여러 차례 장학생에 선발되고, 공과대학 최우수 학생(Dean's List)으로도 두 차례 선정되기도 했다. ** 논문명:Individual finger movement decoding using a novel ultra-high-density electroencephalography-based brain-computer interface system연구를 지도한 박형순 교수는 "학부생이 뇌파 신호를 분석하는 수학적인 이론 지식 등을 습득하고 프로그램까지 이해하는 것은 단기간에는 불가능한 일"이라고 설명했다. "이혜민 학생이 시행착오를 거치면서도 포기하지 않는 모습을 보며, 타 학과 학생이지만 논문출간까지 적극적으로 지도해야겠다는 생각이 절로 들었다"라고 전했다. 이 씨는 현재 MIT와 존스홉킨스대학교에 합격했으며, 두 학교 모두 장학금을 제안했다.

이혜민 씨는 "재활 분야 의공학 연구 환경이 잘 갖춰져 있어서 미국 유학을 결심했지만, 많이 배운 후 다시 한국으로 돌아와 연구와 기술 배포에 힘쓰고 싶다"라고 포부를 밝혔다. "미래 세대가 의공학을 배울 때는 유학을 갈 필요 없이 한국이 가장 연구하기 좋은 나라가 될 수 있도록 힘을 보태고 싶다"라고도 전했다. 이광형 총장은 "꿈꾸는 삶을 이어가고, 실패를 두려워하지 말고 도전하며, 실패를 만나더라도 포기하지 않길 바란다"라고 당부하고 "성공에 대한 부담은 내려놓고 어제와는 다른 생각, 남과는 다른 나만의 고유한 색으로 빛나기를 바란다"라고 격려했다.

2024.02.16 조회수 2767 세계적 소프라노 조수미·혹 탄 회장 KAIST서 명예박사 학위 수여

우리 대학이 16일 열린 학위수여식에서 세계적인 소프라노인 조수미 문화기술대학원 초빙석학교수와 혹 탄(Hock Tan) 브로드컴(Broadcom Inc) CEO 겸 회장에게 명예박사 학위를 수여했다.

명예과학기술학 박사 학위를 받는 조수미 교수는 2021년 KAIST 문화기술대학원 초빙석학교수로 임용된 후 '조수미 공연예술연구센터'를 설립해 인공지능 기반 음악 합주 기술을 활용한 무대 공연, 가창 합성 기술을 활용한 가상의 목소리 연구 등을 자문해 왔으며, 교내에서 개최된 기술 공연 시연에도 참여했다.

그뿐만 아니라, 우리 대학 전체 학생들을 대상으로 열린 특강 및 토크 콘서트에 참여해 그동안 세계무대에서 활동해온 경험을 공유하며, 학생들과 진솔한 대화를 나누기도 했다.우리 대학은 "문화가 선도하는 미래 과학기술의 방향성을 제시하는 한편, 디지털 시대를 선도하기 위한 과학기술 분야의 연구 스펙트럼을 넓히는 데 일조한 것은 물론, 새로운 학문적 도전으로 KAIST가 세계 초일류대학으로 성장하는 데 필요한 국제화 역량 증진에 크게 이바지한 공을 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

1986년 오페라 '리골레토'의 질다 역으로 데뷔한 조수미 교수는 헤르베르트 폰 카라얀(Herbert von Karajan), 게오르그 솔티Georg Solti), 주빈 메타(Zubin Mehta), 제임스 레바인(James Levine) 등의 세계 최상급 지휘자들과 무대를 함께했다. 40여 장의 정규 앨범을 발매했으며, 영화음악·가요·뮤지컬 등 목소리로 할 수 있는 모든 영역에서 빛나는 활동을 이어오고 있다.조수미 교수는 "이광형 KAIST 총장으로부터 세계무대에서 경험하고 느낀 바를 ‘음악과 나의 삶’이라는 주제로 KAIST 과학도들에게 전달해달라는 제안을 받았을 때, 내 안의 의문이 파문처럼 커졌다"라고 말했다. 이어, "무대에서 노래하는 것은 '표현'하는 것인데, 예술가의 내면을 펼쳐 보이는 것(expression)을 음향·조명·연출 등의 방법으로 청중이 가장 잘 느낄 수 있도록 보여주는(presentation) 종합 예술의 과정에서 저는 늘 과학기술과 문화예술이 공존하는 환경에서 노래해 왔다는 사실을 깨달았다"라고 전했다. "KAIST에 있는 동안 과학기술 인재들이 자신의 아이디어를 자유롭게 즐기며 탐색할 때야말로 통찰이 더 날카로워지고 창의력은 더 풍부해진다는 사실을 알 수 있었다"라고 전했다. 이어, "학위수여식에서 졸업생들과 함께 할 수 있어서 자랑스럽고 다시 한번 명예박사 학위 수여를 감사드린다"라고 덧붙였다.

혹 탄(Hock Tan) 회장은 명예 공학박사 학위를 받는다. 과학기술에 대한 깊은 이해를 기반으로 기업가정신을 발휘하여 큰 성공을 거둔 기업인으로 브로드컴을 반도체 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 세계적인 기술 기업으로 탈바꿈시켰다. 브로드컴은 컴퓨터 및 전기통신 네트워크에 적합한 반도체 산업의 발전과 기술 혁신을 이뤄냈으며, 전 인류 사회에 큰 영향을 미치고 있는 디지털 전환의 움직임을 끌어내는 데 큰 역할을 한 것으로 평가받고 있다. 탄 회장은 자신의 성공 비결을 '학위를 할 수 있도록 장학금을 지원해 준 대학의 배려'와 '그와 함께 일해온 훌륭한 팀원들'에서 찾으며, 사회에 환원하는 것을 자신의 가장 중요한 사명이라고 여기는 인물로 알려져 있다. 자폐증에 대한 효과적인 치료 및 원인 규명을 지원하기 위해 2017년부터 MIT와 하버드대에 여러 차례 거액을 기부했으며, 코로나19 팬데믹 기간에는 지역사회 의료기관과 비영리 단체에서 노동자들의 처우 개선을 위한 지원을 강화했다. 또한, 브로드컴 재단을 설립해 미국 내·외의 학생들을 위한 과학, 기술, 공학, 수학 (STEM) 교육프로그램을 후원해 오고 있다.

우리 대학은 "혹 탄 회장은 2006년부터 2013년까지 KAIST 총장자문위원회의(President’s Advisory Council) 해외위원을 역임하는 동안 KAIST의 융합연구와 국제화의 중요성을 강조하는 한편, 세계에서 경험한 다양한 혁신을 기반으로 정책 자문을 이어가 KAIST가 세계적인 대학으로 발돋움하는 데 기여한 공로를 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

혹 탄 회장은 "KAIST는 한국이 세계적인 경제 강국으로 발돋움하는 데 핵심적인 역할을 해왔고 지금도 여전히 기술 혁신의 원천"이라고 강조하고, "과학, 공학, 연구 분야에서 탁월한 업적을 남긴 KAIST로부터 인정받게 되어 큰 영광"이라고 전했다.

이광형 총장은 "조수미 교수는 과학기술을 활용한 공연예술의 미래상을 탐색해 KAIST의 외연을 넓히고 창의적 역량을 증진하는 데 일조하고, 혹 탄 회장은 기업 경영을 통해 디지털 혁신에 기여하고, 여러 사회 공헌 활동으로 보여준 헌신과 노력이 KAIST 구성원들에게 많은 본보기가 되었다"라고 소개했다. 이어, "그동안 도전과 혁신의 가치를 몸소 실천하며 많은 이들의 귀감이 되어온 두 분을 KAIST의 가족으로 모시게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 모든 구성원을 대표하여 진심으로 축하드린다"라고 전했다.

2024.02.16 조회수 3069

세계적 소프라노 조수미·혹 탄 회장 KAIST서 명예박사 학위 수여

우리 대학이 16일 열린 학위수여식에서 세계적인 소프라노인 조수미 문화기술대학원 초빙석학교수와 혹 탄(Hock Tan) 브로드컴(Broadcom Inc) CEO 겸 회장에게 명예박사 학위를 수여했다.

명예과학기술학 박사 학위를 받는 조수미 교수는 2021년 KAIST 문화기술대학원 초빙석학교수로 임용된 후 '조수미 공연예술연구센터'를 설립해 인공지능 기반 음악 합주 기술을 활용한 무대 공연, 가창 합성 기술을 활용한 가상의 목소리 연구 등을 자문해 왔으며, 교내에서 개최된 기술 공연 시연에도 참여했다.

그뿐만 아니라, 우리 대학 전체 학생들을 대상으로 열린 특강 및 토크 콘서트에 참여해 그동안 세계무대에서 활동해온 경험을 공유하며, 학생들과 진솔한 대화를 나누기도 했다.우리 대학은 "문화가 선도하는 미래 과학기술의 방향성을 제시하는 한편, 디지털 시대를 선도하기 위한 과학기술 분야의 연구 스펙트럼을 넓히는 데 일조한 것은 물론, 새로운 학문적 도전으로 KAIST가 세계 초일류대학으로 성장하는 데 필요한 국제화 역량 증진에 크게 이바지한 공을 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

1986년 오페라 '리골레토'의 질다 역으로 데뷔한 조수미 교수는 헤르베르트 폰 카라얀(Herbert von Karajan), 게오르그 솔티Georg Solti), 주빈 메타(Zubin Mehta), 제임스 레바인(James Levine) 등의 세계 최상급 지휘자들과 무대를 함께했다. 40여 장의 정규 앨범을 발매했으며, 영화음악·가요·뮤지컬 등 목소리로 할 수 있는 모든 영역에서 빛나는 활동을 이어오고 있다.조수미 교수는 "이광형 KAIST 총장으로부터 세계무대에서 경험하고 느낀 바를 ‘음악과 나의 삶’이라는 주제로 KAIST 과학도들에게 전달해달라는 제안을 받았을 때, 내 안의 의문이 파문처럼 커졌다"라고 말했다. 이어, "무대에서 노래하는 것은 '표현'하는 것인데, 예술가의 내면을 펼쳐 보이는 것(expression)을 음향·조명·연출 등의 방법으로 청중이 가장 잘 느낄 수 있도록 보여주는(presentation) 종합 예술의 과정에서 저는 늘 과학기술과 문화예술이 공존하는 환경에서 노래해 왔다는 사실을 깨달았다"라고 전했다. "KAIST에 있는 동안 과학기술 인재들이 자신의 아이디어를 자유롭게 즐기며 탐색할 때야말로 통찰이 더 날카로워지고 창의력은 더 풍부해진다는 사실을 알 수 있었다"라고 전했다. 이어, "학위수여식에서 졸업생들과 함께 할 수 있어서 자랑스럽고 다시 한번 명예박사 학위 수여를 감사드린다"라고 덧붙였다.

혹 탄(Hock Tan) 회장은 명예 공학박사 학위를 받는다. 과학기술에 대한 깊은 이해를 기반으로 기업가정신을 발휘하여 큰 성공을 거둔 기업인으로 브로드컴을 반도체 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 세계적인 기술 기업으로 탈바꿈시켰다. 브로드컴은 컴퓨터 및 전기통신 네트워크에 적합한 반도체 산업의 발전과 기술 혁신을 이뤄냈으며, 전 인류 사회에 큰 영향을 미치고 있는 디지털 전환의 움직임을 끌어내는 데 큰 역할을 한 것으로 평가받고 있다. 탄 회장은 자신의 성공 비결을 '학위를 할 수 있도록 장학금을 지원해 준 대학의 배려'와 '그와 함께 일해온 훌륭한 팀원들'에서 찾으며, 사회에 환원하는 것을 자신의 가장 중요한 사명이라고 여기는 인물로 알려져 있다. 자폐증에 대한 효과적인 치료 및 원인 규명을 지원하기 위해 2017년부터 MIT와 하버드대에 여러 차례 거액을 기부했으며, 코로나19 팬데믹 기간에는 지역사회 의료기관과 비영리 단체에서 노동자들의 처우 개선을 위한 지원을 강화했다. 또한, 브로드컴 재단을 설립해 미국 내·외의 학생들을 위한 과학, 기술, 공학, 수학 (STEM) 교육프로그램을 후원해 오고 있다.

우리 대학은 "혹 탄 회장은 2006년부터 2013년까지 KAIST 총장자문위원회의(President’s Advisory Council) 해외위원을 역임하는 동안 KAIST의 융합연구와 국제화의 중요성을 강조하는 한편, 세계에서 경험한 다양한 혁신을 기반으로 정책 자문을 이어가 KAIST가 세계적인 대학으로 발돋움하는 데 기여한 공로를 인정해 명예박사 학위를 수여한다"라고 밝혔다.

혹 탄 회장은 "KAIST는 한국이 세계적인 경제 강국으로 발돋움하는 데 핵심적인 역할을 해왔고 지금도 여전히 기술 혁신의 원천"이라고 강조하고, "과학, 공학, 연구 분야에서 탁월한 업적을 남긴 KAIST로부터 인정받게 되어 큰 영광"이라고 전했다.

이광형 총장은 "조수미 교수는 과학기술을 활용한 공연예술의 미래상을 탐색해 KAIST의 외연을 넓히고 창의적 역량을 증진하는 데 일조하고, 혹 탄 회장은 기업 경영을 통해 디지털 혁신에 기여하고, 여러 사회 공헌 활동으로 보여준 헌신과 노력이 KAIST 구성원들에게 많은 본보기가 되었다"라고 소개했다. 이어, "그동안 도전과 혁신의 가치를 몸소 실천하며 많은 이들의 귀감이 되어온 두 분을 KAIST의 가족으로 모시게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 모든 구성원을 대표하여 진심으로 축하드린다"라고 전했다.

2024.02.16 조회수 3069 오펜하이머 같은 20대 박사 양성한다

우리 대학이 대학 학사과정 입학 후 7년 만에 박사학위를 취득할 수 있는 '3+4 TUBE(가칭, 이하 튜브) 프로그램'을 추진한다. 20대 박사를 특별 육성하기 위해 학사과정과 석박사통합과정이 연결되어 있다는 의미로 '튜브(TUBE)'라고 이름 붙인 이 프로그램은 학사 3년 과정을 포함해 총 7년 만에 박사학위를 받는 모델로 설계됐다. 최단 시간에 박사급 연구자로 성장·발전할 수 있는 경력경로를 제시하는 패스트 트랙(Fast Track)이다. 영재학교나 과학고의 영재교육 과정을 거쳐 만 18세에 KAIST에 입학한 학생이 튜브 프로그램을 활용하면 만 24세에 박사학위 취득이 가능해진다.

김용현 입학처장은 "유명한 물리학자인 오펜하이머와 파인만이 각각 23세, 24세에 박사학위를 취득한 사례처럼 우리도 이제 K-과학영재교육을 통해 24세 박사학위자를 배출할 수 있는 길이 열렸다"라며 의의를 강조했다.

튜브 프로그램은 학사과정 3학기나 4학기를 이수하고 일정 수준의 성적을 보유한 최상위 학생을 대상으로 한다. 선발된 학생은 밀착 지도 교수가 배정되는 등 특별한 혜택과 관리를 받게 된다. 학사 3학년인 연계과정 1년 차에는 기존 제도와는 다르게 대학원 과목을 자유롭게 수강할 자격이 부여된다. 이렇게 취득한 학점은 학사과정 졸업 이수학점을 채우는 것과 동시에 해당 과목의 대학원 과정 학점으로 동시에 인정된다. 또한, 대학원 연구실에 소속돼 기본적인 연구 활동을 수행하면서 각 학과 기준에 따라 박사진입에 필요한 추가적인 요건을 충족하게 된다. 이러한 과정을 거친 학생은 학사학위 취득 이후 곧바로 박사과정으로 진입해 이후 일반적인 석박사통합과정과 동일하게 박사학위 취득 과정을 밟게 될 예정이다.

병역 미필 남학생의 경우 박사 3년 차에 전문연구요원으로 편입될 수 있어, 20대 중반에 박사학위와 병역을 마치고 창업·취업·박사후연구과정 등 과학기술 분야에서 본인의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있게 된다.

국내 타 대학에서도 학위 취득 기간을 단축해 우수한 학생을 조기에 상위과정으로 진입시키는 목적으로 연계과정을 운영하고 있다. 하지만, 우리 대학 튜브 프로그램의 핵심은 연계과정 1년 차에 학사과정 마무리와 박사과정 진입이 동시에 이뤄진다는 차별점에 있다. 속진 교육 제도를 시행해 온 기존의 풍부한 경험과 과학고나 영재학교 출신 학생이 타 대학보다 많다는 학교 특성을 적극적으로 반영한 결과다.

아울러, 영재교육 과정에서 선이수학점제(Advanced Placement, AP) 등으로 대학의 기초 교과목을 이수한 상태로 입학한 학생들이 튜브 프로그램을 효과적으로 활용하게 되면 선학점이수제도의 실효성을 높일 수 있다. 이를 통해 KAIST 교육 과정과의 연계성을 크게 강화하는 등 과학영재 발굴 육성 전략 차원에서도 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학은 프로그램 도입을 희망하는 학과를 중심으로 빠르면 2024년에 선발 절차를 거친 후 2025년부터 본격적으로 연계과정을 시작할 계획이다. 과학고나 영재학교 출신이 아니더라도 충분한 동기부여가 되어 있는 재학생이라면 누구나 튜브 프로그램의 혜택을 누릴 수 있도록 운영할 방침이다. 이도헌 교무처장은 "튜브 프로그램은 학령 인구 감소 시대에 연구에 흥미와 재능이 있는 우수한 과학기술 인재들이 복잡한 절차 없이 KAIST에서 최대한 빠르게 훌륭한 연구자로 성장하는 새로운 길이 될 것"이라고 설명했다.

2023.12.12 조회수 1908

오펜하이머 같은 20대 박사 양성한다

우리 대학이 대학 학사과정 입학 후 7년 만에 박사학위를 취득할 수 있는 '3+4 TUBE(가칭, 이하 튜브) 프로그램'을 추진한다. 20대 박사를 특별 육성하기 위해 학사과정과 석박사통합과정이 연결되어 있다는 의미로 '튜브(TUBE)'라고 이름 붙인 이 프로그램은 학사 3년 과정을 포함해 총 7년 만에 박사학위를 받는 모델로 설계됐다. 최단 시간에 박사급 연구자로 성장·발전할 수 있는 경력경로를 제시하는 패스트 트랙(Fast Track)이다. 영재학교나 과학고의 영재교육 과정을 거쳐 만 18세에 KAIST에 입학한 학생이 튜브 프로그램을 활용하면 만 24세에 박사학위 취득이 가능해진다.

김용현 입학처장은 "유명한 물리학자인 오펜하이머와 파인만이 각각 23세, 24세에 박사학위를 취득한 사례처럼 우리도 이제 K-과학영재교육을 통해 24세 박사학위자를 배출할 수 있는 길이 열렸다"라며 의의를 강조했다.

튜브 프로그램은 학사과정 3학기나 4학기를 이수하고 일정 수준의 성적을 보유한 최상위 학생을 대상으로 한다. 선발된 학생은 밀착 지도 교수가 배정되는 등 특별한 혜택과 관리를 받게 된다. 학사 3학년인 연계과정 1년 차에는 기존 제도와는 다르게 대학원 과목을 자유롭게 수강할 자격이 부여된다. 이렇게 취득한 학점은 학사과정 졸업 이수학점을 채우는 것과 동시에 해당 과목의 대학원 과정 학점으로 동시에 인정된다. 또한, 대학원 연구실에 소속돼 기본적인 연구 활동을 수행하면서 각 학과 기준에 따라 박사진입에 필요한 추가적인 요건을 충족하게 된다. 이러한 과정을 거친 학생은 학사학위 취득 이후 곧바로 박사과정으로 진입해 이후 일반적인 석박사통합과정과 동일하게 박사학위 취득 과정을 밟게 될 예정이다.

병역 미필 남학생의 경우 박사 3년 차에 전문연구요원으로 편입될 수 있어, 20대 중반에 박사학위와 병역을 마치고 창업·취업·박사후연구과정 등 과학기술 분야에서 본인의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있게 된다.

국내 타 대학에서도 학위 취득 기간을 단축해 우수한 학생을 조기에 상위과정으로 진입시키는 목적으로 연계과정을 운영하고 있다. 하지만, 우리 대학 튜브 프로그램의 핵심은 연계과정 1년 차에 학사과정 마무리와 박사과정 진입이 동시에 이뤄진다는 차별점에 있다. 속진 교육 제도를 시행해 온 기존의 풍부한 경험과 과학고나 영재학교 출신 학생이 타 대학보다 많다는 학교 특성을 적극적으로 반영한 결과다.

아울러, 영재교육 과정에서 선이수학점제(Advanced Placement, AP) 등으로 대학의 기초 교과목을 이수한 상태로 입학한 학생들이 튜브 프로그램을 효과적으로 활용하게 되면 선학점이수제도의 실효성을 높일 수 있다. 이를 통해 KAIST 교육 과정과의 연계성을 크게 강화하는 등 과학영재 발굴 육성 전략 차원에서도 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학은 프로그램 도입을 희망하는 학과를 중심으로 빠르면 2024년에 선발 절차를 거친 후 2025년부터 본격적으로 연계과정을 시작할 계획이다. 과학고나 영재학교 출신이 아니더라도 충분한 동기부여가 되어 있는 재학생이라면 누구나 튜브 프로그램의 혜택을 누릴 수 있도록 운영할 방침이다. 이도헌 교무처장은 "튜브 프로그램은 학령 인구 감소 시대에 연구에 흥미와 재능이 있는 우수한 과학기술 인재들이 복잡한 절차 없이 KAIST에서 최대한 빠르게 훌륭한 연구자로 성장하는 새로운 길이 될 것"이라고 설명했다.

2023.12.12 조회수 1908 최고의 AI반도체 인력 양성 위한 인공지능반도체 대학원 설립

우리 대학이 인공지능반도체 대학원(KAIST Graduate School of AI Semiconductor)을 설립해 석·박사과정 신입생 모집을 시작한다. 인공지능(AI) 반도체 기술은 챗GPT 등 사회 전반을 크게 변혁시키고 있는 인공지능의 핵심 기술이다. 정부는 인공지능과 시스템반도체를 혁신성장 전략투자 분야로 지정한 바 있으며, 인공지능반도체는 두 핵심 전략의 공통 요소로 국가의 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 하지만, 기술 선점 및 가치 창출을 위한 국내 전문 인력은 절대적으로 부족한 상태로 인공지능반도체 기술의 주도권을 확보를 위한 고급인력양성이 시급한 실정이다.

우리 대학은 2008년부터 인공지능반도체 기술 개발을 시작해 현재까지 세계 기술 개발의 흐름을 선도하고 있으며, 과학기술정보통신부의 인공지능반도체 고급인재 양성사업에 지난 5월 선정돼 인공지능반도체 대학원을 설립했다. 올 가을학기부터 학사 운영을 시작하는 인공지능반도체 대학원에서는 인공지능반도체 설계 및 운용에 필수적인 기초 과목과 함께 3개로 세분된 전공 트랙을 운영한다. ⯅다양한 인공지능 및 응용 프로그램 가속을 위한 NPU(신경망처리장치) 회로 및 아키텍처 설계를 연구하는 ‘AI 반도체 하드웨어’ 트랙 ⯅효율적인 인공지능반도체 하드웨어 운용 기술 및 구동 프레임워크를 연구하는 ‘AI 소프트웨어/시스템’트랙 ⯅기존 인공지능반도체 구조를 뛰어넘는 초고속·초고효율·초대규모 인공지능 시스템을 실현하기 위해 뇌과학에 기반한 창의적이고 도전적인 기초연구 및 학제 간 연구를 수행하는 ‘미래 AI 시스템’트랙 등이다.그뿐만 아니라, KAIST 인공지능반도체 대학원에서는 분야 초월형 교육을 위해 복수의 지도교수를 선정할 수 있는 '복수지도제도'를 도입한다. 이를 통해, 인공지능 시스템 설계·CAD(컴퓨터지원설계)·반도체소자·아키텍처·소프트웨어·디지털/아날로그 지식재산권(IP) 등 여러 분야를 모두 아우르는 연구가 가능해진다. 우리 대학은 1996년 반도체설계교육센터(IDEC)와 2022년 PIM반도체설계연구센터(AI-PIM)를 설립해 세계 최고의 반도체 설계 및 인공지능반도체 설계 인프라를 보유하고 있다. 인공지능반도체 대학원에서는 기존의 인프라와 더불어 삼성과 SK하이닉스 등의 대기업 및 사피온·퓨리오사·리벨리온 등 국내 인공지능반도체 팹리스기업들로 구성된 컨소시엄과 협력해 대학원생들의 연구와 교육을 지원할 예정이다.

또한, 재학생들의 글로벌 연구 역량을 높일 수 있도록 MIT·컬럼비아 대학교·코넬대학교·취리히 공과대학 등 세계 유수 대학들과 글로벌 공동연구 협정을 맺고 수개월 또는 수년간의 파견 연구 제도를 도입할 방침이다.

유회준 KAIST 인공지능반도체대학원장(책임교수)은 "인공지능반도체 분야 연구에 열정과 의지를 가진 학생이라면 KAIST만의 특화된 교육·연구 시스템과 우수한 인프라를 만나 최고의 전문가로 성장할 수 있다"라고 말했다. 이어, 유 원장은 "인공지능반도체는 우리나라의 뛰어난 반도체 기술과 최첨단 인공지능 기술을 접목해 세계를 선도할 수 있는 분야로 글로벌 실무형 인재를 양성하기 위해 노력하겠다"라고 전했다.

인공지능반도체 대학원은 오는 7일까지 온·오프라인에서 동시에 입시원서 접수를 진행한다. 자세한 내용은 입학처 홈페이지(https://admission.kaist.ac.kr/) 또는 인공지능반도체대학원 홈페이지(https://aisemi.kaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.

2023.06.02 조회수 2632

최고의 AI반도체 인력 양성 위한 인공지능반도체 대학원 설립