%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EA%B2%BD%EC%A0%9C

-

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

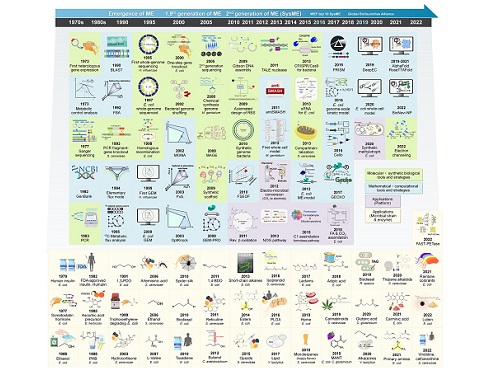

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25 조회수 10052

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25 조회수 10052 -

생명화학공학과 연구원, 국제학회에서 3개 부문상 동시 수상

수상자(사진 왼쪽부터 박선영 학생·최소영 박사·최유진 학생) 사진

최우수 연구상과 최우수 포스터 발표상 등 2개 분야에서 모두 8개의 상이 주어지는 국제학회에서 우리대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 학생들과 연구원이 3개를 동시에 수상하는 쾌거를 이뤘다. 특정 연구팀 소속 구성원들이 국제학회에서 절반에 가까운 상을 동시에 휩쓸다시피 한 것은 세계적으로도 매우 보기 드문 사례로 꼽히고 있다.

지난 달 23일부터 27일까지 태국 콘캔 (Khon Kaen)에서 열린 ‘제 13회 아시아 생물공학회(The 13th Asian Congress on Biotechnology)’에서 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 최소영 박사가 최우수 연구상을, 최유진·박선영 박사과정 학생이 각각 최우수 포스터 발표상을 수상했다. 아시아 생물공학회는 아시아를 비롯하여 세계 각국의 과학자 및 산업체 관계자들이 한자리에 모여 생물공학 분야의 최신 연구결과를 발표하는 등 친목과 네트워크를 구축하는 국제학술대회다. 올해로 13번째를 맞은 이번 학회에는 우리나라를 포함해 25개국에서 400여명의 생물공학 분야 연구자들이 모여 “바이오혁신과 바이오경제 (Bioinnovation and bioeconomy)”를 주제로 다양한 연구결과를 발표하고 토의하는 자리를 가졌다.

이상엽 특훈교수도 이번 학회에 참석해 ‘시스템 대사공학에 의한 친환경 화학물질생산 전략’을 주제로 개회 기조강연(opening plenary lecture)을 했다. 이상엽 특훈교수는 특히 “지난 20년간 학생들과 국제학회를 많이 다녀봤지만 최우수 연구상 3개와 최우수 포스터 발표상 5개 등 8개의 상이 걸려있는 국제학회에서 우리 연구팀이 동시에 3개씩이나 상을 휩쓴 것은 이번이 처음이다”고 감격스러워 했다.

최소영 박사는 세계 최초로 미생물을 이용한 생물학적 방법을 통해 폴리락테이트-글라이콜레이트(poly(lactate-co-glycolate)를 생산하는 연구결과를 발표, 최우수 연구상을 수상했다. 폴리락테이트-글라이콜레이트는 젖산과 글라이콜산의 랜덤 공중합체로 대표적인 의료용 합성 바이오고분자다. 이 고분자는 생분해성, 생체적합성, 낮은 독성의 성질로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인을 받았으며 주로 임플란트, 약물전달체, 봉합사 등 의료용으로 사용된다. 최 박사의 연구는 대장균의 대사공학을 통해 포도당과 목당을 세포 내에서 폴리락테이트-글라이콜레이트를 생산하는 획기적인 연구결과로 평가받았다. 최 박사는 이상엽 특훈교수 지도로 올 2월 박사학위를 취득했으며 현재 포스트닥 연구를 수행 중이다.

최유진 박사과정 학생은 재조합 대장균을 이용한 다양한 나노입자의 생물학적 합성연구를 발표해서 최우수 포스터 발표상을 수상했다. 최유진 학생은 이번 연구를 통해 중금속 흡착단백질과 펩타이드를 발현시킨 재조합 대장균을 이용, 금과 은을 비롯한 단일 나노입자, 양자점, 자성나노입자 및 이제까지 합성이 보고되지 않았던 다양한 금속 나노입자들을 생물학적으로 합성하는데 성공했다. 이 같이 생물학적으로 합성된 나노입자들은 바이오이미징·진단·환경 및 에너지 분야에 활용이 가능하다.

최우수 포스터 발표상을 수상한 박선영 박사과정 학생은 자연에서 발견되는 강력한 항산화 물질인 아스타잔틴(astaxanthin)을 대사공학을 이용해 대장균에서 생산 및 증산하는 연구결과를 발표해 주목을 받았다. 아스타잔틴은 연어나 새우에서 발견되는 붉은 빛의 카로티노이드계 색소로 건강식품과 화장품 산업 등에서 널리 이용되고 있는 물질이다.

2017.08.01 조회수 19914

생명화학공학과 연구원, 국제학회에서 3개 부문상 동시 수상

수상자(사진 왼쪽부터 박선영 학생·최소영 박사·최유진 학생) 사진

최우수 연구상과 최우수 포스터 발표상 등 2개 분야에서 모두 8개의 상이 주어지는 국제학회에서 우리대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 학생들과 연구원이 3개를 동시에 수상하는 쾌거를 이뤘다. 특정 연구팀 소속 구성원들이 국제학회에서 절반에 가까운 상을 동시에 휩쓸다시피 한 것은 세계적으로도 매우 보기 드문 사례로 꼽히고 있다.

지난 달 23일부터 27일까지 태국 콘캔 (Khon Kaen)에서 열린 ‘제 13회 아시아 생물공학회(The 13th Asian Congress on Biotechnology)’에서 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 최소영 박사가 최우수 연구상을, 최유진·박선영 박사과정 학생이 각각 최우수 포스터 발표상을 수상했다. 아시아 생물공학회는 아시아를 비롯하여 세계 각국의 과학자 및 산업체 관계자들이 한자리에 모여 생물공학 분야의 최신 연구결과를 발표하는 등 친목과 네트워크를 구축하는 국제학술대회다. 올해로 13번째를 맞은 이번 학회에는 우리나라를 포함해 25개국에서 400여명의 생물공학 분야 연구자들이 모여 “바이오혁신과 바이오경제 (Bioinnovation and bioeconomy)”를 주제로 다양한 연구결과를 발표하고 토의하는 자리를 가졌다.

이상엽 특훈교수도 이번 학회에 참석해 ‘시스템 대사공학에 의한 친환경 화학물질생산 전략’을 주제로 개회 기조강연(opening plenary lecture)을 했다. 이상엽 특훈교수는 특히 “지난 20년간 학생들과 국제학회를 많이 다녀봤지만 최우수 연구상 3개와 최우수 포스터 발표상 5개 등 8개의 상이 걸려있는 국제학회에서 우리 연구팀이 동시에 3개씩이나 상을 휩쓴 것은 이번이 처음이다”고 감격스러워 했다.

최소영 박사는 세계 최초로 미생물을 이용한 생물학적 방법을 통해 폴리락테이트-글라이콜레이트(poly(lactate-co-glycolate)를 생산하는 연구결과를 발표, 최우수 연구상을 수상했다. 폴리락테이트-글라이콜레이트는 젖산과 글라이콜산의 랜덤 공중합체로 대표적인 의료용 합성 바이오고분자다. 이 고분자는 생분해성, 생체적합성, 낮은 독성의 성질로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인을 받았으며 주로 임플란트, 약물전달체, 봉합사 등 의료용으로 사용된다. 최 박사의 연구는 대장균의 대사공학을 통해 포도당과 목당을 세포 내에서 폴리락테이트-글라이콜레이트를 생산하는 획기적인 연구결과로 평가받았다. 최 박사는 이상엽 특훈교수 지도로 올 2월 박사학위를 취득했으며 현재 포스트닥 연구를 수행 중이다.

최유진 박사과정 학생은 재조합 대장균을 이용한 다양한 나노입자의 생물학적 합성연구를 발표해서 최우수 포스터 발표상을 수상했다. 최유진 학생은 이번 연구를 통해 중금속 흡착단백질과 펩타이드를 발현시킨 재조합 대장균을 이용, 금과 은을 비롯한 단일 나노입자, 양자점, 자성나노입자 및 이제까지 합성이 보고되지 않았던 다양한 금속 나노입자들을 생물학적으로 합성하는데 성공했다. 이 같이 생물학적으로 합성된 나노입자들은 바이오이미징·진단·환경 및 에너지 분야에 활용이 가능하다.

최우수 포스터 발표상을 수상한 박선영 박사과정 학생은 자연에서 발견되는 강력한 항산화 물질인 아스타잔틴(astaxanthin)을 대사공학을 이용해 대장균에서 생산 및 증산하는 연구결과를 발표해 주목을 받았다. 아스타잔틴은 연어나 새우에서 발견되는 붉은 빛의 카로티노이드계 색소로 건강식품과 화장품 산업 등에서 널리 이용되고 있는 물질이다.

2017.08.01 조회수 19914