%EB%AC%BC%EB%A6%AC%ED%95%99

-

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

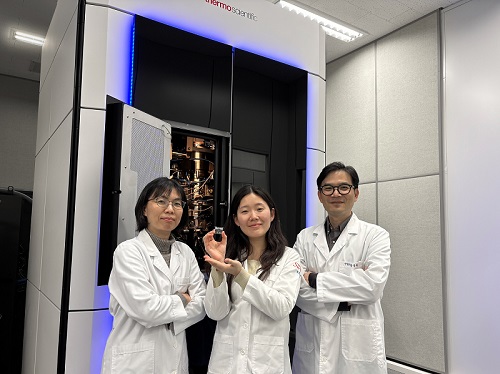

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 2531

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 2531 -

박용근 교수, 아산의학상 젊은의학자상 수상

우리 대학 물리학과 박용근 교수가 아산사회복지재단(이사장 정몽준)이 선정한 제18회 아산의학상 젊은의학자부분 수상자로 선정됐다.

아산의학상은 기초의학 및 임상의학 분야에서 뛰어난 업적을 이룬 의과학자를 격려하기 위해 2008년 제정된 상으로 의과학 전문가들로 구성된 위원회의 심사과정을 통해 수상자를 선정하고 있다.

그 중 젊은의과학자상은 45세 미만의 의과학자에게 수여된다.

박용근 교수는 세포 및 조직을 염색 없이 고해상도 3D 영상으로 측정하고 분석할 수 있는 ‘홀로토모그래피’ 원천 기술을 개발하여 바이오이미징 분야에 혁신적인 기여를 하였다.

또한, 홀로토모그래피의 이론과 실용화에 성공하여 전통적인 현미경 기술의 한계를 극복하였다. 이를 통해 세포 치료제, 재생 의학 등 다양한 의학 분야에서 새로운 연구 가능성을 열어 의과학 연구의 효율성을 크게 향상시켰다.

특히, 인공지능과 홀로토모그래피를 결합해 라벨링없이 생체 시스템을 3D로 시각화하고, 다양한 생물학적 샘플 분석을 자동화한 기술도 발표하며 향후 의과학 연구에서 중요한 역할을 할 것으로 평가받고 있다.

시상식은 오는 3월 18일 서울 웨스틴 조선호텔에서 열릴 예정이다.

2025.01.21 조회수 2247

박용근 교수, 아산의학상 젊은의학자상 수상

우리 대학 물리학과 박용근 교수가 아산사회복지재단(이사장 정몽준)이 선정한 제18회 아산의학상 젊은의학자부분 수상자로 선정됐다.

아산의학상은 기초의학 및 임상의학 분야에서 뛰어난 업적을 이룬 의과학자를 격려하기 위해 2008년 제정된 상으로 의과학 전문가들로 구성된 위원회의 심사과정을 통해 수상자를 선정하고 있다.

그 중 젊은의과학자상은 45세 미만의 의과학자에게 수여된다.

박용근 교수는 세포 및 조직을 염색 없이 고해상도 3D 영상으로 측정하고 분석할 수 있는 ‘홀로토모그래피’ 원천 기술을 개발하여 바이오이미징 분야에 혁신적인 기여를 하였다.

또한, 홀로토모그래피의 이론과 실용화에 성공하여 전통적인 현미경 기술의 한계를 극복하였다. 이를 통해 세포 치료제, 재생 의학 등 다양한 의학 분야에서 새로운 연구 가능성을 열어 의과학 연구의 효율성을 크게 향상시켰다.

특히, 인공지능과 홀로토모그래피를 결합해 라벨링없이 생체 시스템을 3D로 시각화하고, 다양한 생물학적 샘플 분석을 자동화한 기술도 발표하며 향후 의과학 연구에서 중요한 역할을 할 것으로 평가받고 있다.

시상식은 오는 3월 18일 서울 웨스틴 조선호텔에서 열릴 예정이다.

2025.01.21 조회수 2247 -

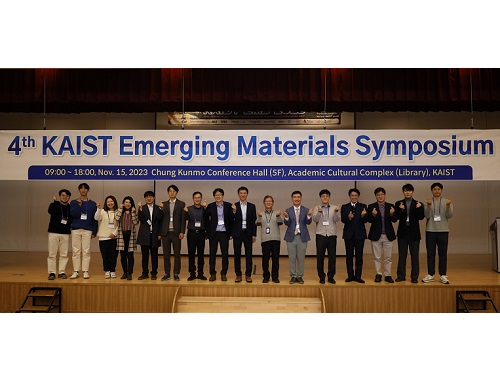

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2023.11.22 조회수 6256

제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄 개최 - 국제 저명 학술지 편집장 등 석학 15인 참여

우리 대학은 지난 11월 15일(수), 본교 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 `제4회 KAIST 국제 이머징 소재 심포지엄(4th KAIST Emerging Materials Symposium)'을 성공적으로 개최했다. `차세대 소재 개발의 빅아이디어 탐색'을 주제로 열린 이번 심포지엄에는 미국화학회가 발간하는 화학 분야 권위 학술지 Chemical Reviews(Impact Factor = 62.1)의 편집위원장(Editor-in-chief)인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 교수를 포함해 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 석학 15명이 강연자로 참여했다.

이번 심포지엄은 재료공학·화학·화학공학·응용물리학 분야의 빅아이디어를 소개하고, 나노공학의 차세대 응용을 위한 최신 성과를 공유하기 위하여 기획되었다. 최신 나노소재 응용, 화학·재료공학 연구의 방향성, 혁신 소재 기반 사업화 사회공헌과 관련하여 크게 3개의 주제를 아우르는 아이디어와 주요 이슈를 공유하는 열띤 토론의 시간을 가졌다. 이를 위해 미국 화학회가 발행하는 Chemical Review의 편집장인 샤론 해머스 쉬퍼(Sharon Hammes-Schiffer) 예일대학 교수, SmartMat 학술지 편집장 후아 장(Hua Zhang) 홍콩 성시대학 교수, ACS Nano 학술지의 부편집장인 츠요시 세키타니 (Tsuyoshi Sekitani) 오사카대학 교수, Accounts of Material Research 학술지의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) Westlake 대학 교수, EcoMat 학술지의 편집장인 지지안 정(Zijian Zheng) 홍콩 이공대학 교수, Science Advances 학술지의 부편집장인 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수, ACS Sensors 학술지의 부편집장인 정희태 우리 대학 교수 등, 총 7명의 저명 학술지 편집장들과 더불어 KAIST를 대표하는 신진 연구 교수 4명이 참여하여 신흥 유망 소재 분야의 연구 현황을 발표하고 패널 토론을 통해 국제학술지의 나아갈 방향에 대해 논의하였다.

심포지엄의 첫 강연에서는 샤론 해머스 쉬퍼 예일대 교수가 양자 연결된 전자전달에 관한 강연을 진행하였다. 양자에 대한 이론적인 연구와 계산 연구에 대한 공로로 미국 예술 과학 아카데미(AAAS)의 회원인 그녀는 양자 연결 전자 전달에 관한 연구의 대가로 알려져 있다. 양자 연결된 전자 전달은 전기화학 반응을 통해 일어나는 전자와 양성자의 전달을 양자 역학 관점으로 설명하고 이론적인 접근을 통하여 최근 각광받는 전기화학 촉매와 에너지 전환 장치에 활용되는 소재 개발로 적용할 수 있다.

최근 사회적인 문제로 부각되는 탄소 발생을 저감할 수 있는 방법으로, 촉매를 활용한 수소/고부가가치 화합물 생산과 생산된 에너지를 전환 및 저장할 수 있는 에너지 저장 소재들이 각광받고 있다. 이번 심포지엄을 통하여 세계 석학 교수들은 해외 우수 연구진들의 연구 현황 및 연구 방향성에 대해 토의하고, 차세대 소재 개발을 위한 빅아이디어 탐색을 위한 강연을 하였다. 이외에도, 혁신 소재 기반 기술을 바탕으로 새롭게 창업하여 과학기술 발전과 관련 산업 분야 육성에 이바지를 통해 사회공헌에 앞장서고 있는 김일두(IDKLab Inc., 아이디케이랩), 박용근(Tomocube, 토모큐브), 스티브 박(Aldaver, 알데바), 정연식(Artificial Photosynthesis Lab, 인공광합성연구소) KAIST 교수가 첨단기술 기반 창업에 대한 강연을 진행하였다. KAIST를 대표하는 교원창업 교수진은 자신들이 겪은 경험을 토대로 첨단 소재 기술이 가지는 가치·미래산업에 대응하는 연구자의 자세·미래 산업 육성을 위한 KAIST의 노력 등의 내용을 생생하게 전달하였다.

이번 국제 심포지엄은 ▴나노과학 ▴KAIST 기술창업 ▴신진연구자 ▴나노 신소재 학술지 편집장 세션 등 신소재 선도 분야 및 최신 나노연구 관련 4개의 세션에서 열띤 강연이 진행되었다. 특히, 신소재공학과의 젊은 라이징 스타 교수(정우철, 강기범, 조힘찬, 서동화) 들의 첨단 신소재강연과 함께 웨이 가오(Wei Gao) 캘리포니아 공과대학 교수가 함께 참여하여 웨어러블 센서와 바이오 센서에 관한 열정적인 강연을 선보였다. 또한 홍승범 교수(신소재공학과 학과장)는 학과의 국제화 관련 주요 성과들과 글로벌 Top 10 진입을 위한 학과 비전에 대해 소개하는 시간을 가졌다.

행사의 총괄을 맡은 김일두 교수(우리 대학 신소재공학과, ACS Nano Executive Editor)는 "작년에 성공적으로 개최된 제3회 KAIST 이머징 소재 심포지엄에 이어, 이번 기회를 통해 재차 국·내외 저명한 석학들과 정보 교류를 강화하고 공동 연구를 실시해 대한민국의 과학기술 발전과 더 나아가 전 세계적으로 가치를 창출하는 기회로 활용하고자 이번 심포지엄을 개최했다ˮ고 개최 배경을 밝혔다. 이어, 김 교수는 "재료 및 화학, 생명공학, 응용물리학 분야 저명한 석학들이 한자리에 모이는 국제학술 교류의 장을 마련한 만큼 나노 신소재·차세대 에너지 저장 및 발전기술·첨단 전자소자 및 바이오 소재 등 최신 미래 기술을 배울 수 있는 소중한 기회가 되었을 것ˮ이라고 강조했다.

이번 행사는 한국과학기술원 학술문화관 5층 정근모 컨퍼런스홀에서 개최되었으며, 신소재, 화학, 물리, 바이오, 그리고 화학공학 분야의 최신 연구 동향에 관심이 있는 연구자라면 누구나 무료로 참석이 가능한 열린 심포지엄이었다. 이 행사를 통해 세계적으로 유명한 전문가들과 직접 만나 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 토론의 장을 통해 혁신적인 공동연구와 교류의 기회도 얻을 수 있었다. 또한, 이번 심포지엄을 통해 이 곳 KAIST에 해외의 여러 과학계 유명 인사들을 초청하고, 저명 학술지 편집장들과 함께 활발한 연구 및 교류의 기회를 얻었다. 특히, 행사 이후에는 미국 화학회가 발행하는 학술지인 Accounts of Material Research의 편집장인 지아싱 후앙(Jiaxing Huang) 교수로부터 특별 리뷰 논문집을 초청 받았으며, 친환경 소재 연구에 관한 유명 학술지 Ecomat의 지지안 정(Zijian Zheng) 교수 또한 KAIST 특별 리뷰집을 초청하여 KAIST 연구자에 대한 특별한 애정과 관심을 보였다. 한편, 우리 대학 신소재공학과는 `2023 QS 세계대학평가 학과별 순위'에서 전 세계 대학 중 18위, 국내 대학 1위를 차지한 바 있다.

2023.11.22 조회수 6256 -

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7187

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7187 -

기계공학과 김성용 교수, 미 해양과학회의 한국 대표로 초청받아

우리 대학 기계공학과 김성용 교수가 미국지구물리학회(American Geophysical Union; AGU) 산하 해양과학회의(Ocean Sciences Meeting; OSM)의 프로그램 위원회에 한국 해양학자로서는 최초로 초청받았다. 김성용 교수는 해양 물리 전 분야와 수산 분야의 세부 프로그램의 운영하고 결정하는 권한을 가진다. 임기는 2023년 2월부터 시작되었고 2년이다.

본 해양과학회의는 1982년부터 2년 주기로 열리는 해양과학분야의 가장 권위있는 학회로 해양물리, 해양생물, 해양화학, 해양지질 및 수산 분야를 포함한 다양한 해양과학분야의 학회로 100여 개의 세션에 6,000여 명의 참석자들이 참석한다. 김성용 교수는 2019년부터 북태평양해양과학기구(North Pacific Marine Science Organization; PICES)의 관측전문위원회 의장으로 그 전문성을 인정받아 북태평양해양과학기구를 대표하고 한국인으로 처음 프로그램 위원회에 초청받았다.

해양과학회의는 2024년 2월 18일부터 23일까지 미국 뉴올리언스에서 열릴 예정이며, 프로그램 위원 활동을 위해 2023년 11월 워싱턴에서 사전 회의를 가질 예정이다.

미국지구물리학회 해양과학회의와 별개로 김성용 교수는 2023년 11월 중국 샤먼에서 열리는 국제 해양 디지털 트윈 정상회담(International Digital Twins of the Ocean Summit)에 프로그램 위원으로 한국 대표로 초청받아 참석할 예정이다. 해양 디지털 트윈은 해양 분야 다양한 시나리오별 4차원 시공간의 해양 프로세스를 관측자료, 수치모델, 자료동화를 이용하여 실제 해양을 연산자원을 통해 구현하고 이를 과학, 공학 및 정책에 반영할 수 있도록 하는 연구 분야다.

김성용 교수는 2021년부터 국제연합의 지속가능발전을 위한 해양과학 10개년 계획 (United Nations Decade of Ocean Science for Sustationable Development; UNDOS 2021-2030)에서 승인한 프로그램인 해양디지털트윈(Digital Twins of the Ocean; DITTO)의 해양관측 분야에 기여하고 있다. 본 프로그램은 독일 키엘 대학(Kiel University) 및 헬름홀츠 해양연구소(GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel)가 주축이 되어 진행하고 있으며 김 교수는 공동연구자로 참여하고 있다.

김 교수는 "제 연구 분야의 주요한 국제학회에서 프로그램 위원회로 초청을 받아 해양커뮤니티를 도울 수 있어 감사하고, 전지구 및 지역의 해양 프로세스와 현안에 대한 연구 및 응용기술에 관한 논의가 있을 것으로 예상되어 기대가 크다ˮ고 소감을 전했다.

본 프로그램 위원회 활동은 한국연구재단 북서태평양 해양-육상-대기 탄소 순환시스템 연구과제와 중견연구자 지원과제, 해양경찰청/해양수산과학기술진흥원의 AI기반 해양수색구조 의사결정 지원 시스템 연구과제 및 해양수산부의 지원을 받을 예정이다.

2023.07.07 조회수 4978

기계공학과 김성용 교수, 미 해양과학회의 한국 대표로 초청받아

우리 대학 기계공학과 김성용 교수가 미국지구물리학회(American Geophysical Union; AGU) 산하 해양과학회의(Ocean Sciences Meeting; OSM)의 프로그램 위원회에 한국 해양학자로서는 최초로 초청받았다. 김성용 교수는 해양 물리 전 분야와 수산 분야의 세부 프로그램의 운영하고 결정하는 권한을 가진다. 임기는 2023년 2월부터 시작되었고 2년이다.

본 해양과학회의는 1982년부터 2년 주기로 열리는 해양과학분야의 가장 권위있는 학회로 해양물리, 해양생물, 해양화학, 해양지질 및 수산 분야를 포함한 다양한 해양과학분야의 학회로 100여 개의 세션에 6,000여 명의 참석자들이 참석한다. 김성용 교수는 2019년부터 북태평양해양과학기구(North Pacific Marine Science Organization; PICES)의 관측전문위원회 의장으로 그 전문성을 인정받아 북태평양해양과학기구를 대표하고 한국인으로 처음 프로그램 위원회에 초청받았다.

해양과학회의는 2024년 2월 18일부터 23일까지 미국 뉴올리언스에서 열릴 예정이며, 프로그램 위원 활동을 위해 2023년 11월 워싱턴에서 사전 회의를 가질 예정이다.

미국지구물리학회 해양과학회의와 별개로 김성용 교수는 2023년 11월 중국 샤먼에서 열리는 국제 해양 디지털 트윈 정상회담(International Digital Twins of the Ocean Summit)에 프로그램 위원으로 한국 대표로 초청받아 참석할 예정이다. 해양 디지털 트윈은 해양 분야 다양한 시나리오별 4차원 시공간의 해양 프로세스를 관측자료, 수치모델, 자료동화를 이용하여 실제 해양을 연산자원을 통해 구현하고 이를 과학, 공학 및 정책에 반영할 수 있도록 하는 연구 분야다.

김성용 교수는 2021년부터 국제연합의 지속가능발전을 위한 해양과학 10개년 계획 (United Nations Decade of Ocean Science for Sustationable Development; UNDOS 2021-2030)에서 승인한 프로그램인 해양디지털트윈(Digital Twins of the Ocean; DITTO)의 해양관측 분야에 기여하고 있다. 본 프로그램은 독일 키엘 대학(Kiel University) 및 헬름홀츠 해양연구소(GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel)가 주축이 되어 진행하고 있으며 김 교수는 공동연구자로 참여하고 있다.

김 교수는 "제 연구 분야의 주요한 국제학회에서 프로그램 위원회로 초청을 받아 해양커뮤니티를 도울 수 있어 감사하고, 전지구 및 지역의 해양 프로세스와 현안에 대한 연구 및 응용기술에 관한 논의가 있을 것으로 예상되어 기대가 크다ˮ고 소감을 전했다.

본 프로그램 위원회 활동은 한국연구재단 북서태평양 해양-육상-대기 탄소 순환시스템 연구과제와 중견연구자 지원과제, 해양경찰청/해양수산과학기술진흥원의 AI기반 해양수색구조 의사결정 지원 시스템 연구과제 및 해양수산부의 지원을 받을 예정이다.

2023.07.07 조회수 4978 -

제52주년 개교기념식에서 ‘2022년 올해의 KAIST인 상’ 등 총 35명 교원 시상

우리 대학 물리학과 서민교 교수가 ‘2022년 올해의 KAIST상’을 수상했다.

‘올해의 KAIST인 상’은 한 해 동안 국‧내외에서 탁월한 학술 및 연구 실적으로 우리 대학 발전을 위해 노력한 교원에게 수여하는 상으로 지난 2001년 처음 제정됐다.

22번째 수상의 영예를 안은 서민교 교수는 광학적 무반사를 재해석한 연구를 통해 마치 준입자처럼 행동하는 빛의 소용돌이(Optical Vortex)를 구현할 수 있음을 이론적·실험적으로 증명했다. 이 연구 결과는 2022년 네이처(Nature)지에 게재되었으며, 순수 KAIST 구성원만으로 얻어낸 성과인 점에서 우리 대학의 위상을 크게 높였다는 평가를 받았다. 또한, 서민교 교수는 그간 광학 분야에서 쌓아온 연구 업적과 탁월한 성과를 인정받아 2023년 한국광학회 학술대상을 수상할 예정이다.

서민교 교수는 "KAIST에서 공부하고 연구하며 많은 기회를 얻었는데, 이렇게 과분한 상까지 받게 되어 큰 영광“이라고 소감을 전했다. 이어, 서 교수는 ”함께 연구하고 있는 학생들, 훌륭한 스승, 동료 교수님들과 학과 선생님들, 그리고 항상 같이 있어 주는 가족들의 응원에 힘입어 앞으로 더욱 깊이 있는 연구를 위해 노력하겠다”라고 소감을 밝혔다.

이와 함께 교육, 학술, 국제협력 등 여러 분야에서 학교의 위상을 높인 35명의 교원에게 ‘개교기념 우수교원 및 특별포상’이 수여됐다.

학술대상을 수상한 이효철 화학과 교수는 시간분해 엑스선 회절을 이용한 분자구조동역학 연구의 선구자로 다수의 파급효과가 큰 논문들을 지속해서 게재해 우리 대학의 국제적 인지도를 높이는데 크게 기여했다. 특히 기존 학계에서 받아들여지던 고정관념을 혁신하고 한계를 돌파하는 획기적인 연구성과를 거듭 달성한 점이 높은 평가를 받았다.

창의강의대상을 수상한 최정우 전기및전자공학부 교수는 학부의 인공지능(AI)융합교육을 활성화하기 위한 핸즈 온 익스페리먼트(Hands-on experiment, 실습 중심 실험) 위주의 ‘AI 융합 캡스톤’ 강의를 기획하고 개발했다. 이를 통해, 창의적이고 통합된 인공지능 모델을 완성하는 경험을 학부생에게 제공하는 성공적인 교육 모델로 정착시킨 공로를 인정받았다.

우수강의대상을 수상한 윤태중 경영공학부 교수는 “No One Left Behind(아무도 뒤에 남겨두지 않는다)” 정신으로 마케팅 연구와 실무를 제자들이 체계적이고 깊이 있게 이해할 수 있도록 이끌어 KAIST 교육에 대한 학생들의 만족도와 자부심을 높이는데 크게 기여한 것으로 평가받았다.

공적대상을 수상한 서연수 생명과학과 교수는 KAIST-베트남 국제협력에 앞장서 대학에 국제화의 수준을 높였으며, ‘이윤보다는 가치 공유’를 내세우는 바이오 벤처인 엔지노믹스(주)를 설립해 후학 양성을 위한 발전기금을 기부하는 등 다양한 공로를 인정받았다.

사회봉사부문 우수교원 대상을 수상한 이우훈 산업디자인학과 교수는 2019년부터 재단법인 소야장학재단 이사장으로 재임하며 가정형편이 어려운 과학영재를 위한 장학사업을 진행해 대전지역 과학영재 육성에 기여한 공로를 높게 평가받았다.

<수상 교원 명단>

○ 올해의 KAIST인상 : 물리학과 서민교 부교수

○ 학술대상 : 화학과 이효철 교수

○ 학술상 : 생명과학과 김찬혁 부교수, 전산학부 이의진 교수, 신소재공학과 박병국 교수, 경영공학부 김민기 부교수

○ 창의강의대상 : 전기및전자공학부 최정우 부교수

○ 우수강의대상 : 경영공학부 윤태중 조교수

○ 우수강의상 : 물리학과 김용관 부교수, 화학과 정용원 부교수, 생명과학과 정민환 교수, 의과학대학원 김준 부교수, 기계공학과 황보제민 조교수, 항공우주공학과 신동혁 조교수, 전기및전자공학부 김민준 조교수, 건설및환경공학과 김재홍 부교수, 산업및시스템공학과 박찬영 조교수, 생명화학공학과 최민기 교수, 신소재공학과 정성윤 부교수, 조천식모빌리티대학원 이진우 조교수, 디지털인문사회과학부 김란우 조교수, 문술미래전략대학원 서용석 부교수, 기술경영학부 김혜진 부교수

○ 공적대상 : 생명과학과 서연수 교수

○ 공적상 : 전기및전자공학부 조성환 교수, 전산학부 배두환 교수, 생명화학공학과 이재우 교수

○ 국제협력상 : 전기및전자공학부 김성민 부교수, 전산학부 오혜연 교수, 산업디자인학과 이창희 조교수, 생명화학공학과 배태현 부교수

○ 사회봉사 우수교원 특별포상 대상 : 산업디자인학과 이우훈 교수

○ 사회봉사 우수교원 특별포상 우수상 : 전기및전자공학부 조병진 교수

○ 송암미래석학 우수연구상 : 전산학부 강민석 조교수, 신소재공학과 강지형 조교수

2023.02.15 조회수 10296

제52주년 개교기념식에서 ‘2022년 올해의 KAIST인 상’ 등 총 35명 교원 시상

우리 대학 물리학과 서민교 교수가 ‘2022년 올해의 KAIST상’을 수상했다.

‘올해의 KAIST인 상’은 한 해 동안 국‧내외에서 탁월한 학술 및 연구 실적으로 우리 대학 발전을 위해 노력한 교원에게 수여하는 상으로 지난 2001년 처음 제정됐다.

22번째 수상의 영예를 안은 서민교 교수는 광학적 무반사를 재해석한 연구를 통해 마치 준입자처럼 행동하는 빛의 소용돌이(Optical Vortex)를 구현할 수 있음을 이론적·실험적으로 증명했다. 이 연구 결과는 2022년 네이처(Nature)지에 게재되었으며, 순수 KAIST 구성원만으로 얻어낸 성과인 점에서 우리 대학의 위상을 크게 높였다는 평가를 받았다. 또한, 서민교 교수는 그간 광학 분야에서 쌓아온 연구 업적과 탁월한 성과를 인정받아 2023년 한국광학회 학술대상을 수상할 예정이다.

서민교 교수는 "KAIST에서 공부하고 연구하며 많은 기회를 얻었는데, 이렇게 과분한 상까지 받게 되어 큰 영광“이라고 소감을 전했다. 이어, 서 교수는 ”함께 연구하고 있는 학생들, 훌륭한 스승, 동료 교수님들과 학과 선생님들, 그리고 항상 같이 있어 주는 가족들의 응원에 힘입어 앞으로 더욱 깊이 있는 연구를 위해 노력하겠다”라고 소감을 밝혔다.

이와 함께 교육, 학술, 국제협력 등 여러 분야에서 학교의 위상을 높인 35명의 교원에게 ‘개교기념 우수교원 및 특별포상’이 수여됐다.

학술대상을 수상한 이효철 화학과 교수는 시간분해 엑스선 회절을 이용한 분자구조동역학 연구의 선구자로 다수의 파급효과가 큰 논문들을 지속해서 게재해 우리 대학의 국제적 인지도를 높이는데 크게 기여했다. 특히 기존 학계에서 받아들여지던 고정관념을 혁신하고 한계를 돌파하는 획기적인 연구성과를 거듭 달성한 점이 높은 평가를 받았다.

창의강의대상을 수상한 최정우 전기및전자공학부 교수는 학부의 인공지능(AI)융합교육을 활성화하기 위한 핸즈 온 익스페리먼트(Hands-on experiment, 실습 중심 실험) 위주의 ‘AI 융합 캡스톤’ 강의를 기획하고 개발했다. 이를 통해, 창의적이고 통합된 인공지능 모델을 완성하는 경험을 학부생에게 제공하는 성공적인 교육 모델로 정착시킨 공로를 인정받았다.

우수강의대상을 수상한 윤태중 경영공학부 교수는 “No One Left Behind(아무도 뒤에 남겨두지 않는다)” 정신으로 마케팅 연구와 실무를 제자들이 체계적이고 깊이 있게 이해할 수 있도록 이끌어 KAIST 교육에 대한 학생들의 만족도와 자부심을 높이는데 크게 기여한 것으로 평가받았다.

공적대상을 수상한 서연수 생명과학과 교수는 KAIST-베트남 국제협력에 앞장서 대학에 국제화의 수준을 높였으며, ‘이윤보다는 가치 공유’를 내세우는 바이오 벤처인 엔지노믹스(주)를 설립해 후학 양성을 위한 발전기금을 기부하는 등 다양한 공로를 인정받았다.

사회봉사부문 우수교원 대상을 수상한 이우훈 산업디자인학과 교수는 2019년부터 재단법인 소야장학재단 이사장으로 재임하며 가정형편이 어려운 과학영재를 위한 장학사업을 진행해 대전지역 과학영재 육성에 기여한 공로를 높게 평가받았다.

<수상 교원 명단>

○ 올해의 KAIST인상 : 물리학과 서민교 부교수

○ 학술대상 : 화학과 이효철 교수

○ 학술상 : 생명과학과 김찬혁 부교수, 전산학부 이의진 교수, 신소재공학과 박병국 교수, 경영공학부 김민기 부교수

○ 창의강의대상 : 전기및전자공학부 최정우 부교수

○ 우수강의대상 : 경영공학부 윤태중 조교수

○ 우수강의상 : 물리학과 김용관 부교수, 화학과 정용원 부교수, 생명과학과 정민환 교수, 의과학대학원 김준 부교수, 기계공학과 황보제민 조교수, 항공우주공학과 신동혁 조교수, 전기및전자공학부 김민준 조교수, 건설및환경공학과 김재홍 부교수, 산업및시스템공학과 박찬영 조교수, 생명화학공학과 최민기 교수, 신소재공학과 정성윤 부교수, 조천식모빌리티대학원 이진우 조교수, 디지털인문사회과학부 김란우 조교수, 문술미래전략대학원 서용석 부교수, 기술경영학부 김혜진 부교수

○ 공적대상 : 생명과학과 서연수 교수

○ 공적상 : 전기및전자공학부 조성환 교수, 전산학부 배두환 교수, 생명화학공학과 이재우 교수

○ 국제협력상 : 전기및전자공학부 김성민 부교수, 전산학부 오혜연 교수, 산업디자인학과 이창희 조교수, 생명화학공학과 배태현 부교수

○ 사회봉사 우수교원 특별포상 대상 : 산업디자인학과 이우훈 교수

○ 사회봉사 우수교원 특별포상 우수상 : 전기및전자공학부 조병진 교수

○ 송암미래석학 우수연구상 : 전산학부 강민석 조교수, 신소재공학과 강지형 조교수

2023.02.15 조회수 10296 -

물리학과 이경진 교수, 美 물리학회 석학회원(Fellow) 선정

우리 대학 물리학과 이경진 교수가 최근 미국 물리학회(American Physical Society, APS) 2022년도 석학회원(Fellow)으로 선정됐다고 밝혔다. 석학회원은 미국 물리학회 전체 회원 (5만3000여명) 중 탁월한 학술 업적을 이룬 0.5% 이내의 석학급 회원들에게 주어진다.

2020년 우리 대학 석좌교수로 선정된 이 교수는 고체물리 스핀트로닉스 이론 분야에서 240여 편의 SCI 학술지 논문게재, 100여 회의 국내외 학회 초청 강연을 수행했다. 특히 전류에 의한 자화거동 원리를 규명하고 이를 산업적으로 응용하는데 이바지한 업적으로 석학회원으로 선정됐다.

국내 반도체기업에 의해 양산 중인 자성메모리(MRAM)의 핵심 구동원리인 스핀전류의 생성과 이에 의한 스핀토크의 원리를 규명하는 분야에 기여한이경진 교수는 이번 선정에 대해 “오랫동안 한 분야 연구에 집중해온 연구자로서 학문적 성취를 국제적으로 인정받았다는 점에서 개인적으로 영광으로 생각한다”며 “국내 연구자들이 세계적인 경쟁력을 갖고 있는 스핀트로닉스 분야에서 새로운 물리현상을 탐색하고, 또한 국내 반도체 산업의 한 부분을 차지하고 있는 MRAM 시장의 성장에 기여할 수 있는 연구를 지속할 것”이라고 말했다.

한편, 이경진 교수는 KAIST에서 물리학 학사, 재료공학/신소재공학 석박사 학위를 취득했다. 삼성종합기술원 선임연구원, 프랑스 CNRS/CEA 박사후연구원을 거쳐 2005년 고려대학교 신소재공학과에 부임, 2020년부터는 우리 대학 물리학과 교수로 재직 중이다.

2022.10.31 조회수 7217

물리학과 이경진 교수, 美 물리학회 석학회원(Fellow) 선정

우리 대학 물리학과 이경진 교수가 최근 미국 물리학회(American Physical Society, APS) 2022년도 석학회원(Fellow)으로 선정됐다고 밝혔다. 석학회원은 미국 물리학회 전체 회원 (5만3000여명) 중 탁월한 학술 업적을 이룬 0.5% 이내의 석학급 회원들에게 주어진다.

2020년 우리 대학 석좌교수로 선정된 이 교수는 고체물리 스핀트로닉스 이론 분야에서 240여 편의 SCI 학술지 논문게재, 100여 회의 국내외 학회 초청 강연을 수행했다. 특히 전류에 의한 자화거동 원리를 규명하고 이를 산업적으로 응용하는데 이바지한 업적으로 석학회원으로 선정됐다.

국내 반도체기업에 의해 양산 중인 자성메모리(MRAM)의 핵심 구동원리인 스핀전류의 생성과 이에 의한 스핀토크의 원리를 규명하는 분야에 기여한이경진 교수는 이번 선정에 대해 “오랫동안 한 분야 연구에 집중해온 연구자로서 학문적 성취를 국제적으로 인정받았다는 점에서 개인적으로 영광으로 생각한다”며 “국내 연구자들이 세계적인 경쟁력을 갖고 있는 스핀트로닉스 분야에서 새로운 물리현상을 탐색하고, 또한 국내 반도체 산업의 한 부분을 차지하고 있는 MRAM 시장의 성장에 기여할 수 있는 연구를 지속할 것”이라고 말했다.

한편, 이경진 교수는 KAIST에서 물리학 학사, 재료공학/신소재공학 석박사 학위를 취득했다. 삼성종합기술원 선임연구원, 프랑스 CNRS/CEA 박사후연구원을 거쳐 2005년 고려대학교 신소재공학과에 부임, 2020년부터는 우리 대학 물리학과 교수로 재직 중이다.

2022.10.31 조회수 7217 -

뇌 모방 스핀 소자 핵심기술 개발

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 신소재공학과 박병국 교수 공동연구팀이 뇌 모방 소자로 개발 중인 스핀토크발진기 주파수 대역을 증대시킬 핵심 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

두 연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 자기발진소자에 게이트 전압을 인가하여 GHz 수준의 발진주파수 조절에 성공하였다. 이는 기존 기술보다 약 10배 이상 향상된 결과로 스핀토크 기반 뉴로모픽 소자가 가진 학습 효과의 휘발성, 좁은 주파수 대역 등의 문제를 해결할 핵심 기술로 제안되었다.

본 소자는 게이트 전압이 영구적으로 수직자기이방성을 변화시켜 소자에 전류가 흐르지 않아도 학습 내용이 저장되어 있는 비휘발성 특성을 가지고 있으며 그 폭이 GHz 수준으로 넓어 뉴로모픽 소자 활용성을 증대시켜줄 것으로 기대된다.

신소재공학과 최종국 박사과정과 물리학과 박재현 박사가 공동 제1저자로 참여하고, KAIST 신소재공학과 강민구 연구원, 고려대학교 이재성 교수와 김도윤 연구원, KAIST 물리학과 이경진 교수가 공동저자로 참여한 본 논문은 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 6월 30일 온라인 게재됐다. (논문명 : Voltage-driven gigahertz frequency tuning of spin Hall nano-oscillators)

기존의 스핀토크발진기 기반 뉴로모픽 소자는 학습 대상을 주파수 대역에 대응시켜 학습하는 소자로, 전류가 흐르지 않으면 학습 내용이 사라지는 휘발성과 200MHz 이내의 제한적인 학습 가능 대역폭을 가지고 있어 이에 대한 개선이 필요한 상황이다.

이번 연구에서 연구팀은 게이트 전압 인가가 소자의 수직자기이방성을 영구적으로 조절하고 이를 통해 자기공명주파수가 조절된다는 사실을 이용하여 기존 보고의 10배 이상인 2.1 GHz 이상의 광대역 조절 가능한 발진기를 실현하였다. 본 기술은 스핀-홀 나노 발진기 기반 뉴로모픽 소자 개발에 핵심 기술로 활용될 것이라 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.29 조회수 9832

뇌 모방 스핀 소자 핵심기술 개발

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 신소재공학과 박병국 교수 공동연구팀이 뇌 모방 소자로 개발 중인 스핀토크발진기 주파수 대역을 증대시킬 핵심 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

두 연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 자기발진소자에 게이트 전압을 인가하여 GHz 수준의 발진주파수 조절에 성공하였다. 이는 기존 기술보다 약 10배 이상 향상된 결과로 스핀토크 기반 뉴로모픽 소자가 가진 학습 효과의 휘발성, 좁은 주파수 대역 등의 문제를 해결할 핵심 기술로 제안되었다.

본 소자는 게이트 전압이 영구적으로 수직자기이방성을 변화시켜 소자에 전류가 흐르지 않아도 학습 내용이 저장되어 있는 비휘발성 특성을 가지고 있으며 그 폭이 GHz 수준으로 넓어 뉴로모픽 소자 활용성을 증대시켜줄 것으로 기대된다.

신소재공학과 최종국 박사과정과 물리학과 박재현 박사가 공동 제1저자로 참여하고, KAIST 신소재공학과 강민구 연구원, 고려대학교 이재성 교수와 김도윤 연구원, KAIST 물리학과 이경진 교수가 공동저자로 참여한 본 논문은 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 6월 30일 온라인 게재됐다. (논문명 : Voltage-driven gigahertz frequency tuning of spin Hall nano-oscillators)

기존의 스핀토크발진기 기반 뉴로모픽 소자는 학습 대상을 주파수 대역에 대응시켜 학습하는 소자로, 전류가 흐르지 않으면 학습 내용이 사라지는 휘발성과 200MHz 이내의 제한적인 학습 가능 대역폭을 가지고 있어 이에 대한 개선이 필요한 상황이다.

이번 연구에서 연구팀은 게이트 전압 인가가 소자의 수직자기이방성을 영구적으로 조절하고 이를 통해 자기공명주파수가 조절된다는 사실을 이용하여 기존 보고의 10배 이상인 2.1 GHz 이상의 광대역 조절 가능한 발진기를 실현하였다. 본 기술은 스핀-홀 나노 발진기 기반 뉴로모픽 소자 개발에 핵심 기술로 활용될 것이라 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.29 조회수 9832 -

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 18348

KAIST 연구실 온라인서 만난다, OPEN KAIST 2021 개최

우리 대학이 교내 연구 현장을 공개하는 OPEN KAIST 2021 행사를 3일부터 이틀간 온라인으로 개최한다.2001년 시작된 OPEN KAIST는 실험실 등의 연구 현장으로 방문객들을 초대하는 과학문화 행사다. 2년에 한 번씩 캠퍼스를 개방해 연구실 곳곳의 볼거리를 제공하고 과학적 흥미를 유발할 수 있는 체험 프로그램을 마련해 국민과 소통하는 KAIST의 전통적인 행사다. 올해로 11회째를 맞은 OPEN KAIST는 코로나 19의 확산세를 고려해 20년 만에 처음으로 온라인 동영상 플랫폼에서 방문객을 맞이한다.KAIST 연구실 탐방을 희망하는 사람이라면 누구나 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에 접속한 뒤, 관심 있는 연구실이 공개되는 방송 시간에 실시간으로 입장할 수 있다. 온라인 공개 방송에서는 해당 연구실이 주도하는 최신 기술 설명 및 시연·연구성과 소개·온라인으로 참여할 수 있는 간단한 원격 체험 등의 콘텐츠가 제공된다.이를 위해, 로봇·바이오·인공지능·반도체 등 KAIST가 자랑하는 첨단 기술을 연구하는 16개 학과가 참여한다.로봇 분야에서는 기계공학과 '휴머노이드 로봇 연구센터'가 로봇과 부품으로 가득 찬 연구실을 공개한다. ▴유압식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 가공실 ▴연구원들의 공부방 ▴전기식 구동 로봇 실험실 ▴로봇 조립실 등으로 나누어진 연구센터 곳곳을 안내하고 실험이 진행되는 연구 현장의 생생한 모습을 중계한다. 이어, 2족 로봇과 4족 로봇의 간단한 보행 시연도 이어질 예정이다.

건설및환경공학과에서는 ▴원격 제어 로봇 ▴건설 현장 노동자들의 근력 보조용 웨어러블 로봇 ▴재난 현장에서 매몰자를 찾아내는 자라나는 바인(Vine) 로봇 ▴자율주행 자동차 등 다가오는 미래사회에 대비하기 위한 새로운 패러다임의 건설 로봇들을 선보인다.

생명공학 분야에서는 생명과학과·의과학대학원·바이오및뇌공학과가 참여한다. 생명과학과는 코로나 19 예방을 위한 mRNA 백신이 세포 안으로 유입되어 항원이 발현되는 모든 과정을 시각적으로 관찰할 수 있는 초고해상도 이미징 기술을 소개한다.

또한, 의과학대학원에서는 뇌 투명화·뇌 확대·뇌 탄성화 등 다양한 뇌공학 기술을 이용해 복잡한 뇌 구조를 연구하는 실험실을 탐방하고 바이오및뇌공학과에서는 암 환자를 대신해 항암제의 효능을 선별할 수 있는 '종양아바타(환자에게서 복제한 종양)'와 개인 맞춤형 의료를 추구하는 미래의 의료상을 선보인다.

각 연구실의 온라인 공개 방송이 진행되는 동안에는 교수 및 대학원생 등 연구진이 방문객들의 궁금증을 해소해주는 질의응답도 실시간으로 마련된다.이번 행사를 총괄한 이동만 공과대학장은 "코로나 19로 인해 캠퍼스를 직접 개방하기 힘든 상황이지만 KAIST의 연구가 이루어지는 공간에서 국민과 직접 소통하는 자리를 마련하기 위해 온라인 OPEN KAIST를 준비했다ˮ라고 설명했다. 이어, 이 학장은 "올해로 개교 50주년을 맞은 KAIST가 창의적이고 도전적인 연구를 수행하는 현장에 온라인으로 방문하셔서 인류를 빛낼 100년을 준비하는 KAIST의 꿈과 비전을 함께 나눠주시길 부탁드린다ˮ라고 전했다.

'OPEN KAIST 2021'은 사전 신청 없이 참여할 수 있으며, 자세한 프로그램과 참여 방법 등은 OPEN KAIST 홈페이지(openkaist.ac.kr)에서 확인할 수 있다. 문의: 공과대학 교학팀(042-350-2493)

2021.12.01 조회수 18348 -

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28 조회수 16078

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28 조회수 16078 -

물고기처럼 점액질 뿜어내는 선체로 선박 연비 높인다

우리 대학 기계공학과 성형진 교수가 이끄는 KAIST-POSTECH 공동연구팀이 미역, 미꾸라지 등 피부가 미끌미끌한 해초와 물고기의 점액질 분비 메커니즘에 착안해 선체의 표면 마찰력을 줄이는 방법을 고안해냈다. 그동안 표면에 골을 내 기름을 주입하는 등 여러 마찰력 저감 기술이 선을 보였으나 생체의 점액 분비 구조를 모방해 항력을 줄이는 구조를 제시한 것은 이번이 처음이다.

물살을 가르며 앞으로 나아가는 배는 물과의 마찰력을 이겨내기 위해 많은 에너지를 소비한다. 장거리 화물선은 운항 과정에서 유체 마찰로 잃어버리는 에너지만 해도 상당한 양에 이른다. 선박이 받는 전체 저항력의 60~70%가 물과 선체 사이의 마찰에서 비롯된다고 한다. 따라서 이 마찰력을 줄이면 그만큼 선박의 연료 소비량을 줄일 수 있다. 오늘날 세계 전체 운송물량의 약 90%는 해상운송이 맡고, 해운업이 전 세계 온실가스 배출량의 2.5%(연간 약 10억톤)를 배출하는 현실을 고려하면 선박 연료 소비 절감을 위한 신기술 기대감이 어느 때보다 높은 상황이다.

해초와 물고기에는 흐르는 물과의 마찰을 줄여주는 점액질을 분비하는 세포가 있다. 성형진 교수는 "포항의 방사광 가속기로 미꾸라지의 점액 분비 구조를 들여다본 결과, 아래는 넓고 위는 좁은 항아리 모양을 하고 있는 것을 확인했다"며 이런 구조가 모세관 현상을 일으켜 점액질을 끊임없이 분비해주는 것으로 보인다고 밝혔다. 모세관 현상이란 액체가 중력 등 외부 힘의 도움 없이 좁은 관을 따라 올라가는 현상을 말한다. 모세관 지름이 충분히 작을 때 액체의 표면장력(응집력)이 작용하면서 일어나는 현상이다. 나무에서 뿌리가 빨아들인 수분이 줄기를 거쳐 꼭대기의 잎까지 올라갈 수 있는 것이 이 모세관현상 덕분이다.

연구진은 미꾸라지의 점액 분비 시스템을 모방해 윤활유를 방출하는 항아리 형태의 미세구멍을 만들어 실험했다. 구멍의 바닥과 목 부분 비율을 여러가지로 바꿔가며 실험한 결과 윤활유가 지속적으로 방출되면서 물과의 마찰력이 줄어드는 것을 확인할 수 있었다. 구멍의 개방률(바닥 지름 대비 목 지름 비율)이 클수록 윤활유가 더 많이 방출되면서 선박의 표면을 따라 퍼져나갔다. 또 목 부분을 더 길쭉하게 늘려주면 윤활제가 표면에 조금 더 두텁게 퍼지는 효과가 있었다. 연구진은 실험 결과 마찰력이 약 18% 감소하는 것을 확인했다고 밝혔다. 마찰력이 줄어드는 만큼 선박의 연비는 좋아진다. 구멍 개방률 60%에서 마찰력 감소율이 가장 좋은 것으로 나타났다.

그러나 이 방법을 선박에 적용할 경우, 밖으로 배출된 윤활유가 바다를 오염시킬 수 있지 않을까? 성형진 교수는 이에 대해 생물의 점액 분비 조직처럼 윤활유도 아주 미세한 구멍을 통해 배출돼 표면을 덮기 때문에 생물에 해를 줄 만한 양이 바다로 흘러들어가지는 않는다고 말했다. 연구진이 실험에서 사용한 미세구멍의 지름은 불과 100나노미터(0.1마이크론 = 0.0001밀리미터) 정도였다. 연구진은 또 무해한 윤활유가 개발돼 있는 만큼 이런 윤활유를 쓰면 된다고 밝혔다. 연구진이 실험에서 사용한 윤활유는 듀폰의 크라이톡스(Krytox GPL 103)였다. 성형진 교수는 "한국에서도 홍합 추출물을 이용한 친환경 윤활유가 개발되고 있다"고 말했다.

이번 연구는 유체 역학에 바탕한 선체 표면의 윤활 원리와 최적 설계 구조를 밝힌 기초 연구다. 성 교수는 보도자료를 통해 "이번 연구를 통해 선체에 윤활 표면을 구현할 경우 얻을 수 있는 이점을 상당히 규명했다"며 연구 성과가 실제 선박에서도 구현될 수 있기를 기대했다.

이번 연구는 미국물리학회(AIP)가 발행하는 국제학술지 'Physics of Fluids' 에 '항력을 줄이는 윤활유 주입형 미끄럼표면(A lubricant-infused slip surface for drag reduction)'이란 제목으로 실렸다. NewScientist, Brietbart, MailOnline등 12개 세계영문과학잡지에 실렸으며, 한겨레신문의 미래창에 출간됐다. (2020.09.17.)

2020.10.05 조회수 25017

물고기처럼 점액질 뿜어내는 선체로 선박 연비 높인다

우리 대학 기계공학과 성형진 교수가 이끄는 KAIST-POSTECH 공동연구팀이 미역, 미꾸라지 등 피부가 미끌미끌한 해초와 물고기의 점액질 분비 메커니즘에 착안해 선체의 표면 마찰력을 줄이는 방법을 고안해냈다. 그동안 표면에 골을 내 기름을 주입하는 등 여러 마찰력 저감 기술이 선을 보였으나 생체의 점액 분비 구조를 모방해 항력을 줄이는 구조를 제시한 것은 이번이 처음이다.

물살을 가르며 앞으로 나아가는 배는 물과의 마찰력을 이겨내기 위해 많은 에너지를 소비한다. 장거리 화물선은 운항 과정에서 유체 마찰로 잃어버리는 에너지만 해도 상당한 양에 이른다. 선박이 받는 전체 저항력의 60~70%가 물과 선체 사이의 마찰에서 비롯된다고 한다. 따라서 이 마찰력을 줄이면 그만큼 선박의 연료 소비량을 줄일 수 있다. 오늘날 세계 전체 운송물량의 약 90%는 해상운송이 맡고, 해운업이 전 세계 온실가스 배출량의 2.5%(연간 약 10억톤)를 배출하는 현실을 고려하면 선박 연료 소비 절감을 위한 신기술 기대감이 어느 때보다 높은 상황이다.

해초와 물고기에는 흐르는 물과의 마찰을 줄여주는 점액질을 분비하는 세포가 있다. 성형진 교수는 "포항의 방사광 가속기로 미꾸라지의 점액 분비 구조를 들여다본 결과, 아래는 넓고 위는 좁은 항아리 모양을 하고 있는 것을 확인했다"며 이런 구조가 모세관 현상을 일으켜 점액질을 끊임없이 분비해주는 것으로 보인다고 밝혔다. 모세관 현상이란 액체가 중력 등 외부 힘의 도움 없이 좁은 관을 따라 올라가는 현상을 말한다. 모세관 지름이 충분히 작을 때 액체의 표면장력(응집력)이 작용하면서 일어나는 현상이다. 나무에서 뿌리가 빨아들인 수분이 줄기를 거쳐 꼭대기의 잎까지 올라갈 수 있는 것이 이 모세관현상 덕분이다.

연구진은 미꾸라지의 점액 분비 시스템을 모방해 윤활유를 방출하는 항아리 형태의 미세구멍을 만들어 실험했다. 구멍의 바닥과 목 부분 비율을 여러가지로 바꿔가며 실험한 결과 윤활유가 지속적으로 방출되면서 물과의 마찰력이 줄어드는 것을 확인할 수 있었다. 구멍의 개방률(바닥 지름 대비 목 지름 비율)이 클수록 윤활유가 더 많이 방출되면서 선박의 표면을 따라 퍼져나갔다. 또 목 부분을 더 길쭉하게 늘려주면 윤활제가 표면에 조금 더 두텁게 퍼지는 효과가 있었다. 연구진은 실험 결과 마찰력이 약 18% 감소하는 것을 확인했다고 밝혔다. 마찰력이 줄어드는 만큼 선박의 연비는 좋아진다. 구멍 개방률 60%에서 마찰력 감소율이 가장 좋은 것으로 나타났다.

그러나 이 방법을 선박에 적용할 경우, 밖으로 배출된 윤활유가 바다를 오염시킬 수 있지 않을까? 성형진 교수는 이에 대해 생물의 점액 분비 조직처럼 윤활유도 아주 미세한 구멍을 통해 배출돼 표면을 덮기 때문에 생물에 해를 줄 만한 양이 바다로 흘러들어가지는 않는다고 말했다. 연구진이 실험에서 사용한 미세구멍의 지름은 불과 100나노미터(0.1마이크론 = 0.0001밀리미터) 정도였다. 연구진은 또 무해한 윤활유가 개발돼 있는 만큼 이런 윤활유를 쓰면 된다고 밝혔다. 연구진이 실험에서 사용한 윤활유는 듀폰의 크라이톡스(Krytox GPL 103)였다. 성형진 교수는 "한국에서도 홍합 추출물을 이용한 친환경 윤활유가 개발되고 있다"고 말했다.

이번 연구는 유체 역학에 바탕한 선체 표면의 윤활 원리와 최적 설계 구조를 밝힌 기초 연구다. 성 교수는 보도자료를 통해 "이번 연구를 통해 선체에 윤활 표면을 구현할 경우 얻을 수 있는 이점을 상당히 규명했다"며 연구 성과가 실제 선박에서도 구현될 수 있기를 기대했다.

이번 연구는 미국물리학회(AIP)가 발행하는 국제학술지 'Physics of Fluids' 에 '항력을 줄이는 윤활유 주입형 미끄럼표면(A lubricant-infused slip surface for drag reduction)'이란 제목으로 실렸다. NewScientist, Brietbart, MailOnline등 12개 세계영문과학잡지에 실렸으며, 한겨레신문의 미래창에 출간됐다. (2020.09.17.)

2020.10.05 조회수 25017 -

KAIST, 국내 최초 의학물리전문인 IOMP 교육기관 인준

〈(좌측부터) 조병철 교수(울산의대), 조승룡 교수, 박현욱 부총장, 아룬 초굴레이 Accreditation 위원장,

존 다밀라키스 IOMP 수석부회장, 버지니아 차파키 IOMP 사무총장, 이종걸 국회의원, 최은경 교수(울산의대), 조규성 교수〉

우리대학 원자력및양자공학과(학과장 최성민)가 지난 7월 가톨릭대학교· 연세대학교와 함께 세계의학물리학회(International Organization for Medical Physics, 이하 IOMP)의 국제 의학물리전문인 교육기관으로 인준 받았다.

1963년에 조직된 IOMP는 세계적으로 약 2만 5천 명의 의학물리학자를 대표하는 기관으로 6개의 지역 기구와 86개의 참여국 조직 등으로 구성되어 있다. IOMP 산하의 국제이론물리센터를 제외한 외부 교육 기관이 해당 인준을 받은 사례는 세계에서 처음이다.

의학물리전문인이란 선형가속기 기반 암치료기, 사이버나이프, 입자방사선 치료기 등 첨단 방사선 기기를 통한 치료계획을 운용·관리하며 안전관리를 책임지는 전문 인력이다. 그러나 지금까지 국내 학회 차원의 의학물리전문인 자격증만 발급되었을 뿐, 국제적 수준의 의학물리사를 양성할 수 있는 공인 교육 체계나 법제화된 전문 자격제도는 전무한 상황이었다.

우리 대학을 포함한 국내 3개 대학은 약 1년 동안 IOMP가 국제원자력기구(IAEA)와 세계보건기구(WHO)의 가이드라인에 맞춰 제시한 엄격한 심사 기준을 바탕으로 평가를 받아왔으며, 지난 7월 26일 서울 가톨릭대학교 성의교정에서 최종 인준식이 개최됐다.

〈국제 의학물리전문인 교육기관 인준서 〉

현대 의학에서 방사선은 진단 및 치료를 위해 필수 불가결한 중요한 도구가 되었다. 특히, 방사선 의료 기술이 첨단 과학을 바탕으로 고도화됨에 따라 방사선 의료 안전 및 효율 극대화를 위한 의학물리 전문가의 필요성이 국제원자력기구(IAEA) 등을 통해 전 세계적으로 대두되고 있다.

북미 지역에서는 이와 관련한 전문인 자격증 제도와 전문 대학원 과정 프로그램 등이 운용되고 있으나, IAEA는 유럽과 아시아까지 포함해 전 세계적으로 표준화된 제도와 프로그램을 권고하고 있다.

이와 행보를 맞춰 인준에 통과한 국내 3개 대학은 국제적 전문성을 갖춘 방사선 의료 전문가를 양성할 수 있게 되었으며, 향후 3개 대학의 졸업생들이 IOMP가 인준한 자격을 취득할 경우 해외에서의 정식 의료 활동 및 취업이 가능해질 것으로 기대된다.

IOMP의 수석부회장이자 차기 회장인 존 다밀라키스(John Damilakis) 박사는 "이제부터 한국은 국제 의학물리 자격시험에 응모 가능한 인력을 배출할 수 있게 되었고, 3개 대학은 이에 특화된 의학물리 특별교육기관으로 공식 인정받게 된 것ˮ이라고 26일 열린 인준식에서 의의를 밝혔다.

조승룡 원자력및양자공학과의 의학물리 프로그램 담당 교수는 "이번 인준이 국내 방사선 의료 분야의 안전을 도모하는 제도 혁신과 전문 인력에 관한 자격증 법제화를 앞당기는 계기가 되기를 바란다ˮ고 말했다.

이어, 조 교수는 "우리 대학을 포함한 3개 대학 외에도 국내 유수의 훌륭한 의학물리 대학원 프로그램들이 계속해서 인준을 받게 될 것으로 기대한다ˮ고 전했다.

한편, 26일 열린 인준식에서는 이종걸 더불어민주당 의원, 이명철 한국과학기술한림원 이사장, 박찬일 대한의학물리전문인 자격인증위원회(KMPCB) 운영위원 등이 축사를 전했다. 또한, 박현욱 부총장·문정일 가톨릭중앙의료원장 겸 의무부총장·윤영철 연세대학교 원주캠퍼스 부총장과 보건복지부 및 관련 학회 대표 자문위원단, 초청연사 등을 포함한 대내·외 주요 인사들이 자리를 함께했다.

2019.08.12 조회수 13522

KAIST, 국내 최초 의학물리전문인 IOMP 교육기관 인준

〈(좌측부터) 조병철 교수(울산의대), 조승룡 교수, 박현욱 부총장, 아룬 초굴레이 Accreditation 위원장,

존 다밀라키스 IOMP 수석부회장, 버지니아 차파키 IOMP 사무총장, 이종걸 국회의원, 최은경 교수(울산의대), 조규성 교수〉

우리대학 원자력및양자공학과(학과장 최성민)가 지난 7월 가톨릭대학교· 연세대학교와 함께 세계의학물리학회(International Organization for Medical Physics, 이하 IOMP)의 국제 의학물리전문인 교육기관으로 인준 받았다.

1963년에 조직된 IOMP는 세계적으로 약 2만 5천 명의 의학물리학자를 대표하는 기관으로 6개의 지역 기구와 86개의 참여국 조직 등으로 구성되어 있다. IOMP 산하의 국제이론물리센터를 제외한 외부 교육 기관이 해당 인준을 받은 사례는 세계에서 처음이다.

의학물리전문인이란 선형가속기 기반 암치료기, 사이버나이프, 입자방사선 치료기 등 첨단 방사선 기기를 통한 치료계획을 운용·관리하며 안전관리를 책임지는 전문 인력이다. 그러나 지금까지 국내 학회 차원의 의학물리전문인 자격증만 발급되었을 뿐, 국제적 수준의 의학물리사를 양성할 수 있는 공인 교육 체계나 법제화된 전문 자격제도는 전무한 상황이었다.

우리 대학을 포함한 국내 3개 대학은 약 1년 동안 IOMP가 국제원자력기구(IAEA)와 세계보건기구(WHO)의 가이드라인에 맞춰 제시한 엄격한 심사 기준을 바탕으로 평가를 받아왔으며, 지난 7월 26일 서울 가톨릭대학교 성의교정에서 최종 인준식이 개최됐다.

〈국제 의학물리전문인 교육기관 인준서 〉

현대 의학에서 방사선은 진단 및 치료를 위해 필수 불가결한 중요한 도구가 되었다. 특히, 방사선 의료 기술이 첨단 과학을 바탕으로 고도화됨에 따라 방사선 의료 안전 및 효율 극대화를 위한 의학물리 전문가의 필요성이 국제원자력기구(IAEA) 등을 통해 전 세계적으로 대두되고 있다.

북미 지역에서는 이와 관련한 전문인 자격증 제도와 전문 대학원 과정 프로그램 등이 운용되고 있으나, IAEA는 유럽과 아시아까지 포함해 전 세계적으로 표준화된 제도와 프로그램을 권고하고 있다.

이와 행보를 맞춰 인준에 통과한 국내 3개 대학은 국제적 전문성을 갖춘 방사선 의료 전문가를 양성할 수 있게 되었으며, 향후 3개 대학의 졸업생들이 IOMP가 인준한 자격을 취득할 경우 해외에서의 정식 의료 활동 및 취업이 가능해질 것으로 기대된다.

IOMP의 수석부회장이자 차기 회장인 존 다밀라키스(John Damilakis) 박사는 "이제부터 한국은 국제 의학물리 자격시험에 응모 가능한 인력을 배출할 수 있게 되었고, 3개 대학은 이에 특화된 의학물리 특별교육기관으로 공식 인정받게 된 것ˮ이라고 26일 열린 인준식에서 의의를 밝혔다.

조승룡 원자력및양자공학과의 의학물리 프로그램 담당 교수는 "이번 인준이 국내 방사선 의료 분야의 안전을 도모하는 제도 혁신과 전문 인력에 관한 자격증 법제화를 앞당기는 계기가 되기를 바란다ˮ고 말했다.

이어, 조 교수는 "우리 대학을 포함한 3개 대학 외에도 국내 유수의 훌륭한 의학물리 대학원 프로그램들이 계속해서 인준을 받게 될 것으로 기대한다ˮ고 전했다.

한편, 26일 열린 인준식에서는 이종걸 더불어민주당 의원, 이명철 한국과학기술한림원 이사장, 박찬일 대한의학물리전문인 자격인증위원회(KMPCB) 운영위원 등이 축사를 전했다. 또한, 박현욱 부총장·문정일 가톨릭중앙의료원장 겸 의무부총장·윤영철 연세대학교 원주캠퍼스 부총장과 보건복지부 및 관련 학회 대표 자문위원단, 초청연사 등을 포함한 대내·외 주요 인사들이 자리를 함께했다.

2019.08.12 조회수 13522