-

미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.20

조회수 4985

-

페트병 대체할 미생물 플라스틱 생산 성공하다

현재, 전 세계는 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제로 인해 큰 골머리를 앓고 있다. KAIST 연구진이 생분해성을 가지면서 기존 페트병을 대체할 미생물 기반의 플라스틱 생산에 성공해서 화제다.

우리 대학은 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 PET(페트병) 대체 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

유사 방향족 다이카복실산은 고분자로 합성시 방향족 폴리에스터(PET)보다 나은 물성 및 높은 생분해성을 가지고 있어 친환경적인 고분자 단량체*로서 주목받고 있다. 화학적인 방법을 통한 유사 방향족 다이카복실산 생산은 낮은 수율과 선택성, 복잡한 반응 조건과 유해 폐기물 생성이라는 문제점을 지니고 있다.

*단량체: 고분자를 만드는 재료로 단량체를 서로 연결해 고분자를 합성함

이를 해결하기 위해 이상엽 특훈교수 연구팀은 대사공학을 활용, 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균인 코리네박테리움에서 2-피론-4,6-다이카복실산과 4종의 피리딘 다이카복실산 (2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산)을 포함한 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 미생물 균주를 개발했다.

연구팀은 대사공학 기법을 통해 여러 유사 방향족 다이카복실산의 전구체로 사용되는 프로토카테츄산의 대사 흐름을 강화하고 전구체의 손실을 방지하는 플랫폼 미생물 균주를 구축했다.

이를 기반으로 전사체 분석을 통해 유전자 조작 타겟을 발굴해 76.17g/L의 2-피론-4,6-다이카복실산을 생산하였고, 3종의 피리딘 다이카복실산 생산 대사회로를 신규 발굴 및 구축하여 2.79g/L의 2,3-피리딘 다이카복실산, 0.49g/L의 2,4-피리딘 다이카복실산, 1.42g/L의 2,5-피리딘 다이카복실산을 생산하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 2,6-피리딘 다이카복실산 생합성 경로 구축 및 강화를 통해 15.01g/L의 생산을 확인하며 총 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

결론적으로, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산을 세계 최고 농도로 생산하는 데 성공하였다. 특히 2,4-, 2,5-피리딘 다이카복실산은 기존에 극미량 (mg/L) 생산되던 것을 g/L 규모의 생산까지 달성하였다.

이번 연구를 기반으로 다양한 폴리에스터 생산 산업공정으로의 응용이 기대되며, 유사 방향족 폴리에스터 생산에 관한 연구에도 적극 활용될 수 있으리라 기대된다.

교신저자인 이상엽 특훈교수는 “미생물을 기반으로 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 친환경 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 연구가 앞으로 미생물 기반의 바이오 단량체 산업이 석유 화학 기반의 화학산업을 대체하는 데 일조할 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 10월 30일 자 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for the production of pyrone and pyridine dicarboxylic acids

※ 저자 정보 : 조재성(한국과학기술원, 공동 제1저자), 찌웨이 루오(한국과학기술원, 공동 제1저자), 문천우(한국과학기술원, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

페트병 대체할 미생물 플라스틱 생산 성공하다

현재, 전 세계는 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제로 인해 큰 골머리를 앓고 있다. KAIST 연구진이 생분해성을 가지면서 기존 페트병을 대체할 미생물 기반의 플라스틱 생산에 성공해서 화제다.

우리 대학은 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 PET(페트병) 대체 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

유사 방향족 다이카복실산은 고분자로 합성시 방향족 폴리에스터(PET)보다 나은 물성 및 높은 생분해성을 가지고 있어 친환경적인 고분자 단량체*로서 주목받고 있다. 화학적인 방법을 통한 유사 방향족 다이카복실산 생산은 낮은 수율과 선택성, 복잡한 반응 조건과 유해 폐기물 생성이라는 문제점을 지니고 있다.

*단량체: 고분자를 만드는 재료로 단량체를 서로 연결해 고분자를 합성함

이를 해결하기 위해 이상엽 특훈교수 연구팀은 대사공학을 활용, 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균인 코리네박테리움에서 2-피론-4,6-다이카복실산과 4종의 피리딘 다이카복실산 (2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산)을 포함한 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 미생물 균주를 개발했다.

연구팀은 대사공학 기법을 통해 여러 유사 방향족 다이카복실산의 전구체로 사용되는 프로토카테츄산의 대사 흐름을 강화하고 전구체의 손실을 방지하는 플랫폼 미생물 균주를 구축했다.

이를 기반으로 전사체 분석을 통해 유전자 조작 타겟을 발굴해 76.17g/L의 2-피론-4,6-다이카복실산을 생산하였고, 3종의 피리딘 다이카복실산 생산 대사회로를 신규 발굴 및 구축하여 2.79g/L의 2,3-피리딘 다이카복실산, 0.49g/L의 2,4-피리딘 다이카복실산, 1.42g/L의 2,5-피리딘 다이카복실산을 생산하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 2,6-피리딘 다이카복실산 생합성 경로 구축 및 강화를 통해 15.01g/L의 생산을 확인하며 총 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

결론적으로, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산을 세계 최고 농도로 생산하는 데 성공하였다. 특히 2,4-, 2,5-피리딘 다이카복실산은 기존에 극미량 (mg/L) 생산되던 것을 g/L 규모의 생산까지 달성하였다.

이번 연구를 기반으로 다양한 폴리에스터 생산 산업공정으로의 응용이 기대되며, 유사 방향족 폴리에스터 생산에 관한 연구에도 적극 활용될 수 있으리라 기대된다.

교신저자인 이상엽 특훈교수는 “미생물을 기반으로 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 친환경 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 연구가 앞으로 미생물 기반의 바이오 단량체 산업이 석유 화학 기반의 화학산업을 대체하는 데 일조할 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 10월 30일 자 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for the production of pyrone and pyridine dicarboxylic acids

※ 저자 정보 : 조재성(한국과학기술원, 공동 제1저자), 찌웨이 루오(한국과학기술원, 공동 제1저자), 문천우(한국과학기술원, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.07

조회수 9174

-

염소 제거로 폐플라스틱 재활용 쉬워진다

전 세계의 플라스틱 생산량이 증가함에 따라 폐기되는 플라스틱의 양도 증가하게 돼 여러 가지 환경적, 경제적 문제를 일으키고 있다. 한국 연구진이 고성능 촉매를 개발해 플라스틱 폐기물의 분해와 재활용을 쉽고 경제적으로 할 수 있도록 하는 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, 충남대학교 에너지 과학기술 대학원 신혜영 교수 공동연구팀이 폐플라스틱의 분해 및 재활용 공정의 중요 반응인 탈염소 반응의 반응 메커니즘을 규명하고 미량의 백금으로도 염소를 효과적으로 제거할 수 있는 촉매를 개발했다고 26일 밝혔다.

플라스틱의 재활용을 위한 다양한 연구가 진행되고 있는데, 특히 열분해를 이용한 화학적 재활용 방법은 복잡하고 비경제적인 플라스틱 폐기물의 분류 과정을 생략할 수 있어 산업적으로 큰 주목을 받고 있다. 또한 이때 생성되는 유분은 플라스틱의 원료인 에틸렌, 프로필렌으로 변환이 가능하기 때문에 완벽한 플라스틱의 순환 경제를 가능케 한다.

하지만 폐플라스틱의 열분해유 내에는 후속 공정에 앞서 제거가 필요한 다양한 불순물들이 포함돼 있다. 특히, 폴리염화비닐(PVC)의 열분해로 생성되는 염소 화합물은 반응기 부식을 유발하고, 촉매를 비활성화시키므로 화학적으로 제거하는 것은 폐플라스틱 재활용에 있어 매우 중요하다. 다만 기존 석유와 같은 탄소 자원에는 염소가 포함돼 있지 않기 때문에 염소를 제거하는 촉매 공정은 현재까지 연구된 바가 없었다.

공동연구팀은 감마 알루미나에 미량(0.1wt%)의 백금을 담지한 촉매를 사용해 탈염소 반응의 메커니즘을 규명하고, 고성능 촉매를 설계했다. 연구 결과, 탄소와 염소 사이의 결합을 끊고 백금에서 활성화된 수소가 감마 알루미나 표면에 전달돼 염소를 염산(HCl)의 형태로 제거하는 독특한 반응 메커니즘을 확인했다.

연구팀은 다량(7,500ppm)의 염소를 포함하고 있는 해양 폐기물 기반의 폐플라스틱 열분해유를 이용한 반응에서도 직접 개발한 촉매를 사용했을 때 염소가 98% 이상 효과적으로 제거됨을 밝혔으며, 높은 장기 안정성을 보임을 확인했다.

최민기 교수는 “탈염소 반응은 폐플라스틱의 재활용에 있어 매우 중요한 반응이지만 현재까지 심도 있게 연구되지 않았다”며, “이번 연구는 세계 최초로 탈염소 반응의 메커니즘을 규명한 것으로 고성능 탈염소 촉매 개발을 앞당기는 데 큰 역할을 할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 생명화학공학과 석진 박사과정 학생, 충남대학교 에너지 과학기술대학원 판 티 옌 니(Phan Thi Yen Nhi) 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제 저명 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 8월 28일 자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명: Catalytic Synergy between Lewis Acidic Alumina and Pt in Hydrodechlorination for Plastic Chemical Recycling

한편, 이 연구는 롯데케미칼 탄소중립연구센터와 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

염소 제거로 폐플라스틱 재활용 쉬워진다

전 세계의 플라스틱 생산량이 증가함에 따라 폐기되는 플라스틱의 양도 증가하게 돼 여러 가지 환경적, 경제적 문제를 일으키고 있다. 한국 연구진이 고성능 촉매를 개발해 플라스틱 폐기물의 분해와 재활용을 쉽고 경제적으로 할 수 있도록 하는 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, 충남대학교 에너지 과학기술 대학원 신혜영 교수 공동연구팀이 폐플라스틱의 분해 및 재활용 공정의 중요 반응인 탈염소 반응의 반응 메커니즘을 규명하고 미량의 백금으로도 염소를 효과적으로 제거할 수 있는 촉매를 개발했다고 26일 밝혔다.

플라스틱의 재활용을 위한 다양한 연구가 진행되고 있는데, 특히 열분해를 이용한 화학적 재활용 방법은 복잡하고 비경제적인 플라스틱 폐기물의 분류 과정을 생략할 수 있어 산업적으로 큰 주목을 받고 있다. 또한 이때 생성되는 유분은 플라스틱의 원료인 에틸렌, 프로필렌으로 변환이 가능하기 때문에 완벽한 플라스틱의 순환 경제를 가능케 한다.

하지만 폐플라스틱의 열분해유 내에는 후속 공정에 앞서 제거가 필요한 다양한 불순물들이 포함돼 있다. 특히, 폴리염화비닐(PVC)의 열분해로 생성되는 염소 화합물은 반응기 부식을 유발하고, 촉매를 비활성화시키므로 화학적으로 제거하는 것은 폐플라스틱 재활용에 있어 매우 중요하다. 다만 기존 석유와 같은 탄소 자원에는 염소가 포함돼 있지 않기 때문에 염소를 제거하는 촉매 공정은 현재까지 연구된 바가 없었다.

공동연구팀은 감마 알루미나에 미량(0.1wt%)의 백금을 담지한 촉매를 사용해 탈염소 반응의 메커니즘을 규명하고, 고성능 촉매를 설계했다. 연구 결과, 탄소와 염소 사이의 결합을 끊고 백금에서 활성화된 수소가 감마 알루미나 표면에 전달돼 염소를 염산(HCl)의 형태로 제거하는 독특한 반응 메커니즘을 확인했다.

연구팀은 다량(7,500ppm)의 염소를 포함하고 있는 해양 폐기물 기반의 폐플라스틱 열분해유를 이용한 반응에서도 직접 개발한 촉매를 사용했을 때 염소가 98% 이상 효과적으로 제거됨을 밝혔으며, 높은 장기 안정성을 보임을 확인했다.

최민기 교수는 “탈염소 반응은 폐플라스틱의 재활용에 있어 매우 중요한 반응이지만 현재까지 심도 있게 연구되지 않았다”며, “이번 연구는 세계 최초로 탈염소 반응의 메커니즘을 규명한 것으로 고성능 탈염소 촉매 개발을 앞당기는 데 큰 역할을 할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 생명화학공학과 석진 박사과정 학생, 충남대학교 에너지 과학기술대학원 판 티 옌 니(Phan Thi Yen Nhi) 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제 저명 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 8월 28일 자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명: Catalytic Synergy between Lewis Acidic Alumina and Pt in Hydrodechlorination for Plastic Chemical Recycling

한편, 이 연구는 롯데케미칼 탄소중립연구센터와 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.09.28

조회수 5886

-

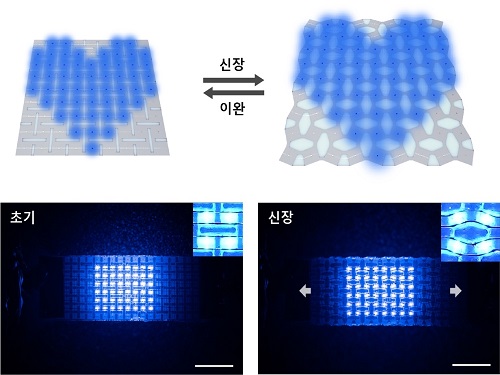

25% 늘려도 그대로인 스트레처블 디스플레이 개발

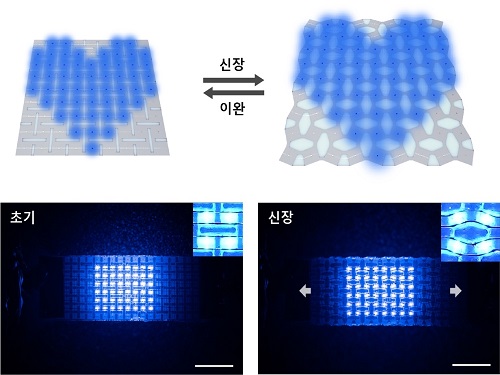

스트레처블 디스플레이는 공간 활용성, 디자인 자유도, 신체와 유사한 유연성 등의 장점으로 인해 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. 한국 연구진이 25%까지 늘릴 수 있으며, 이미지 왜곡 없이 선명한 화질을 유지하고 15% 비율로 5,000회 늘렸다 펴도 성능이 안정적으로 유지되는 무변형(음의 푸아송비*) 스트레처블 디스플레이를 국내 최초로 개발해 화제다.

*음의 푸아송 비 (Poisson’s ratio of -1): 가로 세로가 같은 비율로 늘어나는 비율로 음(-)의 값으로 표현. 일반적인 물질에서와 같이 가로로 늘릴 때 세로로 수축하는 것을 양(+)의 값으로 표현한다.

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터장) 연구팀이 한국기계연구원(원장 류석현)과 공동연구를 통해, 신축 시 이미지 왜곡을 억제하는 전방향 신축성을 갖는 스트레처블 디스플레이용 기판 소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

현재 스트레처블 디스플레이 기술은 대부분 신축성이 뛰어난 엘라스토머* 소재를 기반으로 제작되고 있지만 해당 소재들은 양의 푸아송비를 가져 디스플레이를 늘릴 때 이미지의 왜곡이 불가피하다.

*엘라스토머 (elastomer) : 고무와 같은 탄성을 가지는 고분자 소재

이를 해결하기 위해 옥세틱* 메타 구조의 도입이 각광받고 있다. 옥세틱 구조는 일반적인 재료와 달리, 한 방향으로 늘려도 전 방향으로 함께 늘어나는 ‘음의 푸아송비’를 갖는 독특한 구조다. 그러나 전통적인 옥세틱 구조는 패턴으로 형성된 빈 공간이 많아서 안정성과 공간 활용도가 떨어져 기판에서는 활용이 매우 제한적이다.

*옥세틱 구조 (Auxetic structure): 음(-)의 푸아송비를 나타내는 특수한 기하학적 구조

배병수 교수 연구팀은 먼저 이미지 왜곡의 문제를 해결하기 위해 음의 푸아송 비를 갖는 옥세틱메타 구조의 최대 난제인 다공성의 표면을 이음매 없이 매끈하게 하면서도 –1의 푸아송비(가장 이상적인 음의 푸아송비) 한계치를 구현하는 기술을 개발했다.

두 번째 탄성률*의 문제를 해결하기 위해 옥세틱 구조를 이루는 부분에 머리카락 두께의 4분의 1 수준인 25마이크로미터 직경의 유리 섬유 다발로 만든 직물을 엘라스토머 소재 내에 삽입했다. 여기에 동일한 엘라스토머 소재로 빈 공간을 채워넣어 빈 공간이 없는 편평하고 안정적인 일체형 필름을 제작했다.

*탄성률: 재료에 힘을 가했을 때 변형되는 정도를 나타내는 비율. 탄성률이 높으면 변형이 잘 일어나지 않는 재료임을 의미한다.

연구팀은 옥세틱 구조와 빈 공간의 엘라스토머 소재 간의 탄성률 차이가 음의 푸아송비에 직접적인 영향을 주는 것을 이론적으로 규명했으며, 23만 배 이상의 탄성률 차이를 구현해 이론적 한계값인 –1의 푸아송비를 나타내는 필름을 최초로 개발했다.

연구를 주도한 배병수 교수는 “스트레처블 디스플레이에 옥세틱 구조를 활용한 이미지 왜곡 방지는 핵심적인 기술임에도 불구하고 표면에 빈 공간이 많아 기판으로 활용하는 데에는 어려움을 겪고 있었다”며, “이번 연구 결과를 통해서 표면 전체를 활용한 왜곡 없는 고해상도 스트레처블 디스플레이 응용을 통해 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

신소재공학과 이융 박사와 한국기계연구원 장봉균 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 에 8월 20일 출판됐다. (논문명: A seamless auxetic substrate with a negative Poisson's ratio of –1)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼소재 기술센터와 한국기계연구원, LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

25% 늘려도 그대로인 스트레처블 디스플레이 개발

스트레처블 디스플레이는 공간 활용성, 디자인 자유도, 신체와 유사한 유연성 등의 장점으로 인해 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. 한국 연구진이 25%까지 늘릴 수 있으며, 이미지 왜곡 없이 선명한 화질을 유지하고 15% 비율로 5,000회 늘렸다 펴도 성능이 안정적으로 유지되는 무변형(음의 푸아송비*) 스트레처블 디스플레이를 국내 최초로 개발해 화제다.

*음의 푸아송 비 (Poisson’s ratio of -1): 가로 세로가 같은 비율로 늘어나는 비율로 음(-)의 값으로 표현. 일반적인 물질에서와 같이 가로로 늘릴 때 세로로 수축하는 것을 양(+)의 값으로 표현한다.

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터장) 연구팀이 한국기계연구원(원장 류석현)과 공동연구를 통해, 신축 시 이미지 왜곡을 억제하는 전방향 신축성을 갖는 스트레처블 디스플레이용 기판 소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

현재 스트레처블 디스플레이 기술은 대부분 신축성이 뛰어난 엘라스토머* 소재를 기반으로 제작되고 있지만 해당 소재들은 양의 푸아송비를 가져 디스플레이를 늘릴 때 이미지의 왜곡이 불가피하다.

*엘라스토머 (elastomer) : 고무와 같은 탄성을 가지는 고분자 소재

이를 해결하기 위해 옥세틱* 메타 구조의 도입이 각광받고 있다. 옥세틱 구조는 일반적인 재료와 달리, 한 방향으로 늘려도 전 방향으로 함께 늘어나는 ‘음의 푸아송비’를 갖는 독특한 구조다. 그러나 전통적인 옥세틱 구조는 패턴으로 형성된 빈 공간이 많아서 안정성과 공간 활용도가 떨어져 기판에서는 활용이 매우 제한적이다.

*옥세틱 구조 (Auxetic structure): 음(-)의 푸아송비를 나타내는 특수한 기하학적 구조

배병수 교수 연구팀은 먼저 이미지 왜곡의 문제를 해결하기 위해 음의 푸아송 비를 갖는 옥세틱메타 구조의 최대 난제인 다공성의 표면을 이음매 없이 매끈하게 하면서도 –1의 푸아송비(가장 이상적인 음의 푸아송비) 한계치를 구현하는 기술을 개발했다.

두 번째 탄성률*의 문제를 해결하기 위해 옥세틱 구조를 이루는 부분에 머리카락 두께의 4분의 1 수준인 25마이크로미터 직경의 유리 섬유 다발로 만든 직물을 엘라스토머 소재 내에 삽입했다. 여기에 동일한 엘라스토머 소재로 빈 공간을 채워넣어 빈 공간이 없는 편평하고 안정적인 일체형 필름을 제작했다.

*탄성률: 재료에 힘을 가했을 때 변형되는 정도를 나타내는 비율. 탄성률이 높으면 변형이 잘 일어나지 않는 재료임을 의미한다.

연구팀은 옥세틱 구조와 빈 공간의 엘라스토머 소재 간의 탄성률 차이가 음의 푸아송비에 직접적인 영향을 주는 것을 이론적으로 규명했으며, 23만 배 이상의 탄성률 차이를 구현해 이론적 한계값인 –1의 푸아송비를 나타내는 필름을 최초로 개발했다.

연구를 주도한 배병수 교수는 “스트레처블 디스플레이에 옥세틱 구조를 활용한 이미지 왜곡 방지는 핵심적인 기술임에도 불구하고 표면에 빈 공간이 많아 기판으로 활용하는 데에는 어려움을 겪고 있었다”며, “이번 연구 결과를 통해서 표면 전체를 활용한 왜곡 없는 고해상도 스트레처블 디스플레이 응용을 통해 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

신소재공학과 이융 박사와 한국기계연구원 장봉균 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 에 8월 20일 출판됐다. (논문명: A seamless auxetic substrate with a negative Poisson's ratio of –1)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼소재 기술센터와 한국기계연구원, LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.20

조회수 9063

-

폐플라스틱 재활용 높이는 해중합 기술 개발

기존 폐플라스틱을 화학적으로 분해해 재융합하는 해중합의 중요성이 증대하고 있다. 해중합 과정에서 환경 유해 물질을 걸러내 친환경 용기 등을 생산할 수 있기 때문이다. 폐플라스틱의 재활용을 더 가속화할 수 있도록 KAIST 연구진이 해중합 온도를 낮출 수 있는 원리를 발견했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 고분자 자기조립을 활용하여 고분자의 해중합 온도를 낮추는 방법을 개발했다고 24일 밝혔다.

*중합은 간단한 분자 수준의 단량체들이 화학적 반응으로 연결되어 거대한 고분자 사슬을 형성하는 것을 말하며, 해중합은 고분자 사슬을 단량체 수준으로 분해하는 것을 말함.

기존에 고분자를 해중합하여 화학적으로 분해하는 방법은 높은 온도가 필요하여 효율성이 낮았다. 연구팀은 고분자 합성과정에서 자기조립이 일어날 때 해중합 온도가 낮아지는 것을 발견했다. 고분자가 잘 섞이지 않는 용매에서 일어나는 자기조립은 엔트로피*에 반해서 질서를 만들어내는 과정이다. 조그만한 분자 단량체들을 서로 이어 거대한 고분자 사슬을 만드는 합성 과정 또한 질서를 증대하는 반면, 고분자 사슬을 조각내어 원래 단량체로 돌리는 해중합은 무질서해지는 방향을 향한 변화이다. 따라서 연구진은 자기조립이 일어나는 상황에서는 질서와 무질서의 균형을 이루기 위해 중합보다 해중합이 우세해지는 결과를 확인했다. 이를 이용해, 천정온도** 186℃로 알려진 고분자가, 자기조립이 일어나는 선택적 용매에서는 천정온도가 90℃로 감소돼, 보다 낮은 온도에서 해중합을 유도할 수 있었다.

*엔트로피: 무질서해지는 방향으로 변화하는 경향

**천정온도: 중합과 해중합 속도가 균형을 이루는 온도를 말함.

연구팀은 고분자를 합성한 후 온도를 올려 고분자 나노구조체를 구성하는 사슬을 재사용이 가능한 단량체로 분해했다. 다시 온도를 내리면 분해된 단량체는 다시 중합돼 나노구조체를 형성하는 지속가능한 자기조립 체계를 구현했다. 나노구조체의 형상은 사슬의 길이에 따라 달라지기 때문에, 연구팀은 온도를 올리고 내리면 그에 따라 구조체의 모양이 바뀌는 것을 관찰했다. 또한 점도와 같은 물성은 단량체 중에 고분자로 존재하는 비율에 의존하므로, 중합/해중합을 반복하면서 점도를 조절할 수 있는 결과 또한 확인하였다.

연구를 주도한 서명은 교수는 “기존에 고분자를 화학적으로 분해하기 위해서는 높은 온도가 필요하여 어려움이 있었지만 고분자 자기조립을 활용하여 해중합 온도를 낮출 수 있었고 이 원리를 활용하여 폐플라스틱의 재활용을 더 효율적으로 할 수 있을 것으로 기대한다”며 "자연이 단백질들을 붙이고 떼는 중합/해중합 과정을 통해 능동적으로 세포의 모양과 움직임을 조절하는 것처럼, 필요에 따라 물성과 형상을 바꿀 뿐만 아니라 움직임도 가능한 스마트 고분자 소재로 향후 발전시킬 가능성을 탐구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 남지윤 박사가 제1 저자로, 유창수 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여해 수행한 연구 결과는 국제학술지 ‘저널 오브 더 아메리칸 케미컬 소사이어티 (Journal of the American Chemical Society)'에 5월 8일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Polymerization/Depolymerization-Induced Self-Assembly Under Coupled Equilibria of Polymerization with Self-Assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 진행됐다.

폐플라스틱 재활용 높이는 해중합 기술 개발

기존 폐플라스틱을 화학적으로 분해해 재융합하는 해중합의 중요성이 증대하고 있다. 해중합 과정에서 환경 유해 물질을 걸러내 친환경 용기 등을 생산할 수 있기 때문이다. 폐플라스틱의 재활용을 더 가속화할 수 있도록 KAIST 연구진이 해중합 온도를 낮출 수 있는 원리를 발견했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 고분자 자기조립을 활용하여 고분자의 해중합 온도를 낮추는 방법을 개발했다고 24일 밝혔다.

*중합은 간단한 분자 수준의 단량체들이 화학적 반응으로 연결되어 거대한 고분자 사슬을 형성하는 것을 말하며, 해중합은 고분자 사슬을 단량체 수준으로 분해하는 것을 말함.

기존에 고분자를 해중합하여 화학적으로 분해하는 방법은 높은 온도가 필요하여 효율성이 낮았다. 연구팀은 고분자 합성과정에서 자기조립이 일어날 때 해중합 온도가 낮아지는 것을 발견했다. 고분자가 잘 섞이지 않는 용매에서 일어나는 자기조립은 엔트로피*에 반해서 질서를 만들어내는 과정이다. 조그만한 분자 단량체들을 서로 이어 거대한 고분자 사슬을 만드는 합성 과정 또한 질서를 증대하는 반면, 고분자 사슬을 조각내어 원래 단량체로 돌리는 해중합은 무질서해지는 방향을 향한 변화이다. 따라서 연구진은 자기조립이 일어나는 상황에서는 질서와 무질서의 균형을 이루기 위해 중합보다 해중합이 우세해지는 결과를 확인했다. 이를 이용해, 천정온도** 186℃로 알려진 고분자가, 자기조립이 일어나는 선택적 용매에서는 천정온도가 90℃로 감소돼, 보다 낮은 온도에서 해중합을 유도할 수 있었다.

*엔트로피: 무질서해지는 방향으로 변화하는 경향

**천정온도: 중합과 해중합 속도가 균형을 이루는 온도를 말함.

연구팀은 고분자를 합성한 후 온도를 올려 고분자 나노구조체를 구성하는 사슬을 재사용이 가능한 단량체로 분해했다. 다시 온도를 내리면 분해된 단량체는 다시 중합돼 나노구조체를 형성하는 지속가능한 자기조립 체계를 구현했다. 나노구조체의 형상은 사슬의 길이에 따라 달라지기 때문에, 연구팀은 온도를 올리고 내리면 그에 따라 구조체의 모양이 바뀌는 것을 관찰했다. 또한 점도와 같은 물성은 단량체 중에 고분자로 존재하는 비율에 의존하므로, 중합/해중합을 반복하면서 점도를 조절할 수 있는 결과 또한 확인하였다.

연구를 주도한 서명은 교수는 “기존에 고분자를 화학적으로 분해하기 위해서는 높은 온도가 필요하여 어려움이 있었지만 고분자 자기조립을 활용하여 해중합 온도를 낮출 수 있었고 이 원리를 활용하여 폐플라스틱의 재활용을 더 효율적으로 할 수 있을 것으로 기대한다”며 "자연이 단백질들을 붙이고 떼는 중합/해중합 과정을 통해 능동적으로 세포의 모양과 움직임을 조절하는 것처럼, 필요에 따라 물성과 형상을 바꿀 뿐만 아니라 움직임도 가능한 스마트 고분자 소재로 향후 발전시킬 가능성을 탐구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 남지윤 박사가 제1 저자로, 유창수 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여해 수행한 연구 결과는 국제학술지 ‘저널 오브 더 아메리칸 케미컬 소사이어티 (Journal of the American Chemical Society)'에 5월 8일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Polymerization/Depolymerization-Induced Self-Assembly Under Coupled Equilibria of Polymerization with Self-Assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 진행됐다.

2024.05.24

조회수 7945

-

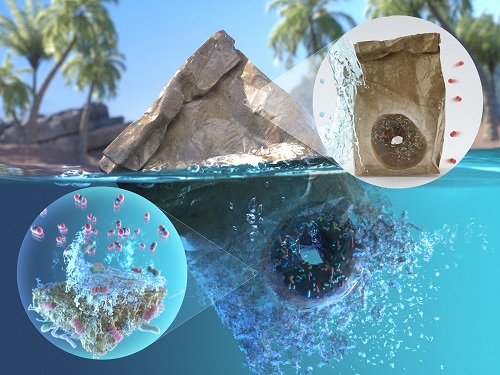

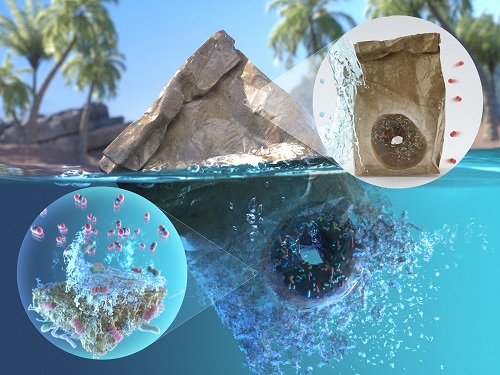

해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

2024.05.17

조회수 10053

-

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11

조회수 11240

-

빛의 화가 김인중 신부 ‘빛의 소명’ 특별 전시 개최

우리 대학이 세계적인 스테인드글라스 거장인 김인중 신부(베드로·도미니코 수도회)의 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière' 展을 18일부터 개최한다.

대전 본원 학술문화관 4층 김인중홀에서 열리는 이번 전시에서는 산업디자인학과 초빙석학교수로 임용된 김인중 신부가 제작한 가로 10.12m, 세로 7.33m 크기의 천장 스테인드글라스 작품이 공개된다. 우리 대학의 지원을 받아 제작된 이 작품은 김인중 신부가 채색한 도안을 유리판에 세라믹 컬러 페인트로 정교하게 옮긴 후 630℃에 구워 완성됐다. 전체 면적 68.06㎡로 총 53점의 유리판으로 구성됐다. 일반 벽면이 아닌 20m 높이의 천창에 설치된 작품은 투과되는 빛에 따라 다양한 입체감으로 색을 드리운다. 김인중 신부 고유의 붓 터치와 색감에 시간과 계절이라는 자연의 변화가 더해져 매일 다른 빛의 형상을 감상할 수 있는 것이 특징이다. 김 신부는 지난해 4월부터 제작회의, 세미나, 인터뷰 등을 통해 여러 차례 KAIST 구성원들과 교류하며 설치 공간을 선정하고 이에 맞는 작품을 설계했다. 스테인드글라스의 스케치 격인 원화를 그리는 창작 과정도 구성원들에게 공개됐다. 작품이 설치된 학술문화관 4층은 학생들의 창작·협업·휴식·행사 개최 등 다양한 목적으로 사용되는 공간이다. 캠퍼스를 전시 공간으로 활용하는 ‘캠퍼스 갤러리’ 추진 계획에 맞춰 이번 전시를 계기로 김인중홀로 명명돼 스테인드글라스와 함께 원화 회화 9점이 함께 전시된다.

김인중 신부는 "사람들을 결합시키고 사상을 전달하는 수단이 된다는 점에서 예술과 과학의 구실은 같지만, 과학은 개념으로 설명하고 예술은 미적 형상(美的形象)으로 말한다"라고 전했다. 이어, 김 신부는 "교내 구성원들이 예술 작품에 영감을 받아 창의적인 인재로 성장할 수 있길 바란다"라고 덧붙였다. 전시를 총괄한 석현정 KAIST 미술관장은"스테인드글라스로 빛의 존재를 다시금 상기시켜 주는 '빛의 소명(召命)' 전시는 캠퍼스의 일상 공간을 영감의 원천을 제공하는 특별한 공간으로 바꾸어 놓았다"라고 설명했다. 석 관장은 "물감보다 더 정교하고 미묘한 수천 가지 색을 머금은 색유리의 아름다움을 탐미하며 구성원들이 생활 속에서 문화예술을 향유하길 바란다"고 말했다.

김인중 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière'은 올해 12월 29일까지 KAIST 구성원은 물론 대중에게 무료로 공개된다. 법정 공휴일을 제외한 매일 정오에 사전 예약자에 한해 도슨트가 함께하는 '홀리눈(Holy Noon)' 투어를 진행한다. 도슨트 투어 신청에 관한 내용은 KAIST 미술관 홈페이지(https://art.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 김인중 작가는 서울대 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업한 뒤 1969년 스위스 프리부르(Fribourg)대학으로 떠나 도미니코 수도회에 입회해 사제가 되었다. 1973년 파리 쟈크 마쏠 화랑에서 첫 개인전을 연 이후 프랑스를 중심으로 활동했다. 스위스 일간지 '르 마땡(Le Matin)'에서 세계 10대 스테인드글라스 작가로 선정되며 유럽 화단에서 '빛의 화가'라는 칭호를 얻었다. 프랑스 정부로부터 문화예술 공훈 훈장인 '오피시에'(2010)를 받아 한국인으로는 처음 '아카데미 프랑스 가톨릭' 회원(2016)에 추대됐다. 프랑스 중부의 소도시인 앙베르(Ambert)의 옛 재판소 자리의 '김인중 미술관'(2019), 아일랜드 더블린 현대미술관(Museum of Modern Art), 국립현대미술관, 대전시립미술관, 용인 신봉동성당 등이 작품을 소장하고 있다.

▶ ART TALK :: 김인중의 스테인드글라스 Kim Enjoong's Stained Glass(https://youtu.be/jBoAdOQayy0)

빛의 화가 김인중 신부 ‘빛의 소명’ 특별 전시 개최

우리 대학이 세계적인 스테인드글라스 거장인 김인중 신부(베드로·도미니코 수도회)의 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière' 展을 18일부터 개최한다.

대전 본원 학술문화관 4층 김인중홀에서 열리는 이번 전시에서는 산업디자인학과 초빙석학교수로 임용된 김인중 신부가 제작한 가로 10.12m, 세로 7.33m 크기의 천장 스테인드글라스 작품이 공개된다. 우리 대학의 지원을 받아 제작된 이 작품은 김인중 신부가 채색한 도안을 유리판에 세라믹 컬러 페인트로 정교하게 옮긴 후 630℃에 구워 완성됐다. 전체 면적 68.06㎡로 총 53점의 유리판으로 구성됐다. 일반 벽면이 아닌 20m 높이의 천창에 설치된 작품은 투과되는 빛에 따라 다양한 입체감으로 색을 드리운다. 김인중 신부 고유의 붓 터치와 색감에 시간과 계절이라는 자연의 변화가 더해져 매일 다른 빛의 형상을 감상할 수 있는 것이 특징이다. 김 신부는 지난해 4월부터 제작회의, 세미나, 인터뷰 등을 통해 여러 차례 KAIST 구성원들과 교류하며 설치 공간을 선정하고 이에 맞는 작품을 설계했다. 스테인드글라스의 스케치 격인 원화를 그리는 창작 과정도 구성원들에게 공개됐다. 작품이 설치된 학술문화관 4층은 학생들의 창작·협업·휴식·행사 개최 등 다양한 목적으로 사용되는 공간이다. 캠퍼스를 전시 공간으로 활용하는 ‘캠퍼스 갤러리’ 추진 계획에 맞춰 이번 전시를 계기로 김인중홀로 명명돼 스테인드글라스와 함께 원화 회화 9점이 함께 전시된다.

김인중 신부는 "사람들을 결합시키고 사상을 전달하는 수단이 된다는 점에서 예술과 과학의 구실은 같지만, 과학은 개념으로 설명하고 예술은 미적 형상(美的形象)으로 말한다"라고 전했다. 이어, 김 신부는 "교내 구성원들이 예술 작품에 영감을 받아 창의적인 인재로 성장할 수 있길 바란다"라고 덧붙였다. 전시를 총괄한 석현정 KAIST 미술관장은"스테인드글라스로 빛의 존재를 다시금 상기시켜 주는 '빛의 소명(召命)' 전시는 캠퍼스의 일상 공간을 영감의 원천을 제공하는 특별한 공간으로 바꾸어 놓았다"라고 설명했다. 석 관장은 "물감보다 더 정교하고 미묘한 수천 가지 색을 머금은 색유리의 아름다움을 탐미하며 구성원들이 생활 속에서 문화예술을 향유하길 바란다"고 말했다.

김인중 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière'은 올해 12월 29일까지 KAIST 구성원은 물론 대중에게 무료로 공개된다. 법정 공휴일을 제외한 매일 정오에 사전 예약자에 한해 도슨트가 함께하는 '홀리눈(Holy Noon)' 투어를 진행한다. 도슨트 투어 신청에 관한 내용은 KAIST 미술관 홈페이지(https://art.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 김인중 작가는 서울대 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업한 뒤 1969년 스위스 프리부르(Fribourg)대학으로 떠나 도미니코 수도회에 입회해 사제가 되었다. 1973년 파리 쟈크 마쏠 화랑에서 첫 개인전을 연 이후 프랑스를 중심으로 활동했다. 스위스 일간지 '르 마땡(Le Matin)'에서 세계 10대 스테인드글라스 작가로 선정되며 유럽 화단에서 '빛의 화가'라는 칭호를 얻었다. 프랑스 정부로부터 문화예술 공훈 훈장인 '오피시에'(2010)를 받아 한국인으로는 처음 '아카데미 프랑스 가톨릭' 회원(2016)에 추대됐다. 프랑스 중부의 소도시인 앙베르(Ambert)의 옛 재판소 자리의 '김인중 미술관'(2019), 아일랜드 더블린 현대미술관(Museum of Modern Art), 국립현대미술관, 대전시립미술관, 용인 신봉동성당 등이 작품을 소장하고 있다.

▶ ART TALK :: 김인중의 스테인드글라스 Kim Enjoong's Stained Glass(https://youtu.be/jBoAdOQayy0)

2023.09.18

조회수 7061

-

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30

조회수 11695

-

김인중 초빙석학교수 초대전시 빛의 전언(傳言) 개최

우리 대학이 스테인드글라스의 세계적 거장이자 산업디자인학과 초빙석학교수로 재직 중인 김인중(金寅中, 1940~) 신부(베드로·도미니코 수도회)의 초대 전시 '빛의 전언(傳言)을 서울 경영대서 개최 중이다. 지난 16일(목) 시작된 이번 전시는 다양한 사회구성원이 유기적으로 연계되어있는 캠퍼스를 전시 공간으로 활용하는 ‘캠퍼스 갤러리’ 추진 계획의 일환으로 기획되었다. KAIST 경영대학과 미술관이 공동 주최하는 이번 전시는 김인중 교수가 신부이자 예술가로 활동해온 60여 년의 작품세계를 선보인다. 우리 대학 초빙석학교수로 재직하며 제작한 작품을 포함해 회화, LED 조명작업, 도자기 등 60여 점의 작품을 전시하고 형상을 떠난 자유로움과 원초적인 아름다움에 대한 깊이를 관람객들에게 전달한다. 김인중 교수는 서울대 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업한 뒤 1969년 스위스 프리부르(Fribourg)대학으로 떠나 도미니코 수도회에 입회해 사제가 되었다. 1973년 파리 쟈크 마쏠(Jacques Massol) 화랑에서 첫 개인전을 연 이후 유럽과 미국, 일본 등에서 꾸준히 전시회를 열었고, ‘빛의 화가’라는 칭호를 얻으며 유럽 화단에 큰 반향을 일으켰다. 유럽의 대표적인 스테인드글라스 작가로 꼽히는 김 교수의 작품은 프랑스의 샤르트르 대성당을 비롯해, 독일·이탈리아·스위스·한국 등 세계 38개 나라에 설치되어 있다. 프랑스 정부가 주는 문화예술 훈장인 ‘오피셰’(2010)를 받아, 한국인으로는 처음 '아카데미 프랑스 가톨릭' 회원(2016)에 추대됐으며, 프랑스 중부의 소도시인 앙베르(Ambert)의 옛 재판소 자리에는 '김인중 미술관'(2019)이 들어섰다.

이번 전시를 공동주최한 석현정 KAIST 미술관장은 "KAIST 미술관이 소장하고 있는 세계적 수준의 예술품을 감상하는 기회를 구성원에게 제공하고 캠퍼스라는 일상의 공간을 전시장으로 활용해 관람객들에게 직접 다가가려는 예술·문화적 시도"라고 전했다.

이어, 윤여선 KAIST 경영대학장은 "세계적인 거장으로 인정받는 독창성에도 불구하고 대중들에게 잘 알려지지 않았던 작가의 삶과 예술을 KAIST 경영대학 특별전을 통해 소개하고, 일상의 삶을 통해 빛을 나누고자 하는 작가의 메시지가 우리 시대에 전하는 바를 되새기는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.김인중 초대전시 빛의 전언은 서울 동대문구 소재 KAIST 경영대학 미술전시관에서 올해 12월 29일(금)까지 열린다.

김인중 초빙석학교수 초대전시 빛의 전언(傳言) 개최

우리 대학이 스테인드글라스의 세계적 거장이자 산업디자인학과 초빙석학교수로 재직 중인 김인중(金寅中, 1940~) 신부(베드로·도미니코 수도회)의 초대 전시 '빛의 전언(傳言)을 서울 경영대서 개최 중이다. 지난 16일(목) 시작된 이번 전시는 다양한 사회구성원이 유기적으로 연계되어있는 캠퍼스를 전시 공간으로 활용하는 ‘캠퍼스 갤러리’ 추진 계획의 일환으로 기획되었다. KAIST 경영대학과 미술관이 공동 주최하는 이번 전시는 김인중 교수가 신부이자 예술가로 활동해온 60여 년의 작품세계를 선보인다. 우리 대학 초빙석학교수로 재직하며 제작한 작품을 포함해 회화, LED 조명작업, 도자기 등 60여 점의 작품을 전시하고 형상을 떠난 자유로움과 원초적인 아름다움에 대한 깊이를 관람객들에게 전달한다. 김인중 교수는 서울대 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업한 뒤 1969년 스위스 프리부르(Fribourg)대학으로 떠나 도미니코 수도회에 입회해 사제가 되었다. 1973년 파리 쟈크 마쏠(Jacques Massol) 화랑에서 첫 개인전을 연 이후 유럽과 미국, 일본 등에서 꾸준히 전시회를 열었고, ‘빛의 화가’라는 칭호를 얻으며 유럽 화단에 큰 반향을 일으켰다. 유럽의 대표적인 스테인드글라스 작가로 꼽히는 김 교수의 작품은 프랑스의 샤르트르 대성당을 비롯해, 독일·이탈리아·스위스·한국 등 세계 38개 나라에 설치되어 있다. 프랑스 정부가 주는 문화예술 훈장인 ‘오피셰’(2010)를 받아, 한국인으로는 처음 '아카데미 프랑스 가톨릭' 회원(2016)에 추대됐으며, 프랑스 중부의 소도시인 앙베르(Ambert)의 옛 재판소 자리에는 '김인중 미술관'(2019)이 들어섰다.

이번 전시를 공동주최한 석현정 KAIST 미술관장은 "KAIST 미술관이 소장하고 있는 세계적 수준의 예술품을 감상하는 기회를 구성원에게 제공하고 캠퍼스라는 일상의 공간을 전시장으로 활용해 관람객들에게 직접 다가가려는 예술·문화적 시도"라고 전했다.

이어, 윤여선 KAIST 경영대학장은 "세계적인 거장으로 인정받는 독창성에도 불구하고 대중들에게 잘 알려지지 않았던 작가의 삶과 예술을 KAIST 경영대학 특별전을 통해 소개하고, 일상의 삶을 통해 빛을 나누고자 하는 작가의 메시지가 우리 시대에 전하는 바를 되새기는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.김인중 초대전시 빛의 전언은 서울 동대문구 소재 KAIST 경영대학 미술전시관에서 올해 12월 29일(금)까지 열린다.

2023.03.24

조회수 7764

-

페리자성체의 새로운 특성 발견

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 이상민 교수 공동연구팀이 희토류-전이금속 페리자성체 필름에서 자화를 결정하는 에너지 레벨에 따른 새로운 특성과 스핀-글라스 현상을 관측하였다고 밝혔다.

두 연구팀은 수직자기이방성이 있는 희토류-전이금속 페리 자성체/비자성금속 필름 구조에서 면내 방향의 외부 자기장을 인가하여 측정 에너지 레벨이 다른 분석 방법에 따라 다른 반응을 확인하였으며, 저온에서 스핀상태가 굳는 현상을 확인하였다. 이는 기존 희토류-전이금속 페리 자성체 관련 연구 결과들이 분석법에 따라 상이된 결과를 보여준 이유를 설명 할 수 있는 결과로써 관련 연구들이 고려하고 나아갈 방향을 시사하였다.

우리 대학 물리학과 박지호 연구원과 물리학과 김원태 연구원이 공동 제1저자로 참여한 본 연구는, 우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀, GIST 전기전자컴퓨터공학부 함병승 교수팀, KBSI 조영훈 박사팀의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션(Nature Communications)’에 9월 21일 온라인 게재됐다. (논문명 : Observation of spin-glass-like characteristics in ferromagnetic TbCo through energy-level-selective approach)

기존의 연구들은 희토류와 전이금속의 자화를 유도하는 전자의 에너지 레벨을 고려하지 않고 분석을 하거나 두 개의 자화를 거시적인 관점에서만 해석한 연구 결과들이 주를 이루었다. 이에 따라 전반적인 에너지 레벨에 따른 분석과 미시적인 관점을 통한 측정 및 분석이 필요한 상황이었다.

이번 연구에서 연구팀은 서로 다른 에너지 레벨(페르미 레벨(EF), EF~1.55 eV/3.1 eV, whole energy level)에서의 특성을 4가지의 측정 방법을 통하여 분석하였다. 전이금속의 자화가 지배적인 페르미 레벨에서는 면내 방향의 외부 자기장에 빠르게 반응하는 반면 희토류의 자화가 지배적인 에너지 레벨에서는 매우 느리게 반응하는 것을 확인하였다. 또한, 위와 같은 현상이 일어나는 것을 기반으로 온도를 20 K 까지 낮추었을 때에는 스핀 방향이 굳는 스핀-글라스와 같은 특성이 나타나는 것을 관측하였다. 본 결과는 다른 에너지 레벨에서 자성 특성이 유도되는 물질들로 이루어진 자성체를 분석하는 방향을 시사하며, 페리자성체가 스핀-글라스로써 사용될 수 있는 가능성을 제시하였다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

페리자성체의 새로운 특성 발견

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 이상민 교수 공동연구팀이 희토류-전이금속 페리자성체 필름에서 자화를 결정하는 에너지 레벨에 따른 새로운 특성과 스핀-글라스 현상을 관측하였다고 밝혔다.

두 연구팀은 수직자기이방성이 있는 희토류-전이금속 페리 자성체/비자성금속 필름 구조에서 면내 방향의 외부 자기장을 인가하여 측정 에너지 레벨이 다른 분석 방법에 따라 다른 반응을 확인하였으며, 저온에서 스핀상태가 굳는 현상을 확인하였다. 이는 기존 희토류-전이금속 페리 자성체 관련 연구 결과들이 분석법에 따라 상이된 결과를 보여준 이유를 설명 할 수 있는 결과로써 관련 연구들이 고려하고 나아갈 방향을 시사하였다.

우리 대학 물리학과 박지호 연구원과 물리학과 김원태 연구원이 공동 제1저자로 참여한 본 연구는, 우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀, GIST 전기전자컴퓨터공학부 함병승 교수팀, KBSI 조영훈 박사팀의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션(Nature Communications)’에 9월 21일 온라인 게재됐다. (논문명 : Observation of spin-glass-like characteristics in ferromagnetic TbCo through energy-level-selective approach)

기존의 연구들은 희토류와 전이금속의 자화를 유도하는 전자의 에너지 레벨을 고려하지 않고 분석을 하거나 두 개의 자화를 거시적인 관점에서만 해석한 연구 결과들이 주를 이루었다. 이에 따라 전반적인 에너지 레벨에 따른 분석과 미시적인 관점을 통한 측정 및 분석이 필요한 상황이었다.

이번 연구에서 연구팀은 서로 다른 에너지 레벨(페르미 레벨(EF), EF~1.55 eV/3.1 eV, whole energy level)에서의 특성을 4가지의 측정 방법을 통하여 분석하였다. 전이금속의 자화가 지배적인 페르미 레벨에서는 면내 방향의 외부 자기장에 빠르게 반응하는 반면 희토류의 자화가 지배적인 에너지 레벨에서는 매우 느리게 반응하는 것을 확인하였다. 또한, 위와 같은 현상이 일어나는 것을 기반으로 온도를 20 K 까지 낮추었을 때에는 스핀 방향이 굳는 스핀-글라스와 같은 특성이 나타나는 것을 관측하였다. 본 결과는 다른 에너지 레벨에서 자성 특성이 유도되는 물질들로 이루어진 자성체를 분석하는 방향을 시사하며, 페리자성체가 스핀-글라스로써 사용될 수 있는 가능성을 제시하였다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.17

조회수 7655

-

태양빛과 전기를 이용한 미세플라스틱 업사이클링 구축

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수 연구팀이 네덜란드 델프트 공과대학교(TU Delft) 프랭크 홀만(Frank Hollmann) 교수팀과의 협력을 통해 태양빛과 전기에너지를 이용해 *미세플라스틱(microplastic)을 화학연료로 변환하고, 미세플라스틱 *업사이클링(upcycling)과 생체촉매 반응을 접목해 다양한 고부가가치 화합물을 생성하는 데 성공했다고 17일 밝혔다.

*미세플라스틱(microplastic): 5 mm 이하의 플라스틱

*업사이클링(upcycling): 업그레이드와 리사이클링의 합성어로, 폐기물을 새로운 활용가치를 가진 것으로 재탄생시키는 것을 지칭. 우리말은 새활용.

관련 연구는 국제학술지 `네이처 신세시스 (Nature Synthesis)' 10월호 표지논문으로 게재됐다 (논문명: Photoelectrocatalytic biosynthesis fueled by microplastics).

플라스틱(plastic)은 현대 생활에서 필수적인 재료로, 매년 약 3억 9천만 톤이 전 세계적으로 생산되고 있다. 최근 코로나바이러스(coronavirus) 대유행 때문에 포장재와 개인 보호 장비의 사용이 증가해 플라스틱 수요가 더욱 증가했다. 하지만, 대부분의 플라스틱 폐기물은 소각되거나 자연환경에 매립하는 방식으로 처리되고 있어 환경적/경제적 문제를 일으키고 있다. 또한, 이 과정에서 생성되는 미세플라스틱은 생체에 축적되기 때문에 생태적 위협이 되고 있다.

신소재공학과 김진현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구에서는 태양에너지와 전기에너지를 이용해 미세플라스틱을 업사이클링하는 광전기화학 방식을 구축했다. 연구팀은 자연에 널리 존재하는 헤마타이트(hematite)를 광촉매로 이용해 폴리에틸렌 테레프타레이트(polyethylene terephthalate) 미세플라스틱을 포름산염(formate)과 아세트산염(acetate) 화학연료로 전환했다. 또한, 연구팀은 *분광학 및 (광)전기화학적 분석을 통해 헤마타이트의 *광여기홀(photoexcited hole)이 해당 업사이클링 반응에 핵심적이라는 과학적 원리를 밝혔다. 연구팀은 더 나아가, 스타벅스와 코카콜라 회사의 플라스틱 용기에서도 동일한 재활용 반응이 일어났다는 것을 입증해 해당 시스템의 실생활 적용 가능성을 확립했다.

*분광학: 분자나 재료에 의한 빛의 흡수, 복사를 분석해 물질의 특성을 파악하는 학문

*광여기홀: 빛에 의해 원자가띠에 존재하던 전자가 전도띠로 전이되면서 생성되는 준입자

또한 연구팀은 플라스틱 업사이클링 광촉매반응을 여러 생체촉매 반응과 연합했다. *산화환원 효소(redox enzyme)를 활성화하는 기존의 광전기화학 시스템은 *물 산화 반응(water oxidation reaction)에 의존했다. 그러나 물 산화 반응은 속도가 느리고 경제적으로 가치가 낮은 산소를 생성한다는 문제가 있었다. 연구팀은 물 산화 반응보다 플라스틱 업사이클링 반응이 더 빠르다는 것을 이용해 산화환원 효소의 반응을 가속했을 뿐만 아니라 양극과 음극에서 동시에 고부가가치 화합물(*키랄성 화합물, 의약물질 중간체, 화학연료 등)을 생성하는 데 성공했다.

*산화환원 효소(redox enzyme): 전자를 얻거나 잃는 방식으로 화학 반응을 가속화시키는 효소

*물 산화 반응(water oxidation reaction): 물에서 전자를 추출하는 산화 반응

*키랄성 화합물: 왼손과 오른손처럼 구조와 모양이 똑같이 생겼지만 마치 거울에 비친 듯이 반대 방향을 향하고 있어 서로 겹쳐질 수 없는 분자

박찬범 교수는 "이번 연구는 환경 문제를 해결하면서 지속가능한 태양-화학에너지 전환을 위한 광 전기화학적 방식을 제시했다는 것에 의의가 있다ˮ면서, "미세플라스틱을 더 빠르게 업사이클링(새활용)할 수 있는 광촉매를 개발하고, 여러 종류의 플라스틱을 새활용할 수 있는 방안을 찾을 계획ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업(창의연구)과 한국연구재단 글로벌박사 양성사업의 지원을 받아 수행됐다.

태양빛과 전기를 이용한 미세플라스틱 업사이클링 구축

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수 연구팀이 네덜란드 델프트 공과대학교(TU Delft) 프랭크 홀만(Frank Hollmann) 교수팀과의 협력을 통해 태양빛과 전기에너지를 이용해 *미세플라스틱(microplastic)을 화학연료로 변환하고, 미세플라스틱 *업사이클링(upcycling)과 생체촉매 반응을 접목해 다양한 고부가가치 화합물을 생성하는 데 성공했다고 17일 밝혔다.

*미세플라스틱(microplastic): 5 mm 이하의 플라스틱

*업사이클링(upcycling): 업그레이드와 리사이클링의 합성어로, 폐기물을 새로운 활용가치를 가진 것으로 재탄생시키는 것을 지칭. 우리말은 새활용.

관련 연구는 국제학술지 `네이처 신세시스 (Nature Synthesis)' 10월호 표지논문으로 게재됐다 (논문명: Photoelectrocatalytic biosynthesis fueled by microplastics).

플라스틱(plastic)은 현대 생활에서 필수적인 재료로, 매년 약 3억 9천만 톤이 전 세계적으로 생산되고 있다. 최근 코로나바이러스(coronavirus) 대유행 때문에 포장재와 개인 보호 장비의 사용이 증가해 플라스틱 수요가 더욱 증가했다. 하지만, 대부분의 플라스틱 폐기물은 소각되거나 자연환경에 매립하는 방식으로 처리되고 있어 환경적/경제적 문제를 일으키고 있다. 또한, 이 과정에서 생성되는 미세플라스틱은 생체에 축적되기 때문에 생태적 위협이 되고 있다.

신소재공학과 김진현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구에서는 태양에너지와 전기에너지를 이용해 미세플라스틱을 업사이클링하는 광전기화학 방식을 구축했다. 연구팀은 자연에 널리 존재하는 헤마타이트(hematite)를 광촉매로 이용해 폴리에틸렌 테레프타레이트(polyethylene terephthalate) 미세플라스틱을 포름산염(formate)과 아세트산염(acetate) 화학연료로 전환했다. 또한, 연구팀은 *분광학 및 (광)전기화학적 분석을 통해 헤마타이트의 *광여기홀(photoexcited hole)이 해당 업사이클링 반응에 핵심적이라는 과학적 원리를 밝혔다. 연구팀은 더 나아가, 스타벅스와 코카콜라 회사의 플라스틱 용기에서도 동일한 재활용 반응이 일어났다는 것을 입증해 해당 시스템의 실생활 적용 가능성을 확립했다.

*분광학: 분자나 재료에 의한 빛의 흡수, 복사를 분석해 물질의 특성을 파악하는 학문

*광여기홀: 빛에 의해 원자가띠에 존재하던 전자가 전도띠로 전이되면서 생성되는 준입자

또한 연구팀은 플라스틱 업사이클링 광촉매반응을 여러 생체촉매 반응과 연합했다. *산화환원 효소(redox enzyme)를 활성화하는 기존의 광전기화학 시스템은 *물 산화 반응(water oxidation reaction)에 의존했다. 그러나 물 산화 반응은 속도가 느리고 경제적으로 가치가 낮은 산소를 생성한다는 문제가 있었다. 연구팀은 물 산화 반응보다 플라스틱 업사이클링 반응이 더 빠르다는 것을 이용해 산화환원 효소의 반응을 가속했을 뿐만 아니라 양극과 음극에서 동시에 고부가가치 화합물(*키랄성 화합물, 의약물질 중간체, 화학연료 등)을 생성하는 데 성공했다.

*산화환원 효소(redox enzyme): 전자를 얻거나 잃는 방식으로 화학 반응을 가속화시키는 효소

*물 산화 반응(water oxidation reaction): 물에서 전자를 추출하는 산화 반응

*키랄성 화합물: 왼손과 오른손처럼 구조와 모양이 똑같이 생겼지만 마치 거울에 비친 듯이 반대 방향을 향하고 있어 서로 겹쳐질 수 없는 분자

박찬범 교수는 "이번 연구는 환경 문제를 해결하면서 지속가능한 태양-화학에너지 전환을 위한 광 전기화학적 방식을 제시했다는 것에 의의가 있다ˮ면서, "미세플라스틱을 더 빠르게 업사이클링(새활용)할 수 있는 광촉매를 개발하고, 여러 종류의 플라스틱을 새활용할 수 있는 방안을 찾을 계획ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업(창의연구)과 한국연구재단 글로벌박사 양성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.17

조회수 10117

미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.20 조회수 4985

미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.20 조회수 4985 페트병 대체할 미생물 플라스틱 생산 성공하다

현재, 전 세계는 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제로 인해 큰 골머리를 앓고 있다. KAIST 연구진이 생분해성을 가지면서 기존 페트병을 대체할 미생물 기반의 플라스틱 생산에 성공해서 화제다.

우리 대학은 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 PET(페트병) 대체 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

유사 방향족 다이카복실산은 고분자로 합성시 방향족 폴리에스터(PET)보다 나은 물성 및 높은 생분해성을 가지고 있어 친환경적인 고분자 단량체*로서 주목받고 있다. 화학적인 방법을 통한 유사 방향족 다이카복실산 생산은 낮은 수율과 선택성, 복잡한 반응 조건과 유해 폐기물 생성이라는 문제점을 지니고 있다.

*단량체: 고분자를 만드는 재료로 단량체를 서로 연결해 고분자를 합성함

이를 해결하기 위해 이상엽 특훈교수 연구팀은 대사공학을 활용, 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균인 코리네박테리움에서 2-피론-4,6-다이카복실산과 4종의 피리딘 다이카복실산 (2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산)을 포함한 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 미생물 균주를 개발했다.

연구팀은 대사공학 기법을 통해 여러 유사 방향족 다이카복실산의 전구체로 사용되는 프로토카테츄산의 대사 흐름을 강화하고 전구체의 손실을 방지하는 플랫폼 미생물 균주를 구축했다.

이를 기반으로 전사체 분석을 통해 유전자 조작 타겟을 발굴해 76.17g/L의 2-피론-4,6-다이카복실산을 생산하였고, 3종의 피리딘 다이카복실산 생산 대사회로를 신규 발굴 및 구축하여 2.79g/L의 2,3-피리딘 다이카복실산, 0.49g/L의 2,4-피리딘 다이카복실산, 1.42g/L의 2,5-피리딘 다이카복실산을 생산하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 2,6-피리딘 다이카복실산 생합성 경로 구축 및 강화를 통해 15.01g/L의 생산을 확인하며 총 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

결론적으로, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산을 세계 최고 농도로 생산하는 데 성공하였다. 특히 2,4-, 2,5-피리딘 다이카복실산은 기존에 극미량 (mg/L) 생산되던 것을 g/L 규모의 생산까지 달성하였다.

이번 연구를 기반으로 다양한 폴리에스터 생산 산업공정으로의 응용이 기대되며, 유사 방향족 폴리에스터 생산에 관한 연구에도 적극 활용될 수 있으리라 기대된다.

교신저자인 이상엽 특훈교수는 “미생물을 기반으로 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 친환경 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 연구가 앞으로 미생물 기반의 바이오 단량체 산업이 석유 화학 기반의 화학산업을 대체하는 데 일조할 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 10월 30일 자 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for the production of pyrone and pyridine dicarboxylic acids

※ 저자 정보 : 조재성(한국과학기술원, 공동 제1저자), 찌웨이 루오(한국과학기술원, 공동 제1저자), 문천우(한국과학기술원, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.07 조회수 9174

페트병 대체할 미생물 플라스틱 생산 성공하다

현재, 전 세계는 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제로 인해 큰 골머리를 앓고 있다. KAIST 연구진이 생분해성을 가지면서 기존 페트병을 대체할 미생물 기반의 플라스틱 생산에 성공해서 화제다.

우리 대학은 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 PET(페트병) 대체 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

유사 방향족 다이카복실산은 고분자로 합성시 방향족 폴리에스터(PET)보다 나은 물성 및 높은 생분해성을 가지고 있어 친환경적인 고분자 단량체*로서 주목받고 있다. 화학적인 방법을 통한 유사 방향족 다이카복실산 생산은 낮은 수율과 선택성, 복잡한 반응 조건과 유해 폐기물 생성이라는 문제점을 지니고 있다.

*단량체: 고분자를 만드는 재료로 단량체를 서로 연결해 고분자를 합성함

이를 해결하기 위해 이상엽 특훈교수 연구팀은 대사공학을 활용, 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균인 코리네박테리움에서 2-피론-4,6-다이카복실산과 4종의 피리딘 다이카복실산 (2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산)을 포함한 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 미생물 균주를 개발했다.

연구팀은 대사공학 기법을 통해 여러 유사 방향족 다이카복실산의 전구체로 사용되는 프로토카테츄산의 대사 흐름을 강화하고 전구체의 손실을 방지하는 플랫폼 미생물 균주를 구축했다.

이를 기반으로 전사체 분석을 통해 유전자 조작 타겟을 발굴해 76.17g/L의 2-피론-4,6-다이카복실산을 생산하였고, 3종의 피리딘 다이카복실산 생산 대사회로를 신규 발굴 및 구축하여 2.79g/L의 2,3-피리딘 다이카복실산, 0.49g/L의 2,4-피리딘 다이카복실산, 1.42g/L의 2,5-피리딘 다이카복실산을 생산하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 2,6-피리딘 다이카복실산 생합성 경로 구축 및 강화를 통해 15.01g/L의 생산을 확인하며 총 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

결론적으로, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산을 세계 최고 농도로 생산하는 데 성공하였다. 특히 2,4-, 2,5-피리딘 다이카복실산은 기존에 극미량 (mg/L) 생산되던 것을 g/L 규모의 생산까지 달성하였다.

이번 연구를 기반으로 다양한 폴리에스터 생산 산업공정으로의 응용이 기대되며, 유사 방향족 폴리에스터 생산에 관한 연구에도 적극 활용될 수 있으리라 기대된다.

교신저자인 이상엽 특훈교수는 “미생물을 기반으로 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 친환경 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 연구가 앞으로 미생물 기반의 바이오 단량체 산업이 석유 화학 기반의 화학산업을 대체하는 데 일조할 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 10월 30일 자 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for the production of pyrone and pyridine dicarboxylic acids

※ 저자 정보 : 조재성(한국과학기술원, 공동 제1저자), 찌웨이 루오(한국과학기술원, 공동 제1저자), 문천우(한국과학기술원, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.07 조회수 9174 염소 제거로 폐플라스틱 재활용 쉬워진다

전 세계의 플라스틱 생산량이 증가함에 따라 폐기되는 플라스틱의 양도 증가하게 돼 여러 가지 환경적, 경제적 문제를 일으키고 있다. 한국 연구진이 고성능 촉매를 개발해 플라스틱 폐기물의 분해와 재활용을 쉽고 경제적으로 할 수 있도록 하는 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, 충남대학교 에너지 과학기술 대학원 신혜영 교수 공동연구팀이 폐플라스틱의 분해 및 재활용 공정의 중요 반응인 탈염소 반응의 반응 메커니즘을 규명하고 미량의 백금으로도 염소를 효과적으로 제거할 수 있는 촉매를 개발했다고 26일 밝혔다.

플라스틱의 재활용을 위한 다양한 연구가 진행되고 있는데, 특히 열분해를 이용한 화학적 재활용 방법은 복잡하고 비경제적인 플라스틱 폐기물의 분류 과정을 생략할 수 있어 산업적으로 큰 주목을 받고 있다. 또한 이때 생성되는 유분은 플라스틱의 원료인 에틸렌, 프로필렌으로 변환이 가능하기 때문에 완벽한 플라스틱의 순환 경제를 가능케 한다.

하지만 폐플라스틱의 열분해유 내에는 후속 공정에 앞서 제거가 필요한 다양한 불순물들이 포함돼 있다. 특히, 폴리염화비닐(PVC)의 열분해로 생성되는 염소 화합물은 반응기 부식을 유발하고, 촉매를 비활성화시키므로 화학적으로 제거하는 것은 폐플라스틱 재활용에 있어 매우 중요하다. 다만 기존 석유와 같은 탄소 자원에는 염소가 포함돼 있지 않기 때문에 염소를 제거하는 촉매 공정은 현재까지 연구된 바가 없었다.

공동연구팀은 감마 알루미나에 미량(0.1wt%)의 백금을 담지한 촉매를 사용해 탈염소 반응의 메커니즘을 규명하고, 고성능 촉매를 설계했다. 연구 결과, 탄소와 염소 사이의 결합을 끊고 백금에서 활성화된 수소가 감마 알루미나 표면에 전달돼 염소를 염산(HCl)의 형태로 제거하는 독특한 반응 메커니즘을 확인했다.

연구팀은 다량(7,500ppm)의 염소를 포함하고 있는 해양 폐기물 기반의 폐플라스틱 열분해유를 이용한 반응에서도 직접 개발한 촉매를 사용했을 때 염소가 98% 이상 효과적으로 제거됨을 밝혔으며, 높은 장기 안정성을 보임을 확인했다.

최민기 교수는 “탈염소 반응은 폐플라스틱의 재활용에 있어 매우 중요한 반응이지만 현재까지 심도 있게 연구되지 않았다”며, “이번 연구는 세계 최초로 탈염소 반응의 메커니즘을 규명한 것으로 고성능 탈염소 촉매 개발을 앞당기는 데 큰 역할을 할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 생명화학공학과 석진 박사과정 학생, 충남대학교 에너지 과학기술대학원 판 티 옌 니(Phan Thi Yen Nhi) 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제 저명 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 8월 28일 자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명: Catalytic Synergy between Lewis Acidic Alumina and Pt in Hydrodechlorination for Plastic Chemical Recycling

한편, 이 연구는 롯데케미칼 탄소중립연구센터와 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.09.28 조회수 5886

염소 제거로 폐플라스틱 재활용 쉬워진다

전 세계의 플라스틱 생산량이 증가함에 따라 폐기되는 플라스틱의 양도 증가하게 돼 여러 가지 환경적, 경제적 문제를 일으키고 있다. 한국 연구진이 고성능 촉매를 개발해 플라스틱 폐기물의 분해와 재활용을 쉽고 경제적으로 할 수 있도록 하는 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, 충남대학교 에너지 과학기술 대학원 신혜영 교수 공동연구팀이 폐플라스틱의 분해 및 재활용 공정의 중요 반응인 탈염소 반응의 반응 메커니즘을 규명하고 미량의 백금으로도 염소를 효과적으로 제거할 수 있는 촉매를 개발했다고 26일 밝혔다.

플라스틱의 재활용을 위한 다양한 연구가 진행되고 있는데, 특히 열분해를 이용한 화학적 재활용 방법은 복잡하고 비경제적인 플라스틱 폐기물의 분류 과정을 생략할 수 있어 산업적으로 큰 주목을 받고 있다. 또한 이때 생성되는 유분은 플라스틱의 원료인 에틸렌, 프로필렌으로 변환이 가능하기 때문에 완벽한 플라스틱의 순환 경제를 가능케 한다.

하지만 폐플라스틱의 열분해유 내에는 후속 공정에 앞서 제거가 필요한 다양한 불순물들이 포함돼 있다. 특히, 폴리염화비닐(PVC)의 열분해로 생성되는 염소 화합물은 반응기 부식을 유발하고, 촉매를 비활성화시키므로 화학적으로 제거하는 것은 폐플라스틱 재활용에 있어 매우 중요하다. 다만 기존 석유와 같은 탄소 자원에는 염소가 포함돼 있지 않기 때문에 염소를 제거하는 촉매 공정은 현재까지 연구된 바가 없었다.

공동연구팀은 감마 알루미나에 미량(0.1wt%)의 백금을 담지한 촉매를 사용해 탈염소 반응의 메커니즘을 규명하고, 고성능 촉매를 설계했다. 연구 결과, 탄소와 염소 사이의 결합을 끊고 백금에서 활성화된 수소가 감마 알루미나 표면에 전달돼 염소를 염산(HCl)의 형태로 제거하는 독특한 반응 메커니즘을 확인했다.

연구팀은 다량(7,500ppm)의 염소를 포함하고 있는 해양 폐기물 기반의 폐플라스틱 열분해유를 이용한 반응에서도 직접 개발한 촉매를 사용했을 때 염소가 98% 이상 효과적으로 제거됨을 밝혔으며, 높은 장기 안정성을 보임을 확인했다.

최민기 교수는 “탈염소 반응은 폐플라스틱의 재활용에 있어 매우 중요한 반응이지만 현재까지 심도 있게 연구되지 않았다”며, “이번 연구는 세계 최초로 탈염소 반응의 메커니즘을 규명한 것으로 고성능 탈염소 촉매 개발을 앞당기는 데 큰 역할을 할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 생명화학공학과 석진 박사과정 학생, 충남대학교 에너지 과학기술대학원 판 티 옌 니(Phan Thi Yen Nhi) 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제 저명 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난 8월 28일 자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명: Catalytic Synergy between Lewis Acidic Alumina and Pt in Hydrodechlorination for Plastic Chemical Recycling

한편, 이 연구는 롯데케미칼 탄소중립연구센터와 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.09.28 조회수 5886 25% 늘려도 그대로인 스트레처블 디스플레이 개발

스트레처블 디스플레이는 공간 활용성, 디자인 자유도, 신체와 유사한 유연성 등의 장점으로 인해 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. 한국 연구진이 25%까지 늘릴 수 있으며, 이미지 왜곡 없이 선명한 화질을 유지하고 15% 비율로 5,000회 늘렸다 펴도 성능이 안정적으로 유지되는 무변형(음의 푸아송비*) 스트레처블 디스플레이를 국내 최초로 개발해 화제다.

*음의 푸아송 비 (Poisson’s ratio of -1): 가로 세로가 같은 비율로 늘어나는 비율로 음(-)의 값으로 표현. 일반적인 물질에서와 같이 가로로 늘릴 때 세로로 수축하는 것을 양(+)의 값으로 표현한다.

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터장) 연구팀이 한국기계연구원(원장 류석현)과 공동연구를 통해, 신축 시 이미지 왜곡을 억제하는 전방향 신축성을 갖는 스트레처블 디스플레이용 기판 소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

현재 스트레처블 디스플레이 기술은 대부분 신축성이 뛰어난 엘라스토머* 소재를 기반으로 제작되고 있지만 해당 소재들은 양의 푸아송비를 가져 디스플레이를 늘릴 때 이미지의 왜곡이 불가피하다.

*엘라스토머 (elastomer) : 고무와 같은 탄성을 가지는 고분자 소재

이를 해결하기 위해 옥세틱* 메타 구조의 도입이 각광받고 있다. 옥세틱 구조는 일반적인 재료와 달리, 한 방향으로 늘려도 전 방향으로 함께 늘어나는 ‘음의 푸아송비’를 갖는 독특한 구조다. 그러나 전통적인 옥세틱 구조는 패턴으로 형성된 빈 공간이 많아서 안정성과 공간 활용도가 떨어져 기판에서는 활용이 매우 제한적이다.

*옥세틱 구조 (Auxetic structure): 음(-)의 푸아송비를 나타내는 특수한 기하학적 구조

배병수 교수 연구팀은 먼저 이미지 왜곡의 문제를 해결하기 위해 음의 푸아송 비를 갖는 옥세틱메타 구조의 최대 난제인 다공성의 표면을 이음매 없이 매끈하게 하면서도 –1의 푸아송비(가장 이상적인 음의 푸아송비) 한계치를 구현하는 기술을 개발했다.

두 번째 탄성률*의 문제를 해결하기 위해 옥세틱 구조를 이루는 부분에 머리카락 두께의 4분의 1 수준인 25마이크로미터 직경의 유리 섬유 다발로 만든 직물을 엘라스토머 소재 내에 삽입했다. 여기에 동일한 엘라스토머 소재로 빈 공간을 채워넣어 빈 공간이 없는 편평하고 안정적인 일체형 필름을 제작했다.

*탄성률: 재료에 힘을 가했을 때 변형되는 정도를 나타내는 비율. 탄성률이 높으면 변형이 잘 일어나지 않는 재료임을 의미한다.

연구팀은 옥세틱 구조와 빈 공간의 엘라스토머 소재 간의 탄성률 차이가 음의 푸아송비에 직접적인 영향을 주는 것을 이론적으로 규명했으며, 23만 배 이상의 탄성률 차이를 구현해 이론적 한계값인 –1의 푸아송비를 나타내는 필름을 최초로 개발했다.

연구를 주도한 배병수 교수는 “스트레처블 디스플레이에 옥세틱 구조를 활용한 이미지 왜곡 방지는 핵심적인 기술임에도 불구하고 표면에 빈 공간이 많아 기판으로 활용하는 데에는 어려움을 겪고 있었다”며, “이번 연구 결과를 통해서 표면 전체를 활용한 왜곡 없는 고해상도 스트레처블 디스플레이 응용을 통해 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

신소재공학과 이융 박사와 한국기계연구원 장봉균 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 에 8월 20일 출판됐다. (논문명: A seamless auxetic substrate with a negative Poisson's ratio of –1)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼소재 기술센터와 한국기계연구원, LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.20 조회수 9063

25% 늘려도 그대로인 스트레처블 디스플레이 개발

스트레처블 디스플레이는 공간 활용성, 디자인 자유도, 신체와 유사한 유연성 등의 장점으로 인해 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. 한국 연구진이 25%까지 늘릴 수 있으며, 이미지 왜곡 없이 선명한 화질을 유지하고 15% 비율로 5,000회 늘렸다 펴도 성능이 안정적으로 유지되는 무변형(음의 푸아송비*) 스트레처블 디스플레이를 국내 최초로 개발해 화제다.

*음의 푸아송 비 (Poisson’s ratio of -1): 가로 세로가 같은 비율로 늘어나는 비율로 음(-)의 값으로 표현. 일반적인 물질에서와 같이 가로로 늘릴 때 세로로 수축하는 것을 양(+)의 값으로 표현한다.

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터장) 연구팀이 한국기계연구원(원장 류석현)과 공동연구를 통해, 신축 시 이미지 왜곡을 억제하는 전방향 신축성을 갖는 스트레처블 디스플레이용 기판 소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

현재 스트레처블 디스플레이 기술은 대부분 신축성이 뛰어난 엘라스토머* 소재를 기반으로 제작되고 있지만 해당 소재들은 양의 푸아송비를 가져 디스플레이를 늘릴 때 이미지의 왜곡이 불가피하다.

*엘라스토머 (elastomer) : 고무와 같은 탄성을 가지는 고분자 소재

이를 해결하기 위해 옥세틱* 메타 구조의 도입이 각광받고 있다. 옥세틱 구조는 일반적인 재료와 달리, 한 방향으로 늘려도 전 방향으로 함께 늘어나는 ‘음의 푸아송비’를 갖는 독특한 구조다. 그러나 전통적인 옥세틱 구조는 패턴으로 형성된 빈 공간이 많아서 안정성과 공간 활용도가 떨어져 기판에서는 활용이 매우 제한적이다.

*옥세틱 구조 (Auxetic structure): 음(-)의 푸아송비를 나타내는 특수한 기하학적 구조

배병수 교수 연구팀은 먼저 이미지 왜곡의 문제를 해결하기 위해 음의 푸아송 비를 갖는 옥세틱메타 구조의 최대 난제인 다공성의 표면을 이음매 없이 매끈하게 하면서도 –1의 푸아송비(가장 이상적인 음의 푸아송비) 한계치를 구현하는 기술을 개발했다.

두 번째 탄성률*의 문제를 해결하기 위해 옥세틱 구조를 이루는 부분에 머리카락 두께의 4분의 1 수준인 25마이크로미터 직경의 유리 섬유 다발로 만든 직물을 엘라스토머 소재 내에 삽입했다. 여기에 동일한 엘라스토머 소재로 빈 공간을 채워넣어 빈 공간이 없는 편평하고 안정적인 일체형 필름을 제작했다.

*탄성률: 재료에 힘을 가했을 때 변형되는 정도를 나타내는 비율. 탄성률이 높으면 변형이 잘 일어나지 않는 재료임을 의미한다.

연구팀은 옥세틱 구조와 빈 공간의 엘라스토머 소재 간의 탄성률 차이가 음의 푸아송비에 직접적인 영향을 주는 것을 이론적으로 규명했으며, 23만 배 이상의 탄성률 차이를 구현해 이론적 한계값인 –1의 푸아송비를 나타내는 필름을 최초로 개발했다.

연구를 주도한 배병수 교수는 “스트레처블 디스플레이에 옥세틱 구조를 활용한 이미지 왜곡 방지는 핵심적인 기술임에도 불구하고 표면에 빈 공간이 많아 기판으로 활용하는 데에는 어려움을 겪고 있었다”며, “이번 연구 결과를 통해서 표면 전체를 활용한 왜곡 없는 고해상도 스트레처블 디스플레이 응용을 통해 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

신소재공학과 이융 박사와 한국기계연구원 장봉균 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 에 8월 20일 출판됐다. (논문명: A seamless auxetic substrate with a negative Poisson's ratio of –1)

이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼소재 기술센터와 한국기계연구원, LG디스플레이의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.20 조회수 9063 폐플라스틱 재활용 높이는 해중합 기술 개발

기존 폐플라스틱을 화학적으로 분해해 재융합하는 해중합의 중요성이 증대하고 있다. 해중합 과정에서 환경 유해 물질을 걸러내 친환경 용기 등을 생산할 수 있기 때문이다. 폐플라스틱의 재활용을 더 가속화할 수 있도록 KAIST 연구진이 해중합 온도를 낮출 수 있는 원리를 발견했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 고분자 자기조립을 활용하여 고분자의 해중합 온도를 낮추는 방법을 개발했다고 24일 밝혔다.

*중합은 간단한 분자 수준의 단량체들이 화학적 반응으로 연결되어 거대한 고분자 사슬을 형성하는 것을 말하며, 해중합은 고분자 사슬을 단량체 수준으로 분해하는 것을 말함.

기존에 고분자를 해중합하여 화학적으로 분해하는 방법은 높은 온도가 필요하여 효율성이 낮았다. 연구팀은 고분자 합성과정에서 자기조립이 일어날 때 해중합 온도가 낮아지는 것을 발견했다. 고분자가 잘 섞이지 않는 용매에서 일어나는 자기조립은 엔트로피*에 반해서 질서를 만들어내는 과정이다. 조그만한 분자 단량체들을 서로 이어 거대한 고분자 사슬을 만드는 합성 과정 또한 질서를 증대하는 반면, 고분자 사슬을 조각내어 원래 단량체로 돌리는 해중합은 무질서해지는 방향을 향한 변화이다. 따라서 연구진은 자기조립이 일어나는 상황에서는 질서와 무질서의 균형을 이루기 위해 중합보다 해중합이 우세해지는 결과를 확인했다. 이를 이용해, 천정온도** 186℃로 알려진 고분자가, 자기조립이 일어나는 선택적 용매에서는 천정온도가 90℃로 감소돼, 보다 낮은 온도에서 해중합을 유도할 수 있었다.

*엔트로피: 무질서해지는 방향으로 변화하는 경향

**천정온도: 중합과 해중합 속도가 균형을 이루는 온도를 말함.

연구팀은 고분자를 합성한 후 온도를 올려 고분자 나노구조체를 구성하는 사슬을 재사용이 가능한 단량체로 분해했다. 다시 온도를 내리면 분해된 단량체는 다시 중합돼 나노구조체를 형성하는 지속가능한 자기조립 체계를 구현했다. 나노구조체의 형상은 사슬의 길이에 따라 달라지기 때문에, 연구팀은 온도를 올리고 내리면 그에 따라 구조체의 모양이 바뀌는 것을 관찰했다. 또한 점도와 같은 물성은 단량체 중에 고분자로 존재하는 비율에 의존하므로, 중합/해중합을 반복하면서 점도를 조절할 수 있는 결과 또한 확인하였다.

연구를 주도한 서명은 교수는 “기존에 고분자를 화학적으로 분해하기 위해서는 높은 온도가 필요하여 어려움이 있었지만 고분자 자기조립을 활용하여 해중합 온도를 낮출 수 있었고 이 원리를 활용하여 폐플라스틱의 재활용을 더 효율적으로 할 수 있을 것으로 기대한다”며 "자연이 단백질들을 붙이고 떼는 중합/해중합 과정을 통해 능동적으로 세포의 모양과 움직임을 조절하는 것처럼, 필요에 따라 물성과 형상을 바꿀 뿐만 아니라 움직임도 가능한 스마트 고분자 소재로 향후 발전시킬 가능성을 탐구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 남지윤 박사가 제1 저자로, 유창수 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여해 수행한 연구 결과는 국제학술지 ‘저널 오브 더 아메리칸 케미컬 소사이어티 (Journal of the American Chemical Society)'에 5월 8일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Polymerization/Depolymerization-Induced Self-Assembly Under Coupled Equilibria of Polymerization with Self-Assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 진행됐다.

2024.05.24 조회수 7945

폐플라스틱 재활용 높이는 해중합 기술 개발

기존 폐플라스틱을 화학적으로 분해해 재융합하는 해중합의 중요성이 증대하고 있다. 해중합 과정에서 환경 유해 물질을 걸러내 친환경 용기 등을 생산할 수 있기 때문이다. 폐플라스틱의 재활용을 더 가속화할 수 있도록 KAIST 연구진이 해중합 온도를 낮출 수 있는 원리를 발견했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 고분자 자기조립을 활용하여 고분자의 해중합 온도를 낮추는 방법을 개발했다고 24일 밝혔다.

*중합은 간단한 분자 수준의 단량체들이 화학적 반응으로 연결되어 거대한 고분자 사슬을 형성하는 것을 말하며, 해중합은 고분자 사슬을 단량체 수준으로 분해하는 것을 말함.

기존에 고분자를 해중합하여 화학적으로 분해하는 방법은 높은 온도가 필요하여 효율성이 낮았다. 연구팀은 고분자 합성과정에서 자기조립이 일어날 때 해중합 온도가 낮아지는 것을 발견했다. 고분자가 잘 섞이지 않는 용매에서 일어나는 자기조립은 엔트로피*에 반해서 질서를 만들어내는 과정이다. 조그만한 분자 단량체들을 서로 이어 거대한 고분자 사슬을 만드는 합성 과정 또한 질서를 증대하는 반면, 고분자 사슬을 조각내어 원래 단량체로 돌리는 해중합은 무질서해지는 방향을 향한 변화이다. 따라서 연구진은 자기조립이 일어나는 상황에서는 질서와 무질서의 균형을 이루기 위해 중합보다 해중합이 우세해지는 결과를 확인했다. 이를 이용해, 천정온도** 186℃로 알려진 고분자가, 자기조립이 일어나는 선택적 용매에서는 천정온도가 90℃로 감소돼, 보다 낮은 온도에서 해중합을 유도할 수 있었다.

*엔트로피: 무질서해지는 방향으로 변화하는 경향

**천정온도: 중합과 해중합 속도가 균형을 이루는 온도를 말함.

연구팀은 고분자를 합성한 후 온도를 올려 고분자 나노구조체를 구성하는 사슬을 재사용이 가능한 단량체로 분해했다. 다시 온도를 내리면 분해된 단량체는 다시 중합돼 나노구조체를 형성하는 지속가능한 자기조립 체계를 구현했다. 나노구조체의 형상은 사슬의 길이에 따라 달라지기 때문에, 연구팀은 온도를 올리고 내리면 그에 따라 구조체의 모양이 바뀌는 것을 관찰했다. 또한 점도와 같은 물성은 단량체 중에 고분자로 존재하는 비율에 의존하므로, 중합/해중합을 반복하면서 점도를 조절할 수 있는 결과 또한 확인하였다.

연구를 주도한 서명은 교수는 “기존에 고분자를 화학적으로 분해하기 위해서는 높은 온도가 필요하여 어려움이 있었지만 고분자 자기조립을 활용하여 해중합 온도를 낮출 수 있었고 이 원리를 활용하여 폐플라스틱의 재활용을 더 효율적으로 할 수 있을 것으로 기대한다”며 "자연이 단백질들을 붙이고 떼는 중합/해중합 과정을 통해 능동적으로 세포의 모양과 움직임을 조절하는 것처럼, 필요에 따라 물성과 형상을 바꿀 뿐만 아니라 움직임도 가능한 스마트 고분자 소재로 향후 발전시킬 가능성을 탐구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 남지윤 박사가 제1 저자로, 유창수 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여해 수행한 연구 결과는 국제학술지 ‘저널 오브 더 아메리칸 케미컬 소사이어티 (Journal of the American Chemical Society)'에 5월 8일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Polymerization/Depolymerization-Induced Self-Assembly Under Coupled Equilibria of Polymerization with Self-Assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 진행됐다.

2024.05.24 조회수 7945 해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

2024.05.17 조회수 10053

해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

2024.05.17 조회수 10053 플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11 조회수 11240

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11 조회수 11240 빛의 화가 김인중 신부 ‘빛의 소명’ 특별 전시 개최

우리 대학이 세계적인 스테인드글라스 거장인 김인중 신부(베드로·도미니코 수도회)의 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière' 展을 18일부터 개최한다.

대전 본원 학술문화관 4층 김인중홀에서 열리는 이번 전시에서는 산업디자인학과 초빙석학교수로 임용된 김인중 신부가 제작한 가로 10.12m, 세로 7.33m 크기의 천장 스테인드글라스 작품이 공개된다. 우리 대학의 지원을 받아 제작된 이 작품은 김인중 신부가 채색한 도안을 유리판에 세라믹 컬러 페인트로 정교하게 옮긴 후 630℃에 구워 완성됐다. 전체 면적 68.06㎡로 총 53점의 유리판으로 구성됐다. 일반 벽면이 아닌 20m 높이의 천창에 설치된 작품은 투과되는 빛에 따라 다양한 입체감으로 색을 드리운다. 김인중 신부 고유의 붓 터치와 색감에 시간과 계절이라는 자연의 변화가 더해져 매일 다른 빛의 형상을 감상할 수 있는 것이 특징이다. 김 신부는 지난해 4월부터 제작회의, 세미나, 인터뷰 등을 통해 여러 차례 KAIST 구성원들과 교류하며 설치 공간을 선정하고 이에 맞는 작품을 설계했다. 스테인드글라스의 스케치 격인 원화를 그리는 창작 과정도 구성원들에게 공개됐다. 작품이 설치된 학술문화관 4층은 학생들의 창작·협업·휴식·행사 개최 등 다양한 목적으로 사용되는 공간이다. 캠퍼스를 전시 공간으로 활용하는 ‘캠퍼스 갤러리’ 추진 계획에 맞춰 이번 전시를 계기로 김인중홀로 명명돼 스테인드글라스와 함께 원화 회화 9점이 함께 전시된다.

김인중 신부는 "사람들을 결합시키고 사상을 전달하는 수단이 된다는 점에서 예술과 과학의 구실은 같지만, 과학은 개념으로 설명하고 예술은 미적 형상(美的形象)으로 말한다"라고 전했다. 이어, 김 신부는 "교내 구성원들이 예술 작품에 영감을 받아 창의적인 인재로 성장할 수 있길 바란다"라고 덧붙였다. 전시를 총괄한 석현정 KAIST 미술관장은"스테인드글라스로 빛의 존재를 다시금 상기시켜 주는 '빛의 소명(召命)' 전시는 캠퍼스의 일상 공간을 영감의 원천을 제공하는 특별한 공간으로 바꾸어 놓았다"라고 설명했다. 석 관장은 "물감보다 더 정교하고 미묘한 수천 가지 색을 머금은 색유리의 아름다움을 탐미하며 구성원들이 생활 속에서 문화예술을 향유하길 바란다"고 말했다.

김인중 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière'은 올해 12월 29일까지 KAIST 구성원은 물론 대중에게 무료로 공개된다. 법정 공휴일을 제외한 매일 정오에 사전 예약자에 한해 도슨트가 함께하는 '홀리눈(Holy Noon)' 투어를 진행한다. 도슨트 투어 신청에 관한 내용은 KAIST 미술관 홈페이지(https://art.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 김인중 작가는 서울대 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업한 뒤 1969년 스위스 프리부르(Fribourg)대학으로 떠나 도미니코 수도회에 입회해 사제가 되었다. 1973년 파리 쟈크 마쏠 화랑에서 첫 개인전을 연 이후 프랑스를 중심으로 활동했다. 스위스 일간지 '르 마땡(Le Matin)'에서 세계 10대 스테인드글라스 작가로 선정되며 유럽 화단에서 '빛의 화가'라는 칭호를 얻었다. 프랑스 정부로부터 문화예술 공훈 훈장인 '오피시에'(2010)를 받아 한국인으로는 처음 '아카데미 프랑스 가톨릭' 회원(2016)에 추대됐다. 프랑스 중부의 소도시인 앙베르(Ambert)의 옛 재판소 자리의 '김인중 미술관'(2019), 아일랜드 더블린 현대미술관(Museum of Modern Art), 국립현대미술관, 대전시립미술관, 용인 신봉동성당 등이 작품을 소장하고 있다.

▶ ART TALK :: 김인중의 스테인드글라스 Kim Enjoong's Stained Glass(https://youtu.be/jBoAdOQayy0)

2023.09.18 조회수 7061

빛의 화가 김인중 신부 ‘빛의 소명’ 특별 전시 개최

우리 대학이 세계적인 스테인드글라스 거장인 김인중 신부(베드로·도미니코 수도회)의 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière' 展을 18일부터 개최한다.

대전 본원 학술문화관 4층 김인중홀에서 열리는 이번 전시에서는 산업디자인학과 초빙석학교수로 임용된 김인중 신부가 제작한 가로 10.12m, 세로 7.33m 크기의 천장 스테인드글라스 작품이 공개된다. 우리 대학의 지원을 받아 제작된 이 작품은 김인중 신부가 채색한 도안을 유리판에 세라믹 컬러 페인트로 정교하게 옮긴 후 630℃에 구워 완성됐다. 전체 면적 68.06㎡로 총 53점의 유리판으로 구성됐다. 일반 벽면이 아닌 20m 높이의 천창에 설치된 작품은 투과되는 빛에 따라 다양한 입체감으로 색을 드리운다. 김인중 신부 고유의 붓 터치와 색감에 시간과 계절이라는 자연의 변화가 더해져 매일 다른 빛의 형상을 감상할 수 있는 것이 특징이다. 김 신부는 지난해 4월부터 제작회의, 세미나, 인터뷰 등을 통해 여러 차례 KAIST 구성원들과 교류하며 설치 공간을 선정하고 이에 맞는 작품을 설계했다. 스테인드글라스의 스케치 격인 원화를 그리는 창작 과정도 구성원들에게 공개됐다. 작품이 설치된 학술문화관 4층은 학생들의 창작·협업·휴식·행사 개최 등 다양한 목적으로 사용되는 공간이다. 캠퍼스를 전시 공간으로 활용하는 ‘캠퍼스 갤러리’ 추진 계획에 맞춰 이번 전시를 계기로 김인중홀로 명명돼 스테인드글라스와 함께 원화 회화 9점이 함께 전시된다.

김인중 신부는 "사람들을 결합시키고 사상을 전달하는 수단이 된다는 점에서 예술과 과학의 구실은 같지만, 과학은 개념으로 설명하고 예술은 미적 형상(美的形象)으로 말한다"라고 전했다. 이어, 김 신부는 "교내 구성원들이 예술 작품에 영감을 받아 창의적인 인재로 성장할 수 있길 바란다"라고 덧붙였다. 전시를 총괄한 석현정 KAIST 미술관장은"스테인드글라스로 빛의 존재를 다시금 상기시켜 주는 '빛의 소명(召命)' 전시는 캠퍼스의 일상 공간을 영감의 원천을 제공하는 특별한 공간으로 바꾸어 놓았다"라고 설명했다. 석 관장은 "물감보다 더 정교하고 미묘한 수천 가지 색을 머금은 색유리의 아름다움을 탐미하며 구성원들이 생활 속에서 문화예술을 향유하길 바란다"고 말했다.

김인중 특별전시 '빛의 소명(召命) La Vocation de Lumière'은 올해 12월 29일까지 KAIST 구성원은 물론 대중에게 무료로 공개된다. 법정 공휴일을 제외한 매일 정오에 사전 예약자에 한해 도슨트가 함께하는 '홀리눈(Holy Noon)' 투어를 진행한다. 도슨트 투어 신청에 관한 내용은 KAIST 미술관 홈페이지(https://art.kaist.ac.kr/)에서 확인할 수 있다. 김인중 작가는 서울대 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업한 뒤 1969년 스위스 프리부르(Fribourg)대학으로 떠나 도미니코 수도회에 입회해 사제가 되었다. 1973년 파리 쟈크 마쏠 화랑에서 첫 개인전을 연 이후 프랑스를 중심으로 활동했다. 스위스 일간지 '르 마땡(Le Matin)'에서 세계 10대 스테인드글라스 작가로 선정되며 유럽 화단에서 '빛의 화가'라는 칭호를 얻었다. 프랑스 정부로부터 문화예술 공훈 훈장인 '오피시에'(2010)를 받아 한국인으로는 처음 '아카데미 프랑스 가톨릭' 회원(2016)에 추대됐다. 프랑스 중부의 소도시인 앙베르(Ambert)의 옛 재판소 자리의 '김인중 미술관'(2019), 아일랜드 더블린 현대미술관(Museum of Modern Art), 국립현대미술관, 대전시립미술관, 용인 신봉동성당 등이 작품을 소장하고 있다.

▶ ART TALK :: 김인중의 스테인드글라스 Kim Enjoong's Stained Glass(https://youtu.be/jBoAdOQayy0)

2023.09.18 조회수 7061 이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30 조회수 11695

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명