%EB%84%A4%ED%8A%B8%EC%9B%8C%ED%81%AC

-

박성홍 교수팀, RSNA/MICCAI/ASNR 3개 국제학회 공동주관 Brain Tumor Segmentation Challenge 1등상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구실(연구실명: 자기공명영상 연구실, Magnetic Resonance Imaging Laboratory)에서 전세계 Brain Tumor Segmentation Challenge에서 1등상을 수상했다고 12월 3일 밝혔다.

Brain Tumor Segmentation Challenge(BRATS)는 Multi-modal MRI data를 기반으로 Brain Tumor를 가장 정확히 구획화(Segmentation)하는 딥러닝 네트워크 개발을 놓고 매년 전세계적으로 경쟁하는 대회로서 올해로 10회째를 맞고 있다. 올해 BRATS 대회는 전세계적으로 가장 큰 규모의 학회 중 하나인 RSNA(Radiological Society of North America), 그리고 MICCAI(Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention) 및 ASNR(American Society of Neuroradiology) 3개의 학회가 파트너로 개최하였다. 지난 7월 대회가 시작되었고 8월 1차 버전의 딥러닝 네트워크 제출, 9월 선별된 네트워크들에 대한 MICCAI 학회 초록 발표, 10월 최종 딥러닝 네트워크 제출, 11월 RSNA 학회에서 수상자 발표의 순으로 진행되었다. 올해는 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 Category(Brain Tumor Segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classification)로 나뉘어서 병렬로 진행되었다. 올해 Brain Tumor Segmentation 분야에는 3개월 동안 전세계에서 2,200개 이상의 팀이 30,000건 이상의 제출물과 함께 대회에 참가하였다. Nvidia(2018년 대회 우승자)와 같이 해당 분야의 선두 기업에서도 많이 참가했다.

Brain Tumor Segmentation 분야에서 1등상 수상자는 박성홍 교수 연구실의 후안 민 루(Huan Minh Luu) 박사과정 학생으로 Brain Tumor Segmentation의 performance를 개선하는 U-net 기반 딥러닝 네트워크를 개발하였다. 구체적으로, 더 큰 훈련 데이터에서 효과적으로 학습하기 위해 nnUNet(no-new UNet)부터 네트워크 크기를 늘리고 배치 정규화를 그룹 정규화로 바꾸는 수정이 추가되었다. 여러 모델이 다른 설정으로 훈련되었고 최종 앙상블은 테스트 데이터에 대한 평가를 위해 주최자에게 제출됐다. 이 간단한 접근 방식은 어텐션 또는 트랜스포머 아키텍처를 사용하는 다른 복잡한 방법보다 성능이 우수하여 효과적인 것으로 입증됐다. 주최 측에 따르면 Luu의 제출물은 다른 경쟁자들의 제출물에 비해 통계적으로 훨씬 우수했음이 확인됐다.

1등상 수상팀에게는 상금 미화 $6000불(한화 7백만원 상당)이 수여되며, 시상식은 11월 29일 RSNA 학회에서 진행됐다.

Brain Tumor Segmentation (BRATS) Challenge 소개

매년 전세계적으로 Multimodal MRI 영상기반 Brain Tumor를 정확하게 구획화하는 딥러닝 네트워크를 개발하는 대회로서 올해는 RSNA/MICCAI/ASNR 3개의 국제학회에서 공동으로 주관하여 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 category(Brain Tumor segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classfication)로 나누어서 병렬로 진행하였다. 자세한 내용은 아래 대회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

https://www.rsna.org/education/ai-resources-and-training/ai-image-challenge/brain-tumor-ai-challenge-2021

2021.12.06 조회수 9053

박성홍 교수팀, RSNA/MICCAI/ASNR 3개 국제학회 공동주관 Brain Tumor Segmentation Challenge 1등상 수상

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구실(연구실명: 자기공명영상 연구실, Magnetic Resonance Imaging Laboratory)에서 전세계 Brain Tumor Segmentation Challenge에서 1등상을 수상했다고 12월 3일 밝혔다.

Brain Tumor Segmentation Challenge(BRATS)는 Multi-modal MRI data를 기반으로 Brain Tumor를 가장 정확히 구획화(Segmentation)하는 딥러닝 네트워크 개발을 놓고 매년 전세계적으로 경쟁하는 대회로서 올해로 10회째를 맞고 있다. 올해 BRATS 대회는 전세계적으로 가장 큰 규모의 학회 중 하나인 RSNA(Radiological Society of North America), 그리고 MICCAI(Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention) 및 ASNR(American Society of Neuroradiology) 3개의 학회가 파트너로 개최하였다. 지난 7월 대회가 시작되었고 8월 1차 버전의 딥러닝 네트워크 제출, 9월 선별된 네트워크들에 대한 MICCAI 학회 초록 발표, 10월 최종 딥러닝 네트워크 제출, 11월 RSNA 학회에서 수상자 발표의 순으로 진행되었다. 올해는 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 Category(Brain Tumor Segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classification)로 나뉘어서 병렬로 진행되었다. 올해 Brain Tumor Segmentation 분야에는 3개월 동안 전세계에서 2,200개 이상의 팀이 30,000건 이상의 제출물과 함께 대회에 참가하였다. Nvidia(2018년 대회 우승자)와 같이 해당 분야의 선두 기업에서도 많이 참가했다.

Brain Tumor Segmentation 분야에서 1등상 수상자는 박성홍 교수 연구실의 후안 민 루(Huan Minh Luu) 박사과정 학생으로 Brain Tumor Segmentation의 performance를 개선하는 U-net 기반 딥러닝 네트워크를 개발하였다. 구체적으로, 더 큰 훈련 데이터에서 효과적으로 학습하기 위해 nnUNet(no-new UNet)부터 네트워크 크기를 늘리고 배치 정규화를 그룹 정규화로 바꾸는 수정이 추가되었다. 여러 모델이 다른 설정으로 훈련되었고 최종 앙상블은 테스트 데이터에 대한 평가를 위해 주최자에게 제출됐다. 이 간단한 접근 방식은 어텐션 또는 트랜스포머 아키텍처를 사용하는 다른 복잡한 방법보다 성능이 우수하여 효과적인 것으로 입증됐다. 주최 측에 따르면 Luu의 제출물은 다른 경쟁자들의 제출물에 비해 통계적으로 훨씬 우수했음이 확인됐다.

1등상 수상팀에게는 상금 미화 $6000불(한화 7백만원 상당)이 수여되며, 시상식은 11월 29일 RSNA 학회에서 진행됐다.

Brain Tumor Segmentation (BRATS) Challenge 소개

매년 전세계적으로 Multimodal MRI 영상기반 Brain Tumor를 정확하게 구획화하는 딥러닝 네트워크를 개발하는 대회로서 올해는 RSNA/MICCAI/ASNR 3개의 국제학회에서 공동으로 주관하여 Brain Tumor AI Challenge라는 이름으로 두 개의 category(Brain Tumor segmentation, Brain Tumor Radiogenomic Classfication)로 나누어서 병렬로 진행하였다. 자세한 내용은 아래 대회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

https://www.rsna.org/education/ai-resources-and-training/ai-image-challenge/brain-tumor-ai-challenge-2021

2021.12.06 조회수 9053 -

악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

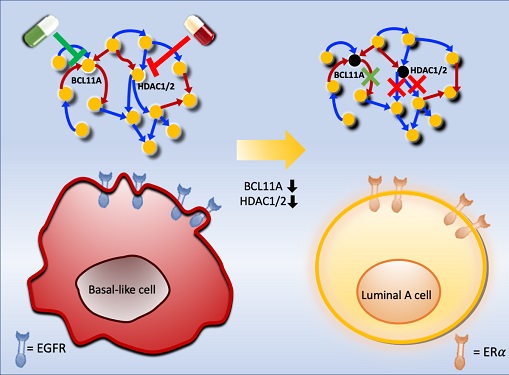

연구팀은 유방암 아류 중에서 가장 악성으로 알려진 삼중음성 유방암(basal-like 혹은 triple negative) 환자들과 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암(luminal-A) 환자들의 유전자 네트워크를 컴퓨터시뮬레이션을 통해 분석함으로써 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명했다. 그리고 이를 조절해 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍한 뒤 호르몬 치료를 시행하는 새로운 치료 원리를 개발했다.

우리 대학 최새롬 박사과정, 황채영 박사, 이종훈 박사과정 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치 (Cancer Research)' 11월 30일 字 논문으로 출판됐다. (논문명: Network analysis identifies regulators of basal-like breast cancer reprogramming and endocrine therapy vulnerability)

현재 삼중음성 유방암 환자들에게 적용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열해 전이를 일으키는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 하지만 이러한 치료는 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 심각한 부작용을 일으킨다. 또한 삼중음성 유방암세포들은 이와 같은 독성항암제에 처음부터 내성을 갖거나 새로운 내성을 획득하면서 결국 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 삼중음성 유방암에 대한 현재의 항암치료는 내성을 갖는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상세포의 사멸을 감수해야만 하는 큰 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 공격하는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽이려는 공통적인 원리 때문에 근본적인 한계를 가진다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구기법을 통해 악성 유방암세포인 삼중음성 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암세포로 변환시킨 뒤 치료하는 새로운 개념의 치료전략을 개발했다. 이를 위해 유전자 네트워크의 수학모델을 개발하고 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석과 복잡계 네트워크 제어기술을 적용한 결과 두 개의 핵심 분자 타겟인 `BCL11A'와 `HDAC1/2'를 발굴했다.

조 교수 연구팀은 BCL11A와 HDAC1/2를 억제함으로써 삼중음성 유방암세포를 효과적으로 루미날-A 유방암세포로 변환시킬 수 있음을 분자 세포실험을 통해 증명했다. 삼중음성 유방암세포에서 이 핵심 인자들을 억제했을 때 세포의 분열이 감소하고, 삼중음성 유방암세포의 주요 세포성장 신호 흐름 경로인 `EGFR'과 관련된 인자들의 활동이 감소했으며, 루미날-A 유방암세포의 주요 세포성장 신호흐름 경로인 `ERa' 신호전달 경로 인자들의 활성이 회복되는 것을 확인했다.

이번 연구에서 발굴된 분자 타겟 중 BCL11A 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 임상실험을 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 세포상태로 리프로그래밍 함으로써 안전하고 효과적으로 치료하는 새로운 치료기술이 실현될 수 있을 것으로 보인다. 특히 이처럼 암세포의 성질을 되돌리거나 변환하는 암세포 리프로그래밍 기반의 새로운 치료전략이 임상에서 실현된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 근본적으로 해결함으로써 암 환자의 고통을 최소화하고 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 "그동안 유방암 중에서도 가장 악성인 삼중음성 유방암은 독성이 강해 큰 부작용을 일으키는 화학 항암치료 외에는 방법이 없었으나 이를 호르몬 치료가 가능하며 덜 악성인 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍해 효과적으로 치료할 수 있는 새로운 가능성을 열었다ˮ라며 "이번 연구는 악성 암세포를 직접 없애려고 하기보다 치료가 수월한 세포 상태로 되돌린 뒤 치료하는 새로운 방식의 항암 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조 교수 연구팀은 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있으며, 이번 연구 결과는 암세포 리프로그래밍을 통한 가역화 기술 개발의 두 번째 성과다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 한국전자통신연구소 공동연구사업, KAIST Grand Challenge 30의 지원으로 수행됐다.

2021.11.30 조회수 12443

악성 유방암 세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 상태로 되돌리는 암세포 리프로그래밍 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

연구팀은 유방암 아류 중에서 가장 악성으로 알려진 삼중음성 유방암(basal-like 혹은 triple negative) 환자들과 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암(luminal-A) 환자들의 유전자 네트워크를 컴퓨터시뮬레이션을 통해 분석함으로써 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명했다. 그리고 이를 조절해 삼중음성 유방암세포를 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍한 뒤 호르몬 치료를 시행하는 새로운 치료 원리를 개발했다.

우리 대학 최새롬 박사과정, 황채영 박사, 이종훈 박사과정 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치 (Cancer Research)' 11월 30일 字 논문으로 출판됐다. (논문명: Network analysis identifies regulators of basal-like breast cancer reprogramming and endocrine therapy vulnerability)

현재 삼중음성 유방암 환자들에게 적용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열해 전이를 일으키는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 하지만 이러한 치료는 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 심각한 부작용을 일으킨다. 또한 삼중음성 유방암세포들은 이와 같은 독성항암제에 처음부터 내성을 갖거나 새로운 내성을 획득하면서 결국 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 삼중음성 유방암에 대한 현재의 항암치료는 내성을 갖는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상세포의 사멸을 감수해야만 하는 큰 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 공격하는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽이려는 공통적인 원리 때문에 근본적인 한계를 가진다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구기법을 통해 악성 유방암세포인 삼중음성 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 루미날-A 유방암세포로 변환시킨 뒤 치료하는 새로운 개념의 치료전략을 개발했다. 이를 위해 유전자 네트워크의 수학모델을 개발하고 대규모 컴퓨터시뮬레이션 분석과 복잡계 네트워크 제어기술을 적용한 결과 두 개의 핵심 분자 타겟인 `BCL11A'와 `HDAC1/2'를 발굴했다.

조 교수 연구팀은 BCL11A와 HDAC1/2를 억제함으로써 삼중음성 유방암세포를 효과적으로 루미날-A 유방암세포로 변환시킬 수 있음을 분자 세포실험을 통해 증명했다. 삼중음성 유방암세포에서 이 핵심 인자들을 억제했을 때 세포의 분열이 감소하고, 삼중음성 유방암세포의 주요 세포성장 신호 흐름 경로인 `EGFR'과 관련된 인자들의 활동이 감소했으며, 루미날-A 유방암세포의 주요 세포성장 신호흐름 경로인 `ERa' 신호전달 경로 인자들의 활성이 회복되는 것을 확인했다.

이번 연구에서 발굴된 분자 타겟 중 BCL11A 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 임상실험을 통해 악성 유방암세포를 치료 가능한 세포상태로 리프로그래밍 함으로써 안전하고 효과적으로 치료하는 새로운 치료기술이 실현될 수 있을 것으로 보인다. 특히 이처럼 암세포의 성질을 되돌리거나 변환하는 암세포 리프로그래밍 기반의 새로운 치료전략이 임상에서 실현된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 근본적으로 해결함으로써 암 환자의 고통을 최소화하고 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 "그동안 유방암 중에서도 가장 악성인 삼중음성 유방암은 독성이 강해 큰 부작용을 일으키는 화학 항암치료 외에는 방법이 없었으나 이를 호르몬 치료가 가능하며 덜 악성인 루미날-A 유방암세포로 리프로그래밍해 효과적으로 치료할 수 있는 새로운 가능성을 열었다ˮ라며 "이번 연구는 악성 암세포를 직접 없애려고 하기보다 치료가 수월한 세포 상태로 되돌린 뒤 치료하는 새로운 방식의 항암 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조 교수 연구팀은 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있으며, 이번 연구 결과는 암세포 리프로그래밍을 통한 가역화 기술 개발의 두 번째 성과다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 한국전자통신연구소 공동연구사업, KAIST Grand Challenge 30의 지원으로 수행됐다.

2021.11.30 조회수 12443 -

광 네트워크 기반 GPU 메모리 시스템 개발

소수의 글로벌 기업 주도하에 개발/생산되던 *GPU(Graphic Processing Unit)의 메모리 시스템을, *이종 메모리와 *광 네트워크를 활용해 용량과 대역폭 모두를 대폭 향상한 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

☞ 이종 메모리: 서로 다른 특성을 가진 메모리를 통합한 메모리

☞ 광 네트워크: 빛으로 변환된 신호를 사용하여 정보를 전달하는 통신 수단.

☞ GPU: 여러 프로세스를 병렬적으로 빠르게 처리할 수 있는 연산 장치.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 운영체제 연구실)이 *3D XPoint 메모리(이하 XPoint)와 *DRAM 메모리를 통합한 이종 메모리 시스템에서 광 네트워크로 통신하는 `옴-지피유(Ohm-GPU)' 기술 개발에 성공함으로써 기존 DRAM을 단독으로 사용한 *전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 181% 이상의 성능 향상을 성취했다고 2일 밝혔다.

☞ 3D XPoint 메모리: DRAM에 비해 용량이 크지만 데이터 전송 속도가 느린 메모리.

☞ DRAM 메모리: 3D XPoint에 비해 데이터 전송 속도가 빠르지만 용량이 작은 메모리.

☞ 전기 네트워크: 전기적인 신호를 사용해 정보를 전달하는 통신 수단.

기존 GPU는 다수의 연산 장치로 구성되어 있어 연산 속도가 매우 빠르다는 장점이 있으나, DRAM을 단독으로 사용하는 메모리 시스템의 낮은 메모리 용량과 좁은 데이터 전송 대역폭으로 인해 연산 성능을 충분히 활용하지 못한다는 문제가 있다. 용량을 증가시키는 대안으로 DRAM을 XPoint로 대체하는 방법이 있으나, 이때 8배 큰 메모리 용량을 얻을 수 있는 반면 읽기/쓰기의 성능이 4배, 6배로 낮아진다. 또한, 대역폭을 증가시키는 대안으로 *HBM(High Bandwidth Memory) 기술을 활용할 수 있으나, 단일 면적 내 장착할 수 있는 전기 채널(*구리 선) 개수의 한계로 인해 GPU 메모리 시스템이 요구하는 고대역폭을 만족하기 어렵다.

☞ HBM: 3D로 DRAM을 쌓아 고대역폭을 얻을 수 있는 메모리.

☞ 구리 선(Copper wire): 전기 신호가 전달되는 통로.

정 교수팀이 개발한 Ohm-GPU 기술은 대용량 XPoint와 고성능의 DRAM을 통합한 이종 메모리 시스템을 채택함으로써, 기존 메모리 시스템과 동일한 성능을 가지면서도 메모리의 용량을 증가시켰다. 또한, 단일 광 채널(*광섬유)로 서로 다른 파장의 다중 광신호를 전달할 수 있는 광 네트워크의 장점을 활용해 메모리 대역폭을 대폭 넓힘으로써 기존 GPU 메모리 시스템의 한계점들을 전면 개선했다.

☞ 광섬유(Optic fiber): 광 신호가 전달되는 통로.

Ohm-GPU 기술은 GPU 내부에 있는 메모리 컨트롤러 및 인터페이스를 수정해 이종 메모리의 모든 메모리 요청을 광신호로 처리한다. 메모리 요청은 일반적으로 DRAM 캐시 메모리에서 처리되지만, DRAM에 없는 데이터는 XPoint로부터 읽어와야 한다. 이때, 발생하는 이종 메모리 간 데이터 이동의 오버헤드(대기 시간)는 1) 연산을 위한 메모리 접근과 데이터 이동을 위한 메모리 접근의 광 파장을 다르게 설정하고, 2) 메모리 컨트롤러 개입을 최소화하고 XPoint 컨트롤러가 이종 메모리 간 데이터 이동을 수행함으로써 완화했다.

개발된 Ohm-GPU 기술은 기존 DRAM을 단독으로 사용하는 전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 다양한 그래 프처리, 과학응용 실행 등에서 181%의 성능 향상을 달성했다. 이는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 대용량, 고대역폭의 데이터 전송을 요구하는 고성능 가속기의 메모리 시스템을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

정명수 교수는 "GPU 메모리 시스템 기술은 일부 해외 유수 기업이 주도하고 있지만, 이번 연구성과를 기반으로 GPU 및 GPU와 유사한 모든 고성능 가속기 메모리 시스템 관련 시장에서 우위를 선점할 가능성을 열었다는 점에서 의미가 있다ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 올해 10월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `마이크로(International Symposium on Microarchitecture, MICRO), 2021'에 관련 논문(논문명: Ohm-GPU: Integrating New Optical Network and Heterogeneous Memory into GPU Multi-Processors)으로 발표될 예정이며, 이를 통해 정교수 팀은 스토리지 및 메모리 관련 연구로 2021, 당해, 전 세계 컴퓨터 구조에서 가장 잘 알려진 4개의 최우수 학술대회 모두에서 그 결과를 공유한다. 해당 연구에 대한 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2021.08.03 조회수 11247

광 네트워크 기반 GPU 메모리 시스템 개발

소수의 글로벌 기업 주도하에 개발/생산되던 *GPU(Graphic Processing Unit)의 메모리 시스템을, *이종 메모리와 *광 네트워크를 활용해 용량과 대역폭 모두를 대폭 향상한 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

☞ 이종 메모리: 서로 다른 특성을 가진 메모리를 통합한 메모리

☞ 광 네트워크: 빛으로 변환된 신호를 사용하여 정보를 전달하는 통신 수단.

☞ GPU: 여러 프로세스를 병렬적으로 빠르게 처리할 수 있는 연산 장치.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 운영체제 연구실)이 *3D XPoint 메모리(이하 XPoint)와 *DRAM 메모리를 통합한 이종 메모리 시스템에서 광 네트워크로 통신하는 `옴-지피유(Ohm-GPU)' 기술 개발에 성공함으로써 기존 DRAM을 단독으로 사용한 *전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 181% 이상의 성능 향상을 성취했다고 2일 밝혔다.

☞ 3D XPoint 메모리: DRAM에 비해 용량이 크지만 데이터 전송 속도가 느린 메모리.

☞ DRAM 메모리: 3D XPoint에 비해 데이터 전송 속도가 빠르지만 용량이 작은 메모리.

☞ 전기 네트워크: 전기적인 신호를 사용해 정보를 전달하는 통신 수단.

기존 GPU는 다수의 연산 장치로 구성되어 있어 연산 속도가 매우 빠르다는 장점이 있으나, DRAM을 단독으로 사용하는 메모리 시스템의 낮은 메모리 용량과 좁은 데이터 전송 대역폭으로 인해 연산 성능을 충분히 활용하지 못한다는 문제가 있다. 용량을 증가시키는 대안으로 DRAM을 XPoint로 대체하는 방법이 있으나, 이때 8배 큰 메모리 용량을 얻을 수 있는 반면 읽기/쓰기의 성능이 4배, 6배로 낮아진다. 또한, 대역폭을 증가시키는 대안으로 *HBM(High Bandwidth Memory) 기술을 활용할 수 있으나, 단일 면적 내 장착할 수 있는 전기 채널(*구리 선) 개수의 한계로 인해 GPU 메모리 시스템이 요구하는 고대역폭을 만족하기 어렵다.

☞ HBM: 3D로 DRAM을 쌓아 고대역폭을 얻을 수 있는 메모리.

☞ 구리 선(Copper wire): 전기 신호가 전달되는 통로.

정 교수팀이 개발한 Ohm-GPU 기술은 대용량 XPoint와 고성능의 DRAM을 통합한 이종 메모리 시스템을 채택함으로써, 기존 메모리 시스템과 동일한 성능을 가지면서도 메모리의 용량을 증가시켰다. 또한, 단일 광 채널(*광섬유)로 서로 다른 파장의 다중 광신호를 전달할 수 있는 광 네트워크의 장점을 활용해 메모리 대역폭을 대폭 넓힘으로써 기존 GPU 메모리 시스템의 한계점들을 전면 개선했다.

☞ 광섬유(Optic fiber): 광 신호가 전달되는 통로.

Ohm-GPU 기술은 GPU 내부에 있는 메모리 컨트롤러 및 인터페이스를 수정해 이종 메모리의 모든 메모리 요청을 광신호로 처리한다. 메모리 요청은 일반적으로 DRAM 캐시 메모리에서 처리되지만, DRAM에 없는 데이터는 XPoint로부터 읽어와야 한다. 이때, 발생하는 이종 메모리 간 데이터 이동의 오버헤드(대기 시간)는 1) 연산을 위한 메모리 접근과 데이터 이동을 위한 메모리 접근의 광 파장을 다르게 설정하고, 2) 메모리 컨트롤러 개입을 최소화하고 XPoint 컨트롤러가 이종 메모리 간 데이터 이동을 수행함으로써 완화했다.

개발된 Ohm-GPU 기술은 기존 DRAM을 단독으로 사용하는 전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 다양한 그래 프처리, 과학응용 실행 등에서 181%의 성능 향상을 달성했다. 이는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 대용량, 고대역폭의 데이터 전송을 요구하는 고성능 가속기의 메모리 시스템을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

정명수 교수는 "GPU 메모리 시스템 기술은 일부 해외 유수 기업이 주도하고 있지만, 이번 연구성과를 기반으로 GPU 및 GPU와 유사한 모든 고성능 가속기 메모리 시스템 관련 시장에서 우위를 선점할 가능성을 열었다는 점에서 의미가 있다ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 올해 10월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `마이크로(International Symposium on Microarchitecture, MICRO), 2021'에 관련 논문(논문명: Ohm-GPU: Integrating New Optical Network and Heterogeneous Memory into GPU Multi-Processors)으로 발표될 예정이며, 이를 통해 정교수 팀은 스토리지 및 메모리 관련 연구로 2021, 당해, 전 세계 컴퓨터 구조에서 가장 잘 알려진 4개의 최우수 학술대회 모두에서 그 결과를 공유한다. 해당 연구에 대한 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2021.08.03 조회수 11247 -

신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절 가능한 신경 칩 플랫폼 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 남윤기 교수 연구팀이 나노입자 기술을 기반으로 시험관 조건에서 배양한 신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절할 수 있는 신경칩 플랫폼을 개발했다고 7일 밝혔다.

이번 연구는 신경 네트워크의 구조를 조절하기 위한 기존의 많은 세포 형태화 기술이 세포 배양 이전 단계에만 적용 가능한 데 반해, 네트워크의 발달 및 성숙 단계에서도 도입할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다.

바이오및뇌공학과 홍나리 박사과정(지도교수:남윤기)이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 12월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Thermoplasmonic neural chip platform for in situ manipulation of neuronal connections in vitro)

우리 뇌의 복잡한 구조를 모방하는 신경 네트워크 모델을 체외 조건에서 구현하기 위해서는 신경세포의 위치와 연결을 원하는 구조에 맞춰 정렬하는 기술이 필요하며, 이를 위해 다양한 방식의 미세공정 기법을 통한 신경세포 형태화 기술이 개발돼왔다.

그러나 이러한 기술들은 세포를 배양하기 전에 배양기판의 표면을 개질하는 방법을 기반으로 하고 있어 배양 초기 단계에서 원하는 네트워크의 구조를 통제하는 것은 가능하나, 이후 수일 또는 수 주에 걸친 세포 간 네트워크 형성 과정 중에 네트워크 연결을 조절하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있었다.

연구진은 세포 배양 중에도 신경 네트워크의 구조와 기능을 실시간으로 조절할 수 있는 기술을 개발하기 위해, `아가로즈 하이드로겔 (agarose hydrogel), 금 나노막대, 미세 전극 칩' 기반의 신경 칩 플랫폼을 제작했다. 해초로부터 추출한 물질로 조직공학 분야에서 활용되고 있는 아가로즈 하이드로겔은 신경세포의 흡착을 방해하는 세포 반발성을 가지고 있어, 배양기판 상에 다양한 형태의 패턴을 제작해 이 물질이 없는 영역에만 한정적으로 신경 네트워크를 형성시킬 수 있다.

또한 아가로즈 하이드로겔은 열에 의해 녹는 특성이 있어, 국소적인 열을 통해 특정한 위치의 하이드로겔을 제거할 수 있다. 연구진은 원하는 영역에만 국소적 열을 발생시키기 위한 매개체로 금 나노막대를 사용했다. 금 나노막대는 근적외선을 선택적으로 흡수해 열을 발생시킬 수 있는 광열 특성이 있다. 마지막으로 미세 전극 칩은 신경세포의 전기적 신호를 비침습적으로 장기간 측정한다.

연구진은 배양기판인 미세 전극 칩 위에 금 나노막대 층을 형성하고, 그 위에 미세 패턴을 지닌 아가로즈 하이드로겔 층을 제작함으로써, 각 미세 패턴 안에 독립된 신경 네트워크들을 구축했다. 다음으로 개발된 플랫폼을 통해 세 가지의 다른 조작 방식으로 신경 네트워크의 구조와 기능을 조절할 수 있음을 실험적으로 확인했다.

첫 번째로는, 금 나노막대 층에서 발생하는 열을 통해 네트워크 사이에 하이드로겔을 국소적으로 제거했으며, 제거된 영역을 따라 신경돌기(축삭)가 생장해 새로운 신경 연결이 생성됨을 확인했다. 두 번째로는, 네트워크를 연결하고 있는 신경돌기에 직접 열을 가함으로써 원하는 신경 연결을 선택적으로 제거할 수 있음을 관찰했다. 이러한 신경 연결의 생성과 제거 기술을 미세 전극 칩 상에서 실행함으로써, 연구팀은 네트워크의 구조적 변화에 의한 기능적 연결성을 분석할 수 있었다. 세 번째로는, 광열 자극을 이용한 신경 활성 억제 현상을 이용해 개별 네트워크의 활성 변화를 조절하면서 서로 연결된 네트워크 간의 기능적 연결성을 대응시킬 수 있음을 확인했다.

이번 연구의 교신저자인 남윤기 교수는 "이번 연구에서 개발된 신경 세포 칩 플랫폼은 신경회로의 구조와 기능을 세포 발달과정 중에 조절할 수 있다ˮ며, "앞으로 뇌신경과학 연구를 위한 다양하고 복잡한 형태의 체외 신경 모델을 구현하는 데 활용될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업(도약연구)와 글로벌박사양성사업 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.06 조회수 59342

신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절 가능한 신경 칩 플랫폼 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 남윤기 교수 연구팀이 나노입자 기술을 기반으로 시험관 조건에서 배양한 신경 네트워크의 연결을 실시간으로 조절할 수 있는 신경칩 플랫폼을 개발했다고 7일 밝혔다.

이번 연구는 신경 네트워크의 구조를 조절하기 위한 기존의 많은 세포 형태화 기술이 세포 배양 이전 단계에만 적용 가능한 데 반해, 네트워크의 발달 및 성숙 단계에서도 도입할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다.

바이오및뇌공학과 홍나리 박사과정(지도교수:남윤기)이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 12월 9일 字에 게재됐다. (논문명: Thermoplasmonic neural chip platform for in situ manipulation of neuronal connections in vitro)

우리 뇌의 복잡한 구조를 모방하는 신경 네트워크 모델을 체외 조건에서 구현하기 위해서는 신경세포의 위치와 연결을 원하는 구조에 맞춰 정렬하는 기술이 필요하며, 이를 위해 다양한 방식의 미세공정 기법을 통한 신경세포 형태화 기술이 개발돼왔다.

그러나 이러한 기술들은 세포를 배양하기 전에 배양기판의 표면을 개질하는 방법을 기반으로 하고 있어 배양 초기 단계에서 원하는 네트워크의 구조를 통제하는 것은 가능하나, 이후 수일 또는 수 주에 걸친 세포 간 네트워크 형성 과정 중에 네트워크 연결을 조절하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있었다.

연구진은 세포 배양 중에도 신경 네트워크의 구조와 기능을 실시간으로 조절할 수 있는 기술을 개발하기 위해, `아가로즈 하이드로겔 (agarose hydrogel), 금 나노막대, 미세 전극 칩' 기반의 신경 칩 플랫폼을 제작했다. 해초로부터 추출한 물질로 조직공학 분야에서 활용되고 있는 아가로즈 하이드로겔은 신경세포의 흡착을 방해하는 세포 반발성을 가지고 있어, 배양기판 상에 다양한 형태의 패턴을 제작해 이 물질이 없는 영역에만 한정적으로 신경 네트워크를 형성시킬 수 있다.

또한 아가로즈 하이드로겔은 열에 의해 녹는 특성이 있어, 국소적인 열을 통해 특정한 위치의 하이드로겔을 제거할 수 있다. 연구진은 원하는 영역에만 국소적 열을 발생시키기 위한 매개체로 금 나노막대를 사용했다. 금 나노막대는 근적외선을 선택적으로 흡수해 열을 발생시킬 수 있는 광열 특성이 있다. 마지막으로 미세 전극 칩은 신경세포의 전기적 신호를 비침습적으로 장기간 측정한다.

연구진은 배양기판인 미세 전극 칩 위에 금 나노막대 층을 형성하고, 그 위에 미세 패턴을 지닌 아가로즈 하이드로겔 층을 제작함으로써, 각 미세 패턴 안에 독립된 신경 네트워크들을 구축했다. 다음으로 개발된 플랫폼을 통해 세 가지의 다른 조작 방식으로 신경 네트워크의 구조와 기능을 조절할 수 있음을 실험적으로 확인했다.

첫 번째로는, 금 나노막대 층에서 발생하는 열을 통해 네트워크 사이에 하이드로겔을 국소적으로 제거했으며, 제거된 영역을 따라 신경돌기(축삭)가 생장해 새로운 신경 연결이 생성됨을 확인했다. 두 번째로는, 네트워크를 연결하고 있는 신경돌기에 직접 열을 가함으로써 원하는 신경 연결을 선택적으로 제거할 수 있음을 관찰했다. 이러한 신경 연결의 생성과 제거 기술을 미세 전극 칩 상에서 실행함으로써, 연구팀은 네트워크의 구조적 변화에 의한 기능적 연결성을 분석할 수 있었다. 세 번째로는, 광열 자극을 이용한 신경 활성 억제 현상을 이용해 개별 네트워크의 활성 변화를 조절하면서 서로 연결된 네트워크 간의 기능적 연결성을 대응시킬 수 있음을 확인했다.

이번 연구의 교신저자인 남윤기 교수는 "이번 연구에서 개발된 신경 세포 칩 플랫폼은 신경회로의 구조와 기능을 세포 발달과정 중에 조절할 수 있다ˮ며, "앞으로 뇌신경과학 연구를 위한 다양하고 복잡한 형태의 체외 신경 모델을 구현하는 데 활용될 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업(도약연구)와 글로벌박사양성사업 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.06 조회수 59342 -

노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

2020.11.26 조회수 48286

노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

2020.11.26 조회수 48286 -

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02 조회수 33210

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02 조회수 33210 -

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13 조회수 23881

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13 조회수 23881 -

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07 조회수 20554

이성주 교수, 모바일컴퓨팅 학술대회(MobiCom) 프로그램 위원장 선임

우리 대학 전산학부 이성주 교수가 한국인으로는 최초로 모바일컴퓨팅 학술대회(ACM MobiCom: International Conference on Mobile Computing and Networking)의 프로그램위원장(Technical Program Chair)에 선임됐다.

이 교수는 내년 열리는 27회 모바일컴퓨팅학술대회에서 관련분야 최고 전문가 70여 명의 프로그램위원을 직접 선발하고 대회에 제출될 400여편의 논문 선정 심사를 주관한다.

모바일학술대회는 1995년에 설립돼 무선 네트워크 및 통신, 애플리캐이션과 서비스, 모바일 데이터 과학 등 모바일 컴퓨팅에 관한 모든 연구를 다루는 핵심 학술대회이다.

전 세계의 관련 분야 학자와 기업인이 대회에 참가하며, 대회에 제출된 논문 중 상위 20퍼센트 미만 가량만 선정하는 등 관련 분야 최고 권위 학회로 자리잡았다.

이 교수는 무선 이동 컴퓨팅 시스템 설계 분야의 대표적인 연구자이다. 세계전기전자공학회 (IEEE)의 Fellow 이며, 2014년에는 같은 학회 (ACM MobiCom)의 학회집행위원장 (General Chair)을 성공적으로 맡은 경험이 있다. 오래동안 모바일 컴퓨터와 네트워크 분야에 기여한 공로를 인정받아 2021년도 프로그램위원장을 맡게 됐다.

이 교수는 “이번 대회는 학회의 최우수 전통을 유지하면서, 모바일 컴퓨팅의 다양한 분야의 새로운 연구를 포괄적으로 반영하고, 이론적의 탄탄함과 높은 기술 이전 가능성을 겸비한 논문 프로그램을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제 27회 ACM MobiCom은 내년 10월 미국 뉴올리언스에서 개최될 예정이다.

2020.07.07 조회수 20554 -

전산학부 차미영 교수, AAAI ICWSM Test of Time Award 수상

우리 대학 전산학부 차미영 교수(기초과학연구원 데이터 사이언스 그룹 CI 겸직)는 2010년 게재한 ‘백만 팔로워의 오류(Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy)’ 논문으로 AAAI ICWSM Test of Time Award를 수상하게 된 소식이 현재 온라인으로 개최되고 있는 제14회 웹 소셜미디어학회(ICWSM, International Conference on Web and Social Media)를 통해 전해졌다. Test of Time Award는 오랫동안 지속적인 영향력을 가지는 과거의 연구에 주어지는 특별한 상으로, 차 교수의 논문은 올해로 게재된 지 10년이 되고 그간 3,669회 피인용됐다.

이 연구는 소셜네트워크 플랫폼에서 사용자의 영향력을 계산하는 다양한 측정법의 비교와 한계를 보여주며, 특히 트위터상에서 단순히 팔로워가 많다고 메시지의 전파 영향력이 크지 않다는 '백만 팔로워의 오류'를 데이터로 보여주었다. 이 연구의 분석에 서버 50대로 수집한 54,981,152 사용자계정, 1,963,263,821 소셜링크, 그리고 1,755,925,520 트윗이 사용되어 당시 이례적으로 방대한 네트워크 분석에 기인하였으며, 추후 연구와 함께 이 데이터가 공유되어 수천 건의 후속 연구를 가능하게 했다.

연구 내용 중에는 얼마나 오랜 기간 영향력자가 활동하는지, 또한 분야를 넘나들며 다양한 토픽에 영향력을 가질 수 있는지도 다룬다. 새로운 사건이 발생했을 때 누가 영향력자가 되는지의 사례 분석을 통해, 영향력자는 기존 accidental influentials 이론에서 주장된 것처럼 우연히 발생하지 않고 몇 가지 전략을 통해 빠르게 영향력자로 떠오를 수 있음을 보였다. 이러한 발견은 자산규모가 크게 성장한 소셜네트워크 플랫폼에서 광고 효과를 극대화하기 위한 영향력자의 선정 알고리즘에 새로운 통찰력과 해석을 제공했다. 이 연구는 2010년 당시 뉴욕타임스지 온라인에 소개되기도 했다.

차 교수는 카이스트 학부와 대학원을 졸업하고, 독일 막스 플랑크 연구소에서 박사후연구과정에 있는 동안 이 연구를 진행했다. 그는 이번 수상 소식을 통해 "당시는 소셜네트워크 플랫폼의 데이터가 전산학에서 큰 주목을 받지 못했지만, 어려운 사회과학 문제에 인터넷 데이터가 활용될 수 있다는 점이 너무 재미있어서 밤새 연구한 기억이 난다. 오랜 시간 동안 사랑받는 연구가 되어서 감사하다"라고 전했다.

논문 링크: https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/viewPaper/1538

2020.06.12 조회수 22807

전산학부 차미영 교수, AAAI ICWSM Test of Time Award 수상

우리 대학 전산학부 차미영 교수(기초과학연구원 데이터 사이언스 그룹 CI 겸직)는 2010년 게재한 ‘백만 팔로워의 오류(Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy)’ 논문으로 AAAI ICWSM Test of Time Award를 수상하게 된 소식이 현재 온라인으로 개최되고 있는 제14회 웹 소셜미디어학회(ICWSM, International Conference on Web and Social Media)를 통해 전해졌다. Test of Time Award는 오랫동안 지속적인 영향력을 가지는 과거의 연구에 주어지는 특별한 상으로, 차 교수의 논문은 올해로 게재된 지 10년이 되고 그간 3,669회 피인용됐다.

이 연구는 소셜네트워크 플랫폼에서 사용자의 영향력을 계산하는 다양한 측정법의 비교와 한계를 보여주며, 특히 트위터상에서 단순히 팔로워가 많다고 메시지의 전파 영향력이 크지 않다는 '백만 팔로워의 오류'를 데이터로 보여주었다. 이 연구의 분석에 서버 50대로 수집한 54,981,152 사용자계정, 1,963,263,821 소셜링크, 그리고 1,755,925,520 트윗이 사용되어 당시 이례적으로 방대한 네트워크 분석에 기인하였으며, 추후 연구와 함께 이 데이터가 공유되어 수천 건의 후속 연구를 가능하게 했다.

연구 내용 중에는 얼마나 오랜 기간 영향력자가 활동하는지, 또한 분야를 넘나들며 다양한 토픽에 영향력을 가질 수 있는지도 다룬다. 새로운 사건이 발생했을 때 누가 영향력자가 되는지의 사례 분석을 통해, 영향력자는 기존 accidental influentials 이론에서 주장된 것처럼 우연히 발생하지 않고 몇 가지 전략을 통해 빠르게 영향력자로 떠오를 수 있음을 보였다. 이러한 발견은 자산규모가 크게 성장한 소셜네트워크 플랫폼에서 광고 효과를 극대화하기 위한 영향력자의 선정 알고리즘에 새로운 통찰력과 해석을 제공했다. 이 연구는 2010년 당시 뉴욕타임스지 온라인에 소개되기도 했다.

차 교수는 카이스트 학부와 대학원을 졸업하고, 독일 막스 플랑크 연구소에서 박사후연구과정에 있는 동안 이 연구를 진행했다. 그는 이번 수상 소식을 통해 "당시는 소셜네트워크 플랫폼의 데이터가 전산학에서 큰 주목을 받지 못했지만, 어려운 사회과학 문제에 인터넷 데이터가 활용될 수 있다는 점이 너무 재미있어서 밤새 연구한 기억이 난다. 오랜 시간 동안 사랑받는 연구가 되어서 감사하다"라고 전했다.

논문 링크: https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/viewPaper/1538

2020.06.12 조회수 22807 -

한동수 교수, ACM CoNEXT 2020 학술대회 프로그램 체어 선임

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수가 제16회 ACM CoNEXT (International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies) 프로그램 체어 (PC Chair) 로 선임됐다.

ACM CoNEXT 학술대회는 ACM의 컴퓨터 네트워크 전문가 그룹 (SIG)인 ACM SIGCOMM에서 주최하는 대표적 학회 중 하나로 한국정보과학회에서는 최우수 학술대회로 분류되고 있다. 한동수 교수는 아시아 기관 출신으로서는 대회 역사상 처음으로 프로그램 체어로 선임됐다.

한 교수는 Max Planck Institute for Informatics의 Anja Feldmann 교수와 공동 프로그램 위원장 직을 수행하며, 본 학술대회 프로그램 구성을 위하여 우리대학 전기및전자공학부 김성민 교수를 포함한 세계적 연구자 40명을 프로그램 위원으로 선임했다.

본 학술대회의 논문 투고는 6월말에 이루어지며, 학술대회는 12월 1-4일에 개최된다.

ACM CoNEXT 2020 학회 홈페이지 : https://conferences2.sigcomm.org/co-next/2020/#!/home

2020.05.28 조회수 18613

한동수 교수, ACM CoNEXT 2020 학술대회 프로그램 체어 선임

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수가 제16회 ACM CoNEXT (International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies) 프로그램 체어 (PC Chair) 로 선임됐다.

ACM CoNEXT 학술대회는 ACM의 컴퓨터 네트워크 전문가 그룹 (SIG)인 ACM SIGCOMM에서 주최하는 대표적 학회 중 하나로 한국정보과학회에서는 최우수 학술대회로 분류되고 있다. 한동수 교수는 아시아 기관 출신으로서는 대회 역사상 처음으로 프로그램 체어로 선임됐다.

한 교수는 Max Planck Institute for Informatics의 Anja Feldmann 교수와 공동 프로그램 위원장 직을 수행하며, 본 학술대회 프로그램 구성을 위하여 우리대학 전기및전자공학부 김성민 교수를 포함한 세계적 연구자 40명을 프로그램 위원으로 선임했다.

본 학술대회의 논문 투고는 6월말에 이루어지며, 학술대회는 12월 1-4일에 개최된다.

ACM CoNEXT 2020 학회 홈페이지 : https://conferences2.sigcomm.org/co-next/2020/#!/home

2020.05.28 조회수 18613 -

빅데이터로 인간의 창의성·혁신성을 계산하다

우리 대학 문화기술대학원의 박주용 교수 연구팀이 네트워크 과학과 빅데이터에 기반해 인간의 문화⋅예술 창작물의 혁신성과 영향력을 계산하는 이론물리학 알고리즘을 개발했다.

연구팀은 이 알고리즘을 통해 클래식 음악가들의 창작물의 창의성, 혁신성을 계산함으로써 음악의 발전에 베토벤이 끼친 영향력을 수치적으로 규명하고, 후기 낭만파 시대의 거장인 세르게이 라흐마니노프가 끊임없이 혁신을 시도한 대표적 예술가임을 밝혀냈다.

연구팀의 알고리즘은 예술 작품의 빅데이터로부터 창의성을 직접 계산함으로써 빠르게 증가하고 있는 창작 콘텐츠의 우수성을 효율적으로 판단할 수 있을 것으로 기대된다.

박도흠 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 스프링어-네이처(Springer Nature) 그룹의 데이터 과학 전문 학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science)’ 1월 30일 자 온라인판에 게제됐다. (논문명: Probabilistic Influence Networks and Quantifying Patterns of Advances in Works)

인간 고유의 영역으로 알려진 문화예술 창작에서도 인공지능 등의 컴퓨터 알고리즘이 널리 활용되며 예술 작품의 창의성을 과학적으로 평가하는 방법의 필요성이 커지고 있다.

그동안 인간 창의성의 산물인 문화예술은 수치적인 평가가 어려워 인공지능을 한 단계 발전시킨 ‘인공창의성’ 연구에 큰 장벽이 되어왔다. 개별 창작품들에 대한 사람들의 심리적 반응을 측정하는 시도는 종종 있었지만, 대규모의 객관적 실험을 수행하기에는 한계가 있다.

위와 같은 문제 해결을 위해 창작품 자체를 빅데이터화 한 뒤 그로부터 창의성을 평가하는 과학적 방법론 개발의 필요성이 커지고 있다.

연구팀은 1700년~1900년 사이에 작곡된 서양 피아노 악보로부터 동시에 연주되는 음정으로 만들어진 ‘코드워드(codeword)’를 추출하고 이론물리학의 한 분야인 네트워크 과학을 적용했다.

그리고 난 뒤 작품들 사이의 유사도를 측정해 작품들이 서로 얼마나 영향을 주고받았는지를 나타내는 네트워크를 만들어 각 작품이 얼마나 혁신적인지, 또한 후대의 작품에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지를 통해 창의성을 평가했다.

연구팀은 현대에도 큰 영향을 끼치고 있는 핵심적 음악 스타일이 확립된 200년에 걸쳐 음악 창작의 패러다임이 어떻게 변화해왔는지 이해했다고 밝혔다.

이 연구에서는 바로크⋅고전기(1710-1800년)의 대표 작곡가인 핸델과 하이든, 모차르트를 거쳐 고전-낭만 전환기(1800-1820년) 이후 베토벤이 최고의 영향력을 가진 작곡자로 떠오르고, 베토벤의 영향을 받아 리스트와 쇼팽 등 낭만기(1820-1910년)의 거장들이 등장하는 과정을 규명하였다. 올해로 탄생 250주년을 맞은 베토벤은 사후에도 100년 가까이 최고의 영향력을 유지한 것으로 밝혀졌다.

또한, 연구팀은 후기 낭만파의 거장인 라흐마니노프가 과거의 관습은 물론 자신의 작품으로부터 차별화를 끊임없이 시도한 최고의 혁신적 작곡가였음을 밝혀냈다.

코드워드에 기반한 네트워크로부터 음악의 창의성을 계산해내는 이 알고리즘은 낱말, 문장, 색상, 무늬 등으로 만들어진 문학 작품이나 그림, 건축, 디자인 등의 시각 예술의 창의성 연구에도 적용할 수 있을 것으로 보인다.

박주용 교수는 “문화예술 창작물의 과학적 연구에 장벽이 되어온 창의성 평가라는 난제를 네트워크 과학과 빅데이터를 활용해 해결할 수 있음을 보였다”라며 “특히 문화예술 창작 영역에서 컴퓨터의 활약이 커지는 상황에서 인간의 단순 계산력만을 따라하는 인공지능의 한계를 극복함으로써, 인간 창의성과 미적 감각의 잠재력을 극대화하는 인공창의성 발전에 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 국제연구네트워크(GRN)와 한국사회과학연구지원(SSK) 사업, BK21 플러스사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.시대별 작곡가들 사이의 영향력을 나타내는 네트워크

그림2. 연도별 대표적 작곡가들의 영향력 변천사

2020.02.04 조회수 14954

빅데이터로 인간의 창의성·혁신성을 계산하다

우리 대학 문화기술대학원의 박주용 교수 연구팀이 네트워크 과학과 빅데이터에 기반해 인간의 문화⋅예술 창작물의 혁신성과 영향력을 계산하는 이론물리학 알고리즘을 개발했다.

연구팀은 이 알고리즘을 통해 클래식 음악가들의 창작물의 창의성, 혁신성을 계산함으로써 음악의 발전에 베토벤이 끼친 영향력을 수치적으로 규명하고, 후기 낭만파 시대의 거장인 세르게이 라흐마니노프가 끊임없이 혁신을 시도한 대표적 예술가임을 밝혀냈다.

연구팀의 알고리즘은 예술 작품의 빅데이터로부터 창의성을 직접 계산함으로써 빠르게 증가하고 있는 창작 콘텐츠의 우수성을 효율적으로 판단할 수 있을 것으로 기대된다.

박도흠 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 스프링어-네이처(Springer Nature) 그룹의 데이터 과학 전문 학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science)’ 1월 30일 자 온라인판에 게제됐다. (논문명: Probabilistic Influence Networks and Quantifying Patterns of Advances in Works)

인간 고유의 영역으로 알려진 문화예술 창작에서도 인공지능 등의 컴퓨터 알고리즘이 널리 활용되며 예술 작품의 창의성을 과학적으로 평가하는 방법의 필요성이 커지고 있다.

그동안 인간 창의성의 산물인 문화예술은 수치적인 평가가 어려워 인공지능을 한 단계 발전시킨 ‘인공창의성’ 연구에 큰 장벽이 되어왔다. 개별 창작품들에 대한 사람들의 심리적 반응을 측정하는 시도는 종종 있었지만, 대규모의 객관적 실험을 수행하기에는 한계가 있다.

위와 같은 문제 해결을 위해 창작품 자체를 빅데이터화 한 뒤 그로부터 창의성을 평가하는 과학적 방법론 개발의 필요성이 커지고 있다.

연구팀은 1700년~1900년 사이에 작곡된 서양 피아노 악보로부터 동시에 연주되는 음정으로 만들어진 ‘코드워드(codeword)’를 추출하고 이론물리학의 한 분야인 네트워크 과학을 적용했다.

그리고 난 뒤 작품들 사이의 유사도를 측정해 작품들이 서로 얼마나 영향을 주고받았는지를 나타내는 네트워크를 만들어 각 작품이 얼마나 혁신적인지, 또한 후대의 작품에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지를 통해 창의성을 평가했다.

연구팀은 현대에도 큰 영향을 끼치고 있는 핵심적 음악 스타일이 확립된 200년에 걸쳐 음악 창작의 패러다임이 어떻게 변화해왔는지 이해했다고 밝혔다.

이 연구에서는 바로크⋅고전기(1710-1800년)의 대표 작곡가인 핸델과 하이든, 모차르트를 거쳐 고전-낭만 전환기(1800-1820년) 이후 베토벤이 최고의 영향력을 가진 작곡자로 떠오르고, 베토벤의 영향을 받아 리스트와 쇼팽 등 낭만기(1820-1910년)의 거장들이 등장하는 과정을 규명하였다. 올해로 탄생 250주년을 맞은 베토벤은 사후에도 100년 가까이 최고의 영향력을 유지한 것으로 밝혀졌다.

또한, 연구팀은 후기 낭만파의 거장인 라흐마니노프가 과거의 관습은 물론 자신의 작품으로부터 차별화를 끊임없이 시도한 최고의 혁신적 작곡가였음을 밝혀냈다.

코드워드에 기반한 네트워크로부터 음악의 창의성을 계산해내는 이 알고리즘은 낱말, 문장, 색상, 무늬 등으로 만들어진 문학 작품이나 그림, 건축, 디자인 등의 시각 예술의 창의성 연구에도 적용할 수 있을 것으로 보인다.

박주용 교수는 “문화예술 창작물의 과학적 연구에 장벽이 되어온 창의성 평가라는 난제를 네트워크 과학과 빅데이터를 활용해 해결할 수 있음을 보였다”라며 “특히 문화예술 창작 영역에서 컴퓨터의 활약이 커지는 상황에서 인간의 단순 계산력만을 따라하는 인공지능의 한계를 극복함으로써, 인간 창의성과 미적 감각의 잠재력을 극대화하는 인공창의성 발전에 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 국제연구네트워크(GRN)와 한국사회과학연구지원(SSK) 사업, BK21 플러스사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.시대별 작곡가들 사이의 영향력을 나타내는 네트워크

그림2. 연도별 대표적 작곡가들의 영향력 변천사

2020.02.04 조회수 14954 -

예종철 교수, 국제 응용 역문제 학회 기조강연

〈 예종철 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수가 응용 수학분야 대표 학회 중 하나인 국제 응용 역문제 학회(Applied Inverse Problems Conference)에서 기조연설자로 선정돼 강연을 진행했다.

예 교수는 7월 11일 프랑스 그랑노블에서 열린 제10회 AIP 학회에서 세계 각국의 응용수학자 8백여 명을 대상으로 ‘역문제를 위한 인공지능 네트워크의 기하학적인 구조의 이해(Understanding Geometry of Encoder-Decoder CNN for Inverse Problems)’라는 주제로 영상처리 및 역문제에 사용되는 인공지능기술의 현황을 소개하고, 예 교수가 개척해 온 인공지능망의 기하학적인 구조에 대한 최신 이론을 발표했다.

예 교수는 의료 영상 복원 등 다양한 역문제에 적용되는 인공지능 기술을 개척하고, 이것이 동작하는 원리에 대한 기하학적인 구조를 밝히는 등 역문제 분야 인공지능 기술을 주도하는 점을 인정받아 이번 기조연설자로 선정됐다.

예 교수는 기조연설을 통해 “인공지능기술은 블랙박스가 아니라 조합적인 표현되는 최적화된 기저함수로서 이해할 수 있으며, 인공지능은 기존의 조화분석론(harmonic analysis)의 지평을 확대할 수 있는 새로운 수학 분야로 떠오르고 있다”라고 말했다.

또한 “인공지능은 기존의 질병 진단을 뛰어넘어 의사들의 진료를 더 정확하게 도우며 환자의 편의를 극대화할 수 있는 고화질, 저선량, 고속 촬영 기술을 가능하게 한 핵심기술로 떠오르고 있으므로 많은 연구가 필요하다”라고 인공지능 기술이 나아가야 할 미래방향을 제시했다.

2019.07.25 조회수 12880

예종철 교수, 국제 응용 역문제 학회 기조강연

〈 예종철 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수가 응용 수학분야 대표 학회 중 하나인 국제 응용 역문제 학회(Applied Inverse Problems Conference)에서 기조연설자로 선정돼 강연을 진행했다.

예 교수는 7월 11일 프랑스 그랑노블에서 열린 제10회 AIP 학회에서 세계 각국의 응용수학자 8백여 명을 대상으로 ‘역문제를 위한 인공지능 네트워크의 기하학적인 구조의 이해(Understanding Geometry of Encoder-Decoder CNN for Inverse Problems)’라는 주제로 영상처리 및 역문제에 사용되는 인공지능기술의 현황을 소개하고, 예 교수가 개척해 온 인공지능망의 기하학적인 구조에 대한 최신 이론을 발표했다.

예 교수는 의료 영상 복원 등 다양한 역문제에 적용되는 인공지능 기술을 개척하고, 이것이 동작하는 원리에 대한 기하학적인 구조를 밝히는 등 역문제 분야 인공지능 기술을 주도하는 점을 인정받아 이번 기조연설자로 선정됐다.

예 교수는 기조연설을 통해 “인공지능기술은 블랙박스가 아니라 조합적인 표현되는 최적화된 기저함수로서 이해할 수 있으며, 인공지능은 기존의 조화분석론(harmonic analysis)의 지평을 확대할 수 있는 새로운 수학 분야로 떠오르고 있다”라고 말했다.

또한 “인공지능은 기존의 질병 진단을 뛰어넘어 의사들의 진료를 더 정확하게 도우며 환자의 편의를 극대화할 수 있는 고화질, 저선량, 고속 촬영 기술을 가능하게 한 핵심기술로 떠오르고 있으므로 많은 연구가 필요하다”라고 인공지능 기술이 나아가야 할 미래방향을 제시했다.

2019.07.25 조회수 12880