-

건설재료의 성능 평가를 위한 실험 자동화 시스템 개발

빅데이터와 인공지능 기반의 건설재료 품질관리 혁신 기술 제시

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 시멘트 분산제의 성능을 정밀하게 평가할 수 있는 자동화 실험 시스템을 개발했다. 이 시스템은 기존 수작업 실험의 한계를 극복하고, 데이터 사이언스와 머신러닝 기법을 활용해 시멘트 기반 재료의 품질 관리를 혁신적으로 개선할 수 있는 길을 열었다.

건설재료 품질관리의 도전과제

콘크리트는 전 세계에서 가장 많이 생산되는 공학 재료지만, 시멘트와 골재 같은 원재료가 지역마다 성질이 달라 품질과 성능의 변동성이 크다. 따라서 콘크리트 재료의 성능 시험에는 많은 수의 샘플이 필요하며, 이는 노동 집약적인 작업으로 이어진다.

김재홍 교수는 "건설재료는 다른 공학 재료에 비해 변동성이 매우 크기 때문에, 재료의 성능평가 신뢰성을 높이려면 충분한 양의 데이터가 필요합니다. 이를 위해서는 많은 수의 샘플을 제조하고 테스트해야 하는데, 기존의 수작업 방식으로는 단순히 품질 검증을 위한 작은 수의 샘플을 사용하여 현장에서 불량 레미콘 등의 문제가 종종 발생하고 있습니다"라고 설명했다.

혁신적인 자동화 실험 시스템

연구팀이 개발한 자동화 실험 시스템은 230mL 모르타르 샘플의 레올로지 특성을 정밀하게 측정할 수 있다. 이 시스템은 시료 준비, 재료 혼합, 레올로지 측정 등의 과정을 모두 자동화하여 인력 투입 없이도 정확하고 일관된 데이터를 생산할 수 있다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 130개의 모르타르 샘플을 분석하여 시멘트 분산제의 효과를 포괄적으로 특성화했다. 주성분 분석(PCA)을 통해 토크 측정값의 뚜렷한 패턴을 발견했으며, 이를 통해 패턴의 분산을 설명하고 분산제 성능 차이를 효과적으로 포착할 수 있었다.

특히 이 자동화 시스템은 7%의 변동 계수로 우수한 재현성을 달성했으며, 이는 재료의 고유한 변동성으로 간주될 수 있다. 또한 관찰 기반 학습을 통해 시스템의 유용성을 확장하여 유동성과 블리딩 속도를 성공적으로 예측할 수 있었다. 이 내용은 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement and Concrete Research에 "Automated experimentation for evaluating cement dispersant performance"라는 제목으로 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.107895)

연구 결과 및 향후 계획

연구 결과는 3세대 시멘트 분산제의 우수한 성능을 확인하는 동시에, 분산제 사용량-레올로지 관계에 대한 통합적인 분석을 제시하였다. 이러한 자동화 실험 방식은 시멘트 기반 재료의 더 효율적이고 포괄적인 평가를 위한 프레임워크를 확립했다는 데 의의가 있다. 김재홍 교수는 "이번 연구에서 개발한 자동화 실험 시스템은 단순히 실험 과정을 자동화하는 것을 넘어, 데이터 사이언스와 머신러닝을 통합하여 건설재료의 품질관리 패러다임을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다"라고 강조했다.

한편, 연구팀은 건설재료의 성능 평가를 위한 자동화 실험 시스템 개발에 앞서, 건설재료의 특성에 적합한 머신러닝 알고리즘을 개발하였다. KAIST 건설및환경공학과/데이터사이언스대학원 강인국 박사과정이 제1저자로 참여한 관찰 기반 학습(observation-based learning), 도메인 적응(domain adaptation) 학습 알고리즘 등에 관한 연구는, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement & Concrete Composites 등에 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.105943, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133811).

연구팀은 앞으로 이 자동화 시스템을 확장하여 시멘트 분산제 성능 평가뿐만 아니라 강도 발현, 수화열, 내구성 등 다양한 콘크리트 성능 지표에 대한 자동화 실험을 수행할 계획이다. 또한 해외건설 및 국내건설 현장의 건설재료 변동성으로 인한 시공실패를 사전에 예측하고 방지하기 위한 성능평가 실험 자동화 및 로봇 플랫폼을 확장 구축할 예정이다.

김 교수는 "궁극적으로 우리의 목표는 건설산업에서 전문 테크니션 부족 문제, 기능인력 노령화 문제, 주52시간제 시행 등에 대응하기 위한 건설재료 품질관리 및 성능평가의 완전한 자동화 시스템을 구축하는 것입니다. 이를 통해 데이터 기반의 의사결정이 가능한 스마트 건설 환경을 조성하고자 합니다"라고 밝혔다.

이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.

건설재료의 성능 평가를 위한 실험 자동화 시스템 개발

빅데이터와 인공지능 기반의 건설재료 품질관리 혁신 기술 제시

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 시멘트 분산제의 성능을 정밀하게 평가할 수 있는 자동화 실험 시스템을 개발했다. 이 시스템은 기존 수작업 실험의 한계를 극복하고, 데이터 사이언스와 머신러닝 기법을 활용해 시멘트 기반 재료의 품질 관리를 혁신적으로 개선할 수 있는 길을 열었다.

건설재료 품질관리의 도전과제

콘크리트는 전 세계에서 가장 많이 생산되는 공학 재료지만, 시멘트와 골재 같은 원재료가 지역마다 성질이 달라 품질과 성능의 변동성이 크다. 따라서 콘크리트 재료의 성능 시험에는 많은 수의 샘플이 필요하며, 이는 노동 집약적인 작업으로 이어진다.

김재홍 교수는 "건설재료는 다른 공학 재료에 비해 변동성이 매우 크기 때문에, 재료의 성능평가 신뢰성을 높이려면 충분한 양의 데이터가 필요합니다. 이를 위해서는 많은 수의 샘플을 제조하고 테스트해야 하는데, 기존의 수작업 방식으로는 단순히 품질 검증을 위한 작은 수의 샘플을 사용하여 현장에서 불량 레미콘 등의 문제가 종종 발생하고 있습니다"라고 설명했다.

혁신적인 자동화 실험 시스템

연구팀이 개발한 자동화 실험 시스템은 230mL 모르타르 샘플의 레올로지 특성을 정밀하게 측정할 수 있다. 이 시스템은 시료 준비, 재료 혼합, 레올로지 측정 등의 과정을 모두 자동화하여 인력 투입 없이도 정확하고 일관된 데이터를 생산할 수 있다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 130개의 모르타르 샘플을 분석하여 시멘트 분산제의 효과를 포괄적으로 특성화했다. 주성분 분석(PCA)을 통해 토크 측정값의 뚜렷한 패턴을 발견했으며, 이를 통해 패턴의 분산을 설명하고 분산제 성능 차이를 효과적으로 포착할 수 있었다.

특히 이 자동화 시스템은 7%의 변동 계수로 우수한 재현성을 달성했으며, 이는 재료의 고유한 변동성으로 간주될 수 있다. 또한 관찰 기반 학습을 통해 시스템의 유용성을 확장하여 유동성과 블리딩 속도를 성공적으로 예측할 수 있었다. 이 내용은 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement and Concrete Research에 "Automated experimentation for evaluating cement dispersant performance"라는 제목으로 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.107895)

연구 결과 및 향후 계획

연구 결과는 3세대 시멘트 분산제의 우수한 성능을 확인하는 동시에, 분산제 사용량-레올로지 관계에 대한 통합적인 분석을 제시하였다. 이러한 자동화 실험 방식은 시멘트 기반 재료의 더 효율적이고 포괄적인 평가를 위한 프레임워크를 확립했다는 데 의의가 있다. 김재홍 교수는 "이번 연구에서 개발한 자동화 실험 시스템은 단순히 실험 과정을 자동화하는 것을 넘어, 데이터 사이언스와 머신러닝을 통합하여 건설재료의 품질관리 패러다임을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다"라고 강조했다.

한편, 연구팀은 건설재료의 성능 평가를 위한 자동화 실험 시스템 개발에 앞서, 건설재료의 특성에 적합한 머신러닝 알고리즘을 개발하였다. KAIST 건설및환경공학과/데이터사이언스대학원 강인국 박사과정이 제1저자로 참여한 관찰 기반 학습(observation-based learning), 도메인 적응(domain adaptation) 학습 알고리즘 등에 관한 연구는, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement & Concrete Composites 등에 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.105943, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133811).

연구팀은 앞으로 이 자동화 시스템을 확장하여 시멘트 분산제 성능 평가뿐만 아니라 강도 발현, 수화열, 내구성 등 다양한 콘크리트 성능 지표에 대한 자동화 실험을 수행할 계획이다. 또한 해외건설 및 국내건설 현장의 건설재료 변동성으로 인한 시공실패를 사전에 예측하고 방지하기 위한 성능평가 실험 자동화 및 로봇 플랫폼을 확장 구축할 예정이다.

김 교수는 "궁극적으로 우리의 목표는 건설산업에서 전문 테크니션 부족 문제, 기능인력 노령화 문제, 주52시간제 시행 등에 대응하기 위한 건설재료 품질관리 및 성능평가의 완전한 자동화 시스템을 구축하는 것입니다. 이를 통해 데이터 기반의 의사결정이 가능한 스마트 건설 환경을 조성하고자 합니다"라고 밝혔다.

이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.14

조회수 2290

-

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07

조회수 4386

-

오현우, 정선우 새내기과정학부생, 2024 메타버스 개발자 경진대회 최우수상 수상

셈틀 팀은 최근 과학기술정보통신부가 주최한 ‘2024년 메타버스 개발자 경진대회’에서 성인부 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

셈틀 팀은 팀장 오현우(KAIST 새내기과정학부), 팀원 김광엽(대전동신과학고등학교 3), 양우림(대전동신과학고등학교 3), 지환(대전동신과학고등학교 3), 정선우(KAIST 새내기과정학부) 으로 구성되어 있다.

이 팀은 팀장을 포함하여 4인이 미성년자로 구성되어 있어, 학생부가 아닌 성인부에서 최우수상을 수상한 점이 눈길을 끈다. 팀원 정선우를 제외한 모두가 만 18세로서 미성년자이지만 팀장 오현우 학생이 KAIST 새내기과정학부에 재학 중이기에 성인부에 참가했다.

이들은 ‘셈틀 스페이스(Semtle Space)’라는 프로젝트를 출품해 수상의 영예를 안았다. 시상식은 10월 18일 양재 aT 센터에서 열렸고, 이날 상장과 함께 1,000만 원의 상금을 받았다.

수상 프로젝트인 ‘셈틀 스페이스’는 Apple Vision OS 기반 소프트웨어로서 가상의 데이터를 현실 세계에 배치해 현실을 확장하려는 시도에서 시작되었다. 사용자가 원하는 가상의 데이터를 자유롭게 생성하고 편집한 뒤, 이를 현실의 물체에 배치하는 것이 셈틀 스페이스의 주요한 콘셉트이다. 여기에 더해 기존에 널리 사용되는 메모지와 차별성을 명확히 하기 위하여 가상의 데이터에 가변성을 부여하였다. 해당 기능에는 2022년 셈틀에서 독자 개발한 한글 기반 프로그래밍 언어 ‘훈민정음’이 통합되었다. 이를 통해 셈틀 스페이스는 가상 공간에서 보이는 데이터가 자동으로 변화하는 기능을 사용자가 직접 자유롭게 제작할 수 있도록 할 뿐 아니라, 시판 IoT 장치를 연동하여 셈틀 스페이스를 통해 사용자가 상상하는 모든 것을 구현할 수 있다.

프로젝트 시연 영상은 셈틀 YouTube에서 확인할 수 있다.

(https://youtu.be/vlZtA7YjxfU?si=KHm1KKXA82wOJELX)

우리 대학 새내기과정학부에 재학 중인 팀장 오현우 학생은 “미성년자 신분으로 성인부에서 수상한 점을 매우 자랑스럽게 생각하며, 후속 지원 사항인 K-디지털 그랜드 챔피언십에도 최선을 다할 것이다”라고 말했다.

오현우, 정선우 새내기과정학부생, 2024 메타버스 개발자 경진대회 최우수상 수상

셈틀 팀은 최근 과학기술정보통신부가 주최한 ‘2024년 메타버스 개발자 경진대회’에서 성인부 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

셈틀 팀은 팀장 오현우(KAIST 새내기과정학부), 팀원 김광엽(대전동신과학고등학교 3), 양우림(대전동신과학고등학교 3), 지환(대전동신과학고등학교 3), 정선우(KAIST 새내기과정학부) 으로 구성되어 있다.

이 팀은 팀장을 포함하여 4인이 미성년자로 구성되어 있어, 학생부가 아닌 성인부에서 최우수상을 수상한 점이 눈길을 끈다. 팀원 정선우를 제외한 모두가 만 18세로서 미성년자이지만 팀장 오현우 학생이 KAIST 새내기과정학부에 재학 중이기에 성인부에 참가했다.

이들은 ‘셈틀 스페이스(Semtle Space)’라는 프로젝트를 출품해 수상의 영예를 안았다. 시상식은 10월 18일 양재 aT 센터에서 열렸고, 이날 상장과 함께 1,000만 원의 상금을 받았다.

수상 프로젝트인 ‘셈틀 스페이스’는 Apple Vision OS 기반 소프트웨어로서 가상의 데이터를 현실 세계에 배치해 현실을 확장하려는 시도에서 시작되었다. 사용자가 원하는 가상의 데이터를 자유롭게 생성하고 편집한 뒤, 이를 현실의 물체에 배치하는 것이 셈틀 스페이스의 주요한 콘셉트이다. 여기에 더해 기존에 널리 사용되는 메모지와 차별성을 명확히 하기 위하여 가상의 데이터에 가변성을 부여하였다. 해당 기능에는 2022년 셈틀에서 독자 개발한 한글 기반 프로그래밍 언어 ‘훈민정음’이 통합되었다. 이를 통해 셈틀 스페이스는 가상 공간에서 보이는 데이터가 자동으로 변화하는 기능을 사용자가 직접 자유롭게 제작할 수 있도록 할 뿐 아니라, 시판 IoT 장치를 연동하여 셈틀 스페이스를 통해 사용자가 상상하는 모든 것을 구현할 수 있다.

프로젝트 시연 영상은 셈틀 YouTube에서 확인할 수 있다.

(https://youtu.be/vlZtA7YjxfU?si=KHm1KKXA82wOJELX)

우리 대학 새내기과정학부에 재학 중인 팀장 오현우 학생은 “미성년자 신분으로 성인부에서 수상한 점을 매우 자랑스럽게 생각하며, 후속 지원 사항인 K-디지털 그랜드 챔피언십에도 최선을 다할 것이다”라고 말했다.

2024.10.22

조회수 3805

-

인프라 없어도 치매 환자 신속히 찾을 수 있어요

무선랜이나 블루투스와 같은 무선신호 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서도 동작하고, 어린이나 치매 노인을 찾아낼 수 있는 실내외 통합 GPS 시스템을 우리 연구진이 개발해 화제다.

우리 대학 전산학부 지능형 서비스통합 연구실 한동수 교수 연구팀이 전 세계 모든 건물에서 위치 서비스를 제공할 수 있는 ‘범용 실내외 통합 GPS 시스템’을 개발했다고 12일 밝혔다.

이번에 개발된 범용 실내외 통합 GPS 시스템인 카이로스(KAILOS, KAIST LOcating System)는 서비스 범위를 소수의 특정된 건물에서 벗어나 전 세계 모든 건물로 확장했다. 위치 인프라 제약에서도 벗어나 앞으로는 무선 신호가 부재한 건물에서도 구동되는, 소위 범용적인 실내외 통합 GPS 위치인식 서비스가 가능해질 전망이다.

연구팀은 실내외 전환 탐지 AI 기법과 건물 출입구를 탐지하는 AI 기법을 통합시킨 센서퓨전 위치인식 기법을 개발했다. 이 기법들은 건물 출입구 탐지, 층 탐지, 계단/엘리베이터와 같은 랜드마크 탐지 기법이 보행자 항법 기법(PDR)과 연계돼 작동한다.

구체적으로 연구팀은 GPS 신호와 관성센서에서 얻어지는 신호를 복합적으로 활용해 사용자가 진입하는 건물을 판별하고 건물에 진입하는 시점과 위치를 실시간에 탐지하는 기법을 개발했다. 건물 내에서는 기압과 관성센서를 활용해 계단/엘리베이터를 이용한 수직 이동을 탐지하고 기압 정보를 활용해 층을 탐지하는 기법도 개발했다.

한편 연구팀은 GPS, 와이파이(WiFi), 블루투스 신호 칩과 관성센서, 기압 센서, 지자기 센서, 조도 센서를 통합시킨 위치 전용 사물인터넷(IoT) 태그도 제작했다. 개발된 태그에 장착된 GPS 센서는 위성에서 직접 수신되는 L1 신호뿐 아니라 건물에 반사되는 L5 신호도 처리해 도심 협곡에서도 높은 정확도를 달성할 수 있다.

이제 위치 태그만 있으면 LTE 신호가 제공되는 전 세계 어느 건물에서도 실내외 구분 없이 위치를 추정하고, 추정된 위치에 기반한 다양한 실내외 통합 위치기반 응용 서비스를 개발할 수 있다. 사물인터넷(IoT) 태그의 배터리 소요에 있어서는 위치 서비스 주기에 따라 달라질 수 있지만 실시간 서비스 조건이 완화된 환경에서는 배터리 충전 없이 수일 동안 서비스를 제공할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 스마트폰을 위치 단말로 사용하는 스마트폰에서 구동되는 실내외 통합 GPS 앱도 함께 개발했다. 개발된 앱은 위치기반 안전, 편의, 엔터테인먼트와 같은 응용 분야에서 널리 사용되면 연구팀이 보유하고 있는 ‘크라우드소싱 무선 라디오맵 구축 자동화 기법’과 접목해 도시 혹은 국가 수준의 정밀한 무선 라디오맵 구축도 가능해질 전망이다. 향후 도시 및 국가 수준의 라디오맵이 구축되면 신뢰도 높고 정확한 실내외 통합 GPS 서비스를 할 수 있다.

연구팀을 이끄는 전산학부 한동수 교수는 “이번에 업그레이드된 카이로스(KAILOS) 실내외 통합 GPS 시스템은 위치 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서 개발된 시스템의 기능과 성능을 평가하는 6차례의 개념 증명(Proof of Concept, PoC) 과정도 수행해 상용화 가능성을 입증했다”며, “또한 어린이나 치매 노인 보호를 위해 실내외 통합 GPS 위치 태그를 신발에 장착하려는 요구가 있다. 건설 현장, 그리고 조선소, 제철소와 같은 공장 작업자의 안전을 위치에 기반해 관리하려는 시도도 있다. 이번에 개발한 시스템은 이런 상황에 적용이 쉬우며, 소방관이나 경찰의 도움이 필요한 구조요청에도 신속하게 대응할 수 있다”고 말했다.

이번에 개발된 실내외 통합 GPS 시스템은 2022년 개발이 시작된 한국형 GPS 시스템(KPS)의 서비스 영역을 실내로 확장하는 데도 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 방위사업청의 재원을 받아 국방과학연구소의 지원(미래도전 국방기술 연구개발사업)으로 수행됐다.

인프라 없어도 치매 환자 신속히 찾을 수 있어요

무선랜이나 블루투스와 같은 무선신호 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서도 동작하고, 어린이나 치매 노인을 찾아낼 수 있는 실내외 통합 GPS 시스템을 우리 연구진이 개발해 화제다.

우리 대학 전산학부 지능형 서비스통합 연구실 한동수 교수 연구팀이 전 세계 모든 건물에서 위치 서비스를 제공할 수 있는 ‘범용 실내외 통합 GPS 시스템’을 개발했다고 12일 밝혔다.

이번에 개발된 범용 실내외 통합 GPS 시스템인 카이로스(KAILOS, KAIST LOcating System)는 서비스 범위를 소수의 특정된 건물에서 벗어나 전 세계 모든 건물로 확장했다. 위치 인프라 제약에서도 벗어나 앞으로는 무선 신호가 부재한 건물에서도 구동되는, 소위 범용적인 실내외 통합 GPS 위치인식 서비스가 가능해질 전망이다.

연구팀은 실내외 전환 탐지 AI 기법과 건물 출입구를 탐지하는 AI 기법을 통합시킨 센서퓨전 위치인식 기법을 개발했다. 이 기법들은 건물 출입구 탐지, 층 탐지, 계단/엘리베이터와 같은 랜드마크 탐지 기법이 보행자 항법 기법(PDR)과 연계돼 작동한다.

구체적으로 연구팀은 GPS 신호와 관성센서에서 얻어지는 신호를 복합적으로 활용해 사용자가 진입하는 건물을 판별하고 건물에 진입하는 시점과 위치를 실시간에 탐지하는 기법을 개발했다. 건물 내에서는 기압과 관성센서를 활용해 계단/엘리베이터를 이용한 수직 이동을 탐지하고 기압 정보를 활용해 층을 탐지하는 기법도 개발했다.

한편 연구팀은 GPS, 와이파이(WiFi), 블루투스 신호 칩과 관성센서, 기압 센서, 지자기 센서, 조도 센서를 통합시킨 위치 전용 사물인터넷(IoT) 태그도 제작했다. 개발된 태그에 장착된 GPS 센서는 위성에서 직접 수신되는 L1 신호뿐 아니라 건물에 반사되는 L5 신호도 처리해 도심 협곡에서도 높은 정확도를 달성할 수 있다.

이제 위치 태그만 있으면 LTE 신호가 제공되는 전 세계 어느 건물에서도 실내외 구분 없이 위치를 추정하고, 추정된 위치에 기반한 다양한 실내외 통합 위치기반 응용 서비스를 개발할 수 있다. 사물인터넷(IoT) 태그의 배터리 소요에 있어서는 위치 서비스 주기에 따라 달라질 수 있지만 실시간 서비스 조건이 완화된 환경에서는 배터리 충전 없이 수일 동안 서비스를 제공할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 스마트폰을 위치 단말로 사용하는 스마트폰에서 구동되는 실내외 통합 GPS 앱도 함께 개발했다. 개발된 앱은 위치기반 안전, 편의, 엔터테인먼트와 같은 응용 분야에서 널리 사용되면 연구팀이 보유하고 있는 ‘크라우드소싱 무선 라디오맵 구축 자동화 기법’과 접목해 도시 혹은 국가 수준의 정밀한 무선 라디오맵 구축도 가능해질 전망이다. 향후 도시 및 국가 수준의 라디오맵이 구축되면 신뢰도 높고 정확한 실내외 통합 GPS 서비스를 할 수 있다.

연구팀을 이끄는 전산학부 한동수 교수는 “이번에 업그레이드된 카이로스(KAILOS) 실내외 통합 GPS 시스템은 위치 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서 개발된 시스템의 기능과 성능을 평가하는 6차례의 개념 증명(Proof of Concept, PoC) 과정도 수행해 상용화 가능성을 입증했다”며, “또한 어린이나 치매 노인 보호를 위해 실내외 통합 GPS 위치 태그를 신발에 장착하려는 요구가 있다. 건설 현장, 그리고 조선소, 제철소와 같은 공장 작업자의 안전을 위치에 기반해 관리하려는 시도도 있다. 이번에 개발한 시스템은 이런 상황에 적용이 쉬우며, 소방관이나 경찰의 도움이 필요한 구조요청에도 신속하게 대응할 수 있다”고 말했다.

이번에 개발된 실내외 통합 GPS 시스템은 2022년 개발이 시작된 한국형 GPS 시스템(KPS)의 서비스 영역을 실내로 확장하는 데도 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 방위사업청의 재원을 받아 국방과학연구소의 지원(미래도전 국방기술 연구개발사업)으로 수행됐다.

2024.08.12

조회수 4347

-

K-하이테크 플랫폼 개소식 및 공동세미나 개최

우리 대학이 지난달 27일 경기도 화성시 동탄에 위치한 KAIST-화성 사이언스 허브에서 K-하이테크 플랫폼(센터장 김소영, 과학기술정책대학원 교수) 개소식 및 공동세미나를 개최했다.

K-하이테크 플랫폼은 이차전지, 지능형로봇, 첨단소재, 차세대반도체, 차세대디스플레이, 바이오헬스, 에코업, 신재생에너지, 수소, 양자, 우주, 나노, 기타 신기술 등 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 산업의 인재를 양성하는 사업으로 고용노동부가 주관한다. 우리 대학은 지난해 6월 사업 수행기관으로 선정돼 5년간 30억 원의 예산을 지원받아 첨단산업 종사자 · 관심 있는 재직자 · 채용예정자 · 구직자 등을 대상으로 인재를 양성할 예정이다. 특히, 우리 대학 K-하이테크 플랫폼은 세계 수준의 연구 및 교육 성과와 인프라를 바탕으로 인공지능·스마트팩토리·협동로봇·반도체설계 등을 교육한다. 통합형 창의교육 플랫폼을 바탕으로 콘텐츠를 개발해 현장에 적용하고 첨단 분야의 다양한 기업들과 연계해 교육 - 콘텐츠 기획 - 시제품 제작지원 - 기술지원 - 성과전시까지 이어지는 다양한 프로그램을 기획하고 있다.

이날 열린 개소식에는 우리 대학, 화성시, 공동주관기관, 첨단산업기업 등 내·외 관계자 150여 명이 참석했다. 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김소영 K-하이테크 플랫폼 센터장이 환영사하고 박동준 한국산업인력공단 경인지역본부장, 김승희 고용노동부 수원고용센터 소장이 축사했으며, 테이프 커팅 및 현판식이 진행됐다.이어진 KAIST, LG이노텍, 이대서울병원, 한국광융합산업진흥회 공동 주관 세미나에서는 이현주 전기및전자공학부 교수가 '첨단산업과 뇌과학'을 주제로 기조강연하고 유창동 전기및전자공학부 교수는 '생성형 인공지능 기술 동향'을 발표하고 장동의 교수가 좌장을 맡은 좌담회를 열어 신정규 래블업(주) 대표와 심도 있는 토론을 진행했다.

또한, 전상훈 전기및전자공학부 교수가 '반도체산업 기술 동향 및 전망'을 주제로 발표하고 맹원영 내로우채널 대표가 좌장을 맡아 최창주 ㈜제이엠반도체 전무와 김준호 렛유인에듀 대표가 함께 토론을 벌였다.

마지막 세션에서는 전미애 K-하이테크 플랫폼 부센터장이 국가인적자원개발 플랫폼 사업을 소개하고 우송대학교 조남채 교수, 공동주관기관 전담자, 직업훈련전문가, 일반 참여자가 함께하는 자유토론이 진행됐다.김소영 KAIST K-하이테크 플랫폼 센터장은 "인공지능, 반도체, 빅데이터, 바이오헬스 등 첨단 신기술 분야 산업인력 훈련의 중요성이 커지고 있는 시기에 거시적인 변화에 가장 적절히 대응할 수 있는 인력 훈련 체계를 마련하였다는 점에서 국가적으로 매우 뜻깊은 사업"이라고 강조했다. 이어, "과학기술인력 양성의 산실인 KAIST가 첨단 신기술 분야에서 인력 훈련과 현장 중심 산학협력을 고도화하는 본보기를 보여줄 것"이라고 덧붙였다.

K-하이테크 플랫폼 개소식 및 공동세미나 개최

우리 대학이 지난달 27일 경기도 화성시 동탄에 위치한 KAIST-화성 사이언스 허브에서 K-하이테크 플랫폼(센터장 김소영, 과학기술정책대학원 교수) 개소식 및 공동세미나를 개최했다.

K-하이테크 플랫폼은 이차전지, 지능형로봇, 첨단소재, 차세대반도체, 차세대디스플레이, 바이오헬스, 에코업, 신재생에너지, 수소, 양자, 우주, 나노, 기타 신기술 등 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 산업의 인재를 양성하는 사업으로 고용노동부가 주관한다. 우리 대학은 지난해 6월 사업 수행기관으로 선정돼 5년간 30억 원의 예산을 지원받아 첨단산업 종사자 · 관심 있는 재직자 · 채용예정자 · 구직자 등을 대상으로 인재를 양성할 예정이다. 특히, 우리 대학 K-하이테크 플랫폼은 세계 수준의 연구 및 교육 성과와 인프라를 바탕으로 인공지능·스마트팩토리·협동로봇·반도체설계 등을 교육한다. 통합형 창의교육 플랫폼을 바탕으로 콘텐츠를 개발해 현장에 적용하고 첨단 분야의 다양한 기업들과 연계해 교육 - 콘텐츠 기획 - 시제품 제작지원 - 기술지원 - 성과전시까지 이어지는 다양한 프로그램을 기획하고 있다.

이날 열린 개소식에는 우리 대학, 화성시, 공동주관기관, 첨단산업기업 등 내·외 관계자 150여 명이 참석했다. 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김소영 K-하이테크 플랫폼 센터장이 환영사하고 박동준 한국산업인력공단 경인지역본부장, 김승희 고용노동부 수원고용센터 소장이 축사했으며, 테이프 커팅 및 현판식이 진행됐다.이어진 KAIST, LG이노텍, 이대서울병원, 한국광융합산업진흥회 공동 주관 세미나에서는 이현주 전기및전자공학부 교수가 '첨단산업과 뇌과학'을 주제로 기조강연하고 유창동 전기및전자공학부 교수는 '생성형 인공지능 기술 동향'을 발표하고 장동의 교수가 좌장을 맡은 좌담회를 열어 신정규 래블업(주) 대표와 심도 있는 토론을 진행했다.

또한, 전상훈 전기및전자공학부 교수가 '반도체산업 기술 동향 및 전망'을 주제로 발표하고 맹원영 내로우채널 대표가 좌장을 맡아 최창주 ㈜제이엠반도체 전무와 김준호 렛유인에듀 대표가 함께 토론을 벌였다.

마지막 세션에서는 전미애 K-하이테크 플랫폼 부센터장이 국가인적자원개발 플랫폼 사업을 소개하고 우송대학교 조남채 교수, 공동주관기관 전담자, 직업훈련전문가, 일반 참여자가 함께하는 자유토론이 진행됐다.김소영 KAIST K-하이테크 플랫폼 센터장은 "인공지능, 반도체, 빅데이터, 바이오헬스 등 첨단 신기술 분야 산업인력 훈련의 중요성이 커지고 있는 시기에 거시적인 변화에 가장 적절히 대응할 수 있는 인력 훈련 체계를 마련하였다는 점에서 국가적으로 매우 뜻깊은 사업"이라고 강조했다. 이어, "과학기술인력 양성의 산실인 KAIST가 첨단 신기술 분야에서 인력 훈련과 현장 중심 산학협력을 고도화하는 본보기를 보여줄 것"이라고 덧붙였다.

2024.07.01

조회수 5593

-

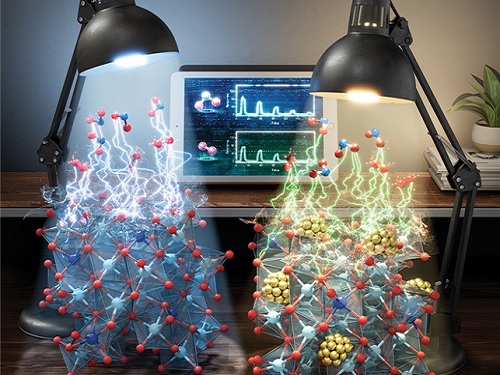

실내 조명 활용해 최고 수준 이산화질소 감지 가능

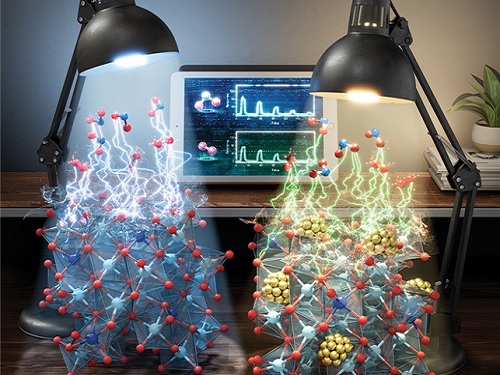

우리 연구진이 기존까지 전무했던 녹색빛을 가스 센서에 조사하여 상온에서 최고 수준의 이산화질소 감지 성능을 보이는 것을 확인했다. 이를 통해 녹색광이 50% 이상 포함된 실내조명을 통해서도 작동이 가능한 초고감도 상온 가스 센서를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 가시광을 활용해 상온에서도 초고감도로 이산화질소(NO2)를 감지할 수 있는 가스 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

금속산화물 반도체 기반 저항 변화식 가스 센서는 가스 반응을 위해 300 oC 이상 가열이 필요해 상온 측정에 한계가 있었다. 이를 극복하기 위한 대안으로 최근 금속산화물 기반 광활성 방식 가스 센서가 크게 주목받고 있으나, 기존 연구는 인체에 유해한 자외선 내지는 근자외선 영역의 빛을 활용하는 데에 그쳤다.

김일두 교수 연구팀은 이를 녹색 빛을 포함한 가시광 영역으로 확대해 범용성을 크게 높였으며, 녹색광을 조사했을 때 이산화질소 감지 반응성이 기존 대비 52배로 증가하였다. 특히 실내조명에 사용되는 백색광을 조사해 최고 수준의 이산화질소 가스 감지 반응성(0.8 ppm NO2, 감도 = 75.7)을 달성하는 데에 성공했다.

연구진은 가시광선의 흡수가 어려운 인듐 산화물(In2O3) 나노섬유*에 비스무스(Bi) 원소**를 첨가하여 청색광을 흡수할 수 있도록 중간 밴드 갭***을 형성시켰고, 금(Au) 나노입자를 추가적으로 결착하여 국소 표면 플라즈몬 공명** 현상을 통해 가시광 중 가장 풍부한 녹색광 영역에서의 활성도를 극대화했다. 비스무스와 금 나노입자 첨가 효과와 나노섬유가 갖는 넓은 비표면적 특성을 통해 상온에서 이산화질소 반응성을 기존 센서 대비 52배(0.4 ppm NO2 감도 기준) 증가시켰다.

*인듐 산화물 나노섬유: 인듐 산화물은 전기 전도 특성을 지닌 금속 산화물로, 이를 전기방사 공정을 통해 나노섬유 형상으로 제작함

**비스무스(Bi) 원소: 원자번호 83번의 원소로, 주기율표에서는 질소(N), 인(P), 비소(As), 안티모니(Sb)와 함께 15족(질소 족)에 속하는 원소

***밴드 갭(Band gap): 전자(electron)가 속박 상태에서 자유롭게 벗어나는 데 필요한 에너지 차를 의미하며 물질의 전기적, 광학적 성질을 결정하는 중요 요인 중 하나

***국소 표면 플라즈몬 공명(LSPR): 빛에 의해 나노입자 표면의 전하 수송체를 들뜬 상태로 만들고 금속산화물로 이동시켜 가스와의 산화-환원 반응을 촉진하는 원리

이번 연구의 연구책임자인 신소재공학과 김일두 교수는 “자동차 배기가스 및 공장 매연 등에서 배출되는 대표적인 대기 환경 유해가스인 이산화질소 가스를 우리 주변에서 일반적으로 접근할 수 있는 녹·청색광(430~570 nm) 영역의 가시광을 활용해 상온에서 초고감도로 감지가 가능한 신소재를 개발했다”라며 “가스 센서의 소비전력 및 집적화 문제를 해결할 수 있어, 향후 실내조명 및 기기와의 결합을 통한 가스 센서의 상용화에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

신소재공학과 졸업생 박세연 박사(現 펜실베니아 대학교 박사 후 연구원), 신소재공학과 김민현 박사과정이 공동 제1 저자로 주도한 이번 연구는 재료 분야 국제권위 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 4일 온라인 공개됐으며 6월 13일 24호 전면 속표지(Inside Front Cover) 논문으로 발표 예정이다. (논문명 : Dual-Photosensitizer Synergy Empowers Ambient Light Photoactivation of Indium Oxide for High-Performance NO2 Sensing)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원(TIPA)의 소재부품장비 전략협력기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

실내 조명 활용해 최고 수준 이산화질소 감지 가능

우리 연구진이 기존까지 전무했던 녹색빛을 가스 센서에 조사하여 상온에서 최고 수준의 이산화질소 감지 성능을 보이는 것을 확인했다. 이를 통해 녹색광이 50% 이상 포함된 실내조명을 통해서도 작동이 가능한 초고감도 상온 가스 센서를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 가시광을 활용해 상온에서도 초고감도로 이산화질소(NO2)를 감지할 수 있는 가스 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

금속산화물 반도체 기반 저항 변화식 가스 센서는 가스 반응을 위해 300 oC 이상 가열이 필요해 상온 측정에 한계가 있었다. 이를 극복하기 위한 대안으로 최근 금속산화물 기반 광활성 방식 가스 센서가 크게 주목받고 있으나, 기존 연구는 인체에 유해한 자외선 내지는 근자외선 영역의 빛을 활용하는 데에 그쳤다.

김일두 교수 연구팀은 이를 녹색 빛을 포함한 가시광 영역으로 확대해 범용성을 크게 높였으며, 녹색광을 조사했을 때 이산화질소 감지 반응성이 기존 대비 52배로 증가하였다. 특히 실내조명에 사용되는 백색광을 조사해 최고 수준의 이산화질소 가스 감지 반응성(0.8 ppm NO2, 감도 = 75.7)을 달성하는 데에 성공했다.

연구진은 가시광선의 흡수가 어려운 인듐 산화물(In2O3) 나노섬유*에 비스무스(Bi) 원소**를 첨가하여 청색광을 흡수할 수 있도록 중간 밴드 갭***을 형성시켰고, 금(Au) 나노입자를 추가적으로 결착하여 국소 표면 플라즈몬 공명** 현상을 통해 가시광 중 가장 풍부한 녹색광 영역에서의 활성도를 극대화했다. 비스무스와 금 나노입자 첨가 효과와 나노섬유가 갖는 넓은 비표면적 특성을 통해 상온에서 이산화질소 반응성을 기존 센서 대비 52배(0.4 ppm NO2 감도 기준) 증가시켰다.

*인듐 산화물 나노섬유: 인듐 산화물은 전기 전도 특성을 지닌 금속 산화물로, 이를 전기방사 공정을 통해 나노섬유 형상으로 제작함

**비스무스(Bi) 원소: 원자번호 83번의 원소로, 주기율표에서는 질소(N), 인(P), 비소(As), 안티모니(Sb)와 함께 15족(질소 족)에 속하는 원소

***밴드 갭(Band gap): 전자(electron)가 속박 상태에서 자유롭게 벗어나는 데 필요한 에너지 차를 의미하며 물질의 전기적, 광학적 성질을 결정하는 중요 요인 중 하나

***국소 표면 플라즈몬 공명(LSPR): 빛에 의해 나노입자 표면의 전하 수송체를 들뜬 상태로 만들고 금속산화물로 이동시켜 가스와의 산화-환원 반응을 촉진하는 원리

이번 연구의 연구책임자인 신소재공학과 김일두 교수는 “자동차 배기가스 및 공장 매연 등에서 배출되는 대표적인 대기 환경 유해가스인 이산화질소 가스를 우리 주변에서 일반적으로 접근할 수 있는 녹·청색광(430~570 nm) 영역의 가시광을 활용해 상온에서 초고감도로 감지가 가능한 신소재를 개발했다”라며 “가스 센서의 소비전력 및 집적화 문제를 해결할 수 있어, 향후 실내조명 및 기기와의 결합을 통한 가스 센서의 상용화에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

신소재공학과 졸업생 박세연 박사(現 펜실베니아 대학교 박사 후 연구원), 신소재공학과 김민현 박사과정이 공동 제1 저자로 주도한 이번 연구는 재료 분야 국제권위 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 4일 온라인 공개됐으며 6월 13일 24호 전면 속표지(Inside Front Cover) 논문으로 발표 예정이다. (논문명 : Dual-Photosensitizer Synergy Empowers Ambient Light Photoactivation of Indium Oxide for High-Performance NO2 Sensing)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원(TIPA)의 소재부품장비 전략협력기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.10

조회수 6784

-

입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

2024.02.01

조회수 6290

-

강준상˙김재경˙박윤수˙박지민˙홍성우 교수, 포스코 사이언스 펠로십 선정

기초과학과 응용과학을 연구하는 젊은 유능한 과학자들을 매년 선발해 지원하는 포스코 사이언스펠로십에 우리 대학 신진 교수가 대거 선정됐다.포스코 청암재단은 수학·물리학·화학·생명과학·금속/신소재·에너지소재 등 총 6개 분야에 걸쳐 30명의 연구자를 2024년도 펠로십 수혜자로 선정했다고 지난달 11일 발표했다. 우리 대학은 강준상(기계공학과), 김재경(생명과학과), 박윤수(화학과), 박지민(생명화학공학과), 홍성우(물리학과) 등 5인이 선정돼 올해 국내 대학 중 가장 많은 수의 포스코 사이언스 펠로를 보유한 대학이 됐다.강준상 기계공학과 교수는 UCLA 기계공학과에서 2019년도에 박사 학위를 받은 뒤 오리건주립대학교(OSU) 포스닥 펠로를 거쳐 2022년 8월에 우리 대학 기계공학과에 부임했다. 현재 첨단 열 및 에너지 전달 연구실에서 차세대 방열기술 및 소재 개발, 첨단 반도체 패키징에 관한 연구를 진행하고 있다.김재경 교수는 우리 대학 바이오및뇌공학과에서 2017년 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 캠퍼스(UCSF)와 샌프란시스코 베테랑 어페어스(Veteran Affairs) 메디컬 센터에서 박사 후 연구원을 거쳤다. 올해 7월 우리 대학 생명과학과에 부임해 뇌과학·신경생물학·생리학·뇌질환 분야에서 활발한 연구 활동을 진행 중이며, 운동학습과 기억형성과정의 본질적인 신경 네트워크를 해석 및 변화유도에 중점을 두고 있다. 이와 함께, 쥐(Rats) 운동피질에 결합된 뇌-기계 인터페이스 시스템의 학습 원리 및 학습 증진법과 발견한 뇌의 작동원리에 기반해 뇌 손상 이후 회복을 증진시키는 뇌자극 기법에 대한 연구도 수행 중이다.박윤수 교수는 우리 대학 화학과에서 2019년 박사 학위를 받고, 프린스턴 대학교 박사 후 연구원 과정을 거쳐 2022년 우리 대학 화학과로 부임했다. 현재 지속가능 촉매 연구실에서 분자 단위의 조절을 통해 귀금속 촉매를 대체하는 차세대 촉매를 구현하고, 이를 활용해 전례 없는 유기 합성 반응을 탐구하고 있다.박지민 교수는 MIT 재료공학부에서 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 공과대학(Caltech) 생명공학과에서 박사 후 연구원으로 재직했다. 올해 초 우리 대학 생명화학공학과에 부임했으며, 최근 과학기술정보통신부 '젊은 과학자 혁신 자문위원'으로 위촉되었다. 주 연구 분야는 '무생물-생물 인터페이스'로 인공 소재와 생명체를 연결하는 새로운 인터페이스를 개발 중이다. 연구팀은 해당 인터페이스를 이용한 바이오 및 소재 연구를 진행 중이며, 이번 포스코사이언스펠로십을 통해 금속 입자와 생체 분자가 결합한 신개념 촉매 소재를 발굴할 계획이다.홍성우 교수는 미국 메릴랜드 대학교 컬리지 파크에서 입자 이론 분야(theoretical particle physics)로 2017년에 박사 학위를 받았다. 코넬대에서 3년간의 박사 후 연구원을 거쳐 2020년부터 시카고 대학 엔리코 페르미 연구소(Enrico Fermi Institute at University of Chicago)와 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)에서 공동 박사 후 연구원을 지냈다. 2022년 우리 대학 물리학과에 부임했으며, 입자 물리 및 우주론에 존재하는 다양한 난제에 대한 이론적 해결책을 제시하는 연구를 수행 중이다. 최근에는 범 지구 대칭(Generalized Global Symmetry)을 입자물리에 적용하여 새로운 돌파구를 찾는 연구를 주도하고 있다.선발된 연구자들에게 2년간 총 1억 원의 연구비를 지원하는 포스코사이언스펠로십은 탁월한 연구성과를 입증한 임용 3년 미만의 신진 교수를 대상으로 한다. 올해는 전국 17개 대학 307명의 신진교수가 지원서를 제출해 10대 1을 넘어서는 치열한 경쟁률을 보였으며, 이달 12일 서울 강남구 소재 포스코센터에서 증서 수여식을 개최했다.

강준상˙김재경˙박윤수˙박지민˙홍성우 교수, 포스코 사이언스 펠로십 선정

기초과학과 응용과학을 연구하는 젊은 유능한 과학자들을 매년 선발해 지원하는 포스코 사이언스펠로십에 우리 대학 신진 교수가 대거 선정됐다.포스코 청암재단은 수학·물리학·화학·생명과학·금속/신소재·에너지소재 등 총 6개 분야에 걸쳐 30명의 연구자를 2024년도 펠로십 수혜자로 선정했다고 지난달 11일 발표했다. 우리 대학은 강준상(기계공학과), 김재경(생명과학과), 박윤수(화학과), 박지민(생명화학공학과), 홍성우(물리학과) 등 5인이 선정돼 올해 국내 대학 중 가장 많은 수의 포스코 사이언스 펠로를 보유한 대학이 됐다.강준상 기계공학과 교수는 UCLA 기계공학과에서 2019년도에 박사 학위를 받은 뒤 오리건주립대학교(OSU) 포스닥 펠로를 거쳐 2022년 8월에 우리 대학 기계공학과에 부임했다. 현재 첨단 열 및 에너지 전달 연구실에서 차세대 방열기술 및 소재 개발, 첨단 반도체 패키징에 관한 연구를 진행하고 있다.김재경 교수는 우리 대학 바이오및뇌공학과에서 2017년 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 캠퍼스(UCSF)와 샌프란시스코 베테랑 어페어스(Veteran Affairs) 메디컬 센터에서 박사 후 연구원을 거쳤다. 올해 7월 우리 대학 생명과학과에 부임해 뇌과학·신경생물학·생리학·뇌질환 분야에서 활발한 연구 활동을 진행 중이며, 운동학습과 기억형성과정의 본질적인 신경 네트워크를 해석 및 변화유도에 중점을 두고 있다. 이와 함께, 쥐(Rats) 운동피질에 결합된 뇌-기계 인터페이스 시스템의 학습 원리 및 학습 증진법과 발견한 뇌의 작동원리에 기반해 뇌 손상 이후 회복을 증진시키는 뇌자극 기법에 대한 연구도 수행 중이다.박윤수 교수는 우리 대학 화학과에서 2019년 박사 학위를 받고, 프린스턴 대학교 박사 후 연구원 과정을 거쳐 2022년 우리 대학 화학과로 부임했다. 현재 지속가능 촉매 연구실에서 분자 단위의 조절을 통해 귀금속 촉매를 대체하는 차세대 촉매를 구현하고, 이를 활용해 전례 없는 유기 합성 반응을 탐구하고 있다.박지민 교수는 MIT 재료공학부에서 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 공과대학(Caltech) 생명공학과에서 박사 후 연구원으로 재직했다. 올해 초 우리 대학 생명화학공학과에 부임했으며, 최근 과학기술정보통신부 '젊은 과학자 혁신 자문위원'으로 위촉되었다. 주 연구 분야는 '무생물-생물 인터페이스'로 인공 소재와 생명체를 연결하는 새로운 인터페이스를 개발 중이다. 연구팀은 해당 인터페이스를 이용한 바이오 및 소재 연구를 진행 중이며, 이번 포스코사이언스펠로십을 통해 금속 입자와 생체 분자가 결합한 신개념 촉매 소재를 발굴할 계획이다.홍성우 교수는 미국 메릴랜드 대학교 컬리지 파크에서 입자 이론 분야(theoretical particle physics)로 2017년에 박사 학위를 받았다. 코넬대에서 3년간의 박사 후 연구원을 거쳐 2020년부터 시카고 대학 엔리코 페르미 연구소(Enrico Fermi Institute at University of Chicago)와 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)에서 공동 박사 후 연구원을 지냈다. 2022년 우리 대학 물리학과에 부임했으며, 입자 물리 및 우주론에 존재하는 다양한 난제에 대한 이론적 해결책을 제시하는 연구를 수행 중이다. 최근에는 범 지구 대칭(Generalized Global Symmetry)을 입자물리에 적용하여 새로운 돌파구를 찾는 연구를 주도하고 있다.선발된 연구자들에게 2년간 총 1억 원의 연구비를 지원하는 포스코사이언스펠로십은 탁월한 연구성과를 입증한 임용 3년 미만의 신진 교수를 대상으로 한다. 올해는 전국 17개 대학 307명의 신진교수가 지원서를 제출해 10대 1을 넘어서는 치열한 경쟁률을 보였으며, 이달 12일 서울 강남구 소재 포스코센터에서 증서 수여식을 개최했다.

2023.10.17

조회수 7158

-

교원창업기업 (주)로엔서지컬, 신장결석 수술로봇 보건복지부 혁신의료기술 지정으로 시장 진입 가시화

우리 대학 교원창업 스타트업인 ㈜로엔서지컬(대표이사 기계공학과 권동수 교수)에서 국내최초로 개발한 신장결석 수술로봇을 사용하는 연성신요관 경하 결석제거술이 보건복지부의 혁신의료기술로 지정받았다고 밝혔다.

해당 기술은 요로결석으로 인해 연성신요관경하 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 요로를 통해 삽입한 수술기구를 로봇 팔에 부착하여 요로결석을 제거하는 기술로 안전성 및 잠재성이 있는 혁신의료기술로 인정받은 만큼 안전하고 효과가 검증된 치료법을 뜻한다고 로엔서지컬 측은 설명했다.

지난 20일 보건복지부 고시 제2023-175호 ‘신의료기술의 안전성, 유효성 평가결과 고시’에 따르면 요로결석 제거를 위해 로봇 보조 연성신요관경하 결석제거술 기술을 이용하여 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 병원에서 치료가 가능해짐에 따라, 신장결석 수술로봇의 조기 시장진입이 가능하게 되었다.

이에 따라, ㈜로엔서지컬은 혁신의료기술 실시 준비를 위한 임상시험과 국내 병원 판매 계약 등을 준비중에 있다고 밝혔다. 2024년 4월 부터는 최대 3년간 의료현장에서 비급여로 사용될 수 있다.

㈜로엔서지컬은 지난 2018년 2월에 KAIST 교원 및 학생창업을 통해 유연내시경 수술로봇을 개발하고 있는 회사로 환부를 개복하지 않고 인체의 자연개구부를 통해 신장내 결석을 제거하는 신장결석 수술로봇등의 유연내시경 수술로봇을 개발하는 회사로 2021.12월 식약처 제17호 혁신의료기기 지정, 2022.10월 식약처 제조허가 획득에 이어 올해 9월에 보건복지부 혁신의료기술로 인정받게 되어, 수술로봇 개발의 독보적인 기술 우수성을 다시 입증함에 따라, 시장진입에 의미있는 계기가 마련되었다고 밝혔다.

교원창업기업 (주)로엔서지컬, 신장결석 수술로봇 보건복지부 혁신의료기술 지정으로 시장 진입 가시화

우리 대학 교원창업 스타트업인 ㈜로엔서지컬(대표이사 기계공학과 권동수 교수)에서 국내최초로 개발한 신장결석 수술로봇을 사용하는 연성신요관 경하 결석제거술이 보건복지부의 혁신의료기술로 지정받았다고 밝혔다.

해당 기술은 요로결석으로 인해 연성신요관경하 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 요로를 통해 삽입한 수술기구를 로봇 팔에 부착하여 요로결석을 제거하는 기술로 안전성 및 잠재성이 있는 혁신의료기술로 인정받은 만큼 안전하고 효과가 검증된 치료법을 뜻한다고 로엔서지컬 측은 설명했다.

지난 20일 보건복지부 고시 제2023-175호 ‘신의료기술의 안전성, 유효성 평가결과 고시’에 따르면 요로결석 제거를 위해 로봇 보조 연성신요관경하 결석제거술 기술을 이용하여 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 병원에서 치료가 가능해짐에 따라, 신장결석 수술로봇의 조기 시장진입이 가능하게 되었다.

이에 따라, ㈜로엔서지컬은 혁신의료기술 실시 준비를 위한 임상시험과 국내 병원 판매 계약 등을 준비중에 있다고 밝혔다. 2024년 4월 부터는 최대 3년간 의료현장에서 비급여로 사용될 수 있다.

㈜로엔서지컬은 지난 2018년 2월에 KAIST 교원 및 학생창업을 통해 유연내시경 수술로봇을 개발하고 있는 회사로 환부를 개복하지 않고 인체의 자연개구부를 통해 신장내 결석을 제거하는 신장결석 수술로봇등의 유연내시경 수술로봇을 개발하는 회사로 2021.12월 식약처 제17호 혁신의료기기 지정, 2022.10월 식약처 제조허가 획득에 이어 올해 9월에 보건복지부 혁신의료기술로 인정받게 되어, 수술로봇 개발의 독보적인 기술 우수성을 다시 입증함에 따라, 시장진입에 의미있는 계기가 마련되었다고 밝혔다.

2023.09.22

조회수 5507

-

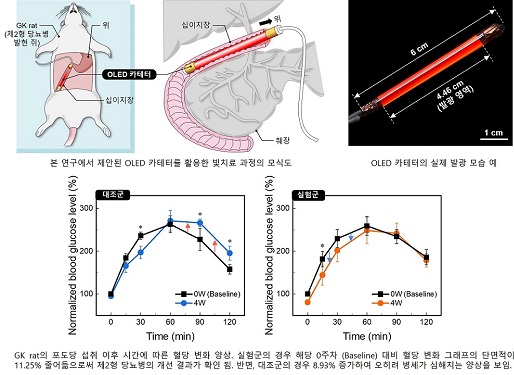

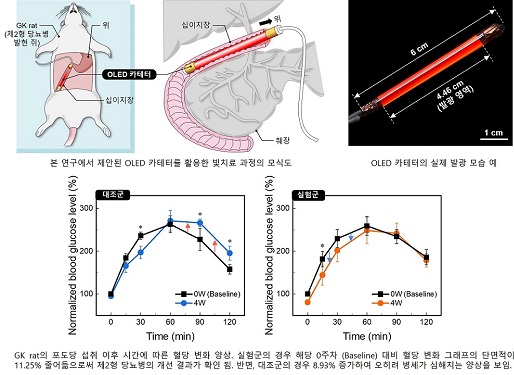

세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.13

조회수 7658

-

㈜엠비트로, KAIST-NYU 조인트캠퍼스 발전기금 10억 원 기부

우리 대학이 ㈜엠비트로(대표이사 이영우)로부터 KAIST의 첫 미국 캠퍼스로 추진 중인 KAIST-NYU 조인트캠퍼스의 공동연구 발전기금 10억 원을 유치했다.

이번 발전기금은 뉴욕대학교(이하, NYU)와 진행하고 있는 여러 공동연구 중 '스마트홈 헬스케어(Healthcare at Home)'분야의 다양한 솔루션 연구 및 개발에 사용할 계획이다.

이영우 ㈜엠비트로 대표이사는 "KAIST-NYU 조인트캠퍼스가 우리나라 기업의 미국 진출을 돕는 생태계로 조성되기를 바라는 마음으로 기부를 결정했다"라고 밝혔다.

우리 대학은 2021년 뉴욕 진출 계획을 밝힌 이후, 지난해 NYU 및 뉴욕시 등과 파트너십을 맺어왔다. 현재 두 학교는 조인트캠퍼스 협정 하에 인공지능(AI), 바이오 분야 등 총 9개 분야의 중장기 공동연구를 기획하고 있으며, 교환학생·부전공·복수전공·공동학위 등을 포함한 교육 분야 협력을 추진하고 있다.

㈜엠비트로의 발전기금 전달식은 29일 오후 KAIST 본원에서 개최된다. 이광형 총장, 한재흥 발전재단 상임이사 등 KAIST 관계자와 린다 밀스(Linda G. Mills) NYU 총장 내정자 및 이영우 ㈜엠비트로 대표이사 등이 참석한다.

린다 밀스 NYU 차기 총장 내정자는 "양교의 파트너십에 힘을 주는 엠비트로의 중요한 기부를 축하하는 자리에 함께하게 되어 자랑스럽다"라며 "이 글로벌 파트너십을 통해 두 대학이 가진 강점을 활용해 의료·기술 및 인공지능(AI) 분야의 융합연구를 통해 혁신적인 영향력을 가져올 연구를 선도할 것"이라고 말했다.

이광형 총장은 "KAIST-NYU 조인트캠퍼스는 KAIST의 우수한 과학기술 역량을 국제무대로 확장하는 첫걸음이자 우수 기술의 미국 진출을 돕는 교두보가 될 것"이라고 말했다. 이어, 이 총장은 "이 비전에 공감해준 ㈜엠비트로에 감사의 뜻을 전하며, NYU와 힘을 모아 글로벌 가치 창출을 선도하기 위해 노력하겠다"라고 전했다. 한편, ㈜엠비트로는 가정용 의료기기 개발 기업으로 ㈜현대퓨처넷과 협업해 무통 레이저 채혈기와 혈당 측정기를 하나로 결합한 IoT 제품을 개발해 CES 2023에서 해외 바이어들로부터 호평을 받았다.

㈜엠비트로, KAIST-NYU 조인트캠퍼스 발전기금 10억 원 기부

우리 대학이 ㈜엠비트로(대표이사 이영우)로부터 KAIST의 첫 미국 캠퍼스로 추진 중인 KAIST-NYU 조인트캠퍼스의 공동연구 발전기금 10억 원을 유치했다.

이번 발전기금은 뉴욕대학교(이하, NYU)와 진행하고 있는 여러 공동연구 중 '스마트홈 헬스케어(Healthcare at Home)'분야의 다양한 솔루션 연구 및 개발에 사용할 계획이다.

이영우 ㈜엠비트로 대표이사는 "KAIST-NYU 조인트캠퍼스가 우리나라 기업의 미국 진출을 돕는 생태계로 조성되기를 바라는 마음으로 기부를 결정했다"라고 밝혔다.

우리 대학은 2021년 뉴욕 진출 계획을 밝힌 이후, 지난해 NYU 및 뉴욕시 등과 파트너십을 맺어왔다. 현재 두 학교는 조인트캠퍼스 협정 하에 인공지능(AI), 바이오 분야 등 총 9개 분야의 중장기 공동연구를 기획하고 있으며, 교환학생·부전공·복수전공·공동학위 등을 포함한 교육 분야 협력을 추진하고 있다.

㈜엠비트로의 발전기금 전달식은 29일 오후 KAIST 본원에서 개최된다. 이광형 총장, 한재흥 발전재단 상임이사 등 KAIST 관계자와 린다 밀스(Linda G. Mills) NYU 총장 내정자 및 이영우 ㈜엠비트로 대표이사 등이 참석한다.

린다 밀스 NYU 차기 총장 내정자는 "양교의 파트너십에 힘을 주는 엠비트로의 중요한 기부를 축하하는 자리에 함께하게 되어 자랑스럽다"라며 "이 글로벌 파트너십을 통해 두 대학이 가진 강점을 활용해 의료·기술 및 인공지능(AI) 분야의 융합연구를 통해 혁신적인 영향력을 가져올 연구를 선도할 것"이라고 말했다.

이광형 총장은 "KAIST-NYU 조인트캠퍼스는 KAIST의 우수한 과학기술 역량을 국제무대로 확장하는 첫걸음이자 우수 기술의 미국 진출을 돕는 교두보가 될 것"이라고 말했다. 이어, 이 총장은 "이 비전에 공감해준 ㈜엠비트로에 감사의 뜻을 전하며, NYU와 힘을 모아 글로벌 가치 창출을 선도하기 위해 노력하겠다"라고 전했다. 한편, ㈜엠비트로는 가정용 의료기기 개발 기업으로 ㈜현대퓨처넷과 협업해 무통 레이저 채혈기와 혈당 측정기를 하나로 결합한 IoT 제품을 개발해 CES 2023에서 해외 바이어들로부터 호평을 받았다.

2023.05.29

조회수 6260

-

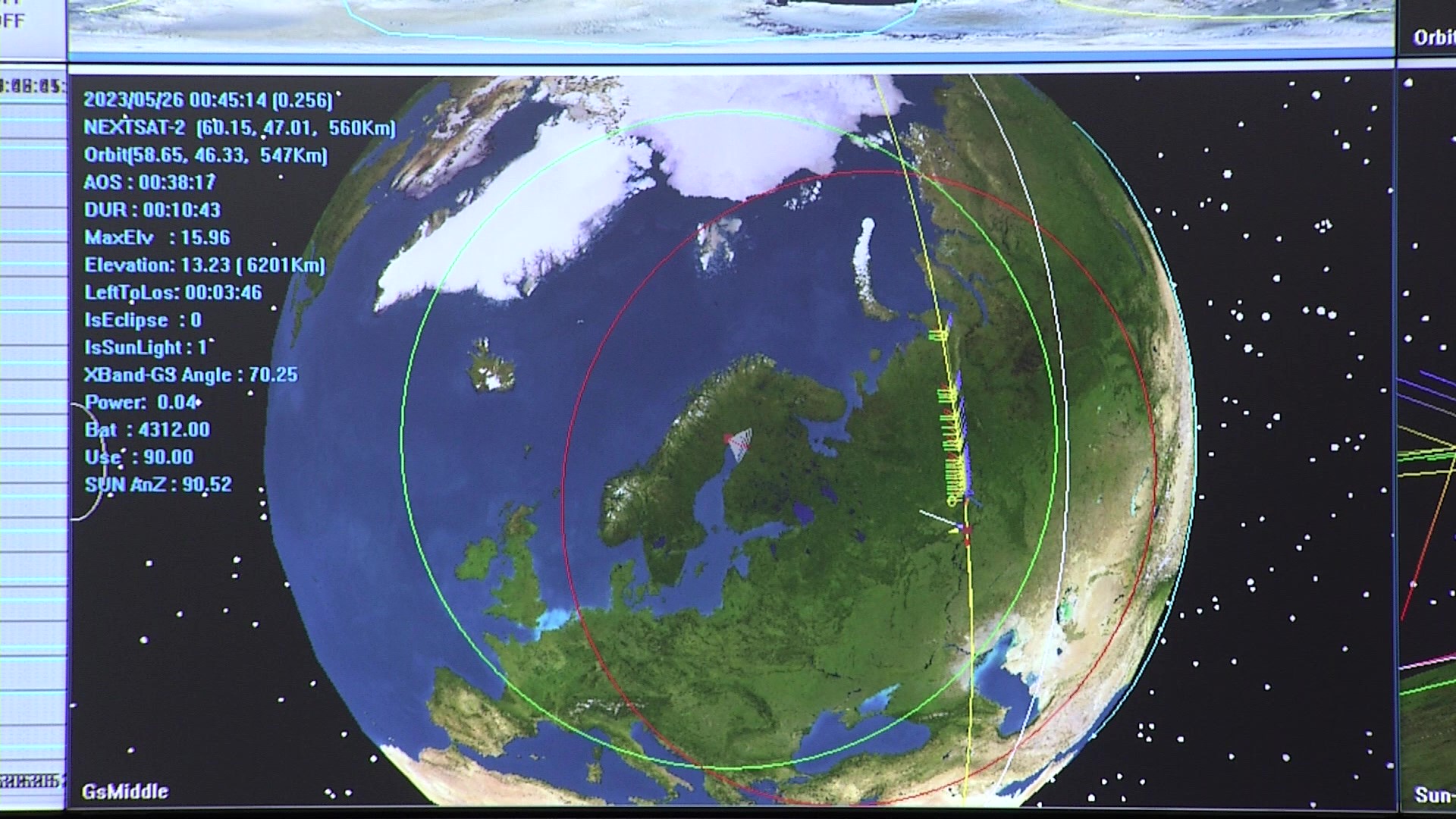

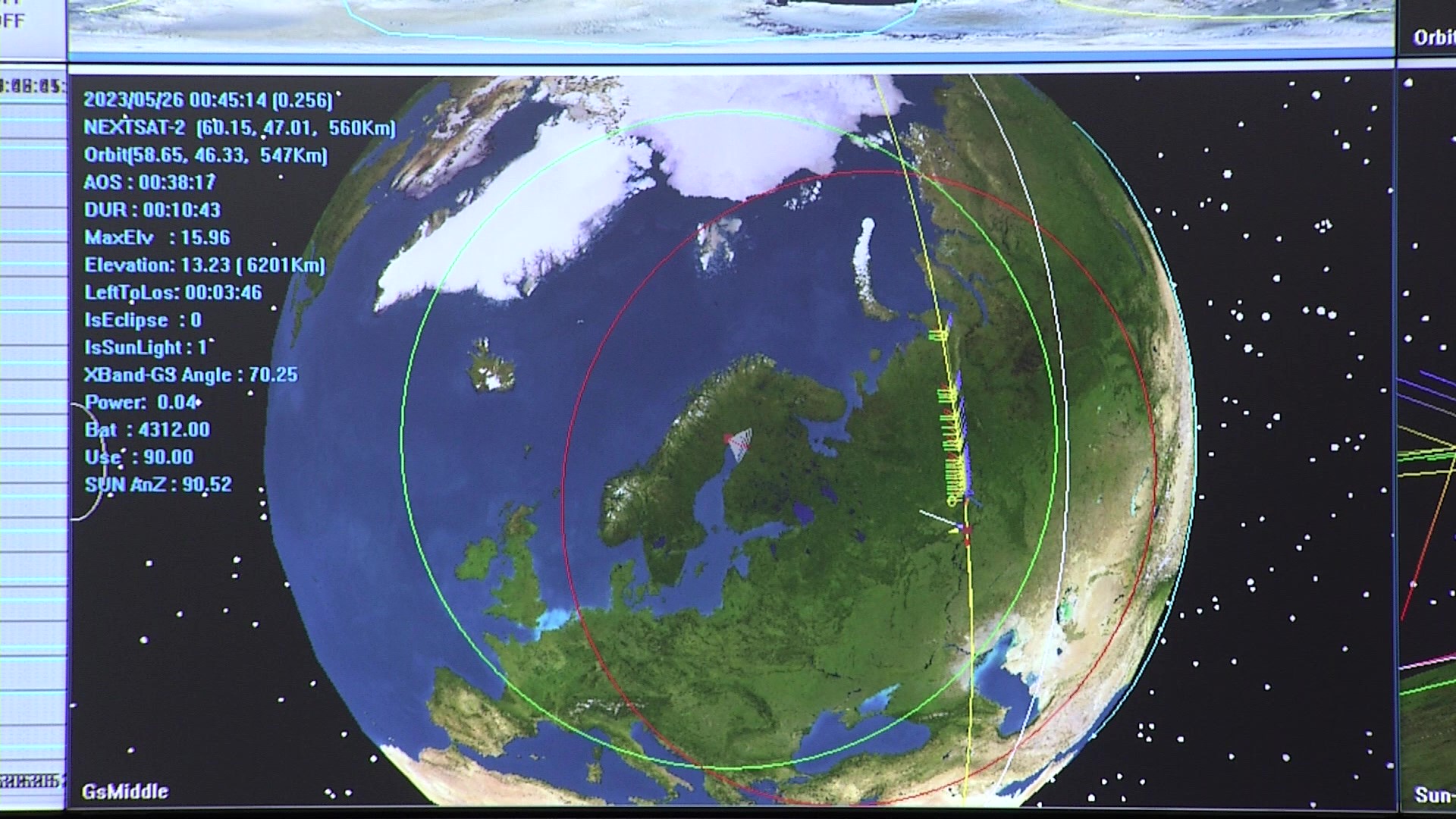

차세대소형위성2호 초기 교신 성공

우리 대학 인공위성연구소(소장 한재흥)에서 개발한 차세대소형위성2호가 지난 5월 25일 18시 24분에 발사된 누리호에서 안전하게 분리되어 목표 궤도에 성공적으로 안착하였으며, 같은날 19시 58분 대전 KAIST 지상국과 최초 교신에 성공했다.

차세대소형위성2호의 최초 비콘 신호는 누리호 발사 후 약 40분 만인 25일 저녁 7시 4분경 항공우주연구원의 남극 세종기지 안테나를 통해 수신할 예정이었으며, 실제로는 7시 7분에 수신이 확인되었다. 위성 발사 후 약 94분 만인 25일 저녁 7시 58분경 대전 KAIST 지상국과 최초 교신에 성공했다.

이후, 남극 세종기지에서 비콘 신호를 2차례 더 확인했고, 스웨덴 보덴 지상국과 대전 KAIST 지상국에서 8차례 교신을 수행하면서 차세대소형위성2호의 통신시스템과 자세제어시스템, 전력시스템, 탑재 컴퓨터 등의 기능을 점검했다.

특히, 국내 우주핵심기술 연구개발 성과물로 차세대소형위성2호의 자세제어시스템에 처음 적용된 반작용휠과 광학자이로의 기능을 점검하고, 차세대소형위성2호 태양전지판이 태양을 바라보는 자세제어와 고속데이터 송신을 위해 안테나를 지상국으로 지향하는 자세제어 기능을 확인했다.

또한, 태양전지판과 태양전력조절기, 리튬이온 배터리 등 차세대소형위성2호의 전력시스템을 점검해, 태양전지판에서 안정적으로 생성된 약 256W의 전력을 통해 위성 배터리가 만충전 상태를 유지하고 있는 것을 확인했다.

차세대소형위성2호는 중점임무인 영상레이더 기술검증과 지구관측, 우주과학임무인 근지구궤도 우주방사선 관측, 그리고 4종의 국내 개발 핵심기술에 대한 우주검증을 수행할 예정이다.

영상레이더는 광학카메라와 달리 빛과 구름의 영향을 받지 않아, 주야간 및 악천후에도 지상 관측이 가능하다. 순수 국내 기술로 개발된 차세대소형위성2호의 X-대역 영상레이더는 해상도 5m, 관측폭 40km의 레이더 영상을 획득을 목표로 한다.

우주방사선 관측기는 근지구 궤도의 중성자·하전입자에 대한 정밀 선량 지도를 작성하고, 태양활동 상승 주기의 우주방사선 변화에 따른 우주환경 영향과 근지구 궤도의 중성자 가중치를 연구하는 데 활용된다.

아울러 산·학·연에서 국산화한 위성핵심기술 4종(①상변환 물질을 이용한 열제어장치, ②X-대역 GaN기반 전력증폭기, ③GPS·Galileo 복합항법수신기, ④태양전지배열기)에 대한 우주검증도 함께 수행된다.

차세대소형위성2호는 약 3개월의 초기 운영 기간 동안 위성 본체 및 탑재체에 대한 기능을 상세히 점검한 후, 계획된 영상레이더에 대한 기술검증•지구관측, 우주방사선 관측 및 핵심기술 검증의 정상적인 임무를 약 2년간 수행할 예정이다.

위성 발사 후 1주일 동안 위성 본체 및 탑재체에 대한 기초적인 상태 점검을 수행하고, 발사 후 1개월까지 위성 본체에 대한 세부 기능을 상세히 점검한 뒤, 발사 후 3개월까지 모든 탑재체에 대한 세부 기능점검을 완료함으로써 향후 정상 임무를 위한 위성 상태 최적화를 수행할 예정이다. 이광형 KAIST 총장은 "우리별 1호부터 30여 년간 축적해온 소형위성 개발과 운영 경험을 바탕으로 차세대소형위성2호의 임무를 성공적으로 완수하여 우리나라 소형위성 기술 수준을 한 단계 높일 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

차세대소형위성2호 초기 교신 성공

우리 대학 인공위성연구소(소장 한재흥)에서 개발한 차세대소형위성2호가 지난 5월 25일 18시 24분에 발사된 누리호에서 안전하게 분리되어 목표 궤도에 성공적으로 안착하였으며, 같은날 19시 58분 대전 KAIST 지상국과 최초 교신에 성공했다.

차세대소형위성2호의 최초 비콘 신호는 누리호 발사 후 약 40분 만인 25일 저녁 7시 4분경 항공우주연구원의 남극 세종기지 안테나를 통해 수신할 예정이었으며, 실제로는 7시 7분에 수신이 확인되었다. 위성 발사 후 약 94분 만인 25일 저녁 7시 58분경 대전 KAIST 지상국과 최초 교신에 성공했다.

이후, 남극 세종기지에서 비콘 신호를 2차례 더 확인했고, 스웨덴 보덴 지상국과 대전 KAIST 지상국에서 8차례 교신을 수행하면서 차세대소형위성2호의 통신시스템과 자세제어시스템, 전력시스템, 탑재 컴퓨터 등의 기능을 점검했다.

특히, 국내 우주핵심기술 연구개발 성과물로 차세대소형위성2호의 자세제어시스템에 처음 적용된 반작용휠과 광학자이로의 기능을 점검하고, 차세대소형위성2호 태양전지판이 태양을 바라보는 자세제어와 고속데이터 송신을 위해 안테나를 지상국으로 지향하는 자세제어 기능을 확인했다.

또한, 태양전지판과 태양전력조절기, 리튬이온 배터리 등 차세대소형위성2호의 전력시스템을 점검해, 태양전지판에서 안정적으로 생성된 약 256W의 전력을 통해 위성 배터리가 만충전 상태를 유지하고 있는 것을 확인했다.

차세대소형위성2호는 중점임무인 영상레이더 기술검증과 지구관측, 우주과학임무인 근지구궤도 우주방사선 관측, 그리고 4종의 국내 개발 핵심기술에 대한 우주검증을 수행할 예정이다.

영상레이더는 광학카메라와 달리 빛과 구름의 영향을 받지 않아, 주야간 및 악천후에도 지상 관측이 가능하다. 순수 국내 기술로 개발된 차세대소형위성2호의 X-대역 영상레이더는 해상도 5m, 관측폭 40km의 레이더 영상을 획득을 목표로 한다.

우주방사선 관측기는 근지구 궤도의 중성자·하전입자에 대한 정밀 선량 지도를 작성하고, 태양활동 상승 주기의 우주방사선 변화에 따른 우주환경 영향과 근지구 궤도의 중성자 가중치를 연구하는 데 활용된다.

아울러 산·학·연에서 국산화한 위성핵심기술 4종(①상변환 물질을 이용한 열제어장치, ②X-대역 GaN기반 전력증폭기, ③GPS·Galileo 복합항법수신기, ④태양전지배열기)에 대한 우주검증도 함께 수행된다.

차세대소형위성2호는 약 3개월의 초기 운영 기간 동안 위성 본체 및 탑재체에 대한 기능을 상세히 점검한 후, 계획된 영상레이더에 대한 기술검증•지구관측, 우주방사선 관측 및 핵심기술 검증의 정상적인 임무를 약 2년간 수행할 예정이다.

위성 발사 후 1주일 동안 위성 본체 및 탑재체에 대한 기초적인 상태 점검을 수행하고, 발사 후 1개월까지 위성 본체에 대한 세부 기능을 상세히 점검한 뒤, 발사 후 3개월까지 모든 탑재체에 대한 세부 기능점검을 완료함으로써 향후 정상 임무를 위한 위성 상태 최적화를 수행할 예정이다. 이광형 KAIST 총장은 "우리별 1호부터 30여 년간 축적해온 소형위성 개발과 운영 경험을 바탕으로 차세대소형위성2호의 임무를 성공적으로 완수하여 우리나라 소형위성 기술 수준을 한 단계 높일 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

2023.05.26

조회수 10015

건설재료의 성능 평가를 위한 실험 자동화 시스템 개발

빅데이터와 인공지능 기반의 건설재료 품질관리 혁신 기술 제시

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 시멘트 분산제의 성능을 정밀하게 평가할 수 있는 자동화 실험 시스템을 개발했다. 이 시스템은 기존 수작업 실험의 한계를 극복하고, 데이터 사이언스와 머신러닝 기법을 활용해 시멘트 기반 재료의 품질 관리를 혁신적으로 개선할 수 있는 길을 열었다.

건설재료 품질관리의 도전과제

콘크리트는 전 세계에서 가장 많이 생산되는 공학 재료지만, 시멘트와 골재 같은 원재료가 지역마다 성질이 달라 품질과 성능의 변동성이 크다. 따라서 콘크리트 재료의 성능 시험에는 많은 수의 샘플이 필요하며, 이는 노동 집약적인 작업으로 이어진다.

김재홍 교수는 "건설재료는 다른 공학 재료에 비해 변동성이 매우 크기 때문에, 재료의 성능평가 신뢰성을 높이려면 충분한 양의 데이터가 필요합니다. 이를 위해서는 많은 수의 샘플을 제조하고 테스트해야 하는데, 기존의 수작업 방식으로는 단순히 품질 검증을 위한 작은 수의 샘플을 사용하여 현장에서 불량 레미콘 등의 문제가 종종 발생하고 있습니다"라고 설명했다.

혁신적인 자동화 실험 시스템

연구팀이 개발한 자동화 실험 시스템은 230mL 모르타르 샘플의 레올로지 특성을 정밀하게 측정할 수 있다. 이 시스템은 시료 준비, 재료 혼합, 레올로지 측정 등의 과정을 모두 자동화하여 인력 투입 없이도 정확하고 일관된 데이터를 생산할 수 있다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 130개의 모르타르 샘플을 분석하여 시멘트 분산제의 효과를 포괄적으로 특성화했다. 주성분 분석(PCA)을 통해 토크 측정값의 뚜렷한 패턴을 발견했으며, 이를 통해 패턴의 분산을 설명하고 분산제 성능 차이를 효과적으로 포착할 수 있었다.

특히 이 자동화 시스템은 7%의 변동 계수로 우수한 재현성을 달성했으며, 이는 재료의 고유한 변동성으로 간주될 수 있다. 또한 관찰 기반 학습을 통해 시스템의 유용성을 확장하여 유동성과 블리딩 속도를 성공적으로 예측할 수 있었다. 이 내용은 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement and Concrete Research에 "Automated experimentation for evaluating cement dispersant performance"라는 제목으로 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.107895)

연구 결과 및 향후 계획

연구 결과는 3세대 시멘트 분산제의 우수한 성능을 확인하는 동시에, 분산제 사용량-레올로지 관계에 대한 통합적인 분석을 제시하였다. 이러한 자동화 실험 방식은 시멘트 기반 재료의 더 효율적이고 포괄적인 평가를 위한 프레임워크를 확립했다는 데 의의가 있다. 김재홍 교수는 "이번 연구에서 개발한 자동화 실험 시스템은 단순히 실험 과정을 자동화하는 것을 넘어, 데이터 사이언스와 머신러닝을 통합하여 건설재료의 품질관리 패러다임을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다"라고 강조했다.

한편, 연구팀은 건설재료의 성능 평가를 위한 자동화 실험 시스템 개발에 앞서, 건설재료의 특성에 적합한 머신러닝 알고리즘을 개발하였다. KAIST 건설및환경공학과/데이터사이언스대학원 강인국 박사과정이 제1저자로 참여한 관찰 기반 학습(observation-based learning), 도메인 적응(domain adaptation) 학습 알고리즘 등에 관한 연구는, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement & Concrete Composites 등에 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.105943, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133811).

연구팀은 앞으로 이 자동화 시스템을 확장하여 시멘트 분산제 성능 평가뿐만 아니라 강도 발현, 수화열, 내구성 등 다양한 콘크리트 성능 지표에 대한 자동화 실험을 수행할 계획이다. 또한 해외건설 및 국내건설 현장의 건설재료 변동성으로 인한 시공실패를 사전에 예측하고 방지하기 위한 성능평가 실험 자동화 및 로봇 플랫폼을 확장 구축할 예정이다.

김 교수는 "궁극적으로 우리의 목표는 건설산업에서 전문 테크니션 부족 문제, 기능인력 노령화 문제, 주52시간제 시행 등에 대응하기 위한 건설재료 품질관리 및 성능평가의 완전한 자동화 시스템을 구축하는 것입니다. 이를 통해 데이터 기반의 의사결정이 가능한 스마트 건설 환경을 조성하고자 합니다"라고 밝혔다.

이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.14 조회수 2290

건설재료의 성능 평가를 위한 실험 자동화 시스템 개발

빅데이터와 인공지능 기반의 건설재료 품질관리 혁신 기술 제시

우리 대학 건설및환경공학과 김재홍 교수 연구팀은 시멘트 분산제의 성능을 정밀하게 평가할 수 있는 자동화 실험 시스템을 개발했다. 이 시스템은 기존 수작업 실험의 한계를 극복하고, 데이터 사이언스와 머신러닝 기법을 활용해 시멘트 기반 재료의 품질 관리를 혁신적으로 개선할 수 있는 길을 열었다.

건설재료 품질관리의 도전과제

콘크리트는 전 세계에서 가장 많이 생산되는 공학 재료지만, 시멘트와 골재 같은 원재료가 지역마다 성질이 달라 품질과 성능의 변동성이 크다. 따라서 콘크리트 재료의 성능 시험에는 많은 수의 샘플이 필요하며, 이는 노동 집약적인 작업으로 이어진다.

김재홍 교수는 "건설재료는 다른 공학 재료에 비해 변동성이 매우 크기 때문에, 재료의 성능평가 신뢰성을 높이려면 충분한 양의 데이터가 필요합니다. 이를 위해서는 많은 수의 샘플을 제조하고 테스트해야 하는데, 기존의 수작업 방식으로는 단순히 품질 검증을 위한 작은 수의 샘플을 사용하여 현장에서 불량 레미콘 등의 문제가 종종 발생하고 있습니다"라고 설명했다.

혁신적인 자동화 실험 시스템

연구팀이 개발한 자동화 실험 시스템은 230mL 모르타르 샘플의 레올로지 특성을 정밀하게 측정할 수 있다. 이 시스템은 시료 준비, 재료 혼합, 레올로지 측정 등의 과정을 모두 자동화하여 인력 투입 없이도 정확하고 일관된 데이터를 생산할 수 있다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 130개의 모르타르 샘플을 분석하여 시멘트 분산제의 효과를 포괄적으로 특성화했다. 주성분 분석(PCA)을 통해 토크 측정값의 뚜렷한 패턴을 발견했으며, 이를 통해 패턴의 분산을 설명하고 분산제 성능 차이를 효과적으로 포착할 수 있었다.

특히 이 자동화 시스템은 7%의 변동 계수로 우수한 재현성을 달성했으며, 이는 재료의 고유한 변동성으로 간주될 수 있다. 또한 관찰 기반 학습을 통해 시스템의 유용성을 확장하여 유동성과 블리딩 속도를 성공적으로 예측할 수 있었다. 이 내용은 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement and Concrete Research에 "Automated experimentation for evaluating cement dispersant performance"라는 제목으로 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.107895)

연구 결과 및 향후 계획

연구 결과는 3세대 시멘트 분산제의 우수한 성능을 확인하는 동시에, 분산제 사용량-레올로지 관계에 대한 통합적인 분석을 제시하였다. 이러한 자동화 실험 방식은 시멘트 기반 재료의 더 효율적이고 포괄적인 평가를 위한 프레임워크를 확립했다는 데 의의가 있다. 김재홍 교수는 "이번 연구에서 개발한 자동화 실험 시스템은 단순히 실험 과정을 자동화하는 것을 넘어, 데이터 사이언스와 머신러닝을 통합하여 건설재료의 품질관리 패러다임을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다"라고 강조했다.

한편, 연구팀은 건설재료의 성능 평가를 위한 자동화 실험 시스템 개발에 앞서, 건설재료의 특성에 적합한 머신러닝 알고리즘을 개발하였다. KAIST 건설및환경공학과/데이터사이언스대학원 강인국 박사과정이 제1저자로 참여한 관찰 기반 학습(observation-based learning), 도메인 적응(domain adaptation) 학습 알고리즘 등에 관한 연구는, 건설공학 분야에서 권위 있는 학술지인 Cement & Concrete Composites 등에 게재되었다.

(https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.105943, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133811).

연구팀은 앞으로 이 자동화 시스템을 확장하여 시멘트 분산제 성능 평가뿐만 아니라 강도 발현, 수화열, 내구성 등 다양한 콘크리트 성능 지표에 대한 자동화 실험을 수행할 계획이다. 또한 해외건설 및 국내건설 현장의 건설재료 변동성으로 인한 시공실패를 사전에 예측하고 방지하기 위한 성능평가 실험 자동화 및 로봇 플랫폼을 확장 구축할 예정이다.

김 교수는 "궁극적으로 우리의 목표는 건설산업에서 전문 테크니션 부족 문제, 기능인력 노령화 문제, 주52시간제 시행 등에 대응하기 위한 건설재료 품질관리 및 성능평가의 완전한 자동화 시스템을 구축하는 것입니다. 이를 통해 데이터 기반의 의사결정이 가능한 스마트 건설 환경을 조성하고자 합니다"라고 밝혔다.

이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.14 조회수 2290 고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 4386

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 4386 오현우, 정선우 새내기과정학부생, 2024 메타버스 개발자 경진대회 최우수상 수상

셈틀 팀은 최근 과학기술정보통신부가 주최한 ‘2024년 메타버스 개발자 경진대회’에서 성인부 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

셈틀 팀은 팀장 오현우(KAIST 새내기과정학부), 팀원 김광엽(대전동신과학고등학교 3), 양우림(대전동신과학고등학교 3), 지환(대전동신과학고등학교 3), 정선우(KAIST 새내기과정학부) 으로 구성되어 있다.

이 팀은 팀장을 포함하여 4인이 미성년자로 구성되어 있어, 학생부가 아닌 성인부에서 최우수상을 수상한 점이 눈길을 끈다. 팀원 정선우를 제외한 모두가 만 18세로서 미성년자이지만 팀장 오현우 학생이 KAIST 새내기과정학부에 재학 중이기에 성인부에 참가했다.

이들은 ‘셈틀 스페이스(Semtle Space)’라는 프로젝트를 출품해 수상의 영예를 안았다. 시상식은 10월 18일 양재 aT 센터에서 열렸고, 이날 상장과 함께 1,000만 원의 상금을 받았다.

수상 프로젝트인 ‘셈틀 스페이스’는 Apple Vision OS 기반 소프트웨어로서 가상의 데이터를 현실 세계에 배치해 현실을 확장하려는 시도에서 시작되었다. 사용자가 원하는 가상의 데이터를 자유롭게 생성하고 편집한 뒤, 이를 현실의 물체에 배치하는 것이 셈틀 스페이스의 주요한 콘셉트이다. 여기에 더해 기존에 널리 사용되는 메모지와 차별성을 명확히 하기 위하여 가상의 데이터에 가변성을 부여하였다. 해당 기능에는 2022년 셈틀에서 독자 개발한 한글 기반 프로그래밍 언어 ‘훈민정음’이 통합되었다. 이를 통해 셈틀 스페이스는 가상 공간에서 보이는 데이터가 자동으로 변화하는 기능을 사용자가 직접 자유롭게 제작할 수 있도록 할 뿐 아니라, 시판 IoT 장치를 연동하여 셈틀 스페이스를 통해 사용자가 상상하는 모든 것을 구현할 수 있다.

프로젝트 시연 영상은 셈틀 YouTube에서 확인할 수 있다.

(https://youtu.be/vlZtA7YjxfU?si=KHm1KKXA82wOJELX)

우리 대학 새내기과정학부에 재학 중인 팀장 오현우 학생은 “미성년자 신분으로 성인부에서 수상한 점을 매우 자랑스럽게 생각하며, 후속 지원 사항인 K-디지털 그랜드 챔피언십에도 최선을 다할 것이다”라고 말했다.

2024.10.22 조회수 3805

오현우, 정선우 새내기과정학부생, 2024 메타버스 개발자 경진대회 최우수상 수상

셈틀 팀은 최근 과학기술정보통신부가 주최한 ‘2024년 메타버스 개발자 경진대회’에서 성인부 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

셈틀 팀은 팀장 오현우(KAIST 새내기과정학부), 팀원 김광엽(대전동신과학고등학교 3), 양우림(대전동신과학고등학교 3), 지환(대전동신과학고등학교 3), 정선우(KAIST 새내기과정학부) 으로 구성되어 있다.

이 팀은 팀장을 포함하여 4인이 미성년자로 구성되어 있어, 학생부가 아닌 성인부에서 최우수상을 수상한 점이 눈길을 끈다. 팀원 정선우를 제외한 모두가 만 18세로서 미성년자이지만 팀장 오현우 학생이 KAIST 새내기과정학부에 재학 중이기에 성인부에 참가했다.

이들은 ‘셈틀 스페이스(Semtle Space)’라는 프로젝트를 출품해 수상의 영예를 안았다. 시상식은 10월 18일 양재 aT 센터에서 열렸고, 이날 상장과 함께 1,000만 원의 상금을 받았다.

수상 프로젝트인 ‘셈틀 스페이스’는 Apple Vision OS 기반 소프트웨어로서 가상의 데이터를 현실 세계에 배치해 현실을 확장하려는 시도에서 시작되었다. 사용자가 원하는 가상의 데이터를 자유롭게 생성하고 편집한 뒤, 이를 현실의 물체에 배치하는 것이 셈틀 스페이스의 주요한 콘셉트이다. 여기에 더해 기존에 널리 사용되는 메모지와 차별성을 명확히 하기 위하여 가상의 데이터에 가변성을 부여하였다. 해당 기능에는 2022년 셈틀에서 독자 개발한 한글 기반 프로그래밍 언어 ‘훈민정음’이 통합되었다. 이를 통해 셈틀 스페이스는 가상 공간에서 보이는 데이터가 자동으로 변화하는 기능을 사용자가 직접 자유롭게 제작할 수 있도록 할 뿐 아니라, 시판 IoT 장치를 연동하여 셈틀 스페이스를 통해 사용자가 상상하는 모든 것을 구현할 수 있다.

프로젝트 시연 영상은 셈틀 YouTube에서 확인할 수 있다.

(https://youtu.be/vlZtA7YjxfU?si=KHm1KKXA82wOJELX)

우리 대학 새내기과정학부에 재학 중인 팀장 오현우 학생은 “미성년자 신분으로 성인부에서 수상한 점을 매우 자랑스럽게 생각하며, 후속 지원 사항인 K-디지털 그랜드 챔피언십에도 최선을 다할 것이다”라고 말했다.

2024.10.22 조회수 3805 인프라 없어도 치매 환자 신속히 찾을 수 있어요

무선랜이나 블루투스와 같은 무선신호 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서도 동작하고, 어린이나 치매 노인을 찾아낼 수 있는 실내외 통합 GPS 시스템을 우리 연구진이 개발해 화제다.

우리 대학 전산학부 지능형 서비스통합 연구실 한동수 교수 연구팀이 전 세계 모든 건물에서 위치 서비스를 제공할 수 있는 ‘범용 실내외 통합 GPS 시스템’을 개발했다고 12일 밝혔다.

이번에 개발된 범용 실내외 통합 GPS 시스템인 카이로스(KAILOS, KAIST LOcating System)는 서비스 범위를 소수의 특정된 건물에서 벗어나 전 세계 모든 건물로 확장했다. 위치 인프라 제약에서도 벗어나 앞으로는 무선 신호가 부재한 건물에서도 구동되는, 소위 범용적인 실내외 통합 GPS 위치인식 서비스가 가능해질 전망이다.

연구팀은 실내외 전환 탐지 AI 기법과 건물 출입구를 탐지하는 AI 기법을 통합시킨 센서퓨전 위치인식 기법을 개발했다. 이 기법들은 건물 출입구 탐지, 층 탐지, 계단/엘리베이터와 같은 랜드마크 탐지 기법이 보행자 항법 기법(PDR)과 연계돼 작동한다.

구체적으로 연구팀은 GPS 신호와 관성센서에서 얻어지는 신호를 복합적으로 활용해 사용자가 진입하는 건물을 판별하고 건물에 진입하는 시점과 위치를 실시간에 탐지하는 기법을 개발했다. 건물 내에서는 기압과 관성센서를 활용해 계단/엘리베이터를 이용한 수직 이동을 탐지하고 기압 정보를 활용해 층을 탐지하는 기법도 개발했다.

한편 연구팀은 GPS, 와이파이(WiFi), 블루투스 신호 칩과 관성센서, 기압 센서, 지자기 센서, 조도 센서를 통합시킨 위치 전용 사물인터넷(IoT) 태그도 제작했다. 개발된 태그에 장착된 GPS 센서는 위성에서 직접 수신되는 L1 신호뿐 아니라 건물에 반사되는 L5 신호도 처리해 도심 협곡에서도 높은 정확도를 달성할 수 있다.

이제 위치 태그만 있으면 LTE 신호가 제공되는 전 세계 어느 건물에서도 실내외 구분 없이 위치를 추정하고, 추정된 위치에 기반한 다양한 실내외 통합 위치기반 응용 서비스를 개발할 수 있다. 사물인터넷(IoT) 태그의 배터리 소요에 있어서는 위치 서비스 주기에 따라 달라질 수 있지만 실시간 서비스 조건이 완화된 환경에서는 배터리 충전 없이 수일 동안 서비스를 제공할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 스마트폰을 위치 단말로 사용하는 스마트폰에서 구동되는 실내외 통합 GPS 앱도 함께 개발했다. 개발된 앱은 위치기반 안전, 편의, 엔터테인먼트와 같은 응용 분야에서 널리 사용되면 연구팀이 보유하고 있는 ‘크라우드소싱 무선 라디오맵 구축 자동화 기법’과 접목해 도시 혹은 국가 수준의 정밀한 무선 라디오맵 구축도 가능해질 전망이다. 향후 도시 및 국가 수준의 라디오맵이 구축되면 신뢰도 높고 정확한 실내외 통합 GPS 서비스를 할 수 있다.

연구팀을 이끄는 전산학부 한동수 교수는 “이번에 업그레이드된 카이로스(KAILOS) 실내외 통합 GPS 시스템은 위치 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서 개발된 시스템의 기능과 성능을 평가하는 6차례의 개념 증명(Proof of Concept, PoC) 과정도 수행해 상용화 가능성을 입증했다”며, “또한 어린이나 치매 노인 보호를 위해 실내외 통합 GPS 위치 태그를 신발에 장착하려는 요구가 있다. 건설 현장, 그리고 조선소, 제철소와 같은 공장 작업자의 안전을 위치에 기반해 관리하려는 시도도 있다. 이번에 개발한 시스템은 이런 상황에 적용이 쉬우며, 소방관이나 경찰의 도움이 필요한 구조요청에도 신속하게 대응할 수 있다”고 말했다.

이번에 개발된 실내외 통합 GPS 시스템은 2022년 개발이 시작된 한국형 GPS 시스템(KPS)의 서비스 영역을 실내로 확장하는 데도 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 방위사업청의 재원을 받아 국방과학연구소의 지원(미래도전 국방기술 연구개발사업)으로 수행됐다.

2024.08.12 조회수 4347

인프라 없어도 치매 환자 신속히 찾을 수 있어요

무선랜이나 블루투스와 같은 무선신호 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서도 동작하고, 어린이나 치매 노인을 찾아낼 수 있는 실내외 통합 GPS 시스템을 우리 연구진이 개발해 화제다.

우리 대학 전산학부 지능형 서비스통합 연구실 한동수 교수 연구팀이 전 세계 모든 건물에서 위치 서비스를 제공할 수 있는 ‘범용 실내외 통합 GPS 시스템’을 개발했다고 12일 밝혔다.

이번에 개발된 범용 실내외 통합 GPS 시스템인 카이로스(KAILOS, KAIST LOcating System)는 서비스 범위를 소수의 특정된 건물에서 벗어나 전 세계 모든 건물로 확장했다. 위치 인프라 제약에서도 벗어나 앞으로는 무선 신호가 부재한 건물에서도 구동되는, 소위 범용적인 실내외 통합 GPS 위치인식 서비스가 가능해질 전망이다.

연구팀은 실내외 전환 탐지 AI 기법과 건물 출입구를 탐지하는 AI 기법을 통합시킨 센서퓨전 위치인식 기법을 개발했다. 이 기법들은 건물 출입구 탐지, 층 탐지, 계단/엘리베이터와 같은 랜드마크 탐지 기법이 보행자 항법 기법(PDR)과 연계돼 작동한다.

구체적으로 연구팀은 GPS 신호와 관성센서에서 얻어지는 신호를 복합적으로 활용해 사용자가 진입하는 건물을 판별하고 건물에 진입하는 시점과 위치를 실시간에 탐지하는 기법을 개발했다. 건물 내에서는 기압과 관성센서를 활용해 계단/엘리베이터를 이용한 수직 이동을 탐지하고 기압 정보를 활용해 층을 탐지하는 기법도 개발했다.

한편 연구팀은 GPS, 와이파이(WiFi), 블루투스 신호 칩과 관성센서, 기압 센서, 지자기 센서, 조도 센서를 통합시킨 위치 전용 사물인터넷(IoT) 태그도 제작했다. 개발된 태그에 장착된 GPS 센서는 위성에서 직접 수신되는 L1 신호뿐 아니라 건물에 반사되는 L5 신호도 처리해 도심 협곡에서도 높은 정확도를 달성할 수 있다.

이제 위치 태그만 있으면 LTE 신호가 제공되는 전 세계 어느 건물에서도 실내외 구분 없이 위치를 추정하고, 추정된 위치에 기반한 다양한 실내외 통합 위치기반 응용 서비스를 개발할 수 있다. 사물인터넷(IoT) 태그의 배터리 소요에 있어서는 위치 서비스 주기에 따라 달라질 수 있지만 실시간 서비스 조건이 완화된 환경에서는 배터리 충전 없이 수일 동안 서비스를 제공할 수 있음을 확인했다.

연구팀은 스마트폰을 위치 단말로 사용하는 스마트폰에서 구동되는 실내외 통합 GPS 앱도 함께 개발했다. 개발된 앱은 위치기반 안전, 편의, 엔터테인먼트와 같은 응용 분야에서 널리 사용되면 연구팀이 보유하고 있는 ‘크라우드소싱 무선 라디오맵 구축 자동화 기법’과 접목해 도시 혹은 국가 수준의 정밀한 무선 라디오맵 구축도 가능해질 전망이다. 향후 도시 및 국가 수준의 라디오맵이 구축되면 신뢰도 높고 정확한 실내외 통합 GPS 서비스를 할 수 있다.

연구팀을 이끄는 전산학부 한동수 교수는 “이번에 업그레이드된 카이로스(KAILOS) 실내외 통합 GPS 시스템은 위치 인프라가 설치되지 않은 건설 현장과 공장 건물에서 개발된 시스템의 기능과 성능을 평가하는 6차례의 개념 증명(Proof of Concept, PoC) 과정도 수행해 상용화 가능성을 입증했다”며, “또한 어린이나 치매 노인 보호를 위해 실내외 통합 GPS 위치 태그를 신발에 장착하려는 요구가 있다. 건설 현장, 그리고 조선소, 제철소와 같은 공장 작업자의 안전을 위치에 기반해 관리하려는 시도도 있다. 이번에 개발한 시스템은 이런 상황에 적용이 쉬우며, 소방관이나 경찰의 도움이 필요한 구조요청에도 신속하게 대응할 수 있다”고 말했다.

이번에 개발된 실내외 통합 GPS 시스템은 2022년 개발이 시작된 한국형 GPS 시스템(KPS)의 서비스 영역을 실내로 확장하는 데도 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 방위사업청의 재원을 받아 국방과학연구소의 지원(미래도전 국방기술 연구개발사업)으로 수행됐다.

2024.08.12 조회수 4347 K-하이테크 플랫폼 개소식 및 공동세미나 개최

우리 대학이 지난달 27일 경기도 화성시 동탄에 위치한 KAIST-화성 사이언스 허브에서 K-하이테크 플랫폼(센터장 김소영, 과학기술정책대학원 교수) 개소식 및 공동세미나를 개최했다.

K-하이테크 플랫폼은 이차전지, 지능형로봇, 첨단소재, 차세대반도체, 차세대디스플레이, 바이오헬스, 에코업, 신재생에너지, 수소, 양자, 우주, 나노, 기타 신기술 등 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 산업의 인재를 양성하는 사업으로 고용노동부가 주관한다. 우리 대학은 지난해 6월 사업 수행기관으로 선정돼 5년간 30억 원의 예산을 지원받아 첨단산업 종사자 · 관심 있는 재직자 · 채용예정자 · 구직자 등을 대상으로 인재를 양성할 예정이다. 특히, 우리 대학 K-하이테크 플랫폼은 세계 수준의 연구 및 교육 성과와 인프라를 바탕으로 인공지능·스마트팩토리·협동로봇·반도체설계 등을 교육한다. 통합형 창의교육 플랫폼을 바탕으로 콘텐츠를 개발해 현장에 적용하고 첨단 분야의 다양한 기업들과 연계해 교육 - 콘텐츠 기획 - 시제품 제작지원 - 기술지원 - 성과전시까지 이어지는 다양한 프로그램을 기획하고 있다.

이날 열린 개소식에는 우리 대학, 화성시, 공동주관기관, 첨단산업기업 등 내·외 관계자 150여 명이 참석했다. 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김소영 K-하이테크 플랫폼 센터장이 환영사하고 박동준 한국산업인력공단 경인지역본부장, 김승희 고용노동부 수원고용센터 소장이 축사했으며, 테이프 커팅 및 현판식이 진행됐다.이어진 KAIST, LG이노텍, 이대서울병원, 한국광융합산업진흥회 공동 주관 세미나에서는 이현주 전기및전자공학부 교수가 '첨단산업과 뇌과학'을 주제로 기조강연하고 유창동 전기및전자공학부 교수는 '생성형 인공지능 기술 동향'을 발표하고 장동의 교수가 좌장을 맡은 좌담회를 열어 신정규 래블업(주) 대표와 심도 있는 토론을 진행했다.

또한, 전상훈 전기및전자공학부 교수가 '반도체산업 기술 동향 및 전망'을 주제로 발표하고 맹원영 내로우채널 대표가 좌장을 맡아 최창주 ㈜제이엠반도체 전무와 김준호 렛유인에듀 대표가 함께 토론을 벌였다.

마지막 세션에서는 전미애 K-하이테크 플랫폼 부센터장이 국가인적자원개발 플랫폼 사업을 소개하고 우송대학교 조남채 교수, 공동주관기관 전담자, 직업훈련전문가, 일반 참여자가 함께하는 자유토론이 진행됐다.김소영 KAIST K-하이테크 플랫폼 센터장은 "인공지능, 반도체, 빅데이터, 바이오헬스 등 첨단 신기술 분야 산업인력 훈련의 중요성이 커지고 있는 시기에 거시적인 변화에 가장 적절히 대응할 수 있는 인력 훈련 체계를 마련하였다는 점에서 국가적으로 매우 뜻깊은 사업"이라고 강조했다. 이어, "과학기술인력 양성의 산실인 KAIST가 첨단 신기술 분야에서 인력 훈련과 현장 중심 산학협력을 고도화하는 본보기를 보여줄 것"이라고 덧붙였다.

2024.07.01 조회수 5593

K-하이테크 플랫폼 개소식 및 공동세미나 개최

우리 대학이 지난달 27일 경기도 화성시 동탄에 위치한 KAIST-화성 사이언스 허브에서 K-하이테크 플랫폼(센터장 김소영, 과학기술정책대학원 교수) 개소식 및 공동세미나를 개최했다.

K-하이테크 플랫폼은 이차전지, 지능형로봇, 첨단소재, 차세대반도체, 차세대디스플레이, 바이오헬스, 에코업, 신재생에너지, 수소, 양자, 우주, 나노, 기타 신기술 등 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 산업의 인재를 양성하는 사업으로 고용노동부가 주관한다. 우리 대학은 지난해 6월 사업 수행기관으로 선정돼 5년간 30억 원의 예산을 지원받아 첨단산업 종사자 · 관심 있는 재직자 · 채용예정자 · 구직자 등을 대상으로 인재를 양성할 예정이다. 특히, 우리 대학 K-하이테크 플랫폼은 세계 수준의 연구 및 교육 성과와 인프라를 바탕으로 인공지능·스마트팩토리·협동로봇·반도체설계 등을 교육한다. 통합형 창의교육 플랫폼을 바탕으로 콘텐츠를 개발해 현장에 적용하고 첨단 분야의 다양한 기업들과 연계해 교육 - 콘텐츠 기획 - 시제품 제작지원 - 기술지원 - 성과전시까지 이어지는 다양한 프로그램을 기획하고 있다.

이날 열린 개소식에는 우리 대학, 화성시, 공동주관기관, 첨단산업기업 등 내·외 관계자 150여 명이 참석했다. 강준혁 전기및전자공학부 학부장, 김소영 K-하이테크 플랫폼 센터장이 환영사하고 박동준 한국산업인력공단 경인지역본부장, 김승희 고용노동부 수원고용센터 소장이 축사했으며, 테이프 커팅 및 현판식이 진행됐다.이어진 KAIST, LG이노텍, 이대서울병원, 한국광융합산업진흥회 공동 주관 세미나에서는 이현주 전기및전자공학부 교수가 '첨단산업과 뇌과학'을 주제로 기조강연하고 유창동 전기및전자공학부 교수는 '생성형 인공지능 기술 동향'을 발표하고 장동의 교수가 좌장을 맡은 좌담회를 열어 신정규 래블업(주) 대표와 심도 있는 토론을 진행했다.

또한, 전상훈 전기및전자공학부 교수가 '반도체산업 기술 동향 및 전망'을 주제로 발표하고 맹원영 내로우채널 대표가 좌장을 맡아 최창주 ㈜제이엠반도체 전무와 김준호 렛유인에듀 대표가 함께 토론을 벌였다.

마지막 세션에서는 전미애 K-하이테크 플랫폼 부센터장이 국가인적자원개발 플랫폼 사업을 소개하고 우송대학교 조남채 교수, 공동주관기관 전담자, 직업훈련전문가, 일반 참여자가 함께하는 자유토론이 진행됐다.김소영 KAIST K-하이테크 플랫폼 센터장은 "인공지능, 반도체, 빅데이터, 바이오헬스 등 첨단 신기술 분야 산업인력 훈련의 중요성이 커지고 있는 시기에 거시적인 변화에 가장 적절히 대응할 수 있는 인력 훈련 체계를 마련하였다는 점에서 국가적으로 매우 뜻깊은 사업"이라고 강조했다. 이어, "과학기술인력 양성의 산실인 KAIST가 첨단 신기술 분야에서 인력 훈련과 현장 중심 산학협력을 고도화하는 본보기를 보여줄 것"이라고 덧붙였다.

2024.07.01 조회수 5593 실내 조명 활용해 최고 수준 이산화질소 감지 가능

우리 연구진이 기존까지 전무했던 녹색빛을 가스 센서에 조사하여 상온에서 최고 수준의 이산화질소 감지 성능을 보이는 것을 확인했다. 이를 통해 녹색광이 50% 이상 포함된 실내조명을 통해서도 작동이 가능한 초고감도 상온 가스 센서를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 가시광을 활용해 상온에서도 초고감도로 이산화질소(NO2)를 감지할 수 있는 가스 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

금속산화물 반도체 기반 저항 변화식 가스 센서는 가스 반응을 위해 300 oC 이상 가열이 필요해 상온 측정에 한계가 있었다. 이를 극복하기 위한 대안으로 최근 금속산화물 기반 광활성 방식 가스 센서가 크게 주목받고 있으나, 기존 연구는 인체에 유해한 자외선 내지는 근자외선 영역의 빛을 활용하는 데에 그쳤다.

김일두 교수 연구팀은 이를 녹색 빛을 포함한 가시광 영역으로 확대해 범용성을 크게 높였으며, 녹색광을 조사했을 때 이산화질소 감지 반응성이 기존 대비 52배로 증가하였다. 특히 실내조명에 사용되는 백색광을 조사해 최고 수준의 이산화질소 가스 감지 반응성(0.8 ppm NO2, 감도 = 75.7)을 달성하는 데에 성공했다.

연구진은 가시광선의 흡수가 어려운 인듐 산화물(In2O3) 나노섬유*에 비스무스(Bi) 원소**를 첨가하여 청색광을 흡수할 수 있도록 중간 밴드 갭***을 형성시켰고, 금(Au) 나노입자를 추가적으로 결착하여 국소 표면 플라즈몬 공명** 현상을 통해 가시광 중 가장 풍부한 녹색광 영역에서의 활성도를 극대화했다. 비스무스와 금 나노입자 첨가 효과와 나노섬유가 갖는 넓은 비표면적 특성을 통해 상온에서 이산화질소 반응성을 기존 센서 대비 52배(0.4 ppm NO2 감도 기준) 증가시켰다.

*인듐 산화물 나노섬유: 인듐 산화물은 전기 전도 특성을 지닌 금속 산화물로, 이를 전기방사 공정을 통해 나노섬유 형상으로 제작함

**비스무스(Bi) 원소: 원자번호 83번의 원소로, 주기율표에서는 질소(N), 인(P), 비소(As), 안티모니(Sb)와 함께 15족(질소 족)에 속하는 원소

***밴드 갭(Band gap): 전자(electron)가 속박 상태에서 자유롭게 벗어나는 데 필요한 에너지 차를 의미하며 물질의 전기적, 광학적 성질을 결정하는 중요 요인 중 하나

***국소 표면 플라즈몬 공명(LSPR): 빛에 의해 나노입자 표면의 전하 수송체를 들뜬 상태로 만들고 금속산화물로 이동시켜 가스와의 산화-환원 반응을 촉진하는 원리

이번 연구의 연구책임자인 신소재공학과 김일두 교수는 “자동차 배기가스 및 공장 매연 등에서 배출되는 대표적인 대기 환경 유해가스인 이산화질소 가스를 우리 주변에서 일반적으로 접근할 수 있는 녹·청색광(430~570 nm) 영역의 가시광을 활용해 상온에서 초고감도로 감지가 가능한 신소재를 개발했다”라며 “가스 센서의 소비전력 및 집적화 문제를 해결할 수 있어, 향후 실내조명 및 기기와의 결합을 통한 가스 센서의 상용화에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

신소재공학과 졸업생 박세연 박사(現 펜실베니아 대학교 박사 후 연구원), 신소재공학과 김민현 박사과정이 공동 제1 저자로 주도한 이번 연구는 재료 분야 국제권위 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 4일 온라인 공개됐으며 6월 13일 24호 전면 속표지(Inside Front Cover) 논문으로 발표 예정이다. (논문명 : Dual-Photosensitizer Synergy Empowers Ambient Light Photoactivation of Indium Oxide for High-Performance NO2 Sensing)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원(TIPA)의 소재부품장비 전략협력기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.10 조회수 6784

실내 조명 활용해 최고 수준 이산화질소 감지 가능

우리 연구진이 기존까지 전무했던 녹색빛을 가스 센서에 조사하여 상온에서 최고 수준의 이산화질소 감지 성능을 보이는 것을 확인했다. 이를 통해 녹색광이 50% 이상 포함된 실내조명을 통해서도 작동이 가능한 초고감도 상온 가스 센서를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 가시광을 활용해 상온에서도 초고감도로 이산화질소(NO2)를 감지할 수 있는 가스 센서를 개발했다고 10일 밝혔다.

금속산화물 반도체 기반 저항 변화식 가스 센서는 가스 반응을 위해 300 oC 이상 가열이 필요해 상온 측정에 한계가 있었다. 이를 극복하기 위한 대안으로 최근 금속산화물 기반 광활성 방식 가스 센서가 크게 주목받고 있으나, 기존 연구는 인체에 유해한 자외선 내지는 근자외선 영역의 빛을 활용하는 데에 그쳤다.

김일두 교수 연구팀은 이를 녹색 빛을 포함한 가시광 영역으로 확대해 범용성을 크게 높였으며, 녹색광을 조사했을 때 이산화질소 감지 반응성이 기존 대비 52배로 증가하였다. 특히 실내조명에 사용되는 백색광을 조사해 최고 수준의 이산화질소 가스 감지 반응성(0.8 ppm NO2, 감도 = 75.7)을 달성하는 데에 성공했다.

연구진은 가시광선의 흡수가 어려운 인듐 산화물(In2O3) 나노섬유*에 비스무스(Bi) 원소**를 첨가하여 청색광을 흡수할 수 있도록 중간 밴드 갭***을 형성시켰고, 금(Au) 나노입자를 추가적으로 결착하여 국소 표면 플라즈몬 공명** 현상을 통해 가시광 중 가장 풍부한 녹색광 영역에서의 활성도를 극대화했다. 비스무스와 금 나노입자 첨가 효과와 나노섬유가 갖는 넓은 비표면적 특성을 통해 상온에서 이산화질소 반응성을 기존 센서 대비 52배(0.4 ppm NO2 감도 기준) 증가시켰다.

*인듐 산화물 나노섬유: 인듐 산화물은 전기 전도 특성을 지닌 금속 산화물로, 이를 전기방사 공정을 통해 나노섬유 형상으로 제작함

**비스무스(Bi) 원소: 원자번호 83번의 원소로, 주기율표에서는 질소(N), 인(P), 비소(As), 안티모니(Sb)와 함께 15족(질소 족)에 속하는 원소

***밴드 갭(Band gap): 전자(electron)가 속박 상태에서 자유롭게 벗어나는 데 필요한 에너지 차를 의미하며 물질의 전기적, 광학적 성질을 결정하는 중요 요인 중 하나

***국소 표면 플라즈몬 공명(LSPR): 빛에 의해 나노입자 표면의 전하 수송체를 들뜬 상태로 만들고 금속산화물로 이동시켜 가스와의 산화-환원 반응을 촉진하는 원리

이번 연구의 연구책임자인 신소재공학과 김일두 교수는 “자동차 배기가스 및 공장 매연 등에서 배출되는 대표적인 대기 환경 유해가스인 이산화질소 가스를 우리 주변에서 일반적으로 접근할 수 있는 녹·청색광(430~570 nm) 영역의 가시광을 활용해 상온에서 초고감도로 감지가 가능한 신소재를 개발했다”라며 “가스 센서의 소비전력 및 집적화 문제를 해결할 수 있어, 향후 실내조명 및 기기와의 결합을 통한 가스 센서의 상용화에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

신소재공학과 졸업생 박세연 박사(現 펜실베니아 대학교 박사 후 연구원), 신소재공학과 김민현 박사과정이 공동 제1 저자로 주도한 이번 연구는 재료 분야 국제권위 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 4일 온라인 공개됐으며 6월 13일 24호 전면 속표지(Inside Front Cover) 논문으로 발표 예정이다. (논문명 : Dual-Photosensitizer Synergy Empowers Ambient Light Photoactivation of Indium Oxide for High-Performance NO2 Sensing)

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원(TIPA)의 소재부품장비 전략협력기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.10 조회수 6784 입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

2024.02.01 조회수 6290

입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

2024.02.01 조회수 6290 강준상˙김재경˙박윤수˙박지민˙홍성우 교수, 포스코 사이언스 펠로십 선정

기초과학과 응용과학을 연구하는 젊은 유능한 과학자들을 매년 선발해 지원하는 포스코 사이언스펠로십에 우리 대학 신진 교수가 대거 선정됐다.포스코 청암재단은 수학·물리학·화학·생명과학·금속/신소재·에너지소재 등 총 6개 분야에 걸쳐 30명의 연구자를 2024년도 펠로십 수혜자로 선정했다고 지난달 11일 발표했다. 우리 대학은 강준상(기계공학과), 김재경(생명과학과), 박윤수(화학과), 박지민(생명화학공학과), 홍성우(물리학과) 등 5인이 선정돼 올해 국내 대학 중 가장 많은 수의 포스코 사이언스 펠로를 보유한 대학이 됐다.강준상 기계공학과 교수는 UCLA 기계공학과에서 2019년도에 박사 학위를 받은 뒤 오리건주립대학교(OSU) 포스닥 펠로를 거쳐 2022년 8월에 우리 대학 기계공학과에 부임했다. 현재 첨단 열 및 에너지 전달 연구실에서 차세대 방열기술 및 소재 개발, 첨단 반도체 패키징에 관한 연구를 진행하고 있다.김재경 교수는 우리 대학 바이오및뇌공학과에서 2017년 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 캠퍼스(UCSF)와 샌프란시스코 베테랑 어페어스(Veteran Affairs) 메디컬 센터에서 박사 후 연구원을 거쳤다. 올해 7월 우리 대학 생명과학과에 부임해 뇌과학·신경생물학·생리학·뇌질환 분야에서 활발한 연구 활동을 진행 중이며, 운동학습과 기억형성과정의 본질적인 신경 네트워크를 해석 및 변화유도에 중점을 두고 있다. 이와 함께, 쥐(Rats) 운동피질에 결합된 뇌-기계 인터페이스 시스템의 학습 원리 및 학습 증진법과 발견한 뇌의 작동원리에 기반해 뇌 손상 이후 회복을 증진시키는 뇌자극 기법에 대한 연구도 수행 중이다.박윤수 교수는 우리 대학 화학과에서 2019년 박사 학위를 받고, 프린스턴 대학교 박사 후 연구원 과정을 거쳐 2022년 우리 대학 화학과로 부임했다. 현재 지속가능 촉매 연구실에서 분자 단위의 조절을 통해 귀금속 촉매를 대체하는 차세대 촉매를 구현하고, 이를 활용해 전례 없는 유기 합성 반응을 탐구하고 있다.박지민 교수는 MIT 재료공학부에서 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 공과대학(Caltech) 생명공학과에서 박사 후 연구원으로 재직했다. 올해 초 우리 대학 생명화학공학과에 부임했으며, 최근 과학기술정보통신부 '젊은 과학자 혁신 자문위원'으로 위촉되었다. 주 연구 분야는 '무생물-생물 인터페이스'로 인공 소재와 생명체를 연결하는 새로운 인터페이스를 개발 중이다. 연구팀은 해당 인터페이스를 이용한 바이오 및 소재 연구를 진행 중이며, 이번 포스코사이언스펠로십을 통해 금속 입자와 생체 분자가 결합한 신개념 촉매 소재를 발굴할 계획이다.홍성우 교수는 미국 메릴랜드 대학교 컬리지 파크에서 입자 이론 분야(theoretical particle physics)로 2017년에 박사 학위를 받았다. 코넬대에서 3년간의 박사 후 연구원을 거쳐 2020년부터 시카고 대학 엔리코 페르미 연구소(Enrico Fermi Institute at University of Chicago)와 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)에서 공동 박사 후 연구원을 지냈다. 2022년 우리 대학 물리학과에 부임했으며, 입자 물리 및 우주론에 존재하는 다양한 난제에 대한 이론적 해결책을 제시하는 연구를 수행 중이다. 최근에는 범 지구 대칭(Generalized Global Symmetry)을 입자물리에 적용하여 새로운 돌파구를 찾는 연구를 주도하고 있다.선발된 연구자들에게 2년간 총 1억 원의 연구비를 지원하는 포스코사이언스펠로십은 탁월한 연구성과를 입증한 임용 3년 미만의 신진 교수를 대상으로 한다. 올해는 전국 17개 대학 307명의 신진교수가 지원서를 제출해 10대 1을 넘어서는 치열한 경쟁률을 보였으며, 이달 12일 서울 강남구 소재 포스코센터에서 증서 수여식을 개최했다.

2023.10.17 조회수 7158

강준상˙김재경˙박윤수˙박지민˙홍성우 교수, 포스코 사이언스 펠로십 선정

기초과학과 응용과학을 연구하는 젊은 유능한 과학자들을 매년 선발해 지원하는 포스코 사이언스펠로십에 우리 대학 신진 교수가 대거 선정됐다.포스코 청암재단은 수학·물리학·화학·생명과학·금속/신소재·에너지소재 등 총 6개 분야에 걸쳐 30명의 연구자를 2024년도 펠로십 수혜자로 선정했다고 지난달 11일 발표했다. 우리 대학은 강준상(기계공학과), 김재경(생명과학과), 박윤수(화학과), 박지민(생명화학공학과), 홍성우(물리학과) 등 5인이 선정돼 올해 국내 대학 중 가장 많은 수의 포스코 사이언스 펠로를 보유한 대학이 됐다.강준상 기계공학과 교수는 UCLA 기계공학과에서 2019년도에 박사 학위를 받은 뒤 오리건주립대학교(OSU) 포스닥 펠로를 거쳐 2022년 8월에 우리 대학 기계공학과에 부임했다. 현재 첨단 열 및 에너지 전달 연구실에서 차세대 방열기술 및 소재 개발, 첨단 반도체 패키징에 관한 연구를 진행하고 있다.김재경 교수는 우리 대학 바이오및뇌공학과에서 2017년 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 캠퍼스(UCSF)와 샌프란시스코 베테랑 어페어스(Veteran Affairs) 메디컬 센터에서 박사 후 연구원을 거쳤다. 올해 7월 우리 대학 생명과학과에 부임해 뇌과학·신경생물학·생리학·뇌질환 분야에서 활발한 연구 활동을 진행 중이며, 운동학습과 기억형성과정의 본질적인 신경 네트워크를 해석 및 변화유도에 중점을 두고 있다. 이와 함께, 쥐(Rats) 운동피질에 결합된 뇌-기계 인터페이스 시스템의 학습 원리 및 학습 증진법과 발견한 뇌의 작동원리에 기반해 뇌 손상 이후 회복을 증진시키는 뇌자극 기법에 대한 연구도 수행 중이다.박윤수 교수는 우리 대학 화학과에서 2019년 박사 학위를 받고, 프린스턴 대학교 박사 후 연구원 과정을 거쳐 2022년 우리 대학 화학과로 부임했다. 현재 지속가능 촉매 연구실에서 분자 단위의 조절을 통해 귀금속 촉매를 대체하는 차세대 촉매를 구현하고, 이를 활용해 전례 없는 유기 합성 반응을 탐구하고 있다.박지민 교수는 MIT 재료공학부에서 박사 학위를 받은 뒤 캘리포니아 공과대학(Caltech) 생명공학과에서 박사 후 연구원으로 재직했다. 올해 초 우리 대학 생명화학공학과에 부임했으며, 최근 과학기술정보통신부 '젊은 과학자 혁신 자문위원'으로 위촉되었다. 주 연구 분야는 '무생물-생물 인터페이스'로 인공 소재와 생명체를 연결하는 새로운 인터페이스를 개발 중이다. 연구팀은 해당 인터페이스를 이용한 바이오 및 소재 연구를 진행 중이며, 이번 포스코사이언스펠로십을 통해 금속 입자와 생체 분자가 결합한 신개념 촉매 소재를 발굴할 계획이다.홍성우 교수는 미국 메릴랜드 대학교 컬리지 파크에서 입자 이론 분야(theoretical particle physics)로 2017년에 박사 학위를 받았다. 코넬대에서 3년간의 박사 후 연구원을 거쳐 2020년부터 시카고 대학 엔리코 페르미 연구소(Enrico Fermi Institute at University of Chicago)와 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)에서 공동 박사 후 연구원을 지냈다. 2022년 우리 대학 물리학과에 부임했으며, 입자 물리 및 우주론에 존재하는 다양한 난제에 대한 이론적 해결책을 제시하는 연구를 수행 중이다. 최근에는 범 지구 대칭(Generalized Global Symmetry)을 입자물리에 적용하여 새로운 돌파구를 찾는 연구를 주도하고 있다.선발된 연구자들에게 2년간 총 1억 원의 연구비를 지원하는 포스코사이언스펠로십은 탁월한 연구성과를 입증한 임용 3년 미만의 신진 교수를 대상으로 한다. 올해는 전국 17개 대학 307명의 신진교수가 지원서를 제출해 10대 1을 넘어서는 치열한 경쟁률을 보였으며, 이달 12일 서울 강남구 소재 포스코센터에서 증서 수여식을 개최했다.

2023.10.17 조회수 7158 교원창업기업 (주)로엔서지컬, 신장결석 수술로봇 보건복지부 혁신의료기술 지정으로 시장 진입 가시화

우리 대학 교원창업 스타트업인 ㈜로엔서지컬(대표이사 기계공학과 권동수 교수)에서 국내최초로 개발한 신장결석 수술로봇을 사용하는 연성신요관 경하 결석제거술이 보건복지부의 혁신의료기술로 지정받았다고 밝혔다.

해당 기술은 요로결석으로 인해 연성신요관경하 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 요로를 통해 삽입한 수술기구를 로봇 팔에 부착하여 요로결석을 제거하는 기술로 안전성 및 잠재성이 있는 혁신의료기술로 인정받은 만큼 안전하고 효과가 검증된 치료법을 뜻한다고 로엔서지컬 측은 설명했다.

지난 20일 보건복지부 고시 제2023-175호 ‘신의료기술의 안전성, 유효성 평가결과 고시’에 따르면 요로결석 제거를 위해 로봇 보조 연성신요관경하 결석제거술 기술을 이용하여 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 병원에서 치료가 가능해짐에 따라, 신장결석 수술로봇의 조기 시장진입이 가능하게 되었다.

이에 따라, ㈜로엔서지컬은 혁신의료기술 실시 준비를 위한 임상시험과 국내 병원 판매 계약 등을 준비중에 있다고 밝혔다. 2024년 4월 부터는 최대 3년간 의료현장에서 비급여로 사용될 수 있다.

㈜로엔서지컬은 지난 2018년 2월에 KAIST 교원 및 학생창업을 통해 유연내시경 수술로봇을 개발하고 있는 회사로 환부를 개복하지 않고 인체의 자연개구부를 통해 신장내 결석을 제거하는 신장결석 수술로봇등의 유연내시경 수술로봇을 개발하는 회사로 2021.12월 식약처 제17호 혁신의료기기 지정, 2022.10월 식약처 제조허가 획득에 이어 올해 9월에 보건복지부 혁신의료기술로 인정받게 되어, 수술로봇 개발의 독보적인 기술 우수성을 다시 입증함에 따라, 시장진입에 의미있는 계기가 마련되었다고 밝혔다.

2023.09.22 조회수 5507

교원창업기업 (주)로엔서지컬, 신장결석 수술로봇 보건복지부 혁신의료기술 지정으로 시장 진입 가시화

우리 대학 교원창업 스타트업인 ㈜로엔서지컬(대표이사 기계공학과 권동수 교수)에서 국내최초로 개발한 신장결석 수술로봇을 사용하는 연성신요관 경하 결석제거술이 보건복지부의 혁신의료기술로 지정받았다고 밝혔다.

해당 기술은 요로결석으로 인해 연성신요관경하 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 요로를 통해 삽입한 수술기구를 로봇 팔에 부착하여 요로결석을 제거하는 기술로 안전성 및 잠재성이 있는 혁신의료기술로 인정받은 만큼 안전하고 효과가 검증된 치료법을 뜻한다고 로엔서지컬 측은 설명했다.

지난 20일 보건복지부 고시 제2023-175호 ‘신의료기술의 안전성, 유효성 평가결과 고시’에 따르면 요로결석 제거를 위해 로봇 보조 연성신요관경하 결석제거술 기술을 이용하여 결석제거술이 필요한 환자를 대상으로 병원에서 치료가 가능해짐에 따라, 신장결석 수술로봇의 조기 시장진입이 가능하게 되었다.

이에 따라, ㈜로엔서지컬은 혁신의료기술 실시 준비를 위한 임상시험과 국내 병원 판매 계약 등을 준비중에 있다고 밝혔다. 2024년 4월 부터는 최대 3년간 의료현장에서 비급여로 사용될 수 있다.

㈜로엔서지컬은 지난 2018년 2월에 KAIST 교원 및 학생창업을 통해 유연내시경 수술로봇을 개발하고 있는 회사로 환부를 개복하지 않고 인체의 자연개구부를 통해 신장내 결석을 제거하는 신장결석 수술로봇등의 유연내시경 수술로봇을 개발하는 회사로 2021.12월 식약처 제17호 혁신의료기기 지정, 2022.10월 식약처 제조허가 획득에 이어 올해 9월에 보건복지부 혁신의료기술로 인정받게 되어, 수술로봇 개발의 독보적인 기술 우수성을 다시 입증함에 따라, 시장진입에 의미있는 계기가 마련되었다고 밝혔다.

2023.09.22 조회수 5507 세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.13 조회수 7658

세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.13 조회수 7658 ㈜엠비트로, KAIST-NYU 조인트캠퍼스 발전기금 10억 원 기부