%EA%B8%B0%ED%9B%84%EB%B3%80%ED%99%94

-

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

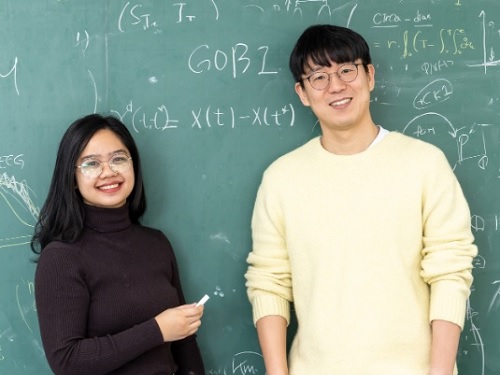

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13 조회수 3965

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13 조회수 3965 -

고령화가 기후변화에 주는 영향 최초 규명

고령 인구가 증가하게 되면 기후변화에 어떤 영향을 주게 되며 이에 따른 어떤 대응 전략이 수립되어야 할까?

우리 대학 문술미래전략대학원 김승겸 교수 연구팀이 고령화 현상과 기후변화 적응 간의 복잡한 상호작용을 세계 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 동남아시아 10개국을 대상으로 고령 인구 증가 현상이 기후변화 적응 전략에 미치는 영향을 분석했다. 리모트센싱 기술과 이중차분법(Difference in Differences) 프레임워크를 사용해, 고령 인구와 그린 인프라* 변화 패턴 간의 시공간적 관계를 분석했다.

*그린 인프라: 공원, 산림, 수역 등과 같은 녹색 사회기반시설을 말함

분석한 결과, 고령 인구가 증가한 커뮤니티에서는 그린 인프라의 공급이 줄어들어 기후변화 취약성이 더 크게 나타나는 것을 밝혀냈다. 이러한 연구 결과는 고령화 저출산 현상에 맞는 지역맞춤형 기후변화 적응 능력을 강화하는 데 상당한 기여를 할 것으로 기대된다.

연구팀은 지난 20년간 동남아시아 10개국의 26,885개 커뮤니티에서 기후 적응 정책 변화를 면밀히 추적하고 정밀하게 분석했다. 이를 통해, 사회경제적 변화를 포함한 다차원적이고 융복합적인 기후변화 해결 방안을 모색하는 새로운 연구 영역을 개척했다.

이번 연구는 고령화와 그린 인프라의 수요·공급 동태를 기후변화 적응 노력 강화의 관점에서 평가했다. 특히, 고령 인구 증가가 그린 인프라 공간에 미치는 영향을 도시의 사회경제적 변화에 따라 분석함으로써, 기후변화 적응 정책 수립 시 인구통계학적 변화를 고려할 필요성을 강조했다.

김승겸 교수는 "이번 연구 결과는 기후변화, 저출산, 고령화 등 복합적 위기를 겪고 있는 한국을 비롯한 많은 국가에 중요한 시사점을 제공한다”라고 했으며, 김지수 박사과정은 “사회, 경제, 환경을 융합한 본 연구를 통해 시급한 사회 문제에 대한 실제적이고 최적화된 해결책을 제공할 것으로 기대된다”라고 말했다.

문술미래전략대학원 김승겸 교수와 김지수 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `네이처 클라이멧 체인지(Nature Climate Change)'에 지난 3월 29일 출판됐다. (논문명 : Aging population and green space dynamics for climate change adaptation in Southeast Asia).

https://www.nature.com/articles/s41558-024-01980-w

2024.04.09 조회수 6805

고령화가 기후변화에 주는 영향 최초 규명

고령 인구가 증가하게 되면 기후변화에 어떤 영향을 주게 되며 이에 따른 어떤 대응 전략이 수립되어야 할까?

우리 대학 문술미래전략대학원 김승겸 교수 연구팀이 고령화 현상과 기후변화 적응 간의 복잡한 상호작용을 세계 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 동남아시아 10개국을 대상으로 고령 인구 증가 현상이 기후변화 적응 전략에 미치는 영향을 분석했다. 리모트센싱 기술과 이중차분법(Difference in Differences) 프레임워크를 사용해, 고령 인구와 그린 인프라* 변화 패턴 간의 시공간적 관계를 분석했다.

*그린 인프라: 공원, 산림, 수역 등과 같은 녹색 사회기반시설을 말함

분석한 결과, 고령 인구가 증가한 커뮤니티에서는 그린 인프라의 공급이 줄어들어 기후변화 취약성이 더 크게 나타나는 것을 밝혀냈다. 이러한 연구 결과는 고령화 저출산 현상에 맞는 지역맞춤형 기후변화 적응 능력을 강화하는 데 상당한 기여를 할 것으로 기대된다.

연구팀은 지난 20년간 동남아시아 10개국의 26,885개 커뮤니티에서 기후 적응 정책 변화를 면밀히 추적하고 정밀하게 분석했다. 이를 통해, 사회경제적 변화를 포함한 다차원적이고 융복합적인 기후변화 해결 방안을 모색하는 새로운 연구 영역을 개척했다.

이번 연구는 고령화와 그린 인프라의 수요·공급 동태를 기후변화 적응 노력 강화의 관점에서 평가했다. 특히, 고령 인구 증가가 그린 인프라 공간에 미치는 영향을 도시의 사회경제적 변화에 따라 분석함으로써, 기후변화 적응 정책 수립 시 인구통계학적 변화를 고려할 필요성을 강조했다.

김승겸 교수는 "이번 연구 결과는 기후변화, 저출산, 고령화 등 복합적 위기를 겪고 있는 한국을 비롯한 많은 국가에 중요한 시사점을 제공한다”라고 했으며, 김지수 박사과정은 “사회, 경제, 환경을 융합한 본 연구를 통해 시급한 사회 문제에 대한 실제적이고 최적화된 해결책을 제공할 것으로 기대된다”라고 말했다.

문술미래전략대학원 김승겸 교수와 김지수 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `네이처 클라이멧 체인지(Nature Climate Change)'에 지난 3월 29일 출판됐다. (논문명 : Aging population and green space dynamics for climate change adaptation in Southeast Asia).

https://www.nature.com/articles/s41558-024-01980-w

2024.04.09 조회수 6805 -

두바이에서 기후변화로 인한 담수 위기 알린다

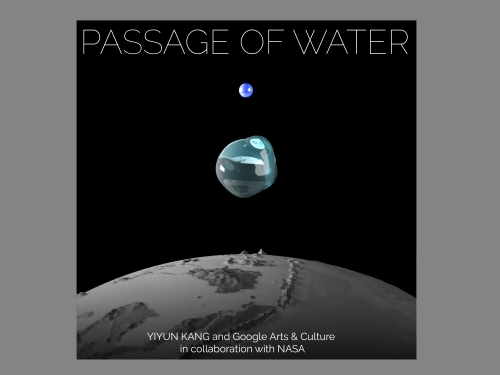

우리 대학 강이연 산업디자인학과 교수가 구글(Google)·나사(NASA)와 협업해 기후변화로 인해 인간이 직면한 담수 위기를 알리는 예술작품을 제작해 온·오프라인에서 동시에 공개했다. '패시지 오브 워터(Passage of Water)'라는 제목의 작품은 담수 자원의 중요성과 기후변화로 인한 담수의 위기를 전 세계에 전달하기 위해 제작됐다. 이 예술작품은 아랍에미리트 두바이 엑스포시티에서 열리는 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28 Dubai)의 블루존에 지난달 30일 공개돼 오는 12일까지 전시된다.

전 세계 정책가들과 기후 전문가들에게 시사점을 주기 위해서 몰입형 예술작품 형태로 만들어졌다. 강 교수는 전시 장소의 특성을 고려해 현재 담수 위기를 극복하는 방안들을 작품 안에서 게임의 형태로 제시했다. 전시관을 방문한 전 세계 기후 전문가와 매체들, 물 전문가들, 정책가들이 이 색다른 협업 프로젝트에 좋은 반응을 보이고 있으며, 작품을 관람하며 담수 위기에 대해 강 교수와 구글, 나사 팀과 다양한 이야기를 나누고 있다.

강 교수팀은 기후변화가 초래할 담수 패턴의 변화상을 예술적으로 상상한 뒤 디지털 기술, 웹, 데이터 시각화, 게임 엔진, 사운드 등 다양한 요소를 복합적으로 사용해 작품을 완성했다. 온라인과 오프라인 두 개의 형태로 만들어진 작품은 복잡한 이야기를 직관적으로 이해하고 몰입감을 느낄 수 있도록 제작됐다.

온라인 작품은 웹아트(Web art) 형태로 지난달 29일 구글 아트 앤 컬처(Google Arts & Culture) 플랫폼에 공개돼 누구나 무료로 관람할 수 있다. 접속자들은 세 부분으로 구성된 전시물을 상호 소통하는 형태로 체험할 수 있으며, 강 교수팀이 시각화한 그레이스 위성의 데이터를 통해 전 세계의 담수 확보율과 손실률을 볼 수 있다. 또한, 스왓 위성이 수집한 유콘강(미국), 나일강(이집트), 인더스강(파키스탄)의 시각적으로 해석된 데이터들도 직접 선택해 확인할 수 있다. 이번 작품은 강교수팀이 지구 담수의 변화상을 분석하기 위해 나사 JPL(Jet Propulsion Laboratory)의 연구자들 및 구글 아트 앤 컬처팀과 1년여간 긴밀하게 협업해 이루어진 결과물이다. 나사의 그레이스(GRACE) 위성이 수집한 20년 분량의 방대한 데이터와 2022년 발사된 스왓(Surface Water and Ocean Topography, SWOT) 위성이 측정한 고해상도의 지구의 담수 데이터를 활용했다.

특히, 나사는 이번 프로젝트를 위해 대중에 공개하지 않은 스왓 위성의 데이터를 강 교수 연구팀에 최초로 제공해 기후변화가 지구의 물 순환에 미치는 영향을 과학적 근거에 기반해 시각화하는 일을 도왔다. 강 교수는 "구글과 나사가 협력한 특별한 파트너십을 통해 방대한 데이터와 고난도의 과학적 개념을 접근 가능한 예술적 경험으로 전환하기 위해 노력했다"라고 말했다. 이어, "기후위기는 그야말로 혁신 기술, 과학, 정책, 예술이 한데 어우러져야만 극복할 수 있는 난제로, 이번 프로젝트처럼 과거와 현재를 돌아보고 미래를 상상하는 예술은 폭넓은 논의를 촉발하는 힘이 될 것"이라고 밝혔다.

2023.12.04 조회수 6867

두바이에서 기후변화로 인한 담수 위기 알린다

우리 대학 강이연 산업디자인학과 교수가 구글(Google)·나사(NASA)와 협업해 기후변화로 인해 인간이 직면한 담수 위기를 알리는 예술작품을 제작해 온·오프라인에서 동시에 공개했다. '패시지 오브 워터(Passage of Water)'라는 제목의 작품은 담수 자원의 중요성과 기후변화로 인한 담수의 위기를 전 세계에 전달하기 위해 제작됐다. 이 예술작품은 아랍에미리트 두바이 엑스포시티에서 열리는 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28 Dubai)의 블루존에 지난달 30일 공개돼 오는 12일까지 전시된다.

전 세계 정책가들과 기후 전문가들에게 시사점을 주기 위해서 몰입형 예술작품 형태로 만들어졌다. 강 교수는 전시 장소의 특성을 고려해 현재 담수 위기를 극복하는 방안들을 작품 안에서 게임의 형태로 제시했다. 전시관을 방문한 전 세계 기후 전문가와 매체들, 물 전문가들, 정책가들이 이 색다른 협업 프로젝트에 좋은 반응을 보이고 있으며, 작품을 관람하며 담수 위기에 대해 강 교수와 구글, 나사 팀과 다양한 이야기를 나누고 있다.

강 교수팀은 기후변화가 초래할 담수 패턴의 변화상을 예술적으로 상상한 뒤 디지털 기술, 웹, 데이터 시각화, 게임 엔진, 사운드 등 다양한 요소를 복합적으로 사용해 작품을 완성했다. 온라인과 오프라인 두 개의 형태로 만들어진 작품은 복잡한 이야기를 직관적으로 이해하고 몰입감을 느낄 수 있도록 제작됐다.

온라인 작품은 웹아트(Web art) 형태로 지난달 29일 구글 아트 앤 컬처(Google Arts & Culture) 플랫폼에 공개돼 누구나 무료로 관람할 수 있다. 접속자들은 세 부분으로 구성된 전시물을 상호 소통하는 형태로 체험할 수 있으며, 강 교수팀이 시각화한 그레이스 위성의 데이터를 통해 전 세계의 담수 확보율과 손실률을 볼 수 있다. 또한, 스왓 위성이 수집한 유콘강(미국), 나일강(이집트), 인더스강(파키스탄)의 시각적으로 해석된 데이터들도 직접 선택해 확인할 수 있다. 이번 작품은 강교수팀이 지구 담수의 변화상을 분석하기 위해 나사 JPL(Jet Propulsion Laboratory)의 연구자들 및 구글 아트 앤 컬처팀과 1년여간 긴밀하게 협업해 이루어진 결과물이다. 나사의 그레이스(GRACE) 위성이 수집한 20년 분량의 방대한 데이터와 2022년 발사된 스왓(Surface Water and Ocean Topography, SWOT) 위성이 측정한 고해상도의 지구의 담수 데이터를 활용했다.

특히, 나사는 이번 프로젝트를 위해 대중에 공개하지 않은 스왓 위성의 데이터를 강 교수 연구팀에 최초로 제공해 기후변화가 지구의 물 순환에 미치는 영향을 과학적 근거에 기반해 시각화하는 일을 도왔다. 강 교수는 "구글과 나사가 협력한 특별한 파트너십을 통해 방대한 데이터와 고난도의 과학적 개념을 접근 가능한 예술적 경험으로 전환하기 위해 노력했다"라고 말했다. 이어, "기후위기는 그야말로 혁신 기술, 과학, 정책, 예술이 한데 어우러져야만 극복할 수 있는 난제로, 이번 프로젝트처럼 과거와 현재를 돌아보고 미래를 상상하는 예술은 폭넓은 논의를 촉발하는 힘이 될 것"이라고 밝혔다.

2023.12.04 조회수 6867 -

KAIST 인공지능이 편곡한 비발디의 사계는?

18세기 이탈리아의 작곡가 비발디는 협주곡 <사계>를 통해 계절과 자연의 아름다움을 노래했다. 그렇다면 심각한 기후변화를 겪고 난 미래의 <사계>는 어떤 음악으로 표현될까?

2050년 대전의 기후 예측 데이터를 바탕으로 비발디의 사계를 재창작한 제693회 문화행사 <사계 2050-대전> 공연이 22일 저녁 우리 대학 대전 본원 대강당에서 열린다. 바이올리니스트 임지영(연세대 기악과 교수)이 프로젝트 예술감독과 솔리스트를 맡아 40인조 오케스트라와 협연한다.

<사계 2050>은 글로벌 디지털 디자인 기업 ‘아카(AKQA)’가 기후변화의 위험성을 알리기 위해 시작한 글로벌 프로젝트다. 2021년부터 지금까지 서울을 포함한 6개 대륙 14개 도시에서 공연됐다.

이날 공연은 앞선 무대들과는 다르게 KAIST의 기술력으로 새롭게 구성한 곡이 연주된다. 문화기술대학원 석사과정 방하연·김용현(지도교수 남주한)이 각각 데이터 기반 음악 작·편곡, 알고리즘 개발 및 인공지능 기술 활용을 맡았다. 박사과정 남궁민상(지도교수 박주용)은 미래 기후변화 데이터를 수집 및 분석하고 외부에서 초빙한 작곡가 장지현도 프로젝트를 도왔다.

이들은 IPCC*가 제공하는 시나리오 중에서 현재 추세대로 온실가스를 배출하는 상황을 가정한 시나리오에 대전의 위도와 경도를 입력해 데이터를 구성했다. *IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change): 기후변화에 대응하기 위해 설립된 유엔 산하의 협의체

그 결과, 2050년의 대전은 1년 중 44.2%에 해당하는 161.5일 동안 여름이 이어지는 것으로 예측됐다. 일 최고기온은 현재 37.1℃에서 39.5℃로 높아지고 폭염일수도 28.9일에서 47.5일로 증가하는 특징들이 나타났다.

연구팀은 비발디의 <사계>에는 계절마다 소네트(짧은 정형시)가 있다는 점에 착안해 인공지능에 기후변화 예측값을 입력했다. 이를 학습한 챗GPT-4는 강렬한 더위와 맹렬한 폭풍을 묘사했던 비발디의 '여름' 소네트를 '무자비한 여름 태양 아래, 대전의 시민과 나무들 모두 시든다; 나무들은 갈라지고 있다', '그의 지친 몸은 생물다양성의 붕괴로 강화된 벌레와 말벌 떼로 고통받고, 번개와 요란한 천둥으로 두려워 휴식을 찾지 못한다'라고 바꿔놓았다.

연구팀은 숫자로 이루어진 기후변화 데이터를 입력하면 이를 새로운 악보로 변환해 주는 알고리즘을 직접 개발해 편곡에 적용했으며, 챗GPT-4가 재해석한 소네트의 정서도 음악적 효과를 가중하는 데 활용했다.

이런 과정을 통해 재창작된 <사계 2050-대전>은 전반적으로 어둡고 불규칙하며 혼란스러운 분위기의 곡으로 완성됐다. 생물다양성이 감소해 '봄'의 새소리로 표현된 부분이 대폭 줄어들었다. 기후변화로 길어진 '여름'은 원곡보다 길이를 늘여 훨씬 느린 호흡으로 진행된다. 동시에 극심해진 이상기후로 변덕스러워지는 날씨를 강조하기 위해 몰아치는 폭풍우를 그려낸 악장을 훨씬 강렬하게 표현했다.

'가을'에는 텍스트를 음악으로 바꿔주는 메타社의 인공지능 모델 '뮤직젠'의 해석을 적용했다. '뮤직젠'은 화음과 조성이 없어 불안하고 소음처럼 들리는 무조성 기법으로 2050년 가을의 음악을 생성해, 이를 오케스트라가 연주하는 음원에 덧입혔다.

'겨울'은 2023년에 비해 11일 짧아지는 결과를 반영해 기존 곡에서 쉬어가는 부분들을 생략해 길이를 줄였고, 옥타브를 빠르고 급격하게 넘나드는 편곡으로 삼한사온보다 잦은 빈도로 반복되는 극심한 추위를 묘사했다.

프로젝트를 총괄한 방하연 학생은 "인간과 인공지능 간의 상호 작용을 통해 창조된 음악 작품은 예술가와 첨단 기술의 공존 가능성을 제시한다는 점에서 더욱 중요하다"라고 말했다.

기술 개발을 맡은 김용현 학생은 "연구를 이어간다면, 인간의 개입을 최소한 상태에서도 높은 수준의 음악 작곡이 가능한 과학기술과 예술의 혁신적인 융합을 완성할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 22일 공연은 KAIST가 새롭게 창작한 <사계>와 함께 비발디의 원곡도 함께 연주돼 음악을 통해 전해지는 기후변화를 비교하며 감상할 수 있는 자리로 꾸며진다. 또한, 공연 당일 오후 2시에는 <사계 2050, 지구를 위한 과학기술과 음악의 시너지>를 주제로 창작 의도와 과정을 설명하는 워크숍이 진행되며, 7시에는 연구진이 직접 나와 관람객의 이해를 돕는 프리뷰를 진행한다.

<사계 2050-대전>은 누구나 무료로 관람할 수 있으며 우리 대학 홈페이지에서 22일 14시까지 사전 예매할 수 있다. 18시 30분부터는 현장에서 선착순으로 티켓을 배부받을 수 있다. 한편, 이날 무대는 문화기술대학원(원장 이성희)이 그동안 쌓아온 예술적 경험과 기술적 성취를 융복합해 과학·예술계와 협업하며 우리나라 문화예술 발전에 기여하기 위해 만든 QlE(Quite Interesting Experience, 책임교수 이원재) 프로그램과 KAIST 문화행사, 뮤직앤아트컴퍼니의 협업으로 추진됐다.

2023.09.22 조회수 7029

KAIST 인공지능이 편곡한 비발디의 사계는?

18세기 이탈리아의 작곡가 비발디는 협주곡 <사계>를 통해 계절과 자연의 아름다움을 노래했다. 그렇다면 심각한 기후변화를 겪고 난 미래의 <사계>는 어떤 음악으로 표현될까?

2050년 대전의 기후 예측 데이터를 바탕으로 비발디의 사계를 재창작한 제693회 문화행사 <사계 2050-대전> 공연이 22일 저녁 우리 대학 대전 본원 대강당에서 열린다. 바이올리니스트 임지영(연세대 기악과 교수)이 프로젝트 예술감독과 솔리스트를 맡아 40인조 오케스트라와 협연한다.

<사계 2050>은 글로벌 디지털 디자인 기업 ‘아카(AKQA)’가 기후변화의 위험성을 알리기 위해 시작한 글로벌 프로젝트다. 2021년부터 지금까지 서울을 포함한 6개 대륙 14개 도시에서 공연됐다.

이날 공연은 앞선 무대들과는 다르게 KAIST의 기술력으로 새롭게 구성한 곡이 연주된다. 문화기술대학원 석사과정 방하연·김용현(지도교수 남주한)이 각각 데이터 기반 음악 작·편곡, 알고리즘 개발 및 인공지능 기술 활용을 맡았다. 박사과정 남궁민상(지도교수 박주용)은 미래 기후변화 데이터를 수집 및 분석하고 외부에서 초빙한 작곡가 장지현도 프로젝트를 도왔다.

이들은 IPCC*가 제공하는 시나리오 중에서 현재 추세대로 온실가스를 배출하는 상황을 가정한 시나리오에 대전의 위도와 경도를 입력해 데이터를 구성했다. *IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change): 기후변화에 대응하기 위해 설립된 유엔 산하의 협의체

그 결과, 2050년의 대전은 1년 중 44.2%에 해당하는 161.5일 동안 여름이 이어지는 것으로 예측됐다. 일 최고기온은 현재 37.1℃에서 39.5℃로 높아지고 폭염일수도 28.9일에서 47.5일로 증가하는 특징들이 나타났다.

연구팀은 비발디의 <사계>에는 계절마다 소네트(짧은 정형시)가 있다는 점에 착안해 인공지능에 기후변화 예측값을 입력했다. 이를 학습한 챗GPT-4는 강렬한 더위와 맹렬한 폭풍을 묘사했던 비발디의 '여름' 소네트를 '무자비한 여름 태양 아래, 대전의 시민과 나무들 모두 시든다; 나무들은 갈라지고 있다', '그의 지친 몸은 생물다양성의 붕괴로 강화된 벌레와 말벌 떼로 고통받고, 번개와 요란한 천둥으로 두려워 휴식을 찾지 못한다'라고 바꿔놓았다.

연구팀은 숫자로 이루어진 기후변화 데이터를 입력하면 이를 새로운 악보로 변환해 주는 알고리즘을 직접 개발해 편곡에 적용했으며, 챗GPT-4가 재해석한 소네트의 정서도 음악적 효과를 가중하는 데 활용했다.

이런 과정을 통해 재창작된 <사계 2050-대전>은 전반적으로 어둡고 불규칙하며 혼란스러운 분위기의 곡으로 완성됐다. 생물다양성이 감소해 '봄'의 새소리로 표현된 부분이 대폭 줄어들었다. 기후변화로 길어진 '여름'은 원곡보다 길이를 늘여 훨씬 느린 호흡으로 진행된다. 동시에 극심해진 이상기후로 변덕스러워지는 날씨를 강조하기 위해 몰아치는 폭풍우를 그려낸 악장을 훨씬 강렬하게 표현했다.

'가을'에는 텍스트를 음악으로 바꿔주는 메타社의 인공지능 모델 '뮤직젠'의 해석을 적용했다. '뮤직젠'은 화음과 조성이 없어 불안하고 소음처럼 들리는 무조성 기법으로 2050년 가을의 음악을 생성해, 이를 오케스트라가 연주하는 음원에 덧입혔다.

'겨울'은 2023년에 비해 11일 짧아지는 결과를 반영해 기존 곡에서 쉬어가는 부분들을 생략해 길이를 줄였고, 옥타브를 빠르고 급격하게 넘나드는 편곡으로 삼한사온보다 잦은 빈도로 반복되는 극심한 추위를 묘사했다.

프로젝트를 총괄한 방하연 학생은 "인간과 인공지능 간의 상호 작용을 통해 창조된 음악 작품은 예술가와 첨단 기술의 공존 가능성을 제시한다는 점에서 더욱 중요하다"라고 말했다.

기술 개발을 맡은 김용현 학생은 "연구를 이어간다면, 인간의 개입을 최소한 상태에서도 높은 수준의 음악 작곡이 가능한 과학기술과 예술의 혁신적인 융합을 완성할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 22일 공연은 KAIST가 새롭게 창작한 <사계>와 함께 비발디의 원곡도 함께 연주돼 음악을 통해 전해지는 기후변화를 비교하며 감상할 수 있는 자리로 꾸며진다. 또한, 공연 당일 오후 2시에는 <사계 2050, 지구를 위한 과학기술과 음악의 시너지>를 주제로 창작 의도와 과정을 설명하는 워크숍이 진행되며, 7시에는 연구진이 직접 나와 관람객의 이해를 돕는 프리뷰를 진행한다.

<사계 2050-대전>은 누구나 무료로 관람할 수 있으며 우리 대학 홈페이지에서 22일 14시까지 사전 예매할 수 있다. 18시 30분부터는 현장에서 선착순으로 티켓을 배부받을 수 있다. 한편, 이날 무대는 문화기술대학원(원장 이성희)이 그동안 쌓아온 예술적 경험과 기술적 성취를 융복합해 과학·예술계와 협업하며 우리나라 문화예술 발전에 기여하기 위해 만든 QlE(Quite Interesting Experience, 책임교수 이원재) 프로그램과 KAIST 문화행사, 뮤직앤아트컴퍼니의 협업으로 추진됐다.

2023.09.22 조회수 7029 -

기후 위기에 대응하는 KAIST의 기발한 생각, 학생 메이커톤 대회 성료

우리 대학은 기후 위기로 인한 의식주의 변화에 대응하는 혁신 아이디어를 실제 제품으로 만들어 내는 제작 경진대회를 지난 5일부터 열흘간 개최했다. 창업원이 주최한 '2023 KAIST 메이커톤'은 창의적인 아이디어를 시제품으로 제작해 혁신적인 제품 개발을 촉진하고 예비 제조 창업자를 발굴하기 위해 개최됐다. 메이커톤(Make A Thon)은 '만들다(make)'와 '마라톤(marathon)'의 합성어로 주어진 시간 안에 제시된 주제에 대한 문제를 정의하고 이를 해결할 수 있는 창의적인 아이디어를 시제품으로 제작하는 대회를 말한다. 우리 대학 재학생을 대상으로 진행된 이번 대회는 제안서 평가를 거친 8개 팀이 본선에 올랐다. 참가팀은 아이디어 기획법 실습 및 3D 프린팅, 레이저 커터, CNC 밀링* 등 디지털 제작 장비와 공작 장비의 사용 교육을 이수했다. * CNC 밀링: 컴퓨터 수치 제어(Computerized Numerical Control) 바탕의 절삭기

대회를 총괄한 KAIST 창업지원센터는 학생들의 아이디어가 성공적으로 구현될 수 있도록 100만 원 상당의 팀별 맞춤 재료를 제공하고, 작품 제작 기간에 작업실에 상주하는 기계·디자인·전기전자프로그래밍 멘토를 배치해 완성도 높은 시제품이 만들어질 수 있도록 지원했다. 지난 14일에 진행된 본선에서 각 팀은 데모 영상을 포함한 발표와 완성품 시연을 선보였다. '기후 위기에 대응한 의식주 변화 아이템 제작'이라는 주제 적합성, 창의성, 기술 타당성, 상용화 가능성 등의 기준으로 평가됐다. 그 결과 교내 창업 전문가로 구성된 4인의 심사단으로부터 최고 점수를 얻은 '주대유 팀'(박주언·김대욱·송유택, 산업디자인학과 학사과정)이 대상을 차지했다.

'주대유 팀'은 기상 이변으로 아열대화되는 우리나라의 기후변화에 주목했다. 점점 고온 다습해지는 생활환경 속에서도 시원하고 쾌적한 달리기를 경험할 수 있도록 디자인된 인터렉티브 운동화 '쿨런'을 개발했다. 특수 전자소재와 센서를 활용해 사용자가 달릴 때만 쿨러가 작동하는 기능을 구현했다. 또한, 신발 내부에 냉기가 잘 흐르고 습기가 한곳에 머물지 않도록 공기의 흐름을 발생시키는 디자인도 고안했다.

특히, 사람의 움직임을 활용해 방열팬 구동 전력을 최소화하고 회로 크기를 줄이는 핵심 아이디어는 심사단이 발표 현장에서 특허 등록을 권할 정도로 호평받았다.

'주대유 팀'을 이끈 박주언 학생은 "세부적인 교육에서부터 사용되는 재료와 장비 일체를 제공하는 전폭적인 지원 속에서 머릿속에 있던 아이디어를 눈에 보이는 현실로 만들어 낸 특별한 경험이었다"라며, "대회 기간 내내 함께해 준 KAIST 창업원 관계자들에게 받은 현실적인 조언을 발전시켜 더 좋은 제품을 만들도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.

대상을 받은 '주대유 팀'에는 상금 250만 원이 수여됐으며, 도시 배수로를 최적화하는 청정 하수구 시스템인 '스마트 하수구'를 개발한 '잼 미니팀'(최동혁 기계공학과 학사과정, 김서준 전기및전자공학부 학사과정)에는 최우수상과 상금 150만 원이 전달됐다.

또한, 침수 상황을 조기에 감지해 거주자에게 대피 알람을 울리는 동시에 침수를 지연시키는 '사물인터넷 차수판'을 발표한 '비버 팀'(양원준·정기현·황인철 기계공학과 학사과정)과 개인 냉방과 해충 퇴치가 동시에 가능한 웨어러블 밴드 '웬디버그'를 개발한 '그린디버그 팀'(황규빈·이연서 로봇공학학제전공 석사과정, 권하람·황채은 전산학부 석사과정)에 각각 우수상과 상금 1백만 원이 수여됐다.

심사위원장을 맡은 전은석 KAIST 창업지원센터장은 대상 수상작에 대해 "디자인 소재와 전자공학을 적절히 활용한 기술력을 바탕으로 목표 성능 구현한 우수한 결과물을 완성해 시장성도 같이 확보했다"라고 총평했다.전 센터장은 이어 "출품된 모든 시제품에서 당면한 기후변화에 대응하는 창의적인 아이디어가 돋보인 만큼 실제 창업까지 도전하는 팀이 있다면, 창업원도 끝까지 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

2023.07.17 조회수 8604

기후 위기에 대응하는 KAIST의 기발한 생각, 학생 메이커톤 대회 성료

우리 대학은 기후 위기로 인한 의식주의 변화에 대응하는 혁신 아이디어를 실제 제품으로 만들어 내는 제작 경진대회를 지난 5일부터 열흘간 개최했다. 창업원이 주최한 '2023 KAIST 메이커톤'은 창의적인 아이디어를 시제품으로 제작해 혁신적인 제품 개발을 촉진하고 예비 제조 창업자를 발굴하기 위해 개최됐다. 메이커톤(Make A Thon)은 '만들다(make)'와 '마라톤(marathon)'의 합성어로 주어진 시간 안에 제시된 주제에 대한 문제를 정의하고 이를 해결할 수 있는 창의적인 아이디어를 시제품으로 제작하는 대회를 말한다. 우리 대학 재학생을 대상으로 진행된 이번 대회는 제안서 평가를 거친 8개 팀이 본선에 올랐다. 참가팀은 아이디어 기획법 실습 및 3D 프린팅, 레이저 커터, CNC 밀링* 등 디지털 제작 장비와 공작 장비의 사용 교육을 이수했다. * CNC 밀링: 컴퓨터 수치 제어(Computerized Numerical Control) 바탕의 절삭기

대회를 총괄한 KAIST 창업지원센터는 학생들의 아이디어가 성공적으로 구현될 수 있도록 100만 원 상당의 팀별 맞춤 재료를 제공하고, 작품 제작 기간에 작업실에 상주하는 기계·디자인·전기전자프로그래밍 멘토를 배치해 완성도 높은 시제품이 만들어질 수 있도록 지원했다. 지난 14일에 진행된 본선에서 각 팀은 데모 영상을 포함한 발표와 완성품 시연을 선보였다. '기후 위기에 대응한 의식주 변화 아이템 제작'이라는 주제 적합성, 창의성, 기술 타당성, 상용화 가능성 등의 기준으로 평가됐다. 그 결과 교내 창업 전문가로 구성된 4인의 심사단으로부터 최고 점수를 얻은 '주대유 팀'(박주언·김대욱·송유택, 산업디자인학과 학사과정)이 대상을 차지했다.

'주대유 팀'은 기상 이변으로 아열대화되는 우리나라의 기후변화에 주목했다. 점점 고온 다습해지는 생활환경 속에서도 시원하고 쾌적한 달리기를 경험할 수 있도록 디자인된 인터렉티브 운동화 '쿨런'을 개발했다. 특수 전자소재와 센서를 활용해 사용자가 달릴 때만 쿨러가 작동하는 기능을 구현했다. 또한, 신발 내부에 냉기가 잘 흐르고 습기가 한곳에 머물지 않도록 공기의 흐름을 발생시키는 디자인도 고안했다.

특히, 사람의 움직임을 활용해 방열팬 구동 전력을 최소화하고 회로 크기를 줄이는 핵심 아이디어는 심사단이 발표 현장에서 특허 등록을 권할 정도로 호평받았다.

'주대유 팀'을 이끈 박주언 학생은 "세부적인 교육에서부터 사용되는 재료와 장비 일체를 제공하는 전폭적인 지원 속에서 머릿속에 있던 아이디어를 눈에 보이는 현실로 만들어 낸 특별한 경험이었다"라며, "대회 기간 내내 함께해 준 KAIST 창업원 관계자들에게 받은 현실적인 조언을 발전시켜 더 좋은 제품을 만들도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.

대상을 받은 '주대유 팀'에는 상금 250만 원이 수여됐으며, 도시 배수로를 최적화하는 청정 하수구 시스템인 '스마트 하수구'를 개발한 '잼 미니팀'(최동혁 기계공학과 학사과정, 김서준 전기및전자공학부 학사과정)에는 최우수상과 상금 150만 원이 전달됐다.

또한, 침수 상황을 조기에 감지해 거주자에게 대피 알람을 울리는 동시에 침수를 지연시키는 '사물인터넷 차수판'을 발표한 '비버 팀'(양원준·정기현·황인철 기계공학과 학사과정)과 개인 냉방과 해충 퇴치가 동시에 가능한 웨어러블 밴드 '웬디버그'를 개발한 '그린디버그 팀'(황규빈·이연서 로봇공학학제전공 석사과정, 권하람·황채은 전산학부 석사과정)에 각각 우수상과 상금 1백만 원이 수여됐다.

심사위원장을 맡은 전은석 KAIST 창업지원센터장은 대상 수상작에 대해 "디자인 소재와 전자공학을 적절히 활용한 기술력을 바탕으로 목표 성능 구현한 우수한 결과물을 완성해 시장성도 같이 확보했다"라고 총평했다.전 센터장은 이어 "출품된 모든 시제품에서 당면한 기후변화에 대응하는 창의적인 아이디어가 돋보인 만큼 실제 창업까지 도전하는 팀이 있다면, 창업원도 끝까지 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

2023.07.17 조회수 8604 -

2021 국제 핵비확산학회 개최

우리 대학이 8월 3일(화)부터 5일(목)까지 3일간 핵비확산 분야 최고의 학술회의인 ʻ2021 NEREC 국제 핵비확산학회(NEREC Conference on Nuclear Nonproliferation)ʼ를 비대면 방식으로 개최한다.

올해로 8회째를 맞은 NEREC 국제 핵비확산학회는 평화로운 원자력기술 사용을 위해 민간이 주도하는 연례 국제회의로 지난 2014년부터 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최해왔다.

원자력기술은 고갈 가능성이 높은 화석 에너지와는 다르게 적은 양의 원료로 효율적인 에너지를 생산할 수 있다. 이와 동시에 군사적 목적으로 전용될 경우 핵을 수평적으로 확산시키는 핵무기 개발로 이어지는 이중성을 갖기 때문에 국제사회는 핵확산금지조약(NPT)에 따라 원자력기술 사용이 핵확산으로 이어지지 않도록 정책적·기술적 노력을 기울이고 있다. NEREC 국제 핵비확산학회는 핵확산 방지를 위한 국제적이고 학술적인 노력의 일환으로, 매년 한국을 비롯해 미국·중국·러시아·일본 등 주요 원자력 선진국과 국제원자력기구(IAEA) 및 관련 싱크탱크 관계자들이 참여하는 논의의 장으로 발전해왔다. 학계 최고의 연구자들과 정책 및 기술 전문가들이 모여 세계의 핵확산 동향을 평가·분석하고 핵비확산을 강화하기 위한 구체적인 정책대안들을 논의하는 동시에 원자력기술을 활용해 한반도 평화에 기여하는 방안 등을 모색하고 있다. 이번 학회에는 이광형 KAIST 총장과 로버트 플로이드(Robert Floyd) 유엔 산하 포괄적 핵실험 금지 조약기구(Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) 신임 사무총장이 환영사를 전한다. 또한, 국제안보및협력센터(CISAC) 센터장 및 미 국방부 합참의장 특별보좌관을 역임했던 스캇 세이건(Scott D. Sagan) 스탠포드대 석좌교수, 대통령 외교안보 특별보좌관을 역임했던 문정인 세종연구소 이사장, 미 백악관 국가안보회의(NSC) 수석 국장과 유엔 대사를 역임한 로라 홀게이트(Laura Holgate) 핵위협방지구상(Nuclear Threat Initiative, NTI) 부회장이 기조연설을 맡는다.

이번 학회에서는 ▴기후 변화의 대응 방안으로 떠오르고 있는 원자력 이용 추세와 핵비확산 위협 가능성 ▴2021년 당면한 핵확산 위험 및 국제사회의 대응 ▴북한의 핵무기 개발 역량을 원자력 에너지 발전 역량으로 전환하는 기술·외교적 접근 방식의 실현 가능성 ▴교착상태에 있는 북한 비핵화를 위한 미래지향적 해법 ▴차세대 혁신 원자로인 소형모듈원자로(SMR)에 관한 우려 및 기술·정책적 대응 방안 등 총 다섯 개의 주제를 가지고 깊이 있는 논의를 펼친다.

이를 위해, KAIST를 비롯해 한국원자력통제기술원·세종연구소·국립외교원 등의 국내 기관이 참여한다. 미국 하버드대·스탠퍼드대·MIT·카네기국제평화재단·아르곤국립연구소·샌디아국립연구소, 오스트리아 비엔나에 소재한 국제원자력기구(IAEA) 및 포괄적 핵실험 금지 조약 기구(CTBTO), 러시아 에너지전략연구센터(CENESS), 중국의 후단대 등의 8개국 26개 대학 및 연구기관에 소속된 관련 분야 석학 및 전문가 40여 명이 연사로 나선다.

또한, 핵비확산연구센터에서 훈련 중인 사회과학 전공의 국내 연구장학생들과 국내·외 유수 대학에 재학 중인 국제 하계장학생들의 핵정책 연구 내용을 소개하고 차세대 전문가들로 구성된 영제너레이션 회의(Young Generation Session)가 두 차례 진행된다. 국제사회가 처한 핵비확산의 위기 및 대안과 북한의 비핵화를 달성하기 위한 방안 등 오랫동안 해결되지 못한 문제들에 대해 차세대 리더들이 새롭고 혁신적인 아이디어들을 제안한 뒤, 기성세대 전문가들과의 토론으로 발전시키는 자리다. 이번 행사의 총괄을 맡은 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "전 세계가 코로나19로 인해 전례 없는 변화를 목도하고 있지만, 원자력기술의 지속적인 사용을 위한 기술 혁신의 노력과 이를 둘러싼 핵비확산 및 북핵 문제 해결을 위한 도전은 변함없이 지속되고 있다ˮ라고 전했다. 이어 임 교수는 "이번 학회는 우리가 살아가는 현시대와 한반도라는 공간 속에서 마주하고 있는 핵문제에 관한 시급한 우려를 해결하는 대안을 모색하기 위해 마련되었다ˮ라고 개최 배경을 밝혔다. 2014년부터 매년 개최되어온 NEREC 국제 핵비확산학회는 지난해부터 코로나19의 세계적인 대유행으로 인해 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행하고 있다. 우리나라 시간을 기준으로 3일 오전 9시에 시작되는 이번 학회의 모든 순서는 영어로 진행되며 유튜브(채널명: KAIST NEREC)로 실시간 중계되어 누구나 무료로 참여할 수 있다.

2021.08.02 조회수 14585

2021 국제 핵비확산학회 개최

우리 대학이 8월 3일(화)부터 5일(목)까지 3일간 핵비확산 분야 최고의 학술회의인 ʻ2021 NEREC 국제 핵비확산학회(NEREC Conference on Nuclear Nonproliferation)ʼ를 비대면 방식으로 개최한다.

올해로 8회째를 맞은 NEREC 국제 핵비확산학회는 평화로운 원자력기술 사용을 위해 민간이 주도하는 연례 국제회의로 지난 2014년부터 KAIST 핵비확산교육연구센터(센터장 임만성)가 주최해왔다.

원자력기술은 고갈 가능성이 높은 화석 에너지와는 다르게 적은 양의 원료로 효율적인 에너지를 생산할 수 있다. 이와 동시에 군사적 목적으로 전용될 경우 핵을 수평적으로 확산시키는 핵무기 개발로 이어지는 이중성을 갖기 때문에 국제사회는 핵확산금지조약(NPT)에 따라 원자력기술 사용이 핵확산으로 이어지지 않도록 정책적·기술적 노력을 기울이고 있다. NEREC 국제 핵비확산학회는 핵확산 방지를 위한 국제적이고 학술적인 노력의 일환으로, 매년 한국을 비롯해 미국·중국·러시아·일본 등 주요 원자력 선진국과 국제원자력기구(IAEA) 및 관련 싱크탱크 관계자들이 참여하는 논의의 장으로 발전해왔다. 학계 최고의 연구자들과 정책 및 기술 전문가들이 모여 세계의 핵확산 동향을 평가·분석하고 핵비확산을 강화하기 위한 구체적인 정책대안들을 논의하는 동시에 원자력기술을 활용해 한반도 평화에 기여하는 방안 등을 모색하고 있다. 이번 학회에는 이광형 KAIST 총장과 로버트 플로이드(Robert Floyd) 유엔 산하 포괄적 핵실험 금지 조약기구(Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) 신임 사무총장이 환영사를 전한다. 또한, 국제안보및협력센터(CISAC) 센터장 및 미 국방부 합참의장 특별보좌관을 역임했던 스캇 세이건(Scott D. Sagan) 스탠포드대 석좌교수, 대통령 외교안보 특별보좌관을 역임했던 문정인 세종연구소 이사장, 미 백악관 국가안보회의(NSC) 수석 국장과 유엔 대사를 역임한 로라 홀게이트(Laura Holgate) 핵위협방지구상(Nuclear Threat Initiative, NTI) 부회장이 기조연설을 맡는다.

이번 학회에서는 ▴기후 변화의 대응 방안으로 떠오르고 있는 원자력 이용 추세와 핵비확산 위협 가능성 ▴2021년 당면한 핵확산 위험 및 국제사회의 대응 ▴북한의 핵무기 개발 역량을 원자력 에너지 발전 역량으로 전환하는 기술·외교적 접근 방식의 실현 가능성 ▴교착상태에 있는 북한 비핵화를 위한 미래지향적 해법 ▴차세대 혁신 원자로인 소형모듈원자로(SMR)에 관한 우려 및 기술·정책적 대응 방안 등 총 다섯 개의 주제를 가지고 깊이 있는 논의를 펼친다.

이를 위해, KAIST를 비롯해 한국원자력통제기술원·세종연구소·국립외교원 등의 국내 기관이 참여한다. 미국 하버드대·스탠퍼드대·MIT·카네기국제평화재단·아르곤국립연구소·샌디아국립연구소, 오스트리아 비엔나에 소재한 국제원자력기구(IAEA) 및 포괄적 핵실험 금지 조약 기구(CTBTO), 러시아 에너지전략연구센터(CENESS), 중국의 후단대 등의 8개국 26개 대학 및 연구기관에 소속된 관련 분야 석학 및 전문가 40여 명이 연사로 나선다.

또한, 핵비확산연구센터에서 훈련 중인 사회과학 전공의 국내 연구장학생들과 국내·외 유수 대학에 재학 중인 국제 하계장학생들의 핵정책 연구 내용을 소개하고 차세대 전문가들로 구성된 영제너레이션 회의(Young Generation Session)가 두 차례 진행된다. 국제사회가 처한 핵비확산의 위기 및 대안과 북한의 비핵화를 달성하기 위한 방안 등 오랫동안 해결되지 못한 문제들에 대해 차세대 리더들이 새롭고 혁신적인 아이디어들을 제안한 뒤, 기성세대 전문가들과의 토론으로 발전시키는 자리다. 이번 행사의 총괄을 맡은 임만성 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "전 세계가 코로나19로 인해 전례 없는 변화를 목도하고 있지만, 원자력기술의 지속적인 사용을 위한 기술 혁신의 노력과 이를 둘러싼 핵비확산 및 북핵 문제 해결을 위한 도전은 변함없이 지속되고 있다ˮ라고 전했다. 이어 임 교수는 "이번 학회는 우리가 살아가는 현시대와 한반도라는 공간 속에서 마주하고 있는 핵문제에 관한 시급한 우려를 해결하는 대안을 모색하기 위해 마련되었다ˮ라고 개최 배경을 밝혔다. 2014년부터 매년 개최되어온 NEREC 국제 핵비확산학회는 지난해부터 코로나19의 세계적인 대유행으로 인해 온라인 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)과 유튜브(Youtube)를 통해 발표와 토론을 진행하고 있다. 우리나라 시간을 기준으로 3일 오전 9시에 시작되는 이번 학회의 모든 순서는 영어로 진행되며 유튜브(채널명: KAIST NEREC)로 실시간 중계되어 누구나 무료로 참여할 수 있다.

2021.08.02 조회수 14585 -

개교 50주년 기념 국제 학생 콘퍼런스 개최

우리 대학이 개교 50주년을 맞아 학부생이 주도하는 국제 학생 콘퍼런스를 3일(수)부터 5일간 개최한다.

ʻ선구자 2071: 향후 50년을 묻는다(Pioneers 2071: Questioning the Next 50 Years)ʼ를 주제로 열리는 이번 콘퍼런스는 미래 사회의 핵심 구성원이 될 대학생들이 향후 발생할 수 있는 주요 글로벌 이슈를 탐색해 과학기술 및 사회 정책 등에 관한 혁신적인 아이디어를 겨루는 장이다.

이 콘퍼런스 진행을 위해 KAIST는 작년 12월부터 한 달간 신청을 받았는데 미국 · 이탈리아 · 인도네시아 · 일본 · 중국 · 터키 · 카자흐스탄 · 케냐 · 호주 등 전 세계 28개 대학 소속 107명의 학생이 총 19개의 팀으로 나눠 참가를 신청했다.

각 참가팀은 ʻ환경과 기후변화ʼ·ʻ새로운 팬데믹ʼ·ʻ인공지능 시대의 교육과 경제ʼ 등 주최 측이 가상으로 설정한 잠재적 위기에 관한 세 가지 시나리오 중 한 가지를 선택해 문제를 해결할 수 있는 혁신 아이디어 및 정책을 제시해야 한다.

행사 시작일인 3일부터 이틀간 준비한 정책 및 아이디어 발표 및 참가팀 간의 토론을 진행하며 교수진으로 구성된 심사위원단과의 질의응답 등도 이어진다. 이번 콘퍼런스에서는 사전에 온라인으로 등록한 약 1백 명의 투표인단도 행사를 돕기 위해 참여한다. 투표인단은 참가팀의 제출 자료 및 발표와 토론 영상을 참고해 가장 좋은 해결책을 제시한 팀에 투표한다.심사위원단의 평가와 투표단의 득표수를 합산해 각 시나리오별 상위 3개 팀이 결선에 진출하며, 2월 7일에 예정된 마지막 토론에서 최종 우승자가 가려진다. 대상 1팀에는 상금 3,000달러(한화 약 330만 원)가 수여되며, 금상 2개 팀과 은상 2개 팀에는 각각 2,000달러와 1,000달러의 상금이 주어진다.

이번 국제 학생 콘퍼런스는 개교 50주년을 기념하기 위해 학생들이 직접 주도하는 행사를 마련하자는 취지로 시작됐다. 33대 총학생회 플렉스(FLEX)를 중심으로 한 12명의 학부생이 지난해 3월부터 약 1년간 기획에서부터 실행에 이르는 주도적인 역할을 수행했다.

고경빈(KAIST 생명과학과 2학년) 학생은 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 중에도 열정적으로 참여한 세계 각국의 또래 세대와 함께 미래를 논의할 기회를 마련했다는 점에서 큰 보람을 느낀다ˮ고 말했다. 고경빈 학생은 이어 "이번 국제 학생 콘퍼런스를 통해 앞으로 우리 세대가 겪게 될 글로벌 이슈들을 주도적으로 고민하며 대처할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다ˮ고 강조했다.한편, 전 과정이 영어로 진행되는 이번 행사는 유튜브(채널명: KAIST Pioneers 2071)를 통해 2월 3일 오전 8시부터 실시간 중계되며, 자세한 내용은 홈페이지 ( https://pioneers.kaist.ac.kr)를 통해 확인할 수 있다.

2021.02.02 조회수 80111

개교 50주년 기념 국제 학생 콘퍼런스 개최

우리 대학이 개교 50주년을 맞아 학부생이 주도하는 국제 학생 콘퍼런스를 3일(수)부터 5일간 개최한다.

ʻ선구자 2071: 향후 50년을 묻는다(Pioneers 2071: Questioning the Next 50 Years)ʼ를 주제로 열리는 이번 콘퍼런스는 미래 사회의 핵심 구성원이 될 대학생들이 향후 발생할 수 있는 주요 글로벌 이슈를 탐색해 과학기술 및 사회 정책 등에 관한 혁신적인 아이디어를 겨루는 장이다.

이 콘퍼런스 진행을 위해 KAIST는 작년 12월부터 한 달간 신청을 받았는데 미국 · 이탈리아 · 인도네시아 · 일본 · 중국 · 터키 · 카자흐스탄 · 케냐 · 호주 등 전 세계 28개 대학 소속 107명의 학생이 총 19개의 팀으로 나눠 참가를 신청했다.

각 참가팀은 ʻ환경과 기후변화ʼ·ʻ새로운 팬데믹ʼ·ʻ인공지능 시대의 교육과 경제ʼ 등 주최 측이 가상으로 설정한 잠재적 위기에 관한 세 가지 시나리오 중 한 가지를 선택해 문제를 해결할 수 있는 혁신 아이디어 및 정책을 제시해야 한다.

행사 시작일인 3일부터 이틀간 준비한 정책 및 아이디어 발표 및 참가팀 간의 토론을 진행하며 교수진으로 구성된 심사위원단과의 질의응답 등도 이어진다. 이번 콘퍼런스에서는 사전에 온라인으로 등록한 약 1백 명의 투표인단도 행사를 돕기 위해 참여한다. 투표인단은 참가팀의 제출 자료 및 발표와 토론 영상을 참고해 가장 좋은 해결책을 제시한 팀에 투표한다.심사위원단의 평가와 투표단의 득표수를 합산해 각 시나리오별 상위 3개 팀이 결선에 진출하며, 2월 7일에 예정된 마지막 토론에서 최종 우승자가 가려진다. 대상 1팀에는 상금 3,000달러(한화 약 330만 원)가 수여되며, 금상 2개 팀과 은상 2개 팀에는 각각 2,000달러와 1,000달러의 상금이 주어진다.

이번 국제 학생 콘퍼런스는 개교 50주년을 기념하기 위해 학생들이 직접 주도하는 행사를 마련하자는 취지로 시작됐다. 33대 총학생회 플렉스(FLEX)를 중심으로 한 12명의 학부생이 지난해 3월부터 약 1년간 기획에서부터 실행에 이르는 주도적인 역할을 수행했다.

고경빈(KAIST 생명과학과 2학년) 학생은 "코로나19로 전 세계가 어려움을 겪는 중에도 열정적으로 참여한 세계 각국의 또래 세대와 함께 미래를 논의할 기회를 마련했다는 점에서 큰 보람을 느낀다ˮ고 말했다. 고경빈 학생은 이어 "이번 국제 학생 콘퍼런스를 통해 앞으로 우리 세대가 겪게 될 글로벌 이슈들을 주도적으로 고민하며 대처할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다ˮ고 강조했다.한편, 전 과정이 영어로 진행되는 이번 행사는 유튜브(채널명: KAIST Pioneers 2071)를 통해 2월 3일 오전 8시부터 실시간 중계되며, 자세한 내용은 홈페이지 ( https://pioneers.kaist.ac.kr)를 통해 확인할 수 있다.

2021.02.02 조회수 80111 -

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

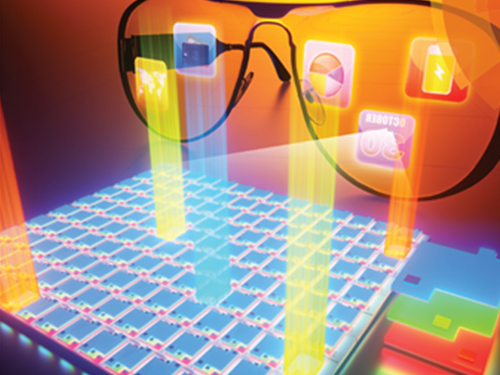

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06 조회수 21993

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06 조회수 21993 -

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19 조회수 17248

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19 조회수 17248 -

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 17430

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 17430 -

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04 조회수 18836

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04 조회수 18836 -

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 26402

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 26402