-

가수 지드래곤 KAIST 교수 되다

우리 대학이 가수 지드래곤(본명 권지용) 씨를 기계공학과 초빙교수에 임명했다. 임명장 수여는 5일 오전스포츠컴플렉스에서 개최된 ‘이노베이트 코리아 2024’ 행사에서 진행됐다. 이번 임용은 우리 대학의 최신 과학기술을 K-콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하고자 추진됐다.

권 씨의 소속사인 갤럭시코퍼레이션 관계자는 "이번 임용은 '엔터테크*' 연구개발을 통한 시장 혁신과 K-컬처의 글로벌 확산과 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.* 엔터테크: 엔터테인먼트(entertainment)와 테크놀로지(technology)의 합성어로, 엔터테인먼트의 핵심 가치인 지식재산권(IP) 및 콘텐츠에 ICT를 결합하여 새로운 부가가치를 창출하는 산업권지용 초빙교수는 학부생 및 대학원생을 대상으로 하는 리더십 특강으로 강단에 설 예정이다. 세계적인 아티스트로서의 경험과 삶을 공유해 우리 대학 구성원들이 세계를 바라보는 비전과 통찰, 각자의 영역을 개척하는 도전과 영감을 제공한다는 취지다. 또한, 문화행사를 개최해 구성원과 소통하는 한편, 창의적이고 융합적인 인재로 성장하는 데 필요한 예술적 경험을 제공할 예정이다.

우리 대학의 다양한 기술을 예술과 문화콘텐츠에 접목하는 공동연구도 추진한다. 'KAIST-갤럭시코퍼레이션 엔터테크연구센터(가칭)'를 기계공학과 내에 설립하고 ▴지드래곤 본인을 시작으로 한류 아티스트를 대상으로 한 디지털트윈(Digital Twin) 기술 연구 ▴K-컬처와 인공지능·로봇·메타버스 등의 과학기술 융합 연구 ▴볼류메트릭·모션캡쳐·햅틱 등 최신기술을 활용한 차별화된 아티스트 아바타 개발 등의 연구를 진행한다. 갤럭시코퍼레이션은 '넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼' 부문 1위를 달성하는 쾌거를 이룬 '피지컬:100 시즌2'를 비롯해 '스트릿 우먼 파이터', '1박 2일', '뭉쳐야 찬다', '미스터트롯2'와 같은 화제성 높은 방송콘텐츠를 제작하고 있으며, 작년 12월 지드래곤을 영입하며 방송부터 음악에 이르는 엔터테인먼트 전반으로 IP를 확장했다. 메타버스, 아바타, 인공지능(AI) 등 최신 디지털 기술에 IP(지식재산권)를 결합하여 새로운 콘텐츠 시장을 개척 중인 '엔터테크' 기업으로, 이 같은 성과를 기반해 최근 글로벌 투자은행(IB)과의 글로벌 투자를 통해, 엔터테크 스타트업으로서는 처음으로 유니콘(기업가치 1조원)을 앞두고 있다.

권지용 교수는 "수많은 과학 천재들이 배출되는 KAIST의 초빙교수가 되어 영광이다"라며 "최고의 과학기술 전문가들과 저의 엔터테인먼트 전문 영역이 만나서 큰 시너지, 즉 '빅뱅'이 일어나길 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "음악 분야에도 인공지능으로 작업하는 분들이 많이 늘고 있고, 이러한 첨단 기술이 보다 더 다양한 형태의 창작 작업을 가능하게 한다"라며 "갤럭시코퍼레이션과 KAIST가 함께 개발한 인공지능 아바타를 통해, 자주 만나지 못하는 전 세계 팬들과 더 가깝게 소통하고 싶다"라고 구체적인 바람을 전했다.

이광형 총장은 "KAIST가 개교 이후 늘 새로운 것을 탐구하고 미지의 영역을 개척해 온 대학이라는 점을 고려하면, 권 교수 역시 문화예술계에서 세계적인 성취를 이룬 선도자이자 개척자라는 점에서 KAIST의 DNA를 공유한다고 생각한다"라고 설명했다.

이어, 이 총장은 "권 교수의 활동을 통해 KAIST의 과학기술이 K-컬처의 글로벌 무대 확산과 성장에 기여하는 것은 물론 세계의 트렌드를 선도한 권지용 교수의 경험과 정신을 공유하는 것이 초일류 대학을 지향하는 KAIST 구성원에게도 큰 자산이 될 것"이라고 기대감을 밝혔다.

권지용 교수의 임용 기간은 이달 4일부터 2026년 6월까지 2년이다. 또한, 권지용 교수는 KAIST 글로벌 앰버서더로도 임명되어 KAIST의 해외 홍보 강화에도 일조할 계획이다.지드래곤으로 활동해온 권지용 교수는 2006년 데뷔해 세계적인 인기를 끈 아이돌 그룹 '빅뱅'의 멤버이자 리더로, 18년간 한국 대중문화를 상징하는 아이콘으로 자리잡았다. 작사, 작곡과 프로듀싱부터 공연까지 음악활동 전반에서 최고의 실력을 인정받는 한편, 2016년에는 아시아 남성 최초로 패션 브랜드 샤넬의 글로벌 엠버서더로 선정되는 등 패션 분야에서도 폭넓은 활약을 펼쳐 한국의 음악과 패션을 세계에 알렸다고 평가받는다. 국내 최초로 2017년 6월, 솔로 앨범 3집 '권지용'을 기존의 CD 형태가 아닌 USB로 앨범을 발매하기도 했으며, 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 CES에 참석하는 등 '테크테이너'로서 행보를 넓혀가고 있다.

가수 지드래곤 KAIST 교수 되다

우리 대학이 가수 지드래곤(본명 권지용) 씨를 기계공학과 초빙교수에 임명했다. 임명장 수여는 5일 오전스포츠컴플렉스에서 개최된 ‘이노베이트 코리아 2024’ 행사에서 진행됐다. 이번 임용은 우리 대학의 최신 과학기술을 K-콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하고자 추진됐다.

권 씨의 소속사인 갤럭시코퍼레이션 관계자는 "이번 임용은 '엔터테크*' 연구개발을 통한 시장 혁신과 K-컬처의 글로벌 확산과 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.* 엔터테크: 엔터테인먼트(entertainment)와 테크놀로지(technology)의 합성어로, 엔터테인먼트의 핵심 가치인 지식재산권(IP) 및 콘텐츠에 ICT를 결합하여 새로운 부가가치를 창출하는 산업권지용 초빙교수는 학부생 및 대학원생을 대상으로 하는 리더십 특강으로 강단에 설 예정이다. 세계적인 아티스트로서의 경험과 삶을 공유해 우리 대학 구성원들이 세계를 바라보는 비전과 통찰, 각자의 영역을 개척하는 도전과 영감을 제공한다는 취지다. 또한, 문화행사를 개최해 구성원과 소통하는 한편, 창의적이고 융합적인 인재로 성장하는 데 필요한 예술적 경험을 제공할 예정이다.

우리 대학의 다양한 기술을 예술과 문화콘텐츠에 접목하는 공동연구도 추진한다. 'KAIST-갤럭시코퍼레이션 엔터테크연구센터(가칭)'를 기계공학과 내에 설립하고 ▴지드래곤 본인을 시작으로 한류 아티스트를 대상으로 한 디지털트윈(Digital Twin) 기술 연구 ▴K-컬처와 인공지능·로봇·메타버스 등의 과학기술 융합 연구 ▴볼류메트릭·모션캡쳐·햅틱 등 최신기술을 활용한 차별화된 아티스트 아바타 개발 등의 연구를 진행한다. 갤럭시코퍼레이션은 '넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼' 부문 1위를 달성하는 쾌거를 이룬 '피지컬:100 시즌2'를 비롯해 '스트릿 우먼 파이터', '1박 2일', '뭉쳐야 찬다', '미스터트롯2'와 같은 화제성 높은 방송콘텐츠를 제작하고 있으며, 작년 12월 지드래곤을 영입하며 방송부터 음악에 이르는 엔터테인먼트 전반으로 IP를 확장했다. 메타버스, 아바타, 인공지능(AI) 등 최신 디지털 기술에 IP(지식재산권)를 결합하여 새로운 콘텐츠 시장을 개척 중인 '엔터테크' 기업으로, 이 같은 성과를 기반해 최근 글로벌 투자은행(IB)과의 글로벌 투자를 통해, 엔터테크 스타트업으로서는 처음으로 유니콘(기업가치 1조원)을 앞두고 있다.

권지용 교수는 "수많은 과학 천재들이 배출되는 KAIST의 초빙교수가 되어 영광이다"라며 "최고의 과학기술 전문가들과 저의 엔터테인먼트 전문 영역이 만나서 큰 시너지, 즉 '빅뱅'이 일어나길 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "음악 분야에도 인공지능으로 작업하는 분들이 많이 늘고 있고, 이러한 첨단 기술이 보다 더 다양한 형태의 창작 작업을 가능하게 한다"라며 "갤럭시코퍼레이션과 KAIST가 함께 개발한 인공지능 아바타를 통해, 자주 만나지 못하는 전 세계 팬들과 더 가깝게 소통하고 싶다"라고 구체적인 바람을 전했다.

이광형 총장은 "KAIST가 개교 이후 늘 새로운 것을 탐구하고 미지의 영역을 개척해 온 대학이라는 점을 고려하면, 권 교수 역시 문화예술계에서 세계적인 성취를 이룬 선도자이자 개척자라는 점에서 KAIST의 DNA를 공유한다고 생각한다"라고 설명했다.

이어, 이 총장은 "권 교수의 활동을 통해 KAIST의 과학기술이 K-컬처의 글로벌 무대 확산과 성장에 기여하는 것은 물론 세계의 트렌드를 선도한 권지용 교수의 경험과 정신을 공유하는 것이 초일류 대학을 지향하는 KAIST 구성원에게도 큰 자산이 될 것"이라고 기대감을 밝혔다.

권지용 교수의 임용 기간은 이달 4일부터 2026년 6월까지 2년이다. 또한, 권지용 교수는 KAIST 글로벌 앰버서더로도 임명되어 KAIST의 해외 홍보 강화에도 일조할 계획이다.지드래곤으로 활동해온 권지용 교수는 2006년 데뷔해 세계적인 인기를 끈 아이돌 그룹 '빅뱅'의 멤버이자 리더로, 18년간 한국 대중문화를 상징하는 아이콘으로 자리잡았다. 작사, 작곡과 프로듀싱부터 공연까지 음악활동 전반에서 최고의 실력을 인정받는 한편, 2016년에는 아시아 남성 최초로 패션 브랜드 샤넬의 글로벌 엠버서더로 선정되는 등 패션 분야에서도 폭넓은 활약을 펼쳐 한국의 음악과 패션을 세계에 알렸다고 평가받는다. 국내 최초로 2017년 6월, 솔로 앨범 3집 '권지용'을 기존의 CD 형태가 아닌 USB로 앨범을 발매하기도 했으며, 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 CES에 참석하는 등 '테크테이너'로서 행보를 넓혀가고 있다.

2024.06.05

조회수 4156

-

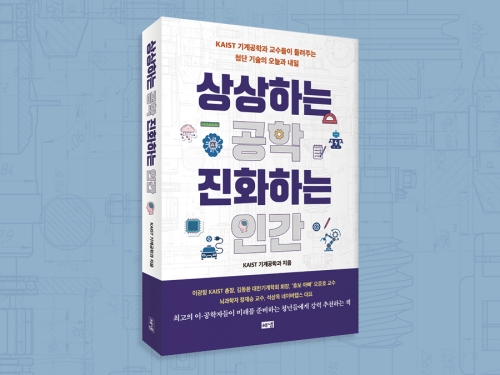

기계공학과, 『상상하는 공학 진화하는 인간』 출간

우리 대학 기계공학과가 『상상하는 공학, 진화하는 인간』을 이달 20일 출간했다.

공학도를 꿈꾸는 청년들과 최신 기술 동향에 관심 있는 일반인들에게 기계공학 분야의 최신 연구 내용을 쉽고 재미있게 전달하기 위해 출판된 책이다.

기계공학과 현직 교수진 27명이 각자의 전공 분야를 1년에 걸쳐 집필했으며, 기계공학의 다양한 세부 전공 분야의 기본 개념과 이를 토대로 발전한 첨단 기술, 그 기술들의 현대적 사용 예시가 흥미롭게 소개되어 있다.

1부 '세상을 바꾸는 공학'에서는 기계공학의 토대와 다양한 상상력이 만나 세상을 변화시키는 기술을 소개한다. 로봇과 모빌리티 기술, 친환경에너지, 첨단 생산 기술 등 공학이 변화시킨 우리 일상의 면모들이 담겨있다.

2부 '인간을 진화시키는 공학'에서는 공학을 바탕으로 인간의 능력을 확장하고 인간과 기계가 공존하는 세상을 꿈꾸는 연구를 소개한다. 의료기술, 인공장기, 뇌-기계연결기술 등의 분야다.

우리 대학 기계공학과는 ‘기계 없는 기계공학과를 지향한다’라는 슬로건 아래 오늘의 문제를 해결하고 내일의 가능성을 설계하는 공학기술을 교육·연구해왔다.

이광형 총장은 추천사에서 "공학적 상상력을 통해 인간 역시 진화하고 있으며, 기계공학은 이를 위한 융합의 중심에 있는 학문이다"라며, "기계공학이 다루는 광범위한 분야와 첨단기술을 총망라한 이 책은 기술 혁명 시대를 살아가기 위한 필독서이자 공학자를 꿈꾸는 청년들뿐 아니라 미래를 준비하고자 하는 이들에게 강력히 추천한다"라고 전했다. 저술을 총괄한 김정 기계공학과장은 "지금의 시대를 흔히 '기술 패권 시대'라고 하며, 기술을 무기로 한 강력한 산업과 제조업을 가진 나라가 경쟁에서 주도권을 가진다"라고 강조했다. 이어, 김 학과장은 "그것이 바로 우리나라 대중, 그 중에서도 미래 세대들이 다소 어렵더라도 공학의 원리와 기술에 대해 알아야 하는 이유이며, 독자들이 미래 세대로서 이 책의 새로운 장들을 후일 추가해 주셨으면 한다"라고 당부했다. 머리말과 맺음말, 25개 챕터로 구성된 이 책은 기계공학과 김정, 황보제민, 박해원, 공경철, 김진환, 박용화, 윤국진, 장대준, 이강택, 남영석, 유승화, 김영진, 김산하, 김형수, 김성수, 박인규, 전원주, 심기동, 윤용진, 김현진, 유홍기, 전성윤, 경기욱, 박형순, 구승범, 이필승, 배충식 교수가 집필에 참여했다.

기계공학과, 『상상하는 공학 진화하는 인간』 출간

우리 대학 기계공학과가 『상상하는 공학, 진화하는 인간』을 이달 20일 출간했다.

공학도를 꿈꾸는 청년들과 최신 기술 동향에 관심 있는 일반인들에게 기계공학 분야의 최신 연구 내용을 쉽고 재미있게 전달하기 위해 출판된 책이다.

기계공학과 현직 교수진 27명이 각자의 전공 분야를 1년에 걸쳐 집필했으며, 기계공학의 다양한 세부 전공 분야의 기본 개념과 이를 토대로 발전한 첨단 기술, 그 기술들의 현대적 사용 예시가 흥미롭게 소개되어 있다.

1부 '세상을 바꾸는 공학'에서는 기계공학의 토대와 다양한 상상력이 만나 세상을 변화시키는 기술을 소개한다. 로봇과 모빌리티 기술, 친환경에너지, 첨단 생산 기술 등 공학이 변화시킨 우리 일상의 면모들이 담겨있다.

2부 '인간을 진화시키는 공학'에서는 공학을 바탕으로 인간의 능력을 확장하고 인간과 기계가 공존하는 세상을 꿈꾸는 연구를 소개한다. 의료기술, 인공장기, 뇌-기계연결기술 등의 분야다.

우리 대학 기계공학과는 ‘기계 없는 기계공학과를 지향한다’라는 슬로건 아래 오늘의 문제를 해결하고 내일의 가능성을 설계하는 공학기술을 교육·연구해왔다.

이광형 총장은 추천사에서 "공학적 상상력을 통해 인간 역시 진화하고 있으며, 기계공학은 이를 위한 융합의 중심에 있는 학문이다"라며, "기계공학이 다루는 광범위한 분야와 첨단기술을 총망라한 이 책은 기술 혁명 시대를 살아가기 위한 필독서이자 공학자를 꿈꾸는 청년들뿐 아니라 미래를 준비하고자 하는 이들에게 강력히 추천한다"라고 전했다. 저술을 총괄한 김정 기계공학과장은 "지금의 시대를 흔히 '기술 패권 시대'라고 하며, 기술을 무기로 한 강력한 산업과 제조업을 가진 나라가 경쟁에서 주도권을 가진다"라고 강조했다. 이어, 김 학과장은 "그것이 바로 우리나라 대중, 그 중에서도 미래 세대들이 다소 어렵더라도 공학의 원리와 기술에 대해 알아야 하는 이유이며, 독자들이 미래 세대로서 이 책의 새로운 장들을 후일 추가해 주셨으면 한다"라고 당부했다. 머리말과 맺음말, 25개 챕터로 구성된 이 책은 기계공학과 김정, 황보제민, 박해원, 공경철, 김진환, 박용화, 윤국진, 장대준, 이강택, 남영석, 유승화, 김영진, 김산하, 김형수, 김성수, 박인규, 전원주, 심기동, 윤용진, 김현진, 유홍기, 전성윤, 경기욱, 박형순, 구승범, 이필승, 배충식 교수가 집필에 참여했다.

2024.05.29

조회수 1065

-

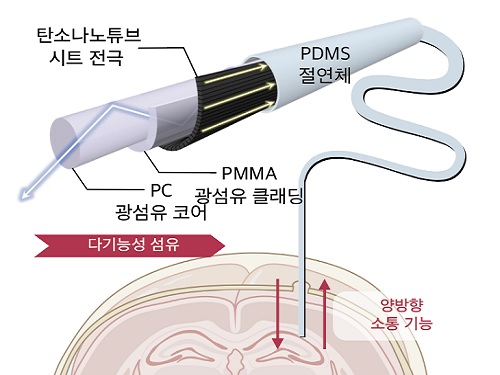

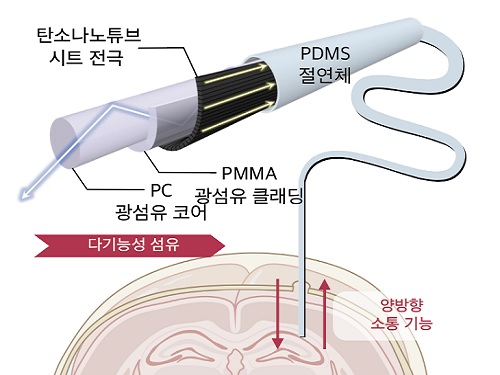

초장기간 작동 뇌-기계 인터페이스 개발

수술이 불가피한 삽입형 신경 인터페이스의 경우, 한 번의 수술로도 최대한 많은 정보를 얻을 수 있고 장기간 사용가능한 디바이스의 개발이 필요하다. 한국 연구진이 1년 이상 사용가능한 다기능성 신경 인터페이스를 개발하여 향후 뇌 지도, 질환 연구 및 치료에 획기적인 발전을 가져올 것으로 기대한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀과 한양대학교(총장 이기정) 바이오메디컬공학과 최창순 교수 연구팀이, 열 인발공정(Thermal Drawing Process, TDP)*과 탄소나노튜브 시트를 병합해 장기간 사용 가능한 다기능성 섬유형 신경 인터페이스를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 열 인발공정 : 열을 가해 큰 구조체의 복잡한 구조체를 빠른 속도로 당겨 같은 모양 및 기능을 갖춘 섬유를 뽑아내는 일 또는 가공.

뇌신경 시스템 탐구를 위한 삽입형 인터페이스는 생체 시스템의 면역 반응을 줄이기 위해 생체 친화적이며 부드러운 물질을 사용하면서도, 다양한 기능을 병합하는 방향으로 발전해 왔다. 하지만 기존의 재료와 제작 방법으로는 다양한 기능을 구현할 수 있으면서도 장기간 사용가능한 디바이스를 만들기 어려웠고, 특히 탄소 기반 전극의 경우 제조 및 병합 과정이 복잡하고 금속 전극에 비해 기능적 수행 능력이 떨어진다는 문제점이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이번 연구에서 탄소나노튜브 시트 전극과 고분자 광섬유를 병합했다. 탄소나노튜브 섬유가 한 방향으로 배열된 탄소나노튜브 시트 전극을 통해 신경세포 활동을 효과적으로 기록했고, 광 전달을 담당하는 고분자 광섬유에 이를 감아 머리카락 크기의 다기능 섬유를 제작했다. 연구팀은 제작된 섬유는 우수한 전기적, 광학적, 기계적 성질을 보였음을 확인했다.

해당 뇌-기계 인터페이스를 실제 쥐 모델에 삽입한 결과, 전기적 신경 활성신호, 화학적 신경전달물질(도파민)을 잘 측정하고 광유전학적 조절을 통해 행동학적 산출을 이끌어낼 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 1년 이상 광학적으로 발화된 신경 신호와 자발적으로 발화된 신경 신호를 측정함으로써 초장기간 사용 가능성도 보여줬다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)'에 2024년 3월 29일 字로 출판됐다. (논문명: Structurally Aligned Multifunctional neural Probe (SAMP) using forest-drawn CNT sheet onto thermally drawn polymer fiber for long-term in vivo operation)

박성준 교수는 "전기적 신경 활성신호와 더불어 화학적 신경전달물질 기록 및 광학적 조절 기능을 갖춘 초장기간 사용가능한 차세대 신경 인터페이스의 개발 성과ˮ임을 강조하며, "향후 대동물 적용 및 자기공명영상 장비와 동시 사용을 통해 뇌 질환의 세부적인 메커니즘 파악과 전뇌적(Whole brain) 기록 및 조절 분야에 사용될 수 있을 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 나노및소재기술개발사업, 경찰청 미래치안도전기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

초장기간 작동 뇌-기계 인터페이스 개발

수술이 불가피한 삽입형 신경 인터페이스의 경우, 한 번의 수술로도 최대한 많은 정보를 얻을 수 있고 장기간 사용가능한 디바이스의 개발이 필요하다. 한국 연구진이 1년 이상 사용가능한 다기능성 신경 인터페이스를 개발하여 향후 뇌 지도, 질환 연구 및 치료에 획기적인 발전을 가져올 것으로 기대한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀과 한양대학교(총장 이기정) 바이오메디컬공학과 최창순 교수 연구팀이, 열 인발공정(Thermal Drawing Process, TDP)*과 탄소나노튜브 시트를 병합해 장기간 사용 가능한 다기능성 섬유형 신경 인터페이스를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 열 인발공정 : 열을 가해 큰 구조체의 복잡한 구조체를 빠른 속도로 당겨 같은 모양 및 기능을 갖춘 섬유를 뽑아내는 일 또는 가공.

뇌신경 시스템 탐구를 위한 삽입형 인터페이스는 생체 시스템의 면역 반응을 줄이기 위해 생체 친화적이며 부드러운 물질을 사용하면서도, 다양한 기능을 병합하는 방향으로 발전해 왔다. 하지만 기존의 재료와 제작 방법으로는 다양한 기능을 구현할 수 있으면서도 장기간 사용가능한 디바이스를 만들기 어려웠고, 특히 탄소 기반 전극의 경우 제조 및 병합 과정이 복잡하고 금속 전극에 비해 기능적 수행 능력이 떨어진다는 문제점이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이번 연구에서 탄소나노튜브 시트 전극과 고분자 광섬유를 병합했다. 탄소나노튜브 섬유가 한 방향으로 배열된 탄소나노튜브 시트 전극을 통해 신경세포 활동을 효과적으로 기록했고, 광 전달을 담당하는 고분자 광섬유에 이를 감아 머리카락 크기의 다기능 섬유를 제작했다. 연구팀은 제작된 섬유는 우수한 전기적, 광학적, 기계적 성질을 보였음을 확인했다.

해당 뇌-기계 인터페이스를 실제 쥐 모델에 삽입한 결과, 전기적 신경 활성신호, 화학적 신경전달물질(도파민)을 잘 측정하고 광유전학적 조절을 통해 행동학적 산출을 이끌어낼 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 1년 이상 광학적으로 발화된 신경 신호와 자발적으로 발화된 신경 신호를 측정함으로써 초장기간 사용 가능성도 보여줬다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)'에 2024년 3월 29일 字로 출판됐다. (논문명: Structurally Aligned Multifunctional neural Probe (SAMP) using forest-drawn CNT sheet onto thermally drawn polymer fiber for long-term in vivo operation)

박성준 교수는 "전기적 신경 활성신호와 더불어 화학적 신경전달물질 기록 및 광학적 조절 기능을 갖춘 초장기간 사용가능한 차세대 신경 인터페이스의 개발 성과ˮ임을 강조하며, "향후 대동물 적용 및 자기공명영상 장비와 동시 사용을 통해 뇌 질환의 세부적인 메커니즘 파악과 전뇌적(Whole brain) 기록 및 조절 분야에 사용될 수 있을 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 나노및소재기술개발사업, 경찰청 미래치안도전기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.24

조회수 1931

-

항암 효과 낮추는 ‘세포 간 이질성’ 극복 전략 찾았다

효과가 높은 신약 및 치료법 개발을 위한 단서가 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI(Chief Investigator)) 연구팀은 인공지능(AI)을 이용해 동일 외부 자극에 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 ‘세포 간 이질성’의 근본적인 원인을 찾아내고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 제시했다.

우리 몸속 세포는 약물, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계(signaling pathway)가 있다. 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호작용하며 생존하는 데 핵심적인 역할을 한다. 세포의 신호 전달 체계는 노벨생리의학상의 단골 주제일 정도로 중요하지만, 규명을 위해서는 수십 년에 걸친 연구가 필요하다.

신호 전달 체계는 세포 간 이질성에도 영향을 미친다. 세포 간 이질성은 똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일 외부 자극에 다르게 반응하는 정도를 뜻한다. 하지만 복잡한 신호 전달 체계의 전 과정을 직접 관측하는 일이 현재 기술로는 어렵기 때문에 지금까지는 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 명확한 연결고리를 알지 못했다.

세포 간 이질성은 질병 치료에 있어 더욱 중요한 고려 요소다. 가령, 항암제를 투여했을 때 세포 간 이질성으로 인해 일부 암세포만 사멸되고, 일부는 살아남는다면 완치가 되지 않는다. 세포 간 이질성의 근본적인 원인을 찾고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 도출해야 치료 효과를 높인 신약 설계가 가능해진다.

제1 저자인 홍혁표 IBS 전(前) 학생연수원(現 미국 위스콘신 메디슨대 방문조교수)은 “우리 연구진은 선행 연구(Science Advances, 2022)에서 세포 내 신호 전달 체계를 묘사한 수리 모델을 개발한 바 있다”며 “당시엔 신호 전달 체계의 중간 과정이 한 개의 경로만 있다고 가정해 얻을 수 있는 정보도 한계가 있었지만, 이번 연구에서는 AI를 활용해 중간 과정의 비밀까지 풀어냈다”고 말했다.

연구진은 기계 학습 방법론인 ‘Density-PINNs(Density Physics-Informed Neural Networks)’를 개발해 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 연결고리를 찾았다. 세포가 외부 자극에 노출되면 신호 전달 체계를 거쳐 반응 단백질이 생성된다. 시간에 따라 축적된 반응 단백질의 양을 이용하면 신호 전달 소요 시간의 분포를 추론할 수 있다. 이 분포는 신호 전달 체계가 몇 개의 경로로 구성됐는지를 알려준다. 즉, Density-PINNs를 이용하면 쉽게 관측할 수 있는 반응 단백질의 시계열 데이터로부터 직접 관찰하기 어려운 신호 전달 체계에 대한 정보를 추정할 수 있다는 의미다.

이어 연구진은 실제 대장균의 항생제에 대한 반응 실험 데이터에 Density-PINNs를 적용하여 세포 간 이질성의 원인도 찾았다. 신호 전달 체계가 단일 경로로 이뤄진 때(직렬)에 비해 여러 경로로 이뤄졌을 때(병렬)가 세포 간 이질성이 적다는 것을 알아냈다.

제1 저자인 조현태 연구원은 “추가 연구가 필요하지만, 신호 전달 체계가 병렬 구조일 경우 극단적인 신호가 서로 상쇄되어서 세포 간 이질성이 적어지는 것으로 보인다”며 “신호 전달 체계가 병렬 구조를 보이도록 약물이나 화학 요법 치료 전략을 세우면 치료 효과를 높일 수 있다는 의미”라고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “복잡한 세포 신호 전달 체계의 전 과정을 파악하려면 수십 년의 연구가 필요하지만, 우리 연구진이 제시한 방법론은 수 시간 내에 치료에 필요한 핵심 정보만 알아내 치료에 활용할 수 있다”며 “이번 연구를 실제 현장에서 사용되는 약물에 적용하여 치료 효과를 개선할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 지난해 12월 26일 국제학술지 셀(Cell)의 자매지인 ‘패턴스(Patterns)’에 실렸다.

※ 논문명: Density physics-informed neural networks reveal sources of cell heterogeneity in signal transduction

항암 효과 낮추는 ‘세포 간 이질성’ 극복 전략 찾았다

효과가 높은 신약 및 치료법 개발을 위한 단서가 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI(Chief Investigator)) 연구팀은 인공지능(AI)을 이용해 동일 외부 자극에 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 ‘세포 간 이질성’의 근본적인 원인을 찾아내고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 제시했다.

우리 몸속 세포는 약물, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계(signaling pathway)가 있다. 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호작용하며 생존하는 데 핵심적인 역할을 한다. 세포의 신호 전달 체계는 노벨생리의학상의 단골 주제일 정도로 중요하지만, 규명을 위해서는 수십 년에 걸친 연구가 필요하다.

신호 전달 체계는 세포 간 이질성에도 영향을 미친다. 세포 간 이질성은 똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일 외부 자극에 다르게 반응하는 정도를 뜻한다. 하지만 복잡한 신호 전달 체계의 전 과정을 직접 관측하는 일이 현재 기술로는 어렵기 때문에 지금까지는 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 명확한 연결고리를 알지 못했다.

세포 간 이질성은 질병 치료에 있어 더욱 중요한 고려 요소다. 가령, 항암제를 투여했을 때 세포 간 이질성으로 인해 일부 암세포만 사멸되고, 일부는 살아남는다면 완치가 되지 않는다. 세포 간 이질성의 근본적인 원인을 찾고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 도출해야 치료 효과를 높인 신약 설계가 가능해진다.

제1 저자인 홍혁표 IBS 전(前) 학생연수원(現 미국 위스콘신 메디슨대 방문조교수)은 “우리 연구진은 선행 연구(Science Advances, 2022)에서 세포 내 신호 전달 체계를 묘사한 수리 모델을 개발한 바 있다”며 “당시엔 신호 전달 체계의 중간 과정이 한 개의 경로만 있다고 가정해 얻을 수 있는 정보도 한계가 있었지만, 이번 연구에서는 AI를 활용해 중간 과정의 비밀까지 풀어냈다”고 말했다.

연구진은 기계 학습 방법론인 ‘Density-PINNs(Density Physics-Informed Neural Networks)’를 개발해 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 연결고리를 찾았다. 세포가 외부 자극에 노출되면 신호 전달 체계를 거쳐 반응 단백질이 생성된다. 시간에 따라 축적된 반응 단백질의 양을 이용하면 신호 전달 소요 시간의 분포를 추론할 수 있다. 이 분포는 신호 전달 체계가 몇 개의 경로로 구성됐는지를 알려준다. 즉, Density-PINNs를 이용하면 쉽게 관측할 수 있는 반응 단백질의 시계열 데이터로부터 직접 관찰하기 어려운 신호 전달 체계에 대한 정보를 추정할 수 있다는 의미다.

이어 연구진은 실제 대장균의 항생제에 대한 반응 실험 데이터에 Density-PINNs를 적용하여 세포 간 이질성의 원인도 찾았다. 신호 전달 체계가 단일 경로로 이뤄진 때(직렬)에 비해 여러 경로로 이뤄졌을 때(병렬)가 세포 간 이질성이 적다는 것을 알아냈다.

제1 저자인 조현태 연구원은 “추가 연구가 필요하지만, 신호 전달 체계가 병렬 구조일 경우 극단적인 신호가 서로 상쇄되어서 세포 간 이질성이 적어지는 것으로 보인다”며 “신호 전달 체계가 병렬 구조를 보이도록 약물이나 화학 요법 치료 전략을 세우면 치료 효과를 높일 수 있다는 의미”라고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “복잡한 세포 신호 전달 체계의 전 과정을 파악하려면 수십 년의 연구가 필요하지만, 우리 연구진이 제시한 방법론은 수 시간 내에 치료에 필요한 핵심 정보만 알아내 치료에 활용할 수 있다”며 “이번 연구를 실제 현장에서 사용되는 약물에 적용하여 치료 효과를 개선할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 지난해 12월 26일 국제학술지 셀(Cell)의 자매지인 ‘패턴스(Patterns)’에 실렸다.

※ 논문명: Density physics-informed neural networks reveal sources of cell heterogeneity in signal transduction

2024.01.17

조회수 1950

-

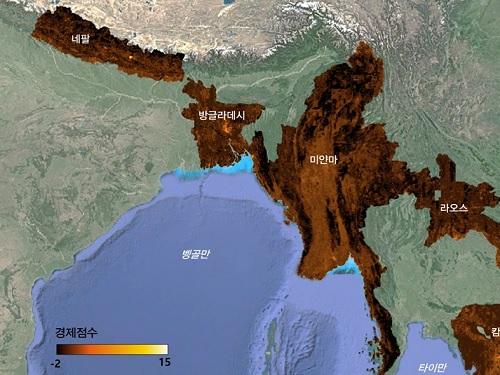

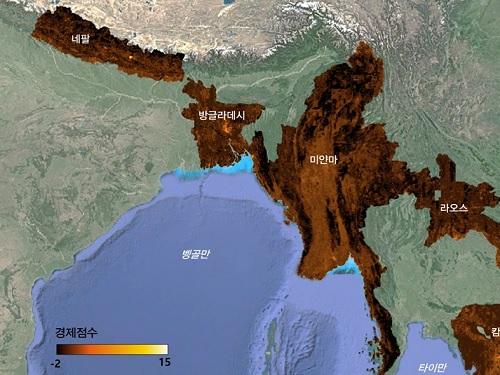

인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

2023.11.21

조회수 2843

-

기계공학과 이정철 교수 연구팀, 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 전문가그룹 금상 수상

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀(이정철 교수, 고주희 박사과정)이 지난 11월 1일~4일 인천 송도 컨벤시아에서 성황리에 개최된 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 대회에서 전문가그룹 금상을 수상했다.

발표 주제는 “가열 유동채널 공진기 기반 하이퍼 멀티모달 측정과 머신 러닝을 활용한 초미량 미확인 액체 인식 기술”로서 가열전극과 유동채널이 통합된 기계공진기를 이용하여 다양한 작동 온도에서 약 100 밀리초에 1번씩 액상 시료의 밀도, 역학점도, 열전도도, 비열, 열확산도, 동점도 그리고 무차원 수인 프란틀 (Prandtl) 수, 총 7개 물성을 동시에 획득할 수 있는 하이퍼 멀티모달 측정이 가능함을 최초로 소개하였다. 또한 개발한 하이퍼 멀티모달 측정을 머신러닝과 결합하여 액상 다원 혼합물을 분리하지 않고 분석할 수 있는 아이디어를 제안하고 가능성을 소개하였다.

이는 기존의 혼합물 분석의 gold standard 로 간주되던 LC-MS (Liquid chromatography – Mass spectrometry) 와 같은 선 분리-후 단일 측정의 패러다임을 뒤집는 아이디어로 그 독창성을 인정받았다. 제안 아이디어는 여러 반도체 공정에 사용되는 액상 혼합물의 농도 및 순도 모니터링을 통한 공정 품질제어를 비롯하여 다양한 액상시료 관련 산업과 연구에 효과적으로 사용될 것으로 기대된다.

기계공학과 이정철 교수 연구팀, 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 전문가그룹 금상 수상

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀(이정철 교수, 고주희 박사과정)이 지난 11월 1일~4일 인천 송도 컨벤시아에서 성황리에 개최된 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 대회에서 전문가그룹 금상을 수상했다.

발표 주제는 “가열 유동채널 공진기 기반 하이퍼 멀티모달 측정과 머신 러닝을 활용한 초미량 미확인 액체 인식 기술”로서 가열전극과 유동채널이 통합된 기계공진기를 이용하여 다양한 작동 온도에서 약 100 밀리초에 1번씩 액상 시료의 밀도, 역학점도, 열전도도, 비열, 열확산도, 동점도 그리고 무차원 수인 프란틀 (Prandtl) 수, 총 7개 물성을 동시에 획득할 수 있는 하이퍼 멀티모달 측정이 가능함을 최초로 소개하였다. 또한 개발한 하이퍼 멀티모달 측정을 머신러닝과 결합하여 액상 다원 혼합물을 분리하지 않고 분석할 수 있는 아이디어를 제안하고 가능성을 소개하였다.

이는 기존의 혼합물 분석의 gold standard 로 간주되던 LC-MS (Liquid chromatography – Mass spectrometry) 와 같은 선 분리-후 단일 측정의 패러다임을 뒤집는 아이디어로 그 독창성을 인정받았다. 제안 아이디어는 여러 반도체 공정에 사용되는 액상 혼합물의 농도 및 순도 모니터링을 통한 공정 품질제어를 비롯하여 다양한 액상시료 관련 산업과 연구에 효과적으로 사용될 것으로 기대된다.

2023.11.06

조회수 1693

-

탁지훈 박사과정, 2023 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 김재철AI대학원 박사과정 탁지훈 학생(지도교수 신진우)이 ‘2023 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터 과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 67명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

탁지훈 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 메타학습(Meta-learning)과 뉴럴필드(Neural Field) 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정되었다. 기계학습 분야에서는 총 19명의 학생이 선발되었으며 아시아 대학에서는 탁지훈 학생이 유일하다.

탁지훈 학생은 특히 기존 뉴럴필드 학습의 한계점들을 새로운 메타학습 방법론을 제안하여 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 뉴럴필드 학습에서의 세 가지 비효율적 요소인 학습 시간, 학습 메모리 그리고 저장 공간을 효율적인 메타학습을 제안하여 효율화 하였으며, 이를 활용한 데이터 형태에 구애받지 않은 데이터 압축 기술 역시 제안하였다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 또한 그는 구글 딥마인드 연구진들과 협력하여 메타학습과 뉴럴필드 연구를 수행한 바 있다.

시상식은 8월 29일부터 8월 30일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시되어있다.

구글은 KAIST 교수진과 학생을 대상으로 연구비 지원(Research Grant), 신진 연구자 지원(Research Scholar), 구글 클라우드 플랫폼 크레딧(GCP Credits), 익스플로어CSR(exploreCSR), PhD 펠로우십(PhD Fellowship), 학생 학회 후원(Student Travel Grants) 등 다양한 산학협력 프로그램으로 지원을 제공했다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

탁지훈 박사과정, 2023 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 김재철AI대학원 박사과정 탁지훈 학생(지도교수 신진우)이 ‘2023 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터 과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 67명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

탁지훈 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 메타학습(Meta-learning)과 뉴럴필드(Neural Field) 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정되었다. 기계학습 분야에서는 총 19명의 학생이 선발되었으며 아시아 대학에서는 탁지훈 학생이 유일하다.

탁지훈 학생은 특히 기존 뉴럴필드 학습의 한계점들을 새로운 메타학습 방법론을 제안하여 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 뉴럴필드 학습에서의 세 가지 비효율적 요소인 학습 시간, 학습 메모리 그리고 저장 공간을 효율적인 메타학습을 제안하여 효율화 하였으며, 이를 활용한 데이터 형태에 구애받지 않은 데이터 압축 기술 역시 제안하였다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 또한 그는 구글 딥마인드 연구진들과 협력하여 메타학습과 뉴럴필드 연구를 수행한 바 있다.

시상식은 8월 29일부터 8월 30일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시되어있다.

구글은 KAIST 교수진과 학생을 대상으로 연구비 지원(Research Grant), 신진 연구자 지원(Research Scholar), 구글 클라우드 플랫폼 크레딧(GCP Credits), 익스플로어CSR(exploreCSR), PhD 펠로우십(PhD Fellowship), 학생 학회 후원(Student Travel Grants) 등 다양한 산학협력 프로그램으로 지원을 제공했다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2023.10.31

조회수 3685

-

기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.02

조회수 3402

-

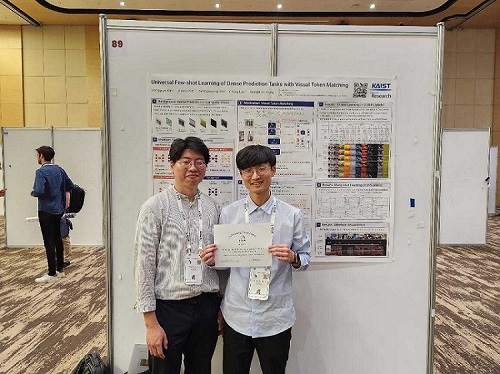

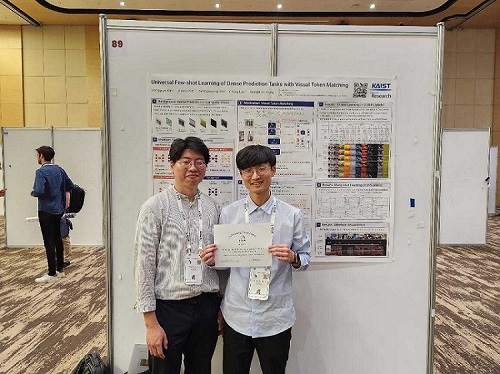

전산학부 홍승훈 교수 연구팀, ICLR 2023 학술대회 한국인 최초 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 홍승훈 교수가 이끄는 연구팀이 지난 5월 1일부터 5월 5일에 열린 기계학습 분야의 최우수 국제학술대회인 ‘표현 학습 국제 학회 2023(International Conference on Learning Representation, 이하 ICLR 2023)’에서 최우수논문상 (Outstanding Paper Award)를 수상했다고 5일 밝혔다.

ICLR 2023은 인공지능 분야의 가장 권위 있는 학회 중 하나로서, 구글 스칼라 h-5 인덱스 기준 기계학습 분야의 1위에 올라있으며, 모든 과학 분야의 출판물 중 9위를 기록하고 있다. 올해 최우수논문상은 전체 1,574편의 논문 중 상위 4편에 주어졌다.

홍 교수팀의 ICLR 최우수논문상 수상은 한국인으로서는 최초이며, 주요 기계학습 학회에서 국내 기관이 주축이 되어 진행한 연구로 최우수논문상을 수상한 최초의 사례이기도 하다.

전산학부 김동균 박사과정(제1 저자), 김진우 박사과정, 조성웅 석사과정과 마이크로소프트 리서치 아시아(Microsoft Research Asia)의 총 루오 박사(Chong Lou)로 구성된 홍승훈 교수 연구팀은 컴퓨터 비전 분야의 핵심 연구 주제인 ‘픽셀 레이블링 문제'를 획기적으로 적은 수의 데이터로 광범위하게 해결할 수 있는 범용적 방법론인 비주얼 토큰 매칭(Visual Token Matching) 기법을 제안해 최우수논문상을 받았다.

픽셀 레이블링은 물체 검출, 물체 분할, 자세 추정, 깊이 추정, 3차원 복원 등 컴퓨터 비전 분야의 거의 모든 핵심 문제를 광범위하게 아우르는 개념이다. 최근 10년간 신경망 기반의 기계학습 방법론이 적용되며 픽셀 레이블링의 다양한 세부 문제에서 괄목할만한 진전이 있었으나, 이러한 방법들은 수십만 개 이상의 방대한 학습 데이터를 요구하는 한계가 있었다.

홍승훈 교수 연구팀은 모든 종류의 픽셀 레이블링 문제에 대해 수십 개 이내의 적은 데이터로도 학습과 추론이 가능한 범용적인 퓨샷 학습 기법을 개발했고, 수많은 픽셀 레이블링 문제에서 기존 방법 대비 0.01% 이내의 데이터로도 비슷하거나 우수한 성능을 낼 수 있음을 입증했다.

홍 교수는 이번 연구를 통해 의료 영상과 같이 학습 데이터 수집이 병목이 되는 다양한 도메인에서 컴퓨터 비전 기술을 적용하는데 돌파구가 되기를 기대한다고 평가했다.

이번 연구를 주도한 김동균 박사과정은 적은 수의 데이터로 학습할 수 있는 범용적 기계학습 방법론을 계속 연구해 왔으며, 이번 연구의 이론적 토대가 되는 연구를 지난 ICLR에 출판한 바 있다. 김동균 박사과정은 이번 연구로 삼성 휴먼테크 논문대상에서 은상을 수상하기도 했다.

전산학부 홍승훈 교수는 "상을 받게 되어 영광이고, 이번 수상이 국내 기계학습 연구자들에게 자신감이 되어 한국에서 더 많은 도전적인 연구들이 나오는 데 도움이 된다면 기쁠 것 같다”라고 소감을 밝혔다.

전산학부 홍승훈 교수 연구팀, ICLR 2023 학술대회 한국인 최초 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 홍승훈 교수가 이끄는 연구팀이 지난 5월 1일부터 5월 5일에 열린 기계학습 분야의 최우수 국제학술대회인 ‘표현 학습 국제 학회 2023(International Conference on Learning Representation, 이하 ICLR 2023)’에서 최우수논문상 (Outstanding Paper Award)를 수상했다고 5일 밝혔다.

ICLR 2023은 인공지능 분야의 가장 권위 있는 학회 중 하나로서, 구글 스칼라 h-5 인덱스 기준 기계학습 분야의 1위에 올라있으며, 모든 과학 분야의 출판물 중 9위를 기록하고 있다. 올해 최우수논문상은 전체 1,574편의 논문 중 상위 4편에 주어졌다.

홍 교수팀의 ICLR 최우수논문상 수상은 한국인으로서는 최초이며, 주요 기계학습 학회에서 국내 기관이 주축이 되어 진행한 연구로 최우수논문상을 수상한 최초의 사례이기도 하다.

전산학부 김동균 박사과정(제1 저자), 김진우 박사과정, 조성웅 석사과정과 마이크로소프트 리서치 아시아(Microsoft Research Asia)의 총 루오 박사(Chong Lou)로 구성된 홍승훈 교수 연구팀은 컴퓨터 비전 분야의 핵심 연구 주제인 ‘픽셀 레이블링 문제'를 획기적으로 적은 수의 데이터로 광범위하게 해결할 수 있는 범용적 방법론인 비주얼 토큰 매칭(Visual Token Matching) 기법을 제안해 최우수논문상을 받았다.

픽셀 레이블링은 물체 검출, 물체 분할, 자세 추정, 깊이 추정, 3차원 복원 등 컴퓨터 비전 분야의 거의 모든 핵심 문제를 광범위하게 아우르는 개념이다. 최근 10년간 신경망 기반의 기계학습 방법론이 적용되며 픽셀 레이블링의 다양한 세부 문제에서 괄목할만한 진전이 있었으나, 이러한 방법들은 수십만 개 이상의 방대한 학습 데이터를 요구하는 한계가 있었다.

홍승훈 교수 연구팀은 모든 종류의 픽셀 레이블링 문제에 대해 수십 개 이내의 적은 데이터로도 학습과 추론이 가능한 범용적인 퓨샷 학습 기법을 개발했고, 수많은 픽셀 레이블링 문제에서 기존 방법 대비 0.01% 이내의 데이터로도 비슷하거나 우수한 성능을 낼 수 있음을 입증했다.

홍 교수는 이번 연구를 통해 의료 영상과 같이 학습 데이터 수집이 병목이 되는 다양한 도메인에서 컴퓨터 비전 기술을 적용하는데 돌파구가 되기를 기대한다고 평가했다.

이번 연구를 주도한 김동균 박사과정은 적은 수의 데이터로 학습할 수 있는 범용적 기계학습 방법론을 계속 연구해 왔으며, 이번 연구의 이론적 토대가 되는 연구를 지난 ICLR에 출판한 바 있다. 김동균 박사과정은 이번 연구로 삼성 휴먼테크 논문대상에서 은상을 수상하기도 했다.

전산학부 홍승훈 교수는 "상을 받게 되어 영광이고, 이번 수상이 국내 기계학습 연구자들에게 자신감이 되어 한국에서 더 많은 도전적인 연구들이 나오는 데 도움이 된다면 기쁠 것 같다”라고 소감을 밝혔다.

2023.05.08

조회수 3241

-

강수 관측 오차범위 42.5% 줄인 알고리즘 개발

강수량의 정확한 파악은 지구의 물 순환을 이해하고 수자원과 재해 대응을 위해 중요하다. 강수량 추정을 위한 알고리즘에는 다양한 방법들이 제안되어 왔으며, 최근에는 기계학습을 이용한 방법들이 많이 제안되고 있다.

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 및 녹색성장지속가능대학원 겸임) 김형준 교수와 도쿄대 등으로 구성된 국제 공동연구팀이 인공위성에 탑재된 마이크로파 라디오미터의 관측값을 이용해 지상 강수량을 추정하는 새로운 기계학습 방법을 제안했다고 25일 밝혔다. 연구팀은 기존의 방법과 비교해 전 강수량에 대해 오차(RMSE)를 최소 15.9%에서 최대 42.5%까지 줄이는 데 성공했다.

단순한 데이터 주도(data-driven)모델은 대량의 훈련 데이터가 필요하고 물리적인 일관성이 보장되지 않으며 결과의 원인 분석이 어렵다는 등의 문제가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 위성 강수량 추정에 대한 분야 지식을 명시적으로 포함함으로써 학습 모델 내의 상호 의존적인 지식 교환을 구현했다. 구체적으로, 멀티태스크 학습(multitask learning)이라는 심층 학습 기법을 사용해 강수 여부를 인식하는 분류 모델과 강수 강도를 추정하는 회귀 모델을 통합하고 동시에 학습시켰다.

이번 연구에서 제안한 기계학습 모델에는 이번에 포함된 메커니즘 외에도 다양한 물리적 메커니즘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 비 또는 눈, 진눈깨비 등 강수 종류의 분류 및 상승 기류 또는 층상 구름 유형 등 강수를 일으키는 구름 유형의 분류를 포함함으로써 앞으로 추정의 정확도가 더욱 향상될 것으로 기대된다.

김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘지구물리 연구 레터(Geophysical Research Letters)’에 지난 4월 16일 출판됐다. (논문명: Multi-Task Learning for Simultaneous Retrievals of Passive Microwave Precipitation Estimates and Rain/No-Rain Classification; doi:10.1029/2022GL102283)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 정보통신기획평가원 인공지능대학원지원(한국과학기술원)지원을 받아 수행됐다.

강수 관측 오차범위 42.5% 줄인 알고리즘 개발

강수량의 정확한 파악은 지구의 물 순환을 이해하고 수자원과 재해 대응을 위해 중요하다. 강수량 추정을 위한 알고리즘에는 다양한 방법들이 제안되어 왔으며, 최근에는 기계학습을 이용한 방법들이 많이 제안되고 있다.

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 및 녹색성장지속가능대학원 겸임) 김형준 교수와 도쿄대 등으로 구성된 국제 공동연구팀이 인공위성에 탑재된 마이크로파 라디오미터의 관측값을 이용해 지상 강수량을 추정하는 새로운 기계학습 방법을 제안했다고 25일 밝혔다. 연구팀은 기존의 방법과 비교해 전 강수량에 대해 오차(RMSE)를 최소 15.9%에서 최대 42.5%까지 줄이는 데 성공했다.

단순한 데이터 주도(data-driven)모델은 대량의 훈련 데이터가 필요하고 물리적인 일관성이 보장되지 않으며 결과의 원인 분석이 어렵다는 등의 문제가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 위성 강수량 추정에 대한 분야 지식을 명시적으로 포함함으로써 학습 모델 내의 상호 의존적인 지식 교환을 구현했다. 구체적으로, 멀티태스크 학습(multitask learning)이라는 심층 학습 기법을 사용해 강수 여부를 인식하는 분류 모델과 강수 강도를 추정하는 회귀 모델을 통합하고 동시에 학습시켰다.

이번 연구에서 제안한 기계학습 모델에는 이번에 포함된 메커니즘 외에도 다양한 물리적 메커니즘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 비 또는 눈, 진눈깨비 등 강수 종류의 분류 및 상승 기류 또는 층상 구름 유형 등 강수를 일으키는 구름 유형의 분류를 포함함으로써 앞으로 추정의 정확도가 더욱 향상될 것으로 기대된다.

김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘지구물리 연구 레터(Geophysical Research Letters)’에 지난 4월 16일 출판됐다. (논문명: Multi-Task Learning for Simultaneous Retrievals of Passive Microwave Precipitation Estimates and Rain/No-Rain Classification; doi:10.1029/2022GL102283)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 정보통신기획평가원 인공지능대학원지원(한국과학기술원)지원을 받아 수행됐다.

2023.04.25

조회수 3906

-

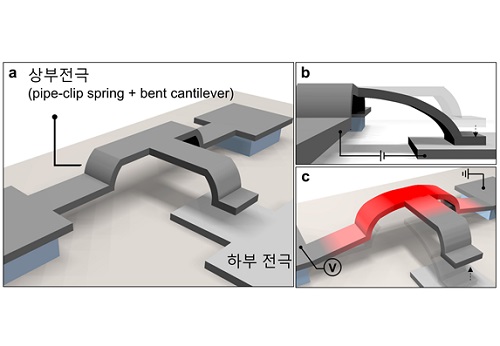

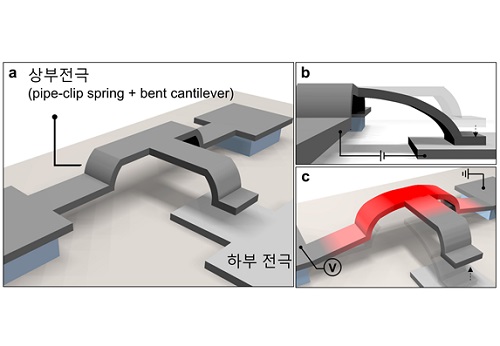

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28

조회수 4447

-

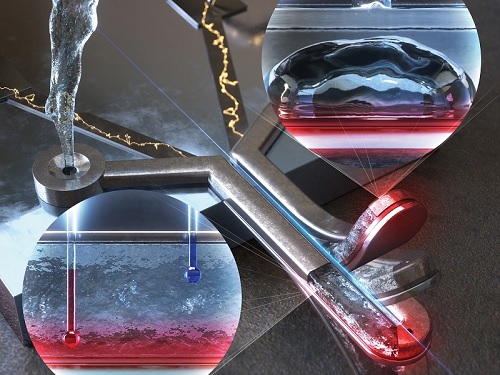

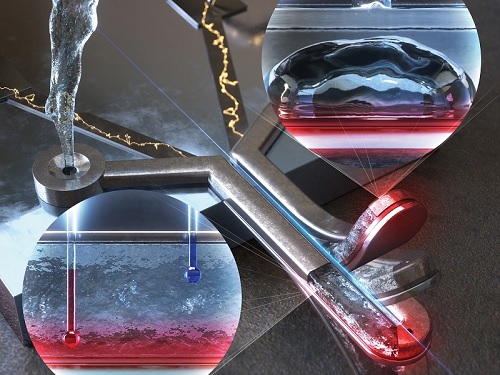

극미량의 액체를 정밀하게 측정하고 분석할 수 있는 새로운 플랫폼 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 마이크로히터와 유동 채널이 내장된 미세전자기계시스템(MEMS) 소자를 이용해 극미량의 유체에 대한 열전달 관련 측정과 공정을 개발할 수 있는 새로운 실험 플랫폼인 열원-미소채널 통합 공진 센서 (heater-integrated fluidic resonator, 이하 HFR)를 개발했다고 21일 밝혔다.

2015년, 벤처 기업 `테라노스'의 피 한 방울로 질병을 진단할 수 있다는 주장은 정밀 분석을 위해 많은 혈액이 필요하던 미국 전역에 큰 충격으로 다가왔다. 결국 허구로 밝혀진 이 사건은 아주 적은 양의 샘플을 이용해 정밀한 측정을 수행하고자 하는 현대 사회의 요구 사항을 단적으로 보여주는 예시다.

마이크로 유체 채널이 통합된 센서는 많은 연구자에 의해 꾸준히 개발되고 있다. 하지만 아직 큰 크기를 갖는 상용화된 센서들(마이크로/나노 공정의 적용이 필요 없는)에 비해 적은 정확도를 갖는다는 한계가 있었다.

이에 연구팀은 밀도/질량 측정에만 주로 사용되지만 오히려 소형화될수록 높은 정확도를 갖는 장점이 있는 기계 공진 센서에 주목했다. 지금까지의 유체 채널 통합 공진 센서는 신뢰할 만한 결과의 확보를 위해 동일한 온도에서의 측정이 필요했다. 반면 이정철 교수팀은 이번 연구에서 온도를 자유자재로 제어하며 고정확도의 공진 측정을 병행함으로써 밀도/질량 측정 이상으로 다양한 현상과 물리량을 분석하는 아이디어를 제시했다.

연구팀은 개발한 플랫폼을 이용해 20pL(피코 리터) 이하 액체의 열전도도, 밀도, 비열을 동시에 측정할 수 있는 방법을 제시하고 1,000개 데이터를 1분 이내에 수집함으로써 고정확도의 계측을 구현했으며, 마이크로채널 내부의 비등 상변화 현상을 다중 공진 주파수로 측정해 기존의 상변화 현상 분석 기법에 비해 이력(hysteresis)과 기포의 초기 발생 시점을 더 명확하게 관측했다.

또한 연구팀은 마이크로채널 자유단에 노즐이 있는 열원-미소채널 통합 공진 센서를 사용해 전열 분무 현상을 유도하고 토출 공정을 공진 주파수로 실시간 관측할 수 있는 방법을 제시함으로써, 이전까지는 불가능했던 고속 카메라와 같은 장비 없이 노즐 자체의 측정만을 이용한 미립화 액적 토출 공정 모니터링을 구현했다. 이는 나노/마이크로 입자 및 세포 측정 분야에만 국한되어 사용되었던 극미량의 질량 측정 기술을 물리 화학적 측정 센서, 나노 패터닝 공정 제어, 상변화/열전달 제어 등 다양한 분야의 연구자들이 응용할 수 있도록 아이디어를 제시하고 그 활용 가능성을 검증한 데에 의의가 있다.

이번 연구는 국제학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 지난 8월 18일 자에 온라인 게재됐으며 10월 호의 표지 논문(front cover)로 선정됐다.

이번 연구는 유체 채널 내에 가열 및 온도 측정의 기능성을 통합한 이번 연구와 비슷한 접근법으로 자성(magnetic) 혹은 압전(piezoelectric) 기술을 채널 공진 센서 기술과 융합해 자기장(magnetic field) 혹은 음향장(acoustic field)을 정밀하게 분석할 수 있는 플랫폼 등으로의 아이디어 확장이 가능하다. 측정 기법의 새로운 패러다임을 제시하는 이번 연구는 기존의 상용화된 장비들을 대체할 수 있는 고성능 측정 장비의 개발 등을 촉진할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업, 그리고 산업기술평가관리원의 시장선도를 위한 한국 주도형 K-센서(K-Sensor) 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

극미량의 액체를 정밀하게 측정하고 분석할 수 있는 새로운 플랫폼 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 마이크로히터와 유동 채널이 내장된 미세전자기계시스템(MEMS) 소자를 이용해 극미량의 유체에 대한 열전달 관련 측정과 공정을 개발할 수 있는 새로운 실험 플랫폼인 열원-미소채널 통합 공진 센서 (heater-integrated fluidic resonator, 이하 HFR)를 개발했다고 21일 밝혔다.

2015년, 벤처 기업 `테라노스'의 피 한 방울로 질병을 진단할 수 있다는 주장은 정밀 분석을 위해 많은 혈액이 필요하던 미국 전역에 큰 충격으로 다가왔다. 결국 허구로 밝혀진 이 사건은 아주 적은 양의 샘플을 이용해 정밀한 측정을 수행하고자 하는 현대 사회의 요구 사항을 단적으로 보여주는 예시다.

마이크로 유체 채널이 통합된 센서는 많은 연구자에 의해 꾸준히 개발되고 있다. 하지만 아직 큰 크기를 갖는 상용화된 센서들(마이크로/나노 공정의 적용이 필요 없는)에 비해 적은 정확도를 갖는다는 한계가 있었다.

이에 연구팀은 밀도/질량 측정에만 주로 사용되지만 오히려 소형화될수록 높은 정확도를 갖는 장점이 있는 기계 공진 센서에 주목했다. 지금까지의 유체 채널 통합 공진 센서는 신뢰할 만한 결과의 확보를 위해 동일한 온도에서의 측정이 필요했다. 반면 이정철 교수팀은 이번 연구에서 온도를 자유자재로 제어하며 고정확도의 공진 측정을 병행함으로써 밀도/질량 측정 이상으로 다양한 현상과 물리량을 분석하는 아이디어를 제시했다.

연구팀은 개발한 플랫폼을 이용해 20pL(피코 리터) 이하 액체의 열전도도, 밀도, 비열을 동시에 측정할 수 있는 방법을 제시하고 1,000개 데이터를 1분 이내에 수집함으로써 고정확도의 계측을 구현했으며, 마이크로채널 내부의 비등 상변화 현상을 다중 공진 주파수로 측정해 기존의 상변화 현상 분석 기법에 비해 이력(hysteresis)과 기포의 초기 발생 시점을 더 명확하게 관측했다.

또한 연구팀은 마이크로채널 자유단에 노즐이 있는 열원-미소채널 통합 공진 센서를 사용해 전열 분무 현상을 유도하고 토출 공정을 공진 주파수로 실시간 관측할 수 있는 방법을 제시함으로써, 이전까지는 불가능했던 고속 카메라와 같은 장비 없이 노즐 자체의 측정만을 이용한 미립화 액적 토출 공정 모니터링을 구현했다. 이는 나노/마이크로 입자 및 세포 측정 분야에만 국한되어 사용되었던 극미량의 질량 측정 기술을 물리 화학적 측정 센서, 나노 패터닝 공정 제어, 상변화/열전달 제어 등 다양한 분야의 연구자들이 응용할 수 있도록 아이디어를 제시하고 그 활용 가능성을 검증한 데에 의의가 있다.

이번 연구는 국제학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 지난 8월 18일 자에 온라인 게재됐으며 10월 호의 표지 논문(front cover)로 선정됐다.

이번 연구는 유체 채널 내에 가열 및 온도 측정의 기능성을 통합한 이번 연구와 비슷한 접근법으로 자성(magnetic) 혹은 압전(piezoelectric) 기술을 채널 공진 센서 기술과 융합해 자기장(magnetic field) 혹은 음향장(acoustic field)을 정밀하게 분석할 수 있는 플랫폼 등으로의 아이디어 확장이 가능하다. 측정 기법의 새로운 패러다임을 제시하는 이번 연구는 기존의 상용화된 장비들을 대체할 수 있는 고성능 측정 장비의 개발 등을 촉진할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업, 그리고 산업기술평가관리원의 시장선도를 위한 한국 주도형 K-센서(K-Sensor) 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.21

조회수 5197

가수 지드래곤 KAIST 교수 되다

우리 대학이 가수 지드래곤(본명 권지용) 씨를 기계공학과 초빙교수에 임명했다. 임명장 수여는 5일 오전스포츠컴플렉스에서 개최된 ‘이노베이트 코리아 2024’ 행사에서 진행됐다. 이번 임용은 우리 대학의 최신 과학기술을 K-콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하고자 추진됐다.

권 씨의 소속사인 갤럭시코퍼레이션 관계자는 "이번 임용은 '엔터테크*' 연구개발을 통한 시장 혁신과 K-컬처의 글로벌 확산과 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.* 엔터테크: 엔터테인먼트(entertainment)와 테크놀로지(technology)의 합성어로, 엔터테인먼트의 핵심 가치인 지식재산권(IP) 및 콘텐츠에 ICT를 결합하여 새로운 부가가치를 창출하는 산업권지용 초빙교수는 학부생 및 대학원생을 대상으로 하는 리더십 특강으로 강단에 설 예정이다. 세계적인 아티스트로서의 경험과 삶을 공유해 우리 대학 구성원들이 세계를 바라보는 비전과 통찰, 각자의 영역을 개척하는 도전과 영감을 제공한다는 취지다. 또한, 문화행사를 개최해 구성원과 소통하는 한편, 창의적이고 융합적인 인재로 성장하는 데 필요한 예술적 경험을 제공할 예정이다.

우리 대학의 다양한 기술을 예술과 문화콘텐츠에 접목하는 공동연구도 추진한다. 'KAIST-갤럭시코퍼레이션 엔터테크연구센터(가칭)'를 기계공학과 내에 설립하고 ▴지드래곤 본인을 시작으로 한류 아티스트를 대상으로 한 디지털트윈(Digital Twin) 기술 연구 ▴K-컬처와 인공지능·로봇·메타버스 등의 과학기술 융합 연구 ▴볼류메트릭·모션캡쳐·햅틱 등 최신기술을 활용한 차별화된 아티스트 아바타 개발 등의 연구를 진행한다. 갤럭시코퍼레이션은 '넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼' 부문 1위를 달성하는 쾌거를 이룬 '피지컬:100 시즌2'를 비롯해 '스트릿 우먼 파이터', '1박 2일', '뭉쳐야 찬다', '미스터트롯2'와 같은 화제성 높은 방송콘텐츠를 제작하고 있으며, 작년 12월 지드래곤을 영입하며 방송부터 음악에 이르는 엔터테인먼트 전반으로 IP를 확장했다. 메타버스, 아바타, 인공지능(AI) 등 최신 디지털 기술에 IP(지식재산권)를 결합하여 새로운 콘텐츠 시장을 개척 중인 '엔터테크' 기업으로, 이 같은 성과를 기반해 최근 글로벌 투자은행(IB)과의 글로벌 투자를 통해, 엔터테크 스타트업으로서는 처음으로 유니콘(기업가치 1조원)을 앞두고 있다.

권지용 교수는 "수많은 과학 천재들이 배출되는 KAIST의 초빙교수가 되어 영광이다"라며 "최고의 과학기술 전문가들과 저의 엔터테인먼트 전문 영역이 만나서 큰 시너지, 즉 '빅뱅'이 일어나길 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "음악 분야에도 인공지능으로 작업하는 분들이 많이 늘고 있고, 이러한 첨단 기술이 보다 더 다양한 형태의 창작 작업을 가능하게 한다"라며 "갤럭시코퍼레이션과 KAIST가 함께 개발한 인공지능 아바타를 통해, 자주 만나지 못하는 전 세계 팬들과 더 가깝게 소통하고 싶다"라고 구체적인 바람을 전했다.

이광형 총장은 "KAIST가 개교 이후 늘 새로운 것을 탐구하고 미지의 영역을 개척해 온 대학이라는 점을 고려하면, 권 교수 역시 문화예술계에서 세계적인 성취를 이룬 선도자이자 개척자라는 점에서 KAIST의 DNA를 공유한다고 생각한다"라고 설명했다.

이어, 이 총장은 "권 교수의 활동을 통해 KAIST의 과학기술이 K-컬처의 글로벌 무대 확산과 성장에 기여하는 것은 물론 세계의 트렌드를 선도한 권지용 교수의 경험과 정신을 공유하는 것이 초일류 대학을 지향하는 KAIST 구성원에게도 큰 자산이 될 것"이라고 기대감을 밝혔다.

권지용 교수의 임용 기간은 이달 4일부터 2026년 6월까지 2년이다. 또한, 권지용 교수는 KAIST 글로벌 앰버서더로도 임명되어 KAIST의 해외 홍보 강화에도 일조할 계획이다.지드래곤으로 활동해온 권지용 교수는 2006년 데뷔해 세계적인 인기를 끈 아이돌 그룹 '빅뱅'의 멤버이자 리더로, 18년간 한국 대중문화를 상징하는 아이콘으로 자리잡았다. 작사, 작곡과 프로듀싱부터 공연까지 음악활동 전반에서 최고의 실력을 인정받는 한편, 2016년에는 아시아 남성 최초로 패션 브랜드 샤넬의 글로벌 엠버서더로 선정되는 등 패션 분야에서도 폭넓은 활약을 펼쳐 한국의 음악과 패션을 세계에 알렸다고 평가받는다. 국내 최초로 2017년 6월, 솔로 앨범 3집 '권지용'을 기존의 CD 형태가 아닌 USB로 앨범을 발매하기도 했으며, 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 CES에 참석하는 등 '테크테이너'로서 행보를 넓혀가고 있다.

2024.06.05 조회수 4156

가수 지드래곤 KAIST 교수 되다

우리 대학이 가수 지드래곤(본명 권지용) 씨를 기계공학과 초빙교수에 임명했다. 임명장 수여는 5일 오전스포츠컴플렉스에서 개최된 ‘이노베이트 코리아 2024’ 행사에서 진행됐다. 이번 임용은 우리 대학의 최신 과학기술을 K-콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하고자 추진됐다.

권 씨의 소속사인 갤럭시코퍼레이션 관계자는 "이번 임용은 '엔터테크*' 연구개발을 통한 시장 혁신과 K-컬처의 글로벌 확산과 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.* 엔터테크: 엔터테인먼트(entertainment)와 테크놀로지(technology)의 합성어로, 엔터테인먼트의 핵심 가치인 지식재산권(IP) 및 콘텐츠에 ICT를 결합하여 새로운 부가가치를 창출하는 산업권지용 초빙교수는 학부생 및 대학원생을 대상으로 하는 리더십 특강으로 강단에 설 예정이다. 세계적인 아티스트로서의 경험과 삶을 공유해 우리 대학 구성원들이 세계를 바라보는 비전과 통찰, 각자의 영역을 개척하는 도전과 영감을 제공한다는 취지다. 또한, 문화행사를 개최해 구성원과 소통하는 한편, 창의적이고 융합적인 인재로 성장하는 데 필요한 예술적 경험을 제공할 예정이다.

우리 대학의 다양한 기술을 예술과 문화콘텐츠에 접목하는 공동연구도 추진한다. 'KAIST-갤럭시코퍼레이션 엔터테크연구센터(가칭)'를 기계공학과 내에 설립하고 ▴지드래곤 본인을 시작으로 한류 아티스트를 대상으로 한 디지털트윈(Digital Twin) 기술 연구 ▴K-컬처와 인공지능·로봇·메타버스 등의 과학기술 융합 연구 ▴볼류메트릭·모션캡쳐·햅틱 등 최신기술을 활용한 차별화된 아티스트 아바타 개발 등의 연구를 진행한다. 갤럭시코퍼레이션은 '넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼' 부문 1위를 달성하는 쾌거를 이룬 '피지컬:100 시즌2'를 비롯해 '스트릿 우먼 파이터', '1박 2일', '뭉쳐야 찬다', '미스터트롯2'와 같은 화제성 높은 방송콘텐츠를 제작하고 있으며, 작년 12월 지드래곤을 영입하며 방송부터 음악에 이르는 엔터테인먼트 전반으로 IP를 확장했다. 메타버스, 아바타, 인공지능(AI) 등 최신 디지털 기술에 IP(지식재산권)를 결합하여 새로운 콘텐츠 시장을 개척 중인 '엔터테크' 기업으로, 이 같은 성과를 기반해 최근 글로벌 투자은행(IB)과의 글로벌 투자를 통해, 엔터테크 스타트업으로서는 처음으로 유니콘(기업가치 1조원)을 앞두고 있다.

권지용 교수는 "수많은 과학 천재들이 배출되는 KAIST의 초빙교수가 되어 영광이다"라며 "최고의 과학기술 전문가들과 저의 엔터테인먼트 전문 영역이 만나서 큰 시너지, 즉 '빅뱅'이 일어나길 기대한다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "음악 분야에도 인공지능으로 작업하는 분들이 많이 늘고 있고, 이러한 첨단 기술이 보다 더 다양한 형태의 창작 작업을 가능하게 한다"라며 "갤럭시코퍼레이션과 KAIST가 함께 개발한 인공지능 아바타를 통해, 자주 만나지 못하는 전 세계 팬들과 더 가깝게 소통하고 싶다"라고 구체적인 바람을 전했다.

이광형 총장은 "KAIST가 개교 이후 늘 새로운 것을 탐구하고 미지의 영역을 개척해 온 대학이라는 점을 고려하면, 권 교수 역시 문화예술계에서 세계적인 성취를 이룬 선도자이자 개척자라는 점에서 KAIST의 DNA를 공유한다고 생각한다"라고 설명했다.

이어, 이 총장은 "권 교수의 활동을 통해 KAIST의 과학기술이 K-컬처의 글로벌 무대 확산과 성장에 기여하는 것은 물론 세계의 트렌드를 선도한 권지용 교수의 경험과 정신을 공유하는 것이 초일류 대학을 지향하는 KAIST 구성원에게도 큰 자산이 될 것"이라고 기대감을 밝혔다.

권지용 교수의 임용 기간은 이달 4일부터 2026년 6월까지 2년이다. 또한, 권지용 교수는 KAIST 글로벌 앰버서더로도 임명되어 KAIST의 해외 홍보 강화에도 일조할 계획이다.지드래곤으로 활동해온 권지용 교수는 2006년 데뷔해 세계적인 인기를 끈 아이돌 그룹 '빅뱅'의 멤버이자 리더로, 18년간 한국 대중문화를 상징하는 아이콘으로 자리잡았다. 작사, 작곡과 프로듀싱부터 공연까지 음악활동 전반에서 최고의 실력을 인정받는 한편, 2016년에는 아시아 남성 최초로 패션 브랜드 샤넬의 글로벌 엠버서더로 선정되는 등 패션 분야에서도 폭넓은 활약을 펼쳐 한국의 음악과 패션을 세계에 알렸다고 평가받는다. 국내 최초로 2017년 6월, 솔로 앨범 3집 '권지용'을 기존의 CD 형태가 아닌 USB로 앨범을 발매하기도 했으며, 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 CES에 참석하는 등 '테크테이너'로서 행보를 넓혀가고 있다.

2024.06.05 조회수 4156 기계공학과, 『상상하는 공학 진화하는 인간』 출간

우리 대학 기계공학과가 『상상하는 공학, 진화하는 인간』을 이달 20일 출간했다.

공학도를 꿈꾸는 청년들과 최신 기술 동향에 관심 있는 일반인들에게 기계공학 분야의 최신 연구 내용을 쉽고 재미있게 전달하기 위해 출판된 책이다.

기계공학과 현직 교수진 27명이 각자의 전공 분야를 1년에 걸쳐 집필했으며, 기계공학의 다양한 세부 전공 분야의 기본 개념과 이를 토대로 발전한 첨단 기술, 그 기술들의 현대적 사용 예시가 흥미롭게 소개되어 있다.

1부 '세상을 바꾸는 공학'에서는 기계공학의 토대와 다양한 상상력이 만나 세상을 변화시키는 기술을 소개한다. 로봇과 모빌리티 기술, 친환경에너지, 첨단 생산 기술 등 공학이 변화시킨 우리 일상의 면모들이 담겨있다.

2부 '인간을 진화시키는 공학'에서는 공학을 바탕으로 인간의 능력을 확장하고 인간과 기계가 공존하는 세상을 꿈꾸는 연구를 소개한다. 의료기술, 인공장기, 뇌-기계연결기술 등의 분야다.

우리 대학 기계공학과는 ‘기계 없는 기계공학과를 지향한다’라는 슬로건 아래 오늘의 문제를 해결하고 내일의 가능성을 설계하는 공학기술을 교육·연구해왔다.

이광형 총장은 추천사에서 "공학적 상상력을 통해 인간 역시 진화하고 있으며, 기계공학은 이를 위한 융합의 중심에 있는 학문이다"라며, "기계공학이 다루는 광범위한 분야와 첨단기술을 총망라한 이 책은 기술 혁명 시대를 살아가기 위한 필독서이자 공학자를 꿈꾸는 청년들뿐 아니라 미래를 준비하고자 하는 이들에게 강력히 추천한다"라고 전했다. 저술을 총괄한 김정 기계공학과장은 "지금의 시대를 흔히 '기술 패권 시대'라고 하며, 기술을 무기로 한 강력한 산업과 제조업을 가진 나라가 경쟁에서 주도권을 가진다"라고 강조했다. 이어, 김 학과장은 "그것이 바로 우리나라 대중, 그 중에서도 미래 세대들이 다소 어렵더라도 공학의 원리와 기술에 대해 알아야 하는 이유이며, 독자들이 미래 세대로서 이 책의 새로운 장들을 후일 추가해 주셨으면 한다"라고 당부했다. 머리말과 맺음말, 25개 챕터로 구성된 이 책은 기계공학과 김정, 황보제민, 박해원, 공경철, 김진환, 박용화, 윤국진, 장대준, 이강택, 남영석, 유승화, 김영진, 김산하, 김형수, 김성수, 박인규, 전원주, 심기동, 윤용진, 김현진, 유홍기, 전성윤, 경기욱, 박형순, 구승범, 이필승, 배충식 교수가 집필에 참여했다.

2024.05.29 조회수 1065

기계공학과, 『상상하는 공학 진화하는 인간』 출간

우리 대학 기계공학과가 『상상하는 공학, 진화하는 인간』을 이달 20일 출간했다.

공학도를 꿈꾸는 청년들과 최신 기술 동향에 관심 있는 일반인들에게 기계공학 분야의 최신 연구 내용을 쉽고 재미있게 전달하기 위해 출판된 책이다.

기계공학과 현직 교수진 27명이 각자의 전공 분야를 1년에 걸쳐 집필했으며, 기계공학의 다양한 세부 전공 분야의 기본 개념과 이를 토대로 발전한 첨단 기술, 그 기술들의 현대적 사용 예시가 흥미롭게 소개되어 있다.

1부 '세상을 바꾸는 공학'에서는 기계공학의 토대와 다양한 상상력이 만나 세상을 변화시키는 기술을 소개한다. 로봇과 모빌리티 기술, 친환경에너지, 첨단 생산 기술 등 공학이 변화시킨 우리 일상의 면모들이 담겨있다.

2부 '인간을 진화시키는 공학'에서는 공학을 바탕으로 인간의 능력을 확장하고 인간과 기계가 공존하는 세상을 꿈꾸는 연구를 소개한다. 의료기술, 인공장기, 뇌-기계연결기술 등의 분야다.

우리 대학 기계공학과는 ‘기계 없는 기계공학과를 지향한다’라는 슬로건 아래 오늘의 문제를 해결하고 내일의 가능성을 설계하는 공학기술을 교육·연구해왔다.

이광형 총장은 추천사에서 "공학적 상상력을 통해 인간 역시 진화하고 있으며, 기계공학은 이를 위한 융합의 중심에 있는 학문이다"라며, "기계공학이 다루는 광범위한 분야와 첨단기술을 총망라한 이 책은 기술 혁명 시대를 살아가기 위한 필독서이자 공학자를 꿈꾸는 청년들뿐 아니라 미래를 준비하고자 하는 이들에게 강력히 추천한다"라고 전했다. 저술을 총괄한 김정 기계공학과장은 "지금의 시대를 흔히 '기술 패권 시대'라고 하며, 기술을 무기로 한 강력한 산업과 제조업을 가진 나라가 경쟁에서 주도권을 가진다"라고 강조했다. 이어, 김 학과장은 "그것이 바로 우리나라 대중, 그 중에서도 미래 세대들이 다소 어렵더라도 공학의 원리와 기술에 대해 알아야 하는 이유이며, 독자들이 미래 세대로서 이 책의 새로운 장들을 후일 추가해 주셨으면 한다"라고 당부했다. 머리말과 맺음말, 25개 챕터로 구성된 이 책은 기계공학과 김정, 황보제민, 박해원, 공경철, 김진환, 박용화, 윤국진, 장대준, 이강택, 남영석, 유승화, 김영진, 김산하, 김형수, 김성수, 박인규, 전원주, 심기동, 윤용진, 김현진, 유홍기, 전성윤, 경기욱, 박형순, 구승범, 이필승, 배충식 교수가 집필에 참여했다.

2024.05.29 조회수 1065 초장기간 작동 뇌-기계 인터페이스 개발

수술이 불가피한 삽입형 신경 인터페이스의 경우, 한 번의 수술로도 최대한 많은 정보를 얻을 수 있고 장기간 사용가능한 디바이스의 개발이 필요하다. 한국 연구진이 1년 이상 사용가능한 다기능성 신경 인터페이스를 개발하여 향후 뇌 지도, 질환 연구 및 치료에 획기적인 발전을 가져올 것으로 기대한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀과 한양대학교(총장 이기정) 바이오메디컬공학과 최창순 교수 연구팀이, 열 인발공정(Thermal Drawing Process, TDP)*과 탄소나노튜브 시트를 병합해 장기간 사용 가능한 다기능성 섬유형 신경 인터페이스를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 열 인발공정 : 열을 가해 큰 구조체의 복잡한 구조체를 빠른 속도로 당겨 같은 모양 및 기능을 갖춘 섬유를 뽑아내는 일 또는 가공.

뇌신경 시스템 탐구를 위한 삽입형 인터페이스는 생체 시스템의 면역 반응을 줄이기 위해 생체 친화적이며 부드러운 물질을 사용하면서도, 다양한 기능을 병합하는 방향으로 발전해 왔다. 하지만 기존의 재료와 제작 방법으로는 다양한 기능을 구현할 수 있으면서도 장기간 사용가능한 디바이스를 만들기 어려웠고, 특히 탄소 기반 전극의 경우 제조 및 병합 과정이 복잡하고 금속 전극에 비해 기능적 수행 능력이 떨어진다는 문제점이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이번 연구에서 탄소나노튜브 시트 전극과 고분자 광섬유를 병합했다. 탄소나노튜브 섬유가 한 방향으로 배열된 탄소나노튜브 시트 전극을 통해 신경세포 활동을 효과적으로 기록했고, 광 전달을 담당하는 고분자 광섬유에 이를 감아 머리카락 크기의 다기능 섬유를 제작했다. 연구팀은 제작된 섬유는 우수한 전기적, 광학적, 기계적 성질을 보였음을 확인했다.

해당 뇌-기계 인터페이스를 실제 쥐 모델에 삽입한 결과, 전기적 신경 활성신호, 화학적 신경전달물질(도파민)을 잘 측정하고 광유전학적 조절을 통해 행동학적 산출을 이끌어낼 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 1년 이상 광학적으로 발화된 신경 신호와 자발적으로 발화된 신경 신호를 측정함으로써 초장기간 사용 가능성도 보여줬다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)'에 2024년 3월 29일 字로 출판됐다. (논문명: Structurally Aligned Multifunctional neural Probe (SAMP) using forest-drawn CNT sheet onto thermally drawn polymer fiber for long-term in vivo operation)

박성준 교수는 "전기적 신경 활성신호와 더불어 화학적 신경전달물질 기록 및 광학적 조절 기능을 갖춘 초장기간 사용가능한 차세대 신경 인터페이스의 개발 성과ˮ임을 강조하며, "향후 대동물 적용 및 자기공명영상 장비와 동시 사용을 통해 뇌 질환의 세부적인 메커니즘 파악과 전뇌적(Whole brain) 기록 및 조절 분야에 사용될 수 있을 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 나노및소재기술개발사업, 경찰청 미래치안도전기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.24 조회수 1931

초장기간 작동 뇌-기계 인터페이스 개발

수술이 불가피한 삽입형 신경 인터페이스의 경우, 한 번의 수술로도 최대한 많은 정보를 얻을 수 있고 장기간 사용가능한 디바이스의 개발이 필요하다. 한국 연구진이 1년 이상 사용가능한 다기능성 신경 인터페이스를 개발하여 향후 뇌 지도, 질환 연구 및 치료에 획기적인 발전을 가져올 것으로 기대한다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀과 한양대학교(총장 이기정) 바이오메디컬공학과 최창순 교수 연구팀이, 열 인발공정(Thermal Drawing Process, TDP)*과 탄소나노튜브 시트를 병합해 장기간 사용 가능한 다기능성 섬유형 신경 인터페이스를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 열 인발공정 : 열을 가해 큰 구조체의 복잡한 구조체를 빠른 속도로 당겨 같은 모양 및 기능을 갖춘 섬유를 뽑아내는 일 또는 가공.

뇌신경 시스템 탐구를 위한 삽입형 인터페이스는 생체 시스템의 면역 반응을 줄이기 위해 생체 친화적이며 부드러운 물질을 사용하면서도, 다양한 기능을 병합하는 방향으로 발전해 왔다. 하지만 기존의 재료와 제작 방법으로는 다양한 기능을 구현할 수 있으면서도 장기간 사용가능한 디바이스를 만들기 어려웠고, 특히 탄소 기반 전극의 경우 제조 및 병합 과정이 복잡하고 금속 전극에 비해 기능적 수행 능력이 떨어진다는 문제점이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 이번 연구에서 탄소나노튜브 시트 전극과 고분자 광섬유를 병합했다. 탄소나노튜브 섬유가 한 방향으로 배열된 탄소나노튜브 시트 전극을 통해 신경세포 활동을 효과적으로 기록했고, 광 전달을 담당하는 고분자 광섬유에 이를 감아 머리카락 크기의 다기능 섬유를 제작했다. 연구팀은 제작된 섬유는 우수한 전기적, 광학적, 기계적 성질을 보였음을 확인했다.

해당 뇌-기계 인터페이스를 실제 쥐 모델에 삽입한 결과, 전기적 신경 활성신호, 화학적 신경전달물질(도파민)을 잘 측정하고 광유전학적 조절을 통해 행동학적 산출을 이끌어낼 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 1년 이상 광학적으로 발화된 신경 신호와 자발적으로 발화된 신경 신호를 측정함으로써 초장기간 사용 가능성도 보여줬다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)'에 2024년 3월 29일 字로 출판됐다. (논문명: Structurally Aligned Multifunctional neural Probe (SAMP) using forest-drawn CNT sheet onto thermally drawn polymer fiber for long-term in vivo operation)

박성준 교수는 "전기적 신경 활성신호와 더불어 화학적 신경전달물질 기록 및 광학적 조절 기능을 갖춘 초장기간 사용가능한 차세대 신경 인터페이스의 개발 성과ˮ임을 강조하며, "향후 대동물 적용 및 자기공명영상 장비와 동시 사용을 통해 뇌 질환의 세부적인 메커니즘 파악과 전뇌적(Whole brain) 기록 및 조절 분야에 사용될 수 있을 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 나노및소재기술개발사업, 경찰청 미래치안도전기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.24 조회수 1931 항암 효과 낮추는 ‘세포 간 이질성’ 극복 전략 찾았다

효과가 높은 신약 및 치료법 개발을 위한 단서가 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI(Chief Investigator)) 연구팀은 인공지능(AI)을 이용해 동일 외부 자극에 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 ‘세포 간 이질성’의 근본적인 원인을 찾아내고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 제시했다.

우리 몸속 세포는 약물, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계(signaling pathway)가 있다. 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호작용하며 생존하는 데 핵심적인 역할을 한다. 세포의 신호 전달 체계는 노벨생리의학상의 단골 주제일 정도로 중요하지만, 규명을 위해서는 수십 년에 걸친 연구가 필요하다.

신호 전달 체계는 세포 간 이질성에도 영향을 미친다. 세포 간 이질성은 똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일 외부 자극에 다르게 반응하는 정도를 뜻한다. 하지만 복잡한 신호 전달 체계의 전 과정을 직접 관측하는 일이 현재 기술로는 어렵기 때문에 지금까지는 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 명확한 연결고리를 알지 못했다.

세포 간 이질성은 질병 치료에 있어 더욱 중요한 고려 요소다. 가령, 항암제를 투여했을 때 세포 간 이질성으로 인해 일부 암세포만 사멸되고, 일부는 살아남는다면 완치가 되지 않는다. 세포 간 이질성의 근본적인 원인을 찾고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 도출해야 치료 효과를 높인 신약 설계가 가능해진다.

제1 저자인 홍혁표 IBS 전(前) 학생연수원(現 미국 위스콘신 메디슨대 방문조교수)은 “우리 연구진은 선행 연구(Science Advances, 2022)에서 세포 내 신호 전달 체계를 묘사한 수리 모델을 개발한 바 있다”며 “당시엔 신호 전달 체계의 중간 과정이 한 개의 경로만 있다고 가정해 얻을 수 있는 정보도 한계가 있었지만, 이번 연구에서는 AI를 활용해 중간 과정의 비밀까지 풀어냈다”고 말했다.

연구진은 기계 학습 방법론인 ‘Density-PINNs(Density Physics-Informed Neural Networks)’를 개발해 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 연결고리를 찾았다. 세포가 외부 자극에 노출되면 신호 전달 체계를 거쳐 반응 단백질이 생성된다. 시간에 따라 축적된 반응 단백질의 양을 이용하면 신호 전달 소요 시간의 분포를 추론할 수 있다. 이 분포는 신호 전달 체계가 몇 개의 경로로 구성됐는지를 알려준다. 즉, Density-PINNs를 이용하면 쉽게 관측할 수 있는 반응 단백질의 시계열 데이터로부터 직접 관찰하기 어려운 신호 전달 체계에 대한 정보를 추정할 수 있다는 의미다.

이어 연구진은 실제 대장균의 항생제에 대한 반응 실험 데이터에 Density-PINNs를 적용하여 세포 간 이질성의 원인도 찾았다. 신호 전달 체계가 단일 경로로 이뤄진 때(직렬)에 비해 여러 경로로 이뤄졌을 때(병렬)가 세포 간 이질성이 적다는 것을 알아냈다.

제1 저자인 조현태 연구원은 “추가 연구가 필요하지만, 신호 전달 체계가 병렬 구조일 경우 극단적인 신호가 서로 상쇄되어서 세포 간 이질성이 적어지는 것으로 보인다”며 “신호 전달 체계가 병렬 구조를 보이도록 약물이나 화학 요법 치료 전략을 세우면 치료 효과를 높일 수 있다는 의미”라고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “복잡한 세포 신호 전달 체계의 전 과정을 파악하려면 수십 년의 연구가 필요하지만, 우리 연구진이 제시한 방법론은 수 시간 내에 치료에 필요한 핵심 정보만 알아내 치료에 활용할 수 있다”며 “이번 연구를 실제 현장에서 사용되는 약물에 적용하여 치료 효과를 개선할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 지난해 12월 26일 국제학술지 셀(Cell)의 자매지인 ‘패턴스(Patterns)’에 실렸다.

※ 논문명: Density physics-informed neural networks reveal sources of cell heterogeneity in signal transduction

2024.01.17 조회수 1950

항암 효과 낮추는 ‘세포 간 이질성’ 극복 전략 찾았다

효과가 높은 신약 및 치료법 개발을 위한 단서가 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI(Chief Investigator)) 연구팀은 인공지능(AI)을 이용해 동일 외부 자극에 개별 세포마다 반응하는 정도가 다른 ‘세포 간 이질성’의 근본적인 원인을 찾아내고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 제시했다.

우리 몸속 세포는 약물, 삼투압 변화 등 다양한 외부 자극에 반응하는 신호 전달 체계(signaling pathway)가 있다. 신호 전달 체계는 세포가 외부 환경과 상호작용하며 생존하는 데 핵심적인 역할을 한다. 세포의 신호 전달 체계는 노벨생리의학상의 단골 주제일 정도로 중요하지만, 규명을 위해서는 수십 년에 걸친 연구가 필요하다.

신호 전달 체계는 세포 간 이질성에도 영향을 미친다. 세포 간 이질성은 똑같은 유전자를 가진 세포들이 동일 외부 자극에 다르게 반응하는 정도를 뜻한다. 하지만 복잡한 신호 전달 체계의 전 과정을 직접 관측하는 일이 현재 기술로는 어렵기 때문에 지금까지는 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 명확한 연결고리를 알지 못했다.

세포 간 이질성은 질병 치료에 있어 더욱 중요한 고려 요소다. 가령, 항암제를 투여했을 때 세포 간 이질성으로 인해 일부 암세포만 사멸되고, 일부는 살아남는다면 완치가 되지 않는다. 세포 간 이질성의 근본적인 원인을 찾고, 이질성을 최소화할 수 있는 전략을 도출해야 치료 효과를 높인 신약 설계가 가능해진다.

제1 저자인 홍혁표 IBS 전(前) 학생연수원(現 미국 위스콘신 메디슨대 방문조교수)은 “우리 연구진은 선행 연구(Science Advances, 2022)에서 세포 내 신호 전달 체계를 묘사한 수리 모델을 개발한 바 있다”며 “당시엔 신호 전달 체계의 중간 과정이 한 개의 경로만 있다고 가정해 얻을 수 있는 정보도 한계가 있었지만, 이번 연구에서는 AI를 활용해 중간 과정의 비밀까지 풀어냈다”고 말했다.

연구진은 기계 학습 방법론인 ‘Density-PINNs(Density Physics-Informed Neural Networks)’를 개발해 신호 전달 체계와 세포 간 이질성의 연결고리를 찾았다. 세포가 외부 자극에 노출되면 신호 전달 체계를 거쳐 반응 단백질이 생성된다. 시간에 따라 축적된 반응 단백질의 양을 이용하면 신호 전달 소요 시간의 분포를 추론할 수 있다. 이 분포는 신호 전달 체계가 몇 개의 경로로 구성됐는지를 알려준다. 즉, Density-PINNs를 이용하면 쉽게 관측할 수 있는 반응 단백질의 시계열 데이터로부터 직접 관찰하기 어려운 신호 전달 체계에 대한 정보를 추정할 수 있다는 의미다.

이어 연구진은 실제 대장균의 항생제에 대한 반응 실험 데이터에 Density-PINNs를 적용하여 세포 간 이질성의 원인도 찾았다. 신호 전달 체계가 단일 경로로 이뤄진 때(직렬)에 비해 여러 경로로 이뤄졌을 때(병렬)가 세포 간 이질성이 적다는 것을 알아냈다.

제1 저자인 조현태 연구원은 “추가 연구가 필요하지만, 신호 전달 체계가 병렬 구조일 경우 극단적인 신호가 서로 상쇄되어서 세포 간 이질성이 적어지는 것으로 보인다”며 “신호 전달 체계가 병렬 구조를 보이도록 약물이나 화학 요법 치료 전략을 세우면 치료 효과를 높일 수 있다는 의미”라고 설명했다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “복잡한 세포 신호 전달 체계의 전 과정을 파악하려면 수십 년의 연구가 필요하지만, 우리 연구진이 제시한 방법론은 수 시간 내에 치료에 필요한 핵심 정보만 알아내 치료에 활용할 수 있다”며 “이번 연구를 실제 현장에서 사용되는 약물에 적용하여 치료 효과를 개선할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

연구 결과는 지난해 12월 26일 국제학술지 셀(Cell)의 자매지인 ‘패턴스(Patterns)’에 실렸다.

※ 논문명: Density physics-informed neural networks reveal sources of cell heterogeneity in signal transduction

2024.01.17 조회수 1950 인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

2023.11.21 조회수 2843

인공지능으로 북한 등 경제지표 추정하다

유엔기구(UN)의 지속가능발전목표(SDGs)에 따르면 하루 2달러 이하로 생활하는 절대빈곤 인구가 7억 명에 달하지만 그 빈곤의 현황을 제대로 파악하기는 쉽지 않다. 전 세계 중 53개국은 지난 15년 동안 농업 관련 현황 조사를 하지 못했으며, 17개국은 인구 센서스(인구주택 총조사)조차 진행하지 못했다. 이러한 데이터 부족을 극복하려는 시도로, 누구나 웹에서 받아볼 수 있는 인공위성 영상을 활용해 경제 지표를 추정하는 기술이 주목받고 있다.

우리 대학 차미영-김지희 교수 연구팀이 기초과학연구원, 서강대, 홍콩과기대(HKUST), 싱가포르국립대(NUS)와 국제공동연구를 통해 주간 위성영상을 활용해 경제 상황을 분석하는 새로운 인공지능(AI) 기법을 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀이 주목한 것은 기존 통계자료를 기반으로 학습하는 일반적인 환경이 아닌, 기초 통계도 미비한 최빈국(最貧國)까지 모니터링할 수 있는 범용적인 모델이다.

연구팀은 유럽우주국(ESA)이 운용하며 무료로 공개하는 센티넬-2(Sentinel-2) 위성영상을 활용했다. 연구팀은 먼저 위성영상을 약 6제곱킬로미터(2.5×2.5㎢)의 작은 구역으로 세밀하게 분할한 후, 각 구역의 경제 지표를 건물, 도로, 녹지 등의 시각적 정보를 기반으로 AI 기법을 통해 수치화했다.

이번 연구 모델이 이전 연구와 차별화된 점은 기초 데이터가 부족한 지역에도 적용할 수 있게끔 인간이 제시하는 정보를 인공지능의 예측에 반영하는 `인간-기계 협업 알고리즘'에 있다. 즉, 인간이 위성영상을 보고 경제 활동의 많고 적음을 비교하면, 기계는 이러한 인간이 제공한 정보를 학습하여 각각의 영상자료에 경제 점수를 부여한다. 검증 결과, 기계학습만 사용했을 때보다 인간과 협업할 경우 성능이 월등히 우수했다.

이번 연구를 통해 연구팀은 기존 통계자료가 부족한 지역까지 경제분석의 범위를 확장하고, 북한 및 아시아 5개국(네팔, 라오스, 미얀마, 방글라데시, 캄보디아)에도 같은 기술을 적용하여 세밀한 경제 지표 점수를 공개했다. (그림 1) 이 연구가 제시한 경제 지표는 기존의 인구밀도, 고용 수, 사업체 수 등의 사회경제지표와 높은 상관관계를 보였으며, 데이터가 부족한 저개발국가에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다.

이러한 변화탐지를 북한에 적용한 결과, 대북 경제제재가 심화된 2016년과 2019년 사이에 북한 경제에서 세 가지 경향을 발견할 수 있었다. 첫째, 북한의 경제 발전은 평양과 대도시에 더욱 집중되어 도시와 농촌 간 격차가 심화됐다. 둘째, 경제제재와 달러 외환의 부족을 극복하기 위해 설치한 관광 경제개발구에서는 새로운 건물 건설 등 유의미한 변화가 위성영상 이미지와 연구의 경제 지표 점수 변화에서 드러났다. 셋째, 전통적인 공업 및 수출 경제개발구 유형에서는 반대로 변화가 미미한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 우리 대학 전산학부·IBS 데이터사이언스그룹 CI 차미영 교수는 "전산학, 경제학, 지리학이 융합된 이번 연구는 범지구적 차원의 빈곤 문제를 다룬다는 점에서 중요한 의미가 있으며, 이번에 개발한 인공지능 알고리즘을 앞으로 이산화탄소 배출량, 재해재난 피해 탐지, 기후 변화로 인한 영향 등 다양한 국제사회 문제에 적용해 볼 계획이다ˮ 라고 말했다.

이 연구에는 경제학자인 우리 대학 기술경영학부 김지희 교수, 서강대 경제학과 양현주 교수, 홍콩과기대 박상윤 교수도 함께 참여하였다. 이들은 “이 모델은 저비용으로 개발도상국의 경제 상황을 상세하게 확인할 수 있어 국제개발협력(ODA) 사업에 도움을 줄 수 있을 것으로 예상된다”며 “이번 연구가 선진국과 후진국 간의 데이터 격차를 줄이고 유엔과 국제사회의 공동목표인 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있기를 바란다ˮ고 밝혔다.

위성영상과 인공지능을 활용한 SDGs 지표의 개발과 이의 정책적 활용은 국제적인 주목을 받고 있는 기술 분야 중 하나이며 한국이 앞으로 주도권을 가지고 이끌 수 있는 연구 분야이다. 이에 연구팀은 개발한 모델 코드를 무료로 공개하며, 측정한 지표가 여러 국가의 정책 설계 및 평가에 유용하게 사용될 수 있도록 앞으로도 기술을 개선하고 매해 새롭게 업데이트되는 인공위성 영상에 적용하여 공개할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 전산학부 안동현 박사과정, 싱가포르 국립대 양재석 박사과정이 공동 1저자로 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 10월 26일 자 게재됐다. (논문명: A human-machine collaborative approach measures economic development using satellite imagery, 인간-기계 협업과 위성영상 분석에 기반한 경제 발전 측정).

논문링크: https://www.nature.com/articles/s41467-023-42122-8

2023.11.21 조회수 2843 기계공학과 이정철 교수 연구팀, 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 전문가그룹 금상 수상

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀(이정철 교수, 고주희 박사과정)이 지난 11월 1일~4일 인천 송도 컨벤시아에서 성황리에 개최된 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 대회에서 전문가그룹 금상을 수상했다.

발표 주제는 “가열 유동채널 공진기 기반 하이퍼 멀티모달 측정과 머신 러닝을 활용한 초미량 미확인 액체 인식 기술”로서 가열전극과 유동채널이 통합된 기계공진기를 이용하여 다양한 작동 온도에서 약 100 밀리초에 1번씩 액상 시료의 밀도, 역학점도, 열전도도, 비열, 열확산도, 동점도 그리고 무차원 수인 프란틀 (Prandtl) 수, 총 7개 물성을 동시에 획득할 수 있는 하이퍼 멀티모달 측정이 가능함을 최초로 소개하였다. 또한 개발한 하이퍼 멀티모달 측정을 머신러닝과 결합하여 액상 다원 혼합물을 분리하지 않고 분석할 수 있는 아이디어를 제안하고 가능성을 소개하였다.

이는 기존의 혼합물 분석의 gold standard 로 간주되던 LC-MS (Liquid chromatography – Mass spectrometry) 와 같은 선 분리-후 단일 측정의 패러다임을 뒤집는 아이디어로 그 독창성을 인정받았다. 제안 아이디어는 여러 반도체 공정에 사용되는 액상 혼합물의 농도 및 순도 모니터링을 통한 공정 품질제어를 비롯하여 다양한 액상시료 관련 산업과 연구에 효과적으로 사용될 것으로 기대된다.

2023.11.06 조회수 1693

기계공학과 이정철 교수 연구팀, 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 전문가그룹 금상 수상

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀(이정철 교수, 고주희 박사과정)이 지난 11월 1일~4일 인천 송도 컨벤시아에서 성황리에 개최된 2023년 대한기계학회 추계학술대회 KSME-SEMES 오픈이노베이션 챌린지 대회에서 전문가그룹 금상을 수상했다.

발표 주제는 “가열 유동채널 공진기 기반 하이퍼 멀티모달 측정과 머신 러닝을 활용한 초미량 미확인 액체 인식 기술”로서 가열전극과 유동채널이 통합된 기계공진기를 이용하여 다양한 작동 온도에서 약 100 밀리초에 1번씩 액상 시료의 밀도, 역학점도, 열전도도, 비열, 열확산도, 동점도 그리고 무차원 수인 프란틀 (Prandtl) 수, 총 7개 물성을 동시에 획득할 수 있는 하이퍼 멀티모달 측정이 가능함을 최초로 소개하였다. 또한 개발한 하이퍼 멀티모달 측정을 머신러닝과 결합하여 액상 다원 혼합물을 분리하지 않고 분석할 수 있는 아이디어를 제안하고 가능성을 소개하였다.

이는 기존의 혼합물 분석의 gold standard 로 간주되던 LC-MS (Liquid chromatography – Mass spectrometry) 와 같은 선 분리-후 단일 측정의 패러다임을 뒤집는 아이디어로 그 독창성을 인정받았다. 제안 아이디어는 여러 반도체 공정에 사용되는 액상 혼합물의 농도 및 순도 모니터링을 통한 공정 품질제어를 비롯하여 다양한 액상시료 관련 산업과 연구에 효과적으로 사용될 것으로 기대된다.

2023.11.06 조회수 1693 탁지훈 박사과정, 2023 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 김재철AI대학원 박사과정 탁지훈 학생(지도교수 신진우)이 ‘2023 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터 과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 67명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

탁지훈 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 메타학습(Meta-learning)과 뉴럴필드(Neural Field) 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정되었다. 기계학습 분야에서는 총 19명의 학생이 선발되었으며 아시아 대학에서는 탁지훈 학생이 유일하다.

탁지훈 학생은 특히 기존 뉴럴필드 학습의 한계점들을 새로운 메타학습 방법론을 제안하여 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 뉴럴필드 학습에서의 세 가지 비효율적 요소인 학습 시간, 학습 메모리 그리고 저장 공간을 효율적인 메타학습을 제안하여 효율화 하였으며, 이를 활용한 데이터 형태에 구애받지 않은 데이터 압축 기술 역시 제안하였다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 또한 그는 구글 딥마인드 연구진들과 협력하여 메타학습과 뉴럴필드 연구를 수행한 바 있다.

시상식은 8월 29일부터 8월 30일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시되어있다.

구글은 KAIST 교수진과 학생을 대상으로 연구비 지원(Research Grant), 신진 연구자 지원(Research Scholar), 구글 클라우드 플랫폼 크레딧(GCP Credits), 익스플로어CSR(exploreCSR), PhD 펠로우십(PhD Fellowship), 학생 학회 후원(Student Travel Grants) 등 다양한 산학협력 프로그램으로 지원을 제공했다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2023.10.31 조회수 3685

탁지훈 박사과정, 2023 구글 PhD 펠로우 선정

우리 대학 김재철AI대학원 박사과정 탁지훈 학생(지도교수 신진우)이 ‘2023 구글 PhD 펠로우’에 선정됐다.

구글 PhD 펠로우십은 컴퓨터 과학과 관련된 유망 연구 분야에서 우수한 성과를 낸 대학원생을 지원하는 장학 프로그램으로 올해는 전 세계에서 67명이 선발됐다. 선정된 펠로우에게는 1만 달러의 장학금과 구글 각 분야 전문가 멘토와의 일대일 연구 토의, 피드백 등의 혜택이 주어진다.

탁지훈 학생은 기계학습(Machine Learning) 분야에서 메타학습(Meta-learning)과 뉴럴필드(Neural Field) 분야의 탁월한 연구 성과를 인정받아 선정되었다. 기계학습 분야에서는 총 19명의 학생이 선발되었으며 아시아 대학에서는 탁지훈 학생이 유일하다.

탁지훈 학생은 특히 기존 뉴럴필드 학습의 한계점들을 새로운 메타학습 방법론을 제안하여 효과적으로 극복한 것으로 평가받는다. 구체적으로는 뉴럴필드 학습에서의 세 가지 비효율적 요소인 학습 시간, 학습 메모리 그리고 저장 공간을 효율적인 메타학습을 제안하여 효율화 하였으며, 이를 활용한 데이터 형태에 구애받지 않은 데이터 압축 기술 역시 제안하였다. 이러한 다양한 연구들은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 기계학습 및 딥러닝 분야의 최고 학회에 다수 선정되었다. 또한 그는 구글 딥마인드 연구진들과 협력하여 메타학습과 뉴럴필드 연구를 수행한 바 있다.

시상식은 8월 29일부터 8월 30일 양일간 가상으로 열린 구글 PhD 펠로우십 서밋(Google PhD Fellowship Summit)에서 진행됐으며, 수상자 리스트는 구글 홈페이지에 게시되어있다.

구글은 KAIST 교수진과 학생을 대상으로 연구비 지원(Research Grant), 신진 연구자 지원(Research Scholar), 구글 클라우드 플랫폼 크레딧(GCP Credits), 익스플로어CSR(exploreCSR), PhD 펠로우십(PhD Fellowship), 학생 학회 후원(Student Travel Grants) 등 다양한 산학협력 프로그램으로 지원을 제공했다.

(홈페이지 주소 : https://research.google/outreach/phd-fellowship/recipients)

2023.10.31 조회수 3685 기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.02 조회수 3402

기계공학과 김정 교수팀, 국제 로봇/자동화 분야 세계적 권위의 저널 최우수논문상 수상

우리 대학 기계공학과 생체기계연구실(지도교수: 김정) 정화영, 풍 제유(Jirou Feng) 박사과정이 2022년 IEEE 국제 로봇/자동화 저널(RA-L, Robotics and Automation Letter) 최우수 논문상(Best paper award)을 수상했다고 2일 밝혔다.

최우수 논문상은 6월 1일 영국, 런던에서 주최된 국제 로봇자동화학회(ICRA2023, The 2023 International Conference on Robotics and Automation)에서 수여됐다. ICRA는 매년 개최되는 세계 최대 규모의 로봇 학회이며 RA-L은 최고 수준의 국제 로봇 학회들과 연계해 엄선된 논문을 출판하는 저널이다. 김정 교수 연구팀의 논문은 2022년 한해간 RA-L (Robotics and Automation Letter)에 출간된 1,100개 이상의 논문 중 편집자 위원회(Editorior board)에서 선정된 최우수 논문 5개 중 한 편으로 선정되어 상패와 함께 상금이 수여된다. (논문제목: 2.5D Laser-Cutting-Based Customized Fabrication of Long-Term Wearable Textile sEMG Sensor: From Design to Intention Recognition)

근전도 센서는 인간의 근육 활성도를 측정하는 수단으로 인간-기계 상호작용을 위한 착용형 시스템에 널리 사용되고 있다. 초기에는 근육 진단과 평가를 위해 의료계나 연구계서 국한된 환경에서만 사용돼왔으나 건강 모니터링이나 의수, 의족 등 더욱 일반적인 분야로 사용이 확장되고 있다.

이런 일상에서의 장시간 활용을 위해서는 사람이 착용하고 일상생활에 불편함이 없으면서도 일상에서의 움직임이나 변화가 신호에 영향을 주지 않는 센서의 개발이 필요하다. 기존의 상용 센서의 경우 단단한 소재로 제작되어 착용이 불편할 뿐 아니라 땀 발생에 취약한 성향을 보인다. 피부와 전극 사이에 전도성을 가진 땀 층이 생길 경우 전기적 단락이 발생할 수 있으며 물리적으로 센서가 미끄러질 가능성도 커져 결과적인 신호의 질에 큰 영향을 미친다. 또한 일반 사용자가 신호 수집이 필요한 정확한 위치를 파악하고 전극을 위치 시키는 것도 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 땀을 흡수하면서 착용자에게 불편함을 최소화한 천 기반의 대면적 센서를 효율적으로 그리고 착용자에 맞춤형으로 디자인하여 제작할 수 있는 방법에 대해 제시하고 센서 디자인부터 실제 사용하여 의도를 인식해내는 방법까지 전체적인 솔루션을 제공하였다. 기존에 천 전극 센서들이 많이 제시되어 왔지만 사용자 맞춤형, 대면적으로 제작하는 방법에 대한 제시에는 부족한 점이 많아 실제 활용 가능성이 불투명하였다. 하지만 본 연구에서는 컴퓨터 기반으로 디자인 된 패턴을 레이저 커팅을 통해 그대로 구현해낼 수 있는 2.5D 레이저 커팅 기반의 제작 방식을 소개하여 사용자 맞춤형으로 쉽게 디자인을 변경하고 제작해낼 수 있도록 하였다. 2.5D 레이저 커팅의 경우 레이저의 세기를 조절하여 레이저가 잘라내는 깊이를 다르게 함으로써 원하는 패턴 형성을 가능케 한다.

또한 전극 부분에 전도성 다공체를 활용함으로써, 전도성을 띠는 땀을 흡수하여 전해액으로 활용할 수 있도록 하여 땀이 발생하더라도 센서 성능 및 동작 분류 정확도에 변화가 거의 없도록 하였다. 그 결과 땀이 발생하는 운동 전후로도 유사한 신호 개형을 획득할 수 있었으며 땀의 여부와 관계없이 높은 동작 분류 정확도를 달성하였다.

연구진은 본 기술이 전극 크기와 개수에 상관없이 정밀하게 사용자 맞춤형으로 입는 형태의 센서를 제작할 수 있게 함으로써, 일상에서 사람의 의도 파악을 필요로 하는 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 의수, 의족의 경우 장시간 착용을 필요로 하는데 착용자에게 센서로 생기는 부담은 최소화하면서도 사람의 움직임과 가장 직접적인 연관이 있는 근육 신호 센서 사용을 통해 의수, 의족의 더욱 자연스러운 움직임을 가능케 해줄 수 있다.

김 교수는 “서비스 로봇을 위한 웨어러블 센서는 사람의 부착하는 부위의 형상에 맞게 가공하는 것이 산업화의 마지막 고비인데, 학생 연구원들이 좋은 아이디어를 내고 포기하지 않고 어려움을 극복하여 세계적으로 인정받는 좋은 결과를 냈다고 생각한다. 또한, 이번 상을 통해 자부심을 가지고, 더욱 큰 연구 결과를 얻을 수 있는 마중물이 되었으면 좋겠다.”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 지원으로 한국 연구재단-휴먼플러스융합연구개발 챌린지 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.02 조회수 3402 전산학부 홍승훈 교수 연구팀, ICLR 2023 학술대회 한국인 최초 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 홍승훈 교수가 이끄는 연구팀이 지난 5월 1일부터 5월 5일에 열린 기계학습 분야의 최우수 국제학술대회인 ‘표현 학습 국제 학회 2023(International Conference on Learning Representation, 이하 ICLR 2023)’에서 최우수논문상 (Outstanding Paper Award)를 수상했다고 5일 밝혔다.

ICLR 2023은 인공지능 분야의 가장 권위 있는 학회 중 하나로서, 구글 스칼라 h-5 인덱스 기준 기계학습 분야의 1위에 올라있으며, 모든 과학 분야의 출판물 중 9위를 기록하고 있다. 올해 최우수논문상은 전체 1,574편의 논문 중 상위 4편에 주어졌다.

홍 교수팀의 ICLR 최우수논문상 수상은 한국인으로서는 최초이며, 주요 기계학습 학회에서 국내 기관이 주축이 되어 진행한 연구로 최우수논문상을 수상한 최초의 사례이기도 하다.

전산학부 김동균 박사과정(제1 저자), 김진우 박사과정, 조성웅 석사과정과 마이크로소프트 리서치 아시아(Microsoft Research Asia)의 총 루오 박사(Chong Lou)로 구성된 홍승훈 교수 연구팀은 컴퓨터 비전 분야의 핵심 연구 주제인 ‘픽셀 레이블링 문제'를 획기적으로 적은 수의 데이터로 광범위하게 해결할 수 있는 범용적 방법론인 비주얼 토큰 매칭(Visual Token Matching) 기법을 제안해 최우수논문상을 받았다.

픽셀 레이블링은 물체 검출, 물체 분할, 자세 추정, 깊이 추정, 3차원 복원 등 컴퓨터 비전 분야의 거의 모든 핵심 문제를 광범위하게 아우르는 개념이다. 최근 10년간 신경망 기반의 기계학습 방법론이 적용되며 픽셀 레이블링의 다양한 세부 문제에서 괄목할만한 진전이 있었으나, 이러한 방법들은 수십만 개 이상의 방대한 학습 데이터를 요구하는 한계가 있었다.

홍승훈 교수 연구팀은 모든 종류의 픽셀 레이블링 문제에 대해 수십 개 이내의 적은 데이터로도 학습과 추론이 가능한 범용적인 퓨샷 학습 기법을 개발했고, 수많은 픽셀 레이블링 문제에서 기존 방법 대비 0.01% 이내의 데이터로도 비슷하거나 우수한 성능을 낼 수 있음을 입증했다.

홍 교수는 이번 연구를 통해 의료 영상과 같이 학습 데이터 수집이 병목이 되는 다양한 도메인에서 컴퓨터 비전 기술을 적용하는데 돌파구가 되기를 기대한다고 평가했다.

이번 연구를 주도한 김동균 박사과정은 적은 수의 데이터로 학습할 수 있는 범용적 기계학습 방법론을 계속 연구해 왔으며, 이번 연구의 이론적 토대가 되는 연구를 지난 ICLR에 출판한 바 있다. 김동균 박사과정은 이번 연구로 삼성 휴먼테크 논문대상에서 은상을 수상하기도 했다.

전산학부 홍승훈 교수는 "상을 받게 되어 영광이고, 이번 수상이 국내 기계학습 연구자들에게 자신감이 되어 한국에서 더 많은 도전적인 연구들이 나오는 데 도움이 된다면 기쁠 것 같다”라고 소감을 밝혔다.

2023.05.08 조회수 3241

전산학부 홍승훈 교수 연구팀, ICLR 2023 학술대회 한국인 최초 최우수논문상 수상

우리 대학 전산학부 홍승훈 교수가 이끄는 연구팀이 지난 5월 1일부터 5월 5일에 열린 기계학습 분야의 최우수 국제학술대회인 ‘표현 학습 국제 학회 2023(International Conference on Learning Representation, 이하 ICLR 2023)’에서 최우수논문상 (Outstanding Paper Award)를 수상했다고 5일 밝혔다.

ICLR 2023은 인공지능 분야의 가장 권위 있는 학회 중 하나로서, 구글 스칼라 h-5 인덱스 기준 기계학습 분야의 1위에 올라있으며, 모든 과학 분야의 출판물 중 9위를 기록하고 있다. 올해 최우수논문상은 전체 1,574편의 논문 중 상위 4편에 주어졌다.

홍 교수팀의 ICLR 최우수논문상 수상은 한국인으로서는 최초이며, 주요 기계학습 학회에서 국내 기관이 주축이 되어 진행한 연구로 최우수논문상을 수상한 최초의 사례이기도 하다.

전산학부 김동균 박사과정(제1 저자), 김진우 박사과정, 조성웅 석사과정과 마이크로소프트 리서치 아시아(Microsoft Research Asia)의 총 루오 박사(Chong Lou)로 구성된 홍승훈 교수 연구팀은 컴퓨터 비전 분야의 핵심 연구 주제인 ‘픽셀 레이블링 문제'를 획기적으로 적은 수의 데이터로 광범위하게 해결할 수 있는 범용적 방법론인 비주얼 토큰 매칭(Visual Token Matching) 기법을 제안해 최우수논문상을 받았다.

픽셀 레이블링은 물체 검출, 물체 분할, 자세 추정, 깊이 추정, 3차원 복원 등 컴퓨터 비전 분야의 거의 모든 핵심 문제를 광범위하게 아우르는 개념이다. 최근 10년간 신경망 기반의 기계학습 방법론이 적용되며 픽셀 레이블링의 다양한 세부 문제에서 괄목할만한 진전이 있었으나, 이러한 방법들은 수십만 개 이상의 방대한 학습 데이터를 요구하는 한계가 있었다.

홍승훈 교수 연구팀은 모든 종류의 픽셀 레이블링 문제에 대해 수십 개 이내의 적은 데이터로도 학습과 추론이 가능한 범용적인 퓨샷 학습 기법을 개발했고, 수많은 픽셀 레이블링 문제에서 기존 방법 대비 0.01% 이내의 데이터로도 비슷하거나 우수한 성능을 낼 수 있음을 입증했다.

홍 교수는 이번 연구를 통해 의료 영상과 같이 학습 데이터 수집이 병목이 되는 다양한 도메인에서 컴퓨터 비전 기술을 적용하는데 돌파구가 되기를 기대한다고 평가했다.

이번 연구를 주도한 김동균 박사과정은 적은 수의 데이터로 학습할 수 있는 범용적 기계학습 방법론을 계속 연구해 왔으며, 이번 연구의 이론적 토대가 되는 연구를 지난 ICLR에 출판한 바 있다. 김동균 박사과정은 이번 연구로 삼성 휴먼테크 논문대상에서 은상을 수상하기도 했다.

전산학부 홍승훈 교수는 "상을 받게 되어 영광이고, 이번 수상이 국내 기계학습 연구자들에게 자신감이 되어 한국에서 더 많은 도전적인 연구들이 나오는 데 도움이 된다면 기쁠 것 같다”라고 소감을 밝혔다.

2023.05.08 조회수 3241 강수 관측 오차범위 42.5% 줄인 알고리즘 개발

강수량의 정확한 파악은 지구의 물 순환을 이해하고 수자원과 재해 대응을 위해 중요하다. 강수량 추정을 위한 알고리즘에는 다양한 방법들이 제안되어 왔으며, 최근에는 기계학습을 이용한 방법들이 많이 제안되고 있다.

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 및 녹색성장지속가능대학원 겸임) 김형준 교수와 도쿄대 등으로 구성된 국제 공동연구팀이 인공위성에 탑재된 마이크로파 라디오미터의 관측값을 이용해 지상 강수량을 추정하는 새로운 기계학습 방법을 제안했다고 25일 밝혔다. 연구팀은 기존의 방법과 비교해 전 강수량에 대해 오차(RMSE)를 최소 15.9%에서 최대 42.5%까지 줄이는 데 성공했다.

단순한 데이터 주도(data-driven)모델은 대량의 훈련 데이터가 필요하고 물리적인 일관성이 보장되지 않으며 결과의 원인 분석이 어렵다는 등의 문제가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 위성 강수량 추정에 대한 분야 지식을 명시적으로 포함함으로써 학습 모델 내의 상호 의존적인 지식 교환을 구현했다. 구체적으로, 멀티태스크 학습(multitask learning)이라는 심층 학습 기법을 사용해 강수 여부를 인식하는 분류 모델과 강수 강도를 추정하는 회귀 모델을 통합하고 동시에 학습시켰다.

이번 연구에서 제안한 기계학습 모델에는 이번에 포함된 메커니즘 외에도 다양한 물리적 메커니즘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 비 또는 눈, 진눈깨비 등 강수 종류의 분류 및 상승 기류 또는 층상 구름 유형 등 강수를 일으키는 구름 유형의 분류를 포함함으로써 앞으로 추정의 정확도가 더욱 향상될 것으로 기대된다.

김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘지구물리 연구 레터(Geophysical Research Letters)’에 지난 4월 16일 출판됐다. (논문명: Multi-Task Learning for Simultaneous Retrievals of Passive Microwave Precipitation Estimates and Rain/No-Rain Classification; doi:10.1029/2022GL102283)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 정보통신기획평가원 인공지능대학원지원(한국과학기술원)지원을 받아 수행됐다.

2023.04.25 조회수 3906

강수 관측 오차범위 42.5% 줄인 알고리즘 개발

강수량의 정확한 파악은 지구의 물 순환을 이해하고 수자원과 재해 대응을 위해 중요하다. 강수량 추정을 위한 알고리즘에는 다양한 방법들이 제안되어 왔으며, 최근에는 기계학습을 이용한 방법들이 많이 제안되고 있다.

우리 대학 문술미래전략대학원(건설및환경공학과 및 녹색성장지속가능대학원 겸임) 김형준 교수와 도쿄대 등으로 구성된 국제 공동연구팀이 인공위성에 탑재된 마이크로파 라디오미터의 관측값을 이용해 지상 강수량을 추정하는 새로운 기계학습 방법을 제안했다고 25일 밝혔다. 연구팀은 기존의 방법과 비교해 전 강수량에 대해 오차(RMSE)를 최소 15.9%에서 최대 42.5%까지 줄이는 데 성공했다.

단순한 데이터 주도(data-driven)모델은 대량의 훈련 데이터가 필요하고 물리적인 일관성이 보장되지 않으며 결과의 원인 분석이 어렵다는 등의 문제가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 위성 강수량 추정에 대한 분야 지식을 명시적으로 포함함으로써 학습 모델 내의 상호 의존적인 지식 교환을 구현했다. 구체적으로, 멀티태스크 학습(multitask learning)이라는 심층 학습 기법을 사용해 강수 여부를 인식하는 분류 모델과 강수 강도를 추정하는 회귀 모델을 통합하고 동시에 학습시켰다.

이번 연구에서 제안한 기계학습 모델에는 이번에 포함된 메커니즘 외에도 다양한 물리적 메커니즘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 비 또는 눈, 진눈깨비 등 강수 종류의 분류 및 상승 기류 또는 층상 구름 유형 등 강수를 일으키는 구름 유형의 분류를 포함함으로써 앞으로 추정의 정확도가 더욱 향상될 것으로 기대된다.

김형준 교수의 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘지구물리 연구 레터(Geophysical Research Letters)’에 지난 4월 16일 출판됐다. (논문명: Multi-Task Learning for Simultaneous Retrievals of Passive Microwave Precipitation Estimates and Rain/No-Rain Classification; doi:10.1029/2022GL102283)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업(BP+)와 정보통신기획평가원 인공지능대학원지원(한국과학기술원)지원을 받아 수행됐다.

2023.04.25 조회수 3906 방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28 조회수 4447

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28 조회수 4447 극미량의 액체를 정밀하게 측정하고 분석할 수 있는 새로운 플랫폼 개발