%EA%B8%88%EC%86%8D%EC%9C%A0%EA%B8%B0%EA%B3%A8%EA%B2%A9%EC%B2%B4

-

논문 마이닝부터 합성 조건 추천까지, MOF 연구를 혁신하는 대규모 언어 모델

우리 연구진이 챗GPT를 활용해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs) 연구 논문에서 실험 데이터를 자동으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(이하 L2M3)을 개발했다. L2M3는 MOF의 합성 조건 및 물성 정보를 체계적으로 수집하며, 분류, 정보 식별 및 데이터 추출 작업에서 각각 98.3%, 97.3%, 95.3%의 높은 정확도를 기록했다. 또한, 추출한 데이터를 기반으로 MOF의 합성 조건을 추천하는 시스템을 개발하여 연구자들의 실험 과정 최적화를 지원하고 있어 화제가 되고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 급격한 발전에 주목하며, 이를 활용을 통해 금속 유기 골격체 문헌에서 MOF의 합성 및 물성 정보를 대량으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(L2M3)를 개발했다고 7일 발표했다.

최근 MOF에 대한 연구들이 활발히 진행되어 MOF 실험 데이터가 축적되고 있다. 이에 따라 MOF 연구의 발전을 위해서는 신뢰할 수 있는 실험 데이터 확보가 필수적이며, 특히 논문에 산재한 합성 조건과 물성 정보를 효과적으로 정리하는 것이 큰 과제로 남아 있다. 기존에도 MOF 관련 데이터를 활용하려는 시도가 있었으나, 대부분 일부 특정 특성에 국한되어 있어 있다는 한계점이 존재했다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 L2M3는 LLM을 활용하여 쉽고 효율적인 데이터 마이닝 환경을 구축함으로써, 데이터 마이닝에 익숙하지 않은 연구자들도 손쉽게 사용할 수 있는 강력한 도구로의 잠재력을 갖추고 있다.

기존 데이터 마이닝 방식으로는 다양한 특성에 대한 정확한 정보 추출이 어려웠으나, L2M3는 LLM의 자연어 처리 능력을 활용하여 더 정밀한 데이터 추출이 가능하다. 특히, 분류(98.3%)와 정보 식별(97.3%)에서 높은 정확도를 기록했으며, 과정이 복잡하여 정확도 확보가 어려운 데이터 추출 단계에서도 95.3%라는 뛰어난 성능을 보였다.

뿐만 아니라, L2M3는 추출된 합성 조건 데이터를 대규모 언어 모델로 미세 조정해 합성 조건 추천 시스템을 개발하였다. 연구자가 전구체 정보를 입력하면 최적의 합성 조건을 제안하여 실험 과정에서 발생하는 시행착오를 줄이고, MOF 합성을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 지원한다. 이러한 접근 방식은 MOF 연구뿐만 아니라 다양한 재료 과학 분야에서도 데이터 마이닝과 인공지능을 활용한 연구 패러다임을 새롭게 정의할 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

김지한 교수는 “이번 연구는 인공지능을 활용한 재료 과학 연구의 새로운 기준을 제시하는 중요한 진전을 의미한다. L2M3는 방대한 과학 문헌에서 실험 데이터를 체계적으로 수집하고 분석함으로써, 기존 데이터 부족 문제를 해결하고 보다 신뢰성 높은 데이터 기반 연구를 가능하게 한다. 향후 L2M3의 데이터 처리 성능과 합성 조건 추천 모델이 더욱 정교화된다면, MOF뿐만 아니라 다양한 재료 연구에서도 혁신적인 발견을 가속화할 것으로 기대된다.” 라고 말했다.

생명화학공학과 강영훈, 이원석 박사, 배태언 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 지난 1월 21일 게재됐다. (논문명: Harnessing Large Language Models to Collect and Analyze Metal–Organic Framework Property Data Set)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 한국연구재단(NRF)의 나노 및 소재기술개발사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 3473

논문 마이닝부터 합성 조건 추천까지, MOF 연구를 혁신하는 대규모 언어 모델

우리 연구진이 챗GPT를 활용해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs) 연구 논문에서 실험 데이터를 자동으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(이하 L2M3)을 개발했다. L2M3는 MOF의 합성 조건 및 물성 정보를 체계적으로 수집하며, 분류, 정보 식별 및 데이터 추출 작업에서 각각 98.3%, 97.3%, 95.3%의 높은 정확도를 기록했다. 또한, 추출한 데이터를 기반으로 MOF의 합성 조건을 추천하는 시스템을 개발하여 연구자들의 실험 과정 최적화를 지원하고 있어 화제가 되고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 급격한 발전에 주목하며, 이를 활용을 통해 금속 유기 골격체 문헌에서 MOF의 합성 및 물성 정보를 대량으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(L2M3)를 개발했다고 7일 발표했다.

최근 MOF에 대한 연구들이 활발히 진행되어 MOF 실험 데이터가 축적되고 있다. 이에 따라 MOF 연구의 발전을 위해서는 신뢰할 수 있는 실험 데이터 확보가 필수적이며, 특히 논문에 산재한 합성 조건과 물성 정보를 효과적으로 정리하는 것이 큰 과제로 남아 있다. 기존에도 MOF 관련 데이터를 활용하려는 시도가 있었으나, 대부분 일부 특정 특성에 국한되어 있어 있다는 한계점이 존재했다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 L2M3는 LLM을 활용하여 쉽고 효율적인 데이터 마이닝 환경을 구축함으로써, 데이터 마이닝에 익숙하지 않은 연구자들도 손쉽게 사용할 수 있는 강력한 도구로의 잠재력을 갖추고 있다.

기존 데이터 마이닝 방식으로는 다양한 특성에 대한 정확한 정보 추출이 어려웠으나, L2M3는 LLM의 자연어 처리 능력을 활용하여 더 정밀한 데이터 추출이 가능하다. 특히, 분류(98.3%)와 정보 식별(97.3%)에서 높은 정확도를 기록했으며, 과정이 복잡하여 정확도 확보가 어려운 데이터 추출 단계에서도 95.3%라는 뛰어난 성능을 보였다.

뿐만 아니라, L2M3는 추출된 합성 조건 데이터를 대규모 언어 모델로 미세 조정해 합성 조건 추천 시스템을 개발하였다. 연구자가 전구체 정보를 입력하면 최적의 합성 조건을 제안하여 실험 과정에서 발생하는 시행착오를 줄이고, MOF 합성을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 지원한다. 이러한 접근 방식은 MOF 연구뿐만 아니라 다양한 재료 과학 분야에서도 데이터 마이닝과 인공지능을 활용한 연구 패러다임을 새롭게 정의할 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

김지한 교수는 “이번 연구는 인공지능을 활용한 재료 과학 연구의 새로운 기준을 제시하는 중요한 진전을 의미한다. L2M3는 방대한 과학 문헌에서 실험 데이터를 체계적으로 수집하고 분석함으로써, 기존 데이터 부족 문제를 해결하고 보다 신뢰성 높은 데이터 기반 연구를 가능하게 한다. 향후 L2M3의 데이터 처리 성능과 합성 조건 추천 모델이 더욱 정교화된다면, MOF뿐만 아니라 다양한 재료 연구에서도 혁신적인 발견을 가속화할 것으로 기대된다.” 라고 말했다.

생명화학공학과 강영훈, 이원석 박사, 배태언 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 지난 1월 21일 게재됐다. (논문명: Harnessing Large Language Models to Collect and Analyze Metal–Organic Framework Property Data Set)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 한국연구재단(NRF)의 나노 및 소재기술개발사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 3473 -

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

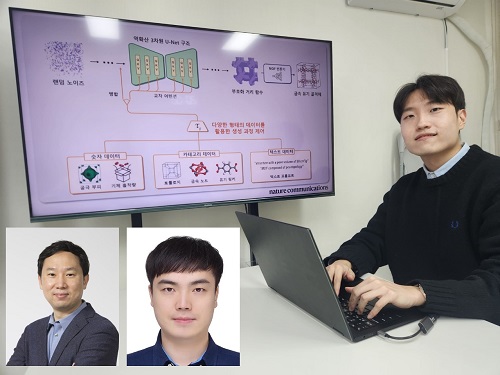

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23 조회수 4835

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23 조회수 4835 -

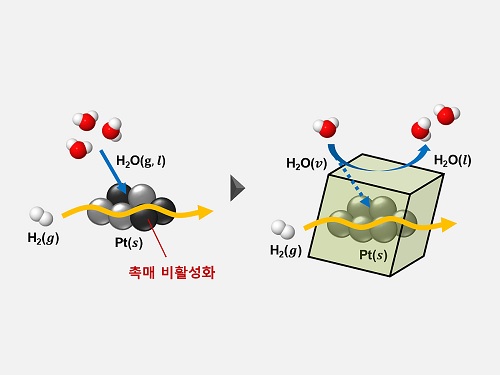

원전폐수의 삼중수소 제거 촉매 선보이다

후쿠시마 오염수가 2023년부터 해양에 방류되면서 중수로 원전 운영 시 발생하는 대표적인 방사성 물질인 삼중수소에 대한 대중적 관심이 크게 늘어났다. 삼중수소는 주로 물 분자에 포함돼 존재하기 때문에 해양 생태계와 환경에 위험을 초래할 수 있어 삼중수소 제거 설비가 필요한데, 한국 연구진이 촉매를 이용해 획기적으로 제거할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 한국원자력연구원(원장 주한규) 박찬우 박사 연구팀과의 공동연구를 통해 원전 폐수에 함유된 삼중수소 제거 공정을 위한 새로운 구조의 이중기능* 소수성 촉매를 개발했다고 27일 밝혔다. 연구팀의 촉매는 특정 반응 조건에서 최대 76.3%의 반응 효율을 보였으며, 특히 현재까지 밝혀진 바가 거의 없는 수백 ppm 수준의 저농도 동위원소에 대한 촉매의 작용을 구체적으로 확인했다.

*이중기능: 액체 상태의 물은 차단하고 기체 상태의 수증기는 통과하는 성질을 말함

현재 삼중수소 제거에는 주로 액상 촉매 교환(Liquid-phase catalytic exchange) 공정이 이용되며 해당 공정 중 수소-물 동위원소 교환 반응이 일어난다. 촉매에 주로 이용되는 백금은 반응성이 높지만, 비용이 많이 들고 물에 의해 반응 자리가 쉽게 비활성화되는 문제가 있다. 따라서 적은 양의 백금을 고르게 분산하고, 물을 밀어내는 성질인 소수성 물질을 도입해 수분에 의한 촉매가 활성화되도록 하는 것이 핵심이다.

고동연 교수 연구팀은 금속-유기 골격체(Metal-organic framework, MOF)와 다공성 고분자의 복합체 형태의 새로운 구조의 삼중수소 제거 촉매를 개발했다. 평균 약 2.5나노미터(nm) 지름의 백금 입자를 금속-유기 골격체에 고르게 분포시키고, 이후 화학적인 변형을 통해 소수성을 부여하는 구조다. 분자 수준에서 소수성을 조절해 촉매가 물에 의해 활성을 잃는 것을 방지하면서도 동시에 반응에 필요한 양의 물 분자는 촉매에 쉽게 접근할 수 있도록 한다.

연구팀이 개발한 촉매는 기존 촉매 연구에서 구현하지 못한 원전 운전조건과 비슷한 매우 낮은 농도의 동위원소 함량에서도 삼중수소 제거 반응에 탁월한 활성을 나타냈다. 또한 4주 연속 가동 시에도 일정 수준 이상의 성능을 유지해 내구성을 입증했다.

연구팀은 나아가 현장 난반사 적외선 분광법(in-situ DRIFTS, in-situ Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform Spectroscopy)* 분석을 통해 아주 작은 분자 수준에서의 물 분자의 실시간 움직임을 확인했다. 이를 통해 해당 촉매가 수분에 의한 촉매 비활성화를 억제하면서도 물 분자가 촉매 활성 자리에 지속적으로 접근해 반응이 일어날 수 있음을 입증했다.

*현장 난반사 적외선 분광법: 실시간으로 빛이 물질에 반사되어 돌아오는 정보를 분석함으로써 그 물질의 성분 변화를 알아내는 기술을 말함

이번 연구는 비교적 간단한 금속-유기 골격체 소재의 소수성 조절을 통해 촉매 비활성화의 주요 원인인 수분 저항성을 높이고, 삼중수소 제거 반응에 이용될 수 있는 새로운 구조의 촉매를 제안했다는 데에 의의가 있다.

생명화학공학과 고동연 교수는 “삼중수소 폐액 처리뿐 아니라 반도체에 사용되는 중수소 원료 생산과 핵융합 연료 주기 기술 등 다양한 기술에 필수적인 수소 동위원소 분리 핵심 소재로의 응용이 기대된다”고 해당 연구의 의의를 설명했다.

생명화학공학과 허희령 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 환경 분야 국제 학술지 ‘에너지 앤 인바이런멘탈 머티리얼스 (Energy & Environmental Materials)’에 7월 31일 자로 게재됐다. (논문명 : Bifunctionally hydrophobic MOF-supported platinum catalyst for the removal of ultralow concentration hydrogen isotope)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 원전해체 안정성강화 융복합 핵심 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.27 조회수 7071

원전폐수의 삼중수소 제거 촉매 선보이다

후쿠시마 오염수가 2023년부터 해양에 방류되면서 중수로 원전 운영 시 발생하는 대표적인 방사성 물질인 삼중수소에 대한 대중적 관심이 크게 늘어났다. 삼중수소는 주로 물 분자에 포함돼 존재하기 때문에 해양 생태계와 환경에 위험을 초래할 수 있어 삼중수소 제거 설비가 필요한데, 한국 연구진이 촉매를 이용해 획기적으로 제거할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 한국원자력연구원(원장 주한규) 박찬우 박사 연구팀과의 공동연구를 통해 원전 폐수에 함유된 삼중수소 제거 공정을 위한 새로운 구조의 이중기능* 소수성 촉매를 개발했다고 27일 밝혔다. 연구팀의 촉매는 특정 반응 조건에서 최대 76.3%의 반응 효율을 보였으며, 특히 현재까지 밝혀진 바가 거의 없는 수백 ppm 수준의 저농도 동위원소에 대한 촉매의 작용을 구체적으로 확인했다.

*이중기능: 액체 상태의 물은 차단하고 기체 상태의 수증기는 통과하는 성질을 말함

현재 삼중수소 제거에는 주로 액상 촉매 교환(Liquid-phase catalytic exchange) 공정이 이용되며 해당 공정 중 수소-물 동위원소 교환 반응이 일어난다. 촉매에 주로 이용되는 백금은 반응성이 높지만, 비용이 많이 들고 물에 의해 반응 자리가 쉽게 비활성화되는 문제가 있다. 따라서 적은 양의 백금을 고르게 분산하고, 물을 밀어내는 성질인 소수성 물질을 도입해 수분에 의한 촉매가 활성화되도록 하는 것이 핵심이다.

고동연 교수 연구팀은 금속-유기 골격체(Metal-organic framework, MOF)와 다공성 고분자의 복합체 형태의 새로운 구조의 삼중수소 제거 촉매를 개발했다. 평균 약 2.5나노미터(nm) 지름의 백금 입자를 금속-유기 골격체에 고르게 분포시키고, 이후 화학적인 변형을 통해 소수성을 부여하는 구조다. 분자 수준에서 소수성을 조절해 촉매가 물에 의해 활성을 잃는 것을 방지하면서도 동시에 반응에 필요한 양의 물 분자는 촉매에 쉽게 접근할 수 있도록 한다.

연구팀이 개발한 촉매는 기존 촉매 연구에서 구현하지 못한 원전 운전조건과 비슷한 매우 낮은 농도의 동위원소 함량에서도 삼중수소 제거 반응에 탁월한 활성을 나타냈다. 또한 4주 연속 가동 시에도 일정 수준 이상의 성능을 유지해 내구성을 입증했다.

연구팀은 나아가 현장 난반사 적외선 분광법(in-situ DRIFTS, in-situ Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform Spectroscopy)* 분석을 통해 아주 작은 분자 수준에서의 물 분자의 실시간 움직임을 확인했다. 이를 통해 해당 촉매가 수분에 의한 촉매 비활성화를 억제하면서도 물 분자가 촉매 활성 자리에 지속적으로 접근해 반응이 일어날 수 있음을 입증했다.

*현장 난반사 적외선 분광법: 실시간으로 빛이 물질에 반사되어 돌아오는 정보를 분석함으로써 그 물질의 성분 변화를 알아내는 기술을 말함

이번 연구는 비교적 간단한 금속-유기 골격체 소재의 소수성 조절을 통해 촉매 비활성화의 주요 원인인 수분 저항성을 높이고, 삼중수소 제거 반응에 이용될 수 있는 새로운 구조의 촉매를 제안했다는 데에 의의가 있다.

생명화학공학과 고동연 교수는 “삼중수소 폐액 처리뿐 아니라 반도체에 사용되는 중수소 원료 생산과 핵융합 연료 주기 기술 등 다양한 기술에 필수적인 수소 동위원소 분리 핵심 소재로의 응용이 기대된다”고 해당 연구의 의의를 설명했다.

생명화학공학과 허희령 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 환경 분야 국제 학술지 ‘에너지 앤 인바이런멘탈 머티리얼스 (Energy & Environmental Materials)’에 7월 31일 자로 게재됐다. (논문명 : Bifunctionally hydrophobic MOF-supported platinum catalyst for the removal of ultralow concentration hydrogen isotope)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 원전해체 안정성강화 융복합 핵심 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.27 조회수 7071 -

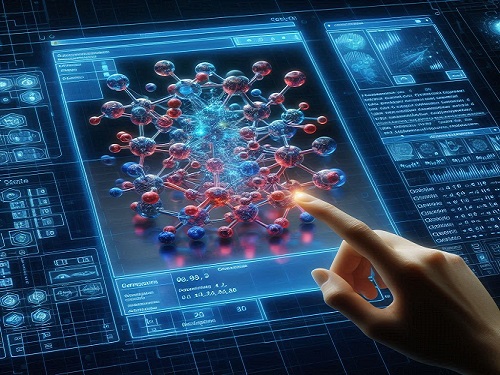

챗MOF로 96.9% 금속 유기 골격체 물성 예측하다

우리 대학 연구진이 챗GPT를 활용해 큰 다공성, 높은 표면적, 그리고 뛰어난 조절 가능성으로 많은 화학 응용 분야에서 사용되는 금속 유기 골격체의 특성을 예측하고 새로운 재료를 자동으로 생성하는 챗봇 시스템(이하 챗MOF)을 개발했다. 챗MOF는 검색 및 예측 작업에서 각각 96.9% 및 95.7%의 높은 성공률을 보여 화제다.

생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 인공지능(AI)의 급격한 발전에 주목하며, 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 활용을 통해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs)의 특성을 예측하고 새로운 재료를 자동으로 생성하는 챗봇 시스템(ChatMOF)을 개발했다고 26일 발표했다.

최근 인공지능(AI)의 발전에는 큰 도약이 있었지만 재료 과학에서의 LLM의 잠재력을 완전히 실현하기에는 여전히 물질의 복잡성과 재료별 특화된 훈련 데이터의 부족이라는 한계점이 존재했다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 챗MOF는 재료 분야에서 전통적인 머신러닝 모델과 LLM을 결합한 혁신적인 접근 방식으로 계산 및 머신러닝 도구에 대한 초보자들과의 격차를 상당히 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

또한 이 독특한 시스템은 인공지능의 변혁적인 능력과 재료 과학의 복잡한 측면들을 연결하며, 다양한 작업에서 뛰어난 성능을 보여준다. 챗MOF는 검색 및 예측 작업에서 각각 96.9% 및 95.7%의 높은 성공률을 보고한다. 한편, 더 복잡한 구조 생성 작업은 그 복잡함에도 불구하고 주목할 만한 87.5%의 정확도를 달성한다. 이러한 유망한 결과는 챗MOF가 가장 요구가 많은 작업을 관리하는 데도 효과적임을 강조한다.

김지한 교수는 “연구팀이 개발한 기술은 재료 과학 분야에서 인공지능의 더 높은 자율성을 달성하기 위한 중요한 진전을 나타낸다. 기술이 발전함에 따라, 모델 용량과 온라인 플랫폼에서의 데이터 공유에 대한 체계적인 개선을 통해 챗MOF의 성능을 더욱 최적화할 수 있으며, 이는 금속 유기 골격체 연구 분야에서 놀라운 진전을 촉진할 수 있다.”라고 말했다.

생명화학공학과 강영훈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 지난 6월 3일 게재됐다. (논문명: ChatMOF: An Artificial Intelligence System for Predicting and Generating Metal-Organic Frameworks Using Large Language Models)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원으로 국가 소재 연구 데이터 사업단, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견 연구자 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.26 조회수 7519

챗MOF로 96.9% 금속 유기 골격체 물성 예측하다

우리 대학 연구진이 챗GPT를 활용해 큰 다공성, 높은 표면적, 그리고 뛰어난 조절 가능성으로 많은 화학 응용 분야에서 사용되는 금속 유기 골격체의 특성을 예측하고 새로운 재료를 자동으로 생성하는 챗봇 시스템(이하 챗MOF)을 개발했다. 챗MOF는 검색 및 예측 작업에서 각각 96.9% 및 95.7%의 높은 성공률을 보여 화제다.

생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 인공지능(AI)의 급격한 발전에 주목하며, 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 활용을 통해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs)의 특성을 예측하고 새로운 재료를 자동으로 생성하는 챗봇 시스템(ChatMOF)을 개발했다고 26일 발표했다.

최근 인공지능(AI)의 발전에는 큰 도약이 있었지만 재료 과학에서의 LLM의 잠재력을 완전히 실현하기에는 여전히 물질의 복잡성과 재료별 특화된 훈련 데이터의 부족이라는 한계점이 존재했다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 챗MOF는 재료 분야에서 전통적인 머신러닝 모델과 LLM을 결합한 혁신적인 접근 방식으로 계산 및 머신러닝 도구에 대한 초보자들과의 격차를 상당히 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

또한 이 독특한 시스템은 인공지능의 변혁적인 능력과 재료 과학의 복잡한 측면들을 연결하며, 다양한 작업에서 뛰어난 성능을 보여준다. 챗MOF는 검색 및 예측 작업에서 각각 96.9% 및 95.7%의 높은 성공률을 보고한다. 한편, 더 복잡한 구조 생성 작업은 그 복잡함에도 불구하고 주목할 만한 87.5%의 정확도를 달성한다. 이러한 유망한 결과는 챗MOF가 가장 요구가 많은 작업을 관리하는 데도 효과적임을 강조한다.

김지한 교수는 “연구팀이 개발한 기술은 재료 과학 분야에서 인공지능의 더 높은 자율성을 달성하기 위한 중요한 진전을 나타낸다. 기술이 발전함에 따라, 모델 용량과 온라인 플랫폼에서의 데이터 공유에 대한 체계적인 개선을 통해 챗MOF의 성능을 더욱 최적화할 수 있으며, 이는 금속 유기 골격체 연구 분야에서 놀라운 진전을 촉진할 수 있다.”라고 말했다.

생명화학공학과 강영훈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 지난 6월 3일 게재됐다. (논문명: ChatMOF: An Artificial Intelligence System for Predicting and Generating Metal-Organic Frameworks Using Large Language Models)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원으로 국가 소재 연구 데이터 사업단, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견 연구자 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.26 조회수 7519 -

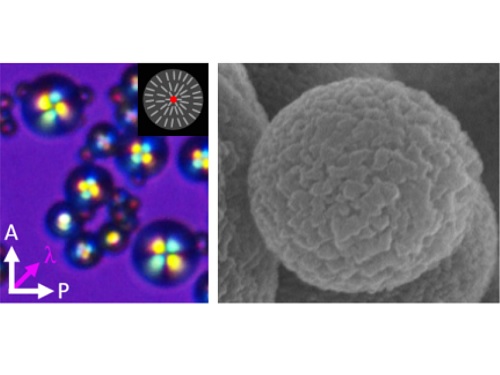

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20 조회수 7553

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20 조회수 7553 -

유체 제어 기술로 차세대 재료의 대면적 다기능 나노박막 제작기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동연구팀이 세계 최초로 차세대 *전도성 금속유기골격체(이하 c-MOF) 재료 중 하나인인 니켈-헥사이미노트리페닐렌 (Ni3(HITP)2) 고품질 다공성 나노 박막을 유체 제어 기술로 제작하였다고 밝혔다. 연구팀은 공정 과정에서 *탈양성자화를 필요로 하는 재료들의 새로운 박막 합성 방법을 제시하였으며, 그동안 한계로 남아있던 대면적 박막 제작을 넘어서 높은 투명도와 유연성, 그리고 최고 수준의 민감도를 가지는 이산화황 가스 센서 제작을 성공하는 성과를 이뤘다.

☞ 전도성 금속유기골격체(Conductive Metal-Organic Framework, c-MOF): 금속유기골격체는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결되어 구조체를 이루는 다공성 고분자 재료이다. 이 중, 2D 구조를 가지며 전도성을 가지는 전도성 금속유기골격체는 최근 다양한 분야에 응용되고 있는 차세대 재료이다.

☞ 탈양성자화(Deprotonation): 산-염기 반응을 통해 양성자(H+)를 제거하는 반응을 말한다.

신소재공학과 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 권위 학술지인 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 3월 24일 字 게재됐다. (논문명: Large-area synthesis of ultrathin, flexible, and transparent conductive metal-organic framework thin films via a microfluidic-based solution shearing process)

c-MOF는 다공성, 전기적 특성 제어, 전기전도성 등의 재료적 특성을 기반으로 트랜지스터, 전극, 가스 센서 등의 분야에서 차세대 신소재로 각광받고 있다. 특히, Ni3(HITP)2는 c-MOF 중에서도 최고 수준의 전기전도도를 가지고 있어 지속적으로 연구가 진행되었으나, 합성의 어려움으로 고품질 박막 제조는 난제로 남아있었다.

공동연구팀은 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입하여 Ni3(HITP)2 나노 박막 제작 신기술을 개발했다. 공정을 두 단계 과정으로 분리해 비정질(Amorphous) 박막을 우선적으로 제작한 후 추가 공정을 통해 결정화(Crystallization)를 진행하여 이전 연구들의 한계점을 극복했다. 이번 연구에서는 여기서 더 나아가 유연 소재로의 활용 가능성 및 높은 투명도(최대 약 88%)를 확인해 다기능 차세대 재료로의 가능성을 확인했다.

미세 유체 시스템을 활용한 이 공정은 연속적이고 일정한 용액의 공급을 기반으로 박막 제작 속도와 기판의 온도 등 다양한 변수(Parameter) 제어를 통하여 진행됐다. 특히, 미세 유체 반응기와 기판 사이에 수백 마이크로미터(㎛) 수준의 단차(Gap)를 주어 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기해 균일한 박막 제조가 가능하다. 이를 통해, 수십 나노미터 영역의 두께 제어가 가능함을 검증함과 동시에 박막 결정의 고배향성을 확인했다고 연구팀은 밝혔다. 결정의 배향성은 센서 성능과 투명 소재에 중요한 역할을 하여 박막의 성능을 향상시켜준다.

공동연구팀은 배향성을 가지는 해당 c-MOF 나노 박막을 사용해 날숨 내의 바이오마커(Biomarker)로 쓰이는 가스 중 하나인 이산화황 (H2S) 기체만을 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 본 재료 기반 최고 성능의 가스 센서 대비 약 30.2배의 성능을 확인했다. 뿐만 아니라, 가스 센서는 유연한 특성을 가지며 습한 환경에서도 높은 민감도를 보여 마스크에 적용이 가능한 점 등 그 파급효과가 클 것으로 예상된다.

공동 제1 저자인 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정은 "이번 연구에서 후처리 공정의 도입으로 비정질 박막에서 전도성을 가지는 높은 결정성의 박막으로 빠르고 정교하게 결정화될 수 있다는 것을 보였다ˮ며, "이는 고품질 나노 박막 제작에 한계점을 가지고 있던 다양한 재료에 응용 가능함을 의미하며, 이를 토대로 개발된 가스 센서는 앞서 언급한 다양한 기능을 통해 관련 산업에도 기여할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

2022.04.27 조회수 12936

유체 제어 기술로 차세대 재료의 대면적 다기능 나노박막 제작기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동연구팀이 세계 최초로 차세대 *전도성 금속유기골격체(이하 c-MOF) 재료 중 하나인인 니켈-헥사이미노트리페닐렌 (Ni3(HITP)2) 고품질 다공성 나노 박막을 유체 제어 기술로 제작하였다고 밝혔다. 연구팀은 공정 과정에서 *탈양성자화를 필요로 하는 재료들의 새로운 박막 합성 방법을 제시하였으며, 그동안 한계로 남아있던 대면적 박막 제작을 넘어서 높은 투명도와 유연성, 그리고 최고 수준의 민감도를 가지는 이산화황 가스 센서 제작을 성공하는 성과를 이뤘다.

☞ 전도성 금속유기골격체(Conductive Metal-Organic Framework, c-MOF): 금속유기골격체는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결되어 구조체를 이루는 다공성 고분자 재료이다. 이 중, 2D 구조를 가지며 전도성을 가지는 전도성 금속유기골격체는 최근 다양한 분야에 응용되고 있는 차세대 재료이다.

☞ 탈양성자화(Deprotonation): 산-염기 반응을 통해 양성자(H+)를 제거하는 반응을 말한다.

신소재공학과 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 권위 학술지인 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 3월 24일 字 게재됐다. (논문명: Large-area synthesis of ultrathin, flexible, and transparent conductive metal-organic framework thin films via a microfluidic-based solution shearing process)

c-MOF는 다공성, 전기적 특성 제어, 전기전도성 등의 재료적 특성을 기반으로 트랜지스터, 전극, 가스 센서 등의 분야에서 차세대 신소재로 각광받고 있다. 특히, Ni3(HITP)2는 c-MOF 중에서도 최고 수준의 전기전도도를 가지고 있어 지속적으로 연구가 진행되었으나, 합성의 어려움으로 고품질 박막 제조는 난제로 남아있었다.

공동연구팀은 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입하여 Ni3(HITP)2 나노 박막 제작 신기술을 개발했다. 공정을 두 단계 과정으로 분리해 비정질(Amorphous) 박막을 우선적으로 제작한 후 추가 공정을 통해 결정화(Crystallization)를 진행하여 이전 연구들의 한계점을 극복했다. 이번 연구에서는 여기서 더 나아가 유연 소재로의 활용 가능성 및 높은 투명도(최대 약 88%)를 확인해 다기능 차세대 재료로의 가능성을 확인했다.

미세 유체 시스템을 활용한 이 공정은 연속적이고 일정한 용액의 공급을 기반으로 박막 제작 속도와 기판의 온도 등 다양한 변수(Parameter) 제어를 통하여 진행됐다. 특히, 미세 유체 반응기와 기판 사이에 수백 마이크로미터(㎛) 수준의 단차(Gap)를 주어 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기해 균일한 박막 제조가 가능하다. 이를 통해, 수십 나노미터 영역의 두께 제어가 가능함을 검증함과 동시에 박막 결정의 고배향성을 확인했다고 연구팀은 밝혔다. 결정의 배향성은 센서 성능과 투명 소재에 중요한 역할을 하여 박막의 성능을 향상시켜준다.

공동연구팀은 배향성을 가지는 해당 c-MOF 나노 박막을 사용해 날숨 내의 바이오마커(Biomarker)로 쓰이는 가스 중 하나인 이산화황 (H2S) 기체만을 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 본 재료 기반 최고 성능의 가스 센서 대비 약 30.2배의 성능을 확인했다. 뿐만 아니라, 가스 센서는 유연한 특성을 가지며 습한 환경에서도 높은 민감도를 보여 마스크에 적용이 가능한 점 등 그 파급효과가 클 것으로 예상된다.

공동 제1 저자인 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정은 "이번 연구에서 후처리 공정의 도입으로 비정질 박막에서 전도성을 가지는 높은 결정성의 박막으로 빠르고 정교하게 결정화될 수 있다는 것을 보였다ˮ며, "이는 고품질 나노 박막 제작에 한계점을 가지고 있던 다양한 재료에 응용 가능함을 의미하며, 이를 토대로 개발된 가스 센서는 앞서 언급한 다양한 기능을 통해 관련 산업에도 기여할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

2022.04.27 조회수 12936 -

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.12 조회수 15565

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.12 조회수 15565 -

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.04 조회수 42680

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.04 조회수 42680 -

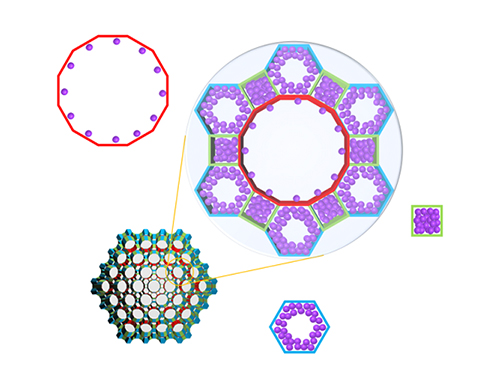

강정구 교수, 금속유기골격체의 흡착 거동 실시간 분석 성공

〈 강정구 교수 〉

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 금속유기골격체(MOF, metal organic framework)의 각 세부 기공에서 분자의 흡착 거동을 실시간 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

조해성 박사가 주도한 이번 연구는 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 5월 13일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Isotherms of Individual Pores by Gas Adsorption Crystallography)

현재 직면한 에너지와 환경문제를 극복하기 위해서는 온실가스인 이산화탄소, 고용량 에너지 전달체인 메탄, 수소 분자 등을 고용량으로 저장할 수 있는 새로운 기공구조의 개발이 필수적이다.

이에 따라 기체 분자들의 흡착 거동을 실시간 분석해 새로운 소재를 개발하는 방식이 주목받고 있다. 그러나 기존 기술로는 소재 내에서 흡착된 기체 분자의 양만 파악할 수 있어 흡착 거동을 직접 관찰할 수 없었다. 또한, 소재를 구성하는 기공별 가스의 흡착 거동을 분석할 수 없다.

본 연구팀은 문제 해결을 위해 구조적 정보를 얻을 수 있는 X-선 회절(X-ray diffraction, XRD) 측정 장비와 기체흡착 측정 장비를 결합한 실시간 기체흡착 X-선 회절 시스템을 개발했다.

이 시스템은 넓은 비표면적을 갖고 있어 이산화탄소, 수소나 메탄 등의 저장에 매우 용이한 신규소재인 금속 유기골격체의 흡착과정을 실시간 관찰할 수 있다. 특히 단일기공구조가 아닌 여러 기공이 존재하는 금속 유기골격체의 흡착 거동에 대해 분석할 수 있었다.

연구팀은 금속 유기골격체 분자들의 흡착 거동을 기공별로 분리해 관찰 및 측정함으로써 기존에 분석할 수 없었던 분자들의 순차적 흡착과정을 확인했다. 나아가 기공의 구조 및 흡착 분자의 종류가 흡착 거동에 어떤 영향을 미치는지 체계적, 정량적으로 분석해 각각의 흡착에 어떤 구조의 금속 유기골격체가 저장 소재로 가장 적합한지에 대한 방안도 제시했다.

강 교수는 “각 기공 분자의 실시간 흡착 거동을 정량적으로 분석해 기공의 화학적 성질과 구조적 특성이 흡착 거동에 미치는 영향을 밝혔다”라며 “분자의 실시간 흡착 거동을 물질 전체가 아닌 물질을 구성하는 세부 기공 수준에서 이해함으로써 새 고용량 저장 물질을 세밀하게 개발하는 데 활용할 예정이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 다양한 구조의 세부 기공을 갖는 금속유기골격체에 흡착된 분자들의 도식화 그림

그림2. 세 가지 다른 세부기공을 갖는 금속유기골격체에서의 분자의 흡착 거동

2019.06.10 조회수 14753

강정구 교수, 금속유기골격체의 흡착 거동 실시간 분석 성공

〈 강정구 교수 〉

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 금속유기골격체(MOF, metal organic framework)의 각 세부 기공에서 분자의 흡착 거동을 실시간 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

조해성 박사가 주도한 이번 연구는 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 5월 13일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Isotherms of Individual Pores by Gas Adsorption Crystallography)

현재 직면한 에너지와 환경문제를 극복하기 위해서는 온실가스인 이산화탄소, 고용량 에너지 전달체인 메탄, 수소 분자 등을 고용량으로 저장할 수 있는 새로운 기공구조의 개발이 필수적이다.

이에 따라 기체 분자들의 흡착 거동을 실시간 분석해 새로운 소재를 개발하는 방식이 주목받고 있다. 그러나 기존 기술로는 소재 내에서 흡착된 기체 분자의 양만 파악할 수 있어 흡착 거동을 직접 관찰할 수 없었다. 또한, 소재를 구성하는 기공별 가스의 흡착 거동을 분석할 수 없다.

본 연구팀은 문제 해결을 위해 구조적 정보를 얻을 수 있는 X-선 회절(X-ray diffraction, XRD) 측정 장비와 기체흡착 측정 장비를 결합한 실시간 기체흡착 X-선 회절 시스템을 개발했다.

이 시스템은 넓은 비표면적을 갖고 있어 이산화탄소, 수소나 메탄 등의 저장에 매우 용이한 신규소재인 금속 유기골격체의 흡착과정을 실시간 관찰할 수 있다. 특히 단일기공구조가 아닌 여러 기공이 존재하는 금속 유기골격체의 흡착 거동에 대해 분석할 수 있었다.

연구팀은 금속 유기골격체 분자들의 흡착 거동을 기공별로 분리해 관찰 및 측정함으로써 기존에 분석할 수 없었던 분자들의 순차적 흡착과정을 확인했다. 나아가 기공의 구조 및 흡착 분자의 종류가 흡착 거동에 어떤 영향을 미치는지 체계적, 정량적으로 분석해 각각의 흡착에 어떤 구조의 금속 유기골격체가 저장 소재로 가장 적합한지에 대한 방안도 제시했다.

강 교수는 “각 기공 분자의 실시간 흡착 거동을 정량적으로 분석해 기공의 화학적 성질과 구조적 특성이 흡착 거동에 미치는 영향을 밝혔다”라며 “분자의 실시간 흡착 거동을 물질 전체가 아닌 물질을 구성하는 세부 기공 수준에서 이해함으로써 새 고용량 저장 물질을 세밀하게 개발하는 데 활용할 예정이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 다양한 구조의 세부 기공을 갖는 금속유기골격체에 흡착된 분자들의 도식화 그림

그림2. 세 가지 다른 세부기공을 갖는 금속유기골격체에서의 분자의 흡착 거동

2019.06.10 조회수 14753