%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%B2%B4

-

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

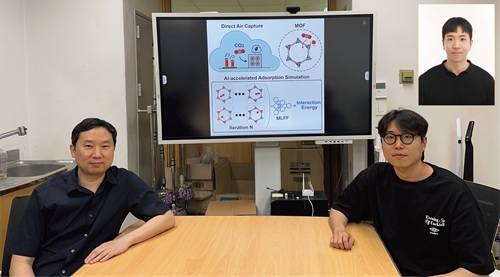

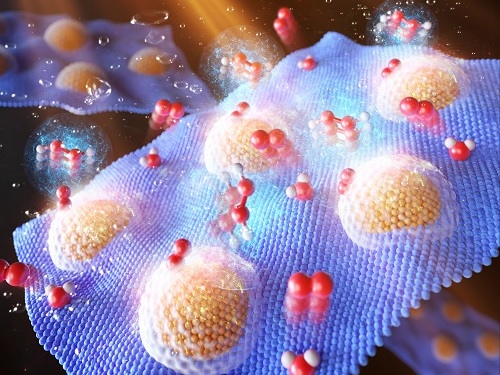

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 243

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 243 -

신개념 생체형틀법 캠바이오(CamBio) 개발

생물학적 구조는 인공적으로 복제하기 어려운 정도의 복잡한 특징을 가지고 있지만 이러한 생체 구조체를 직접적으로 활용여 제작하는 생체형틀법*은 다양한 분야의 응용으로 사용됐다. KAIST 연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을 통해 적용될 수 있는 영역을 넓히는데 성공했다.

*생체형틀법: 바이러스부터 우리의 몸을 구성하는 조직과 장기에 이르기까지 이러한 생체 구조의 기능을 활용하고자, 생체 구조를 형틀로 사용하여 기능성 구조재료를 만들어내는 방식

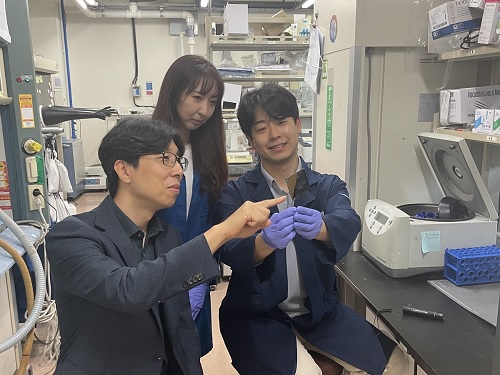

우리 대학 신소재공학과 장재범, 정연식 교수 공동연구팀이 생체 시료 안의 특정 내부 단백질을 활용하고 높은 조정성을 지닌 생체형틀법을 개발했다고 10일 밝혔다.

기존의 생체형틀법 방법은 주로 생체시료의 외부 표면만을 활용하거나, 한정된 치수와 샘플 크기로 인해 다양한 생체 구조체들의 구조-기능 상관성을 활용하여 기능성 나노구조체를 제작하기 어렵다는 한계를 가지고 있다.

이런 문제를 해결하고자 연구팀은 다양한 생체 내부 구조체를 활용하고, 높은 조정성을 가지는 생체형틀법을 연구했다.

연구 결과, 다양한 단백질들로 구성된 생체 시료 안에서 특정한 단백질 구조체로부터 선택적으로 다양한 특정 및 크기를 가진 나노구조체를 합성할 수 있는 ‘캠바이오(CamBio, Conversion to advanced materials via labeled Biostructure’라는 생체형틀법을 개발했다. 캠바이오(CamBio) 방식에서는 여러 제조·생물 분야 기술들을 병합하여 생체 시료에서 제작할 수 있는 기능성 나노구조체의 높은 조정성을 확보했다.

반복적으로 항체를 붙이는 기술, 세포를 일정한 모양으로 배열하는 기술, 그리고 조직을 얇게 자르는 기술을 통해, 캠바이오(CamBio)로 만든 기능성 나노구조체가 물질 감지에 사용되는 표면증강 라만산란(SERS)* 기판에서 향상된 성능을 보였다.

*표면증강 라만산란(SERS): 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로, 금이나 은 같은 금속 표면에서 특정 물질이 빛과 반응하며 신호가 크게 증폭되는 원리

연구팀은 세포 속 골격 단백질을 이용해 만든 나노입자 체인은 반복적으로 항체를 붙이는 과정을 통해 구조를 더 자유롭게 조정할 수 있었고, 최대 230% 향상된 SERS 성능을 보였다.

또한, 연구팀은 세포 내부의 구조체를 활용하는 것에서 확장해 고기 내부에 있는 근육 조직을 동결 절편기를 활용해 시료를 얻고, 이에 캠바이오 과정을 수행해 금속 입자들로 이루어진 주기적인 밴드를 가지고 있는 기판 제작에도 성공했다. 이와 같은 방식으로 기판을 제작하는 것은 생체 시료를 활용해 대면적으로 제작할 수 있을 뿐만 아니라 가격 경쟁력을 가지는 방식임을 보인다.

연구팀이 개발한 캠바이오는 활용될 수 있는 생체시료의 범위를 넓힘으로써 다양한 연구 분야가 직면한 문제를 해결할 방식으로 생체형틀법이 사용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송대현 박사과정은 “캠바이오를 통해서 더욱 다양한 단백질 구조체를 활용할 수 있는 생체형틀법을 포괄적으로 적립했다”라며 “유전자 편집이나 3D 바이오프린팅과 같은 최신 생물 기술 및 새로운 물질 합성 기술과 결합이 계속된다면, 다양한 응용 분야에 생체 구조가 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

신소재공학과 송대현 박사과정, 송창우, 조승희 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science )'에 지난해 11월 13일 자 온라인 공개됐다. (논문명 : Highly Tunable, Nanomaterial-Functionalized Structural Templating of Intracellular Protein Structures Within Biological Species) https://doi.org/10.1002/advs.202406492

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 과학난제도전융합연구개발사업 (한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 한국연구재단 2023), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 국가생명연구자원 선진화사업 (바이오 데이터 품질선도센터, 한국연구재단 2024) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.10 조회수 4246

신개념 생체형틀법 캠바이오(CamBio) 개발

생물학적 구조는 인공적으로 복제하기 어려운 정도의 복잡한 특징을 가지고 있지만 이러한 생체 구조체를 직접적으로 활용여 제작하는 생체형틀법*은 다양한 분야의 응용으로 사용됐다. KAIST 연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을 통해 적용될 수 있는 영역을 넓히는데 성공했다.

*생체형틀법: 바이러스부터 우리의 몸을 구성하는 조직과 장기에 이르기까지 이러한 생체 구조의 기능을 활용하고자, 생체 구조를 형틀로 사용하여 기능성 구조재료를 만들어내는 방식

우리 대학 신소재공학과 장재범, 정연식 교수 공동연구팀이 생체 시료 안의 특정 내부 단백질을 활용하고 높은 조정성을 지닌 생체형틀법을 개발했다고 10일 밝혔다.

기존의 생체형틀법 방법은 주로 생체시료의 외부 표면만을 활용하거나, 한정된 치수와 샘플 크기로 인해 다양한 생체 구조체들의 구조-기능 상관성을 활용하여 기능성 나노구조체를 제작하기 어렵다는 한계를 가지고 있다.

이런 문제를 해결하고자 연구팀은 다양한 생체 내부 구조체를 활용하고, 높은 조정성을 가지는 생체형틀법을 연구했다.

연구 결과, 다양한 단백질들로 구성된 생체 시료 안에서 특정한 단백질 구조체로부터 선택적으로 다양한 특정 및 크기를 가진 나노구조체를 합성할 수 있는 ‘캠바이오(CamBio, Conversion to advanced materials via labeled Biostructure’라는 생체형틀법을 개발했다. 캠바이오(CamBio) 방식에서는 여러 제조·생물 분야 기술들을 병합하여 생체 시료에서 제작할 수 있는 기능성 나노구조체의 높은 조정성을 확보했다.

반복적으로 항체를 붙이는 기술, 세포를 일정한 모양으로 배열하는 기술, 그리고 조직을 얇게 자르는 기술을 통해, 캠바이오(CamBio)로 만든 기능성 나노구조체가 물질 감지에 사용되는 표면증강 라만산란(SERS)* 기판에서 향상된 성능을 보였다.

*표면증강 라만산란(SERS): 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로, 금이나 은 같은 금속 표면에서 특정 물질이 빛과 반응하며 신호가 크게 증폭되는 원리

연구팀은 세포 속 골격 단백질을 이용해 만든 나노입자 체인은 반복적으로 항체를 붙이는 과정을 통해 구조를 더 자유롭게 조정할 수 있었고, 최대 230% 향상된 SERS 성능을 보였다.

또한, 연구팀은 세포 내부의 구조체를 활용하는 것에서 확장해 고기 내부에 있는 근육 조직을 동결 절편기를 활용해 시료를 얻고, 이에 캠바이오 과정을 수행해 금속 입자들로 이루어진 주기적인 밴드를 가지고 있는 기판 제작에도 성공했다. 이와 같은 방식으로 기판을 제작하는 것은 생체 시료를 활용해 대면적으로 제작할 수 있을 뿐만 아니라 가격 경쟁력을 가지는 방식임을 보인다.

연구팀이 개발한 캠바이오는 활용될 수 있는 생체시료의 범위를 넓힘으로써 다양한 연구 분야가 직면한 문제를 해결할 방식으로 생체형틀법이 사용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송대현 박사과정은 “캠바이오를 통해서 더욱 다양한 단백질 구조체를 활용할 수 있는 생체형틀법을 포괄적으로 적립했다”라며 “유전자 편집이나 3D 바이오프린팅과 같은 최신 생물 기술 및 새로운 물질 합성 기술과 결합이 계속된다면, 다양한 응용 분야에 생체 구조가 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

신소재공학과 송대현 박사과정, 송창우, 조승희 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science )'에 지난해 11월 13일 자 온라인 공개됐다. (논문명 : Highly Tunable, Nanomaterial-Functionalized Structural Templating of Intracellular Protein Structures Within Biological Species) https://doi.org/10.1002/advs.202406492

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 과학난제도전융합연구개발사업 (한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 한국연구재단 2023), 과학기술정보통신부 선도연구센터 (글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 한국연구재단 2024), 과학기술정보통신부 국가생명연구자원 선진화사업 (바이오 데이터 품질선도센터, 한국연구재단 2024) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.10 조회수 4246 -

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28 조회수 5543

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28 조회수 5543 -

땀의 포도당 수치 진단 웨어러블 기술 개발

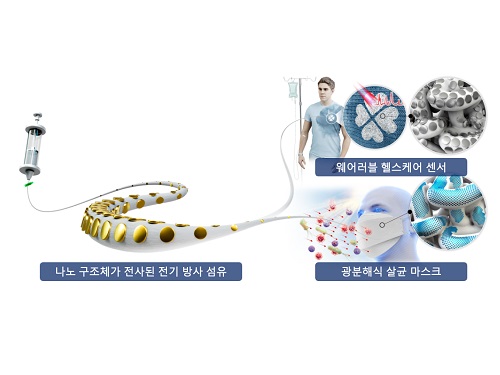

최근까지도 다양한 웨어러블 시스템을 위한 섬유의 기능화를 위한 시도가 이뤄지고 있다. 그중에서, 나노구조체의 전사 기술은 섬유의 굴곡진 형상과 낮은 표면 접착력으로 인해 웨어러블 시스템을 위한 기능성 섬유 제조에 있어서는 한계를 마주했다.

공동연구팀은 신축성이 우수한 마이크로 스케일의 전기방사 섬유를 개발하여 웨어러블 헬스케어 응용에 접목돼, 땀의 미세한 포도당 수치 진단이 가능하고 다양한 기능성 의복의 고안 및 웨어러블 시스템 영역을 확장하게 할 기술을 개발했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 박사 공동연구팀이 `전기방사 섬유 상 금속 및 금속산화물 기반 나노구조체 전사 기술'을 개발했다고 13일 밝혔다.

연구팀은 일상 속 웨어러블 헬스케어 응용을 위해 기반 고분자의 열적 거동 특성(열 변형 특성) 및 산소 플라즈마 처리를 통한 표면 특성을 고려해, 신축성이 우수한 마이크로 스케일의 전기방사 섬유 위 금속/금속산화물 나노구조체의 안정적인 전사를 처음으로 선보였다.

연구팀은 금속/금속산화물 기반의 정교한 나노구조체를 수 마이크로 스케일의 곡면 형태인 전기방사 섬유 위에 전사하는 안정적인 공정을 개발했다. 나노 원형, 마이크로 원형, 나노 사각형, 나노 그물, 나노 라인, 나노 십자가와 같은 다양한 구조체의 전기방사 섬유 상 전사가 가능할 뿐 아니라, 금, 은, 알루미늄, 니켈과 같은 금속 재료부터 이산화티타늄, 이산화규소와 같은 금속산화물까지 다양한 재료의 나노구조체 전사가 가능해졌다.

연구팀은 열 성형이 가능한 열가소성 고분자를 선정해 안정적으로 섬유화했으며, 산소 플라즈마 처리를 통한 나노구조체 지지 고분자의 식각과 표면 개질로 인한 화학적 결합 증진을 유도한 바 있다. 이는 착용할 수 있는 전기방사 섬유 위에 나노구조체가 결합돼 다양한 기능성 의복의 고안 및 웨어러블 시스템 영역을 확장할 것이라는데 의미가 크다.

연구를 지도한 박인규 교수는 "개발된 차세대 전기방사 섬유상 나노구조체의 전사 공정은 본질적인 문제인 섬유 상 나노구조체의 적용 한계, 낮은 범용성, 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 웨어러블 헬스케어 응용을 포함한 다양한 웨어러블 시스템으로 확장될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 웨어러블 나노기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

기계공학과 하지환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)' 2024년 4월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanotransfer Printing of Functional Nanomaterials on Electrospun Fibers for Wearable Healthcare Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 산업기술알키미스트프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.13 조회수 6785

땀의 포도당 수치 진단 웨어러블 기술 개발

최근까지도 다양한 웨어러블 시스템을 위한 섬유의 기능화를 위한 시도가 이뤄지고 있다. 그중에서, 나노구조체의 전사 기술은 섬유의 굴곡진 형상과 낮은 표면 접착력으로 인해 웨어러블 시스템을 위한 기능성 섬유 제조에 있어서는 한계를 마주했다.

공동연구팀은 신축성이 우수한 마이크로 스케일의 전기방사 섬유를 개발하여 웨어러블 헬스케어 응용에 접목돼, 땀의 미세한 포도당 수치 진단이 가능하고 다양한 기능성 의복의 고안 및 웨어러블 시스템 영역을 확장하게 할 기술을 개발했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 박사 공동연구팀이 `전기방사 섬유 상 금속 및 금속산화물 기반 나노구조체 전사 기술'을 개발했다고 13일 밝혔다.

연구팀은 일상 속 웨어러블 헬스케어 응용을 위해 기반 고분자의 열적 거동 특성(열 변형 특성) 및 산소 플라즈마 처리를 통한 표면 특성을 고려해, 신축성이 우수한 마이크로 스케일의 전기방사 섬유 위 금속/금속산화물 나노구조체의 안정적인 전사를 처음으로 선보였다.

연구팀은 금속/금속산화물 기반의 정교한 나노구조체를 수 마이크로 스케일의 곡면 형태인 전기방사 섬유 위에 전사하는 안정적인 공정을 개발했다. 나노 원형, 마이크로 원형, 나노 사각형, 나노 그물, 나노 라인, 나노 십자가와 같은 다양한 구조체의 전기방사 섬유 상 전사가 가능할 뿐 아니라, 금, 은, 알루미늄, 니켈과 같은 금속 재료부터 이산화티타늄, 이산화규소와 같은 금속산화물까지 다양한 재료의 나노구조체 전사가 가능해졌다.

연구팀은 열 성형이 가능한 열가소성 고분자를 선정해 안정적으로 섬유화했으며, 산소 플라즈마 처리를 통한 나노구조체 지지 고분자의 식각과 표면 개질로 인한 화학적 결합 증진을 유도한 바 있다. 이는 착용할 수 있는 전기방사 섬유 위에 나노구조체가 결합돼 다양한 기능성 의복의 고안 및 웨어러블 시스템 영역을 확장할 것이라는데 의미가 크다.

연구를 지도한 박인규 교수는 "개발된 차세대 전기방사 섬유상 나노구조체의 전사 공정은 본질적인 문제인 섬유 상 나노구조체의 적용 한계, 낮은 범용성, 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 웨어러블 헬스케어 응용을 포함한 다양한 웨어러블 시스템으로 확장될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 웨어러블 나노기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

기계공학과 하지환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)' 2024년 4월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanotransfer Printing of Functional Nanomaterials on Electrospun Fibers for Wearable Healthcare Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 산업기술알키미스트프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.13 조회수 6785 -

KAIST 첨단 연구의 체험·전시·제품을 짜릿하게 만나다

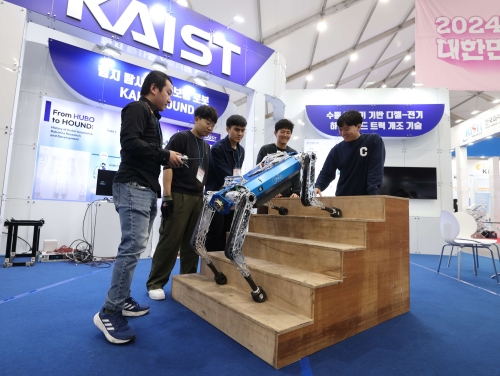

우리 대학이 4월 과학의 달을 맞아 첨단 연구성과를 체험형 전시 프로그램으로 구성해 시민과 소통에 나선다. 25일부터 28일까지 4일간 대전 엑스포 시민광장 및 과학공원 일대에서 열리는 '2024 대한민국 과학축제 & 과학기술대전'에 6개 연구팀 및 3개 창업기업이 참여해 기술을 선보인다. '과학 실험실' 구역에서는 수면·퍼스널 컬러·뇌구조 분야의 연구진이 체험형 전시로 관람객을 맞는다. 석현정 산업디자인학과 교수 연구팀은 인공지능 기반 퍼스널컬러 진단 서비스를 제공하는 '나의 퍼스널 컬러 찾기(The Authentic Color Play)' 부스를 설치한다. 방문객들은 현장에서 피부색 자동 측정 기술을 직접 체험해보고 개인 피부에 최적화된 색상을 추천받을 수 있다. 김재경 수리과학과 교수 연구팀은 방문객이 양질의 수면을 하고 있는지 3분 만에 알아볼 수 있는 '슬립스(SLEEPS)' 프로그램을 운영한다. 머신러닝 기반의 수면장애 예측 알고리즘을 활용해 간단한 설문과 신체 측정만으로 수면장애 위험도를 계산해보는 체험이다. 검사 결과를 바탕으로 수면장애 위험도를 낮출 수 있는 생활 습관도 함께 알아볼 수 있다. 최민이 뇌인지과학과 교수 연구팀은 '미니 브레인' 체험을 진행한다. 가상현실(VR) 프로그램을 이용해 뇌의 주요 부위들을 해체·조립하며 뇌의 구조를 학습할 수 있다. 또한, 주요 기능과 역할이 다른 뇌 모형의 각 부분을 색칠로 구분하고 스티커를 붙이는 ‘뇌 컬러링’과 세포로부터 미니 브레인이 생겨나는 과정을 시뮬레이션 한 동영상도 관람할 수 있다.

국가 12대 전략기술 성과를 모아놓은 '과학 뮤지엄' 구역에서는 첨단바이오·첨단로봇제조·첨단모빌리티 분야의 연구성과를 전시한다.

조병관 공학생물학대학원 교수 연구팀은 '합성생물학 기반 CO2-to-바이오소재 전환 미생물 세포공장 기술'을 전시한다. 쓰레기 매립 가스, 산업 부생가스 등 환경 오염의 주요 원인인 온실가스를 미생물에 흡수시킨 뒤, 합성생물학을 기반으로 하는 유전적 개량기술을 적용해 다양한 바이오소재로 전환할 수 있는 고효율 생체촉매 개발 기술이다.

박해원 기계공학과 교수 연구팀은 험지탐사용 4족보행 로봇인 '하운드(HOUND)'를 공개한다. 하운드는 시각 및 촉각 센서의 도움 없이도 계단이나 험지 같은 비정형 장애물 환경에서도 안정적인 동작이 가능한 로봇이다. 실내 최대 속도 6.5m/s까지 낼 수 있으며, 100m를 19.87초 주파한 기네스 기록도 가지고 있다. 하운드는 축제 기간 내내 행사 현장을 활보하며 방문객을 맞을 예정이다.

장기태 조천식모빌리티 대학원 교수 연구팀은 '디젤 트럭 개조용 박(薄)형 모터' 기술을 선보인다. 택배차량용 디젤 트럭을 하이브리드 방식으로 개조하는 기술이다. 기존 디젤 차량에 모터를 추가해 저속 주행에는 모터를 사용하고 고속 주행에는 기존 엔진을 활용하는 방식이다. 정차와 가속이 잦은 국내 택배 차량에 이 기술을 도입할 경우 연비와 미세먼지를 동시에 저감할 수 있어 국토교통부 우수물류신기술 1호로도 지정된 바 있다. 이 밖에도 KAIST 혁신 창업기업의 기술도 전시된다. 화학과 창업기업 '폴리페놀팩토리(대표 이해신)'는 폴리페놀 기술을 활용해 탈모의 진행을 완화하고 모발의 풍성함을 더해주는 '그래비티' 샴푸를 소개한다. 연구팀이 개발한 특허 성분이 샴푸 과정에서 순간적인 보호막을 만들어 모발을 보호하는 동시에 가늘어진 모발을 힘 있게 잡아주는 원리다. 부스 방문객에게는 기술을 체험할 수 있는 시제품을 선착순으로 제공할 예정이다.

기계공학과 창업기업 '㈜A2US(대표 이승섭)'는 ‘마법의 전기 물방울(Magic Electro Water droplets)' 기술을 사용해 세계 최초로 개발한 제품을 선보인다. 인체에는 해가 없으면서도 공기 중의 유기물과 세균 등을 없애는 천연물질인 '하이드록실 라디칼'을 포함한 물방울을 만들어내는 가습기 '뮤(MEW, Magic Electro Water droplets)'다. 미세한 노즐에 전기를 가해 만들어진 이 물방울을 분무하면 공기 중의 유해물질과 냄새를 제거할 수 있어 가습과 공기정화 기능이 동시에 가능하다.

문화기술대학원 창업기업 '㈜카이(대표 김범기)'는 '밍글 AI(Mingle AI)'을 전시한다. 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 데이터를 입력하면 3차원의 아바타나 오브젝트를 만들어주는 생성형 인공지능 툴이다. 전문 지식이 없는 일반 사용자도 손쉽게 디지털 휴먼을 제작할 수 있으며, 게임·엔터테인먼트·소셜미디어 등의 분야에서 활용할 수 있다.이광형 KAIST 총장은 "대중과 눈높이를 맞춘 체험 프로그램을 구성해 KAIST의 우수한 기술을 시민과 공유할 수 있어 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "우수한 성과와 함께 과학기술로 사회 문제를 해결하기 위해 매진하는 연구자들의 노력과 진심이 함께 전달될 수 있는 자리가 되길 기대한다"라고 덧붙였다.

2024.04.25 조회수 8279

KAIST 첨단 연구의 체험·전시·제품을 짜릿하게 만나다

우리 대학이 4월 과학의 달을 맞아 첨단 연구성과를 체험형 전시 프로그램으로 구성해 시민과 소통에 나선다. 25일부터 28일까지 4일간 대전 엑스포 시민광장 및 과학공원 일대에서 열리는 '2024 대한민국 과학축제 & 과학기술대전'에 6개 연구팀 및 3개 창업기업이 참여해 기술을 선보인다. '과학 실험실' 구역에서는 수면·퍼스널 컬러·뇌구조 분야의 연구진이 체험형 전시로 관람객을 맞는다. 석현정 산업디자인학과 교수 연구팀은 인공지능 기반 퍼스널컬러 진단 서비스를 제공하는 '나의 퍼스널 컬러 찾기(The Authentic Color Play)' 부스를 설치한다. 방문객들은 현장에서 피부색 자동 측정 기술을 직접 체험해보고 개인 피부에 최적화된 색상을 추천받을 수 있다. 김재경 수리과학과 교수 연구팀은 방문객이 양질의 수면을 하고 있는지 3분 만에 알아볼 수 있는 '슬립스(SLEEPS)' 프로그램을 운영한다. 머신러닝 기반의 수면장애 예측 알고리즘을 활용해 간단한 설문과 신체 측정만으로 수면장애 위험도를 계산해보는 체험이다. 검사 결과를 바탕으로 수면장애 위험도를 낮출 수 있는 생활 습관도 함께 알아볼 수 있다. 최민이 뇌인지과학과 교수 연구팀은 '미니 브레인' 체험을 진행한다. 가상현실(VR) 프로그램을 이용해 뇌의 주요 부위들을 해체·조립하며 뇌의 구조를 학습할 수 있다. 또한, 주요 기능과 역할이 다른 뇌 모형의 각 부분을 색칠로 구분하고 스티커를 붙이는 ‘뇌 컬러링’과 세포로부터 미니 브레인이 생겨나는 과정을 시뮬레이션 한 동영상도 관람할 수 있다.

국가 12대 전략기술 성과를 모아놓은 '과학 뮤지엄' 구역에서는 첨단바이오·첨단로봇제조·첨단모빌리티 분야의 연구성과를 전시한다.

조병관 공학생물학대학원 교수 연구팀은 '합성생물학 기반 CO2-to-바이오소재 전환 미생물 세포공장 기술'을 전시한다. 쓰레기 매립 가스, 산업 부생가스 등 환경 오염의 주요 원인인 온실가스를 미생물에 흡수시킨 뒤, 합성생물학을 기반으로 하는 유전적 개량기술을 적용해 다양한 바이오소재로 전환할 수 있는 고효율 생체촉매 개발 기술이다.

박해원 기계공학과 교수 연구팀은 험지탐사용 4족보행 로봇인 '하운드(HOUND)'를 공개한다. 하운드는 시각 및 촉각 센서의 도움 없이도 계단이나 험지 같은 비정형 장애물 환경에서도 안정적인 동작이 가능한 로봇이다. 실내 최대 속도 6.5m/s까지 낼 수 있으며, 100m를 19.87초 주파한 기네스 기록도 가지고 있다. 하운드는 축제 기간 내내 행사 현장을 활보하며 방문객을 맞을 예정이다.

장기태 조천식모빌리티 대학원 교수 연구팀은 '디젤 트럭 개조용 박(薄)형 모터' 기술을 선보인다. 택배차량용 디젤 트럭을 하이브리드 방식으로 개조하는 기술이다. 기존 디젤 차량에 모터를 추가해 저속 주행에는 모터를 사용하고 고속 주행에는 기존 엔진을 활용하는 방식이다. 정차와 가속이 잦은 국내 택배 차량에 이 기술을 도입할 경우 연비와 미세먼지를 동시에 저감할 수 있어 국토교통부 우수물류신기술 1호로도 지정된 바 있다. 이 밖에도 KAIST 혁신 창업기업의 기술도 전시된다. 화학과 창업기업 '폴리페놀팩토리(대표 이해신)'는 폴리페놀 기술을 활용해 탈모의 진행을 완화하고 모발의 풍성함을 더해주는 '그래비티' 샴푸를 소개한다. 연구팀이 개발한 특허 성분이 샴푸 과정에서 순간적인 보호막을 만들어 모발을 보호하는 동시에 가늘어진 모발을 힘 있게 잡아주는 원리다. 부스 방문객에게는 기술을 체험할 수 있는 시제품을 선착순으로 제공할 예정이다.

기계공학과 창업기업 '㈜A2US(대표 이승섭)'는 ‘마법의 전기 물방울(Magic Electro Water droplets)' 기술을 사용해 세계 최초로 개발한 제품을 선보인다. 인체에는 해가 없으면서도 공기 중의 유기물과 세균 등을 없애는 천연물질인 '하이드록실 라디칼'을 포함한 물방울을 만들어내는 가습기 '뮤(MEW, Magic Electro Water droplets)'다. 미세한 노즐에 전기를 가해 만들어진 이 물방울을 분무하면 공기 중의 유해물질과 냄새를 제거할 수 있어 가습과 공기정화 기능이 동시에 가능하다.

문화기술대학원 창업기업 '㈜카이(대표 김범기)'는 '밍글 AI(Mingle AI)'을 전시한다. 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 데이터를 입력하면 3차원의 아바타나 오브젝트를 만들어주는 생성형 인공지능 툴이다. 전문 지식이 없는 일반 사용자도 손쉽게 디지털 휴먼을 제작할 수 있으며, 게임·엔터테인먼트·소셜미디어 등의 분야에서 활용할 수 있다.이광형 KAIST 총장은 "대중과 눈높이를 맞춘 체험 프로그램을 구성해 KAIST의 우수한 기술을 시민과 공유할 수 있어 뜻깊게 생각한다"라고 전했다. 이어, 이 총장은 "우수한 성과와 함께 과학기술로 사회 문제를 해결하기 위해 매진하는 연구자들의 노력과 진심이 함께 전달될 수 있는 자리가 되길 기대한다"라고 덧붙였다.

2024.04.25 조회수 8279 -

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20 조회수 7622

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20 조회수 7622 -

인공장기 생체 단백질 모방 금속 필름 개발

오랜 기간에 걸쳐 생체 구조체를 형틀로 삼아 다양한 무기물을 증착 및 성장시킴으로써 생체 모방 재료를 합성하는 연구들이 이루어져 왔는데, 이를 생체 형틀법이라고 한다. 이런 생체 형틀법은 생체에 있는 특정 구조체에 사용되어 오랜 시간 동안 에너지, 광학, 마이크로로봇, 의료 분야 등에 응용되어 왔다. 특히 생체 구조체를 사용하고 모방했다는 점에서 인체 내 활용이 용이하여 인공장기나 상처 치유 분야로 많이 연구되었다.

우리 대학 신소재공학과 장재범, 김일두 교수 연구팀이 생체 형틀법을 이용해 세포외 기질을 구성하는 여러 단백질 중 원하는 특정 단백질만을 선택해 해당 단백질 구조체를 모방한 금속 필름을 합성하고 전기 전달 특성을 확인하는 것에 성공했다고 16일 밝혔다.

세포외 기질이란 세포 밖에 존재하며 세포의 분화, 성장, 이동에 중요한 역할을 수행할 뿐만 아니라 생체 조직과 기관(organ)의 구조적·기계적 특성 유지에 필수적인 생체 구조물이다. 이러한 세포외 기질은 여러 단백질을 포함하며, 그 단백질 구조체를 원하는 형태로 변형하거나 최근에는 세포외 기질을 3D 프린팅을 위한 바이오잉크로 사용할 만큼 세포외 기질을 다루는 많은 기술 개발이 진행되고 있다. 따라서 세포외 기질은 생체 형틀법을 통해 다양한 구조의 재료 합성에 이용될 수 있지만, 현재까지 관련된 연구는 많이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 2022년 항체(Antibody)를 활용한 신개념 생체 형틀법인 `항체 유도 생체 형틀‘을 개발해 최초로 다세포 생물 내부에 있는 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 이번 연구에서는 이전 연구를 세포외 기질로 확장해 세포를 지탱하는 구조체를 구성하는 단백질 중 피브로넥틴(fibronectin)을 표적 단백질로 삼아 그물형 금속 필름 제작에 성공했다.

연구팀은 이에 더 나아가 합성한 그물형 금속 필름에 추가적 처리를 통해 금속을 통한 전기 전달이 가능하도록 만들었다. 이를 기반으로 물을 전기 분해하여 수소를 생산하거나, 또는 수소와 금속간 화학적 반응을 통해 수소를 검출할 수 있는 센서로 활용할 수 있었다.

해당 기술은 다양한 생물의 세포외 기질에도 적용 가능할 것으로 예상되어 더 큰 규모나 더 복잡한 생체 모방 재료 합성도 가능할 것으로 생각된다. 또한, 원하는 형태로 세포외 기질을 패턴화 및 정렬함으로써 본 기술로 전기 회로 제작도 가능할 것으로 생각된다.

우리 대학 신소재공학과 송창우 박사과정, 안재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 10월 18일 자로 온라인 공개되었으며, 전면 표지 논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Metallization of Targeted Protein Assemblies in Cell-Derived Extracellular Matrix by Antibody-Guided Biotemplating).

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존에 개발한 항체 유도 생체 형틀법을 세포외 기질로 확장함으로써 합성된 생체 모방 재료가 더 다양한 분야에 활용 가능하다는 것을 보였다ˮ 라며 "이를 기반으로 조직 수준의 세포외 기질 및 원하는 형태로 변형된 세포외 기질을 이용해 조직 공학(Tissue engineering) 및 생체 조직 제조(Biofabrication)으로 활용 범주를 넓힐 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.17 조회수 7565

인공장기 생체 단백질 모방 금속 필름 개발

오랜 기간에 걸쳐 생체 구조체를 형틀로 삼아 다양한 무기물을 증착 및 성장시킴으로써 생체 모방 재료를 합성하는 연구들이 이루어져 왔는데, 이를 생체 형틀법이라고 한다. 이런 생체 형틀법은 생체에 있는 특정 구조체에 사용되어 오랜 시간 동안 에너지, 광학, 마이크로로봇, 의료 분야 등에 응용되어 왔다. 특히 생체 구조체를 사용하고 모방했다는 점에서 인체 내 활용이 용이하여 인공장기나 상처 치유 분야로 많이 연구되었다.

우리 대학 신소재공학과 장재범, 김일두 교수 연구팀이 생체 형틀법을 이용해 세포외 기질을 구성하는 여러 단백질 중 원하는 특정 단백질만을 선택해 해당 단백질 구조체를 모방한 금속 필름을 합성하고 전기 전달 특성을 확인하는 것에 성공했다고 16일 밝혔다.

세포외 기질이란 세포 밖에 존재하며 세포의 분화, 성장, 이동에 중요한 역할을 수행할 뿐만 아니라 생체 조직과 기관(organ)의 구조적·기계적 특성 유지에 필수적인 생체 구조물이다. 이러한 세포외 기질은 여러 단백질을 포함하며, 그 단백질 구조체를 원하는 형태로 변형하거나 최근에는 세포외 기질을 3D 프린팅을 위한 바이오잉크로 사용할 만큼 세포외 기질을 다루는 많은 기술 개발이 진행되고 있다. 따라서 세포외 기질은 생체 형틀법을 통해 다양한 구조의 재료 합성에 이용될 수 있지만, 현재까지 관련된 연구는 많이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 2022년 항체(Antibody)를 활용한 신개념 생체 형틀법인 `항체 유도 생체 형틀‘을 개발해 최초로 다세포 생물 내부에 있는 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 이번 연구에서는 이전 연구를 세포외 기질로 확장해 세포를 지탱하는 구조체를 구성하는 단백질 중 피브로넥틴(fibronectin)을 표적 단백질로 삼아 그물형 금속 필름 제작에 성공했다.

연구팀은 이에 더 나아가 합성한 그물형 금속 필름에 추가적 처리를 통해 금속을 통한 전기 전달이 가능하도록 만들었다. 이를 기반으로 물을 전기 분해하여 수소를 생산하거나, 또는 수소와 금속간 화학적 반응을 통해 수소를 검출할 수 있는 센서로 활용할 수 있었다.

해당 기술은 다양한 생물의 세포외 기질에도 적용 가능할 것으로 예상되어 더 큰 규모나 더 복잡한 생체 모방 재료 합성도 가능할 것으로 생각된다. 또한, 원하는 형태로 세포외 기질을 패턴화 및 정렬함으로써 본 기술로 전기 회로 제작도 가능할 것으로 생각된다.

우리 대학 신소재공학과 송창우 박사과정, 안재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 10월 18일 자로 온라인 공개되었으며, 전면 표지 논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Metallization of Targeted Protein Assemblies in Cell-Derived Extracellular Matrix by Antibody-Guided Biotemplating).

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존에 개발한 항체 유도 생체 형틀법을 세포외 기질로 확장함으로써 합성된 생체 모방 재료가 더 다양한 분야에 활용 가능하다는 것을 보였다ˮ 라며 "이를 기반으로 조직 수준의 세포외 기질 및 원하는 형태로 변형된 세포외 기질을 이용해 조직 공학(Tissue engineering) 및 생체 조직 제조(Biofabrication)으로 활용 범주를 넓힐 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.17 조회수 7565 -

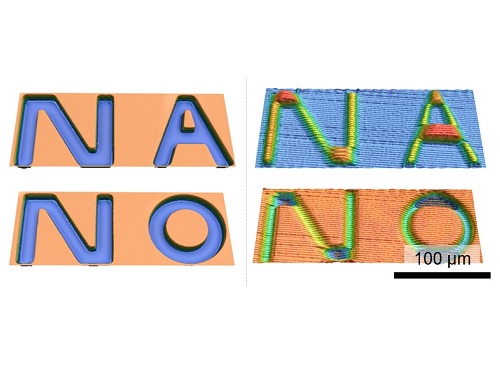

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 9479

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 9479 -

항체를 활용한 신개념 생체 형틀법 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 다세포 생물이 갖는 특정 단백질 구조체를 활용할 수 있는 새로운 개념의 생체 형틀법을 최초로 개발했다고 10일 밝혔다. 긴 시간 동안 특정 기능에 최적화된 생명체가 갖는 복잡하고 정교한 구조체를 형틀로 삼아 이를 모방한 무기물 구조체를 만드는 방법을 생체 형틀법 이라고 한다. 이는 에너지, 광학, 마이크로로봇 분야 등에 응용돼왔다.

장 교수 연구팀은 항원-항체 반응에 착안해 특정 단백질을 항체로 표적화한 뒤, 항체에 붙어 있는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자에서 다양한 금속 입자들을 성장시킴으로써 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 개발된 생체 형틀법은 일반적인 항원-항체 반응과 금속 입자 성장법을 기반으로 하기 때문에 다양한 생명체에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 송창우, 송대현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)'에 7월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Multiscale Functional Metal Architectures by Antibody-Guided Metallization of Specific Protein Assemblies in Ex Vivo Multicellular Organisms).

생명체가 갖는 특정 기능에 최적화된 다양한 구조체들은 복잡하고 계층적 구조를 기반으로 하여 인공적인 합성 방법을 통해 재현하기 어렵다. 따라서 이러한 생체 구조체를 형틀로 해 동일한 모양의 무기물 구조체를 합성하는 생체 형틀법이 개발돼왔으며, 합성된 생체 재료들은 촉매, 에너지 저장 및 생산, 센서 등 다양하게 활용돼왔다.

하지만 개발된 생체 형틀법 중 특정 단백질 구조체를 형틀로 사용한 경우는 적으며, 있다 하더라도 바이러스나 효모와 같은 단세포 생물의 특정 단백질 구조체를 형틀로 활용한 연구들 뿐이었다.

생명체의 특정 단백질 구조체를 활용하는 생체 형틀법은 원하는 생체 구조체만을 활용 가능하며 합성하고자 하는 생체 재료의 목적에 맞는 단백질을 선택해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 기존의 생체 형틀법 한계를 해결을 위해 특정 단백질을 이미징할 때 활용하는 항원-항체 반응을 생체 형틀법에 적용했다.

연구팀이 사용한 항체는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자가 달려있고 이는 금속 입자 성장을 위한 종자(seed) 역할을 하게 되어 특정 단백질을 표적화한 항체로부터 다양한 금속 입자를 성장시킬 수 있다.

연구팀은 인간 세포 내부의 미세소관, 미토콘드리아, 핵, 세포막, 세포질에 존재하는 특정 단백질에서만 금 입자를 성장시키는 데 성공했으며, 세포 수준뿐만 아니라 조직 수준인 쥐의 뇌, 신장, 심장에서도 개발한 방법을 적용할 수 있다는 것을 보였다.

나아가 연구팀은 금 입자뿐만 아니라 은, 금-백금, 금-팔라듐 입자를 세포 내부 미세소관 구조체를 따라 합성함으로써 합성된 세포를 액상 반응의 촉매로 활용 가능하다는 것을 증명했다. 또한, 세포 표면에 철 입자를 성장시킨 후 자석으로 조절할 수 있음을 보여 향후 이러한 금속 입자가 성장된 세포들을 조절하거나 군집 행동을 구현하는 것이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 신개념 생체 형틀법은 다세포 생물뿐만 아니라 항체 염색이 가능한 식물, 균류, 바이러스 등의 생명체에도 활용 가능해 다양한 생체 구조체를 모방한 생체 재료 합성에 이용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존의 생체 형틀법으로 구현할 수 없었던 다세포 생물의 특정 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성한 최초의 사례이며, 이를 통해 생체 형틀법을 활용할 수 있는 생체 구조체의 범위를 넓혔다ˮ 라며 "합성된 생체 재료는 이번 연구에서 보여준 촉매뿐만 아니라 전기화학 및 바이오센서에도 활용 가능할 것으로 예상된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 우수신진연구사업, 뇌과학원천기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.10 조회수 10404

항체를 활용한 신개념 생체 형틀법 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 다세포 생물이 갖는 특정 단백질 구조체를 활용할 수 있는 새로운 개념의 생체 형틀법을 최초로 개발했다고 10일 밝혔다. 긴 시간 동안 특정 기능에 최적화된 생명체가 갖는 복잡하고 정교한 구조체를 형틀로 삼아 이를 모방한 무기물 구조체를 만드는 방법을 생체 형틀법 이라고 한다. 이는 에너지, 광학, 마이크로로봇 분야 등에 응용돼왔다.

장 교수 연구팀은 항원-항체 반응에 착안해 특정 단백질을 항체로 표적화한 뒤, 항체에 붙어 있는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자에서 다양한 금속 입자들을 성장시킴으로써 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 개발된 생체 형틀법은 일반적인 항원-항체 반응과 금속 입자 성장법을 기반으로 하기 때문에 다양한 생명체에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 송창우, 송대현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)'에 7월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Multiscale Functional Metal Architectures by Antibody-Guided Metallization of Specific Protein Assemblies in Ex Vivo Multicellular Organisms).

생명체가 갖는 특정 기능에 최적화된 다양한 구조체들은 복잡하고 계층적 구조를 기반으로 하여 인공적인 합성 방법을 통해 재현하기 어렵다. 따라서 이러한 생체 구조체를 형틀로 해 동일한 모양의 무기물 구조체를 합성하는 생체 형틀법이 개발돼왔으며, 합성된 생체 재료들은 촉매, 에너지 저장 및 생산, 센서 등 다양하게 활용돼왔다.

하지만 개발된 생체 형틀법 중 특정 단백질 구조체를 형틀로 사용한 경우는 적으며, 있다 하더라도 바이러스나 효모와 같은 단세포 생물의 특정 단백질 구조체를 형틀로 활용한 연구들 뿐이었다.

생명체의 특정 단백질 구조체를 활용하는 생체 형틀법은 원하는 생체 구조체만을 활용 가능하며 합성하고자 하는 생체 재료의 목적에 맞는 단백질을 선택해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 기존의 생체 형틀법 한계를 해결을 위해 특정 단백질을 이미징할 때 활용하는 항원-항체 반응을 생체 형틀법에 적용했다.

연구팀이 사용한 항체는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자가 달려있고 이는 금속 입자 성장을 위한 종자(seed) 역할을 하게 되어 특정 단백질을 표적화한 항체로부터 다양한 금속 입자를 성장시킬 수 있다.

연구팀은 인간 세포 내부의 미세소관, 미토콘드리아, 핵, 세포막, 세포질에 존재하는 특정 단백질에서만 금 입자를 성장시키는 데 성공했으며, 세포 수준뿐만 아니라 조직 수준인 쥐의 뇌, 신장, 심장에서도 개발한 방법을 적용할 수 있다는 것을 보였다.

나아가 연구팀은 금 입자뿐만 아니라 은, 금-백금, 금-팔라듐 입자를 세포 내부 미세소관 구조체를 따라 합성함으로써 합성된 세포를 액상 반응의 촉매로 활용 가능하다는 것을 증명했다. 또한, 세포 표면에 철 입자를 성장시킨 후 자석으로 조절할 수 있음을 보여 향후 이러한 금속 입자가 성장된 세포들을 조절하거나 군집 행동을 구현하는 것이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 신개념 생체 형틀법은 다세포 생물뿐만 아니라 항체 염색이 가능한 식물, 균류, 바이러스 등의 생명체에도 활용 가능해 다양한 생체 구조체를 모방한 생체 재료 합성에 이용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존의 생체 형틀법으로 구현할 수 없었던 다세포 생물의 특정 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성한 최초의 사례이며, 이를 통해 생체 형틀법을 활용할 수 있는 생체 구조체의 범위를 넓혔다ˮ 라며 "합성된 생체 재료는 이번 연구에서 보여준 촉매뿐만 아니라 전기화학 및 바이오센서에도 활용 가능할 것으로 예상된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 우수신진연구사업, 뇌과학원천기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.10 조회수 10404 -

물과 산소로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물과 산소만으로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다. 과산화수소는 주로 소독, 염색, 산화제, 의약품, 반도체, 디스플레이, 로켓 추진연료 등 다양한 산업군에 쓰이는 유용한 자원이다.

연구팀이 개발한 나노구조체 촉매는 빛을 흡수해 산소 분자를 과산화수소 분자로 선택적으로 환원시키며, 지구에 풍부하고 친환경적인 물을 산화제로 이용하기 때문에 친환경적이고 경제적인 원천기술이다.

이 기술은 현재 공정에서 이용되는 고가의 팔라듐 촉매보다 각각 1,500배, 4,500배, 115,000배 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 이용했기 때문에 경제성이 뛰어날 뿐만 아니라, 환경 문제를 유발하는 유기화합물 없이 물과 산소, 햇빛만으로 과산화수소를 생산하기 때문에 친환경적인 특성을 가진다.

김건한 박사(現 옥스포드 대학교 화학과, 우리 대학 신소재공학과 졸업)가 제1 저자로 참여하고, 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 공동으로 참여한 강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 29.37)' 2월 25일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Triphasic metal oxide photocatalyst for reaction site-specific production of hydrogen peroxide from oxygen reduction and water oxidation)

현재 과산화수소 생산은 대부분 `안트라퀴논 공정'을 통해 생산된다. 이 공정은 고압의 수소 기체와 값비싼 팔라듐 기반 수소화 촉매를 이용하기 때문에 경제성과 안전성에서 문제를 가지고 있을 뿐만 아니라 반응 중에 이용되는 유기 오염 물질이 방출되기 때문에 환경 문제를 유발한다.

반면, 햇빛을 에너지원으로 이용해 산소를 과산화수소로 환원시키는 광촉매는 물리적으로 반도체 특성을 갖는 전이 금속산화물을 이용할 수 있기 때문에 기존 팔라듐 촉매보다 수 천배 이상 저렴하다. 또한, 지구에 풍부한 산소로부터 태양에너지를 통해 과산화수소를 생산할 수 있어 안전하고 친환경적인 특성을 가진다. 하지만 기존 과산화수소 생산 광촉매는 산소로부터 과산화수소를 생산하기 위해 전자를 전달하는 산화 반응에 과산화수소보다 더 비싼 알코올류의 산화제를 첨가해야 했다. 또한, 생산된 과산화수소가 광촉매 표면에서 빠르게 분해돼 촉매 효율이 떨어지는 단점을 가지고 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 고가의 팔라듐 촉매보다 훨씬 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 요소-수열 합성법을 통해 나노 구조화했다. 두 가지 이상의 금속 조합을 갖는 금속산화물의 경우, 일반적으로 각기 다른 금속이 혼합되어 한 가지 구조의 상을 형성한다. 하지만 연구팀은 코발트 전구체의 비율을 높여 철과 코발트 산화물을 분리한 후, 2가 철 산화물의 화학적 비안정성을 이용해 티타늄 산화물과 다시 분리함으로써, 각기 다른 세 가지 금속 산화물이 각자의 산화물 상으로 분리되어 형성되는 삼상 산화물 (Triphasic metal oxide)을 합성했다.

삼상 산화물 광촉매는 2차원적으로 넓은 나노시트(nanosheet) 형태의 코발트 산화물이 있고, 그 위에 코어-쉘(core-shell) 구조를 가진 철 산화물-티타늄 산화물 나노입자가 배열된 독특한 구조를 하고 있다. 또한, 연구팀은 김형준 교수 연구팀과 공동 연구를 통해, 코어-쉘 구조의 나노입자는 효율적으로 가시광선과 자외선을 흡수해 전자를 전달함을 계산 과학을 통해 입증에 성공했다.

코발트 산화물은 기존 물 산화 반응 촉매로 가장 잘 알려진 물질이기 때문에, 물 분자를 흡착해 산소로 환원하고 전자를 제공할 수 있는 능력이 있다. 즉, 물을 산화제로 이용하기 때문에 기존 광촉매에서 이용하는 알코올류를 이용하지 않고도 환원 반응점(reduction reaction-site)으로 원활한 전자전달을 할 수 있다. 한 편, 철 산화물-티타늄 산화물 코어-쉘 나노입자는 각각 가시광선과 자외선을 흡수할 수 있어 효율적인 방법으로 태양광을 흡수할 수 있을 뿐 아니라 산소 흡착 능력이 우수해 반응물인 산소 분자를 선택적으로 흡착할 수 있다.

또한, 구조적으로 코발트 산화물 나노시트 위에 배열되어 있어, 물 산화 반응에서 생긴 전자를 철 산화물이 받아 효율적으로 티타늄 산화물에 전달해 산소 환원 반응을 통한 과산화수소를 생산할 수 있다. 이렇게 생성된 과산화수소는 환원점과 산화점이 분리돼있는 광촉매의 구조적인 특성으로 인해 분해되지 않고 안정적으로 농축되는 특성을 가진다.

강 교수는 "신재생에너지를 이용한 친환경적인 이 기술은 수소 분자와 유기물질을 이용하지 않아 안전성이 뛰어나고, 비교적 값이 저렴한 전이 금속산화물을 이용하기 때문에 경제성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "3가지 상의 각 구역에서 산소 환원 반응, 전자-홀 수송, 그리고 물 산화 반응이 일어나기 때문에 광촉매에서 문제가 되고 있던 과산화수소 분해 문제나 알코올 산화제 이용 문제에서 벗어나며 이를 통한 높은 촉매 효율은 기존에 가장 효율이 높다고 알려진 귀금속계 촉매보다 수 천배 저렴할 뿐만 아니라 약 30배 정도 높은 생산성능을 가져 광촉매를 통한 과산화수소 생산의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.31 조회수 14868

물과 산소로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 물과 산소만으로 햇빛을 이용해 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다. 과산화수소는 주로 소독, 염색, 산화제, 의약품, 반도체, 디스플레이, 로켓 추진연료 등 다양한 산업군에 쓰이는 유용한 자원이다.

연구팀이 개발한 나노구조체 촉매는 빛을 흡수해 산소 분자를 과산화수소 분자로 선택적으로 환원시키며, 지구에 풍부하고 친환경적인 물을 산화제로 이용하기 때문에 친환경적이고 경제적인 원천기술이다.

이 기술은 현재 공정에서 이용되는 고가의 팔라듐 촉매보다 각각 1,500배, 4,500배, 115,000배 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 이용했기 때문에 경제성이 뛰어날 뿐만 아니라, 환경 문제를 유발하는 유기화합물 없이 물과 산소, 햇빛만으로 과산화수소를 생산하기 때문에 친환경적인 특성을 가진다.

김건한 박사(現 옥스포드 대학교 화학과, 우리 대학 신소재공학과 졸업)가 제1 저자로 참여하고, 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 공동으로 참여한 강정구 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials, IF 29.37)' 2월 25일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Triphasic metal oxide photocatalyst for reaction site-specific production of hydrogen peroxide from oxygen reduction and water oxidation)

현재 과산화수소 생산은 대부분 `안트라퀴논 공정'을 통해 생산된다. 이 공정은 고압의 수소 기체와 값비싼 팔라듐 기반 수소화 촉매를 이용하기 때문에 경제성과 안전성에서 문제를 가지고 있을 뿐만 아니라 반응 중에 이용되는 유기 오염 물질이 방출되기 때문에 환경 문제를 유발한다.

반면, 햇빛을 에너지원으로 이용해 산소를 과산화수소로 환원시키는 광촉매는 물리적으로 반도체 특성을 갖는 전이 금속산화물을 이용할 수 있기 때문에 기존 팔라듐 촉매보다 수 천배 이상 저렴하다. 또한, 지구에 풍부한 산소로부터 태양에너지를 통해 과산화수소를 생산할 수 있어 안전하고 친환경적인 특성을 가진다. 하지만 기존 과산화수소 생산 광촉매는 산소로부터 과산화수소를 생산하기 위해 전자를 전달하는 산화 반응에 과산화수소보다 더 비싼 알코올류의 산화제를 첨가해야 했다. 또한, 생산된 과산화수소가 광촉매 표면에서 빠르게 분해돼 촉매 효율이 떨어지는 단점을 가지고 있었다.

이에 강정구 교수 연구팀은 고가의 팔라듐 촉매보다 훨씬 저렴한 코발트, 티타늄, 철 산화물을 요소-수열 합성법을 통해 나노 구조화했다. 두 가지 이상의 금속 조합을 갖는 금속산화물의 경우, 일반적으로 각기 다른 금속이 혼합되어 한 가지 구조의 상을 형성한다. 하지만 연구팀은 코발트 전구체의 비율을 높여 철과 코발트 산화물을 분리한 후, 2가 철 산화물의 화학적 비안정성을 이용해 티타늄 산화물과 다시 분리함으로써, 각기 다른 세 가지 금속 산화물이 각자의 산화물 상으로 분리되어 형성되는 삼상 산화물 (Triphasic metal oxide)을 합성했다.

삼상 산화물 광촉매는 2차원적으로 넓은 나노시트(nanosheet) 형태의 코발트 산화물이 있고, 그 위에 코어-쉘(core-shell) 구조를 가진 철 산화물-티타늄 산화물 나노입자가 배열된 독특한 구조를 하고 있다. 또한, 연구팀은 김형준 교수 연구팀과 공동 연구를 통해, 코어-쉘 구조의 나노입자는 효율적으로 가시광선과 자외선을 흡수해 전자를 전달함을 계산 과학을 통해 입증에 성공했다.

코발트 산화물은 기존 물 산화 반응 촉매로 가장 잘 알려진 물질이기 때문에, 물 분자를 흡착해 산소로 환원하고 전자를 제공할 수 있는 능력이 있다. 즉, 물을 산화제로 이용하기 때문에 기존 광촉매에서 이용하는 알코올류를 이용하지 않고도 환원 반응점(reduction reaction-site)으로 원활한 전자전달을 할 수 있다. 한 편, 철 산화물-티타늄 산화물 코어-쉘 나노입자는 각각 가시광선과 자외선을 흡수할 수 있어 효율적인 방법으로 태양광을 흡수할 수 있을 뿐 아니라 산소 흡착 능력이 우수해 반응물인 산소 분자를 선택적으로 흡착할 수 있다.

또한, 구조적으로 코발트 산화물 나노시트 위에 배열되어 있어, 물 산화 반응에서 생긴 전자를 철 산화물이 받아 효율적으로 티타늄 산화물에 전달해 산소 환원 반응을 통한 과산화수소를 생산할 수 있다. 이렇게 생성된 과산화수소는 환원점과 산화점이 분리돼있는 광촉매의 구조적인 특성으로 인해 분해되지 않고 안정적으로 농축되는 특성을 가진다.

강 교수는 "신재생에너지를 이용한 친환경적인 이 기술은 수소 분자와 유기물질을 이용하지 않아 안전성이 뛰어나고, 비교적 값이 저렴한 전이 금속산화물을 이용하기 때문에 경제성이 뛰어나다ˮ라고 소개하면서 "3가지 상의 각 구역에서 산소 환원 반응, 전자-홀 수송, 그리고 물 산화 반응이 일어나기 때문에 광촉매에서 문제가 되고 있던 과산화수소 분해 문제나 알코올 산화제 이용 문제에서 벗어나며 이를 통한 높은 촉매 효율은 기존에 가장 효율이 높다고 알려진 귀금속계 촉매보다 수 천배 저렴할 뿐만 아니라 약 30배 정도 높은 생산성능을 가져 광촉매를 통한 과산화수소 생산의 상용화에 이바지할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.31 조회수 14868 -

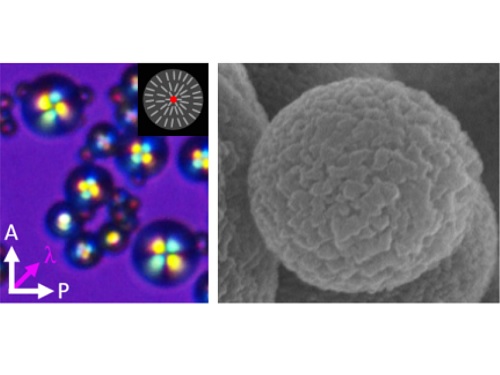

물리학 난제였던 유전율 텐서 측정 구현

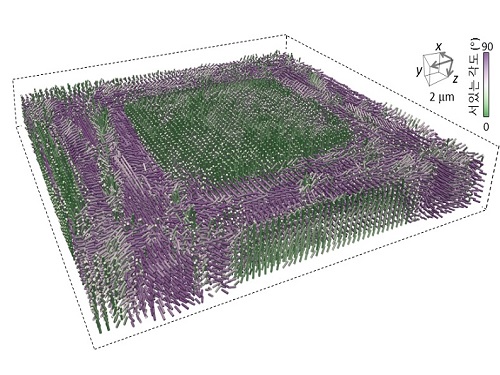

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기존에는 이론조차 존재하지 않았던 물리학 난제 중 하나인 유전율 텐서의 3차원 단층 촬영 방법을 개발했다고 4일 밝혔다.

유전율 텐서는 빛과 물질의 상호작용을 근본적으로 기술하는, 물질의 광학적 이방성(異方性, 방향에 따라 달라 보이는 특성)을 정량적으로 표현할 수 있는 중요한 물리량이다. 유전율은 고등학교 물리학에서도 다루는 기본적인 개념이지만, 지금까지 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 측정할 수 있는 방법이 존재하지 않았다. 병리학, 재료과학, 연성물질 과학, 또는 디스플레이 등 다양한 분야에서 갖는 중요성에도 불구하고, 직접적으로 측정할 방법이 없다는 한계가 있었다. 현재까지도 3차원 광학적 이방성은 2차원 편광현미경 측정 및 시뮬레이션을 통해 부정확하게 추정할 수밖에 없다.

3차원 유전율 텐서의 측정은 물리학, 광학 분야의 오래된 난제 중 하나였다. 1967년 광학적 이방성을 무시하고 유전율 텐서를 3차원 굴절률 수치로 단순화하여 측정하는 기술이 발명돼 지난 50여 년간 빠르게 성장하고 상용화까지 성공했지만, 여전히 3차원 유전율 텐서를 측정하는 방법은 개발되지 못했다.

여태껏 이 문제가 풀리지 못했던 까닭은, 3개의 고유치를 가지는 유전율 텐서를 측정하기에는 빛의 편광 방향 자유도가 2개로 제한되기 때문이다.

재료과학 분야 최고 권위지인 `네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF 43.84)'에 3일 발표된 이번 연구(논문명: Tomographic measurements of dielectric tensors at optical frequency)에서 연구팀은 이러한 한계를 극복하고 광학적 이방성 구조의 3차원 유전율 텐서 단층 촬영 이론을 개발해 구현하는 데 성공했다.

기존의 고정관념에서 벗어나, 빛의 방향을 살짝 틀어주어 중첩된 정보를 활용하면, 편광 방향 자유도를 3개로 늘려서 유전율 텐서의 3개 고유치를 모두 구할 수 있다는 점에 착안한 것이 연구진의 핵심 아이디어다. 이렇게 3개의 편광 자유도를 제어하는 것과 동시에, 병원에서 사용하는 엑스레이, 컴퓨터단층(CT) 촬영처럼, 여러 각도에서 광학적 이방성 구조를 홀로그래피 현미경을 개발하여 촬영함으로써 3차원 유전율 텐서를 직접적으로 측정했다.

연구팀은 개발된 방법을 이용해 뒤틀린 네마틱 (twisted nematic) 액정과 같은 잘 알려진 3차원 광학적 이방체의 3차원 유전율 텐서를 성공적으로 측정함으로써 기술의 구현을 입증했다. 더 나아가 열적 비평형 상태로 성장-소멸-융합하는 액정 동역학, 반복되는 위상학적 특이점 구조의 액정 네트워크 등 기존의 방법들로 추정하기 어려웠던 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 최초 측정하는 성과를 거뒀다.

제1 저자인 물리학과 신승우 박사는 "지금까지 직접 볼 수 없던 유전율 텐서를 실제로 측정할 수 있는 방법론을 처음으로 개발한 것이 큰 의미ˮ라며 "액정, 카이랄 물질, 암조직과 같은 병리 조직 내부의 콜라겐 파이버 등과 같은 광학적 방향성을 보이는 다양한 물질들의 3차원 구조를 정량적이고 비침습적으로 직접 관측할 수 있기에 여러 분야에 범용적, 필수적으로 사용할 수 있는 도구로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 박용근 교수 연구팀의 기술 개발 이외에도 다학제적 접근을 통해 결실을 볼 수 있었다. UNIST 물리학과 정준우 교수, 우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀들이 오랜 기간 발전시켜온 액정 구조체 제작 기술 덕분에, 다양한 액정 구조체를 통해 기술의 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 정보통신기획평가원, 한국연구재단 창의연구사업 및 G-CORE 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.04 조회수 11810

물리학 난제였던 유전율 텐서 측정 구현

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기존에는 이론조차 존재하지 않았던 물리학 난제 중 하나인 유전율 텐서의 3차원 단층 촬영 방법을 개발했다고 4일 밝혔다.

유전율 텐서는 빛과 물질의 상호작용을 근본적으로 기술하는, 물질의 광학적 이방성(異方性, 방향에 따라 달라 보이는 특성)을 정량적으로 표현할 수 있는 중요한 물리량이다. 유전율은 고등학교 물리학에서도 다루는 기본적인 개념이지만, 지금까지 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 측정할 수 있는 방법이 존재하지 않았다. 병리학, 재료과학, 연성물질 과학, 또는 디스플레이 등 다양한 분야에서 갖는 중요성에도 불구하고, 직접적으로 측정할 방법이 없다는 한계가 있었다. 현재까지도 3차원 광학적 이방성은 2차원 편광현미경 측정 및 시뮬레이션을 통해 부정확하게 추정할 수밖에 없다.

3차원 유전율 텐서의 측정은 물리학, 광학 분야의 오래된 난제 중 하나였다. 1967년 광학적 이방성을 무시하고 유전율 텐서를 3차원 굴절률 수치로 단순화하여 측정하는 기술이 발명돼 지난 50여 년간 빠르게 성장하고 상용화까지 성공했지만, 여전히 3차원 유전율 텐서를 측정하는 방법은 개발되지 못했다.

여태껏 이 문제가 풀리지 못했던 까닭은, 3개의 고유치를 가지는 유전율 텐서를 측정하기에는 빛의 편광 방향 자유도가 2개로 제한되기 때문이다.

재료과학 분야 최고 권위지인 `네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF 43.84)'에 3일 발표된 이번 연구(논문명: Tomographic measurements of dielectric tensors at optical frequency)에서 연구팀은 이러한 한계를 극복하고 광학적 이방성 구조의 3차원 유전율 텐서 단층 촬영 이론을 개발해 구현하는 데 성공했다.

기존의 고정관념에서 벗어나, 빛의 방향을 살짝 틀어주어 중첩된 정보를 활용하면, 편광 방향 자유도를 3개로 늘려서 유전율 텐서의 3개 고유치를 모두 구할 수 있다는 점에 착안한 것이 연구진의 핵심 아이디어다. 이렇게 3개의 편광 자유도를 제어하는 것과 동시에, 병원에서 사용하는 엑스레이, 컴퓨터단층(CT) 촬영처럼, 여러 각도에서 광학적 이방성 구조를 홀로그래피 현미경을 개발하여 촬영함으로써 3차원 유전율 텐서를 직접적으로 측정했다.

연구팀은 개발된 방법을 이용해 뒤틀린 네마틱 (twisted nematic) 액정과 같은 잘 알려진 3차원 광학적 이방체의 3차원 유전율 텐서를 성공적으로 측정함으로써 기술의 구현을 입증했다. 더 나아가 열적 비평형 상태로 성장-소멸-융합하는 액정 동역학, 반복되는 위상학적 특이점 구조의 액정 네트워크 등 기존의 방법들로 추정하기 어려웠던 3차원 유전율 텐서를 실험적으로 최초 측정하는 성과를 거뒀다.

제1 저자인 물리학과 신승우 박사는 "지금까지 직접 볼 수 없던 유전율 텐서를 실제로 측정할 수 있는 방법론을 처음으로 개발한 것이 큰 의미ˮ라며 "액정, 카이랄 물질, 암조직과 같은 병리 조직 내부의 콜라겐 파이버 등과 같은 광학적 방향성을 보이는 다양한 물질들의 3차원 구조를 정량적이고 비침습적으로 직접 관측할 수 있기에 여러 분야에 범용적, 필수적으로 사용할 수 있는 도구로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 박용근 교수 연구팀의 기술 개발 이외에도 다학제적 접근을 통해 결실을 볼 수 있었다. UNIST 물리학과 정준우 교수, 우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀들이 오랜 기간 발전시켜온 액정 구조체 제작 기술 덕분에, 다양한 액정 구조체를 통해 기술의 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 정보통신기획평가원, 한국연구재단 창의연구사업 및 G-CORE 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.03.04 조회수 11810 -

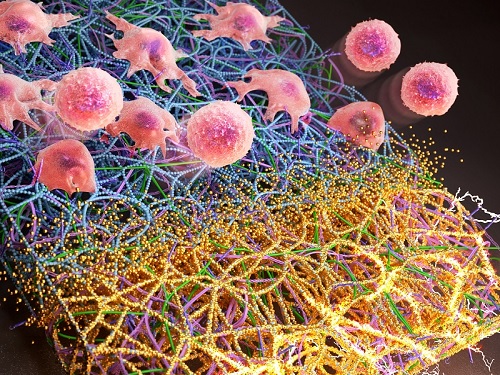

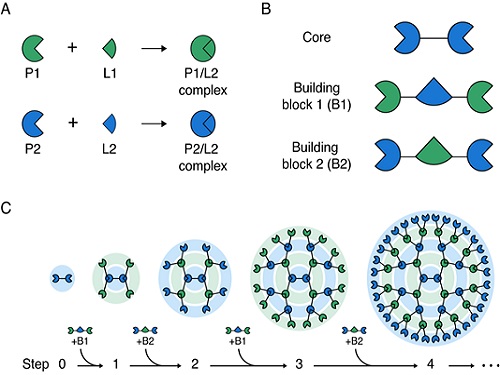

거대 단백질 구조체를 레고 블록 쌓듯 조립하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 김학성 교수와 배진호 박사팀이 거대 (초분자) 단백질을 레고 블록 쌓듯 조립할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 이 방법으로 단백질 구조체의 크기 및 작용기 수를 원하는 대로 조절할 수 있고 메가 달톤(dalton) 크기의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립할 수 있다. 거대 단백질 구조체는 효율적인 약물 전달, 다양한 백신 개발, 그리고 질병 진단에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' (IF: 16.806)에 2021년 11월 1일 字 온라인 발표됐다. (논문명: Dendrimer-like supramolecular assembly of proteins with a tunable size and valency through stepwise iterative growth)

자연계에는 매우 다양한 특성과 기능을 갖는 단백질이 존재하며 생명현상을 유지하는데 핵심 역할을 한다. 이러한 단백질 중에는 단량체가 큰 구조체 형태로 조립됐을 때만 정상적 기능을 수행하거나, 어떤 경우에는 조립된 경우가 단량체와 완전히 다른 특성을 나타내며, 심지어는 심각한 질병을 유발하는 경우도 많다.

예를 들어 바이러스의 껍질인 켑시드는 단백질 단량체가 조립(assembly)된 것이고, 치매는 아밀로이드 펩타이드나 타우(tau) 단백질이 파이브릴(fibril) 형태로 조립되면서 발생한다. 따라서, 거대(초분자) 단백질 구조체들의 조립 기작 이해는 단백질의 기능과 질병의 원인 규명 및 치료제 개발에 중요하다. 또한, 단백질 구조체는 뛰어난 생체 적합도 때문에 생명공학 및 의학 분야에서도 응용 가능성이 크다.

현재 많은 연구 그룹에서 자연계에 존재하는 단백질 구조체들의 조립 과정을 모방해 새로운 기능의 단백질 구조체 개발에 많은 연구를 진행하고 있다. 그러나 단백질의 구조적 다양성, 상이한 특성 및 큰 분자량 때문에 원하는 구조체를 자유자재로 조립하는 것은 아직도 어려운 과제로 남아 있다.

김학성 교수 연구팀은 두 종류의 빌딩(building) 블록 단백질을 코어(core) 단백질에 순차적으로 교대로 결합시킴으로써 간편하게 3차원 구조의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립하는 방법을 개발했다(그림 1). 즉, 서로 특이적으로 반응하는 두 쌍의 단백질과 리건드(P1/L1 과 P2/L2)를 이용해 코어(core) 단백질에 두 종류의 빌딩(building) 블록을 순차적, 반복적으로 결합함으로써 크기와 작용 기작 수를 조절하면서 메가 달톤 (Mega Dalton) 크기를 갖는 단백질 구조체를 쉽게 조립하였다.

개발된 구조체는 다양한 분야에 응용 가능하며 하나의 예로서, 이번 연구에서는 단백질 구조체에 박테리아 독소를 결합해 암세포 내로 고효율로 전달할 수 있었고, 결과적으로 암세포를 효과적으로 사멸했다(그림 2). 구조체 단백질의 특징인 다가 효과(avidity effect)로 인해 암 표적에 대한 결합력이 약 1,000배 이상 증가돼 암세포 사멸 효과가 획기적으로 증대됐고 이러한 특성은 백신 개발 및 질병 진단에도 응용될 수 있다.

제1 저자인 배진호 박사는 "이번 연구에서 개발된 거대(초분자) 단백질 구조체 조립 기술은 향후, 약물 전달, 백신 개발, 질병 진단 및 바이오센서 등을 포함한 광범위한 분야에서 새로운 플랫폼 기술로 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구는 한국 연구 재단의 중견 연구과제 (NRF-2021R1A2C201421811) 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.19 조회수 10404

거대 단백질 구조체를 레고 블록 쌓듯 조립하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 김학성 교수와 배진호 박사팀이 거대 (초분자) 단백질을 레고 블록 쌓듯 조립할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 19일 밝혔다. 이 방법으로 단백질 구조체의 크기 및 작용기 수를 원하는 대로 조절할 수 있고 메가 달톤(dalton) 크기의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립할 수 있다. 거대 단백질 구조체는 효율적인 약물 전달, 다양한 백신 개발, 그리고 질병 진단에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 국제 저명 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' (IF: 16.806)에 2021년 11월 1일 字 온라인 발표됐다. (논문명: Dendrimer-like supramolecular assembly of proteins with a tunable size and valency through stepwise iterative growth)

자연계에는 매우 다양한 특성과 기능을 갖는 단백질이 존재하며 생명현상을 유지하는데 핵심 역할을 한다. 이러한 단백질 중에는 단량체가 큰 구조체 형태로 조립됐을 때만 정상적 기능을 수행하거나, 어떤 경우에는 조립된 경우가 단량체와 완전히 다른 특성을 나타내며, 심지어는 심각한 질병을 유발하는 경우도 많다.

예를 들어 바이러스의 껍질인 켑시드는 단백질 단량체가 조립(assembly)된 것이고, 치매는 아밀로이드 펩타이드나 타우(tau) 단백질이 파이브릴(fibril) 형태로 조립되면서 발생한다. 따라서, 거대(초분자) 단백질 구조체들의 조립 기작 이해는 단백질의 기능과 질병의 원인 규명 및 치료제 개발에 중요하다. 또한, 단백질 구조체는 뛰어난 생체 적합도 때문에 생명공학 및 의학 분야에서도 응용 가능성이 크다.

현재 많은 연구 그룹에서 자연계에 존재하는 단백질 구조체들의 조립 과정을 모방해 새로운 기능의 단백질 구조체 개발에 많은 연구를 진행하고 있다. 그러나 단백질의 구조적 다양성, 상이한 특성 및 큰 분자량 때문에 원하는 구조체를 자유자재로 조립하는 것은 아직도 어려운 과제로 남아 있다.

김학성 교수 연구팀은 두 종류의 빌딩(building) 블록 단백질을 코어(core) 단백질에 순차적으로 교대로 결합시킴으로써 간편하게 3차원 구조의 대칭형 거대 단백질 구조체를 조립하는 방법을 개발했다(그림 1). 즉, 서로 특이적으로 반응하는 두 쌍의 단백질과 리건드(P1/L1 과 P2/L2)를 이용해 코어(core) 단백질에 두 종류의 빌딩(building) 블록을 순차적, 반복적으로 결합함으로써 크기와 작용 기작 수를 조절하면서 메가 달톤 (Mega Dalton) 크기를 갖는 단백질 구조체를 쉽게 조립하였다.

개발된 구조체는 다양한 분야에 응용 가능하며 하나의 예로서, 이번 연구에서는 단백질 구조체에 박테리아 독소를 결합해 암세포 내로 고효율로 전달할 수 있었고, 결과적으로 암세포를 효과적으로 사멸했다(그림 2). 구조체 단백질의 특징인 다가 효과(avidity effect)로 인해 암 표적에 대한 결합력이 약 1,000배 이상 증가돼 암세포 사멸 효과가 획기적으로 증대됐고 이러한 특성은 백신 개발 및 질병 진단에도 응용될 수 있다.

제1 저자인 배진호 박사는 "이번 연구에서 개발된 거대(초분자) 단백질 구조체 조립 기술은 향후, 약물 전달, 백신 개발, 질병 진단 및 바이오센서 등을 포함한 광범위한 분야에서 새로운 플랫폼 기술로 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구는 한국 연구 재단의 중견 연구과제 (NRF-2021R1A2C201421811) 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.19 조회수 10404