%EA%B4%91%EC%8B%A0%ED%98%B8

-

10배 이상 생체신호 정밀 측정 ‘SUPPORT’ 개발

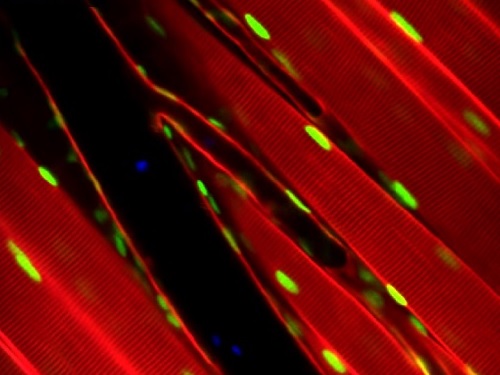

최근 유전공학 기술의 발전으로 형광현미경을 활용해 살아있는 생체조직 내 신호를 형광신호로 변환하여 연속적으로 촬영하고 측정하는 기술들이 개발되어 활용되고 있다. 그러나, 생체조직에서 방출되는 형광신호가 미약하기 때문에 빠르게 변화하는 신경세포의 전기신호 등의 신호를 측정할 경우, 매우 낮은 신호대잡음비를 가지게 되어 정밀한 측정이 어려워지게 된다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 10배 이상 정밀하게 생체 형광 신호 측정을 가능하게 하는 인공지능(AI) 영상 분석 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

윤 교수 연구팀은 별도의 학습 데이터 없이, 낮은 신호대잡음비를 가지는 형광현미경 영상으로부터 데이터의 통계적 분포를 스스로 학습해 영상의 신호대잡음비를 10배 이상 높여 생체신호를 정밀 측정할 수 있는 기술을 개발했다. 이를 활용하면 각종 생체 신호의 측정 정밀도가 크게 향상될 수 있어 생명과학 연구 전반과 뇌 질환 치료제 개발에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수는 “이 기술이 다양한 뇌과학, 생명과학 연구에 도움이 되길 바라는 마음을 담아 ‘서포트(SUPPORT, Statistically Unbiased Prediction utilizing sPatiOtempoRal information in imaging daTa)라는 이름을 붙였다”며, “다양한 형광 이미징 장비를 활용하는 연구자들이 별도의 학습 데이터 없이도 쉽게 활용가능한 기술로, 새로운 생명현상 규명에 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

공동 제1 저자인 엄민호 연구원은 "서포트(SUPPORT) 기술을 통해 관측이 어려웠던 생체 신호의 빠른 변화를 정밀하게 측정하는 것에 성공하였고, 특히 밀리초 단위로 변하는 신경세포의 활동전위를 광학적으로 정밀하게 측정할 수 있어 뇌과학 연구에 매우 유용할 것이다”라고 하였으며, 공동 제1 저자인 한승재 연구원은 “서포트 기술은 형광현미경 영상 내 생체 신호의 정밀 측정을 위해 개발됐지만, 일반적인 타임랩스 영상의 품질을 높이기 위해서도 폭넓게 활용가능하다”라고 말했다.

이 기술은 전기및전자공학부 윤영규 교수팀의 주도하에 신소재공학과 장재범 교수, 의과학대학원 김필한 교수, 충남대학교, 서울대학교, 하버드대학(Harvard University), 보스턴대학(Boston University), 앨런 연구소(Allen Institute), 웨스트레이크대학(Westlake University) 연구진들과 다국적, 다학제간 협력을 통해서 개발됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 9월 19일 자로 온라인 게재되었으며 10월호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Statistically unbiased prediction enables accurate denoising of voltage imaging data)

2023.09.20 조회수 2283

10배 이상 생체신호 정밀 측정 ‘SUPPORT’ 개발

최근 유전공학 기술의 발전으로 형광현미경을 활용해 살아있는 생체조직 내 신호를 형광신호로 변환하여 연속적으로 촬영하고 측정하는 기술들이 개발되어 활용되고 있다. 그러나, 생체조직에서 방출되는 형광신호가 미약하기 때문에 빠르게 변화하는 신경세포의 전기신호 등의 신호를 측정할 경우, 매우 낮은 신호대잡음비를 가지게 되어 정밀한 측정이 어려워지게 된다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 10배 이상 정밀하게 생체 형광 신호 측정을 가능하게 하는 인공지능(AI) 영상 분석 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

윤 교수 연구팀은 별도의 학습 데이터 없이, 낮은 신호대잡음비를 가지는 형광현미경 영상으로부터 데이터의 통계적 분포를 스스로 학습해 영상의 신호대잡음비를 10배 이상 높여 생체신호를 정밀 측정할 수 있는 기술을 개발했다. 이를 활용하면 각종 생체 신호의 측정 정밀도가 크게 향상될 수 있어 생명과학 연구 전반과 뇌 질환 치료제 개발에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수는 “이 기술이 다양한 뇌과학, 생명과학 연구에 도움이 되길 바라는 마음을 담아 ‘서포트(SUPPORT, Statistically Unbiased Prediction utilizing sPatiOtempoRal information in imaging daTa)라는 이름을 붙였다”며, “다양한 형광 이미징 장비를 활용하는 연구자들이 별도의 학습 데이터 없이도 쉽게 활용가능한 기술로, 새로운 생명현상 규명에 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

공동 제1 저자인 엄민호 연구원은 "서포트(SUPPORT) 기술을 통해 관측이 어려웠던 생체 신호의 빠른 변화를 정밀하게 측정하는 것에 성공하였고, 특히 밀리초 단위로 변하는 신경세포의 활동전위를 광학적으로 정밀하게 측정할 수 있어 뇌과학 연구에 매우 유용할 것이다”라고 하였으며, 공동 제1 저자인 한승재 연구원은 “서포트 기술은 형광현미경 영상 내 생체 신호의 정밀 측정을 위해 개발됐지만, 일반적인 타임랩스 영상의 품질을 높이기 위해서도 폭넓게 활용가능하다”라고 말했다.

이 기술은 전기및전자공학부 윤영규 교수팀의 주도하에 신소재공학과 장재범 교수, 의과학대학원 김필한 교수, 충남대학교, 서울대학교, 하버드대학(Harvard University), 보스턴대학(Boston University), 앨런 연구소(Allen Institute), 웨스트레이크대학(Westlake University) 연구진들과 다국적, 다학제간 협력을 통해서 개발됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 9월 19일 자로 온라인 게재되었으며 10월호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명 : Statistically unbiased prediction enables accurate denoising of voltage imaging data)

2023.09.20 조회수 2283 -

전자 신호의 오차를 1경분의 1초 수준으로 제어하는 기술 개발

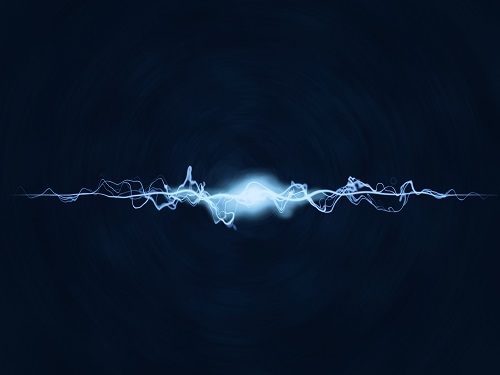

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 초고속 펄스 레이저를 이용하여 전자 신호의 시간 오차를 1경분의 1초(100아토초=10-16초) 이하 수준까지 측정하고 제어하는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용하면 매우 정밀한 시간 성능이 요구되는 차세대 데이터 변환기와 초고속 통신 및 집적회로의 성능을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 전자및정보공학과 정하연 교수팀과 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 22일자에 게재됐다. (논문명: Attosecond electronic timing with rising edges of photocurrent pulses)

초고속 펄스 레이저를 이용하면 기존의 기술들로 달성하기 어려웠던 시간 안정도를 얻을 수 있으며, 지난 십여년간 이러한 레이저로부터 하나의 마이크로파 주파수 성분을 걸러내어 낮은 위상잡음의 사인파 형태 전자 신호를 발생하는 연구가 세계적으로 활발하게 이루어졌다.

하지만 많은 디지털 및 정보통신 시스템들은 사인파가 아닌 펄스나 사각파 형태의 클럭 신호를 사용하는 경우가 많으며, 아직까지 초고속 레이저로부터 펄스 혹은 사각파 형태의 전자 클럭 신호를 생성하여 그 잡음 특성을 측정한 연구는 존재하지 않았다.

연구팀은 독자적으로 개발한 시간 오차 측정기술을 이용하여 초고속 레이저로부터 생성한 전류 펄스 신호의 시간 오차를 50아토초 분해능으로 측정할 수 있었다. 이를 통하여 전류 펄스의 상승에지(rising edge)에서의 시간 오차가 100아토초 수준으로 매우 작을 수 있음을 세계 최초로 규명했다.

연구팀은 또한 이러한 시간 오차가 광신호의 진폭 잡음이 시간 영역에서의 잡음으로 변환되는 과정에 의하여 제한된다는 것을 밝혔으며, 광신호의 진폭 잡음을 제어함으로써 전류펄스의 상승에지에서의 시간 오차를 64아토초 수준까지 제어할 수 있었다.

최근 전자 시스템과 데이터 속도가 급격하게 빨라짐에 따라 펄스나 사각파 형태의 전자 클럭 신호의 시간 오차를 줄이는 것이 매우 중요해지고 있으며, 고속 데이터 전송 및 데이터변환, 고속 칩간통신, 5G 통신 등에서는 이미 수십 펨토초(펨토초=10-15초, 1000조분이 1초) 수준의 시간 오차를 요구하고 있다. 이번 연구 결과는 초고속 레이저를 이용하면 이러한 최근의 요구보다도 훨씬 우수한 펨토초 이하의 100아토초(1경분의 1초) 수준까지도 전자 클럭 신호의 시간 오차를 제어할 수 있음을 의미한다. 따라서 이번 연구 결과를 이용하면 향후 초고속 레이저의 ICT 분야에서의 활용이 보다 본격화될 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “이미 이번 논문의 후속 결과로서 매우 작은 시간 오차를 가지는 광전류 펄스를 이용하여 전자칩에 클럭 신호를 주입하고 동작시키는 데에도 성공했다”고 밝히며, “초고속 레이저를 이용한 다양한 고성능 ICT 분야에서의 응용을 계속 연구할 계획”이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.24 조회수 20814

전자 신호의 오차를 1경분의 1초 수준으로 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 초고속 펄스 레이저를 이용하여 전자 신호의 시간 오차를 1경분의 1초(100아토초=10-16초) 이하 수준까지 측정하고 제어하는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용하면 매우 정밀한 시간 성능이 요구되는 차세대 데이터 변환기와 초고속 통신 및 집적회로의 성능을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 전자및정보공학과 정하연 교수팀과 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 22일자에 게재됐다. (논문명: Attosecond electronic timing with rising edges of photocurrent pulses)

초고속 펄스 레이저를 이용하면 기존의 기술들로 달성하기 어려웠던 시간 안정도를 얻을 수 있으며, 지난 십여년간 이러한 레이저로부터 하나의 마이크로파 주파수 성분을 걸러내어 낮은 위상잡음의 사인파 형태 전자 신호를 발생하는 연구가 세계적으로 활발하게 이루어졌다.

하지만 많은 디지털 및 정보통신 시스템들은 사인파가 아닌 펄스나 사각파 형태의 클럭 신호를 사용하는 경우가 많으며, 아직까지 초고속 레이저로부터 펄스 혹은 사각파 형태의 전자 클럭 신호를 생성하여 그 잡음 특성을 측정한 연구는 존재하지 않았다.

연구팀은 독자적으로 개발한 시간 오차 측정기술을 이용하여 초고속 레이저로부터 생성한 전류 펄스 신호의 시간 오차를 50아토초 분해능으로 측정할 수 있었다. 이를 통하여 전류 펄스의 상승에지(rising edge)에서의 시간 오차가 100아토초 수준으로 매우 작을 수 있음을 세계 최초로 규명했다.

연구팀은 또한 이러한 시간 오차가 광신호의 진폭 잡음이 시간 영역에서의 잡음으로 변환되는 과정에 의하여 제한된다는 것을 밝혔으며, 광신호의 진폭 잡음을 제어함으로써 전류펄스의 상승에지에서의 시간 오차를 64아토초 수준까지 제어할 수 있었다.

최근 전자 시스템과 데이터 속도가 급격하게 빨라짐에 따라 펄스나 사각파 형태의 전자 클럭 신호의 시간 오차를 줄이는 것이 매우 중요해지고 있으며, 고속 데이터 전송 및 데이터변환, 고속 칩간통신, 5G 통신 등에서는 이미 수십 펨토초(펨토초=10-15초, 1000조분이 1초) 수준의 시간 오차를 요구하고 있다. 이번 연구 결과는 초고속 레이저를 이용하면 이러한 최근의 요구보다도 훨씬 우수한 펨토초 이하의 100아토초(1경분의 1초) 수준까지도 전자 클럭 신호의 시간 오차를 제어할 수 있음을 의미한다. 따라서 이번 연구 결과를 이용하면 향후 초고속 레이저의 ICT 분야에서의 활용이 보다 본격화될 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “이미 이번 논문의 후속 결과로서 매우 작은 시간 오차를 가지는 광전류 펄스를 이용하여 전자칩에 클럭 신호를 주입하고 동작시키는 데에도 성공했다”고 밝히며, “초고속 레이저를 이용한 다양한 고성능 ICT 분야에서의 응용을 계속 연구할 계획”이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.24 조회수 20814 -

박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

2017.11.22 조회수 15248

박현규 교수, RNA 분해효소의 활성 검출기술 개발

〈 이 창 열 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 새로운 RNA 분해효소(RNase H)의 활성을 검출하는 기술을 개발했다.

연구팀은 헤어핀 자기조립 반응이라는 고효율의 신호증폭 반응을 이용해 RNA 분해효소의 활성을 효과적으로 분석하는 기술을 개발했다.

RNA 분해효소가 HIV 바이러스 증식에 필수적으로 관여하는 물질임을 고려할 때 박 교수 연구팀의 연구가 향후 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창열, 장효원 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 2017년도 42호(11월 14일 발행) 표지논문으로 선정됐다.

현재 개발된 RNA 분해효소의 활성을 검출하는 기술들은 일반적으로 값비싼 형광체, 소광체가 필수적이고 그 도입 과정도 복잡하다는 한계가 있다. 또한 신호를 증폭시킬 수단이 없기 때문에 전반적으로 검출 성능이 매우 낮다.

연구팀은 기술의 한계를 극복하기 위해 헤어핀 자기조립 반응이라는 기술을 이용했다. 이 기술은 검출신호를 증폭시켜 RNA 분해효소 활성이 더 민감하게 검출될 수 있도록 도와준다.

그리고 연구팀은 이 헤어핀 자기조립 반응의 결과물이 형광신호의 발생에 적합한 지-쿼드러플렉스(G-quadruplex) 구조를 갖도록 반응시스템을 설계했다. 지-쿼드러플렉스 구조와 결합해 강한 형광을 내는 형광물질을 사용함으로써 기존의 RNA 분해효소 활성 검출 기술의 한계를 극복하는 고성능의 RNA 분해효소 활성 검출 기술을 개발했다.

또한 이 기술을 이용해 RNA 분해효소의 활성 저해제를 선별할 수 있었다.

연구팀의 연구 성과는 일반에 잘 알려진 에이즈를 치료하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 에이즈는 HIV 바이러스가 발병하면 나타나는 전염병으로 HIV 바이러스는 역전사 반응의 특성을 갖는 일명 레트로 바이러스이다.

레트로 바이러스는 RNA가 DNA로 변하는 특성을 갖는다. 그리고 이 과정에서 RNA 분해효소가 개입해야만 이 특성을 유지할 수 있다. RNA 분해효소의 활성을 막을 수 있다면 HIV 바이러스의 발현을 막을 수 있는 것이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 기술은 RNA 분해효소의 활성 외에도 다양한 효소 활성 검출 기술 개발에 응용 가능하다”며 “이를 통해 효소 관련 질병 치료 연구에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 시행하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)과 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 나노스케일 42호 표지

2017.11.22 조회수 15248