-

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

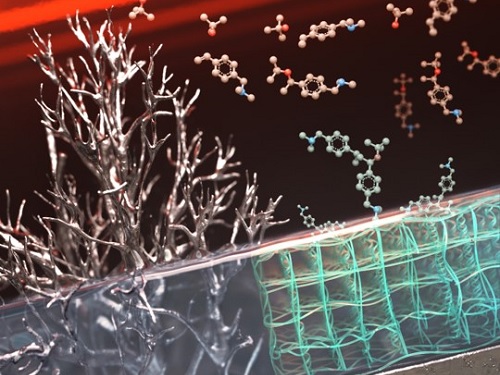

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22

조회수 2582

-

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

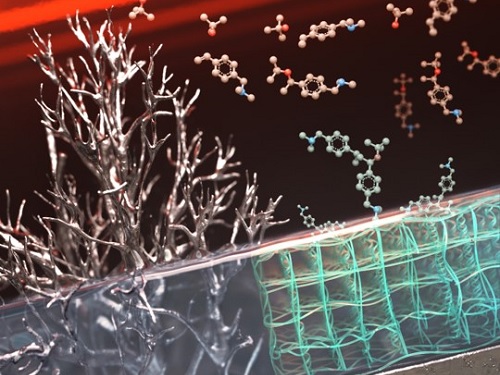

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28

조회수 4596

-

모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

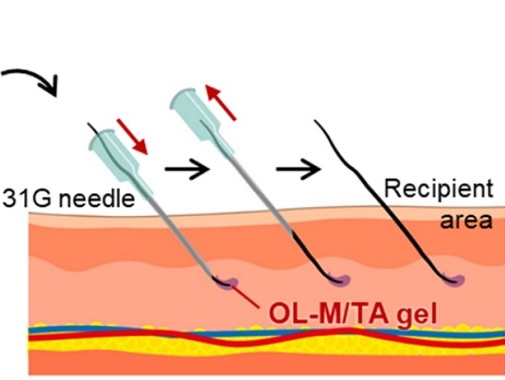

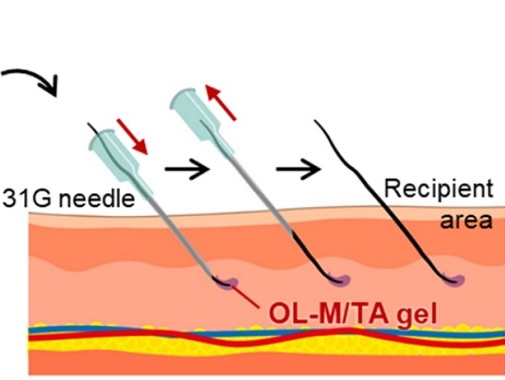

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

2022.09.21

조회수 7704

-

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

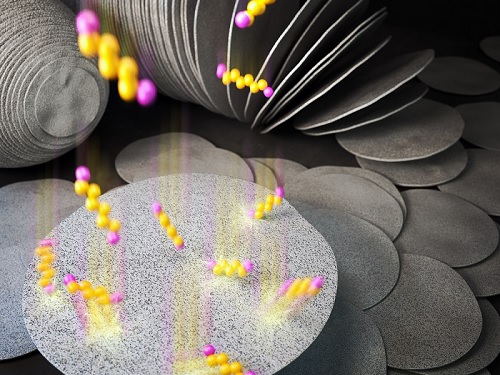

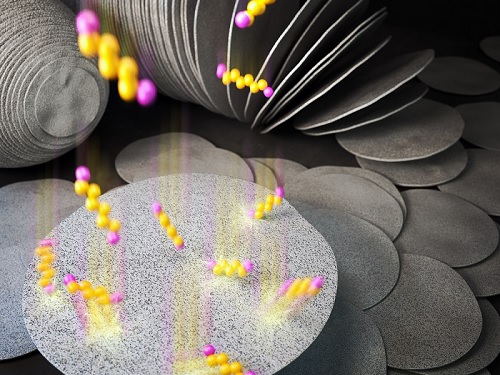

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24

조회수 8464

-

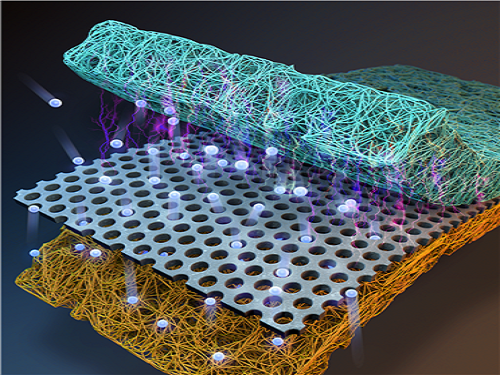

계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.20

조회수 14341

-

심현철 교수 연구팀, 제 14회 KAI 항공우주논문 공모전 대상 및 특별상 수상

〈 심 현 철 교수 〉

우리 대학 항공우주공학과 신희민, 이재현, 김현기 팀이 제 14회 KAI 항공우주논문상 시상식에서 대상에 해당하는 산업통상자원부 장관상을 수상했다. 논문을 지도한 심현철 교수는 특별상을 수상했다.

한국항공우주산업(주)가 주관하는 KAI 항공우주논문상은항공우주산업에 대한 젊은 인재들의 학문적 관심을 높이고 연구개발을 활성화할 목적으로 2003년 시작됐다.

우리대학 팀은 '무인 전투기의 다대다 공중 교전 수행을 위한 가상 전투 파일럿'을 설계했다.

국토교통부 장관상을 수상한 항공대 팀은 KAI의 군수사업 기술을 통한 민간항공 항공정비 사업 진출 경영전략을 제시했다.

수상자에게는 상패와 1천 400만원의 장학금이 수여되고 대상 수상팀은 내년 해외 에어쇼 탐방의 기회가 주어진다.

수상 논문은 한국한공우주산업 홈페이지 http://www.koreaaero.com/ 에서 확인 가능하다.

심현철 교수 연구팀, 제 14회 KAI 항공우주논문 공모전 대상 및 특별상 수상

〈 심 현 철 교수 〉

우리 대학 항공우주공학과 신희민, 이재현, 김현기 팀이 제 14회 KAI 항공우주논문상 시상식에서 대상에 해당하는 산업통상자원부 장관상을 수상했다. 논문을 지도한 심현철 교수는 특별상을 수상했다.

한국항공우주산업(주)가 주관하는 KAI 항공우주논문상은항공우주산업에 대한 젊은 인재들의 학문적 관심을 높이고 연구개발을 활성화할 목적으로 2003년 시작됐다.

우리대학 팀은 '무인 전투기의 다대다 공중 교전 수행을 위한 가상 전투 파일럿'을 설계했다.

국토교통부 장관상을 수상한 항공대 팀은 KAI의 군수사업 기술을 통한 민간항공 항공정비 사업 진출 경영전략을 제시했다.

수상자에게는 상패와 1천 400만원의 장학금이 수여되고 대상 수상팀은 내년 해외 에어쇼 탐방의 기회가 주어진다.

수상 논문은 한국한공우주산업 홈페이지 http://www.koreaaero.com/ 에서 확인 가능하다.

2016.11.22

조회수 12616

-

전상용, 임성갑 교수, 신경세포의 안정적 배양 가능한 플랫폼 개발

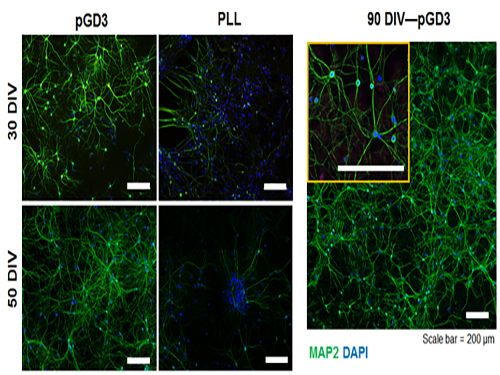

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 신경세포를 장기적, 안정적으로 배양할 수 있는 아세틸콜린 유사 고분자 박막 소재를 개발했다.

특히 이 연구는 KAIST의 ‘학부생 연구 참여 프로그램(URP : Undergraduate research program)’을 통해 유승윤 학부생이 참여해 더욱 큰 의미를 갖는다.

유승윤 학부생을 포함해 백지응 박사과정, 최민석 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 나노분야 학술지 ‘에이시에스 나노(ACS Nano)’ 10월 28일자 온라인 판에 게재됐다.

신경세포는 알츠하이머, 파킨슨병, 헌팅턴병 등의 신경퇴행성 질환 및 신경 기반 바이오센서 등 전반적인 신경관련 응용연구에 꼭 필요한 요소이다.

대부분의 신경 질환이 노인성, 퇴행성이기 때문에 신경세포가 오래됐을 때 어떤 현상이 발생하는지 관찰할 수 있어야 한다. 하지만 신경세포는 장기 배양이 어려워 퇴행 상태가 되기 전에 세포가 죽게 돼 관찰이 어려웠다.

기존에는 특정 수용성 고분자(PLL)를 배양접시 위에 코팅하는 방법을 통해 신경세포를 배양했다. 그러나 이 방법은 장기적, 안정적인 세포 배양이 불가능하기 때문에 신경세포를 안정적으로 장기 배양할 수 있는 새로운 플랫폼이 필요하다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD : initiated chemical vapor deposition)’을 이용했다. iCVD는 기체 상태의 반응물을 이용해 고분자를 박막 형태로 합성하는 방법으로, 기존 세포 배양 기판 위에 손쉽게 얇고 안정적인 박막을 형성시킬 수 있다.

연구팀은 이러한 기체상 공정의 장점을 이용해 신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 기능을 가진 공중합체 고분자 박막을 합성하는 데 성공했다. 새로 합성된 이 고분자 박막은 신경전달물질로 알려진 아세틸콜린과 유사한 물질로 이뤄져 있다.

또한 신경세포가 고분자 박막에서 배양될 수 있는 최적화된 조건을 발견했고, 이 조건에서 생존에 관여하는 여러 신경관련 유전자를 확인했다.

연구팀은 생명과학과 손종우 교수 연구팀의 도움을 통해 새로 배양된 신경세포가 기존의 신경세포보다 전기생리학적 측면 및 신경전달 기능적 측면에서 안정화됨을 확인했다.

연구팀은 “신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 이 기술은 향후 신경세포를 이용한 바이오센서와 신경세포 칩 개발의 핵심 소재로 활용될 것이다”며 “다양한 신경 관련 질병의 원리를 이해할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원과 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

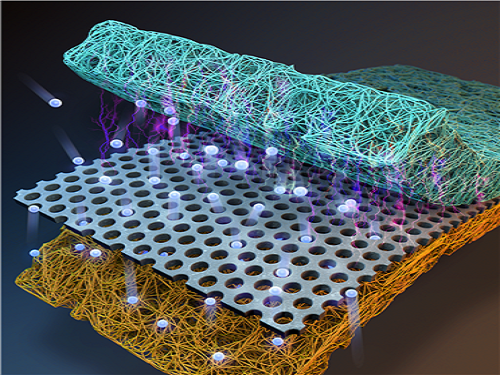

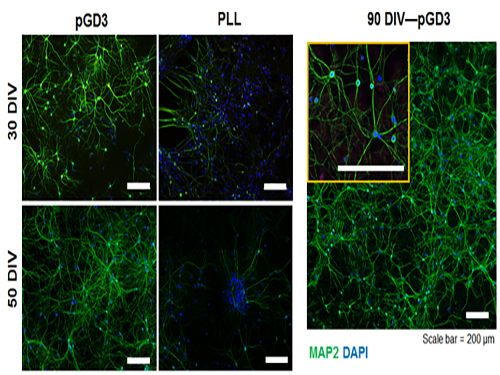

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 개발된 표면(pGD3) 및 폴리라이신 코팅 위에서 장시간 배양된 신경세포

그림2. 신경전달물질 유사 작용기를 도입한 표면 형성 과정

전상용, 임성갑 교수, 신경세포의 안정적 배양 가능한 플랫폼 개발

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 신경세포를 장기적, 안정적으로 배양할 수 있는 아세틸콜린 유사 고분자 박막 소재를 개발했다.

특히 이 연구는 KAIST의 ‘학부생 연구 참여 프로그램(URP : Undergraduate research program)’을 통해 유승윤 학부생이 참여해 더욱 큰 의미를 갖는다.

유승윤 학부생을 포함해 백지응 박사과정, 최민석 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 나노분야 학술지 ‘에이시에스 나노(ACS Nano)’ 10월 28일자 온라인 판에 게재됐다.

신경세포는 알츠하이머, 파킨슨병, 헌팅턴병 등의 신경퇴행성 질환 및 신경 기반 바이오센서 등 전반적인 신경관련 응용연구에 꼭 필요한 요소이다.

대부분의 신경 질환이 노인성, 퇴행성이기 때문에 신경세포가 오래됐을 때 어떤 현상이 발생하는지 관찰할 수 있어야 한다. 하지만 신경세포는 장기 배양이 어려워 퇴행 상태가 되기 전에 세포가 죽게 돼 관찰이 어려웠다.

기존에는 특정 수용성 고분자(PLL)를 배양접시 위에 코팅하는 방법을 통해 신경세포를 배양했다. 그러나 이 방법은 장기적, 안정적인 세포 배양이 불가능하기 때문에 신경세포를 안정적으로 장기 배양할 수 있는 새로운 플랫폼이 필요하다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD : initiated chemical vapor deposition)’을 이용했다. iCVD는 기체 상태의 반응물을 이용해 고분자를 박막 형태로 합성하는 방법으로, 기존 세포 배양 기판 위에 손쉽게 얇고 안정적인 박막을 형성시킬 수 있다.

연구팀은 이러한 기체상 공정의 장점을 이용해 신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 기능을 가진 공중합체 고분자 박막을 합성하는 데 성공했다. 새로 합성된 이 고분자 박막은 신경전달물질로 알려진 아세틸콜린과 유사한 물질로 이뤄져 있다.

또한 신경세포가 고분자 박막에서 배양될 수 있는 최적화된 조건을 발견했고, 이 조건에서 생존에 관여하는 여러 신경관련 유전자를 확인했다.

연구팀은 생명과학과 손종우 교수 연구팀의 도움을 통해 새로 배양된 신경세포가 기존의 신경세포보다 전기생리학적 측면 및 신경전달 기능적 측면에서 안정화됨을 확인했다.

연구팀은 “신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 이 기술은 향후 신경세포를 이용한 바이오센서와 신경세포 칩 개발의 핵심 소재로 활용될 것이다”며 “다양한 신경 관련 질병의 원리를 이해할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원과 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 개발된 표면(pGD3) 및 폴리라이신 코팅 위에서 장시간 배양된 신경세포

그림2. 신경전달물질 유사 작용기를 도입한 표면 형성 과정

2016.11.17

조회수 17833

-

유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

2013.11.01

조회수 13860

-

휘어지는 대용량 반도체 원천기술 개발

- KAIST 김상욱 교수, 세계 최고의‘분자조립’기술력 활용해 휘어지는 대용량 반도체 원천기술 확보 -

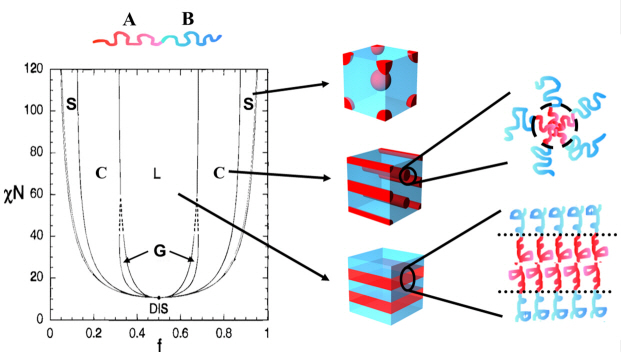

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 원하는 형태로 분자가 스스로 배열하는 ‘분자조립’ 기술을 활용해 유연한 그래핀 기판 위에 양산중인 반도체 패턴의 최고 수준인 20nm(나노미터)급 초미세 패턴을 구현하는데 성공했다.

이번 기술 개발로 향후 유연하게 휘어지면서도 많은 양의 데이터를 저장할 수 있는 반도체를 구현할 수 있어 고성능 플렉시블 전자기기 개발에 도움이 될 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 연성소재의 특성을 이용해 초미세 패턴을 형성하기 어려운 3차원 굴곡진 기판에서도 자유롭게 구현하는데 성공, 다양한 응용소자에 활용할 수 있는 것은 물론 화학 반응으로 물질을 섞어주기만 하면 원하는 형태로 스스로 배열해 고가의 장비가 필요하지 않아 반도체 제작비용이 훨씬 저렴해질 것으로 전망된다.

이번 연구의 핵심 기술인 ‘분자조립’이란 플라스틱, 액정, 생체분자 등과 같이 딱딱하지 않고 유연한 연성소재의 고분자를 원하는 형태로 스스로 배열하게 해 기존에 만들기 어려웠던 작은 나노구조물을 효율적으로 만드는 기술이다. 마치 물과 기름이 서로 섞이지 않는 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 상분리되어 섞이지 않는다는 점을 이용하는 것이다.

연구팀은 기계적 물성이 우수하고 원하는 기판에 쉽게 옮길 수 있는 그래핀 위에 ‘블록공중합체’라는 분자조립기술을 통해 초미세 패턴을 형성한 후, 이를 3차원 기판 혹은 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PDMS(폴리디멜틸실론산) 등과 같은 플렉시블 기판에 옮겨 자유롭게 3차원 혹은 플렉시블 기판에 구조물을 구현했다.

김상욱 교수는 이번 연구에 대해 “지금까지 발표된 휘어지는 반도체는 온도에 취약한 플라스틱 기판을 사용해 극한 공정조건을 극복해낼 수 없어 상용화에 어려움이 많았다”며 “이번 기술은 기계적 물성이 우수한 그래핀을 회로 기판으로 적용하는 데 성공한 획기적인 연구성과”라고 말했다.

김 교수는 이어 “이번 연구에 대해 세계적으로 많은 관심을 받아 3월 20일 열리는 미국 물리학회에서 초청 강연을 할 예정”이라며 “이번에 개발한 원천기술을 바탕으로 후속 연구를 진행해 반도체 회로와 같이 복잡한 회로의 설계에 도전할 것”이라고 포부를 밝혔다.

한편, 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 다차원 스마트 IT 융합시스템 연구단의 지원을 받아 수행된 이번 연구결과는 재료분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)’ 3월 6일자에 실렸다.

그림1. 제작공정

1. 스핀 코딩이라는 도포법을 사용해 그래핀 박막을 형성

2. 그래핀 박막 위에 블록공중합체를 형성

3. 블록공중합체을 식각 또는 패턴 전사법을 통해 나노 구조를 형성4. 그래핀을 전사층으로 활용해 다양한 기판에 나노 구조를 형성

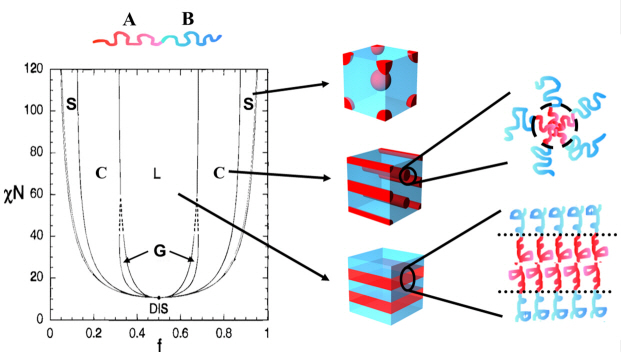

그림2. 블록공중합체 분자조립기술

블록공중합체 분자조립기술은 물과 기름이 서로 섞이지 않은 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 섞이지 않는다는 점을 이용한 기술이다. 물과 기름의 경우, 서로 섞이려고 하지 않는 물질이기 때문에, 물과 기름은 혼합하게 되면, 물을 물끼리 어울려 덩어리 지고, 기름은 기름끼리 어물려 덩어리가 지게 된다. 하지만, 물과 기름이 서로 떨어질 수 없게끔 결합이 되어 있다고 가정하면, 다른 현상이 예상된다. 동일하게 물은 물끼리 있으려 하고 기름은 기름끼리 있으려고 하지만, 물 옆에는 결합된 기름이 있게 된다. 따라서 물과 기름의 거대한 두 덩이리가 형성되는 것이 아니라, 매우 미세하게 물과 기름이 번갈아가면서 형성되게 된다. 동일하게 블록공중합체에서는 화학적으로 서로 다른 고분자가 공유 결합이라는 쉽게 깨지지 않은 결합을 통해 연결되어 있다., 따라서, 결합된 물과 기름에서와 동일하게 미세한 크기의 상분리가 일어나게 된다. 이러한 구조의 크기는 대개 고분자의 크기에 의해 결정되면, 머리카락 크기의 1/10000 수준으로 매우 미세하며 주기적인 패턴을 형성하게 된다. 패턴의 형태는 서로 다른 고분자의 비율에 따라 구, 원통형, 판형 등으로 나타난다.

그림3. 플렉시블 기판 상에 옮겨진 금 나노 구조체

휘어지는 대용량 반도체 원천기술 개발

- KAIST 김상욱 교수, 세계 최고의‘분자조립’기술력 활용해 휘어지는 대용량 반도체 원천기술 확보 -

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 원하는 형태로 분자가 스스로 배열하는 ‘분자조립’ 기술을 활용해 유연한 그래핀 기판 위에 양산중인 반도체 패턴의 최고 수준인 20nm(나노미터)급 초미세 패턴을 구현하는데 성공했다.

이번 기술 개발로 향후 유연하게 휘어지면서도 많은 양의 데이터를 저장할 수 있는 반도체를 구현할 수 있어 고성능 플렉시블 전자기기 개발에 도움이 될 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 연성소재의 특성을 이용해 초미세 패턴을 형성하기 어려운 3차원 굴곡진 기판에서도 자유롭게 구현하는데 성공, 다양한 응용소자에 활용할 수 있는 것은 물론 화학 반응으로 물질을 섞어주기만 하면 원하는 형태로 스스로 배열해 고가의 장비가 필요하지 않아 반도체 제작비용이 훨씬 저렴해질 것으로 전망된다.

이번 연구의 핵심 기술인 ‘분자조립’이란 플라스틱, 액정, 생체분자 등과 같이 딱딱하지 않고 유연한 연성소재의 고분자를 원하는 형태로 스스로 배열하게 해 기존에 만들기 어려웠던 작은 나노구조물을 효율적으로 만드는 기술이다. 마치 물과 기름이 서로 섞이지 않는 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 상분리되어 섞이지 않는다는 점을 이용하는 것이다.

연구팀은 기계적 물성이 우수하고 원하는 기판에 쉽게 옮길 수 있는 그래핀 위에 ‘블록공중합체’라는 분자조립기술을 통해 초미세 패턴을 형성한 후, 이를 3차원 기판 혹은 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PDMS(폴리디멜틸실론산) 등과 같은 플렉시블 기판에 옮겨 자유롭게 3차원 혹은 플렉시블 기판에 구조물을 구현했다.

김상욱 교수는 이번 연구에 대해 “지금까지 발표된 휘어지는 반도체는 온도에 취약한 플라스틱 기판을 사용해 극한 공정조건을 극복해낼 수 없어 상용화에 어려움이 많았다”며 “이번 기술은 기계적 물성이 우수한 그래핀을 회로 기판으로 적용하는 데 성공한 획기적인 연구성과”라고 말했다.

김 교수는 이어 “이번 연구에 대해 세계적으로 많은 관심을 받아 3월 20일 열리는 미국 물리학회에서 초청 강연을 할 예정”이라며 “이번에 개발한 원천기술을 바탕으로 후속 연구를 진행해 반도체 회로와 같이 복잡한 회로의 설계에 도전할 것”이라고 포부를 밝혔다.

한편, 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 다차원 스마트 IT 융합시스템 연구단의 지원을 받아 수행된 이번 연구결과는 재료분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)’ 3월 6일자에 실렸다.

그림1. 제작공정

1. 스핀 코딩이라는 도포법을 사용해 그래핀 박막을 형성

2. 그래핀 박막 위에 블록공중합체를 형성

3. 블록공중합체을 식각 또는 패턴 전사법을 통해 나노 구조를 형성4. 그래핀을 전사층으로 활용해 다양한 기판에 나노 구조를 형성

그림2. 블록공중합체 분자조립기술

블록공중합체 분자조립기술은 물과 기름이 서로 섞이지 않은 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 섞이지 않는다는 점을 이용한 기술이다. 물과 기름의 경우, 서로 섞이려고 하지 않는 물질이기 때문에, 물과 기름은 혼합하게 되면, 물을 물끼리 어울려 덩어리 지고, 기름은 기름끼리 어물려 덩어리가 지게 된다. 하지만, 물과 기름이 서로 떨어질 수 없게끔 결합이 되어 있다고 가정하면, 다른 현상이 예상된다. 동일하게 물은 물끼리 있으려 하고 기름은 기름끼리 있으려고 하지만, 물 옆에는 결합된 기름이 있게 된다. 따라서 물과 기름의 거대한 두 덩이리가 형성되는 것이 아니라, 매우 미세하게 물과 기름이 번갈아가면서 형성되게 된다. 동일하게 블록공중합체에서는 화학적으로 서로 다른 고분자가 공유 결합이라는 쉽게 깨지지 않은 결합을 통해 연결되어 있다., 따라서, 결합된 물과 기름에서와 동일하게 미세한 크기의 상분리가 일어나게 된다. 이러한 구조의 크기는 대개 고분자의 크기에 의해 결정되면, 머리카락 크기의 1/10000 수준으로 매우 미세하며 주기적인 패턴을 형성하게 된다. 패턴의 형태는 서로 다른 고분자의 비율에 따라 구, 원통형, 판형 등으로 나타난다.

그림3. 플렉시블 기판 상에 옮겨진 금 나노 구조체

2013.03.12

조회수 14275

-

KAIST 출신 서명은 박사, 사이언스지 논문 게재

- 미국 미네소타 주립대서 손쉽게 다공성 고분자 물질 만드는 방법 개발 -

우리 학교 화학과 졸업생(지도교수: 김상율)으로 미국 미네소타 주립대에서 박사 후 연구원으로 재직 중인 서명은 박사가 작은 세공이 그물처럼 연결돼 있는 다공성 고분자 물질을 손쉽게 만드는 방법을 개발해 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 6월 15일자 온라인판에 실렸다.

이 연구결과는 물속의 미세한 불순물을 선택적으로 제거하는 나노 여과막에 적용하면 정수처리, 하수처리, 해수 담수화 등에 폭넓게 활용될 것으로 전망된다.

서 박사 연구팀은 서로 섞이지 않는 두 고분자로 구성된 블록 공중합체가 미세 상분리를 통해 나노 구조를 형성하는 현상을 이용했다.

그러나 기존 연구와는 달리 블록 공중합체가 합성되는 중에 미세 상분리를 유도해 나노 구조를 형성하는 동시에, 가교 반응을 통해 구조를 굳혀 두 고분자가 서로 섞이지 않으면서도 각각의 고분자는 연속상을 이루는 매우 안정한 나노 구조체를 제조했다.

이렇게 얻어진 나노 구조체 중 한 종류의 고분자를 선택적으로 제거해 열적・기계적으로 높은 안정성을 갖는 다공성 고분자 물질을 얻는 데 성공했다.

서명은 박사는 “이번 연구결과는 블록 공중합체를 구성하는 고분자의 길이를 조절함으로써 세공의 크기를 쉽게 조절할 수 있고, 세공의 크기 분포가 균일하며, 세공의 구조가 물질 전달에 매우 효과적인 그물상 구조인 것이 큰 특징”이라고 말했다.

서 박사는 또 “나노 구조체를 형성하는 과정에서 용매를 사용하지 않고 사용하는 단량체를 거의 전량 소모하기 때문에 별도의 후처리가 필요 없고, 가교 반응이 구조 형성 과정에서 동시에 진행되므로 별도로 가교 반응을 수행할 필요가 없다”고 강조했다.

특히, 이번에 개발한 세공은 3차원적 그물상 구조를 갖고 있다.

따라서 세공의 방향에 따라 물질이동이 어려운 1차원적 원통형 세공에 비해 세공의 방향에 상관없이 물질이 이동할 수 있고, 일부가 막히더라도 돌아서 이동할 수 있는 특성상 물질 전달에 더욱 효과적이다.

다공성 고분자 물질은 기존에 잘 알려진 제올라이트나 메조포러스 실리카 등의 다공성 무기 물질과 같이 표면적이 넓고 일정한 크기의 세공을 지녀 물질의 정제 및 분리 또는 반응에 사용될 수 있는 장점을 갖고 있다.

아울러 비약적으로 발달한 고분자 합성 및 공정 기술을 바탕으로 응용 분야에 알맞은 화학적 구조와 물성을 갖는 고분자 골격 및 표면을 구현할 수 있고 나아가 원하는 형태로 물질을 가공할 수 있을 것으로 기대돼 학술적∙산업적으로 매우 높은 가치가 있는 것으로 평가받고 있다.

한편, 서 박사는 98년 KAIST 화학과에 입학해 석사, 박사학위를 모두 KAIST에서 받은 토종 국내파 박사로, 2008년에 졸업해 미네소타 주립대 화학과 마크 힐미어(Marc A. Hillmyer) 교수 연구팀에서 박사 후 연구원으로 일해 왔다.

KAIST 출신 서명은 박사, 사이언스지 논문 게재

- 미국 미네소타 주립대서 손쉽게 다공성 고분자 물질 만드는 방법 개발 -

우리 학교 화학과 졸업생(지도교수: 김상율)으로 미국 미네소타 주립대에서 박사 후 연구원으로 재직 중인 서명은 박사가 작은 세공이 그물처럼 연결돼 있는 다공성 고분자 물질을 손쉽게 만드는 방법을 개발해 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 6월 15일자 온라인판에 실렸다.

이 연구결과는 물속의 미세한 불순물을 선택적으로 제거하는 나노 여과막에 적용하면 정수처리, 하수처리, 해수 담수화 등에 폭넓게 활용될 것으로 전망된다.

서 박사 연구팀은 서로 섞이지 않는 두 고분자로 구성된 블록 공중합체가 미세 상분리를 통해 나노 구조를 형성하는 현상을 이용했다.

그러나 기존 연구와는 달리 블록 공중합체가 합성되는 중에 미세 상분리를 유도해 나노 구조를 형성하는 동시에, 가교 반응을 통해 구조를 굳혀 두 고분자가 서로 섞이지 않으면서도 각각의 고분자는 연속상을 이루는 매우 안정한 나노 구조체를 제조했다.

이렇게 얻어진 나노 구조체 중 한 종류의 고분자를 선택적으로 제거해 열적・기계적으로 높은 안정성을 갖는 다공성 고분자 물질을 얻는 데 성공했다.

서명은 박사는 “이번 연구결과는 블록 공중합체를 구성하는 고분자의 길이를 조절함으로써 세공의 크기를 쉽게 조절할 수 있고, 세공의 크기 분포가 균일하며, 세공의 구조가 물질 전달에 매우 효과적인 그물상 구조인 것이 큰 특징”이라고 말했다.

서 박사는 또 “나노 구조체를 형성하는 과정에서 용매를 사용하지 않고 사용하는 단량체를 거의 전량 소모하기 때문에 별도의 후처리가 필요 없고, 가교 반응이 구조 형성 과정에서 동시에 진행되므로 별도로 가교 반응을 수행할 필요가 없다”고 강조했다.

특히, 이번에 개발한 세공은 3차원적 그물상 구조를 갖고 있다.

따라서 세공의 방향에 따라 물질이동이 어려운 1차원적 원통형 세공에 비해 세공의 방향에 상관없이 물질이 이동할 수 있고, 일부가 막히더라도 돌아서 이동할 수 있는 특성상 물질 전달에 더욱 효과적이다.

다공성 고분자 물질은 기존에 잘 알려진 제올라이트나 메조포러스 실리카 등의 다공성 무기 물질과 같이 표면적이 넓고 일정한 크기의 세공을 지녀 물질의 정제 및 분리 또는 반응에 사용될 수 있는 장점을 갖고 있다.

아울러 비약적으로 발달한 고분자 합성 및 공정 기술을 바탕으로 응용 분야에 알맞은 화학적 구조와 물성을 갖는 고분자 골격 및 표면을 구현할 수 있고 나아가 원하는 형태로 물질을 가공할 수 있을 것으로 기대돼 학술적∙산업적으로 매우 높은 가치가 있는 것으로 평가받고 있다.

한편, 서 박사는 98년 KAIST 화학과에 입학해 석사, 박사학위를 모두 KAIST에서 받은 토종 국내파 박사로, 2008년에 졸업해 미네소타 주립대 화학과 마크 힐미어(Marc A. Hillmyer) 교수 연구팀에서 박사 후 연구원으로 일해 왔다.

2012.06.26

조회수 12906

-

어떻게 트위터가 급성장 할 수 있었나?

- 트위터 네트워크의 성장은 오프라인 사회관계망에서 점차적으로 시작 - 전통적인 미디어의 영향력으로 네트워크가 폭발적으로 성장함을 관찰

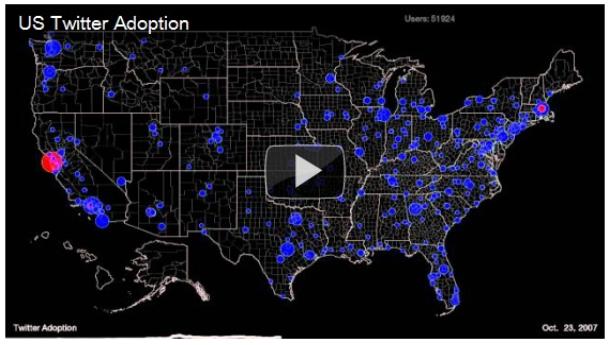

트위터가 세계적으로 유명세를 타는 데는 전통적인 사회관계망의 역할뿐만 아니라 미디어의 주목이 커다란 기여를 했다는 사실이 국내연구진에 의해 규명됐다.

우리 학교 문화기술대학원 차미영 교수가 최근 MIT 마르타 곤잘레즈(Marta Gonzalez) 연구팀과 함께 오프라인에서 인간관계에 절대적인 영향을 미치는 지역, 사회, 경제적 요인과 더불어 미디어의 주목이 초기 트위터의 성장에 커다란 영향을 미쳤음을 분석해냈다.

대다수 신기술처럼 트위터는 가장 먼저 젊고, 과학기술을 잘 이용하는 샌프란시스코와 보스톤의 사용자들에게 먼저 도입됐다. 그다음 단계에서는 인접도시로 점진적으로 확산되기 시작해 오프라인 사회관계망이 정보전파에 주된 역할을 했음이 연구결과 조사됐다.

예를 들어 처음 도입한 두 도시와 지역적으로 근거리에 있는 캘리포니아의 버클리와 매사추세츠 주의 소머빌의 사용자들이 트위터를 도입했고, 이후에는 산타페, LA 등을 통해 최종적으로 팜비치, 뉴왁 등 전국으로 확산됨을 보여줬다.

이번 연구에서 사회관계망과 더불어 주목한 것은 텔레비전이나 신문과 같은 전통미디어의 역할이다.

차 교수 연구팀은 매주 구글 뉴스를 검색해 기사에 트위터가 몇 번이나 언급되었는지 데이터를 모으고 또 같은 시점의 트위터 사용자 수를 조사했다. 그리고 나서 뉴스기사에서의 트위터 언급 횟수와 사용자 수의 상관관계를 분석한 결과 이 둘은 같은 추이를 보인 것으로 나타나 미디어가 트위터의 성장에 커다란 영향을 준 것으로 결론을 내렸다.

차 교수팀은 이와 함께 트위터의 성장에 대한 미디어의 영향을 알아보기 위해 또 다른 흥미로운 사례에 주목했다.

2009년 4월 할리우드 영화배우 애쉬튼 커쳐는 CNN에 출연해 누가 먼저 백만명의 팔로어를 갖게 될 것인지에 대한 내기를 제안했고, 약 이틀 만에 백만명의 팔로어를 보유하게 됐다. 또한 오프라 윈프리가 첫 번째 트윗을 하는 것이 미디어에서 다뤄지는데 이는 또 다시 트위터 사용자수의 급격한 증가를 불러일으킨 계기가 됐다.

KAIST 차미영 교수가 MIT연구팀과 공동으로 실시한 이번 연구는 2006년부터 2009년까지의 트위터 데이터를 바탕으로 미국 내 408개 도시에서의 트위터 성장세를 분석해, 이를 토대로 전염병의 확산모델과 유사한 사회관계망 기반의 확산모델을 수립해 밝혀냈다.

한편, 이번 연구결과는 미국의 온라인 과학전문지 ‘공중과학도서관 원(Public Library of Science ONE)’ 저널에 곧 게재될 예정이며 MIT news, 미국 과학전문 소셜미디어 Mashable.com, 그리고 MSNBC.com등에도 소개됐다.

[그림.1] 해당 시간대에 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 한 지역이 검은 원으로 표기된다. 작은 회색원은 이미 크리티컬 매스에 이른 지역을 표기한다. 트위터의 첫 도입은 샌프란시스코에서 시작되었으며 다음으로 주변 도시들에서 도입되는 것을 통해, 오프라인 사회관계망이 확산에 중요함을 시사한다. 반면 보스톤과 같은 지역에서도 초기 도입이 되었으며 이는 사회관계망 뿐만 아니라 인터넷과 같은 매체의 영향을 시사한다.

[그림.2] a. 그래프에서 검은 실선은 주별 최대가입자수를 1.0으로 보았을 때 매주별 트위터 가입자수의 변화를 나타낸다. 빨간실선은 같은 해당주에 대해 구글 뉴스에서 트위터가 언급된 비율을 나타낸다. 트위터 서비스가 시작된지 140주 이후에 각종 미디어를 통해 트위터가 많이 언급됨을 볼 수 있고, 따라서 트위터의 주별 가입자수 역시 급격히 상승하는 트렌드를 볼 수 있다.

b. 그래프는 매주 트위터에 가입한 총사용자수를 나타내는 검은 선과 이를 예측하는 다양한 모델의 결과를 보여주는 점선을 보여준다. 전통적인 확산모델의 경우 (파란점선) 초기 트위터의 성장세는 잘 예측하지만, 추후 미디어의 영향력 이후의 급성장을 보여주지 못한다. 구글 검색 결과를 반영하여 확산모델을 변형하면 (검은점선 및 노란점선) 실제 데이터와 유사한 트렌드를 예측할 수 있다.

[동영상링크]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ncon_z67VQs

지도상의 각 원은 트위터 사용자들이 있는 미국 내 도시를 의미한다. 시간에 따라 더욱 많은 사용자가 트위터에 가입할수록 원의 크기가 커진다. 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 하면 원은 빨간색으로 표기된다. 화면 중앙에 하얀선으로 표기되는 그래프는 시간에 따른 트위터의 주별 가입자수를 의미한다.

어떻게 트위터가 급성장 할 수 있었나?

- 트위터 네트워크의 성장은 오프라인 사회관계망에서 점차적으로 시작 - 전통적인 미디어의 영향력으로 네트워크가 폭발적으로 성장함을 관찰

트위터가 세계적으로 유명세를 타는 데는 전통적인 사회관계망의 역할뿐만 아니라 미디어의 주목이 커다란 기여를 했다는 사실이 국내연구진에 의해 규명됐다.

우리 학교 문화기술대학원 차미영 교수가 최근 MIT 마르타 곤잘레즈(Marta Gonzalez) 연구팀과 함께 오프라인에서 인간관계에 절대적인 영향을 미치는 지역, 사회, 경제적 요인과 더불어 미디어의 주목이 초기 트위터의 성장에 커다란 영향을 미쳤음을 분석해냈다.

대다수 신기술처럼 트위터는 가장 먼저 젊고, 과학기술을 잘 이용하는 샌프란시스코와 보스톤의 사용자들에게 먼저 도입됐다. 그다음 단계에서는 인접도시로 점진적으로 확산되기 시작해 오프라인 사회관계망이 정보전파에 주된 역할을 했음이 연구결과 조사됐다.

예를 들어 처음 도입한 두 도시와 지역적으로 근거리에 있는 캘리포니아의 버클리와 매사추세츠 주의 소머빌의 사용자들이 트위터를 도입했고, 이후에는 산타페, LA 등을 통해 최종적으로 팜비치, 뉴왁 등 전국으로 확산됨을 보여줬다.

이번 연구에서 사회관계망과 더불어 주목한 것은 텔레비전이나 신문과 같은 전통미디어의 역할이다.

차 교수 연구팀은 매주 구글 뉴스를 검색해 기사에 트위터가 몇 번이나 언급되었는지 데이터를 모으고 또 같은 시점의 트위터 사용자 수를 조사했다. 그리고 나서 뉴스기사에서의 트위터 언급 횟수와 사용자 수의 상관관계를 분석한 결과 이 둘은 같은 추이를 보인 것으로 나타나 미디어가 트위터의 성장에 커다란 영향을 준 것으로 결론을 내렸다.

차 교수팀은 이와 함께 트위터의 성장에 대한 미디어의 영향을 알아보기 위해 또 다른 흥미로운 사례에 주목했다.

2009년 4월 할리우드 영화배우 애쉬튼 커쳐는 CNN에 출연해 누가 먼저 백만명의 팔로어를 갖게 될 것인지에 대한 내기를 제안했고, 약 이틀 만에 백만명의 팔로어를 보유하게 됐다. 또한 오프라 윈프리가 첫 번째 트윗을 하는 것이 미디어에서 다뤄지는데 이는 또 다시 트위터 사용자수의 급격한 증가를 불러일으킨 계기가 됐다.

KAIST 차미영 교수가 MIT연구팀과 공동으로 실시한 이번 연구는 2006년부터 2009년까지의 트위터 데이터를 바탕으로 미국 내 408개 도시에서의 트위터 성장세를 분석해, 이를 토대로 전염병의 확산모델과 유사한 사회관계망 기반의 확산모델을 수립해 밝혀냈다.

한편, 이번 연구결과는 미국의 온라인 과학전문지 ‘공중과학도서관 원(Public Library of Science ONE)’ 저널에 곧 게재될 예정이며 MIT news, 미국 과학전문 소셜미디어 Mashable.com, 그리고 MSNBC.com등에도 소개됐다.

[그림.1] 해당 시간대에 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 한 지역이 검은 원으로 표기된다. 작은 회색원은 이미 크리티컬 매스에 이른 지역을 표기한다. 트위터의 첫 도입은 샌프란시스코에서 시작되었으며 다음으로 주변 도시들에서 도입되는 것을 통해, 오프라인 사회관계망이 확산에 중요함을 시사한다. 반면 보스톤과 같은 지역에서도 초기 도입이 되었으며 이는 사회관계망 뿐만 아니라 인터넷과 같은 매체의 영향을 시사한다.

[그림.2] a. 그래프에서 검은 실선은 주별 최대가입자수를 1.0으로 보았을 때 매주별 트위터 가입자수의 변화를 나타낸다. 빨간실선은 같은 해당주에 대해 구글 뉴스에서 트위터가 언급된 비율을 나타낸다. 트위터 서비스가 시작된지 140주 이후에 각종 미디어를 통해 트위터가 많이 언급됨을 볼 수 있고, 따라서 트위터의 주별 가입자수 역시 급격히 상승하는 트렌드를 볼 수 있다.

b. 그래프는 매주 트위터에 가입한 총사용자수를 나타내는 검은 선과 이를 예측하는 다양한 모델의 결과를 보여주는 점선을 보여준다. 전통적인 확산모델의 경우 (파란점선) 초기 트위터의 성장세는 잘 예측하지만, 추후 미디어의 영향력 이후의 급성장을 보여주지 못한다. 구글 검색 결과를 반영하여 확산모델을 변형하면 (검은점선 및 노란점선) 실제 데이터와 유사한 트렌드를 예측할 수 있다.

[동영상링크]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ncon_z67VQs

지도상의 각 원은 트위터 사용자들이 있는 미국 내 도시를 의미한다. 시간에 따라 더욱 많은 사용자가 트위터에 가입할수록 원의 크기가 커진다. 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 하면 원은 빨간색으로 표기된다. 화면 중앙에 하얀선으로 표기되는 그래프는 시간에 따른 트위터의 주별 가입자수를 의미한다.

2012.01.04

조회수 12831

-

김상욱 교수, 저비용 대면적 나노패턴기술 개발

- ACS Nano誌 온라인판 19일자에 게재 -

나노기술의 오랜 난제가 KAIST와 삼성전자 LCD사업부에 의해 풀렸다.

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부(사장 장원기)가 산학공동연구를 통해 분자자기조립현상(Molecular Self-assembly)과 디스플레이용 광리소그래피(Optical Lithography) 공정을 융합해 나노기술의 오랜 난제로 여겨지던 ‘저비용 대면적 나노패턴기술’ 개발에 성공했다.

최근 나노기술 분야에서는 서로 다른 종류의 고분자를 화학적으로 결합시킨 블록공중합체가 새로운 나노패턴소재로 각광받고 있다.

분자조립 과정을 통해 스스로 형성하는 초미세 나노구조를 블록공중합체에 이용하게 되면 최신 반도체공정으로도 만들기 힘든 수~수십 나노미터 크기의 미세한 점이나 선 등을 쉽고 값싸게 제조할 수 있다.

그러나 자연적으로 형성되는 블록공중합체 나노패턴은 그 배열이 불규칙하고 결함이 많아 상용화를 위한 기술적인 걸림돌로 지적되어 왔다.

블록공중합체 나노패턴을 반도체나 디스플레이에 이용하기 위해서는 임의의 대면적에서 블록공중합체 나노패턴을 원하는 형태로 잘 정렬시킬 수 있는 기술이 필수적이다.

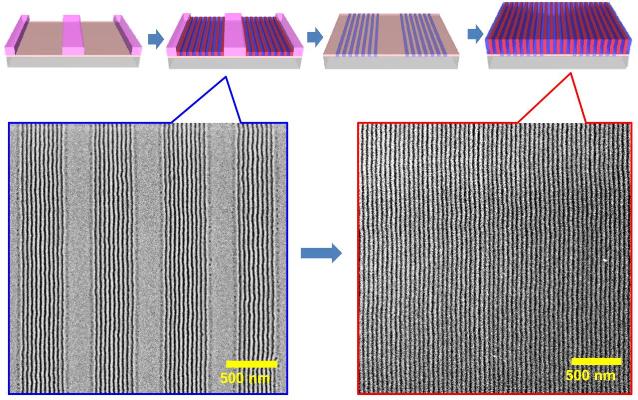

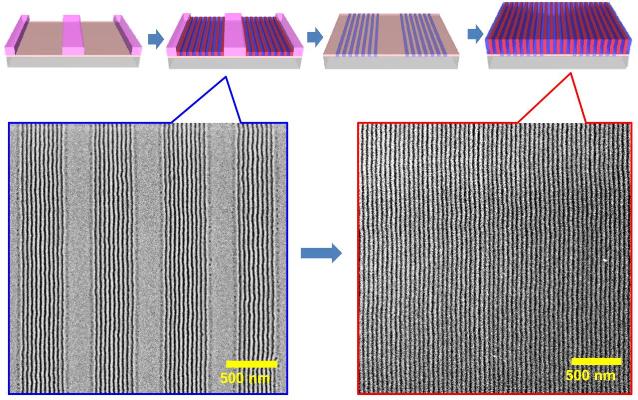

그러나 현재까지 개발된 기술들은 방사광가속기와 같은 매우 값비싼 장비가 필요하고 임의의 넓은 면적에 적용할 수 없다는 근본적인 한계를 가지고 있었다.[그림.1] 자연적으로 형성된 무질서한 배열의 블록공중합체 나노패턴 (왼쪽)과 대면적 나노패턴공정으로 결함 없이 잘 배열된 블록공중합체 나노패턴 (오른쪽)

김 교수팀은 이번에 개발된 융합 기술을 통해 저비용 패턴공정인 디스플레이용 광리소그라피로 대면적에서 마이크로미터(1㎛=100만분의 1m) 크기의 패턴을 만든 후, 분자조립현상을 이용해 수십 나노미터(1㎚=10억분의 1m) 크기의 패턴으로 밀도를 백 배이상 증폭시킴으로써 대면적에서 잘 정렬된 나노패턴을 형성시키는데 성공했다.

[그림.2] 대면적에서 마이크로 크기의 패턴이 수십나노미터 크기의 패턴으로 패턴의 밀도를 증폭시키는 과정(위쪽)과 이를 통해 대면적에서 형성된 20 나노미터 선폭의 초미세 분자조립 나노구조(아래쪽)

이는 기존 나노패턴기술에 비해 더 단순하고 공정비용이 저렴하며, 넓은 면적에서 연속 공정이 가능해 차세대 반도체나 디스플레이 분야에 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자인 김상욱 교수는 “이번 연구결과는 분자조립 나노패턴기술을 저비용, 대면적화 함으로써 실제 나노소자공정에 이용할 수 있는 가능성을 크게 높였다는데 의미가 있다”고 말했다.

이 연구는 김 교수의 지도하에 정성준 박사가 주도적으로 진행했으며 현재 정 박사는 KAIST에서 박사과정을 마친 후, U.C. Berkely에서 박사후연구원(Post doc)으로 근무하고 있다.

한편, 이번 연구결과는 KAIST 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부의 3년간에 걸친 공동연구의 결실로서 그간 선행연구결과들이 Nano Letters, Advanced Materials, Advanced Functional Materials지 등 저명 학술지에 발표된 바 있으며, 최종적으로 개발된 ‘저비용, 대면적 나노패턴기술’은 최근 나노기술분야의 세계적인 학술지인 ‘ACS Nano誌’ 8월 19일자 온라인 판에 소개됐다.

김상욱 교수, 저비용 대면적 나노패턴기술 개발

- ACS Nano誌 온라인판 19일자에 게재 -

나노기술의 오랜 난제가 KAIST와 삼성전자 LCD사업부에 의해 풀렸다.

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부(사장 장원기)가 산학공동연구를 통해 분자자기조립현상(Molecular Self-assembly)과 디스플레이용 광리소그래피(Optical Lithography) 공정을 융합해 나노기술의 오랜 난제로 여겨지던 ‘저비용 대면적 나노패턴기술’ 개발에 성공했다.

최근 나노기술 분야에서는 서로 다른 종류의 고분자를 화학적으로 결합시킨 블록공중합체가 새로운 나노패턴소재로 각광받고 있다.

분자조립 과정을 통해 스스로 형성하는 초미세 나노구조를 블록공중합체에 이용하게 되면 최신 반도체공정으로도 만들기 힘든 수~수십 나노미터 크기의 미세한 점이나 선 등을 쉽고 값싸게 제조할 수 있다.

그러나 자연적으로 형성되는 블록공중합체 나노패턴은 그 배열이 불규칙하고 결함이 많아 상용화를 위한 기술적인 걸림돌로 지적되어 왔다.

블록공중합체 나노패턴을 반도체나 디스플레이에 이용하기 위해서는 임의의 대면적에서 블록공중합체 나노패턴을 원하는 형태로 잘 정렬시킬 수 있는 기술이 필수적이다.

그러나 현재까지 개발된 기술들은 방사광가속기와 같은 매우 값비싼 장비가 필요하고 임의의 넓은 면적에 적용할 수 없다는 근본적인 한계를 가지고 있었다.[그림.1] 자연적으로 형성된 무질서한 배열의 블록공중합체 나노패턴 (왼쪽)과 대면적 나노패턴공정으로 결함 없이 잘 배열된 블록공중합체 나노패턴 (오른쪽)

김 교수팀은 이번에 개발된 융합 기술을 통해 저비용 패턴공정인 디스플레이용 광리소그라피로 대면적에서 마이크로미터(1㎛=100만분의 1m) 크기의 패턴을 만든 후, 분자조립현상을 이용해 수십 나노미터(1㎚=10억분의 1m) 크기의 패턴으로 밀도를 백 배이상 증폭시킴으로써 대면적에서 잘 정렬된 나노패턴을 형성시키는데 성공했다.

[그림.2] 대면적에서 마이크로 크기의 패턴이 수십나노미터 크기의 패턴으로 패턴의 밀도를 증폭시키는 과정(위쪽)과 이를 통해 대면적에서 형성된 20 나노미터 선폭의 초미세 분자조립 나노구조(아래쪽)

이는 기존 나노패턴기술에 비해 더 단순하고 공정비용이 저렴하며, 넓은 면적에서 연속 공정이 가능해 차세대 반도체나 디스플레이 분야에 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자인 김상욱 교수는 “이번 연구결과는 분자조립 나노패턴기술을 저비용, 대면적화 함으로써 실제 나노소자공정에 이용할 수 있는 가능성을 크게 높였다는데 의미가 있다”고 말했다.

이 연구는 김 교수의 지도하에 정성준 박사가 주도적으로 진행했으며 현재 정 박사는 KAIST에서 박사과정을 마친 후, U.C. Berkely에서 박사후연구원(Post doc)으로 근무하고 있다.

한편, 이번 연구결과는 KAIST 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부의 3년간에 걸친 공동연구의 결실로서 그간 선행연구결과들이 Nano Letters, Advanced Materials, Advanced Functional Materials지 등 저명 학술지에 발표된 바 있으며, 최종적으로 개발된 ‘저비용, 대면적 나노패턴기술’은 최근 나노기술분야의 세계적인 학술지인 ‘ACS Nano誌’ 8월 19일자 온라인 판에 소개됐다.

2010.08.23

조회수 22998

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22 조회수 2582

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22 조회수 2582 리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28 조회수 4596

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28 조회수 4596 모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

2022.09.21 조회수 7704

모발 이식에 적용가능한 생체친화적 접착제 개발

우리 대학 화학과 서명은 교수와 이해신 교수가 주도한 공동연구팀이 와인의 떫은맛 성분인 탄닌산(tannic acid)과 생체적합성 고분자를 섞어 생체친화적 접착제를 개발했다고 21일 밝혔다.

탄닌산은 폴리페놀의 일종으로 과일 껍질, 견과류, 카카오 등에 많이 들어 있다. 접착력과 코팅력이 강해 다른 물질과 빠르게 결합하기 때문에, 와인을 마시면 떫은맛을 느끼는 이유는 탄닌산이 혀에 붙기 때문이다. 물에 녹는 고분자와 탄닌산을 섞으면 마치 젤리와 같이 끈적이는 작은 액체 방울을 말하는 코아세르베이트(coacervate)가 가라앉는 경우가 생기는데, 몸에 쓸 수 있는 생체적합성 고분자를 사용하면 독성이 낮은 의료용 접착제로 응용할 수 있다. 그러나 코아세르베이트는 근본적으로 액체에 가까워 큰 힘을 버틸 수 없어 접착력을 향상하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 두 종류의 생체적합성 고분자를 조합해 구조를 설계함으로써 접착력을 높일 수 있는 방법을 찾아냈다. 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol), 이하 PEG)과 폴리락틱산(polylactic acid, 이하 PLA)은 모두 미국식품의약국(FDA)에서 인체 사용을 허가받은 물질이다. 안약, 크림 등에 많이 사용되는 PEG가 물에 잘 녹는 반면, 젖산(lactic acid)에서 유래한 바이오플라스틱으로 잘 알려진 PLA는 물에 녹지 않는다. 이들을 서로 연결한 블록 공중합체(block copolymer)를 만들고 물에 넣으면, 물에 녹지 않는 PLA 블록이 뭉쳐 미셀(micelle)을 만들고 PEG 블록이 그 표면을 감싸게 된다. 미셀과 탄닌산이 섞여 만들어지는 코아세르베이트는 단단한 PLA 성분으로 인하여 고체처럼 거동하며, PEG 대비 천 배 넘게 향상된 탄성 계수(elastic modulus)를 보여 접착 시 훨씬 강한 힘도 버틸 수 있다.

연구팀은 나아가 마치 금속을 열처리하듯 온도를 올렸다 내리는 과정을 반복하면 물성이 백 배 이상 더욱 향상되는 것을 관찰했고, 이는 정렬된 미셀들과 탄닌산 사이의 상호작용이 점차 견고해지기 때문임을 알아냈다.

연구팀은 피부 자극이 적고 체내에서 잘 분해되는 소재 특성을 이용, 모발의 끝에 이 접착제를 발라 피부에 심는 동물실험을 통해 모발 이식용 접착제로서 응용 가능성을 보였다. 탄닌산을 비롯한 폴리페놀의 접착력과 저독성에 주목해 의료용 접착제, 지혈제, 갈변 샴푸 등 다양한 응용 분야를 개척해 온 KAIST 이해신 교수는 모낭을 옮겨심는 기존의 모발 이식 방식이 여러 번 시행하기 어려운 한계를 보완하는 새로운 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀의 박종민 박사(現 한국화학연구원 선임연구원)와 이해신 교수 연구팀의 박은숙 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도하고 우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀과 생명화학공학과 최시영 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '미국화학회지 Au(JACS Au)'에 8월 22일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Biodegradable Block Copolymer–Tannic Acid Glue)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), 산업통상자원부의 생분해성 바이오 플라스틱 제품화 및 실증사업, 한국화학연구원 기관고유사업의 지원을 받아 진행됐다.

2022.09.21 조회수 7704 리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24 조회수 8464

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24 조회수 8464 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.20 조회수 14341

계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.20 조회수 14341 심현철 교수 연구팀, 제 14회 KAI 항공우주논문 공모전 대상 및 특별상 수상

〈 심 현 철 교수 〉

우리 대학 항공우주공학과 신희민, 이재현, 김현기 팀이 제 14회 KAI 항공우주논문상 시상식에서 대상에 해당하는 산업통상자원부 장관상을 수상했다. 논문을 지도한 심현철 교수는 특별상을 수상했다.

한국항공우주산업(주)가 주관하는 KAI 항공우주논문상은항공우주산업에 대한 젊은 인재들의 학문적 관심을 높이고 연구개발을 활성화할 목적으로 2003년 시작됐다.

우리대학 팀은 '무인 전투기의 다대다 공중 교전 수행을 위한 가상 전투 파일럿'을 설계했다.

국토교통부 장관상을 수상한 항공대 팀은 KAI의 군수사업 기술을 통한 민간항공 항공정비 사업 진출 경영전략을 제시했다.

수상자에게는 상패와 1천 400만원의 장학금이 수여되고 대상 수상팀은 내년 해외 에어쇼 탐방의 기회가 주어진다.

수상 논문은 한국한공우주산업 홈페이지 http://www.koreaaero.com/ 에서 확인 가능하다.

2016.11.22 조회수 12616

심현철 교수 연구팀, 제 14회 KAI 항공우주논문 공모전 대상 및 특별상 수상

〈 심 현 철 교수 〉

우리 대학 항공우주공학과 신희민, 이재현, 김현기 팀이 제 14회 KAI 항공우주논문상 시상식에서 대상에 해당하는 산업통상자원부 장관상을 수상했다. 논문을 지도한 심현철 교수는 특별상을 수상했다.

한국항공우주산업(주)가 주관하는 KAI 항공우주논문상은항공우주산업에 대한 젊은 인재들의 학문적 관심을 높이고 연구개발을 활성화할 목적으로 2003년 시작됐다.

우리대학 팀은 '무인 전투기의 다대다 공중 교전 수행을 위한 가상 전투 파일럿'을 설계했다.

국토교통부 장관상을 수상한 항공대 팀은 KAI의 군수사업 기술을 통한 민간항공 항공정비 사업 진출 경영전략을 제시했다.

수상자에게는 상패와 1천 400만원의 장학금이 수여되고 대상 수상팀은 내년 해외 에어쇼 탐방의 기회가 주어진다.

수상 논문은 한국한공우주산업 홈페이지 http://www.koreaaero.com/ 에서 확인 가능하다.

2016.11.22 조회수 12616 전상용, 임성갑 교수, 신경세포의 안정적 배양 가능한 플랫폼 개발

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 신경세포를 장기적, 안정적으로 배양할 수 있는 아세틸콜린 유사 고분자 박막 소재를 개발했다.

특히 이 연구는 KAIST의 ‘학부생 연구 참여 프로그램(URP : Undergraduate research program)’을 통해 유승윤 학부생이 참여해 더욱 큰 의미를 갖는다.

유승윤 학부생을 포함해 백지응 박사과정, 최민석 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 나노분야 학술지 ‘에이시에스 나노(ACS Nano)’ 10월 28일자 온라인 판에 게재됐다.

신경세포는 알츠하이머, 파킨슨병, 헌팅턴병 등의 신경퇴행성 질환 및 신경 기반 바이오센서 등 전반적인 신경관련 응용연구에 꼭 필요한 요소이다.

대부분의 신경 질환이 노인성, 퇴행성이기 때문에 신경세포가 오래됐을 때 어떤 현상이 발생하는지 관찰할 수 있어야 한다. 하지만 신경세포는 장기 배양이 어려워 퇴행 상태가 되기 전에 세포가 죽게 돼 관찰이 어려웠다.

기존에는 특정 수용성 고분자(PLL)를 배양접시 위에 코팅하는 방법을 통해 신경세포를 배양했다. 그러나 이 방법은 장기적, 안정적인 세포 배양이 불가능하기 때문에 신경세포를 안정적으로 장기 배양할 수 있는 새로운 플랫폼이 필요하다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD : initiated chemical vapor deposition)’을 이용했다. iCVD는 기체 상태의 반응물을 이용해 고분자를 박막 형태로 합성하는 방법으로, 기존 세포 배양 기판 위에 손쉽게 얇고 안정적인 박막을 형성시킬 수 있다.

연구팀은 이러한 기체상 공정의 장점을 이용해 신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 기능을 가진 공중합체 고분자 박막을 합성하는 데 성공했다. 새로 합성된 이 고분자 박막은 신경전달물질로 알려진 아세틸콜린과 유사한 물질로 이뤄져 있다.

또한 신경세포가 고분자 박막에서 배양될 수 있는 최적화된 조건을 발견했고, 이 조건에서 생존에 관여하는 여러 신경관련 유전자를 확인했다.

연구팀은 생명과학과 손종우 교수 연구팀의 도움을 통해 새로 배양된 신경세포가 기존의 신경세포보다 전기생리학적 측면 및 신경전달 기능적 측면에서 안정화됨을 확인했다.

연구팀은 “신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 이 기술은 향후 신경세포를 이용한 바이오센서와 신경세포 칩 개발의 핵심 소재로 활용될 것이다”며 “다양한 신경 관련 질병의 원리를 이해할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원과 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 개발된 표면(pGD3) 및 폴리라이신 코팅 위에서 장시간 배양된 신경세포

그림2. 신경전달물질 유사 작용기를 도입한 표면 형성 과정

2016.11.17 조회수 17833

전상용, 임성갑 교수, 신경세포의 안정적 배양 가능한 플랫폼 개발

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 신경세포를 장기적, 안정적으로 배양할 수 있는 아세틸콜린 유사 고분자 박막 소재를 개발했다.

특히 이 연구는 KAIST의 ‘학부생 연구 참여 프로그램(URP : Undergraduate research program)’을 통해 유승윤 학부생이 참여해 더욱 큰 의미를 갖는다.

유승윤 학부생을 포함해 백지응 박사과정, 최민석 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 나노분야 학술지 ‘에이시에스 나노(ACS Nano)’ 10월 28일자 온라인 판에 게재됐다.

신경세포는 알츠하이머, 파킨슨병, 헌팅턴병 등의 신경퇴행성 질환 및 신경 기반 바이오센서 등 전반적인 신경관련 응용연구에 꼭 필요한 요소이다.

대부분의 신경 질환이 노인성, 퇴행성이기 때문에 신경세포가 오래됐을 때 어떤 현상이 발생하는지 관찰할 수 있어야 한다. 하지만 신경세포는 장기 배양이 어려워 퇴행 상태가 되기 전에 세포가 죽게 돼 관찰이 어려웠다.

기존에는 특정 수용성 고분자(PLL)를 배양접시 위에 코팅하는 방법을 통해 신경세포를 배양했다. 그러나 이 방법은 장기적, 안정적인 세포 배양이 불가능하기 때문에 신경세포를 안정적으로 장기 배양할 수 있는 새로운 플랫폼이 필요하다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD : initiated chemical vapor deposition)’을 이용했다. iCVD는 기체 상태의 반응물을 이용해 고분자를 박막 형태로 합성하는 방법으로, 기존 세포 배양 기판 위에 손쉽게 얇고 안정적인 박막을 형성시킬 수 있다.

연구팀은 이러한 기체상 공정의 장점을 이용해 신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 기능을 가진 공중합체 고분자 박막을 합성하는 데 성공했다. 새로 합성된 이 고분자 박막은 신경전달물질로 알려진 아세틸콜린과 유사한 물질로 이뤄져 있다.

또한 신경세포가 고분자 박막에서 배양될 수 있는 최적화된 조건을 발견했고, 이 조건에서 생존에 관여하는 여러 신경관련 유전자를 확인했다.

연구팀은 생명과학과 손종우 교수 연구팀의 도움을 통해 새로 배양된 신경세포가 기존의 신경세포보다 전기생리학적 측면 및 신경전달 기능적 측면에서 안정화됨을 확인했다.

연구팀은 “신경세포를 장기적으로 배양할 수 있는 이 기술은 향후 신경세포를 이용한 바이오센서와 신경세포 칩 개발의 핵심 소재로 활용될 것이다”며 “다양한 신경 관련 질병의 원리를 이해할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원과 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 개발된 표면(pGD3) 및 폴리라이신 코팅 위에서 장시간 배양된 신경세포

그림2. 신경전달물질 유사 작용기를 도입한 표면 형성 과정

2016.11.17 조회수 17833 유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

2013.11.01 조회수 13860

유동일 학생, '항공주 논문 공모전' 최우수상 수상

우리 대학 항공우주공학과 박사과정에 재학 중인 유동일 학생(지도교수 심현철)이 ‘제11회 KAI 항공우주 논문상’ 공모전에서 최우수상을 수상했다.

시상식은 지난 10월 30일 서울 KINTEX ADEX 2013 전시장 내 미디어 컨퍼런스룸에서 개최됐다.

유동일 학생은 ‘무인전투기를 위한 가상 추적점 기반 자율 공중 교전 유도 법칙에 관한 연구(A Study on Virtual Pursuit Point based Autonomous Air Combat Guidance Law for UCAV)’ 논문을 제출해 연구의 독창성과 참신성을 인정받았다.

유동일 학생이 소속된 ‘KI 필드 로보틱스 센터’는 지난 제7회 KAI 항공우주논문상 공모전에서도 대상을 수상했으며 이번에 두 번째 수상의 영예를 안았다.

‘KAI 항공우주 논문상’은 미래 성장 동력인 항공우주산업에 대한 대학(원)생들의 학문적 관심고취와 연구개발 활성화를 목적으로 지난 2003년 시작됐다.

산업통상자원부, 국토교통부, 한국항공우주학회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공진흥협회 등이 후원하는 행사로 국내 최고 권위를 가진 항공우주분야 공모전이다. 끝.

2013.11.01 조회수 13860 휘어지는 대용량 반도체 원천기술 개발

- KAIST 김상욱 교수, 세계 최고의‘분자조립’기술력 활용해 휘어지는 대용량 반도체 원천기술 확보 -

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 원하는 형태로 분자가 스스로 배열하는 ‘분자조립’ 기술을 활용해 유연한 그래핀 기판 위에 양산중인 반도체 패턴의 최고 수준인 20nm(나노미터)급 초미세 패턴을 구현하는데 성공했다.

이번 기술 개발로 향후 유연하게 휘어지면서도 많은 양의 데이터를 저장할 수 있는 반도체를 구현할 수 있어 고성능 플렉시블 전자기기 개발에 도움이 될 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 연성소재의 특성을 이용해 초미세 패턴을 형성하기 어려운 3차원 굴곡진 기판에서도 자유롭게 구현하는데 성공, 다양한 응용소자에 활용할 수 있는 것은 물론 화학 반응으로 물질을 섞어주기만 하면 원하는 형태로 스스로 배열해 고가의 장비가 필요하지 않아 반도체 제작비용이 훨씬 저렴해질 것으로 전망된다.

이번 연구의 핵심 기술인 ‘분자조립’이란 플라스틱, 액정, 생체분자 등과 같이 딱딱하지 않고 유연한 연성소재의 고분자를 원하는 형태로 스스로 배열하게 해 기존에 만들기 어려웠던 작은 나노구조물을 효율적으로 만드는 기술이다. 마치 물과 기름이 서로 섞이지 않는 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 상분리되어 섞이지 않는다는 점을 이용하는 것이다.

연구팀은 기계적 물성이 우수하고 원하는 기판에 쉽게 옮길 수 있는 그래핀 위에 ‘블록공중합체’라는 분자조립기술을 통해 초미세 패턴을 형성한 후, 이를 3차원 기판 혹은 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PDMS(폴리디멜틸실론산) 등과 같은 플렉시블 기판에 옮겨 자유롭게 3차원 혹은 플렉시블 기판에 구조물을 구현했다.

김상욱 교수는 이번 연구에 대해 “지금까지 발표된 휘어지는 반도체는 온도에 취약한 플라스틱 기판을 사용해 극한 공정조건을 극복해낼 수 없어 상용화에 어려움이 많았다”며 “이번 기술은 기계적 물성이 우수한 그래핀을 회로 기판으로 적용하는 데 성공한 획기적인 연구성과”라고 말했다.

김 교수는 이어 “이번 연구에 대해 세계적으로 많은 관심을 받아 3월 20일 열리는 미국 물리학회에서 초청 강연을 할 예정”이라며 “이번에 개발한 원천기술을 바탕으로 후속 연구를 진행해 반도체 회로와 같이 복잡한 회로의 설계에 도전할 것”이라고 포부를 밝혔다.

한편, 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 다차원 스마트 IT 융합시스템 연구단의 지원을 받아 수행된 이번 연구결과는 재료분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)’ 3월 6일자에 실렸다.

그림1. 제작공정

1. 스핀 코딩이라는 도포법을 사용해 그래핀 박막을 형성

2. 그래핀 박막 위에 블록공중합체를 형성

3. 블록공중합체을 식각 또는 패턴 전사법을 통해 나노 구조를 형성4. 그래핀을 전사층으로 활용해 다양한 기판에 나노 구조를 형성

그림2. 블록공중합체 분자조립기술

블록공중합체 분자조립기술은 물과 기름이 서로 섞이지 않은 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 섞이지 않는다는 점을 이용한 기술이다. 물과 기름의 경우, 서로 섞이려고 하지 않는 물질이기 때문에, 물과 기름은 혼합하게 되면, 물을 물끼리 어울려 덩어리 지고, 기름은 기름끼리 어물려 덩어리가 지게 된다. 하지만, 물과 기름이 서로 떨어질 수 없게끔 결합이 되어 있다고 가정하면, 다른 현상이 예상된다. 동일하게 물은 물끼리 있으려 하고 기름은 기름끼리 있으려고 하지만, 물 옆에는 결합된 기름이 있게 된다. 따라서 물과 기름의 거대한 두 덩이리가 형성되는 것이 아니라, 매우 미세하게 물과 기름이 번갈아가면서 형성되게 된다. 동일하게 블록공중합체에서는 화학적으로 서로 다른 고분자가 공유 결합이라는 쉽게 깨지지 않은 결합을 통해 연결되어 있다., 따라서, 결합된 물과 기름에서와 동일하게 미세한 크기의 상분리가 일어나게 된다. 이러한 구조의 크기는 대개 고분자의 크기에 의해 결정되면, 머리카락 크기의 1/10000 수준으로 매우 미세하며 주기적인 패턴을 형성하게 된다. 패턴의 형태는 서로 다른 고분자의 비율에 따라 구, 원통형, 판형 등으로 나타난다.

그림3. 플렉시블 기판 상에 옮겨진 금 나노 구조체

2013.03.12 조회수 14275

휘어지는 대용량 반도체 원천기술 개발

- KAIST 김상욱 교수, 세계 최고의‘분자조립’기술력 활용해 휘어지는 대용량 반도체 원천기술 확보 -

우리 학교 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 원하는 형태로 분자가 스스로 배열하는 ‘분자조립’ 기술을 활용해 유연한 그래핀 기판 위에 양산중인 반도체 패턴의 최고 수준인 20nm(나노미터)급 초미세 패턴을 구현하는데 성공했다.

이번 기술 개발로 향후 유연하게 휘어지면서도 많은 양의 데이터를 저장할 수 있는 반도체를 구현할 수 있어 고성능 플렉시블 전자기기 개발에 도움이 될 것으로 학계는 기대하고 있다.

이와 함께 연성소재의 특성을 이용해 초미세 패턴을 형성하기 어려운 3차원 굴곡진 기판에서도 자유롭게 구현하는데 성공, 다양한 응용소자에 활용할 수 있는 것은 물론 화학 반응으로 물질을 섞어주기만 하면 원하는 형태로 스스로 배열해 고가의 장비가 필요하지 않아 반도체 제작비용이 훨씬 저렴해질 것으로 전망된다.

이번 연구의 핵심 기술인 ‘분자조립’이란 플라스틱, 액정, 생체분자 등과 같이 딱딱하지 않고 유연한 연성소재의 고분자를 원하는 형태로 스스로 배열하게 해 기존에 만들기 어려웠던 작은 나노구조물을 효율적으로 만드는 기술이다. 마치 물과 기름이 서로 섞이지 않는 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 상분리되어 섞이지 않는다는 점을 이용하는 것이다.

연구팀은 기계적 물성이 우수하고 원하는 기판에 쉽게 옮길 수 있는 그래핀 위에 ‘블록공중합체’라는 분자조립기술을 통해 초미세 패턴을 형성한 후, 이를 3차원 기판 혹은 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PDMS(폴리디멜틸실론산) 등과 같은 플렉시블 기판에 옮겨 자유롭게 3차원 혹은 플렉시블 기판에 구조물을 구현했다.

김상욱 교수는 이번 연구에 대해 “지금까지 발표된 휘어지는 반도체는 온도에 취약한 플라스틱 기판을 사용해 극한 공정조건을 극복해낼 수 없어 상용화에 어려움이 많았다”며 “이번 기술은 기계적 물성이 우수한 그래핀을 회로 기판으로 적용하는 데 성공한 획기적인 연구성과”라고 말했다.

김 교수는 이어 “이번 연구에 대해 세계적으로 많은 관심을 받아 3월 20일 열리는 미국 물리학회에서 초청 강연을 할 예정”이라며 “이번에 개발한 원천기술을 바탕으로 후속 연구를 진행해 반도체 회로와 같이 복잡한 회로의 설계에 도전할 것”이라고 포부를 밝혔다.

한편, 교육과학기술부 글로벌프론티어사업 다차원 스마트 IT 융합시스템 연구단의 지원을 받아 수행된 이번 연구결과는 재료분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼스(Advanced Materials)’ 3월 6일자에 실렸다.

그림1. 제작공정

1. 스핀 코딩이라는 도포법을 사용해 그래핀 박막을 형성

2. 그래핀 박막 위에 블록공중합체를 형성

3. 블록공중합체을 식각 또는 패턴 전사법을 통해 나노 구조를 형성4. 그래핀을 전사층으로 활용해 다양한 기판에 나노 구조를 형성

그림2. 블록공중합체 분자조립기술

블록공중합체 분자조립기술은 물과 기름이 서로 섞이지 않은 것과 같이 서로 다른 두 고분자가 섞이지 않는다는 점을 이용한 기술이다. 물과 기름의 경우, 서로 섞이려고 하지 않는 물질이기 때문에, 물과 기름은 혼합하게 되면, 물을 물끼리 어울려 덩어리 지고, 기름은 기름끼리 어물려 덩어리가 지게 된다. 하지만, 물과 기름이 서로 떨어질 수 없게끔 결합이 되어 있다고 가정하면, 다른 현상이 예상된다. 동일하게 물은 물끼리 있으려 하고 기름은 기름끼리 있으려고 하지만, 물 옆에는 결합된 기름이 있게 된다. 따라서 물과 기름의 거대한 두 덩이리가 형성되는 것이 아니라, 매우 미세하게 물과 기름이 번갈아가면서 형성되게 된다. 동일하게 블록공중합체에서는 화학적으로 서로 다른 고분자가 공유 결합이라는 쉽게 깨지지 않은 결합을 통해 연결되어 있다., 따라서, 결합된 물과 기름에서와 동일하게 미세한 크기의 상분리가 일어나게 된다. 이러한 구조의 크기는 대개 고분자의 크기에 의해 결정되면, 머리카락 크기의 1/10000 수준으로 매우 미세하며 주기적인 패턴을 형성하게 된다. 패턴의 형태는 서로 다른 고분자의 비율에 따라 구, 원통형, 판형 등으로 나타난다.

그림3. 플렉시블 기판 상에 옮겨진 금 나노 구조체

2013.03.12 조회수 14275 KAIST 출신 서명은 박사, 사이언스지 논문 게재

- 미국 미네소타 주립대서 손쉽게 다공성 고분자 물질 만드는 방법 개발 -

우리 학교 화학과 졸업생(지도교수: 김상율)으로 미국 미네소타 주립대에서 박사 후 연구원으로 재직 중인 서명은 박사가 작은 세공이 그물처럼 연결돼 있는 다공성 고분자 물질을 손쉽게 만드는 방법을 개발해 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 6월 15일자 온라인판에 실렸다.

이 연구결과는 물속의 미세한 불순물을 선택적으로 제거하는 나노 여과막에 적용하면 정수처리, 하수처리, 해수 담수화 등에 폭넓게 활용될 것으로 전망된다.

서 박사 연구팀은 서로 섞이지 않는 두 고분자로 구성된 블록 공중합체가 미세 상분리를 통해 나노 구조를 형성하는 현상을 이용했다.

그러나 기존 연구와는 달리 블록 공중합체가 합성되는 중에 미세 상분리를 유도해 나노 구조를 형성하는 동시에, 가교 반응을 통해 구조를 굳혀 두 고분자가 서로 섞이지 않으면서도 각각의 고분자는 연속상을 이루는 매우 안정한 나노 구조체를 제조했다.

이렇게 얻어진 나노 구조체 중 한 종류의 고분자를 선택적으로 제거해 열적・기계적으로 높은 안정성을 갖는 다공성 고분자 물질을 얻는 데 성공했다.

서명은 박사는 “이번 연구결과는 블록 공중합체를 구성하는 고분자의 길이를 조절함으로써 세공의 크기를 쉽게 조절할 수 있고, 세공의 크기 분포가 균일하며, 세공의 구조가 물질 전달에 매우 효과적인 그물상 구조인 것이 큰 특징”이라고 말했다.

서 박사는 또 “나노 구조체를 형성하는 과정에서 용매를 사용하지 않고 사용하는 단량체를 거의 전량 소모하기 때문에 별도의 후처리가 필요 없고, 가교 반응이 구조 형성 과정에서 동시에 진행되므로 별도로 가교 반응을 수행할 필요가 없다”고 강조했다.

특히, 이번에 개발한 세공은 3차원적 그물상 구조를 갖고 있다.

따라서 세공의 방향에 따라 물질이동이 어려운 1차원적 원통형 세공에 비해 세공의 방향에 상관없이 물질이 이동할 수 있고, 일부가 막히더라도 돌아서 이동할 수 있는 특성상 물질 전달에 더욱 효과적이다.

다공성 고분자 물질은 기존에 잘 알려진 제올라이트나 메조포러스 실리카 등의 다공성 무기 물질과 같이 표면적이 넓고 일정한 크기의 세공을 지녀 물질의 정제 및 분리 또는 반응에 사용될 수 있는 장점을 갖고 있다.

아울러 비약적으로 발달한 고분자 합성 및 공정 기술을 바탕으로 응용 분야에 알맞은 화학적 구조와 물성을 갖는 고분자 골격 및 표면을 구현할 수 있고 나아가 원하는 형태로 물질을 가공할 수 있을 것으로 기대돼 학술적∙산업적으로 매우 높은 가치가 있는 것으로 평가받고 있다.

한편, 서 박사는 98년 KAIST 화학과에 입학해 석사, 박사학위를 모두 KAIST에서 받은 토종 국내파 박사로, 2008년에 졸업해 미네소타 주립대 화학과 마크 힐미어(Marc A. Hillmyer) 교수 연구팀에서 박사 후 연구원으로 일해 왔다.

2012.06.26 조회수 12906

KAIST 출신 서명은 박사, 사이언스지 논문 게재

- 미국 미네소타 주립대서 손쉽게 다공성 고분자 물질 만드는 방법 개발 -

우리 학교 화학과 졸업생(지도교수: 김상율)으로 미국 미네소타 주립대에서 박사 후 연구원으로 재직 중인 서명은 박사가 작은 세공이 그물처럼 연결돼 있는 다공성 고분자 물질을 손쉽게 만드는 방법을 개발해 세계적 학술지 ‘사이언스(Science)’ 6월 15일자 온라인판에 실렸다.

이 연구결과는 물속의 미세한 불순물을 선택적으로 제거하는 나노 여과막에 적용하면 정수처리, 하수처리, 해수 담수화 등에 폭넓게 활용될 것으로 전망된다.

서 박사 연구팀은 서로 섞이지 않는 두 고분자로 구성된 블록 공중합체가 미세 상분리를 통해 나노 구조를 형성하는 현상을 이용했다.

그러나 기존 연구와는 달리 블록 공중합체가 합성되는 중에 미세 상분리를 유도해 나노 구조를 형성하는 동시에, 가교 반응을 통해 구조를 굳혀 두 고분자가 서로 섞이지 않으면서도 각각의 고분자는 연속상을 이루는 매우 안정한 나노 구조체를 제조했다.

이렇게 얻어진 나노 구조체 중 한 종류의 고분자를 선택적으로 제거해 열적・기계적으로 높은 안정성을 갖는 다공성 고분자 물질을 얻는 데 성공했다.

서명은 박사는 “이번 연구결과는 블록 공중합체를 구성하는 고분자의 길이를 조절함으로써 세공의 크기를 쉽게 조절할 수 있고, 세공의 크기 분포가 균일하며, 세공의 구조가 물질 전달에 매우 효과적인 그물상 구조인 것이 큰 특징”이라고 말했다.

서 박사는 또 “나노 구조체를 형성하는 과정에서 용매를 사용하지 않고 사용하는 단량체를 거의 전량 소모하기 때문에 별도의 후처리가 필요 없고, 가교 반응이 구조 형성 과정에서 동시에 진행되므로 별도로 가교 반응을 수행할 필요가 없다”고 강조했다.

특히, 이번에 개발한 세공은 3차원적 그물상 구조를 갖고 있다.

따라서 세공의 방향에 따라 물질이동이 어려운 1차원적 원통형 세공에 비해 세공의 방향에 상관없이 물질이 이동할 수 있고, 일부가 막히더라도 돌아서 이동할 수 있는 특성상 물질 전달에 더욱 효과적이다.

다공성 고분자 물질은 기존에 잘 알려진 제올라이트나 메조포러스 실리카 등의 다공성 무기 물질과 같이 표면적이 넓고 일정한 크기의 세공을 지녀 물질의 정제 및 분리 또는 반응에 사용될 수 있는 장점을 갖고 있다.

아울러 비약적으로 발달한 고분자 합성 및 공정 기술을 바탕으로 응용 분야에 알맞은 화학적 구조와 물성을 갖는 고분자 골격 및 표면을 구현할 수 있고 나아가 원하는 형태로 물질을 가공할 수 있을 것으로 기대돼 학술적∙산업적으로 매우 높은 가치가 있는 것으로 평가받고 있다.

한편, 서 박사는 98년 KAIST 화학과에 입학해 석사, 박사학위를 모두 KAIST에서 받은 토종 국내파 박사로, 2008년에 졸업해 미네소타 주립대 화학과 마크 힐미어(Marc A. Hillmyer) 교수 연구팀에서 박사 후 연구원으로 일해 왔다.

2012.06.26 조회수 12906 어떻게 트위터가 급성장 할 수 있었나?

- 트위터 네트워크의 성장은 오프라인 사회관계망에서 점차적으로 시작 - 전통적인 미디어의 영향력으로 네트워크가 폭발적으로 성장함을 관찰

트위터가 세계적으로 유명세를 타는 데는 전통적인 사회관계망의 역할뿐만 아니라 미디어의 주목이 커다란 기여를 했다는 사실이 국내연구진에 의해 규명됐다.

우리 학교 문화기술대학원 차미영 교수가 최근 MIT 마르타 곤잘레즈(Marta Gonzalez) 연구팀과 함께 오프라인에서 인간관계에 절대적인 영향을 미치는 지역, 사회, 경제적 요인과 더불어 미디어의 주목이 초기 트위터의 성장에 커다란 영향을 미쳤음을 분석해냈다.

대다수 신기술처럼 트위터는 가장 먼저 젊고, 과학기술을 잘 이용하는 샌프란시스코와 보스톤의 사용자들에게 먼저 도입됐다. 그다음 단계에서는 인접도시로 점진적으로 확산되기 시작해 오프라인 사회관계망이 정보전파에 주된 역할을 했음이 연구결과 조사됐다.

예를 들어 처음 도입한 두 도시와 지역적으로 근거리에 있는 캘리포니아의 버클리와 매사추세츠 주의 소머빌의 사용자들이 트위터를 도입했고, 이후에는 산타페, LA 등을 통해 최종적으로 팜비치, 뉴왁 등 전국으로 확산됨을 보여줬다.

이번 연구에서 사회관계망과 더불어 주목한 것은 텔레비전이나 신문과 같은 전통미디어의 역할이다.

차 교수 연구팀은 매주 구글 뉴스를 검색해 기사에 트위터가 몇 번이나 언급되었는지 데이터를 모으고 또 같은 시점의 트위터 사용자 수를 조사했다. 그리고 나서 뉴스기사에서의 트위터 언급 횟수와 사용자 수의 상관관계를 분석한 결과 이 둘은 같은 추이를 보인 것으로 나타나 미디어가 트위터의 성장에 커다란 영향을 준 것으로 결론을 내렸다.

차 교수팀은 이와 함께 트위터의 성장에 대한 미디어의 영향을 알아보기 위해 또 다른 흥미로운 사례에 주목했다.

2009년 4월 할리우드 영화배우 애쉬튼 커쳐는 CNN에 출연해 누가 먼저 백만명의 팔로어를 갖게 될 것인지에 대한 내기를 제안했고, 약 이틀 만에 백만명의 팔로어를 보유하게 됐다. 또한 오프라 윈프리가 첫 번째 트윗을 하는 것이 미디어에서 다뤄지는데 이는 또 다시 트위터 사용자수의 급격한 증가를 불러일으킨 계기가 됐다.

KAIST 차미영 교수가 MIT연구팀과 공동으로 실시한 이번 연구는 2006년부터 2009년까지의 트위터 데이터를 바탕으로 미국 내 408개 도시에서의 트위터 성장세를 분석해, 이를 토대로 전염병의 확산모델과 유사한 사회관계망 기반의 확산모델을 수립해 밝혀냈다.

한편, 이번 연구결과는 미국의 온라인 과학전문지 ‘공중과학도서관 원(Public Library of Science ONE)’ 저널에 곧 게재될 예정이며 MIT news, 미국 과학전문 소셜미디어 Mashable.com, 그리고 MSNBC.com등에도 소개됐다.

[그림.1] 해당 시간대에 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 한 지역이 검은 원으로 표기된다. 작은 회색원은 이미 크리티컬 매스에 이른 지역을 표기한다. 트위터의 첫 도입은 샌프란시스코에서 시작되었으며 다음으로 주변 도시들에서 도입되는 것을 통해, 오프라인 사회관계망이 확산에 중요함을 시사한다. 반면 보스톤과 같은 지역에서도 초기 도입이 되었으며 이는 사회관계망 뿐만 아니라 인터넷과 같은 매체의 영향을 시사한다.

[그림.2] a. 그래프에서 검은 실선은 주별 최대가입자수를 1.0으로 보았을 때 매주별 트위터 가입자수의 변화를 나타낸다. 빨간실선은 같은 해당주에 대해 구글 뉴스에서 트위터가 언급된 비율을 나타낸다. 트위터 서비스가 시작된지 140주 이후에 각종 미디어를 통해 트위터가 많이 언급됨을 볼 수 있고, 따라서 트위터의 주별 가입자수 역시 급격히 상승하는 트렌드를 볼 수 있다.

b. 그래프는 매주 트위터에 가입한 총사용자수를 나타내는 검은 선과 이를 예측하는 다양한 모델의 결과를 보여주는 점선을 보여준다. 전통적인 확산모델의 경우 (파란점선) 초기 트위터의 성장세는 잘 예측하지만, 추후 미디어의 영향력 이후의 급성장을 보여주지 못한다. 구글 검색 결과를 반영하여 확산모델을 변형하면 (검은점선 및 노란점선) 실제 데이터와 유사한 트렌드를 예측할 수 있다.

[동영상링크]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ncon_z67VQs

지도상의 각 원은 트위터 사용자들이 있는 미국 내 도시를 의미한다. 시간에 따라 더욱 많은 사용자가 트위터에 가입할수록 원의 크기가 커진다. 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 하면 원은 빨간색으로 표기된다. 화면 중앙에 하얀선으로 표기되는 그래프는 시간에 따른 트위터의 주별 가입자수를 의미한다.

2012.01.04 조회수 12831

어떻게 트위터가 급성장 할 수 있었나?

- 트위터 네트워크의 성장은 오프라인 사회관계망에서 점차적으로 시작 - 전통적인 미디어의 영향력으로 네트워크가 폭발적으로 성장함을 관찰

트위터가 세계적으로 유명세를 타는 데는 전통적인 사회관계망의 역할뿐만 아니라 미디어의 주목이 커다란 기여를 했다는 사실이 국내연구진에 의해 규명됐다.

우리 학교 문화기술대학원 차미영 교수가 최근 MIT 마르타 곤잘레즈(Marta Gonzalez) 연구팀과 함께 오프라인에서 인간관계에 절대적인 영향을 미치는 지역, 사회, 경제적 요인과 더불어 미디어의 주목이 초기 트위터의 성장에 커다란 영향을 미쳤음을 분석해냈다.

대다수 신기술처럼 트위터는 가장 먼저 젊고, 과학기술을 잘 이용하는 샌프란시스코와 보스톤의 사용자들에게 먼저 도입됐다. 그다음 단계에서는 인접도시로 점진적으로 확산되기 시작해 오프라인 사회관계망이 정보전파에 주된 역할을 했음이 연구결과 조사됐다.

예를 들어 처음 도입한 두 도시와 지역적으로 근거리에 있는 캘리포니아의 버클리와 매사추세츠 주의 소머빌의 사용자들이 트위터를 도입했고, 이후에는 산타페, LA 등을 통해 최종적으로 팜비치, 뉴왁 등 전국으로 확산됨을 보여줬다.

이번 연구에서 사회관계망과 더불어 주목한 것은 텔레비전이나 신문과 같은 전통미디어의 역할이다.

차 교수 연구팀은 매주 구글 뉴스를 검색해 기사에 트위터가 몇 번이나 언급되었는지 데이터를 모으고 또 같은 시점의 트위터 사용자 수를 조사했다. 그리고 나서 뉴스기사에서의 트위터 언급 횟수와 사용자 수의 상관관계를 분석한 결과 이 둘은 같은 추이를 보인 것으로 나타나 미디어가 트위터의 성장에 커다란 영향을 준 것으로 결론을 내렸다.

차 교수팀은 이와 함께 트위터의 성장에 대한 미디어의 영향을 알아보기 위해 또 다른 흥미로운 사례에 주목했다.

2009년 4월 할리우드 영화배우 애쉬튼 커쳐는 CNN에 출연해 누가 먼저 백만명의 팔로어를 갖게 될 것인지에 대한 내기를 제안했고, 약 이틀 만에 백만명의 팔로어를 보유하게 됐다. 또한 오프라 윈프리가 첫 번째 트윗을 하는 것이 미디어에서 다뤄지는데 이는 또 다시 트위터 사용자수의 급격한 증가를 불러일으킨 계기가 됐다.

KAIST 차미영 교수가 MIT연구팀과 공동으로 실시한 이번 연구는 2006년부터 2009년까지의 트위터 데이터를 바탕으로 미국 내 408개 도시에서의 트위터 성장세를 분석해, 이를 토대로 전염병의 확산모델과 유사한 사회관계망 기반의 확산모델을 수립해 밝혀냈다.

한편, 이번 연구결과는 미국의 온라인 과학전문지 ‘공중과학도서관 원(Public Library of Science ONE)’ 저널에 곧 게재될 예정이며 MIT news, 미국 과학전문 소셜미디어 Mashable.com, 그리고 MSNBC.com등에도 소개됐다.

[그림.1] 해당 시간대에 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 한 지역이 검은 원으로 표기된다. 작은 회색원은 이미 크리티컬 매스에 이른 지역을 표기한다. 트위터의 첫 도입은 샌프란시스코에서 시작되었으며 다음으로 주변 도시들에서 도입되는 것을 통해, 오프라인 사회관계망이 확산에 중요함을 시사한다. 반면 보스톤과 같은 지역에서도 초기 도입이 되었으며 이는 사회관계망 뿐만 아니라 인터넷과 같은 매체의 영향을 시사한다.

[그림.2] a. 그래프에서 검은 실선은 주별 최대가입자수를 1.0으로 보았을 때 매주별 트위터 가입자수의 변화를 나타낸다. 빨간실선은 같은 해당주에 대해 구글 뉴스에서 트위터가 언급된 비율을 나타낸다. 트위터 서비스가 시작된지 140주 이후에 각종 미디어를 통해 트위터가 많이 언급됨을 볼 수 있고, 따라서 트위터의 주별 가입자수 역시 급격히 상승하는 트렌드를 볼 수 있다.

b. 그래프는 매주 트위터에 가입한 총사용자수를 나타내는 검은 선과 이를 예측하는 다양한 모델의 결과를 보여주는 점선을 보여준다. 전통적인 확산모델의 경우 (파란점선) 초기 트위터의 성장세는 잘 예측하지만, 추후 미디어의 영향력 이후의 급성장을 보여주지 못한다. 구글 검색 결과를 반영하여 확산모델을 변형하면 (검은점선 및 노란점선) 실제 데이터와 유사한 트렌드를 예측할 수 있다.

[동영상링크]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ncon_z67VQs

지도상의 각 원은 트위터 사용자들이 있는 미국 내 도시를 의미한다. 시간에 따라 더욱 많은 사용자가 트위터에 가입할수록 원의 크기가 커진다. 각 지역별로 최종 가입자의 13.5%에 해당하는 ‘크리티컬 매스’에 해당하는 사용자들이 가입을 하면 원은 빨간색으로 표기된다. 화면 중앙에 하얀선으로 표기되는 그래프는 시간에 따른 트위터의 주별 가입자수를 의미한다.

2012.01.04 조회수 12831 김상욱 교수, 저비용 대면적 나노패턴기술 개발

- ACS Nano誌 온라인판 19일자에 게재 -

나노기술의 오랜 난제가 KAIST와 삼성전자 LCD사업부에 의해 풀렸다.

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부(사장 장원기)가 산학공동연구를 통해 분자자기조립현상(Molecular Self-assembly)과 디스플레이용 광리소그래피(Optical Lithography) 공정을 융합해 나노기술의 오랜 난제로 여겨지던 ‘저비용 대면적 나노패턴기술’ 개발에 성공했다.

최근 나노기술 분야에서는 서로 다른 종류의 고분자를 화학적으로 결합시킨 블록공중합체가 새로운 나노패턴소재로 각광받고 있다.

분자조립 과정을 통해 스스로 형성하는 초미세 나노구조를 블록공중합체에 이용하게 되면 최신 반도체공정으로도 만들기 힘든 수~수십 나노미터 크기의 미세한 점이나 선 등을 쉽고 값싸게 제조할 수 있다.

그러나 자연적으로 형성되는 블록공중합체 나노패턴은 그 배열이 불규칙하고 결함이 많아 상용화를 위한 기술적인 걸림돌로 지적되어 왔다.

블록공중합체 나노패턴을 반도체나 디스플레이에 이용하기 위해서는 임의의 대면적에서 블록공중합체 나노패턴을 원하는 형태로 잘 정렬시킬 수 있는 기술이 필수적이다.

그러나 현재까지 개발된 기술들은 방사광가속기와 같은 매우 값비싼 장비가 필요하고 임의의 넓은 면적에 적용할 수 없다는 근본적인 한계를 가지고 있었다.[그림.1] 자연적으로 형성된 무질서한 배열의 블록공중합체 나노패턴 (왼쪽)과 대면적 나노패턴공정으로 결함 없이 잘 배열된 블록공중합체 나노패턴 (오른쪽)

김 교수팀은 이번에 개발된 융합 기술을 통해 저비용 패턴공정인 디스플레이용 광리소그라피로 대면적에서 마이크로미터(1㎛=100만분의 1m) 크기의 패턴을 만든 후, 분자조립현상을 이용해 수십 나노미터(1㎚=10억분의 1m) 크기의 패턴으로 밀도를 백 배이상 증폭시킴으로써 대면적에서 잘 정렬된 나노패턴을 형성시키는데 성공했다.

[그림.2] 대면적에서 마이크로 크기의 패턴이 수십나노미터 크기의 패턴으로 패턴의 밀도를 증폭시키는 과정(위쪽)과 이를 통해 대면적에서 형성된 20 나노미터 선폭의 초미세 분자조립 나노구조(아래쪽)

이는 기존 나노패턴기술에 비해 더 단순하고 공정비용이 저렴하며, 넓은 면적에서 연속 공정이 가능해 차세대 반도체나 디스플레이 분야에 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자인 김상욱 교수는 “이번 연구결과는 분자조립 나노패턴기술을 저비용, 대면적화 함으로써 실제 나노소자공정에 이용할 수 있는 가능성을 크게 높였다는데 의미가 있다”고 말했다.

이 연구는 김 교수의 지도하에 정성준 박사가 주도적으로 진행했으며 현재 정 박사는 KAIST에서 박사과정을 마친 후, U.C. Berkely에서 박사후연구원(Post doc)으로 근무하고 있다.

한편, 이번 연구결과는 KAIST 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부의 3년간에 걸친 공동연구의 결실로서 그간 선행연구결과들이 Nano Letters, Advanced Materials, Advanced Functional Materials지 등 저명 학술지에 발표된 바 있으며, 최종적으로 개발된 ‘저비용, 대면적 나노패턴기술’은 최근 나노기술분야의 세계적인 학술지인 ‘ACS Nano誌’ 8월 19일자 온라인 판에 소개됐다.

2010.08.23 조회수 22998

김상욱 교수, 저비용 대면적 나노패턴기술 개발

- ACS Nano誌 온라인판 19일자에 게재 -

나노기술의 오랜 난제가 KAIST와 삼성전자 LCD사업부에 의해 풀렸다.

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부(사장 장원기)가 산학공동연구를 통해 분자자기조립현상(Molecular Self-assembly)과 디스플레이용 광리소그래피(Optical Lithography) 공정을 융합해 나노기술의 오랜 난제로 여겨지던 ‘저비용 대면적 나노패턴기술’ 개발에 성공했다.

최근 나노기술 분야에서는 서로 다른 종류의 고분자를 화학적으로 결합시킨 블록공중합체가 새로운 나노패턴소재로 각광받고 있다.

분자조립 과정을 통해 스스로 형성하는 초미세 나노구조를 블록공중합체에 이용하게 되면 최신 반도체공정으로도 만들기 힘든 수~수십 나노미터 크기의 미세한 점이나 선 등을 쉽고 값싸게 제조할 수 있다.

그러나 자연적으로 형성되는 블록공중합체 나노패턴은 그 배열이 불규칙하고 결함이 많아 상용화를 위한 기술적인 걸림돌로 지적되어 왔다.

블록공중합체 나노패턴을 반도체나 디스플레이에 이용하기 위해서는 임의의 대면적에서 블록공중합체 나노패턴을 원하는 형태로 잘 정렬시킬 수 있는 기술이 필수적이다.

그러나 현재까지 개발된 기술들은 방사광가속기와 같은 매우 값비싼 장비가 필요하고 임의의 넓은 면적에 적용할 수 없다는 근본적인 한계를 가지고 있었다.[그림.1] 자연적으로 형성된 무질서한 배열의 블록공중합체 나노패턴 (왼쪽)과 대면적 나노패턴공정으로 결함 없이 잘 배열된 블록공중합체 나노패턴 (오른쪽)

김 교수팀은 이번에 개발된 융합 기술을 통해 저비용 패턴공정인 디스플레이용 광리소그라피로 대면적에서 마이크로미터(1㎛=100만분의 1m) 크기의 패턴을 만든 후, 분자조립현상을 이용해 수십 나노미터(1㎚=10억분의 1m) 크기의 패턴으로 밀도를 백 배이상 증폭시킴으로써 대면적에서 잘 정렬된 나노패턴을 형성시키는데 성공했다.

[그림.2] 대면적에서 마이크로 크기의 패턴이 수십나노미터 크기의 패턴으로 패턴의 밀도를 증폭시키는 과정(위쪽)과 이를 통해 대면적에서 형성된 20 나노미터 선폭의 초미세 분자조립 나노구조(아래쪽)

이는 기존 나노패턴기술에 비해 더 단순하고 공정비용이 저렴하며, 넓은 면적에서 연속 공정이 가능해 차세대 반도체나 디스플레이 분야에 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자인 김상욱 교수는 “이번 연구결과는 분자조립 나노패턴기술을 저비용, 대면적화 함으로써 실제 나노소자공정에 이용할 수 있는 가능성을 크게 높였다는데 의미가 있다”고 말했다.

이 연구는 김 교수의 지도하에 정성준 박사가 주도적으로 진행했으며 현재 정 박사는 KAIST에서 박사과정을 마친 후, U.C. Berkely에서 박사후연구원(Post doc)으로 근무하고 있다.

한편, 이번 연구결과는 KAIST 김상욱 교수팀과 삼성전자 LCD사업부의 3년간에 걸친 공동연구의 결실로서 그간 선행연구결과들이 Nano Letters, Advanced Materials, Advanced Functional Materials지 등 저명 학술지에 발표된 바 있으며, 최종적으로 개발된 ‘저비용, 대면적 나노패턴기술’은 최근 나노기술분야의 세계적인 학술지인 ‘ACS Nano誌’ 8월 19일자 온라인 판에 소개됐다.

2010.08.23 조회수 22998