%EC%A0%84%EA%B8%B0%EB%B0%8F%EC%A0%84%EC%9E%90%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

유네스코 세계 10대 IT 혁신기술에 체온으로 전기만드는 기술 선정

조병진 교수

우리 대학 전기및전자공학과 조병진 교수 연구팀이 세계 최초로 개발한 ‘웨어러블(wearable) 발전 소자’가 세계 10대 IT 혁신기술에 선정됐다.

다음달 4일 프랑스 파리에서 열리는 ‘유네스코 Netexplo award’는 에너지, 환경, 교육 등 인류의 삶에 큰 영향을 줄 새로운 IT기술 10개를 선정해 매년 시상한다. 시상식에서는 기업가, 기자단, 벤처 투자가 등 1,500명 이상이 참석하며 라이브 토크쇼가 동시에 진행된다.

유네스코가 주최해 올해로 8회째를 맞는 이 대회에서 우리 대학의 ‘웨어러블 발전 소자’ 기술은 전 세계 200여명의 전문가 그룹이 실시한 투표를 통해 ‘유네스코 Netexplo award’에 선정됐다. 수상한 10개 팀 중 네티즌의 온라인 투표로 그랑프리 수상자를 결정한다.

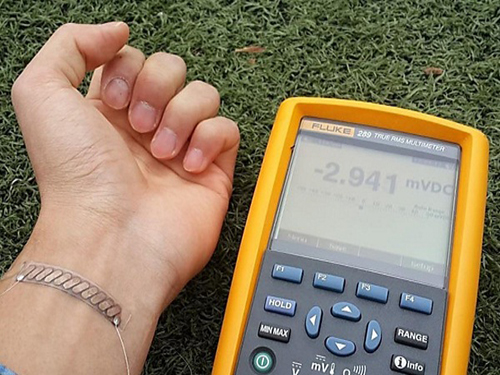

조 교수팀이 개발한 ‘웨어러블 발전 소자’는 유리섬유 위에 열전 소자를 구현한 것으로써 세계 최초의 착용 가능한 형태이며, 체온을 이용하여 전기를 생산할 수 있다. 이 기술은 지난해 4월 발표 당시 미국 ABC 방송, 영국 Daily 신문 등을 비롯해 100여개가 넘는 전 세계 언론의 주목을 받기도 했다.

웨어러블 기기는 미래 전자기기의 중심이 될 것으로 전망하지만 자주 충전해야 하는 배터리 문제가 확산의 큰 걸림돌이 되고 있다. 하지만 ‘웨어러블 발전 소자’는 체온으로 전기를 생산해 전원 공급이 가능하다. 또한 매우 얇고 가벼워 착용이 용이하고, 전력생산 능력이 뛰어나 웨어러블 전자기기의 배터리 문제를 해결할 수 있을 것으로 보인다.

이 밖에 자동차, 공장, 항공기 등 폐열이 발생하는 다양한 곳에 적용 가능해 에너지 문제를 해결하는 수단으로도 적합하다. 특히 헬스케어, 의료용 패치 등에 활용되어 삶의 질 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

현재 연구팀은 상용화를 위해 KAIST 교원창업 기업인 ‘㈜테그웨이’를 창업했으며, 대전 창조경제혁신센터의 ‘드림 벤처 스타’ 기업으로 선정돼 지원을 받고 있다.

유네스코가 선정한 ‘Netexplo Award’ 10대 기술에는 우리 대학의 ‘웨어러블 발전소자’(한국)를 비롯해 ▲중고 스마트폰 이용한 불법벌목 근절(미국) ▲자전거 친화 도시 개발 App(칠레) ▲젓가락 이용 음식 성분 분석(중국) ▲DB활용 초소형 성분 분석기(이스라엘) ▲E-mail 및 각종 SNS 통합 채팅 스트림(미국) ▲ 폐 전자제품으로 만드는 3D프린터(토고) ▲ 빅데이터를 통한 교육 문제 해결(미국) ▲사진촬영으로 수학문제 해결(크로아티아) ▲에볼라 확산 방지 정보 App(나이지리아) 등이다.

□ 사진설명

사진 1. 웨어러블 유연 열전 발전소자

사진 2. 웨어러블 유연 열전 발전소자를 이용한 인체적용 및 발전(發電)

2015.01.29 조회수 15061

유네스코 세계 10대 IT 혁신기술에 체온으로 전기만드는 기술 선정

조병진 교수

우리 대학 전기및전자공학과 조병진 교수 연구팀이 세계 최초로 개발한 ‘웨어러블(wearable) 발전 소자’가 세계 10대 IT 혁신기술에 선정됐다.

다음달 4일 프랑스 파리에서 열리는 ‘유네스코 Netexplo award’는 에너지, 환경, 교육 등 인류의 삶에 큰 영향을 줄 새로운 IT기술 10개를 선정해 매년 시상한다. 시상식에서는 기업가, 기자단, 벤처 투자가 등 1,500명 이상이 참석하며 라이브 토크쇼가 동시에 진행된다.

유네스코가 주최해 올해로 8회째를 맞는 이 대회에서 우리 대학의 ‘웨어러블 발전 소자’ 기술은 전 세계 200여명의 전문가 그룹이 실시한 투표를 통해 ‘유네스코 Netexplo award’에 선정됐다. 수상한 10개 팀 중 네티즌의 온라인 투표로 그랑프리 수상자를 결정한다.

조 교수팀이 개발한 ‘웨어러블 발전 소자’는 유리섬유 위에 열전 소자를 구현한 것으로써 세계 최초의 착용 가능한 형태이며, 체온을 이용하여 전기를 생산할 수 있다. 이 기술은 지난해 4월 발표 당시 미국 ABC 방송, 영국 Daily 신문 등을 비롯해 100여개가 넘는 전 세계 언론의 주목을 받기도 했다.

웨어러블 기기는 미래 전자기기의 중심이 될 것으로 전망하지만 자주 충전해야 하는 배터리 문제가 확산의 큰 걸림돌이 되고 있다. 하지만 ‘웨어러블 발전 소자’는 체온으로 전기를 생산해 전원 공급이 가능하다. 또한 매우 얇고 가벼워 착용이 용이하고, 전력생산 능력이 뛰어나 웨어러블 전자기기의 배터리 문제를 해결할 수 있을 것으로 보인다.

이 밖에 자동차, 공장, 항공기 등 폐열이 발생하는 다양한 곳에 적용 가능해 에너지 문제를 해결하는 수단으로도 적합하다. 특히 헬스케어, 의료용 패치 등에 활용되어 삶의 질 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

현재 연구팀은 상용화를 위해 KAIST 교원창업 기업인 ‘㈜테그웨이’를 창업했으며, 대전 창조경제혁신센터의 ‘드림 벤처 스타’ 기업으로 선정돼 지원을 받고 있다.

유네스코가 선정한 ‘Netexplo Award’ 10대 기술에는 우리 대학의 ‘웨어러블 발전소자’(한국)를 비롯해 ▲중고 스마트폰 이용한 불법벌목 근절(미국) ▲자전거 친화 도시 개발 App(칠레) ▲젓가락 이용 음식 성분 분석(중국) ▲DB활용 초소형 성분 분석기(이스라엘) ▲E-mail 및 각종 SNS 통합 채팅 스트림(미국) ▲ 폐 전자제품으로 만드는 3D프린터(토고) ▲ 빅데이터를 통한 교육 문제 해결(미국) ▲사진촬영으로 수학문제 해결(크로아티아) ▲에볼라 확산 방지 정보 App(나이지리아) 등이다.

□ 사진설명

사진 1. 웨어러블 유연 열전 발전소자

사진 2. 웨어러블 유연 열전 발전소자를 이용한 인체적용 및 발전(發電)

2015.01.29 조회수 15061 -

도장 찍듯이 자유롭게 그래핀 옮기는 기술 개발

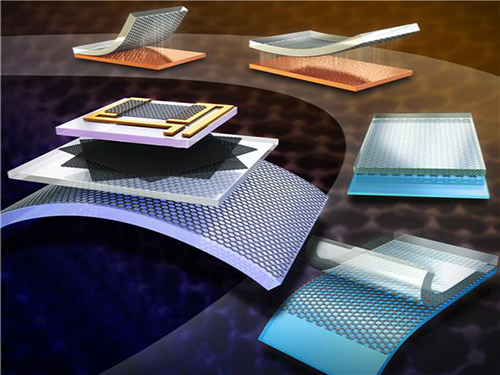

우리 학교 전기및전자공학과 최성율 교수 연구팀이 단원자층 그래핀을 금속촉매기판에서 직접 떼어내는 동시에 원하는 기판에 도장을 찍듯 자유롭게 옮길 수 있는 기술을 개발하는데 성공했다.

이 기술을 활용하면 기존의 직접박리 기반 전사공정으로 달성하기 어려웠던 그래핀 박막 적층, 구조물 표면이나 유연한 기판으로 전사, 4인치 웨이퍼 크기의 대면적 전사 등이 가능해진다. 향후 웨어러블 스마트기기 등 다양한 분야에 사용되는 그래핀 전자소자 상용화에 활용될 전망이다.

그래핀을 원하는 기판으로 옮기기 위해 현재 가장 널리 사용하는 방법인 습식전사법은 전사과정 중에 그래핀이 물리적으로 손상되고 표면이 오염 될 수 있어 전사된 그래핀의 전기적 특성이 심각하게 훼손될 수 있다는 단점이 있다.

최 교수 연구팀은 금속촉매기판 위에 성장된 그래핀을 수용성 고분자 용액으로 처리한 후 동일한 수용성 고분자 지지층을 그 위에 형성시켰다. 이 과정을 통해 지지층과 그래핀 사이에 강한 결합력이 형성되고 그 후 지지층을 탄성체 스탬프로 떼어내면 지지층과 함께 그래핀이 금속촉매기판으로부터 분리된다.

이렇게 분리된 그래핀은 탄성체 스탬프에 고립상태로 존재하기 때문에 원하는 기판 어디에든 도장 찍어내듯 자유롭게 옮길 수 있다. 또 금속촉매기판을 재활용 할 수 있고 유해한 화학물질을 전혀 사용하지 않기 때문에 친환경적인 전사법 이라는 장점도 가지고 있다.

최 교수는 이번 연구에 대해 “개발된 그래핀 전사방법은 그 공정이 범용적이고 대면적 전사도 가능하므로 그래핀 전자소자 상용화에 기여할 수 있을 것”이라며 “이 방법이 가지고 있는 높은 전사 자유도로 인해 향후 그래핀과 2차원 소재 접합 나노소자 구현에도 다양하게 활용될 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 전기및전자공학과 최성율 교수와 양상윤 연구교수가 주도하고 같은 과 조병진 교수, 한국전자통신연구원 최춘기 박사가 참여했으며, 미래창조과학부가 추진하는 글로벌 프론티어 사업인 ‘나노기반 소프트일렉트로닉스 연구단’의 지원으로 수행됐다.

연구 결과는 나노 및 마이크로 과학 분야의 국제 학술지 스몰(small) 1월 14일자 표지논문으로 게재됐다. 끝.

그림1. 본 연구결과를 설명하는 Small紙의 2015년 1월 14일자 표지 사진

그림2. 본 연구에서 개발된 ‘높은 자유도를 갖는 그래핀 직접박리/전사법’

그림3. 개발된 전사법으로 전사된 그래핀: (좌) 단원자층 그래핀을 3번 반복 전사하여 얻은 3층 그래핀 (3-layerd graphene), (우) 그래핀 트랜지스터 제작을 위해 금속 전극 구조물 표면에 전사한 그래핀

그림4. 대면적 전사된 그래핀: (좌) 4인치 실리콘 웨이퍼에 전사된 그래핀, (우) 플라스틱 (polyethersulfone, PES) 유연기판에 전사된 그래핀 (크기 7cm x 7cm)

2015.01.19 조회수 17886

도장 찍듯이 자유롭게 그래핀 옮기는 기술 개발

우리 학교 전기및전자공학과 최성율 교수 연구팀이 단원자층 그래핀을 금속촉매기판에서 직접 떼어내는 동시에 원하는 기판에 도장을 찍듯 자유롭게 옮길 수 있는 기술을 개발하는데 성공했다.

이 기술을 활용하면 기존의 직접박리 기반 전사공정으로 달성하기 어려웠던 그래핀 박막 적층, 구조물 표면이나 유연한 기판으로 전사, 4인치 웨이퍼 크기의 대면적 전사 등이 가능해진다. 향후 웨어러블 스마트기기 등 다양한 분야에 사용되는 그래핀 전자소자 상용화에 활용될 전망이다.

그래핀을 원하는 기판으로 옮기기 위해 현재 가장 널리 사용하는 방법인 습식전사법은 전사과정 중에 그래핀이 물리적으로 손상되고 표면이 오염 될 수 있어 전사된 그래핀의 전기적 특성이 심각하게 훼손될 수 있다는 단점이 있다.

최 교수 연구팀은 금속촉매기판 위에 성장된 그래핀을 수용성 고분자 용액으로 처리한 후 동일한 수용성 고분자 지지층을 그 위에 형성시켰다. 이 과정을 통해 지지층과 그래핀 사이에 강한 결합력이 형성되고 그 후 지지층을 탄성체 스탬프로 떼어내면 지지층과 함께 그래핀이 금속촉매기판으로부터 분리된다.

이렇게 분리된 그래핀은 탄성체 스탬프에 고립상태로 존재하기 때문에 원하는 기판 어디에든 도장 찍어내듯 자유롭게 옮길 수 있다. 또 금속촉매기판을 재활용 할 수 있고 유해한 화학물질을 전혀 사용하지 않기 때문에 친환경적인 전사법 이라는 장점도 가지고 있다.

최 교수는 이번 연구에 대해 “개발된 그래핀 전사방법은 그 공정이 범용적이고 대면적 전사도 가능하므로 그래핀 전자소자 상용화에 기여할 수 있을 것”이라며 “이 방법이 가지고 있는 높은 전사 자유도로 인해 향후 그래핀과 2차원 소재 접합 나노소자 구현에도 다양하게 활용될 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 전기및전자공학과 최성율 교수와 양상윤 연구교수가 주도하고 같은 과 조병진 교수, 한국전자통신연구원 최춘기 박사가 참여했으며, 미래창조과학부가 추진하는 글로벌 프론티어 사업인 ‘나노기반 소프트일렉트로닉스 연구단’의 지원으로 수행됐다.

연구 결과는 나노 및 마이크로 과학 분야의 국제 학술지 스몰(small) 1월 14일자 표지논문으로 게재됐다. 끝.

그림1. 본 연구결과를 설명하는 Small紙의 2015년 1월 14일자 표지 사진

그림2. 본 연구에서 개발된 ‘높은 자유도를 갖는 그래핀 직접박리/전사법’

그림3. 개발된 전사법으로 전사된 그래핀: (좌) 단원자층 그래핀을 3번 반복 전사하여 얻은 3층 그래핀 (3-layerd graphene), (우) 그래핀 트랜지스터 제작을 위해 금속 전극 구조물 표면에 전사한 그래핀

그림4. 대면적 전사된 그래핀: (좌) 4인치 실리콘 웨이퍼에 전사된 그래핀, (우) 플라스틱 (polyethersulfone, PES) 유연기판에 전사된 그래핀 (크기 7cm x 7cm)

2015.01.19 조회수 17886 -

KAIST, 국내대학 최초로 국제표준특허 등록

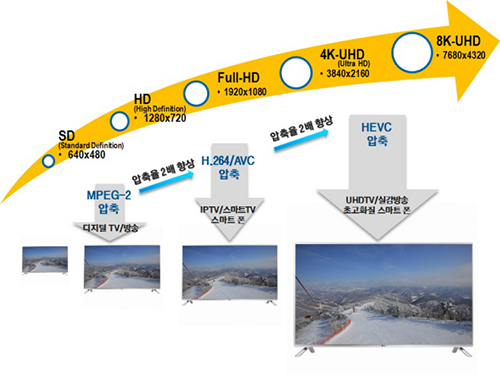

우리 학교 전기및전자공학과 김문철 교수가 개발한 영상압축기술이 차세대 고효율 영상압축기술(HEVC, High Efficiency Video Coding)의 표준특허로 등록됐다.

김 교수가 KBS와 공동 개발한 이 기술은 기업이나 연구소가 아닌 대학에서 주도적으로 표준화를 추진해 표준특허로 인정받은 국내 최초 사례다.

HEVC(H.265)는 Full HD보다 4배나 화질이 우수한 UHD(초고화질)급 해상도를 가진 TV, 스마트폰 등에 적용하기 위한 대용량 영상데이터를 효율적으로 압축하기 위해 만들어진 국제 기술표준이다. 현재 Full HD에 가장 널리 쓰이는 H.264/AVC 보다 데이터 압축효율이 두 배 정도 우수하다. 즉, 같은 수준의 영상화질을 유지하면서도 데이터 용량을 절반 정도로 줄일 수 있다.

HEVC 관련 시장은 현재 태동기이지만 최근 출시된 UHD TV와 최신 스마트폰에 적용되기 시작했고, 2016년까지 급속도로 팽창하면서 세계시장은 연간 2천억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. KAIST는 이번에 등록된 표준특허로 향후 최소 100억 원의 특허 로열티를 받을 것으로 전망하고 있다.

국제표준화기구(ISO/IEC, ITU-T)는 2013년 1월 HEVC 표준을 확정했다. 또한, 세계적인 특허 풀(Pool) 라이선스 관리기업인 MPEG LA는 2014년 9월 29일 HEVC 표준특허 풀을 확정 발표했다. 김 교수는 지난 2007년 KBS와 공동으로 개발한 영상처리 기술이 HEVC 표준에 부합한다고 판단, KAIST 기술사업화센터(센터장 윤준호)와 특허분석을 통한 표준화 전략을 수립했다. 이후 MPEG LA에 수립된 전략에 따라 보유하고 있던 기술을 제안해 표준특허로 등록시키는데 성공했다.

배중면 산학협력단장은 “대학에서 개발한 세계적인 수준의 원천기술을 가지고 시장파급력이 큰 국제표준화를 달성해 아직까지 대학에서는 경험할 수 없었던 커다란 금액의 기술료 수익이 기대된다”며 “전략적 특허관리를 통해 향후 2년 이내에 50개 이상의 국내외 표준특허를 확보할 계획”이라고 말했다.

강성모 총장은 “KAIST는 뛰어난 기술력으로 애플, 지멘스, NEC 등과 함께 HEVC 표준특허 풀 창립멤버로 가입, 글로벌 톱 기업들과 어깨를 나란히 해 학교의 위상을 크게 드높였다”며 “원천기술에 대한 연구생산성을 크게 높임으로써 그동안 대학에서 시도하지 못했던 새로운 형태의 창조경제 모델을 제시했다는데 의미가 있다”고 의의를 밝혔다.

□ 영상압축기술의 발전

□ 비디오화면 화소 수 비교

2014.10.01 조회수 14659

KAIST, 국내대학 최초로 국제표준특허 등록

우리 학교 전기및전자공학과 김문철 교수가 개발한 영상압축기술이 차세대 고효율 영상압축기술(HEVC, High Efficiency Video Coding)의 표준특허로 등록됐다.

김 교수가 KBS와 공동 개발한 이 기술은 기업이나 연구소가 아닌 대학에서 주도적으로 표준화를 추진해 표준특허로 인정받은 국내 최초 사례다.

HEVC(H.265)는 Full HD보다 4배나 화질이 우수한 UHD(초고화질)급 해상도를 가진 TV, 스마트폰 등에 적용하기 위한 대용량 영상데이터를 효율적으로 압축하기 위해 만들어진 국제 기술표준이다. 현재 Full HD에 가장 널리 쓰이는 H.264/AVC 보다 데이터 압축효율이 두 배 정도 우수하다. 즉, 같은 수준의 영상화질을 유지하면서도 데이터 용량을 절반 정도로 줄일 수 있다.

HEVC 관련 시장은 현재 태동기이지만 최근 출시된 UHD TV와 최신 스마트폰에 적용되기 시작했고, 2016년까지 급속도로 팽창하면서 세계시장은 연간 2천억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. KAIST는 이번에 등록된 표준특허로 향후 최소 100억 원의 특허 로열티를 받을 것으로 전망하고 있다.

국제표준화기구(ISO/IEC, ITU-T)는 2013년 1월 HEVC 표준을 확정했다. 또한, 세계적인 특허 풀(Pool) 라이선스 관리기업인 MPEG LA는 2014년 9월 29일 HEVC 표준특허 풀을 확정 발표했다. 김 교수는 지난 2007년 KBS와 공동으로 개발한 영상처리 기술이 HEVC 표준에 부합한다고 판단, KAIST 기술사업화센터(센터장 윤준호)와 특허분석을 통한 표준화 전략을 수립했다. 이후 MPEG LA에 수립된 전략에 따라 보유하고 있던 기술을 제안해 표준특허로 등록시키는데 성공했다.

배중면 산학협력단장은 “대학에서 개발한 세계적인 수준의 원천기술을 가지고 시장파급력이 큰 국제표준화를 달성해 아직까지 대학에서는 경험할 수 없었던 커다란 금액의 기술료 수익이 기대된다”며 “전략적 특허관리를 통해 향후 2년 이내에 50개 이상의 국내외 표준특허를 확보할 계획”이라고 말했다.

강성모 총장은 “KAIST는 뛰어난 기술력으로 애플, 지멘스, NEC 등과 함께 HEVC 표준특허 풀 창립멤버로 가입, 글로벌 톱 기업들과 어깨를 나란히 해 학교의 위상을 크게 드높였다”며 “원천기술에 대한 연구생산성을 크게 높임으로써 그동안 대학에서 시도하지 못했던 새로운 형태의 창조경제 모델을 제시했다는데 의미가 있다”고 의의를 밝혔다.

□ 영상압축기술의 발전

□ 비디오화면 화소 수 비교

2014.10.01 조회수 14659 -

그래핀 양자점 디스플레이 핵심기술 개발

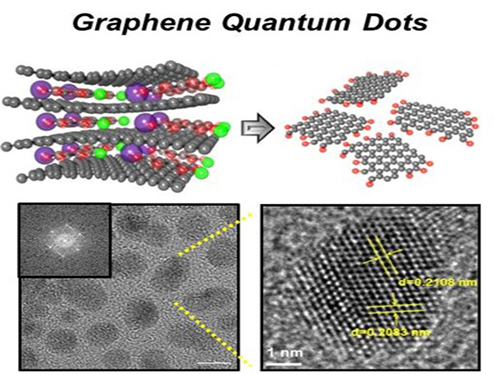

우리 학교 신소재공학과 전석우(39) 교수는 물리학과 조용훈(48) 교수, 전기및전자공학과 유승협(43) 교수와 공동으로 세계에서 처음으로 흑연으로부터 고품질의 그래핀 양자점을 개발하는데 성공했다.

연구팀은 그래핀의 원재료인 흑연에 염(salt)과 물만을 이용한 흑연층간 화합물을 합성해 친환경적인 방법으로 그래핀 양자점을 만들었다.

개발된 양자점은 지름이 5nm(나노미터, 10억분의 1미터) 정도로 크기가 매우 균일하면서도 높은 양자 효율을 보였으며, 기존 양자점과 달리 납, 카드뮴 등의 독성 물질이 포함돼 있지 않다. 또 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 재료(흑연, 염, 물)로만 만들어 적은 비용으로 대량생산이 가능할 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 그래핀 양자점의 발광 메커니즘을 규명했으며 제조된 그래핀 양자점을 통해 휴대폰 디스플레이의 최대 밝기(수백 cd/㎡)보다 높은 1,000 cd/m2(cd, 칸델라) 이상의 높은 휘도를 갖는 그래핀 양자점 LED를 개발해 상용화 가능성을 최초로 입증했다.

전석우 교수는 “아직은 기존 LED의 발광효율에는 못 미치지만 발광 특성은 향후 더욱 향상될 가능성이 많다”며 “특히 그래핀 양자점을 활용하면 종잇장처럼 얇은 디스플레이는 물론 커튼처럼 유연한 소재에도 원하는 정보가 표시되는 기술도 가능할 것”이라고 밝혔다.

연구팀이 KAIST 나노융합연구소 그래핀 연구센터의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼스(Advanced Optical Materials)’ 20일자 온라인판에 게재됐다.

그림1. 그래핀 양자점 합성 과정 및 그래핀 양자점 이미지

그림2. 그래핀 양자점 발광 메커니즘

그림3. 그래핀 양자점 적용 LED 구조 및 발광 이미지

2014.08.28 조회수 17322

그래핀 양자점 디스플레이 핵심기술 개발

우리 학교 신소재공학과 전석우(39) 교수는 물리학과 조용훈(48) 교수, 전기및전자공학과 유승협(43) 교수와 공동으로 세계에서 처음으로 흑연으로부터 고품질의 그래핀 양자점을 개발하는데 성공했다.

연구팀은 그래핀의 원재료인 흑연에 염(salt)과 물만을 이용한 흑연층간 화합물을 합성해 친환경적인 방법으로 그래핀 양자점을 만들었다.

개발된 양자점은 지름이 5nm(나노미터, 10억분의 1미터) 정도로 크기가 매우 균일하면서도 높은 양자 효율을 보였으며, 기존 양자점과 달리 납, 카드뮴 등의 독성 물질이 포함돼 있지 않다. 또 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 재료(흑연, 염, 물)로만 만들어 적은 비용으로 대량생산이 가능할 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 그래핀 양자점의 발광 메커니즘을 규명했으며 제조된 그래핀 양자점을 통해 휴대폰 디스플레이의 최대 밝기(수백 cd/㎡)보다 높은 1,000 cd/m2(cd, 칸델라) 이상의 높은 휘도를 갖는 그래핀 양자점 LED를 개발해 상용화 가능성을 최초로 입증했다.

전석우 교수는 “아직은 기존 LED의 발광효율에는 못 미치지만 발광 특성은 향후 더욱 향상될 가능성이 많다”며 “특히 그래핀 양자점을 활용하면 종잇장처럼 얇은 디스플레이는 물론 커튼처럼 유연한 소재에도 원하는 정보가 표시되는 기술도 가능할 것”이라고 밝혔다.

연구팀이 KAIST 나노융합연구소 그래핀 연구센터의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼스(Advanced Optical Materials)’ 20일자 온라인판에 게재됐다.

그림1. 그래핀 양자점 합성 과정 및 그래핀 양자점 이미지

그림2. 그래핀 양자점 발광 메커니즘

그림3. 그래핀 양자점 적용 LED 구조 및 발광 이미지

2014.08.28 조회수 17322 -

이승한 박사과정, 국내 첫 ISQED 최우수논문상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 이승한 박사과정 학생(지도교수 경종민)은 4일~5일 미국 산타클라라에서 개최되는 우수 전자제품설계 국제회의(ISQED, The International Symposium on Quality Electronic Design)에서 국내 최초로 최우수논문상을 받는다.(논문명 : 3차원 반도체 다중 프로세서 칩에서의 에너지 최소화를 위한 동적 캐시 자료 관리기법) 시상식은 5일 산타클라라 컨벤션센터에서 열린다. 우수 전자제품설계 국제회의는 지난 14년간 매년 미국 실리콘밸리에서 개최됐으며, 최근 첨단 반도체 설계와 공정의 핵심 이슈인 생산성과 품질 향상을 위한 설계(design for manufacturability(DFM) and quality(DFQ))에 관한 최신 이슈를 다루는 학술대회다.

2014.03.03 조회수 14751

이승한 박사과정, 국내 첫 ISQED 최우수논문상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 이승한 박사과정 학생(지도교수 경종민)은 4일~5일 미국 산타클라라에서 개최되는 우수 전자제품설계 국제회의(ISQED, The International Symposium on Quality Electronic Design)에서 국내 최초로 최우수논문상을 받는다.(논문명 : 3차원 반도체 다중 프로세서 칩에서의 에너지 최소화를 위한 동적 캐시 자료 관리기법) 시상식은 5일 산타클라라 컨벤션센터에서 열린다. 우수 전자제품설계 국제회의는 지난 14년간 매년 미국 실리콘밸리에서 개최됐으며, 최근 첨단 반도체 설계와 공정의 핵심 이슈인 생산성과 품질 향상을 위한 설계(design for manufacturability(DFM) and quality(DFQ))에 관한 최신 이슈를 다루는 학술대회다.

2014.03.03 조회수 14751 -

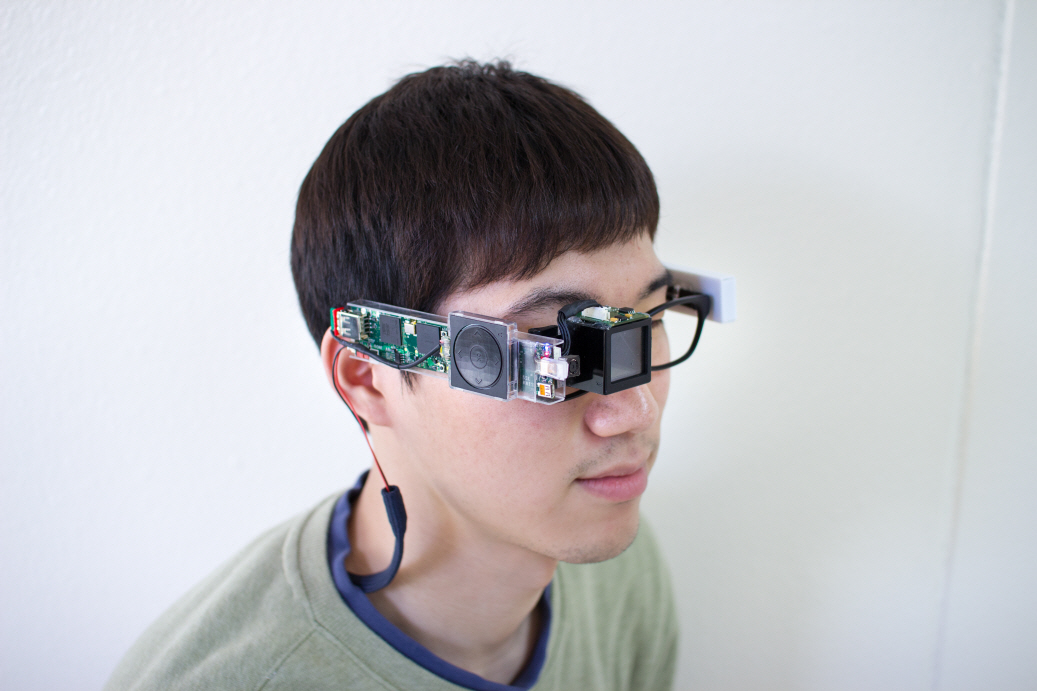

증강현실로 스마트시대의 미래를 열다!

영화 ‘마이너리티 리포트’에서 허공에 화면이 뜨고 손짓으로 컴퓨터를 조작하는 모습은 단지 상상 속 미래였다. 하지만 이런 일들이 곧 실현될 것으로 보인다. 우리 학교 전기및전자공학과 유회준 교수 연구팀은 세계 최초로 증강현실 전용 프로세서가 내장된 고성능·초저전력 머리 장착형 디스플레이(HMD, Head Mount Display) ‘케이 글래스(K-Glass)’를 개발했다. 연구팀의 전용 프로세서 개발로 기존 상용칩을 활용한 구글 글래스 보다 속도는 30배 이상 빨라지면서 동시에 사용시간은 3배 이상 길어지는 등 실제 사용자에게 불편함이 많이 줄어 증강현실시대를 앞당길 것으로 기대된다. 증강현실이란, 현실 세계와 이를 적절히 변형한 가상 미디어 콘텐츠가 결합한 것이다. 예를 들면, 동화책에 그려진 공룡 그림을 쳐다보면 3차원 공룡이 책 위로 솟아올라 보이며 방향을 바꾸면 공룡의 다른 쪽이 보이게 하는 기술이다. 삼성, 마이크로소프트 등에서는 관련 특허를 출원하고 있고, 특히 구글에서는 2012년 5월 증강현실을 위한 프로젝트 글래스(Project Glass)를 개발했다. 하지만 자연스러운 증강현실을 구현하기에는 성능이 만족할만한 수준은 아니었다. 구글의 기술은 바코드와 같은 표식을 인식해 해당 물체에 가상 컨텐츠를 첨가하는 방식의 증강현실을 구현하는 방식이기 때문에 표식을 설치하기 힘든 야외에는 증강현실을 구현할 수 없는 큰 단점이 있다. 게다가 2시간 정도만 사용할 수 있을 정도로 전력 소비량이 많아 휴대폰과 같은 모바일 기기처럼 일상생활에서 항상 착용하지는 못하는 실정이었다.연구팀이 개발한 K-Glass의 ‘증강현실 전용 프로세서’는 인간 뇌의 시각 집중 모델(Visual Attention Model)에 영감을 받아 제작돼 저전력·고성능을 동시에 달성했다. 시각 집중 모델은 보고 있는 화면에서 의미 있고 중요한 부분을 배경과 같이 인식에 무의미한 영역들로부터 분리한다. 이에 따라 불필요한 연산을 제거할 수 있어 복잡한 증강현실 알고리즘의 연산 속도를 획기적으로 증가시킬 수 있다는 장점이 있다. 또 전력소모를 줄이기 위해 ‘뉴런의 신경망’을 모방한 네트워크 구조를 적용했다. 프로세서 내부에서는 데이터가 활발하게 돌아다니는데 데이터 쏠림현상에 의해 전송에 병목이 발생할 수가 있는데 연구팀은 뉴런의 신경망 구조를 활용해 프로세서 내 데이터를 전송 및 네트워크 병목현상을 효과적으로 극복했다. 개발된 증강현실 전용 프로세서는 65nm(나노미터) 공정에서 제작돼 32㎟ 면적에 1.22TOPS(Tera-Operation per Second, 1초당 1012회 연산속도) 성능을 보인다. 또한 30fps(초당프레임)/720p(픽셀) 비디오 환경의 실시간 동작에서 1.57TOPS/W(와트)의 높은 에너지 효율을 나타내 장시간 동작할 수 있다. 유회준 교수는 “스마트 폰의 뒤를 잇는 차세대 모바일 디바이스로써 HMD에 대한 관심이 급증하고 있다”며 “투과형 HMD는 증강현실을 구현함에 따라 교육 엔터테인먼트 등의 분야에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다. 또 “K-Glass는 구글의 프로젝트 글래스 등 기존 HMD의 낮은 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상시키는 것은 물론 초저전력 소비를 달성하는데 성공, 미래 모바일 IT분야에서 혁신적인 변화를 주도할 것”이라고 연구 의의에 대해 말했다. 유회준 교수 지도하에 김경훈 박사과정 학생이 주도해 개발한 K-Glass는 이달 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 발표돼 커다란 주목을 받았다. K-Glass 데모 동영상 유튜브 링크 :http://www.youtube.com/watch?v=fzQpSORKYr8&feature=c4-overview&list=UUirZA3OFhxP4YFreIJkTtXw

2014.02.20 조회수 18324

증강현실로 스마트시대의 미래를 열다!

영화 ‘마이너리티 리포트’에서 허공에 화면이 뜨고 손짓으로 컴퓨터를 조작하는 모습은 단지 상상 속 미래였다. 하지만 이런 일들이 곧 실현될 것으로 보인다. 우리 학교 전기및전자공학과 유회준 교수 연구팀은 세계 최초로 증강현실 전용 프로세서가 내장된 고성능·초저전력 머리 장착형 디스플레이(HMD, Head Mount Display) ‘케이 글래스(K-Glass)’를 개발했다. 연구팀의 전용 프로세서 개발로 기존 상용칩을 활용한 구글 글래스 보다 속도는 30배 이상 빨라지면서 동시에 사용시간은 3배 이상 길어지는 등 실제 사용자에게 불편함이 많이 줄어 증강현실시대를 앞당길 것으로 기대된다. 증강현실이란, 현실 세계와 이를 적절히 변형한 가상 미디어 콘텐츠가 결합한 것이다. 예를 들면, 동화책에 그려진 공룡 그림을 쳐다보면 3차원 공룡이 책 위로 솟아올라 보이며 방향을 바꾸면 공룡의 다른 쪽이 보이게 하는 기술이다. 삼성, 마이크로소프트 등에서는 관련 특허를 출원하고 있고, 특히 구글에서는 2012년 5월 증강현실을 위한 프로젝트 글래스(Project Glass)를 개발했다. 하지만 자연스러운 증강현실을 구현하기에는 성능이 만족할만한 수준은 아니었다. 구글의 기술은 바코드와 같은 표식을 인식해 해당 물체에 가상 컨텐츠를 첨가하는 방식의 증강현실을 구현하는 방식이기 때문에 표식을 설치하기 힘든 야외에는 증강현실을 구현할 수 없는 큰 단점이 있다. 게다가 2시간 정도만 사용할 수 있을 정도로 전력 소비량이 많아 휴대폰과 같은 모바일 기기처럼 일상생활에서 항상 착용하지는 못하는 실정이었다.연구팀이 개발한 K-Glass의 ‘증강현실 전용 프로세서’는 인간 뇌의 시각 집중 모델(Visual Attention Model)에 영감을 받아 제작돼 저전력·고성능을 동시에 달성했다. 시각 집중 모델은 보고 있는 화면에서 의미 있고 중요한 부분을 배경과 같이 인식에 무의미한 영역들로부터 분리한다. 이에 따라 불필요한 연산을 제거할 수 있어 복잡한 증강현실 알고리즘의 연산 속도를 획기적으로 증가시킬 수 있다는 장점이 있다. 또 전력소모를 줄이기 위해 ‘뉴런의 신경망’을 모방한 네트워크 구조를 적용했다. 프로세서 내부에서는 데이터가 활발하게 돌아다니는데 데이터 쏠림현상에 의해 전송에 병목이 발생할 수가 있는데 연구팀은 뉴런의 신경망 구조를 활용해 프로세서 내 데이터를 전송 및 네트워크 병목현상을 효과적으로 극복했다. 개발된 증강현실 전용 프로세서는 65nm(나노미터) 공정에서 제작돼 32㎟ 면적에 1.22TOPS(Tera-Operation per Second, 1초당 1012회 연산속도) 성능을 보인다. 또한 30fps(초당프레임)/720p(픽셀) 비디오 환경의 실시간 동작에서 1.57TOPS/W(와트)의 높은 에너지 효율을 나타내 장시간 동작할 수 있다. 유회준 교수는 “스마트 폰의 뒤를 잇는 차세대 모바일 디바이스로써 HMD에 대한 관심이 급증하고 있다”며 “투과형 HMD는 증강현실을 구현함에 따라 교육 엔터테인먼트 등의 분야에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다. 또 “K-Glass는 구글의 프로젝트 글래스 등 기존 HMD의 낮은 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상시키는 것은 물론 초저전력 소비를 달성하는데 성공, 미래 모바일 IT분야에서 혁신적인 변화를 주도할 것”이라고 연구 의의에 대해 말했다. 유회준 교수 지도하에 김경훈 박사과정 학생이 주도해 개발한 K-Glass는 이달 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 발표돼 커다란 주목을 받았다. K-Glass 데모 동영상 유튜브 링크 :http://www.youtube.com/watch?v=fzQpSORKYr8&feature=c4-overview&list=UUirZA3OFhxP4YFreIJkTtXw

2014.02.20 조회수 18324 -

유회준 교수, 亞 대학 최초로 ISSCC 학회장 맡아

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수가 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제고체회로학회(ISSCC, International Solid-State Circuits Conference)에서 아시아 대학 최초로 학회장에 선임됐다.

임기는 2014년 4월부터 1년간이다.

유 교수는 학회 창설 이래 약 60년간 논문 실적은 세계 10위, 지난 10년간은 세계 4위로 기록돼 아시아 최고 실적을 낸 연구자로 인정받았으며, 2012년 공적상을 수상한 바 있다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련 기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU 제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

유회준 교수는 “우리나라 반도체 기술은 외국 기술을 모방하는 수준을 넘어서 세계를 선도하고 있다”며 “앞으로 세계 반도체 기술을 한 차원 높게 끌어 올리는데 기여를 하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

2014.02.12 조회수 15199

유회준 교수, 亞 대학 최초로 ISSCC 학회장 맡아

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수가 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된 국제고체회로학회(ISSCC, International Solid-State Circuits Conference)에서 아시아 대학 최초로 학회장에 선임됐다.

임기는 2014년 4월부터 1년간이다.

유 교수는 학회 창설 이래 약 60년간 논문 실적은 세계 10위, 지난 10년간은 세계 4위로 기록돼 아시아 최고 실적을 낸 연구자로 인정받았으며, 2012년 공적상을 수상한 바 있다.

ISSCC는 매년 2월 개최되는 세계 최고 권위의 반도체분야 학회로 전 세계의 반도체 관련 기업, 연구소 및 대학에서 제출된 논문 중 약 200여편의 논문만 엄선해 발표되는 학회다.

‘반도체 올림픽’이라고도 불리는 이 학회는 전 세계 3천명 이상의 반도체 기술자들이 모여 4일간 기술을 뽐낸다. 인텔이 최초로 CPU 제품을 발표하거나 삼성에서 최초로 메모리 기술을 발표하는 곳으로도 유명하다.

유회준 교수는 “우리나라 반도체 기술은 외국 기술을 모방하는 수준을 넘어서 세계를 선도하고 있다”며 “앞으로 세계 반도체 기술을 한 차원 높게 끌어 올리는데 기여를 하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

2014.02.12 조회수 15199 -

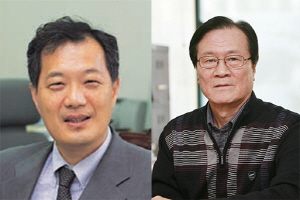

KAIST 이귀로 교수, IEEE 석학회원 선정

우리 학교 전기및전자공학과 이귀로 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 반도체 기술 경영 및 기가코리아 범부처 R&D 연구사업 기획 등 연구개발 리더십 분야에 기여한 공로를 인정받았다.

이 교수는 서울대 전자공학과를 졸업하고 미국 미네소타 대학에서 석사와 박사학위를 취득했다. 1986년 KAIST에 부임해 전기및전자공학과 교수로 재직 중이다. 2005년에는 LG 전자기술원 원장, 2010년에는 KAIST부설 나노종합기술원원장을 역임했다.

IEEE는 전기·전자·컴퓨터·통신 분야의 세계 최고 권위 학회로 160여개국 40여만명을 회원으로 두고 있다. 석학회원은 10년 이상 활동한 회원 중 연구개발로 사회발전에 탁월한 기여를 한 상위 0.1% 연구자에게만 부여된다.

2013.12.23 조회수 14443

KAIST 이귀로 교수, IEEE 석학회원 선정

우리 학교 전기및전자공학과 이귀로 교수가 국제전기전자공학회(IEEE) 석학회원으로 선정됐다.

이 교수는 반도체 기술 경영 및 기가코리아 범부처 R&D 연구사업 기획 등 연구개발 리더십 분야에 기여한 공로를 인정받았다.

이 교수는 서울대 전자공학과를 졸업하고 미국 미네소타 대학에서 석사와 박사학위를 취득했다. 1986년 KAIST에 부임해 전기및전자공학과 교수로 재직 중이다. 2005년에는 LG 전자기술원 원장, 2010년에는 KAIST부설 나노종합기술원원장을 역임했다.

IEEE는 전기·전자·컴퓨터·통신 분야의 세계 최고 권위 학회로 160여개국 40여만명을 회원으로 두고 있다. 석학회원은 10년 이상 활동한 회원 중 연구개발로 사회발전에 탁월한 기여를 한 상위 0.1% 연구자에게만 부여된다.

2013.12.23 조회수 14443 -

김현식 학생, 국내 첫 IEEE 박사과정 업적 상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 김현식(지도교수 조규형) 박사과정 학생이 국제전기전자공학회(IEEE) 반도체회로분야(SSCS)에서 국내 최초로 ‘박사과정 업적 상(Predoctoral Achievement Award)’을 수상한다.

시상식은 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제고체회로학회(ISSCC)에서 거행되는데 김 씨는 1,000달러의 상금을 받는다.

이 상은 1983년 제정된 이래 국제전기전자공학회 반도체회로분야 회장을 역임한 UC버클리 번하드 보서(Bernhard Boser) 교수, 국제전기전자공학회 고체회로학술지 편집장인 미시건대학 마이클 플린(Michael Flynn) 교수 등 세계적인 석학들이 수상한 바 있다.

이 상은 전 세계에서 반도체회로를 전공하는 박사과정 학생을 대상으로 국제논문, 학업성적, 연구 성과, 추천서 등을 바탕으로 선발한다.

김 씨는 국제고체회로학회와 국제전기전자공학회 등에서 총 15편의 국제저널 및 국제학회 논문을 발표했다. 또 35건의 국내외 특허를 출원하고 삼성전자 휴먼테크논문대상 3년 연속(2회 연속 금상)으로 받은 점을 인정받았다.

2013.12.17 조회수 20080

김현식 학생, 국내 첫 IEEE 박사과정 업적 상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 김현식(지도교수 조규형) 박사과정 학생이 국제전기전자공학회(IEEE) 반도체회로분야(SSCS)에서 국내 최초로 ‘박사과정 업적 상(Predoctoral Achievement Award)’을 수상한다.

시상식은 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 개최되는 국제고체회로학회(ISSCC)에서 거행되는데 김 씨는 1,000달러의 상금을 받는다.

이 상은 1983년 제정된 이래 국제전기전자공학회 반도체회로분야 회장을 역임한 UC버클리 번하드 보서(Bernhard Boser) 교수, 국제전기전자공학회 고체회로학술지 편집장인 미시건대학 마이클 플린(Michael Flynn) 교수 등 세계적인 석학들이 수상한 바 있다.

이 상은 전 세계에서 반도체회로를 전공하는 박사과정 학생을 대상으로 국제논문, 학업성적, 연구 성과, 추천서 등을 바탕으로 선발한다.

김 씨는 국제고체회로학회와 국제전기전자공학회 등에서 총 15편의 국제저널 및 국제학회 논문을 발표했다. 또 35건의 국내외 특허를 출원하고 삼성전자 휴먼테크논문대상 3년 연속(2회 연속 금상)으로 받은 점을 인정받았다.

2013.12.17 조회수 20080 -

'미래 라이프스타일 혁신’ 워크숍 개최

미래 기술이 ‘인간의 삶을 어떻게 변화시킬 것인가’를 전망해 보는 자리가 마련됐다.

우리 대학 KOLON-KAIST 라이프스타일 이노베이션 센터(소장 김대식)는 8일 오전 9시 대전 본원 케이아이빌딩에서‘미래 라이프스타일 혁신’워크숍을 개최한다.

이번 워크숍에는 미국 일리노이드대학교 어바나 샴페인 캠퍼스에서 유연 전자소자를 연구하는 존 라저스(John A. Rogers) 교수와 월트 디즈니 애니메이션 스튜디오에서 입체영상부문을 담당하는 로버트 뉴만(Robert Newman)수석 감독이 초청됐다.

첫 기조연설자로 나선 존 라저스 교수는‘인간의 신체에 용해될 수 있는 신축성 있는 전자소자’를 주제로 강연하는데, 고성능 유연 전자소자를 피부와 인체의 장기 등에 부착해 생체 신호를 읽을 수 있는 새로운 기술을 설명할 예정이다.

이어 로버트 뉴만 수석 감독이‘창조적 미디어인 3D 입체영상’을 주제로 강연하는데, 주먹왕 랄프를 비롯해 인어공주 ․ 미녀와 야수 ․ 라푼젤 등 디즈니 애니메이션의 입체영상 제작 경험에서 얻은 기술을 소개하고 입체영상 애니메이션 제작의 숨은 이야기를 들려 줄 예정이다.

그 밖에 ▲플렉서블 소자를 위한 도핑 된 탄소 나노소재 기술 [김상욱 KAIST 교수] ▲ 자가발전 유연전자 시스템 [이건재 KAIST 교수] ▲영화 관람 시 관객 체험의 진보 [노준용 KAIST 교수] ▲뇌과학 관전으로 본 미래 라이프스타일 [김대식 KAIST 교수] ▲ 유비쿼터스 헬스 케어를 위한 반도체 집적회로 [조성환 KAIST 교수] 등을 주제로 발표가 진행된다.

‘미래 라이프스타일 혁신’을 주제로 개최되는 이번 워크숍은 신소재 ․ 뇌과학 ․ 멀티미디어 ․ 헬스케어 분야 전문가들이 나서 해당 분야 기술이 미래 인간의 생활방식을 어떻게 변화시킬 수 있는가를 조망하기 위해 마련됐다.

이번 워크숍을 주관한 김대식 전기및전자공학과 교수는 “우리는 이미 스마트한 기술이 어떻게 세상을 바꾸었는지를 경험했다”면서“이번 워크숍은 기술이 미래 인간의 삶을 또 어떻게 바꿀 것인가를 그려보는 소중한 시간이 될 것”이라고 말했다.

워크숍 상세정보는 홈페이지(http://lsi.kaist.ac.kr) 에서 확인 가능하다.끝.

2013.11.06 조회수 11807

'미래 라이프스타일 혁신’ 워크숍 개최

미래 기술이 ‘인간의 삶을 어떻게 변화시킬 것인가’를 전망해 보는 자리가 마련됐다.

우리 대학 KOLON-KAIST 라이프스타일 이노베이션 센터(소장 김대식)는 8일 오전 9시 대전 본원 케이아이빌딩에서‘미래 라이프스타일 혁신’워크숍을 개최한다.

이번 워크숍에는 미국 일리노이드대학교 어바나 샴페인 캠퍼스에서 유연 전자소자를 연구하는 존 라저스(John A. Rogers) 교수와 월트 디즈니 애니메이션 스튜디오에서 입체영상부문을 담당하는 로버트 뉴만(Robert Newman)수석 감독이 초청됐다.

첫 기조연설자로 나선 존 라저스 교수는‘인간의 신체에 용해될 수 있는 신축성 있는 전자소자’를 주제로 강연하는데, 고성능 유연 전자소자를 피부와 인체의 장기 등에 부착해 생체 신호를 읽을 수 있는 새로운 기술을 설명할 예정이다.

이어 로버트 뉴만 수석 감독이‘창조적 미디어인 3D 입체영상’을 주제로 강연하는데, 주먹왕 랄프를 비롯해 인어공주 ․ 미녀와 야수 ․ 라푼젤 등 디즈니 애니메이션의 입체영상 제작 경험에서 얻은 기술을 소개하고 입체영상 애니메이션 제작의 숨은 이야기를 들려 줄 예정이다.

그 밖에 ▲플렉서블 소자를 위한 도핑 된 탄소 나노소재 기술 [김상욱 KAIST 교수] ▲ 자가발전 유연전자 시스템 [이건재 KAIST 교수] ▲영화 관람 시 관객 체험의 진보 [노준용 KAIST 교수] ▲뇌과학 관전으로 본 미래 라이프스타일 [김대식 KAIST 교수] ▲ 유비쿼터스 헬스 케어를 위한 반도체 집적회로 [조성환 KAIST 교수] 등을 주제로 발표가 진행된다.

‘미래 라이프스타일 혁신’을 주제로 개최되는 이번 워크숍은 신소재 ․ 뇌과학 ․ 멀티미디어 ․ 헬스케어 분야 전문가들이 나서 해당 분야 기술이 미래 인간의 생활방식을 어떻게 변화시킬 수 있는가를 조망하기 위해 마련됐다.

이번 워크숍을 주관한 김대식 전기및전자공학과 교수는 “우리는 이미 스마트한 기술이 어떻게 세상을 바꾸었는지를 경험했다”면서“이번 워크숍은 기술이 미래 인간의 삶을 또 어떻게 바꿀 것인가를 그려보는 소중한 시간이 될 것”이라고 말했다.

워크숍 상세정보는 홈페이지(http://lsi.kaist.ac.kr) 에서 확인 가능하다.끝.

2013.11.06 조회수 11807 -

국내 대학 첫 ‘옴부즈퍼슨’제 시행

조직 간소화 및 행정의 효율성을 높이고자 대대적인 조직개편을 단행했던 KAIST가 이번에는 교내 구성원들의 고충 및 불편사항을 중립적 입장에서 듣고 중재하는 ‘옴부즈퍼슨’제도를 시행해 내실 다지기에 나섰다.

우리 대학은 9일 오전 총장실에서 옴부즈퍼슨 위촉식을 갖고 신상영 전기및전자공학과 명예교수와 심홍구 화학과 명예교수를 ‘옴부즈퍼슨(ombudsperson)’으로 위촉했다.

KAIST가 구성원을 대상으로 개선사항이나 불편사항을 접수받아 해결하는‘신문고’제도를 운영 중이지만 구성원의 고충처리를 위해 총장 직속으로 전담부서와 전문 인력을 배치한 것은 이번이 처음이다.

위촉된 옴부즈퍼슨은 대학 내 부당하고 불합리한 제도․연구윤리 위반 등을 접수 받아 중립적인 입장에서 조사하고 검토해 시정과 개선을 권고하는 역할을 담당한다.또 구성원의 여러 의견이 정책에 반영 될 수 있도록 민심을 파악해 총장에게 직접 보고하되, 면담내용을 비밀로 하기 위해 문서화된 기록은 남기지 않는다.

기존의 고충 및 민원행정 서비스가 자칫 누락할 수 있는 개인의 소소한 권익까지 보장하는 옴부즈퍼슨’제도는 KAIST만의 새로운 대학문화인‘해피캠퍼스’를 만들어 가는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

취임 6개월을 맞은 강성모 총장은 “KAIST가 세계를 무대로 새로운 도약을 준비하기 위해서는 무엇보다 구성원들의 마음을 하나로 모으는 게 중요하다”며“아무리 작은 고충이라도 소중히 듣고 해결책을 제시해 구성원이 행복해 하는 학교를 만들어 가겠다”라며 제도의 도입 배경을 설명했다.

1809년 스웨덴 의회에서 최초로 시작된‘옴부즈’제도는 정부나 의회가 임명한 관리가 시민들이 제기한 각종 민원을 수사하고 해결해 주는 제도다. 오늘날에는 공공기관 ․ 기업 ․ 대학 등에서 구성원 간의 화합과 사기진작, 업무의 효율성을 증대하기 위해 적극적으로 활용하고 있다. 끝.

2013.09.09 조회수 13217

국내 대학 첫 ‘옴부즈퍼슨’제 시행

조직 간소화 및 행정의 효율성을 높이고자 대대적인 조직개편을 단행했던 KAIST가 이번에는 교내 구성원들의 고충 및 불편사항을 중립적 입장에서 듣고 중재하는 ‘옴부즈퍼슨’제도를 시행해 내실 다지기에 나섰다.

우리 대학은 9일 오전 총장실에서 옴부즈퍼슨 위촉식을 갖고 신상영 전기및전자공학과 명예교수와 심홍구 화학과 명예교수를 ‘옴부즈퍼슨(ombudsperson)’으로 위촉했다.

KAIST가 구성원을 대상으로 개선사항이나 불편사항을 접수받아 해결하는‘신문고’제도를 운영 중이지만 구성원의 고충처리를 위해 총장 직속으로 전담부서와 전문 인력을 배치한 것은 이번이 처음이다.

위촉된 옴부즈퍼슨은 대학 내 부당하고 불합리한 제도․연구윤리 위반 등을 접수 받아 중립적인 입장에서 조사하고 검토해 시정과 개선을 권고하는 역할을 담당한다.또 구성원의 여러 의견이 정책에 반영 될 수 있도록 민심을 파악해 총장에게 직접 보고하되, 면담내용을 비밀로 하기 위해 문서화된 기록은 남기지 않는다.

기존의 고충 및 민원행정 서비스가 자칫 누락할 수 있는 개인의 소소한 권익까지 보장하는 옴부즈퍼슨’제도는 KAIST만의 새로운 대학문화인‘해피캠퍼스’를 만들어 가는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

취임 6개월을 맞은 강성모 총장은 “KAIST가 세계를 무대로 새로운 도약을 준비하기 위해서는 무엇보다 구성원들의 마음을 하나로 모으는 게 중요하다”며“아무리 작은 고충이라도 소중히 듣고 해결책을 제시해 구성원이 행복해 하는 학교를 만들어 가겠다”라며 제도의 도입 배경을 설명했다.

1809년 스웨덴 의회에서 최초로 시작된‘옴부즈’제도는 정부나 의회가 임명한 관리가 시민들이 제기한 각종 민원을 수사하고 해결해 주는 제도다. 오늘날에는 공공기관 ․ 기업 ․ 대학 등에서 구성원 간의 화합과 사기진작, 업무의 효율성을 증대하기 위해 적극적으로 활용하고 있다. 끝.

2013.09.09 조회수 13217 -

정송 교수, IEEE 윌리엄 베네트상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 정송 교수와 미국 노스캐롤라이나 주립대 이인종 교수 공동연구팀이 지난달 10일 헝가리 부다페스트에서 국제전기전자공학회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) 주관으로 열린 국제통신학회에서 ‘윌리엄 베네트(William R. Bennett)상’을 수상했다.

네트워크 분야 노벨상으로 불리는 이 상은 최근 3년간 발표된 논문을 대상으로 인용 횟수 및 석학들의 평가 등을 토대로 논문의 실제 영향력을 조사해 1년에 단 한편 선정해 시상한다.

연구팀은 이번 수상논문(논문명 : 인간 이동성의 Levy-Walk 특성(On the Levy-Walk Nature of Human Mobility))에서 인간이 일상생활 중에 이동하는 패턴을 정확히 묘사할 수 있는 통계적 모델을 제시하고, 한국과 미국의 대학 캠퍼스, 뉴욕 맨해튼, 디즈니월드 등 서로 다른 다섯 곳에서 100명 이상의 자원자에게 GPS(위치정보시스템)를 나눠주고 총 226일에 걸쳐 움직임을 분석했다.

인간 이동 패턴 모델은 사람들의 실제 움직임의 특성을 정확하게 묘사할 수 있어, 논문이 발표된 이후에 약 350회의 인용 횟수를 기록하며 활발한 후속 연구가 진행되고 있다.

정송 교수는 이번 분석 결과에 대해 “향후 신종 인플루엔자와 같은 전염병 확산 통제나 효율적인 통신망ㆍ도시ㆍ교통망 설계 등 다양한 분야에 활용 가능하다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구에는 KAIST 출신의 신민수 박사(삼성전자), 홍성익 박사(삼성종합기술원), 이경한 교수(울산과기대 교수), 김성준 박사(삼성전자)가 공동으로 참여했다.

2013.07.08 조회수 16384

정송 교수, IEEE 윌리엄 베네트상 수상

우리 학교 전기및전자공학과 정송 교수와 미국 노스캐롤라이나 주립대 이인종 교수 공동연구팀이 지난달 10일 헝가리 부다페스트에서 국제전기전자공학회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) 주관으로 열린 국제통신학회에서 ‘윌리엄 베네트(William R. Bennett)상’을 수상했다.

네트워크 분야 노벨상으로 불리는 이 상은 최근 3년간 발표된 논문을 대상으로 인용 횟수 및 석학들의 평가 등을 토대로 논문의 실제 영향력을 조사해 1년에 단 한편 선정해 시상한다.

연구팀은 이번 수상논문(논문명 : 인간 이동성의 Levy-Walk 특성(On the Levy-Walk Nature of Human Mobility))에서 인간이 일상생활 중에 이동하는 패턴을 정확히 묘사할 수 있는 통계적 모델을 제시하고, 한국과 미국의 대학 캠퍼스, 뉴욕 맨해튼, 디즈니월드 등 서로 다른 다섯 곳에서 100명 이상의 자원자에게 GPS(위치정보시스템)를 나눠주고 총 226일에 걸쳐 움직임을 분석했다.

인간 이동 패턴 모델은 사람들의 실제 움직임의 특성을 정확하게 묘사할 수 있어, 논문이 발표된 이후에 약 350회의 인용 횟수를 기록하며 활발한 후속 연구가 진행되고 있다.

정송 교수는 이번 분석 결과에 대해 “향후 신종 인플루엔자와 같은 전염병 확산 통제나 효율적인 통신망ㆍ도시ㆍ교통망 설계 등 다양한 분야에 활용 가능하다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구에는 KAIST 출신의 신민수 박사(삼성전자), 홍성익 박사(삼성종합기술원), 이경한 교수(울산과기대 교수), 김성준 박사(삼성전자)가 공동으로 참여했다.

2013.07.08 조회수 16384