%EC%8B%A0%EC%86%8C%EC%9E%AC%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

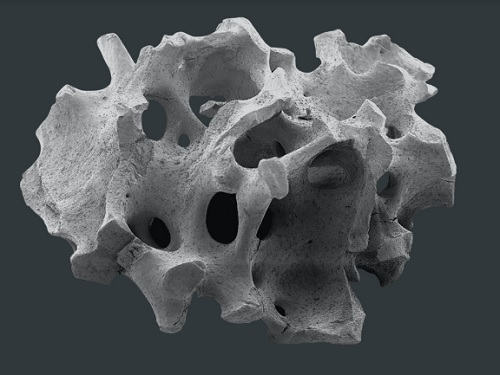

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 130

이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다.

복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해 고성능 소재를 찾는 데 큰 제약을 극복하기 위해, 연구팀은 MOF와 이산화탄소(CO2), 물(H2O) 사이의 상호작용을 정밀하게 예측할 수 있는 기계학습(머신러닝) 기반 역장(Machine Learning Force Field, MLFF)을 개발하고, 이를 통해 양자역학 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 기존보다 월등히 빠른 속도로 MOF 소재들의 흡착 물성을 계산할 수 있도록 했다.

연구팀은 개발된 시스템을 활용해 8,000여 개의 실험적으로 합성된 MOF 구조를 대규모 스크리닝한 결과, 100개 이상의 유망한 탄소 포집 후보 소재를 발굴했다. 특히 기존의 고전 역장 기반 시뮬레이션으로는 확인되지 않았던 새로운 후보 소재들을 제시했으며, MOF의 화학 구조와 흡착 성능 간의 상관관계를 분석해 DAC용 소재 설계에 유용한 7가지 핵심 화학적 특징도 함께 제안했다.

이번 연구는 MOF–CO2 및 MOF-H2O 간 상호작용을 정밀하게 예측함으로써, DAC 분야의 소재 설계 및 시뮬레이션 기술을 크게 향상한 사례로 평가된다.

우리 대학 생명화학공학과 임윤성 박사과정과 박현수 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `매터 (Matter)'에 지난 6월 12일 게재됐다.

※논문명: Accelerating CO2 direct air capture screening for metal-organic frameworks with a transferable machine learning force field

※DOI: 10.1016/j.matt.2025.102203

한편, 이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center와 과학기술정보통신부의 글로벌 C.L.E.A.N. 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.30 조회수 130 -

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25 조회수 623

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25 조회수 623 -

와이파이보다 100배 빠른‘라이파이’속도·보안 다 잡았다

라이파이(Li-Fi)는 LED 불빛처럼 눈에 보이는 빛인 가시광선 대역(400~800 THz)을 활용한 무선통신 기술로, 기존 와이파이(Wi-Fi)보다 최대 100배 빠른 속도(최대 224Gbps)를 제공한다. 사용할 수 있는 주파수 할당의 제약이 없고 전파 혼신 문제도 적지만, 누구나 접근이 가능해서 보안에는 상대적으로 취약하다. 한국 연구진이 기존 광통신 소자의 한계를 뛰어넘어 송신 속도와 보안을 동시에 향상시킬 수 있는 라이파이의 새로운 플랫폼을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 이호성) 임경근 박사와 협력해, 차세대 초고속 데이터 통신으로 주목받는 ‘라이파이(Li-Fi)’ 활용을 위한 ‘온-디바이스 암호화 광통신 소자’ 기술을 개발했다고 24일 밝혔다.

조힘찬 교수팀은 친환경 양자점(독성이 적고 지속 가능한 소재)을 이용해 고효율 발광 트라이오드 소자를 만들었다. 연구팀이 개발한 소자는 전기장을 이용해 빛을 발생시키는 장치이다. 특히, ‘투과 전극에 존재하는 아주 작은 구멍(핀홀)’ 영역에 전기장이 집중되고 전극 너머로 투과되는데, 이 소자는 이를 이용하여 두 가지 입력 데이터를 동시에 처리할 수 있다.

이 원리를 이용해 연구팀은 ‘온-디바이스 암호화 광송신 소자’라는 기술을 개발했다. 이 기술의 핵심은 기기 자체에서 정보를 빛으로 바꾸면서 동시에 암호화까지 한다는 점이다. 즉, 복잡한 별도의 장비 없이도 보안이 강화된 데이터 전송이 가능하다.

외부양자효율(EQE)은 전기를 얼마나 효율적으로 빛으로 변환하는지를 나타내는 지표로, 상용화를 위한 기준은 일반적으로 약 20% 수준이다. 이번에 개발된 소자는 17.4%의 EQE를 기록했으며, 휘도(luminance) 또한 스마트폰 OLED 화면의 최대 밝기인 2,000nit를 크게 웃도는 29,000nit로, 10배 이상의 높은 밝기를 구현했다.

또한, 연구팀은 이 소자가 어떻게 정보를 빛으로 바꾸는지를 더 정확히 이해하기 위해, ‘과도 전계 발광 분석’이라는 방법을 사용하여, 아주 짧은 시간(수백 나노초 = 10억 분의 1초 단위) 동안 전압을 순간적으로 인가했을 때, 소자에서 발생하는 발광 특성을 분석했다. 이 분석을 통해 수백 나노초 단위에서 소자 내 전하들의 이동을 분석해 단일 소자 내에서 구현되는 이중채널 광변조의 작동 메커니즘을 규명했다.

KAIST 조힘찬 교수는 “이번 연구는 기존의 광통신 소자의 한계를 뛰어넘어 송신 속도를 높이면서도 보안능력을 향상할 수 있는 새로운 통신 플랫폼을 제시했다”라고 언급했다.

이어 “추가 장비 없이도 보안을 강화하면서, 암호화와 송신을 동시에 구현하는 이번 기술은 향후 보안이 중요한 다양한 분야에서 폭넓게 응용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

KAIST 신소재공학과 신승민 박사과정이 제1 저자로 참여하고, 조힘찬 교수, KRISS 임경근 박사가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)'에 5월 30일 자 출판됐으며, inside front cover 논문으로 선정됐다.

※ 논문명: High-Efficiency Quantum Dot Permeable electrode Light-Emitting Triodes for Visible-Light Communications and On-Device Data Encryption

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202503189

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회(NST) 및 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.24 조회수 849

와이파이보다 100배 빠른‘라이파이’속도·보안 다 잡았다

라이파이(Li-Fi)는 LED 불빛처럼 눈에 보이는 빛인 가시광선 대역(400~800 THz)을 활용한 무선통신 기술로, 기존 와이파이(Wi-Fi)보다 최대 100배 빠른 속도(최대 224Gbps)를 제공한다. 사용할 수 있는 주파수 할당의 제약이 없고 전파 혼신 문제도 적지만, 누구나 접근이 가능해서 보안에는 상대적으로 취약하다. 한국 연구진이 기존 광통신 소자의 한계를 뛰어넘어 송신 속도와 보안을 동시에 향상시킬 수 있는 라이파이의 새로운 플랫폼을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 이호성) 임경근 박사와 협력해, 차세대 초고속 데이터 통신으로 주목받는 ‘라이파이(Li-Fi)’ 활용을 위한 ‘온-디바이스 암호화 광통신 소자’ 기술을 개발했다고 24일 밝혔다.

조힘찬 교수팀은 친환경 양자점(독성이 적고 지속 가능한 소재)을 이용해 고효율 발광 트라이오드 소자를 만들었다. 연구팀이 개발한 소자는 전기장을 이용해 빛을 발생시키는 장치이다. 특히, ‘투과 전극에 존재하는 아주 작은 구멍(핀홀)’ 영역에 전기장이 집중되고 전극 너머로 투과되는데, 이 소자는 이를 이용하여 두 가지 입력 데이터를 동시에 처리할 수 있다.

이 원리를 이용해 연구팀은 ‘온-디바이스 암호화 광송신 소자’라는 기술을 개발했다. 이 기술의 핵심은 기기 자체에서 정보를 빛으로 바꾸면서 동시에 암호화까지 한다는 점이다. 즉, 복잡한 별도의 장비 없이도 보안이 강화된 데이터 전송이 가능하다.

외부양자효율(EQE)은 전기를 얼마나 효율적으로 빛으로 변환하는지를 나타내는 지표로, 상용화를 위한 기준은 일반적으로 약 20% 수준이다. 이번에 개발된 소자는 17.4%의 EQE를 기록했으며, 휘도(luminance) 또한 스마트폰 OLED 화면의 최대 밝기인 2,000nit를 크게 웃도는 29,000nit로, 10배 이상의 높은 밝기를 구현했다.

또한, 연구팀은 이 소자가 어떻게 정보를 빛으로 바꾸는지를 더 정확히 이해하기 위해, ‘과도 전계 발광 분석’이라는 방법을 사용하여, 아주 짧은 시간(수백 나노초 = 10억 분의 1초 단위) 동안 전압을 순간적으로 인가했을 때, 소자에서 발생하는 발광 특성을 분석했다. 이 분석을 통해 수백 나노초 단위에서 소자 내 전하들의 이동을 분석해 단일 소자 내에서 구현되는 이중채널 광변조의 작동 메커니즘을 규명했다.

KAIST 조힘찬 교수는 “이번 연구는 기존의 광통신 소자의 한계를 뛰어넘어 송신 속도를 높이면서도 보안능력을 향상할 수 있는 새로운 통신 플랫폼을 제시했다”라고 언급했다.

이어 “추가 장비 없이도 보안을 강화하면서, 암호화와 송신을 동시에 구현하는 이번 기술은 향후 보안이 중요한 다양한 분야에서 폭넓게 응용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

KAIST 신소재공학과 신승민 박사과정이 제1 저자로 참여하고, 조힘찬 교수, KRISS 임경근 박사가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)'에 5월 30일 자 출판됐으며, inside front cover 논문으로 선정됐다.

※ 논문명: High-Efficiency Quantum Dot Permeable electrode Light-Emitting Triodes for Visible-Light Communications and On-Device Data Encryption

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202503189

한편, 이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회(NST) 및 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.24 조회수 849 -

세계 최초‘좌우회전 빛 구별 반도체’소재로 양자광학 혁신

기존 광센서가 측정할 수 없었던 빛의 방향성 정보를 정밀하게 구별할 수 있다면, 빛의 편광 정보를 활용하는 양자 반도체, 스핀 광소자, 라이다(LiDAR), 바이오 센서 등의 핵심 소재로 활용될 수 있다. 기존에는 복잡한 필터나 유기성 민감한 재료를 써야만 이 좌우회전 빛을 구분할 수 있었으나, KAIST 연구진이 복잡한 장치 없이 특정 방향의 원형편광(Circularly Polarized Light, CPL)에 선택적으로 잘 반응하는 편광 감지 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 셀레늄(Se) 나노결정의 원자수준 카이랄성 제어를 이용해, 자외선부터 단파장 적외선까지 감지가능한 광대역 원형편광(CPL) 검출 반도체 소재를 세계 최초로 개발했다.

이 기술은 원형편광(CPL)을 실온에서 고감도로 감지할 수 있는 필름형 소재로, 빛으로 암호화된 정보를 해독하거나 양자비트(qubit)를 제어하는 등 양자 컴퓨팅과 스핀트로닉스, 광센서 기술의 핵심 소재로 주목받고 있다.

카이랄성(Chirality)은 좌우 비대칭성을 의미하며, 분자 수준뿐 아니라 광학, 의약, 생명현상 전반에 걸쳐 매우 중요한 물리적 특성이다. 특히 빛의 스핀 각운동량을 탐지하는 데 중요한 원형편광(CPL)을 구별하는 기술이다.

기존에 CPL 센서가 습기나 자외선에 약하고 열화되기 쉬운 문제로 상용화에 큰 한계가 있다는 점을 염두에 두고, 염지현 교수 연구진은 자연적으로 비대칭 결정 구조(카이랄성)를 갖는 무기 소재인 셀레늄에 주목했다.

셀레늄은 고유한 카이랄성 구조를 가지고 있으며, 성능 안정성을 반영구적으로 늘릴 수 있다. 하지만, 자연적으로는 원자 구조가 오른쪽과 왼쪽 방향성이 섞여서 존재하며, 한 쪽 방향성으로 제어하는 것은 매우 어려워 현실적인 활용에 큰 어려움이 있었다.

연구팀은 셀레늄(Se)을 나노 크기 막대 형태의 ‘셀레늄 나노로드’로 만들면서, 그 격자 구조가 왼쪽 또는 오른쪽 방향의 비대칭성(카이랄성)을 갖도록 제어할 수 있는 ‘카이랄성 전이 기술’을 개발했다.

연구진은 제작한 셀레늄 나노필름 소자가 자외선(180 nm)부터 단파장 적외선(2500 nm)에 이르기까지 넓은 파장 영역에서 CPL을 감지할 수 있음을 확인했으며, 광응답 비대칭성 지수(gres)*가 최대 0.4에 달하는 즉, 추가적인 편광 필터 없이 편광 방향을 정밀하게 구분하는 우수한 성능을 기록했다.

*광응답 비대칭성 지수: 0는 좌우 빛을 전혀 구별못함이며, ±0.1은 미세한 구별 가능, ±0.4은 이상좌/우 원형편광을 매우 뚜렷하게 구별 가능하여 고성능 센서로 인정

또한, 13개월 이상 공기 중에서 성능 변화 없이 안정적으로 동작함을 실험적으로 확인하며 무기물 기반 광소자의 장기 안정성 측면에서도 매우 우수함을 입증했다.

기존에는 고가의 투가전자현미경(TEM) 장비를 통해 격자 카이랄성을 분석할 수 있었던 반면, 이번에 개발한 2차원 라만 광활성(2D ROA) 매핑 기법은 셀레늄 나노필름이 지닌 카이랄 구조(좌/우 비대칭성)가 필름 전체에 어떻게 분포되어 있는지를 지도처럼 시각화하고 정량 분석할 수 있는 새롭고 강력한 분석 기술이다.

염지현 교수는 “이번 연구는 반도체 광소재 분야에서 카이랄성 구현 및 분석의 새로운 방법론을 제시한 것”이라며 “빛의 원형편광 정보를 선택적으로 읽고 구분할 수 있는 만큼, 빛 기반의 양자 정보 처리나 저전력 반도체 기술 개발에도 응용될 수 있으며, 본 연구에 사용된 셀레늄 나노필름 합성 공정은 상온 환경에서 이루어지며, 유해 화학물질이나 고온 열처리가 불필요한 친환경 공정으로, 상온에서도 안전하게 실험이 가능하다” 라고 말했다.

이어 “양자광학, 보안광학, 생체 진단 및 이미지 센서 등 다양한 분야에 실제 응용 가능한 기반기술로 확장할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 부경대학교 나노융합공학전공 권준영 조교수(前 KAIST 박사후연구원)가 제1 저자로 참여했으며, KAIST 신소재공학과 김경민교수 팀과 공동연구로 진행되었다. 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature Communication)에 5월 3일 자로 온라인 게재되었다.

※ 논문명: Enantioselective Se lattices for stable chiroptoelectronic processing media https://doi.org/10.1038/s41467-025-59091-9

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행되었다.

2025.05.28 조회수 1724

세계 최초‘좌우회전 빛 구별 반도체’소재로 양자광학 혁신

기존 광센서가 측정할 수 없었던 빛의 방향성 정보를 정밀하게 구별할 수 있다면, 빛의 편광 정보를 활용하는 양자 반도체, 스핀 광소자, 라이다(LiDAR), 바이오 센서 등의 핵심 소재로 활용될 수 있다. 기존에는 복잡한 필터나 유기성 민감한 재료를 써야만 이 좌우회전 빛을 구분할 수 있었으나, KAIST 연구진이 복잡한 장치 없이 특정 방향의 원형편광(Circularly Polarized Light, CPL)에 선택적으로 잘 반응하는 편광 감지 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 셀레늄(Se) 나노결정의 원자수준 카이랄성 제어를 이용해, 자외선부터 단파장 적외선까지 감지가능한 광대역 원형편광(CPL) 검출 반도체 소재를 세계 최초로 개발했다.

이 기술은 원형편광(CPL)을 실온에서 고감도로 감지할 수 있는 필름형 소재로, 빛으로 암호화된 정보를 해독하거나 양자비트(qubit)를 제어하는 등 양자 컴퓨팅과 스핀트로닉스, 광센서 기술의 핵심 소재로 주목받고 있다.

카이랄성(Chirality)은 좌우 비대칭성을 의미하며, 분자 수준뿐 아니라 광학, 의약, 생명현상 전반에 걸쳐 매우 중요한 물리적 특성이다. 특히 빛의 스핀 각운동량을 탐지하는 데 중요한 원형편광(CPL)을 구별하는 기술이다.

기존에 CPL 센서가 습기나 자외선에 약하고 열화되기 쉬운 문제로 상용화에 큰 한계가 있다는 점을 염두에 두고, 염지현 교수 연구진은 자연적으로 비대칭 결정 구조(카이랄성)를 갖는 무기 소재인 셀레늄에 주목했다.

셀레늄은 고유한 카이랄성 구조를 가지고 있으며, 성능 안정성을 반영구적으로 늘릴 수 있다. 하지만, 자연적으로는 원자 구조가 오른쪽과 왼쪽 방향성이 섞여서 존재하며, 한 쪽 방향성으로 제어하는 것은 매우 어려워 현실적인 활용에 큰 어려움이 있었다.

연구팀은 셀레늄(Se)을 나노 크기 막대 형태의 ‘셀레늄 나노로드’로 만들면서, 그 격자 구조가 왼쪽 또는 오른쪽 방향의 비대칭성(카이랄성)을 갖도록 제어할 수 있는 ‘카이랄성 전이 기술’을 개발했다.

연구진은 제작한 셀레늄 나노필름 소자가 자외선(180 nm)부터 단파장 적외선(2500 nm)에 이르기까지 넓은 파장 영역에서 CPL을 감지할 수 있음을 확인했으며, 광응답 비대칭성 지수(gres)*가 최대 0.4에 달하는 즉, 추가적인 편광 필터 없이 편광 방향을 정밀하게 구분하는 우수한 성능을 기록했다.

*광응답 비대칭성 지수: 0는 좌우 빛을 전혀 구별못함이며, ±0.1은 미세한 구별 가능, ±0.4은 이상좌/우 원형편광을 매우 뚜렷하게 구별 가능하여 고성능 센서로 인정

또한, 13개월 이상 공기 중에서 성능 변화 없이 안정적으로 동작함을 실험적으로 확인하며 무기물 기반 광소자의 장기 안정성 측면에서도 매우 우수함을 입증했다.

기존에는 고가의 투가전자현미경(TEM) 장비를 통해 격자 카이랄성을 분석할 수 있었던 반면, 이번에 개발한 2차원 라만 광활성(2D ROA) 매핑 기법은 셀레늄 나노필름이 지닌 카이랄 구조(좌/우 비대칭성)가 필름 전체에 어떻게 분포되어 있는지를 지도처럼 시각화하고 정량 분석할 수 있는 새롭고 강력한 분석 기술이다.

염지현 교수는 “이번 연구는 반도체 광소재 분야에서 카이랄성 구현 및 분석의 새로운 방법론을 제시한 것”이라며 “빛의 원형편광 정보를 선택적으로 읽고 구분할 수 있는 만큼, 빛 기반의 양자 정보 처리나 저전력 반도체 기술 개발에도 응용될 수 있으며, 본 연구에 사용된 셀레늄 나노필름 합성 공정은 상온 환경에서 이루어지며, 유해 화학물질이나 고온 열처리가 불필요한 친환경 공정으로, 상온에서도 안전하게 실험이 가능하다” 라고 말했다.

이어 “양자광학, 보안광학, 생체 진단 및 이미지 센서 등 다양한 분야에 실제 응용 가능한 기반기술로 확장할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 부경대학교 나노융합공학전공 권준영 조교수(前 KAIST 박사후연구원)가 제1 저자로 참여했으며, KAIST 신소재공학과 김경민교수 팀과 공동연구로 진행되었다. 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature Communication)에 5월 3일 자로 온라인 게재되었다.

※ 논문명: Enantioselective Se lattices for stable chiroptoelectronic processing media https://doi.org/10.1038/s41467-025-59091-9

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행되었다.

2025.05.28 조회수 1724 -

세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집약한 고속·고지능·저전력 AI 시스템 구현의 핵심 기술로 향후 광 암호화, 보안 통신, 양자 정보처리에도 활용될 수 있다.

이번에 개발된 카이랄 자성 양자점은 은황화물(Ag2S) 기반의 무기 나노입자에 카이랄 유기물인 L-또는 D-시스테인을 도입해 합성한 것으로 빛의 편광 방향(원형 편광)에 따라 서로 다르게 반응하는 특성을 지닌다. 특히, 405, 488, 532 nm 등 가시광 전 영역에서 각각의 편광(LCP, RCP)에 따라 상이한 반응을 보여, 다채널 인식이 가능한 신경 시냅스 소자 플랫폼으로 활용할 수 있다. 또한, 물을 기반으로하여 친환경적으로 합성하고 그 안정성이 높다는 것에 상업적으로 큰 차별점이 있다.

연구팀은 실리콘 위에 카이랄 자성 양자점을 활용한 은황화물층과 유기 반도체 펜타신을 적층한 시냅스 트랜지스터 구조를 제작했다. 해당 소자는 빛을 가하면 장기기억 특성(LTP)을 보이고 전기 펄스를 인가하면 초기화 되는 전기 소거 기능도 구현하여 뇌처럼 학습하고 적응할 수 있는 기능을 빛을 이용해서 인공적으로 만드는데 성공했다.

또한, 반복하여 아주 짧은 시간동안 광 펄스(레이저 빛)을 비추게 되면 점진적으로 전류가 누적되며 단계적으로 증가하는 멀티 레벨 상태를 형성하였고, 이는 뇌처럼 인공지능이 학습하게 하는 시냅스 가중치 조절이 되고 다중 학습도 가능함을 의미한다.

연구팀은 2×3 소자 어레이를 제작해 서로 다른 편광과 파장의 빛을 각각 비추었을때, 각 소자의 응답 전류가 뚜렷이 구분되는 것을 확인했다. 6개의 채널을 통해 총 9개의 정보를 병렬로 감지하고 처리할 수 있어, 기존 대비 최소 9배 이상의 정보량 처리가 가능함을 밝혔다.

더 나아가, 이 소자는 빛(광)을 일정하게 받아도 복잡한 판단을 해주는 스마트 센서처럼 반응을 했다. 예를 들어, 이는 잡음(노이즈)을 걸러내고 신호를 증폭할 수 있는 기능을 소자 자체에 내장하고 있는 것처럼 자동 필터하는 역할을 한다. 실제로 손글씨(MNIST) 데이터에 잡음과 같은 가우시안 노이즈를 추가하고 소자에 통과시킬 경우, 고주파 잡음이 줄고 핵심 정보만 살아남는 효과가 확인되었다. 이를 통해 기존 컴퓨팅 기술 대비 최대 30% 적은 전력으로 구동이 가능했다고 밝혔다.

이번 연구는 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 하나의 나노소재에 융합함으로써, 기존에 구현되지 않았던 편광 구분 기능과 장기 기억 성능을 동시에 확보할 수 있다. 단일 소자에 감지(보기), 처리(판단), 기억(저장), 초기화(지우기) 기능 기능이 통합되어 있어 향후 고성능 인공지능 하드웨어를 더 작고 효율적으로 만들 가능성도 높다고 평가된다.

염지현 교수는“기존 양자점의 한계를 극복하기 위해 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 융합한 새로운 개념의 양자점을 설계했다”며 “단일 소자가 다중 편광과 다중 파장을 처리할 수 있고, 전기 신호로 초기화할 수 있는 기능까지 통합한 만큼 저전력·고정밀 AI 시스템 구현을 위한 혁신적 플랫폼이 될 수 있다”고 강조했다.

이번 연구는 국립부경대학교 나노융합공학전공 권준영 교수(전. KAIST 박사후연구원)와 KAIST 신소재공학과 김경민 교수 연구팀의 전재범 박사가 제1 저자로 참여했으며, 해당 논문은 국제 학술지 어드밴스드 머티리어스(Advanced Materials)에 4월 7일자 온라인 게재되었다.

※ 논문명 : Chiroferromagnetic Quantum Dots for Chiroptical Synapse

※ DOI : https://doi.org/10.1002/adma.202415366

이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 삼성전자 등의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.25 조회수 3257

세계 최초 카이럴자성 양자점 개발- 빛 구동 AI용 소자 구현

기존 양자점(quantum dots)에는 카이랄 방향성, 광학적 또는 자기적 특성을 복합적으로 구현하는 것이 매우 어려운 기술이었다. KAIST 연구진이 이런 한계를 극복하고, 세계 최초로 광학적 카이랄성과 자성의 융합 특성을 동시에 갖춘 ‘카이럴 자성 양자점’을 개발하고, 이를 활용하여 사람의 뇌처럼 정보를 보고, 판단하고, 저장하며 초기화할 수 있는 기능을 단일 소자에 집약해, 고성능 AI 하드웨어의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 빛에 의해 비대칭 반응하는 카이랄성과 자성을 동시에 갖는 특수 나노입자인 양자점(CFQD)을 세계 최초로 개발하고, 저전력 인간 뇌 구조와 작동 방식을 모방한 인공지능 뉴로모픽 소자(ChiropS)까지 성공적으로 구현했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 개발한 카이랄 양자점을 활용한 광 시냅스 트랜지스터는 편광 구분, 멀티 파장 인식, 전기 소거 등 다양한 기능을 단일 소자에 집약한 고속·고지능·저전력 AI 시스템 구현의 핵심 기술로 향후 광 암호화, 보안 통신, 양자 정보처리에도 활용될 수 있다.

이번에 개발된 카이랄 자성 양자점은 은황화물(Ag2S) 기반의 무기 나노입자에 카이랄 유기물인 L-또는 D-시스테인을 도입해 합성한 것으로 빛의 편광 방향(원형 편광)에 따라 서로 다르게 반응하는 특성을 지닌다. 특히, 405, 488, 532 nm 등 가시광 전 영역에서 각각의 편광(LCP, RCP)에 따라 상이한 반응을 보여, 다채널 인식이 가능한 신경 시냅스 소자 플랫폼으로 활용할 수 있다. 또한, 물을 기반으로하여 친환경적으로 합성하고 그 안정성이 높다는 것에 상업적으로 큰 차별점이 있다.

연구팀은 실리콘 위에 카이랄 자성 양자점을 활용한 은황화물층과 유기 반도체 펜타신을 적층한 시냅스 트랜지스터 구조를 제작했다. 해당 소자는 빛을 가하면 장기기억 특성(LTP)을 보이고 전기 펄스를 인가하면 초기화 되는 전기 소거 기능도 구현하여 뇌처럼 학습하고 적응할 수 있는 기능을 빛을 이용해서 인공적으로 만드는데 성공했다.

또한, 반복하여 아주 짧은 시간동안 광 펄스(레이저 빛)을 비추게 되면 점진적으로 전류가 누적되며 단계적으로 증가하는 멀티 레벨 상태를 형성하였고, 이는 뇌처럼 인공지능이 학습하게 하는 시냅스 가중치 조절이 되고 다중 학습도 가능함을 의미한다.

연구팀은 2×3 소자 어레이를 제작해 서로 다른 편광과 파장의 빛을 각각 비추었을때, 각 소자의 응답 전류가 뚜렷이 구분되는 것을 확인했다. 6개의 채널을 통해 총 9개의 정보를 병렬로 감지하고 처리할 수 있어, 기존 대비 최소 9배 이상의 정보량 처리가 가능함을 밝혔다.

더 나아가, 이 소자는 빛(광)을 일정하게 받아도 복잡한 판단을 해주는 스마트 센서처럼 반응을 했다. 예를 들어, 이는 잡음(노이즈)을 걸러내고 신호를 증폭할 수 있는 기능을 소자 자체에 내장하고 있는 것처럼 자동 필터하는 역할을 한다. 실제로 손글씨(MNIST) 데이터에 잡음과 같은 가우시안 노이즈를 추가하고 소자에 통과시킬 경우, 고주파 잡음이 줄고 핵심 정보만 살아남는 효과가 확인되었다. 이를 통해 기존 컴퓨팅 기술 대비 최대 30% 적은 전력으로 구동이 가능했다고 밝혔다.

이번 연구는 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 하나의 나노소재에 융합함으로써, 기존에 구현되지 않았던 편광 구분 기능과 장기 기억 성능을 동시에 확보할 수 있다. 단일 소자에 감지(보기), 처리(판단), 기억(저장), 초기화(지우기) 기능 기능이 통합되어 있어 향후 고성능 인공지능 하드웨어를 더 작고 효율적으로 만들 가능성도 높다고 평가된다.

염지현 교수는“기존 양자점의 한계를 극복하기 위해 광학적 카이랄성과 자기적 스핀 특성을 융합한 새로운 개념의 양자점을 설계했다”며 “단일 소자가 다중 편광과 다중 파장을 처리할 수 있고, 전기 신호로 초기화할 수 있는 기능까지 통합한 만큼 저전력·고정밀 AI 시스템 구현을 위한 혁신적 플랫폼이 될 수 있다”고 강조했다.

이번 연구는 국립부경대학교 나노융합공학전공 권준영 교수(전. KAIST 박사후연구원)와 KAIST 신소재공학과 김경민 교수 연구팀의 전재범 박사가 제1 저자로 참여했으며, 해당 논문은 국제 학술지 어드밴스드 머티리어스(Advanced Materials)에 4월 7일자 온라인 게재되었다.

※ 논문명 : Chiroferromagnetic Quantum Dots for Chiroptical Synapse

※ DOI : https://doi.org/10.1002/adma.202415366

이번 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단 우수신진연구지원사업과 삼성전자 등의 지원을 받아 수행되었다.

2025.04.25 조회수 3257 -

뇌처럼 생각·반응하는 반도체 나왔다

뉴랜지스터(Neuransistor)는 ‘뉴런(Neuron) + 트랜지스터(Transistor)’의 합성어로 뇌의 뉴런 특성을 구현하는 트랜지스터라는 의미로 만들어진 새로운 용어이다. 이는 뇌 속 신경세포(뉴런)의 흥분과 억제 반응을 모방하여 시간에 따라 달라지는 정보를 스스로 처리하고 학습할 수 있는 차세대 인공지능 하드웨어의 핵심 반도체 소자다. KAIST 연구진이 뉴랜지스터의 개념을 제시하고 최초로 뉴랜지스터를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 시간에 따라 변화하는 정보를 효과적으로 처리할 수 있는 액체 상태 기계(Liquid State Machine, 이하 LSM)*의 하드웨어 구현을 가능케 하는 뉴랜지스터 소자 개발에 성공했다.

* 액체상태 기계(LSM): 생물학적 신경망의 동적 특성을 모사해, 시간에 따라 변화하는 입력 데이터를 처리하는 스파이킹 뉴럴 네트워크 모델

현재의 컴퓨터는 동영상과 같이 시간 흐름에 따라 변하는 데이터인 시계열 데이터를 분석하는데 복잡한 알고리즘을 사용하며, 이는 매우 많은 시간과 전력 소모를 필요로 했다.

김경민 교수 연구팀은 이러한 난제를 해결하며 뇌 속 뉴런처럼 흥분하거나 억제되는 반응을 전기 신호만으로 동시에 구현하여 시계열 데이터의 정보 처리에 특화된 단일 반도체 소자를 새롭게 설계했다.

해당 소자는 산화 티타늄(TiO2)과 산화 알루미늄(Al2O3)이라는 두 산화물층을 쌓아 만든 구조로, 두 층이 맞닿는 계면에서는 전자가 자유롭게 빠르게 이동하는 이차원 전자가스(2DEG)** 층이 형성된다. 그리고, 이 층의 양 끝에는 흥분성 및 억제성 신호에 모두 반응하는 뉴런형 소자가 연결되어 있다.

**2DEG(Two-Dimensional Electron Gas): 계면에서 전도성이 우수한 전자 층이 형성되는 현상으로, 높은 이동도와 빠른 응답속도를 제공함

이러한 독특한 구조 덕분에 뉴랜지스터는 게이트 전압의 극성에 따라 소스와 드레인 간에 흥분성(EPSP) 또는 억제성(IPSP) 반응을 선택적으로 구현할 수 있다.

이 소자는 또한 기존 LSM 구현에서 필수적이었던 복잡한 입력 신호 전처리 과정(마스킹)도 간단히 해결했다. 기존에는 '마스킹' 기능 구현이 매우 복잡했으나, 뉴랜지스터는 소스 전극에 가해지는 전압을 조절함으로써 간단하게 마스킹 기능을 구현하고, 시계열 입력 신호를 다차원의 출력 정보로 정확하게 변환하였다. 또한, 높은 내구성과 소자 간의 균일성도 확보해 실용성도 역시 뛰어났다.

연구팀은 뉴랜지스터를 기반으로 복잡한 시계열 데이터를 처리하는 ‘두뇌형 정보처리 시스템’인 LSM을 구현하였다. 실험 결과, 뉴랜지스터를 활용하는 경우 기존의 방식보다 10배 이상 낮은 오차율과 높은 예측 정확도를 기록했고, 학습 속도도 더 빨라졌다.

김경민 교수는 “이번 연구는 인간 뇌의 신호 처리 방식과 유사한 구조를 실제 반도체 소자로 구현했다는 데 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 향후 뇌신경 모사형 AI, 예측 시스템, 혼돈 신호 제어 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 전했다.

이번 연구는 신소재공학과 정운형 박사, 김근영 박사가 공동 제1 저자로 참여했으며, 재료 분야 세계적 권위의 국제 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, IF: 27.4)’에 2025년 4월 8일 字 게재됐다.

(논문명: A Neuransistor with Excitatory and Inhibitory Neuronal Behaviors for Liquid State Machine, DOI: 10.1002/adma.202419122)

한편, 이번 연구는 나노종합기술원, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.16 조회수 3879

뇌처럼 생각·반응하는 반도체 나왔다

뉴랜지스터(Neuransistor)는 ‘뉴런(Neuron) + 트랜지스터(Transistor)’의 합성어로 뇌의 뉴런 특성을 구현하는 트랜지스터라는 의미로 만들어진 새로운 용어이다. 이는 뇌 속 신경세포(뉴런)의 흥분과 억제 반응을 모방하여 시간에 따라 달라지는 정보를 스스로 처리하고 학습할 수 있는 차세대 인공지능 하드웨어의 핵심 반도체 소자다. KAIST 연구진이 뉴랜지스터의 개념을 제시하고 최초로 뉴랜지스터를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 시간에 따라 변화하는 정보를 효과적으로 처리할 수 있는 액체 상태 기계(Liquid State Machine, 이하 LSM)*의 하드웨어 구현을 가능케 하는 뉴랜지스터 소자 개발에 성공했다.

* 액체상태 기계(LSM): 생물학적 신경망의 동적 특성을 모사해, 시간에 따라 변화하는 입력 데이터를 처리하는 스파이킹 뉴럴 네트워크 모델

현재의 컴퓨터는 동영상과 같이 시간 흐름에 따라 변하는 데이터인 시계열 데이터를 분석하는데 복잡한 알고리즘을 사용하며, 이는 매우 많은 시간과 전력 소모를 필요로 했다.

김경민 교수 연구팀은 이러한 난제를 해결하며 뇌 속 뉴런처럼 흥분하거나 억제되는 반응을 전기 신호만으로 동시에 구현하여 시계열 데이터의 정보 처리에 특화된 단일 반도체 소자를 새롭게 설계했다.

해당 소자는 산화 티타늄(TiO2)과 산화 알루미늄(Al2O3)이라는 두 산화물층을 쌓아 만든 구조로, 두 층이 맞닿는 계면에서는 전자가 자유롭게 빠르게 이동하는 이차원 전자가스(2DEG)** 층이 형성된다. 그리고, 이 층의 양 끝에는 흥분성 및 억제성 신호에 모두 반응하는 뉴런형 소자가 연결되어 있다.

**2DEG(Two-Dimensional Electron Gas): 계면에서 전도성이 우수한 전자 층이 형성되는 현상으로, 높은 이동도와 빠른 응답속도를 제공함

이러한 독특한 구조 덕분에 뉴랜지스터는 게이트 전압의 극성에 따라 소스와 드레인 간에 흥분성(EPSP) 또는 억제성(IPSP) 반응을 선택적으로 구현할 수 있다.

이 소자는 또한 기존 LSM 구현에서 필수적이었던 복잡한 입력 신호 전처리 과정(마스킹)도 간단히 해결했다. 기존에는 '마스킹' 기능 구현이 매우 복잡했으나, 뉴랜지스터는 소스 전극에 가해지는 전압을 조절함으로써 간단하게 마스킹 기능을 구현하고, 시계열 입력 신호를 다차원의 출력 정보로 정확하게 변환하였다. 또한, 높은 내구성과 소자 간의 균일성도 확보해 실용성도 역시 뛰어났다.

연구팀은 뉴랜지스터를 기반으로 복잡한 시계열 데이터를 처리하는 ‘두뇌형 정보처리 시스템’인 LSM을 구현하였다. 실험 결과, 뉴랜지스터를 활용하는 경우 기존의 방식보다 10배 이상 낮은 오차율과 높은 예측 정확도를 기록했고, 학습 속도도 더 빨라졌다.

김경민 교수는 “이번 연구는 인간 뇌의 신호 처리 방식과 유사한 구조를 실제 반도체 소자로 구현했다는 데 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 향후 뇌신경 모사형 AI, 예측 시스템, 혼돈 신호 제어 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 전했다.

이번 연구는 신소재공학과 정운형 박사, 김근영 박사가 공동 제1 저자로 참여했으며, 재료 분야 세계적 권위의 국제 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, IF: 27.4)’에 2025년 4월 8일 字 게재됐다.

(논문명: A Neuransistor with Excitatory and Inhibitory Neuronal Behaviors for Liquid State Machine, DOI: 10.1002/adma.202419122)

한편, 이번 연구는 나노종합기술원, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.16 조회수 3879 -

LG이노텍과 미래 먹거리 위한 차세대 기술 키운다

우리 대학은 신사업 분야 기술 공동 개발과 우수인재 확보를 위해 LG이노텍(대표 문혁수)과 산학협력을 체결했다.

2일 대전 본원에서 열린 체결식에는 이광형 총장, 이상엽 연구부총장과 LG이노텍 문혁수 대표, 노승원 전무(CTO), 이동훈 상무(CHO) 등 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약을 통해 KAIST와 LG이노텍는 향후 3년간 광학, 반도체, 모빌리티, 로봇 등 분야의 미래 기술을 공동 개발하게 된다. 주요 협력 과제로는 ▶자율주행, 로보틱스, 바이오 센싱용 차세대 이미징 소자 개발 ▶로봇 핸드 제어 기술 강화 ▶유리 기판 미세 결함 방지 ▶자율주행 센서 성능 향상 등이 포함된다.

LG이노텍은 센싱, 기판, 제어 등 분야에서 독보적인 원천 기술력과 글로벌 1위의 광학, 기판 사업 경험을 보유하고 있고, KAIST는 센싱, 소재, AI 등 분야에서 세계적으로 인정받는 연구 성과와 전문성을 갖추고 있다. 양 기관의 협력을 통해 미래 기술 개발 속도를 높일 것으로 기대된다.

앞으로 양 기관은 추가 과제를 지속적으로 발굴할 예정이며, 메디컬 디바이스 분야로도 협력을 확대한다는 계획이다.

또한, LG이노텍은 산학 과제에 참가한 KAIST 우수 인재를 산학장학생으로 선발해 장학금을 지원하고, 채용 연계를 통해 우수 인재를 적극적으로 확보할 방침이다.

문혁수 LG이노텍 대표는 “이번 협력은 LG이노텍이 모바일에서 반도체, 모빌리티, 로봇 분야로 사업 포트폴리오를 확대해 나가는데 중요한 원동력이 될 것”이라며, “글로벌 최고 수준의 연구 기관인 KAIST와 함께 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 미래 기술을 선보이겠다”고 말했다.

이광형 총장은 “LG이노텍과의 협력은 광학, 반도체 분야 등 미래 핵심기술을 개발하는 중요한 발판이 될 것”이라며, “LG이노텍의 풍부한 글로벌 사업 경험과 KAIST의 세계적인 연구 역량이 결합하여, 미래 산업을 선도할 실질적이고 획기적 연구 성과를 만들 수 있을 것으로 기대한다” 고 말했다.

2025.04.03 조회수 1626

LG이노텍과 미래 먹거리 위한 차세대 기술 키운다

우리 대학은 신사업 분야 기술 공동 개발과 우수인재 확보를 위해 LG이노텍(대표 문혁수)과 산학협력을 체결했다.

2일 대전 본원에서 열린 체결식에는 이광형 총장, 이상엽 연구부총장과 LG이노텍 문혁수 대표, 노승원 전무(CTO), 이동훈 상무(CHO) 등 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약을 통해 KAIST와 LG이노텍는 향후 3년간 광학, 반도체, 모빌리티, 로봇 등 분야의 미래 기술을 공동 개발하게 된다. 주요 협력 과제로는 ▶자율주행, 로보틱스, 바이오 센싱용 차세대 이미징 소자 개발 ▶로봇 핸드 제어 기술 강화 ▶유리 기판 미세 결함 방지 ▶자율주행 센서 성능 향상 등이 포함된다.

LG이노텍은 센싱, 기판, 제어 등 분야에서 독보적인 원천 기술력과 글로벌 1위의 광학, 기판 사업 경험을 보유하고 있고, KAIST는 센싱, 소재, AI 등 분야에서 세계적으로 인정받는 연구 성과와 전문성을 갖추고 있다. 양 기관의 협력을 통해 미래 기술 개발 속도를 높일 것으로 기대된다.

앞으로 양 기관은 추가 과제를 지속적으로 발굴할 예정이며, 메디컬 디바이스 분야로도 협력을 확대한다는 계획이다.

또한, LG이노텍은 산학 과제에 참가한 KAIST 우수 인재를 산학장학생으로 선발해 장학금을 지원하고, 채용 연계를 통해 우수 인재를 적극적으로 확보할 방침이다.

문혁수 LG이노텍 대표는 “이번 협력은 LG이노텍이 모바일에서 반도체, 모빌리티, 로봇 분야로 사업 포트폴리오를 확대해 나가는데 중요한 원동력이 될 것”이라며, “글로벌 최고 수준의 연구 기관인 KAIST와 함께 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 미래 기술을 선보이겠다”고 말했다.

이광형 총장은 “LG이노텍과의 협력은 광학, 반도체 분야 등 미래 핵심기술을 개발하는 중요한 발판이 될 것”이라며, “LG이노텍의 풍부한 글로벌 사업 경험과 KAIST의 세계적인 연구 역량이 결합하여, 미래 산업을 선도할 실질적이고 획기적 연구 성과를 만들 수 있을 것으로 기대한다” 고 말했다.

2025.04.03 조회수 1626 -

‘카이랄 나노 페인트’ 기술로 항암, 코로나 치료 혁신

기존의 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 우리 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다. 그 결과 항암 온열 치료 효과가 기존보다 4배 이상 향상됐고, 약물 전달 시스템에도 적용하여 코로나 19 백신 등 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성*을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발했고 후속 연구로 생명과학과 정현정 교수팀과 함께 mRNA를 전달하는 지질전달체** 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다. 이 연구들은 각각 국제 학술지 ACS Nano와 ACS Applied Materials & Interfaces 에 게재됐다.

*카이랄성(Chirality): 카이랄성은 물체가 거울에 비친 모습과 겹치지 않는 성질을 의미함. 우리 몸에서도 카이랄성을 가진 분자들이 특정한 방식으로 작용하는데, 연구팀은 이를 활용해 나노 소재의 성능을 개선함

**지질전달체(Lipid Nanoparticle, LNP): mRNA, 유전자, 약물 등의 생체물질을 감싸서 세포 내부로 안전하게 전달하는 나노입자임. mRNA 백신(예: 코로나19 백신)과 같은 유전자 치료제에서 중요한 역할을 함.

염지현 교수 연구팀은 우리 몸은 왼손잡이(L-형)와 오른손잡이(D-형) 구조를 가진 분자들이 서로 다르게 작용하는 카이랄 선택성(Chiral Selectivity)에 주목하고 나노 소재의 표면에 ‘카이랄 나노 페인트’를 적용해 카이랄성을 부여하는 기술을 개발했다. 이를 통해 십수 나노미터(nm) 크기의 작은 나노 입자부터 수 마이크로미터 (μm) 크기의 큰 마이크로 구조체까지 다양한 크기의 소재에 카이랄성을 입히는 데 성공했다.

연구팀은 더 나아가 카이랄 나노 페인트 기술을 활용해 카이랄 자성 나노 입자를 합성하고, 이를 종양에 주입한 뒤 자기장 처리로 생성되는 열을 통해 종양 조직을 괴사시키는 항암 온열 치료 기술을 선보였다.

이 과정에서 D-카이랄성을 가진 자성 나노 입자가 L-카이랄성을 가진 자성 나노 입자보다 암세포에 더 많이 흡수되고, 그 결과 4배 이상 향상된 항암 치료 효과가 있음을 증명했다.

이와 같은 암세포 내부로의 흡수 효율 및 항암 치료 효율의 차이가 나노 입자 표면에 처리된 카이랄 나노 페인트와 세포 표면의 수용체 간의 ‘카이랄 선택적 상호작용’에 의한 것임을 컴퓨터 시뮬레이션과 세포 실험을 통해 밝혔다.

향후, 카이랄 나노 페인트 기술은 의료용 바이오 소재를 비롯해 차세대 약물 전달 시스템, 바이오 센서, 촉매 및 나노 효소 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

신소재공학과 정욱진 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 3월 2일 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’에 온라인 게재됐다. (논문명: Universal Chiral Nanopaint for Metal Oxide Biomaterials) DOI: 10.1021/acsnano.4c14460

후속 연구로 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에 카이랄 페인트 기술을 도입했다. mRNA 기반 치료제는 세포 내에서 단백질을 직접 합성할 수 있도록 유전 정보를 전달하는 방식이지만, 전달체의 불안정성으로 인해 치료 효과가 제한적이었다.

카이랄 나노 페인트 기술은 이러한 문제를 해결하여 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 그 결과, D-카이랄성 페인트를 도입한 지질전달체를 사용한 경우 mRNA의 세포 내 발현을 2배 이상 안정적으로 증가시켰다.

이 연구는 생명과학과 이주희 연구원과 신소재공학과 정욱진 박사과정 학생이 공동 1 저자로 국제 학술지 ‘에이씨에스 응용 재료 및 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)’에 3월 17일 게재됐다. (논문명: Chirality-controlled Lipid Nanoparticles for mRNA Delivery, DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00920)

염지현 교수는 “이번 연구를 통해 바이오 나노 소재의 성능을 크게 향상시키고 다양한 크기 및 모양을 가진 혁신적 나노 소재 합성 방법론을 제시했다. 앞으로는 이러한 카이랄 나노 소재를 활용해 암, 코로나 등 다양한 질병을 예방하는 백신부터 진단 및 치료하는 차세대 바이오 플랫폼 개발 및 연구를 지속할 계획”이라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 연구재단 우수신진사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.19 조회수 4499

‘카이랄 나노 페인트’ 기술로 항암, 코로나 치료 혁신

기존의 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 우리 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다. 그 결과 항암 온열 치료 효과가 기존보다 4배 이상 향상됐고, 약물 전달 시스템에도 적용하여 코로나 19 백신 등 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성*을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발했고 후속 연구로 생명과학과 정현정 교수팀과 함께 mRNA를 전달하는 지질전달체** 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다. 이 연구들은 각각 국제 학술지 ACS Nano와 ACS Applied Materials & Interfaces 에 게재됐다.

*카이랄성(Chirality): 카이랄성은 물체가 거울에 비친 모습과 겹치지 않는 성질을 의미함. 우리 몸에서도 카이랄성을 가진 분자들이 특정한 방식으로 작용하는데, 연구팀은 이를 활용해 나노 소재의 성능을 개선함

**지질전달체(Lipid Nanoparticle, LNP): mRNA, 유전자, 약물 등의 생체물질을 감싸서 세포 내부로 안전하게 전달하는 나노입자임. mRNA 백신(예: 코로나19 백신)과 같은 유전자 치료제에서 중요한 역할을 함.

염지현 교수 연구팀은 우리 몸은 왼손잡이(L-형)와 오른손잡이(D-형) 구조를 가진 분자들이 서로 다르게 작용하는 카이랄 선택성(Chiral Selectivity)에 주목하고 나노 소재의 표면에 ‘카이랄 나노 페인트’를 적용해 카이랄성을 부여하는 기술을 개발했다. 이를 통해 십수 나노미터(nm) 크기의 작은 나노 입자부터 수 마이크로미터 (μm) 크기의 큰 마이크로 구조체까지 다양한 크기의 소재에 카이랄성을 입히는 데 성공했다.

연구팀은 더 나아가 카이랄 나노 페인트 기술을 활용해 카이랄 자성 나노 입자를 합성하고, 이를 종양에 주입한 뒤 자기장 처리로 생성되는 열을 통해 종양 조직을 괴사시키는 항암 온열 치료 기술을 선보였다.

이 과정에서 D-카이랄성을 가진 자성 나노 입자가 L-카이랄성을 가진 자성 나노 입자보다 암세포에 더 많이 흡수되고, 그 결과 4배 이상 향상된 항암 치료 효과가 있음을 증명했다.

이와 같은 암세포 내부로의 흡수 효율 및 항암 치료 효율의 차이가 나노 입자 표면에 처리된 카이랄 나노 페인트와 세포 표면의 수용체 간의 ‘카이랄 선택적 상호작용’에 의한 것임을 컴퓨터 시뮬레이션과 세포 실험을 통해 밝혔다.

향후, 카이랄 나노 페인트 기술은 의료용 바이오 소재를 비롯해 차세대 약물 전달 시스템, 바이오 센서, 촉매 및 나노 효소 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

신소재공학과 정욱진 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 3월 2일 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’에 온라인 게재됐다. (논문명: Universal Chiral Nanopaint for Metal Oxide Biomaterials) DOI: 10.1021/acsnano.4c14460

후속 연구로 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에 카이랄 페인트 기술을 도입했다. mRNA 기반 치료제는 세포 내에서 단백질을 직접 합성할 수 있도록 유전 정보를 전달하는 방식이지만, 전달체의 불안정성으로 인해 치료 효과가 제한적이었다.

카이랄 나노 페인트 기술은 이러한 문제를 해결하여 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 그 결과, D-카이랄성 페인트를 도입한 지질전달체를 사용한 경우 mRNA의 세포 내 발현을 2배 이상 안정적으로 증가시켰다.

이 연구는 생명과학과 이주희 연구원과 신소재공학과 정욱진 박사과정 학생이 공동 1 저자로 국제 학술지 ‘에이씨에스 응용 재료 및 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)’에 3월 17일 게재됐다. (논문명: Chirality-controlled Lipid Nanoparticles for mRNA Delivery, DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00920)

염지현 교수는 “이번 연구를 통해 바이오 나노 소재의 성능을 크게 향상시키고 다양한 크기 및 모양을 가진 혁신적 나노 소재 합성 방법론을 제시했다. 앞으로는 이러한 카이랄 나노 소재를 활용해 암, 코로나 등 다양한 질병을 예방하는 백신부터 진단 및 치료하는 차세대 바이오 플랫폼 개발 및 연구를 지속할 계획”이라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 연구재단 우수신진사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.19 조회수 4499 -

AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다.

*이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에 소재 비용이 적다는 장점이 있다.

*공기극: 공기 중의 산소를 전극 반응에 활용하는 양극(+)

하지만 고효율 아연-공기 전지를 구현하기 위해서는 충·방전 시에 공기극에서 일어나는 산소 환원 및 산소 발생 반응이 잘 일어나게 하는 이종기능 촉매의 설계가 필수적이다. 하지만 기존에 알려진 상용 촉매는 백금, 이리듐 등 귀금속을 기반으로 하고 있어 가격 경쟁력이 있으면서도 높은 활성도를 지닌 촉매 물질의 개발이 필요하다.

강정구 교수 공동연구팀은 아연 금속-공기 전지에 쓰일 값이 저렴한 전이금속산화물 이종접합 촉매 물질을 개발했다. 해당 촉매 물질은 아연-공기 전지에 사용 시에 귀금속 기반 촉매보다 높은 활성도 및 안정성을 나타냈다. 이와 더불어 해당 연구팀은 인공지능을 활용하여, 기계학습 힘장*을 개발하여 계면에서의 원자구조와 촉매 활성 메커니즘을 정확히 규명하였다.

* 기계학습 힘장(Machine learning force field): 촉매의 성능을 높이려면 계면에서 반응이 원활하게 일어나야 함. 계면에 존재하는 수천만개의 원자들간의 상호 힘을 정확히 이해하기는 기존 방법으로 불가능함. 본 연구에서는 인공지능을 활용하여 양자역학 기반 기계학습 힘장을 개발하여 수천만개의 원자로 구성된 계면구조와 계면에서의 반응 메커니즘을 규명하는데 활용하였음.

연구팀은 개발된 이종기능 촉매를 활용해 아연-공기 완전셀을 구성해 고성능 에너지 저장 소자를 구현했다. 구현된 아연-공기 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도를 가짐을 확인했으며, 저렴한 원료 소재 및 안전성으로 인해 향후 전기 자동차, 웨어러블 전자기기 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "이번 연구로 개발된 전이금속 산화물 기반의 차세대 촉매 소재는 가격 경쟁력과 더불어 높은 촉매 활성도로 인해 아연-금속 공기 전지의 상용화에 기여할 수 있다ˮ라며 "중·소형 전력원뿐만 아니라 향후 전기 자동차까지 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 지난 1월 14일 字 게재됐다. (논문명: Zeolitic imidazolate framework-derived bifunctional CoO-Mn3O4 heterostructure cathode enhancing oxygen reduction/evolution via dynamic O-vacancy formation and healing for high-performance Zn-air batteries, https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104040)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.04 조회수 3599

AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다.

*이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에 소재 비용이 적다는 장점이 있다.

*공기극: 공기 중의 산소를 전극 반응에 활용하는 양극(+)

하지만 고효율 아연-공기 전지를 구현하기 위해서는 충·방전 시에 공기극에서 일어나는 산소 환원 및 산소 발생 반응이 잘 일어나게 하는 이종기능 촉매의 설계가 필수적이다. 하지만 기존에 알려진 상용 촉매는 백금, 이리듐 등 귀금속을 기반으로 하고 있어 가격 경쟁력이 있으면서도 높은 활성도를 지닌 촉매 물질의 개발이 필요하다.

강정구 교수 공동연구팀은 아연 금속-공기 전지에 쓰일 값이 저렴한 전이금속산화물 이종접합 촉매 물질을 개발했다. 해당 촉매 물질은 아연-공기 전지에 사용 시에 귀금속 기반 촉매보다 높은 활성도 및 안정성을 나타냈다. 이와 더불어 해당 연구팀은 인공지능을 활용하여, 기계학습 힘장*을 개발하여 계면에서의 원자구조와 촉매 활성 메커니즘을 정확히 규명하였다.

* 기계학습 힘장(Machine learning force field): 촉매의 성능을 높이려면 계면에서 반응이 원활하게 일어나야 함. 계면에 존재하는 수천만개의 원자들간의 상호 힘을 정확히 이해하기는 기존 방법으로 불가능함. 본 연구에서는 인공지능을 활용하여 양자역학 기반 기계학습 힘장을 개발하여 수천만개의 원자로 구성된 계면구조와 계면에서의 반응 메커니즘을 규명하는데 활용하였음.

연구팀은 개발된 이종기능 촉매를 활용해 아연-공기 완전셀을 구성해 고성능 에너지 저장 소자를 구현했다. 구현된 아연-공기 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도를 가짐을 확인했으며, 저렴한 원료 소재 및 안전성으로 인해 향후 전기 자동차, 웨어러블 전자기기 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "이번 연구로 개발된 전이금속 산화물 기반의 차세대 촉매 소재는 가격 경쟁력과 더불어 높은 촉매 활성도로 인해 아연-금속 공기 전지의 상용화에 기여할 수 있다ˮ라며 "중·소형 전력원뿐만 아니라 향후 전기 자동차까지 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 지난 1월 14일 字 게재됐다. (논문명: Zeolitic imidazolate framework-derived bifunctional CoO-Mn3O4 heterostructure cathode enhancing oxygen reduction/evolution via dynamic O-vacancy formation and healing for high-performance Zn-air batteries, https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104040)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.04 조회수 3599 -

신소재공학과 주소연 박사, 세계적 학술지 부편집장 임명

우리 대학 신소재공학과 주소연 박사(지도교수 홍승범)가 한국인 최초로 세계적으로 귄위있는 재료 과학 학술지인 어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)의 출판 개발팀(Publishing Development Team) 부편집장(Deputy Editor)으로 임명되었다.

이는 2025년 2월 박사과정 졸업과 동시에 세계적인 학술지의 부편집장으로 임명된 한국 최초 사례이자, KAIST가 배출한 연구자가 탁월한 학문적 영향력과 학술적 소통 역량을 세계적으로 인정받은 성과이다.

어드밴스드 머티리얼즈는 독일 출판사 와일리(Wiley-VCH)에서 발행하는 최상위 재료 과학 및 공학 저널로서 나노소재, 전자재료, 바이오소재 등 첨단 재료 연구를 다루며, 1989년 창간 이후 지속적으로 높은 영향력을 유지하고 있다.

학술지의 부편집장은 단순히 논문을 검토하는 역할을 넘어 전 세계 연구자들과 소통하며 학문적 흐름을 조정하는 핵심적인 역할을 하는 중요한 직책이다. 이러한 점에서 주소연 박사의 임명은 한국의 젊은 연구자에게 국제 학술 네트워크에서 중요한 임무를 부여했음을 보여주며, 동시에 한국 연구자의 글로벌 무대에서 높아진 위상을 증명하는 사례라고 볼 수 있다.

우수한 성적으로 KAIST 학사과정을 마친 후, 단 4년 만에 석·박사 통합과정을 마친 주 박사는 데이터 기반 재료 분석 기법을 연구하며, 원자간력 현미경(Atomic Force Microscope, AFM) 기술과 컴퓨터 비전 및 머신러닝을 활용한 재료 특성화 및 분석 기술을 개발하는 데 집중했다.

특히, 주 박사는 박사과정 중 미국 오크리지 국립연구소(Oak Ridge National Laboratory)에서 6개월간 AI 기반 현미경 분석 기술 연구에 참여했다.

또한, 어드밴스드 사이언스(Advanced Science), 에이피엘 머티리얼즈(APL Materials) 등 저명한 국제 학술지에 제1저자 논문 5편과 공동저자 논문 5편을 발표하며 학술적 성과를 쌓았다.

주소연 박사는“KAIST에서 경험한 다양한 연구를 통해 전 세계 학문 트렌드를 반영하며 연구자들과 적극 소통하여 보다 효과적으로 연구 결과를 공유할 수 있는 부편집장이 되어 학술지 발전에 기여하고 싶다”라는 포부를 밝혔다.

홍승범 지도교수는“주소연 박사가 매우 자랑스럽고 주 박사가 그동안 보여줬던 국제적 감각과 연구에 대한 열정은 이번 부편집장 역할을 통해 학계의 연구자들 뿐만 아니라 대중들과의 소통으로 이어져 과학기술 혁신을 크게 기여할 것이라 생각한다.”고 전했다.

2025.02.21 조회수 4366

신소재공학과 주소연 박사, 세계적 학술지 부편집장 임명

우리 대학 신소재공학과 주소연 박사(지도교수 홍승범)가 한국인 최초로 세계적으로 귄위있는 재료 과학 학술지인 어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)의 출판 개발팀(Publishing Development Team) 부편집장(Deputy Editor)으로 임명되었다.

이는 2025년 2월 박사과정 졸업과 동시에 세계적인 학술지의 부편집장으로 임명된 한국 최초 사례이자, KAIST가 배출한 연구자가 탁월한 학문적 영향력과 학술적 소통 역량을 세계적으로 인정받은 성과이다.

어드밴스드 머티리얼즈는 독일 출판사 와일리(Wiley-VCH)에서 발행하는 최상위 재료 과학 및 공학 저널로서 나노소재, 전자재료, 바이오소재 등 첨단 재료 연구를 다루며, 1989년 창간 이후 지속적으로 높은 영향력을 유지하고 있다.

학술지의 부편집장은 단순히 논문을 검토하는 역할을 넘어 전 세계 연구자들과 소통하며 학문적 흐름을 조정하는 핵심적인 역할을 하는 중요한 직책이다. 이러한 점에서 주소연 박사의 임명은 한국의 젊은 연구자에게 국제 학술 네트워크에서 중요한 임무를 부여했음을 보여주며, 동시에 한국 연구자의 글로벌 무대에서 높아진 위상을 증명하는 사례라고 볼 수 있다.

우수한 성적으로 KAIST 학사과정을 마친 후, 단 4년 만에 석·박사 통합과정을 마친 주 박사는 데이터 기반 재료 분석 기법을 연구하며, 원자간력 현미경(Atomic Force Microscope, AFM) 기술과 컴퓨터 비전 및 머신러닝을 활용한 재료 특성화 및 분석 기술을 개발하는 데 집중했다.

특히, 주 박사는 박사과정 중 미국 오크리지 국립연구소(Oak Ridge National Laboratory)에서 6개월간 AI 기반 현미경 분석 기술 연구에 참여했다.

또한, 어드밴스드 사이언스(Advanced Science), 에이피엘 머티리얼즈(APL Materials) 등 저명한 국제 학술지에 제1저자 논문 5편과 공동저자 논문 5편을 발표하며 학술적 성과를 쌓았다.

주소연 박사는“KAIST에서 경험한 다양한 연구를 통해 전 세계 학문 트렌드를 반영하며 연구자들과 적극 소통하여 보다 효과적으로 연구 결과를 공유할 수 있는 부편집장이 되어 학술지 발전에 기여하고 싶다”라는 포부를 밝혔다.

홍승범 지도교수는“주소연 박사가 매우 자랑스럽고 주 박사가 그동안 보여줬던 국제적 감각과 연구에 대한 열정은 이번 부편집장 역할을 통해 학계의 연구자들 뿐만 아니라 대중들과의 소통으로 이어져 과학기술 혁신을 크게 기여할 것이라 생각한다.”고 전했다.

2025.02.21 조회수 4366 -

뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

2025.02.20 조회수 4355

뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

2025.02.20 조회수 4355 -

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 4222

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 4222