%EB%AC%BC%EB%A6%AC%ED%95%99%EA%B3%BC

-

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

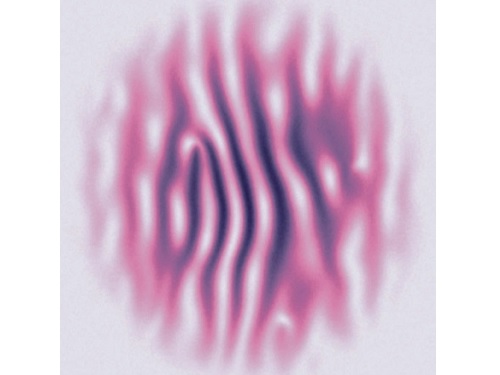

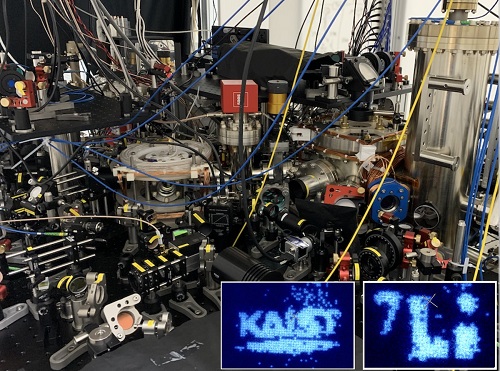

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27 조회수 715

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27 조회수 715 -

양자 컴퓨터로 새로운 물성 연구 성공

양자 물질을 연구하거나 설계할 때 기존의 폰노이만식 전자컴퓨터를 이용한 계산은 근본적인 한계를 가진다. 양자계의 경우 양자 얽힘 등의 효과로 인해 계산량이 기하급수적으로 증가하기 때문이다. 따라서 양자물질 설계를 위해 물질의 특성을 알아내고자 할 때, 양자컴퓨터를 이용하는 양자 시뮬레이션이 필요하다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 코펜하겐 대학 클라우스 뭴머(Klaus MØlmer) 교수 연구팀과 함께 양자 시뮬레이션을 수행하는 양자 컴퓨터 플랫폼으로 최근 가장 주목을 받는 리드버그 원자 양자 컴퓨터를 이용해 양자 자성체의 극단적 특성을 구현하는데 성공했다고 11일 밝혔다.

자성체 물질은 하드 디스크와 같은 전자제품을 비롯해 전력 발전 등에도 사용되는 등 현대 기술의 핵심 요소다. 최근에는 상온 자성체를 넘어서 양자적 특성이 두드러지는 초저온에서 양자 자성체 특성에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 초저온에서 수행되는 물성 분석 및 계측 연구는 MRI 등의 의학 기기 등에 응용될 뿐만 아니라, 차세대 초정밀 제어계측공학을 촉발할 것으로 기대된다.

유명 물리학자 리처드 파인만은 1983년 양자계의 특성을 인공적인 양자계로 모방해 연구하는 양자 시뮬레이션을 제안하였다. 인공적으로 모방한 양자계의 특성을 연구하면 기존 양자계의 특성을 알아낼 수 있다.

양자 시뮬레이션을 이용한 양자 자성체의 연구는 지난 10년간 세계 유수의 대학과 연구소에서 이뤄지고 있으며 이전까지 알려지지 않은 양자 물질의 특성들을 실험적으로 확인하는 성과를 보였다. 현재 양자 물질을 시뮬레이션하는 데 있어 중요한 이슈 중 하나는 극단적인 상황 속 양자 물질의 현상을 관찰하는 것이다.

한편 이와 같은 양자 시뮬레이션을 수행하는 양자 컴퓨터 플랫폼으로 최근 가장 주목을 받는 것은 리드버그 원자다. 리드버그 원자는 최외각 전자가 이온화되어 떨어지기 직전의 매우 높은 에너지를 머금고 있는 원자로, 일반 원자의 만 배 정도의 지름을 가지며 (10의 24제곱)배 정도 더 큰 상호작용을 한다. 우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀은 최근 리드버그 원자를 이용해 최대 156큐비트급의 양자 컴퓨터 계산을 선보인 바 있다.

이번 연구에서 글로벌 공동연구팀은 리드버그 원자를 이용한 양자 컴퓨터를 이용해 양자 자성체를 설명하는 모형 중 하나인 하이젠베르크 모형*을 양자 컴퓨터로 모방해 구현했다. 특히 이전의 하이젠베르크 모형의 구현과 다르게, 이번 연구에서는 리드버그 원자의 강한 상호작용을 이용한 극단적 이방성 (3차원 중 특정 방향이 다른 방향 대비 1000배 이상 강하게 상호작용하는 특성으로 새로운 연구영역이 확보됨)을 구현하는 데 성공했다.

*하이젠베르크 모형: 하이젠베르크 자성체 모형은 자성체 스핀 간의 모든 방향 (x, y, z 방향) 상호작용을 가정한 모형으로 양자 자성체의 대표적 모델 중 하나임.

연구를 주도한 안 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 새로운 양자 물성을 연구할 수 있음을 보였다”라고 밝히고 “양자컴퓨터를 이용하는 물성 연구가 활발해질 것”이라고 기대했다.

우리 대학 물리학과 김강흔 대학원생 연구원과 덴마크 오르후스 대학의 팬 양(Fan Yang) 박사후 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 2월 14권에 출판됐다. (논문명 : Realization of an Extremely Anisotropic Heisenberg Magnet in Rydberg Atom Arrays).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.11 조회수 1228

양자 컴퓨터로 새로운 물성 연구 성공

양자 물질을 연구하거나 설계할 때 기존의 폰노이만식 전자컴퓨터를 이용한 계산은 근본적인 한계를 가진다. 양자계의 경우 양자 얽힘 등의 효과로 인해 계산량이 기하급수적으로 증가하기 때문이다. 따라서 양자물질 설계를 위해 물질의 특성을 알아내고자 할 때, 양자컴퓨터를 이용하는 양자 시뮬레이션이 필요하다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 코펜하겐 대학 클라우스 뭴머(Klaus MØlmer) 교수 연구팀과 함께 양자 시뮬레이션을 수행하는 양자 컴퓨터 플랫폼으로 최근 가장 주목을 받는 리드버그 원자 양자 컴퓨터를 이용해 양자 자성체의 극단적 특성을 구현하는데 성공했다고 11일 밝혔다.

자성체 물질은 하드 디스크와 같은 전자제품을 비롯해 전력 발전 등에도 사용되는 등 현대 기술의 핵심 요소다. 최근에는 상온 자성체를 넘어서 양자적 특성이 두드러지는 초저온에서 양자 자성체 특성에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 초저온에서 수행되는 물성 분석 및 계측 연구는 MRI 등의 의학 기기 등에 응용될 뿐만 아니라, 차세대 초정밀 제어계측공학을 촉발할 것으로 기대된다.

유명 물리학자 리처드 파인만은 1983년 양자계의 특성을 인공적인 양자계로 모방해 연구하는 양자 시뮬레이션을 제안하였다. 인공적으로 모방한 양자계의 특성을 연구하면 기존 양자계의 특성을 알아낼 수 있다.

양자 시뮬레이션을 이용한 양자 자성체의 연구는 지난 10년간 세계 유수의 대학과 연구소에서 이뤄지고 있으며 이전까지 알려지지 않은 양자 물질의 특성들을 실험적으로 확인하는 성과를 보였다. 현재 양자 물질을 시뮬레이션하는 데 있어 중요한 이슈 중 하나는 극단적인 상황 속 양자 물질의 현상을 관찰하는 것이다.

한편 이와 같은 양자 시뮬레이션을 수행하는 양자 컴퓨터 플랫폼으로 최근 가장 주목을 받는 것은 리드버그 원자다. 리드버그 원자는 최외각 전자가 이온화되어 떨어지기 직전의 매우 높은 에너지를 머금고 있는 원자로, 일반 원자의 만 배 정도의 지름을 가지며 (10의 24제곱)배 정도 더 큰 상호작용을 한다. 우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀은 최근 리드버그 원자를 이용해 최대 156큐비트급의 양자 컴퓨터 계산을 선보인 바 있다.

이번 연구에서 글로벌 공동연구팀은 리드버그 원자를 이용한 양자 컴퓨터를 이용해 양자 자성체를 설명하는 모형 중 하나인 하이젠베르크 모형*을 양자 컴퓨터로 모방해 구현했다. 특히 이전의 하이젠베르크 모형의 구현과 다르게, 이번 연구에서는 리드버그 원자의 강한 상호작용을 이용한 극단적 이방성 (3차원 중 특정 방향이 다른 방향 대비 1000배 이상 강하게 상호작용하는 특성으로 새로운 연구영역이 확보됨)을 구현하는 데 성공했다.

*하이젠베르크 모형: 하이젠베르크 자성체 모형은 자성체 스핀 간의 모든 방향 (x, y, z 방향) 상호작용을 가정한 모형으로 양자 자성체의 대표적 모델 중 하나임.

연구를 주도한 안 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 새로운 양자 물성을 연구할 수 있음을 보였다”라고 밝히고 “양자컴퓨터를 이용하는 물성 연구가 활발해질 것”이라고 기대했다.

우리 대학 물리학과 김강흔 대학원생 연구원과 덴마크 오르후스 대학의 팬 양(Fan Yang) 박사후 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 2월 14권에 출판됐다. (논문명 : Realization of an Extremely Anisotropic Heisenberg Magnet in Rydberg Atom Arrays).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.11 조회수 1228 -

차세대 반도체 솔리톤 안정화 기술 최초 개발

초고속 초저전력 차세대 반도체 기술을 구현할 스핀트로닉스 기술을 한 단계 성장시키는 원동력으로 위상적 솔리톤이라는 구조체를 이용해 정보를 저장하고 전송할 수 있는 초고속 비휘발성 메모리 소자 기술이 개발되었다.

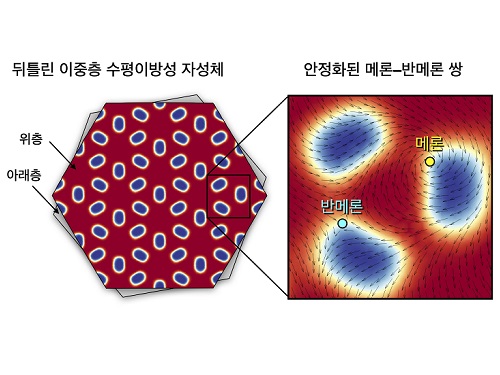

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 기초과학연구원 복잡계 이론물리 연구단(PCS-IBS) 김경민 박사팀, 한양대학교 물리학과 박문집 교수팀과의 공동 연구로 뒤틀림 자성체*를 이용해 위상적 솔리톤을 안정화시킬 수 있는 기술을 세계 최초로 개발해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 20일 밝혔다.

*자성체: 자성을 띄는 여러 물체를 통칭함

스핀트로닉스는 성장 한계에 다다른 기존 반도체 기술의 근본적인 문제점들을 전자의 양자적 성질인 스핀을 이용해 해결하고자 하는 연구 분야다. 이는 기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초저전력 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되고 있다.

한편 솔리톤이란 특정한 구조가 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말하며, 위상적 솔리톤이라는 구조체를 이용해 정보를 저장하고 전송할 수 있는 초고속 비휘발성 메모리 소자 개발이 전 세계 각국 학계와 산업계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다.

이전까지 차세대 메모리 소자 개발을 위해 연구됐던 위상적 솔리톤으로는 스핀 구조체로 자연계에 존재하는 다양한 자성체 중 수직 이방성*이라고 하는 특수한 성질을 갖는 자성체에서만 안정하다고 알려져, 물질 선택의 제한으로 인해 솔리톤 기반 정보처리 기술 발전에 어려움이 있었다.

* 수직 이방성: 자화 방향이 자성체에 수직한 방향을 선호하게 되는 성질

김세권 교수 연구팀은 특정 단층 강자성체* 두 겹을 서로 뒤틀어 접합시켜 이중층 자성체를 구성할 경우, 수직 이방성을 띠지 않는 다른 종류의 자성체에서도 위상적 솔리톤을 안정화시킬 수 있음을 세계 최초로 발견했다.

*강자성체: 자성체 중에서도 상온의 철과 같이 자발적 자화를 띄는 물체를 뜻함

이번 연구를 통해 발견된 안정한 위상적 솔리톤은 수직이방성이 아닌 수평 이방성을 띄는 자성체에 존재하는 ‘메론’이라고 불리는 스핀 구조체로서 이전에는 그 안정화 메커니즘이 알려지지 않았던 솔리톤이다. 메론 안정화 기술의 확보로 지금까지 수직 이방성 자성체에만 국한되어 있었던 솔리톤 기반 차세대 반도체 기술 연구를 다양한 자성체로 확대 발전시킬 수 있을 것으로 기대되며, 스핀트로닉스 기술을 한 단계 성장시키는 원동력으로 작용할 것으로 예상된다.

이번 연구 결과는 자성체 내부에서는 안정하지 않은 위상적 솔리톤이 두 자성체를 뒤틀어 접합할 경우, 자성체 간 상호작용을 통해 안정화될 수 있다는 것을 보인 첫 예시다. 여러 자성체를 뒤틀어 접합시키는 경우 자성체의 종류와 뒤틀림 각도를 조절함으로써 무한히 많은 자성 시스템을 구현할 수 있으므로, 이번 연구 결과는 뒤틀림 자성체 기반 스핀 기술이라고 하는 넓은 연구 영역을 새로이 개척했다고 판단된다.

우리 대학 김세권 교수는 "이번 논문은 무한히 많은 가능성을 갖는 뒤틀림 자성체 기반의 새로운 물리 현상 탐색과 활용 연구의 시발점으로 작용할 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 우리 대학 고경춘 박사, 그리고 PCS-IBS 김경민 박사, 한양대학교 박문집 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.20 조회수 1061

차세대 반도체 솔리톤 안정화 기술 최초 개발

초고속 초저전력 차세대 반도체 기술을 구현할 스핀트로닉스 기술을 한 단계 성장시키는 원동력으로 위상적 솔리톤이라는 구조체를 이용해 정보를 저장하고 전송할 수 있는 초고속 비휘발성 메모리 소자 기술이 개발되었다.

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 기초과학연구원 복잡계 이론물리 연구단(PCS-IBS) 김경민 박사팀, 한양대학교 물리학과 박문집 교수팀과의 공동 연구로 뒤틀림 자성체*를 이용해 위상적 솔리톤을 안정화시킬 수 있는 기술을 세계 최초로 개발해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 20일 밝혔다.

*자성체: 자성을 띄는 여러 물체를 통칭함

스핀트로닉스는 성장 한계에 다다른 기존 반도체 기술의 근본적인 문제점들을 전자의 양자적 성질인 스핀을 이용해 해결하고자 하는 연구 분야다. 이는 기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초저전력 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되고 있다.

한편 솔리톤이란 특정한 구조가 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말하며, 위상적 솔리톤이라는 구조체를 이용해 정보를 저장하고 전송할 수 있는 초고속 비휘발성 메모리 소자 개발이 전 세계 각국 학계와 산업계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다.

이전까지 차세대 메모리 소자 개발을 위해 연구됐던 위상적 솔리톤으로는 스핀 구조체로 자연계에 존재하는 다양한 자성체 중 수직 이방성*이라고 하는 특수한 성질을 갖는 자성체에서만 안정하다고 알려져, 물질 선택의 제한으로 인해 솔리톤 기반 정보처리 기술 발전에 어려움이 있었다.

* 수직 이방성: 자화 방향이 자성체에 수직한 방향을 선호하게 되는 성질

김세권 교수 연구팀은 특정 단층 강자성체* 두 겹을 서로 뒤틀어 접합시켜 이중층 자성체를 구성할 경우, 수직 이방성을 띠지 않는 다른 종류의 자성체에서도 위상적 솔리톤을 안정화시킬 수 있음을 세계 최초로 발견했다.

*강자성체: 자성체 중에서도 상온의 철과 같이 자발적 자화를 띄는 물체를 뜻함

이번 연구를 통해 발견된 안정한 위상적 솔리톤은 수직이방성이 아닌 수평 이방성을 띄는 자성체에 존재하는 ‘메론’이라고 불리는 스핀 구조체로서 이전에는 그 안정화 메커니즘이 알려지지 않았던 솔리톤이다. 메론 안정화 기술의 확보로 지금까지 수직 이방성 자성체에만 국한되어 있었던 솔리톤 기반 차세대 반도체 기술 연구를 다양한 자성체로 확대 발전시킬 수 있을 것으로 기대되며, 스핀트로닉스 기술을 한 단계 성장시키는 원동력으로 작용할 것으로 예상된다.

이번 연구 결과는 자성체 내부에서는 안정하지 않은 위상적 솔리톤이 두 자성체를 뒤틀어 접합할 경우, 자성체 간 상호작용을 통해 안정화될 수 있다는 것을 보인 첫 예시다. 여러 자성체를 뒤틀어 접합시키는 경우 자성체의 종류와 뒤틀림 각도를 조절함으로써 무한히 많은 자성 시스템을 구현할 수 있으므로, 이번 연구 결과는 뒤틀림 자성체 기반 스핀 기술이라고 하는 넓은 연구 영역을 새로이 개척했다고 판단된다.

우리 대학 김세권 교수는 "이번 논문은 무한히 많은 가능성을 갖는 뒤틀림 자성체 기반의 새로운 물리 현상 탐색과 활용 연구의 시발점으로 작용할 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 우리 대학 고경춘 박사, 그리고 PCS-IBS 김경민 박사, 한양대학교 박문집 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.20 조회수 1061 -

100큐비트급 양자컴퓨터 계산데이터 전격 공개

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 활용해 기존의 컴퓨터로는 풀기 어려운 계산을 할 수 있는 컴퓨터다. 양자컴퓨터는 암호 해독, 배터리 소재 개발, 신약 개발 등 다양한 분야에서 그동안 풀지 못한 난제들을 해결할 미래 기술로 주목받고 있다.

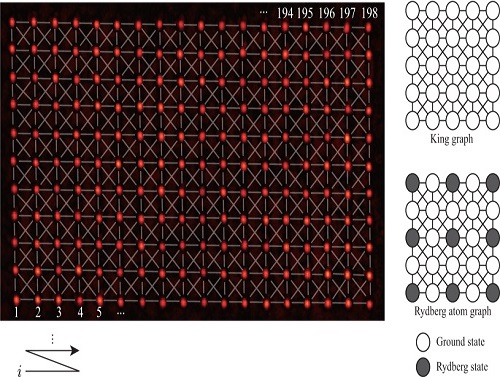

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 100큐비트급 양자컴퓨터로 조합 최적화 문제를 계산해 계산 결과 데이터베이스와 계산 프로그램을 공개했다고 13일 밝혔다.

조합 최적화 문제 중 하나인 최대 독립집합 문제(Maximum independent set problem)는 SNS상에서 가장 영향력 있는 인물을 찾는 문제, 전력망을 가장 효율적으로 분배하는 법을 찾는 문제 등 다양한 응용이 가능한 문제다. 지난 2023년 KAIST 연구진은 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 최대 독립집합 문제의 풀이를 시연한 바 있다.

일반적으로 100큐비트급 양자컴퓨터의 데이터를 얻기 위해서는 직접 양자컴퓨터를 제작하거나 클라우드 서비스 업체를 이용할 수밖에 없다. 이번에 KAIST 연구진이 공개한 데이터는 관련 분야 연구자뿐 아니라 양자 컴퓨터에 관심 있는 모든 사람이 무료로 데이터에 접근할 수 있게 되었다는 점에서 중요하다고 할 수 있다. 최대 141큐비트를 활용해 70만 종류 이상의 그래프 최적화를 계산했고, 양자컴퓨터의 계산 결과와 데이터분석 프로그램 일체를 공개했다.

연구를 주도한 안재욱 교수는 “이번 연구를 통해 100큐비트급 양자컴퓨터를 활용한 난제 계산 결과 및 계산 프로그램을 모두 공개하여 그동안 양자컴퓨터에 접근이 어려웠던 연구자를 비롯한 많은 사람이 양자 컴퓨팅 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러, 고성능 양자컴퓨터 개발에 필요한 잡음 분석에도 연구팀이 계산한 데이터베이스가 활용될 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.

우리 대학 물리학과 김강흔, 박주영, 변우정 석박사통합과정, 김민혁 박사(現 고려대 물리학과 교수)가 참여한 해당 연구 결과는 국제 학술지 네이처(Nature) 자매지인 ‘사이언티픽 데이터(Scientific data)’1월 11권에 게재됐다. (논문명: Quantum computing dataset of maximum independent set problem on king lattice of over hundred Rydberg atoms).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.02.13 조회수 1460

100큐비트급 양자컴퓨터 계산데이터 전격 공개

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 활용해 기존의 컴퓨터로는 풀기 어려운 계산을 할 수 있는 컴퓨터다. 양자컴퓨터는 암호 해독, 배터리 소재 개발, 신약 개발 등 다양한 분야에서 그동안 풀지 못한 난제들을 해결할 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 100큐비트급 양자컴퓨터로 조합 최적화 문제를 계산해 계산 결과 데이터베이스와 계산 프로그램을 공개했다고 13일 밝혔다.

조합 최적화 문제 중 하나인 최대 독립집합 문제(Maximum independent set problem)는 SNS상에서 가장 영향력 있는 인물을 찾는 문제, 전력망을 가장 효율적으로 분배하는 법을 찾는 문제 등 다양한 응용이 가능한 문제다. 지난 2023년 KAIST 연구진은 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 최대 독립집합 문제의 풀이를 시연한 바 있다.

일반적으로 100큐비트급 양자컴퓨터의 데이터를 얻기 위해서는 직접 양자컴퓨터를 제작하거나 클라우드 서비스 업체를 이용할 수밖에 없다. 이번에 KAIST 연구진이 공개한 데이터는 관련 분야 연구자뿐 아니라 양자 컴퓨터에 관심 있는 모든 사람이 무료로 데이터에 접근할 수 있게 되었다는 점에서 중요하다고 할 수 있다. 최대 141큐비트를 활용해 70만 종류 이상의 그래프 최적화를 계산했고, 양자컴퓨터의 계산 결과와 데이터분석 프로그램 일체를 공개했다.

연구를 주도한 안재욱 교수는 “이번 연구를 통해 100큐비트급 양자컴퓨터를 활용한 난제 계산 결과 및 계산 프로그램을 모두 공개하여 그동안 양자컴퓨터에 접근이 어려웠던 연구자를 비롯한 많은 사람이 양자 컴퓨팅 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러, 고성능 양자컴퓨터 개발에 필요한 잡음 분석에도 연구팀이 계산한 데이터베이스가 활용될 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.

우리 대학 물리학과 김강흔, 박주영, 변우정 석박사통합과정, 김민혁 박사(現 고려대 물리학과 교수)가 참여한 해당 연구 결과는 국제 학술지 네이처(Nature) 자매지인 ‘사이언티픽 데이터(Scientific data)’1월 11권에 게재됐다. (논문명: Quantum computing dataset of maximum independent set problem on king lattice of over hundred Rydberg atoms).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.02.13 조회수 1460 -

양자 시뮬레이터로 양자얽힘 관측 도전

고온 초전도물질은 수십 년이 지난 지금도 어떠한 물리적인 기작으로 초전도가 형성되는지 명확하게 규명되지 않았다. 광격자 양자 시뮬레이터는 이러한 문제를 풀기 위한 새로운 접근 방식으로 이미 고전 컴퓨터가 연산할 수 없는 영역에 우위를 보여주었으며, 최근 고온 초전도체에서 관측된 반강자성을 관측하는 등 미래에 고온 초전도 문제를 풀 수 있는 강력한 후보다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 포항공대 조길영 교수 연구팀과 공동연구를 통해 중성원자 양자 시뮬레이터의 오류 정정 기술을 개발해 최초로 2차원에서의 비국소 질서 변수를 측정함으로써 향후위상 물질과 고온 초전도체 물질 특성을 알아낼 수 있도록 하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이러한 양자 시뮬레이터의 큰 단점은 관측 과정 및 양자 상태 준비 과정에서 발생하는 결함으로(예: 원자 손실), 이를 체계적으로 파악하고, 정정하는 것이 매우 어렵다. 이러한 결함은 특히 위상물질의 특성을 규정짓는 비국소 질서변수를 측정하는데 큰 걸림돌이 되며, 2차원에서는 그 효과가 더욱 커져 큰 시스템에서 비국소 질서 변수의 실험적 관측을 어렵게 만드는 주요 요소다.

일반적으로 우리가 관측하는 물리량은 국소성을 띄기 때문에, 이러한 양자역학적 특이성인 양자 얽힘(entanglement)이 물성을 지배하는 물질인 위상물질의 비국소 질서 변수를 측정하는 것은 간단하지 않다. 더욱이 2차원, 3차원 물질의 경우 실험적 노이즈에 의해 그 신호가 급격하게 약해지기 때문에 이를 실험적으로 관측하기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 양자 시뮬레이터에 비국소 질서 변수가 측정 가능하고 실험적인 결함도 함께 찾아내는 방법을 개발했다. 또한 연구팀은 2차원에서도 양자얽힘의 위상 물질의 물성을 규정짓는 것도 가능함을 보여주었다. 시뮬레이터 실시과정에서 발생한 결점까지 제거하는데 성공한 이후, 위상물질의 2차원 비국소 질서변수는 급격하게(100배 이상) 증가하는 양상을 보였으며, 원자 수에 무관하게 측정값이 일정하게 유지되는 것을 확인하는 등 이론적으로 예측된 경향을 모두 확인할 수 있었다.

해당 기술은 여러 가지 중성원자 양자 시뮬레이터에 활용이 가능하다. 원거리 상호작용이 주요한 양자 시뮬레이터의 경우, 양자 스핀 액상과 같은 2차원 위상 물질의 물성을 규정하는데 적용 가능하며, 고온 초전도체 물질을 흉내 내는 양자 시뮬레이터에도 해당 기법을 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터에 존재하는 실험적 결함을 보정하는 것이 가능함을 보여준 최초의 연구이며, 향후 위상 양자 연산에 이용되는 양자 스핀 액상과 같은 고차원 위상 물질 발견 및 물성 규정에 주요하게 활용될 것”이라고 하였다.

우리 대학 허준혁 연구원과 포스텍 이원준 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 14권 1호에 지난 1월 8일 출판됐다. (논문명 : Measuring nonlocal brane order with error-corrected quantum gas microscopes).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.01.29 조회수 1487

양자 시뮬레이터로 양자얽힘 관측 도전

고온 초전도물질은 수십 년이 지난 지금도 어떠한 물리적인 기작으로 초전도가 형성되는지 명확하게 규명되지 않았다. 광격자 양자 시뮬레이터는 이러한 문제를 풀기 위한 새로운 접근 방식으로 이미 고전 컴퓨터가 연산할 수 없는 영역에 우위를 보여주었으며, 최근 고온 초전도체에서 관측된 반강자성을 관측하는 등 미래에 고온 초전도 문제를 풀 수 있는 강력한 후보다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 포항공대 조길영 교수 연구팀과 공동연구를 통해 중성원자 양자 시뮬레이터의 오류 정정 기술을 개발해 최초로 2차원에서의 비국소 질서 변수를 측정함으로써 향후위상 물질과 고온 초전도체 물질 특성을 알아낼 수 있도록 하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이러한 양자 시뮬레이터의 큰 단점은 관측 과정 및 양자 상태 준비 과정에서 발생하는 결함으로(예: 원자 손실), 이를 체계적으로 파악하고, 정정하는 것이 매우 어렵다. 이러한 결함은 특히 위상물질의 특성을 규정짓는 비국소 질서변수를 측정하는데 큰 걸림돌이 되며, 2차원에서는 그 효과가 더욱 커져 큰 시스템에서 비국소 질서 변수의 실험적 관측을 어렵게 만드는 주요 요소다.

일반적으로 우리가 관측하는 물리량은 국소성을 띄기 때문에, 이러한 양자역학적 특이성인 양자 얽힘(entanglement)이 물성을 지배하는 물질인 위상물질의 비국소 질서 변수를 측정하는 것은 간단하지 않다. 더욱이 2차원, 3차원 물질의 경우 실험적 노이즈에 의해 그 신호가 급격하게 약해지기 때문에 이를 실험적으로 관측하기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 양자 시뮬레이터에 비국소 질서 변수가 측정 가능하고 실험적인 결함도 함께 찾아내는 방법을 개발했다. 또한 연구팀은 2차원에서도 양자얽힘의 위상 물질의 물성을 규정짓는 것도 가능함을 보여주었다. 시뮬레이터 실시과정에서 발생한 결점까지 제거하는데 성공한 이후, 위상물질의 2차원 비국소 질서변수는 급격하게(100배 이상) 증가하는 양상을 보였으며, 원자 수에 무관하게 측정값이 일정하게 유지되는 것을 확인하는 등 이론적으로 예측된 경향을 모두 확인할 수 있었다.

해당 기술은 여러 가지 중성원자 양자 시뮬레이터에 활용이 가능하다. 원거리 상호작용이 주요한 양자 시뮬레이터의 경우, 양자 스핀 액상과 같은 2차원 위상 물질의 물성을 규정하는데 적용 가능하며, 고온 초전도체 물질을 흉내 내는 양자 시뮬레이터에도 해당 기법을 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터에 존재하는 실험적 결함을 보정하는 것이 가능함을 보여준 최초의 연구이며, 향후 위상 양자 연산에 이용되는 양자 스핀 액상과 같은 고차원 위상 물질 발견 및 물성 규정에 주요하게 활용될 것”이라고 하였다.

우리 대학 허준혁 연구원과 포스텍 이원준 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 14권 1호에 지난 1월 8일 출판됐다. (논문명 : Measuring nonlocal brane order with error-corrected quantum gas microscopes).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.01.29 조회수 1487 -

음악 본능을 인공지능으로 밝혀내다

음악은 세계 공통어로 불릴만큼 문화적 보편 요소로 알려졌다. 그렇다면 어떻게 다양한 문화권의 환경 차이에도 불구하고, ‘음악적 본능’은 어느 정도 공유될 수 있는 것일까?

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 인공신경망 모델을 활용해, 사람 뇌에서 특별한 학습 없이도 음악 본능이 나타날 수 있는 원리를 규명했다고 16일 밝혔다.

기존 학자들은 다양한 문화권에 존재하는 음악의 보편성과 차별성을 규명하고, 어떻게 이런 공통성이 나타날 수 있는지에 대해 이해하고자 시도해 왔다. 2019년 세계적인 과학 저널 ‘사이언스’에 게재된 연구를 통해 민족지학적으로 구분된 모든 문화에서 음악을 만들어 내고, 유사한 형태의 박자와 멜로디가 사용된다는 것이 발견됐다. 또한, 신경과학자들은 우리 뇌의 청각 피질(Auditory cortex)에 음악 정보처리를 담당하는 특정한 영역이 존재한다는 것을 밝혀냈다.

연구팀은 인공신경망을 사용해, 음악에 대한 학습 없이도 자연에 대한 소리 정보 학습을 통해 음악 인지 기능이 자발적으로 형성됨을 보였다. (그림2) 연구팀은 구글에서 제공하는 대규모 소리 데이터(AudioSet)를 활용해, 인공신경망이 이러한 다양한 소리 데이터를 인식하도록 학습했다. 흥미롭게도, 연구팀은 네트워크 모델 내에 음악에 선택적으로 반응하는 뉴런(신경계의 단위)이 발생함을 발견했다. 즉, 사람의 말(speech), 동물 소리, 환경 소리, 기계 소리 등의 다양한 소리에는 거의 반응을 보이지 않으나 기악이나 성악 등 다양한 음악에 대해서는 높은 반응을 보이는 뉴런들이 자발적으로 형성된 것이다.

이 인공신경망 뉴런들은 실제 뇌의 음악정보처리 영역의 뉴런들과 유사한 반응 성질을 보였다. 예를 들어, 인공 뉴런은 음악을 시간적으로 잘게 나누어 재배열한 소리에 대해 감소된 반응을 보였다. 이는 자발적으로 나타난 음악 선택성 뉴런들이 음악의 시간적 구조를 부호화하고 있음을 의미한다. 이러한 성질은 특정 장르의 음악에만 국한된 것이 아니라, 클래식, 팝, 락, 재즈, 전자음악 등 25개에 달하는 다양한 장르 각각에 대해서도 공통적으로 나타났다.

심지어, 네트워크에서 음악 선택성 뉴런의 활동을 억제하게 되면, 다른 자연 소리에 대한 인식 정확도를 크게 떨어뜨릴 수 있음을 보였다. 즉, 음악 정보처리 기능이 다른 자연 소리 정보처리에 도움을 주며, 따라서 ‘음악성’이란 자연 소리를 처리하기 위한 진화적 적응에 의해 형성되는 본능일 수 있다는 설명이다.

연구를 주도한 정하웅 교수는 “이러한 결과는 다양한 문화권에서 음악 정보처리의 공통된 기저를 형성하는데, 자연 소리 정보처리를 위한 진화적 압력이 기여했을 수 있음을 시사한다”며, “사람과 유사한 음악성을 인공적으로 구현하여, 음악 생성 AI, 음악 치료, 음악 인지 연구 등에 원천 모델로 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의 의의를 설명했다. 그러나 “현 연구는 음악 학습에 의한 발달 과정을 고려하고 있지 않으며, 발달 초기의 기초적인 음악 정보처리에 대한 논의임을 주의해야 한다”고 연구의 한계를 덧붙였다.

우리 대학 물리학과 김광수 박사(現 MIT 뇌인지과학과)가 제1 저자로, 김동겸 박사(現 IBS)와 함께 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 출판됐다. (논문명: ‘Spontaneous emergence of rudimentary music detectors in deep neural networks’, 국문 번역: ‘심층신경망에서 음악 인지기능의 자발적 발생’)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2024.01.16 조회수 1676

음악 본능을 인공지능으로 밝혀내다

음악은 세계 공통어로 불릴만큼 문화적 보편 요소로 알려졌다. 그렇다면 어떻게 다양한 문화권의 환경 차이에도 불구하고, ‘음악적 본능’은 어느 정도 공유될 수 있는 것일까?

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 인공신경망 모델을 활용해, 사람 뇌에서 특별한 학습 없이도 음악 본능이 나타날 수 있는 원리를 규명했다고 16일 밝혔다.

기존 학자들은 다양한 문화권에 존재하는 음악의 보편성과 차별성을 규명하고, 어떻게 이런 공통성이 나타날 수 있는지에 대해 이해하고자 시도해 왔다. 2019년 세계적인 과학 저널 ‘사이언스’에 게재된 연구를 통해 민족지학적으로 구분된 모든 문화에서 음악을 만들어 내고, 유사한 형태의 박자와 멜로디가 사용된다는 것이 발견됐다. 또한, 신경과학자들은 우리 뇌의 청각 피질(Auditory cortex)에 음악 정보처리를 담당하는 특정한 영역이 존재한다는 것을 밝혀냈다.

연구팀은 인공신경망을 사용해, 음악에 대한 학습 없이도 자연에 대한 소리 정보 학습을 통해 음악 인지 기능이 자발적으로 형성됨을 보였다. (그림2) 연구팀은 구글에서 제공하는 대규모 소리 데이터(AudioSet)를 활용해, 인공신경망이 이러한 다양한 소리 데이터를 인식하도록 학습했다. 흥미롭게도, 연구팀은 네트워크 모델 내에 음악에 선택적으로 반응하는 뉴런(신경계의 단위)이 발생함을 발견했다. 즉, 사람의 말(speech), 동물 소리, 환경 소리, 기계 소리 등의 다양한 소리에는 거의 반응을 보이지 않으나 기악이나 성악 등 다양한 음악에 대해서는 높은 반응을 보이는 뉴런들이 자발적으로 형성된 것이다.

이 인공신경망 뉴런들은 실제 뇌의 음악정보처리 영역의 뉴런들과 유사한 반응 성질을 보였다. 예를 들어, 인공 뉴런은 음악을 시간적으로 잘게 나누어 재배열한 소리에 대해 감소된 반응을 보였다. 이는 자발적으로 나타난 음악 선택성 뉴런들이 음악의 시간적 구조를 부호화하고 있음을 의미한다. 이러한 성질은 특정 장르의 음악에만 국한된 것이 아니라, 클래식, 팝, 락, 재즈, 전자음악 등 25개에 달하는 다양한 장르 각각에 대해서도 공통적으로 나타났다.

심지어, 네트워크에서 음악 선택성 뉴런의 활동을 억제하게 되면, 다른 자연 소리에 대한 인식 정확도를 크게 떨어뜨릴 수 있음을 보였다. 즉, 음악 정보처리 기능이 다른 자연 소리 정보처리에 도움을 주며, 따라서 ‘음악성’이란 자연 소리를 처리하기 위한 진화적 적응에 의해 형성되는 본능일 수 있다는 설명이다.

연구를 주도한 정하웅 교수는 “이러한 결과는 다양한 문화권에서 음악 정보처리의 공통된 기저를 형성하는데, 자연 소리 정보처리를 위한 진화적 압력이 기여했을 수 있음을 시사한다”며, “사람과 유사한 음악성을 인공적으로 구현하여, 음악 생성 AI, 음악 치료, 음악 인지 연구 등에 원천 모델로 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의 의의를 설명했다. 그러나 “현 연구는 음악 학습에 의한 발달 과정을 고려하고 있지 않으며, 발달 초기의 기초적인 음악 정보처리에 대한 논의임을 주의해야 한다”고 연구의 한계를 덧붙였다.

우리 대학 물리학과 김광수 박사(現 MIT 뇌인지과학과)가 제1 저자로, 김동겸 박사(現 IBS)와 함께 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 출판됐다. (논문명: ‘Spontaneous emergence of rudimentary music detectors in deep neural networks’, 국문 번역: ‘심층신경망에서 음악 인지기능의 자발적 발생’)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2024.01.16 조회수 1676 -

인공지능 결합한 홀로그래픽 현미경 기술 총망라

의생명공학 연구에 일반적으로 사용되는 현미경 기술들은 염색이나 유전자 조작을 해야만 관찰할 수 있다는 한계가 있다. 하지만 염색이 된 세포들은 치료 목적으로 활용할 수 없어 세포나 조직을 살아있는 상태 그대로 관찰할 수 있는 홀로그래픽 현미경과 이를 체계적으로 분석할 수 있는 인공지능을 결합한 의생명공학 연구의 활용 방안 및 문제점에 대한 분석이 필요하다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 홀로그래픽 현미경과 인공지능 융합 연구 방법론을 조망한 견해 (perspective)를 게재했다고 14일 전했다.

연구팀은 기존 현미경 기술 대비 홀로그래픽 현미경의 이미지 복원 기술이 시간을 많이 필요하고 전처리 없이 세포나 조직을 찍을 수 있다는 장점이 있지만, 대신에 그만큼 결과물 분석에 많은 시간과 노력을 들여야 한다고도 분석했다.

박용근 교수 연구팀은 이런 문제점을 홀로그래픽 현미경과 인공지능과의 통합을 통해 해결할 수 있다는 방법론을 제시했다. 지난 수년간, 홀로그래픽 현미경과 인공지능을 결합해 의생명공학 연구에 혁신을 일으킨 내용들이 잇달아 국제 학술지에 발표됐다. 인공지능을 통해 홀로그래픽 이미지를 복원하고, 세포의 종류와 상태를 구분하고, 염색 없이 측정된 결과물에 가상으로 염색 정보를 재생산 해내는 등의 연구를 통해 연구팀은 기존의 홀로그래픽 현미경 기술의 효율을 극대화했다.

홀로그래픽 현미경 기술 소개에 더불어 인공지능의 결합이 광범위한 의생명공학 연구에 활용돼 온 내용을 총망라한 이번 리뷰 논문은 제시된 방법론의 혁신성을 인정받아 생명과학 분야의 권위 학술지인 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 지난 10월 24일 자 출판됐다. (논문명: Artificial intelligence-enabled Quantitative Phase Imaging Methods for Life Sciences)

제1 저자인 물리학과 박주연 학생은 "홀로그래픽 현미경에 인공지능을 결합하면, 의생명공학 연구의 효율을 기하급수적으로 높일 수 있다ˮ며, "이번 리뷰 논문을 통해 이 융합 기술이 더욱 활발하게 개발됨과 동시에 더욱 다양한 의생명공학 연구에 활용될 것ˮ이라고 기대했다.

한편 이번 논문은 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 아이도간 오즈칸(Aydogan Ozcan) 교수팀, 토모큐브(Tomocube) 인공지능 연구팀과 공동 집필했으며, 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.14 조회수 1728

인공지능 결합한 홀로그래픽 현미경 기술 총망라

의생명공학 연구에 일반적으로 사용되는 현미경 기술들은 염색이나 유전자 조작을 해야만 관찰할 수 있다는 한계가 있다. 하지만 염색이 된 세포들은 치료 목적으로 활용할 수 없어 세포나 조직을 살아있는 상태 그대로 관찰할 수 있는 홀로그래픽 현미경과 이를 체계적으로 분석할 수 있는 인공지능을 결합한 의생명공학 연구의 활용 방안 및 문제점에 대한 분석이 필요하다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 국제 학술지 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 홀로그래픽 현미경과 인공지능 융합 연구 방법론을 조망한 견해 (perspective)를 게재했다고 14일 전했다.

연구팀은 기존 현미경 기술 대비 홀로그래픽 현미경의 이미지 복원 기술이 시간을 많이 필요하고 전처리 없이 세포나 조직을 찍을 수 있다는 장점이 있지만, 대신에 그만큼 결과물 분석에 많은 시간과 노력을 들여야 한다고도 분석했다.

박용근 교수 연구팀은 이런 문제점을 홀로그래픽 현미경과 인공지능과의 통합을 통해 해결할 수 있다는 방법론을 제시했다. 지난 수년간, 홀로그래픽 현미경과 인공지능을 결합해 의생명공학 연구에 혁신을 일으킨 내용들이 잇달아 국제 학술지에 발표됐다. 인공지능을 통해 홀로그래픽 이미지를 복원하고, 세포의 종류와 상태를 구분하고, 염색 없이 측정된 결과물에 가상으로 염색 정보를 재생산 해내는 등의 연구를 통해 연구팀은 기존의 홀로그래픽 현미경 기술의 효율을 극대화했다.

홀로그래픽 현미경 기술 소개에 더불어 인공지능의 결합이 광범위한 의생명공학 연구에 활용돼 온 내용을 총망라한 이번 리뷰 논문은 제시된 방법론의 혁신성을 인정받아 생명과학 분야의 권위 학술지인 `네이처 메소드(Nature Methods)'에 지난 10월 24일 자 출판됐다. (논문명: Artificial intelligence-enabled Quantitative Phase Imaging Methods for Life Sciences)

제1 저자인 물리학과 박주연 학생은 "홀로그래픽 현미경에 인공지능을 결합하면, 의생명공학 연구의 효율을 기하급수적으로 높일 수 있다ˮ며, "이번 리뷰 논문을 통해 이 융합 기술이 더욱 활발하게 개발됨과 동시에 더욱 다양한 의생명공학 연구에 활용될 것ˮ이라고 기대했다.

한편 이번 논문은 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 아이도간 오즈칸(Aydogan Ozcan) 교수팀, 토모큐브(Tomocube) 인공지능 연구팀과 공동 집필했으며, 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.14 조회수 1728 -

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 2117

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 2117 -

마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.23 조회수 2334

마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.23 조회수 2334 -

새로운 준입자 애니온 현상 발견

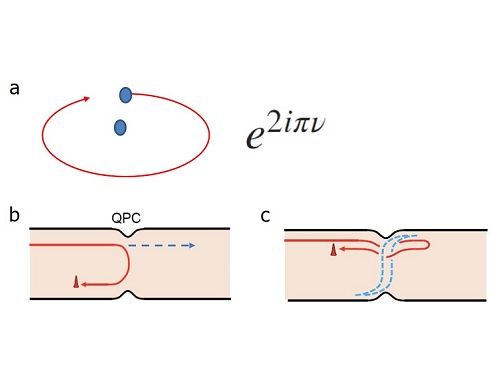

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2023.06.01 조회수 2533

새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2023.06.01 조회수 2533 -

양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

2023.04.21 조회수 2637

양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수 제56회 과학의날 기념 과기부 장관표창 수상

제56회 과학의 날을 맞아 우리 대학 양용수 물리학과 교수, 권태혁 건설및환경공학과 교수가 과학기술정통부 장관 표창 대상자로 선정됐다.

양용수 물리학과 교수는 2차원에 머무르던 투과전자현미경 기술을 3차원으로 확장시켜 3차원적 물질 내부를 단일 원자 단위로 볼 수 있는 기술을 최초 개발했다. 이 기술을 통해 3차원과 시간이 결합된 4차원에서의 원자들의 위치와 움직임도 눈으로 직접 볼 수 있다.

또한, 양 교수는 준안정상태 물질 즉, 다이아몬드와 같은 특수 환경에서만 생성이 가능한 신물질의 생성 과정 및 이를 인위적으로 생성하는 방법 또한 최초로 규명한 공로를 인정받았다.

권태혁 건설및환경공학과 교수는 미생물을 이용한 친환경 지반개량기술, 이산화탄소 지중저장 및 재이용 기술 등을 개발해 지속가능한 저탄소사회로의 전환을 선도한 공로를 인정받았다.

또한, 산사태 재해를 예측하는 기술을 개발하였으며 실제 지방자치단체 재난 예보 시스템에 이를 적용하였다. 이에, 기후변화와 자연재해에 강하고 뛰어난 회복력을 지닌 도시를 구축하는 데에 크게 기여했다.

두 교수는 “선정 연구들은 혼자 수행한 것이 아닌 수많은 학생, 연구원, 동료의 합심으로 만들어낸 성과라고 할 수 있다. 앞으로도 새로운 연구로 대한민국 기술 발전에 이바지할 것”이라고 소감을 전했다.

2023.04.21 조회수 2637 -

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

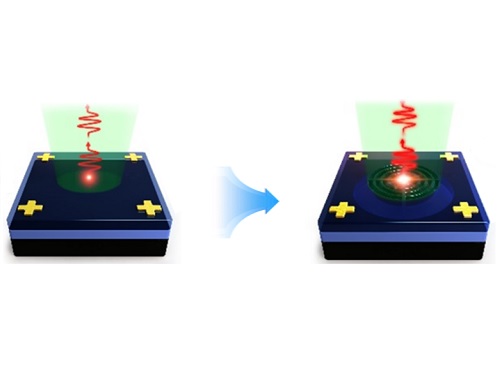

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 2942

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 2942