연구

< 생명화학공학과 이재형 교수, 노고산 박사 >

우리 연구진이 독일 전문 연구진과 협력 연구를 통해 지구온난화의 주범 기체인 이산화탄소 활용 기술을 평가하는 방법을 국제 학술지에 발표했다. 이산화탄소 활용을 위한 신기술을 개발 중인 단계에서 연구의 효율성과 경제성을 사전에 파악할 수 있기 때문에 유망 신기술 발굴에 크게 도움을 줄것으로 기대된다.

우리 대학 이재형 생명화학공학과 교수 연구팀이 아직 상용화가 안되거나 개발단계에 있는 이산화탄소 활용 기술을 사전에 분석하고 평가하는 툴(Tool)을 개발했다고 22일 밝혔다. 이번 연구는 이재형 교수 연구실 노고산 박사가 제1 저자로 참여했으며 녹색·지속가능 기술 분야 국제 학술지인 ‘녹색 화학(Green Chemistry)’ 온라인에 지난달 21일 게재됐다. (논문명: Ealry-stage evaluation of emerging CO₂ utilization technologies at low technology readiness levels)

다양한 신흥(emerging) 녹색 기술을 연구하는 과정에서는 해당 기술이 과연 유망한 기술인지, 아닌지를 사전에 판단해 연구 인력과 예산을 집중하는 것은 매우 중요하다. 예를 들어, 해당 기술의 에너지 효율이 얼마나 높은지, 또는 향후 비용경쟁력을 확보할 수 있는지, 그리고 기술 도입이 환경에 얼마나 큰 영향을 미칠지를 사전에 분석할 수 있어야 한다. 하지만 연구개발 초기 단계에서는 관련 기술에 대한 정보력 부족으로 정확한 기술 분석이나 평가를 하기가 어렵다.

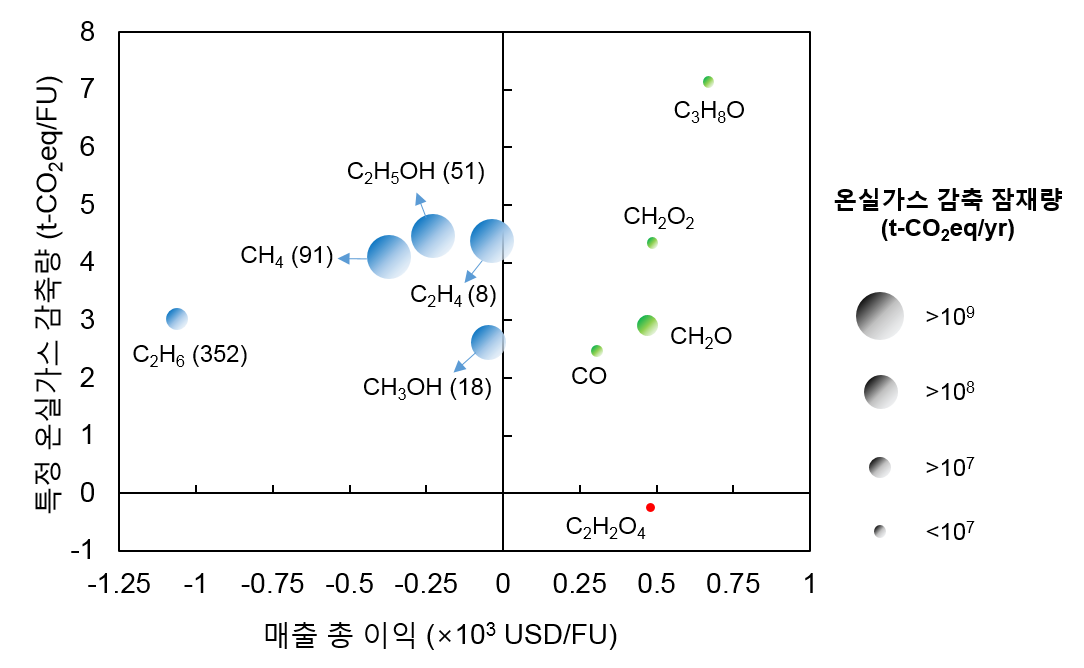

이재형 교수 연구팀이 개발한 이 툴은 상용화가 안 돼 있거나 개발단계에 있는 이산화탄소 활용 기술을 대상으로 구체적이고 세부적인 정보가 없이 일부 제한적인 정보만으로도 해당 기술의 에너지 효율과 기술 경제성, 온실가스 저감 잠재량 등을 파악할 수 있다는 게 장점이다.

이 교수팀은 특히, 이번 연구에서 기술 평가에 필요한 지표 계산이 가능하도록 해당 기술이 지니는 고유의 기술성숙도(Technology readiness level)와 다양한 이산화탄소 전환 특성 등 체계적이고 세분된 전략을 제시했다. 연구팀은 이와 함께 개발한 툴 검증을 위해 다양한 이산화탄소 활용 기술들을 대상으로 사례 연구를 수행했다고 밝혔다.

이번 연구는 이 교수팀과 독일 아헨공과대학교(RWTH Aachen University)에서 공정 설계와 최적화 분야 전문가로 꼽히는 알렉산더 밋소스(Alexander Mitsos) 교수, 이산화탄소 포집 및 활용 기술의 모든 과정을 평가(Life Cycle Assessment)하는 분야의 전문가인 안드레 바도우(André Bardow)교수, 그리고 분리막과 전기화학 분야 전문가인 마티아스 웨슬링(Matthias Wessling)교수 연구팀과 긴밀한 협력을 통해 이뤄졌다.

< 그림 1. 미성숙 기술의 평가 지표 계산을 위한 3단계 분석 전략 >

< 그림 2. 열 가지 전기화학 전환 기반의 이산화탄소 활용 기술을 분석한 결과 >

이재형 교수는 "이번 연구성과는 현재 전 세계에서 연구되고 있는 다양한 이산화탄소 활용 기술에 적용이 가능하다ˮ고 말했다. 이 교수는 이어 "아직 상용화가 안 돼 있거나 개발 중인 미성숙 기술을 대상으로 에너지 효율과 비용대비 경제성 등을 정확하게 평가할 수 있어 유망 신기술에 연구개발 인력과 비용을 집중할 수 있다”라고 강조했다.

한편, 이번 연구는 한국 이산화탄소 포집 및 처리 연구개발센터(KCRC)의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 이산화탄소만 잡아내는 유망 소재를 AI로 쉽게 찾는다

기후 위기를 막기 위해 이미 배출된 이산화탄소를 적극적으로 줄이는 것이 필수적이며, 이를 위해 공기 중 이산화탄소만 직접 포집하는 기술(Direct Air Capture, 이하 DAC)이 주목받고 있다. 하지만 공기 중에 존재하는 수증기(H₂O)로 인해 이산화탄소만 효과적으로 포집하는 것이 쉽지 않다. 이 기술의 핵심 소재로 연구되는 금속–유기 구조체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)를 활용해 우리 연구진이 AI 기반 기계학습 기술을 적용, MOF 중에서 가장 유망한 탄소 포집 후보 소재들을 찾아내는 데 성공했다. 우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London) 연구팀과 공동 연구를 통해 대기 중 이산화탄소 포집에 적합한 MOF를 빠르고 정확하게 선별할 수 있는 기계학습 기반 시뮬레이션 기법을 개발했다고 29일 밝혔다. 복잡한 구조와 분자 간 상호작용의 예측 한계로 인해

2025-06-30 -

연구 배터리 없이 이산화탄소 실시간 모니터링 성공

기후 변화와 지구온난화를 막기 위해서는 이산화탄소(CO2)가 ‘얼마나’ 배출되고 있는지를 정확히 파악하는 것이 핵심이다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 이산화탄소 모니터링 기술이다. 최근 한국 연구진이 외부 전력 없이도 이산화탄소 농도를 실시간 측정하고 무선으로 전송할 수 있는 시스템을 개발해 환경 모니터링 기술의 새로운 가능성을 열었다. 우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 중앙대학교 류한준 교수팀과 공동연구를 통해, 주변의 미세 진동 에너지를 수확해 이산화탄소 농도를 주기적으로 측정할 수 있는 자가발전형 무선 모니터링 시스템을 개발했다고 9일 밝혔다. 지구온난화의 주요 원인인 이산화탄소 배출은 산업계의 지속가능성 평가 지표로 자리 잡고 있으며, 유럽연합(EU)은 이미 공장 배출량 규제를 도입한 상태다. 이러한 규제 흐름에 따라, 효율적이고 지속 가능한 이산화탄소 모니터링 시스템은 환경 관리와 산업 공정 제어에 필수적인 요소로 주목받고 있

2025-06-09 -

연구 머리카락 1,000분의 1 나노섬유 혁신, 세계 최고 CO₂ 전해전지 개발

지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 시장 가치가 높은 화학물질로 전환할 수만 있다면, 환경 문제를 해결함과 동시에 높은 경제적 가치를 창출할 수 있다. 국내 연구진이 이산화탄소(CO2)를 일산화탄소(CO)로 전환하는 고성능 ‘세라믹 전해전지’를 개발하여 탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다. 우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 신소재 세라믹 나노 복합섬유를 개발해 현존 최고 성능의 이산화탄소 분해 성능을 갖는 세라믹 전해전지를 개발하는 데 성공했다고 1일 밝혔다. 세라믹 전해전지(SOEC)는 이산화탄소를 가치 있는 화학물질로 전환할 수 있는 유망한 에너지 변환 기술로 낮은 배출량과 높은 효율성이라는 추가적인 이점이 있다. 하지만 기존 세라믹 전해전지는 작동 온도가 800℃ 이상으로, 유지 비용이 크고 안정성이 낮아 상용화에 한계가 있었다. 이에 연구팀은 전기가 잘 통하는 ‘초이온전도체’ 소재를 기존 전극에 함

2025-04-01 -

연구 수면 무호흡증 실시간 진단 센서 개발

이산화탄소는 주요 호흡 대사 산물로서, 날숨 내 이산화탄소 농도의 지속적인 모니터링은 호흡·순환기계 질병을 조기 발견 및 진단하는 데 중요한 지표가 될 뿐만 아니라, 개인 운동 상태 모니터링 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 우리 연구진이 마스크 내부에 부착하여 이산화탄소 농도를 정확히 측정하는데 성공했다. 우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 실시간으로 안정적인 호흡 모니터링이 가능한 저전력 고속 웨어러블 이산화탄소 센서를 개발했다고 10일 밝혔다. 기존 비침습적 이산화탄소 센서는 부피가 크고 소비전력이 높다는 한계가 있었다. 특히 형광 분자를 이용한 광화학적 이산화탄소 센서는 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점에도 불구하고, 염료 분자의 광 열화 현상으로 인해 장시간 안정적 사용이 어려워 웨어러블 헬스케어 센서로 사용되는 데 제약이 있었다. 광화학적 이산화탄소 센서는 형광 분자에서 방출되는 형광의 세기가 이산화탄소 농도에 따라 감소하는 점을 이용하

2025-02-10 -

연구 버려지는 이산화탄소를 되살릴 수 있다면

세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서 이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해서 활용하는 기술이 절실한 상황이다. 우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀과 공동연구를 통해 이산화탄소(CO2) 전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다. 기존의 이산화탄소(CO2) 전환 기술은 높은 에너지를 소비하는 것에 비해 효율은 낮아 상용화가 어렵다. 특히, 단원자 촉매(SACs)는 촉매 합성이 복잡하고, 금속 산화물 지지체(촉매 입자를 안정적으로 유지하거나 내구성을 높이는 역할)와 결합 안정성을 유지하기 어려워 촉매 성능이 떨어졌다. 이러한 한계를 극복하기 위해 연구팀은 단일 및 이중 단원자 촉매 기술을 개발하고 간단한 공정으로 촉매 효율을 높이는 기술을 선보였다. 본 성과는 이중 단원자 촉매(DSACs)로 금속 간 전자 상호작용을 적극 활용해 기존보다 50% 이상 높은 전환율과 우수한

2025-01-23